Text

Mi crítica de Il primo uomo esta noche en el Teatro Alameda.

#manuel ruiz#íliber enesemble#darío tamayo#antonio ruz#alessandro scarlatti#antonio vivaldi#georg friedrich haendel#giovanni girolamo kapsberger#música#music#arcangelo corelli

0 notes

Text

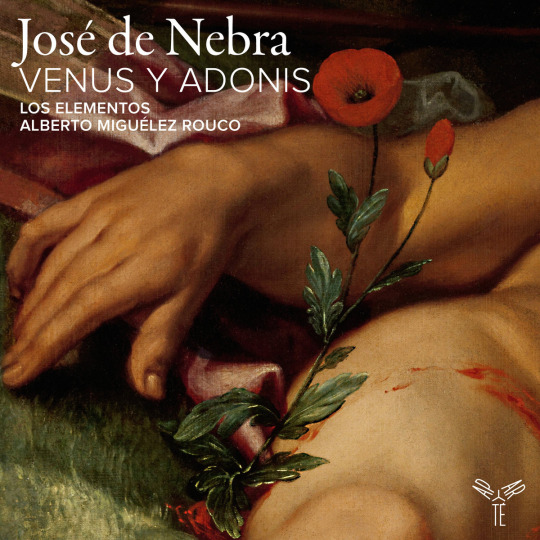

Alberto Miguélez Rouco: “Lo pones en italiano y te cuela como un gran autor europeo”

[El contratenor y director Alberto Miguélez Rouco (La Coruña, 1994). / Julien Gazeau]

Al frente de Los Elementos, Alberto Miguélez Rouco ha grabado su tercera obra teatral de José de Nebra, ‘Venus y Adonis’

Con apenas 24 años montó una orquesta barroca porque se encaprichó con un aria de Nebra. Ahora, recién entrado en la treintena y convertido ya en una de las grandes figuras de la música antigua española, el contratenor Alberto Miguélez Rouco (La Coruña, 1994) acaba de publicar con aquella orquesta, Los Elementos –con la que recientemente pasó por Sevilla–, la tercera obra escénica que hace de Nebra, Venus y Adonis. Me habla por teléfono de todo ello desde su casa de Basilea.

–Funda Los Elementos para grabar Vendado es amor, no es ciego de Nebra, ¿cierto?

–Exacto. Conocí por Youtube “El bajel que no recela”, un aria de la zarzuela, que cantaba María Bayo con Banzo y me fascinó. Entonces, me dije, si esto es así, el resto de la zarzuela no puede ser malo. Y me compré la única edición que había, publicada por la Fundación Fernando el Católico en Zaragoza. Yo estudiaba en la Schola Cantorum Basiliensis y allí te dan la opción de hacer conciertos de una hora a mediodía, y decidí preparar más o menos la mitad de la zarzuela. Y desde el primer ensayo, tanto los músicos como yo no podíamos creer lo que estábamos escuchando, porque ni yo lo había escuchado en grabación, ni ellos sabían siquiera quién era Nebra. Fue una auténtica revelación. Hicimos el concierto y fue un éxito extraordinario, hasta el punto de que nos pidieron que la hiciéramos completa en la sala grande de la escuela. Y aquello fue sonado, porque vinieron hasta de la Embajada de España. Así que decidimos grabarla, porque para nuestra sorpresa Vendado no estaba grabada, Donde hay violencia no hay culpa no estaba grabada, Venus y Adonis no estaba grabada...

youtube

–Ya ha grabado las tres, ¿piensa seguir?

–Sí, la idea es grabar la integral de las obras escénicas de Nebra.

–Nebra escribió mucha música para el teatro, pero se ha conservado poco...

–Lamentablemente. Yo espero que algún día encuentren un baúl, como encontraron el baúl de Vivaldi en Turín, con las obras de Nebra, pero no creo que vaya a pasar, a no ser que esté todo perdido en algún palacio de un propietario privado. Si no me equivoco, creo que Nebra escribió como diez o doce zarzuelas, otras tantas óperas, y luego una cantidad enorme de autos sacramentales, como veinticinco o así, además de sainetes, entremeses... En total son 70 u 80 obras, y de todo ello, incluidos los autos sacramentales, ha sobrevivido una decena.

–Las dos primeras son zarzuelas y esta última es una ópera. ¿La distinción era tan clara en la época?

–Dentro de que todo era bastante fluido, Venus y Adonis está entera en música. De hecho era el segundo acto de una gran ópera en tres actos, y tuvo tanto éxito que un mes después se interpretó separadamente. Pero no hay diálogos, y es mucho menos folclórica que las zarzuelas, aunque hay un aria con un fandango y unos zarambeques. En el propio texto se dice que es una “ópera chiquita”, o melodrama, que era también como llamaban a las obras de influencia mucho más italiana. En las zarzuelas aparece ese nombre de “zarzuela” por todos lados. Además, es verdad que en Vendado hay bastante acción en la parte musical, pero en Donde hay violencia no hay culpa, que va de la violación de Lucrecia, no hay ningún tipo de acción en la música, lo que dificulta bastante hoy su puesta en escena, porque todo el acoso de Sexto a Lucrecia pasa en el diálogo. Entonces, sí que hay bastante diferencia en ese sentido, dramatúrgicamente, entre Venus y Adonis, que es de 1729, como también el acto que Nebra escribió para Amor aumenta el valor, un año anterior, que son óperas, y las otras dos, que son zarzuelas de los años 40.

–Desde el principio decide asumir usted mismo la dirección, ¿tiene formación específica?

–No, no. Hice la formación profesional como pianista y clavecinista, y luego mis estudios de clave y de canto en Basilea. He dado demasiadas clases. Si necesito alguna, la tomaré, pero prefiero ir construyéndome a mí mismo, mientras pueda comunicarme, y creo que lo consigo.

[Los Elementos / Javier Salas]

–¿Es importante tener un hombre de confianza en la orquesta? Desde el principio su concertino es Claudio Rado...

–Absolutamente. Si no, hubiera sido imposible. Primero, un concertino que respete mis ideas, aun cuando yo no esté dirigiendo. Porque puede no estar de acuerdo con algo, pero confía en mí y es capaz de transmitir a los músicos lo que he pedido. Yo confío en él también, es un trabajo muy flexible en ese sentido.

–Además de las óperas, grabó un disco de cantatas. ¿Hay más?

–En enero, en Versalles pudimos grabar el Réquiem de José de Torres y un Dies Irae de Corselli. Pudimos hacerlo porque fue en directo, en un concierto. Me encantaría poder grabar también la música religiosa de Nebra, pero eso es muy caro, porque necesitamos un coro. Ya veremos.

–Las dos zarzuelas las publicó en Glossa y esta ópera en Aparté, ¿a qué se debe el cambio?

–Nos pareció que la distribución con Glossa no tuvo el impacto en el mercado internacional que esperábamos y por eso quise probar con una discográfica francesa.

–¿Sigue confiando en el formato del disco?

–Sí, me parece trágico que esté desapareciendo, y es que ni yo mismo tengo lector de CD, es algo que tengo que corregir.

–¿Por qué hay que acercarse a esta grabación de Venus y Adonis?

–Porque es una música excepcional. No quiero hacer comparaciones, pero si pones el texto en italiano cuela como algún gran autor europeo. El momento de la muerte de Adonis, con ese acompañamiento en pizzicato, es espectacular; cuando lo estrenamos, había un silencio en la sala que era realmente entre aterrador y emocionante. Fue maravilloso.

[Diario de Sevilla. 30-03-2025]

La ficha JOSÉ DE NEBRA (1702-1768): VENUS Y ADONIS [1729] Paola Valentina Molinari soprano (Venus) Natalie Pérez mezzosoprano (Adonis) Jone Martínez soprano (Marte) Ana Vieira Leite soprano (Celfa) Judit Subirana mezzosoprano (Clarín) Margherita Maria Sala contralto (Cibeles) Los Elementos. Claudio Rado concertino Alberto Miguélez Rouco clave y dirección musical Aparté (2 CD)

VENUS Y ADONIS EN SPOTIFY

#los elementos#alberto miguélez rouco#aparté#josé de nebra#paola valentina molinari#jone martínez#natalie pérez#ana vieira leite#judit subirana#margherita maria sala#claudio rado#música#music#Youtube

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de Il Suonar Parlante esta noche en el Espacio Turina.

#il suonar parlante#vittorio ghielmi#wolfgang a. mozart#antonio vivaldi#georg philipp telemann#stano palúch#marcel comendant#graciela gibelli#música#music#femás

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de Leticia Moreno & Friends esta noche en el Espacio Turina.

#leticia moreno#claudio constantini#matan porat#edicson ruiz#johann sebastian bach#heitor villa-lobos#astor piazzolla#música#music#femás

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de Flor Galante esta noche en San Luis.

#flor galante#josé manuel cuadrado#irene roldán#cristina bayoón#elna rademann#martin jantzen#johann gottlieb janitsch#georg philipp telemann#johann gottlieb graun#christoph graupner#carl heinrich graun#música#music#femás

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de Bachcelona Consort esta mañana en San Luis.

#bachcelona consort#daniel tarrida#elen lloyd roberts#justina vaitkuté#héctor ruiz#franco oportus#johann sebastian bach#friedrich wilhlem zachow#georg philipp telemann#christoph graupner#música#music

0 notes

Text

Mito y realidad de Palestrina

[El conjunto británico Stile Antico abre este mismo domingo el homenaje del FeMÀS a Palestrina. / Kaupo Kikkas]

La XLII edición del FeMÀS, que acaba de empezar, se ha puesto bajo la advocación de Giovanni Pierluigi da Palestrina en el quinto centenario de su nacimiento

Con un programa titulado El Príncipe de la Música, el conjunto británico Stile Antico abre esta misma noche en el Espacio Turina el ciclo de cuatro conciertos que el Festival de Música Antigua de Sevilla ha programado para conmemorar la efeméride del nacimiento de Palestrina. Los conjuntos Tasto Solo (San Luis, 27 de marzo), Vandalia (Alcázar, 3 de abril) y Cantoría (Alcázar, 10 de abril) completan el breve acercamiento a una de las figuras más relevantes y mitificadas de la historia de la música occidental.

Giovanni Pierluigi da Palestrina nació entre el 3 de febrero de 1525 y el 2 de febrero de 1526, puede que en la ciudad por la que fue conocido, Palestrina, una localidad de los Montes Sabinos cercana a Roma, la urbe en la que en cualquier caso pasó su infancia y se formó, como niño de coro en Santa Maria la Maggiore. Para su primer ejercicio profesional volvió a Palestrina, ejerciendo entre 1547 y 1551 de organista en la catedral de San Agapito. En 1550 el obispo de Palestrina se convirtió en papa con el nombre de Julio III y lo llamó para que se hiciera cargo de la Capilla Giulia, el coro formado por los canónigos de San Pedro.

Julio III murió en 1555, siendo sucedido por Marcelo II, que no llegó al mes de pontificado, y por Pablo IV, quien, mucho más rigorista que sus antecesores, prohibió que los cantores y maestros vinculados a los coros papales fueran laicos. Palestrina lo era, y de hecho estaba casado, pues había contraído matrimonio en 1547 con Lucrecia Gori, y en consecuencia fue despedido. Entró entonces a servir en San Juan de Letrán como maestro de capilla hasta que en 1561 fue llamado para ocupar ese mismo puesto en Santa Maria la Maggiore, una vuelta a sus inicios. Desde 1567 trabajó en el Seminario Romano, institución educativa para la formación del clero. En 1571 regresó a San Pedro como maestro de la Capilla Giulia, posición que ocupó hasta su muerte, ocurrida el 2 de febrero de 1594.

[Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) / Retrato anónimo de escuela italiana | Oratorio de los Filipenses (Roma)]

Palestrina se formó en el estilo de la gran polifonía imitativa que los francoflamencos de la generación de Josquin habían elevado a un lenguaje musical de alcance universal, en el que la arquitectura sonora, la expresividad melódica y el equilibrio contrapuntístico alcanzaron una perfección sin precedentes, sirviendo de modelo para toda la música sacra occidental. El humanismo había dotado a la música de Josquin y sus contemporáneos de una claridad, una naturalidad y una emotividad que generaciones posteriores no mantuvieron. Los músicos nacidos en torno a 1500 (Morales, Gombert, Willaert...) llevaron la polifonía a un grado de elaboración extrema, con una escritura densa en la que la imitación continua generaba texturas enrevesadas y prácticamente inextricables. Las frases se entrelazaban sin cesura, eliminando casi por completo las cadencias y difuminando la articulación formal. Este refinamiento, llevado al límite, ponía en riesgo la inteligibilidad del texto y exigía de los intérpretes una precisión absoluta para mantener la claridad en la superposición de líneas melódicas.

Este estado de cosas fue tratado en el último período de sesiones del Concilio de Trento, iniciado en 1562. Se condenó la introducción de elementos profanos en el culto tanto como la prolija complejidad de las texturas polifónicas que hacían ininteligibles los textos. Aunque no parece que la polifonía estuviera nunca en peligro es posible que algunos delegados abogaran por prohibirla, pero no lo consiguieron. Todo lo más se hicieron recomendaciones para favorecer la inteligibilidad textual. Sin embargo en 1607 un comentario de Agostino Agazzari hizo responsable a Palestrina de haber salvado la polifonía con una obra: “Y por esta razón la música habría llegado casi al punto de ser prohibida en la Santa Iglesia por el soberano pontífice de no haber encontrado Giovanni Palestrina el remedio, demostrando que el fallo y el error estaban no en la música, sino en los compositores, y componiendo para confirmarlo la misa titulada Missa Papae Marcelli”. En 1828, Giuseppe Baini escribió una biografía de Palestrina en la que dio crédito y difundió esta leyenda convirtiendo a Palestrina en un mito al que se le dedicaron hasta óperas.

En realidad fue el flamenco Jacobus de Kerle quien en aquel 1562 publicó una colección de responsorios titulada Preces speciales pro salubri generalis Concilii successu (es decir, Oraciones especiales por el éxito total del Concilio) en el que a través de una escritura fundamentalmente homofónica y silábica parecía asumir los dictados tridentinos. En cuanto a la Misa del Papa Marcelo, dedicada a ese papa que apenas reinó un mes en 1555, fue editada en el Missarum liber secundus de Palestrina (Roma, 1567) y aunque incluía un Gloria casi rigurosamente homofónico-silábico y un Credo que combina polifonía con homofonía, se cerraba en el Agnus Dei con un ejercicio de virtuosismo contrapuntístico a siete voces que no parecía tan cercano a los nuevos preceptos romanos. Con todo, Palestrina se convirtió durante las siguientes décadas en el gran modelo de los compositores que trabajaban para la capilla de los papas, donde se rechazó mucho tiempo la modernidad de la monodia acompañada y el estilo concertante que se extendía por doquier.

youtube

Palestrina fue conocido fundamentalmente por su música sacra: 104 misas en un tiempo en que los compositores preferían otros géneros, 373 motetes, 73 himnos, 9 ciclos de lamentaciones, 11 letanías, 35 magnificats, 69 ofertorios y otras muchas obras salidas de sus numerosas publicaciones (siete libros de misas en vida y otros cinco en la década posterior a su muerte; siete libros de motetes y seis más de otros géneros), misceláneas y manuscritos.

El cuarto de sus libros de motetes a cinco voces, que se publicó en Roma en 1584, estaba completamente dedicado al Cantar de los Cantares e incluía una carta del compositor al Papa Gregorio XIII lamentando su antigua dedicación a escribir música sobre el “tema de los amores ajenos al buen nombre y la profesión de los cristianos” en alusión a su primer libro de madrigales a 4 voces de 1555, y el primero a cinco voces de 1581. El arrepentimiento no le duró mucho, pues en 1586 dio a la prensa –en Venecia, eso sí– un segundo libro de madrigales profanos a 4. En 1594 apareció en Roma otro libro de su autoría con el tírulo Delli Madrigali spirituali a cinque voci. Libro secondo, acaso reconociendo con el ordinal que aquel libro de 1584 no contenía en realidad motetes. Los madrigales de Palestrina alcanzaron gran popularidad en su tiempo; algunos de los más famosos se publicaron en colecciones misceláneas y generaron durante décadas una importante literatura de glosas y disminuciones, que hizo avanzar el arte instrumental. También en eso fue Palestrina un Príncipe de la música.

[Diario de Sevilla. 23-03-2025]

UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN SPOTIFY

#giovanni pierluigi da palestrina#jacobus de kerle#stile antico#vandalia#tasto solo#música#music#cantoría#Youtube#Spotify

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de MUSIca ALcheMIca esta noche en el Espacio Turina.

#musica alchemica#lina tur bonet#jadran duncumb#marco testori#antonio vivaldi#johann sebastian bach#música#music#femás'25

0 notes

Text

Mi crítica del concierto del Cuarteto Attacca esta noche en el Espacio Turina.

#cuarteto attacca#attaca quartet#amy schroeder#domenic salerni#nathan schram#andrew yee#philip glass#gabriela ortiz#caroline shaw#música#music

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de Música de Cámara de la ROSS esta mañana en el Espacio Turina.

#real orquesta sinfónica de sevilla#ross#vladimir dmitrienco#jerome ireland#nonna natsvlishvili#tatiana postnikova#anton arensky#johannes brahms#música#music

0 notes

Text

Aarón Zapico: "De Sópitu es la música de siempre tocada como nunca"

[Forma Antiqva en la formación con la que han grabado el CD / Forma Antiqva]

El conjunto asturiano Forma Antiqva lleva al disco su proyecto más singular, De Sópitu, un crossover entre música antigua y folk

Aarón Zapico (Langreo, 1978) dedica cada vez más tiempo a dirigir conjuntos sinfónicos (“sin batuta”, aclara), pero no se olvida de Forma Antiqva, el conjunto que fundó con sus hermanos Pablo y Daniel en 1999. Lo llamo para que me hable de su último disco, una rareza que está dando mucho que hablar

–¿Qué es exactamente De Sópitu?

–Es la música de siempre tocada como nunca. La música tradicional que hay en el disco está tocada con articulaciones, con ornamentaciones y con una profusión de instrumentación inhabitual. La música clásica está hecha de una manera tan natural y desenfadada que diría que es algo radicalmente nuevo en nuestra trayectoria. No hay originalidad en grabar a Purcell, el Cura de la Piñera, la pifa de El mesías o el Caseme fai tres semanes. Lo original es grabarlo como lo grabamos y en el contexto en el que enlazamos esas piezas.

–La primera novedad es que buena parte del disco es de música tradicional, folk, ¿no?

–Sí, sí, esto es algo que yo tenía que hacer desde los tiempos de estudiante, cuando tenía una biblioteca a mi servicio en el conservatorio, en la que nunca encontré esa riqueza. Estamos hablando de los años que no había IMSLP, no estaban digitalizadas las bibliotecas, o sea, no tenías las facilidades que tienes ahora. Entonces, claro, yo me llevaba libros a casa o al aula para tocar y, bueno, para descubrir un mundo de posibilidades increíble. Y entre ese mundo de posibilidades, esa unión que de alguna manera perdimos un poco entre la música tradicional y la música clásica o académica. En otros países, por ejemplo en Francia o en Inglaterra, esa unión no se perdió tanto, incluso es muy frecuente ver grupos de música antigua que hacen así cosas un poco crossover, transversales entre música tradicional y música clásica, pero aquí en España, eso no estaba al orden del día. Poco a poco fui dándole vueltas a la idea, y era algo que tenía que hacer. En un momento, tras la pandemia, hubo como una pulsión, que dije, bueno, ya llegó el momento de poner este programa en partitura, en el papel y abordar este proyecto.

–Es además música folk del ámbito digamos celta: Asturias, Galicia, Cantabria, Irlanda...

–Sí, es así, pero de verdad que no fue intencionado. No pensé en bucear en el arco atlántico, sino simplemente tomé las piezas que tenía más a mano, que conocía más. Inglaterra es un país al que mi formación de clavecinista le debe muchísimo, el contacto es muy estrecho, y su música me recuerda mucho a la nuestra, a la de Asturias, a la del norte. Sí que puede tener toda esa etiqueta de celta, pero no quiero ser tan pretencioso de etiquetarlo porque cada vez me doy más cuenta de que las etiquetas sobran. Está bien tenerlas, está bien utilizarlas, pero no es lo principal que tenemos que hacer a la hora de abordar una música o de disfrutar una música. En los últimos meses hice conciertos y sinfonías de Mozart, hice Literes, antes de ayer un recital monográfico de Vivaldi y mi cerebro funciona igual que cuando afrontaba De Sópitu, los recursos que intento buscar son los mismos, con diferentes herramientas, si quiere. La cocina, digamos, varía un poco, pero al final utilizo los mismos cazos y las mismas sartenes para cocinar una cosa y la otra. Y la diversión, la emoción, la melancolía, la busco de la misma manera en unos pizzicatos de Mozart que en cuantas vueltas le damos al tema del Cura de la piñera.

youtube

–Yo ya he escuchado el disco, pero a quien no lo haya hecho cómo se lo explicaría...

–En nuestros 25 años de carrera llevamos haciendo cosas estándar dentro de la música antigua, claro, pero también invirtiendo mucho tiempo de investigación, de trabajo, de energía en remover un poco, buscando nuevos formatos para el público, nuevas maneras de enlazar las obras, arriesgándonos. Estamos constantemente preguntándonos hacia dónde vamos, cómo está nuestro contexto, cómo está nuestro público y siendo muy conscientes para la gente para la que tocamos. Y este disco es un poco esto, buscar una manera nueva, un lenguaje nuevo. Hay mucho amor puesto en ese disco de gente que lleva tocando más de 20 años juntos. Hemos escogido un repertorio que nos llena de alguna manera, que sentimos como muy propio. Quien se acerque va a encontrar un producto muy honesto, donde hay mucha verdad, donde de repente va a escuchar una voz que se quiebra o una flauta ornamentada de una manera muy intensa y hay una nota imperfecta, no nos importa. Hemos buscado esa manera directa de comunicarnos con el público.

–Es su primer disco con Pablo García López. Le dijeron que se olvidara de la voz impostada, claro...

–Lo conozco desde hace mucho. Es un gran amigo y un músico extraordinario. Cuando lo llamé para este proyecto le expliqué lo que quería, lo que necesitaba y me dijo que confiaba a ciegas en mí, y ahí está. O sea, convencer a un cantante para que rompa la voz o no la muestre al 100% de calidad, porque estamos todos acongojados por el texto o emocionados, es difícil, porque venimos de una cultura en los conservatorios, en los conciertos, en los discos, en que parece que todo tiene que ser perfecto, todo redondo. Y Pablo, en un acto de generosidad y de inconsciencia, si quiere, lo aceptó, se puso en mis manos, y ahora está muy contento con los resultados.

–Es también el primer disco que publican con la marca Zapico Records. ¿Significa eso que dejan Winter & Winter?

–En principio, sí. Estuvimos juntos desde 2009 y fue fenomenal. Me llevo muy bien con Stefan, pero queríamos tener el control absoluto de nuestros discos, desde la elección del repertorio al pantone usado en la portada, pasando por las fotos, los textos…, y eso es imposible de otra forma.

[Diario de Sevilla. 16-03-2025]

La ficha DE SÓPITU 1. Marionas / Gaspar Sanz (1640-1710) 2. ¡Que m'escurez! / Tradicional asturiana 3. Alborada / Tradicional asturiana 4. Caseme fai tres semanes / Tradicional asturiana 5. Saltón / Tradicional asturiana 6. Gaita / Henry Purcell (1659-1695) 7. Pasacalle & El señor cura de la Piñera / Tradicional asturiana 8. Muñeira de Chantada / Tradicional gallega 9. Danny Boy / Tradicional irlandesa 10. Dicen que les pastores / Tradicional de Picos de Europa, León y Cantabria 11. La Asturiana. Rigodón / Santiago de Murcia (1673-1739) 12. Fandango & Saltón / Tradicional asturiana 13. Una fatal ocasión - Mangas verdes & La giga de nadie/Romance tradicional cántabro & John Playford (1623-1686/7) 14. Sinfonía de los pastores / Georg Friedrich Handel (1685-1759) 15. Ondas do mar de Vigo / Martín Codax (s. XIII) 16. Danza según el humor escocés / Nicola Matteis (1650-1714) 17. La Jotta & Jota de Caldueñu / Santiago de Murcia & tradicional asturiana 18. Canción al salir de la deshoja / Tradicional cántabra 19. Jota de ciego / Tradicional asturiana 20. Folias gallegas & Romance de ciego / Santiago de Murcia & tradicional gallega 21. Tengo al mio Xuan en la cama / Tradicional asturiana 22. Danza de los marineros / Henry Purcell 23. Una mañana de abril / Romance tradicional cántabro y Aarón Zapico 24. Santa Bárbara bendita / Tradicional asturiana Forma Antiqva Pablo García-López, voz; Alejandro Villar, flautas y zanfona; Pablo Zapico, guitarra barroca y archilaúd; Daniel Zapico, tiorba; Ruth Verona, violonchelo; Pere Olivé, percusiones; Aarón Zapico, órgano y dirección Zapico Records

DE SÓPITU EN SPOTIFY

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de la Orquesta Bética de Cámara esta noche en el Espacio Turina.

#orquesta bética de cámara#michael thomas#santiago lara#isaac albéniz#amadeo roldán#óscar esplá#música#music

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de la Orquesta Sinfónica Conjunta esta noche en Ingenieros.

#orquesta sinfónica conjunta#osc#juan garcía rodríguez#irina bogdanova#alejandro sánchez#francisco javier loma gómez#robert schumann#dmitri shostakóvich#música#music

0 notes

Text

Mi crítica del concierto del Ensemble Suspiratio esta mañana en el Espacio Turina.

#ensemble suspiratio#vicente baset#antonio soler#luigi boccherini#abelardo martín ruiz#carla garcía molina#raquel de benito#rosa de benito#guido garcía#música#music

0 notes

Text

Los caprichos de María

[María Dueñas (Granada, 2002) / Allan Cabral]

La granadina María Dueñas hace una grabación deslumbrante de los ‘Caprichos’ de Paganini

Niccolò Paganini (1782-1840) fue el responsable del modelo de virtuoso-compositor que se convirtió en estándar a lo largo de todo el siglo XIX. Su combinación de carisma, espectáculo y técnica extrema fue seguida por pianistas (Liszt, Thalberg), violonchelistas (Servais), flautistas (Boehm) y hasta cantantes que buscaron superar los límites de la expresión y la dificultad técnica.

Y es que Paganini llevó la técnica violinística a una nueva dimensión mediante el uso extremo del staccato, el ricochet y el pizzicato de la mano izquierda, las dobles cuerdas y los pasajes en octavas, las décimas, los armónicos artificiales, la exploración exhaustiva de los registros extremos del instrumento o el uso de una sola cuerda para tocar melodías completas (e incluso sugerir polifonía). Pero a la impresionante técnica instrumental, el músico añadía una presencia magnética: delgado, pálido, con largos cabellos negros y un aire casi demoníaco, que alimentó leyendas sobre un supuesto pacto con el diablo. Quienes lo conocieron hablan también de una extraordinaria generosidad y hasta una dulzura exquisita en el trato. El impacto de Paganini entre sus contemporáneos sobrepasó con mucho el ámbito del violín. Cuando Liszt lo escuchó en 1832 quedó tan impresionado que decidió trasladar ese nivel técnico y ese carisma al universo del piano.

Los últimos estudios sitúan en Parma entre 1801 y 1809 la composición de los 24 caprichos para violín solo que Ricordi publicó en 1819 como la Op.1 del músico. Se trata de una colección de estudios convertida en la obra más divulgada y admirada de Paganini. El último de ellos ha generado una literatura musical considerable, de Schumann a Lutoslawski, pasando por Liszt, Brahms, Ysaÿe o Rajmáninov.

Los Caprichos de Paganini siempre fueron presentados como obras de extremo virtuosismo, casi pensadas para el puro exhibicionismo, pero se dudaba de que tuvieran otros valores musicales (acaso exceptuando ese Capricho nº24). La mayoría de las grabaciones existentes de las piezas se analizaban desde ese punto de vista, pero el nuevo siglo ha traído nuevas perspectivas sobre esta música, que ahora se mira también desde la conexión con el belcantismo y profundizando en sus logros armónicos y formales.

youtube

En ese camino, esta grabación de la joven María Dueñas (Granada, 2002) puede convertirse en un auténtico hito. Jamás había escuchado la colección hecha desde esta profundidad musical, que asume el virtuosismo técnico como una necesidad inherente a las piezas pero sólo como punto de partida, pues queda integrado en una concepción de naturaleza retórica de la música, que nos habla de lirismo y drama desde una plenitud sonora absoluta. Basta escuchar el primero de los Caprichos, que es un estudio sobre el ricochet (una técnica de rebote del arco sobre la cuerda), para apreciar no sólo la facilidad del recurso puramente técnico, sino los colores, el fluido de la melodía y las tensiones armónicas que la violinista es capaz de generar. Pues así hasta el final, 100 minutos de historias y emociones contadas y transmitidas con una hondura y una madurez que parecen impropias para una violinista de 22 años.

Luego, Dueñas añade 72 minutos más de música para ofrecer un recorrido por otros caprichos violinísticos generados a partir de los escritos por Paganini. Se recogen ahí piezas muy disímiles de Berlioz, Saint-Saëns, Wieniawski, Sarasate, Kreisler y dos músicos más cercanos: Jordi Cervelló, fallecido hace poco más de dos años, y Gabriela Ortiz, que ha escrito ya varias obras para la granadina. Además de un par de piezas también en solitario, en esta segunda mitad del álbum María Dueñas se hace acompañar por los pianistas Itamar Golan y Alexander Malofeev, el violinista Boris Kuchnir –que es su profesor–, el guitarrista Raphaël Feuillâtre y la Deustches Symphonie-Orchester de Berlín dirigida por Mihhail Gerts.

[Diario de Sevilla. 9-03-2025]

La ficha Niccolò Paganini (1782-1840): 24 Caprichos para violín solo Op.1 [1819] Pablo Sarasate (1844-1908): Capricho vasco Op.24 [con Itamar Golan, piano] Fritz Kreisler (1875-1962): Recitativo y Scherzo-Caprice Op.6 / Capricho vienés Op.2 [arreglo para guitarra de Fougeray; con Raphaël Feuillâtre, guitarra] Jordi Cervelló (1935-2022): Milstein Caprice Henryk Wieniawski (1835-1880): Etudes-Caprices para dos violines Op.18: nº2 en mi bemol mayor [con Boris Kuchnir, violín] Gabriela Ortiz (1964): De cuerda y madera [con Alexander Malofeev, piano] Camille Saint-Saëns (1835-1921): Caprice andalous Op.122 [con la Deutsches Symphonie Orchester Berlin. Dir.: Mihhail Gerts] Hector Berlioz (1803-1869): Rêverie et caprice H. 88 [con la Deutsches Symphonie Orchester Berlin. Dir.: Mihhail Gerts] Camille Saint-Saëns: Introduction et rondo capriccioso Op. 28 [con la Deutsches Symphonie Orchester Berlin. Dir.: Mihhail Gerts] María Dueñas, violín Deutsche Grammophon

EL ÁLBUM EN SPOTIFY

#maría dueñas#niccolò paganini#hector berlioz#jordi cervelló#fritz kreisler#gabriela ortiz#camille saint-saëns#pablo sarsate#henryk wieniawski#deutsche grammophon#música#music#itamar golan#alexander malofeev#raphaël feuillâtre#boris kuchnir#deutsches symphonie orchester berlin#mihhail gerts#Youtube

0 notes

Text

Un Viernes Santo en Lisboa

[Un momento de la grabación del CD / Fernando Jorge]

Enrico Onofri encabeza dos grupos portugueses para el rescate de unos responsorios de tinieblas de finales del siglo XVIII

Metidos ya en la Cuaresma llega desde Portugal este interesantísimo rescate de música del Oficio de Tinieblas. Se trata de unos responsorios de Viernes Santo originales de José Joaquim Dos Santos (1747-1801), un compositor nacido cerca de Óbidos que llegó con sólo seis años a Lisboa para estudiar en el Real Seminario Patriarcal de Música y acabó convertido en Compositor de la Iglesia Patriarcal y en Maestro del Seminario Real. Nunca salió de Portugal.

En sus extensas y detalladas notas al CD, Cristina Fernandes describe el proceso de italianización de la música portuguesa en el siglo XVIII (muy similar al de la realidad española), con la contratación del napolitano David Pérez o la importación de repertorio diverso, que incluía amplia presencia de la producción de Niccolò Jommelli. Eso explica que la música de Dos Santos, fundamentalmente religiosa, tenga una clara inclinación italianizante.

[El violinista y director Enrico Onofri / Joao Espirito Santo]

Los nueve responsorios aquí registrados no están datados, aunque Fernandes deduce que debieron de ser escritos a finales de la década de 1780. Son piezas características del género, en las que el Estribillo suele estar escrito a cuatro voces concertadas, quedando los Versos reservados para dos o tres voces solistas. Lo más interesante y particular de esta música está en el acompañamiento, ya que Dos Santos emplea sistemáticamente dos violas concertantes, lo que tiñe la música de un tono sombrío que conviene especialmente bien al repertorio, contribuyendo al tratamiento retórico de las obras, ya asentado en una escritura vocal que huye del virtuosismo teatral por una concepción intimista y expresiva.

De la mano de Enrico Onofri, tan comprometido con los grupos portugueses, cuatro solistas (Raquel Alão, Rita Filipe, Rodrigo Carreto y Hugo Oliveira) se suman al Officium Ensemble, conjunto coral de ocho voces dirigido por el bien conocido en nuestros pagos Pedro Teixeira, y el conjunto instrumental Real Câmara para una grabación tan inesperada como gratificante.

[Diario de Sevilla. 9-03-2025]

La ficha IN PARASCEVE José Joaquim Dos Santos (1747-1801): Responsorios de Viernes Santo In Primo Nocturno Responsorium I: Omnes amici mei Responsorium II: Velum templi scissum est Responsorium III: Vinea mea electa In Secundo Nocturno Responsorium IV: Tamquam ad latronem existis Responsorium V: Tenebrae factae sunt Responsorium VI: Animam meam dilectam tradidi In Tertio Nocturno Responsorium VII: Tradiderunt me Responsorium VIII: Jesum tradidit impius Responsorium IX: Caligaverunt oculi mei Raquel Alão, soprano; Rita Filipe, alto; Rodrigo Carreto, tenor; Hugo Oliveira, bajo. Officium Ensemble (Pedro Teixeira, director). Real Câmara. Director: Enrico Onofri Passacaille

#raquel alao#rita filipe#rodrigo carreto#hugo oliveira#officium ensemble#real câmara#enrico onofri#passacaille#josé joaquim dos santos#música#music

0 notes

Text

Mi crítica del concierto de Los Elementos esta noche en el Espacio Turina.

0 notes