#ワイアード

Explore tagged Tumblr posts

Quote

ワイアードの ライター、ケビン・ケリーは、読者支援経済では、クリエイターが何百万人ものフォロワーを獲得する必要はなく、1,000人の真のファンを獲得するだけでよいと述べている。熱心なファンは、クリエイターに年間約100ドルを支払うことになる。「真のファン1人から100ドルを全額受け取るとすれば、年間10万ドルを稼ぐのに必要なのは1,000人だけだ」と述べた。 「ほとんどの人にとって、それで生計を立てられる」 エンジェル投資家のリー・ジン氏はこれを「情熱経済」と呼び、クリエイターたちはさらにニッチな観客層にリーチできると考えている。「クリエイターは1,000人ではなく100人の真のファンを集め、彼らに年間100ドルではなく1,000ドル支払えばいいと私は信じています」

誰もあなたの本を読まない - エル・グリフィン著 - エリシアン

4 notes

·

View notes

Text

Wired: RFK ジュニアが突然どこでもオンラインに 記事は、「一部の専門家によると、彼は2024年の選挙を混乱させる可能性がある」と認め、彼のキャンペーンがオンラインで生み出した勢いは「決して小さな偉業ではない」と認めている。 「ここ数カ月、ケネディは突然どこにでも出没し、コメディアンで『アメリカズ・ゴット・タレント』の審査員ハウィー・マンデルからターニング・ポイントUSAの創設者チャーリー・カークまで、あらゆる人とチャットしている。」 ワイアードは、大小、政治的、非政治的な影響力のある人たちと��ながるというケネディの戦略が選挙戦に恩恵をもたらしていると書いている。 この記事で言及されていないのは、ここでの興味深い歴史的類似点です。 JFK の 1960 年の大統領選挙キャンペーンが成功したのは、その時代の新しいメディアであるテレビを有利に利用したことが一因でした。 RFK Jr. は今、同じことを今日の新しいメディアであるポッドキャストで行っています。

2 notes

·

View notes

Quote

ウィルヘルムの叫びは『スター・ウォーズ』をはじめとする多くのヒット映画や、テレビゲーム・テレビ番組などで使用されたことにより有名となった[1]。 誰かが、矢で刺される、爆発に巻き込まれる、転落するなどして死亡する際にしばしば用いられる。2008年までに217本の映画で使用されているとされ[2]、映画界におけるお約束となっている。 名称の由来は、1953年の西部劇映画『フェザー河の襲撃』の登場人物で、矢で射られるウィルヘルム二等兵にちなんでいる。その際に使われたのがこの素材の2回目の使用で、ワーナー・ブラザースの音響保管ライブラリーから使用された最初の例と考えられている[3]。 この叫び声の主については、「パープル・ピープル・イーター」などで知られる、歌手、俳優のシェブ・ウーリー(Sheb Wooley)だとされている[4][3]。 歴史[編集] 誕生[編集] 元々は、1951年の映画『遠い太鼓』のために収録された音響素材のなかのひとつとして生まれた[5]。エバーグレーズの沼地を兵士たちが通り、そのうちの1人がアリゲーターに噛まれて水中に引きずり込まれるシーンに使用されている。このシーンの叫び声は後から個別に収録されたもので、軽い痛みを与えた5つの悲鳴を掛け合わせたものである。このシーンの為に収録された悲鳴のうち4番・5番・6番は、このシーンの前の3人のインディアンが砦で撃たれる場面で使用されている。 復活[編集] ウィルヘルムの叫びは、音響監督のベン・バートによって復活した。元音源を発見した彼が、『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』に組み込んだのである。ルーク・スカイウォーカーが、デス・スターの上でストームトルーパーを撃つ際に使用されている。バートは、この音を「ウィルヘルムの叫び」と名付けた張本人でもある[6]。その後10年間、バートはジョージ・ルーカス、スティーヴン・スピルバーグらの作品等、彼の関わった多くの作品にウィルヘルムの叫びを組み込んだ(『インディ・ジョーンズ シリーズ』の全ての作品でウィルヘルムの叫びが使用されている)。これにより、他のサウンドデザイナーの間でもウィルヘルムの叫びはメジャーなものになった[1]。 その後、ウィルヘルムの叫びは映画にとどまらず、様々なテレビドラマや2010年に発売された『レッド・デッド・リデンプション』をはじめとするテレビゲーム等にも使用されてきた[7][8]。 オリジナル録音テープの再発見[編集] この効果音のオリジナル録音テープは長い間行方不明とされてきた。Mitch Costenという音響編集者がこのオリジナル録音テープを保管しており、彼のオフィスで何年も見つかることなくほこりを被っていた。それを引き継いだ南カリフォルニア大学のアーカイブからテープの入った箱を渡された、カルフォルニア芸術大学の研究者Craig Smithにより、ウィルヘルムの悲鳴のオリジナル録音テープが発見されたと、CBS Morningsが報じた[9]。 脚注[編集] [脚注の使い方] ^ a b Brooke Gladstone, Bob Garfield (30 December 2005). "Wilhelm". On the Media. 2010年6月3日閲覧。 ^ Lee, Steve (3 November 2008). "List of movies containing Wilhelm scream". Hollywood Lost and Found. 2010年6月3日閲覧。 ^ a b Malvern, Jack (21 May 2005). "Aaaaaaaarrrrrrrrgggggghhh!!". The Times. 2009年12月12日閲覧。 ^ Lee, Steve (17 May 2005). "The WILHELM Scream". Hollywood Lost and Found. 2009年6月23日閲覧。 ^ Lee, James (25 September 2007). "Cue the Scream: Meet Hollywood's Go-To Shriek". ワイアード (15.10). ^ Lee, Steve (17 May 2005). "The Wilhelm Scream". Hollywood Lost and Found. 2010年6月4日閲覧。 ^ "Wilhelm Scream(video game concept)". Giant Bomb. 2010年6月4日閲覧。 ^ Møller, Sole Bugge (29 April 2010). "Filmskriget over dem alle". Aftenposten (デンマーク語). p. Film section, p. 46. 2010年4月29日閲覧。

ウィルヘルムの叫び - Wikipedia

3 notes

·

View notes

Text

ジョージ A ロメロ監督のゾンビ映画『ナイト オブ ザ リビングデッド』(1968)は、当時のタブーに挑戦しアメリカのホラー映画の新時代を築いた作品だと位置づけられている。「タブーを大胆に描写した」内容は賛否両論を巻き起こしたが、1999年にはアメリカ国立フィルム登録簿に永久保存登録される映画に選ばれ、今日においても、映画史に残る古典的名作として評価されている。 1968年10月1日に公開された直後に書かれた評論は非難一色だった。「怖すぎる」「グロすぎる」「観ている人の気持ちを考えていない」と批判されたが、これがかえって、というか当然のように思えるが、ホラー映画に対するこれ以上ない賛辞として受け取られ、それもあってか、観客を増やした。1969年以降に書かれた評論ではまさに、「怖すぎる」「グロすぎる」「観ている人の気持ちを考えていない」という表現が賛辞として使われ、評判を上げていった。公開から5年後には、「大手スタジオの外で制作されたホラー映画の中で、最も利益を上げた作品」だと評され、公開から10年で、アメリカで1500万ドル以上の興行収入をあげた。1968年にヨーロッパで興行収入トップのアメリカ映画だったとも言われる。製作費の250倍以上を稼ぎ、史上最も利益を上げた映画作品の一つとなった。 1971年のニューズウィーク誌で、この映画が「血に飢えた映画ファンの急増により、正真正銘のカルト映画になった」と評価された。 『ナイト オブ ザ リビングデッド』に『ゾンビ』(1979)、『死霊のえじき』(1985)、『ランド オブ ザ デッド』(2005)、『ダイアリー オブ ザ デッド』(2007)、『サバイバル オブ ザ デッド』(2009)をあわせた6作は、ジョージ A ロメロ監督の「リビングデッド シリーズ」または「オブ ザ デッド シリーズ」と呼ばれる。

「タブー」とは何だったのか。「ゾンビ」そのものであり、「ゾンビ」という言葉である。 『ナイト オブ ザ リビングデッド』ではゾンビのことを「リビング デッド (生ける屍)」または「グール (食屍鬼)」と呼称しており、「ゾンビ」という呼称は次作『ゾンビ』から登場する。 映画『ゾンビ』は、原��は『ドーン オブ ザ デッド』で 国際題が『ゾンビ』である。1978年9月にイタリアで公開され、日本では1979年3月、アメリカでは1979年4月に公開された。これにより「ゾンビ映画」というジャンルを確立したと評価され、前作との2作によって「モダンゾンビ」を定義づけたとも言われる。 『ナイト オブ ザ リビングデッド』では「ゾンビ」という言葉は使われていないというのは、トリビア的な「意外な事実」であり、観た人は「ゾンビ」と呼び、「ゾンビ(の)映画」として認識していた。『ナイト オブ ザ リビングデッド』が初めてのゾンビ映画だったわけでもなく、1930年代後半から1940年代にかけて多くのゾンビ映画が製作されていた。『ナイト オブ ザ リビングデッド』の作中で「ゾンビ」という言葉が使われなかったのは、厳密には「ゾンビ」なのかどうかわからないがどう見てもゾンビが、原因不明のまま何の説明もなく現れて襲ってくる恐怖を描くためだったとも説明されるが、実際のところ物語の設定やシチュエーションなどを提示するシーンを撮影する技術や予算がなかったための苦肉の策だったともロメロ監督は語っている。「ゾンビ」はハイチのブードゥー信仰に由来するらしいが諸説あるらしいし、「ゾンビに噛まれた者もゾンビになる」という設定は、そっちの方が怖いし、そうじゃないとゾンビが大量に出てくる理由もわからなくなるから、リチャード マシスンの小説『地球最後の男』(1954)に出てくる吸血鬼からインスパイアされる形で盛り込んだ。つまり、「モダンゾンビ」を定義づけたというより、ゾンビみたいななんか怖いやつを全く未定義のまま登場させた。観客が「ゾンビ」と呼んでいるので、次作では「ゾンビ」と呼称された。 「ゾンビ」が「タブー」で「事実上の検閲対象」だったとは誰も知らなかった。「ゾンビ」が「事実上の検閲対象」だったのは、映画においてではなく、漫画においてであった。 1990年代に漫画業界が、「事実上の検閲機関」であるとして「コミックス倫理規定委員会 (コミックス コード オーソリティ。CCA)」に批判の声を上げた。そこで、実際にあった検閲の例として挙げられたのが「ゾンビ」で、「ゾンビ」を漫画に登場させたい漫画家と、それを許可しないCCA側とのやり取りについて語られた。 1960年代後半にヒットしたゾンビ映画、つまり『ナイト オブ ��� リビングデッド』が公開されヒットした後、漫画家は、漫画にも「ゾンビ」を登場させたかった。漫画においても、かつてのホラー漫画において「ゾンビ」は人気モチーフだったが、1954年にCCAが発足して、規制された。1970年代中頃マーベルは、最終的には、ゾンビを「ザベンビース (ズベンビー)」と名付ける事によって規制を回避し、ゾンビを漫画に登場させた。この時CCAが規制の理由として漫画家に説明したのが、文学的な背景を欠いており、納得のいく科学的な説明がされていないため、というものだった。これが、90年代のCCAへの批判で、バカげた理由で行われていた検閲の例として挙げられた。 2000年代初頭には、ほとんどの出版社がコミックスコードを無視するようになった。2011年にコミックスコードを付けたコミックを出す出版社がなくなり、事実上コミックスコードの��止となった。 コミックスコードは、映画界で1934年から実施されていた「ヘイズコード」をモデルにしたとされる。ヘイズコードは、一部の映画を不道徳だとして非難する団体などに対抗してハリウッド作品の上映を保証するため、業界側が自主的に導入したガイドラインである。戦時中を除いて、ほとんど順守されなかったとも言われる。ヘイズコードは1968年に完全に廃止され、代わりに法的拘束力の弱い新たなレイティングシステムが導入された。 この映画のレイティング システムに対しても、2000年代に批判の声が上がる。ここでは、レイティングを行うアメリカ映画協会(MPAA)の極端な秘密主義と、レーティングの基準が不明瞭である点が批判された。2006年、MPAAは、適切な情報公開と、レイティングの基準について適宜明確な説明をすることを約束した。 『ナイト オブ ザ リビングデッド』が公開された1968年10月1日は、ほとんど機能していなかったヘイズコードが廃止され、MPAAのレイティングシステムが翌11月から実施される、そのちょうど何も規制がなかった期間だった。公開直後に書かれた「怖すぎる」「グロすぎる」「観ている人の気持ちを考えていない」と非難する評論は、この映画を観た人が読むと、この映画を観てない人が書いた文章のように読めた。この映画に出てこない悪霊が出てきたり、ゾンビが出てこなかったりするためである。つまり、後になって考えてみると、翌月から実施されるレイティングシステムの必要性を宣伝するために書かれたという理由以外がないように思える文章であった。

太平洋戦争目前の1941年7月に設立されたアメリカ政府の諜報及びプロパガンダ機関「OCI (情報調整局)」が、日米開戦後の1942年6月に「OSS (戦略情報局)」と「OWI (戦時情報局)」に分割した。両局とも、敵の戦意をくじくためのプロパガンダ組織だが、前者は諜報活動のような非合法な手段によって、主に敵国の公衆に、不信、混乱、恐怖を与えることを目指す「黒いプロパガンダ」を担当した。CIA(中央情報局)の前身である。 後者は国内向けに、放送などにより、情報を明瞭な事実として公衆に理解させることを目指した「白いプロパガンダ」を担当した。ここに1941年12月に国務省に新設されていた検閲局が統合された。検閲は、あくまで「自主検閲」という原則で行われた。戦後、アメリカ合衆国国務省広報部の配下になり、USIE(情報教育局)、IIA(国際情報局)、USIS(アメリカ合衆国情報サービス)と名称を変え、1953年に国務省から独立してUSIA(アメリカ合衆国情報局)へと移行した。

1953年、漫画業界は挫折を経験した。少年非行の問題を調査するために米国上院の少年非行小委員会が設立され、その翌年の1954年、漫画が未成年者の違法行為を誘発していると主張する精神科医による著作が出版され、漫画表現は主な読者層である子供に対し有害であると主張されると、漫画表現に対する反対運動が引き起こされた。漫画出版社は公聴会で証言するよう召喚された。時を同じくして起きた連邦政府による捜査は、コミック誌やパルプマガジンをアメリカ国内に配送していた流通企業の改革を促した。コミックの売り上げは激減し、複数の企業が倒産した。その結果、漫画出版社らは全米コミックスマガジン協会とコミックス倫理規定委員会(CCA)を結成した。こうして漫画出版社による自己検閲が実施されることになった。 コミックスコードでは、いかなるコミック誌も表紙に「ホラー」「テラー」「クライム」「ワイアード」といった言葉をタイトルとして使用する事を禁じていた。ECコミックは、これらの条項は、『クライム サスペンストーリーズ』『ザ ヴォルト オブ ホラー』『ザ クリプト オブ テラー』といった犯罪漫画やホラー漫画の人気タイトルを出版していたECコミックを意図的に標的にしたものだと信じていた。これらの規制及び吸血鬼、狼男、ゾンビの禁止は、ECコミックの収益を低減させた。CCA発足からの一年間で、現在でも人気のあるユーモア雑誌『MAD』を除くECコミックの全てのタイトルが廃刊した。 現代のコミックブックが初めて出版された1938年から1955年までの期間は「コミックブックの黄金時代」と呼ばれ、その内の1945年の第二次世界大戦の終結から1955年までは「漫画の原子力時代 (アトミックエイジ オブ コミックブックス)」とも呼ばれる。「原子力時代」は、スーパーヒーロー漫画の人気が衰え、漫画出版社は読者の関心を維持するために、戦争、西部劇、SF、ロマンス、犯罪、ホラーなど様々なジャンルに多様化した期間だった。また「原子力時代」は、テレビが登場し、マスメディアは各メディア企業と協力関係を結び、漫画出版社にも、当時の大衆文化を反映した漫画の出版を強いるようになった。漫画は宇宙、ミステリー、サスペンスに焦点を当てていたが、テレビや他のメディアは科学技術の進歩に注目していた。特に原子力について子供たちに教育することに関心が向けられた。 各メディア企業間の協力関係は、各業界の倫理規定の内容や運用にも影響し、しかし複雑すぎて把握できなくなっていった。こうして、あくまで「自主規制」である、曖昧な「事実上の検閲」制度が出来ていった。 1966年にアメリカ映画協会(MPAA)とアメリカ映画輸出協会(MPEA)の会長となったジャック ヴァレンテは、1965年から1966年までリンドン ジョンソン大統領の首席補佐官を務めていた。ヴァレンテは1968年のレイティングシステムの責任者でもあった。

1960年代に、コミックスコードでは明白に禁止された主題を取り扱ったコミックを制作する漫画家らが現れ、しかしながらもちろん、これらのコミックは従来とは異なる販路で流通した。これらは「アンダーグラウンド コミックス」と呼ばれ、1960年代後半は「アンダーグラウンドコミックスの時代」と呼ばれる。 『ナイト オブ ザ リビングデッド』はモノクロ16mmフィルムで撮影された。予算的な制約の中で最大限の効果をねらったアイデアだとも説明され、視覚的に黄金時代のホラー漫画の影響を受けているとも語られている。ロメロ監督が子供の頃に読んだECコミックの漫画は、現代アメリカを舞台にした生々しい物語で、残忍な死や、生き返った死体が復讐を企てる場面がよく登場したという。ロメロ監督は、「漫画家が作り出せるリアルな強い影や奇妙な角度、美しい照明」を映画に取り入れようとしたと語った。 アンダーグランドコミックスの中にも、読者からするとなぜか突然市場から消えた黄金時代のホラー漫画を再現しようとする漫画があった。『ナイト オブ ザ リビングデッド』を観て、ホラー漫画を読みたくなった人が、アンダーグランドコミックスを見つけ、また、アンダーグランドコミックスで描かれてるような世界観を映画で観たいという人が、アンダーグランド映画や深夜映画、あるいはテレビの地方局で深夜に放送されていた低予算映画などを見つけた。 「カルト映画」という言葉は、1970年代にアンダーグラウンド映画や深夜映画を取り巻く文化を説明するために使用されるようになった。それ以前から「カルト的人気」というような言い方で「カルト」という言葉は映画評論で一般的に使用されていた。「カルト映画」は、カルト的なファン、すなわち熱狂的なファンを獲得した映画のことであり、作品自体よりもファンが独自に作った独特のカルチャーに焦点を当てた言い方でもあるが、1970年代の用法においては、評論家や学者あるいは業界といった権威が最低の評価をしたり、ほとんど「観るな」と言っているような非難をしてるのに、関係なく、あるいは反発するかのように人気を獲得した作品を指していた。 1960年代のアンダーグランドコミックス、あるいは象徴的かつ具体的には1968年の『ナイト オブ ザ リビングデッド』から始まったとも言える「アンダーグランド カルチャー」は、「コンフォーミズム (順応主義、同調主義。社会的な基準や慣習に従うこと)」への反発だった。 順応主義への反発が「カルト」と呼ばれること以上に皮肉なことに、というか当然のようにも思えるが、ゾンビ映画から「ゾンビ」へ反発する文化が作られていった。未定義のままでも、明らかに。何らかの理由で、あるいはもはや理由もわからないままゾンビのように徘徊する事実上の検閲への反発が、アンダーグランドから蘇るというのも、皮肉なことにも、当然のことのようにも見える。ただし、カルト映画ブームが起こって、カルト映画を人為的に作ろうとする動きが起こったり、あるいはマーケティング戦略としてこの言葉が多用されたように、ゾンビへの反発がゾンビになることもよくあるようだ。これも、皮肉なことにも、当然なことのようにも見えてくる。

2025年4月 ミキシング メモリー アンド デザイア

0 notes

Text

TEDにて

ケビン・ケリー:ウェブのこれからの5000日

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

2007年のEGカンファレンスで、ケビン・ケリーは興味深いデータを示しました。

我々が知る形でのワールド・ワイド・ウェブは誕生して5000日しか経っていないのです。

それでは、次の5000日にどんなことが起きると予測できるのだろうか?とケビンは問いかけます。一部になるかもしれません?レイ•カーツワイルの予測?(しかもこれは、2007年の段階であって2016年には指数関数的に増加しています)

私たちが目にしてきた全てのもの。以前は、想像することすらできなかった地球全体の衛星画像をはじめ、あらゆるものが生活の中に流れ込んできています。

パソコンの前に座っている私たちのところにあふれんばかりのものが届けられるのです。大量に押し寄せてきて終わることがないというのは驚くべきことです。

10年前(1997年)には、ワイアード誌ですらそう語っていたのですが、そうしたことを行うのはテレビだと考えられていたのです。

でも、実際はそうなりませんでした!

2007年現時点では、インターネット上の全てのコンピュータのチップを数えると、10億になります。1秒間に200万通のEメールが行き来します。

すごく大きな数です。巨大なマシンで地球上の電気の5%を消費します。こちらがスペック表です。仕様はこうなります。

17京(兆の1万倍)個のトランジスタ、55兆のリンク、2メガヘルツで行き来するEメール。31キロヘルツのテキストメッセージ。

246エクサバイトの記憶装置。大きなディスクです。メモリは大量にあり、RAMが9エクサバイトです。

ここを通過するトラフィックの総量は、1秒あたり7テラバイトです。ブリュースターの話ではアメリカ国会図書館が大体12テラバイトの容量です。だとすると毎秒国会図書館の半分がマシンの中を駆け抜けているのです。

巨大なマシンです。

他にも計算してみました。1日のクリック数は1000億回で55兆のリンクと言うのは人間の脳にあるシナプスの数とほぼ同じです。

1000兆個のトランジスタは、脳にあるニューロンの数とほぼ同じです。そこからざっと計算すると 20ペタ(テラの1000倍)ヘルツでシナプスが動いていることになります。

もちろん、記憶容量も巨大です。概算すると、このマシンの容量と複雑さは人間の脳に匹敵するのです。2016年現時点ではさらに指数関数的に増大しています。

実際のところ、脳はウェブが働くのとある種同じように働きます。でも、脳は2年ごとに倍の容量にはならないのです。

今の時点でこのマシンが1HB、つまり1人分の脳と大体同じ容量だとすれば、その増加率をみると30年後には60億HBということになります。

つまり、2040年までには、このマシンの総���処理量は生データやビットで考えると人類の総合処理能力を超えるでしょう。

これが、レイ カーツワイルなどが「我々が越えようとしている」と言っているポイントなのだと思います。

ウェブは、ある意味一種のブラックホールのようなものです。全てのものを融合していきます。すべてのものはウェブの一部になるのです。

最初は、皆「それはひどい」と反対します。でも、別のテクノロジー、つまり、アルファベットや文字への依存度を考えてみてください。

我々は、それに完全に依存していて、文化を変容させています。アルファベットや文字のない暮らしは想像できません。同じように、いま説明したようなマシンがない暮らしなど想像できないようになるでしょう。

それによって起こりつつあるのは、ある種の人工知能。またはWebOSです。

お伝えしておきたいアイデアはひとつだけです。単に「ウェブがより良くなる」と考えるのではなく、この発展によって新しい段階が来ると考えるべきだということです。

人間の先入観という意識を入り込ませないようにして、完全にプログラムだけで情報の関連性を自動処理させていく。光速まで!!Googleの起業コンセプトです。

このようなシステムに、ルーティンワークのような機械学習を取り入れていくことで、オープンデータのメリットとクラウドコンピューティングの大規模解析を融合していくことは

匿名性と高レベルのセキュリティーの前提ですが革新的なイノベーションに可能性を観ることが出来ます。

そこには、ただ淡々と善も悪もなくて古来から有る日本の「魂」という概念みたいなことにも似ています。

世界レベルの巨大さ!ですが•••

人工的ですが、古代アトランティスのアカシック(アトラス?)レコード?にも似ています。必見です!

警告として、以下の言葉を掲載しておきます!

未熟な者が扱うと権力につながる危険がある - ルドルフ・シュタイナー

しかし、この場合は、プログラムで完全自動化して人間の先入観を完全排除してるので適用されないかもしれません。 こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、���本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーは保護)

(個人的なアイデア)

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

大規模言語モデルまとめ2025。数学や物理学が得意?Grok 3 DeepSearchを用いて人間には不可能なトポロジーなイメージを描かせて見た

エピソード7意識のマップの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?2023

エピソード7 Episode7 - テーラワーダ仏教の「結び」と意識のマップ、マクロ経済学について(パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon)

キャシー・ウッド:AIが指数関数的な経済成長を引き起こす理由

イリヤ・サツキバー:AGIへのエキサイティングで危険��旅

グレッグ・ブロックマン:ChatGPTの驚くべき可能性の裏話

ジャロン・ラニアー:インターネットをどう善の方向に作り変えるべきか!

マックス・テグマーク: AIに圧倒されるのではなく、AIからパワーを得る方法

量子コンピューターの基本素子である超電導磁束量子ビットについて2019

セルゲイ・ブリンとラリー・ペイジ:Googleについて

ラリー・ペイジ:グーグルGoogleが向かう未来!

ハワード ラインゴールド: 個々のイノベーションをコラボレーションさせる

レイ・カーツワイル:加速していくテクノロジーのパワー

ジム・アルカリリ:量子生物学は生命の最大の謎を解明するか?

データ配当金の概念から閃いた個人的なアイデア2019

ケビン・ケリー: なぜ人工知能で次なる産業革命が起こるのか

セバスチャン・スラン&クリス・アンダーソン : 人工知能(AI)とは何であり、何ではないか

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ケビン#ケリー#レイ#カーツワイル#Google#魂#アカシック#レコード#データ#インター#ネット#超電導#量子#権力#政治#古代#アトラス#意識#無意識#仏教#日本#食#ヒーリング#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

2024.05.21 メガトン級ムサシW

こんにちは、リリです!

先日、『メガトン級ムサシW(ワイアード)』がついにリリースされました!一ファンである私も早速購入してプレイ中です。

前作のX(クロス)よりも更にパワーアップしたムサシですが、今回も沢山の新機能やストーリー等が追加されています!私的には、続きが気になる衝撃なストーリー展開が見どころ。今作もアニメ化してくれないかな~と、ワクワクして過ごしている日々です!

また、他にも新しい武器やコラボローグ、ミッション、マルチ機能にも注目です。デラックスエディションの購入・更新を行うと、未公開資料や限定ローグ等、とても胸アツな特典が付きます!

古参の方も、新規の方も楽しめる作品となっていますので、皆さんも是非プレイしてみてください~!

0 notes

Photo

WIRED 1997年11月号 vol.3.11 1997 NOVEMBER 同朋舎 cover = 佐藤仁美・佐藤康恵・岡元夕紀子 誰にも言えないゲーム特集

#wired#ワイアード#WIRED 1997年11月号#hitomi sato#佐藤仁美#yasue sato#佐藤康恵#yukiko okamoto#岡元夕紀子#anamon#古本屋あなもん#あなもん#book cover

1K notes

·

View notes

Quote

日本人の気質として、きまじめでサラリーマンに向いていて、起業家には向いていないという雑な議論を耳にするが、わたしはそんなの嘘っぱちだと思っている。みんな同じ人間だ。動機と仕組みと保証の3つがあれば、ある程度のリスクはとれる。アメリカは、この3つが上手に揃っているだけのことではないだろうか。

ぼくらの新・国富論 スタートアップ・アカデミー (WIRED BOOKS) / 並木裕太,ワイアード編集部

29 notes

·

View notes

Photo

皆さん今日もお疲れ様でした。再編、深夜の指定席から、こんばんは^^今夜は、ジェフベックのワイアードから、数曲コピって遊びます。オヤスミナサイ Good night

95 notes

·

View notes

Photo

【ブログ更新しました!】ビール ミッケラー/ワイアード・ウェザー・ヘイジーIPA https://ift.tt/2MIIoIN

0 notes

Quote

米テクノロジーカルチャー雑誌「ワイアード」創刊編集長で、『〈インターネット〉の次に来るもの』などの著書で知られるビジョナリー、ケヴィン・ケリー氏も、「(インターネットにおいて)策略や陰謀をなくすことはできない、せいぜいなんとか対処することしかできない」と述べる。「それが、ネットワーク・コミュニケーションの本質なのです」と。 ソーシャルメディアが誕生してからわ���か7000~8000日ぐらいです。私たち自身がどうしていきたいのか、どんな規制が必要なのか、まだわかりきっていません。 ソーシャルメディアの源流であるブログが登場したのが1990年代末。フェイスブックなどの代表的なサービスが登場するのは2000年代半ば以降だ。ケリー氏がいう「7000~8000日」とは、それからまだ20年ほどしかたっておらず、誰もが不慣れな初心者である、といった意味だ。 インフォデミック対策について、対処法の第一としてあげるのは「実名制」の要求だ。政府の介入には否定的で、「テクノリテラシー」と呼ぶ教育の強化についても訴える。 さらに、ケリー氏が強調するのはプラットフォームによるインフォデミック対策の「試行錯誤」の必要性だ。 最近のネット上だけでなく、私たちの社会全体において、間違いや失敗に対する許容度が非常に低くなっていると感じますが、もっと間違いを重ねてもいいのではないでしょうか。失敗から学ぶことによって、科学技術は進歩してきましたし、イノベーションが生まれてきました。同様に、プラットフォーマーも、まずは試してみて、失敗から多くの学びを得ていくべきだと考えます。 その上で、インターネットの先の世界、現実世界が忠実に写し取られた仮想世界「ミラーワールド」が到来する未来についても見通す。ケリー氏のいう「ミラーワールド」は、「デジタルツイン」などと呼ばれる現実とリンクした仮想空間のイメージにも近い。 そこでは、情報の信頼はより大きな問題になるという。 真偽不明のものも含めて仮想世界の情報が、現実世界を忠実に模した3Dの世界に紐づけられていくのですから、ミラーワールドでは、自分が目にしているものや情報が本物なのかどうかがよりわかりにくくなる。つまり、情報を信じられるかどうかという「不信感」や「信憑性」の問題がより顕著になってくると考えます。 その対処の基本となるのは、やはり「試行錯誤」だとケリー氏は述べている。

「ネットデマは無くならない」世界の知性が口をそろえるこれだけの理由 | 新聞紙学的

16 notes

·

View notes

Photo

WIRED(ワイアード)VOL.44、特集「CRYPTO MANDALA」イラストを描かせていただきました。 本特集を監修されているコムギ(COMUGI)さんによる概念図をイラスト化いたしました。

4 notes

·

View notes

Text

シリアルエクスペリメンツレイン・リターンズ

以下の文章は、これまで『シリアルエクスペリメンツレイン』について書いてきたことの要点を、ものすごくプレーンな言葉で説明し直したものである。

*

(#岩倉玲音 -connect,wired - かのつくアレのイラスト - pixiv)

『シリアルエクスペリメンツレイン』とは、インターネットの黎��期に若い人たちがインターネットをどう体験したか、そしてインターネットを通してどんな願望を抱いたか、ということを、岩倉玲音(いわくられいん)という中学生の女の子を通して、比喩的あるいは象徴的に描いたアニメです。

インターネット(この作品では「ワイアード」と呼ばれます)は、何よりもまず「自我の拡張」として体験されました。自我の拡張は具体的には3つの側面から描かれます。

ひとつめは、ワイアードは「異界(死者の国)への扉」である、というものです。いまインターネットを死者と交信する手段だと考える人はいませんが、かつてこうした考え方は『攻殻機動隊』や『電脳コイル』といった作品にも反映されていました。そこには、情報処理技術が劇的に進んだ時代にあったひとつのイメージ、「意識あるいは自我は情報であり、肉体が死んでも自我は『電脳』の中で生き続けることができる」という、いわば「サイバーパンク」的イメージが反映されています。

ふたつめは、「ワイアードとリアルワールドの境界がなくなる」というものです。これは、ワイアードのコンテンツがマルチメディア化することで「仮想現実」と呼ぶべきものになっていくことと、ワイアードとリアルワールドの相互作用が増大して、リアルワールドがワイアードに影響、あるいは極端な言い方をすれば「支配」されていく、というイメージです。ここで大事なのは、私たちはいまインターネットを通して提供されるものを「コンテンツ」といった呼び方で客観視していますが、この作品においてそうした「コンテンツ」の客観視という態度はまだ明確に取られていない、ということです。ワイアードを通してリアルワールドに流れ込む未知なる異界のメッセージ、それがリアルワールドを侵食していく体験は、かつては今とは比較にならないくらいスリリングでデンジャラスなものだった、ということです。

みっつめは、「ひとはワイアードを通してつながっている」というものです。ですが、いまたとえば twitter や LINE を通して人格を持った個々人がインターネットでつながっている状況を考えると、この作品においてひとが「ワイアードを通してつながっている」状況とは、実際には「コンテンツを共有することを通して同じ体験に参加する」ということにほかなりません。もちろん、ワイアードに参加する以上、それらの人々は通信技術によって物理的にもつながっていたのですが、この作品において「つながっている」というのは、今日のインターネットが個々人を人格的につなげている状況のことではなく、ワイアードのユニークな体験がそれでも特定の人々に限られたことではなく広く共有され得るものである、という側面を捉えているのだと思います。この場合も、「共有されているものはコンテンツである」という意識が明確にあったなら、こういう表現にはならなかっただろう、という点を考慮すべきだと思います。

こうした3つの側面における「自我の拡張」は、魅力的であると同時に危険なことでもあります。この作品では、自我の拡張の「魅力」に対する反応として、玲音(れいん)ちゃんは自分のマシンスペックを極限まで高めようとします。一方で、そうした「魅力」の誘惑に勝てなかった玲音ちゃんは社会的に危険な立場に立たされ、それは彼女の内面においても自我(アイデンティティ)の危機となって現れます。テクノロジーの進化がもたらす新しい体験は、それに対応できるフレキシブルな精神を呼び寄せる一方、そうした精神は強固な自我を持てないという脆弱性を抱えています。この作品は、そうした脆弱な自我がワイアードのもたらす「ウィアード」な体験にどのように遭遇していくかを描く、一種のスリラーあるいはホラー作品でもあります。

この作品のストーリーの大きな流れとして、「岩倉玲音の前にワイアードのコンテンツである『レイン』という女の子が現れる、いったい玲音とレインはどういう関係なのか」という謎を解く、という側面があります。このストーリーの結末は少し分かりにくいですが、「玲音はワイアードとリアルワールドをまたいで『レイン』として自我を確立する」という理解がいちばん穏当ではないかと私は思います。「玲音はリアルワールドでの居場所を失ってただワイアードの中でだけレインとして存在するようになった」とも理解できる気もしますが、最終的に玲音がたどり着いた「レイン」は、ストーリーの最初に登場する「キレッキレのレイン」とは少し違います。マシンスペックを必死になって拡張した玲音の心の中にはワイアードという場所でなりたかった存在があったのだと思いますが、ワイアードとの関わりを通して様々な体験を経た玲音は、最終的にはワイアードとリアルワールドをまたぐ存在として自我を確立することに成功したのではないでしょうか。これは、そもそも『シリアルエクスペリメンツレイン』とは何なのか、という問いと直結していると思うのですが、この作品を、冒頭で書いたように「インターネットの黎明期に若い人たちがインターネットをどう体験したか、そしてインターネットを通してどんな願望を抱いたか、ということを比喩的あるいは象徴的に描いたアニメ」だと理解するなら、そうした人たちが現実にたどり着いたであろう「自我の確立」をこの作品の結末として理解するのは、少なくとも今日的な観点からは穏当だと思うのです。

「玲音は『神』になった」という言い方がされることがありますが、実際に玲音がなったものは「自分は知らないけれどひとには知られている存在」、平たくいえば「有名人」、ここまで使ってきた言葉によるなら「(ネット)コンテンツ」であるに過ぎません。それは、いまユーチューバーの人たちが「自分は知らないけれどひとには知られている存在」ではあるけれど「神」ではないのと同じだと思います。でもそういう存在にふつうの中学生がなってしまえる、というのは、やはりワイアードなくしてあり得ない状況だったのではないでしょうか。そして、いまユーチューバーの人たちがおそらくそうであるように、そこには自ら「コンテンツ」になり切る自我の確立があったのではないでしょうか。私はこの作品のラストをそんなふうに捉えています。

4 notes

·

View notes

Text

兵頭二十八の放送形式より

2021/01/17/ 08:00/ 兵頭二十八

Antonio Regalado 記者による2021-1-13記事「We may have only weeks to act before a variant coronavirus dominates the US」。 武漢肺炎の新種を圧殺するために米政府が持たされている時間は数週間しか残されていない。 3月までに全米の住民にワクチンを打ち終わらないと、新種武漢ウイルスに米国は負ける。

新変種は、去年のウイルスの約1・6倍の感染力をもっている。 すでに新種は北米内部各地に伝播してしまっている。 全米規模の有期限ロックダウンが必要だと唱える学者たちもあり。

新種については「B117」というナンバーがつけられている。最初に英国から報告されたものだ。 デンマークでのB117の広がり具合から考えると、去年までのウイルスより70%、感染力が強い。 Barclay Bram 記者による2021-1-13記事「Jack Ma was China’s most vocal billionaire. Then he vanished」。 中共一の富豪であるジャック・マーは2020-10-24の上海バンド・サミットには顔を出していた。 ジャック・マーが人々に目撃されたのは、その夜が最後である。 ジャック・馬はその会場のスピーチで忌憚なく中共党を批判していた。いわく、空港を運営するのに汽車の駅の方法を適用している、とか……。その場には中國人民銀行の頭取までいたのだが。 熊プーは怒り、アントグループ株の上海および香港への上場を禁止することにした。 11-2に、馬と、アントの重役エリック・ジン、およびCEOが、当局から審問を受けた。 11-3、上海ストックエクスチェンジがアントの2日後の上場はさせないと決定。 アリババグループはアントグループの株式の33%を持っている。 それから数週間にして中共の独占禁止法が書き変えられ、この33%は違法だということにされ、中共政府はアリババに巨額の罰金を課した。この間、馬は誰にも目撃されていない。 12月末までにアリババの株式保有は25%を下回った。ブルームバーグによれば馬の評価資産が一挙に100億ドルも減らされた。 これにより、テンセント創始者の馬化騰がシナ一の金持ちになった。 2020-9-16に中共の銀行保険業規制委員会は新ルールを布告した。銀行も、株主も、マイクロファイナンス会社の総資産額を上回る融資や出資は許されない、とするもの。 これがアントには大打撃だった。 アントがこれまで果たしてきた役割は、中共の巨大銀行と、中共の末端消費者の間とをつなぐクレジットとローンのマッチメーカーである。これに規制がかかった。 零細な投資家を糾合したり、既存金融サービスの恩恵を受けられないでいる細民事業者たちにスピーディな金融サービスを提供して、そうした国家から忘れられた人々にもチャンスと利益をもたらし、じぶんも大きく儲けるというアントの流儀そのものが、独占エリート特権資本主義しか認めない中共党によって、否定されようとしていている。 バイドゥ、アリババ、テンセントの3社だけで、2018年には124社あった「10億ドル資産企業」の半分以上を支配または操縦していた。この構図も中共専制政府には不愉快である。 とくに中央を恐怖させたのは、アントが始めた「アリペイ」のようだ。このシステムが、当局が監視統制できない、人民本位のデジタル通貨インフラになってしまうことを中共支配層はおそれている。 ※国家が仕切り、国家が好きなように操作できるデジタル通貨経済インフラは、徴税コストをゼロにし、税制を永遠に国家がうやむやにできるという点で、まさに日本の財務省��NHKがヨダレをだらだら流すスキームである。中共の「デジタル人民元」の誘いに最初に乗ろうとするのは、日本の財務省とNHK内の工作員にちがいない。 2020年の実績でアリペイには7億人のユーザーがあり、17兆ドルがそのシステム上で動かされた。うち1000億ドルをのぞいてすべてシナ領土内である。 馬の姿が消えたと欧米メディアが報じたのは2020-12-31だった。筆頭は英フィナンシャルタイムズ。 中共では2019年に著名女優が4ヶ月、雲隠れしていたことがある。 アント叩きを指示したボスキャラは熊プーだったと報じたのはWSJ紙である。 『ワイアード』誌は独自のタレコミ源から、馬が自主的に隠れていると教えられた。馬は、その旗揚げの故地である杭州に居ると。 馬は何も悪いことはしていない。旧来の銀行は質屋のように質草をとってからでないとカネを庶民に貸してくれなかった。馬はこのデジタルスマートフォン時代に、質草ではなく情報を信用根拠として、瞬時の審査で庶民に小口のカネを貸し、安全に回収して回転させるという事業を杭州からスタートしたのだ。 https://st2019.site/?p=15960

6 notes

·

View notes

Photo

2020年4月18日

【新入荷・新本】

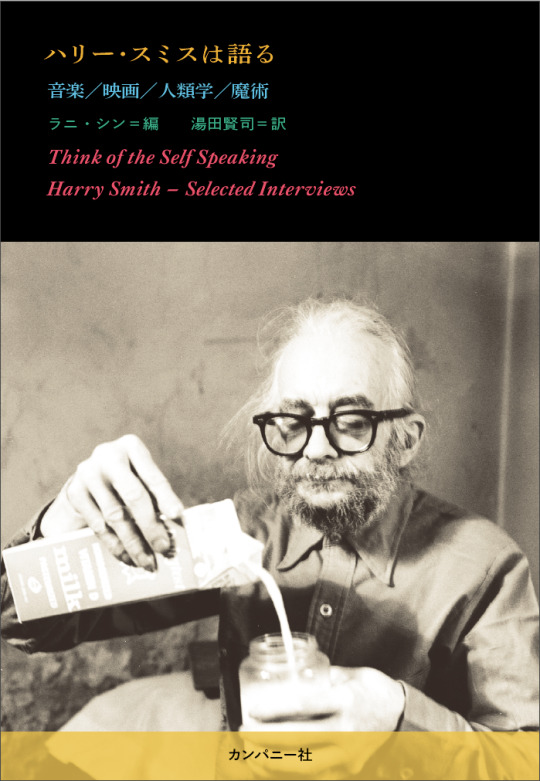

ラニ・シン編『ハリー・スミスは語る 音楽/映画/人類学/魔術』(カンパニー社、2020年)

価格:2,800円(+税)

/

訳者:湯田賢司(ゆだ・けんじ) 1965年東京に生まれ仙台に育つ。筑波大学で外国人のための日本語教育と言語学(音声学)を学んだ後、詩人アレン・ギンズバーグが共同設立したコロラド州ボウルダー市のナローパ・インスティテュート(現ナローパ・ユニバーシティ)の文芸創作・文学学科を卒業。1995年から翻訳業に携わり、ワイアード・ニュース、萱野茂『Ainu Tools』(共訳、ゆいでく、2014年)、『ボブ・ディラン インタビュー大全』(DU BOOKS、2019年)などを手掛ける。

/

推薦コメント

「神と乞食、天才と狂人、導師とジャンキー……ハリー・スミスは、エクストリームに対立しあう記号の表裏を溶かし、秩序と混沌の融合を自ら体現してしまった全身錬金術師だ!!! 宇宙の矛盾を一人で引き受けたかのような氏の残した言葉達は、惑星にこびり付いた茶渋の如く、今世紀も人類を翻弄する!!! “芸術”とは心の変容、そのプロセスが生み出す寓意だ、と……。全音楽家、全映像作家、全美術家、必読の経典、降臨!!!」 宇川直宏(DOMMUNE主宰/現“在”美術家)

「人類学者フランツ・ボアズの門下生とともに北米先住民文化の研究を進め、アメリカ西海岸の前衛映画運動にかかわり、『アンソロジー・オブ・アメリカン・フォーク・ミュージック』(1952)を編纂してボブ・ディランなどフォークリバイバル運動のインスピレーションとなる――アメリカ文化思想史上、決定的に重要な知の巨人/奇才のインタビュー集の翻訳刊行を心より祝福します。快挙!」 大和田俊之(アメリカ文化研究)

「世の中には、文化人類学者になりそこねて作家や芸術家になってしまった者たちがいる。ヴォネガット、バロウズ、ゴダール、岡本太郎がそうで、ハリー・スミスもそのひとりだが、ハリーが何になったのか、いまだにわからない。ただ彼が人類学者になりそこねたことを感謝するだけだ。そうでなかったら、事実と空想と科学と詩と音楽がごちゃまぜになった、こんな面白い話はきけなかったはずだ。」 小田マサノリ(文化人類学者/現代美術家)

「我々が持っているルーツ・ミュージックの概念は、ロックンロール以前の1950年代初頭にハリー・スミスが編纂した『アンソロジー・オヴ・アメリカン・フォーク・ミュージック』から生まれたと言ってもいいほどです。このインタヴュー集を読むと彼の博学ぶりに驚くと同時に、天才にありがちな「紙一重」的な脱線力(?)に感心します。話について行こうとするのは無駄、その行間からふんだんに蒔かれている種を拾うだけで十分だと思います。」 ピーター・バラカン(ブロードキャスター)

http://companysha.com/

1 note

·

View note