#フェミニストを許すな

Explore tagged Tumblr posts

Video

youtube

信じられない形をした「八王子凹型のアパート」が実在するらしい...【都市伝説】

地図・空中写真閲覧サービスで確認したと2005年頃の同じ地点にまるで真ん中の無いような建物が有りました。

動画の後半にある通り話を盛り凹型と心霊を組み合わせた可能性が有ります。 ただ、近年でも滝山病院での虐待の放置が取り上げられても改善する気も無いようなこの街には 多数の心霊話は有るし、今後も増えるばかりで、霊魂も報われることはないと思います。 土地の使われ方考え方も残酷処刑場跡地に結婚式場(すでに取り壊し済み) 近くの橋の焼夷弾跡のガラスブロックを橋の耐震強化時に無くす話もあった(猛反対が有り残った)

会議録で「滝山病院」、「発達障害」、「知的障害」、「精神障害」、「虐待」 、「戦争被害」 とよくあり気味のワード「女性」、「シルバー人材センター」、「スポーツ」で温度差を調べようそして怒りをぶつけよう。

八王子市議会市議会録

https://www.city.hachioji.tokyo.dbsr.jp/index.php/

1 note

·

View note

Text

2025/02/23 BGM: George Michael - I Want Your Sex - Pts. 1 & 2

それはそれは昔むかし、いまからさかのぼること35年以上前のぼくがまだ10代の若造だったころ。そのころ、ぼくはとある中学校の吹奏楽部に所属していた。書けば長くなるが、子どもの頃ピアノを習っていたことがあったのでその縁で楽譜を読むことができたぼくは、それをどこかから聞きつけた音楽の先生(その部の顧問だった)にスカウトされたのだった。その部で思い出せることと言えば、構成部員のほんとうにほとんどというかそれこそぜんたいの9割ほどが女性の生徒たちばかりだったことで、だから実に陳腐で反動的きわまりない表現になるがなんだかここは「花園」に迷い込んだのかといった感じの空気に満ちていた。つまり、言い方を変えるならば男の生徒たちというのはそこにおいて必然的に少数派(マイノリティあるいは「異端」)にならざるをえなかったのだ。それに加えて、ぼくはいまもそうだがコテコテの発達障害者であり、醜いあばた面で身なりにも気を遣わずほっつき歩く生徒だったのでそのせいでその女生徒たちのあいだでこっぴどく嫌われたのだった。それこそ「蛇蝎のごとく」というべきか……だからいまでも、あのころのことはできる限り思い出したくない。悪い夢のような時期だった。

でも、そんな感じで嫌われたりのけ者にされたりしていたぼくが、そんな彼女たちの「嫌い」「帰れ」といった嫌悪の感情にたいしていったいどう向き合ったらよかったんだろう。言えるのは、ぼくにとってあのころはっきり言って「人間らしさを求める権利(縮めて『人権』)」なんて持ちえなかったということだ。どんな言い訳も許されず、それどころか口を利くことさえ許されず、だからただ怒りも悲しみも溜め込むしかなかったことを思い出す。仮にぼくがなにか言い訳をしようと口を開いたならば、そんな奴隷同然のキモい(きしょい)生徒が人間様(つまり彼女たち)にたてついたとまたしても憎悪を煮えたぎらせたり、もしかしたらそれに加えてもっとぼくを攻め立てたりなじったりしたかもしれない。だからできたことと言えば、けっきょくは冷静になって(もっと言えばもう「馬鹿になれ」と自分に言い聞かせて)、彼女たちに対してキレたりしないようにつとめることだった。だって、暴力を振るうわけにもいかないし言葉で言い返したりしたらまた彼女たちが陰湿にぼくをなじるのが関の山だったからだ。

いま、ぼくはそんなトラウマまみれの記憶をいまのこのぼくの実存から切り離すことがそこそこできていると自負する。すくなくとも、ぼくがいま親しくさせてもらい信頼も置かせていただいている女性陣たちはそうした女性たちとはちがうと、こんなぼくであってもそれなりに「理知的」「理��的」に判断できていると思う(ただ、でも実を言えばぼくはこれまで自分がフェミニストだと思ったことなんて一度たりともない。男女のあいだには性差があるとも思う。ただ、もちろんその性差がもたらす帰結としていちじるしく女性がそれでおしなべて不条理を感じざるをえないというのであれば、それはなんとかせねばならないしぼくなりにじっさいになんとかしているつもりだ)。

そして、時代は移り変わり……いまはまさに多様性の時代。人は他人を性のちがいや脳の特性のちがいを乗り越えて理解せんと試行錯誤を繰り広げている。でも……悲しいことを言えば、いまだにぼくは「フェミニズム」や「男女の性をめぐる問題」にかんして実に「冷めた」というか文字どおり冷笑をかましてしまうところがある。たぶんそれはぼくの中にすりこまれたというか叩き込まれてしまった価値観として「女性は(なんだか、もちろんいけないことだとしてもつい『オンナは』と書いてしまいそうにもなるが)男とは異なった思考システムを持つ性の持ち主であり、もっと言えば彼女たちは『女性脳』の所有者なのではないか?」とついついそんな妄想にひたってしまうからだ。いや、実に恥ずかしいことなのはわかっている。「男性脳」「女性脳」については生噛りの知識とそこから生まれる偏見丸出しの差別意識に落ち着くのではなくもっと勉強せねばならないし、それに脳特性がそんな感じで仮に違ったとしてもそれは脳多様性(ニューロダイバーシティ)に裏打ちされた価値観を以てなんとか認めねばならない。いや、今日はむずかしい話になってしまった。

もし今日の記録を期待されていたならば、ほんとうに申し訳ないとしか言いようがない。今日は休みで、朝起きてZoomミーティングで英会話に精を出した後にグループホームの本家に行きそこで管理者の方にお会いして、生活費の使いみちをどう工夫して節約していくか話し合った。その後、自部屋で平出隆『猫の客』をしばしめくって過ごす。そうこうした後に木曜日のZoomミーティングで発表する資料をつくり、そしてふとTwitterを見たらまだ赤いきつねのコマーシャルについてフェミニストたちとあとはリュウジ・戸谷洋志といった論客(?)たちが「性的だ」とかなんとか小競り合いをしているのを見て、それでそれについてあれこれ書く前にこんなぼくのような人間もいるということをまずはお伝えしたく、あらいざらい吐き出してしまいたかったのだった(まだ書き足りないが)。そうしていると、この日記ももうスペースがなくなってしまった……。

youtube

6 notes

·

View notes

Quote

歴史修正主義を許すな。歴史を直視せよ。真摯な反省と誠実な謝罪が必要だ。反省がなければ同じ過ちを繰り返す。…これがリベラルだったはずなのに。

[B! フェミニスト] 「"フェミが草津に誹謗中傷"という物語だけ流布され具体例が出てこない」「著名なフェミニストほど草津はノータッチ」

2 notes

·

View notes

Quote

私たちは、男性を憎んでいるから家父長制について語るのではなく、男性を愛しているから家父長制について語るという現実を受け入れなければなりません。 「私は男性に成功してほしい。私が思い描いているのは、男性が人間の感情をすべて経験することが許される世界、泣いたり弱みを見せたりしても恥じられない世界、身体的に背が高くなかったり、強くなかったり、裕福でなかったりしても恥じられない世界…男性同士が本当の感情的なつながりを持てて、落ち込んだときに励ましたり助けてくれる人たちとの本当のサポート体制がある世界、男らしさとは人生の試練を一人で経験することだと男性が思い込んでいない世界だ」 男であることは難しい。とても難しい。 家父長制がなければ、ずっと楽になるでしょう。

私はフェミニストですが、女性よりも男性でいるほうが難しいと思います。

2 notes

·

View notes

Text

俺だけ入れる隠しダンジョン:隠れざる地雷臭

2024年もはや2ヶ月経った中、このブログでは筆者が愛するオススメの作品の紹介をやってきた気がする

なんだけども今回の作品に限ってはオススメしません というか見ないで済むなら見ないことを推奨します よくあるエロ系ソシャゲの広告みたいになってしまったが、そのくらい地雷作品だったのでここで一つ共有しておこうかと

あらすじ

本筋の流れとしては、いわゆるなろう系のテンプレみたいなもので

RPG的な剣と魔法にて冒険者と呼ばれる役職が存在する世界観

主人公ノルがタイトル通り隠しダンジョンを見つけ、そこで出会った女神にもしもボックス的なチート能力を授かる

スキルの発動条件には性欲を満たす必要があるので、複数ヒロインとエロ展開に転がる

正直、本筋についてはこれ以上語ることも無く、ひたすらに俺TUEEEかつハーレム展開を見るといった感じ

リスクの一切ない展開

前提として、なんでいきなり都合��く隠しダンジョンがあるの?とかチート能力もらえるの?ヒロインが理由なく主人公に惚れるの?とかはなろう系なのでと飲み込んだのでそこは突っ込まないようにしておこうか...

ただ、設定上許せないポイントが、主人公がリスクを一切取らない点である

一例としては、 隠しダンジョンに潜ったところ次の分岐路に立つ主人公、それぞれの道には看板が

1人用: やや険しい危険の伴う洞窟

2人用: 1人用よりは安全

主人公「今は1人だしなあ、よし一度引き返してヒロインを呼んでこよう」

は?

フィクションのアニメ作品を見に来てるのであって、ゲーム実況見てるんじゃねえんだぞと思ってしまった...

1人用の危険な道(らしい)、鉄骨渡りの500倍は優しいだろ

また、本作にはチートスキルの発動コストとしてLP(ライフポイント)の概念があり、自身の生命力(笑)が数値化される

この値が0になると死に至るという設定があるにも関わらず、死と隣合わせのLPがギリギリの戦い的なものは一切存在しない

仮にもバトル展開があるならハラハラさせる場面がほしいところだが本作にはそうした場面は取り揃えられていないらしい...ナニモク...?

不快になるモブ下げ

こうした作品ではメインキャラが���れていることを示す場面がたびたび存在する

(よくあるラブコメだとモブがやたらヒロインのことを褒めるガヤを入れるなど)

しかし、スマホ太郎といいなろう系にありがちな展開で、モブキャラを下げることで相対的にメインキャラを上に立たせるという(間違った)手法が存在する

当然この作品も例外ではなく、主人公のハーレムが優れていることをモブ下げにより示すという展開があった

それが第5話の「ハーレム自慢大会」 大量の観衆のもとハーレムを評価するという、何を食ってここから面白い展開が産めると考えたのか訳の分からない大会である (この大会に参加する経緯も面白くないので割愛)

モブのハーレム

主人公の前座として出てきたモブのハーレムに対して観衆が投げかけた言葉をセリフそのまま下に連ねていく

「おえっ、吐きそう」

「鼻っwそのブタっ鼻どうにかしてくださいよw」

「クソブス!異世界転生してやり直せば~?」

「きれいなのは髪だけ、ほかは全部汚くて笑った」

etc...

...スゴイな、このご時世に流したと思うとある種アッパレな気もする

ちなみにこの大会が展開上必要化と言われるとそうでもないのでばっさりカットしてもまあ問題ないと思う...なぜこれにGOサイン出したんだ...

当然この後出てくる主人公一行は観衆からベタ褒めされ、相対的にヒロインが可愛いことを示した、がここまでモブ下げが過ぎると悪印象ではあった

筆者は特別フェミニストでも何でもないが、これを見た際には流石に不快になった 制作側が意���していない胸糞展開は本当に悪だと思う...

じゃあお前なんでこの作品見たの?

はい、そうですそんな不快になるくらいならハナから見なければいいじゃないという話じゃん

でもこの作品を見ることによるメリットを筆者は確実に享受した

それは、この作品の次に見る作品がとてつもなく面白く感じるってこと

以前の記事にもB級アニメについて書いたが、それと見た理由は同じである

ただこの作品は、作品の質を知らないB級ではなく、パッと見ですでに(自分にとって)面白くないことが確定している、いわば地雷作品であり

通常のアニメ作品との質の差が一般的なB級とは比にならないので、見たあとに今まで見てきた作品に感謝できるようになる

おわり

なろう系がそもそも自分に合わないので、これを選択する前からこんな感想になることはわかってたよ...

サウナのあとに水風呂に入ると整うと言うだろう、 つまりはあれを求めたが、いかんせんサウナで火傷したといったところだ

ただ地雷を踏みに行くのは筆者のような呼吸をするように次の作品を求めるヲタクにとって、定期的に必要な儀式なんだよ...

皆々様はこんなdアニメストアゾンビにならないよう程々の距離感でね...

3 notes

·

View notes

Text

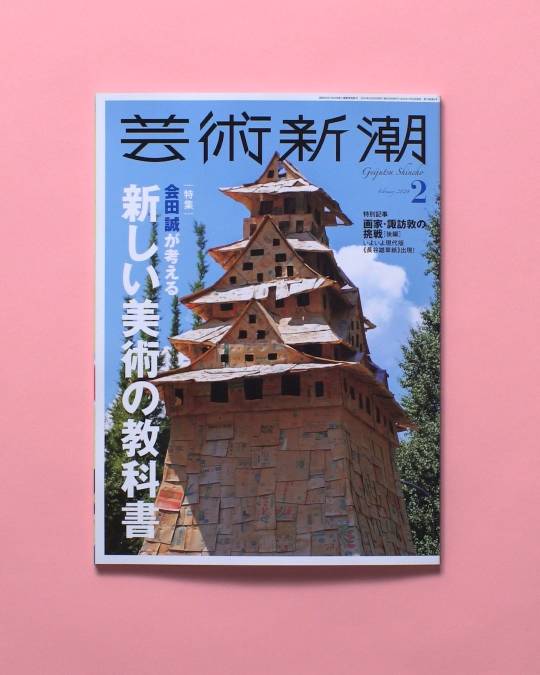

「芸術新潮」2月号 特集「会田誠が考える新しい美術の教科書」

現代美術家・会田誠。自身の作品《MONUMENT FOR NOTHING - にほんのまつり》(部分)の前で。 Courtesy of Mizuma Art Gallery

――「芸術新潮」の編集部から、「新しい美術の教科書をつくりませんか?」というオファーを受けた時はどう思われましたか?

会田 おもしろい企画だと思いました。迷うことなく、「やります」と返事をしました。でも落ち着いて考えると、これはなかなか難しいお題だな、とも思いましたね。僕には息子がいて、最近の美術の教科書は実際に見ていたのですが、僕らの時代の教科書と比べると、ずっと良い方向へ進化していると思っていました。僕が何か提案しても、それはもう今の教科書に出ていますけど、ということになりそうで……。

――それで、どのように内容を構想していったのでしょうか?

会田 結果的には、ずばり言ってしまえば、「ドクメンタ」的現代美術の紹介が中心になりました。ドクメンタは、ドイツの田舎町カッセルで4~5年に一度開催されている芸術祭です。つまりは「社会派アート」というようなことになるわけですが、日本の一般社会から、あるいは美術の世界からも比較的無視されがちなジャンルかなと思って、そのあたりを多く紹介することになりました。とはいえ、僕個人が社会派アートが大好き!というわけではありません。ドクメンタには、2002年に1回行ったことがあるだけです。ナイジェリアのキュレーター、オクウィ・エンヴェゾーが欧州人以外で初めて芸術監督をつとめた時でしたが、すべての作品が社会正義を訴えるような、ドクメンタとしてもちょっと極端な回だったようです。「これが芸術? 社会科の発表会じゃないんだから」と、僕はその時は反発しました。しかし僕の作品も、もともとは絵画中心だったものがそうではない形式の作品も増えていって、この20年ほどで、ドクメンタ的な美術もやはりいいなと思うようになりました。第一印象で嫌いだった人がだんだん好きになっていくような感じでしょうか。美術の教科書であれば、まずは「形」と「色」、というのが当然のことだし、僕もそう思っているのですが、今回の教科書では、あえて「形」と「色」については何も語っていません。そして「絵画」と「彫刻」についても、それ自体をテーマとしてはほとんど扱わずに、ドクメンタ的な、社会に拡張してゆく美術を中心に紹介することになりました。

――教科書の「1時間目」のテーマは、「美術に政治を持ち込もう!」ですね。

会田 いちばん最初に出てくる図版が、酒井抱一の《四季花鳥図屏風》です。我ながら節操がなくて笑ってしまいますが、僕はまるで日本絵画大好き人間のような感じで、「死ぬまでにこの目で見たい日本の絵100」という「BRUTUS」の特集を監修していたりするのに、いきなり否定材料として抱一の絵を出しています。日本美術の特徴のひとつに「花鳥風月」があって、それにはいい面もありますが、裏返すと悪い点も抱えている。また、それに続いて、フランス革命と並走して近代芸術が生まれていった、という話になりますが、それも若い頃には、反発して、「オレたちは西洋と同じようにしなくていいんだぜ」と心の中で吠えるために調べていたことでした。立ち位置ひとつで全否定から全肯定に変わったり、出だしから、僕自身の矛盾した姿をそのままさらけ出すことになりました。

――会田さんが教科書すべてを執筆するのではなく、ゲストの執筆者も何人か招いています。フェミニスト・アートについては岡田裕子さんが執筆したり、課外授業として、卯城竜太さん(Chim↑Pom from Smappa!group)と松田修さんの対談があったり、他の美術家の方々にも登場してもらっています。

会田 僕がすべて書くのでは読者もおもしろくないだろうし、僕が不得意なジャンルもありますから。ゲスト執筆者を招待したのはうまくいったと思��ます。

――掲載作品は、どのように選んでいったのでしょうか?

会田 ほとんどは僕の頭の中から、つまり記憶にあるものから引っ張り出してきています。ただ、「美術から性のいろいろを学ぼう!」というパートでは、X(旧ツイッター)で呼びかけて教えてもらいました。性にはややこしい側面があって、男女が恋愛して結婚して子供を産む、というだけではない部分がある。それを考えるのに、最初に僕の頭に浮かんだのは男性作家の作品が多かったので、なるべく男女半々にしたいと思って、「現代美術で、女性アーティストで、みずからの性を題材にしている人は誰でしょうか」とXで質問を投げかけました。そこで教えてもらった名前を検索して、作品を見たりしましたね。ただ、この教科書全体で言うと、使いたかった図版で使えなかったものがいくつかあったのは残念でした。使用許諾や使用料の問題などで……。

――「3時間目」の「美術でバカ♡万歳!」というパートがとても楽しいです。

会田 乱暴なカテゴリーで、冗談で許していただけたら、というコーナーです(笑)。アブラモビッチみたいに命がけでバカをやっている人と、泉太郎さんや僕のような、ちょっとひねくれた白けた笑いのものを、「バカ♡」のひとことでまとめるのもひどいなと思いつつ(笑)。

――これについては、詳しくは誌面をご覧いただくことにしましょう。今回の教科書は、今私たちが生きている、この時代のアートとはどういうものなのか、それを知るための最高のガイドブックになったと思います。

会田 現代美術のとっつきにくい部分の入口づくりとしては、これ以上やさしくはならないだろう、というぐらい、やさしいものになったと思います。僕はそういう語りは割合得意なほうで、でも一方で、あまりオタク性がないというか、知識の奥の細道に分け入っていくような癖がないんですよね。作家ならではの偏ったこだわりさえも、あんまりないのかもしれない。

――会田さんの作品に通底しているのは、「アートとは何か?」という問いかけが常��あることだと思います。今回の「芸術新潮」の「新しい美術の教科書」特集も、「アートとは?」と考えていくための恰好のテキストになりました。美術部で今デッサンのトレーニングに励んでいるような生徒たちに、ぜひ読んでもらいたいです。

会田 そうなんですよね。仕方がないのかもしれないけれど、日本の美術大学へ入るための勉強は、やはり「実技」が中心です。日本の美大は、入ってからも、「作品をつくることが社会に対するアピールなんだ!」と熱く語って教える先生は少ないのではないかと思います。だから、そういう作家になる人は、海外留学を経験してから、というパターンが実際に多いです。深いところで言うと、そもそも日本語がそういうものに��いていない抒情的な言葉なのかもしれず、だから美大の教授が悪いのだとか、そんな単純な問題ではないのかもしれません。この教科書には、そういうものを補えるような読物になってくれたらいいな、という思いも込めています。

3 notes

·

View notes

Quote

私の母が、父の会社のために、妊娠のために、父の海外赴任のために、何度も転職しキャリアを諦めたように、「結婚し、母になること」というのは、他人に人生の全てを振り回すことを許さなければいけないのだ。そう思っていたからこそ、ショートヘアの高校生の私はこう言い続けていたのだ。 「結婚なんて、死んでもするものか」

自由が好きなフェミニストが、結婚したくなった | elabo

2 notes

·

View notes

Text

フェミ界隈の汚さ、アタマの悪さ、マスゴミの悪辣さ、特に外国メディアの偏狭さとそれを裏打ちする差別感情を証明する格好の事例だ

あいつら、意図的に人を攻撃して自分たちの偏った考えを宣伝する それが明らかに虚偽だと証明されても決して認めず謝罪も賠償もしない

こういう連中を相手にする時には、相手の予想を超える強力な反撃を圧倒的質量で浴びせて圧倒して潰すこと 相手がこちら��加えている痛苦をむこうがそれ以上に被るという恐怖心を与えること

そうしない限り、向こうは反撃してこないと高をくくっていつまでも虚偽の攻撃を遊び半分で続けるのがフェミサヨク界隈だ

福島に対する風評加害行為を続けるサヨク政党や、男性そのものを攻撃対象とするフェミ界隈とか、自衛隊員の家族まで侮辱するサヨク政党とか、色々いるが、それ以上の攻撃が自分にも向けられ破滅させられると、加害者が恐怖するレベルを超えて反撃することが必要だ

サヨク界隈は嘘や捏造で社会を不安定化し、その不安定が政府の責任だと刷り込んで体制を転覆させようとするので、その行動は国民一般の生活の安心、安全を害する 沖縄でのサヨクの行動が地元沖縄県民の生活を破壊している現状から明らかだろう

そして知能の足りない芸人や現実感皆無の学者崩れがそれを無責任に煽る

日本国民の生活の安心と安全を守るためにはサヨク界隈の捏造に徹底的に反撃することだけが、肝心だ

3 notes

·

View notes

Text

『メアリ・シェリー 『フランケンシュタイン』から<共感の共同体>へ』 シャーロット・ゴードン 小川公代 訳

原題は "Mary Shelley A Very Short Introduction" 著者さんはアメリカ生まれの女子、ボストンでPhDを取り、作家でもある。この本は本国で2022年に出版されたもの。

メアリ・シェリーの両親と彼女の人生、そして作品に関して書かれている。メアリのお母さんはフェミニストってかこの当時の考え方としては、女性は幼くは父親に嫁いでは夫に夫の死後は息子の保護のもとにいきなければなかったのを、人間として自立しようとし、この時代には御法度だった婚外子を持った女性。メアリの父親とは婚外子をもうけた男性との別離の後に結婚した。メアリはこのお母さんの考え方を受け継いだかたちになる。メアリの作品は女性の自立と、また、自立しようとする被支配対象者(女性やモンスターや)と、この人々を当たり前のように支配しコントロールする男性と社会を描いていたそうだ。ああ、私は『フランケンシュタイン』の何を読んでいたのか、、、。いつかじっくり再読します。

軽い気持ちで図書館から借りて読んだので、作品分析などはちゃんと読んでいないです。でも、真実のメアリ・シェリーを垣間見ることができたかなと思う。というのも、この本によると、メアリ・シェリーは女性だから作品を出版するにも夫か父親の許可が必要だったし、また、パーシー・シェリーと略奪婚だったから社会的な評判が悪かったし、また、産んだ子どものほとんどを病気などで失ってしまってたりする。社会的な評判が悪かったのを挽回するために、メアリの死後に関係者がメアリの人生の改竄してその時代の理想的/一般的女性像に修正してしまったそうで、そのためにメアリの作品が忘れ去られてしまったそうだ。一般的な女性は平等主義的な作品を次から次へと書いたりしないから。

というように、メアリに関しては、後世にま研究が進んで、本当の姿がもっと明らかになるかなと思う。だからこの本の原題が、ほんの短いイントロダクションなんだなと思った。

0 notes

Text

ソウル市に女性限定19禁興行を禁止しろと苦情が殺到 -- 日本のAV女優を招いたイベント中止の恨み?

女性だけが観覧できる19禁公演を禁止しろという抗議性の苦情がソウル市に続いている。日本の成人映画(AV)俳優たちが出演するいわゆる「大人フェスティバル」(2024 KXF The Fashion)が女性団体や自治体などの反発の中、結局全面取り消されたことに伴う反発次元になる。

19日基準、ソウル市が運営する市民参加プラットフォーム「想像通りソウル」には女性専用19禁公演「ザ・マンアライブチョイス」を禁止してほしいという市民提案が多数上がっている。

つい最近、韓国で日本のAV女優を招いたアダルトイベントの開催に市民団体やフェミニスト、自治体も反対を表明して当初の開催地から別の場所に移して開催を検討したものの、結局、中止に追い込まれたとのこと。

その反発なのか、ソウルで19禁(日本の18禁と同じ)女性限定のイベントも中止しろ!と抗議が相次いでいるのだという話。

どんなイベントなのかわからないのですが、記事の内容を見ると、女性向けのストリップショーみたいな感じのようですね。アメリカのドラマなどでたまに見ますが、ああいったノリのイベントなのだとしたら、成人男性向けのイベントよりよほど過激な感じ。ほら、日本のメン地下の特典会のほうが過激になるのと同じ。フェミニストや男女平等を訴える人たちって、男性が女性を性的な対象として見るのは嫌悪するけど、女性の性的欲求には非常に寛大な気がするのはなぜなんでしょう?よくわかりませんが。

先の成人男性向けイベントも自治体が電気供給を止めるとまで予告して民間の興行を妨害するほど強硬だったのに比べると甘い対応だと言われたら違うとは言いづらい。成人男性向けは風紀を乱すけど、成人女性向けは違うということ?

***

と、まぁ、性差の問題だと捉えるとわかりづらい話ですが、実際には男女間の分断がかなり深刻な韓国の中で、敵と味方で叩きあうリンクになっただけなんでしょうけどね。敵は徹底的に叩���水の一滴も与えるべきではないし、味方にはそれは適応されないのが韓国の常識ですから。

まぁ、今回はそれに日本からAV女優を迎えるという反日的な側面からの攻撃に耐えられる盾がないってこともありますから仕方ない。 穿った見方をすれば、日本からの慰安婦に鼻の下を伸ばす韓国男子って図式は、慰安婦が神格化されてる韓国では受け入れがたいということでもあるだろうし、日本にデレデレするのは許しがたいという心情も加味された結果なのかもしれませんが。

0 notes

Text

2024-04-17

■ひとりの弱者男性としてオタク趣味を楽しむ若者が憎い

大人がアニメを見たり漫画を読んだりするのは、かつて命がけの行為だった。

世間にオタク趣味がバレるということは社会的な死を意味していた。

これは誇張でもなんでもない。

俺のオタクの友人のひとりは、勤め先でオタク趣味であることがバラされて会社に居づらくなり転職を余儀なくされた。

当時は転職市場もそれほど育っておらず、待遇を下げに下げて何とか新たな勤務先に就職することができていた。

俺自身、オタク趣味を持つことで数多の苦しみを味わった。

「自分の好きな趣味を他人と分かち合う」なんてごく当然の喜びをほとんど一切経験できないまま孤独に過ごしてきた。

年に1度か2度あるかないかの、僅かなオタクの友人たちとの交流の時だけが自分の人生の喜びだった。

オタク趣味はひっそり隠れてやるべきことだった。

それが今ではどうだ?

新海誠の映画が100億以上も売れる。進撃の巨人なんてグロ漫画が国民的傑作ともてはやされる。

一体なんなんだこれは?

かつて俺達が隠れながらなんとかひっそり楽しんでいたサブカルチャーをいまの若者は当然のような顔をして楽しんでいる。

先日、職場に入ってきた新卒が自己紹介で「私は漫画やアニメが好きです」と言っ��いた。

課内の全員に向かってだ。

「流石に職場の自己紹介でそれを言うのはどうなんだ」と後で説教してやろうと思っていたら、別の新人も「私も実はオタクで漫画やアニメが好きです。もし好きな人いたら一緒に語りましょう」なんて言いやがった。

その新卒どもは昼休みに集まって飯を食いながら葬送のフリーレンやチェンソーマンの話をしてやがる。

許せない。許せない許せない許せない。

かつて世間のみんなは言ったじゃないか。いい歳してアニメを観たり漫画を読んだりするのは恥ずかしいことだと。

オタクは犯罪者予備軍だと。

日本はいつのまにか若者の大半が犯罪者予備軍になっちまった。

露骨なエロ描写やグロ描写のある漫画やアニメが日本文化の代表ヅラしてやがる。

オタク趣味は恥ずかしいことだともっと宣伝してや���たい。

何なら俺は最近のフェミニストにも賛成だ。

萌え絵のポスターは法律で禁止にしろ。

美少女フィギュアなんて公然と売るような代物じゃないだろ。

なぁ、日本はいつからこんな狂った国になったんだ?

アニメや漫画を楽しむ連中をもっともっと弾圧しろよ。

ひとりの狂った大人として最近の若者に敵意を抱いている。

オタク趣味は世間から爪弾きにされた俺達狂った人間だけのものだったはずだ。

Permalink | 記事への反応(3) | 14:59

ツイートシェア

記事への反応 -

anond:20240417145927

まあ60点かな。

anond:20240417145927

電○のオッサンが時代遅れなこと言ってるな

anond:20240417150205

電○のオッサン 「ヴ ヴ ヴ ヴ ヴ ヴ ヴ ヴ ヴ 」

anond:20240417150340

ついに無機物に転生したのかな?

anond:20240417145927

少年誌の部数は年々減ってるから昔のほうが読者多かったんやで

1 note

·

View note

Text

大英博物館が無断使用、翻訳者に支払い合意(CNN 翻訳)

CNN Jessie Yeung 2023年8月9日(水)午前3時7分掲載

大英博物館に無断で作品を使用された翻訳者が今週、同館と和解を成立させ勝利を収めた。K-POP界のスーパースター、BTSのファンの後押しもあり、2カ月にわたる交渉とネット上でのキャンペーンが実った。

同博物館は6月「China's hidden century」展のために、フェミニストで革命家であった秋瑾の19世紀の詩を作家のワン・イーリン氏が翻訳したものを使用したと報道され、非難を浴びた。

同博物館は、バンクーバーを拠点に活動するワン氏に連絡を取っておらず、翻訳に対する報酬の支払いも申し出ていないうえ、展覧会に彼女の名前をクレジットしていなかった。

その後、「不注意で、これらの手順を省略してしまった」ことを認め、謝罪し、翻訳と原詩を展示から取り除いた。このような行為に多くの人々が憤慨し、博物館は来館者に詩を読めなくするのではなく、代わりに翻訳料を支払うよう申し出るべきだったと主張した。

先週金曜日にワン氏と博物館が交わした示談により、詩と翻訳が復活し、適切なクレジットと対価が支払われることになったとワン氏��CNNの電話インタビューで答えた。そして、これは翻訳者のしばしば目に見えない複雑な仕事を認識するための重要な一歩だと語った。

「疲れましたが、ほっとしています」と彼女は言った。「望んでいたことがすべて叶ったので、かなり満足していますが、これだけ時間がかかったことに不満もあります。対処してもらうために、ここまでする必要がなければよかったのですが」

6月にネット上で大炎上した後、ワン氏は博物館の対応に満足せず、弁護費用を捻出するためにオンライン募金を開始した。彼女が属するLGBTQコミュニティーから、学術団体、同業者である翻訳家や作家、さらにはARMY(Adorable Representative M.C. for Youth)として知られるBTSの熱狂的ファンまで、ネット上のさまざまなところから支援の声が殺到した。

BTSの公式本を共同翻訳したことからアントン・ハー、クレア・リチャーズ、チョン・スリンは、BTSコミュニティーでよく知られた存在になった。そのコミュニティーは、BTSに敬意を表して植樹したり「Black Lives Matter」のような運動に寄付したりと、団結して支援活動を行ってきた長い歴史がある。

3人は彼女が募金を募っていることを広めた。そして、ARMYもそれに応えた。ファンたちが「募金キャンペーンを展開し、ソーシャルメディア上で協力して盛り上げてくれました」とワン氏は語った。「本当に翻訳者のことを大切に思ってくれていて、とても感謝しています」

「コミュニティーが一体となって組織に責任を求めるという、集団の力を私に見せてくれました」と彼女は付け加えた。

この募金活動により、彼女は弁護士を雇うことができた。その後すぐに、大英博物館のハートウィグ・フィッシャー館長から連絡があったという。彼女は、フィッシャー館長からのメッセージは謝罪の意を表すものであったと説明し、最終的な示談に至るまで、さらに1ヶ月の交渉が続いたと言う。

CNNは一部が黒塗りにされた示談書のコピーを閲覧したが、それによると博物館は今週末までに、ワン氏の翻訳にクレジットをつけて展示に戻し、対価を支払うという。また、博物館のウェブサイトに秋瑾の詩を取り上げたページを設け、漢詩の翻訳者を支援するためにライセンス料と同額の追加寄付を行う。

そして、おそらく最も重要なことは、年内に翻訳の許可プロセスを設けることに同意したことだ。これまで同博物館にはなかったことだとワン氏は言う。

「これは、他の博物館や同様の施設にも明確なポリシーを設け、翻訳者に適切な報酬を支払い、クレジットするよう促すという点で前向きな一歩です」と彼女は語った。

今週初めのプレスリリースで、大英博物館��「見落とし」だったとしてワン氏に再度謝罪した。

「大英博物館には現在、翻訳の許可に関する特別なポリシーがありません。今後、見直しの一環として、翻訳の許可に関するポリシーを明確にし、翻訳者が適切にクレジットされるようにします」と、同博物館は述べている。

「大英博物館は著作権の許可を重要視しており、翻訳者の役割の重要性とその仕事の価値を認識しています。多くの場合、その仕事は博物館の研究を前進させ、展示を通じて一般へのアクセスを広げる助けになっています」と付け加えた。

ワン氏は、この勝利の意義の一つは、より多くの人々に秋瑾と彼女の詩について知ってもらうことだと話した。

「クィア・フェミニストの詩人である彼女の作品は、翻訳において見過ごされてきました」とワン氏は言う。「彼女の作品はとても時代に合っていると感じ、より多くの人に読んでもらいたいと思い、翻訳し始めました。そして、彼女の作品に値する敬意を持って扱われることを望んでいます」

ワン・イーリンさんのツイート コミュニティーが協力した結果、このような解決に至ったことを話す機会を与えてくれたCNNの@/jessieyeungに感謝します。@/AntonHur、@/clarehannahmary、Slin Jung、そしてARMYからもらった助けについて詳しく書いてくれて嬉しいです。

アントン・ハーさんのツイート 翻訳者として、Yilinの仕事に対する正当な評価を求める戦いに協力してくれたすべての人に感謝します💜 このCNNの記事で大きく取り上げられている#BTSARMYも含めて!なんて素晴らしいファンダムなんだろう! アイデアを出し、企画してくれたkook00sanに心から感謝します💜

0 notes

Text

2025/02/24 BGM: The Jon Spencer Blues Explosion - Lovin' Machine

今日は遅番だった。今朝、英会話関係のZoomミーティングにいそしむ。今日の話題はペットを買うことがどのようにして肉体的な健康のみならず精神面の健康にも「効く」かという話で、それぞれのメンバーが犬や猫のみならずメダカやはたまたAIBOにいたるまでおのおののペットをめぐるエピソードを持ち寄られて、いつもながら学び多い会になった。その後は朝食を摂った後、グループホームの本家にお邪魔させてもらった。今日は副管理者の女性がおられて、その方とすこしばかり話してスペースを借りて自習させてもらう。今日持ち込んだ本は、なんとなく部屋の片隅にあったので持ってきた『村上春樹雑文集』だった。題のとおり村上春樹がさまざまな機会に記した硬軟取り混ぜた文章たちがおさめられており、内容もスティーブン・キングからジャズから超短編まで多岐にわたる。おもしろく読ませてもらった。

本の中で村上春樹が、彼自身が文学の修業あるいは作家としてのキャリア形成にあたって「師」「師匠」と呼べる人を持たなかったことを吐露していたのが目を引く。そして、なんかここがぼくのスットコドッコイなところなんかなあとも思うが、ふと「『このぼく』ははたして『師匠』『メンター』と呼べる人なんか持ったことあるかなあ」とも思ったりしたのだった。いや、もちろん春樹はぼくが逆立ちしたってかないっこない稀代のストーリーテラー(つまり「嘘つき」)。彼がどのように事実というか彼個人のエピソードを誇張したり加工したりしているか、気をつけないといけない(彼のファンを30年ほどやっていると、いかにこのぼくが悪名高き発達障害者であるといってもそうした彼の「手癖」もそれなりに読めたりするのだった)。でも、あながち春樹がそんな「一匹オオカミ」「ロンリーウルフ」として生きてきたとみずからを形容することがまったくの嘘っぱち・デタラメとも思えない。たしかに、どこかのギルド(職能団体)なんかに属する生き方というのが性に合わないからあんな作風・生き方になるんだろうなとも思う。それで、村上龍(さいきんこの人の『限りなく透明に近いブルー』を読みあらためてすごいと唸らされた)や柴田元幸といった少数の気を許せるライバル以外の人をのぞいて、ベタベタした人間関係を嫌うのかなとかあ……とかなんとか。

話が脱線してしまったが、いまでも迷いなく・ためらわず言えることとしてぼくにとっては春樹さんが「メンター」「精神的支え」となってくれた1人であり、もっと言えば象徴的な意味で「兄貴」「父親」ですらあった。いろいろなことをこの人から教わったし、春樹さんがいなければぼくはその後ポール・オースターを読むこともなかったし、あまつさえ早稲田の英文科を物見遊山で受験するきっかけにもならなかっただろう(彼が早稲田出身であることが頭のバックサイドにあったから早稲田を受けてみたとも言えたのかもしれない)。彼の明晰に理知的な文体、ユーモアの趣味やセンス、とても几帳面で堅苦しくさえあるライフスタイルに影響を受けたりもしたのだった(これはもちろん「下衆の勘繰り」のきわみで実に恥ずべきこととあらかじめ自己批判するが、でももしかしたらそんな几帳面さって春樹さんの中にも発達障害の特性があるってことじゃないかなとも思ってしまう。いやもちろん、「診断を受けろ」という話ではないです)。彼が聖人君子や生き神というわけではないだろう。間違いだってするし、ぼくから見れば具体的な作品名は挙げないがひどい愚作を発表したことだってある。でも、そうした間違いやそそっかしさもふくめて信頼できるし、良かれ悪しかれぼくの人生と伴走している作家と言える。

昨日はなんだかこの日記でとんでもない腐ったトラウマまみれの記憶を書きなぐってしまった。女生徒たちにずいぶん嫌われて、そのせいでぼくの中にいまだ残る「ミソジニー(女性嫌いあるいは女性蔑視)」な性格ができたことだった……メンターや師匠について言えば、思えばこのフェミニズム(男女問題というか、男女がどう平等��公平に権利を享受するか)について言えばいったい誰からこの問題を考えるべく学ばないといけないのかわからず、したがって師匠も先生もガイドもいなかったっけ。入門書すら読めなかった。もちろん当時、その気になって探せば数々のフェミニストはいたはずで献身的に・懸命に論陣を張っていたそうした方々の言葉を読めたはずだが、だがまだぼくが若すぎたのと自分の中で女性たちにこっぴどく「気持ち悪い」といじめられたことでオトコであることそのものにまで罪悪感を持ってしまっていて、そのせいでそんなフェミニズムについて自信を持って・間違いを認めつつ責任ある自論を語れる主体としては対峙できなかった。だからさいきんになって、やっと虚心坦懐にぼくなりに上野千鶴子をめくったりできるようになったのだった。そして、ぼくなりにこのロートルの古くさいオトコとしての意見を鶴見俊輔語るところの「マチガイ主義」にのっとり、恐れずにぶつけられるようにもなったのかもしれない。そこから「インタラクティブ(相互)」のコミュニケーションが成り立つことを願う。

その後、1時から仕事に入る。休憩時間に、またしても村上春樹のくだんの本から派生していつだってぼくの人生において参照枠というか「北極星」となってくれた本ってなんだっただろうかと思う。どんなときも、とりわけぼくが道に迷ってしまい混乱した時に心のよりどころになってくれた本。そんな本はやっぱり(もちろん、この世にはほかにも数多ともっとすぐれた大傑作があることを踏まえても)ぼくにとっては春樹さんの『ノルウェイの森』であったりポール・オースター『ムーン・パレス』だったりするのかなと思う。10年後もたぶん、コーネリアスとかブラ���とか聴いたりしながらそんな本を折に触れて繙いて暮らすのかなあ、とも。

1 note

·

View note

Quote

現代のブラジャーの成り立ち 私たちが知っているブラジャーは、発明家と服飾改革者が胸の形を整えて支える新しい方法を提示したときに生まれた。ただし、現代のブラジャーを誰が発明したか、この点は意見が割れている。 コルセットを半分に切り、「スーティエン・ゴルジュ(喉サポート)」として販売した1880年代のフランスでランジェリーショップを創業したエルミニー・カドルか? それとも、1873年、コルセットの代用品として「フリント・ウエスト」の米国特許を取得した仕立物師のオリビア・フリントか? あるいは、1914年、透ける素材や背中を出したファッションに対応する「コルセレット」の特許を取得したキャレス・クロスビーだろうか?(クロスビーはこの特許を米ワーナー・ブラザーズ・コルセット社に売却、ブラジャーブランドは今も存在する)。(参考記事:「フォトギャラリー:時代を映す衣装19点」) 1930年代までに、ブラジャーはコルセットに取って代わり、不可欠な衣服になっていくなか、標準化されたカップサイズと調節可能なストラップが導入された。 1968年、米ニュージャージー州アトランティックシティで開催されたミス・アメリカ・コンテストにフェミニストたちが抗議する際に、その象徴としてごみ箱に捨てたほど、胸の形を整えるブラジャーは普及し、女性の性や美の基準と密接に結び付けられた(この出来事をきっかけに、「ブラジャーを燃やす人」は過激なフェミニストの代名詞になったが、抗議行動で実際にブラジャーが燃やされることはなかった。抗議活動の主催者であるキャロル・ハニッシュ氏は2008年、米公共ラジオ放送NPRのインタビューで、「[アトランティックシティの遊歩道でブラジャーが入ったごみ箱を]燃やすつもりでしたが、警察は……燃やすことを許しませんでした」と振り返っている)。(参考記事:「男性はビキニの女性を“対象”とみなす」)

あなたが思っているよりも実は長い、ブラジャーの歴史 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト

4 notes

·

View notes

Quote

「仮面をかぶることを学ぶことは、少年が学ぶ家父長制の男らしさの最初のレッスンです。彼は、性差別が男性として定義する許容できる行動に従わなければ、自分の核となる感情を表現することはできないことを学びます。家父長制の理想を実現するために本当の自分を放棄するように求められ、少年は早い段階で自己裏切りを学び、魂を殺す行為に対して報いを受けます」 - ベル・フックス『変化への意志』

私はフェミニストですが、女性よりも男性でいるほうが難しいと思います。

2 notes

·

View notes

Text

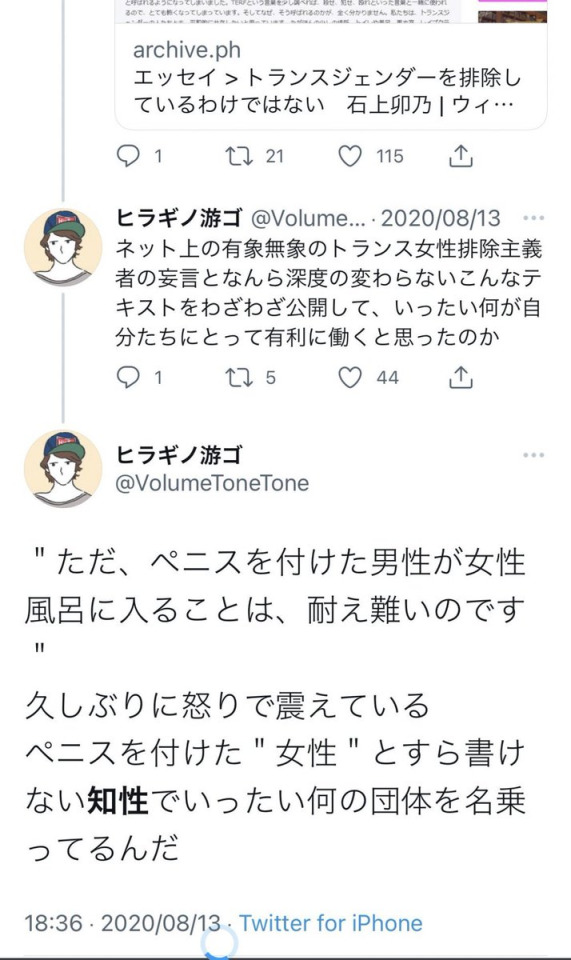

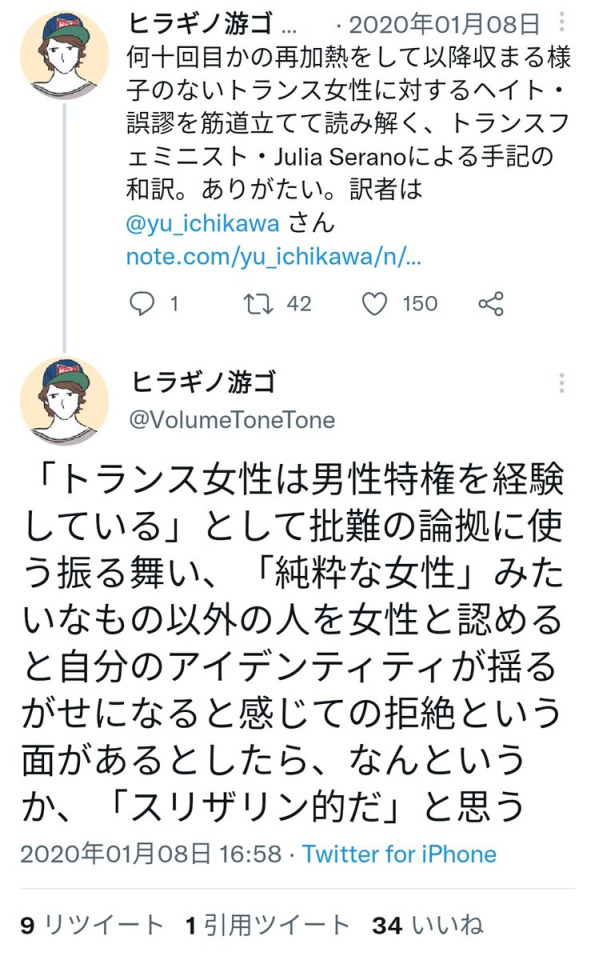

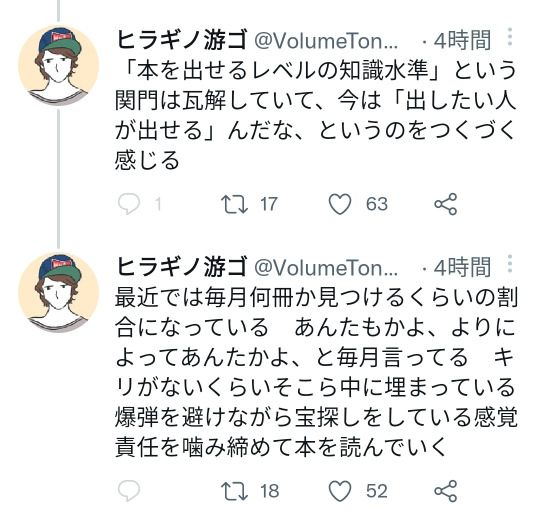

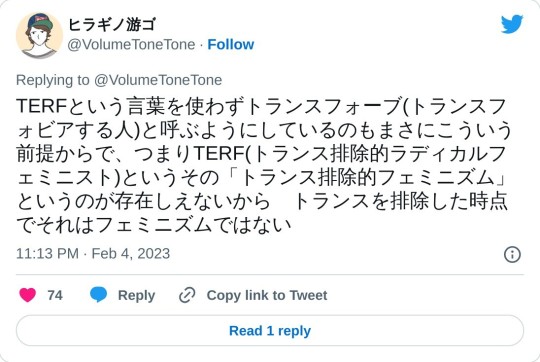

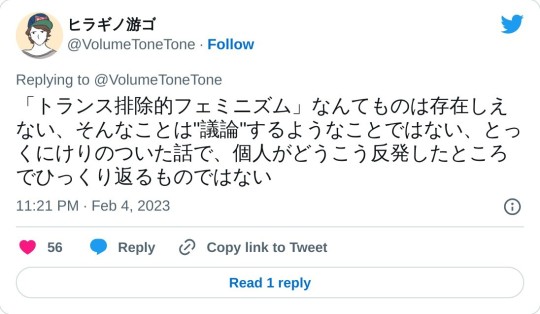

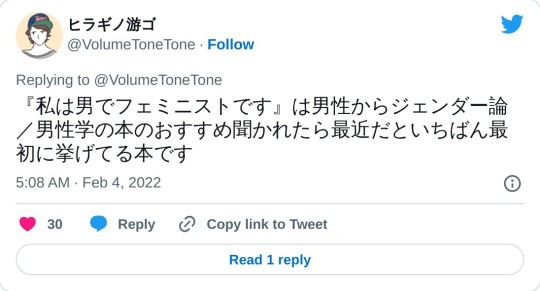

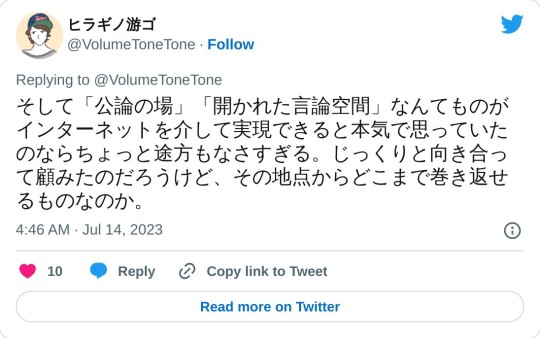

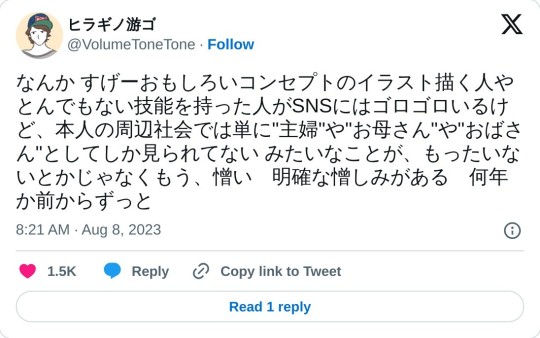

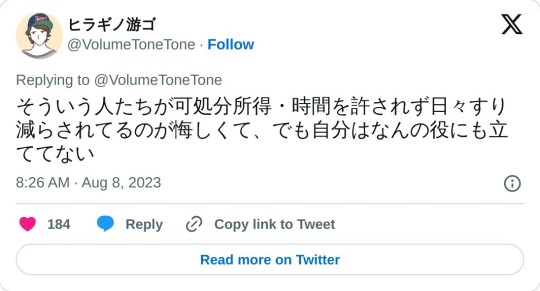

ヒラギノ游ゴさん関連

なぜか無性に腹が立ってしまったヒラギノ游ゴさんのツイートのスクショやブチ切れツイートがたまってきたのでまとめました。

ヒラギノ游ゴさん関連 - min.t (ミント) (togetter.com) のバックアップです。

ペニスを付けた“女性”とすら書けない知性

「生理のある人」は本当に有用な言葉

なんというか、「スリザリン的だ」

他称TERF批判の下手くそな例えにちょいちょいハリポタネタ挟んでくるのが腹立つ。

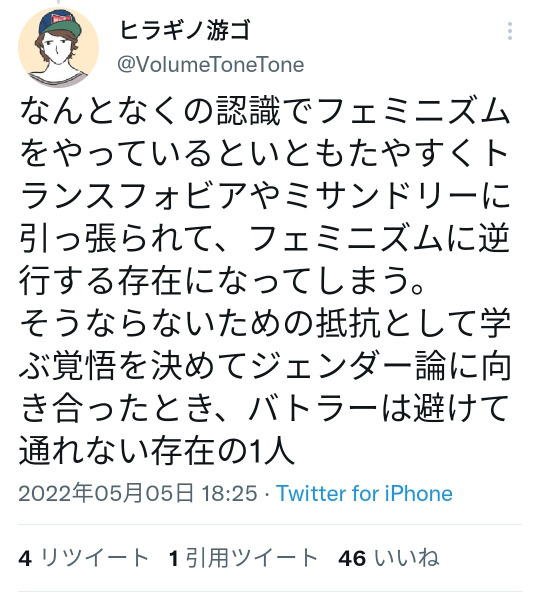

「なんとなくの認識でフェミニズムをやっていると」「バトラーは避けて通れない存在の一人」

ヒラギノ・マンスプレイニング・游ゴさんが時々繰り出すマンスプ仕草は「男の加害性から自分だけ降りたつもりになって女に説教する権利を得た」と思ってるからなのか… そう考えたら納得しました😌

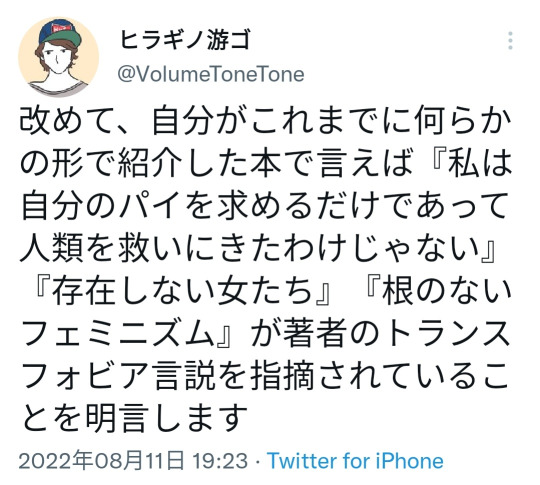

特定のフェミニズム本に対して「著者のトランスフォビア言説を指摘されている」

ヒラギノ游ゴが『私は自分のパイを求めるだけであって人類を救いにきたわけじゃない』『存在しない女たち』『根のないフェミニズム』の著者を「トランスフォビア言説が指摘されている」と名指しして驚いている。 書評もするライターが読者から本を遠ざけることを言うの??

こうやって女性が女性であるゆえに生じる不利益のことを忖度せずにズバズバ言及する本を暗に「読むな」といってるわけですよ しかも、よりによって「男性」が!😠

こういうツイートしてたヒラギノ游ゴが『ダヴィンチ』で連載してる書評が今回で任期満了なので確認してみたら、紹介してたのがアーメッド『フェミニスト・キルジョイ』と北村紗衣『お嬢さんと嘘と男たちのデス・ロード』だったから、党派性バリバリで何かむしろ分かりやすかったよね😅

今圧倒的に足りてないのは社会正義(social justice)だよ

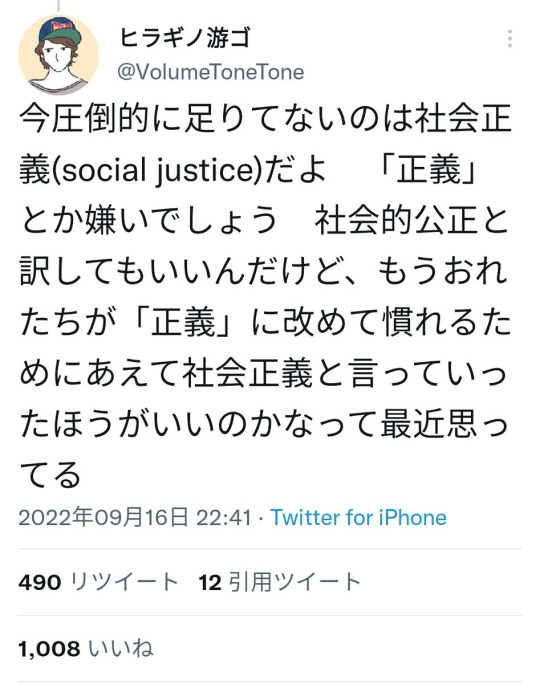

「トランスフォーブ」は「"自分が一番マイノリティでないと辻褄が合わない"世界観が自分の中でできあがって譲れない」

フェミニズムについての記述の中からシス女性の自身にとって都合のいい記述だけを抜き取って摂取してきたがゆえに、"自分が一番マイノリティでないと辻褄が合わない"世界観が自分の中でできあがって譲れない

もはや女性に対する侮辱では?

ミサンドリー批判

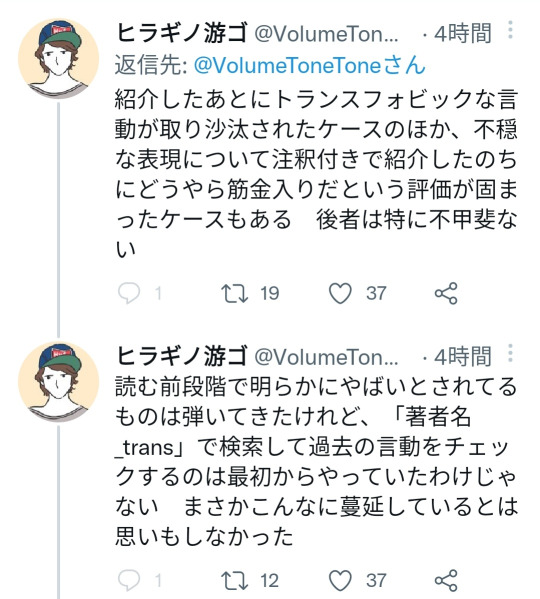

ツイ消しされてしまったので、連スレarchiveのURLリンクから発言を全文そのまま引用する。

>それはフェミニズムじゃなく単なるミサンドリーでしょって状況に陥ること、自覚的でいるのがものすごく難しい部分だと思う 女性としてフェミニズムをやってる人は立場上客観視がオートで働くわけじゃないから行きすぎてしまったとき自分では気づきにくいし、

>強い言葉で男を叩けば叩くほど評価が上がるコミュニティがそこかしこにあるのはご存じのとおりで、そこに居ついている場合、環境がそれを推奨してるからますます顧みる機会から遠ざけられる

>反差別の枠で収まらない行きすぎたモードの表現を見聞きしたとき、「これどう伝えよう」ってノンバイナリーや男性の仲間と目を合わせる時間がけっこうある

>「今ちょっと怖い方に行ってるよ」ってカジュアルに指摘しあえたら理想だけど、特に男性は立場上この手の指摘がNot All Men的なものだと看破されたらもう終わりというか この件単体の伝達の失敗にとどまらず、自分のスタンス全てが 偽物だとジャッジされるリスクを背負うことになる

>だから押し黙ることを選ぶパターンをより多く見てきたように思う 10年後30年後はこういう社会運動のコミュニケーション上のエネルギーのロスも解消されてるといいねって何度か話した

>主体が男性なら男性で、自己批判・自虐の成分が乗るからこそ他者から介入・制止しにくいし、その言動がコミュニティの多くを占める女性にとって“都合がいい”“痛快”な方向性でありうる 内側からのミサンドリーがどんどんエスカレートしやすい条件がこっちはこっちで整ってる

>フェミニズムをやっている男性にとって、女性からの認められ・許されが目的化してしまう時期・モードってものすごくでかい課題だと思っていて、その甘い沼みたいなものを抜けた先へいつかブラザー全員で行きたいけど、沼の中で男を叩く男は“歓迎される”から、ずっとそこにいる人もいる 悲しい

>どの立場にも共通して感じるのは、目指してるものが「システムの変革」か「目先の“スカッ”と」かでそもそものスタンスがまるで違うということ 後者は日々の抑圧の苦しみを緩和する鎮痛剤的な男叩きの痛快さに本懐があるけれど、前者からするとそれはその場しのぎで

>さっきの人なんか話が噛みあわなかったよね、っていう体験を積み重ねて、つまりこういうスタンスの違いによるものなんじゃないか、って一旦なってる

ヒラギノ游ゴの連スレ要約 「せっかくおれがフェミニズムやってやってるのに、目先の“スカッと”感のために反差別の枠で収まらない行きすぎたモードの強い表現()で痛快に男叩きするミサンドリストたちっておっかなくて、気持ちよく連帯できないんだよね〜〜〜(チラッチラッ)」 うるせぇ知るか

『私は男でフェミニストです』

どんな立場で発言してんのか普通に謎過ぎる。 『私は男でフェミニストです』を読んで「うんうん、やっぱ俺って完璧なフェミニストだな☆」とでも思ってるんだろうか。

よくも

>フェミニズムについての記述の中からシス女性の自身にとって都合のいい記述だけを抜き取って摂取してきたがゆえに、"自分が一番マイノリティでないと辻褄が合わない"世界観が自分の中でできあがって譲れない

とかほざけるよな!!! (思い出し憤怒🌋) もう一回、隅から隅まで読んだ方がいいんじゃない?

シガーロス新譜ジャケとシネマンドレイク氏ブログ

やたら鼻につくスクショ収集家として、シガーロスの新譜ジャケに文句言ってるスクショ即おさえにいったし、シネマンドレイク氏のブログRTしてて「小便器用のスペースを男性トイレだと誤認してしまっている」「性別の違いは“ちんちん”の有無」にアグリーだということが判明しました。

シネマンドレイクさんのブログを読んだわたしの感想note

https://note.com/000gwen/n/n862a628cc98b

シネマンドレイクさんのブログを人様に紹介する前に自分でもちゃんと読みましたか?

>「小便器」用のスペースを「男性トイレ」だと誤認してしまっている >「小便器」用のスペースも含めて「オールジェンダートイレ」です。

=女性だって立ちションできる! とか、

>私たちはたいてい生まれたときに「性別(sex)」を割り当てられます。これは外性器で区分けされ、ぞんざいに言ってしまえば「“ちんちん”がついているか」で判断しているだけのものです。

=性別の違いはㄘんㄘんの有無だけ!! っていう主張ですよ? ほんとに批判する余地なくアグリーなんですか???

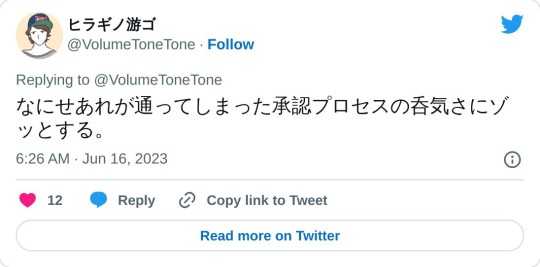

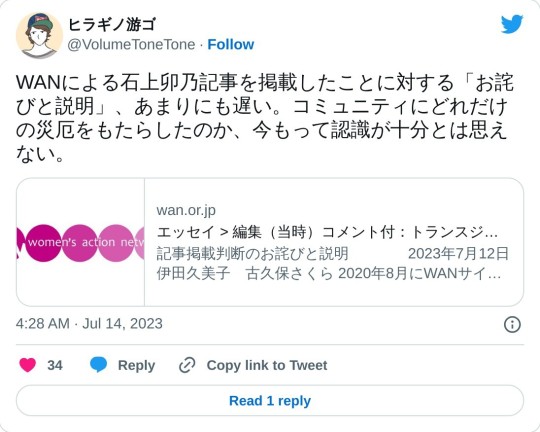

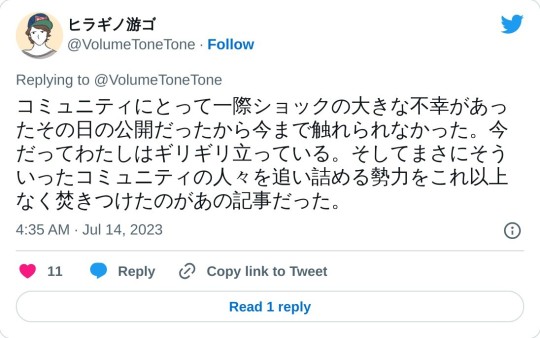

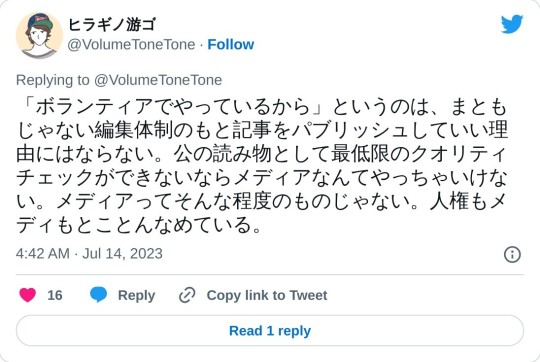

コミュニティにどれだけの災厄をもたらしたのか、今もって認識が十分とは思えない

本人の周辺社会では単に"主婦"や"お母さん"や"おばさん"としてしか見られてない みたいなことが、もったいない

0 notes