#lydia nahm

Explore tagged Tumblr posts

Text

family portraits No.2

the bros. when your roommates turn into your unconventional cool family

cc creators 🧡

@nucrests @jius-sims @aharris00britney @serenity-cc @sheabuttyr @johnnysimmer @simstrouble @darte77

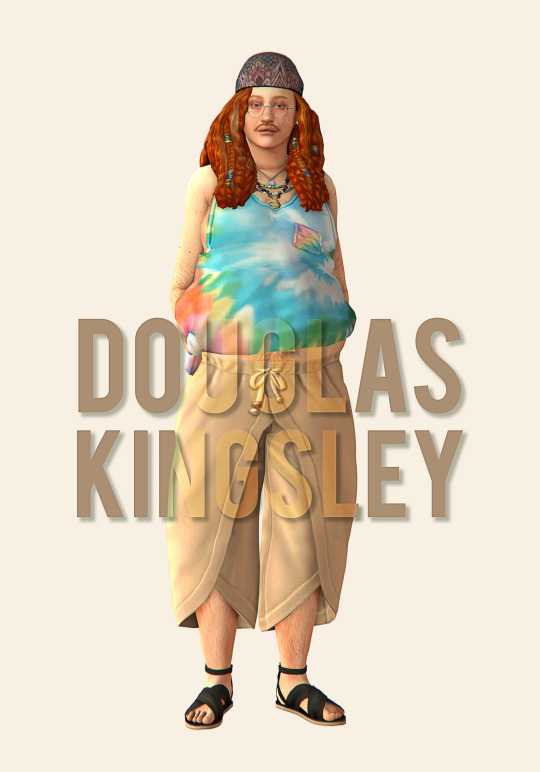

#greetings#ive been in cas#hehehe#working on my milestone of revamping all my ocs#but yeah. its great#the sims 4#ts4#my sims#sims 4 cas#ts4 ocs#meet the bros#tucker ohio#daniel ortega#douglas kingsley#lydia nahm#dana richards#actually dana and tucker are half siblings#and ms. tryna from my kashisun nose presets post is their mom#i just decided that last one. i love it#alex burgess#daniel bryan burgess#those two are siblings too. if it ist obvious#matias boletti#simblr#showusyoursims#wcif friendly

19 notes

·

View notes

Text

1_Der Mitternachtssnack

Alles was Bertram wollte, war zurück in sein Häuschen zu gehen. Nach Hause. Er hatte sich so lange dagegen gewehrt einen Fuß in diese Anstalt zu setzen. Doch als Ignaz vor einem halben Jahr gestorben war, hatte Nick sich schon bald in den Kopf gesetzt, dass Bertram allein in dem Haus nicht mehr zurecht kommen würde. Was wusste der denn schon! ‚Wir hätten dem Burschen nicht immer seinen eigenen Kopf lassen dürfen.‘ grummelte Bertram in sich hinein. In dem Moment fiel ihm auf, dass er schon wieder mit sich selbst redete und er verstummte abrupt und sah sich um. Naja hier störte das keinen.

Bertram seufzte. Eigentlich war er ja gar nicht sauer auf seinen Sohn. Er wusste ja, dass Nick recht hatte. Das Häuschen, das schon eher ein Haus war, machte viel Arbeit und es war schrecklich leer ohne seinen Ignaz, der stundenlang Posaune übte.

Gerade mal eine knappe Woche war er nun hier und sein Zimmer war groß und einigermaßen gemütlich. Aber es war nun einmal nicht zu Hause. Er konnte seine Zimmernachbarn hören, Lutz auf der rechten Seite und Frederik auf der linken Seite. Und sogar Lydia aus dem Zimmer gegenüber konnte er manchmal telefonieren hören. Immerhin waren alle nett.

Das einzige, was wirklich toll war, war das Essen. Wenn Nick ihn fragte, wie er sich einleben würde (und das tat er jeden Tag, weil er entweder anrief oder vorbeikam) erzählte Bertram als erstes, was es an dem Tag zum Essen gegeben hatte.

Aller Anfang ist schwer

Für heute Abend hatte er sich zum Halma spielen mit Albin aus dem Erdgeschoss verabredet. Da Albin mit dem Rollstuhl lieber nicht in den Fahrstuhl wollte, würden sie sich im Gesellschaftsraum treffen. Zugegebenermaßen war der Gesellschaftsraum ziemlich heimelig und schön. Neben der Bibliothek, war das der Ort an dem sich Bertram die meiste Zeit aufhielt. Auch, wenn er es Nick gegenüber nicht zugeben wollte: seit Ignaz gestorben war, fühlte er sich unendlich einsam und auch all die Besuche von Nick oder dessen Frau Ronja oder sogar seiner allerliebsten (da einzigen) Enkelin Irma konnten die Stille füllen, die ihm die Luft nahm, sobald er allein in seinem Zimmer war.

Bisher hatte er jeden Abend in einem der gemeinschaftlichen Räume der „Seniorenresidenz Goldener Bär“ verbracht und schon einige Bekanntschaften geschlossen. Mit Albin hatte er sogar schon an seinem ersten Tag eine große Gemeinsamkeit entdeckt: Sie waren beide immer die ersten im Speisesalon.

Sie hatten sich daher für ihre heutige Spielrunde sicherheitshalber für den „Mitternachtssnack“ um neun Uhr am Abend eingetragen. Schon das allein, munterte Bertram etwas auf.

Lasset die Spiele beginnen

Da Albin und Bertram beide schon kurz vor dem Gong für das Abendessen vor dem Salon standen, waren sie als eine der ersten mit dem Abendessen fertig. Mit vollen Bäuchen stahlen sie sich daher noch vor dem Ende der Abendessenszeit in den Gesellschaftsraum, um endlich auch einmal an den wohligen Plätzen am Kamin sitzen zu können. Die bisherigen Abende hatte sich keiner von ihnen rechtzeitig vom Abendessen loseisen können, sodass die Sessel am knisternden Feuer schon immer belegt gewesen waren. Aber heute würden sie es sich so richtig gut gehen lassen. Während Albin die mitgebrachten Snacks aus seiner Tasche am Rollstuhl räumte (die die Zeit bis zum „Mitternachtssnack“ überbrücke sollten), holte Bertram das Halma Spiel aus dem riesigen, wunderschön verzierten alten Holzschrank und trug es zum Platz am Feuer, wo er es aufbaute.

Sie spielten Partie um Partie und schmiedeten Pläne, wie sie die Küchenchefin davon überzeugen könnten, ihre Leibgerichte in den Geschmackskanon der Residenz aufzunehmen. Keiner der beiden hatte das Bedürfnis über mehr als Belangloses zu plaudern, obwohl sie bisher außer ihren Vornamen und Essensgewohnheiten nichts voneinander wussten. Trotzdem verflog die Zeit bis zum Snack.

Snacktime

Mit dem Stand Halma 4:3 für Bertram und Dame 3:2 für Albin öffneten sich schließlich die Türen und die Abendschicht kam mit dem Wagen, auf dem sie die letzte Mahlzeit des Tages herein bugsierten. Das Beste an dieser Mahlzeit war ganz bestimmt, dass man vorher nicht wusste, was es geben würde, dachte Bertram bei sich. Eine Überraschung also. Und auch, wenn er sonst Überraschungen nicht so gerne mochte, war diese hier eine, an die er sich würde gewöhnen können. Da das Personal um diese Uhrzeit nicht mehr so voll besetzt war, übernahmen alle die noch da waren, egal ob Pflegekräfte, Küchenleute oder Sicherheitsdienst, diese Aufgabe, wenn sie gerade Zeit hatten. Denn, wie Bertram im Laufe der Woche erfahren hatte, der Mitternachtssnack war kein „offizielles“ Angebot.

Je nachdem, ob die Küche an dem Tag noch Überbleibsel los werden wollte oder angebrochene Lebensmittel aufbrauchen musste oder auch, ob an diesem Abend die Pflegekräfte zu viel zu tun hatten, wurde am Abend noch eine Kleinigkeit gezaubert. Bertram hatte sich schon ein wenig gewundert. Denn das wusste doch jeder, dass essen so spät auf die Nacht nicht gesund war.

Eine Köchin namens Agathe

Albin hatte ihm jedoch erklärt, dass sie diese Aufmerksamkeit der Küchenchefin zu verdanken hatte, die fand, dass die Alten es ja wohl schwer genug hatten, hier im Heim zu sitzen. Als Albin ihm erzählte wie der ganze Salon während einer Mittagszeit den Streit zwischen Küchenchefin und Heimleitung mithörte (die eine wollte ihre Idee den Bewohner:innen vorstellen und die andere sah sich in der Verantwortung für die Gesundheit der „Residierenden“), musste er immer noch schmunzeln.

„Die zwei sind richtig aneinander geraten und wir haben alles mitgekriegt. Die Leitung ist aber auch eine Spielverderberin. Agathe hat ihr richtig die Meinung gegeigt.“

Agathe war die Küchenchefin und eine große und breitschultrige Frau Mitte 50, mit riesigen Händen, der man ansah, dass sie selbst genoß, was sie kochte. Die Alten liebten sie ausnahmslos. Nun, da der Wagen hereinfuhr, wurde Bertram auch klar warum. Ja, das Essen bisher war wirklich gut gewesen, aber das was hier ankam war nicht für den Magen, das war fürs Herz. Zwei große, glasige Hefezöpfe mit kristallenem Zucker, dazu Butter, Marmelade und mehrere Thermoskannen mit heißer Schokolade.

Albin war schon losgerollt, als Bertram sich beeilte aufzustehen.

Der Abend endete, indem alle die zum Snack geblieben waren, mitsamt den Angestellten, die vielleicht einen Moment Zeit hatten, um durchzuschnaufen am großen, runden Tisch in der Raummitte zusammen kamen, aßen, tranken und sich unterhielten.

Als Bertram später in seinem Bett lag klangen all die neuen Eindrücke nach. Die Gesichter der anderen, ihre Worte, Albins freundliche Art, das Gebäck, die Schokolade und die Gemeinschaft, die an diesem Abend entstanden war. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte er keine Einsamkeit bevor er einschlief.

7 notes

·

View notes

Text

Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Aber zur Zeit habe ich doch meine Freude daran mit Lydia und Anna zu arbeiten. Wollen wir hoffen, dass es noch lange anhält. Vielen Dank, wie immer, an @blitzgeschichten für den herrlichen Prompt! Auch, wenn sie meistens mehr Inspiration als Thema sind. ;)

In deiner Schuld (582 Worte)

Das Mädchen - Anna, sie heißt Anna - wirkte unsagbar zierlich in dem großen Bett. Ihr dumpfes, rotes Haar war ein fast schon unnatürlicher Kontrast zu ihrer bleichen Haut und den weißen Kissen. Dunkle, fast schon schwarze, Ringe lagen unter ihren Augen und ihre Lippen hatten jegliche Farbe verloren.

Sie wirkte gespenstisch und zerbrechlich.

Sie wirkte tot. Lydia fuhr sich mit der Hand über ihre brennenden Augen.

Anna war nicht tot. Ihr langsamer, gleichmäßiger Herzschlag klang wie Kirchenglocken in Lydia’s Ohren. Jedes Klopfen fuhr ihr in die Knochen; ließ das Blut in ihren Adern singen. Es war ein unwirkliches Gefühl. So fremd und doch irgendwie vertraut; als ob sie schon einmal in dieser Situation gewesen war. Aber sie konnte sich an keinen Moment wie diesen erinnern, so hart und lange sie auch nachdachte. Das einzige, was sie herauf beschwor, waren stechende Kopfschmerzen. “Wer bist du wirklich, Anna?” fragte Lydia in die Stille des Raumes hinein und verzog das Gesicht. Ihre Stimme war brüchig. Ihre Kehle fühlte sich trocken an. Sie lehnte sich zur Seite und hangelte nach der Wasserflasche, die neben ihrem Sessel stand. Dabei fiel ihr Blick auf die kleine Uhr an der Wand. 02:37 Lydia seufzte und blickte wieder auf Anna’s regungslose Form. Das Mädchen war ein Rätsel. Ein kompliziertes, gefährliches Rätsel. Lydia war sich nicht mehr so sicher, dass sie die Antwort darauf wirklich wissen wollte. Ihre Finger schlossen sich um den schlanken Hals der Flasche, als ein kaum merkliches Geräusch auf dem Flur durch Anna’s Herzschlag brach. Adrenalin fluttete sekundenschnell Lydia’s Körper und verdrängte ihre Müdigkeit. Sie schloss die Augen und konzentrierte sich auf ihr Gehör. Das leise Rascheln von Stoff. Gedämpfte Schritte auf dem Teppich. Stimmen, zu leise, um sie zu verstehen, aber definitiv mehr als eine. “Verdammt. Wie haben sie uns gefunden?” Lydia ließ die Flasche los. Ihr Körper quitierte ihr rasches Aufstehen mit einem Moment des Schwindels. Dann war sie an der Tür und lauschte. Sie konnte drei Männer ausmachen, die miteinander diskutierten. “Bist du sicher, dass sie hier sind?” “Auf jeden Fall. Torres hat sie hier hinein verschwinden sehen!” “Und woher wissen wir, dass der Plan geklappt hat?” Lydia wartete nicht auf die Antwort. Stattdessen drehte sie sich um und nahm das Zimmer genauer in Augenschein. Sie brauchte etwas, um die Männer aufzuhalten. In einen Kampf gegen drei konnte sie sich in ihrer derzeitigen Verfassung nicht verwickeln lassen. Außerdem musste sie jetzt auch noch Anna in ihrer Planung mit beachten. Warum hatte Anna ihr auch das Leben retten müssen? Ihre Flucht könnte so einfach sein. Sie könnte aus dem Fenster klettern und verschwinden. Eine einzelne Person konnte ganz einfach im Getummel der Stadt untergehen. Verloren gehen. “Verflucht! Wer bist du, Anna?” Lydia starrte die Fenster an, ein Ohr auf die Schritte im Flur gerichtet. Sie musste einen Plan fassen. Und zwar schnell. “Lydia? Was ist passiert?” Anna’s leise Stimme kam unerwartet und einen Moment lang konnte Lydia sie nur entgeistert anstarren. Sie hatte sich aufgesetzt und blickte Lydia mit verwirrter Miene an. “Lydia?” Lydia schüttelte den Kopf und fasste einen Entschluss. Sie konnte später noch darüber nachdenken, was sich das Schicksal gedacht haben musste, als es ihr Anna in den Weg gestellt hatte. “Keine Zeit zum reden,” Lydia schlich zum Bett. “Glaubst du, dass du dich an mir festhalten kannst?” “Was? Warum?” Anna starrte sie an. Ihr Blick war verklärt und Lydia wusste, dass sie mehr Ruhe brauchte. Aber ihre Zeit war abgelaufen. “Weil ich in deiner Schuld stehe und diese jetzt begleichen werde.”

5 notes

·

View notes

Text

Feind in der Fremde

von Dramafanforever / Drama fan

(Link zu Kapitel 1)

Kapitel 2

Harry war gerade dabei, die Auslage mit belegten Baguettes und Bagels zu bestücken, als seine Geschäftsführerin Jill das Café betraf. „Hi!“, grüßte die Squib mit ihrer üblichen Fröhlichkeit. „Morgen“, gab Harry unenthusiastisch zurück. „Ist was?“ Jill blieb an der Theke stehen und schaute Harry fragend an. Sie arbeitete seit der Eröffnung des Cafés von eineinhalb Jahren für Harry und bemerkte sofort, wenn Harry schlecht drauf war. „Der neue Mieter ist in Lydias Wohnung eingezogen“, erklärte Harry und zog die Mundwinkel nach unten. „Echt? Die ist doch noch gar nicht ausgeräumt.“ „Die wollten die Wohnung doch sowieso möbliert vermieten und mit ‚Ausstattung‘.“ Harry verstand Jills erstaunten Tonfall nicht. „Ja, aber warst du mal oben? Da ist alles noch drin. Ich meine wirklich ‚alles‘. Der Kühlschrank und die Mülleimer wurden geleert, aber ansonsten…“ Jill ging nach hinten, um ihren Mantel und die Tasche abzulegen. Harry nahm das Tablett mit den Croissants und arrangierte sie in der Ablage so, dass allein ihre Fülle einem das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Als Jill zurückkam, nahm er das Gespräch wieder auf: „War Samstag denn nicht der Verwandte von Lydia da, um die Wohnung auszumisten?“ Harry hatte das Wochenende bei Andromeda verbracht, um auf Teddy aufzupacken, und daher nicht mitbekommen, was in der Nachbarwohnung geschehen war. Jill kontrollierte die Kaffeemaschine und ging danach zum Selbstbedienungskühlschrank, um zu schauen, ob Flaschen nachgefüllt werden mussten. „Ja, der ist auch gekommen, ein Mr Erkle. Unsympathischer Typ. Ich habe ihn wie verabredet reingelassen. Er hat sofort angefangen, die Schränke zu durchwühlen und alles einzustecken, was wertvoll war. Ich bin nicht oben geblieben, aber als er herunterkam, hat er noch einen Kaffee bestellt und sich die ganze Zeit über den Zustand der Wohnung ausgelassen. Er meinte, er würde ‚die Alte‘ gar nicht kennen und daher auch ganz bestimmt nicht ihren ganzen armseligen Plunder entsorgen. Seine Worte, nicht meine. Sie hätte ihm nicht einen Penny hinterlassen und daher gäbe es für ihn auch keinen Grund, sich um ihre Sachen zu kümmern.“ „Heißt das, Lydias ganze Sachen sind noch oben in der Wohnung?“ „Jupp. Alles noch da, nur der Schmuck fehlt und ein paar Goldmünzen. Die hat mir dieser Erkle gezeigt als er seinen Kaffee getrunken hat. Als er weg war, bin hochgegangen und habe nachgeschaut, ob er sonst noch irgendwas gemacht hat.“ Wie Harry war auch Jill zu Lydias Lebzeiten ein paarmal in der Wohnung gewesen, um ihr z.B. die Post hochzubringen oder ihr die schweren Einkaufstaschen hochzutragen. Sie hatten ihr auch beim Wechsel von Glühbirnen geholfen oder wenn es sonst Probleme gab, mit denen die alte Dame nicht alleine fertig wurde. „In den Schränken hängen noch ihre Kleider, die Regale sind voll von Büchern und überall stehen ihre privaten Fotos rum. Sogar der Putzschrank ist noch bestückt und in der Vorratskammer stapeln sich Dosen und Einmachgläser. Sogar ihr Shampoo und Duschzeug sind noch da, und ihre Zahnbürste. Das muss jetzt wohl alles der neue Mieter entsorgen. Stell’ ich mir für den ein Bisschen ekelig vor.“ Harry wusste nicht, was er davon halten sollte. Auf der einen Seite fühlte er Schadenfreude, dass Malfoy in einer Wohnung leben musste, die so von einer Muggel durchtränkt war. Er konnte sich gut vorstellen, welche Qualen das dem überheblichen Bastard bereiten musste. Andererseits tat es ihn um die persönlichen Dinge von Mrs Pentriss leid. Die Vorstellung, mit welchem Abscheu Malfoy ihre Fotoalben und Briefe entsorgen würden, behagte ihm gar nicht.

Laut überlegte er: „Vielleicht sollte ich Lydias Privatsachen rausholen, bevor Malfoy sie in die Hände kriegt. Oder ich spreche noch mal mit dem Ministerium. Aber die werden wahrscheinlich keinen Finger rühren – wie üblich. Erst recht nicht, wenn der neue Mieter jetzt schon drin ist.“ „Malfoy? Ist das der neue Mieter? Der Name kommt mir bekannt vor.“ „Hm? Ja. Draco Malfoy. Er war in meinen Jahrgang in Hogwarts. Ich kann ihn nicht ausstehen. Die Malfoys waren eine Todesserfamilie. Dracos Vater war Voldemorts rechte Hand, bis er in Ungnade fiel. Malfoy Manor war gegen Ende des Krieges Voldemorts Hauptsitz. Die Malfoys haben noch in der Schlacht von Hogwarts versucht, die Seiten zu wechseln, bzw. sich abzusetzen. Das hat ihnen aber auch nicht mehr geholfen. Sie sind alle gefangen genommen und verurteilt worden. Lucius hat den Kuss bekommen. Narcissa, seine Frau, wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, ist aber letztes Jahr verstorben, und Draco sollte für 5 Jahre nach Azkaban. Er darf aber die letzten zwei Jahre in der Muggelwelt absitzen – ohne Zauberstab. Das nennen sie Bewährungsstrafe.“ „Also ist Draco derjenige, der oben eingezogen ist? Ein Todesser?“, japste Jill. „Das geht gar nicht.“ „Tja. Bedank dich beim Ministerium. Fast könnte man meinen, sie wollen uns damit absichtlich eins auswischen. Aber keine Sorge, wenn Malfoy Ärger macht, werden wir ihn schon irgendwie wieder loswerden und wenn er zurück nach Azkaban kommt.“ „Wie kommt das Ministerium auf die Idee, einen Todesser in ein Haus zu stecken, in dem Squibs und Muggelstämmige ein- und ausgehen. Wir sind ja unseres Lebens nicht mehr sicher.“ Harry hätte Jills Bemerkung fast überhört, weil er in Gedanken bereits alle Leute im Ministerium durchging, die er ansprechen könnte, um Malfoy aus dem Haus zu bekommen. Etwas in ihrer Stimme ließ ihn dann aber doch aufhorchen. Offenbar hatte er es mit seinem Malfoy-Bashing etwas übertrieben. Immerhin hatte er bei dessen Gerichtsverhandlung für ihn ausgesagt, auch wenn er ihn nicht leiden konnte. „Äh, er trägt zwar das Mal, aber ein richtiger Todesser war er nie. Er sollte Dumbeldore umbringen, hatte dann aber doch zu große Skrupel, das durchzuziehen. Vielleicht drückt er euch Sprüche, aber Angst müsst ihr nicht vor ihm haben. Alles, was er im Auftrag Voldemorts getan hat, geschah, um sein eigenes Leben oder das Leben seiner Eltern zu retten. Er hielt Muggels allerdings immer für Abschaum und hat Hermine immer als „Schlammblut“ bezeichnet. Außerdem hat er sich regelmäßig über Rons Familie lustig gemacht, weil sie nicht so reich waren seine. Er ist wirklich ein richtiges Arschloch, feige, hinterlistig und eingebildet.“ „Ein typischer Slytherin also.“ Harry bemerkte, dass er sich wieder in Rage geredet hatte und vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen war. Er sollte bestehende Vorurteile nicht noch unterstützen, schließlich arbeitete er mit seiner Begegnungsstätte daran, Vorurteile und Ängste abzubauen. Wenn er alten Klischees noch mehr Nahrung gab, würde sich nie etwas ändern.

„Nein, nicht alle Slytherins sind so. Malfoy ist einfach ein besonders schlimmer… Mensch.“ „Hoffentlich kommt er nicht auf die Idee, sich ins Café zu setzen. Ich möchte so einen Kerl auf keinen Fall bedienen.“ „Wenn er erfährt, dass das mein Café ist, wird er sich hier nicht blicken lassen. Er hasst mich. Und wenn doch – wie gesagt – wenn er euch einen blöden Spruch drückt, kümmere ich mich darum.“ Jill nickte. Sie konnten ihr Gespräch nicht weiterführen, weil die ersten Kunden ins Café kamen. Harry bereitete zwei „Französische Frühstücke“ zu und hatte den ganzen Morgen viel zu tun, weil sich Eric, die Küchenkraft, krankgemeldet hatte. Harry hatte keine feste Aufgabe im Café. Jill war die Geschäftsführerin und er selbst einfach nur Mädchen für alles. Das Café warf gerade genug ab, um den anderen Mitarbeitern ordentliche Löhne zahlen zu können und die Kosten zu decken. Harry war auf das Geld nicht angewiesen, weil in seinem Verlies in Gringotts genug Gold lag, um ihm bis ins hohe Alter ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen. Während Harry in der Küche arbeitete, ging ihm Malfoy nicht aus dem Kopf. Vor allem störte ihn, dass das ganze Privateigentum von Mrs Pentriss nun Malfoy zum Opfer fiel. Das hatte die alte Dame nicht verdient. Er beschloss, später mal im Ministerium nachzuhorchen, was man da machen konnte. Am Nachmittag flohte er Mrs Broomleg, seine Ansprechpartnerin für Muggelimmobilien, an.

„Mr Potter, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Geht es schon wieder um die Bewilligung von noch mehr Extensions-Zaubern? Ich denke, Ihr Café ist schon an der Grenze des Möglichen.“ Harry hatte die hinteren Räume des Cafés mehrfach magisch vergrößern lassen, damit genug Platz für die Gruppenstunden und Seminare vorhanden war. „Nein, es geht um den neuen Mieter, Draco Malfoy.“ „Aha, was ist mit dem? Macht er Ärger? Er ist doch erst heute Morgen eingezogen.“ Mrs Broomleg klang reichlich genervt. „Noch macht er keinen Ärger. Ich wollte nur wissen, wann die Wohnung ausgeräumt wird. Es befinden sich noch die ganzen Sachen von Mrs Pentriss darin, auch ihre privaten Unterlagen.“ „Wieso? Hat sich Mr Malfyo etwa beschwert?“ „Nein. Ich…“ „Das wäre ja auch noch schöner. Der kann froh sein, dass der in so einer schönen Wohnung leben darf und nicht mehr in einer Zelle in Azkaban hocken muss. Also wenn sich der junge Mann auch nur mit einer Silbe beschwert…“ Offenbar konnten sich auch andere Leute in Rage reden. „Nein, Malfoy hat nichts gesagt. Ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass Mrs Pentriss‘ Sachen nicht vor seinem Einzug weggeräumt wurden. Sie sind Privateigentum. Ich finde … naja … Wer weiß, was Malfoy damit macht.“ „Was soll er schon damit machen? Das sind doch nur Muggelsachen. Außerdem kann ja nicht mehr viel da sein. Ich hatte mit Mrs Pentriss Verwandten abgemacht, dass er die Wohnung ausräumt. Ich schaue mal nach.“ Bevor Harry eingreifen konnte, verschwand die Sachbearbeiterin, um in ihren Terminkalender zu gucken. Als ihr Kopf ein paar Augenblicke später wieder in den Flammen auftauchte, meinte sie: „Also, ein Mr Erkle müsste eigentlich am Samstagmorgen vorbeigegekommen sein. Sie sollten ihm doch die Tür aufschließen, Mr Potter.“ „Er war auch da, aber er hat nur die Wertsachen mitgenommen und alles andere dagelassen.“ „Hm. Naja, da kann ich leider nichts machen. Jetzt ist Mr Malfoy in der Wohnung und er hat sicher genug Zeit, die Sachen von der Muggeldame zu entsorgen. Vielleicht ist er sogar froh, dass die Wohnung so gut ausgestattet ist. Soweit ich weiß, hat er keinen Zauberstab mehr. Das stimmt doch oder haben Sie ihn mit einem Zauberstab gesehen? Das müssten Sie sofort melden.“ „Ich habe keinen Zauberstab gesehen. Mir geht es auch nicht um irgendwelche Kleidungsstücke und Putzmittel, sondern um Briefe und Fotoalben und andere persönliche Dinge. Die müssen doch irgendwie vor Malfoy geschützt werden.“ „Frau Pentriss ist tot und was sollte Herr Malfoy mit ihren privaten Unterlagen anfangen? Sie war doch nur eine Muggel. Wer interessiert sich schon für die Tagebücher irgendwelcher Muggel? Lassen Sie es mal gut sein, Mr Potter. Da kann sich ruhig der Malfoy drum kümmern.“ Sie wollte sich gerade abwenden, da meinte sie noch: „Ach, Mister Potter. Den Schlüssel zu Mrs Pentriss Wohnung müssen Sie Herrn Malfoy übergeben. Schönen Tag dann noch.“ Harry starrte in die nun verlassenen, grünen Flammen und wusste, dass er hier nicht weiterkommen würde. Die Vorurteile gegenüber Muggel waren durch den Krieg nicht weniger geworden. Auch wenn nur wenige Hexen und Zauberer echte Todesser gewesen waren, so war ihr Gedankengut doch in der gesamten Zauberwelt verbreitet. Trotzdem wollte Harry nicht so schnell aufgeben und fragte sich per Flohnetzwerk so lange im Ministerium durch, bis er bei Dracos Bewerbungshelfer, einem Mister Fletcher landete. Der sah allerdings auch kein Problem darin, Mrs Pentriss persönliche Sachen in Malfoys Obhut zu lassen. „Ich komme erst Ende des Monats vorbei, wenn Draco sicher wieder beruhigt hat“, schloss er das Gespräch. „Draco war ziemlich sauer, dass er seine Bewährungsstrafe unter Muggeln ableisten muss. Hatte wohl gedacht, wir würden ihn sofort wieder auf die Zaubererwelt loslassen.“ Fletcher lachte, als ob das Ganze ein Witz wäre. „Gut, dass Sie mit ihm in einem Haus wohnen. Dann können Sie ja ein Auge auf ihn werfen.“ „Das ist ja wohl nicht meine Aufgabe“, erwiderte Harry ungehalten. „Aber Sie sind doch bestens dafür geeignet, Mr Potter. Sie betreiben da doch so ein Café, wo sich Muggel und Zauberer treffen und austauschen können. Das ist doch perfekt.“ „Ja, aber ich bin sicher nicht Malfoys Kindermädchen und wenn Sie befürchten, er würde Ärger machen, sollten Sie ihn besser irgendwo unterbringen, wo Sie auf ihn aufpassen können.“ „Ich habe keine Angst, dass er Ärger macht. Er ist schließlich nicht ohne Grund auf Bewährung freigekommen. Draco hat sich in Azkaban vorbildlich verhalten. Er hat sogar seinen UTZ-Abschluss nachgeholt und ein Fernstudium für Zaubertränke begonnen. Azkaban ist nicht mehr wie früher, vor dem Krieg. Die Häftlinge bekommen eine Perspektive!“, verkündete Fletscher stolz, als wäre es sein Verdienst und nicht der von Hexen und Zauberern wie Hermine, die sich unermüdlich für Reformen in der Zaubererwelt einsetzten. „Draco plant, nach Ablauf der Bewährungszeit nach New York zu ziehen und zu studieren. Er hat Ziele im Leben, ist ehrgeizig. Das kennt man von den jungen Leuten heutzutage ja sonst nicht mehr. Stei dem Krieg scheinen alle vergnügungssüchtig geworden zu sein, lassen sich treiben. Wie die Muggel. Draco ist da anders. Der wird sich seine Zukunft nicht durch schlechtes Betragen zerstören.“ „Warum muss denn dann jemand ein Auge auf ihn haben, wenn er so ein Vorbild ist?“, fragte Harry giftig. „Um ihm zu helfen, natürlich. Für Draco ist das Leben in der Muggelwelt doch völlig fremd. Da kommen Sie mit Ihrem Muggel-Verbrüderungs-Café doch gerade recht. Sie sind sozusagen prädestiniert, ihm die Muggelwelt näher zu bringen, Mr Potter.“ „Warum sollte ich das tun? Das letzte Mal, als ich Malfoy begegnet bin, wollte er mich mit seinen beiden Freunden an Voldemort ausliefern.“ „Das ist lange her. Wir dürfen nicht nachtragend sein.“ „Ne, klar. War ja auch nur eine Kleinigkeit. Hat sich sicher auch total verändert, der Draco“, meinte Harry ironisch und wusste gleichzeitig, dass Fletcher seinen Sarkasmus nicht verstehen würde. „Genauso ist es. Wir verstehen uns“, flötete dieser auch sogleich und versuchte Harry loszuwerden: „Na, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit Ihrem neuen Nachbarn.“ Harry hatte nicht vor, den Zauberer so schnell davonkommen zu lassen: „Hören Sie, Mr Fletcher, Sie sind doch Malfoys Bewerbungshelfer. Ich denke eigentlich, dass Sie prädestiniert dazu sind, ihm das Leben in der Muggelwelt zu erklären.“ Fletcher hustete und meinte dann: „Ich helfe Draco gerne bei allen Belangen, die die Welt der Zauberer angehen, zum Beispiel, was sein Fernstudium angeht, aber mit der Muggelwelt kenne ich mich nicht aus. Das kann ich nicht leisten und das kann das Ministerium auch nicht von mir verlangen. Es gibt schließlich Grenzen. Wie gesagt, das ist eine Aufgabe für Menschen wie Sie, Mr Potter. Also, ich hab‘ noch zu tun.“ Fletcher hatte die Verbindung so schnell unterbrochen, dass Harry nicht mehr widersprechen konnte. Das hieß aber nicht, dass er auch nur für eine Sekunde in Erwägung zog, Malfoy seine Hilfe anzubieten. Das nächste, was er zu tun gedachte, war allerdings, ihm den Schlüssel wiederzugeben und dabei zu versuchen, Mrs Pentriss persönliche Saschen aus der Wohnung zu holen. Entschlossen ging Harry in den ersten Stock und klingelte. Normalerweise konnte man das schrille Summen der Türglocke im Flur hören, aber alles blieb still. Harry drückte noch einmal auf die Klingel, aber wieder war nichts zu hören. Also klopfte er energisch gegen Malfoys Wohnungstür. Leise Schritte näherten sich, aber es dauerte eine Weile, bis sich die Tür einen schmalen Spalt breit öffnete und das blasse Gesicht von Draco Malfoy erschien. Überraschung huschte über Malfoys Gesicht, wich jedoch schnell dem üblichen gelangweilt-überheblichen Ausdruck, der Harry aus Hogwarts so vertraut war und ihn direkt in eine Angriffshaltung versetzte. Er gab sich jedoch Mühe, seine Antipathie nicht allzu deutlich zu zeigen. Schließlich wollte er Malfoy dazu kriegen, ihm Mrs Pentriss Sachen auszuhändigen. „Hallo Malfoy. Willkommen in der Parkway 55.“ „Was willst du, Potter?“ Harry ignorierte den unfreundlichen Ton. „Wir sind Nachbarn. Ich wollte nur mal ‚Hallo‘ sagen.“ Malfoy zog die Augenbraunen hoch und sah noch hochmütiger aus als sonst. „Nachbarn? Dann war es also doch kein Zufall, dass ich dich da unten in diesem Café gesehen habe.“ „Nein“, erklärte Harry, „ich arbeite da.“ „Dann bist du jetzt also Kellner.“ Es war keine Frage, sondern eine Feststellung und drückte die ganze Verachtung aus, die ein Reinblut für derartige Tätigkeiten übrighatte. „Hast du also etwas gefunden, das deinem Talent entspricht. Wer nichts wird, wird Wirt, nehme ich an.“ „Schöne Alliteration“, gab Harry zurück. Draco schnaufte, seine Lippen verzogen sich für einen Wimpernschlag nach oben. War er amüsiert? „Ist doch etwas Bildung hängen geblieben? Dann wundert es mich, dass das Ministerium keine bessere Verwendung für den Retter der Zaubererwelt gefunden hat als ihn kellnern zu lassen. Außerdem ist das doch ein Muggel-Café, oder nicht?“ „Ja, was dagegen? Das Café gehört übriges mir“, verkündete Harry, natürlich nicht, um klarzustellen, dass er mehr war als eine einfache ‚Servicekraft‘, sondern um Malfoy davon abzuhalten, sich in das Café zu setzen, falls dieser nicht schon genug davon abgeschreckt war, dass dort Muggel ein- und ausgingen. „Sieh an. Aber nur, weil du ein Café im dem Haus betreibst, in dem ich wohne, sind wir noch keine Nachbarn.“ „Da irrst du dich, Malfoy. Ich wohne auch ganz in Nähe.“ Harry freute sich schon darauf, die Bombe platzen zu lassen. Sollte sich Draco über die erzwungene Hausgemeinschaft doch genauso ärgern, wie Harry es tat. „Gleich hier, um genau zu sein.“ Er deutete auf die Tür von der Nachbarwohnung und ergötzte sich an dem Schock, den sich überdeutlich auf Malfoys Gesicht zeigte. Leider hatte der sich schnell wieder im Griff und tat so, als ob ihn das alles nicht sonderlich interessierte: „Tatsächlich? Und ich dachte schon, der Tag könnte nicht mehr besser werden. Wenn mir also etwas Milch fehlt, klopf ich bei dir an. So machen das doch Leute, die in einem Mietshaus wohnen, nicht wahr?“ „Ja, man hilft sich gegenseitig. Aber zu manchen Leuten hält man besser Abstand.“ Malfoy sah Harry kalt an und nickte zustimmend: „Natürlich. Wenn wir das dann geklärt haben, bedanke ich mich für die freundliche Begrüßung und möchte dich nicht weiter aufhalten.“ Das war dann wohl die dritte Person am heutigen Tag, die Harry schnell loswerden wollte. Harry stand aber nicht ohne Grund vor Malfoys Tür. „Äh, ich hätte da noch was.“ „Ein Willkommensgeschenk? Vielleicht einen Kuchen? Das wäre aber nicht nötig gewesen“, antwortete Malfoy sarkastisch. „Als neuer Nachbar wäre das auch eigentlich deine Aufgabe“, konterte Harry. „Wenn ich herausgefunden habe, wie der Herd funktioniert, mache ich mich gleich an die Arbeit.“ „Oh, das ist nett. Ich kann dir zeigen, wie das mit dem Herd geht. Ich muss sowieso mal in die Wohnung.“ „Nein danke, das finde ich wohl selbst heraus. Aber ich lade dich selbstverständlich zur Einweihungsfeier ein und gebe dir eine Führung.“ „Das ist nicht nötig, ich kenne die Wohnung. Ich habe mich mit Lydia, deiner Vormieterin, sehr gut verstanden. Daher würde ich jetzt auch gerne ihren persönlichen Kram aus der Wohnung holen. Das Ministerium hat wohl vergessen aufzuräumen, bevor sie dich da reingesetzt haben.“ „Persönlicher Kram?“ „Briefe, Fotos, Ordner und Ähnliches. Du kannst damit nichts anfangen.“ Draco sah Harry abschätzig an. Kurz schien er zu überlegen, wie er auf Harrys Aufforderung reagieren sollte. Dann verzog er den Mund zu einem gekünstelten Lächeln und Harry wusste, dass Malfoy ihn nicht hineinzulassen würde, einfach nur, um ihm eins auszuwischen. „Nun, ich werde die Schränke durchgehen und ihre Sachen zusammenpacken. Wenn ich fertig bin, kann ich sie dir vor die Tür stellen.“ „Es wäre doch einfacher, wenn ich sie mir eben selber holen würde“, versuchte Harry seinen ehemaligen Mitschüler zu überzeugen. „Aber das dauert doch recht lange und ich habe heute leider keine Zeit für sowas. Das tut mir wirklich leid, Potter, aber ich verspreche dir, ich kümmere mich in den nächsten Tagen darum.“ „Ich möchte aber nicht, dass etwas Vertrauliches in falsche Hände gerät.“ Malfoy verlor sein süffisantes Grinsen nicht, als er antwortete: „Da hast du wirklich Glück, denn in meinen Händen sind vertrauliche Unterlagen ganz wunderbar aufgehoben. Sonst noch was?“ „Warum musst du dich jetzt querstellen, Malfoy?“, fragte Harry ungehalten. „Du kennst die alte Dame doch gar nicht.“ „Nein, aber durch ihre ganzen Besitztümer fühlt sie sich schon ganz vertraut an. Guten Tag, Potter.“ Draco wollte die Tür zudrücken, aber Harry stellte schnell seinen Fuß dazwischen. „Sei kein Arsch, Malfoy, ich möchte die Sachen einfach …“ „…in Sicherheit bringen? Du kannst mich mal, Potter. Wenn ich Zeit und Lust habe, such ich den Kram zusammen, aber reinlassen werde ich dich mit Sicherheit nicht. Nimm jetzt deinen Fuß weg, sonst kannst du gleich mit einer Quetschung nach Sankt Mungo apparieren. „Malfoy…“, drohte Harry. Mit einer schnellen Bewegung riss Malfoy die Tür auf, um sie heftig zuzuknallen. Harry konnte gerade noch rechtzeitig seinen Fuß wegziehen. „Scheiße, Malfoy. Du hast dich kein Stück verändert“, schrie Harry aufgebracht durch die Tür. „Fick dich, Potter“, kam sogleich die Antwort. „Wer sich nicht verändert hat, bist du! Und jetzt verzieh dich.“ Wütend schlug Harry mit der Faust gegen Malfoys Haustür. „Arschloch!“ Dann drehte er sich um und lief die Treppe hinunter. Dieser Drecksack, dieser Pisser. Wäre er doch in Azkaban verrottet! Als Harry im Café ankam, bemerkte er, dass er Malfoys Wohnungsschlüssel noch immer in den Händen hielt. Tagebuch – 1. Oktober 2001 Ich bin raus aus Azkaban. Die Auroren haben mich in der Muggelwelt abgeladen wie Unrat. In Askaban war ich ein Gefangener, jetzt bin ich ein Ausgestoßener. Ich klage nicht, ich verdiene es. Die Wohnung ist klein und muffig. Ich fühle mich wie gelähmt. Alles ist fremd. Der Geruch von altem Mensch dünstet aus den Tapeten, aus den Vorhängen und Polstern. Alles ist altmodisch und verstaubt. Ich lebe in den Hinterlassenschaften einer Muggel wie Unkraut an einem Ort, an dem es nichts zu zerstören gibt. Ich spüre meine Magie stärker als je zuvor. Sie strahlt hell vor dem toten Hintergrund der Muggelwelt. Sie drängt nach draußen, aber das Zaubern ist mir verboten. So bleibt sie eine Wunde, an der ich nicht kratzen darf. Etwas, das mich daran erinnert, was mal war und worauf ich reduziert wurde. Mir ist kalt. Es gibt keinen Kamin und ich weiß nicht, wie Muggel Wärme in ihren Häusern erzeugen. Ich weiß aber, was elektrisches Licht ist – und Strom. Muggelkunde in Askaban, Unterrichtseinheit Nummer 4. Daher weiß ich auch, dass in dieser Wohnung kein Strom fließt. Ich müsste Fletcher um Hilfe bitten, aber ich kann das Ministerium ohne Magie, ohne Eule und Flohnetzwerk nicht erreichen. Ich frage mich erneut, warum mein Betreuer heute Morgen nicht mitgekommen ist, aber eigentlich kenne ich die Antwort. Und dann kommt Potter. Schlägt wie ein Troll gegen die Wohnungstür und verlangt Einlass. Der Junge-der-überlebte wohnt im gleichen Haus, direkt nebenan, und betreibt ein Café im Erdgeschoss. Ich bin nicht überrascht. Potter besaß schon immer die Gabe, genau dann zu erscheinen, wenn es mir am schlechtesten ging – oder ich mich am unrühmlichsten verhalten habe. Ich denke an den Verbotenen Wald, an die verwaiste Jungentoilette, den Astronomieturm und an das Manor. Es ist nicht schwer, sich daran zu erinnern, jeder Augenblick steht mir klar vor Augen. Aber ich darf diese Erinnerungen nicht hochkommenlassen, denn das bringt nur noch Weitere an die Oberfläche. Greybacks schmutzige Hände auf meiner Haut, Mutters leises Wimmern, Vaters verzweifelte Tränen, Bathilda Bagshots flehendes Bitten, Rowles und Dolohows Schreie. Die Liste ist unendlich. Ich schreibe sie im Kopf, Tag und Nacht. Nichts ist mir geblieben. Familie, Freunde, Geld, Magie, Achtung, alles dahin. Sogar die Selbstachtung, aber nicht mein Stolz. Potter soll nie erfahren, wie tief ich gesunken bin. Er soll das Loch nicht sehen, in dem ich leben muss. Eher gehe ich in der Muggelwelt zugrunde, als dass ich ihn über mich lachen lasse.

7 notes

·

View notes

Text

Hippokratischer Eid - Menschenwürde!!! So nicht!!!

Meldung: Es gibt da eine Arztpraxis: Monvia Hochdorf, Brauiplatz 4, 6280 Hochdorf: Die behandeln dort Patienten wie den letzten Dreck!!! Vor allem gibt es da einen Arzt, der die Würde von Patienten massiv untergräbt: Esmaeil Hadavi, siehe dazu diesen Link: https://www.monvia.ch/standorte/hochdorf/. Ein Freund hatte bei ihm einen Termin. Dieser Herr kam schon mal eine halbe Stunde zu spät, hatte nicht den Mumm sich zu entschuldigen, was ihm schon mal ganz schlecht zu Gesicht stand und meinen Freund sehr störte! Dann hörte er ihm nie zu, sah ihm nicht einmal ins Gesicht, starrte immer nur auf den Computer, das sind alles auch Begebenheiten, die bei ihm ganz schlecht rüberkommen. Irgendwann nach einer gewissen Zeit sagte er ihm er sollte hochdeutsch sprechen, wahrscheinlich bekam er 90% von dem, was er ihm sagte, gar nicht mit, ein ganz gewichtiger Störfaktor! Dann nahm er sich die Dreistigkeit raus ihm zu sagen der Zucker wäre falsch eingestellt und stellte seine ganze Lebensweise in Frage!!! Er kam schon seit ca. 2 Jahren in diese Praxis, hatte dabei mit schon verschiedenen Ärzten zu tun, die Diesen so einstellten und ihm jedesmal beschieden, dass er gut eingestellt wäre. Abgesehen von Phasen, in denen der Langzeitzucker etwas erhöht war, war er immer gut eingestellt. Bei den letzten zwei Malen bei Frau Doktor Karbassi, war er immer gut eingestellt, so beschied sie es ihm. Dann kam dieser Arzt und behauptete, dass er falsch eingestellt wäre, woher nimmt er diese Dreistigkeit??? Ausserdem kann man von einem Lanzeitzuckerwert von 8.2 mmol/l, wenn der Idealwert bei 7.5 mmol/l oder tiefer ist, nicht davon sprechen, dass der Zucker falsch eingestellt ist. Ausserdem machte er eine Diät, die finanzierte sich leider aber nicht über die KK. Er hatte seit kurzem einen Job, betreute die Corona-Hotline bei Medgate, so konnte er es sich leisten, hatte auch schon Produkte in Deutschland bestellt, machte Herrn Doktor Hadavi darauf aufmerksam, Dieser hörte aber auch nicht zu, erwähnte, er konnte nicht verstehen warum die KK keine Diäten finanziert. Er ernährte sich auch sonst verantwortungsvoll, die Zuckerwerte können auch zu hoch sein, weil z.B. es psychosomatische Gründe oder ein Einschlafproblem dafür gibt, hatte er bei früherer Gelegenheit mit anderen Ärzten schon thematisiert, die pflichteten ihm bei. Herr Doktor Hadavi interessierte das alles nicht. Genauso interesselos und unbeachtet, wie er ihn empfing, liess er ihn auch stehen! Seine Anliegen wurden komplett überhört, das betrachtete er zurecht als eine Arroganz und Selbstgefälligkeit, die gerade ein Arzt sich überhaupt nicht erlauben kann! Das schlug sich auch darin nieder, dass er ihm, obwohl er ihm klar mitteilte, dass er nicht einschlafen konnte und ein Schlafmittel benötigte, Dieses ihm erst verweigerte. Dann auf Drängen seinerseits gab er es ihm mit, zeigt auch fehlendes Sensorium gegenüber einem Patienten. Er fühlte sich am Schluss zwischen Stuhl und Bank abgefertigt, sowie im McDonalds’, in keinster Weise ernstgenommen, obwohl er mit einem Problem kam, dass man ernstnehmen musste, definitiv! Wegen nichts kam er nicht! Danach wurde noch ein PCR-Test veranlasst, eine gewisse Frau Lydia Grüter nahm ihn vor, sie verlangte, dass er sich flach hinlegen müsste, obwohl das wegen dem Schwindel nicht geht, er musste vehement darauf einwirken, dass man im Sitzen den Test vornahm, was ja dann wunderbar klappte. So ein Test wurde übrigens etwa 3 Wochen vorher schon in einer Filiale in Inwil vorgenommen, damals musste er sich auch hinlegen, ihm wurde schwindlig und schlecht, musste erbrechen. Danach konnte man den Test im Sitzen genauso problemlos erledigen. Das müsste ja aus seinen Patientenakten hervorgehen. Das hätte auch Herr Hadavi sehen müssen und dass dieser Test negativ war. Er erklärte ihm auch klipp und klar, dass dieser Hustenreiz schon vor Ausbruch von Corona bestand, aber das interessierte ihn genausowenig wie alles andere, was er sagte. Ein absolutes Armutszeugnis für einen Arzt! Ärzte legen ja den Hippokratischen Eid ab und sind sonst an gewisse Standesregeln gebunden. Dieser erwähnte Arzt verstiess praktisch gegen alles, was der Hippokratische Eid und die Standesregeln umfasst und dazu auch noch gegen die Menschenwürde, guten Ruf des Patienten und sein Recht auf unabhängige, fachliche Beurteilung, die wohlwollend ausfallen muss!🧟🕵👁🗣👮👹👽

0 notes

Text

The Regrettes melden sich auf "I Love Us" mit neuem Sound zurück

The Regrettes haben den neuen Track „I Love Us” veröffentlicht, zugleich der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für die Power-Pop-Formation aus L.A. Der Synthie-geprägte Track markiert den bisher größten musikalischen Entwicklungssprung der Band um Frontfrau Lydia Night und gibt mit seiner frischen klanglichen Neuausrichtung einen ersten Ausblick auf das, was vom kommenden Album zu erwarten ist, an dem The Regrettes derzeit arbeiten. „I Love Us“ feierte just sein Debüt in der letzten Staffel der Hit-Serie 13 Reasons Why, die jetzt bei Netflix verfügbar ist. Die Veröffentlichung des Tracks wird von einem hinreißenden Animationsvideo begleitet. Frontfrau Lydia Night erklärt: „’I Love Us’ verkörpert für mich große Veränderung und Wachstum für The Regrettes. Dieser Song zeigt die Art von Risiken und Genresprünge, die ich mit unserem dritten Album zu unternehmen hoffe. Als ich den Song schrieb, entschied ich offiziell, mich von jeglichen vorgefassten Ideen freizumachen, wie ein von mir geschriebener Song zu klingen hat. Ich nahm mir vor, endlich nicht mehr zu versuchen, in einer bestimmten Schublade zu verharren oder mich an ein bequemes Genre zu halten und mir einfach zu gestatten, Spaß zu haben und mich nicht damit zu stressen, ‚cool’ oder ‚Rock’ genug zu sein, haha. Read the full article

0 notes

Text

Verluste und Nebenwirkungen

Man sagt, es seien manchmal die kleinen Dinge im Leben, die unscheinbaren, unbemerkten Kleinigkeiten, die retroperspektiv die größte Liebe offenbaren, die man je erfuhr. Manchmal war es der Mut etwas auszusprechen, manchmal eine Handlung. Manchmal musste man nur den Blickwinkel ändern, aus einer distanzierten Perspektive alles neu betrachten.

Gedankenverloren starrte Lydia die Fotografie an, auf der, neben einer deutlich jüngeren Version ihrer selbst, ein von unzähligen Jahrzehnten gezeichneter Mann das Resultat der Erdbeerernte dem Fotografen präsentierte. Es war damals eine gute Ernte gewesen. Sie erinnerte sich an den Duft, der die Luft durchzog, und das Summen der Bienen, an den Stolz, der sie erfüllte, als sie ihren Eltern freudestrahlend einen Korb überreichte. Jeden Sommer hatte sie ihrem Großvater bei der Ernte geholfen und ihrer Großmutter beim Einkochen assistiert. Wehmut verstimmte Lydias Freude über die erinnerte Vergangenheit. Ihre Lippen formten sich zu einer weißen Linie und mit einer hastigen Bewegung legte sie die Fotografie zurück in den kleinen Schuhkarton, in dem weitere für die voranschreitende Zeit alte konservierte Erinnerungen ruhten. »Ich hätte dich nicht bitten sollen, mir zu helfen«, erklang Claires betrübte Stimme leise. »Nein, nein«, wisperte Lydia, schloss den kleinen Karton und stellte ihn zur Seite. »Es … irgendjemand muss dir helfen … allein … das … zu viel.« Die Worte fanden nur mühsam über ihre Lippen, und so manches wurde von der bedrückenden Stimmung verschluckt. Ein Lächeln versuchte sich auf Lydias Lippen zu formen, doch es wirkte eher seltsam verzerrt; jede Faser ihres Körpers schien sich dagegen zu wehren. Bleiern hing die darauffolgende Stille zwischen ihnen. Das Chaos, das, nachdem es begonnen hatte ihre Innersten zu verwüsten, das gesamte Haus nach und nach zu beherrschen begann, verbesserte die Stimmung nicht im Geringsten. Schweigend hatten sie unbewusst einen Pakt beschlossen, vereinbart nicht darüber zu reden, wusste eine jede von ihnen doch, dass Worte keine Besserung darstellten – nicht in solchen Zeiten. Claires Blick schweifte über die leeren Wände, die kahl und trostlos ohne die vielen Fotografien wirkten, die einst dort ihren Platz gefunden hatten. »Du weißt, es bedeutet mir …« — »… sehr viel, ich weiß«, beendete Lydia ihren begonnen Satz. Stumm fügte sie in Gedanken noch ‚ich bin für dich da, so wie du für mich da warst‘ hinzu. »Jake wird morgen auch kommen, oder?«, fragte Claire vorsichtig. Ehe sie die letzte Silbe ausgesprochen hatte, erklang ein scharfes »nein«. Lydia bereute im Nachhinein die harte vorschnelle Antwort und versuchte die Situation mit »Er hat viel zu tun. Die Arbeit … « zu beschwichtigen, wusste jedoch, wie wenig es nützte. Sie bedauerte mehr als jeder andere den Umstand, dass Jake ihr gerade in dieser Situation nicht beistand. »Er könnte doch wenigstens morgen eine Ausnahme machen! Wo doch morgen die … « Claire sprach die Worte nicht aus; vielleicht weil ihre Zunge nicht in der Lage war das bedrückende Wort auszusprechen oder sie in genau diesem Augenblick von viel zu vielen Emotionen überwältigt wurde. Mit »er hat einfach viel zu tun« versuchte Lydia das unangenehme Thema murmelnd zu beenden und warf einen Blick auf die tickende Uhr. 18:37 Uhr. »Verzeih, aber … ich sollte los.« Vorsichtig legte Claire die Arme um Lydia. Sie wirkte so zerbrechlich in letzter Zeit, dachte Lydia, als sie die sanften Gesichtszüge der Frau, die mit der Zeit einige Falten erhalten hatten, musterte. Kummer zeichnete sich in den Tiefen ihrer Augen ab. Schweigend umarmten sie sich.

Die Wohnung lag in Dunkelheit gehüllt da. Es überraschte Lydia seit einiger Zeit nicht mehr, dass, wenn sie nach Hause zurückkehrte, niemand auf sie wartete. Diese Zeit war vergangen. Und bald schon, so befürchtete sie, würden die Kartons, die sich im Flur stapelten, nicht mit dem alten Kram, sondern mit Jakes Eigentum gefüllt sein. Klirrend ließ sie die Schlüssel auf die Kommode fallen, schritt in die Küche, um sich eine Tasse von dem bereits seit Stunden abgekühlten Tee zu nehmen und pflanzte sich samt Decke auf die Couch. Während im Fernsehen eine alte Romanze lief, nippte Lydia an dem kalten Tee, verzog missmutig über seinen Zustand die Mimik und trank ihn nach und nach aus. Von der Handlung des Films nahm die junge Frau wenig wahr, war es doch auch nicht sonderlich wichtig, schließlich basierten alle Romanzen auf demselben Konzept – und am Ende lebten sie glücklich und zufrieden bis in alle Ewigkeit. Alles war gut. Aber das Leben war keine Romanze, es war keine hübsche Geschichte. Der Blick auf die roten Ziffern der Digitaluhr verdeutlichten Lydia, dass jegliches Warten, wie so oft, umsonst sein würde. Er würde nicht nach Hause kommen – nicht mehr heute. Anfangs betrübte es sie, doch mittlerweile empfand sie, ausgenommen dem ab und an aufkeimenden Zorn, nichts. Vor geraumer Zeit hatte ihr Innerstes unbemerkt damit begonnen eine schützende Mauer um sich zu bauen, keine starken Gefühlsregungen mehr durchdringen zu lassen. Vielleicht war es auch einfach nur ihr Weg mit all den Dingen klar zu kommen. Allmählich übermannte die Frau eine unangenehme, schwere Müdigkeit, und so schlief sie auf der Couch ein.

Das Leben, so sagte man, ging weiter. Jeden Tag stieg die Sonne empor, um sich am Abend wieder hinab zu begeben. Egal was auf dieser Welt passierte. Tag ein, Tag aus.

Stetig fielen die Tropfen hinab auf die schwarzen Schirme, prasselten leise auf die gespannten Stoffe und ließen jegliche Konturen der Umgebung in einem schemenhaften Nebel verschwinden. Langsam marschierte die schwarze Gesellschaft über die nassen Kieselwege, die mit Bäumen und Gruften gesäumten Alleen entlang. Der Zug versammelte sich schließlich. Worte durchdrangen gedämpft den Wolkenbruch. Nach und nach trat einer nach dem anderen aus der Traube hervor, blickte hinab, murmelte ein paar Worte und warf Erde nieder. Jeder sprach sein Beileid aus, und Claire stand da, versuchte Contenance zu wahren, während sie innerlich starb. Lydia verspürte das Bedürfnis, die Frau in den Arm zu nehmen, kam diesem jedoch nicht nach, stattdessen stand sie regungslos da. Ihr Blick schweifte von der Gemeinschaft in die verregnete Umgebung. In der Ferne nahm die junge Frau zwei dunkle Gestalten wahr, die langsam auf die Gesellschaft zukamen. Während niemand anderes diese wahrzunehmen schien, entschuldigte sich Lydia knapp, trennte sich von der Gemeinschaft und kam jenen Personen entgegen. Ihre Intuition hatte sich nicht geirrt; Benjamin Satchmore und Gabriel Buccho bahnten sich durch den Regen einen Weg zu ihr. »Mein Beileid, Lyd«, begann Ben, als die beiden schließlich vor ihr zum Stehen kamen. »Das mit deinem Dad …« Bevor Ben jedoch fortfahren konnte, verzog sich schmerzlich seine Mimik und er schluckte lieber die Worte hinab. Es war nicht der Augenblick für große Reden. »Wir haben was ganz Heißes«, säuselte Buccho. »Was Heißes?«, misstrauisch beäugte die junge Frau die beiden vor ihr stehenden Männer. »Gab[riel] konnte einen Vogel finden, der will ein Treffen. Könnte singen …«, die letzten Worte waren so leise gemurmelt, dass sie fast schon im Regen untergingen. Lydias Blick glitt von Benjamin zu Gabriel und wieder zurück. Für einen Augenblick glaubte sie, die beiden nahmen sie auf den Arm, doch ihre ernsten Blicke sprachen Bände. Sie meinten es ernst. Todernst. Geistesabwesend nickte sie den beiden zu. »Wann?« – »In einer Stunde.« Das war die Chance, auf die die drei Journalisten schon lange gewartet hatten; ein Treffen mit einem Maulwurf. Die grellrot leuchtenden Ziffern der Digitaluhr hatten sich in die Netzhaut gebrannt. Seit einer geraumen Zeit starrte die junge Frau abwesend die Zahlen an, so als könnte sie dadurch die Entwicklung der noch geschehenen Ereignisse vereiteln, da jene kleinen Striche es aufgrund des Blickes nicht wagten sich zu wandeln und die Zeit folglich nicht fortschreiten konnte. Vielleicht innervierte sie auch die Hoffnung auf Erhaltung von Antworten auf unausgesprochenen Fragen oder die bloße Tatsache, dass der jungen Frau, nachdem sie bereits den gesamten vergangenen Tag, der sich schon lange der Nacht hingegeben hat, ohne Pause auf die Word-Datei gestarrt und sich gescheite Texte aus den Finger zu saugen suchte, keine glorreiche Idee mehr in den Sinn kam. Das Interview mit dem Polizeipräsidenten war verschriftlich, doch fehlte es an dem gewissen Etwas, diesem Zusatz, der es einhüllte und somit aus dem faden Text einen beachtenswerten formte. Lydia hing in den vergangenen Tagen gehäuft ihren Gedanken nach, verschwand regelrecht in ferne Orte. Benjamin Satchmore, ein Arbeitskollege und Freund, blickte sie jeden Morgen, wenn die junge Frau zur Arbeit erschien, mit einer großen Sorge an, wusste er doch um die Situation. Zwar hatte er keinen Moment ungeschehen gelassen, sie auf andere Gedanken zu bringen oder ihr ein wenig der Arbeit – soweit es ihm möglich war – abzunehmen, doch er wusste, dass es nichts half. Das Leben war gnadenlos, ebenso wie das Geschäft. Ihr Chef, Sean Miller, bat die junge Frau in den letzten Tagen mehr als einmal zum Gespräch. Sie wusste, dass Miller von ihr enttäuscht war, schien sie in letzter Zeit doch all das verloren zu haben, was er immer an ihr zu schätzen wusste. Seine Unzufriedenheit färbte ihr Gemüt und sorgte dafür, dass sie sich nicht nur mit den privaten Sorgen, sondern auch mit den beruflichen konfrontiert sah. Ihr war durchaus bewusst, dass der Journalismus ein hartes Pflaster war. Wer überleben oder gar schwarze Zahlen in diesem Geschäft schreiben wollte, musste provozieren, zerreißen, auffallen. Menschen interessierten sich nicht mehr für die gerettete Katze von Nachbar John Smith, nein, sie wollten Skandale, Schlagzeilen. Objektives informieren war nicht einmal mehr ansatzweise in Betracht zu ziehen. Spekulationen waren an der Tagesordnung. Genaue Recherchen brauchten ihre Zeit, Zeit, die in dieser Branche viel Geld wert war und somit so rar wie Wasser in der Atacamawüste, in der, so sagt man, seit Jahrhunderten kein Tropfen Regen gefallen war. Lydia hatte einmal daran geglaubt. Sie hatte an den, in ihren Augen, ‚guten, richtigen‘ Journalismus geglaubt. Derjenige, der so objektiv wie möglich versucht die Menschen zu informieren ohne die Masse zu beeinflussen. Sie hatte daran geglaubt, etwas Gutes tun zu können; diese Welt auf ihre Weise verbessern zu können. Doch in genau diesem Augenblick, in dem sie die grellleuchtenden Ziffern anstarrt, hat sie diesen Glauben verloren. Jeden Tag kam sie in dieses Büro, setzte sich auf ihren Platz, stellte den frischaufgebrühten Pfefferminztee zur Rechten und das Notizbuch zur Linken. Jeden Tag fuhren ihre Finger über die Tasten, geschwind als ergieße sich ihr Innerstes in den Texten, als gäbe es da etwas, was hinausfließt, in die Artikel hinein. Mit Elan und Tatendrang war sie zu Presseterminen geeilt, hatte Interviews geführt und sich erfüllt gefühlt. Aber nun war alles verflogen. Es war als seien die bunten Farben entwichen und nur noch eine fade Leere hinterlassen, die sie im spärlich beleuchteten Büro umgab. Bereits vor Stunden waren die letzten Kollegen gegangen, nur sie ist geblieben; der Artikel wartete schließlich noch.

Leise und gleichmäßig erklang das Piepsen. Es war viel zu früh am Morgen, vielleicht zwei oder drei Uhr. Statt nach Hause zurückzukehren, hatte es die junge Frau in den weißen, sterilen Raum gezogen. Ihre Hand umschloss die viel zu kalt wirkende Hand ihres Vaters, strich sanft über den Handrücken, während Worte aus ihrem Mund quollen. Lydia wusste nicht, ob jene den im Koma liegenden Mann erreichten, doch hielt diese Unsicherheit sie nicht auf. Jede Nacht, seitdem er in diesem Raum lag, besuchte sie ihn, berichtete ihn von den Geschehnissen, den Erlebnisse des Tages. Nach anfänglichen Problemen, duldete das Krankenhauspersonal mittlerweile diese Besuche zu so ungewöhnlicher Zeit. Es war vor allem Claires Engagement geschuldet, dass niemanden die junge Frau verscheuchte. Seit vielen Jahren arbeitete sie bereits im Krankenhaus; eben dort begegneten sich vor vielen Jahren die Krankenschwester und Lydias Vater das erste Mal. Lydia war damals ungünstig gestürzt, hatte sich den Kopf aufgeschlagen und kam nicht ums Krankenhaus herum. Claire hatte Dienst, das Mädchen verarztet und gleichzeitig Bekanntschaft mit dessen Vater gemacht, der sie später zu Dates einlud bis Claire letztendlich ein Teil der Familie wurde. Auch wenn Claire die Mutterrolle nicht auszufüllen vermochte, versuchte sie Lydia eine gute Freundin zu sein, und eben diese wurde sie auch. Anfänglich hatte das Mädchen die Frau argwöhnisch beäugt, doch mit der Zeit begann sie zu verstehen, dass Claire ihrem Vater gut tat. Letztendlich war sie froh, dass sie einander gefunden hatten, umso schlimmer empfand die junge Frau das Geschehene und die infolgedessen eingetretene Situation. Zwar hatte man ihr versichert, es gäbe eine Chance, ihr Vater würde wieder erwachen, doch war diese so gering, dass es unmöglich war. Die Ärzte wussten es. Sie wusste es. Zu oft hatte sie sich schon mit schlimmen Unfällen und ihren Folgen auseinandersetzen müssen. Bevor sie spröde Politiker interviewen durfte, war es genau ihr Bereich: Unfälle, Straftaten … all das Übel der Stadt. Nachdem jedoch heraus kam, dass Lydia auf eigene Faust recherchierte und von dem ‚normalen‘ Weg abwich, musste Miller sich fügen und sie in einen anderen Bereich versetzen. Und nun befasste sie sich mit dem für sie wohl langweiligsten Bereich, den es auf dieser Welt zu geben schien: Politik. Unzählige Richtlinien, die offiziell gar nicht existierten, machten ihr das Leben schwer. Es durfte nur auf diese und jene Weise berichtet werden, aber auch nur über dieses und jenes. Tja, so war das Leben. Irgendwann übermannte die Müdigkeit die junge Frau und sie schlief neben ihrem Vater ein. Jeden Morgen schaute Claire vor der Arbeit vorbei. Meist ließ sie die Schlafende in Ruhe, legte ihr eine Decke über die Schultern und stellte einen warmen Kaffee hin. Doch an diesem Morgen, es war bereits acht Uhr durch, wurde Lydia geweckt, denn die Arbeit rief.

Es war einer dieser Tage, an dem sich Lydia lieber auf eine einsame Insel zurückgezogen hätte als den Alltag zu ertragen. Bitter war ihr jedoch bewusst, dass es weder einen Ort gab, an dem sie sich verstecken konnte, noch einen Sinn ergab, sich überhaupt zu verstecken. Sich vor dem Leben zu verstecken, alles zu verdrängen, machte es nur noch schlimmer, ergo zwang sie sich mechanisch zu funktionieren. Einfach funktionieren. Nachdem sie den halben Tag damit verbracht hatte, im Rathaus zu sitzen und den Politikern, die nicht einmal mehr ihren eigenen Worten Glauben schenkten, bei ihren endlosen, ins Nichts führenden Diskussionen zuzuhören, saß sie nun vor dem PC und versuchte, jene Zusammenkunft zusammenzufassen und über die wichtigsten Debattenpunkte und ihre damit einhergehenden Folgen für die Bevölkerung zu schreiben. Ebenda, Lydia war einem Wortschwall verfallen, ihre Finger rasten über die Tastatur und das wilde Klicken erklang, betrat ein Mann mittleren Alters das Großraumbüro, schritt bedächtig durch die Gänge hin zu Millers Büro. Mit einem leisen Klicken fiel die Tür ins Schloss. Leises Getuschel entflammte an den Arbeitsplätzen. Eine Augenbraue in die Höhe gezogen wandte sich Lydia neugierig vom Bildschirm und blickte, als hätte sie gewusst, dass er dort stand, Ben an. Er hatte die Hand zum Gruß gehoben, lächelte verschmitzt. „Hey, hey. Fleißig?“ Die junge Frau legte ein Alltagslächeln auf die Lippen, das sie schon so oft geübt hatte, dass sie hoffte, niemand würde es als gekünstelt empfinden. Einfach ein wenig die Mundwinkel hochschieben, nicht zu sehr, sonst glich es dem verrückten Joker. Etwas den Kopf schief legen, dann würde Ben schon nicht merken, wie übel es wirklich um sie stand. „Immer doch“, erwiderte sie ein wenig zu beflügelt. Satchmores Augen wandelten sich für einen kurzen Augenblick zu zwei kleine misstrauische Schlitze, denen etwas Vorwurfsvolles inne wohnte, doch je kehrte die Freundlichkeit zurück. Die Grübchen wurden tiefer und Ben begann, wie so oft, vom Erlebten des Tages zu sprechen – wie scheußlich eingebildet der Pitcher der Chicago Cubs sei, den er erst vor wenigen Stunden zum Finale der National League interviewt hatte; wie unterschätzt manch einer der Cubs sei – allen voran natürlich sein alter Schulfreund Steve Mewrence. Lydia besaß kein großes Wissen über Baseball, weshalb sie die Zuhörerposition gern einnahm, auch weil sie so allgemein nicht sonderlich viel sagen musste. Ben wollte zu einer kleinen Anekdote über seinen alten Schulfreund Mewrence einleiten, als das Kaffeekränzen von Miller unterbrochen wurde. Mit einem etwas genervten Seufzer, schließlich wurden Lightwood und Satchmore nicht zum sich unterhalten bezahlt, und einer ausladenden Geste begann Miller seine scheinbar seit einigen Minuten eingeübte kleine Rede: „Lightwood, Satchmore“, begann er, wedelte in Richtung des Unbekannten, der Miller gefolgt war, „das ist Gabriele Buccho. Sie Drei werden zusammenarbeiten.“ Instinktiv blickten Ben und die jungen Frau einander fragend an, dann den Fremden. Mittleres Alter, etwas zu wohl genährt, rundes Gesicht, glupschäugig. Seine Bräune war unnatürlich fleckig, vielleicht hatte er versucht seine eigentlich vorhandene Blässe durch Selbstbräuner zu verdecken, was, wie zu erkennen, eher stümperhaft gelang. Der Anzug, den Buccho trug, war mindestens zwei Größen zu groß oder der Mann, der in ihm steckte, einfach zu klein und zu breit. „Finden Sie etwas Gutes. Etwas Atemberaubendes. Eine Story, die das Potential hat, alle bisher dagewesenen zu übertrumpfen.“ Mister Miller war ein eigentümlicher Mann, der hart für seine Durchsetzungskraft kämpfte, obgleich sie ihm so fern lag wie einem Reiskorn Steine zu bewegen. Er konnte sehr wütend werden, wahrlich, und auch sehr einschüchternd, doch gab es da immer etwas, das einem bewusst machte, er könne doch nicht so schlimm sein. Irgendetwas an ihm nahm einem die Angst, die er versuchte, in einen zu pflanzen, sollten seinen Worten nicht Folge geleistet werden. Bald schon sollte den beiden Freunden, Lightwood und Satchmore, gewahr werden, dass die Sensationsgeilheit ihres Chefs von ihrem neuen Kumpanen Buccho um Welten übertroffen wurde. Aber davon war bei ihrer ersten Begegnung nicht einmal zu erahnen. Nein, der kleine Mann stand mit einem unscheinbaren, freundlichen Lächeln auf den Lippen da, beäugt seine neuen Kollegen und schien in seinem Kopf schon jeden erdenklichen Plan zu schmieden, um DIE Story zu bekommen, die ihn reich machte.

Und eben dieser Mann namens Gabriele Buccho, der liebend gern über ‚la bella vita‘ zu quasseln pflegte – es stellte sich heraus, er kam ursprünglich aus Mailand, lebte für einige Jahre in Venedig und war schließlich im Jugendalter ins schöne Amerika ausgewandert, um etwas aus sich zu machen; Mama und Papa stolz zu machen -, hielt Lydia jetzt, zwei Wochen nach ihrem ersten Zusammentreffen, die Tür auf. Mit einem Seufzer stieg sie aus dem schwarzen SUV; etwas Unauffälligeres, so hatte Satchmore versichert, hatten sie auf die Schnelle nicht auftreiben können.Die Steine knirschten unter ihren Schuhen, als sie über den Kies schritten. »Ihr wisst, was wir abgesprochen haben«, wisperte Buccho leise. Satchmore atmete hörbar aus. Ihm schien die ganze Sache ebenso ungeheuerlich wie Lightwood, die mittlerweile hinter den beiden Männern schritt. Sie waren hier. Ein Umkehren kam nicht mehr in Frage, zu sehr hingen sie an ihrem Job. Findet eine wahnsinnige Titelstory, hat Miller gesagt und leise hinzugefügt, sollten sie sie nicht finden, so brauchten sie nicht mehr zurückzukommen. Überraschenderweise besaß Gab anscheinend die Ruhe selbst, während Satchmore sichtlich angespannt war. Immer wieder hatte er auf der Fahrt mit den Fingern nervös geknackt, derweil Buccho den fantastischen Plan, den sich sein Köpfchen zusammengereimt hatte, erläuterte. Denn, so stellte sich heraus, sie würden sich nicht direkt mit einem Vögelchen treffen. Die Sache war komplizierter. Immens komplizierter. Einige hundert Meter von einem See entfernt blieb die kleine Gruppe stehen. Während sich Ben unruhig umblickte, deutete Gabriele auf das Ufer jenes Gewässers. »Du wirst ihn finden.« Doch Lydia packte Unbehagen. Würde sie den Mittelsmann wirklich finden? Zwar war der Park gut besucht; Familien und Paare tummelten sich unter Regenschirmen; Hunde spielten hie und da auf den Wiesen; doch niemand schien die gesuchte Person zu sein. Ein beunruhigter Blick streifte den kleinen Mann, doch er ließ keine Zweifel aufkommen, nein, er wirkte, als würde alles klappen. Er war derjenige, der sich so sicher mit der Sache war, hatte er schließlich alles bis hierhin eingefädelt. »Ok«, presste die junge Frau zwischen den Lippen hervor und machte sich auf den Weg zum Ufer. Ruhig lag die Flüssigkeit im Bett, beherbergte Schilfpflanzen und Seerosen, die leuchtend ihre Blütenkelche dem Regen entgegenstreckten. Mittlerweile hatte sich der Regen zu einem andauernden Nieselregeln entwickelt. Fröstelnd zog Lydia den Parker enger um ihren Körper. Sie kam sich wie ein triefnasser Hund vor, den man irgendwo abgesetzt und warten ließ, weil man ihn schon vor Stunden vergessen hatte. Aus den Augenwinkeln nahm sie ein Bündel wahr. Es lag auf der Bank. Bei näherer Betrachtung stellte es sich jedoch als einen Menschen heraus, der dort schlief. Ein Obdachloser, der sich unter Stoffen vergraben, vor dem Regen schützte. Aus unerfindlichen Gründen zog es die junge Frau zu jenem. Mit bedachten Schritten näherte sie sich der Bank. Ruckartig setzte sich der verwahrloste Mann auf. Seine Augen blickten verschlafen auf den See. Der Bart war, ebenso wie die Haare, vollkommen verknotet. Schlussfolgernd muss dieser Mann schon länger obdachlos gewesen sein. Als seine verträumten Augen auf die junge Frau fielen, formte sich ein Lächeln auf seiner Mimik. Misstrauisch blieb Lydia auf Abstand. Wild begann der Obdachlose in seinen Stoffbündeln zu wühlen. Schließlich zog er einen dicken, braunen Umschlag zu Tage. Wortlos hielt er ihr jenen hin, deutete ihr, sie solle ihn nehmen. Zögerlich griff die junge Frau nach dem Umschlag. Der Drang wegzulaufen packte sie. Doch dann fiel ihr der Umschlag, den Buccho ihr übergeben hatte, ein, den sie dem Mann zum Tausch reichte. Begierig griff er danach, öffnete jenen mit leuchtenden Augen. Unzählige Rubelscheine kamen zum Vorschein. Zufrieden verstaute der Mann sein Tauschgut und legte sich wieder hin, als sei nichts geschehen. Lydia blickte einen Moment verwirrt auf den Mann, fasste sich jedoch wieder, schob ihren neuerworbenen Umschlag in die Parker-Tasche und machte sich auf den Rückweg. Schweigend schlossen Gabriele und Ben auf.

Erst als sie im schwarzen SUV saßen, verlangte der kleine glubschäugige Buccho nach dem Umschlag. Ebenso begierig wie der Obdachlose griff er nach jenem, riss ihn mit den Fingern auf. Zum Vorschein kamen Papiere. Pässe, Flugtickets, Hotelreservierungen. Ein Zischen drang von Satchmores Platz. Breitgrinsend begutachtete Buccho seinen Gewinn. »Das ist unser Weg.« Euphorisch wedelte er mit den Papieren, derweil die junge Frau nur ungläubig schaute. »Woher hast du den Kram, Gab?« Sorge lag in Benjamins Stimme. »War nicht ganz einfach, sì, ganz und gar nicht, aber so kommen wir an unser Ziel«, giggelte Buccho. »Woher?«, zischte Satchmore mit zusammengekniffenen Augen. »Ganz ruhig«, beschwichtigend hob der immer noch giggelnde Mann die Hände, »Ein Freund eines Freundes hat einen Bekannten, der jemand kennt, der hat das übernommen.« — »Für’s Protokoll: Wenn wir alle drauf gehen … es ist seine Schuld!« Ben hatte sich an Lydia gewandt und deutete auf Gabriele. Die junge Frau hatte ruhig auf der Rückbank gesessen und die beiden beäugt. Uneins, ob diese ganze Aktion wirklich den Preis wert war, schwieg sie zu dem Ganzen. Sie konnte Ben verstehen, dass er sich sorgte, aber gleichzeitig hatte Buccho recht: so würden sie an ihr Ziel kommen, und das blieb eine Wahnsinnsstory, die man nun einmal nicht auf dem Bürgersteig der Stadt finden konnte. »Und jetzt?«, fragte schließlich Lydia, als die beiden Männer ihre Diskussion beendet hatten. »Jetzt«, begann Gabriele und konnte sein Grinsen nicht verstecken. »Packen wir unsere Koffer und fliegen morgen früh nach Detroit.« »Was zum Henker sollen wir in Detroit?« Ben begann wieder mit seiner Fragerei, doch Gabriele ignorierte den ihn inzwischen nervenden Satchmore. »Don Montenardo wurde ermordet. Ohne Capo gleicht die dort ansässige Mafia einem Haufen Anarchie. Nun kämpfen sie wieder um die Herrschaft mit allen und sich selbst.« Die junge Frau nickte und murmelte: »Erst gestern las ich einen Artikel. Die Situation wird immer heißer. Die Zeitungen sind nur noch von Mordnachrichten gepflastert.« »Und genau deshalb«, fuhr Buccho zufrieden fort, »deshalb machen wir mit. Wir lassen alles auffliegen.« — »Du willst dich reinschleichen? IN DIE MAFIA?! Hast du sie noch alle?«, Satchmore entglitt der Gesichtsausdruck, als er die volle Bedeutung Bucchos Worte begriff. Gelassen zuckte der ältere Mann die Schultern: »Bei dem Chaos schaut niemand so genau hin … da kann schon mal ein Verwandter von dem man nur vage eine Ahnung hat zu Hilfe eilen.« »Und der Hacken?« Lydias Frage riss die beiden Männer aus ihrem Blickduell. »Der … Hacken …« Gabrieles Blick glitt aus dem Fenster. »Ja, der verfickte Hacken«, murrte Benjamin. Er wusste, dass Lydia ein gutes Gespür für hinter dem Berg gehaltenes hatte. »Sprich oder ich …« Benjamin ballte die Faust und wedelte bedrohlich damit vor dem unbeeindruckten Gabriele. »Wir müssen nur einem Freund ein paar Berichte zukommen lassen.« Langsam zog die Frau auf dem Rücksitz eine Augenbraue hoch. »Einem Freund?« Nun doch etwas verlegen werdend kicherte Buccho und zupfte am Umschlag. »Popow.« Satchmores Kopf schlug auf das gelederte Lenkrad, derweil die Frau auf dem Rücksitz zurücksackte, die Augen schloss und sich auf die Wange biss. »Eine andere Möglichkeit blieb nicht«, wisperte Buccho kleinlaut. »Sie wissen, wie man so etwas macht… Menschen einschleusen …« — »Nicht genug, dass wir uns in die italienische Mafia reinschleichen, mal abgesehen von den Folgen, wenn wir auffliegen … nein! Du musst uns auch noch an die russische Mafia verkaufen.« — »Also verkaufen ist nun wirklich das falsche Wort …«, begann Buccho, wurde aber je durch Bens wütenden Blick unterbrochen. Der ältere Mann schluckte. Vielleicht hatte er bis dato die Konsequenzen verdrängt oder wirklich kein Gewissen. Was es auch immer war, sie konnten die Situation nicht ändern. »Berichte also?«, fragte Lydia leise von der Rückbank. »Ja, sie sind an der Situation interessiert, weil …« — »… weil die italienische Mafia sich gerade zerfleischt und sie aufgrund dessen womöglich dort endlich die Herrschaft erringen können, die sie in Chicago nie bekamen«, beendete die junge Frau den Satz des Mannes, der daraufhin nickte. »Und da hast du denen einfach so uns …«, Ben war so wütend und eingeschüchtert von der Situation, dass er nicht einmal mehr die richtigen Worte fand, um auszudrücken, was er sagen wollte. »Nein, ich bin doch nicht dumm!«, platzte es aus Gabriele. »Ich habe dafür gesorgt, dass sie nur andere Identitäten kennen.« — »Also schleichen wir uns in die eine Mafia rein, während wir bereits in der Anderen eingeschlichen haben … was?« — »So ist es. Ferne Verwandte, die sich dafür bereit erklärt haben, Informanten zu spielen und sich bei denen reinschleichen.« Satchmore raufte sich die Haare, während Lydia die ganze Situation zu verstehen versuchte. »Gott, ich hoffe, du weißt, was wir da tun«, brummte Satchmore. Die junge Frau schnaubte: »Wenigstens sind’s nicht die Chicago Outfits.« Buccho schmunzelte, Satchmore bekam nur ein gequältes Lächeln zustande. Kleiner Trost. »Wir können nicht mehr zurück. Wir sind so gut wie tot«, jammerte Ben wie ein kleiner Junge. Er hatte den Drang Buccho zu schlagen. Verdammt, brachte er doch alle in so große Gefahr; nicht nur sie, sondern auch ihre Familien, Freunde, Verwandten. Es gab unzählige Horrorgeschichten über Menschen, die es sich mit der Mafia verspielt hatten. Aber, so wusste Ben, Lydia hatte Recht. Detroit war weit weg. Die Chance unglimpflich davon zu kommen größer als in Chicago, wo sie lebten. Vielleicht hatten sie auch den kürzesten Stab gezogen und die Gruppierungen von Detroit und Chicagos standen sich näher als befürchtet. Dieses ganze Netz, kein Mensch wusste, wie umfangreich es war. Niemand wusste, wer mit wem gegen wem. Aber bald würden die drei kleinen Fische in den Ozean des Verbrechens hinabtauchen und einen Blick darauf erhaschen, flogen sie nicht frühzeitig auf. Womöglich sollten sie sich schon einmal ein Grab aussuchen. »Also, morgen früh geht der Flug«, sprach Gabriele seelenruhig. »Wir treffen uns zum Abend dann mit einem Mann namens Apollo Cecco. Ein uns ‚Anverwandter‘. Soweit der Plan.«

Stück für Stück schob sich die Sonne am Horizont empor. Die vergangene Nacht war von Hektik und Stress geprägt; Koffer wurden gepackt und den Verwandten mit einer fungierten „Geschäftsreise“ die Sorgen genommen. Während Lydia ihre Nase in ein Italienisch-Wörterbuch steckte, summte Gab seelenruhig vor sich hin. Ben schien alle worst case-Szenarien im Kopf durchzugehen und hoffte klamm heimlich für einige Zeit, dass Flugzeug würde bedauerlicherweise sein Ziel nicht erreichen; selbst der Gedanke an einen möglichen Absturz stimmte ihn ruhiger als der ihm servierte Kirschkuchen, der eigentlich seine Leibspeise war.

Fortsetzung folgt. Niemals. — Л.

#owntext#text#writer#german#german writer#writer on tumblr#thriller#eigenes#journalist#trauer#schmerz#liebe#freunde#spannung#Beginn#written for a friend#story#old#verlust#risiko#furcht#einsamkeit

3 notes

·

View notes

Text

16. September 2015

Das analoge Büro

Wenn mir langweilig ist, gucke ich manchmal im Netz Videos über Kinder, die daran scheitern, ein Wählscheibentelefon oder eine Schreibmaschine zu bedienen. Die kennen das überhaupt nicht mehr! Dabei fiel mir letztens auf, dass ich selbst ein Kind des Computerzeitalters bin. Zumindest arbeitstechnisch. Bei meinem ersten Bürojob stand schon ein 286er PC auf meinem Schreibtisch. Schwarzer Bildschirmhintergrund, orangene Schrift. Ich hab tatsächlich noch ein Foto von 1994 gefunden.

Wie hat man eigentlich vorher gearbeitet – ohne Computer, Drucker, Telefonkonferenzen und vor allem ohne E-Mail? Wir im Osten hatten ja nicht mal Kopierer. (Aus gutem Grund, wie unsere Regierung fand.) Ich beschloss, meinen 75-jährigen Vater zu fragen. Er war früher im DDR-Außenministerium, in einer Botschaft und später in einer staatlichen Gesellschaft tätig. Im Interview bezieht er sich vor allem auf die Büroarbeit in den 70er Jahren.

Ziemlich schnell nahm das Interview eine überraschende Wendung, denn es entwickelte sich zu einer Lobeshymne auf eine vom Aussterben bedrohte Berufsgruppe.

Also Papa, wie lief das denn damals so ohne Computer?

Am meisten konnten einem die Sekretärinnen leidtun. Die mussten ja manchmal denselben Text zehnmal abtippen. Kaum hatten sie ihn fertig, schrieb jemand Anmerkungen rein oder strich etwas raus, und wenn es ein wichtiges Schreiben war, konnte man das ja nicht so weiterschicken. Also wurde es neu abgeschrieben.

Auch bei einem Schreibfehler musste in der Regel die ganze Seite noch mal abgetippt werden. Die Rechtschreibung und gewisse Normen, wie ein Schreiben aussehen musste, wurden damals fanatisch beachtet. Über jeden Fehler oder einen falschen Absatz oder Zeilenabstand wurde die Nase gerümpft. Das fiel auf den Absender zurück. Tipp-Ex ging vielleicht für interne Schreiben, aber ansonsten hieß es: noch mal abtippen.

Als ich Jahrzehnte später das erste Mal selbst am Computer saß, war das ungewohnt. Aber dann stellte ich fest, dass man Tippfehler sofort korrigieren kann. Was für eine Wohltat!

Es gab damals auch keine Kopierer, sondern nur Blaupapier und später dünnes Durchschlagpapier. Wichtigen Adressaten konnte man aber kein labberiges Durchschlagpapier schicken. Da wurde dann wieder der komplette Text mehrmals abgetippt. Wenn das ein Brief war von ein, zwei Seiten – ok. Aber es gab ja teilweise Reden und Vorträge von 30, 40 Seiten.

Vielleicht mal so zum Tagesablauf. Bei mir ist es immer so: Ich komme ins Büro, schalte den Computer ein und checke meine E-Mails. Also, die neuen, denn die ersten Mails des Tages lese ich meistens gleich nach – äh, eigentlich vor dem Aufstehen. Wie fing dein Tag damals an?

Als erstes habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und in die Zeitungen geguckt.

Zeitungen! Ach ja!

Also wenigstens zehn Minuten quergelesen, die Überschriften und den einen oder anderen Artikel. Man musste ja informiert sein. Dann begann die Arbeit, indem man Telefonate geführt hat zu anstehenden Vorhaben oder Problemen. Oder ich habe etwas ausgearbeitet, eine Vorlage zum Beispiel oder eine Analyse zu einer bestimmten Situation. Es wurde ja erst mal alles mit der Hand geschrieben. Als dann die Diktiergeräte aufkamen, konnte man auch auf Band diktieren.

Die Sekretärinnen hatten immer sehr viel zu tun. Sie waren meistens für 5-6 Mitarbeiter zuständig. Es wurde ja sehr viel geschrieben. Alles musste schriftlich festgehalten werden.

Die meisten Mitarbeiter in der Behörde konnten nicht mit der Schreibmaschine umgehen. Dann standen wir manchmal Schlange im Sekretariat. Und wenn der Chef etwas hatte, ging das natürlich vor und wurde zuerst abgetippt. Da musste man warten.

Dann gab es immer mindestens eine Kopie für die Ablage. Auch dafür war die Sekretärin verantwortlich. Sie kannte das Ablagesystem, sortierte, beschriftete und verwaltete alles. Alle Schreiben wurden in Akten verwahrt, nach soundso viel Jahren gingen sie in eine Art Zwischenablage, nach Ablauf einer bestimmten Frist dann endgültig ins Archiv. Wenn dann irgendeine Frage oder ein Problem auftauchte, wusste die Sekretärin: „Ach, das war vor 2 Jahren und das Protokoll liegt da und da.“

Das klingt alles sehr ordentlich. Heute auf dem Computer muss man ja nicht mal eine Ordnerstruktur haben. Man könnte theoretisch alles auf einem Haufen speichern und dann über die Suche des Computers finden. (Also, als Mac User.) Das heißt ja, die Sekretärin war sozusagen Ordnerstruktur und Suchmaschine in einem?

Ja, es war damals lebenswichtig, eine Ordnung zu haben. Die Sekretärin nahm dadurch eine Schlüsselstellung ein. Alles, was in der Institution passierte, ging über ihren Tisch. Wirklich alles. Sie kannte den gesamten Schriftverkehr, wusste, wo was abgelegt war, verwaltete die Adressbücher und Terminkalender. Sie war die bestinformierte Person im Haus. Übrigens – nur mal am Rande – war das einer der Gründe, warum während des Kalten Krieges die Sekretärinnen oft von den Geheimdiensten anvisiert wurden. Sie wussten eben alles – viel mehr als der einzelne Mitarbeiter.

Das war doch aber generell ein Risikofaktor. Was passierte, wenn die Sekretärin krank war oder kündigte?

Wenn sie krank war, lief nichts mehr. Gar nichts. Vielleicht gab es einen pfiffigen Mitarbeiter, der es selbst versucht hat an der Schreibmaschine. Aber wenn der einmal daneben gehauen hat, musste er eben wieder von vorn anfangen. Die Masse konnte das nicht.

Jemand, der Schreibmaschine schreiben konnte, hatte also einen wichtigen und wertvollen Beruf. An einen Computer kannst du heute jeden dransetzen, der kein Vollidiot ist. Die Sekretärinnen konnten enorm schnell schreiben und blind. Das mussten sie auch, denn wenn sie eine gewisse Geschwindigkeit nicht schafften, stapelte sich alles bei ihnen. Die Stars unter ihnen konnten sich neben dem Tippen sogar noch unterhalten.

Außerdem beherrschten sie Stenografie – eine Kurzschrift, mit der sie Sitzungen und Konferenzen protokollieren konnten. Das gibt es heute kaum noch, außer im Bundestag oder bei Gericht.

Eine gute Sekretärin war damals Gold wert. Sie wurde behandelt wie ein rohes Ei und man passte auf, dass sie nicht wegging.

Das war auch ein ganz harter Job, weil sich immer alles auf sie konzentrierte. Sie war dadurch nicht nur psychisch, sondern auch physisch stark belastet. Die Schreibmaschinentastatur war ja früher viel schwerer anzuschlagen als heute ein Computer. Durch das viele Tippen hatten sie oft Beschwerden. Sehnenscheidenentzündungen waren eine Art Berufskrankheit. Wenn man das 35, 40 Jahre lang gemacht hat…

Heute hat jeder seinen Computer und schreibt selbst, auch der Chef. Das konnte damals keiner der Mitarbeiter. Es war nicht üblich und teilweise unter ihrer Würde. Insofern war man total abhängig von der Sekretärin. Das Wohl und Gedeihen einer Firma hing von der Sekretärin ab. Sie war Herrin über alle Termine, hat das Kalendarium geführt und auch die Leute erinnert: „Sie haben heute um 14 Uhr den Termin bei XY.“

Sie war also auch die Kalender-Software.

Ja. Und die Telefonzentrale. Denn auch die Telefonate liefen über die Sekretärin. Sie wusste, wer wann am besten über welche Nummer zu erreichen war. Sie hatte das Telefonbuch. Man konnte nicht einfach mal schnell irgendwo anrufen. Die Telefonnetze waren veraltet und überlastet. Es war sehr schwer durchzukommen und man musste x-mal von vorne wählen, damals ja noch mit der Wählscheibe. Ohne Wiederholungstaste oder Speicher. Außerdem hatten viele Leute zu Hause kein Telefon und haben also auch ihre Privatgespräche vom Büro aus geführt. Und wenn besetzt war, war besetzt.

Stimmt, es gab ja keine Anklopfen-Funktion. Und man konnte ja auch nicht sehen, wer angerufen hatte. Von Anrufbeantwortern ganz zu schweigen …