#ensayo sobre el siglo xx

Explore tagged Tumblr posts

Text

«Pero este alarde de ortodoxia aristotélica es un recurso retórico y no una verdadera declaración de fidelidad. De hecho, Las Casas y Sepúlveda no hablan la misma lengua. Uno todavía vive en el cosmos, cuando para el otro en el universo ha dejado de haber elementos ontológicamente diferenciados. La naturaleza, según el apologista de la conquista, se fundamenta en el principio de desigualdad y reconoce rangos, grados, niveles jerárquicos y órdenes distintos. La misma ley, para el defensor de los indios, rige un espacio unificado y una realidad homogénea. En otras palabras, lo que parece inaceptable en la manera de ver y de pensar el mundo que es ya la de Las Casas es el concepto mismo de esclavo natural: la naturaleza es lo que une a los hombres, no lo que los separa. Shylock puede empezar a asomarse: en ningún lugar de la tierra existen seres humanos de los que se tenga derecho a afirmar que no son hombres o que requieren, por su misma naturaleza o en su propio interés, ser puestos bajo tutela.»

Alain Finkielkraut: La humanidad perdida. Editorial Anagrama, pág. 24. Barcelona, 1998

TGO

@bocadosdefilosofia

#alain finkielkraut#finkielkraut#la humanidad perdida#ensayo sobre el siglo xx#las casas#sepúlvedad#shylock#el mercader de venecia#shakespeare#juan ginés de sepúlveda#controversia#junta de valladoliz#bartolomé de las casas#las indias#esclavitud#esclavitud por naturaleza#esclavitud por convención#los indios#aristotelísmo#ortodoxia aristotélica#cosmos#jerarquía#jerarquización#naturaleza#esclavo natural#niveles jerárquicos#teo gómez otero

2 notes

·

View notes

Text

“La memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar”

Octavio Paz

Octavio Irineo Paz Lozano, fue un poeta ensayista y diplomático mexicano, nacido en la ciudad de México en marzo de 1914. Se le considera uno de los mas influyentes autores del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos.

A los pocos meses de unirse su padre al ejército zapatista, su madre lo llevó a vivir a la casa de su abuelo paterno a Mixcoac, un poblado cercano a la ciudad de México, en donde vivieron un tiempo para posteriormente asilarse en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata en los Estados Unidos.

Su padre trabajó como escribano y abogado de Emiliano Zapata y estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la Revolución.

Octavio Paz recuerda su imposibilidad para comunicarse, en Los Angeles, fue víctima de burlas por no hablar inglés y después, cuando regresa a México.

Su padre participó como diputado en el movimiento vasconcelista, y aunque Octavio no participó en él, comulgó con el ideal que lo guiaba. Estudió en las facultades de leyes y de Filosofía y letras de la Universidad Nacional, y en 1937 se casó con la escritora Elena Garro abandonando sus estudios para realizar junto con su esposa, un viaje a Europa en donde entraría en contacto con Cesar Vallejo y Pablo Neruda, y en donde fue invitado al Congreso de Escritores Antifascistas de Valencia.

Hasta finales de 1937, permaneció en España en donde conoció a Rafael Alberti, Antonio Machado y Nicolas Guillen, así como a importantes poetas de la generación del 27. Escribió numerosos artículos en apoyo a la causa republicana.

En 1938, tras regresar de Paris y Nueva York , Octavio Paz vivió en México, en donde colaboró con los refugiados republicanos españoles, especialmente con los poetas del grupo Hora de España.

A finales de 1943, Octavio Paz recibe una beca Guggenheim para visitar los Estados Unidos, y hasta 1953 residió fuera de su país natal.

Al concluir la Segunda Guerra Mundial en París después de ingresar al servicio exterior mexicano, entra en contacto con Benjamin Péret y establece una gran amistad con André Breton, alejándose del marxismo y el existencialismo, y acercarse al surrealismo.

En la década de los 60, regresa al servicio exterior mexicano y es destinado como funcionario en la embajada mexicana en Paris, y de 1961 a 1968 en la embajada de la India, terminando su carrera diplomática en 1968 cuando renunció como protesta contra la política represiva del gobierno mexicano de Gustavo Diaz Ordaz.

Durante la década de los 70, ejerció la docencia en universidades americanas y europeas y en Mexico funda diversas revistas como Plural y Vuelta.

En 1990 se le concedió el premio Nobel de Literatura como un reconocimiento a su ejemplar trayectoria a las letras hispanoamericanas, reconocimiento que le haría obtener mas tarde los premios Cervantes en 1981 y El Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1993.

La vasta producción de Octavio Paz se encuadra en dos géneros: La lírica y el ensayo. Su poesía se adentró en los terrenos del erotismo, la experimentación formal y la reflexion sobre el destino del hombre. En su obra poética, Paz entroncó con la tradición surrealista, el contacto con lo oriental y la alianza entre el erotismo y el conocimiento.

Con el surrealismo descubre el poder liberador de la palabra y con la valoración de lo irracional, la posibilidad de devolverle al lenguaje unas dimensiones míticas.

Octavio Paz muere en abril de 1988 en Coyoacán en la ciudad de México a los 84 años de edad. El escritor había sido trasladado por la presidencia de la República en enero de 1997 ya enfermo, luego de un incendio que destruyó su departamento y parte de su biblioteca en 1996.

Fuente Wikipedia y biografiasyvidas.com

#citas de reflexion#escritores#poetas en español#frases de poetas#citas de poetas#poetas#citas de escritores#frases de escritores#octavio paz#méxico#coyoacán

12 notes

·

View notes

Text

1968: el año incisivo

Por Tomislav Sunic

Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

1968 fue un año que sacudió al mundo hasta sus cimientos. Desde las calles de París hasta los campus de Estados Unidos, una nueva generación se levantó para desafiar los sistemas que habían definido sus vidas durante mucho tiempo. La juventud, desilusionada con el statu quo, encendió un fuego que amenazaba con consumir el viejo orden, dando nacimiento a lo que parecía un mundo nuevo. Pero, como revela a menudo la historia, el fervor de la revolución rara vez cumple las expectativas de quienes la sueñan. El ensayo de Tomislav Sunic, «1968: El año incisivo», explora la desilusión que siguió a las emblemáticas protestas y ofrece una penetrante reflexión sobre cómo los acontecimientos de 1968 reconfiguraron no sólo el mundo, sino los propios ideales que lo alimentaron. Un año de rebelión apasionada se convirtió en un momento de profunda comprensión, un despertar a las complejas realidades de la revolución, la identidad y la transformación ideológica. El siguiente ensayo es un extracto del libro Le mai 68 de la nouvelle droite (El Mayo del 68 de la Nueva Derecha), publicado en 1998.

El año 1968 es un momento profundamente significativo y decisivo de la historia. Fue un año en el que el mundo parecía desgarrarse y los enfrentamientos generacionales que habían estado latentes durante años llegaron a un punto de ebullición. Considerados como un momento de rebelión o de revolución, los acontecimientos de aquel año quedarían grabados en la memoria colectiva del siglo XX. Este periodo fue testigo de un cambio en el panorama cultural y político que afectó a Europa, Estados Unidos y muchas otras partes del mundo. Fue, en esencia, un año de cambios sísmicos.

Para la juventud de la época, especialmente en Occidente, 1968 simbolizó un despertar, un intento de liberarse de las normas impuestas por las generaciones anteriores. Las protestas estudiantiles, las huelgas laborales y las convulsiones sociales dieron lugar a una nueva conciencia política. Las fuerzas que motivaron estos movimientos tenían tanto que ver con el rechazo del statu quo como con la búsqueda de nuevos ideales y visiones del futuro.

Sin embargo, como ocurre con cualquier gran movimiento, el entusiasmo de la juventud chocó con la realidad de las estructuras políticas y las ideologías. Los movimientos de 1968 no fueron todos iguales; se fracturaron, se desilusionaron y acabaron siendo cooptados por las mismas fuerzas que pretendían derrocar. Pero siguen representando un momento en el que el viejo mundo parecía a punto de derrumbarse, sustituido por la promesa de algo nuevo.

Para quienes, como yo, crecieron en Yugoslavia, 1968 fue un año extraño. No participamos directamente en las grandes protestas occidentales, pero vivimos tensiones similares. Mientras las protestas estudiantiles de París y Estados Unidos acaparaban los titulares, nosotros nos enfrentábamos a nuestra propia versión de la rebelión, nacida de la lucha contra las limitaciones ideológicas que nos imponía el régimen comunista. Nuestro descontento no era con el capitalismo, como lo era para los estudiantes de Occidente, sino con la naturaleza dogmática y opresiva del sistema estatal bajo el que vivíamos.

Para comprender el significado de 1968, debemos considerarlo no sólo como un acontecimiento singular, sino como la culminación de fuerzas históricas más amplias. Fue el resultado de una generación que había crecido a la sombra de dos guerras mundiales y había heredado un mundo lleno de contradicciones sin resolver. En este sentido, 1968 no fue un incidente aislado, sino parte de una trayectoria histórica más amplia que comenzó con la Gran Guerra y continuó durante el periodo de entreguerras.

La energía que definió las protestas de 1968 en Occidente fue algo que resonó en la juventud de todo el mundo, incluso en lugares como Yugoslavia, donde sentíamos el impulso de cuestionar el Estado y las rígidas limitaciones ideológicas que nos imponían las autoridades comunistas. Todos formábamos parte de una generación que había sido testigo de la dominación de los regímenes políticos anteriores, pero la diferencia era que, en Occidente, estos movimientos luchaban por la libertad contra los sistemas capitalistas, mientras que en el mundo comunista teníamos otro tipo de frustración. Nos rebelábamos contra un sistema que sentíamos que nos había atrapado en un mundo de conformidad y dogmatismo ideológico.

Para mí, y para muchos de mis compañeros, el ambiente político en Yugoslavia a finales de 1960 era una mezcla peculiar de represión y de una sutil sed de cambio. El partido comunista mantenía su fuerte control del sistema político, pero la división generacional empezaba a hacerse patente. Las generaciones mayores, marcadas por el trauma de la guerra y la revolución, seguían apoyando el statu quo, mientras que nosotros, los jóvenes, anhelábamos nuevas ideas, más libertad y la posibilidad de crear un futuro diferente.

1968 representaba no sólo el esp��ritu rebelde de la juventud, sino también las contradicciones internas del mundo que habitábamos. Por un lado, existía el deseo de derribar las estructuras existentes que parecían limitar nuestras posibilidades. Por el otro, existía una profunda incertidumbre sobre lo que sustituiría tales estructuras. Las protestas en Occidente, especialmente en Francia, fueron poderosas demostraciones de este deseo de cambio, pero no estuvieron exentas de fallos. A pesar de las apasionadas protestas, muchos de los movimientos acabaron perdiendo su fervor revolucionario original, enredándose en los mismos sistemas que habían intentado desmantelar.

Las protestas de París, por ejemplo, no se limitaban a rechazar la autoridad del gobierno, sino que también simbolizaban un profundo descontento con las normas culturales de la época. En las calles del Barrio Latino, los estudiantes se enfrentaron a la policía, pero lo que también estaba en juego era la forma en que la gente veía su lugar en la sociedad. Los jóvenes rechazaban los valores tradicionales y, al hacerlo, creaban una ruptura con el pasado. Sin embargo, en retrospectiva, muchos de los ideales por los que luchaban parecían superficiales. El movimiento tenía una gran energía y pasión, pero al final carecía de una visión coherente del futuro. Fue una revuelta contra la autoridad, pero sin una alternativa clara que ofrecer.

En Yugoslavia no participamos tan directamente en las protestas, pero sentimos las repercusiones de la agitación. Los jóvenes de nuestro país también buscaban respuestas a las preguntas existenciales que habían atormentado a la generación anterior. Los ideales del marxismo, que habían sido la fuerza rectora del sistema yugoslavo, nos parecían cada vez más irrelevantes. El sistema que había prometido igualdad y justicia había creado, en cambio, una sociedad asfixiada por la burocracia, la ineficacia y el control político. No luchábamos por las libertades individuales del mismo modo que Occidente, pero estábamos igual de desilusionados con el sistema existente.

A medida que avanzaba el año 1968, tanto en Occidente como en Oriente se respiraba un ambiente de expectación y tensión. En Occidente, las revueltas estudiantiles se veían como una clara señal de una generación que se rebelaba contra el mundo de sus padres, una demanda de cambio que resonaba en las calles de París, Berlín y Praga. Mientras tanto, en Europa del Este, especialmente en Yugoslavia, surgía una forma más silenciosa de rebelión. La idea de revolución no era tan evidente, pero el descontento no era menos intenso.

En nuestro país, vivíamos a la sombra de un sistema político que afirmaba estar construyendo el socialismo, pero que se caracterizaba por una creciente desconexión entre las élites gobernantes y la vida cotidiana de la gente. Para muchos jóvenes como yo, el sistema no se correspondía con nuestra realidad. Mientras Occidente buscaba liberarse del capitalismo, nosotros buscábamos liberarnos de la asfixiante garra de la ideología estatal, la burocracia y la omnipresente influencia de un gobierno que controlaba casi todos los aspectos de la vida.

El descontento entre los jóvenes era evidente, pero no iba acompañado del mismo tipo de protesta pública y abierta que en Occidente. En su lugar, nos encontramos cuestionando los fundamentos mismos del sistema. Los discursos políticos, la interminable propaganda sobre las glorias del socialismo y el rígido control de la vida cultural e intelectual eran cosas que no podíamos ignorar. Pero, al mismo tiempo, sabíamos que desafiar abiertamente el sistema podía tener graves consecuencias. En cierto modo, estábamos atrapados entre nuestro deseo de cambio y la amenaza real de castigo que se cernía sobre cualquier acto de rebeldía.

Mientras que los movimientos juveniles de Occidente eran abiertamente desafiantes, el descontento en Yugoslavia y otros países comunistas era a menudo más moderado e intelectual. Se expresaba en conversaciones privadas, en la literatura y en el arte, donde buscábamos nuevas formas de expresar nuestras frustraciones. Para muchos de nosotros, el reto no consistía simplemente en rechazar al gobierno, sino en replantearnos toda la estructura política y su ideología subyacente. Buscábamos algo más profundo que un simple cambio de liderazgo o de política; cuestionábamos la naturaleza misma del sistema que nos gobernaba.

En retrospectiva, 1968 puede considerarse un punto de inflexión. Fue un año en el que la generación joven, sobre todo en Occidente, proclamó audazmente su independencia de los ideales de la generación anterior. Sin embargo, con el paso del tiempo, quedó claro que las promesas de cambio radical eran a menudo vacías. Las revueltas estudiantiles y las protestas contra el establishment fueron intensas, pero no produjeron las transformaciones fundamentales que muchos esperaban. Por el contrario, fueron cooptadas por las mismas fuerzas a las que pretendían desafiar, dando lugar a una situación en la que muchos de los revolucionarios de 1968 acabaron convirtiéndose en parte del nuevo orden político y económico.

En Yugoslavia, las secuelas de 1968 estuvieron marcadas por una desilusión similar. Las batallas ideológicas que se habían librado durante toda la década empezaron a disiparse, y el deseo de un cambio radical fue sustituido por un enfoque más pragmático de la vida. Las viejas ideologías que habían prometido un mundo nuevo empezaban a perder su poder, y muchos jóvenes se encontraron replegados sobre sí mismos, buscando respuestas no en la política, sino en la libertad personal y la autoexploración.

Las protestas de 1968, tanto en Occidente como en el bloque Oriental, fueron, en muchos sentidos, una manifestación de la frustración juvenil ante un mundo que parecía estancado y opresivo. Pero con el paso de los años, se hizo evidente que estos movimientos, a pesar de toda su pasión y energía, carecían de la profundidad filosófica o política necesaria para provocar un cambio duradero. En Occidente, las revueltas estudiantiles fueron rápidamente absorbidas por el mismo sistema que pretendían derrocar y muchos de los líderes del movimiento acabaron encontrando lugares cómodos dentro del orden neoliberal al que antes se habían opuesto. Las promesas de revolución se desvanecieron y en su lugar surgió un sistema más insidioso de lo que habían previsto.

En el Este, especialmente en Yugoslavia, la situación no era diferente. El gobierno comunista, que antaño había prometido una sociedad utópica construida sobre principios marxistas, se veía cada vez más como una fuerza de represión, incapaz o poco dispuesta a abordar los problemas fundamentales que aquejaban al país. Los jóvenes, al igual que sus homólogos occidentales, empezaron a cuestionar la autoridad del Estado y la ideología oficial, pero lo hicieron de forma más sutil e intelectual. Los intelectuales y artistas estaban al frente de este desafío, pero las consecuencias de la rebelión abierta eran mucho más graves en el Este. No teníamos la misma libertad de expresión que en Occidente, y la disidencia solía castigarse con dureza.

Mirando hacia atrás, los acontecimientos de 1968, tanto en el Este como en el Oeste, parecen una anomalía. Fue un breve momento en el que el viejo orden parecía a punto de derrumbarse, pero los sistemas establecidos demostraron ser más resistentes de lo que nadie podía prever. Lo que siguió no fue una revolución, sino una serie de cambios lentos y graduales que, con el tiempo, reconfiguraron el panorama político. En Occidente, los valores de la revolución de 1968 fueron absorbidos por el marco capitalista dominante, mientras que en Oriente los regímenes comunistas se adaptaron a las nuevas realidades, abandonando cada vez más sus ideales revolucionarios originales.

Para quienes alcanzamos la mayoría de edad en 1968, las secuelas del movimiento fueron una lección sobre las limitaciones de la pureza ideológica. Quedó claro que la revolución, como ideal abstracto, no podía lograrse únicamente mediante la protesta. Los sistemas sociales y políticos que pretendíamos cambiar estaban demasiado arraigados, y las fuerzas del capitalismo y el comunismo eran mucho más adaptables de lo que habíamos imaginado. El verdadero reto no consistía en derrocar el sistema, sino en comprender cómo sortear las contradicciones que presentaba.

Los jóvenes de 1968 tenían la gran visión de derrocar el viejo orden y crear un mundo nuevo y más libre. Sin embargo, con el paso de los años, quedó claro que la realidad era mucho más complicada. La revolución que esperábamos no se llevó a cabo como imaginábamos. En su lugar, lo que siguió fue un mundo moldeado por los mismos sistemas de poder que antes habíamos intentado rechazar. Los líderes de los movimientos de 1968 ya no eran los ardientes revolucionarios que pedían un cambio radical; ahora eran figuras del sistema, que defendían las estructuras capitalistas y burocráticas que antes habían condenado.

Para nosotros, en Europa del Este, las secuelas de 1968 fueron especialmente descorazonadoras. Nuestra lucha había sido diferente: no se trataba de una rebelión contra el capitalismo, sino contra la opresión del socialismo de Estado. En Occidente, los jóvenes se habían rebelado contra el sistema capitalista y la opresión de las libertades individuales. En el Este, sin embargo, el problema no era sólo la explotación económica, sino también la pérdida de la libertad personal dentro de un régimen totalitario. No nos hacíamos ilusiones sobre el sistema en el que vivíamos, pero nos quedaban pocas alternativas. Los ideales de revolución que habían sido tan poderosos en nuestra juventud se fueron desvaneciendo poco a poco y nos encontramos ante la dura realidad de un mundo en el que el poder seguía firmemente en manos de las mismas instituciones.

Sin embargo, a pesar de toda la desilusión, había algo valioso en el espíritu de 1968: un deseo de libertad, de cambio, de ruptura con el pasado. Este espíritu, aunque a menudo malinterpretado o traicionado, siguió resonando en las décadas siguientes. Incluso cuando los movimientos juveniles fueron cooptados por los sistemas que pretendían desafiar, las ideas que surgieron de 1968 – libertad, individualidad y resistencia a la autoridad – siguieron influyendo en el curso de la historia.

En los años posteriores a 1968 muchos de los ideales y aspiraciones del movimiento fueron absorbidos por la corriente dominante. El panorama político cambió y las revoluciones sociales de la época – como el auge del feminismo, el ecologismo y la expansión de los derechos civiles – encontraron su lugar en un mundo cambiante. Sin embargo, la radicalidad que definió al movimiento en 1968 se fue apagando con el tiempo. Los revolucionarios de aquella época ya no hablaban de derrocar el sistema, sino que trabajaban dentro de él para impulsar reformas. La pasión y el idealismo de la juventud fueron sustituidos por el pragmatismo de la edad adulta.

A fin de cuentas, las lecciones de 1968 no son sólo sobre el fracaso de la revolución, sino sobre el modo en que las ideas se asimilan y transforman con el tiempo. Puede que los sueños de cambio radical no se hayan realizado plenamente, pero dejaron una huella indeleble en el mundo. A medida que pasan los años, nos queda reflexionar sobre lo que podría haber sido y sobre el modo en que los ideales de 1968 siguen dando forma al mundo en que vivimos hoy. El espíritu de rebelión y el deseo de cambio que caracterizaron aquel momento de la historia pueden haber sido cooptados, pero no han desaparecido. Sigue vivo en la lucha por un mundo mejor y más justo.

Fuente: https://nouvelledroite.substack.com/p/1968-the-incisive-year

3 notes

·

View notes

Text

Por: Equipo Editorial Sitio Fidel Soldado de las Ideas Un líder, un iluminado, un revolucionario, un curioso de la vida, humanista, intelectual, guerrillero, gran escritor, de una fortaleza verdaderamente excepcional. Estas son algunas de las cualidades con las que definieron a Fidel Castro Ruz tres hombres que tuvieron la oportunidad de conocerlo: Frei Betto, Roberto Fernández Retamar y Miguel Barnet. En vísperas de conmemorar el 98 Aniversario de su Natalicio el próximo 13 de agosto, Cubadebate y el Sitio Fidel Soldado de las Ideas rendirán tributo al Comandante a través de los testimonios de aquellos que compartieron momentos con él. Un iluminado Fidel era un hombre con una gran curiosidad en la vida, sobre todo por la historia. Él leía una novela y, por muy buena que fuera la dramaturgia o la psicología de las personas, lo que más le interesaba era el trasfondo histórico, por eso admiró tanto a los escritores Alejo Carpentier, Ernest Hemingway y Gabriel García Márquez. Fue un fanático de las biografías, leyó las de María Antonieta, Napoleón y Alejandro Magno. Era un conocedor cabal de la historia antigua. Fíjate que cuando estuvo preso en Isla de Pinos, tras el asalto al Moncada, le decía a su hermana Lidia que no le mandara ropas ni corbatas, sino libros. Era además un humanista que rechazaba la politiquería. En aquellos años en que se inició en la lucha, la política en Cuba era politiquería. Muy pocos eran los hombres dignos en los años cuarenta y cincuenta, con excepción de don Fernando Ortiz, Raúl Roa, Jorge Mañach, el rector Clemente Inclán y unos cuantos profesores universitarios, pero ellos vivían encerrados en sus casas o haciendo su obra personal. Sin embargo, Fidel salió a las emisoras de radio, a las calles, a los campos. Fidel era, por sobre todas las cosas, un iluminado con una vocación humanista, y ese humanismo lo llevó inexorablemente a la política, pues donde lo podía practicar no era en una escuelita, sino en la vida pública; y como él tenía esa vocación y una mente tan ecuménica, con un calado tan hondo y una visión planetaria, tenía que entrar a la política. Allí se iba a sentir cómodo, pues encontraría herramientas con qué solucionar los problemas sociales. En los años finales de su vida, Fidel pudo satisfacer una de sus grandes vocaciones: ser escritor. Sus reflexiones son verdaderos ensayos políticos en los que se aprecia un gran conocimiento de la realidad, una prosa limpia, siempre aguda. No le encuentras nada que sobre, tampoco que falte, todo está cincelado, como lo hubiera hecho un gran escritor. Si él no hubiera tenido ese poderoso impulso y deseo de ayudar a los demás, de identificarse con los pobres de la tierra, como dijo José Martí, hubiera sido un escritor de gabinete, un escritor de novelas históricas. Pero no nos perdimos un escritor, ganamos un iluminado, un gran político, el hombre que cambió el destino de América Latina en el siglo xx. No hay otro. Él fue el primero. Un fragmento de las palabras de Miguel Barnet durante una entrevista concedida a Wilmer Rodríguez en noviembre del 2020. El don revolucionario de Fidel Con el Comandante en Jefe murió el último gran líder político del siglo xx, con la excepción de que es el único que sobrevivió 57 años a su propia obra: la Revolución Cubana. Pero se debe distinguir que no fue Fidel quien hizo la Revolución, sino el pueblo. Él dio las orientaciones básicas, fue punto de referencia, pero un hombre solo no hace una revolución, las revoluciones las hacen los pueblos. Ahí está la responsabilidad de los cubanos a partir de ahora. Un legado que Fidel dejó, sobre todo a los jóvenes, es mantener el socialismo como una sociedad de libertad, justicia y paz, donde se comparten bienes materiales y espirituales. De ninguna manera podemos mirar en Fidel un ser del pasado, sino del porvenir, así mismo él miraba a Martí. Cuando murió hice una oración agradeciéndole a Dios el don de la vida revolucionaria de Fidel. Un fragmento de las ...

8 notes

·

View notes

Text

Parcial #2 fase 1

Biografía de Arnaldo Bruschi

Arnaldo Bruschi nació en Roma en 1928, fue uno de los historiadores más importantes del siglo XX. Bruschi dedicó su vida al estudio y a la enseñanza de la arquitectura que lo llevó a ocupar el puesto de profesor titular de Historia de la Arquitectura en la prestigiosa Universidad La Sapienza de Roma. Su habilidad para hacer más fácil de entender temas complejos lo llevo a ser un referente para estudiosos y apasionados de la arquitectura en todo el mundo.

Sus investigaciones se centraban en la arquitectura renacentista y barroca, un ejemplo serían los varios ensayos y monografías sobre Brunelleschi, Alberti, Bramante, Palladio y Borromini que revolucionaron la comprensión de su obras. Bruschi investigó a fondo las transformaciones de la arquitectura italiana en los siglos XVI y XVII demostrando las conexiones del arte y la sociedad y, a pesar de que su enfoque principal estaba dirigido a siglos pasados, Bruschi mostró interés también por la arquitectura de los siglos XIX y XX analizando sus características e implicaciones.

Alnaldo Bruschi murió en Roma el 6 de julio de 2009. Sin embargo, sus numerosas obras publicadas por prestigiosas editoriales, siguen siendo considerados clásicos y se utilizan como textos de referencia en universidades de todo el mundo.

Algunas de sus obras más importantes son:

Introduzione alla storia dell'architettura": Este libro, considerado una obra fundamental para el estudio de la historia de la arquitectura, fue publicado por primera vez en 1959 y ha tenido numerosas reediciones y traducciones a lo largo de los años.

"Bramante architetto": Esta monografía dedicada a Donato Bramante, una de las más conocidas de Bruschi, fue publicada por primera vez en el año 1973 y ha sido reeditada en varias ocasiones.

Oltre il Rinascimento. Architettura, città, territorio nel secondo Cinquecento (Más allá del Renacimiento. Arquitectura, ciudad, territorio en la segunda mitad del siglo XV y XVI): año de publicación 2000

Sus monografías sobre Brunelleschi, Alberti, Bramante, Palladio y Borromini fueron publicadas a lo largo de varias décadas, desde mediados del siglo XX hasta finales de los años 90.

Además de sus libros, Bruschi publicó numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas a lo largo de su carrera, lo que hace aún más complejo rastrear todas sus publicaciones.

4 notes

·

View notes

Text

Uno de los más grandes novelistas del siglo XX. Ganador del Premio Nobel en el año 1998.

Novelas recomendadas: "Ensayo sobre la ceguera", "Todos los nombres", "Memorial del convento" y "El año de la muerte de Ricardo Reis".

Esta es la primera parte de su discurso cuando recibió el Nobel de Literatura por parte de la Academia Sueca en el año 1998.

El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las cuatro de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer.

Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Azinhaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melrinho y Josefa Caixinha esos abuelos, y eran analfabetos uno y otro. En el invierno, cuando el frío de la noche apretaba hasta el punto de que el agua de los cántaros se helaba dentro de la casa, recogían de las pocilgas a los lechones más débiles y se los llevaban a su cama.

Debajo de las mantas ásperas, el calor de los humanos libraba a los animalillos de una muerte cierta. Aunque fuera gente de buen carácter, no era por primores de alma compasiva por lo que los dos viejos procedían así: lo que les preocupaba, sin sentimentalismos ni retóricas, era proteger su pan de cada día, con la naturalidad de quien, para mantener la vida, no aprendió a pensar mucho más de lo que es indispensable.

Ayudé muchas veces a éste mi abuelo Jerónimo en sus andanzas de pastor, cavé muchas veces la tierra del huerto anejo a la casa y corté leña para la lumbre, muchas veces, dando vueltas y vueltas a la gran rueda de hierro que accionaba la bomba, hice subir agua del pozo comunitario y la transporté al hombro, muchas veces, a escondidas de los guardas de las cosechas, fui con mi abuela, también de madrugada, pertrechados de rastrillo, paño y cuerda, a recoger en los rastrojos la paja suelta que después habría de servir para lecho del ganado.

Y algunas veces, en noches calientes de verano, después de la cena, mi abuelo me decía: "José, hoy vamos a dormir los dos debajo de la higuera". Había otras dos higueras, pero aquélla, ciertamente por ser la mayor, por ser la más antigua, por ser la de siempre, era, para todas las personas de la casa, la higuera.

Más o menos por antonomasia, palabra erudita que sólo muchos años después acabaría conociendo y sabiendo lo que significaba. En medio de la paz nocturna, entre las ramas altas del árbol, una estrella se me aparecía, y después, lentamente, se escondía detrás de una hoja, y, mirando en otra dirección, tal como un río corriendo en silencio por el cielo cóncavo, surgía la claridad traslúcida de la Vía Láctea, el camino de Santiago, como todavía le llamábamos en la aldea.

Mientras el sueño llegaba, la noche se poblaba con las historias y los sucesos que mi abuelo iba contando: leyendas, apariciones, asombros, episodios singulares, muertes antiguas, escaramuzas de palo y piedra, palabras de antepasados, un incansable rumor de memorias que me mantenía despierto, al mismo que suavemente me acunaba.

Nunca supe si él se callaba cuando descubría que me había dormido, o si seguía hablando para no dejar a medias la respuesta a la pregunta que invariablemente le hacía en las pausas más demoradas que él, calculadamente, le introducía en el relato: "¿Y después?".

Tal vez repitiese las historias para sí mismo, quizá para no olvidarlas, quizá para enriquecerlas con peripecias nuevas. En aquella edad mía y en aquel tiempo de todos nosotros, no será necesario decir que yo imaginaba que mi abuelo Jerónimo era señor de toda la ciencia del mundo.

Cuando, con la primera luz de la mañana, el canto de los pájaros me despertaba, él ya no estaba allí, se había ido al campo con sus animales, dejándome dormir. Entonces me levantaba, doblaba la manta, y, descalzo (en la aldea anduve siempre descalzo hasta los catorce años), todavía con pajas enredadas en el pelo, pasaba de la parte cultivada del huerto a la otra, donde se encontraban las pocilgas, al lado de la casa.

Mi abuela, ya en pie desde antes que mi abuelo, me ponía delante un tazón de café con trozos de pan y me preguntaba si había dormido bien. Si le contaba algún mal sueño nacido de las historias del abuelo, ella siempre me tranquilizaba: "No hagas caso, en sueños no hay firmeza".

Pensaba entonces que mi abuela, aunque también fuese una mujer muy sabia, no alcanzaba las alturas de mi abuelo, ése que, tumbado debajo de la higuera, con el nieto José al lado, era capaz de poner el universo en movimiento apenas con dos palabras. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que la abuela, también ella, creía en los sueños.

Otra cosa no podría significar que, estando sentada una noche, ante la puerta de su pobre casa, donde entonces vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: «El mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir». No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada.

Estaba sentada a la puerta de una casa, como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida sólo porque el mundo era bonito, gente, y ése fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que, al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver".

8 notes

·

View notes

Text

#1 Conociendo a los grandes sociólogos de la educación

Objetivo: El objetivo de elaborar esta entrevista fue recopilar y sintetizar la información esencial de los diferentes sociólogos de la educación. Identificar sus similitudes y diferencias.

Buen día, mi nombre es Diana Laura Navarro Ramirez, soy estudiante de tercer módulo de la Licenciatura en Educación en Innovación Educativa, de la Universidad Pedagógica Nacional, y este día seré la encargada de dirigir esta entrevista.

1. ¿Pueden decirnos brevemente quiénes son?

Durkheim: Fui el sociólogo clave en la constitución de la sociología de la educación como un campo autónomo de análisis social. No solo fui el primer sociólogo en ocupar una cátedra de sociología de la educación, sino que fui el único de los "padres fundadores" de la sociología que reflexionó de un modo explícito y extenso sobre la educación. De hecho, mi pensamiento educativo se conforma como una ruptura epistemológica con la pedagogía de mi época, la cual constituía la visión hegemónica sobre la educación.

Parsons: Soy uno de los pensadores determinantes de la moderna sociología norteamericana y uno de los fundadores del estructural-funcionalismo.

Bernstein: Fui un sociólogo y doctor en lingüística. Investigué durante cuarenta años las relaciones entre educación, familia y trabajo en distintos niveles: macro estructural, micro interaccional e institucional.

Marx: Fui un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. En mi vasta e influyente obra abarqué diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia, la ciencia política, la sociología y la economía; aunque no limité mi trabajo solamente a la investigación, pues además incursioné en la práctica del periodismo y la política, proponiendo siempre en su pensamiento una unión entre teoría y práctica. Aunque apenas llegué a mencionar la educación.

Baudelot: Soy un profesor emérito de Sociología en el Departamento de Ciencias Sociales de la École Normale Supérieure de París e investigador en el Centro Maurice Halbwachs (CNRS/EHESS/ENS).

Establet: Soy un sociólogo francés especialista en temas de sociología de la educación y sociología del trabajo. Realicé mis estudios en la escuela secundaria en Massena de Niza, uniéndome a las clases preparatorias en el Liceo Louis-le-Grand.

Bowles: Fui un profesor de Economía en la Universidad de Harvard, y profesor invitado del Centro de Relaciones Laborales de la Universidad de Massachusetts. También formé parte del consejo editorial de la Review of Radical Political Economy.

Gintis: Fui un científico del comportamiento, educador y escritor norteamericano.

Randall Collins: Soy un profesor de sociología en la Universidad de Pennsylvania. Autor de ensayos y libros especializados sobre sociología en sus diversas áreas, con incursiones en otros campos como la geopolítica y la educación.

Lester Thurow: Fui un economista político estadounidense, exdecano de la MIT Sloan School of Management y autor de libros sobre temas económicos.

Pierre Bourdieu: Fui uno de los sociólogos más relevantes del siglo XX. Mi trabajo se centró en los ámbitos de la sociología de la cultura, la educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. Ejercí como profesor en Francia y Argelia.

2. Para Baudelot y Establet, ¿cuál es la idea por la que son principalmente conocidos, y en qué consiste?

Baudelot y Establet: Somos particularmente conocidos por nuestra idea de que la división escolar a continuación de la primaria entre una red profesional y una red académica responde a la división de la sociedad en dos clases sociales: burguesía y proletariado. Para la burguesía la escuela ya es democrática, pero esta democracia no tiene otro contenido, en una sociedad capitalista, que la relación de división entre dos clases antagónicas y la dominación de una de esas clases sobre la otra. La escuela solo tiene sentido solamente para quienes han alcanzado la cultura que da la universidad.

3. Para Marx, ¿por qué considerabas necesario que, a partir de los nueve años, los niños intercalaran la escuela con el trabajo?

Marx: Porque de esta forma, los niños están en contacto con el mundo real, y serán capaces de vincular los conocimientos adquiridos en la escuela con el mundo de la producción. En otras palabras, los alumnos que pasan en la escuela solo medio día mantienen constantemente fresco su espíritu y en disposición casi siempre de recibir con gusto la enseñanza. El sistema de mitad trabajo y mitad escuela convierte a cada una de estas tareas en descanso y distracción respecto de la otra, siendo por tanto mucho más convincente que la duración ininterrumpida de una de ambas.

4. Para Durkheim, ¿cuáles fueron las claves para el desarrollo de la sociología funcionalista de la educación? Durkheim: Fueron tres aspectos de mi sociología para el desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. Primero desarrollé la tesis histórica de que las transformaciones en los sistemas educativos eran la consecuencia causal de cambios económicos y sociales externos en la sociedad considerada globalmente. En segundo lugar, afirmé que las características específicas de las estructuras educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte relación con las necesidades de la sociedad. En tercer lugar, como consecuencia de la transición de una sociedad mecánica a otra orgánica, se hace precisa una mayor individualización y esto se refleja en los cambios en la pedagogía y en la organización escolar.

5. Para Parsons, ¿cuál cree que es la principal función del sistema educativo, y por qué?

Parsons: Considero que la principal función del sistema educativo es legitimar las desigualdades existentes, lo que se consigue a través del proceso de socialización. Porque uno de los hechos claves de la modernización es la revolución educativa. Y una de las características de esto es la extensión de la igualdad de oportunidades. Sin embargo, esta igualdad de oportunidades acarrea diferencias de logro, que provienen del hecho que los individuos son distintos en lo que se refiere a su habilidad, sus orientaciones familiares y sus motivaciones individuales. Las diferencias en el logro educativo introducen nuevas formas de desigualdad, dado que las credenciales educativas determinan el empleo que se termina por ocupar.

6. Para Bowles y Gintis, ¿cuál es la idea fundamental de su libro La instrucción escolar en la América capitalista y en qué consiste?

Bowles y Gintis: La idea fundamental es que la educación no puede ser comprendida independientemente de la sociedad de la que forma parte. Esto quiere decir que la educación está vinculada de modo indisoluble a las instituciones económicas y sociales básicas, y sirve para reproducir y perpetuar el sistema capitalista. La educación es una de las instituciones que mantiene y refuerza el orden económico y social existente. Por eso no puede actuar como una fuerza de cambio social en favor de una mayor igualdad. La educación, y la política estatal en general, es ineficaz para resolver los problemas sociales en el marco de una economía capitalista.

7. Para Bernstein ¿qué le hizo llegar a la conclusión de cuanto más bajo sea el estrato social mayor es la resistencia a la educación y a las enseñanzas formales?

Bernstein: En nuestra cultura enseñar es hablar. Todas las clases, independientemente de la asignatura, consisten en actividades lingüísticas.

Muchas veces se dice que un profesor ante todo es un profesor de lengua. En muchas ocasiones los profesores no reconocen una idea como válida sino se expresa en el estilo y terminología a la que está habituado. Algo parecido sucede con los acentos regionales. El profesor tiende a considerar menos inteligentes a los alumnos con acentos marcadamente regionales, mientras que los hablantes de la lengua estándar de un país son considerados más inteligentes.

Basándome en eso, parto del análisis de la idea de que se suele considerar el lenguaje de la clase obrera inadecuado para el tipo de tareas intelectuales o cognitivas que constituyen la base de la educación. Arranqué del experimento de Hawking, que consistía en presentar a unos niños de educación primaria una serie de viñetas para que las describieran. Se trataba de unos niños jugando con una pelota, y al patearlo, rompen una ventana, siendo reprendidos por una señora. Los niños de clase baja describieron estas viñetas solo comentando algunos retazos, mientras que los de clase media, mayormente, proporcionaron una descripción detallada.

En pocas palabras, cuanto más bajo sea el estrato social mayor es la resistencia a la educación y a las enseñanzas formales. Y esta resistencia se expresa de distintos modos, como problemas de disciplina, no aceptación de los valores del profesor, fracaso a la hora de desarrollar y hacer sentir la necesidad de un vocabulario extenso, y una preferencia por lo descriptivo más que por un proceso cognitivo analítico.

8. Para Weber ¿qué busca dar a entender al señalar a la escuela, la familia y la iglesia como asociaciones de dominación?

Weber: Por dominación entiendo un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta del dominador o de los dominadores, influye sobre los actos de otros, de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos, y como máxima de su obrar, el contenido del mandato.

9. Para Collins, ¿por qué piensa que las credenciales educativas se convirtieron en una coartada para justificar el acceso a las posiciones sociales privilegiadas, a pesar, de que detrás de ellas no hay conocimiento.?

Randall Collins: Mi postura parte de la comprobación del incremento de las exigencias educativas para los empleos a lo largo del tiempo. Un empleo que antes no exigía educación formal ahora requiere para su desempeño que los trabajadores cuenten con un título de enseñanza media. Pero no está demostrado que los trabajadores más educados sean más productivos. Entre los trabajadores de banca, los técnicos de fábrica, los vendedores de seguros, etcétera, las comparaciones centradas en los trabajadores con educación secundaria y los que tienen titulación superior prueban que los primeros son más productivos que los segundos y a su vez estos lo son más que los que no tienen educación secundaria.

10. Para Thurow, ¿por qué consideras que la educación no es el mejor instrumento para reducir las desigualdades económicas?

Lester Thurow: Mi crítica y principales discrepancias con respecto a la teoría del capital humano surgen a partir de las siguientes tres razones:

1. La distribución de la educación es más uniforme que la de la renta.

2. Mientras que la distribución de la educación se movió durante el periodo de postguerra en dirección a una mayor igualdad, la distribución de la renta no lo hizo.

3. Un índice de crecimiento más rápido de la educación no se ha traducido en un incremento más rápido de la economía.

11. Por último, pero no menos importante. Para finalizar, Bourdieu, ¿podría explicarnos qué es la violencia simbólica y en qué consiste?

Pierre Bourdieu: La violencia simbólica es la imposición de sistemas de simbolismos y de significados sobre grupos o clases de modo que tal imposición se concibe como legítima. Es la acción pedagógica, la imposición de la arbitrariedad cultural. Y se puede imponer por tres vías: La educación difusa, que tiene lugar en el curso de la interacción con miembros competentes de la formación social en cuestión; La educación familiar; Y la educación institucionalizada.

Toda enseñanza, en la escuela o en el hogar, recae en la autoridad. La gente debe aceptar el derecho de aquella persona que tiene autoridad a hacer o decir cosas, o de otro modo esta autoridad se desvanece. De este modo, en la escuela los alumnos tienen que aceptar el derecho del profesor a decirles lo que deben estudiar. A la vez, esto tiene una serie de implicaciones para el docente, ya que cuenta con una serie de límites sobre lo que legítimamente puede enseñar.

Antes de terminar, me gustaría agradecerles a todos por haber respondido las preguntas. Así mismo, quisiera expresar lo interesante y enriquecedora que fue esta experiencia. Es sorprendente como a pesar de compartir el mismo punto, al considerar que la sociedad tiene impacto en la formación del individuo, difieren tanto en la forma en que lo hace, con qué fin, y en las propuestas de soluciones.

La influencia surge desde el núcleo familiar, hasta el entorno cultural, e incluso instituciones eclesiásticas. Y las propuestas van desde intercalar la escuela con el trabajo, hasta desprenderse de las generaciones anteriores, e incluso buscar un balance entre ambas.

CONCLUSION

De manera personal, creo que, aunque pueda sonar duro, Bernstein tiene un buen punto bastante válido para sus señalaciones. Es innegable el peso que tiene la familia y el entorno en el que nacemos durante nuestros primeros años de vida, y es verdad que un niño nacido en un estrato social bajo, en una familia poco o nada letrada, no tendrá acceso a las mismas oportunidades y herramientas que uno nacido en un estrato más alto, en una familia con mayor preparación académica.

Thurow y Collins también tienen buenas bases para sus aseveraciones. Concuerdo con Collins en que muchas veces, un titulo no es una garantía de mayor habilidad o rendimiento, y carecer de uno no es sinónimo de ignorancia o incapacidad de llevar a cabo determinada actividad. De este modo, también puedo entender la crítica de Thurow respecto a la educación como medio para reducir la desigualdad económica. Retomando a Bernstein, “cuanto más bajo sea el estrato social mayor es la resistencia a la educación y a las enseñanzas formales. Y esta resistencia se expresa de distintos modos, como problemas de disciplina, no aceptación de los valores del profesor, fracaso a la hora de desarrollar y hacer sentir la necesidad de un vocabulario extenso, y una preferencia por lo descriptivo más que por un proceso cognitivo analítico.” Derivando a su vez, en una desigualdad en el aula, como señala Parsons, recayendo en la escuela el deber de legitimar las desigualdades existentes.

No obstante, estas medidas podrían derivar en violencia simbólica, como expone Bourdieu, ante la arbitrariedad cultural, tanto dentro como fuera de la escuela, ya que toda enseñanza, en la escuela o en el hogar, recae en la autoridad. La gente debe aceptar el derecho de aquella persona que tiene autoridad a hacer o decir cosas, o de otro modo esta autoridad se desvanece. De este modo, en la escuela los alumnos tienen que aceptar el derecho del profesor a decirles lo que deben estudiar.

Sin dejar fuera a Marx, y su idea de intercalar la escuela con el trabajo, con el fin de darle un significado y sentido a ambas, la realidad actual sería un poco complicado implementarla en varios casos. Sin embargo, todo esto me lleva a concordar con Bowles y Gintis: “La idea fundamental es que la educación no puede ser comprendida independientemente de la sociedad de la que forma parte.”

La realidad es que la educación está irremediablemente atada a las instituciones económicas y sociales en turno. Lo que la termina por convertir en una institución que mantiene y refuerza el orden económico y social presente en la sociedad, por lo que difícilmente puede actuar por si sola como una fuerza de cambio social en el marco económico.

Referencias:

Feito, R. (1999). Teorías Sociológicas de la Educación (fragmentos). Recuperado el 29 de agosto de 2011, de Universidad Complutense Madrid

2 notes

·

View notes

Text

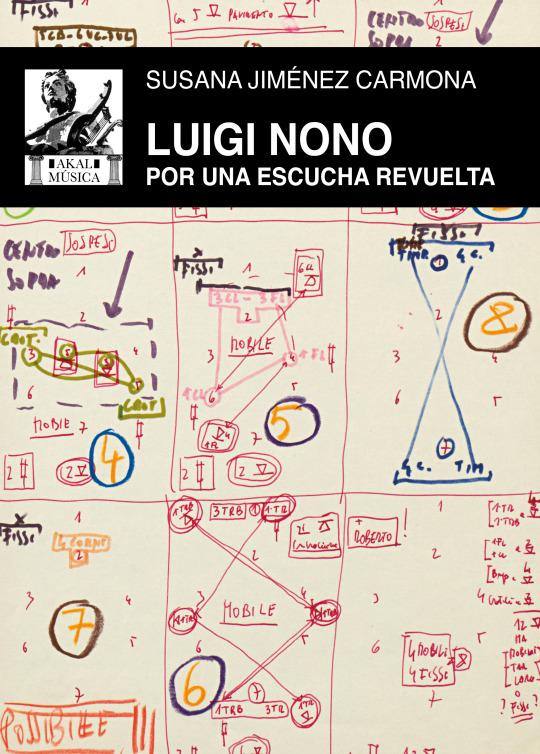

Lo musical es político

[Luigi Nono (Venecia, 1924-1990)]

Akal publica un ensayo de la profesora cordobesa Susana Jiménez Carmona sobre uno de los referentes de las vanguardias musicales de finales del siglo XX

Luigi Nono es uno de los compositores más abstrusos y difíciles de la contemporaneidad, también de aquellos que un día parecían marcar caminos firmes para las generaciones posteriores, pero el futuro los dribló, dejándolos muy atrás, como perdidos en un tiempo al que sus postulados estéticos parecen hoy anclados sin remedio. Hoy a Nono se lo programa muy poco (y se lo escucha menos), y aunque en ello tenga mucho que ver el hecho de que buena parte de su obra requiera disposiciones escénicas complejas y medios tecnológicos no siempre al alcance de todos los espacios, lo cierto es que su experimentalismo, de carácter tanto técnico como lingüístico y expresivo, resulta hoy bastante ajeno incluso para los oyentes más atentos a los sonidos de la vanguardia.

Toda la obra de Nono queda condicionada por su militancia en el Partido Comunista Italiano y su concepción del arte como un vehículo de transformación social. “Para mí música y política son lo mismo”, dejó escrito. Aunque desde 1980 su obra inicia un camino de esencialización que algunos consideraron lo alejaba de ese fuerte carácter militante, Susana Jiménez Carmona viene a decirnos en este libro que no, que de otra forma, pero la música de Nono siguió siendo una herramienta de lucha política, aunque fuera usada desde entonces mucho más desde lo íntimo. Haciendo especial hincapié en algunas obras cimeras del músico (Fragmente-Stille, an Diotima, Prometeo. Tragedia dell’ascolto, La lontananza nostalgica utopica futura), Jiménez Carmona hace un repaso verdaderamente esclarecedor de casi todo el catálogo del compositor (no demasiado amplio), analizando con agudeza sus principales constantes estéticas, que tienen que ver con el uso de la electrónica, su tratamiento de los textos (y la voz), la concepción del espacio –muy crítica con la convencional de teatros y auditorios– y del tiempo, todo en la idea, fundamentalmente errada, de que sus experimentos sonoros serían un día comprensibles y contribuirían al triunfo de sus ideales revolucionarios.

[Diario de Sevilla. 17-09-2023]

Luigi Nono. Por una escucha revuelta. Susana Jiménez Carmona. Madrid: Akal, 2023. 167 páginas. 20 €

3 notes

·

View notes

Text

''Sexo solitario es la primera historia cultural de la práctica sexual más común y extendida del mundo: la masturbación. Cuando casi todas las prácticas sexuales cuentan con defensores públicos y los actos sexuales forman parte de las primeras planas de las noticias, la más sencilla y habitual de dichas prácticas resulta vergonzosa, incómoda e incluso radical cuando es admitida abiertamente. Sin embargo, esto no siempre fue así. El sexo solitario como un tema médico y moral importante puede ser fechado con una precisión poco frecuente en la historia cultural: el «vicio solitario» entra en escena alrededor de 1712. Criatura de las Luces, la masturbación en principio preocupó no tanto a los conservadores -para quienes era uno entre los numerosos pecados de la carne- sino a los progresistas, quienes aceptaban gozosos el placer sexual pero luchaban para crear una ética del autogobierno. Así, la masturbación se convirtió en un tema de interés ético tanto para hombres como para mujeres, para jóvenes y adultos.

Thomas W. Laqueur revela cómo y por qué este modesto y alguna vez oscuro medio de gratificación sexual se convirtió en el gemelo maldito de las grandes virtudes de la sociedad comercial moderna: la moral individual autónoma y privada, la creatividad y la imaginación, la abundancia y el deseo. Así, muestra cómo un problema moral se convierte en problema médico, cómo algunos de los científicos más importantes de los siglos XVIII y XIX culparon a los placeres solitarios de producir daños físicos, mutilaciones e incluso la muerte. A principios del siglo XX, Freud y sus sucesores transformaron esta tradición al definir la masturbación como una etapa del desarrollo del hombre y, finalmente, en el ocaso de ese siglo, la masturbación se convirtió para algunos en el elemento clave en la lucha por la liberación sexual, personal y también artística.

El historiador Thomas W. Laqueur, a través del análisis minucioso de materiales tan diversos como la Biblia, textos médicos y filosóficos, diarios, autobiografías, el trabajo de artistas conceptuales, materiales feministas y pornografía, nos presenta la historia de lo que ha sido el último tabú.''

Sobre el autor: ''Thomas W. Laqueur es un historiador y sexologo turco-estadounidense. Historiador por la Universidad de Oxford y Doctor en Filosofía por la Universidad de Princeton, Laqueur se desempeña como profesor emérito en el Departamento de Historia de la Universidad de California, en Berkeley. En la actualidad está desarrollando una investigación llamada «The Work of the Dead». Entre sus libros se cuentan: Religion and Respectability. Sunday Schools and Working Class Culture, 1780-1850 (1976) y La construcción del sexo (1994). Junto con Catherine Gallagher editó The Making of the Modern Body. Sexuality and Society in the Nineteenth Century (1987). Integra el comité editorial de diversas publicaciones, como Representations, Sexualities, Daedalus: The Journal of the American Academy y Gramma. Journal of Theory and Criticism. Colabora asiduamente con artículos y ensayos en diversas revistas internacionales.

Fue distinguido con la Beca Guggenheim y el George L. Mosse Prize.''

📚 [https://cutt.ly/J6yW8Ku]

Apoya la economía local, busca y adquiere el titulo físico en la librería más cercana. 🤝

4 notes

·

View notes

Text

La Cosmología Barroca.

Éste ensayo, escrito por Severo Sarduy quien fue uno de los más grandes escritores cubanos del siglo XX , gran narrador de el neobarroco nos demuestra en su ensayo el impacto tan importante de como un pensamiento, como la cosmología Barroca comenzó abrirse paso en la religión y la filosofía, que además la podíamos ver reflejada en la arquitectura y el arte.

El Barroco, lo encontramos como un punto en donde hay un cambio total con la forma representativa ( la manera de ver nuestro alrededor) ya se deja de lado esa centralidad , debido a que es en este punto donde los nuevos conocimientos nos permite explorar mucho más . Distinta forma de pensar (en donde descubrimos que nosotros no somos el centro de todo, si no una pequeña parte de un espacio infinito, en donde no encontramos una centralidad.

Nace el pensamiento de la topología Barroca. En donde se menciona que antes nuestros pensamientos estaban contenida ya que no conocíamos esa infinitud , ya no hay un límite que no nos permita esa infinidad de posibilidades .

Con ésto, la arquitectura se ve afectada, en la cual comenzamos a ver otras formas donde hay un único centro ( elipsis , hipérbolas y parábolas). Cambiando así desde como se organizan la ciudades ideales, ya que ahora comienzan a organizarse de manera por así decirlo orgánica, en donde no solo podemos ver un mayor crecimiento , sino también distintos centros que nos ayudan a ésto. Además podemos verlo también en distintas obras, con esa doble focalización , nuevas perspectivas.

También nos habla sobre la anamorfosis, la cual es una perversión de la perspectiva , como por ejemplo la elipse que es una perturbación del círculo, además es de mencionar que la anamorfosis se trataba como algo extraño e incomprensible, algo antinatural , que en ese momento se oponía a lo tradicional, por otro lado éste pensamiento era motivo de estudio en el cual se podía sacar provecho.

2 notes

·

View notes

Text

CRÓNICAS DE ARTE EN EL CAFÉ - La Belle Époque "Paseo hacia la eternidad: La Belle Époque, entre el arte y el abismo

Introducción

Entre las cenizas de la derrota y las sombras de una ciudad asediada, París renació como un fénix en llamas creativas. De 1871 a 1900, entre escombros y esperanza, la Belle Époque tejió su magia: Monet capturó la luz efímera, Zola desafió la hipocresía con su pluma, Debussy susurró nuevas melodías al viento y Eiffel elevó hierros hacia el cielo como si fueran plegarias de progreso. En este crisol de rebeldía e innovación, Marie Curie y otros pioneros desafiaron las cadenas del pasado, convirtiendo a París en el corazón palpitante de un mundo que se reinventaba.

Exploramos cómo la imagen fusiona elementos visuales y contextuales para evocar la esencia de una época, destacando la interdependencia entre arte, historia y sociedad en la Belle Époque.

Ensayo

La portada de Dawn of the Belle Époque, obra de Mary McAuliffe, no solo es una invitación literaria, sino una ventana al alma de París durante su época dorada. La ilustración, con su estilo impresionista y su dinámica escena urbana, captura el espíritu de una era marcada por la innovación, el optimismo y la convergencia entre arte, ciencia y sociedad.

El arte como reflejo de un tiempo en movimiento

El uso del impresionismo en la pintura —con pinceladas sueltas, colores pastel y una luz difusa— evoca la estética de Claude Monet o Camille Pissarro, quienes plasmaron las calles de París como espacios vivos y efímeros. La multitud que camina hacia la Torre Eiffel, símbolo de progreso técnico y audacia arquitectónica, simboliza la interacción entre lo humano y lo mecánico. Aquí, el arte no es estático: los carruajes, las banderas ondeantes y las sombras fugaces transmiten un ritmo acelerado, propio de una ciudad que se reinventa.

París, crisol de creatividad

La escena retrata una París cosmopolita, donde escritores como Émile Zola, músicos como Claude Debussy y actrices como Sarah Bernhardt habrían coexistido. La diversidad de atuendos —desde abrigos victorianos hasta trajes más modernos— sugiere una sociedad en transición, donde las clases sociales interactúan en espacios públicos democratizados. La torre, aún reciente en 1900, emerge como un faro que guía a la humanidad hacia el futuro, mientras que las calles son el lienzo donde se dibuja el presente.

Símbolos de una era efímera

Las banderas francesas y extranjeras en los postes indican un París abierto al mundo, receptivo a ideas y talentos internacionales. El título Dawn ("Amanecer") subraya que esta fue una época de comienzos: el nacimiento del cine, la consolidación del modernismo y la última calma antes de la tormenta de la Primera Guerra Mundial. La iluminación suave, casi nostálgica, invita a recordar que el Belle Époque fue un paréntesis de paz, un sueño colectivo antes del desgarro del siglo XX.

Conclusión: Una síntesis de épocas

Esta portada no es solo un diseño gráfico, sino una metáfora visual de la Belle Époque. Combina elementos históricos (la torre), culturales (la presencia de intelectuales) y artísticos (el impresionismo) para narrar una historia de creación y cambio. Al igual que los personajes que caminan hacia el horizonte, la imagen nos lleva a reflexionar sobre cómo el arte y la cultura moldean nuestra percepción del tiempo: un amanecer que, aunque breve, dejó una huella indeleble en la identidad de Occidente.

"Como los pincelazos de luz en el lienzo, la Belle Époque fue un suspiro dorado entre las sombras de la historia: efímero, pero tan brillante que aún hoy sus ecos nos guían hacia el horizonte de lo posible."

Julio César Pisón Café Mientras Tanto

#Belle��poque#CulturaFrancesa#ParísHistórico#DawnOfTheBelleÉpoque#MaryMcAuliffe#ArteImpresionista#JulioPisón#CaféMientrasTanto

0 notes

Text

Simone Weil y los partidos

Ensayo sobre la supresión de los partidos políticos

Simone Weil (con dos ensayos de Simon Leys y epílogo de Czeslaw Milosz), Confluencias. Trad. José Miguel Parra.

La editorial Confluencias está haciendo una gran tarea: su fondo responde a esa idea renacentista de que los libros de un catálogo son las páginas con que el editor escribe su propio libro. Leys –a quien también publicó Confluencias: Ideas ajenas– y Weil pertenecen a ese raro pero fecundo clan de las letras francesas: los escritores católicos. A Leys –sinólogo y chestertoniano– y a Weil –destacada helenista– les cabe lo que decía Nicolás Gómez Dávila de sí mismo: paganos que creen en Cristo. Otro vaso comunicante entre los tres: Milosz fue el primer traductor de Weil al polaco y Leys el primero en traducir este ensayo al inglés (para el NYRB). Los ensayos de los dos ya valen todo el libro (en especial, la anécdota sobre Camus, el Nobel y la visita a la madre de Weil).

El título es chocante y agresivo –sin duda–, y no tiene nada que ver con la clásica, directa elegancia de Weil. Tal vez responde a un gusto por ir al grano, como el de los antiguos. Y como en los antiguos, el ensayo no trata de lo que el título expresamente anuncia; Weil quiere abordar las grandes preguntas, esas que ya no creemos valga la pena hacernos: ¿es la democracia un bien o un mal? Si es un bien, ¿qué clase de bien? Si es un mal, ¿es un mal que valga la pena ser soportado? Eso que el año de 1789 vio nacer, ¿nos hace más o menos libres? Weil avanza con la paciencia de un monje medieval. Y la parábola de Chesterton sobre el monje y la luz –que Leys cita en su prólogo– ilustra como ninguna por qué necesitamos monjes todavía, quizá más que nunca.

“El verdadero espíritu de 1789 consiste en pensar no que una cosa es buena porque el pueblo la decide, sino en que si se dan ciertas condiciones el deseo del pueblo tiene más posibilidades que ningún otro de ser conforme a la justicia”.

Hoy, aun después de los sobados ejemplos del siglo XX, pocos aceptarían que el problema de la democracia es precisamente que en su sistema de partidos y de mayorías se esconde –sin remedio, como cree Weil– el fantasma del totalitarismo:

“El fin primero, y en el fondo el único, de cualquier partido político es su propio crecimiento, y ello sin límite alguno”.

Y luego:

“Debido a esta triple característica, todo partido es totalitario en germen y en sus aspiraciones”.

“Ninguna cantidad finita de poder podrá ser considerada como suficiente, sobre toda una vez obtenida”.

Estas son las conclusiones, pero los argumentos que Weil utiliza para llegar a ellas no son menos fascinantes. (La teoría de Weil según la cual el sistema de partidos es una institución protestante provocada por la Inquisición es muy original).

Los partidos son malos, sí, pero sus efectos son peores.

“El espíritu de partido lo contamina todo”.

¿Cómo? La respuesta es sencilla, engañosamente sencilla: nos hemos acostumbrado a pensar “a favor” o “en contra”, ¡y en todos los campos del conocimiento! Weil da muchos ejemplos, y cree que todos tenemos un listado personal. Otra vez tiene razón Chesterton:

“Lo que está mal en el mundo es que no nos preguntamos qué está bien”.

0 notes

Text

#EspacioAtemporal

🖼 “FIGURA INAGOTABLE. LA TRAYECTORIA LITERARIA DE MARÍA WIESSE”📜✒📚

💥 María Jesús Wiesse Romero (1894-1964) es la escritora peruana más prolífica de la primera mitad del siglo XX. Poseedora de una gran sensibilidad para las artes y de un sentido crítico sobre el lugar de las mujeres y las infancias en la sociedad, Wiesse se ha situado como una figura relevante en un periodo de transformaciones políticas, económicas y culturales. De formación autodidacta y con una obra revalorizada en años recientes, desplegó su curiosidad creativa por diversos géneros y subgéneros literarios a través de más de treinta publicaciones a lo largo de cinco décadas. Así, su obra transitó por la poesía, el teatro, el cuento, la novela, la crónica, el ensayo y la biografía. Así, se pone de manifiesto la faceta literaria que María Wiesse ostentó a lo largo de cincuenta años, mostrando el perfil de una mujer vehemente en su posición creativa, comprometida con un ideal formativo.📇💪

🔎 Curaduría: Mónica Delgado

📌 Inauguración de la Muestra Bibliográfica:

📆 Miércoles 09 de Abril

🕛 12:00m.

🏛 Galería del Centro Cultural Inca Garcilaso (jr. Ucayali 391 – Centro de Lima)

🎯Temporada: Hasta el 10 de junio

👪 Visitas: Martes a viernes 🕙10:00am. a 8:00pm. / Sábados, domingos y feriados 🕙10:00am. a 6:00pm.

🚶♀️🚶♂️ Ingreso libre

🎤 El Dato: Después de la inauguración se realiza un “Conversatorio” a cargo de Alhelí Málaga, Ricardo Wiesse y Mónica Delgado.

0 notes

Text

ENTRE INESTABILIDAD Y NEOLENGUA LA CRISIS DE OCCIDENTE PARA QUIGLEY

Giovanni Sessa

El problema de Occidente, para los eruditos anglosajones, se encontraba en la aceleración de la comunicación y la destrucción de las comunidades, de los cuerpos intermedios, realizada a través de: "la comercialización de las relaciones humanas".

Terminamos la lectura de un interesante volumen, El fin de Occidente. Tramas secretas del mundo de los dos bloques, de Carroll Quigley, publicado por la editorial Oaks (por encargo: [email protected], pp. 283, 20 euros). El volumen está editado por Spartaco Pupo, estudioso del pensamiento conservador y profesor de la Universidad de Calabria. El nombre del autor es prácticamente desconocido para el gran público en Italia, pero gracias a sus estudios "se han superado definitivamente las reconstrucciones teleológicas y deterministas para dar paso a una perspectiva de la historia global basada en un análisis realista y antiideológico de los acontecimientos" (p. 7). Esta afirmación de Pupo acompaña directamente al lector al mundo ideal del autor. El volumen es un silogismo de ensayos, entrevistas y conferencias de Quigley, cuyo contenido es de rigurosa actualidad.

¿Quién era, se preguntará el lector? El historiador nació en Boston en el seno de una familia de ascendencia irlandesa. Educado en instituciones católicas, se graduó en Harvard. Pronto se trasladó a Europa con una colega, Lillian Fox, que más tarde se convertiría en su esposa. Fue en Milán donde escribió su tesis doctoral, aún inédita, sobre la administración pública durante el Reino napoleónico de Italia. En esas páginas, Quigley defendía una tesis que socavaba la vulgata historiográfica sobre el tema: Napoleón no impuso metodologías avanzadas de desarrollo a los países conquistados sino que, por el contrario, injertó en el sistema francés métodos administrativos y presupuestarios que ya habían sido probados en el Piamonte y el Ducado de Milán. En 1941, fue llamado a la Escuela del Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, en Washington, donde permaneció durante cuarenta años como profesor estimado y apasionado. En 1961, publicó la primera de sus obras monumentales, La evolución de las civilizaciones, en la que presentaba su enfoque holístico de los acontecimientos históricos. En una entrevista concedida al Washington Post, recogida en el volumen, leemos: "Los holistas utilizamos el pensamiento como una red o matriz de cosas. Los reduccionistas utilizan una ética absoluta: las cosas están bien o mal; los holistas utilizamos una ética situacional" (p. 11). En su opinión, la civilización representa: "la entidad inteligible de los cambios sociales de una época a otra" (p. 11).

La historia se desarrolla, en esta perspectiva, por fases 'expansivas' y 'conflictivas'. La organización militar, política, religiosa y económica es el volante de la expansión que produce "excedentes" de distinta naturaleza. Por un lado, son un instrumento de estabilidad política; por otro, son 'consumidos' por los pueblos hasta el punto del 'despilfarro', lo que induce el 'declive' de una determinada organización histórica. A partir de tal condición se reinicia cíclicamente una nueva fase de la civilización, como señalaría Toynbee, aunque de un modo exegético diferente. En 1966, con el volumen Tragedia y esperanza, Quiegly dibujó sobre sí mismo las estrías de lo "intelectualmente correcto". De hecho, en esas páginas, señala el editor, elaboró una disección histórico-política sin precedentes y "poco ortodoxa del mundo institucional angloamericano, hecho de tramas secretas y complejos enredos, sacados a la luz con una lucidez poco común" (pp. 12-13). Entre los siglos XIX y XX, Occidente vio amanecer su propia "tragedia", sentó las bases de su posible final y subordinó la política al poder financiero. Fue una oligarquía de origen británico, de orientación liberal y socialista, encabezada por el Royal Institute of International Affairs, cuyos ganglios llegaron a controlar la información de masas y el mundo académico, la que realizó este proyecto. Para ello, se creó una asociación secreta, The Round Table Group, cuyos adherentes se sentían los defensores: "de la belleza y la civilización en el mundo moderno", por lo que querían difundir: "la libertad y la luz [...] no sólo en Asia sino incluso en Europa Central" (p. 14).

Esta red británica tenía importantes corresponsales al otro lado del Atlántico: los Rockefeller, los Morgan y los Lazard. Quigley nunca escribió sobre las supuestas actividades conspirativas de este grupo pero, a la luz de los documentos, desveló los canales de reclutamiento de esta oligarquía y sus formas de infiltrarse en los potentados políticos y culturales. En un capítulo de El fin de Occidente, leemos: "la red secreta se describe como una confraternidad de entusiastas imperialistas que se mantuvo en pie mucho después de la Segunda Guerra Mundial" (p. 15). Por este motivo, sus obras fueron desacreditadas, retiradas del circuito del libro y reeditadas por editoriales estadounidenses de derechas. Además, el erudito colaboró con las publicaciones más conocidas del conservadurismo estadounidense. El tema más relevante, que se desprende de las conferencias, es la idea de que el origen de los conflictos se encuentra en la voluntad, no de destruir al enemigo, sino de construir un periodo duradero de paz. Además, el historiador señala que la economía no puede ser elevada a deus ex machina de la exégesis histórica, ya que esta postura induce a subestimar la "complejidad" de los acontecimientos. Más concretamente, sostiene que la democracia estadounidense: "no se estableció definitivamente hasta alrededor de 1880, cuando la distribución de armas en la sociedad era tal que ninguna minoría era capaz de subyugar a la mayoría por la fuerza" (pp. 20-21).

La lectura que propone el académico del mundo dividido en bloques es sorprendente. La inestabilidad occidental vino dada por la hipertrofia asumida por el mundo financiero y la mastodóntica burocracia. Los occidentales siguen, incluso hoy, sometidos a un continuo "lavado de cerebro" a través del neolenguaje: "la certeza de poder cambiar la realidad alterando el significado de las palabras" (p. 22), el resultado extremo del neognosticismo. El centralismo soviético es leído por Quigley como un resultado de la historia rusa, centrado en el uso privado y semidivino del poder. Un modelo que no podía exportarse a Occidente, como pretendían los teóricos de la contestación. El problema occidental había que buscarlo en la aceleración comunicativa y en la destrucción de las comunidades, de los cuerpos intermedios, lograda mediante: "la mercantilización de las relaciones humanas", capaz de convertir a los hombres en átomos.

Un mes después de su última conferencia, el profesor falleció repentinamente. Por ello, algunos de los textos de este volumen pueden considerarse su testamento espiritual. El fin de Occidente es un libro que devuelve la atención a un pensador que, como se ve, merece más consideración.

Fuente

Traducción de Enric Ravello Barber

3 notes

·

View notes

Text

«Las aspiraciones de la curiosidad. La comprensión del mundo en la Antigüedad: Grecia y China», de Geoffrey Lloyd

La cantidad de obra escrita producida durante la China imperial asombra cuando se adentra en ella por primera vez. Y quizá la manera más ilustrativa de dimensionar su magnitud sea comparando la Encyclopédie de Diderot y d'Alembert con la Siku Quanshu, la enciclopedia china más extensa, ambas terminadas en años muy cercanos (1772 y 1783). Si bien tienen diferencias más que sustanciales, sirve para hacerse una idea: la enciclopedia francesa ocupó, incluyendo los suplementos y los de láminas, 33 volúmenes, mientras que una edición facsímil de la china publicada en el siglo XX ocupó 1500. En la época en que la Siku Quanshu se publicó ya habían comenzado a conocerse algunas obras occidentales en China, pero otras muchas enciclopedias anteriores se escribieron antes de que existiese casi cualquier contacto cultural. La Enciclopedia Yongle, por ejemplo, que ocupaba también varios miles de rollos, se publicó en 1408, cerca de doscientos años antes de que empezaran a establecerse las primeras misiones jesuitas en el país. Entonces la pregunta que se le viene a la cabeza a cualquier persona curiosa como yo es, ¿con qué llenaban tantísimas obras? Una parte la ocupaba la literatura, la poesía, la historia y la filosofía, pero eso no era todo. Despierta el interés saber hasta dónde llegaban sus conocimientos sobre matemáticas, física, astronomía, medicina o biología desconociendo las fuentes occidentales. A falta de tener la capacidad de leer obras monumentales de varios volúmenes como Science and Civilisation in China o History of Science and Technology in China, este libro de Geoffrey Lloyd sirve para tener un primer acercamiento.

El autor realiza aquí un estudio comparativo entre algunos campos de investigación (aquellos que él considera «sistemáticos») en la antigua China y la antigua Grecia. Siendo civilizaciones tan distintas, era de esperar que el enfoque y el resultado que obtuvieran en sus investigaciones también lo fueran. Entre los diversos factores que explican estas diferencias, uno particularmente importante parece ser la organización de ambas civilizaciones: mientras que la Grecia Clásica estuvo dividida en diversas polis independientes, gobernadas por distintos sistemas políticos, la China antigua se organizó como un imperio centralizado desde temprano, y se mantuvo así por dos milenios. En Grecia no hubo instituciones como los gabinetes astronómicos o los archivos imperiales chinos, los cuales, gracias al apoyo estatal, no solo dotaban de autoridad, sino que también permitían a los investigadores acceder a una gran cantidad de conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. Los pensadores griegos carecían de este apoyo, pero, a cambio, estaban sujetos a menos censura. Este entorno propició una mayor libertad de pensamiento y fomentó una mayor competencia de ideas, lo que permitió que se desarrollasen teorías más innovadoras.

Sea como fuere, tanto en China como en Grecia se llegó a alcanzar avances importantes en muchas áreas del conocimiento. Pero si bien los logros chinos son admirables (todavía más por lo desconocidos que nos resultan a los occidentales), lo de Grecia ya es directamente sorprendente. En unos cuantos siglos y a pesar de contar con una población relativamente pequeña (al menos en comparación con la china) produjo una cantidad de conocimiento perdurable que no tiene parangon con ninguna otra civilización. Buscar quién fue el padre o quien estableció los fundamentos de la mayoría de las disciplinas te termina llevando casi siempre a un pensador griego.

La cubierta del libro podría hacer pensar que se trata de un libro puramente divulgativo (no sé por qué el ilustrador puso ahí a Buda en lugar de a Confucio), pero en realidad es un ensayo bastante profundo. Tiene, además, bastantes notas, imágenes y un glosario con términos chinos y griegos muy útil. El autor es un experto en el mundo griego y chino, y tiene otros estudios comparativos interesantes entre ambas civilizaciones.

0 notes

Text

EL PRIMER VALS. Cuento romance.

EL PRIMER VALS

Suena antiguo bailar el primer vals en época de música como el conejo malo "Bug Bunny" o esa chica que tusa tusa, pero a insistencia de la abuela que canta a todo pulmón "Quiero tener un millón de amigos y asi más fuerte poder cantar..."

Mis padres han elegido que la reunión sea tipo Cenicienta, con el vestido pomposo, tacos de cristal, chamberlain, guardia militar, torta de cinco pisos y más espantos, que nuestra generación le parece rídiculo, prefiriendo la fiesta hemo, con sangre cayendo del techo y muchos vampiros bailando un trhiller modernizado en salsa o rap de Jackson.