#classicità e mito

Explore tagged Tumblr posts

Text

Presentazione della volume di Giorgio Gorgia “Ceneri di Luna” – Poesie (1976 – 1998). Sabato 22 Marzo, ore 16.30 - Museo Civico di Palazzo Cuttica. Alessandria

Sabato 22 Marzo nella Sala Conferenze di Palazzo Cuttica, in Via Parma 1 ad Alessandria, sarà presentato il volume dello scomparso avvocato alessandrino Giorgio Gorgia (1932-2001), intitolato “Ceneri di Luna. Poesie 1976 – 1998”, pubblicato dalle Edizioni dell’Orso. A introdurre la presentazione sarà la dott.ssa Nadia Ghizzi; seguiranno gli interventi della prof.ssa Maria Francesca Robotti…

#Alessandria today#amore e dolore in poesia#ASM Costruire Insieme eventi#Ceneri di Luna#classicità e mito#comune di Alessandria#cultura e poesia#dialogo tra poesia e tempo#Edizioni dell’Orso#emozioni in versi#Evento culturale Alessandria#frammenti di vita in versi#Gian Luigi Ferraris#Giorgio Gorgia#Google News#influenza ungarettiana#Introspezione poetica#ironia alessandrina#italianewsmedia.com#Lava#letteratura alessandrina#lirica italiana#lirismo mediterraneo#Maria Francesca Robotti#mistero e esistenza#nostalgia e memoria#Palazzo Cuttica#Pier Carlo#poesia contemporanea#poesia d’autore

0 notes

Text

Turner, Paesaggi della Mitologia a Venaria Reale

Fino al 28 gennaio 2024 la Reggia di Venaria propone la mostra Turner. Paesaggi della Mitologia, a cura della storica dell’arte inglese Anne Lyles, continuando così la prestigiosa collaborazione con la Tate UK dopo la mostra che si è tenuta nel 2022 dedicata a John Constable. L’esposizione si trova al primo piano delle Sale delle Arti e presenta una selezione di una quarantina di opere provenienti dalla prestigiosa istituzione britannica, nelle quali Turner esprime non solo la sua passione per la pittura di paesaggio, ma anche quella per temi legati alla mitologia classica greca e romana. Nelle dieci sale della mostra i visitatori trovano sia i grandi dipinti a olio su tela, realizzati da Turner per essere esposti alla Royal Academy di Londra, sia gli acquerelli e gli schizzi in cui l’artista manifestò con libertà e spontaneità la sua visione romantica della Natura e del Mito. Tra gli artisti britannici più noti e amati, William Turner fu celebre per i suoi paesaggi, dove la Natura è concepita nell’ambito di una estetica del Sublime, con fitte nebbie, tempeste di mare e fenomeni naturali che incutono timore all’uomo e al contempo attraggono. Ma Turner si affermò a livello internazionale all’inizio dell’Ottocento dipingendo grandi quadri per le grandi rassegne ufficiali, con scene tratte dalla Bibbia, dalla letteratura classica e dalla mitologia ancora influenzati dallo stile dei suoi predecessori francesi, come Nicolas Poussin e Claude Lorrain, oltre ai personaggi che popolano il mondo della mitologia, dopo che ebbe studiato da vicino alla National Gallery di Londra i dipinti degli Old Masters. Inoltre, durante i primi anni da studente della Royal Academy, l’artista imparò a riprodurre fedelmente, a matita o a gessetto, i calchi delle più celebri statue del mondo classico, come l’Apollo del Belvedere. A influenzare ulteriormente i quadri di mitologia classica di Turner contribuì Richard Wilson, che nella seconda metà del Settecento visse per un lungo periodo nel sud Italia, tra Roma e Napoli, dove le sue tele erano popolate da figure della classicità o mitologiche, in paesaggi idealizzati, ma influenzati da luoghi reali che aveva visitato. Il desiderio di Turner di conoscere i paesaggi italiani di Wilson si realizzò nel 1819, per le difficoltà che comportava un viaggio in Europa durante le guerre napoleoniche. In Italia Turner tornò poi nel 1828 per un soggiorno più lungo e da allora usò proprio i paesaggi italiani come sfondo per i soggetti mitologici. Alcune opere della mostra, come The Bay of Baiae with Apollo and the Sibyl (1823), documentano come il soggetto mitologico fosse trattato da Turner con sempre più dettaglio e consapevolezza storica. Lo sfondo di rovine romane e la figura della Sibilla Cumana simboleggiano i temi che l’artista aveva più a cuore tra bellezza e decadenza, gloria e declino, fragilità della vita e caduta degli imperi. Read the full article

0 notes

Text

ACHILLE FUNI Un maestro del Novecento tra storia e mito

Artista vivace e portato alla costituzione di gruppi che uniscono artisti attorno a medesimi obiettivi Achille Funi è stato un pittore moderno votato alla classicità e figura di rilievo nell’arte italiana del Novecento

0 notes

Text

Lisboa- Milano, guida all’ascolto del sassofono di Manuel Teles

Guida all’ascolto, titolo imbarrazzante per un amateur, un dilettante come il sottoscritto fabbricatore d’immagini, come si considera: con quale diritto occuparsi di introdurre i compositori scelti da Manuel Teles per regalarci alcune delle sue intepretazioni? Ma in arte non esistono confini, come non ne esistono nell’umana scatola cranica. Il miscmasc neuronico è appannaggio anche dei cretini come me, appassionati ascoltatori, ma anche convinti sostenitori che la specificità del linguaggio elettivo si alimenta comunque a trecentosessanta gradi, cioè attraverso tutti gli organi del contatto col mondo donatici da Domeneddio per esistere e soprattutto per comunicare: l’orecchio è fra questi; non ultimo.

Pastorale Martesana di FDL, 2023

Guida all’ascolto, titolo imbarazzante per un amateur, un dilettante come il sottoscritto fabbricatore d’immagini, come si considera: con quale diritto occuparsi di introdurre i compositori scelti da Manuel Teles per regalarci alcune delle sue interpretazioni? Ma in arte non esistono confini, come non ne esistono nell’umana scatola cranica. Il miscmasc neuronico è appannaggio anche dei cretini come me, appassionati ascoltatori, ma anche convinti sostenitori che la specificità del linguaggio elettivo si alimenta comunque a trecentosessanta gradi, cioè attraverso tutti gli organi del contatto col mondo donatici da Domeneddio per esistere e soprattutto per comunicare: l’orecchio è fra questi; non ultimo.

A tempo! di FDL

La Musica dei pezzi scelti da quest’esecutore nel Cd di cui sto facendo pubblicità (ohibò) è tutta dei nostri giorni, anche se alcuni dei compositori potrebbero essere benissimo padri o addirittura, come il sottoscritto, suoi nonni. E qui vorrei spezzare una lancia in favore della classicità: l’anagrafe in arte non mi interessa: ascolto Quella della Fuga esattamente come l’ultima composizione del non ancora quarantenne Vincenzo Parisi (E gridare…). Ridimensioniamo per favore il mito molto contemporaneo del contemporaneo: il contemporaneo ha come non ultimo compito quello di aiutarci oggi ad ascoltare Bach o Monteverdi attraverso tutti i grandi artisti 1 - compresi i visivi, sottolineo - che hanno lavorato dopo di loro; niente di meno. Ma cerchiamo di essere più specifici. Per esempio, ho ascoltato l’interpretazione di Tracce eseguita dal norvegese Nyström non molti anni fa e poi quella di Teles e ho avuto conferma della grande responsabilità che hanno gli interpreti nei confronti di un compositore, della loro libertà di manovra nell’eseguire uno stesso pezzo musicale. Nello specifico ho trovato il primo eccessivamente preoccupato della contemporaneità della composizione, di rendere cioè l’indiscusso penchant del giovane Francesconi nei confronti del Jazz, mentre nel secondo quest’amore arretra, per accogliere invece la sensibilità introdotta potentemente da Berio e presente poi in tutte le composizioni successive di quest’autore.

Allora cosa è il contemporaneo per un amateur se non un nuovo modo, più allargato, più dotto e più colto di ascoltare un pezzo? Dell’anagrafe ce ne freghiamo, ci interessa semplicemente la costruzione, ambigua, sempre discussa, sempre rinnovabile e aperta di ciò che aspira a diventare classicità. Viktor Sklowskij diceva 2 che la cattedrale dell’arte è costruita con le pietre delle eresie artistiche. Vero, ma io sottolineo nel suo aforisma la parola Cattedrale.

Tirem innanz 3: sono onorato che Teles m’abbia incaricato di introdurre alcuni dei suoi pezzi di bravura al sassofono e non so se sono all’altezza del suo ascolto: ho registrato la presenza di un’ancia capace di passare improvvisamente, nella composizione di Bochmann (Essay XIII), dai toni dolci, atmosferici, a quelli “gridati” da un soffio potente e un uso dello strumento estremamente colto, quando, come ho detto prima, deve interpretare il primo Francesconi (Tracce è di quasi quarant’anni fa) alla luce delle sue composizioni successive. Per tornare al concetto di cultura dell’ascolto, l’epoca è chiaramente presente nella composizione del portoghese Bochmann (classe 1946), perché il clima della dittatura salazariana ha lasciato le sue impronte evidenti nella cupezza della prima parte del pezzo, cupezza che va progressivamente sciogliendosi nella seconda: l’arte, lo sappiamo, è soprattutto catarsi, se no che ci sta a fare? Il pezzo di Oliveira, più giovane del collega portoghese di quattro anni, sembra addirittura composto prima della tragedia della seconda Guerra mondiale e impegna l’interprete in un virtuosismo di pianissimi in accordo proprio allo spirito del Fado, ma ricco di sfumature che non si incontrano nel canto popolare. Sarebbe idiota cercare di sostituire con le parole ciò che la musica esprime direttamente con il timbro generato dall’ottone dello strumento, per esempio il suo modo di produrre il pizzicato degli archi con improvvisi stacchi ecc, presenti soprattutto, ma non solo, nei pezzi di Parisi e di Sciarrino.

FDL in posa leonardesca dietro la sua Tagliatella

Non è da tutti passare dalle intemperanze del primo, molto attuali, molto postmoderne, all’evidente influenza nella musica di Francesconi di un compositore come Berio, sia in Tracce che in Notturno. E’ evidente il lungo esercizio necessario a rendere tutte le potenzialità di uno strumento. Si può apprezzare in pieno la gamma di sfumature possibili, dal colpo netto al sottilissimo fiato sussurrato nel tubo metallico, soprattutto nell’interpretazione dell’ultima delle composizioni: riusciamo a cogliere la sicilianità di Sciarrino, l’importanza dell’influenza del barocco nelle sue leggerissime invenzioni. Proprio quest’ultimo pezzo motiva l’invito che Teles mi ha fatto di partecipare attivamente alla messa in funzione del suo CD: se L’orologio non è descrittivo e molto visivo, mi ritiro in buon ordine, ma anche nella musica dei due portoghesi rappresentati (Bochmann e Oliveira) l’ambiente locale è evidente. E’ quasi superfluo ricordare quello in cui visse l’autore moderno più importante di tutto il Portogallo. Per suffragare il mio discorso iniziale sottolineo che si tratta di uno scrittore 4: la scatola cranica umana al suo interno non ha confini.

Ah, dimenticavo: Manuel Teles ha vent’anni (21, per la precisione e per il discorso sulla contemporaneità!)

1. Ricordo che Cage e Scodanibbio sono autori, fra tanti, di splendidi d’après dai Madrigali di Monteverdi

2. Ne La mossa del cavallo, 1923

3. Per non dimenticare gli eroi: celebre frase in milanese pronunciata da Amatore Sciesa, costretto dagli austriaci, prima dell’impiccagione, a passare in manette davanti a casa sua perché si decidesse a denunciare i compagni cospiratori: “Passiamo oltre” (1848)

4. Fernando Pessoa, alias Alberto Caeiro, alias Riccardo Reis, ecc, autore, sottolinea Oliveira nel suo pezzo, del Dessassosego

0 notes

Photo

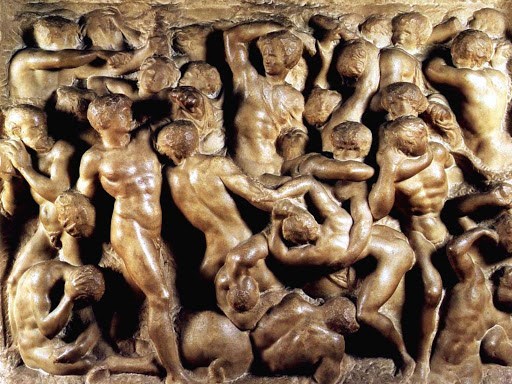

Da: SGUARDI SULL’ARTE LIBRO TERZO - di Gianpiero Menniti

L’UMANO POTENZIALE

Il “Rinascimento” mi ha sempre colpito per le immagini ispirate al mito antico, pagano, politeista. Non dovrebbe sorprendere: il Cristianesimo ha sempre tratto a piene mani dalle rappresentazioni sacre precedenti all’età “volgare”, piegandole, adattandole, assorbendole. Eppure, tra il ‘400 e il ‘500, il recupero dell’antico tende a sfrondarsi da escrescenze e stratificazioni, libero persino di ritornare sulle tracce di Ovidio e delle sue “metamorfosi”. Questo è un tema irrisolto, una questione che si prolunga fino agli anni del Barocco. E oltre. Tollerata dalle gerarchie ecclesiastiche perché salda nella convinzione della “catena aurea” propugnata dalla scuola neoplatonica di Marsilio Ficino, nella cosmopolita Firenze medicea? Non fino in fondo: la reazione di Savonarola e dei suoi seguaci rompe fragorosamente l’idillio e manifesta un riflesso intransigente, non certo privo di una logica di fede che si riannoda al sentimento popolare. E la Roma “scandalosa” agli occhi dei luterani del nord Europa, rafforza la domanda: perché, nel cuore della cristianità, riferimenti così evidenti all’età pagana, anche indirettamente, affollano delle loro immagini le rappresentazioni artistiche? Una risposta possibile la si rintraccia nella “necessità” di un’estetica slegata dai vincoli della tradizione medievale. E’ una traccia. Ma non è sufficiente. Troppo debole. Anche se, quell’acutezza estetica, trova riverbero nelle rappresentazioni sacre del cristianesimo trionfante, proponendosi come modello di compiuta classicità. Guardando meglio, si osservano rivoli intrecciati intorno ai temi umanisti e poi rinascimentali: tra questi, l’apologetica curiale intorno al potere della Chiesa; in questo filone, ma con una visione più intensa nella ricerca teologico-filosofica, si affermò il “neoplatonismo” di Giovanni Bessarione e Niccolò Cusano; ancora, un altro modello di riferimento fa capo al classicismo dell’Accademia romana di Giulio Pomponio Leto, piuttosto estrema, dichiarata eretica e infine sciolta da Papa Paolo II. Un altro Papa, Pio II, reagì male all’elevazione del cosiddetto “Tempio Malatestiano” di Rimini al quale lavorarono Leon Battista Alberti, Agostino di Duccio e Matteo de’ Pasti. Ma la pluralità del pensiero umanista non è estranea a sommovimenti politici che, nella Roma e nelle capitali italiane del XV e XVI secolo, sono tutt’uno con le espressioni letterarie, architettoniche e artistiche. La chiesa cattolica non è un monolite: ospita la varietà intellettuale. Tratto tipico del potere. A differenza del “fanatismo” che è proprio della visione protestante. Oltre che di correnti filo-riformiste radicali in seno alla stessa Chiesa. Così, in un solco che non è mai lineare e uniforme, quelle immagini prendono vita. Tuttavia nulla mi potrà convincere che il primo cenno di quello sguardo al passato non sia il frutto di una suggestione antropologica molto profonda: gli Dei pagani rappresentano la potenza inespressa dell’umano. E sono anelito e simbolo di una possibilità: il sogno di uomini che possano farsi divini, superare i limiti del tempo e la fragilità dell’esistenza. Proiezione di mondi che oscillano tra un reale mondano e un “reale” ultraterreno, dove non solo le figure ma anche le architetture sono scenario di un “Olimpo” reinterpretato in chiave cristiana. Così, la bellezza e la forza della classicità, “rinascono” come segno ancestrale di superiorità tornato alla luce.

- Pietro Perugino (1448 - 1523): “Consegna delle chiavi a San Pietro”, 1481/1482, Cappella Sistina, Città del Vaticano

- Sandro Botticelli (1445 – 1510): “Nascita di Venere”, 1486, Galleria degli Uffizi, Firenze

- Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564): “Centauromachia”, 1492, Casa Buonarroti, Firenze

- Raffaello Sanzio (1483 - 1520): “La disputa del Sacramento”, 1509, Stanza delle Segnatura, Musei Vaticani

- In copertina: Maria Casalanguida, "Bottiglie e cubetto", 1975, collezione privata

17 notes

·

View notes

Text

Non ho potuto fare a meno di notare analogie tra il mito della biga alata, narrato da Platone, e la tripartizione della coscienza ad opera di Freud. Tutti conosciamo il nome di questo autore, in quanto padre della psicanalisi, ma non tutti sanno che è stato un vorace lettore di Platone. Proprio la sua passione per la classicità greca, gli ha permesso di riprendere concetti, spesso antichi e senza basi scientifiche, e riformularli sulla base di nuove teorie in grado di ampliare le conoscenze in nostro possesso. Freus suddivide, infatti, la psiche umana in 3 parti: Es, Io e SuperIo, provocando grande sconvolgimento all'epoca. Analizziamole insieme per poterle comprendere:

1) L'Es è governato dal principio del piacere. È inconscio e illogico e assomiglia al famigerato cavallo nero di cui parla Platone, il quale tenta verso le pulsioni terrene.

2) L'Io è governato dal principio di realtà e deve mediare le istanze vitali dell'Es e la censura attuata dal SuperIo; suo compito è simile a quello dell'auriga.

3) Il SuperIo è l'insieme delle norme sociali sentite e interiorizzati man mano che si cresce e si diventa adulti e tenta di censurare tutti i desideri irrazionali dell'Es. assomiglia molto al cavallo nero che cerca la contemplazione delle idee, ma che da solo non può permettere una vita stabile.

#filosofia#storia della filosofia#pillole di filosofia#Platone#Mito#Biga alata#Anima#Idee#Freud#Psiche#Es#Io#SuperIo

12 notes

·

View notes

Text

“Ma a nessuno viene in mente di amarmi. E io ho solo questo in testa”. Marina Cvetaeva: “Arianna”, il poema dell’amore e dell’abbandono

Troppo rapace – e giusto – se si parla di Marina Cvetaeva, far cozzare la vita con l’opera, far quadrare l’algebra del verso con gli accanimenti del corpo, la biologia letteraria con la biografia. “Ariadna”, il grande poema su Arianna, è terminato nel 1924. Da due anni la Cvetaeva è in esilio dalla Russia sovietica: prima a Berlino, poi in Cecoslovacchia. Sono anni di grande fermento poetico – di grande solitudine. Marina si rivede nelle multiformi figure della classicità, dominate da amori dispari, da perpetui abbandoni: “Fedra” è pubblica nel 1928, ma “l’appunto lapidario, già carico di tutta la potenza del personaggio, ‘La mia Fedra non ragiona, vuole solamente’” è del 1923 (così Marilena Rea in: Marina Cvetaeva, “Fedra”, Pacini Editore, 2011). Come si sa, Arianna è la figlia di Minosse, innamorata di Teseo. L’eroe, dopo aver ammazzato il mostro, vincendo i grovigli del labirinto, abbandona Arianna, per unirsi a Fedra, la sorella di lei. Fedra arderà d’amore mortale per il figliastro, Ippolito, avuto da Teseo con la regina delle Amazzoni. Non è inutile ribadire che Minotauro, il mostro, è fratello di Arianna e di Fedra, donne ‘mostruose’ nell’amare. Come Marina, che ha chiamato Ariadna, Arianna – altrimenti, ‘Alja’ – la prima figlia, nata nel 1913. A proposito di biografia. “Sempre persone così ragionevoli, così rispettabili. Per loro io sono un poeta, cioè una certa realtà indiscutibile, da tenere in considerazione. Ma a nessuno viene in mente di amarmi. E io ho solo questo in testa (proprio – nella testa!), fuori di questo le persone non mi servono, tutto il resto l’ho già”, scrive la Cvetaeva a Ol’ga Cernova, nel gennaio del 1925. Gli anni in cui affonda nel mito, in cui diventa Arianna sulla soglia del labirinto, pronta all’abbandona e pregna di enigmi, è il 10 gennaio 1924, la Cvetaeva scrive ad Aleksandr Bacharach: “Io stesso sono CHI AMA. Non tutti possono farlo. Lo possono: i bambini, i vecchi, i poeti. E io, come poeta – e cioè, naturalmente, come vecchio e bambino – venendo al mondo ho subito scelto di amare l’altro. Essere amata – di questo fino ad oggi non sono stata capace”. In quei giorni il marito, Sergej Efron, militare ‘bianco’ che sarà ucciso nel 1941, medita di lasciare Marina. Non ci riuscirà. “Ho informato Marina della mia decisione: separarci. Per due settimane ha vissuto in preda alla follia. Correva dall’uno e dall’altro (intanto si era trasferita da certi suoi conoscenti). La notte non dormiva, era la prima volta che la vedevo in un simile stato di disperazione… Avrei potuto essere forte se Marina avesse incontrato una persona in cui credevo. Ma io sapevo che l’altro (un piccolo Casanova) l’avrebbe abbandonata dopo una settimana e nello stato in cui oggi si trova Marina, questo equivarrebbe a morire. Marina va verso la morte. Già da tempo non ha più la terra sotto i piedi. È tornata da me. Ma tutti i suoi pensieri sono con l’altro. L’assenza di lui infuoca i suoi sentimenti. Lo so: è convinta di avermi sacrificato la sua felicità. Fino – naturalmente – al prossimo incontro… La mia vita è una continua tortura”. Nel 1925 nasce l’altro figlio dei due, ‘Mur’, quello che vedrà la madre impiccata, una noce di anni più tardi. Nel 1923 Marina aveva inaugurato l’epistolario con Boris Pasternak, con quella frase d’esordio, fragorosa, “Siete il primo poeta che – in tutta la mia vita – vedo”. Se Marina fu Arianna seppe covare in sé il Minotauro. Qui si pubblica una traduzione di Marilena Rea, finora inedita, dal poema di Marina Cvetaeva “Arianna”. (d.b.)

***

Quadro terzo

Il labirinto

Ingresso del labirinto

Arianna

Invano il sospiro e l’udito bussano a questa fortezza. Più forte la sabbia scivola nella clessidra, più intenso

sullo Stige scivola Caronte. L’ombra del lauro si allunga più forte sull’urna di onice del fratello mio morituro!

È scomparso, proprio scomparso! Non serve ascoltare ancora! Più forte l’ombra della mano ripara la luce del sole.

O destino che hai voluto farmi incontrare quest’uomo! Dedala creatura – muta, taci il segreto al mondo.

Esasperante impotenza, beato – chi non ti ha sentito! Per questo intrico di pietra, Dedalo, ti maledico!

Antro, varco di aridità, morto – chi hai inghiottito! Indistricabile fragilità – sesso femminile, ti maledico!

Profondo come un fiume l’intuito delle vergini: non perdere il filo, il gomitolo non lasciare!

Sto in ascolto: l’urna – vuota come il ventre di una vedova. Sto in ascolto: sopra l’urna, sto in attesa: sopra l’avello…

Più forte goccia la resina, più forte ghiaccia la brina… Sto in attesa: sopra la nera caverna di fauci ferine.

Sarà meglio non scoprire che si cela dietro l’angolo. Ormai è teso il gomitolo? Tacciono i crudeli meandri.

Ormai nel sangue e nella bava il toro è caduto? O trafitto? Silenti i meandri – bugiardi come l’urlo delle emozioni.

Sia lode ad Afrodite nel tuono e nella quiete! Non perdere il filo! L’anima non smarrire!

Afrodite! Miele e mirto! Unico ausilio, unico vessillo

della cretese più ardente, nella trappola più nera illumina, Afrodite, il ritorno all’uomo dal volto splendido.

Afrodite! Strada e scopo! Con il lino tra le lastre, con la luce tra le crepe,

tu che vinci con un filo i leoni – com’è entrato così fallo uscire. L’animo suo leale, Afrodite, fa’ ritornare.

Afrodite! Sale! Mare! Se esigi un riscatto – sono qua!

Per alte gesta la sua vita preserva. In cambio – la mia! Come un sole e un leone l’ho visto! Afrodite! Sono vergine…

Un tonfo! Simile a colpo di martello! Un suono sordo! Un tonfo possente! Chi è morto? L’eroe o il toro?

Non è vetta che frana! Non è fiume che scroscia! Questo corpo che cade è un toro o un eroe.

È un regno che crolla! Le travi – in schegge! Un fiume che esonda: trema la volta celeste!

Cosa cinge la sua chioma? Sangue o corona? Il labirinto ha pronunciato per sempre la sua parola.

Coraggio, mio cuore! Tieni duro! Si è spalancata la volta celeste! In mezzo a un frullo

di stormi, in messo a fremiti di ali, un tappeto di rose… Avanza Afrodite celeste…

Teseo (sulla soglia del labirinto)

– Il sole!

Marina Cvetaeva

traduzione italiana di Marilena Rea

*In copertina: Marina Cvetaeva e la figlia Arianna. La figlia nasce nel 1913, il poema “Arianna” è compiuto nel 1924

L'articolo “Ma a nessuno viene in mente di amarmi. E io ho solo questo in testa”. Marina Cvetaeva: “Arianna”, il poema dell’amore e dell’abbandono proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2QKP2Qz

2 notes

·

View notes

Text

Kae Tempest

https://www.unadonnalgiorno.it/kae-tempest/

Kae Tempest poeta, rapper, scrittrice e drammaturga britannica.

È nata a Londra il 22 dicembre 1985 con il nome di Kate.

A quattordici anni ha iniziato a lavorare in un negozio di dischi, a sedici si è iscritta alla BRIT School for Performing Arts and Technology e cominciato a fare performance a Carnaby Street. Nello stesso periodo ha iniziato a esibirsi con la sua band Sound of Rum.

È laureata in letteratura inglese al Goldsmiths College.

Nel 2013 ha vinto un Ted Hughes Award per il suo album in studio Brand New Ancients e ricevuto la nomina di Poeta della Nuova Generazione dalla Poetry Book Society, riconoscimento assegnato una volta ogni dieci anni.

Nel 2014 è uscito il suo primo album Everybody Down che ha ricevuto una candidatura al Mercury Prize.

Come musicista e performer ha partecipato a diversi festival e spettacoli in tutta Europa e negli Stati Uniti.

È del 2014 la sua prima raccolta di poesia, Hold Your Own, il titolo in italiano è Resta te stessa che è stata un enorme successo anche di critica.

È stata eletta nella Royal Society of Literature.

Il suo primo romanzo, The Bricks That Built The Houses, 2016, bestseller per il Sunday Times, le è valso un Books Are My Bag come miglior autrice esordiente.

Ha curato il Brighton Festival del 2017.

Per il suo libro Let Them Eat Chaos, (Che mangino caos) è stata nuovamente nominata al Mercury Prize.

Il 6 agosto 2020 ha comunicato in un post sui social la sua identità di genere non-binaria, il suo nuovo nome Kae Tempest e che vuole essere appellata con i pronomi they/them.

Nel 2021 ha ricevuto il Leone d’argento alla Biennale di Venezia Teatro con la motivazione: “La voce poetica più potente e innovativa emersa nella Spoken Word Poetry degli ultimi anni”.

Le sue opere affrontano a voce alta ingiustizie sociali, economiche e razziali e si interrogano su questioni delicate come la complessità identitaria e la fluidità di genere.

Nella sua ricerca traspare una sensibilità oscillante tra la prosaica attualità quotidiana e la profondità del mito.

Non sempre la critica ha compreso la carica dirompente della sua ibridazione di antico e moderno, sottolineando invece le manifestazioni superficiali della sua cultura classica per mitigare il suo messaggio rivoluzionario e giustificarne il successo agli occhi dei benpensanti.

On Connection è il suo saggio/autobiografia scritto nel 2020, l’anno della pandemia, periodo in cui il mondo dello spettacolo è stato costretto a interrompere l’attività pubblica e ripiegarsi su se stesso riflettendo sulla propria missione, i propri ideali, i propri limiti. Un lavoro di scavo teorico ma anche personale e intimo, che rivive la sua intera carriera dagli esordi, da quando, ancora adolescente, aveva raggiunto la notorietà come rapper. Si esibiva continuamente e dovunque senza risparmiarsi, fino a essere costretta a operarsi alle corde vocali. Anni di smarrimento e di rivolta, di dipendenza da alcool e droghe, di dispendio di energie in locali improbabili in cui cantava per pochi soldi esaltandosi appena entrava in contatto col pubblico nei pub, ai grandi magazzini, a feste private; con attrezzature difettose, aria irrespirabile; addormentandosi su un divano dietro la scena finché non la svegliavano mettendole in mano un microfono. Ha sfondato grazie alla risonanza delle sue tematiche esistenziali con la disperazione di masse giovanili prigioniere di precarietà e incertezza, divise tra aspirazioni neoliberiste e consumiste e un orizzonte bloccato.

Il rapporto con la classicità interiorizzata, attualizzata e filtrata attraverso la pratica performativa dell’hip hop e del rap, le ha fornito uno strumento stilistico per orchestrare diversi punti di vista.

Nelle sue esibizioni di Spoken Word e nei dischi che le registrano, i suoi assoli minimalisti si intrecciano con parti corali, stabilendo una contrapposizione che si aggiunge a quella musicale tra momenti di velocità frenetica e aggressiva e rallentamenti affettuosi e quasi melodici. Una formula di provato successo.

E ancora tanta strada ha da fare questa grande sperimentatrice dell’umano sentire di ieri come di domani.

0 notes

Photo

Il SOGNO e il DOLORE rappresentati dai miti della classicità greca. Narciso ed Eco descrivono un amore mai vissuto e Achille e Patriclo vivono il dolore della perdita. Ogni mito cristallizza dà significato alla nostra scelta. Le opere di Adriana Farina raccontate da Massimiliano Filadoro sono in mostra fino al 10 giugno da Inferno Store. 💫 💫 💫 #ladanzadegliopposti #oracoli #carteoracolari #infernostore #infernostoreroma #nearportapia #artinrome #achille #patroclo #narciso #eco #blackandwhite #artonpaper #adrianafarina #massimilianofiladoro #exhibition #exhibitioninrome #curatedbyrossanacalbi #artcurator #beautifulbizarre #ink #brush #drawings (presso Inferno Store - Roma) https://www.instagram.com/p/BxceJxci8rm/?igshid=5yrgu6rzqz2k

#ladanzadegliopposti#oracoli#carteoracolari#infernostore#infernostoreroma#nearportapia#artinrome#achille#patroclo#narciso#eco#blackandwhite#artonpaper#adrianafarina#massimilianofiladoro#exhibition#exhibitioninrome#curatedbyrossanacalbi#artcurator#beautifulbizarre#ink#brush#drawings

0 notes

Text

Ulisse il Mito e il Mare

Un insieme di opere che danno bene l’ idea di un’ animo sensibile, inquieto, fervido, contemplativo. Attraverso l’ eterno e sempre risorgente veicolo del Mito greco e di quello di Ulisse in particolare che, nel corso dei millenni, ricompare continuamente generando, di tempo in tempo, sia il più profondo ricordo della Classicità sia il più spericolato spirito avanguardistico. Ulisse, l’ eroe che congloba in sè il positivo e il negativo. Astuto e crudele, forte e spietato, generoso e altero. Enigmatico quanti altri mai.La Morganti ha composto, in tal senso, una serie di quadri che non si potrebbero pensare più accurati, perfetti. Nella visione del Mito rifulge la sua abilità sottile di grafica impeccabile unita a una cospicua attitudine a un nitore cromatico che resta tale persino nella più accentuata oscurità. Così Tiziana Morganti può agevolmente mettersi nella posizione di colei che scruta il passato avvertendolo remotissimo e pure ancora desiderabile e forse attingibile. Ritorna in queste opere delicate e intime quella dimensione del realismo magico che nel nostro Paese sostenne, tanti anni fa nel secolo scorso, il lavoro di maestri eletti come Antonio Donghi e questi, a loro volta, guardavano lontano verso il Romanticismo tedesco dell’ Ottocento di un . Su questo tipo di tragitto entra con spontaneità e immediatezza una artista di oggi come la Morganti. Anche lei guarda da lontano e guarda le sue stesse opere che rappresentano persone ( e animali, uno dei quadri più belli è dedicato al cane Argo) che guardano immobili un paesaggio altrettanto immobile e remoto. Persino il mare su cui passa la nave antica è fermo e arcaico, quasi fosse stata prelevata da un vaso greco. C’è nella nostra artista quel singolare bilanciamento tra un limpido sguardo e un sentimento oscuro che proprio sul quadro trovano un punto di felice sintesi altrimenti inattingibile. Ne scaturisce non tanto un’arte rievocativa di storie e avventure quanto un’ arte evocativa di stati d’ animo e reconditi pensieri.Come a dire che la venerazione della classicità ( che si avverte anche nei quieti versi che accompagnano la mostra) si incunea nelle nostre menti fino a provocare una sorta di incantesimo. Indietro non si torna e avanti si stenta a procedere. Da qui nascono queste opere fragili e solide insieme. Una esperienza estetica notevole e degna di convinta adesione.

Claudio Strinati Storico dell’arte

#gallery-0-9 { margin: auto; } #gallery-0-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-0-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Ulisse il Mito e il Mare

Il mare. E’ l’elemento mitico per definizione, anzi l’incarnazione nell’immaginario umano del Mito stesso, il primo elemento; prima di ogni cosa il mare è. Il viaggio come metafora del percorso esistenziale, e in Ulisse si configura il viaggiatore in assoluto, l’eroe che percorre il Mistero anelando eternamente al suo ritorno. Nel mare egli vive dove si rinnova perenne il suo destino, ed esso rappresenta da sempre agli occhi dell’Uomo l’infinito cosmico dove si consuma la parabola del Fato, è il tramite ideale con gli eventi celesti, traccia visibile dell’Assoluto e imperituro. E nel mare gli eroi e semidei nostri antenati, Giasone, Enea, Ulisse e tutti gli altri audaci che osarono il grande viaggio, folli marinai dell’incognito, ci lasciarono in dote lo spirito tenace del loro coraggio. L’evento espositivo si prefigge di raccontare o meglio di evocare, visivamente attraverso i dipinti di Tiziana Morganti e il commento poetico che direttamente si ispira alla sua opera pittorica, il senso e la profondità del Mito nel tentativo di ricongiungersi alle radici più remote ed affascinanti del proprio esistere. Nella pittura di Tiziana Morganti vi è già connaturata la materia e la maniera di questa ermetica indagine. Nel suo stile nitido e apparentemente classico vibra la surreale presenza della Divinità, dell’invisibile Mistero che contempla un’Umanità ideale fatta protagonista stessa dell’infinita vicenda. Nell’apparente immobilità del suo spazio, nella luce meridiana della sua pittura, si assommano taciti tutti i viaggi intrapresi e il loro fatale termine.Le liriche sono scritte e adeguate ai soggetti pittorici, nello stile evocativo e atemporale che è proprio dell’autore. Lo scritto di volta in volta è affiancato al tema del dipinto e alla sua resa pittorica. Luigi Massimo Bruno Scrittore

#gallery-0-10 { margin: auto; } #gallery-0-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-0-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Il richiamo della classicità quattrocentesca, sopratutto il fascino dell’enigmatica perfezione leonardesca, è stato da sempre, fin dalle intuizioni infantili, il prepotente desiderio di Tiziana Morganti tanto da cimentarsi sin da piccola nella elaborazione di studi e copie da dipinti cinquecenteschi. Nata a Roma, si diploma disegnatrice grafico-pubblicitaria, lavora come illustratrice alla “Edizioni Play-Press”, dove collabora come ritrattista di personaggi famosi per riviste giovanili. Nell’89 si trasferisce a Toronto ( Canada ) dove enumera preziose esperienze di lavoro insegnando disegno e pittura alla ” Trinity Bellwoods Program” e si diploma fumettista e “cartoonist” alla ” George Brown College”. Rientra a Roma iscrivendosi nel ‘99 alla Scuola di Arti Ornamentali dove, fino al 2005, approfondisce e completa la sua ricerca nel campo strettamente pittorico. Intanto, già negli anni di apprendistato scolastico, inizia il suo iter espositivo. E’ presente con ” La città moderna” alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, espone al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Anticoli Corrado, in Puglia al Museo di Maglie, a Napoli alla Sovrintendenza per la Campania. Ormai la sua presenza nell’originale rivisitazione della classicità è apprezzata e stimata. E’ invitata spesso ad esporre in strutture ed istituzioni pubbliche: al Museo Archeologico di Lavinium a Pomezia, in Corsica al Municipio di Penta di Casinca, all’Archivio Centrale dello Stato. Partecipa alla collettiva ” Quintessenze” alle Scuderie Aldobrandini di Frascati. E’ con una sua “personale” alla galleria Angelica di Roma intitolata ” Dalla Realtà al Mito ” che è poi ormai il suo percorso creativo fondamentale. Partecipa al Premio Sulmona nel 2010 e, tra i suoi più recenti eventi, espone all’Ambasciata dell’Irak presso la Santa Sede nel 2013 e nello stesso anno è con una sua ” personale ” al Wall Street Institute a Roma. Tiziana Morganti riassume in tutte le sua esperienze, pur sofferte e complicate da difficoltà familiari ed esistenziali, un costante , inesausto desiderio di atemporale armonia, rinunciando deliberatamente in nome del suo ideale estetico, distante e atipico dalle controverse tendenze contemporanee, alle possibili sicurezze di una vita agiata e serena. Nei suoi dipinti, in definitiva, l’artista trova lo spazio immaginario, il luogo stabilito e amato dove come lei stessa dice :” Io sono ciò che dipingo e dipingo dove vorrei essere “.

Ulisse e l’Odissea di Tiziana Morganti Ulisse il Mito e il Mare Un insieme di opere che danno bene l’ idea di un’ animo sensibile, inquieto, fervido, contemplativo.

#Caspar David Friedrich#Claudio Strinati#Enea#Giasone#Giorgio Bertozzi#Luigi Massimo Bruno#mito#Neoartgallery#Ulisse

0 notes

Photo

SAVINIO. Incanto e mito

Al Museo Nazionale Romano una mostra su Savinio, l’artista che trasferisce i ricordi autobiografici dell’infanzia nella nativa Grecia, con le memorie dei segni della classicità e del pensiero dei filosofi antichi.

0 notes

Text

L’intellettualità è un pericolo per l’artista

Aiuto! Sono in grave contraddizione.

Quando scrivo lo faccio prevalentemente su una mostra, un evento (d’arte), un articolo (d’arte), un libro (d’arte), un incontro interessante con un altro artista. Sia pure fra le righe, ne vien fuori una poetica, la mia. Ma come conciliare questo fatto con la sospettosità che nutro nei confronti di qualsiasi poetica, anche della più profonda, una sospettosità che condivido con molti amici artisti, che dichiarano di non leggere le mie elucubrazioni critiche? E’ inutile che io mi nasconda dietro un dito, quello nel mio blog è, se non sempre spesso, un intervento in una lingua diversa da quella dell’arte, usa quella franca alla portata di tutti, mentre l’altra, quella del mio mestiere, sfrutta l’ossessione tipica di ogni lavoro d’arte ed è la sola veramente produttiva di emozioni, quindi di pensiero. Non è alla portata di tutti, ma dei pochi in grado di sentire Michelangelo come Josef Beuys, di dire qualcosa sul vecchio maestro di scacchi come su Bansky 1.

La lingua dell’arte parla di e attraverso corpi visibili, opachi, più o meno impermeabili alla luce, in modo tale da restituire all’occhio un’emozione, qualcosa di intraducibile in parole, un pensiero forse, ma visibile. Da troppo tempo, per lo meno da quando Duchamp creò la prima ruota di bicicletta su panchetto, si è coltivato l’equivoco che basti pensare, pensare nella lingua franca, la comune, per fare arte visiva. L’opera di D. ha avuto fortuna: era indubbiamente importante sottolineare che ci sono molti modi per l’occhio e non è solo il talento esecutivo a far pensare. Ma sul suo lavoro è nato un equivoco, costruito ad arte dai vari pensatori sull’arte (faccio dell’ironia), gli estetici, insomma da tutti coloro che amano ragionare di filosofia nella lingua franca. Un equivoco, che si è protratto per un secolo e offre occasione a qualsiasi persona che usa visivamente pensieri letterari o filosofici o scientifici o, nel peggiore dei casi, fa battute intelligenti, di affermare di produrre arte. E il mercato, governato soprattutto dalle persone della lingua franca, incentiva questo equivoco: così siamo arrivati al punto che un Bernini vale un decimo di un Jeff Koons2.

Trovo inutilericordare che Bernini ha entusiasmato miliardi di occhi mentre Koons solo qualche riccastro d’asta, forse anche fondamentalmente cieco: se l’abilità nel mestiere ha cessato dopo Duchamp di essere un valore, non è vero che l’occhio, educato dal pensiero visivo anche di un Bernini, abbia perso la specificità, l’unicità, l’insostituibilità del suo linguaggio. Forse conviene concentrarsi altrove, per es. riaffermare l’insostituibilità nell’opera d’ arte del mistero.

Mistero è una parola ambigua, forse anche abusata, ma si vuole dire che in un’opera d’arte non tutto è spiegabile, traducibile nelle parole di un’altra lingua. Comunica un’emozione ed è quanto basta. Che la bellezza non sia codificabile, anzi, sia soggetta al tempo è un fatto. Soggetta al tempo lo è perché cambiano le condizioni della vita, ma ha pur sempre un che di indefinibile, nel vero senso di questo aggettivo, qualcosa che non tramonta facilmente perché radicato nel fondo del nostro inconscio. Voglio essere più preciso: un’opera d’arte, esattamente come noi, muore. Se è fortunata vive qualche secolo, a volte un paio di millenni, ma prima o poi muore anch’essa. La sua morte avviene quando si esaurisce il suo mistero, quando non offre più alcuna emozione. Può succedere che venga distrutta accidentalmente, ma può anche succedere, e oggi questo è un serio pericolo per molte opere, che venga distrutta dalla sua stessa fama (come avvenuto a Monna Lisa, per esempio, sepolta dietro un vetro eretto per proteggerla dalla folla, e dietro la folla stessa e ciò malgrado gli sforzi di Duchamp per ridimensionarne il mito). Classico non è tanto ciò che appartiene a un passato ormai accettato da tutti, ma quanto ha ancora qualcosa da dire oggi, malgrado siano tramontate le condizioni sociali e culturali in cui è nato.

Voglio fare un esempio paradossale di classicità. Introduco un’immagine:

L’ho trovata in un cestino, stracciata in quattro parti, l’ho ricomposta e un cagnolino veniva verso chi l’ha fotografato e verso di me. Da otto anni vive a una parete di casa mia. Grazie Franco Vaccari, poeta vivente.

Da otto anni non vedo mio figlio: il calar di una sera di marzo a una finestra.

Basho, poeta giapponese del XVII secolo

FDL

1 Questo per rispondere a chi, per sollecitarmi a reagire, mi allunga qualche articolo, per es. quello di Senaldi su Duchamp scienziato, commentato da Angela Vettese, o quello di Scott Reyburn su Bansky, uscito il primo sul Sole didomenica 15 dic. e il secondo su Repubblica del 12 Febbraio scorso.

2 Marina Mojana sul Sole domenicale di due settimane fa.

0 notes

Photo

Brano tratto da “SGUARDI SULL'ARTE Libro Terzo” di Gianpiero Menniti

https://www.amazon.it/SGUARDI-SULLARTE-Libro-Terzo-Short-ebook/dp/B09759N5V5/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

L’UMANO POTENZIALE

Il “Rinascimento” mi ha sempre colpito per le immagini ispirate al mito antico, pagano, politeista. Non dovrebbe sorprendere: il Cristianesimo ha sempre tratto a piene mani dalle rappresentazioni sacre precedenti all’età “volgare”, piegandole, adattandole, assorbendole. Eppure, tra il ‘400 e il ‘500, il recupero dell’antico tende a sfrondarsi da escrescenze e stratificazioni, libero persino di ritornare sulle tracce di Ovidio e delle sue “metamorfosi”. Questo è un tema irrisolto, una questione che si prolunga fino agli anni del Barocco. E oltre. Tollerata dalle gerarchie ecclesiastiche perché salda nella convinzione della “catena aurea” propugnata dalla scuola neoplatonica di Marsilio Ficino, nella cosmopolita Firenze medicea? Non fino in fondo: la reazione di Savonarola e dei suoi seguaci rompe fragorosamente l’idillio e manifesta un riflesso intransigente, non certo privo di una logica di fede che si riannoda al sentimento popolare. E la Roma “scandalosa” agli occhi dei luterani del nord Europa, rafforza la domanda: perché, nel cuore della cristianità, riferimenti così evidenti all’età pagana, anche indirettamente, affollano delle loro immagini le rappresentazioni artistiche? Una risposta possibile la si rintraccia nella “necessità” di un’estetica slegata dai vincoli della tradizione medievale. E’ una traccia. Ma non è sufficiente. Troppo debole. Anche se, quell’acutezza estetica, trova riverbero nelle rappresentazioni sacre del cristianesimo trionfante, proponendosi come modello di compiuta classicità. Guardando meglio, si osservano rivoli intrecciati intorno ai temi umanisti e poi rinascimentali: tra questi, l’apologetica curiale intorno al potere della Chiesa; in questo filone, ma con una visione più intensa nella ricerca teologico-filosofica, si affermò il “neoplatonismo” di Giovanni Bessarione e Niccolò Cusano; ancora, un altro modello di riferimento fa capo al classicismo dell’Accademia romana di Giulio Pomponio Leto, piuttosto estrema, dichiarata eretica e infine sciolta da Papa Paolo II. Un altro Papa, Pio II, reagì male all’elevazione del cosiddetto “Tempio Malatestiano” di Rimini al quale lavorarono Leon Battista Alberti, Agostino di Duccio e Matteo de’ Pasti. Ma la pluralità del pensiero umanista non è estranea a sommovimenti politici che, nella Roma e nelle capitali italiane del XV e XVI secolo, sono tutt’uno con le espressioni letterarie, architettoniche e artistiche. La chiesa cattolica non è un monolite: ospita la varietà intellettuale. Tratto tipico del potere. A differenza del “fanatismo” che è proprio della visione protestante. Oltre che di correnti filo-riformiste radicali in seno alla stessa Chiesa. Così, in un solco che non è mai lineare e uniforme, quelle immagini prendono vita. Tuttavia nulla mi potrà convincere che il primo cenno di quello sguardo al passato non sia il frutto di una suggestione antropologica molto profonda: gli Dei pagani rappresentano la potenza inespressa dell’umano. E sono anelito e simbolo di una possibilità: il sogno di uomini che possano farsi divini, superare i limiti del tempo e la fragilità dell’esistenza. Proiezione di mondi che oscillano tra un reale mondano e un “reale” ultraterreno, dove non solo le figure ma anche le architetture sono scenario di un “Olimpo” reinterpretato in chiave cristiana. Così, la bellezza e la forza della classicità, “rinascono” come segno ancestrale di superiorità tornato alla luce.

- Pietro Perugino (1448 - 1523): “Consegna delle chiavi a San Pietro”, 1481/1482, Cappella Sistina, Città del Vaticano

- Sandro Botticelli (1445 – 1510): “Nascita di Venere”, 1486, Galleria degli Uffizi, Firenze

- Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564): “Centauromachia”, 1492, Casa Buonarroti, Firenze

- Raffaello Sanzio (1483 - 1520): “La disputa del Sacramento”, 1509, Stanza delle Segnatura, Musei Vaticani

26 notes

·

View notes

Link

PESARO – Prorogata fino a domenica 6 maggio 2018 l’esposizione “GIAMBATTISTA PIRANESI Il sogno della classicità” in corso a Palazzo Mosca – Musei Civici di Pesaro. Inaugurata lo scorso dicembre, la suggestiva mostra dedicata a Giovanni Battista Piranesi detto anche Giambattista (Mogliano Veneto 1720 – Roma 1778), noto incisore, architetto e teorico dell’architettura, non termina domenica 8 aprile e prosegue per un altro mese, invitando a scoprire il sogno neoclassico dell’artista affascinato dalla grandezza del passato antico, tra magnificenza e sentimento del sublime.

Ma non solo, in programma due speciali percorsi di approfondimento, a cura di Sistema Museo. Sabato 14 aprile e sabato 5 maggio (ore 18), arrivano i “Sogni di Piranesi” dedicati rispettivamente “Alle origini dell’Archeologia”, sulla riscoperta dell’antico dal Rinascimento al Neoclassicismo, e al tema de “Il Viaggio” documentato dalle incisioni piranesiane. Al termine i visitatori potranno degustare un calice di vino presso la Cantina di Casa Rossini (Percorsi € 9 compreso ingresso alla mostra e degustazione).

Nel frattempo si può seguire l’ultima visita guidata che sarà sabato 7 aprile alle ore 17 (€ 4 extra biglietto unico Pesaro Musei). Settanta opere grafiche di Piranesi da tre celebri serie di incisioni dedicate alle carceri, alle vedute e alle antichità di Roma, animano le sale del palazzo già dimora della nobile famiglia Mosca, protagonista della cultura illuminista pesarese, che qui riceveva e ospitava personalità illustri tra cui Napoleone Bonaparte.

A dare il benvenuto è proprio Napoleone che del neoclassicismo aveva fatto una visione politica funzionale alla costruzione del suo Impero. Il percorso inizia dal busto in marmo bianco che lo ritrae, opera delle collezioni museali, realizzata nel primo Ottocento da un prototipo di Antoine-Denis Chaudet.

L’originale allestimento crea un dialogo emozionale tra le incisioni di Piranesi e altre opere delle civiche raccolte: sculture, ceramiche, modelli architettonici, arredi. Manufatti prodotti sulla scia del vasto fenomeno di riscoperta ed interpretazione dell’antico, tra cui un raffinato servizio di porcellana francese di manifattura Darte Frères, donato da Napoleone alla famiglia Mosca in occasione della sua visita del 6 e 7 febbraio 1797.

Si entra nel vivo con la celebre e suggestiva serie piranesiana dedicata alle “Carceri” (1761-70). Sale infinite, volte distanti, spazi immensi e tuttavia claustrofobici, in cui la ripetizione di varchi, spazi e scalini, l’intrico dei volumi, il labirinto, richiamano una prigione psicologica più che fisica. Un mondo onirico che si anima nel video con ‘ricreazioni’ 3D, realizzato dall’Atelier Factum Arte di Madrid, tramite procedimento stereolitografico, eccezionalmente concesso in prestito dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia (proprietaria dell’edizione Piranesi Fréres delle incisioni, da cui è stato tratto), da non perdere a fine percorso.

Sala per sala, si svela la variegata attività del grande artista appassionato delle maestose rovine di Roma. La serie delle “Vedute di Roma” (1740-60) e delle “Antichità romane” (1757) esprimono al meglio la sua poetica e rendono note le bellezze e il fascino imperituro della città. Oltre a documentare l’Urbe dell’epoca, riassumono quell’intreccio magico in grado di avviluppare, in un unico immenso “capriccio”, archeologia, mito, invenzione e storia del tempo: il sogno della classicità.

“GIAMBATTISTA PIRANESI Il sogno della classicità” è promossa dal Comune di Pesaro/Assessorato alla Bellezza e organizzata da Sistema Museo, con il contributo di The Art Company e in collaborazione con Fondazione Giorgio Cini di Venezia e Factum Arte di Madrid.

8 dicembre 2017 – 8 aprile > prorogata fino al 6 maggio 2018

GIAMBATTISTA PIRANESI Il sogno della classicità

Palazzo Mosca-Musei Civici, Piazza Mosca – Pesaro

Orari

Da martedì a giovedì h 10-13; venerdì, sabato domenica e festivi h 10-13 / 15.30-18.30

La biglietteria chiude mezz’ora prima

Biglietto unico Pesaro Musei

Intero € 10

Ridotto € 8 (Gruppi min. 15 persone, da 19 a 25 anni, possessori di tessera FAI, TOURING CLUB ITALIANO, COOP Alleanza 3.0 e precedenti Adriatica, Nordest, Estense)

Libero (fino a 18 anni, soci ICOM, i giornalisti muniti di regolare tesserino, i disabili e la persona che li accompagna, possessori di Carta Famiglia del Comune di Pesaro)

Il biglietto consente la visita anche a Casa Rossini e Domus di Via dell’Abbondanza

Visite Guidate

Ultima visita al pubblico sabato 7 aprile h 17 € 4

Gruppi € 90 (fino a 25 persone), In lingua € 110, Scuole € 60

Tariffe personalizzate per visite mostra + museo + città

Percorsi “Sogni di Piranesi”

Sabato 15 aprile “Alle origini dell’Archeologia” – Sabato 5 maggio “Il Viaggio” h 18

€ 9 compreso ingresso alla mostra e degustazione presso Cantina Rossini

Informazioni e prenotazioni

Tel. 0721 387 541 / [email protected] / www.pesaromusei.it

The post Pesaro, proprogata al 6 maggio l’esposizione Giambattista Piranesi Il sogno della classicità appeared first on TM notizie - ultime notizie di OGGI, cronaca, sport.

0 notes

Text

“Serviti, basta che ti sbrighi”. La divina nudità della Bardot e “Il disprezzo” (in tutti i sensi) di Godard, ovvero: ode al grande Michel Piccoli

Ma quanto sei str*nzo, Jean-Luc Godard? L’ho saputo, finalmente, quello che tutti già sapevano tranne me: tu non la volevi, Brigitte Bardot, ne Il Disprezzo! Tu volevi Kim Novak, e “per la sua docilità, passività, quella che vedi in Vertigo”! Roba da matti, la Bardot come seconda scelta, e dì un po’, scommetto che nemmeno l’hai ringraziata, la divina Brigitte, specie di averti supportato in ogni tua bizza registica, e in ogni tua stizza, Brigitte che nella sua autobiografia ammette che sul set, con te, di te, non c’ha capito nulla. Tu che la volevi eternare, marmorizzare in un solo film, il tuo film, e rinfacci pure che solo per lei per una volta ti sei degnato, sforzato di stendere una traccia di sceneggiatura, tu che non ne scrivi, non ne sai scrivere, tu che decidi cosa e come girare all’istante, sul set, dove dai indicazioni di massima e quelle sono, tutt’al più su un foglio strappato pasticci due righe al volo da decifrare al meglio. Ti dicevo, Godard, m’hai fatto perdere il filo: tu la Bardot devi incensarla, dacché è solo grazie a lei, alla sua firma su quel contratto, il 7 gennaio 1963, che il tuo Disprezzo vede la luce. È la firma della Bardot che apre il forziere dei (tanti) dollari americani, quelli dei produttori associati a Carlo Ponti, padrone dei diritti del libro omonimo di Alberto Moravia che fa da soggetto al tuo film.

*

Non c’è bisogno, che c’è da spiegare, va bene, lo dico, ma non è una scusa valida che nemmeno Carlo Ponti voleva la Bardot: lui spingeva per Sophia Loren, ovvio, in coppia con Marcello Mastroianni, certo, ma poi alla fine se n’è fatto niente, e non so quanto c’entri tu, il tuo caratteraccio, fatto sta che Loren e Mastroianni firmano per De Sica, e girano Ieri, Oggi, Domani, e tu, Godard, guarda il calendario: hai fissato l’inizio delle riprese, mancano 3 settimane, e sei ancora senza protagonista maschile! Inutile insistere con gli americani, inutile piangere soldi, sì, è vero, se li prende gran parte la Bardot, il nome che attira in sala è il suo, mica il tuo, tu che frigni “per me restano 200 mila dollari”, dimmi: quando tale cifra per fare un film l’hai vista o la rivedrai? O.k., 9 anni dopo, per Tout Va Bien, ma non ora, ora che quella che hai sono spicci per arrivare a chi vuoi, cioè a Frank Sinatra. Dio mio, Godard, ma hai una fortuna sfacciata: per te firma Michel Piccoli. Godard, però, come sei svelto a cambiar faccia! Piccoli, ti sbrighi a lisciartelo, e infatti, cos’è che rimarchi? Ciò che di lui scrivevi, nel 1958, sui Cahiers du cinéma: “In Raffiche sulla Città di Pierre Chenal, tutte le sequenze con Michel Piccoli sono ammirevoli”.

*

Basta ciance, Godard: facciamo questo film, e che ogni attore reciti nella sua lingua madre, affinché ci sia “smarrimento e estraneità, da naufraghi del mondo occidentale��. E Fritz Lang può parlare sia tedesco che inglese. Decida lui, veda lui, tu non fai altro che magnificarlo, “Lang è la Storia del cinema, la classicità”, ma Godard, non l’hai capito che Mister Lang ti odia, Lang sta qui per soldi, solo per soldi, e lamenta che gli hai affidato il ruolo di un fascista. E poi, Godard, tu cerchi di ignorarlo, ma c’è il problema Jack Palance. Godard, ascolta: Palance è sempre ubriaco, non è in sé, sarà il caso di sostituirlo? No: di sostituti non se ne parla. Mi hanno detto che il fotografo per la Bardot sul set, l’unico da lei ammesso, è l’ex di tua moglie Anna Karina. Che non è più tua moglie, lo so, ma è palese quanto a te roda la situazione, d’altra parte, il film è una risposta a Anna, un attacco a Anna, Bardot è Camille e Camille è Anna Karina: siamo alla terza settimana e tu alla Bardot fai indossare quella parrucca nera, quel caschetto nero, identico al caschetto-cult di Anna Karina in Questa è la mia vita. Vuoi che non se ne accorga nessuno? E Michel Piccoli, cioè Paul, sei tu, mio caro Godard: Paul sei tu, in quel pop di appartamento bianco e non rifinito, gli insulti che a Bardot e Piccoli fai tirare addosso… sono i tuoi con la Karina prima che vi mollaste. Cioè, ti mollasse lei. Piccoli è te, te come ti muovi, vesti, fai, te con quel sigaro, quel cappello… chi vuoi far fesso, Godard? Siamo alla scena della Bardot nuda a prendere il sole: quel libro adagiato sulle sue natiche, credi basterà a fermare la censura?

*

Monsieur Godard, complimenti, ce l’hai fatta: il film è finito. Ponti e gli americani l’hanno visto, e sai che dicono? Che non va bene. Per la Bardot. È troppo poco nuda. Che si fa, Godard? Si richiama Brigitte, la si spoglia, si girano le scene di nudo che quei pornomani della produzione vogliono: la prima, lei nuda, la metti a letto con Piccoli, e le metti in bocca quel dialogo assurdo, assurdo per chi ignori le tue intenzioni, Godard, che la Bardot qui è statua di se stessa, glaciazione del suo mito, trasfigurazione della sua supposta idiozia. Si capirà, Godard? O mugugneranno per lei che si offre e da dietro a Piccoli, e per quel “serviti, basta che ti sbrighi”? Non faranno storie nemmeno se la rispogli, e la mostri nuda contornata di bianco? E ancora di lato e ancora di nudo questa volta immaginato, questa volta censurato, nella scena in cui Brigitte si riveste, dopo essersi venduta a Palance. Godard, senti… c’è da andare a Roma. Ti aspetta Moravia, ti aspetta un casino: Ponti, del tuo film, sai che ha fatto? Lo ha cambiato: lo ha tagliato, ristampato, risuonato, ne ha tolto dialoghi, scene, il finale è montato ma al contrario, il finale non c’è! Godard, aspetta a esplodere, perché… non so come dirtelo, ma… Ponti lo ha doppiato! Adesso parlano tutti italiano, e Camille non si chiama più Camille ma Emilia, e i titoli di testa da te parlati non ci stanno più! Godard, hai ragione: è lesa maestà. Alto tradimento dell’originale. Uno scempio di celluloide senza attenuanti.

*

Bravo, Godard, in conferenza stampa ti sei fatto valere: gliene hai dette, a tutti, e hai preteso e ottenuto il ritiro della tua firma dal film. L’hanno barrata sui manifesti! T’importerà un fico secco, ma per la critica il film è un flop totale. Morandini dice che “Il Disprezzo di Godard è la più acuta stroncatura sia mai stata scritta sul Disprezzo di Moravia”. Salvano solo Michel Piccoli. È morto da poco, e tutti a necrologicamente sottolineare che sei stato tu, Godard, col tuo Disprezzo, a dargli identità di attore. Tu, Godard, che a Piccoli preferivi quello spelacchiato di Sinatra! E lo dici senza vergogna. Quando dirai che Piccoli è stato l’unico su quel set a non darti il più piccolo problema, a piacerti e farsi piacere, tanto che siete diventati veri amici, e l’hai richiamato per il tuo Passion? Amico di un musone come te. Come sei irritante, Godard! E come diavolo sai farti amare, in ogni tuo film, dall’inizio di una fine…!

Barbara Costa

I VIRGOLETTATI SONO PRESI DA:

Alberto Farassino, Jean-Luc Godard, Il Castoro, 2002

Morando Morandini, Jean-Luc Godard alla ricerca di Omero, Le Ore, n.47, 28 novembre 1963

*In copertina: Brigitte Bardot e Michel Piccoli sul set de “Il disprezzo”, 1963

L'articolo “Serviti, basta che ti sbrighi”. La divina nudità della Bardot e “Il disprezzo” (in tutti i sensi) di Godard, ovvero: ode al grande Michel Piccoli proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2XxmsWk

0 notes

Text

“Un uomo dall’ispirazione epilettica”: Cesare Pavese in viaggio tra “Moby Dick” e l’Iliade

Cesare Pavese aveva i polmoni in due luoghi tra loro opposti: da una parte respirava l’aria immensa e pionieristica delle pianure statunitensi, dall’altra la bava di vento secca, essenziale della Grecia arcaica. Zone del tempo e del mondo in apparenza inconciliabili. Pavese credeva che gli States, con le loro «sensibilità nude e primordiali», fossero un avamposto di quella perduta grecità. Walt Whitman è un novello Omero, Herman Melville un folgorante, complessissimo Esiodo, Emily Dickinson è Saffo, Hart Crane è il Pindaro dell’età meccanica, William Faulkner è il primo dei tragici, Eschilo, ed Ernest Hemingway Euripide: con una capriola da circo il gioco è fatto. Per confermare il refrain da scimmie ballerine che Pavese è stato il grande sdoganatore della letteratura a stelle e strisce si leggano i suoi articoli americani radunati in Saggi letterari (Einaudi, Torino 1951, 1977). Per carità, nulla di travolgente ma se contiamo che quei nomi li conosceva grosso modo solo lui, lì sta il lavoro del cercatore d’oro con il setaccio. Con quell’articolo, dal titolo indicativo Middle West e Piemonte (era il 1931), dedicato all’opera di Sherwood Anderson, che è un po’ la cassa degli attrezzi del Pavese artista. Loro come i greci, noi come loro: eccomi, un Erodoto che ha fatto un master a Chicago.

*

Che poi non le azzecchi proprio tutte ci sta. Di Herman Melville, ad esempio, Pavese non sopporta le sofisticherie, e tende a guardarlo come lo scrittore di quell’unico immane capolavoro, Moby Dick, che lui peraltro tradusse graziosamente nel 1932, salvando poco altro. Non gli garbano i congeniti difetti – troppo allegorismo in tridimensione postmoderna – di Mardi e ancor meno Pierre: «lo stile si fa convulso, l’ispirazione epilettica, frammentaria, il senso delle proporzioni viene meno e, su qualche pagina ancor tagliata all’antica, si stende una palude di paroloni, di stonature e di sottigliezze, che non solo è noiosa, ma dopo tutto anche ingenua. Davvero il libro sembra scritto da Achab». Ecco, noi dopo consimile descrizione lo cercheremmo per terra e per mare, quel romanzo sconsiderato, Pavese lo getta alle acque. Sia chiaro, Melville rimane sull’albero maestro («Un greco veramente è Melville»), ma non influisce per nulla sulla scrittura del piemontese. Peggio per lui.

*

Non è che con William Faulkner vada molto meglio. Ossia: Pavese ne riconosce la grandezza assoluta, ma non la comprende per intero. Eppure ci regala una definizione sua che è quasi un colpo di tacco: «Non è un uomo che scrive, è un angelo; un angelo, s’intende, senza cura d’anime». Le tagliole da superare, probabilmente, sono quelle del “modernismo”, che Pavese non ama proprio. Joyce può far correre brividi sulla schiena dei pionieri fessi, noi europei abbiamo Boccaccio e Rabelais; Gertrude Stein è semplicemente «insopportabile a noi». Gli Stati Uniti sono un antidoto reale, “terrestre”, al vizio letterario, al naso all’insù europeo.

*

Già, ma il vizio suo d’origine, il peccato originale di Pavese è quello di non aver saputo scrivere il grande romanzo. Così vanno le cose, e così, un poco subdolamente, ricamava Calvino, quando, annunciando nel 1951 proprio la cisterna di saggi del piemontese, scrisse che «in verità non si può separare l’opera creativa di Pavese da quella battaglia culturale», che è come dire che l’opera da sola non si regge, ha necessità di quelle lodevoli stampelle, quando tutti sanno che l’opera se è tale resiste a ogni partito, a ogni “battaglia culturale”, al suo creatore. No, Pavese non fu un grande scrittore, fu uno scrittore enormemente “gradevole”. Avrebbe voluto essere greco o statunitense – a proposito, leggete Erskine Caldwell e l’epica facile come una sorsata di sidro di John Steinbeck e scoprirete due altri cugini suoi – ma non fu né carne né pesce. Cioè: né goliardamente pionieristico, né severamente cinico. Eppure, e fu il primo furto serio, da goderne per tutta l’estate, rubai in giovinezza un volume che coglieva tutti i suoi romanzi. Prima restandone sedotto, poi fortemente deluso (a guardare un poco a lato sullo scaffale mi sarei intascato Conrad o Tommaso Landolfi). Non c’è niente da fare, Pavese è uno scrittore di esperienze, ed è per questo che non c’è uno che ne possa uscire pulito, per dire, dalla lettura del Mestiere di vivere, perché sembra sempre che egli si rivolga a te, alla tua intimità, alla tua disumana umanità. Ma questo non basta a farne un grande scrittore. Che Pavese, vista anche la tragedia della fine, sia il nostro Albert Camus con grammi di aggressività e ferocia in meno, è cosa su cui trastullarsi.

*

Sulla poesia, poi, come a dire, altro giro, altra corsa. Pavese ha sempre messo nella lista dei suoi libri migliori Lavorare stanca, la prima raccolta di versi del 1936. I romanzi, giudizio che più sommario non si può, sono una variante lunga di quelle vicende e di quelle atmosfere. Che più che di Walt Whitman, su cui il piemontese scrisse una tesi di laurea, risentono di una profonda escursione in Edgar Lee Master e in Charles Baudelaire, con stoccatine crepuscolari. La critica col lauro, come è noto, non la pensava così. Il silenzio fu tambureggiante all’epoca della pubblicazione del libro, e i giudizi a tagliola dopo. «Short stories chiuse e tetre di personaggi tipizzati, che oscillano tra referto realistico e proiezione dell’autore stesso», la faceva breve Pier Vincenzo Mengaldo, con fiocinata da lancillotto: «la poesia pavesiana ha ricevuto attenzioni anche superiori ai suoi meriti». Sul trotto lungo, però, Pavese l’ha vinta. Oggi parecchi ragazzotti scrivono come lui settant’anni fa, con quello zoccolare narrativo e malinconico assieme, da sfigati che guardano altre la siepe un infinito scialbo. Eppure ha ragione Pavese, quello è il suo libro più “patetico” e bello, in cui si compone la grande sbandata per la grecità. Liriche come Mito e i diversi “notturni” preparano la radicalità delle Poesie del disamore. Dove un’antichità digerita con stomaco da leone si fa cristallina, aerea, astratta, lancinante. Non gli perdoneranno neppure quegli ultimi “scherzi”, neppure i versi postumi, etichettati da Mengaldo come una «droga di intere generazioni di liceali».

*

Ma prima, è il 1947, c’era stato il libro più amato e più discusso, i Dialoghi con Leucò (in una intervista radiofonica del 1950 il piemontese, ridimensionando la portata dei suoi romanzi, disse con chiarezza: «Pavese ritiene i Dialoghi con Leucò il suo libro più significativo, e subito dopo vengono le poesie di Lavorare stanca»). Libro misterico e inattuale, esso rilegge la grecità vissuta dall’autore, per negativi e scarti, per domande prime. È come se Omero fosse stato messo in scena da Beckett, e il biancore è in ogni cosa, abbacina. «Un libro come i Dialoghi seguita a vivere con l’autore, perché è gremito di futuro e d’inespresso», scrisse Emilio Cecchi su Paragone, nel 1950. Un libro che chi ne ascolta il suono non avrebbe dubbi, se lo porterebbe nell’ipotetica isola deserta. Il balzo nella grecità era allenato da tempo. Da un romanzo “etnografico” come La luna e i falò, ad esempio, in cui già Calvino aveva letto il rapporto centrale con Il ramo d’oro di Frazer, da un libro composito come Feria d’agosto, in cui ha luogo nucleare il bel brano Del mito, del simbolo e d’altro. «Il mito è insomma una norma, lo schema di un fatto avvenuto una volta per tutte, e trae il suo valore da questa unicità assoluta che lo solleva fuori dal tempo e lo consacra rivelazione», ecco la formula geometrica di un discorso mitologico “fisso”, arido, perpetuo e che precede la letteratura, quella formula prima che Pavese è andato ricercando con pena attiva nei suoi Dialoghi. Semmai da comparare al mito “in divenire”, mosso e inquieto scandagliato per tutta la sua opera da Pier Paolo Pasolini.

*

In serie, tutta una teoria di vigorosi passi verso Omero e compari, dall’amore per Ernesto de Martino e la messa in mare, assieme a lui, della “Collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici”, la celebre “collana viola” ardentemente voluta da Pavese; la passione a fegato aperto per Raffaele Pettazzoni e la inesausta messe dei Miti e leggende di tutto il mondo edita dagli “avversari” della Utet; l’impresa di Rosa Calzecchi Onesti, la traduzione di Iliade e Odissea seguita palmo a palmo, con estro (colto da furore eroico, Pavese cominciò una versione mai conclusa della Teogonia di Esiodo). E in mezzo, a fare da ponticello di quattro assi e due corde tra le isole greche e le epiche rout degli States, i precocissimi esercizi di stile, condotti tra il 1923 e il 1928, dentro il Prometeo slegato di Percy Bysshe Shelley (ora Einaudi, Torino 1997), cioè classicità messa in brillantina moderna, e la catabasi costante in Leopardi, superbo lettore dei classici e truce fustigatore dei “moderni”. La strada da qui a lì, da Smirne a New York, Pavese se l’era lastricata bene. Poi, è questione di armare la barca, affrontare gli oceani, e avere braccia robuste. (d.b.)

L'articolo “Un uomo dall’ispirazione epilettica”: Cesare Pavese in viaggio tra “Moby Dick” e l’Iliade proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/34N93tn

0 notes