#cambios en la Constitución

Explore tagged Tumblr posts

Text

Propuesta para modificar la 22ª Enmienda y permitir un tercer mandato presidencial

En el Congreso de los Estados Unidos, se ha presentado una propuesta para modificar la 22ª Enmienda de la Constitución, la cual actualmente limita a los presidentes a cumplir un máximo de dos mandatos. La iniciativa fue liderada por el congresista republicano Andy Ogles, representante del Distrito 5 de Tennessee, quien busca abrir la posibilidad de un tercer mandato para expresidentes como…

#22ª Enmienda#cambios en la Constitución#Congreso de Estados Unidos#debate político#democracia en Estados Unidos#Donald Trump tercer mandato#elecciones presidenciales#enmienda constitucional Estados Unidos#estructura democrática.#expresidente Trump#legislación estadounidense#límites de mandato#límites presidenciales#mandatos presidenciales#modificación constitucional#política estadounidense#política republicana#proceso de enmienda#propuesta de Andy Ogles#tercer mandato presidencial

0 notes

Text

La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación.

[El Aleph]

Tan maravilloso, tan genial, que me da nervios.

4 notes

·

View notes

Text

IMAGENES Y DATOS INTERESANTES DEL 11 DE MARZO DE 2025

Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Día Mundial de la Fontanería, Semana Mundial del Dinero, Semana Mundial del Cerebro, Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.

San Sofronio y Santa Aurea.

Tal día como hoy en el año 2020

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara que el coronavirus (covid-19) ya es oficialmente una pandemia. En pocos días, la mitad de la población mundial se verá confinada en sus casas y el destrozo del tejido económico será bestial con decenas de millones de trabajadores engrosando las listas del paro. Ya se contabilizan más de 4.500 muertes alrededor del mundo. (Hace 5 años)

2011

Japón sufre el terremoto más fuerte de su historia, alcanzando los 9.0 grados en la escala de Richter lo que provoca miles muertos y heridos además de un devastador tsunami que arrasa todo lo que encuentra a su paso en zonas del noreste del país. El país entrará en alarma nuclear por las explosiones y fugas habidas en las centrales nucleares, sobre todo en Fukushima. (Hace 14 años)

2004

En Madrid (España), a las 7:37 horas una bomba explota en un tren de cercanías en la estación de Atocha. Segundos después se producen otras dos explosiones en el mismo tren. El pánico y el desconcierto invaden los andenes y escaleras mecánicas de la estación. A las 7:38 horas estallan otras dos bombas en un convoy que se halla en la estación de El Pozo y otra bomba más en un tren en la estación de Santa Eugenia. A las 7:39 horas, cuatro explosiones más destrozan otro tren a centenares de metros de la estación de Atocha. En apenas tres minutos, Madrid ha sufrido el mayor atentado terrorista perpetrado nunca en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos es el balance de la brutal salvajada. El terrorismo islamista está detrás de la acción. Una comunicación manipulada y mantenida por parte del Gobierno del PP y los medios de comunicación de derechas, en la que atribuye la autoría del atentado a la banda terrorista ETA, provocará un cambio radical en intención de voto, otorgando el triunfo al PSOE tres días después. (Hace 21 años)

2003

Comienza su andadura en La Haya (Holanda) el Tribunal Penal Internacional, fruto de una idea originada en 1948 cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio. (Hace 22 años)

1990

En este día Lituania se convierte en la primera república soviética independiente de la URSS, como resultado del proceso de liberalización social iniciado en 1980 por el ex presidente soviético Mijail Gorbachov, lo que permitió una etapa de intenso independentismo. Moscú responde con el envío de tropas a Vilna, pero finalmente, el 6 de septiembre de 1991, el Consejo de Estado de la URSS aceptará la independencia de Lituania y las otras dos repúblicas bálticas, Letonia y Estonia. La Constitución Lituana será aprobada en referéndum el 25 de octubre de 1992. (Hace 35 años)

1985

En la URSS llega al poder un equipo de reformadores con Mijail Gorbachov nombrado secretario general del PCUS, al que acompañan Yeltsin, Ligachov, Shevardnadze, todos dispuestos a poner fin al estancamiento del país y su sistema. (Hace 40 años)

1973

En las elecciones celebradas hoy en Argentina, el médico peronista Héctor Cámpora obtiene la victoria. Asumirá la Presidencia el 25 de mayo y 49 días más tarde renunciará a su cargo para permitir la realización de nuevas elecciones en las que pueda participar Juan Domingo Perón, que ha vuelto del exilio. (Hace 52 años)

1918

En Kansas, EE.UU., se registra el primer caso de Gripe Española, pandemia que matará hasta abril de 1919 por causa directa entre 50 a 100 millones personas en todo el mundo. En total, el 2,5% de la población mundial perecerá y un 20% padecerá este virus. (Hace 107 años)

1915

Durante la revolución mexicana, Emiliano Zapata y los suyos entran en la capital azteca, de la que huye el general Obregón que ocupaba la ciudad desde el pasado 26 de enero. (Hace 110 años)

1851

En el teatro La Fenice de Venecia (Italia), Giuseppe Verdi, compositor italiano, estrena su ópera "Rigoletto", con la que logrará un gran éxito dentro y fuera de su país. Está basada en la obra del francés Victor Hugo "Le roi s'amuse" y tiene problemas con los censores. (Hace 174 años)

1818

Aunque tres meses antes, el 1 de enero, se publicó una edición chapucera de 500 ejemplares, de los que hoy no queda ninguno, en Londres (Reino Unido) se publica "Frankenstein o el moderno Prometeo", de Mary Shelley. La obra se enmarca en la tradición de la novela gótica, explorando temas como la moral científica, la creación, la destrucción de la vida o la audacia de la humanidad en su relación con Dios. El subtítulo está inspirado en el titán Prometeo, quien, según la leyenda, creó al hombre a partir de la arcilla. (Hace 207 años)

2 notes

·

View notes

Text

Catálogo de Imágenes del Siglo XIX

Litografías

Artistas Europeos

“Ruinas de Uxmal” 25 cm x 35 cm. Frederick Catherwood (1844). Biblioteca del Congreso, EE. UU. Catherwood documcentó las ruinas mayas, ayudando a despertar el interés por la arqueología en México.

“The Fifer” 39 cm x 32 cm. Édouard Manet (1866) Museo d'Orsay, París. Refleja el interés de Manet por la cultura popular, un tema relevante en la exploración de la identidad cultural, también presente en el arte mexicano.

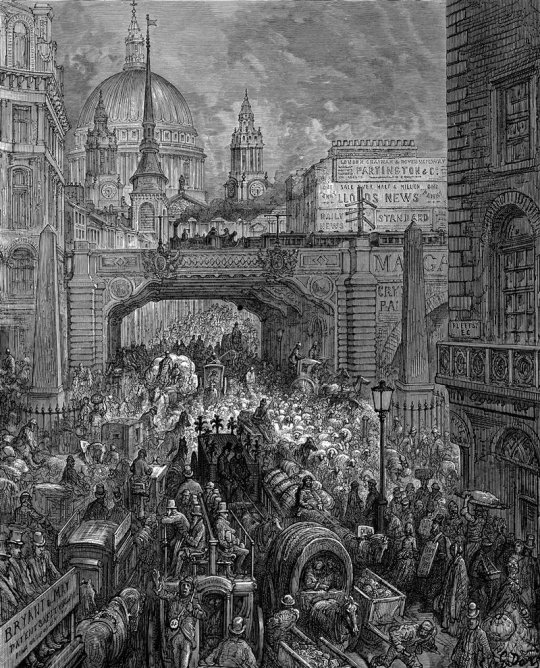

“Ludgate Hill” 35 cm x 50 cm. James Whistler (1879) Museo de Londres. La obra "Ludgate Hill"

Artistas Mexicanos

“A Rooster” Varían según la impresión. Jos�� Guadalupe Posada (1885). Museo de Arte Popular, CDMX. Representa la conexión entre el arte y la vida cotidiana, además de reflejar el enfoque de Posada en la crítica social y la sátira. El gallo, como símbolo de orgullo y resistencia, se convierte en un emblema del espíritu nacional.

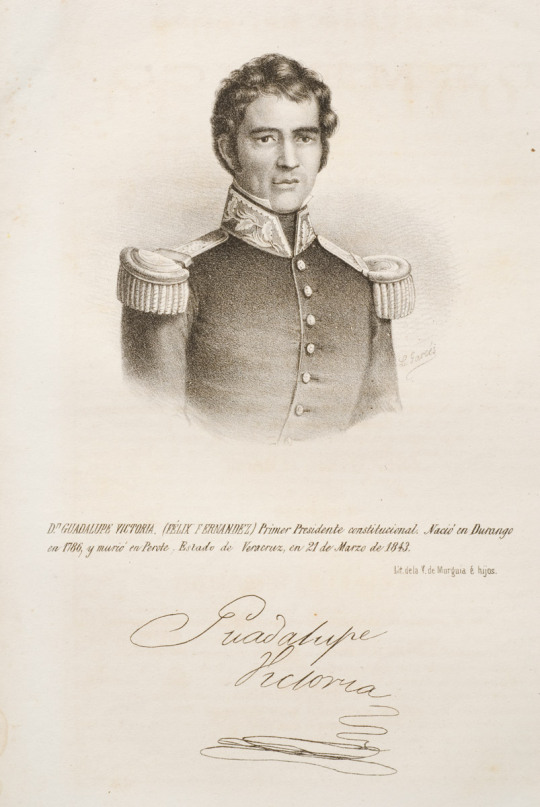

“Guadalupe Victoria”. Luis Garces (1843). Colección Museo de Historia Mexicana. Reflejan una época en la que México atravesaba cambios políticos y sociales significativos. Al capturar figuras prominentes, Garcés documentó la historia y el desarrollo del país.

“El Infierno” Varían según la impresión. Manuel Manilla (1890). Museo de Arte Popular, CDMX. Esta obra resalta la capacidad del arte para abordar temas complejos de la condición humana, y su influencia en la cultura visual mexicana, especialmente en el contexto del Día de Muertos y la relación con la muerte.

Fotografías

“Retrato de Familia” - 1855. José de La Huerta Daguerrotipo. Colección privada. Este daguerrotipo retrata la intimidad y las costumbres familiares de la época.

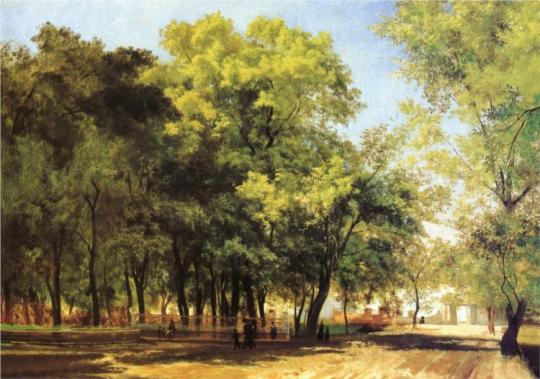

“Alameda de México” - 1850. José María Velasco. Daguerrotipo. Museo Nacional de Historia. Captura la esencia de la Ciudad de México en el siglo XIX.

“Plaza de San Francisco” - 1865. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Esta fotografía documenta la vida urbana en el centro de la Ciudad de México.

“Plaza Constitución” - 1870. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Muestra la actividad social y comercial en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad.

“Calle Lucio” - 1880. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Documentan el entorno y la arquitectura de la época, así como las costumbres de las personas que habitaban en esas calles.

“Calle Calvario” - 1875. Cruces y Campa. Archivo Histórico. Captura la vida en México durante el siglo XIX, mostrando una escena de la calle con elementos que reflejan la cultura y las costumbres de la época.

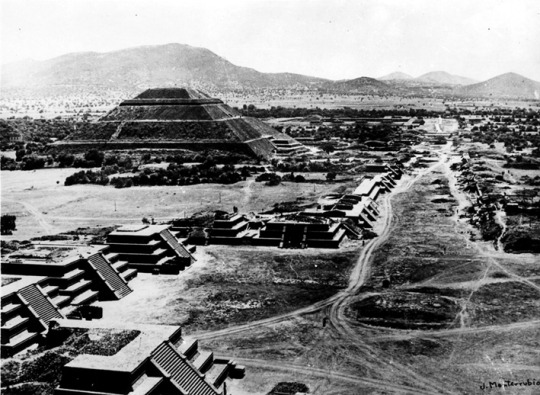

“Ruinas de Teotihuacán” - 1857. Desiré Charnay. Museo Nacional de Antropología. Documenta la grandeza de las civilizaciones prehispánicas.

“Pirámide del Sol” - 1860. Desiré Charnay. Museo Nacional de Antropología. Esta imagen resalta la arquitectura monumental de una de las zonas arqueológicas más importantes de México.

Pinturas Europeas

“El Juramento de los Horacios” 330 cm x 425 cm. Jacques-Louis David (1784). Musée du Louvre, París. Considerada una obra maestra del neoclasicismo, representa valores de patriotismo y sacrificio.

“La Gran Odalisca” 91 cm x 162 cm. Jean-Auguste-Dominique Ingres (1814). Musée du Louvre, París. Muestra la búsqueda de la belleza ideal y la sensualidad del cuerpo humano.

“La Libertad guiando al pueblo” 260 cm x 325 cm. Eugène Delacroix (1830). Musée du Louvre, París. Un símbolo de la lucha por la libertad, capturando la emoción del romanticismo.

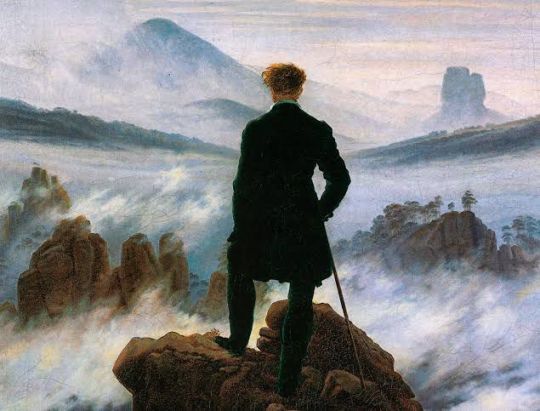

“El caminante sobre el mar de nubes” 94 cm x 74 cm. Caspar David Friedrich (1818). Kunsthalle, Hamburgo. Refleja la conexión del individuo con la naturaleza.

“El 3 de mayo de 1808” 268 cm x 347 cm. Francisco de Goya (1814). Museo del Prado, Madrid. Un poderoso testimonio de la brutalidad de la guerra.

“El taller del pintor” 361 cm x 594 cm. Gustave Courbet (1855). Musée d'Orsay, París. Representa la filosofía del realismo.

“Almuerzo sobre la hierba” 214 cm x 269 cm. Édouard Manet (1863). Musée d'Orsay, París. Un hito en la transición al modernismo.

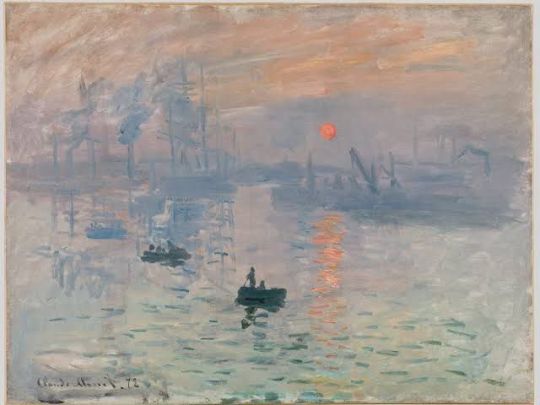

“Impresión, sol naciente” 48 cm x 63 cm. Claude Monet (1872). Musée Marmottan Monet, París. Esta obra da nombre al movimiento impresionista.

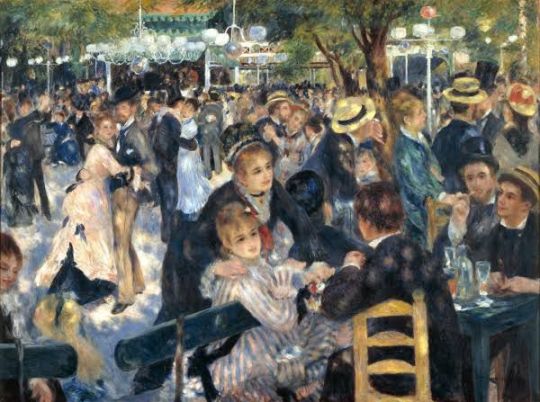

“Baile en el Moulin de la Galette” 130 cm x 175 cm. Pierre-Auguste Renoir (1876). Musée d'Orsay, París. Captura la alegría de la vida parisina.

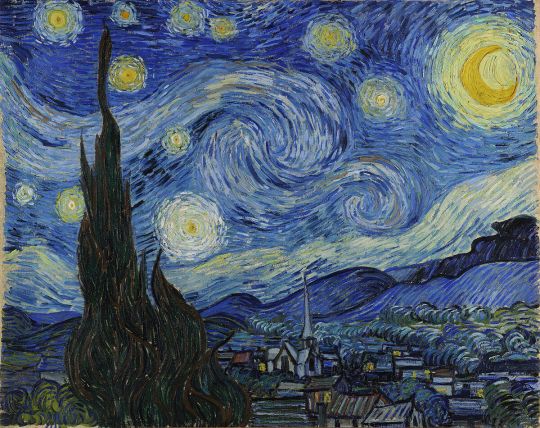

“La noche estrellada” 73 cm x 92 cm. Vincent van Gogh (1889). Museo de Arte Moderno, Nueva York. Representa la turbulencia emocional de Van Gogh.

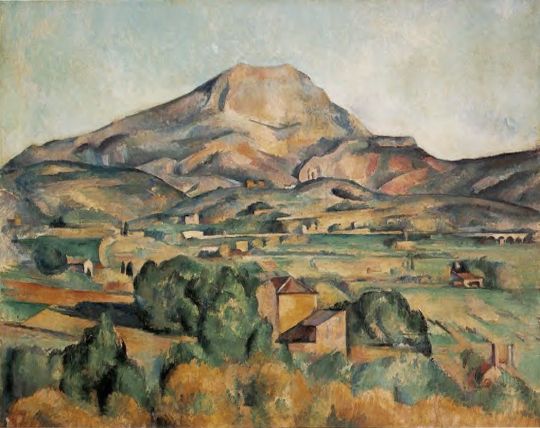

“Mont Sainte-Victoire” 65 cm x 81 cm. Paul Cézanne (1904). Museo de Orsay, París. Su enfoque en la geometría marcó el camino hacia el cubismo.

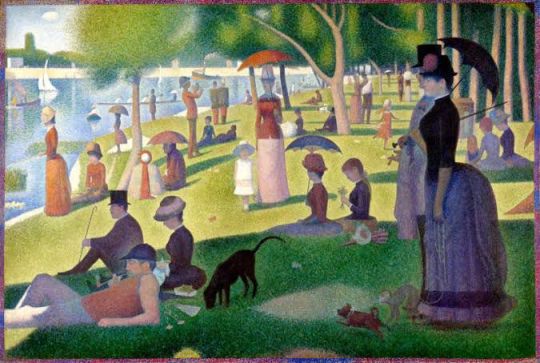

“Un domingo en la Grande Jatte” 207 cm x 308 cm. Georges Seurat (1884-1886). Art Institute of Chicago. Innovadora técnica del puntillismo.

-------------------------------------

Pinturas Mexicanas Siglo XIX

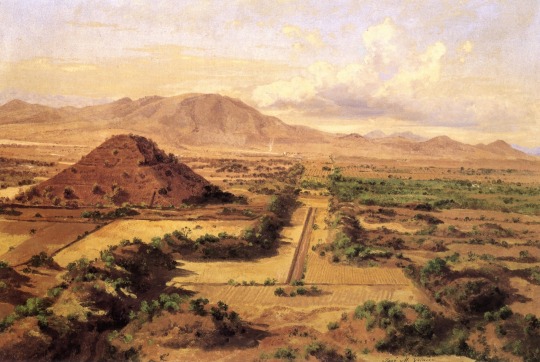

“El Valle de México” 75 cm x 100 cm. José María Velasco (1875). Museo Nacional de Arte, Ciudad de México. Representa el paisaje mexicano con técnica magistral. IMAGEN

“El Triunfo de la Ciencia y el Trabajo sobre la Envidia y la Ignorancia” Artista: José María Velasco (1889). Destruida. Refleja el ideal de modernización y desarrollo que caracterizó a México en el siglo XIX, promoviendo valores de educación y laboriosidad. IMAGEN

“Alegoría de las Artes y Oficios” José María Velasco, Año: 1874. Ubicación: Museo Nacional de Arte, Ciudad de México. Refleja la importancia del arte en la construcción de la identidad nacional mexicana durante el siglo XIX, un periodo de renovación cultural y política.

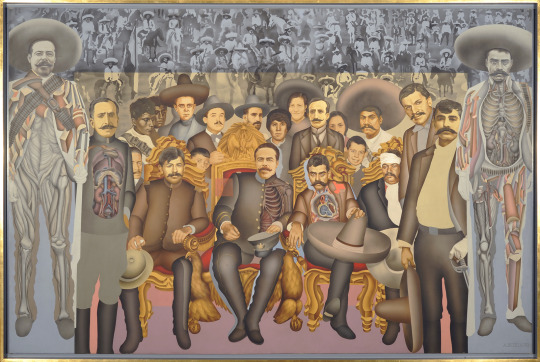

“La Revolución” 300 cm x 500 cm. Arnold Belkin (1970). Museo de Arte Moderno, Ciudad de México. Representa la lucha y la identidad indígena.

“Pirámide del Sol” Varían según la impresión. José María Velasco (1878). Museo Nacional de Arte, CDMX. Captura la majestuosidad de esta estructura prehispánica en Teotihuacan.

"Zapatistas” 210 cm x 240 cm. José Clemente Orozco (1931). Hospicio Cabañas, Guadalajara. La obra representa la lucha de los campesinos y el legado de Emiliano Zapata, simbolizando la resistencia agraria y la búsqueda de justicia social en México.

3 notes

·

View notes

Text

"AUTORITARISMO Y DEMOCRACIA"

Durante el último tercio del siglo XX, Perú vivió periodos de intensos cambios políticos que marcaron profundamente su desarrollo social y económico. En esta línea de tiempo, repasamos cuatro momentos claves de la historia política peruana: desde un gobierno militar que buscó cambios radicales, hasta un retorno a la democracia, seguido por un régimen autoritario que dejó una huella polémica.

Gobierno de Juan Velasco Alvarado (1968-1975): La Reforma Agraria y la nacionalización de sectores estratégicos fueron los pilares de su mandato. Sin embargo, a pesar de estos cambios estructurales, no hubo elecciones democráticas ni libertad de prensa, lo que selló su gobierno como autoritario.

Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985): Después de la caída del gobierno militar, Fernando Belaúnde Terry regresó al poder en 1980 a través de elecciones democráticas. Su administración marcó el retorno a la institucionalidad democrática y el respeto a las libertades civiles. Sin embargo, su gobierno enfrentó graves dificultades económicas y el creciente conflicto con el grupo insurgente Sendero Luminoso, lo que afectó la estabilidad del país.

Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000): Llegó al poder en 1990, y en 1992 ejecutó el "autogolpe", disolviendo el Congreso y suspendiendo la Constitución. Este acto consolidó un régimen autoritario, donde Fujimori justificó sus medidas extremas bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo y la corrupción. A pesar de su éxito en esos frentes, las restricciones a los derechos democráticos y la concentración de poder fueron duramente criticadas.

Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): A pesar de sus intentos de reactivar la economía y promover reformas, su mandato fue interrumpido por su renuncia en 2018, tras enfrentar presiones por su presunta implicación en corrupción y un intento fallido de destitución por parte del Congreso. Su breve gobierno dejó una sensación de inestabilidad política en el Perú.

Referencias bibliográficas:

Cotler, J. (1995). Clases, Estado y nación en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos.

Aguirre, C., & Walker, C. (Eds.). (1996). Shining and other paths: War and society in Peru, 1980-1995. Duke University Press.

4 notes

·

View notes

Text

Lo inoportuno, otra vez (sobre Pierre Clastres y su libro La arqueología de la violencia)

Por Eduardo Viveiros de Castro

Traducción de Juan Gabriel Caro Rivera

Los salvajes quieren la multiplicación de lo múltiple. - Pierre Clastres

Volver a aprender a leer Pierre Clastres

Arqueología de la violencia, un libro publicado en francés en 1980 con el subtítulo de Investigaciones sobre antropología política, reúne en su mayoría textos escritos poco antes de la muerte de su autor tres años antes. Es la contraparte de otro libro que publicó una colección de artículos en 1974, La sociedad contra el Estado. Si este último tiene una mayor coherencia interna y cuenta con un mayor número de artículos basados en experiencias etnográficas de primera mano, Arqueología de la violencia documenta la fase de creatividad febril en la que se encontraba su autor en los meses que precedieron a su fatal accidente, a los 43 años, en una carretera de Cevennes.

Entre otros textos importantes destacan los dos últimos capítulos que componen el ensayo que da nombre a la colección en su forma actual y el artículo siguiente, que fue el último que publicó en vida. Son una reelaboración sustancial del concepto que hizo famoso a su autor, el de la sociedad primitiva como «sociedad contra el Estado». Revisando el problema clásico de las relaciones entre la violencia y la constitución del cuerpo político soberano, Clastres avanza una relación funcionalmente positiva entre la «guerra» (o más bien el estado metaestable de hostilidad latente entre comunidades autónomas locales) y la intencionalidad colectiva que define lo que constituye las sociedades primitivas (el espíritu de sus leyes, evocando a Montesquieu).

La muerte de Clastres fue la segunda pérdida trágica y prematura sufrida por la generación de antropólogos franceses formados en las décadas de 1950 y 1960. Este periodo de intensa efervescencia intelectual, tanto en Francia como en otras partes del mundo, provocó cambios en la sensibilidad político-cultural de Occidente y marcó la década de 1960-1970 con una característica única – quizás «esperanza» sería la mejor palabra para definir esa cualidad –. La neutralización de estos cambios fue precisamente uno de los principales objetivos de la «revolución de la derecha» que asaltó el planeta, imponiendo su fisonomía – al mismo tiempo arrogante y ansiosa, codiciosa y desencantada – en las siguientes décadas de la historia mundial.

El primero de la generación en marcharse fue Lucien Sebag, que se suicidó en 1965, para inmensa consternación de sus amigos (entre ellos Félix Guattari), de su maestro Claude Levi-Strauss y de su psicoanalista Jacques Lacan. Los doce años que separan la muerte de estos dos etnólogos nacidos en 1934, filósofos de formación, que rompieron ambos con el Partido Comunista después de 1956, y se convirtieron a la antropología bajo la poderosa influencia intelectual de Levi-Strauss (que entonces se acercaba a su cenit), explican quizá algo de la diferencia que sus respectivas obras tienen con el estructuralismo. Sebag, miembro de la vibrante comunidad francófona de judíos tunecinos, era muy cercano al fundador de la antropología estructural, que consideraba a este joven su probable sucesor. El extenso estudio de Sebag sobre los mitos cosmogónicos de los Pueblo, publicado póstumamente en 1971, fue uno de los materiales preparatorios para las extensas investigaciones mitológicas de Levi-Strauss, que finalmente revelarían a la antropología la originalidad del pensamiento amerindio. Sebag mantuvo, además, una intensa relación con el psicoanálisis; uno de sus pocos trabajos etnográficos publicados en vida analizaba los sueños de Baipurangi, una joven del pueblo aché, a la que Sebag visitó durante periodos que se solapaban con el tiempo que Clastres pasó entre ellos, antes de instalarse entre los ayoreos del Chaco para realizar un trabajo de campo que su muerte dejó inconcluso.

Lo que Clastres tenía en común con su amigo era la ambición de releer la filosofía social moderna a la luz de las enseñanzas de la antropología de Levi-Strauss; pero las similitudes entre sus respectivas inclinaciones se detenían más o menos ahí. A Sebag le atraían sobre todo los mitos y los sueños, los discursos de la fabulación humana; los temas preferidos de su colega eran los rituales y el poder, los vehículos de la «institución» de lo social, que ofrecían aparentemente menos espacio analítico a la antropología estructural. Además, Clastres se dedicó desde muy pronto a articular una crítica respetuosa pero firme del estructuralismo, negándose a adherirse a la doxa positivista que empezó a acumularse en torno a la obra de Levi-Strauss, y que amenazaba con transformarla, en manos de sus epígonos, en «una especie de Juicio Final de la razón, capaz de neutralizar todas las ambigüedades de la historia y del pensamiento» (Prado Jr, 2003:8). Al mismo tiempo, Clastres mostró a lo largo de toda su carrera una hostilidad aún más implacable – no precisamente respetuosa – hacia lo que él llamaba «etnomarxismo», es decir, hacia el grupo de antropólogos franceses que pretendían hacer encajar los sistemas de gobierno no centralizados (en particular, las sociedades de linaje de África Occidental) con los dogmas conceptuales del materialismo histórico.

Mientras Sebag escribió un libro titulado Marxismo y estructuralismo, Clastres nos dejó, en cambio, La sociedad contra el Estado y Arqueología de la violencia, los capítulos de un libro virtual que podría titularse Ni marxismo ni estructuralismo. Clastres veía en ambas posturas el mismo defecto fundamental: ambas privilegiaban la racionalidad económica y suprimían la intencionalidad política. La fundamentación metafísica del socius era la producción en el marxismo y el intercambio lo era en el estructuralismo, lo que hacía a ambos incapaces de captar la naturaleza singular de la socialidad primitiva, resumida por Clastres en la fórmula: «La sociedad contra el Estado». La expresión se refería a una modalidad de vida colectiva basada en la neutralización simbólica de la autoridad política y en la inhibición estructural de las tendencias siempre presentes de convertir el poder, la riqueza y el prestigio en coacción, desigualdad y explotación. También designaba una política de alianza intergrupal guiada por el imperativo estratégico de la autonomía local centrada en la comunidad.

El no-marxismo de Clastres era diferente de su no-estructuralismo. Para él, el materialismo histórico era etnocéntrico: consideraba la producción como la verdad de la sociedad y el trabajo como la esencia de la condición humana. Este tipo de evolucionismo económico encontró en la sociedad primitiva su límite epistemológico absoluto. A Clastres le gustaba decir que «en su ser» las culturas primitivas eran una «máquina de anti-producción». En lugar de la economía política de control – el control del trabajo productivo de los jóvenes por los viejos, del trabajo reproductivo de las mujeres por los hombres – al cual los etnomarxistas, siguiendo a Engels, veían actuar en las sociedades que denominaban, con impecable lógica, «precapitalistas», Clastres discernía, en esas «sociedades primitivas», tanto el control político de la economía como el control social de lo político. El primero se manifestaba en el principio de la suficiencia subproductiva y en la inhibición de la acumulación mediante la redistribución forzosa o la dilapidación ritual; el segundo, en la separación entre el cargo principal y el poder coercitivo y en la sumisión del guerrero a la búsqueda suicida de una gloria cada vez mayor. La sociedad primitiva funcionaba como un sistema inmunológico: la guerra perpetua era un modo de controlar tanto la tentación de controlar como el riesgo de ser controlado. La guerra sigue oponiéndose al Estado, pero la diferencia crucial para Clastres es que la socialidad está del lado de la guerra, no del soberano (Richir 1987). Arqueología de la violencia es un libro anti Hobbes (Abensour 1987). Podría ser incluso más bien un libro anti-Engels, un manifiesto contra el continuismo forzado de la Historia del Mundo (Prado Jr. 2003). Clastres es un pensador de la ruptura, de la discontinuidad, del accidente. En este sentido se mantuvo, quizás, próximo a Levi-Strauss.

La obra de Clastres es más una radicalización que un rechazo del estructuralismo. La idea de «sociedades frías», sociedades organizadas de tal modo que su historicidad empírica no se interioriza como una condición trascendental, encuentra en Clastres una expresión política: sus sociedades primitivas son las sociedades frías de Levi-Strauss; están en contra del Estado exactamente por las mismas razones que están en contra de la historia. En ambos casos, por cierto, lo que han rechazado sigue amenazando con invadirlas desde fuera o estallarlas desde dentro; este fue un problema al que Clastres, y Levi-Strauss a su manera, nunca dejaron de enfrentarse. Y si la guerra clastreana se adelanta al intercambio estructuralista, hay que subrayar que no lo suprime. Al contrario, refuerza (en su encarnación prototípica como «prohibición del incesto») su estatuto eminente de vector genérico de hominización. Por esta razón la prohibición del incesto es incapaz de dar cuenta de la singular forma de vida humana que Clastres denomina la «sociedad primitiva», que es para él, el verdadero objeto de la antropología o etnología, esta última palabra es la que a menudo prefiere para describir su profesión. Para Clastres, y este punto merece ser destacado en la actual coyuntura intelectual, la antropología o etnología es «una ciencia del hombre, pero no de cualquier hombre» (Clastres 1968). La misión de la antropología, arte de las distancias, ciencia paradójica, es establecer un diálogo con aquellos pueblos cuyo silenciamiento fue la condición de su propia posibilidad como ciencia: los Otros de Occidente, los «salvajes» o «primitivos», esos colectivos que escaparon al Gran Atractor del Estado.

Para Clastres la antropología encarna una consideración del fenómeno humano como expresión de la alteridad intensiva máxima, una dispersión interna cuyos límites son a priori indeterminables. «Cuando el espejo no refleja nuestra propia semejanza, no prueba que no haya nada que percibir», escribe el autor en “Copérnico y los salvajes”. Esta observación característicamente cortante encuentra eco en una formulación reciente de Patrice Maniglier (2005: 773-74) a propósito de lo que este filósofo llama la «promesa más elevada» de la antropología, a saber, la de «devolvernos una imagen en la que no nos reconocemos». El propósito de tal consideración, el espíritu de esta promesa, no es entonces reducir la alteridad, ya que esa es la materia de la que está hecha la humanidad, sino, por el contrario, multiplicar sus imágenes. Alteridad y multiplicidad definen a la vez cómo la antropología constituye su relación con su objeto y cómo este objeto se constituye a sí mismo. La «sociedad primitiva» es el nombre que Clastres dio a ese objeto y a su propio encuentro con la multiplicidad. Y si el Estado siempre ha existido, como sostienen Deleuze y Guattari (1981/1987: 397) en su perspicaz comentario de Clastres, entonces la sociedad primitiva también existirá siempre: como exterior inmanente del Estado, como fuerza de antiproducción que acecha permanentemente a las fuerzas productivas, y como multiplicidad no interiorizable por las megamáquinas planetarias. La «sociedad primitiva», en definitiva, es una de las encarnaciones conceptuales de la tesis de que otro mundo es posible: que hay vida más allá del capitalismo, como hay sociedad fuera del Estado. Siempre la hubo y – por eso luchamos – siempre la habrá.

«En Clastres hay una forma de afirmación que prefiero a todas las precauciones académicas». Quien dice esto es Nicole Loraux (1987: 158-59), la insigne erudita helenista, que no dudó, sin embargo, en rebatir varias afirmaciones de Clastres con consideraciones críticas tan juiciosas como serenas. Una serenidad, hay que decirlo, bastante rara cuando se trata de la recepción de la obra de Clastres, cuya «manera de afirmar» es fuertemente polarizadora. Por un lado, despierta un odio intenso y asombroso entre los fanáticos de la razón y el orden; no es raro que su anarquismo antropológico sea objeto de veredictos que parecen pertenecer más a la psicopatología criminal que a la historia de las ideas. Incluso en el campo específico de la etnología sudamericana, donde su influencia fue formativa (no confundir con normativa) para toda una generación, se asiste hoy a una reintensificación del esfuerzo por anular su obra, en una mal disimulada jugada ideológica donde la «prudencia académica» parece funcionar como instrumento para desfigurar conceptualmente el pensamiento amerindio, reduciéndolo a la banalidad más insulsa, para someterlo a ese régimen de «armonía» que Clastres veía que amenazaba el modo de vida indígena en general.

Entre los espíritus más generosos e inquietos, en cambio, la obra de Clastres provoca una adhesión que puede resultar demasiado impetuosa, gracias al poder hechizante de su lenguaje, con su concisión cuasi formulista e insistente, con la engañosa franqueza de su argumentación y, sobre todo, con la auténtica pasión que transpira casi cada una de sus páginas, Clastres transmite al lector la sensación de que es testigo de una experiencia privilegiada; comparte con él su propia admiración por la nobleza existencial de lo absolutamente Otro, esas «imágenes de nosotros mismos» en las que no nos reconocemos, y que conservan así su inquietante autonomía.

Es un autor difícil. Son precisamente sus mejores lectores los que tienen que (re)aprender a leerlo, después de tantos años de estar convencidos de olvidarlo y abandonarlo. Deben permanecer atentos tanto a sus virtudes como a sus defectos: apreciar sus intuiciones antropológicas y su sensibilidad de etnógrafo de campo – Crónica de los indios Guayaki es una obra maestra del género etnográfico –, pero también resistirse a su finalidad a veces excesiva, en lugar de apartar tímidamente los ojos ante sus hipérboles y vacilaciones, sus precipitaciones e imprecisiones. Resistir a Clastres, pero sin dejar de leerle; y resistir también con Clastres: enfrentarse con y en su pensamiento a lo que permanece vivo e inquietante.

Maurice Luciani, en un elogio publicado en la revista Libre, mencionaba la «indiferencia ante el espíritu de la época» como uno de los rasgos más característicos de la personalidad irónica y solitaria de su amigo. Es una apreciación curiosa, dado que el espíritu de los tiempos actuales tiende a relacionar a Clastres con otro Zeitgeist para descartar su obra como, entre todas las cosas, anacrónica: romántica, primitivista, exotista y otros pecados variados que la crítica «neo-neo» (neoliberal y neoconservadora) asocia con el annus horribilis de 1968. Pero precisamente, Luciani escribió en 1978, cuando ya había comenzado el silencio o el oprobio que rodearía la obra de Clastres y de tantos de sus contemporáneos. Releer Arqueología de la violencia a treinta años de distancia es, por lo tanto, una experiencia a la vez desorientadora y esclarecedora. Si merece la pena hacerlo, es porque algo de la época en la que se escribieron estos textos, o mejor, contra la que se escribieron – y fue en esta exacta medida en la que contribuyeron a definirla –, algo de esta época permanece en la nuestra, algo de los problemas de entonces continúan hoy con nosotros. O quizá no: los problemas han cambiado radicalmente, dirán algunos. Tanto mejor: ¿qué ocurre cuando reintroducimos en otro contexto conceptos elaborados en circunstancias muy concretas? ¿Qué efectos producen cuando resurgen?

El efecto de anacronismo provocado por la lectura de Clastres es real. Tomemos como ejemplo los tres primeros capítulos de Arqueología de la violencia. El autor habla de los yanomami como «el sueño de todo etnógrafo»; descarga su iracundo sarcasmo contra los misioneros y los turistas sin prestarse a comparar la «reflexividad» del antropólogo con esas figuras patéticas; muestra una franca fascinación por un modo de vida que no duda en calificar de primitivo y de feliz; es presa de ilusiones inmediatistas y «faloculocéntricas», como muestra su elogio de la historia de Elena Valero; y se regodea en el pesimismo sentimental (Sahlins 2000) de la «última frontera», de la «última libertad», de «la última sociedad primitiva libre de Sudamérica y sin duda del mundo». Todo esto se ha vuelto propiamente indecible hoy en día, en la educada sociedad de la Academia contemporánea (la BBC o el Discovery Channel se encargan ahora de emprender y atontar tales preocupaciones). Vivimos en una época en la que el puritanismo lascivo, la hipocresía culpable y la impotencia intelectual convergen para cerrar cualquier posibilidad de imaginar seriamente (en lugar de limitarse a fantasear) una alternativa a nuestro propio infierno cultural o incluso a reconocerlo como tal.

El breve pero devastador análisis que Clastres hace del proyecto antropológico actual parece incómodamente aristocrático en un sentido nietzscheano. Pero simultáneamente anticipa la esencia de la reflexividad poscolonial que sumiría a la antropología en una aguda «crisis de conciencia» en las décadas siguientes, que resultó ser la peor forma posible de introducir una discontinuidad creativa en cualquier proyecto político o intelectual. Esta arista del pensamiento de Clastres se ha vuelto hoy casi incomprensible, con la creciente marea de buenos sentimientos y mala fe que tiñe la apercepción cultural del ciudadano globalizado neoccidental. Y, sin embargo, es fácil ver que la despreciativa profecía sobre los yanomami era sustancialmente correcta: “Son los últimos de los asediados. Una sombra mortal se proyecta por todos lados .... ¿Y después? Quizá nos sintamos mejor una vez rota la última frontera de esta libertad definitiva. Tal vez dormiremos sin despertarnos ni una sola vez.... Algún día, entonces, torres petrolíferas alrededor de los chabunos, minas de diamantes en las laderas, policía en los caminos, boutiques en las orillas de los ríos.... Armonía por todas partes”.

Este «algún día» parece bastante cercano: la minería ya está allí, causando estragos mortales; las torres petrolíferas no están tan lejos, ni tampoco las boutiques; la vigilancia de las vías públicas aún podría llevar algún tiempo (veamos cómo funciona la economía del ecoturismo). La gran e inesperada diferencia con la profecía de Clastres, sin embargo, es que ahora los yanomami han asumido la tarea de articular una crítica cosmopolita de la civilización occidental, negándose a contribuir a la «armonía en todas partes» con el silencio de los vencidos. Las detalladas e implacables reflexiones del chamán-filósofo Davi Kopenawa, en un esfuerzo conjunto de más de treinta años con el antropólogo Bruce Albert se materializaron, por fin, en un libro, La chute du ciel, que está llamado a cambiar los términos de la interlocución antropológica con la Amazonia indígena (Kopenawa & Albert 2010). Con esta obra excepcional quizás estemos empezando a pasar realmente «del silencio al diálogo»; aunque la conversación no pueda ser más que oscura y ominosa, pues vivimos tiempos sombríos. La luz está totalmente del lado de los yanomami, con sus innumerables cristales brillantes y sus resplandecientes legiones de espíritus infinitesimales que pueblan las visiones de sus chamanes.

Más que anacrónica, la obra de Clastres desprende una impresión de extemporaneidad. Uno tiene a veces la sensación de que es necesario leerle como si se tratara de un oscuro pensador presocrático, alguien que habla no sólo de otro mundo, sino desde otro mundo, en un lenguaje ancestral al nuestro y que, al no ser ya capaces de comprenderlo a la perfección, necesitamos interpretar: cambiando la distribución de sus aspectos implícitos y explícitos, literalizando lo que es figurado y viceversa, procediendo a una reabstracción de su vocabulario a la vista de las mutaciones de nuestra retórica filosófica y política; reinventando, en suma, el sentido de este discurso que nos resulta fundamentalmente extraño.

La sociedad primitiva: de la carencia a la endoconsistencia

El proyecto de Clastres era transformar la antropología «social» o «cultural» en una antropología política, en el doble sentido de una antropología que tomara el poder político (no la dominación o el «conflicto») como inmanente a la vida social, y que fuera capaz de tomar en serio la alteridad radical de la experiencia de los pueblos llamados primitivos; esto incluiría, antes que nada, el reconocimiento de la plena capacidad de autorreflexión de estos últimos. Pero para ello era necesario, en primer lugar, romper la relación teleológica – o más bien teológica – entre la dimensión política de la vida pública y la forma-Estado, afirmada y justificada por la prácticamente totalidad de la filosofía occidental. Deleuze escribió, en un célebre pasaje, que «la izquierda [...] necesita realmente que la gente piense» porque «el papel de la izquierda, tanto si está en el poder como si no, es descubrir el tipo de problemas que la derecha desea ocultar a cualquier precio» (1990/1995: 128,127). El problema que descubrió Clastres, el carácter no necesario de la asociación del poder con la coerción, es uno de esos problemas que la Derecha necesita ocultar. La antropología será necesariamente política, afirma Clastres, una vez que sea capaz de demostrar que el Estado y todo aquello a lo que dio lugar (en particular, las clases sociales) es una contingencia histórica, una «desgracia» más que un «destino».

Hacer pensar es hacer que la gente se tome en serio el pensamiento, empezando por el pensamiento de otros pueblos, ya que el pensamiento, en sí mismo, siempre convoca los poderes de la alteridad. El tema de «cómo tomarse finalmente en serio» las opciones filosóficas expresadas en las formaciones sociales primitivas vuelve con insistencia en Clastres. En el capítulo 6 de la Arqueología de la violencia, tras afirmar que la etnología de las últimas décadas había hecho mucho por liberar a estas sociedades de la mirada exotizante de Occidente, el autor escribe: «ya no lanzamos sobre las sociedades primitivas la mirada curiosa o divertida del aficionado algo ilustrado, algo humanista; las tomamos en serio. La cuestión es hasta qué punto hay que tomárselas en serio». ¿Hasta dónde? Ésa es la pregunta que la antropología decididamente no ha resuelto, porque ésa es la pregunta que la define: resolverla equivaldría para Clastres a disolver una diferencia indispensable e irreductible; sería ir más lejos de lo que la disciplina podría aspirar.

Quizá por eso el autor siempre asoció el proyecto de la disciplina a la noción de paradoja. La paradoja es un operador crucial en la antropología de Clastres: hay una paradoja de la etnología (el conocimiento no como apropiación sino como desposesión); una paradoja intrínseca a cada una de las dos grandes formas sociales (en la sociedad primitiva, el caciquismo sin poder; en la nuestra, la servidumbre voluntaria); y una paradoja de la guerra y del profetismo (dispositivos institucionales de no división que se convierten en los gérmenes de un poder separado). Incluso sería posible imaginar el primer gran personaje conceptual (o quizás «tipo psicosocial»; véase Deleuze & Guattari 1991/1996) de la teoría clastreana, el jefe sin poder, como una especie de elemento paradójico de lo político, término supernumerario y caso vacío a la vez, significante flotante que no significa nada en particular (su discurso es vacío y redundante), existiendo únicamente para oponerse a la ausencia de significación (este discurso vacío instituye el pleno de la sociedad). Esto haría del jefe clastreano, huelga decirlo, una figura emblemática del universo estructuralista (Levi-Strauss 1950/1987; Deleuze 1967/2003).

Sea como fuere, lo cierto es que hoy la paradoja se ha generalizado; no sólo los etnólogos se encuentran ante el desafío intelectual y político de la alteridad. La cuestión de «hasta dónde» se plantea ahora a Occidente en su conjunto, y lo que está en juego es nada menos que el destino cosmopolita de eso que nos complacemos en llamar nuestra Civilización. El problema de «cómo tomar en serio a los demás» se convirtió, él mismo, en un problema que es imperativo tomarse en serio. En La sorcellerie capitalistes, uno de los pocos libros publicados en la Francia actual que sigue el espíritu de la antropología clastreana (mediada por la voz de Deleuze y Guattari), Pignarre y Stengers observan: “Estamos acostumbrados a deplorar las fechorías de la colonización y las confesiones de culpabilidad se han convertido en rutina. Pero nos falta el espanto ante la idea de que no sólo nos tomamos por la cabeza pensante de la humanidad, sino que, con las mejores intenciones del mundo, no dejamos de hacerlo. [...] El pavor sólo comienza cuando nos damos cuenta de que, a pesar de nuestra tolerancia, nuestro remordimiento y nuestra culpa, no hemos cambiado tanto” (Pignarre & Stengers 2005: 88). Y la pregunta con la que los autores concluyen esta reflexión es una versión de la planteada por Clastres: “¿cómo hacer espacio para los demás?” (ibíd.: 89).

Hacer sitio a los demás no significa, desde luego, tomarlos como modelos, hacer que pasen de ser nuestras víctimas a ser nuestros redentores. El proyecto de Clastres pertenece a quienes creen que el objeto propio de la antropología es dilucidar las condiciones ontológicas de la autodeterminación del Otro, lo que significa ante todo reconocer la propia consistencia sociopolítica del Otro, que, como tal, no es transferible a nuestro mundo como si se tratara de la añorada receta de la eterna felicidad universal. El “primitivismo” clastreano no era una plataforma política para Occidente. En su respuesta a Birnbaum, escribe: “No más que el astrónomo que invita a otros a envidiar el destino de las estrellas milito a favor del mundo Salvaje. [...] Como analista de un cierto tipo de sociedad, intento desvelar los modos de funcionamiento y no construir programas...” (p. 210).

La comparación con el astrónomo recuerda la “visión desde lejos” de Levi-Strauss, pero le da un giro irónico-político, poniéndonos en el lugar que nos corresponde, como si el viaje a la vez deseable e imposible de realizar recayera sobre nosotros y no sobre los primitivos. En cualquier caso, Clastres no pretendía poseer los planos del vehículo que nos hubiera permitido realizar ese viaje. Creía que un límite absoluto impediría a las sociedades modernas alcanzar ese “otro planeta sociológico” (Richir 1987: 62): la barrera demográfica. Aunque rechazaba la acusación de determinismo demográfico (aquí, p. 216), Clastres siempre mantuvo que las reducidas dimensiones demográficas y territoriales de las sociedades primitivas eran una condición fundamental para la no emergencia de un poder separado: “todos los Estados son natalistas” (1975: 22). Las multiplicidades primitivas son más sustractivas que aditivas, más moleculares que molares, y menores tanto en cantidad como en calidad: lo múltiple sólo se hace con pocos y con poco.

No cabe duda de que el análisis del poder en las sociedades primitivas puede alimentar la reflexión sobre la política de nuestras propias sociedades (Clastres 1975), pero, se diría, de un modo sobre todo comparativo y especulativo. ¿Por qué el Estado – una contingencia antropológica, al fin y al cabo – se convirtió en una necesidad histórica para tantos pueblos y, especialmente, para nuestra tradición cultural? ¿En qué condiciones las líneas flexibles de la segmentariedad primitiva, con sus códigos y territorialidades, dan paso a las líneas rígidas de la sobrecodificación generalizada, es decir, a la puesta en marcha del aparato de captura del Estado, que separa a la sociedad de sí misma? Y más aún, ¿cómo pensar el nuevo rostro del Estado en el mundo de las “sociedades de control” (Deleuze 1995: 177-182) en las que la trascendencia se vuelve, por así decirlo, inmanente y molecular, el individuo interioriza el Estado y es perpetuamente modulado por él? ¿Cuáles son las nuevas formas de resistencia que se imponen, es decir, las que surgen inevitablemente? (Y decimos “inevitablemente” porque también aquí se trata de desvelar modos de funcionamiento, no de construir programas. O de construirlos mejor, más bien).

Hay dos formas muy distintas en que la antropología “universaliza”, es decir, establece un intercambio de imágenes entre el Yo y el Otro. Por un lado, la antropología puede hacer que la imagen de los “otros” funcione de tal modo que revele algo sobre “nosotros”, ciertos aspectos de nuestra propia humanidad que no somos capaces de reconocer como propios. Este es el proyecto antropológico que, iniciado en la Edad de Oro de Boas, Malinowski y Mauss, se consolidó durante el período en que escribía Clastres y ha continuado hasta nuestros días, de Claude Levi-Strauss a Marshall Sahlins, de Roy Wagner a Marilyn Strathern: el paso de una imagen del Otro definida por un estado de carencia o necesidad, por una distancia negativa en relación con el Yo, a una alteridad dotada de endoconsistencia, autonomía o independencia en relación con la imagen de nosotros mismos (y en esta medida, poseedora de un valor crítico y heurístico para nosotros). Lo que Levi-Strauss hizo por la razón clasificatoria, con su noción de pensamiento salvaje, lo que Sahlins hizo por la racionalidad económica, con su original sociedad acomodada, lo que Wagner hizo por el concepto de cultura (y naturaleza), con su metasemiótica de la invención y la convención, y lo que Strathern hizo por la noción de sociedad (e individuo), con la elucidación de las prácticas melanesias de análisis social y conocimiento relacional, Clastres hizo por el poder y la autoridad, con su sociedad contra el Estado, la construcción, por medio de la imagen del otro, de otra imagen del objeto (una imagen del objeto que incorpora la imagen que el otro hace de este objeto): otra imagen del pensamiento, de la economía, de la cultura, de la socialidad y de la política.

En ninguno de estos casos se trataba de levantar una Gran Muralla Antropológica, sino, más bien, de indicar una bifurcación que, aun siendo decisiva, no deja de ser contingente. Otra distribución cosmo-semiótica entre figura y suelo; la “integración parcial” de una serie de pequeñas diferencias como manera de hacer una diferencia. Es necesario insistir tanto como sea posible en la contingencia de estas metadiferencias o muchos otros “Estados” que se recrearán en la esfera del pensamiento, trazando una Gran División, una línea rígida o “mayor” en el plano del concepto. Y eso daría lugar a algo que Deleuze y Guattari (1987: 361-74) llamaron la “ciencia del Estado”, la ciencia teoremática que extrae constantes de las variables, frente al apuntalamiento de una “ciencia menor”, una ciencia nómada y problemática de las variaciones continuas, que se asocia con la máquina de guerra más que con el Estado; y la antropología es una ciencia menor por vocación (la paradójica ciencia de Clastres). Esta diferencia contingente entre el Yo y el Otro no impide, al contrario, facilita, la percepción de elementos de alteridad en el seno de nuestra identidad “propia”. Así, el pensamiento salvaje no es el pensamiento de los salvajes, sino el potencial salvaje de todo pensamiento mientras no sea “domesticado con el fin de obtener un rendimiento” (Levi-Strauss 1966: 219). El principio de suficiencia subproductiva y la propensión a la dilapidación creativa laten bajo todo el moralismo de la economía y la supuesta insaciabilidad post-lapsariana del deseo (Sahlins 1972, 1996). Nuestra sociedad también es capaz de generar momentos – en nuestro caso, siempre excepcionales y “revolucionarios” – en los que la vida se vive como una “secuencia inventiva” (Wagner 1981) y comparte con todas las demás (aunque sea de forma paradójica, medio negacionista) la interpenetración relacional de las personas que llamamos “parentesco” (Edwards & Strathern 2000; Strathern 2005). Y finalmente, en el caso de Clastres, la constatación de nuestra dependencia constitutiva, en el ámbito del pensamiento mismo, frente a la forma-Estado, no impide la percepción (y concepción) de todas las intensidades contrarias, fisuras, grietas y líneas de fuga a través de las cuales nuestra sociedad se resiste constantemente a su captura y control por parte de la trascendencia sobre-codificadora del Estado. Es en este sentido que la Sociedad contra el Estado sigue siendo válida como concepto “universal” y no como tipo ideal, ni como designador rígido de una especie sociológica, sino como categoría de cualquier experiencia de vida colectiva y relacional.

El segundo modo por el que la antropología se universaliza a sí misma, en cambio, pretende demostrar que los primitivos son más parecidos a nosotros que nosotros a ellos: también son maximizadores genéticos e individualistas posesivos; también optimizan los costes-beneficios y toman decisiones racionales (lo que incluye ser convenientemente irracionales en lo que se refiere a su relación con la “naturaleza”: ¡exterminaron la megafauna en América! ¡Incendiaron Australia! ); son tipos pragmáticos y con sentido común como nosotros, que no confunden a los capitanes de barco británicos con dioses nativos (Obeyesekere contra Sahlins) ni experimentan su yo interior y sustantivo como entidades “dividuales” relacionales (LiPuma contra Strathern); también instituyen desigualdades sociales a la menor oportunidad; ansían el poder y admiran a los que son más fuertes; aspiran a las tres bendiciones del Hombre Moderno: la santísima trinidad del Estado (el Padre), el Mercado (el Hijo) y la Razón (el Espíritu Santo). La prueba de que son humanos es que ahora comparten todos nuestros defectos, que se transformaron poco a poco en cualidades durante las décadas que nos dieron a Thatcher, Reagan, la Patriot Act, la nueva Fortaleza Europa, el neoliberalismo y la psicología evolutiva como un extra. La sociedad primitiva es vista ahora como una ilusión, una “invención” de la sociedad moderna (Kuper 1988); esta última, aparentemente, no es una ilusión y nunca fue inventada por nadie; quizás porque sólo el Capitalismo es real, natural y espontáneo. (Ahora sabemos dónde se esconde el verdadero núcleo del delirio de Dios).

Es contra este segundo modo de universalización – reaccionario, poco imaginativo y, sobre todo, reproductor del modelo y de la figura del Estado como verdaderamente Universal – contra el que se escribió, preventivamente podría decirse, la obra de Clastres. Porque él sabía muy bien que el Estado no podía tolerar, nunca toleraría, las sociedades primitivas. La inmanencia y la multiplicidad son siempre escandalosas a los ojos del Uno.

Individuos frente a singularidades

La tesis de la sociedad contra el Estado se confunde a veces con la doctrina del libertarianismo en el sentido “americano” del término, como si toda su lógica equivaliera a una oposición a la injerencia del gobierno central en la vida de los individuos, un elogio del llamado “libre” mercado, una defensa de las milicias ciudadanas, etcétera. Pero defender el desmantelamiento teórico del concepto de Estado como telos de la vida humana colectiva para abrazar un rechazo de la organización política como tal, o convertirlo en un himno al “individualismo rudo”, es un error grotesco. El capítulo 9 del presente libro es instructivo a este respecto, ya que analiza un error de lectura simétrico. Pierre Birnbaum, cuyas críticas refuta aquí el autor, hace una lectura durkheimiana de la tesis de la Sociedad contra el Estado, identificándola como “una sociedad de coacción total”. Clastres resume así la crítica: “En otras palabras, si la sociedad primitiva se desentiende de la división social, es al precio de una alienación mucho más espantosa, la que somete a la comunidad a un sistema opresivo de normas que nadie puede cambiar. El ‘control social’ es absoluto: ya no es la sociedad contra el Estado, es la sociedad contra el individuo”.

La respuesta de Clastres consiste en decir que el “control social” o, mejor dicho, el poder político, no se ejerce sobre el individuo sino sobre un individuo, el jefe, que se individualiza para que el cuerpo social pueda continuar indiviso “en relación consigo mismo”. A continuación, el autor esboza la tesis de que la sociedad primitiva inhibe al Estado mediante la extrusión metafísica de su propia causa y origen, atribuyendo ambos a la esfera mítica del Don primordial, aquello que escapa totalmente al control humano y, como tal, no puede ser apropiado por una parte de la sociedad para convencionalizar las desigualdades mundanas. Al poner sus bases fuera de “sí misma”, la sociedad se convierte en naturaleza, es decir, se convierte en lo que Wagner (1986) llamaría un “símbolo que se sostiene por sí mismo”, bloqueando la proyección de una Convención totalizadora que la simbolizaría, por así decirlo, desde arriba. La trascendencia heterónoma del origen sirve entonces como garantía de la inmanencia y autonomía del poder social. Clastres atribuye esta miniteoría política de la religión primitiva a Marcel Gauchet, quien años más tarde la desarrollaría en una línea que Clastres tal vez no hubiera podido predecir. Gauchet atribuyó el origen del Estado a esta misma exteriorización del origen – mediante una toma de posesión humana del lugar de la trascendencia –y pasó de ahí (para abreviar) a una reflexión sobre las virtudes del Estado constitucional liberal, un régimen en el que la sociedad se acercaba a una situación ideal de autonomía mediante una interiorización ingeniosa de la fuente simbólica de la sociedad que no destruiría su exterioridad “instituyente” como tal. El Estado contra el Estado, por así decirlo, en una sublimación del anarquismo clastreano, que se vería finalmente transformado en un programa político defendible.

Me parece que la respuesta a Birnbaum podría ir más lejos. La sociedad contra el Estado está efectivamente contra el individuo, porque el individuo es un producto y un correlato del Estado. El Estado crea al individuo y el individuo requiere al Estado; la auto-separación del cuerpo social que crea al Estado crea-separa igualmente a los sujetos o individuos (singulares o plurales), al mismo tiempo que el Estado se ofrece como modelo para estos últimos: I'Etat c'est le Moi. Por eso es importante distinguir la sociedad clastreana de su homónima durkheimiana, fuente de equívocos no siempre aclarados por Clastres, que en ocasiones tendió a hipostasiar la sociedad primitiva, es decir, a concebirla como un sujeto colectivo, un Super-Individuo que sería realmente, y no sólo formalmente, exterior y anterior al Estado (Deleuze & Guattari 1987: 359) y, por lo tanto, ontológicamente homogéneo con él. La sociedad durkheimiana es la forma-Estado en su disfraz “sociológico”: piénsese en la coercitividad constitutiva del hecho social, en la trascendencia absoluta del Todo en relación con las Partes, en su función de Entendimiento universal, en su poder inteligible y moral de unificar el múltiple sensorial y sensual. De ahí la relevancia estratégica, para Durkheim, de la “oposición” entre individuo y sociedad: uno es una versión del otro, los “miembros” de la Sociedad como cuerpo espiritual colectivo son como minúsculos o sub-Estados individuales subsumidos por el Estado como Super-individuo. El Leviatán. La sociedad primitiva de Clastres, por el contrario, está en contra del Estado y, por lo tanto, en contra de la “sociedad” concebida a su imagen; tiene la forma de una multiplicidad asubjetiva. Del mismo modo, sus componentes o “asociados” no son individualidades o subjetividades, sino singularidades. Las sociedades primitivas no reconocen la “máquina abstracta de la facilidad” (Deleuze & Guattari op.cit.: 168), productora de sujetos, de rostros que expresan una interioridad subjetiva.

Una interpretación del anarquismo de Clastres en términos individualistas o “liberales” sería por un error simétrico al tipo de lectura que imaginaría su sociedad primitiva como un orden totalitario-totalizante de tipo “durkheimiano”. En la feliz fórmula de Bento Prado Jr. (2003), su pensamiento era, más que anarquista, “anarcóntico”, palabra que incluye no sólo la referencia a la función arcóntica (gobernante) ateniense, sino también la cadena /óntico/, como modo de personificar el contenido metafísico u ontológico del anarquismo de Clastres, su oposición a lo que él consideraba el principio fundador de la doctrina occidental del Estado, a saber, la idea de que el Ser es Uno y que el Uno es Dios.

Entre filosofía y antropología

Es habitual considerar a Clastres como un autor del tipo erizo (“una sola idea, pero una GRAN idea”), defensor de una tesis monolítica, la “Sociedad contra el Estado”, un modo de organización de la vida colectiva definido por una relación doblemente inhibidora: una interna, la jefatura sin poder, otra externa, el aparato centrífugo de la guerra. Es en esta misma dualidad donde se vislumbra la posibilidad de lecturas filosóficas alternativas de la tesis clastreana.

La primera lectura pone el acento en el papel de Clastres en la determinación de una “función política” universal encargada de constituir “un lugar donde la sociedad se presenta a sí misma” (Richir 1987: 69). La sociedad contra el Estado se define, en estos términos, por un cierto modo de representación política, mientras que la política misma se concibe como un modo de representación, un dispositivo proyectivo que crea un doble molar del cuerpo social en el que se ve reflejado. La figura del jefe sin poder destaca aquí como el mayor descubrimiento de Clastres: una nueva ilusión trascendental (ibid.: 66), un nuevo modo de institución (necesariamente “imaginario”) de lo social. Este modo consistiría en la proyección de un exterior, una Naturaleza que debe ser negada para que la Cultura o la Sociedad se instituyan, pero que al mismo tiempo debe ser representada en el interior de la cultura a través de un simulacro, el jefe sin poder.

Esta aproximación a la obra de Clastres efectúa lo que puede llamarse una “reducción fenomenológica” del concepto de sociedad frente al de Estado. Tiene su origen en la aproximación entre Clastres y los intelectuales que se reunieron en torno a Claude Lefort en la revista Textures y, a continuación, en Libre, donde se publicaron los tres últimos capítulos de Arqueología de la violencia. Lefort, antiguo alumno de Merleau Ponty, fue cofundador con Cornelius Castoriadis del grupo “Socialismo o Barbarie”, un actor importante en la historia de la política libertaria de izquierdas en Francia. La marca de este ensamblaje fenomenológico-socialista (que incluía a Marcel Gauchet hasta su realineamiento en 1980) era la combinación de un antitotalitarismo resuelto con un humanismo metafísico no menos acérrimo que se revela, por ejemplo, en la posición “anti-intercambistas” que asumió tempranamente Lefort. La crítica de Lefort a la búsqueda estructuralista de reglas formales que subyacen a la práctica, y su preferencia por entender “la conformación de las relaciones vividas entre los hombres” (1987: 187), podría haber influido sobre Clastres, junto a la teoría de la deuda de derivación nietzscheana más explícita que conecta la obra de Clastres con el anti-intrercambismo de signo muy diferente de Deleuze y Guattari.

Esta lectura fenomenológica confiere a la “antropología política” de Clastres un sesgo decididamente metafísico. Desde ese punto de vista, es a través de la política como el hombre, el “animal político”, deja de ser “meramente” un animal y es rescatado de la inmediatez de la naturaleza y convertido en un ser dividido, que tiene tanto la necesidad como la capacidad de representar para ser. Lo extrahumano, incluso cuando se reconoce como esencial para la constitución de la humanidad, pertenece al ámbito de la creencia; es una división interna de lo humano, pues la exterioridad es una ilusión trascendental. La política es el espejo adecuado para el animal convertido en Sujeto: “Sólo el hombre puede revelar al hombre que es hombre” (Lefort en Abensour 1987: 14).

La segunda y, a mi juicio, más consecuente apropiación de la etnología de Clastres pone el acento en la inscripción de los flujos más que en la institución de los dobles, en los códigos semiótico-materiales más que en la Ley simbólica, en la segmentariedad flexible y molecular más que en la macropolítica binaria del adentro y el afuera, en la máquina de guerra centrífuga más que en el caciquismo centrípeto. Me refiero, por supuesto, a la lectura de Clastres que hacen Deleuze y Guattari en El Antiedipo (1972/1983) y Mil mesetas (1981/1987), donde las ideas de Clastres se utilizan como uno de los pilares para la construcción de una “historia universal de la contingencia” y de una antropología radicalmente materialista, que se encuentra a las antípodas del espiritualismo político que se desprende de su interpretación fenomenológica.

El Antiedipo fue un libro esencial para el propio Clastres, que asistió a los cursos que luego se publicarían en forma de libro, mientras que Mil mesetas, publicado después de su muerte, criticó y desarrolló sus intuiciones en una dirección totalmente nueva. En cierto sentido, Deleuze y Guattari completaron la obra de Clastres, dando cuerpo a la riqueza filosófica que yacía en potencia en ella. El embarazoso y vergonzoso silencio con el que la antropología como disciplina recibió los dos libros de Capitalismo y esquizofrenia, en los que tiene lugar uno de los diálogos más apasionantes y desconcertantes que han mantenido jamás la filosofía y la antropología, no deja de tener relación con el malestar similar que la obra de Clastres provocó en un entorno académico siempre prudente y mojigato. “Me parece que los etnólogos deberían sentirse como en casa en el Antiedipo...” (Clastres en Guattari 2009: 85). Pues bien, la inmensa mayoría de ellos no lo hicieron.

En el Anti-Edipo, la sociedad contra el Estado se convierte en una “máquina territorial primitiva”, perdiendo sus connotaciones residuales de Sujeto colectivo y transformándose en un puro “modo de funcionamiento” cuyo objetivo es la codificación integral de los flujos materiales y semióticos que constituyen la producción deseante humana. Esa máquina territorial codifica los flujos, inviste los órganos, marca los cuerpos: es una máquina de inscripción. Su funcionamiento presupone la unidad inmanente del deseo y de la producción que es la Tierra. La cuestión del jefe impotente se resitúa así en un contexto geofilosófico más amplio: la voluntad de no división que Clastres veía en el socius primitivo se convierte en un impulso a la codificación absoluta de todos los flujos materiales y semióticos y a la preservación de la coextensividad del cuerpo social y del cuerpo de la Tierra. La conjuración “anticipatoria” de un poder separado es la resistencia de los códigos primitivos a la sobrecodificación despótica, la lucha de la Tierra contra el Déspota desterritorializador. La intencionalidad colectiva que se expresa en el rechazo a unificarse bajo una entidad sobrecodificadora pierde su máscara antropomórfica, convirtiéndose – y aquí estamos utilizando el lenguaje de Mil Mesetas – en un efecto de un determinado régimen de signos (la semiótica presignificante) y el dominio de una segmentariedad primitiva, marcada por una “línea relativamente flexible de códigos y territorialidades entrelazados”.

La principal conexión entre el Antiedipo y la obra de Clastres es un rechazo común, aunque no exactamente idéntico, del intercambio como principio fundador de la socialidad. El Anti-Edipo sostiene que la noción de deuda debía ocupar el lugar que ocupaba la reciprocidad en Mauss y Levi-Strauss. Clastres, en su primer artículo sobre la filosofía del caciquismo indígena – una crítica enrevesada de un primer artículo de su maestro, donde el papel del jefe era pensado en términos de un intercambio recíproco entre el líder y el grupo – ya había sugerido que el concepto indígena de poder implicaba simultáneamente una afirmación de la reciprocidad como esencia de lo social y su negación, al situar el papel del jefe fuera de su esfera, en la posición de un perpetuo deudor del grupo. Sin quitar al intercambio su valor antropológico, Clastres introdujo la necesidad sociopolítica de un no-intercambio. En sus últimos ensayos sobre la guerra, la disyunción entre intercambio y poder se transforma en una extraña resonancia. Al dislocarse de la relación intracomunitaria a la relación intercomunitaria, la negación del intercambio se convirtió en la esencia del socius primitivo. La sociedad primitiva está “contra el intercambio” por las mismas razones por las que está contra el Estado: porque desea la autarquía y la autonomía, porque sabe que todo intercambio es una forma de deuda, es decir, de dependencia, aunque sea recíproca.

Mil Mesetas retoma las tesis de Clastres en dos largos capítulos: uno sobre la “máquina de guerra” como forma de pura exterioridad (en la que la violencia organizada o la guerra "propiamente dicha" tienen un papel muy secundario) en oposición al Estado como forma de pura interioridad (en el que la centralización administrativa tiene un papel igualmente secundario); y otro capítulo sobre el “aparato de captura”, que desarrolla una teoría del Estado como modo de funcionamiento coetáneo a las máquinas de guerra y a los mecanismos de inhibición de las sociedades primitivas. Estos desarrollos no sólo modifican elementos de las proposiciones de Clastres, sino también algunas de las categorías centrales del Anti-Edipo. El esquema Salvaje-Bárbaro-Civilizado se abre lateralmente para incluir la figura central del Nómada, a la que la máquina de guerra se ve ahora constitutivamente asociada. Una nueva tripartición, derivada del concepto de segmentariedad, o multiplicidad cuantificada, hace su aparición: la línea flexible y polivocal de los códigos y territorialidades primitivos; la línea rígida de la resonancia de la sobrecodificación (el aparato del Estado); y la(s) línea(s) de fuga trazada(s) por la descodificación y la desterritorialización (la máquina de guerra). La sociedad primitiva de Clastres (los “Salvajes” del Anti-Edipo) pierde su conexión privilegiada con la máquina de guerra. En Mil Mesetas se considera que simplemente el reclutamiento como forma de exterioridad para conjurar las tendencias a la sobrecodificación y a la resonancia que amenazan constantemente con subsumir los códigos y las territorialidades primitivas. Del mismo modo, el Estado puede capturar la máquina de guerra (que es, no obstante, su exterioridad absoluta) y ponerla a su servicio, no sin correr el riesgo de ser destruido por ella. Y, por último, las sociedades contemporáneas permanecen en pleno contacto con su infraestructura “primitiva” o molecular, “impregnada de un tejido flexible sin el cual sus segmentos rígidos no se sostendrían”. Con ello, la dicotomía exhaustiva y mutuamente excluyente entre los dos macrotipos de sociedad (“con” y “contra” el Estado) se diversifica y complejiza: las líneas coexisten, se entrecruzan y se transforman unas en otras; el Estado, la máquina de guerra y la segmentariedad primitiva pierden sus connotaciones tipológicas y se convierten en formas o modelos abstractos, que se manifiestan en múltiples procedimientos y sustratos materiales: en estilos científicos, filias tecnológicas, actitudes estéticas y sistemas filosóficos tanto como en formas macro-políticas de organización o modos de la representación-institución del socius.

Por último, al mismo tiempo que hacen suya una de las tesis fundamentales de Clastres, cuando afirman que el Estado, más que suponer un modo de producción, es la entidad misma que hace de la producción un “modo” (op.cit.: 429), Deleuze y Guattari desdibujan la distinción exagerada que hace Clastres entre lo político y lo económico. Como es sabido, la actitud de Capitalismo y esquizofrenia frente al materialismo histórico, incluso frente al etnomarxismo francés, es bastante diferente de la del autor de “Los marxistas y su antropología” (cap. 10). Ante todo, la cuestión del origen del Estado deja de ser el misterio que siempre fue para Clastres. El Estado deja de tener un origen histórico o cronológico, ya que el propio tiempo se convierte en el vehículo de causalidades inversas no evolutivas (op.cit.: 335, 431). No sólo hay una presencia real muy antigua del Estado “fuera” de las sociedades primitivas, sino también su presencia virtual perpetua “dentro” de estas sociedades, bajo la forma de los malos deseos que es necesario conjurar y de los focos de resonancia segmentaria que siempre se desarrollan. La desterritorialización no es históricamente secundaria al territorio, los códigos no son separables del movimiento de descodificación (op.cit.: 222).

Criticadas y recalificadas, las tesis expuestas en los textos breves de Pierre Clastres tienen, pues, un peso decisivo en la dinámica conceptual de Capitalismo y esquizofrenia. En particular, la teoría clastreana de la “guerra” como máquina abstracta de generación de multiplicidad, opuesta, en su esencia al monstruo sobrecodificador del Estado – la guerra como enemigo número uno del Uno – desempeña un papel clave en uno de los principales sistemas filosóficos del siglo XX.

Entre antropología y etnología

El actual entusiasmo en torno a los descubrimientos arqueológicos, en la Amazonia, de vestigios de formaciones sociales que se asemejaban a los cacicazgos del Círculo-Caribe, así como el avance de los estudios históricos sobre las zonas de contacto entre los estados andinos y las sociedades de las Tierras Bajas, han llevado a los estudiosos a descartar el concepto de “sociedad contra el Estado” como un artefacto doblemente europeo: confunde como original lo que en realidad es el resultado de una dramática involución de las sociedades amerindias a partir del siglo XVI; y sería una proyección ideológica de algunas viejas utopías occidentales que alcanzaron nueva vigencia durante la fatídica década de 1960.

El hecho de que estas dos diferentes argumentaciones invalidantes fueran movilizadas conjuntamente contra Clastres por ciertas corrientes de la etnología contemporánea sugiere que esta última no está libre de su propia carga ideológica. El enfoque en las tendencias centrífugas que inhibieron la emergencia de la forma-Estado nunca impidió a Clastres identificar “el lento trabajo de las fuerzas unificadoras” en las organizaciones multicomunitarias de las Tierras Bajas o la presencia de estratificación social y poder centralizado en la región (especialmente en el norte de la Amazonia). En cuanto a las utopías “anarquistas” europeas, sabemos cuánto deben al encuentro con el Nuevo Mundo a comienzos de la Edad Moderna. Los desencuentros fueron muchos, sin duda, pero no arbitrarios. Por último, y lo que es más importante, cabe señalar que la regresión demográfica postcolombina, por catastrófica que efectivamente fuera, no puede explicar el alfa y el omega del paisaje sociopolítico actual de la América indígena; al igual que cualquier otra trayectoria evolutiva, la “involución” expresa mucho más que limitaciones adaptativas. Es sobre este excedente crucial de sentido – de estructura, de cultura, de historia o como se quiera llamas – el que permite hablar de la pertinencia etnológica de la tesis de la “sociedad contra el Estado” y en función de la cual debe ser evaluada.

La sociedad primitiva era quizá, para Clastres, algo así como una esencia; pero no era una esencia estática. El autor siempre la concibió como un modo de funcionamiento profundamente inestable en su misma búsqueda de estabilidad ahistórica. Sea como fuere, existe efectivamente un “modo de ser” bastante característico de lo que él llamó sociedad primitiva y que ningún etnógrafo que haya convivido con una cultura amazónica, incluso con una que tenga rasgos bien definidos de jerarquía y centralización, puede dejar de experimentar en toda su evidencia, tan omnipresente como elusiva. Esta forma de ser es “esencialmente” una política de la multiplicidad; Clastres sólo puede haberse equivocado al interpretarla como si debiera expresarse siempre en términos de una multiplicidad “política”, una forma institucional de autorrepresentación colectiva. La política de la multiplicidad es un modo de devenir más que un modo de ser (de ahí su carácter elusivo); se instituye o institucionaliza efectivamente en determinados contextos etnohistóricos, pero no depende de esa transición a un Estado molar para funcionar, sino todo lo contrario. Ese modo precede a su propia institución, y permanece o vuelve a su estado molecular por defecto en muchos otros contextos no primitivos. “La sociedad contra el Estado”, en resumen, es un concepto intensivo, designa un modo intensivo o una forma virtual omnipresente, cuyas condiciones variables de extensificación y actualización corresponde determinar a la antropología.

La posteridad de Clastres en la etnología sudamericana siguió dos ejes principales. El primero consistió en la elaboración de un modelo de organización social amazónica – una “economía simbólica de la alteridad” o una “metafísica de la depredación” – que amplió sus tesis sobre la guerra primitiva. El segundo fue la descripción del trasfondo cosmológico de las sociedades contraestatales, el llamado “perspectivismo” amerindio. Los dos ejes exploran la fértil vacilación entre tendencias estructuralistas y postestructuralistas que caracteriza la obra de Clastres; ambos privilegian una lectura deleuzo-guattariana frente a una lectura fenomenológica. Juntos, definen una cosmopraxis indígena de alteridad inmanente, que equivale a una contraantropología, una especie de “antropología inversa”, que se sitúa en el precario espacio entre el silencio y el diálogo.

La teoría de la guerra de Clastres, aunque a primera vista parece reforzar una oposición binaria entre el adentro y el afuera, el Nosotros humano y el Otro menos-que-humano, en realidad acaba por diferenciar y relativizar la alteridad y, por lo mismo, cualquier posición de identidad, socavando el subtexto narcisista o “etnocéntrico” que a veces acompaña a la caracterización que el autor hace de la sociedad primitiva.

Imaginemos la etnología clastreana como un drama conceptual en el que se enfrentan un pequeño número de personae o tipos: el jefe, el enemigo, el profeta, el guerrero. Todos son vectores de alteridad, dispositivos paradójicos que definen al socius mediante alguna forma de negación. El jefe encarna la negación de los fundamentos intercambistas de la sociedad y representa al grupo en la medida en que esta exterioridad se interioriza: al convertirse en “prisionero del grupo”, contra-produce la unidad y la indivisión de este último. El enemigo niega el Nosotros colectivo, permitiendo que el grupo se afirme contra él, por su exclusión violenta; el enemigo muere para asegurar la persistencia de lo múltiple, la lógica de la separación. El profeta, a su vez, es el enemigo del jefe, afirma la sociedad contra el jefe cuando su titular amenaza con escapar al control del grupo afirmando un poder trascendente; al mismo tiempo, el profeta arrastra a la sociedad hacia una meta imposible, la autodisolución. El guerrero, por último, es enemigo de sí mismo, destruyéndose en pos de una inmortalidad gloriosa, ya que la sociedad que defiende le impide transformar sus prestigiosas hazañas en poder instituido. El jefe es una especie de enemigo, el profeta una especie de guerrero, y así una y otra vez.

Estos cuatro personajes forman, pues, un círculo de alteridad que contra-efectúa o contra-inventa la sociedad primitiva. Pero en el centro de este círculo no está el Sujeto, la forma reflexiva de la Identidad. El quinto elemento, que puede considerarse el elemento dinámico central precisamente por su excentricidad, es el personaje sobre el que descansa la política de la multiplicidad: el aliado político, el “asociado” que vive en otra parte, a medio camino entre el grupo local, co-residente, y los grupos enemigos. Nunca ha habido sólo dos posiciones en el socius primitivo. Todo gira en torno al aliado, el tercer término que permite la conversión de una indivisión interna en una fragmentación externa, modulando la guerra indígena y transformándola en una relación social fílmica, o más aún, como sostiene Clastres, en la relación fundamental del socius primitivo.

Los aliados políticos, esos grupos locales que forman una banda de seguridad (e incertidumbre) en torno a cada grupo local, se conciben siempre, en la Amazonia, bajo la apariencia de afinidad potencial, es decir, como una forma cualificada de alteridad (afinidad matrimonial) pero que, sin embargo, sigue siendo alteridad {afinidad potencial), y que está marcada por connotaciones agresivas y depredadoras mucho más rituales que productivas – es decir, realmente productivas – que la mera enemistad indeterminada y anónima (o que la reiteración despotencializadora de los intercambios matrimoniales que crea una interioridad social). Es la figura inestable e indispensable del aliado político la que impide tanto una “reciprocidad generalizada” (una fusión de comunidades y una unidad sociológica superior) como la guerra generalizada (la atomización suicida del socius). El verdadero centro de la sociedad primitiva, esa red laxa de grupos locales celosos de su independencia recíproca, es siempre extra-local, pues se sitúa en cada punto donde puede efectuarse la conversión entre interior y exterior. Por esta razón, la “totalidad” y la “indivisión” de la comunidad primitiva no contradicen la dispersión y la multiplicidad de la sociedad primitiva. El carácter de totalidad significa que la comunidad no forma parte de ningún Otro o Todo jerárquicamente superior; el carácter de indivisión significa que tampoco está internamente jerarquizada, dividida en partes que forman un Todo interior. Totalidad sustractiva, indivisión negativa. Falta de distinción localizable entre un interior y un exterior. Multiplicación de lo múltiple.

La sociedad contra el Estado es un proyecto únicamente humano; la política es un asunto estrictamente intraespecífico. Es con respecto a este aspecto que la etnología amerindia avanzó más en los últimos años, extrayendo las intuiciones de Clastres de su caparazón antropocéntrico y mostrando cómo su decisión de tomar en serio el pensamiento indígena requiere un cambio de la descripción de una forma (diferente) de institución de lo (igualmente concebido) social a otra noción de antropología – otra práctica de la humanidad – y a otra noción de política – otra experiencia de la socialidad –.

El capítulo 5 de Arqueología de la violencia es un texto fundamental a este respecto. El autor escribe allí: “Cualquier estancia en una sociedad amazónica, por ejemplo, permite observar no sólo la piedad de los salvajes, sino la integración de las preocupaciones religiosas en la vida social, hasta un punto que parece disolver la distinción entre lo secular y lo religioso, difuminar los límites entre el dominio de lo profano y la esfera de lo sagrado: la naturaleza, en resumen, al igual que la sociedad, está atravesada por lo sobrenatural. Así, los animales o las plantas pueden ser a la vez seres naturales y agentes sobrenaturales: si la caída de un árbol hiere a alguien, o una bestia salvaje ataca a alguien, o una estrella fugaz cruza el cielo, se interpretarán no como accidentes, sino como efectos de la agresión deliberada de poderes sobrenaturales, como espíritus del bosque, almas de los muertos, incluso chamanes enemigos. El rechazo decidido del azar y de la discontinuidad entre lo profano y lo sagrado conduciría lógicamente a abolir la autonomía de la esfera religiosa, que se situaría entonces en todos los acontecimientos individuales y colectivos de la vida cotidiana de la tribu. En realidad, sin embargo, nunca completamente ausente de los múltiples aspectos de una cultura primitiva, la dimensión religiosa consigue afirmarse como tal en determinadas circunstancias rituales específicas”.