#Venerati maestri

Explore tagged Tumblr posts

Photo

Venerati maestri – Minchia, giornalismo con i controcog…! Repubblica non sarà riuscita a dirne una al renzismo, ma di sicuro non la manda a dire alla Prati…

#emergenza informazionale#Giornalismo italiano#gossip#michele serra#opinioni online#pamela prati#repubblica#Rosebud Arts Critique Journalism#Venerati maestri

0 notes

Text

A proposito di gatti...

Nelle case giapponesi abitano circa dieci milioni di gatti, a testimonianza di una relazione umano-felino che si è evoluta nei secoli. I primi gatti arrivarono in Giappone via nave dalla Cina, probabilmente dalla Manciuria e dalla Corea, nel VI secolo con l’avvento del Buddismo. Vennero amati dagli aristocratici della corte di Kyōtō, prima di divenire gli attuali gatti domestici presenti un po’ ovunque, dalle case ai café, dalle stazioni ai templi buddhisti, agli anime, ecc. Nell'arcipelago del Sol Levante i gatti furono onorati e ricercati non solo per la loro utilità contro i roditori, ma anche come propiziatori della fortuna; inoltre quelli dal mantello bianco erano sempre presenti nei templi buddisti, poiché erano considerati messaggeri celesti e depositari dell’energia che genera la vita.

Negli Annali Imperiali c'è scritto che “il 10° giorno della quinta luna dell’anno 999, una gatta bianca ed immacolata ha dato alla luce 5 bellissimi gattini nei giardini del Palazzo Imperiale ed essendo questi talmente incantevoli, l’Imperatore Hojiji ha decretato che vengano allevati con la cura riservata alle bimbe di sangue reale e che tutti i gatti siano venerati e non più utilizzati per cacciare i topi”.

A seguito dell’editto, i topi, indisturbati, proliferarono velocemente e causarono dei danni enormi, poiché il loro nutrimento preferito erano i bachi da seta, patrimonio principale dell’economia nipponica. Solamente nel XIV secolo, un nuovo editto imperiale permise di riutilizzare i gatti per la lotta contro i topi, precisando però che il gatto rimaneva un animale sacro del quale non si doveva fare commercio.

I marinai giapponesi ancora oggi portano le calico (gatti tricolori) sulle imbarcazioni perché ritengono che siano capaci di prevedere l’avvicinarsi della tempesta. Arrampicandosi sugli alberi maestri si crede, infatti, esse siano in grado di vedere e mettere in fuga le anime erranti dei naufraghi che, trasformate in spiriti cattivi, tentano di affondare la nave.

2 notes

·

View notes

Text

Il Colombo della guerra

Il Colombo della guerra

Anna Lombroso per il Simplicissimus C’è proprio da avere compassione per illustri pensatori e commentatori autorevoli, arrivati all’età felice in cui non si nega a nessuno la nomea di venerati maestri, costretti dall’incalzare di eventi che non sanno interpretare a fare gli umarell davanti ai cantieri della realtà e che per dimostrare la loro esistenza in vita devono lanciarsi in verbose e…

Visualizza su WordPress

0 notes

Text

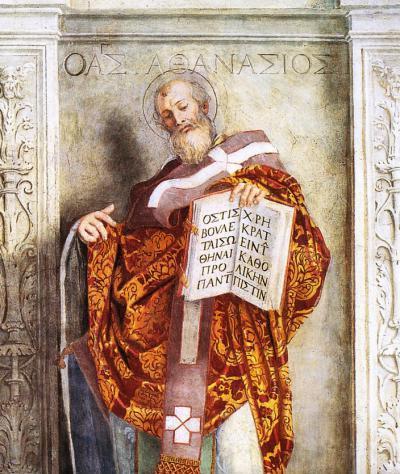

Il santo del 2 maggio: sant'Atanasio Vescovo e Dottore della Chiesa

Sant'Atanasio Due secoli sono trascorsi dai primi semi del cristianesimo, con persecuzioni e periodi di tranquillità assoluta. ma adesso il pericolo maggiore per la Chiesa di cristo è il proliferare delle eresie dottrinali. Ma Dio, che sceglie gli uomini al posto giusto e al momenti giusto, ha visto in quest'uomo l'ardente difensore della su dottrina. Atanasio nacque nel 296 da nobili e cristiani genitori. Giovane ancora, ebbe sotto i suoi occhi l'austero e grande spettacolo delle penitenze dei monaci d'Egitto; strinse pure relazione coll'eremita S. Antonio, alla cui scuola apprese l'esercizio della virtù e una magnanima fortezza d'animo, che sarà il suo baluardo contro le molteplici persecuzioni dei suoi nemici ariani. Intanto S. Alessandro, patriarca di Alessandria, ammirato della santità e della scienza del giovane Atanasio, lo volle con sè; e dopo non molto tempo, vedendo in lui i mirabili progressi nell'interpretazione delle Sacre Scritture, lo ordinò sacerdote. Fu allora che il grande Dottore, conscio della sua grave responsabilità, si diede con maggior slancio agli studi sacri, divenendo, in breve, celebre per i suoi scritti. Intanto l'uragano che minacciava la Chiesa era scoppiato. Ario, uomo turbolento, negava pubblicamente l'unione con sostanziale di Gesù Cristo col Padre; per lui il mistero adorabile di un Dio fatto uomo e morto per l'umanità. Nulla di più deleterio poteva esservi di queste dottrine, che ben presto si estesero tra fedeli. A scongiurare un così grave pericolo si convocò il Concilio di Nicea. Atanasio vi andò col vescovo Alessandro. Egli aveva pregato e studiato a lungo, e quando, giunto a Nicea, per invito del suo vescovo salì la cattedra, cominciò con tale ardore la confutazione dell' eresia, e fu così limpido e così efficace il suo discorso, che appena ebbe finito, tutti i vescovi che presiedevano al concilio, in numero di 300, si alzarono e unanimi firmarono la condanna di Ario, proclamando Gesù Cristo consustanziale al Padre cioè figlio di Dio, perciò Dio anche Lui. La vittoria era completa, ma questa per il grande Atanasio fu l'inizio di lotte continue, che non avrebbero avuto fine che con la sua morte. Le persecuzioni di ogni sorta non smossero il grande Dottore dall'opera intrapresa, che divenne anzi più attiva quando alla morte di S. Alessandro dovette, per volontà di tutto il popolo, occuparne la sede episcopale. Da quel giorno tutte le forze del nuovo Vescovo furono dirette contro l'Arianesimo. Cinque volte fu esiliato dalla sua sede, ma nulla mai potè vincerlo; troppo forte era il suo amore a Gesù Cristo per il quale avrebbe dato volentieri tutto il suo sangue.Oltre che con la parola, difese la fede cattolica anche con gli scritti che sono numerosi. Morì pieno di meriti nel 373 a 76 anni di età, 46 dei quali trascorsi nella sede episcopale. Ne parla di lui il papa emerito Benedetto XVI in una catechesi in udienza generale nel 2007 (Editrice Vaticana): BENEDETTO XVI UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI Mercoledì, 20 giugno 2007 Sant’Atanasio di Alessandria Cari fratelli e sorelle, continuando la nostra rivisitazione dei grandi Maestri della Chiesa antica, vogliamo rivolgere oggi la nostra attenzione a sant’Atanasio di Alessandria. Questo autentico protagonista della tradizione cristiana, già pochi anni dopo la morte, venne celebrato come «la colonna della Chiesa» dal grande teologo e Vescovo di Costantinopoli Gregorio Nazianzeno (Discorsi 21,26), e sempre è stato considerato come un modello di ortodossia, tanto in Oriente quanto in Occidente. Non a caso, dunque, Gian Lorenzo Bernini ne collocò la statua tra quelle dei quattro santi Dottori della Chiesa orientale e occidentale – insieme ad Ambrogio, Giovanni Crisostomo e Agostino –, che nella meravigliosa abside della Basilica vaticana circondano la Cattedra di san Pietro. Atanasio è stato senza dubbio uno dei Padri della Chiesa antica più importanti e venerati. Ma soprattutto questo grande Santo è l’appassionato teologo dell’incarnazione del Logos, il Verbo di Dio, che – come dice il prologo del quarto Vangelo – «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). Proprio per questo motivo Atanasio fu anche il più importante e tenace avversario dell’eresia ariana, che allora minacciava la fede in Cristo, riducendolo ad una creatura «media» tra Dio e l’uomo, secondo una tendenza ricorrente nella storia, e che vediamo in atto in diversi modi anche oggi. Nato probabilmente ad Alessandria, in Egitto, verso l’anno 300, Atanasio ricevette una buona educazione prima di divenire diacono e segretario del Vescovo della metropoli egiziana, Alessandro. Stretto collaboratore del suo Vescovo, il giovane ecclesiastico prese parte con lui al Concilio di Nicea, il primo a carattere ecumenico, convocato dall’imperatore Costantino nel maggio del 325 per assicurare l’unità della Chiesa. I Padri niceni poterono così affrontare varie questioni, e principalmente il grave problema originato qualche anno prima dalla predicazione del presbitero alessandrino Ario. Questi, con la sua teoria, minacciava l’autentica fede in Cristo, dichiarando che il Logos non era vero Dio, ma un Dio creato, un essere «medio» tra Dio e l’uomo, e così il vero Dio rimaneva sempre inaccessibile a noi. I Vescovi riuniti a Nicea risposero mettendo a punto e fissando il «Simbolo della fede» che, completato più tardi dal primo Concilio di Costantinopoli, è rimasto nella tradizione delle diverse confessioni cristiane e nella Liturgia come il Credo niceno-costantinopolitano. In questo testo fondamentale – che esprime la fede della Chiesa indivisa, e che recitiamo anche oggi, ogni domenica, nella Celebrazione eucaristica – figura il termine greco homooúsios, in latino consubstantialis: esso vuole indicare che il Figlio, il Logos, è «della stessa sostanza» del Padre, è Dio da Dio, è la sua sostanza, e così viene messa in luce la piena divinità del Figlio, che era negata dagli ariani. Morto il Vescovo Alessandro, Atanasio divenne, nel 328, suo successore come Vescovo di Alessandria, e subito si dimostrò deciso a respingere ogni compromesso nei confronti delle teorie ariane condannate dal Concilio niceno. La sua intransigenza, tenace e a volte molto dura, anche se necessaria, contro quanti si erano opposti alla sua elezione episcopale e soprattutto contro gli avversari del Simbolo niceno, gli attirò l’implacabile ostilità degli ariani e dei filoariani. Nonostante l’inequivocabile esito del Concilio, che aveva con chiarezza affermato che il Figlio è della stessa sostanza del Padre, poco dopo queste idee sbagliate tornarono a prevalere – in questa situazione persino Ario fu riabilitato –, e vennero sostenute per motivi politici dallo stesso imperatore Costantino e poi da suo figlio Costanzo II. Questi, peraltro, che non si interessava tanto della verità teologica quanto dell’unità dell’Impero e dei suoi problemi politici, voleva politicizzare la fede, rendendola più accessibile – secondo il suo parere – a tutti i sudditi nell’Impero. La crisi ariana, che si credeva risolta a Nicea, continuò così per decenni, con vicende difficili e divisioni dolorose nella Chiesa. E per ben cinque volte – durante un trentennio, tra il 336 e il 366 – Atanasio fu costretto ad abbandonare la sua città, passando diciassette anni in esilio e soffrendo per la fede. Ma durante le sue forzate assenze da Alessandria, il Vescovo ebbe modo di sostenere e diffondere in Occidente, prima a Treviri e poi a Roma, la fede nicena e anche gli ideali del monachesimo, abbracciati in Egitto dal grande eremita Antonio con una scelta di vita alla quale Atanasio fu sempre vicino. Sant’Antonio, con la sua forza spirituale, era la persona più importante nel sostenere la fede di sant’Atanasio. Reinsediato definitivamente nella sua sede, il Vescovo di Alessandria poté dedicarsi alla pacificazione religiosa e alla riorganizzazione delle comunità cristiane. Morì il 2 maggio del 373, giorno in cui celebriamo la sua memoria liturgica. L’opera dottrinale più famosa del santo Vescovo alessandrino è il trattato su L’incarnazione del Verbo, il Logos divino che si è fatto carne divenendo come noi per la nostra salvezza. Dice in quest’opera Atanasio, con un’affermazione divenuta giustamente celebre, che il Verbo di Dio «si è fatto uomo perché noi diventassimo Dio; egli si è reso visibile nel corpo perché noi avessimo un’idea del Padre invisibile, ed egli stesso ha sopportato la violenza degli uomini perché noi ereditassimo l’incorruttibilità» (54,3). Con la sua risurrezione, infatti, il Signore ha fatto sparire la morte come se fosse «paglia nel fuoco» (8,4). L’idea fondamentale di tutta la lotta teologica di sant’Atanasio era proprio quella che Dio è accessibile. Non è un Dio secondario, è il Dio vero, e tramite la nostra comunione con Cristo noi possiamo unirci realmente a Dio. Egli è divenuto realmente «Dio con noi». Tra le altre opere di questo grande Padre della Chiesa – che in gran parte rimangono legate alle vicende della crisi ariana – ricordiamo poi le quattro lettere che egli indirizzò all’amico Serapione, Vescovo di Thmuis, sulla divinità dello Spirito Santo, che viene affermata con nettezza, e una trentina di lettere «festali», indirizzate all’inizio di ogni anno alle Chiese e ai monasteri dell’Egitto per indicare la data della festa di Pasqua, ma soprattutto per assicurare i legami tra i fedeli, rafforzandone la fede e preparandoli a tale grande solennità. Atanasio è, infine, anche autore di testi meditativi sui Salmi, poi molto diffusi, e soprattutto di un’opera che costituisce il best seller dell’antica letteratura cristiana: la Vita di Antonio, cioè la biografia di sant’Antonio abate, scritta poco dopo la morte di questo Santo, proprio mentre il Vescovo di Alessandria, esiliato, viveva con i monaci del deserto egiziano. Atanasio fu amico del grande eremita, al punto da ricevere una delle due pelli di pecora lasciate da Antonio come sua eredità, insieme al mantello che lo stesso Vescovo di Alessandria gli aveva donato. Divenuta presto popolarissima, tradotta quasi subito in latino per due volte e poi in diverse lingue orientali, la biografia esemplare di questa figura cara alla tradizione cristiana contribuì molto alla diffusione del monachesimo, in Oriente e in Occidente. Non a caso la lettura di questo testo, a Treviri, è al centro di un emozionante racconto della conversione di due funzionari imperiali, che Agostino colloca nelle Confessioni (VIII,6,15) come premessa della sua stessa conversione. Del resto, lo stesso Atanasio mostra di avere chiara coscienza dell’influsso che poteva avere sul popolo cristiano la figura esemplare di Antonio. Scrive infatti nella conclusione di quest’opera: «Che fosse dappertutto conosciuto, da tutti ammirato e desiderato, anche da quelli che non l’avevano visto, è un segno della sua virtù e della sua anima amica di Dio. Infatti non per gli scritti né per una sapienza profana né per qualche capacità è conosciuto Antonio, ma solo per la sua pietà verso Dio. E nessuno potrebbe negare che questo sia un dono di Dio. Come infatti si sarebbe sentito parlare in Spagna e in Gallia, a Roma e in Africa di quest’uomo, che viveva ritirato tra i monti, se non l’avesse fatto conoscere dappertutto Dio stesso, come egli fa con quanti gli appartengono, e come aveva annunciato ad Antonio fin dal principio? E anche se questi agiscono nel segreto e vogliono restare nascosti, il Signore li mostra a tutti come una lucerna, perché quanti sentono parlare di loro sappiano che è possibile seguire i comandamenti e prendano coraggio nel percorrere il cammino della virtù» (93,5-6). Sì, fratelli e sorelle! Abbiamo tanti motivi di gratitudine verso sant’Atanasio. La sua vita, come quella di Antonio e di innumerevoli altri Santi, ci mostra che «chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente vicini. Deus caritas est, 42). Read the full article

1 note

·

View note

Text

Questa notte Rimpoche Lama Gangchen ha lasciato il corpo. 🙏

Io circa venti anni fa ho avuto la possibilità di conoscerlo e di diventarne amico. Straordinario maestro di vita spirituale e di sensibilità ambientale. Una grande gioia ed un grande onore incontrarlo ed ogni volta riscoprire la bellezza dei suoi insegnamenti. « Seguire un sentiero spirituale non vuol dire abbandonare il mondo, ma lavorare per migliorarlo. » (Tratto da «Oracolo di folle saggezza», di Lama Gangchen)

Lama Gangchen Tulku Rinpoche(Dakshu, 7 luglio 1941 - Verbania 18 aprile 2020) è stato un monaco buddhista tibetano.

Nato in una famiglia di contadini di Dakshu, un minuscolo villaggio dello Tsang, in Tibet occidentale, fu chiamato Wangdu Gyelpo.

All'età di tre anni fu riconosciuto come la reincarnazione di Kacen Sapenla, celebre lama guaritore appartenente a un antico lignaggio di maestri reincarnati iniziato con Darikapa, uno degli ottantaquattro maggiori Mahasiddha venerati in Tibet, e in cui figurano Zango Tashi, uno degli��abati del Monastero di Tashilhunpo, residenza dei Panchen Lama, e molti lama che in vita ebbero rapporti stretti con gli stessi Grandi Eruditi. A cinque anni, Wangdu Gyelpo entrò dunque come novizio di scuola Gelug nel Monastero di Gangchen, distante dodici chilometri dal villaggio natio, ove fu ribattezzato Thinley Yarpel Lama Shresta. Negli anni, i suoi principali maestri furono lama eminenti quali Song Rinpoce e, soprattutto, il XVII Trijang Rinpoce, personalità molto potente e rispettata in quanto insegnante del XIV Dalai Lama, da cui ricevette l'iniziazione di Dorje Shugden, spirito protettore dei Gelug. Tra le maggiori iniziazioni che ricevette figurano quelle di Yamantaka, Guhyasamaja, Heruka, Vajrayogini, e, soprattutto, quella di Bhaiṣajyaguru, il Bodhisattva della Medicina, in conformità alla sua preparazione quale futuro lama guaritore.

Ci mancherà molto la tua saggezza ed il tuo sorriso,

Anima nobile e pura......

Grazie per il tuo esempio di vita e di compassione.

🙏❤🙏

#lamagangchen #lamamichel

#ahmc

0 notes

Quote

Nei momenti di malumore Nei momenti di malumore, sempre più frequenti, io confesso che non mi piace nulla. Non mi piace un romanzo, non mi piace un film, la musica, la televisione, non mi piace praticamente niente di quanto viene prodotto in Italia. Non mi piacciono gli indiscutibili. Non mi piace 'o presepio. Non mi piace Roberto Benigni. Non mi piace Susanna Tamaro. Ad aggravare questa malattia dello spirito, devo dire che mi piace sempre meno anche Nanni Moretti, e all'occorrenza saprei spiegare perché II Caimano è un film sbagliato. Non mi piace Tornatore, non mi piace Salvatores. Avrei molti dubbi anche su Dario Fo, e per equilibrio bipartisan ammetterò in via preventiva che ero e sono scettico pure su Oriana Fallaci. E su queste idee mi sembra di raccogliere il consenso dei miei maliziosi amici, che fanno ampi cenni di approvazione e confermano che è tutto vero, e si divertono un mondo a sentire le mie cattiverie, e aggiungono le loro con la soddisfazione sfacciata con cui si tirano le briscole alte nell'ultima mano. Poi guardo i giornali, leggo le recensioni, assisto alle comparsate televisive quando viene lanciato un film o un romanzo, e mi dico: c'è qualcosa che non va. Il qualcosa che non va è il conformismo diffuso, l'ovvio dei popoli, il velluto di ipocrisia collettiva che sembra avere coperto con una specie di indiscusso canone artistico, intellettuale e spettacolare l'Italia contemporanea, in ragione del quale tutti sono d'accordo con tutti, e nessuno obietta mai niente. È il regime ferreo degli infallibili, che inibisce qualsiasi critica. In privato si parla male di tutti, e si fanno sghignazzate sui grandi capolavori che vengono proposti dai mass media e sui protagonisti santificati dallo stereotipo; in pubblico, e cioè sui mass media e nelle occasioni ufficiali, ci si guarda bene dall'incrinare anche solo con un graffio il luogo comune e l'oleografia. PRIMA DI PROSEGUIRE IL DISCORSO, credo che sia necessario da parte mia un atto di sincerità. Io non ho idee, non ho convinzioni, principi, «valori», ho solo dei modi di dire le cose, e se vogliamo proprio confessarlo, sono sinceramente relativista. Arriccio il naso quando qualcuno usa la parola «identità». Per semplificare, se quel prestigioso e testardo intellettuale maghrebino e banlieusard di Zinedine Zidane è convinto di avere subito un'ingiuria sanguinosa perché un difensore italiano ha rivolto delle brutte parole alle femmine della sua famiglia, credo di capirlo. Ho la vaga sensazione che per me, cittadino di una democrazia abbastanza avanzata e usufruttuario del repertorio di diritti, valori e disvalori dell'Occidente moderno, il codice antropologico di Zidane sia roba arcaica, frutto di una concezione che richiama la tribù, il clan, cerimonie faticose in cui si sta sempre in piedi, la gente ammucchiata in giacigli troppo affollati, dentro case troppo abitate. Ma se lui, «Zizou», ha di queste convinzioni, per me se le può tenere e coltivare, basta che non mi prenda a testate. Questo a titolo di precauzione. Non tutti sono dotati infatti dello humour scettico e tollerante di Luciano Moggi, che andò a trattare con Zidane il suo passaggio alla Juventus in un grande e luccicante albergo di Marsiglia, e allorché vide entrare il centrocampista francese dalla porta girevole restò perplesso. Si trovò infatti davanti un tipo dinoccolato, in calzoncini corti e sandali infradito, un camicione colorato che lasciava intravedere il petto villoso, e uno stecchino all'angolo della bocca. Ma dopo quell'istante di perplessità avviò subito la trattativa, che prometteva di instradarsi per il verso giusto, e dopo avere raggiunto un accordo di massima concordò un nuovo appuntamento due settimane dopo. Stesso albergo, stessa porta girevole e stesso Zidane, che arrivò tutto dinoccolato con gli infradito, i calzoncini, il camicione e lo stuzzicadenti fra le labbra. Il relativista Moggi lo guarda con il suo sguardo liquido e gli fa: «Ahó, almeno potevi cambia 'o stecchino».

Edmondo Berselli - Venerati maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d'Italia.

2 notes

·

View notes

Text

“È necessario, è un imperativo, che legga Rabbi Heschel”. Un dono di Cristina Campo

Ammissione di idiozia: non l’avevo sentito prima. Mi sorprende, come sempre, la perentorietà di Cristina Campo. In una lettera del febbraio 1970 ad Alejandra Pizarnik (raspo dal consueto manipolo di straordinari inediti). “Ho qualcosa di molto urgente da dirLe: è necessario, è un imperativo, che legga i libri del Rabbi Abraham Joshua Heschel, un mistico di pura tradizione chassidica che ho conosciuto in circostanze straordinarie (era qui un anno fa). Credo che una grande ricchezza e una grande gioia L’attendano in queste pagine”. Mi sorprende, appunto, la parola urgente, la parola imperativo.

*

La Campo continua. “La cosa straordinaria in Rabbi Heschel… è che ognuno vi trova ciò che è destinato a lui… Credo che Rabbi H. sia uno dei 10 giusti sopravvissuti al disastro di Sodoma: quelli che, un giorno, si dovranno riunire dai quattro punti cardinali per salvare le tradizioni minacciate, poiché ‘tutte lo sono’. Fu lui a dirmi quest’ultima parola, supplicandomi di scrivere sulla mia”. Quell’anno, il 1970, la Campo firma una introduzione a un libro di Abraham Joshua Heschel, L’uomo non è solo, per Rusconi. Il testo ha una brillante ferocia, fin dalle prime righe: “Heschel colpisce al primo sguardo per quello che i giapponesi definirebbero un classico portamento hara. Centrato sulla verticalità psichica che regge tutta la persona, eretto e abbandonato insieme, riposante perfettamente in se stesso. La stessa virtù desueta emana dai suoi libri. Noi ci muoviamo oggi in un orbe intellettuale di larve barcollanti, rotolanti da una nell’altra ideologia, da uno nell’altro inganno, meretricio, delirio. È ragionevole che, in un simile contesto, quasi atterrisca l’apparizione dell’uomo la cui mente – ma assai di più, la cui vita intera – ruota, in ardente quietudine, intorno a un centro”.

*

Per la Campo la lettura e la letteratura hanno senso se inducono a un salto, se comportano il rigetto o la resa – il diletto è il delitto degli ignavi. Per la Campo, la forma – la scelta dello stile, l’ascesi estetica, la liturgia letteraria – equivale alla statura del contenuto. “Per un lettore cresciuto nei libri del secolo, l’incontro con Heschel è senza dubbio un seguito di percosse mentali dalle quali si rialzerà malamente se non avrà scelto tra l’uno o l’altro dei sentimenti spiritualmente decisivi: la rivolta o la contrizione” (il testo si trova stipato in Sotto falso nome, Adelphi, 1998).

*

Faccia rabbinica, Heschel nasce l’11 gennaio del 1907 a Varsavia, discendente di alcuni dei più venerati maestri chassidim, dotato di genio precocissimo. Morirà a New York, due giorni prima del Natale del 1972, come uno dei classici personaggi di un racconto ambiguo di Isaac B. Singer o di un romanzo devoto di Chaim Potok. In mezzo, i lavori dentro la tradizione qabbalistica, lo studio di Maimonide, il riconoscimento di Martin Buber, che lo elegge a erede – e che lui supera –, la fuga, trentenne, negli Stati Uniti mentre i tedeschi invadono la Polonia. Procedo a informarmi. I testi di Heschel approdano in Italia grazie a Elémire Zolla, che scrive di lui nel primo numero di “Conoscenza religiosa” (gennaio-marzo, 1969). “Abraham J. Heschel insegna… la fuga dallo spazio, dove tutto è diviso e dove spadroneggia la volontà del più forte, per raggiungere un tempo consacrato… Il mistico, rammenta Heschel, insegna l’arte del risveglio. Quest’arte va impartita non con le ambigue e opache parole d’ogni giorno, bensì con la forma stessa del risveglio, con lo stile di chi pone un’attenzione intensissima, di piena veglia alle parole che pronuncia o traccia… La qualità estetica è la riprova della veridicità, il timbro testimonia del significato”. Proprio quel tempo consacrato mi affascina – e in quell’arte del risveglio rintraccio una pratica letteraria, una regola.

*

Recentemente, con prefazione di Luca Siniscalco, l’editore Iduna ha ristampato Passione di verità di Heschel (già Rusconi, 1977); Garzanti ristampa Il Sabato. Il suo significato per l’uomo moderno. Qui traggo una antologia di brani da Chi è l’uomo (1965; tradotto da Lisa Mortara e Elèna Mortara di Veroli per Rusconi, nel 1971, ripreso da SE nel 2005). Le smagliature nell’oggi sono dichiarate con franchezza, con gli acuti di chi vive in questo mondo respirando l’altro – non semplicemente, aspirandovi – e insegna a rendere il giorno una fiamma. (d.b.)

***

Essere uomini è una cosa sempre nuova, non una mera ripetizione o un prolungamento del passato, ma un’anticipazione di cose a venire. Essere uomini è una sorpresa, non una conclusione scontata. La persona umana ha la capacità di creare eventi. Ogni individuo è una scoperta, un esemplare unico. L’essere umano non ha soltanto un corpo, ma anche un volto. E un volto non può essere trapiantato o scambiato. Un volto è un messaggio spesso all’insaputa della stessa persona. Non è forse il volto umano un insieme vivente di mistero e significato? Tutti lo vediamo e nessuno riesce a descriverlo. Non è forse un miracolo che tra infiniti volti non ve ne siano due uguali? E che nessun volto rimanga perfettamente uguale per più di un istante? Chi può guardare un volto come se fosse una cosa ovvia?

*

Essere uomini significa essere sensibili al sacro. Le cose considerate sacre possono variare da luogo a luogo, ma la sensibilità di fronte al sacro è universale. L’accettazione del sacro è un paradosso esistenziale: è dire sì a un no; è l’antitesi della volontà di potenza. Un’affermazione che può contraddire gli interessi e frustrare gli impulsi più profondi.

*

L’uomo è debole e incongruo, con tutte le sue brame, con le sue deboli luci nella foschia. Il suo desiderio di essere buono potrà guarire le ferite della sua anima, la sua ansia, la sua frustrazione? È troppo evidente che la sua volontà è la porta di una casa intimamente lacerata, che le sue buone intenzioni approderanno al fango della vanità, come l’orizzonte della sua vita un giorno approderà alla sua tomba. La disperazione, il senso di inutilità del vivere, sono sentimenti la cui esistenza nessun psicologo vorrà mettere in dubbio. Ma altrettanto presente e reale è il terrore della disperazione, dell’inutilità. La vita umana e la disperazione appaiono incompatibili. L’uomo è un essere che cerca l’essere significativo, il significato ultimo dell’esistenza.

*

Alla consapevolezza del significato trascendente si giunge attraverso il senso dell’ineffabile. La prova della sua evidenza sta nell’imperativo del timore reverenziale, una reazione universale che avvertiamo non perché lo vogliamo, ma perché rimaniamo storditi e non riusciamo ad affrontare l’urto con il sublime. È un significato avvolto nel mistero.

*

L’ancora del significato è posata in un abisso così profondo che neppure la disperazione riesce a giungervi. Eppure, l’abisso non è infinito: il suo fondo può improvvisamente essere scoperto nei confini di un cuore umano o tra le macerie di potenti dubbi. Questa deve essere la vocazione dell’uomo: dire amen all’essere e all’Autore dell’essere; vivere nel rifiuto dell’assurdo, malgrado ogni inutilità, ogni sconfitta; pervenire alla fede di Dio anche malgrado Dio.

*

Il mondo mi si presenta in due modi: come una cosa che posseggo e come un mistero che mi sta di fronte. Ciò che posseggo è un’inezia, mentre ciò che mi sta di fronte è sublime. Mi curo di non dissipare ciò che posseggo, ma devo imparare a non perdere ciò che mi sta di fronte. Noi manipoliamo ciò che è disponibile, ma dobbiamo imparare a sostare in uno stato di riverenza dinanzi al suo mistero. Noi oggettiviamo l’Essere, ma siamo anche presenti all’Essere in uno stato di meraviglia e di assoluto stupore. Tutto quel che realmente possediamo è il senso di timore reverenziale e di assoluto stupore di fronte a un mistero che fa vacillare la nostra capacità di percepirlo.

*

La vita umana è estremamente banale, comune. La relazione dell’agire, gli stereotipi del parlare ci privano della dignità del vivere. La nostra capacità di conferire una forma al nostro essere dipende dalla nostra capacità di comprendere la singolarità del vivere umano. Non esiste alcuna garanzia di realizzare un’esistenza significativa. È errato credere che l’essere significativo si possa acquisire inavvertitamente, è uno sbaglio lasciar consumare le ore nella speranza di giungere alle mete della vita. La vita è una battaglia per il significato, che si può perdere o vincere, totalmente o in parte. La posta in gioco può esser persa totalmente.

*

L’uomo viene sfidato senza scampo, profondamente, a tutti i livelli della sua esistenza. È proprio nell’essere sfidato che si scopre essere umano. Esisto come essere umano? La mia risposta è: Sono comandato: perciò sono. Vi è un innato senso di debito nella coscienza dell’uomo, la certezza di dovere gratitudine, di essere sollecitati a contraccambiare, a rispondere, a vivere in un modo che sia compatibile con la grandezza e con il mistero del vivere.

Abraham Joshua Heschel

L'articolo “È necessario, è un imperativo, che legga Rabbi Heschel”. Un dono di Cristina Campo proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2uxS9mj

0 notes

Text

Le sale di Palazzo Martinengo a Brescia si preparano ad accogliere un evento unico nel suo genere che documenterà, attraverso oltre 80 capolavori, come la rappresentazione degli animali abbia trovato ampia diffusione nell’arte tra XVI e XVIII secolo.

Dal 19 gennaio al 9 giugno 2019, la mostra Gli animali nell’arte dal Rinascimento a Ceruti, curata da Davide Dotti, organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia, in partnership con WWF Italy, trasformerà la storica residenza cinquecentesca nel cuore della città in un ideale “zoo artistico”, che consentirà al visitatore di comprendere come l’animale abbia da sempre avuto un ruolo fondamentale nella grande pittura antica.

Infatti, i più grandi maestri del Rinascimento, del Barocco e dell’Età dei Lumi, da Raffaello a Caravaggio, da Guercino a Tiepolo fino a Ceruti, hanno spesso dipinto animali sia in rappresentazioni autonome – alla stregua di veri e propri ritratti caratterizzati anche psicologicamente – che in compagnia dell’uomo, soprattutto in occasione di commissioni ufficiali da parte di nobili e aristocratici. Inoltre, traendo ispirazione dai testi biblici e dalla letteratura classica greca e latina, gli artisti hanno licenziato tele nelle quali l’animale è l’assoluto protagonista – come, ad esempio, nell’episodio dell’Arca di Noè – oppure comprimario, divenendo attributo iconografico dei santi più venerati – Girolamo con il leone, Giorgio con il drago, Giovanni Battista con l’agnello -, o parte essenziale del racconto mitologico. Basti citare, ad esempio, le storie di Diana cacciatrice accompagnata dal suo fedele cane, Ganimede e l’aquila, Leda e il cigno e il ratto di Europa escogitato da Zeus trasformato in toro. Senza dimenticare gli affascinanti personaggi della maga Circe – che aveva il potere di trasformare i suoi nemici in animali – e di Orfeo che, suonando la lira con impareggiabile maestria, incantò gli animali e la natura.

Il percorso espositivo sarà suddiviso in dieci sezioni che indagheranno la presenza dell’animale nella pittura a soggetto sacro e mitologico – mettendo in evidenza le simbologie e i significati ad esso connessi – per poi addentrarsi in sale tematiche dedicata a cani, gatti, uccelli, pesci, rettili e animali della fattoria, spesso raffigurati in compagnia dell’uomo. Nell’ultima stanza, invece, saranno protagonisti gli animali esotici – scimmie, pappagalli, dromedari, leoni, tigri, elefanti, struzzi – e fantastici, figli cioè della fervida vena creativa degli artisti.

Tra le opere di Guercino, Ceruti, Bachiacca, Grechetto, Campi, Cavalier d’Arpino, Giordano e Duranti che giungeranno a Brescia da musei, pinacoteche e collezioni private italiane ed estere, sono da segnalare quattro capolavori del Pitocchetto che per la prima volta saranno esposti in una mostra pubblica, fra i quali spicca la sorprendente e modernissima coppia di tele raffiguranti Vecchio con carlino e Vecchio con gatto, citata nell’inventario del 1802 della prestigiosa collezione Melzi d’Eril di Milano. Inoltre, verranno presentate alcune tele inedite recuperate dal curatore in collezioni private italiane, tra cui lo splendido “Ritratto di gentiluomo con labrador” del maestro fiorentino Lorenzo Lippi, la “Venere, amore e cagnolino vestito da bambina” del pittore veneziano Pietro Liberi e l’inteso “Ritratto di ragazzino con cane” del genovese Domenico Fiasella. Di Giorgio Duranti, artista bresciano settecentesco specializzato nella pittura a soggetto animalier, il pubblico potrà ammirare cinque meravigliose opere, tra cui il “Ritratto di poiana” di collezione privata, i “Due tarabusi” dell’Accademia Carrara di Bergamo e l’inedito “Nido di gazze ghiandaie” scoperto di recente in una raccolta privata bresciana.

In virtù della rilevanza culturale, artistica e scientifica, la mostra ha ottenuto il prestigioso patrocinio del WWF Italy. La collaborazione permetterà di approfondire durante la visita, grazie ad apposite schede di sala, alcune tematiche particolarmente importanti quali la salvaguardia dell’ambiente, delle specie protette e della biodiversità, la cultura della sostenibilità contro lo spreco di risorse, il rispetto degli ecosistemi e la lotta contro il bracconaggio.

Sarà inoltre instaurata una preziosa collaborazione con il Dipartimento di Scienze Naturali e Zoologia dell’Università di Pisa, che studierà in maniera scientifica le opere selezionate, per ricavare preziose informazioni sulle razze antiche e sulla loro evoluzione nel corso dei secoli.

La mostra è il quinto appuntamento espositivo dell’Associazione Amici di Palazzo Martinengo che fa seguito ai successi di pubblico e di critica ottenuti con le rassegne Il Cibo nell’Arte dal Seicento a Warhol” (2015), Lo Splendore di Venezia. Canaletto, Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’Ottocento (2016), Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell’Ottocento (2017) e Picasso, De Chirico, Morandi. Cento capolavori dalle collezioni private bresciane (2018), visitate da oltre 200.000 persone.

In allegato in anteprima alcune foto della mostra di LDP

Apre domani a Brescia la mostra “Gli aniumali nell’arte: dal rinascimento a Ceruti” Le sale di Palazzo Martinengo a Brescia si preparano ad accogliere un evento unico nel suo genere che documenterà, attraverso

0 notes

Text

Sesshin - novembre 2018

Riporto il brano estratto dal notiziario n. 185 del luglio 2014, utilizzato dal maestro Taino per il teisho.

Paolo Shōju

Registrare tutto? Forse qualcosa di quanto s'argomenta durante il tè mondo andrebbe registrata per una più ampia diffusione. Certo, a riproporla ricordando quanto s'è detto si perde la spontaneità, ma scrivendola e rileggendola si può essere più precisi e rispondere in modo più accurato. La domanda su cui voglio ritornare m'è stata fatta a proposito di quanto ho scritto a pag. 10 nel notiziario di marzo sulla casa di Scaramuccia: “..ma siamo tutti individualisti, forse io più di tutti...”. Purtroppo, come spesso mi tocca far rilevare, sia nella stanza di sanzen che per la lettura dei notiziari, pochi leggono con attenzione, perché nella pagina seguente del notiziario già si sarebbe potuto avere un chiarimento su quel siamo tutti individualisti. Infatti alla domanda sui motivi per cui si continua a camminare, arrampicare, sciare, meditare insieme nella scuola, rispondo che insieme, magari per brevi periodi, certe attività si fanno meglio e danno più gusto. Intanto va stabilito che individualista non va confuso con egoista, e di seguito affermo che recitiamo tutti i giorni il voto di impegnarci per l'accettazione e la solidarietà. Infine, come ho sostenuto durante il mondo, la mia è una constatazione che è servita a ripetere quanto scritto a pag. 27 del IV volume dei Mercoledì, nel capitolo la solitarietà. La nostra scuola è così strana o speciale perché, a differenza di tutte le altre, permette sia la solitarietà che la comunitarietà, in quanto il maestro che l'ha fondata e v'insegna è individualista più di tutti. Che vuol dire allora essere individualista, tenendo conto di un altro scritto, il koan Pensare a sé o pensare agli altri n. 16 del Zenshin roku? Durante il mondo ho provato a enumerare quanto rende questo luogo e questo maestro un esempio sia del koan 16 che dell'adempimento degli 8 Voti, con l'accettazione e la solidarietà. Non credo esista altro luogo nel mondo in cui un maestro che accoglie 30/40 praticanti a ogni sesshin, in cui almeno duecento persone chiedono di leggere il notiziario che scrive ogni due mesi, rimanga nello zendo da solo tutte le sere e le mattine degli altri giorni del mese, tranne alcune eccezioni nei giorni prima della sesshin. Se io non faccio e non ricevo nemmeno una telefonata al giorno, di media, e forse sono uno degli unici possessori di cellulare che non ha l'abbonamento per parlare quanto si vuole, pur avendo due figli, due nipoti, cinque fratelli, una sorta di solitarietà è indubbia. Eppure io godo della frequentazione dei figli e dei nipoti, così come dei discepoli e degli allievi di montagna. Quanto vado ripetendo da quarantanni, magari l'avevo capito pure prima di conoscere Rinzai, è che ci si deve immergere in ciò che si fa e godersi quel momento, come viene ripetuto nei monasteri zen: “yaru toki ni, yaru!” ovvero quando c'è da fare, si fa. È indubbio che tanti amano cazzeggiare al telefono oppure su feisbuq, e non mi permetto in alcun modo di giudicarli, però chi è così drogato è arduo che capisca uno che al telefono e su feisbuq non ci sta mai, legge i giornali di carta pedalando e si gode i sutra che recita da solo al mattino, a differenza dei maestri che sono accuditi e venerati dai discepoli. Si può capire un maestro così? Certo, se uno si sforza ci potrebbe riuscire e magari arrivare a comprendere che quando uso il termine individualista non lo faccio per snobbare gli altri, ma perché so stare da solo e con tutti, come la poesia di questo anno in Sardegna. Il problema, che la maggior parte degli esseri umani non sa risolvere, è lo stesso che descrive così bene Thomas Bernhard in molti dei suoi libri: “...quando stavo con gli altri volevo stare da solo, e quando stavo solo volevo stare con gli altri...”, e per questo andatevi a leggere un altro koan, il numero 4 del Bukkosan il bambino indeciso.

La casa di Scaramuccia si realizzerà il momento in cui ognuno saprà mettere la propria solitarietà per costruire la comunitarietà. Perché fino a questo momento si è ancora delle monadi che arrivano a Scaramuccia per la sesshin, pagano la quota, si godono i momenti di silenzio e consapevolezza e si portano a casa la soluzione di qualche koan fino alla sesshin successiva. Va bene, se il maestro è così asciutto è normale che lo siano pure i discepoli. I miei continui richiami per un uso maggiore del sito non li faccio più dopo che sono sempre andati a vuoto. Va bene, la comunicazione orizzontale non funziona e perché dovrebbe se il maestro del sito è uno che telefonava alla madre novantenne due volte al mese? Magari funziona per i Soka Gakkai, i testimoni di Geova, i cristiani delle parrocchie...

Rimane solo d'accettare questo luogo e il maestro per quello che è, se ci va bene. Solo sapendo come siamo fatti potremo affrontare la costruzione della casa del futuro nel modo appropriato.

0 notes

Text

Libri

Carlo Dionisotti, Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento Ettore MO, Lontano da qui Olivier Adam, Peso leggero Saverio Fattori, Alienazioni padane Luis G. Martìn, Gli oscuri Michele Cometa, Visioni della fine Christian Raimo, Latte Giuseppe Scaraffia, Miti minori Luca Canali, Il disagio Raul Montanari, L’esistenza di Dio Hunter S. Thompson, Cronache del rum Edmondo Berselli, Venerati maestri Michail Bulgakov, Il Maestro e Margherita

0 notes

Text

Il Colombo della guerra

Il Colombo della guerra

Anna Lombroso per il Simplicissimus C’è proprio da avere compassione per illustri pensatori e commentatori autorevoli, arrivati all’età felice in cui non si nega a nessuno la nomea di venerati maestri, costretti dall’incalzare di eventi che non sanno interpretare a fare gli umarell davanti ai cantieri della realtà e che per dimostrare la loro esistenza in vita devono lanciarsi in verbose e…

View On WordPress

0 notes

Photo

Un pezzo di storia della viticoltura italiana. Premi e riconoscimenti si sprecano per un vino che è tanto famoso quanto eccezionale. Se oggi nel mondo i vini rossi italiani sono apprezzati e venerati, gran parte del merito va al Sassicaia, che ha dimostrato nel tempo quanto i vini rossi italiani possano superare per qualità maestri francesi.

0 notes

Text

Addirittura

In questi giorni il sottoscritto si chiede se in tutti i questi anni non si sia dato troppo credito a personaggi che considerano, non sbagliato o inopportuno, ma proprio antidemocratico o quantomeno pericoloso per la democrazia qualsiasi progetto di riforma che non coincida con le loro idee. Anche perché su queste basi si dovrebbe concludere che solo in Italia c'è stata la vera democrazia mentre nel resto d'Europa si oscillava tra stati autoritari (Germania, Spagna, Svezia) o quasi totalitari (Francia e Gran Bretagna), in più dovremmo essere grati ad Andreotti o Berlusconi che, essendo in tutt'altre faccende affacendati, non avevano o avevano una volta sola tentato di effettuare modifiche isituzionali. Gridare ogni volta che siamo all'anticamera della dittatura è estremamente diseducativo, fa sì che non poi si colga la gravità di proposte veramente antidemocratiche e nascono dibattiti lunari: - quelli propongono l'introduzione del vincolo di mandato e la socializzazione dell'economia! - sì ma voi siete addirittura per diminuire le funzioni della camera alta e per aumentare le prerogative dell'esecutivo. Addirittura!

0 notes

Text

Dal “manoscrittore” al sommerso, dall’esordiente all’editor, dallo scrittore al mestierante: tu chi sei? Ecco a voi il Bestiario Editoriale. Informato, serio, un poco grottesco

Anni fa mi accaparrai un invito per la MiniFest. Il party di chiusura della Fiera del Libro, organizzato allora da un editore in rampa di lancio, destinato ad una ascesa che pareva inarrestabile, luogo di scoperta e incontro con i maestri americani che hanno cambiato il volto alla narrativa di oggi.

Adesso mostra la corda, non c’è più Nicola Lagioia, è nata Sur, si è esaurita la bolla d’amore per quella letteratura, qualche editore medio piccolo ha scoperto format di maggiore successo, insomma i loro libri faticano a superare le duemila copie vendute, come un piccolo qualsiasi. Sono rimasti schiacciati nel mezzo, non ancora grande editore e o grande gruppo che riempie lo scaffale per l’acquisto da impulso (oppure colonizza i premi di maggior seguito), neppure più agguerrito debuttante che va a scovare i gruppi di lettura ad uno ad uno. Eppure continuiamo ad amarli, con gratitudine immutata.

Quella notte, in un prestigioso circolo sul Po, ebbi una rivelazione. Vidi una umanità, che credevo abituata alla solitudine e al silenzio, scatenarsi al ritmo di ottoni sulle sonorità di Goran Bregović e alle pulsazioni da dj-set intellettuale. Pensai che anche a noi nerd misantropi affetti da eccesso di sensibilità erano concesse serate di sballo. Ovviamente mi sbagliavo. La gran parte di quel popolo era ben abituato ai festini.

Oggi ripenso al party e mi accorgo che era rappresentazione perfetta del bestiario editoriale. Ne ebbi solo una vaga intuizione, un represso senso di fastidio. Il rituale rivelatore era il flusso degli ammiratori. Chi si agganciava al codazzo di chi, chi accerchiava chi sperando in un più o meno significativo cenno, o un salvifico ammiccamento. Perché ognuno era insieme scia adorante e stella cometa, rivelando sfacciatamente una gerarchia nascosta.

*

Il manoscrittore

Segretamente mosso dal malanimo, convinto che sia tutto un magna magna per raccomandati e figli di, starlette, attori e presenzialisti tv, si macera nell’invidia e nella commiserazione. È la carne da cannone dell’editoria e si confonde talora con l’aspirante, dal quale si differenzia essenzialmente per l’età. Rappresenta il fondamento e il sostentamento dell’industria editoriale tutta. Con fede incrollabile, mistica, nel proprio talento, ingrassa le poste con invii a tappeto, e non si capacita dei rifiuti e dei silenzi. Tra i pochi che comprano libri, spera di cogliere nelle pagine il segreto della buona scrittura, poi si iscrive ossessivamente ai corsi e alle botteghe; sperpera lo stipendio in schede di analisi di ciò che ha scritto lui stesso, in editing prezzolati, fino ad arrivare all’umiliazione ingloriosa dell’editore a pagamento. Ha un sogno: diventare scrittore. Meglio: essere riconosciuto come scrittore, accolto nel cerchio magico di una élite solo immaginata. Dialogare con venerati maestri e soliti stronzi in bistrot nelle piazze del centro (sperando che qualcuno lo noti) e comunque andarlo a raccontare in giro. Ecco, ciò che frega il manoscrittore, ma anche la ragione che lo rende così prezioso per tutta la piramide che letteralmente (o letterariamente) gli mangia in testa, è l’errore di prospettiva, la deformazione dello sguardo. Desidera adorante uno status per pura miopia, perché non riesce a metterlo davvero a fuoco. Desidera il successo, e per questo è destinato al fallimento, con progressione ineluttabile.

*

L’esordiente

Insopportabile, saccente e pieno di entusiasmo, autore di certissimi capolavori, l’esordiente è l’emblema della giovinezza: entrato nel mondo che sognava, brillante, solitamente belloccio, tutto gli riesce e niente sembra poterlo fermare. Si sente invincibile, alle porte del desiderio realizzato. Infastidisce la propria rete di amici con pubblicità sempre più invadenti dell’opera prima, rompe le scatole a professori universitari, critici e venerati maestri per una parola buona. Segretamente rancoroso pure lui, è pronto a scaricare la delusione del rendiconto sul marketing inesistente, sull’inedia dell’editore, sulla casta dei giornali che pervicacemente promuove i soliti noti. Fa tenerezza. Il suo senso di onnipotenza è destinato a infrangersi contro le ostinate mazzate del destino, che si accaniscono sugli entusiasti, non sopportandone la cialtroneria. L’esordiente però è destinato per sua stessa natura a diventare simpatico, si rincuori l’intera categoria. A meno che un destino malevolo non gli regali il successo al primo colpo, un premio e duecentomila copie. Perché poi, alla prova del nove, con il libro successivo, un fiasco gli regalerebbe il marchio indelebile che destina gli sfortunati all’irrilevanza.

*

Il sommerso

Ex esordiente, ormai spento dalla rassegnazione, galleggia tra le cinquecento e le duemila copie vendute per libro. Conoscitore disincantato delle dinamiche editoriali, si acquatta anfibio aspettando il suo turno. Al quarto, quinto libro già s’intravvede una poetica, quantomeno una costanza. Il sommerso è uno scrittore che non demorde: non scrive solo per l’anonima popolarità, che non arriva e mai arriverà, ma per più intime intenzioni, o sotterranei bisogni o desideri. Per sua stessa natura non emerge e tutto considerato s’accontenta delle presentazioni semideserte, dei colloqui da social network con i suoi simili e sodali e dell’adorazione dello sparuto gruppo degli ammiratori. Se rimane sempre a pelo d’acqua e non tenta mai una sortita nel mondo sopra è perché è spaventato dai passi successivi della naturale evoluzione. Come una rana che non si decide al passaggio sulla terraferma.

*

Lo scrittore

Supera stabilmente le cinquemila. Produce un’opera ogni tre quattro anni. Ora facciamogli i conti in tasca. Mettiamo che abbia una media di diecimila copie vendute e che in vent’anni pubblichi cinque libri. Un costo medio di 16 euro permette all’editore un ricavo di 800.000 euro. I diritti d’autore tra l’8 e il 12% gli rendono mal contati una cifra intorno ai 80.000 euro lordi in vent’anni. 4.000 euro all’anno. Se gli va un po’ meglio, 5.000. Lordi. Certo che l’aliquota per i diritti d’autore ha un regime agevolato, ma è facilmente comprensibile che lo scrivere non sia un mestiere redditizio. Se ne deduce che lo scrittore campa con altro. Solitamente ha un lavoro retribuito, la qual cosa è encomiabile: guardia giurata, ufficio stampa, consulente, impiegato in amministrazione, insegnante, ma anche professore universitario, giornalista, uomo o donna di partito, starlette della tv, deejay di radio, attore. Quando il mestiere lo consente, o il coniuge chiede una qualche integrazione al normalmente risicato reddito famigliare, lo scrittore approfitta dei suoi diecimila lettori per scrivere di cultura sui giornali (si spera con articoli pagati) o ancor meglio con corsi di scrittura. Gratificante integrazione, non fosse che per lo più gli allievi sono manoscrittori, dunque il lavoro è doppio: tocca anche fingere di leggersi tonnellate di materiale che rischia seriamente di essere scadente e difendersi da finte ammirazioni e veritiere invidie. Insomma, la vita dello scrittore è una vita stressante e parca di soddisfazione. La delusione nasce dalla profonda differenza tra aspettative dell’aspirante e la grama esistenza dello scrittore reale e genera la ricerca compulsiva di un riconoscimento, di una qualche gratificazione artificiale. Uno Strega, un romanzo trasformato in film, o massima ambizione e moderna chimera, in una serie tv. Questa semplice e incontrovertibile constatazione rende meno misteriosi quei figuri ossessionati dai premi o gli opportunisti che tentano con le parole di imbroccare un bestseller: i mestieranti.

*

Il mestierante

Scrive per campare, né più né meno. Si differenzia dallo scrittore perché non fa mistero né a se stesso né agli altri che la profonda intenzione dei propri atti è la massimizzazione del profitto. Scrivere è un lavoro come un altro, pieno di compromessi e scocciature. Il cinismo lo porta a inseguire le mode e non lesina una retorica ruffiana. Può anche darsi che abbia abbandonato l’ispirazione più sincera o anche abbia curvato il proprio stile, ma a sua difesa ricordiamo la gogna e la fatica dei primi decenni della gimkana di scrittore. Ha sotterrato la sicumera ingenua e arrocca il proprio orgoglio dietro il dignitosissimo argomento del mestiere. Non si interroga più sul midollo della vita, non cerca la verità dietro all’immagine del mondo, non scardina né irride le nostre convinzioni. Il problema che assilla e motiva la ricerca è come si muoverà il mercato, cosa darà probabilità di vendite costanti. Si dedica a tutte le attività marginali tipiche della professione: scrive di cultura sui giornali, insegna scrittura creativa, partecipa attivamente a presentazioni, happening, tavole rotonde, fiere e festival. Gestisce con attenzione il profilo social e negozia la partecipazione a premi e concorsi. Con metodo rigoroso e scientifico ottimizza la possibilità di piazzarsi, o vincere. Se ne infischia delle maldicenze, d’altra parte è questione di sopravvivenza: fanno presto a parlare quelli che un altro lavoro ce l’hanno! Alla fin fine rosicchia qui, trafuga là, si porta a casa la pagnotta senza doversi troppo umiliare. Sa però che non appena abbasserà la guardia i diritti d’autore crolleranno a zero e dunque corre s’affanna s’arrabatta per difendere il proprio orticello, la propria fetta di mercato rionale.

*

Editor

L’editor è uno scrittore dotato di umiltà. Ha quel che cerca. Campa di un lavoro che lo tiene dentro al mondo dei libri, che lo ha appassionato fin dal liceo o ancor prima. Infatti, misteriosamente e contro alle leggi della sociologia e del marketing, continua a leggere. Ha la possibilità di conoscere gli autori delle storie che ama e a volte li segue docile in passeggiate in montagna o viaggi lungo la Via Francigena. Spesso, molto spesso, è la vera origine del successo di un’opera (insieme alla personalità e al carisma dell’autore, lo si conceda). A volte, è l’ultima causa di una catena che invece il libro lo affossa. Cinghia di trasmissione tra lo scrittore e il direttore di collana, o il responsabile editoriale, è la figura che più di ogni altra conosce il mestiere. Sa le regole fondamentali per una storia che funziona. Sa l’importanza del linguaggio, conosce e padroneggia la differenza dei registri. Accompagna l’evoluzione dei personaggi mutandone le metafore, i sogni, le abitudini. Insomma la scrittura di fiction è un corpo di competenze altissime e specialistiche e il buon editor le domina tutte. Soprattutto, rispetto allo scrittore, in quanto umile, non è obnubilato dal narcisismo e ha l’intelligenza di incidere, seppur in modo anonimo e oscuro, nel corpo della letteratura. Lascia che lo scrittore o il mestierante presiedano alle presentazioni in librerie deserte, che il loro nome venga citato nelle recensioni o che vengano venerati al festival di Mantova, ma sa in cuor suo che senza il proprio lavoro e la propria competenza resterebbero nudi nella loro inadeguatezza. Poi il mestiere di editor è la rampa di lancio verso quello che dovrebbe essere il vero obiettivo di chi si avvicina al mondo dei libri: il direttore di collana, poi ancora, ancora più in alto, il direttore editoriale.

*

Il direttore di collana e il direttore editoriale

Nell’epoca della serialità, il direttore di collana è la mente creativa del processo editoriale. Come lo show runner di una serie tv, definisce i pilastri essenziali, la linea. Sceglie che tipo di storie raccogliere, le individua e le seleziona, quando non proprio le commissiona, con una precisissima idea del mercato. Come il regista con gli attori, gestisce e coordina gli scrittori della scuderia. Ci si può immaginare questa figura come colei che valuta e sceglie. La depositaria dell’idea di qualità della scrittura o delle storie. In realtà è molto di più: il direttore di collana costruisce una continuità di esperienza. Non solo dunque mette insieme bei libri, a suo insindacabile giudizio, ma associa i libri in base ad un senso complessivo. Divinità della letteratura, costruisce il cosmo dal caos delle storie. Ma pure il direttore di collana alza gli occhi verso un Dio più potente: il direttore editoriale. Colui che incarna la casa editrice e riordina le collane nel suo personalissimo e coltissimo Tetris. Egli governa e sguazza nel brodo editoriale come un alligatore. Dispensa la vita e la morte, di ogni singolo libro o di collane intere. C’è da dire che entrambi, i nostri Dioscuri, campano di questo lavoro. Diversamente dagli scrittori, costretti a ritagliarsi il tempo da dedicare ai libri, essi si riservano uno stipendio dignitoso. Niente a che vedere con altri settori più remunerativi, come l’automotive, l’energia e il petrolio, ma insomma i nostri un 70, 80 mila di RAL se li portano a casa.

*

Il Maestro

Beh, loro, i Venerati Maestri, non partecipano alle feste. Stanno lontani, nei loro eremi o nei salotti della buona borghesia, indifferenti i primi, o tutt’al più angustiati dalla decadenza del mondo delle lettere, divertiti dalle giostre di quell’umanità irrilevante. Saranno cinque o sei in tutto, lasciamoli nel loro empireo.

*

Credits. A direi il vero il bestiario è incompleto. Ci sono ad esempio i traduttori, esseri ectoplasmatici che hanno superpoteri come e più degli editor, come loro invisibili e forse ancora peggio pagati. Gli agenti letterari e gli spacciatori di sevizi editoriali. I marketer e i social marketer, i ghost writers, i grafici, i redattori correttori di bozze impaginatori, gli artisti delle copertine, i distributori e infine i librai. Meriterebbero ognuno una citazione, certo.

*

E i lettori? Lo so vi state chiedendo proprio questo, e i lettori? Ma siete sicuri che esista una categoria di lettori-lettori, senza alcun manoscritto, senza nemmeno una silloge di poesie? Senza qualche racconto pubblicato on line, un contributo ad una fan fiction, senza alcuna velleità di espressione letteraria? Che invece la letteratura non sia un circolo chiuso, come direbbe il buon Coe, un divertimento di élite che si autoalimenta o che consuma, meglio, i patrimoni di qualche mecenate buontempone?

Eppure, leggere è una delle esperienze più intense che ci sia dato di vivere. Leggere emoziona, ci fa migliori. Leggere è sensuale. E allora grazie a tutto questo mondo sbagliato che cammina sgangherato, a rovescio, perché qualche meraviglia, qualche buon libro, sia pure per sbaglio, arriva, arriva sempre. Sì, siamo parassiti ancorati al passato, succhiamo dai libri il sangue che ci nutre, illusi che sia vero nutrimento. Ne siamo inebriati, assuefatti: come il melange rende blu profondo la pigmentazione dell’iride, ci rende ciechi al mondo, ma dotati di preveggenza. Siamo orgogliosi, esoterici custodi di una religione antichissima e inattuale, nell’epoca della morte della parola scritta.

Simone Cerlini

*In copertina: Pier Paolo Pasolini, Alberto Moravia, Laura Betti, Fabio Mauri, Elisabetta Catalano; Agenzia Dufoto

L'articolo Dal “manoscrittore” al sommerso, dall’esordiente all’editor, dallo scrittore al mestierante: tu chi sei? Ecco a voi il Bestiario Editoriale. Informato, serio, un poco grottesco proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2ZgUM6A

0 notes

Text

Estratto da…

10.3 Intermediazione e disintermediazione

Cos’è un giornale? Cos’è il giornalismo? Cos’è una “linea editoriale”? Queste domande me le sono fatte in maniera seria solo in tempi recenti, così come solo in tempi recenti ho ragionato sulla validità delle risposte che mi davo in precedenza. Durante gli anni dell’università le mie riflessioni in merito a questi argomenti sarebbero state condite di tanta idealità, di frasi costruite inneggianti alla libertà di stampa, al diritto di informazione, alla crescita culturale. Solo adesso mi rendo conto che ero indottrinata, non lo sapevo, ma lo ero. E da buona adepta non mancavo di acquistare regolarmente, quotidianamente, le bibbie che giustificavano l’esistenza di tali dottrine, che le celebravano. Non mancavo neppure di farmi sciacquare il cervello su ogni argomento possibile e immaginabile dai pareri più o meno interessati di emeriti sconosciuti, spesso mancanti della formazione necessaria, o di una qualsiasi valida esperienza lavorativa o di vita.

La chiamavano intermediazione giornalistica.

In tempi di disintermediazione, quali sono questi tempi digitali, le mie risposte a quei quesiti sono decisamente cambiate. Nel mio orizzonte privato, il celebrato costrutto “linea editoriale”, non è più una visione del mondo che, insieme a tante altre visioni del mondo, permette la creazione di una società libera, plurinformata, in cui il consenso politico e civile viene espresso dalla popolazione a ragion veduta. No, adesso nel mio orizzonte d’attesa un giornale e la sua “linea editoriale” sono semplicemente una espressione pubblica di una mission strategica privata che uno o più gruppi imprenditoriali vogliono imporre su un segmento più o meno significativo di popolazione allo scopo di guidarne il cammino, anche politico. Visti da questa prospettiva utilitaristica, anche tanti aspetti relativi al mondo dei media e dell’informazione, in precedenza indecifrabili, acquistano un nuovo senso ai miei occhi. Comprendo, per esempio, perché le notizie su alcune inchieste della magistratura, inchieste spesso riguardanti i padroni dei giganti editoriali, o personaggi a loro legati a vario titolo, anche politicamente, scompaiano all’istante dalle pagine dei giornali, o dai servizi televisivi. Comprendo perché a fare-notizia siano sempre fattoidi minimali e gossipari che interessano ai meno e non infastidiscono nessuno; comprendo perché drammatici fatti di cronaca diventino specchietti per le allodole; comprendo perché il tempo-che-fa reclama ore di visibilità sulle televisioni. Comprendo cioè che la tanto celebrata intermediazione giornalistica è diventata nel tempo solo un modo scaltro per sollevare una cortina di fumo molto pesante, insuperabile, invalicabile, a protezione di interessi che il più delle volte nulla hanno a che vedere con le tematiche informative e culturali.

Continua la lettura….

Un morto scomodo e una pletora di potenziali assassini sono i protagonisti di un mistero atipico che per essere risolto dovrà necessariamente farsi viaggio di studio e di conoscenza. Solo partendo dalle origini del giornalismo, dalla nascita dei primi quotidiani italiani, passando per la “Guerra dei venti anni”, l’analisi dei rapporti internazionali sul livello di libertà di stampa in Italia, l’arrivo del giornalismo online, la presentazione di alcuni casi-studio, sarà infatti possibile una attenta lettura della scena del crimine, raccogliere gli indizi e stringere il cerchio intorno al colpevole. Chi ha ucciso il giornalismo italiano? Come in ogni giallo che si rispetti la risposta a questo quesito non sarà affatto scontata, né sufficiente a fugare il dubbio: e se si fosse sbagliato tutto, sin dall’inizio?

Indice

Epitaffio Capitolo 1 Venerati maestri e soliti stronzi: le origini 1.1 In principio, c’era Gutenberg… 1.2 1976, nasce la Repubblica di Eugenio Scalfari 1.3 Gli anni 90 e Mani pulite 1.4 La guerra dei venti anni 1.5 Berlusconi: “L’Italia è il Paese che amo” 1.6 Quelli di Capalbio 1.7 La rivoluzione digitale Capitolo 2 I rapporti internazionali sulla libertà di stampa 2.1 1960 1995 Lo studio di Raymond B. Nixon e la lettera dell’IPI al ministro Mancuso 2.2 Freedom House Il rapporto 2002 2.3 Freedom House Il rapporto 2004: l’Italia diventa uno Stato PARTLY FREE 2.4 Freedom House Il rapporto 2014 2.5 Freedom House Il rapporto 2015 2.6 Il rapporto 2016 della Freedom House: reticenza? 2.7 Freedom House Il rapporto 2017 2.8 2013-2018. I rapporti di Reporters sans frontières Capitolo 3 2014-2018: dal governo Renzi al Salvimaio 3.1 La XVII legislatura, l’intoccabile e la congiura del silenzio 3.2 Il Caso Alessandro Di Battista e il risveglio della “coscienza” giornalistica in Italia Capitolo 4 La crisi e il giornalismo online 4.1 La crisi nelle vendite 4.2 Dal giornalismo al giornalismo online 4.3 Il problema della credibilità 4.4 Caso studio 1 Repubblica vs Luigi Di Maio Capitolo 5 Caso studio 2 Il Corriere della Sera 5.1 Il Caso Raggi e il Caso Spelacchio 5.2 Certificazioni ADS e trend negativo 5.3 La svolta di Cairo, oppure no? Capitolo 6 Caso studio 3 Il Fatto Quotidiano 6.1 Il “Caso Salvini” e i commenti in calce Capitolo 7 Caso studio 4 La verità 7.1 Sul nuovo giornalismo a destra 7.2 La pagina Facebook di Salvini Capitolo 8 Caso studio 5 Il problema Rai 8.1 Gli anni del renzismo e il “Caso Fazio” 8.2 Rai: lottizzazione senza fine Capitolo 9 Caso studio 6 Gli altri players editoriali 9.1 L’impero berlusconiano e il serpente che si morde la coda 9.2 Cairo Communication, l’editore puro? 9.2 Avvenire e gli interessi di Dio in terra 9.2 Il Gruppo Caltagirone Capitolo 10 Sull’emergenza mediatica in Italia: il problema socio-economico 10.1 I contributi all’editoria 10.2 Alcune interrogazioni di base 10.3 Intermediazione e disintermediazione 10.4 Stampa di regime e censura 10.5 Il falso spettro del populismo Capitolo 11 Sull’emergenza mediatica in Italia: il problema culturale e deontologico 11.1 Le associazioni culturali: beata ignoranza! 11.2 La censura e il mobbing 11.3 Baroni e mercanti di verità 11.4 Dalla notizia circolare alle marchette 11.5 Dubbi ontologici arcani Capitolo 12 Chi ha ucciso il giornalismo italiano? 12.2 Il giallo e gli indizi neppure troppo nascosti 12.3 Come Poirot sull’Orient Express 12.4 Codice etico della vita italiana (1921) 12.5 Dénouement Postfazione Appendici 1. Quotidiani italiani 2015-2016: tiratura, diffusione cartacea, diffusione digitale 2. Quotidiani nazionali e locali del Gruppo GEDI 3. Quotidiani e periodici del Gruppo RCS 4. Informativa ADS Dati Certificati 2016 5. Informativa ADS Dati Certificati 2017 6. Scene dal giornalismo italiano Nota bibliografica Biografia Libri di Rina Brundu

Rina Brundu – Scrittrice italiana, vive in Irlanda. Ha pubblicato i primi racconti nel periodo universitario. Il romanzo d’esordio, un giallo classico, è stato inserito nella lista dei 100 libri gialli italiani da leggere. Le sue regole per il giallo sono apparse in numerosi giornali, riviste, siti, e sono state tradotte in diverse lingue, così come i suoi saggi e gli articoli. In qualità di editrice ha coordinato convegni, organizzato premi letterari, ha pubblicato studi universitari, raccolte poetiche e l’opera omnia del linguista e glottologo Massimo Pittau, con cui ha da tempo stabilito un sodalizio lavorativo e umano. Negli ultimi anni ha scritto diversi saggi critici, ha sviluppato un forte interesse per le tematiche e le investigazioni filosofiche, e si è impegnata sul fronte politico soprattutto attraverso una forte attività di blogging. Anima il magazine multilingue www.rinabrundu.com.

Venerati maestri. Chi ha ucciso il giornalismo italiano? Intermediazione e disintermediazione

#Chi ha ucciso il giornalismo italiano?#disintermediazione#emergenza democratica#emergenza informazionale#Giornalismo#giornalismo italiano#intermediazione#ipazia books#Rina Brundu#Rosebud Arts Critique Journalism#scandali renzisti#Venerati maestri

0 notes

Text

Estratto da…

3.1 La XVII legislatura, l’intoccabile e la congiura del silenzio

“La legislatura che sta per essere sciolta (si spera nell’acido) è stata una delle peggiori della storia repubblicana”[1]. Così scrisse Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, nel dicembre 2017. In realtà, anche per quanto riguarda la libertà di stampa in Italia, soprattutto nel triennio 2014-2016, quella legislatura fu qualcosa di più di un’altra età politica italiana da dimenticare. Fu in quegli anni, infatti, che l’asticella dell’ingerenza governativa sul sistema informativo venne alzata come mai era avvenuto prima, sia per quanto riguarda la carta stampata[2], sia relativamente ai contenuti dei programmi televisivi in onda sulle reti pubbliche. Ma perché il governo Renzi ha potuto inaugurare una tipologia di interferenza politica così forte sugli organi di informazione? Essenzialmente per le stesse ragioni per cui Silvio Berlusconi può fare politica sulle sue televisioni senza dover renderne conto più a nessuno: perché in Italia il giornalismo ha smesso da tempo di essere l’watchdog di cui parlava il direttore dell’IPI Fritz nella sua risentita lettera al ministro Mancuso[3], e più che il cane da guardia della politica è piuttosto diventato il suo chihuahua da accompagnamento, da salotto, meglio se televisivo.

In Italia il giornalismo degli ultimi 50 anni, nella maggior parte dei casi, ha sempre fatto gli interessi del padrone, dell’editore, che da questo punto di vista ha preso il posto della fazione politica degli inizi del secolo XX. Infine, nel nostro Paese non esistono authority o organizzazioni dei giornalisti e della stampa davvero indipendenti, dato che, il più delle volte, si risolvono nell’essere associazioni di varia natura gestite da giornalisti che, chi prima chi dopo, hanno lavorato o potranno lavorare per i soliti editori. Nel caso del renzismo, la situazione era aggravata dall’essere Matteo Renzi il segretario del Partito Democratico, cioè di un partito che si presentava come l’erede naturale del più grande partito comunista europeo, il PCI. Come abbiamo già visto, il millantato ideale di superiorità culturale che l’ideologia di sinistra si è sempre portata dietro, ha fatto sì che nel tempo si creasse una sorta di corazzata di tipo intellettualistico a sostegno della sua azione politica. Si trattava, e si tratta, di una visione a suo modo patologica che, alla maniera delle antiche sette, porta a classificare il mondo secondo un istinto manicheo: c’è il bianco e c’è il nero, c’è il bene e c’è il male. In un simile universo non c’è mai spazio per il grigio o la negoziazione: o sei mio amico o sei mio nemico. Ancor più importante diventa la mission da compiere, il marciare compatti: tutto pur di difendere il partito e i compagni! Se poi, col passare degli anni, dei decenni, i compagni smettono anche di essere dei campagnoli illetterati alla Peppone, e cominciano a vestire trendy, in giacca e cravatta, tendono a diventare manager d’azienda, a infiltrarsi nei consigli di amministrazione di quasi tutte le banche italiane, la situazione si complica, gli interessi si fondono e si confondono. In particolar modo è la questione del maggior bene pubblico a confondersi con l’interesse privato, anche quando l’interesse privato è di tipo editoriale e tra le attività gestite vi è quella giornalistica, cioè una professionalità idealmente fatta esistere da un mestiere che dovrebbe nutrirsi di etica e di deontologia, soprattutto di etica e di deontologia.

Tra gli anni 2014 e 2016 il cosiddetto circolo mediatico era così politicamente coinvolto che buona parte dei giornali e dei giornalisti gravitavano (gravitano ancora) nell’area PD…

Continua la lettura….

[1] Da Mai più di Marco Travaglio, Il Fatto Quotidiano, 28 dicembre 2017.

[2] Cfr. 2.6

[3] Cfr. 2.1

Un morto scomodo e una pletora di potenziali assassini sono i protagonisti di un mistero atipico che per essere risolto dovrà necessariamente farsi viaggio di studio e di conoscenza. Solo partendo dalle origini del giornalismo, dalla nascita dei primi quotidiani italiani, passando per la “Guerra dei venti anni”, l’analisi dei rapporti internazionali sul livello di libertà di stampa in Italia, l’arrivo del giornalismo online, la presentazione di alcuni casi-studio, sarà infatti possibile una attenta lettura della scena del crimine, raccogliere gli indizi e stringere il cerchio intorno al colpevole. Chi ha ucciso il giornalismo italiano? Come in ogni giallo che si rispetti la risposta a questo quesito non sarà affatto scontata, né sufficiente a fugare il dubbio: e se si fosse sbagliato tutto, sin dall’inizio?

Indice

Epitaffio Capitolo 1 Venerati maestri e soliti stronzi: le origini 1.1 In principio, c’era Gutenberg… 1.2 1976, nasce la Repubblica di Eugenio Scalfari 1.3 Gli anni 90 e Mani pulite 1.4 La guerra dei venti anni 1.5 Berlusconi: “L’Italia è il Paese che amo” 1.6 Quelli di Capalbio 1.7 La rivoluzione digitale Capitolo 2 I rapporti internazionali sulla libertà di stampa 2.1 1960 1995 Lo studio di Raymond B. Nixon e la lettera dell’IPI al ministro Mancuso 2.2 Freedom House Il rapporto 2002 2.3 Freedom House Il rapporto 2004: l’Italia diventa uno Stato PARTLY FREE 2.4 Freedom House Il rapporto 2014 2.5 Freedom House Il rapporto 2015 2.6 Il rapporto 2016 della Freedom House: reticenza? 2.7 Freedom House Il rapporto 2017 2.8 2013-2018. I rapporti di Reporters sans frontières Capitolo 3 2014-2018: dal governo Renzi al Salvimaio 3.1 La XVII legislatura, l’intoccabile e la congiura del silenzio 3.2 Il Caso Alessandro Di Battista e il risveglio della “coscienza” giornalistica in Italia Capitolo 4 La crisi e il giornalismo online 4.1 La crisi nelle vendite 4.2 Dal giornalismo al giornalismo online 4.3 Il problema della credibilità 4.4 Caso studio 1 Repubblica vs Luigi Di Maio Capitolo 5 Caso studio 2 Il Corriere della Sera 5.1 Il Caso Raggi e il Caso Spelacchio 5.2 Certificazioni ADS e trend negativo 5.3 La svolta di Cairo, oppure no? Capitolo 6 Caso studio 3 Il Fatto Quotidiano 6.1 Il “Caso Salvini” e i commenti in calce Capitolo 7 Caso studio 4 La verità 7.1 Sul nuovo giornalismo a destra 7.2 La pagina Facebook di Salvini Capitolo 8 Caso studio 5 Il problema Rai 8.1 Gli anni del renzismo e il “Caso Fazio” 8.2 Rai: lottizzazione senza fine Capitolo 9 Caso studio 6 Gli altri players editoriali 9.1 L’impero berlusconiano e il serpente che si morde la coda 9.2 Cairo Communication, l’editore puro? 9.2 Avvenire e gli interessi di Dio in terra 9.2 Il Gruppo Caltagirone Capitolo 10 Sull’emergenza mediatica in Italia: il problema socio-economico 10.1 I contributi all’editoria 10.2 Alcune interrogazioni di base 10.3 Intermediazione e disintermediazione 10.4 Stampa di regime e censura 10.5 Il falso spettro del populismo Capitolo 11 Sull’emergenza mediatica in Italia: il problema culturale e deontologico 11.1 Le associazioni culturali: beata ignoranza! 11.2 La censura e il mobbing 11.3 Baroni e mercanti di verità 11.4 Dalla notizia circolare alle marchette 11.5 Dubbi ontologici arcani Capitolo 12 Chi ha ucciso il giornalismo italiano? 12.2 Il giallo e gli indizi neppure troppo nascosti 12.3 Come Poirot sull’Orient Express 12.4 Codice etico della vita italiana (1921) 12.5 Dénouement Postfazione Appendici 1. Quotidiani italiani 2015-2016: tiratura, diffusione cartacea, diffusione digitale 2. Quotidiani nazionali e locali del Gruppo GEDI 3. Quotidiani e periodici del Gruppo RCS 4. Informativa ADS Dati Certificati 2016 5. Informativa ADS Dati Certificati 2017 6. Scene dal giornalismo italiano Nota bibliografica Biografia Libri di Rina Brundu

Rina Brundu – Scrittrice italiana, vive in Irlanda. Ha pubblicato i primi racconti nel periodo universitario. Il romanzo d’esordio, un giallo classico, è stato inserito nella lista dei 100 libri gialli italiani da leggere. Le sue regole per il giallo sono apparse in numerosi giornali, riviste, siti, e sono state tradotte in diverse lingue, così come i suoi saggi e gli articoli. In qualità di editrice ha coordinato convegni, organizzato premi letterari, ha pubblicato studi universitari, raccolte poetiche e l’opera omnia del linguista e glottologo Massimo Pittau, con cui ha da tempo stabilito un sodalizio lavorativo e umano. Negli ultimi anni ha scritto diversi saggi critici, ha sviluppato un forte interesse per le tematiche e le investigazioni filosofiche, e si è impegnata sul fronte politico soprattutto attraverso una forte attività di blogging. Anima il magazine multilingue www.rinabrundu.com.

Venerati maestri. Chi ha ucciso il giornalismo italiano? La XVII legislatura, l’intoccabile e la congiura del silenzio

#Chi ha ucciso il giornalismo italiano?#emergenza democratica#emergenza informazionale#Giornalismo#giornalismo italiano#ipazia books#Rai - Il disastro nel disastro#Rina Brundu#Rosebud Arts Critique Journalism#scandali renzisti#Venerati maestri

0 notes