#InfoFreitag

Explore tagged Tumblr posts

Text

InfoFreitag, heute: Auf in die Manege!

Heutzutage häufig nur noch mit Tierquälerei-Vorwürfen behaftet, ist der Besuch eines Zirkus ein Vergnügen, das sich schon die Menschen im 18. Jahrhundert gönnten. Man konnte dort artistische Kunststücke bestaunen, über die Scherze von Clowns lachen oder wilde Tiere dabei beobachten, wie sie durch brennende Reifen sprangen. Vor allem letzteres steht in der Kritik – und das zurecht, obwohl laut EU-Abstimmung von 2005 Tierdressuren offiziell zum kulturellen Erbe des Zirkus gehören.

Den Zirkus gibt es schon lange, könnte man mutmaßen. Das stimmt, aber mit seinem Namensvetter, dem „Circus Maximus“ ist er dann doch nicht so eng verwandt wie man denken könnte. Auch in diesem architektonischen Meisterwerk römischer Baukunst stellte man sich wie im heutigen Zirkus zur Schau. Dort fanden Wagenrennen und Tierkämpfe statt, in denen sich Gladiatoren oftmals nicht freiwillig mit wilden Tieren messen mussten. Für die Menschen im antiken Rom war das auch Unterhaltung, allerdings eine ganz andere Art von Zeitvertreib als in der heute bekannten Form des Zirkus. Dieser fand in seinen Anfängen zwar oftmals auch in Gebäuden statt – das Zelt als Veranstaltungsort gab es erst im 20. Jahrhundert – aber dort ging es um die humorvolle Unterhaltung des Publikums. Der Besucher sollte staunen, fasziniert sein und nicht der antiken Form der Formel 1 oder dem blutigen Vergnügen eines Kampfes auf Leben und Tod beiwohnen.

Obwohl die Tierdressur heute ziemlich in der Kritik steht, begann der Zirkus wie wir ihn heute kennen tatsächlich im England des 18. Jahrhunderts mit der Pferdedressur. Mensch und Pferd führten spektakuläre Kunststücke auf und unterhielten damit ihr zahlendes Publikum. Irgendwo von musste man ja leben. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Programmpunkte dazu, sodass eigentlich für jeden Geschmack das passende dabei war. Denn die Besucher sollten staunen über diese fremde Welt voller Zauber, Menschen, die Unmögliches leisteten, zum Lachen brachten und Tieren, die nicht nur durch ihre Exotik punkteten, sondern auch dadurch, dass sie Kunststücke aufführten. Dadurch, dass Zirkusse in Europa oftmals familiengeführte Wanderzirkusse waren, mussten die Menschen auch keine weiten Strecken auf sich nehmen, um Teil dieses Vergnügens zu werden, sondern der Zirkus kam zu ihnen. Das war in Zeiten, wo die Menschen noch nicht so mobil waren wie heute – immerhin können wir uns einfach in Auto, Zug oder Bus setzen und damit rein theoretisch bis ans Ende der Welt fahren – ziemlich praktisch.

Was jetzt nach einer glorreichen Zeit voller Wunder und Abenteuer für die Besucher und einem aufregenden Wanderleben für die Zirkusmitarbeiter klingen mag, war es vielleicht auch. Zwar wurden die Darsteller oftmals sehr schlecht bezahlt und die Vorwürfe der Tierquälerei kommen nicht von ungefähr, doch das tat der Beliebtheit von Zirkussen keinen Abbruch. In Amerika gab es ab Anfang des 20. Jahrhunderts noch die sogenannte Freakshow, die oftmals in kleineren Zelten neben dem eigentlichen Zirkus stattfanden. Dort stellten sich Kleinwüchsige, bärtige Damen, stark Tätowierte oder andere „Freaks“ zur Schau. Die Tätowierten zum Beispiel erzählten bei ihren Auftritten gerne bunte Geschichten wie sie zu der Kunst auf ihrer Haut gelangt waren – oftmals in jeder Stadt etwas anderes.

Bis heute ist der Zirkus – vielen wohl durch das jährliche Zirkusfestival von Monte Carlo – uns allen ein Begriff. Clowns sind manchmal gruselig (verständlich), Artistik erstaunlich (wie die durch die Lüfte fliegen!) und Tierdressuren faszinierend, aber auch ziemliche Tierquälerei. Dennoch bleibt der Zauber bestehen – und wenn wir ehrlich sind, der Zirkus ist immer noch eine beliebte Unterhaltung.

#InfoFreitag#Zirkus#AltesRom#nochmehrTiere#Artisten#Show#Clowns#Freaks#Tierquälerei#Unterhaltung#CircusMaximus#Gladiatoren#Entertainment

1 note

·

View note

Photo

InfoFreitag, heute: Der Familienschreck

Der August ist schrecklich. Schrecklich warm, schrecklich lang und in manchen Bundesländern bereits schrecklich ferienlos. Und dann war da letzten Freitag auch noch der Blutmond, der erst 2133 übertroffen wird. Und weil das alles so schrecklich ist, widmen wir uns diesen Monat einer Persönlichkeit, die den Beinamen „der Schreckliche“ trägt (nebenbei – schreckliche Überleitung, aber Historikerhumor kann manchmal sehr flach sein).

Ivan IV. Wassiljewitsch, geboren vermutlich irgendwann im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts und seines Zeichens der erste russische Großfürst, der sich zum Zaren krönen ließ, war vielleicht schrecklich. Sein Beiname „groznyj“ wird aber eher mit „der Gestrenge“ übersetzt. Wird er deshalb missverstanden und ist eigentlich ein zartes Blümchen? Das ist zu bezweifeln. Denn Ivan führte nicht nur Reformen in den Bereichen Verwaltung, Recht und Armee durch, die die Macht der Zentralgewalt – also seine eigene – stärkten. Nein, er war auch erstaunlich schmerzbefreit, wenn es darum ging, seinem Reich Gebiete einzuverleiben, die das selbst vielleicht gar nicht so wollten. So blähte sich sein ehemals eher übersichtliches Großfürstentum auf eine beachtliche Größe auf – unter anderem durch die Eroberung von Kazan, Sibirien oder Astrachan. Ivan expandierte also vor allem nach Süden und Osten.

Seine Macht zeigte sich auch daran, dass er der erste Großfürst war, der sich zum Zaren krönen ließ. 1547 ließ er sich die Krone aufsetzen und untermalte damit zusätzlich seinen Herrschaftsanspruch als gottgegebener Herrscher. Als solcher hatte er auch die Macht, sein eigenes Volk - wollte es ihm nun gehorchen oder nicht - zu unterdrücken. Das tat er mit der Einsetzung der sogenannten Opritschniki (eine Horde mordender zaristischer Soldaten), die 1565 bis 1572 im ihnen zugeteilten Gebiet Terror und Schrecken verbreiteten. Dies taten sie vor allem, um die Bojaren – adelige Großgrundbesitzer – davon abzuhalten, Ivan zu verraten. Zuvor war nämlich einer der Adeligen zur polnisch-litauischen Armee übergelaufen und hatte zusammen mit ihnen das angrenzende russische Gebiet überfallen. Das fand Ivan nicht so lustig (wohl eher schrecklich). Er hatte auch die anderen Bojaren im Verdacht, sich dem Überläufer anzuschließen. Um dem entgegen zu wirken, setzte er Gewalt gegen die eigenen Leute ein. Das half aber wenig, denn die Opritschniki waren sich untereinander auch nicht einig.

Gewalt scheint überhaupt das bestimmende Thema in Ivans Leben zu sein. Ihm werden nicht nur zahlreiche Eroberungen oder Gewalt gegen die eigene Bevölkerung zugeschrieben, sondern auch der Mord an seinem ältesten Sohn Ivan, der ihm auf den Thron folgen sollte. Dieser soll seinen Vater derart verärgert haben, dass ihn im Streit erschlug. Ein ganz mieser Fall von häuslicher Gewalt... Dass heute in der Forschung eher vermutet wird, dass der Sohn an einer Vergiftung starb, tut nichts daran, dass Ivan sein Schreckensimage nicht loswird. Denn nach dem Tod seines Thronfolgers kam sein zweitältester Sohn Feodor auf den Thron. Der war geistig behindert und das nutzte ein Kanzler namens Boris Godunow schamlos aus. Allerdings nicht besonders erfolgreich, denn er befeuerte damit die sogenannte smuta, eine herrscherlose Zeit in Russland, die erst 1613 mit der Thronbesteigung des ersten Romanov-Zaren Michail endete.

Also kann man festhalten, dass der Beiname „der Schreckliche“ eigentlich nicht korrekt ist, aber doch ziemlich gut beschreibt, was in Ivans Regierungszeit geschah.

#InfoFreitag#Familienschreck#schrecklich#schrecklich heiß#schrecklich ferienlos#Russland#Ivan IV#Ivan der Schreckliche#Blutmond#Zar#Jähzorn#Kazan#Sibirien#Astrachan#1547#Opritschniki#Opritschnina#Großfürst#Ivan V#Bojaren#die liebe Verwandtschaft#smuta#Michail Romanov

1 note

·

View note

Photo

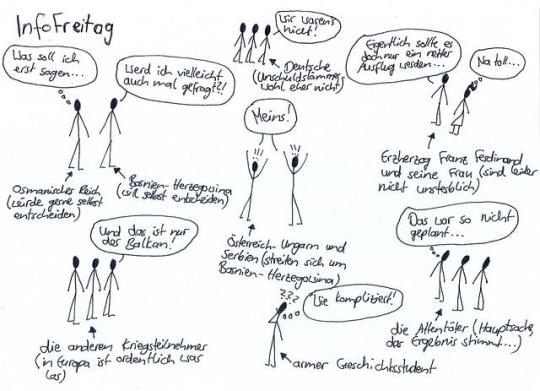

InfoFreitag, heute: Chaos

Der Sommer lockt mit Eis, Freibad und Sonne ohne Ende. Im Juni feiern wir aber auch noch etwas anderes. Ein weiteres Jubiläum nämlich. Was, fragt man sich da? Immerhin hatten wir doch erst letztes Jahr das Luther-Jubiläum und irgendwie wird gefühlt jedes Jahr die Wiedervereinigung gefeiert, ob sie sich nun mit jubiläumsgeeignet jährt oder nicht.

Dieses Jahr nun feiern wir das Ende des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal, der vor allem wegen seiner grausamen modernen Kriegsführung – von Giftgas über Granaten war wirklich alles dabei, was das zerstörerische Kriegsherrenherz so begehrt – und seiner Folgen in die Annalen der Geschichte einging. Denn mit dem Versailler Vertrag, der am 28. Juni 1919 im namensgebenden Versailler Schloss unterzeichnet wurde, wurde den Deutschen die Schuld am Krieg zugesprochen. Die Unterschrift erfolgte nur höchst widerwillig. Denn eigentlich war Deutschland doch gar nicht schuld, und auch nicht seine Verbündeten – so sah man das jedenfalls auf deutscher Seite. Mittlerweile sind viele Historiker einer ähnlichen Ansicht, nämlich, dass man die Gründe für den Ersten Weltkrieg nicht so pauschalisieren kann. Viele Faktoren spielten dabei eine Rolle. Historisch betrachtet, war der Erste Weltkrieg die Folge vieler europäischer Krisen, die zwar immer wieder an der Oberfläche gelöst werden konnten. Eine Krise brachte das Fass jedoch zum Überlaufen – die sogenannte Julikrise im Jahre 1914. Und auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt, sie begann noch Ende Juni 1914.

Dem vorausgegangen war das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Dieser befand sich zusammen mit seiner Frau Sophie in Sarajevo, damals die bosnisch-herzegowinische Hauptstadt. Bosnien-Herzegowina, eigentlich Teil des zu diesem Zeitpunkt bereits sehr geschwächten Osmanischen Reichs, wurde 1908 von Österreich-Ungarn besetzt. Das fand man auf Seiten des Osmanischen Reichs nicht besonders lustig, aber durch Probleme im Inneren wie die Jungtürkische Revolution im selben Jahr konnte die Osmanische Führung nicht viel dagegen unternehmen. Die Bosnier wiederum wollte nicht unbedingt Teil des österreichisch-ungarischen Reiches sein. Es hatte sie ja auch keiner gefragt. In der Folge kam es zu blutigen Kämpfen, die die Annexion jedoch nicht verhinderten.

Diese sogenannte Bosnische Annexionskrise von 1908 spielte sich zwischen dem Osmanischen Reich und Österreich-Ungarn ab. Doch auch eine andere Partei hatte Interesse an Bosnien, und zwar Serbien. Serbien war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls scharf auf Bosnien-Herzegowina, denn man wollte alle Angehörigen der Volksgruppe der Südslawen in einem Staat vereinen. Da in besagten von Österreich-Ungarn besetzten Gebieten viele Südslawen lebten, sah man dieses Land eben als notwendigen Teil für die Formierung eines südslawischen Staates an. Das wiederum schmeckte Österreich-Ungarn so gar nicht.

Puh, kompliziert. Wären bei diesen Konflikten nicht unzählige Menschen zu Tode gekommen, könnte man gar von Kindergartenverhalten sprechen… Besonders auf dem Balkan brodelte es vor dem Ersten Weltkrieg ständig. Es ging hauptsächlich um Gebiete, die der eine haben wollte, der andere aber nicht ohne Weiteres abzugeben gedachte. Die meisten Gebietsumverteilungen gingen zulasten des zerbrechenden Osmanischen Reichs, während sich die restlichen europäischen Staaten um die besten Stücke des Kuchens balgten.

Aber zurück zur Julikrise von 1914. Nachdem die Hintergründe geklärt sind, ist es vielleicht einfacher, dem Zeitverlauf zu folgen. Denn obwohl Erzherzog Franz Ferdinand mehrfach gewarnt worden war, wollte er unbedingt Sarajevo besuchen. Gefahren wie die sogenannte „Schwarze Hand“ ignorierte er. Dies war eine serbische Geheimorganisation, die auch vor Gewalt nicht zurückschreckte, um einen großserbischen Staat aus Serbien und Bosnien-Herzegowina zu erschaffen. Dazu plante die „Schwarze Hand“ den Erzherzog umzubringen, da sich Bosnien-Herzegowina eben noch nicht im Besitz Serbiens befand. Die Organisation war wiederum mit dem serbischen Militär und Geheimdienst verstrickt. Das bescherten ihnen vielleicht keine Legitimation, aber dafür Mittel, Attentate wie das auf Franz Ferdinand durchzuführen.

Am besagten Tag, dem 28. Juni 1914, machte das Thronfolger-Ehepaar also mit einer Wagenkolonne einen Besuch in Sarajevo. Dort fanden zwei Attentate statt. Eigentlich sollten beide mit einer Bombe getötet werden, was jedoch missglückte. Erst der zweite Versuch gelang. Franz Ferdinand und seine Frau wurden von einem Attentäter erschossen, der das Paar vor einem Café tötete. Der Attentäter versuchte sich, wie seine Kollegen zuvor, zuerst mit Gift und dann mit seiner Waffe zu töten, was jedoch nicht klappte.

Der Anschlag löste in der Folge eine politische Welle aus, die zu einer weiteren Krise zwischen Österreich-Ungarn und Serbien führte. Man konnte doch nicht einfach so hinnehmen, dass der Thronfolger ermordet worden war! Allerdings besaß Österreich-Ungarn nicht die Mittel oder vielleicht auch nicht den Mut, militärisch gegen Serbien vorzugehen. Ein wenig wie im Kindergarten eben… Muss halt der große Bruder herhalten. Stattdessen suchte man im benachbarten Kaiserreich, einem guten Verbündeten, Hilfe. Das deutsche Kaiserreich versicherte Bündnistreue und auch die anderen Teilnehmer des sogenannten Dreibunds versprachen Hilfe, wenn Österreich-Ungarn einen Krieg gegen Serbien beginnen würde.

Und so kam es, dass aus einer Krise, die aufgrund der serbischen Verstrickung mit einem terroristischen Geheimbund und der Sturheit eines Monarchen nicht gelöst worden konnte wie die Krisen zuvor, ein Europa umfassender Krieg wurde.

#InfoFreitag#Chaos#Erster Weltkrieg#WW I#Franz Ferdinand#Österreich-Ungarn#Kaiserreich#Serbien#Bosnien-Herzegowina#Bosnische Annexionskrise#Balkan#1914#Kindergarten#Schwarze Hand#Sarajevo#Jubiläumschonwieder#Attentat in Sarajevo#Töfftöffpengpeng

2 notes

·

View notes

Photo

InfoFreitag: Man muss die Feste feiern wie sie fallen

Endlich ist es so weit, wir haben die launische Diva April hinter uns und können uns auf ein paar schöne Tage im Vorsommer-Monat Mai freuen. Aber eigentlich freuen sich alle nur auf die Feiertage. Denn im Mai wird kräftigt frei gemacht, wenn man nicht gerade im Krankenhaus oder im Hotel arbeitet. Und warum ist das so? Warum gibt es Feiertage und warum häufen sie sich ausgerechnet zu dieser Zeit des Jahres?

Nun, erstmal muss man festhalten, dass die meisten Feiertage christlicher Natur sind. Dazu gehören zum Beispiel Weihnachten, Ostern oder Pfingsten (wer kann erklären, was wir da eigentlich genau feiern?). Viele dieser Tage sind an feste Daten geknüpft. Weihnachten ist immer vom 24. bis zum 26. Dezember (juhu, nur noch sieben Monate, dann ist wieder Weihnachten! Holt die Pudelmützen und die Weihnachtsdeko aus dem Keller), Silvester (benannt nach dem heiligen Silvester, einem Papst aus dem vierten Jahrhundert) immer am 31. Dezember. Dann gibt es die sogenannten „beweglichen Feiertage“. Das sind eben die, auf die wir uns im Mai freuen. Ostern gehört auch dazu. Diese Feiertage richten sich nach bestimmten Phänomenen. Ostern fällt zum Beispiel immer auf den Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling.

Aber wer bestimmt, was zu einem Feiertag wird und was nicht? Generell ist das eine Sache der Bundesländer. Deshalb gibt es Feiertage wie den Buß- und Bettag, der vor allem in mittel- und süddeutschen, katholisch geprägten Bundesländern ein Feiertag ist, aber nicht in norddeutschen, überwiegend evangelischen Bundesländern (immer diese Protestanten, die wissen einfach nicht, wie man feiert!). Es hängt also oftmals von der Konfession ab, ob ein Bundesland viele Feiertage hat oder nicht. Dann gibt es aber auch noch andere Feiertage. Der erste Mai ist zum Beispiel kein kirchlicher Feiertag und trotzdem haben wir da alle frei. Dieser Tag wird als „Tag der Arbeit“ gefeiert. Eigentlich also ein Tag zu Ehren aller Berufstätigen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts versuchten amerikanische Arbeiter, sich bessere Arbeitsbedingungen und vor allem kürzere Arbeitstage zu erstreiken. In der Folge fand ein Blutvergießen auf den Arbeiterdemonstrationen statt, zu deren Ehren der erste Mai als Arbeitergedenktag ausgerufen wurde.

In Deutschland kam dieser Feiertag 1934 an, als die Nazis ihn zum offiziellen Feiertag erklärten. Immerhin schimpften sie sich Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Da musste doch was für die Arbeiter her. Zuvor hatte man allerdings die Gewerkschaften gleichgeschaltet und größtenteils enteignet. Quasi als Gegenleistung für den Feiertag.

Nach dem Krieg könnte man denken, dass dieser Feiertag abgeschafft würde, immerhin war er ein Relikt einer Vergangenheit, über die man in der Nachkriegszeit nicht sprach. Nazis hatte es nie gegeben, zumindest nicht in der eigenen Familie oder im Freundeskreis. Und all das Schlimme in den KZ, davon hat man ja nichts gewusst. Trotzdem blieb der Feiertag erhalten, auch wenn er heute vor allem dafür bekannt ist, dass sich linke und rechte Demonstranten an diesem Tag oftmals gewaltsam die Ehre geben. An die amerikanischen Arbeiter denkt wohl auf diesen Veranstaltungen niemand mehr.

#InfoFreitag#Maidemonstration#Erster Mai#tag der arbeit#demo#chicago#haymarket massaker#feiertag#freier tag#pfingsten#ostern#weihnachten#nationalsozialisten#kirche#feste feiern wie sie fallen#berufstätige

2 notes

·

View notes

Photo

InfoFreitag, heute: Meister Langohr and friends

Mit dem März beginnt nicht nur endlich der Frühling, der den Wintermief vertreibt (neben kräftigten Feiern, wie wir im letzten InfoFreitag gelernt haben). Nein, es ist auch wieder Ostern! Das erkennt man schon allein daran, dass zum Jahresende alle übrig gebliebenen Schoko-Weihnachtsmänner eingeschmolzen und zu Schoko-Osterhasen gemacht wurden, an welchen wir uns schon Mitte Januar wieder in den Supermarkregalen erfreuen durften.

Nach einem komplizierten System wird jedes Jahr neu berechnet, wann Ostern genau ist. Denn im Gegensatz zu festen Feiertagen wie Weihnachten (zur Erinnerung und für alle, die jetzt schon ihren Wunschzettel schreiben wollen: 24. bis 26. Dezember) ist Ostern ein sogenannter beweglicher Feiertag. Maßgeblich hierfür ist der erste Vollmond im Frühling. Klingt kompliziert, ist es auch. Aber dafür gibt es ja Astronomen. Oder Astrologen? Ach nee, das waren die mit den Horoskopen. Am ersten Sonntag nach eben diesem Vollmond feiern Christen Ostern. So weit, so gut. Und im Unterschied zu Pfingsten wissen die meisten Leute auch, was an Ostern gefeiert wird. Genau! Die Auferstehung Christi. Komplett letztem Abendmahl (Gründonnerstag, Verrat!) Tod am Kreuz (Karfreitag), einen Tag tot sein (Ostersamstag) und der Auferstehung (Ostersonntag). Der Montag danach ist auch noch frei, warum? Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich was mit Liturgie zu tun. Litur… was? Das sind Regeln, die den Gottesdienst ordnen. Vielleicht brauchte man einfach einen Tag länger, um dieses hervorstechende Ereignis zu feiern. Immerhin steht nicht jeden Tag jemand von den Toten auf, noch dazu der Sohn Gottes. Aber wer weiß.

Heutzutage ist das alles noch bekannt, allerdings verbindet man mit Ostern etwas ganz anderes, viel niedlicheres als Tod und Verderben. Lange Ohren, flauschiges Fell, große Knopfaugen – klingelt da was? Richtig, der Osterhase! Zusammen mit seinen Helferlein – ebenfalls sehr niedlichen Küken – bemalt er Ostereier und versteckt sie, damit die Kinder sie an Ostersonntag suchen können. Diesen Brauch gibt es schon ziemlich lange. Wahrscheinlich seit dem Mittelalter knechtet der Osterhase arme kleine Küken, die mit ihren Flügelchen weiße Eier bemalen. Da stellt sich nicht nur die Frage, wie die Vöglein es schaffen, einen Pinsel ohne Daumen zu halten, nein, auch die Frage danach, warum es ausgerechnet ein Hase sein muss. Denn nicht in allen Regionen drang ein langohriges Säugetier in fremde Gärten ein und hinterlegte dort Geschenke, die sich bei Nicht-Auffinden zu einer tickenden (Eier-) Stinkbombe entwickeln konnten. In manchen Regionen war es ein Fuchs (Westfalen), ein Storch (Thüringen) oder ein Kuckuck (Schweiz). Da den Osterhasen dasselbe Schicksal ereilte wie den dickbäuchigen, rotgesichtigen Mann, den wir heute den Weihnachtsmann nennen, hatten diese Osterboten jedoch keine Chance.

Warum jedoch der Hase mit Ostern verbunden wird, darüber kann man nur spekulieren. In der christlichen Vorstellung gibt es Hasen als symbolhafte Tiere. Sie stehen für die Auferstehung – in diesem Fall ein passendes Symbol. Eine andere Theorie lautet, dass die enorme Fortpflanzungsrate der Hasen eine Rolle spielen könnte. Dieses Geheimnis wird sich wohl auf absehbare Zeit nicht lösen lassen, aber die meisten Menschen halten trotz der Unerklärlichkeit der Osterbräuche an ihnen fest. Und das ist doch die Hauptsache, dass man gemeinsam Freude teilt.

#Ostern#Osterbräuche#Ostereier verstecken#Osterhase#InfoFreitag#Meister Langohr#Feiertage#Jesus#Auferstehung#Küken#süß und niedlich

0 notes

Photo

InfoFreitag, heute: Top of the Flops, oder: warum Heilige immer leiden müssen

Der Dezember lockt nicht nur mit Weihnachtsmärkten, auf denen Glühwein und mannigfaltige Spezialitäten die Nase verwöhnen, sondern auch mit unser aller Lieblingsfeiertag Weihnachten. Auf diese drei Tage fiebern wir schon das ganze Jahr hin. Es gibt himmlisches Essen, manchmal sogar einen Kirchenbesuch und natürlich Geschenke von einem dicken Mann im rot-weißen Kostüm, den eine uns alle bekannte Softdrink-Firma erfunden hat.

Aber besinnt man sich auf die Ursprünge dieser Feiertage, dann geht es um eine Geburt, Christi Geburt nämlich. Und auch die Geburt des Christentums. Aber weil wir hier nicht mit Allgemeinplätzen oder der obligatorischen Erklärung langweilen wollen, die um diese Jahreszeit ungefähr so beliebt wie ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sind, widmen wir uns einem anderen Thema. Den Top of the Flops nämlich. Das Christentum besteht nicht nur aus der heiligen Dreifaltigkeit aus Gott, dem heiligen Geist und Jesus, sondern auch aus Heiligen. Diese nehmen je nach Ausprägung – evangelisch, katholisch oder etwas ganz Verrücktes: orthodox – und Konfessionszugehörigkeit unterschiedlichen Stellenwert in der Ausübung der eigenen Religion ein.

Fakt ist jedoch, dass Heilige schützen. Wenn man an sie glaubt, halten sie die Hand über einen und sorgen dafür, dass die Gefahren des Alltags von einem abgewendet werden. Aber warum ist das so? Heilige waren auch nur Menschen. Vielleicht nicht so wie du und ich, aber sie waren keinesfalls göttliche Wesen. Die meisten, die heutzutage als Heilige angesehen werden, mussten sich ihren Status schmerzvoll erarbeiten. Der heilige Sebastian zum Beispiel, unter anderem der Schutzpatron der Pest oder von Soldaten, musste in seinem Leben, das um 288 nach Christus endete, so einiges ertragen. Eigentlich ein Soldat des römischen Kaisers Diokletian, bekannte er sich öffentlich zum Christentum und half notleidenden Glaubensgenossen. Das war unter den paganen Römern gar nicht gern gesehen, denn das Christentum steckte zu diesem Zeitpunkt bestenfalls in den Kinderschuhen und war nicht annähernd eine Weltreligion wie heutzutage. Deshalb ließ ihn sein Chef von Bogenschützen erschießen. Damit hätte die Sache erledigt sein können, aber Sebastian überlebte. Kaum genesen machte er sich abermals auf zum römischen Kaiser und bekannte sich nochmals zum Christentum. Lerneffekt gleich Null, könnte man da sagen. Denn Diokletian fand das Bekenntnis auch beim zweiten Mal nicht besonders witzig und ließ ihn abermals hinrichten. Und weil das nicht genug war, wurde Sebastian in die städtische Cloaca Maxima geworfen. Die ist genau das, wonach sie klingt – nämlich ein riesiges Klo. Seine Sturheit hatte ihm also zu Lebzeiten nicht geholfen, aber nach seinem Tode verehrte man ihn, weil er zu seinem Glauben gestanden hatte. Der heilige Sebastian ist nur eines von zahlreichen Beispielen, deren Leben so furchtbar schrecklich war, die im Tod jedoch viele Menschen beschützen. Heilige wurden mit von ihnen gewirkten Wundern in Verbindung gebracht, weil sie im Leben Gott sehr nahestanden oder – wie man an dem Festhalten Sebastians an seinem im Römischen Reich bis dato nicht besonders beliebten Glauben erkennen kann – ihrer Vorbildfunktion. Diese Heiligenverehrung findet man vor allem in der katholischen und orthodoxen Kirche. Evangelikale sind zwar dem Gedenken an wichtige Persönlichkeiten ihrer Konfession nicht abgeneigt, allerdings hält man in den durch Luther reformierten Kreisen nichts von der Heiligenverehrung an sich.

Was jetzt also nach einer Reminiszenz an die Antike klingt, gibt es tatsächlich immer noch. Und auch heute werden noch Menschen heiliggesprochen. Mutter Teresa zum Beispiel. Sie war bis zu ihrem Tod 1997 in Indien für bedürftige Menschen tätig und wurde 2016 durch Papst Franziskus heiliggesprochen. Mhm, wird man sich da fragen, sie wurde ja nicht von Pfeilen durchbohrt oder ähnliches. Aber ihre Nächstenliebe half vielen Menschen. Denn man muss nicht immer einen grausamen Tod sterben, um heiliggesprochen zu werden. Ein vorbildliches Leben im Sinne christlicher Tugenden kann auch ausreichen.

Die Heiligsprechung an sich ist aber eine bürokratische und langwierige Angelegenheit. Zuerst einmal muss man – wie der heilige Sebastian oder Mutter Teresa – tot sein. Dann außerdem christliche Werte während seines Lebens hochgehalten und sich danach gerichtet haben. Nur an Weihnachten in die Kirche gehen, hilft da nicht viel. Dann erfolgt erstmal die Seligsprechung. Ganz in NSA-Manier werden alle Information über den potenziellen Heiligen eingeholt, die man in die Finger bekommt. Über diesen Informationen brütet dann ein Komitee, welches entscheiden muss, ob die Taten zu Lebzeiten ausreichend sind. Wenn man nicht wie ein Märtyrer gestorben ist, wie der heilige Sebastian, ist außerdem ein Wunder vonnöten, welches der Kandidat bewirkt haben muss. Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, findet eine Art Diskussionskreis statt, in welchem Argumente dafür und dagegen vorgebracht werden. Stimmen die meisten Anwesenden für eine Seligsprechung, ist das Gröbste geschafft. Allerdings hat der Papst das letzte Wort dabei.

Puh, ganz schön aufwändig. Aber es soll sich ja auch nicht jeder heiligsprechen lassen können. Ist das alles geschafft, wird ist man erstmal seliggesprochen. Danach kommt die zweite Runde, die in etwa so abläuft wie die erste. Übersteht der potenzielle Heilige diese beiden Prozeduren, darf man ihn jedoch mit Fug und Recht verehren. Mal mehr – wie in der katholischen und orthodoxen Kirche – und mal weniger – wie in der evangelischen Kirche.

#InfoFreitag#Top of the Flops#Heilige#Kirche#Weihachten#Weihnachtsmarkt#Heiliger Sebastian#Heilige Mutter Teresa#Vatikan#Seligsprechung#Heiligsprechung#Märtyrer#No Weihnachtsmann#Jesu Geburtstag

0 notes

Text

Info-Freitag: Der Erste Weltkrieg

Kaum wenige Tage ist es her, dass weltweit an das Ende des Ersten Weltkriegs erinnert wurde. Viele Länder haben den 11. November gar zu einem ihrer Feiertage auserkoren. Andere wiederum, verbinden jenen entscheidenden Tag mit der eigenen Unabhängigkeit. Ganz andere wiederum feiert an diesem Datum den Beginn einer ganz besonderen Jahreszeit, die mit viel Alkohol und Kostümierung lockt. Viele unterschiedliche Gefühle vereinen sich auch heute noch mit den Ereignissen aus dem ersten großen Krieg, der die ganze (industrialisierte) Welt in Atem hielt. Und doch bleibt die Frage, was an diesem verheerenden Krieg so bedenkenswert sei.

Wir könnten an dieser Stelle tausende Zahlen und Statistiken zu Rate ziehen, die in den letzten bald hundert Jahren zu diesem Bereich der Geschichte entstanden sind. Aber es macht nicht viel Sinn. Es sind Dimensionen, die weit hinter der menschlichen Vorstellungskraft liegen.

Mit einem überflüssigen Attentat hat der ganze Mist angefangen. Nationales Ehrgefühl wurde verletzt. Bündnisse aus längst vergangener Zeit wurden wieder hervorgekramt, nur, um endlich mal einen Krieg zu führen. Denn in Europa war es die letzten knapp dreißig Jahre recht ruhig geworden, was das Säbelrasseln anging. Vielmehr taten es auch die letzten entstandenen Königreiche, wie Deutschland oder Italien, ihren großen Vorbilder Großbritannien, Niederlande oder Frankreich gleich. Man trieb das wirtschaftliche Wachstum der eigenen Länder voran anstatt mal wieder einen richtig sinnlosen Krieg zu führen. Hinzu gesellte sich etwas, dass den widerwärtigen Namen „Nationalgefühl“ trug und bis dato recht unbekannt gewesen war. Sicher, man konnte sich auch vorher als Deutscher, Franzose, Brite, Österreicher oder Prinzessin Lilifee fühlen. Doch die mentale Abgrenzung von anderen soeben erst entstandenen Staatsgrenzen und der eigene Erfolg, in Afrika und Asien andere Völker unterworfen zu haben, steigerte diese krankhafte Selbstverherrlichung. Man war etwas, weil man vermeintlich etwas konnte. Wie ihr seht: Auch damals konnte man sich wunderbar selbst verarschen. Wer am lautesten krähte, war zwar laut, aber besaß noch lange kein Recht wie die Axt im Walde zu agieren.

Neben diesem übersteigerten Egotrip hatten die technischen Errungenschaften um die Jahrhundertwende ganz spannendes Kriegsgerät hervorgebracht, welches noch nie zuvor getestet worden war. Nun machte die Gelegenheit Diebe. In kürzester Zeit konnten nun Dank Flugzeugen, U-Booten oder Panzer weite Strecken hinter sich gelassen werden. Und dies brachte den Krieg auch in unbekannten Dimensionen. Nicht nur auf Kontinentaleuropa, sondern auch weit darüber hinaus konnten Elend und Verderben den Menschen nähergebracht werden. Natürlich latschten immer noch Soldaten quer durch Europa. Aber die Art und Weise, wie dank Technik nun Krieg geführt werden konnte, war neu. Denn auch der jahrhundertelang praktizierte Mann-gegen-Mann-Einsatz war nun vorüber. Schnellfeuerwaffen und Giftgas überwanden eine weitere Distanz und konnten gar mit einem Mal mehrere Menschen töten. Welch grausame Spielzeuge alle Kriegsbeteiligten sich da hatten einfallen lassen…

In vier Jahren verhärteten Stellungkriegs starben schätzungsweise rund 14 Millionen Zivilisten und Soldaten. Weitere mindestens 21 Millionen Menschen wurden in diesem Zusammenhang verwundet. Soweit an dieser Stelle nun doch eine nüchterne Zahl für alle Statistik-Junkies. Nord- sowie Zentralfrankreich und Belgien wurden als Hauptkriegsschauplatz bald komplett dem Erdboden gleichgemacht. Wie viele Menschen in den Nachkriegsjahren in Folge von Zerstörung noch unter Missernten, Eigentumsverlust oder Existenzaufgabe litten, sagen die Statistiken nicht. Sie sprechen genauso wenig von allen traumatisierten Zivilisten und Soldaten. Genauso wenig wird auf die politischen Verantwortlichen eingegangen. Alle wollten den Krieg. Die einen mehr, die anderen vielleicht weniger. Aber letztlich ging es ihnen allen um ein Kräftemessen in Europa.

Und heute? Nächstes Jahr feiern wir das Ende des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal. Viele Dokumentationen, Filme, Bücher, Veranstaltungen oder auch Kundgebungen werden uns daran erinnern, welchen Bockmist frühere Generationen verzapft haben. Wir werden alle daran erinnert, wie gut wir es heute haben. Auch wenn wir es zum Glück nicht nachvollziehen können, wie sich Krieg anfühlen muss, so werden wir still den Toten gedenken. Doch vielleicht sollten wir uns lieber Gedanken darübermachen, das Krieg immer noch sehr präsent auf der Welt ist. Auch wenn wir in Europa einer Friedenszeit beiwohnen, so sterben Menschen an anderen Ecken der Welt jeden Tag. Und der Erste Weltkrieg, was brachte er der Welt? Viele autoritäre Regime, die kaum eine Generation später einen weiteren Weltkrieg anzettelten. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif genug für unsere vielgeschätzten Demokratien. Vielleicht mussten die Menschen nochmals merken, was es heißen mochte, die eigene Nation über andere stellen zu wollen. Doch vielleicht sind wir hier in Europa unserer heutigen Ruhe auch nur zu sicher.

Der Erste Weltkrieg ist immer noch präsent. Fern der Städte gammeln Tonnen von alter Munition und Kriegsgerät in Frankreich und Belgien dahin. Teils unter einer notdürftigen Erdschicht, teils einfach dort wo die Schlachten tobten, laufen täglich giftige Stoffe in das Grundwasser. Man hat sie einst dort zusammengetragen und der Witterung überlassen. Man war schlicht überfordert, sie vernünftig zu entsorgen. Sie sind stille Mahner für den Frieden. Und doch auch stumme Zeugen für weitere Kriege, vor denen wir uns heute stets zu sicher fühlen.

0 notes

Photo

InfoFreitag, heute: Da brat mir doch einer einen Zaren!

Vor nun 100 Jahren war es so weit, ja, der Luther… Moment, was? Oh, falsche Zeit, falsches Land. Denn dieses Jahr feiern wir nicht nur 500 Jahre Sachbeschädigung und rhetorisch kunstfertige Beleidigungen aus dem Mund eines gewissen Wittenberger Individuums. Nein, dieses Jahr ist auch das Jahr der Oktoberrevolution.

Und wenn jetzt alle nachgerechnet haben – 1917 wurde in Russland der letzte Zar von seinem Thron geschubst, seine Familie verbannt und dann umgebracht und das Zarenreich verwandelte sich in den nicht ganz so vorzeigbaren Sowjetstaat unter Führung von Männern mit lustigen Bärten und Namen, die so viele Konsonanten enthielten, dass sie sich andere zulegen mussten, damit sich überhaupt irgendwer merken konnte, wie sie hießen.

Denn man hatte im Ersten Weltkrieg – zur Erinnerung: 1914 bis 1918 – festgestellt, dass es nicht mehr so lief mit dem russischen Zaren. Irgendwie hatte sich dieser Zank zwischen den europäischen Königen, Kaisern und eben Zaren zu einem respektablen Desaster entwickelt. Nikolai, seines Zeichens der Zweite, hielt jedoch an seiner Politik fest, denn er wollte Zar bleiben. Hatte ja sein gesamtes Leben auch nichts anderes gemacht, der Dandy. Richtig gehört! Der russische Zar wurde erzogen wie ein englischer Dandy und war neben dem englischen König auch mit unserer medialen Vollkatastrophe (man denke nur an die Daily Telegraph Affäre), dem deutschen Kaiser Wilhelm II., verwandt. Das hatte ihm aber nix genützt, es gab den Ersten Weltkrieg und dann kamen noch so ein paar Sachen zusammen vor seiner eigenen Haustür und zack! hatte er den Salat. Die Bevölkerung verwandelte sich plötzlich in einen Haufen streitlustiger Revoluzzer, die ihm sogar schon 1905 Zugeständnisse abgepresst hatten. Die reichten diesen Streithammeln aber offensichtlich nicht, denn sie griffen nach mehr. Nach seinem Thron, um genau zu sein. Das konnte dem Nicky, wie er liebevoll von seinem Brieffreund Willy – was für ein peinlicher Spitzname für einen Kaiser! – genannt wurde, nicht gefallen. Sein Reich hatte schon so viele Krisen überstanden: die Tartaren, die sein Volk unterjochen wollten, die Osmanen, die immer wieder Ärger machten, weil man sich ihre Gebiete einverleibt hatten (pah, hätten sie mal besser drauf aufpassen sollen!) oder die Japaner (gegen die hatte man allerdings 1905 den Kürzeren gezogen). Quer durch die lange russische Geschichte hatten sich seine Vorfahren also immer wieder beweisen müssen und das hatten sie auch mal mehr, mal weniger erfolgreich getan. Warum nicht auch er? Immerhin war er der Zar. Zwar hatte Nikolai mit seiner Frau noch keinen respektablen Nachfolger gezeugt, aber daran wurde gearbeitet. Der Sohn, den sie ihm dann schenkte, der war jedoch nicht gesund, der arme Kerl! Weil er diese furchtbare Krankheit hatte, wurde ein Quacksalber, wie er im Buche stand, geholt – Rasputin. Aus Sicht Nikolais eignete sich dieser Name hervorragend, um ihn voller Abscheu auszuspucken. Seine Frau jedoch, die glaubte an den mystischen Hokuspokus dieses Psychos und Nikolai ergab sich ihrem Willen. Vielleicht konnte der gruselige Mann mit dem stechenden Blick ja doch helfen. Und das Problem mit den Kriegsfolgen und der aufgebrachten Bevölkerung würde er auch noch irgendwie hinkriegen. Dann war alles gut und er könnte sich wieder mit seinen über ganz Europa verstreuten Verwandten Briefe schreiben. Ha! Pustekuchen! Ganz Russland würde wieder friedlich sein. Ganz Russland? Nein! Denn eine Gruppe Widerständler, die Bolschewiki, plante den großen Coup. Den setzten sie dann auch ganz spektakulär um und schubsten den Zaren filmreif von seinem Thron, bevor sie seine Familie mit einem Tritt aus ihrem Domizil beförderte. Ein Jahr später wurde die Familie dann auch noch – vorsichtshalber – ins Jenseits befördert. Ein Tatbestand, der nicht nur ziemlich gemein war, sondern auch bis heute mythenumrankt.

Die Widerständler, die zwar ähnlich wie unsere geliebten Gallier Bärte trugen, waren jedoch nicht ansatzweise so liebenswert. Denn wie das so ist mit Wahlversprechen, ist man erstmal an der Macht, interessieren sie eigentlich nicht die Bohne. Denn nun musste Russland umgebaut werden – vom Zarenreich zum Sozialismus war es ein langer Weg, der mit so manchem widerspenstigen Stein gepflastert war. Den mussten die Revolutionäre erst einmal aus dem Weg räumen, aber das war gar nicht so einfach, denn diese widerspenstigen Steine wollten nicht einsehen, dass sie im Unrecht waren! Also wieder Krieg. Ziemlich lange und ziemlich blutig. Vom Jahr dieser aus Sicht der Durchführenden brillanten Revolution bis 1922. Tote, Hunger, noch mehr Tote, noch mehr Hunger. Alles in allem nicht der Erfolg, den sich die Bolschewiki vorgestellt hatten. Aber wenigstens hatte man alle Gegner vom Feld geräumt und konnte sich der Konkurrenz in der eigenen Partei widmen. Denn 1924 starb Lenin, der Zugführer, der das Land in eine sozialistische Zukunft führen wollte. Hernach entbrannte zwischen seinen Zöglingen Trotzki und Stalin ein Machtkampf, an dessen Ende ein Hotelzimmer in Mexiko und ein Eispickel eine entscheidende Rolle spielten.

Das Ende vom Lied war das noch lange nicht, denn der Sozialismus gestaltete sich in seiner Durchsetzung doch eher schwierig und das übrige Europa wurde nicht von einer roten, sondern einer tiefbrauen Welle überrollt, die jetzt auch Russland zu verschlingen drohte. Als hätte niemand etwas gelernt, blieb es beim verlustreichen Versuch, wie auch schon die zweimal zuvor – denn auch der schwedische König Karl XII. und unser aller Lieblingszwerg Napoleon hatten schon kein Glück. Versucht hatten sie es trotzdem und dabei – wie nun auch – etliche Menschenleben verspielt.

#Jubiläum#100 Jahre Oktoberrevolution#Welcome to the Party#Vodka Vodka#Goodbye Nikolai#Hello Communism#Lenin#Bolschewiki#Eispickel sind keine Hautkrankheit#Kill Trotzki#Väterchen Stalin#InfoFreitag#Psycho Rasputin#der Willy und der Nicky#Brieffreunde 4 ever

0 notes

Photo

InfoFreitag, heute: Wahl Spezial

Pizza, Pizza! Wie hätten Sie Ihre Pizza gerne? Traditionell, die extra Portion für den hungrigen Arbeiter oder etwas ganz Verrücktes? Von Vegetarisch-Bio bis hin zum extra Kick mit Kaviar haben wir alles im Angebot!

Moment, was? Ja, richtig! Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Da verlässt selbst der uns als so scheu bekannte Homo historicus seine Behausung. Dies ist – neben gelegentlichen Archivbesuchen – eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen sich diese uns so wohlbekannte Spezies in die große weite Welt außerhalb seiner Höhle traut. Denn er weiß, dass er dieser obersten Bürgerpflicht nur alle vier Jahre nachkommen kann und als Vertreter der Art ist ihm wohlbekannt, dass man dieses Recht wahrnehmen sollte. Weibliche Vertreter des Homo historicus dürfen dieser Art der gesellschaftlichen Mitbestimmung allerdings erst seit 1918 nachkommen und taten dies bei der Wahl im darauffolgenden Jahr auch.

Nun, aber warum sollte der so lichtscheue und einsiedlerische Historiker zur Wahl gehen, treibt ihn doch jeglicher sozialer Kontakt mit Vertretern außerhalb seiner eigenen Spezies ob ihres fehlenden Interesses an den von ihm so geliebten historischen Zusammenhängen? Nun, ganz einfach: Er bekommt ein Stückchen der Pizza demokratischer Mitbestimmung und dem geneigten Vertreter des Homo historicus ist durchaus bewusst, dass man aus der Geschichte, mit der er sich tagtäglich beschäftigt, lernen kann. Deshalb, so seine nicht ganz abzustreitende Ansicht, sollten Vertreter egal welcher Art die Gelegenheit zur Mitbestimmung nutzen, wenn sie sich nur ergäbe. Das tut sie alle vier Jahre.

Aber mit was kann der Homo historicus seine Pizza belegen? Welche Zutaten machen ihn zu einem zufriedenen Bürger?

Soll er die vegetarische Variante wählen und damit nicht nur seiner Umwelt, sondern auch den von ihm gemiedenen Vertretern anderer Arten etwas Gutes tun? Und worin äußert sich das? Darf der so unsportlich wie verpeilte Homo historicus sich fortan nur noch mit dem Fahrrad fortbewegen? Das scheint nur für besondere Vertreter unserer Spezies eine gute Wahl zu sein.

Als nächstes stellt sich ihm, als demjenigen, dem an der Geschichte etwas gelegen ist, die Frage, ob er die älteste Partei Deutschlands wählen soll. Sie, als Arbeiterpartei mit einem nicht geringen Hang zum Kommunismus, wurde zwischenzeitlich sogar verboten. Wenn das kein interessanter Werdegang ist! Dazu die herausragenden Persönlichkeiten, die das Bild eines nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörten Landes mitprägten und die selbst den jüngeren Anwärtern auf den Status als Homo historicus wohl im Gedächtnis blieben. Aber dann betrachtet der interessierte Vertreter unserer Art diesen Werdegang genauer und er fragt sich wohl, ob die ehemals roten Arbeiter noch so rot und arbeiterfreundlich sind, wie sie es zu Beginn ihrer Partei waren. Und kann man heute eigentlich noch von „den Arbeitern“ sprechen? Wird dann noch eine Arbeiterpartei benötigt? Da er bei diesem Problem keine befriedigende Lösung findet, stellt er die Betrachtung dieser Gruppierung zurück und widmet sich der nächsten großen Partei.

Diese wiederum besteht aus dem konservativen Belag, der einem Gutteil der Homo historici, die sich insbesondere mit dem dunklen Mittelalter beschäftigen, das weniger dunkel scheint als die Farbe dieser Partei, besonders gut schmeckt. Der Katholizismus wird hier genauso groß geschrieben wie die traditionelle Ausformung aller Lebensbereiche. Das bietet Sicherheit, die sich der unsoziale Homo historicus wünscht. Zudem wird sie seit Jahren von einer dem Vertreter unserer Art sehr sympathischen, weil beständigen Frau geführt. Allerdings wäre da auch noch der sehr unsympathische König von Bayern, welcher dem Homo historicus schwer im Magen liegt. Hatten wir die Monarchie in Deutschland nicht spätestens 1918 hinter uns gelassen? Aber da sich viele Vertreter dieser besonderen Spezies außerhalb dieses Königreichs angesiedelt haben, scheint dies kein Problem darzustellen. Aber ob diese Partei die richtige Wahl darstellt?

Geht der Homo historicus weiter im Text, trifft er auf eine Partei, dessen Anfänge er selbst noch miterlebt hat. Ihre Farbe ist gelb wie die Sonne, ihr Werdegang jedoch nicht so strahlend. Als Mehrheitsbeschafferin war diese Partei in den jungen Jahren der Bundesrepublik, die dem Homo historicus diese schmackhafte Pizza reicht, sehr beliebt. Dass sich ihr hauptsächlich Vertreter der oberen Zehntausend zugeneigt sahen, scheint ein Image, welches man pflegte und hegte. Der gewöhnliche Homo historicus sollte demnach die Finger von diesem Belag lassen. Bisher hat er früher oder später doch nur für Blähungen gesorgt. Doch in den Jahren, in denen sich die sonnengelbe Partei nicht auf der Pizza wähnte, weil sich zu wenige für diese Zutat entschieden, änderte man seinen Geschmack und versucht nun in der kommenden Pizza-back-Periode auch Wähler wie unseren Homo historicus mit umfangreichen Beilagen zu gewinnen. Lässig, jung, frech, unkonventionell – das soll nun ihre neue Geschmacksrichtung sein. Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, scheint jedoch Geschmackssache.

Als Kontrastprogramm beschaut sich unser Homo historicus nun die zweite Partei, deren Farbe Rot ist. Sie ist – im Gegensatz zu ihrem leicht ausgeblichenen Farbzwilling – der kommunistischen Grundhaltung jedoch treu geblieben, was sich an Forderungen nach beispielsweise einem Grundeinkommen und gerechter Verteilung äußert. Das scheinen dem Homo historicus berechtigte Avancen für eine fairere Gesellschaft zu sein, allerdings kann er als Vertreter einer der Geschichte zugeneigten Art die Vergangenheit nicht vergessen. Deshalb behält er immer eine Mauer im Kopf, von der niemand die Absicht hatte, sie zu bauen. Davon ist diese Partei allerdings weit entfernt, auch wenn man einem Teil ihrer Anhänger den Drang zur Gewalt wenig absprechen kann. Ansonsten leben sie – ähnlich wie der Homo historicus – in ihrer eigenen kleinen Welt. Ob da auf Dauer wirklich alles besser wird? Ganz unsympathisch sind Träume ja nicht…

Zuletzt widmet sich der Homo historicus einer Partei, deren Farbe ein sattes Blau, vermischt mit Rot (oder ist das sogar schon Pink?) und einem kräftigen Schuss Braun ist. Sie ist von allen am uninteressantesten, weil sie die jüngste und lauteste ist. Unser Homo historicus ist schon allein deshalb nicht an ihr interessiert. Allerdings wartet sie mit allerlei Geschrei auf, weshalb Vertreter unserer Spezies sie schlecht ignorieren können. Dieses Geschrei ist dabei eher den sogenannten Fake News verhaftet und historisch kritisch zu sehen, weshalb der Homo historicus lieber ein gutes Buch empfiehlt, welches nicht von dem Mann mit dem Zweifingerbart geschrieben wurde. Und auch wenn die Parteifarben den Wald-und-Wiesen-Wähler an ein verkümmertes Einhorn erinnern sollten: bitte liegen lassen! Es ist die getarnte Ausgeburt des Bösen!

Was also tun? Der Homo historicus ist mit seinen ��berlegungen am Ende und doch hat er noch keine Wahl getroffen. Aber die Entscheidung kann – wie jede Hausarbeit auch – noch ein wenig aufgeschoben werden. Bis zum 24. September, nur drei Monate vor Weihnachten. Da kann unser Homo historicus ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn er seine Behausung verlässt: wählen gehen und der Konsumkultur für dieses heilige Fest nachkommen.

In diesem Sinne: fröhliche Weih… ähm… fröhlich überlegtes Wählen allerseits!

#Pizza Pizza#Bundestagswahl 2017#InfoFreitag#Wahl Spezial#SPD#CDU/CSU#die Grünen#die Linke#FDP#AfD#Homo historicus#Wahlbelag#alle vier Jahre wieder#Weihnachten

0 notes

Photo

Jetzt wird geheiratet!

Wer? Wie? Was? Wo? Hab ich schon wieder eine Königshochzeit verpasst? Nein, das nicht. Der InfoFreitag widmet sich diese Woche einem Traum in Weiß mit Tüll und Torte. Es geht um Sonnenschein im schönsten Hochzeitsmonat des Jahres, das Versprechen auf ewige Treue und Abnehmwahn, damit man auch ja ins Kleid passt. Hochzeiten sind ja so anstrengend. Aber welche kleine Prinzessin hat nicht schon einmal vom vermeintlich schönsten Tag im Leben geträumt? Und mittlerweile dürfen ja auch Prinzen ihren Prinz heiraten. Oder Prinzessinnen ihre Prinzessin.

Hochzeiten sind eine feine Sache. Man kriegt viel zu viel gutes Essen, auf das man - jedenfalls im Falle der Braut – vorher eisern verzichtet hat, trinkt zu viel von Dingen, von denen man nicht zu viel trinken sollte und tanzt, bis einem die Füße abfallen. Ein Riesenspaß also! Vor allem, weil man als Gast bis auf ein popeliges Hochzeitsgeschenk als Mitbringsel alles umsonst bekommt!

Aber die Ehe und die Hochzeit als ihr Startpunkt bilden eigentlich die Grundlage für die Familienplanung. Noch vor fünfzig Jahren war es undenkbar, Kinder zu bekommen und nicht verheiratet zu sein. Ein Skandal! Noch skandalöser als der neueste Trump-Tweet.

Im Mittelalter war das übrigens ähnlich. Gut, da gab’s Mätressen und so. Aber das war auch nicht gerade ein Zuckerschlecken (auf anrüchige Vergleiche wird hier im Sinne des Jugendschutzes mal verzichtet). Im finsteren finsteren Mittelalter war das nämlich noch ganz anders. Eine Frau hatte verheiratet zu sein und musste Kinder kriegen. Möglichst viele. Und am besten jedes Jahr eins, denn die Kindersterblichkeit lag bei unglaublichen 50 Prozent. Und wo wir eben schon bei Mätressen waren: man bemerke, dass hier wieder nur die Männer ihren außerehelichen Spaß hatten. Oder kennt ihr ein Wort, was den männlichen Geliebten einer Frau so kokett beschreibt wie eben „eine Mätresse“? Nö, eben!

Weil Frauen eben Frauen waren und heute – vergleichbar mit einem Billy-Regal von IKEA ein Gegenstand ohne eigenen Willen – wurde die Tochter von einem männlichen Verwandten an jemand anderen verheiratet. Dieser jemand – oder besser gesagt dessen Familie – sollte möglichst gesellschaftlich hoch angesehen sein. Das brachte nicht nur der Familie der Braut einen höheren Status, sondern versorgte sie auch im Falle einer Verwitwung. Dass Frauen älter wurden als Männer war nämlich schon im Mittelalter so. Aber man kennt es ja – traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen.

Aber ich schweife ab – zurück zum Thema. Wurde eine Vermählung angestrebt, gab es in adeligen Kreisen Brautbilder. Man bestellte extra einen Künstler, der die Braut möglichst gut treffen sollte. Fotos gab es ja noch nicht. Das gemalte Bild schickte man dann der Familie des potentiellen Ehemanns, denn im Mittelalter wohnten vor allem zukünftige Adelspaare weit auseinander. Die Bahn gab es ebenfalls noch nicht, auch wenn die ja eh immer zu spät kommt. Anders war es bei bürgerlichen oder bäuerlichen Ehen. Die Ehepartner kamen hier meist aus derselben Stadt oder demselben Dorf. Da heirateten eher die Ländereien – also die Felder und Flure untereinander als die jungen Menschen. Außerdem waren Bilder teuer und man konnte sich so einen Schnickschnack nicht leisten. Immerhin musste man auch noch die Mitgift für seine Tochter bezahlen. Die baldige Braut hatte ja eh schon genug Kosten verursacht in ihren durchschnittlichen 13 Jahren bis sie ihrem Mann überlassen wurde. Konnte sie dem nun die Haare vom Kopf fressen.

Na ja, zurück zum Brautbild. Das wurde dem Bräutigam geschickt und der entschied dann, ob ihm das gefiel, was er sah. Tinder Mittelalter-Style. Im Falle unseres Lieblingskönigs Heinrich VIII. von England (na, klingelt da was? Genau! Der Typ mit den acht Frauen von der Insel; doch nie alle gleichzeitig) klappte das bei Anna von Kleve, seiner vierten Frau, nicht so gut. Sie hatte auf dem Porträt besser ausgesehen als in echt, so die Argumentation. Und auf die inneren Werte konnte man sich hier auch nicht verlassen, denn sie habe auch noch einen hässlichen Charakter. Oder so. Aber wenigstens hat sie ihn überlebt und wurde gar geschieden.

Im Falle unseres potenziellen Adelspärchens klappte das aber ganz gut und nach der Aushandlung der Mitgift – der Vater musste auch noch dafür zahlen, dass seine Tochter heiraten sollte – war es dann so weit. Ein rauschendes Fest, die erste Nacht und danach warten alle ganz gespannt auf das erste Kind. Klingt ziemlich anstrengend, isses auch. Aber trotz dessen, dass es quer durch alle Schichten eigentlich bis in die Frühe Neuzeit meist nur Zwangshochzeiten gab und sich danach die Liebeshochzeit auch nur langsam durchsetzte, konnte es doch tatsächlich sein, dass sich Liebe zwischen den zwangsweise zusammengesteckten Ehepartnern entwickelte. Und davon träumt ja heute auch noch jeder – dass die Liebe nicht nachlässt, auch nicht, wenn man schon 20 Jahre verheiratet ist.

#InfoFreitag#Traumhochzeit#Mittelalter#Männer und Frauen#Heinrich VIII.#Braut und Bräutigam#Tüll und Torte und Abnehmwahn#Billy-Regal#Party Party#Bund fürs Leben

0 notes

Photo

Endlich Urlaub!!!

Saftig grüne Wiesen, kleine Hobbits, süße flugunfähige Vögel. Wonach klingt das? Nach Urlaub natürlich! Die HistoKriTIker haben sich ihren ersten Urlaub nach zwei anstrengenden Monaten voller zickiger Interviewpartner, unfähigen Redaktionssklaven und furzenden Elchen redlich verdient. Ziel: Neuseeland.

Aber nicht nur heutzutage reist man gerne in die Ferne. Hobbits, unfassbar schöne Natur und niedliche kleine Kiwis haben auch schon vor 200 Jahren ihren Reiz ausgeübt. Auf die Briten. Die beschlossen nämlich, das Urlaubsparadies im Süden Australiens sei eine kleine Ergänzung zu ihrem nicht ganz so kleinen Kolonialreich.

James Cook, uns allen ein Begriff durch seine drei Reisen um die Welt, war zwar nicht der erste, der Neuseeland entdeckte (das waren die Holländer, die zwar kein Fußball spielen können, aber ziemlich gut in der Seefahrt sind), aber immerhin derjenige, der feststellte, dass die Erde keine Scheibe, sondern rund… – nein, Scherz. Er segelte einmal um Neuseeland und bewies damit, dass das pittoreske Stück Land vor ihm weder der heißersehnte Südliche Kontinent, noch ein Teil des Festlands war. Denn die Entdeckungsfahrten Ende des 18. Jahrhunderts dienten nicht nur der unerschöpflichen Neugier der wissensdurstigen Europäer, sondern auch ganz handfesten wirtschaftlichen Motiven. Man will ja auch etwas verdienen bei so einer Schiffsfahrt und hinterher nicht nur ein paar weiße Flecken auf seiner Karte ausgeräumt haben. Also schickte man den liebenswerten Aufsteiger der britischen Marine, nach dem später so Allerlei benannt werden sollte, auf drei große Reisen. Auf einer dieser Reisen nun „entdeckten“ James Cook und Konsorten im Herbst 1769 Neuseeland. Und schön war es da! Nur leider lebten Gesellen auf den Inseln, die nicht nur tätowiert, sondern auch ziemlich rabiat waren, wenn es um ihr Land ging. Die Maori, so der Name dieses Volks, das sich in viele verschiedene Stämme aufteilte, waren so gar nicht begeistert davon, dass da plötzlich Leute vor ihrer Haustür standen, die weit mehr als wissenschaftliches Interesse an ihrem Land hatten.

Nach einigen Startschwierigkeiten lief es dann doch ganz gut mit der Kommunikation. Man musste sich ja schließlich nicht mögen, um Handel miteinander zu treiben. Und die Europäer waren ganz hin und weg von den faszinierenden Tätowierungen der Maori. Im Gesicht trugen sie nämlich das, was die Europäer zumeist in der Hosentasche mit sich führten. Ihren Perso. Was habt ihr denn gedacht?! Denn diese Tätowierungen, Moko genannt, waren von Stamm zu Stamm verschieden und selbst im selben Stamm unterschieden sich die Motive, sodass jedes Tattoo einzigartig war. Wenn man sich traf, wusste man also sofort Bescheid, woher das Gegenüber kam. Schon ziemlich praktisch.

Ganz so toll wie diese Beziehung zwischen den Kulturen jetzt klingt, war es dann aber doch nicht. Denn der Handel, den man miteinander zu treiben pflegte, war zwar irgendwie schon ganz cool, aber die Europäer brachten nicht nur flauschige Schafe nach Neuseeland, sondern auch Waffen und Krankheiten, gegen die die Maori nicht immun waren. Klingelt da was? Richtig. In Südamerika hatten die Einheimischen einst genau dasselbe Problem. Und die Spanier waren genauso scharf auf die Reichtümer Südamerikas wie die Briten auf die Schätze Neuseelands.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts kam es vermehrt zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Was jetzt wie ein blödes Ärgernis für die Kolonialherren klingt, wuchs sich zu einem kleinen Erfolg für die Kolonisierten aus. Denn 1840 wurde der sogenannte „Vertrag von Waitingi“ zwischen der britischen Regierung und 43 neuseeländischen Häuptlingen geschlossen. Darin bekamen die Maori tatsächlich lokale Selbstverwaltung und Selbstbestimmung garantiert. Und dass in einer Zeit, wo man als Kolonialherr bestenfalls ein abfälliges Schnauben für die einheimische Bevölkerung übrig hatte. Eine kleine Sensation!

Die Maori selbst hatten von dieser Freiheit auf dem Papier allerdings nicht so viel, denn sie gehörten von nun an offiziell zum britischen Kolonialreich. Und das war daran interessiert, Siedler nach Neuseeland zu locken. Die wiederum brauchten Land. Und was stellten sie damit an? Züchteten flauschige, kleine Schafe. Das führte dazu, dass es bald weit mehr Schafe als Menschen gab. Denn nicht nur in Australien kann man ganz prima Schafe züchten.

Schafe sind zwar niedlich und unglaublich fluffig, aber der Eingriff in das neuseeländische Ökosystem durch die Siedler hatte weitreichende Konsequenzen. Nur der erhobene Zeigefinger einer übermotivierten Öko-Tussi? Wohl eher nicht. Schafe gab’s nämlich vorher nicht in Neuseeland. Und genauso wenig Ratten, Hunde oder Katzen, sondern eigentlich nur Vögel. Kiwis zum Beispiel. Aber schon die Maori jagten diese armen kleinen Tierchen, die nicht einmal wegfliegen konnten. Das hörte erst auf, als es schon fast zu spät war für dieses süße Wahrzeichen.

Aber bevor das hier zu einem Pamphlet ausartet, wünschen euch die HistoKriTIker einen schönen Urlaub. Und wenn ihr wegfahrt, denkt daran: Viele Urlaubsparadiese haben nicht nur bilderbuchmäßige Natur, sondern auch eine sehr wechselvolle Geschichte, die spannender ist als sich am Strand den Pelz zu verbrennen. Warum spricht man wohl in den abgelegendsten Ecken der Welt Englisch? Weil das so eine tolle Sprache ist? Nicht, dass was dagegen zu sagen wäre, sich einen Cocktail zu gönnen, aber wir sind immer noch Historiker. Bildungspflicht und so. Also, macht was draus!

#Neuseeland#Maori#Kiwi#supersüßniedlichundfluffig#Schafe#großbritannien#niedelande#Urlaub#Summerfeeling#langlangher#InfoFreitag

0 notes

Photo

Zwischen Sachbeschädigung und Erleuchtung

Dieses Jahr geht die Welt nicht unter, nein, es ist Luther-Jahr! Vor nun 500 Jahren hat unser aller Lieblings-Reformator angeblich seine 95 Thesen an die Wittenberger Kirchentür genagelt und damit den Zorn derjenigen erregt, die er besser nicht verärgern sollte. Ein abtrünniger Mönch mit Hang zur Sachbeschädigung? Wohl eher nicht.

Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit – vor 500 Jahren, um genau zu sein – da lebte ein Mann namens Martin, Luther mit Nachnamen, der hatte eine, nein, sogar mehrere Erleuchtungen. Die erste ereilte ihn in einem Gewitter. Dieses Gewitter wütete und tobte. Und plötzlich –WUMM! – schlug der Blitz ein. Doch nicht in den Mann, der später der große Reformator sein würde. Nein, der Blitz schlug ein in ein kleines, unschuldiges Fleckchen Erde neben diesem Mann. Und deshalb beschloss der junge Luther, sich fortan einem Leben für Gott zu verschreiben. Und er sah, dass es eine gute Entscheidung war. Und die katholische Kirche, die sah, dass sie sich einen Querulanten eingehandelt hatte, den nicht einmal die Exkommunikation ausbremsen konnte. Teufel auch!

Der junge Luther übte seine neue Profession mit so viel Hingabe und Leidenschaft aus, dass er prompt einen Streit mit seinem Arbeitgeber vom Zaun brach (im echte Leben ist eher davon abzuraten, dann verliert man wahrscheinlich seinen Job). Denn was er sah, in dieser seiner Kirche, war nicht gut, sondern gewinnorientiert. So machte sich der junge Mönch auf, diesen Makel zu entfernen. Eine Reform wollte er, nichts anderes. Doch damit stieß der eifrige junge Mann auf taube Ohren. Lalala, wir hören dir nicht zu! Warum auch? Lief doch ganz gut für die Kirche. Sie bekam Geld und konnte ab und zu mal einen Krieg führen. Was will man mehr?

Dennoch – er gab nicht auf und warf nicht nur den ersten, sondern noch viele weitere Steine, bis seine Bemühungen Erfolg zeigten. Und so breitete sich die Reformation aus – zuerst in heimischen Gefilden, später in ganz Europa. Und Martin sah, dass es gut war. Auch wenn sich Bewegungen abspalteten unter der Führung von Männern wie Calvin oder Zwingli. Das fand er nicht so cool, aber das war schon in Ordnung. Denn sie alle waren Kinder seiner Bemühungen, die Kirche besser zu machen. Dass er dabei nicht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die Wittenberger Kirchentür verschandeln musste, das gefiel ihm sehr. Und die Reformation nahm Fahrt auf wie ein Formel-1-Wagen in der Kurve zur Zielgeraden. Doch die Auseinandersetzung, als wissenschaftlich gescholten und doch nicht viel mehr als der amerikanische Wahlkampf, blieb nicht aus. Kaiser Karl V., nicht zu verwechseln mit Karl dem Großen, erließ das Wormser Edikt, das, mal strenger, mal weniger streng, die Verfolgung aller, die den lutherischen Schriften anhängig waren, verlangte. Das tat der Kaiser, um nicht ganz den Draht zu seinem Reich zu verlieren, war er doch viel zu beschäftigt, mit Franzosen und Osmanen Krieg zu führen. Dass da noch dieser dicke Mönch mit der Reformation war, tja... Shit happens.

Ein Glück, dass der große Reformator nicht nur ein Mann mit Ideen, sondern auch mit rhetorischem Können war. Zudem verfügte er über einen erlesenen Freundeskreis, der ihn behütete und beschützte wie er selbst seine Kinder. Denn Friedrich der Weise, seines Zeichens Landesfürst von Sachsen, hielt seine schützende Hand über den Reformator, trotz dessen, dass er gebannt wurde und darüber sehr weinte. Armer Junge! Luther wiederum gefiel den Landesherren sehr, als er feststellte, die Bauern seien Narren, wenn sie an ihre Befreiung glaubten. Denn es gebe weiterhin zwei Welten, denen sie sich zu fügen hätten. Und so zogen beide Seiten ihren Nutzen aus einander.

Und so starb Martin, Luther mit Nachnamen, als alter, vielleicht nicht weiser, aber glücklicher Mann. Seine Anhänger jedoch, und auch seine Widersacher, die beschlossen nun, dass es an der Zeit war, ihren Zwist weiterzutragen in einem Krieg, der die Bauernkriege weit in den Schatten stellte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann brachten sie sich noch dreißig weitere Jahre gegenseitig um. Aber das ist eine andere Geschichte.

0 notes

Text

Verehrte Damen und Herren, Buben und Mädels, liebe Geschichtsfreunde und solche, die es werden wollen,

herzlich willkommen auf unserem Blog! HistoKriTIker, das sind… Boa, nee, oder?! Noch zwei so Hanseln, die „irgendwas mit Medien“ machen wollen und denken, sie müssten die Welt um einen weiteren, sinnentleerten Blog reicher machen, den eh keiner liest.

Falsch gedacht! Wenn überhaupt, sind wir zwei „Hanselinen“. Wir machen das hier zu unserem puren Vergnügen, um (unnützes) Wissen in die Welt zu tragen und (fast) ohne Hintergedanken. Rich und famous wären wir natürlich trotzdem gerne. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Deshalb gibt es von uns ab sofort – Trommelwirbel, bitte – jeden Freitag einen historischen Leckerbissen verziert mit einem grafischen Highlight oder das, was wir dafür halten. Jeden Monat zu einem anderen Thema, weil wir angehende Historiker sind und alles seine Ordnung haben muss.

Der April – wie könnte es anders sein – steht im Zeichen der Reformation. Los geht’s mit dem InfoFreitag – ein paar nette Bildchen mit frappierender Ähnlichkeit zu berühmten Persönlichkeiten und ein teils frei interpretierter Schnelleinstieg.

Denn was wir hier machen, ist irgendwie schon passiert, aber vielleicht nicht ganz genau exakt so. Künstlerische Freiheit, deal with it. Und wenn ihr wissen wollt, was in echt passiert ist, könnt ihr eure Nase ja in ein Buch stecken. Ohne Bilder. Mit ganz viel Text. In ganz klein geschrieben. Und ohne Bilder. Trockene Geschichte halt. Hat uns auch nicht geschadet. Glauben wir jedenfalls.

Und weil Ostern ist, gibt’s gleich zweimal die volle Dröhnung. Wie bitte? Nein, wir waren nicht zu faul, das schon Anfang April hochzuladen!!! Ja, also, das ist… das ist der Überraschungseffekt! Was habt ihr denn gedacht?!

Also, jetzt geht’s los mit dem Infofreitag und dem Furz im Fahrstuhl.

0 notes

Photo

InfoFreitag, heute: das weite, weite Meer

Es ist mal wieder Urlaubszeit und wie auch letztes Jahr (heiliger Bimbam, uns gibt’s schon über ein Jahr und wir haben das nicht mal gefeiert!) widmen wir uns wieder einem Urlaubsthema. Dieses Jahr: das Meer. Viele Menschen fahren ans Meer, wenn sie mal so richtig ausspannen wollen. Aber dann treffen sie auf Sonnenbrand, Quallenalarm, schreiende Kinder und überteuerte Souvenirshops.

So beschaulich wie man meint, ist es am Meer also gar nicht. Das wussten Menschen früher auch schon. In diesem ominösen „Früher“ machten die Leute vielleicht bereits Urlaub am Meer, aber vor allem begann man zu erkennen, dass die Schifffahrt ja ganz schön praktisch ist. Schifffahrt ist nicht nur ein tolles Wort für Galgenmännchen, sondern verbindet auch mehrere Orte miteinander, die über Land gar nicht zu erreichen waren (wie soll man zum Beispiel ohne Boot auf eine Insel kommen? Schwimmen?).

Die Geschichte der Schifffahrt reicht weit zurück. Bereits im (Achtung, Klugscheißer-Alarm!) Mittelpaläolithikum, also ab 120.000 vor Christus, könnten die ersten Menschen das Meer bereist haben, das immerhin 80 Prozent des Heimatplaneten des Homo historicus bedeckt. Nachgewiesen ist das zwar bisher noch nicht (es kommt auch sehr selten vor, dass jemand ausgerechnet aus dieser Zeit ein komplettes Boot ausgräbt), aber klar ist wohl, dass Menschheit und Schifffahrt schon ziemlich lange zusammengehörten.

Mit der Hochseeschifffahrt (noch so ein Knaller-Wort!) begann es ein wenig später, erst 7.000 vor Christus. Diese ersten Geh... äh... Schwimmversuche fanden vor allem im Mittelmeerraum statt. Aber die Schifffahrt entwickelte sich kontinuierlich weiter. Ab dem 15. Jahrhundert ging es dann auch in etwas nördlich gelegeneren Teilen Europas so richtig los mit der Hochseeschifffahrt in ferne Länder. Mit der Karavelle, einer hochseetauglichen Schiffsart, bekamen vor allem portugiesische und spanische Seefahrer die Möglichkeit, den Widrigkeiten des Meeres zu trotzen. Denn obwohl technologisch immer mehr möglich war und auch die Navigation verbessert wurde, war das Meer immer noch beängstigend. Denn die See war keinesfalls so ein gezähmtes Haustier wie man es aus dem Urlaub kennt, sondern konnte fies und heimtückisch sein. Durch die Neuentwicklung der Karavelle hoffte man jedoch, diesen Meeresgemeinheiten ausweichen zu können und siehe da – es gelang. In der Folge besegelten Spanier und Portugiesen die Meere, die bis dato relativ wenig Menschen gesehen hatten. Sie eroberten neue Gebiete, zum Beispiel Amerika, und teilten die Welt quasi unter sich auf. Mit päpstlichen Segen versteht sich. Übrigens – Portugal bekam bei dieser Aufteilung, die 1494 im Vertrag von Tordesillas festgelegt wurde, Brasilien. Deshalb wird dort heute noch Portugiesisch gesprochen.

Im Laufe der folgenden Jahrhunderte bevölkerte sich das Meer immer mehr, denn auch viele andere Länder schickten ihre Männer (und es waren vorwiegend Männer auf den Schiffen, Frauen brachten im Aberglauben der Seeleute Unglück an Bord) auf See. Die Verlockungen der Schätze fremder Länder waren einfach zu groß. Und da gab es ja noch den sagenumwobenen Südlichen Kontinent, der unendlichen Reichtum versprach und den zum Beispiel der weltberühmte Entdecker James Cook auf seinen drei Reisen finden sollte. Gefunden hat er ihn zwar nicht, dafür aber den Tod in Übersee. Der Gute kam bei einer Auseinandersetzung auf Hawaii ums Leben.

Zurück zum eigentlichen Thema: Bald schon ging es auf dem Meer zu wie auf einer Autobahn, denn die zahlreichen alten und neuen Seemächte stritten sich um die Vorherrschaft auf dem Meer. England setzte sich letztendlich durch, auch weil es die meisten Seeschlachten für sich entscheiden konnte. Heute ist das zwar alles durch Gesetze und Verträge geregelt, aber England gilt immer noch als Seefahrernation. Böse Stimmen munkeln, dass britische Männer einst vermehrt auf Reise gingen, um dem englischen Essen zu entfliehen. Woanders schmeckte es hoffentlich besser als der heimische Haggis, Porridge & Co. Aber dies kann durch Quellen nicht belegt werden!

Ganz schön unruhig das Meer, oder? Will man gar nicht meinen, wenn man am Strand faulenzt und sich die Sonne auf den Pelz brennen lässt. Aber ob nun Seefahrernation oder Bananenbootfahrer, wir alle haben unsere Vor- und Nachteile mit dem Meer.

#InfoFreitag#weites weites Meer#Sonnenbrand#Quallenalarm#Souvenirhölle#Sand#Strand#früher#Schifffahrt#Hochseeschifffahrt#Galgenmännchen#Hangman#Karavelle#Portugal#Spanien#Vertrag von Tordesillas#Aufteilung der Welt#James Cook#Hawaii#Pech#England#Seefahrernation#Bananenbootfahrer#Haggis#Porridge#Meer#auf See

1 note

·

View note

Photo

InfoFreitag: April, April

Der April macht nicht nur, was er will, sondern gibt auch die Gelegenheit, sich gegenseitig zu veralbern. Warum eigentlich? Liegt es daran, dass von den frohgemut beschlossenen Lebensänderungen, die im Januar in Form von guten Vorsätzen geschlossen wurden, nichts mehr übrig ist? Dass man dieses Manko (wenn doch Schokolade nicht so lecker und Sport so anstrengend wäre!) irgendwie kompensieren muss?

Warum gerade der April so ein Scherzmonat ist, das kann heute nicht mehr geklärt werden. Fakt ist, dass sowohl in Europa als auch auf dem amerikanischen Kontinent am ersten April fleißig veralbert wird. Da können sich die vielgelikten Prankster auf YouTube mal eine Scheibe von abschneiden. Denn nicht sie haben den Prank oder Scherz erfunden, sondern vermutlich lachwütige Menschen aus der Antike. Im Gegensatz zu denen der YouTube-Sternchen sind deren Scherze jedoch meist harmlos. Ein Scherz sollte dazu dienen, jemanden zu veralbern. Meist waren sie ohne juristische Konsequenzen und ein gelungener Streich belustigte sowohl Streichspieler als auch das „Opfer“. Streiche an sich gibt deshalb schon länger als man glauben mag. Man denke nur an die berühmt-berüchtigten Schildbürger. Diese verübten ihre Streiche bereits in Erzählungen aus dem 16. Jahrhundert. Die Schildbürger – heute bekannt für ihre Streiche und ihre Dummheit – waren in Wirklichkeit sehr kluge Leute. Viele Könige der damaligen Zeit wollten ihren Rat. Dadurch jedoch verlor ihre Heimat immer mehr Bewohner. Das konnte nicht sein! Deshalb beschlossen die klugen Schildbürger, sich einfach so dämlich anzustellen, dass niemand mehr ihre Hilfe wollte. Das taten sie vor allem damit, dass sie alle Redewendungen wörtlich nahmen. Die Erzählungen kennt man auch heute noch und schmunzelt über sie ebenso wie über die Geschichten von Max und Moritz. Diese zwei Lausbuben, erfunden von Wilhelm Busch, veralberten im 19. Jahrhundert ihre Mitmenschen – und das ziemlich erfolgreich in sieben Streichen. Man denke nur an den armen Lehrer Lämpel oder die Witwe Bolte, die unter den Streichen der beiden zu leiden hatten. Doch auch Max und Moritz bekamen ordentlich ihr Fett weg, wenn sie erwischt wurden. Denn am Ende ihrer Streiche sind sie tot. Hier bleibt einem schon ein wenig das Lachen im Halse stecken.

Die Scherze zum ersten April hingegen sind meist sehr fantasievoller Natur. In Fernsehen, Radio oder Zeitung werden liebevoll ausgedachte Meldungen verbreitet, die den Rezipienten zum Schmunzeln bringen sollen. Oft genug nehmen manche sie jedoch für bare Münze. Dadurch entsteht Verwirrung, die in den folgenden, scherzfreien Tagen erst einmal wieder entwirrt werden muss.

Also, denkt daran, wenn ihr das nächste Mal einer Ente begegnet: sie sind die wahren Herrscher dieser Welt. Im Geheimen regieren sie uns schon seit Jahren! Ist das niemandem aufgefallen? So wie die gucken, da ist doch was faul…

April, April!

#InfoFreitag#April April#prank#prankster#Scherzkeks#Schildbürger#Max und Moritz#Wilhelm Busch#Streich#Ente#Weltherrschaft

0 notes

Photo

InfoFreitag, heute: Helau! Alaaf!

Es ist wieder diese Zeit des Jahres. Von drauß vom Ruhrpott komm ich her und ich muss euch sagen, es ist Karnevalszeit! Was für kühle Nordlichter wie die HistoKriTIkerinnen unverständlich ist, auf das kann kein Westfale oder Rheinländer verzichten. Aber warum? Was ist so toll daran, sich zu verkleiden, zu viel zu trinken und mit Süßigkeiten beworfen zu werden? Warum geht man südlich des Harzes nicht boßeln, wie jeder normale Mensch auch?

Zuerst einmal muss man feststellen, dass es nicht den einen Karneval gibt. Es gibt Fasching, Fastnacht und eben Karneval. Je nachdem, in welcher Region man sich aufhält – denn nicht nur die Jecken in Westfalen verkleiden sich gerne, sondern zum Beispiel auch die Bewohner des Rheinlandes oder Saarlands. Und das schon seit dem Mittelalter. In Köln zum Beispiel. In der Stadt mit dem bekannten Dom wird nicht nur geklüngelt, geherzt und Kölsch getrunken (ob das allerdings richtiges Bier ist, darüber streitet man sich fast genauso lange wie es dieses Getränk gibt). Nein, auch die Jecken fallen einmal im Jahr über die Stadt her. Dieser Überfall-Ausnahme-Zustand hält vom elften November (elf Uhr elf, um genau zu sein) bis zum Aschermittwoch im Februar an. Die meisten Feierlichkeiten finden allerdings erst im Februar statt – so zum Beispiel die zahlreichen Umzüge oder Weiberfastnacht. Obacht an die Herren der Schöpfung, eure Krawatten sind in akuter Gefahr! Deshalb lieber ein Modell verwenden, auf das man auch verzichten kann. Denn lachende und zumeist leicht angeschickerte Damen in Verkleidung fallen an diesem Tag über den männlichen Halsschmuck her. Was die Politik und Feministen schon seit Jahren fordern, wird im Karneval in schöner Regelmäßigkeit umgesetzt – Frauen an die Macht! An diesem Tag haben die Damen der Schöpfung freie Hand und kosten das auch weidlich aus. Eben, indem sie Krawatten abschneiden. Vorteile für die männliche Bevölkerung hat dieser Tag allerdings auch – man(n) wird leidige Krawatten los und zumeist wird nur halbtags gearbeitet, um den Rest des Tages in Saus und Braus zu verbringen.

Beendet wird die als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnete Karnevalszeit mit dem Aschermittwoch. Da geht’s für die katholischen Karnevalisten in die Kirche. Dort bekommt man ein Kreuz aus Asche auf die Stirn gemalt (daher der Name) und die Feierei hat ein Ende. Endlich, möchte da der Nicht-Rheinländer sagen, der zumeist ungefähr so viel mit Karneval am Hut hat wie ein Inuit mit Sonnencreme. Und doch können sich auch Zugezogene meist nicht lange dem Reiz dieses bunten Treibens entziehen. Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Nachdem die Feierwütigen ordentlich die Sau rausgelassen haben, wird sich nun bis Ostern in Genügsamkeit geübt. Diese Tradition gibt es bereits seit dem Mittelalter. Dort diente der Karneval der Winteraustreibung. Man wollte die kalte Jahreszeit vertreiben und vor der Fastenzeit ausgiebig feiern – es musste ja bis Ostern reichen, wo die Fastenzeit offiziell beendet wird. Damals wie heute legten die Menschen jedoch großen Wert auf ihre Traditionen und den nicht unbeachtlichen Strom von Alkohol, der die Kehlen hinunterfloss.

Die traditionelle Winteraustreibung scheint jedoch mit der Zeit in Vergessenheit geraten zu sein – wie soll man heute auch den Winter austreiben, wenn er dank Klimawandel zumeist erst Ende Februar oder Anfang März beginnt? Als Anpassung an heutige Gegebenheiten wäre es vielleicht ratsam, auch die Karnevalszeit nach hinten zu verlegen. Aber was sagen wir da, wir als unverständige Fischköppe!

#Karneval#hilflose Norddeutsche#InfoFreitag#Boßeln#Kölner Karneval#Jeck#Helau#Alaaf#fünfte Jahreszeit#fastelovend#Alkohol#Fastenzeit#Fasching#Fastnacht

0 notes