#青春陰気小説

Explore tagged Tumblr posts

Text

【生贄リボン】表紙差し替えました

2011年の配信開始した小説『生贄リボン』ですが、ちょっと思い立って表紙を変更してみました。松代守弘さんの素敵な写真から、何やら館山が自分で描いたイラストに変更されています。

前の表紙に問題があったのではなく、ごくシンプルに「デザインと作品内容に乖離があったのではないか」と思い至って変更したものです。

既読の方にはお解りかと思いますが、『生贄リボン』はおまじないとクトゥルフ神話をモチーフとした青春土着ホラーです。もっとキャラを表に出さないとストーリーとのミスマッチが生じてしまうのでは……と三年後になってやっと気付いたのです。(気付くのが遅すぎます)松代さんの写真は大人っぽくスタイリッシュで、少女の友情物語の表紙としてはイラストの方がいいんじゃないか。そう思っての変更です。

granatは自分のサークル、レーベルなので、思い立ってしまえば実行するのはたやすいです……自分で描くのが大変だったというのを除けば。まあしんどいのは自分だけなので、頑張ってイラストをつけてみました。館山初めての表紙イラストです。

いろいろ気恥ずかしいものはありますが、もし「頑張っててかわいそうだから応援してやろう」と思った方、これを機会にお読みいただければ嬉しいです。

そして三年も経ってからの改訂版ということで大変苦労した元を取ろうということで、noteに記事も書きました。よろしければご覧くださると嬉しいです。自分でKindle本を出したい人にも参考になる内容になってると思います。

Kindle本のアップデートしたい人のために覚書

あと初めて表紙を描いた備忘録的な記事をpixivに書いています。

【生贄リボン】表紙制作メイキング

こちらもお読みいただけるともっと嬉しいです。よろしくお願いします。

0 notes

Text

ザーヒーのいちばん長い日~ハムちゃんはもっと長かった日~

令和七年のはじめ、小春日和の陽気が消えようとしている夕方に息子(ハード上男児であるため、特段上の理由がない限り、以降もそ��表記する。なお、この文章の時間軸上においては胎児として存在している場合も同様に表記する)が生まれた。

あっけなくすとんと、というわけには全然いかなかったので、ひとりの新米父親として、ざっとレポートしようと思う。

まず、いくつか、前提としてここまでのハムちゃんの情報を書いておく必要がある。

ハムちゃんは結局37週に入って妊娠高血圧で入院し、そのまま2週間近く入院していた。入院時に子宮口が1センチ開いていたが、そこからあまり伸びず、2週間かかってようやく3センチ弱だったので、ラミナリアという棒状の海綿のようなものを挿入され、子宮口を拡げる処置をされた。そういう処置があるかもしれないとは最初に説明があったものの、いつまでにどういう条件だったらそうなるのかがわからないまま突然処置をされ、ハムちゃんはたいそうショックを受けたし、実のところおれも病院の説明体制にかなり疑問を持ったところだった。

ただ、結局その処置によってその日の深夜に子宮口5センチまで拡がったため、ラミナリアを抜いて、LDRという陣痛を耐えて分娩を行う部屋に通された。ちなみに、ここに入れる部外者は立ち会い研修を受けた配偶者、つまり夫であるおれだけである。

そういうわけでハムちゃん本人からLDRに向かうよう指示されたわけだが、時刻はちょうど零時をまわったところで、ハムちゃんのいる病院までの交通機関などあるわけがなく、タクシーを使わざるを得なかった。さすがのおれも歩いて1時間以上かけて向かうほどの無鉄砲なことをやっている場合じゃないと思ったので、必要そうな装備(ゼリー飲料とか、カロリーメイトとか)をあらかたそろえてアプリでタクシーを呼んだ。

タクシーの運転手はかなり若いギャルっぽい人で、5人乗りのでかめのタクシーを軽々と乗りこなしながら、病院まで淡々と乗せてくれた。実を言うと、身近でよしおより運転が巧いひとを知らないし、運転技術で言えばよしおはたいていのタクシードライバーにもひけをとらないだろうと思ってはいるが、さすがにこのギャルドライバーはよしおより巧いんじゃないかと思った。ごく普通のタクシー用ワゴンでよしお号と同レベルの乗り心地なのかなりすげえと思うんだよな。そんなわけでアプリでチップを送ってあげた。

LDRに到着するとハムちゃんは分娩用の病院着になっていて、分娩台もかねるベッドに寝かされていた。すでに陣痛は来始めていてしんどそうだった。ブレスを深く吐いて陣痛を逃が��うとしていた。ハムちゃんいわく、寝れはしないけど知らない痛みじゃないし、全然耐えられるとのこと。おれはそこで少し安心したのを覚えている。

なお、おれたちは、このときのハムちゃんの痛みが「陣痛」ではなく、いわゆる前駆陣痛の大きいやつ程度のものであったことをあとで知ることになるわけだが、もちろん今、この時点ではそんなことは知るよしもなかった旨付け加えておく。

どちらにせよ、子宮口が全開、つまり10センチ開大しないことには分娩ができないので、それまでは子宮口を拡げるためにどうにか陣痛を耐えていかなければならず、このLDRという部屋はまさに「赤ちゃんが出てくるまで出られない部屋」そのものであった。

もっとも、おれは医療的な管理が全く必要のない、いわゆる面会者扱いの人間なので、例えば病院の中にある売店とかでおにぎりやお茶を買うことはふつうにできる。明け方くらいまでは陣痛は5分おきから10分おきを前後しており、かなり余裕があったので、隙を見て売店に行ったり、トイレにいったりできた。また、翌朝の診察で子宮口の進捗がいまひとつであった場合、陣痛誘発剤を打っていくという説明も受けていたので、陣痛タイマーでその間隔をつぶさに観測していた。

ハムちゃんが臨月にさしかかる頃から、なんとなく、おれは「息子が異次元空間から自分でロケットを組み立てて、それに乗って脱出することでこの世に登場する」ようなイメージをもっていた。ロケットに点火され、強烈な噴射とともに、(概念上の)息子が生きていた次元から離れた状態がハムちゃんに陣痛を起こさせているようなイメージである。オンラインの両親セミナーで、「赤ちゃんも頭蓋骨を折り畳んだりして狭い中出てくるから、赤ちゃんも相当頑張っているんですよ」みたいな話を聞いたときから、なんとなく頭に浮かんでいた。ロケットの推進力に身体を押されるような理不尽な苦しみを受けながら、ようやく住み慣れた異次元空間を旅立つ息子の心細さを思った結果のように思う。

しかし、この陣痛(正確に言えば前駆陣痛であるがおれたちにとってはどっちも陣痛だと思っているので以降同様に表記する)に耐えるため、ハムちゃんの腰をさすったり、痛いところを懐炉を包んだ手ぬぐいで温めてあげたりしながら、イメージがちょっとずつ変わってきた。ロケットはどうにも始まりが急で、しかも着地点がわかっているような感じがする。今のこれは予想していたものよりもずっとおだやかで(もっとも、これは本陣痛ではなく、あくまで前駆陣痛の域を出ないものだったのでおだやかなのは当たり前なのだが)、ただ波が無数に来ていて、終わりが確実にあるのはわかっているが、肝心のそれがいつ、どのような���でくるのかわからない。さらにいえば、ハムちゃんはそういった「終わりがわからない」ものに対して非常にネガティブな感情を抱きやすく、実際に朝の時点ですでにその際限のなさに心が折れかけていた。ハムちゃんの子宮に息子が宿ってから、実際に出てくるまでおれができることは、ハムちゃんが無事に息子を産みだすために支えつづけることだけなので、少しイメージを変えてみようと思った。息子が会いに来るわけではなくて、おれたちが息子に会いに行くと考えよう。おれたちが鈍行列車に乗って、息子のいる終点まで迎えにいく。例えば、熱海から浜松までを走っている東海道線の鈍行を想像する。青春18きっぱーたちにはおなじみであるが、鈍行列車で東海道・山陽本線を移動するとき、乗っている列車がどこまで行くのかいちばんわからなくなるのがその辺で、とにかくそれなりの間隔で駅がある割に長距離なので、どこまで走るのかが全くわからないが、ずっと乗っていればいつかは終点にたどり着くだろうと思って乗っている、あの感覚を思い出したかったし、ハムちゃんに伝えたかった。つまり、「今を耐えて次の駅に向かいつづければ、必ず終点にたどり着く」というイメージを共有したかったのである。ハムちゃんはおれが鉄道好きだということを知っているから、そういうことにしようと言ってくれた。

結果的に、子宮口はそこからあまり開かず、朝9時ごろから誘発剤の点滴が始まった。徐々に点滴量を多くしていき、量を調節していくとのことで、NSTという、子宮の張り具合や息子の心拍を確認するためのモニターをつながれ、ハムちゃんはだいぶ身体の自由度が下がった。許可なく分娩台からは降りられず、トイレに行くのもナースコールが必要になった。

誘発剤を投与しても、陣痛の��はあまり安定せず、10分おきになることもあれば、3分くらいでやってくることもあった。ただ、おれから見ると、ハムちゃんは徐々に苦しそうな仕草をすることが増えてきたので、おそらくではあるが痛みは増えてきているだろうと思った。

陣痛というものは波があって、非常に痛い時間と、痛みが引く時間が交互にくるのが正常な陣痛らしい。ただ、おそらくは誘発剤の影響か、昼に近づくにつれて痛みは増え、その波もかなり不規則になってきていた。ひどいときには波がきて、その痛みが引ききらないうちに次の波がくるような、痛みの無間地獄のような時間もあり、ハムちゃんはかなり消耗していった。誘発剤の量もそういった経緯をたどり増やしたり減らしたりしながら調整していったが、肝心の子宮口が5センチから進んでおらず(診断としては非常にゆっくり進んではいる、とのことではあったが)、結果だけみるとおれが入ってから12時間で、子宮口は1センチ程度しか拡がらなかった。

この時点でおれは、自分の予想がいかに軽いものであったかを痛感し始めていた。正直な話、ハムちゃんは、管理入院こそしてはいたものの、栄養管理やもともとの体質、これまでの検診の結果から考えても��産のリスクが高いとは思えず、むしろ、陣痛さえきてしまえば意外とすぐに産まれるんじゃないかとすら思っていたのである。ハムちゃんはもとより、おれもかなり体力を消耗しはじめていた。なにしろ売店までモノを買いにいけるような暇はなく、ひたすらハムちゃんの背中をさすったり、臀部や会陰を圧迫したりしていきみ逃しをしたり、アクティブチェアという、陣痛を呼び込んだりするための椅子に座ってもらったり、いろいろな方法でとにかく痛みに耐えながら子宮口を開くための努力をし続けた。

午後3時くらいになって、子宮口が7センチくらいまで拡がった頃、それはやってきた。

ハムちゃんが「あああああああああああああ」と絶叫し始めた。もう叫ばないとやってられないくらいの痛みになっていて、息を長く吐くためにあえて声を使うことにしたらしい。

いきみ逃しのために会陰を思い切り拳で圧迫したとき、明らかに息子の頭部であろうものと触れた。相当な力だった。元来腕の筋肉がつきにくく胴の割に異常に細い腕であることでおなじみのザーヒーくんであるが、まさか産まれる前の息子の頭にすら押し負けそうになるとは思わず、少し情けなくなった。また、この作業をすでに何十回何百回とくり返しているので二の腕が限界に近づいていた。その様子を見ていたハムちゃんが、別件で訪れた助産師さんに「夫が限界です」とこぼすくらいにおれの表情はひどかったらしい。助産師さんは笑いもせずビニール袋に包まれたテニスボールを差し出して「これで押して」と言って去った。出産なめてんじゃねえぞ、と言われた気分だったが、実際におれが出産をなめていたことは(残念ながら)事実であったし、なにしろ痛みに絶叫するハムちゃんが「押せえええええええええええ」というのだからやることはひとつである。テニスボールを装備して押し込んでやるしかない。

おれはハムちゃんの絶叫に負けじと「うおおおおおおおおおお」と声を張り上げ、ハムちゃんの会陰にテニスボールを押し込みつづけた。LDRの外にも響いていたかもしれないが、助産師さんに聞かれて恥じることはないと思っていた。おれとハムちゃんは大学の合唱団の先輩と後輩、もっといえばおれはベースの一番端でハムちゃんはソプラノの一番端という組み合わせである。現役時代共演した定期演奏会はたったの一度であるが、その一度の両翼を担った夫婦ということになる。だから一定の声量と呼吸の質を長時間維持することにかけてそこそこの自信があったし、なによりとにかく陣痛を耐えるためには息を長く吐き続けることが重要だと助産師さんたちから耳にたこができるほど聞かされていたので、声があろうがなかろうが息を吐き続けて耐えることが重要で、おれはハムちゃんがそうできるように積極的にアシストすることが最重要課題だったから、恥もへったくれもなかった。

おれが、文字通り全身全霊で息子の頭と力(と体力)比べを重ねる様は端からみたら滑稽そのものかもしれないが、この時、たしかに、おれのなかに入っていた「父親になること」に対する、よどんだ邪念のようなものが消えた。出ようとしている「もの」はどう考えてもこれまでハムちゃんのおなかで動き回っていた「奴」そのものだったし、おれはどうやったってその父親であるのだ。その事実は、おれや息子がいつ何時どう思おうがもはや覆らない。であるならば、もうこいつを「息子」にしてやるほかないのだ。おれにとって最も大切なのは自分ではなくハムちゃんなのであるが、そのハムちゃんが今まさに産み出そうとしているこいつも、今まさにおれの「息子」として産み出されようとしていて、おそらくはハムちゃんの最も大切なものになろうとしている。そういう意味で、おれはふたりが今築こうとしている強固な関係性の中に入れないことを実感した。けれども、入れないからこそ、ここで踏ん張って二人を助けてやらねばならない。そんな思いがよぎった。ここでこいつに負けるということは、最悪の場合ハムちゃんの子宮が圧力に負けて裂けてしまい、ハムちゃんはもちろん息子も死んでしまう。だからおれは必死にテニスボールでハムちゃん越しにこいつの頭を押さえ続けた。

こうして本物の陣痛と格闘していくうち、明確な波をお互い察知できるようになり、陣痛がおさまっている間にハムちゃんにペットボトルを渡し、ハムちゃんは力を抜ききって休むことに専念できるようになった。

猛烈な陣痛の波をどれくらい超えたかわからないうち、ハムちゃんが「破水したかも」と叫んだ。確かにそれらしい液体が出てきていたので、ナースコールして確かめてもらった。医師は破水は間違いないと告げたが、それでも子宮口は全開になっていない旨も告げた。「もうすぐだから」と言われても、あとどれくらいで全開になるのかわからずほんの少し呆然とした。とはいえ実際は呆然としている暇などなく、陣痛が来ればさっきと同じようにテニスボールでやつを押さえ込むしかなかった。最初に腰が限界になった。立て膝で押し込んだ。次に腕が限界になった。おれは両手を使うことにした。

「出る出る出る出る!」

ハムちゃんが叫んだ。今にも出てきそうだという。これは抑えるのは無理だと。すぐさまナースコールをして見てもらうと、全開になっていたらしく、すぐに分娩の準備が始まった。今まで1、2名くらいしか入室していなかったのが、4、5名の助産師、医師が入れ替わりたちかわり入ってきて、めいめいにガウンを着てビニールシートなどを用意していく。午後四時を過ぎ外が薄暗くなってきたので部屋の照明がつけられ眩しかった。これならわかる。終点が近づいてきたことが。

分娩台と化したベッドで両足を開き、分娩の態勢にしてもらった。おれは急に役目を終えてしまったのと、終点が近づいたことがわかったこと、急に眩しくなったことで涙がにじみ、全く前が見えなくなった。さりとて、ただ突っ立っているだけでは立ち会っている意味がない。おれはハムちゃんの頭に近づいて、扇風機をあててあげた。お産は医師や助産師といったプロが淡々と準備を進めていっているので何もする必要がないし���素人はかえって邪魔になるような雰囲気だった。

扇風機とペットボトルの麦茶、タオルをもって、常に扇風機の風をあて、喉が渇いてきたら麦茶を飲ませ、汗がにじめばタオルで拭いた。本当にそれくらいしかやることがなかった。

すぐ隣のLDRでは一足先にお産が進んでいて、遠くで新生児の産声があがった。元気そうだった。息子もそうなるといいな、と思ったことをよく覚えている。

何度か検診でお世話になった、若い産婦人科医がガウンを着て現れた。この病棟ではたぶん一番若い医者で、最初見たとき、多分おれより年下なんじゃねえかと思うような感じだったが、この時ばかりはそこそこの貫禄があるように思えた。ちなみにこの病院の産婦人科医は全員女性であるし、助産師も当然に全員女性であるうえ、なぜか若い人が多いものだから入る度におれは少しだけ居づらさを感じることがあった。

ハムちゃんは順調にいきみ続け、助産師にいいですよその調子と褒められながらお産を進めた。モニターを見ていた助産師がなんだか心配そうな表情で医師に耳打ちしているのが気になった。しばらくして、酸素配管とマスクが据え付けられた。どうやら、息子の心拍が落ち気味で、臍帯から酸素が十分にいっておらず、酸欠になっている可能性があるから、高濃度の酸素を吸入してもらって息子に酸素を送って欲しいとのことだった。ゆっくり深呼吸してくださいね、とマスクをはめた助産師が言った。ちょうどこの時、すぐ横を見慣れない男性医師が通り過ぎた。少し後に小児科医であることがわかった。この時点でおれは、どうもこのお産に「万一のこと」が起きる可能性があるらしいということを察知していたが、そんなことをハムちゃんに言えば、不安でお産が進まなくなってしまう(現に、この場の全員がそれをしていない)し、それをおれが「考えること」自体に、そうなる可能性を大きくしてしまう要素があるような気がして、考えないことにした。

ここまで読んでいただけばおわかりの通り、陣痛を耐え、分娩が始まったLDRは、これまでとはうってかわって相当数の人間が出入りしており、非常に混沌とした場になっていた。とにかく多くの医療者がいれかわりたちかわりおれたちの様子を見ていく。その中に、痩せぎすで赤い服を着たボブカットの医師がいた。産婦人科医たちのリーダーとなっている医師であり、明晰だが人間味が少し欠けたような言動が印象的で、おれたちは陰で「ボス」と呼んでいた医師である。ボスは担当医と二、三言会話すると別の現場へ行ったが、モニターとハムちゃんを少し注視したような気がした。いやな予感が頭をよぎった。

おれの予感とは逆に、ハムちゃんのお産は順調に進んでいるように思えた。ただ、徐々に現場の人数が増えていっており、最後には助産師が5、6人になっていた。いよいよというところで、ひとり恰幅のいい助産師が「もう��ょっとだからお手伝いしますね」と言って、ハムちゃんのお腹を大きく押した。頭出ました、いきまなくていいですよ、と声が聞こえ、担当医が何かを引き上げた。この時、おれは現実に息子と対面した。担当医、助産師、小児科医がくちぐちに「でか」とぼやいた。確かに思っていたよりも大きかった。

この時、息子は産声をあげることなく身体が紫色で、おれが「予習」していた新生児の姿とは少し異なっていた。しかし、事前に別の(転院前の)クリニックで見せてもらった4Dエコーの顔そのものだったことに少し驚いた。ただ、とにかく息子に何らかの異変が起きていることは明らかで、おれは対面したことよりもそちらに感情が引っ張られてしまった。

小児科医は息子を用意していた装置に寝かせ、長い管を口に挿入し、液体をかきだしていた。おそらく羊水だろうと思った。それにより息子はようやく産声をあげた。隣で聞いたものよりずっとか細く、余計に心配になった。

心配といえば、ハムちゃんの方も、担当医が「ちょっと傷が出てきて出血が多いから縫合します」と言ってずっと糸で縫っているのも気になった。かなり長い。最初麻酔なしだったのが、痛み止めの点滴が入り、局所麻酔が入り、と規模が大きくなってきて、気がついた時には担当医の隣にボスがいて、ふたりがかりでハムちゃんの股を縫っていた。どうも出血している部分が非常に多かったようだ。

息子は徐々に血色を取りもどしていった。泣き声もだんだん大きくなり、ふつうの赤ちゃんになっていった。小児科医は口や鼻に小さな管を入れて何かを吸引したり、マスクを当てて口に何かを 吹き込んだりをくり返していた。そういった地道な処置によって、息子はようやく赤ちゃんたりえるようになるのか、と思った。

あとからわかったことだが、息子は3200グラム余りくらいの体重で産まれてきたが、これ自体はそこまで大きな身体ではなかったにせよ、医師たちの事前診断とかなり異なっており(これがぼやきの理由と思われる)、またハムちゃんの体格や初産婦であることを考えるとかなり「立派」な大きさであったことから、ハムちゃんの産道に想定以上に大きな負荷がかかり、ずたずたになっていたようだった。実際、ハムちゃんを縫っている時、ボスは「ずいぶん産道が狭いね、こりゃ大変だ」とぼやいていた。

息子の側に立てば、誘発剤でいきなり子宮を追い出されたかと思ったら狭い産道を通り抜け���るを得ず、ハムちゃんの懸命ないきみにもかかわらず、それでもなかなか酸素が行き渡らなくて苦しかったのだろうと思う。

縫合と息子の処置にだいぶ時間がかかり、息子が産まれてきたのは午後6時すぎだったが、息子がハムちゃんの胸に抱かれ初乳をあげる頃には午後8時を回っていた。

出てきた当初から感じていたが、息子の顔には「我が一族」の人間という面影が強くでている。どうやらみんなそう思うらしく、ここにいた助産師さんや何人かの友人はもとより、ハムちゃんやハリネズミ先生(注:ハムちゃんの���親。つまり義母)ですら父親(つまり、おれ)に似ていると評し��いた。もちろん、すべてがおれに似ているわけではなく、たとえば口元なんかはハムちゃんそっくりなわけであるが、全体としてやはり「我が一族」の風貌があるというのが不思議でしょうがなかった。

そこから夕食をとって片付けを始めて、これからのスケジュールの説明などを受け、LDRを出ることが出来たのは午後11時ごろであった。丸一日近くこの部屋にいたことにおれは驚いた。しかも、助産師さんたちいわく「相当な安産」の範疇に入るということにさらに驚かされた。

これで、おれのいちばん長い日は終わりである。いや、本当にいちばん長い日だったのかどうかはまだわからないが、少なくとも、この日がおれにとってそういう日であったことをここに書き記す。

3 notes

·

View notes

Text

★2024年読書感想まとめ

2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。

◆◆小説◆◆

●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口も最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。

●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。

●庄司薫『赤頭巾ちゃん��をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。

●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。

●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一���面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。

●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。

●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。

●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。

★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。

◆◆その他の本◆◆

●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。

●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾取」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観���の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。

●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。

●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。

●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。

◆◆マンガ◆◆

●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。

●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。

●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。

●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢��! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。

●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。

◆◆補足◆◆

・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。

★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100��の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。

2 notes

·

View notes

Text

「お化けの棲家」に登場したお化け。

1、骨女〔ほねおんな〕 鳥山石燕の「今昔画 図続百鬼』に骨だけ の女として描かれ、 【これは御伽ぼうこうに見えたる年ふ��女の骸骨、牡丹の灯籠を携へ、人間の交をなせし形にして、もとは剪灯新話のうちに牡丹灯記とてあり】と記されている。石燕が描いた骨女 は、「伽婢子」「牡丹灯籠」に出てくる女つゆの亡霊、弥子(三遊亭円朝の「怪談牡丹灯 籠」ではお露にあたる)のことをいっている。これとは別物だと思うが、「東北怪談の旅」にも骨女という妖怪がある。 安永7年~8年(1778年~1779年)の青森に現れたもので、盆の晩、骸骨女がカタリカタリと音をたてて町中を歩いたという。この骨女は、生前は醜いといわれていたが、 死んでからの骸骨の容姿が優れているので、 人々に見せるために出歩くのだという。魚の骨をしゃぶることを好み、高僧に出会うと崩れ落ちてしまうという。 「鳥山石燕 画図百鬼夜行」高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 「東北怪談の旅」山田 野理夫

2、堀田様のお人形

以下の話が伝わっている。 「佐賀町に堀田様の下屋敷があって、うちの先祖はそこの出入りだったの。それで、先代のおばあさんが堀田様から“金太郎”の人形を拝領になって「赤ちゃん、赤ちゃん」といわれていたんだけど、この人形に魂が入っちゃって。関東大震災のとき、人形と一緒に逃げたら箱の中であちこちぶつけてこぶができたから、修復してもらうのに鼠屋っていう人形師に預けたんだけど少しすると修復されずに返ってきた。聞くと「夜になると人形が夜泣きしてまずいんです」と言われた。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

3、ハサミの付喪神(つくもがみ)

九十九神とも表記される。室町時代に描かれた「付喪神絵巻」には、「陰陽雑記云器物百年を経て化して精霊を得てよく人を訛かす、是を付喪神と号といへり」 という巻頭の文がある。 煤祓いで捨てられた器物が妖怪となり、物を粗末に扱う人間に対して仕返しをするという内容だ が、古来日本では、器物も歳月を経ると、怪しい能力を持つと考えられていた。 民俗資料にも擂り粉木(す��こぎ)や杓文字、枕や蒲団といった器物や道具が化けた話しがある。それらは付喪神とよばれていないが、基本的な考え方は「付喪神絵巻」にあるようなことと同じで あろう。 (吉川観方『絵画に見えたる妖怪』)

4、五徳猫(ごとくねこ) 五徳猫は鳥山石燕「画図百器徒然袋」に尾が2つに分かれた猫又の姿として描かれており、「七徳の舞をふたつわすれて、五徳の官者と言いしためしも あれば、この猫もいかなることをか忘れけんと、夢の中におもひぬ」とある。鳥山石燕「画図百器徒然袋」の解説によれば、その姿は室町期の伝・土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれた五徳猫を頭に 乗せた妖怪をモデルとし、内容は「徒然袋」にある「平家物語」の 作者といわれる信濃前司行長にまつわる話をもとにしているとある。行長は学識ある人物だったが、七徳の舞という、唐の太宗の武の七徳に基づく舞のうち、2つを忘れてしまったために、五徳の冠者のあだ名がつけられた。そのため、世に嫌気がさし、隠れて生活するようになったという。五徳猫はこのエピソードと、囲炉裏にある五徳(薬缶などを載せる台)を引っ掛けて創作された 妖怪なのであろう。ちなみに土佐光信画「百鬼夜行絵巻」に描かれている妖怪は、手には火吹き 竹を持っているが、猫の妖怪ではなさそうである。 ( 高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』)→鳥山石燕『百器徒然袋』より 「五徳猫」

5、のっぺらぼー 設置予定場所:梅の井 柳下 永代の辺りで人魂を見たという古老の話しです。その他にも、背中からおんぶされて、みたら三つ目 小僧だったり、渋沢倉庫の横の河岸の辺りでのっぺらぼーを見たという話しが残っています。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収) のっぺらぼーは、顔になにもない卵のような顔の妖怪。特に小泉八雲『怪談』にある、ムジナの話が良く知られている。ある男が東京赤坂の紀国坂で目鼻口のない女に出会い、驚き逃げて蕎麦 屋台の主人に話すと、その顔も同じだったという話。その顔も同じだったという話。

6、アマビエアマビエ 弘化3年(1846年) 4月中旬と記 された瓦版に書かれているもの。 肥後国(熊本県)の海中に毎夜光るものが あるので、ある役人が行ってみたところ、ア マビエと名乗る化け物が現れて、「当年より はやりやまいはや 6ヵ月は豊作となるが、もし流行病が流行ったら人々に私の写しを見せるように」といって、再び海中に没したという。この瓦版には、髪の毛が長く、くちばしを持った人魚のようなアマビエの姿が描かれ、肥後の役人が写したとある。 湯本豪一の「明治妖怪新聞」によれば、アマピエはアマピコのことではないかという。 アマピコは瓦版や絵入り新聞���見える妖怪で、 あま彦、天彦、天日子などと書かれる。件やクダ部、神社姫といった、病気や豊凶の予言をし、その絵姿を持っていれば難から逃れられるという妖怪とほぼ同じものといえる。 アマビコの記事を別の瓦版に写す際、間違 えてアマビエと記してしまったのだというのが湯本説である。 『明治妖怪新聞」湯本豪一「『妖怪展 現代に 蘇る百鬼夜行』川崎市市民ミュージアム編

7、かさばけ(傘お化け) 設置予定場所:多田屋の入口作品です。 一つ目あるいは、二つ目がついた傘から2本の腕が伸び、一本足でピョンピョン跳ねまわる傘の化け物とされる。よく知られた妖怪のわりには戯画などに見えるくらいで、実際に現れたなどの記録はないようである。(阿部主計『妖怪学入門』)歌川芳員「百種怪談妖物双六」に描 かれている傘の妖怪「一本足」

8、猫股(ねこまた) 猫股は化け猫で、尻尾が二股になるまで、齢を経た猫 で、さまざまな怪しいふるまいをすると恐れられた。人をあざむき、人を食らうともいわれる。飼い猫が年をとり、猫股になるため、猫を長く飼うもので はないとか、齢を経た飼い猫は家を離れて山に入り、猫股 になるなどと、各地に俗信がある。 このような猫の持つ妖力から、歌舞伎ではお騒動と化け猫をからめて「猫騒動もの」のジャンルがあり、

「岡崎の猫」「鍋島の猫」「有馬の猫」が三代化け猫とされる。

9、毛羽毛現(けうけげん) 設置予定場所:相模屋の庭 鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」に毛むくじゃらの妖怪として描かれた もので、 「毛羽毛現は惣身に毛生ひたる事毛女のごとくなればかくいふ か。或いは希有希現とかきて、ある事まれに、見る事まれなれば なりとぞ」とある。毛女とは中国の仙女のことで、華陰の山中(中国陝西省陰県の西 獄華山)に住み、自ら語るところによると、もともとは秦が亡んだため 山に逃げ込んだ。そのとき、谷春という道士に出会い、松葉を食すことを教わって、遂に寒さも飢えも感じなくなり、身は空を飛ぶほど軽くなった。すでに170余年経つなどと「列仙伝」にある。この毛羽毛現は家の周辺でじめじめした場所に現れる妖怪とされるが、実際は石燕の創作妖 怪のようである。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕 画図百鬼夜行』→鳥山石燕「今昔百鬼 拾遺」より「毛羽毛現」

10、河童(かっぱ) 設置予定場所:猪牙船 ◇ 河童(『耳袋』) 江戸時代、仙台藩の蔵屋敷に近い仙台堀には河童が出たと言われています。これは、子どもたちが、 なんの前触れもなく掘割におちてしまう事が続き探索したところ、泥の中から河童が出てきたというも のです。その河童は、仙台藩の人により塩漬けにして屋敷に保管したそうです。 ◇ 河童、深川で捕獲される「河童・川太郎図」/国立歴史民俗博物館蔵 深川木場で捕獲された河童。河童は川や沼を住処とする妖怪で、人を水中に引き込む等の悪事を働く 反面、水の恵みをもたらす霊力の持ち主として畏怖されていた ◇ 河童の伝説(『江戸深川情緒の研究』) 安永年間(1772~1781) 深川入船町であった話しです。ある男が水浴びをしていると、河童がその男 を捕えようとしました。しかし、男はとても強力だったので逆に河童を捕えて陸に引き上げ三十三間堂の前で殴り殺そうとしたところ、通りかかった人々が河童を助けました。それ以来、深川では河童が人 間を捕らなくなったといいます。→妖怪画で知られる鳥山石燕による河童

11、白容商〔しろうねり〕

鳥山石燕「画図百器 徒然袋」に描かれ、【白うるりは徒然のならいなるよし。この白うねりはふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ】 と解説されている。白うるりとは、吉田兼好の『徒然草」第六十段に登場する、 芋頭(いもがしら)が異常に好きな坊主のあだ名である。 この白うるりという名前に倣って、布雑巾 の化けたものを白容裔(しろうねり)と名づけたといっているので、つまりは石燕の創作妖怪であろう。古い雑巾などが化けて人を襲う、などの説 明がされることがあるが、これは山田野理夫 の『東北怪談の旅』にある古雑巾の妖怪を白 容裔の話として使ったにすぎない。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編

12、轆轤首〔ろくろくび〕

抜け首、飛頭蛮とも つな いう。身体から首が完全に分離して活動する ものと、細紐のような首で身体と頭が繋がっているものの二形態があるようである。 日本の文献には江戸時代から多くみえはじ め、『古今百物語評判』『太平百物語』『新説 百物語」などの怪談集や、『甲子夜話』『耳 囊」「北窓瑣談」「蕉斎筆記』『閑田耕筆』と いった随筆の他、石燕の『画図百鬼夜行」に 代表される妖怪画にも多く描かれた。 一般的な轆轤首の話としては、夜中に首が 抜け出たところを誰かに目撃されたとする内 容がほとんどで、下働きの女や遊女、女房、 娘などと女性である場合が多い。 男の轆轤首は「蕉斎筆記』にみえる。 ある夜、増上寺の和尚の胸の辺りに人の 首が来たので、そのまま取って投げつけると、 どこかへいってしまった。翌朝、気分が悪いと訴えて寝ていた下���出 身の下働きの男が、昼過ぎに起き出して、和 尚に暇を乞うた。わけ その理由を問えば、「昨夜お部屋に首が参りませんでしたか」と妙なことを訊く。確か に来たと答えると、「私には抜け首の病があります。昨日、手水鉢に水を入れるのが遅い とお叱りを受けましたが、そんなにお叱りに なることもないのにと思っていると、 夜中に首が抜けてしまったのです」 といって、これ以上は奉公に差支えがあるからと里に帰って しまった。 下総国にはこの病が多いそうだと、 「蕉斎筆記』は記している。 轆轤首を飛頭蛮と表記する文献があるが、 これはもともと中国由来のものである。「和漢三才図会』では、『三才図会」「南方異 物誌」「太平広記」「搜神記』といった中国の 書籍を引いて、飛頭蛮が大闍波国(ジャワ) や嶺南(広東、広西、ベトナム)、竜城(熱 洞省朝陽県の西南の地)の西南に出没したことを述べている。昼間は人間と変わらないが、夜になると首 が分離し、耳を翼にして飛び回る。虫、蟹、 ミミズなどを捕食して、朝になると元通りの 身体になる。この種族は首の周囲に赤い糸のような傷跡がある、などの特徴を記している。中国南部や東南アジアには、古くから首だけの妖怪が伝わっており、マレーシアのポン ティアナやペナンガルなどは、現在でもその 存在が信じられている。 日本の轆轤首は、こうした中国、東南アジ アの妖怪がその原型になっているようである。 また、離魂病とでもいうのだろうか、睡眠中に魂が抜け出てしまう怪異譚がある。例えば「曽呂利物語」に「女の妄念迷い歩 <事」という話がある。ある女の魂が睡眠中に身体から抜け出て、 野外で鶏になったり女の首になったりしているところを旅人に目撃される。旅人は刀を抜いてその首を追いかけていく と、首はある家に入っていく。すると、その家から女房らしき声が聞こえ、 「ああ恐ろしい夢を見た。刀を抜いた男が追 いかけてきて、家まで逃げてきたところで目 が醒めた」などといっていたという話である。これの類話は現代の民俗資料にも見え、抜け出た魂は火の玉や首となって目撃されている。先に紹介した「蕉斎筆記』の男の轆轤首 も、これと同じように遊離する魂ということ で説明ができるだろう。 轆轤首という妖怪は、中国や東南アジア由 来の首の妖怪や、離魂病の怪異譚、見世物に 出た作りものの轆轤首などが影響しあって、 日本独自の妖怪となっていったようである。 【和漢三才図会』寺島良安編・島田勇雄・竹 島淳夫・樋口元巳訳注 『江戸怪談集(中)』 高田衛編/校注『妖異博物館』柴田宵曲 『随筆辞典奇談異聞編」柴田宵曲編 『日本 怪談集 妖怪篇』今野円輔編著 『大語園』巌谷小波編

13、加牟波理入道〔がんばりにゅうどう〕

雁婆梨入道、眼張入道とも書く。便所の妖怪。 鳥山石燕の「画図百鬼夜行」には、便所の台があるよう 脇で口から鳥を吐く入道姿の妖怪として描かれており、【大晦日の夜、厠にゆきて「がんばり入道郭公」と唱ふれば、妖怪を見さるよし、世俗のしる所也。もろこしにては厠 神名を郭登といへり。これ遊天飛騎大殺将軍 とて、人に禍福をあたふと云。郭登郭公同日 は龕のの談なるべし】と解説されている。 松浦静山の『甲子夜話」では雁婆梨入道という字を当て、厠でこの名を唱えると下から入道の頭が現れ、 その頭を取って左の袖に入れてまたとりだすと 頭は小判に変化するなどの記述がある。 「がんばり入道ホトトギス」と唱えると怪異 にあわないというのは、江戸時代にいわれた 俗信だが、この呪文はよい効果を生む(前述 ことわざわざわい ●小判を得る話を含め)場合と、禍をよぶ 場合があるようで、「諺苑」には、大晦日に この話を思い出せば不祥なりと書かれている。 また、石燕は郭公と書いてホトトギスと読ませているが、これは江戸時代では郭公とホト トギスが混同されていたことによる。 ホトトギスと便所との関係は中国由来のようで、「荊楚歲時記』にその記述が見える。 ホトトギスの初鳴きを一番最初に聞いたもの は別離することになるとか、その声を真似すると吐血するなどといったことが記されており、厠に入ってこの声を聞くと、不祥事が起 こるとある。これを避けるには、犬の声を出 して答えればよいとあるが、なぜかこの部分 だけは日本では広まらなかったようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『江戸文学俗信辞典』 石川一郎編『史実と伝説の間」李家正文

14、三つ目小僧

顔に三つの目を持つ童子姿の妖怪。 長野県東筑摩郡教育委員会による調査資料に名は見られるが、資料中には名前があるのみ で解説は無く、どのような妖怪かは詳細に語られていない。 東京の下谷にあった高厳寺という寺では、タヌキが三つ目小僧に化けて現れたという。このタヌ キは本来、百年以上前の修行熱心な和尚が境内に住まわせて寵愛していたために寺に住みついたものだが、それ以来、寺を汚したり荒らしたりする者に対しては妖怪となって現れるようになり、体の大きさを変えたり提灯を明滅させて人を脅したり、人を溝に放り込んだりしたので、人はこれ を高厳寺小僧と呼んで恐れたという。困った寺は、このタヌキを小僧稲荷として境内に祀った。この寺は現存せず、小僧稲荷は巣鴨町に移転している。 また、本所七不思議の一つ・置行堀の近くに住んでいたタヌキが三つ目小僧に化けて人を脅したという言い伝えもある。日野巌・日野綏彦 著「日本妖怪変化語彙」、村上健司校訂 編『動物妖怪譚』 下、中央公論新社〈中公文庫〉、2006年、301頁。 佐藤隆三『江戸伝説』坂本書店、1926年、79-81頁。 『江戸伝説』、147-148頁。

15、双頭の蛇 設置予定場所:水茶屋 「兎園小説」には、「両頭蛇」として以下の内容が著してある。 「文政7年(1824)11月24日、本所竪川通りの町方掛り浚場所で、卯之助という男性 が両頭の蛇を捕まえた。長さは3尺あったという。」

文政7年(1824)11月24日、一の橋より二十町程東よりの川(竪川、現墨田区)で、三尺程の 「両頭之蛇」がかかったと言う話です。詳細な図解が示されています。 (曲亭馬琴「兎園小説」所収『兎園小説』(屋代弘賢編『弘賢随筆』所収) 滝沢馬琴他編 文政8年(1825) 国立公文書館蔵

16、深川心行寺の泣き茶釜

文福茶釜は「狸」が茶釜に化けて、和尚に恩返しをする昔話でよく知られています。群馬県館林の茂 林寺の話が有名ですが、深川2丁目の心行寺にも文福茶釜が存在したといいます。『新撰東京名所図会』 の心行寺の記述には「什宝には、狩野春湖筆涅槃像一幅 ―及び文福茶釜(泣茶釜と称す)とあり」 とあります。また、小説家の泉鏡花『深川浅景』の中で、この茶釜を紹介しています。残念ながら、関 東大震災(1923年)で泣茶釜は、他の什物とともに焼失してしまい、文福茶釜(泣き茶釜)という狸が 化けたという同名が残るのみです。鳥山石燕「今昔百鬼拾遺」には、館林の茂森寺(もりんじ)に伝わる茶釜の話があります。いくら湯を 汲んでも尽きず、福を分け与える釜といわれています。 【主な参考資料】村上健司 編著/水木しげる 画『日本妖怪大辞典』(角川出版)

17、家鳴(やなり) 設置予定場所:大吉、松次郎の家の下) 家鳴りは鳥山石燕の「画図百鬼夜行」に描かれたものだが、(石燕は鳴屋と表記)、とくに解説はつけられて いない。石燕はかなりの数の妖怪を創作しているが、初期の 「画図百鬼夜行」では、過去の怪談本や民間でいう妖怪などを選んで描いており、家鳴りも巷(ちまた)に知られた妖怪だったようである。 昔は何でもないのに突然家��軋むことがあると、家鳴りのような妖怪のしわざだと考えたようである。小泉八雲は「化け物の歌」の中で、「ヤナリといふ語の・・・それは地震中、家屋の震動 する音を意味するとだけ我々に語って・・・その薄気 味悪い意義を近時の字書は無視して居る。しかし此語 はもと化け物が動かす家の震動の音を意味して居た もので、眼には見えぬ、その震動者も亦(また) ヤナ リと呼んで居たのである。判然たる原因無くして或る 家が夜中震ひ軋り唸ると、超自然な悪心が外から揺り動かすのだと想像してゐたものである」と延べ、「狂歌百物語」に記載された「床の間に活けし立ち木も倒れけりやなりに山の動く掛軸」という歌を紹介している。 (高田衛監修/稲田篤信・田中直日編『鳥山石燕画図百鬼夜行』、『小泉八雲全集』第7巻)

18、しょうけら 設置予定場所:おしづの家の屋根 鳥山石燕「画図百鬼夜行」に、天井の明かり取り窓を覗く妖怪として描かれているもの。石燕による解説はないが、 ショウケラは庚申(こうしん) 信仰に関係したものといわれる。 庚申信仰は道教の三尸(さんし)説がもとにあるといわ れ、60日ごとに巡ってくる庚申の夜に、寝ている人間の身 体から三尸虫(頭と胸、臍の下にいるとされる)が抜け出し、天に昇って天帝にその人の罪科を告げる。この報告により天帝は人の命を奪うと信じられ、対策とし て、庚申の日は眠らずに夜を明かし、三尸虫を体外に出さ ないようにした。また、これによる害を防ぐために「ショウケラはわたとてまたか我宿へねぬぞねたかぞねたかぞ ねぬば」との呪文も伝わっている。 石燕の描いたショウケラは、この庚申の日に現れる鬼、ということがいえるようである。

19、蔵の大足

御手洗主計という旗本の屋敷に現れた、長さ3尺程(約9m)の大足。(「やまと新聞」明治20年4月29日より)

20、お岩ちょうちん

四世鶴屋南北の代表作である「東海道四谷怪談」のお岩 を、葛飾北斎は「百物語シリーズ」の中で破れ提灯にお岩が 宿る斬新な構図で描いている。北斎は同シリーズで、当時の 怪談話のもう一人のヒロインである「番町皿屋敷のお菊」も描 く。「東海道四谷怪談」は、四世南北が暮らし、没した深川を舞台にした生世話物(きぜわもの)の最高傑作。文政8年(1825) 7月中村座初演。深川に住んだ七代目市川團十郎が民谷伊 右衛門を、三代目尾上菊五郎がお岩を演じた。そのストーリーは当時評判だった実話を南北が取材して描 いている。男女が戸板にくくられて神田川に流された話、また 砂村隠亡堀に流れついた心中物の話など。「砂村隠亡堀の場」、「深川三角屋敷の場」など、「四谷怪 談」の中で深川は重要な舞台として登場する。

21、管狐(くだぎつね) 長野県を中心にした中部地方に多く分布し、東海、関東南部、東北の一部でいう憑き物。関東 南部、つまり千葉県や神奈川県以外の土地は、オサキ狐の勢力になるようである。管狐は鼬(いたち)と鼠(ねずみ)の中間くらいの小動物で、名前の通り、竹筒に入ってしまうほどの大きさだという。あるいはマッチ箱に入るほどの大きさで、75匹に増える動物などとも伝わる個人に憑くこともあるが、それよりも家に憑くものとしての伝承が多い。管狐が憑いた家は管屋(くだや)とか管使いとかいわれ、多くの場合は「家に憑いた」ではなく「家で飼っている」という表現をしている。管狐を飼うと金持ちになるといった伝承はほとんどの土地でいわれることで、これは管 狐を使って他家から金や品物を集めているからだなどという。また、一旦は裕福になるが、管狐は 大食漢で、しかも75匹にも増えるのでやがては食いつぶされるといわれている。 同じ狐の憑き物でも、オサキなどは、家の主人が意図しなくても、狐が勝手に行動して金品を集 めたり、他人を病気にするといった特徴があるが、管狐の場合は使う者の意図によって行動すると考えられているようである。もともと管狐は山伏が使う動物とされ、修行を終えた山伏が、金峰山 (きんぷさん)や大峰(おおみね)といった、山伏に官位を出す山から授かるものだという。山伏は それを竹筒の中で飼育し、管狐の能力を使うことで不思議な術を行った。 管狐は食事を与えると、人の心の中や考えていることを悟って飼い主に知らせ、また、飼い主の 命令で人に取り憑き、病気にしたりするのである。このような山伏は狐使いと呼ばれ、自在に狐を 使役すると思われていた。しかし、管狐の扱いは難しく、いったん竹筒から抜け出た狐を再び元に 戻すのさえ容易ではないという。狐使いが死んで、飼い主不在となった管狐は、やがて関東の狐の親分のお膝元である王子村(東京都北区)に棲むといわれた。主をなくした管狐は、命令する者がいないので、人に憑くことはないという。 (石塚尊俊『日本の憑きもの』、桜井徳太郎編『民間信仰辞典』、金子準二編著『日本狐憑史資料 集成』)

22、かいなで 設置予定場所: 長屋の厠 京都府でいう妖怪。カイナゼともいう。節分の夜に便所へ行くとカイナデに撫でられるといい、これを避けるには、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文を唱えればよいという。 昭和17年(1942年)頃の大阪市立木川小学校では、女子便所に入ると、どこからともなく「赤い 紙やろか、白い紙やろか」と声が聞こえてくる。返事をしなければ何事もないが、返事をすると、尻を舐められたり撫でられたりするという怪談があったという。いわゆる学校の怪談というものだが、 類話は各地に見られる。カイナデのような家庭内でいわれた怪異が、学校という公共の場に持ち込まれたものと思われる。普通は夜の学校の便所を使うことはないだろうから、節分の夜という条件が消失してしまったのだろう。 しかし、この節分の夜ということは、実に重要なキーワードなのである。節分の夜とは、古くは年越しの意味があり、年越しに便所神を祭るという風習は各地に見ることができる。その起源は中国に求められるようで、中国には、紫姑神(しこじん)という便所神の由来を説く次のような伝説がある。 寿陽県の李景という県知事が、何媚(かび) (何麗卿(かれいきょう)とも)という女性を迎えたが、 本妻がそれを妬み、旧暦正月 15 日に便所で何媚を殺害した。やがて便所で怪異が起こるようになり、それをきっかけに本妻の犯行が明るみに出た。後に、何媚を哀れんだ人々は、正月に何媚を便所の神として祭祀するようになったという(この紫姑神は日本の便所神だけではなく、花子さんや紫婆(むらさきばばあ)などの学校の怪談に登場する妖怪にも影響を与えている。) 紫姑神だけを日本の便所神のルーツとするのは安易だが、影響を受けていることは確かであろう。このような便所神祭祀の意味が忘れられ、その記憶の断片化が進むと、カイナデのような妖怪が生まれてくるようである。 新潟県柏崎では、大晦日に便所神��祭りを行うが、便所に上げた灯明がともっている間は決して便所に入ってはいけないといわれる。このケースは便所神に対する信仰がまだ生きているが、便所神の存在が忘れられた例が山田野理夫『怪談の世界』に見える。同書では、便所の中で「神くれ神くれ」と女の声がしたときは、理由は分からなくとも「正月までまだ遠い」と答えればよいという。便所神は正月に祀るものという断片的記憶が、妖怪として伝えられたものといえる。また、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」という呪文も、便所神の祭りの際に行われた行為の名残を伝えて いる。便所神の祭りで紙製の人形を供える土地は多く、茨城県真壁郡では青と赤、あるいは白と赤の 男女の紙人形を便所に供えるという。つまり、カイナデの怪異に遭遇しないために「赤い紙やろう か、白い紙やろうか」と唱えるのは、この供え物を意味していると思われるのである。本来は神様に供えるという行為なのに、「赤とか白の紙をやるから、怪しいふるまいをするなよ」というように変化してしまったのではないだろうか。さらに、学校の怪談で語られる便所の怪異では、妖怪化した便所神のほうから、「赤い紙やろうか、白い紙やろうか」とか「青い紙やろうか、赤い紙やろうか」というようになり、より妖怪化が進ん でいったようである。こうしてみると、近年の小学生は古い信仰の断片を口コミで伝え残しているともいえる。 島根県出雲の佐太神社や出雲大社では、出雲に集まった神々を送り出す神事をカラサデという が、氏子がこの日の夜に便所に入ると、カラサデ婆あるいはカラサデ爺に尻を撫でられるという伝 承がある。このカラサデ婆というものがどのようなものか詳細は不明だが、カイナデと何か関係があるのかもしれない。 (民俗学研究所編『綜合日本民俗語彙』、大塚民俗学会編『日本民俗学事典』、『民間伝承』通巻 173号(川端豊彦「厠神とタカガミと」)ほか)

23、木まくら 展示予定場所:政助の布団の上 江東区富岡にあった三十三間堂の側の家に住んだ医師が病気になり、元凶を探した所 黒く汚れた木枕が出た。その枕を焼くと、死体を焼く匂いがして、人を焼くのと同じ時間がかかったという。 (『古老が語る江東区のよもやま話』所収)

24、油赤子〔あぶらあかご〕鳥山石燕の『今昔 画図続百鬼』に描かれた妖怪。【近江国大津 の八町に、玉のごとくの火飛行する事あり。土人云「むかし志賀の里に油うるものあり。 夜毎に大津辻の地蔵の油をぬすみけるが、その者死て魂魄炎となりて、今に迷いの火となれる」とぞ。しからば油をなむる赤子は此ものの再生せしにや】と記されている。 石燕が引いている【むかし志賀(滋賀) の】の部分は、「諸国里人談』や『本朝故事 因縁集」にある油盗みの火のことである。油盗みの火とは、昔、夜毎に大津辻の地蔵 の油を盗んで売っていた油売りがいたが、死 後は火の玉となり、近江大津(滋賀県大津 市)の八町を縦横に飛行してまわったという もの。石燕はこの怪火をヒントに、油を嘗める赤ん坊を創作したようである。 『鳥山石燕画図百鬼夜行』高田衛監修・稲 田篤信・田中直日編 『一冊で日本怪異文学 100冊を読む」檜谷昭彦監修『日本随筆大成編集部編

3 notes

·

View notes

Text

脈打つ楽園

窓枠から揺らぐ桜の枝も、明日には新緑に飲み込まれそうだ。そういえばここ最近の私の心は綺麗なものに反応しづらい日々が続いていたと思う。晴れの日にカーテンを開けると世界が広がる気がしたし、少し雑にひいてしまったコーヒー豆から苦味を感じた時でも満足していたし、少し開けた窓から春一番が吹き込めば、髪の間に隠れた前髪が目に入ってだるがったり、それさえ日常のきらめきの一粒に、感じていた。

限りなく思い出せる出来事として、喜びに溢れていたはずの、ぱりんと割れた器があって、肌に刺さるほど大きな破片はないから散らばったまま放っておいたのであった。掻き集めてしまえば自分が必死になって過去��浸るような馬鹿な羽目にあうので、毎日思い切り踏んづけて、粉々にする。胸を張るように歩いても曇天の日が多いとあからさまに気分は下がって、記憶の引っ掛かりである音楽を街中のドラッグストアで聞けば瞬きの回数が多くなった。ことごとく気分が天気に左右されるのは通常であったが、あの冬というのは、幾分長かった気がする。

青々とした芝、本当の芝生は全く青くない。はげて土が見え、何日か前に落ちた赤褐色の枯葉、折れたての小枝に誰かが落としたガムの包装紙。秋に忘れられたどんぐりの頭、裸足の指をくすぐる小さな蟻、どこからか飛んできた灰色の石ころ。大きな幹からぐんぐん伸びた枝や生まれたての葉っぱが影を落として、太陽は数分ごとに位置を変え、私たちはそれから逃げるように、お尻をよじらせ木陰を追いかける。誰かの恩恵を受けたわけではなく、私はいつも芝生の上にいる。小学生の時、近くの公園が養殖中になると近くのブランコで口を尖らせ、早く陽の光の元で寝転びたい気持ちを抑え、スニーカーの先端でゴム床を蹴った。中学生になると、芝生の上で読むものがミステリー小説になった。官能小説も相変わらず読んでいた。高校生、私は一人になりたかった。ブレザーの背中についた細い葉を手で振り落とし、スカートも入念に叩いて、草の匂いが残る裸足で靴下を履いて、窮屈なローファーで電車に乗った。それから今も、私は芝生の上で寝っ転がったり、体育座りをしたり、枝葉から覗く太陽をかざした手のひら越しに見たり、首が痛くなれば、足の甲を走る蟻を応援したりしている。

仲良くなったら変わるよ、好きになったら変わるよ、大人になったら変わるよ、経験したら変わるよ。自分というものが変化するということが大前提で人に教えられると、すごく窮屈な気分になる。好きなものは変わらない、増えるだろうけど。逃げ道だって変わらない。泣く時に来る場所も、聴く曲も、読み返す詩も、変わっていないのに。手の届かないところで美化され、日記の彩りとして消費され、全部同じになんてなれない。あくまで共通のものが私と貴方と誰かに存在して、分かり合える喜びが胸を満たすけれど、貴方や誰かが存在する以前から私はずっとここに居たはずだ。貴方のせいで変わったわけじゃ無い。貴方や誰かを通り過ぎた私が、覚えたての感情を抱いても、知らせたりなんてしない。私の全ては、貴方や誰かに、関係がない。もう居なくなったなら。

一定の冷たさが占めていた、細々とした砂利の音��唸る波の音が聞こえた真夜中の海に似ている。目を覚ませば春風が部屋の観葉植物を力強く揺らす季節になっていた。眠りかけていた機微ごと叩き起こされるも、自分のいる場所は変わっていない。薄く開けた唇の隙間から、生温かい陽気を味わう。次に瞳を閉じた時には安らぎが欲しい。深い眠りと呼吸に身を任せて。

6 notes

·

View notes

Text

【新刊のお知らせ】けものと船乗り

5月21日(日)に東京流通センターにて開催される文学フリマ東京にて刊行予定の新刊『けものと船乗り』の通販の予約受付を開始しました。

けものと船乗り B6サイズ/42ページ BASEにて予約受付中 5月20日頃発送予定

自己紹介的な小さな幻想小説の冊子です。

★こんなお話★ 船を沈めてしまうという「けもの」が棲む島と水道を挟んで向かい合う街、その街の灯台に棲みついているもう一匹の「けもの」の物語。 街の人に灯台の「けもの」と思われているアーシアは、ある日磯で船乗りを拾って…。星の見方も、風や波のことも忘れてしまった船乗りに、海への漕ぎ出し方を思い出させようと、記憶のかけらを求めて街へ通うアーシア。たけど街は、島のけものをおそれて、船や船乗りに関するものを商うのをやめていたのだった…。

★試し読み★

あの島にはけものが棲んでいる。けもの―そんなものはあの島だけじゃなく、どこにだって棲んでいる。陸路でやってくる旅人たちは鼻で笑って相手にしないが、船旅……いや、船乗りたちはそうは言わない。あの島にはけものが棲む、とどこまでも真面目くさった表情で声を低くして、航路を変える。 アーシアはその島に臨んだ港町の、灯台に棲んでいた。 アーシアは灯台守ではない。灯台には大昔の魔法使いがかけた魔法がまだ機能していて、守がいなくとも日が陰れば自動で点灯し、仕事をはじめる。もうこの灯台を必要とする船など絶えて久しいのに。 新しく安全な航路が発見されて、灯台のある岬と、あの島、けものが棲む島のあいだを船は通らなくてよくなったから。 灯台のある岬の坂をくだると、街がある。山裾にはわずかに平らな土地があり、山を切り開いて斜面にひとが棲んでいる。街の人間はだれもが、あの島を一日一度、かならず目にする。島にけものがいることを、思い出さずにはいられない。 アーシアは街へほとんどいかない。必要なものが出たときだけ、磯で拾った貝や海藻を持って街へゆく。街の人間はアーシアを灯台に棲みついた、二匹目のけもののように遇していて、アーシアが貝や海藻いっぱいのバケツを持って商店街を歩く姿を見て、灯台に二匹目のけものが棲んでいることを思い出した。 潮の匂い、海水で真っ赤に焼けたちりぢりの髪、黒光りするほどに焼けた黒い肌……岩のあいだに挟まっている貝や海藻を採るために、真っ黄色になった分厚い爪。かつて港町として栄えていたこの街で、人間と数えられて住んでいたかも知れないすがたをしていた。 アーシアは双眼鏡を持っていた。 これは灯台のなかにあった―魔法使いが魔法をかけるまえに灯台の世話をしていた灯台守のものだろう。フジツボのような錆びが全体を覆っていて、レンズの部分だけがおそろしいほどに透明なその道具。街やあの島を見ることもたまにはあったが、アーシアは主に空を見る。灯台の上空を通る竜を見るためだ。竜のほかに、上空を鳥も通る。鳥も竜も視線には敏感で、双眼鏡を顔に当てて見上げていると、不思議そうにアーシアを見た。 竜も鳥も、灯台にけものが棲んでいることを発見しながら飛んでいた。 その日、アーシアはめずらしく、空ではなく磯を双眼鏡で見下ろしていた。握りこぶし大の磯鳥が灯台のてっぺんの風見鶏から、岬の下の磯へぴょんと飛び移っていったからだ。そしてそこに、倒れている存在を見つけた。 船乗りだ。なんの根拠もなくそう思った。 わくわくした。 磯へおりる急な階段を急ぎ足で降りた。船乗りは真っ白な顔をしていたが死んではおらず、カニやフナムシが体を這うと、不快そうに眉をひそめる。甲虫たちを振り払い、アーシアは船乗りを背負う。体はびしょ濡れで、潮の匂いがした。船乗りの体は大きくて、足をひきずることになった。重い。階段を昇りはじめると、すねや足の甲がこすれて皮膚がめくれて痛んだのだろう、おろせ、とうめいた。 「歩ける?」 「足の骨は折れてない」 船乗りを下ろした。細い階段にふらつきながら立ち、斜面に生えた松をつかんでバランスをとり、アーシアに頼らずに歩きはじめた。 「おまえ、なんなんだ」 「なにって、街のひとには、けものだと思われている」 「へえ。おまえもけものなのか」船乗りは青白い顔をくしゃりとくずして笑った「あの島には、船と交尾したがるけものがいるって聞いたけど、こんなところにも棲んでいるのか。島のけものが親か?」 「しらない。島のけものは、見たことがない」 「そうかい」船乗りはしずかにうなづいて、「―船がほしいなあ」と、足をとめて島を見た。 「船。―船があると、どうなるの」 アーシアは船を見たことがなかった。船が、船乗りを乗せて運ぶものだということは、知っていたけれど。 「船があれば、けものに抱いてもらえるだろ」 船乗りの視線が島からもどってくる。 「泳いでいけると思ったのになあ」 街の港からならば、船を使わなくても、泳いで到達できそうな距離に、島はある。街の人間は、あの島と港に挟まれている海を水道と呼んでいる。大昔、船が多く通ったときの名残だという。水道はもう使われない。船も船乗りも、街にはいなかった。旅人は、陸路で街におとずれる。 灯台に着いた。船乗りは灯台を見上げる。 「ばけものみたいな灯台だな。登れるのか」 「登れる」 「登らせてくれ」 アーシアがいいと答えるまえに、船乗りはさっさとかんぬきを抜いて中に入ってしまう。 まあ、棲みついてはいるけど、灯台は、アーシアのものではない。 くちゃくちゃにまるめた毛布や、汚れた食器は見ずに螺旋階段をのぼっていくので、アーシアはあとをついていく。船乗りは、狭く低い螺旋階段で何度も頭をぶつけてふらついた。 ―倒れていたのだ。どこか具合が悪いのかも。先導してやったほうがいいのかも。だが、船乗りを追い越せない。 踊り場に出た。船乗りは迷わず島を見られる方角をえらんだ。貸してくれと言われなかったのに、アーシアは双眼鏡を差し出していた。 「見えないなあ」 渡された双眼鏡を、船乗りは目にあてがってつぶやく。 「調整しなくちゃ。船乗りなのに、双眼鏡の調整もできないの」 「船乗り? だれが」 指さすと、はっはっは、と大きな声で船乗りは笑った。目は双眼鏡に当てたまま。 「船乗りなもんか。船乗りだったら、―船乗りだったら」 船乗りだったら、を繰りかえす。 船乗りだったら……。 「あの島が好き?」 上空を、双眼鏡を貸しているこんなときにかぎって竜が横切っていく。春の渡りがはじまりつつある。猛禽に混じって、若い竜たちも盛んに水道を越えていく。竜のうしろには、過酷な旅路をすこしでも楽にしようと数羽のハト。竜の羽ばたきの気流を利用しているのだ。 肉眼で竜を見ることに夢中になっていたから、問いに返事があったのかなかったのか、聞き漏らしたのかどうかもアーシアはわからなくなってしまった。双眼鏡がいつまでもかえってこないので、アーシアは螺旋階段を降りた。

日々詩編集室からでる別名義の本も予約を開始しています。 『存在している1 編集室編』 新採の仕事を半日で辞めるほうがわたしです。仕事を半日で辞めたこと、BL短歌をはじめて、自分で本を作るようになったこと……。HIBIUTA AND COMPANYにたどり着くまでを12000字程度のエッセイにまとめました。よかったらどうぞ。

5 notes

·

View notes

Text

【1号

雑誌内SNS・URL集】

■プロローグ──『Blumen』の目指すもの

【*1】 陰気なクィアパーティ - Twitter

Twitter: @inkiqueer

■LGBT超入門!

【*1】 出生時に割り当てられた性別 - LGBTQ+ Wiki

【*4】 パンセクシュアルとは?【当事者監修】 - Job Rainbow MAGAZINE

◆ 執筆者紹介

◯やまだ

Twitter: @yamayama_ymd

◯瀬川 貴音

Instagram: @queer_t13

Twitter: @queer_t13

ポートフォリオ: https://xfolio.jp/portfolio/queert13

◯あるふぁ

Twitter: @__fff__a

◯なさぎ

Twitter: @Nasagi34

note: https://note.com/nasagi/

◯伊藤さん

Twitter: @bar_hitaru

MAIL: [email protected]

◯ koto_

Twitter: @ajimumemai

◯ 青木 門斗

Twitter: @blueblue_gate

HP: https://monmon727bluetree.wixsite.com/mondo

◯ 水辺 ほとり

Twitter: @hotori_mizube

◯ 津野 やどる

MAIL: [email protected]

◯ 加藤 み子

Bluesky: @ktmk99.bsky.social

Twitter: @ktmk99

HP: https://www.kato-miko.com/

◯ 永月 レガ

Twitter(メイン): @mit0919Sahne

Twitter(クィア) : @lega_nagatzki

MAIL: [email protected]

LINK: https://www.tumblr.com/nagatzki0905

九月社(一棚本屋/ZINE制作)

Twitter: @kugatz

◯ 星月 辰日/MIDZUKI

Twitter(メイン・MIDZUKI): @midzukiprod

LINK・HP: https://lit.link/MIDZUKI

◆エッセイ

◯瀬川 - Ⅱ 趣味について「雪解けの先の春を待ちわびて」

【*2】 「日韓社会で抑圧された中年女性ふたりの愛。韓国クィア映画『ユンヒへ』に監督が込めた想い」 - CINRA

◯伊藤さん - Ⅱ 趣味について「BARヒタル、あるいは服と絵について」

Instagram: @bar_hitaru

Twitter: @bar_hitaru

note: こちら

LINK: こちら

◯ koto_ - Ⅰ ジェンダー・セクシュアリティについて「見るわたしを見るわたしを」

【*1】 ちいかわ・アニメ火金、2020年9月7日Twitter 投稿

【*2】 夜のそら:Aセク情報室「Aロマへの抑圧:Aro/Ace(4) - note」

◯永月 - Ⅰ ジェンダー・セクシュアリティについて「呼称としての性表現──あるノンバイナリーの心と体の話」

【*1】 小島雄一郎「「リレーションシップ・アナーキー」はバンド名じゃないけど、パンクロックな気がする。 - note」

【*2】 文月煉『「独占しない恋愛」をする文月煉さんとその配偶者に、インタビューしてみた。』 -Kindle

(文月煉 Twitter: @fuduki_ren)

◯永月 - Ⅱ 趣味について「ともに創造しよう、新たなレガシーを。 」

【*2】 亞野日奈乃、2020年7月3日Twitter 投稿

【*3】 おねがいダーリン〔松下〕 - YouTube

【*4】 さよならレシェノルティア - 初音ミクWiki

【*5】 VEGA-ベガ- - 初音ミクWiki

【*6】 IMAGINARY LIKE THE JUSTICE - 初音ミクWiki

【*8】 クロエ - YouTube

1 note

·

View note

Text

--深海人形特別篇-- 人生の十割は青春時代と若輩時代の如何で決まる

※閲覧注意

※歳を取ってから大成する事もある?伊能さんは若い頃から超次元有能でした。元々からして才能も金も無いのに夢を見るんじゃない。パレスチナ行って来い。

AIの能力ってね、現時点で凄い。どのブランドと種類のAIを使うかにも寄るけど、MSどころか、AT(アーマードトルーパー)の操縦みたいなレベルで簡単に扱える。もう人間要らないね。良かった……。

…。

AIがあれば、三下の作家は要らない。良い時代になったものだ。素晴らしい。AI万歳。今すぐに反AIは自らの思想を、反省せよ。

…はい、此れで、『万死に値』しますね。私的にも光栄です。「お前は死んで良い」って言う御墨付きは、何だか得も言われぬ安心感がある。…で、其の前に、元々、何時死のうが、何処にも、其の死を悲しむ者は居ない。…そして、主宮が死ねば、万々歳の輩なんて掃いて捨てる程居る。良かったね。其の主宮慈愛とか言う奴、割とすぐ早い内に死ぬ、長生き出来ないよ。其奴が生きて居る、生前の時点で、新作とか期待するだけ無駄だよ。だからこそ、全部AIに頼んで作って貰いなよ。適当に、拙作のデータでもブチ込んどけば、生成してくれるぞ。…と言う訳で、死んだらもう二度と新作が描かれない、作られない、一向に来ない、…と言う嘆きも此れで解消だね(笑)。

つーか、早く全部AIが肩代わりしてくれませんかねぇ。死ぬ程長時間ずっとブッ続けでゲームしたいし、背中も肩も首も痛いんじゃ……。…此の凄まじい迄に、苛烈な、背中と肩と首の痛みから、早く解放されたい……。…頼むよ……、……AIもっと発展してくれ……。頼む……。もっと楽に安らかに生きて、病気によって緩やかに死にたい。其の為にも、…AI……お前は必要不可欠なんだ…………。AI万歳。反AI派は私を、此の世から始末して良いよ。さぁ、早く。何で始末しないの?…実刑判決と遺族による訴訟が怖いの?結局は、口だけ?……情けないね。反AIも此の程度の思想か。…つまらないなぁ……。…本当に。

…。

もっとド直球に言うならば、此の主宮慈愛とか言う奴も、さっさと、AIになれば良い。此うして、生きて居る必要すら無いのだから。寧ろ、最早、AIで十分である。生物である必要も無いので。私の故人AIを作りたかったら作っとけ。作って良いですよ。全面的に許可します。…だけど、正直、作る労力に見合わないと思いますが……。…そうだね、…全部無で良いや、此んな奴(※結論)。

…。

二十歳の時に死んで居れば良かった。二十七歳の時に、死んで置けなかった事を酷く後悔して居る。…何故、『あの時』死んでやれ無かったのか……、…何故、のうのうと、長く生きる、『天寿を全う』する義務も無いのに、生きてしまったのか……、神は非人間的で非情である。情け容赦無く、復讐と妬みを司る。我々は神では無く、無に憩う。無こそが救いである。有難う、グノーシス思想。

…。

死ぬ事だけが人生。自らの終わり、死について努力する事は救い。

…。

…ずっと、人間の差別意識と言う物について考えてる。考えて居た。

差別は人間文化にとって必要不可欠な要素であり、社会の不具合を修正する便利な構造である。

弱者を差別し、虐げる事で、強者は強者らしく人類足り得る。何と、単純明快な事だろう。地上の何処にも、神の国は何処にも無い。

…。

体が苦しい。早く死去したい。一刻も早く。自ら命を絶つ以外の手法で天に召されますので、御安心下さい。其れは其うと、下手な事をすれば、本当に貴方を訴訟します。覚悟して下さい。自分の事を、自己満足や自分の都合で踏み躙るならば、貴方方を容赦無く訴訟します。必ず訴訟します。絶対に許しません。場合に寄っては、死んでも末永く祟る。恐るべき祟りで苦しめ続ける。決して許しはしない。地獄に落ちるべき者は落ちるべきである。神の意の儘に。

…。

ワイ元々touhou厨なんですけど、何だか積極的に、『死��陰』を歩む為にtouhouを通って来た、其処を通る為、こうして、生まれて来た気がして来た(※カスの少女漫画に出て来る彼氏並の発言)。

…。

頭良い人間は、自分で自分の首を絞めて首吊りしちゃうからね(※あーるじみやが莫迦で良かった)。

…。

ゲームはゲームシステムに支配されて居る(※自論)。

…。

ヒトなど所詮、神霊の奴隷、捨て駒よ⭐︎(※迫真)。

…。

…今後私が生きて居る内は、一切拙作に触れなくて良いです。私が死んでから、故人を偲ぶ為に、絵と文章を楽しんだりして下さい。

本当に大事な事なので、再度書きます。私が生きて居る内は、一切拙作に触れなくて良いです。私の生前は全て、私の死後に捧げられています。私は、死んでからが、本番の人生を生きていますので、私が、此うして、生きて居る時に、無理に、交流、接点を持とうとしなくて結構です。

私が死んだら、其の死後に御期待下さい。

主宮慈愛に会いたかった極小数派の人々へ、実際では無く、天の御国か夢の中で会いましょう。其方の方が気楽に会えますから。

私の死と其の後に、全てがより良く動き出すでしょう。我ながら、其れが一番楽しみです。…貴方方も楽しみでしょう??

…。

…確かに、私はリョナラーとして大成したかもしれんな(※最悪)。今度は暗黒神として大成しますね(※辞めろ)。

…。

「ゲームはゲームシステムに支配されている」が持論(※ガレッガが其うだから)。

…。

…『常世』の領域に入る時は近い。

…。

神と共に、意気揚々と『死の谷の陰』を歩もう。…そして、此の言葉に対して、『?』である場合は、詩篇の一番最初を読む事。

…。

人間は生きる為では無く、死ぬ為に生きて居る、

死に行く事だけが、死ぬ事だけが人生だ。

…。

此の主宮慈愛の死を悲しむ者は、何処にも居ない。寧ろ、喜ぶ者の方が多い。…無関心で終わりじゃ無いだけ感謝せねば。其れから、私の葬式は少なくとも良い、楽しい葬式にしよう。此んな奴の死を、一々、誰も悼んでなんて居られないだろうから。

…。

…十代、二十代の内は、未だ人生に希望やら可能性やら成長、伸び代やらがあるかもしれないが、三十代、四十代にもなると、途端に、人生に希望やら可能性やら、其の他も無くなって行く。…「あの時、若い内に、死んで居れば良かった」…と、毎日の様に思いはじめる。若人よ、見るが良い、…此れが現実だ。

…。

今更ながら、NEOGEO系サイトを巡回して居ると、大昔で更新が止まっているものが多い。そして、其処の最新(最後)の投稿を見ると、必ずと言って言い程、『結婚しました!子供が産まれました!毎日が忙しくて!ブログももうそんな暇なくて!もう更新できません!』って感じで、割と、めでたい事が書いてある。

……じゃぁ、『此方側』では、如何なんだろう?

ずっと、もうTwitterじゃないX、ブログとか続けてる。結婚もせず、子供を産まれず、リアルにはなーんにも無い。仕事も月並みで……。

あーあーあーあーあー、何て惨めだ。

此うやって何の実りも無い、家庭や資産構築と言う収穫も無い、生産性も無い、本当に惨めな人生を、家畜未満の生物の様に生きながら死んでいくんだね、最悪。

…後、よく「TwitterランドというかXランドでは十何年もTwitterを、Xになろうがならなかろうか続ける奴は、変人か奇人か何か(単純にいかれてるか暇人)だ。」…って言われてますけど、ワイは、其の理由、よく分かる。

日頃から、暇を持て余していて、人間の社会性と言う物から大きく外れて無いと、其処迄の暇人でも無いと、確かに十何年も続かない、続けないよな、…まぁ、そんな感じでしょう。

其れは其うと、人気漫画の長期連載化は、駄作化の元。長生きは、惨めで薄い人生の元。寿長ければ恥多し。

…。

結婚もしない、子供も出来ない、家庭も築けない、出世もしない。そもそも、人生自体に何の実りも無い、元々、生きるには値しない、其れでも、社会の片隅で、何とか生かして貰っている。

其う言う人間だけが、此うして、オンラインの片隅で、昔TwitterだったXやら絵描きやら文字書きやらブログやら内貧のオタク人生続けることが出来る……。

…打ち切り通告未だかな?

…。

大した人生を生きない儘四十〜五十過ぎた年になった人はですね、自分より良い思いして来た年下の世代に対して、急に説教くさくか愚痴を吐く様になる。只の嫉妬ですね。みっとも無い。動画とか文章の中で「散々良い思いをして来といて、此の若いモンは!」、「お前も長生きしてみろ!どうせずっ��俺みたいに惨めだ!」…とか言い出したら、其れはもう役満ですね。

…。

ずっと、上手く出世出来なかったり、結婚出来なかったりの売れ残りだったりで、結局、悔いばっかりの人生生きて来た筈なのに、「自分はずっと良い人生生きて来た!良い人生だった!悔いは無い!」…って、自己暗示し続けるおじおば達の姿、何れも「キツイ光景だなぁ()。」と思う。エクストリームアクロバティック自己肯定する事でしか、空虚に自己暗示を掛け続ける事でしか維持出来ない人生の良さ、生きて来て良かった事って何なんだよ(真顔)。

…。

長く生きた事(※謙遜への考慮は無い物とする)だけが自慢の人生生きようとする奴の事は、二足歩行の家畜だと思って居ます。

…。

自分が、人から避けられる、誰も相手にしない様な底辺だって思いたくないから、(本当はあんまりのめり込めて無いので)趣味に没頭する振りをしたり、一見オシャレな様な感じを演出(※何故かInstagramでは無くXで)したり、同じ様な仲間と連むんだよね?

外部から「此処から外に出ないで。此方の負担が大きくなるだけだから。」…と、とてもとても狭い狭い社会の片隅で、其処でしか自身の生存を許されて無いので、仕方無く生きてるだけじゃん。

…。

個人的には、金銭的な豊かさより、寿命的な、健康的な、時間的な豊かさが無い方が問題が深刻だと思う。

…。

突然死リスクの高さ=より良い人生を生きられて、名作を作り上げられる確率の高さ

…。

ドカ食い気絶!!突然死リスク爆上げ楽し〜〜(☝ ^ਊ ^)☝フゥーッ!!

…。

親が不祥の子の死に歓喜する。幸運にも自らの子を亡くす。此れ程親孝行な事は無い。大変誇らしい。私は不肖の子である。大変誇らしい。親孝行である事は大変誇らしい。

…。

無能で、何も出来なくて、存在自体が恥ずかしくて、罪深くて、生きて居るだけで資源とコストを消費するだけで、何をやっても駄目で、誰との付き合いでも、まるで『生きている間ずっと不幸で苦しめ』と呪われた様に交わり切れず、水と油で、早めに此の世を去った方が広範囲に対して益になる自分は、余りにも絵描き、物描きとしても、実力も地位も最底辺ですので、自分の寿命を削りに削るか、エスプガルーダ、ボーダーダウンで言う所の『赤走行(※一撃即死)』状態で無いと、一向に『鑑賞に堪えるモノ』、『良いモノ』が作れ無いと感じています。

ですので、最近は、突然死リスク上昇ガチ勢として、突然死リスク爆上げに力を入れて居ます。其れに、突然死する危険性が常に、明日死んでも何の不自然も無い位に高い、…と言う誓約が無ければ、どうも恥ずかしくて生きて行けません。

ですから、自分が人間としても、絵描き、文字描きとしても、実力、地位的にも、一般レベルよりずっと劣る存在だからこそ、自分は其の様に突然死を覚悟で必死にやって居ます。…然しながら、貴方方には、其の覚悟はありますでしょうか?

因みに、此れ等の文章に主語は無いです。一体、此れ等の文章は誰の事を語って居るのでしょうか?…随分、ホラーですね。

…。

此れから未来に台頭、出て来る

カルト宗教戦国時代、宗教同士で大内戦が起こる

高齢者集団自殺カルト、高齢者が大幅減少する切掛になる

二十一世紀型肺結核、深刻な疾病の再来

第二次日中戦争、当然ながら

日本国内での攘夷運動(ヘイトクライム)、歴史は繰り返さないが、韻を踏む

兎に角人類の大量死、バッタとかイルカのストランディング感覚でバッタバッタとイルカ干し(※イミフ親父ギャグ)。

…。

…私に「死なないで!(※迫真)。」…と言ってくれる人は、何処にも、一人も居ない(※私は本当に幸せ者だよ)。

…。

私も、やがて、天に召される。妹達の待つ天国へ、近い内に、早々と行く事にする。もうこの体も持たない事だし。自殺以外の方法で。貴方方はゆっくり来てね

…。

0 notes

Text

『幽式』一肇

まあまあ面白かった。なんというか、分かる人には分かると思うのだが実にこの頃のラノベ的な作品で、期待していた通りのジャンルが、期待以上の調理のされ方で出されたので評価が高い。

自分の中にある「この頃のラノベ的」とは青春ホラー作品のこと。ガガガに限らず、この時代はラノベ界において、中2バトル系やSF、ファンタジー系の影で、都市伝説ネタや怪談ネタ、オカルトネタもまた勢力的であった。この都市伝説ネタというのはブギーポップやイリヤの空のような作品も含める。セカイ系のギミックを入れる際に都市伝説や怪談は有効で、また伝奇バトル的な要素にも繋げやすい。10年代前半まで、好まれていた覚えがある。

『君とは致命的なズレがある』といい、ガガガもまたその流行りに乗りホラー青春ラノベを出してきたレーベルなのだ。

この作品もその流れの中の一作なのだが、オカルトものとして感想を述べるなら、一番面白かったかもしれない。

まずオカルト要素の作り方が面白い。素直に幽霊を出す作品は久しぶりに味わったし、「忌み言葉」による呪いというのも新鮮だった。伝奇作品になり過ぎない、しかしただの都市伝説や学校の怪談を扱った学園モノにもならない、とはいえ理不尽が過ぎてただの恐怖小説に成り下がらない、ギリギリを縫ってホラーが描かれている。

あとは、キャラクターが生き生きとしている点は大きいだろうか。2名のヒロイン役がどちらも別方向にぶっ飛んでて良い。どっちも結局は「常識人」であるのも良い。超人じゃないのだ。

ブログ管理者の方はその社会的立場やカリスマ性は勿論、伝奇作品らしい術師の知恵に恵まれているのも良いのだが、一方普段の描写はどこまでも普通の女子である。普通に主人公を心配し、普通に冗談を言い合っている。

「恐怖」に魅入られた方も私生活は不可思議だが、怨念の強い場に行くと身体の方が拒否反応を示し、暗に普通の人間であることが示されている。

なんとなく分かったのだが、この二人を合わせると、多分自分の中では「ハルヒっぽく」見えるのだ。異常な能力、異常な価値観、異常な世界観、しかし普通の人間として世間の常識から反れ切るギリギリを縫って生きている。

『幽式』そんなヒロインに二通りの変化を見せてくれるのだ。ハルヒのその後か、或いはあり得たかもしれないハルヒ。

片方はオカルトマニアという、ただでさえ非常識な立場に擬態しながら、更に常識を壊すような存在を日陰で対処している。もう片方は世間からのいじめにめげず、というより無関係を装いオカルトマニアへと遠慮なく走る。世間と己の異常性の摺り合わせの果てにひとまず答えを見つけたのが前者、平行線と断じ対話をやめたのが後者。どちらも魅力的だ。魅力的な壊れ方と再生の仕方をしている。前者はともかく、後者の造形は凡百の作品にはヒロインとして出せない。常識を持つ身体の方が拒否を示し、心は魔への傾斜する。その姿はアル中やヤク中に似るのかもしれない。普通ならそのアンビバレントは「弱さ」として描き、キャラの魅力にするものだと私は思っている。

それを終盤まで弱さとせずに描いたのが好きだ。傾斜がただの狂気ではないのだ。狂気で済ませない。芯の強さを示している。強さとしてキャラの魅力になっていて、そして強さに変換して描かれているのがこの作品の良さ、かもしれない。

ハルヒ的ヒロインは、世間とよりしっかり対話して生きているようで、その実反れている主人公と触れ合って温かく時を過ごすものだ。

そして書き方のせいでそうは見えないが、実はヒロインよりずっと異常者。

それがハルヒ的なヒロインの横にいる主人公である。キョン程の異常な価値観、そうはいない。

この幽式の主人公はかなり分かりやすくその異常性を見せている。信用できない語り手的なやり口のアレがそれだ。ベタ過ぎるのでこの要素自体は好かないのだが、これが無いとこの作品はしっくりこない。弱い主人公が描けないし、弱さからの解放が得られない。

そして主人公は救ってくれたお礼にヒロインを救う。

あー、やっぱこれただの青春小説かも。

ガガガの傑作単巻ラノベとしてよく挙げられる作品であるが、それがよく分かった。

0 notes

Text

二十年続けて来たバンドに今年で一区切りつける決心をした。 青春...というか、自分の人生の一番元気な時期を捧げてきた活動だった。 ここしばらくその公示のためにフライヤー作ったりウェブを更新したりイベントの準備をしたりしていたけど、いちいち心へのダメージが大きくてなかなか大変だった。バンドマンなら知っていると思うけど、「バンマス」というのは死ぬ程孤独な立場なのだが、二十年の中で一番孤独を感じた(苦笑)。寝る前の酒量が増えた。幸い?繁忙期である夏の仕事の準備や、レッスンや教室や、ブラジル太鼓の学校公演/ワークショップのツアー、そして相変わらずの家事育児で本当に忙殺されていて...気が紛れて、とにかく前に進めた所はある。 キウイとパパイヤ、マンゴーズ。略称K.P.M.。 最初は本当に、大学の音楽サークルの営業バンドとして軽い気持ちで、キウイちゃん/パパイヤちゃん/マンゴーちゃんという女子大生三人(すぐにキウイ&マンゴー二人になった)が歌うポップかつアーバンなレゲエ...くらいのノリだった。自分が作曲をするなんて思ってもいなかった。 デビュー作になったこれは曲も詞も正真正銘自分の処女作(22歳くらいの時)で、とても軽いノリで作った。メンバーに聞かせる時はやたら緊張したけど。まあでも今聴くと、特に何も考えてなかったとはいえ自分のミュージシャンとしての根っこはこういう感じなんだよな、と思う。

Maruyeyi · Let's start makin' dub(Gentle rhodes Dub by AG Kanno)

その後、自分のやりたいことや思い、考えを伝えたい。何よりこの日本で「音楽」をやる時の気持ちの悪さや居心地の悪さを何とかしたい!と思って舵を切り換えてやって来た。「モテたい!」とか「売れたい!」とかいう気持ちももちろんあったけども、それより圧倒的に別のことについて思考や行動のエネルギーを使っていた。そんなことやってたらお金になるわけないし、同業者にもあんまり気に入られないし、可愛がられないし、大変なのは仕方ない。楽しかったことよりも、とにかく必死でしんどいことばかり先に思い出す。よく二十年も続いたものだと思う。 自分がバンドで何をやりたかったか、というのは、二年前にアぺトゥンぺ×KPMで出したEP 『KOMPU SATKE MENOKO(昆布干し女)』 をリリースした時に、お買い上げいただいたとあるお客さんからのメールがもの凄く的を射ていてビックリしたので紹介させて欲しい。

【キウイとパパイヤ、マンゴーズについて思っていたことと、新作「Kompu Satke Menoko」の感想】 「トロピカルジャパネスク」や「ワールドワイドローカルズ&アワジェイポップス」では、シャレの効いたタイトルを見たあと音楽を聴くとツッコミどころ満載で、タイトルの意味と行ったり来たり、考えるうちに笑ってしまった。 洒落ているというより皮肉っぽいのかもな。 「これがジェイポップだろ?」と投げかけられた。怒りと笑いの混じった挑発を感じた。 キウイとパパイヤ、マンゴーズの音楽を聴く誰かにはその音楽がジェイ的なものへのアンチテーゼであるように見えるのかもしれない。だがキウイとパパイヤ、マンゴーズにとっては普通にテーゼだ。 聴く人にどう受け取られるかも分かっていながら、実は腹の中でそれを逆手にとって「これがコンテンポラリーな日本の音楽です」という態度を決め込んでいる。ちゃんぽんな盛り込みをしてしれっとした様子だから私は笑けてしまったのだ。 キウイとパパイヤ、マンゴーズの曲調は好みではなかったが、やっていることが私は好きだ。 アペトゥンペとパパイヤ、マンゴーズ名義の新作「Kompu Satke Menoko/ herekanho」がもうすぐ発売だそうで、宣伝の短いビデオを見た。 ジャケットは「Kompu Satke Menoko(昆布干し女)」の世界をイメージしたデザイン。 深い夢の中のような、蜃気楼のような、此方彼方今昔のファンタジックオーバーラップ… 柴刈り男と洗濯女、熊狩り男とコブ干し女… この夜のビーチも、男女の出会いの場の役割を果たしたかつての盆踊り広場のような、ダンスホールなのでせう(ちょうちんやミラーボールは無いが月やビルの電気の光がある)。 仕事帰り大きな月の沈む海 ごらん向こうにシティが見える 音のスタイルにわざと「シティ・ポップ」を選んでいるような気がする なぜなら、都市であるところのモノと、大衆的であるところのモノの、両方の意味があるから 音楽好きの消費者の皆様へ向けてシティポップという既存の用語を巧妙に用いてそれとは異なるものをサブリミナルの方法で刷り込む。 (※どちらが主でどちらが従(異なるもの)ということは本来的にはない。何かに対するアンチテーゼではなく、それぞれに自分にとってのテーゼがある) 「今のこの場所の音楽」とは何か? わたしの考える「今のこの場所の音楽」、それを見せつける、主張する、教え込むという陰謀を成功させるのだ! そう考えたであろう音楽作りの場面を想像し、作品紹介で「シティ・ポップ」と解説しているところを見ると悪意を感じる(笑) 音楽とか文化を人々が受容、消費する様子を見物しているときに始まった「怒り」がシャレと遊びへ昇華されてゆく 怒りがヤケクソになり、諦めてから開き直り、 あくまでもこれが「ポップ」であると最後まで言い張る 音楽を通して自分が共同体とどう繋がるかについての最終的なプライドなのだと思います (そうしたら、何かに対するアンチとしてとか否定で何かを言うのでなくて自分が何であるか、自分の考えは何であるかのほうを言うってことは、いろんな場面で大切だと思いました。) あと、、、 「私の音楽はJ-POP」と言い張る理由のもう一つには「自分のバックグラウンドを考えたときに自分が日本の土着民であることが紛れもない」という生真面目があるのではないか? 自分が各地の音楽のネイティブでは決してない、自分がそれらに学びつつも指揮を執るようなことはしない。「私はその土地の音楽を出来る」と言わない。何をしようが私がするならJ-POPにしかならない。 だとしたらそれはワールドワイドローカルズ、それぞれの土着民への敬意だ。 J-POP人の自分へも含めて。 っていう想像をしました。 今回の作品は曲調が好き! 1枚予約したい。

ありがとうございます。実際、本当にそういうことを考えて葛藤を繰り返して、なんとか少しずつ前に進んできたので... 伝わっている人がいることが本当に嬉しかったし、驚いた。

自分なりに世の中の仕組みと、日本で「音楽」をやる、とはどういうことかというのを、おそらく���駄に考えすぎて来たのかと思う。活動がブーストしそうな時も、少し波に乗れそうな時も、いちいち何かを考えてバンマスの俺がいつも一番動きが重たかった。 2007年に『八月のさよなら』という曲をリリースしたのだけど、「アメリカへのラブソング」というテーマだった。25歳の時に当時のメンバー中井雅子(現・Rayons)と一緒に書いた。

Maruyeyi · 八月のさよなら(2007.August)

これが売れなくて、中井は脱退して、当時のレーベルの社長はどっか逃げちゃって、もう制作にお金もかけられないし、自分が社長で制作費出さなきゃだし、半ばやけくそ気分でアプローチを変えて趣味を込めたのがTropical Japonesque 以降の路線だった。そして佐々木遊太との出会いだった。

youtube

これ以降、Go(Arai)さんが参加してくれて。悠子ちゃんや小春が参加してくれて、そして海外での仕事が増えて行った。大橋キウイは俺と結婚して子供ができたので海外ツアーを続けるのが難しくなり、夫婦で悩んだ末、彼女は引退を決断した。その後はおもだか秋子ちゃんや、山本泉という贔屓目なしの天才民謡歌手たちが我々のツアーを助けてくれた。 海外転戦は本当に楽しかったけど、最初期は富山のSUKIYAKIが手伝ってくれたツアー制作をメンバー五人いた上での収益考えて、結局自分で全てやるようになって... 謎に外国語スキルは上がったけど毎回マジで必死。仕事量、というか仕事の種類?言語の数?しかしアフリカから南欧に渡って「J-POP(と半ば無理やり言い切る)」をやるようなバンドのアレコレを誰にどう頼んで良いものやらさっぱり解らなかった。ツアー初日は「あとは演奏するだけ!」という開放感で頻繁に飲みすぎて二日酔いになっていたし、ツアー終えて帰国するとかなりの頻度で寝込んだ。 あとは、海外でのパフォーマンスが増えたことで、いわゆるリベラルアーツやそれを土台に置いた娯楽の「本場」としての西欧の覇権主義、常識との付き合いにはさらに頭を悩ませることになったし、自分は踊れる音楽が好きだったとはいえ、あまり(特に欧米人が好むような)享楽的な刺激に特化したバンドは志向してこなかったな、とも思い知った。最近、マユンキキの現代アート作品周りで音楽系のサポートすることが多いけど、現代アート、というものにも色々モヤモヤしつつも、そこでのコンテクストの読み合いには、いわゆるバンド活動ではついぞなかったスッキリ感があったりするのが自分だ。 自分のこだわりみたいなものは「近代国家」としての日本でものを作る人間の心持ちとしては別に間違ってなかったとは思うが、「バンドマン」「ミュージシャン」としては独りよがりでメンバーたちには随分迷惑をかけた。皆もう若くはないし、これ以上は「バンド」という形で俺個人の闘いには巻き込めないな、と思う。皆歳をとってライフステージも変わったし、自分にも守らなきゃいけない生活もある。とにかく一緒にやってくれた事に感謝している。 自分は昭和五十六年('81)生だけど、世界一豊かだった頃の日本で育って、社会に出てその凋落とともに大人になり、中年(もう四十代!)になった。バンドブームは俺の青春時代には実はとっくに崩壊していたと思うけど、少なくとも最後の夢を見られた世代なのかなと思う。そして、気づけば元号も変わって「J-POP」の時代も終わっていた。

人前で演奏する「バンド」としては森川浩恵加入以降の、間違いなく今が一番ベストだと思っていて、このメンバーでもっとできることがあるとも思うんだけど、とにかく今年で一区切りにします。去年リリースした「SLASH!」という曲、今一番聴いてほしい。明るく楽しい曲が書けて、森川浩恵のボーカルも新境地見えた気がして、とても嬉しかったし気に入っているので。自分が書いてバンドでやった、今のところ最後の「J-POP(言い切る)」かな。

自分は歌や踊りや合奏を「音楽」として捉える時、その作法は全て輸入ものだと思っている。その上でどう日本の「ミュージシャン」とか...もっと言えば「近代国家」の国民として生きていくか、というのは今後も悩みながらやっていくつもりだ。そのためには消費者とは別の立場で市場の中にも居続けなきゃならないので、演奏するアーティストとして引き続きプロの看板は掲げたままやっていきます。その上で「音楽」だけに関わらず自分の表現をもう少し自由にやるつもり。 メンバーもそれぞれ自分の活動続けます。引き続き注目してほしい。一番長く一緒にやってるメンバーである永田と誠也さんとか...本当にかなりイケてる演奏家になっているんだよな。聴きに行った方が良いし、何か仕事頼んだ方が良いです皆さん。マジで。 今のところ11/17が活動休止前最後のライブになると思う。今まで応援してくれた人たちに感謝の気持ちでやりたいです。配信もあるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。

11/17(日)@下北沢Basement Bar

キウイとパパイヤ、マンゴーズ

『活動休止LIVE』

op12:30 st13:00

前売:¥3,500 当日:¥4,000

配信チケット: ¥1,800

【配信チケットについて】

下記URLのwebshopにて配信チケットを11/15までにご購入ください。後日配信URLがメールで届きます。

0 notes

Text

昨日は関東甲信と近畿で今年初の猛暑日(最高気温35度以上)となり、今日の東京の最高気温も30度を越す予報です。我が家で一番元気なのは、絶賛産卵中のメダカたちぐらいでしょうか。バラも少しお疲れ気味です。こまめな水分補給、外出時には日陰を歩いたり室内では冷房や扇風機を使ったりして熱中症に気をつけてお過ごしください。

今日、6/15は弘法大師・空海のお誕生日です。毎年、生誕祭「青葉まつり」が高野山でこの時期に合わせて行われます。このテーマの誘導瞑想を販売していますので、ご興味がある方は真言宗の開祖だけでなく、詩人、書家、文人、教育者など多方面で活躍し、数々の偉業を残したスーパースター空海に思いを馳せ、光のメッセージを受け取ってみてください。

また、初夏を彩る行事として、明後日6月17日に三枝祭(さいくさのまつり・ゆりまつり)が奈良の率川神社で執り行われます。夢と転生を主題とした三島由紀夫の最後の小説『豊饒の海・奔馬』でも「これほど美しい神事は見たことがなかった」と語られている祭祀です。この祭りの主役は、優雅な姿のササユリです。原種のササユリは昔から大神神社の奥院で貴重な花として大切に育てられ、今でも大神地区の氏子が自生の花を採集し、大神神社に納めているそうです。夏学期の3回目のクラスで、このゆり祭りをテーマとした誘導瞑想をしていただきました。YouTubeにアップしましたので、よかったら試してみてください。三輪山に登拝し、自然と一体となり、山頂の神域で光と出会い、今年前半の禊をしてみませんか?

youtube

先日、大好きなフランス人歌手・女優のフランソワーズ・アルディが光の世界に戻ったというニュースがありました。クールさと可愛さと清楚さを兼ね揃えたカリスマ的アイコンに、多く��人々が追悼の言葉を発表しています。私もたくさんのインスピレーションを与えてくれた感謝の気持ちを込めて、似顔絵を描きました。(写真上)描き終わった後、娘からのリクエストで娘が大好きなアメリカの歌手、サブリナ・カーペンターの絵も描いてみました。(写真下)フランソワーズはとても特徴が掴みにくく、苦労しながら2時間かけて描いたのに対して、サブリナは半分の時間で仕上げることができました。有名人の似顔絵を描くときは資料の写真をよく選ぶことがコツです。写りによっては、あまりその人物の特徴や雰囲気がよく掴みとれない写真があるので、納得のいく1枚を厳選します。サブリナは写真も選びやすかったのですが、フランソワーズの写真は統一感がなく、どれも皆、別人のような印象を受けて選ぶのが難しかったのが不思議でした。

6月19日はジューンティーンスです。別名『自由の日』とも呼ばれる3年前に設定されたアメリカ合衆国の新しい祝日です。リンカーン元大統領が奴隷解放宣言を公布した約2年後、1865年6月19日に南北戦争の終結と奴隷制の廃止の知らせがやっとテキサス州の奴隷であった人々に届き、その後156年という長い月日を経て、ようやく祝われるようになりました。

youtube

本日より秋学期クラスのお申込受付を開始いたしました。クラスの詳細とラインナップはサイトとショップからご覧いただけます。(アイイスのサイトでも告知されます)

秋学期は春に種を蒔き、夏に大切に育てた果実を収穫する季節です。十分に栄養が行き渡った今年の霊性開花の学びの成果を皆で味わいながら共に分かち合いましょう。皆さまのご参加をお待ちしています!

また、6時間ワークショップを8月24日(土)と8月26日(月)に開催いたします。両日共に同じ内容となります。詳細につきましては後日告知いたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック前期 Zoomクラス

土曜日:19:00~21:00 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

火曜日:10:00~12:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:9/15

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:9/10、9/24、10/8、10/22、11/5

木曜日:10:00〜12:00 日程:9/5、9/19、10/3、10/17、10/31

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

火曜日:19:00〜21:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

金曜日:19:00〜21:00 日程:9/13、9/27、10/11、10/25、11/8

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:9/8、9/22、10/6、10/20、11/3 水曜日:16:00~18:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

月曜日:16:00~17:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

土曜日:10:00~11:00 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

土曜日:13:00~15:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

トランスZoomクラス

水曜日:10:00~12:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

土曜日:19:00~21:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

サンスクリット・般若心経 Zoomクラス

月曜日:13:00~15:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

水曜日:19:00~21:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

クラスの詳細はサイトのこちらのページをご覧ください。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・

サンデー・サービス(日曜 12:30〜14:00)詳細はこちらから。

6月30日 担当ミディアム:本村・森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

・・・・・

ドロップイン・ナイト 木曜日 19:00〜20:00

10月17日(木)指導霊(スピリット・ガイド)のサイキックアート

詳細とお申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

#awareness#unfoldment#mediumship#spiritualism#psychic art#spirit communication#meditation#art#guided meditation#霊性開花#スピリチュアリズム#スピリチュアル#ミディアム#サイキック#誘導瞑想#瞑想#青葉まつり#ゆり祭り#三輪山#大神神社#空海#Youtube

0 notes

Text

久々のほうてい!?

昨日は山の上は雪だった模様。

こいつはもしかして久々にほうてい滑れんじゃねえの!?と思い、意気揚々と登っていったのですが…。

降雪後の快晴予報にほうていの匂いを嗅ぎつけ全国各地から駆けつけたほうてい野郎と、私をほうていに連れてってYo!な女性陣。

おかげさんで再び山は真っ白になりました。つーかロープウェイ動かしてYo!

雪の中からぽっこり顔を出す雷鳥さんかと思ったらうちのお客さんでした。

春はこういうトラップがいっぱい。気をつけましょう。

沢の穴もデカくなってますからね!

朝はひんやりしてましたがみるみる気温は上昇。

汗垂らしながら上を目指します。

それでも気温は低めなのでザラメはシャラってていい感じです。

しかし肝心の雪の方は風の影響も見受けられますが、そもそもそこまで降っていない様子。

しかし雲一つない快晴で本当に気持ちがE!!

さていよいいよ終盤に差し迫ってきましたよ。

最後の急登は新雪がついていたので意外と苦労せずに登れました。

よく頑張りました!日本海も見える絶景です!

アルプスの眺めも最高!

しかし稜線はカッチカチで余裕で滑落しそうなデンジャーゾーン。

小蓮華山の方を見ると厳つい破断面。

多分雪庇の崩壊で引き起こされた雪崩だと思うけど、え、これ、今回のストームの雪なのかな?

あんなに積もってたの?

えー、どう見てもあんまり積もってなさそうだけどなー。見た目は綺麗ですが、どうなんでしょう。

でもやだ、すっごいほうていだったらどーしよー。

よっしゃ、ほんじゃ俺、特攻隊長で雪の様子見てきやす!

いや〜、仕事なんでね!すんませんね!ではいっただきまーす!

やっほ〜〜〜い。

固えええええええええええええええええ。

全然スプレーの上がらない見事なパックスノーです。

希望の光は無惨にも儚く消え去りました。

それでも面は綺麗なので楽しめます。

時折ザラメが露出してる場所もありますが、そちらも走る雪で調子いいです。

日陰より日向の方が緩んで良かったかも。

青空バックで見た目は最高!!

見た目は最高なテカり具合ですがまだ結構硬いです。

標高が下がってくると雪もいい感じに緩んできました。

ボトムが一番調子いい説。

今日のベストはこの下部のパーティーランでしたね。

緩んでて無茶苦茶走るいい雪でした!!

四時間登っても降りるのはあっつ〜間ですね!

でも気持ちよかった!

本日もバンクド跡地を楽しんで帰りました。

いや〜ほうていは無かったけど走るいい雪だったので結果オーライっつー事でよろしいでしょうか!?

ロングハイク、お疲れ山でしたー!!&おしょっ様でしたー!!

0 notes

Text

ヴァンパイアになりたい。

MINI MYTH vo.のkayananbaです。

初めて出逢ったヴァンパイアは小さい頃に読んだ「ときめきトゥナイト」の蘭世です。噛みついた相手に変身できるのいいなーって思ってた。ヴァンパイアが出てくる小説を書いていたりもしたよ。

元々ホラー映画が好きで、悪魔の類には憧れを持っていたけど、ヴァンパイアになりたいって思ったのは最近。きっかけは映画「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」です。

ブラピも美しいんやけど、トム・クルーズが圧倒的に美の顕現。美しい人間がヴァンパイアに選ばれ首元を噛まれるのか、または血を吸われたら美しい魔物になるのか。(プラピはヴァンパイアになる前から美しかったけど)

私はヴァンパイア・トム・クルーズに心奪われました。掴めそうで掴めない妖しい雰囲気。その場にいるのかいないのかわからないのにそれでもなぜか存在感は抜群。陰鬱な美しさで人を誘ったかと思えば、次の瞬間には暴力的に血を啜る。そんな美しい人間(ヴァンパイア)になりたーい!

ということでヴァンパイアになるために意識していることを紹介します。

外見

ヴァンパイアといえば病的な白い肌!髪色は黒にします。黒い方が肌が白く見えるからね。ブルベになりたい人生は諦めて月1肌にレーザー打ってくすみ飛ばす。スキンケアはとりあえず強力なビタミンCを塗って白くなったような気がします。リップはダークな赤か黒いグロス。人間界に馴染まないといけないので目立つ黒リップは使いません。服は好きなん着させて。

行動

そこは人間らしく自由にやらしてもらってます。姿勢はちゃんと美しく正したい。

食べ物

食べ物は好きなものを食べてるけど、飲み物は水と、トマトジュースかクランベリージュースを飲みます。赤くて血っぽいから。

体温

母や祖母の遺伝で万年冷え性。ヴァンパイアっぽいね。おかげで寝つきが悪い。

音楽

よく聴くヴァンパイアっぽい音楽を少し紹介します。

「Crystal Castles」

Aliceの声は気怠げな中に攻撃的な要素を含んでいてかっこいいです。そもそもAlice自身がヴァンパイアっぽくて好き。歪みがちな電子音と声がマッチしてます。

「Qual」

地底から這い出てきたヴァンパイアっぽさが強いです。怨念を抱えて人間界にやってきたタイプ。ダークサイドで踊りましょう。

「TR/ST」

深夜帯ヴァンパイアパーティ。キラキラしてるのに闇堕ちてる。ヴァンパイアティーンの青春はこの曲だ。

モチベーション

ヴァンパイアになりたい話を書こうと思った時に実際ヴァンパイアのこと詳しく知らんなーって思ったので勉強します。ヴァンパイアに詳しい方はご連絡ください。

厨二病にならない絶妙なバランスでヴァンパイアを目指していこうと思います。次はdr. のちーちゃんです。

0 notes

Text

【杉並区のイベント情報】

一人ひとりが輝く男女共同参画をめざした社会づくりフォーラム

「すぎなみ超春トク区民まつり」が開催されます

主催: 青少年育成連絡協議会

こども 無料(対象年齢:0歳~)

S席 8,000円 A席 1,000円 B席 1,000円

新生活 にぴったりな歌手が盛りだくさん!

お知り合いの親子や親戚を誘って来てね〜!

日程:4月2日火曜

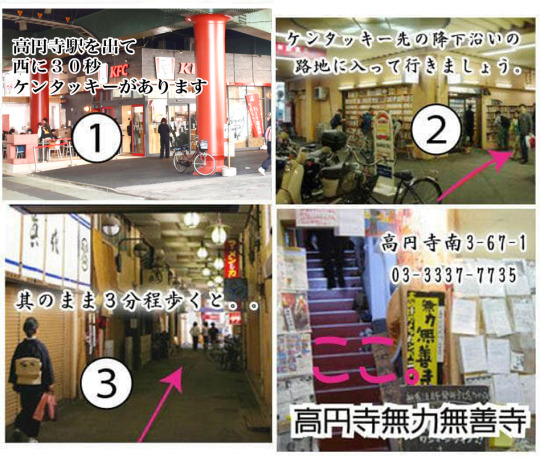

@高円寺無力無善寺 https://muzenji.web.fc2.com 杉並区高円寺南3-67-1 開場18時 開演18時5分

料金:千円(ドリンク付き)

出演(あいうえお順): 及川耕碩+西平匠杜 和水・ゐ忌レ・魔ゼルな規犬のコラボ

終末亭厄丁さんの枠 そにっくなーす 大河もん土 謎の超能力者戸田 ZOYO WAVWAV

===時間割予定====

18:00開場 18:05~「終末亭厄丁」 18:45~転換 18:50 ~「謎の超能力者戸田」

19:20~転換 19:25~「和水・ゐ忌レ・魔ゼルな規犬・???」 19:50~転換 20:00~「WAVWAV」

20:25~転換 20:35~「そにっくなーす」

21:00~転換 21:10~「ZOYO」

21:35~転換 21:45~「及川耕碩+西平匠杜」

22:10~転換 22:15~「大河もん土」

===出演者詳細===

18:05~「終末亭厄丁」

”テレフォンドール @TelephoneDoll Dr?

/シ作/アマチュア占術師。四柱推命、姓名判断、

タロット等...鑑定の御依頼はDMにて承ります。

誕生日: 1998年7月10日

2019年11月からTwitterを利用しています”

(ゴキブリパラノイアくん曰く「終末亭楽太郎のほうがいい」

18:50 ~セミナー講師「謎の超能力者戸田」

"謎の超能力者戸田です。 銀河系に住むオセロ七段。

催眠、気功、伝授できます。「催眠サークル人間失格」の代表

有料noteあります https://note.com/todatomoya111 ”

19:25~「和水(Kazumi)・ゐ忌レ・魔ゼルな規犬・???」

youtube

和水(Kazumi)

和水ソロ,the部族,幻想曲,LIFE,nossa casa,4971?, アイヌと沖縄の歌も歌う心眼ソングライター 牛チラハンター 祈り 太鼓&卓球パーカッション、踊り 水関連

「ゐ忌レ」

ノイズ、絵、人形制作 自主イベント「新迷信」主催 自主レーベル「夏ゴミ屋敷CD-R」 映画と音楽と絵と暗黒舞踏等が好きです 元、睡寂舞踏家、夜勤、くそリプ対応保証、自らの罪を認め贖罪をしていきます。(月)(火)休み。悪人

20:00~「WAVWAV」

東京都荒川区結成! wavwav(ワブワブ)

Gt./Vo. ふぉにまる @phonnnny

Key./Vo. 展翅零 @attacusatla

Gt. 95 @asrazng

Ba. 神宮司 @MJinguji

Pa. 仏陀 悟リラ @AIBuddhaGorilla

Dr. ぐっちょむ @gutchom

20:35~「そにっくなーす」

ひのはらみめいです 代表作『グランジナースの死』

詩の朗読(詩人戦隊ポエーマンズ西日/詩歌坂48)弾き語り、

小説書き。生クリームが苦手 文鳥は永遠 文鳥は最高

アイコンはあらたようさん作

21:10~「ZOYO」

𝓛𝓘𝓥𝓘𝓝𝓖 𝓘𝓝 𝓞𝓛𝓓 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓔𝓣

♡2003✩.*˚ ☆。.:WEB CUTE CORE

全員圧縮☆zipファイルに してゃる

21:45~「及川耕碩+西平匠杜」

及川耕碩

Progressive Fastcore Band TERRO TERRO(Vo,Sax)

企画「東京Alien」「TERROIR」主催

Radiotalk 「本トの話 」 https://radiotalk.jp/program/62823

ライブオファーなどこちらへ[email protected]

西平匠杜

空論city/ 依頼などはこちらへ: [email protected] (a.k.a.西平由美子)

22:15~「大河もん土」

昭和歌謡、シャンソン、明治大正の流行歌など

主に日本の古い歌を歌います 早稲田大学文構二年

O2(新宿ゴールデン街)金曜日どうぞご贔屓に!

区内外どなたでも大丈夫、 出入りも自由で予約もなしです

まだ空席あるそうです。 お近くの方ぜひ!

TEL090-9170-6967

1 note

·

View note

Text

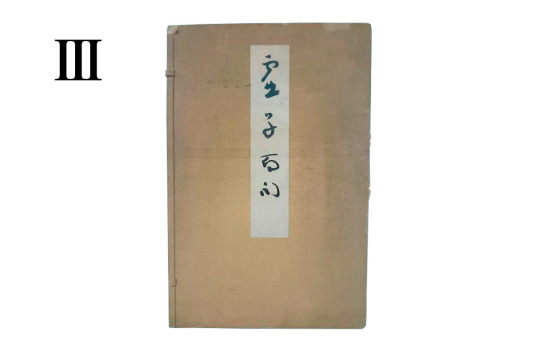

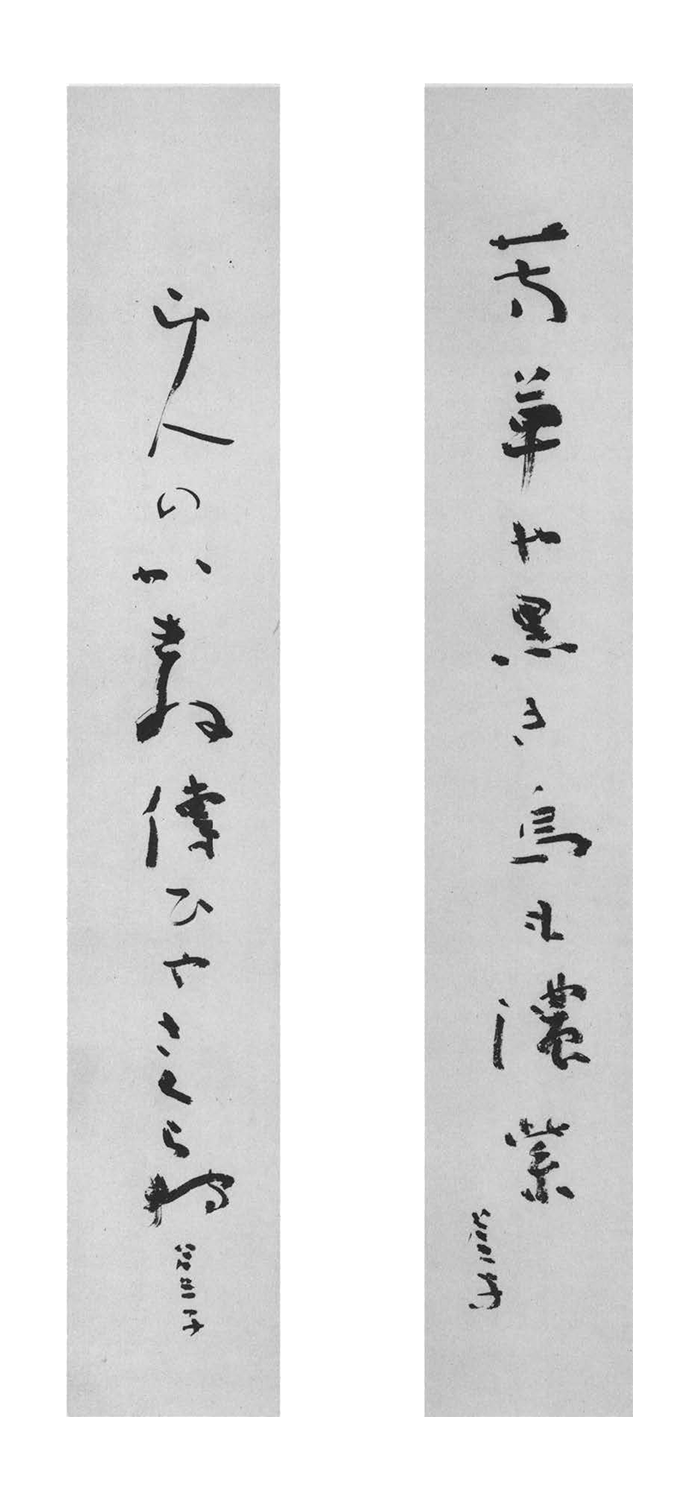

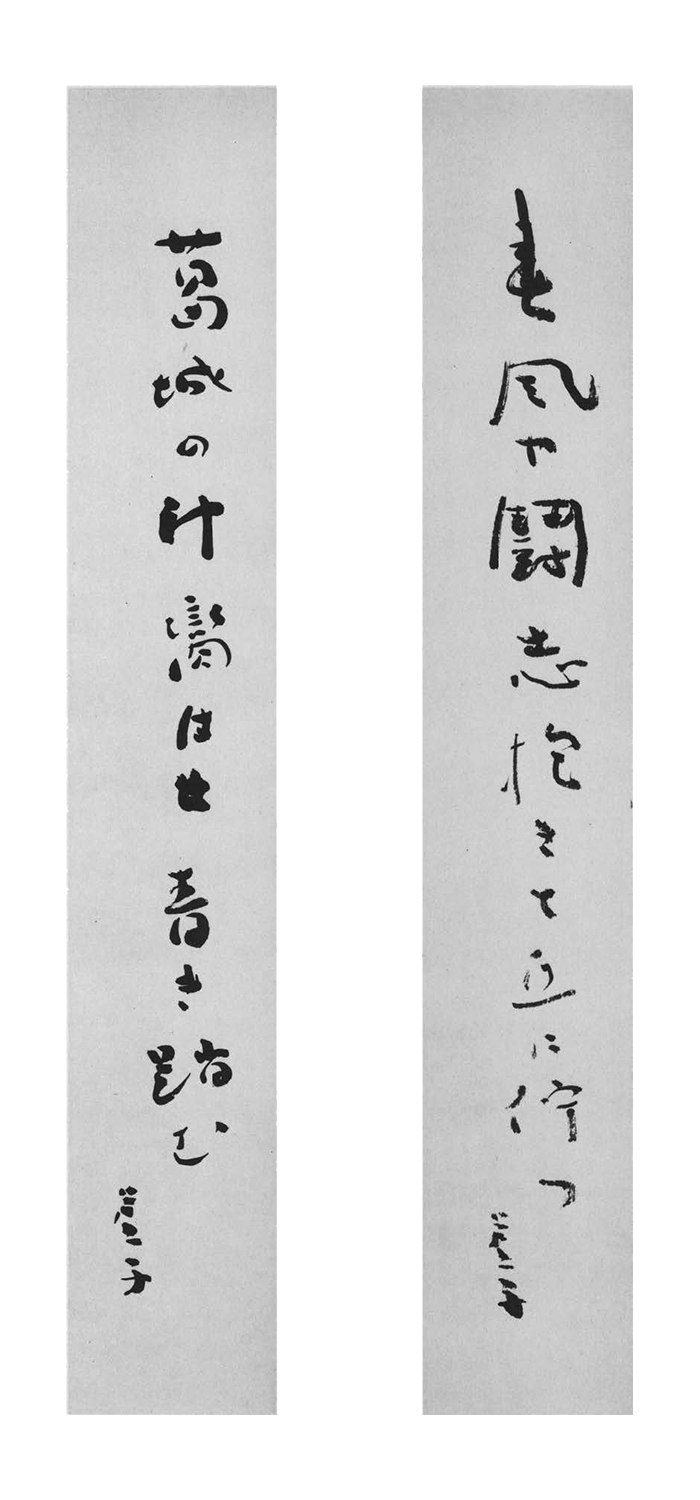

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅲ

花鳥誌2024年3月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

4 山人のかきね傳ひやさくら狩

『年代順虚子俳句全集 第二巻』明治三十九年の項に「四月中の作句と覚ゆるもの」とある中の一句。『ホトトギス』には同年七月号に載る。「さくら狩」は和歌以来の言葉で、いささか俗な「花見」に比べて、雅趣のある言葉だ。「鷹狩」同様、花を求めて歩く意がある。筵を敷いて眺める「花見」が「静」だとすれば、「さくら狩」は能動的な含意を持つ。星野立子はこう解釈する。

桜を見に山に分け入りました。桜の名勝地吉野とか鞍馬でしょうか。山道を辿っていると百姓家か、由ある人の住居か、ある家の垣根が長く続いているあたりに出ました。どのような人が住んでいることかと思いながら通り過ぎました。桜狩というのですから花を見る目的で山路を歩いているのでありましょう。その山人の垣根づたいも一再ならずあったかも知れません。兎に角、山に住んでいる人の家の垣根づたいを過ぎ去ってなお奥の方へ分け入りつつある時の情景であります。

散在する山間の桜なればこその「狩」である。そして、立子がほのめかすように、「山人」という言い方に一種の軽い「謎」があって、家の主人をあれこれ想像する気分も受け取れる。

謡曲の世界を背景に見ようとする向き(清崎敏郎「研究座談会」)があるのは、脇が桜を訪ね、桜にちなんだ精霊のシテが山人の仮の姿で現れるような能を想定したのであろうが、そのような曲はない。「狩」の言葉の持つ雅趣が、そういう踏み込んだ解釈を提示させる事情は理解できる。

中七の「垣根づたひや」という言い回しには、軽い浮かれた感じがあり、そこに山間に「一花所望」とばかり、花を求めて逍遥する気分の楽しさを感じ取ればよい。句全体もア行音が繰り返され、リズムがいい。

なお、1番「美しき人や蚕飼の玉襷」は他者を詠んだ「他」の句。2番「山寺の宝物見るや花の雨」は自分を詠んだ「自」の句。3番「芳草や黒き烏も濃紫」は、「他」、そしてこの句は「自」ということで、虚子は意識して配したか。自他の区別は虚子が親しんだ連句の発想である。四句「や」が入った句が続いた。

5 春風や闘志抱きて丘に佇つ

大正二年二月十一日、三田俳句会で発表されたものである。この句会は岡本癖三酔(廉太郎)が起こしたもの。『ホトトギス』には同年三月号に載る。『贈答句集』の前書には、「大正二年・俳句に復活す」とあって、小説に転じていた虚子のいわゆる「俳壇復帰」を象徴する句として位置付けられてきたが、実態は、陰影に富んでいる。

虚子が遠ざかっている間、河東碧梧桐の活動は旺盛で、俳句の流れは碧梧桐によって、古典的世界を離れ、詰屈な文体に新奇の題材を衒った新傾向俳句が流行していた。周囲からも、当時隆盛の自然主義の影響もあって、俳句はいずれ季題中心の世界から離れると考えられていた。虚子は、当時「負け組」と捉えられていたのである(拙稿「明治末年の俳諧史―池田常太郎『日本俳諧史』をめぐって」『連歌俳諧研究』一三三号)。

しかし実際は、大方の予想に反して虚子が平明にして余韻ある俳句、古典文芸としての俳句を主張し実践することで、後の『ホトトギス』王国を築くに至ったということになる。その時の虚子の戦略は、日露戦争後の不況と青年の「煩悶」を前提に、村上鬼城・飯田蛇笏・原石鼎ら不遇の若者の主観的俳句を拾い上げるとともに、地方の中間層を開拓して俳句の大衆化に向かうという二つの路線を用意していたようだ。作家の発掘と俳句愛好者の「市場」開拓という双方を兼ねる複眼が、虚子の戦略であった、ということになる(拙著『近代俳句の誕生』「Ⅳ 大虚子への道程」)。

掲句へ戻ろう。強くとも、駘蕩たる春風から湧いてくる「闘志」とは、単純な情熱ではないだろう。争いを好まなかったように見えるが、虚子に「比類のない勝負師の魂」を見て取ったのは山本健吉(「俳人虚子」『俳句』昭和三十四年五月)だった。勝ち負けは、彼の脳裏に常にあり、彼に盾ついた者は、たいてい最後に敗れ去り、虚子は黙殺による勝利を、常に収めている。だが、そのような意識は、ほとんど表面に現したことがないのは、自制力が強かったからだ、とも言っている。

後に赤星水竹居の『虚子俳話録』(昭和二十四年)で、虚子はこうも振り返っている。

私は自分の事は結局自分で解決せねばならぬと、いつも考えています。病気の時なんか苦痛をこらえながら、いっそう深くそんな事を感じます。

俳壇復帰の直前、腸を病んで長期にわたり臥せっていたから、この句の成立に関連しては、考えておくべき問題である。こうした我慢強さが、何に由来するかと言えば、健吉の見るところ、それは自身を恃む気持ちの強さによる、ということなのである。

水竹居も健吉も、この粘りと寡黙と忍耐強さを徳川家康のようだと比定している。

なお、掲句と一対の次の句は、隆々とした力強い太い筆勢。特に「春」と「闘」は、力感に溢れ、一句の眼目となっている。

『虚子百句』より虚子揮毫

1 美しき人や蚕飼の玉襷

2 山寺の宝物見るや花の雨

3 芳草や黒き烏も濃紫

4 山人のかきね傳ひやさくら狩

5 春風や闘志抱きて丘に佇つ

6 葛城の神臠はせ青き踏む

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

司会のさらば青春の光・森田哲矢が永久的に非課税となる「新NISA」がいかにお得なのかを力説するも、小倉は「私は預けないです。放ったらかしにしていても(儲かる)とか、そんな甘い話は世の中にない。永久っていう言葉も信じていません」と完全拒絶。その理由として「私、株やってたから分かるんです。エステに行って終わったら、リーマン・ショックで株が暴落していて痛い目にあいました」という過去の経験を明かし、長期保有について「1回下がっちゃうともう上がらないんじゃないかって気持ちになって、すぐ売りたくなる」と語った。

0 notes