#変圧器

Explore tagged Tumblr posts

Text

1日遅れでコミケ105終了報告

1日遅れでコミケ105終了報告(昨日は荷物を家に置き、すぐに経営するオタクバーを開店させたので)。 1枚目:机が片付けられたビッグサイト。 2枚目:趣味で買った同人誌たち。未完道路、嘔吐百合、世界の便器、道路の歴史、変圧器など。 もう少し一般的な本は店に持っていきます。 左下は知り合いの在米若オタ君の英語同人誌、才能ダダ漏れ!

#Aviundrum#c105#Let&039;s BEnjoy#NagomuKikuchi#PAGANINI#こういうのが好きなんでしょ?#せなかあわせ(ろーりんぐげーと。)#とらんす旅行研究会#みや��かひがし#ケセラセラ#コミケ#トイレ専門誌#ナナバラメイ#ヤマリク#レッツベンジョイ#今日の大塚さん#便器同人誌#僕たちの好きな未完道路#冬季はお湯が出ます#同人誌#名古屋大学地理学研究会#嘔吐百合#四方八方#変圧器#変圧器のアレコレ#大阪大学トイレ研究会#無駄な抵抗#英語同人誌#菊地桑港#路地ログ

0 notes

Text

ニコラテスラという奇人

Genden-TukuRich®️の世界へようこそ!! VOL.271 科学的に実証していくニコラ・テスラ 多くの発明を世に齎した事は有名である。 回転磁場(交流機器の基礎)の考案により 発電機、変圧器、モーターなどの基礎 電子機器に広く使���れている高電圧誘導コイル(ステラコイル)の発明 なんと!エジソンの会社に入社している。 エジソンに関してはいうまでもない。 そこで二人の間に電流の考えの違いで亀裂が生じていく テスラは交流、エジソンは直流である。 その後2人はエジソンの会社の直流電圧に設計された工場システムを交流電圧で稼働させられるかという戦いに発展していく! 電流の直流と交流との戦いでエジソンは敗れた。テスラが見事交流電圧で稼働させたのだ! 5万ドルが払われる予定だったがエジソンは結果を認めたくなかった為支払いはしなかった。惨めな結末である。 ステラは怒り…

#Genden-TukuRich®︎の世界へようこそ!#ありがとう#ウォーデンクリフタワー#エジソン#ニコラ・テスラ#モルガン#モーター#リラックス#世界の殿方達とすべて女性達に贈る!#交流電流#変電器#宇宙エネルギー#富士川#感謝#無線システム#直流#自然#自由#高電圧誘導コイル#50ヘルツ#60ヘルツ

0 notes

Text

おはようございます。

東京都中央区は晴れております。

昨日も早朝から雪投げ作業。

いつも通りに自宅前を雪投げし、斜め前の家の除雪と前の家の前の除排雪を終えて朝ご飯。

その後から大変で、もとより駅からの電車が大雪のため、暫く運行見合わせとの事だったので、急いで車で横手に送って貰い、途中は渋滞で間に合わないと思っていたら何とかギリギリ5分弱前(3〜4分前⁉︎)に到着し、走って構内移動でギリギリ乗車…

その後、大曲駅に無事に到着し、予定通りに秋田新幹線こまちにて東京へ移動。

到着後からは宿に荷物を預けてから松屋銀座さんに伺い、早速搬入作業。

湯沢市役所さんにもお手伝い頂き、何とか予定通りに並べる事が出来ましたが、物が多いの���狭いので窮屈な感じなのが何とも言えません。

会場内の川連漆器ブースでは、口当たり優しい軽くて手触りの良い様々な川連漆器を展示しております。

沢山のお客様方に、見て触れてご高覧頂けましたら幸いです。

\ #銀座名匠市 逸品図鑑 /

銀座名匠市WEBサイトで、名匠市をもっと楽しめる特別コンテンツを公開中。

伝統的工芸品を愛する4人の目利きが、銀座名匠市の出展品の中から、厳選した『私の逸品』を紹介します。

第1回は、プロップスタイリストの菅野有希子さん @yukiko130 による「器の逸品図鑑」。

==

図鑑①森銀器製作所 作 純銀製「しんじゅのころも」つや無し仕上げ 玉盃・徳利(東京銀器) @moriginki

思わず、欲しい!と思った逸品。細やかな職人技で、使い心地も抜群のはず。

図鑑②寿次郎漆工芸 作「明月椀」(川連漆器) @fumiyukisatou

存在感が圧倒的。落ち着いた赤色に蓋もついていて、特別な時に使いたい。

図鑑③龍門司焼企業組合 作「白蛇蝎小鉢」(薩摩焼) @ryumonjiyaki

でこぼこしていてかっこいい!心地のよい手触りにも魅了されました。

図鑑④岩渕淳 作「ぐい吞逆さ富士」透翠・透菫(江戸硝子) @nakakinglass

シンプルな切子模様と淡い色味がお気に入り。他の酒器とも合わせやすい。

図鑑⑤牧野将典 作「片口中皿」(萩焼)@tsuchinoko1014

日常づかいで重宝しそう!釉薬部分と土感が表れている部分の二面性が魅力的。

==

第三回 全国伝統的工芸品祭 銀座名匠市まもなく開催!

日程:2/19(水)〜2/24(振・月)

場所:松屋銀座8Fイベントスクエア

午前11時〜午後8時(最終日は午後5時閉場��

入場無料

主催/一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会

HP:https://meishoichi.kougeihin.jp/

拡散用タグ:#銀座名匠市

銀座名匠市、漆器組合の伝産イベントのお手伝いも、今回で最後のお手伝いと成る予定です。

今回の展示会でも、良いご縁があります様に。

そして皆様にとって今日も、良い一日と成ります様に。

#銀座名匠市 #器のある暮らし #うつわのある暮らし #器好き #食器好き #器好きな人と繋がりたい

#伝統的工芸品 #松屋銀座 #伝産協会 #日本の手仕事 #伝統工芸をもっと身近に #プレゼントにおすすめ

#ginza #japan #traditionalcraft #craftmanship #madeinjapan #artisan #kougei #utsuwa #lacquerware #pottery #potterylovers #glass

#川連漆器 #国指定伝統的工芸品 #寿次郎 #明月椀

23 notes

·

View notes

Text

2024 アメリカ共和党の新綱領

アメリカ共和党の新綱領

【2024 共和党綱領】 MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

1. 国境を封鎖し、移民の侵入を阻止する 2. アメリカ史上最大の強制送還作戦を実行する 3. インフレを終わらせ、アメリカを再び手頃な国にする 4. アメリカを圧倒的に世界最大のエネルギー生産国にする! 5. アウトソーシングを止め、アメリカを製造業の超大国にする 6. 労働者への大幅減税、チップへの課税なし! 7. 憲法、権利章典、そして言論の自由、宗教の自由、武器の保有と携帯の権利を含む基本的自由を守ります。 8. 第三次世界大戦を防ぎ、ヨーロッパと中東に平和を回復し、国土全体に巨大なアイアンドームミサイル防衛シールドを構築します。すべてアメリカ製です。 9. アメリカ国民に対する政府の武器化を終わらせます。 10.移民犯罪の蔓延を阻止し、外国の麻薬カルテルを壊滅させ、ギャングの暴力を撲滅し、暴力犯罪者を刑務所に収監する。 11. ワシントン DC を含む都市を再建し、再び安全で清潔で美しい都市にします。 12. 軍隊を強化、近代化し、疑いなく世界で最も強力で力強い軍隊にする 13. 米ドルを世界の準備通貨として維持する 14. 社会保障と医療保険を削減することなく、退職年齢の変更を含めて保護するために戦う 15. 電気自動車の義務化を撤回し、コストがかかり煩わしい規制を削減する 16. 批判的な人種理論、過激なジェンダーイデオロギー、その他の不適切な人種的、性的、政治的内容を子供たちに押し付ける学校への連邦資金を削減する 17.男性を女性のスポーツから締め出す 18.ハマス支持の過激派を国外追放し、大学のキャンパスを再び安全で愛国的な場所にする 19.当日投票、有権者の身分証明、投票用紙、市民権の証明を含む選挙の安全を確保する 20. 新たな記録レベルの成功を達成することで国を団結させる

49 notes

·

View notes

Text

無題

あなたは生まれてきたときからずっと尊くて、これからも大事なの、と誰よりも愛して欲しかったのに、あなたが出来損ないだと私たちがいつか地獄に落ちちゃうの、とい��れた。あんまりかなしくなかった。わたしはもう自分の価値をだれかの考える物差しに委ねることがなくなったし、良い意味で諦めを自然な成り行きとして受け入れることができるようになったきがする。復讐はだれも救わない。まいにち、瞬間瞬間に切り取られる世界がある。ひさしぶりに夜にランニングをした。自分を追い抜いて先へ先へと走ってゆく人のシルエットが、手前に並列する車の色鮮やかな光によって縁取られ、木漏れ日のように動きを変えながら揺蕩う様子。横長の四角に収まる光景。目の前に映る世界はどこまでも立体的なのに、体感的には水平線を目の前に足が止まるような感覚で胸がどきどきする。時間が止まっているみたいなんだけど、同時にいくつもの連なった過去が深い根となってふたたび高くみどりが立ち上がるようなにおい、湿度、清々しさに圧倒される。なにもこわくなくなった。ぐらつく脚を引っ張って、橋をわたる。夜闇に染まった川を覗き込む。しんだひと、しななかったひとのことをかんがえる。前より言葉や写真に残すことが少なくなったけれど、見える世界の鮮度は変わらなかった。どんな記憶もブルースクリーンの表面よりも巡り巡る血として身体の内側に生きているのかもしれないとおもった。もしかしたら全部わたしがわたしらしく輝けるための伏線かもしれない、とおもったほうが気が楽だし美しいよね

レモン

未熟、目まぐるしい早さで変形してゆくこころやからだの内側で燃える不完全な箱。みずみずしい感性、発光する凹凸、そういうのぜんぶ彫刻のように削って傷つけてもっと深く太く魅せたり、眼を閉じるたびに加速する孤独感を愛と表してその身をあたためる。わたしもそういうつよさがほしかった。わたしは自分のことをうつくしいと思うし、美しいと思われるに値すると思っているのに、どうしてだれも見てくれないの、気づいてくれないの、という一切の幼稚さを拒絶できるようなつよさがほしい。歳をとれば変わっていくと思っていた。どんどん皆んな進むべき道が枝分かれして、世界が拡がっていって、その途中で自分が満足できるような小さな歯車を見つけられるんじゃないか。てっぺんに咲いている木の花がいちばん脆くて短命だと知っているのに、そういう在り方を心のどこかで一番うつくしいと思っている考えを切り捨てて幸せになれると思っていた。ありじちゃん、あなたが誰かと自分を比べてくるしいって思うのってそれほど自分のことを信頼しているからなの、自分にも同じ���とができるっていう自信があるからで、それほど自分に価値があるって信じて疑わないのってそれ、とてもつよいことじゃない、と、言葉をくれる人がいた。たぶんほんとうはプライドや劣等感、承認欲求、弱さ、そういうのをぜんぶちゃんと受け止めて、何気ない日々の幸せだけで事足りる、そのことに心から満足できる人になりたいんだけど、ただ自分にその美しい形のまま用意された結び目を解こうとする強さや、器用さがないのかもしれない。これからどうなっていくのかが不安で仕方ないし、昨日もまた他人からの心ない一言で泣いてしまった。

15 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)2月28日(金曜日)

通巻第8673号

アメリカの大學は社会主義の培養器

白人原罪論をおしえて若者を洗脳している

*************************

アメリカの大學で何を教えているのか。

或る時、若いアメリカ人たちと話していて彼らが『アメリカの歴史は恥』「白人原罪論」に脳幹がすっかり侵されていることを発見して愕然となった。それも四半世紀前である。

108のアメリカの大學に孔子学院があった。ギャバード国家情報長官が「CNNはスパイのプロパガンダ部門だ」と批判したが、大學もそうだったのか。

或る大学教授は「大学は社会主義の保育園」と呼んだ。

政府資金による 大学はすべて社会主義的な偏向を免れない仕組みになったおり、社会主義の素晴らしさを教える一方で自由市場資本主義の「欠陥」について訓示を垂れる。なぜボストンやNY、シカゴなどの大學で社会主義のバニー・サンダース上院議員や極左のリズ・ウォーレンに人気があるのか、カリフォルニアの若者が左翼小児病患者のような政治家に未来を託するのか、その背景に大學の偏向教育がある。

トランプが教育省解体を獅子吼しているのも、現在のアメリカの大学の殆どが、社会主義の培養器となっているからだ。ま、日本の大學も変わりないけど、授業中、寝ている学生が多いので思想的悪影響をアメリカほどは受けない。

多額の政府補助金を受けとる非営利の私立大学が事実上の州立大学となっている。大学経営には民間企業のように株主からの圧力もない上、社会の常識にまったく無知である。

大学理事会は、管理者の決定を承認するイエスマンか幇間、茶坊主ばかりで、トップの遣り方に反対することは社会的な地位を失うという無言の圧力、もしくは幻影に怯えている。そう、大學の理事は地域の名士なのだ。

大学の理事会は、批判者を人種差別主義者や性差別主義者と呼び、DEIを承認させた。これは全体主義である。大学の研究の多くは政府資金で行われているため、「政府を批判する紀要」などを出版しないよう、神経を尖らせる。露骨に出版を妨害し保守系教授らをそれとなく大學から追い出す。

こうして大学教員の極左偏向は、システマティックなのだ。

まるでルーマニアの大統領選挙で当選した保守派を、TIKTOKをロシアが利用したでっち上げの結果などとして選挙結果を認めず、あげくにクーデターを策謀していたなどとして逮捕する暴挙(一晩で保釈したが)、本当の当選者をほうむるというキューバやベラルーシ並みの政治を展開しているが、あれとどう違うのか。

選挙運動中、ジョルジェスクはルーマニアの地政学的非同盟と主権を強調していた。

まっとうなことを言っていたのだ。また、NATOとEUに対しての姿勢は「彼らがブカレストに対する約束を尊重する範囲内で」のみ尊重すると述べた。ジョルジェスクは「キエフに対するルーマニアの軍事援助を停止する」と約束した。

ミュンヘン安全保障会議で演説したJ・D・ヴァンス副大統領は、ルーマニアの「古くから定着している利害関係者」の一部が「誤報や偽情報といったソ連時代の醜い言葉」を使って自らの利益を確保し、 「別の視点」を持つ政治家が権力を握るのを阻止していると示唆した。

▼無神論の蔓延がアメリカ人の精神風土を荒廃させた

もうひとつ深刻な問題はアメリカ社会の分断が「神の不在」によって引き起こされてことだ。

ピュー・リサーチセンターの直近の調査結果では「キリスト教徒」を自認するアメリカ人は62%に激減していた。2014年から9ポイント減少した。

「無宗教」と答えたのが29%、イスラム教徒を含む他宗教を信じる人の割合は7%だった。

信仰心の篤い人のうち61%が共和党支持者だった。民主党支持者は32%だった・

ニーチェが神が死んだといったのは教会の権力機構への不信でありキリストそのものを否定してはいない。アメリカ人がニヒリズムに酔うのは勝手��が、社会全体をゆがめつつあるのも事実である。

7 notes

·

View notes

Text

愛された残骸

ウツロ器官とヒツギ器官は全く別の意味で海域を開拓していた。 ウツロ器官は進歩と新天地を望み ヒツギ器官は限られた既知の領域での抑制された発展を夢見た。 決して壁を越えてはならない海域で 非常に不安定な領域を発見し、それを抑制するべくヒツギ器官は船を出した。 巡礼船イルカヒメとその乗組員セツたちによって、少しずつそれらは諸島とそれらを包む海として 同定されていった。 ヒツギ器官は壁に最も近いその海域を神聖性の神秘で包み ウツロ器官の船が入り込めないように促した。 不可侵の聖なる海域で行われたのは武器の開発と投棄の繰り返しだった。 ヒツギ器官の研究者「七面鳥」からの執着を受けた 麗しい香りを持った剣草獣(ブレードソーマ)だったもの。 愛された残骸と呼ばれる最も哀れなもの。 ヒツギ器官が所有する草獣たちの大半と同じく、圧迫されて魔法漬けになった草獣。 魔法にかけられた草獣だった。 燻んだ木の香りと瑞々しい柑橘の香り、熟れた果実の香りを持つ肉体は七面鳥を魅了した。 諸島の制御装置を埋め込まれた残骸となっても鳥の帰りを待つ。 愛は果たして剣草獣にとっては非倫理的な暴力に他ならなかったが それでも無関心でいられるよりはましだった。 母体キリサメから生まれたかわいい草獣の赤子は いつ使われるともわからない武器に変えられ、孤島に置き去りにされた。 愛された残骸もまた置き去りにされた。誰にも忘れられることはないほどの重荷は誰からも忘れ去られた。 それらの島々を無に帰すことのできる制御装置を体に植えられた体は ただ生きて鳥の帰りを待つ、高貴な存在であることだけを覚えていた。 何度も言い聞かされた、「お前は美しいね、かわいいね、お前は特別だ」と。 選ばれ愛された存在なのか、もはや体に植えられた装置だけが物��る。 これは重い、愛のような何かに違いなかった。 いつか使われるかもしれない武器庫を全て沈める準備はいつでも整っていたのに それは為されることはないだろう。 愛ゆえに

19 notes

·

View notes

Quote

私の手元に、古ぼけた書類の束がある。手製の表紙をめくると目に入ってくるのは軍の最高機密を意味する「軍機」の朱印だ。昭和16年12月8日、日米開戦の象徴となった真珠湾攻撃に関する詳細な計画、命令書である。なぜこんなものが私の元に来たのか、そして軍の機密のその中身とは――。 「進藤三郎」という男 昭和15年9月13日、圧倒的勝利に終わった零戦のデビュー戦を指揮し、漢口基地に帰還した進藤三郎大尉 平成12(2000)年2月2日、ひとりの元海軍少佐が88年の生涯を終えた。その人の名は進藤三郎。太平洋戦争に興味のある人ならまず知らない人はいないであろう戦闘機乗りである。 進藤は昭和15(1940)年9月13日、制式採用されたばかりの零式艦上戦闘機(零戦)13機を率い、中国・重慶上空で中華民国空軍のソ連製戦闘機33機と交戦、27機を撃墜(日本側記録。中華民国側記録では被撃墜13機、被弾損傷11機)、空戦による零戦の損失ゼロという鮮烈なデビュー戦を飾った。続いて、昭和16(1941)年12月8日のハワイ・真珠湾攻撃では、空母赤城戦闘機分隊長として第二次発進部隊制空隊の零戦35機を率いた。その後、激戦地ラバウルの第五八二海軍航空隊飛行隊長、空母龍鳳飛行長などを歴任し、筑波海軍航空隊飛行長として派遣先の福知山基地で終戦を迎えた。 戦後はトラック運転手や福島県の沼沢鉱山長などの職を転々としたのち、生家のある広島に戻って東洋工業株式会社に入社、出向した山口マツダで常務取締役まで務めた。 戦争中はその華々しい「活躍」がしばしば新聞にも載るほど著名な海軍軍人だったが、戦後は一転して平凡な会社員生活で、戦争の話はよほど心を許した相手にしか、最後まですることを好まなかった。 進藤が保管していた書類に入る前に、進藤自身の「真珠湾攻撃」について、1996年から99年にかけての私のインタビューをもとに再現しよう。 突然の転勤命令 昭和16年4月、新編された当時の赤城戦闘機隊搭乗員たち。中列中央・飛行隊長板谷茂少佐、その右・分隊長進藤三郎大尉。このメンバーのうち数人は、のちに第五航空戦隊に異動した 昭和14(1939)年、ドイツ軍がポーランドに侵攻したことに端を発する欧州での大戦は、日本がドイツと軍事同盟を結んだことで、もはや対岸の火事とは言えなくなっていた。日米関係は悪化の一途をたどり、昭和16年7月28日、日本軍の南部仏印進駐を機に、アメリカは日本への石油輸出を全面的に禁止、イギリス、オランダもこれに同調する。世にいう「ABCD包囲網」である。 この制裁措置は、石油その他の工業物資の多くをアメリカからの輸入に依存してきた日本にとって、まさに死命を制するものだったった。米英蘭との戦争は、もはや不可避と考えられた。海軍も、極秘裏に開戦準備に入る。 航空母艦赤城、加賀の第一航空戦隊、蒼龍、飛龍の第二航空戦隊を主力に、第一航空艦隊(一航艦=司令長官・南雲忠一中将)が新たに編成されたのは、昭和16(1941)年4月のことである。一航艦は、空母と少数の駆逐艦だけで編成されたが、実戦に際しては、臨時に配属する速力の速い戦艦、巡洋艦、駆逐艦などを合わせ、これが世界初の試みとなる「機動部隊」として作戦に従事することになっていた。 進藤は、機動部隊の編成にともなう人事異動で、南雲中将の座乗する旗艦赤城の戦闘機分隊長に転勤を命ぜられた。進藤の直接の上官、赤城戦闘機隊の飛行隊長は板谷茂少佐である。 「支那事変での長く続いた戦地勤務で、私の体は疲れ切っていました。できれば今度は内地の練習航空隊の教官配置につけてもらえないかと思っていた矢先の転勤命令。空母乗組は“搭乗員の華”、誰もが羨む配置なんですが、正直なところ、はじめはうんざりしましたね」 と、進藤は振り返る。 猛訓練で体が悲鳴を上げていた 機動部隊の旗艦・空母赤城。巡洋戦艦を建造中に空母に改装。当時世界最大級の航空母艦だった 空母搭載の飛行機隊は、洋上訓練や出撃のとき以外は、陸上基地で訓練を行うのを常としていた。搭乗員が揃うと、赤城戦闘機隊は、鹿児島・鴨池基地を拠点に、飛行訓練を開始した。 まずは、搭乗員全員の零戦で���慣熟飛行から始まり、着艦訓練の前段階として、母艦の飛行甲板を想定した、飛行場の限られた範囲に飛行機をピタリと着陸させる定着訓練が行われる。5月になると空戦、無線電話、着艦訓練と、訓練もより実戦的になり、空戦訓練は、1機対1機の単機空戦よりもチームワークを重視する編隊空戦に重点が置かれ、2機対3機、3機対6機の編隊同士の空戦訓練が、実戦さながら��行なわれた。吹流しを標的とする射撃訓練も、さかんに行われた。 9月に入ると空母翔鶴、瑞鶴からなる第五航空戦隊が新たに機動部隊に加わり、赤城の搭乗員の一部は五航戦に転勤する。進藤の回想。 「猛訓練が進むにつれ、疲労がどうしようもないほど蓄積してきました。体がだるく、食欲もない。8月には黄疸の症状も出始め、周囲から『君の目は黄色いじゃないか』と言われるほどでした。これはもう、海軍をクビになっても仕方がない、休暇療養を願い出ようと決心したんですが……」 ところが、そう決心した矢先の、進藤の記憶によれば10月1日頃、各航空戦隊の司令官、幕僚、空母の艦長、飛行長、飛行隊長クラスの幹部が、志布志湾に停泊中の赤城の参謀長室に集められ、ここで南雲中将より、「絶対他言無用」との前置きのもと、真珠湾攻撃計画が伝えられた。航空参謀・源田実中佐からは、この作戦に対応するための訓練を急ピッチで進める旨の指示もあった。 少佐の本音 揚子江上空を飛ぶ零戦一一型。進藤大尉が撮影した 「しまった。これを聞いたからには、休ませてくれとは言えないな」 と、進藤は観念したと言う。傍らにいた板谷少佐が、やや興奮の面持ちで、 「進藤君、こりゃ、しっかりやらんといかんな」 と、声をかけてきた。だが、解散が告げられ、基地に帰る内火艇に乗り込むときに、 「俺たちはただ命令通りに死力を尽くして戦うだけだが、その後始末はどうやってつけるつもりなのかな」 と、誰にともなくつぶやいた板谷少佐の言葉がいつまでも心に残った。こちらのほうが本音なんだろうな、と進藤は思った。 昭和16年10月には、戦闘機隊の訓練は仕上げの段階に入りつつあった。訓練項目に航法通信訓練が加えられ、コンパスと、波頭を目視して判断する風向、風力を頼りに長距離を飛ぶ三角航法、無線でモールス信号を受信する訓練などが行なわれた。高高度飛行の訓練も実施され、耐寒グリスを塗った20ミリ機銃による、高度8000メートルでの射撃訓練も行われた。一航戦では、18機対18機の大規模な空戦訓練も実施された。二航戦は9機対9機、五航戦は3機対3機までしかできなかったという。 11月に入ると、志布志湾に機動部隊の6隻の空母と飛行機が集められ、11月3日、南雲中将より機動部隊の各艦長にハワイ作戦実施が伝達された。その日の夜半、「特別集合訓練」が発動され、翌4日から3日間にわたって、全機全力をもって、佐伯湾を真珠湾に見立てた攻撃訓練が、作戦に定められた通りの手順で行なわれた。 〈十一月四日 「ハワイ」攻撃ヲ想定 第一次攻撃隊 〇七〇��(注:午前7時)発進、第二次攻撃隊〇八三〇発進。十一月五日 第一次〇六〇〇、第二次〇七三〇。十一月六日〇五〇〇ヨリ訓練開始〉 と、進藤はメモに書き残している。11月6日には、戦闘機隊が半数ずつ、攻撃隊と邀撃(ようげき)隊の二手にわかれ、攻撃隊はいかに敵戦闘機の邀撃を排除して攻撃を成功させるか、邀撃隊はいかに攻撃隊を撃退するか、という訓練も行なわれた。激しい訓練で、攻撃隊の九九式艦上爆撃機のなかには不時着する機も出た。 特別集合訓練が終了すると、赤城、蒼龍は横須賀、加賀、飛龍は佐世保、翔鶴、瑞鶴は呉と、それぞれの母港に入って準備を行い、飛行機隊はふたたび、陸上基地に戻って訓練を続けた。このとき、戦闘機が洋上で単機になってしまった場合に備えて、無線帰投方位測定機(クルシー)を使っての帰投訓練が熊本放送局の電波を利用して実施されている。 覚悟を決めた日 第二次発進部隊制空隊(零戦)指揮官・進藤三郎大尉の命令書(軍機) 11月中旬には、各母艦は飛行機隊を収容し、可燃物、私物の陸揚げや兵器弾薬、食糧の最後の積み込みを終え、佐伯湾に集結した。 赤城が佐伯湾を出たのは、11月18日のことである。行動を隠匿するため、出航と同時に、各艦は厳重な無線封鎖を実施した。 空母6隻を主力とする機動部隊は北へ向かい、千島列島の択捉島(えとろふとう)単冠湾(ひとかっぷわん)に集結した。湾の西に見える単冠山は、すでに裾まで雪に覆われていた。11月24日、6隻の空母の全搭乗員が赤城に集められ、真珠湾の全景模型を前に、米軍の状況説明と作戦の打ち合わせが行われた。機動部隊の行動についてはもちろん、攻撃隊の編成や各隊ごとの無線周波数など、詳細な作戦計画が、すでにでき上がっていた。進藤が保管していた機密書類はこの日の日付から始まっている。 11月26日、機動部隊は単冠湾を抜錨、各艦、単冠山に向かって副砲、高角砲の試射を行った。凍てつく空気に、砲声が轟いた。艦隊はそのまま針路を東にとった。 「自信を持って戦いに臨める。しかし、今度こそは生きて帰れないだろうな」 と、進藤は、遠ざかってゆく雪の単冠山を見ながら、しばし物思いにふけった。 時化模様の航海が続いた。護衛の戦艦、巡洋艦、駆逐艦、補給船、潜水艦など、総勢31隻もの艦隊を、隠密裏にハワイ北方までたどり着かせなければならない赤城艦上の機動部隊司令部は緊張の連続だった。 12月1日、機動部隊は日付変更線を越えた。機動部隊は日本時間で行動するので、時差で時間感覚がずれてくる。この日の御前会議で、日本は英米との開戦を決定する。 12月2日、「新高山ノボレ 一二〇八」 という暗号電報が、聯合艦隊司令部より届いた。これは、「X日(開戦日)を12月8日とす」という意味である。開戦は、12月8日午前零時と決まった。ただし、日米の外交交渉次第では、まだ作戦が中止になることもあり得る。しかし反転命令は出ず、矢はついに弦を放れた。 12月8日午前1時半(日本時間)。第一次発進部隊が次々と6隻の空母を発艦した。 第一次発進部隊は、零戦43機、九九艦爆51機、九七艦攻89機(うち雷撃隊40機、水平爆撃隊49機)、計183機で、総指揮官は淵田美津雄中佐である。第一次攻撃では、雷撃隊が二列に並んで停泊している米戦艦の外側の艦を攻撃、水平爆撃隊が上空より内側の艦を爆撃する。さらに艦爆隊は飛行場施設を爆撃することになっていた。 そこらじゅうで火柱が 九九式艦上爆撃機。急降下爆撃を行う 機動部隊の各母艦では、第一次の発艦後、すぐに第二次発進部隊の準備が始められた。 第二次は零戦36機、九九艦爆78機、九七艦攻(水平爆撃のみ)54機、計168機が発艦し、うち零戦1機と艦爆2機が故障で引き返している。こんどは、艦爆が第一次で撃ちもらした敵艦と飛行場を狙い、艦攻が敵飛行場を水平爆撃することになっていた。 赤城から発艦するのは、零戦9機と九九艦爆18機。2時13分、進藤の搭乗する零戦、A1(本来はローマ数字だが、機種依存文字のためアラビア数字で表記)‐102号機は、その先頭を切って発艦した。第二次発進部隊の総指揮官は瑞鶴艦攻隊の嶋崎重和少佐、進藤は、制空隊(零戦隊)全体の指揮官を務める。 「第一次の発進を見送ったときにはさすがに興奮しましたが、いざ自分が発進する段になると平常心に戻りました。真珠湾に向け進撃中、クルシーのスイッチを入れたら、ホノルル放送が聞こえてきた。陽気な音楽が流れていたのが突然止まって早口の英語でワイワイ言い出したから、これは第一次の連中やってるな、と奇襲成功を確信しました」 第一次に遅れること約1時間、真珠湾上空に差しかかると、湾内はすでに爆煙に覆われ、ものすごい火柱が上がっていた。心配した敵戦闘機の姿も見えない。空戦がなければ地上銃撃が零戦隊の主任務になる。進藤はバンクを振って(機体を左右に傾ける合図で)各隊ごとに散開し、それぞれの目標に向かうことを命じた。 「艦攻の水平爆撃が終わるのを待って、私は赤城の零戦9機を率いてヒッカム飛行場に銃撃に入りました。しかし、敵の対空砲火はものすごかったですね。飛行場は黒煙に覆われていましたが、風上に数機のB-17が確認でき、それを銃撃しました。高度を下げると、きな臭いにおいが鼻をつき、あまりの煙に戦果の確認も困難なほどでした。それで、銃撃を二撃で切り上げて、いったん上昇したんですが」 頭によぎった最悪のシナリオ 開戦を告げる昭和16年12月9日の新聞紙面 銃撃を続行しようにも、煙で目標が視認できず、味方同士の空中衝突の危険も懸念された。進藤は、あらかじめ最終的な戦果確認を命じられていたので、高度を1000メートル以下にまで下げ、単機でふたたび真珠湾上空に戻った。 「立ちのぼる黒煙の間から、上甲板まで海中に没したり、横転して赤腹を見せている敵艦が見えますが、海が浅いので、沈没したかどうかまでは判断できないもののほうが多い。それでも、噴き上がる炎や爆煙、次々に起こる誘爆のすさまじさを見れば、完膚なきまでにやっつけたことはまちがいなさそうだと思いました。胸がすくような喜びがふつふつと湧いてくる。 しかしそれと同時に、ここで枕を蹴飛ばしたのはいいが、目を覚ましたアメリカが、このまま黙って降参するわけがない、という思いも胸中をよぎります。私は昭和8年、少尉候補生のときの遠洋航海でアメリカに行き、そのケタ違いの国力と豊かさをまのあたりにしていますから、タダで済むはずがないことは容易に想像できる。これだけ派手に攻撃を仕掛けたら、もはや引き返すことはできまい。戦争は行くところまで行くだろう、そうなれば日本は…………負けることになるかもしれないと、このときふと考えました」 空襲を終えた攻撃隊、制空隊は、次々と母艦に帰投し、各指揮官が発着艦指揮所の前に搭乗員を集め、戦果を集計した。進藤は、赤城の艦爆隊と合流して帰還した。南雲中将が、わざわざ艦橋から飛行甲板上に下りてきて、「ご苦労だった」と進藤の手を握った。 ほどなく、最後まで真珠湾上空にとどまっていた総指揮官・淵田中佐の九七艦攻が帰艦する。大戦果の報に、艦内は沸き立った。しかし日本側にとって残念なことに、いるはずの敵空母は真珠湾に在泊していなかった。 艦上では、第三次発進部隊の準備が進められている。蒼龍の二航戦司令官・山口多聞少将からは、蒼龍、飛龍の発艦準備が完了したとの信号が送られてきた。しかし、南雲中将は、第三次発進部隊の発艦をとりやめ、日本への帰投針路をとることを命じた。 激しい戦闘の代償 日本機の空襲を受けるハワイ・真珠湾の米艦隊 「当然もう一度出撃するつもりで、戦闘配食のぼた餅を食いながら準備をしていましたが、中止になったと聞いて、正直ホッとしました。詰めが甘いな、とは思いましたが…………」 体調不良を押してここまできたが、ようやく任務が果たせた。緊張の糸が切れた進藤は、そのまま士官室の祝宴にも出ず、私室で寝込んでしまった。 真珠湾攻撃で日本側は、米戦艦4隻と標的艦1隻を撃沈したのをはじめ、戦艦4隻、その他13隻に大きな損害を与え、飛行機231機を撃墜、あるいは撃破するなどの戦果を挙げた。資料によって異なるが、米側の死者・行方不明者は2402���、負傷者1382名を数えた。いっぽう、日本側の損失は、飛行機29機(第一次9機、第二次20機。うち零戦9機、九九艦爆15機、九七艦攻5機)と特殊潜航艇5隻で、戦死者は64名(うち飛行機搭乗員55名。別に、12月9日、上空哨戒の零戦1機が着艦に失敗、搭乗員1名死亡)。米軍の激しい対空砲火を浴びて、要修理の飛行機は100機あまりにのぼった。 ――ちなみに、真珠湾攻撃当時、連合艦隊司令長官・山本五十六大将57歳、機動部隊指揮官・南雲忠一中将54歳、航空参謀・源田実中佐37歳、攻撃隊総指揮官・淵田美津雄中佐39歳、第二次発進部隊指揮官・島崎重和少佐33歳、雷撃隊指揮官・村田重治少佐32歳、第一次制空隊指揮官・板谷茂少佐32歳、第二次制空隊指揮官・進藤三郎大尉30歳、加賀戦闘機分隊長・志賀淑雄大尉27歳、そして昭和天皇40歳だった。 真珠湾攻撃の帰途、二航戦の蒼龍、飛龍は、ウェーク島攻略作戦に参加するため、本隊を離れた。残る赤城、加賀、翔鶴、瑞鶴は、12月23日から24日にかけ瀬戸内海・柱島の泊地に投錨する。各艦の飛行機隊は、零戦隊は佐伯基地経由で岩国基地へ、艦爆、艦攻は鹿屋基地経由で宇佐基地へと向かい、ここでしばしの休養が与えられた。 進藤は、12月25日、岩国基地から呉海軍病院に直行し、軍医の診察を受けた。診断の結果は、「航空神経症兼『カタール性』黄疸」、二週間の加療が必要とのことで、そのまま入院することになった。十二月三十日付で赤城分隊長の職を解かれ、さしあたって任務のない「呉鎮守府附」の辞令が出る。この日から広島の生家での転地療養が認められ、進藤は、ひさびさに正月を両親と迎えることができた。 再び始まる苦しい戦い 昭和17年11月、進藤大尉がラバウルに向け出発直前、東京駅にて 「海鷲・進藤大尉」の帰郷は誰からともなく近所に伝わり、毎日のように真珠湾の話をねだりに客がやってくる。子供たちは、道で進藤の姿を認めると、憧憬のまなざしで、直立不動になって挙手の敬礼をした。 真珠湾攻撃から帰った進藤は、療養生活を送ること2ヵ月半、ようやく黄疸の症状もおさまり、昭和17(1942)年2月12日、〈大分海軍航空隊司令ノ命ヲ受ケ服務スベシ〉の辞令を受けて大分空に着任��四月一日、戦闘機搭乗員の訓練部隊として徳島海軍航空隊が新たに創設されると、その飛行隊長兼教官に補せられた。 最前線・ニューブリテン島ラバウルで作戦中の第五八二海軍航空隊飛行隊長兼分隊長への転勤辞令が出たのは、昭和17年11月8日のことである。処分しそびれていた真珠湾攻撃の軍機書類の保管を元海軍機関大佐の父に託してラバウルに向かう。五八二空に着任したとき、進藤は新たに部下となる隊員たちに、 「海軍戦闘機隊のモットーは編隊協同空戦だ。搭乗員が戦果を挙げる陰には、整備員や兵器員といった裏方の努力が不可欠である。けっして一人の手柄を立てようなどとは思わず、より長く、より強く、一致団結して戦い抜くように」 と訓示をした。そして、進藤の長く苦しい戦いがここから始まる。

1941年12月8日の「真珠湾攻撃」に「零戦35機」を率いて参加した当事者の「貴重な証言」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース

5 notes

·

View notes

Text

Famitsu 914 Persona 3 part pictures and transcription.

登場人物紹介

ここでは主人公を始めとした、これまでに判明しているペルソナ使いの面々を紹介。頼もしい仲間たちだ!!

主人公

声:--

初期ペルソナ

オルフェウス

たけ ば

岳羽ゆかり

声:豊口めぐみ

初期ペルソナ

イオ

い おり じゅん べい

伊織順平

声:鳥海浩輔

初期ペルソナ

ヘルメス

きり じょう み つる

桐客美鶴

声:田中理恵

初期ペルソナ

ペンテシレア

美しい外見ながらじつは戦闘用兵器

←↑順平が頬を赤く染めてしまうほど、かわいいアイギス。しかし、彼女はロボ。しかも、対シャドウ用に開発された、戦闘特化型の兵器だ。残念だったね、順平⋯⋯。

シャドウを倒すべく結成された"特別課外活動部"に、新たな仲間!!

P3

Persona3

ペルソナ3

期待の新作TOP30 ランキングデータ

今週の順位

3位

初登場4月7日号

15位

最高順位5月6日号

2位

新たなペルソナ使いは⋯⋯機械!?

本作における人類の敵、シャドウを討伐するために結成された"特別課外活動部”。前回の記事でコロマルという犬が仲間になることが判明し、驚いた人も多いことだろう。そんなアナタに、さらにサプライズ。なんと、今週紹介する仲間は"兵器"ッ!"美少女"ではなく、"兵器"なのだ!!

主人公たちの仲主仲間になる!!

↑→主人公のそばにいることを目標とするアイギス。学校にも通うことになるのだ。

シャドウ制圧用として開発された、"対シャドウ兵器"。ペルソナを召喚する能力を実装するため、"自我"を与えられている。さらに、自我や精神を人間としての"人格”として保つため、人間と酷似した形状に設計されている。感情の起伏がいまいちで、恋愛や青春時の悩み事などに理解がない。兵器として開発されたため、従順実直な口調で、 命令には完全に従う。戦術面以外の知識は乏しく、勉強は飛び抜けた成績ではない。

アイギス

声:坂本真綾

自我を与えられた"対シャドウ兵器"

さまざまな場所を探索

影時間になると現れる巨大な塔、"タルタロス"。これまでの記事では、ここでの探索や戦いをメインに紹介してきたが、物語の舞台はほかにもたくさんある。ここでは、その一部を紹介しよう。通常時間、影時間ともに、さまざまな場所を訪れることができるようだ。もちろん、訪れる場所によっては、シャドウとの過酷な戦いが待ち受けているわけだが⋯⋯。

通常時間

物語の舞台となる架空の町"港区"。この町では、学校や商店街、ショッピングモールなどを訪れることができる。さらに、夏休みには"屋久島"でのバカンスも楽しめるぞ。島ではさまざまな���ベントが待っている!

←駅前の商店街。何か有益な情報を入手できるかな⋯⋯?

南の島でバカンス

↑→ショッピングモールや南の島など、 話の舞台となる場所はたくさんある。

影時間

影時間に探索する場所も変化に富んでいる。つまり、シャドウはタルタロス以外の場所にも存在しているということだ。人間への被害を最小限に止めるため、各地を侵食するシャドウを一掃しなければ!

モノレール?

↑→モノレールの車内。こんな場所にも、シャドウは存在するのだろうか?

←いかがわしい雰囲気。オトナの男女が宿泊する場所か?

ほかの誰よりも戦闘に長ける!?

↑→平和を願う聖人のように純粋無垢な彼女だが、戦闘では重火器を駆使して戦う!

兵器の真価を発揮!

←頼もしいとしか言いようのないアイギス。ふだんは癒し系的な存在なんだけど。

↓→アイギスのペルソナは"パラディオン"。兵器が召喚するペルソナの実力は!?

ペルソナ"パラディオン"を召喚!!

→パラディオンでシャドウを強襲。強烈な一撃で、敵に大ダメージを与える!!

初期ペルソナパラディオン

本作の概要はここでCHECK!

本作は、人気RPG『ペルソナ』シリーズの最新作。シリーズ第1作から続く物語は前作で完結。『3』では登場人物や舞台を一新し、新たな物語が展開されるのだ。本作の舞台となる世界には、一般の人間には感知できない闇の時間帯、"影時間"が存在。主人公ら"特別課外活動部"のメンバーたちは、この影時間に巣食う"シャドウ"という敵を倒すために戦うことになるぞ。私立月光館学園の若者たちは、世界の危機を救う勇者となれるか!?

さな だ あき ひこ

真田明彦

声:緑川 光

初期ペルソナ

ポリデュークス

やま ぎし ふう か

山岸風化

声:能登麻実子

初期ペルソナ

ルキア

あま だ けん

天田 乾

声:緒方恵美

初期ペルソナ

ネメシス

コロマル

声:???

初期ペルソナ

ケルベロス

6 notes

·

View notes

Text

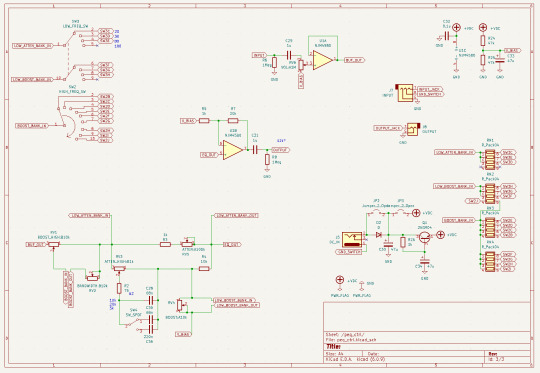

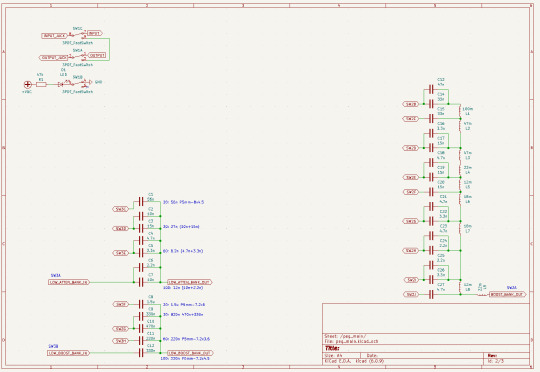

EQP-1Aインスパイアドなイコライザペダルを作った

EQP-1Aのイコライザ回路を解析した結果にインスパイアされたエフェクトペダルを作った話です。

インスパイア元のEQP-1Aについては以前の記事で詳しく書いているのですが、低域および高域のカット(アッテネート、ATTEN)とブーストができるイコライザです。低域のカットおよびブーストと高域のカットはシェルピングタイプ、高域のブーストがピーキングタイプのEQになっており、カット、ブーストする周波数帯はそれぞれロータリースイッチで指定できる仕組みです。高域のカットとブーストはそれぞれ別の周波数帯を指定できるのに対し(カットは5/10/20kHz、ブーストは3/4/5/8/10/12/16kHz)、低域のカットとブーストについてはツマミは分かれているものの、周波数帯は連動して決まる(20/30/60/100Hz)、というのが特徴です。

今回作ったペダルも基本的にはそれを踏襲し、ツマミは低域のATTENとBOOST、高域のATTENとBOOST、高域BOOSTのカーブを決めるWIDTH、そして出力音量を決めるボリュームという6つのポットと、低域カット/ブーストおよび高域ブーストの周波数を決める2つのロータリースイッチ、そして高域カットの周波数を決めるトグルスイッチ、という構成になっています。オリジナルのEQP-1Aは高域カットの周波数もロータリースイッチで設定するのですが、こちらはペダルということでスペースに制限があるためトグルスイッチに変更しています。

低域の周波数はEQP-1Aと同じ20/30/60/100Hz、高域カットの周波数も同じく5k/10k/20kHzですが、高域ブーストに関しては3/4/5/8/10/12/16kHzに加えて1k/2kHzも選択できるようにしました。これは利用したロータリースイッチが9接点であるのと(=9段階で設定できる)、個人的に1kHzあたりをブーストさせるのが好きだから、という理由です。

ケースのサイズはHAMMOND 1590N1サイズで、穴あけ加工の簡略化のためパネル部分に電源および入出力ジャックが組み込まれた形状です。とはいえ中身はかなりギリギリで、消費電力的には009P電池でも十分動くのですが、スペースの関係でACアダプタでのみの動作になります。

回路

メイン部分の回路はこんな形です。

以前紹介したEQP-1Aのイコライザ回路の前後にOPアンプを使ったバッファを入れた構成です。入力段のバッファはシンプルなボルテージフォロア回路で、このバッファ前にボリュームを入れています。イコライザ回路の後ろの出力段はゲイン21倍の非反転増幅回路です。イコライザ回路はパッシブ構成のためゲインが落ちますが、ここで落ちた分のレベルを増幅しているイメージですね。

電源はDC9Vの単電源なので、電源電圧を分圧してバイアス電圧を作り、イコライザ部分もそのバイアス電圧を仮想的なGNDとしています。電源部分にはトランジスタを使ったノイズ削減用ローパスフィルタを入れています。

カット・ブーストする周波数を決めるロータリースイッチは秋月電子で入手できる2回路4接点のものと1回路9接点のものを使っています。薄型かつコンパクトで、これがあったからこそこのペダルが作れたと言っても過言ではありません。

また、ロータリースイッチに繋がっている部分の回路は次のようになっています。

ひたすらコンデンサとインダクタ(コイル)が並んでいます。コンデンサはフィルムタイプのもの、インダクタはこちらも秋月電子で購入できるマイクロインダクタをメインで使いました。このマイクロインダクターは最大で47mHと比較的大きめの容量なのに、サイズは一般的な抵抗器を一回り大きくしたサイズでとてもコンパクトです。インダクタは抵抗と同様に直列接続すると単純��容量が加算されていくので、これを並べることで必要な容量のインダクタを構成しています。なお、100mHのインダクタについてはマイクロインダクタが入手できなかったため、太陽誘電の電源用インダクタを使用しました。マイクロインダクタよりは大きいですが、およそ直径10mmで十分にコンパクトです。

ちなみに、インダクタは磁力を発生させるため、並べた場合の相互作用が気になるところですが、実験した結果では縦に並べても目に見える影響はなさそうでした。扱う電圧がせいぜい数100mV程度だからかもしれません。

基板実装

こちらの回路をペダルエフェクターサイズのプリント基板に起こしたものがこちらになります。

今回新たな試みとして、抵抗器とOPアンプ、コンデンサについてはスルーホール実装と表面実装の両方に対応できるようにしてみました。手作業の実装でも手間としては表面実装のほうが楽な一方、表面実装部品は秋葉原における入手性が悪いため、どちらでも対応できるようにしようという魂胆です。

あと、ロータリースイッチの各端子をショートさせるように入っている抵抗については、基板スペースの関係上泣く泣く小さい表面実装の集合抵抗を使いました。正直これは無くても動作はするはずなのですが、EQP-1Aには入っているようなのでそれに従って入れています。ピッチが小さいのではんだ付けはかなり大変です。

ちなみに高域のカットの部分のトグルスイッチのところではこの抵抗を入れ忘れていますが、特に問題ない感じで動作しています。

基板上に一通り部品を実装するとこんな感じになります。ひたすらコンデンサですね。全部直方体型タイプのコンデンサを使えれば良かったのですが、一部の容量のものが手に入らなかったため、複数のタイプのコンデンサが混在しています。

また、ボリュームポットはリード線ではんだ付けしているのですが、ロータリースイッチについてはピンソケットを噛ませて実装しています。これで見事にぴったりな高さになります。

最初は基板を2枚に分割して、ボリュームポットやロータリースイッチは別基板に実装しようと思っていたのですが、これがうまくいったおかげで1枚基板で済んでいます。

入出力のフォンジャックと電源ジャックはコネクタ経由で接続できるのですが、なんとなくフォンジャックは直接基板にはんだ付けしています。

パネルの作成

パネルは黒色アクリル板の表面をラッカースプレーで塗装し、それをレーザー加工して作りました。

裏側にはアルミ箔を貼ってシールド効果を持たせています。これらを組み立てて、ツマミを取り付けると最初の画像のようなものが完成します。

試奏インプレッション

相変わらず試奏動画や音源はないのですが、インスパイア元のEQP-1Aが完成度の高いイコライザということで、こちらもそれを踏襲した良い感じのものになっています。EQP-1AってEQのカーブが全体的に緩いので効きが悪い的な評価をされているのを見かけるのですが、実際はちゃんと体感できるレベルで効きます。もちろん低域の周波数を20Hzとか、高域の周波数を20kHzとかに設定すると効果は分かりにくいのですが、それぞれ100Hz/5kHzにすればすぐに違いが分かります。個人的にはやはり1kHzをブーストできるのが便利ですね。

ノイズに関しても、基本的に大きく全体をブーストするようなものではないため、まったく気になりません。後段にハイゲインのブースターやディストーションなどを繋ぐと差異が出る可能性はありますが、その場合は低ノイズのOPアンプへの交換で対応できる気がします。

ただ、出音が分かりやすく変わるエフェクターではなく、またどの周波数帯を変えるとどう出音が変わるか、というのを把握していないと使いにくいエフェクターだな、という感じではあります。なのでパラメトリックイコライザーってあまり流行らないんだなあ……と思いました。

10 notes

·

View notes

Quote

馬は筋力を使わずに直立した姿勢を保つことができます。簡単に言うと、関節が伸展した状態を靭帯だけで保持できるという表現が近いでしょうか。これにより、馬は立って寝ることができるようになりました。 ちなみに、立って寝ている状態の馬は常に4本の足をまっすぐ伸ばしているわけではなく、どれか1本の脚は体重を掛けずに休ませているそうです。4本のうち3本で体重を支え、残りの1本は休ませているなんて器用ですね。 横になって休むこと�� もう1つ、馬に関する噂で「横になると死んでしまう」というものがあります。これは、ちょっと事実とは違いますが半分は正解と言っても良いでしょう。 人間に比べれば横になっている時間は短いですが、前半でお話ししたようにリラックスして30分ほどのまとまった睡眠を取るときや夢を見ているときは、横になっていることが多いです。また、体重が軽く、多くの休眠時間を必要とする子馬は横になって寝ている姿が頻繁に見られます。 横になるということは、馬にとって肉体だけでなく精神的に安心している証拠。立って寝られるとは言っても、やはり横になって休息する時間は必要です。 ただし、何らかの体調不良やケガで立つことができないとなれば話は別です。人間の場合は横になったまま療養することができますが、サラブレットやアラブ種といった“軽種”の馬でさえ体重は450~500kgほど。この体重で長時間横になれば、内臓が圧迫されてしまいます。 また、人間ではふくらはぎがそうであるように、馬は蹄が第二の心臓と呼ばれています。これは歩くことで蹄が伸縮し末端の血行を支える働きがあるため。しかし、立ち上がることが困難な馬は蹄がポンプとしての機能を果たせなくなります。 このように、立ち上がれない状態の馬は内臓や蹄の機能不全によって結果的に命を落としてしまうことが多いという話が変化して「馬は横になると死んでしまう」と言われるようになったと考えられます。

【馬の睡眠時間】馬は寝る時どんな格好で寝てる?立ったまま寝る? どうやって寝る?

7 notes

·

View notes

Quote

同じことが、国全体にも当てはまります。考えてみてください。経済のどの部門に高い税金を払うべきか、あるいはあなたの州の税率はいくらにすべきか、あるいはあなたの国は核兵器をいくつ保有すべきか、その維持費はいくらにすべきか、などについて、いつ発言権があなたにあったでしょうか。答えはもうお分かりでしょう。あなたも私たちも、世界中の誰もが、ある種の「準民主主義」の国に住んでいます。世界に住んでいます。 このようなシステムは、代表制民主主義どころか、共和国とも呼べません。定義上、それは寡頭制、つまり富裕層の支配なのです。選挙資金で政治家を買収(つまり支援)したり、経営陣の役員室で快適な席(それに見合った報酬パッケージ付き)を提供したりすることが完全に普通で合法であると考えられているため、自由民主主義が最終的にすべて寡頭制に堕落したことは驚くべきことではありません。国民の服従(または完全な抑圧)に依存し、権力が富裕層と権力者の小さなグループに委ねられた強制的な権力構造です。選挙は「被支配者の合意」を得るためにのみ使用され、それによって静かな服従が達成され、実質的なことは少しも変わることはありません。

社会崩壊が来る前に… ハイパーノーマライゼーションとエリートの失敗について | B | 2024年12月 | Medium

4 notes

·

View notes

Photo

『世界で一番美しい工具図鑑 』 セオドア・グレイ 著、ニック・マン 写真、高野倉 匡人 監 (創元社)

工具に歴史あり。

はじめに デウォルト族 道具とは何か? 本書の構成 安全上の注意 ハンマー ドライバービット しゃれたハンマー ポンチ、刻印 ツイストドリル 偶数角のレンチ 奇数角のレンチ パイプレンチ はんだ付け用具 ドライバー(ねじ回し) マレット リベット工具(カシメ工具) フォスナービット(座ぐりドリル) ホールソー モンキーレンチ(クレセントレンチ) 変わり種のレンチ 溶接用具 マルチドライバー スレッジ(大ハンマー)と斧 手動式釘打ち機 ナイフ スクレーパー やすり スニップ(作業鋏) ニッパー 木材用ノコギリ ハックソー(金属用弓ノコギリ) ノコギリの歯 銅製工具 変わったノコギリ 石材用ドリルビット ハンドドリル ソケット&ハンドルセット ラチェットハンドル 鋳造用具 精密ドライバーセット ツルハシ、ピック、バール 動力式釘打ち機(パワーネイラー) ノミ、たがね、彫刻刀 スクライバー(ケガキ針)と千枚通し ルーター ワイヤーカッター 枝切り・剪定鋏 パイプカッター ボウソー(木工用弓ノコギリ) ジグソー 丸ノコギリ 接合用ノコギリ リーマ ねじ切り工具 コードレスドリル トルクレンチ メイカー用ツ���ル スイスアーミードライバー 動力式ハンマー エクストリーム釘打ち機 ハンドグラインダー(手持ち研削機) サンダー 旋盤 ボルトカッター ポンチ/パンチとダイス(押し抜き工具) 空気圧工具 クレイジーなノコギリ レシプロソー マイターソー(卓上丸ノコ) バンドソー(帯ノコ) オーガードリル(螺旋工具) チャック アングルドリル インパクトレンチ 光学機器 スクリューガン 引き抜き工具 裁縫用具 ベンチグラインダー(卓上研削盤) かんな フライス盤 シャー(剪断工具) パンタグラフ ジグ(治具) チェンソー 糸ノコ盤 大型の固定式丸ノコ その他の工具 アンティークなオーガー(螺旋工具) ボール盤 大型ドリル ハンマードリル おもちゃの工具 ビス打ち機とインパクトドライバー 定規 2D測定器 巻尺 プロトラクター(分度器) 水準器 ディバイダとキャリパーゲージ 精密キャリパー、ノギス シックネスゲージ(厚み測定器) ダイヤルゲージ マイクロメーター 特殊なマイクロメーター ハイトゲージ(高さゲージ) 石定盤 マイクロケータ グラバー(はさんでつかむ道具) プライヤー、ペンチ 特殊なプライヤー プライヤーレンチ バイスグリップ 繊細なクランプ 荒っぽいクランプ 小型のバイス(万力) 大型にバイス(万力) 特殊なバイス(万力) プレス機 スプレッダー(拡張工具) ジャッキ マルチツール

3 notes

·

View notes

Text

スピーカー

スピーカーは、電気信号を音に変換して再生する音響機器です。アンプから出力された電気信号を、コイルと磁石の相互作用によって振動板を振動させ、音波を発生させます。スピーカーには様々な種類があり、家庭用ではブックシェルフ型やトールボーイ型、小型のデスクトップ用スピーカーなどがあります。また、用途によっても分類され、音楽鑑賞用のHi-Fiスピーカーや、映画鑑賞用のホームシアター用スピーカー、車載用スピーカーなどがあります。スピーカーの性能は、再生周波数帯域や音圧レベル、インピーダンスなどで表され、これらの数値が高いほど高音質な再生が可能となります。スピーカーは、音楽や映画などの音を忠実に再現し、豊かな音の世界を届ける重要な役割を担っています。

手抜きイラスト集

#スピーカー#Speaker#altoparlante#vocero#Lautsprecher#conférencier#手抜きイラスト#Japonais#bearbench#art#artwork#illustration#painting

3 notes

·

View notes