#八景島あじさい祭

Explore tagged Tumblr posts

Photo

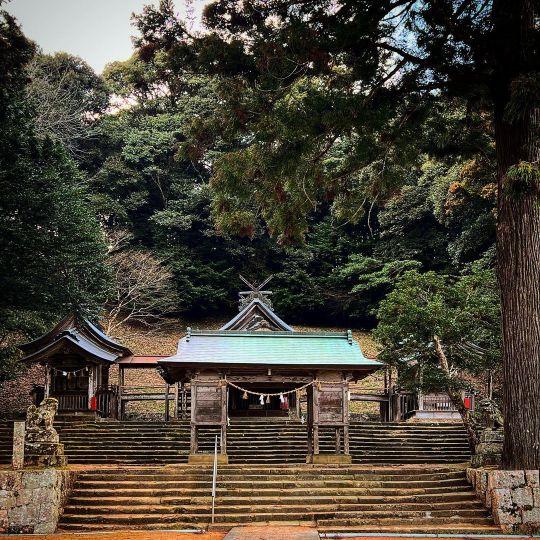

「来るのを待つ」来待神社 第10代崇神天皇の御代に創建した古社です 中央の本殿は大物主櫛甕玉命、左殿に積羽八重事代主命、右殿に五十猛命を祀ります 大和國三輪より勧請したと伝わり大和國より御祭神が来るのを人々が待ったことからこの地が来待となった由来と伝わります わざわざ大国主の出雲で大物主が来るのを待った、非常に興味深い由緒です 社殿は三殿並び本殿に直接参拝するスタイル、中央の本殿は心御柱を持つ出雲大社と同じ大社造です 社殿は西向きなのも特徴です あと神社につきものの蜂の巣、とっくりの巣が拝殿で待ち構えていました #来待神社 #神社たくさん巡るひと @jmj_jp 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 来待神社(きまちじんじゃ) 鎮座地:島根県松江市宍道町上来待242 主祭神:大物主櫛甕玉命、積羽八重事代主命、五十猛命 社格:式内小社 国史見在社 郷社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 #神社 #神社巡り #神社好き #神社好きな人と繋がりたい #神道 #神社仏閣 #shrine #shinto #日本の風景 #参拝 #神社巡拝家 #recotrip#神社建築 #神社仏閣 #パワースポット #島根県 #松江市 #来待 #出雲 https://www.instagram.com/p/CqInQTZvVEY/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#来待神社#神社たくさん巡るひと#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#神社仏閣#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#神社建築#パワースポット#島根県#松江市#来待#出雲

27 notes

·

View notes

Text

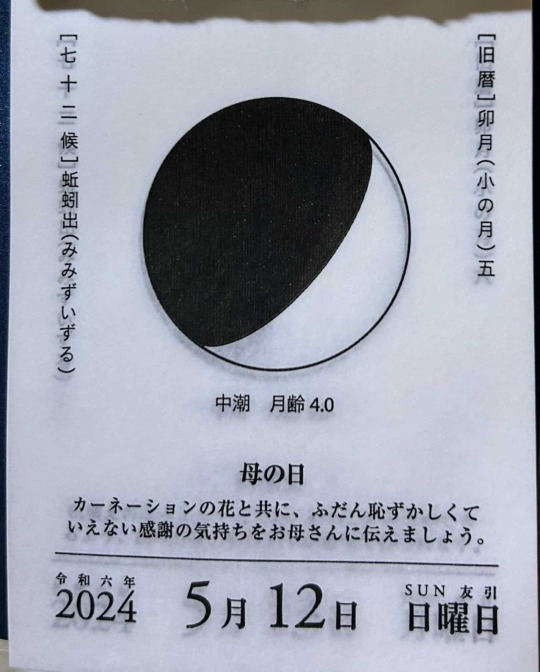

2024年5月12日(日)

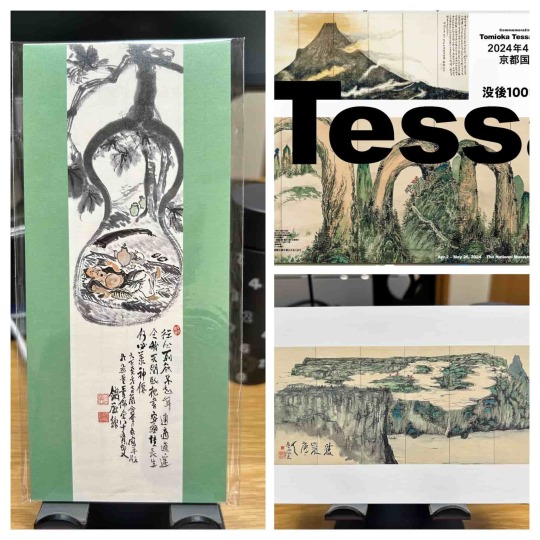

京都国立近代美術館で開催中の<没後100年 富岡鉄斎>、観覧したツレアイから瀞峡を描いたハガキと布袋を描いた一筆箋を頂いた。

良い絵を描くためには「万巻の書を読み、万里の路を行く」ことが必要であるという先人の教えを徹底して守ろうとした彼は、何を描くにもまずは対象の研究に努め、北海道から鹿児島まで全国を旅して各地の勝景を探りました。

まさにフィールドワーカーとしての芸術家、名前しか知らなかったがこれをきっかけにちゃんと研究してみたい。その上で、<もはや布袋では無いぞ!>と叫んでみたい気分である(楽屋落ち)。

5時30分起床。

日誌書く。

洗濯機回す。

朝食。

珈琲。

ツレアイは奈良で太鼓の練習、京都駅まで送る。

前任校時代の教え子・M君の誕生日、祝福メッセージを送る。気がつけば、知りあった当時の私より年上になっている。

室内履きがそろそろ暑く感じるので、無印良品で夏用のものを発注する。

あれこれ片付け、30L*2のゴミが出る。

ランチ、息子たちにはきつねうどん。

ツレアイを京都駅まで迎えに行く。

遅いランチは伊勢うどん+🍷。

録画番組視聴

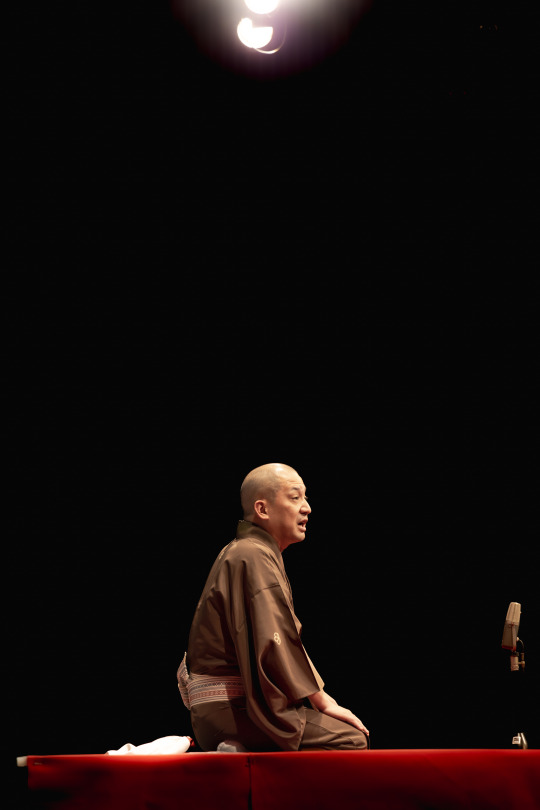

笑福亭松喬 落語「近江八景」

初回放送日:2024年5月12日 笑福亭松喬さんの落語「近江八景」をお送りします(令和6年4月4日(木)NHK大阪ホールで収録)【あらすじ】ある男が「紅梅という女と夫婦になる口約束をしたが、本心が気にな��仕方がない」というので、占ってもらうことに。すると易者は「女は別の男へ逃げてしまうので、あきらめたほうがよい」と言う。納得のいかない男は「『近江八景』がよみ込まれた手紙を女からもらった。これを読んでもう一度占ってくれ」と頼むが…。

少しいただきすぎてしばらく横になる。

今日は<還幸祭>、彼女は買物と写真撮影に走り回る。

<もったいない本舗>に頼んでおいた段ボール箱が届く、来週末に発送しよう。

今日は<母の日>、例年通り三男から彼女にワインのプレゼント。

夕飯は、昆布締めポークステーキとツレアイ特製の玉子焼き、みなで乾杯する。

録画番組視聴。

サラメシ (5)滋賀・菓子メーカーの社員食堂▽霊きゅう車工場の弁当

初回放送日:2024年5月9日 滋賀・近江八幡市にある老舗お菓子メーカーの本社は、草や木に囲まれた広大な敷地の中。店舗も併設され観光スポットとしても人気だ。ここを整備するガーデンプランナーの皆さんの仕事、“大盛り”社食ランチを紹介▽富山にある霊きゅう車専門の工場。棺を納めるために車体を切断し1台ずつ丁寧に仕上げる。製造の様子と技術者たちのランチを、お弁当ハンター・阿部了さんが拝見!▽テレワーク中のランチを覗き見!「テレメシ」。

<落語のお時間>から、桂南光「らくだ」

素晴らしい! 南光テイストに味付けされた絶品!

片付け、入浴、体重は400g増、週末故仕方なし。

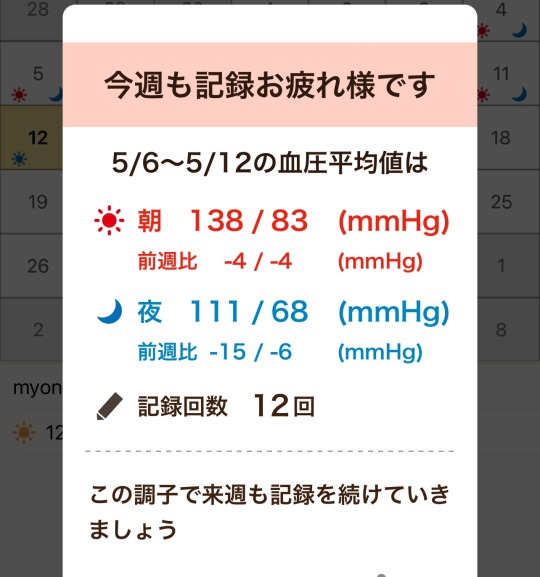

血圧は、先週よりもずいぶん低くなっている。

パジャマに着替えて日誌書く。

午後からの雨模様、ウォーキングを諦めたので3つのリング完成ならず。

4 notes

·

View notes

Text

今年はジブリ映画をたくさん観れる、な2月(2024年2月の日記)

■2024/2/1 木曜日。2月になったのでここで自分のInstagramのポスト数をチェックしてみましょう。現在2446。自分の日記を確認すると2024年がはじまった時点でのポスト数は2370。2446 - 2370 = 76 なので、自宅と劇場、短編映画もすべてあわせて2024年1月は76本の映画を見れたことになります。これは過去の自分の映画鑑賞と比べてもかなり良いペースなはず。もっと映画���見れなくなる時期もくると思いますが、今年こそ年間700を���指していきたいです。お昼は丸亀製麺にて、釜揚げ大といか天。釜揚げ半額ありがたい。U-NEXT、MyFFFの短編『夏休み』を見る。17時半で仕事を切り上げ東中野へ向かう。群青いろ『FIT』鑑賞@ポレポレ坐。予約フォームから予約してもメールがとんでこないのでとても不安でしたが予約できていたようです。未見の群青いろ過去作が観れて嬉しいな。あとゲストの山本英監督がトークのMC的な役割もはたすというのが面白かった。U-NEXT『特殊作戦部隊:ライオネス』E6を見ながら帰宅。急にモーガン・フリーマン出てきた。

■2024/2/2 金曜日。午前中だけ働き午後半休をいただく。時間ないのでお昼はコンビニご飯です。日比谷へ向かう。移動しながらU-NEXT、MyFFFの短編『戦いとは終わりである』を見る。TOHOシネマズ日比谷にて『ダム・マネー ウォール街を狙え!』鑑賞。TIFFのときにもらったTOHO日比谷のタダ券がついに使える、と思ってたら、でました「この券が使える予定席数に達してます」的な表示。はぁ。こういうとこだぞ、TOHOが嫌われるのは。すぐに渋谷へ移動。Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下にて『ゴースト・トロピック』と『Here』を連続鑑賞。『Here』のあとにはバス・ドゥヴォス監督、リヨ・ゴンが登壇してのトーク。トーク後にはお二人にサインもいただきました。嬉しい。帰宅してからAmazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E1を見る。1話の監督はおなじみヒロ・ムライです。

■2024/2/3 土曜日。この週末はのんびりです。娘と実家へ遊びに行く。Disney+『マイセルフ』を見る。実家の近所のお寺へ、節分なのでたくさん出店が。娘はチョコバナナ、僕はだんごを買って食べる。実家の片づけをしてて懐かしい雑誌を見つけてつい読んでしまう。夕飯はおでんをご馳走になる。娘のリクエストのやつ。最近おでんが好きらしい。帰宅してからApple TV+『マスターズ・オブ・ザ・エアー』E3を見る。おぉマジか。DAZNでサッカーアジア杯日本×イラン戦。ロスタイムPK失点で敗戦。ぐぬぬ。テンションの低いままラフランスさんとDiggin' Disney+収録。途中にお札による中断がありました(気になる方は配信をチェックしてみてく���さい)

■2024/2/4 日曜日。がっつり寝坊。9時ぐらいまで寝てしまった。朝ごはん食べてから図書館へ。本日の外出はこれだけ。Amazon Prime Video「エクスパッツ ~異国でのリアルな日常~』E3を見る。BSSTO『おじいさんのボート』を見る。音源を1本編集してすぐ配信。Amzon Prime Video『見えざる手のある風景』を見る。U-NEXT『タフ PART Ⅰ 誕生編』を見る。Netflix『死霊のはらわた ライジング』を見る。clubhouseにて、U-NEXT『ロッキー』同時視聴に参加。追悼カール・ウェザース。10年ぶりぐらいに『ロッキー』1作目を見たけどミッキーとのくだりでグッときちゃうな。夜中まで映画駄話をして寝る。駄話をしながら実はメルマガの原稿も書いている。

■2024/2/5 月曜日。なんか雪が降る予報。朝ウォーキングは問題なしでした。お昼にOKにランチを買いに行くときについに雪がちらつきはじまる。降ってきたなぁ。お昼休みにU-NEXT、MyFFFの短編『オアシス』を見る。午後いそがしくて集中して仕事をしていたら、いつの間にか外はがっつり積雪。これは会社の最寄り駅から出てる電車がヤバそうなので早めに帰ろうかな、と思っていたらなんとすでに止まっているとの情報。うーん、ちょっと対応が遅かった。電車通勤組はピンチ。そこで車通勤の先輩が電車が動いている駅まで送ってくれるというので、お言葉に甘えて僕を含む電車通勤組3人は八王子駅まで乗せてもらう。いやー助かった。バスも並んでいたからなぁ。動いている電車も遅れまくっていて、時間がかかりつつも無事帰宅。帰宅してからWOWOWオンデマンド『スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド』S2E3を見る。WOWOWオンデマンド『Never Goin' Back ネバー・ゴーイン・バック』を見る。夜は遅い時間からラロッカさんとDiggin' Netflix収録。明日は通勤できないかな。

■2024/2/6 火曜日。うーむ、頑張れば通勤できそうだけど転んだりしたらイヤなのでやめておこう。本日は在宅勤務。自分は現在なるべく出勤での勤務、という勤務形態なのですがいざというときに在宅に切り替えられるようになったのがここ数年での功罪でしょうか。U-NEXT、MyFFFの短編『カナダでの暮らし』を見る。これで今年のMyFFFの短編作品、見れるやつはすべて見れただろう。なかなか本数が多くて見応えがありましたね。長編も見たいけどどうしよう。Diggin'のお題にしようかな。お昼は家にあるもので貧乏とん平焼き。なんか2年以上やってたフル在宅勤務時代を思い出す。Amazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E2を見る。ゲストはジョン・タトゥーロ。午後になると娘が下校してきてなかなか仕事に集中できない状態��なる。わが家はあまり在宅勤務に対して協力的じゃないのと、Wi-Fiがイマイチなのでやはり会社で仕事する方がいいな。U-NEXT『タフ PARTⅡ 復讐篇』を見る。音源を1本編集。BS録画『特攻野郎Aチーム』S2E2を見る。ゲストはマコ岩松。

■2024/2/7 水曜日。まだ積雪の残る道を慎重に歩いて朝ウォーキングはできた。通勤しながらNetflix『毒』を見る。やはり会社の方が仕事はしやすい。インタラプトはかかりまくるようになるのですが。お昼休みにAmazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E3を見る。夜は音源を1本編集。U-NEXT『タフ PARTⅢ ビジネス殺戮篇』を見る。BS録画『特攻野郎Aチーム』S2E3を見る。

■2024/2/8 木曜日。まだ積雪が残っているところがあるので気をつけながら朝ウォーキング。通勤中にNetflix『ネズミ捕りの男』を見る。お昼は丸亀製麺にて、豚ちゃんぽんうどん並。写真を撮り忘れてしまいくやしい。Amazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E4を見る。スーパーハイリスク。BS録画『特攻野郎Aチーム』S2E4を見る。午後、久々に仕事関係でしんどい状況になって頭痛。はー。追い込まれすぎないようにしないと。帰るのも遅くなってしまった。WOWOWオンデマンド『ミッドナイト・マーダー・ライブ』を見る。音源を1本編集したら寝よう、と思っていたらラスト10分ぐらいのところで寝落ち。なんとか仕上げて寝る。

■2024/2/9 金曜日。通勤の電車、あきらかに乗っている人がいつもの半分ぐらいなんですけどなんでだ。Netflix『白鳥』を見る。お昼はマクドナルドにてスイートチリ えびフィレオ。WOWOWオンデマンド『メイヤー・オブ・キングスタウン』S2E1を見る。夕方、会社からフランス映画祭のチケ取り。けっこう高い。仕事終わりで立川へ。『瞳をとじて』鑑賞@ kino cinéma 立川高島屋S.C.館。感想ツイートでは書くのを忘れたけど犬がかわいい。ラフランスさんたちが話していたclubhouseを聴きながら帰宅。Amazon Prime Video『沈黙の艦隊』E1を見る。

■2024/2/10 土曜日。3連休だーー!(「紅だーー!」の感じで読んでください)BSSTO『結婚記念日のプレゼント』を見る。調布へ。調布シネマフェスティバル2024『紅の豚』観賞@イオンシネマ シアタス調布。今年もありがとうございます、調布シネフェスさん。帰宅してからAmazon Prime Video「エクスパッツ ~異国でのリアルな日常~』E4を見る。Amazon Prime Video『沈黙の艦隊』E2を見る。BS録画『特攻野郎Aチーム』S2E5を見る。なんと後半へ続く、で終わった。前後編エピソードってあるのか。音源を1本編集。夜はclubhouseにて、U-NEXT『ロッキー2』同時視聴に参加。追悼カール・ウェザース。久々に見て、あれ?これも『クリード』がオマージュでやってる部分かな、という部分を見つける。発見がありますね。そして深い時間まで映画駄話をして寝る。

■2024/2/11 日曜日。今日はのんびり娘と過ごす。U-NEXT『恋する極道』を見る。娘と実家へ。だらだらする。Apple TV+『マスターズ・オブ・ザ・エアー』E4を見る。Amazon Prime Video『沈黙の艦隊』E3を見る。BS録画『特攻野郎Aチーム』S2E6を見る。床屋に行って散髪。床屋のおじさんに「眠そうだったねぇ」と云われる。いつも床屋だとウトウトしちゃうけど、今日は特に眠かった。夕飯は両親も一緒にスシローへ。いわし天のやつがうまかったです。帰宅してからU-NEXT『タフ PART IV 血の収穫篇』を見る。Amazon Prime Video『私が熟れた季節』を見る。

■2024/2/12 3連休でお休みの月曜日。ありがたい。朝から昭島へ。MOVIX昭島にて『ジェントルマン』鑑賞。わざわざラフランスさんが昭島まで遠征して同回を観ていたのでいっしょにモリタウンの韓国料理屋でランチ。昭島まで来てくれるのはなんか嬉しいですね。また来てください。帰宅したら同じく昭島に出かけていたはずの娘が先に帰宅していた。どこでご飯食べたの?と聞いたらモスバーガーと云っていた。僕らが韓国料理食べる間にすぐ近くでモスを食べていたようですね。WOWOWオンデマンド『スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド』S2E4を見る。昭島図書館へ行って本を借りたり返したり。U-NEXT『友達の家』を見る。Amazon Prime Video『沈黙の艦隊』E4を見る。Netflix『ラバー、ストーカー、キラー』を見る。ある時点で、マジかよ、となるドキュメンタリー。U-NEXT『愛欲のセラピー』を見る。早めにベッドで横になってスマホで録画したテレビ番組とか見ようと思ったけど横になったらもうダメだな。すぐに寝落ち。

■2024/2/13 火曜日。通勤しながらU-NEXT『マスマティックな夕暮れ』を見る。お昼休みにAmazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E5を見る。ロン・パールマンを守るミッション。ミーティングが多い1日だ。ペマチェテン特集、初週の上映時間が発表されたけど全日13:45からってムリすぎるだろうよそれは。仕事終わりで昭島へ。Amazon Prime Video『沈黙の艦隊』E5を見る。MOVIX昭島で『夜明けのすべて』鑑賞。帰宅して遅い夕飯を食べて、シャワー浴びて、ベッドに入ってできれば映画を1本を見ようとしたけど秒で寝てた。

■2024/2/14 水曜日。昨夜は早く寝たはずだけど、早起きできるということではない。通勤しながらU-NEXT『志ず江』を見る。昼休みにAmazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E6を見る。ゲストはサラ・ポールソン。ワン・ビン傑作選の作品とスケジュールが出た。『鉄西区』あるなぁ。どうしよう。帰宅してからAmazon Prime Video『沈黙の艦隊』E6を見る。WOWOWオンデマンド『警官の血』を見る。気づけばもう二日後にライムスターの武道館である。ライムスターのアルバムを集中して聴く。

■2024/2/15 木曜日。春ですかね?ってぐらいの気温。通勤途中でBSSTO『プフ!』を見る。お昼はマクドナルドにて、たまごダブルのセット。Amazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E7を見る。ゲストはミカエラ・コール。帰宅してからNetflix『忍びの家 House of Ninjas』E1を見る。WOWOWオンデマンド『あつい胸さわぎ』を見る。けっこう同じところで泣いちゃうな。

■2024/2/16 金曜日。通勤途中にBSSTO『プールサイドで』を見る。午前中だけ働き午後半休をいただく。有楽町へ。移動しながら U-NEXT『THE CURSE/ザ・カース』E1を見る。チェリートマトボーイズ。ペマ・ツェテン監督特別追悼特集上映『タルロ』鑑賞@ヒュートラ有楽町。九段下へ移動。時間があったので飯田橋の方までふらふらと歩き、TOKYO SUNFLOWER IIDABASHIできまぐれS.F.温うどんを食べる。早めの夕食だな。そしてRHYMESTERの武道館へ。席は1階東のB列。アリーナではないけどステージ近くでいい席でしょう。1階席の入場列に並びはじめ、すぐに後ろから声をかけられた。ひろ君とあべ君だ。もともと僕モテ読者繋がりで出会い、以前は会ったりもしていた���ど、SNS上からも姿を消ししばらく会っていなかった2人だ。近況を話したりする。誰かに会うかなぁとは思っていたけど、まさかの2人に会えてしまった。そしてRHYMESTERはとても楽しかったです。豪華ゲストはわかっていたけど、けっこう嬉しかったのはMASTA SIMONの登場。2023年でMIGHTY CROWNがサウンドの活動を休止してしまって、それと同時に長年やっていたラジオ番組も終了してしまった。毎週のように聴いていたその声を武道館で聴けてぐっときました。hy4_4yhやスチャダラのところも良かったです。帰宅しながらAmazon Prime Video『沈黙の艦隊』E7を見る。帰宅してからWOWOWオンデマンド『TAR』を見る。吹替でははじめてだ。

■2024/2/17 土曜日。BSSTO『山の上のダリ』を見る。早めのお昼を食べてから有楽町へ向かう。移動しながらAmazon Prime Video「エクスパッツ ~異国でのリアルな日常~』E5を見る。いきなり1時間40分もあるエピソード。と思っていたら雨傘運動を描いていた。このために時代設定が10年前ぐらいだったのか。ペマ・ツェテン監督特別追悼特集上映『ティメー・クンデンを探して』鑑賞@ヒュートラ有楽町。帰りの電車でAmazon Prime Video『沈黙の艦隊』E8を見る。これで完走。けっこう潜水艦ものとしての面白さはありましたけど、シーズン2作れるんですかねぇ。Netflix『オリオンと暗闇』を見る。U-NEXT『男はつらいよ 寅次郎頑張れ!』を見る。なるべくマンスリーで順番に見ている寅さんですけど、先月1本とばして見てしまっていたことが判明。一作戻って本作を見たのですがまったくもって何の支障もありませんでした。

■2024/2/18 日曜日。BSSTO『アリスとひまわり』を見る。自転車で昭島図書館へ。娘の本を借りたり返したり。Apple TV+『マスターズ・オブ・ザ・エアー』E5を見る。しんどい状況になってきた。Amazon Prime Video『ヴァチカンのエクソシスト』を見る。吹替で。Amazon Prime Video『オペレーション・フォーチュン』を見る。吹替で。夕方から東中野へ向かう。『雨降って、ジ・エンド。』観賞@ポレポレ東中野。上映後には群青いろのお二人と、ゲストのまつむらしんご監督のトークあり。昔からの映画仲間、という3人のトーク狙いでこの回を観に行ったんですけど、あと3時間ぐらい聴きたい感じの内容でした。トークのあと、群青いろのお二人からパンフにサインをもらう。どうしても質問したい部分があったので、ロビーにいたまつむら監督にその点を質問させてもらった。まつむら監督の映画『あつい胸さわぎ』のある要素について、脚本(高橋泉)にあったのかどうかについて。答えは脚本ですでに書かれていたとのこと。これは『雨降って、ジ・エンド。』と共通するような要素で、しかも時系列的には『雨降って~』の脚本を先に高橋監督が書いているんですよね。面白い。気さくに質問に答えてくれるまつむら監督も優しい。帰りの電車でWOWOWオンデマンド『WOLF 殺人鬼の狂宴』E1を見る。Netflix『忍びの家 House of Ninjas』E2を見る。WOWOWオンデマンド『タフ PARTⅤ 殺しのアンソロジー』を見る。

■2024/2/19 月曜日。今日はミーティングがいっぱい。お昼休みにBSSTO『ドラゴン騎士団』を見る。WOWOWオンデマンド『スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド』S2E5を見る。クリスティン・チャペルが最高です。仕事終わりで立川へ。松屋にて復刻のシュクメルリ鍋定食。熱々なので食べるのに時間がかかります。Netflix『忍びの家 House of Ninjas』E3を見る。kino cinéma 立川高島屋S.C.館にて『梟 フクロウ』鑑賞。帰りの電車でBS録画『特攻野郎Aチーム』S2E7を見る。WOWOWオンデマンド『ペインテッド��デザート タフ劇場版』を見る。

■2024/2/20 火曜日。朝ウォーキングは断念、出勤前に八王子の耳鼻科へ向かう。移動の電車にてBSSTO『燃えよ!プチドラゴン』を見る。これは楽しい短編映画だったなぁ。ここ数年お世話になっている八王子の耳鼻科、診察が1分ぐらいで終わって花粉症の薬の処方箋を出してくれる。ありがたい。薬局も含め早く終わって11時前には出勤できたのでフレックスで吸収。半休を使わずにすんだぞ。お昼はマクドナルドにて、マックチキンのセット。500円、ワンコインでありがたい。Amazon Prime Video『Mr. & Mrs. スミス』E8を見る。これで完走。ラストはドナルド・グローヴァー監督回。単純なスパイものになるとは思っていなかったけど、けっこう面白いドラマでした。楽しめた。今日から上位のマネージャーが日本にきているので夕方に大きな会議室でのミーティング。急にコメント求められたらどうしよう、といつも思ってしまう。帰りの電車でNetflix『忍びの家 House of Ninjas』E4を見る。WOWOWオンデマンド『スクリーム6』を見る。寝る前に1時間ほど読書。なんて余裕のある1日。そして花粉症の薬を飲むことを忘れない。

■2024/2/21 水曜日。天気が微妙であったが朝ウォーキングへ。大丈夫でした。お昼は丸亀製麺にて、かけ並ときす天。BSSTO『白いブランケット』を見る。なるほど、時代背景をぼんやりさせているとこがうまい。しかしまだまだ寒いですね。帰宅してからApple TV+『コンステレーション』E1を見る。最後の10分ぐらいでいきなり何が起きているのかわからなくなる構成。Netflix『忍びの家 House of Ninjas』E5を見る。娘が約束の時間を守らず動画を見続けていたので怒ってしまう。今は1日のうちで顔をあわせる時間が少ないのだからこうやって怒りたくないんだお父さんは。Netflix『BAD LANDS バッド・ランズ』を見る。もう少しいろいろやりたかったがダメだ眠い。聴いてるradikoも超遅れ進行。

■2024/2/22 木曜日。なぜか、今日から3連休だー!という気持ちで起きてしまったがそれは明日からだった。今日も仕事だという絶望。雨が降っていたけど朝ウォーキングを強行。靴が汚れるしリュックは濡れてしまうな。お昼に食べたファミマの直巻タイプのおにぎり、さば麻辣のパンチがヤバい。仕事を切り上げようとすると急ぎのメールがくる、というのを繰り返して帰るのが遅くなってしまった。帰宅してからNetflix『アバター:伝説の少年アン』E1を見る。Netflix『忍びの家 House of Ninjas』E6を見る。自宅映画鑑賞スケジュールに余裕が出てきたので、いよいよ今月の『007』を見ようかな、と楽しみにしていたのになんとAmazon Prime Videoでの見放題配信がなくなっていた。ウソだろ~。しょうがないから代わりにU-NEXTにてフィンチャーの『ゲーム』を見る。なんでこのタイミングでこの映画を見直したのかは秘密です。

■2024/2/23 祝日の金曜日。3連休だー。BSSTO『Mr.マーベラス』を見る。WOWOWオンデマンド『スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド』S2E6を見る。西武線を乗り継いで所沢方面へ。本当は航空公園に近いうどん屋でお昼を食べたかったのですが「しばらく休業」のはり紙が。残念。代打として調べておいた武蔵野うどん ���國 新所沢店へ。肉汁うどん大盛。大盛550gを食べて800円。水曜・金曜はおかわりできるってことであつもりで1玉おかわりしてしまった。トータル800gぐらい食べてお腹いっぱい。若い頃は1kgぐらい余裕で食べてたんですけど食べれなくなりました。新所沢レッツシネパークへ。さよなら興行 シネパークで楽しむ最後の映画たち『SR サイタマノラッパー』観賞。上映後トークには入江悠監督、名優 駒木根隆介、上鈴木兄弟、山本タカアキさんが登壇。けっこうたっぷりトークの時間があり、久々に名優のフリースタイルも炸裂。トーク後には監督、名優、TKD先輩に『SR サイタマノラッパー』文庫本にサインをいただいた。僕モテ読者仲間、ラムネさん、まるゆさん、ウーガンさんにも会えた。ありがとう新所沢レッツシネパーク。僕はさらに『となりトトロ』も観賞。今月は『紅の豚』と『トトロ』を観た月となりました。なんてことだ。帰りの道中もぜんぜんお腹はすかず。帰宅したら夕飯はうどんでしたがぜんぜん美味しくいただきました。Netflix『忍びの家 House of Ninjas』E7を見る。U-NEXT『トマホーク ガンマンVS食人族』を見る。わけあって見直したんですけどやはりめちゃくちゃ面白いな。

■2024/2/24 土曜日。BSSTO『スローンはネックフェイスに恋する』を見る。早めのお昼を家で食べてから有楽町へ向かう。その道中でAmazon Prime Video「エクスパッツ ~異国でのリアルな日常~』E6を見る。これで完走。うーむ、悔しいが自分は本作の良さがうまく理解できなかった感じ。ペマ・ツェテン監督特別追悼特集上映『静かなるマニ石』鑑賞@ヒュートラ有楽町。昨日「またどこかで」と云って別れたはずのまるゆさんにもう再会した。帰りの電車でDAZNにてJ1開幕戦、セレッソ×FC東京戦を途中から見る。完全にセレッソが内容的に上回っていたけど2対2のドロー。最寄りのスーパー、ヤオコーでおやつカンパニーのカールっぽいお菓子を見つけたので買う。チーズ味とカレー味があって、味の設定もカールっぽい。Netflix『忍びの家 House of Ninjas』E8を見る。これで完走。現代を舞台にした忍者もの、をすごいストレートにやった感がありますが、変にひねってないのが良かったと思います。Netflix『ポップスが最高に輝いた夜』を見る。U-NEXT『オール・ダート・ロード・テイスト・オブ・ソルト』を見る。

■2024/2/25 日曜日。朝、僕しか起きてこないので優雅なひととき。朝食を食べながらBSSTO『ユキの異常な体質/ または僕はどれほどお金がほしいか』を見る。『桃を煮るひと』(くどうれいん)読了。まつむらしんご監督が紹介していて読んで本。たぶん。Apple TV+『マスターズ・オブ・ザ・エアー』E6を見る。午後、雨ですね。自転車はきついので歩いて昭島図書館へ。娘が借りていた本が大量で、亀仙流の修行のようです。で予約していた本も大量なので帰りも修行。MOVIX昭島にて『マダム・ウェブ』鑑賞。WOWOWオンデマンド『新宿黒社会 チャイナマフィア戦争』を見る。U-NEXT『ファニー・ページ』を見る。ZAZENの新譜を聴きながら映画の感想をいろいろ��えてから寝る。

■2024/2/26 月曜日。今日は朝早い時間からミーティングがあるので朝ウォーキングを断念。電車で出勤です。鴨ウォッチングもできないので困り��すよね。お昼休みにWOWOWオンデマンド『夜明け』を見る。なんか今日は目がしょぼしょぼ。花粉かな。目薬使ってもダメな感じ。きつい。仕事帰りの道中でApple TV+『コンステレーション』E2を見る。まるで『ゼロ・グラビティ』な感動エピソードでしたが、またラストで混乱。何が起きているんだこれ。U-NEXT『バッド・エデュケーション』を見る。BS録画『特攻野郎Aチーム』S2E8を見る。イシヤマさんとDiggin' U-NEXT収録。遅い時間になってしまい申し訳ない。あと本編で僕が『タフ』シリーズ全6作を見た話をするのをすっかり忘れてしまったので収録終わったあとにイシヤマさんだけに話しました。

■2024/2/27 火曜日。通勤の道中でWOWOWオンデマンド『そそがれ』を見る。マクドナルドでお昼食べながらApple TV+『コンステレーション』E3を見る。帰宅して僕モテメルマガの仕上げ。U-NEXTで映画を見ていたがぜんぜん見終わらず。夜遅い時間からけんす君、なんすけ君とDiggin' Amazon Prime Video収録。やはり今年のDiggin' アマプラは作品選定基準を変えたことでけっこう雰囲気が変わった感あります。

■2024/2/28 水曜日。午前は在宅で働き午後半休をいただく水曜日。朝ゆっくりできるな、と思って寝ていたけど予定より1時間ほどゆっくりしすぎてしまった。朝食トースト食べながらメールチェック。しかも午前中の最後の方に急ぎのメールが連続し対応。お昼食べる時間がなくなってしまった。バタバタと家を出て吉祥寺へ向かう。移動しながらWOWOWオンデマンド『GET SET GO』を見る。UPLINK吉祥寺で『落下の解剖学』鑑賞。こんな平日の昼間の回なのにおそらく満席だった。こうゆう集客になるのって意味がわからない。映画観終わってからとても中途半端な時間だけど松屋にて、シャリアピンソースハンバーグ定食を食べる。水道橋に移動。移動しながらApple TV+『コンステレーション』E4を見る。やっと起きてることの意味がわかってきた。ZAZEN BOYS TOUR MATSURI SESSION 2024@ TOKYO DOME CITY HALL。会場前で写真を撮っているチートイツさんを発見。いっしょに入場してソフトドリンクで乾杯。久々に近況を話す。僕の席は2階席だったけど、めずらしい角度で見れてこれはこれで良かった。ニューアルバム「らんど」の楽曲。これからどう変化していくのか。次は5月の野音かな。楽しみです。帰りながらDisney+『SHOGUN 将軍』E1を見る。帰宅してからU-NEXT『最も危険な遊戯』を見る。

■2024/2/29 木曜日。お昼はコンビニ飯。気になっていたファミマのおにぎり、スパイシーツナを食べる。WOWOWオンデマンド『in-side-out』を見る。森山未來監督作。脚本は岩井秀人、音楽は岩崎太整。チェルフィッチュの影響を感じる。午後のミーティングでひじょうに憔悴。これは大変なことになったかもしれない。でもなんとか進めないとな。帰宅しながらDisney+『SHOGUN 将軍』E2を見る。けっこう話が難しい。澤井杏奈、『パチンコ Pachinko』『モナーク: レガシー・オブ・モンスターズ』に続きこの『SHOGUN 将軍』出演てことで海外ドラマで売れまくっていますね。ついにDAZNを解約。FC東京の試合目当てで割高でも契約を続けてきたわけですが、その高い金額設定に対し月額1000円値上げはどう考えてもムリです。JリーグはBSでやってくれる試合とかを楽しみに見たいと思います。雨が降っていたのでMCTOSの参加は断念。そんな理由で参加を断念するのは僕ぐらいでしょうね。U-NEXT『スペアキー』を見る。さて月末。短い2月ではありますが、映画的にトピックはいくつもあった。『Here』上映後トークにバス・ドゥヴォス監督。ル・シネマのこのトーク付き上映は去年に続き本当に素晴らしい。パンフにサインもいただけた。調布シネフェスで『紅の豚』を観れて、新所沢レッツシネパークさよなら興行では『となりのトトロ』も観れた。1月の『もののけ姫』もあわせるととんでもない宮崎駿監督作連続鑑賞。ペマ・ツェテン監督特別追悼特集上映で3本鑑賞。追悼特集であることが本当に残念ですが特集上映ありがとうございました。『雨降って、ジ・エンド。』上映後に群青いろ×まつむらしんご監督のトーク。以前から話を聞いてみてかった3者のトークがついに。新所沢レッツシネパークさよなら興行の『SR サイタマノラッパー』。入江監督×名優×TKD先輩のトークも最高。皆さんに会えるだけでもう嬉しい。そんな感じで仕事は大変ですけど、映画LIFEはとても楽しかった2月も終わり。

2 notes

·

View notes

Text

異世界への扉

アルゼリアンはジニーエイラと共に、ポニの大峡谷を歩く。この場所はアローラにある、太陽と月が交わり合う祭壇が頂上に存在していて、とある条件を満たすとこの祭壇に空間の裂け目が生じるとの事。時間帯問わず、黒点の影響を受けているからなのか特殊な磁場が発生しているのが特徴。

ひえ〜…鬼が山みたいな場所ですね。崖が凄い… もう少し歩けますか? いや、私については気にしないで下さい。キタカミでも、こんな場所を何度も行ったり来たりしていたので!

体力は問題無いと言うアルゼリアン。その言葉を信じ、ジニーエイラは写真を撮り続ける。

そんなに写真を撮って、一体何を? 違う世界へ任務序でに旅をしている親友と、同僚に送る写真です。そこは私達のいるアローラとかガラルや、カロスやパルデアに一見似てる様でも、思ったより違う場所が何箇所か存在しているので。 へぇー…。

アルゼリアンはジニーエイラの親友………アイヴァンヌが撮ったとされる、カロルディアの写真を見る。カロスにあるセキタイタウンの列石はカロルディアの方だと瓦礫になっておらずそのまま残っている。パルデアにあったエリアゼロは、カロルディアには存在していない。などなど、2人の間でそれを撮っては送り………を繰り返していた。

次は、この祭壇に何かあるかと思いまして、頂上の祭壇を目指していきたいと思ってます。 面白そうですね………あっ!? …?どうかしました?

アルゼリアンは、3人の他にもう1人、見た事のある人物を写真越しでだが目の当たりにした。ある1枚には雪女の生物が、ある1枚にはバジルの生物が写っていたのだ。

この人達は今、カロルディアにいるんですか…? 私は分かりませんが、そう言う事になると思います。 会ったりとかは叶いませんか? 私が今旅をしている同僚に呼び掛ければ無くは無いですが………困った事にあの場所はメレンジアと言う人種しか行けないので。 メレンジア………。

要するに、混ざり合った種族の人物しか来れないと言う事実を聞き、悲しむアルゼリアン。それでも今何とか��ようと、ジニーエイラは頂上にある祭壇を目指す。

随分高い所まで来ましたね。 この階段を登れば、祭壇に辿り着きます。そこで一緒に、写真を撮りましょう。 はい。

まず1枚、祭壇に続く写真を撮り、100段はあろうかと言わんばかりの階段をゆっくり登る。所々で階段が落ちていて、そこが結構危ない。

はぁ………着きましたね。此処がポニの大峡谷の最大の聖地である祭壇…『双輪の祭壇』と呼ばれてます。 双輪の祭壇………? 話は後にして、取り敢えず写真を撮りましょう。

アイヴァンヌに送るための写真を撮るジニーエイラ。太陽のマークと月のマーク、そして尖った八芒星のマークがある中央の大きなゲート………。それらを撮りつつ、祭壇の真ん中でアルゼリアンと共に写った。

これで良し、と。所でアルゼリアンさんは、アローラに纏わる太陽と月の獣を知ってますか。 え?それは…うーん…

一通り写真を送り、質問をぶつけるジニーエイラ。それに対し、知ってる様な知らない様な素振りを見せるアルゼリアン。果たして彼女は知った被っているのか、白ばっくれているのか。

知ってても知らなくても、教えます。朝…もしくは昼に、この日輪の祭壇で太陽の笛を、月輪の祭壇で月の笛を吹くと、この中央の八芒星のゲートが開き…太陽の獣『ソルガレオ』が降臨します。逆に、夜に同じ様に笛を吹くと、月の獣『ルナアーラ』が降臨します。 ん?ん??

過去にあった思い出を、必死に探るアルゼリアン。そして、何かを思い出した様だ。

あー…!そう言えば、未だ『キタカミ』になる前の地に私がいた頃、天体の神がいた気がします。その際に、あまり数は多くなかったのですが『星の子』と呼ばれた子供達と、成長した『星の繭』と呼ばれる子達を連れていました。星の繭と呼ばれた子達は、成人の儀を済ませて太陽の加護を持つ男性の姿になるか、月の加護を持つ女性の姿になるか。天体神と、3体の星の神…大犬神、大鷲神、獅子神によって、1日に1人ずつ成人の儀を見届けて、何処かの世界へと旅立たせたそうです。それがまさか………!

目を瞑るジニーエイラ。そして、追加の質問をする。

では少し、質問の趣向を変えましょう。その成人の儀式の際、笛は使いましたか。 はい。 …その笛は、同じ太陽の笛と、月の笛ですか。 あー、でもそれはどうだったか…ただ、その頃は小さな神殿にあった祭壇で儀式をしてましたので…。 成程。では、虹彩神『ネクロズマ』についてはご存知で? いえ。その頃はいませんでした。かがやきさまならいたのですが。 かがやきさま…。では、あのマークを知ってますか?

指を指すジニーエイラ。その指先にあったのは、八芒星のゲートだった。

あれは実は、異世界への扉となる『ウルトラホール』が開き、他の世界に繋がる出入り口となっているのです。そしてこのマークは、ネクロズマの頭部にあるものです。嘗てかがやきさまと呼ばれていた頃にもありませんでしたか? …あ。ありました…。でも、何故それがソルガレオやルナアーラと関係があるのですか?

避けて通れない重い話。ジニーエイラは少し歩きながら、話を続けた。

かがやきさまがあの後、光を失い弱り、苦しんだので………それを満たす光を求めていたのです。そして虹彩神が着目したのが、太陽神『ソルガレオ』と月光神『ルナアーラ』なのです。虹彩神はそれぞれ日食あるいは月食を起こし、彼や彼女から奪った光で体を埋めていました。ところが尚も苦しみ、嘗てかがやきさまを崇めていた先人達が魔界に展開した都市『ウルトラメガロポリス』のメガロタワーで虹彩神が体験した事のない姿…ウルトラネクロズマになったのです。その後………暴れ回っていた所をカロスの世界神達に鎮められ、ウルトラメガロポリスに光を与えて天体神達のいる所…『カロルディア』に帰りました。 えー…では、私が知らない間にそんな事が…。

そして、アイヴァンヌからジニーエイラの携帯にメッセージが送られて来た。

「この祭壇はこっちの世界には無いみたい」

「ところでジニィ、隣の女の人は…?」

「キタカミから来た人だって!」

「何かね、イヴが会ってた雪女の人とかを以前に会ったから知ってる顔だって言ってたよ」

「分かった、こっちでも聞いてみる」

どうかしました? …いえ。帰りましょう。撮る写真は全て撮り終えましたので、私はまた違う地方へと向かいます。

帰り際、ジニーエイラはホテルに行く間に撮った写真をアルゼリアンに見せた。テンカラットヒルの絶景、ハウオリの街並み、せせらぎの丘の滝と海、ヴェラ火山公園の熱気、オハナタウンと牧場にあるあの草、マリエシティにある庭園、山と地熱発電所、星雲の湖、ポニ島北東の高く聳えるツリー、そして各地の花畑とビーチ………。

随分と色んな場所を旅して来たんですね。私も同じ様に…。 え?いや、まあ… 貴方の様に、色んな場所を旅してみたいものです。また何処かで、会えたら良いですね。 はい。では…さよなら。

取っていたホテルの部屋に入り、ジニーエイラは1人携帯を見てアイヴァンヌとのやり取りを確認した。そして、返信は返って来ていない。

「何かわかった?」

その一言のメッセージを最後に、彼女は眠りに就いた。

0 notes

Text

ペルシャ絨毯買取 | 納得の買取価格をご提示いたします。

ペルシャ絨毯買取 , 納得の買取価格をご提示いたします。 ペルシャ絨毯のご売却をお考えならお任せください ペルシャ絨毯買取専門店港区 | ペルシャ絨毯買取 国内でNO1 | 長年の経験により価値に見合った ペルシャ絨毯はインテリアが好きな人なら一枚はお持ちではないでしょうか。 中古市場でペルシャ絨毯はアンティーク品を中心に人気を集めており、査定で高値がつく場合があります。

処分にお困りのペルシャ絨毯はございませんか?

国内でどこでも、絨毯販売 や ペルシャ絨毯買取 , 絨毯買取をします。絨毯専門店として、ペルシャ絨毯買取 絨毯買取 絨毯専門 ヘレケ絨毯買取 絨毯下取り ペルシャ絨毯 アンティーク絨毯買取 シルク絨毯買取 絨毯 買取 じゅうたん買取 中古絨毯買取 汚れた絨毯 じゅたん買取 絨毯 買取 ペルシャ絨毯買取 ペルシア絨毯 買取 クム絨毯 買取 絨毯買取 絨毯販売 ペルシア絨毯買取 絨毯クリーニング ペルシャ絨毯クリーニング ペルシア絨毯買取があれば体調しますので、よろしくお願いします。 クム産やナイン産などはもちろん、タブリーズ産などペルシャ絨毯は高価格でお買取させていただきます。査定料など手数料は全て無料ですので、買取価格や価値だけ知りたいお客様もお気軽にご相談ください。 ペルシャ絨毯は売る方法に注意しないと大きく損をしてしまうことが少なくなく、「売れない」と誤解している人もいます。高く売るために適切な売り方や買取価格相場を押さえておきましょう。

納得の買取価格をご提示いたします。 ペルシャ絨毯だけでなく、多く高価なものやアンティーク品を持っている場合に、効率よく売ることができるでしょう。買取方法は店頭、出張、宅配のいずれかです。

ペルシャ絨毯買取

産地や年代が不明なペルシャ絨毯も絨毯のプロが査定。 絨毯専門店ならではの目利きで、他店よりも高価買取。 本物か偽物かわからない。産地や工房など詳しいことがわからない。 そのようなペルシャ絨毯でもしっかりと対応させていただきます。 ペルシャ絨毯は古代ペルシャの遊牧���が寒さから身を守るためや祈祷を行うために、羊毛や綿から手織りで織り上げたのが始まりと言われています。 ペルシャ文化・ペルシャ芸術を代表する、世界的に見ても歴史のある美術工芸品の1つで、古来より高級絨毯の代名詞として広く知られています。 デザイン性の高さはもちろん、一つひとつが手織りで同じ物が二つとないことからのも魅力です。 また、ペルシャ絨毯は丈夫で耐久性に優れていることから、使い込むほどに独特の味や深みが増すというのも人気の理由と言えます。 日本にも安土桃山時代の末期(16世紀末)、シルクロードを経由してペルシャ絨毯が持ち込まれています。 当時の権力者であった豊臣秀吉はペルシャ絨毯を大変気に入り、陣羽織に仕立てて愛用したと伝えられています。 色彩豊かできらびやかな桃山文化とも相まって、繊細な文様で彩られたペルシャ絨毯は人気を博しました。 また京都では、ペルシャ絨毯は祇園祭の山鉾を飾る懸装品(けそうひん)としても使われてきた歴史があります。 敷くだけでなく、タペストリーとして壁掛けにも使われインテリアとしても人気です。 ペルシャ絨毯は骨董品の価値が高く、収集家が多いため中古市場では盛んに取引されています。 アンティークのペルシャ絨毯を中心に高値での買取例も数多く見られます。 納得の買取価格をご提示いたします。 ペルシャ絨毯は数千円から数十万円が買取相場です。 ただし、買取相場は制作年代、産地、保存状態などの条件によって大きな幅があります。

ペルシャ絨毯買取 「ペルシャ絨毯は高く売れるものも多い」ということは知っていても、実際にどのようなポイントを見て価値が判断されているのかは分かりにくいものがあります。 ここでは、ペルシャ絨毯の買取で必ずチェック���れるであろう重要な査定ポイントと、そのポイントがどのような特徴であれば高く売れやすいのかをご紹介します。 査定前にお持ちのペルシャ絨毯を確認してみてください。 サイズが大きい ペルシャ絨毯は、サイズが大きければ大きいほど高く買取されやすくなる傾向があります。 ペルシャ絨毯を織るのには非常に手間がかかるため、大きければ大きいほどそれだけ製造に工数がかかります。 職人の手が多くかかっている分、大きいペルシャ絨毯には高い価値がつきやすいのです。 状態がきれい ペルシャ絨毯の保存状態は、買取価格に直結する重要な査定ポイントです。 絨毯が擦り切れている、色褪せている、ペットの匂いがついているなどすると、買取価格は下がってしまう可能性が高いでしょう。 買取直前でどうこうするのは難しいですが、日頃のお手入れが買取価格にも関わってきます。 素材が高価である ペルシャ絨毯の素材には、大きく分けてシルクとウールの2種類があります。 このうち、より高く買取されやすいのはシルクのペルシャ絨毯です。 素材はペルシャ絨毯の買取に際してはまずチェックされる査定ポイントの1つと言えるでしょう。 縫い目が細かい ペルシャ絨毯のノット数とは、その絨毯がどれだけ細かい目で織られているかを表す数値です。 ノット数が高い、すなわち目が細かい絨毯のほうが単位面積あたりの作業量が多くなるため、作るのにそれだけ職人の手間と時間がかかります。 そのため、サイズが大きいペルシャ絨毯と同様の理由から、高く買取されやすくなるのです。 産地や工房の証明書などがある ペルシャ絨毯の産地は複数あり、特にイランのナイン、カシャーン、クム、タブリーズ、イスファハンは5大生産地として有名です。 また、中古市場では古いものほど価値が高いとされています。 製造から50年以上経過した骨董品は「オールド」、製造から100年以上経過したものは「アンティーク」といわれます。 5大産地で作られ、製造から50年以上経ったペルシャ絨毯は高値が期待できるでしょう。 査定時には産地や工房名がわかる証明書を提示すると本物だと証明できます。 さらに、お持ちのペルシャ絨毯の入手方法や購入場所を確認できるようなら、事前に調べて査定士に提示することをおすすめします。 色柄の美しさ ペルシャ絨毯の柄は、中心に大きな模様を配した「メダリオン」、総柄の「オーバーオール」、モスクから着想した「メヘラブ」、景色を表現した「ピクチャ」の4種類があります。 特に「メダリオン」は万華鏡のなかを覗いたような美しい模様が人気です。 ペルシャ絨毯の中でも、多くの人が欲しがるような、美しくて味わいのある柄は高く売れやすいでしょう。 ただし、「中古市場で高く売れる色柄」というのが明確に決まっているわけではありません。 査定する時点の中古市場での動向を確認し、需要が見込めると判断すれば高値で買い取ってくれるでしょう。 ご満足いただける適正価格をご提示できるよう努力いたします。 バイセルの査定やキャンセルは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

ペルシャ絨毯シルク

また、状態のよい絨毯に、えも言われぬツヤや、天然染料の醸し出す色合いが美しい場合には、アンティーク品として相応の価値がつくこともあるのですね。 無料出張 対応エリア 全国の出張購入をサポートします。 ショッピングブーストゾーン全国からカーペットを集めています! ショッピングをサポートするエリアは、 東京、神奈川、千葉、埼玉、いばらき、栃木、軍馬、愛知、静香、新潟、長野、山梨、京都、大阪、福岡、山口、大分、佐賀、福井県、熊本です。 ペルシャ絨毯買取専門店港区 ペルシャ絨毯を高く買取します。 全国でもご利用いただけますので、上記以外の方も大歓迎です! 無料評価をご利用ください。 土日・祝日も休まず営業!どしどしお問合せください!

ペルシャ絨毯買取 | 納得の買取価格をご提示いたします。 お客様に信頼・ご満足いただける買取値段をご提示致します。 ※買取強化エリアおよびスピード引き取り対応可能エリア 【東京23区】 千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区 台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区 豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区 足立区 葛飾区 江戸川区 【東京都下】 八王子市 立川市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 昭島市 調布市 町田市 小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 国立市 西東京市 福生市 狛江市 東大和市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 Read the full article

#buysell-kaitori#ペルシャ絨毯売れない#ペルシャ絨毯買取|骨董鑑定と査定は高額#ペルシャ絨毯買取口コミ#ペルシャ絨毯買取名古屋#ペルシャ絨毯買取大阪#ペルシャ絨毯買取札幌#ペルシャ絨毯買取相場#ペルシャ絨毯買取福岡#ペルシャ絨毯は数千円から数十万円が買取相場です#ペルシャ絨毯買取専門店#伊万里市-ペルシャ絨毯買取#佐賀市-ペルシャ絨毯買取#形状として人気なのは円形や楕円形#買取-絨毯買取、ペルシャ絨毯買取-絨毯買取-絨毯専門

0 notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅸ

花鳥誌2024年9月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

16 紅梅や旅人我になつかしき

『六百句』に「なつかしく」の句形で「(昭和二十年)四月十四日 在小諸。懐古園に遊ぶ」の注記あり。『小諸雑記』(昭和二十一年)「紅梅」の章にも「懐しく」とあるが、同書「小諸の浅春」の章には「なつかしき」とある。『小諸百句』(昭和二十一年)には、「立子と共に懐古園に遊ぶ」と注記。

この句の詠まれた事情は、『小諸雑記』によれば、以下の通りである。庭に色彩のあるものが殆どないことを、家主の小山榮一氏に伝え、せめて一本の紅梅でもほしいと言っていたが、小諸の駅前にある懐古園を歩いていると、一つの紅梅を発見し、これで十分、家の庭にはなくてもよいと思い、飛騨への旅で車窓から一瞬見た景色に満足した経験を思い出し、「どこにでも気に入つた紅梅があればいい」として、この句を書き留めている。

俳人にとってはゆっくり見たものだけが句材ではなく、記憶に残った風景も句材になることは経験上多いだろう。虚子は既に若き日、『俳句入門』(明治三十一年)で、題詠における「回想」の効用を認めている(井上『近代俳句の誕生』)。今、近年の言説として片山由美子氏のものを挙げておこう。

(袋回しについて)そんなとき役に立つのは、日頃の俳句の断片の蓄積や視覚的記憶である。題詠だからといって、空想だけでは決してできない。ふだん目にしているものの映像的な記憶がり、一句の場面として定着する。じつはこれは俳句を作る際につねに無意識に行っていることである。俳句には「写生」が重要だと言われる。(中略)だが、人間がものを見ると言うのは眼前だけではない。極端な言い方をすれば、あるものを見るとき、すでに見る前からそのものを以前見たときの印象や認識を重ねて見るのである。そして、そのとき見たものはあらたな記憶としてとどめられ、そのものが目の前にないときでも眼前にあるときに近い描写をすることができる。わたしたちが俳句を作るときには、こうした作業を無意識に行っているのである。それが、席題で句を作るときなどには最大限に発揮される。(「句会を楽しむ―句会とは何か―」(『別冊俳句 俳句生活 句会の楽しみ』二〇〇八年)

なお、句形の違いに一言すれば、「なつかしき」は口調が強く、「なつかしく」は優しい。句意は、虚子とて疎開の境涯たる「旅人」であり懐かしさはひとしお、紅梅のその色と香がいっそうその思いを募らせるものだったということであろう。

そもそも梅は「懐古」の花である。例えば、太宰府天満宮の本殿向かって右手にある御神木「飛梅」。菅原道真は、京都から大宰府へいわれのない罪で左遷される折、自邸の梅の木に、

東風吹かば匂ひおこせよ梅の花

あるじなしとて春な忘れそ

と歌で別れを告げ、道真を慕った梅の木は、一夜にして大宰府まで飛んできたと伝えられる。御神木として大切にされている飛梅は、極早咲きの「色玉垣」という白梅だが、春の訪れを告げるこの花には、苦節の末のわずかな幸せを象徴する属性があった。島崎藤村の詩で有名な、小諸古城の旧園での成立も似つかわしい。

三月十日には東京大空襲もあった太平洋戦争末期の心細い時期、二年に及ぶ疎開の果ての虚子の心情は察するに余りある。

17 山国の蝶を荒しと思はずや

「ホトトギス」昭和二十一年五月号初出。『小諸百句』にも所載。『六百句』に「(昭和二十年)五月十四日 年尾、比古来る。小諸山盧」と注記。

虚子の生涯でも一大エポックと言える、この句の成立事情についての「公式見解」は、次の年尾の解説にある通りだが、実際の事情は後で触れるように、複雑である。

父は戦時中信州小諸に疎開して居つた。私も偶々父の家に滞在して居つた。京都から田畑比古が訪れた。父はいつも極つた道を散歩した。それは父の毎日の日課であつた。比古と私を伴つて、その散歩道をいつもの如く連立つた。春先の野路にとぶ蝶を見た。父は二人を顧みて此句を示した。

比古は京料亭「京饌寮」主人で、虚子の小説『風流懺法』のモデル妻の三千女ともども虚子門で、この句は信州小諸とは距離的にも風土的にも縁遠い、京都人の比古に向けて詠んだ点に妙味がある。

虚子編『新歳時記』の「祭」の項目には、虚子の風土観の核が京都にあったことが、明確に見て取れる。虚子のいう季語としての「祭」は、葵祭などを基本とした関西の風土におけるそれを指していることが了解され、関東を中心とする「神田祭」や「三社祭」は、立項されていない。深見けん二の証言によれば、昭和六十一年刊行の『ホトトギス新歳時記』を編集した折、この江戸風の気風のいい祭は、深見の提言でようやく採録されたことが後に明かされている(『珊』九十四号、平成二十四年五月)。

そのような虚子にとって、小諸への疎開は、芭蕉が奥州を旅して、新たな句境を得たのと似た意義があった。京都人比古に、「山国」の「蝶」の荒々しい飛翔という主観を示した掲句は、その象徴的な句なのである。ちなみに年尾も芦屋在住であった。

なお、この句は句案の変遷が明らかになっている。初案は、

山国の蝶は荒しと思はずや

であり、三人だけの句会での出句たる二案は、

山国の蝶の荒しと思はずや

であった。それが最終的に掲句の形に落ち着いている。この三句の変遷については、宮坂静生の指摘があるので引いておこう。

ア案(初案―井上注)は浅間からの強い風に抗うように飛んでいる蝶を見た嘱目である。強く提示しすぎて蝶の本意を損ない、一句のバランスがわるい。 イ案(二案―井上注)は下の句の問いかけに対して、〈の〉では迫力がない。掲句の〈を〉によって〈荒し〉の対象が意外にも可憐な蝶なんだと驚きをもって納得される。そんな蝶をともに見ない人までも、見たような感動を味わうことになる。 (『俳句鑑賞1200句を楽しむ』)

疑問を差し挟む余地のない推論で、『虚子百句』の年尾の解説では、嘱目で一気に最終案が即吟されたかに思えるが、むしろ虚子はこの句の出来に執心し、練り上げたことが確認できる。虚子自身、この句への確かな手応えがあり、てにをはも、なおざりにはできなかったものだったのである。

信州小諸と言えば、暦の上で夏五月ではあるが、晩春の趣きであり、京都中心の風土観に縛られない、写生の実践の成果だった。「山国」の二文字は重い。小諸市虚子記念館には、虚子揮毫の句帖二冊が、折本の形で残されているが、山盧から望む山並みの形に句の字配りがされている。『虚子百句』中、「山」の字を含む句は十二句の多き数え、本書においても、重きをなす字であった。

昭和二十年四月末にはムッソリーニも処刑され、ベルリンも陥落して、ヒトラーも自殺している。日本は戦争継続を公式に表明しているが、三月から四月にかけては、京都を除く日本各地の主要都市で大空襲の惨状が伝えられるようになっていた。そこをくぐりぬけてきた比古への「挨拶」が、山国らしき蝶の飛翔だった。

「荒し」は、蝶の本意の対局にあるだけ、新鮮な写生の結晶でもあり、亡国の淵に立つ情勢下にあっても、元気を失わな強さが、そこに潜んでいたことを肝に銘じたい。

『虚子百句』より虚子揮毫

17 山國の蝶を荒しと思はずや

18 桃咲くや足投げ出して針仕事

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

シャンデラ「じゃじゃ〜ん!今日の語り部はボクが代役だモシ!

…え、なんで「モシ」かって?そりゃあ、ボクは元々ヒトモシだったから、昔の語尾がそのまま残っているモシよ。御愛嬌ってコト。

トレーナーのりな氏は諸事情によりクーラーもつけられない部屋で夏バテに苦しんでいるので、そこで熱につよーいほのおタイプのボクが初めて代筆をしてみたモシ!

ちなみにボクと一緒の時期に手持ちに入って、ヒトモシのままでいるヒトモシ(便宜上2世とでも呼ぶモシ)は、未だに家の隅っこのモンスターボールに入ったままだモシ…(※筆者注:ごく僅かに開封できなかったダンボール箱があるのだけど、その中にぬいぐるみ達が格納されています)。もうちょっと辛抱してな…。

カントー地方はやはりという感じで、常に変化とエンターテイメントとレジャーと情報でいっぱいだったモシ。ボクがいたところは八景島シーパラダイス!

最近はどこもスタンプ集めが流行っているけど、ただ場所に行くとかなんか見るだけじゃなく、プラスαがあるものだと良いな〜って思えたモシ!この水族館はどうぶつの森さんの生き物の説明を活かしつつ、さらにリアルな話を水族館サイドの補足で読めるという形で参考になったし、生き物への親しみが湧いた…とのりな氏談!

ボクは水は��手だけど、仲間たちもテンション高そうで嬉しかったモシ!(まだ、ジメジメしててもカントーがそれほど暑くもなくて良かったモシな…りな氏…)

ヤバソチャ〜元気してたかモシ?見ての通りりな氏は帰宅すると気力がなくなる&転職というものをしてから長い間旅に出ず(※筆者注:スカーレットバイオレットをプレイせずに結構な月が経っていた感じ。色ビビヨンにちょこっと会えたくらい。後サブのスイッチもとりあえず引き出しの奥にしまっちゃったので、取り出すのが手間である)、ブルーベリー学園の入学も断って逃げ続けているけど、君のことは忘れていないモシ!りな氏は時間に追われて慌ててメニューを食べたらしいけど、良かったとの談!(あれ、この話したことある…? ←※筆者注:別の脈絡でNoteにこれは呟いたことあり)

気を取り直して、最近あった出来事だモシ!

ずーっと前から気になってた山形に行ってきたモシよ!

中でもずっと気になってたとりな氏が言っていたこの致道博物館。様々な施設と歴史的建造物を全部含めて「致道博物館」と名付けられていて、この写真の建物は旧西田川郡役所という元役所だモシ。縄文とかその辺の考古学資料が出てくる時代、戦国武将の時代、幕府で酒井さんが代々街を整えた時の時代、そして明治近代に至るまで、街の歴史や暮らしなどを幅広く紹介されていた面白いところだったモシ!

ユキメノコちゃんとりな氏はミニチュア作家さんの展示にも夢中になっていたモシな〜。この役所建物の1階がミニチュア作家さんのドールハウスを展示したおしゃれな空間になっていて、建物自体のスタイルとよくマッチしていたモシ。ご存命ではない作家さんらしいけど、遺った作品があれば探してみたい!とはりな氏談…

これは渋谷さんっていう人の民家を移築して保存した文化財だそうで、雪がたくさん降る地域でも生活ができるように、縦に何層と生活空間を作ったり、養蚕ができる作業場を作ったりと生活の知恵がたまっているなぁ…と感じられたモシ…

君たちもとても嬉しそうだったモシな。いかにも中の暖房がしっかりしてそうとか、とんがった屋根の家を見ると、やっぱり雪とか冬を思い出せるからこおりタイプのみんなが好きなのかな?

お祭りで会えた新しい子は色違いのニャスパーとセビエだけだったけど、どっちも初めてだからりな氏も満足してたモシ。

セビエはお肉のにおいを嗅いで来たのかい?うんうん、米沢牛の深い旨さと味わい深さ、ずっと忘れ���れないモシよ〜!!

(※筆者注:米沢牛亭 ぐっど さんです!美味でした!)

カントー地方だからスタンプのみんなもつい会いに行ったけど、暑くてみんなやばそうにしてたし、りな氏も歯を食いしばりながら本当にこまめに飲み物を飲みまくってたモシ…。改札外出たらすぐ!とか、少なくとも屋根があるところにスタンプ台はほとんどあったので、逆に雨降ってる時にまとめてたくさん稼ぐのが良いかも?とも思っちゃったモシ!

りな氏はとりあえずステージ2で満足、ステージ3は特に意欲ないけどブラッキーには会いに行きたいというスタンスとのこと。

ちなみにルートは

①(別日である前日 埼玉まで車で移動する用事があったので)蓮田→上尾→大宮→浦和→越谷レイクタウン 回収

②(ヌオーを撮った日@都区内パス使用)

両国→東京駅Newdaysでステージ1ゴール→東京→御茶ノ水→新宿→池袋→代々木→品川→川崎(※ここでパンを買い食いして休憩)→桜木町→北千住→東京 回収

という形だったモシ。

結論としては、蓮田とレイクタウン以外車で来るのはオススメしない

上尾もなんか道が狭くて混みがちだった

常磐線のダイヤが少ない感じがした、待合室に冷房が効いたので東京駅このホームの休憩室でたくさん休憩させてもらった 後弱冷じゃなくても暑め

東京駅でゴールして東京にスタンプ取るりな氏のルートだと、東京駅のレイアウトよく知らないと迷うかも

桜木町駅とか、スタンプ押す人が多くなると待機列が屋根外にはみ出ることがある、でも全体的に雨の方が逆に快適そう。JR��地上を走るので日差しが… との感想だったモシ!

乗り鉄も乗り鉄によりけりかモシ?あるいは季節的要因?

とりあえずステージ2ゴールできてよかったモシ…。貰ったテラピースのタイプには満足できなかったみたいだけど。

ここまで代筆してみたけど、りな氏がぐだぐだとどう書こう何書こうと悩んでいるより、サッサとボクが書いた方がアウトプット速度が速くなるような気は確かにしたモシ! SNSは言わずもがな、Noteっていうところでもあまり前に出るのは一旦は控えておこう、という話だったけど…。ま、Tumblrって日記帳により近い感じだし、ブログサイトよりは軽めだから、いいってコトなのかな?また気が向いたら書いてみよ〜っと!」

1 note

·

View note

Text

織姫を思って 〜 hatsutoki "rice fields バンドカラーシャツ"

こんばんは。

・

今日は七夕。

基本、この七夕の期間というのは梅雨の中ということもあり、お天気も雨だったり雲に覆われていることが多い。

しかし今年は、既に梅雨も明けたかのような猛暑日となり、夏らしい鮮やかな青色をした空が広がる1日だった。

・

こんな星日和だというのに、生憎、都市で生活をするとせっかくの星も綺麗に見えない。

とはいえ、今日はちょっと夜空を眺めてみたいものだ。

・

さて、そんな七夕の日に紹介をしたいアイテムがこちら。

hatsutoki : rice fields バンドカラーシャツ (泥染め) ¥30,800 (tax in)

七夕の主役の一人、織姫は機織りの名人だったそうだ。

そんな織姫に思いを寄せて、素敵なテキスタイルのアイテムをピック。

"rice fields"と名付けられたテキスタイルは、田んぼが連なる風景からイメージを得て生まれたそうだ。

・

確かに田んぼに綺麗に並ぶ稲の列を彷彿させる。

中津に生活拠点を置くとなかなかと目にする機会もないのだけど、地元の長野で過ごしていた時期には、当たり前のように目にした風景だったし、昨年、青森に旅行に行った際は、永遠に続く田んぼを目にしたのだけど、青々とした田んぼが四方八方に広がる風景は、とても開放感があり、心地よかった。

写真は新潟の大地の芸術祭に行った時に見た風景だけど、青々とした田んぼが連なる風景というのは、私たちの原風景の一つでもある。

・

そんな私たちの原風景をモチーフにして生まれたテキスタイルを用いたシャツ。

・

コットンをベースにしたシャツで、夏でも快適に着て頂けるように、少しドライなタッチを感じさせる仕上がりになっている。

・

ただ、このシャツの面白さはこれだけではない。

このシャツをよく見ると、キラッと光っているのがお分かりになるだろうか。

写真だと分かりにくいかもしれないが、横に連なる柄の部分。

ここにラメ糸を用いているのだ。

なので、光が当たると、さりげなくキラッと光るように見える。

・

では、なぜラメ糸を用いたのだろうか。

・

それはこのシャツを泥染めしているからである。

・

奄美大島の伝統的な染色技法でもある泥染め。

一見渋いのだけど、落ち着きがあり、洗練された他では替えの効かない色味が美しい。

"hatsutoki"の拠点となる西脇市で織られる織物は、播州織と呼ばれる。

その播州織の最大の特徴は、糸を先に染めてから織るということだ。

だから、基本、"hatsutoki"の服は、異なる色の糸を用いたテキスタイルを使っている。

・

これもそれと同じで、コットンをベースにしながら、ラメ糸(ポリエステル)を使って柄を出したのだ。

そして、この面白いところは、ラメ糸=ポリエステルとベースのコットンでは、泥染めで色の入り方が変わってくるという点だ。

コットンは泥染めで染まるけど、ポリエステルは泥染では染まらない。

だからシックな泥染の美しい色の中に、キラッとラメ糸の輝きが残ったままとなる。

・

僕は先染め織物を後から染めるなんて、いいところを消してしまうなんて思っているのだけど、この方法であれば、両方の良さが引き立つ。

初めて見た時から今も変わらず、このシャツは特別な1着だ。

奄美の泥染の美しさと西脇の織物の良さ。

1着の服に仕上がるまでに、様々な工程や工夫が込められているのだ。

今日は七夕。

そんな七夕の日に、織姫に思いを寄せて、素敵な素材を使ったシャツをピックしてみた。

・

なお、こちらはオンラインショップでもご覧頂ける。

せっかくなので、こちらも併せてご覧いただけると嬉しく思う。

・

それでは次回もお楽しみに。

0 notes

Text

天皇氏族の特徴

天皇氏族―天孫族の来た道 (古代氏族の研究⑬) | 宝賀 寿男

ここでは、天照大神や神武天皇の日本列島内における祖系を遡って探究するとともに、この天皇氏族・天孫族の様々な特徴を探り、それに関係した諸氏についても見ていく。検討すべき問題が多種多様で、それぞれが大きい問題を含むから、本書が紙数の制約のもとにあることを念頭におき、これまで検討してきた結論的なものを整理して、予めある程度示さざるをえない(このことを先ずお断りする)。

わが国天孫族の主な動向

これまで公刊してきた拙著『「神武東征」の原像』や『息長氏』など古代氏族シリーズ)を通じて、天皇氏族の基本的な人物たる神武天皇と一族近親、臣下・関係者について、各々の原像を具体的に示してきた。それらなどを踏まえて、以下に要点を記す。

神武天皇などの初期天皇:神武は、当初に居た北九州の筑前海岸部(天孫降臨伝承にいわゆる「日向」。具体的には筑前の早良・怡土両郡あたり)から、兄・彦五瀬命とともに畿内に東征を試み、紀伊の紀ノ川滞上ルートで大和侵攻に成功して、奈良盆地南部地域あたりを押さえ、大和朝廷の初代の大王(天皇)となった。治世時期は概ね紀元一七五~一九四年の約十九年間とみられる(資料編に掲載の表「古代天皇の治世時期の推定」を参照)。この東征は、邪馬台国本体の東遷ではなく、筑前の支分国の庶子・一族関係者による小勢力の東征活動にすぎない(要は、「神武東征」という事件はあったが、それは「邪馬台国本国の東遷」ではない。当地での前途を悲観した庶子たちによる他地への分岐活動という意味)。

神武に関連して現れる随行・敵対の人々と崇神天皇関係者とを比べれば、それぞれがまったく異なっており、「神武=崇神」という同一人物のはずがない(神武は崇神の五世代ほど前の祖先る)。鏡を象徴とすろ太陽神信仰(この奉祀勢力)の中心が北部九州から畿内に移動したと認めても、それが直ちに邪馬台国東遷だとみるのは論理の飛躍である(筑後川流域と大和盆地の地名の類似も、物部氏東遷の影響のほうが強いか)。

北九州の在地には、神武東征当時はまだ邪馬合国もその怡土支分国もともに残り。その後の一世紀半ほどの期間は、北九州と畿内に各々の王権勢力が列島内に並存した(三世紀中葉頃は、畿内のほうの勢力はまだ小さいから、列島内で二強の王国が並立という構造。規模ではない)

神武の後のいわゆる「闕史八代」の諸天皇は、実在性を否定する根拠に乏しい、。邪馬台国の九州残滓勢力は四世紀中葉頃には滅ぼされたが、これは、最終的には畿内王権・景行天皇の九州巡狩に因る(従って、古田武彦氏の言う「九州王朝説」は成り立たない)。大和王権がほぼ確立した崇神天皇の時代には、日本列島のうち本州主要部を版図としたが、西側は吉備ないし安芸くらいが西限であって、その勢力は北九州にはまだ達していなかった。

神武の父はは、天孫・瓊瓊杵尊の子の彦火火出見尊(山幸彦)で、母は海神族首長の娘・玉依姫である。

『記・紀』に神武の父とされるウガヤフキアエズノ尊(彦波瀲尊)は山幸彦嫡出の長子であって、実際には神武の嫡兄である。その子孫が怡土支分国の王家を継いでいったとみられるが、後裔の系譜や存続の詳細は不明である。

天照大神:高天原を主宰する男性神であり、名を天活玉命(生国魂神)ともいう(論拠は様々に異なるが、山片蟠桃以降、男性神説もかなり多い。天照大神は、卑弥呼ではないし、推古天皇や持統天皇など実在者の反映でもない。後世に造作された架空の人物でもない。本書では詳説しないが、拙著『「神武東征」の原像』『息長氏』等を参照のこと)。天稚彦の親として神代紀に記される「天国玉」や、天照御魂神にも相当する(鈴木真年著の『古事記正義』)。

天照大神は天皇家の遠祖だが、決して抽象神ではなく、神武の四代祖先という具体的な生身の人間である。長子の天忍穂耳尊(天忍骨命)の嫡子が天火明命(この神は物部祖神ではないことに注意)で、この系統が本国・高天原(筑後川の中下流域で、久留米市の高良山麓に本拠)の邪馬台国王を継いでいった(これも後商やその存続の詳細が不明で、大和王権側の記録には残らない。景行天皇の九州巡狩や神功皇后遠征の時の討滅対象のなかにあったものか)。

天火明命の弟が、高天��から筑前の「日向」へ天降り(移遷)した者で、これが瓊瓊杵尊である。祖先の居住地から支庶の者が分かれて新天地に遷ることを、東北アジアのツングース系の上古伝承では、「天からの降臨」という形で把握する傾向があり、日本列島でもその例にもれない。東北アジアの習俗・伝承を視野に入れない議論だから、こんなことは実際にありえず、後世の造作だと安易な速断をすることになる。東アジアの太陽神は、殷の太陽神俊や高句麗の例のように、全てが男性神であった。なお、記紀のいう「高天原」及び「日向神話、出雲神話」の舞台は、全て北九州にあった。

日本列島への到来者:本書では、以下に具体的に検討を加えるが、天孫族の分派が初めて分かれるのは、天照大神の諸子から始まるという形の分支流の系譜などから見て、天照大神のあまり遠くない祖先が北九州に到来したとみるのが自然であろう。

「倭人」を江南にあった呉の太伯(周王朝ど同族で姫姓)の裔とする伝承は、『魏略』逸文などに見えるが、種族・経路や時期等から見て、その支配層については疑問が大きい。すなわち、上古の「倭人」』の人々の大宗を占める海神族が越人(タイ系種族)と同種族とは認められるとしても、二世紀前半以降に北部九州における倭国連合体の長たる地位についた天皇家の先祖は、これとは系譜・種族が異なる。国の主な住民とその上に立つ支配層とは、朝鮮半島古代の例を見ても、別途考えることが必要である���

弥生時代に日本列島に渡来した主な種族・人々では、江南から(朝鮮半島南部を経て、稲作・青銅技術などの弥生文化をもって渡来した部族と、これにかなり遅れて、東北アジア地方(とくに中国東北部及び朝鮮半島)から渡来して鉄鍛冶技術をもった部族という二系統の部族があった、これら種族と、縄文時代から列島原住の人々(一種族ではないかもしれないが、とりあえず一括して「山祇族」としておく。総じて、クメール系種族)との混合体が「弥生人」とされよう。だから、単一種族として弥生人を捉えてはならない。なお、始皇帝によって東海に派遣され斉国の琅邪郡から船出した徐福が日本列島にある国の祖となったと言う「徐福伝説」は、肥前佐賀や紀州熊野などにあるが、とるにたらない。

天孫族の始祖・スサノヲ神

わが国における天孫族(皇統)の具体的な始祖から検討に入ろう。この始祖神としては、天照大神ではなく、「五十猛神(伊達神、射楯神)」(イタケル、イタテ)があげられる。この神は、『書紀』に言う、たんなる新羅からの渡来神ではない。別名を「渡し神(和多志神)、度津神」と言い、これは外地の韓郷から渡来してきたことに因る。佐渡一宮で式内社の度津神社(新潟県佐渡市羽茂飯岡)は海上交通の守護神として五十猛命を祀るなど、日本各地で同名で祀られる(『神道大辞典』など)。

この神の記事は少ないが、『書紀』第八段(宝剣出現)の一書第四および第五の記事に見える。素戔嗚尊が子の五十猛神を率いて先ず新羅国に天降り、そこから舟を作って出雲に渡ったとあり、また、五十猛神が天降りの際に多くの木種を将来したが、韓地には植えずに、筑紫より始めて列島内に木種を播いたとある。そうすると、韓地からの最初の到来地はむしろ筑紫になるし、渡来航路的にはそのほうが自然である。このように、韓地(朝鮮半島南部)からの渡来が『記・紀』に明確に記されるのは、天日矛(天日槍)より前の時代の神・人では、ほかにいない。五十猛神と妹二神(大屋姫命、抓津姫命。実態は妻神か)が「伊太祁曽三神」として紀伊国名草郡の名神大社で篤く祀られており、奉斉者が紀伊国造よりも紀臣氏(系譜は皇別とされるが、実態は天孫族系)とみられる事情にも留意される。

記紀神話では、その父「スサノヲ」は、高天原にあっては天照大神を困らせる暴れん坊神で、天照大神と争って敗れており、それによる追放後の「出雲」では開拓者的に描かれる。その終焉の地が出雲という伝承もあり、出雲市佐田町須佐の須佐神社(風土記・延喜式に記載)が祀られる。その攝末社に天照社・厳島社・須賀社などがあり、境内に千数百年という老杉や蘇民将来の祭もある。スサノヲの子の大国主神の子、加夜奈留美(女神?)の子孫と称する須佐氏が永年奉斎するが、少なくとも系図の初期段階などには疑問があり、出雲国造一族が祭祀に関与したか(瀧音能之氏が須佐神社周辺の地をスサノオ神の本貫とみるのは疑問で、ここには同神は到来しておらず、子孫と称する家が祀っただけのこと。出雲国造一族が奉斎した神社も当初は熊野神社が主で、杵筑神社(現・出雲大社)でも長い間、祭神がスサノヲであった)。

スサノヲは、その子孫という大国主神を通じて地祇の三輸氏・賀茂氏や住道首などにつながるという系譜を伝える。これが『姓氏録』大神朝臣条や『旧事本紀』地祇本紀などに見える子孫の系譜であり(前者の大神朝臣条では、素佐能雄命の六世孫が大国主と記される)、『古事記』では「いわゆる出雲系」の多数の神々に通じる系譜が紀載される。しかし、五十猛神と大国主神との関係はこれら系譜では不明なままである(五十猛と大国主とは、祖先・子係の関係にない。出雲の大国主神の父は天冬衣命と伝え、その祖系のなかにも五十猛は見えない)。

このため、「スサンヲ」という神には複数の神格(人格)がおるようにみられている。実際には、このような名・通称で呼ばれる者が一族・同系統で複数いたり(部族長の通称的な使用もあるがか)、子孫が祖先の伝承を伴って各地へ移遷、展開したともみられる。朝鮮神話に見える檀君も、スサノヲに擬せられたり、高句麗からの渡来系氏族・八坂造氏が京都祇園(感神院祇園社)で祀る「牛頭天王」も、中国神話で牛首人身神とされる炎帝神農氏(赤帝)や蚩尤(兵主神)という頭に角をもつ武神(戦神)、兵器製造神にも通じる。わが国ではこれら神々の実体がスサノヲ神(ないし大己貴命)に通じるとされることが多い。蚩尤が鉄神とも言われる。

この「スサノヲ」の名は、同一部族(天皇氏族)の根幹系統を通じて、遠い祖先から見える「通称」ではないかと把握される。すなわち、五十猛神自身がスサノヲ(の一人)に相当するとしたほうがよい。五十猛神を祀る式内社は、出雲六社、播磨二社、紀伊二社など全国合計で十五社もあり、これら地域分布からは天孫族系の出雲国造族が主に奉斎したことが窺われる。これに関連して、わが国で兵主神を祀る式内社は、近江国野洲郡及び大和国磯城郡など名神大社三社を含め、合計で十九社もあり、うち但馬七社、因幡二社、近江二社、播磨二社、丹波一社などという地域分布に留意される(この辺に着目すると、但馬出石に落ち着いた天日矛一族が、韓地の新羅あたりから当該兵主神をもたらした可能性も考えられる)。

兵主神社の祭神は、いまは大己貴命、素戔嗚神などとされて、特に前者とされることが多い。これは、本来の祭神で鍛冶神たる八千矛神が、大穴持命に通じる大己貴命と混同され、出雲に兵主神の神社分布が多い事情に因るものか。八千矛神という神は、『書紀』には見えず、『古事記』で高志の沼川比売の求婚譚などに見えて、大国主神の別名として扱われる。同神の子には、「御井神」も見える。御井神は木伺神ともいわれ、多くの樹種をもって天降り、広く大八洲に播種したと伝える五十猛神の縁者というのがふさわしい。滋賀県蒲生郡日野町の八千鉾神社は、大屋彦神(五十猛神のこと)を祭神とする。銅矛・銅戈や銅剣は分布が北九州に多くあり、銅矛の出雲出土はあまり多くないので(最多出土の荒神谷遣跡でも、銅矛十六本に対し、銅剣が三五八本の多数で出土)その意味でも出雲の大国主神が八千矛神とされるのにはしっくりこない。

八千矛神とは、実はイタテ神(伊太弓、伊達、射楯こと五十猛神)のこととみられる(その場合、御井神とは高魂命〔高木神〕のことか)。銅矛・銅戈の出土が肥前唐津辺りに多く、銅剣も含めて銅製武器が北九州に多く出て、これが「銅剣銅矛分布圏」という把握もある。日本列島では、弥生Ⅰ期に朝鮮半島から銅矛が到来し、鉄矛は同Ⅲ期に出現して古墳時代中期以降盛行した(『日本考古学事典』)、とされるから、鉄矛も併せ持って渡来したのが天孫族か。天孫族の広い範囲に入るとみられるのが、新羅からの渡来を伝える天日矛(天日槍)である。唐津市の宇木汲田遺跡からは多数の銅剣・銅矛や多鈕細文鏡などが出土しており、天孫族の足跡を示すものか。

イタテの神は新羅系の韓鍛治の奉祀した神だと窺えると、真弓常忠氏は指摘する(『古代の鉄と神々』)。中国の原型である「兵主神」が額に角を持ち鉄を食べる蚩尤(上記)とされており、わが国で同神にも比定される五十猛神が角凝魂命(「角+鉄塊の意味の凝」)という別名をもつのも肯ける。吉野裕氏は、『風土記』の研究などから、早くに『風士記世界と鉄王神話』(一九七二年刊)や『素尊鉄神論序説』(一九七三年刊)を著し、スサノヲが鉄神だとみた。この鉄神性を同神に認める見解が多い。

端的にいえば、複雑な性格ゆえにスサノヲ神(素戔嗚神)の位置づけが難解であり、たいへん重要なのである。これが、記紀にイザナギ・イザナミニ神の子で、皇祖神たる太陽神・天照大神の「弟」とされたり、大己貴命の祖先とされたりと様々に混同が生じた(実際、記紀で天照大神と争った「戦った」という意味をもつ「スサノヲ」は、大己貴など海神族系の祖という性格では、別神としたほうがよい。現実の出雲と、実体が葦原中国〔筑前海岸部の那珂川波域〕たる記紀神話の「出雲」とを、八世紀段階の記紀の編者たちは混同したことなどに因る。

人皇ノ鼻祖という鈴木真年の指摘

一般には、記紀神話の影響で、スサノヲ神の子ないし子孫(六世孫『姓氏録』ないし七世孫)が大己貴命(大国主神)で、いわゆる「出雲族」(あるいは海神族)の祖神がスサノヲ神と受けとられている。

しかし、大己貴命は海神族の系統の祖神であるが、そうであっても、スサノラヲ神とは男系血筋でのつながりがなく(スサノヲ神後裔の女性を妻の一人としたことは考えられるが)、両神��血統一系というのは原型・実態とは異なる(両神の血縁関係を否定する先学の見解はかなりある。例えば、瀧音能之・藤岡大拙氏など。スサノヲの子に「八千矛神」がおり(五十猛神のことか)、兵主神社で該られるが、これが大己貴命と混同された結果、スサノヲの子ともされたものか)。ともあれ、「出雲神族」という概念は紛らわしく、使用には留意される。

スサノヲによる八俣大蛇(八岐大蛇)の退治の伝承も、竜蛇信仰をもつ種族のトーテム獣を退治したのだから、海神族の祖神であるはずがない。もっとも「八俣大蛇=九頭竜」という見方もあるようである(ギリシャ神話に出る竜迷体の巨大怪物ヒュドラーも九つの首をもつ)。これが、『古事記』では「高志之八俣遠呂智」と表記されるが、「高志」が越すなわち北陸地方とまでは、スサノヲの活動地域から読みとれない。ともあれ、皇威に抗う荒神(荒ぶる水神)の象徴として大蛇がでてくることになる。

この伝承も、同神が居て活動したのが北九州だとしたら、竜蛇信仰をもつ種族・国々(海神族系種族の国、主に奴国か)の退治・平定を意味したのだろう.スサノヲについて、韓地から渡来の鉄器鍛冶集団が信奉する神という説はかなりある。火山の神という見方もあるが、これは火に関わる鍛治神の祖神、竃の神からの転訛の可能性もあろう。

明治期の国学者で系図研究者の鈴木真年は、その著書『日本事物原始』や『古事記正義』で、この神について概ね次のような主旨で記している。

「素戔鳥命トハ人皇ノ鼻祖二坐シテ、二神ノ真名子タリ。故二、天神此葦原中洲ヲ賜テ、国土ツ開闢セシム」(適宜、句読点を付した)と切り出し、高天原から天降って新羅の牛頭方(楽浪郡のうちの地)に至り、伊太氐命(亦名を五十猛命、大屋毘古命、伊太祁曽命、神平多命)・速須勢理比売を生み、その後、太白山(平安北道寧辺の妙香山に比定。平壌の東北方)の下に至り檀木の下に互市(陸上での交易)するなど人事や社会運営を教え、これを国人が追末して檀君という。また神櫛玉命(亦名を櫛御気野神、気津御子神。すなわち、熊野大神)ともいう。

その子の伊太氐命を率いて東海に入り、多くの樹木種ををもって出雲国に着き、須賀の地に宮居したが、伊太氐命は妹と協力して樹木の種を各地に分布した。素戔鳥命の子の天忍穂耳命を、天照大神は子として養って天子の位につけた。」(ここで天忍穂耳命を「子」とするのは、天安川の河原における天照大神との伝承から、スサノヲの実子と考えたものか。ただ、この見方には疑問あり、実際にはスサノヲの子孫となろう。後述)

こうした真年の把握には疑問な点もいくつかあるが、スサノヲ神がわが国の「人皇ノ鼻祖」だという��本は妥当な線だとみられる。天照大神が男神だという性格(夫婿が知られずに子孫を残す女性が古代大族の祖先系図にはまったく現れない事情もある)や忌部氏の上古系図等を参考にして、これら記紀の記事を総合的に考え併せる必要がある。そうすると、韓地から日本列島に渡来してきた、わが国天孫族の始祖(天照大神の更なる違い祖先)こそがスサノヲ神であって、五十猛神とも同神(ないしその父神)だとみるのが適当となる。朝鮮の始祖とされる「檀君」(後述するが、後世の造作神となろう)とほぼ同種の性格をもつ神という程度は認めて良い。

十世紀後葉の北宋に、日本の東大寺の僧・奝然らが雍熙元年(九八四)にやって来て、銅器や『王年代紀』などを献上したが、天御中主を初代とする皇統譜には、第十八代に素戔鳥尊(その前代が伊奘諾尊)、第十九代に天照大神尊、第二四代目に神武天皇の名前が記される(『宋史』日本伝)。平安中期の円融天皇治世のときに存在した『王年代紀』が何に基づくかは不明だが、天照大神の先代に素戔鳥尊があげられることに留意される。

スサノヲがスガの地に居たという上記伝承からか、全国の須賀神社はスサノヲを祭神とする例が多い。同社は、牛頭天王・須佐之男命を祭神とする祇園信仰の神社で、全国に広く存在し、島根県・高知県に特に多い。これら須賀神社の多くは、明治の神仏分離まで「牛頭天王社」「天王社」と称していた。牛頭天王は、播磨の広峯神社などでも祀られるが、同社は天孫族の針間国造の領域にあって、同じく凡河内国造一族が長く奉祀した。

なお、素戔嗚命の実体について、卑弥呼と対立関係にあった「狗奴国王」を考える説もあるが、これは根拠に乏しい想像論である(狗奴国の性格・習俗についての誤解が基礎にある)。また、習俗・祭祀やトーテムが異なる大国主神(海神族系氏族の祖)の父祖でもない。

八幡神の実体

豊前の宇佐八幡でも、祭神たる八幡神の実体が五十猛神だとみられる。応神天皇家や宇佐国造など天孫族の一派の実際の遠祖として、八幡神が考えられる。字佐国造は、高魂尊の裔孫の宇佐都彦(菟狭津彦)を国造初祖とするが、高魂尊の先が五十猛神とみられる。

弘仁五年(八一四)の太政官符や『宇佐託宣集』等に拠ると、字佐郡の小倉山の麓に八つの頭が一つの身体についた奇異な風体をもつ鍛冶翁がおり、金色の鷹となって示現し、その姿を見ようと近づく者の半数が死亡したが、神官(辛島勝乙目とするのが原型か)の祈持に応じて三歳児童の姿で八幡神が出現し、「我は始め辛国に八流の幡となって天降り、日本の神となって一切衆生を度する釈迦菩薩の化身なり」と託宣したという。こうした伝承などから、八幡神はもともと鍛冶神とする見方も古くからある(柳田国男氏ほか)。

後世では八幡大神にも擬せられる応神天皇は、実際の系譜は宇佐国造一族の支流の流れをひく鍛冶部族の息長氏に出ており、遠祖は神武に始まる王統と同じで、高魂命であった。金色の鷹は、金鵄や八咫烏にも通じる天孫族のトーテムである。

素盞嗚神という神は、海神族たる大己貴神(大国主神)の父祖としても伝えるが(記紀ともに見えるが、『古事記』のほうに多く伝える傾向)、その一方、熊野大神として、天孫族系統の物部連や鳥取部によって祖神として広く奉斎された。これら氏族の祖たる天津彦根命(天若日子)やその兄弟神は、素盞嗚神と天照大神との天安河原の誓約の際に息吹きのなかから誕生したと神話に伝える。

こうした両様の複雑な性格をもつ素盞嗚神は、本来は性格ごとに別々の人格神かとも考えるのがよいかもしれない。そのなかでも、最も主なものとしてはわが国天孫族の祖となる(こうした見方は、私の氏族研究の結論的な部分だけを記したので、分かり難いかもしれないが、紙数制約や論旨展開上の見地から、本書ではこのくらいに止める。以上の記述に関連して、本シリーズの『息長氏』『三輪氏」』などをご参照)。

天孫族の祖系と祭祀

現存の天孫族系統の系図では、天照大神より先へ遡る神統譜を記すものは少ないが、『姓氏録』では若干は記事が遺る。それが、角凝魂命を遠祖とする系譜をもつ諸氏(鳥取連・鳥取、委文連・宿祢〔倭文連・宿祢〕、竹原、美努連、税部〔鴨県主一族〕や額田部宿祢〔物部氏同族〕、雄儀連などで、殆どが少彦名神の流れ)である。

角凝魂命を祀る神社は全国で少ないが、鳥取連が奉斎した和泉国日根郡の式内社、波太神社(大阪府阪南市石田に鎮座。もと桑畑村、東鳥取村で、同国神名帳に従五位上波太岐社と記載。府社)の祭神として鳥取連の祖・天湯河板挙が垂仁朝に祖神を創祀したと伝える。波多の地名は肥前国松浦郡にもあり、当地に波多八幡神社(佐賀県唐津市北波多稗田で、宇木汲田遺跡の西南近隣)が鎮座する。「波多」は秦韓・辰韓に通じるものか。

忌部氏の系図(「斉部宿祢本系帳」」や「宮中八神」などを基礎にして、始祖の五十猛神以降の初期段階の歴代を整理、推定してみると、概ね次のようになる(第1図)。ただ、妻神(后神)は難解であり、推定の度合いが大きい。

各々の遠祖神が異なる複数の神名をもつことに留意されるが、天照大神は「斉部宿祢本系帳」では「天庭立命」として表記される(この名に近い「天壁立命」も天背男命の父神で左京神別の宮部造の祖とされるから同神となる)。

この神は、大阪市天王寺区の生国魂神社(東生郡の難波坐生国咲国魂神社)で奉音される神であるこれが、信濃国小県郡では名神大社の生島足島神社(長野県上田市下之郷)でも祀られて、その祭神が大八嶋を統べる「生島神・足島神」とされる。摂津国川辺都(兵庫県尼崎市栗山町)の生島神社では、生島神・足島神、天照大神、須佐男神、八幡大神、伊邪那岐・伊邪那美神をいま祀る(祭神の名に重複がある)。

この生島神・足島神は、天皇の国土支配権の裏付けを企図する祭祀ともみられる八十島祭の主神とされる(この祭は、文献初見が文徳天皇の即位時の嘉祥三年〔八五○〕九月で、鎌倉前期まで廿二回確認されると言うが、由来は上古に溯るのだろう)。『延喜式』神名帳には、宮中八神殿で御巫祭神八座のなかで生産日神・足産日神(『古語拾遺』では生産霊・足産霊)として祀られ、神祇官に坐しては生島巫祭神二座として生島神・足島神があげられる。両名は併せて夫婦神(その場合、足島神のほうは妻神か)とみられ、男神は伊久魂命とも天活玉命ともいわれる。天照大神という名では、『延喜式』神名帳では宮中坐神三六座のなかに見えないし、『姓氏録』にも諸氏族の祖先として見えないことに留意される。なお、天活玉命を祀る神社は少ないが、越中の高瀬神社(富山県南砺市高瀬。同社は五十猛神も合祀)や讃岐の大麻神社(寒川郡の大蓑彦神社。香川県善通寺市大麻町)という式内社があげられる。

『書紀』には生申の乱の時(天武天皇元年〔六七二〕七月廿三日条)に生島神が見える。そこでは、高市社に坐す事代主神と牟狭社に坐す生霊神が神憑りして、神日本磐余彦天皇之陵(神武陵で、『書紀』にいう畝傍山東北陵か)に馬と種々の兵器を奉納すれば、両神が天武軍の前後に立って守護すると告げたが、この生霊神が生島神(生国魂神)に当たる。いま畝傍山の東北の裾、橿原市大久保町域(旧洞村)にある神武陵旧跡と伝える地の近隣には、生玉神社が鎮座する。

『古事記』には「天津国玉神」とも表記されるが、これは、天若日子(天稚彦。天照大神の子で別名が天津彦根命、天背男命、天湯河桁命であり、出雲国造や物部氏など鍛冶部族や鳥取部等の祖)が大国主神のもと(葦原中国)に派遣された事件に関連して見える。

その父神が高皇産霊尊であり、上記の宮中八神殿で祀られる高御産日神にあたる。この神のときころに筑後川流域に至って定着したとみられる。この神を天孫降臨の指揮者として皇祖神のはじめに置く見方が学究には多いようだが、上記系図に見るように更に父祖の神々を伝えることに多意される。

「宮中八神」の意義

ここまでに宮中八神にも触れてきたが、『延喜式』神名帳の冒頭に掲げる「宮中八神」には十分留意される。

すなわち、宮中神として大社三十座小社六座があり、そのうちの筆頭に「御巫等祭神八座」並大、月次新嘗とある神々で、①神産日神、②高御産日神、⑤玉積日神(玉積産日神)、④生産日神、⑤足産日神、⑥大宮売神、⑦御食津神、⑧事代主神、の八神があげられる。さらに、「座摩巫祭神五座」並大、月次新嘗として生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神の五神、「御門巫祭神八座」並大、月次新嘗として、櫛石窓神と豊石窓神が四面門各一座、「生嶋巫祭神二座」並大、月次新嘗として並大の生嶋神、足嶋神の二神があり(ここまでが「神祇宮西院坐御巫等祭神」とされて、合計が二三神)、更に、「宮内省坐神三座」並名神大、月次新嘗として薗神社、韓神社二座、「造酒司生神」大四座、並大、月次新嘗として大宮売神社四座が掲載される。

「宮中八神」の次ぎにあげれる神々は、御門神(八座)を除くと、おそらく八神の異名・異称で重複するものだろう(ただ、座摩巫が祭る五神は、「大宮地を守り坐す霊神」とされるが、その実体は難解・不明。五神はみな始祖神関係の異名かもしれず、「生井、福井、綱長井」で三井・御井、「波比祇、阿須波」が五十猛神に通じるか)。そして、その皇統譜のなかで大祖先神としての位置づけにあった神々ではなかろうか。具体的には、天照大神夫妻を含めそれ以前の三代の夫妻神とみられる。上記の「第1図天孫族の初期段階の系譜」は、こうした見方のうえで推定記載をした。

注意すべきは、最も重要な天照大神にあたる神の名が二つ(玉積産日神、生産日神)あり、対偶を持たない「事代主神」があって、合計で「八神」となっている点である。天孫族系統では、「八」という神聖数をもっていた。

さて、ここの「事代主神」の実体は何だったのだろうか。抽象神としての意味は、「神憑りして神託をくだす神」であり(松前健、佐伯有清などの諸氏)、特定の固有名詞とされる必要はない。ところが、この神は、一般には地祇(国津神)・三輪氏族の祖で、神武天皇の皇后の父神が指される。これは、後代の諸天皇の母系祖神として理解が出来ないわけでもないが、それならば、天照大神の邊遥か後代の神であって、宮中祭祀のバランスを欠く。

そこで、「姓氏録』を見ると、天神としての「天事代主命」(天辞代主命、天辞代主命)が存在したとわかる。この神を祖神とするのが、左京神別の畝尾連、右京神別の伊与部、大和神別の飛鳥直の三氏であり、これら諸氏の系譜を考えると、みな中臣連一族の初期分岐となる(伊与部条には高媚牟須比命の三世孫と記載も、これは疑問)。畝尾連の一族は和泉神別にもあげられ、そこでは「大中臣朝臣同祖。天児屋命之後也」と記載がある。しかも、高市郡明日香村に鎮座の飛鳥坐神社(並名神大)では、事代主神、高皇産霊神、飛鳥神奈備三日女神を祭神とする。すなわち、天事代主命とは中臣氏の大祖神(天孫降臨痔の天児屋根命の父祖神か)の位置づけということになるが、そうすると、天照大神も含め、この神から遡って三世代の夫神の誰かの舅神で、天孫族系統の母系の祖として特掲された可能性があり、この場合には「宮中八神」に所掲の神々の活動年代とも符合するものとなろう(現在の当該飛鳥神社の祭祀では、転訛された影響で、有名な三輪の事代主神と混同されている)。

なお、{宮中八神」のなかに、元は「倭大国魂神」(実体は九州所在の大己貴神)も含まれていたとみる見解(若井敏明氏『「神話」から読み直す古代天皇史』)には反対である。天照大神以前の上古歴代の舅神の位置にはいないからであって、『書紀』崇神天皇大年条の記事には疑問がある。不祭祀のイザナギ・イザナミの諾冊二神も、実体をもつ神ではなかった。

韓国イタテ神の列島渡来

『延喜式』神名帳のはじめに、宮中で祀られる神々が「宮中坐神三十六座」としてあげられる。そのなかに宮内省に坐す神の三座(並名神大)があって、薗神(園神)の社と韓神の社の二座がある。この「韓神」こそ韓(伽耶)から渡来した五十猛神を指す。ちなみに、御巫等祭神の八座にあげる神産日神も大始祖たる五十猛神にあたるとみられ、五十猛神の妻神の御食津神(御膳神)も同八座のなかに見える。この女神は豊受大神でもあり、食物主宰の倉稲魂神(稲荷神)で保食神なのだから、薗神にあたるとみるのが自然である。織物と酒造を司る女神、大宮売神にも当たりそうな可能性もあるが、それを留保しつつ、この関係では別神としておいた(関連して言うと、丹波国多紀郡式内社の大売神社���兵庫県篠山市寺内]は、大宮売神を祀るが、「オーヒルメ」神社と読まれている。大宮売がアメノウズメの別名だとする平田篤胤説や、これに通じる『古語拾遺』の記事は誤りとみられる)。

かつて、黒板勝美博士は、天照大神より前の神々が皇室の祖先として奉斎されていないとの理由で、それらの実在性は認めがたいと考えた。しかし、上記のように現実に別の神名で宮中で永く奉斎されてきた。出雲でも、神産日神も神魂神社の名で、意宇郡六社の一としてあり(松江市大庭町)、出雲国造が長く奉仕した。同社は神火相続の神事で知られる。

「園韓神」には一に大己貴神・少彦名神・大物主神をあてる説もあり、平安京遷都以前に京の地を支配したのが渡来系の秦氏だとして、園神・韓神は元々は秦氏が奉斎した神とみる説(水谷千秋氏)もあるが、ともに論拠薄弱である。

園韓神社は宮中では唯一の名神大社であり、応仁の乱頃までの宮殿の宮内省に鎮座した。この神格・鎮座地からみても、秦氏にふさわしいとはとても言えない。例祭は園韓神祭といわれ、『江家次第』では神部四人が榊・桙・弓・剣を持って神楽を舞ったと見え、『百錬抄』では大治二年(一一二七)の大内裏火災で園韓神の御正体を取り出そうとした折に神宝として剣・桙があったと見える。帝王鎮護の神という役割や、皇祖神の系統からみても、これは始祖神の五十猛神夫妻とするのが妥当であろう。もとからこの地にあって平安遷都に伴い遷座させようとしたら、帝王を護りたいという託宣が韓神からあったとも伝える(本来は鴨県主奉斎か)。

御食津神はオオゲツヒメ(保食神)でもあり、穀物神(稲倉魂命)でもあった。五十猛神は大屋毘古神とも呼ばれ、一緒に植樹につとめた妹・大屋毘売(大屋津姫)は、名前の対応から考えて、「妹」とは実際には「妻」の意であろう。紀州にはこの女神を祀る神社もある(和歌山市字田森に鎮座の大屋都姫神社など)。この妻神は白山信仰の菊理媛命にも通じ、水神の罔象女神であり、多様な神格と名をもつ。八幡大神の妻神たる比売大神でもあって、宇佐八幡宮で祀られる。水神が竜神に通じ、仏教での同種の弁財天にも通じる祭祀もある。

筑後国御井郡や豊前国田川郡(豊比咩命神社という名で、いま香春神社に合祀)など各地の「豊比咩神社」の祭神であって(神武天皇の祖母とされる「豊玉姫」ではないし、「神功皇后の妹」のことでもない)、伊勢神宮外宮の豊受大神にあたる。香春の豊比咩神が宇佐の比売大神に相当すると岡谷公二氏も指摘する(上掲書)。豊比咩(豊姫)については、高良神の妻神という見方もあり、この辺の可能性を留保しつつ、比売大神という見方で一応、考えたい。

比売大神については宗像三女神説(宇佐神宮・石清水八幡宮の立場か)もあるが、大分県杵築市の奈多宮では、沖合の市杵島(または厳島)と呼ぶ岩礁に比売大神が降臨したと伝えるから、主祭神八幡神(=五十猛神)の后神で、端的に市杵島姫神と考えたほうがよい(その系譜は不明だが、天照大神の娘のはずはなく、海神族的な色彩があるものの、幹地から共に渡来したか、既に北九州にあった種族の出かは判じがたい)。

この女神は、水神の性格からは淀姫(興止姫神、世田姫)にもあたる。肥前国一宮たる佐嘉郡の與止日女神社(河上社。佐賀市大和町川上)、予賀神社なども含め、肥前中心に二十数社の多くで祀られ、とくに佐賀県の嘉瀬川流域に六社もあって祭祀が集中する。夫神・五十猛神と同様、石神の性格ももつ(脊振山に鎮座の脊振神社は、弁財天社ということで本地垂迹で市杵島姫を祀るが、この神にもあたる〔瀬織津姫や蛇神の宇賀神にもあたる〕。山城国乙訓郡の式内社、与杼神社〔京都市伏見区淀〕でも写る。安芸宮島の上厳島神社〔伊都岐島神社〕や近江の竹生島神社〔浅井郡式内社の都久夫須麻神社〕、相模江ノ島でも、市杵島姫【弁財天】を祀り、竹生島では、併せ宇賀神・浅井姫・龍神も祀る。淀姫が、一に「八幡大神の叔母、神功皇后の妹」とされるのは訛伝)。

唐津市呼子の加部島(別名が姫島)の宮崎鼻に鎮座する田島神社(松浦郡の式内名神大社の田島内神社)は、肥前最古といわれ唯ーの大社とされる。本殿の裏には磐境(祭場)とみられる地があり、立った三個の巨石や二個の平石、太閤祈念石と呼ばれる巨石もある。

加部島は、韓地・大陸への交通を考えると「道主貴(ちぬしのむち)」の鎮座地にふさわしく、市杵島姫を含む宗像三女神が礼られる(神名帳には「一座」と表記)。そうすると、韓地釜山(ないし対馬)辺りから筑前大島・沖ノ島を通る海路が「海北道中」と一般に解されるが(「海北」=は朝鮮半島を指す)、当該経路は、倭韓間の海上交通における当初のメインルート「壱岐・対馬を経由の線」だとみる田中卓博士の見方のほうが正しいものか。宗像大社では、九州本土の宗像市田島の地に辺津宮(総社)として現在、市杵島姫を祀る(『古事記』では、市杵島姫は中津宮、辺津宮鎮座は田寸津比売と記す)。

道主貴は、『書紀』(巻一第六段の一書第三)に「筑紫の水沼君等が祭る神」と見えており、水沼君(水沼県主)は佐賀君(佐喜県主)と同様、火国造同族とみられるから、これら諸氏の祖神でもあろう。『旧事本紀』天皇本紀には景行天皇の皇子のなかに武国表別命をあげ、筑紫水間君の祖と記される(同人は、「円珍俗姓系図」に讃岐の和気公・因岐首の始祖とされ、九州の阿蘇君・火君らの祖とみられる。『書紀』景行段に見える水沼別の始祖・国乳別皇子かその近親にあたる。同書の記事では、「弟の豊戸別皇子。是火国別之始祖世」と続ける)。

水沼君氏一族は、筑後国三潴郡の豪族で、久留米市西南部の大善寺町にある大古墳、御塚(全長約一二〇詩という帆立貝式古墳。中期古墳か)及びその北隣の権現塚(外径が全長約一五〇計かともいう。後期古墳か)の築造者とみられている。東北方近隣の同市高良内町には、これらに先立つ石櫃山古墳(全長が百計超【最大で一一五潮というで、境輪式を出土)もあったが、消滅した。久留米市北野町赤司に鎮座の赤司八幡宮(御井郡惣廟を称)がもと豊比咩神社といわれ、與止比咩命・高良大神や道主貴(三女神)、すなわち宗像三女神が祭神で、祠官家が水沼君氏との伝え(境内碑文)もあるが、領域からやや離れる感もある。

「韓」を冠する五十猛神

延喜式の神名帳には全国各地の官祭に関わる多くの古社があげられるが、そのなかで「韓」が頭につけられる神は五十猛神のみである。多くの樹木の種を持って大八洲に植えたと伝えて、紀伊国をはじめ各地で多く祀られる。わが国では伊達神(射楯神)とか韓国伊太神、伊太祁曽神ともいわれて、延喜式内社の奉斎神としてはかなり多くあり、全国で十五社を数える。

とくに、出雲には最多で合計六社もある。それが意宇郡・出雲郡に集中するが、���宇郡では玉作湯社や揖夜社に付属して鎮座する。これらは出雲国造一族の奉斎に係るものか。そして、これら出雲国内の六社が全て、韓国伊太氐神と記されて、式内社では類例の少ない「韓国(辛国)」が冠として付けられる。当地の曽枳能夜神社境内の韓国伊太氐夫神社(島根県出雲市斐川町神水)揖夜神社境内の韓国伊太氐神社(同県松江市東出雲町揖屋)など、韓国伊太所神社が出雲国の九郡中で意宇郡と出雲郡とに三社ずつ見られる(出雲国意宇郡の条に、①玉作湯神社、②揖夜神社、③佐久多神社に「同社坐韓国伊太氐神社」があり、西側の出雲郡条にあっても、「同社(神)韓国伊太氐神社」としての阿須伎神社、⑤出雲神社、⑯曽枳能夜神社が同様)。

このほかの式内社では、薩摩国曽於郡の韓国宇豆峯神社(鹿児島県霧島市国分上井)も、五十猛神(又の名を韓神曽保里神)を祀る。ここでも、とくに「韓国」を冠した神社の名前になっていることに留意される。これらの事情も、ての神の韓国からの渡来を示唆する(千家俊信『出雲式社考』にほぼ同旨)。出雲の西隣、石見国では現大田市五十猛町に近隣して韓神新羅神社・五十猛神社の両社が鎮座する。

この朝神新羅神社、出雲国出雲郡の韓竈神社(産銅遺跡のなかに鎮座)や安芸国御調郡の賀羅加波神社のほうは、素戔鳴命を屯るというが、五十猛同神か。

五十猛神については、記紀に見えるのは上記の一箇所だけであるが、イタテ神としては、『播磨国風土記』餝磨郡の因達里(姫路市街地の北部)の条に伊太氐之神が見える。因達里の伝承が、神功皇后が韓地征討で渡海する際、先導神としてその御船の上に鎮座したのがこの神である、という内容なのだから、「韓国」を冠しないイタテ神の場合にも韓国との関係がみられると石塚俊氏は指摘する。これが、餝磨郡式内の射楯兵主神社(姫路市本町に鎮座)である。イタテ神が神功皇后の先祖・天日矛にも通じるとしたら、祖神たちの加護を受けてその祖国の韓土に進攻したことになる。関連して、九世紀後半の貞観期当時の対新羅関係の悪化という背景のなかで、日本を新羅から守る目的で韓国伊太氐諸社が建立されたという説(瀧音能之氏)は疑問が大きく、この神の祭礼の由来は更に古かった。

伝承では、イタテ神は韓地の新羅から直接渡海し、日本列島に着いて出役に入り、そこから紀伊に遷ったようにうけとられる。出雲・紀伊には関係社が多くあり、出雲の西隣の石見国安濃郡にも、現・大田市五十猛町に五十猛神社と韓神新羅神社がある。五十猛命の降臨地としては、奥出雲、出雲国仁多郡の鳥上峰(船通山、鳥髪山)という伝承もある。これも、天孫族関係者が高山に天降りするという所伝の一環である。

九州の太宰府付近にも鳥髪山に相当するような山(例えば基山〔後述」」とか砥上岳(遠賀川源流地)がある。一方、対馬、壱岐を経由して九州の有明湾岸に上陸とも伝えるから、多くの関係請社や遺跡などの分布を具体的に見ると、やはり韓地→対馬→筑紫という地理的に自然な経路をとったとみられる。そこで、次ぎに北九州の分布を見てみる。

九州の五十猛神

対馬では、対馬島の北端で河内湾に臨む地に鎮座する岩立神社(岩楯神社ともいう。対馬市上対馬町大字河内)がまずあげられる。素戔嗚尊が韓土よりお帰り(到来か?)の時に、この浦に船を寄せたと伝える。元来、本社は岩楯の地に在って神籠磐境だといい、社殿がなく森の中に磐石があって、これを神位とする。

同名社では、備前国和気郡にも、磐梨別君氏(垂仁天皇後裔と称するが、実際には息長氏の一支流の和気氏)の奉斎とみられる同名の石立神社(現・備前市麻宇那)があり、社殿の下に大磐石があって、岩石崇拝に創まるとされる(『神道大辞典』)。姫大神も祀られ、近隣の北側対岸には祇園神社・磐井神社、稲荷神社や荒神社もある。石立神社の南方の備前市域、日生には高良八幡もあって、その社叢もウバメガシが占める海岸林で知られる。対馬の那祖師神社(対馬市上対馬町豊。島大国魂神社も合祀)など数社も、五十猛神を祭祀する。

大和にも同名社が添上郡式内社であり、「天乃石立神社」と記載される。現社名を天石立神社(戸磐明神)といい、奈良市柳生谷、戸岩山の北麓(奈良市柳生町の岩戸谷)にあって、本殿をもたず、鎮座する巨岩を直接拝する形態をとる。四つの巨石の総体が天石立神社と呼ばれるが、なかでも中心の丸い巨岩(きんちゃく岩と呼ぶ)が日向神社で、これが天照大神を祀り、他の三つは門神(豊磐門戸命、櫛磐門戸命)と天岩戸別命に当てられる。地域的に考えると、同社は磐梨別君同族の山辺県主一族が祭礼に関与したものか。

北九州の五十猛神祭礼では、筑前国御笠郡の筑紫神社(福岡県筑紫野市原田)や同国早良郡の五十猛神社(同県福岡市西区金武)が著名である。前者では、筑前・筑後・肥前の交通要衝に、筑紫の国魂たる筑紫大明神として祀られる。その別名の白日別神は、太陽神にも「日向」になも通じる。早良郡の西職りの怡土・志摩両郡(現・糸島市域)にも、五十猛神を写る神社が多い。王丸の白木神社前原の酒神社、草場や西浦の白木神社などがそれであり、潤神社も含め、その旧名が「白木神社」とするものも多い。これらの白木神社の群や、密集する白木の地名は新羅に因むといい、朝鮮半島由来の遣跡や伝承に彩られる。

肥前では、基山を神体山とする荒穂神社(佐賀県三養基郡基山町宮浦)がある。筑紫神社の後背地にあたる基肄郡の基山山頂には五十猛神が祀られ、玉々石という巨石の磐座や五十猛神伝承による「日本植林発祥之地」という石碑がある。同名社は、基山の別宮として、遠賀川上流域の福岡県嘉麻市牛隈(旧・嘉穂郡)にもあるが、祭神がニニギの尊で、元宮が馬見神社という。

『筑後国風土記』逸文には、荒ぶる「麁猛神」が筑前と筑後の境界に居て、往来の人々の半数を殺すので、筑紫君等の祖・甕依姫を祝にして祀ったと見え、麓の荒穂���社で祀られる。この実体が五十猛神とみられる。この地に朝鮮式山城の基肄城が築かれ、瓊瓊杵命が基山で国見をしたとの社伝もある。アラは伽耶の安羅(慶尚南道の咸安あたり)にも通じるし、「基肄」は紀伊国造の紀直氏や武内宿祢後裔と称した紀臣氏の「キ」にも通じる。杵島郡の稲佐神社・妻山神社(ともに同県杵島郡白石町域)なども、五十猛神やその眷属神の祭祀で知られる。

日本列島に杉などの樹種をもたらしたことで、各地の紀伊神社や杉山神社の祭神とされることも多い。とくに武蔵南部(旧都筑・橘樹両郡や横浜市港北区域)には、五十猛神を祭神とする杉山神社の分布が多い。これは、五十猛神を奉じた人々・部族がこの地域の開拓を進めたことに因るものであろう。

九州に戻って、五島列島、福江島の北部に位置する五島市(前・南松浦郡)岐宿町岐宿に巖立神社(岩立三所大権現)があり、社叢は椎の大木やナタオレの木などの原生林として長崎県文化財に指定される。対馬のイワタテ同名社に通じ、ここでは宗像三女神等を礼るが、本来は市杵島姫を祀るものか。長崎市香焼町の岩立神社では、境内に樹齢推定二百年という古木のエノキ(市指定天然記念物)がある。

岩立神社について言えば、このほか、出雲の東隣の伯耆西部にも同名社があり(祭神はいま大山祇命とされるが、疑問)、大山中腹の鳥取県西伯郡伯耆町岩立に鎮座する。ここでも、樹齢推定二百年、という樅・杉・銀杏の巨樹群が社を深く覆うことで有名で、裏山には「岩滝さん」と呼ばれる古くから信仰の対象とされた巨石があり、周辺に岩立古墳群もある。近隣の金持神社(同県日野郡日野町)や石見の物部神社別天神(島根県大田市川合町)などに祀られるのが、天之常立神である。この神は天地開闢の際に、別天津神五柱の最後に現れた神で、天(高天原)そのものの神格化ともされるから、具体的には五十猛神を指すのかもしれない。国常立神は、国土守護神ともされる。

これら五十猛神と眷属神を祀る神社や関連遺跡は、北九州では天山を含む背振山地の周囲に濃密に点在する。天山は、同山地の西部側、佐賀県のほぼ中央部に位置し、唐津・小城・佐賀・多久の各市に史る。その標高一〇四六㍍は、同山地東部の最高峰、脊振山(標高一〇五五㍍)に次ぐ。

この辺の事情を踏まえ、天孫族の様々な特徴を次ぎに見ていくことにしたい。

鳥トーテミズム

天皇家・天孫族には、鳥トーテミズムや、始祖の卵生伝承らしきものなど、鳥にまつわるものが多くある。古くは「天の鳥船」や「八咫烏の先導」の伝承があり、倭建命の霊魂が白鳥となって飛び去ったという白鳥伝承も代表的であって、その墓の候補のいくつかには「白鳥陵」という命名がある。

河内の古市古墳群にある津堂城山古墳は、前期末頃の巨大古墳で、倭建命の陵墓に擬される。すくなくとも、当時の大王一族関係者の陵墓とみられており、辺十七㍍の方墳状の特殊な施設には、巨大な水鳥形埴輪三体が配されている。この水鳥はおそらく白鳥ではなかろうか。烏型の埴輪は全国的に分布するが、応神天皇陵に比定される誉田山古墳や継体天皇供の可能性が大きい今城塚古墳でも見られ、これらに先行する。古墳の周濠から鳥形木製品が出土した例もあり、天上と地上を結ぶ聖なる動物という意味以上に、こうした鳥トーテミズムが大王一族にあったから祭祀に使われたものだとみられる(鳥形木製品や鳥装シャーマンは弥生時代から見られるが、穀霊信仰の現れとするのは疑問か)。中国の長江中・下流域にあった河姆渡文化期には鳥と太陽が象徴化されるとの指摘もある。

こうした鳥トーテミズムは、同族の息長氏から出た応神王統にあっても同様である。『記・紀』などに見える大雀・隼・雌鳥・鷺などを名にもつ応神・仁徳近親の王族も、鳥トーテミズムの現れであろう。この系統の遠祖、少彦名神は鳥の神様ともいえ、天日鷺翔矢命の名ももつ鳥取部造の祖神でもあった。

応神天皇自体が、宇佐八幡の伝承に、金色の鷹が金色の鳩に変じし、さらに小児となって現れて「誉田天皇広幡八幡麻呂」と名乗ったと伝える(『八幡宇佐宮御託宣集』)きも。この金色の鷹は、菱形池のほとりにいた鍛治翁の化身とされる。応神の前身(若い頃)は、垂仁天皇の皇子・ホムチワケ(品遅別、誉津別)として記紀に登場する(「ワケ」の名からして、垂仁の皇子ではありえないが)。ホムチワケは成人してもものを言わなかったが、空をいく白鳥の声を聞いて初めて話をしたので、山辺の大鶙が命をうけ捕らえたとの伝承がある(記紀に多少差異があるが、捕獲者は少彦名神後裔の鳥取部造の祖)。「大鶙」は鷲鷹類の鳥を表す名(通称)であり、これに対応して『書紀』に見える名の「天湯河板挙」とは、実際には祖神の名であって、少彦名神の親・天若日子(天稚彦)の別名とみられる。

全国各地には白鳥神社が多くあり、日本武尊(倭建命)の伝説に因むとするものが多い。これらは、総じて天孫族諸氏の祭祀にかかるとみられる。福岡県にも白鳥の地名や同名社が多く鎮座する。順不同であげると、朝倉市白鳥・柳川市三橋町白鳥・京都郡みやこ町節丸字白鳥など白鳥の地名や、久留米市荒木町白口、田川市猪国、嘉穂郡嘉穂町馬見、八女市黒木町大淵、八女郡矢部村北矢部などに白鳥神社が鎮座する。大分県にも同名社が多い。久留米市白山町や神埼市神崎町城原にある「白角折神社」(前者の地ではシラトリ、後者ではオシトリと訓む)も関係社とみられ、後者には樹齢千年起という楠の巨木がある。

神武の大和侵入に際しては、八咫烏が道案内し、金色に輝く霊鵄(実体は八咫烏同神で、少彦名神後裔によるトーテム表示)が皇弓の筈(弓の弦をかける所)に止まって、抵抗する長髓彦軍の平定に助力したという伝承もあり、天孫の徵表が天羽羽矢であったとも記される(『書紀』)。天日鷲翔矢命(少彦名神の別名)の后裔には、長白羽神(天白羽鳥命)、天羽槌雄神や鴨族諸氏がいる。鍛冶神たる天目一箇命や少彦名神兄弟の父・天若日子(天津彦根命)は、自ら雉を射抜いた「反し矢」によって殺害されたが、その葬儀に際して、川鴈・雀など多くの鳥が役割を担ったと『書紀』に記される(割註では、本文より多くの鳥の名をあげる)。

これは、『春秋左氏伝』の昭公十七年条に見える山東省南部の夷系の国、郯子国の多くの鳥の名を付ける官名に通じるようであり、松本信広氏は、死者の魂を他界に連れていく鳥の観念と関連すると説く。朝鮮半島南部の弁辰(弁韓)でも、死者を天上に飛揚させるため、大鳥の羽根を用いて死者を送るという風習があった(『三国志』魏書弁辰伝)水上静夫氏も、中国の中原東方には郯子国など鳥トーテムをもつ諸氏族があり、殷族がこれらと一群の種族だとみる(『中国古代王朝消滅の謎』ー九九二年刊)。郯子国(郯国)は山東省郯城県(山東半島の基部の南方)の西南境に位置し、春秋時代に魯の属国であったが、東夷族の祖・帝少昊の後とされ、嬴姓の国とされるから、秦・趙や徐、黄、江、李などの国・君と同族である。山東にあった大国・斉は、もとは秦と同じく嬴姓の蒲姑(薄姑。殷代の侯爵国)の領域といい、少昊自体もその別名の「鷙」が手で鷹鷲をしつ執るという意味だとされる。

白川静氏も、金天少昊氏と山東の郯子とは同じ系列に属するとみる。殷は種族的には夷系に属するとし、殷の王朝的規模は、倭の五王期とあまり異なるものではなく、殷墟に残される十三基の地下王陵は、わが国の仁徳、応神の諸陵にほぼ匹敵し、殷が直接支配した地域も、西日本の全域程度のもので、絶対年代の異なることを除けば、両者の条件はきわめて似ている、と指摘する(『中国の神話』)

殷の始祖の舜には、もと太陽神であったらしい形跡があり、アマテラスの信仰と似ているといえよう、とも言う。

中国では、『春秋左氏伝』より更に古い『逸周書』の「王会編」に、鳥トーテムをもつ異族が見える。周王が成周(いまの洛陽)に壇を築いて万国を会集する状況を記述するなかに、森林が密集する山陵地帯の異族が多く奇鳥喘禽を献じており、鳥トーテミズムをもつ秦の出自がこの方面たあると白川静氏も指摘する(上掲書)。これら西方の庄爽は、黄河上流域山陵部の森林密集地帯(上古代の当時。内蒙古のオルドス地方か)のあたりに居たとみられる。

日本では、天若日子は、子の少彦名神を通じて、鳥取部造の遠祖でもあった。鳥の名をもつ人名(神名)も天孫族系統にかなり見られる。先にあげた天日鷲翔矢命の一族のほか、素戔嗚尊自体が須佐能烏命とも書かれる。出雲国造の遠祖・天夷鳥命(天鳥船命、武日照命)の実体が、鍛冶部族の祖・天目一箇命に通じると、別書(『越と出雲の夜明け』)で述べた。同国造の初祖の名は崇神朝の鵜濡渟命と伝える。国造家の遠祖・櫛八玉命(伊佐我命のことで、天夷鳥命の子)は、鵜となって水に潜り、水底で採取した埴土(赤土)で「天八十毘良迦」(多くの平たい土器)を作り、料理人となって大国主神に供膳したと伝えるが(『古事記』の国讓りの段)、その伝承を思わせる名である(すなわち、「鵜が潜く沼」だから、一種の通称か)。

これと同祖の鍛冶部族・三上祝氏一族でも、鳥鳴海命(三上祝の祖)、速都鳥命(穴門国造の祖)、意富鷲意弥命(師長国造の祖)等の鳥の名の人々が見える。長門の穴門国造の系譜は、「国造本紀」には桜井田部連と同祖と見えるくらいだが、鍛冶神天目一箇命の後裔で天孫族たる近江の三上祝の一族であり、代々が式内の住吉坐荒御魂神社(現住吉神社。山口県下関市一の宮)に奉仕した。その由来は、託宣を行って韓地征討に功績のあった住吉三神の荒魂を、践立が神主となって当地の山田邑に祀つた、と『書紀』神功皇后摂政前紀に見える。同社(長門一の宮)及び近隣の忌宮神社(二の宮)では、特殊神事「スホウテー(数方庭)」があり、竹竿の頭に羽根を挿し鈴をつけた道具を用いる風習がある。

北九州でも、吉野ヶ里貴跡を始め弥生時代の出土品には、杆頭にとりつけられる木製の鳥製品が頻出する。このような竹竿は、朝鮮半島の「鳥杆」(鳥竿。杆頭に木製の鳥をつけて寺院の入口等に立てられ、「ソッテ」などとも呼ほれた)や「蘇塗」(大木に鈴鼓を懸けて鬼神を祭祀った)につながる。鳥杆に似たものが、佐賀県神埼郡千代田町の託田西分遺跡でも出ている。こうしたソッテの習俗は、ウラル・アルタイ族に普過的な信仰である北方的祭天儀礼と位置づけられ、シャーマニズム文化に帰属する(萩原秀三郎氏の「稲と鳥と太陽の道」)。

始祖の卵生神話

高句麗の祖・朱蒙(東明王)は、日の光に感精して生まれた卵から成長し、弓の名手であった鶏卵のような精気が天上から降りてきて女が妊娠し生まれたとも伝える。こうした所伝は早く、「好太王碑文」等にも見えており、始祖鄒牟(朱蒙のこと)は天帝(ないしその太子の)の子で卵を割って出生したとある。東夷の祖神・帝少昊の子(一に子孫)の揮は初めて弓矢を作り、張姓を賜ったと伝えるが、わが国の鳥取部・弓削部・矢作部を管掌した氏(鳥取連・弓削連・矢作連)は天孫族の出で、いずれも遠祖が少彦名神であった。

『魏書』やっ『隋書』等の高句麗伝では、高句麗の高官や使者は冠に「二本の鳥の羽」を挿すと記されており、これも鳥トーテミズムに関係しよう。「東明編」(高麗の李奎報の叙事詩。一一九四年成立)には夫余の祖・解慕漱(へ・モス)が頭に鳥羽冠をかぶり五竜車に乗り、百余人のお供はみな白鵲に乗って天降りしてきたと記される。この解慕漱が河伯の娘・柳花を娶るに際して、河伯との変身合戦で最後に鷹に変じて圧倒したので、ほんとうに天帝の子だと認めたという記事もある。高句麗には烏骨という城(遼寧省鳳城市に残る鳳凰山城で、高句麗最大の山城)、烏拙という大官(十二官位のうち第六)もあり、鬼神・社稷・霊星(農業神)を祀った。

古くは『逸周書』」王会篇に、周王朝第二代の成王が諸侯を招集したとき、高夷が見えており、これが高句麗族の源流だと、『隋書』を編纂した唐代の孔穎達が言い、鵠(白鳥類-のトーテムを祀るとする。「高夷」は遼寧省撫順市周辺に居たともいう。

新羅の国王初代で朴王家の祖・赫居世、金王家の祖・金閼智や昔王家の祖・脱解や、伽耶の金官王家の初祖・首露にあっても、卵生神話や誕生時に鳥にまつわる伝承(金閼智の場合は、その到来を白鶏が告知)がある。

わが国の天皇家には、鳥類にまつわる卵生伝承は端的な形では見られないが、これが天孫降臨の際の真床覆衾に関連するといわれる。この真床覆衾は、殷の王権・即位の儀礼に見られる「綴衣」という先王の用いた衾に通じると白川静氏がいう(『中国の神話』)。殷は東夷系で、玄鳥(燕)の卵を呑んで懐妊した女性の子・契(『荀子』に「契玄王」という表記あり)という者が始祖で、商の地に封じられたという卵生説話をもった。先祖の王亥は鳥形神の字形で表され、その神像は両手で鳥を操り、まさにその頭を食らう、と白川氏が『山海経』やト辞を踏まえて表現する。鳥トーテムの強い色彩があり、王は巫祝としてシャーマニズムが盛んであった。殷の子孫が周王朝の祭儀に客神として参加して降服の儀礼を再演し白鷺の舞を献じたことは同様に記される。

殷の伝承などから、この殷族を貊民族の一分派とかツングース族とみる見解(文崇一や、シロコゴロフの『北方ツングース族の社会構成』)がある。殷の起源は、祭祀・主食(オオムギ)などから考えて、西方からの侵入説(西方系の遊牧民族の一派とみるもの)を水上静夫氏が唱えており、これもおそらく妥当であろう。この場合、西戎は東夷に通じる模様である。

鳥のトーテムとシャーマニズムの関係でいうと、もとの筑前国怡土郡にあたる糸島市有田の上鑵子遺跡では、鳥の羽飾りをつけた鳥装の司祭の絵を刻んだ木板が出ている。これは弥生中期頃からの遺跡とされる(奈良時代の製鉄跡もある)。佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲の瀬ノ尾遺跡(旧東脊振村域で、吉野ヶ里遺跡の東側の丘陵に位置)からも、羽飾りをつけた烏人とみられる絵を刻んだ弥生期の土器が出土した。吉野ヶ里遺跡の西方近隣、神埼市神埼町竹にある川寄吉原遺跡からも、頭に羽をつけた人物を刻んだ鐸形土製品や銅鏃が出た。韓国のシャーマン(巫師・祈祷師。「シャマン」とも表現される)は、今日でも雉の羽がついた帽子をかぶる。吉備でも、弥生中期頃の新庄尾上遺跡(岡山市北区御津新庄)から出た絵画土器には、鳥に扮した人(嘴とトサカ状の装飾がついた人)が描かれる。烏スタイの9シャーマンには山口博氏も注目するが(『大麻と古代日本の神々』、}、わが国の祭祀担当の忌部氏一族(中央及び阿波・安房に分布)は天日鷲命の後裔であった。

中国・吉林省南東部の集安市は高句麗の旧都だけあって、同市人民政府の庁舎前には高句麗の象徴である「三足鳥」(太陽に住むとされ、足が三本あるカラス。林巳奈夫氏は、実は龍山文化から伝統のある大型猛禽のイヌワシだという)の銅像が立つという。その案内板には「太陽鳥(三足鳥)は中国古代の伝説に登場する。高句麗の壁画の三足鳥は高句麗民族と中原民族が同じ太陽鳥を崇拝したことを示す」と書かれていた。現実に高句麗の古墳壁画に太陽の中に描かれた三足鳥が見られる。これは、わが国鴨族の祖・八咫烏にも通じ、三足鳥で描かれる。

イヌワシ(金雕)を現在でもトーテムとすることで知られるのが、中国・新疆ウイグル自治区に西隣する中央アジア・カザフスタンのカザフ族で、古代鳥孫の末后裔という(二〇一五年一月二九日のNHK第一テレビで、イヌワシを扱う少女��匠の話が「世界最古のイーグルハンターモンゴル・カザフ族」として放映された)。ウイグル族・タジク族や清朝(満州人)、エヴェンキ族・ホジェン族などのツングース種族も鷹をトーテムとした。鷹が天神テングリの使者であり、女人との間に生んだ男子が最初のシャーマンだと伝える(以上はネットの「百度百科」)。イヌワシをトーテムとする信仰が上古の華北文化に存在したとの指摘もある。四川省広漢市の三星堆遺跡(約三千年前の殷代晩期のものか)から発掘された青銅神樹(扶桑樹、太陽樹)の枝には九羽のイヌワシが止まっており、この鳥が太陽を表すとみられている。

太陽神の祭

鳥トーテミズムは、世界各地で太陽神信仰や鍛冶屋伝承に結びつくことが多い。中国の射日神話では、弓の達人・羿(ゲイ。后羿ともいう)が帝堯の命を受け、人々を苦しめる十個の太陽のうち、一つだけ残し九個の太陽を射落としたが、この射落された太陽の実体が三本足のカラス(火鳥)だつたという。鳥が霊魂を運ぶ太陽の使者だとする中国の神樹思想にも通じる。殷の王族は太陽の末裔だと当時考えられていた。十個の太陽(十日)は、帝俊(帝舜)と妻・義和との子とされる(『山海経』大荒南経)。なお、帝俊の妻・常羲(嫦娥)は天照大神に通じるともみられ、また、后の妻ともいわれ、これが月神ともされる。

わが国の天孫族もこの例に漏れず、鍛冶部族で鳥トーテミズム、太陽神祭祀をもった。皇祖神の天照大神が天岩戸に神隠れしたことで、高天原を含め世界が真っ暗になったという天岩戸神話が有名である。もっとも、こうした「日隠れ神話」は世界中にあり、上記の射日神話にも通じるから、わが国天孫族に限った話ではないが、天皇家が祭祀などで太陽神信仰セをもったことは疑いない。太陽神を祀る朝鮮半島・日本の巫覡に女性の数が多かったこともあり、これが推古・皇極・持統などの女帝出現とあいまって(推古女帝の出現が直接の契機か)、日本では太陽神が後に女性神に転化したが、原型は男性神であった。三浦茂久氏も、天照大神は本来、月神であったとみており、高天原神話に見える天照大神の機織りは月神の特徴だとされる(『古代日本の月信仰と再生思想』二〇〇八年刊)。

天照御魂神こと天照大神に代表される太陽神を、天皇家は伊勢皇太宮などで奉斎し、これに奉仕する日置部も天孫族の流れから多く出た。日置・日置部を名乗る氏には諸流あるが、応神天皇皇子の大山守王の後(『姓氏録』右京皇別)、忌部首の一族(同・未定雑姓和泉の日置部)や土師連の一族(出雲国造袋)などが知られる。

渡来系にも日置があって、高句麗に出自の日置造(左京・右京・大和・摂津の諸蕃)、日置倉人(大和諸蕃)の諸氏が「『姓氏録』に見える。こちら諸氏は高句麗の権臣・淵蓋蘇文(泉蓋蘇文、蓋金、伊梨柯須弥)の族裔であり、高句麗王家と同族の蓋(盖)氏の流れであった(遙かな遠祖は、天孫族と同じか)。この一族は、京都に居住して八坂造氏となり、祇園で牛頭天王ことスサノラヲ神を祭礼した。日本での先祖で、『書紀』斉明二年条に見える高麗の副使の伊利之とは、権臣の泉蓋蘇文の従弟の蓋須のことであった。その子孫には、日置造と八坂造との二大系統があって、後世に永くつながった。八坂造は後に紀朝臣氏と通婚し、紀姓を称した。泉蓋蘇文は高句麗五部のうちの順奴部の出で、父は東部大人、大対慮の宮職にあり、父の職務を承け高句麗軍事の大権を握り、主君栄留王と多数の支持者を殺害し、宝蔵王を擁立して大莫離支(宰相)にもなって、唐と対抗した。

天孫族の一派、鴨族の祖・鴨健角身命(天日鷲命ともいい、実体は少彦名神)は異名が「八咫烏」ともいわれる。その子孫が、神武の大和侵攻を先導した伝承のある八咫烏(先祖と同じ通称)であり、光り輝いて敵の戦意を消失させた金鵄にも化身した「(「金鵄=八咫烏」の平田篤胤等に同意。この「烏」の実態がイヌワシなら、後頭部の羽衣は光沢のある黄色で、英名〔Golden Eagle〕の由来でもある。林巳奈夫氏の著『中国古代の神がみ』では、青銅神樹に止まる「太陽の鳥」は、体つきから見ても、龍山文化から伝統のあるイヌワシだとする)。この八咫烏が、忌部首や日置部の遠祖でもあった。律令時代において、主殿寮に仕える名負五氏のなかに日置・鴨県主があり、日置氏と鴨県主が火を受け持つ類縁の間柄にあった。葛野郡の名神大社、木嶋坐天照御魂神社も鴨氏族の奉斎にかかる。

各地に多く針座する天照御魂神社は、祭神が物部氏祖神(饒速日命)とか天火明命だと受けとられることが多いが、基本的には皆、男神の天照大神のことである(穗積氏の伝えた系図には、天忍穗耳命の父として「天照御魂太神」と記される)。対馬の天道(天童)信仰も特徴的で(日ノ神、殻霊、祖霊の信仰という)、当地には扶余と同様な太陽感精神話も伝えられる。天孫族は渡来の経路として一族や祭祀・習俗を対馬に遺した。「国造本紀」には、津嶋縣直をあげ、始祖の建弥己己命は高魂尊の五世孫で、橿原朝(神武天皇)の頃に置かれたと記される。この官の設置の時期はに早すぎるが、系譜は出雲国造の同族の出であった。

太陽神信仰と鳥トーテミズム・卵生神話が合わされば、霊山信仰・霊鳥伝承や「天帝」の子孫の降臨・天降りやゃ国見の伝承にもつながる。広く伽耶まで含む東北アジア地方諸国の王家や天皇家について、祖先が高山(ないし、その山頂の高い樹)に降臨したという伝承が多い。それ故に、これら各々の国の聖山(新羅の吐含山、百済の北漢山〔高木山〕、金官伽耶の亀旨峰〔金海の亀山洞〕、大伽耶の伽耶山や、日本のクシフル岳(糸島市の高祖山のことで、原田大六などが言う。南九州の日向国ではない〕)として祭礼対象とされる例が多い。匈奴や鮮卑(遼西の朝陽付近の弾汗山)・烏丸、扶余などでも各々が聖山をもち、山上祭天の儀式をした。『三国遺事』には、天帝桓因の子、桓雄は父から三つの天符印(「鏡・剣・鈴」という)を授かり、大勢を率いて太伯山(今の妙香山〔平壌の東北方〕とされる)の頂上の神檀樹の下に天降っており、その教示に基づき人間になることに成功した「熊女」(熊トーテム族の女性と解する李丙燾氏に同意)との間に檀君を生んだ、という神話が見える。新羅の脱解王は、高麗時代にも「東岳神」と言う山神として祀られた。東嶽(東岳)とは、慶州市街地の東方の吐含山のことであり、新羅五嶽のうちに数える同市の最高峰で、日本海を展望できる護国の鎮山として神聖視され、天に祭祀を上げた聖山として知られる。脱解については、日本列島の出身で海路到来と伝えられ、天孫族や天日矛と同族の出とみられる(後述)。

ここまで、天孫族の祖系や祭祀・習俗などを見てきたが、天皇氏族の特徴的なもののうち、主に考古遺物・遺構などに絡まる関係は次の章で見ることにしたい。

0 notes

Text

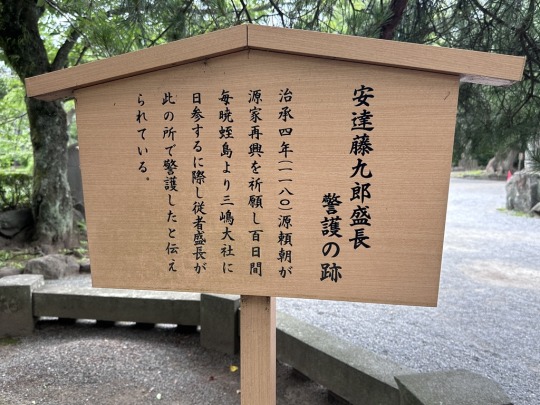

腰掛石。 源頼朝が源氏再興を祈願した際、北条政子と腰を掛けて休息したと伝わる。

源頼朝、北条政子の史跡を巡る。北条義時ゆかりの地。大河ドラマ、鎌倉殿と13人。2話で北条政子と頼朝が三嶋大社に出かけているシーンが有る。

たたり石。三嶋大社。静岡県。鳥居近く。 伊豆国の一宮、総社、官幣大社。別表神社。

狛犬。鳩が頭の上。 交通安全の霊石。2900年前の富士山の噴火で飛ばされてきた。大社前旧東海道の中央にあって、交通整理に使われていたため、絡垜(たたり、糸を整理する道具)石と呼ばれたが、取り除こうとするたびに、災いがあったため、祟り(たたり)に置き換えられた。 若山牧水の歌碑。 のずえなる、三嶋のまちの、あげ花火、月夜のそらに、散りて消ゆなり。三嶋大社の夏祭りの花火を見た時。1920年に沼津の千本松原の景観に惹かれて移住。1928年に沼津で病気で亡くなった。 三嶋大社の石碑。左は頼朝が旗揚げを成功した記念のもの。 足立藤九郎盛長警護の跡。 源頼朝が100日間、毎晩源氏再興の祈願をした際。従者として警護した。

Izu Ichinomiya Mishima Shrine. Shizuoka.

神社

別表神社。(昭和23年成立。社格制度廃止後、伊勢神宮以外は、全ての神社は対等の立場��あるとされた)。第二次世界大戦後、神職の人事のみに関わる区別。規模が大きい神社。現在353社。 近代社格制度。明治維新以降。第二次世界大戦後廃止。 官幣大社(65)>国幣大社(6)>官幣中社(23)>国幣中社(50)>官幣小社(10)>国幣小社(37)>別格官幣社(33)(国家に功績を挙げた忠臣や、国家のために亡くなった武将・志士・兵士などを祭神。楠木正成)。北野天満宮と太宰府天満宮は天神信仰による雷神扱いで官幣中社。 官幣=神祇官(じんぎかん 朝廷)から、国幣=国司(地方)から。 大社。大社(おおやしろ)=出雲大社。明治以降、官幣大社+国幣大社→大社。

中世社格制度。 神宮。33社。日本書記では3社(伊勢、石神、出雲)。鹿島、香取(平安時代)。 勅祭社。(ちょくさいしゃ)。16社。二十二社3、一宮6、別表14。 二十二社(1081年。上七社、中七社、下八社。勅祭4、別表神社19。伊勢神宮、奈良と京都。滋賀の日吉神社、大阪の住吉大社、兵庫の廣田神社)。 名神大社。730年。古代社格。中世以降は明神。全て式内社。 一宮神社。120社。国で一番有力な神社。国司が一番初めに参拝。平安時代後期。 総社。国司がまとめて1つの場所に神拝した神社。不明な場合もあり。

1 note

·

View note

Photo

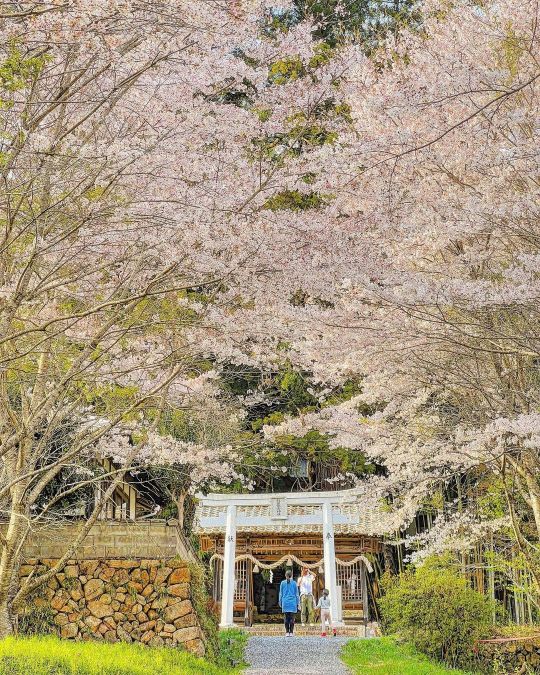

参道に桜並木が続く蘇羅比古神社🌸 広島県庄原市の隠れ桜の名所です 両部鳥居から神門までの約200mの参道には桜並木が続き、鳥居付近は八重桜、神門に近づくにつれてソメイヨシノと桜のグラデーションが楽しめます 満開の時期にズレがあるので長い期間に渡り桜が楽しめますが、広島県とはいえ高地なので桜満開の時期は4月に入ってからです 蘇羅比古神社は継体天皇が即位した510年の創建と伝わり、延喜式内社に比定されています 御祭神は山幸彦こと天津日高日子穗穗手見命と初代神武天皇である神倭伊波禮毘古命の二柱です 古事記にある山幸彦が海神宮に行ったとき豊玉姫が「虚空彦」と呼んだことが社名の由来とのこと、同じ備後国内の式内社豊玉姫命を祀る天別豊姫神社と大綿津見命を祀る沼名前神社と関連があるとかないとか #蘇羅比古神社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 蘇羅比古神社(そらひこじんじゃ) 鎮座地:広島県庄原市本村町1296 主祭神:天津日高日子穗穗手見命、神倭伊波禮毘古命 社格:式内小社論社 郷社 𑁍𑁍𑁍𑁍𑁍 #神社 #神社巡り #神社好き #神社好きな人と繋がりたい #神道 #��社仏閣 #shrine #shinto #日本の風景 #参拝 #神社巡拝家 #recotrip#神社建築 #神社仏閣 #パワースポット #広島県 #庄原市 #桜 #桜🌸 (Shobara, Hiroshima) https://www.instagram.com/p/Co4z0GJv0P0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#蘇羅比古神社#神社#神社巡り#神社好き#神社好きな人と繋がりたい#神道#神社仏閣#shrine#shinto#日本の風景#参拝#神社巡拝家#recotrip#神社建築#パワースポット#広島県#庄原市#桜#桜🌸

25 notes

·

View notes

Text

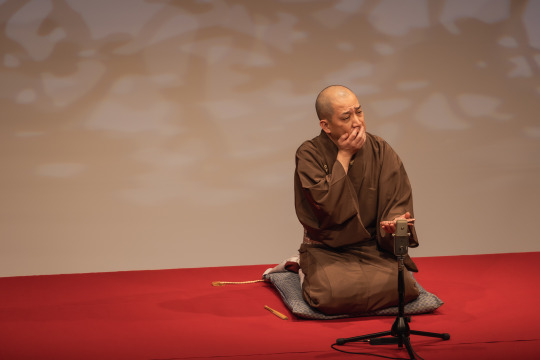

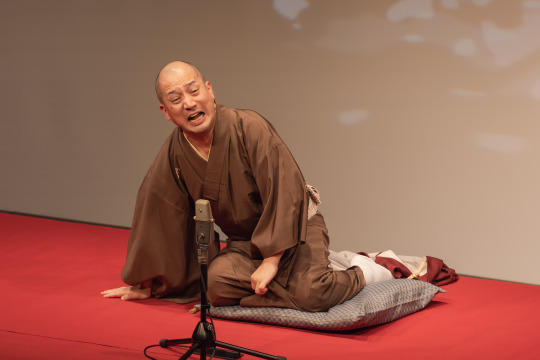

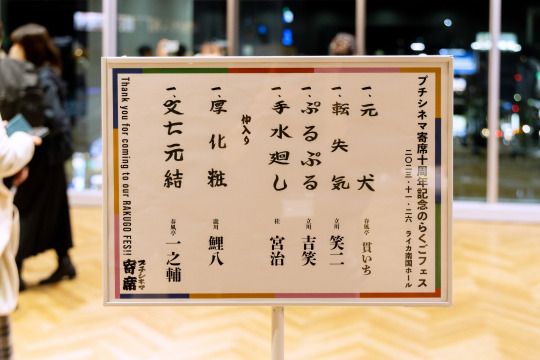

2023.11.26 [ プチシネマ寄席10周年記念のらくごフェス ] レポート③

さあ!いよいよ後半戦。

鹿児島が生んだ天才、瀧川鯉八師匠のご登場です!!

今回動画撮影からご協力いただいた鯉八師匠。

マクラから鯉八節全開の空間に染め上げていかれます!!

実は個人的に聴きたい演目があり、、

ホワイエにてバタバタとしつつモニターに注視。

タバコを燻らす仕草に

きたーーーーーーーー!!!と。

あの一言目が放つ威力半端ないです。

こちらのネタ下ろしの日にも東京に観に伺ったのですが

更にその「間」が持つパワーが増し増しになっていて、

今回も鹿児島のお客様が一つになった瞬間でした。

めくるめく鯉八師匠の「厚化粧」。最高の最高です。

後から聞いたところ、袖に控えていたホールのスタッフさんも

あの一言目の瞬間に

裏方と思えないほど笑ってしまった、と話されていて

「ですよね!!!!」と強めにお伝えしちゃいました。

そして鯉八師匠って本当フォトジェニックです!!

さあ、そしていよいよトリの一之輔師匠のご登場。

舞台裏では演者さん皆さんが集まり、どことなく緊張感が漂い。

思えばこの10年間、毎年一之輔師匠にはご出演して頂きました。

初めてお会いした時からものすごい方だったのに、

更にご活躍の幅を広げられて最早雲の上の存在となられた師匠。

今回が最後となるプチシネマ寄席へのご出演。

何をかけられるんだろう、と舞台裏で耳を澄ませていました。

マクラも短めに

始まったのは「文七元結」。

もう何も言うことはありません、、

お客様の涙と拍手が全てを物語っておりました。

飄々としながら真摯な落語への愛情は凄まじく、

私たちに対しても沢山アドバイスを下さる一之輔師匠。

お人柄も高座もその魅力に虜になる人は日々増え続け、

今回改めて

一之輔師匠の高座をより一人でも多くの人に観てもらいたい。

出来れば落語を初めて観る人に!

だってめちゃくちゃすごいんだから!!!

だからこそ大きいところでバンバンご出演して頂きたい。(余計なお世話。笑)

もしも次一之輔師匠をお呼びすることがあるとすれば

それはぜっっっったい一之輔師匠じゃなきゃダメな時。

そして一之輔師匠からも「確かにそれは行かなきゃね」と

言われるような。

そんな夢みたいな会があるのか、ないのかは別として

と、心の中で強く思いました。なのでここに書いちゃいました。

終始裏でバタバタと走り回っていた今回。

最後だけでも、と一之輔師匠の高座を

舞台裏で聴きながら

あぁ終わるんだなぁ。

なんて切なくなってしまったり。

サゲが近づく頃合いに皆さんが楽屋からゾロゾロと舞台裏に。

終演とともに

一斉に「ありがとうございましたーー!!」のお声。

初めて目にした光景に一人感動していました。

美しいのなんのって!!!

こんなに素晴らしい落語家さんがご出演してくださったこと、

本当に奇跡みたいな。

どうぞ皆様今後も推しまくってください。

万雷の拍手の中、フェスは最高の終わりを迎えました!!!

今思い出しても鮮明な感動。

大きなトラブルもなく、

帰られる際のお客様のホクホクとしたお顔や

嬉しいお言葉を沢山いただけて

心からよかった!!!!!!!と安堵いたしました。

こんな身の丈に合わない大きい会を無事開催できたのも

ライカ南国ホールのスタッフの皆様、

1お願いすれば50こなしているプチシネマ寄席の大切なチーム、

前夜祭運営から撮影、送迎までマルチすぎるクッキーさん、

鳥肌が立つその瞬間を切り取る天才カメラマンこせちゃん、

二年前から奔走してくれたブッキング岡田氏、

そして何よりご来場いただいたお客様皆様のおかげです。

今回Twitter上で、沢山のかたが応援してくださったことも

とっっっっっても嬉しかったです!!

鹿児島の落語会の先輩ゆるいと亭さん、みなみ寄席さんも

心強いご協力ありがとうございました!

宣伝ご協力いただいたKちゃん、リビング新聞さん、

Mちゃん、福元ゆみさん、

Uさん、毎日新聞さんもめちゃくちゃありがたかったです!!!

打ち上げでは笑二さんのバースデーと

吉笑さんの真打ち昇進内定のお祝いも少しだけ♡

後日頂いた嬉しすぎるSNS投稿。

「プチシネマ寄席がなければ

こんなに落語会を楽しみに待つことなかった。

10年前なら考えられない」

こう言ってくれる方を一人でも多く増やしたかったんです!!!

ちょっっとかもしれませんが、鹿児島に落語好きを増やせたのかもしれません。ね!

改めまして、

鹿児島の小さい落語会

フェス、出来ました!!!!!

[ プチシネマ寄席10周年記念のらくごフェス ]

SPECIAL THANKS

<ご出演いただいた落語家の皆様>

春風亭一之輔師匠

瀧川鯉八師匠

桂宮治師匠

立川吉笑さん

立川笑二さん

春風亭貫いちさん

<ライカ南国ホールスタッフの皆様>

ナオさん・大明神・キクさん・コガさん・フォレストさん・ハヤトさん

<カメラマン> コセリエちゃん

<前夜祭運営・記録撮影・送迎> クッキーさん

<めくり> 松下美紅ちゃん

<プチシネマ寄席チーム> あきのさん・川井田さん・まっきー・淳平

<プチシネマ寄席ブッキング> 晴道さん

<OUR10YEARS 撮影> コクボアオイちゃん

<他色々> シモ

さあいよいよ太福師匠で華やかに締めだーーーー!!!!

1 note

·

View note

Text

【 お知らせ・御礼 】

あっという間に9月です。

8月は撮影が2本あり、どちらも縁があってのオファーでした。 早くお知らせしたいです。

8月は『最後の生活』(渡邉 高章監督)上映で山口県・萩ツインシネマに行ってきました。

グランプリ・観客賞をいただきました八王子ショートフィルム映画祭のイベントでも上映がございました。

11月には鹿児島・いぶすき映画祭にて上映も決まりました! (また、こちらの作品も映画祭リポートなど、追ってご報告いたします)

『最後の生活』 ご来場、ご高覧、関係者のみなさまに厚く御礼申しあげます。

ーーーーーーーーーーーーー

9月6日、出演作品『クレマチスの窓辺』(永岡 俊幸監督) DVDセル&レンタルがスタート! レンタルはお近くのお店でお取扱いがない場合はぜひ、リクエストしてくださいね。 特典収録として『つめたいあかり』こちらにも出演しております。

『クレマチスの窓辺』のキャスト陣はとても豪華。 主演の瀬戸かほさんはモデルとしてもご活躍でファッション誌の表紙などでも見かけることがあります。最近は永岡監督との共作『きまぐれ』をプロデュースされています。 『この日々が凪いだら』(常間地 裕監督)でもサトウヒロキさんと主演でご出演されています。 サトウヒロキさんも最近はちゃんみなさんMVにもメインでご出演したり、ミネオショウさんは現在、主演の『MADCATS』が公開中。小山梨奈さんは下北沢にて劇団「TOYMEN」の舞台に出演中です。 里内伽奈さんもご自身で映画をプロデュースされたり、近日、リーディングセッションが控えています。 宇乃うめのさんは舞台、ドラマとご出演が続いています。 牛丸亮さんは監督作『クオリア』が近日公開でご出演の久田松真耶さんは『つめたいあかり』でご一緒しました。 島根県出身のしじみさんもドラマ、舞台などご活躍で最近はお子さまとのひとときもSNSでアップされています。 福場俊策さんは『めんたいぴりり』が別府ブルーバードで公開中。 西條裕美さん、小川節子さんも素晴らしき存在感で作品を彩ってくださいました。

こんなに素晴らしいキャストのみなさまと島根県でご一緒できて、僕もつかの間のヴァカンスを過ごしたようでした。

主題歌は島根県出身の山根万理奈さん、この映画のための書き下ろしです。

特典収録の『つめたいあかり』 主演は廣瀬菜都美さん。 熱海・真鶴で撮影でした。

撮影のことをBLAZEVYのコラムにてお読みいただけます。

廣瀬さんとはその後、『THE RED13 -紅い十三人の女と俺と-』 (辻村 健二監督)で再びご一緒します。

両作ともに素晴らしいロケ地の景色も一緒に楽しんでいただきましたら幸いです。

ぜひぜひ、セル&レンタル、よろしくお願いいたします!

ーーーーーーーーーーーーー

さて、本日、9月7日、僕はひとつ歳を重ねました。 お祝いのメッセージ、プレゼントなど、いくつになっても素直にうれしいです。 ちょっと時間がかかりますが、お祝いの言葉などをいただきましたみなさまには、追って御礼のお返事をさせてください。

俳優活動というのは(僕のような無名のフリーの場合)言わば恒常的無職です。 オーディション選考に選ばれるかオファーが来ないかぎりは仕事がありません。

宣伝なども自身でSNSなどしかなく、なかなか活動のことを知っていただいたりするのは大変です。 だからこそ、まわりの方々にご迷惑をかけたり、いろいろなご協力があって成り立っています。(成り立っているという言い方は違うかも、成り立ってはいないから)

少しでも作品を観ていただけるよう続けることで僕にとっては日頃、SNSなど気にかけてくださるみなさまへの恩返しになればと思います。

SNSは本当に反応などわかりやすくて、普段全く反応ないけど��誕生日などには連絡をくれる方、自分のことだけしか発信しない方(普通はそうなのかも)、いろいろ僕もそんなことに悲喜交々する日々だったりします。 このホームページも何人の方が見てくださっているのでしょうか。

とは言いつつ、今はお仕事をいただいたり、人との縁が作品となり、作品とどこかで出会って僕を知っていただいた今、こうしてダラダラとした僕の長文(乱文)を読んでくださっているあなたへと繋がっていきます。

僕の悪いクセでもありますが、世界中で知り合える人は限られているので、その出会いをたいせつにしたく、ついつい知り合ったばかりの人が近くで飲んでたりするとご一緒しましょうとしつこく連絡をとってしまったりします。 (ご容赦ください) 相変わらずな自分ですが、これだけ長文書いて、何が言いたいのかなかなか伝わりにくくて恐縮ですが、だからこそ、自分の言葉を探したり、今の俳優活動を楽しく、時には悩みながら続けていけるのだと思います。

ひとつ歳を重ねて、また新たな気持ちで活動できたら、新たな気持ちでこれからを始めていけたらと思います。

でも、あの映画のセリフのようにまだ始まってもないのかもしれません。

今後ともよろしくお願い申しあげます。

2023.9.7 星能 豊 拝

0 notes

Photo

2023.6.24sat_tokyo

沖縄の 石垣島 その中の、白保

という小さな集落で、18歳まで生活をしていました。

石垣島の中でも、「芸能の村」などと呼ばれていたりするほど、素晴らしい歌い手、音楽家達を輩出している村であり、その豊かな文化と土壌に触れて

…などというほどのものもほぼ考えもせず

「友達みんないってるから楽しそうだしちょっといってみよっかなー」

ぐらいな安直極まりない気持ちで、地元の民謡教室に通いはじめたのが音楽に触れたきっかけでした。

朧げな記憶では、小学校低学年まではテレビでは民放が流れておらず、市街地までいく足もお金もないもので大した娯楽もなく

日々、時には学業も顧みず八重山民謡を習い、村のお祭りの親父バンドのベンチャーズメドレーに衝撃を受けて友達とバンドを組んだりと

音楽が中心の生活から、あれよあれよと音楽しか出来ない生活にまんまと成り代わってしまい、気がつけば今に至ります。

高校を卒業してからベーシスト、音楽家を志して東京に上京してきた訳なのですが

上京したての頃は「東京でベーシストとしてやっていくんだ」という気持ちが強すぎたのか、民謡というものになぜかコンプレックスを感じていた時期があったりして、沖縄出身という事を隠していた時期もあったりして。

でも色んな経験を経て、年月がたつと

今まで続けてきたどれもが自分のアイデンティティーであって、どれがひとつかけても

色々な人や物に出会ってきた今の自分は存在しなかっただろうなぁと気付かされる事ばかり。

…とそんな中、ご縁あって出会った甲府のミュージシャン仲間宅でのホームパーティーで偶然居合わせた鷹取さんから日記のお話が来たのは6月23日。慰霊の日。

沖縄には特別な日。 この時期になると沖縄は、なんだか特別なムードに包まれる気がします

旧日本軍の組織的な戦闘が終わったとされる日。

戦争が完全に終わった日ではないけれど、そのことを忘れないように心に刻む日なんじゃないかなぁと個人的には思って毎年この日を迎えています。

平和である事、当たり前に大きな声で、みんなで歌える日々に感謝する日。

ずっと覚えているのは少し、難しい事かもしれないけど

思い出す事ができる というのは、とても大切な事なんだろうなぁと思う。

沖縄を離れて今年で18年が経って、東京も大切な故郷になり

ツアーで国内国外色々な場所にいって

その場所で生活する人々や景色に出会うと、そこもまた新しい故郷になり得る気持ちの良い素敵な場所だなぁと感じる事が沢山あります。

でも、やはり心のどこかには、ずっと小さい頃に見てた石垣島の景色や匂いのようなものや、そこで過ごした 誇り のようなものが

色褪せずにずっと、自分の中にあるなぁと、歳を重ねる毎に思ったりもしています。

なんだかほとんど自己紹介のような日記になってしまいましたが…

自分のルーツを振り返るいい機会になりました。

日記は、自分の部屋みたいで好き

自分の日記を読んでいただくというのも自分の散らかった部屋を見られてるみたいで恥ずかしい気もしますが(文章がとっ散らかっているというのもある)距離はあっても文章を通じておんなじ場所にいる気持ちにもなれるのはとても素敵な事だなぁとも思います。

最後まで読んでくださいましてありがとうございました。お身体には気をつけて。きっとまたどこかで!

-プロフィール- カナミネ ケイタロウ 36歳 東京 ベーシスト、音楽家 沖縄県石垣島出身。 都内を拠点に数多くのアーティストのサポートやセッション、ソロでの弾き語り、即興演奏やレコーディング、楽曲提供、アレンジを行う。 orbe(harukanakamura×田辺玄)、baobab、there is a fox、LUCA、折坂悠太、salyu、瑛人、島袋寛子らと共演。2021年、1stソロアルバム「May」をリリース。民謡クルセイダースにベースで参加。2022年には1ヶ月のEUツアーにも同行。 @keitalow_bass

0 notes

Photo

Remains of Shadowings 2022 Setouchi Triennale 2022 Teshima, Kagawa, Japan Oil on board, antique frames, surveillance cameras, monitors, sound, radio, CRT TV, sand, furniture, household items, others Photo: Keizo Kioku This immersive installation uses a 100-year-old dilapidated house. Visitors follow a route through 13 rooms, corridors, and a garden, including semioutdoor storage rooms and collapsed rooms. 12 of the 13 rooms are each decorated with a painting, which depicts some part of the space in which the painting is placed. The exhibition spaces are set as a mixture of fiction and fact, with rooms that have been purposely left in their original state as if they were ruins, a room in which a dining table has been recreated as if someone had been inhabited a moment ago, a room in which stairs have been set up in unnatural combinations, and rooms with newly installed waste materials as if they had been dilapidated. The viewer has no way of knowing which are the objects newly exhibit and which are originally there. In the thirteenth room, at the end of the route, twelve monitors are installed. Here, for the first time, the viewer can learn that all 12 rooms s/he has seen so far have been monitored by surveillance cameras. (All of the surveillance cameras in each room are carefully installed in a concealed manner, so it is difficult for the viewers to notice the cameras in advance.) On the monitors, the paintings in each room are shown in close-up, and the viewer is now looking through the screens at the paintings s/he has just seen in the previous rooms. The “objects” in the rooms, the “paintings” depicting them, and the “images” monitoring the paintings — different “dimensions” exist in the work, and the viewer experiences a back-and-forth between these multilayered dimensions. The title of the work, “Remains of Shadowings”, is referred from “Shadowings”, a collection of short stories by Lafcadio Hearn (Yakumo Koizumi). The inspiration for this work was taken from a piece “The Reconciliation” in “Shadowings”. The visitors will experience the world of “Reconciliation”, which takes place in an abandoned house and moves back and forth between dimensions from reality to dream, and from dream to reality again, by walking through the sites in order. かげたちのみる夢 Remains of Shadowings 2022 「瀬戸内国際芸術祭2022」 展示風景 豊島 甲生地区, 香川 木板に油彩、アンティークフレーム、監視カメラ、 モニター、サウンド、ラジオ���ブラウン管テレビ、 砂、家具、日用品ほか 撮影: Keizo Kioku 築100年余りの朽ちかけた古民家を使用した没 入型インスタレーション。半屋外の物置や倒壊 しかけた離れなどを含めた13の部屋と廊下、庭 などを使用しており、鑑賞者は順路に従って進 んでいく。13のうち12の部屋にはそれぞれ絵 画が1点飾られており、絵画の中にはその絵画 の置かれている空間の中のどこかが描かれてい る。会場内は、廃墟のように雑然としたまま本来の姿を敢えて残した部屋や、あたかもさっきまで人が住んでいたかのように食卓が再現された部屋、階段などが不 自然に入り組んで設置された部屋、わざと荒廃したように新たに廃材を設置した部屋など、虚実が入り混じっており、鑑賞者はどこからが「展示された」もので、どこ からが「元々あった」ものなのか、知る由もない。動線の最後にある13番目の部屋には12個のモニターが設置され、ここで初めて、鑑賞者は今まで観てきた12の 部屋が全て監視カメラでモニタリングされていたことを知る。(各部屋の監視カメラは全て隠されて設置されており、鑑賞者が事前にカメラに気付くことは困難であ る。)モニター上では各部屋の絵画が大きく映し出されており、鑑賞者はすぐ直前まで観てきた絵画を、今度は画面越しに鑑賞することとなる。 部屋内に存在する「もの」、それを描いた「絵画」、そしてその絵画をモニタリングした「映像」−−異なる「次元」が作品内に存在し、鑑賞者は多層化する次元を行き 来するような経験をする。 なお、作品タイトルにある「Shadowings」は、小泉八雲による短編集『影(Shadowings)』より引用されている。『影(Shadowings)』の中の一編『和解』から《かげたちのみ る夢 Remains of Shadowings》は着想を得ており、廃屋を舞台に現実から夢へ、そして夢からまた現実へと次元を行き来する『和解』の世界観を、敷地内を順路通り 歩くことで鑑賞者は追体験することとなる。

3 notes

·

View notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅷ

花鳥誌2024年8月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

14 道のべに阿波の遍路の墓あはれ

初出は『ホトトギス』昭和十一年四月号「句日記(昭和十年四月)」。「四月二十二日。風早西ノ下に句碑を見、鹿島に遊ぶ。伊豫松山、黙禅邸。ホトトギス会」と前書き。『五百句』にほぼ同文の注記あり。

この句の詠まれた事情については、『ホトトギス』昭和十三年十二月号巻頭に虚子自身が書いた「阿波のへんろの墓」の一文がある。虚子が新田宵子夫妻・池内友次郎夫妻・高濱(当時)章子と故郷西ノ下を訪ねた消息を書いたものである。まずは決まって訪れる大師堂の大きな松に佇み、裏手にある「阿波のへんろの墓」を確認したが、なかったのであった。虚子の証言によれば、江戸時代の標準的な書体である御家流で書かれた古いものであったという。

虚子は碑が無くなっているのを嘆きつつ、恐らく行き倒れの曰くなどがあろうことを想起し、子供時代に目撃した遍路の一行を回想している。二、三歳の頃、遍路の女に抱き上げられ、大師堂まで連れていかれた想い出を語り、おそらくその女は、自分と同じくらいの子供を無くしていたのだろう、と語っている。このエピソードは、その後自分の人生を振り返った『虚子自伝』(昭和二三年刊)でも書き記されており、虚子のふるさとの記憶として刻印されていたことがうかがえる。

「遍路」は『ホトトギス』雑詠欄によって季題になった。一見古そうに見えて新しい季題である。西村睦子『「正月」のない歳時記』(本阿弥書店)によれば、大正十三年に三句登場して以来、昭和九年までに二六〇句も載る人気の季題となったと指摘されている。虚子が季題を選んだ改造社版『俳諧歳時記』春の巻(昭和八年刊)に、虚子の詳しい解説と例句の二七が確認でき、出典はすべて『ホトトギス』からである。虚子編『新歳時記』(昭和九年刊)にも同様に詳しい解説付きで立項され、例句二二を数える。つまり、伊予出身の虚子によって「遍路」は季題になったのであり、この句はその例句として加えられ、そのトドメを打ったのである。

『俳諧歳時記』の解説につけば、春の、しかも女性の景物としてのこの季題のイメージが確認できる。弘法大師の巡礼にあやかって、四国に散在する八十八か所を順拝する全道程一二〇〇キロ、日数四〇日余りを要する。宗旨・老若男女を問わず、服装は軽いが、三月から四月の季節がよくなる時期に、菜の花・青麦・紫雲英の鮮やかに彩られた道をぞろぞろと通る。この風景との一体化が単なる「巡礼」でなく、季語としての「遍路」の拠って立つところであると特記する。

特に若い娘たちは華やかなセルの着物に、白木の納札挟みを胸高にかけ、鬱金や浅黄色の手甲脚絆をつけ、同じ色の姉さま冠りの上に真っ白な菅笠をかぶり、緋の腰回しもあらはに裾を端折り、白木の杖をついた姿を虚子は詳細に活写している。高濱年尾の次の句などは、この虚子が特記した美しさの方に拠ったものであろう。

お遍路の美しければあはれなり

虚子の句にもどれば、山本健吉『現代俳句』に的確な評がある。まず「遍路の墓」とだけあって無名であることがかえって叙情を増すこと、「阿波」の地名から、浄瑠璃でよく知られた、長年別れた母と出会うもそれと気づかない巡礼お鶴(「傾城阿波之鳴門」)の連想で、子別れの哀話が想像されることを指摘する。

さらに健吉は重要なことを言っている。「遍路の墓」そのものに、春の季感はない。むしろ春の季語「遍路」が置かれることで、子供時代��春遍路の記憶と現在の春とが結び合わされるのであって、新興俳句の中でも有季定型を守った水原秋櫻子の流れの季感主義を批判している。季語は言葉そのものに意味があるのか、言葉の背後にある季感に意味があるのか? これは有季定型俳句の一大論点である。

過剰な、「今」「此処」にこだわる季感主義では、この虚子の句などは取り落とされてしまう。言葉が残ることによって、過去の季感を学び、それを想起し、対話する。下手をすると昨今頻出する「昭和の日」俳句の甘い回想句の氾濫のような惰性に堕ちてしまうのだが、言葉の由来や歴史��を無視しては、多くの俳句の財産を無くすことも自覚しておくべきだろう。掲句はその文脈において、今日重要な意義を持っていると言えよう。

15 白酒の紐の如くにつがれけり

この句の成立は若干の問題を含む。『ホトトギス』昭和二十年六月号の「句日記(昭和十九年三月)」には、「三月四日句謡会。鎌倉要山、香風園」の前書に「白酒の餅の如くに濃かりけり」「瓶のまま白酒供へ雛は粗画」と併記される。

しかし、『六百句』には、前日の「(昭和十九年)三月三日 家庭俳句会。日比谷公園。丸之内倶楽部別室」と注記され、〈洋服の襟をつかみて春寒し〉と共に掲載される。

「句日記」では、「洋服の」の句の他、「春草を踏まえて鳩の足あかし」「斯く行けば春風寒し斯くは行く」「その中に大樹芽ぐは物々し」といった吟行句が並び、「白酒」句はない。

すなわちこの句は当初、雛祭を題詠的に詠んで四日の鎌倉の句会に出したものだったが、後に三日の家庭俳句会での作、ということにしてしまったものなのである。

虚子の句集における注記は、必ずしも実際に忠実なわけではなかったことが知れるが、これは掲句を三日の発表ということにした方が、効果があると考えたからであろう。なお、家庭俳句会は、婦人俳句会などとともに『ホトトギス』に立ち上げられた、女性中心の句会で名句が多く生まれている(『俳壇』二〇二四年七月号「座談会」(西村和子・井上・堀切克洋)。そのこともこの発表時期の変更という「操作」の理由ではなかったかと思う。

掲句は、端的にして的確な比喩によって、「白酒」の様態を鷲つかみにした写生句で、間然とするところがなく、名句としてはよく引かれるものの、解説は意外に少ない。

ポイントは「白酒の」の「の」である。これが「や」では、なぜいけないか?「や」「けり」と切れ字が重なることを嫌ったのは、すぐわかる。

降る雪や明治は遠くなりにけり 中村 草田男

この句のように上五とそれ以下の間に「飛躍」があるなら、切れ字が重なっても問題はないが、「白酒」の句は典型的一物仕立てで、「や」では煩い。

「の」の効果はそれだけではない。「紐の」と「の」を畳みかけることで、「白酒」の様態に焦点を当てることができる。

鴨の中の一つの鴨を見てゐたり この庭の遅日の石のいつまでも 蛍火の今宵の闇の美しき 立秋の雲の動きのなつかしき

以上のような虚子の作例につけば、上五の下に「の」を軽くつけて、以下で「の」を繰り返して、リズムを作り、対象にフォーカスを当てていったことに気づかされる(井上『俳句のマナー、俳句のスタイル』)。

「白酒」の句の主題は、液体の動きにあるので、「つがれけり」と用言でまとめた。虚子は「眼」の詩人ではあるが、これをことさらに強調せず、さりげなく、品よく提示してみせる。鷲づかみの「写生」にありがちな生々しさを包むデコレートの感覚(井上「品格ある写生」『俳句』二〇一九年四月号)こそ、作家虚子の「写生」を代表するものとして、ここに指摘しておきたい。

*先月号記事に脱落がありました。「紅梅の苔は固し不言」の句は『ホトトギス』九年二月号で『五百句』同様「二月二十二日。臨時句会。発行所。」と前書きされています。記してお詫び申し上げます。(筆者)

『虚子百句』より虚子揮毫

15 白酒の紐の如くにつがれけり

16 紅梅や旅人我になつかしき

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes