#僕は家でマス

Explore tagged Tumblr posts

Text

周りわりと体調崩しがち。母親、自分、それくらいか。偶然この文章読んだ人も自らや周囲の健康を労ってもらいたいものです

自室ではサイケな眩暈がするので意識的にしっかり風呂に入って体をお湯で温め、実家の一階に降りてきて、とても小さな音量でニック・ドレイク(Nick Drake)を聞く

イギリスの1970年代頃のシンガーソングライターで北九州時代に知り合った人たち含めファンが多い。Mステや歌番組には登場しないけどCD屋では一応有名、みたいな枠とか括りってなんていう呼び方をするんだろう

カルト名盤。それはそれで虚しい。

流行の音楽以外も聴いて欲しい、流行ってんのは駄目、あまりにマスで受容されてるから、的なことをバンドサークル時代の人たちは言う

��も実際はどうなんすかね

不毛な対立構造だったりして���マス対知られざる音楽

スティービー・ワンダーに教えを乞うか

ハードコアとは一体何なのですかと問うか

HMVに行ってみるか

自分を見つめ直すか

Nick Drakeの音楽が小さい音量で流れる実家の一階にて

インスタント・コーヒー粉を溶かす方をお湯で溶かして飲もうとする

2階から梶井基次郎と幽☆遊☆白書を

持って降りてくる。カジュアルな長袖のスウェット(Blurっぽいやつ)を着る。冷えるといけないから、今はまさに冬の真っ只中からもう少しで4月になろうというタイミングである。

梶井と幽白を持って降りてきたものの、集中して読むことは出来ないだろう

梶井の短編集をパラっとめくって

漢字ってそもそも不思議な形の文字だなと一瞬思う。翻訳は利くけど文字の在り方が英語と異なる

面白い本ありませんか。知りませんか。誰かこれを見つけた方。但し読書に向いた環境に僕はおらず、であるにも関わらず

読むのが難しい/易しいに関わらず本が読みたい気がする。未読で、読み応えのあるやつがいい。

2 notes

·

View notes

Text

Relative Zero° (相対零度) Japanese Transcription (Edited Ver)

The original version of this VD has a mistake in it where Yuno says she's 16. This is the corrected version found in the script book.

Unedited Version

Feel free to use this how you like with no credit to me required. Credit should go to Yamanaka.

エス: Es

ユノ: Yuno

1|ミルグラム監獄内尋問室

薄暗い尋問室の中。

のんきに鼻歌を歌っているユノ。

ユノ 「~♪」

扉の外からコツコツと足音。

ユノ 「お。来たかな......ふふ」

イタズラっぽく笑うユノ。

まもなくガシャンと乱暴に扉が開く。

エス 「囚人番号2番ユノ。尋問を始め......」

部屋の中にユノが見当たらず、あたりを見回すエス。

エス 「......?どこにいった......」

ユノ 「わっ!!」

扉の裏に隠れていたユノ、エスの後ろから驚かす。

動じないエス。

エス 「......何をしている」

그ノ 「あれ~。看守さん、リアクションうっすいなぁ。もっと驚いてよ〜」

エス 「......さっさと座れ。尋問を始める」

ユノ 「は~い....」

椅子に座るユノ。

目の前に立つエス。

エス 「ミルグラムはお前たち囚人の罪を明らかにし、適切な判断をくだすために存在している。そ��ためにいくつか話をしよう」

ユノ 「おっけー。話そ話そ」

エス 「......まず」

言いかけたエスを遮る楽しげなユノ。

ユノ 「まず自己紹介とかしとく?カシキユノ。18歳。高校生。9月2日生まれの乙女座のO型」

エス 「......ストップ、ユノ」

ユノ 「なになに?」

エス 「質問はこちらからする」

ユノ 「どうぞどうぞ〜」

咳払いをし、続けるエス。

エス 「シン囚人としてミルグラムに囚われて数日というところか。率直に、どうだ?監獄生活は」

厳粛な雰囲気を作ろうとするエスだが、ユノは取り合わない。

그ノ 「んー?意外と楽しいよ。家族がどうしてるかなぁって心配はあるけど......不思議体験って感じで」

エス 「楽しい......か......」

ユノ 「そうだね、他の囚人の人たちもみんな面白いし、まだ色々探り合いって空気もいいね。そういう時期の人間観察ってやっぱり楽しいよね~?」

エス 「ユノ」

ユノ 「はいよ?」

まだ喋りそうなユノを制止するエス。

エス 「......緊張感がなさすぎる。尋問だと言っているだろう」

ユノ 「あぁ、看守さんったらムード大切にするタイプだ」

エス 「最低限は。お前の罪を許すか、許さないか、判断するための貴重な場だからな」

睨みつけるエスのことを意に介さず、笑顔で続けるユノ。指を3本立てて見せる。

ユノ 「緊張感がない理由は3つありま~す。......聞きたい?」

エス 「......それを解決すれば真剣に取り組むんだな?」

ユノ 「ん~。まぁ、そうなるかな?」

エス 「話してみろ」

ユノ 「3000円になりま〜す」

エス 「いいから話せ」

ユノ 「けち~......まぁいいや。じゃあひとつめ。看守さんの見た目が全然怖くなくてむしろ可愛いから」

エス 「......はぁ?」

思いもしない回答に拍子抜けするエス。

ユノ 「おかしいでしょ。看守なのに。あたしと同じくらいの歳じゃない?むしろちょっと下くらい?」

エス 「......知らん」

あからさまに不機嫌になるエス。

ユノ 「ほらほら、無理でしょ~。そんな可愛い顔で緊張感持てなんて」

エス 「......あぁ?」

普段以上に威嚇するように睨みつけるエス。

ユノ 「あはは、眉間にシワ寄せても無駄だって」

エス 「......大変不服で不愉快だ!それに反論もあるぞ」

ユノ 「ほうほう?聞きましょう?」

ビシッとユノを指差すエス。

エス 「僕が屈強な大男だったとして、暴力をもって支配しようとしたところでお前の態度が変わるとは思えないな」

エスの指摘に少し驚いた顔のユノ。

ユノ 「......たしかに!そうかも」

エス 「だろう?それはお前自身の気質の問題だ。よって僕の見た目は関係ない。まったく関係ない��

ユノ 「めちゃくちゃ気にしてんじゃ〜ん。まぁいいや。じゃあ第一問クリアってことで」

エス 「いつの間にクイズになった?」

ユノが指を2本立てて見せる。

ユノ 「あたしが緊張感のない理由ふたつめ。先に尋問から帰ってきたハルカがニッコニコしてたから!」

エス 「あぁ......」

頭を抱えるエス。

エス 「それは僕のせいじゃない......」

ユノ 「おかげでよっぽど楽しいことが待ってるんだと思って期待してたんだけどなぁ~」

エス 「お前が帰るときは絶対に暗い顔で帰れよ」

ユノ 「ねぇねぇ。ハルカと何話したの~?あの子をあんなにニコニコさせるなんてすごい手腕じゃない?」

エス 「僕は尋問での会話の内容を漏らすことはしない。だが、そうだな......僕が何をしたか教えてやろう。思いっきりビンタをお見舞いしてやった」

の歳

ユノ 「わーお!」

ニヤニヤするユノ。

ユノ 「それでニコニコで帰ってきたのか。そりゃハルカが変態さんだ。第2問もクリアかな......」

エス 「なんだか気づかないうちに、お前のペースに巻き込まれている気がする......」

笑顔を崩さないままのユノが、少し冷たく言い放つ。

ユノ 「みっつめ。看守さんに人を赦す.赦さないなんて決めれっこないと思っているから」

ユノの顔は笑顔のままだが、空気だけが変わっている。

ユノの言葉に眉をひそめるエス。

エス 「......聞き捨てならないな。僕の能力を疑問視しているということか?」

ユノ 「あぁ、違う違う。看守さんがどうこうってわけじゃないよ」

エス 「......詳しく聞かせてもらおうか」

不愉快を隠せないエスに対して、少し冷めた様子のユノ。

ユノ 「まぁ......システムを聞いたときからずっと思ってたんだよ。ここ、看守さんが有罪無罪決めるんでしょ」

エス 「そうだな」

ユノ 「看守さんの好き嫌いでしかないでしょ、それ」

エス 「......」

ユノ 「あんまり詳しくないけどさ、日本って法治国家ってやつでしょ?法律以外で良いとか悪いとか決めたらおかしくなっちゃうでしょ?」

エス 「ふむ」

ユノ 「例えばニュースとかさ〜。不倫とか不適切発言とか不謹慎とかで騒いでるでしょ?同調した人たちも叩き始めるでしょ?......バカだなぁって思わない?法律以外で人が人を罰するなんてキリがないよ」

心底つまらなそうなユノ。

エス 「......一般論になるが法律も人が決めたものだ。すべての人間が納得する妥当性を得られるものではないだろう」

ユノ 「それ。自分が納得したいからって、無関係の他人に干渉してくる人が嫌いなんだよねー。それってマス......あー、ただ自分が気持ちよくなりたいだけじゃん?.....その人達は、結局何もしてくれないよ」

エス 「ユノ......」

ユノ 「あたしがどんなに寒い思いしてても、なーんもあっためてくれない人たちだよ」

どんどんトーンの堕ちていくユノ。

そんな自分にはっと気づいて笑顔に戻る。

ユノ 「へへ、話それちゃった!えーと、何が言いたいかというとね」

エス 「結局僕次第だと......」

ユノ 「そう。結局もう好みじゃん?まぁ別に良いと思うんだけど、潔くて!でも、看守さんがどう思うかなんてあたしにはどうしようもない。だから取り繕う意味がない。普段どおり楽しく過ごしているってわけ!」

あっけらかんとしたユノに、ため息をつくエス。

エス 「......なかなかクセモノだな、お前も」

ユノ 「そう?普通じゃない?」

エス 「良いだろう。お前がお前らしくいるように、僕も看守らしくやらせてもらう」

バッとコートを翻し、

エス 「ユノ。お前自身は自分の罪についてどう考えているんだ?」

ユノ 「え?」

エス 「お前のその感性をもってすれば何故自分がここに入れられたかはわかっているんだろう?」

少し考えたのちに、口を開くユノ。

ユノ 「......まぁ『ヒトゴロシ』呼ばわりされそうなことは一件ほど」

エス 「よろしい。では、お前はお前の罪をどう感じる?赦されるべきものか?赦されざるものか?」

ユノ 「んー......」

少し考え込むユノ。

あきらめたようにパッと顔をあげる。

ユノ 「......さぁ?わかんない。考えるのめんどくさいかなぁ」

エス 「考えろ」

ユノ 「うーん、ぶっちゃけ看守さんがさないならさないでいいよ」

エス 「赦されたいとは思わないのか?」

ユノ 「必死で謝ってまでは別にいいかな。自分のしたいことをした結果だから」

エス 「罪の意識はないのか?」

ユノ 「どうかな?それも考えるのやめちゃった」

エス 「......適当だな」

ユノ 「......世の中が真面目すぎるだけだよ」

問答を終え、納得したようなエス。

エス 「ユノ、お前はふざけているように見えて頭の良い人間だ」

ユノ 「......それはどうも?買いかぶりだけどね」

エス 「だが、それゆえか諦観している。自分にも、人間にも、社会にもすべてを悟って冷めた顔をしているな」

エスの言葉にあからさまに不機嫌になるユノ。

ユノ 「......ヘー、なに。お説教?精神論系のやつ?一番嫌いだよ?」

エス 「くくく......」

わずかに微笑むエス。

エス 「へらへらと空虚な言葉を吐いているお前より、今のイラついたお前の方がずっと好ましい」

ユノ 「......え?」

エス 「冷めたままでいい。ごまかさなくていい。僕の前ではな」

突如部屋にある時計から鐘の音がなる部屋の構造が変化していく。

ユノ 「部屋が、変わっていく......」

エス 「尋問はこれにて終了。ここからはお前の記憶から生み出される心象を覗かせてもらう」

ユノ 「......歌で引き出す、って言ってたやつ?」

エス 「そうだ。お前の冷めた心も、適当な言葉も、何故そう至ったかも......すべて僕が突き止め、受け止めてやる」

ユノ 「看守さん......」

エス 「隠し事は不可能。ゆえに何も取り繕う必要はない。お前はお前のままでいればいい。ありのままのお前を、僕が身勝手に判断してやる。......それがミルグラムだからな」

ユノ 「なぁに、そのめちゃくちゃな理論......」

呆けていたユノ、目を閉じ微笑む。

ユノ 「でも、そうだなぁ。想像してみるとそれは......。ちょつとだけ......あったかいな」

ユノの肩に手を載せるエス。

エス 「囚人番号2番、ユノ。さぁ。お前の罪を歌え」

#milgram#ミルグラム#milgram project#es milgram#milgram voice drama#yuno kashiki#kashiki yuno#milgram script book#milgram T1#milgram trial 1#milgram T1 script bok#milgram trial 1 script book

3 notes

·

View notes

Text

今日の出来事。

何の面白味もない、真面目な話なので、スルーしても大丈夫です。

仕事が終わって天気が良かったので、久しぶりに昔お世話になった先輩の楽器屋に顔を出しました。

軽く挨拶をし、最近の近況報告やら、世間話をしていると、奥さんと、娘さんがやってきて、また軽く挨拶をした。昔見た時よりも随分と大きくなっていて、子供の成長って早いなぁ…とジーンときた。僕のことを覚えていてくれたらしく、懐いてくれた。

話を聞くととても音楽が好きらしい。流石は音楽家の娘。小学生という事もあって、元気いっぱいに店の中を走り回っていて、ジーッと和んでいると、

店のBGMでかかっていた、ジミヘンに合わせて無邪気に踊りだした。ただの小学生のなんの変哲もない、ダンサーなわけでもない、言ってしまえば訳の分からない踊りなのに、ただ純粋に音楽を楽しんでいる姿に魅了され、自分が一番大切にしていた事を最近忘れていたような気がして、ショックだったのか、疲れていたのかわかりませんが、泣いてしまいました。恥ずかしかったので、すぐに店を後にし、さらに車の中で号泣しました。

DJという立場と自分の性格が、音楽というモノの感じ方を、変えてしまっていました。一旦肩の力を抜いて頭の中をリセットしようと思います。

一番大切な事を思い出せたそんな日でした。

本当に毎日音楽や、その出会いに助けられ、励まされて、感謝してばかりです。本当にありがとうございます。

超テキトーな普通じゃないイカれてる異ノーマルな人間ですが、こうみえて実は超繊細でド真面目なんです。改めて皆様よろしくお願いします。

Ps.マスさんの撮る写真が、毎回超カッコいいです。本当にめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございました。

7 notes

·

View notes

Text

詩集『人生と演劇』

詩集『人生と演劇』

1.「夜と演劇」 2.「あなたと演劇」 3.「ドレスと演劇」 4.「旅と演劇」 5.「僕と演劇」 6.「秋と演劇」 7.「演劇と風」 8.「演劇とマス」 9.「演劇とはかない」 10.「演劇とあきない」 11.「演劇と街」

1.「夜と演劇」

終演後の街はもう暗く、 車内も人はまばら。 言葉にならない余韻の中で、 私は台詞を反復する。

カーテンコールが終わる頃、 ひとりの眼を見つめて、 一瞬に涙を認めた。

この劇団はもう終わる。 明日はここにいない。 サヨナラも言えぬまま。 キャラバンは街へ消える。

風の中へみんなの宴は、 静かに溶けていく。 誰の声も聞かぬまま、 明日は別の場所で。

サヨナラも言わぬまま。 キャラバンは夜へ消える。

ありがとうも言えぬまま。 キャラバンは時に消える。

2.「あなたと演劇」

私の憧れた先輩、 ずっと追いかけてた先輩、 彼が「部活を辞めたい」と言った日、 未だに忘れもしない。

誰に聞かれても、 部長が問い詰めても、 虚ろな目のまま、 どこかを見つめていた。

もう数ヶ月が経って、 誰も先輩の話はしない。 でも、私は覚えてる。 数日後に転校していった先輩の噂、 もう聞かないけれども。

あのアイドルのオーディション、 親にも友達にも内緒で、 初めて応募した。

テレビに出るような人になれば、 先輩は帰ってくるんじゃないかって。 詩的でも激情でも、 なんでもなくたって、 私は���イドルになる。

やりたいことはこれから見つければいい。

広告を見た日に浮かんだ疑問、 やっとわかった。

生きる意味。 生きる価値。 生きる……

3.「ドレスと演劇」

ふだんの私にはなれない、 あなたになりきって。

大きな声で叫んだり、 普段言えないことを伝えたり、 そんな非日常感に憧れ、 私は役者になりたいと思った。

あの娘が着ている、 ドレスには手が届かなくたって、 あなたへのラブレター、 最初に渡された日、 ここで生きてくことを決めた。

憧れた私じゃなくても、 夢は無数に分岐して、 いつか描いた道のりが、 突然目の前に現れる。

世界はいつも残酷で、 言うことなんか聞かないけど、 それでも私は素直に、 愛のままに。

咲かせろ、リアリズム。

4.「旅と演劇」

あの頃は旅をするたびに、 街に劇団があって、 夜になると素敵な劇を観られたものだ。

名もなき役者と、 天才作家たちの宴。 次もまた観られるかと劇場を訪れると、 もう別の劇団が構えてた。

たとえば海の見える街で、 かつて映画館だった劇場。 たとえば昔栄えた町で、 かつて盛場だった劇場。

アングラの名を借りて、 誰もが明日の光を求めてた。

埃を被ったマネキンに何かを問うても、 誰も何も答えないと私は知っている。 それでも世界は今日も回り続けて、 誰かの夢を無作為に拾い集めようとする。

さらば役者たちよ、 さらば素敵な劇団よ。 あなたたちの描いた虹は、 私が忘れない。

一度きりのロマンスは 愛の名を借りた幻想。

5.「僕と演劇」

学校へ行きたくない日は 女優志願の姉に連れられ、 劇団の稽古を静かに眺めてた。

朝から深夜まで 僕の知らない世界が、 目の前に広がる様を観るのは 楽しかった。

でも本番を観るのは嫌いで、 大人と呼ばれる年齢になってからも 一度も観劇したことがない。

未完成なものが好きなのは、 保育園だった頃からの癖。 完成したら後は壊れるだけ、 ちょっぴり可哀想な気がし��。

スーツをしっかり着る男も、 ドレスをきちんと着こなす女も、 どこで生まれたのかわからない生物も、 自然の中に佇む擬人化された君も、 そして、それを見つめる僕も。

9時から6時まで今日も僕は、 上司に怒られながら仕事をする。 後輩にゃ出世で先を越されたが、 世の中には上司になるよりも大事なことがある。

誰かの上に立つよりも、 僕は僕の人生の方が大事で、 とっくに亡くなった姉の後を追い、 週末はこのステージに立つ。

髪を切れと言われても 僕はこのステージのために髪を伸ばす。

6.「秋と演劇」

雨上がりの舗道に ぽつんと取り残された水溜りが、 まるでクラスメイトのAのようだと 友人の誰かが言う。

僕はそれを否定する言葉が出ず、 ひたすら唇を噛み締めるしかなかった。

秋が来る頃、 高校で文化祭があると聞いて、 僕はAにある役を演じないかと誘った。

ずっとAを見つめてきたから BにもCにもなれると知っていた。 誰かが決めつけなければ Aは誰にでもなれると知っていた。

人はほんの一言で変われる、 きっかけがある、 もしその一瞬が僕なら、 ありきたりな言葉でもいい、 僕だけの言葉で。

愛という名のシャワーで 君の心を融かそう。

AがAのままで居られるように 僕がこの手を握るから。

7.「演劇と風」

どんなに君が歴史になろうとも、 私が思い出させるから、 「老いた」なんて言わないで、 その手を握るから。

風に吹かれるように、 社会はゆっくり変わって、 たしかに君を、 過去のものにするけれども、 精神に埃を被らぬうちは、 きっと現在を投影したまま、 そうやって生きる。

ロマンティシズムの塊を、 人間と呼ぶのなら、 君が若かった頃の写真を切り取って、 目の前に貼り付けたい。

まだ死んでないじゃないか、 安いバーボンに溺れるくらいなら、 ラーデンシュタインに、 ローガン伯爵に、 君にしかなれないアイツを、 死ぬまでに再び演じてくれよ。

そうさせなきゃ、 ここで手を握っている意味などない、 私だって、 君に惚れ込んだんだから。

一度は憧れた人だから。

これ以上、 好きに筆を入れさせないでくれよ。

8.「演劇とマス」

最初はほんの気まぐれ、 人生はやさぐれ、 そんな私の戯れ、 あなたに明け暮れ。

いつしか劇も大きくなり、 髪はちょっと伸び、 メイクは綺麗になったけれど、 それでもふと微笑む瞳は、 あの頃とちっとも変わらない。

あなたの劇を見て、 あなたを好きになり、 私は大人に変わってった。

大きな仕事を任され、 しばらく行けなくなっても、 私はあなたが生き甲斐、 ずっとそうだと信じてた。

ある日、友達からのLINE。

彼の安寧を奪わないで。 ふつうに生きる権利を憎まないで。

9.「演劇とはかない」

この一瞬が���べてを台無しにしてしまう。

たった一音…… たった一秒…… いつかの夏の影。 踏みしめて。

「コメディエンヌ」と言われた同級生が 効果音を持ってきた。 いつも朗らかな少女の真剣な眼差し。

絶対に失敗は出来ないと 何度も練習して 僕のいない日は後輩にも委ねて もしもに備えた。

でも本番はまさかの影が付き纏う。

永遠に終わらぬ読み込み、 舞台はすぐそこまで進んでく。

君の落胆した表情が今も忘れられない。 プロになっても時折夢に現れるんだ。 ひと夏の努力を無駄にした十字架。

「君だけのせいじゃない」と皆は言うけれど、 それでも、 何か出来たはずだと、 心の中には消えないかさぶた。

君へのかさぶた。 青春という名前のかさぶた。

10.「演劇とあきない」

愛がはしゃぎだす、 この共鳴の中に、 ふたりは抱きしめ合う、 夜が明けるまで。

正解なんてない、 このエチュードが終わるまで、 悲しみに任せて、 抱きしめ合えばいい。

そんな芝居すら、 誰かが決めたもの、 私たちはドールハウスの中で、 夜明けまで、 愛を演じていく。

そうやって生きてきて、 こうやって笑ってきて、 ああやって泣いてきて、 どうやって生きるのか。

11.「演劇と街」

私の街に、 新たな劇場ができた。

人が来る、 広場が生まれる、 愛を知る、 夢を感じる。

余分に木を切らず、 できるだけ循環させ、 後載せの言葉ではなく、 今ある言葉、 そして地域の声で。

奏でたいのは理想じゃなく、 そこにある現実を見つめ、 何もない土壌への幻想でもなく、 今の地域と共に歩きながら。

なんでもない物語を紡ごう。 言葉のない世界を生きよう。

あなたと、 わたしと、 この街と。

詩集『人生と演劇』Credit

Produced by Yuu Sakaoka

All Poetry Written by Yuu Sakaoka Dedicated to Kazumi Yasui(「女優志願」) Brain by TORIMOMO, Koharu Takamoto, Sakura Ogawa

Designed, Edited, A&R by Yuu Sakaoka Co-Produced by Koharu Takamoto

Management by G.Slope & Hill's Planet

Very very very thanks to my friend, my familly, and all my fan!!

2024.9.1 坂岡 優

2 notes

·

View notes

Quote

多くの人たちと同じように、ずっと、悲しんでうろたえて、ときどき泣きながら、日々を過ごしていますたくさんの漫画家さんや関係者や漫画を好きな人が、悲しんだり怒ったりしている慎重に誠実に言葉を選んで自分の考えを綴っている人もたくさんいるでも当たり前なんだけど、どんな人の言葉にも過不足がある 今回はなおさらその過不足が大きい自分の場合もひどかった、こんな目に遭った私は別にイヤな目には遭わなかった、みんないい人だったみたいな好悪りょうほうの事例が乱立していっても、この出来事への何かの足しになるのかどうかもわからない芦原さんに家族近親者がいるとして、今後、この業界全体の改善が進まなければ遺された人は傷付き続けるだろうけど、救いがないのは、今後改善が進んだとしても遺された人はきっとまた同じように傷付くだろうことです改善されていけば、「ならば、どうして、彼女が命を絶つ前にそういう改善がなされなかったのか」という思いがつのるばかりだと思うのでなので、 自分なぞがここに何か言い足したりしても、さらに同様の過不足というか、なんなら「お前は黙ってろ」くらいに思われるかもしれないでもこれは自分自身のために書くだから不愉快を感じた人は何も言わず静かに黙って外して済ませてください、今回はとくにここから、長いです多くの作家さんがどうにか言葉を発しようとしているのは、誰もが「自分にも同じ問題が起きた、起きたかもしれない」「自分のことのようによくわかる」からで、多分にもれず、自分にも覚えのある種類の問題ですそして自分が現役の時に(リアルタイムでの漫画連載時に)今回みたいに、同業の作家さんがこんなことで命を絶つなんて出来事があったら、とても平常心を保てないことが想像できるだから、今、現役で連載の執筆をしている作家さんは、自分なんかとはケタが違う動揺に見舞われ続けていると思いますでも言及したくないな、という思いも強いです言及すると、このことは自分の手の中からうしろに放って、もう言及したので済んだこと、にしてしまう心が伴うんですよねそれがイヤで、言及したくない、言及できない語るのもつらい、でも語らないのもつらい、という心もちは、多くの人の言葉や沈黙からも察することができて、「どうしたってこの出来事も遅かれ早かれ“後景”になっていってしまう」ということがわかっていて、そのことも含めて、皆が、うろたえて悲しんでいるのではないかと思いますでも1週間以上経って、当事者である大きな企業2社の現在の態度もあわせ考えて、このままだと、事態がどんどん良くない方向にしか動かない、というか何も変わらない、のではないかというおそれも、今、ものすごく大きいです何から書き綴る?また名前を持ち出して申し訳ないのだけど、庵野さんがそれまでに見たことないほど激怒したのを見たことがあります怒られた相手は、“美大生”だったか“クリエイター志望”みたいな子だったのかなあ… シチュがめんどくさいんだけど、『沈没』連載の頃に、大西信之さんの個展に僕と僕のスタッフさんが噛んだことがあって、その時に庵野さんと樋口さんが一緒に遊びに来てくれたのね その流れで、大西さんが引っ張ってきた会場のギャラリー含めて飲み会みたいな流れになって、メインの大西さんが早々に酔い潰れて離脱、なんか知らんけど2次会にまで庵野さんは流れてくれて、僕と僕のスタッフ、庵野さん、あとギャラリーに居た知らん人が何人か、みたいなわけのわからんメンツで飲んでいたときに、多分、庵野さんの前に座ることになった「“美大生”だったか“クリエイター志望”みたいな子」が、「何か創りたいと思うんですけど、創って世に出したらそれで評価が定まっちゃうし、自分の可能性を限定するみたいになっちゃうんで、なかなか作れないんすよね」みたいなことを、庵野さんに“相談”したんだと思うんですよね いくら酒の席でも、相手と話題を選びなさいよ、と思うんですけどね庵野さん、みるみるうちに、会って以来見たこともないようなおっかない口調になって来て、「そんなの、創って、恥をかいて、地獄を一度見ればわかります! 地獄見てください!」「地獄を味わったこともないくせに、何も作らないままグダグタ言ってても何も始まりませんよ!」というようなことを話していましたあのとき怒られていたあの彼は、どうしているだろう?かつて居た場所贔屓、かつてしていた仕事贔屓になってしまうけど、多くのクリエイションの中でも、やっぱりとりわけ漫画は、特別…という言葉を選ばないでおくなら、特殊な表現手段なんだと思います「作家個人ひとりに負うところ」が異常に多すぎる表現媒体なんじゃないかと思います漫画家を含めて、作家としての個人の名前が前面に出る仕事(そこには、だから、庵野さんみたいな人の仕事と名前も入るのはわかるでしょう)、そういう仕事は、やっぱりちょっと、特別、もとい、特殊なんです日本語でそれを括るなら、それが、“原作”“原作者”ということになるのかもしれませんその中でも日本の漫画はちょっと特殊すぎます作家個人が、ひとりだけで、ストーリーを考え、絵を描き、俳優を演じ、効果音を当て、お金の管理もして、ひとりで物語を構築する もちろんアシスタントスタッフは存在しますが、決定権というか決定の責任は漫画家個人にものすごく集中しています映画に例えるなら、監督、脚本、カメラ、美術、俳優全員、衣装、音響、編集、予算配分とスケジュール管理と会計処理と税務、すべてをひとりでこなして毎週映画を作り上げて納品するようなものです 狂気の沙汰ですよ映画の作業で残っているのは、そのフィルムに、オープニングタイトルとエンドクレジットを付け、宣伝し、配給し、チケットをもぎり、上映し、パンフとコーラとポップコーンを売ること それらは“プロデューサー”“配給会社”が担うことなのだと思うし、漫画に例えるならそれは主に出版社と編集者が担ってくれていますでも本当は、漫画の編集者は、多くの場合、作家が物語を創る作業に、もっと深いレベルで関わってくれているんですけどね そこがまた複雑でわかってもらい難い出版社と編集者の話はまたあとで“原作者”は、物語を構築するときに、それぞれの、自分だけが潜れる地下に潜って、自分だけがすすれる泥水をすすりながら、そこで手にした意味不明なんだけど意味あるものを地上に持ち帰って、地上の人にわかる言葉に翻訳して綴って、披露目る、そういう作業を繰り返していますそういう作業の最前線に自分もいた感触は、今でも残ってい���す作家それぞれにもちろん技量や実績の差はあって、日本人なら多くの人が作品名や名前を知っているレベルの一騎当千の猛者もいれば、自分みたいに「はい、あの、なんとか銃は撃つくらいはできます…」みたいなヘッポコまでいるわけだけど、それでも、「商業漫画の連載」ってやっぱり別格の世界で、個別に、エゴのレベルで、あの人やあの人の創るモノとは気が合う合わない好き嫌いみたいなことはあるにしても、みんなが互いに、“最前線で戦っている同士”だっていう共感は持っているように、僕は、思います今もそうだよね?だから、みんなが今、人ごとと思えなくて、悲しんで、うろたえて、怒っているんだと思います“原作者”が自分の体と心を使って何をしているかというと、自分と外界の境界線を最大限にぼやかして自我をゼロに限りなく近付けて、なおかつ、「自分」が信じるものを出していかないとならないので、それは細胞の集合体である生き物の生存の定義に反する作業、「死」に触れる作業なんですよね自他境界を緩めると自我が世界に溶けちゃうんですよこのおそろしさは、もしかしたら、作家のもっとも親しい人にも理解してもらえないことなのではないかと思いますだからものすごい孤独を伴う何度も引き合いに出してすみませんが、庵野さんが死ななかったのは本当にたまたまだった…という話は、本人も何度もしていますみんな、そうなんですよ自分とて「あれはたまたま死ななかっただけなんだな」と思い返す出来事はひとつきりじゃあない生きている人は、「たまたま死ななかっただけ」なんですそういうエッジの上を進み続けることになるんですそして、作家が、地下に、海に、深く潜る際には命綱が絶対に必要で、多くの場合はそれは“編集者”“プロデューサー”が担っているのね船の上、陸の上で、命綱を握っているその安心感があるから、作家は“潜って”いけるんです漫画家にとっても、編集者の存在ってものすごく重要ですでも編集者は漫画家にはなれない 逆も同じです 多くの場合それは互いにじゅうぶんわかっていて、その中で信頼関係と仕事のしかたが構築されながら、作品は創られる編集者って必要なんですよ、ほとんどの場合佐藤さんはたしか「自分は編集者は要らない」と言い切っていたと思うんだけど、そんな強者はひと握りで、多くの場合は漫画家は編集者と二人三脚ですそれでも、ときに、しばしば、行き違いやコンフリクトは生じてしまう作家が、出版社への異議を唱えたり意見を述べると、それを出版社に属する人が「自分への攻撃だ」と認識することが多いのかもしれませんそうではなくて、個人である作家は、「あなたが属しているシステムの構造に異議を唱えているのだ」と言い続けているのだけど、その平行線がずっと続くことが多いですもう10年以上も前に、佐藤さんや雷句さんが、それぞれの考えとやりかたで、出版社や漫画業界のあり方に疑問を投じて、それは大きな波紋を起こしましたワタクシごとなんだけど、雷句さんのアクションの際に僕も僕の考えを書き述べたら、少年サンデ��の編集者から「部外者が好き勝手にものを言わないでもらいたい」というメッセージをもらいました 当時の自分の文章を読み返すと、下手な文章だなと思うので「文章が下手だ!」と言われるならわかるんですが、的外れなことも誹謗中傷も書いておらず、何がそんなに相手を不愉快がらせたのかは今もよくわかりませんあれからもう15年以上も経っていて驚きます当時から知っている何人もの有能な編集者が、そのあいだ、作家や作品をないがしろにして仕事をしていたわけがないことはじゅうぶんに知っていますでも漫画家も多忙だけど編集者だって忙しい余計なことに煩わされる余裕なんて無いんですよ編集者はかなり強く担当作家と二人三脚を組んでくれるし、愛する作家を愛するけれど、いっぽうで、関わりのない作家に冷たい面がある(会社の人間として振る舞う傾向がある)それは当たり前なんですけどねでも、編集者がおおぜいになった時に、作家もそこにいるというのに、作家の前で他の作家の悪口や噂話をするのはやめてほしかったああこの人たちは、自分の居ない場所では自分の悪口を言って笑っているんだろうな、という想像ができてしまう何かのおりに、いったん、作家と編集者(出版社)の対立が外部にあらわになると、漫画家は多くの場合に、「組織/おおぜい/システムvs個」の、“個”の側にたったひとりで立たされることになる二人三脚していた相手、個人だったはずの編集者が引っ込んでしまって、代わりに、組織である出版社が出てきてしまう芦原さんが言い残した「攻撃したかったわけではない」という言葉は、誰か個人を攻撃したかったのではなく、「組織vs個人」になってしまい、個人として困っている、ということを述べたかったはずです「パーソナルとマスの問題」なんだけど、マスの中で(組織の中で)個人(パーソナル)として、その理解で組織と個人の問題を捉えて、そして言語化できている人は多くない大きく括れば、これはハラスメントの問題に属しますパワハラは、立ち位置の不均衡を素地にして起こるこちらは個人、向こうは組織その不均衡を、多くの場合、組織(強者)に属する人は理解しきることができないヒトが2人以上存在する限り、どちらかが強い、あるいはどちらかが組織に属している度合いが強いので、パワハラが存在する可能性があって、同時にその不均衡の構造は、なかなかすべては語られ得ないのだと思います日本には、作家にエージェントが存在しない作家と編集者(出版社)の間にエージェントが居れば、また話は違うのかもしれないんですが、多くの場合はエージェントの役割を編集者が兼ねているんですよね何かあると二人三脚していた相手だと思っていた編集者が組織の中に引っ込んでしまうので、作家はひとりぼっちになってしまう取り残されてしまうんです今回の問題の実際のディテイルは、原作の改変ですけど、でも重要なのは改変の良し悪しじゃない改変の度合いに関与できないことが問題なのであって、改変がいけないわけじゃない「良い改変」とか「悪い改変」とかがたくさん例示されても意味がない良い改変だとしても原作者が納得しているか、もしかしたら逆に不本意な気持ちになるか、それはまったく別の問題だから「改変する」「改変しない��じゃなくて、原作者個人が取り残さないようにすること、追い詰められて孤立しないでいられることです取り残され追い詰められるのは個人なので組織を背負っている、全体に繋がっている、ほうの人は個人よりは孤立しない仕組みになっているのだから組織のエラーと、個人のエラーをごっちゃにして峻別出来なくなってしまっている今回生じているのは組織のエラーです 個人のエラーはそれに付随して起きたことでしかないそうすると、得をするのは時に応じて組織に溶け込める人間で、損をするのは“個人のまま”の人間、組織と個人を別々のものだと考え続けている、組織に溶けることなど知らない個人、なんです漫画家はそのほとんどすべてが後者です生前の芦原さんの対応には、見聞きできることを見聞きする限り、ひとかけらの瑕疵もない死を選ばずに済んだ道があったはずだそのことが余計に悲しくて悔しい相対することになってしまった脚本の人の心身の安全は守ってあげなきゃならないけど、死なないで良いんで「死ぬしかなかった苦しみ」「作家が味わった地獄」に関しては、芦原さんが味わったのと同様に味わってもらえないものだろうか、「地獄を見たらわかります」、とは思いますもちろんそのとき重要で必要なことは、プロデューサーやテレビ局は、それでも脚本のひと個人の命をちゃんと守りきることなんだよそこを怠ってはならない大きな話として、私たちの社会が、弱者をすくいあげる、ハラスメントに対応する、そういうことがもう出来なくなっているのでは、という視座が要るように見える“個”への、唯一無二への敬意が欠ける場合が多いというか、“原作”を構築するのは個人で、でも現代は“解説動画”とか“読み解き”とかをアピールする環境が大きく整っていて、そういうジャンルに足を踏み込む人はとても多い何かを楽しもう消費しようとする人々にとっては、原作も、読み解き動画も、面白ければ別にどっちでも良いと思って楽しむことも多いんじゃないかと思う“原作“は希少なのだ…という認識を分かち合い続けるのはとても難しい現代の世界は、余計に、“原作”の稀少さがないがしろにされていく素地があるんじゃないだろうか明日から全てが改善される改革なんてあるわけがないし、できるわけがないだろうだから少しずつでも良くならないといけないわけなのだけど、それはかなり強固な意志で重いハネ車を動かし始めなければならないことなので、今、やらないなら、やっぱりやらないのだろうこれ以上の解決や改善を試みないということは、「今のままでヨシとする」という意思表示と合意を意味するわけだからこれ以上は未解決のままでも、漫画の文化はたいして変わりなく続いていくでしょう 今でもまだ豊潤だから今までどおり、声にならないところで、誰かが割りを喰って、不満や悲しみを抱えながら、時々誰かが死んでしまったりしながら、続いていくのだと思いますでもやはり、どうか、少しずつ、少しでも、���況がマシになってくれまいかもし改善がなされないのだったら、物語を創りたい、商業漫画��描きたい、と考えるひとは、「この世界はこういうものなのだ」と心して近付く、あるいは近付かない、それを「自己責任」で判断して生きていってもらうしかないもうひとつもうひとつ、自分が抱えているジレンマは、じゃあ距離を置いた漫画の世界の話には言い及ぶクセに、今お前が属している飲食業の暴力にはダンマリかよ、という自問自答があります卑怯なんですよね、これ今、自分が属している業界に関しても、言葉を綴るべきなんだと思います 今回とても思いましただからこそ、多くの現役の作家さんが、言いたいことすべてを言えるわけはなくて、なのに、多くの人が考えに考えて、自分の言えること、言うべきことを発しようとしていることも含めて、何もかも、痛いくらいにわかりますこのへんで幕引きみたいになって、またここから15年くらい、何も変えられないようになってしまうよりは、もう少し、言葉にして、言葉がまとまって、何かが少しでも変わったほうが良いのにな、と思います

芦原妃名子さん 2024年1月29日 - 一色登希彦/ブログ

4 notes

·

View notes

Text

西池に入れず

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

どうも、こんにちは。5月7日(日)は、こしが池に行ってきました。予報では、所により激しく雨が降るということですし、風速4mなので、こしが池の屋根付桟橋は雨が吹き込むかな〜と思いました。なので、久しぶりに西池に行く気になって行ってみたのですが、考えることは皆同じで、西池の屋内釣り場は概ね満席…というか、厳密には10番台が2席ほど空いていましたが、声を掛けて荷物を退けてもらわなければ入れない。嫌がられるだろうな〜、やっぱ無理w。10番台付近から対岸を見ると、76番、77番が空いているように見えたので見に行きましたが、78番の方に「ここ空いてますか」と聞いてみると、素気無く「空いてません」と言われてしまいw西池を後にしました。最初は、西池に入れなかったら家に帰ってゆっくりしようかな〜と思ったが、こしが池に行く気になって経路検索してみると、たったの12分ぐらい。気分は西池で、西池は両うどん床釣りを始めてから釣れなくなったので、うどんを炊いておらずダンゴとグルテンしか持ってないが、ま、良いか。こしが池は雨が降ると、人気の3号桟橋は屋根がなくて閑散とするので7号桟橋(ダンゴエリア)も空いてるかも。

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

こしが池に着くと、やっぱ車が少ない。中に入ると、5号桟橋はどっかのクラブの例会?4〜5人と毎日来ている常連のKMZさんで満席。だが、1号桟橋、6号桟橋は先客無し、2号桟橋、7号桟橋はそれぞれ1人だけ。今日は麩餌(ダンゴ)とグルテンしか持ってきてないので、選択の余地がなく、先客に「おはようございます」と声を掛けて、2022年2月からダンゴ可となっている7号桟橋に入りました。雨の吹き込みを心配したんですが、朝方は大丈夫でした。

2023年5月、こしが池(堺市)iPhone11

(パラソルを出しているので、これはちょっと後の写真ですが)今日の竹竿は名竿師の7.3尺です。

2023年5月、こしが池(堺市)iPhone11

浮子は北斗の11番。24cm。1430円。たぶん使うのは初めてかな?スレが外れると反動で浮子が屋根にカーンと当たるので、高価な浮子は壊れると痛いですw。汎用品でバラ売りしてるので、補充も容易そう。

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

麩餌を最後に使ったのは、2月の茨木新池での段床釣りが最後。共ズラシの床釣りでは12月が最後。今日は久しぶりに「芯華」を練りました。2投目からフナの寄りを感じて、浮子がフワフワ動くので麩餌の集魚力に感動したがw、喰い魚信がでなくてなかなか釣れない(汗)。8時53分、やっと釣れました〜。ボウズ脱出!まだ5月というのにフナに赤い斑点が…紅斑病ですか?高水温期の水質悪化で出現する病気と聞いていたが。

2023年5月、こしが池(堺市)iPhone11

雨が激しくなったので、屋根付桟橋でも少し雨が吹き込んでズボンが濡れそう。万力でパラソルをセットしました。3月26日にFさんと雨のこしが池に釣行した時も雨が吹き込んだが、パラソル用の万力を持ってなくて手に傘を持って釣りをしたw。Fさんは万力で桟橋にパラソルをセットしてスマートに釣っておられたんで、僕も大阪屋に万力を買いに行ったんだが、買っといて良かった。但し、パラソルがベルモント100で大きいのか、暑かった釣天狗池では風が吹いて不安定で使えなかったんですけどね。

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

2枚目は9時35分。両眼が空きましたけど、なかなか釣れないね。隣の先客は、両うどん床釣りでコンスタントに釣っておられる。このフナも赤い斑点がありますね。

2023年5月、こしが池(堺市)iPhone11

麩餌では2枚しか釣れず。池主の女将さんが食事の用意ができたと呼びにきました。遅い方が良いって言ってたんですけど、10時半ですw。食事の時間を聞いたのが催促と思われたんかな?こしが池に来る時は、いつもサンドイッチを買ってくるんですけど、今日は西池のつもりやったから買ってなかったのです。ラーメン300円。卵のトッピング付き。他にコンビニのパン1個。今日のお昼は安くついた。2号桟橋の二人組も食事に入ってきて、釣果は1枚と2枚らしい。常連さんがそんなもんなら、僕が2枚ってのも悪くないのでは?女将さんが二人組に「薬撒いたから釣れるで〜」と言っていたが、浮子が動くわりに喰わないのは薬浴の影響かな〜。某池でチョウ(ウオジラミ)がフナに付���ている話を聞いたので、寄生虫かと思ったが、紅斑病の方かな?聞いてないのでわかりませんw。いずれにせよ、某池の話を教えてくれた人が「薬撒けって言ってるのに…」とぼやいていたのを考えると、こしが池はちゃんと薬を撒いて管理はしっかりしてそうです。そういえば、ここはジャミ対策もやってるので、ジャミがいてません。

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

昼食後、「新べらグルテン」+「新べらグルテン底」のブレンドを試して2枚追加。50cc作ったこのブレンドでは2枚しか釣れず、「いもグルテン」を柔らかめで25cc作ってみたら、ポツポツと釣れ始めた。痩せたマブナばかりで赤い斑点があるので紅斑病かな?1枚だけヘラブナっぽい体高のあるフナが釣れてた。このフナも赤い斑点がありますね。

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

豪雨w。話は前後するが、先客は半日1500円だったらしく、お昼で帰られたんだが、こしが池で2月10日に邂逅した段床さん(仮名)だった。一回しか会ってないし、朝の挨拶以外に会話が無くて気づかなかったんだが、段床さんも以前聞いたことをいくつか話したので、僕と気づいていないか忘れていたんだろう。段床さんは、今日は両うどん床釣りで12時まで16枚釣ったらしい。お話を聞いていると、昔、シマノジャパンカップの地区大会で準優勝して全国大会に行ったことがあるらしい。で、マルキューのインストラクターを6年務めたとも。そんな凄腕やったんや…。段床さんが帰った時は、僕はちょうど「いもグルテン」に替えようとしてた時で4枚しか釣れてませんでしたわ。段床さん曰く、こしが池この時期はダンゴはイマイチで、ウドンとかグルテンかグルダンゴが良いらしい。僕がグルテンを使っていたので、「ダンゴの底釣り冬」と「わたグル」のブレンドを勧めてくださった。あと「野べらグルテン」も意外と釣れるとか。僕、使ってますw。段床さんに話しかけられた時、応対していると「グッ」と引っ張られて浮子がどっか行ったと思ったが、リリアンから外れたんではなくて高切れだった。あーあ…浮子が。話の途中、段床さんが、「あっ、浮子が浮いている」と言ったが、手前から3マス目ぐらいに浮子をつけたフナがいてるらしい。段床さんが帰ってから、事務所に「引っ掛けるもんあります?」と聞きに行くと、藻刈機をロープにつけたものを貸してくれたので、傘をさして見に行くと浮子のトップが1節だけ水面に出ている。ロープについた藻刈機を放り込むと、浮子が見えなくなったので、外したか…フナが驚いて逃げた?と思ったが、藻刈機はテグスを引っ掛けていた。無事回収w。

2023年5月、こしが池(堺市)SONY α7+SELP1650

段床さんが帰った時は4枚しか釣れてなかったので、「つ抜け」は厳しいかと思ったが、「いもグルテン」単品は思いの外よく釣れて、15時で竿を納めたが14枚まで数を伸ばした。写真のフナは最後の1投で釣れた「上がりべら」です。このフナも紅斑病ですね。

ということで、5月7日はヘラブナ…じゃなくてフナ14枚でした。ヘラブナって言いにくいですねw。僕は釣れればフナでも良いんですけど。

では、また。

2 notes

·

View notes

Text

大量の流下物の中から僕の毛鉤に喰い付いたマスに感謝!

youtube

【釣果43匹ヤマメ2イワナ0マス41】

うらたんざわ渓流釣場2024.12.25(13)

西洋毛鉤人。

強風の隙間にキャスト。

水面にはたくさんの枯葉が流れている。

水面にこんなに多くの流下物があるのなら、水中にはもっと多くの流下物があるはず。

そんな状況で僕の毛鉤に反応してくれた鱒に感謝!

詳細は、【山女魚の隠れ家。岩魚の隠れ家。】

最新の記事は、こちら

0 notes

Text

1月うさぎ組の様子🐰✨

2025年今年はへび年ですね🐍へびは、金運や繁栄をもたらす縁起物として知られていますが、他にもいろんな意味があるんですよ!「家族平和」や「新たな自分に生まれ変わる」「将来・未来がある」という意味もあるんです。チャンスに恵まれる年!どんな成長が見られるのかとっても楽しみです♪

≪お正月遊び🎍≫

コマ回し、福笑い、かるた取りなどこの時期ならではの遊びを楽しみました♪

≪チャレンジ💪✨≫

年上のお兄さん・お姉さんの頑張る姿、かっこいい姿に刺激を受け「僕も私もできるようになりたい!!」と何度もチャレンジする姿がたくさん見られるようになりました。

失敗は成功のもと!いろんな刺激を受け諦めずに頑張る姿は真剣そのもの!かっこいいですね🥰できるようになるとみんなで喜びます🤗年齢の枠を超えて共に学び合い、成長していく姿が見られることは異年齢活動の魅力ですね👍

≪子どもは風の子元気な子😊≫

冬といったら雪遊び♪日に日にスキーウェアを着るスピードもアップ!!キラキラ輝く銀世界でこの時期ならではの遊び(そり滑りや色水遊びなど)を思いっきり楽しんでます♪

≪やって来るぞ!節分👹≫

今年は暦の関係で2月2日が節分になります。そのため、園では31日に豆まきを行います。「なんで豆まきをするの?」「鬼嫌だ!!」と…。みんなが健康で幸せに過ごせますように!とみんなの心の中にいるいじわる鬼や泣き虫鬼、怒りんぼ鬼などの悪いものを追い払ってよいもの(福)を呼び込むためだよと話をし、鬼に負けないお面とマスを作りました。

月間絵本についてきた鬼のお面をかぶって一足早く「鬼はそとー!福はうちー!」

豆まき当日も頑張るぞ~💪

0 notes

Text

春霞 四方山話

JGエイプリルフールのエア新刊ネタまとめの「春霞」に収録していた四方山話をこちらにおいておきます。四方山話はエア新刊それぞれの繙きと過去ツイ(JGmomentと重複します)をふまえて構成されてます。

絵はクロスフォリオにまとまっています。

「空に沈む」 タイトルについて 【空】そら、から、くう ①地球を覆う大気。天。 ②からっぽ。中身がない。 うつろ。 ③空気。 ④むなしい。むだ。 ⑤あな。つきぬけたあな。

「空」は好きな音で読んでください。

空と反対に位置するような動詞って何だろう?と探してみて、「沈む」をあてました。言葉が音にならないような。空気として消えるような。そんな意味も付随できました。最初のときはこれっきりのつもりだったので、暗に「嘘」っぽいニュアンスも入ればな、の気持ちがありました。

発端・繙き 「三好」は、アニメや舞台で一番セリフあるな、話してるな、饒舌なのかな?という認識が強かったこともあり、日頃よく話す人が静かなだけで不思議だな、明け透けな言い方をしている人が言葉を噤んでいたら怪しむな、というところが始まりです。いつもながら、実際のところどんなカバーだったのかは分かりませんけれど。「三好」だった彼はどうだったんでしょうか。「三好」である間は、内在していた言葉を紡ぐことは気楽だったのでしょうか?

三好について思うこと まつげが長く、真直ぐで伏せがちな人の瞳にはハイライトが入りにくいので、三好はそんなイメージ。女顔ではあるけれど男性を感じられるようなバランスを目指したい。 彼が鏡をずっと見てるのは設定上は自己愛としているけれど、実際は装うことにとてつもない不安を感じていたらいい。完璧であることを確認しているけれど、完全なる自分ではなく不完全ではない自分を見ている。記憶無し転生D組設定で(何故か鏡をずっと見てしまうのが癖になっている。自分の顔など全く好きではないのに。) とかさせたい。これは妄言。 機関員のお兄さんたちがどこまでカバーでどこからが素なのかは深淵すぎるのですけど、三好の猫嫌いが素としては愛猫家で顔がゆるんでしまうから三好としては触れあわないとかだったらすき。よい。

「僕の様子が普段と違う?」 「僕らが変わったと思う様になったのならば、それは貴方が変わったのですよ。」「僕らは何一つ、変わることはありませんから」「貴方の変化が見てとれるなんて、まるで鏡みたいでしょう?」 莫迦なことを言う。人間である以上不変であるはずがないのに。……しかし、彼らは「人間」なのだろうか。

機関員たちはカバーを変えてるけれど、「彼ら」のカバーそのものは何も変えずに、人によって、時によって抱く印象が変化する、そんな鏡の様な彼らも見てみたい。

「割りたい赤」 タイトルについて 「赤」には風船を抽象化していることに加え、生命(肉感、血、エネルギー)のイメージが強そうな色として選びました。対称的にストレートな言葉をくっつけています。他に比べると、ひねりが少ないタイトルになりました。

発端・繙き 風船(浮かんでいる、軽い、楽しい、ふわふわしている→明るさや身軽さを感じる物)を過去とか自由とか未来だと考えて、それを貸してくれないかって、過ぎし日の幼い自分に請うて「お兄さんそういって割っちゃうんでしょ」って断られる機関員さん。持つ者、持たざる者、手放した者。 信条「死ぬな殺すな囚われるな」でございますけれど、夢の中とか脳内で気に入らない、とか眼中にないとかそういう周囲の人を殺してる殺戮犯な機関員の話みたい!基本的には、血濡れにはならないはずの機関員さんたちを、どうにかこうにか血濡れにしたい!の具現化です。 この時はエイプリルフールなんか描きたいけどネタないからエア新刊をこすろう、位のきもちです。三好の次で描きやすい人選んでます。

実井について思うこと 青年でありながら少女のような可憐さを匂わせる雰囲気をまとっている人であってほしい。見事な幻影。外見が、無邪気さも繊細さも似合うのずるい。声音が落ち着き払っているのもすごい良い。(中の人が何時だったか「時期によって意識的に性格変えてる」って話してたのも、うわってなっていマス。記憶違いだったらごめんなさい。余談。) 一応アニメ公式(パロディ含)だと豪胆さ、強引さの味付けが入っている様に思うのでギャップで固められている。なんなんだ? 実井さんには「蓮」が似合いますねの話をここにも置いておきます。過去『而今』で描いてるけどいつだって描きたい。(而今の解説的でもある。)蓮は泥と共にある。「泥から美しい花が咲く」又は「花の下は泥」という風景を踏まえて、彼には蓮池の花の中に居てほしい。彼の足下には深い泥が広がっている。彼「自身」が泥とでも、泥の中でも輝かしいと解釈してもいい。

清澄でも汚濁でも。 神聖さも世俗さも。 厳格さも奔放さも。 両立する。と思っています。

「だって頭の中(ここ)では僕がカミサマ」

「なんだい、人を殺したことがあるようなことを言うね」 「馬鹿言わないでくれ、不殺の誓いをたてているんだ」「〝俺〟の意思で手をかけたことなんかないよ」 「〝あいつ〟は如何だったか分んないけどサ。」

「斎を食す」 タイトルについて とき【斎】 お斎。葬儀・法事の際に出す食事。 食事にまつわる行為そのものが弔いのよう。

発端・繙き 3回目ともなり、そろそろ恒例化しようかな~と企み始めた頃です。3人目は福本さんにしようかというところから、福本さん→料理、食べることから膨らませていきました。 彼に何を食べさせるか、食べたいと思うのか?を始点に、「福本」にとっても不可能なものを望ませよう→人間とか星とか魂とか、が候補になりました。人間は血肉が連想され「割りたい赤」ぽい、星は空が連想されて「空に沈む」ぽいな~となり、魂を採用。死んだら魂は何処へ?魂は存在するのか?肉体は魂の入れ物なのか?外殻でしかないのか?幽霊は魂なのか?そんなことを考えながら魂を食べるにはどうしたらいいか探求して試そうとして失敗しても諦めない話かも。『英霊の声』をみすあこんの課題図書として読んだ後(「11.25 自決の日 三島由紀夫と若者たち」も観た)だったことが多大に影響しているのか、あの時代の中での死とか、軍人としての死とか、「神国」での死とか、を頭に過らせながら拵えたネタでした。

福本について思うこと アニメ、舞台を通してひときわ変装(人相)の幅を見せられていることもあって、像が固まらない人です。固まらないからこそ、福本さんは「無」になれる人だと考えており、自我を封じ込めてるというよりは、元々何もない感じのミステリアスさが出るといい、と思いを込めて描いている節がありマス。身体的特徴として背が高い点は、画として気にしてます。 得意な料理はなんだろう~。(急な方向転換)献立行き詰って婦人誌も目を通してるのか、多様な料理店に潜り込んで修行しているのか。一度口にしたものは再現できる系なのか、再現できるまで研究タイプなのか、抜群に調理センスが高いのか、 出自に関係するのか。新規レシピ開拓、栄養バランスの調整、見目、おいしさ、特殊食材・機材に興味があっても、極めたら無関心になるタイプでも「ぽい」のがまた。調理は几帳面さ・柔軟さ・こだわりのバランスだと思ってるので、勝手に納得できてしまうところではある。

人はどうしたら神なくして聖者になれるか。

神国なんて春の夢だよ。

なぁ、お前はいつ神の正体に気づいたんだ? ─さぁな。「俺」が生まれた頃じゃないか? ─そんなの、神が救ってくれなかった時に決まっているだろう。

「あいをかたる」 タイトルについて かたる【騙る】 偽る。うそをもっともらしく話し、人を欺くこと。 かたる【語る】 話す。物事を順序だてて話して聞かせる。 同音異義語ダブルミーニング大好き人間なので、いつか語る・騙るは使いたかったのでここぞとばかりに。これまたエイプリルフールで嘘の話をしています。今度はどんな嘘をつかせるかと考えて、「愛」だろうなと。(今度はっていつもか、、 ※恒常的なのかどうかは私的見解です。)

発端・繙き 「愛される人を演じるのは得意なんですよ、」 (愛なんて知りませんけど) って機関員に言わせたい、を昇華した形ですね。 軽く言っている様に見える人。ホラ吹きであることと周囲への影響に自覚的な人。愛されることに一家言ありそうに見える人。この三つの基準を薄ら頭に入れて選抜しました。一家言ありそう・というのが大事。どうせ、あるわけないんだし。(失礼)彼らにとっての「愛」とか、愛する・愛されるとか、どう考えているんだろうか。 人間的?冷たい?温かい?綺麗?汚い?軟派?遊び?枷?重荷?面倒くさい?過去?手の届かないもの?考えたこともない?強い感情(肯定・否定どちらでも)を抱いていても、無関心でもいい。愛に飢えていても、満たされていても、放棄していても、しまい込んでいても、壊れていても。正面から向き合っていても、目を背けていも、雑に扱っていても、丁寧に手入れをしていても。結局なんだっていいんですよ。どんなバランスでも相性良いな。

神永について思うこと ほか7人と比べると声に明るさ、ハツラツさを感じているので「神永」としてはお調子者…ひょうきんな面も見せ、楽しくて面白く、親しみやすい人という印象を与えてるんだろうな、など。あとは隠そうともしない自負心が溢れているな、と見てます。だからこそ、ひとりでいるときの静かさとの差が大きく見えそう、というイメージ。まじめ、何事もそつなくこなす、努力を感じさせないが素地かも?まァ、「努力を感じさせない」は、彼ら全員に当てはまるか。 今回書き出していて。神永さんへの思い入れが無いことに気づきました。好きとか嫌いの軸にはいないのですが、機関員の器として理想すぎるのかも。この後にも続きますけど、目の前の彼は、その肉体と精神(素)とカバーは一体「誰」といえるのか。

彼であって、彼ではない。

瓜二つなのに別人だった。 似つかないのに「彼」だった。 忘れられないのに、上手く思い出せないなんて。

「蛻の體」 タイトルについて もぬけ【蛻】 蝉や蛇が脱皮すること。ぬけがら。中身が空っぽの状態。もぬけのから。 「もぬけのから」、「もぬけのから、だ」という状態説明、「身体(からだ)」そのものが抜け殻であると意味したい、の要素から音で遊びました。 斎を食すの體の話にも近いですが、「カバー」の言い換え、カバーを変更していく彼らを形容する言葉を、探すことが度々ありまして。 面・顔・頭・服・影といった外見、あるいは脳、人格─意識・思考・性格・心といった中身のどちらを変えているとするのか?と考えたりするんです。考えたところで、どちらも変化しているのでしょうけども。そこから、脱皮を繰り返す→抜け殻を増やしている、殻の中で変容する人の意で「もぬけのから」と結びつきました。空蝉も良かったですが、漢字の重複を避けるのと意義も広かったので。 煙と機関員で何故タイトルが蛻なのか、抜け殻の中身が煙の様。彼らの抜け殻って風で消えそうだな。そんなニュアンスです。実体が残らない感覚?薄れゆく記憶の中にだけ存在している抜け殻、みたいな。

発端・繙き このエイプリルフール遊びもいつまで続けるかわかんないし!描きやすい人はもう波多野さんしかいないよ!描かないと!から決まりました。他とテンションが違すぎる。波多野さんで描くとしたら何を描きたいか?となると、喫煙している、煙草と波多野さんを描きたくなって。アイディアスケッチにも喫煙波多野さんがいくつかありました。でも結局、この中では手にはしているけれど、喫煙の様子は描いてないな。アレ?

波多野について思うこと 強く少年らしさ(未熟・幼さ・純粋さ)を感じる様相の中に、成熟している内面がちらつくといいな、と思いながら描いてます。立ち絵で見せられている波多野の「生意気」「少年ぽさ」と、お当番回と舞台での彼から感じられる知性の空気は大事にしたいです。(彼らの中で相対的に)小さい、童顔のビジュアルがただ欲しくて描くときもありますが。とにかく描きやすくてビジュアルの推しなのだろうと思ってます。

吐き出された紫煙の奥に隠れた彼の表情を想像して、狼狽える。どんな顔をしているか分からなくて、ふいに不安になった。 ぼやける輪郭を信じていいのだろうか。 そうだ。きっと。いつだって。彼を捕らえて、留めておくことなんて、出来やしないんだろうけど。

せめて、この一本が灰になるまでは、自分の前では「彼」のままでいてくれないか。

「渺たる影」 タイトルについて びょう 【渺】 水などが限りなく広がっているさま。果てしないさま。 はるかにかすんでいるさま。

普段使わないような馴染みのない言葉で、含みを持たせるのも好き人(すきんちゅ)です。いつもいつも言い換えやら類語やらを漁って引っ張ってきてます。

水光─水面の光の反射の眩さと、落ちる影─虚像の暗さ。遠景で眺めたときには凪いで見えても、近づくと止めどなく揺らいでいることに気づくところ。大小さまざまな寄せては返す波。静けさも荒々しさも想像させるところ。大きさと深さを感じるところ。海(あるいは水面)の要素から。

発端・繙き 甘利さんには、暗号名ケルベロスが「海」回なこともあり、水面や海、波のイメージが自分解釈のなかで紐づいています。 大らかさや、凪いでいる雰囲気が「甘利」のものなのか、「彼」のものなか。 彼の浮かべている笑顔について、いつも笑ってる。なんで?口が笑ってる?目が笑ってる?声が笑ってる?何が楽しいんだろう。癖?無意識?意図がある?と思うことがあります。 この二点を合わせて捏ねくりまわしてみました。 画的には、前々から「絶対見せてくれないだろうけど、機関員の瞳からつたう涙が見たい」願望がありまして。カバーによっては、多様で絶妙なさじ加減の感情表現がされていると思いますが、涙を人に見せる場面ってそうそう無いと思うんですよね。あの時代の男児なのも相まって。そこで感情の発露ともいえる涙が見たいな~という。ただ、前述をもとにすると「泣き顔」なんて到底思い浮かばないので、顔に当たった水滴がつたう、という描き方をとることになりました。『夢寐の紗幕』七夜も然り。

甘利について思うこと 甘利さんは、余裕を感じるのにどこか翳る笑顔が似合うと思います。優しい皮を被った冷血漢・残虐非道がいいな…にじみ出てる気もしますけれど。(言いがかり)波多野さんもですけど、甘利さんは前髪が長いので、目を隠せる!楽しい!の気持ちで描きます。物理的にも隠せるし、影の中にも隠せる。良い。笑顔と目元が隠れる解釈から「翳る笑顔」の印象があるのか……。 描いてきた甘利さん見直してみたら、結構「無」だった。冷たさを求めすぎ?お当番回の画はあんなに明るくてまぶしいのにね。

「ひとつ、問題を出そう」 浮かんだり、沈んだり。 止まったり、流れたり。 映ったり、消えたり。 澄んだり、濁ったり。 溢れたり、枯れたり。 さて、其れは、何でしょう?

「種も、仕掛けも、あるとか。ないとか。」 タイトルについて しかけ【仕掛け】 ①相手に対して、攻撃などをすること。 ②目的のために装置や策など工夫されたもの。 ③物事をし始めて中途であること。 ④やり方。手段。 手品の常套句「種も仕掛けもない」をいつか使おうと決めて早○年……。

発端・繙き いざ田崎さんのネタを誂えるとなったときに、過去絵で勝手に藤を宛がっていたので、藤の噺を描いてしまおうか、とも考えたりも。鳩も手品もタロットカードも汽車もある。モチーフ多すぎ。取っ掛かりが多すぎて迷い、後回しに。描いたことがなかったジョーカーゲームトランプを描くことを決めたので、カードマジックの中から簡単な「カード当て」を選びました。シャッフルやカードを並べる仕草だけでも、動きが大きくて派手に見えてイイ。代わりに作業コストはおかしかったですが。写経です。絵の中に使われたカードの柄とか数字とかはグループ分けツール頼みです。 今回は悪魔の証明─「存在しないこと」の証明をほんのり用いながら、逆説として証明できるなら「存在する」ことにされる、という切り口で組み上げてみました。舞台の田崎と福本がスイッチするアレです。その証明の正誤は誰が決めるのか。手品は「種も仕掛けもある」ことが前提ですが、トリックを見破れないなら「種も仕掛けもない」と言ってもいいのでは?という話。

田崎について思うこと 田崎さんの天然さはカバーなだけなのか、素なのか図りかねてます。どうにもコミカルな雰囲気がついてますが、爽やかな人に見せたい気持ちも。田崎さんへの思い入れも薄い…いや鳩に占領されているといった方が正しいか…。

機関員と嘘について 「カバー設定がある」ことが嘘とか、「全て偽りである」ことが嘘、「嘘が嘘」っていう解けない謎な世界線の彼らは、真実を「嘘」だと振る舞い続けるのもいい。「これから、嘘をつきますね」が嘘で、その後から真実を話してもよい…。

本当の偽物、真実の嘘 素顔の化粧、本性の芝居

「偽物であることに関しては 本物だよ」 スパイたち、全てが嘘であることを知らない世界線で、「嘘だよ」って言ってくれ。 眠りに落ちる瞬間の夢か現かはっきりしない微睡みの中、煙草の煙を吐くと同時に、すれ違いざまに零すようにして、さよならの後とかに。それまでの会話か、最後に交わした言葉か、そのときの感情か、それとも彼の全てか、或いは「嘘」そのものか。何に対してかが不明瞭な「種明かし」。

はるがすみ・はるかすみ 【春霞】 春先の遠くの景色をぼんやりとさせる空気のこと。

えいぷりるふーる 【エイプリルフール】 April Fool’s Day 日本語直訳では「四月莫迦」。 毎年四月一日には、悪戯や罪のない嘘をついてもいいという習慣のこと。

あとがき あるけどない、ないけどある。存在することに意義があるのか、存在したから意義があるのか、存在を誰が定義するのか、そもそも意義が必要なのか?みたいな答えがないところから始まって、現実と非現実・実在と不在の境界が揺らいでる感じや、無にも人にも神にもなれるし、なれないところが好きなのだと思います。最近、モキュメンタリーやARG─代替現実ゲームというものを知り、親和性の高さを感じています。

「ねぇ」「何。」 「貴様は〈己〉のことをどれほど理解している?」 「…またくだらないことを。俺自身、なのだから全てだろうが」 「ウソ。俺は貴様以上に〈貴様〉のことを知ってるよ」 「なんだ、貴様が〈俺〉か。」 「さてね。」 「まァ、俺自身はこの世からいなくなったがな。」 「…そうか」 if:機関員の「カバー」が、機関員たちそれぞれの「過去」のシャッフルだったら。最終試験までに自分の過去が脱落すると、その時点でこの世からいなくなる。頭を使いそう。でも読んでみたい。会話してるのは、お好きな二人でどうぞ。訓練時と最終試験時でカバーを変えていたらどうだろう。機関員八人の中でシャッフルしているかもしれない。訓練時から継続だったら?「過去」を見送った輩もいるのか…とぽやぽや。飛崎によって完全に死んでしまった「小田切」は誰だろう。訓練任務での瞬間的なカバーから機関員のカバーに戻る。「彼奴」には戻らない。役者さんへ自分の役以外で演じてみたいのは?っていう質問、良いですよね。

かつての「俺」を見るのが楽しい俺は、かつての「彼奴」かもしれない。

エア新刊の新刊です。カラー、白黒のページを混ぜたくて、仕様が面倒になってしまったのでコピー本です。包み紙とシール使いたいのもあったので取り入れて。一冊にまとめるのも骨が折れたので分冊に。その流れで空白が誕生したため、読まなくても差し支えない各話ネタの発端と繙きについてと、各々への見解やssめいた過去ツイをふまえた四方山話を置いておきました。起承転結をつくる気もなく、描きたいところだけを描いて、楽しみました。見てくださりありがとうございます。

0 notes

Text

2023-11月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「ゲーム」です◆

今月は参加者の皆様に「ゲーム」のお題でアンビグラムを制作していただいております。 ビデオゲームからゲーム理論まで様々な逆さ文字の数々をご覧ください。

「スイカゲーム」 回転型:ちくわああ氏

まさに今話題のゲームで、特にNintendo Switch版が大ヒットしています。 ストロークの端点処理をうまく生かしています。スイカに隠された部分として補完処理を利用するのがうまいですね。

「ゲームセンター」 図地反転回転型: いとうさとし氏

図地反転の回転型なので結果180°回転させても[ゲームセンター]と読めます。 傑作です。

「Yume Nikki」 回転型:mishima氏

2004年にRPGツクールによって開発され、その後さまざまなプラットフォームに展開されたゲーム。

〇のあしらいが効果的です。「kk」の形が揃っているのが気持ちよいですね。

「アウトラン」 旋回型:kawahar氏

セガが1986年にアーケード版を発売したドライブゲーム。その後コンシューマ機にも次々と移植されました。

旋回型は角度によってどの図形を拾って読むかが変わるところが見所ですが今回の調整も絶妙です。自車が事故ってスピンしているようにも見えてきますね。

「テトリス」 旋回型:くノ一忍者氏

1984年に発表された落ちものパズルの始祖。Tetramino+Tennisの造語だそうです。

チャレンジングな題材ですが、読み順の指定と背景により読み方を助けています。

「UNO」 図地反転鏡像型: いとうさとし氏

カードゲームUNOのロゴを図地反転(しかも鏡像で)アンビグラム化。鏡像の図地反転構造はとても興味深いですね。あまり作例のない珍しい対応解釈です。

「将棋」 交換型:海氏

「将」という漢字を切断し上下を入れ替えることで「棋」と読めるようにデザインされた交換型アンビグラムです。規則性があり敷き詰めも可能です。 将棋は言わずと知れたゲームの王様ですが 海氏の本作自体もゲーム的でとても楽しいです。 薄目で見ると「将棋」と確かに読めます。これは絶妙な形状だと思います。

「透明な駒」 鏡像型:lszk氏

将棋の駒をひっくり返す行為「成る」に着目した実用的なアンビグラムです。それぞれの透明な駒をひっくり返すと「歩→と」「香→金」「桂→金」「銀→金」「角→馬」「飛→龍」となります。 アンビグラムと実用性を結びつけた天才的なアイデアです。

「UNDERSTAND」 回転型:いんふぃにてぃ氏

法則を理解して条件を満たすようにしてクリアしていくという実験的なゲームです。

本家ロゴに似せて作ってあります。ドット風なのが効果的で、省略された部分がとてもおしゃれなあしらいに見えますね。

「アイテム」 旋回型亜種:増池誠史氏

ゲームに必要な構成要素の筆頭。能力値はなくてもアイテムはどんなゲームにも登場します。

「テ」のグリフが共通していないので亜種としていますが、「ア/テ/ム」の旋回の見事です。「ア」を操作したらアイテムとして短剣が現れたように見えますね。

「リトライ」 回転型:peanuts氏

何度もリトライしてクリアに近づいていくのがゲームの基本であり醍醐味です。

「ト」の下部が「ラ」に隠れたような配置にしてバランスと可読性をとっていますね。矢印が何度も繰り返すリトライを表しつつ180度回転させることも示唆していてステキなデザインです。

「JOKER GAME/柳広司」 回転共存型:兼吉共心堂氏

スパイ・ミステリー小説[JOKER GAME]を180°回転させると その著者[柳広司]と読めるアクロバティックなアンビグラムです。本作はその小説の内容がスパイものということもありアンビグラム作品自体がまるで「暗号」のようです。着想が面白いです。

「すれちがい通信」 回転型:.38氏

主にニンテンドー3DSで、携帯機同士が互いを自動で探知し、ゲームデータを自動的に送受信する機能・サービスのこと。

かわいい書体でコンセプトロゴにぴったりのデザインになっていますね。面白い組み方をしているのでじっくり見てしまう魅力があります。

「ファミコン通信」 回転型:ヨウヘイ氏

こちらの『通信』は雑誌の名前。現「ファミ通」の古い誌名です。

氏はなんでも寄せ字に仕上げてしまう素晴らしい技能の持ち主ですが今回も非常にバランスよく変形させて詰め込んでいます。「通」がきれいに回っていて気持ちよいです。

「昇龍拳」 図地反転回転型: いとうさとし氏

『ストリートファイター』シリーズの打撃技の図地反転アンビグラムです。「龍」の字が普通に読めすぎて凄いです。あと「拳」の字がカワイイ。

「鬼畜ゲー」 回転型:douse氏

激ムズすぎて一瞬でやられたり、無茶な操作を要求される鬼畜なゲーム。私は『トランスフォーマー コンボイの謎』を思い出します。

「ゲー」を色分けして読みやすくし、反対側でも同じ色付けにしてありますが(同一グリフの観点ではこれが理想です)、「鬼畜」のほうの可読性も落ちておらずうまく作字していますね。パースも非常に効果的です。

「裏世界」 回転型:螺旋氏

RPGなどで現れる裏側の世界のイメージでしょうか。『ゲーム&逆』からの発想。

明朝体風の作字でまとめてあり非常に読みやすいです。「裏」上部の微妙なカーブの具合が「界」に生きるように調整されていて気持ちよいです。

「任天堂」 旋回型:ぺんぺん草氏

言わずと知れた、コンピュータゲーム開発で有名な大企業。

2文字/1文字での対応ですがうまいバランス調整によりだんだん大きくなるようにきれいに並んでいます。「堂」はいわゆる『kawahar box』の技法で図地が切り替わっているのが驚きのアイディアです。

「ゲームは1日1時間」 回転型:ヨウヘイ氏

高橋名人の名言ですね。「1時間だけ集中してやるのがいい」という意味合いだそうです。

斜めになっているのがポイントですね。「ゲーム」と「時間」の文字送り方向を切り替えています。ドット風なのが可読性を上げています。

「ゲームは1日1時間」 鏡像型:うら紙氏

続きまで書くと「ゲームは1日1時間。外で遊ぼう元気良く。僕らの仕事はもちろん勉強。成績上がればゲームも楽しい。僕らは未来の社会人」

同ネタですが鏡像型でもいけました。「間」の下部がそのまま「1日1」なのに気が付けば鏡像で組みたくなりますね。この作品も面白い組み方なのでじっくり見てみたくなります。

「命もないのに殺し合う」 回転共存型:オルドビス紀氏

『NieR :Automata』のTV版キャッチコピー。自動人形が戦うアクションRPGです。

「命/しあう」「も/のに」「な」「い」「殺」がそれぞれ回転型アンビグラムになっていますが、これを180度回転しても違和感なく読めるように配置しているところが見事です。もちろん全体のゲシュタルトも統一されていて美しい作品です。(回転しても同じ文字列ですが別のデザインになるので回転共存型としています)

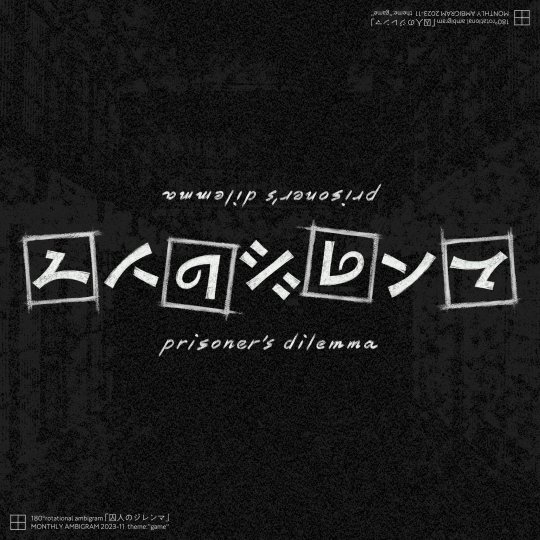

「囚人のジレンマ」 回転型:Σ氏

ゲーム理論におけるゲームの一つで、ジレンマの代表例によく挙げられます。

「囚/マ」以外はかなり素直に一対一対応できるのですね。最後の一つをクリアするのに□で囲むのが面白いアイディアです。マスとして認識するか「くにがまえ」として認識するかを脳が自動で切り替えてくれます。

最後に私の作品を。

「冒険の書」 回転型:igatoxin

読者の中にもお気の毒なことになったことがある人もいるかも知れませんね。

ゲームがお題のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。ゲームといっても連想するものは様々でしたね。参加者の皆さんにとっては、他の方とネタが被らないように読み合うのもゲームの一つといえるかもしれません。 ゲームを御題にしたのは今回が2回目ですが 第1回目 に負けず劣らず素晴らしいアイデアが集まりました。 お忙しい中 御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は『時事』です。2023年を振り返って、今年を象徴するような語句であればなんでもOKです。締切は11/30、発行は12/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

1 note

·

View note

Text

カンカン多感

pixiv主催 「執筆応援プロジェクト〜おしごと〜」に参加した際書いた習作です。悩み気味の浪人生が陽気な鍛金職人のところで数日間お世話になる話。

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=19395132

さらに読むをクリックすると読めます。

「……ここがいいだ工房か」 古びれた民家を思わせる作りの建物を見て俺は一人呟く。手元の地図にも狂いはないだろうし、外側に手書きで書かれたようなパネルが「いいだ工房」と名乗っていた。 季節は初夏に入りかけていて、日差しは徐々に強くなっていた。周囲の木がザワザワと騒いでいる。 まばゆい陽射しの煩わしさからなのか、それとも単に虫の居所が悪いだけなのか自分でも理解できない苛立ちに俺は顔を顰めた。この頃は毎日こんなだ。 俺は手元��ある地図をグシャリと丸めてポケットにしまうと、ズンズンと建物の玄関前に向かった。カンカンカンカンと鉄同士を叩いているような鈍い音が建物の中から響いている。……一度インターホンを押した程度では聞こえないのか、音は鳴り止まなかった。俺はため息をついて、もう何度かインターホンを押した。 中から聞こえるカンカンカンという音がピタリと止んだ。ガラガラと扉が開くと、中から一人の男が顔を見せる。面長な顔立ちをしていて、若干自分より背が高い。作業着なところを見ると、おそらくさっきの金属の音は彼の手によるものだったのだろう。俺が会釈をすると、彼はぱぁっと明るい表情をみせた。 「アナタが中田さん、デスか。お話は先生から聞いていマス。ひとまず入りましょう」 工房の中に案内されると鉄特有の香りが鼻腔をくすぐる。嗅ぎ慣れない香りに俺は少し顔を顰めた。老朽化のためだろうか。若干壁は煤や汚れで黒ずんでいる。 前を歩く男性の背筋を伸ばして歩く姿からは生真面目そうな性格を感じさせた。もしこの工房で過ごす中で困ったことがあったとしても、この人に聞けば大丈夫だろう。そんな安心感を感じさせるような背中だった。 玄関から続いている廊下を渡り、工具が散乱した作業場らしき場所を抜けて、少し奥の方にある応接室に通される。 応接室に案内されるまでの通り道で、男性はカタコトの日本語で自己紹介をしてくれた。彼・李俊(リ・ジュン)は、中国からの留学生で、二年前に日本に来たという。大学の講師をやる傍ら、この工房の主人である飯田さんの手伝いをしているらしい。 「先生は今、ちょうど外に出ていますカラ、少し座って待っていてください」 李さんがさし示したソファにひとまず腰掛ける。工房の主人である飯田さんがどこにもいる気配がなかったので少し不安ではあったが、本人が外出していると聞いて納得した。 「ええと、飯田さんはどれくらい外出されている予定でしょうか?」 「ああ、多分、ちょっとしたお買い物デス。中田さんがいらっしゃっいしたことをさっき連絡したので、きっとすぐに戻ってくると思いマスね」 「そうですか。では待っています」 そのやりとりが終わると、李さんがお茶の入った湯呑みをテーブルに置いてくれた。 湯気のたったお茶に手を伸ばす。暖かいお茶を飲むと張り詰めていた背筋の感覚がちょっと緩んできたような気がした。ふうと息をついてから、俺は、ここまでの自分の経緯に頭を巡らせた。

きっかけは祖父の一言だった。 「仁、五月になったら飯田さんのところで三週間くらい勉強させてもらってきなさい」 唐突な祖父の提案に俺は、は?と間の抜けた返事をした。なんでも、いいだ工房の主人である飯田さんは版画家である祖父とは知り合いであったらしい。俺がバンドをやっている話をすると飯田さんが食いついてきて、興味深そうにしていたという。飯田さんは工房で鍛金を中心とする金工制作をする傍ら、何かと特別講師としてあちこちの学校や教室を飛び回っている人で、もし俺が金工制作に興味がありそうであれば、是非いらしてくださいとのことだったらしい。 ちょどその頃、俺は、大学受験に失敗して浪人生になることが確定した時期だった。親はどうしても俺をいい大学に行かせたいそうだったが、俺にとってはそこまでの期待がどうしても重荷になっていた。 支援はいくらでもする。浪人すればいい。両親はそう言ってくれたが、、そんなこと言われたところで、「いい大学に行く」ということが俺のモチベーションに繋がっていないのだからしょうがないだろう。 大学受験のために高校の軽音部も、仲間内で集まってできたバンドもすっぱりやめた。勉強も真面目に取り組んでいたはずだった。そしてこの結果である。そりゃ努力が足りないのは確かだとしても、俺としては、何だかもう解放されたい気分になっていた。 そんな時に、先ほどの祖父の提案だったのだった。浪人確定になって半ば投げやりになっていた俺はそんな提案を渋々承諾して今に至る。 と、ここまでの経緯を脳内で振り返ったところで、ドタドタと言う音が廊下の方から響いてきた。足音がこちらに近づいたと思えば、客室のドアが勢いよく開いた。 「李君!ただいま!!あ、君は仁君だよね!来てたんだね!お待たせしました!!僕は飯田鉱二っていいます!!よろしく!!」 飯田さんはものすごい勢いで捲し立てながら、買い込んできた物を袋から出したり棚に入れたりし始めた。相当急いで返ってきたのか、身体中から汗が吹き出している。李さんは、そんな飯田さんの様子を少し呆れたように眺めている。 「先生、中田さん驚いてマスから」 「え?!あ、ごめんね。驚かせたよね。もう少しで終わるから、ちょっと待っててくれてもいいかな?」 「ああ、いいえ、全然……大丈夫ですよ。ハハハ」 この人にこれから色々教わると思うと何だかちょっと不安になってきた。俺、本当にここでやっていけるのかな……。

少しして落ち着いた感じの飯田さんから改めて紹介を受けた俺はさっそく工房の中を案内してもらった。応接間の隣には道具が収めてある倉庫があり、その奥には作品の保管庫。廊下を戻ると先ほど見かけた作業場に辿り着いた。李さんはすでに作業場に戻っていた。カンカンカンという音がまた響き渡る。飯田さんは机の上にあった銅板を手にしながら言った。 「鍛金のことは裕之さんに少し聞いたと思うけど、仁君には今回銅で器を作ってもらおうかなって思ってるんだけど、どんな感じのがいいとかある?」 「ええ、ど、どんな感じといわれても……」 物作りに興味がなかったというわけではないのだが、正直イメージが全く湧かない。そもそもあの平べったい銅板がどうしたら器になるのだろうと思う。うんうんと悩んでいる俺をみて、飯田さんが、机の近くの棚に保管してあった金工作品を見せてくれた。 「これとかこれは銅板で作ったコップ。こっちとかはサラダボウルとかかな。こういうのはシンプルなんだけど、工夫すればとっくりとか窪んだ模様も作れるし、気になるやつとかある?」 「なるほど……すごいな、銅板ってこんなに変形できるんですね」 「もちろん!ちょっとずつだけど形を変えていけるからね。まあでも、せっかくここにきて3週間かけて作るものだから、仁君が欲しいものとか使いたい物とかがいいんじゃないかな〜って僕は思うけど。なんかアイデア浮かんだ?」 「……えっと、じゃあ、このコップみたいな形のやつに模様を入れたやつって作れますか?」 こんな感じの……と付け加えながら、俺は持ってきたメモ帳に模様を描いた。すると、先生は感嘆したようにそのメモ帳をまじまじと眺めた。 「いいねいいね、なるほどね。うん、全然できるよ」

鍛金というのは一朝一夕でできるような物ではなくて、何度も何度も同じ動作を繰り返しながら形を整形して一つの作品が完成するものらしい。まず、焼き鈍しという工程で金属を火で炙り、加工しやすくする。それを薬品で洗って、それから打ち出しという作業に入っていく。打ち出しは当て金という角度のついた金属に沿わせてトンカチで叩いていくことで、形が少しずつ整形されていく作業だ。焼き鈍し、洗い、打ち出しを何度も繰り返していくことによって、平べったい金属板が器に整形されていくということだった。 とりあえず初日ということで、俺は作りたい形に沿った底を作るために木槌で銅板の形を緩やかに変形させていく作業に入ることになった。底に当たる部分を決め、それを中心に平べったい銅板を起き上がらせていく。作りたい物の底に当たる部分を整えてから、当て金を使って全体の変形をさせていく作業に入っていくというのが大まかな手順だ。 飯田さんは、黙々と作業している李さんを示して少し揶揄うような口調で 「李さんは本当に真面目で結構作り方も丁寧だから、僕がいないときにわからないことあったら彼に何でも聞くといいよ!作業中は耳栓してるけど、李様〜!!って大声駆けつければ気付いてくれるからさ」 と言った。幸い、その日にそのフレーズを使うことはなかった。ただ、飯田さんも李さんも時々気にかけるようにこちらの様子を見てくれているのを感じた。安全管理という面が主な理由だろうが、飯田さんにいたっては人が作っているのを見ているのが興味深いというような目つきでもあった。俺は何が面白くて素人の作品を見るのか全くわからなかった。 銅板を熱して叩いてを繰り返していると、あっという間に一七時。帰る時間になった。正午くらいにここを訪れたはずだったが、思った以上に没頭していたらしい。 作業着を脱いで道具の手入れをしているときに先生が思い出したかのように質問してきた。 「あ、そういえば仁君、好きなこととかある?」 「……そうですね。特にこれといったものは」 「……そうか。まあ、この時期はそういうときもあるよね。……ああでも、バンドやってるって裕之さんから聞いたけど」 「バンドは……三年の頃にやめました。ちょっと揉めちゃったし、勉強の邪魔になると思って」 「え?そうなの?……楽器は何やってた?」 「ドラムです」 「そうかー。ふーん、ドラムかー。面白かった?」 「ええ、まあ、それなりに」 「へー、いいじゃんいいじゃん」 「ドラム……叩いてたんですか?」 「んー?いやぁ~、僕はちょっとかじったことある程度かな。音楽はからきしでさ。でも……今聞いて僕は思ったね。君は、きっとうちの工房で過ごす時間が楽しいと思うよ」 やっぱ変な人だなと思った。何を考えているのかがさっぱり読めない。バンドのドラムと、トンカチで銅板叩いていることが何の関係があるというのだろう。大体どちらも俺の今後の人生には必要ないことなんじゃないか。そう思いながら、俺は手にある木槌をぎゅっと握りしめた。

それから次の日もその次の日も毎日、俺はいいだ工房を訪れて、黙々と鍛金の作業を続けていた。毎日作業場の窓から射しこんでくる太陽の日差しが斜めになるのを見ては、今日もあっという間に終わったなと思っていた。それほどまでにこの鍛金という作業が俺にとっては面白いのかもしれない。底の部分は四日目程で整ってきて、それから後は当て金を使った作業に入っていた。 作業場では飯田さんや李さんも作業をしているため、部屋にはカンカンカンという音が響き渡っていた。さすがに耳がイカれそうになったので、李さんに倣って二日目からはしっかりと耳栓を用意して作業をしているが、それでも、カンカンカンという音はよく聞こえた。 俺は初日、飯田さんは何だか変わった人という印象ばかり抱いてしまっていたが、数日間過ごしてみると、根が非常に真面目な人であるということがわかった。一旦作業に入るとそれまでの気さくな雰囲気はどこへやら、表情の険しい一人の職人が作業台に鎮座していた。しかし、それ以上に面白いのは、彼が打ち出しの時に出すトンカチの音だ。李さんのようなカンカンといった音と違って、飯田さんはカンカン、カンカンカカンと言った風に一定のリズムを保っていた。そのリズムが面白くて、時々俺はそれが音楽のようにも思えた。真似をしようとしたがトンカチの重さのせいで飯田さんほどは気持ちいい音を出すことができなかった。 初めは平べったかった銅板がだんだんと器の形に近づいてくるのつれ、当て金を使った打ち出しが少しずつ難しくなってきた。銅板が起き上がってくるということは徐々に角度がついてくるということでもある。当て金と器との角度がうまく掴めないのだ。ちょうどいいところに当たれば綺麗なうちだし跡ができるのだが、下手に打つと斜めにずれてトンカチの縁の跡が濃く残ってしまう。トンカチの力加減もただ力任せに叩けばいいという訳ではないのが難しい。うんうんと難しい顔をしながら叩いていると、時々飯田さんや李さんがやってきてコツを教えてくれる。けれど、やはりすぐに習得するのは難しい。なかなか習得できないまま、残り日数が少なくなってきたのを見て、次第に俺は焦り始めていた。受験には落ちるしこんなこともできない自分が情けない。何でもかんでも惨め��感じるような気さえした。 そんな日々が何日か続いたときの帰り際、ふとしたように飯田さんが話しかけてきた。 「最近ちょっと行き詰まってる感じ?大丈夫そう?」 飯田さんはどうやらこの頃の俺の様子を心配してくれたらしい。 「ああ、えっと…多分大丈夫だと思うんですけど、打ち出しが思ってたより難しくって……。今日もトンカチの縁の跡ちょっとついちゃったし」 俺は自分の作っているコップを飯田さんに見せながら言った。飯田さんはコップを手に取って、それから縁の跡を指の腹で優しく撫でた。 「……これね。難しいよね。最後軽く研磨もするけど、跡がひどいとどうしても残っちゃうし、仁君もせっかくなら綺麗に作りたいよね」 「そりゃそうですよ」 数秒間静まり返った。飯田さんはさっきからじっと、俺の作りかけのコップを撫でながら何かを考えている様子でいた。外からまたザワザワと木の葉の音がした。そういえば初めて来た時もちょっと風が強かったなと思い出した。沈黙を破ったのは飯田さんだった。 「仁君って確かドラマーだったよね。やっぱ鍛金で叩くのって楽しいでしょ?」 「……ええ、確かにちょっとドラムというか、太鼓っぽさはあって楽しいです」 「僕は、鍛金っていうのは対話に似ていると思っているんだ」 唐突にそんなことを言われる物だから少し困惑した。ドラムにしろ、対話にしろ、何にでも鍛金に関連づけて考える癖でもあるんじゃないのか。 「対話?」 「そう。その人が好きな話をすれば、相手はちょうどいい反応を返してくれる。でも、こっちが好き勝手話せば向こうは受け止め損ねて話はぐちゃぐちゃになってしまう。……鍛金も同じだと思うよ。力任せにトンカチを振るっても当てどころが悪くっちゃ歪んでいってしまうんだ」 ふうんと思った。対話。なるほど。確かに日常でも話題が悪いとうまく返らないし、自分勝手に話したところで話は拗れてしまうのが常である。それなら、少しわかるかもなと思った。気付いたら、俺はずっと気になっていたことを聞いていた。 「飯田さんの打ち出ししている時の音って楽しそうですよね。やっぱり対話しているからなんですか?」 「え?僕の打ち出しの音……?ああ、まあ、あれは癖みたいなものかもな〜。でもなんか単調にカンカンやってても楽しくないじゃん?だったら楽しくしたくない?」 イタズラを思い付いたかのような顔で飯田さんが言うものだから、俺もつられて笑ってしまった。飯田さんらしい。 「だからさ、力任せにやらなくてもいいよ。あと時間はまだまだあるし。多分一週間くらい残ってるでしょ?」 「そうですね」 「初めっからなんでも丁度よくできる人なんていないんだから、できないことなんて気にしないで、ドラムみたいに楽しく叩きなよ」 「はい。……正直スティックの重さとめちゃくちゃ違うからドラムみたいに叩けってのは難しいですけどね」 俺の一言がよほどお気に召したらしい、飯田さんは、そっかそうだよねハハハだなんて笑いながら作業場を後にした。

そんな日々を通して、いいだ工房で過ごす日はどんどん過ぎていった。三週間が経って、季節が梅雨に差し掛かる頃、俺の銅製のコップは完成した。打ち出しをしながら模様も入れていった自分だけの銅食器は銅の持つ光沢以上に輝いて見えるようだった。 ……結局として俺は打ち出しのコツは掴み切ることができなかった。最後まで李さんや飯田さんからハラハラとした視線を向けられながら、どうにかこうにか形になったという感じだ。とはいえ、あれ以来、器に跡がつくことは少なくなったし、できない焦りよりも楽しい気持ちが最後は勝っていたように思う。 飯田さんは完成したい俺の銅食器を見て、「え!これ、めっちゃいい!見込みあるよ!!弟子にしたいな〜!!大学生になってからでもいつでもおいでよ〜!!」だなんて言っていた。李さんはハイテンションな飯田さんに、先生、誰にでも言ってマスよね〜と冷静な対応をしながらも、「本当によく頑張りマシたね。すごくいいと思いマス」と満面の笑みで伝えてくれた。 工房の中に置いていた私物を整理して、飯田さんや李さんにお礼を言うと、二人は別れを惜しむかのように沢山労いの言葉や激励の言葉を並べまくった。それから、飯田さんから半ば強引に連絡先を押し付けられる形で連絡先も交換した。…こういうところがあるせいで、飯田さんへの変な人だなぁという感想は最後まで消えることがなかった。 いいだ工房を後にしながら、あっという間の三週間を振り返る。思えば何かを学ぶには少なすぎる時間だった。その証拠に俺は初めの頃と俺は何も変わってはいない。何よりこれからは本格的に勉強漬けの日々になるだろう。それでも、自分だけの中にあった鬱憤をカンカンという音でほぐしていけたような気がする。煩わしいものが多かったのに、今は、ポツポツと降り始めた雨さえも、あの時の飯田さんのようにリズムを取っているようで面白くなっていた。 カバンから折り畳み傘を出して、考える。どちらにせよ浪人は確定してしまっている。志望校のこととか、予備校のこととか、向き合わなければいけないことが沢山ある。帰ったら、いいだ工房の話をして、それからこれからのことを親に話してみよう。綺麗に打ち返るかわからないけど、叩かなければ起き上がらないのと同じように、話さなければ、俺の形も曖昧なまま伝わって、どこか歪んでしまうだろうから。 だんだんと雨足が強くなってくる。それでも俺は構わないでのんびりと歩いていると、後ろからカンカンカンという音が聞こえたような気がした。

4 notes

·

View notes

Text

Relative Zero° (相対零度) Japanese Transcription (Unedited Ver)

The original version of this VD has a mistake in it where Yuno says she's 16. This version is true to what it was in the original VD.

Edited Version

Feel free to use this how you like with no credit to me required. Credit should go to Yamanaka.

エス: Es

ユノ: Yuno

1|ミルグラム監獄内尋問室

薄暗い尋問室の中。

のんきに鼻歌を歌っているユノ。

ユノ 「~♪」

扉の外からコツコツと足音。

ユノ 「お。来たかな......ふふ」

イタズラっぽく笑うユノ。

まもなくガシャンと乱暴に扉が開く。

エス 「囚人番号2番ユノ。尋問を始め......」

部屋の中にユノが見当たらず、あたりを見回すエス。

エス 「......?どこにいった......」

ユノ 「わっ!!」

扉の裏に隠れていたユノ、エスの後ろから驚かす。

動じないエス。

エス 「......何をしている」

그ノ 「あれ~。看守さん、リアクションうっすいなぁ。もっと驚いてよ〜」

エス 「......さっさと座れ。尋問を始める」

ユノ 「は~い....」

椅子に座るユノ。

目の前に立つエス。

エス 「ミルグラムはお前たち囚人の罪を明らかにし、適切な判断をくだすために存在している。そのためにいくつか話をしよう」

ユノ 「おっけー。話そ話そ」

エス 「......まず」

言いかけたエスを遮る楽しげなユノ。

ユノ 「まず自己紹介とかしとく?カシキユノ。16歳。高校生。9月2日生まれの乙女座のO型」

エス 「......ストップ、ユノ」

ユノ 「なになに?」

エス 「質問はこちらからする」

ユノ 「どうぞどうぞ〜」

咳払いをし、続けるエス。

エス 「シン囚人としてミルグラムに囚われて数日というところか。率直に、どうだ?監獄生活は」

厳粛な雰囲気を作ろうとするエスだが、ユノは取り合わない。

그ノ 「んー?意外と楽しいよ。家族がどうしてるかなぁって心配はあるけど......不思議体験って感じで」

エス 「楽しい......か......」

ユノ 「そうだね、他の囚人の人たちもみんな面白いし、まだ色々探り合いって空気もいいね。そういう時期の人間観察ってやっぱり楽しいよね~?」

エス 「ユノ」

ユノ 「はいよ?」

まだ喋りそうなユノを制止するエス。

エス 「......緊張感がなさすぎる。尋問だと言っているだろう」

ユノ 「あぁ、看守さんったらムード大切にするタイプだ」

エス 「最低限は。お前の罪を許すか、許さないか、判断するための貴重な場だからな」

睨みつけるエスのことを意に介さず、笑顔で続けるユノ。指を3本立てて見せる。

ユノ 「緊張感がない理由は3つありま~す。......聞きたい?」

エス 「......それを解決すれば真剣に取り組むんだな?」

ユノ 「ん~。まぁ、そうなるかな?」

エス 「話してみろ」

ユ��� 「3000円になりま〜す」

エス 「いいから話せ」

ユノ 「けち~......まぁいいや。じゃあひとつめ。看守さんの見た目が全然怖くなくてむしろ可愛いから」

エス 「......はぁ?」

思いもしない回答に拍子抜けするエス。

ユノ 「おかしいでしょ。看守なのに。あたしと同じくらいの歳じゃない?むしろちょっと下くらい?」

エス 「......知らん」

あからさまに不機嫌になるエス。

ユノ 「ほらほら、無理でしょ~。そんな可愛い顔で緊張感持てなんて」

エス 「......あぁ?」

普段以上に威嚇するように睨みつけるエス。

ユノ 「あはは、眉間にシワ寄せても無駄だって」

エス 「......大変不服で不愉快だ!それに反論もあるぞ」

ユノ 「ほうほう?聞きましょう?」

ビシッとユノを指差すエス。

エス 「僕が屈強な大男だったとして、暴力をもって支配しようとしたところでお前の態度が変わるとは思えないな」

エスの指摘に少し驚いた顔のユノ。

ユノ 「......たしかに!そうかも」

エス 「だろう?それはお前自身の気質の問題だ。よって僕の見た目は関係ない。まったく関係ない」

ユノ 「めちゃくちゃ気にしてんじゃ〜ん。まぁいいや。じゃあ第一問クリアってことで」

エス 「いつの間にクイズになった?」

ユノが指を2本立てて見せる。

ユノ 「あたしが緊張感のない理由ふたつめ。先に尋問から帰ってきたハルカがニッコニコしてたから!」

エス 「あぁ......」

頭を抱えるエス。

エス 「それは僕のせいじゃない......」

ユノ 「おかげでよっぽど楽しいことが待ってるんだと思って期待してたんだけどなぁ~」

エス 「お前が帰るときは絶対に暗い顔で帰れよ」

ユノ 「ねぇねぇ。ハルカと何話したの~?あの子をあんなにニコニコさせるなんてすごい手腕じゃない?」

エス 「僕は尋問での会話の内容を漏らすことはしない。だが、そうだな......僕が何をしたか教えてやろう。思いっきりビンタをお見舞いしてやった」

の歳

ユノ 「わーお!」

ニヤニヤするユノ。

ユノ 「それでニコニコで帰ってきたのか。そりゃハルカが変態さんだ。第2問もクリアかな......」

エス 「なんだか気づかないうちに、お前のペースに巻き込まれている気がする......」

笑顔を崩さないままのユノが、少し冷たく言い放つ。

ユノ 「みっつめ。看守さんに人を赦す.赦さないなんて決めれっこないと思っているから」

ユノの顔は笑顔のままだが、空気だけが変わっている。

ユノの言葉に眉をひそめるエス。

エス 「......聞き捨てならないな。僕の能力を疑問視しているということか?」

ユノ 「あぁ、違う違う。看守さんがどうこうってわけじゃないよ」

エス 「......詳しく聞かせてもらおうか」

不愉快を隠せないエスに対して、少し冷めた様子のユノ。

ユノ 「まぁ......システムを聞いたときからずっと思ってたんだよ。ここ、看守さんが有罪無罪決めるんでしょ」

エス 「そうだな」

ユノ 「看守さんの好き嫌いでしかないでしょ、それ」

エス 「......」

ユノ 「あんまり詳しくないけどさ、日本って法治国家ってやつでしょ?法律以外で良いとか悪いとか決めたらおかしくなっちゃうでしょ?」

エス 「ふむ」

ユノ 「例えばニュースとかさ〜。不倫とか不適切発言とか不謹慎とかで騒いでるでしょ?同調した人たちも叩き始めるでしょ?......バカだなぁって思わない?法律以外で人が人を罰するなんてキリがないよ」

心底つまらなそうなユノ。

エス 「......一般論になるが法律も人が決めたものだ。すべての人間が納得する妥当性を得られるものではないだろう」

ユノ 「それ。自分が納得したいからって、無関係の他人に干渉してくる人が嫌いなんだよねー。それってマス......あー、ただ自分が気持ちよくなりたいだけじゃん?.....その人達は、結局何もしてくれないよ」

エス 「ユノ......」

ユノ 「あたしがどんなに寒い思いしてても、なーんもあっためてくれない人たちだよ」

どんどんトーンの堕ちていくユノ。

そんな自分にはっと気づいて笑顔に戻る。

ユノ 「へへ、話それちゃった!えーと、何が言いたいかというとね」

エス 「結局僕次第だと......」

ユノ 「そう。結局もう好みじゃん?まぁ別に良いと思うんだけど、潔くて!でも、看守さんがどう思うかなんてあたしにはどうしようもない。だから取り繕う意味がない。普段どおり楽しく過ごしているってわけ!」

あっけらかんとしたユノに、ため息をつくエス。

エス 「......なかなかクセモノだな、お前も」

ユノ 「そう?普通じゃない?」

エス 「良いだろう。お前がお前らしくいるように、僕も看守らしくやらせてもらう」

バッとコートを翻し、

エス 「ユノ。お前自身は自分の罪についてどう考えているんだ?」

ユノ 「え?」

エス 「お前のその感性をもってすれば何故自分がここに入れられたかはわかっているんだろう?」

少し考えたのちに、口を開くユノ。

ユノ 「......まぁ『ヒトゴロシ』呼ばわりされそうなことは一件ほど」

エス 「よろしい。では、お前はお前の罪をどう感じる?赦されるべきものか?赦されざるものか?」

ユノ 「んー......」

少し考え込むユノ。

あきらめたようにパッと顔をあげる。

ユノ 「......さぁ?わかんない。考えるのめんどくさいかなぁ」

エス 「考えろ」

ユノ 「うーん、ぶっちゃけ看守さんがさないならさないでいいよ」

エス 「赦されたいとは思わないのか?」

ユノ 「必死で謝ってまでは別にいいかな。自分のしたいことをした結果だから」

エス 「罪の意識はないのか?」

ユノ 「どうかな?それも考えるのやめちゃった」

エス 「......適当だな」

ユノ 「......世の中が真面目すぎるだけだよ」

問答を終え、納得したようなエス。

エス 「ユノ、お前はふざけているように見えて頭の良い人間だ」

ユノ 「......それはどうも?買いかぶりだけどね」

エス 「だが、それゆえか諦観している。自分にも、人間にも、社会にもすべてを悟って冷めた顔をしているな」

エスの言葉にあからさまに不機嫌になるユノ。

ユノ 「......ヘー、なに。お説教?精神論系のやつ?一番嫌いだよ?」

エス 「くくく......」

わずかに微笑むエス。

エス 「へらへらと空虚な言葉を吐いているお前より、今のイラついたお前の方がずっと好ましい」

ユノ 「......え?」

エス 「冷めたままでいい。ごまかさなくていい。僕の前ではな」

突如部屋にある時計から鐘の音がなる部屋の構造が変化していく。

ユノ 「部屋が、変わっていく......」

エス 「尋問はこれにて終了。ここからはお前の記憶から生み出される心象を覗かせてもらう」

ユノ 「......歌で引き出す、って言ってたやつ?」

エス 「そうだ。お前の冷めた心も、適当な言葉も、何故そう至ったかも......すべて僕が突き止め、受け止めてやる」

ユノ 「看守さん......」

エス 「隠し事は不可能。ゆえに何も取り繕う必要はない。お前はお前のままでいればいい。ありのままのお前を、僕が身勝手に判断してやる。......それがミルグラムだからな」

ユノ 「なぁに、そのめちゃくちゃな理論......」

呆けていたユノ、目を閉じ微笑む。

ユノ 「でも、そうだなぁ。想像してみるとそれは......。ちょつとだけ......あったかいな」

ユノの肩に手を載せるエス。

エス 「囚人番号2番、ユノ。さぁ。お前の罪を歌え」

#milgram#ミルグラム#milgram project#es milgram#milgram voice drama#yuno kashiki#kashiki yuno#milgram script book#milgram T1#milgram trial 1#milgram T1 script bok#milgram trial 1 script book

5 notes

·

View notes

Text

058

その昔やったコンサート 作曲家5人×ピアニスト5人 で一緒にやった網守将平君と、 坂東祐大君の最近の活躍がすごい。

最近は網守君はDAOKOとコラボして新曲「anima」を、坂東君は米津玄師とコラボして新曲「感電」を発表したねえ。どっちも最高でよくカーステで聴いてる。

DAOKOと米津と言えば一時期カラオケの履歴に絶対あった「打上花火」ですが、多分網守君と坂東君という二人も、日本の同世代作曲家として共通する/対比する箇所があると勝手に思っているので、この最近のリリースは胸アツな展開なんです。

もういけるとこまでいってくれ~~最高の音楽を届けてもっと泣かせてくれ~~と思ってる。

僕は二人とそこまで関わりがあったわけではないので、巷に出ている情報だけでただの一般音楽愛好家として好き勝手に、共通する/対比すると思う箇所を列挙したい。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

共通する

・東京藝術大学で作曲を学ぶ

→僕も愛知県芸の作曲科を出たからわかるけど、作曲科では

・楽譜上の音の操作(前衛性とします)

・書いた楽譜が演奏家にどう演奏されるか(身体性とします)

がひたすら学べる。

・アカデミックな領域で先生とかやる訳でもなく、音楽で飯を食ってる(のか?)

→なんでだろうね。色々聞いてみたいところではある。

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

対比する

・活動 ※これは完全な主観です

・網守:マス向けな音楽に前衛性と身体性を注入する

→DAOKO「anima」

身体性だなあと思うのは、ドラム。網守君の作品は大体ドラムが心地よく、かっこいい。

・坂東 : 演奏家の領域を、前衛性と身体性が注入された音楽で広げる

→SONAR-FIELD

音の戯れが面白い。クラシックのコンサートを聴きに行くではなく、切り出された演奏家の身体性が感じられそう(観に行けてない)

・シェパードトーンのテクニック

・網守 : 時間領域(Climb Downhill 1 で用いられる)

・坂東 : 周波数領域(Vertigoで用いられる)

に展開している。

また思いついたら追記する。

2 notes

·

View notes

Text

かつてなく老いた涙目の短歌のために

「目は口ほどに物を言うからな」の一言で自分の言葉を信じてもらえなかったら憤慨するだろうけれど、同時に、「じゃあしかたない」とも思ってしまうかもしれない。ことわざを本気で使ってくる人を相手取るとき、そのことわざの力強さに対して自分の正直な心の力は、頑張っても引き分けか根比べ競争に持ち込めるかくらいのものかもしれない。そんなことでいいのか。「口」を信用することなく、「目」に権威を求めてしまうのはなぜだろうか。

わたしの視野になにかが欠けていると思いそれは眼球めだまと金魚を買った

/斉藤斎���『渡辺のわたし』

「わたし」=「それ」=「作中主体」が「視野になにかが欠けていると思い」、「眼球と金魚を買った」。眼球の有無は「わたしの視野」の信頼にかかわるだろうか。

「わたしの視野」の信用問題。それは「わたしの視覚」の問題には回収されないだろう。「わたしの視野」を再現すること、報告すること。それは、語りの問題でもある。「わたしの語り」あるいは「わたしについての語り」。

「わたしの視野になにかが欠けていると思い」 「それは眼球めだまと金魚を買った」

と語る者がいる。一人称の「わたし」と三人称の「それ」を使い分けながら〈わたし=それ〉について語る者。あたかも三人称の「それ」に言及するように一人称の「わたし」について語ることのできる、「わたし」でも「それ」でもない語り手。

その語り手は眼球を使って〈わたし=それ〉を見たのだろうか。うーん。語り手として、わたしたちは見たことも聞いたこともないことを語ることができるけど。

それはメタ視点の〈わたし〉だろうか。メタ視点の〈わたし〉と思いたがる態度は、なんとしてでも〈わたしの視点〉を死守しようとする心に由来しないだろうか。もしも、〈わたしの視点〉が〈わたし〉の意識の圏内になかったら、どうするのか。〈わたしの盲点〉が無意識の視点として〈わたしの視点〉になりかわるとき、目が口ほどに物を言い始めるチャンスだ。目だけではない。様々な物たちが物を言い始める。指、髪、鼻、表情、性器、身長、体重、性別、世代、口癖、言い間違い、ファッション、スマホの機種、アクセサリー、食生活、インテリア、嗜好品、社会階層、家庭環境、トラウマ。〈わたしの視点〉を死守する心が〈わたしの盲点〉を前にして挫折するどころか〈無意識のわたしの視点〉をそこに見出すとき、〈わたし〉は言っていないことを言っていて、思っていないことを思っている。ヤバすぎる。無意識の解釈は信頼できる人や権威ある人にやってもらいたい。と、わたしは思うだろう。「と、わたしは思うだろう」と回収する〈わたしたち〉の法。

こんなにインクを使ってわたしに空いている穴がわたしの代わりに泣くの

深ければ深いほどいい雀卓がひそかに掘りさげていく穴は

/平岡直子「鏡の国の梅子」(同人誌『外出』2号)

〈わたし〉の個別性は〈わたしたち〉の法に抵抗できるはずだ。という主張は、きっと何度も繰り返されてきた。〈私性〉はしょせん共同体の一員としての制限された〈わたし〉のことだ、と言ってみたところで、かつての「共同体の一員」たちのなかにも、そのような意味での〈私性〉に回収されない〈この・わたし〉たちが次々と発見されるはずだ。それが本来の意味での〈私性〉だ。話は決まっている。その都度、うまく解釈を施せば、法文を変える必要はない。解釈できないものについては、例外事項として扱えばいい。例外的な〈わたし〉たち。動物、魔法使い、「ミューズ」、など。「穴」はどうしようか。

さいころにおじさんが住み着いている 転がすたびに大声がする

はるまきがみんなほどけてゆく夜にわたしは法律を守ります

/笹井宏之『てんとろり』

あるいは、〈わたし〉など言葉の遊戯の一効果にすぎない、と言ってみたとして。それが〈わたしたちの言葉の遊戯の法〉ではない、と言い切れるだろうか。ヴァーチャル歌人・星野しずるの作者・佐々木あららは次のように語る。

Q.これ、そもそもなんのためにつくったんですか?

僕はもともと、二物衝撃の技法に頼り、雰囲気や気分だけでつくられているかのような短歌に対して批判的です。そういう短歌を読むことは嫌いではないですが、詩的飛躍だけをいたずらに重視するのはおかしいと思っています。かつてなかった比喩が読みたければ、サイコロでも振って言葉を二つ決めてしまえばいい。意外性のある言葉の組み合わせが読みたければ、辞書をぱらぱらめくって、単語を適当に組み合わせてしまえばいい。読み手の解釈力が高ければ、わりとどんな詩的飛躍でも「あるかも」と受けとめられるはずだ……。そう考えていました。その考えが正しいのかどうか、検証したかったのが一番の動機です。

/佐々木あらら「犬猿短歌 Q&A」

読み手の解釈はそんなに万能ではないだろう。「わりとどんな詩的飛躍でも」、〈わたしたち〉に都合よく「あるかも」と解釈できるだろうか。現在、そのようなことは起きているだろうか。「わからない」「好みではない」「つまらない」「興味がない」「時間がない」といったことはないだろうか。それが駄目だという話ではない。〈理想の鑑賞者〉という仮想的な存在を想定した読者論はありうるが、短歌はそれを必要としているだろうか。AI純粋読者。

「雀卓がひそかに掘りさげていく穴は」「穴がわたしの代わりに泣くの」

「わたし」は泣いていないのだとして。「穴」があるかも。泣いているかも。

誰の声?

「なんでそんなことするんだよ」で笑いたいし、なんでそんなことするんだよ、を言いたい。〈なんでそんなことをするのかが分かる〉に安心するのは、それがもう「自分」だからだ。「自分」のように親しい安心感なんて、いくつあったっていい。 でも〈なんでそんなことをするのかが分かる〉でばかり生を満たしているとどうだろう、人はそのうち、AI美空ひばりとかで泣くことになるんじゃないか。

/伊舎堂仁「大滝和子『銀河を産んだように』」

やさしくて、人を勇気づけてくれる言葉だ。そう思う。

「雀卓がひそかに掘りさげていく穴は」「穴がわたしの代わりに」「AI美空ひばりとかで泣くことになるんじゃないか」

「わたし」の代わりに泣いているのは何だろう。〈わたしたち〉の法はその涙を取り締まれるだろうか。「泣くことになるんじゃないか」は「泣くな」ではない。「じゃないか」の声の震えは何だろう。もしかして、泣いてるんじゃないのか?

ころんだという事実だけ広まって誰にも助けられないだるま

もう顔と名前が一致しないとかではなく僕が一致してない

あたらしいかおがほしいとトーマスが泣き叫びつつ通過しました

/木下龍也『つむじ風、ここにあります』

機関車のためいき浴びてわたしたちのやさしいくるおしい会話体

/東直子『青卵』

ナレーションのような声によって、かわいそうなものがユーモラスに立ち上がる。ナレーターの「僕」もなんだかかわいそう。「だるまさんが転んだ」という遊びはだるまを助ける遊びではない。そもそも、鬼に自分から近づいていくような酔狂な者たちは、自身がだるまである自覚があるのか。いや、このゲームにだるまは存在するのか? 助けるに値しないだろ。「顔と名前が一致しない」は、通常、自分以外の誰かに向けられる言葉だが、歌を読み進めていくとそれが「僕」に向けられた言葉であることが判明する。読者はそれに驚くだけではない。「顔と名前が一致しない」という言葉に含まれる攻撃性が「僕」自身に向けられることで、途端に空気がやわらぐのを感じて、ホッとする。笑う。あ、よかった、大丈夫だった。「僕が一致していない」と言う「僕」のユーモラスなかわいそうさは、このような言葉のドラマによって作られている。お前、かわいそうだな、でも大丈夫そうだ。〈立てるかい 君が背負っているものを君ごと背負うこともできるよ/木下龍也〉。アンパンマンとトーマスのキメラが泣き叫んでいるらしい。「ためいき」の向こう側で。「ためいき浴びてわたしたちのやさしいくるおしい会話体」。こちらだって、くるおしい。

「ためいき」の向こう側に、言葉が無数の涙を作れてしまうとして。〈わたしたちの言葉の遊戯の法〉を超えたところに涙を作れてしまうとして。〈わたし〉の涙は計算不可能な可能性の中で生じた一効果なのだとして。涙に理由はないのだとして。やっぱり、本当に泣いている〈わたし〉もいるでしょう? 泣いている〈わたし〉を助けてあげたい? 「なんで泣いているんだよ」。

止まらない君の嗚咽を受けとめるため玄関に靴は溢れた

/堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』

アガンベンの直感はこうである。すなわち、法にとって「思考不可能」なはずの生〔=既存の法では取り扱えない種類の「生」〕、この「生」は法にとって法の空白をなしてしまうものであるが、しかも仮にそこで留まれば、「生」は単なる法外・無法として放置されるはずであるが、しかしそういうことは決して起こることはなく、法は、「生」が顕現するその状態を例外状態や緊急事態として法的に処理しようとする。ここまでは、よい。その通りである。しかし、アガンベンは続けて、そのように「生」が法に結びつけられると「同時」に、「生」は法によって見捨てられることになると批判したがっている。今度は、「生」は、法的に法外へと見捨てられ、あまつさえ無法な処置を施されると言いたがっている。しかし、その見方は一面的なのだ。主権論的・法学的に過ぎると言ってもよい。というのも、「生」の側から言うなら、今度は、「生」が法外な暴力を発揮して、「生」を結びつけたり見捨てたりする法そのものを無きものとし、ひいては統治者も統治権力も無力化するかもしれないからである。そして、疫病の生とは、そのような自然状態の暴力にあたるのではないのか。

/小泉義之「自然状態の純粋暴力における法と正義」『思想としての〈新型コロナウイルス禍〉』、161-162頁、〔〕内注記は平

実状に合わせて、法文書の中に例外事項をひたすら増やし、複雑にすること。その複雑な法文書を読み解ける専門家機関を作ること。それを適切に運用すること。そういった法の運用では〈わたしたち〉の生を守ることができないような事態に直面したとき、法よりも共通善が優先され、法が一時的に停止される。「例外状態」。法の制約から解放された権力が動き出すだろう。法が停止した世界において、それでも法外の犯罪(という語義矛盾)を統制するため。法の制約から解放されたのは権力だけではない。〈わたし〉たちだって法外に放り出されたのだ。「ホモ・サケル」。そこには、〈わたし〉ならざる者たちが、〈わたしたち〉の法を無力化しながら、跋扈することのできる世界があるだろうか。(穂村弘が「女性」という形象の彼方に夢見た世界はそういうものだったかもしれない。*注1)

法外に流されている暴力的な涙はあるだろうか。理由のない涙の理由のなさをテクストの効果に還元して安心しようとするテクスト法学者を、その涙が無力化するだろうか。涙する眼は、見ることと知ることを放棄する。両眼視差と焦点を失いながら、けれどもたんに盲目なのではない涙目の視点。

それは哀願する。まず第一に、この涙はどこから降りてきたのか、誰から目へと到来したのかを知るために。〔…〕。ひとは片目でも見ることができる。目を一つ持っていようと二つ持っていようと、目の一撃によって、一瞥で見ることができる。目を一つ喪失したり刳り抜いたりしても、見ることを止めるわけではない。瞬きにしても片目でできる。〔…〕。だが、泣くときは、「目のすべて」が、目の全体が泣く。二つの目を持つ場合、片目だけで泣くことはできない。あるいは、想像するに、アルゴスのように千の目を持つ場合でも、事情は同じだろう。〔…〕。失明は涙を禁止しない。失明は涙を奪わない。

/ジャック・デリダ『盲者の記憶』、155-156頁

涙目の視点。

振り下ろすべき暴力を曇天の折れ曲がる水の速さに習う

噴水は涸れているのに冬晴れのそこだけ濡れている小銭たち

色彩と涙の国で人は死ぬ 僕は震えるほどに間違う

価値観がひとつに固まりゆくときの揺らいだ猫を僕は見ている

ゆっくりと鳥籠に戻されていく鳥の魂ほどのためらい

/堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』

「振り下ろすべき暴力」などないと話は決まっている。合法の力と非合法の暴力とグレーゾーンがあるだけだ。倫理的な響きをもつ「べき」をたずさえた「振り下ろすべき暴力」などない。語義矛盾、アポリア。けれども、「法外の犯罪」などという語義矛盾した罪の名を法的に与えられるその手前、あるいはその彼方での〈わたし〉たちの跋扈を、「振り下ろすべき暴力」という名の向こうに想像してみてもいい。

語義矛盾のような〈わたし〉は語義矛盾のような言葉を聞くことができる。「世界の変革者であり、同時に囚獄無き死刑囚である人間」(塚本邦雄)。

短歌に未来はない。今日すらすでに喪っている。文語定型詩は、二十一世紀の現実に極微の効用すらもちあわせていない。一首の作品は今日の現実を変える力をもたぬのと同様に、明日の社会を革める力ももたない。 私は今、その無力さを、逆手にもった武器として立上がろうなどと、ドン・キホーテまがいの勇気を鼓舞しようとは思わない。社会と没交渉に、言葉のユートピアを設営する夢想に耽ろうとももとより考えていない。 短歌は、現実に有効である文明のすべてのメカニズムの、その有効性の終わるところから生れる。おそらくは声すらもたぬ歌であり、それゆえに消すことも、それからのがれることもできぬ、人間の煉獄の歌なのだ。世界の変革者であり、同時に囚獄無き死刑囚である人間に、影も音もなく密着し、彼を慰謝するもの、それ以上の機能、それ以上の有効性を考え得られようか。 マス・メディアに随順し、あるいはその走狗となり、短歌のもつ最も通俗的な特性を切り売りし、かろうじて現実に参加したなどという迷夢は、早晩無益と気づくだろう。

/塚本邦雄「反・反歌」『塚本邦雄全集』第八巻、28頁

「現実を変える力」を持たぬ「世界の変革者」は、通常の意味では変革者ではない。有罪と裁かれる日も無罪放免となる日も迎えることはない。ということは、その「変革者」は囚獄の中にも現実の中にも生きる場所を持たない。そんな人間いるのか。もしも批評家がその変革の失敗を裁くことでその人間に生きる場所を与え、歴史に刻むならば、その失敗がそもそも不可能な失敗であったことを見落としてしまうだろう。なんて無意味なこと。けれども、目指されていた変革も失敗の裁きもなしに、まったく別の道が開かれることがある。そういう想像力は必要だ。

短歌に未来はない。今日すらすでに喪っている。

マス・メディアに随順し、あるいはその走狗となり、短歌のもつ最も通俗的な特性を切り売りし、かろうじて現実に参加したなどという迷夢は、早晩無益と気づくだろう。

これらのメッセージを、塚本邦雄がそう言っているのだから、と素朴に真に受けてはならないだろう。マス・メディアに随順するのか、塚本邦雄に随順するのか、そういった態度。

筋肉をつくるわたしが食べたもの わたしが受けなかった教育

/平岡直子「水に寝癖」

洗脳はされるのよどの洗脳をされたかなのよ砂利を踏む音

/平岡直子「紙吹雪」

「そうなのよ」「そうじゃないのよ」と口調を真似て遊んでいると「砂利を踏む音」にたどり着けない。どんな人にも「わたしが受けなかった教育」があるし、なにかしら「洗脳はされる」。だからなんだよ。今、口ほどに物を言っているのは何。「砂利を踏む音」。くやしい。

リリックと離陸の音で遊ぶとき着陸はない 着陸はない

/山中千瀬「蔦と蜂蜜」

気付きから断定、発見から事実確認、心内語的つぶやきから客観的判断へと、フレーズの相が転移するリフレイン。「リリックと離陸の音で遊ぶとき」、その「とき」に拘束されて、ある一人の人が「着陸はない」と気づいた。気づいてそう言った。けれども、二度目の「着陸はない」からは、「とき」や〈気付きの主体〉の制約を受けないような、世界全体を視野におさめているかのような主体による断定の声が聴こえてくる。聴こえてきた。

「着陸はない」世界に気づいた主体が、一瞬にしてその世界を生ききった上で、振り返り、それが真実であったと確かめてしまった。一瞬で老いて、遺言のような言葉を繰り出す。事実と命題の一致としての真理は、その事実を確認できる主体にだけ確かめることができるのだ。〈わたしたち〉にとって肯定も否定もできない遺言。「だってそうだったから」で提示される身も蓋もない真理は「なんで」を受け付けない。

世界の真理がリフレインの効果によって、身も蓋もない仕方で知らされること。説明抜きに、真理を一撃で提示するという暴力からの被害。それは、爆笑する身体をもたらすことがある。自身の爆笑する身体に「なんで爆笑してるんだよ」とツッコミをしようと喉に力を込めながら、その声を捻り出すことはできずに、ひたすら身体を震わせて笑う。「アッ」「ハッ」「ハッ」「ハッ」と声を出しながら息を吸う。呼吸だけは手放してならないのは、息絶えるから。「着陸はない」と二度繰り返して息絶えてしまうのは、歌の主体だけなのだ。

もちろん、「着陸はない⤵︎ 着陸はない⤵︎」のような沈鬱な声、「着陸はない⤴︎ 着陸はない⤴︎」のような無邪気な声を聞き取ってもいい。「着陸はないヨ」「着陸はないネ」「着陸はないサ」のように終助詞を補って聞くこと。リフレインの滞空時間が終わるやいなや一瞬にして息絶えてしまうような声が〈わたしたち〉に求められていないのだとしたら。

「終」助詞というのは、近代以後の命名だが、話し言葉の日本語の著しい特徴であって、話し相手に向かって呼びかけ、自分の文を投げかける働きの言葉である。だから見方によれば、文の終わりではないので、自分の発言に相手を引き込もうとしている。さらに省略形の切り方では、話し相手にその続きを求めている、と言えよう。このように受け答えされる文は、西洋語文が、主語で始まって、ピリオドで終わって文を完結し、一つ一つの文が独立した意味を担っているのとは大きな違いである。

/柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』、91頁

近代に、西洋の文章を模倣するように、「〜は」(主語)で始まって「た。」(文末)で終わる〈口語文〉が作られた。それ以前には、日本語文には西洋語文に対応するような明確な〈文〉の単位は存在しなかった。句読点にしても、活字の文章を読みやすくするための工夫(石川九楊、小松英雄の指摘を参照)と、ピリオド・カンマの模倣から、近代に作られた。

言文一致体=口語体が生み出されてから100年が経つ。けれども、句読点をそなえた〈口語文〉を離れるやいなや、「着陸はない」が「。」のつく文末なのか終助詞「ヨ・ネ・サ」を隠した言いさしの形なのか、いまだに判然としないのが日本語なのだ。

ところで、近代の句読点や〈文〉以前に、明確な切れ目を持つ日本語表現として定型詩があったと捉えられないだろうか。散文のなかに和歌が混じる効果。散文の切れ目としての歌、歌の切れ目としての散文。

句読点も主語述語も構文も口調や終助詞も関係なく、なんであれ31音で強制的に終わること。終助詞を伴いながらも、一首の終わりに隔てられて、返される言葉を待つことのない平岡直子の歌の声。「着陸はない 着陸はない」のリフレインの間に一気に生ききって、どこかに居なくなってしまう声。

���いについての第一の考え方は、世論においても科学者の世界においても広く共有されている目的論的な考え方で、それによれば、老いとは生命の自然な到達点で、成長のあとに必然的に訪れる衰えである。老いは「老いてゆく」という漸進的な動きから離れて考えることはできないように思える。〔…〕。飛行のメタファー〔上昇と下降〕はまさに、老いをゆっくりと少しずつ進んでゆく過程として性格づけることを可能にする。それは、人生の半ばに始まり、必ずや直線的に混乱なく進むとは限らないとしても、段階を順番に踏んでいくのである。〔…〕。第二の考え方は老いを、漸進的な過程としてだけでなく、同時に、また反対に、ひとつの出来事として定義する。突然の切断、こう言ってよければ、飛行中の事故アクシデント。どれほど穏やかなものであったとしても、すべての老化現象の内には常に、思いもよらなかった一面、破局的な次元が存在するだろう。この、思いもよらなかった出来事としての老化という考え方は、第一の図式を複雑なものにする。老化について、老いてゆくというだけではどこか不十分なのだと教えてくれる。それ以上の何か、老化という出来事が必要なのである。突然、予測のつかなかった出来事が、一挙にすべてを動揺させる。老いについてのこの考え方は、徐々に老いてゆくことではなく、物語のなかでしばしば出会う「一夜にして白髪となる」という表現のように、その言葉によって、思いがけぬ、突然の変貌を意味することができるとすれば、瞬時の老化と呼びうるだろう。〔…〕。かくして、その瞬時性において、自然なプロセスと思いもよらぬ出来事の境界が決定不能になるという点で、老いは死と同様の性格をもつだろう。人が老いて、死んでゆくのは、自然になのか、それとも暴力的になのか。死とは、そのどちらかにはっきりと振り分けることができるものだろうか。

/カトリーヌ・マラブー『偶発事の存在論』、76-80頁、〔〕内注記は平

徐々に老いてゆくことと瞬時に老いること。それはたんに速度の問題なのではない。同一性を保ちながら徐々に老化することと、他なる者になるかのように突如として老化すること。衰えること、老成すること、年齢に見合うこと、若々しいこと、老けていること、大人びていること、子供っぽいこと。幼年期からの経験や思考の蓄積からスパッと切れて無関心になってしまうこと、来歴のわからない別の性格や習慣を持つこと。長期にわたって抑え込まれていたものの発現や変異、後から付け加えられたものの混入や乗っ取り。

自分の周りで生きている人々が老いてゆく過程に、私たちは本当に気づいているだろうか。私たちはたしかに、ちょっと皺が増えたなとか、少し弱ったなとか、体が不自由になったなと思う。しかし、そうだとしても、私たちは「あの人は今老いつつある」と言うのではなく、ある日、「あの人も老いたな」と気づくのである。

/カトリーヌ・マラブー、前掲書、80-81頁

内山昌太の連作「大観覧車」では、肺癌を診断された「父」の、余命一年未満の宣告をされてから死後までが描かれる。

父のからだのなかの上空あきらかに伸び縮みして余命がわたる

巨躯たりし父おとろえてふくらはぎ一日花のごとくにしぼむ

父も死に際は老いたる人となり寝室によき果物を置く

壊れたる喉をかろうじて流れゆくぶどうのひとつぶの水分が

/内山昌太「大観覧車」(同人誌『外出』三号)

「父も死に際は老いたる人となり」。あっという間の出来事だったのではないか。おそらく、「父」はもともと老人と言ってもいい年齢だった。けれど、「死に際」に「老いたる人」となったのだ。

定型と技巧を惜しみなく使って肉親の死を描くこと。「死」は定型と技巧かもしれない。「かもしれない」の軽薄さを許してほしい。定型の両義性。自然であり非−自然であるもの。なんであれ31音で強制的に終わることは人間が作り出した約束事に思われるかもしれないが、それは〈わたしたち〉が自由に交わせる約束よりは宿命に近いだろう。約束は破ることが可能でなければ約束ではない。あるいは、破られる可能性。偶然と出来事。宿命に対する技巧とは約束を作ることだろう。そこに他者がいる。あるいは〈わたし〉が他者になる。

〈作品化することは現実を歪めることである〉という考え方がある。事実と表象との対応に着目する立場。もしも〈父のふくらはぎが「一日花のごとくにしぼむ」かのように主体には見えた〉〈見えたことを「一日花のごとくにしぼむ」とレトリカルに書いた〉とパラフレーズするならば、作品は現実を歪めていないと言える。「見えた」「書いた」のは本当だからだ。けれど、そんな説明でいいのだろうか。また口よりも目を信用している。「一日花のごとくにしぼむ」を現実として受け入れられないだろうか。作品をそれ自体一つの出来事として。

「しぼむ」という動詞の形。活用形としては終止形だが、テンス(時制)やアスペクト(相:継続、瞬時、反復、完了、未完了など)の観点から、「タ形」(過去・完了)や「テイル」(未完了進行状態・完了結果状態などさまざま)と区別して「ル形」と分類される形である。西洋文法に照らし合わせるなら、「不定形」あるいは「現在形」だ。(日本語では〈明日雨が降る〉のように「ル形」で未来を表現することもある)。

「しぼんだ」(過去・完了)や「しぼんでいる」(現在・進行)と書かれていれば、〈主体の知覚の報告〉として読めるかもしれない。時制についても、相についても、語り手の位置に定位した記述として読める。けれども「しぼむ」はどうだろう。西洋文法において「不定形」とは、時制・法(直接法、仮定法、条件法など)・主語の単複と人称といった条件によって決められた形(=定形)ではない、動詞の基本的な形のことである。

この不定形的な「ル形」を、助動詞や補助動詞を付けずに、剥き出しにして「文末」にすること。そのような「ル形」の文末は、語り手の位置に定位した時制や確認判断を抜きにした、一般的命題、あるいは出来事そのものの直接的なイメージを差し出すことがある。

柳父章によれば、近代以前にも「ル形」の使用はわりあい多いという。けれども、それは標準的な日本語の用法ではなかった。古くは和文脈の日記文でよく使われていた。漢文体や『平家物語』でも一部使われている。そして、「おそらく意識的な定型として使われたのは、戯曲におけるト書きの文体」(97頁)である(*注2)。日記文やト書きは、原則として読者への語りを想定しない書き物であるため、語法が標準的である必要がないのだ。

文末が「ル形」で終わる文体は、脚本とともに生まれたのだろうと思う。脚本では、会話の部分と、ト書きの部分とは、語りかけている相手が違う。会話の部分は、演技者の発言を通じて、結局一般観客に宛てられている。しかし、ト書きの部分は、一般観客は眼中にない。これは演技者だけに宛てられた文である。〔…〕。 文法的に見ると、ト書きの文には、文末に助動詞がついてない。〔…〕。 すなわち、ト書きの文末には、近代以前の当時の通常の日本文に当然ついていたはずの、助動詞や終助詞が欠けている。「ル形」で終わっているということは、こういう意味だった。 逆に考えると、まともな伝統的な日本文は、ただ言いたいことだけを言って終わるのではない。読者や聞き手を想定して、文の終わりには、話し手、書き手の主体的な表現を付け加える。国文法で言う「陳述」が加わるのである。「ル形」には、それが欠けているので、まともな日本文としては扱われていなかった、ということである。

/柳父章、前掲書、99−100頁

このような来歴の「ル形」は、その後、西洋語文の「現在形」や「不定形」の翻訳で使われるようになり、より一般化した。それをふまえた上で、読者を想定した日本文の中で「ル形」を積極的に使ったのは夏目漱石だった。歌に戻ろう。

巨躯たりし父おとろえてふくらはぎ一日花のごとくにしぼむ

「しぼむ」のタイムスパンをどう捉えるか。ある時、ある場所で、「一日」で「しぼむ」のを〈見た〉のだろうか。おそらくそう見えたのだろう。けれども、他方で、この歌は「その時、その場」の拘束から逃れてもいる。「しぼむ」には「文の終わり」の「話し手、書き手の主体的な表現」が欠けているのだ。ト書きを読めば、ある時ある場所に拘束されずに、何度でもそれを上演し体験できる。それに似て、この「しぼむ」は読者に読まれるたびにそこで出来事を起こすだろう。

「しぼむ」について、今度は「話し手、書き手」の位置ではなく、「言葉のドラマ」を参照しよう。

「巨躯たりし父おとろえてふくらはぎ一日花のごとくに」

「ふくらはぎ」と「花」は決して似ていない。「花」と言われると、人は通常〈咲いている花〉を思い浮かべるだろう。「一日花」は一日の間に咲いてしぼむ花のことだが、だからこそ、咲いているタイミングが貴重に切り取られるのではないか。「ふくらはぎ」と〈咲いている花〉は形状がまったくちがう。にもかかわらず、〈ふくらはぎ・一日・花の〉のように、「が」や「は」といった助詞を抜きに、似ていないイメージ・語彙が直接に連鎖させられている。意味的にもイメージ的にも、この段階では心許ない。結句にいたっても、「ごとくに」に四音が割かれており、一首全体が無事に着陸する望みは薄いだろう。〈ふくらはぎ・一日花の・ごとくに〉と言われても、「ふくらはぎ」はまったく「花のごとく」ではないのだから。

最後の最後で、「しぼむ」の突如の出現が一首に着陸をもたらす。「突如」として「着陸」が訪れる。「花のごとく」なのは「ふくらはぎ」ではなくて、それが「しぼむ」ありさまであったことが、最後に分かる。

うまく着陸したからといって、〈ふくらはぎ・一日花の〉における語と語の衝突の記憶がすぐに消えてなくなることはない。でなければ、「しぼむ」がこのように訪れてくれることはない。衝突事故をしても着陸すること。「ふくらはぎ」にまったく似たところのない、異質なものとしての「花」が、助��抜きで直接的に連鎖させられることによって生じる読者の戸惑い。その戸惑いが、結句未満の最後の三音で解消されるという出来事。

「話し手、書き手」から遊離した「言葉のドラマ」の中の「しぼむ」は、もちろん書き手の感性の前に現れた「しぼむ」でもあっただろう。〈見えたことを「一日花のごとくにしぼむ」とレトリカルに書いた〉は間違いではない。「父」と〈わたし〉のドラマを「言葉のドラマ」へと還元して、蒸発させてしまってはいけない。それは単純化だ。「社会と没交渉」になってたったの二歩で「言葉のユートピアを設営」してしまうような、一般論として振りかざされる「作者の死」は心が狭い。

靴を脱ぎたったの二歩で北限にいたる心の狭さときたら

/平岡直子「視聴率」(同人誌『率』9号)

内山の作品には、「老い」について「ル形」を使いながら〈語り手=書き手の声〉を聞かせる作品が他にもある。

読点の打ちかたがよくわからないまま四十代、中盤に入る

/内山晶太「蝿がつく」(同人誌『外出』二号)

「ル形」の効果だろうか。歌の語り手はあきらかに書き手だが、仮に書き手である内山昌太が嘘をついていたとしてもこの歌は成り立つだろう。歌のなかでの語り手=書き手=〈わたし〉は「内山昌太」から遊離している。だからといって架空のキャラクターを立てる必要もない。〈書き手の声〉が〈書くこと〉について語っているという出来事が確認されれば、ひとまずはいい。

結局のところ、「読点」は適切に打たれたのかわからない。「三十代」「四十代」という十年のサイクルは規則的に進むが、内山はそこに不規則性、あるいは規則の曖昧さを差し込もうとしている。不規則はどこから生まれるのか。規則が明文化されているかどうか、規則がカッチリしているかどうか、ではない。規則を使うとき、従うときに、不規則が生まれる。「使う」「従う」といった行為。そこには、うっかりミスや取り違え、愚かさや適当さがある。

内山自身による先行歌がある。

ペイズリー柄のネクタイひとつもなく三十代は中盤に入る

/内山晶太『窓、その他』

「四十代、中盤」や「三十代は中盤」というふうに、「◯十代」と「中盤」の間に何かを差し込もうとする手がある。

十年のサイクルについて、あらかじめ目標を立てるのであれ、後から反省するのであれ、「◯十代」という表記はその十年の全体を一挙に指示する。自動的で、明快で、有無を言わせない〈十年の単位〉に対して、「中盤」という曖昧な幅を当ててみること。

「三十代中盤」や「四十代中盤」という表記であったなら、「中盤」は〈十年〉の中の一部として回収されてしまうかもしれない。けれど、「三十代は中盤に入る」、「四十代、中盤に入る」という表記によって、徐々に進行しながら曖昧にその意味や価値を変質させていく、一様ならざる時間の幅へと〈十年〉が取り込まれていくかのようだ。「中盤」っていつからいつまでなんだ。きっと、サイクルごとに「中盤」の幅は伸び縮みするだろう。3年、5年? 8年くらい中盤で生きる人もいるのかな。

眠ること、忘れることを知らないで、昼的な覚醒を模範とする精神には、決して捕捉されることのない曖昧な時間。その時間のうちに〈十年の単位〉を巻き込んで、一身上の都合から伸び縮みするリズムの個人的な生を主張する視点。〈君の死後、われの死後にも青々とねこじゃらし見ゆ まだ揺れている/大森静佳〉と好対照だ。というのは、「リズムの個人的な生」の主張は、それを意識すればその都度タイムリミットのように減っている〈十年〉への不安とペアなのだから。

「中盤に入る」は淡々とした地の文の語りのようでもありながら、規則的に進行する〈十年〉のテンポに従うことのない「中盤」の速度を確保しようとする〈わたし〉の主体的な決意の言葉のようでもある。歌から聞こえてくる声が、三人称視点的な叙述なのか一人称的な心内語やセリフなのかの微妙な決定不可能性は、〈十年の単位〉について社会に語らされている主体と「中盤」を能動的に語っている主体のせめぎ合いに似る。

十年のサイクルは自然的な所与なのか、社会的な構築物なのか。絶対に無くなる時間の宿命を約束と取り違えること。それから、その約束を破ってしまうこと。二重のうっかりだ。だから、うっかりと変な歳のとり方をする。年齢相応じゃない。うっかりはポエジーだろう。

二つのタイプの老化、漸進的な老化と瞬時の老化は、常に強く絡み合っており、互いに錯綜し、巻き込み合っている。だから、常になにがしかの同一性が、毀損した形であっても存続し、人格構造の一部分が変化を超えて持続するのだと言う人もいるだろう。そうだとしても、どれだけ多くの人が、死んでいなくなってしまう以前に、私たちの前からいなくなり、自らを置き去りにしていくことだろう。

/カトリーヌ・マラブー、前掲書、93−94頁

〈わたし〉という語り手はうっかりと〈わたし〉から離脱してしまうことがある。深い意味もなく。身も蓋もないものの神秘を生み出しながら。その神秘を新たに〈わたし〉の神秘へと統合できるのか、そうではないのか。

君の死後、われの死後にも青々とねこじゃらし見ゆ まだ揺れている

/大森静佳『てのひらを燃やす』

「ねこじゃらし見ゆ」を受ける視点。それは「君」でも「われ」でもなく、「君の死後、われの死後」に、「まだ揺れている」と言うことのできる語り手の視点だ。語り手の案内を受けて導かれた読者の視点だ。読者の〈わたし〉はいったいどこに案内されたのだろうか。「まだ揺れている」と語る「われ」ならざる〈わたし〉はどの〈わたし〉で、「それ」はどこにいるのか。

この歌の視点について、ひとつ現実的に想像してみよう。

現実に、ある時ある場所で、「君」と「われ」が青々としたねこじゃらしを見ている。会話はなく、ねこじゃらしが揺れるのをぼうっと見ている。注意して観察しているのではなく、なんとなく、その青々とした緑色の揺れるのが目に入るがままだ。受動的で反復的な視覚体験によって、体験の主体は動くモノの側に移っていく。ねこじゃらしが揺れれば〈揺れ〉を感じ、こすれれば〈こすれ〉を感じるような体験のあり方。その時、ねこじゃらしの「青々」や「揺れ」は、「君」や「われ」が見ていようが見ていなかろうが、それとは独立に持続する運動のように現象するだろう。

持続するそれは「われ」の主観から独立してイデアルに永続するナニカというよりは、「われ」が〈意識的に見る主体=見ていることを意識する主体〉ではない限りにおいて成立するかりそめの現象だ。その現象に身を任せている間、「われ」は変性意識的な状態かもしれない。意識の持続は、見ていることの自覚ではなく、「ねこじゃらし」の「揺れ」の運動と一致する。「われ」の肉体も〈君とわれ〉の関係もそっちのけで、ねこじゃらしが揺れる。

魂がそのように「われ」から遊離していきながら、やっぱり振り返る。「われ」から遊離した、ほとんど死後的な魂の視点は振り返る。きっと、そうでなくちゃ困るのだ。振り返る視線によって、「君」と「われ」が「視野」に入る。「視野」に入れるという肯定の仕方だ。というのは、ねこじゃらしを見ている限り、「君」と「われ」は互いに「視野」に入らないはずなのだ。

〈君とわれ〉というペアの存在が、「君」も「われ」もいつか死ぬという身も蓋もない事実を絆帯として、常軌を逸した肯定をされてしまった。

「君とわれの死後にも」ではなく「君の死後、われの死後にも」と書き分けられている。「君」と「われ」のどちらが早く死ぬか、死ぬまでにどのような関係性の変化があるか、どのような経験の共有があるのか。そういったことに関心を持つ生者の視点はない。その視点があるならば、たとえば次の歌のように二者の断絶が描かれてもいい。

その海を死後見に行くと言いしひとわたしはずっとそこにいるのに

/大森静佳『カミーユ』

断絶の構図を作らずに、〈、〉で並列させられる形で肯定される関係は何だろう。生前から死後までを貫くような、〈君、われ〉の関係の直観。〈君とわれ〉の「君の死後、われの死後」への変形。その変形による肯定は、〈君とわれ〉の圏内においてはナンセンスだ。〈「君」が死んでも、「われ」が死んでも、ねこじゃらしは変わらず揺れているだろうね〉ならば、それは〈君とわれ〉の相対化だ。それで心身は軽くなるかもしれない。その軽さに促されるように〈生〉のドラマは展開するかもしれない。けれども、生前から死後までを貫く二者の並列関係の肯定にはなりえない。

〈生前から死後までを貫く二者の並列関係〉はナンセンスなフレーズだ。だからこそ、その肯定は常軌を逸している。ナンセンスな肯定が、常軌を逸した視点から、すなわち、「われ」の魂が遊離して別の生の形をとっている間にだけ持続するかりそめの語り手の視点からなされた。

語り手の視点を「死後の視点」と一息に言ってはならない。そう言ってしまうなら、語り手の位置の融通無碍な変化を見落とすことになる。「君の死後、われの死後にも青々とねこじゃらし見ゆ」から「まだ揺れている」の間には、語り手の視点にジャンプがある。山中千瀬の「着陸はない 着陸はない」のリフレインと似た効果がこの歌の一字あけにおいても生じているのだ。

「君の死後、われの死後にも青々とねこじゃらし見ゆ」という言い切りの裏には、〈見えるだろう〉という直観が働いている。〈直観の時〉があり、〈時〉に拘束された「言い切り」がある。

直観された真実がそのままで場を持つことは、しばしば難しい。けれどもこの歌において、その直観は、一字あけのジャンプを経て、「まだ揺れている」を言うことのできる死後的な主体によって確認されることで場を持つことになる。「まだ〜ている」においては、「ル形」とは異なり、明らかに主体による確認判断が働いているだろう。直観を事実として確かめることのできるような不可能な主体へのジャンプ。

歌が立ち上げる〈不可能な声〉がある。

直観した時点から、それを確認する時点へのジャンプ。そこには、他なる主体の声になるかのような突如の変化と、同じ一つの〈歌の声〉の持続の、二つの運動の絡み合いがあるだろう。一首は一つの声を聞かせる。言葉を強引に一つの声へと押し込めることによって、通常では不可能なことを言うことができる。通常では、ナンセンス、支離滅裂、分裂した声、破綻した言葉のように聞かれてしまうかもしれないものたちが、一つの歌となるときに、〈不可能な声〉を聞かせてくれる。どうして〈不可能な声〉を使ってまで〈君とわれ〉を視野に収めたのだろうか、という問いから先は読者に任せた。

わたしたちに不可能な声が聞こえてくるとき。

「それは眼球めだまと金魚を買った」 「穴がわたしの代わりに泣くの」 「はるまきがみんなほどけてゆく夜」 「僕が一致してない」 「機関車のためいき浴びてわたしたちのやさしいくるおしい会話体」 「振り下ろすべき暴力」 「着陸はない 着陸はない」 「ふくらはぎ一日花のごとくにしぼむ」 「まだ揺れている」

どんな声でも「あるかも」と思えるように解釈することができるのだとして、わたしたちはどんな声でも、なんであれ聞いてきたのではない。いくつかの不可能な声を聞いてきた。

「不可能な短歌の運命」を予告しつつ、あらかじめそれを過去のものにするために。不可能なものの失敗がそれを過去へと葬ったあとで、そ���ナンセンスな想起が不可能なものを橋やベランダとして利用できるようにするために。

/平英之「運命の抜き差しのために(「不可能な短歌の運命」予告編)」

2年前に僕はこんなことを書いていた。短歌を書くことも、文章を書くことも、僕にはほとんど不可能なことだった。なにが不可能だったのか。

分母にいれるわたしたちの発達、 くまがどれだけ昼寝しても許されるようなわたしたちの発達、 しかも寄道していてシャンデリア。 青空はわけあたえられたばかりの真新しくてあたたかな船。 卵にゆでたまご以外の運命が許されなくなって以来わたしたちは発達。 教科書ばかり読んでいたのでちっとも気のきいたことを言えなくてごめんなさい。 まったく世界中でわたしたちを愛してくれるのはあなただけね。 ベランダから生きてもどった人はひとりもいないっていうのにさ。 〔…〕

/瀬戸夏子「すべてが可能なわたしの家で」(連作5首目より、一部抜粋)

ベランダから生きてもどった人はひとりもいないっていうのに、ベランダから生きてもどろうとしていた。それが僕の抱えていた不可能なことだった。

*注1 穂村弘「〔…〕。それでたとえばフィギュアスケートだったら、スケート観よりも実際に五回転できるってことがすごいわけだけど、短歌においては東直子とかが五回転できて、斉藤斎藤が「いや、俺は跳びませんから」みたいな(笑)、「俺のスケートは跳ばないスケートですから」みたいなさ。僕は体質的には、本当は自分が八回転くらいできることを夢見る、跳べるってことに憧れが強いタイプでね、だから東直子を絶賛するし、大滝和子もそうだし、つばさを持った人たちへの憧れがとくに強い。だからある時期まで女性のその、現に跳べる、そしてなぜ跳べたのか本人はわからない、いまわたし何回跳びました? みたいな(笑)、「数えろよ、なんで僕が数えてそのすごさを説明しなきゃいけないんだよ」みたいな、そういうのがあった。」 座談会「境界線上の現代短歌──次世代からの反撃」(荻原裕幸、穂村弘、ひぐらしひなつ、佐藤りえ)、『短歌ヴァーサス』第11号、112頁

*注2 柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』では、ト書きの比較的初期の用例として1753年に上演された並木正三『幼稚子敵討』の脚本から引用している。参考までに、以下に孫引きしておく。 大橋「そんなら皆様みなさん、行ゆくぞへ。」 伝兵「サア、おじゃいのふ。」 ト大橋、伝兵衛、廓の者皆々這入る。 …… …… 宮蔵「お身は傾城けいせいを、ヱヽ、詮議せんぎさっしゃれ。」 新左「ヱヽ、詮議せんぎ致して見せう。」 宮蔵「せいよ。」 新左「して見せう。」 ト詰合つめあふ。向ふ。ぱたぱた と太刀音たちおとして、お初抜刀ぬきがたなにて出る。 『日本古典文学体系53』岩波書店、1960年、112頁 本文で言及できなかったが、ト書き文体と口語短歌について考えるなら、吉田恭大『光と私語』(いぬのせなか座、2019年)を参照されたい。

【主要参考文献】 ・短歌 内山昌太『窓、その他』(六花書林、2012年) 大森静佳『てのひらを燃やす』(角川書店、2013年) 大森静佳『カミーユ』(書肆侃侃房、2018年) 木下龍也『つむじ風、ここにあります』(書肆侃侃房、2013年) 木下龍也『きみを嫌いな奴はクズだよ』(書肆侃侃房、2016年) 斉藤斎藤『渡辺のわたし 新装版』(港の人、2016年/booknets、2004年) 笹井宏之『てんとろり』(書肆侃侃房、2011年) 瀬戸夏子『そのなかに心臓をつくって住みなさい』(私家版歌集、2012年) 塚本邦雄「反・反歌」(『塚本邦雄全集』第八巻、ゆまに書房、1999年)(初出は『短歌』昭和42年9月号、『定型幻視論』に所収) 堂園昌彦『やがて秋茄子へと到る』(港の人、2013年) 東直子『青卵』(ちくま文庫、2019年/本阿弥書店、2001年) 平岡直子 連作「水に寝癖」(『歌壇』2018年11月号) 平岡直子 連作「紙吹雪」(『短歌研究』2020年1月号) 山中千瀬『蔦と蜂蜜』(2019年) 同人誌『率』9号(2015年11月23日) 同人誌『外出』二号(2019年11月23日) 同人誌『外出』三号(2020年5月5日) 『短歌ヴァーサス』第11号(風媒社、2007年)

・その他書籍 石川九楊『日本語とはどういう言語か』(講談社学術文庫、2015年) 沖森卓也『日本語全史』(ちくま新書、2017年) カトリーヌ・マラブー『偶発事の存在論 破壊的可塑性についての試論』(鈴木智之訳、法政大学出版局、2020年) 小泉義之「自然状態の純粋暴力における法と正義」(『思想としての〈新型コロナウイルス禍〉』、河出書房新社、2020年) 小松英雄『古典再入門 『土佐日記』を入りぐちにして』(笠間書院、2006年) ジャック・デリダ『盲者の記憶 自画像およびその他の廃墟』(鵜飼哲訳、みすず書房、1998年) 柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』(法政大学出版局、2004年)

・ネット記事 伊舎堂仁「大滝和子『銀河を産んだように』 」 佐々木あらら「犬猿短歌 Q&A」 平英之「運命の抜き差しのために(「不可能な短歌の運命」予告編)」

2 notes

·

View notes

Text

あつまれどうぶつの森が発売されて2ヶ月弱、コロナの影響もあって需要は高まりNintendo Switchは発売当初のように品切れの状態が続いている。

僕は以前からSwitchを所持しており、あつ森もDL版を購入したので発売日から今まで1日も休むことなくプレイを続けていた。

僕がどうぶつの森シリーズのゲームを遊ぶのはこれで4作目だ。

初めは「おいでよ どうぶつの森」。2005年に発売された、DS版のどうぶつの森だ。女の子はワンピース、男の子はTシャツにグレーのハーフパンツと服装が固定されていて、ボトムスやシューズの着せ替え等という概念が存在しなかった時期だ。初めて村に着いたときはまだ社長ではなかったたぬきちの営む商店でアルバイトをすることになっていた。僕は手渡された作業着を律儀に着て、アルバイトをこなしていた。

ゲーム自体ろくにプレイしてこなかった僕は、初めて触れるどうぶつの森シリーズに感動していた。不思議な口癖を使う青いアヒルや、よくわからないグラフィックをした顔のネコ等が住人にいて、戸惑いながらも毎日楽しかった。

2つ目は「とびだ�� どうぶつの森」。2012年に発売された、3DS版のどうぶつの森だ。主人公は引っ越しした村の村長になって、みんなを取りまとめる役としてゲームをプレイすることになる。公共事業で橋をかけたり、カフェを建てたり。公共事業と言いながら費用はほとんど村長のポケットマネーというのがどうぶつの森シリーズらしい理不尽さだった。

この頃にはゲームにも慣れていた僕は、純粋な楽しみ方をしなくなっていた。住人厳選を行うようになったのだ。おいでよの頃に運命の出会いを果たしたスパークというリスの住人を村に招くべく、何度も何度も電車の中でネコと会話をする。結局、初期住人での厳選は諦めて、引っ越し厳選で念願のスパークくんを村に迎え入れた。スパークと共に過ごす日々は、楽しかった。

3つ目は「どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー」。これは、どうぶつの森シリーズのスピンオフ作品として2015年に発売された、3DSのソフトだ。建物の内装や外装のレイアウトのみを楽しめて、過去作にはなかった0.5マスでの家具の移動ができるとても優秀な作品。主人公はたぬきちが社長を勤めるたぬきハウジングの新入社員として、いろいろなお客様の家を建てるのだ。注文住宅をね。

いろんな人の作ったマイデザインをたくさんダウンロードして、いろんな住人の家を作った。コイツら金持ってんな~と思いながら何度も何度も住人の家を訪問してリフォームの提案をした。発想が貧相だった当時の僕は、似たような家ばかり作っていたような気もするが、それでも楽しかった。

そして、今作「あつまれ どうぶつの森」。ユーザーの「こうだったらいいな」を全て詰め込んだ神ゲーがNintendo Switch専用ソフトとして発売された。本当は2019年内に発売予定だったが、どうぶつの森シリーズの新作がクオリティ高く遊べるなら発売延期になったって気にしなかった。2020年に入ってからどんどんと公開される新情報に胸を躍らせていた。発売日まで、期待は高まるばかりだった。

あつ森はその期待を裏切らなかった。家具や道具を自分で作るDIYの要素や、世界中のどうぶつの森ユーザーが感動した島クリエイター要素。細々とした不満点はあれど、完成のクオリティには感動するしかなかった。

そして僕は、この作品を今までの作品とは違う楽しみ方をしている。それは、「タイムスリップをしない」ということ。

これまでのどうぶつの森作品も、現実と同じ時間が流れるのんびりとしたスローライフを楽しめる作品だった(ハッピーホームデザイナーを除く)。だが、ゲーム機本体の日付設定とは別に、ゲーム内で時間操作をすることが���きたため、その日やるべきことが終わるとすぐにセーブをしてタイトル画面に戻り、日付を1日進めてゲームをプレイしていた。プレイできない日が1日でもあれば、そのときは日付を戻した。そのためにだんだんと作業ゲーと化して飽きやすくはあったが、それでも遊んでいるときは楽しかったのだ。

だが、今作ではゲーム内で時間操作をすることができなくなっているため、タイムスリップをするにはSwitch本体の時間設定をいじるしかない。他のゲームやアップデートに支障が出るのも困るし、良い機会だと思って僕はタイムスリップをやめた。

タイムスリップをやめて正解だった。現実と同じ時間が流れてはいるものの、そこで目にするものは現実では滅多に見られない虫や魚、空模様。コロナで自粛ムードの今、僕は友達とあつ森で花見をしたしキャンプをしたし博物館にも出かけた。

何か劇的なことが起こるわけでもなく、ただただのんびり過ぎていくだけのゲームをどうしてこんなにも待ち望み、どうしてこんなにもプレイしてしまうのか。ぼうっと考えて漸く答えが出た。

どうぶつの森は、僕のもうひとつの人生なのだ。現実的で非現実的なそこは、リアルの世界では充たされない渇きを潤すにはもってこいの場所だ。住人とのお喋りも楽しめるし、ファッションやインテリアも楽しめる。島クリエイトで自分好みの景観に島を作り替えることもできるし、友達を呼んでみんなで写真を撮ることだってできる。西暦2020年になって出てきた新ウイルスに世界が侵食される今、平和な世界はどうぶつの森の中に存在する。

どうぶつの森、やろ。品切れだけど。

2 notes

·

View notes