#人を動かす完全版

Explore tagged Tumblr posts

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueológicos en esta ocasión no os traigo una noticia de arqueología, hoy dia 8 de julio de 2022 no ha llegado la terrible noticia de que el ex primer ministro Abe fue asesinado en un atentado en la ciudad de Nara por un ex soldado de la marina de autodefensa. Antes que nada me gustaría aclarar que esta publicación no es apta para todo los públicos, ya que puede herir la sensibilidad del espectador dicho esto empezamos.

-

¿Quién es Abe Shinzō?, fue Primer ministro (2006-2007, 2012-2020) Nació en Nagano, prefectura de Yamaguchi, región de Chugoku, 21 septiembre 1954. Perteneció al partido Liberal Democrático (Jiminto) y desempeñó la profesión de politólogo.

-

Al Sr. Yamagami es despreciable, no se le puede considerar patriótico, tiene la mentalidad fría hay que tener las agallas para realizar dicho acto de salvajismo en pleno acto público eso sí que es caer bajo además de crear una escopeta casera para asesinarlo. Los motivos que le llevó a realizarlo fue por estar en desacuerdo, el mundo está lleno de imperfecciones y no se debe matar a nadie por estar en desacuerdo, espero que le condenen con la máxima crueldad posible.

-

Mis más sincero pésame, para japón y los japoneses por esta tragedia que se podía haber evitado yo también estoy conmovido por lo ocurrido. Os deseo una feliz semana y nos vemos en próximas publicaciones de historia, arqueología, geografía y antropología de japón.

-

考古学の日本人は歓迎します、この機会に私はあなたに考古学のニュースをお届けしません、今日、2022年7月8日、元首相が奈良市で元兵士による攻撃で暗殺されたという恐ろしいニュースは到着していません-防衛海軍。まず、この出版物は視聴者の感性を損なう可能性があるため、すべての視聴者に適しているわけではないことを明確にしておきたいと思います。

-

安倍信三とは?首相(2006-2007、2012-2020)1954年9月21日中口県山口県長野生まれ。自由民主党(じみんと)に所属し、政治家として活躍。科学者。

-

山上さんは卑劣で、愛国心が強いとは言えず、冷淡な精神を持っており、公の場で野蛮な行為を行うには勇気が必要です。彼を暗殺するショットガン。彼がそれをやった理由は、彼が反対したからであり、世界は不完全さでいっぱいであり、反対したことで誰も殺されるべきではありません。彼らが彼を可能な限りの残酷さで非難することを願って��ます。

-

避けられたはずのこの悲劇について、日本と日本人に心からお悔やみ申し上げます。また、起こったことにも感動しました。皆様のご多幸をお祈り申し上げますとともに、日本の歴史、考古学、地理学、人類学の今後の出版物でお会いしましょう。

-

Archaeological Japaneseists welcome, on this occasion I do not bring you archeology news, today, July 8, 2022, the terrible news has not arrived that former Prime Minister Abe was assassinated in an attack in the city of Nara by a former soldier of the self-defense navy. First of all, I would like to clarify that this publication is not suitable for all audiences, since it can hurt the sensitivity of the viewer, having said this, we begin.

-

Who is Abe Shinzō? He was Prime Minister (2006-2007, 2012-2020) He was born in Nagano, Yamaguchi prefecture, Chugoku region, September 21, 1954. He belonged to the Liberal Democratic Party (Jiminto) and worked as a political scientist.

-

Mr. Yamagami is despicable, he cannot be considered patriotic, he has a cold mentality, you have to have the guts to carry out such an act of savagery in the middle of a public act, that is falling low in addition to creating a homemade shotgun to assassinate him. The reasons that led him to do it was because he disagreed, the world is full of imperfections and no one should be killed for disagreeing, I hope they condemn him with the maximum cruelty possible.

#歴史#ユネスコ#文化#写���#日本#芸術#政治#安倍晋三#history#unesco#culture#photos#japan#art#politics#AbeShinzō#photography

37 notes

·

View notes

Text

2024年主催イベント・アンソロ振り返り

#一次創作イベント・合同誌主催や創作者に寄与する活動をしている人が1年を振り返る アドベントカレンダーに参加します。うぉんさんお誘いいただきましてありがとうございます。

初めましての方もいるかもなので簡単に自己紹介。オカワダアキナです。小説を書いて同人誌を作っています。おもに文学フリマなどの即売会で頒布しています。 小説を書いて本を作るようになったのは2015年くらい。イベントに出るようになったのもそのころ(それまでは演劇をやっていました)。初心者とは言い難いですがベテランってほどでもない…いわゆる爆売れはしてないですが自分としては本当におおぜいの方に作品を手に取ってもらってありがたいな…みたいな感じです。 受賞歴や商業出版の経験はありません。まあなんかこうわたしくらいのものを書く人はおおぜいいて、これといって秀でたものや特別なものはないよなあと思っていますが、でもわたしはわたししかいないからな…!(ものすごいポジティブみたいだけど、これはちょいちょいプリパラアイドルのマインドが顔を出す感じです…) 即売会だと純文学ジャンルで出ていますが、クィア文芸みたいな言い方をしたほうが��っくりくるのかも?と最近は思っています。J庭などボーイズラブのイベントにも出ています。だいたいいつも性の話をしている。

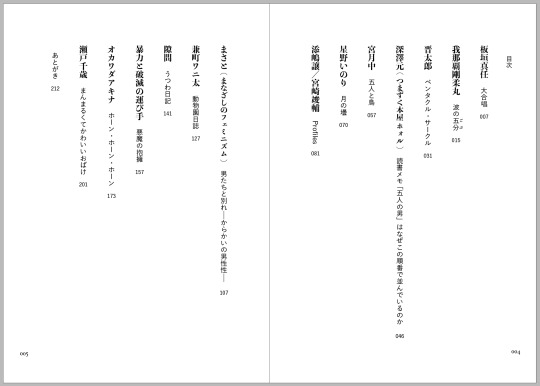

[主催したイベント&アンソロジ��]

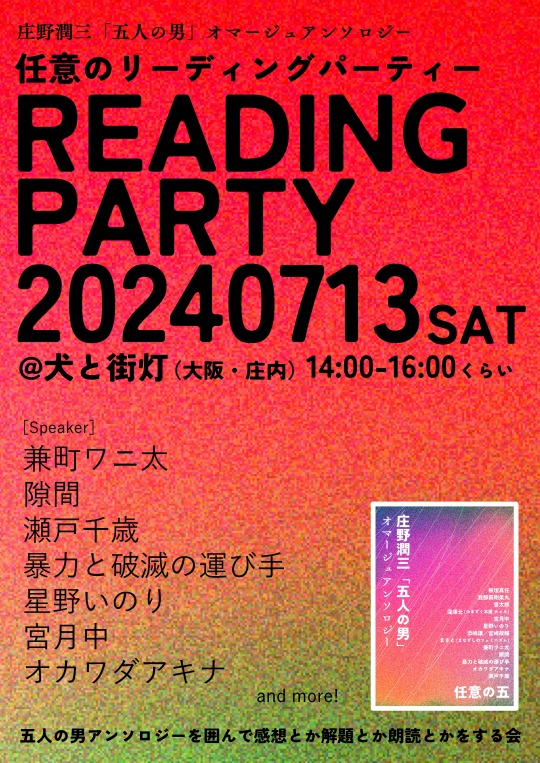

2月 コピー本交換会@つまずく本屋ホォル 5月 『庄野潤三「五人の男」オマージュアンソロジー 任意の五』主催 7月 任意のリーディングパーティー&五人の男たちブックフェア@犬と街灯 12月 ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト@platform3

アンソロジー主催は何度かやっていますが、イベント主催はこのコピー本交換会が初めてでした。すごくドキドキしながらやってみて、でもこういう規模感ならわたしにもやれることがあるのかもと思って、今年はいろいろチャレンジしてみた感じです。といっても小さなスケールで個人的なものなので、誕生日会とか忘年会の幹事をやるみたいな感覚だったかもしれない(どっちもあんまやったことないけど)。 つまずく本屋ホォルさん、犬と街灯さん、platform3さん。いずれも独立系書店さんと協力して開催しました。自分の同人誌を置いていただいているお店で、わたしの活動や作風、ポリシーなどをある程度知ってくださっているので相談がしやすかったです。みなさん本当に親身にきいてくださりありがたかった。

また今年はいろんなアンソロジーにお招きいただきまして、たくさん寄稿させてもらいました。そうすると腰を据えて長編に取り組むのは難しいなあと思って、それならアンソロやろっかな! イベントとかもできるかな! みたいな感じでした。われながら勢い任せだなあと思うんですが、せっかくいろんな本におじゃまするのでいつもより開いた活動をしたいなあと思ったのもあります。 そういうわけでずっとドタバタしていましたが総じて楽しかったし幸せな時間でした。ほんとはもうちょっと身軽なときにやるものだったかもとは思いつつ、身軽なときというのはなかなかやってこないので、えいやっとやってみてよかったように思います。

以下、それぞれについてとりとめなく振り返ります。ノウハウのようなものを期待する人もあんまりいないと思いますが、個人的なレポートとしてもあまり参考にならないような話ばかりで恐縮です…。 先に結論のようなものを書いておきます。こういうイベントやアンソロジーの主催を通していちばん心に残ったこと、大事なこと、大きく感情が動いた瞬間や怒ったり笑ったりしたことは、本当にわたしの個人的なことで、こういうまとめ記事に書いてもあんまり伝わらないのかもなあと思います。そのとき一緒にいた人にしかわからないことばかりで、こういうところに書いちゃだめだろうなあということ���あります。 Twitter(X)が壊れ、文学フリマの規模が大きくなるとともにようすが変わり、場や人の変化を日々実感しています。そういうなか、小規模な場所や自分で作った場所でその場限りの感情があったことが、わたしはとてもうれしいし感慨深かった。そういう「個」に立ち返ることを強く意識した一年でした。

[コピー本交換会]

2/18(土) つまずく本屋ホォルさんにて コピー本を作って物々交換する会。売り買いの場はすでにいっぱいあるからなんかそうじゃないことをしたいなあと思った。 それぞれ5部とか10部とか持ち寄って交換する。当日来られない人は郵送でも受け付ける。競争や選別ではない場所で作ったものをシェアする…これは一からアイデアがあったわけではなく、昨年「陰気なクィアパーティー」というzineの交換イベントに参加して、こういうのいいなーと思って真似してみた感じです。

つまずく本屋ホォルさんの2階(ふだんはコワーキングスペース)を貸切にしました。深澤さん吉田さんが本当に親身になってくださって、事前の打ち合わせでコンセプトの共有がしっかりできたのがありがたかった。わたしのフワフワしたイメージを丁寧に解きほぐしてくださり、方向性が定まった感じです。 13時〜19時までをイベントの時間として、途中で「本作り座談会」というトークイベントっぽいものをやったり、交換したコピー本やわたしのおすすめ同人誌zineなどを読める読書スペース、シルクスクリーンで遊ぶコーナーをやったりしました。またホォルさんの複合機を使わせていただき、その場で出力してコピー本を作れるコーナーも。場所が広いのでいろんなことができて楽しかったな。

思ったよりおおぜいの人が来てくれてうれしかった。わたしとツイッターやインスタでつながっている人、イベントで知り合った人、そういうわけではないけどどこかでイベントを知ってくれた人、ホォルさんについているお客さん、そのお客さんの知り合い…。必ずしも同人誌の活動をしている人とも限らなくて、何か書きたい人や書いたものを読んでほしい人はおおぜいいるんだなあと改めて実感しました。またわたしが小説の活動をしているので小説の人が多いかなーと思っていたのですが、そうでもなかった印象です。 そしてみなさん思ったより長い時間会場に滞在してくださって、13時の開場前からぽつぽつ人が来て座談会スタートの17時にあわせてずっと人が増えていった…という感じでした。会場のホォルさんからも、こういう出入り自由のイベントでみなさんが長い時間過ごしてくれるイベントはめずらしいとのことでした。座談会では人が座りきれないほどで、冷房つけるか?という熱気でびっくりした。正直ぜったいひまになる時間があるだろうなーと思っていたのと、トークはまあ5人くらい集まればいいかな~と思っていたのでうれしい誤算でした。

どなたでもOKにするのってけっこうドキドキしたんですが、意識的にそういう場をやらないと自分が閉じていくなあと思った。即売会でもオンラインのやりとりでも、だいたい決まった人とのつきあいになっていく。それは自然なことだけど、予備知識なくふと出会った何かしらを読んでみる、読んで面白がってみるっていうのは、作品や他者に胸襟を開く訓練でもあるよなあみたいなことも思いました。めちゃめちゃ自戒ですが、自分の思う面白さや好きってけっこう狭い範囲で固まってしまうから、意識的にこういう機会を作るのは大事かもなーと思った。

本作り座談会は、谷脇栗太さん、瀬戸千歳さんをゲストに呼んで装丁とかアンソロの作り方とかの話をしました。ほぼふだんのおしゃべりのノリで完全に無軌道に話し…。まあ出入り自由イベントだからお客さんも好きにしてくれるだろうと思ったんだけど、けっこう最後まできいてくださりびっくりしました。2時間半ほどしゃべってたみたいですね…。 クリタさんくらなさんがほんとにお話じょうずで助かりました。さっき作品や他者に胸襟を開くと書いたけど、そういうことが普段から自然に身についている方々で、ずっとリラックスしてしゃべれました。この装丁がよかった!とかこんな本作りたい!とか、けっこうマニアックな話もできてうれしかった。お客さんからの質問もいろいろ受けました。いっこ申し訳なかったのが、わたしはおおぜいの人の前でお金の話をきかれるのがあんまり得意ではなくてちょっとちょけた回答をしてしまい…。親しい人とクローズドな場でなら話せると思うので、その場でそう言えたらよかったな。

けっこう緊張していましたがほんとに豊かな時間でした。いわゆるスタッフがわたし一人でドタバタだったので、写真とかほぼ撮れずだったのが心残り。。どなたかに記録係をお願いするべきだったなあというのはこのあと毎度思うものの毎度忘れていますね。。

[『庄野潤三「五人の男」オマージュアンソロジー 任意の五』]

5/19 文学フリマ東京で刊行。 庄野潤三の「五人の男」という短編を足がかりに、父性や男性性について問い直すというアンソロジー。わたしは「五人の男」がすごく好きで、これ自分だったらどういうふうに書くかなあ、あの人だったらどんなふうに書くかなあと、最初の思いつきはすごくシンプルだったように思います。 1月終わり〜2月入ったくらいで声をかけ始めました。同タイミングで家父長制アンソロジー『父親の死体を棄てにいく』に参加していたので、なんかこう裏番組的なアンソロがあったらいいかなみたいなみたいな気持ちで始めたんだった気がします。上記コピー本交換会の打ち上げでも声をかけまして、直接会ったときにお願いするのってあんまりよくないよな〜と思いつつ(断りづらいだろうし)、でもなんかすごく楽しい気持ちでいっぱいだったので思わずお誘いしてしまった。

わたしが書いてほしい人にお願いしたアンソロで、今回は公募はなしにしました。コピー本交換会を誰でもOKの場にしたので、こっちはがっつり自分の色を出していこうと思った。イベントをやるのも本を作るのも「広場」みたいな気持ちでいるのかも。このアンソロはそんなに大きな広場じゃないかなあと思った。 いわゆる作家研究とかファンブックではなくて、とはいえ大喜利っぽい感じにもならないような温度感でやりたかったので、また父性や男性性というテーマを含む本だったのでそのあたりの話がしやすそうな方に声をかけたつもりです(実際に作品を作る中で各人と突っ込んだ話をするわけではないんだけど)。 今回はわたしが一方的にファンで作品を読んでいる方や、同人誌の活動はしていない方にもお願いしたのでけっこうドキドキでしたが、みなさん快く引き受けてくださり助かりました。長らく大ファンの晋太郎さんにお願いできたのは自分の中でもちょっとじーんとくる出来事でした。

〆切は5/10。文フリは5/19なので5/15か16くらいに入稿すれば間に合うっしょみたいなスケジューリングで、正直これは無茶なことをやっています…。5月文フリあわせのアンソロってだいたい2月末〜4月末が〆切で、わたしもそこらへんに提出する〆切いっぱいあったので、ちょっと時期をはずそうかな〜みたいな軽い気持ちでした。結果的に入稿したのは5/17で、仕事の昼休みに入稿。 このあたりの感覚はわたしがギリ入稿慣れしているのもあるし、パッと書いてパッと作る同人誌感を大事にしたいというのもあるかも。文学フリマはしっかり作った本が多いし商業誌もたくさん並ぶようになったので、わたしの活動はぐちゃぐちゃのままやっていってもいいんじゃないかと思っており…。 ギリギリにならないと動けない、計画的にものごとをやれない人も同人誌をやっているし、できるよ!というのを見せていきたい気持ちがあります。あとまあこれはわたしに無茶をやれる経験値がついてきたのと、無茶をやれる体力がまだある、そのあたりのバランス的に遊べるのは今だな…!って感じでやっていることでもある。14人中6人が〆切に間に合わなくて本当にヒヤヒヤしたけど同人誌作ってるな〜!という感じでよかった。

ものすごいドタバタで作りましたが、組版や表紙を自分でやった本なので作業自体は迷いなくパッとできました。思っていた以上にクィアやプロテストへの言及を多く含む、なんていうかバキバキの本になってよかった。先に作っておいた表紙はグレーっぽい色味だったんだけど、これはもうちょっと色が入っているほうがいいな…と思ってピンク寄りになった。

[リーディングパーティー]

7/13(日) 犬と街灯さんにて 五人の男アンソロの関連イベント。作品の朗読、好きなところや感想などを話す時間。要するに読書会なんですがアンソロ参加者さんに集まってもらえるのがとってもうれしくて「リーディングパーティー」というちょっとテンション高めのネーミングにしました。 本の販促というよりは、書いたものや読んだものの話をしたい…!作った本を作りっぱなしにしちゃうのがもったいない…!みたいな気持ちからやってみたものです。編集作業中にこれはなにか作品について話す場を作りたいな〜と思って、打ち上げ時に打診したんだった記憶です。 なんていうか、SNSの宣伝の文言でコンセプトや作品の紹介をするだけでは足りない、もっと「読んだ」話をしたいと思ったの。ちょっと話が飛躍してきこえるかもしれないけど、ジェノサイドに抗う、差別に抗う、そういうことへの態度や実践として、作品の細部を見つめる、具体的な小さい話をたくさんやっていく必要があるんじゃないかなあと思っています。個別の話、個の話。

朗読は暴力と破滅の運び手さん、兼町ワニ太さんにお願いしました。運び手さんはおもちゃのピアノと魚肉ソーセージを持ってきてくださって…という話は作品を読んでる方にはとっても楽しい…! たくさん笑顔になりました。ワニ太さんは、作品のどこを読みますか?とその場でリクエストにこたえてくださって、タヌキのところとパンダのところをお願いします…!とお願いしました。声に乗せて読んだときの方が切ない手ざわりで感嘆しました。 そしてこの日はKaguya Booksさんの朗読ライブがあって、完全に日時がかぶってしまい…申し訳なかった…。お声かけしたのがこちらのほうが早かったとはいえ運び手さんがリーディングパーティーに出てくださったのはほんとにありがたいことだなあと思いました。井上彼方さんと相談し、途中で中継をつないでコラボっぽいことをしたのが楽しかった。前日京都にお伺いして特典ペーパーの受け渡しをし…というのもおたがいとってもドタバタで、彼方さんが書店さんに納品に行くところに追いついて道端でサッと渡したのがなんかスパイっぽかった。

こういうイベントはわざわざ人間が一箇所に集まらなくてもできるような気はするのですが、集ま��こと、会って話すことに重きをおきたかった。また刊行が文学フリマ東京だったので関西方面でなにかやりたいなあという気持ちがあって犬と街灯さんにお願いしました。書いてくれた方々、文フリで会えなかった人たちに会いに行きたい…!という気持ちもありました。 とはいえ同人誌の読書会ってあんまりない気がするのでけっこう緊張はしていました。お店の広さやコンセプト的におおぜい集客する必要はないんだけど、内輪っぽくはなっちゃうよなあみたいな怖さがあったかも。内輪っぽく”見えちゃう”怖さかな。でもある種の「輪」を作ってそこで自分が楽しく過ごす、リラックスして話すことをもっとやったほうがいいのかなあと思って、いままでだったらあんまりやらなかったことにチャレンジしてみたつもりです。 Twitter(X)はじめSNSのようすは日々変化していきますが、前からそうだったけどより一層殺伐としている、差別やヘイトの文言があふれている。そういうなかで活動することの苦しさがあって、どうやって対抗していこうと悩んでいます。リーディングパーティーちょっと前のヘイトのトレンドでは(いやなトレンドだ…)、AFABノンバイナリーへの罵倒や嘲笑が苛烈になっていて恐怖を感じていました。どうしたらいいのかわかんないですが、自分が好きな人や会いたい人と集まって過ごす時間を作るのは生きのびるために大事なことかなあと思った。

また当日来られなかった方の作品について、前日夜にTwitter(X)のスペースでしゃべりました。ゲストにマツさんをお招きしていろいろ話せてうれしかった。マツさんがアンソロジー各作品の感想をTwitterにあげてくださって、それがすごくうれしくて…。大阪のホテルの部屋から配信したんですが、けっこう壁の薄い部屋だったので隣の部屋のドライヤーの音とか入ってそうでドキドキした。旅行っぽくて楽しくもあったけど。 あとほんとにぜんぜん余談なんですが、このイベントの直前に妹が流産してしまってわたしはかなり気持ちが動揺していて…(もともと妹と甥と旅行する予定だったのが、妊娠がわかってわたし一人になって、出発直前に流産→手術となったの)。直前の告知があまりじょうずにできなかったり、反動で当日やけにテンションが高かったりしたんですが、会いたい人たちに会えて気分転換になったし、かなりなぐさめられたように思います。同人誌にはぜんぜん関係ないことなんだけど自分の体や心は一つだよなあと痛感した。いまはみんな元気です。

イベントにあわせてブックフェアも開催しました。アンソロ参加者の同人誌などを店頭に並べてもらいました。犬と街灯さんがリトルプレスとZINEのお店で、もともと関係者の本がたくさんあったので実現できたことかなあと思います。犬と街灯の谷脇さんとはリモートで打ち合わせだったんですが話が早くて助かりました。 アンソロジーを作るたびに毎回こういうイベントをしているわけではないんですが、せっ��く自分がお願いして書いていただいたので、いろんなことしたいなあという気持ちに自然となりました。また何か主催するときはこういうこともやれたらいいなあと思っています。

[ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト]

12/1(日) platform3さんにて 文フリ東京抽選落ちしちゃって…という話から、じゃあ文フリ当日の夜になにかやりましょう!とplatform3のTANさんが助けてくださったイベント。裏文フリとか地下文フリみたいな気持ちで始めました。10月末くらいだったかな。 platform3さんは8月に開店した新しい書店さんです。 TANさんとは以前読書会でご一緒して、���たしの作品を読んでくださったり、集まるクィアの会で遊んでいただいたり、コピー本交換会にも来てくださいました。本や作品を通じて親しくなった方と何か一緒にやれるのはとてもうれしい。打ち合わせの中でイベントタイトルに「ナイト」って入れたい…という話をしたら、「ドキっ♡作者だらけの本屋ナイト」というかわいいタイトルをつけてくださいました。告知画像もかわいく仕上げてくださり本当にありがたかった。 作った本を持ち寄って販売するのと、輪になってトーク、弾き語り&朗読ライブ…と盛りだくさんな内容でした。

当初はもうちょっとこじんまりやる予定だったのですがだいぶにぎやかになりました。一年を通じて「会いたい人に会いに行く」を大事にした年だったから、ちょっと欲ばってしまったかもしれない。 こういうの、アンソロにお誘いするときもそうなんだけど、好きな人や会いたい人に声をかけるという言い方をするのってちょっと難しくて、ほかの人は好きじゃないのかというともちろんそんなことはなくて…っていう。今回は書店さんに本を並べつつ夜に集まって話すみたいな場なので、そのあたり楽しんでくれそうな方にお願いしたつもりです。ふだんからやりとりある方とか、告知に反応してくださる方とかはやはり気楽に投げやすいですが、友だちに声をかけるというとまたちょっとちがう感じで…。本は作るけど即売会には出ないポリシーの方とかはあんまり無理にお誘いするの悪いかなあみたいなのもあります。あとplatform3さんがクィア関連の書籍を多く扱っているお店なので、わたしもそのあたりリラックスして話せる場だったのもあり、自分のセクシュアリティを知ってる人や話しても大丈夫そうな人…みたいな気持ちもあったかな。心理的安全性というか。 また今回はわたしとTANさんのダブル幹事みたいなところもあったので、わたしがplatform3さんで出会った本の作家さんやわたしが一方的にファンの作家さんにもお声かけしました。遠藤純一郎さん、C3さんありがとうございます…! 遠藤さんとクリタさん、それぞれウクレレを用いたライブだったこと、C3さんと瀬戸千歳さんに装丁の話をきけたことなど、なかなかない機会でうれしかったな…。このあたりTANさんがじょうずに舵取りしてくださったので、ちょっとめずらしいメンバーになったかなと思います。

本屋ナイトはまだ直近なので振り返るのが難しい。とにかくわたし自身がうれしくて幸せな時間でした。文学フリマのもろもろでタイムラインにいろんな意見が流れてきていて、そういうのに対する自分なりのできることってなんだろうって考えたときに、こういうことじゃないかなあみたいなのをいっこ掴んだというか…。 自分が幸せや喜びを感じるのってどんなときなんだろう、わたしは小説を書いて本にしていて、どうなったらうれしいんだろう。いろいろあるけど一つの答えとして、ああこういうことなのかもなっていうのを感じたので、ゆっくり振り返っていければと思います。

来年のことはまだなんにもわからないのですが、ひとまず個人誌ででかめの新刊をやりたいなあと準備中。5月の文フリ東京の刊行が目標です。アンソロ参加や主催の予定は今のところほぼないので、自分の作品をしっかりやる年になるかな…?

といいつつ去年のいまごろはコピー本交換会やろうかなくらいでほかのものは影も形もない状態だったので、またそのときそのときでいろんなことを元気にやれたらなと思います。コピー本交換会や本屋ナイトのようなことはまたやってみたいな。プラス、すでにある本、作った本を読み合う時間を作れたらうれしいです。

7 notes

·

View notes

Quote

これが世界最大という超超巨大書店を、どーんと僻地でもなんでもいいから街が作れそうな平野に作ってほしい。その超超巨大さは世界第2位を突き抜けてほしい。 政府もテコ入れし、クラウドファンディングも募り、数多ある企業も全勢力が参入してほしい。もうとにかく全力をかけて作ってほしい。 「そんなことして失敗したらどうする?!バカじゃん?!」とか考えず作ってほしい。勝算とか考えず勢いで作ってほしい。 そこには和書だけではなく洋書もある。西洋の本だけではなく中国語の本、アラビア語の本、アフリカーンス語の本、とにかく片っ端から「いやこれいらんだろ」みたいな本だったとしてもすべておく。 なんなら和書が中央ではなく洋書が中央である。日本語を中心で考えてほしくはない。言語別に存在する知の量に応じた配分をしてほしい。 客層に応じてカテゴリ分けは必要だろう。1つの書店だけでなく複数の書店が統合してもかまわない。古本屋を集めてもかまわない。 「よくわからなくても物理の本を買うなら日本のここへ行け。たぶんあるから」という状態になっていてほしい。日本の中規模以上の書店はほぼすべてここに集める。 全勢力が協力してできた超超巨大書店を中央に据えて、その周りを他の超巨大書店が取り囲む。その周りは巨大書店。その周りは中規模書店、その周りには小規模書店。 海外からも片っ端から誘致する。必要なら補助金も出す。「バカなの?」とか「さすがに海外出店は難しいです」とか一蹴されるだろうが「まあ採算とれそうだからいいよ」と言われるまで粘ってほしい。 税金をたくさん投入してもかまわない。重要なことは「そこにある」「とにかく日本のここに来たらある」「お前のやりたいことは知らんけど本がほしいなら日本のここに行け」という願いが叶う場所だ。 例外を作ればそのブランドは失われる。このブランドこそが他国が追随不可能な圧倒性を生む。先行者利益だ。バカすぎて1つ1つで見るとデメリットしかない行為が、結合すると巨大な1つのメリットを作り出す。 どこかで手を抜くと終わる。そんなことまでする必要ないんじゃないのとか、それってめちゃくちゃ損しますよねとか言われようが、究極に本を集める。 書店と書店の隙間にはさまざまなカフェが立ち並ぶ。個人で経営するカフェからチェーン店が密集する。コンビニも立ち並び、公園には読書に適したベンチがある。公園は読書に最適化されている。 その街にはどこにでも椅子が置いてある。買った本をすぐ座って読む人向けのものだ。 この街には有名人が毎日のようにやってくる。たとえば「ビル・ゲイツが本を選びに来日!」など当たり前のことになるだろう。 読書家はこの街の付近に別荘をかまえる。なんにもなかった僻地の近隣に富裕層街が誕生し、地価がとんでもなく上昇する。意味不明なおいしい話だ。 一方で本を読むことが目的でない人間には居心地が悪い空間になる。この街に存在している人間はほぼ全員本かその周辺が目的なのだ。本以外が目的の人間は異様に目立つようになり警戒される。 街の中央部分は徹底的に、本、本、本、本、本、と本が存在するのが当然の本の密集空間になっている。普通の人間が「ここまですることはないんじゃ・・・だって採算とか・・・」とドン引きするぐらいの熱量で本で溢れかえっていてほしい。 地面に敷かれたタイルには、文章が書かれている。まっすぐ歩くと偉人の言葉などがそのまま読めるようになっているのだ。たとえば「良い本は私の人生におけるイベントである。」「本の無い家は窓の無い部屋のようなものだ。」「天才とは努力する凡才のことである」などという文が永久に書かれている。有名な書の冒頭部分だったりもあるし、古典文学もあるし、文学のみならず数式も書かれていたりする。それを読むだけで日が暮れる。 この街の広告はすべて本に関するものでいっぱいだ。ほかでは絶対に見られない、読書家にだけ向けた広告が撃たれる。「こんな難しそうな本の広告ある?」というのがそこここで見つかる。 たとえばベトナム語のマンガの新刊広告なども見受けられていてほしい。 この街にあるのは紙の本ばかりではない。電子書籍派のための書店もある。他では絶対採算がとれないような形の店であっても、「読書家が毎日のように集まることが普通」の街特有の書店ができる。たとえば巨大な8Kモニタにその人へレコメンドされた電子書籍が大量に表示され、立ち読みすることができるとか。「辞書専門店」や「単語帳専門店」や「栄養学書籍専門店」などがあったりもする。そういうものを作っても不思議と利益が出るのだ。 この超超巨大書店圏内部には研究所や大学なども誘致する。どのような言語でも関係ない。化学系のカテゴリが立ち並ぶ「化学通り」のようなところには実験器具専門店も立ち並ぶ。 そういうところは、基本的には英語がメインだ。英語の下に日本語が書かれている感じ。イメージ的にはハリーポッターだろうか。ときどき「なんで化学通りにオムライス専門店がこんなにあるんだよ」などということもあるかもしれない。秋葉原や神田にカレーがたくさんあるようなものだろう。 やや込み入ったところにはマイナーな本屋がある。「なんだよこの本屋・・・」という、見るからに異国感が漂う本屋だ。謎の部族の謎言語で書かれた謎の材質の本が置いてあるなど。ネクロノミコンのような本も見つかる。 石版などもなぜかある。読書向けの椅子専門店もある。「本のためだけの椅子専門店」が生存できる場所は日本ではここしかない。 しかし、この超超巨大書店群の主目的は「本の集積」である。そこから逸れるようなことがあってはならない。何か欲をかいて「ここに企業をうんたら」などとして利益を優先するとこの街はあっという間にその意味をなくし滅びるだろう。ありとあらゆる人々が周辺の利益を求めて集ってくる。そういうのを一蹴できるような体制であってほしい。 「この街意味ないだろ。なんで作った。赤字だろ」と罵られながらも存続する街であってほしい。そして、そう罵る人も、ひとたびその街に入ると「すげえ・・・この街は地球に必要だわ・・・」とどうあがいても認めざるをえないほど感動できる街であってほしい。街自体で見ると赤字なのだが不思議と日本経済が潤う源泉である摩訶不思議都市であってほしい。完全に未来へと投資された都市である。 この街では、夜もたくさんの書店が営業している。こんな大きな本屋が24時間営業できるのはこの街しかありえないとなっていてほしい。「夜眠れないな・・・本でも買いに行くか・・・」という人外の行動を普通にするような場所であってほしい。 街の周囲には民家が立ち並ぶ。ただしこの民家に住む民間人はややおかしい。本のために移住してきた狂信者たちだ。軒先には自分の選書が並び「1冊100円」などと書かれていることも多々ある。 富豪がゴッソリ買っていくことを見越して少し離れたところに在庫置き場がある。 富豪が「ではこの棚からこっちの棚まで」などと爆買いしていく。もはやテロリストのようなものだが、そんなことは気にせずまた入荷する。本はバカみたいに売れる。 近隣の都市はこの超超巨大書店都市のおかげで経済効果がある。 この街は、「日本人なら1度は絶対行け」と呼ばれる場所になる。そしてひとたびそこに立ち入れば「世の中にはこんなに知識があったのか」「世の中はこんなに頭のいい人たちで溢れかえっていたのか」ということが、嫌でも全身の細胞に刻みつけられる。伊勢神宮みたいなものだ。それよりも神々しいかもしれない。 そして、全身の細胞で体感したその人は、格段に読書するようになるだろう。それは地元へ帰っても同じことだ。一流を目の当たりにした者は一流になる。 取次の問題も、書店が潰れかけている問題も、日本人が本を読まなくなってしまっている問題も、経済が深刻化している問題も、だいたい解決できるだろう。 誰か作ってください。 ちなみに国防にも役に立ちます。一度作ってしまえばここを潰すやつは「バカ」なので。ペンは剣よりも強し! 書店は兵器です。 追記 ジュンク堂書店など大型書店が潰れかけているのは知っている。 ただそれは、「本がたくさんあっても意味がない」ので���ない。逆。 大型書店であっても、本が少なすぎるのが問題である。 だいたい日本語の本というのは大して範囲が広くない。 それに「物理本を読む人が少ないから本屋が潰れちゃう」というのも逆だ。 「物理本を読みたいと思う人を増やす。そのためには本屋すべてが潰れることも辞さない」という情熱が正道である。 本というのは知の源泉である。だから知識がない人に迎合すれば、潰れるのは自然だ。知識がない側に与するのだから。 本の機能はそれとは真逆であり、全体を引っ張り上げるものである。知識がない側が「欲しい」と願える場にすべきなのだ。 ない側に媚を売っていれば潰れて当然。 「この本は今は読めないけれど、読みたいと思う」そういうものがない。 「この本は内容はちんぷんかんぷんだけど、そういう本の存在を知っている」そういうものもない。 ジュンク堂書店などですら、知らない人々が多い。大型書店の重要性を知覚できていない。入ったことがない人間もいる。 だからこそドカンとぶち上げるのだ。 記事を読んでくれた人へ: 記事を読んでくれたのはありがたいが、たぶん自分が考えている規模と読んだ人が考えている規模に大きな差があると思う。 自分が考えているのは、もっとも小さく考えても深圳書城中心城の数十倍の大きさであり、既存の書店をちょっとだけ大きくしたものとか、蔵書が全く同一であるような大型書店が単に10個ある街という形ではない。 コーチャンフォーつくば店は50万冊、池袋ジュンク堂書店は150万冊、深圳書城中心城は400万冊、国会図書館は4685万点。Amazon Kindleは60万点。 自分が言っているのは、数億冊あるような書店群である。つまり、コーチャンフォーやジュンク堂書店や紀伊國屋書店は超超巨大書店(世界中の意味わからんハイレベルの本から選びぬかれ集まったエリート本屋)の周辺を取り囲む「日本区域最大の超巨大書店」の周辺を取り囲む「大型書店の1つ」という状態を考えている。ブックオフなどはその周りを取り囲む中型書店になるだろう。その周りを、身近にあるご近所の本屋さんがたくさんずらーーーっと並んでいるというような領域だ。いうならばこれが日本区域である。 世界の蔵書数はGoogleによると約1.3億冊であるらしい。日本区域内に別に中国語や韓国語の本があることもある。ただし日本区域の横には韓国区域だったり中国区域だったりする。その中国区域でもばかみたいにデカい超巨大書店があり、それを取り囲むようにジュンク堂書店並の大型書店があり、英語区域では……というような状態だ。言語別に分けられているだけでなく、「数学領域」で分けられていることもあり、そこでは「高校数学」の棚に世界各国の高校数学が並ぶ。数学の参考書を買いに来た高校生が、カメルーン人の中学生と仲良くなるみたいなことも想定できるわけだ。 地方のクソデカ本屋が数百個単位で入る「は・・・?」「この街が・・・全部・・・本屋さん・・・?」という規模の書店群である。 イメージとしては↓な感じ。 まもなく目的地の駅に近付く。電車にいる人々は全員が本を読んでいる。スマホを触っている人たちなど誰もいない。不思議な光景だ。多くの人がそわそわしている。初めて来た人たちが多いのかもしれない。 電車が駅に滑り込み走って降りる人々の後ろでのんびりと降りる。全く、はしゃぎすぎだろう。 降りた直後、本の形をした案内板が表れた。真っ先に飛び込んできたのは「↑ バベル中央書店」というやたらとデカい黒文字と、その下にあるやや大きな黒文字の「↑ 北区域書店」だった。 右を向くと・・・あれは・・・本の自動販売機?! 本を自販機で販売するのか。カルピスの作り方・・・自動販売機の歴史・・・Why could he make vending machines?・・・なるほど。 床には文字が書かれている。Station, State, Statue, Status. 何のことやらわからない。 改札を出る。改札を出ると、ああ、もうこれは本のテーマパークだ。最奥部に見える巨大な塔には雲がかかっている。おそらくあれが中央書店だ。その横には数えるのもバカバカしくなるほど書店が並ぶ。街には今まで見たこともないような人々で溢れかえっていた。ベンチでは読書をしている中東とおぼしき人が中国人らしき人と何やら議論している。彼らが話しているのは何語だろうか。 デジタルサイネージで目まぐるしく本の広告が入れ替わっていく。「サウダージにさようなら」「入門グロッキング」「般若心経の終焉」 ぼうっとしているとハトが飛んできた。ここでは何やら、ハトでさえ賢く見える。予算は5万円だったが、足りるだろうか。 Amazon倉庫でもないんだって。 なんか全然伝わっていなくてものすごく悲しい。 子どものときに巨大書店や巨大図書館に人生で初めて行ったときとか、論文と大学と研究の仕組みと接したときに、知の偉大さに震えたことがないだろうか。 目に見えないものは見えないことが多い。たとえば、ライブ会場に行ったことがなければライブの偉大さは本当にはわからないし、「本当にこんなにたくさんの人がファンなのだな」ということもわからない。 記号接地問題ともいうらしいが。 いま「自分が考えるクラスの巨大な本の集積地を人類の誰もが見ていない」というのが問題であると思う。誰1人として。 そういう知がたくさんあることは存在としては知っていても、「それを見たことがある人は誰もいない」のだ。いわば、月は見えるけど、月に行ったことは誰もいないような状態だ。 神田の古本屋街や、既存の大型書店というのは、いわば地球上にある月に似たところでしかない。「たぶんこれとこれがこうなると月」というふうにしか想像できない。だが月に行かなければ月の隕石は無いのだ。 ほとんどの人は、目に見えないなら存在しないと感じてしまう。マッチングアプリで人間を左右にスワイプするとき、人間ではないように扱う。それは人間として存在しているのに。 一方、眼の前に相手がいるとき、同じように左右に指を振って弾くのは容易ではない。これが目の前にあるかないかの大きな違いである。 自分が言っているのは、そういう知の集積の偉大さが理解できなくてもとにかくそこに行けば、「ああそういうこと」「人類は偉大だったのか」と、誰もがたちどころにわかってしまう場所がほしいということである。 それから、実現の不可否はともかくとして、「え、そういう本屋あったらめっちゃいいな〜〜〜〜〜〜〜〜〜」と感じてほしい。

ド田舎に世界各国の超超巨大書店が集積する都市がほしい

8 notes

·

View notes

Text

The worst scans you've ever seen and transcription of the Persona 3 part of Cut February 2016

田口智久 (監督)

新鋭監督が「『P3』の集大成」に託したものとは

テキスト=清水大輔 text by Daisuke Shimizu

『PERSONA THE MOVIE #4 Winter of Rebirth』1月23日公開、アニプレックス配給 ©ATLUS ©SEGA/劇場版「ペルソナ3」製作委員会

TOMOHISA TAGUCHI

2013年から順次上映されてきた『PERSONA3 THE MOVIE』が、1月23日公開の第4章をもって完結する。PlayStation2のゲーム『ぺルソナ3』(以下『P3』) として2006年に発表され、さまざまなメディアでの展開を経て10年間歩み続けてきた『P3』にとって、文字通りの集大成である。熱心なファンにとって、4章は「伝説級のエンディング」を含むエピソードであり、どのように描かれるのかは気になるところだが、完成した4章はファンにとって喝采を送るべき内容だし、映像作品としても見応え十分の1本になっている。その4章の監督は、新鋭の田口智久。監督として作品に携わるのは同シリーズの2章が初だったという彼は、巨大な期待が集まる重責とどう向き合ったのか、話を聞いた。なお、特集トビラのイラストは、今回CUTのために描き下ろしてもらった、『P3』のファンなら誰もが思い当たる「あのシーン」。正直、かなりグッとくるビジュアルである。テキストとともに楽しんでほしい。

劇場版第4章は、10年続いた『P3』にとって集大成となる作品ですよね。監督を務める側も相当な覚悟が必要だったと思うんですけども。

「まず、『P3』の2章(『#2 Midsummer Knight's Dream』)が初めて自分が監督をやらせてもらった作品で、そこでできたこと、できなかったことがけっこうあって。なので、すごく個人的な理由ですけど、できなかった部分を挽回したい気持ちがありました。あとは、集大成にしなきゃい��ない作品なので、プレッシャーも非常にありましたし、この作品は自分が演出、そして監督になってからの集大成にしたい、と思いながら作っています。『P3』は終わり方が伝説級の作品なので(笑)、それを超える感動を与えられたらいいな、と。自分も『P3』の終わり方が好きなので、その印象はきっちり伝えたいと思いました」

制作中の感触として、「こういうものが観たい」っていう欲求に応えられる、そういう作品が作れているという手応えはありますか?

「そんなに外しているつもりはない、とは思ってます(笑)。ただ逆に言うと、たぶん自分ではなく別の方が監督であっても、そこはそれほど変わらないんじゃないかなっていう気もします。自分が監督でなくても、きっと最後にはみんな泣いてくれるだろうとは思うんです。そこに至る感情をどれだけ高められるかが大事で、それが自分の仕事だと思ってます」

確かに『P3』の場合、「原作を大事にする」っていう軸は誰が監督でも一緒だと思うんですよ。原作に寄り添うことは必須なわけで。

「そうですね」

そこで、田口さん自身が「自分だからこそこういうアプローチができた」と感じているポイントを教えてほしいんですけども。

「ちょっと、ツッコミがすごいですね(笑)。ひとつには、自分が描くコンテはあまりアニメっぽくないかもしれないな、とは思います。どちらかと言うと実写っぽいと言われるんですけど、そういうところが『P3』の雰囲気に合ってるのかもしれないです。実際、3章と比べると相当違うような気がしていて。3章はアニメーションの作り方としてはすごく王道で、誰が観ても『これはいいアニメだ』と思える作りになっていると思うんですね。4章では、アニメに限らず昔の実写映画だったり、最近の映画の断片を寄せ集めてスタッフにイメージを伝えたりしていて、『あの映画でこういう表現があったから、こんな風にできない?』って いう発注をしているので、そういうところで、ちょっと実写っぽい感じはあるかもしれないです」

たぶんそこは観る人にはっきり伝わるものではないと思うんですけど、質感としては確実に残っていきますよね。今回はそのやり方がハマるのではないか、という確信が田口さんの中にあったんでしょうか。

「そうですね。たとえば、今回は光の表現にもすごくこだわっていて。極力フラットな光は避けていろんなところに照明を仕込んで、光と影で画面を作ろうっていうのはすごく意識しました。あとは、今回雪を降らせようと思ったんですけど、暗い話の中で心情描写のシーンを描くときに、すべてをセリフで言っちゃうのは興がそがれるというか、軽くなっちゃうんじゃないかなと思っていて。黒澤明監督がそんな風にやっていたっていう話を聞いて、自分もやってみようかなと(笑)」

(笑)モの手法も、『P3』のラストを描くときにこれがハマるはすだ 、という 確信があったと。

「そうですね。それできっちり成立するだろうっていうのは、確信的ではありました。『P3』の『死を想え』というテーマを描く��あたって、リアリティは欠かせないだろうなと思っていて。アニメっていう媒体自体はわりと抽象的ですけど、アニメとリアルな表現がバランスよく合わさった状態は、『P3』という作品にすごくマッチすると思ってます」

「ミヒャエル・ハネケの映画みたいな感じにしたい」って思った

キャラクター描写についてですが、3章で修学旅行のシーンがありましたよね。池に落ちた主人公の理が心の底から笑う表情が描かれていて、そこは4章立ての劇場版の中でも象徴的なシーンだと思うんです。

「そうですね、僕も最高に象徴的なシーンだなと思ってます」

4章では彼のその後を描くことになるわけですけど、その上で考えていたことは何ですか?

「『P3』自体、理の物語として描かれてはいるんですけど、まず1章の理は死んでる状態からスタートするんですね。そこからスタートして、1章で仲間を得て生に目覚める。2章でさらに仲間が加わっていろんなことも経験して、今度は生きるということに目覚める話になっていて。3章では再び失って、4章はそこから立ち上がる話にしようっていう、全体としては理の成長を描く構成になっていました。4章では-これは具体的なセリフとしても出てくるんですけど、自分の含量で『俺は生きることを始められたんだと思う』っていうことを彼に言わせる、そこに至るまでをどう描くかが、4章の理のテーマなんです。それを言わせるのに、非常に苦労しました(笑)。1章の頃は『理ってどういうヤツなんだろう』っていうところも手探りだったので、そういう意味では、3章までを経てキャラクターが定着してきた感じはあると思います」

実際、1章の理の無気力さは原作以上だと感じましたけど(笑)。

「ははは。でも、1章は青春ものというか、けっこう爽やかな映画になってると思うんですよ。(1章の監督の) 秋田谷 (典昭) さんは『俺がやると “中学生日記” みたいになるんだよね』って言ってましたけど」

なるほど。では田口さんとしては、ご自身のフィルムは何みたいになったと感じてますか?

「何みたいになってるんだろう⋯⋯僕、(黒澤明監督の)『赤ひげ』が大好きで、作ってる最中にやたらと観てました(笑)。画面のレイアウトもキメッキメで、超カッコいいんですよ-4章を作るとなったときに重い感じにはしたかったので、ふと『ミヒャエル・ハネケの映画みたいな感じにしたい』って思って」

これはディープな名前が出た(笑)。でもすごくわかります。

「ハネケ、好きなんですよ(笑)。ああいう、心にズガーンってきて『重つ!』てなる、そういう感じにしたいなってちょっと思ってました」

4章構成の中で『中学生日記』的なものとハネケ的なものが共存できていること自体が驚きですよね。ものすごく懐が深いというか。

「それだけ包容力がある作品だということですよね。しかもそれがすべて『P3』としてちゃんと成立してる。そこはすごいと思います」

田口さんにとって「『P3』とはこういうものである、こうあるべきである」という定義があるとすれば、それは何ですか?

「『P3』には『メメント・モリ (死を想え)』っていうテーマがあって、一般的には死を��いた作品に見えていると思うんですけど、自分の解釈はその逆なんです。どちらかと言うと死ではなくて、生きるとはどういうことなのかを描いている作品なんじゃないかと思っていて。特に4章では、生きる上で非常につらい試練がやってきて、それを受け止めなければならない。そしてそれを受け止めた瞬間に、自分たちは生きているんだってきっちり実感することが大切なんだっていうメッセージを込めたいんですね。今、生の意味を問う作品だって偉そうに言っちゃいましたけど、そういうことを自分が語ってもいいんだろうか、と感じながら作っているところはあります。だから、どうかやったらほんとに伝わるだろうかっていうことは常に気にしながら作っていて、この4章が完全な答え、というわけではなく、今自分が出せるひとつの結論として、そういうメッセージを込めている、という作品になってると思います」

石田 彰

出会いから10年。磨き続けてきた「宝物」へのメッセージ

テキスト=清水大輔 text by Daisuke Shimizu

AKIRA ISHIDA

前ページでも書いたとおり、「PERSONA3 THE MOVIE」の第4章は、このシリーズの集大成である。劇場版では結城 理という名前を与えられた主人公を、原作の『ペルソナ3』から10年にわたり演じ続けてきた声優・石田彰にとっても、「彼」を演じるのはこれが最後。昨年4月号に掲載した3章公開前のインタビューで、石田は何者でもない存在だった「彼」に「薄い色を何回も何十回も重ねていった」という話をしてくれたが、劇場版4章における理は、仲間たちとの触れ合いを経て確かな自我を獲得し、自らの意思と言葉で生きることへの欲求を表明する。体温が感じられる、ひとりの人間として存在しているのだ。「彼」をここまで導いてきたのは、これまで『P3』をずっと支持し続けてきたユーザーの愛情であり、少しずつ、しかし着実に生命を吹き込んできた石田の演技である。10年間ともに歩んだ「彼」に、今想うこととは。

コロマルの女子人気は異常に高くて、ちょっと嫉妬する(笑)

劇場版の4章は、『P3』という作品にとって集大成となるわけですが、石田さんはどのような気持ちで収録に臨んだのでしょうか。

「もう、最後ですからね。作品自体もこれでおしまいということなので、 悔いが残らないように、有終の美を飾れるように、というところで、空回りしてもしょうがないので、気合入れすぎてもいけないんですけど、『頑張ろう』と思って臨みました」

台本を受け取ってみて、たとえば「この部分がしっかり描かれていて嬉しかったな」と感じたポイントはありましたか?

「それぞれのキャラクターが、残された時間で自分は何をするのか、どう向き合うかっていうのを描いていたところは、そのキャラクターが好きな人にとっては外せないところでしょう。実際、『らしいな』っていう行動を取ってたりするのがとてもよかったと思います」

前回、昨年の4月号に掲載した劇場版3章の特集のインタビューで、石田さんは4章に向けて「お客さんを泣かせてやろう、というスケベ心を出さないようにしよう」と言っていて。

「はい(笑)」

なるべく抑えてやらなきゃいけ ない、とはいえ最後ということもあって石田さんの中に湧き起こってくる感情はあったのではないか、と想像していたんですけども。

「実際にやってみると、そんなことを考えなくてもよかったです。泣かせてやろう、と操作をする余裕もないというか、こういうことを表現しなければいけないっていうことがすごくはっきりしているシーンの連続なので、観てる方が結果泣いてくださったらもちろん嬉しいんですけども、そうやってイヤらしいことを考えなくても自然とそういう流れになるし、やってる側にしても物語の流れに乗っていくのがベストなんだ、と感じられる密度の濃いお話でしたね。台本を読んだ時点で、余計な小細工をしようっていう考えはすっ飛びました」

なるほど。ただ、4章はかなりエモーショナルな話であって、『P3』の主人公を長く演じてきた石田さんの気持ちも動くところはあったと思うんですけど、石田さんの心情 面が反映された部分はありますか?

「今作までの3章を演じてきたことで、自分の中で育った理の考え方というものが最終的に表れていると思います。これまでの3章があったおかげで、それが自然に身につけられたっていう感覚はあります。彼は、自分がしたいこと、主張したいことが自分でもはっきりとわかったんですね。最初はぼんやりと『こうするのがいいんだろうな』みたいな感じで、『なんで?』って言われると『うーん、だってそうなんじゃないの?』としか答えられなかったのが、自分の中ではっきり主張できる理由ができたっていう」

ちなみに、いちファンとして気になるところなんですけど、今回の収録現場で、印象に残っているエピソードはありますか?

「とにかく収録中はコロマルの人気 かすが高いですね。コロマルの女子人気は異常に高くて、ちょっと嫉妬するくらいで(笑)。僕は理と綾時だけじゃなくて、他にもいろいろクレジットされていたりするので、香盤表を見て『大変だね』っていうのは挨拶代わりに言われてました(笑)」

4章の中で、特に理とエリザベスの会話が印象に残っていて。そこで『仲間と過ごして、俺は生きることを始められたんだと思う』というセリフがあって、原作では主人公の 心の動きは表現されているけれども、実際にはこういうことを明確な意志を持ってしゃべることはなかったじゃないですか。原作が好きな方にとってはものすごく感動するというか、彼が自身の変化を口にするすごくいいシーンだと思うんですけど、石田さんはどのようなことを考えながら収録しましたか。

「劇場版は1章から4章まで段階を追ってだんだん彼自身のやりたいことが明確になってくる、そのために必要な仲間とどう付き合っていくのかっていうこともはっきりと見えてくるっていうお膳立てが、しっかりとされていて。だから僕としては、そのセリフはすごくわかりやすかったし、すごく自信を持って言えることだよなあ、って思いました。なので、収録するときも当たり前のセリフとして言ってましたね。言いやすいというか、無理なく言えるセリフでした」

石田さんはこれまでのキャリアの中でもこういうシーンを演じた経験があるのでは、と思うんですけど、その経験をどう活かしましたか。

「特に具体的にはないですけどね。自分の経験のどこかを探せば自分が決断をしたポイントもあるんでしょうけど、でもそれをアンプを通して増幅したとして、このシーンの理の心の動きと似たような形になるかといえば、違う気がします。こういう、ある意味突拍子もない事態の中で表現するときは、そうそう経験値だけには頼れないし、想像しないといけないんです。ただ、その想像���するときに、まったく想像もつかないことをいかにも整理がついたようにしゃべるのと、『うん、わかる』と思いながら言うのとでは、やってる充実度も結果も全然違います。今回の理については、自分の発想がちゃんと物語に追いついてました。今回に限らず、『P3』は僕にとってちゃんとできた作品というか、嘘をつか xずにできた作品だと思います」

では、今回の収録で理としての最後のセリフを言い終えたときは、どんなことを感じましたか。

「最後、理はセリフがないんですよ。アドリブ的な息遣いだけなので。台本に書かれていない息遣いを入れるか入れないかは自分の中で演出をつけた上で現場に臨むんですが、そのシーンではみんなが盛り上がってくれているので、そこに一言、セリフとして参加したいとは思いました(笑)。それこそ、スケベ心以外の何物でもないですけど」

(笑)。

「でも、結果何を言っても蛇足にしかならないだろうなって納得して。そこでただひとこと、『みんな⋯⋯』とか言ってみたところで(笑)、『まあ、ないほうが美しいよなあ』と自分でも思いますし」

ただそのスケベ心は、間違いなくみんなが求めているスケベ心だと思いますけどね(笑)。

「ははは。でも作品としての完成度を高めるためには、たぶんそれは切るべきなんですよ(笑)」

『P3』は僕の経験値をすごく上げてくれた、いい宝物です

(笑)今回、劇場版のラストとなる4章まで演じきってみて、石田さんから理にかけてあげたい言葉は何ですか?

「いい仲間に出会えてよかったねっていうことですかね⋯⋯それじゃダメですか?(笑)」

ダメじゃないです(笑)。前回のインタビューで、ゼロの存在である彼に薄い色を何度も重ねていく、塗り残しがあったらそこに色をつけていく作業だった、というお話をされてましたよね。塗るべき色は第4章で塗り終えるわけですけど、塗り終えたあとの彼は、石田さんから見てどんな姿をしてましたか?

「ちゃんとした個性を持っていて、はっきりと輪郭もできた人間に見えてると思います。完成形まで持ってこられたのは4章に入ってからだと思いますけど、3章の頃にしても、1章に比べれば、薄ぼんやりしてたものがだいぶはっきりと見える感じにはなってきてたと思います」

この4章を最後まで観ることで、はっきりした彼の輪郭を感じることができるわけですね。

「そうですね。『もっと生きていたい』とか『この世界を終わりにしたくない』という主張をするところまで彼を持ってこられたときに、しっかりと見える形になったんだと思います。あとはその形になった勢いのままで、ダーッとラストシーンまで突っ走っていくっていう」

わかりました。では、最後にひとつ教えてください。石田さんが演じてきた彼は、この10年の間でゼロの存在だったところからどんどん肉体化されてきました。劇場版のラストである4章まで演じた今、声優・石田 彰にとって『P3』という作品はどんな存在になりましたか。

「『P3』に限らず、キャラクターの成長はいろんな作品で描かれるものであって、それが物語作りのひとつの醍醐味だと思いますが、『P3』のように長い時間をかけて、ゲームからドラマCD、劇場版映画と、何度も主人公、結城 理っていうキャラクターをやらせてもらったことで、こういう生き方の人間というものが、僕の中でよりはっきりしました。観ていただけたらわかる通り、彼は普通の人ではないです。普通の生き方をしていて理解できる人ではないので、物語に出てくる登場���物として想像するしかないんですけど、でもそれが『物語に出てくるありえない人』ではなくて、名前がついて肉体を持ったひとりの人間になるところまで到達して、それを実感を持ってやることができました。なので、僕の経験値をすごく上げてくれた、いい宝物になったと思います」

#persona 3#p3#i tried...#its so funny looking at p3 movie content now#its all like 'its over no more p3'#ha

17 notes

·

View notes

Text

アップデート情報

🌟 新機能

Web版で、右サイドバーのアカウント設定のサブメニューに「ブログを表示」リンクが追加されました。

Android版で、Tumblr TVのデザインが一新されました。検索バーが画面下部に移動し、再生ヘッド位置のテキストが検索バーのサムネイルの位置に追従しなくなりました。さらに、複数のUIエレメントに表示/非表示のアニメーションが追加されました。

Tumblr Patioで、キーボードショートカットが使えるようになりました。矢印キーを使用して、カラム間を移動できます。

皆さんからのフィードバックに基づき、Tumblr Patioのタグと検索カラムのデフォルトの並び順が「最新」に設定されました。カラムの右上にあるミートボールメニューの設定を選択することで、必要に応じて「人気順」に変更することができます。

🛠️ バグ修正

Web版で、リブログの親投稿にリンクしているミートボールメニューの項目がより分かりやすくなりました。親投稿が他のリブログの場合、「以前のリブログを表示」というラベルが表示されますが、親投稿がオリジナル投稿の場合、「オリジナル投稿を表示」と表示されます。

Android版で、予約投稿に入れられた投稿に完全な日付と時間が表示されるようになりました。

iOS版で、受け取ったプレゼントのプッシュ通知をタップすると間違った場所に移動してしまうバグが修正されました。通知をタップすると、想定通りのプレゼント画面に移動するようになりました。

Web版のTumblrが短期間利用できなくなっていましたが、現在はすべて修正されました!

先週金曜日、一部のユーザーが動画をアップロードできなかったかもしれませんが、同日中に修正されました。

Web版で、アカウント設定にあるアクティブセッションの場所がより正確に表示されるようになりました。

ほとんどのユーザーの質問/投稿の受信ボックスで、正しい合計数が表示されるようになりました。

🚧 現在対応中

今回、お知らせすることはありません。

🌱今後の予定

4月1日までのカウントダウンが始まりました。

Android版アプリで、Tumblr TVのデザインが一新されます。シークバーが画面下部に移動し、再生ヘッド位置のテキストがシークバーの親指の位置に追従しなくなりました。新しいデザインは次のバージョンで公開される予定です。

問題が発生していませんか?そんな時は、サポートリクエストを送ってください(英語でのみ対応)。できるだけ迅速に対応させていただきます。

共有したいフィードバックがありますか?「Work in Progress」ブログ(英語のみ)をチェックして、コミュニティで議論を始めましょう。

Tumblrを直接サポート���たいですか?Tumblrマートの新しいサポーターバッジをチェックしてください!

23 notes

·

View notes

Text

米社会の病い、性別違和に苦しむ少女達

櫻井よしこ

日本ルネッサンス 第1094回

今日、4月9日の産経新聞に『トランスジェンダーになりたい少女たち』の広告が掲載されていた。米国人ジャーナリスト、アビゲイル・シュライアー氏の『IRREVERSIBLE DAMAGE』の邦訳で、出版元は産経新聞出版だ。

広告には「あの“焚書”ついに発刊」の字が躍る。「皆様の激励に御礼申し上げます」「Amazon総合1位」の文字が誇らしくも嬉しくも輝く。それはそうだろう。本書の出版に際して産経新聞出版も同書を扱うと推測される大手書店も、放火予告というとんでもない脅迫を受けていたのだから。

同書は当初、大手のKADOKAWAが出版する予定だった。しかしわが国の一部左翼勢力が「トランスジェンダーに対する差別を助長する」として抗議し、KADOKAWA本社前で集会を開くなどと警告した。国際社会に名を馳せる大手出版社でありながら、KADOKAWAはジェンダー思想に染まった左翼勢力の恐喝に屈した。斯(か)くしてその時点で、言論の自由も出版の自由も踏みにじられた。出版界の名門がそんなことを許したのは痛恨の極みだ。

本書の内容は後述するが、ジェンダー思想に染まっている人やWokeの人々にとっては、確かに気に入らないだろう。かと言って、それを出版禁止にせよというのは無茶にも程がある。そんな圧力に屈すれば自由と民主主義を基盤とするわが国の社会の根底が揺さぶられる。出版社の存在意義も吹き飛ぶ。KADOKAWAの情けない姿勢を見て、弱小の産経新聞出版、瀬尾友子氏が名乗り出た。するとそこに先述した放火の脅迫が降りかかったのだ。それでも産経新聞出版は遂に刊行に漕ぎつけた。しかもAmazon総合1位、だ。

日本社会も捨てたものではない。

奇妙なのはいつも言論、表現、思想・信条の自由などを金科玉条の如くに持ち上げる朝日などのリベラルメディアが同件にきわめてよそよそしいことだ。報道もしない。安倍晋三総理に対して行った「報道しない自由」をここでも発揮しているのだ。

ナブラチロワの抗議

シュライアー氏の著書は実に読みごたえがある。取材対象の当事者は200人、50家族に上る。意見を聞いた専門家の数、調べた専門書の幅広さにも感心する。彼女は驚いた。思春期に突然「性同一性障害」を発症し、「生物学的には女だけれど実は男だ」と主張する少女たちが急増していることに。2016年から17年にかけて米国では、女性に生まれついた人で性別適合手術を受けた人の数が4倍に増えた。英国ではジェンダー医療を望む10代���少女の数が過去10年で4400%増えた。

シュライアー氏は以下のように分析している。ここ10年でトランスジェンダーが目立つようになり、対照的に女性と少女が目立たなくなった。アメリカ全土の高校で最高水準にある女子選手たちは、女性を自認する生物学上は男子の選手に圧倒されている。その多くは男子チームでは月並みの選手だったのに、である。

文化面でも少女たちは支持を失った。女性専用だった場所は男女共用になり、スポーツの記録は先述のように不公平となり、抗議をすれば偏見だとどなられる。レズビアンを公表しているテニス選手のマルチナ・ナブラチロワは「トランスジェンダーの選手に女子スポーツで競技させるのは生物学上の女子に不公平だ」とサンデー・タイムズ紙に書いた。するとトランス嫌悪(フォビア)だとレッテルを貼られ、スポンサーから放りだされた。

世界でもっとも有名な同性愛者の女子アスリートであるナブラチロワが少女たちのために立ちあがったことで反トランスジェンダーの偏狭な人物だというレッテルを貼られたのなら、無名の女子選手たちが反対することはなおさら不可能だ。

そしてトランスジェンダー活動家は女性の生物学的な独自性を完全に否定しようとする。たとえば妊婦(プレグナント・ウィメン)は次第に“#妊娠中の人(プレグナント・ピープル)”と表現され、“膣(ちつ)”は“#前方の穴(フロント・ホール)”という忌まわしい言葉で表わされてしまう。トランスジェンダーを包括する語彙では、生物学的な女性は“養育者”あるいは“出血がある人”などと表現される。トランスジェンダー活動家はこのほうが繊細な言葉であり、より正確に表現することができると主張するのだという。しかし、とシュライアー氏は問うている。

「ほんとうの少女はどう感じるだろうか」と。

少女たちは女性であることに意味を見出し得なくなり、或いは居心地が悪くなり、自分はトランスジェンダーだと思い始める。そのような傾向をスンナリ受け入れて助長するのが昨今の大学だとして、幾つもの事例が記されている。

「抑うつ、自傷、薬物依存」

たとえばカリフォルニア大学ロサンゼルス校などである。そこでは、両親にはぜったいに知らせずに、キャンパス内だけ、あるいは法律上も名前を変更できるように簡単な説明と申込用紙を提供しているという。アイビーリーグをふくむ百を超える大学でトランスジェンダーのためのホルモン剤に健康保険が適用されているともいう。

こうして少女たちは男性になっていくが、その世界のことを21歳のヘレナ(米シンシナティのポーランド移民の娘)はこう語っている。

「トランスジェンダーのコミュニティにはあまりにも多くの抑うつ、自傷、薬物依存が存在しています」

ネットでトランスジェンダー・アイデンティティについて知った思春期まで性別違和を抱いたことはなかったヘレナは、途中で何とか引き返した。引き返した人をディトランジ���ョナーと言うが、そのほとんどの人々が後悔に苦しんでいると、シュライアー氏は次のように指摘する。

テストステロンは数カ月摂取しただけでも、男性のように驚くほど声が低くなり、それは摂取をやめても元に戻らない。もっと長く摂取した場合は、通常とは異なる秘部を“肥大して小さなペニスに見えるクリトリスを”恥ずかしく思うだろう。夕方になると目立つひげや体毛もいやかもしれない。手術まで行ってしまった場合は胸に走る傷跡と一生つき合わなければならない。

シュライアー氏は、自分が語り合った全員が、自分の人生に関わった大人、とりわけ医療専門家が性別移行を促して助長したことを非難したとも書いている。

多くの少女たちがSNSでトランスジェンダーを知る。暴力的なポルノを見て正常なセックスもできなくなる。新しい傾向をもてはやすメディア、大学医療関係者がトランスジェンダー化への動きを無責任に後押しする。

トランスジェンダー問題はこうした思いやりに欠けた世界で運動家らによって尚も推進される。少女たちは回復不可能な傷を負い、少なからぬ家族が崩壊しているのがシュライアー氏の伝える現実である。この本は多くの貴重な教訓を与えてくれる。是非、わが国の政治家全員、最高裁裁判官たちにも読んでほしいものだ。

14 notes

·

View notes

Text

smi********さん

2016/1/25 18:18

なかよし・・・1990年代末まではりぼんと並ぶ名門で、メディアミックスでは紛れも無くNo.1だった雑誌。しかし1990年代に大ヒットした美少女戦士セーラームーンとカードキャプターさくらの影響が悪い方に作用し、編集部がオタクの嗜好と女児の嗜好を取り違えて、いつしか美少女戦士やら魔法少女ばっかり重視するようになり、それが描ける作家はCLAMPとか征海未亜とか外部作家やフリー作家を連れてきたりして優遇する代わりに、描けない作家は大ベテランのあさぎり夕であろうが高瀬綾であろうが川村美香であろうが引退を突き付けて『粛清』し、「アニメ」ではなく「少女漫画」を求めていた読者から見放されて自爆した雑誌。 現在では「美少女戦士・魔法少女=アニメオリジナル・園児向けのプリキュア」(一応なかよしで連載しているけどね)という図式が定着した影響で少女漫画での魔法少女漫画の需要がなくなったせいで、遠山えまや鳥海ペドロ��を『調教』してちゃおを"卒業"した子やその路線になじめない子狙いでコミックス売上狙いでエロ路線に走っている(とはいえ、エロのレベルは一時の少女コミック・Cheese!と比べりゃ微々たるもの)けれど、一部を除く女児には不評。ちゃおほどメディアミックスに熱心できる状況ではなく、りぼんほどコミックスが売れる作家が多いわけでもなく、コミックスのスペースもかつてのちゃおが味わった苦汁のごとく年々削減されて、セーラームーンとCCさくらの貯金を取り崩しながら破滅に近づいている状況。 りぼん・・・2000年代までは少女漫画売上No.1で、マーガレットの妹分。恋愛漫画も充実。メディアミックスはヒット作に全く恵まれずに消極的なおかげでなかよしと比べると少女漫画の品位は保たれているし、ちゃおよりも少女漫画らしい誌面。ただし1990年代から2000年代前半はメディアミックスではなかよしを追い抜こうとした時期があり、姫ちゃんのリボンをテレビ東京系でもいいからアニメ化したり、秋元康に頼んでナースエンジェルりりかSOSを立ち上げたり、赤ずきんチャチャを魔法少女モノに改変したり、どちらかと言うと原作は鬱要素が強いこどものおもちゃを子供向け路線に改変してアニメ化された影響で、誌面はタイアップバリバリだった。そのおかげで姫ちゃん~こどちゃがアニメ化されていた頃は低年齢層を掴んで1994年には少女漫画最高記録の255万部/月を達成するが、こどちゃ以降はアニメ化に恵まれず、新人を猛プッシュした種村有菜のアニメ化作品が神風怪盗ジャンヌ・満月をさがしてとともに不振だったり、Cookieの分離創刊を機に吉住渉、矢沢あい、小花美穂ら古参作家を放出させ、春田なな、酒井まゆ、槇ようこら絵柄重視で新人作家を猛プッシュしたりした影響でやっぱり古参読者が離れて部数が激減、一時は3誌で最下位になるものの、その後のなかよしの大自爆により2位に浮上。 現在では春田なな・槙ようこが看板格に育ち、雪丸もえのひよ恋がスマッシュヒットしたが、最盛期には遠く及ばず、また夢色パティシエールの大爆死以降はちびまる子ちゃんを除くメディアミックスも一切なく、中高生向け少女漫画と同じくコミックスで生き残りをかける格好。 ちゃお・・・1990年代中盤までは売上・人気面でボロボロで10万部台の頃もあり。起死回生を図るために1993年に(当時キャンディキャンディの版権問題で水木杏子・講談社と揉めていた)いがらしゆみこを招聘してムカムカパラダイスをアニメ化して以来、漫画よりもアニメとのタイアップを中心に捉えてきた。2000年代初頭まではタイアップ先(特にバンダイがメインスポンサーの女児アニメ)がちゃおを敬遠していたこともあり、ポケモン、少女漫画ウテナ、デ・ジ・キャラットにょ、電脳コイルといったオタク層や男性(男児)向けの作品が比較的多く、その漫画版が載っていた1997~2003年頃のちゃおはカオスな雰囲気を醸し出していた。しかし2002年のわがままフェアリーミルモでポン!のヒットで少女漫画売上No.1になるとオタク向け路線は徐々に一掃され、ChuChuの分離創刊(現在は廃刊)であらいきよこ・おおばやしみゆきらベテランが放出されるが、ミルモ・恋プリ・ちびデビ・ちいちゃんと児童向け路線で4作続けてヒットを出す篠塚ひろむと、男ショタキャラの魅力でちゃおを卒業した読者もコミックスに安定して取り込む八神千歳の存在は頼もしく、3誌の中で唯一世代交代に成功したといえる。2000年代後半からはアイドル物に力を注ぎ、きらりん☆レボリューションで中原杏を猛プッシュ。関連商品の売上は上がるが、デッサン力・画力は決して高いとはいえない彼女を起用したおかげで、高学年を中心に読者離れが起きて本誌の売上は下がる。 現在では売上は下落の一途だけど前述のアイドル路線を引き継いだアイカツ・プリパラと、妖怪ウォッチのタイアップで華はある印象。そのおかげでスーパーやコンビニ・書店では月末には真っ先に売り切れる。それらのタイアップ作品に流されやすい女児には堅調で、それに流されにくい女児は早々と逃げられ、女児の間で評価が分かれる(後者は早めに少女コミック・マーガレット・花とゆめなど中高生向け雑誌に移行することが多い)。あと女装ショタや性教育エロ路線では鉄板で、1991年の水色時代でのレギュラー化から現在のドーリィ♪カノンまで25年間もちゃお・学年誌に居座り続けているやぶうち優はいろいろな意味で化け物。 マーガレット・・・当たり前だが、りなちゃ3誌よりは少女漫画らしい雑誌。少女コミックス・花とゆめを含めた3大隔週誌の中では王道路線であり、アタックNo.1、ベルサイユのばら、エースをねらえ!、花より男子のヒットを築く。しかし、花より男子が終了した2000年代後半には部数が激減し、10万部を割り込む。近年はメイちゃんの執事がヒットするが、部数減に歯止めがかからず5万部台で推移、りぼん・なかよしと同じく主戦場は完全にコミックスに移行。

参考になる

4

ありがとう

0

感動した

0

面白い

14 notes

·

View notes

Text

羂索 Vs. 髙羽 戦まとめ

第一ラウンド

羂索:呪霊で先制攻撃 髙羽:事象書き換えにより攻撃結果をリセット 羂索:事象創造系の術式と判断 髙羽:羂索のコスチュームにアイテム追加 羂索:術者自身のイメージを具現化し他者にも強制する術式と分析

羂索:ギャグへのダメ出しによる精神攻撃で出力抑制を図る 髙羽:オーディション会場を創出し羂索のコスチュームもTVディレクターに変更(羂索のイメージを取り込んだ?髙羽自身のイメージ?) 羂索:通常攻撃が通るようになったのを確認し、術師のメンタルが術式発動に影響すると推論

羂索:髙羽のギャグを独りよがりとダメ出しをした上で、より面白いギャグを披露 髙羽:羂索からの評価を否定して対抗しようとするも黄櫨の死体を見て動揺

※お笑い芸人としての原点を確認した髙羽が自己開示とコミュニケーションを諦めない意思表示

第二ラウンド

羂索:特級叛霊で先制攻撃 髙羽:トラックを具現化し呪霊を一撃破壊、羂索にもダメージ(おそらく通常は特級クラスにトラックが衝突してもノーダメージだが、「もったい付けて登場したバケモノが出オチ一発退場したら面白い」という髙羽の発想により世界観が押し付けられた)

羂索:警官コントから病院コントに誘導し、その流れで髙羽に電撃 髙羽:次のコントに移行しダメージリセット

羂索:看護婦コントで自身の肉体変容を確認 自分が仕掛けたコントのイメージもフィードバックにより具現化されるのを確認(クイズ番組への移行は髙羽が素で知らない「ハドロン」が出題されたので羂索の意志か?)

羂索:猫に変化し髙羽をタクシーに撥ねさせる 髙羽:そのままロケーションを海に変更したコントを続行しダメージリセット(水平線が見えるような広大な背景を現出、対戦相手を質量ともに変幻自在な生得領域に閉じ込めるという領域展開に等しいことをやっている)

※全てがコントの一幕として如何なるダメージも「なかったこと」にされる髙羽に対し、ダメージの蓄積により疲弊していく羂索(死者を出さない術式なので、おそらく羂索は呪力も体力も尽きた状態でも表面的には無傷に修復されて延々コントに付き合わされるはず)

第三ラウンド

羂索:髙羽を満足させることで術式を終了させる目論見でM-1の舞台をイメージし相方を務める(自分がボケ役を引き受けて舞台を主導) 髙羽:夢の舞台で相方と漫才を演じきって満足、術式終了

--------

感想戦

私は『呪術廻戦』という作品の良い読者ではなかったけれど、この羂索 Vs. 髙羽 戦というカードは能力バトルもの漫画の歴史に刻まれる傑作だったと思う。

ギャグ世界の住人が能力バトルに参加したらどうなる?という試みは作中でも引用されたフリーザVs.両津や『遊戯王』のトゥーン系カードとかでもやってるし、明確な下敷きであるボーボボのハジケバトルの構造がそういうものだ。 個人的には領域という自分の世界観を押しつける呪術バトルの中でギャグ世界の法則に巻き込むというのはTRPG『TORG』のカートゥーン・レルムを思い出した。カートゥーン・レルムは流石に実装したらGMの負担が大きすぎて扱いきれないのでエイプリルフール企画で終わったが、あれを真面目に実現したらどうなっていたかを突き詰めると「超人」術式になるわけだ。

初手から一切舐めプせずに必殺攻撃を放ち、コントに巻き込まれてダメージを負いながら試行錯誤して術式を分析し、遂に攻略法を発見する羂索の姿は、完全に「理不尽な強敵に蹂躙されながらも粘り強く戦って勝機を見出すチャレンジャー」であり、全力でぶつかり合った結果として強敵との間に友情が生まれちゃってるのも込みで、本作中では非常に珍しい「さわやかで熱い少年漫画バトル」の一戦になっている……いやまあ、そもそも羂索は準ラスボスで物語の黒幕なんですけど。

--------

「宿儺に全力を出させてやれなくて申し訳ない」&「孤独だが寂しくはない、生物として隔絶しているので他者に理解を求めない」という五条、「挑んできたものを返り討ちにするという形でしか他者との関りがもてなかった」カシモ、長生きし過ぎて友達がいなくなったせいで独り語りが増えた羂索という描写が重ねられた後に見ると、寂しさを認めて自己開示し、羂索を笑わせることを諦めないと宣言する髙羽はみっともなくも美しい(この戦いの裏では宿儺の「孤独を恐れぬゆえの強さ」を称える裏梅のバトルが繰り広げられていたりする)。

今際の際のヨロズが宿儺に対して「私のことを知っていてくれた」と喜んでいたように、相手の術式を真剣に解析して攻略するというのは相手の世界観を理解することなので、「俺のことを知ってほしい」がお笑いの原点である髙羽の本願は倒されてこそ成就するのだろう。

でも、羂索は全身全霊で髙羽に挑んで理解しようとしてくれたけど、髙羽の方は羂索のことを理解してないから、やっぱり「ひとりよがりな三流芸人」ではあるのだよな。

--------

すべてが終わり日常に帰った後、髙羽は「夢の舞台」を心にしまい込み、あえて「最高の相方・羂索」の幻を追わず、本来はツッコミ適正でありながら羂索を手本にして相方を幸せにできるボケを目指す……というあたりが健全な落としどころかなと思うけど、この漫画はあくまで「呪い」の物語ですからね……

アレはリカちゃん2号と同じ呪力によって再構築された仮想の羂索だと思うんだけど、だとすると適性のある観客にしか目視できないしTVにも映らないから漫才は成立しないはず。髙羽がピンで舞台に出ても、ノリによっては客前で収拾のつかない事態になるので芸人として詰んでいる。呪術師に転職して、自分の術式について自覚することで大幅に出力を落として制御するしかないか。いろんな意味で強烈な呪いを残していったな、羂索。

髙羽の末路は物悲しくも恐ろしいけど、『破壊神マグちゃん』の単行本加筆版最終回の相似といえないこともない……か? あちらはひとりの人間の一生をかたわらでしっかりと見守り続けたからこそ、その記憶と権能によって非物質的な永遠の存在として再構築できたけど、髙羽は羂索のこと全然知らないからなぁ。少ない情報を元に作り上げた人形だと、「他者」ではなく作り手の可能性の域を出ない成果物になっちゃう。やっぱり羂索らしいエグい呪いですよ。

でもまあ、千年を生きたバケモノがその命の最期に「運命の人」と巡り合い、ほんの一瞬、心を通い合わせて死ぬという羂索の末路はやっぱりロマンティックで大好きなんだ。髙羽は気の毒だけど、古来から化生のモノに魅入られた人間は破滅すると相場が決まってるから、しょうがないね~~。

5 notes

·

View notes

Text

やはり、今となっては視聴が困難になっているタイトルが多い。アニメージュの先輩のライターが「OVAは貸本劇画のようなものじゃないか」と言っていた。つまり、中にはよい作品もあるけれど、流行のものでしかなく、月日が経てば振り返られる事はなくなってしまう。そう言われた時には、正直言ってピンとこなかった。「そんなものかなあ」と思っていた。しかし、彼が言っている事は正しかった。認めないわけにはいかない。

1987年にリリースされたOVA

『ダーティペア[未放映版]』(1月1日)

『ペンタゴナドールズ』(1月10日) ※総集編ビデオ『重戦機エルガイムII ファアウェルマイラブリー』の映像特典

『エルフ・ 17』(1月14日)

『DOUGRAM vs ROUND-FACER』(1月21日)

『超神伝説 うろつき童子 —超神誕生編—』(1月21日・成人向)

『魔法のプリンセス ミンキーモモ 瞳の星座 ミンキーモモSONGスペシャル』(1月21日)

『学園特捜ヒカルオン』(1月28日)

『ボディジャック 楽しい幽体離脱』(1月28日)

『DREAM HUNTER 麗夢III 夢隠 首なし武者伝説』(2月5日)

『夢幻紳士 冒険活劇編』(2月21日)

『美少女アニメ くりぃむレモン パート16 エスカレーション3 天使たちのエピローグ』(2月21日・成人向)

『MEGA TOKYO 2032 THE STORY OF KNIGHT SABERS BUBBLE GUM CRISIS』(2月25日)

『夢からさめない』(2月26日)

『トワイライトQ 第1話 時の結び目』(2月28日)

『みんなあげちゃう▽』(3月1日) ※▽=ハートマーク

『戦え!!イクサー1 ACT-3 完結編』(3月4日)

『魔龍戦記』(3月5日)

『るーみっくわーるど 笑う標的』(3月21日)

『森山塔 オリジナル作品 5時間目のヴィーナス』(3月21日・成人向)・

『デジタルデビル物語 女神転生』(3月28日)

『Creamy Mami Perfect Memory』(3月28日) ※一部新作を含む総集編ビデオ

『重戦機エルガイムIII フルメタルソルジャー』(3月28日)

『湘南爆走族II 1/5 LONELY NIGHT』(4月10日)

『超獣機神ダンクーガ GOD BLESS DANCOUGAR』(4月15日)

『Cream Lemon ホワイトシャドウ』(4月15日・成人向)

『マシンロボ クロノスの大逆襲 戦場の記憶』(4月22日)

『Cream Lemon 魔人形』(5月1日・成人向)

『サーキットエンジェル 〜決意のスターティング・グリッド〜』(5月21日)

『スペース ファンタジア 2001夜物語』(5月21日)

『Cream Lemon e-tude 雪の鼓動』(6月10日)・成人向

『BATTLE CAN^2』(5月25日・成人向) ※^2=二乗記号

『花のあすか組! 新歌舞伎町ストーリー』(6月10日)

『[超時空要塞マクロス]Flash Back[2012]』(6月21日)

『くりぃむレモンスペシャル DARK』(6月25日・成人向)

『BLACK MAGIC M-66』(6月28日)

『Cream Lemon ゆめいろ BUNNY』(7月10日・成人向)

『TWD EXPRESS ROLLING TAKEOFF』(7月21日)

『マップス 伝説のさまよえる星人たち』(7月21日)

『ロボットカーニバル』(7月21日)

『DEAD HEAT』(7月21日)

『禁断の黙示録 クリスタルトライアングル』(7月22日)

『魔女っ娘クラブ 四人組』(7月28日)

『Cream Lemon サマー ウィンド』(7月30日・成人向)

『火の鳥 ヤマト編』(8月1日)

『ぷッつん メイクLOVE』(8月14日)

『がんばれ!キッカーズ ぼくたちの伝説』(8月21日)

『迷宮物件 FILE538』(8月28日)

『傷追い人 黄金の復讐者 ゴールデン・リベンジャー』(8月28日)

『LILY-C.A.T.』(9月1日)

『パンツの穴』(9月5日)

『MEGA TOKYO 2032 THE STORY OF KNIGHT SABERS BUBBLE GUM CRISIS BORN TO KILL』(9月5日)

『To-y』(9月21日)

『魔法の妖精 ペルシャ 回転木馬』(9月25日)

『ICZER-ONE[戦え!! イクサー1 特別篇]』(9月25日)

『破邪大星 彈劾凰』(9月28日)

『ザ・サムライ』(11月1日)

『デビルマン 誕生編』(11月1日)

『X電車で行こう』(11月6日)

『風と木の詩 SANCTUS—聖なるかな—』(11月6日)

『GALL FORCE 2 DESTRUCTION』(11月21日)

『たいまんぶるうす 清水直人編』(11月25日)

『オリジナル・アダルト・アニメ ピンクのカーテン』(11月25日・成人向)

『LEGACIAM』(11月28日)

『スクーパーズ』(12月1日)

『魔境外伝 レ・ディウス』(12月1日)

『MEGA TOKYO 2032 THE STORY OF KNIGHT SABERS BUBBLE GUM CRISIS BLOW UP』(12月5日)

『真魔神伝バトルロイヤルハイスクール』(12月10日) ※神=神+人

『大魔獣激闘 鋼の鬼』(12月10日)

『ぼくのオールディーズはオールカラー』(12月10日)

『METAL SKIN PANIC MADOX-01』(12月16日)

『Good Morning アルテア』(12月16日)

『THE INCREDIBLE GYOKAI VIDEO JUNK BOY』(12月16日)

『Cream Lemon 二人の ハートブレイク ライブ』(12月16日・成人向)

『傷追い人 —白髪鬼—』(12月16日)

『戦国奇譚 妖刀伝 —鬼哭の章—』(12月18日)

『火の鳥 宇宙編』(12月21日)

『かってにシロクマ』(12月21日)

『ダーティペア[新]』(12月21日) ※全10巻のシリーズ

※参考資料:「B-CLUB」138号(バンダイ)、「ロマンアルバム Animage アニメポケットデータ2000」(徳間書店)

※『ルパン三世 風魔一族の陰謀』『妖獣都市』等はOVAとして企画された作品だが、ビデオ発売に先行し、劇場で公開されている。ここでは劇場作品とみなし、リストから除外した。

※『戦国奇譚 妖刀伝 ―破獄の章―』は、アニメビジョン連載時を初出として、このリストからは除外した

6 notes

·

View notes

Quote

アホウドリのうんこでできたリン鉱石で潤いかつては世界一の金持ち国と言われた太平洋の島国ナウル。将来の資源枯渇を見越して、鹿児島空港に就航するなど太平洋のハブ空港を目指したり、不動産投資や株式投資など様々な挑戦を行うもことごとく失敗して借金漬けに。航空会社が運行できなくなりネットも途絶して国自体が遭難、ナウル国籍を2.5万USDで販売、タックスヘイブンとなるべく資金洗浄銀行を作成、お金をもらって難民を受け入れるなどして現在も奮闘中。もはや伝説となったこのナウルへ行く方法を調べてビザ発給を試みたところ、それは困難を極めた。 ナウルはいつか行きたい国として2010年代にたびたび情報を集めていた。当時からよく言われていたのは「真っ先にホテルを押さえろ」ということ。 工事や難民関連の職員が泊まる需要があるからか、ナウルの限られたホテルの客室は常に不足しており、空室を探すのはビザの申請より難しいと言われていた。仮に航空券を先に買っても滞在先がなければビザが取れず無駄になってしまうので、とにかくホテルを最優先で押さえるというのはナウル渡航者の間では常識となっていたのだ。 これが2010年代後半になると民泊仲介のAirbnbが出現してナウルでも利用できるようになり、選択肢が増えて安く滞在することもできるため以前よりはハードルが下がっていた。 しかし、コロナ禍により状況は一変した。ネットの途絶が原因なのか詳細はわからないが、ホテルの予約にExpediaやagodaといった宿泊予約サイトOTAやAirbnbが一切使えなくなってしまったのだ。そうなると、電話やメールで宿に直接連絡するしかない。南太平洋への国際電話は1分1USDくらいして高すぎるので、メールアドレスを探してメールで連絡することになる。なお、WhatsAppを使っている人もほぼいないようで、電話番号でWhatsAppアカウントを検索してもヒットしなかった(バヌアツで重宝した)。 ナウルには4軒くらいホテルがあるのでウェブを検索して調べたアドレスにメールを送ってみたものの、ドメインが失効しているのか「MAILER-DAEMON」で届かなかったり、音沙汰のないアドレスばかりだった。 南太平洋で人気のないキリバスやナウルといった国は、「地球の歩き方」も売れないので出版されない。そこで重宝するのは「国際機関 太平洋諸島センター」のウェブサイトで無料ダウンロードできる日本語ガイドpdfなのだが、ナウルが発行されたのは2017年。掲載されていたブダペストホテル、オドゥン・アイ・ウォ・ホテル、エワロッジはいずれも返信がなかった(エワロッジは連絡先が変わっていたことを後で知る)。

伝説の国ナウルに行く方法がコロナで完全に変わったのでまとめた。苦労の末に日本語で検索してはダメという真理にたどり着く : さざなみ壊変

44 notes

·

View notes

Text

地動説 - Wikipedia

ガリレオ裁判 →詳細は「ガリレオ・ガリレイ § 裁判」を参照 ジョンズ・ホプキンス大学の科学史教授ローレンス・M・プリンチペ(英語版)は、「ガリレオと教会」は神話と誤解に満ちたエピソードであると指摘している[19]。知的・政治的・個人的問題が絡みあって起きた事件であり、いまだ完全に解明されていないが、「宗教対科学」という単純な構図ではなかったことが分かっている[19]。科学と宗教の関係を単純な対立とする見方は、19世紀になってアンドリュー・ディクソン・ホワイトらによって広められた考え方で、現在は、科学史家の支持者は非常に少ない [21] [19]。 ガリレオ裁判以前、地球中心説やアリストテレス主義がカトリックの教義であったことはなかった[19][22]。コペルニクスが地動説を提唱したとき、著書は教皇に献呈され、数名の例外を除くと、教会関係者は反応しなかった[23]。 しかし、地球が運動するか否かは、聖書の解釈と無関係ではなかった[24]。 また、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の1992年の声明によれば、「地球が世界の中心であるという表現が聖書の教えと完全に合致するものとして、当時の文化に広く受け入れられ、聖書の記述は文字通り理解するなら、地球中心説を確証するようにも思われた」[25]。 このような状況下にあって、ガリレオは自説を擁護するために性急に聖書解釈に口出しをした[19][26]。

3 notes

·

View notes

Text

★2024年読書感想まとめ

2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。

◆◆小説◆◆

●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口も最初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。

●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかなぁと。

●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。

●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。

●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会話パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。

●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。

●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。

●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余���”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内では「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。

★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。

◆◆その他の本◆◆

●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。

●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾取」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼び込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。

●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。

●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。

●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。

◆◆マンガ◆◆

●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱屈を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいいかなと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。

●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。

●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描��、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。

●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。

●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。

◆◆補足◆◆

・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、その先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。

★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。で��ー。

2 notes

·

View notes

Text

📮ポストマン5年目のメッセージの感想

長い+文が取っ散らかっているのでここに結論というかまとめを書いておく。

イラストのクオリティ高い。かわいい。あったか……熱っ

描かれているのは最期の姿で「友人」=ウィック

ウィックもノリノリだったんかい

納棺師の肖像画の3・4も踏まえて、ビクターも他の参加者もみんな死ぬことが暗示されている

最も重要な手掛かりは画質ガビガビ。「見せられないよ!」

持ってる手紙は招待状よね多分。To Victor。

メッセージに新しい情報はない。ビクターが欲しかったのは手紙も信頼もそうだけど、根底は友人かなと思う

追記:ビクターが招待状をもらったのって誕生日なの?これは正史なのか?初めて知った(今更)

――――――――――――――――――――――――――――

まずは肖像画を見ましょう。

はい。あら素敵。

好きなキャラがこんなに……良く(?言葉が出てこない)描かれているのすごい嬉しい。抱っこしてるのかわいいなぁ。ウィックがいつもよりもニッコニコしてる気がする。ビクターもほっとしてる表情でいい。左目の涙の跡とか腰当たりのツギハギが描かれてるの好きだな。あと頬の赤みとか……あったかいねぇ。暖かいというか熱すぎる気がしないでもないけど。

あと、公式のイラストでは自分が思っているよりも髪がまとまっているんだなぁと気づいた。自分で描くともさっとさせ過ぎているな。

📮安堵している+ウィックと一緒に炎に包まれている⇒最後の姿を描いたもの

中国語版では「首を垂れている」ではなく「眉が下がっている」みたいに書いてあるのでそっちで考える。

眉毛が下がるという文面だけだと落ち込んでいる・不安を感じているような印象を受けるけど、肖像画を見るに安堵しているように感じる。4年目の手紙では不安と焦燥に駆られて鬱々としていたからかわいそうでかわいそうでしょうがなかったんだけど、最後はこんな安らかな表情でいられたのかもなぁと思おうとこっちもほっとする。

「友人」はウィックのことだと思う。でも鍵括弧つきなのはどうして?あれかな、実験ファイルで記録者がウィックのことをペットって書いていたけど、今回は「私はそうは思わないが、彼は友人だと思っているらしい」って感じに、一般的に人間に対して用いられる友人という言葉ではなくビクターの考えに沿って使っているから鍵括弧を使っているのかね。

📮ウィックもノリノリだったんかい

中国語ではウィックに鍵括弧はついていないのでそっちで考える。なんで日本語版では鍵括弧をつけたのか……。

今まであんまり明示されていなかったけど、最近勲章システムでも忠犬って言葉が出てきたから運営が「ウィックはビクターに忠実なんだよ」って強調したくなったんかなーなんて思ったり。……でも個人的には、忠実とか忠犬って言葉だとビクターとウィックが対等な友人・相棒じゃなくてビクターが上・ウィックが下みたいな印象を受けて適切ではない気がする。とはいえ真面目って書くとウィックが色んな人と遊びたがる性格とかけ離れたイメージになっちゃうし……言葉って難しいね。

「包装」は4年目の手紙にもあったように、荘園で参加者たちがやり取りをするときに使ったメモを燃やすって意味でいいと思う。「メモに書かれた文字は差出人と受取人の間で共有される秘密、でも完全な封をされていないから秘密がしっかり守られるかどうか懸念が残る……なら、燃やしてしまえば他の誰にもその秘密を盗み見されないよね!」って感じの。

あとこれは私個人の先入観と違ったってだけなので割とどうでもいいんだけど、秋の文通でウィックが「手紙を盗み見するな!」ってビクターを諫めていたシーンがあったからさ、てっきりウィックはビクターの「秘密が漏洩してしまうぐらいなら燃やしてしまえ!」っていう異常行動を「待て待て」って引き留めるような性格をしていると思ってた。まさかビクターと一緒にノリノリで包装しているとは。肖像画でもエモートの説明文みたいに「やったね相棒!」みたいな表情をしているのにはビックリしたよ。

まあでもこれは「秋の文通でウィックの話した言葉はウィックの考えではなくてビクターの秘密を盗み見ることへの後ろめたさを反映したものだから、『盗み見するな!』にウィックの性格の表れはない」って考えると辻褄は合う気もする。……こうやって改めて文字であらわすと動物にアフレコするのってヤバイ人みたいに感じるけど、結構色んな人もやってるよね。Twitterとかでも動物が喋ってるかのように書いたり字幕を付けたりするのはよく見る。別にこの点ではビクターは異常者ではない。

📮誰にとっての不吉なの?って思ったけど一般的な不吉で当ってると思う

不吉な暗示=死でいいかな。イソップ曰くビクターは部屋の隅っこにいたらしいから、焦げ跡が隅から周囲に広がるっていうのは「ビクターが焼死したあとに他の面々も死ぬ」ってことなのかも。十中八九ビクターは死んじゃったんだろうなと思ったけど、もはや十中八九ではなく九割九分。

……とも思ったんだけど、そういえばイソップの肖像画でも似たようなのが書いてあったなぁと思い出した。これ↓

イソップ5年目の肖像画の感想ページを書いた当時は燃え「残った」ことよりも「燃えた」ことに焦点を当ててビクターの死を暗示しているって考えた。そして不吉っていう言葉も普通に考えたら死とかそんげなことだと思ってこの記事でもさっき書いた。

でも、1.で「友人」って言葉がビクターの価値観に沿って使われているのに倣ってビクターにとっての不吉とはなにかを考えたらまた違った見方ができそう。ビクターにはメモを燃やし尽くして誰にも見られないようにすることが命をとしてでも成し遂げたい使命、逆に考えたら燃え残ってしまうのはビクターにとって良くないこと。そんでイソップの肖像画では燃え残っているのを見ると「火事が起きてビクターだけでなく他の人も死にました、死にましたけどもメモは完全に封はされていないから参加者同士のやり取りは誰かに盗み見されますよ」ってことにもならない?荘園のことだからどうせ参加者のやり取り全部見てるでしょ(暴論)。

……ん?ビクター4年目の僕の秘密を共有云々はメモに封をしたってことでしょう?メモに書かれた秘密自体はビクターの秘密ではなくて参加者同士の秘密だからこれは明かされたらまずいしビクターも明かすつもりはなかったはず。もしここでの不吉の解釈がさっき書いたようなものだとしたら、命を掛けたのにビクターは秘密を明かさないって使命を果たせなかったってこと?そうじゃないといい――と思ったけど、この説が間違ってるとしても確かにアニーさんとガンジの間のメモに細工をしたとか色んな人を監視している時点で荘園には筒抜け。プライバシーも秘密もない。どっちにせよビクターは使命を完遂できなかったように思えてきた……。肖像画のビクターの安らかな顔もウィックのやり切った顔も「せめてやりたいことはできたからまだよかったねぇ」と思った私も、全て糠喜びってことですか?そ、そんなぁ……。

あ、でもこの項目で語ってるのはそれではなさそう。不吉って言葉には鍵括弧が無いから一般的な意味よね(ビクターが使命を完遂できなかった説は残るけど)。イソップの肖像画の4.の文からもこっちの方が辻褄が合いそうな気がする。

もう一度イソップの肖像画を考え直すと、順番が前後するから分かりにくいけどこんな感じだと思う。

4.の「使命」を象徴する封筒は「ビクターの生死にかかわらずビクターがメモに封をしたこと」を表す

→3.の燃え残った紙屑でビクターの死が確定する

→4.の全ての始まり、って繋がってるのかも。

まとめると、「ビクターがメモに封をしました。ちなみにビクターは死にました。そしてビクターの死は全ての(参加者が死ぬ)始まりでもありました」ってことかな。

📮最も重要な手がかりは秘密です(モザイク)

これなんなんだろう。画質がガビガビで判読できない。「y」が書かれているかな~?ぐらいで全く分かりません。そもそも3グループに重要な手掛かりってあったっけ?アニーさんにとって何か重要らしいみたいな言及があった、ガンジの故郷の香料のこと?ワカラヌ。アニーさんの実験ファイルは流し見しかしてないからなぁ。

📮友人と言える人ができた予感がしたのは救いだと思う

初めての自分宛の手紙である荘園からの招待状を受け取ったから自分の秘密を書き始めたってこと?秘密を共有する人ができた=友人ができたってことかしら。こっちも画質がガビガビだけど、形を見るにポストマンのPVでもあった「To Victor」かも。大事そうに持っているのが良いなぁ。

でも、手紙もウィックも炎に包まれたとき、4年目の報酬で貰ったエモートでビクターが残念そうに見えたのが凄く引っかかってるんだよね。自ら炎に飛び込んで手紙も消失したからやりたいことはできた、だから喜ぶはずだけどなんであんなに悲しそうだったんだろう。すべてを失くして死の間際になって後悔したのかな?あのエモートの意味がいまだに分かりません。

📮書いてあることはこれまでの情報のまとめって感じかな?目新しい情報はなさそう

包装済みの手紙には差出人の本心(=秘密)が詰まっている=その人の偽りのない感情が詰まっている⇒魂の一部?ってことなんかね。魂か……。イーちゃんよく魂だのなんだの言うよね。

差出人と受取人の間の秘密は配達人に共有される必要はない(盗み見する必要はない)のになぁ。勝手に見るのは良くないよビクター。それは本人もわかっているはずだけどそれでもやってしまうのは、差出人や受取人から「秘密を共有しても良いぐらいに信頼のおける存在」だと思ってほしかったからってことでいいかな。

これまでと同じことをまた書くけど、ビクターが本当に欲しかったのは信頼の先にある友人や親しい関係なんだろうと思う。ビクターは封をした手紙の中の書き言葉だけにしか本心はないと思っている。そして手紙(=本心=秘密)は親しい人同士(=秘密を共有しても良いぐらいに信用できる人同士)でしか送られない。そしてビクターには手紙を送ってくれる人がいない。これを考えると、ビクターは自分が信頼されていないから手紙を誰からも送ってもらえないのだと考えているんじゃなかろうか。そう考えると、ビクターはどんな時でも配達をすることで人々から信頼を得て秘密を共有されるに値する人になりたかった、そして誰かと親しくなりたかったんだと思う。そんでこれは、差出人と受取人の輪の中には入れない配達者という名の第三者だったこれまでとは違って、双方向に信頼を置いて秘密を共有し合う差出人や受取人になりたかったってことと同義。だから1年目の時間通りに配達するとか、実装時URの抱擁の告知で「どんな場所でも絶対に手紙を届ける」とか、その他信頼を得るためにはどんなに代償が大きくても信頼できる人間だと思われたいから実行する。

そうやってポストマンとしての仕事を続けてようやく初めて自分宛の手紙・荘園への招待状を受け取った。↑に書いたみたいに「信頼されるほどの存在である⇆手紙が送られる」みたいな考え方をしているとしたら、初めて受取人になれた(=信頼されている=招待状を書いた人物と自分は友人になれた)って思っている可能性大ではなかろうか……?

たとえ仮に使命が果たせてなかったとしても、友人と思える人ができたのなら万々歳では?一番の願いが叶ったも同然だし。荘園からの手紙なんて書き手はビクターの性質を利用して手紙を書いただけだとは思うけど、本人が幸せなら、荘園の差出人がビクターを友人だと思っていなくてもビクターが友人だと思っているならそれでいいんじゃない?誰かもわからない人が自分の日記を拾い上げて読んで、秘密を共有できたならそれでもう……この考え方はあんまりよくないか。「死んじゃったら元も子もないじゃん!」って言われそう。それもそうだけど……うーん……命と自分の願いを叶えることのどちらが大事か意見が分かれそう。

ビクターはお母さんに捨てられた(と本人は思っているかもしれない)経験と他の人から約束を破られ続けた経験から人間不信に陥っている。でも、ビクター本人ははっきりと気づいていないものの漠然と日々孤独を感じている。望んでそうなったわけでもないのにずっとひとりぼっちでいたから寂しかったんだろうなぁ。バレンタインでも「寂しいんですか?」って言われてるし。他人に興味が無いなんて言われがちだけど、一般的な「他者とのつながり方」を知らないからそう思われるだけで実際は誰よりも約束を破らない誠実で信頼できる存在を欲しているし、信頼される存在になりたがっているんだろうなぁと思う。だから誰からの手紙でもちゃんと届ける(たとえ裏社会のヤバい人・いつも怒ってばっかりの人の手紙であっても)。イベントでも友人ってよく言ってるし(クリスマス・秋の文通・バレンタインの各画像はリンク先のうわせのうわごと。様からお借りしました)。

社会との繋がりが隔絶されてしまうと、本人も他人もお互いに理解できなくなってしまうんだなぁと何だか悲しくなる。もはやよほどのことが無いと相互理解は不可能。地理的隔離のよう。

それはさておき、イソップがたった一度見ただけでビクターの「話し言葉は駄目・みんな嘘ばっかり」みたいな絶望と手紙への執着を理解したのか不思議。社会から隔離された者同士なにかシンパシーを感じたのかしら。……こう見ると3グループのメンバーってみんな社会から隔離されてるなぁと思う。イソップは公教育を受けてない+ひん曲がった死生観を植え付けられている、アニーさんは淑女教育って言って閉じ込められている、ガンジは異郷でチームに名前だけ入っている状態で実際は人の輪から外されている+事件後も家に閉じこもっている……。

📮追記:ビクターが招待状をもらったのは誕生日なんですか?

画像を漁っていたらこんな公式ツイートを目にした。

もしこれが本編でも起こっていたとしたら、特別な日=ビクターの誕生日だからビクターは誕生日に荘園からの招待状をもらったってことにならない?キャラの日PVで手紙を受け取ったのが冬っぽい描写はなかったけど、例のごとくキャラPVの描写は正しくないこともある(例:「囚人」と隠者のキャラPV)からキャラPVを理由にこの説は否定できないかも。

「クリスマスはプレゼントやクリスマスカードにあふれているけど、僕宛てのものは一つもないんだ……誕生日なのに(´・ω・`)」ってなっているところに届いたら、ただでさえずっと欲しかった手紙なのに誕生日プレゼントとしても受け取れるからそりゃ舞い上がるよなぁなんて思ったりした。

3 notes

·

View notes

Quote

「セクシー田中さん」調査報告書、日テレ版より小学館版の方が圧倒的に「作品内容についての具体的なやり取りの内容」が伝わってきて良かったです。印象3つ述べると①小学館担当編集者は想像してたより断然仕事してる②諸悪の根源扱いされてる脚本家は被害者要素も③一番やばいのは明らかに日テレのプロデューサー(小学館版ではY氏、日テレ版ではA氏と呼ばれている人)と思った。 なんかこの >>> 「原作者」→「小学館担当者」→「日テレ担当者(プロデューサー)」→「脚本家」 <<< っていう”グダグダ伝言ゲーム”が全然機能してなくて、原作者の声を小学館担当者はかなり豊富なニュアンスも含めつつ日テレへの配慮も込めつつ丁寧にコミュニケーションしてる印象があったが、なんかそれがなぜか脚本家まで全然伝わらない感じ。 イメージ的には、「原作者」のところで100ぐらいだったメッセージが小学館担当者で95ぐらいになり、その後日テレプロデューサーのところで突然30ぐらいになって、それを元に脚本家が書いた30%しか原作者の意図が伝わってないプロットが原作者のところに戻ってきて原作者が唖然とする、みたいな? ひょっとすると小学館担当者は当初は気を使ってマイルドにマイルドに言い過ぎて、日テレプロデューサーは面の皮が厚すぎてメッセージが届かなかったのかもしれないが、それにしたって最後の方になっても日テレプロデューサーが全然この伝言ゲームにちゃんと参加できてない感じなのはなんかものすごいヤバい不作為を感じた。 なんせ、制作が進むにつれてどんどん信頼関係が破綻して、最終的に原作者が >>> 「このメールの言うことを一言一句確認してこの通りやってくれないと許諾を取り消します」 <<<< っていうどう読んでも正真正銘「ガチギレメール」を送ってきて、小学館担当者も今まではソフトな言い方に転換して伝えてたけどこうなったらしゃあないと思ってその「ガチギレメール」をそのまま日テレプロデューサーに転送してるのに、まだその後もちゃんと意図が伝わっておらず、脚本家にはどうもその指示が届いてないかのようなプロットが上がってきて決裂する・・・とか、普通に考えてなんでこんなことが起きるのかわからん。 大事な取引先が見るからに大激怒してて、「このメール一言一句読め!」ってビジネスマナーも吹き飛んじゃったぐらいの剣幕のメール送ってきてるのに、その後それが担当部署に伝わらないとかってことあるぅ? テレビ業界にはときどきそれほどまでに原作者を見下してる人もいるってことなんだろうか? ・ あと気になったのは、小学館版報告書にちらほら載ってる「メールの文章の地の文」「電話やLINEでの発言のトーン」とか考えると、 原作者・小学館担当者は、 >>> 「このキャラはこういう理由でこの行動をしているので、このセリフをここに持ってくるのはやめてください」 <<< とかなり”ニュアンスや奥行き情報つき”で伝えているのが、日テレプロデューサーを経て脚本家に伝わるときには、 >>> 「原作者の意向で、このセリフは良くないので変えてくれっってことらしいっす!」 <<< …ぐらいしか伝わってないんじゃないか?というような印象を受け(日テレ版報告書との記述レベルの違いなどからも感じられる)、そして脚本家の方も「理由がよくわからないリテイクの繰り返し」に困惑し疲弊しているようなところがあったような。 あまりに日テレプロデューサーのところで情報が途絶しすぎていて、何か脚本家さんの落ち度をごまかす隠蔽のために罪をかぶってたりするんじゃないかと勘ぐってしまうほど(あまりに厳しい言葉の指摘は日テレプロデューサーが間に入って要旨だけ伝えてほしいと要望するなど、脚本家さんが完全に無罪だとも言い切れないようなことを描写も少しはあったので) でも少なくとも報告書を素直に読めばとにかく日テレプロデューサーが仕事できなさすぎてなんかヤバい感じがしました。 ただこの人は、ゴールデン?でドラマ担当するのは初の若手さんだったらしく、そして報告書の最後の方にあったけどプロデューサーの仕事はあらゆる関係者がひっきりなしに要望を述べまくってくるのを捌く必要があって、経験の少ない若手には荷が重すぎる任務だったのかもしれない。 けど、それならそんな若手に、異例なほど難しい案件を異例なほどタイトなスケジュールでやらせる事自体駄目だったんでは、という感じがしました。 ・ とりあえずざっくり感想でした。 あ、日テレ版の報告書は、「原因究明」はよくわからん言い訳ばかりして終わった印象だったけど、例えば別紙3の「有識者の方からいただいたコメント」とかで他の漫画家さんとかが、どうやって脚本家とコミュニケーションするのか、とか話してる再発防止策とかはいいなと思いました。 「原作者の性格は人それぞれだから決まった正解はない」ってどちらの報告書にも書かれてたけど、でもやはりこういうのは一回だけでもいいから「直接密に」やりとりできるような機会がないとすり合わせるのは難しいと思ったなあ。 あと、小学館の報告書見てると、「自営業者が命をかけて作った作品」が、「メディアの正社員」の気まぐれでザクザク手を入れられてしまうときの「痛み」みたいなのが自分の経験からもめっちゃ感じられてそこは心が本当に痛かったです。。。 再発防止にちゃんと役立ててほしいですね。

Xユーザーの倉本圭造@新刊発売中です!さん

9 notes

·

View notes

Text

All voice actor comments from the P3 Movies blu-ray

石田 彰 (結城理 役)

「ペルソナ3」が劇場版になって主人公に結城理という名前がついたことで、自分の中で主人公というキャラクターがより具体性を増してきました。

劇場公開当時、各地で舞台挨拶をさせていただいたときにも「今回、ようやく結城理という名前がつきました」という発言はしたのですが、会場に詰め掛けて下さったゲーム版からのファンの皆さんには、今一つピンと来ていないようでした。ここら辺はプレイヤーキャラクターであることの限界かと思っています。

他のキャラクターについては、皆さんおなじみのあのキャラクターが、スクリーン上を縦横無尽に駆け回り、見覚えのあるあのシーン、このシーンが繰り広げられることで「待ってました!」「これが見たかったんだよ~」というある種の達成感というか満足感があるのでしょう。

だから、主人公というキャラクターに対して、やっと結城理という肉付けができたという満足感が得られるのは、主人公を演じ続けてきた僕の���権といえるでしょう。今回、パッケージに結城理とクレジットされていることに日本で一番喜んでいるのが僕です。

豊口めぐみ (岳羽ゆかり 役)

完成した劇場版アニメを見て、まるで誰かがプレイしているゲームを見ているかのような気分になりました。それくらい原作ゲームを大事にされているなぁと思ったのです。

ゆかりの声を初めて収録した日、ゲーム冒頭のチュートリアルシーンもあったかと思いますが、なんだかとにかく凄い量のセリフを、プレイヤーさんにご理解いただけるようにするのに格闘した記憶があります。

あれから数年の時を経ての劇場化。

今回は時間との闘いでした。

年齢との (笑) ということもありますけど、単純に数年前に戻るだけではなく、関係性も0へ戻す。今は知ってしまっていることを、いかに知らないように演じるか。

しかし、ペルソナ3のメンバーは凄いです。

みんなの声を聞いて、あっという間に昔に戻った気がしました。またこの方たちと物語を紡げること、本当に嬉しく思います。

初めて見る方も、ゲームをプレイしてくださった方にも楽しんでいただける作品になっております! いろんなとこにニヤリなものが散りばめられているようです。

劇場で見つけられなかったもの、見つけてみてくださいね。

鳥海浩輔 (伊織順平 役)

祝・劇場版・アニメ化! このお話を最初に聞いた時は本当にうれしかったですね。ゲームの収録からは、もう片手じゃ足りない年月がたっていましたし、ドラマCDやゲームの続編なんかは収録してましたけど、アニメ化はもうP4がやっちゃってたし (笑)。流石にないだろと思っていた、いや、そんな事も思わなくなっていた時に、ですから。この作品は個人的に非常に思い入れのある作品です。もちろん伊織順平というキャラクターも。そんな作品がアニメ化、しかも劇場版ということですからね。「やっちゃうよー俺!」ってなカンジで収録前からワクワクしてました、珍しく。実際の収録も皆さんが一言セリフを言う度に、「ああ、そうそう」みたいな。

なんかとても楽しかったなあ。うれしい事に、劇場版も一本で終わりではないので、観てくださる方達にもたっぷり楽しんで頂けるのではと思います。我々も力一杯演じていきます! まずは、この第1章を堪能して下さいませ。

能登麻美子 (山岸風花 役)

元々ペルソナの世界観にとても魅力を感じていました。ストーリー、映像、作品全体に漂う雰囲気、作品を包む空気感。ありそうでない。ペルソナという作品だけが持つ独特の “何か”⋯。うまく言葉では表現出来ませんが、人を惹きつける力を強く持っている作品だと思いました。

そして、それらの全ては劇場版でも素晴らしい形で表現されていて、初めて映像を見た時、心がとても震えたのを今でも強く覚えています。キャラクターを再び演じることが出来たのも大きな喜びでした。ゲームと同じように、この劇場版も皆様に永く愛されることを願っています。

田中理恵 (桐条美鶴 役)

第3章の公開を目前に控え、第2章のパッケージが発売ですね。勿論、第1章も劇場で見て Blu-ray/DVDでも何度も見ましたが今回の第2章はなんと言っても美鶴のペルソナ召喚ですね。

劇場でも見て、ゲームでプレイして美鶴のペルソナ召喚の時以来の感動でした。第3章の劇場公開を見に行く前にぜひ! また第1章 第2章を何度も見て貰えたらなと思っています。

学園生活をまた主人公と共にもう一度 「ペルソナ3」の世界でやり直す気持ちで演じています。アルカナ・女帝に負けじと今後も第3章でも頑張って参ります。

劇場で見られずに今回から初めて見られるかたも、劇場で見てくださってもう1度、何度も見てくださるかたに感謝の気持ちと今後とも「ペルソナ3」をよろしく! という気持ちと、愛を込めて⋯!

緑川 光 (真田明彦 役)

Blu-ray/DVDお買い上げありがとうございます。

やはり、ゲームから引き続き応援して下さってる方が多いのでしょうか? 長い事この作品を愛して下さって本当にありがとうございます。

正直、「ペルソナ3」 のアニメ化は諦めていたのですが、まさかの劇場映画化と言うことで、めちゃめちゃ驚きましたよ (笑)。

テレビアニメ化だとクオリティが微妙な場合もありますが、劇場アニメなら高水準のクオリティは約束されたも同然ですからね (笑)。

しかも、毎回監督さんが変わるシステムという事で、その都度、見せ方が異なっているのは、とても面白く感じます♪

この辺は劇場で1回見ただけじゃわからないでしょうから、シリーズ通して、Blu-ray/DVDで繰り返し何度も見て頂けると幸いです (^-^)

緒方恵美 (天田乾 役)

「ペルソナ3」 劇場アニメ化を喜びつつ、第1章は映画館でお客さんとして観ていたので、やっと来たか! と嬉しかったです (笑)。

映画の天田はゲームより素直に描かれていて⋯だからこそテストでは逆にスルッと演れてしまったんですが、そんな自分自身にココロのどこかに潜んでいた「天田のカケラ」が違和感を唱え (笑)。

監督や音響監督と相談し、少しだけゲームの雰囲気に近づけることになりました。結果、素直だけどちょっぴり大人びた、思慮深さのある少年になれた気がします。魅力的な原作の中から、時間の関係でエピソードを絞られてしまったのは残念ですが (スタッフの皆様も苦渋の決断かと⋯!)、その中でも必要な静寂や、逆にたたみかけるような部分、更にコミカル・シリアスも絶妙なバランスで配置されていて、変な言い方ですが本当に「映画的」な、素晴らしい作品に。

田口監督以下、皆様のお力で⋯参加させて頂けたことを本当に嬉しく思います。

連作の途中ではありますが、渾身の1本。愉しんで頂けたら幸いです。

中井和哉 (荒垣真次郎 役)

荒垣君とはゲームの収録で出会いました。よもやこんな長い付き合いになるとは思わずに。もちろんそこでも彼は物語の半ばで散っていく訳ですが、別に寂しさはありませんでした。

なにぶんその日に出会って、別れたものですが1回限りのキャラクターとの関係って大体そんなものです。

ところがその後、私は数々のドラマCDで再び彼と出会い、彼の色々な面を知ることになります。今にして思うとそれはまさに劇場版「ペルソナ3」第2章、夏休みのワチャワチャとした雰囲気に似て、多少羽目を外しても許される空間。こういう企画に多くはゲーム本編のムードから外れたお遊びで、楽しくはあっても意味などないのが常なんですが、私と彼にとっては重要な時期になったようです。

やがて絶対に訪れる別れをどこかで意識しつつも、楽しい日々を過ごしていました。

そして時は流れ、ブランクがあって。彼を心の奥にしまっていたところへの劇場版。そのシビアな舞台で決定的な別れを経験した今、私は今度こそ、心底寂しいと思っています。

神奈延年 (タカヤ 役)

「タカヤ」というキャラクターに出会って、もう何年たったのか? 基本は悪役なのでしょうが、彼の生き方は大まかなところでなぜか共感できるところもあるのです。この物語で「終わり」に対しての向き合い方、全てを受け入れ、今を生きる。しかし⋯その生き方に、光ある明日を見出していないところが、この物語での彼の役割たる所以でしょうね。僕はやっぱりこの状況なら、理たちのように抗うとおもいます! タカヤを演じる上に於いて、気をつけたところは、彼の風貌を損なわないように、柔らかく話すようにし、その中に刹那的な思考、そこから生ずる恐ろしさも混ぜてみました。

沢城みゆき (エリザベス / チドリ 役)

この「ペルソナ3」という作品では、私はエリザベスとチドリという二役を演じさせていただいてきました。前者は「発言されているわけではありませんが)いわゆる “永遠の命”、後者は “刹那の時を生きた命”、という対照的な印象があります。この第3章は正にチドリの命の花がパッと咲いた大切な映画となりました。⋯彼女がむかえたエンディングを思うと、散った、と言うべきかもしれませんが側にいた私には不思議と、美しくきらきらとした温かい花を抱いたままの体感が残っています。皆様にも優しく見届けていただけたら幸いです。⋯さて、第4章ではエリザベスさんの⋯いつもとは少し違った? 面が見られるかも?? お楽しみに!

小野坂昌也 (ジン 役)

ジンはおわかり頂けるように大阪弁のキャラクターなのですが、他作品などで演じさせて頂く大阪弁のキャラクターは、だいたいツッコミ役だったりおちゃらけているパターンが多いので、そういった意味で言うと、ジンはなんとなく大人しいキャラクターで珍しいな、と思いました。ただ、大人しいとは言えキャラクター性を出さなければいけないので、性格を作りつつ、他のキャラクターとのバランスをとるのが難しかったです。特にジンは無口というか、あまり話さないキャラクターなので性格が掴みづらかったというのもありました。ゲーム収録時は基本的にキャラクター作りは任されていて自分主導でキャラを作っていけるのですが、アニメとなると全員のポジションとのつり合いをとらなければいけないので、音響監督と微修正を重ねていったのを覚えています。

石田 彰 (結城 理 役)

劇場版「ペルソナ3」にまつわる妄想

結城理にとって劇場版「ペルソナ3」の全4章はデスをその身に封印され、心が虚ろになってしまった彼が、特別課外活動部の仲間達とのふれあいを経て、その中身を満たし直していくまで の過程をたどる物語でした。

理の記憶の甦りという物語構成の妙として、時間軸とそれが公開されるタイミングがズラされていたりしたので、ゲーム版に触れたことがない観客の皆さんは初登場時の理の立ち位置に一種の不気味さを感じたのではないかと思います。そのうえ各章で起こる事件は、例えばゆかりの父親に対する誤解や順平とチドリの一件、荒垣先輩と天田くんの関係など暗くて重いものが多い印象です。しかしそういった明るくてハッピーなものばかりではない、人が内側に抱え込んでいる傷の部分をきちんと描いたからこそ、彼らに出会ってそれを見つめることになる理も、章が進むにつれて、本来、人として持っているべき大切なものを、欠けることなく獲得していけたのだと思います。

劇場版 「ペルソナ3」の全4章が観客の皆さんに受け入れて頂けたのも、ゲームで体験したストーリーを映像で見てみたいという興味の他に、そんな理の見る景色に影響され同調することで、その先の展開が気になったからという部分もあったのではないでしょうか。このように人の心を構成する様々な経験の起伏を描いた劇場版「ペルソナ3」ですが、そもそもペルソナという単語は僕の理解では心理学周辺で出てくるものですよね。

一番初めのゲーム収録でこのタイトルと内容を知ったときに、バトルをするための自分の化身をペルソナと呼ぶなんて、何でシャ レてるんだと思ったものでした。人が対外的に自分を表すためにかぶる仮面。それが敵、自分に向かってくるモノと戦うための武器になる。これは日常のコミュニケーションそのものに見えます。だから、そういうペルソナを本来の意味を考えると、理だけが一つのペルソナの進化という形ではなく、初めから複数のベルソナを使い分けられるというところにも自分なりに納得のいく理屈をつけることができそうです。心の中が空っぽの理には端から対外的にどう見られたいという願望がありません。そんなことは彼にとってはそれこそ「どうでもいい」ことであって、どう見られても構わないからこそ、かぶる仮面を一つに限定する理由がないのです。どうでしょう。自分としてはこの理由付けの仕方、なかなか気に入っています。理が空の器であったと捉えることで、映画の登場人物として物語を展開させていく大きな必然性を持たせることにもなるのです。結城 理の物語はゲームの枠にとどまらず、映画化という展開にも充分耐えうるポテンシャルを持っていた、だから映画化されるのは必然だったというのはちょっと暴走し過ぎでしょうか。暴走ついでに、第4章『Winter of Rebirth』のクライマックスシーン。これまでの経験を経て、一度無くした人間性を取り戻し、中身を満たすことができた理は、かつて母親が自分にしてくれたように、仲間を生かすために自分の命を投げ出すという境地にまで達します。そこには第1章『Spring of Birth』の頃の己の死の恐怖に対するどうでもよさから来る蛮勇はありません。自分たちが存在した証を守り残すという全員の目標を果たすために、理は自分を満たしてくれた、自分を再構成するためのエレメンツをくれた仲間と彼らが生きていく世界を、今度は自分が数おうとしました。そしてそれが自己犠牲的発想に基づく行動だったのは皆さんも感じられた通りです。そのために数多くのペルソナという仮面をかぶることができる理が、ことごとくそのペルソナを打ち砕かれ、最後はその仮面をかぶらずに先へ進む。これはなかなか象徴的なシーンだとは思いませんか。

「生きろ」と自分に伝えてくれた母親と同じ言葉を仲間に託していく。母親が我が子を思う母性愛が、究極、無上のものであるならば、仲間たちとの間にその無償の愛情を注げるまでの絆を楽いた理の内面は、完全に人間としての形を取り戻したと言えるでしょう。それに加えて、ペルソナという仮面をかぶらない形でしか最後のステージに上がれないという仕掛けが用意されているわけです。これはニュクスという究極の敵、環境、世間に立ち向かえる力を宿す場所はその人の本質的な部分にしかない、虚飾の仮面を被った姿では無理なんだというメッセージにも見えるわけです。また、敵を倒すときにはペルソナという仮面をまとい、大切な人を守るときには自分の素の姿をさらけ出すことが必要だったという構図も暗示釣です。自分なんかはとてもじゃないけれど素の自分をさらけ出したところで強さに結びつくとは到意思えないと言いたいところですが、一度リセットされ、新たに経験を積み直した理は、人より先に一つ上のステージ、命の答えに到達しているのです。もはや凡人ではありません。フィクションとはいえ、影時間でシャドウと戦う使命を与えられたのが理達で良かったとつくづく思います。もしも僕だったとしたら、命の答えにたどり着くのはまだまだ先のことでしょうから、世界は予定通り1月31日に終わっていたでしょうし、そうなったらこの妄想が世に出ることもなかったでしょう。そう考えるとそれもアリだったかもしれませんけどね。

坂本真綾 (アイギス 役)

アイギスというキャラクターに出会ったのは、もう10年も前のこと。まさかこんなに長い年月を一緒に過ごすことになるとは、当初は思っていませんでした。多くのペルソナファンの皆さんに愛されて、このたび映画という形でもう一度みなさんに再会することができました。大きなスクリーンでアイギスや、大好きなキャラクターたちが活き活きと動きまわる姿を見ることができ、とても嬉しかったです。彼らが絆を築き上げていく過程、真正面からお互いにぶつかっていこうとする姿勢に何度も胸打たれました。

アフレコの度に感じたことですが、この作品に関わっているスタッフさんや、キャストの皆さん、本当に作品への愛情が深くて、とても喜びに満ちた表情で収録に臨んでいらっしゃいました。その雰囲気は、完成したフィルムにもきっと���み出ているのではないかと思います。

ついに完結となり、寂しさもありますが、達成感のほうが大きいです。アイギスと出会えたことに改めて感謝の気持ちでいっぱいです。

#persona 3#p3#i know there was an english version of the blu rays but i dont own them so#also i am NOT scanning it#there are also interviews with the directors ill post them later#whenever i see a bad enough take on makoto i always go read that last interview by ishida again

8 notes

·

View notes

Text

アップデート情報

🌟新機能

Android版アプリで、新規ユーザーのためのウェルカムポップアップがダッシュボードから削除されました。これにより、より早く素晴らしいコンテンツを見つけ、キュレーションできるようになりました。

Tumblrのカスタムドメインを持っているユーザーは、新しいレジストラへの移管オプションを選択できるようになりました。

不正コンテンツに迅速に対応するため、報告フォームで報告する投稿、画像、コメントへのリンクが求められるようになりました。

新しいブログをフォローした後にフォロー中フィードに表示される投稿から、ヘッダーセクションに表示される「最近のフォロー」ラベルを削除しています。

「検索結果からブログを非表示する」というブログ設定のテキストがアップデートされました。残念ながら、robots.txtやnoindexといった標準的な防止策がうまく機能しない限り、検索クローラーからコンテンツを隠すことを保証することはできませんでした。このことを念頭に置き、この設定のテキストが「検索を阻止はするけれど、検索インデックスを防ぐことはできない」というより正確な表現に変更されました。もしあなたのブログを外部のインターネットから完全に隔離し、ログインしているユーザーだけがあなたのブログを見ることができるようにしたいのであれば、別途「アカウントを持っていないユーザーに[ブログ名]を表示しない」設定を行うことで、検索エンジンがあなたのブログのインデックスすることを防げます。

Web版で投票を作成する場合、投票の選択肢を10個から12個に増やすことができるようになりました。

Android版アプリを使用しているユーザーがサブスクライブしているブログの新着投稿のプッシュ通知を受け取った場合、通知からブログビューではなく、その投稿自体に飛ぶようになりました。

新しいデスクトップサイトのレイアウトを使用しているユーザーに向けて、カラム間の間隔を少し緩め、窮屈さを感じさせないようになりました。こちらに関するフィードバックをお寄せくださった皆さん、ありがとうございました!これからも実験を続けていきますので、より多くのフィードバックをお待ちしています。

🛠️ バグ修正

Changesブログのチェックマークがカニに盗まれてしまいましたが、復活しました。

アカウントのドロップダウンからアクティビティページに移動すると、新しいアイテムがハイライトされないバグが修正されました。

Web版で、アカウントメニューからブログを変更するリンクが削除されました。本来そこにあるべきものではなく、ブログを管理しやすくするため、メニューを整理しています。

新しいダッシュボードタブ設定オプションの実験中に、ブログサブスクリプションタブのようなTumblrラボ経由で有効になっていたダッシュボードタブが誤って壊れてしまいました。これらのタブを修正するために、この変更はロールバックされました。

ブログのRSSフィードに掲載されるコンテンツの選択方法に関する問題が修正されました。今回は、回答投稿のコンテンツがRSSアイテムとして表示される方法に関する複数の問題が修正されました。

また、新しいデスクトップWebサイトのナビゲーションにおけるレイアウトの問題、特にブラウザウィンドウのサイズを変更した際に発生する不具合が修正されました。

Web版における新しいアクティビティの再デザイン実験で、一部のカラーパレットで未読のアクティビティアイテムが読みにくくなっていた視覚的な不具合が修正されました。

Safariにおいて、成人向けコンテンツが適切にぼかされないバグが修正されました。

携帯電話のブラウザでTumblrを使用している場合、受信ボックスに未読の質問またはゲスト投稿があると、ハンバーガーメニューアイコンにインジケーターが表示されるようになりました。

🚧 現在対応中

より多くのユーザーに向けて、レガシー投稿エディター使用のオプション削除を続行しています。

iOS版アプリで一部の動画が再生されない問題を認識しています。できるだけ早く修正するために現在取り組んでいます。

🌱今後の予定

サブブログとして投稿に返信する機能の追加に現在取り組んでいます!まだスタートしたばかりなので、実験を行うのはもう少し先になるかもしれません。

問題が発生していませんか?そんな時は、サポートリクエストを送ってください(英語でのみ対応)。できるだけ迅速に対応させていただきます。

共有したいフィードバックがありますか?「Work in Progress」ブログ(英語のみ)をチェックして、コミュニティで議論を始めましょう。

46 notes

·

View notes