#下田郷の旅

Explore tagged Tumblr posts

Text

【かいわいの時】元禄六年(1693)八月十日:井原西鶴没 (大阪市史編纂所「今日は何の日」)

西鶴は、「誓願寺本堂西のうら手南向、三側目中程」(滝沢馬琴)に葬られた。その墓は、誓願寺境内で3回[註]移設されている。その経緯および実行者を記すと

(1回目 1889年)幸田露伴 今や露伴幸に因あり縁ありて、茲に斯に來つて翁を吊へば、墓前の水乾き樒枯れて、鳥雀いたづらに噪ぎ塚後に苔黑み、霜凍りて屐履の跡なく、北風恨を吹て日光寒く、胸噫悲に閉ぢて言語迷ふ。噫世に功ありて世既に顧みず、翁も亦世に求むるなかるべし。翁は安きや、翁は笑ふや、唯我一炷の香を焚き一盞の水を手向け、我志をいたし、併せて句を誦す、翁若し知るあら��魂尚饗。九天の霞を洩れてつるの聲 露伴。「井原西鶴を弔ふ文」『小文学 第1号』1889より。

*幸田露伴が処女作『露団々』で金港堂から得た原稿料は五十円(現在価値で約170万円)。その「資」で露伴は旅に出る。1888年大晦日から1889年1月31日まで丸ひと月(露伴来弔はこの折。移設費用は、その「資」で賄った)。「時に嚢中一銭も無くなりければ、自ら経済の妙を得たるに誇ること甚し」(『酔興記』)。

(2回目 1910年)木崎好尚 浮世の月二年見過ごして二百七十年の昔(略)印の墓はいつしか八丁目寺町誓願寺の無縁塔におし込められしを二十余年前幸田露伴君が旅の置みやげに現今の本堂東南手に再興されしも浮世草紙の紙よりも薄き人情今度の電路問題の墓地取払ひの憂い目見る墓のぬし誰も見返るものなく《略》二百十年忌の追善発起の手前それがし痩せ腕を揮うて施主と相成申さん四日の日曜の午後一時に形計の移転式を営んで下さいと口約して置いた《略》さて、今度の改葬場所は元の地点に近いと信ぜらるゝ本堂の西南手の樟の下陰と定めたれば鶴のなき声に尋ね寄らんとする文学上有縁の方々に此顛末を告参す(大阪にて好尚)。「東京朝日新聞 明治四十三年十二月五日」

(3回目 1933年)南木芳太郎 明治二十幾年の頃、幸田露伴氏によって無縁塔中より発見され、門内近き所に建てられてあったが、明治四十二年の冬、電車通路の爲寺域は狭められ墓地整理の止むなきに至ったのを木崎好尚氏によつて、本堂西南手の通路に面し移されたのである、その後星霜二十幾年、現在に至りては背後が隣地との境界線にあるため、いつしか建てられし古小屋の板塀は痛く損じ實に見苦しく且つ墓域もなく悄然として無縁塔に並んであるのは如何にも侘しく感じられるので、今回誓願寺住職を促し更に西北隅の好位置に再轉させ、墓域を画し松壽軒に因み大なる松樹を植え、塔上を被ふ事とした、ほんの心だけであるが、これで墓らしくなったと思つてゐる。「西鶴の墓���上方郷土研究会『郷土研究 上方 第三十ニ号』1933(=写真も)

[註]滝沢馬琴が報告した「誓願寺本堂西のうら手南向、三側目中程」を本来の位置(0)とすれば、西鶴の墓は正確にゆうと「4回」移動している。以下に。( )内実行者

0)本堂西の裏手、三側目中程(北条団水他1名) 1)無縁塔の内(誓願寺) 2)本堂東南隅(幸田露伴) 3)堂の西南手、樟の下(木崎好尚) 4)西北隅の一画(南木芳太郎)

17 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)2月5日(月曜日)

通巻第8118号

孫子を読まずして政治を語る勿れ。派閥解体、政治資金浄化????

吉田松陰の代表作は、じつは孫子の研究書(『孫子評註』)だった

*************************

自民党の派閥解消を聞いて、日本の政治家は政治の本質を理解していないことに唖然となった。派閥はまつりごとのダイナミズムを形成する。パワーの源泉である。それを自ら解体するのだから、政治は星雲状態となる。となると欣喜雀躍するのは中国である。国内政治にあっては、その「代理人」たちである。

孫子が言っているではないか。「謀を伐ち、交を伐つ」(=敵の戦略を見抜き、敵戦力を内訌させ、可能なら敵の一部を取り込め、それが戦争の上策である)。そうすれば、闘わずして勝てる、と。

高杉晋作も久坂玄瑞も、松下村塾で吉田松陰の孫子の講議を受けた。松陰亡き後の門下生だった乃木希典は、師の残した『孫子評註』の私家版を自費出版し、脚注もつけて明治天皇に内奏したほど、心酔していた。世にいう松陰の代表作はその辞世とともに有名な『講孟余話』と『留魂録』だが、現代人はすっぽりと『孫子評註』を忘れた。これは江戸時代の孫子研究の集大成である(『吉田松陰全集』第五巻に収録)。

松陰は山鹿素行を師と仰ぐ兵法家から出発している。毛利長州藩の軍事顧問だったのである。

もとより江戸の学問は官学が朱子学とは言え、新井白石も山鹿素行も荻生徂徠も山崎闇斎も、幕末の佐久間象山も西郷隆盛も孫子は読んだ。しかし江戸時代の二百数十年、太平の眠りにあったため、武士には、読んでもその���理的で非情な戦法に馴染めなかった。

その謀(はかりごと)優先という戦闘方式は、日本人の美意識とあまりに乖離が大きく、多くの日本人は楠正成の忠誠、赤穂浪士らの忠義に感動しても、孫子を座右の書とはしなかった。

明治以後、西洋の学問として地政学が日本に這入り込み、クラウゼウィッツは森鴎外が翻訳した。戦後をふくめてマキャベリ、マハンが愛読され、しかし誤読された。吉田松陰の兵法書はいつしか古書店からも消えた。

しかし戦前の指導者にとっては必読文献だった。

吉田松陰が基本テキストとしたのは魏の曹操が編纂した『魏武註孫子』で、考証学の大家といわれた清の孫星衍編集の平津館叢書版を用いた。そのうえで兵学の師、山鹿素行の『孫子諺義』を参考にしている。

もともと孫子は木簡、竹簡に書かれて、原文は散逸し、多くの逸文があるが、魏の曹操がまとめたものが現代までテキストとなってきた。

▼孫子だって倫理を説いているのだが。。。

孫子はモラルを軽視、無視した謀略の指南書かと言えば、そうではない。『天』と『道』を説き、『地』『将』『法』を説く。

孫子には道徳倫理と権謀術策との絶妙な力学関係で成り立っているのである。

戦争にあたり天候、とくに陰陽、寒暖差、時期が重要とするのが『天』である。『地』は遠交近攻の基本、地形の剣呑、道は平坦か崖道か、広いか狭いかという地理的条件の考察である。戦場の選択、相手の軍事拠点の位置、その地勢的な特徴などである。

『将』はいうまでもなく将軍の器量、資質、素養、リーダーシップである。『法』とは軍の編成と将官の職能、そして管理、管轄、運営のノウハウである。『道』はモラル、倫理のことだが、孫子は具体的に「道」を論じなかった。

日本の兵学者は、この「道」に重点を置いた。このポイントが孫子と日本の兵学書との顕著な相違点である。

「兵は詭道なり」と孫子は書いた。

従来の通説は卑怯でも構わないから奇襲、欺し、脅し、攪乱、陽動作戦などで敵を欺き、欺して闘う(不正な)行為だと強調されてきた。ところが、江戸の知性と言われた荻生徂徠は「敵の理解を超える奇抜さ、法則には則らない千変万化の戦い方だ」と解釈した。

吉田松陰は正��き道にこだわり、倫理を重んじたために最終的には武士として正しい遣り方をなすべきとしてはいるが、それでいて「敵に勝って強を増す」とうい孫子の遣り方を兵法の奥義と評価しているのである。

つまり「兵隊の食糧、敵の兵器を奪い、そのうえで敵戦力の兵士を用いれば敵の総合力を減殺させるばかりか、疲弊させ、味方は強さを増せる」。ゆえに最高の戦闘方法だとし、これなら持久戦にも耐えうる、とした。

江戸幕府を倒した戊辰戦争では、まさにそういう展開だった。

「孫子曰く。凡そ兵を用いるの法は、国を全うするを上と為し、国を破るは之れに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るは之れに次ぐ。旅を全うすると上と為し、旅を破るは之れに次ぐ。卒を全うするを上と為し、卒を破るは之に次ぐ。伍を全うするを上と為し、伍を破るは之れに次ぐ」

つまり謀を以て敵を破るのが上策、軍自作戦での価値は中策、直接の軍事戦闘は下策だと言っている。

▼台湾統一を上策、中策、下策のシミュレーションで考えてみる

孫子の末裔たちの国を支配する中国共産党の台湾統一戦略を、上策、中策、下策で推測してみよう。

上策とは武力行使をしないで、台湾を降伏させることであり、なにしろTSMCをそのまま飲みこむのだと豪語しているのだから、威圧、心理的圧力を用いる。

議会は親中派の国民党が多数派となって議長は統一論を説く韓国瑜となった。

宣伝と情報戦で、その手段がSNSに溢れるフェイク情報、また台湾のメディアを駆使した情報操作である。この作戦で台湾には中国共産党の代理人がごろごろ、中国の情報工作員が掃いて捨てるほどうようよしている。軍の中にも中国のスパイが這入り込んで機密を北京へ流している。

軍事占領されるくらいなら降伏しようという政治家はいないが、話し合いによる「平和統一」がよいとする意見が台湾の世論で目立つ。危険な兆候だろう。平和的統一の次に何が起きたか? 南モンゴル、ウイグル、チベットの悲劇をみよ。

中策は武力的威嚇から局地的な武力行使である。

台湾政治を揺さぶり、気がつけば統一派が多いという状態を固定化し、軍を進めても抵抗が少なく、意外と容易に台湾をのみ込める作戦で、その示威行動が台湾海峡への軍艦覇権や海上封鎖の演習、領空の偵察活動などで台湾人の心理を麻痺させること。また台湾産農作物を輸入禁止したりする経済戦争も手段として駆使している。すでに金門では廈門と橋をかけるプロジェクトが本格化し���居る。

下策が実際の戦争であり、この場合、アメリカのハイテク武器供与が拡大するるだろうし、国際世論は中国批判。つまりロシアの孤立化のような状況となり、また台湾軍は練度が高く、一方で人民解放軍は士気が低いから、中国は苦戦し、長期戦となる。

中国へのサプライチェーンは、台湾も同様だが、寸断され、また兵站が脆弱であり、じつは長期戦となると、中国軍に勝ち目はない。だからこそ習近平は強がりばかりを放言し、実際には何もしない。軍に進撃を命じたら、司令官が「クーデターのチャンス」とばかり牙をむくかも知れないという不安がある。

下策であること、多大な犠牲を懼れずに戦争に打って出ると孫子を学んだはずの指導者が決断するだろうか?

▼孫子がもっとも重要視したのはスパイの活用だった

『孫子』は以下に陣形、地勢、用兵、戦闘方法などをこまかく述べ、最終章が「用間(スパイ編)」である。敵を知らず己を知らざれば百戦すべて危うし」と孫子は言った。スパイには五種あるとして孫子は言う。

『故に間を用うるに五有り。因間有り。内間有り。反間有り。死間有り。生間有り。五間倶に起こりて、其の道を知ること莫し、是を神紀と謂う。人君の宝なり』

「因間」は敵の民間人を使う。「内間」は敵の官吏。「反間」は二重スパイ。「死間」は本物に見せかけた偽情報で敵を欺し、そのためには死をいとわない「生間」は敵地に潜伏し、その国民になりすまし「草」となって大事な情報をもたらす。

いまの日本の政財官界に中国のスパイがうようよ居る。直截に中国礼賛する手合いは減ったが、間接的に中国の利益に繋がる言動を展開する財界人、言論人、とくに大手メディアの『中国代理人』は逐一、名前をあげる必要もないだろう。

アメリカは孔子学院を閉鎖し『千人計画』に拘わってきたアメリカ人と中国の工作員を割り出した。さらに技術を盗む産業スパイの取り締まりを強化した。スパイ防止法がない「普通の国」でもない日本には何も為す術がない。

(十年前の拙著『悪の孫子学』<ビジネス社>です ↓)

15 notes

·

View notes

Quote

急増する訪日外国人客を呼び込み、にぎわいを回復する足掛かりとしたい長野県内のスキー産業。ただ今冬、北安曇郡白馬村や下高井郡野沢温泉村の宿泊施設では訪日客らの予約が殺到し、収容力が追い付かず予約を断わっている状況がある。背景にあるのは経営者の高齢化だ。機会損失と今後の発展の足かせにもなり、索道事業者らの中には焦燥感も膨らんでいる。 宿泊需要の増大を意識し、白馬村索道事業者協議会と大町市は2024年12月21日、村内のスキー場と同市の大町温泉郷とをつなぐシャトルバスの運行を始めた。白馬エリアで宿泊先を予約できずにいる国内客の宿泊の受け皿として、温泉郷一帯の宿に目を付けた。 空き室なくなる宿泊施設続出 村では今冬季、宿泊予約の動きが例年より1カ月ほど早く、空き室がなくなる宿泊施設が続出している。「宿泊施設不足の白馬村と、冬の誘客を強化したい温泉郷のニーズが合致する」。温泉郷近くのホテル、ANAホリデイ・インリゾート信濃大町くろよんの藤井義裕営業部長(49)は、冬場の宿泊客増加に期待を寄せる。 減る宿泊施設…募る危機感 白馬村の白馬岩岳スノーリゾートの運営会社などは2024年、周辺の新田・切久保両エリアにある宿泊施設の収容可能人数を調べた。調査によると、現在44施設あり、1998年と比べ39減った。さらに、今後廃業する可能性があるところを引くと2035年には24まで減ると予想される。同社の斎藤耕平さん(41)は「手を打たなければ、宿泊施設は減る一方。村全体に言えることだ」と危機感を示す。 2023年の外国人宿泊者数は前年の7.1倍 県の調べによると、2023年の県内の外国人延べ宿泊者数は前年の7・1��の95万1217人泊(「人泊」は宿泊者の宿泊数の合計)。国・地域別では台湾が最多で、オーストラリア、香港が続く。宿泊者の市町村別では松本市、北佐久郡軽井沢町、長野市に続き、野沢温泉村が10万978人泊。山ノ内町は6万8683人泊、白馬村は6万2718人泊だった。 1~2月はほぼ満室 事業者「断るしかない」 野沢温泉村の野沢温泉スキー場の麓には、温泉を擁する小規模の旅館や民宿が点在する。村によると、スキー場利用者の約8割が村内で宿泊し、約2割が日帰り。特にオーストラリア人は、春以降に翌冬季の宿泊予約を入れ始める。今冬の1~2月は、どの宿泊施設もほぼ満室だ。ある宿泊事業者は「状況を知らない人から問い合わせが来るが、断るしかない」と漏らす。 「来場者増えなければスキー場に投資できない」 野沢温泉スキー場の片桐幹雄社長(69)は「宿泊の収容能力の向上は、スキー場の成長に欠かせない」と語気を強める。昨季の来場者数は約37万人だったが、収容能力の減少などを踏まえ、今季の目標は約35万人。「来場者が増えなければ投資ができず、スキー場の魅力が減っていく」とし、村を挙げた抜本対策を訴える。 活発化する外国人の不動産投資 村では、外国人による不動産投資が活発だ。高齢の経営者や後継者がいない宿を買い取る動きがあり、宿は減っていない。ただ、かつては大人数を受け入れていたが、近年、部屋を改装して高級感を出し、1部屋の定員を減らす例が増えている。 「訪日客はおしゃれで設備の良い宿を探している」 ホテルなど20軒弱を運営する野沢ホスピタリティー(野沢温泉村)のピーター・ダグラス社長(63)=英国籍=は「かつての野沢温泉は、値段が安く、たくさんの人を泊めるビジネスモデルだった。訪日客は、おしゃれで設備の良い宿を探している」とし、今後も事業を広げる構えだ。

訪日客の予約殺到、スキー場で宿が足りない 「断るしかない」状況の背景は 「投資できなければ魅力減る」事業者らに募る焦りと危機感(信濃毎日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

2 notes

·

View notes

Text

読んだ本の余韻をそのままに小旅行の記録を残す

三重県の丸善でその本を見つけた時、私はこれを確実にこの年末に読もうと決心したのだった。

私の年末は読書の為にある。

正確に言うなら読書の為にもある。他の目当ても沢山ある。例えば、友達に会うこと。例えば、街を歩いて故郷の空気を胸いっぱいに吸い込むこと。

さて、この年末とは即ち令和6年、西暦2024年12月29日日曜日から31日火曜日までの3日間のことだ。

そしてその本とは古川日出夫「京都という劇場で、パンデミックというオペラを観る」だ。

だから私はこれを携えて西へ帰った。

即ち名古屋から京都へと。

私の実家は京都ではないし、一度も住んではいないが、仮住まいもなかったのだが、「帰った」と言ってはばからない程には故郷のように愛している街である。

私は道中、読んだ。

しかし京都では読んだか。題に謳われし京都に着いて以降は読んだのか。読まなかった。

その代わりに京都を歩いた。

これには書かれていない京都を。即ち洛外を。

洛外のどこであるか。それは京都市伏見区だ。伏見区の稲荷大社だ。

一人でか。否、もう一人いた。大学時代の友人がいて、だから二人だった。

私たちが約束したのは令和6年、西暦2024年12月29日だった。

日曜日と言い添えるべきか。いや、もう書かずとも構わない。

バカンスに曜日は意識されない。

我々はわざと隣の駅で待ち合わせて、二人とも遅刻していて、しかしお互い気にしないで、挨拶を交わして、それから歩いて。

すぐに稲荷大社へ向かう訳ではない。

隣の駅で待ち合わせたのは訳があり、見たいものがあったからだ。

目的の一番目を達する為、京阪電車の龍谷大前深草駅を降り西へ向かう。

そこは普通の文教都市の住宅地である。しかしそこは京都の住宅地だ。並みの街とは、風格が違う。

実はそこにはカタカナ地名がある。漢字を受け入れる前の、日本の、この国の、古い古い記憶が残されている。

それを見る。標識に、看板に、自治会掲示板に。

まず、駅を降りるとそこはススハキ町である。

それからまっすぐ西へ歩き龍谷大学深草キャンパスと京都府警察学校との間を抜けていくとヲカヤ町。

誤字ではない。

地名であるにも関わらずーーー現今の国語体系ではまずありえないことにーーー「を wo」の字を冠する町がある。

それを確認して嬉しくなった所で大学の学舎群に沿ってぐるりと回って戻って来ればケナサ町に至る。

固まって所在する三つの旧い町を見、満足して私達は北進する。

するとすぐ、国際観光都市京都の、Kyotoの、面目躍如であった。

当然日本人もいて、地元の人々や九州人や関東の人がいて国の言葉が飛び交う。しかし同等かそれ以上かと思われる程に肌や、眼や、言葉の違う人がいる。コーカソイドがいて、モンゴロイドがいる。

私たちは本命の目的地に着く。

巨大な二本の鳥居の下を通り、歩く。

山を、神域たる山を登っていく。

千本を優に超えていると思われるほどの夥しい朱の鳥居が続く。

くぐる。

歩いて。

登って下って。

鳥居に挟まれた道は狭い。

狭い参道を歩いて、登って下って、鳥居をくぐり続ける。

参道で産道を連想する。

しかしこの場所で生まれるーーー生まれ直す人の数が、多い。

だから、混んでいる。

稲荷神社の狐は多産の象徴だから正しい状況とすら言えるかも知れない���

自撮りする旅人を抜かし、恋人を「映えスポット」で撮影するこれも旅人をそっと待ってから進み、家族写真を手伝おうか迷って、足を止めるが友人は行ってしまうので追う。

二人は黙って歩いていたのではない。しかし会話を続けるには狭くて、混んでいた。

だから途切れ途切れに言葉を交わした。

私たちは久方の再開をおざなりに寿ぎ、散策を開始し、以降休まず歩き続けているのだった。

体がほぐれ、心拍が上がる。

狭い参道で人を避ける為に縦一列になりまた戻りを繰り返した。並んでいても遠ざかったり肩が触れ合いそうな距離を歩いたりした。

状況に応じて左右を入れ替わったりしている内に奥社奉拝所に出た。

それぞれに願を掛け、おもかる石に挑戦した。

また、歩く。

四辻まで辿り着く頃にはすっかり日が傾いていた。

森は緑から黒に移ろい、濃さを増していた。

稲荷山参道の四辻は開けていた。視界が。街に向けて。西を向いて。

国立天文台の発表によると、令和6年、2024年12月28日の京都市における日の入り時刻は16時53分だ。

だからこの思い出はその時刻の頃だった、と後からでも断じることができる。

しかしその日の私はそこで時計を検めなかった。

スマホのカメラを夕焼けに向けながら、しかし画面の隅の時刻は確かめなかった。

バカンスに曜日は必要なく、もう時刻すらも煩わしくなっていた。

ここで明かしておくと、私は稲荷山を登るのは初めての事ではない。

なので四辻が眺望という観点ではゴールであることを知っていた。

なので念の為に尋ねた。友に。まだ、進むのかと。

進む、と友。

応、と私。

四辻の先、山頂へ向かうルートはすぐに角度を増した。我々は試されていた。

我々の腿が、ふくらはぎが、踵が、心臓が。

三の峰、二の峰、最後の一の峰に着く頃には、混雑ではなく疲れから口数が減っていた。

しかし引き返すという手はなかった。

かわりに足を出して歩み続けるのだった。

裏稲荷、という言葉は存在しないが、四辻で右を選び、一の峰、すなわち山頂からそのままぐるりとまた四辻へ戻る道は正に裏、といった風情だった。

日は暮れていた。下り道が続いた。お喋りは減り続けて今や殆ど止んでいた。

電灯がかろうじて鳥居の内側を照らしてるだけで、外側はもう全くの暗がりだった。

自分たち以外の観光客も殆ど見なかった。

四辻でまた観光客を認め、進んで三ツ辻へ再び差し掛かって、先に来た方角へは戻らず、北向きのルートへ入った。

登りと同じだけ人がいるのが道理だと思うが、目の届く範囲が無人であることが多くなる。

二人きりになることが増えた。

闇に包まれているが自分達の道筋だけは明るい。

不安定な傾斜の中で、お喋りの途切れた時、不意にこれまでに感じたことのない種類の親密さを傍らの友に覚えた。

音のない森の中で、それがいつかも分からず、方角をも知らなかった。

上と下、前と後ろ、内と外の別だけがかろうじて残っていた。

幽玄で原始的な感覚の中で傍らの人の存在は強烈だった。確固としていた。

肩が触れた。

そっと手を取りたくなってーーー迷って止した。

今日は本当に楽しかった、私は言った。

そやね、またね、友が言い、分かれた。

互いに交わり合うことのない観光客同士で混雑する、JR稲荷駅と京阪電車伏見稲荷駅の中間地点で、私たちは一人ずつに戻った。

高揚は続いていた。

私は実家へ帰る道すがらまた本を読み、実家で読み、名古屋で帰る道中でまた読んだ。

僅か三日の経過がめぐるましかった。

日常があり、今やそれは休んでおり、非日常なひと時があり、そこで新たな感覚を得、虚構の世界に入り、また出ていこうとしていた。

京都には私の過去が、今が、そして虚構すらもが重なっていた。

境目はあやふやだった。

混ざりつつあった。

帰名の道中、梅田スカイビルを見た。

JR西日本の新快速に乗り、僅か十五分揺られるだけで乗り換えの京都駅に着いた。

乗り換えの合間に京都駅舎を内から外から眺め、観察し、原広司の世界を楽しんだ。

作中、古川が住んでいたという原広司事務所策の借家を思った。

私はこの本のカバー裏に京都駅来訪記念スタンプを押すことにした。

改札の近くまで行くと、南西アジア系の浅黒い肌をした観光客がはしゃぎながら先にスタンプを操作していた。

すぐに私の番になった。

この思い付きはーーー迷わなかった。

ハンドルを下げ、抑える。

手を上げてみると案外インクが薄く、期待外れだったが、これで全てが繋がったと思った。

内と外も。リアルとフィクションも。過去と今も。

ここを地獄の、とは言わないでおく。

ここは国際観光都市Kyoto。

愛する街を離れながら、私は次の本を開いた。

3 notes

·

View notes

Text

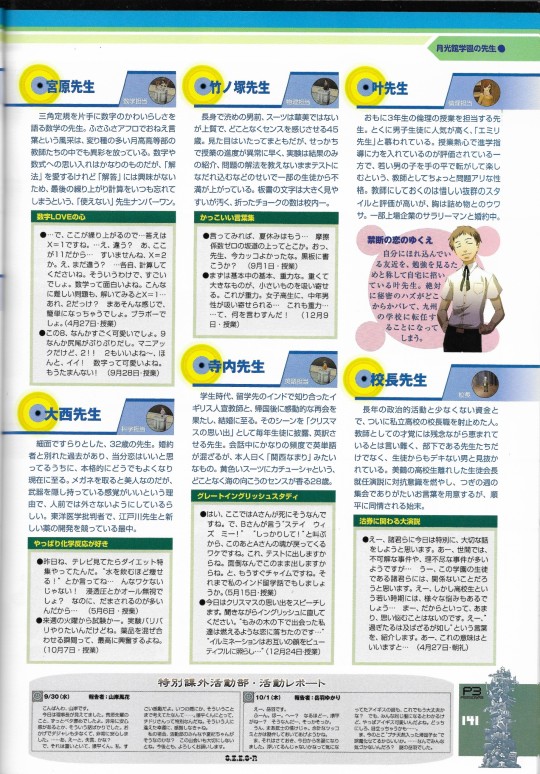

Persona 3 Club Book teacher's pages scan and transcription.

月光館学園の先生

Teacher in Gekkoukan educational institution

高等部2年生の授業を受け持つ先生���ちは、生徒のほとんどが勝手知ったる内部進学生だからか、��なり趣味に走った奔放な授業で有名。個性と独立心を獲得した、港区に誇れる立派な月高生の育成に勤しんでいる。

鳥海先生 Toriumi かに座/AB型 2-F担任、現代文担当、生徒会顧問

2年F組の担任で、現代文の担当。非常にさばけた性格で、真面目に話を聞かない生徒に謝罪を要求したり、サボりの生徒の席を勝手に再分配するなど、裏表のない性格そのままの授業をやっている。はっきりとした目鼻立ちと茶色がかった髪のため、実家のある島根ではお人形さんのようだと近所のオバちゃんたちに評判で、小中高の子供時代もそこそこモテ期をすごしていた。当時から文学少女だったために大学は国文科に進み、「日本文学に精通した可憐な新入生降臨!」くらいのウワサは辞さないとさえ期待していたが、いざ上京してみると、 自分の程度が世間でいかに平凡かに気付かされ、以降はこれといった華やかな出来事にめぐり合うことのないまま、29歳の現在に至る。

趣味で同人作家としての活動も行なっているが、これといった手応えはない。職場である月光館学園でも浮いた話に恵まれず、日本語の在りかたという点で話が合わないため、古文の江古田先生とは犬猿の仲だったり、倫理担当の叶先生からは女として負け犬確定の扱いを受けるなど、くさくさした日常を送っている。

心は可憐な

三十路前

「私が怒られるから静かにして」発言など、よくも悪くも生徒とのあ

知的な顔とやる気のない中身とに非常にギャップがある29歳独身。世間一般の女性の例にもれずケーキ好きで生徒に要求している。

「私が怒られるから静かにして」発言など、よくも悪くも生徒とのあいだに垣根を感じさせない。

鳥海先生のボヤキ

• じゃあ今日は明治の文学ね。教科書の12ページ。···あ、先生、この作家あんまり好きじゃないな。やめ ましょう。(4月21日・授業)

• イジメに関する小論を読んで、感想ってやつね。こんなのサービス問題じやないの。なーんか書きゃ点あげたわよー。“この学校におけるイジメを告発” とかねー?···って���ウソよお。イジメ、無いわよねえ。無い無い。面倒。(5月25日・授業)

• アイギス・・・さん?珍しいお名前ね、生まれは外国なのかしら。他に特記事項は···ん?···人 型···戦術兵器?···なんかの間違いね、この書類。見たもの、聞いたもの全てが、正しいなんて思っちゃ駄目よね。 (9月2日・ホームルーム)

• 世の中は椅子取りゲームなの。みんなも気をつけてね。(11月9日・ホームルーム)

• みんなー、修学旅行はどうだった〜?先生、寺なんか興味ないから参ったわ。火曜からは体験学習ね。面倒な社会科見学だと思えばいいわよ。社会に出るって大変なの。これをキッカケに皆にも分かってもらえそうで嬉しいわー。その間、先生遊べるしね。(11月21日・授業)

確かに、この社会に希望なんて、そうそう転がってないよね。逆に、そこらに転がってるもんで満足すんな!甘えんじゃねーよ!···って、思ったワケよー。···先生、いま良いこと言ったから、期 末にこのまま出すよ?(1月 28日・授業)

江戸川先生 養護教諭 総合学習担当

見るからに健康、清潔とは縁のない養護教諭。カリキュラムが自由なのをいいことに、趣味に走った授業を行なっている。

怪奇!

保健室に巣食う悪魔

無精ひげとよれよれの白衣、脂に汚れた黒ブチ眼鏡、およそ健康的とは言い難い頬と土色をした顔色で、「優しい保健の先生」のイメージとは似ても似つかないうさんくさい風貌の保健室の主。月高赴任前のことを知る人間はおらず、名前すら本名ではないとさえ言われている。元気なときに訪れても追い返されるだけだが、体調が悪いときに保健室の戸を叩くと、先生自ら調合した極めて怪しいクスリを盛られる。運よく効けば具合がよくなることもあるが、当然トドメの一撃になることもなきにしもあらず。

養護教諭として生徒の手当てや保健業務を受け持つほか、「個々の知識を結び付け、総合的にはたらかせる」 総合学習の授業を受け持っている。しかしその実態は、「魔術を利用した人間心理治癒」と称し、前代未聞の魔術理論を紐解く、生粋のオカルトマニア。オタク特有の傾向である、自分の得意分野に関して話が長い特徴がある。夏休みの補習では、ここぞとばかりにさらにディープな講義を展開し、計5日間の日程のうち丸2日を魔術講義に付き合わされることになる。

体調の悪い生徒をじつに嬉しそうに迎える彼。保健室での行ないが本当に手当てなのかも怪しい。

江戸川先生のオカルト講座

• 保健室に何か用かね、ヒヒヒ。でも困るなぁ⋯これから秘密のサ⋯おっと。⋯講習会なんですよ。⋯なんだ、おまえ全くの健康体じゃん。私の目はごまかせませんでございますよ。サボリはお断り。ハイ、出て行った、出て行った。(保健室・体調普通以上)

• ···おやまぁ一、傷かウイルスか呪いか恋か。ずいぶんと調子悪そうですねえ。これは···出番ですね、イヒヒヒヒヒヒヒヒ。さて、取り出しましたるこの秘薬··· ニガヨモギにドクニンジン、ヒヨスにナツメにエトセトラ、エトセトラ··· オロしてコネてウサギの手。白山の杜氏もビックリの大吟醸。たちどころにアナ夕の病気を治してみせますよ。さあ、飲みなさい···飲むんだ!(保健室・体調疲労以下)

• まあ魔術と聞いて、何でもできるようになるイメージを持ってるヤツもいるでしょう。誰かにイタズラしてやろうとか、苦しめてやろうとか··· そんなロクでもないことを真っ先に思いつく人間に魔術の習得はできません。これは、洋の東西を問わずに共通することですね。邪な者は、無力であるか、途中で破滅するか。そのどちらかになるのです。(5月28日・授業)

江古田先生 2-E担任古文担当

今年50歳を迎えたの古文の先生で、風花の在籍する2年E組の担任。古きよき日本を愛する感覚は、現代の若年層とかけ離れているため、教師たちの間でも煙たがられている。「エアコンは体に毒」のスローガンの下、冷房や暖房をしょっちゅう止めてしまうので、「エコだ」と揶揄されている。面白いを「ホワイトテイル」、白ける話を「ホワイト キック」と一生懸命使っているが、90年代に若者文化として知識を仕入れてから時間が止まっているらしく、なんだか哀れ。

江古田先生のエコ文化論

• えー···明日からは修学旅行だなぁ。京都、我が心の故郷だ。他の先生はあろうことか海外を推すからなぁ···毎年反対するのが大変なんだぞ、んん?(11月16日・授業)

●当時の発音には “F” が入るんだぞ。“ひさかたの光のどけき春の日に” は··· “ふいさかたの、ふいかりのどけき···” う〜ん、美しいですねぇ··· (11月16日・授業)

小野先生 歷史担当

熱狂的な戦国マニアの先生であだ名は小野ムネ。政宗がらみにヤマをはればテストで高得点が狙えるが、受験を考えると参考書や塾に頼らざるを得ないため、3年生からは「歴史のハズレのほうの先生」と思われている。金色の細い三日月の前立てが印象的な愛用の兜は言うまでもなく政宗公の戦装束。オーダーして作らせた一品物で、新入生はその格好で行なわれる授業に驚愕するが、ひと月もすると立派になじんで気にも留めなくなり、そうなって初めて月高生としての肝が据わる。42歳。

僕は政宗公に会いに行く!

• えーと今日は貝塚の話か。うーん、貝塚なんて、ただの貝だよね。もういいかなこれは。先生、早く戦国とかに行きたいね。ワクワクしたいね。(4月30日・授業)

• じゃ、今日は政宗公だね!もう先生ワクワクして全然寝てないんだ!じゃ、政宗公の生い立ちから丁寧に紐解いていくからね!時は1567年、米沢城··· (10月1日・授業)

• うっ···ううっ···こうして、9月24日、西南戦争は幕を閉じたのであった··· まつ···ぐすっ まさ、まさに··· 武士の、武士の時代の終わりであったぁ···!!···ここから現代までは飛ばして、また戦国やろうね···ああ、政宗公··· (1月15日・授業)

宮原先生 数学担当

三角定規を片手に数字のかわいらしさを語る数学の先生。ふさふさアフロでおねえ言葉という風采は、変り種の多い月高高等部の教師たちの中でも異彩を放っている。数字や数式への思い入れはかなりのものだが、「解法」を愛するけれど「解答」には興味がないため、最後の繰り上がり計算をいつも忘れてしまうという、「使えない」 先生ナンバーワン。

数字LOVEの心

• ···で、ここが繰り上がるので···答えはX=1ですね。···え、違う?あ、ここが11だから··· すいませんね、X=2か。え、まだ違う??··各自、計算してくださいね。そういうわけで、すごいでしょ。数学って面白いよね。こんなに難しい問題も、解いてみるとX=1··· あれ、2だっけ?まあそんな感じで、簡単になっちゃうでしょ。ブラボーでしょ。(4月27日・授業)

この8、なんかすごく可愛いでしょ。9なんか尻尾がぷりぷりだし。マニアックだけど、2!!2もいいよね〜、ほんと、イイ!数字って可愛いよね。もうたまんない!(9月28日・授業)

竹ノ塚先生 物理担当

長身で渋めの男前、スーツは華美ではないが上質で、どことなくセンスを感じさせる45歳。見た目はいたってまともだが、せっかちで授業の進度が異常に早く、実験は結果のみの紹介、問題の解法を教えないままテストになだれ込むなどのせいで一部の生徒から不満が上がっている。板書の文字は大きく見やすいが汚く、折ったチョークの数は校内一。

かっこいい言葉集

• 言ってみれば、夏休みはもう··· 摩擦係数ゼロの坂道の上ってとこか。おっ、先生、今カッコよかったな。黒板に書こうか?(9月1日・授業)

• まずは基本中の基本、重力な。重くて大きなものが、小さいものを吸い寄せる。これが重力。女子高生に、中年男性が吸い寄せられる··· これも重力··· ···て、何を言わすんだ!(12月9日・授業)

叶先生 倫理担当

おもに3年生の倫理の授業を担当する先生。とくに男子生徒に人気が高く、「エミリ先生」と慕われている。授業熱心で進学指導に力を入れているのが評価されている一方で、若い男の子を手の平で転がして楽しむという、教師としてちょっと問題アリな性格。教師にしておくのは惜しい抜群のスタイルと評価が高いが、胸は詰め物とのウワサ。一部上場企業のサラリーマンと婚約中。

禁断の恋のゆくえ

自分にほれ込んでいる友近を、勉強を見るためと称して自宅に招いている叶先生。絶対に秘密のハズがどこからかバレて、九州の学校に転任することになって しまう。

大西先生 科学担当

細面ですらりとした、32歳の先生。婚約者と別れた過去があり、当分恋はいいと思ってるうちに、本格的にどうでもよくなり現在に至る。メガネを取ると美人なのだが、武器を隠し持っている感覚がいいという理由で、人前では外さないようにしているらしい。東洋医学批判者で、江戸川先生と新しい薬の開発を競っている最中。

やっぱり化学反応が好き

• 昨日ね、テレビ見てたらダイエット特集やってたんだ。“水を飲むほど痩せる!” とか言ってね··· んなワケないじゃない!浸透圧とかオール無視でしょ?なのに、だまされるのが多いんだから··· (5月6日・授業)

• 来週の火曜から試験かー。実験バリバリやりたいんだけどね。薬品を混ぜ合わせる瞬間って、最高に興奮するよね。(10月7日・授業)

寺内先生 英語担当

学生時代、留学先のインドで知り合ったイギリス人宣教師と、帰国後に感動的な再会を果たし、結婚に至る。そのシーンを「クリスマスの思い出」として毎年生徒に披露、英訳させる先生。会話中にかなりの頻度で英単語が混ざるが、本人曰く「関西なまり」みたいなもの。黄色いスーツにカチューシャ���いう、どことなく海の向こうのセンスが香る28歳。

グレートイングリッシュスタディ

• はい、ここで��Aさんが死にそうなんですね。で、Bさんが言う “ステイ ウィズ ミー!” “しっかりして!” と叫ぶから、このあとAさんの魂が戻ってくるワケですね。これ、テストに出しますからね。面倒なんでこのまま出しますからね。と、もうすぐチャイムですね。それまで私のインド留学話でもしましょうか。(5月15日・授業)

今日はクリスマスの思い出をスピーチします。聞きながらイングリッシュに直してください。“もみの木の下で出会った私達は燃えるような恋に落ちたのです···” “イルミネーションはお互いの顔をビュー ティフルに照らし···” (12月24日・授業)

校長先生 校長

長年の政治的活動と少なくない資金とで、ついに私立高校の校長職を射止めた人。教師としての才覚には残念ながら恵まれているとは言い難く、部下である先生たちだけでなく、生徒からもデキない男と見抜かれている。美鶴の高校生離れした生徒会長就任演説に対抗意識を燃やし、つぎの週の集会でありがたいお言葉を用意するが、順平に同情される始末。

沽券に関わる大演説

えー、諸君らに今日は特別に、大切な話をしようと思います。あー、世間では、不可解な事件や、理不尽な事件が多いようですが··· うー、この学園の生徒である諸君らには、関係ないことだろうと思います。えー、しかし高校生という若い時期には、様々な悩みもあるでしょう··· まー、だからといって、あまり、思い悩むことはないのです。えー、“過ぎたるは及ばざるが如し” という言葉を、紹介します。あー、これの意味はといいますと··· (4月27日・朝礼)

19 notes

·

View notes

Text

2024年10月18日(金)

今日のミッションは、先日紹介した<第71回三田落語会)のチケットを入手することだ。午前10時<ぴあ>で販売開始、さすがに立ち上がりはなかなか繋がらない。それでも数分後には、昼の部・夜の部ともに座席を確保することが出来た。その後はホテルをおさえ新幹線を予約と、流れるように作業が進む。むふ、楽しみだなぁ・・・。

今日からは、日めくりではなく天気予報を(可能な限り)記録することにする。

3時起床。

日誌書く。

あれやこれや。

5時45分、ツレアイ起床。

洗濯開始。

朝食を頂く。

洗濯物を���す。

珈琲を淹れる。

今日は弁当なし。

可燃ゴミ、10L*1&30L*1。

彼女を職場まで送る、今日は昼までの勤務だ。

戻ってから、MLBをインターネットで観戦、大谷君は先頭打者ホームラン。

三田落語会のチケット、無事に確保出来た。

amazonのプライムセール、AppleGiftCard(¥50,000)とヤシノミ洗剤詰め替え用を注文、普段以上にポイントが入るはず。

三男のランチはサッポロ一番しょうゆ味。

バスで京都駅、地下鉄で御池、京都文化博物館へとやって来た。

彼女とは入口で待ち合わせ、開催中の特別展<生誕140年記念 石崎光瑤こうよう>を楽しむ。

石崎光瑤(1884〜1947)は、鮮やかな色彩で華麗な花鳥画を数多く残した近代京都の日本画家です。 富山に生まれた光瑤は、19歳で京都に出、竹内栖鳳に入門。1916年から翌年にかけてインドを旅し、帰国後、その成果として《熱国妍春》、《燦雨》を描いて文展・帝展で二年連続の特選を受け、注目を集めました。光瑤は、早くから奇想の絵師として知られる伊藤若冲に関心を持ち、若冲の代表作を発見し、雑誌に紹介、制作にも活かしました。 本展は、光瑤の故郷にある南砺市立福光美術館(富山県)のコレクションを中心に、初期から晩年までの代表作を一挙公開し、光瑤の画業の全貌を紹介します。

この種の展示は音声ガイドが欠かせない、とても興味深い展示だ。

彼女はバスで帰宅、私は阪急で烏丸から桂へ、いつもの<御膳>で惣菜を買ってから帰宅する。

<在韓被爆者を救援する市民の会・大阪支部>のI会長から連絡、被団協ノーベル賞受賞に関するメッセージをアップする。

夕飯前に、ココに点滴。大分動きが鈍くなってきたが、自分で動けるうちは現状維持に努めよう。

今夜は手抜き、これに残りものあれこれ消費メニュー。

録画番組視聴、刑事コロンボ。

第45話「策謀の結末」/ The Conspiratorsシーズン 1, エピソード 45 アイルランド出身の詩人、ジョー・デヴリンは、実はアイルランド共和国軍の闘士だった。彼は、今や大企業の会長や社長となっている同士達と革命用銃器の大量密輸を計画していた。ジョーは、銃器のディーラーであるポーリーと交渉を進めていたが、ポーリーは金の持ち逃げを画策していた。

片付け、入浴、体重は200g減。

電車・バスの移動ばかりのため、3つのリングならず。

2 notes

·

View notes

Text

1013

外で誰かが歌っている。若い男の人の声で、何人か集まっている。酔っ払っているのかもしれない。こんなに早い時間から?とは思うけどそういうこともあるだろうとも思う。スケボーのごおーっという音も聞こえる。うちのマンションの前は川で、ジョギングしたり犬の散歩をしたりする人たちをよく見かける。夜のジョギングのおじさんたちはヘッドライトや腕のライトをつけてトットットットッと走っていく。川沿いのまっすぐな道で、もう少し下ると広い公園があり、そこには芝生の広場やスケートパークもある。川の向こうも同じようなマンションが並んでいるのでちょっと谷っぽい。誰も騒がなければ夜はとても静かで、対岸で誰かがくしゃみするとうわんうわんと響く。 子どものころ住んでいたマンションでも酔っ払いの声を聞くことがしばしばあって、あれは二階の部屋だったからもっとうるさかった。家のすぐ前が駐車場で、マンションの駐車場ではなく月��の駐車場でどこどこ不動産とか看板が立っていて、そこに酔っ払いたちはいた。 辺りは駐車場が多く、子どもの目から見れば砂利敷きの空き地だった。駅ができたばかりで田んぼや畑だったところが急に住宅地になり、マンションやアパートが少しずつ作られてはいたが、追いつかず、とりあえず駐車場にして放っておかれていた感じ。何もないのに用途は決まっていて立ち入ると叱られる空っぽの地べたで、ドラえもんの空き地とはちがう。あれは本当にはないものなのだとうすうす知りつつあった。 酔っ払いの人びとはわたしの入れないところへどんどん入っていき、歌って踊って騒いでいた。暗いからあまりよく見えなかったけれど、いつも彼らは輪になっていて、輪は小さいときもあれば大きいときもあった。近くに大学があるからそこの学生たちだろうと母が言った。たまに父が「うるせえぞ!」と怒鳴った。ベランダから大きな声で怒鳴るので、石でも投げられるんじゃないかと思ったが、そういうことはなかった。 父と母の仲人さんがよみうりランドの近くに住んでいて、正月休みには挨拶に行った。ごちそうを振る舞われ、お年玉をもらう。仲人さんの家には大学生の息子が二人いて、ちょっと遊んでくれる。彼らはおせちはあまり食べなくて夜にカレーを食べた。じゃがいもがごろっと大きい、黄色っぽい辛いカレーで、祖父の食べるカレーやドライブインのカレーもこうだった。他人の家のカレー。 当時のわたしの中で大学生というとあの二人だったので、真っ暗な駐車場で輪になって騒ぐ人びとの顔は彼らの顔になった。背の高いおとなしい兄弟で散歩に連れて行ってくれた。彼らが酔っ払う姿を見たことはなかったが、暗闇を見ようとすると知っている顔がはめこまれた。正月の兄弟は二人とも黒い長いコートを着ていて、ぜんぜんちがうデザインだったとは思うが子どもの目から見れば黒い長いコート。わたしには二人の区別がついていなかった。 兄弟とベルディ川崎の練習場を見に行き、冬枯れの芝生は風が強くてとても広かった。母が「ラモスいるかな?」と言ったが、フェンスの向こうのサッカー選手たちはとても遠く、小さくて、わたしには誰が誰だかわからなかったし、サッカーをやっているのかどうかもよくわからなかった。サッカー自体に興味も薄かった。兄弟はフェンスに寄りかかったりちょっとだけよじのぼったりし、シュートの真似っぽいこともしていたが、彼らもべつに熱心なサッカーファンではなかったと思う。遊んではくれるけどわたしと妹にはあまり話しかけなくて、いつも二人で何ごとかひそひそしゃべって笑っていた。 その後仲人さん夫妻は亡くなり、しばらく父は兄弟たちと連絡をとっていたようだったが、彼ら二人とも統一教会に入信してしまったそうで、縁を切ったと言っていた。「あれはもう駄目」といつか父は吐き捨てるように言った。

youtube

夜、疲れているんだけどなんか眠れないときこれを見ていて、きのうはこれを流しっぱにしながら小説を書いていた。これというか、こういう動画、こういう動画で一番気に入っているのがこれ。韓国のだから知っている景色ではぜんぜんないんだけど、いつかの子どものころの風景と重なる。あるいは以前旅行したどこか? こういうので羽田空港から湾岸線を走るやつとかもあって、それも好きなんだけど、よく行く道は「知ってる道」なので郷愁とか記憶とはちょっとちがう。今日もたぶんこういうのを見ながら小説を書くつもり。

5 notes

·

View notes

Text

INTERVIEW: アルバート・ハモンドJrが語る人生の転機、ザ・ストロークスとフジロックの記憶 (Rolling Stone Japan)

Hiroko Shintani |2023/07/05 18:10

This interview is solely in Japanese. For an English-translated version of the website: click here Please note, the translation may not be not entirely accurate.

For archival purposes, full text is stored below.

ザ・ストロークス(The Strokes)のフジロック出演を前に、メンバーの中でもひと際ソロ活動に情熱を傾けてきたアルバート・ハモンドJr(Albert Hammond Jr.)が、5枚目のアルバム『Melodies On Hiatus』を送り出す。計19曲に及ぶダブル・アルバムにして、ラッパーの���ールドリンクを始めとする多数のゲストの参加など新しい試みを積み重ねた本作を、「自分の人生そのもの」と位置付ける彼。輝かしいメロディが生きた時間の重みを颯爽と運ぶ、そんな会心作���メイキングを辿りつつ、ザ・ストロークスのレガシーについてもフランクに語ってくれた。

溢れるメロディ、新たな試み

―前作『Francis Trouble』を2018年に発表してからの5年間に、世界はパンデミックに見舞われる一方、あなた自身にも色んなことが起きました。父親になり、そして生まれ故郷のLAに戻ったんですよね。

アルバート:そうなんだよ。ただ『Melodies On Hiatus』には引っ越す前に着手していて、『Francis Trouble』とザ・ストロークスの『The New Abnormal』(2020年)を完成させると、すぐに新たな曲作りを始めた。そのセッションのためにニューヨークとLAの間を行ったり来たりした挙句に、2019年8月に正式に引っ越したんだ。それまで21年間ニューヨークで過ごしたわけだけど、思えば本当に忙しくて旅ばかりしていたんだよね。で、長いツアーを終えて都会の真ん中に帰ってきてもちっとも休養できないから、一時はニューヨーク州の北部の田舎に移り住んだ。実際、自然豊かな素晴らしい場所で、今もあの生活は懐かしいよ。ただ、空港から遠かったりしていいことばかりじゃないし、かといってマンハッタンに戻る気はさらさらなかった。マンハッタンで充分な広さの家を借りれるほどの金持ちじゃないから(笑)。で、ソロ活動に関してはマネージャーもバンドもみんなLA在住で、妻の友達も大勢いるし、こっちで過ごす時間がどんどん長くなって、生まれ故郷だからこそ今まで抵抗を感じていたのに、ここにきてエキサイティングに思えるようになったんだよ。大いに活力を与えてくれる場所だし、ライフスタイルもしっくりくる。俺は体を動かしたりするのが大好きだから、そういう意味でもLAが合っているんだろうね。

―2019年に着手したとしたら、本作は完成まで随分時間がかかりましたが、当初からダブル・アルバムを想定していたんですか?

アルバート:いや、そういうわけじゃなくて、とにかく次から次へと曲が出来て、20曲のデモが手元に揃った時点でようやくストップした。まだインストの状態だったから、20曲分の歌詞をこれから書かなきゃいけないってことにふと気付いたんだ、「まずいぞ」ってね(笑)。ただ今回はデモのヴァイブがすごく良くて、「デモのままにするっていうのはどうかな」と思い付いた。デモを元にバンドとレコーディングし直すのではなく、逆にバンドを解体する��言うか。ドラムマシーンを使って、主にコリン・キラレア(前作にも参加したマルチ・インストゥルメンタリスト、今回もギターやベースを担当)とふたりでプレイした原型の状態に留めておいて。

―そうだったんですね。興味深いのは『Melodies On Hiatus』(メロディは休止中)というタイトルです。今まで以上に素晴らしいメロディに溢れたアルバムだけに、全くもって矛盾していますよ。

アルバート:うん、その通りだ(笑)。

―なんでまたこんなタイトルに?

アルバート:曲が全部完成する前に、かなり早い段階でタイトルを決めてしまったんだよ。良くも悪くも俺は直感で決断を下すタイプの人間で、「これはいいな」と感じたら即決する。あれこれ調べたり、考え込んだりするのは好きじゃない。で、ある日“melodies of hiatus”という言葉がふと頭に思い浮かんで、“カッコいいタイトルじゃん”って思った。誰かがしばらく姿を消していた、というようなイメージに惹かれたんだよ。それにさっきも言ったように、今回はアルバム制作のプロセスそのものを再考して、バンドの解体に取り組んでいたから、「従来の音楽作りの方法に別れを告げるにはピッタリかもしれない」と思った。

でも、うん、今となってはバカげたタイトルだと自分でもわかってる(笑)。だって、メロディこそは俺がハマっているドラッグであり、メロディとリズムとハーモニーをどうバランス良く絡み合わせるかっていうことを追求し続けているわけだからね。例えば、ジャムでカッコいい音を鳴らすバンドを観ているのは楽しいんだけど、これでもか!ってテンション満々に圧しまくるのなら、どこかでそのテンションを緩めて解放してくれないと、聞き続けるのが辛くなる。俺の場合、テンションとリリースの反復を追い求めているところがあるんだ。だからこそメロディを諦めちゃったかのような印象を与えるタイトルにするなんて、笑える話だよね。俺の魂が休暇を取ってどこかに行ってしまったみたいな(笑)。

コラボレーションの収穫

―他方で、もうひとつぜひ伺いたかったのが、共作者のシンガーソングライター、サイモン・ウィルコックスのことです。全面的に共作者を迎えるのは初めてですが、今までの歌詞の出来に不満があったんですか?

アルバート:そんなことはないよ。共作は過去にもやっているし、今回はやっぱり曲数が多過ぎて、歌詞を書く段になって途方に暮れていた。そもそも俺にとって歌詞の優先順序は低くて、音と言葉が合致するのが理想ではあるけど、音こそ自分に響く部分なんだよ。若い頃からそうだった。音楽を聴いていて、そのミュージシャンが何を歌っているのかってことにはあまり興味を抱かなかった。というか、完全に音と言葉が合致している時は、ある意味で言葉を意識しない。音に溶け込んで流れていて、それって素晴らしいと思う。そしてじっくりと��を傾けてみると、「へえ、面白いことを歌っているな」と驚かされたりするんだよ。だから歌詞は重要だし、軽んじているわけじゃない。俺の強みは別のところにあるというだけ。タイトルとか、決め手になる1行を思い付いたりすることは自然にこなせる。例えば「Old Man」を書いた時は、最初にボイスメモでメロディを録音した時に、ふと“My old man”という言葉が口をついて出た。そういうのは得意なんだ。

ただ、20曲分の歌詞を書くとなると話は別で、当初は5〜6人の友人に声をかけて手分けして共作しようと企んだものの、うまく行かなかった。その後サイモンと出会って、自分はまさしくこういう人を求めていたんだと確信したよ。昔から共作された音楽を聴くのが好きで、クリエイティブなことは何でもコラボレーションによって成立すると考えていたしね。サイモンみたいに、俺が言いたいことを深いレベルで理解して、自分とは対照的な立場からバランスをとってくれる人と巡り合えて、本当にうれしかった。

―具体的にはどんな風に作業を進めたんですか?

アルバート:さっき「Old Man」を例に説明したように、俺はデモを作る時に、必ず適当な言葉を口ずさんでいるんだよ。その状態でサイモンに聞いてもらった。だから言うなれば、自分自身を非常に粗削りな形で彼女に提示したわけだ。そしてふたりで長い時間をかけてじっくり話して、サイモンはその会話を踏まえて、デモに載っている言葉の周囲に独自の世界を構築してくれた。これらの曲を聴いていると、彼女が僕に向かって語り掛けているかのような気分になる。すごく興味深いよ。

―そして、作詞の作業を他人に委ねたにもかかわらず、結果的には「自分の人生そのもの」と評するくらいにパーソナルなアルバムになったわけですね。

アルバート:うん。このアルバムって、子どもの時にキンクスのベスト盤を聴いていた感覚に重なるんだ。60年代後半から70年代を経て80年代にかけてのバンドの歩みを辿っていて、その間に起きる変化がすごく好きなんだよね。それとどこか近いものがあるように感じる。自分が今までに聴いてきた様々な音楽を網羅しているというか。じゃあ果たしてそれを意図していたのかと問われれば、俺にはわからない。

何かをクリエイトしている時、楽器をプレイして曲を形作っていく時には、色んな段階を踏むよね。例えばひとつの小さなアイデアを直感を頼りに膨らませていく最初の段階では、とにかくこう、砂場に飛び込むようにして遊びまくるのが得策なんだ。バカげたことを試したら、たまたまクールなものが生まれて、それがさらにシリアスなものへ進化するかもしれない。あれこれ手を尽くして、自分をビックリさせるようなことをやろうとするものだし、そこに計画性はない。俺はいつも曲を書いてボイスメモに録り貯めていて、中にはいい出来の曲も、まあまあの出来の曲もある。そして数カ月経った頃にまとめて聴き直して、「これは可能性がありそうだ」と感じる曲を絞り込んで、手を加えるんだよ。結局いじり過ぎて���ランケンシュタインみたいな代物になることもあるけど、とにかくマッド・サイエンティスト的に、自分が何をやっているのかわからないまま精一杯取り組むしかないし、最終的にどこに辿り着くのかわからないんだよ。

―じゃあ、ふたりで書いた歌詞の中で、一番心に刺さったものを選んでもらうというのは難し過ぎるでしょうか?

アルバート:そりゃ大変だ。今歌詞を手元に用意するよ……えっと、まず「100‐99」の“I’m not safe/ I’ve made mistakes I would again/ In spite of what it cost me(俺は安泰じゃない/過ちを繰り返してきたし今後も繰り返すだろう/多くを犠牲にしたというのに)”はまさに、俺の人生の物語そのものだ。だから聴くたびに突き刺さるものがある。それに、ごくシンプルな1行がぐっとくるんだよね。例えば「Libertude」の“I’ve been alone for such a long time(長いあいだ俺は独りぼっちだった)”だったりね。言葉だけを切り取るとどうってことないかもしれないけど、メロディを伴った時にどんな印象を与えるか、曲のどのタイミングにその言葉が配置されているか、その言葉が何を解き放つのか、そういった条件によって意味合いが変わって、すごくパワフルになる。あと、「False Alarm」の“We’ve both been shadows down the well(ふたりは井戸の奥底にある影だった)”も好きだし、「Never Stop」でサイモンが作り上げた物語も最高だよ。当初そのアイデアを聞かされて「なんだそりゃ」って思ったけど、好きに書いてもらった歌詞を読んだら、予想していたものと全く違って「最高じゃん!」と思った。

それから、レインズフォードことレイニー・クオリーがボーカルを担当した「Alright Tomorrow」は、声域が足りないから絶対に自分では歌えないとわかっていながら書いた曲でね。だからこそ、ララバイみたいな内容の歌詞を彼女が歌ってくれるのを聴いていて、すごく心に沁みた。“明日になればなんとかなる”と、まるで俺に言い聞かせているみたいで。以前から、“何があろうと構わない、明日になればなんとかなる”と言ってみたかったけど、自分ではなかなか書けなかったんだよ。ほかにもあちこちに、話しかけられているかのように感じる言葉があって、サイモンがそう意図したのかどうか分からないけど、「Darlin’」の““I needed you to be the edge I hold onto/ Cause its far to fall, when I been feeling small(お前には俺が掴まれる崖っぷちになってほしかった/自信を失っている時は深い場所まで落ちてしまうから)”もそうだね。歌詞を書き終えるまで実際に会うこともしなかったし、初めてコラボしたというのに、不思議な話だよ。クリエイティブな意味で、お互いを必要としていた時期に知り合う機会に恵まれたんだろうな。次は、ふたりでほかのアーティストに曲を提供しようっていう話��あるし、ここにきてまたひとつ、素晴らしい人間関係が俺の人生に加わったよ。

ザ・ストロークスのレガシーへの想い

―ゲストについても気になる名前が並んでいますが、特に豪華なのが「Thoughtful Distress」であなたが集めた、世代をクロスオーバーするスーパーグループです。80年代に数々の名曲にフィーチャーされた名ギタリストのスティーヴ・スティーヴンス、アークティック・モンキーズのマット・ヘルダーズ、最近はパニック!アット・ザ・ディスコやインキュバスでプレイしている辣腕ベーシストのニコール・ロウが参加していますね。

アルバート:本当にクールなメンツだよね。こういったことは得てして、オーガニックに実現するんだ。そもそも「Thoughtful Distress」は前作のために作った曲のひとつで、なんで復活させようと思ったのか自分でもよくわからない(笑)。ただすごく気に入っている箇所があったから、逆に気に入らない箇所をカットしてみたら、残った芯の部分は捨てたもんじゃなかった。それでタイラー・パークフォード(ミニ・マンションズのキーボード奏者兼シンガー)と一緒に改めて肉付けしたんだ。で、どういうわけか、この曲はデモっぽくするんじゃなくてバンド形���でレコーディングしようと決めて、仲がいいマットに声をかけて、すでにほかの曲に参加してもらってウマが合ったニコールにも参加してもらった。スティーヴがギターを弾いてくれた経緯の記憶は定かじゃないけど、Instagramでフォローし合っていて知り合った気がする。連絡してみたらぜひやりたいって言ってくれたよ。さすがに畏れ多い人だから、まずはニコールとマットを交えて方向性を固めてから、スタジオに来てもらったけど(笑)。

―アークティック・モンキーズは言うまでもなく、ザ・ストロークスにインスパイアされて結成された数多くのバンドの一組です。昨年発表の最新作『The Car』での「Star Treatment」でアレックス・ターナーは“I just wanted to be one of The Strokes”と歌ったりもしていますが、例えばラジオを聴いていて、「俺らに影響されたのかな?」と感じることは結構あるんじゃないですか?

アルバート:もちろんあるよ。「この曲聴いてみなよ、すごくザ・ストロークスっぽいから」って友達がよく教えてくれるし、それは最近始まったことじゃない。メンバーが集まる時にも、雑談をしていて「〇〇のあの曲聴いた?」って話になることが多いんだ。例えば去年はハリー・スタイルズの「As It Was」が話題に上って、「ドラムビートが『Hard To Explain』にそっくりだよね」ってみんなで話していたっけ。「ザ・ストロークスの曲をポップ化したみたいな感じじゃない?」と。とはいえ俺は、マジになって自分たちがやってきたことを振り返って感慨に浸るようなタイプの人間じゃないし、そういう曲を聴くとただ笑えるっていうか。それにアークティック・モンキーズに関しては単純に素晴らしいバンドだし、彼らが音楽をやりたいと思ったきっかけに、何らかの形で俺らが寄与したのであれば本当にうれしい。「あー。ちょっと待った、俺たちを引き合いに出すなよー」って言いたくなるバンドじゃなくて、アークティック・モンキーズで良かったよ(笑)。

―そして7月にはフジロックのヘッドライナーとして、ザ・ストロークスで日本に戻ってきてくれますね。ソロとしても2018年に出演していますが、過去のフジ体験を振り返って、何か印象に残っていることはありますか?

アルバート:ソロで行った時のほうが思い出が鮮明だと言ったら誤解を招くかもしれないけど、やっぱりザ・ストロークスは前回の2006年もヘッドライナーだったから、大勢で移動して、直前に会場に入って、プレイして、終わったらすぐ帰るという感じで、フェスそのものをあまり楽しめなかったんだ。唯一覚えているのは、ザ・ラカンターズが同じ日に出演して、ジャック・ホワイトとバッタリ会ったことかな。あれは楽しかったね。

その点、ソロの時はもっと余裕があって、苗場で一泊したんだよ。前日に行ってホテルに泊まって、翌朝から会場を歩き回って楽しんで、自分のライブをやって、ポスト・マローンと知り合って、ザ・ストロークスの大ファンだと聞かされたよ(笑)。だからと言って、ソロで行くほうがいいというわけじゃないんだ。バンドでも等しくエキサイティングだし、そもそも日本に行くこと、日本でプレイすることは大好きだから、毎回うれしくてたまらない。今回も俺は早めに行って、2〜3日ゆっくり日本で過ごすつもりだから、すごく楽しみにしているよ。

―ザ・ストロークスの新作についても伺っておきたいんですが、リック・ルービンが、昨年コスタリカでセッションを行なったことを明かしました。その後進捗はありましたか?

アルバート:えっと、その件については、何か隠してると思われかねないけど、現時点ではリックの発言にプラスできることは無いかな。

―わかりました。ちなみにザ・ストロークスのデビュー作『Is This It』のリリース20周年にあたる2021年頃から、盛んにあの時代を回顧する論評なんかが見られましたよね。ギターロックの最後の黄金時代と見做す人も多いようですが、当事者のあなたから見て理想化され過ぎていると感じますか?

アルバート:うーん、そもそも人間って、過去に起きたことは全て理想化しちゃうものだよね。過去はすなわち自分の青春時代であって、人々が言ってることが「理想化」に該当するのか、実際に素晴らしい時代だったのか、俺には何とも言えないな。みんなそれぞれ違う体験をしているから。それに人間は誰しも、20歳の自分に戻りたいと思うものだろ?「こんなことをやったな」「あんなこともやったな」と懐かしむのは無理もないことだし。

そして俺自身、もちろん時代の真っ只中にいた記憶はある。でも、バンド活動をするなら今のほうが遥かに状況はいいと思うよ。俺らが活動を始めた頃のシーンは最悪だったからね。ゴミ溜めみたいな海を泳いで、そこら中に浮いてるクソをかき分けながら必死になって水面に浮かび上がったんだ(笑)。全然楽しいとかクールとかっていうものじゃなかったし、今のほうがずっとカッコいいロックバンドが多い。そして聴き手も、アーティストたちとすごく緊密なコネクションを確立できているよね。それって昔はなかったことだし、今と違うからこそ昔を懐かしむのかもしれない。20年後にはきっと、今の時代を理想化しているんだろうね(笑)。

4 notes

·

View notes

Text

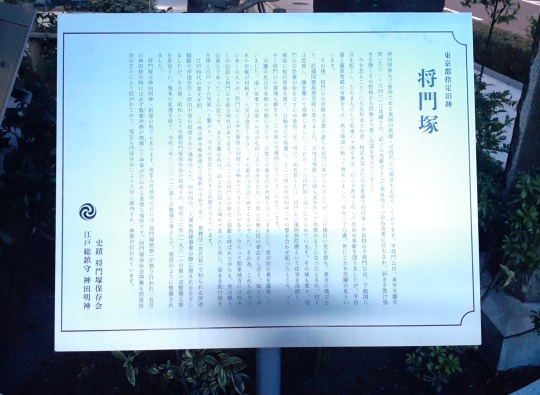

ムー旅 平将門巡り「胴と首をつなぐ」崇敬の旅 ・その2

さて、再び🚍に乗り込み、次の目的地は東京に戻って神田明神……ですが、高速に乗ってしばらくした所で渋滞にハマりました😰

運転手さんが頑張ってくれて、何度も車線変更しつつ行ってくれるのでそれ程はノロノロ運転というわけではなく、完全に止まることもほぼありません。ところが、ここで地獄に陥った方がお1人。🚍内で缶🍺を持ち込みほろ酔い気分になってたのが、いきなりの尿意に襲われたそうで。いつものクールなイメージがすっかり崩れ落ちるほど悶絶しまくられた挙げ句、松原タニシ氏からは、

「尿意(如意)輪観音のご加護」

という凄ぇパワーワードを送られーーあまりにも素晴らしい弄りに🚍内大爆笑でした。さすが関西出身だけあって、弄り方がプロですな😅他にも「平将門の呪い」って仰ってたけど、そこは濡れ衣だと思います😂

そうこうして東京はまだかーーなどとなっているうち、三郷を過ぎいよいよ限界が……😖となったところで。

八潮PAの看板が!!

救いの神です。迷わず🚻休憩が入りました。戻られたあとは、再び「今度からオムツした方がいいんと違います?」と弄られておられましたけど😅

そのままスカイツリーを横目に、堀切~鐘ヶ淵~両国で高速を降りて、浅草橋からお茶の水へ。ここら辺になると、ほぼ庭ですね😊神田明神に到着した頃はとうに6時をまわってましたが、このようになお明るい。

⛩️の前で一礼して山門を潜ると、おお、さすが6月。夏越の祓の茅の輪がデデーンと目に飛び込んできましたo(^-^o)(o^-^)o

穢れを祓う為の人形(ひとがた)が貼り付けられています。取りあえずここで神職の方の説明(多分待ちかねておられたんじゃないかと💦💦)があるので、一旦茅の輪くぐりは脇に置いといて。

神田明神(神田神社)についての説明を受けました。何度かお詣りに来てるので概要は知ってましたけど、やはり奉職なさっておられる方からの説明はそれ以上に知識が深い。

前編では、延命院や國王神社には常駐の神主さんも住職さんも居られないと書きましたが、例祭の折は神田明神(正式名称は神田神社だけど、生まれも育ちも東京在住者にはこちらの方が馴染みが深いので、そのまま神田明神と呼ばせてもらいます)からも神職者が派遣されるそうです。なるほどー😲

そもそも、将門塚保存会から石碑を贈ったりするくらい、坂東市と東京の繋がりって深いんですよね。将門ネットワーク。

神田明神は関東大震災で本殿が焼失しており、現在のものは「二度と燃えるところを見たくない」という氏子さん達の意見を取り入れて、鉄筋コンクリート造りで再建したそ���です。当然構造上は木造より強度が増しているので、柱はそれほど必要とはしていない。なのに本殿の支柱が多いのは、日本の神社建築に沿った建物にする為。確かにこの方が威容がありますもんね。

説明のあとは茅の輪を慌てて8の字にくぐり、ツアー参加の皆さんがずらっと並んでいるのを尻目に境内にある波除神社を参拝。ここだけは将門さんとは関係がありませんが、父方の祖父が戦前築地に勤めていた関係で(波除神社は築地からの分霊なんです)どうしても頭を下げておきたかったの!!

時間に余裕があったら他にも(神社裏の階段とかw)寄りたいところですが、それはまた個人で💪😁

ようやく待っている人が少なくなったところで、本殿に二礼二拍手一礼。本当は神拝詞も唱えたいところですが、あれをやると隣にいる人がぎょっとして、変な人認定される可能性があるのと、時間がないからカット💦💦

すぐに🚍に戻り、最後のそして最大の目的地である将門塚(首塚)へ。流石にここでは日没しており、

薄暗い逢魔が時の中での参拝になりました。

しかーし、

2020年からの改修工事により、以前あった筈の植え込みがほとんど失くなっちゃってる😳

もうね、まっ更な綺麗な塚以外は何んにもない空間なんですよ。

子供の頃とか、よく「首塚の写真を撮ろうとファインダーを覗くと生首が飛んでくる」という噂がまことしやかに囁かれて、都市伝説となっていましたが、そんなおどろおどろしさは全くなく。単なる史跡になっちゃってました。確かに参拝はしやすくなったろうけど、これはちょっとクリーンになり過ぎ💦💦

恐らく、パワースポットとしての役割はほとんど消えちゃったんじゃないでしょうか?お詣りする人の念が溜まっての意味もあるもんな、アレは😥

ちなみに将門塚の改修工事に伴い、将門塚と延命院とで互いの土を交換しているとのこと。

ともかく、私にとっては付近はさんざん歩くものの、生まれて初めての将門塚訪問。

い・ろ・は・すで簡単にお清めをして、手を合わせました🙏お賽銭入れにはやはり九曜紋。こちらの石碑が先程の神田山延命院と対をなすものか……どうぞ安らかに東京の街を護って下さいーーそう願って、ここを後にしました。

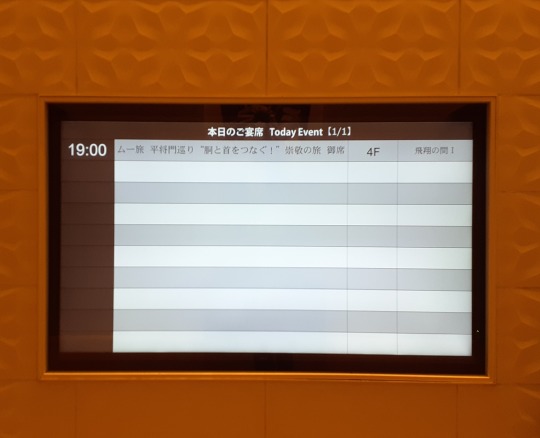

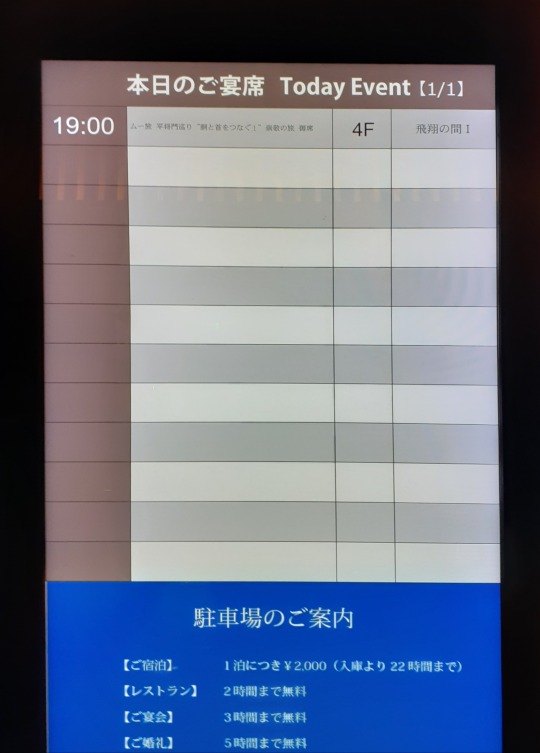

さて。時間は7時を過ぎ、トークショーとディナーを頂く為に浅草ビューホテルへ到着。こちらが最終地点となる為に、🚍とはお別れです。お疲れさまでした。そして、ツアー初めから色々とお世話になりました🙇♀️

運転手さんが親切に教えてくれたお陰で、座席難民にならずに済みましたもん💺

ホテルでのイベントはムー旅のみだったので、至る所で案内板が💦💦

そして通された宴会場広ーーーい!!

いちテーブル大体5名ほどで、まずは乾杯用のソフトドリンク(オレンジジュースとウーロン茶の2択)が配られました。

司会はムー編集部のM氏。三上編集長との阿吽の呼吸の掛け合いが楽しいです。ここでパワーポイントを使っての旅の振り返り。松原タニシ氏と同行されたカメラマンの方が撮影されてたのかな?

トークショーは撮影禁止でしたが、ディナーのフルコースのみ撮らせてもらいました。

凄い豪華だったんですよ。こんな本格的なご馳走にありつけると思ってなかった😍💕

蓴菜の餡といくらの乗った胡麻豆腐、お刺身はマリネされてサラダ仕立て、白身魚(スズキっぽかった)の香草焼き ラタトゥイユソース添え、ほたて入りのパエリア?(サフランライスかな?バターが効いててコクがあり、とても美味しかったです💕最初ちょい少なめについじゃったので、後から余っていたのをおかわりさせてもらいました💦)、コンソメスープ。デザートはいちごのムース フルーツ添え、コーヒーはデミタスカップでしたが、エスプレッソではなかったです。香りが良かった💕

ツアー参加者が食べている間もずっとトークショーは続き、ちょっと申し訳なく思ってしまいました💦💦

トークの内容は、事前に🚍の中で記入してホテル到着時に回収された、参加者からの将門さんに関する質問が中心……の筈だったのに、いつの間にか三上編集長個人への質問が😳

それアリなんですかーー🤣

Q:いつも黒い服を着ていらっしゃいますが、私服なのですか?

A:私服です。そろそろクリーニング代を計上しようかな(え!?)

Q:正月カレーは何日続きましたか?

A:100日続けました(元旦から🍛を食べ続けておられたそうで……それを知ってるムー民の方からの質問が濃いい😂)

Q:お化けを見る方法を教えて下さい

A:出るところに行けば見れます。

ここで、聞きたくなかった情報が……霊能者の方はほぼ体温が低いそうなんですね。私、平均体温が35.6℃なの😰更にコロナが5類になるまでは、外出先で体温測ると大概エラーマークが出ました。34.6℃とかが普通だったから💦💦

ほぼ零感だけど、たま~に怪音を聞いちゃった経験があるのに加えて視��る人間が周りにごろごろいるの。てことは、今は視えてなくてもいつか条件が合致しちゃうと、視えちゃうようになる可能性もあるのかも😱

嫌だー、面倒臭いぃーー‼️

トークショーの締めくくりで、三上編集長が「無事かえる」の話をしておられました。これは、将門さんの首が晒されていた京都から戻ってきたことを表しているという説が主流ですが、更に蛙(かわず)⇒河衆⇒河童の意味もあるそうで。行きの🚍の中でたたらの話も出てたもんなー。ともかく、旅から無事に家に着きますように、と。

楽しいツアーでした。ムー的にも歴史的にも、多方面で濃いい話が満載でした。

余談ですが、家にある将門さん関連で読みたいなと思っていた何冊かの📚

もしかしたら、今なら簡単に見つけられるんじゃないかな🤔と考えて、探してみました。どこに置いたかすっかり忘れてて、見つかるまで何時間かかかっても仕方がないかな😥って思ってたんですが……何とわずか15分くらいで全部出てきちゃったんです😌

ご縁が出来るって、こういうことか!!

3 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

193K notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)12月27日(水曜日)参

通巻第8070号

AIは喜怒哀楽を表現できない。人間の霊的な精神の営為を超えることはない

文学の名作は豊かな情感と創造性の霊感がつくりだしたのだ

*************************

わずか五七五の十七文字で、すべてを印象的に表現できる芸術が俳句��ある。三十一文字に表すのが和歌である。文学の極地といってよい。

どんな新聞や雑誌にも俳句と和歌の欄があり、多くの読者を引きつけている。その魅力の源泉に、私たちはAI時代の創作のあり方を見いだせるのではないか。

「荒海や佐渡によこたう天の川」、「夏草や強者どもが夢の跡」、「無残やな甲の下の蟋蟀」、「旅に病で夢は枯野をかけ巡る」。。。。。

このような芭蕉の俳句を、AIは真似事は出来るだろうが、人の心を打つ名句をひねり出すとは考えにくい。和歌もそうだろう。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天香具山』(持統天皇)

皇族から庶民に至るまで日本人は深い味わいが籠もる歌を詠んだ。歌の伝統はすでにスサノオの出雲八重垣にはじまり、ヤマトタケルの「まほろば」へとうたいつがれた。

しかし人工知能(AI)の開発を米国と凌ぎを削る中国で、ついにAIが書いたSF小説が文学賞を受賞した。衝撃に近いニュースである。

生成AIで対話を繰り返し、たったの3時間で作品が完成したと『武漢晩報』(12月26日)が報じた。この作品は『機憶(機械の記憶)の地』と題され、実験の失敗で家族の記憶を失った神経工学の専門家が、AIとともに仮想空間「メタバース」を旅して自らの記憶を取り戻そうとする短編。作者は清華大でAIを研究する沈陽教授である。生成AIと66回の対話を重ね、沈教授はこの作品を「江蘇省青年SF作品大賞」に応募した。AIが生成した作品であることを予め知らされていたのは選考委員6人のうち1人だけで、委員3人がこの作品を推薦し

「2等賞」受賞となったとか。

きっと近年中に芥川賞、直木賞、谷崎賞、川端賞のほかに文学界新人賞、群像賞など新人が応募できる文学賞は中止することになるのでは? 考えようによっては、それは恐るべき時代ではないのか。

文学の名作は最初の一行が作家の精神の凝縮として呻吟から産まれるのである。

紫式部『源氏物語』の有名な書き出しはこうである。

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり」

ライバルは清少納言だった。「春は曙、やうやう白く成り行く山際すこし明かりて、紫立ちたる雲の細くたなびきたる」(清少納言『『枕草子』』

「かくありし時すぎて、世の中にいとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経るひとありけり」(道綱母『蜻蛉日記』)

額田女王の和歌の代表作とされるのは、愛媛の港で白村江へ向かおうとする船団の情景を齊明天王の心情に託して詠んだ。

「熟田津に 船乗りせむと月待てば 潮もかなひぬ今は漕こぎ出いでな」(『万葉集』)。

「昔、男初冠して、平城の京春日の郷に、しるよしして、狩りにいにけり。その里に、いとなまめいたる女はらから住みけり。」(『伊勢物語』)

▼中世の日本人はかくも情緒にみちていた

「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶ泡沫(うたかた)はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし」(『方丈記』)

『平家物語』の書き出しは誰もが知っている。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。 沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。 奢れる人も久からず、ただ春の夜の夢のごとし。 猛き者も遂にはほろびぬ、 偏(ひとへ)に風の前の塵におなじ」。

『太平記』の書き出しは「蒙(もう)竊(ひそ)かに古今の変化を探つて、安危の所由を察(み)るに、覆つて外(ほか)なきは天の徳なり」(『太平記』兵藤祐己校注、岩波文庫版)

「つれづれなるままに、日くらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(『徒然草』)

古代から平安時代まで日本の文学は無常観を基盤としている。

江戸時代になると、文章が多彩に変わる。

井原西鶴の『好色一代男』の書き出しは「「本朝遊女のはじまり、江州の朝妻、播州の室津より事起こりて、いま国々になりぬ」

上田秋成の『雨月物語』の書き出しはこうだ。

「あふ坂の関守にゆるされてより、秋こし山の黄葉(もみぢ)見過しがたく、浜千鳥の跡ふみつくる鳴海がた、不尽(ふじ)の高嶺の煙、浮島がはら、清見が関、大磯小いその浦々」。

近代文学は文体がかわって合理性を帯びてくる。

「木曽路はすべて山の中である」(島崎藤村『夜明け前』)

「親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜ぬかした事がある」(夏目漱石『坊っちゃん』)

「石炭をば早はや積み果てつ。中等室の卓つくゑのほとりはいと静にて、熾熱燈の光の晴れがましきも徒らなり。今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌カルタ仲間もホテルに宿りて、舟に残れるは余一人ひとりのみなれば��(森鴎外『舞姫』)。

描写は絵画的になり実生活の情緒が溢れる。

「国境の長いトンネルをぬけると雪国だった」(川端康成『雪国』)

谷崎潤一郎『細雪』の書き出しは写実的になる。

「『こいさん、頼むわ』。鏡の中で、廊下からうしろへ這入はいって来た妙子を見ると、自分で襟えりを塗りかけていた刷毛はけを渡して、其方は見ずに、眼の前に映っている長襦袢姿の、抜き衣紋の顔を他人の顔のように見据みすえながら、『雪子ちゃん下で何してる』と、幸子はきいた」。

「或春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下に、ばんやり空を仰いでいる、一人の若者がありました」(芥川龍之介『杜子春』)

▼戦後文学はかなり変質を遂げたが。。。

戦後文学はそれぞれが独自の文体を発揮し始めた。

「朝、食堂でスウプをひとさじ吸って、お母様が『あ』と幽(かす)かな声をお挙げになった」(太宰治『斜陽』)

「その頃も旅をしていた。ある国を出て、別の国に入り、そこの首府の学生町の安い旅館で寝たり起きたりして私はその日その日をすごしていた」(開高健『夏の闇』)

「雪後庵は起伏の多い小石川の高台にあって、幸いに戦災を免れた」(三島由紀夫『宴のあと』)

和歌もかなりの変質を遂げた。

正統派の辞世は

「益荒男が 手挟む太刀の鞘鳴りに 幾とせ耐えて今日の初霜」(三島由紀夫)

「散るをいとふ 世にも人にも さきがけて 散るこそ花と 吹く小夜嵐」(同)

サラダ記念日などのような前衛は例外としても、たとえば寺山修司の和歌は

「マッチ擦る つかのま海に霧ふかし 身捨つるほどの 祖国はありや。」

わずか三十一文字のなかで総てが凝縮されている。そこから想像が拡がっていく。

こうした絶望、空虚、無常を表す人間の微細な感情は、喜怒哀楽のない機械が想像出来るとはとうてい考えられないのである。

AIは人間の霊感、霊的な精神の営みをこえることはない。

9 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和7年2月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和6年11月2日 零の会 坊城俊樹選 特選句

船だまり濁れば冬の匂ひかな 和子 秋簾上げてあいさつ船番屋 昌文 時雨るるを亀の貌出す船溜り きみよ 冬菊を咲かせ運河に棲んでゐる 和子 釣船は沈まず冷えてたゆたひて 軽象 花魁の高き塗り下駄すさまじや 毬子 冬近し下駄に鼻緒の穴三つ 緋路 秋の蠅かつて不夜城だつた街 久 踏切の音織り交ぜて初時雨 順子 秋雨の音に艀の朽ちゆける はるか

岡田順子選 特選句

秋簾上げてあいさつ船番屋 昌文 傘に触れ秋霖に音生まれたる 緋路 街道のしるべや松の色変へず はるか すげられぬ鼻緒は秋霖に置かれ 季凜 冬菊を咲かせ運河に棲んでゐる 和子 炉火恋し品川宿へ止まぬ雨 毬子 品川宿の空は映さず冬の水 和子 鯨塚とは鉄に時雨つつ 俊樹 退助の墓碑に秋の蚊とまりけり 緋路 霧の香は花街の眠りの中に きみよ

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月2日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

空小春鉄路に音の残りゆく 成子 古井戸は地震観測点蚯蚓鳴く 睦子 菊の酒男励ます女たち 朝子 小春かな夫のわがまま許せる日 光子 待たされたあげくの返事つづれさせ 久美子 長き夜エンドロールは最後まで 修二 夕露の触れたる指に紅をさす かおり 人知れずそれぞれの修羅十二月 孝子 幼子の肩やはらかし指小春 成子 我が証並���書棚に秋日入る 修二 背凭れに秋冷重き服垂れて かおり 深秋の祈りに透きしペンダント 同 木の実降る淋しくなると窓を開け 美穂 倖せと来て翅収む赤とんぼ 朝子 秋刀魚食ぶB面の曲流れをり 修二 小春日や黒留袖の猩々緋 美穂

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月4日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

街騒にあれど露けき虚子の句碑 かづを 山中に偲ぶ人あり深む秋 同 萩の寺影にも風の棲みてをり 同 仏舎利塔故山の紅葉侍らして 同 秋祭朝より晴れて御輿出る 匠 池の面に紅葉且つ散る藩主邸 笑子 紅葉落つ風の調べを携へて 千加江 夜の帳金木犀の香をもちて 雪 いさゝかの雲も情けや後の月 同 今日の月長き手紙を書きにけり 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月8日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

二階より少し見ゆ海冬の波 すみ子 紫蘭咲く長き不在の牧師館 佐代子 菊日和産着干す風隣から 悦子 毛糸編むたぶん少し淋しいから 都 採血の針ためらひて霜の朝 悦子 ぽつりはらり立冬の雨鍬先に 美智子 藪��手繰れば蔓の二階まで 宇太郎

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月9日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

花びらを重ねて薫る野菊叢 三無 残菊の香の供華愛し陽子墓碑 亜栄子 山門も開け放たれて石蕗の花 美枝子 冬日背にひとり拝する年尾句碑 秋尚 小春日や背丸くして影二つ 多美女

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月11日 なかみち句会 栗林圭魚選 特選句

夕の灯のふとゆらぎたる落葉して 三無 厨より笑ひ声洩れ花八手 秋尚 落葉して遠く港のネオンみゆ ます江 暮れなづむ細道八つ手白々を 和魚 汲み置きの桶に落葉のニ三葉 怜

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月11日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

大根を炊きおき明日は入院す 実加 庭の石蕗も少し待てば花日和 令子 冬初め頑固爺さん星となり みえこ 小春日や声賑やかき美容室 あけみ 木枯や珈琲飲んでゐる夕べ 裕子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月12日 萩花鳥会

臀ポケット光るスマホや冬ほたる 健雄 もう一杯注ぐ手の皺秋長夜 俊文 大根のまるき厚切りおでん種 恒雄 苔に散る山茶花しばしそのままに 美恵子 湯気向こう大根頬張る母卒寿 綾子

………………………………………………………………

令和6年11月15日 さきたま花鳥句会

杜の秀に残照として冬紅葉 月惑 曖昧な季節移ろひ冬の宿 八草 七五三絵馬をはみ出す鏡文字 裕章 吊革の軋む重さや冬めける 紀花 神無月巫女の鈴舞ひ厳かに ふゆ子 新聞の社説読みつつ大根煮る としゑ 今朝の冬猫背の影を濃くのばし 康子 衣も食も風も音たて冬に入る 恵美子 凩の去りて夜明の星数多 みのり 父見舞ふ施設の駅や冬の月 良江

………………………………………………………………

令和6年11月17日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

大寺の誦経とよもす実南天 幸風 神の留守句碑に微睡む雀どち 月惑 日の欠片程に山茶花綻びし 斉 福耳の虚子像和む七五三 三無 散るときの造花めきたる冬薔薇 千種 蝶上りゆける小春の青天井 同 虚子像に日のあたりたる初冬かな 月惑 波郷忌や天日遠く雲流れ 千種 虚子像の彫り深くして冬日影 月惑

栗林圭魚選 特選句

大寺の誦経とよもす実南天 幸風 冬薔薇の残る重みを支ふとげ 久子 丹精を花名に込めて菊花展 三無 枯れ園になるに間のある日射しかな 同 福耳の虚子像和む七五三 同 散るときの造花めきたる冬薔薇 千種 冬鳥の森の高さを鳴き渡る 斉 波郷忌や天日遠く雲流れ 千種 炒り豆の食べる手止まぬ夜長かな れい

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月20日 福井花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

菊人形夜の魂のあり所 雪 此の世の火使ひ果して近松忌 同 煮大根語り継がれし母のこと 笑子 冬の蝶番もつれて黄を零し 同 切妻の吉江の里の近松忌 同 大根まだ役者然にはほど遠し 数幸 存問の吐露するほどに石蕗の花 同 山茶花に初恋の日々顧みる 隆司

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和6年11月16日・21日 柏翠館・鯖江花鳥合同句会 坊城俊樹選 特選句

手に触れし物に一人の秋惜しむ 雪 ありつたけの包丁研ぎて爽やかに 同 山門を入りし一歩に雨の萩 同 夏場所の粋に崩れし大銀杏 同 小鳥来て明るき声頭上より 同 北国の空の深さを夜々の月 同 身ほとりに秋蝶何を告げんとて 同 人形は人形の顔菊着ても 同 留守を守る阿吽の二匹神は旅 かづを 爽やかや空を画布とし描く雲 同 注連作り終へて屑藁焚かれけり ただし 大鳥居三叉路にあり冬日向 同 甕墓の千年杉や落葉道 同 灯る窓灯らぬ窓の里時雨 真喜栄 雪囲ひ百万石といふ気品 同 御城下の落葉踏みしめ踏みしめて 洋子 流れ星幼き祈り如何せん 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

0 notes

Text

『Wonder Culture Trip-FACT-』。1/28(火)22:00~22:30

安田章大(SUPER EIGHT)が様々なカルチャーを探り、次世代に繋ぐべく思索、探索する番組『Wonder Culture Trip-FACT-』。 第一回は北海道を舞台に、アイヌ文化を探求する旅を北海道文化放送にて12/31に放送、そして第二回は宮古島を舞台に開催される『Utasa Myahk(ウタサミャーク)』に舞台を移し、スペースシャワーTVにてオンエア。 第三回は宮古島を舞台に開催された『Utasa Myahk(ウタサミャーク)』のライブの模様を中心にオンエアします。

https://youtu.be/kVrzwlnmNKU?feature=shared

第一回の番組情報はコチラ https://www.uhb.jp/program/wct_fact/

出演・ゲスト

安田章大(SUPER EIGHT)、中村佳穂 -Myahk Artist- 與那城美和、川満七重、池村真理野、池村綾野、砂川たかゆき、荻野"88"鉄矢、トンチ、棚原民謡研究会 -Ainu Artist from 阿寒湖アイヌコタン- 日川キク子、床みどり、下倉絵美、郷右近富貴子、渡辺かよ、床州生 (諸事情で変更になる場合があります)

0 notes

Text

世捨て人

ジニーエイラ様ですね。ごゆっくりどうぞ。

カロス、パルデアと旅を続け、次はアローラのアーカラ島に羽を休めていたジニーエイラ。ハノハノリゾートのホテルで受付をしているアンディーヴにチェックインを済ませて、その日から宿泊し買っていた水着を用意していた。

うーん…今日は大丈夫そう!

いざ泳がんと青空の見える海と砂浜へ向かい、一度部屋に戻り着替える準備をする。上と下が分かれたタイプの水着を出し、ゆっくりと着こなす。

ちょっと太ったかもしんないけど………まあいいか、1人だし。よーし!行くぞー!

おへそ周りのウエストを多少気にしつつも、特にそんな事は考えずに海に向かった。体を海に浸からせ、海水浴を楽しむ。

ふへへ………でも、私の一族ってカイリューになると泳がなくなるんだっけ?どっちなんだろ?

浮き輪にはまりながら楽しんでいると、長い緑髪の女性が砂浜で海を見つめ、その場に留まっていた。既に水着には着替えている様だが、何故か海に向かおうとしない。しかし次の瞬間。

(………それっ!)

ばしゃああんっ!!

彼女が幅跳びの要領でその場で飛び込んだのだ。水飛沫を上げ、小さな波を起こして海水にダイブするその姿に驚いたジニーエイラ。

びっくりしたぁー…あんな人もいるんだ。 あー、気持ちいいなぁ。………あれ?どうやって泳ぐんだっけ………? え。ちょっと…嘘でしょ!?

飛び込みしたのはいいが、その後の彼女の言葉に驚くジニーエイラは思わず二度見した。飛び込んだ先が思ったより水深が深かったらしく、しかも彼女は泳ぎ方を知らない。

待って!?カナヅチなの? きゃああ!足が沈む…! …まずい!

彼女の顔が海の底に沈んでいく。手首も落ちて行き、右手だけが浮かぶ。そんな彼女の手を、急いで進んだジニーエイラは全身が沈没する間一髪で掴んだ。何とか右の手首を浮き輪に掴ませ、左の手も浮き輪に気付いた彼女自身が掴んで浮かび上がり、ギリギリの所で助かった。

はぁ………はぁ………。思いっきり水が入った………。 だ、大丈夫ですか?

自身の浮き輪で彼女を波打ち際まで上がらせ、少し話を聞く事に。

あの、今は話せますか。 は、はい。すいません…海に来るのは初めてなので、泳いだ事も、浮き輪を使った事も無くて………。 名前、少し聞いても宜しいですか?

私の名前、ですか?アルゼリアン………です。都会に来たのはかなり昔の話なので………。 えっ?かなり昔って………以前はどの辺に住んでました?

押し寄せては引く波を見詰め、その長い緑髪の女性…アルゼリアンは答えた。

以前は「キタカミ」と言う、位置的に言えばシンオウとアルミアに近い地にいました。その地では「鬼様」と呼ばれて、山や草原、川や池とかはあったんですが、流石に海までは無かったので………。 す、凄いですね。まさか鬼だったとは…でも何でこんな南国の所に? 実を言えばこれはあまり言いたくありませんが、疲れたんです。あの地にいるのは、もう…。

既に全てを諦めた様な星の瞳と言葉をぶつけるアルゼリアン。そんな彼女を知るべく、ジニーエイラは話を聞く。

私で良ければ話を聞きます。貴方が何故「鬼様」と呼ばれているのか、それを知りたいので。 そう…ですよね。少し話します。私はあの地域が「キタカミの里」になる前からあの地にいたのですが、その時は家屋も何もない頃で…自然と生物のみがいました。今はもう見る事の無い生物達が殆どで、失われた進化もあったそうです。そんな過酷な大自然の摂理の中で生まれ育った事もあってか私は余りにも強過ぎて、生き延びる為に命を狙う人達もいて、神と崇める人達もいれば、鬼と恐れる人達もいました。そうして、そんな人達から私に付けられた異名が「鬼様」なのです。ただ私は、全て自身に襲い掛かる者達を退けただけなので…本当に強いのかは分かりませんが、気が付けば生態系の頂点へと立っていました。しかし、このままではこの地方の生態が私の所為で壊されてしまう。だからこそ私は「最強」から降りて、他の地方へと渡る事にしました。………ここから先は、長くなりますので着替えたらホテルの方で話をしましょう。 分かりました。

ホテルに戻る2人。そして、渡ったパルデアの地で男性と出会った事、一緒に旅をする事にした男性がエリアゼロの結晶を手にした事、それから再び、あの地に帰郷する事を決めた話を続ける。

…でも、そんな私に待っていたのは変わり果てていた衝撃の姿でした。実はあの地方は星座神を崇めていたのですが、その内の2体が太陽神と月光神で、このアローラでも「生死」を迎えた生物を確と見届けていた神達です。その2体が『破滅』の未来予知を見た為、星座神はウルトラホールを開き…自分達が管理している異世界の何処かに、一部の生物が避難したんです。そして、彼らの予知通りに『破滅』を起こすべく襲来したのが『災厄』です。最後に残った星座神達と生物達はそれらに対抗しましたが…大半の種は絶滅し、星座神達も襲い来る災厄の前に撤退を余儀なくされたそうです。生物と、自然が崩壊する程恐ろしい4つの災厄の前に、その地は荒れ野原と化しました。災厄が過ぎ去ったその後、生物が再び戻り、人間が住み着き、家屋が立ち並ぶと「村」を形成していき、新たに『キタカミの里』と呼ばれて再出発をしました。大きな山に、田園に、神社。以前私がいた場所と同じだと気付くのに、かなり掛かりました。そしてそんな私を初めて見た人間はどんな存在なのかを知らずに馴染めなくて、同じく私もただの人間とどう言う風に接すれば良いのか分からなかった。それでも私を連れてくれた1人の男性は、山の麓の…後の「鬼が山」にある「恐れ穴」を棲家にして暫く、慎ましく暮らしてました。でも、やはり村の人と仲良くなりたい。そんな思いを言うと、男性は私をパルデアに連れてくれました。そして、その大穴に存在する結晶を手に、再びキタカミへと蜻蛉返りして…男性はその村の職人に、結晶の一部を加工して仮面の製作を頼み、残りの余った結晶を中央に聳える山の頂上、そこにあるカルデラに沈めたのです。後にその場所は「てらす池」と呼ばれました。

持っていた仮面を4つ、ジニーエイラの前に見せたアルゼリアン。その緑、赤、青、灰色の仮面はそれぞれ喜怒哀楽に対応した顔をしていた。

男性はこの碧の仮面で、私はこの灰色…礎の仮面で顔を隠し、お祭りに参加しました。その仮面の出来のお陰で忽ち、村の人達とも盛り上がり…他の異国でも話題になりました。…今思えば、それが、その時が1番…楽しかったひと時なのかも知れません。 …あの、それから何が…? 実はその後です。その仮面を狙いに、3体の強欲な盗人達がキタカミの里へ向かって来たのです。男性は盗人達にも恐れず立ち向かいましたが、仮面は碧の仮面以外取られてしまいました。傷つき倒れた男性を見て、私は………思わず、怒りが収まりませんでした。仮面を手に取り、蔦を巻き付けた棍棒を激情のままに叩き付け、振り回して、盗人達を倒したのですが………仮面を取られたと言う事情を知らなかった村の人達に、その場面だけ見られてしまいました。鬼がお怒りだと恐れを成し、誰もがびびって私から逃げたのです。私はそれに目もくれず返り血だらけのまま、恐れ穴に帰りました。敵討ちは果たしましたが、代償はあまりにも大きなものでしたので………。

かなり重い過去。しかし悲劇は終わらない。

その盗人達は鬼から仮面を命を賭して守ったと言われ、「ともっこさま」と呼ばれ崇められました。奪われた仮面は割と最近まで神社に納められてましたが………。愛する人も仮面も奪われ、私達の為に仮面を作ってくれた職人も爪弾きにされ、おまけに悪人であったはずの盗人の方が英雄視されてしまった………。私は男性が遺した「てらす池」に向かい、暫く涙が止まりませんでした。何の為に、帰郷したのだろうか。もう私の知る地方では無くなっていた事に絶望した日々を送っていた…そんなある日でした。キタカミに、未曾有の大地震が発生して地面が隆起し、神社や里の人間が被災して死んでしまったのです。私は何が起こったのかといてもたってもいられなくなり、地面が歪んで崩壊した道をただひたすらに歩き回りました。てらす池のある鬼が山付近は無事だったのですが、それより下の麓の方からは見るに堪えない景観になってました………。

顔が少し曇るジニーエイラ。そして、アルゼリアンは最後に何故、此処に来たのかを話す。

神社が被害を受け、管理人すらもいなくなってしまったのですが…保管されていた仮面をこの時に取り戻し、北東にある永久の森で地滑りと土石流共々を碧の仮面の力で堰き止めました。そしてある男性が、この地震の影響を受けて居場所を失くしていまして、私は彼に問いました。逃げられなくて困っている。と答え、彼と共にキタカミから脱出しました。彼はヒスイの時代を生き延び、アルミアを渡り歩いて、このキタカミの森へと逃げて生き延びていました。赫月の異名を持つ彼は、寒い場所を生き延びた事もあってか、暖かい所へと行きたい。そう思う様になっていました。私は彼の意向を受け入れて、アローラの地へと海外渡航する事にしたのです。共に、居場所を失った『世捨て人』として、観光客として全て忘れて…リラックスしてます。

絶句したジニーエイラ。だが、彼女の思いを受け入れ、抱えていた悩みを吐露する。

成程………。やっぱり、大事な人を失うのって怖いですよね。私にもある親友がいるんですけど、2度も命の危機に瀕していたので。特に2度目は戦争を起こした全ての元凶に立ち向かったんですけど、私の所為でその親友が瀕死の重症を負ってしまって………今は回復して何処かとある場所へと旅に出ているんですが、大事な人の命を奪われた(と思い込んでいた)事もあってか、私も彼女をそんな目に遭わせた元凶に向かってあの時本気で怒りました。敵討ちは取れなかったんですけど、最終的には戦争を終結させた陰の立役者になったみたいなので………。 うふふ。そうなんですね。

意外にも、重い話をしてもアルゼリアンは自身の経験も含めて気にも留めていない。片や世界のために、片や大事な人の思い出の為に戦った2人。そんな重圧と共に戦った彼女達には小さいも大きいも無かったのだった。

あ、それとジニーエイラさんにもう1つ、見せたいものがあったんです。実は、その盗人達は元々、こんな伝説の生物がいる地方にいたそうです。見ますか? は、はい。

ジニーエイラが見た2体の生物。1つは尻尾に剣を持ち、大きな翼を広げるグリフォンに似た姿の青い生物。1つは尻尾に盾を持ち、白鳥の様な首をしならせるガルグイユに似た赤い生物。青の方が「冬の大三角」、赤の方が「夏の大三角」を思わせるフォルムとなっていた。

うーん…何か、私の知る限りだとガラルにいた剣の王や盾の王と関係ありそうな気がするけど…どうだろう? えっ…?ガラルですか? あ、ごめんなさい。こちらだけの話です。ガラル地方なら、パルデアからは少し離れていますがカロスを渡るか、そのまま北パルデア海を北上して行けば、辿り着けると思いますよ。飛行機で行くならそこまで掛かりません。ただ…。 ただ? かなり寒いので、私はあまり行かないですが、割と良い場所ですよ。 そうですか?キタカミにもいた私は寒いのは慣れているので、気にしませんよ。それにしても…ガラルの剣の王に、盾の王ですか。一度会ってみたいのですが、それは可能ですか?

アルゼリアンの質問に少し考えるジニーエイラ。王達に会うには神界の方に行かなければ基本は会えないのだが…それでも答えた。

今ガラルにはいないので、神界に行く必要があります。神様がいる場所………ですが、どう言った場所かは貴方を連れてから説明します。宜しいですか? …はい。

結局その日はホテルに泊まり、長話をして終わった。

…行きましょう。

そして次の日。2人はある場所を探しに、船乗り場で船に乗る。アーカラ島からポニ島に向かい、大自然のとある場所を撮りに………。

0 notes

Text

2024年7月から、幡ヶ谷にある喫茶店「喫茶 壁と卵」で、「カベタマアワー 〜喫茶店で隣に座った人と、仕事や人生について話してみたら」というイベントを月に一度ほど開いています。家族でも同僚でもない、喫茶店で出会った人たち同士が、仕事や人生について2時間ほど話す場です。隣に座った初対面の人でも、なぜか心を許してしまうような空気が、このお店にはあります。そのように、他者と出会う場は、今の世の中で実はとても貴重で、大切なものなのではないでしょうか。だからこの場にいない人にも空気感が伝わればいいなと思い、このnoteでは、イベントの様子を共有します(いずれ本の形にまとめたいと思っています)。まず初回は、喫茶壁と卵というお店について、店の常連でイベント企画に携わっている私がどのようにお店と出会ったか、そしてなぜこのイベントが生まれたのか、について。

喫茶 壁と卵というお店について

東京、新宿から京王新線で2駅、幡ヶ谷という街がある。オペラシティや新国立劇場が近く、渋谷区と新宿区の境だというのに落ち着いていて、駅前から南北に続く商店街には、昔ながらの八百屋や酒屋や銭湯、そして洒落た菓子屋や総菜屋、レストランなど、個性的な店が並ぶ。この街を歩いていると、時折水の気配を感じる。地図上には川はないが、かつては一帯に神田川の支流が流れていたという。1964年の東京オリンピックの前に、川は地下に埋められ、暗渠となった。隠された、川の流れ。かつてあったその流れに沿って今もお店が並んでいるから、歩いていると���こかしっくりくる。そんな街だ。

喫茶 壁と卵は、六号通り商店街の裏の路地にある。周囲は住宅が並んでいて、表通りから少し歩いた、集合住宅の1階部分にその店はある。こでまりやオリーブの鉢が並ぶ奥に覗くレンガと木造りの店構えは、その場所に歴史があることを物語っている(喫茶 壁と卵になる前、同じ場所で30年ほど大家さんのお店「ほぴ」が営まれていた)。外から窓を通して店の中の様子が少し伺える。扉の前の階段を登ると、真鍮の取っ手のついた木のドアがあり、右手に「喫茶 壁と卵」という小さな看板がかかっている。この店は、ゆうきさんとかよこさんという、夫婦の二人が営んでいる。これから紡がれるのは、喫茶 壁と卵と、そこに集う人々についての物語だ。

店の中に入ると、10席ほどの心地のよい空間に、艶のある一枚板の机がある。店内には作り付けのカウンターがあって、その奥がキッチンになっている。安西水丸さんや、信濃八太郎さんなどをはじめとする、二人が選んだ絵が壁一面に飾られている。一番大きな絵は、どこかの田舎の一軒家が描かれた西脇一弘さんの絵(以前、アメリカから来たお客さんが、その絵を見て、自分の故郷に似ていると懐かしんでいた)。冷蔵庫には展示や舞台のチラシが所狭しと貼られ、本棚には、たくさんの本が、整理され、大切に並べられている。

ゆうきさんはキッチンで、かよさんはフロアで、いつも忙しそうに働いているが、目を見て「いらっしゃい」と訪れる人たちを迎え入れる。席に着くと、かよさんが毎日色鉛筆で手書きしているメニューとお水を出す。ゆうきさんはキッチンの奥でカレーやコーヒーを淹れていて、音楽が止まると新たなレコードに静かに針を落とす。二人の動きに、心地よいリズムがある。

ゆうきさんが作るカレーは、滋味深い。カレー皿に盛られたカレーとバスマティライス、パパドと付け合せ(キャベツと長ネギのアチャール、じゃがいものケシの実煮、にんじんのポリアル)がいつでも美しい調和を生み出している。インドのゴア地方発祥のポークビンダルーカレーは、柔らかく煮込まれた豚肉の酸味とスパイスの辛味のバランスが絶妙で、何度だって食べたくなる。かよさんが作るお菓子は、素朴であたたかい。ラムレーズンのパウンドケーキを注文すると、ぐりとぐらや、パディントンのお皿の上に、ぶあつく切り分けられる。しっとりむちりとしたパウンド。フォークで切り分けて口の中に入れると、ラムが香る、特別な、ちょっと大人な味わいだ(アイスをワンスクープ乗せてもらうこともできる!)かよさんがたまに作る、小さな瓶に入った塩バターショートブレッドは、一度食べ始めるとやみつきになる。

この店には、様々な人が訪れる。偶然通りがかった人、近所に住んでいる親子、遠くから時間をかけて通う常連さん、季節ごとのメニューに誘われて訪れる人、お店の上に住んでいる住人、二人の昔からの知り合いや友人など。不思議なのは、この店で同じ空間に居合わせると、しばしば、お客さん同士でも会話が生まれることだ。互いの身の上を知らなくても、些細なきっかけからぽつりぽつりと。時に、店中の人を巻き込んで会話が行き交うこともある。そんな時、まるで大家族の団欒の中にいるような暖かい気持ちになる。

喫茶 壁と卵が好きな理由はたくさんあるし、すべてを言葉には出来ないけれど、なんというか、この店には本当のものがあって、それが大切に守られているという感じがする。そこを訪れると安心するのは、村上春樹さんが2009年にエルサレム賞受賞の際のスピーチの中で述べた、”もしここに硬い大きな壁があり、そこにぶつかって割れる卵があったとしたら、私は常に卵の側に立つ”という、二人が大切にしている態度が、店のあらゆるところで体現されていると感じられるからかもしれない。

壁と卵との出会い

私がこの店を知ったのは、2021年のことだ。それより少し前の2020年、コロナの真っ最中に就職のタイミングで東京に引っ越し、ほとんどの用事を近所で済ませていた。外に行くのは、必要最低限。入社式はなく、勤務初日に会社から家に花が送られてきた。何もないよりは嬉しかったけれど、その花は数日ですぐにしおれた。そのような状況だったからもちろん、自分の住む街に知り合いは誰もいなかった。少しコロナの状況が落ち着いてきた頃、近所を散策するようになって、家から自転車で10分もかからない所に六号通り商店街があることを知り、たまにぶらぶらするようになった。いま振り返ると、私は街のどこかに、自分がいてもいい場所を探していたのかもしれない。

そして、夏のある夕暮れ時、商店街裏の路地に入った。周囲にはアパートが並んでいて、ああここには何もないかな...と思っていたらふと、緑が生い茂っているのが見え、その奥に覗く窓から、あたたかい光がこぼれていた。それは、まるで夜の真っ暗な闇の中に浮かぶ灯台のようだった。その光を見て、ここには何かあるのかもしれない、と思い、足を止めた。中では数人が楽しそうに話しているのが見える。私は勇気を出してドアに続く階段をのぼり、それを開けた。あの時路地に入ってみようと思わなかったら、遠慮してドアを開けなかったとしたら、私の今はかなり違ったものになっていたと思う。

お店に入ってまず感じたのは、親密な空気。お客さんと店主なのか、わからないけれど、そこにいた3人がとても楽しそうに話していたので、もう閉店してたかな?と思い、「まだ開いていますか?」と聞いた。「はい、どうぞ」と言ってゆうきさんが迎え入れてくれたので、店を見回し、本棚の脇に腰をおろした。棚を一目見て驚いた。そこに並べられていたのは、誰にも話したことがないけれど、心の中で大切にしている本、読んでみたかった本、全く知らないけれどとても興味を惹かれる本ばかりだったからだ。

棚にあったカーソン・マッカラーズの『心は孤独な狩人』を手に取り、「これ、読んでもいいですか?」と恐る恐る聞くと、「どうぞ。それ、いい本ですよね」とゆうきさんが笑顔で言った。その時、ここは自分にとって特別な場所になりそうだ、と思った。その日は多分チャイラテを飲んで、偶然の出会いに胸を高鳴らせ、家路についた。

それから何度かお店を訪れるうちに、読んでいる本や好きな本屋、映画などについて、かよさんと話すようになって、行くたび、ぽっと心に灯がともったような気分で帰り道を歩くようになった。カレーやお菓子を食べ、お茶を飲み、店主の二人や隣に座った人たちとおしゃべりをして、一人でいるときには深刻に思えた悩みも、話していると笑いに変えられるようになった。何度も通ううち、気づいたら常連の仲間入りをしていた。

店主の二人や店で出会った人たちとの会話を経て、色々なものや、人を知った。村上春樹さんのまだ読んだことのなかった作品について、安西水丸さんの作品について、写真や映画の世界について、そのほか、数々の素晴らしいアーティストたちについて。おすすめされた作品が、自分がずっとどこかで考えていた疑問に間接的な形で答えてくれたり、教えてもらった写真の展示に行ってみたら、その場所にいた人と不思議と仲良くなったりすることも。そのような出会いは自然と世界の見方を広げてくれて、後からハッとすることが何度あったことか。

ただ一緒にお茶を飲んだり、好きな本の話をしたり、その人が作ったものを見たり、ふともらした悩みへの返答に励まされたり、そんな多様な形で誰かを知ること、また他者を知ることを通して、少しずつ自分を知ることができるということを、教えてくれた。自分についても周りの世界についても分からず、暗闇のなかで迷っていた私にとって、それは灯台の光のように少しずつ進むべき先を照らしてくれるような体験だった。そのような経緯もあり、自分で文章を書いて、発表するようになった。

カベタマアワー ~喫茶店で隣に座った人と、仕事や人生について話してみたら~とは

2024年6月ごろ、店主の二人は、バルセロナの友人夫婦を訪ねた旅から、たっぷりのお土��話と石を持って帰ってきた。たまたま他にお客さんがいなかったある初夏の夕方、二人からバルセロナの山奥で友人とそこで出会った人たちと夜中まで大きなテーブルを囲んで話した時間について聞いた。もう会うことがないかもしれない、友人とはまた違った距離感の人たちとだからこそ、そこにいた人たちは、焚火をみんなで囲むような気持ちで、率直に自分の悩みについて打ち明けることが出来ていたのかもしれないと、かよさんは語った。そのような場が、店でも持てたら良いのではないか?というきっかけから、「カベタマで出会った人にインタビューをする企画をやったらいいのではないか?」と話を持ちかけてくれた。そんな経緯から、「カベタマアワー ~喫茶店で隣に座った人と、仕事や人生について話してみたら~」というイベントを、二人と私が企画することになった。

正直、インタビューを仕事にしている訳でもない自分に出来るかな?とイメージがつかない部分もあったが、彼女がやったらいいんじゃないか、と確信を持って言ってくれるのであれば、それは何か、自分では予想もしていなかったことに繋がるかもしれないと思い、今回の企画をはじめることにした。そして薄々、良い文章を書くためには、想像の世界に閉じこもっているだけではなく、様々な人と向き合うのが大切なのかもしれない、と感じていたので、とにかくやってみることにした。

この企画の趣旨は3つ。

①我々が喫茶 壁と卵で出会った気になる人をゲストに迎え、②仕事や人生などの日々の話を、机を囲んだ人たちと一緒に語り合い、③その様子を一冊の本にする

私が経験したように、「喫茶店で偶然隣あった人と、仕事や人生について話してみる」ことで、いろいろな世代や職種の集まった人達との会話の中でうまれた卵をそれぞれが持ち帰ることが出来たら、そして集まった人たちが繋がり他者を知ることを通して自分を知ることもできるような場になったらいいね、と話し合い、「カベタマアワー ~喫茶店で隣に座った人と、仕事や人生について話してみたら~」というタイトルをつけた。

文章としてこの時間を残すことで、喫茶 壁と卵という場所の空気を、本という形で閉じておくことが出来ないかなと思い、本を作ることにした。事情があってこの場所に来ることが難しい人にもカベタマアワーを共有出来たらいいなと思うし、いつかこのお店がなくなる日が来ても(いつまでもあってほしいけれど)、開くたびにお店を訪問したような気分になれる本があったら、色んな人のお守りになるような気がするので。 という訳で、前置きが長くなりましたが、カベタマアワー、始まります。

0 notes

Text

島根県松江市 西宗寺様 参拝旅行

去る旧蠟、12月11日より3日間、住職の私と坊守の節子と二人して島根県は松江市の西宗寺様参拝を目的とする旅行へと旅立った。この旅行には深い因縁があるので、ここにその尊い因縁を記させていただこう。

今から84年前、昭和15年3月頃、西田誠信氏(以下誠信氏)という青年僧侶が我が寺に「役僧」として入寺してきた。役僧とは、寺の活動は住職一人では処理しきれないので、若い青年僧を住み込ませて寺務の手伝いをさせつつ、夜学に通わせて資格を取らせるのである。さてこの誠信氏という青年僧は稀に見る念仏者であった。昼は寺の法務を手伝い、夕方から日本大学宗教学科へ通学し、教師(住職資格)を取るのであった。その当時、私は小学校の3年生から6年生であったが、彼はずいぶん私を可愛がって、いろいろ遊んでくださったり、教えて下さったりした。

ところが時代は昭和16年12月8日に大平洋戦争の勃発となる。翌17年9月、大学卒業の資格もとれたので、18年3月末、故郷の鹿児島に帰り、その後まもなく島根県松江市の西宗寺様へ布教に赴き、そのご縁で19年1月19日に入寺され、ほどなく奥様は今のご住職である高野顯信氏を受胎された。他方大平洋戦争の戦局は、19年に入るや増々悪化し、誠信氏は召集令状を受け、6月松江師団浜田連隊に入隊。7月サイパンの陥落、東条内閣の総辞職となる。19年の8月、誠信氏は輸送船でフィリピンのルソン島に赴き、サンフェルナンドに上陸。ルソン島守備に就く。やがて10月18日米軍レイテ島上陸、レイテ決戦が開始された。同年11月9日、ご子息の顯信氏誕生。

レイテ戦は19年内に日本軍の惨敗に終わり、開けて20年正月からルソン戦が始まる。在ルソンの日本軍の布陣は、尚武集団(山本奉文大将:北部ルソン)、振武集団(マニラ防衛)、健武集団(クラーク西方高地)。誠信氏は尚武集団に属し、ルソン西北部サンフェルナンド近郊守備にあたる。彼は兵士でありつつ念仏者であり、「私は本願を信じているから不死身である」と同僚に豪語され、ここで戦死されたという。ただし誠信氏出征直前に胤を宿され、19年にご子息の顯信氏が生まれ、西宗寺を継職され現在に至る。顯信氏最近わが寺を訪問され、私もこの仏縁を尊び、西宗寺様と誠信氏のお墓に参らせて頂いたのである。

0 notes