#マジックリアリズム

Explore tagged Tumblr posts

Text

マグダレーナ・カルメン・フリーダ・カーロ・イ・カルデロン

メキシコの画家です。('ω')・・ごぞんじだった?

#AI#生成AI#AIart#AIイラスト#bingimagecreator#DALLE#AIArtworks#illust#AI画像#メキシコ#mexico#アート#art#フリーダカーロ#Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón#画家#painter#シュルレアリスム#マジックリアリズム#surrealism#magicrealism

0 notes

Text

8/8 蝶々の日🦋

ファッショナブルイースターのマジックリアリズム、大好きでした。

*イラストの使用・転載禁止 / Any use or reproduction of these illustrations is prohibited.

#ファンアート#ディズニー#グーフィー#イラスト#clip studio paint#disney#fanart#illustration#disney fanart#drawing#digital illustration#digital art#goofy#goofy goof#maximilian goof#my art#my artwork#art#artwork#digital drawing#digital painting

11 notes

·

View notes

Text

薔薇の鉢を一時避難させて目覚めたら、台風一過で鮮やかな青空が広がっていました。上陸しないでなによりでしたが、私が住む地域では最高気温が37度になる予報が出ています。皆さまも十分に気をつけてお過ごしください。

私の『死ぬまでに読みたい本リスト』に入っていたガブリエル・ガルシア・マルケスの『百年の孤独』を一週間かけてやっと読み終わりました。毎晩、自分を寝かしつけるように少しずつ楽しみ、まだその余韻にどっぷりと浸っています。先月文庫化されたばかりなので誰かがテレビやネットで紹介したのか、それとも例の都市伝説のせいなのか、Amazonで一時在庫切れになったほどバズっていましたが、隣駅の本屋には高く平積みになって普通に売っていました。

この神話的な物語の最大の特徴は、『マジックリアリズム』の影響を強く受けていることです。Wikipediaでは、『マジックリアリズム』とは日常にあるものが日常にないものと融合した作品に対して使われる芸術表現技法、と説明されています。主に小説や美術に見られるジャンルでシュルレアリスムと似ていますが、少し異なります。

『百年の孤独』の中では、奇妙で幻想的な出来事が疑問や矛盾を感じさせることなく描かれています。何世代にも渡る登場人物たちや未開の土地である架空の村を舞台に、叙事詩のような壮大な物語がほぼリニアに綴られてゆきます。その中で霊的なシンボルが幾度も現れたり、遠隔ヒーリングや死者との対話のシーン、古い羊皮紙に書かれた“針金に吊るした洗濯物のように見える”サンスクリット語の予言書などのマジカルなエピソードが宝石のように散りばめられていますし、目に見えるものと見えないもの、陰と陽を現す2人の主要な登場人物、雨季と乾季を繰り返す天候という、相反するエネルギーが互いに交錯しながら融け合い、新たなるエネルギーを生み出すという錬金術のような世界観にワクワクさせられました。そしてまた、いつか読みたいと思っていた非日常の『マジックリアリズム』が、いつの間にか私にとって日常になっていることに気づかされたのも予期せぬ展開でした。

100年前の人々から見たら、現在の私たちの生活や環境も『マジックリアリズム』満載の非日常な世界でしょう。この物語の中でジプシーの老人メルキアデスが吹聴している、「科学のおかげで距離なんてものは消えた。人間がわが家から一歩も外に出ないで、地上のすべての出来事を知る日も、そんなに遠くない。」ことを可能にしたインターネットの出現を筆頭に、あらゆる事が凄まじいスピードで起こり、変化し続けています。

以下のリンクは、『百年の孤独』に興味のあるヒト向けの動画と、本を読みながら登場人物やその複雑な関係、膨大なエピソードをその都度確認するために便利な読み解きキットです。

youtube

マルケスはこの作品に関して、こう言い残しています。

私は権力の性質についてずっと問いかけていくことになるでしょう。けれども、こうしたことを本当に自覚しはじめたのは、『百年の孤独」を書いている時だったと思います。

あの時、私の背中を押したのは、おそらく法と秩序の勝利をうたっている公式の歴史に逆らってでも、悲劇的なあの事件の犠牲になった人たちを歴史の闇から救い出せるかもしれないという思いでした。

※ 『ぼくはスピーチをするために来たのではありません』ガブリエル・ガル���ア・マルケス著(新潮社)より抜粋

思えば、『百年の孤独』は不自然なほどに食に関連する具体的な表現が少ない小説です。調理の風景や食器、食卓の場面は登場しても、お皿の上に盛り付けられているはずの料理の視覚、味覚、嗅覚的描写はほどんどありません。フードファイトのシーンがありますが、これも肯定的に描いていません。唯一、おいしそうに描かれている食べ物が、物語の舞台であるコロンビアの村、マコンドを訪れたアメリカ人の商人ミスター・ハーバートが生まれて初めて食べたバナナです。

この物語に出てくるバナナ農園のエピソードは、1924年コロンビアのシエネガという町で実際に起こった『バナナ労働者虐殺事件』を元に描かれています。私たちが店頭で見かけるバナナの99.9%はキャベンディッシュという品種ですが、このバナナがどのようにして生産され、流通し、市場を独占しているのかはアップルTVのドキュメンタリー『雑食するヒト』のシーズン1エピソード4の中で説明されています。ちなみに、私はこのエピソードの中に出てくるアップルバナナや、あまり流通していないバランゴンバナナ、ホムトンバナナを生協で注文していますが、キャベンディッシュとはまた違う独特の美味しさがあります。

youtube

100年前の人が想像しなかったものに、多様性が重要視されている点も挙げられるでしょう。以前は多様性=ダイバーシティという言葉は消極的な意味で使われていましたが、それも今は変わりました。“より早く、より便利に、より確実に”を求めているうちに、私たちがいつの間にか失ったものがあることを『百年の孤独』は思い出させてくれます。この物語が今また人々の関心や共感を集めているのは、私たちの潜在意識の中にある回帰への要求が呼び覚まされているからかもしれません。『百年の孤独』は何世代にも渡る回帰、輪廻転生の物語でもあるのです。

Netflixによる『百年の孤独』のドラマ化が決定し、全16話で配信予定(時期は未定)となっています。

youtube

・・・・・

私がアウェアネスクラスの生徒だった頃、夏休みの宿題として以下のことをしていました。ご興味のある方は、残りの期間にやってみてくださいね。

・積読している本を読む

・アウェアネステキストを読み返す

・展覧会などで美術やアートに触れる

・映画を観る

・絵を描く

・運動をする

・オグ・マンディーノ著『この世で一番の奇跡』の100日行

・ワークショップに参加する

・・・・・

Spirit of Wonder 〜シックスセンスと六大要素〜

8月24日(土)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

8月26日(月)10:00~17:00(1時間のお昼休憩あり)

料金:1回 8,000円(アイイス会員・税込)・10,000円(非会員・税込)

どなたでもご参加いただけます

最少催行人数:3名

私たちの周りにある五大要素ともう一つの元素、そしてそれらと自分自身の中にある五感と直感との関連について学びます。あなたの外側と内側にあるエネルギーについて理解を深め、その学びを日常生活において実践し、継続しながら、さらなる霊性開花を目指す6時間ワークショップです。レクチャーやゲーム感覚で楽しめる実習やカルマの法や輪廻思想などの哲学を通した内観を通して、ご自身の中にある光をさらに見出していただきたいと思います。

あなたの中に潜在する能力を探り、知り、育み、五感や直感の中で特化した感覚をさらに伸ばして磨き上げましょう。そして同時に自分の苦手分野を知り、それを伸ばす方法も試してみましょう。

私たち全員が生まれついた時点で履修する、人生においてずっと学び続けることのできる共通のカリキュラムが霊性開花です。それは私たちが永遠の可能性を秘めていること、大いなる存在に近づき、さらに明るい光になること教えてくれます。けれど、霊性開花は1人だけでは学べません。あなたの霊性を導いているスピリットの介在、その指導や協力があってこそ、あなたの魂は磨かれ、輝くことができます。スピリットとのコミュニケーションに欠かせないのが自分の感覚を伸ばし、育むことです。このワークショップでは五感や直感、インスピレーションやアイデアのアンテナをさらに伸ばしながら、霊であり光である本来の自分に出会っていただくお手伝いをしたいと思います。

レクチャー内容

・五大要素と最初の元素

・シックスセンスと直感

・大宇宙と小宇宙

・チャクラとオーラ

・聖なるマトリックス

・ミディアムシップにおける六大要素

実習

・シッティング・イン・ザ・パワー

・六大要素を感じ、活かす

・マトリックス内観

・直感と指導霊により深く繋がるための各実習

このワークショップは以下のような方に向いています

・六大要素への理解を深めたい

・直感の練習、経験をしてみたい

・人体とオーラ、チャクラ、元素、世界との関連を知りたい

・指導霊との繋がりを深めたい

・本当の自分の人生の目的を探りたい

・自分自身の可能性や能力を探りたい

・霊性開花を通して人の役に立ちたい、社会に貢献したい

このワークショップは、2019年夏イベントで開催した同タイトルのワークショップを一部変更し、内容を加えたりアレンジしてアップデートしています。

詳細・お申し込みはこちらからどうぞ。

ショップからも直接お申し込みいただけます。

・・・・・

秋学期クラスへのお申し込みを受付中です。クラスの詳細とラインナップはサイトとショップからご覧いただけます。(アイイスのサイトでも告知されています)

もうすぐ秋学期が始まります。今年1年間のアウェアネス、霊性開花の総まとめです。私も講師として参加してはいますが、クラスの中で皆さまの目標、夢や憧れを共有させてもらいながら、更なる気づきや学びと癒しのエネルギーを受け取っていきたいと思います。3ヶ月間、一緒に今年1年を振り返りながら更なる光の道を進み、来年への道筋へと繋げてゆきましょう!

・・・・・・・・・・

アウェアネス・ベーシック前期 Zoomクラス

土曜日:19:00~21:00 (後期も土曜日・同じ時間に開催) 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

アウェアネス・ベーシック後期 Zoomクラス

火曜日:10:00~12:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

・・・

アウェアネス・ベーシック通信クラス

開催日程:全6回 お申し込み締め切り:9/15

・・・

アウェアネス・オールレベルZoomクラス

火曜日:19:00~21:00 日程:9/10、9/24、10/8、10/22、11/5

木曜日:10:00〜12:00 日程:9/5、9/19、10/3、10/17、10/31

・・・

アウェアネス・マスターZoom クラス

火曜日:19:00〜21:00 日程:9/3、9/17、10/1、10/15、10/29

金曜日:19:00〜21:00 日程:9/13、9/27、10/11、10/25、11/8

・・・

サイキックアートZoomクラス

日曜日:17:00~19:00 日程:9/8、9/22、10/6、10/20、11/3 水曜日:16:00~18:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

・・・

インナージャーニー 〜瞑想と内観〜 Zoomクラス

月曜日:16:00~17:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

土曜日:10:00~11:00 日程:9/7、9/21、10/5、10/19、11/2

・・・

マントラ入門 Zoomクラス

土曜日:13:00~15:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

トランスZoomクラス

水曜日:10:00~12:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

土曜日:19:00~21:00 日程:9/14、9/28、10/12、10/26、11/9

・・・

サンスクリット・般若心経 Zoomクラス

月曜日:13:00~15:00 日程:9/16、9/30、10/14、10/28、11/11

水曜日:19:00~21:00 日程:9/11、9/25、10/9、10/23、11/6

クラスの詳細はサイトのこちらのページをご覧ください。

継続受講の方は直接ショップからお申し込みください。

・・・・・

サンデー・サービス(日曜 12:30〜14:00)詳細はこちらから。

9月29日 担当ミディアム:惠子・森

11月17日 担当ミディアム:松山:森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

・・・・・

ドロップイン・ナイト

10月17日(木)19:00〜20:00 会員限定・参加費2,500円

指導霊(スピリット・ガイド)のサイキックアート

詳細とお申し込みはこちらからどうぞ。

過去の開催の様子はこちらからご覧ください。

・・・・・

モーニングワーシップ&コミュニオン(目覚めと祈りと瞑想)

10/27(日)9:00〜10:30 担当ミディアム:開堂・森

ご参加は無料ですが、一口500円からの寄付金をお願いしています。

当日は以下のリンクよりご参加ください。

#Youtube#spiritualism#spiritual growth#spirituality#awareness#unfoldment#スピリチュアリズム#スピリチュアル#アウェアネス#霊性開花#mediumship#spirit communication#cien años de soledad#百年の孤独#ガルシア・マルケス#gabriel garcía márquez

2 notes

·

View notes

Text

サイド バイ サイド 隣にいる人

若い女性監督が坂口健太郎の透明感に魅了されて撮った・・・ウ~ン

リアルとファンタジーが混在する「マジックリアリズム」と言う手法。 どこまで現実か非現実かの区別がつかない、わざとわかりにくくすることでの効果を狙ったもの。 と、わかっていてもわかりにくい。

現世とあの世を分けるかのような象徴的なトンネル。 隠れ家のような、仮住まいのような棲家。 見えてる人見えてない人。 何度も何度も「クリーミーマミ」を観ている・・・

ネットのネタバレ考察でも意見が分かれていて、監督自身のコメントも良くわからない。 観客に投げてあやふやにすることで深みを出すという、 最近多いズルいやり方にも見えなくはない。

主人公の昔の彼女が妊娠しているのも、 死ぬときに妊娠していたため、そのままあの世で出産して・・・

ハナから理解しようとしない否定的な評価も目立つ中で、 ほとんどがあの世の話、とする解釈がナルホド。 アメブロの「ゆきがめ」さんの説が興味深いです。

わかりにくいので極端に低い評価が付けられてしまう、 どちらかというと女性向きのふわっとした映画・雰囲気、 なので、敢えて高評価にしておきましょう。

3 notes

·

View notes

Quote

これはいま、おれの中にひとつわりと明確な答えがあって、それは"スーパーセンタートライアルに向かう途中の田んぼ道"ですおれの住んでる田舎は、市の人口5万人とかなんで、かなりザコいんだけど、24時間営業のスーパーセンタートライアルを抱えているそんで俺はそっからチャリで5分程度のとこに住んでいるそうすっと、夜10時からでも、思い立ったらチャリに乗って、でけえスーパーで買い物ができるわけですよまずこれはひとつの文化資本と言って良い スーパー って博物館だからさあ!そんで、そこまで行く途中の道、これもまたいいわけ中規模の川が近くにあるから、いまの季節、サワガニが地面を這い回っているんですよまず、玄関からチャリまで歩く過程で、スマホのライトに照らされて、聞き取れるくらいデカい足音を立ててカニが逃げる、おれはウオっと思ってちょっとのけぞる、こういう体験が、よくわかんねえけど、ひとつの原体験となるわけだ まあおれがここに来たのは就職してからなんで、ゲンミツには原体験じゃねえけど、原体験に上乗せしてやってもいいと思ってる いい体験だ カニ・カルチャーだマルケスの小説読んでると、すげーカニが出てくんだよ 夜になったらカニが海からワンサカやってくるんで、それをバケツに入れて海に追い返す、みたいな話があるこのくだりってマジックリアリズムなのか?と思うわけ そんなにカニいることってねえだろと思ってっからさしかし、身近にカニを感じるにあたって、ああ、その辺のショボい川からでもこんだけカニが出てくるんだったら、コロンビアの海岸なんかだとマジで超ワラワラいてもおかしくねえのかな、と思いなおす現実で積み上げた体験が、読書体験に深みを与えるわけですよ (逆もまた然りっすねえ!)そうやってカニをやりすごしながら、川沿いの道、川沿いっつっても土手に隠されて川は見えねえんだけど、そこを漕いで行くわけよ漕いで行こうとしたらさ、夜8時なのに案外明るくて、真上の空はすげえ晴れててさ、日が落ちて濃さを増し、藍色になった空をバックに、でけえ雲が連なってそびえているわけですよ「山脈」とか「大いなる」とか、そういう形容をしたい感じなわけこれってヘタしたらエベレストより立派なんじゃねえか?とすら思う 実際、高度で見りゃいい勝負だと思いますよおもわずチャリを路肩に停めて、ちょっと雲を眺めたりしている時間、あれは実際かなり文化的だと思う夏はそういう、デケー雲とか日暮れどきの光の具合なんかが目を惹くんだけど、秋とか冬もまったく悪くなくて、なんせ涼しいし、星が綺麗なんだよなあ!秋口に、完全に夏の格好してチャリ漕いでスーパーセンタートライアルに向かってたらさ、思ったより秋が深まっていて、まあ寒い!寒い!って感じで、そのうち歯がガチガチなってきてさ、そんで田んぼ道だからチャリもガタガタしてさ、内からも外からも振動しながら、ふと空を見ると、なんかマジでアホみたいに綺麗な星空が広がっていたりして、おいおいマジかよ、と思うわけですよホント暗いんだよ田舎 絶対街灯もっとあったほうがいいだろ!って思うんだでも、やっぱその分、星が見えんだよなあ!スーパーセンタートライアルに向かう道すがら、寒さに震えながら見上げる星空ほどイイものって、実際そんなに思いつかないっすよつまり何が言いたいかっていうと、これはよくわからない俺はかつて東京を憎んでた(キモいから!)けど、最近ガチでどうでもよくなってきていて、それはひとえに、田舎で全然ええなあ!と思い始めたからだと思う人のいねえ道で適当に腕振り回したりしながらチャリ漕いで、雲とか星とかを眺めて、そのあとスーパーセンタートライアルでアイスとか75円のイカフライとかを買って、別に腹が減ってるわけでもねえけど、帰り道に開封して、食いながら帰るこれはまさに、俺の文化だと思っていますよ!

東京に住んでいない俺がどこで文化を享受しているか

3 notes

·

View notes

Text

街とその不確かな壁/君たちはどう生きるか/ジブリ・春樹・1984

最初のジブリの記憶は『魔女の宅急便』(1989年)だ。母がカセットテープにダビングした『魔女の宅急便』のサントラを幼稚園の先生に貸していたから、幼稚園の頃に見たのだ。

まだ座席指定の無い映画館に家族で並び、私は映画館の座席で親に渡されたベーコン入りのパンを食べていた。4・5歳の頃の記憶だ。

その夜、私は夢の中で魔女の宅急便をもう一度見た。私は親に、夢でもう一度映画を見たと伝えた。

『おもひでぽろぽろ』(1991年)も映画館で見たが、あまりよく分からなかった。『紅の豚』(1992年)も映画館で見た。帰りにポルコ・ロッソのぬいぐるみを買ってもらい、縫い付けられたプラスチックのサングラスの後ろにビーズで縫い付けられた黒い目があることを確認した。

『平成狸合戦ぽんぽこ』(1994年)『耳をすませば』(1995年)までは両親と一緒に見たと思う。

父はアニメに近い業界にいたため、エンドロール内に何人かの知人がいたようだった。アニメーターの試験を一度受けたそうだが、他人の絵を描き続けることは気が進��なかったらしい。

家のブラウン管の大きなテレビの台の中にはテレビ放送を録画したVHSテープが並び、ジジやトトロの絵とタイト���を父が書いていた。テレビ放送用にカットされたラピュタやナウシカを私は見ていて、大人になってから初めて見たシーンがいくつかあった。

“家族で映画を見る”という行事はジブリと共にあった。ジブリ映画の評価は今から見て賛否両論いくらでもあればいいと思うが、批評も何も無い子ども時代に、母がとても好きだった魔女の宅急便や、戦争は嫌いだが戦闘機が好きな父と紅の豚を見られたことは幸福な年代だったのだと思う。

評価が何も確定していない映画をぽんと見て、よく分からなかったり面白かったりする。

親は『おもひでぽろぽろ』を気に入り、子どもにはよく分からない。父からは昔の友だちが熱に浮かされたように「パクさんは本当に凄いんだよ」と言い続けていたと聞かされた。

※

大人になった私は『ゲド戦記』(2006年)を見て「面白い映画に必要なものが欠けているこの作品を見ることにより今までに見たジブリ映画のありがたみが分かった」とぐったりし、『崖の上のポニョ』(2008年)を新宿バルト9で見て、全然楽しめず、新宿三丁目のフレッシュネスバーガーで「神は死せり!」と叫んでビールを飲んだ。

2020年には『アーヤと魔女』の予告編に驚愕し、『モンスターズ・インク』(初代、2001

年)からずっと寝てたのか!?と罵倒した(見ていない)。

私が持っていたジブリという会社への尊敬は過去のものになり、多彩な才能を抱えていたにもかかわらず明らかにつまらないものばかり作る血縁にしか後任を託せない状況にも嫌悪感を抱いた。

期待値は限りなく低く、『君たちはどう生きるか』を見ようかどうか迷っている、とこぼしたら「見て文句も言えるからじゃあまあ一緒に行く?」という流れになり、見た。

あまりにも期待値が低かったため、文句を言いたくなるような作品ではなかった。私は2023年、もっともっとつまらない映画を何本も劇場で見ている。つまらない映画を劇場で見ると、もう2度と見なくて良いという利点がある。

『君たちはどう生きるか』の序盤、空襲・火災・戦火で街が焼ける場面、画面が歪で、不安で、安定感がなく、私はホッとしていた。綺麗に取り繕う気のない、表現としての画面だった。

複数の場面に対してセルフ・パロディーであるというテキストを読んでいたが、私にはあれらはオブセッションに見えた。小説家でも芸術家でも脚本家でも、何を見ても何度も同じことを書いているな、という作家に私は好感を持っている。少なくとも、いつも結��テーマが同じであることは減点の理由にはならない。

『君たちはどう生きるか』になっても高畑勲の作品に比べればどうにも女性の人格が表面的で、天才はこんなにもご自身の性別をも超えて何もかもわかり物語に落とし込めるのかと感激した『かぐや姫の物語』(2013年)に比べてしまうと胸の打たれかたが違うのだけれども、でも私は取り憑かれたテーマがある作家のことが、いつも好きだ。

スティーブン・スピルバーグは『フェイブルマンズ』(2022年)でもう大人として若い頃の母親を見つめ直せていたように思うが(フェイブルマンズで取り憑かれていたのは別のものだ)、

宮崎駿は小さい頃に一方的に見つめていた母に取り憑かれ、母の内面には踏み込めないまま、少年・子どものまま母を見つめ続け、自分が老年の大人として若い母親を見つめ直す気は無い。

そして、母親の方を少女にして映画の中に登場させる。しかも「産んでよかった」という台詞を創作する。

貴方は大人なのにずっと子どものままで母親に相対したいのですか、と思いはするものの、子どものままの視線で母を見つめ続けたいのなら、それがあのように強烈ならば、それがオブセッションなら全くかまわないことだと思う。

最初に屋敷に出てきた7人のおばあちゃんがあまりにも妖怪じみているので驚いたが、あれは向こうの世界とこっちの世界の境界にいるかた達という理解で置いておいてあげよう。

それにしてもアオサギが全く可愛くもかっこよくも無いことに最後まで驚いていた。頭から流れる血液も、赤いジャムも気持ちが悪い。途中途中、激烈に気色が悪い。世界や生き物は気持ちが悪く、性能の良い飛行機みたいに美しくは無い。カエル、内臓、粘膜、血液、食物もグロテスクだ。嫌悪ではない、全部生々しい。生々しく、激烈だ。その生々しさを必要としたことに胸をうたれた。

塔の中のインコについて、愚かな大衆だとかジブリはもう人が多すぎてしまったんだとか商業主義的な人間の表現だというテキストも読んだのだけど、私はあのインコたちがとても好きだった。

インコたちは自分達で料理をして、野蛮で、楽しそうだった。終盤、緑豊かな場所にワッセワッセと歩いていくインコさんが、「楽園ですかねぇ」「ご先祖さまがいますねぇ」と言ったようなことを言うシーンが面白く、可愛らしく、インコたちの賑やかな生活(時に他者に攻撃的であっても)を想像した。

私は水辺の近くをよく散歩していて、大きな渡り鳥が飛来してまた消えていくのをじっと見つめている。鳥たちがある日増えて、いなくなる。国を越えて飛んで行き、地球のどこかには居続けているのがいつも不思議だ。

映画の中で、鳥やカエルはあの��うに生々しく、実体をつかんでアニメーションに残すことができるのに、全てを生々しく捉える気が無い対象が残っている。どうしてもそれを残すことが寄す処なら、それはそのままでかまわない。

※

小説では、村上春樹の『街とその不確かな壁』を読んだ。

私の父は村上春樹と同い年で高校卒業後に東京へ出てきたので、『ノルウェイの森』で書かれている、まだ西新宿が原っぱだった頃を知っている。その話を友人にしたところ、『西新宿が原っぱだったというのは春樹のマジックリアリズムかと思っていた』と言っていた。

私が村上春樹を読み始めたのは及川光博が「僕はダンス・ダンス・ダンスの五反田君を演じられると思うんだけど」と書いていたの読んだのがきっかけだ(曖昧だけれども、1999年くらいか?)。

『風の歌を聴け』は家にあったので、そのまま『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』『ダンス・ダンス・ダンス』を読み、その後短編集をあるだけと、『ノルウェイの森』『世界の終わりとハートボイルドワンダーランド』を読み、『ねじまき鳥クロニクル』は途中途中覚えていないが一応読み、『スプートニクの恋人』(1999年)を高校の図書館で読んだがあまり面白くないと感じた。

最近ではイ・チャンドン監督の映画『バーニング』(2018年)が素晴らしかったし、濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』(2021年)も面白かった。

『ドライブ・マイ・カー』の原作(短編集『女のいない男たち』収録)は映画を見た後に読んだが、反吐が出るほどつまらなく、気持ちが悪い短編だった。

イ・チャンドン監督も、濱口竜介監督も、「今見たらその女性の描写、気持ち悪いよ」を意識的に使っていたのだろう。『バーニング』は『蛍・納屋を焼く・その他の短編』時期の初期春樹、『ドライブ・マイ・カー』はタイトルこそドライブ・マイ・カーだけれども、ホテルの前の高槻の佇み方はダンス・ダンス・ダンスの五反田君であろう(港区に住む役者である)。

村上春樹のことは定期的にニュースになるのでその度に考えているのだけど、2023年に、フェミニズムのことをある程度分かった上で過去作を読むのはかなり厳しい気もしている。

次から次にセックスをしているし、主人公はガツガツしていない風なのに何故かモテているし、コール・ガールを呼びまくっている。

『ダンス・ダンス・ダンス』に出てくるユキは13歳の女の子で、ユキの外見・体型に関する記述はそこまで気持ち悪くはないのだが、『騎士団長殺し』に出てきた未成年の女性に対する描写はとても気持ちが悪かった(はず。売ってしまったので正確ではないのだが、あまりに気持ちが悪くて両書を比較をした)。

いくら今「この人は世界的巨匠」と扱われていても、作品を読んで気持ち悪いと思えばもう読む価値のない作家であるので、まだ読んだことがない人に読むべきとは全く思わない。

けれども、20年前に読んだ村上春樹は面白かったし、『��ンス・ダンス・ダンス』に書かれる母娘の話に私は救われたのだと思う。

最近友人に会い、「村上春樹は読んだことないんだけど、どうなの?」と聞かれたので、「春樹の物語は色々な本で同じモチーフが多い。主人公がいて、どこかへ行って、帰ってくる。戻ってきた世界は同じようでいて少し変わっている。私たちが現実だと思っている世界は世界の一部分に過ぎず、どこかでみみずくんが暴れているかもしれないし、やみくろが狙っているかもしれないし、誰かが井戸の底に落ちたかもしれない。だけど主人公は行って、戻ってくる。どこかで何かが起こっていても、行って戻ってくる。一部の人は行ったっきり、帰ってこられない。」

「この世では 何でも起こりうる 何でも起こりうるんだわ きっと どんな ひどいことも どんな うつくしいことも」は岡崎京子の『pink』(1989年)のモノローグだけれども、何でも起こりうる、現実はこのまま永遠に続きそうだけれども、ある日小さなズレが生じ、この世では何でも起こりうるんだわ、という小説を次々に読みながら大人になったことを、私は愛している。日常を暮らしていると現実の全てに理由があるかのように錯覚してしまうけれども、「何でも起こりうる」世界には、本当はあまり理由がない。何か理由があると錯覚し過ぎてしまうと、公正世界仮説に囚われて、善悪の判断を間違ってしまう。

「主人公が、行って、帰ってくる」形は数えきれないほどの小説・映画の構造なので特徴とも呼べないところだけれども、『君たちはどう生きるか』もそうだし、『ダンス・ダンス・ダンス』も、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』も、昔読んだ『はてしない物語』だって勿論そうだし、『オズの魔法使い』もそうで、『君の名は。』もそうだったような気がする。

『はてしない物語』の書き方はわかりやすい。

「絶対にファンタージエンにいけない人間もいる。」コレアンダー氏はいった。「いけるけれども、そのまま向こうにいきっきりになってしまう人間もいる。それから、ファンタージエンにいって、またもどってくるものもいくらかいるんだな、きみのようにね。そして、そういう人たちが、両方の世界を健やかにするんだ。」

※

『街とその不確かな壁』は春樹の長編も最後かもしれないしな、と思って読み始めたが、半分を超えるまで全然面白くなく、半分を超えてもちょっと面白いけどどう終わるんだろうこれ、の気持ちだけで何とか読み終わった。

17歳の少年のファーストキスの相手の音信が突然途絶えようと、『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の世界の終わり側の話をもう一度読まされようと、どうしてそれを45歳までひっぱり続けるのか、読んでいて全然情熱を感じなかった。

イエロー・サブマリンのパーカを着た少年が何のメタファーなのかは勿論書かれていないが、春樹は昔に還りたいんだろうか?何故か「あちらの世界」から物語がこちらに、鳥に運ばれてきたみたいにするすると現れ世界を覗けたあの頃に?活発な兎が息を吹き返すように?

※

宮崎駿のオブセッションや視線は今も跳ね回っており、村上春��の滾りは、もう私にはよくわからないものになった。

私は昔『ダンス・ダンス・ダンス』を何ヶ月もずっと読み続け、どのシーンにどんな形��雲がぽつんと浮かんでいるかも記憶していた。欲しいものだけ欲しがればいいし、くだらないものに対してどんなことを友だちと言い合いビールを飲めば良いかを知った。

岡崎京子に「幸福を恐れないこと」を教えてもらったみたいに。

5 notes

·

View notes

Text

「 最大の重し ―もしある日、またはある夜、デーモンが君のお前のあとを追い、お前のもっとも孤独な孤独のうちに忍び込み、次のように語ったらどうだろう。「お前は、お前が現に生き、既に生きてきたこの生をもう一度、また無数回におよんで、生きなければならないだろう。そこには何も新しいものはなく、あらゆる苦痛、あらゆる愉悦、あらゆる想念と嘆息、お前の生の名状しがたく小なるものと大なるもののすべてが回帰するにちがいない。しかもすべてが同じ順序で―この蜘蛛、樹々のあいだのこの月光も同様であり、この瞬間と私自身も同様である。存在の永遠の砂時計はくりかえしくりかえし回転させられる。―そしてこの砂時計とともに、砂塵のなかの小さな砂塵にすぎないお前も!」―お前は倒れ伏し、歯ぎしりして、そう語ったデーモンを呪わないだろうか? それともお前は、このデーモンにたいして、「お前は神だ、私はこれより神的なことを聞いたことは、けっしてない!」と答えるようなとほうもない瞬間を以前経験したことがあるのか。もしあの思想がお前を支配するようになれば、現在のお前は変化し、おそらくは粉砕されるであろう。万事につけて「お前はこのことをもう一度、または無数回におよんで、意欲するか?」と問う問いは、最大の重しとなって、お前の行為のうえにかかってくるだろう! あるいは、この最後の永遠の確認と封印以上のなにものも要求しないためには、お前はお前自身と生とにどれほど好意をよせなければならないことだろう? 」(フリードリヒ ニーチェ『悦ばしき知識』1882)

2024年の米大統領選挙でアメリカが、自分たち自身に問い、自分たち自身から問われたのは、自分たちの「精神」や「信仰」についてであり、トランプ次期大統領が勝った理由は、みんなが「祈ったから」だというようなことを、何人かの人がそれぞれの言い方で語っていた。クリスマスや年始の挨拶に合わせた言い方だというのもあるが、結構マジで言っていて、抽象的な話でもない。ここ数年、多くの人が宗教観や精神性というようなことについて話していて、選挙期間にますます増えていった。そうした話は、視聴者数の最も多い、あるいは選挙期間に視聴回数を多く伸ばしたポッドキャストなどで頻繁に話題に上がり、動画などミームの形でも多くシェアされた。 「宗教的信念 (レリジャス ビリーフ)」というような言葉を使う人も増えたように見えるし、聖書の中の一節についての話だったり、メタフィジカル(形而上学の、現世離れした、きわめて抽象的な)な概念についての話だったりするが、これらの話は、また、こうした話をする人が増えていること自体がそうだが、現実に起きている問題や現状認識と無関係ではないと、社会分析的あるいは心理学��どの観点から解説する人もいる。すなわち、虚無主義が蔓延し同調圧力を強める社会の空気に抗うための足場としての「信仰」や「精神」ひいては「愛国心 (パトリオティズム)」だという考えである。この説明は分析というより、ほとんど見たままの現状認識で、同じようなことを言う人は何人かいたが、こんな質問をする人がいた。確かにその通りだと思うし、信仰心や愛国心は良いものだとも思っているが、2001年の911の後、少なくとも2年くらいの間、あの時も信仰心や愛国心が盛り上がった。当時も信仰心や愛国心は良いものだと思っていた。911の翌月に成立した愛国者法は2015年に失効したものの、色んな疑問があるし議論すべきことが多く残っているとも思うし、なにより2003年からのイラク戦争に突入してしまった。政府の公式見解に異論や疑問を持つ人たちを全て陰謀論者として括って、一部はテレビなどでエンタメとして消費し、一部の事実誤認をあげつらって全体を貶めたりすることに、直接的に何かしたわけではないが、加担してしまったと思うし、同調圧力を作る側だったと思う。今思えば、自分と同じように信仰心や愛国心を掲げる周囲の人たちの一部に、カルトメンタリティや妙な虚無主義があるのも感じていた。これも部分部分については心理学などで説明できるのだろうが、当時と今とでは何が変わったのだろうか。もちろん色々変わったし、漠然としすぎていて、はっきりとした答えを出しようがないこともわかっているが。

「精神」や「信仰」とは何かと言われてもわからないし、ましてや特定の宗教の信仰心とかアメリカの愛国心などなおさらわからないが、こうした言葉を使って話してる人たちのそれぞれの話は、大体はわかる気もするし共感もする。こうした話は全体として、自分たちの共通の常識や庶民感覚、すなわちコモンセンスによって、社会について認識し直そうという動きであり、政治権力や専門家などに奪われていたコモンセンスを取り戻そうという動きだったと思う。そして、少なくともある程度は取り戻せたということが、大統領選挙の結果によって示されたと思う。一方で、選挙期間中に毎日毎時間絶え間なく流れていた「重要な争点」やその解説というのは、選挙結果がどうであっても、選挙後にはスピンされて消えていき、今現在のように、とくに誰も思い出さないし、どうでもよくなっているだろうということは、選挙結果が出る前から、誰もがうすうす気づいていた、というかこれまでのパターン認識的にわかっていた。 ニーチェの概念に「背後世界」というのがある。「現実世界」と対をなす概念で、現実世界の背後にある意味付けや価値観のことを指す。宗教においては「神」であったり、社会においては「常識」や「道徳」、あるいはそれらによって「正しいとされるもの」などが背後世界である。現実世界には、意味付けや解釈といった、すなわち背後世界が覆いかぶさっている。ニーチェは、現実世界の裏に意味や価値を見出す姿勢、つまり現実世界の背後のことばかりを考えること��嘲笑するニュアンスで「背後世界」と呼んだ。「意味」や「価値」、これまで「正しいとされていたもの」が、実はそうじゃなかったと知り、人生の無意味さに絶望する事態が、すなわち虚無主義(ニヒリズム)である。ニーチェは、目に見えない理想や世界の裏にあるかもしれない真実、外から押し付けられた価値観などの「背後世界」の中で生きることは、現実世界を否定する行為であり、ニヒリズムに陥る原因であるとした。 ニーチェはニヒリズムを、近代における不可避的な事態として描いている。『ツァラトゥストラかく語りき』(1885)のツァラトゥストラは「おのれ自身を愛さねばならない」と説いている。この「おのれ」は意識や自我のさらに奥底にあるもので、世界を肯定し本源的な生を生きるために何よりもまず発見されなければならないものである。が、「人間は容易に発見されない。ことに自分自身を発見するのは最も困難だ。精神(ガイスト)が心(ゼーレ)について嘘をつくことがしばしばある。」この「ガイスト」というのは意識や自我に属し、「ゼーレ」というのは身体や「おのれ」に属する。ガイストは、背後世界の中で迷子になり、そしてゼーレを見失う。ゼーレと通じ合うことのないガイストによって「市民道徳」を強要する近代社会を、ニーチェは非難した。 背後世界の拒絶や、ガイストの放棄は、ゼーレと通じ合っていないとしても、しかし、不可能だ。これらの拒絶や放棄は、人間であるための諸条件を一挙に失うことを意味する。背後世界やガイストとは、言うなれば「言葉」のことであり、言葉から生じる意味や論理、文法などなどあらゆるもののことである。可能なのは、「対決」を通じて、失われた自由と主体的決断を取り戻すために、足掻くことである。 ニーチェがニヒリズムを不可避的事態と捉えたことの予言的正確さを立証するかのように、ニーチェ的なテーマは以降の表現において不可避的なテーマのひとつとなった。こうしたテーマに取り組んだ人たちが出した答えはこういうものだ。「もう一人の自分」に出会うこと。その「もう一人の自分」と対決あるいは対峙すること。そして、もう一人の自分を救うこと。 筒井康隆原作、今敏監督の映画『パプリカ』(2006)は、このテーマを扱っている。メタフィクション構造で「夢」と「現実」が描かれ、登場人物の一人は「夢」の中で本当の自分を探し、別の登場人物は「夢の中の自分」と対峙する。「夢」に現実が覆われ、飲み込まれていく。クライマックスでは、ニーチェの超人思想における「超人」への「精神の3つの変化」、すなわち、重荷を背負って歩く「駱駝」、力強く「否」を投げつけ「我欲す」と叫ぶ「獅子」、世界を大いなる喜びとして受け入れ新しい価値を創造する「幼子」、を思わせる「幼子」が世界を救い、最後に「フィクション」と和解する。 今監督のメタフィクションや虚実混交の手法は、特に海外では「マジックリアリズム」と呼ばれる。これは「マジックリアリズムとは何か」を説明する際に代表的に挙げられる作家であるホルヘ ルイス ボルヘスと、扱うモチーフに共通するものが多いことが大きな理由で、そのモチーフは「夢」「迷宮」「鏡」「円環」などだが、両者とも自身の手法を「マジックリアリズム」とは呼んでいない。1960年代のラテンアメリカ文学ブームと呼ばれる作家たちが、自身の作風を表現する際に「マジックリアリズム」という語を好んで使い、この語が世界的に広まった。現実(リアリズム)について考えた時に逆説的だが必然的に浮かんでくる「非現実的なもの」をどう扱うかについて取り組んでいる点で共通するが、手法やモチーフなどは様々である。当時の作家たちの多くが、強く影響を受けた作家として、また、「マジックリアリズムとは何か」を説明するために、ボルヘスの名を挙げた。筒井は1970年代にラテンアメリカ文学に注目し、自身の作風に取り入れ、メタフィクションの技法を作っていく。今監督は筒井作品に影響を受けたと語り、『パプリカ』(1993)や『夢の木坂分岐点』(1987)を挙げた。

ロシアで最も有名な絵画のひとつに挙げられる、イワン クラムスコイの『見知らぬ女』(1883)は、初めて発表されたときにセンセーショナルな、異様なまでの批判が巻き起こった。「挑発的に美しい」というような理由で批判され、絵に描かれた誰も知らない女性への悪口でしかない美術評論が書かれたり、その絵の女性を知っているという人が出てきて何か言っては結局のところ嘘で実在しなかったというのが繰り返され、さらには、絵の女性は1881年に暗殺された皇帝アレクサンドル2世の2番目の妻であるユーリエフスカヤ公女であって、皇帝暗殺後に国外へ出国したはずが、絵の背景であるサンクトペテルブルクのネフスキー大通りの付近で皇位継承に関する謀略をめぐらしていることを告発する絵だというようなことも噂された。ネットでユーリ��フスカヤ公女の写真を見てみると、似てるっちゃ似てると言えなくもないかもしれないけど全然違うだろというような感じである。現在では、明らかに同じ女性が描かれたスケッチの経緯から、ある貴族と結婚したクルスクの農民女性マトリオナ サヴィシュナが絵のモデルだったことはほぼわかっているものの、「決定的証拠はないため不明」とされている。この絵はセンセーショナルな評判や解釈を含めて、後続の画家や作家に大きな影響を与えた。「罪なまでの美」は後続の作家の目標やテーマとなる。この絵にインスピレーションを得て書かれたとされるアレクサンダー ブロックの1906年の詩「異邦人」によって、この絵は「異邦人 (ストレンジャー、見知らぬ人)」という題でも呼ばれるようになる。クラムスコイはこの絵のタイトルに「アンノウン」(を意味するロシア語)とだけつけた。「見知らぬ人」であり、「異邦人」というニュアンスもあるとも言えるが、「不明」「未知」の意味もある。まさに、絵の女性のなんとも言えない表情によって、なんだかよくわからない感情を刺激される。そしてまさに、1881年の皇帝アレクサンドル2世暗殺後のロシアには、なんだかよくわからない感情が漂っていた。クラムスコイは、画家は「人々の前に鏡を置き、��の鏡を見て彼らを不安にさせる使命をもつ」という考えを持っていた。実像と鏡像の境界が鏡であるように、クラムスコイはこの作品によって、肖像画と主題画の境界に立つ芸術様式を打ち立てた。 クラムスコイはセンセーショナルな評判に対して、公に反応することも、モデルについて言及することもしなかった。それが人々の好奇心をくすぐることになり、様々な憶測や解釈が与えられ続けることになった。クラムスコイは1873年にトルストイの肖像画を描いているので、トルストイの『アンナ カレーニナ』(1877)からインスピレーションを受けて『見知らぬ人』を描いたのではないかという説もある。根拠は薄い気もするが、まさにイメージとぴったりだということで、20世紀後半にはこの絵を装丁にした『アンナ カレーニナ』も出版された。 クラムスコイは「移動派」と呼ばれるグループの結成メンバーであり、移動派は、芸術とは思想の表明であり実生活に根差していなければならないとするロシアリアリズムに影響を受けていて、歴史的で芸術論的な諸様式の中にジャーナリスティックな時事的関心と批判精神を盛り込もうとした。ジャーナリスティックな観点からの『見知らぬ人』の解釈として、1880年代に入ると、静かにだが劇的に、特に女性のファッションが変わっていたことを表現したものだというのがある。絵の女性は1880年代の最新のファッションを着ている。1860年代からの改革運動あるいは過激な政治運動による混乱を経て、暗黙的にだが厳格に存在していた階級的ドレスコードがなくなり、さらには1881年の皇帝アレクサンドル2世暗殺後、なぜか奇妙に存在していた政治思想的ドレスコードもなくなったという。すなわちこれが「ニヒリズム運動」だった。1860年代から貴族階級の若い世代の間で、この「ニヒリズム運動」が広まっていた。この運動において、体制の側にある宗教、芸術、社交生活さえも否定された。そもそもニヒリズム運動は貴族階級の親子対決の形をとっていて、親世代のものとされるものを否定しようとした。美や芸術も、農民や労働者からの搾取の上に成り立っていると否定され、黒一色の服を着た。道で人に会って会釈する事も偽善とされ、つねに気難しい顔をする。このストイックさは、時に滑稽な面も見せた。それと並行する形で「ナロードニキ運動」という革命運動が起こっていた。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』(1880)のモデルになったとされるドミトリイ カラコーゾフによる1866年の皇帝アレクサンドル2世暗殺未遂事件の後、反体制派への弾圧は一層過酷なものになる。それ以前から青年たちの活動は、当然だがすべて地下活動であった。1879年にナロードニキの過激派が組織化され「人民の意志」が結成されると、1881年に党員イグナツィ フリニェヴィエツキによってアレクサンドル2世は暗殺された。政府は「人民の意志」主導者たちの多くを絞首刑に処した。ニヒリズム運動、ナロードニキ運動は終わった。が、「人民の意志」はアレクサンドル2世の暗殺に成功したことに自信を持ち、アレクサンドル3世の暗殺を計画し始めていた。しかし暗殺計画は露見、1887年、秘密警察はアレクサンドル ウリヤノフら容疑者5人を逮捕、絞首刑に処した。この時処刑されたウリヤノフは、1917年の十月革命指導者ウラジーミル レーニン(「レーニン」は筆名であり、本名はウラジーミル イリイチ ウリヤノフ)の兄である。『見知らぬ女』が描かれた1883年には、その数年前までなぜか奇妙に存在していたドレスコードがなくなり、その人がだれか、服装では階級や思想はわからなくなった。が、ニヒリズムは残っていないだろうか。彼女の表情に、あるいは彼女の視線の先に。

「鏡」あるいは「境界」から意味が発生するように感じるのは、「対比」が起こるということでもあるが、「ハーモニー(調和)」を感じるからだという。どちらも1605年に出版されたシェイクスピアの『ハムレット』(1601年頃書かれ初演)と、セルバンテスの『ドン キホーテ』(前編が1605年、後編は1615年)を、近代文学のはじまりとする文学論は遅くとも18世紀後半にはあり、その2作の比較研究だけではなく、旧時代と新時代が対比された。「新世界」を目ざした15世紀から17世紀半ばまでの大航海時代の、次の時代、「新時代」を予感し始めたのが、17世紀初頭のこの頃だという解釈である。そして「メロディ(旋律、節)」や「リズム(周期的反復)」からも意味が発生するように感じる。つまり音楽は、意味以前であり、意味の発生である。『ツァラトゥストラ』は「わたしは踊ることのできる神だけを信じるだろう」と言った。 宗教学者で哲学者のミルチャ エリアーデは、歴史の中で「再演」と呼ぶものが見られたときに、ある出来事が意味をもつと言った。循環史観という、歴史をある一定のサイクルの繰り返しと見る立場は古代からあり、2017年にトランプ政権で主席戦略官を務めたスティーブ バノンに影響を与えた本として取り上げられた『フォース ターニング 第四の節目』もその一つである。ここではアメリカ史を80年周期で見ている。歴史観というのは、循環史観であっても、歴史を直線的な発展過程と見る進歩史観であっても、科学的根拠があるわけではない、解釈であり背後世界だが、1865年の南北戦争の終戦から80年後の1945年の第二次世界大戦の終戦から80年後の2025年に終戦を願い、2026年のセミクインセンテニアル(建国250周年)で踊るのはなんかいい感じである。

今敏監督『パプリカ』と同じく2006年に公開された、同じく筒井康隆原作の、細田守監督の映画『時をかける少女』は、観終わると、最初のシーンが何度も繰り返されていたことに気付き、最初の最初のシーンはそういや夢だったことを思い出す。

2025年1月 プラネット パレード

0 notes

Text

伝説の編集者とされる 塙さんと結びつく、筒井作品の転換期について。塙さんが亡くなるまでのたった2年程の出来事

わー、↑先月新シリーズやってたF先生のSF短編ドラマ化で、本棚にまさに「百年の孤独」があり人工知能にオススメされてたので気になってたところ。筒井作品からは「旅のラゴス」置いてあるね 最近の中南米なゴシックとかメメントモリが流行ったとかの話ってマジックリアリズムものという話だったのかな?と(違くてもいいし、符号)。だとしたら、老若男女生きとし世界が複雑化して、何かテクストを読もうという姿勢を持ってもエンタメに潰されてしまうほどで、呆れられないほど不安でめまぐるしくて、��ういう時節に求められるのがリアリティ、及びマジックだとしていいのでは?この数十年、という気がした。①で実存的孤独があるからリアリティを持つとあったそれを思いながら。イニシエーションとなると中南米かなり強いのだろうなぁ。脱走と追跡というべきか、侵略と自己の道が、土着に引き裂かれたものが埋まっているのだろうしななど空想しておく。ミニマルになりすぎると辛いのでしょうとあったけど、センスオブワンダーのように、やはりそちらも省けない密度ある存在感だと思うわけだし... なんて言えばいいのか

塙さんが3代目編集長を務めていた雑誌「海」に即座に載せられた、夢の小説化などそれまでと路線を逸れたアーティスティックで実験的な筒井作品。また、当時中条さんはマジックリアリズムに寺山修司と近しいものがあるなと感じたが、後に映画にもしていたりあながちだったなという。慎重でまじめな評論〜 日本で同時代の土壌との(🇫🇷シュルレアリスムとかも通って)話はやっぱり温度感があるネ!68?年?時系列的にも、つげさんと筒井さんはかねてより交流?

🕳

0 notes

Text

「ガブリエル・ガルシア・マルケス」に関連する楽しい豆知識と名言で元気をチャージ

### ガブリエル・ガルシア・マルケスの豆知識とエピソード ガブリエル・ガルシア・マルケス(Gabriel García Márquez)は、コロンビア出身のノーベル文学賞受賞作家であり、「百年の孤独」や「愛のゆくえ」などの名作を生み出しました。彼の作品は、リアリズムと幻想が交錯する「マジックリアリズム」というスタイルで知られています。 #### 楽しい豆知識 1. **ノーベル文学賞を受賞した理由**: マルケスは1982年にノーベル文学賞を受賞しましたが、その受賞理由には「ラテンアメリカの大陸的な現実を幻想的に描く才能」という評価がありました。彼の作品は、現実と夢が交錯する独特の雰囲気を持っています。 2. **執筆のスタイル**:…

0 notes

Text

精霊たちの家を読んだ

100年近くに渡って書かれている壮大な物語であることもあって、とてもボリュームがありました。訳がとても良くて、読みやすかったです。

この小説はマジックリアリズムという表現手法を用いて書かれているらしい。先日百年の孤独を読んだが、それもまたマジックリアリズムという表現手法を用いているらしい。マジックリアリズムとは日常的な場面に超自然的な現象が現れ登場人物はそれを当然の如く受け入れていくというもののようだが、実は私自身はこの感覚が未だにしっくりきていない。もしかすると村上春樹の読みすぎかもしれない。私の小説的脳味噌というのは最早村上春樹によって作られているので、その言葉通りでいくと、村上春樹の方が遥かにマジックリアリズムっぽい気がする。けれども村上春樹がマジックリアリズム作家であるというのはあまり聞いたことがない。どういうわけだろう??何故なら百年の孤独を読むまで私はマジックリアリズムという言葉すら恥ずかしながら聞いたことがなかったので…

その「マジックリアリズム」という感覚はこの小説の中で私自身はあまり感じられなかった。確かに家には精霊が住んでいて、超能力や予言が存在していて、その存在は確かに受け入れられているが、この物語で精霊が存在することの意味みたいなものが、バカな自分にはあまり分からなかったかもしれない。それともそこに意味なんてものはないのかな。そこに意味がないことにこそ意味があるのかも。私はすぐに意味を考えてしまう癖があるから(これも村上春樹による悪影響?だと思う。すぐにメタファーとか言い出すじゃないですか?)、この悪癖を取り払った方が良いような気が、最近になってしてきています。

どちらかといえば政治や歴史という要素が強くて、私はそういうものに物凄〜く疎いので、それらがもたらす恐怖についてだけは感じることが出来るのだけれども。

こういった歴史的事実に基づいた小説というのは、その時を体験している人こそが1番沁み渡るのではないかと思う。この小説が救ってくれるのは、あの日あの時を生きた人で、自分の中にその経験から来る言葉を持っている人なのだろうなあと思った。最後の解説のところに、「軍政下のチリでは発禁になり、小説を国内に持ち込むことは禁止されていた。そのために、外国旅行をした人がこっそり持ち込んだり、表紙をはがしてごまかしたり、あるいは何十ページかを切り取り、封筒に入れて郵送したりして持ち込まれた。」と書いてあるのだが、それこそがこの小説の一番重要なことなのではないかと思ったし、私はその事実に凄く感激した。

そしてこの小説というのは凄く女性的だと思う。この小説は男性には書けないと思う。私自身がこの小説の中で最も女性的だと感じるのはトランシト・ソトという人物だが、女性らしさというのは実は、巷で言われているようなか弱さやらかわいさやら優しさやらそういったものではないと、私自身は思うのです。それはもう生物学的な観点から見て、女性は逞しくて強いのです。女性は現実を見据えて地に足をつけ生きていく力というのが生まれながらに備わっているんです。これはあくまで個人的な意見ですが。(もしかすると、一般的な意見なのかもしれません)

ところでローサって一体何者だったんだろう?この物語の中でローサについてはあまり触れられないけれど、私は彼女についてもっと知りたかったなと思った。1番不思議な存在だったし、でもそれこそがマジックリアリズム的なのかなあ。ローサみたいな圧倒的に不思議な存在が、当然のように受け入れられて現実と同じように忘れられていく。そういうことなんでしょうか?私はとてもローサが好きでした。

そういえば、クラーラが少女時代に無言を貫いたところも大変好きでした。生きれば生きるほど、沈黙って本当に大切なんだと思う。私も本当は沈黙したいし、沈黙しなくてはならないんだと思う。それを若干9歳で理解し完遂したクラーラは凄い。

最後に、せっかく教えてもらったのに、読むのが遅くなってごめんなさい。私の力ではおそらく辿り着けな��った一つの本を教えてくれて、ありがとうございます。

0 notes

Text

テーマパークでハロウィンを毎年楽しもう!

ハロウィンを楽しむならDハロやユニバハロウィンが人気がありますね! しかし他のテーマパークもハロウィンイベントが、いろいろ実施されてまが、人気と集客力がいまいち そこでAIパンプキンジャックとかぼちゃ王子にアイデア考えでもらいました! 実は、かぼちゃ王子はイベントプロモーションの専門家。AIパンプキンジャックのチカラもかりで凄いアイデア提案します。 ディズニーやユニバーサルスタジオジャパンと差別化し、毎年リピートしたくなる���ロウィンイベント企画を考えるには、独自のテーマや体験を重視し、パーソナルで没入感のあるエクスペリエンスを提供することが重要です。 以下に提案するのは、ファンタジーとホラーを融合した 「マジックリアリズム・ハロウィン(Magic Realism Halloween)」です。 コンセプト:…

0 notes

Text

墓泥棒と失われた女神 La Chimera

youtube

古代エトルリア人の墓を見つけることができる不思議な能力を持つアーサーは、失踪した婚約者べニアミーナを探している。ある日、墓泥棒仲間たちと見つけた女神像を見てから、彼はある思いに取りつかれ始める…。

まず、映像が美しい!イタリアの町並み、発掘中に顔に照り付ける日差し、廃駅の中を駆け回る子供たちの姿、墓の中に佇む女神、印象的なべニアミーナの顔…。また、マジックリアリズムを用いてアーサーの特殊な能力や死人たちへの罪悪感を表現し、夢なのか現実なのかあやふやになる瞬間の感覚を味合わせてくれる。画面中が眩しさで溢れていて色鮮やかで、観ていてとっても楽しかった。

アーサーはあの女神像にべニアミーナの顔を想起したのだろう。像の首が砕かれるシーンは、アーサーだけでなく私もひいっと叫んだ。獣のように���えあう仲間と競売人の姿を見て、「見る人を楽しませるものではない」と呟く。アーサーのべニアミーナに対する深い思慕や愛情が切なかった。ラストの幸せそうな二人の姿を見ると、アーサーは彼女を天国で見つけることができたのかなあと満ち足りるような悲しいような気持になった。

0 notes

Text

ミュシャオマージュその2:ファッショナブルイースター / マジックリアリズム

昨日に引き続きミュシャ風です。ナブルはマジックリアリズム…というかカルロッタ様の信者をしていたので、それはもう狂ったように通っていました。1日に3回、ハーバーでシーズンショーを見ることができたあの頃が懐かしいです。。

ハーバーショーを復活させて欲しい気持ちもありますが今のO社のことです…仮に復活したとしてもきっと大半がDPA、そのDPAもパルパルのようにアーリー必須になる予感しかなくて、ハバグリくらいがちょうど良いのかなとも思ったり。個人的にDPAの制度自体は良いと思うんですけど、シーズンイベントのDPA購入にはほぼアーリー必須になっている状況がなんだかなぁと。以上ぼやきでした。

*イラストの使用・転載禁止 / Any use or reproduction of these illustrations is prohibited.

#グーフィー#ディズニー#ディズニーファンアート#ファンアート#イラスト#fanart#illustration#drawing#disney#disney fanart#goofy#goofy goof#digital art#digital illustration#clip studio paint#art#my art

3 notes

·

View notes

Text

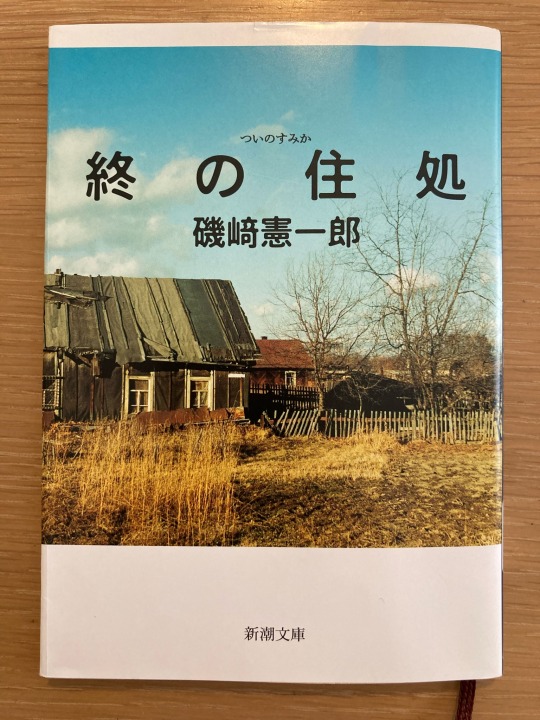

磯崎憲一郎,終の住処,新潮文庫,2009

ずいぶん前に芥川賞を受賞した作品。受賞時、比較的年齢のいっていたことと、商社に勤めていたということはニュースで知っていた。そして、この作家を蓮實重彦がほめているということものちに知った。カバーの紹介文をみると夫婦二人の物語のように思われるけれど、夫ひとりの視点を追うように三人称で叙述は進む。保坂和志に近い作家ということはこの本を読む直前にネットで調べてでてきたインタビューで知ったのだけれど文体はまったく異なっていて、もっと息の長いたゆたうようなものを想像していたんだけれど、硬質というべきけ、男らしくというべきか、けして美しい文ではないだろうが、これも意外の感。写実的な叙述が続くのだが、ぱっと文章を眺めたときの漢字の配分がかためで、また写生的でありながらけして映像的ではないので、文字は追ったが情景が再現されず、頭に入ってこないところがあった。

なによりぜんたいてきにどこかファンタジーめいた浮遊感が漂っていて、純文学という語でイメージされるようなもの(あくまでわたしがということになるが)でもなかった。先のインタビューではガルシア=マルケスの百年の孤独が作家に与えた決定的な影響などにもふれていたから、これがマジックリアリズムということなのだろうか。中に出てくる建築家の造形には笑ってしまった。モデルはいるのだろうか。

0 notes

Text

わたしたちが火の中で失くしたもの

2023/12/24 読了 155冊目

読書会の課題図書でした。

ラテンアメリカ文学は初めて読んだ(そもそも海外文学に明るくないのだけど)マジックリアリズムという言葉の学びを得ました。「百年の孤独」もどこかで読んでみたい。

0 notes

Text

Kentucky Route Zero テキストを巡る冒険(中編)

Kentucky Route Zeroの日曜研究として、KRZにおけるプレイヤー論を考えつつ、ゲームであり文芸・美術作品でありメディアアートである本作の側面を断片的に語る試み。あるいは、訳者解説と鑑賞案内のはざま。

まだ半分程度の途中段階だけれど、自分で見返す用の暫定まとめ。

前編はこちら

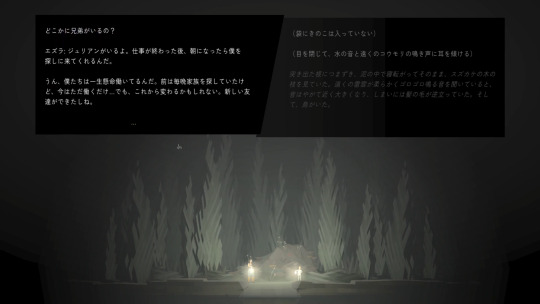

11.テキスト(小説)

主観・客観を自在に移動しながら多様な視点・構造・テキストを用いて一日の旅を語る本作は、まさにインタラクティブな実験小説といえる。

欧米圏をはじめとする海外近代文学を読んできた者であれば、多くの作品が本作のテキストに直接・間接的に影響を与えていることがわかるだろう。

ガルシア・マルケスによる架空の町『マコンド』を舞台とするマジックリアリズムの名作「百年の孤独」、古典『オデュッセイア』を下敷きにひとりの平凡な人物の一日を描写しながら彼の生きる国そして普遍の運命を語るジェイムズ・ジョイスの「ユリシーズ」、様々な文学手法を駆使してアメリカ南部道徳の衰退と家族の没落を描くウィリアム・フォークナーの「響きと怒り」、さまざまなカルチャー・テクノロジーを貪欲に吸収しながら誇大してアメリカを語り続けるトマス・ピンチョンの巨作群、時間のなかで記憶と感覚の繋がりを問いながら文学を語るプル-ストの「失われた時を求めて」、乾いた文体で書くことそのものを問い続けるポール・オースターの「幽��たち」、「伝記集」をはじめ幻想的で端正な語りで円環構造を用いるホルヘ・ルイス・ボルヘスの著作、挙げきれないほどのたくさんの文学作品たち。

これらの近代文学作品が生み出してきた文学手法は、奇抜さや遊戯性だけでなく、近代化という時代の変化のなかでこれまで以上に複雑化した社会と変わりゆく個人について、既存の手法では表現しきれないことを表現し伝え���うとするための、試行錯誤のなかで編み出されたものだ。

他者から辺境として語られることを拒み自ら伝承や生活感覚に基づくリアリティにより土地の歴史と苦難を語ろうとするマジックリアリズム、理性と単線的な語りでは捉えられない現実を夢と偶然性から語ろうとしたシュールレアリスム、言葉のうつろいと共に個人を固定したものではなく流動的に捉える「意識の流れ」、ふたつの世界大戦による大きな単一の物語への幻滅の後に多様な視点・テキストによる語りへと物語の進化を試みるポリフォニー、視点と構造を撹乱し読者(プレイヤー)との関係性の再構築を目指すメタフィクション、異化効果、反復、などなど…

Kentucky Route Zeroは20世紀文学の金字塔たちが築き上げ、発展させてきた成果をその文章に惜しげもなく注ぎ込む。静かで抑制的な文章でありながら、本作のテキストには幾重にも文学の魔法がかけられている。

これらの文学手法を張り巡らせた文章で、KRZが何を描こうとしたのか、その手法を採ることにどのような意味があるのかについては後述する(予定...)。

図1:Act.4(森)ふたりの登場人物の会話が、ふたつのウィンドウにわかれ各自の視点で表示される。ウィンドウ内では会話とともに、双方の回想を語る文章がシームレスに入り混じる。

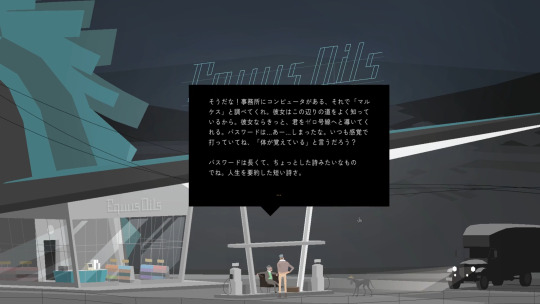

図2:Act.1(EQUUS石油)台詞にてガルシア・マルケスの名前から引用した登場人物や感覚と記憶の関連性について触れる。

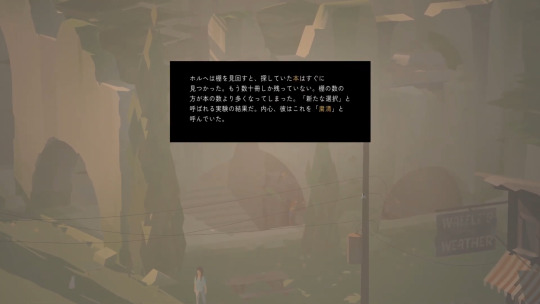

図3:Act.5(町)ホルヘ・ルイス・ボルヘスの名を引用した登場人物の話をしている。

図4:Act.2(森) シュールレアリスムを代表する画家のひとりルネ・マグリットの絵画「白紙委任状」をゲームとして再構成するステージとなっている。

12.テキスト(詩)

本作のテキストは詩情をたたえるが、そのほとんどは脚本・散文調で書かれており、形式的に「詩」といえる文章は数か所しかない。

その詩は、詩のいくつかがそうであるように、短くも作品全体を貫く精神を象徴する。

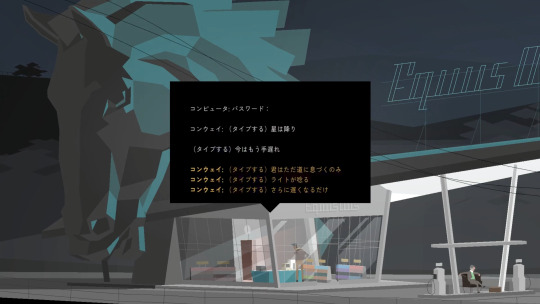

1. はじまりの詩

3つの文章からひとつ選ぶ選択を3回繰り返せば、パソコンのパスワードとなる詩が完成する。単体では美しい響きを持つだけの言葉は、組み合わせることで必然のように先の展開の予兆となる。

このパスワードは、どんな選択をしても間違いにならない。プレイヤーの選択を報酬・展開の変化等によりゲームが評価することはなく、すべての選択は等価である。プレイヤーが何を選ぶかは、この先もずっと自由に任される。

最初に作るこの詩から「マルケス」というキーワードが開け、本作の旅は始まる。

図5:Act.1(EQUUS石油)パソコンのパスワードとして、3つの文章から3回選んで詩を作り入力する。

2. 町はずれの者の死を悼む詩

アマチュア詩人である「町」の住人ニッキがコミュニティテレビWEVP-TVで披露する詩。

町民たちのHomeであったコミュニティ「町」が、より弱い立場にある町はずれの者に対して振るった暴力と罪を悔い記憶するための詩。

もうこの詩の他に思い出されることのない、Homeなき者への詩。

図6:Act.4幕間劇「Un Pueblo de Nada」

ニッキ:町外れの者へ。 どの鷲があなたを終の眠りへと運んだだろう? あなたを運び、眠りにつかせたのは人ではない。 泥と泥水の流れる小川を選んだ者たちは、血まみれのあなたを残して逃げ出した。(以下略)

3. 終わりの詩

終わりを迎える時、プレイヤー=あなたはなにもわからず宙ぶらりんでさまよう気持ちのまま、それでも詩を紡がなければならない。

まったく現実の世界でもそうであるように。

喪失、追悼、後悔、慰安、再生、悲嘆、鎮魂、決意、休息

悲劇といわれる旅の終着点で、だれに、なにに向けて祈るのか。この作品があなたにとって何だったのか。

作り手たちとの言葉と混ざり合いながら、あなたは短い言葉で詩を紡ぐ。それを表明するために、あなたはこの場にいるのだから。

図7:Act.5(町)最後に捧げる詩の言葉を選ぶ

詩という形式で、短く象徴的に凝縮されたこれらの言葉こそが、本作の精神をよく表しているといえるだろう。

いや、「迷ったと感じるべき」なんだ、ジョセフ。我々が常に迷い続けているように。 あの哀れな、放浪する雇い人サイラスのように。道をさまよい、帰るべき家を探しながら。 Act.1(EQUUS石油)舞台監督ジェームズ・キャリントンの台詞より

(参照)

ウォルト・ホイットマン「草の葉」

ウォルト・ホイットマンは19世紀アメリカの代表的な詩人であり、放浪しながら一般民衆に広く詩を行きわたらせた彼の生き方と共に、「自由詩の父」と呼ばれる。「草の葉」はホイットマンの代表作であり、その詩にはおおらかで気宇壮大で自然と理想に満ちたアメリカ建国時のイメージが映る。

最後の詩の一部及び第5幕の実績「あなたの足元にいる私を探して」は彼の詩から引用されている。

おれはおれ自身を土に遺す、やがては愛しき草地から生え出るように、 もしおれをまた求めるなら、おまえの靴底の下を探すがいい ウォルト・ホイットマン「草の葉 おれ自身の歌(抄)」より 飯野友幸訳

図8:Act.5(町)

ニッキ:「私を探すなら君の足元を見るがいい!」、そんな言葉があったわね。

ロバート・フロスト「雇い人の死」

ロバート・フロストは、『選ばなかった道』などの詩により知られる20世紀のアメリカを代表する詩人。簡潔で平易な言葉を用いながら、象徴的で喪失感・諦観に満ちて謎めいた詩を多く残した。アメリカを代表する詩人であるとともに、一見平易な彼の詩はアメリカ一国を超えてひろく読まれてきた。

彼の作品「雇い人の死」は、老いてどこにも行く当てのない雇われ小作人サイラスが放浪の末、雇用先の納屋で誰にも知られぬままひっそりと息を引き取るさまを雇用主夫婦の会話により描いた詩である。

KRZは、「『家』に帰ること」をテーマとするこの詩に基づき、作られていることがキャリントンの口から示唆されている。

図9:Act.1(EQUUS石油)

キャリントン:私はこの12年間を人生における最高傑作を作り出すため捧げてきた。ロバート・フロストの詩「雇い人の死」を、壮大かつ実験的な演劇へと翻案することに。

詩の題名をそのまま引用している最後の幕間劇「雇い人の死」では、作品テーマとなるHomeについての議論が行われたのち、サイラスの最期と重なるように、雇い人ブランドンが眠りにつくことでKRZは終わりを迎える。

それがなにを意味するのか、作品はフロストの詩と同様になぞめいて自ら語ることはない。

図10:Act.5幕間劇「雇い人の死」

ハリー:眠らせてやろう。

「ウォレン」と彼女。「彼は死ぬためにうちに戻ったの。もう今度は途中でいなくなる心配はいらないわ」。 「うちにね」、彼はおだやかに皮肉をこめた。 「だってうちじゃない。うちをどう考えるかで、話はずいぶん違うけど。もちろん彼は私たちには赤の他人で、それは以前、森から出てうちに来た見知らぬ犬―長い旅路でやつれ果てたあの犬と変わりはないわ」。 ロバート・フロスト「フロスト詩集」『雇われ農夫の死』より 川本皓嗣編

(参考)「雇い人の死」和約:神戸親和女子大学学術リポジトリ

(以下、追記予定)

1 note

·

View note