#ポストモダン

Explore tagged Tumblr posts

Quote

なぜ AI が生成したアートは拒絶されるのでしょうか? AI が生成したアートは純粋に人間が作ったものではないため、本物らしさに欠けると主張する人もいます。しかし、AI は孤立して創作しているわけではありません。人間がきっかけを与え、その成果物を形作ります。 芸術界のAI に対する反論は、多くの場合、AI には意図がない、AI には努力が不要、AI は完全に派生的であるという 3 つの観点から述べられます。しかし、これらの議論はいずれもポストモダニズムの論理では成り立ちません。 意図は数十年にわたって無関係だった。デュシャンは泉を彫刻したのではなく、単にそれを選んだ��けだった。ウォーホルは絵画に魂を注ぎ込んだのではなく、画像を大量生産した。芸術的な意味が鑑賞者の心の中にのみ存在するのであれば、AI に意図がないことは問題にならないはずだ。

AI 生成アートはポストモダン アートです | Michael F. Buckley 著 | 2025 年 1 月 | UX Collective

42 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)1月6日(月曜日)弐

通巻第8583号

トランプ政権は「さようならDEI」である。

『オバマの家来』エマニュエル駐日米大使が日本から去る。

*************************

トランプの大勝の意味は極左政権だったバイデン時代の終わりではない。米国をはんぶん破壊した「オバマ時代」(バイデン時代とはオバマ院政だから合計12年)の終焉なのである。

「民主党の高層部に陣取った極左集団はくさっている。全体主義と変わらない」と言って、RKJもトゥルシー・ギャバードも飛びだした。前者はトランプ政権で厚生長官、後者は国家情報長官となる。

オバマ・バイデンの十二年間つづいた「悪政」とは、公務員や追随する広告代理店や弁護士やコンサルタントを動員して欺瞞の政治目的を拡販してきたこと、「人道主義」をいう美名で隠蔽した中身とはアメリカを社会主義的全体主義国家と塗り替えることだった。

第一に「人口構成が運命だ」という妄想があった。白人の出生率が激減している一方で、黒人、ヒスパニック、アジア系の移民が急増し、人口構成を逆転する趨勢を加速させる。

そうすれば極左政党が半永久的に政権の座を維持できるという妄想に基づいた計画だった。

反対の選挙結果だった。ヒスパニックと黒人の民主党支持が顕著に激減し、そのうえ労組が民主党支持から離れた。

これらの基層部分は依然として民主党へ入れたが、曾ての固定票ではなくなっていた。民主党の牙城といわれたNYCやロスでトランプは大幅に得票を増やした。

第二にオバマ院政下にあったバイデンは就任後、90の連邦機関に人種優遇とDEI規則を義務付けた。「左派のネオ・レイシズム」である。

全米でアンチDEI運動が燎原の火のように燃え広がった。

第三に国境開放を解放し、1600万人とも言われる不法移民を受けいれたことは逆にヒスパニック系の票を失った。『聖域』といわれた都市は治安悪化に悲鳴を上げた。

第四に石油・ガス産業に対するグリーン・ニューディール戦争は、環境問題に関心のある若い有権者を引き寄せるはずだった。石油ガス業界を「オバマ院政』(バイデンの四年)で完全に敵に回した。皮肉にも環境規制強化が中国のEV産業を飛躍させアメリカの三大巨人の経営をふらふらにした。自動車労組も幹部を別として、バイデン支持を離れた。

第五に反イスラエルキャンペーンである。ハマス支持の過激派の言動をバイデン、ハリス政権は正当化したが、反イスラエル、そして反ユダヤ主義の左派の票を獲得できなかった。そればかりか民主党の基盤だったユダヤ人の相当数が共和党へ鞍替えした。

▼『オバマ時代』とは『ポストモダン宗教』だった

こうしたオバマ・バイデンの十二年間に猖獗した「ポストモダン宗教」はオバマ時代に急速に勢力を拡大した。妖しげなNGO、コンサルタントと称して企業の幹部に落下傘降下し、顧問弁護士とか社外取締役として当該企業のWOKEを見張った。

消費者の反乱がおきて、バドワイザーなど、販売を四割も落とした。BLMなど過激な活動家グループ、インスタントな財団、公務員組合などが納税者の資金で支えられた。

この急拵えの亜官僚システムは連邦および州の機関、公立学校、そしてアメリカ企業に強制した『研修』と称する仕組みにあった。つまり「DEI産業複合体」だった。

トランプ政権は「さようならDEI」である。

学生ローンの減免など、「平等保護」ではない。多くの異議申し立てがあり、各地で訴訟に発展した。トランプ政権のDOGE設立と、その大鉈で崩壊しそうだ。

オバマ政権は系列の左派知識人を動員し、例えば欠陥だらけのイラン核合意について、主流メディアや政治エリートに虚偽や誤解を招くような話を売りつけ、その後、反対意見を封殺した。

この仕組みは、 ロシアゲート、ハンタ��・バイデンのラップトップ、その他多くの多くの論点において、有権者の70%が主流のニュースメディアを 信用しなくなり、FOXニュースとカールソンの番組とネットの記事とトランプのXへの投稿、SNSに拡がった保守の主張への支持となった。

バラク・オバマは巧みな演説で時に人々を感動させた(というより誤解させた)が、このようなホワイトハウスの陰湿で陰謀的な政治が民主党を全体主義的ムードへと導いた。惨敗後、民主党執行部は空中分解、自ら首を絞めたのだ。

米国の財界、ウォール街は雪崩のようにトランプ政権にアプローチを進めている。

メディアもすっかり様変わりだ。ワシントン・ポスト政治風刺漫画家が、同紙オーナーがトランプを思わせる銅像前に土下座する様子を描いた漫画の執筆し、それが没になった直後、辞任した。

漫画家のアン・テルナエスは「私がペンを向けた対象や人物のせいで漫画が削除されたのは初めて」と投稿した。その風刺漫画には、アマゾンの創設者でワシントン・ポストの所有者であるジェフ・ベゾスや、フェイスブックとメタの創設者マーク・ザッカーバーグ、その他のメディアやテクノロジー界の大物たちが、巨大なトランプ銅像(金日成親子を思わせる)の前でひざまずいてお金の入った袋を掲げている様子が描かれていた。ABCニュースを所有するディズニー社のシンボルであるミッキーマウスがひれ伏している姿も描かれた。

ABCニュースは、ニューヨークでの性的虐待裁判の報道をめぐってトランプが名誉毀損で訴えた事件で、1500万ドルの和解に同意した。

テルナエスは風刺漫画の不掲載は今回が初めてだとし、「これは状況を変えるものであり、『報道の自由』にとって危険だ。民主主義は暗闇の中で死ぬ」と逆の捨て台詞を残した。

『オバマの家来』エマニュエル駐日米大使はやっと日本から去る。

最悪の評判を取りながらもウクライナ支持、LGBTQ法の強要など、忠実にオバマの社会破壊活動を実践してきたが、つぎには民主党全国委員会の委員長への立候補を検討している。

エマニュエルは2009~10年にオバマ大統領の首席補佐官を務め、シカゴ市長に当選し、バイデン大統領から駐日大使に指名された。この背後にオバマがいた���とは明白、そもそもバイデン政権の閣僚は殆どがオバマの指名だった。

日本にとってじつに迷惑千万の外交を展開した。

25 notes

·

View notes

Quote

フィクションを楽しむことを「消費する」と表現するのがまず良くない。マクロ経済学で家計を算出するために便宜上使っていたものを、日本のポストモダン社会学者が自己言及の皮を被ったマウント気味の批評で悪用した文化が根付いてしまった。本当に良くない。

Xユーザーのアーノルドさん

18 notes

·

View notes

Text

インターネット上で、フェミニストを標榜しながらトランスジェンダーを差別するような人々に対していつ頃から懸念を抱いていたか、振り返ったが、おそらく2011~2012年頃からだったと思う。AKB48『ヘビーローテーション』MVをめぐる喧々諤々とか倉田嘘『百合男子』ミームをめぐる喧々諤々とか見ていて

当時の「腐フェミ」(「腐女子」でフェミニストなひとの自称)のネット上での発言などから、これ現状の女性差別がひどすぎてアテンション集まってないが、いずれまずい事態になる予兆だ、と感じていた。もちろんフェミニスト標榜しかつオタクぎらいな人々の発言(たとえば会田誠批判のやりかたなど)で

不安を覚えたものも幾つかあった。「まなざし」「お気持ち」云々でポストモダン思想踏まえた第三波フェミニズムの知見を葬送する勢いが強まり、理論をフォローせず運動進める向きの力が増した。一面、それはグローバルなMeToo運動と呼応してもいた気がする。が、不安や懸念も、現実になってしまった。

江永泉(@nema_to_morph_a)さん / X

5 notes

·

View notes

Text

25-2-16

なんとなく読みだすまでの腰が重かった二冊を持ってQuiet Reading (https://instagram.com/quiet_reading0216)へ。落ち着いた空間で、おいしい玄米茶と茶菓をいただきながら集中して二冊とも読了。

.

モーリス・ブランショ『最後の人/期待 忘却』

.

.

「彼」について、周囲を寄せつけない、人との間に築かれた厚い壁の向こうの姿についてわたしの語りはいつしか、「彼」を先生と呼ぶ「彼女」と並走し始める。語りが進むうちに彼も彼女も消え失せて、「わたし」はおまえにむけて語りだす。

非常に抽象的なポストモダン小説、と呼んでよいのだろうか。舞台も登場人物についても判然としない、物語という構造を解体しながら、しかし、読み進める動機、文字列を追いかける手掛かりになるのは「彼・彼女・私」という人間模様における基本的な緊張の生じうる三角形であって、そういう意味においてはとても物語的であるように思う。

連ねられた語りのディテールの細かさ、三人称についての語りがいつの間にか一人称同士の問いかけ合いに収束しつつ、それを眺め、並走し、時に批判し、導く彼女の存在感が印象的な小説だった。

7 notes

·

View notes

Photo

(『ラディカント グローバリゼーションの美学に向けて』 | 動く出版社 フィルムアート社から)

真のオルタナティヴとして対置されるのがオルターモダンである。 モダンとポストモダンを特徴づけるのが「ラディカル」な態度であるとすれば、オルターモダンを特徴づけるのは「ラディカント」なそれである。 「地面に根を張ること」を語源的な意味とする「ラディカル」に対して、「ラディカント」とは、アイビーのようなつる植物が��から根(不定根)を生じるさまをあらわす。 それは、唯一��根に基づいて生長する樹木ツリーとは異なり、生長の過程で触れる表面に応じて新たに根を生じ、それをあたかもハーケンのように使いながら表面を自在に広がってゆく植物を連想させる

2 notes

·

View notes

Quote

2023年の年頭に宣言した通り、オーウェル『1984年』の全訳をあげました。 genpaku.org html版と、pdf版があるので、まあお好きに。当然、クリエイティブコモンズなので、自由にお使いください。個人的にはいま出版されているどの翻訳よりもいいとは思うが、それは趣味もあるでしょう。商業出版したいとかいうところはあるかなー。なければ自分で電子ブックでも作って売ろう。 追記:商業出版したいというところが出てきたので (まだ確定ではありません) 、いまのうちにダウンロードしたりあちこちにばらまいたりしておくといいと思うぞ。(11/28) ビッグ・ブラザーのポスターでもトップにかざろうかと思ったけれど、みんなおどろおどろしいものばかりで、小説の記述に即したニュートラルなものがあまりないので少しびっくり。 訳していて、いろいろ含蓄があっておもしろい。ゴールドスタイン『寡頭制集産主義の理論と実践』や、特にオブライエンの理論は、ほとんどポストモダン理論で、ポモがなぜ弾圧と専制にはしりたがるかがよくわかる。現実は存在しない、過去は人々の意識と記録の中にしかない! そして、多くの人はウィンストンとジュリアの悲恋に反応するけれど、ぼくはなんだか、お母さんとのかすかな思いでのほうに心が動いた。ウィンストンが最後に思い出すのもそれだし。そこらへんも含め、いろいろ読める。とはいえ、最後にウィンストンが捨て身の反逆を試みるときの核はジュリアへの想いなので、たぶんジュリア中心に見るのは決してまちがいではないのだろうけれど。 ちなみにぼくは、バージェス『1985年』のほうを先に読んだんだけれど、あまりおぼえていないというか、あからさますぎて鼻白んだ記憶がある。ただ彼が、ウィンストンは植物の名前とかをやたらに知っているが、すでに1980年代でも都会人はそんなもの何も知らないので違和感があると言っていて、時代の差やことばの現れ方に関する考察を展開していたのはおもしろかった。

オーウェル『1984年』全訳完成 - 山形浩生の「経済のトリセツ」

10 notes

·

View notes

Quote

悲報】トリチウム生体濃縮説で著名な宮台真司先生、ついに「似非科学ヲタを煽り、時間をかけて処理したら、似非科学ヲタは宮台にほぼ絡まなくなった」と総括してしまう。トンデモ枠に転落して誰からも呆れられ相手にされなくなった自分を、ひたすらポジティブシンキング!

(1) Xユーザーの丹羽薫(ニワカちゃんの憂鬱)さん: 「【悲報】トリチウム生体濃縮説で著名な宮台真司先生、ついに「似非科学ヲタを煽り、時間をかけて処理したら、似非科学ヲタは宮台にほぼ絡まなくなった」と総括してしまう。トンデモ枠に転落して誰からも呆れられ相手にされなくなった自分を、ひたすらポジティブシンキング! https://t.co/RnIPOSg3Qz」 / X

90年代からもともとトンデモ枠でしょ、このブルセラおっさんは。

一部のインテリ層がやたら持ち上げてただけで、中身なんて何もないじゃんね。

ポストモダンって中身ただの赤ちゃんみたいなおっさんおばはんだらけじゃんか。

4 notes

·

View notes

Photo

『物語消費論改』大塚 英志 著 ( KADOKAWA )

チクチクする手触り。

「物語消費論」から「愚民社会論」へ

第1部 物語消費論・改(物語消費論とルーシー・モノストーン—いかにして物語を現実に越境させうるか;ポストモダンの時代に大きな物語はいかに延命したか—『スター・ウォーズ』化した中上健次をめぐって;脱政治化するサーガ—『宇宙戦艦ヤマト』と無国籍ナショナリズムの成立;寓話機能不全の時代とジブリ)

第2部 物語消費論・再(記号の陰の物語;物語消費論の基礎とその戦略;麻原彰晃はいかに歴史を語ったか—「土谷ノート」を読む;「ビックリマン」と天皇制;他者の幸福のための消費)

4 notes

·

View notes

Text

2023年06月19日 器官なき身体、あなたがずっと私を忘れませんように

いよわの「地球の裏」を聴いている。「地球の裏 25グラムの嘘」から始まる、いつも自分がそうであるぐちゃぐちゃの脳みその中みたいなパートが好きで、自分のぐちゃぐちゃの脳みそと、聴いている脳みその(計算された、秩序化された)ぐちゃぐちゃさが同期するのが心地いい。

今日は初め、Nirvenaを聴いたりゆらゆら帝国「昆虫ロック」、青葉市子を聴いたりしていたものの、何を聴いても今の自分には合わない感じがしてしまっていて、結局、ずっといよわの曲を聴いていた。いよわの曲についてはちゃんと考えたいと思っていて、でも、ボカロ曲の解釈というのは何か、現実的な物語のようなものに還元されてしまいがちな気がしているので、そうではない形の解釈ができたらいいな、と思う。曲そのもの、音そのもの、言葉そのものから生まれてくるその世界そのものを見たい。

「地球の裏」で言うと、「それでもまだ死ねない 生命体ですにゃあ」のところの「にゃあ」があまりにも空虚で、その空っぽさに親近感を覚えてしまう。

***

丹生谷貴志『死者の挨拶で夜がはじまる』を読み始めた。ドゥルーズの「器官なき身体」の話や、「離人症の光学」と名付けられた文章だったりが載っている。

p16で、〈「器官なき身体(Corps-sans-organes)」がアニミズム的に了解されてしまっているところがあるけど、実際には器官なき身体はもっと徹底して唯物論的である〉、というような話がある。つまり、日本語で「器官なき身体」と言うとぐにゃぐにゃしていて有機的な身体を想像していしまう可能性があるけれど、そうではなくて、それは身体がある状態であるにもかかわらず、徹底して唯物論的で、極限まで受動的で(ときには苦痛にさえ近い)状態の身体。

ドゥルーズ/ガタリは『千のプラトー』で「きみ自身の器官なき身体を見つけたまえ」と書いているけれど、私たちの器官なき身体とはいったいどのようなものなのだろう。

たとえば、薬物中毒の身体、アルコール中毒の身体、マゾヒストの身体。つまり、それは脱自的な状態であり、主体としての「私」が揺らいでいる。そして、そうして主体が揺らいでいることにこそ意味がある。自と他の境界が揺らいでいること。

アルトーやーシュレーバー、分裂症��統合失調症)者にも特有の器官なき身体がある。器官なき身体は卵に似ていて、それ自体は受動性の極にありながらも、何かを生み出す実験の場となる。広く捉えるのなら、「全体によって統合されない部分の横断的結合」。

そういえば、少し前に話した人に「あなたの器官なき身体とはどのようなものですか?」と尋ねると、「球体関節人形」と答えていた。「君自身の器官なき身体」の一つに、球体関節人形がある。

それでは、私自身の器官なき身体とは何なのだろう。自分は一時間前に眠剤を飲んだので、世界はどんどん私という存在は曖昧になってきている。ただ、それ以前からして世界は離人的なのだけど、何にせよ、眠剤によって私は私という主体から遠ざかっていく。でも、それが器官なき身体であるわけではない。ドゥルーズは『千のプラトー』第6セリーで「器官なき身体に人は到達することはない、到達はもともと不可能であり、ただ、いつまでも接近し続けるだけ、それはひとつの極限なのだ」と語っていた。

思い返せば、幻覚剤が効いているときに、ゆらゆら動く世界の中で、頭の中にある真っ白な部屋に閉じ込められていたら仏様がやって来てあの世へと連れていかれて、「こんなにあっけなく人生って終わっちゃうんだ」と拍子抜けして、でもそこからすぐにこの世へと戻されて、またあの世へと連れていかれるということを繰り返していた時、あの幻覚と受苦の中で、少しは器官なき身体(CsO)に近づいていたのかもしれない。でも、別の仕方での器官なき身体はもちろんありうる。たとえば貨幣とは資本主義における器官なき身体であり、ある種の組織そのものが器官なき身体へと近づくということもありうる。

***

今日、授業でラトゥールについての発表を聞いていた。面白かったのはサイエンスウォーズの話で、ソーカルが『知の欺瞞』でドゥルーズやデリダやラカン等の現代思想を科学的な観点から批判したことは有名だけど、今にして思えばソーカルは共産党員であるわけで、つまり単なる科学上の論争というよりも、その背景には大まかに共産党vs新左翼という構図を読み取ることができる。

共産党員である(つまり伝統的な左翼)であるソーカルは進歩主義的に科学の実在を信じざるをえないだろうし、それに対して(どちらかといえば新左翼の側にある)ポストモダン思想家たちは科学に対して、(ソーカルらのような立場に対して相対的には)構築主義的なアプローチを取ることになるのだから。

***

大学では4人くらいで「少女革命ウテナ」の上映会に参加していた。25話から30話まで。いまはウテナが理事長に対する恋心みたいなものに目覚めかけているときで、ここには常に揺らぎがある。ウテナが欲望していたのは「王子様になること」であって、「王子様と結ばれること(つまりお姫様になること)」ではないはずだけど、そこに現実化した「王子様のような何か」を前にして、どうしても揺らいでしまうことになる。あとは、薫幹と薫梢の関係も好きで、幹が永遠にしたい「輝くもの」とは妹である梢との思い出だけど、それは姫宮アンシーの方へと投影されていて、常にすれちがい続けている兄妹。

上映会のあとには『冷たい熱帯魚』の話をした。冷たい熱帯魚、見たのはずいぶん昔だけど、今にして思えば、家父長制の究極系みたいな人間がいて、「弱い人間」である主人公が極限まで抑圧された結果、逆に主人公が家父長制の人間(強い人間)へと覚醒し、しかし最後に、娘によって反抗されるというところが大事なのかもしれない。

あと、映画「怪物」を見たいものの、映画のためにお金を払うと今月末のクレジットカードの支払いができないので、ずっと行くのを諦めている。文化になるためにはお金を用意しなくてはいけない

***

千葉雅也の『エレクトリック』が面白いらしいので、新潮をどこかで見つけて読もうかな。『ハンチバック』は読んだので、芥川賞受賞作をすべて読んで、自分なりの予想とかをやってみたい。でも、そんなことをしている場合ではなくて、カフカを読んだ方がいいのかな。保坂和志がそう言っていたような気がするけれど、夢の中での幻覚かもしれない。

***

青色のアトモキセチンカプセル(40mg)を飲むとき、近場に水がないのでとりあえずは前歯で挟んだ状態でそのままにして、水を飲むときに一緒に流し込む、という行動を取ることがあるのだけど、カプセルを歯で挟んでいるとき、いつも脳内で、シンジくんの乗ったエヴァが、アスカ(あるいはトウジ)が乗っているエントリープラグをかみ砕く瞬間のことを考えてしまう。

眠剤が効いた状態でずっといよわが流れていて身体が重く、すべてが、世界が曖昧になって来たので眠ります。明日、ちゃんと役所に行って必要な書類をもらえますように。おやすみプンプンで田中愛子が書いた短冊「あなたがずっと私を忘れませんように」の願いが叶いますように(この文章をを書いたとき、あの短冊の記憶を思い出したことで、田中愛子が抱いていたであろう救いのない感情がなだれ込んできてしまって、どうしよう、と思う、いよわの「地球の裏」を聞きながら、また眠剤を飲んで眠るしかない)。

2 notes

·

View notes

Text

管啓次郎の朗読会『本とともに生きたいとのぞむ人たちへ』

比較文学研究者で詩人、エッセイストの管啓次郎さんの新刊『本と貝殻』『一週間、その他の小さな旅』(コトニ社)の刊行を記念して、黄昏時のtwililightの屋上で朗読会を開催します。

---

日時:6月24日(土) 開場:18:45 開演:19:15 終演:20:15 料金:1,700円 定員:12名さま 場所:twililight 屋上 (世田谷区太子堂4-28-10鈴木ビル3F&屋上/三軒茶屋駅徒歩5分) *雨天の場合は店内で開催します。

本という〈物〉の不思議。 それは、この世のあらゆるものとつながっていること。 ヒトが集合的に経験したすべての記憶・知識・情動が流れこむ一冊一冊の本は、タイムマシン、そして意識の乗り物。 いまこそ本を大切にしよう。 私たちのもとにやって来て、そして去っていった無数の本たちに、心からの「ありがとう」を。

件名を「本とともに生きたいとのぞむ人たちへ」として、お名前(ふりがな)・ご予約人数・当日のご連絡先を明記の上、メールをお送りください。

*このメールアドレスが受信できるよう、受信設定のご確認をお願い致します。2日経っても返信がこない場合は、迷惑フォルダなどに入っている可能性がありますので、ご確認ください。

--

プロフィール:

管啓次郎(すが・けいじろう)

1958年生まれ。詩人、比較文学研究者。明治大学理工学部教授(批評理論)。同大学院理工学研究科〈総合芸術系〉教授。1980年代にリオタール『こどもたちに語るポストモダン』、マトゥラーナとバレーラ『知恵の樹』の翻訳を発表(いずれものちに、ちくま学芸文庫)。以後、フランス語・スペイン語・英語からの翻訳者として活動すると同時に『コロンブスの犬』『狼が連れだって走る月』(いずれも河出文庫)などにまとめられる批評的紀行文・エッセーを執筆する。2011年、『斜線の旅』にて読売文学賞(随筆・紀行賞)受賞。2010年の第一詩集『Agend'Ars』(インスクリプト)以後、8冊の日本語詩集と一冊の英語詩集を刊行。20カ国以上の詩祭や大学で招待朗読をおこなってきた。2021年、多和田葉子ら14名による管啓次郎論を集めた論集『Wild Lines and Poetic Travels』(Lexington Books)が出版された。東日本大震災以後、小説家の古川日出男らと朗読劇『銀河鉄道の夜』を制作し、現在も活動をつづけている。

3 notes

·

View notes

Quote

独創性は、ポストモダニズムがずっと前に放棄した偽りの神です。ウォーホルは有名人の写真を複製し、リヒテンシュタインは漫画のコマをコピーし、クーンズは磨かれた素材で日常の物を複製しました。この運動全体が、ゼロからの創造ではなく、再文脈化によって繁栄しました。AIも同じことをします。ただ、それを大規模に行うだけです。人間のアーティストがリミックス、サンプリング、再解釈できるのであれば、なぜAIに異なる基準を適用する必要があるのでしょうか。

AI 生成アートはポストモダン アートです | Michael F. Buckley 著 | 2025 年 1 月 | UX Collective

26 notes

·

View notes

Text

9月27日

『サイバースペースはなぜそう呼ばれるか』再読。 マクルーハンの「地球村」の概念において電子メディアは、一方では世界の均質化・集中化を加速させる鉄道や飛行機のような道具として理解され、他方でメディアそのものが場となりそこに地球村が現出するという空間的な隠喩を与えられ��いる。 東は遠隔性を除去する道具としての理解を「速度=距離的」なメディア理解、情報の発信者と受信者のあいだの情報経路に「空間性」を見出す理解を「空間的」なメディア理解と名付けて整理する。 速度=距離的なメディア理解はマクルーハン以前からみられ、ハイデガーはラジオを例に挙げて「あらゆる種類の速度の高騰は遠隔性の克服を目指す」と言っている。 テレメディアはその語源から遠隔性の除去を含意し、それは鉄道や航空機が実現したことをより高速で実現する。 この論考では”空間的なメディア理解がうむメディア空間(あるいはサイバースペース)なるものはいかなる性質をもつ「空間」なのだろうか”という問い自体を成立させる隠喩のほうをこそ考察する。 なぜ人々が情報流通の総体を「空間」として想像してしまうのか、メディアに「空間」を見出すことで人々はなにを行っているのか。 この問いに対してウィリアム・ギブスンやフィリップ・K・ディックらのSF小説の構造からアプローチしたり、フロイトやラカンの精神分析を援用して展開したりしていて、それ自体はかなり面白く読めるのだが、この論考が書かれた90年代後半から10年以上あとにインターネットやゲームに触れて育った身としては、少なくとも90年代後半と同じようなパースペクティブをもって読むのが難しい。 このことは濱野智史が「解説」で書いているように、2000年代以降に登場した様々なインターネットサービス群は「速度=距離的」なメディア理解で捉えたほうがその本質を理解しやすいものになっている。 濱野が「速度=距離的」な特徴をもったサービスとして挙げている「Twitter」や「ニコニコ動画」はあたかも「同期的」な(リアルタイム性が強い)コミュニケーションをしているような錯覚をもたらすために人々のあいだの「距離」やコミュニケーションの「速度」を高速化し疑似的な「いま、ここ」へと接近させるアーキテクチャであり、2023年のいまそのような「速度=距離的」なサービスは圧倒的覇権を握っている。 一方で、濱野はまさに「空間」の比喩に基づくものであった「セカンドライフ」の失敗を挙げて、90年代後半から2000年代にかけて情報メディアを「空間」として捉える想像力が失効していったと述べている。 情報メディアに対する空間的想像力の失効は、そもそもメディアの可能性の中心は近代的な「空間/主体化」のメカニズムに寄与することではなく、ポストモダン的な「ネットワーク/動物化」のメカニズムにこそ宿っているためだ。それは2023年の風景からも納得できる。 しかし同時に2023年の風景からは「速度=距離的」サービスの限界も見受けられる気がする。 それは隠喩の転換(「速度=距離的」から「空間的」への転回、あるいは回帰)を要請しているではなく、本質的に「速度=距離的」なメディアの可能性は人々のコミュニケーションということとは別の可能性をもっていることが明らかになったのではないかという意味での限界だ。 すごくざっくりと言ってしまえば、コミュニケーションということにはやはり「空間」が必要なんだろうと思っているのだ。

1 note

·

View note

Text

2023年4月7日

【新入荷・新本】

『ex-dreams もうひとつのミッドセンチュリーアーキテクチャ』(ガデン出版、2023年)

編集・企画:福島加津也、冨永祥子、佐脇礼二郎 寄稿・インタビュー:権藤智之、ロイド・カーン、 ビクター・ニューラブ、セン・クアン、塚本由晴 デザイン:米山菜津子 印刷・製本:ライブアートブックス

A4判変形 300×216mm|272頁|日英併記|コデックス装

価格:5,280円(税込)

*郵便局のレターパックプラス(520円)で全国配送可能です。

/

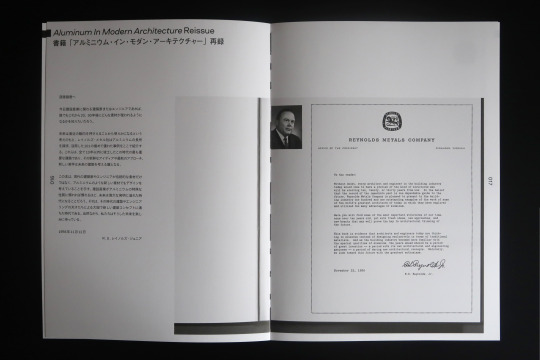

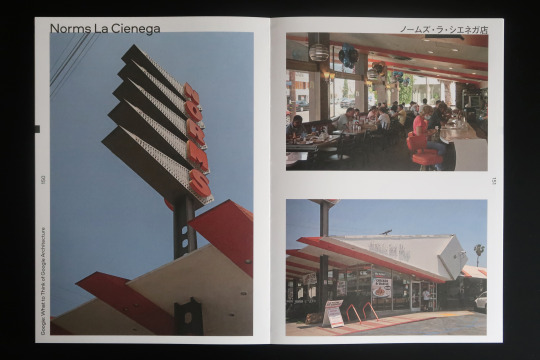

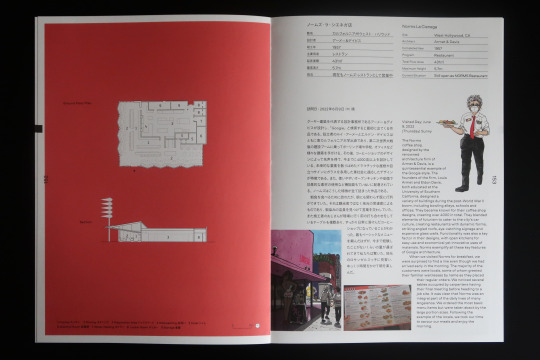

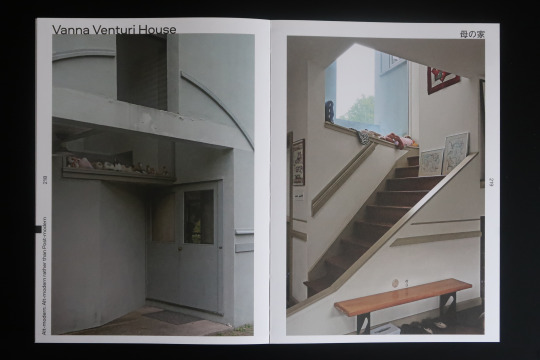

『Holz Bau』から3年。ガデン出版の第2弾は、最も新しい建築素材であるアルミニウムに着目してアメリカ建築をリサーチした。アルミニウムを活用した住宅や高層ビルから徐々にアルミニウムの未来的イメージが独り歩きして、やがてグーギー建築と呼ばれるロードサイドのダイナーへ、さらにはポストモダン建築へと発展していく。モダンからポストモダンへの転換期��あたる19のアメリカ建築と4つの日本の事例を、写真と図面、イラスト、漫画によって紹介する。

こうした多様な建築の理解を深めるため、論考やインタビューも含まれている。建築生産、建築構法が専門の東京大学の権藤智之による論考。『シェルター』の著者であり『ホール・アース・カタログ』の編集者でもあったロイド・カーンへのインタビュー。グーギー建築を代表する建築家アーメー ・デイビズの現在のパートナーであるビクター・ニューラブへのインタビュー。建築史が専門の東京大学、ハーバード大学のセン・クアンとの座談。建築家の塚本由晴との座談。さまざまな人との対話を通して、この捉えづらい建築に迫ろうとしている。

《本書で取り上げる主な建築家とその作品》

◆ゴードン・バンシャフト(アメリカ/1909-1990) マニュファクチャーズ・トラスト・ビル ◆ラファエル・ソリアーノ(アメリカ/1904-1988) グロスマン邸、シュールマン邸 ◆ルイ・アーメー、エルドン・デイビス(アメリカ/1914-1981、1917-2011) ノームズ・ラ・シエネガ店、パンズ・コーヒーショップ ◆ジョン・ロートナー(アメリカ/1911-1994) ガルシア邸、フィッシャー邸 ◆ルイス・カーン(アメリカ/1901-1974) エシェリック邸 ◆ロバート・ヴェンチューリ(アメリカ/1925-2018) 母の家

《目次》

002 はじめに

アルミニウム 016 書籍「アルミニウム・イン・モダン・ アーキテクチャー」再録

企業の夢 034 フェアフィールド・ゴールデン・ドーム 040 カワニール社工場事務棟 044 アルコア・ケアフリー・ホーム 052 レイノルズ・メタル社デトロイト支社 060 アルコア本社ビル 064 マニュファクチャーズ・トラスト・ビル

個人の夢 074 グロスマン邸 082 シュールマン邸 090 ダイマキシオン・ハウス 094 大智寺本堂 098 ソリッドとサーフェス 権藤智之

プラスチック 112 レイナー・バンハムの愛したオルトモダン 冨永祥子 120 フトゥロ 124 セキスイハウスA型 128 ロイド・カーンとex-dreamsの時代 ロイド・カーン × 福島加津也、冨永祥子、佐脇礼二郎

グーギー 144 雑誌記事「グーギーアーキテクチャ」 再録 150 ノームズ・ラ・シエネガ店 154 パンズ・コーヒーショップ 160 ユニオン76 ガソリンスタンド 164 ダウニーのマクドナルド 170 ハングリータイガー保土ヶ谷店 174 近代の理想を実現すること ビクター・ニューラブ × 福島加津也、冨永祥子、佐脇礼二郎

オルトモダン 184 ガルシア邸 196 フィッシャー邸 200 アイクラー・ホーム 208 エシェリック邸 218 母の家

リフレクション 234 近代の理想の実現 セン・クアン × 福島加津也、冨永祥子、佐脇礼二郎 246 あり得たかもしれない建築について 塚本由晴 × 福島加津也、冨永祥子、佐脇礼二郎 260 夢のシルエット 福島加津也

3 notes

·

View notes

Text

Her Majesty (5)

これから講義へ向かう。大学で教えているのは法哲学と少年法の講義。それぞれ週一回の講義だが、ほかに期限付きの研究報告が学内外問わずあり、芸能人というわけでもないが雑誌等への寄稿も多いほうだろう。それに加え大学院でのゼミのような学部外での教育プログラムにもデフォルトで関わっている。これらの準備を研究室だけでなく家で行っているとなるとサラリーマンよりも忙しい日常ではないかと、個人的に思っている。こちらは高い学費を受け取る立場なのだから、内容的にも充実した、今後に生きるような講義をしなくてはと常日頃心がけている。大学で教えているのは法学だが、雑誌等への寄稿では政治の話題中心になるのは複雑な事情が関わっているので、ここでは���愛するがようはそれらは隣接する領域なのである。

今日の少年法の講義では、判例に及ぼす世間の声の影響と、法の支配をどのように両立するか、というテーマだった。席は三分の二ほど埋まっている。いつもよりやや多いだろうか。それとも少ない、か。教え子の数も分からないのだから、大学とはつくづく不思議な場所だと思う。

前述のテーマを伝えるために使ったのが2014年のN少年の判例である。講義でN少年と名前を伏せて伝えた人物、裁判記録によれば本名中野一、2004年8月11日生まれ、は以下中野少年とするが、2013年山梨県山梨市の公立小学校に通う3年生だった8歳の時に市内の公園を同じ学校の同学年の友人と訪れる。事件当時公園では電線の点検管理工事が行われており作業員が昼食のためその場を離れた時に友人を電気工事用車両のクレーンに乗ってみてほしい、可能だろうかとはやしたて、友人がクレーンに乗りそこから降りる時に中野少年が大声を出し友人がそのまま落下、すぐに通りかかりの人物が救急車を呼ぶも、脊髄損傷のため病院内で死亡が確認された事例で、この結果家庭裁判所により検察側の起訴事実が認められ、殺人の有罪判決が下る。しかし弁護側が即座に控訴を決定。かつ、当時、週刊誌やウェブ上などにおいて電気工事を請け負った会社が中野少年と友人への指導を怠ったとする言説が爆発的な広がりを見せた。その結果���府地方裁判所で家庭裁判所での判決から一転、過失致死が認められた。この起訴事例が興味深い点は裁判所が週刊誌などの世間の声に従ったことを間接話法を用いて認めていることである。もちろんそこには確固とした証拠はないものの、当時の世論について調べればそう考えざるをえない判決文が、甲府裁判所によって出されたことになる。

ここから演繹すべきは2014年のこの判決がその10年後には同じ起訴事例であっても、ひっくり返りうる日本の司法制度が本来抱える脆弱さである。これは慣習法と呼ばれ、日本は文章として存在する法律を尊重する成文法を採用する国家だが、同時にそれが慣習法に席を譲ることになるのだ。

講義が終わり、キャンパス内のコンビニで弁当を買って食べる。午後は学術誌への寄稿のための執筆と研究にあてる。午後5時になり、帰宅することにする。誰にも挨拶されなかった。今だったら、さようならだろうか。

��宅は車折神社駅を出て徒歩5分にあるマンションの3階。非常に恵まれた住居だと思う。子どもさえいたらな、と時々思う。

エレベーターを降り、マンションの廊下に立つと、茶色い作業服を来た男が工具箱の前でしゃがみ込み、中をあさっていた。妙にチープな質感の作業服で、どこか仮装のようでもある。電気工事の類だろうか。すると、こちらを振り向きもせずに、工事現場で使うような小型のチェーンソーを取り出して工具箱の前に置いた。非常に滑らかな動きだ。

私は、自分の部屋の玄関の前に立ち、鞄から鍵を取り出そうとした。

すると、ブイーンという小型チェーンソーの音が異様に大きく鳴り響き、後ろから首の右側を切りつけられた。やられた、と思った。どこかの壁に強く叩きつけられるような感覚が局所的にある。あり続ける。収まらなかった。あるいは大きなクレーンで吊るされ、どこかの壁に強く叩きつけられるような感覚が局所的にある。私は「わっ!」と叫んだような気がしたが、自分の声はまったく聴こえない。小型チェーンソーの音も聴こえない。

これはやはり小学生の頃、図工の時間に使った木工ナイフで指を切った時の痛みに似ている。それよりも断然強い痛み。刃物が内部に侵入する様子。意識が遠のくようだ。一瞬妻が血痕を処理するのだろうか、と考えた。

カフカ没後100年と彼に捧ぐ

参考文献:柳田國男「遠野物語」、柳田國男「山の人生」、ジル・ドゥルーズ「ザッヘル=マゾッホ紹介 冷淡なものと残酷なもの」、ジル・ドゥルーズ「批評と臨床」、大塚英志「物語消費論」、ジークムント・フロイト「自我論集」、東浩紀「動物化するポストモダン オタクから見た日本社会 」、東浩紀「ゲンロン0 観光客の哲学」、千葉雅也「勉強の哲学 来たるべきバカのために」、千葉雅也「アメリカ紀行」、ゼイナップ・トゥフェックチー「ツイッターと催涙ガス ネット時代の政治運動における強さと脆さ」、上野誠「100de名著 折口信夫 古代研究」

0 notes

Text

2025/01/18 BGM: スチャダラパー - アーバン文法

今日は早番だった。今朝、村上春樹関連のDiscordのサーバにてこんな興味深い見解を目にする。いわく、日本のアーティストたちを追いかけていると彼らが好んで海外の作品・達成を「コピー」する傾向があるというのだった(とりわけ、ヨーロッパやアメリカの文化の「コピー」が目立つということになるだろうか)。その見解はほかでもない村上春樹の作品がデヴィッド・リンチの魔性のドラマ『ツイン・ピークス』に影響・触発されていることから来たもので、たしかに『ねじまき鳥クロニクル』はそうしたリンチの作品の影響がベースにあるからこそあんな謎解きめいた・謎で釣っていく迷宮世界的な様相を呈したとも取れると受け取る。すこぶる興味深い考えで、仕事中ぼくもついついそれについてあれこれ考え込んでしまったりした。

日本人であるぼくから見て、ひとまずこうしたことを言えるのではないかと思う。この国において、国内のシーンと外部のシーンとのあいだには高い��壁めいたものが存在しそれがぼくたちの意識の中でこのぼく(あるいは、こうした言い方が許されるなら「ぼくたち日本人」)を隔離している、と。それはつまり、ぼくたちが学び使いこなそうと日々悪戦苦闘する言葉の問題が大きいだろう。もっぱら日本語をこの島国で流通させているぼくたちにとって、グローバライゼーションとかなんとかいう現象・美名のもとに流通されている英語はいまだ(長い時間をかけて学校などで学ぶにもかかわらず)学びにくく、したがって英語圏の文化については逆説的なあこがれ・渇望が芽生えるということになる。

そして、いまさっきも記したとおり日本は島国としての側面が強く、したがってその条件ゆえに外部から隔絶された国であるという自認・自覚を芽生えさせやすい。そうしたことが重なって、文化的な伝統として日本においては過去に「エリート」というか、俗に言う「国際派」の人たちが海外(とりわけ欧米)の文化を日本に翻訳して「輸入」する所作が見られることとなった。そして、そうした欧米の文化を「換骨奪胎」というか「和魂洋才」を意識しつつ改良・加工して日本人ならではのオリジナリティをあふれさせたものへと進展させていったのだと思う。

ぼくは1975年に生まれたので、先人たちがそんな中においてどんなふうに困難な状況を切り拓いてきたのか知らない。ただ、80年代の文化として(かなりざっくりした、偏見まみれの整理になるので訂正願いたいが)鋭利な感性を持つ人たちが「現代思想」「ポストモダン」としてデリダやフーコー、ドゥルーズやガタリといった人たちをこの国に紹介してそこから日本の言語圏・文化圏において独自の哲学を生み出さんと「応用」「援用」しようとしてきたのだとは思っている。そうした哲学のフィールド以外でも日本の現代文学や音楽などでそうした図式を見出すことはかんたんではないだろうか。春樹がそれこそアメリカ文学の古典を読み込み、そこから読み替えさえして彼自身のオリジナリティを築き上げたのと同じように。

ぼくは自分でもあきれるほど病的なポップミュージックのヘビーリスナーなので、そんなぼくから見て思い出せることとして90年代はじめという時代にクリエイティブなトレンド(傾向)が日本のインディ音楽のシーンにおいて存在した事実だった。当時、先行するアメリカやイギリスの80年代の音楽(ジャンル的にはポストパンクや、日本で言われるところの「ネオアコ」)を自家薬籠中のものとしてそこから独自の日本の音楽を生まんとしていたとぼくは理解している(あるいは、90年代はじめのトレンディな「マッドチェスター」や「セカンド・サマー・オブ・ラブ」も忘れられない)。そうした傾向の帰結もしくは発展形としてフリッパーズ・ギターをはじめとする渋谷系音楽の隆盛は語れるのではないか。

しかし、春樹の文学に話をしぼっていくな��春樹はたしかにそうしたアメリカ文学のカノンたち(『グレート・ギャツビー』や『ロング・グッドバイ』など)だけでなくジャズやAORからも影響されたはずだが、読み込むとそうした仕事がたんなる「コピー」(つまり「イミテーション」「猿真似」)で終わらない、日本的な活き活きしたエッセンスを内包しているとも受け取れる。それがどういう側面からくるものかわからない。オリエンタリズムなのかどうなのか。そんなことを考えたりして今日は終わった。

0 notes