#サケ漁

Explore tagged Tumblr posts

Quote

北海道斜里町の川でサケを密漁したとして男4人が逮捕・起訴された事件で、新たに実行犯のリーダー格とみられる男が逮捕されました。 サケを密漁した「水産資源保護法違反」の疑いで逮捕されたのは住所不定、無職の藤井利也容疑者(32)です。 藤井容疑者は先月2日、斜里町の海別川でサケ29匹を密漁した疑いが持たれています。 この事件ではすでに日本人とベトナム国籍の男4人が逮捕・起訴されていて、この4人は闇バイトで集められたとみられています。 警察は藤井容疑者が実行犯のリーダー格とみて、調べを進めています。

闇バイトでサケ密漁か 実行犯のリーダー格とみられる男逮捕 北海道- 名古屋テレビ【メ~テレ】

11 notes

·

View notes

Quote

2025年2月9日、ノルウェーのトロムス州にある世界最大のサーモン加工会社モウイ社の養殖場で、2万7000匹もの養殖サーモンが脱走する事件が発生した。 なおここでいうサーモンとは、サケ科サケ亜科のタイセイヨウサケに分類されるものを指す。 原因は嵐によるフェンスの破損で、そこからおよそ1/4のサーモンがノルウェーの北西の海域に逃げ出したという。 この事態にモウイ社は、直ちに登録された漁師に協力を求め、逃げたサーモン1匹につき約45ドル(約7千円)の報奨金を提示した。 この画像を大きなサイズで見る 参考:トロムス州にある別の養魚場(モウイ社とは無関係)/image credit:Jørgen Braastad / VG 特例のサーモン大捜索 同社は地元の漁師らに、捕獲したサーモンを指定の場所に持ち込むよう呼びかけている。 一般にこのような捕獲作戦における捜索範囲は、養殖施設から500m以内に限定される。 だが、今回は規模の大きさから、範囲の拡大が許可され、特例のサーモン大捜索が実施されることになった。 この画像を大きなサイズで見る サーモン脱走事故の後、支援に乗り出す沿岸警備船KVスヴァールバルと支援船/image credit: Helge N. Nilssen 準絶滅危惧種の天然サーモンに悪影響を及ぼす可能性 専門家によると、逃げた養殖サーモンは地域の天然のサーモンに重大なリスクをもたらす恐れがある。 まず天然のサーモンと産卵場所の奪い合いを始めることで、サケジラミ(Lepeophtheirus salmonis)などの感染症を広げるリスクがある。 サケジラミとは、主にサケ科に寄生する寄生性カイアシ類の一種で、養殖場でサケ科の間に感染症を引き起こすことで知られる。 さらに懸念されるのは交配の影響だ。逃げ出した養殖サーモンが天然サーモンと交配し、遺伝子を変えてしまう可能性があるからだ。 研究者は、養殖サーモンと天然サーモンの交配によって生まれた子孫は、長期的には自然界での生存率が低いことが科学的に証明されている、と述べている。 前者は急速な成長をうながすため管理されたケージの中での生活を前提に飼育されているが、後者の遺伝子は川や海での生存機会に適応している。 そのため交配した子孫は自然環境に適応できなくなる可能性がある。つまり逃げた養殖サーモンは、天然サーモンの個体数を脅かす存在になるというのだ。 なおこれらタイセイヨウサケ(別名アトランティックサーモン)は日本の回転ずしでも人気だが、天然のものは2023年時点でIUCN(国際自然保護連合)より準絶滅危惧種に指定されている。 当局や政治家からも厳しい声 こうしたことからノルウェー漁業局のベガード・オーネ・ハッテン氏は、モウイ社に対し、大規模な捕獲作戦の実施を命じている。

サーモン1匹捕獲につき7千円の報奨金!ノルウェーでいったい何が起きているのか? | カラパイア

2 notes

·

View notes

Text

サーモン

サーモンは、サケ目サケ科に属する魚の総称で、世界中の冷たい海や川に分布しています。サケやマスとも呼ばれ、種類は多様です。サーモンは川で生まれ、海で成長し、産卵のために再び川に戻るという独特の生涯を送ります。この回遊行動は「母川回帰」と呼ばれ、生態系や漁業において重要な意味を持ちます。サーモンは栄養価が高く、特にオメガ3脂肪酸が豊富で、健康食品としても人気です。鮮やかなオレンジ色の身は美しく、刺身や寿司、燻製など様々な料理に利用され、世界中で食されています。また、サーモンの回遊や産卵は、自然の神秘として人々を魅了し、文化や芸術の題材にもなっています。

手抜きイラスト集

#サーモン#Salmon#Salmone#Salmón#Saumon#Lachs#手抜きイラスト#Japonais#bearbench#art#artwork#illustration#painting

2 notes

·

View notes

Text

2025/2/28 0:00:08現在のニュース

今週の3冊一覧 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) チリ人被告の判決破棄 筑波大生不明で仏最高裁 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) 元国税職員らを脱税で起訴 東京地検、指南で報酬得たか - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) 岩手・大船渡の山林火災、ヘリで消火続く 仮設住宅提供へ調整 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) 外国人闇バイト、サケ密漁に流入 漁獲量日本一の北海道・斜里町、発覚リスク高く「使い捨て」 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) 国も10月に給付金新制度 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) 広がるリスキリング休暇 社員の自由な学び、会社も応援 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:57:27) 同性愛迫害され来日、北アフリカ男性が難民認定 大阪高裁「帰国すれば拘束の恐れ」([B!]産経新聞, 2025/2/27 23:54:34) 対メキシコ・カナダ関税、3月4日から トランプ氏表明 中国は上乗せ(毎日新聞, 2025/2/27 23:52:50) はしかの死者、米で10年ぶり - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:51:20) 月面探査車打ち上げ 新興ダイモン 米ロケットに搭載 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:51:20) ワシントン・ポストの編集方針にベゾス氏介入 幹部が辞任 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:51:20) 旧安倍派の元会計責任者「幹部会合で還付再開」 予算委聴取に - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:51:20) 越谷・大相模調節池 愛称は「サクラレイク」 イオンモールが命名権者に /埼玉 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2025/2/27 23:49:15) 省庁のドメイン名、一時不正利用が可能に 専門家は管理徹底呼びかけ:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/2/27 23:48:42) 「アレクサ」に生成AI アマゾン、米で来月提供 自然な会話で店を予約 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:45:11) カナダ社「セブンと友好合意めざす」 伊藤忠の参画断念受け - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:45:11) 高額療養費の引き上げ「凍結」へ 28日にも表明か 政府が最終調整:朝日新聞([B!]朝日新聞, 2025/2/27 23:42:09) ステランティス、前期純利益7割減 米販売不振、在庫過剰に - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:39:39) EUからの全輸入品に「関税25%」 トランプ氏検討 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:39:39) トランプ氏、ウクライナ安保「欧州が主導」 資源協定署名へ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:39:39) 新紙幣まだ2割 発行から半年 前回の半分のペース キャッシュレス普及が主因 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2025/2/27 23:39:39)

0 notes

Link

日本の漁船は、昔から遠くまで日本人の胃袋を満たすため漁に行っていたんですね。南氷洋での捕鯨もそうですね。 アリューシャン海域ではサケ・マス・スケトウダラ・ニシン・ズワイガニなどが収穫できるんだそうです。現在では、この海域は中国の漁船も沢山活動しており

0 notes

Text

海水温上昇に伴い、サケやサンマなどお馴染みの魚の漁獲量が激減 - ツバメウオなど新たに獲れるようになった熱帯魚を適切に流通させ食す試みが本格化

日本近海の魚種変化:温暖化がもたらす水産資源の激変 日本の豊かな食文化を支えてきた近海の魚介類が、気候変動の影響を受けて大きく変化しています。 海水温の上昇に伴い、従来の魚種の分布が変わり、新たな魚種が日本の沿岸に姿を現すようになりました。 この現象は、日本の水産業と食文化に重大な影響を及ぼしています。 伝統的な魚種の激減 長年日本人の食卓を彩ってきた魚種の多くが、深刻な漁獲量の減少に直面しています。 特に顕著なのは、以下の魚種です: サンマ:北海道根室では、10年前と比較して漁獲量が約5分の1にまで激減。 サケ:北海道や東北地方での漁獲量が大幅に減少。 スルメイカ:日本海を中心に漁獲量が激減し、一部地域では壊滅的な状況。 マイワシ:太平洋側での漁獲量が不安定化。 これらの魚種の減少は、海水温上昇による生息環境の変化や、餌となるプランクトンの減少が主な原因と考えられています。 南方系…

0 notes

Text

2024年5月31日

youtube

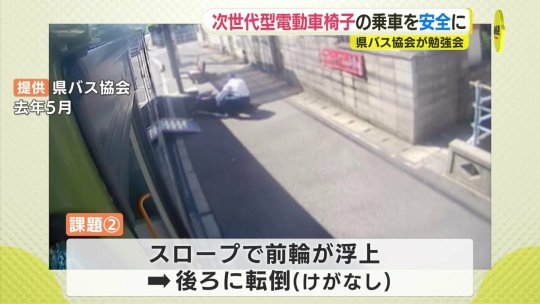

メリットも課題も見えてきた! 次世代型電動車椅子 バスに乗る時どうすれば? 誰でも自由に移動できる社会に向けて 県バス協会が研修会 広島(RCCニュース)

オシャレで軽くて操作しやすい…そんな次世代型電動車椅子の普及とともに、困ったことも起きているようです。“バスの町”・広島で研修会が開かれました。

広島県バス協会が主催した研修会には、およそ50人が参加しました。

注目されているのは、この次世代型電動車椅子。2012年創業のWHILL社が手がけるもので、デザイン性や操作性をウリに販売台数はここ2年で5倍という勢いです。

ただ、課題も見えてきました。例えば、介助者のハンドルなどがないためにバスの車内に固定するのが難しいこと。

あるいは、こんなことも…。バスに乗り込むスロープの上で前輪が浮き上がって後ろに転倒してしまったのです。

車椅子が安全を保証する傾斜角度は、最大10度ですが、実際の道路事情によっては、それより急なことがあるためです。幸い、けが人はまだいませんが、関係者は危機感を高めています。

広島県バス協会 事故防止対策委員会 玉田和 委員長「私どもの使命としては安全に運ぶというのは使命でありますので、メーカーのWHILL社様と一緒に安全に運ぶためにどうすればいいかっていうのは今後、ちょっと、いろいろ考えていきたいなと」

WHILL 広報 新免那月 マネージャー「みなさん、ユーザーさんにしっかり乗って、外に行って楽しんでほしいっていう気持ちはすごい。ルートは違えど、最終的に目指すところは一緒なので、もっといい移動ができる社会ができるんだろうなというふうに思っています」

どんな人も自由に移動できる社会に向けて、具体的な模索が始まっています。

全国で5万店以上あった「魚屋」=鮮魚専門店が1万店を切った。激変する日本の水産流通(東洋経済オンライン)

鮮魚専門店数は今や全国で1万店を切った(写真:PIXTA)

日本の漁業が危ない。生産量はピークの1984年から7割減。輸入金額も増え、海外勢に買い負けている。持続的な漁業を確立しなければ、消費者もおいしくて安全な魚を食べ続けることはできない。

『週刊東洋経済』6月1日号の特集は「全解剖 日本の魚ビジネス」。特集ではデータによる漁業の「今」や、漁師の実情、企業による養殖ビジネスの最前線リポートなどを取り上げた。

【グラフで見る】「魚屋」=鮮魚専門店数の推移

ここでは激変した日本の水産流通について、北海学園大学の濱田武士経済学部教授が解説する。

日本漁業の発展プロセスにおいて、卸売市場が核となった市場流通が果たしてきた���割は大きい。多様な魚が水揚げされ、卸売市場に持ち込めば何でも販売してくれるし、われわれの食を潤わせてきたからである。

だが今日、その役割に陰りが生じ、市場外流通が拡大している。

漁業生産の現場は漁獲量や魚種構成が日々変動する。水揚げが集中する時期もあれば、しけなどで出漁が限られる時期もある。農業も天候に左右されるが、漁業はそれ以上に自然の影響を受けている。魚の鮮度落ちは農産物より早く、ストックできないことから、漁業者は水揚げ後すぐに販売していくほかない。

市場流通はその特性に合わせ、需要先に素早く流通させる仕組みとして機能してきた。

■産地と消費者の2大市場がある

市場流通は次のようになっている。

全国の主要漁港には産地市場が設置されており、水揚げされた魚がすぐに産地市場の卸業者に販売委託され、競りを通じ高値をつける仲買人に販売されている。仲買人は買い付けた魚について、各地のニーズに合う魚を発泡スチロール箱に詰め、消費地市場へトラックで輸送する。

その荷を受けた消費地市場の卸業者は、競り・入札・相対によって仲卸業者や売買参加者に販売し、消費地市場へ買い付けに来る小売業者や外食業者に販売する。産地と消費地で2段階の卸売市場を介したネットワークが全国の漁業者と消費者をつないでいるのだ。消費地市場しかない、青果や花き、肉の市場流通と異にしている。

卸売市場はさまざまな産地から多様な生鮮品を集荷し、需給バランスを考えて相場形成を図り、短時間で大量の生鮮品を販売。出荷者が取りはぐれないように代金決済を短期間に済ませている。

生産者自らが営業活動して商品を小分けし販売するとなると、短時間で終えることができず、代金回収リスクが生じるうえ、高い価格で売れたとしてもコスト割れする。小売業者や外食事業者自らが生鮮品を必要に応じて、各産地から直接集荷するとなると時間を要し、仕入れコストは高くなる。

にもかかわらず市場流通は多段階で、生産者の売値が安いのに中間コストが高く、「消費者は高く買わされている」と主張する人がいる。流通の量や時間、コスト、リスクを踏まえると、それは的外れな話だ。むしろ市場流通は生産者にとっても実需者にとっても安上がりの仕組みなのである。

■鮮魚店が客に魚の知識を伝えていた

だが水産物の卸売市場の経由率は落ち込み続けている。1980年には80%を超えていたが、落ち込み続けて近年、50%を下回るようになった。これはなぜなのか。

水産物とは、いわゆる鮮魚(生魚)や加工品、冷凍品に分類される。中でも市場の流通機構に強く依存し、わが国の中で水産物消費を牽引してきたのは、鮮魚だった。しかし、この鮮魚流通がだんだん縮小してきたため、卸売市場の経由率が落ち込んでいった。

実は「現代日本の魚食文化」は、もともとあったものではなく、市場流通とともに拡大��てきた。その中で鮮魚の需要を喚起してきたのは鮮魚店であった。

鮮魚店は毎日早朝に地元の消費地市場に出かけて、そこで地元の消費者のニーズに合う魚を、仲卸業者から仕入れている。旬でない魚や見慣れない魚は安い。そうしたものでも仕入れ、どうすれば美味しく食べることができるか、仲卸から聴いて研究する。このような蓄積があって、店舗では来客に魚の知識を伝えながら、鮮魚需要を喚起してきたのである。

家計の食材別消費動向と鮮魚店数の推移を見ると、1980年代前半の家庭内における魚介類の消費は肉類や野菜・海藻を上回り、最も高かった。鮮魚店の数も5万店超で大きく減っていなかった。市場流通の末端で鮮魚店が魚の需要を喚起し、現代の魚食文化を育てたのである。

■店に並ぶのは、切り身など加工品、定番の冷凍品

ところが1990年代に入ると、鮮魚店が街中から消え、近年は1万店を切る。スーパーマーケットが台頭し、ショッピングモールの出店攻勢によって、ローカルな小売店の環境は激変。大型店に客を奪われてしまい、鮮魚を扱う専門小売店から消費者が離れていった。それでも大型店で鮮魚需要が喚起されればよかったが、鮮魚店のような対面販売は行われなかった。

店頭で売れ残りリスクを回避するため、商品棚が埋められたのは、主として価格訴求力のあるマグロやサケ、サバなど定番の冷凍品や、バックヤードで調理された切り身や刺し身をパッケージ化した加工品だ。冷凍在庫が可能なこれらは消費地市場に頼らず、メーカーから安定的に直接仕入れればよい。こうして鮮魚売場に需要喚起の場はなくなり、卸売市場の経由率は落ち込んだのだった。

世帯状況の変化も関係している。長引くデフレ不況で可処分所得が減り続け、消費志向もモノからコト、情報へと変わる。核家族化で単身世帯も増え、家族規模が小さくなって、料理の機会は減少。生鮮品の素材よりも総菜や調理済みの食材を買う機会が増えた。

鮮魚においては生ゴミが出るし、消費者が求めるタンパク源として水産物にこだわる必要はない。魚と比べて非可食部がない肉のほうが、摂取カロリーとの関係で見ればコストパフォーマンスがよい。

鮮魚店が街から消え、家計における魚の消費は大きく減り、最も消費金額が少ない食材になった。料理屋やすし屋など外食分野は魚の需要を喚起しているが、鮮魚市場の拡大を牽引するまでの力は持っていない。産地の魚価の��成力が弱まるのも無理がない。

1990年代からの円高やデフレによる内需縮小が決定的となり、食品市場は輸入食品が氾濫して過剰供給状態となった。魚価への下げ圧力も強まり、漁業者だけでなく、卸売業者の廃業も加速した。ただ、近年では円安基調が強まり、インバウンドにも日本食ブームが広がっている。皮肉にも日本の消費地市場から鮮魚、それも高級魚が海外へ輸出される時代だ。

市場流通は鮮魚が生命線。それが多様な魚種を供給する日本漁業を支えてきた。鮮魚流通の復興があれば、漁業の未来は明るいが、残念ながら予兆はまだ見えない。

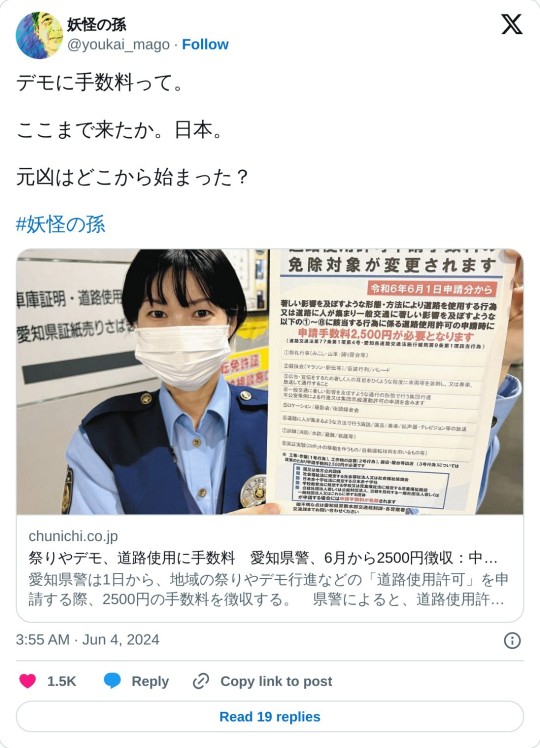

祭りやデモ、道路使用に手数料 愛知県警、6月から2500円徴収(中日新聞)

道路使用手数料6月から祭りなどでも徴収へ 愛知(NHKニュース 5月17日)

愛知県では、全国で唯一、祭りやデモ行進などについて「道路使用許可」の手数料が免除されてきましたが、6月からは手数料を徴収することになりました。

道路交通法では、道路でイベントや工事などを行う場合、警察に届け出て「道路使用許可」を取ることが必要で、警察は手続きに際して手数料を徴収しています。 全国の都道府県警では、申請があった場合は、原則、一律で手数料を徴収していますが、愛知県警はこれまで地域の祭り、デモ行進、演説などについては免除してきました。

こうした中、愛知県が令和2年から進める行財政改革の計画をもとに、県警が業務の見直しを進めた結果、ほかの都道府県警と基準をそろえる必要があることなどを理由に、手数料を徴収することになったということです。 地域の祭り、スポーツの競技会、デモ行進、選挙期間外の演説のほか自動運転車の実証実験などが含まれ、申請ごとに2500円の手数料が徴収されます。

6月1日以降に許可の申請を行った場合に、対象になりますが、国や自治体、公的な団体などが主催するイベントなどは引き続き手数料は免除されるということです。 また、選挙期間中の演説は、申請の必要はないということです。

愛知県警はイベントなどを開催する際は、各地の警察署に確認して欲しいとしています。

0 notes

Text

「地元の川でのサケ漁は先住権」アイヌ民族の訴えはなぜ退けられたか 世界で広がる先住民の権利保障、日本は不十分(JBpress)

「地元の川でのサケ漁は先住権」アイヌ民族の訴えはなぜ退けられたか 世界で広がる先住民の権利保障、日本は不十分(JBpress)

#Yahooニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/e271f53231d688add9eb0c754179f69a370c9bec

0 notes

Quote

2024年に「闇バイト」で集められたベトナム人らが北海道の川でサケを密漁したとして逮捕・起訴された事件で、警察は指示役とみられる40歳の暴力団幹部を逮捕しました。 逮捕されたのは、指定暴力団 稲川会系の暴力団幹部、根本亮一容疑者(40)です。 警察によりますと、2024年10月、北海道斜里町の川でサケ29匹を密漁したとして、水産資源保護法違反などの疑いが持たれています。 警察は認否を明らかにしていません。 この密漁事件をめぐっては、闇バイトで集められたとみられるベトナム人と日本人合わせて5人が起訴されていて、警察はこれまでの調べから根本容疑者が指示役とみて行方を捜査していましたが、3日に福島県郡山市内で逮捕しました。 警察は、ほかにも関わった人物がいるとみて捜査しています。

闇バイトサケ密漁事件 40歳暴力団幹部を逮捕 指示役か | NHK | 事件

2 notes

·

View notes

Text

“神さまの魚” 鮭

サーモンと鮭 いずれもお刺身やお寿司 おにぎりなどで 常に上位にラインキングする 大人気の魚種。 サーモンと鮭は同じサケ科に属しますが 大きな違いは生育環境で サーモンは淡水で生育し 養殖されたものが多く 養殖のものは生食が可能。 一方、鮭は海水に生息し 天然ものが多く食べる際は 加熱する必要があると云われています。 サーモンが台頭するまでは 鮭が主流だった日本。 鮭の漁獲量の1位は北海道。 (2位は青森で3位は岩手) 1位の北海道に近い アイヌでは古来より鮭を “神さまの魚”と称しているそうです。 ちなみにアイヌ語で鮭は “カムイチェブ”(神の魚)だそう。 川上でふ化した鮭の稚魚が 成長して海へいき 数年、海で過ごしたのち やがて産卵のために律儀に生まれた川上へ 命がけでもどってくる。 考えてみたら ほんとうに神がかり的な 感じがします。 きょうものぞいてくださって ありが…

View On WordPress

0 notes

Text

生すじこが異例の安さで去年の半額!?サケ不漁も…なぜ?

1: シャチ ★ 2023/10/20(金) 20:00:41.91 ID:J5QmPeBe9 物価高のなか、いくらの原料となるサケの卵、生すじこが異例の安さとなっています。都内では去年の半額で販売する店も出てきました。 ごはんの上でキラキラと輝く赤い宝石、いくら。口の中でプチプチはじける食感がたまりません。今、旬を迎えています。(中略) サケは漁獲量が大きく減少していて、ここ数年は1億トンを下回る大不漁が続いています。その影響で近年ではいくらのもとになる、サケの卵・すじこの価格も高騰していました。 ところが、今年は一転して安値になっています。産地の北海道の鮮魚店では、生すじこが去年よりも3割安い、100グラム450円で売られていました。(中略) …

View On WordPress

0 notes

Text

TEDにて

アンジェリク・ホワイト:気候変動について微生物が明らかにしてくれること

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

海に変化が起こると地球にも変化が起こり、そしてそれは微生物から始まると海洋生物学者のアンジェリク・ホワイトは言います。

ホワイトは、数十年分のデータにより裏付けられた事実をもとに、どのように科学者らが古くから生息する微生物を海の健康状態の重要なバロメーターとして活用しているか。

また、海水温度が上昇する中、私たちがどのように微生物を再生しうるかについて話します。

私は海洋生物学者です。この立場を限りなく生かし、微生物の生態研究を太平洋で行なっています。微生物については、この後すぐに触れますが、皆さんに��ずお伝えしたいのは場所の感覚と規模の感覚です。

太平洋は地球上で最も広く最も深い海盆です。総面積は約1億5千万平方キロメートルです。地球上の大陸を全てつなぎ合わせ現代版パンゲア大陸を形成すると太平洋の中にすっぽり収まりなおも余裕があります、

太平洋は巨大な生態系で青く見える外洋から緑色の大陸縁辺まで網羅します。私はこの場所で食物連鎖の基部を支えるものを研究しています。

プランクトンです。

私の研究の中でというより分野としての海洋微生物学全体を通じあるテーマが浮上しています。

それは「変化」です。

微生物の生態系で現実に計測可能な形で変化が起きており、それははっきりと見てとれるものです。海は地球の7割を占めていますから海の変化は、すなわち地球の変化で、それは微生物から始まります。

今日お話しすることに関連してエピソードを2つ用意しています。

微生物に捧げる愛の物語のはずなんですが、正直言いますと中には、本当に悪さをするヤツもいます。でもいいですね「愛」に注目していてください。それを今日お話ししに来たんです。

まず知っていただきたいのは、海の森は微生物で形成されていることです。何が言いたいのかというと大抵の場合、外洋に生息する植物は微細なもので私たちが思う以上にその数は豊富です。

ではここで、その顔写真をいくつかお見せしましょう。私が何年もかけ集めたものです。これらの生物は海の食物連鎖の最下層に属しています。これらのちっぽけな植物や生物は、形、サイズ、色は多様で代謝作用もいろいろです。

わずか1ミリリットルの海水に何十万もの微生物が生息しています。なので海水浴のときは例外なく、微生物と一緒に泳いでいることになります。微生物は酸素を放出し、二酸化炭素(CO2)を吸収し、食物網の基盤となっており他のあらゆる海洋生物が、それに依存しています。

私は研究者としての生活のうち約500日を洋上で、それ以上の日々を研究室やパソコンの前で過ごしてきました。ですから皆さんに微生物について話す義務がある気がしています。

まずは太平洋岸北西部に目を向けましょう。ここは緑豊かで美しい場所です、これは花咲く植物プランクトンを宇宙から捉えた様子で米国西海岸一帯に広がっています。驚くほど繁殖力が高い生態系です。

ここにはサケやオヒョウ釣り、ホエールウォッチングで人が集まり米国有数の美しい場所です。この場所で10年ほど研究を行い中でも特に元気がでそうなテーマ、有害藻類ブルームを研究しました。

有毒な植物プランクトンが開花して���物網を汚染し、魚類や甲殻類の体内に蓄積され、それが人の食用に捕獲されます。私たち科学者は、有害藻類ブルーム発生の原因、場所、時期を理解しようと努め捕獲された魚などの品質管理をすることで人々の健康を守ろうとしました。

しかし問題がありました、海では目標が常に移動することと人類と全く同じでプランクトンにも毒が強いものそうでないものがあることです。

わかりますよね。こういった問題を回避するため人では無いから基本的人権はなく衛星リモートセンシングと併せてドローンやグライダー技術を使い、許可を得なくても定期的に表層水のサンプル抽出を行い洋上で多くの時間をかけました。

オレゴンの海洋沖に浮かんだ小型船上で過ごしたんです。こんな経験をされた方が、ここにいらっしゃるかわかりませんが簡単ではないんです。 海洋学者も船酔いします。気の毒な学生たちを見てやってください。基本的人権があるため素性がわからないよう、顔は隠しておきました。

きつい仕事場です。そんな苦労を重ね集めたデータです。いいですね?集めた全てのデータを共同研究者と集計し、20年分の毒物と植物プランクトンの細胞計数を時系列にまとめました。そのデータから藻類ブルームの発生パターンを把握し予測モデルを構築しました。

そこからわかったのは、有毒藻類ブルームの発生リスクは気候と密接な関係があることでした。ここでの「気候」は毎日のお天気のことではなく長期的な変化を指します。

こんな現象について聞いたことがある方も多いでしょう。例えば太平洋10年規模振動(PDO)やエルニーニョは、通常、この地域に乾いた暖冬をもたらしますが、同時にカリフォルニア海流の勢力を弱めます。これは太平洋北部を北から南へ流れる海流で沿岸に暖流を送り込みます。

この図の赤い部分がそれですが、異常な水温上昇が、PDO現象の発生を強く示唆しています。それから海流や気温に変化があると有毒藻類ブルームの発生リスクが上昇するだけでなく同時にサケの繁殖数は減少し、ミドリガニといった侵略的外来種が繁殖するようになります。なので気候の変化は生物学的にも経済学的にも影響が出るのです。

このモデルが正確だと仮定するとこれらの現象の発生頻度と深刻度は、悪化の一途をたどるのみと見込まれ異常な水温上昇を伴います。それを物語る例としてオレゴンは2014年、史上最悪の有害藻類ブルーム発生を経験しました。

その年は、当時としては近代観測史上で最高の平均気温も記録しましたが、それが2015年、2016年、2017年、2018年と続きました。

実のところ近代の観測記録史上で最も気温の高かった5年というのは、直近の5年なのです。有害藻類ブルームの発生���は、好都合であっても健全な生態系維持にとり不都合な話です。

さて皆さんは甲殻類には、関心がないかもしれませんが、これらの変化は経済面で重要性の高い水産業に影響を及ぼします。例えば、カニやサケの漁がそうでまた、クジラなどの海洋哺乳類の健康にも影響が及びます。その方がまだ関心が湧くでしょう。気持ちに訴えるでしょうね。

太平洋の果てが舞台の世界滅亡の物語ということです。そうは言ってもこれらは、本当に回復力が高い生態系です。チャンスさえ与えられれば完全に復元だってできます。大切なのは、目にしている変化から目をそらさないことです。

これが次のエピソードにつながります。私はその後、地球上で最も人里離れたハワイ諸島に拠点を移し「Hawaiian、Ocean、Time-series」というプログラムの主任となりました。

この時系列研究プログラムでは、過去31年間、観測点「Station、ALOHA」へ毎月、航海に出かけています。この観測点は太平洋のど真ん中のいくつもの海流が渦巻く中心で私たちが北太平洋亜熱帯環流と呼ぶ場所にあります。

そこは地球最大の海洋生態系でアマゾン熱帯雨林の4倍の規模があります。いい意味で暖かく水は青く澄み思わず飛び込み泳ぎたくなる場所なのは間違いありません。研究船からは飛び込めないんですが、実はサメがいるんです、ググってみてください。

美しい場所です。ここで1988年10月以来、何世代にもわたり研究者たちが毎月、観測点を訪れました。研究分野は生物学、化学、外洋物理学です。海面から海底まで温度の計測をしたり、海流を追跡して波を追ったりしてきました。ここで新種生物も発見されました。

大規模なゲノムライブラリーが作られもしました。これは革命的なことで海洋微生物の多様性に関する考えを新たにさせてくれました。プログラムは発見の場であるだけでな���、時系列の重要な側面は私たちに歴史感覚や事象の前後関係を理解させてくれることです。

また30年分のデータから季節変動を取り除き自然界に残される人間の足跡を観測できました。ハワイで観察した象徴的な時系列が、もう一つあります。それはキーリング曲線です。ご覧になったことがあれば良いのですが、この時系列では大気中のCO2の急激な上昇が記録されました。

問題なのは値だけではなくその上昇率です。このような大気中のCO2上昇率は地球の歴史上、前例のないものです。これは海にも重大な影響を及ぼしました。温室効果ガス排出から放出される熱の実に90パーセントは、海に吸収されます。温室効果ガスのひとつ二酸化炭素の40パーセントも同様です。

Station、ALOHAではその観測に成功しています。この点は各回の航海を示しており30余年にわたり観測の試みをしてきた。科学者たちの生き様を物語るものです。見えてくる���で30年かかりましたが、CO2レベルの上昇は大気中でも海面でも確認されました。赤線で示しています。

それにより起きたのは、海水の化学構成に生じた根本的な変化です。pHの減少です。pHは対数目盛りで青線で示しています。海面表層においてpHが、30パーセント減少していることがこの時系列で確認されました。

食料の摂取や殻の形成が必要な生物はこの影響を受けており、成長率や代謝的相互作用などに変化が現れています。影響はプランクトンのみではなく、珊瑚礁といった大規模な生態系にも及びます。

さて、この時系列から説明できることの一つはこれは表層の状況に過ぎないことです。CO2の上昇とpHの減少は、水柱の表層500メートルまでの域で観測されています。これは非常に深刻なことだと私は受け止めています。この地は本当に地球上で最も人里離れた場所の一つなのに水柱の表層500メートルに影響が’出ています。

この二つのこと。有害藻類ブルームと海水の酸性化だけが全てを物語るわけでなく、ご存知の通り他にも、海面上昇、富栄養化、南極圏と北極圏での氷冠の融解、酸素極小層の拡大、環境汚染、生態多様性の損失、乱獲などの問題があります。

大学院生の勧誘は至難の技です。売り口上がこんなじゃ学生も寄り付きませんよね?何度も言いますが、これらの微生物の生態系にはとても高い回復力があると思うのです。ただ、これ以上悪化の道を辿るわけにはいかないんです。

個人的な意見ですが、海と地を持続的に観察することは現代の科学者に行動を起こさせる道徳的要請のようなものです。私たちは、地球の自然界にもたらされた変化の証人となっており、そのことは私たちにその気にさえなれば、世界を変革するための案を採択し、法を制定する機会を与えてくれました。

これらの問題の解決策はたくさんあります。例えば、解決策一覧の作成や地域における変革から。さらには環境保護に熱心な政治家に票を投じること。これを世界を挙げて実践するのです。

愛に話を戻しましょうね。微生物は大切なものです。これらの生物は小さくて豊富で古くから生息し、地球に住む人そして地球そのものの存続に欠かせません。にもかかわらずCO2排出量は向こう50年のうちに今の2倍にまで上昇する勢いです。

なので例えて言えば、20代の時の食生活をその影響を鑑みず続けているようなものですが、私は四十路過ぎの女性なのでこれが私の燃料消費に及ぼす影響がわかっています。

海は本当に生きているのです。生態系はまだ崩壊していません。いえ北極は例外です。その話をしてもいいんですが。

でも、今日お話しした継続的な観察という何世代もの科学者たちによる献身が気づかせてくれたのは、海にもっと注意を向けることや地球存続の助けとなる微生物を育んでいく大切さです。

それに関連して私が英雄と呼ぶ一人である、ある方の言葉を引用します。ジェーン・ルブチェンコです。

��のスライドにぴったりな言葉で「海は大きすぎるからといって破壊されないわけでもないし、修復不可能なわけでもないが大きすぎるからこそ見逃すわけにはいかないのです」と。

ありがとうございました。

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!

ヒートアイランド現象と地球温暖化は違います。

現在都知事小池百合子の東京都は2018年から更新が止まって5年も進展がありません(2023年時点)

災害に日照りという異常気象。100年前なら歴史的に見ると大飢饉のレベルかもしれません。違いは政治以外のテクノロジーによる大量生産が可能になった、インターネット、金融工学の発展などが貢献してる!

そういえば、2018の猛暑日は自動販売機クーラー控えめにした?猛暑日になったらやれ!これが夜の都心部を熱くする要因かもしれないのに。

都心部の電柱に霧のスプリンクラーつければ?地中から配管伸ばすだけ!地中に電柱埋めなければ現在の資産を有効活用しつつ、雨の降らない日のみ電柱点灯同様、夜中に自動放水すれば、東京都など都市部のヒートアイランド現象回避できる可能性は高いかも?

都市部でのアスファルト50度以上は火事と同様災害!適正温度に消火するべきです!

都心部の電柱に霧のスプリンクラー搭載で夜中放水と同時に全消防署が神社に夜放水。それと同時に東京都のお祭り日には全員で打ち水する。すべては、猛暑日の夜に同時実行がヒートアイランド対策のポイント?

そして、雨降れば中止!こうして、効率を上げ幸福を増やしつつ、でも、税金だから節約もしていく。

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する���合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネー���トックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

(個人的なアイデア)

経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。

経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。

こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。

このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。

つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。

ここでは、自然資本と呼びます。

自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。

人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。

もし、自然���自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、���れに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。

さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。

したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。

なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。

<おすすめサイト>

トリオナ・マクグラス: 海洋汚染は海水の化学をどのように変えるのか

ジェニファー・バーディン:海流が起こるしくみ?

ローズ・ジョージ:あなたが見たことのない海運業界の内へ

サジャン・サイニ:インターネットを可能にする隠れたネットワーク

セバスチャン・ド・ハルー:風力船ドローンによって海に対する私たちの考え方が変わる

トーマス・ペスチャック:海洋写真家の世界へ飛び込もう

ハミッシュ・ジョリー:サメ除けウェット素材(あなたの想像とは違います)

マーカス・ムッツ:環境保護にサプライチェーン情報の公開が役立つ理由?

クリスティン・ベル:「ネット・ゼロ(相対的なCO2排出量ゼロ)」とは何か?

ヨハン・ロックストローム:繁栄する持続可能な世界SDGsを築く5つの革新的な政策?

テッド・ハルステッド: 皆が勝利する気候問題へのソリューション

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#アンジェリク#ホワイト#気候#プランクトン#微生物#海洋#カーボン#ニュートラル#砂漠#二酸化炭素#海流#環境#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#ゲノム#DNA#RNA

0 notes

Text

2024/11/24 10:00:09現在のニュース

なぜ将来世代の存在が大事か - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:52:20) 三井化学、自社株買い最大100億円 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:52:20) イクラ急騰続く バブル期以来の高値 主産地でサケ・マス不漁 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:52:20) 輸入米が最高値、国産高騰で人気 24年度第3回入札 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:52:20) 日本版モアナ役「元気と勇気届けたい」「モアナと伝説の海2」公開前に(毎日新聞, 2024/11/24 9:50:19) 美容外科3年で4割増 厚労省調査、伸び率首位 医師偏在助長の指摘も - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:45:22) 大人の夢かなえる「泊まれる学校」 廃校再利用のモデルケース(朝日新聞, 2024/11/24 9:44:07) 米新政権、歯止め役不在 「米国第一」の忠臣、経済も外交・安保も - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:39:20) 堀場製作所、燃料電池の検査装置をアメリカで生産 水素エネルギー注力 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/11/24 9:39:20) 「素晴らしい旅へ」注射30分で息引き取る、68歳で安楽死した認知症妻 夫「救われた」 安楽死「先駆」の国オランダ(1)([B!]産経新聞, 2024/11/24 9:33:36) リニア工事との関係、結局どうなの? 町田「庭に水」1カ月、JR東海の情報公開に住民の不満が高まってい���:東京新聞デジタル([B!]東京新聞, 2024/11/24 9:30:32)

0 notes

Link

日本の漁船は、昔から遠くまで日本人の胃袋を満たすため漁に行っていたんですね。南氷洋での捕鯨もそうですね。 アリューシャン海域ではサケ・マス・スケトウダラ・ニシン・ズワイガニなどが収穫できるんだそうです。現在では、この海域は中国の漁船も沢山活動しており

0 notes

Text

今月の読本「川漁 越後魚野川の伝統漁と釣り」(戸門秀雄 農山漁村文化協会)小さな個の流れが奔流へと昇華する。同じ視線で綴る川への想い、未来への礎として

予告以来、これほど刊行を待ちわびた一冊はなかったかもしれません。 今や絶滅危惧とも云われる川の漁獲から糧を得る人々の物語。同じように川の恵みを糧とする著者が各地を廻って綴ってきた幾つかの連載、そして書籍。失われつつあるその姿と未来への想いを綴り続けた著者にとって集大成となる、今でも職漁の姿が息づく川と其処に生きる人々の姿を余すところなく書き留めた一冊が、遂に上梓されました。 今回は「川漁 越後魚野川の伝統漁と釣り」(戸門秀雄…

View On WordPress

0 notes