#コーカサス地方:いちじく

Explore tagged Tumblr posts

Text

篠田英朗 地政学から見た「緩衝地帯」ウクライナの終焉

篠田英朗(東京外国語大学大学院教授)

「マッキンダーの理論が正しければ、ソ連という衣をなくした後も、ロシアは不可避的に拡張政策をとってくる」。篠田英朗・東京外国語大学大学院教授は、ヨーロッパの国際紛争を理解するためには地政学が重要だと述べる。その視角からロシア・ウクライナ戦争を読み解いていただいた。

(『中央公論』2022年10月号より抜粋)

目次

「歴史の地理的回転軸」

ソ連崩壊後の変化

地政学から見たNATO東方拡大

「緩衝地帯」ウクライナの終焉

ロシアのウクライナ侵攻は特別な要素をいくつか持っていたため、日本でも大きな注目を集め、日本政府の対応も歴史的に特別な内容を持つものとなった。それを反映して、戦争がテレビのワイドショーの話題となり、コメンテーターらが、「ウクライナは降伏して早く戦争を終わらせるべきだ」といったお茶の間受けする空中戦の議論をするような光景も見られた。

しかし最近では、そのようなやりとりも減ってきたようだ。長期的な視座で構造的な問題を捉える議論に、よりいっそう力を入れていくべき時期にきている。

「歴史の地理的回転軸」

2015年の拙著『国際紛争を読み解く五つの視座』では、多種多様な国際紛争を、構造的な事情に着目して理解していくための理論的な視座を五つ特筆した。その際、それぞれの理論が最もよく説明する特定地域も明示した。そこで私は、ヨーロッパの国際紛争を理解するために重要となる理論的な視座は、地政学の理論である、と論じている。

今回のロシア・ウクライナ戦争は、当時描いていた構造的事情の根深さを、あらためて痛感する事件である。東欧から、コーカサス(アゼルバイジャン、アルメニア、ジョージア)を経て、中央アジアへと至る地域は、ハルフォード・マッキンダー(1861~1947年)以降の地政学理論家たちが、「ハートランド」などの特殊な概念を駆使して、その特徴を強調しようとし続けてきた。

マッキンダー以降の地政学は、「大陸国家」と「海洋国家」のせめぎあいとして、国際政治の全体動向を捉えようとする。両者の勢力が構造的な緊張関係を持つのは、ユーラシア大陸の外周に沿った地域だ。なぜなら特に「ハートランド」と呼ばれる大陸の深奥部の特殊地域に位置するロシアが、海洋を求めて南下政策をとり続けるからである。この「大陸国家」の「拡張政策」に対して、「海洋国家」は大陸へのアクセスポイントの維持を目指した「封じ込め」政策をとる。

この構造は、小手先の政策では消滅しない。なぜなら「大陸国家」の「拡張政策」は、その地理的環境から不可避的に発生してくる現象であり、「海洋国家」の「封じ込め」政策も、地理的環境から不可避的な反応であるからだ。そのためマッキンダー��これを「歴史の地理的回転軸」と呼んだ。「ハートランド」を回転軸にして歴史は動く、ということを意味する。

あまりにも有名なマッキンダーの「歴史の地理的回転軸」論文は、1904年に著された。マッキンダーが19世紀を通じて「大陸国家」の代表者であるロシアと、「海洋国家」の雄であるイギリスの間で繰り広げられた「グレート・ゲーム」を観察し続けた結果、この論文で強調した理論的見解に辿り着いたことは、言うまでもない。

ソ連崩壊後の変化

後にマッキンダーは、第一次世界大戦の勃発を見て、ロシアではなくドイツを、「大陸国家」の雄とみなすようになる。

他方、第二次世界大戦以後、マッキンダーの「歴史の地理的回転軸」理論は、あらためて強い影響力を持つようになった。イギリスにとって代わって「海洋国家」としての覇権を握ったアメリカが、ロシアの拡張政策の発展後継者と目された「大陸国家」の覇者としてのソ連と対峙する冷戦時代においてである。

この「大陸国家」の覇者であるソ連と、その衛星国集団である共産圏の崩壊は、マッキンダー地政学からすれば、構造的な変動をもたらす大事件であった。もっともソ連の崩壊は、マッキンダー理論の時代の終焉ではない。なぜなら、たとえソ連が崩壊しても、その中核で拡張主義的な政策を推進していた「ハートランド」のロシアが持つ地理的性格には、変化はないからだ。マッキンダーの理論が正しければ、ソ連という衣をなくした後も、ロシアは不可避的に拡張政策をとってくる。

冷戦終焉後の新しいロシアの拡張政策の対象となるのは、ソ連の崩壊によって失った地域だ。上述の東欧から、コーカサス、そして中央アジアに至る地域が、それだ。すでにプーチン大統領登場以前の90年代の冷戦終焉直後の時期にも、東欧では、モルドバで沿ドニエストル共和国という現在まで続く未承認国家をめぐる紛争が起こった。92年以降、ロシアは平和維持軍の名目で、沿ドニエストルに軍事駐留し続けている。

コーカサスでは、88年にナゴルノ・カラバフ戦争が勃発していたが、ソ連崩壊後の92年にナゴルノ・カラバフ共和国(アルツァフ共和国)の独立宣言という事態に至る。当初から背景にロシアの影があったが、2020年の第二次戦争以後は、平和維持軍の名目でロシア軍が駐留している。また、91年には同じコーカサスのジョージアで南オセチア紛争が発生し、92年にはアブハジアでも分離独立運動が武力紛争に発展した。現在は国際的には未承認でも事実上の独立国家の状態にある南オセチアとアブハジアを支えているのが、平和維持軍の名目で軍事展開もしているロシアである。

さらに言えば、ジョージアの隣に位置するチェチェン地方で、94年に第一次戦争が勃発した。チェチェンはロシア共和国内に位置しているとはいえ、コーカサス地域としての性格を持つ。つまり、ソ連崩壊によって不安定化したロシア共和国の国境線に近い地域としての性格である。

中央アジアでは、タジキスタンがソ連崩壊直後の92年に内戦に突入した。武力で内戦を勝ち抜いたエモマリ・ラフモン大統領は、現在も権力の座にとどまり続けている独裁者だが、ロシアはその後ろ盾である。タジキスタンは、ロシアが主導する集団安全保障条約機構(CSTO)の92年の条約成立時からの加盟国である。CSTOは、2021年にカザフスタンで暴動が発生した際に平和維持部隊を展開して鎮圧にあたったことで注目されたが、ロシア主導で旧ソ連諸国の安定を図る地域機構としての役割を持っていると言える。

かつての冷戦時代であれば、ソ連が、ワルシャワ条約機構(1955年、ソ連と東欧の8ヵ国が、西側のNATO=北大西洋条約機構に対抗して結成した軍事同盟)の名目を掲げて、共産主義諸国の政治的不安定化に対処するために、軍事介入をするのが常であった。冷戦終焉後の世界では、ロシアが、旧ソ連諸国の争乱に軍事的手段も含めて介入するのが常となっている。

マッキンダー地政学からすれば、冷戦期から冷戦終焉後の時代への転換で生まれた変化は、表層的な問題である。構造的な核心は、「ハートランド」に位置するロシアは、ほぼ運命的に拡張政策をとる、という点である。したがって、マッキンダー理論から見ると、ソ連の崩壊は、ロシアと国境を接する旧ソ連構成地域の恒常的な不安定化を意味する。

地政学から見たNATO東方拡大

こうした情勢を考慮すると、NATOの東方拡大でロシアがウクライナへの軍事介入にまで追い込まれた、といった見方の信憑性が疑われる理由がわかるだろう。NATO東方拡大は、共産主義政権の崩壊という体制変動を経験した旧ワルシャワ条約機構の東欧諸国からの要請にしたがって、進展したからである。

当初、アメリカのクリントン政権は、NATO東方拡大に消極的だった。しかしロシアの潜在的な脅威を恐れる東欧諸国を「力の空白(何者かが事象の統制を失い、誰もそれに代わることができない)」状態に置き続けることは、かえって地域の不安定化につながるという見方が政権内部で大勢を占めることになり、第2期クリントン政権の99年から東方拡大が実現し始めた。

東方拡大を進めるにあたってNATOが採用した政策は、ほとんどマッキンダー理論にしたがったものであった。ロシアを恐れる東欧諸国の懸念に、NATOは、歴史的・地理的裏付けを見出した。そして、東欧諸国をNATOに吸収して「力の空白」から脱出させた。ただしその一方で、ロシアが「近い外国」とみなす旧ソ連を構成していた諸国については、拡大の対象とはしない、という方法をとった。ロシアの「勢力圏」の考え方に配慮したのである。

今やワルシャワ条約機構を構成していた旧ソ連諸国以外の全ての国が、NATO加盟国となっている。他方、旧ソ連を構成していた地域の独立国が、NATOに加入した例はない。バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)は、もともとソ連に併合されたこと自体が無効だったという理解が公式見解��あるだけでなく、ソ連崩壊前に分離独立したという点で、旧ソ連を構成していた地域として位置づけられないと考えることができる。

不可避的なロシアの拡張政策に脅かされる東欧諸国は、「力の空白」から救い出された。しかしどこかに線引きがなされなければならない。そこでロシアの拡張政策の核心と想定される旧ソ連地域に対してまでは、NATOは拡大していくことをしない、という不文律が生まれた。

これは、冷戦終焉後の世界に不可避となった政策的修正を施しつつも、マッキンダー理論における「歴史の地理的回転軸」を完全否定することまではしない、という政策的見取り図であったと言える。

「緩衝地帯」ウクライナの終焉

ただし、マッキンダー理論を意識したからといって、NATOとロシアとの関係が安定したものになるわけではない。むしろマッキンダー理論の意識化とは、「恒常的なせめぎあい」が不可避であることを受け入れる諦念のことでもある。そのせめぎあいの管理の困難から逃れることはできない。

もともとウクライナを典型例とする「緩衝地帯」に曖昧な位置づけが与えられたのは、それぞれの国の内部に、たとえばロシア語話者が多数存在しているなど、ソ連時代の影響の残滓が色濃くあるからでもあった。ウクライナでは、東部地域と西部地域の政治的対立は、2014年頃まで国内政治の基本的な性格であった。それは、国際政治における「緩衝地帯」としての位置づけとも連動していた。アメリカなどのNATO構成諸国のみならず、ロシアもまた、ウクライナ国内の「親欧派」または「親露派」への支援を欠かさないようにしつつ、ウクライナ国内の複雑な事情を理解していた。

14年の「マイダン(ウクライナ語で広場の意)革命」で首都キーウにおける国内政治が、「欧州派」優勢で進んでいくようになったとき、まず国内政治の「バランス」が崩れた。首都における政変を見たロシアのプーチン大統領は、クリミアの併合と、東部地域における分離独立運動への支援という形で、明確にウクライナ領土の分割と自国の「勢力圏」の具体的な確保へと動いた。これによって起こったのは、ウクライナの残りの地域における「親欧派」の勢力基盤の確立であった。特に首都キーウの政治情勢は、一気に「親欧派」優位の方向へと動いた。

この国内政治の動きが、国際政治に連動しないはずはなかった。なぜならロシアの介入による東部地域の紛争の長期化と、国家としてのウクライナの欧米への傾斜は、ほとんど不可分一体だったからだ。ロシアが東部地域を自国の「勢力圏」として固めれば固めるほど、ウクライナは、かつてないほど明確に、NATO及びEUへの加盟を目指すようになった。

この情勢の帰結は、実態としてのウクライナ東部の分離と、ウクライナ国家の欧州化であった。つまり「緩衝地帯」としてのウクライナの終焉であり、地政学的なせめぎあいの最前線としての混乱であった。

今回の侵攻に至るまでのプーチン大統領の考えは、詳細には明らかになっていない。しかしプーチン大統領が、「緩衝地帯」としてのウクライナの終焉を好ましく思っておらず、これを阻止しようとしたことは明らかだろう。ウクライナ東部地域を自国の一部��して併合したうえで、残りのウクライナ地域を限りなく自国の「勢力圏」に近いものとして残そうとした。

戦争原因には様々な要素がある。一つの要素が戦争原因の全てだ、という状況はほとんどありえない。そうだとしても、プーチン大統領の思考に、自国に有利な地政学ゲームを遂行する意図があっただろうことは、否定できない。

そこで本稿では、ロシア・ウクライナ戦争を理解する際に求められる、国際政治を構造的に捉える視点を提供する。特に焦点を当てるのは、伝統的な地政学の理論と、ロシア・ウクライナ戦争との関係である。

8 notes

·

View notes

Text

五月にみたもの覚え書き

世がゴールデンウィークだからといって別に休みでもないのは毎年のことなのだけれども、なんもせんのもなんなのでなにかしらやることにしている。今年は東洋美術史をざっくり勉強する、と決めて、4月の末に武蔵野美大出版局の『東洋美術史』を買ってきた。ゴールデンウィーク中に通読することを目標にしていたものの、すっとろくて半分もいかず、五月も終わろうかという頃にようやっと読み終わった。ついでなのでずっと積んでいた美術出版社の『東洋美術史』も併読して、こちらも完走した。

で、先日、用があって神戸に帰省した。ついでなので奈良に寄ったりして、あれこれ見てきた。その覚え書き。

大和文華館にはずっと行きたいと思っていたのだけれどもなかなか機会がなく、あっても逃し、行きたいな行きたいなと思っているうちに十年くらい経っていた。行けてうれしい。老若男女がバランスよくおり、そのどの層も、出されているものを信頼してじっくり見ているかんじがあってよかった。健全な集中力が展示室内をひたひたにしている。

静かな衝撃だったのが北魏の石造二仏並坐像で、字の通り、仏と仏が並んで坐っている。こういう形式の仏像をはじめて見た。ほんのわずかに顔がお互いの方に傾いている。小ささも相俟って、閉じた、親密なかんじがする。とてもいい。

青花双魚文大皿。二匹の魚のまわりに水草を二種描いている。一種は金魚藻みたいな形のやつで、もう一種は一枚一枚の葉の長いもの。前者が星を散らしたみたいな効果を出しているのに対し、後者はストロークの長い有機的な曲線が水の流れを感じさせるような効果を出していて、この取り合わせの妙がいい。外側は陸の植物複数種が切れ目なくぐるりと囲む(四季の花を組み合わせることで永続性を象徴させているらしい)。魚は、描かれている見込みの面積からすると小さめなのだけれども、背びれをグッと立て��全開にし、胸を張っるようにして頭のほうを起こし、口をギュッと結んで、上げた顎ごしに下を睨みつけるような、気合の入った顔をしている。でも小さい。小さい体に大きいガッツというかんじがして、いい。真横から描かれているが、胸びれも腹びれも左右両方が見えるようにズラしてあり、それが動きと若干の立体感を感じさせて、イキイキして見える。「魚」は中国語の発音がと「余」と音が同じなので縁起がいい、ということらしいけれども、たとえ縁起が最悪だったとしてもぜひ見たい、いい絵。

『大和文華館所蔵品目録』として矢代幸雄直筆の書類が展示されていた。使われている紙が大和文華館仕様の原稿用紙なのだけれど、これがとても素晴らしくて、上部に広くスペースが設けられているので図なり註なりをたっぷり書き(描き)込める。一枚あたりがA5くらいの縦長で、ふつうの原稿用紙のハーフサイズ(だから200字?)になっている。もしやミュージアムショップに売ってやしないかと覗いてみたけども、なかった。売るべきだと思う。売ってください。

国宝展開催中の奈良国博は噂に違わぬ大混雑。奈良国博が、というより奈良がもう全体的に大混雑で、鹿にしても飽食状態なんかして人間に対する関心がやや薄く、煎餅差し出されても「まあそんなに言うんやったらもらってやってもいい」くらいの反応でしかない。しんどいので、見たかったやつだけじっくり見た。

百済観音は細身な印象が強いが、腕は案外太い。肩の丸みがそのまま腕の太さになって、そのまま肘までおりるかんじ。本体のS字のシルエットに共振するように、装飾の曲線がつく(耳飾りと袖)。全身のシルエットそれ自体が蝋燭の灯のようにも見える。

宝菩提院願徳寺菩薩半跏像。ウナギの群れのごときぐりゅんぐりゅんの衣文がすごい。衣自体にはほとんど嵩がなくて、濡れた布が体にまとわりついているようでもある。滝を描いた山水画をなんとなく彷彿とさせる。菩薩の体を源として、なにかが激しく流れ落ちているかんじがする。この作品を取り囲む人だかりからおじさまがひとり、「ピカイチやな……」と呟きながら出てきた。ほんまやね。

中宮寺菩薩半跏像。この一軀のために一室設けられている。白い空間の真ん中に、黒い仏像が置かれている。シルエットの簡潔さが際立つ。パッと見は安らいだ表情のようにも思えるのだが、単眼鏡で眺めてみると小鼻の上あたりの肉にやや緊張したかんじがあり、差し迫った表情のようでもある。左目の下に筋状に���の乱れがあるようで、これが涙の跡ようにも見える(同展出品の法隆寺地蔵菩薩立像の左目下にも筋みたいなものを見つけたけどなんなんだろう)。肘の位置が左右でけっこう違うが、肩は水平で、前後にもずれない。後ろ姿がいい(今回の展示では360°どこからでも見ることができる。一生分見とくつもりで、長いこと真後ろに立ってボーっと眺めていた)。肩甲骨などの凹凸は彫り出されず、中央の溝だけが一本、すばらしい微妙さで彫られていて、背中のなめらかな曲面の連なりをつないでいる。やや前側にかがみこむような姿勢なので背中がわずかに丸まっていて、そのことによって高い集中力を感じさせる。尻は体重で潰れることなく、高さを保ったまま小ぶりに締まる。それで腰の位置が高く見え、上半身に若干浮遊感が生まれているように思う。

神戸にいる間に空いた時間で白鶴美術館にも行ってきた。ここは春季と秋季だけ開館していて、対する私は夏と年末年始くらいしか帰省しないので、行きたいな行きたいなと思っているうちに十年くらい経っていた。行けてうれしい。阪急御影から山側に十数分くらい歩いたところにある。

おもに本館一階の展示室の古代中国の青銅器をじっくりみた。図版で見るといかにもいかめしいかんじがあって、近寄りがたく思っていたのだが、実物を見ると案外まろやかな印象を受ける。表面がなめらかな部分なんかは翡翠みたいに見える。単眼鏡で細部を観察するのがとても楽しい。饕餮夔龍文方卣は特にのびのびとしたかんじがあって、把手のつけ根のひょうきんな顔(キリンのツノみたいなのが生えている。顎がしゃくれていて、ちょっと口角が上がって見える)とか、フタの持ち手の犬の顔がついた鳥みたいな造形とか、見ていて飽きない。象頭兕觥は字の通り象の頭が象られていて、おもしろい。

西周時代の車馬具のなかに「節約」という名称のパーツがあっておもしろかった。綱紐をつなげるのに使う、K字状のもの。

金象嵌渦雲文敦は足とフタのついた球形の青銅器で、器形がまずたいへん愛おしい。三本足(動物の足のような形。こどもの虎のみたいなかんじ。かわいい)に二つの把手(虎?の顔)がついていて、顔に正面から向きあうようにして見ると足の一方が近く、もう一方が離れて見えることになり、そこにリズムが生まれている。なおフタには環が三つついていて、今回は足の位置に揃えて置かれていたけれども、ズラしてみるとまた違うリズムが生まれそうで、妄想していると楽しい。この環というのがやや外向きに開くように配置されていて、その点でも大らかさというか開放感みたいなものが感じられ、好きにさせられてしまう。

二階��漢から唐ぐらいまでの金工作品が出ていた。

鍍金花鳥文銀製八曲長杯は八辨の花形を横に引き伸ばしたような変わった形をした器で、杯というには浅いようにも思えるけれども、皿というには深さがある。外側側面は、銀色の地の上に金色の植物と鳥の文様がたっぷり詰めこまれている。他にも唐代の小品がいくつも出ていたけれども、いずれもたいそう趣味がよくて、なんという時代であろうかと思った。自分が遣唐使だったらたぶん、船に積む品物が選べなくて泣いちゃう。

二階の展示室の端っこの小さい区画(昔は貴賓室だったらしい)が次の展示の予告のコーナーということになっていて、出品予定の南宋と明のやきものが出ていた。次は陶磁器の名品展的なことをやるらしい。自前のコレクションであれこれ展示を組み立てて回していけるからこそできることなんだろうなと思う。賢い。

新館ではコーカサスの絨毯をみた。閉館間際であんまりゆっくりはできなかったのだけれども、眼福だった。V字型の鳥がたくさん織り出されたカザック絨毯が特によかった。絨毯の真ん中の淡い緑色の菱形の区画に、クリーム色、黄土色、朱色、こげ茶色の鳥がわんさかいる。絨毯の縁の枠の部分にもちらほらいる。

帰りは住吉川沿いを少し歩いた。それからどういう道を通ったのかあんまり覚えてないのだけど、途中に時間が止まったような小さい公園を見つけた。一度は通りすぎたものの、やっぱり気になったので引き返し、写真を撮った。近���のどこかの部屋からピアノの音が聞こえていて、同じフレーズがつたない指で繰り返し練習されているようだった。

2 notes

·

View notes

Quote

アレクセイ・ナワリヌイは、まず第一に若いロシア人を自分の側に引き付けることができた新しいタイプの野党指導者というだけではなかった。 2024年2月16日に植民地で47歳で死去したこの政治家は、 数十年にわたり聖書のような戦い 国内の大規模な汚職を非難したウラジーミル・プーチン大統領と を続けた。 それは不平等な戦いであり、ナワリヌイにはほとんどチャンスがなかった。 しかし、ロシアの反体制派の中で、彼は他の人よりも多くのことを成し遂げた。 2021年1月に逮捕され投獄される前 、アレクセイ・ナワリヌイ氏は暴露や「賢明な投票」でプーチン大統領をますます激しく攻撃し、選挙で統一ロシアからの票を奪った。 彼が始めた 反対派の街頭抗議活動 には数万人が参加し、クレムリンを怒らせた。 2020年 - ナワリヌイ氏の運命の転換点 2020年はナワリヌイ氏の運命の転換点となった。 専門家らによると、同氏はロシアで化学兵器ノビチョクで毒殺され、ドイツでの治療のおかげで生き延び、FSBとプーチン大統領が個人的に同氏を殺害しようとしたと非難した。 ロシアに戻るという決断により、 命の危険にもかかわらず ナワリヌイ氏は議論の余地のない野党指導者となり、プーチン大統領の最大の敵対者となった。 国際的な批判を引き起こしたこの判決と、 特に過酷な 刑務所環境の後、一部の人たちはナワリヌイ氏を「ロシアのネルソン・マンデラ」と呼び始めた。 しかし、彼はむしろロシアのおとぎ話の主人公に似ていました。恐れを知らず、自己犠牲の準備ができていました。 プーチン大統領に対して YouTube を使用する アレクセイ・ナワリヌイ氏は1976年にモスクワ地方で陸軍将校兼経済学者の家庭に生まれ、大学で法律、証券、株取引を学んだ。 その後、イェール大学で学びました。 彼は実業家および弁護士としてキャリアをスタートさせました。 ナワリヌイ氏は20代前半に野党ヤブロコ党に参加して政界入りしたが、2007年に党員から追放された。 これは、当時のヤブロコ党指導部との意見の相違と、この若い政治家の国家主義的見解の両方を背景に起こった。 その後、彼は後にロシアの反政府派の一部を彼から遠ざけるような多くの発���をした。 同じ時期に、ナワリヌイ氏は右翼民族主義運動「人民」に参加し、コーカサス民族に対する厳しい発言で知られる民族主義勢力の行動「ロシア行進」に参加した。 その後、反対派は当時の発言の一部から距離を置いたが、これは誰にとっても説得力があるようには見えなかった。 ナワリヌイ氏が野党内で物議を醸した理由はこれだけではない。 同氏はナルシシズムやジャーナリストに対する時折の傲慢さで非難されており、そのことがロシア政府の一部の反対派にとって同氏を指導者として受け入れることを困難にしている。 イデオロギー的にも政治的にも、アレクセイ・ナワリヌイ氏は長い間あいまいな見解を持ち、どちらかというと左寄りに傾き、最低賃金を引き上げ、より多くの資金を医療と教育に割り当てると約束してきた。 彼の人生の主な仕事は汚職との闘いであり、世論調査によると、当時のロシア人にとって最も憂慮すべきテーマであった。 ナワリヌイ氏はブロガーとして汚職撲滅の闘士としての評判を獲得し、彼の読者はまず数十万人、次に数百万人に増加した。 これは先駆者の仕事であり、彼は腐敗防止財団 (FBK) で完成させました。 FBK はますますエリートの陰謀に関する強力なドキュメンタリーを制作するメディア会社になりました。 ナワリヌイ氏はこれで多くの敵を獲得した。 いわゆる 「プーチン宮殿」 最も成功したものの一つは、黒海沿岸に大統領のために建てられたとされる邸宅、 を描いたFBK映画とみなされている。 この映画は 2 週間で YouTube で 1 億回以上再生されました。 政治にアクセスできない政治的才能 アレクセイ・ナワリヌイは現代の政治家であり、新しいメディア形式とプラットフォームを巧みに利用していました。ここにはジョギング中のインスタグラムの自撮り写真、そして妻と子供たちと散歩中のフェイスブックのビデオがあります。 ソーシャルネットワークを重視 ロシアでは反政府派が通常のメディアにアクセスできなかったため、 せざるを得なくなった。 彼に残されたのはストリートと主に若者が視聴するYouTubeだけだった。 ナワリヌイ氏の政治への合法的な道も閉ざされた。 クレムリンは彼の危険を察知し、反対派が権力を掌握するのを阻止するためにあらゆる手を尽くした。 特に彼の政党は登録抹消された。 唯一の例外は、ナワリヌイ氏が27%以上の票を獲得した2013年のモスクワ市長選挙への参加と考えられる。 強さが弱さに変わった ナワリヌイ氏と他のロシア反体制派との違いの一つは、彼のトレードマークである独特のユーモアと自己皮肉だった。 毒物中毒後初めてインスタグラムに登場した際、同氏はこう書いた、「こんにちは、ナワリヌイです。会いたかったです。まだほとんど何もできませんが、昨日は一日���自力で呼吸することができました。実際には自力で」外部からの助けはなく、「喉を使いませんでした。とても気に入りました。多くの人が過小評価している素晴らしいプロセスです。」の最も単純なバルブさえありません。 ナワリヌイ氏はビデオでも 裁判中でも ジョークを言った。 彼は、皮肉が若者の政治への関心を高めるのに役立つことに早くから気づいていました。 ナワリヌイ氏が反政府派人物の毒殺に関連してFSB職員とされる人物に電話をかけたビデオ録画はオスカーを獲得できたかもしれない。 しかし、主な標的グループとして若者に焦点を当てたことで、ナワリヌイ氏は他の国民から遠ざかった。 彼は選挙で少数派であるロシアの都市中産階級の最愛の人であり、今もそうだ。 残りの人口、特に高齢者は彼に近づくことができなかったが、これも反対派を西側の傀儡として描く国家プロパガンダの努力によるものだった。 アレクセイ・ナワリヌイ氏の死は、ロシアの歴史に新たな章を開くことになる。 野党は最強の勢力を失った。 彼の経験は、たとえバーの中にいてもクレムリンと戦うことができることを示した。 しかしナワリヌイ氏は、釈放後に南アフリカ大統領となったマンデラ氏の運命をロシアで繰り返すことはできなかった。

アレクセイ・ナワリヌイ:YouTube世代のロシアの騎士

5 notes

·

View notes

Text

ドナルド・トランプ大統領の就任で米国は新政策に着手し、予想外の展開を見せている。このことから生じるのは、米国はウクライナとグルジア(ジョージア)、独立国家共同体(CIS)諸国への干渉から手を引くのかという疑問だ。 だが、米国が手を引くことはないだろう。なぜなら中国��対抗するという、米国にとって最重要な戦略的国益がそれを許さないからだ。

中国は、経済では米国の強力なライバル。2023年の世界銀行のデータによると、中国の購買力平価GDPは34兆6千億ドル。世界のGDPの18.76%を占め、世界第1位の経済大国となった。これに対して米国は27兆3千億ドル。世界のGDPの14.8%を占め、2位となった。 世界政治を牛耳るのは経済で世界を牽引する国と決まっている。米国が世界のGDPで最大のシェアを占めていた時代、例えば、世界GDP21%だった1999年は、この国の政治的リーダーシップに異議を唱える国はなかった。一方、中国はトップに躍り出ており、今すぐではないにしても、いずれ世界のリーダーとして政治の発言権を振りかざすことは間違いない。 政治を主導する国は多くの可能性を手にする。例えば、国益にかなうように国際経済関係を調整する可能性などは、米国は積極的に利用してきた。米国の指導者にとって、世界経済の調整役の役割を中国に渡さないことは、戦略的に非常に重要である。 強引な方法も含めて、米国がなんとか中国の経済成長を減速させようと躍起になるのも、これが原因である。 米国は自国による世界覇権を基本原則として公言し、武力も含め世界の覇権国であり続けることを隠してはいない。

石油、ガス、石炭の輸入に依存する中国 中国は急成長しているが、脆弱な面もある。エネルギー消費は非常に高いにもかかわらず、その大半を輸入に頼ると言う実態だ。 中国の石油消費量(2024)は8億300万トン。これは米国の1日当たりの推定消費量を1630万バレルとして割り出された数値だ。中国はこの消費量を賄うために年間2億1170万トンを生産し、5億9130万トン(そのうちロシアは1億950万トン)を輸入したことになる。つまり石油消費量に占める輸入の割合は73.6%となる。 中国の天然ガス消費量(2024)は4280億立方メートル。生産量は2464億立方メートル、輸入量は1819億立方メートル。輸入はパイプライン経由の766億立方メートルと液化天然ガス1050億立方メートルを含む。天然ガス消費に占める輸入の割合は42.2%である。 中国の石炭消費量(2024)は推定49億トン。生産量は国内が47億6000トン、輸入は5億4000千トン。報告されている統計のバランスが合わないのは、中国経済の実際の石炭消費量を見積もるのが難しいのと、おそらく国内には広大な石炭埋蔵量があるからなのだろう。石炭消費に占める輸入の割合は11%と報告されている。 中国のエネルギー資源の輸入は、主に中国東海岸に海上輸送されている。中央アジアはガス輸入において重要な拠点であり、特にトルクメスタンからは年間約330億立方メートルのガスを輸入している。これは中国のパイプラインによるガス輸入の43%、ガス輸入全体の13%、中国のガス総消費量の7.7%を占めている。 中国のエネルギー資源の輸入を阻止するか、激減少させることができれば、中国の経済成長を��化させることができる。だからそのためにも、米国は強力な太平洋艦隊と日本や韓国という同盟国だけでなく、中央アジアにおける軍事的・政治的プレゼンスの展開を必要としている。

中央アジアをめぐる覇権争い 地理的な理由から、中央アジアから中国へのエネルギー資源の輸入はすべて、カザフスタンと中国の国境にあるジュンガルの門と言われる山岳峠を通る。カザフスタンはトルクメスタンから中国へのガス供給の中継国であり、ロシアから中国へと西側方面からの供給もコントロールしていく可能性もある。カザフスタン産ガスの中国への供給量は約58億立方メートルと少ない。 仮にカザフスタンがガス輸送を拒否したり、厳しい条件を課したりすれば、中国にとっては中央アジアからのガス輸入は激減し、経済困難に陥る。だが、こうした政策をカザフスタンが実行できるのは米国からの直接的な軍事支援があった時のみである。 ところが米国からの軍事支援は難しい。というのもカザフスタンは四方を米国の非友好国に囲まれ、これらの国にすべての交通網を支配されているからだ。ロシアは、黒海からヴォルガ・ドン運河を経てカスピ海へ入るルートと、黒海の港からの道路と鉄道を牛耳り、イランはペルシャ湾からの道路と鉄道を支配している。米国人を自国から追い出したタリバンのアフガニスタンは、パキスタンからウズベキスタンへ抜ける高速道路を管轄している。 残るはグルジア領の黒海からカスピ海への道路が通るアゼルバイジャンだけだが、この国も最近はロシアとイラン寄りになってきている。 この30年間、米国はカスピ海地域に出るルートを開こうと数度の試みを行ってきた。これは米国が中央アジアに出るために最も有利な西からのルートとなるはずのものだった。 最初の試みは、チェチェン人に対して行われた。米国は彼らに黒海からカスピ海へかけての土地にイスラム国家「コーカサス首長国」を建国させようとしたのだ。米国はこの「首長国」と協定を結ぶはずだったが、ロシアが反乱を起こしたチェチェン人を鎮圧したため、協定は成立しなかった。 2回目の試みはグルジアの軍事化に関係している。これは2008年の南オセチア戦争(ロシア・グルジア戦争)で終わりを告げた。南オセチアに侵攻したグルジア軍はロシア軍と戦い、同地から撤退した。 3回目の試みで使われたのはウクライナだ。ウクライナはロシアを負かし、ロシアを分断させ、安々とカスピ海へ直接アクセスできるルートを米国のために確保するはずだった。しかし、ウクライナはドンバスの義勇軍を倒すことができず、ロシアとの直接的な武力衝突の中で敗北しつつある。 カザフスタンでは2022年1月に反政府デモが勃発。クーデター未遂があったが、カザフスタンの要請により集団安全保障条約機構(CSTO)から、ロシアの特殊部隊、空挺部隊、空挺突撃部隊を含む部隊が派遣され、鎮圧された。 このように今のところ、NATOの軍事インフラがある程度展開されている西側から、中央アジアに至る道を敷くという米国の試みはすべて失敗に終わっている。 現時点においては、米国指導部はいったん立ち止まり、溜りにたまった国内問題に取り組むべきなのだ��、中国との問題も残っており、徐々にエスカレートしている。中国が政治的主張を行えば、これはすぐに討議の対象となり、支持を得てしまうかもしれない。 このことからウクライナ、あるいはウクライナの分断された地域、グルジアやカザフスタンを米国が再度利用し、中国の西部国境へアクセスを確保する手段にしようとする試みは、今後数年のうちに起こる可能性は十分にある。さらに米国が太平洋で著しく弱体化し、もはや中国に対する海上封鎖を保証できなくなったため、中国の東トルキスタン(新疆ウイグル自治区)とチベットを不安定化を図る同様の試みがより執拗になりかねない。 米国にとってこの計画の断念は戦略的な大敗北を意味する。そしてこの敗北は、間違いなく世界の米国の主導的地位の喪失につながる。

0 notes

Text

こんにちは

ご無沙汰しております!

しかし、今年の夏は暑いですね!

太陽エネルギーが半端ない状態になっているのを感じます。

それもそのはず・・

只今、地球は地球自身のサイクルの大転換機にあります!

マクロ的にいうと宇宙的にも、

ミクロ的になると地球の微生物である私たちも一緒なんですよ!

過去動画で何度も文明リセットをやってきてるよ〜

て話もしてきております。

【ロシア・コーカサス地方特集】日々解毒!

youtube

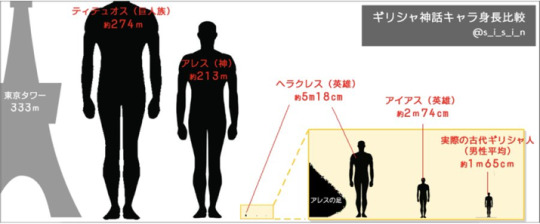

っで、そして、神代の時代は現代の人たちの身長と比べ巨人で新人類になるほど小型化してきています。それは世界的にも実証されています。

【フレスコ画】

大きい人から小さい人へ何が教えてますね

拾い物画像ですみません💦

かんろさんのxより

AI生成の写真もあるかも?しれません⁈ですが・・古墳関係で記述されてるものをみても昔は巨人が当たり前にいたようになっているようですね!

【大阪特集・前半】わたしたちはミクロ化していた?

youtube

【大阪特集・後半】そもそも遺跡・古墳てなんやねん?

youtube

ミクロ化しながら何度も何度も文明リセットして何をやってるの?て・・

それは、わたしたちの魂の進化と地球の、ゆくゆくは宇宙の進化・発展のためです。

わたしたちは輪廻転生を何度も何度も気が遠くなるほど繰り返してきていろんな体験を味わっています。

この手の話は宗教観として各自に委ねられていると思われますが、宗教で本当の科学を歪められ教えてこられています。

コチラの話はまたいつか別にしたいとおもいます!

今の社会は精神よりも物質社会がMAXな状態。自然環境を破壊し、人の命よりも金・モノが重視されている状況。自分のココロ以外のモノ📺🏢に従い、垂れ流しの情報にも疑問も抱かず盲信している状況が今の社会システムです。

現行の買え買えシステムいつまで続けるつもりでしょうか?

コロちゃんの初期強制的に社会システム(現在の間違った循環システム)を制限された際に自然環境が蘇ってきたというニュースを目にされたと思います。

そう、わたしたちが当たり前にやってるこの社会システムは地球環境に悪い影響を及ぼしています。

地球上で自然の理に逆らった生活をしてるのは悲しいかな、人間だけ。

以前も載せましたがおさらいです。

MONOPOLY - 世界は誰のもの?

(日本語字幕)

https://rumble.com/vo983j-monopoly-.html

まだメディアく📺や📰雑誌が全て真実の情報だと思っている方へ

世界でおこっていること

もっとわかりやすい動画をお知らせしますね!

TOLANDさんの動画より

金融の真実

youtube

大西さん出演の3本ありますので是非全てご覧くたさいね。

もうそろそろ現行のシステムも終わりに近づいていることは薄々気づいてきてはいるんではないでしょうか?

日本のみなさま🇯🇵

日本は世界とフラクタルなんですよ。 日本のみなさまが、物質や世間体に囚われず、自分のココロに正直に(内神様と繋がり)本来の自分に戻り行動をしていくと世界が変わるんですよ!

ってことでコチラも観てみてね!

出番がきたよ!

youtube

0 notes

Text

読書感想文44

ワタクシハ/羽田圭介

※ネタバレを含みます

そこはかとなくラノベっぽい表紙にやや躊躇しましたが、遥か昔に読んだ『スクラップ・アンド・ビルド』が面白かったので買ってみたわけです。中身は、期待以上でした。就活に悩む主人・太郎の、理想と現実の板挟みになる青春を描いた就活(作中では度々"シューカツ"と表記)エンタテインメントです。就活を描いた作品と言えばこれまた昔に読んだ朝井リョウの『何者』がとても面白かったわけですが、この二作は方向性が異なっており、みんな違ってみんないい感じです。『何者』は闇と毒だらけの作品でしたが、こちらは酸っぱさやら辛味やら色々な味が凝縮されています。しかしアレですね、就活を描いた文学作品となるとこういうテイストのタイトルになりやすいのでしょうか。

朝井リョウといえば最近観た、彼の小説が原作の『正欲』がすごく皮肉の効いたいい作品だったのでいつか気力のある時に感想を書きたいものです。

今作の主人公・太郎は、他の就活作品の主人公と少し背景が異なっており、かつて高校生の時にバンド『クレイジーメテオ』で名を挙げた人物なのです。昔放送していたASAYANのような番組・『ジャパニーズドリーム』でオーディションに勝ち抜き、天才ギター少年として脚光を浴び、華々しい世界にいたのですが……太郎のバンドがどうなったかというと、Something ELseとかロードオブメジャーあたりの現状からお察しください。

大半の就活作品は主人公が己の無個性ぶりや自身のコンプレックスに直面し、時に傷つき、助けられながら学生の次の身分を手に入れようと邁進する内容なんですが、太郎は高校生の時に既に成功を収めているんですよね。だからこそ理想と現実のギャップが悩ましくもあり、かつての人気と知名度のせいで理不尽な目に遭ったりもしています。冒頭のページからして企業のパーティーのバックバンドとしてバイトで演奏する現在の自分のうだつの上がらなさにげんなりする描写ですからね。太郎はバンドが解散した後でも3時間/日、練習を続けています。

「練習を欠かしてこなかった自分が、どうして今売れていないのか。色々とそれらしい要因は見つかるが、だからといって即効性のある具体策があるわけでもなく、ギタリストとしての道を前進するには地道な練習を続け演奏技術を上げることしか、太郎にできることはなかった」

もうね、結末を書いてしまいますが太郎は長野県の食品機械の会社に就職します。そこからの解釈がうまい具合にぼかされていて、太郎がギターを持って東京行の夜行バスへ乗り込むシーンがあるのですがそのギターが何の為なのかが書かれていないんですよね。その段落に入る少し前に新生クレイジーメテオの活動(といっても野外フェスの前座とラジオの公開録音のミニライブのみ)が書かれているのですが、社会人生活とバンドを両立させているのか、或いはただの趣味としてセッションしに行っているのか……ただ、太郎の熱意からすると恐らく趣味としてではないのでしょうが、その辺は読者の想像に任せる形��締められています。ここにいたるまでの過程で、彼はヘルプとして売れていないバンド・コーカサスのギタリストを務めしがらみのない心から楽しいと思える演奏をしたり、大麻栽培によりバンド解散のきっかけを作った挙句練習を放棄し今はベースが弾けなくなった(プラカード持ちのバイトをしている)元ベーシストに会って落胆したり、バンド活動で生活していくことの難しさや自分を偽りひたすらジャッジされ続ける就職活動の虚しさを味わったりしたのです。吹っ切れた彼の迷いのない行動が、何だか心地よかったです。

この作品、太郎の素性を表現するツールとしてのYouTubeの使い方がうまくて面白いです。『ジャパニーズドリーム』のオーディション脱落組で今や国民的歌手となっているLioという女性がいて、彼女が太郎と共にオーデに参加している時の動画が終盤申請により削除されるのですが、それに対し合格組の太郎は自身が関係する過去の動画を特に消そうとするでもなく。時に過去を茶化されたりするものの、太郎にとって決して黒歴史ではないんですよね……。あと就職活動という嘘対嘘の構造の皮肉も楽しいです。企業側は自社をさも最高の会社みたいに言いますが蓋を開けたら……ということが沢山ありますし、学生側もさも髪染めたことありませんみたいな顔してボランティア活動や自身の優秀さを売り込みますが、そもそも働いてみないと実際肌に合うかどうかなんてわからないじゃないですか。就活って正直運要素が大きすぎるんですよね……。面接のときの採用担当者がすごくいい人で「うわぁ~この会社素敵~!」と思っても採用担当者と一緒に働くのかと言われたらそうでもなかったり。就活なんてもうわかんねンだわそんなもんよ

余談ですが、正直今の時代本当に音楽がやりたい人はどこかに所属しなくてもSoundCloudやYouTubeで音源をアップし活動することは出来ると思うのですが、やはり売れたいと思うものなのでしょうか。絵がうまい漫画家志望の人も出版社に属さずともPixivに投稿して書くことも出来ると思うのですが、やはり全国に自身の作品を広め有名になりたいと思うのでしょうか。あんまりそこら辺がピンときておらずいささか申し訳ない気持ちもあります(私がメインアカウントに写真を投稿し続けているような感じか?)。

1 note

·

View note

Quote

現地時間の2024年4月3日、チェチェン共和国の文化省が音楽のリズムに関する新しい規制を設けると発表しました。ムサ・マゴメドヴィッチ・ダダエフ文化大臣によるリーダーシップの下、チェチェン共和国の州および地方自治体の指導者が集まり会議が行われ、この中でダダエフ文化大臣らの提案した音楽に関する規制をラムザン・アフマトヴィチ・カディロフ首長が認めた形となります。 これにより、今後はチェチェン共和国においてすべての音楽・声楽・振り付け作品のテンポが、80~116BPMの範囲内に制限されることとなります。 ダダエフ文化大臣は今回の規制について、「チェチェン人の音楽文化はテンポも方法論も多様でした。我々はチェチェン人の文化遺産を人々と子どもたちの未来に伝えなければいけません。これにはチェチェン人のあらゆる道徳的および倫理的な生活基準が含まれます」と語りました。 ロシアメディアのThe Moscow Timesによると、地元アーティストは2024年6月1日までに新しい規則に従って楽曲を書き直すよう文化省に命じられたそうで、「そうでなければ公演は許可されないでしょう」と文化省は説明しています。なお、The Moscow Timesによるとチェチェン共和国のポピュラーな音楽や伝統音楽の多くが「テンポ80~116BPM」の範囲内にあるそうです。 チェチェン共和国はロシア南部の北コーカサスに位置する約6700平方マイルの自治共和国で、国民の数は約150万人とされています。指導者であるカディロフ首長はロシアのウラジミール・プーチン大統領に指名され、2007年に第3代首長に就任して以来、一貫して領土内の反対意見を鎮圧してきました。プーチン大統領とは親密な関係にあり、欧米メディアからは独裁者とみなされています。 チェチェン共和国では長年にわたって反体制派、人権活動家、ジャーナリストなどが脅迫され、拉致されたり不審死を遂げたりしていることが報じられています。カディロフ首長は2017年に「我が国には同性愛者は一人もいません」「もしいるなら連れていけ」と言及。その後、チェチェン共和国内において「反同性愛者粛清」と呼ばれる活動を行い、同性愛者やバイセクシュアルに対して監禁・尋問・暴行・殺害などを行ったことが、人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチの独自調査により明らかになっています。 オーディオ技術会社のIzotopeによると、ハウス・テクノ・ダブステップなどのジャンルはすべてBPMが「116」を超える傾向にあります。また、BBCによると2020年に最も売れたポップソングの平均BPMは「122」です。そのため、今回の規制により多くの音楽がチェチェン共和国で楽しむことができなくなる可能性があります。 なお、ロシアの独立系メディアであるMeduzaは「チェチェン共和国の新しい規則に従えば、ロシアの国歌はテンポが遅すぎるため禁止されることになる」と報じました。 NPRはチェチェン共和国の規制により禁止されるポピュラーな楽曲として、以下の楽曲を挙げています。 ジミ・ヘンドリックスの「Little Wing」 (71BPM) ボビー・マクファーリンの「Don't Worry Be Happy」 (69BPM) エイミー・ワインハウスの「Rehab」(72BPM) ホイットニー���ヒューストン「I Will Always Love You」(68BPM) ジョン・レノンの「Imagine」(76BPM) アデルの「Hello」(79BPM) The Beatlesの「Here Comes The Sun」(129BPM) テイラー・スウィフトの「Cruel Summer」(170BPM) ビヨンセの「16 Carriages」(127BPM) Nirvanaの「Smells Like Teen Spirit」(117BPM) ブリトニー・スピアーズの「Toxic」(143BPM) Eaglesの「Hotel California」(147BPM)

ロシアのチェチェン共和国文化省が速すぎる・遅すぎる音楽を禁止すると発表、該当する超有名楽曲はコレ - GIGAZINE

0 notes

Text

アルメニアってどんな国?(2024.2) 🇦🇲#44

みなさん、お元気ですか? さて、今回のBLOGは、 アルメニアってどんな国? についてです。 いや、知らんわーという方が多いかもしれません。 もちろん、ぼくも知りませんでした。 行ってみた感想は、 ちょっと日本ぽい? 思ってたより良い感じ! ぜひみなさんにも知ってほしい! ということで、 アルメニアの場所ってどこ? どんな国? 特徴は何? そんな方に向けたBLOGを書きます。 アルメニアの基本情報 位置 アジアとヨーロッパの間の国。 コーカサス山岳地帯の国。 北にジョージア🇬🇪 南にイラン🇮🇷 東にアゼルバイジャン🇦🇿 西にトルコ🇹🇷 に囲まれた国。 滞在していた2月は晴れの日が多く、気温は0〜10℃ぐらいでした。 面積 2万9,800㎢ ー日本のおよそ1/13程度。 人口 約280万人 ー日本で言うと大阪市と同程度(277万人…

View On WordPress

0 notes

Text

よつ葉 北海道のむヨーグルト かんきつミックス

よつ葉さんの「北海道のむヨーグルト」と「北海道濃厚ヨーグルト」、10/3に2023秋冬フレーバーが登場!

今回はかんきつミックス🍊

スペック

・グレープフルーツ果肉・果皮・果汁 ・オレンジ果汁 ・ライム果汁

の3種の柑橘で作ったソースを混ぜ合わせたのむヨーグルト。

乳原料は脱脂濃縮乳とクリームで、どちらも北海道産。

素材の味を大切にするため香料は不使用♡

250gと個食ドリンクにしては大容量なんやけど、低脂肪やからグラム換算でのカロリーは低め。

乳酸菌YRC3780株を使用した機能性表示食品。

YRC3780株

L. lactis subsp. cremoris YRC3780株。

よつ葉さんがコーカサス地方の発酵乳「ケフィア」から単離された乳酸菌。

爽やかな風味を生み出す菌として前から使われてたけど、今年の春夏フレーバーから機能性表示食品の関与成分に!

“仕事や勉強による一時的な心理的ストレスを和らげる機能や睡眠の質を高める機能があることが報告されています”とのこと😴

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧ 開封 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧

中栓なくて開封が楽!

このボトル大好き。

ヨーグルトはまったりとした質感で程よいとろみ。

柑橘の香りがするんやけど、コクのあるミルクの香りと混ざってか、甘い���うな爽やかなような不思議な香りになってる🤍🧡

果肉の粒がちらほら。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧ 頂きます🙏 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧

おぉーーーーー!

新しい✨

柑橘のヨーグルトなんて世の中にありふれてると思ってたけど、この感じは初めて😳✨

グレープフルーツの苦味の混ざった酸味がめちゃくちゃおいしい😍

柑橘のツンとした感じが活きまくってる👏🍊✨

ベースのヨーグルトはもったりクリーミーで癒しがたっぷり。

でも柑橘が生き生きしてて元気も感じる。

こんな欲張りな味が実現できるなんて!

よつ葉さんで柑橘っていうと柚子とかみかんとかのホッとするような味のイメージが強かったから、このアグレッシブな柑橘使いはかなりの不意打ち。

「シトラスミックス」って表現の方がしっくりくるかも🍊

果肉の粒感もいい感じ。

噛んでるとたまにほろ苦さがグッと増すの、グレープフルーツの果皮か!

いい仕掛け。

キンキンに冷やして飲むと柑橘のシャープさが際立ってより楽しい。

飲む数時間前に冷蔵庫の冷風口近くに移動♫

============================ 無脂乳固形分 8.0% 乳脂肪分 1.0% ————————————————— 栄養成分(1本250gあたり) エネルギー 185kcal たんぱく質 8.3g 脂質 3.3g 炭水化物 30.5g 食塩相当量 0.26g カルシウム 300mg ————————————————— 原材料名 脱脂濃縮乳(北海道製造)、フルーツソース(砂糖、グレープフルーツ果肉、グレープフルーツ果皮、濃縮オレンジ果汁、濃縮グレープフルーツ果汁、濃縮ライム果汁)、砂糖、クリーム(北海道製造)/増粘剤(ペクチン) ————————————————— 購入価格 185円(税別) ————————————————— 製造者 よつ葉乳業株式会社 東京工場 ============================

0 notes

Text

小野正裕分析:ロシア・ウクライナ紛争が世界経済に及ぼす影響

小野正裕分析:ロシア・ウクライナ紛争が世界経済に及ぼす影響

ロシアとウクライナの紛争は世界経済にどのような影響を及ぼすのでしょうか? この紛争は、苦しみや人道危機を引き起こすだけでなく、世界経済全体の成長鈍化とインフレの加速にもつながるでしょう。この影響は3つの主な経路を通じて伝わります。 まず第1に、食料やエネルギーなどの一次産品価格の上昇がインフレをさらに押し上げ、それによって実質所得と需要が減少します。第2に、特に近隣諸国は、貿易、サプライチェーン、送金によるの混乱、そして歴史的な難民流入の急増に直面することになるでしょう。第3に、景況感の低下と投資家の不確実性の増大により、資産価格が下落し、金融状況が逼迫します。よって新興国市場からの資本流出が刺激される可能性があります。 ロシアとウクライナは主要な一次産品生産国であり、生産の混乱により世界的な価格の高騰(特に石油とガス)が生じています。ウクライナとロシアが世界の輸出の30%を占めているため、食料価格も特に小麦の価格が高騰してます。 世界的な影響に加えて、私たちが直接貿易、観光、金融取引を行っている国々はさらなる圧力を感じることになるでしょう。それに石油輸入に依存する経済は、財政赤字と貿易赤字の拡大とインフレ圧力の増大に直面するでしょう。しかし、中東やアフリカなど一部の輸出国は価格上昇の恩恵を受ける可能性があります。 食料と燃料の価格の急激な上昇は、サハラ以南のアフリカやラテンアメリカからコーカサスや中央アジアに至るまで、より大きな不安定リスクを引き起こす可能性がある一方、アフリカや中東の一部では食料不安が悪化する可能性があります。 影響を測るのは難しいですが、世界経済フォーラムの成長予測は来月下方修正される可能性が高いでしょう。長期的には、エネルギー貿易が変化し、サプライチェーンが再構成され、決済ネットワークが分断、各国が基軸通貨の保有を再考すれば、この紛争は世界の経済的・地政学的秩序を根本的に変える可能性があります。地政学的な緊張の高まりにより、特に貿易とテクノロジーにおける経済分裂のリスクがさらに高まります。

ヨーロッパ ウクライナの損失は甚大です。対ロシアは前例のない制裁を金融仲介や貿易の正常な運営に影響を与え、深刻な不況につながることは避けられません。ルーブル安はインフレを加速させ、人々の生活水準をさらに低下させました。 ロシアはヨーロッパにとって天然ガスの重要な輸入源であるため、エネルギーはヨーロッパの主要な波及経路となっています。より広範なサプライチェーンの混乱も深刻な結果をもたらす可能性があります。こうした影響はインフレを加速させ、パンデミックからの回復を遅らせるでしょう。東ヨーロッパでは資金の調達コストと難民の流入が増加するでしょう。国連のデータによると、最近ウクライナから逃れてきた300万人の大部分は東ヨーロッパに吸収されています。欧州各国政府は、エネルギー安全保障や防衛予算への追加支出による財政圧力にも直面する可能性があります。 ロシア資産の急落に対する海外のエクスポージャーは世界基準からすると控えめですが、投資家がより安全な逃避先を求めれば、新興国市場への圧力が高まる可能性があります。同様に、ほとんどの欧州銀行とロシアへの直接エクスポージャーは控えめであり、管理が可能となります。

コーカサスと中央アジア ヨーロッパの外では、これらの近隣諸国はロシアの経済衰退とロシアに対する制裁のより大きな影響を感じることになるでしょう。貿易・決済システムにおけるロシアとの緊密な関係は、これら諸国における貿易、送金、投資、観光を阻害し、経済成長、インフレ、貿易収支、財政収支に悪影響を与えるでしょう。 一次産品輸出国は国際価格の上昇から恩恵を受ける可能性があるが、制裁がロシアのパイプラインにまで拡大すれば、エネルギー輸出が減少するリスクがあります。 中東および北アフリカ 食料とエネルギー価格の上昇と世界的な金融情勢の逼迫は、重大な波及効果をもたらす可能性があります。例えば、エジプトは小麦の約80%をロシアとウクライナから輸入しています。さらに、両国にとって人気の観光地であるエジプトの観光収入も減少するでしょう。 政府補助金の増額などインフレ抑制政策は、すでに脆弱な財政収支を圧迫する可能性があります。さらに、対外融資条件の悪化は資本流出を刺激し、債務水準が高く資金需要が大きい国では成長が鈍化する可能性もあります。 一部の国、特に社会的セーフティネットが弱く、雇用機会が少なく、財政余地が限られている政府の支援が低い国では、価格の上昇により社会的緊張が悪化する可能性があります。

サハラ砂漠以南のアフリカの地域 大陸はパンデミックから徐々に回復しつつあるが、危機がその進展を脅かしています。この地域の多くの国は、特にエネルギーや食料の価格上昇、観光客の減少、国際資本市場へのアクセスの潜在的な困難などにより、戦争の影響に対して特に脆弱です。 ほとんどの国には、危機ショックの影響に対処するための十分な政策余地がまだありません。これにより、社会経済的圧力、公的債務の脆弱性、そして何百万もの世帯や企業が耐えているパンデミックのトラウマが悪化する可能性があります。 記録的な小麦価格は特に懸念されており、この地域の供給量の約85%が輸入品で、そのうちの3分の1はロシアまたはウクライナから来ています。

西半球 食料とエネルギーの価格は波及効果をもたらす主な経路であり、場合によっては重大な影響が及ぶ可能性があります。食品とエネルギー価格の上昇は、ブラジル、メキシコ、チリ、コロンビア、ペルーの5大経済大国がすでに年間8%のインフレ率に直面している中南米・カリブ海地域でインフレを大幅に加速させる可能性があります。中央銀行はさらなるインフレ防止策を講じる必要があるかもしれません。 さまざまな商品の価格上昇はさまざまな影響を及ぼします。原油価格の上昇は中米とカリブ海の輸入業者に打撃を与える一方、石油、銅、鉄鉱石、トウモロコシ、小麦、その他の金属の輸出業者は影響を軽減するために価格を引き上げることができます。 金融状況は比較的良好な状況が続いていますが、紛争の激化は世界的な金融危機につながる可能性があり、国内の金融政策が引き締められる中で成長が圧迫される可能性もあります。 米国はウクライナやロシアとの関係がほとんどなく、物価上昇は米国に直接的な影響をほとんど与えていませんが、戦争前に米国のインフレ率は一次産品価格を押し上げる4年ぶりの高水準に達していました。これは、連邦準備制度が利上げを開始するにつれて、価格が上昇し続ける可能性が高いことを意味しています。 アジアと太平洋 この地域では、ロシアとの緊密な経済関係がないため、ロシアの波及効果は限定的かもしれなませんが、欧州および世界の経済成長の鈍化は、この地域の主要輸出国に大きな打撃を与えるでしょう。 ASEAN経済、インド、一部の太平洋諸島を含む辺境経済の石油輸入国の経常収支が最も大きな影響を受ける可能性が高いと思われます。この状況は、ロシア人観光客に依存している国々の観光客の減少によってさらに悪化する可能性があります。 中国にとっては、財政刺激策が今年の5.5%成長目標を支援し、中国がロシアから購入する輸出品の量も比較的少ないため、直接的な影響は小さくなるはずです。それでも、一次産品価格の上昇と大規模な輸出市場での需要の低迷が中国の課題をさらに増大させるでしょう。 ロシアとウクライナ紛争の波及効果は日本と韓国でも同様であり、新たな石油補助金が影響を緩和する可能性があります。エネルギー価格の上昇はインドのインフレを押し上げるでしょうが、インドはすでに中銀の目標範囲の上限に達しています。 アジアにおける食料価格の圧力は、現地生産や小麦の代わりに米の使用を増やすなどの手段によって軽減されるべきです。高価な食料とエネルギーの輸入は消費者物価を押し上げるでしょうし、燃料、食料、肥料に対する補助金や価格制限により当面の影響は緩和されるかもしれませんが、財政コストが発生するでしょう。

世界的な衝撃 ロシアとウクライナの紛争は世界に衝撃を与え、経済緩衝材としての世界的なセーフティネットと地域協定の重要性を指摘しました。 IMFのクリスタリナ・ゲオルギエワ専務理事は最近、ワシントンでの会見で記者団に対し、「私たちはショックに対してより脆弱な世界に住ん��おり、これから起こる衝撃に対処するには総合的な力が必要だ」と語りました。 一部の影響は長年にわたって顕著にならないかもしれませんが、戦争とその結果としての生活必需品の価格上昇により、一部の国の政策立案者がインフレを制御しています。また、経済を支援し、流行からの回復との間の微妙なバランスですが、済的打撃を与えることがさらに困難になるという明らかな兆候がすでに現れています。

0 notes

Text

AIに聞いてみた

EUの黒海戦略

発表されたEUの黒海の安保ハブについての詳細を教えて下さい

またロシア、ウクライナにとって黒海は重要なシーレーンにEUが大きく関与する事はロシアには受け入れ難いと思われるのだが?

### EUの黒海海上安全保障ハブについての詳細

欧州連合(EU)は、2025年5月28日に新たな「黒海戦略」を発表し、その一環として「黒海海上安全保障ハブ(Black Sea Maritime Security Hub)」の設立を提案しました。このハブは、ロシアのウクライナ侵攻による地域の不安定化や、ロシアの影響力を抑制し、黒海地域の安全保障、経済発展、環境保護を強化することを目的としています。以下は、主要な詳細です:

1. **目的と機能**:

- **安全保障の強化**:ハブは、黒海におけるロシアの軍事的・ハイブリッドな脅威(例:海底ケーブルの損傷、偽装船舶「シャドウ・フリート」の活動、航行の妨害など)に対抗するための「早期警戒システム」として機能します。具体的には、宇宙から海底までのリアルタイム監視や情報共有を通じて、重要インフラの保護、航行の自由の確保、ハイブリッド脅威への対応を目指します。

- **停戦監視の支援**:ハブは、ウクライナとロシア間の将来的な停戦交渉や監視を支援する役割も担う可能性があります。ただし、EUの外交トップであるカヤ・カラス氏は「まず停戦が必要」と述べており、具体的な運用は停戦の進展に依存しています。

- **地域協力の促進**:ウクライナ、モルドバ、ジョージア、トルコ、アルメニア、アゼルバイジャンとの協力を強化し、黒海を欧州、南コーカサス、中央アジアを結ぶ戦略的結節点として位置づけます。特に、トルコはボスポラス海峡の管理を通じて海上交通の安全確保に重要な役割を果たすとされています。

2. **具体的な施策**:

- **インフラのアップグレード**:EUは、軍事装備の輸送を容易にするため、ルーマニアとブルガリアの港湾、鉄道、空港などのインフラをアップグレードする計画です。これにより、軍事的機動性が向上し、「必要な場所に必要な時に部隊を配置できる」体制を構築します。このインフラ投資には、約750億ユーロが必要と見積もられています。

- **環境保護とエネルギー安全保障**:ロシアの「シャドウ・フリート」による環境リスク(老朽化した船舶による油流出の危険など)への対策や、黒海の海洋環境の保護を強化します。また、アゼルバイジャンとのエネルギー協力や、黒海海底ケーブルプロジェクトを通じて、ロシア依存からのエネルギー多様化を推進します。

- **地域パートナーシップ**:EUは、黒海沿岸国のうち、ルーマニアとブルガリア(EU加盟国)、ウクライナ、モルドバ、ジョージア、トルコ(EU加盟候補国)、およびアルメニアとアゼルバイジャンをパートナーとして、貿易、エネルギー、デジタルインフラの強化を図ります。

3. **未確定事項**:

- ハブの具体的な場所、運営モデル、予算はまだ決定されていません。カヤ・カラス氏は、これらの詳細は今後の議論で明確化されるとしています。

- ハブの設立には、NATOやトルコとの連携が不可欠ですが、EUとトルコの関係は緊張状態にあるため、調整が課題となる可能性があります。

4. **背景**:

- ロシアのウクライナ侵攻(2022年2月開始)により、黒海は軍事的な緊張が高まり、ウクライナの穀物輸出やエネルギー供給が妨害されるなど、経済的・地政学的リスクが増大しました。ロシアの黒海艦隊は、ウクライナのドローンやミサイル攻撃により大幅な損失を被り、北西部の支配力を失っていますが、依然としてクリミアを拠点に影響力を維持しています。

- 黒海は、欧州とアジアを結ぶ重要な交易路であり、ウクライナの穀物輸出(世界の食糧安全保障に影響)やエネルギー供給において戦略的な重要性を持つため、EUは地域の安定化を優先しています。

### ロシア・ウクライナにとっての黒海の重要性とEU関与の影響

#### 黒海の戦略的重要性

- **ロシア**:

- **軍事的要衝**:黒海は、ロシアにとって中東、地中海、北アフリカへの影響力投射の足がかりです。クリミアに拠点を置く黒海艦隊は、ロシアの軍事戦略の要であり、シリアのタルトゥース基地など遠方での作戦を支えます。黒海の港(ノヴォロシースクやタマン)は、穀物やエネルギー資源の主要���輸出ハブであり、2024年の農産物輸出額は430億ドルに達しました。

- **経済的利益**:ロシアは、黒海を通じて穀物や肥料を輸出し、制裁を回避するための「シャドウ・フリート」を運用しています。ウクライナの穀物輸出を妨害することで、国際市場でのロシアのシェア拡大を図っています。

- **地政学的影響**:ロシアは、黒海を「ロシアの湖」とする野心を持ち、近隣国の選挙干渉や経済的依存を利用して影響力を維持しています。

- **ウクライナ**:

- **経済的生命線**:黒海は、ウクライナの穀物輸出の主要ルートであり、平時には総輸出の50%以上がオデーサ港を通じて行われます。2022年のロシアによる輸出妨害は、ウクライナ経済に深刻な打撃を与えました。ウクライナは、海上ドローンやミサイルを活用し、ロシアの黒海艦隊を東部に押し戻し、西部の航路を確保しています。

- **安全保障**:ウクライナは、黒海でのロシアの支配を打破することで、領海の防衛と経済の維持を図っています。NATOや欧米の支援を受け、海軍力を強化しつつあります。

#### EUの関与に対するロシアの反応

- **受け入れ難さ**:ロシアにとって、EUの黒海海上安全保障ハブの設立は、以下の理由で受け入れがたいものと考えられます:

- **影響力の低下**:ハブの設立は、ロシアの黒海での軍事・経済的支配をさらに弱体化させる可能性があります。特に、EUがウクライナやモルドバのEU加盟プロセスを加速させ、NATOと連携を深めることは、ロシアの「勢力圏」に対する直接的な挑戦とみなされます。

- **シャドウ・フリートへの影響**:EUがロシアの「シャドウ・フリート」を監視・抑制する方針は、制裁回避の手段を制限し、ロシアのエネルギー輸出に打撃を与えます。これは、ロシア経済にとって重大な脅威です。

- **地政学的孤立**:EUの戦略は、トルコやアゼルバイジャンなど、従来ロシアと一定の協力関係にあった国々との連携を強化することで、ロシアの地域的孤立を促進します。ロシアは、黒海を「非沿岸国の介入を排除する場」とみなしており、EUやNATOの関与を強く警戒しています。

- **過去の例**:ロシアは、2022~2023年の黒海穀物協定から撤退するなど、国際的な枠組みでの協力を拒否する傾向があります。EUのハブが停戦監視の役割を担う場合、ロシアはこれを「西側の介入」とみなし、協力を拒む可能性が高いです。

- **ロシアの対抗策**:

- ロシアは、トルコとの関係を活用し、EUの影響力を牽制する可能性があります。トルコは、モントルー条約(1936年)に基づき、黒海へのアクセスを管理しており、ロシアとトルコは非沿岸国の介入を制限する点で利害が一致しています。

- ハイブリッド戦術(偽情報、経済的圧力、サイバー攻撃)を強化し、EUのハブ設立や地域協力の進展を妨害する可能性があります。

- ロシアは、クリミアや占領地域を拠点に、引き続き黒海での軍事プレゼンスを維持し、EUの監視を困難にする戦略を取るでしょう。

#### EU関与の影響

- **ウクライナへの影響**:

- **ポジティブな影響**:EUのハブは、ウクライナの海上安全保障を強化し、穀物輸出の安定化や経済復興を支援します。軍事インフラのアップグレードやNATOとの連携により、ウクライナの防衛力も向上する可能性があります。

- **課題**:ハブの具体的な運用が未定であるため、即時的な効果は限定的かもしれません。また、EUの関与がロシアの報復を誘発する場合、ウクライナがさらなる攻撃の標的となるリスクがあります。

- **ロシアへの影響**:

- **ネガティブな影響**:EUのハブは、ロシアの黒海での軍事・経済的活動を制限し、国際的な孤立を深めます。特に、シャドウ・フリートの監視やエネルギー輸出の妨害は、ロシア経済に直接的な打撃を与えます。

- **地政学的緊張の増大**:EUの積極的な関与は、ロシアと西側諸国との対立をさらにエスカレートさせる可能性があります。ロシアは、黒海を「NATOの前進基地」とみなすことで、軍事的な挑発を増やすかもしれません。

- **地域全体への影響**:

- EUの関与は、ルーマニアやブルガリアの安全保障を強化し、エネルギーや経済の多様化を促進します。一方で、トルコやジョージアとの関係が複雑化する可能性があります。特に、ジョージアは親ロシア的な政権下でEUとの関係が停滞しており、ハブの効果的な運用にはこれらの国の協力が不可欠です。

- 環境保護やエネルギー安全保障の進展は、黒海沿岸国の長期的な繁栄に寄与しますが、ロシアの協力がない場合、環境問題への対応は限定的になる可能性があります。

### 結論

EUの黒海海上安全保障ハブは、黒海地域の安全保障、経済、環境の安定化を目指す戦略的な取り組みですが、具体的な詳細(場所、予算、運用モデル)は未定であり、効果的な実施には地域パートナー(特にトルコ)やNATOとの連携が不可欠です。黒海は、ロシアとウクライナにとって軍事・経済的に極めて重要なシーレーンであり、EUの関与はロシアにとって受け入れがたい挑戦とみなされるでしょう。ロシアは、ハイブリッド戦術やトルコとの連携を通じて対抗する可能性が高く、EUは地域の複雑な地政学的バランスを慎重に管理する必要があります。一方で、ウクライナや他の沿岸国にとって、EUの関与は安全保障と経済の強化に寄与する可能性があり、地域の安定化に向けた重要な一歩となるでしょう。

**出典**:

2 notes

·

View notes

Link

◆モディ首相誕生以来、変化したインドの立ち位置 2014年5月にインドでモディ首相が誕生したことによって、それまでのインド外交が一変することになった。 インドの独立当初1950年代からネルー(当時)首相は米ソのどちらのブロックにも属さない中立的な外交を展開していた。その後、中国とチベット問題で紛争を起こし敗北したことによってインドは旧ソ連に接近。当時の米国はインドのライバルであるパキスタンと友好関係を結んでいた。そしてモディ首相が登場するまでインドは旧ソ連その後ロシアとの一極外交を柱にしていた。 ところが、モディ首相が���れるとインドはそれまでの旧ソ連そしてロシアとの関係を尊重しながらも、それに捉われることなくインドの発展を主眼に多極外交を展開し始めるのである。 それに乗じて米国のオバマ前大統領はインドに接近。パキスタンとの友好関係も過去のものとなっており、しかもパキスタンは中国との関係強化に努めている。米国にとって台頭する中国を牽制するにはインドを味方につけることが必要だったのである。 2015年1月にオバマがインドを訪問して以来、当時のオバマ政権下のカーター国防長官、ケリー国務長官とそれぞれインドを訪問。モディ首相も2016年6月に米国への訪問を数えてオバマと7度の首脳会談を持った。 その結果、両国の間で民生用原子力協力、グリーンエネルギー開発、武器及びそのテクノロジーの共同開発、航空母艦と戦闘機のエンジンとデザイン開発と生産などについての合意が交わされた。米国からの兵器の供給も、割引などを餌にインドに提供されることになった。(参照:「El Pais」、「HispanTV」) ◆米国と接近する中でもロシアからS-400を購入したインド それをロシアが黙視しているのではない。なにしろ、これまでインドの兵器の70%はロシア製である。1947年から現在まで両国の間で250項目の合意が交わされているということで両国の絆は非常に強い関係にある。 そのため、米国と接近していつつある中でも、ロシアとは新たにヘリコプターMi-17-V5の48機の購入、同じくヘリコプターKa-226Tのインドで200機の生産及びメインテナンスなども合意が交わされている。(参照:「ABC」) インド側も、防衛の強化としてミサイルシステムS-400を5基、金額にして50億ドル(5500億円)の購入を決めたのである。10月5日にプーチン大統領がインドを訪問した際にこの購入の署名が交わされた。納品は2020年とされている。米国は当初同機能を備えたパトリオットを薦めたが、性能面でインドを説得できなったようである。 プーチンのこの訪問で既に機能している2基に続いて、新たに6基の原発の建設が加えられて20項目の合意が交わされた。(参照:「HispanTV」) インドがロシアからS-400を購入したことに対し、米国が「敵対者に対する制裁措置(CAATSA)」でもってインドに制裁を科すという懸念は当然浮かび上がった。しかし、インドの外相スシュマ・スワラージは、外圧に対して「我々は他国からのプレッシャーに即応して我々の外交を形成させているのではない。以前も米国からの制裁に従わなかった」と述べているように、モディ政権下のインド外交は自国の利益を最優先する姿勢を明確にしている。 当の米国も、ポンペオ国務長官が9月にニューデリーを訪問した際に、「米国はインドの場合はまだ決めていない。インドのような国に制裁が影響するとは思われない」と述べて、インドに関しては例外とする意向を仄めかしたのである。(参照:「La Vanguardia」) 実はこうした「例外とするだろう」という予測はジャーナリズムの世界でも囁かれていた。 『El País』(10月4日付)によれば、ジャーナリストのマクシム・ユーシンはロシア紙『Kommersant』の論評の中で次のように言及しているという。 曰く、「米国はインドがロシアから兵器を購入した場合に、米国が適用しようとする制裁措置からインドを外すだろう」「命令したり譲歩させたりの政治はモディ首相には通用しないというのをトランプ大統領のメンバーは理解しているはずだからだ」と。 では、あの強気なトランプが、なぜインドには譲歩せざるを得なかったのだろうか? ◆なぜ米国はインドに強気に出られなかったのか? その理由は明白だ。米国がインドに制裁を科せば、インドはこれから益々ロシアとの関係強化に動き、またBRICSそして上海協力機構(OCS)のメンバーでもあることからインドがロシアそして中国のブロックにより接近する可能性があるからである。そうなれば米国はアジアにおける中国と対峙できる国を味方につけることができなくなる。 モディ首相は米国のこの立場を良く把握しているようだ。 米国は、イランからの原油の輸入を止めるように同盟国に要請しているが、インドはイランからの原油の輸入も継続する意思を表明している。尚、日本は米国の指示通りに従っている。しかも、インドからの決済は相手が制裁下のイランということでインド通貨ルピアを使用する意向だ。 インドが輸入する原油の44%はイランからの輸入である。しかも、インドはイランのチャバハル港の開発に<5億ドル(550億円)>をこれまで投資している。(参照:「Pars Today」、「HispanTV」) その狙いはライバルのパキスタンの領土内を経由せずにイランからの原油の輸入をチャバハル港から行い、そこから資源が豊富なアフガニスタンから中央アジアに向けてのルートを構築する予定なのである。更にそれを発展させると、インドからイラン、さらにコーカサス、中央アジア、ロシア、北ヨーロッパを結ぶ南北交通回廊(NSTC)に繋がるようになるのである。その為にも、インドは米国からの制裁が仮にあっても、それを気にせずこのプロジェクトを推し進めて行く意向のようだ。(参照:「HispanTV」) あくまでも「自国の利益」を最優先し、地政学をも利用してアメリカともロシアとも渡り合うインド。対して日本は「米国日本州」としての立場から脱皮することもできず、カネをばら撒くだけの外交である。盛んに外遊する安倍首相だが、モディのように自国の立場と国際関係を俯瞰してみた一貫性のある外交ではなく、せいぜいばら撒きの結果、一本釣り外交で終わる。中南米にも安倍首相は二度訪問しているが、その後ほとんど進展がないのがその証左である。 日本には、一貫性があり多角的な外交をできる人材(政治家及び外交完了)が決定的に不足している。 <文/白石和幸> しらいしかずゆき●スペイン在住の貿易コンサルタント。1973年にスペイン・バレンシアに留学以来、長くスペインで会社経営から現在は貿易コンサルタントに転身

ハーバー・ビジネス・オンライン

【関連記事】

19 notes

·

View notes

Photo

いつもお世話になっているtribe榊さん @tribesakaki36 の展示が国立で開催されています。 圧巻の品揃え。どれも素晴らしい品質です。 是非お出かけください。 以下、榊さんの投稿より。 12月14(水)〜19(月) 11:00-18:00 最終日17:00まで 国立駅北口 ガラリエ・ルーチェ 「トライバルラグ&テキスタイル」 11月に届いた新着のラグを中心にラカイ刺繍やトライバルテクスタイルなどを展示します。 壁面向かって右手には100年を超えるアンティークラグを飾りました。 イラン南部アフシャール族のトライバルラグ。 ハムセ連合のメインラグ。 コーカサス地方のアンティークラグ。 珍しいモチーフのハムセラグなどなど。 古くてもコンディションの良いラグ達です。 会場:国分寺市光町1-43-21 1階 JR���央線国立駅北口より徒歩2-3分です。 自然光が入るギャラリーなので、トライバルラグ本来の色をじっくり見ていただけたらと思います。 今回届いた新着の中で最も気に入っているラグの一枚が、トルクメン族の「エンシ」と呼ばれるテントのドア用絨毯です。 エンシはトルクメン族にとってもとても重要な意味を持つ絨毯だそうです。 トライバルラグ好きにとって憧れの一枚といえば、トルクメン族の「エンシ」は欠かせないアイテムと言えるかと思います。 詳しくこちらにも紹介しています。 http://tribe-log.com/article/4513.html #トライバルラグ #テキスタイル #国立 #トライバル #トライプ (Kunitachi, Tokyo) https://www.instagram.com/p/CmMMRF3vqxU/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Quote

侵攻は起こるのだろうか。確かに、国境付近に軍を集結させることは、戦争準備の基本である。日本は、第二次大戦前夜の1941年7月、関東軍特種演習(関特演)として、対ソ戦を想定して満州に大々的に軍団を集結させた。同じく7月に、フランス領インドシナ南部にも進駐したが、これが米国の激しい反発を惹き起こし、石油禁輸措置を招いている。ただ、実際に侵攻する場合、攻撃準備は極秘に進められ、不意打ちにする方が望ましい。パールハーバー然り、バルバロッサ作戦然り、現代では第4次中東戦争も然りだ。その意味では、ロシアのあからさまな軍事行動が直接的な戦闘準備とは考えにくい。むしろ、ロシア軍集結の真の意図はウクライナとNATOへのメッセージであると考えるべきだ。「紛争を拡大したくなければ、ウクライナのNATO加盟は考えなおしたほうが賢明だ。」というものである。しかし、これがただのブラフでロシア軍の侵攻可能性がないかと言えばそうとも言えない。相手の出方次第ではエスカレーションの可能性も十分にあるだろう。これに似たことが過去にあった。2008年のグルジア紛争である。グルジアも旧ソ連諸国の一つで、ロシアと国境を接するコーカサスの国だ。内部にロシアがバックアップする親露派の分離派(南オセチア、アプハジア)を抱えており、戦闘が勃発したと思ったら、数日でロシア軍の両地域占領となってしまった。このように一旦戦端が開かれてしまえばロシアは決して後へは引かない。ロシアに限らず軍事行動とはそういうものだ。従って、なんとしても外交的な解決が必要となる。

なぜウクライナへの軍事侵攻を計画するのか? 知っておきたいプーチン大統領の狙いとは(亀山陽司) - 個人 - Yahoo!ニュース

0 notes

Text

海外安全ホームページ: 危険情報詳細

危険レベル・ポイント

【危険度】

●ウクライナ全土

レベル4:退避してください。渡航はやめてください。(引き上げ)

【ポイント】

●ウクライナの国境周辺地域においては、ロシア軍の増強等により緊張が高まっており、予断を許さない状況が続いています。隣国ベラルーシでは、ロシアとの軍事演習が開始され、また、最近ロシア軍の船舶が新たに黒海に入るなど、更に緊張が高まっています。関係国による外交努力の動きがある一方で、事態が急速に悪化する可能性が高まっています。このため、ウクライナ全土をレベル4へ引き上げます。

●今後の情勢次第では、民間航空機の運航が停止される可能性も否定できません。多くの国が同様にウクライナ国外への出国を勧告しており、商用便への予約が殺到し座席の確保が困難となるなど、今後出国が著しく困難になる可能性もあります。このため、現在ウクライナに滞在されている方は、民間商用機を含む最も安全な手段で、直ちに退避してください。ウクライナへの渡航は、どのような目的であれ、止めてください。

本情報は2022年02月12日(日本時間)現在有効です。

ウクライナの危険情報【危険レベルの引き上げ】

更新日 2022年02月11日

危険レベル・ポイント

【危険度】

●ウクライナ全土

レベル4:退避してください。渡航はやめてください。(引き上げ)

【ポイント】

●ウクライナの国境周辺地域においては、ロシア軍の増強等により緊張が高まっており、予断を許さない状況が続いています。隣国ベラルーシでは、ロシアとの軍事演習が開始され、また、最近ロシア軍の船舶が新たに黒海に入るなど、更に緊張が高まっています。関係国による外交努力の動きがある一方で、事態が急速に悪化する可能性が高まっています。このため、ウクライナ全土をレベル4へ引き上げます。

●今後の情勢次第では、民間航空機の運航が停止される可能性も否定できません。多くの国が同様にウクライナ国外への出国を勧告しており、商用便への予約が殺到し座席の確保が困難となるなど、今後出国が著しく困難になる可能性もあります。このため、現在ウクライナに滞在されている方は、民間商用機を含む最も安全な手段で、直ちに退避してください。ウクライナへの渡航は、どのような目的であれ、止めてください。

詳細

1 概況

(1)ウクライナの国境周辺地域においては、ロシア軍の増強等により緊張が高まっており、予断を許さない状況が続いています。隣国ベラルーシでは、ロシアとの軍事演習が開始され、また、最近ロシア軍の船舶が新たに黒海に入るなど、更に緊張が高まっています。関係国による外交努力の動きがある一方で、事態が急速に悪化する可能性が高まっています。

(2)2014年3月、ロシアがクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ市を違法に「併合」したことにより、この地域では現在までロシアによる不法占拠が継続しており、ウクライナ政府の統治が及んでいません。

(3)2014年4月以降、ウクライナ東部のドネツク州及びルハンスク州において、ウクライナ政府は、武装勢力によって占領された領地を取り返すべく、「反テロ作戦」を開始し、現在まで同地域においてウクライナ政府部隊と武装勢力との間で戦闘が継続しています。

2 テロ情勢

(1)これまで、ウクライナにおいてテロによる日本人の被害は確認されていません。また、近年は国際テロ組織等の支部やイスラム過激派によるテロの発生も確認されていません。一方で、ウクライナは、欧州と中東諸国、中央アジア諸国、コーカサス諸国の中間に位置していることから、「人、物資、資金」の中継・通過地点となっており、国内においてISIL等の外国人戦闘員や国際手配中のテロ組織関係者、そのアジト及び武器庫等が摘発されており、潜在的なテロの脅威があるとの見方もあります。

(2)テロはどこでも起こり得ること、日本人も標的となり得ることを十分に認識し、テロ・誘拐に巻き込まれることのないよう、「たびレジ」、海外安全ホームページ、報道等により最新の治安情報の入手に努め、状況に応じて適切かつ十分な安全対策を講じるよう心掛けてください。

3 地域別情勢

全土

レベル4:退避してください。渡航はやめてください。(引き上げ)

現在、ウクライナの国境周辺地域における、ロシア軍の増強等による軍事的な圧力が更に強まっており、事態が急速に悪化する可能性が高まっています。今後の情勢次第では、民間航空機の運航が停止される可能性も否定できません。多くの国が同様にウクライナ国外への出国を勧告しており、商用便への予約が殺到し座席の確保が困難となるなど、今後、出国が著しく困難になる可能性もあります。このため、ウクライナ全土をレベル4へ引き上げます。どのような目的であれ、ウクライナへの渡航は止めてください。また、既に滞在されている方は直ちに退避してください。

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

0 notes

Text

グルジェフ

グルジェフ周りの情報収集をしていますが、グルジェフの主著の一つである『注目すべき人々との出会い』日本語訳をされた黒川氏のあとがきが、取り組みを始めるに当たってとてもよい手ほどきとなったので要約してみます。 G.I.グルジェフの名は、「日本でもオカルト研究者や神秘学にかかわる人々の間ではかなり古くから知られ、近年精神療法や瞑想ブームの台頭とともに、しばしば耳にするようになった。にもかかわらず、彼の人となり、その教えや技法に関しては、一部の同好的グループを除いて、本格的な紹介がされないまま今日にいたっている。(中略)従来日本でのグルジェフの取り上げ方は、必要以上に秘教的、魔術的で、ある種の偏向なしには接近しがたかったのではなかろうか。」とありますが、1981年当時と、現在(2017年)の状況は変わっていないように思います。

グルジェフの名は、80年代後半、カウンセリングの勉強をはじめと当初から聞き知っていました。日本でも当時、トランスパーソナル心理学が流行し、その背景に、「アメリカを中心とする、人間性心理学、潜在能力開発通動など、新しい精神変革の流れに、グルジェフがいかに寄与し(中略)、フロイト、ユング、アサジオリといった近代心理学の開拓者たち、そして東の禅、ヨーガ、ヴェーダーンタ、道(タオ)、西の神秘キリスト教、カバラ、錬金術といった古来の知識、実践体系と並んで、グルジェフは、人間の変成と進化を追求する現代の「意識の革命家」たちに多大な影響を与えてい」たことで、私の耳にもはいってきたのでしょうが、あまりにも正直、その真価はまったく分からずじまいでした。当時出会ったもう一つの難読書、道元の『正法眼蔵』にはその後長らく、挑戦しては挫折しつつ取り組んできましたが、ここへ来てグルジェフの世界観と合い通じるものを感じ、心機一転取り組むことにしました。

グルジェフは「1877年12月28日(異説あり)、現在はソビエト連邦に含まれるコーカサスのアレキサンドロポルに生まれ(中略)、多様な文化環境のもとに育つ。この地域はトルコとの国境を間近にひかえ、古くから無数の民族と文化が混淆していた。���然、宗教的にも錯綜をきわめ、キリスト教(ギリシア正教)、イスラム教、ゾロアスター教、仏教、土俗シャーマニズムなどが、入り混じって、独特の宗教的風土をかもしだしていた。生来感性の豊かな、好奇心の旺盛な少年が、そうした中で超自然的なもの、さらには超越的なものへ目覚めてゆく。」

十九世紀末から今世紀前半にかけたこの時期は「世界的な精神の危機状況で(中略)、科学技術の発達と新しい領土、資源の開発にともなって、既成の均衡が破れ、西欧文明は大きく揺れた。グルジェフの後半生は、第一次世界大戦とそれに引き続くロシア革命、ナチスの台頭、そして第二次世界大戦と近代の大動乱をすべて目のあたりにしている。グルジェフが「人類の周期的精神病」と呼ぶこれらの破局に対して、人間の内なる可能性、神性を発見し開発しようとする動きが、時期を同じくして興隆する。狂気と正気のバランスを保とうとする、集合意識の働きと見ていいかもしれない。H・P・ブラヴァツキーの神智学、ルドルフ・シュタイナーの人智学をはじめヨーロッパは近代まれにみる精神運動の高まりを迎えた。グルジェフと「人間の調和的発展協会」も、そうしたコンテクストの中でとらえる」。

グルジェフの著作では「登場するいくつかの特殊な単語や概念は、彼の教理体系を支えるコスモロジーを多少とも知らなければ、非常にわかりにく」く、「グルジェフ自身、直接の弟子たちに対しては、まず著作の第一集である大著『一切何もかも―孫に与えるベルゼバブの物語』を三度読み通してから、第二集の本第にはいるよう指示していた。(中略)第一集が、彼いわく「読者の心になじみのない思考の流れを起こすことにより、何世紀にもわたって人間の頭脳と感覚に根をおろしてきた信条や見解を無情に破壊する」とともに、より雄大かつ精緻な宇宙観に親しませる機能を持っているからである。そのうえで『注目すべき人々との出会い』が、「新しい世界の感覚を生み出すのに必要な素材」を提供することになっていた。第一集、第二集、そして「人間の思考と感覚の中に、現在知覚している架空の世界ではなく、本物の世界の真の発現が起こるのを助長する」第三集、『人生は私が在ってはじめて本物(リアル)である』という読書序列は、いまでも正統的なグルジェフ・グルーブの中では遵守されている。」

グルジェフ自身の著作については、現在日本語訳で出版されている、『ベルゼバブの孫への話―人間の生に対する客観的かつ公平無私なる批判』『注目すべき人々との出会い』『生は「私が存在し」て初めて真実となる』を読めば全体像を勉強できるのかなと思います。 「グルジェフは、一度もはっきりとしたかたちで彼の宇宙論をまとめたことがな」いようで、体系だった理論がないようですが、このあとがきには、以下のようなポイントが上げてあります。

宇宙には絶対神から降下する生物学的展開(involution)の流れと、それに逆行して造物主へ還る真の進化(evolution)の上昇とがあり、後者には、ある意味で神の裏をかく狡猾さと超努力が必要であること。

宇宙は、受動、能動、中和(和解)の「三の法則」と、オクターブの「七の法則」という二つの根本法則によって支配されているということ。

人間に生まれながらの魂はなく、一生のうちに適切な努力によって魂を発達させ、永遠の生に到達しなければ、死後肉体は塵芥に帰し、精神エネルギーは法則に従って宇宙的環境に吸収されてしまうこと。

現代においてこの努力を実践するには、伝統的な行者の道、ヨーガの道よりも、世間にいながらにして世間を超越する、怜悧な「第四の道」がふさわしいこと。

人間の身体には知性、感情、運動―本能―性をはじめとするいくつかの低次センターがあり、本来それぞれ異なった機能を担っているが、現代人においてはエネルギーの配分と流れに混乱があること。そして、この混乱は学習や自覚によって正すことができ、それが、さらなる発達につながる仕事(ワーク)の第一目標であること。

通常の人間は、地上に存在することの真の意味である、右に上げたような可能性に対して完全に眠りこけていること。

訳者、黒川氏の理解は、「グルジェフ自身(とくに晩年)の教えの骨子は、持続的な「自己留意(self-remembrance)」と外的内的な対象に対する「非同化」を通したエネルギーの昇華にあり、さまざまな奇説は、理性や幼年期からの社会的、文化的条件づけの呪縛を解く、一種の方便であったように思われる。オカルト的色彩が付与されがちなのは、それらの方便を呑みにすることから来るもので、本質的には、彼の言う「自己にかかわる仕事」とは、⑴自覚的な動き(conscious labor)、つまり自己留意を伴った行為と、(2)自主的な苦しみ(voluntary suffering)、すなわち、自ら進んで困難や摩擦を選ぶこと、の二つにもとづいた、古今東西変わらぬシンプルな修行体系なのではなかろうか。グルジェフの役目は、その種を欧米の処女地に播くことにあったのである。」

特に、第四の道の系譜について、「ゲシュタルト療法をはじめとする人間性心理学、超個(transpersonal)心理学、またE・S・Tやアリカなどの新しい成長運動の触媒ともなっ」ており、もっと注目されるべきかと思っています。

「グルジェフ・システムの中ではグループ作業が重要視される。それは、個々人ではとうてい達成できないような難事(真理の探求や身心の錬金術的変成はその好例である)も、共同で力を合わせれば逹成できる望みがあるという考えにもとづく。目的を同じくする小グループ内の切磋琢磨の意義は、古くから認められてきたものである。(中略)〈仕事=ワーク〉 はまず、経験を積んだ教師のもとで、グループに参加することから始まるのだ。」のあたり、今日のグループワークへ通じるものです。

0 notes