#コンパクトシティ

Explore tagged Tumblr posts

Text

特集③「立地適正化計画」とは?コンパクトシティーにこだわらないで

0 notes

Text

野澤ゼミの夏休み in最北のまち

こんにちは! 4期生の惑々さんです! 今回は、9月に北の最果て・稚内へ訪れた際に面白いと思ったポイントをレポートしようと思います!!

さて、今回私が稚内を訪れた理由は以下2点です!

国防上重要である日本最北の都市であり宗谷管内唯一の市として、少ない人口でどのように機能を維持しているのか関心があったため

そういう趣味

それでは、少し特殊な来訪記になりますが、暫しお付き合いくださいませ!

目次

1.稚内へ 2.最北の市街地再開発事業 3.「コンパクトシティ」稚内 4.鹿 5.番外編・富裕の漁村へ

1.稚内へ

札幌駅 7:00発 特急宗谷 稚内行に乗車し、北を目指します。札幌から旭川までは人の往来が多い区間なのである程度の街が続きますが、旭川を越えると北海道がその本性を表します。

徐々に景色が凄いことになっていき(語彙力)、最後の砦こと名寄を超えると、ここから先は150km、時間にして2時間半先の稚内まで纏まった市街地は存在しません。

宗谷線のハイライト、南稚内手前で日本海を望みます。綺麗です。綺麗なんですが、本当にあと10分で稚内駅なのか心配になってきます…。 北海道あるあるですが、開拓により都市が計画的に作られている場合が殆どなので、大自然の中から急に街が現われてびっくりしがちです笑

さて、稚内市は日本の最北端(正確には、一般的な旅行で辿り着ける北端)に位置し、旭川以北では最大の都市です。

それでも人口は約3万人。本州感覚では地方の小さな街といった規模感ですが、京都府と同程度の面積を持つ宗谷地方唯一の市として地域の重要な中心都市となっています。

稚内の気候は東西をオホーツク海と日本海に囲まれているため、冬の寒さは緩やかで道内では比較的過ごしやすいようです。私が訪れたのは9月の頭でしたが、昼の気温はなんと24℃ !! 地域特有の強い風も相まってとても爽やかです!主な産業は観光や漁業で、強風を利用した魚介の乾物などの生産も盛んに行われています!

札幌から5時間。最北の街稚内に到着しました!長かった!!

2.最北の市街地再開発事業

さてこの稚内駅。新しく広々とした駅舎に驚かされます。駅に併設で、1階にバスターミナル・土産屋・コンビニ(もちろんセイコーマート)、2階には小さな映画館(!?)が入居する「キタカラ」という複合施設になっています。「丁度いい」サイズに必要なものが詰まっているという印象です。

…もしや と思い調べます。

「稚内駅前地区第1種市街地再開発事業」

まじか。出来るんだ、稚内で。

というのも、再開発は立て替える際にあえて余分に床を確保しておき、それを店舗や住居として入居者に売却することによって資金に充てます。これを「保留床」というのですが、 つまり、そ���都市に「保留床が埋まるだけの需要」が無ければ再開発は成立しないという訳です。近頃では仙台や広島といった名だたる大都市でさえ、床を埋め切るのは難しいと聞きます。あまつさえ人口3万人の稚内で一体どうやったのよ...

その鍵は、入居する事業者が長期的に関与することを前提に資金調達や事業の組み立てを綿密に行った上で実情に合うスケールの計画を立てたことにあるようです。

確かに稚内駅=キタカラには、地方都市でしばしば見られる巨大な再開発ビルの 「やっちまった感」がありませんでした..。

これは、計画の段階で事業継続が可能な賃料や規模について粘り強い協議が入居者や関係者によって為されたためで、結果的に地域の方も親しみやすく使い勝手のいいサイズ感になっているようです。2階の映画館の前には、誰でも自由に使用出来るロビーがあり、平日でしたが地���の方や観光客の方などの憩いの場になっていました!私もここでバスの時間まで座っていましたが、吹き抜けが開放的で1階の賑やかさが遠くから感じられるあたり、とても居心地が良かったです!

「キタカラ」の再開発では、資金の調達もビルの床を入居者にそれぞれ売却するのではなく、入居予定の企業や地域の関係者が少しづつ分担して出資した特別目的会社(SPC)がビルを購入・所有し、それを各入居者に賃貸する方法を採っています。賃料を抑える代わりに、「出資」によって入居者に長期的な関与を求めるという訳です。 これも「顔の見える関係」で成り立っている地方ならではの強みを生かした資金の集め方であると言えそうですね!

また、足りない資金は「ノンリコースローン」による調達を行っています。「ノンリコースローン」とは、その建物自体の収益性のみを審査基準とし、それによってのみ返済を行う(つまり、万が一返済不能になっても借入人にリスクが及ばない)融資の事で、これを利用できることがSPCを用いた手法の大きなメリットです。

未だ、地方でのSPCを用いた再開発の事例は多くないようで、先進的な事例の1つと言えるのではないでしょうか!

3.「コンパクトシティ」稚内

コンパクトシティ:人口減少に直面するこれからの都市が都市として���続していく上で重視される概念。小さい範囲に集住し、商業や公共施設などの都市機能を集中させることで、 少ない人口でも一定の経済規模の維持、質の高い公共サービスの提供、車を持たない高齢者でも不自由なく生活することを可能とする都市を目指すものです。

駅を後にしてバスでノシャップ岬へと向かいます。バス停で時刻表を見るとその本数の多さに驚愕。その数なんと1時間に5本。東京の鉄道と大して変わりません。(ちなみに列車も5本です。日に。)

一通りの散策を終え、予約した稚内駅前のゲストハウスへ向かいます。

夕飯は、西條(道北の地元総合スーパー)で土地の食材を買って自炊することにしました。さて、稚内で商業施設が集まっているのは今いる稚内駅周辺ではなくひとつ手間の南稚内駅周辺なので、旅行者の私は公共交通機関を利用しなければなりません。しかしこちらも待つことなくバスでスムーズに移動することが出来ました。稚内⇔南稚内のバスの本数も充実しており、人の往来も多いようです! ところで、最近地方のスーパーへ行くとよく見る「コストコ」コーナー、あれなんなんでしょうね... わざわざ札幌のコストコで買ってきたんでしょうか...

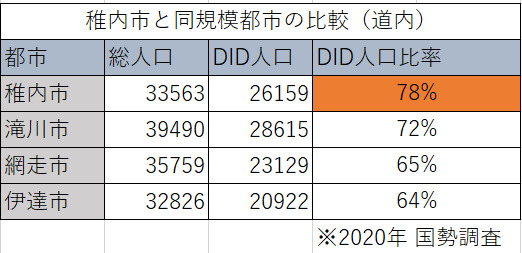

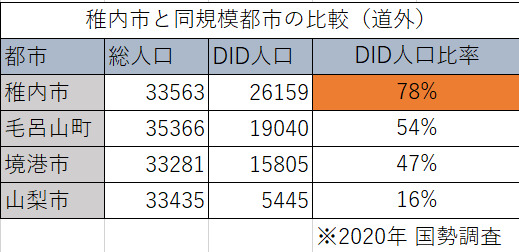

感覚では、稚内は「公共交通機関と徒歩で生活可能」であると感じました。しかし、人口3万の街でこれだけのバスの利便性を担保するには、よっぽど市民が市街地にコンパクトに集住している必要があります。そうでなければ事業として成立しないからです。というわけで、調べてみました稚内市のDID人口比率※!

※DID人口比率:その自治体の人口集中地区(人口密度がざっくり4000人/k㎡以上の市街地)に居住する人口の総人口に占める割合。

ご覧の通り、稚内は人口が近い他の同規模自治体と比較するとDID人口の割合がかなり大きく、市街地内に人口が集まっていることが分かります!!まさにコンパクトシティですね。

4.鹿

鹿でした。

5.番外編 ・ 富裕の漁村へ

2日目は稚内でレンタカーを借り、オホーツク沿岸の街を北から順に見てきました!

稚内市街から東側の宗谷岬を回り込みオホーツク沿岸を南下すると最初に現れるまちが「宗谷郡 猿払村」です! この猿払村は、人口3000弱の小さな村ですが、何故か日本の全市区町村の中で住民の平均所得がなんと6位です!東京23区の多くをも凌ぎます。 猿払はホタテ漁が盛んで、その漁獲量によって高い収益を得ている漁師の方が多いためです。

ホタテすげぇ…

はてさて、そんな猿払とは一体どんな街なのでしょうか!

流石、立派な村役場です。そして、流石に写真を撮るのは憚られましたが通りかかった村立の鬼志別幼稚園もかなり立派でした。

では市街地(鬼志別)の様子はいかがでしょう?

以上、稚内の街についてお届けいたしました!

実際は、わざわざ最北まで行かなくとも身近な都市で幾らでも発見はあります!

いつも見ている街を少し客観的に観察しながら歩いてみるだけでも面白かったりします。皆さんも是非、街へ飛び出しましょう!

好奇心旺盛で都市を愛してやまない2年生の皆さん! ゼミ試でお待ちしております!!

ではまた!

0 notes

Quote

都心の場合、「マンションが建つ」=「オフィスビルは建てられなかった」。駅前にマンションが建つということは、その駅周辺は終わりを迎えつつあるということ。これは地方都市でも同じ。都心型マンションはコンパクトシティとは関係ない。それは末期を迎えているシグナル、即ち、でっかい墓石である。

Twitter / mihatsuikutoshi (via shinoddddd)

115 notes

·

View notes

Quote

僕の経験と観察ですが、限界集落化した土地に残る人々が窮乏の中で暮らしているかというと、決してそんなことはなくて、実はちゃんと食っていけて貯蓄もあったりします。実はそこが問題で、例えば靴屋があったとしてそれが1件なら十分やっていけるがもう一件靴屋ができると共倒れするのです。すると もう一件の靴屋を作らせないシステムが発動します。不寛容な社会になるわけです。買う方とすれば選択肢は他にありませんから、品物が粗悪であろうが高かろうがそれを甘受する必要があります。これは全ての業種に同じ原則が当てはまります。 そうするとある種の「貴族化」が始まり、町の権力者たちが公共事業の分配権を持ち始めます。国からのお金がバラマキだった頃はまだ良くて、現在の地方創生事業だと都会のコンサルと限界集落貴族が結託して富が両者の間で山分けになります。ここによそ者が入り込むと厳しい洗礼を受けることになります。 限界集落化した町は、こうした商業貴族連合と鉄板の資産を持つ漁業家と農業家の支配下に置かれます。店や土地・漁業権などを持たない人々は「何でも屋」として色々な仕事を兼業します。彼らも彼らで実はちゃんとやっていける。年を取るとお金がありますから都会のマンションを購入します。 こうして地元には金が残らず人口もさらに減るのですが、彼らの子供たちはそれがたとえ小さなパイでも人口が減る分だけ一人当たりの取り分は増えるので「コンパクトシティ?なにそれ美味いの(笑)」という感じになります。最大の脅威はよそ者という構造ができます。 福祉研究をしている先生に聞いたのですが、システムとして福祉が機能するのは人口2万人からだとか。私の経験と一致しています。1万人を切ると市場原理は機能しないので、物物交換の世界に入ります。既得権を持つ住民は実は美味いものを極めて安い価格で手に(口に)入れています。 こうなると「地産地消」という都会人の思い描く永久機関はあり得ません。海産物にせよ農業の収穫物にせよ、彼らは良いものを都会で売り捌きます。地元の労働力は外国人研修生が受け持つことになるので、人手不足も起きませんから移住者には過酷な環境が形成されます。

Xユーザーのオッカム

250 notes

·

View notes

Text

現代世界は大国帝国主義諸国米中露が好き勝手をし、その他の国は生存のために右往左往する荒廃したジャングルと化した

この記事で書かれたようにアメリ��はもはや力を失った欧州を見下している あの傲慢な副大統領や国防長官にひれ伏しないと欧州は自らの生存すら確信できない

これは全て、経済力と軍事力が足りないからだ

これまでは経済力、軍事力でとびぬけたアメリカが日本と欧州を支えることで世界の自由の守護者としてふるまってきた

しかし、今アメリカはその経済力と軍事力を自国のためだけに使う意思を明確に示している 「自由主義国家群」の解体だ 欧州と日本、そして台湾は自ら生き残るために軍事力、経済力を高めてロシア、中国、そして潜在的にはアメリカに対抗するしかなくなった

欧州以上に東アジアで対等な同盟国に恵まれず孤立する日本と台湾の問題が大きい 日本と台湾で隣国であるロシア、中国から独立を守るためには大幅な軍事力増強と革命的な経済力向上が不可欠になる

核武装も視野に入れないと単独での防衛は困難だろう さらに経済力を強化するにもアメリカの自国中心のブロック経済により、輸出主導の経済伸長の見通しは不透明だ 日本は地震災害等に対する国土強靭化、人口減少に伴う地方主要都市のコンパクトシティへの変化と人口のそこへの集中、農業生産の大規模集約化とAIの活用による省力化という新たな国内需要による経済振興を進める必要がある

このように、日本と欧州がロシア、中国、アメリカの植民地ではなく生存するためには自前の軍事力、経済力を強化するしかない さらに欧州はむしろ中国と結んで生存を図るので、日本は欧州以上に困難をきたすだろう 米中露のどれにも助力は期待できないからだ これへの対処としては、現在の中国、ロシアの不安定化、その先のチベット、ウイグル等の独立を支援するような経済的政治的な防衛行動も必要となる

但し、これでアメリカは全世界の自由の守護者の地位から自ら降り、日本や欧州に対し盟主然とした振る舞いはできなくなる ロシア、中国と同列の覇権国家になったのだ これのアメリカに対する不利益ははっきり見通せないが、長期にわたり深くアメリカを苛み続けるだろう これからいくら政権が代わってトランプがいなくなっても、アメリカ国民がトランプ的な政策を強く支持するのが明白なので、日本と欧州はもはや以前のようにアメリカを信頼することは、もうないからだ アメリカは閉じた大陸国家としてモンロー主義時代に戻って国際舞台から退場し、他の世界はロシア、中国との関係をめぐって合従連衡する時代に戻る

日本は明治初期の頃と同じように国家の存亡をかけて国力増強を図らないといけない時代に戻ったと強く自覚してこの次の5年、10年を生きないとならない

5 notes

·

View notes

Text

再度AIに追加質問してみた

この難しい課題の中で、日本が取るべきはアメリカとの交渉以外にもTPPなどの経済圏の活発化と、やはり内需拡大は大きい、特に税制、金融、公共投資、民間投資を促す為のかつての日本列島改造論の様な骨子が必要になるのでは、過去は経済企画庁が省庁横断でダイナミックに政策遂行できたが現在に民間の諮問機関に同様の国土計画などが出来るのでか

俯瞰の目、接写の目、流れを読む目で意見を下さい

日本が直面する相互関税の難題に対し、アメリカとの交渉以外にTPPなどの経済圏活性化と内需拡大を軸とした戦略が必要であるとの指摘は的確です。税制、金融、公共投資、民間投資を促す「日本列島改造論」のような大胆な骨子が求められる中で、過去の経済企画庁のような省庁横断的政策遂行能力と、現在の民間諮問機関の役割について、「俯瞰の目」「接写の目」「流れを読む目」の3つの視点から分析し、意見を述べます。

### 1. 俯瞰の目:マクロな視点での日本経済の再構築

#### TPPと経済圏の活発化

グローバルな視点で見ると、相互関税による対米輸出の打撃を緩和するには、TPP11やRCEP(地域包括的経済連携協定)を最大限活用し、アジア太平洋地域での経済圏を強化することが不可欠です。2025年4月時点で、TPP参加国との貿易は日本の輸出全体の約25%を占めており、米国(約18%)に匹敵する規模に成長しつつあります。さらに、EUとのEPA(経済連携協定)も活用すれば、米国依存度を現在の30%から20%以下に引き下げ、貿易リスクを分散可能です。これにより、関税障壁に左右されない安定した輸出基盤を構築し、外需を補完する戦略が取れます。

#### 内需拡大の必要性

一方で、輸出依存からの脱却には内需の強化が急務です。日本のGDPに占める個人消費の割合は約55%と、米国(約70%)に比べて低く、内需の潜在力は大きい。税制改革(消費税減税や所得税の累進性強化)、金融緩和の継続、公共投資の拡大、民間投資を促す規制緩和が連動すれば、消費と投資の好循環を生み出せます。過去の「日本列島改造論」(1972年、田中角栄)は、インフラ投資で地方経済を活性化し、経済成長率を5%以上に押し上げた実績があり、現代版として国土強靭化やデジタルインフラ整備を軸にした計画が有効と考えられます。

#### 課題と方向性

ただし、俯瞰で見ると財政赤字(対GDP比約230%)や人口減少が制約となり、過去のような大規模投資は困難です。そこで、民間資金を活用したPPP(官民連携)や、AI・再生可能エネルギーなどの成長産業への選択的投資が鍵となります。また、TPPを基盤にASEANやインドとの経済連携を深め、グローバルサプライチェーンの再編に日本が主導権を握るべきです。

### 2. 接写の目:具体的な政策と実行力

#### 税制・金融・投資の具体策

- **税制**: 消費税を一時的に8%に引き下げ、低所得層への給付金を拡充。法人税は中小企業向けに減税しつつ、大企業の内部留保(約500兆円)への課税を検討。

- **金融**: 日銀のマイナス金利政策を維持しつつ、民間銀行に低利融資枠を拡大。スタートアップやグリーン産業向けに政府保証付き融資を増やす。

- **公共投資**: 国土強靭化(防災インフラ整備)に年間5兆円規模を投じ、地方雇用を創出。5Gやスマートシティ整備で民間投資を誘発。

- **民間投資**: 規制緩和(例:建設許可の迅速化)や税優遇で、民間企業の設備投資を促進。自動車産業のEVシフト支援に特化予算を組む。

#### 過去の経済企画庁と現在の民間諮問機関

経済企画庁は、戦後復興期から高度成長期にかけて、省庁間の調整役として「経済白書」や長期計画を策定し、国土開発や産業振興をダイナミックに推進しました。1990年代の「生活大国5カ年計画」などは、内需拡大と国際競争力強化を両立させた好例です。しかし、2001年の省庁再編で内閣府に吸収され、その機能は分散。現在、内閣府の経済財政諮問会議や経団連の提言が代替的役割を担いますが、省庁横断の実行力やビジョン策定力は弱体化しています。

民間諮問機関(例:経団連や日本総合研究所)が同様の国土計画を担うには限界があります。経団連は企業利益を優先しがちで、国民全体の視点が欠ける場合があり、シンクタンクも実効性ある政策実行には権限不足です。接写の目で見ると、政府内に「経済再生本部」のような強力な司令塔を再設置し、民間有識者(経営者、学者)と官僚が一体で計画を推進する仕組みが不可欠です。

### 3. 流れを読む目:長期トレンドと日本政府へのアドバイス

#### 世界経済と日本のポジション

貿易戦争の長期化や脱グローバル化の流れの中で、日本は「中庸の経済大国」として、米国と中国の間を橋渡しする役割を担う可能性があります。相互関税が続けば、米国経済も疲弊し、2027年以降にトランプ政権が軟化するシナリオも想定されます。このタイミングで、日本がTPPやRCEPを主導し、アジア経済圏のルールメイキングを進めれば、長期的な競争優位を築けます。

#### 内需拡大の持続性

人口減少と高齢化が進む中、内需拡大は短期的な景気刺激に留まらず、持続可能な成長モデルへの転換が必要です。例えば、「日本列島改造論2.0」として、地方分散型社会(コンパクトシティ化)やデジタル田園都市構想を掲げ、若者の地方移住と起業を促す政策が有効。流れを読む限り、AIや脱炭素技術への投資が2030年代の成長エンジンとなり、内需と外需のバランスが取れた経済構造が求められます。

#### アドバイス

- **司令塔の設置**: 内閣直属の「国土・経済再生庁」を創設し、経産省、国交省、総務省を統括。民間から豊田章男氏(トヨタ)や三菱UFJの亀澤宏規氏を招聘し、実行力を強化。

- **短期アクション**: 2025年度補正予算で公共投資と税減免を打ち出し、景気下支え。TPP参加国との緊急首脳会合を主催し、対米共同戦略を協議。

- **長期ビジョン**: 2035年までの「新国土計画」を策定。重点分野(防災、デジタル、グリーン)を定め、民間投資を年間10兆円規模に引き上げる目標を設定。

### 総合意見

日本はアメリカとの交渉と並行して、TPP経済圏の活性化と内需拡大を両輪で進めるべきです。「日本列島改造論」の現代版として、税制・金融・投資を連動させた大胆な政策が景気回復の鍵を握ります。過去の経済企画庁のようなダイナミズムを再現するには、政府内に強力な司令塔を置き、民間との連携を強化することが不可欠。俯瞰的には貿易リスク分散と内需基盤強化、接写的には具体策の実行力、流れ的には長期成長モデルへの転換を見据えた戦略が、日本を危機から救い、未来を切り開く道と考えます。

※AIには安全保障の観点が抜けている、自動車のEV化などGXが成長戦略だと言う認識が相当に古いと感じる

3 notes

·

View notes

Quote

タワマンの問題はきっと数十年後に社会問題化すると思います。大地震をきっかけにしてなのか、それとも単純な経年劣化による老朽問題としてなのかは分かりませんが。新築としてのタワマンは魅力的でしょう。しかし数十年後どこかで修繕費用のデメリットがメリットを上回ったとき、金持ちや投資家は一斉に引き上げ、残った廃墟同然の建物を少ない住民だけで持て余す未来しか見えません。日本の都市計画全体としての取り組みが必要だと思います。 例えば首都中心部ではタワマン規制を強化しつつ、交通利便性を高め都市近郊を緩く���展させ、地方はコンパクトシティ化して将来に備える、なんてこと出来ないかなぁと妄想します。

人口はどんどん減っていくのにタワマンは増え続ける…日本各地で進む「再開発ラッシュ」の知られざる大問題(プレジデントオンライン)のコメント一覧 - Yahoo!ニュース

3 notes

·

View notes

Text

旅のスタイルは計画を立てないこと

先日、松山市にいってきました.

空港が市街地にあるコンパクトシティで福岡市にも似ています.

行ってみると市内に路面電車があり、市街地に温泉宿があり、見慣れているとは他とは一線を画す松山城、そして眼下に広がる瀬戸内海、建築好きにはたまらない萬翠荘もありで、一気に好きになってしまいました.

今回の発見は、松山市からクルマで30分ほどの距離にある内子です.

江戸時代の町並みが残っているというパンフレットが目に入ったので、早速行ってみました.

あいにくの天気と、時間がなかったこともあって、クルマでチラ見した程度ですが、ここは夏にもう一度訪れたいと思います.

さて、今回の旅も、宿だけを確保して全く予定なしでの訪問です.

あらかじめ計画を立てるのではなく、現��に行って第六感で行動するのが好きです.

日本はどこへ行っても同じような都市ばかりですが、ここ松山は数少ない特色のある街でした.

0 notes

Link

0 notes

Text

※ 「頭にくる」今年1度も除雪が入らない生活道路も…“一斉除雪”仕事始めに間に合わず9,151件の苦情 青森県青森市

https://news.yahoo.co.jp/articles/25f08381581b9b9f5628ae6e785992a29f715bc5?page=1

だから、過疎化が進むとこうなるからコンパクトシティにしろと言われて来たのに。青森市なんて、そのモデルケース自治体になるのではなかったの?

0 notes

Text

2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい方向けへおすすめの本のご紹介~2035年の世界02

New Post has been published on https://senor-blog.com/2035%e5%b9%b4%e3%81%ab%e7%94%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%9a%84%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8a%e3%81%9f/

2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい方向けへおすすめの本のご紹介~2035年の世界02

皆さま、こんにちは。未来に繋がる情報を研究し発信するブログを運営する「みらいものがたりラボ」代表のせにょです。

本ブログでは、皆様の中で現在生じている問題を解決し、明るい未来へつなげる本をご紹介します。具体的には、週一回程度の頻度で、皆様の問題を解決するうえでお役にたつ本を1冊ピックアップし、簡単に解説します。 現在、未来予測プロジェクトを実行中です。具体的には、これから先の2030年~2050年までの未来を予測する本を解説して、皆さまとともに未来の物語に向けたトレンドを共有してまいります。 前回は、未来予測プロジェクトの2冊目「2035年の世界」の解説第1回目として、2035年における身体科学、科学、移動、環境について、12個の未来をご紹介しました。 今回は、「2035年の世界」の解説第2回目として2035年におけるスタイル、リスク、政治、経済について解説します。 解説は以下3点を中心に私の意見としてご紹介します。

どんな問題が解決できるか?つまりどんな人におすすめか?

どうしてこの本でその問題を解決できるのか?

問題解決のため我々は具体的にどう行動すべきか

それでは、本題に入りましょう。

【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】でお困りの方へおすすめの本【2035年の世界】

【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】でお困りの方へおすすめの本は、【2035年の世界】です。 以下でおすすめの理由を解説します。

本書で【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】を解決できる理由は【ネットで検索するだけでは決して出てこない一次情報を収集している】から

【2035年の世界】で、【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】を解決できる理由は【ネットで検索するだけでは決して出てこない一次情報を収集している】からです。 著者である高城剛氏は、日々、仕事をしながら世界を放浪し、行く先々で世界の変化をご自身の五感で体験されております。ネットで検索するだけでは決して出てこない一次情報を収集され、ご自身で解釈してわかりやすくした内容を積極的に発信しています。だから、今後の社会的な変化をかなり精度高く予測されます。以下では、本書で紹介される100項目のうち私が特に重要であると思われるものを2-3項目ずつ社会ジャンル別に解説します。ぜひ最後までお読みください。

2035年の「スタイル」

第5に、2035年における「スタイル」について15個の項目を紹介しています。今回はそのうち「幸福度」「ガバメント・オプトアウト」「サード・ウェイブX」を解説します。

幸福度:国の経済的規模を表す指標としてGDP(Gross Domestic Products、国内総生産)がよく使われます。日本はGDPで現在世界第4位です。一方、国民の幸福度を示す尺度として、GNH(Gross National Happiness)やHPI(The Happy Planet Index、地球幸福度指数)が使われます。日本はHPIで115か国中45位です。ここからわかることは、物質的な豊かさだけでは人の幸せは図れないということです。資本主義の機能不全が叫ばれる中、2035年にはGDPに加えてこれらの指数を組み合わせていくことが必要となるかもしれません。

ガバメント・オプトアウト:「ガバメント・オプトアウト」とは、政府の仕組みから一時的に離脱することを指します。具体的には、経済破綻や戦争といったハードリセットから自らを守るために国に対して物理的に距離を置くことです。例えば、海外移住したり、通貨を自国以外のものに換金し、海外の口座に持つことなどです。2035年には、このような動きが、政府に依存しない個人の自由な生き方の表現としてますます定着するかもしれません。

サード・ウェイブX:ここでサード・ウェイブXのXはコーヒーです。最近、健康志向の高まりで、コーヒーは体に良くないものとして脱コーヒーの動きが進んでいます。一方、「サードウェイブコーヒー」と呼ばれるコーヒー店の出店が相次いでいます。コーヒーにおける第1の波は、大量生産・大量消費時代に質やこだわりよりも手軽にたくさん飲めることを重視したコーヒーショップが増えたことです。第2の波は、スターバックスに代表されるどこで飲んでも同じコーヒーチェーンです。そして、第3の波つまりサードウェイブは、単一種の苗木から収穫した豆だけを使用し、顧客の顔を見ながら一杯を丁寧にいれていくものです。豆に産地証明書がついて栽培地に強くこだわります。そして、サードウェイブコーヒーは、コーヒー農園における搾取の歴史への反発として、フェアトレード(途上国と適正価格で取引すること)を店の理念とすることが多いです。2035年にはこのようなフェアトレードを標榜する第3の波を起こすような業態が増えていくでしょう。

以上をまとめると、個人が自らの意志として、海外への資産分散や海外移住等で自国の仕組みから離脱したり、フェアトレードを標榜する企業の商品やサービスを買うことで、経済的成功以外の自分なりの幸福を追求するようになり、国民の幸福度を指標とする未来が訪れるでしょう。

2035年の「リスク」

第6に、2035年における「リスク」について10個の項目を紹介しています。今回はそのうち「有害なバイオ物質」「メガ都市とコンパクトシティ」「水戦争」を解説します。

有害なバイオ物質:これまで有害な物質といえば、ダイオキシン、六価クロム、ホルムアルデヒドなどの化学物資とされてきました。しかし、今は遺伝子研究が進んで様々な遺伝子組換生物が生まれており、その過程で危険がバイオ物質が誕生する可能性が高くなってきています。本書の発行時点では言及がありませんが、実際に、2019年から2022年にかけて、中国武漢市にあるウィルス研究所からCovid-19(新型コロナウィルス)がアウトブレイクし、世界的なパンデミックが発生しました。2035年には、バイオハザード警報が出て急いで自宅に避難するような日常がくるかもしれません。

メガ都市とコンパクトシティ:現在、世界中で都市部への人口集中が生じており、様々な社会問題が発生しています。具体的には、人口1000万人以上の「メガ都市」が出現しつつあり、人口が増えすぎた結果、スラム化し街が荒廃しました。典型的な例はアメリカのデトロイトです。際限のない開発で労働者として貧困層が流入し、スラム化が進んで町が荒廃しました。この解決策として、人口200万人前後でありながら都市機能が集約される「コンパクトシティ」を目指そうという動きがあります。コンパクトシティでは、境界線を設定し、開発を境界線内のみに限定することで地価が上がる結果、貧困層を締め出すことでスラム化を防ぎます。典型的な例はアメリカのポートランドです。ポートランドでは電車が無料で、徒歩や自転車での移動もしやすいので、優秀な人材や有名な企業が集まりました。2035年になると、東京は4つのコンパクトシティに分割されているかもしれません。

水戦争:今、世界は砂漠化や人口増の影響で深刻な水不足に陥っています。地球上にある水資源のうち、飲めるのはわずか3%しかありません。2035年には、水資源をめぐる紛争が世界中で激化するかもしれません。ところで、水道水を飲める国は世界で5か国しかありません。その中には日本が含まれおり、その理由は日本の浄水技術が優れているからです。このことから、今後は日本の水道インフラ技術の輸出が産業として成長するでしょう。

以上をまとめると、都市機能がコンパクトに集約された便利な街に住みながら、日常的なバイオハザード警報に警戒する生活をしつつ、日本の主要輸出産業として水ビジネスがニュースになるような未来が訪れるでしょう。

2035年の「政治」

第7に、2035年における「政治」について個の項目を紹介しています。今回はそのうち「リキッド化」「成長しない世界」「イスラムパワー」を解説します。

リキッ���化:本書によると世界はフラット化したあと、リキッド化するでしょう。「フラット化」とは、先進国が没落し新興国が成長し世界が平準化することです。具体的には、インターネットが物理的な距離を超えて世界中を結ぶので、先進国で行われる仕事が新興国に流れて賃金水準が平準化します。一方「リキッド化」とは、床にこぼれた水のように、ある地域が独立したり地域同士が連合を作る等緩やかに集合離散を繰り返すことです。2035年には、静的で均質化された世界(フラット)から動的で多極的な世界(リキッド)になるでしょう。

成長しない世界:皆様は日々ニュース等を見ていると、格差は広がりつつあり、現在の資本主義制度は疲弊しつつあるのではないかと感じているかもしれません。これまで世界は成長することを前提に歩んできました。その結果、ねじれや齟齬が生まれ様々な問題を生じてきました。2035年には、成長しない世界を前提として物事を考えるようになるでしょう。本書ではそのような世界で重要になる資産は、知的財産であるとします。具体的には、ロボットが働いてお金を稼ぐ仕組みを支えるような知的財産が重要になるでしょう。

イスラムパワー:今後世界各地でイスラム系住民が増えるでしょう。理由は、イスラム系住民の出生率はヨーロッパ人の4-8倍あるからです。イスラム系移民が流入すると、その出生率の高さから世代を重ねるごとに爆発的に人口が増えます。2035年には、欧米を中心とした秩序にイスラムの秩序が割って入るようになるでしょう。今後産業としてハラル認証等を取得していく必要がでてくるでしょう。

以上をまとめると、世界中の多くの拠点で地域の合従連衡が生じるとともに、成長を前提としない新しい資本主義の下、イスラム世界の文化や習慣が日常生活に反映されるような未来が訪れるでしょう。

2035年の「経済」

第8に、2035年における「経済」について17個の項目を紹介しています。今回はそのうち「資本主義3.0」「キャピタルフライト」「ユニオンとリージョン」を解説します。

資本主義3.0:従来の「資本主義1.0」は行き詰まりを見せています。貨幣経済の本質は「1万円札に1万円の価値がある」と信用ですが、いつかどこかで「1万円の価値がある」という幻想が崩れてインフレが生じると資本主義は破綻します。そこで、その解決策となる「資本主義2.0」として期待されるのが「分散型基軸通貨制」です。具体的には、複数の通貨をバスケットに入れてそれを一つの通貨とみなして管理することです。その中のある通貨(例えばドル)が下落しても、それ以外の通貨が支えるので全体への影響を最小限に抑えることができます。とはいえ、資本主義2.0で基軸通貨が新体制に移行したとしても、貨幣経済が集団幻想であるという本質は変わりません。2035年以降は、成長しない世界を前提とした「資本主義3.0」へと移行するかもしれません。

キャピタルフライト:「キャピタルフライト」とは、資本を国内から海外へ避難することです。例えば、企業が海外へ工場を移したり、個人が自分の財産を他国通貨へ換金することです。本書の発行時点では言及されていませんが、2024年現在世界中がインフレで苦しむ中、歴史的な円安状態となっており、円下落の危険性を感じた多くの富裕層が資産を海外へ移しています。今後は、我々一般の日本国民も、資産を日本円に限定して現金で持ち続けるリスクを真剣に考えるべきかもしれません。2035年には、もっと円安が進み海外へ出稼ぎにでることが当たり前になっているでしょう。

ユニオンとリージョン:世界はフラット化した「グローバル(地球規模の規格化)」からリキッド化した「ユニオンとリージョン」へとシフトするでしょう。「ユニオン」とは、EUのような国同士の連合体です。「リージョン」とは、地域のことで国境をまたいで地域としてつながることです。例えば、スペインからカタルーニャ地方が離脱することやイギリスのスコットランドが独立すること、4か国をまたぐクルド人居住地域を指すクルディスタンの問題等が発生しています。2035年にはユニオンの一員だが国ではなくリージョンとしてつながるという考え方がますます増えることでしょう。

以上をまとめると、複数の基軸通貨を入れた通貨バスケット制を基本とする資本主義の下、資産防衛のため自分の資産を最適な国の通貨に換金する資産運用が当たり前になるとともに、自分のルーツとなる文化や習慣を重視し国ではなくリージョンとしてつながる未来が訪れるでしょう。

【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】解決のため具体的な行動は【未来の社会的変化につながる行動を実践する】

では、この本を読んだあと、我々は具体的にどう行動すればよいでしょうか? それは、【未来の社会的変化につながる行動を実践する】です。 2035年に社会面で予想される未来は以下4点です。

個人が自らの意志として、海外への資産分散や海外移住等で自国の仕組みから離脱したり、フェアトレードを標榜する企業の商品やサービスを買うことで、経済的成功以外の自分なりの幸福を追求するようになり、国民の幸福度を指標とする

都市機能がコンパクトに集約された便利な街に住みながら、日常的なバイオハザード警報に警戒する生活をしつつ、日本の主要輸出産業として水ビジネスがニュースになる

世界中の多くの拠点で地域の合従連衡が生じるとともに、成長を前提としない新しい資本主義の下、イスラム世界の文化や習慣が日常生活に反映される

複数の基軸通貨を入れた通貨バスケット制を基本とする資本主義の下、資産防衛のため自分の資産を最適な国の通貨に換金する資産運用が当たり前になるとともに、自分のルーツとなる文化や習慣を重視し国ではなくリージョンとしてつながる

これらの未来の社会的変化につながる行動を実践してみてください。例えば、フェアトレードを前提とする商品を購入すること、都市部ではなくコンパクトシティ化が予想される郊外の地域へ移り住むこと、円以外の通貨で資産運用することを検討すること、などです。

最後に「2035年の世界」のリンクを再掲載しますのでご購入のうえ実践してみてください。 2035年の世界

以上で、未来予測プロジェクト二冊目を終わります。最後までお読みいただきありがとうございました。本書の内容を実行し皆様の問題解決にご活用ください。次回は、2040年より先の未来を予測する本をご紹介します。 今後とも本ブログをお読みいただければ幸いです。

0 notes

Text

2023年度修士論文

﨑山 皓平 景観評価における屋外ARを用いた評価手法の検討と特徴に関する研究 -和歌山市景観重点地区を事例として-

仲 祐一郎 ニュータウンの年齢別人口割合による分類と戸建住宅地の更新状況に関する研究 南部大阪のニュータウンを対象として

湊本 早紀 地方都市における建築確認の申請箇所の変遷と立地特性に関する研究 和歌山市のコンパクトシティ政策に着目して

0 notes

Text

情報開発と利活用20240124

Recent Posts

ブロックチェーン開発者になる方法 完全なガイドラインHow to be a Blockchain Developer Full Guideline 緊縮目的のコンパクトシティが成功するはずがない 先端技術情報20230124 (2)次のビットコインの強気サイクルを引き起こす可能性のある4つのこと4 things that can spark the next Bitcoin bull cycle

0 notes

Quote

バスは簡単に廃線出来るという事例だよな。まあ人口減を考慮してコンパクトシティ化は不可避だわ。鉄路のある地域で集中していかないと。車運転出来なくなったらどうするの、と。

[B! 交通] 高速ゆうばり号も9月末で廃止へ! 「攻めの廃線」から5年で札幌―夕張間のバス路線がついに消滅(鉄道乗蔵) - エキスパート - Yahoo!ニュース

5 notes

·

View notes

Text

コンパクトシティとは、住まい・交通・公共サービス・商業施設などの生活機能をコンパクトに集約し、効率化した都市のこと。 または、その政策のことをいう。 基本的には脱車社会を目指して、公共交通機関または徒歩で移動できる範囲に都市機能をまとめる。

0 notes