#グッゲンハイム美術館行きたい

Explore tagged Tumblr posts

Text

あと3回しか、寝れない。そう思って悲しくなった今朝(2/10)。日本に戻ってやりたいこともやるべきことも山積みなのだけれど、終わりたくないなぁ。

土曜日の夜にタクオミとタイガを呼んで、タクオミが彼女ともう一人友達を連れてきてくた。餃子作って食べてポーカーをした。負けた、私とタイガが負けて、ユシャンが大勝ちした。11月に、初めてポーカーをやった晩ぶりに現金をかけてポーカーをした。崇は全然違ったと言っていた、やっぱりお金をかけると楽しいそうである。私は、この晩に心底気がついたのだけれど、かけてもかけなくても、変わらない。全然変わらずふざけるし、様子見るために損もするし、特に上達もしなければ、守りに入るわけでもない。ただ単純にゲームが好きなだけなのだった。あ、ポーカーの話がしたかったのではなくて、タイガがさ、「ハイライトは何?」と問うてくるのですよ、私のNY滞在のハイライトは何だった?って。

タイガとは、前回11月の晩にポーカーをした時しか会ってなくて、あんまりまだ知らない。悩みに悩んでうまく答えられなかった。残念。

結論からほぐしていくと、そう言うわけなので私は今一度社交的な人間になる努力を、日本に帰ったらしてみようなどという気持ちになっている。あの会話のテーブルで、タイガにサラッと骨子を言える自分でありたかった。いつの間にか、社交の場を避けるようになって久しい私は、そういう、日頃から付き合いのある人ではない人に向かって、言葉を上手く組み立てる筋力を失っていたことに気がつかされた。あとはまぁ英語力の限界ね。

ハイライトって、難しい。しばらく時間をかけてからそう言うと、「旅じゃなかったんだ」と笑って、崇も、「ね、俺もそう思った」と言っていた。うん、旅はNYのハイライトではないよね、旅は全く別物なのです。

ハイライトね~と悩んでいて、何となく胸の内にある解答としては、暮らしたかった、暮らしができた、と言うことかなぁ。変な暮らし方ではあったけれど、ご飯作って食器洗って、日記書いて本屋行って、図書館行ってカフェ行って。

NY行って何するんですか?と言う質問をごまんと浴びた、渡航前に。わかりません、と答えていた。ただ行きたかった。

ハイライトを探してNYに来てからの日々を思い返しながら餃子を包んだ。ちなみに私は餃子を包むのが上手い。誰かに教わった覚えは特にない。

渡航直前に相島さんとランチをして、NYで何するか予定あるんですか?と聞かれて、全くないんです、と答えながら、まぁでも気ままに公園とかカフェで本でも読めれば、きっともうそれだけで満足なんだと思います、と答えたことを、セントラルパークにピクニックシート敷いて寝っ転がりながら本を読んだりポストカードに手紙を書いたりしながらふと思い出した、時のことを餃子を包みながら思い出した。あ、そう言えば本当に有言実行しているなぁ、あの時(ランチ)割と口から出まかせに答えた予定とは言えないような予想を、聞かれたから言っただけだったのに、結局本当にただただ公園で寝転がって本読んでいる今ほど満足を覚える午後の使い方もない、言った通りのことしているなぁ、そう思った。自転車で走れたと言うのがとても大きかったけど。

自転車といえば、NY滞在の最後の週末が始まった一昨日、土曜日。

残りの時間、何をしたいかな、と考えずとも考えざるを得ないような、未来のノスタルジーのエキスを先に舐めているようなこの終わりの始まりの時間に、やっぱり自転車に乗ろう、と“やること”が自然と私の中に転がり込んできた。セントラルパークそばの日貸しのレンタサイクルを5件ほど調べて一番良かったところの1日レンタルを予約する。サブウェイに乗って35分くらい、マンハッタンへ。何とも思わなくなっていたサブウェイがブルックリンからマンハッタン島へと渡る橋の上での景色などを、“もしかするとこれが最後に見る景色になったりするのかも”と言う気持ちで眺めてしまう。

気温は0~2度くらい。サブウェイを降りるとものすごく寒くてちょっと不安がよぎる。レンタサイクルはぎっしりと眠っていていかにもオフシーズンな感じのお店だった。顔写真付きのIDを預かると言われて期限の切れているマイナンバーカードを置いていった。

スキーやるかもと思って持ってきていたフェイスマスクをぴっしりと着けて、いざ走り出す。スキーはやらなかったけれどやっと大活躍の一日だった。

公園(セントラルパーク)を走り出す、適当にアッパーウェストまで行って、大好きだったリバーサイドパーク行ってこよう、そんな適当な感じで走り出す。寒さは全然平気で、なんだ冬のNYでも自転車乗れるんじゃん、と思いながら葉の無い木々の中を通り抜けていった。冬の公園は木々に葉がなくて、公園沿いの歴史ある建物がより一層雰囲気良く見えてくる。“あぁ帰りたく無いなぁ”と思った。

浸っていたせいなのかどうかはわからないけれど、公園の上端まではあっという間に着いてしまった。もっとずっと遠い、広い縦だと思っていたのでびっくり。Trekのレンタサイクルはとても乗りやすくて、あの乗り辛かった自転車でよほど苦労していたのかもしれないという現実にこんなに時を経てから気付かされた。ほぼ立ち漕ぎのようなあの自転車で走っていた日々、私はあまりにも自転車で走ることが楽しくて、そんなに大変な自転車ライドをしているつもりがなかった。でも今のこのレンタサイクルのギアチェンジし放題な感じは確かに、公園の丘をものともせず走れちゃうから、スイスイスイ~と気持ちよく走っているうちに公園中を走り切れてしまう(直径訳4km)。

アッパーウェストに行く前に、イーストのグッゲンハイム美術館に立ち寄る。NYで一番好きな美術館。閉まっている時間だったから何となく外から愛でた。そして110、公園の一番上まで行ってアッパーウェストへ。Broadwayまで西に行く。懐かしいし、好きだ。NYに行ってくる、とただ飛び出して、最初に寝泊まりできた場所がアッパーウェストだったことの果てしない幸運を、何度も何度も覚えてきた幸運を再び味わった。仮にNYに旅行に来て、アッパーウェストに何の用事があるだろう?アッパーウェストの界隈に足を踏み入れることなく去る人はそう少なく無いはずだ。でもアッパーウェストこそがNYの、マンハッタンの、生活が営まれている界隈でもあるなぁ。毎日自転車で帰る際のアパートに着く前の最後の下り坂が好きで、そこに着くと動画を撮りながら下った。何をするわけでもなくアパートを路上から見上げて、次はどこに行こうか、と。リバーサイドパークも通ったし、Broadway通りのノスタルジーも味わったし、というかアッパーウェストのBroadway通りの雰囲気がとても好きだな~と再認識しながら通った。信号という信号を無視して進むこの感じも懐かしい。

ハーレムを通過して、再び公園方面へ。気狂い騒ぎがあった晩も懐かしいし、ストリートスナップを撮られた日なんてもう9年前の思い出かと思うくらい昔に感じる。女の子が叫んでいた日もあったし、自転車が盗まれた日もあったハーレム。ものすごくエネルギーと愛を感じるハーレム。ハーレムというプライドが、有害ではないプライドが滲み溢れている気がする。自転車に乗る日はほぼ毎日通過していたなぁ。

公園を下って、やはりあっという間で、そういえば川村さんがいつか行きたいと言っていたジョンレノンが住んでいたアパート、結局見てないからと寄り道をして、崇にNY day2くらいにお薦めされたけど行ってなかったBethesda Terraceにも寄っていくことにした。びっくり、毎日通過していた橋の、その下がBethesda Terraceのタイルの天井だった。どうりで、だいたいその辺通っているはずなのに見かけたことがないのよね~と思っていたわけでした。いつもタイルの天井のその上を走っていたのだった。

Bethesda Terraceにて、次の行き先を考えているうちに、Brooklynに自転車で行っちまおうという発想に至った。ビアンカおすすめのイスラエル料理はランチもやっているので、ウィリアムズバーグでランチをして、家に帰って、いつも20分かけて歩いて行っているパン屋に自転車で行って、とBrooklynで自転車に乗ろう!となった。アッパーマンハッタンは地図がいらない。だいたい走れる。年内にとてつもなく歩き回ったし、それ以上に走り回っていたので。

Brooklyn方面はわからないので地図を見ながら走り出し、Queensboro Bridgeを渡ってRoosevelt Islandを通過してQueensという未知なる土地を走り出す。ノスタルジーツアーの予定だったのに、また新しいことしている!と思いながら知らない景色を走っていった。これがQueensなのか~と思ったけれど、特に足を止めたくなる何かには出会わなかった。大したことなくウィリアムズバーグに到着。調べていたリカーショップでお目当てのカベルネ・ソーヴィニヨンを無事にゲット。イスラエル料理は45分待ちだったので退散して一回家に戻って残りのボロネーゼを食べた。

久しぶりにたくさん自転車を漕いで早くも膝の筋が弱音を上げ始めている。

夕方は崇もチャリに乗ると言うので、崇の行きたいポスター屋さん集合で再び出る。NYに来て最初の週にとりあえず行っておきたいと言って崇と歩いて渡ったBrooklyn Bridge、その時刻はあまりにも混んでいて、なんだかんだで帰るまでもう来ないとかあり得るよね、なんて言っていたけれど、結局その後4回渡った。ブルックリンからマンハッタンに向けて自転車で渡るのは今日が初めてだった。

ポスター屋さんで新居のポスター探し(家具より先にポスターって、順序どうなんだろう?はてなすぎる。)をしたけれど難航し、諦めた崇はCiti bikeを利用開始、電動自転車!ロワーマンハッタンからとりあえずワシントンスクエアパークまで一漕ぎ。道はやや狭くて前後で走っていても話したりはできない。ワシントンスクエアパークも、懐かしいねなどと言って次どこいく?と。アジアンマートに行きたいということでブライアントパークを目指す。

ミッドタウンになってくると格段に自転車が楽しい。自転車道が広く整備されていてマンハッタンー!という景色をどこまでも漕いでいく楽しさはやっぱり抜群で、“マンハッタンでは自転車に乗ることが一番楽しいアクティビティだな”と思い、続いて“マンハッタンほどに自転車が楽しい都市は他にあるのだろうか?”となった。崇は興味も持たなければ観る事もないであろう私の大好きなニューヨーク映画『アメリカンユートピア』の自転車滑走シーンを説明したけど、案の定興味なさそうだった。あ、そうそう、Brooklynはね、自転車難しい。マンハッタンほど自転車道の整備が張り巡らされているわけではないのと、何と言ってもマンハッタンは道が縦と横しかないから、迷う事がまずあり得ない。でもBrooklynはマンハッタンほど均一な網目状の未知ではないので、適当に走っていても大体目的地付近までは行ける、ということにはならなくて、どこの角でどっちに曲がって、何ブロックであっち曲がって、とちゃんと地図を見ないと目的地に辿り着かない。ということでマンハッタンはただただ楽しく乗れる、漕げる。ようやく崇も自転車の楽しさを知ったようであった。

でもCiti Bikeは恐ろしく高いのでほんの1時間ほどのライドで終了。私はそのまま登り続けて自転車屋へ返しに行き、崇は日本食スーパーで餃子の材料を揃えていた。

そうして帰って、餃子作って、ポーカーした。最後の土曜日。寝たのは3時くらい、、、。あ、雪がたっぷり降って、みんなをウーバーに見送った後の2時頃にタバコを持って雪の中でフラフラしたのも良い時間でありましたね。

最後の日曜日の話の前に、金曜日の話もしようか。そうやってほろほろと最近のことを思い返していると結局、みっちり毎日日記を書きたい気分になってしまうねぇ。

とりあえず金曜日。金曜日はPublic RepordでRV tripの日記を書いていた。書き続けたいモードだったけれど、Avishai Cohenの日だったからきっかり切り上げて帰宅。大急ぎでボロネーゼを作った。ハンバーグの残りの挽肉が残っていていい加減使ったほうが良くて。と思ってひき肉を冷蔵庫から出したらすこーし臭った。うーん、アウトかなぁ、と思って崇にセカンドオピニオンを求めたら全然平気だと言われて、うっぷ、、、。本当に?うん、全然行けるでしょ。ということでそのまま使った。私は肉は、明日使う予定がないなら冷凍しちゃう人なので、引き続き異文化体験なり。

そしてあんまり行かないBlue Noteが2時間半前には到着しないと良い席が取れないと読んだので、急いで急いでボロネーゼを食べて、急いで急いでBlue Noteへ。懐かしい、前回ここに来た晩はHIMALAYAN DIALYの入稿前夜で、路上のスタバのWi-Fiから一生懸命原稿のアップロードをしていた。そんなことを思い出しながら覚悟して路上に並んだけれどそこまで極寒ではなかった。崇も会場時刻ギリギリに到着して無事素晴らしい席に着けた。

Blue Noteには私は音楽を聴きに行っているので全然高いお金払って食事をしようという思考回路がなかったけれど、よく考えたら2時間もテーブルで待つ!一人だったら本を読んでいるけれど、たかちゃんの前で一人本を読んでいるのもなんか違うし、結局コニャックをダブルでチビチビした。してたんだけど、なんやかやで食べたくなり始めちゃった二人は、ポテトとサラダを頼んで、なんかずっと食べてるねとなった。

Avishai Cohen Trioはもう、天にも登るほどの至高の晩だった。Avishaiのライブに初めて行ったのは23年の春。それなのにもうすでに5回目のライブ、こりゃ歴としたファンだわね。というのもあるけれど、Avishaiはお世辞じゃなくて本当に日本が好きみたいで、年に2回も違うプログラムで来日してくれるのでよく行けた。そのどれもが本当にぶち抜けて素晴らしくて、かっこよくて、心底好きになっちゃう人たちなのだけれど、そんなTrioのニューヨークライブに行けるというのは、とても嬉しい。元々の帰国スケジュールでは行けるはずがなかったので、あら残念、まぁまたすぐ東京来てくれるだろうから、と諦めていた。でも行けることになって、チケットを買う時たまたま前に崇がいたので誘うともなく声をかけてみたら行くというので2枚買った。

行くと言ったものの彼らの名前もわからない崇は、「なんだっけ?名前」と言って予習を始める。アルバム引っ提げてのジャズライブは予習をしっかりしていくとより一層楽しい。Brightlightをよく予習するようにと伝えたけれど、SpotifyのおすすめリミックスでRememberingに出会った崇、すっかりRememberingとBrooklynのマリアージュに惚れ惚れしていて、何かとRememberingばかりかけていた。「アンコールでRememberingやってくれたら感動するなぁ」などと言っていた。

ライブが始まって、本当に最高で、ガイの指さばきを間近に観ることができる席で、ともかく幸せだった。するとどうでしょう、AvishaiがMCで今日は特別な夜なんだと言う。Roniのお母さんが来ているんだ、と。会場大拍手。Avishaiが指差しちゃってRoni’s mom身バレ。二個先のテーブルに座っている素敵なブロンズレイディーが実はRoniのお母様だった!!!そうとは知らずバッチリ動画に収めてしまった。これはRoniが大好きな母に良い土産話が出来たなぁ~!

そしたらまさかのアンコールはRememberingだった。すごいね。よかったね崇。

崇の本物のJazz初体験がAvishaiだったことは私も嬉しい。私もちゃんと心して行った初めてのJazzライブはAvishaiだった。

Blue Noteを出て、バーに行こうとなったけれど、今自分の中で鳴り響いているこの音楽を消さないバーってどこだろう?となり、Terreに行ってデザートとワインもありだよね、となったのだけれど、閉店まで30分しかなかったので結局サラミとポテチを買って赤ワインの待つ232 St Johnsに帰宅した。これが金曜日。

木曜日はTerreに行った晩です。Avishaiを体験しながら、2晩も続けてこんなにも最上級の夜を過ごしてしまうなんて、そう思った。1晩目の最上級の夜。

木曜日は前から行きたかったBakeriというパン屋カフェに行くことに。なんと片道50分。NYのサブウェイは本当に遅くて遅くて参っちまう。ちなみに自転車で45分の場所。東京だったらあれか?葉山の奥地のカフェにでも出かけるくらいの時間かけるということか?でもBakeriには行ってみたかったのでいざ。Bakeriは素晴らしかった。レジで可愛いオリジナルポストカードをもらった。なんか、ショーケースの中のストロベリーと書かれた何かが『マイブルーベリーナイツ』のブルーベリーパイみたいだったので思わずそれをオーダーした。スコーンだった。ラテとストロベリー���コーンの朝なり。贅沢すぎるなぁ、と感じながら、帰国前ならではの財布の緩みを楽しむことにした。本が少し進んで良い感じ。ビアンカにカードを書いた。書いたことはベルの音によるちょっとした思い出しだったのに、ちょうどビアンカ宛ての郵便を回収しにLAの友達が今日家に来る、という連絡が入ったので、ならばこのカードも持って行ってもらっちゃおう、とそこそこでカフェタイムを引き上げて帰った。

夜に外食が待っているので午後は仕事をした。外食。そうなのです。この外食が凄まじく良かった、、、。

発端は崇がマットレスを買う、ということだった。NYではfacebookなどで人から中古品を買うというのが家具入手における当たり前だそうで、ここ数日ずっとマットレス探しをしていた崇はついに買いたいマットレスを見つけたので、バンを借りてマットレスを人から買うからドライブして葉月の行きたいレストラン行こうよ、という事になった。ビアンカが食通すぎるのでBrooklynのレストランの良すぎるリストが溜まっていて、ずっと行きたかったイタリアンに行く事になった。予約は21時。相変わらずのスペイン人モード。

ところで私は誰かが5,6年使ったマットレスはちょっと買えないなぁと思った。と言いつつめちゃくちゃ手伝った。マットレスはとてつもなく重かった。汗だくになってバンに積み込み、ブルックリンハイツの崇宅、まだ契約したのに誰も使っていない伽藍堂のアパートに運び込む。いや重かった。レストランの予約時間が迫っているのでマットレスを放り込んで急いで去る。マンハッタンは車が一番遅い移動手段、というほど混んでいる。マンハッタンやブルックリンの夜景を見ながら車で走って、ブルックリンブリッジをBrooklynに向かって渡りながら、このブリッジを逆方向(Brooklyn to Manhattan)に歩いたNYライフの始まりの時間を思い出し、なんだか綺麗なエンディングになりつつあるなぁ、などとシナリオティックな感想を抱く。車を返した場所からレストランは崇の勘違いにより15分ではなく25分もかかるので、えっさおっさと小走りで歩き続けた。そんな風についたTerre.ビアンカの強いおすすすめ。うちに住みなよ、と最初に言ってくれた会話の時から、近所にすごく良いイタリアンレストランがあるの、と言っていた。その後大量のおすすめリストを送ってくれた時も、トップにまずはこのイタリアン、と言っていたレストラン、Terre.

入り口の黒板に「LIFE IS TOO SHORT TO EAT BAD PASTA & BAD WINE」と書いてあって“So true!”とご機嫌に入っていった。

21時ともなると徐々に人が帰っていく時間、店内は程よく食べ終わった感じに空きだしていて、タイミングとしてはナイスだった。端の方の席について、良いねぇ良いねぇ、と言っていて。ハッとびっくり、ねぇ、音楽ライブじゃん!と。ライブのレコーディングが流れているのだと思っていたのだけれど、違った、本当にライブ演奏が奥で行われていた、びっくりびっくり。

���わず席を変えて良いかと店員さんに聞いたら、ちょっと待ってな呼ぶから、と片付けてくれて奥の、ライブに近い方の席に移動した、ベルムースと赤ワインを持って。

さて、珍しく前日から予約を取っていたレストランの晩だというのにもかかわらず4時頃ランチを摂った崇の失態。まだお腹が空いていないとか抜かすので、知らん!と好きにオーダーした。

ブルスケッタは割と好きでよく作るので、RVでもブルスケッタを作った晩があった。なかなかの人気を博してみなお気に召したようなので気分も上々。そんな思い出のブルスケッタがアペタイザーメニューに載っていたので、ちょっとここは本物を味わって手本にしようとブルスケッタをオーダーした。うむ、書いているだけで涎が出てくるぞ、もう四日も前の晩だというのに。

私の知っていたブルスケッタの概念をことごとく凌駕してくる素敵なブルスケッタエクスペリエンスだった。まず持ってバゲットではなくむっちりほんわりどっかりとした大きなパンが敷かれている。そしてこのお店ではオリーブオイルのテイスティングというメニューもある。気になるけれど、試せるタイミングのないまま、、、。すなわち、大変こだわったオリーブオイルなのである。もう香りからして3呼吸くらい置いてしまう良い香りと美味しいオリーブオイル。にずっっしりと漬け込まれたチェリートマト。あ、ブルスケッタってチョップドトマトじゃなくてチェリートマトをこんな風にただ柔らかくなるまで漬け込むという方法があるのですね!となった。美味しかった。。。。。。。。

メインはラムラグーのRoasted Almond Pasta とGrilled Octopus.

Grilled Octopusが衝撃的な美味しさだった。LAで食べたエビに匹敵する美味しさ。あ、ちなみにワインはナチュールなのだけれど、日本で知っていたナチュールよりもクラシックに近い風味だったのはなぜだろう?美味しいワインと美味しすぎる料理に感激した晩でありました。誕生日にここ来たい。

水曜日は911 memorial museumを目指してWorld Trade Centerに行った。museumは36ドルととっても高かったので、free Mondayに来直そう、と石碑や跡地などを見るだけに留めてチェルシーに移動する。チェルシーのDavid Zwirnerにわこちゃんからぜひ行ってきてと言われた画家の展示がやっているので行った。チェルシーにはいつでも行きたかったのでちょうど良いや、くらいの程度で行ったけれど、面白かったRaoul De Keyser。通りを挟んだGiorgio Morandiもすごく面白くて、目がチカチカするほど凝視した。

そばにあったとても楽しいリカーショップで赤を一本買って崇とビアンカにギフトカードを買った。

そしてルドルフ・シュタイナーの本屋という気になりすぎる本屋に歩いていく。オイリュトミー講座の張り紙があった。なんだかよくはわからなかったけれど日の浅くなさそうな、根付いた感じのする小さな本屋だった。エポックノートや慣れ親しんだドイツの文��具も売っていた。

火曜日のことも月曜日のことも、もうくっきりは思い出せない。でもAnaisという気に入りすぎたワインバーに毎日のように出掛けているので、おそらく行っていたと思う。

日曜日2/2は嶺くんに会った。Ray Suzuki.シュタイナー全員集合。嶺くんに会うのは15年ぶりくらいかもしれない。りかさんには軽井沢で会ったけど。嶺くんは変わってなかった。昔のまま飛び抜けて爆発力があって、ある意味その時代の先を行きたい彼の爆発力が、今、ついに世界と噛み合ってきているんだな、という感じだった。数年後、ひょっとしたらビッグネームになっているかも知れない、そんな感じの爆発力でキラキラしてて、とっても楽しそうだった。とにかく楽しそうだった。楽しく生きることは戦いである、という責任みたいなあのセリフをまた思い出した、頑張って楽しまなくちゃというエネルギーがちょっと沸かされた。いっちゃんおかしかったのは「バズっていう友達がいて、あ、すごい年上なんだけど」と話し始めて、それが実はバズラーマンのことだったっていうのが、私的にはかぶりを振るほどの面白さだった。バズラーマンと友達って、ニューヨークがすごいというよりはやっぱ嶺くんって感じだなぁ、と思った。後日談で面白かったのは、サティアが「嶺は変わらないな、ビッグネームを出せばみんな感心すると思っているあたり」と崇との帰り道に言っていたらしい。そう、ソムタムダーでご飯をした後、私はVillage Vanguardのライブに出かけ、解散した。ちなみに、ソムタムダーをお薦めされた時は、“へぇ、代々木のソムタムダーと名前一緒だ。まぁタイ料理では使いがちな名前なんだろうな”と思っていたのだけれど、まさかの世界チェーンだった。おったまげ~

その後のVillage VanguardのVijay Iyer Trioのライブに偉く心揺さぶられる感動をした。(のに今はもうAvishaiを経ちゃったので…)

さて、ビューンと一週間時間を戻して次の日曜日、すなわち最後の日曜日in New York, 9th February 2025.

起きたのは9時頃で雪景色が楽しみたくて散歩に出た。二日酔いという感じはなかったけれど夜ふかしをしたのとタバコで口の中が不味いのでコーヒーが必要。そんな感じで、あぁ最後の日曜日なんだなぁ、と散歩に出た。雪はそんなに長持ちしそうなのではなくて、春のような雪だった。踏まれる場所は結構べちゃべちゃしている。Prospect Parkはほとんど毎日走っている公園。今日は雪ですっかりと雰囲気が違っていた。ウォーリーを探せ!の景色だ!と誰しもが思うような風景だった。Grand Army PlazaからProspect Parkに入るとまず広がっている大きな大きな広場に、無数のヤングファミリーが遊んでいた。雪なので、スキー用具なので、カラフルなのです。それが、ウォーリーを探せの景色を醸していた。公園内のコーヒー店はずらりと列ができていた。小さな店内は決して忙しない様子ではなくて、マイペースにやっていた。��にこんなにも長い列ができていることなんかぜんぜん気になっていない雰囲気の働きぶりが好きだし、列に並んでいる皆さんの決してイライラしていない感じもとても好き。そう、NYに着いた初日から感じていることだけれど、なんでかな、“みんな”なんか余裕があるんだよねぇ。余白があるというか、急いでないというか、豊かな感じがするんだよねぇ。なんでかなぁ。好きなんだよなぁ。

あ、そうそう、私がNYが好きな理由の大きなところに人の様子、というのがあるけれど、先日嶺くんもNYに住む理由は人だ、と言っていた。でも中身は全然違っていたのがやっぱり面白い。「生活のクオリティは間違いなく日本の方が高いし、99%日本の方が好きなのに、なのに最後の1%のNYの良さが全部をひっくり返しちゃって叶わない(くて自分は10年NYに住んでいる)」と言っていた。「その1%は人なんだよね。日本にはこんなに面白い人間たちはいない。こんなに面白い人たちに出会える機会ばかりのNYはやばい。ぶっ飛んでる(ぶっ飛んでるという言葉が大好きなようでしょっちゅう言ってた、ぶっ飛んでるって。)人がたくさんいて、この刺激が東京にはない」とのことだそうです。それを聞いていて私はタクオミとの会話を思い出した。

タクオミ「一見面白そうって感じた人に限って、その先に面白さがないんだけど、最初は何も感じなかった“普通”そうな人ほど、付き合っていくと面白いなと思うことが増えてくるなと、最近よく思う」

じっくり誰かに出会っていくのか、ほんの15分の出会いで面白い面白くないを判断して生きていくのか、二人の異なる人間を目の当たりにした2月なり。崇は真ん中な気がするなぁ。私は完全にタクオミ派。

さて、飛んでしまった。最後の日曜日の話、どこまでしたっけ。そう、公園内のWINNERに並んでいたところね。ラテと、ついついパンオショコラを買ってしまいましたとさ。コーヒー呼ばれるまで時間かかりすぎて待っている間にパンオショコラ食べ終わっちゃった。でっかなパンオショコラ。雪の公園でこんなにもみんなが外でコーヒー飲んでる感じが好きよねぇ。待ちに待ったラテは結構ぬるくて笑っちゃう。ラテと散歩を続ける。

========

さてと、今はですね2025/2/11, 16:39、BrooklynのCafe Mogadorというモロッコ料理なのかな、のレストランでチーズケーキとラテを横にパソコン開いていたんです。そして初めて、自分から赤の他人に話しかけてみました。隣の男性二人がね、ちょいちょいHumanitarian Aid界隈な話してるな~とは漏れ聞こえてくるのだけれど、まぁ最近はUSAIDのこと話してる人たちも結構いるからそんなに聞き耳を立ててはいなかった。でもピピーンと反応しちゃったのがその数分後で、「ガザで撮っている映画」の話しに広がっていっていて、つい手が止まった。途中から聞いていたからよくわからなかったけど、何やらパレスチナの女性のドキュメンタリーを作ってらっしゃる方のようである。一人がトイレに出かけたので、私の隣に座っているもう一人に思わず話しかけた。すごい、私、割とこっちの人の感じになってきたのね、帰る3日前にして。自分の中にある日本人らしさというのかなんというのか赤の他人に話しかけにいく勇気はやはり奮い立たせないと出てこなくて、これまで何度か諦めたことがあったけど、今さっきはなんだか普通にいけた。数ヶ月前にカフェで本読んでいて突然おじさまに話しかけられたことを思い出して、あの逆の流れだよね、イケる、となんかの踏ん切りがついて急に話しかけた。

そうなんだよ、今パレスチナに関する映画を撮っているけれど、この状況になってあと2年は完成しないと思う。と白髪でブルーグレーっぽい目がキュッと奥に潜んでいるおじさまが言う。「興味があるんだね?」と。「日本のNGOで働いていて…」「日本のどこ?」・・・

あなたは映画を作っている方なのですか?「そうだよ。というかこの辺りに住んでいる人はほとんどみんな映画関係者だね」「みんな!?」「ははは、ちょっと言い過ぎかな、でも多いんだよ。彼も映画監督だよ」(と目の前に戻ってきた男性を指す。『Dirty Wars』という監督作ドキュメンタリーをお勧めしてもらった。)

そろそろ帰らなくちゃ!今日は新人研修があるのでタイトなスケジュールです。

==========

ラテ散歩から帰って今宵も予約したレストランからの逆算で出かける。夜出かけちゃうので日本の月曜日がくる前に片付けるべきパソコンごとを片付けていたらあっという間に時間が来てしまって、ブッシュウィックはやめてそのままウィリアムズバーグへ行こうということになった。DAMBOに行ってDAMBO散歩して、ウィリアムズバーグまで歩く。1時間以上もかかるなんてちょっと計算外だったけれど歩き始めちゃったのでそのまま歩き続けた。

昨日自転車で漕いだ辺りも逆行して歩いていったりしながら、よく歩いた。その中で、ハシディックの区画を通過することになって、二人ともその異様な雰囲気にかなり困惑した。ニューヨーク、中でもブルックリンでは本当によくユダヤ教の人を見る。瞬時にみてわかる服装ともみあげ(って言い方で良いのだろうか…)、女性の様、あまりにもよく見るけれど、何か引っかかることはなかった、これまでは。ハシディックの方が多い界隈だと、あぁこの辺はジューイッシュ界隈なのだな、くらいにしか思っていなかった。でもウィリアムズバーグに向けてネイビーヤードを50分くらい歩いている中で、異様なハシディックの世界を通過して、二人ともあまりにもわからないことが多すぎて困惑した。みんなのガラケーの使い方に違和感を感じる。凄まじい数の幼稚園児くらいの子供たちが皆ヘブライ語で遊んでいて、一様に真っ黒なその服装の集合体。家並みの閉塞感。東西分断時代の東ベルリンなのかここは?というような閉塞感あるマンションは、ニューヨークの中ではすごく異様だ。みたことないほど飲食店がなくて、スーパーも全然ない。コマーシャルボードが全くない。工場地帯のような静かな景色と、全くニューヨークらしい開放感が消し切られた閉塞感ある建物に雰囲気。なんなんだ!?ここは!?

と歩き抜け、今夜はハシディックを調べよう、ということになった。

そうやってウィリアムズバーグに到着し、「あぁ、なんかやっと呼吸が楽になったね」と言い合った。

ドミノパークに行ってまた一通りノスタルジーを覚える。ドミノパークは、NY day2に歩いてきた場所だ。あの頃は半袖を着ていた。今はアイススケートパークが楽しげで、雪景色のドミノ。気になる本屋があって入り、これ以上荷物を増やしてはいけないと本屋に入る度に思って、結局また買いたいものを手に取って、レジに持っていって、カードで払いたいと言ったら1ドルだから良いよそのまま持っていきなと言われる。

ご機嫌に到着した今宵のレストランはHave & Mayer.ところで今夜はスーパーボウル。アメリカの一年で一番大きいイベントの一つとのことで、レストランがガラ空き!!!スポーツバーに人口が集中している。そうか!予約の取りづらいレストランはスーパーボウルの日が狙い目なのか!と気がつく崇くん。

Have & Mayerは行かないわけには行かなかった。ビアンカの究極のお勧め。本当に大事な友達かめちゃくちゃ気に入った男の子しか連れて行かない究極のデートスポット、という説明でお薦めされたレストラン。インテリアデザイナーもしているビアンカがそこまでいう空間を、覗かずに帰る訳には行かないよねぇ。

素敵だった。隠れ家的なくすぐられる素敵さと、ちょっと特別な感じとカジュアルさのバランスが絶妙で、どっちのテンションにもなれる。アンティーク調なインテリアと植物のバランスも可愛かった~

あとは最初から最後まで楽しんでいたのは、全ての(アンティーク調な)ワイングラスが全部違うの!どのテーブルにも最初からグラスが置かれていて、見渡す限り全部違うグラスだった。見ていて飽きない。。。

食事はお高め。一番高い外食だったな。

なすが大好きな崇くんを前に、Grilled eggpluntから目が離せなくなった我々。それからTerreのGrilled Octopusの感動を引きずり続けている我々は食べ比べと評してGrilled Octopus、お姉さんの激推しだったので。どちらも小ぶりの上品な皿だった。崇の表現ではこちらのGrilled OpctopusはTerreのよりも全体を均一にグリルされているのが良いとのこと。Terreは太さ細さによってグリル加減が変化していてそれが良い、とのこと。Terreの一皿の感動は付け合わせにもあるのよね、ちょっとフムスっぽいビネガーの効いたあの付け合わせはなんだったのか、、、。「帰ったらGrilled Octopusやってみよ~」と私。「日本帰る前にやってみようよ」崇。メインはSmoked Mozzareraのパスタ。ニューヨークの本物イタリアンは全てパスタは自家製のようですね。それからナチュールワイン。ナチュールだけどPas Loinのナチュールよりもクラシカル寄りなんだよなぁ。Smoked Mozzareraを味わいながら、またまたRV tripの炭火焼とか言って楽しんでいたBBQに思いを馳せる我々であった。

レストランは兎にも角にもガラガラで、隠れ家席の裏に座っているゲイカップルと我々くらいしかいないのでお姉さんがもうぱっぱぱっぱ来ちゃって逆にのんびりできないというカラクリの時間だった。ガラガラだからのんびりできるね!という最初のアイディアは食べ終わる頃には無くなっていて、誘われるままにティラミスを食べ終えた我々は、次どこいく?という話になる。結局、Terre行って食べ損ねたブラータとプロシュートのあいつ、食べておく!?という冗談調なアイディアに即決した我々。てくてく歩いて再びTerreへ。やっぱり大好きすぎる。

「Biancaが究極のデートスポットをこっちじゃなくてHave & Mayerにしたのはわかる気がするなぁ」と崇。「なんで?」と私。私はどうもTerreの方が好きだ!Have & Mayerももうそれはそれは素敵極まりないのだけど、ちょっと素敵すぎちゃって笑 Terreくらいアットホームな雰囲気で中身は至極の料理を出すお店によりグッと来ちゃう。「Have & Mayerの空間の作り込み方とかは確かにTerreのカジュアルさより究極感あるじゃん」と崇。でも俺もTerreの方が好き、とのことでした。34歳の誕生日にTerreに来たい、という目標を定めたわたくし。ブラータとプロシュートのプレートには先日のブルスケッタに乗っている例のトマトがついてきて最高でした。ワインもベリグッドでした。贅沢すぎる!という持て余すほどの贅沢をひたひたに味わい尽くして帰宅した。

Netflixでハシディックに関するドキュメンタリーを観たけれど、謎がより一層深まったのと私はちょいちょい寝落ちた。

そうして翌朝が、このpagesを書き始めた2/10になると言うことですね。読みづらいなぁ。まぁ良いか~~~

月曜日、2/10の朝はプロスペクトパークのジョギングをしてからパン屋に行くと午前中が勿体無い、と言う限られた時間を感じてしまうモードに入っていたので、パン屋に走って行く、と言う一石二鳥コースを実施してみた。パン屋までは歩いて片道20分くらいなのでジョギングコースに最適では?とザック背負ってジョギング。でもやっぱり公園を毎日走れちゃう最高の環境だったので、通りを走るのはそんなに気持ちの良いものではなかった、信号に、通行人に、凍った歩道に。大好きすぎるこのパン屋も、これで最後になるのかなぁ、と言う気持ち。

引き続き大好きなAnaisに行って昨日サボった分の仕事と、ここ最近の振り返り上記を書き、そういえばすっかり911メモリアルミュージアムのフリーチケット取るの忘れたなーとなった。パルミジャーノレッジャーノを買って帰ってリゾの晩。『アンオーソドックス』Netflixのハシディックのドラマを一気見した。

火曜日はウィリアムズバーグに出かけてTrader’s Joesでお土産を買って、Bakeriでバゲットを買って、カフェがどこも混んでいたのでCafe Mogador���入ってみた。コーヒーだけのつもりだったのに空気感に飲まれまくってチーズケーキをオーダーしてしまった。至福のティータイムであった。上記の続きを書いて帰って新人研修やった。20時半に新人研修が終わってブイヤベースを作り始めた。今夜何食べる?話をしていて珍しく?崇が海鮮にしよう、と言うので使われてなかった��フランの出番とばかりにブイヤベースを提案。私がCafe Mogadorにいるうちに崇がブルックリンハイツの気になっている魚屋さんに行ってくると言って、私はセロリを探し求めて結局ユニオンで見つけた。ニューヨークの海鮮は軽井沢ツルヤの海鮮には叶わず、思ってたほど魚介スープの濃さが出なかったけれど、美味しいワインがあるので結果オーライな晩だった。

てな訳で、書きかけを重ね続けた今は2/12の17:20 at Anais. 間も無く、帰らなくては。

最終日の水曜日、本日は昨夜雪が降ったので朝から散歩に出た。こんなにも帰るのが悲しいなんて、生まれて初めての感情である。日本には友達もいて家族もいて温泉もあるけど、まだニューヨークに居たいねぇ。結局後ろ髪引かれちゃうのか単に散歩が好きなのか2時間半くらい散歩してた。サンフランシスコからBrooklynに来たのが1/5の晩で、その夜はVillage Vanguardに行った。翌日の11時に、ビアンカの友達のペットグッズを作っている作家さんに会いに行ったカフェが家から徒歩15分くらいなので、久しぶりにそのカフェに行ってラテを持って散歩しようというアイディア。ビアンカの友達さんとはなんか英語が話しやすくて楽しく話したカフェ。我が家のワンコ4匹に特注リードをオーダーしたカフェ。浅野忠信がガッツポーズしている写真が一面にある新聞がぺろりんとテーブルに置かれていたカフェ。あの日も雪だったというかあの日の雪が結局ニューヨークで見た一番素敵な雪景色だった。あの日はまだ、これからもっと雪が降るんだろうな、楽しみだな、と思っていた。その2日後に西海岸に戻ることになった。あの束の間の、「これから残りの期間、ブルックリンを楽しむぞ!」と思っていた、不思議なサンドイッチの具材みたいな印象になって残っている束の間の数日間に散歩していたあたりを散歩した、最後の日の朝。

そのカフェにはペットグッズを受け取りに1/7にも行ったのだけれど、持ち帰りでオーダーしたのは今朝が初めて。蓋に書かれた「Hazuki」がなんだか可愛い。ラテはミルクの配分が多すぎて、エスプレッソ風味のホットミルク、みたいな飲み物だった。ラテを片手にカメラを2台首から下げて1時間半くらいプロスペクトパークを散歩した。思考が捗ったというか考え事をずっとしていたけれど何考えていたのかあまり覚えていない。気持ちの良い飽きることのない散歩だった。公園の雪景色って、別にニューヨーク感ある景色かというとそうでもないのに、好きなものは好きなのよね、と独りごちた。雪でもランナーがたくさんいて、犬はより一層楽しそうにしていて、鴨は今日も勇ましいほどの集合をしていた。

散歩から戻ったら通りにエドがいた。あれ?エドの話ってこの日記でしたことがない!?エドは同居人ね。まぁエドの説明はいつかするとして、ともかく、通りでエドと、「なんでかね、またゴミ回収されなかったね」と話してから「ところで明日はバハマに何時に出るの?」と聞いたら「朝なんだよ8時とか」と言うので、「私も明日、朝早く出る」と言ってウーバーに乗るエドに分かれて帰宅した。

シャワーを浴びて、荷造りを始める。始めようとして盛大にかっぴろげたんだけど、お腹が空いて待てない崇さんが「ブイヤベーススープでのリゾットの作り方教えて。教えてくれたら作るから。」と言うので降りていって(あ、部屋は3階。共有キッチンは1階)リゾを作った。美味しかったけれど、やっぱり海鮮の濃度が足りない。崇が日本に次に来たら、軽井沢ツルヤの海鮮でちゃんとブイヤベースを作って食べて欲しい。

パッキングに戻って、過去にワインをお土産に持ち帰ろうとした自分を憎んだ。難しいし重いし!!!ワインってとてもよろしくないわね、持ち帰ろうとするの。絶対入り切らない、と怯えてかかった荷造りだったけど、なんとかなりそう。まだ持ち上げてないので最後の不安は残っているけれど。

荷造りの目処が立ったので大好きなサワドーを家に持ち帰ろうと買いに出かける。家から20分。WINNERからAnaisまで40分。1時間も歩いていたとは思えないほど、噛み締めていたらあっという間だった。one last sip of French Perl at Anaisと出かけてきたのが今ということです。

ビアンカに感謝の手紙を書いて、この時空が行き交いすぎている日記?の後半を大急ぎでここまで書き殴った感じ。RV tip日記は、日本に持ち帰りたくなかったけれど、仕方ないね、日本でのんびり回顧しましょう~。

さぁ、帰らなくちゃ!!!

0 notes

Text

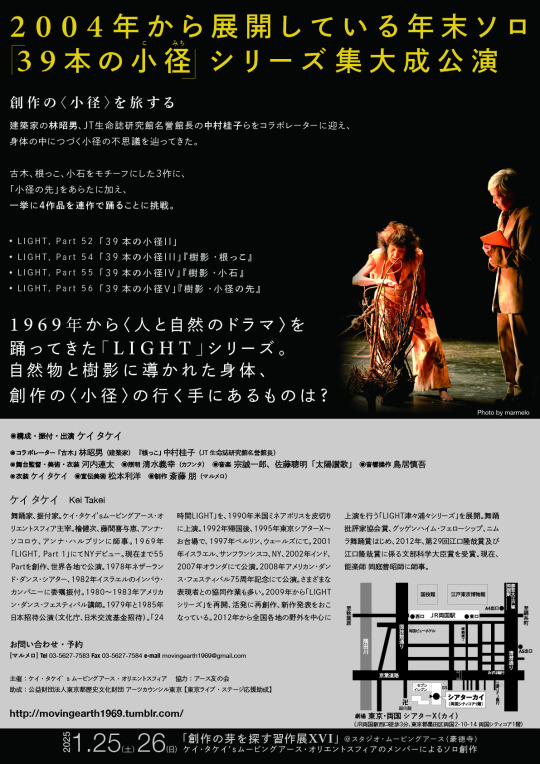

暖かい日もあり年の瀬の感じが薄いまま早くも12月になってしまいました。寒暖差厳しい折、皆さまお元気でお過ごしですか?

年末恒例のケイ・タケイ ソロ公演ですが、今年は2004年から展開している"39本の小径 "シリーズの集大成公演となります。

創作の<小径>を旅する

建築家の林昭男、JT生命誌研究館名誉館長の中村桂子らをコラボレーターに迎え、身体の中につづく小径の不思議を辿ってきた。

古木、根っこ、小石をモチーフにした3作に、「小径の先」をあらたに加え、一挙に4作品を連作で踊ることに挑戦。

⚫︎LIGHT, Part 52 「39本の小径Ⅱ」

⚫︎LIGHT, Part 54 「39本の小径Ⅲ」『樹影・根っこ』

⚫︎LIGHT, Part 55 「39本の小径Ⅳ」『勘・小石』

⚫︎LIGHT,Part 56 「39本の小径Ⅴ

1969年から〈人と自然のドラマ〉を踊ってきた

「LIGHT」シリーズ。

自然物と樹影に導かれた身体、創作の〈小径〉の行く手にあるものは?

◎構成・振付・出演:ケイ・タケイ

◎コラボレーター:「木」林昭男(家)『根っこ」

中村桂子(JT生命研究館名長)

◎日時:2024年12月29日(日)14:00開演

(開場は30分前)

◎会場:両国 シアターΧ(JR両国駅西口徒歩3分)

東京都墨田区両国2-10-14両国シティコア1階

Tel :03-5624-1181 /Fax :03-5624-1166

http://www.theaterx.jp/access.php

◎ お問い合わせ・予約:

[マルメロ]Tel :03-5627-7583

Fax :03-5627-7584

e-mal :movingearth19608gmail.com

◎舞台・美術・衣装:河内連太

◎照明:清水義幸(カフンタ)

◎音楽:宗誠一郎、佐藤聰明「太陽談歌」

◎音響操作:鳥居慎吾

◎衣装:ケイ・タケイ

◎宜伝美術:松本利洋

◎制作:斉藤朋(マルメロ)

◎主催:ケイ・タケイsムービングアース・オリエントスフィア

◎協力:アース友の会

◎助成:公益財団法人東京都歴史文化財団

アーツカウンシル東京【東京ライブ・ステージ応援助成】

ケイタケイ Kei Takei

舞踊家、振付家。ケイ・タケイ'sムービングアース・オリエントスフィア主宰。檜健次、藤間喜与恵、アンナ・ソコロウ、アンナ・ハルプリンに師事。

1969年「LIGHT,Part 1」にてNYデビュー。

現在まで55Partを創作、世界各地で公演。1978年ネザーランド・ダンス・シアター、1982年イスラエルのインバウ・カンパニーに委託振付。1980~1983年アメリカン・ダンス・フェスティバル講師。1979年と1985年日本招待公演(文化庁、日米交流基金招待)。「24時間LIGHT」を、1990年米国ミネアポリスを皮切りに上演。1992年帰国後、1995年東京シアターX〜お台場で、1997年ベルリン、ウェールズにて。2001年イスラエル、サンフランシスコ、NY、2002年インド、2007年オランダにて公演。2008年アメリカン・ダンス・フェスティバル75周年記念にて公演。さまざまな表現者との協同作業も多い。2009年から「LIGHT

シリーズ」を再開、活発に再創作、新作発表をおこなっている。2012年から全国各地の野外を中心に上演を行う「LIGHT津々浦々シリーズ」を展開。舞踊批評家協会賞、グッゲンハイム・フェローシップ、ニムラ舞踊賞をはじめ、2012年、第29回江口隆哉賞及び江口隆哉賞に係る文部科学大臣賞を受賞。

現在、能楽師の岡庭善昭師に師事。

何かとお忙しい時期ではありますが、今年の最後に劇場でお会い出来るのを楽しみにしております。

お待ちしております。

Photo by marmelo

0 notes

Text

序文

河原温の作品は、称賛されるものであると同時に、とらえどころのないものでもある。美術史の文献では広く取り上げられ、1970年代以降、数多くのプレゼンテーションの対象となっており、近現代美術を収集する主要な美術館のほとんどがこの作品を所蔵している。しかし、河原がどのような活動をしているのか、その多様性と量については、まだあまり知られていない。地図、郵便、電信、帳簿、カレンダー、リストなどを駆使して、河原は膨大なプロジェクトを��築した。この努力の中心には、彼の絵画制作があり、それらは描かれた場所の言語で作られていた。 河原の作品を説明することは、アーティストのアイデンティティが、やや抽象的ではあるが感じ取れるようなシステムを説明することである。このシステムは、直感、偶然性、遊びといった予期せぬ特質を可能にする。それらのいずれか、あるいはすべてが、作品を直接体験することで実証される。このように、ソロモン・R・グッゲンハイム財団は、アーティストとの緊密な協力のもと制作された「ON KAWARA-SILENCE」を紹介できることを光栄に思う。私たちの意図は、河原が生涯にわたって行った活動の範囲を示すことである。そうすることで、彼の制作の息吹が、その奥深さへの新たな洞察を明らかにしてくれると信じています。 この夏、河原温が亡くなったことで、この野心はさらに重みを増した。それ以来、私たちは喪失の影に苛まれ続けている。この偉大なアーティストに敬意を表することは、私たちの特権である。 私たちはまず、この偉大な芸術家と、その妻である河原ヒロコに感謝の意を表したい。河原温はこの展覧会とカタログの制作を快く引き受けてくれ、ヒロコはかけがえのない情報源として、また精神的な支えとなってくれた。彼女は注意深く、忍耐強く、賢明で献身的なガイド役であった。彼女には深い感謝と尊敬の念を抱いている。そして、たゆまぬ努力とたゆまぬ協力の精神を持ち続けてくれたヨシオカヨシトには特に感謝したい。 また、展覧会と本カタログの成功に多大な貢献をしてくださったデイヴィッド・ズウィナー氏と、ロンドンのデイヴィッド・ズウィナー・ディレクター、アンジェラ・チュン氏にも感謝の意を表したい。また、ニューヨーク/ロンドンのデイヴィッド・ズウィナー、グレンストーン、レナード&ルイーズ・リジオ、デュッセルドルフとベルリンのコンラート・フィッシャー・ギャラリーをはじめとするリーダーシップ・コミッティーのメンバーからの支援にも感謝している。さらに、全米芸術基金からの助成金にも感謝している。 シニア・キュレーターのジェフリー・ワイスは、このプロジェクトの理想的な提唱者である。作家とのコラボレーションによる作品の選択、展示、そして彼が執筆した展覧会に付随する優れたテキストは、オン・カワラのユニークな業績をエレガントに補完している。私たちは、このユニークで影響力のあるアーティストの死を悼みつつも、ジェフリーとこの歴史的な展覧会に敬意を表します。 リチャード・アームストロング ソロモン・R・グッゲンハイム美術館・財団館長

p11, ON KAWARA - SILENCE deepl.com

0 notes

Text

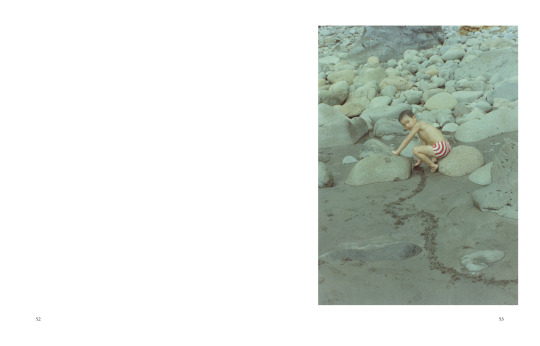

もう半年経っちゃったけど振り返る人、やります

初日はビルバオに深夜着からの1泊

翌日すぐにサン・セバスチャンへ移動、シードル飲んでサッカー観戦

自分がクレではなくなったことを確信し、バスク箱推しを決める

3日目はサン・セバスチャンの旧市街でバルホッピング

ちゃんと飲みすぎたけど旅行テンションでめっちゃ元気

4日目は盛りだくさん

旧市街を散歩して、オンダリビアへ移動して、城に泊まる

フェリーでアンダイエまで行ったら1時間で2回も雹に降られた

5日目の早朝、部屋から見た朝焼けが素晴らしかった

城下を散策して、最高なピンチョに出会う

バスを乗り継いでビルバオまで移動

おしゃれ施設に立ち寄って、バルで飲んでベロベロで寝る

6日目、グッゲンハイム美術館で意識を高める

新市街を散策して、一つ星レストランへ

ようやく新婚旅行っぽかったです(なお3年遅れ)

7日目はお土産を買い足して、最後のランチをキメて帰る

いつか絶対に、もう一度行きます

0 notes

Text

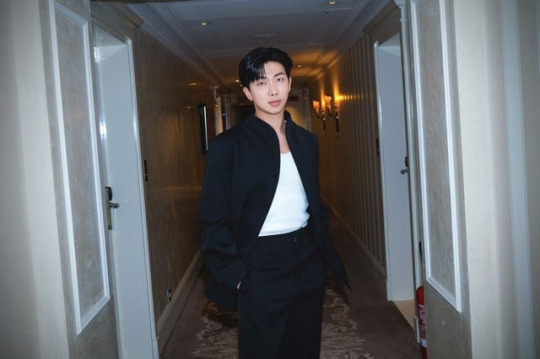

RM EL PAÍS インタビュー翻訳

初のソロアルバムをスペインでプロモーションする韓国人ラッパーが、K-POPの成功の代償、自国の歴史、芸術品の収集について語る。

PATRICIA GOSÁLVEZ バルセロナ 2023年3月12日

キム・ナムジュン(1994年ソウル)は、数日前にビルバオの街角でファンが彼に気づいたことに、本当に驚いているようだ。「地球の裏側の小さな街なら、気づかれずにすむかもしれないと思いたくなりますよね」とラッパーは言う。彼はRMとして知られているが、それ以上にBTSのリーダーとして知られている。この男性K-POPバンドは10年間、熱狂の中でビルバオを含む世界の音楽業界のあらゆる記録を塗り替えてきた。

昨年夏、7人のメンバーはソロ活動の展開と韓国での兵役のため、活動休止を発表した。インスタグラムだけで、7200万人にも上る彼らのファンARMYは、2025年に予定されている彼らの再結成を熱望している。RMは、彼自身も同じ気持ちだと断言する。

彼はアルバム、Indigo(12月発売)のプロモーションと、グッゲンハイム美術館���ティッセン美術館、プラド美術館、バルセロナのピカソ財団を訪れるためにスペインにやって来た。「数多くのゴヤを観ましたし、エル・グレコにも目を奪われましたが、やっぱりラス・メニーナスが好きです」と彼は言う。アマチュア・コレクターである彼のアルバムの1曲目は、抽象画家ユン・ヒョングンに因んで『Yun』と名付けられている。「アジアのロスコと称されています。でも、僕が関心を抱いているのは彼の人生です。彼は日本の侵略や戦争に苦しみ、政府から拷問を受けましたが、決して屈しませんでした。 彼の作品から、怒り、悲しみ、葛藤、美しさなどを感じます」

Q. この曲は、”Fuck the trendsetter / I’ma turn back the time Back the time, far to when I was nine / I think I was more of a human. “という歌詞から始まります。K- POPで劇的な成功を収めることは、アーティストを非人間的にしてしまうのでしょうか?

A. K-POPは、非常に若いうちからグループの一員としてキャリアをスタートさせます。個人としている時間はあまりありません。しかし、それがK-POPを輝かせるんです。とても若い人たちが、同時に必死で頑張る。20代の時にしかないエネルギーを発揮して。振り付け、映像、音楽を完璧にするために昼夜を問わず闘う、その結果ビッグバンのような爆発が起こるんです。20歳から30歳まで、BTSにすべてのエネルギーと時間を注ぎ込みました。成功、愛、影響力、権力を手に入れて、その先にあるのは何か?すべての根底にあるのは、未だに音楽です。質問は何でしたっけ?

Q. このシステムは非人間的なのでしょうか?

A. うちの会社はこの質問に対する僕の受け答えを好まないんです。なぜなら、僕はそれを一部認めていて、そうするとジャーナリストは口を揃えて「酷いシステムだ、若者を破壊している!」と言うからです。でも、それがこの特殊な業界を作り上げている一因でもあるんです。契約、賃金、教育の面で状況はずいぶん改善されました。今では、先生や心理学者もいます。

Q. 韓国のレコード会社はアーティストを何年もかけて育成します。あなたは2013年にBTSとしてデビューする前、16歳から19歳まで仲間と一緒に生活していましたね。ご両親は何とおっしゃっていましたか?

A. 母は「学校に戻って、せっかく優秀だったんだから大学に行って音楽は趣味にしなさい!」と2年間言い続けました。でも、後戻りできませんでした。

Q. 練習生時代の最大の学びは何ですか?

A. ダンスです。全くできませんでしたから。

Q. 練習生になって失ったものは何ですか?

A. 大学生活です。

Q. K-POPにおける若さへの、完璧さへの、過剰なトレーニングへの崇拝…。これらは韓国の文化的特徴なのでしょうか?

A. 西洋の人たちには理解できないんです。韓国は侵略され、破壊され、2つに引き裂かれた国です。ほんの70年前までは何もなかった。IMFや国連から援助を受けていたんです。ところが今、全世界が韓国に注目しています。どうしてそんなことが可能なのか、どうしてそんなことが起こったのか?なぜなら、人々が自分達を向上させるために、クソみたいに一生懸命働いているからです。フランスやイギリスといった、何世紀にもわたって他国を植民地にしてきた国にいて「ああ、まったく、自分たちにそんなにプレッシャーかけて、韓国の暮らしって本当にストレス溜まるね!」と僕に言う。いや、その通りです。そうやって物事を成し遂げるんですよ。そして、それがK-POPの魅力のひとつでもある。もちろん、影はあります。あまりに急速に、急激に起こることには、必ず副作用がありますから。

Q. K-POPに対する最大の偏見は何ですか?

A. 作り物だと思われてることです。

Q. もし、違うルートや他の国で育っていたら、あなたのキャリアはどうなっていたでしょうか?

A. マルチバースについてよく考えますが、ドクター・ストレンジの教訓はいつも同じです。自分のバージョンの宇宙がベストで他のことは考えるな、ということです。BTSのメンバーでいること以上に良いことなんてないんですから。

Q. このバージョンを想像していましたか?

A. 全くしてなかったです。僕の夢はK-POPアイドルになることではありませんでした。ラッパーになりたかったですし、その前は詩人になりたいと思っていました。

Q. あなたが影響を受けたアーティストには、NasやEminemなどのラッパー、RadioheadやPortisheadなどのグループがいますが、ボーイバンドには一切言及していませんね。

A. The Beatlesもボーイバンドと呼ばれていましたが…。僕らと比較しているわけではなく、彼らはあらゆるものの創造者ですから。でも、あなたがおっしゃっているのはNSYNCやNew Kids on the Blockのことですよね。大ファンというわけではなかったですけどポップミュージックは好きでしたよ。ただ、僕が夢中になったのはリズムと詩で構成されるラップでした。

Q. 憧れの人に嫉妬するそうですね。その例を教えてください。

A. ケンドリック・ラマーはずっとそうです。そしてファレル・ウィリアムス。彼は生きた歴史です。僕もいつかそうなりたいですね。だから絵は描かないんです。ピカソやモネに嫉妬するのは行き過ぎですから。

Q. コレクションをされていますが、どのように作品を選ばれているのですか?

A. コレクションし始めてまだ4年ですが、変化しています。フォー��スしているのは20世紀の韓国美術です。でも、僕はゲティでもロックフェラーでもないので。

Q. 投資するためにやっているわけではないのですね。

A. そうでないことは断言します。もし投資目的なら、黒人アーティストや女性、インドネシアの新進アーティストの作品を買います。目標は、10年位以内に小さな展示場を開くことです。ソウルには韓国の伝統を尊重しながらも若いテイストが感じられる場所が必要だと思うので、そこにロニ・ホーンやアントニー・ゴームリー、モランディといったアーティストの作品も展示したいですね。

Q. 以前からコレクターになりたいと思っていたのですか?

A. おもちゃや村上隆のフィギュアを集め、次に古着、そして家具。シャルロット・ペリアンやピエール・ジャンヌレ(ともにル・コルビュジエとコラボレーションした人物)も好きですが、一番好きなのはジョージ・ナカシマです。

Q. アルバムには全く異なるジャンルの曲が収録されていますね。一部の評論家は「一貫性がない」と言い、他の評論家は「多様性がある」と言いますが。

A. 数十年後には「ジャンル」という言葉がなくなると思うんです。R&B、ハイパーポップ、ジャージー・クラブ、UKドリル、シカゴ・ドリル、K-POP、それらに意味はないんです。音楽って人をある特定の気分にさせる周波数の集積なんです。

Q. 「K-」というレッテルにうんざりしていますか?

A. Spotifyが僕らを一緒くたにK-POPと呼ぶことにうんざりすることもあるでしょうが、それはそれで成立しています。プレミアムレーベルなんです。僕たちの祖父母が闘って手に入れた高品質の証です。

Q. アルバムにはアンダーソン・パークやYoujeen、そしてあのエリカ・バドゥが参加していますが、どのように彼女を説得したのですか?

A. 彼女の娘さんが僕らのファンなのでBTSをご存知でしたが、それだけでは不十分でした。説得する必���があったんです。Yunのストーリーをメールで送り、なぜ彼女の「聡明な女王の声」が必要なのかを説明しました。

Q. 文章の途中で英語と韓国語が交錯することがありますが、どう判断しているんですか?

A. 言葉は言語によって質感が異なります。同じメッセージでも筆のタッチが異なるんです。僕にとっては自然なことなんです。僕は楽器を演奏しません。楽器である自分の声で作曲してメロディーを作り、ほとんどの曲は言葉から始まります。

Q. あなたは、いくつかのアイデンティティを経てきていますね。10代のラッパーとしてはRunch Randa、BTSではRap Monster、そしてRM(Real Meの略) 本名にしようと思ったことはありますか?

A. (笑)人には必ず過去があり、韓国で言うところの黒歴史があります。Runch Randaはロールプレイングゲームでの���のニックネームで、それから、そう「ラップモンスター」になりたいと思い、その後大人になり…。自分の名前がなるべく人に知られないようにしたいです。僕はジョン・レノンでもポール��マッカートニーでもない、静かにホテルにチェックインできるし、それがいいんです。

Q. 服装もずいぶん変わりましたね。

A. XXLのTシャツやベースボールキャップの時代もありました。その後、高級ブランドに手を出して…。Rap Monsterと同じように、黒と白しか着なくなりました(呆れた表情で肩をすくめながら)今は時代を感じさせないものが好きです。トレンドには興味がなくて、ヴィンテージのジーンズやコットンのTシャツ、ナチュラルなもので「Hey, 僕はここにいるよ!」と主張しないようなものを求めています。

Q. ボッテガ・ヴェネタとのコラボレーションが噂されていますが、ミラノでのファッションショーに招待されたばかりですね。

A. ぜひそうしたいですね。ブランドやファッション・ウィーク、PANTONEの絶え間ない変化には興味がなくなってしまいましたが、ボッテガは違います。ロゴを使わず、生地やレザーの歴史があり、インスタグラムもやっていない、流行を超越した存在なんです。

Q. 大勢のファンを引き連れるのはどのくらい大変ですか?

A. 誰にも気づかれずに歩くことはできないし、自分に課される規範は重たいものです。でも、「ああ、ただ普通になりたいだけなのに!」みたいな情けないことを言わずに、大人になって対処しなければならない。名声を石ころだと思いたいのなら、それはただの石ころ。でも、僕が求めていたものをもたらしてくれたんです。影響力と経済的自由をできるだけ早く手に入れ、チャートを気にすることなく、自分の好きな音楽を作ることができる。100%その領域に到達しているわけではありませんが、外側のノイズではなく、内側のノイズに集中するようにしています。

Q. 30代にどう立ち向かっていきますか?

A. これほど混乱した時期は経験したことがありません。10年間、BTSのリーダーを務めてきましたが、とても安定していて楽しく、常に上へ上へと向かっていました。2023年は仕事上でも個人的にも、お話しできませんが、いろいろなことが変わりました。30歳を目前にして、20歳のときよりも自分のことが好きになりました。これから1年半、韓国人男性の人生において非常に重要な兵役生活を送ることになります。その後、僕はきっと違う人間になっているはずです。願わくば、より良い、より賢い人間に。

*原文のスペイン語から英語にBTS Charts Spainさんが翻訳されたものを日本語に訳しました。

【追記】 以下、インタビューをされた記者のPatricia Gosálvezさんのツイート。

非常に礼儀正しく興味深くプロフェッショナルなインタビューでした。RMは明晰で率直でリラックスした "Bring it on(かかってこい)" という態度でスマートな答えをしてくれたため、楽しめました。大人の質問は敬意の表れであり、彼はそれに見事に応えてくれました。

インタビューの経緯 以前にK-POP関連の記事の取材をソウルで行った際に、Hybeに連絡したが取材には至らなかった。数カ月後、スペインに来たときにHybeから連絡があった。

また、別のツイートで、インタビューは英語で行われたと言及されていました。

0 notes

Photo

20世紀最も影響ある建築家の一人フランク・ロイド・ライト。建築だけでなく家具や造園まで手掛けたフランク・ロイド・ライトは、装飾美術を建築に融合し独特の世界感を表現し続けました。こちらは、フランク・ロイド・ライトのデザインをモチーフにしたネクタイ。素材には肌触りの良い最高級シルクを使い、裏地もこだわった仕上がりになっています。裏側の生地とタグの2箇所にフランク・ロイド・ライトのサインがあり、またフランク・ロイド・ライト財団公式の商品であることが記載されています。一つ一つ人の手によって作られたハンドメイドのネクタイは、大切な方への贈り物にも最適です。 #フランクロイドライト #フランクロイドライト建築 #フランクロイドライト設計 #flanklloydwright #建築デザイン #デザイナー #建築家 #落水荘 #アントデザインストア #落水荘 #ミッドセンチュリーモダン #近代建築 #幾何学デザイン #グッゲンハイム美術館 #グッゲンハイム美術館行きたい #グッゲンハイム美術館へ https://www.instagram.com/p/B8LHRR_J6FB/?igshid=niwqx8viggvb

#フランクロイドライト#フランクロイドライト建築#フランクロイドライト設計#flanklloydwright#建築デザイン#デザイナー#建築家#落水荘#アントデザインストア#ミッドセンチュリーモダン#近代建築#幾何学デザイン#グッゲンハイム美術館#グッゲンハイム美術館行きたい#グッゲンハイム美術館へ

0 notes

Text

2022年11月11日

【新入荷・新本】

野口里佳『父のアルバム』(赤々舎、2022年)

H276mm×W216mm. 72 pages. Cloth Hardcover.

Photo: 野口紀雄 Book Design: 葛西薫 安達祐貴

価格:5,500円(税込)

/////

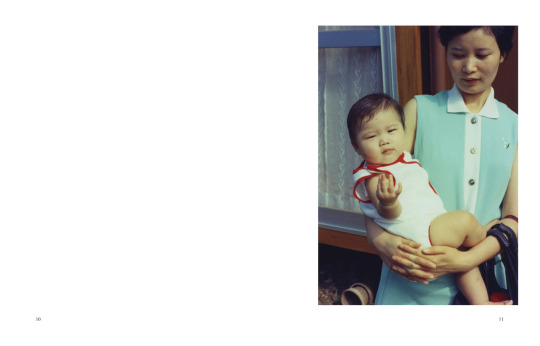

父のアルバム

時を経て、重なり合う眼差し。

父から生前に渡された一冊のネガファイル。2013年に父が他界した後、野口はネガを日付順に、 暗室で少しずつ焼いていくことにしました。

「父の写真には母と私、弟と妹、父の育てたバラ、そして時折風景が登場します。被写体にぐんと近づいたものもあれば、遠くからそっと撮ったものもあります。背景にはあまり気を配ったりしません。でもその瞬間を撮りたかったのだな、という気持ちはよく伝わってきます。」

もう戻ってこないある瞬間がネガに焼き付き、暗室の中で浮かび上がる── 野口は父の視線を追いながらプリントする時間を通じて、「人はなぜ写真を撮るのか」という当たり前のことを初めて考えたと記します。 時間の隔たりを超えて伝える、写真のもつ不思議な力。本書は、その写真を見るひとりひとりの記憶に触れ、時間の旅にいざなう力を湛えています。

「父の写真は父と家族のためのとても個人的なものです。けれど私がプリントしながら味わった幸福な時間は、写真の持つ不思議な力として、誰かに伝わるのではないかと思うのです。父の視線をなぞった私の視線がどこかの誰かに伝わり、誰かを少し幸せにできるといいなと思っています。」

ネガファイルは、父と母が互いを撮り合った新婚旅行の写真から始まっていました。 とくさ(緑)の表紙には、その一枚が貼り込まれています。

/////

野口里佳 Rika NOGUCHI

さいたま市出身。那覇市在住。1992年より写真作品の制作を始め、展覧会を中心に作品を発表。現代美術の国際��にも数多く参加している。2002年、第52回芸術選奨文部科学大臣新人賞(美術部門)を受賞。国内での主な個展に「予感」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、2001年)、「飛ぶ夢を見た」(原美術館、2004年)、「光は未来に届く」(IZU PHOTO MUSEUM、2011-2012年)など。作品は東京国立近代美術館、国立国際美術館、グッゲンハイム美術館、ポンピドゥ・センターなどに収蔵されている。

3 notes

·

View notes

Text

汚れ仕事はロボットに。未来に登場するであろう血しぶき清掃ロボット - カラパイア

https://karapaia.com/archives/52235085.html

グッゲンハイム美術館 行ってみたい

3 notes

·

View notes

Photo

グッゲンハイム美術館 訪れた時はリニューアルのための改修工事中で ほとんど作品見れず。残念。 NYの美術館の中には曜日と時間帯によって、 任意の入場料で入れるものがあり今回もそれを利用して訪れた。 市民は無料だとか、金曜の夕方からは誰でも無料とか任意の額だとか、 日本では見られない習慣が海外の美術館には多くあって アートを身近に体験できるとてもよいシステムだなと 海外に行く度にいつも思う。

7 notes

·

View notes

Photo

13th January - 15th January 2023

[A.I.R.・OPEN STUDIO]

参加していますアーティストインレジデンス、ソノ アイダ#新有楽町 の成果展としてOpen Studioに参加いたします。

------------------------------------------------------------------------------------------

ソノ アイダ#新有楽町 第8期 Open Studio Exhibition “2022年12月6日 数年前、真冬のニューヨーク。グッゲンハイム美術館の前にある花壇で、 一羽のスズメが体を土に擦り付け穴を掘り、羽をふるわせながら体をうずめていた。 巨大なビルが立ち並ぶ丸の内は、多くの人が行き交うが生活の気配はない。効率や目に見える成果が求められる都市において、曖昧で不可解な一生命体である身体が居場所を作ることは困難であるように思われる。この空間、時間に対し、新居を使い古した家具で埋めるように、フィットする場所を探す。これは、非生産的な無為の提唱ではなく、より明朗な生命活動の実践であり、『ソノ アイダ』を、かつてスズメが作り出した穴にすることなのかもしれない。” 作家 : 敷根功士朗、大石一貴、中川麻央 1月13日(金) 開場時間17:00〜24:00 20:00〜オープニングパーティー 1月14日(土) 開場時間13:00〜20:00 17:00〜展示解説ツアー 1月15日(日) 開場時間13:00〜20:00 17:00〜クロージングパーティー 敷根功士朗と大石一貴が一ヶ月行ってきた制作の過程とその成果を展開し、中川麻央は開場時間内に以下リストから何かしらを行う。 “曖昧で不可解な一生命体である自分 - からのプラクティス” やることリスト 3人warming up シンクロwalking (スタジオ + livestreaming) しきねコンサート (1/13 20:00以降予定) 砂漠の生存方法session with おおいし ほこり(ふきだまり)になるなかがわ 漂い時間:30min / 1hr / 3hr 又は 30min / 1hr x2 ソノ アイダ職人 マットレスのマットレスになる練習 物質化する身体 (material choise : しきね、おおいし、来場者) 扉を開け続ける ソノ アイダスペース拡散 (スタジオ + livestremaning) ボレロ的ダイレクション *リストは随時変更追加あり 会場 : ソノ アイダ#新有楽町 住所 : 東京都千代田区有楽町1-12-1 新有楽町ビル1階北側112区画 主催 : 株式会社アトム(A-TOM Co.,LTD) 企画 : ソノアイダ実行委員会 機材協力 : BLACK+DECKER / DEWALT / LENOX / IRIWIN

------------------------------------------------------------------------------------------

0 notes

Photo

人生2度目のニューヨークはあまり刺激を感じられなかった。

悪い意味で旅慣れしてしまって、高校時代のようなアグレッシブさがなくなった気がする。

初日の晩飯のチキンサラダが確実にあたった。

旅行期間中の保険に入ってて一安心。

グッゲンハイムの動線は比較的小規模な美術館には最適だと思う。

けど真ん中の大きなヴォイド以外のバックヤードとかの良さはあまりわからなかった。

#201803#trip#america#theus#theusa#newyork#ny#nyc#brooklyn#brooklynbridge#station#guggenheimmuseum#architecture#empirestatebuilding

1 note

·

View note

Text

西海岸day3

DECEMBER 20th Fri

カリフォルニアに来てから3日目。カルフォルニアに来てから一度も文字を書いていないし、本を読み進めてもいない。でも今朝は少しとこの日記を読んだ。良いなぁと思った。数年前のとこの生きた時間がほんの断片ながらもこの上なくしっかりと伺うことができて。送ってもらった古賀及子さんのnoteを読んで唸り、そしてとこの文章を思い出した。布団の中でとこのタンブラーを引っ張り出し、いや引っ張り出すような気持ちでページを探し出し、読んだ。

サンホセ、サンフランシスコで過ごす数十時間の間に、ニューヨークシティを離れたところから感じ始めていて、その感じ始めていることを文字に落としておきたい気持ちがずっとあるのに、パソコンを開くタイミングがずっとない。またいつかちゃんと書けたら良いなぁ。

今日は一日サンフランシスコを巡った。

今日は初めてアメリカ合衆国で運転をした。

今日はフォーを食べた。

今日はずっと頭が痛い。

サンホセは静かだ、NYCに比べて。でも車の鍵を閉めるときのアラームがうるさい。アラームというかクラクション。(あぁ、頭痛がひどい。)クラクションがうるさいので中学生くらいの頃に見た『ノイズ』という変な映画を思い出した。youtubeで予告編を探したら、NYCのサイレンの音が聞こえて、あぁ今はなんて静かなところにいるのだろうと、iPhoneのスピーカーから聞こえる予告編の音声にそう気付かされた。

サンフランシスコではまずはヒッピーの聖地に降り立った。崇に案内されるがまま、ハイト・アッシュベリーというヒッピーの聖地にまずは降りる。そう、言葉のあやではなくて文字通り降りる。そう、ずっと車に乗っている、カリフォルニアライフは。車では頭痛と眠気で寝た。すごい間柄だなと思った。運転させて、寝た。

ちゃんとヒッピーが居た。NYCの寒さでは野外生活は不可能だろうけれど、西海岸では路肩にテントが貼ってあったりする。ギターをポロロンと奏でているヒッピーもいた。なんというか、とても不思議な界隈だった。外国に来たみたいだねって言い合った。建造物がまずとても不思議で、不思議というかサンフランシスコのスタイルなのだろうけれど、不思議。おもちゃみたい。基調はヨーロッパから来ているけれど、色使いがアメリカっぽくて、ほんとによくできたおもちゃを拡大したみたいな家が立ち並んで街になっている。不思議な家並みを、より一層ハッピーにヒッピーな感じにしたのがアッシュベリーだった。

崇がトイレに行きたくて仕方無くなったのと、寒かったのとで、noodle shopという小汚い(褒め言葉)店にそそられた、崇が。私は基本的に頭痛を抱えていて空腹ではなかったのだけれど、別に合わせるよという感じでフォーが食べたいという崇に従った。何件かあったアジア料理の複合店を巡って、一番よさそうだった場所にはフォーがなくて、フォーがメニューに載っている店に行ったらフォーは後1時間くらいしないと出来ないと言われた、時刻は11時半くらい。

「じゃぁもういっそのことリトルイタリーにでも行く?」と私。

「でもスープ飲んで温まりたい」崇。

ということで車に戻って、私が行ってみたかった本屋のあるリトルイタリーに向かうことにした。めげずにその辺りのフォーを調べた崇、「この辺に数件ベトナミーズがあるから行ってみよう」と。

目指したベトナミーズがある界隈は大変に治安がよろしくない雰囲気だった。サンフランシスコでは平気で車の窓ガラスが破られるそうだ。窓ガラスのない車がたまに走っている。運転手のいない無人のタクシーはたまどころではないそこいら中を走っている(今度東京に来るらしい)。なんとか駐車スペースに車をねじ込んだ我々は、私物を全てトランクに隠し込んでフォーを目指した。

するとどうだろう、電信柱の上の方で揺れている旗に、リトルサイゴン、と書いてあった。

「ねぇここリトルサイゴンだって」

「メイクセンスだね」

先日部長がメイクセンスですねと言っていた声が脳内を泳ぎ去った。

すごく良さげな、すなわちすごくローカルな感じの Pho 2000 という店に��った。ヒッピータウンではまだお腹の空いていなかった私も、いくばくか食べれそうな感じになってきたので、ハノイでは200円くらいで美味しく食べれたフォーに、2000円以上かけて冒険することになった。

店の中には本場を感じる匂いが充満していて期待できた。これは実に本場な香りだ、と少々興奮しだす私に対し言い出しっぺの崇は、日本とアメリカでしかフォーを食べたことがないから本場が分からない、と言う。 生のもやしとバジル、ライムを盛った皿が乱雑にテーブルに運ばれてくる、良い感じだ、それっぽくて。 フォーは麺がそうめんくらいの細さだった。「細いね」と言ったら「アメリカのフォーはだいたいこれ」と言っていた。 フォーのスープは美味しかった。麺も悪くはなかったけれど、勝手にペラペラの麺を想像していたので、そちらが少し恋しくもある。チキンは残念なお味だった。久しぶりに食べ物をためらい無く残した、それくらいチキンはいただけない味だった。

総じて、なんだか可笑しかった。カリフォルニアに来て3日、サンフランシスコのリトルサイゴンで本場を感じるベトナムを味わっている。(あ、ハノイで食べたフォーはどれも絶品だったので、味のクオリティはちょっと別物)

満たされた私たちは無事だった車に戻って、リトルイタリーに移動した。どこにでもあるんだなぁ、リトルイタリー。そしてここのカフェもキャッシュオンリーだった。リトルイタリーには現金を持って参じましょう。カンノーリはあのカクテルに入っている色のチェリーが付いていたので遠慮しておいた。ここのリトルイタリーは夜のバー巡りが最高だそうです。

目指していた本屋、ビートニクの本屋に行って、ビートニクミュージアムのミュージアムショップを歩いて、チャイナタウンの合奏をBGMに聴きながらリトルイタリーの丘を登った。

やっぱり家が面白くて、急な坂を見下ろしていたら、急に『ロンググッドバイ』の映画のワンシーンを思い出した。

そうやって、サンフランシスコが自分の中に染み込んでくる感覚を味わった。

それからやっとゴールデンゲートブリッジに向かった。 サンフランシスコといえばゴールデンゲートブリッジだろうに、慣れた人に連れて行ってもらうと最後になってしまった。でも今日はほとんど一日曇っていたのに、橋を展望する場所にいた数分だけは晴れた。タイミングすごーい。

リトルイタリーの坂の上で、スケボーに座り込んだ青年達が上質なスピーカーで音楽をかけていて、そのシーンが大層気に入った私たちは彼らの音楽をシャザムして、それをかけながら橋に向かった。

Current Joys

非常にハマった。あの時間とはじめましてのこの音楽が。あぁこれはきっと遠い未来にも愛でることになる類の時間の中に今いるなぁ、と感じながら夕方に向かう車窓を見ていた。そしてついにゴールデンゲートブリッジの御目見。

ゴールデンゲートブリッジは��会った事はないけれどその存在を勝手に拝借してきた過去がある。先の長い目標を定めた時に、ルート66を走りきる、などとメタファーにして、いつかゴールデンゲートブリッジを渡る日まで諦めちゃいけない、などと言っていた、胸の内で。だからほんのちょびっとだけ、コバエの前足くらい少しだけ、感慨深い気持ちもあったりなかったり。いかんせん、展望スポットにいた時だけ西陽が射したのは嬉しいラッキーだったわね。

そうして駐車場から展望スポットの往復を歩いている5分くらいの間になぜか私は「I love you baby…」がエンドレスループをしだす。そのフレーズしか空で歌えないのだけれど。ヒース・レジャーが『恋のから騒ぎ』で歌っているあのシーンが脳の3%くらいを占めて仕方ない時刻だった。車に戻って、それが「Can't Take My Eyes Off You」という60年代に生まれた曲だということを知って、2回ほど繰り返しかけながらサンフランシスコの丘をドライブした。アメリカでの初めての運転。

夕暮れと、ゴールデンゲートパークの中のドライブコースと、ユニークな姿の高級住宅街と、丘に次ぐ丘と。山沿いのハイウェイを1時間ほどドライブして帰路に着いた。二人してとても具合が悪いけれど、やった事はどれも楽しくて、変な思い出になりそうだねと話していた時の車窓をずっと憶えておきたい気分。

いつか書いておきたいことリスト

・カリフォルニアの、人と接点のない車社会

・グッゲンハイム美術館とNYCが好きな訳

・運転と音楽

0 notes

Photo

📸旧グッゲンハイム邸 / Former Guggenhaim-tei Garden, Kobe, Hyogo 兵庫県神戸市の洋館『旧グッゲンハイム邸』が素敵…! 音楽ファンに��特別で素敵なライブ会場として有名…?海がすぐそばの神戸・塩屋の町に明治時代末に建築され、現在は塩屋のまちづくりの中心拠点を担う近代建築…“阪神間モダニズム”時代の和洋折衷な近代日本庭園も。ひょうごの近代住宅100選。 . 兵庫・旧グッゲンハイム邸の紹介は☟ https://oniwa.garden/guggenhaim-house-kobe/ ...... 「旧グッゲンハイム邸」は神戸市の西部・垂水区塩屋に明治時代〜大正時代に建築された洋館。ひょうごの近代住宅100選選定。 不定期でライブ等🎹のイベントが開催されているほか、毎月第3木曜日の午後に建物の見学会が行われています。 . 色んなアーティストのライブスケジュールに名前が出るたびに「いつか行きたい」と思っていた旧グッゲンハイム邸(旧グ邸)…2022年3月にライブを見に訪れました! で、その時は夜のライブ🎸だったので…昼間の建物もぜひ見たいと思って6月に見学会にも初めて参加。ライブイベント時には2階は見られませんでしたが、見学会では2階に上がることができた。 . 塩屋海岸〜塩屋漁港をのぞむ風光明媚な塩屋の町。戦前にかけてはリゾート地として北野の異人館街🏛と並ぶ外国人の集住地として発展、戦後にも住宅地として開発が進みました。 . 旧グ邸以外にも旧ジョネス邸(2013年に解体)、旧グ邸の庭園からも姿が見える旧後藤家住宅…なども「ひょうごの近代住宅100選」に選定されています。(選ばれてないけど旧ジェームス邸とかも。) . そんな塩屋に1908年(明治41年)頃にアレクサンダー・ネルソン・ハンセルの設計で建築されたと推定されているコロニアル様式の洋館が旧グッゲンハイム邸。 貿易商だったグッゲンハイムさんはあのニューヨークの #グッゲンハイム美術館 の財団設立者とも遠戚にあたるとか。 . 昭和年代に「竹内油業」の所有となり、社員寮(塩屋寮)として長い間使われましたが、平成年代に空き家に。 阪神・淡路大震災での大きな被害は免れたものの老朽化🏚は進み取り壊しの可能性が取り沙汰された中で、地元在住のステンドグラス作家・デュルト森本康代さん一家が私財を投げ打って購入。 . 現在はその長男でアーティストの森本アリさんが管理人となり、地元イベントや結婚式などのパーティー、映画・ドラマ・個人の撮影会、そして個人的に印象の強いライブ/コンサートの会場として活用。 現在では塩屋の街づくりを担う場にもなっています。 . *2020年に日本建築学会で発表された論文『神戸市塩屋の洋館・旧ライオンス邸と旧グッゲンハイム邸 −2つの住宅の取り違え問題と新事実について』(水島 あかね, 笠原 一人)によって、この旧グッゲンハイム邸には実はグッゲンハイムさんは居住した記録がなく、グッゲンハイムさんが住んでいたのはすぐ北に位置する別の近代建築『旧竹内邸』、この洋館は『旧ジャコブ・ライオンスさん邸』と発表されました。 . 論文自体も呼称を覆したいためのものでは無いので当サイト的にも「へえ〜」ぐらいの情報で扱いますが、論文内には京都の“南禅寺界隈別荘群”に別荘を持った稲畑氏(稲畑産業)の名前も出てきて面白い。 近代の別荘は一部の好事家によって維持されてきた側面もある…。 続く。 ーーーーーーーー #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #japanart #japanesegarden #japanesegardens #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #landscapedesign #建築デザイン #ランドスケープ #庭園 #日本庭園 #庭院 #庭园 #近代建築 #近代住宅 #近代別荘建築 #阪神間モダニズム #洋館 #塩屋 #山陽塩屋 #垂水区 #ひょうごの近代住宅100選 #グッゲンハイム #おにわさん (旧グッゲンハイム邸) https://www.instagram.com/p/Cil_W1IP_5N/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#グッゲンハイム美術館#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#japanart#japanesegarden#japanesegardens#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#landscapedesign#建築デザイン#ランドスケープ#庭園#日本庭園#庭院#庭园#近代建築#近代住宅#近代別荘建築#阪神間モダニズム#洋館#塩屋#山陽塩屋#垂水区#ひょうごの近代住宅100選#グッゲンハイム#おにわさん

1 note

·

View note

Link

TEDにて

アミット・スード: 前から見たかった全てのモノの芸術作品を手元に、そして検索可能に

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

「カルチャーのビッグバン」とは、どんな姿をしているのでしょう?

Googleカルチュラル・インスティテュートとアート・プロジェクトのディレクター、アミット・スードにとって、それはオンライン・システムです。

そこでは誰でも、世界中のモノ形式の芸術作品やモノ形式の工芸品のコレクションを鮮やかで生き生きとした細部まで探ることができます。

スードとGoogleのアーティスト・イン・レジデンス、シリル・ディアンによる、カルチュラル・インスティチュートが誇る圧巻の実験デモをご覧ください。

そして、芸術とカルチャーへのアクセスに関するワクワクするような未来を覗いてみましょう。

世界は、素晴らしい作品と豊かな文化財で満ち溢れています。そういったものに触れる時、私たちは驚愕し心を奪われます。でも、世界中の人々は、普段、芸術やカルチャーに実際に触れる機会がほとんどありません。

では、私たちが世界中の文化財や美しい場所、芸術作品を探究しようとする時どこが入り口になるでしょう?

プレゼンテーションを始める前にいくつか整理させてください。まず、私は芸術やカルチャーの専門家では���りません。偶然たどり着いたんですが、今は大好きです。

それから、この後お見せするものは、すべて提携している素晴らしい美術館や 公文書館や財団が 所有しているものでGoogle の所蔵品ではありません。そし、最後に、私の後ろに見えるものは現在、スマートフォンやコンピュータで見ることができます。

これが、私たちの今のシステムで数千の美術館や所蔵品の細部を超高解像度で指先ひとつで見て回ることができます。本当にすごいのは、内容が多様なことです。

では、次に移りましょう。自分の子供や友達とすぐに共有できるこのシステムで手短に紹介したいのは、こういった素晴らしい施設にバーチャルでも出かけられるという点です。

最近のアイデアのひとつが、NYのグッゲンハイム美術館に関するもので実際にそこにいるような感覚をVR、ARで味わうことができます。1階にも行けます。

きっと行ったことのある方がほとんどでしょう。こうして、建築の傑作が見られるのです。想像してください。ムンバイで建築を学んでいてこれまで、お金がなくグッゲンハイムに行く機会もなかった子供がアクセスできるのです。

グッゲンハイム美術館の所蔵品を眺め、調べるといったことが可能になります。大量の情報がここにはあるんです。ただ、今日の話の目的はそれではありません。

ここまでは既に存在しています。今、私たちの手元にあるのは、芸術とカルチャー。そして、そこへのアクセスを可能にする人間の限界をはるかに超えるようなワクワクするような未来の一部なんです。

今日、一緒にステージに上がってくれたのは、友人でパリ事務所のアーティスト・イン・レジデンス。シリル・ディアンです。スイスのローザンヌ美術大学のインタラクティブ・デザインの教授です。

シリルと我々技術チームが試みているのは、芸術、歴史、驚異の間に、つながりを見つけて視覚化することです。つまり、モノ形式の芸術品版ソーシャルグラフです。

さあ、ここから素早くいきましょう。私の後ろに見えるのは、そうそう、一つはっきりさせておきます。絶対!!リアルな本物を見る方がいいに決まっています。私が、本物をコピーしているだけと思われると困るので!

さあ、始めましょう!

私の後ろの作品は「ベレカット・ラムのビーナス」世界で最も古いものの1つで、ゴラン高原で見つかった 23万3千年前頃のものです。エルサレムのイスラエル博物館が所蔵しています。

このシステムの中で最も古いものの1つでもあります。拡大してみましょう。この1点から始めましょう。

もし、ここから俯瞰するように我々の文化のビッグバンを実際に経験しようとしたら、どんな風に見えるでしょう?Googleカルチュラルインスティテュートで日常的に扱っているのがこれです。

様々な機関で選ばれた6百万以上の芸術品がGoogleの検索テクノロジーによってこのように繋がっていくんです。GoogleEarthにもリアルタイムで連動されています。

これを通して時間を旅し、我々の社会をより深く理解できるようになります。芸術とカルチャーをまとめていけば、社会を地球規模の視点から眺め、境界線がなかったらどう見えるか無制限に試してみることができます。

さらに、時間軸に沿って配置できるのでデータマニアの私にはたまりません。時代ごとにそれぞれ見ていって、その時代に貢献した芸術、歴史、カルチャーを見るだけで何時間でも過ごすことができます。

本当は何時間もかけて、皆さんに全部見て欲しいんですが、今は時間がないので自分のスマートフォンで実際にやってみてください。

さて急ぎましょう。ここから別のすごく面白いアイデアへと移っていきます。ある学芸員の言葉です「アミット。もしバーチャルで学芸員の机を再現できないだろうか?その上に作品が6百万点。全部並んでいてそれぞれの繋がりが見えるような机の再現だよ」

いろいろなものを見て、どこからもたらされたのか理解しながら時を過ごすことができるのです。ぶっ飛んだ「マトリックス」的体験もリアルタイムで実現しています。

さらに先を急いで、もっと高度で面白いものをお見せします。ここまで、ご覧頂いたものは、メタデータを使って関連付けています。でも、最近は誰もが口にするすごい技術。すなわち、機械学習があります。

そこでこう考えました。メタデータを全部削除して、コレクション全体をディープラーニングテクノロジーでイメージ認識にかけて、人工知能や機械学習にできることを探ってみようって!

結果として出来たのが、このとても面白いソーシャルグラフ形式のマップです。それぞれの集合体に基準となるポイントはなくて視覚的要素だけを使って まとめています。

それぞれの集合体自体が芸術作品、ユニバースに見えます。中でもちょっとお見せしたいのが、この素晴らしい肖像画の集合体です。これは世界中の美術館から見つけてきたものです。

少しズームして、シリル。肖像画の中を旅することもできれば、風景画や馬の絵を旅して回ることもできます。まさに大量の集合体です。

さあ、皆さんもスマートフォンやコンピューターを使って美術館に出かけましょう。そして、素晴らしい公文書館員や歴史家や学芸員を呼び出すだけでいいんです。彼らが、リアルな美術館でカルチャーを守っています。

そして、少なくとも私たちも子供たちも芸術やカルチャーを毎日楽しめて、モノの美術品を見たい時は、リアルな場所に好きなだけ出かけたり、リアルな旅行すればいいのですから。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

キャシーオニールによると・・・

思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。

さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?

あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。

さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。

ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。

民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。

解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!

これをアルゴリズム監査と呼んでいます。

<個人的なアイデア>

ロビンハンソンの言うように、現実の脳自体をデジタルデータにして、人間のシナプスやニューロンの動きを数値化していくことで、現在では、数値化できない概念をコンピューター上で数値化していくということかもしれない。

ヘンリーマークラムが、人間のシナプスやニューロンの動きを数値化しようとしているが、より大きく人間の限界を遥かに超えるような発想で。

しかし、人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がない��権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

フレデリック・カプラン:情報の世界に限定した、タイムマシンの制作

クリス・ミルク:仮想現実ARとVRで究極の感情移入マシーンを作り出すまで

現時点2015年での時間の概念の解釈について

ケネス・ツーケル:ビックデータはより良いデータ?

スーザン・エトリンガー: ビッグデータにどう向き合うべきか!

アレックス・キップマン:HoloLensホログラム時代の未来にあるもの

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#アミット#スード#カルチャー#Google#インター#ネット#情報#世界#AR#VR#芸術#ヨーロッパ#アート#建築#歴史#プロトコル#時間#ビック#データ#デジタル#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

遠鉄グループ サンセバスチャン研修レポート

渡航日:2020年2月20日~2月24日

//////// 参加者 ////////////////

営業推進課 伊藤貴文 営業推進課 竹田圭��� ICT推進課 丹羽喜之 遠鉄観光開発 大野公司 浜松まちなかにぎわい協議会 伊藤典明 浜松パワーフード学会 秋元健一 まちおこしパートナーズ肴町 太田宴貴 まちおこしパートナーズ肴町 堀田恭平 まちおこしパートナーズ肴町 西尾 真 浜松市 観光・シティプロモーション課 河野和世 浜松市 農業水産課 服部美香

研修目的

浜松における食を基点とした観光戦略および地域ブランド作りを学ぶ。

『美食の街』としてインバウンド誘客に成功している「サンセバスチャン」を体感し、国内外の観光客に対する街づくり・地元食材を生かした食の観光コンテンツ化を推進する

研修行程

1日目 2/20(木) 移動のみ 2日目 2/21(金) 8:00〜10:00 バルにて朝ピンチョス 11:00〜13:00 バスク・クリナリー・センター(4年制料理大学) 14:00~16:30 美食倶楽部 17:00~20:00 ギプスコア県飲食業組合 20:00~ バル巡り 3日目 2/22(土) 10:00~12:00 ビルバオ 市民ホール・グッゲンハイム美術館 13:00~16:00 サイダーハウス 20:00~ ①バル巡り 20:00~ ②三ツ星レストラン「アルサック」

3日目 2/23(日)~2/24(月) 移動のみ

研修1日目〜2日目

1日目(2/20) 1日目(2/20)は移動のみ。 日本発から約24時間の移動をへてサンセバスチャンへ到着ホテル到着。 2日目(2/21) 今回のサンセバスチャン視察を全面的にコーディネートいただく「山口純子」さんと合流。

美食コーディネーター山口純子さん

1995年からスペイン在住。バスクの食文化に魅せられて、現在はサン・セバスティアンを中心に活動中。スペインや⽇本での料理学会の通訳、テレビ雑誌のコーディネートに携わる⼀⽅、観光客向けに美⾷倶楽部でのバスク料理教室やバルめぐりなどをプロデュース。郷⼟料理のコンクールなど審査員や食関係のイベントにも招待され、バスクの食文化の最新情報を提供している。 今回の視察にあたり、コーディネータとして最適と判断し、2⽇間の⾏程を全⾯的にプロデュースいただいた。 ■朝食から市街のバルでピンチョスを食す

朝食からサンセバスチャンの名物である「ピンチョス」を体験。 朝からバルは開店していて、魚屋や八百屋の店主をはじめ、地元のお客様で賑わっていた。

サンセバスチャンでは、朝からピンチョスで食事を取るのは日常的で、外食文化が根付いていることを実感した。 ■地元マルシェ

地元のマルシェを視察。魚・肉を中心に、地元食材が一同に。マルシェとバルの距離も近く、新鮮な食材がすぐ手に入る環境が整っている。 ■料理大学「バスク・クリナリー・センター」

世界初の4年制の料理大学「バスク・クリナリー・センター」を訪問。 現在、通常であれば視察を受け入れてはいないようだが、「バスクの地元食材」を日本市場へプロモーションするプロジェクトが動いており、今回の訪問を許可いただいた。

バスク・クリナリー・センターの日本プロジェクトマネージャー エリザベス氏より、説明を受ける。 本大学は2009年開校し、「美食文化」の拡大と浸透、歴史の継承を目指し、「料理人・行政・大学」が連携している。 大学で学ぶ3つの大きな軸は、「教育・マーケティング(経営)・研究開発」。 「料理をつくること」はもちろんだが、料理にまつわる全てのことを学ぶことで、卒業後、どこでも働ける人材育成を目指している。

カリキュラムも実践的で、3年生時にポップアップストア(仮想店舗)を立ち上げ、店舗のコンセプト、料理メニュー、集客策を立案し、実際にお客様を受け入れることで店舗運営や接客まで研修で学ぶ。

“経営人材の育成”が次世代の『美食の街』を支えている。

卒業後は、学士の資格を得ることができ、スペイン国内外から入学志望がある。現在では、日本人の生徒はおらず、やはり言葉の壁が課題になっているようだ。 ■美食倶楽部

youtube

美食倶楽部は、サンセバスチャンに約70程度存在。 100年以上の歴史があり、元々は、男性のみが会員になれる組織だったが最近では女性の入会も可能になっている倶楽部が多い。 キッチンと食堂が併設され、会員同士の交流や会員が招待したお客様と料理を作って食べることができる。

今回視察したのは、コーディネーターの山口純子さんが会員となっている美食倶楽部。ルイス・イリサール料理学校教頭ホセチョ・リサラス氏を講師に迎え、伝統的なバスク料理を披露していただいた。

浜松視察団からも、秋元氏と大野総料理長が、刺身とすまし汁といった日本料理を、サンセバスチャン食材を使用して料理。

【作ったメニュー】

ウナギの稚魚のアヒージョ:ホセチョ氏調理

現地でのポピュラーな料理とのことで、日常的に食されているが、最近ウナギの稚魚が減少しているため、マダガスカル産や、カニカマを使用した類似材料などを用いることもあるとのこと。

真鯛の刺身(湯引き)、潮汁、カルパッチョ:秋元氏、大野氏調理

日本での鯛の調理の方法を用いたが、食感や香りに違いがあった。魚の漁から販売までの扱い方の違いからかと予想された。

真鯛のグリル:ホセチョ氏調理

焼いた鯛に酢をかけ水分を出し、熱したアーリオオーリオをかけて乳化させる調理法であった。現地でよく用いられる調理法とのこと。仕上がりは魚の身がしっとりとしている。現地では全体的に「しっとり」した食感が好まれるとのこと。

■ギプスコア県飲食業組合

ギプスコア県内の飲食店6,000店のうち、約1,500店が加入している組合。 サンセバスチャンの旧市街の飲食店は、約60%が組合員。

飲食店が本来業務である「飲食の提供」に集中できるよう、様々なサービスを提供する。 組合の従業員は約30名。会費は月250€(約30,000円)。組合加入店への提供サービスの一例は、行政との交渉、プロモーション、採用活動など多岐にわたる。加入者多数を背景とする交渉の力があり「地元の飲食店の代表」としての立場で行政などと交渉することができている。

組織として、地元の魅力の基本となる食文化を大切にし、『美食の街』という観光地として世界に認知されてからも地元の食材、ストリートフード、郷土料理、創作料理を重要なものとして守っている。

飲食店を対象とする活動の他に、若い料理人の発掘、国内外へのプロモーション、地域一丸となった美食のコンセプトやルール作りなどをしている。また、地元飲食店が守るべきルールと観光客に守ってもらいたいルール、などを策定し、地域の魅力を守っている。

観光素材となる生産者への助言や援助も行っており、生産者が持つ魅力にどのような価値があり、どのように観光客に伝えるかを生産者とともに検討することもある。

浜松市への食文化の魅力アップに対するアドバイスとしては、生産者、料理人ともにコンテストと賞を設けモチベーションを上げることが提案された。 ■バル巡り

現地では、地元のバルでポテオ(飲食店をはしごすること)という文化があり、一店で少量ずつの飲食をする。提供される食事もピンチョスという小さな一品料理であり、店内はほとんど立ち席で、テーブル席がない店もある。21日朝・夜、22日夜とバルへ立ち寄ったが、いずれも店内でのすれ違いが困難なほどに客がいた。一組の滞在時間は短く、入れ替わり立ち代わり、別のグループが店内で過ごしている様子。

youtube

一方、バルの「観光地化」による弊害として、地元のバル文化に反する「お店」の出現があり、「観光客に高額な請求」や「地元食材を使用しない」が一例。

サンセバスチャンの 「バル文化・レベルを維持」 するために、「覆面調査」の定期的な実施や「お墨付き店舗」の告知、「ピンチョス10箇条」というルールも現在策定中 のようだ。 ■バスクチーズケーキ

バスクチーズケーキは、現地でも大人気。赤ワインと一緒に飲むのが主流。

研修3日目

ビルバオ市へ向かい、この街が、工業から観光・サービス業へと移行していく街並みを視察。 ■グッゲンハイム美術館

年間100万人以上が訪れるビルバオ市の観光名所。

グッゲンハイムの中心から放射状に道が展開しており、中心から向かって美術館を見ると大きな美術館であるにも関わらず、地形などの関係から街並みに溶け込む風景となっていた。

美術館横を通る川は、かつて工業が盛んであった際に非常に汚れていたが、浄水場を建設したことにより、飛び込みのイベントが行われるほどにきれいになった。浄水場の建設費用などは住民の水道料に上乗せする形で徴収されたが、川が美しくなる様子を体感している住民から理解を得ることができているとのこと。

youtube

■サイダーハウス

体験型の飲食店。地元のリンゴ酒を造っている。スペイン国内からも観光スポットとして人気の醸造所で、伝統的なバスク料理を提供している 。

youtube

シードル(発泡性のリンゴ酒)の醸造所で、伝統的な食事も提供している施設。2メートルほどの大きな樽から勢いよく出るシードルをグラスで受け、泡と香りを立たせるという伝統的な方法を実演してもらい、同様に体験した。

店内で説明をするガイドの男性は、施設オーナーの親戚ではあるが、観光客用ガイドのために雇われているとのこと。店内の給仕や料理、製造には関わっていないとのことで、醸造の歴史から手法、伝統料理とシードルの楽しみ方を、我々のグループに専属で対応してくれた。我々と同様にシードルを飲み、料理を食べ、同じ体験をすることが楽しませる一因となっているのではと感じた。

店内は国内からの客も多く、満席となり大いに賑わっていた。団体同士の交流も盛んに行なわれていた。 ■ミシュラン三ッ星レストラン「アルサック」

27年連続「ミシュラン三ッ星」の超有名店

4代目オーナーシェフ「エレナ・アルサック」

地産地消の料理が主で、色鮮やかな見た目や盛り付け。 スタッフが一品ずつ料理の説明をし、食事だけでなく、接客でも楽しませている。 ■レストランに併設された料理ラボ

アルサックには、「料理ラボ」という研究室がレストランに併設されている。 約1,500種類のスパイス・調味料がバーコードによって管理されている。

料理研究室では、料理を一切せず、最先端の料理研究や新メニュー開発を専門に行い、常に料理のレベルアップを図っている。

~視察を終えて~

サンセバスチャンでは、「美食」が文化として根付いている上に、その文化を守り、発展させていくための仕組みが整っていると感じた。

街全体��「美食」に誇りを持ち、そのために飲食店はもちろん、行政や企業、教育機関が連携して、世界中から「サンセバスチャンの食」を求める観光客の集客に成功している。

「観光客が好きなこと、やってほしいこと」を提供するのではなく、「サンセバスチャンが提供できることを好きになってもらう」ということで、決して観光客に迎合することはない。という考え方にも、誇りと自信を感じた。

今回は、遠鉄グループだけでなく、行政、飲食店と一緒に視察した。 さまざまな立場のメンバーが同じ体験をして、同じ言葉で語ることができる横のつながりができたことは、今回の1番の成果である。

それぞれが果たせる役割が何かを共有し、「美食の街 浜松」の街づくりに貢献していきたい。 >>>詳しい資料はこちらからダウンロード https://entetsu-c.jp/report/202002_sansebastian.pdf

0 notes

Photo

フランク・ロイド・ライトの建築を訪ねて 〜グッゲンハイム美術館〜 ニューヨーク出張のついでにグッゲンハイム美術館へ。ニューヨークは今回で3度目ですが、この美術館を訪れるのは初めてです。 展示作品はもちろんですが、最大のお目当てはフランク・ロイド・ライトが建築を手掛けたグッゲンハイム美術館そのもの。ライトが設計を委託されてから完成まで、なんと15年以上の月日を掛けたと言われる建築で、螺旋状のデザインはあまりにも有名です。 ジョン・レノンが暮らしたダコタハウスなどを横目に見ながら、チェルシーからタクシーで10分程度。セントラル・パークの目の前に、グッゲンハイム美術館はありました。 ずっと楽しみにしていたので、外から眺めるだけでも感慨深いものがあります。思ったより小ぢんまりとした建物ですが、圧倒的な存在感。それでいて、周囲の建築との調和も取れています。独創的な建築にありがちな周辺の外観を乱す『浮いた』感じもありません。 一頻り外を眺めた後、中へ入るとなんと改装中。もうがっかり...と思ったのですが、改装中なのは一部なようで美術館には入ることができました。メインフロアの展示は撤去されていましたが、内装と一部の作品は見学可能。普段は作品があると写真はダメなようですが、改装中で作品が無いためメインフロアの写真撮影もOKでした。(もちろん撮影許可をいただきました) 以前訪れた『落水荘』では、側面に空間を抜けさせた開放的なスペースでしたが、今回は上下へと空間を繋いだ不思議な広がりをもった建築でした。まるでどこまでも続くような螺旋状の廊下、そして空まで届きそうなガラス張りの天井の吹き抜け。 すぐに出るのがもったいないので、グッゲンハイムのカフェでゆったりしていたのですが、窓の装飾、照明を絶妙に配置した天井、特徴的な柱など飽きることなく眺めていることができました。 ただ、天下のライトの建築に恐れ多いのですが、落水荘と比べて装飾ディテールへのこだわりが無いような気がしました。もしかするとライトの死後完成したということと関係があるかもしれませんね。ライトが生きていれば、完璧主義者で知られた彼がもっと時間を掛けてより完璧なものに仕上げたのかもしれません。 美術館で見ることができた展示品は少なかったのですが、個人的には好みなものが多く楽しむことができました。ニューヨークに行くことがあれば、是非また訪れてみたい場所です。 グッゲンハイム美術館のミュージアムストアには、アントデザインストアの商品も沢山ありました。当店取扱のフランク・ロイド・ライトは全ての公式ライセンス商品です。ご安心して、近大建築の巨匠フランク・ロイド・ライトのデザインをお楽しみください。 フランク・ロイド・ライトの商品はこちらから → https://antdesignstore.com/collections/フランク-ロイド-ライト #フランクロイドライト #フランクロイドライト建築 #フランクロイドライト設計 #flanklloydwright #建築デザイン #デザイナー #建���家 #落水荘 #アントデザインストア #落水荘 #ミッドセンチュリーモダン #近代建築 #幾何学デザイン #グッゲンハイム美術館 #グッゲンハイム美術館行きたい #グッゲンハイム美術館へ (ソロモン・R・グッゲンハイム美術館) https://www.instagram.com/p/B74htSlpte3/?igshid=5nadwqd6tbmv

#フランクロイドライト#フランクロイドライト建築#フランクロイドライト設計#flanklloydwright#建築デザイン#デザイナー#建築家#落水荘#アントデザインストア#ミッドセンチュリーモダン#近代建築#幾何学デザイン#グッゲンハイム美術館#グッゲンハイム美術館行きたい#グッゲンハイム美術館へ

0 notes