#ウィルスの存在証明

Explore tagged Tumblr posts

Text

https://imgur.com/a/nUfO0jD

https://imgur.com/a/KJMSJt9

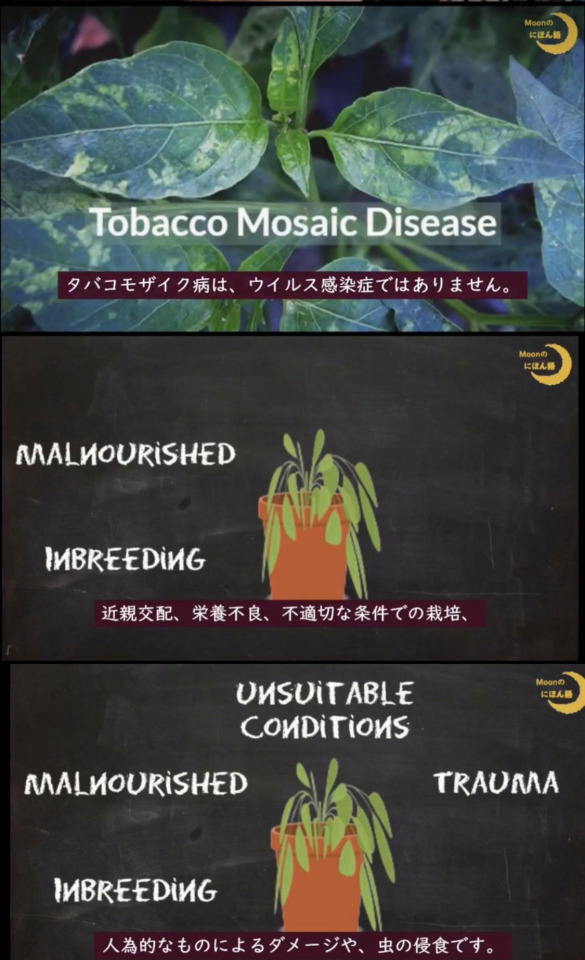

タバコモザイク病とされるものも結局ウィルスによるものでなく

近親交配、栄養不良、不適切な条件での栽培、

人為的なダメージ、虫の侵食などであった

タバコモザイクウィルスが病気の原因である病原体であるとは証明されていない

タバコモザイクウィルスのwikipediaより

> 1886年、ドイツの農学者アドルフ・エドゥアルト・マイヤーがタバコモザイク病にかかったタバコの汁液を別の健康な葉に付けると感染することを報告[1]。

上記の出典は

見えざるウイルスの世界 東京大学医学部・医学部附属病院 健康と医学の博物館(2021年8月22日閲覧)p.24

であってマイヤーの原点に当たった訳ではない

実際にはタバコモザイク病とされる植物の汁をかけても健康な葉か病気になる訳でもなく、証明された訳でもない

なぜなら自然の状態では病気の植物の汁を健康な葉が浴びることはほぼないから、また対照実験もない

>1892年にはロシア出身の生物学者ドミトリー・イワノフスキーが細菌や真菌が通過できない素焼きフィルターをタバコモザイク病の感染因子は通過できることを発見し、これがウイルス学の起源といわれている

これもウィルスが原因だという証明にはならない。素焼きのフィルターを植物に被せようがタバコモザイク病の原因である栄養失調、近親交配、不適切な栽培条件(この婆素焼きのフィルターに被せることで日照時間が減る)という可能性は排除出来ていないから

初めからウィルス学は詐欺だった

《ウイルスの真実!まとめ》ウイルスとは何か?~5秒でウイルス学/Dr.サム・ベイリー

https://odysee.com/$/download/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AD%A6/0afc21bc350c66bf8651859211e1798174f87a34

0 notes

Text

毎月7日発売! 巨悪に立ち向かうタブーなきスキャンダルマガジン!!

鹿砦社

紙の爆弾

2024年 8・9月号 [雑誌]

ベストセラー1位 - カテゴリ 社会史

【目次】

あの人の家

CO2温暖化説の嘘ともたらされる被害

植草一秀解説 米官業「日本政府支配」

災害や感染症を利用し地方自治を破壊 地方自治法“戦前回帰”の大改悪

WHOの公衆衛生全体主義を許すな!「パンデミック条約反対」日比谷公園2万人集会

本当にワクチンを打つべきなのか?ウィルス「不存在」をめぐる科学的議論

NEWS レスQ

コイツらのゼニ儲け 西田健

東京都知事選で露呈した小池都政の正体

フィリピン元大統領広報次官が訴える日比米安全保障の罠と日本との連帯

「格差」を読む 中川淳一郎

モディ政治の光と影 グローバル・サウスの盟主インドの実相

日本もパレスチナ国家承認を拒否ガザ停戦を阻む米欧大国と日本の「論理」

シアワセのイイ気持ち道講座 東陽片岡

The NEWer WORLD ORDER Kダブシャイン

重信房子さんに聞く 界と日本の学生運動が証明するパレスチナ抵抗の正当性

政権交代に向け見極めるべきものいま日本政治の転換を迫る負と正の力

「裏金国会」がもたらした自民党内の暗闘

ジュリー前社長が離さないジャニーズ最大利権

SDGsという宗教 西本頑司

オンライン詐欺の実態と“野放し”の理由

世界史の終わりとハードボールド・ワンダラランド

シリーズ日本の冤罪特別編 西成女医変死事件

まけへんで!! 今月の西宮冷蔵

読者の爆弾

奥付

-

Kダブさんの連載?読みたいなぁ

The NEWer WORLD ORDERかぁ笑

6 notes

·

View notes

Text

📢アルバイト募集のお知らせ

【 2025年2/3更新 】 いつもお料理のご注文ありがとうございます。

昨今のKLASINAは50人〜150名ほどの食数を希望されるお客様が増え、キャパの限界を深く観念しましたため新たに厨房をお手伝いいただけるアルバイトさんを募集いたします!

現在も数名のアルバイトさんにお世話になり、みなさんの本業やご予定と調整しながらご都合の良い日でシフトを作ってますが、注文が大容量になった時に複数名のマンパワー必須のため今回はフレキシブルな時間枠で長期でお手伝いいただける方が希望です。

アルバイト内容は主に仕込みや容器へのおかず詰めと後片付け。 当方には作りたてをその場で食べていただく店内飲食サービスもありますが、作ってから召し上がるまで時間をおくお弁当やケータリング料理をメインに扱っているので、徹底的な安全管理と衛生管理にご理解のもと実行できる方にお願いできたら大変心強いです。

店内飲食等でご存知の通り日頃は楽しいアトリエですが、作業中は時間との戦いで戦場と化し寡黙にただひたすら数を数えたり間違いがないかの点検に集中するため決してゆるくはないですが、共に創り送り出したお料理がお客様に喜ばれる瞬間は大変嬉しいものです。

募集人数は若干名、食べ物の配送は人の命を預かってるも同然、万が一のことがあってなはりません。

面白半分や単なる暇つぶしの方はお見送りください、 業務内容に共感し真摯に取り組める方、我こそは!って勇者のご応募お待ちしております!

【アルバイト依頼日時】

都度相談。

直近依頼もたまにありますが、通常は2〜3週間前から日時を打診します。ご都合よければ出勤いただき、ご都合悪い場合は見送りとなります。

時間帯は案件によって変動します。

作業時間目安ですが、仕込みの日は平均3〜4h前後、ボリュームのあるお弁当やケータリングの場合は1日仕事になります。

目安としてお弁当作業は午前中がメイン。早朝作業もあり。 ケータリングは夕方がメイン。18時前後のお届けが多いので昼過ぎからの作業になることが多いです。 予約稼業のため、先方都合で予約が延期になったり予約自体がキャンセルでなくなる場合があります。キャンセル相談は2週間以上前に入ることが多く、直前キャンセルはこれまでないですが、キャンセルが発生した際は、ご予定いただいてた日のアルバイトはばらしとなります。その際、当日のアルバイト代や予定していたことによる保証等はありません。 【作業内容】 お料理の仕込みとお弁当やケータリング容器へのおかず詰めと後片付け。

飲食店勤務経験は問いませんが日頃からキッチンでお料理をされている方限定。 お願いする内容は難しいものはなく、野菜を洗ったり皮をむいたり、スライサーでスライスしたり、おかずを容器や箱に詰めたり、お箸やおしぼりの数を数えたりといった簡単な内容ですが正確性を重視します。 事前にデモンストレーションで見本をお見せしてから作業を開始するので考え込むことなく作業ができる方。 仕込みは限られた時間の中で沢山の仕事をするので、ある程度の効率が維持できるスピードや丁寧さは必要となります(猛速の必要はありません。家庭でお料理を作る時の一般的な速度、玉ねぎ1個を2分程度で皮をむきミジン切りにできるくらいの速度で充分です⬅︎あくまでも目安です)。

数量や手順の伝達が頻繁にあるためメモ書きが苦手だったり何度説明しても作業ルールを忘却する可能性のある方は申し訳ないですが時間内で作業を完結できないためご遠慮ください。

調理補助以外の後片付けやお掃除の時間も比重が高いため、片付け上手でどんな作業でも前向きにトライできる方を歓迎致します。

※当方のアルバイトでお料理(調理)を作っていただく機会は基本的にありません。 よくバイトしながらお料理も教えてもらえたら、とおっしゃる方いらっしゃるのですが、料理教室で生徒さんを募集するのとは異なります。また、調理だけをやりたい方はお見送りください。

【 応募条件 】 お客様は一般から企業、学校、イベント会場まで様々ですが、時間厳守のご注文のため、応募条件は日頃から無遅刻で時間に正確な方となります。

クライアントからの依頼に迅速な返信を心がけています。 よってスケジュール確認がスピーディーな方。

飲食未経験でも可、VEGANか否かは問いませんが、フードロス削減や資源の無駄使い削減に徹底して取り組んでますのでそのような意識をお持ちのかた。

気力・体力・集中力&相手への思いやりと助け合い精神で一緒に働いていただける方、KLASINAの味やサービスに好感や理解がある方。

お仕事中は立ち仕事でそれなりにハードですが、作業中は不安がないよう全力でサポートいたします。

【 応募方法 】

履歴書(顔写真貼付。写真なし不可)に ・希望の勤務形態(勤務可能な時間を記載) ・ご自身の得意分野(料理以外でもOK) ・料理経験 ・趣味 ・働きたい理由 ・その他ご希望(忌憚なくご記入ください)

以上を記載の上、PDFかJPGの履歴書を [email protected]

へ送付ください。

※書類選考の上、面接をさせて頂く方にのみこちらからご連絡をさせて頂きます。 ※ご応募頂いた履歴書は選考後適切に削除いたします。 ※SNS DMからの応募及びご質問はご遠慮ください。

【 応募期間 】

特になし。締切のお知らせがない間は随時募集���とお受け取りいただけます。

※ご質問等お問い合わせはメールにて

・お名前 ・お問い合わせ内容

を書いて送付下さい。

【募集要項/業務内容】

・ケータリング料理の仕込み・おかず詰めなどの調理補助 ・お料理の梱包作業及び車への積み込み ・後片付け ・お掃除 ・店内飲食のホール手伝い(接客あり) ・その他付随する雑務

【条件】 ・遅刻のない時間に正確な方 ・作業時は食中毒対策のため終始手指の消毒とヘアキャップ&ビニール手袋装着、マスクの着用が必須となります。衛生管理の徹底、ウィルス感染対策にご協力いただける方。 ・集中力を持って仕事に取り組める方 ・スケジュール連��や確認事項のレスポンスがスピーディーな方 ・機転のきく方大歓迎 ・時系列で内容を更新するため、Lineやメッセージアプリではなくメールでやり取りできる方(必須)

※料理経験者、給食作り、お弁当屋さん経験の方歓迎、 未経験相談可 〜雇用形態〜単発アルバイト

トライアル期間あり(飛び飛びの依頼になるので期間設定が難しいため面接時要相談になります。基本的には作業ルールを覚えていただく期間とご理解ください。よって早く覚えていただけたらトライアル期間は早期終了します) ☆時給制

1h=¥1163

・勤務地最寄り駅 小田急線・井の頭線 下北沢駅のKLASINAアトリエ。 ・交通費支給(上限あり。往復交通費1,000円まで。駐輪場代不可)

【待遇】 ・アルバイト割引あり アルバイト稼働日は10%割引でお買い物いただけます

※ご希望等は面接にて応相談。

以上にて、長々お読みくださりありがとうございます! 良いご縁をお待ちしてます!

3 notes

·

View notes

Text

感染症対策の大前提とは

幹線症対策の大前提とは

1. 常在菌の遮断(排除)をしない、2. 旧来の正しい生活習慣の維持(育癌しないための5か条と同じ)、3. 自分の抵抗力を衰退させない。この3個の大前提のうち一つ欠けたら、健康を損ないます。何が正しいかは、個人で判断することになります 高齢者や乳幼児、病人が抵抗力が弱いとされるのは、1. 常在菌の遮断(排除)をし過ぎていることが原因です。長期間過度のキレイ化された生活をすることで、抵抗力が弱まり、元に戻すのが困難になります。

コッホの3原則に該当しないものを闇雲に怖れない

1. 特定の伝染病になった病体から一定の微生物が必ず見出されること

2. その微生物を分離できること

3. 分離した微生物を感受性のある動物に感染させて同じ病気を起こせること

世界中で膨大な数の人々が、何らかの共通しているように見える疾患で亡くなっていると報道されているのは客観的な事実ですが、報道内容と保健所の死因特定方法関与、対応する医療者への高額な補助金に問題があることも事実です。

細菌は単細胞生物に属しますが、ウィルスは細胞を持たない寄生物なのに、報道される画像のほとんどが、丸い単体の状態の物になっているようです。

アクリル板の衝立が空気の移動を妨げ、対策として矛盾があり、逆効果だと報道され始めましたが、素人の思いつきレベルだったとばれています。対策として矛盾があることは他にもたくさんあるため、じょじょに手のひら返しが進むでしょう。

専門家と称する人たちが、世界で日本だけ、9月以降急激に感染数死亡数が低した原因を特定できないと言っています。謎だと言っています。謎と発表する場合に共通することは、「報道できない理由が発見された疑い」があることです。今回の急減少の理由は、ピー検査を高原検査に置き換えたことらしいのですが、調べる気がしないので、それ以上のことは不明です。昨年からずっと広報されてきた基本的な対策には9月前後に変化があったわけではないため、それらの対策が急減少の原因ではないことが解ります。つまり、今まで広報されてきた感染症対策はすべて不要だったと言うべきなのに、それを、「今までの対策があるから減少した」などと捻じ曲げて広める矛盾発信者がマスコミに多数居るようです。それに騙された人たちは増す苦や手指消毒を相変わらず続けています。逆効果なのに

今回の「報道できない理由」は、「今まで広報されてきた対策がすべて不要だったと言うこと」です。

癌拡大のからくり

育癌という概念じたいが世の中にありません。子どもの時は、癌の種が体内にほとんど存在しないので、育癌しないため、牛乳を飲んでも平気です。40歳を過ぎたら誰でもがんの種を持つようになります(これは定説)。特に牛乳に含まれるカゼインは危険です

「大人になったら牛乳と乳製品は卒業」

子供の骨の成長には役立っているようです。何故老人になったら牛乳が骨密度強化の足を引っ張って逆効果になるのかの理由はまだわかりませんが、実際にそうなることは自分で実験して実証済みです

癌を育てない5箇条

1. 体温:就寝中も腹部を冷やさず体温+免疫を30%加算

2. 食事:40歳で全乳製品卒業、糖分糖質最小限、無添加無農薬の小食

3. 運動:太陽を浴び適度に運動、酸素を取り込む

4. 楽観:常時笑ってストレス排出

5. 避曝:CTバリウムMRIマンモは被曝死リスク4%加算、極力避け���

ガン放置で消滅の例

「大腸癌と診断される前、痩せはしたけど病院に行く気が無くて数年放置してて血便が酷くなり貧血で検査、ステージ3。検査だけして帰宅、普段通りの生活。3か月後再検査。癌は消え、医者はカルテを投げて看護師に八つ当たり」ツイッター情報

心配して薬を飲んだら「病気の始まり」 癌も高血圧も同じやり方 そして日本は世界の薬の4割を消費 心配してワクチンを打ったら「病気の始まり」 ワンパターンです 厚労省は、年金蒸発など誰も責任を取らない不祥事のデパート。コロナ騒動もしかり。信用する方がおかしいでしょう https://twitter.com/Q92754414/status/1297078521429291009

人口の約半分が不足し、しかもほとんど診断されない

不足により癌,高血圧,心臓病,糖尿病,うつ病,線維筋痛症,慢性筋肉痛,骨粗鬆症,自己免疫疾患(多発性硬化症など)の発症率が高くなるビタミンは何でしょう?【答え】ビタミンD 外に出て太陽を浴びましょう

癌予防ドリンクの作り方

「天然重曹 小さじ半分。クエン酸 小さじ4分の1」を100ccの水に溶いて空腹時に1~2回/日。高血圧、肝臓病、アレルギー、腎臓病、胃潰瘍、痛風、虫歯、などにも効果。温水に溶いてすぐの泡立ち時が飲みやすい

身体を弱アルカリにするもの

①重曹

②クエン酸

③天然塩

④梅干し

⑤味噌

⑥野菜スープ

病気の人は身体が酸性になっている。アルカリ性になるようにしよう。特にがん・糖尿病の方

https://twitter.com/zlAR2Y1Zs4.../status/1628360632717414402

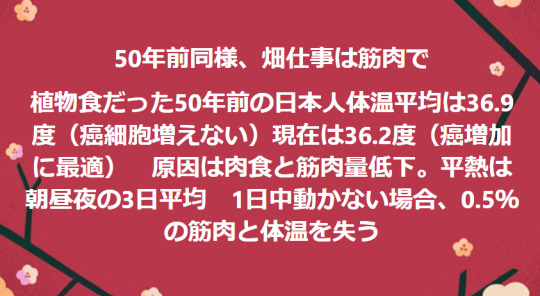

50年前同様、畑仕事は筋肉で

植物食だった50年前の日本人体温平均は36.9度(癌細胞増えない)現在は36.2度(癌増加に最適) 原因は肉食と筋肉量低下。平熱は朝昼夜の3日平均 1日中動かない場合、0.5%の筋肉と体温を失う

体温を上げる簡単なくふう

● 雨の日も風の日も1日30分以上歩く(室内可)

● 湯船入浴10分で体温1度アップ(湯張り後10分待って塩素除去)

● スクワットか、階段か、椅子に座って立ってを1日50回以上

● 湯茶を飲む(レストランで出される冷水は飲まず放置)

● 適度の重ね着、腹巻き、帽子、ペットボトル湯たんぽ(猫可)

高齢になるにつれて体温は下がるようなので、癌予防の一番はこれです。お腹を絶対に冷やさない。

医師や厚労省を始め、誰ひとりこの最重要項目を指摘しないため、TVや外食産業では体温下げまくりに懸命です。CMでは冷たいものを大宣伝し、お店に座ったら氷の入った水が出てきます。これら全部が癌の原因です。

0 notes

Text

2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい方向けへおすすめの本のご紹介~2035年の世界02

New Post has been published on https://senor-blog.com/2035%e5%b9%b4%e3%81%ab%e7%94%9f%e3%81%98%e3%82%8b%e7%a4%be%e4%bc%9a%e7%9a%84%e5%a4%89%e5%8c%96%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%99%e3%82%8b%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8a%e3%81%9f/

2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい方向けへおすすめの本のご紹介~2035年の世界02

皆さま、こんにちは。未来に繋がる情報を研究し発信するブログを運営する「みらいものがたりラボ」代表のせにょです。

本ブログでは、皆様の中で現在生じている問題を解決し、明るい未来へつなげる本をご紹介します。具体的には、週一回程度の頻度で、皆様の問題を解決するうえでお役にたつ本を1冊ピックアップし、簡単に解説します。 現在、未来予測プロジェクトを実行中です。具体的には、これから先の2030年~2050年までの未来を予測する本を解説して、皆さまとともに未来の物語に向けたトレンドを共有してまいります。 前回は、未来予測プロジェクトの2冊目「2035年の世界」の解説第1回目として、2035年における身体科学、科学、移動、環境について、12個の未来をご紹介しました。 今回は、「2035年の世界」の解説第2回目として2035年におけるスタイル、リスク、政治、経済について解説します。 解説は以下3点を中心に私の意見としてご紹介します。

どんな問題が解決できるか?つまりどんな人におすすめか?

どうしてこの本でその問題を解決できるのか?

問題解決のため我々は具体的にどう行動すべきか

それでは、本題に入りましょう。

【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】でお困りの方へおすすめの本【2035年の世界】

【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】でお困りの方へおすすめの本は、【2035年の世界】です。 以下でおすすめの理由を解説します。

本書で【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】を解決できる理由は【ネットで検索するだけでは決して出てこない一次情報を収集している】から

【2035年の世界】で、【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】を解決できる理由は【ネットで検索するだけでは決して出てこない一次情報を収集している】からです。 著者である高城剛氏は、日々、仕事をしながら世界を放浪し、行く先々で世界の変化をご自身の五感で体験されております。ネットで検索するだけでは決して出てこない一次情報を収集され、ご自身で解釈してわかりやすくした内容を積極的に発信しています。だから、今後の社会的な変化をかなり精度高く予測されます。以下では、本書で紹介される100項目のうち私が特に重要であると思われるものを2-3項目ずつ社会ジャンル別に解説します。ぜひ最後までお読みください。

2035年の「スタイル」

第5に、2035年における「スタイル」について15個の項目を紹介しています。今回はそのうち「幸福度」「ガバメント・オプトアウト」「サード・ウェイブX」を解説します。

幸福度:国の経済的規模を表す指標としてGDP(Gross Domestic Products、国内総生産)がよく使われます。日本はGDPで現在世界第4位です。一方、国民の幸福度を示す尺度として、GNH(Gross National Happiness)やHPI(The Happy Planet Index、地球幸福度指数)が使われます。日本はHPIで115か国中45位です。ここからわかることは、物質的な豊かさだけでは人の幸せは図れないということです。資本主義の機能不全が叫ばれる中、2035年にはGDPに加えてこれらの指数を組み合わせていくことが必要となるかもしれません。

ガバメント・オプトアウト:「ガバメント・オプトアウト」とは、政府の仕組みから一時的に離脱することを指します。具体的には、経済破綻や戦争といったハードリセットから自らを守るために国に対して物理的に距離を置くことです。例えば、海外移住したり、通貨を自国以外のものに換金し、海外の口座に持つことなどです。2035年には、このような動きが、政府に依存しない個人の自由な生き方の表現としてますます定着するかもしれません。

サード・ウェイブX:ここでサード・ウェイブXのXはコーヒーです。最近、健康志向の高まりで、コーヒーは体に良くないものとして脱コーヒーの動きが進んでいます。一方、「サードウェイブコーヒー」と呼ばれるコーヒー店の出店が相次いでいます。コーヒーにおける第1の波は、大量生産・大量消費時代に質やこだわりよりも手軽にたくさん飲めることを重視したコーヒーショップが増えたことです。第2の波は、スターバックスに代表されるどこで飲んでも同じコーヒーチェーンです。そして、第3の波つまりサードウェイブは、単一種の苗木から収穫した豆だけを使用し、顧客の顔を見ながら一杯を丁寧にいれていくものです。豆に産地証明書がついて栽培地に強くこだわります。そして、サードウェイブコーヒーは、コーヒー農園における搾取の歴史への反発として、フェアトレード(途上国と適正価格で取引すること)を店の理念とすることが多いです。2035年にはこのようなフェアトレードを標榜する第3の波を起こすような業態が増えていくでしょう。

以上をまとめると、個人が自らの意志として、海外への資産分散や海外移住等で自国の仕組みから離脱したり、フェアトレードを標榜する企業の商品やサービスを買うことで、経済的成功以外の自分なりの幸福を追求するようになり、国民の幸福度を指標とする未来が訪れるでしょう。

2035年の「リスク」

第6に、2035年における「リスク」について10個の項目を紹介しています。今回はそのうち「有害なバイオ物質」「メガ都市とコンパクトシティ」「水戦争」を解説します。

有害なバイオ物質:これまで有害な物質といえば、ダイオキシン、六価クロム、ホルムアルデヒドなどの化学物資とされてきました。しかし、今は遺伝子研究が進んで様々な遺伝子組換生物が生まれており、その過程で危険がバイオ物質が誕生する可能性が高くなってきています。本書の発行時点では言及がありませんが、実際に、2019年から2022年にかけて、中国武漢市にあるウィルス研究所からCovid-19(新型コロナウィルス)がアウトブレイクし、世界的なパンデミックが発生しました。2035年には、バイオハザード警報が出て急いで自宅に避難するような日常がくるかもしれません。

メガ都市とコンパクトシティ:現在、世界中で都市部への人口集中が生じており、様々な社会問題が発生しています。具体的には、人口1000万人以上の「メガ都市」が出現しつつあり、人口が増えすぎた結果、スラム化し街が荒廃しました。典型的な例はアメリカのデトロイトです。際限のない開発で労働者として貧困層が流入し、スラム化が進んで町が荒廃しました。この解決策として、人口200万人前後でありながら都市機能が集約される「コンパクトシティ」を目指そうという動きがあります。コンパクトシティでは、境界線を設定し、開発を境界線内のみに限定することで地価が上がる結果、貧困層を締め出すことでスラム化を防ぎます。典型的な例はアメリカのポートランドです。ポートランドでは電車が無料で、徒歩や自転車での移動もしやすいので、優秀な人材や有名な企業が集まりました。2035年になると、東京は4つのコンパクトシティに分割されているかもしれません。

水戦争:今、世界は砂漠化や人口増の影響で深刻な水不足に陥っています。地球上にある水資源のうち、飲めるのはわずか3%しかありません。2035年には、水資源をめぐる紛争が世界中で激化するかもしれません。ところで、水道水を飲める国は世界で5か国しかありません。その中には日本が含まれおり、その理由は日本の浄水技術が優れているからです。このことから、今後は日本の水道インフラ技術の輸出が産業として成長するでしょう。

以上をまとめると、都市機能がコンパクトに集約された便利な街に住みながら、日常的なバイオハザード警報に警戒する生活をしつつ、日本の主要輸出産業として水ビジネスがニュースになるような未来が訪れるでしょう。

2035年の「政治」

第7に、2035年における「政治」について個の項目を紹介しています。今回はそのうち「リキッド化」「成長しない世界」「イスラムパワー」を解説します。

リキッド化:本書によると世界はフラット化したあと、リキッド化するでしょう。「フラット化」とは、先進国が没落し新興国が成長し世界が平準化することです。具体的には、インターネットが物理的な距離を超えて世界中を結ぶので、先進国で行われる仕事が新興国に流れて賃金水準が平準化します。一方「リキッド化」とは、床にこぼれた水のように、ある地域が独立したり地域同士が連合を作る等緩やかに集合離散を繰り返すことです。2035年には、静的で均質化された世界(フラット)から動的で多極的な世界(リキッド)になるでしょう。

成長しない世界:皆様は日々ニュース等を見ていると、格差は広がりつつあり、現在の資本主義制度は疲弊しつつあるのではないかと感じているかもしれません。これまで世界は成長することを前提に歩んできました。その結果、ねじれや齟齬が生まれ様々な問題を生じてきました。2035年には、成長しない世界を前提として物事を考えるようになるでしょう。本書ではそのような世界で重要になる資産は、知的財産であるとします。具体的には、ロボットが働いてお金を稼ぐ仕組みを支えるような知的財産が重要になるでしょう。

イスラムパワー:今後世界各地でイスラム系住民が増えるでしょう。理由は、イスラム系住民の出生率はヨーロッパ人の4-8倍あるからです。イスラム系移民が流入すると、その出生率の高さから世代を重ねるごとに爆発的に人口が増えます。2035年には、欧米を中心とした秩序にイスラムの秩序が割って入るようになるでしょう。今後産業としてハラル認証等を取得していく必要がでてくるでしょう。

以上をまとめると、世界中の多くの拠点で地域の合従連衡が生じるとともに、成長を前提としない新しい資本主義の下、イスラム世界の文化や習慣が���常生活に反映されるような未来が訪れるでしょう。

2035年の「経済」

第8に、2035年における「経済」について17個の項目を紹介しています。今回はそのうち「資本主義3.0」「キャピタルフライト」「ユニオンとリージョン」を解説します。

資本主義3.0:従来の「資本主義1.0」は行き詰まりを見せています。貨幣経済の本質は「1万円札に1万円の価値がある」と信用ですが、いつかどこかで「1万円の価値がある」という幻想が崩れてインフレが生じると資本主義は破綻します。そこで、その解決策となる「資本主義2.0」として期待されるのが「分散型基軸通貨制」です。具体的には、複数の通貨をバスケットに入れてそれを一つの通貨とみなして管理することです。その中のある通貨(例えばドル)が下落しても、それ以外の通貨が支えるので全体への影響を最小限に抑えることができます。とはいえ、資本主義2.0で基軸通貨が新体制に移行したとしても、貨幣経済が集団幻想であるという本質は変わりません。2035年以降は、成長しない世界を前提とした「資本主義3.0」へと移行するかもしれません。

キャピタルフライト:「キャピタルフライト」とは、資本を国内から海外へ避難することです。例えば、企業が海外へ工場を移したり、個人が自分の財産を他国通貨へ換金することです。本書の発行時点では言及されていませんが、2024年現在世界中がインフレで苦しむ中、歴史的な円安状態となっており、円下落の危険性を感じた多くの富裕層が資産を海外へ移しています。今後は、我々一般の日本国民も、資産を日本円に限定して現金で持ち続けるリスクを真剣に考えるべきかもしれません。2035年には、もっと円安が進み海外へ出稼ぎにでることが当たり前になっているでしょう。

ユニオンとリージョン:世界はフラット化した「グローバル(地球規模の規格化)」からリキッド化した「ユニオンとリージョン」へとシフトするでしょう。「ユニオン」とは、EUのような国同士の連合体です。「リージョン」とは、地域のことで国境をまたいで地域としてつながることです。例えば、スペインからカタルーニャ地方が離脱することやイギリスのスコットランドが独立すること、4か国をまたぐクルド人居住地域を指すクルディスタンの問題等が発生しています。2035年にはユニオンの一員だが国ではなくリージョンとしてつながるという考え方がますます増えることでしょう。

以上をまとめると、複数の基軸通貨を入れた通貨バスケット制を基本とする資本主義の下、資産防衛のため自分の資産を最適な国の通貨に換金する資産運用が当たり前になるとともに、自分のルーツとなる文化や習慣を重視し国ではなくリージョンとしてつながる未来が訪れるでしょう。

【2035年に生じる社会的変化に対応する方法を知りたい】解決のため具体的な行動は【未来の社会的変化につながる行動を実践する】

では、この本を読んだあと、我々は具体的にどう行動すればよいでしょうか? それは、【未来の社会的変化につながる行動を実践する】です。 2035年に社会面で予想される未来は以下4点です。

個人が自らの意志として、海外への資産分散や海外移住等で自国の仕組みから離脱したり、フェアトレードを標榜する企業の商品やサービスを買うことで、経済的成功以外の自分なりの幸福を追求するようになり、国民の幸福度を指標とする

都市機能がコンパクトに集約された便利な街に住みながら、日常的なバイオハザード警報に警戒する生活をしつつ、日本の主要輸出産業として水ビジネスがニュースになる

世界中の多くの拠点で地域の合従連衡が生じるとともに、成長を前提としない新しい資本主義の下、イスラム世界の文化や習慣が日常生活に反映される

複数の基軸通貨を入れた通貨バスケット制を基本とする資本主義の下、資産防衛のため自分の資産を最適な国の通貨に換金する資産運用が当たり前になるとともに、自分のルーツとなる文化や習慣を重視し国ではなくリージョンとしてつながる

これらの未来の社会的変化につながる行動を実践してみてください。例えば、フェアトレードを前提とする商品を購入すること、都市部ではなくコンパクトシティ化が予想される郊外の地域へ移り住むこと、円以外の通貨で資産運用することを検討すること、などです。

最後に「2035年の世界」のリンクを再掲載しますのでご購入のうえ実践してみてください。 2035年の世界

以上で、未来予測プロジェクト二冊目を終わります。最後までお読みいただきありがとうございました。本書の内容を実行し皆様の問題解決にご活用ください。次回は、2040年より先の未来を予測する本をご紹介します。 今後とも本ブログをお読みいただければ幸いです。

0 notes

Text

TEDにて

グラディ・ブーチ: 人工知能が人間を超えるのを怖れることはない

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

新たな技術は新たな不安を呼び起こすものですが、非常に強力で感情のない人工知能を怖れることはないと、科学者であり思想家であるグラディ・ブーチは言います。

我々は、人工知能をプログラムするのでなく、人間の価値観を共有するように教えるのだと説明し、超知的なコンピューターに対する(SF的な)最悪の恐怖を和らげた上で、ありそうにない人類存亡の危機を怖れるよりも、人工知能が人の生活をどう良くするか考えるようにと促します。

さらに話を進めましょう。私は、そのような人工知能を作ることに怖れは感じません。

それは、人間の概念や価値観を体現することになるからです。認知システムを作るのは、従来のソフトウェア中心のシステムを作るのとは根本的に異なります。プログラムするのではなく教えるのです。

システムに花を認���させるために、私は自分の好きな何千という花を見せます。システムにゲームの遊び方を教えるには、私だってゲームはしますよ。皆さんもでしょう?

花だって好きだし、らしくないですか?碁のようなゲームの遊び方をシステムに教えるには、碁を何千回も指させ、その過程で良い盤面・悪い盤面を識別する方法を教えます。

人工知能の弁護士助手を作ろうと思ったら、法律も教えますが同時に法の一部をなす、慈悲や公正の概念や感覚を吹き込むでしょう(数値で教えられればですが・・・)

具体的には、数値化できるなら、慈悲アルゴリズム、公平アルゴリズム、平等アルゴリズム、公正アルゴリズムなども。

科学用語では、これをグランドトゥルースと言います。重要なのは、そういう機械を作るとき、我々は、自分の理解できてる概念や価値観を教えることになるということです。

それだから私は、人工知能をきちんと訓練された人間と同様に信頼するのです。

でも、悪いことをする工作員やある種の資金豊富な非政府組織なんかの手にかかったなら?一匹狼の扱う人工知能には、怖れを感じません。

あらゆる暴力から身を守れるわけではありませんが、そのようなシステムには、個人のリソースの範囲を大きく超えた膨大で精妙なトレーニングが必要になります(そんなに賢いなら、悪いことをする工作員やある種の資金豊富な非政府組織ではなく社会システム内でとっくに大成功しているはずですが・・・)

さらに、それは単にインターネットへウィルスを送り込むより遙かに大変なことです。ウィルスならボタン1つでそこら中のパソコンが突然吹き飛んでしまうでしょうが、そういうたぐいの実体は、ずっと大きく、それがやってくるのは確かに目にすることになります。

そういう人工知能が全人類を脅かすのを怖れるか?

「マトリックス」「メトロポリス」「ターミネーター」みたいな映画や「ウエストワールド』みたいな番組を見るとみんなそのような恐怖を語っています。

「スーパーインテリジェンス (Superintelligence)」という本で思想家のニック・ボストロムは、このテーマを取り上げ、人間を超える機械の知能は危険なだけでなく、人類存亡の危機につながり得ると見ています。

ボストロム博士の基本的な議論は、そのようなシステムはやがて抑えがたい情報への渇望を抱くようになり、学び方を学んで最終的には人間の要求に反する目的を持つようになるということです。

ボストロム博士には、多くの支持者がいてその中には、イーロン・マスクや故人のスティーヴン・ホーキングもいます。

そのような聡明な方々に恐れながら申し上げると彼らは、根本的に間違っていると思います。

検討すべきボストロム博士の議論は、沢山ありますが、全部見ていく時間はないのでごく簡単に1点だけ挙げるなら「すごく知っている」のと「すごいことができる」のとは違うということです。

HALは、ディスカバリー号のあらゆる面をコントロールする限りにおいて、乗組員にとって脅威でした。スーパーインテリジェンスもそうです。それが、世界全体を支配している必要があります。

スーパーインテリジェンスが人の意志を支配する「ターミネーター」の世界でスカイネットは、世界のあらゆるデバイスを操っていました。

実際のところ、そんなことは起こりません。天気を制御したり、潮の干満を決めたり、気まぐれで無秩序な人間を従わせるような人工知能を我々は作りはしません。

もし、そのような人工知能が存在したら、人間の経済と競合することになり、リソースを人間と取り合うことになるでしょう。

最終的には、Siriには内緒ですが、我々は電源プラグを引っこ抜くことができます。そういう機能を取り付けることはデザインの観点からも絶対必要です。

私たちは機械と共進化していくものすごい旅の途上にあります。

今日の人類は、明日の人類とは違っています。

人間を超えた人工知能の台頭を懸念するのは、コンピューターの台頭自体が引き起こす対処を要する人間や社会の問題から注意をそらすことになり危険です。人間の労働の必要が減っていく社会システムをどうすれば上手く運営できるのか?

理解と教育を地球全体に広げつつ、互いの違いに敬意を払うことはどうすれば可能か?認知システムによる医療で人の生涯を長く豊かなものにするにはどうしたら良いか?星々に到るためにコンピューターはいかに役立てられるか?

これはワクワクすることです。

コンピューターを使って人間の体験を発展させられる機会が、今、手の届くところにあり、それは始まったばかりです。

MITの物理学者であり、AIの研究者であるマックス・テグマークの言うように・・・

ロケットの話と似ていて技術が単に強力になれば良いというものではなく、もし、本当に野心的になろうとするなら、コントロールの仕方と、どこへ向かうべきかも理解しないといけません。

エリエゼル・ユドカウスキーが、「友好的なAI」と呼ぶものです。そして、これができれば素晴らしいことでしょう。病気、貧困、犯罪など苦痛というマイナスの経験を無くすことができるだけではなく、様々な新しいプラスの経験から、選択する自由を与えてくれるかもしれません。

そうなれば、私たちは自分の手で運命を決められるのです。そして、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くとおそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。

それは認めるべきです。冷酷な全世界的独裁政権が可能になり、前代未聞の差別、監視社会と苦しみが産まれ、さらに、人類の絶滅さえ起こるかもしれません。

しかし、注意深くコントロールすれば、誰もが裕福になれる素晴らしい未来にたどり着くかもしれません。貧乏人は、金持ちにより近づき、金持ちはさらに金持ちになり、みんなが健康で夢を追い求めながら自由に人生を送れることでしょう。

その他に、行政府自身が社会システム全体の資源配分の効率化を目的とする保証はないため政治家や官僚は自らの私的利益のために行動を歪め、市場の失敗を矯正するどころか資源配分をより非効率にする可能性すらあります。

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

キャシーオニールによると・・・

思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。

さらに、データサイエンティストを探してきて、報酬を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?

あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。

さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。

ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。

民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。

解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!

これをアルゴリズム監査と呼んでいます。

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的��権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

なお、ビックデータは教育や医療に限定してなら、多少は有効かもしれません。それ以外は、日本の場合、プライバシーの侵害です。

通信の秘匿性とプライバシーの侵害対策として、匿名化処理の強化と強力な暗号化は絶対必要です!

さらに、オープンデータは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が

望むように再利用・再配布できるような形で、商用・非商用問わず、二次利用の形で入手できるべきであるというもの。

主な種類では、地図、遺伝子、さまざまな化合物、数学の数式や自然科学の数式、医療のデータやバイオテクノロジー

サイエンスや生物などのテキスト以外の素材が考えられます。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(個人的なアイデア)

さらに・・・

勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・

こんな恐ろしいことが・・・

日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!

憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。

日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!

2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」

EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!

禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。

人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。

禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」

「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」

具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)

さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。

高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。

など。他、多数で警察の規制を強化しています。

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、���解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

マックス・テグマーク:AIをコントロール下に置く方法

ケイド・クロックフォード:顔認証による大衆監視について知る必要のあること!

モーリス・コンティ: 直感?を持った人工知能が生み出すすごい発明

エピソード7意識のマ��プの数値と人工知能を訓練する計算回数が相似?2023

エピソード7 Episode7 - テーラワーダ仏教の「結び」と意識のマップ、マクロ経済学について(パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon)

人工知能にも人間固有の概念を学ぶ学校(サンガ)が必要か?2019

人類の革新。方向性のインスピレーション

人工知能が人間より高い情報処理能力を持つようになったとき何が起きるか?2019

ニック・ボストロム:人工知能が人間より高い知性を持つようになったとき何が起きるか?

ケビン・ケリー: なぜ人工知能で次なる産業革命が起こるのか

セバスチャン・スラン&クリス・アンダーソン : 人工知能(AI)とは何であり、何ではないか

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#グラディ#ブーチ#人工#知能#プログラム#EU#概念#コロナ#システム#認知#倫理#慈悲#ニック#ボストロム#公正#ホーキング#Siri#機械#宇宙#GPT#バイオ#量子#ロボット#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

1 note

·

View note

Text

「 互に意見が合わなくて、みんなの者が帰ろうとしていた時、パウロはひとこと述べて言った、「聖霊はよくも預言者イザヤによって、あなたがたの先祖に語ったものである。 『この民に行って言え、あなたがたは聞くには聞くが、決して悟らない。見るには見るが、決して認めない。 この民の心は鈍くなり、その耳は聞えにくく、その目は閉じている。それは、彼らが目で見ず、耳で聞かず、心で悟らず、悔い改めていやされることがないためである』。 」(使徒言行録 28:25-27)

リチャード リンクレイター監督の映画『ウェイキングライフ』(2001)は、 実写映像を撮影しそれをデジタルペインティングで加工しアニメ化するロトスコープという技法によって制作されている。 映画の最後で、リンクレーター監督自身が演じる登場人物が、「前に見た夢の話なんだけど、てかそんな、前に見た夢の話なんて始められちゃったら大抵は退屈な数分間を過ごすはめになるよな」と、主人公に話し始める。「とにかく、フィリップ K ディックのエッセイを読んだんだ」 「夢の中で読んだの?」 「あ、いや、違う。夢の前に読んだんだ。夢の前置きだったんだ、それが。『流れよわが涙、と警官は言った』という本について書かれたものだったんだけど。知ってる?」 「ああ。なんかの賞を獲った本だっけ」 「そうそう。その本はさ、マジで一気に書きあげたものらしいんだ。彼の中から流れ出したというか、何かをチャネリングしたというか、なんかそんな感じで。それから4年後に出版されたんだけど、彼はパーティーで、その本の登場人物と同じ名前の女性に出会ったんだ。しかも彼女のボーイフレンドもその本の登場人物と同じ名前だった。さらには、彼女は警察本部長と不倫関係にあったことを打ち明けるんだけど、その男の名前も本に登場する警察本部長の名前と同じだった。彼女が話したことすべてが彼が本に書いたことだったんだよ。それで彼はもうなんかめちゃくちゃ怖くなったんだけど、だからって別にどうしようもないよな。 しばらくしてある日、彼は手紙を出しに行ったんだけど、なんか怪しげな男が車のそばに立ってるのが見えたんだ。普段ならしないけど「どうかしましたか」と声をかけてみたら、ガス欠で金もなくて困ってたらしい。それで、これももちろん普段なら絶対にしないことだけど、その男にお金を渡したん��。それで彼は家に帰ったんだけど、こう思った。いや待てよ、そういや、あの男はガス欠なんだからお金があってもガソリンスタンドまで行けないじゃないか。それでわざわざその男のところへ戻ってってガソリンスタンドまで車で連れてってやったんだ。そしてガソリンスタンドで車を停めようとしたとき、彼は気づいたんだ。「おい、これもオレの本のなかにあるぞ。同じ男、同じスタンド。全部そのままじゃないか」って。 どうも気味が悪いよな。だから彼は司祭にそのことを話してみたんだ。自分が書いた本のこととか、どうやって書いたかとか、それから4年後に起こったこととか。そしたら司祭は「それは使徒言行録だ。使徒言行録の内容そのままじゃないか」って言うんだ。彼は「使徒言行録は読んだことがないからわからないなあ��みたいなこと言って答えたんだけど、だからそれで彼は、そりゃそうだ、家に帰って使徒言行録を読んでみたんだ。そしたらもう、ぞっとした。登場人物の名前までが聖書に書かれてるのと同じなんだ。使徒言行録が書かれたのは紀元50年だと言われてて、その当時のことが書かれてるわけだけど。 それで彼は、こんな理論を考えたんだ。時間は幻想であり、私たちは実際には西暦50年にいるのだという理論だ。そして自分がこの本を書いた理由は、この幻想、つまり時間のベールに、どういうわけか一瞬穴を開けて、そこで何かを見たからだったんじゃないかって。そこで見たものというのが使徒言行録で起こっていることだったんじゃないかって。それから彼は、グノーシス主義のこういう考え、つまり、デミウルゴスあるいは悪魔が、キリストが再臨し神の国が到来しようとしていることを忘れさせるために作ったのが、この時間という幻想なのだという考え、そういうのにも傾倒した。そして、だから、俺たちみんな西暦50年にいるんだけど、神が間近に迫っていることを忘れさせようとしている者がいる。時間とはそういうものだってわけさ。歴史もすべて。ただそういうのが続いているだけなのさ。このような、なんというか、白昼夢のような、気晴らしのようなことが、さ。 それで、それを読んで俺は、ああ確かに変な話だな、と思ったんだ。そしてその夜、夢を見たんだ」

リンクレーター監督はこのセリフで、この映画のアイデアの元の一つが、フィリップ K ディックからの影響であることを示唆し、また、2006年にディックの『暗闇のスキャナー』(1977)を映画化した『スキャナー ダークリー』(原題は同じ)を、同じくロトスコープを用いて制作した。 『流れよわが涙、と警官は言った』(1974)と『暗闇のスキャナー』はそれぞれ、ディックの中期の最後の作品と後期の最初の作品として位置づけられ、また、この2作品にはディック作品の特徴の一つともされる独特なペーソス(哀愁、哀感)がはっきりと表れている。 他の作品でもところどころに漂っていたのはこの独特なペーソスだったのだとする解釈において、「ディック感覚」とも呼ばれる、ディック作品を読んだ時に感じる「何が本当なのかわからなくなる感覚」や「現実が崩壊していくような感覚」はこの独特なペーソスを伴うものであり、このディック感覚的ペーソスをわかりやすく説明しようとして挙げられるものに、どちらもディックが書いたものではないが、次の二つがある。 一つは、ディックの小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』(1968)が原作の映画『ブレードランナー』(1982)のラストの「雨の中の涙モノローグ」とも呼ばれる独白シーンの、「そういう思い出もやがては消える。時が来れば。雨に消え入る涙のように。その時が来た」というセリフである。 もう一つは、『流れよわが涙、と警官は言った』や『時は乱れて』(1959)など、いくつかのディック作品から影響を受けて作られた映画『トゥルーマン ショー』(1998)のラストシーンである。 ハッピーエンドのはずなのに、悲しくもあるのはなぜなんだろう。

他人の夢の話なんて、どうせ意味なんてないんだし、大抵つまらなくて、さっさと起きろ程度のツッコミしかできないが、ごく稀に、うわ、なんかそれ、同じような夢みたことある、とか、最近それと似たようなことについて考えてた、と思うような場合がある。そう思うと、それについて話してみたいと思う。話してみると、いやそれ全然違うとか、よくわからないとか、大抵つまらない話のそのつまらないほうの部類に入ることがほとんど、というか最終的にはよくわからなくなって、つまらなくなって終わる。もともとどうせ意味なんてないんだし。 小説や映画やそれらの解釈というのも、もともとは、夢とかと同じ部類に入っていたものだ。それを他者に提示するときに、相手の注意を引く方法だとか、意味ありげなことを話してるように思わせる方法みたいなテクニックを使うのが上手な人もいて、というか、注意を引くために相手が関心を持っていそうな話題やタイトルを挙げて、意味ありげに思わせるために、社会的に重大だ、とか、さもなきゃ世界が終わるって言ってるだけだ。一言些細なネタばれ食らったくらいでつまらなくなるものと、ネタバレなしで事実さえ伝えずに何か意味ありげなことを言っているかのように見せるテクニックを使った解説という名の宣伝と、それらを模倣したもので、世界は覆われてしまっている。 2022年頭に、「マス フォーメーション サイコシス」という言葉が世界的に話題になった。定まった日本語訳はないようだが、集団心理や集団妄想のような概念で、似た言葉に「マス サイコジェニック イルネス (MPI。集団心因性疾患)」というのもある。MPIは集団ヒステリーとも呼ばれるが、特に身体的な症状を伴うものをいう。2021年の夏ごろから、ウィルス感染の症状を訴える特定のグループなどで、MPIである証拠が見つかったとする報告例があり、これらはソーシャルメディアが感染の媒介になっているため「マス ソーシャルメディア インデュースト イルネス(MSMI。集団ソーシャルメディア誘発性疾患)」という言葉も登場した。 「マスフォーメーションサイコシス」という言葉で説明された状況は、不安の存在とその対策を提示する物語がマスメディアなどを通じて繰り返されることで、群集心理が形成されるというものだ。群集心理状態になると、社会的な絆が強化され、社会的絆の精神的中毒状態になり、また、非常にハイな状態になる。提示されている物語は、むしろ馬鹿げているほど、社会的な絆を確認する儀式として機能する。群集心理状態になっている現状のほうがそれ以前の状態よりも、たとえなんらかの症状に苦しんでいたとしても、気持ちがよいため、前の状態に戻ろうという提案は効果がなく、多くの場合、逆効果となる。 全体主義へ一直線であるように見えるこの状況にどう対処すべきなのかと議論したり、対策案を提示することが、むしろ別バージョンのマスフォーメーションサイコシスを作りだすことになってしまう場合もある。そっちはそっちでめっちゃスピって祈ったりしながら集団化していっている。 そうしたジレンマの中での葛藤から、自分以外の全員が洗脳されているのではないかとか、自分の主観的世界も誰か知らない他者による創作物なのではないかという疑念が生まれ、自分は誰かが人為的につくった世界に、その幻想を保つために雇われた偽の家族や偽の友人に囲まれて生きているのではないかという、いわゆる「トゥルーマンショー妄想」の状態へと発展していってしまう。 こうした状況を説明する際に、「フォリアドゥ (フランス語で「二人狂い」「二人が共有する狂気」の意。感応精神病)」という言葉を用いる人もいる。フォリアドゥは、一人の妄想がもう一人に感染し、複数人で同じ妄想を共有することを特徴とする。「フォリアドゥ」という言葉を用いる理由のひとつは、分類上、精神病とされる「妄想」や「フォリアドゥ」と、精神病ではない「思い込み」の区別は明確ではないということや、特定の用語の濫用やひとつの話題への固執が事態をややこしくしてしまうということについて、注意喚起するためでもあるようだ。 フォリアドゥという概念を説明するために例として挙げられていた映画に、今敏監督の『パーフェクトブルー』(1997)がある。それに対するリプライに、いやそれならテレビアニメの『妄想代理人』(2004)のほうがピッタリじゃない?というのがついていた。あ、それ俺も思った。というか、同じこと思った人いないかなって探したらいたわけだけど。じゃあさ、それの第8話ってアリ派?ナシ派? いやちょっと待て、それは話が脱線しすぎだろ。え?ジレンマから脱線したかったんじゃなかったの? いやそうかもしんないけど、いや、なんか違うっつうか、それはそれで、そういう話してる人探せばいっぱいいるだろ。 ともかく、作品などでこうしたテーマに取り組んだ人たちが出した答えはこういうものだ。「もう一人の自分」に出会うこと。その「もう一人の自分」は自分ではないとはっきりと認識し、つまりは決別あるいは対決すること。そして、もう一人の自分を救うこと。

『ウェイキングライフ』で語られた「フィリップ K ディックのエッセイ」がどれかはわからないが、ディックは自身の身に起こった不思議な偶然や神秘的な体験をいくつかのエッセイで書いている。インタビューで、『流れよわが涙、と警官は言った』の結末は、何度も何度も書き、書いては直し、書いては直ししたとも話している。 ディックは、これを書いた1970年、麻薬の症状に苦しみ何も書けなくなるほど荒れていて、奥さんが家を出て行ってしまう。奥さんが家を出ていった悲しみと、自分自身の根底にある悲しみに向き合おうとして、同じような境遇を小説的に大いに脚色して登場人物に与えた。ディックは双子として生まれたが、妹を生後すぐに亡くしていて、そのことが心のどこかにずっとひっかかっていた。1970年8月に原稿を出版社に渡すが、奥さんが出ていった後の家は麻薬常習者のたまり場になり、ますます滅茶苦茶になっていく。1972年に麻薬更生施設に入り、この年に離婚を成立させる。これがちょっとした身辺整理にもなったようだ。翌年に再婚する。その翌年の1974年2月にようやく『流れよわが涙、と警官は言った』が出版された。 ディックが1978年に書いた『二日後には壊れてしまわない宇宙の作り方』というエッセイによると、『流れよわが涙、と警官は言った』の登場人物と同じ名前の女性に出会ったのは1970年のクリスマスで、司祭と話して「それは使徒言行録だ」と言われたのは1974年2月の『流れよわが涙、と警官は言った』が出版された日で、さらにディックは1974年2月から3月にかけて、不思議な幻覚を見るという、「2-3-74」と名付けた神秘体験をするが、これは『流れよわが涙、と警官は言った』の出版の一週間後からの出来事だという。見知らぬ男をガソリンスタンドに連れて行ったのは、1978年のこのエッセイを書く2か月前の出来事���しい。こんなことも書いている。「彼(『流れよわが涙、と警官は言った』の登場人物フェリックス)は、泣きながら家へ急いでいた。そして、完全に見ず知らずの人でも誰かに、手を差し伸べなければならなかった。見ず知らずの二人が道中で出会うことで、そのうちの一人の人生が変わる。私の小説においても、使徒言行録においても。そして最後にもうひとつ、神秘的なスピリットによる不思議ないたずらが働いた。フェリックスという名前はラテン語で「幸せ」を意味する。この小説を書いているときは知らなかった。」

『流れよわが涙、と警官は言った』というタイトルは、イングランドのエリザベス朝後期およびそれに続く時代に活躍した作曲家でリュート奏者のジョン ダウランドの代表作であるリュート歌曲『流れよ、わが涙』(1600)からの引用である。この曲は当時の欧州で群を抜いて最も高名な楽曲として、東欧を除く全ヨーロッパで広く演奏されたという。 ディックはジョン ダウランドにちなんだ「ジャック ダウランド」というペンネームを使って作品を発表したこともあり、また、ジョン ダウランドの名はいくつかのディック作品に登場する。 ジョン ダウランドは、イングランド王ジェームズ1世およびチャールズ1世の宮廷リュート奏者を務めた。エリザベス朝前後に流行したメランコリア(憂鬱)芸術の巨匠とされる。「涙のジョン ダウランド」とも自署した。ダウランドの実際の性格については、自称および代表作の作風通り陰気な人物であったとする説と、その逆に実は陽気な人物であったとする説がある。これは、当時の風潮はどのようなものだったのかという議論でもあるようだ。 ダウランド(1563-1626)が活躍した時代はちょうど、シェイクスピア(1564-1616)の時代でもある。「シェイクスピアの『ハムレット』の登場人物であるハムレットのような憂鬱な人物」というのが、陰気な人物であったとする説バージョンのダウランドの人物像である。この時代には「気質喜劇 (ヒューモア コメディ)」と呼ばれるジャンルの喜劇作品が人気を博し、「ユーモア」という言葉が「おもしろさ」を表す言葉として流行する。 「ユーモア」という語はもとは、「液体」を意味するラテン語の「フモール」が、古代ギリシャ、ローマ時代の「四体液説」とともに、「体液」や「気質」を意味する語としてイングランドに伝わり英語化したもので、その四体液説で、「黒胆汁」が過剰な人がなる気質として、「黒い」を意味する古代ギリシャ語の「メラス(メラン)」 と「胆汁」を意味する「コーリ」を合成した「メランコリア(憂鬱質)」という語が使われていた。 ダウランドやシェイクスピアの時代は、ユーモアの時代であると同時にメランコリアの時代だった。 16世紀、ヨーロッパの広範囲で、新プラトン主義やヘルメス主義、グノーシス主義などの神秘思想が流行する。17世紀に入り、宗教対立が激化したこともあって、民衆の間で神秘主義はますます流行し、また、自分の目も感覚も明らかな証拠も信用せず、自分の経験すら偽りとしてまで、自らの教義に一致しないものを認めようとしない独断主義的な風潮が蔓延した。対抗改革の側は16世紀後半から、メランコリーをプロテスタントの病とするプロパガンダを行っていた。 ダウランドが大陸で学んだ音楽理論も神秘思想の影響下にあり、作曲の理論として数秘術が用いられたこともあったとされる。表現や思想としての「メランコリー」は、こうした神秘思想が16世紀末のイングランドでやや形を変えて現れたものだとも考えられていて、また、17世紀初頭のイングランドでは、メランコリアを崇拝する文学的現象も起きている。メランコリーあるいはメランコリックな人物は、揶揄や風刺の対象などとして喜劇の中で描かれることも多く、また、メランコリーは「聖なる狂気 (マニア)」として捉えられたり、あるいは、精霊(スピリット。霊感。インスピレーション)を待つ状態としても捉えられる。 メランコリックな文化的傾向は、その後も周期的に繰り返され、20世紀には、フランスの社会学者エミール デュルケムの用語を用いて「アノミー」的な文化的傾向とも呼ばれる。「アノミー」は、ギリシャ語の「アノミアー(無法律状態)」に由来する語で、デュルケムはこれを、社会の規範が弛緩あるいは崩壊することなどによる、無規範状態や無規則状態を示す概念として提示した。デュルケムは、著書『社会分業論』(1893)においては、社会的分業において分化した機能を統合する相互作用を営まないために共通の規範が不十分な状態をアノミーとし、『自殺論』(1897)においては、経済の危機や急成長などで人々の欲望が無制限に高まるとき、欲求と価値の攪乱状態が起こり、そこに起こる葛藤をアノミーとしている。 相互作用の不在や価値転倒状態での葛藤がメランコリーであり、それを笑うのがユーモアで、嘆くのがペーソスだ。ユーモアもペーソスも、笑うことで、泣くことで、秩序の回復を祈っている。 「ペーソス」はギリシャ語「パトス」の英語読みで、ラテン語では「パッシオ」であり、「パッシオ」は、ギリシャ語で書かれた新約聖書をラテン語にする際、「キリストの受難」を表現するために、もとのギリシャ語の「パトス」をなぞる形で用いたもので、「受け身のあり方」や「苦しみ」という一般的な意味を持っていたギリシャ語の「パトス」を、「受難」という意味に特化させてラテン語化したものである。 『使徒言行録』は『ルカによる福音書』の続編として、ルカによって書かれたものとされる。『ルカによる福音書』と『使徒言行録』はキアスム構造(X字構造、交差法)で呼応する構成になっており、キアスム構造では構成の中心の「交差」に位置する部分を最も重要なものとする。この場合は、中心にある「イエスの復活と昇天」および「エルサレム」が最も重要なものであることを示している。

ジレンマからジレンマへ、気晴らしのように脱線を繰り返す中で、相互作用や不思議な偶然や福音や精霊を待ちながら、みんな、泣いたり笑ったりしている。

ペーソスはユーモアの、やがては出会う双子のようなもの。

2023年12月 セイブ ユアセルブズ フロム ディス コラプト ジェネレーション

よいお年を

0 notes

Text

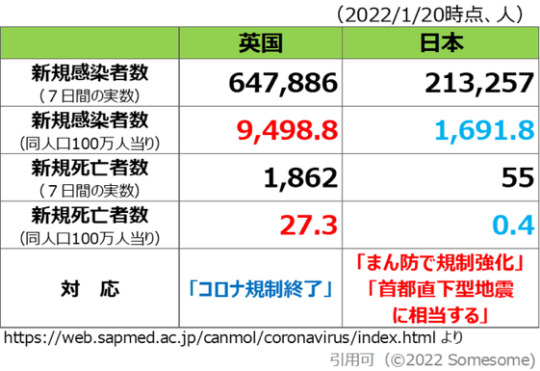

みなさま茶番劇場も終盤にきているようです!good news✨

🇬🇧イギリスはコロちゃんついにただの風邪扱い感染対策や全面的に規制終了となりました

🇫🇷フランスもマスク終了

お馴染みyouさんのTwitterから

🇪🇸スペインはコロナの存在証明ができずに既に裁判で敗北しています。

日本のメディアはFCC真実法があるのにまだ偏向報道をしていますね💧

相変わらず コロちゃんPCRの陽性の数を感染として煽り報道しています。下の表をみる限り🇬🇧より断然少ないんですけど・・・

まだ🇯🇵はただの風邪にする気はないようですね。マン防をして5歳から11歳の子どもたちへ・・

さらに ブースターの3回目💉を煽ってやってもらいたいようです!

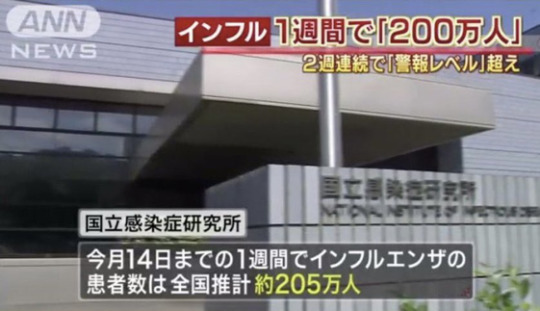

お忘れですか?インフルエンザのときはなんと↓この数でしたが今までマン防なんかやってませんでしたよね?

無症状の人はマスクなんてしてませんでした。

偏向報道をしても視聴率が上がればいいようです。視聴者よりもスポンサーが怖いみたい💧嫌なら見るな!言うてます・・

CMの企業をよく観てみてください、コロちゃんが終わると困る企業であることがほとんどだとわかってきます。その会社のモノは不売、利用しないに限ります。今後は会社の方針理念が問われていくでしょう。

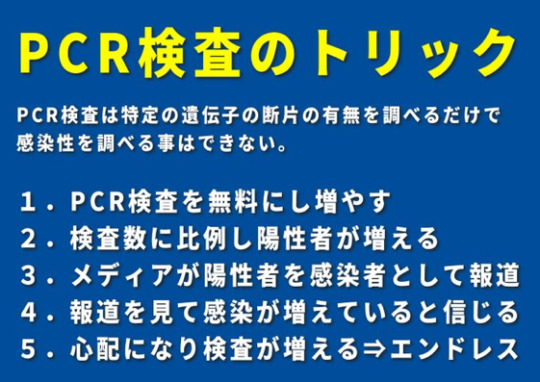

基本的な知識の欠如、PCRの陽性=感染 とまだ思っている人がほんとに多いこと・・😭今の状況はコレで感染数といわれるものが増し増しになっている状況です。

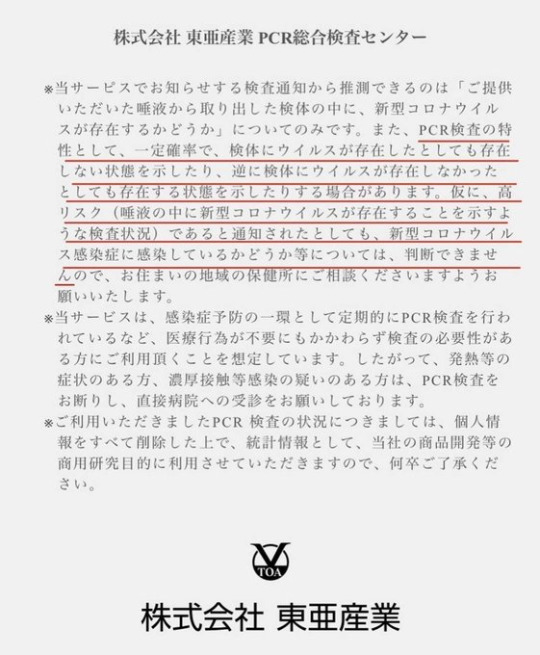

PCR陽性が感染ではないという詳細については開発者:故キャリーマリスのコメントでわかりやすく説明がありますのでご覧ください。

【佐野美代子さんの動画より】

PCRの説明書にも記載されてあります。

(感染しているかの判断はできないと)

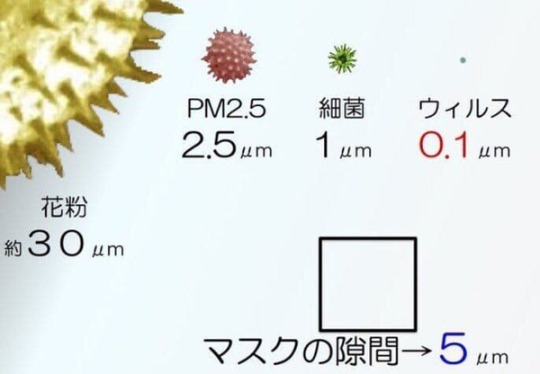

ノーマスクの人を見ると飛沫感染すると思うのでしょうか。未だに顔おむつで防げると思っているようですが、花粉は防げてもウィルスは防げません。

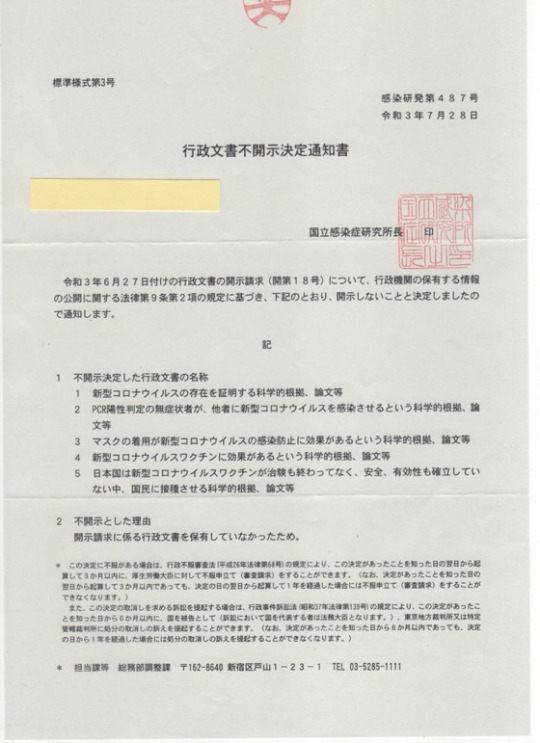

防げるという証拠も日本では出せるところもありません。【日本の最高権威ですら持ってない】 ちなみに世界のどこにもありません

(懸賞金までかかっている)

日本国ですが、今やあらゆる国家機関が民間化されています。

日本株式会社である以上、一般国民と同じです。国家権力があると洗脳されていることにもうそろそろ気付きましょう。

基本的人権が保障されている日本国ですが、今や日本株式会社という民間企業に規制されている状況です。民間企業が基本的人権を脅やかすこと自体罪に問��れます。

わたしは自分の人生は自分で決めたいので来たるべく自由な社会システムを望みます!

このまま既存の社会システムを望みたい人はそれでも大丈夫。

魂が心から望む方向へ

どちらの選択も自由意志で決めれます✨

#コロナは茶番#pcr test#PCR#日本株式会社#狂ってないか日本のテレビ#ブースター#マスク不用#マスクそろそろ外そう#新地球#黄金時代#茶番#茶番デミック#目覚めよ日本人#目覚め#目覚めよyap遺伝子#PCR詐欺#マスク不要#株式会社日本

2 notes

·

View notes

Link

12月8日、東京都医師会の尾崎治夫会長が武漢ウイルス対策を巡って記者会見を行った。内容は医療崩壊、GoToトラベル反対、Ct値を巡るやり取りなど多岐に及んだ。

そして、尾崎会長の1つひとつの発言には、自治体と医師会の武漢ウイルス対策の問題点が凝縮されていた。大手メディアの一報を例にとりながら、1つひとつ検証していく。

医療崩壊という「煽り」

_________________________________

東京都医師会の尾崎治夫会長が8日、記者会見し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入院患者の増加を受け、「コロナ患者も一般患者も両方守れない状態に近づいている」と述べ、強い危機感を示した。都内のコロナ入院患者は同日時点で1850人に上った。

_________________________________

医療崩壊とは、治療を受ける必要のある患者数が、医療体制の受入可能数を超えてしまう状態の事である。

「医療体制」は、医師、看護師、放射線技師などの医療従事者や、病床数、人工呼吸器、ECMOなどの医療インフラと必要機器の数で決まる。

12月に入ってからは1日の「感染者」が2,000人を超える日が続いていて、これが医療崩壊論の元になっている。

それならば1日の感染者数が20万人を超えているアメリカは、一体どうなっているのだろうか。

民間団体の調査では、アメリカで武漢ウイルス疾患で入院中の患者は、11月段階で約5万2,000人で、全病床数の6%程度に収まっているが、医療リソースが逼迫し始めている地域もある。例えば中西部ミネソタ州の都市ミネアポリスではコロナ患者を受け入れ可能な病床が埋まりつつあるが、隣接地域に搬送する事で凌げている。

こうした越境搬送は増えているが、逆に言えば、ほとんどの都市は医療体制に余裕があり、まだ「必要な治療が受けられずに死ぬ人が続出する」という医療崩壊には陥っていないのだ。

人口が日本の倍近くあるアメリカの病床数はおよそ98万床だが、日本の病床数は約160万床とアメリカの1.6倍。日本は単位人口当たりの病床数で世界一の13.7床(人口1,000人当たり)を誇っていて、アメリカの4倍以上である。

日米の医療リソースのデータを列挙してみる。日本の優位は圧倒的だ。

[病院数]

1位 8,442 日本

2位 5,564 米国

[病床数]

2位 日本(160万床)

4位 米国(98万床)

[病床数(人口1,000人当たり)]

1位 日本 13.7床

79位 米国 3.0床

[医師数(人口1,000人当たり)]

51位 米国 2.4人

55位 日本 2.3人

各データで世界トップクラスの数値を示している日本の医療体制の中で、唯一と言っていい弱点が、単位人口当たりの医師の数である。人口1,000人当たり約2.3人と世界55位で決して高い数字とは言えない。しかし、アメリカも世界51位の2.4人に過ぎず、日本との差は誤差の範囲である。

しかも発表される「感染者数」は、実は「PCR検査陽性反応者数」であり、この数字の中には「偽陽性」という感染者でない人も一定程度含まれる。PCR検査の特異度が99%のとき、偽陽性が1%も存在するため、1,400万人が検査を受けると、感染者が実際はゼロであっても、14万人が「偽陽性」という形で陽性反応を示してしまうのだ。

この「偽陽性者」は、もちろん症状は出ない。「陽性反応者」のうちの「本当の感染者(実際にウイルスを体に取り込んだ人)」も、90%以上が無症状か、症状があってもごく軽微なので、これらの人々を隔離したり病院に収容したとしても、基本的には安静にしているだけなので、医師は重症者の治療を優先できる。

だから、日本の唯一の弱点である「医師の少なさ」も、ことコロナ対応という意味においては致命傷にはならないのである。

世界最悪の感染者/死者を抱え、医療リソースで日本よりはるかに見劣りするアメリカが、日本の100倍の感染者数を受け止めて、未だに医療崩壊に陥っていないのだ。

人口がアメリカの半分で、4倍の病床を持つ日本が、100分の1の「感染者数」で、アメリカより先に医療崩壊するなどという事がありうるのだろうか。

医療リソースの切迫は医師側の怠慢

_________________________________

12月8日の会見で尾崎会長は「東京の新型コロナの入院患者は1,850人にのぼっていて、都が確保したとする病���の7割がすでに埋まった」と危機を強調した

____________________________

尾崎会長は4月17日に開いた記者会見でも、医療崩壊の可能性に言及していた。

こうした医師会からの訴えもあり、政府は4月30日に25.7兆円の第1次補正を、6月12日には約32兆円の2次補正を成立させた。

1次補正段階では、柱の1つとして「医療体制に関する包括支援交付金の全額国費負担と積み増し及び医療現場の課題解決のための強力な支援」が明記されていた。

2次補正でも「検査・医療体制の整備」に自治体が使える交付金を2兆2370億円を積み増した。さらに具体的な使い道を決めない「予備費」は前代未聞の10兆円を計上された。

1次2次合わせて補正予算は60兆円に上った。少なく見積もっても数十兆円規模の「医療支援体制」が6月には完成していたのである。

この時取材した政府関係者は、「冬に必ず第2波が来る。それまでに、自治体と医師会が、2次補正と予備費を使って医療体制の底上げを図るんだろう」と予測していた。

具体的には、

・大病院の敷地内駐車場などにプレハブの臨時病棟を建設し、

・コロナ患者と通常の患者の棲み分けのための動線確保の改装

・無症候者と軽症者用のホテルの長期借り上げ

などに自治体と医師会が取り組み、医療体制の底上げのためのインフラ整備と環境整備が進むと期待されていた。

ところが、お金と時間があったにもかかわらず、自治体と医師会の対応は、「万全」からはほど遠いものと言わざるを得なかった。

例えば、補正予算の策定前の6月10日段階に、東京都はコロナ患者のために3300床の病床を確保していた。そしてこの段階で東京都医師会は「パンデミックのピーク時には最大4000床が必要になる」と試算した。その後少しずつ病床数は増えていき、12月2日段階での確保数は目標値の4000床に達している。

すなわち東京都医師会は、自らピーク時に必要な病床数を算定し、その数を確保しているのだ。

にもかかわらず「ピークにむけて医療崩壊が近づいている」とは、自己矛盾も甚だしい。もし4000床では足りないと言うなら自分の試算が間違っていただけのことであって、補正予算を活用して5000床でも6000床でも増床しておくべきだったのだ。

GoToトラベル

______________

尾崎会長は「年末が1つの正念場」として、国に対し「人の動きを止めて頂きたい」として、あらためてGoToトラベルの停止を強く求めました。

______________

医師に限らず、GoToトラベルの一時中止を求める者が少なくない。そういう人は、下記のデータをどう考えるのだろうか?

▶︎日本の感染者/総人口

16万人/1億2500万人=0.13%

▶︎GoToトラベル利用者の感染割合

255人/5280万人=0.00048%

要するに、統計は「GoToトラベルに行った人」より「行かなかった人」の方が270倍感染しやすいという結果を示している。

もちろん、旅行に行く人は基本的に健康状態のいい人であろうから、感染割合が低くなるという側面もある。

しかし、少なくともGoToトラベルによって感染が拡大したということを示すデータはない。それは医師会も認めている。それなのに、医師会などが証拠もなく国民の移動制限を求める姿勢には、強い違和感を禁じ得ない。

コロナ禍で最も直接的な打撃を受けたのが、ホテル・旅行業界、航空業界、飲食業界だ。GoToトラベルとGoToイートによって、何とか食いつないだ関係者は少なくない。

自らの職責である医療体制拡充を怠っていた自治体と医師会に、医療崩壊を脅し文句にGoTo事業の中止を訴える資格はあるのだろうか?

彼らの言う通り経済を止めれば、失業者は確実に増える。「失業者が100万人出れば、6000人程度の死者が出る」ということは、これまでの統計がはっきりと示している。

一方、新型コロナウイルスによるこれまでの死者は2,400人。客観的な根拠も示さずGoToトラベルの中止を求めるのは、コロナ禍によるトータルの死者を増やす「テロ行為」とすら言える。

Ct値

12月8日の会見では、尾崎会長と記者でこんなやり取りがあった。

_______________

記者:Ct値40以上に設定し多くの偽陽性者を出しそれを感染者と呼ぶことについてどのようにお考えですか?

尾崎:検査のことは専門でないのでわからない。

記者:精度もわからない検査を使い感染拡大と言う理由は?

尾崎:こんなところで場違いな質問をするな。

_______________

PCR検査は、唾液中や鼻腔口腔内の粘膜にいるウィルス遺伝子の特定の断片を取り出してそれを何度も増幅させ、存在するウィルスの量を推定する検査だ。

ここで重要になっ���くるのが、「何回増幅させるか」という増幅サイクル数(Ct値)だ。少ないCt値で有意なウイルス量を検出すれば被験者の持つウイルス量が多いということになる。逆に、何回も増幅しないとウイルスが検出できないのであれば、被験者のウイルス量は少ないといえる。

そして、何度も繰り返して増幅すると、本来は発症能力のないウイルスの破片しかなくても、「陽性」という結論が出てしまう。

だからこそ、Ct値をいくつに設定するかの基準づくりが非常に重要になる。

Ct値が25より小さい陽性者の85%以上は他人に感染力があるウイルスが培養できたが、35を超えると8.3%しか培養できなかったとの結果もある。言い換えれば、Ct値35まで陽性反応が出なかった人の92.7%は、感染していない可能性が極めて高いということになる。

世界で最も武漢ウイルス制圧に成功した国の1つである台湾は、Ct値を30~34程度に設定しているといわれている。中国では「Ct値37程度で再検査を推奨」という運用になっているという。

ところが、日本でのCt値は40以上に設定されている。過度な増幅でウイルスの死骸を見つけては「感染者が急増」と大騒ぎしている可能性すらあるのだ。

Ct値について、日本感染症学会と日本医師会の運用には決定的な矛盾がある。武漢ウイルス患者の退院基準である。

感染して発症した入院患者は、「発症日から10日間が経過して、3日間無症状であれば、PCR検査なしで退院許可」という判断基準で退院している。

発症10日目のCt値の平均は32~33、14日目でも37程度と言われている。すなわち、医療機関からお墨付きをもらって退院した「元患者」に、Ct値40でPCR検査すれば、確実に「陽性」と判定されるのである。

この「ねじれ現象」1つ取ってみても、尾崎会長が「場違いな質問」と恫喝(どうかつ)したCt値の設定問題こそ、「PCR騒擾(そうじょう)」を終焉させる決定打になり得ることがわかる。

もはや「未知のウイルス」ではない

トランプ大統領が大統領選の最中の10月2日、武漢ウイルスに感染・発症したというニュースは、世界を驚かせた。

しかし、もっと驚かれたのは、そのわずか3日後に完治・退院し、選挙戦に復帰したことだった。

一時期発熱もあったトランプ大統領には、レムデシビルという新薬とステロイドが投与され、この治療がすぐに、テキメンに効いたのだ。

74歳と、日本で言えば後期高齢者の一歩手前のトランプ大統領が、発症しても3日で完治したという事実は大きい。一緒に罹った15人のホワイトハウススタッフも、1人も重症化することなく、数日で全員が完治して戦線に復帰した。

そして、ファイザーなど世界の製薬大手が次々とワクチンを完成させ、武漢ウイルスへの確実な予防効果があることが確認されている。

治療法がわからずワクチンもなかった4月の第1波とは全く状況は違う。「罹っても治る」「パンデミックは防げる」。人類は武漢ウイルスを制圧しつつある。

それでも、日本ではPCR検査のCt値が高く設定され、PCR検査大量実施を求め続ける者が絶えない。さらに「PCR陽性反応者」を「感染者」と呼び続けるメディア。「医師会」「専門家」「メディア」のトライアングルが、感染者数を水増しして国民の不安を煽り続けているのだ。

そして、国民に刷り込んだ「基礎的不安」をベースに、感染者も死者も少なく世界で最も医療リソースに恵まれているはずの日本で、医師会自ら「医療崩壊間近」「GoTo反対」を唱える。

こうして不安を煽り続け経済を壊死させようという勢力には、パンデミック抑止以外の秘めたる悪意があるのではないか。そう疑ってかかった方がいいのかもしれない。

10 notes

·

View notes

Text

2020/12/31(JST)

今年の夏から秋にかけてであったと記憶しているが、『ばかみたい』という名の曲が色々あって海外で有名になり(所謂memeと呼ばれる現象である)、YouTubeではこの楽曲の動画の再生回数が異常に伸びるという現象があった。この動画に付けられたコメントの一つに、うろ覚えではあるが”This song will be an ending there of 2020 ”というものがあった。このコメントを見た当時は何とも思わず、この種のwebページでよく観測されるところの国際的な大喜利の一部としてしか認識していなかったが、今年が終わろうとしている今、この一文が哀愁漂うメロディーと共に思い出されるのである。この曲自体は別れた恋人を今も思わずにはいられない自分を馬鹿みたいと嘲るものであるが、今年の世界情勢に関しては、誰を責めたらいいのかも分からず、ただ「ばかみたい」という感情が残るばかりである。何かを失ったことは確かなのだが、何を失ったのかも曖昧で、実は何も失う程のものもなかったのではないか、みたいなことを最近は寝床でよく考えている。

私はアメリカに滞在していたため、3月以降は作業は自宅のみ、ミーティングはオンラインのみという状況が続いていたが、この環境下で、作業効率とモチベーションの維持には本当に苦労させられた。今もなお苦労している。問題は世間から物理的に隔離された状況に長期間いると、多くの物事に現実性を感じられなくなることである。ここでの多くの物事とは自宅の外で生じている出来事のみならず、自分の人生に関わる事実、例えば「今年度に論文を何本書かないと今後のキャリアに支障が出る」など、を含んでいる。これは何とも言語化し難い現象であるが、大雑把に言うと、自分が部屋の中で行った何かが外の世界の何かに影響を与え得るという感覚が薄れていくのである。例えば外の文明から切り離された島の住人が瓶に詰められた手紙を受け取りそこに「毎朝西の方角に祈りを捧げれば今後の衣食住を保証する」と記されていたとして、その内容がまともに受け取られるだろうか?こんな突飛な例でしか説明できないが、今年は多くの人間が文明社会に生きながらにして同じ状態に陥っていたのではないかと想像する。この環境が少なくともあと半年は続くだろうという事実に関してはそれこそ馬鹿みたいというしかない。

自宅待機に必然的に伴う孤独感を解消するために特に夏以降は某オンラインゲームに会話の機会を求めがちであったのだが、皮肉なことに、そこで海外の知人を作ったことにより英語が去年よりも大分改善するという事態が生じた。これを幸運と呼ぶべきか否かについては不明であるが、ウィルスの件がなければこういったことは起こらなかったというのは確かで、少なくとも「不思議なくとがあるものだ」と言う権利くらいはあるように思う。ただ画面越しの対話は言ってしまえば結局はヴァーチャルなものであり、それ自体の意味を否定するのではないが、それでも対面での、以前であれば自然に存在したコミュニケーションの形態を補うものではなく、帰国前には、その虚無感を埋めるために更にヴァーチャルの対話を求めるというある種の悪循環が生じていた。とはいえこのコミュニケーションが隔離生活下でで精神衛生を最低限健康に保つために重要な役割を果たしたことは事実であり、現代のテクノロジーに感謝という他ないのである。

どうしても否定的な言葉が紡がれがちな雰囲気のある一年であり、またその中で否定的な言葉がごく自然なものとして出てきてしまう一年でもあったのだが、研究面では少なくとも進展があったのでそれに関してはよかったと思う。春から秋にかけてはかなり停滞したが、それでも秋にワーキングペーパーが一本出て、加えて現在執筆中の論文(来月には公開できる予定)があるので、満点ではないが、この状況下ではまあ良くやったほうなのではないかと思う。勿論反省点も多くあるのだが、ただ年の瀬ぐらいは肯定的で甘々な言葉で終えたいという感情もあるので、ここでは良くやったということにしておく。

来年も強く生きていきましょう。

1 note

·

View note

Text

デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』

「クソ面白くもない仕事」の告白事例で埋め尽くされた本書は、読むものをブルシット・ジョブの疑似体験へと誘う。おまけに攻略対象は、小さめのフォントで構成された426ページ、648グラムという結構な大著だ。デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ』は、読むのに覚悟を必要とするたぐいの本である。

しかし、本書を読み終えるころには、グレーバーが投げかけるクソ面白くもない話の深刻��と、それに立ち向かう彼の粘り強い思索にどっぷりと浸かることになる。本書には、現代社会が抱える仕事の欺瞞、不毛な労働、ケアリングの不当な扱いの実態と問題の告発、その解決に立ち向かう反逆者グレーバーの奮闘ぶりが溢れている。

著者のデヴィッド・グレーバーは、「ウォール街を占拠せよ」運動を主導し、"We are the 99%”のスローガンを作ったことで知られる。この『ブルシット・ジョブ』は、文化人類学の精神に立ち現代の経済と労働の問題に切り込んだ、過激で情熱的そして人間味のある一冊である。

CONTENTS

「クソ面白くもない仕事」の蔓延と欺瞞的な実態

なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?

世界的パンデミックで露呈した身近なブルシット・ジョブ

足を引っ張る道徳的羨望

あらっぽいマルクス主義のススメ

生活を労働から切り離すためのベーシック・インカム

避けるべきだが避けられない本書の要約

「クソ面白くもない仕事」の蔓延と欺瞞的な実態

この本にはにはさまざまなタイプのブルシット・ジョブが登場する。それは著者の分類に従えば、取り巻き型、脅し屋型、尻拭い型、書類穴埋め型といったものだ。グレーバーはこれらの「クソ面白くもない」仕事は、金融、教育、コンサルタントなどの業界を中心に、とりわけ、わけのわからない横文字の職業に蔓延しているという。

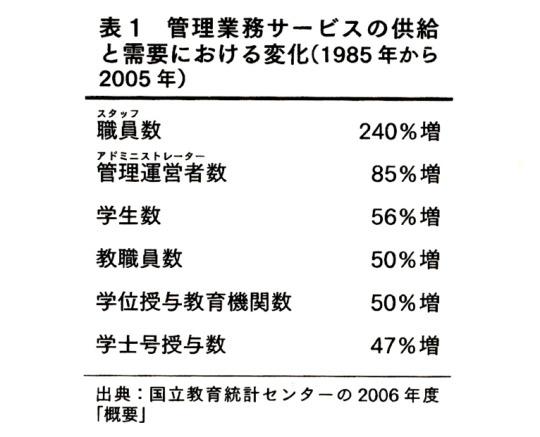

本書に登場するブルシット・ジョブはあまりにも多様で何を例示するか悩ましいが、ひとつだけ取り上げるとすれば、経営管理型の大学などはその最たるものだろう。例えば、1985年から2005年の20年間で、アメリカの大学における管理業務サービスの供給量は大幅に増えている。驚くのはその内訳である。同期間に増加した学生数の伸びは56%だったのにたいし、職員数は240%に増えたとある。(p.214)本書の文脈に従えば、この20年間で大学の職員は大量のブルシット・ジョブ労働者を抱え込んだ可能性がある。

しかし、本書が指摘するのはブルシット・ジョブの増殖ぶりだけではない。その「クソ面白くない」仕事に、高額の給与が支払われている実態も描かれている。典型的な事例は次のようなものだ。

大手デザイン会社の「インターフェイス・アドミニストレーター」だったエリックは、仕事のあまりの無意味さに抗議するため、遅刻、早退、ランチでの飲酒、デスクで小説を読む、勤務中の三時間を散歩に充てるといった反乱行動に出た。しかし、会社の反応は彼の期待を裏切るものだった。エリックは次のように告白している。

辞めようとしたところ、上司が2600ポンドまで給料を上げようと提案したので、しぶしぶ受け入れました。あの人たちがわたしを必要としていたのは、まさに、あの人たちが実行していほしくないことを実行する力量が、私になかったからで、あの人たちはわたしを繋ぎ止めようとして、すすんで金を払おうとしたのです。(p.104)

エリックの仕事ぶりはひどかったが、上司にとって不都合な仕事をする人物でなかった。彼らにとって、部下の一人がサボろうが酒を飲もうが関係ない。エリックはプログラミングや何かの開発といったことはできなかったが、Eメールのリストから上司が必要とする相手のアドレスを検索して示すことはできた。上司はそれだけの仕事に、2600ポンド(約36万円)の給料が支払われてもよしとしたわけである。エリックが反乱を起こそうとした気持ちはよく分かる。

この事例のようにグレーバーは、ブルシット・ジョブは公共部門に限らず民間部門にもはびこっているという。そうであれば、公共部門よりも民間部門の方がスリムで効率化されているという一般の認識には、かなりの思い込みが含まることになる。

例えば、本書に掲載されている「企業労働の実態報告」からの抜粋によれば、アメリカの事務員が本来の業務に注いでいる時間は、2015年から2016年の1年間で、46%から39%に低下しという。本来の業務を圧迫しているのは、無駄な会議、管理業務、Eメールなどの増加によるものだ。(p.46)

社会的な貢献と報酬の不可解な関係は、医療従事者の間にも広がっている。ハンス・ロスリングがいうように、この200年間で人類は大幅に寿命を伸ばし経済的にも豊かになった。その伸びは寿命で4倍、収入で70倍にもおよぶ。このうち健康は医療の進歩によってもたらされたと、多くの人が信じている。

しかしグレーバーは、寿命が伸びた最大の理由は医療そのものよりも、衛生学や栄養学、そして公衆衛生が改善されたことに起因している、というよくある指摘を引き合いに、次のように述べている。

病院では(きわめて給与の低い)看護師や清掃員こそが、(きわめて高額の給与を受け取っている)医者たちよりも、じっさいには健康状態の改善によりおおきな貢献をなしていると言えるかも知れない。(p.277)

この年収格差がどの程度のものかといえば、2017年の米労働省労働統計局の職業別雇用・推定賃金に関するデータによれば、トップ10の9位までを医者が占めておりその平均額は約2500万円である一方、本書に示されている英国の病院の清掃員の年収は180万円でしかない。(p.276)国が異なり厳密な比較とは言えないが、両者のあいだには14倍もの開きがある。程度の差はあれ、こうした格差は多くの国でも共通の傾向だろう。

もしグレーバーが指摘するように、健康状態の改善に実質的に寄与しているのが医療現場で働く看護師や清掃員であるなら、この格差はあまりにも大きいように思える。医者が行う専門的な治療行為の貢献はあるにせよ、健康改善への貢献はどこまで評価されているのだろうか。

こうした事態についてグレーバーは、「こうした傾向が続けば、10年と待たず、アメリカのオフィスワーカーのなかで実質のある仕事を行う者は存在しなくなるだろう」と述べ、労働時間の50%以上がブルシットな仕事に費やされていることに警告を発している。これはブルシット・ジョブが経済や経営の無駄を招くという理由からだけではない。ここには、世界に何の影響も及ぼさないと自分自身が考えている労働者と彼らが過ごす時間、つまり人間的な無力感と空虚な世界が社会に蔓延することへのグレーバーの強い危機感がある。

なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?

それでは、「クソ面白くもない仕事」はなぜこうも増え続けているのだろうか。グレーバーによれば、ブルシット・ジョブは社会を占める物質生産の割合が減り、金融や情報などの抽象物を操作する仕事が増える過程で増えてきたが、そこには政治的な思惑が関係しているという。

ブルシット・ジョブが政治的な力から生まれるとする説明にグレーバーが繰り返し引き合いに出すのが、オバマ大統領の医療保険制度改革に関する発言である。当時オバマ大統領は、民意であった公的保険ではなく、民間企業の手を借りた健康保険制度を選んだ。その理由はつぎのようなものだったという。

単一支払者制度のよる医療制度を支持するひとはみな「それによって保険やペーパーワークの非効率が改善されるのだ」といいます。でもここでいう「非効率」とは、ブルークロス・ブルーシールドやカイザー(いずれも保険会社)などで職に就いている100万、200万、300万人のことなのです。この人達をどうするんですか? この人達はどこで働けばいいのですか?」(p.210)

単一支払者制度とは、ヘルスケア原資を単一の公的機関によって負担する仕組みで、いわゆる公的保険制度にあたる。つまり上の発言をしたオバマ大統領は、公的保険であれば300万人の仕事がなくても保険制度が成り立つと認め、しかもそれによってペーパーワークなどの非効率な仕事、つまりブルシット・ジョブがなくせると知りながら、政治的な思惑によって公的保険制度は望ましくないと判断したことになる。

オバマ大統領がこのように述べた背景には、「この人達をどうするんですか?」の発言に示されている通り、完全雇用の含意にもとづく300万人の雇用があったと思われる。それが文字通りの「完全」ではないせよ、雇用の確保は国民との間に交わされたひとつの合意事項ではなかっただろうか。

グレーバーはこうした政治的判断は民間企業にも当てはまるという。生産性の向上に見合った設備投資や給料に回す以上の利益が上がるようになると、忠実なる協力者に報奨を与えることで不���分子を買収したり、経営的なヒエラルキーの維持や再生産に回すためのお金や仕事が生まれるようになる。こうした経営的な思惑は、まさに政界のそれと同じだというわけだ。

この一連の話のなかで、政治の世界の完全雇用にあたる民間企業の含意が何かといえば、それは技術の発展への信頼ではないだろうか。産業革命からはじまった機械化は生産の効率向上をもたらし、その利益を物質的な再分配を超えて抽象的な領域へ注ぎ込ませる力となった。この新領域が生まれたのは経営者の意志というより、技術発展の自動作用だっただろう。そうであれば、民間企業にとって技術の発展は、経営を支える前提としての含意だったことになる。経営の前提に技術の発展があればこそ、事業家は経営的な思惑を資金の運用や人材に向けることができたと考えられる。

新たな領域にお金が回るようになった当初、企業家の思惑が社会に与える影響力は限られていた。しかし、1900年代の終りにコンピュータが普及すると、もともと記号であるお金と記号を操作する機械のコンピュータが相乗効果を発揮しはじめ、金融業や情報産業などの新しい業界と新市場が生まれた。その成長は著しく、結果的に利益の抽象的な再分配は産業全体におよぶようになった。この機械的な効率性の向上をベースとした、非物質的な抽象価値のハンドリングこそが「クソ面白くもない仕事」の温床と考えられる。前掲のエリックは、まさにこうした業界で上司に依頼されたEメールの検索だけで一日を過ごし、2600ポンドの収入を得ることになった。そのエリックが「クソ面白くもない」日常に反抗を試みたのは上述の通りだ。

そうだとすれば完全雇用と技術の発展は、ブルシット・ジョブの両輪を担ってきたことになる。もし、どちらかの合意が欠けていれば、「クソ面白くもない仕事」がいまほど増え続けることはなかっただろう。しかしその一方で、効率がわるく失業者も多い事態を意に介さない社会が、失業者を救済する手段を持たなかったら、もっと悲惨なことになっていたことは明らかだ。そしていずれの混乱も因果関係からいえば、技術の発展が政治的な思惑の生みの親だった。

このことは未来の労働について深刻な問題を提起する。ブルシット・ジョブを生み出す本質が技術による効率向上であるなら、純粋機械生産が予想される未来は、いま以上に「クソ面白くもない仕事」が蔓延する社会になりかねないからである。

世界的パンデミックで露呈した身近なブルシット・ジョブ

本書にはエリックに似た境遇にある人々の告発が次から次へと登場する。それらは、ブルシット・ジョブを対岸の火事のように見ている多くの読者には、あまり現実味のない記述かもしれない。しかし、後半に差し掛かり、なぜ無意味な雇用が停止できないのかとグレーバーが問うあたりから、話はにわかに現実味をおびてくる。なぜなら、コロナウィルスの流行で、世界のいたるところで起きている通常業務の停止が、自分の置かれた状況に似ていることに気づくようになるからだ。

会社に行かなくなれば、デリケートな人間関係や、無駄を前提に成り立っていた仕事はやりにくくなる。存在自体に気を配ることが評価される取り巻き型の仕事、システム化の遅れが仕事の源泉だった書類穴埋めの仕事などは真っ先に機能しなくなる。

わたしたちはいま、まさにその只中にいる。事実、コロナ禍で国単位のロックダウンが敷かれたり、ホームステイやホームワークが強要されたことで、「クソ面白くない」仕事の多くが機能不全に陥った。いまわたしたちは、これまでやむを得ず受け入れていたブルシット・ジョブにどれだけの価値があるか、その真贋が強制的に問われる壮大な社会実験に投げ込まれている。強制的とは、コロナウィルスがもたらしたロックダウンや行動自粛といった、人間の自由を規制するフィルターが、人びとの自由な意志を超えて作用している状態を指す。

そして社会のいたるところで、既存のブルシット・ジョブの多くが現役を退き、反対に新手の不毛な仕事が生まれたり顕在化するようになった。書類に赤い印を押すハンコや、デジタル化から取り残された紙の書類が自分を縛り付けてきたことが、日本のあちこちで問題として浮かび上がりはじめたのだ。ウィルス感染を恐れながら職場まで移動し、紙の書類に捺印するだけの仕事は、仕事を任された者にとって「クソ面白くない」ばかりか、コロナ感染の危険を伴う。その仕事ははたして、内容や危険に見合ったものなのだろうか? この問いが現実の問題となったのは、コロナ禍によるフィルターが機能しているからだ。

その一方でフィルターは、一部のシット・ジョブが実はエッセンシャル・ワークであったことを明らかにした。混乱に陥ってはじめて、社会を根本で支える医療従事者、介護福祉士、スーパーの店員、清掃作業者、宅配運転手、さらには教師や消防士や料理人など、現場で働く人々の仕事の重要性が再認識されるようになった。

しかし、彼らの仕事の中身と待遇は多くの場合エリックとはまるで正反対のものだ。社会を動かすのに不可欠な仕事への見返りは、その貴重さと激務にとうてい見合うものではない。反対に、ロビイスト、ヘッジファンド・マネージャー、コンサルタント、弁護士といったエッセンシャル・ワーカーの対岸にいる人々の多くは、コロナ禍によるフィルターの存在を気に留めることが少ない。なぜなら、出社を制限されたからといって、彼らの仕事の負担が増えたり給料の支払いが滞ることはほとんどないからだ。

こうした事態は2020年のいま、コロナウィルスの流行により世界中で起きている現実だが、グレーバーはいまから7年前、2013年の小論のなかでこの事態を描写している。そのとき彼は、「特定の職種の人びとが消え去ってしまったらどうなるか」という「思考実験」を提起したという。その内容は次のようなものだ。

もしある朝起きて看護師やゴミ収集に従事している人びと、整備工、さらにはバスの運転手やスーパーの店員や消防士、ショートオーダー・シェフたちが異次元に連れ去られてしまったとすれば、その結果はやはり壊滅的なはずだ。小学校の先生たちが消え去れば、学校に通う子どもたちのほとんどが一日や二日は大喜びするだろうが、その長期的な影響は甚大だろう。(p.273)

実験の結果をグレーバーはどのように想像しただろうか。要約すれば、「仕事の社会的価値とその対価として支払われる金額は倒錯した関係にあることが明らかになる」というものだ。そしてグレーバーはこの予想される事態を「ひそかにだが、ケアリング階級の反乱、と呼ぶようになった」と書いている。ひそかにと言うのは、反乱が自分にとってもケアにかかわる人びとにとっても、内心に留まっているという意味だろう。

しかし、現実は予想外の展開になった。グレーバーが思考実験を行った7年後、コロナ禍のフィルターがケアリング階級の内心を飛び越えて強制的に反乱を引き起こしたのである。政府は生活者や小規模事業者に莫大な補償をしなくてはならなくなった。よもやグレーバーは、彼が提起した「思考実験」が、その後のパンデミックによって世界中で強制執行されようとは思いもしなかっただろう。そして彼の予測した「倒錯した関係」が現実のものとして露呈したのである。

足を引っ張る道徳的羨望

しかし、世界的なパンデミックが終わればこの事態はもとに戻り、再び「クソ面白くもない仕事」が再開し「倒錯した関係」が再現されるのだろうか。もちろん、それでいいわけがないというのが、本書の基本的なスタンスだ。それではこの問題の出口は、いったいどこにあるというのだろう? グレーバーは「この状況に対してなにをなしうるのか?」と題した最終章で、道徳的羨望、上出来のロボット、ベーシック・インカムの三つの話題を取り上げている。

道徳的羨望とは、自分もそうでありたい美徳が相手によって高度に示されたとき、自分の内部で起こる妬みの感情を指す。多くの場合その妬みには羨望や反感をともなう。グレーバーがこの感情を取り上げるのは、道徳的羨望は労働を取り巻く政治に微妙な影響をおよぼすと考えているからだ。(p.321)

例えば、貧困者にたいする怒りは、働いていない人にも働いている人にも向けれるという。なぜなら、前者は怠惰だから後者はブルシット・ジョブではないから、というそれぞれの理由で怒りに変わるからである。これでは、「クソ面白くもない仕事」をしながら生活に困らない給料を得る人びとと、労働に見合わない条件のもとで現場で奮闘するエッセンシャル・ワーカーとが、共通の政治的な解決策について共闘するのは難しい。

仮にベーシック・インカムが実施され、給与水準の低いエッセンシャル・ワーカーの所得が引き上げられる提案が出されたとする。それによって現場で働く人びとの給与水準が、ブルシット・ジョブを過ごす人びとのそれに近づけば彼らのなかに、現場の連中は十分な働きがいを得ているくせにという理由で、自分たちよりも総合的に生活が上がることへの妬みが生まれる。

このような道徳的羨望が人びとの心に潜在する限り、その政策課題が多くの人びとから支持を得ることはできないだろう。これは、ベーシック・インカムで労働意欲が低下するとされることへの反証に比べ、科学的な取り扱いが難しい点で解決がやっかいだ。この点についてグレーバーはこれといった解決策を示していない。

あらっぽいマルクス主義のススメ

次の話題に移ろう。上出来のロボットがブルシット・ジョブの解放に役立つかという点はどうだろうか。これについてグレーバーは、いささか皮肉に満ちた言い回しでノーを突きつけている。彼が引き合いに出す未来のロボットは、SF作家スタニスワフ・レムにその発想源を求めたものだ。グレーバーは、いっさいの管理も指示もなしに作動するロボット「ニューマシン」が活躍するある星の出来事として、およそ次のような逸話を記している。

ニューマシンの配備が進むことで、働き口を失った労働者はバタバタとハエのように死んでいった。あるとき異星人が訪れ、ニューマシンの恩恵がみなで受けられるように、工場を社会の共有財産にすれば済むはずだと提案した。しかしその星の国民は、「我が星の最高法は貴族が自分の財産を享楽したがっている限り、何人もそれを取り上げることはできないことを受け入れている、バカなことをいわないでほしい」と懇願した。こうして、消費者としての労働者は追いはらわることになった。(pp.334-336の要旨)

この逸話についてグレーバーは、「苦役を排除するというような見通しが、あってはならない問題とみなされるという事実以上に、その経済システムが不合理であることを示すしるし(サイン)は想像がむずかしい」と述べている。(p.336)わかりにくい言い回しだが、これは、純粋機械生産のような不幸な未来を考えるのはどうかしているという以前に、そうした未来の経済システムがとうてい成立しない証拠をあらかじめ見つけることはむずかしい、ということだろう。彼は「いくぶんかのあらっぽいマルクス主義こそ、ときにわたしたちには必要なのである」とも書いている。グレーバーは、そもそも人間が労働しないことを良しとすること自体がおかしい、といいたいのだ。

それはたんなる願望だろう、労働が苦役になることも多い、そんな声が聞こえてきそうな気がする。そうでなければ、なぜ人類は産業革命から200年以上ものあいだ、機械を発明し省力化に努めてきたのわからなくなる。

しかし、人類が洞窟に壁画を描いたり、道具を生み出してきたのは、耐えられないほどの不便を解消するためだけではなかった。洞窟の先人からこのかた、人びとはその行為自体に生きる価値を見出してきたはずだ。そうでなければ壁画が人を魅了したり、バイオリンやMacintoshのような美しい道具は生まれなかった。このことは、現代の画家、陶工、料理人はもちろん、子どもの世話をする母親や育児スタッフもおなじだ。

これらの労働に共通していえることは、直接的な労働には何かしらの価値や喜びがあるということだ。これがグレーバーのいう「あらっぽいマルクス主義」の意味ではないだろうか。

それではもうひとつの、未来のロボットは人類全体の共有財産になるはずだという異星人の提案はどうだろうか。これについてグレーバーは、不可能ではないかも知れないが、深刻な自己矛盾を抱え込むことになるだろうという。その根本的な考え方は、「自動化は特定の作業をより効率的にするが、同時に別の作業の効率を下げる」というものだ。(p.337)その理由としてグレーバーは、エッセンシャル・ワーカーの仕事の本質をなすケアリングの価値は、超大な量の人間的労働によらない限りデータ化してコンピュータに取り込むことができないからだという。

おそらくこれには、汎用人工知能の研究者あたりから多くの反論がありそうだ。よく言われるようにコンピュータは単純作業の自動化からはじまり、次第にできることの範囲や能力を広げてきた。例えば、マックス・テグマークは『LIFE 3.0』のなかでハンス・モラヴェックが描いた「人間の能力のランドスケープ」を引き合いに次のように述べている。

その重大な海面レベルに相当するのが、機械がAIを設計できるようになるレベルである。この転換点に達するまでは、海面上昇は人間が機械を改良することによって起こるが、転換点以降は、機械が機械を改良することによって促され、人間が進めていたときよりもはるかに速く進んですべての陸地があっという間に浸水する可能性がある。(Kindleの位置No.1000-1003)

実際のところつい数年前には、人工知能を鍛えるには大量のデータを人間がコンピュータに与える必要があると考えられていた。しかしいまでは、例えば画像認識の分野のように、人工知能が自らデータを生成するデータ拡張(Data Augmentation)といった手法のおかげで手作業は格段に少なくなっている。グレーバーがいうデータ化のための人間的労働がいつまでも人間固有の能力を必要とするとは限らない。

生活を労働から切り離すためのベーシック・インカム

しかし、これまで見てきたように、グレーバーは労働の正の側面に期待を寄せている。むしろ、多少シンドくても充実感をともなう労働、すなわちケアリングのような仕事に「あらっぽいマルクス主義」の価値を認めることが必要だという。「クソ面白くもない仕事」は、クソ面白くないから苦役なのだ。そうなると問題は、いかに人びとをブルシット・ジョブから解放し、ケアリング労働の価値自体は残しながら、労働と対価の倒錯した関係を修復できるかに集約されることになる。

その点でグレーバーは、ブルシット・ジョブから逃れるための政策としてベーシック・インカムが有効なことを認めている。このベーシック・インカムは、今回のコロナ禍で一人あたり10万円の特別給付を受けた日本人にとって、馴染みのある方法だ。一回限りであるうえに非課税である点など、本来のベーシック・インカムとは異なるところもあるが、生活の困窮の解消に向けた施策が広く経験できた意義は大きい。これもまたコロナ禍のフィルターによる強制力がもたらしたものだ。

しかしグレーバーは、本書の内容や彼の考えが政策と受け止められることには抵抗があるという。彼が本書を執筆したのは政策を示すことではなく、あくまで「問題--ほとんどの人びとがその存在に気づきさえもしなかった--についての本なのだ」と述べている。彼がこのことを強調するのは、政策課題は人びとの目に止まりやすく、すぐにそれが有効かどうかに心を奪われ、考えに至った事情を見えにくくするからだという。そもそも政策という考えがうさんくさいとも述べている。

政策を明示することにこれほどの抵抗を示しながらも、しかしグレーバーは、ベーシック・インカムはブルシット・ジョブの削減に効果があるひとつの解決策だという。その最大の理由は、ベーシック・インカムによって生活から「クソ面白くもない」仕事を切り離すことができるからだ。このときしばしば指摘されるのが、無条件にお金を分配すれば、好きなことにうつつを抜かしたり労働意欲を失う人たちが増えるという問題だ。これに対してグレーバーは次のように書いている。

洞窟探検をおこなおうが、マヤ族の象形文字を翻訳しようが、高齢セックスの世界記録を打ち立てようとしようが、なんの問題もない。好きなことをやればよいのだ! 結局、何をやることになるにしても、履歴書作成セミナーに遅刻した失業者に罰則を科したり、ホームレスが三種類のIDをもっているかどうかをチェックするよりも、みんな、ほぼ確実に幸福になるはずだ。そしてかれらの幸福は周囲にも跳ね返ってくるであろう。(p.359)

こうしたことのすべては、あきらかにつぎのような想定にもとづいている。すなわち、人間は強制がなくとも労働をおこなうであろう、ないし、少なくとも他者にとって有用ないし、便益をもたらすと感じていることをおこなうであろう、と。(p.360)

グレーバーがどれほど性善説に立っているかは明らかだろう。しかし当然ながら、彼はすべて無条件に自由にすればうまくいくと言っているわけではない。あまりにも多くのブルシット・ジョブを余儀なくされている人びとがいる、つまり自分の仕事をバカバカしいと感じている人びとがいてその仕事に給料が支払われる一方で、社会を成り立たせる上で不可欠なエッセンシャル・ワーカーには満足な給料が支払われない、この倒錯した状況にいる大多数の人びとを自由にし、人間信頼のもとで救済する必要がある、というのがグレーバーの主張なのである。

避けるべきだが避けられない本書の要約

『ブルシット・ジョブ』は論点を要約するのをためらう本だ。ブツブツとひとりで呟くような文章が延々とつづくからではない。本書の節のタイトルがいつも「終結部=人間の創造性に対するブルシット・ジョブの影響と、無意味な仕事に対して創造的または政治的に自分を主張しよとする試みがなぜ精神的な戦争の一形態と考えられるかについて」といった調子だからというわけでもない。これらの文体や表現の特徴は、グレーバーが思考を煮詰めていく過程を追体験するうえで、むしろ、読む者にともに考えることを誘う効果もある。そうではなく、グレーバーはどうやら、わかりやすさの弊害に敏感なのだろう。まとめることを拒否しているように思えるのだ。

こうした事情を考えると、この本の要約は避けるべきなのだろう。しかし、それはわたしにとって、グレーバーの気分に引きずられ過ぎだとも思う。やはり、自分のためにこそ、この貴重な読書体験で得たことを記録するのが凡人の努めであるはずだ。

わたしが本書から得た著者の考えはこうだ--グレーバーは、ニューマシンのような発達したロボットが、「ブルシット・ジョブ」の解消に役立つとは考えていない。ロボットは苦役としての労働の代替には役立つが、そもそも人間の労働の喜びや働く価値を代替すると期待するべきものでもない。それよりも労働に含まれる価値を認め、「クソ面白くもない仕事」から人びとを解放する必要がある。そして解放された人びととともに幸福を分かつには、社会制度としてのベーシック・インカムが有効である。--これが彼の考え方の骨子だと思う。

こうして、実際に要約を書いてみて気づくことがある。確かにグレーバーが危惧する政策に言及することの危うさがわかるような気がするのだ。要約することでどこか納得した気持ちになった途端に、彼が『ブルシット・ジョブ』のおそらく95%を要して訴えてきた「クソ面白くもない仕事」の複雑でクソバカらしい現実がどこかへ消えてしまうように思えてくる。いったいわたしたちは、すでに受け入れて半ば習慣化している問題について、自分自身の手でそれを克服することができなくなっているのだろうか。そうではないと信じたい。グレーバーは本書の最後をつぎの言葉で締めくくっている。

本書の主要な論点は、具体的な政策提言をおこなうことにはない。本当に自由な社会とは実際にどのようなものなのかの思考や議論に、手をつけはじめることにある。(p.364)

わたしたちも彼に習って、本当に自由な社会とは何かを考えることだけは諦めないようにする必要がある。わたしもその一人でありたいと、この本と格闘しながらその思いを強めた。

更新歴 2020.8.22 初回投稿 2020.8.23 「なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?」の項目を追記

1 note

·

View note

Text

偽型コロナに関しては(c)「そもそも存在しない」だろうが、ウィルスの定義云々の議論を持ち出すまでもなくコロナ絡みの支配層の一連の動きが最初から「政治」目的であることは明白である為、完全なでっちあげであるとするのが妥当かと。

ー

結局、コロナとは何なのか?

(a)「死に至る危険な感染症」なのか、あるいは(b)「ただの風邪」なのか、それとも(c)「そもそも存在しない」のか。

政府のスタンスは(a)である。だからこその、今、である。テレビは連日新規感染者数を報道し、ワクチンを打つよう推奨し、マスクを着けろだ密を避けろだ、うるさく言うのは、コロナを「致死的なウイルス感染症」と認識しているからこそである。

一方、(b)のような考え方もある。「コロナはただの風邪」で東京都知事選に立候補した平塚氏の主張として有名だが、意外なことに、厚労省の認識も基本的に(b)である。

だいたい厚労省は、PCR検査のインチキについても理解している。理解しているが「じゃあ、PCR検査なんてやめときましょう」とはならない。なぜか?

「コロナは政治」だからである。

常識で考えればいい。口元に布切れ一枚当てておけば防げる「致死的感染症」って何よ?

(c)は前衛的というか、かなり「尖った」主張で、一般にはなじみのない意見に聞こえるかもしれない。しかし、病原体としてのウイルスなる概念は虚構(フィクション)であるとする説はずいぶん昔から存在した。

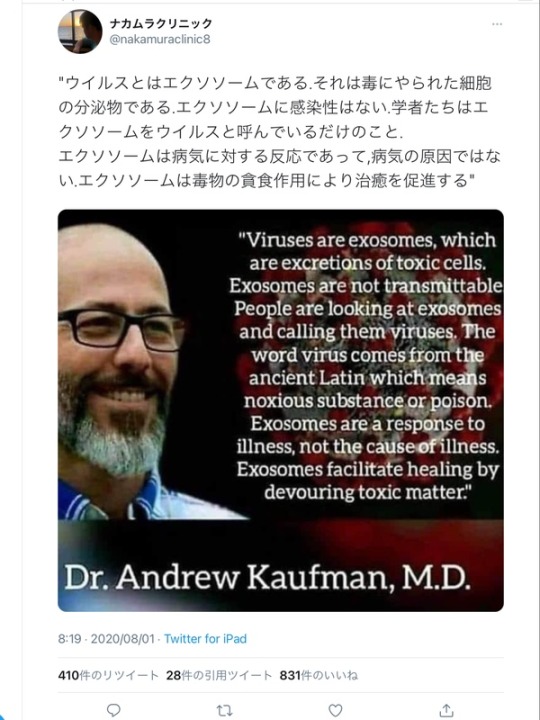

「ウイルスとされているものは、実際には、エクソソームという細胞からの分泌物である」とカウフマン博士は主張している。

2017年1月ドイツ最高裁判所はシュテファン・ランカ博士の「麻疹ウイルスは存在しない」という主張を認めた。「そもそもウイルスの存在を証明する科学的文献は一つもない」という博士の主張が、裁判所で正式に認められた格好である。

しかし、ここで僕らにはひとつの疑問が浮かぶわけです。じゃあ、今も子供たちにバンバン打たれてる麻疹ワクチン。あれは一体何なんだ、っていうね笑

「いわゆる"ウイルス"は、かつて細胞であった物質の断片に過ぎないのであって、病気の原因だと証明されたことは一度もない」

(a)、(b)、(c)のどれが正解か、僕にも分からないが、僕としては、少なくとも(a)でさえなければいい。

コロナは武漢のコウモリが原因どうのこうのっていう初期設定、もはやDSの人さえ忘れちゃったんじゃない?笑

https://note.com/nakamuraclinic/n/nbd6726454942

3 notes

·

View notes

Text

ヨーロッパあたりではあっちこっちで外出に制限が設けられていて、例えばパリは、外出に許可証が要る上に、その外出も自宅から500メートル以内に限定されているとかいないとか。そういう話を、パリ在住の辻仁成という作家が電話で喋っているのをテレビで見たが、コチトラ、基本的に(プロの作家以上の)引きこもり体質なので、そうした制限を全部自分の身に置き換えてみても、割といつも通りに生活できることに気づいて笑ってしまった。

因みに、外出制限だの外出自粛だのは「自分が感染源になるな!」という指示だといことを、もっとちゃんと言ったほうがいい。ともすると人は「自分が感染させられないため」の措置だと思いがち。事態はここに至り、「既に其処彼処に新型コロナに感染した人間がいる」が前提・想定になっていて、だから、大勢の集まるところにノコノコ出かけていくのは、そうとは知らず、ウィルスを撒き散らしにいくことになるのだ、というメッセージ。

今回のような国境を超えた地球規模の災厄が起きて、謂わば「人類共通の敵」に遭遇する事態になると、「普段」の国家間の争いだの確執だのが、実は「平和」ゆえの「呑気なママゴト」「身内の戯れあい」でしかないことがよくわかる。

全地球人類を敵に回す「侵略異星人」の襲来はあまり期待できない上(何度も言うが、恒星間移動が可能な科学力を持つ文明が、地球のような惑星をわざわざ侵略しなくてはならない理由が思い浮かばない。巨大スペースコロニー建造でも、無人惑星の植民地化でも、何でも好きにやれるはずだからだ)に、実際そんなことが起きてしまったら、人類滅亡のリスク(繰り返すが、恒星間移動ができるということは、かなりの科学力すなわち軍事力なのだ)はとても高い。

だから、同じ地球出身の「身内」であるウィルスくらいがちょうどいい相手。調子の乗って、いい気になっているところを、思い切り平手打ちを喰らうようなものだからだ。

この新型コロナのせいで、現生人類が、生物として滅ぼされるということは絶対にないわけで(大げさに見積もって致死率5割だとしても、35億人が何事もなく生き残る。これはバルタン星人が移住を試みた約50年前の地球の人口とほぼ同じ)、今回のコレは、「人類存亡」云々というハナシではなく、人類が社会システムを見直して再構築する契機とすべきものなのだ。

これで変わらなければ貴様は無能だ。

1 note

·

View note

Text

Strand サービス利用規約(EULA)

本サービス利用規約(以下、「本規約」と称します)は、SMS、アプリケーションなどStrand Development Team(以下、ライセンサー)によるStrandのサービスと(以下、「本サービス」と総称します)、本サービスにアップロード、ダウンロードまたは表示される情報、テキスト、リンク、グラフィック、写真、その他のマテリアルやアレンジされたマテリアル(以下、「コンテンツ」と総称します)にアクセスし、利用する場合に適用されます。本サービスを利用することによって、ユーザーは本規約に拘束されることに同意したことになります。

1. 本サービスを利用できる人 本サービスを利用できるのは、ライセンサーと拘束力のある契約を締結することに同意し、適用のある法域の法律によりサービスを受けることが禁止されていない者に限ります。ユーザーが、特定の企業、組織、政府、その他の法人のために本規約を受け入れ、本サービスを利用する場合、そのような権限を有していることおよび当該法人を本規約に法的に拘束することができる権限を有していることを表明し保証するものとします。その場合、本規約における「ユーザー」は当該法人を指すものとします。

2. プライバシー ユーザーがアカウントを作成する場合には、Strandがユーザーにサービスを提供できるように、一定の個人情報を提供する必要があります。それらの個人情報には、Strandのユーザー名、パスワード、メールアドレスが含まれます。 Strandは、ユーザーのメールアドレスなどの連絡先情報を、ユーザーのアカウントを認証し、ユーザーのアカウントとStrandのサービスを安全に保護し、スパム、詐欺行為および不正使用を防ぐために使用します。 ユーザーは、本サービスを利用することによって、Strandがこれら情報を保管、処理、使用に同意することを理解しているものとします。

3. 本サービス上のコンテンツ ユーザーは、適用される法令や規則への遵守を含め、本サービスの利用および自身が提供するコンテンツに対して責任を負います。提供されるコンテンツは、他の人たちと共有して差し支えのないものに限定してください。 本サービスを介して投稿されたまたは本サービスを通じて取得したコンテンツやマテリアルの使用またはこれらへの依拠は、ユーザーの自己責任において行ってください。ライセンサーは、本サービスを介して投稿されたいかなるコンテンツや通信内容についても、その完全性、真実性、正確性、もしくは信頼性を是認、支持、表明もしくは保証せず、また本サービスを介して表示されるいかなる意見についても、それらを是認するものではありません。利用者は、本サービスの利用により、不快、有害、不正確あるいは不適切なコンテンツ、または場合によっては、不当表示されている投稿またはその他欺瞞的な投稿に接する可能性があることを、理解しているものとします。すべてのコンテンツは、そのコンテンツの作成者が単独で責任を負うものとします。ライセンサーは、本サービスを介して投稿されるコンテンツを監視または管理することはできず、また、そのようなコンテンツについて責任を負うこともできません。 ライセンサーは、Strandユーザー契約に違反しているコンテンツ(著作権もしくは商標の侵害、なりすまし、不法行為または嫌がらせ等)を削除する権利を留保します。 ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾 ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介して自ら送信、投稿または表示するあらゆるコンテンツに対する権利を留保するものとします。ユーザーのコンテンツはユーザーのものです。すなわち、ユーザーのコンテンツ(写真などもユーザーのコンテンツの一部と考えられます)の所有権はユーザーにあります。 ユーザーは、本サービス上にまたは本サービスを介してコンテンツを送信、投稿または表示することによって、ライセンサーがあらゆる媒体または配信方法(既知のまたは今後開発される方法)を使ってかかるコンテンツを使用、コピー、複製、処理、改変、修正、公表、送信、表示および配信するための、世界的かつ非独占的ライセンス(サブライセンスを許諾する権利と共に)をライセンサーに対し無償で許諾することになります。このライセンスによって、ユーザーは、ライセンサーや他の利用者に対し、ご自身の投稿を世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。

4. 本サービスの利用 ユーザーは、本規約およびすべての適用法、規約および規則を遵守する場合にのみ本サービスを利用することができます。 本サービスは改良のため、ライセンサー独自の判断により適宜変更されることがあります。ライセンサーは、本サービスまたは本サービス内の機能をユーザーまたは利用者全般に提供することを(永久的または一時的に)中止することがあります。ライセンサーはまた、いつでも、ライセンサーの独自判断により、使用と保存に制限を設ける権利を留保します。ライセンサーはまた、ユーザーに責任を負うことなく、本サービス上のコンテンツの削除または配信の拒否、利用者の資格停止または終了、および利用者名の返還を要求することができるものとします。 ユーザーはStrandサービスの妨害やライセンサーが提供するインターフェースおよび手順以外の方法を使ったStrandサービスへのアクセスにより、Strandサービスの不正利用をしないことにも同意するものとします。ユーザーは、本サービスへのアクセスまたはその使用中に、次のいずれも行ってはなりません。 (i)本サービス、Strandのコンピュータシステム、またはStrandの非公開部分へのアクセス、不正な改ざんもしくは使用、 (ii)システムもしくはネットワークの脆弱性の探索、スキャンもしくはテスト、またはセキュリティもしくは認証方法の侵害もしくは回避、 (iii) Strandから提供される(かつ該当する利用条件に従う場合にのみ提供される)、ライセンサーの現在利用可能な公開インターフェース以外の方法(自動プログラムか否かを問わない)で、本サービスへのアクセスもしくはその探索またはアクセスもしくは探索の試み(ただし、Strandとの個別契約で特に許可されている場合は除く)、 (iv)電子メールもしくは投稿でのTCP/IPパケットヘッダーまたはヘッダー情報の一部の偽造、または方法の如何を問わず、改ざんされた情報、詐欺的情報もしくは情報源を偽装した情報を送る目的での本サービスの利用、または (v)いずれかの利用者、ホストもしくはネットワークのアクセスの妨害、または遮断(もしくはその試み)(本サービスへのウィルスの送信、オーバーロード、スパミング、あるいは本サービスを妨害したり過度な負荷を与える方法でコンテンツの作成をスクリプトすることを含みますが、これらに限定されません)。 ライセンサーはさらに、 (i)適用されるすべての法令、規則、法的手続や政府の要請へ対応し、 (ii)本規約を実施し(規約違反の疑いがある場合の調査を含みます)、 (iii)不正利用、セキュリティもしくは技術的な問題を検知、防止もしくはその対処をし、 (iv)利用者からのサポート要請に対応し、または (v) Strandやその利用者および社会全体の権利、財産もしくは安全を保護するために、ライセンサーが必要であると合理的に判断する一切の情報について、アクセス、閲覧、保存、および公開する権利を留保します。Strandは、ライセンサーのプライバシーポリシーの定めによる場合を除き、個人識別情報を第三者に開示することはありません。 ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Strandサービス、本規約を除いて、ライセンサーが提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。 ユーザーアカウント ユーザーは、Strandサービスのいくつかを利用するために、アカウントを作成する必要があります。ユーザーは自身のアカウントの安全を守る責任があります。したがって、強力なパスワードを使用し、その使用は本アカウントに限定するようにしてください。ユーザーによる上記の不遵守に起因する一切の損失または損害に対してライセンサーは責任を負うことはできず、また今後も責任を負うものではありません。 ユーザーは、本サービスからのほとんどの通信をコントロールすることができます。ライセンサーは、サービスに係わる案内や管理上のメッセージなど、ユーザーに一定の通知を行う必要がある場合があります。これらの通知は本サービスおよびユーザーアカウントの一部とみなされ、ユーザーは、これらの連絡の受信を拒否することができない場合があります。 本サービスを利用するためのユーザーライセンス Strandはユーザーに、本サービスの一環としてライセンサーが提供するソフトウェアを使用するための、個人的で世界的、譲渡不能の非独占的なライセンスを無償で許諾します。このライセンスの唯一の目的は、ユーザーがStrandの提供する本サービスを本規約に従った形で利用し、その恩恵を受けられるようにすることにあります。 本規約のいずれの内容も、ユーザーに対してStrandの名称またはStrandのロゴ、およびブランドとして特徴的なその他の要素を使用する権利を付与するものではありません。本サービス (利用者から提供されるコンテンツを除きます) に関するすべての権利、権原および利益は、Strandとそのライセンサーの独占的財産であり続けます。ユーザーが本サービスについて提供するフィードバック、意見または提案は、すべて完全に自発的なものであり、ライセンサーはこのようなフィードバック、意見または提案を、ユーザーに対して何ら義務を負うことなく、ライセンサーが適切であると判断する方法で、自由に利用できるものとします。

5. 一般条件 本規約は、随時改定される場合があります。改定は溯って適用されることはありません。新たな機能に対処する変更または法的な理由により行われる変更を除き、ライセンサーはユーザーに対し、本規約の当事者の権利義務に影響を及ぼす本規約を変更する場合はその発効の30日前に、サービス通知またはメール等を通じて通知します。ユーザーは、本規約への改定が有効となって以降に本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用を継続することによって、改定後の本規約に拘束されることに同意したものとみなされます。 本規約のいずれかの規定が無効あるいは法的強制力がないと判断された場合、その規定は必要最小限の範囲で制限されるかまたは失効しますが、本規約中のその他の規定は引き続き完全な効力と効果を維持するものとします。Strandが本規約のいずれかの権利または規定を行使しない場合にも、これをもってその権利または規定が放棄されたとはみなされません。 本規約は、ユーザーとライセンサーの間で締結される契約です。本規約についてのご質問は、ライセンサーにご連絡ください。

ライセンサー:Strand Development Team メールアドレス:[email protected]

1 note

·

View note

Text

TEDにて

ダニエル・ギブソン:DNAを人工的に作りインターネットで送る方法

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

生物学者のダニエル・ギブソンは、DNAを編集し、さらには、プログラマーが、コンピューターのプログラムを書くようにDNAのプログラミングをします。

しかし、ここでの「プログラム」は、生命を作り出し、デジタル化された情報からタンパク質やワクチンといった生物学的物質を人工的に作る力を科学者に与えるものです。

彼が、現在進めている次なるプロジェクトは、「人工的な生物学的瞬間移動」で、これは、コピー可能な新薬データをインターネットに乗せて、世界中に瞬間的に届け、人工的に復元できるようにしようというものです。

この技術によって、いかに突発する疫病への対応が変わり、個人に合った処方薬(信頼性の高い安全安心のため、日本では、行政府の許可必要)を家庭でダウンロードできるようになるかを学びましょう。

日本の場合、国民皆保険があるので、必要性は低く、土地が狭いので届けやすいのですが・・・日本の何百倍もある世界の土地は広大なので輸送コストが巨大になります。

さて、皆さんに人工細胞を作り、生命をプリントすることについてお話しします。

でも、その前にちょっとエピソードを。

2013年3月31日のこと。私たちの研究チームは、国際的な保健機関から一通のメールを受け取りました。中国で2人の男性が、H7N9型鳥インフルエンザに感染し、間もなく死亡したという知らせです。

世界的な流行のおそれがありました。ウイルスは中国全土に急速に広がり始めていたからです。インフルエンザのワクチンを製造し流行を抑える手段はありましたが、ワクチンが整うには少なくとも6か月はかかることでしょう。

70年以上前に開発された時間のかかる時代遅れのやり方が、ワクチンを製造する唯一の方法だったからです。

ウイルスを感染した患者から分離し、梱包し、施設へと送り届けそこで科学者たちがウイルスを鶏卵に注入し数週間かけて鶏卵の中でウィルスを培養し

そうやって何段階ものステップと何か月もの時間がかかる。インフルエンザ・ワクチン製造過程が、始まるのです。

私たちがメールを受け取ったのは、生物学的なプリンターをちょうど発明したところだったからです。これはネットからダウンロードした製造指示書からすぐにワクチンをプリントすることができます。

インフルエンザ・ワクチンの製造過程を劇的に速め多くの人々の命を救う可能性を秘めています。

生物学的プリンターは、DNAを解読し作製する能力を高め我々が「生物学的瞬間移動」と呼んでいることも視野に入ってきます。

私は生物学者兼技術者でDNAから様々な物質を作り出しています。信じてもらえないかもしれませんが、私のお気に入りの作業はDNAを切断し、再び結合させてDNAの仕組みを理解することです。

DNAは、コンピューターのコードのように編集やプログラミングができますが、私が作るアプリは独特で生命を作り出すんです。自己複製する生きた細胞やワクチンや治療薬のようなもので以前には作れなかったような働きがあります。

ここに写っているのは、アメリカ国家科学賞受賞者クレイグ・べンターとノーベル賞受賞者のハミルトン・スミスです。

彼らは共通のビジョンを持っています。

それは、ウイルスや生細胞などあらゆる生物的存在の機能や特徴は、DNAにプログラムされているのだからそのコードを読み書きできれば遠く離れた場所でも再構成出来るはずということです。

これが「生物学的瞬間的移動」の意味することです。このビジョンの正しさを証明するためクレイグとハミルトンは初の試みとしてコンピューター上にあるDNAのコードから人工細胞を作るという目標を定めました。

最先端技術の研究の仕事を探しているいち科学者としてこんなに、そそられるものはありません。

さて、ゲノムとは生物内部にあるDNAの全体を意味しています。

2003年に完了したヒトゲノム計画は、人類の完全な遺伝子情報を明らかにするという国際的な試みでしたが、これに続くようにしてゲノミクス(遺伝子学)に革命が起こりました。

科学者はDNAを読み取る技術に熟達していきました。生物の持つA、C、T、Gの塩基配列を決定するためです。一方、私の研究はかなり異なっていてDNAを作製する技術に熟達する必要がありました。

作家のようにDNAの短い文を書くことから始め、それから段落を書き、ついにはDNAでできた小説全体を書き上げ、タンパク質や生細胞を作る生物学的な指示書を作成するのです。

生細胞というのは新製品を作り出す上で自然界に存在する最も効率的な機械でその生産高は、医薬品市場全体の25%に相当し、数十億ドル規模にもなります。

細胞をコンピューターのようにプログラムできるようになれば、DNA作製は生物経済をさらに発展させ生物学的瞬間移動も可能になると分かっていました。

DNAが記述する生物物質をDNAを元にプリントするということです。

この夢を実現する最初のステップとして、私たちの研究チームは世界で初めてコンピューター上のDNA情報から人工的な細菌細胞を作り出そうと取り組み始めました。

人工DNAは市販商品です。短いDNA断片の製造を請け負う会社がいくつもあり、DNAを構成する化学物質であるG、A、T、Cの入ったこの4本の瓶から始めて短いDNA断片を作ってくれます。

これまでの15年間ほど、私たちのチームは短いDNA断片を繋ぎ合わせて細菌の完全なゲノムを作る技術を開発してきました。最も長いゲノムは、百万文字以上の長さになりました。

これは平均的な小説の2倍の長さに相当しますが、これをただの一文字のミスもなく作り上げる必要がありました。これはある手法を開発することで可能になり私はそれを「単一工程生体外等温再構成法」と名付けようとしましたが。

驚いたことに科学界は、技術的に正確なこの名前がお気に召さず「ギブソン・アセンブリ」と命名しました。これは、今では標準的な手法となっていて世界中の研究室で長短さまざまなDNAを作製するのに使われています。

細菌のゲノムを化学的に合成できるようになったら、次の課題は、これを元に自己複製を行うことができる生命を宿した細胞を作ることです。

我々のアプローチは、ゲノムは細胞のOS(基本ソフト)であり、細胞はゲノムの起動に必要なハードウェアとみなすというものです。

様々な試行錯誤を繰り返し、細胞を再プログラムし、さらには細胞のゲノムを別の細胞のゲノムで置換することでバクテリアを別の種に変えてしまう方法も開発しました。

このゲノム移植技術によって母なる自然ではなく、科学者が作製したゲノムを起動させる道が開けました。2010年には、DNAを読み取り作製するために開発した技術を総動員して史上初の人工細胞を作り出したことを発表し今回は「シンシア」(Synthia)と命名しました。

細菌のゲノムの塩基配列が、1995年に初めて決定されて以来、何千もの細菌の全塩基配列が決定されコンピューター上のデータベースに保存されてきました。

人工細胞に関する我々の研究は、この逆の手順が可能であることを証明するものでした。コンピューターから取り出した細菌の完全な塩基配列を期待される特徴をすべて備える生きた自己複製する細胞へと変換することができたのです。

このようなレベルの遺伝子操作をすることについて安全性の懸念があるのは、理解できます。この技術は、社会にとても役立つ可能性を秘めている一方、害をもたらす可能性もあります。

このことに留意し、最初の実験を始める前から私たちは一般の人々や政府と共にこの新しい技術を責任をもって開発し、規制するための方法を探り始めました。

そのような議論から得られた結論の一つは、DNA合成のすべての発注者と発注内容を精査し、病原菌や毒物を悪者が作ったり、科学者が偶然作ってしまうことがないようにするということです。

疑わしき注文はすべて、FBIやその他の関連する法執行機関に報告されます。

人工細胞技術は、次の産業革命の原動力になり世界的なサステナビリティの問題解決に貢献するような形で産業界や経済界に変革をもたらすことでしょう。可能性は無限大です。

例えば、再生可能な生物的資源から作られた衣服、合成微生物が生み出すバイオ燃料で走る車、生分解性ポリマーから作られたプラスチック、患者に合わせた特製の治療薬をベッド脇でプリントすることなどが考えられます。

人工細胞を作り出すための大いなる努力によって我々はDNA作製の最先端に立ちました。この過程でDNAをより速く、より正確により高い信頼性で作成する方法を見いだしてきました。

これらの技術のロバスト性により作成手順を自動化して科学者が実験室で手作業を行っていたことを機械で行えることに気付きました。2013年に初のDNAプリンターが完成しました。

BioXpといいます。私達や世界中の研究者が、取り組んでいる数々の応用において、この装置はDNA作製のため不可欠なものとなっています。

BioXpが完成して直ぐ後に中国で発生したH7N9型鳥インフルエンザの脅威に関するメールを受信しました。中国の科学者チームは、既にウィルスを分離し、DNAの塩基配列を解明してネット上にアップしていました。

我々は米国政府の要請を受けてDNA塩基配列をダウンロードし、12時間も経たないうちにBioXpでこれをプリントしました。製薬会社ノバルティスの協力者たちは、直ちにこの人工DNAをインフルエンザワクチンへと変えていきました。

その間、アメリカ疾病管理予防センターは、1940年代以来のやり方によって中国からウイルスのサンプルが届くのを待ち、鶏卵を使った手法を開始する準備を整えていました。

我々は史上初めて新型の危険性が高いウイルス株のワクチンを流行する前に製造することができ、米国政府は備蓄用にこれを注文しました。

私は、この時になって初めて生物学的瞬間移動の威力を本当に理解するに至りました。

このこともあって我々は自然な成り行きとして生物学的瞬間移動装置の製作を始めました。この装置をDBCと呼んでいます。デジタル-バイオ・コンバーターの略です。

予め作られたDNAの短い断片を元にする、BioXpとは異なり、DBCはデジタル化されたDNAから始め、それを生物的な実体、DNA、RNA、タンパク質さらには、ウィルスといったものに変換します。

BioXpは、物理的なDVDを入れる必要があるDVDプレイヤーであるのに対し、DBCはNetflixだと考えるといいでしょう。

DBCを作るために科学者のチームが、ソフトウェアエンジニアや計装エンジニアと共同して実験室における複数の作業工程の全てを1つの装置にまとめました。

これに含まれるものには、作製されるDNAを予測するソフトウェア。DNAの基本単位であるG、A、T、Cを短いDNA断片にする化学。短い断片をより長いものに繋げるギブソン・アセンブリ。

それに、DNAをタンパク質といった生物学的実体に変換する生物学があります。これが試作機です。見た目はともかくうまく機能します。治療薬やワクチンを作れました。

実験室では数週間から数か月掛かっていた作業工程が、わずか1日か2日で、できるようになりました。まったく人間の手を介さずに機能し、世界のどこかから送られてきたメールによって起動することができます。

私達はよくDBCをファックスにたとえています。ファックスで受け取るのは、画像や文書ですが、DBCで受け取るのは生物学的な物質です。

ファックスの進化の歴史を振り返ってみると1840年代に作られた試作機は、ファックスに見えないくらい現在のものと大きく異なっていました。

1980年代においてすらたいていの人は、ファックスを知りませんでしたが、知っていたとしても画像を地球の反対側で即座に再生するという概念は、理解するのが困難でした。

現在ではファックスの全ての機能は、スマホに組み込まれていて誰もがこのデジタル情報の高速なやり取りを当たり前のものと考えています。

現在のDBCはこんな感じです。DBCはファックスのように進化することでしょう。私たちは装置の小型化や基盤をなす技術の信頼性向上、低価格化、高速化や正確さの向上に取り組んでいます。

正確さは人工DNAの製作において極めて重要です。DNAの1文字の間違いで薬の効能が無くなったり、人工細胞の死に繋がりうるからです。

DBCは、DNAから作られる薬品の分散製造に役立ちます。世界中の病院がDBCを使って患者に合わせた特製の薬をベッド脇でプリントできることでしょう。

それどころか人々がDBCを自宅用パソコンやスマホと繋げてインスリンや抗体療法の処方箋をダウンロードするのが、当たり前になる日が来るとさえ思っています。

疫病の突然発生に迅速に対応するため戦略的な場所にDBCを設置することも有効でしょう。例えばジョージア州のアトランタにある疾病予防管理センターからインフルエンザ・ワクチンの処方箋を地球の反対側にあるDBCに送り、疫病発生の最前線でワクチンを製造することが可能です。

インフルエンザ・ワクチンは、その地域特有のウイルス株に合わせて製造することも可能です。ワクチンを貯蔵しておいて、配送するのではなく、デジタルファイルとして、様々な場所に送ることで、多くの命が救われることでしょう。

もちろん応用は考えられる限り何でもあり得ます。DBCを他の惑星に設置することだって想像するに難くありません。

地球にいる科学者が、異星のDBCにデジタル処方箋を送り、新薬を作ったり酸素、食料、燃料、建築資材を生成する人工生命体を作ったりして人類がもっと住みやすい惑星に作り変える手段にできます。

デジタル情報は、光速で伝わるので処方箋を地球から火星に伝達するのに掛かる時間は、わずか数分ですが、同じサンプルを宇宙船に乗せて物理的に届けようとしたら何か月も掛かるでしょう。

しかし今のところは新薬を完全自動化、オンデマンドで世界中に瞬間的に届けることで勃発する伝染病から命を救い個人向けに合成された抗がん剤を一刻を争う患者さんのためにプリント出来れば満足です。

ありがとうございました。

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!

マイケルサンデルは、メリトクラシー(能力主義)の陳腐さを警告し、諌め(いさめ)ています!

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。権力濫用の口実に注意!

注意事項として、基礎技術にリープフロッグは存在しません。応用分野のみです!

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

(個人的なアイデア)

さらに・・・

勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・

こんな恐ろしいことが・・・

日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!

憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。

日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!

2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」

EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。

人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。

禁止���象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」

「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」

具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)

さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。

高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。

など。他、多数で警察の規制を強化しています。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

クレイグ・ベンター:「人工生命」について発表する

ケイトリン・サドラー、エリザベス・ウェイン:新型コロナワクチンは どうやって早く開発できたか?

ダン・クワトラー:ワクチンはどのくらい速く作れるのか?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ダニエル#ギブソン#DNA#RNA#インター#ネット#分子#生物学#生命#人工#ワクチン#治験#薬#疾病#パンデミック#インフルエンザ#クレイグ#ベンター#OS#ゲノム#遺伝子#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

新型コロナウィルスはこの世に存在していない? | クリエーター | 芹澤 絵美 | アパログ | ファッション、アパレル業界のブログポータルサイト

0 notes