#ドライバ

Explore tagged Tumblr posts

Video

youtube

Hackintoshはもう無理っぽい

Appleは最新のmacOSが動くMacを指定していますが、これ以外に動かす方法があります。Open Coreを使ったHackintoshなんですが、そろそろきつくなりました。

ところどころモジュールのドライバーがなくなってきました。

*これは修正版です。前回MacのOSの歴史について間違えがありました。

0 notes

Text

ユーザ、ユーザー、ドライバ、ドライバー、レーダ、レーダー……伸ばさない・伸ばす

標記のことについて、少し知っていることをメモしておきたい。 実は私は、このことに関する結論めいたことを知ってはいるのだが、その結論というのが「どっちでもない」という、結論とは言えないものであることをあらかじめお断りしておく。それには、わけがある。 自衛隊でも実は論争になることがあった 私は自衛隊に40年間いて、一昨年、定年で辞(や)めた。 今の私はIT技術者として口を糊(のり)しているが、もともとは特殊無線技士で、幹部自衛官になる前の陸曹時代は特殊なレーダの操作や整備をしていた。レーダ。そう、「レーダ」である。「レーダー」ではない。 陸曹時代、私の身の回りにあった公的な文書には、それが教範(教科書のこと)であろうと設計書であろうと回路図であろうと仕様書であろうと全部「レーダ」と書かれていたから、正しい標記はこれであると信じ、疑うことなどなかった。 私は若い頃試験に合格して幹部…

View On WordPress

#JIS Z 8301#カタカナ語#ダイバーシティ#ドライバ#ドライバー#ユーザ#ユーザー#レーダ#レーダー#伸ばさない#伸ばす#外来語#外来語の表記#多様性#日本語#規格票の様式及び作成方法#言葉#語尾#長音

0 notes

Quote

「グラビアカメラマンを経て最近は生成AIプログラマーと化している西川和久氏が」「ドライバをリリースしたことで、この問題もだいぶ緩和された記憶」しれっとすごいことが書いてある。人に歴史あり。

[B! GPU] 【特集】 約30年でGPUはどのぐらい速くなった���?歴史を振り返りつつぜ~んぶ計算してみた

9 notes

·

View notes

Text

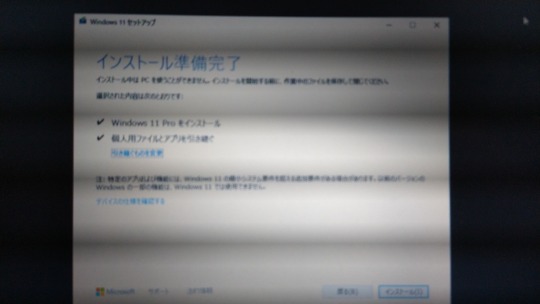

断念・非対応 Mini PC を Windows11 にアップデート

非対応PCの Windows11 へのアップデートが簡単なこともあって、運用離脱した低スペックの Mini PC にもトライしてみました。

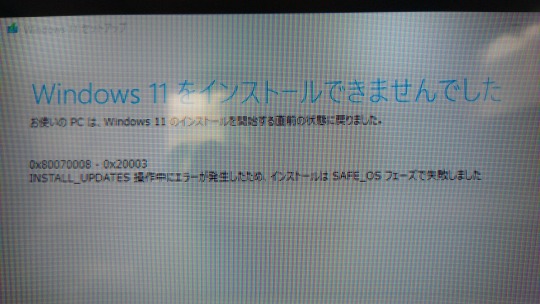

すでに2回失敗してます ~ INSTALL_UPDATES 操作中にエラーが発生したため、インストールは SAFE_OS フェーズで失敗しました」

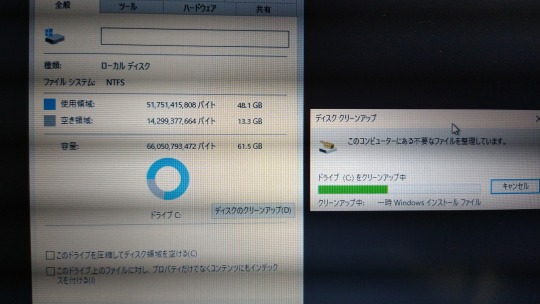

多分、Cドライブの容量不足です。3回目のチャレンジ前に Windows10 のアップデートを試した所、Cドライブの空き容量が減ってしまいました。(約23GB→13GB)

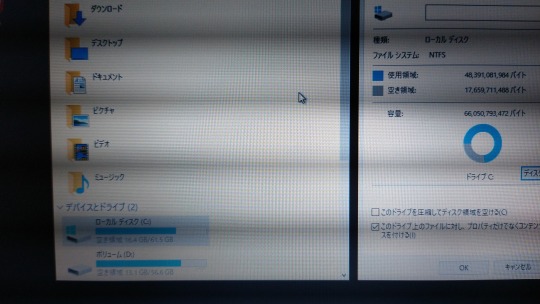

アプリのアンインストールをして若干回復できましたが足りません。(16.4GB)

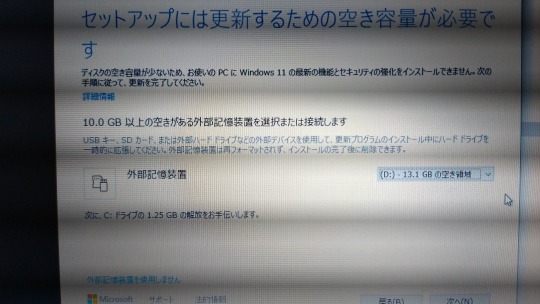

ダメもとで3回目のチャレンジを実行すると、

2回目まではでなかったサゼッションが。「おお、何かアップデートが進化しとる、AIか?」などと思いつつ、なおもアンインストールをして少しばかりの容量を確保。もはやここまで。

インストールはスタートしましたが、

終盤の再起動で終了 ~ 「コンピュータに対する変更を戻しています」の表示で元の Windows10 に戻されて終わりました。

ドライバが云々などいくつか原因が考えられるようですが、多分にドライブの容量不足だと思います。

運用してない低スペック Mini PC ですから、これ以上どうこうするまでもありません。このまま(再び)お蔵入り。

あと1台。10年前の mouse computer 製ノートパソコンですが、こちらも容量不足。性能は今も十分で、有効活用しているために容量アップの SSD(mSATA) を発注中です。部品へのアクセスもちょー簡単。クローニングがうまくいけば後は何とかなりそうな思いがしてますが、この機種は上手くいってほしい。

2024.4.30 ~ つづく

3 notes

·

View notes

Text

(http://www.op316.com/tubes/aritopp.htm)

半導体ドライブ6CK4全段差動プッシュプル・アンプ

Designed and Built by Mr.Arito Maekawa

■ぺるけさんからのコメント

半導体(本機ではFET)1段によるドライブは、全段差動回路のひとつの定番スタイルではないかと思います。半導体ドライブでは、単段であっても、電圧増幅管では困難であった高利得が比較的容易に得られ、しかも、出力インピーダンスも十分に低くできるからです。基本的に広帯域アンプに仕上げることができることになりますが、同じことを��でやろうとすると、低rp管の2段構成にしなければなりません。 本機の場合も、ドライバ段に十分な電流(おそらく7mAくらい)を流すことにより、5.6kΩという6DJ8並の低インピーダンスで6CK4をドライブできており、120kHzで-3dBという特性を得ています。 また、8.8dB程度の負帰還にもかかわらず、最低歪み率で0.1%を割っていますから、このようなことからも半導体ドライブの実用性は高いと思います。 それにしても、残留ノイズの低さは、ARITOさんの実装技術のレベルの高さがわかろうというものです。

2 notes

·

View notes

Quote

Windows HeartBeat #9 (1994年3月) 永久プログラマー このところ、ハードウェアとソフトウェアが車の両輪のように、うまく歩調を合わせて、進化している。7、8年前、Windowsやページ記述言語のPostScriptに出会った時、どうして、こんな大げさなソフトウェアが必要なのか、疑問を持った。8086や68000など初期の16ビットMPUが全盛の時代に、システムサイズが600KBや1MB近い基本ソフトは、処理速度も遅く、普及するとは思えない代物であった。 4、5年前、WindowsやPostScriptが米国で定着したのを見て、「ソフトウェアの開発には時間がかかる。ハードウェアの急速な進歩を見越して、数年先を先取りしたシステムデザインをしなければならなかったのか」と合点した。 そして現在、開発に時間がかかるはずのシステム・ソフトウェアが、ハードウェアと同じスピードで、どんどん変化している。 新しいソフトウェアが矢継ぎ早に発表される背景には、米国を中心としたコンピュータ・サイエンスに対する基礎研究の充実と、膨大な良質のソフトウェア資産の蓄積、そしていくつかの極への開発の集中が挙げられる。極とは、マイクロソフト、アップル、IBMなどのシステム・ソフトウェア・メーカーである。 システム・ソフトウェアの変化が激しくなると、アプリケーション・ソフトウェアの開発者は、その理解のために、開発時間の多くを割かれることになる。Windowsにしても、開発キットに添付されているサンプル・ソース・プログラムを試し、入門書を読み、プログラマーズ・リファレンス・マニュアルを眺めないと、その「思想」は理解できない。 DOSには、思想など存在しなかったが、Windowsは明らかに思想を持っている。思想に反した使い方やプログラミングを行なうと、Windowsはぎこちない動きをしてしまう。 ソフトウェアの作成工程は、設計、開発、試験の3工程で、工数は各工程でちょうど3等分されると昔からいわれてきたが、Windowsのアプリケーション開発では、その前に「調査」という工程が入る。思想を理解する工程である。Windowsは、グラフィックス、テキスト操作、メモリ管理、フォント操作、デバイスドライバなどで様々な思想を持っている。DOSでは生き字引きが何人もいたが、Windowsのすべてを理解している人は、世界中探しても見つからないであろう。Windowsプログラマーといっても、開発実績を持つ特定分野のことは理解していても、他の分野については素人である。新しいソフトウェアを作る時には、Windowsプログラマーといえども、先ずは調査をして、あれこれ試してみる必要がある。 Windowsだけをとっても、たくさんのソフトウェア技術者が毎日、たいへんな苦労をしながらプログラミングしているのが、日本の現状である。その上、今後、C++を理解し、クラスライブラリの使い方を覚え、OLE2やODBCを使いこなさねばならない。 昨年のComdex/Fallで華々しくデビューしたMicrosoft Office4.0では、アプリケーションが画面上にアイコンとして表示される、新しい試みがなされている。また、Word6.0では、ダイアログ内にメニュー展開用の「タブ」という新しいユーザ・インタフェースが採用された。MDI(複数文書操作)、OLE(オブジェクト結合手順)などの例に見られるように、アプリケーション開発チームが実現させた基本機能を、システム側が取り込むのがマイクロソフトの通例となっている。アイコン表示やタブもその内、OSの機能として組み込まれるのであろう。Windowsの次バージョンであるChicagoで、タイトルバーの文字列表示が左寄せに変わっても、アプリケーションでは何の変更も必要ない。しかし、タブをサポートするためのは、ユーザ・インタフェースの設計からやり直さなければならない。 Excel5.0のような、3Dの立体感のあるダイアログの作成でも、Windows3.1の開発キット(SDK)を使って実現するには、結構苦労した。それが、VisualC++1.5のMFC2.5には、標準ライブラリとして入っているらしい。VC++1.5にはもっと大切なOLE2対応のクラスライブラリや、ODBCの各種ドライバも入っている。Accessエンジンもロイヤリティなしでアプリケーションに組み込んで使えるのである。開発環境も、いつになく速いペースで改善されつつある。 システム・ソフトウェアや開発言語が、急速に進歩する「過渡期」であるため、プログラマーは勉強の連続になってしまう。過渡期といっても、この状態が21世紀まで続く可能性があり、Windowsソフトウェアを開発しようとしても、どこから、何に手を付けて良いやら分からない状況となりつつある。高級なクラスライブラリやオブジェクト指向OS、Visual Basic for Application(VBA)のような1ランク上の開発ツールの出現など、待てば待つほど、充実した���発環境でプログラミングが行えることが目に見えている。 パソコン・ハードウェア本体の「半年で旧型機」と同じサイクルにシステム・ソフトウェアも突入してしまった。東芝の部長さんが言っていた「最高のダイナブックが欲しければ、死ぬ1日前に買いなさい」というブラックジョークが笑えなくなってきた。 最高の開発環境で仕事をしたければ、死ぬ1日前に着手しなさい」ではプログラマーは誰も笑えない。 開発に着手したプロジェクトでは、更に話は複雑である。 A君は優秀なWindowsプログラマーである。彼は、1年半ほど前に、「これからはC++の時代だ」と一念発起して、マイクロソフトC/C++7.0とクラスライブラリMFC1.0を使って、アプリケーションを作り始めた。半分ほどプログラミングした時点でVisualC++1.0が米国で出荷された。その開発環境の良さやMFC2.0の高級な機能に刺激されて、VC++に開発環境を移行した。MFC1.0は、Win16APIにクラスライブラリの皮を被せただけの簡単なものである。彼はこの上に、独自の高級なクラス構築していたのだが、MFC2.0が見事にそれを葬ってくれた。MFC2.0に合わせて、モジュール構造から作り直すのに6ヵ月ほどを費やした。 そして、今、彼はVC++1.5への移行を真剣に考えている。ソフトウェアを出荷できるのは、いくらがんばっても今年の年末。その頃にはExcel5.0やWord6.0の日本語版も出ているに違いない。「OLE2をサポートしないソフトなんて、みんなに見向きもされないのでは?」と心配している。VC++1.5に付属しているMFC2.5のOLE2サポート機能は魅力である。独自に裸のOLE2をサポートするなど、ひとりでプログラミングを行なっている彼にとっては気の遠くなる話だ。マイクロソフトはMFC2.5でOLE2をサポートするために、2万行ものプログラミングを行なっている。これを使わない手はない。 Win32も気になる。半年も待てば、VC++2.0が出荷されて、32ビットで高速に稼働するアプリケーションが作れるであろう。Win32APIは、マイクロソフトが推奨しており、Macへの道も開かれるので、ぜひとも対応したい。このままVisualC++1.0で開発を続けるか、1.5に乗り換えるか、はた又、2.0まで待とうか。とにかく、MFC2.5のOLE2部分は使うことに決めたようである。 Chicago、Cairo、OLE、ODBC、MAPIなどの登場、そしてVisualC++の立て続けのバージョンアップで、「僕のプログラミング・スピードより、OSや言語の変化の方が、速度が速い」と、彼は嘆いている。今年の終わり頃には、オブジェクト指向OSであるCairoが姿を表わすであろう。すると、Win32APIよりも、はるか上位のプログラムインタフェースがクラスライブラリとして提供されることになる。完璧なソフトウェアを目指す、プログラマーの鑑のようなA君は、Cairoへの対応をすぐに検討するであろう。 こうして、プログラマーとしてA級の技術を持つA君は、プログラミングをやり続け、いつになってもソフトウェア���完成しない「永久プログラマー」となるのである。

永久プログラマー

11 notes

·

View notes

Text

不細工…なのかな?

個人的には低床化というニーズに対してフロントタイヤの前にキャブを出すというデザインはちゃんと「問題における解決」となっていてデザインは悪くないと思うんだけど、ドライバが運転した際、特にカーブでの車幅感覚を取りづらそうなのが問題なのかな?

自動車の知識が皆無だから何がかっこよくて何がかっこ悪いのか全く分からんのよねマジで

5 notes

·

View notes

Text

Corsair K65 RAPIDFIRE CherryMX Speed RGB COMPACT LIGHTING

人気のキーボードなのだが光らせる方法がいまいち分かりづらかった。

買ってすぐはすべてのキーが赤になった。 iCUEをインストールしてキャンバスから様々な光らせ方ができるようになる。 ハードウエア照明で安定した全キー白 WASDDを赤 スペースバー青にした。

しかしスリープや再起動するとまた最初を全キー赤にもどってしまう。 常駐のいれてあるiCUEからは全キー白を元に戻せない しかたないので常駐を落として新たにiCUEを立ち上げ直して全キー白にしていた。

■参照したページ

コンピュータの電源を切るとCORSAIR RGBメモリ照明がオフになります

iCUEとMSI Mystic Light 競合

MSI centerの中のMystic LightとはMSIのPC筐体内部のLEDを虹色に光らせるために最初にインストールしていたアプリ

まさかと思ったがこの中にCorsair K65 RGB RAPIDFIREのキーボードの照明コントロールがありそこで全キー赤が設定されていた。

そのためiCUEで全キー白に設定してもMSI Mystic Lightの全キー赤に戻ってしまう。

結果 MSI centerを常駐しないように自動起動を外した。

ハードウエア照明でキーボード本体のメモリーに全キー白が覚えられたのを確認後iCUEも常駐しないように自動起動を外してみた。

これで今のところ安定して全キー白WASDのみ赤スペースバー青の表示ができるようになった。

2 notes

·

View notes

Text

230713 木

久しぶりに会社に赴きセットアップしたCintiq13HD

頻繁な接続エラー。ドライバ系トラブルかと思い再インストールするが×。

複数買っておいたバックアップの本体で接続すると安定。

端子がやられたか。心当たりはある。ケーブルぶっとくて重いのに端子はむちゃくちゃ繊細な構造で貧弱。床から少しでも浮かせたらケーブル自重で端子は徐々にヘタっていく。ぶつかりでもしたら一気に寿命は縮む。端子設計に問題あるよな、液タブはずっと。

老人臭いから言いたくないけど昔はこれ系の端子はガッツリネジ止めされてガタつかないようになってた。それができたのは何よりも「本体が分厚い」から。

iPhone / iPadが普及して以降、脆弱さを抱えてもよいからとにかく機材は薄く軽くあるべきという「脅迫」のようなもんが生まれたと思う。

そして薄型化に伴う「壊れやすさ」にユーザーが順応し「機材はちょっとした刺激や振動ですぐ壊れるもの」という認識が普及した。

ま。この記憶は封印する。だって不可逆だし。怒りの火種にしかならないからロードするだけ損。

「決して割れないガラスを使っていた記憶」があったら、その記憶が無い人よりも日々感じるイライラは間違いなく増えるだろう?

ならばそんな記憶は要らないのだ。

私は「怒りが増す真実」よりも「普及した(愚かな)価値観に順応する社会性」の方を取る。

バカがよ。

さて。またヤフオクで予備のCintiq13HDを漁るか。ケーブルなし本体のみで大体3500~4000円。端子の修理をどこかに頼んでそれ以下で済むはずないんで本体買い直した方がよいのだ。たまにケーブル付きのジャンク品を4000円くらいで出してる人がいるのでそれも狙い目だ。ケーブルもよく断線するが、ケーブル込みの完動品は軒並み1万5000円以上。そしてケーブル単品は売られない。だからケーブル入手するなら本体に不具合あるジャンク品から取るのが◯。

【✓】

1 note

·

View note

Text

角田裕毅とリアム・ローソン レッドブルF1交代劇後のそれぞれの現在地

角田裕毅とリアム・ローソンの交代劇は、2025年シーズン序盤におけるF1最大の話題となった。交代から3レース週末が経過し、それぞれのドライバ... https://f1-gate.com/yuki-tsunoda/f1_86968.html

0 notes

Text

20250415_動画の動画

動画をテクスチャ扱いでいれられるらしい ここのサイト様から抜粋

フレーム:使用する動画(画像)のフレーム数(総枚数)の指定。

開始フレーム:動画の開始とするフレーム番号。基本はマイナス値で、フレームで指定したフレーム数までしか反映されないっぽい?

オフセット:タイムラインと連動するフレームの動き。つまりこれにキーフレームを指定してやり、開始フレームの番号と終了フレームの番号を指定してやる。

このオフセット部分にドライバを入れて、他のおぶじぇくとやぼーんで値を制御すると好きな場所を表示できるようになる ぞいぞい!

1 note

·

View note

Quote

パーソナルコンピュータの初期には、すべてのコンピュータメーカーは、メモリボード、ハードディスク、モデムやプリンタなどの周辺機器への読み書きを行う低レベルドライバを書くことができるソフトウェアエンジニアを必要としていました。Windowsはそれに終止符を打ちました。それは単に未訓練の個人がコンピュータを使用するのをはるかに簡単にするグラフィカルユーザーインターフェイスを提供したからだけでなく、Marc Andreessen(彼の会社Netscapeはまさにマイクロソフトに圧倒されようとしていました)が軽蔑的に(そして間違って)「ただのドライバの集まり」と呼んだものも提供したからです。Win32 APIを前面に出したそのドライバの集まりは、プログラマーがマシンを制御するために低レベルのコードを書く必要がもはやないことを意味しました。その仕事は効果的にオペレーティングシステムにカプセル化されました。Windows、macOS、そしてモバイルではiOSとAndroidにより、今日、ほとんどのプログラマーは以前の世代のプログラマーが知っていたことの多くをもはや知る必要がなくなりました。

今さらですが、Cline紹介(ほぼ自分の記録用)

1 note

·

View note

Quote

米サイバーセキュリティインフラストラクチャセキュリティ庁(CISA)は、悪用が確認された6件の脆弱性について注意喚起を行った。 現地時間2025年2月11日に4件、翌12日に2件と立て続けに6件の脆弱性を「悪用が確認された脆弱性カタログ(KEV)」へ追加し、注意を呼びかけた。 米国内の行政機関では、同リストへ追加された脆弱性を指定された期限内に対応する義務が生じる。また脆弱性そのものは広く悪用される可能性がある。 具体的には、Zyxel製のDSL回線へ接続するために用いられるネットワーク機器に判明したコマンドインジェクションの脆弱性「CVE-2024-40890」「CVE-2024-40891」を追加。 マイクロソフトが2月の月例パッチで修正した「Windowsストレージ」に関する「CVE-2025-21391」、「Windows Ancillary Functionドライバ」の「CVE-2025-21418」を登録した。 さらにAppleの「iOS」や「iPadOS」において物理的な環境からUSB制限モードが無効にできる「CVE-2025-24200」、Mitel製IP電話「Mitel 6800シリーズ」「同6900シリーズ」「同6900wシリーズ」や会議用デバイス「同6970会議ユニット」において任意のコマンドが実行されるおそれがある引数インジェクションの脆弱性「CVE-2024-41710」を追加している。

【セキュリティ ニュース】米当局、悪用が確認されている脆弱性6件に注意喚起(1ページ目 / 全1ページ):Security NEXT

3 notes

·

View notes

Text

古いWindowsノートPCを移行した

CPUが古いとWindows 10から11にアップデートできない、ということでノートPCを買い替えたとき行った作業のメモを反省とともに残しておく。

データの移行が面倒であったので、古いPCのSSDをそのまま新PCのSSDにクローンし、その後Windows 11に更新すればよいだろう、という発想で作業した。

結論からいうと、この手順で目論見通り移行できたものの、予想外に手間取った点や些細であるが取り返しのつかない失敗があった。

手順

反省を踏まえた手順を記載する。(なので、この手順で作業した実績はない。)

前提

今回特殊だったのが、旧PCがBIOSで新PCがUEFIだった点で、この場合、後述するようにMBR2GPTを行う必要がある。そうでなければ、ただ単に旧PCから新PCにクローンするだけで動いたはずだ。

新PCの内蔵ディスクのクローンを作成する��必須ではない)

これはバックアップ。うまくいかなかったときには最低限これにもどせばよい。

USB SSDからbootしたUbuntuでddrescueを使ってクローン。

予想外だった点

最初Clonezillaを使ってみたが、これだと異様に遅く結局クローンに失敗してしまったようだ。結局、新PCのクローンはあきらめてしまった。

新PCを起動しWindowsアカウントを登録する

WindowsアカウントでログインするとWindowsやOfficeアプリのライセンスがアカウントに登録され、再インストールが可能になる。

Microsoftアカウントで登録されていることを確認すること。

新PCからドライバや独自ライブラリ?をUSBメモリなどにバックアップ

取り返しのつかない失敗だった点

WindowsはWindows Updateからドライバを入れてくれるので、この作業は不要だと思ったのだけれど、今回買ったノートPCはメーカーのプリインストールアプリが独自のライブラリ?に依存するらしく、それらはWebからもダウンロードできなかったので、バックアップが必要だったみたいだ。プリインストールアプリはどれもなくてかまわないようなもので、問題なかったけど。

新PCで回復ディスクを作成するか、他のPCでもいいのでインストールディスクを作成する

後述するが、新PCでコンソールを立ち上げる必要があり、ここで作成した回復ディスクやインストールディスクを使う。

予想外だった点

回復ディスクは以外と容量が必要なようで、32GB必要とのこと。16GBのUSBメモリを持っていたものの、作成できなかった。回復ディスクではなくクリーンインストールするインストールメディアなら作成できた。ここで回復ディスクを作成していたら、前述の独自のライブラリ?はここからコピーできたかもしれない。

旧PCの内蔵ディスクのクローンを作成する

旧PCのクローンを新PCの内蔵ディスクにクローン

新PCで内蔵ディスクをGPTに変換する

新PCで回復ディスクからコンソールを立ち上げ、内蔵ディスクをMBR2GPT���変換する。

予想外だった点

基本的にWindowsがインストールされたディスクを他のPCにさしても起動できる。たとえIntel CPUのPCからAmd CPUのPCにさしてもちゃんと起動する。起動後、バックグラウンドでドライバのインストールなどされるようだ。

ただし、BIOSからUEFIに代わると起動できない。UEFIはGPTのみに対応していて、MBRは読めないからだ。Microsoftはちゃんとこのような場合のツールを提供していて、それがMBR2GPTだ。

最初これを知らなかったので、起動せず焦った。

新PCを普通に起動する

OfficeはMicrosoftアカウントからダウンロード&再インストール可能。

おまけ

旧PCにはChrome OS Flexをインストールした。

UbuntuのようなLinuxをインストールすることもできるけど、日本語入力が不安定だったりUIに統一感がなかったりして、特別Linuxを使いたい気持ちが必要だと思う。

Chrome OS Flexなら日本語入力も使えるし、UIも統一感があってきれいだし、デフォルトでディスク暗号化もされてるし、安心感がある。

0 notes

Text

Mini Watt Tourer Part3

Originally designed by Tetsu Kimura (r.i.p.)

ぺるけさんはこのPart3を完成させた後、Part4でドライバ段を準差動化し、Part5で差動化しているのだが、大きな流れで見るとこのPart3でmini watterとしての基本が固まりつつあるように思える。

今、静かに本機で音楽を楽しんでいる。数値的には低域においてクロストーク特性が良いとは言えないのだが、『素直な音』『豊かな音』『大人の音』である。シナトラの歌声が心地よい。数値には表れてこない音楽のいきいきとした躍動が感じられる。しばらくはメインアンプとして味わおうと思う。(2023/09/02)

#tetsu kimura#木村哲#ぺるけ#diy audio#power amplifier#mini watter#2sk170#2sc3422#2sa1359#2sa1680#tourer audio#transistor#diy power amplifier#mini watt tourer#ぺるけ式#part3

2 notes

·

View notes

Text

250219 水

水木は娘の習い事付き添い。なので作業時間は一気に減る

【3:15】

1:30に起きたと思う

寄せラクガキ(CANVA)に動画ガンガン載せられるってことわかったんで過去素材漁ってるけど全身映ってるnya_ntの回転アニメがない。もういいだろ思って記憶からも記録からも消したやつの元データの所在がわからん くやしい

----------------------- 【10:20】

ええ...もう9時間近く起きてる??

で14:20には出発。うーん。今日はPC持って帰ろうか

だが一度家に拠点(PC環境)築くともう会社行くの億劫になる。そっちの方が問題

家のポ��コツノートは板タブが認識しなくなってた。ドライバの問題ではないUSBレベルでCTH-670を認識しない

———

【17:30 - 23:45】

日付変わる前に書いておく

娘がクラブで疲れたから習いごと休むいうので自分も家で一日寝た。家はエアコンが効かない。だから普段みたくてきとーに転がって寝ると凍えてしまうのでコート着たまま毛布沢山かぶって寝る

花粉とばい菌だらけだからそのまんま寝ないで、と妻がいたら言われたに違いない。あとエアコン直すか買い替えてとも言われただろう。そりゃそうだ

妻が使っていたヒーターを売ってしまったのは間違いだったな

この家は備え付けエアコンだけではもたない

さて、起きたら23:15くらいだったのだがこれどうするんだ

機材ないから具体的な作業できない

明日も習いごとの送り迎えあるから午後には家にいる必要ある。つまり始発で会社行っても作業時間はどのみち足りないし移動で疲弊する

会社と家の距離が遠いのは悪いことじゃない

どちらかを諦めざるを得ないから

諦めることで目の前の事態に集中アンドリラックスできる

つまり家にいる今は諦めて穏やかに過ごせばいい

睡眠時間6h

最近の自分のフル尺睡眠時間

0 notes