#yohan radomski

Explore tagged Tumblr posts

Text

Contactez-moi

Je suis disponible pour des cours collectifs ou particuliers en présence ou en ligne.

Siret : 92472075800A11

Portable : 0629808051

Courriel : [email protected]

0 notes

Text

Forme Moyenne en 59 Mouvements

L’enchainement du Taijiquan de style Wu Hao est composé de 96 mouvements qui se découpent en 3 parties séparées par le mouvement « Apposer le sceau » :

- une première partie en 12 mouvements (mouvements 1 à 12)

- une deuxième partie en 37 mouvements (mouvements 13 à 49)

- une troisième partie en 47 mouvements (mouvements 50 à 96)

Il nous semble intéressant de proposer une Forme Moyenne en 59 Mouvements qui respecte l’enchaînement traditionnel : il s’agit alors d’enchainer la première partie et la troisième partie de l’enchainement.

Cette Forme Moyenne est harmonieuse dans l’espace, le point d’arrivée étant le même que le point de départ.

Elle permet donc de comprendre la structure générale de l’enchainement traditionnel. En effet, alors que la première partie amène le pratiquant vers la gauche, et que la deuxième partie commence et finit au même point, la troisième partie ramène l’étudiant vers la droite, c’est-à-dire au point de départ.

La Forme Moyenne en 59 Mouvements peut constituer une forme d’apprentissage faisant suite à la Forme Courte en 24 Mouvements (première partie de l’enchainement traditionnel doublée en miroir) avant d’apprendre la Forme Longue en 96 Mouvements.

L’avantage étant pour l’élève d’étudier la plupart des mouvements de l’enchainement (dont « Emmêler les mains » répété deux fois) avant d’aborder la série des coups de pied en fin de la deuxième partie en 37 mouvements. Et d’avoir une forme plus courte à mémoriser et plus rapide à pratiquer à sa disposition.

Elle constitue aussi une forme de pratique riche pour tout pratiquant.

On trouvera un PDF à télécharger ici http://myreader.toile-libre.org/FormeMoyenne59TaijiquanWuHao.pdf ou ici https://fr.scribd.com/document/408685562/Forme-Moyenne-Taijiquan-Wu-Hao

#taijiquan#taijiquanwuhao#Taijiquan Wu#Yohan Radomski#Forme Moyenne#Taolu#enchainement#59#Pratique du style Wu Hao#PRACTICE OF THE WU HAO STYLE

2 notes

·

View notes

Text

Uma das coisas que sempre me deu prazer foi descobrir novos artistas. E quando eu descubro um cuja arte mistura influências de Katsuhiro Otomo, Moebius, Mike Mignola e Simon Bisley, posso dizer que é uma das formas de ganhar o dia, e contrair a responsabilidade de apresentá-lo para mais pessoas. Este é o caso de Jakub Rebelka.

Em suas ilustrações, Rebelka retrata mundos fantásticos com elementos que remetem tanto à ficção científica clássica, como ao cyberpunk, passando pelo steampunk e o sci-fi japonês povoado de mechas e robôs gigantes. Nelas vemos ciborgues convivendo com monstros que parecem saídos de alguma mitologia ancestral; um guerreiro testemunhando um mago lutar contra seus demônios internos; paisagens pós-apocalípticas; jardins orientais idílicos; e homenagens a alguns de seus personagens favoritos.

Como ilustrador freelance, Rebelka já trabalhou pra indústria de games, criando ilustrações de cutscenes de jogos como The Witcher 2: Assassins of Kings e Shadow Warrior. No momento está produzindo uma graphic novel de fantasia com o escritor Yohan Radomski chamada City of Dogs.

Confira abaixo uma amostra de seu excepcional trabalho:

#gallery-0-4 { margin: auto; } #gallery-0-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 16%; } #gallery-0-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-0-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Veja mais trabalhos de Jakub Rebelka em seu Tumblr.

[ARTE] Jakub Rebelka e sua fantástica arte steam-cyberpunk sci-fi. Uma das coisas que sempre me deu prazer foi descobrir novos artistas. E quando eu descubro um cuja arte mistura influências de…

#ciborgues#City of Dogs#cyberpunk#demônios#ficção científica#guerreiros#Hellboy#ilustrações#Jakub Rebelka#Katsuhiro Otomo#magos#mechas#mike mignola#Moebius#Monstros#pós-apocalipse#pós-apocalíptico#Robos gigantes#Sci-Fi#Shadow Warrior#Simon Bisley#steampunk#Tartarugas Ninja#The Witcher 2: Assassins of Kings#Yohan Radomski

2 notes

·

View notes

Text

C'est aussi là qu'ça coule le plus.

C'est aussi là qu'ça coule le plus, une histoire courte par Yohan Radomski (scénario) et Jean-Dominique Alves (dessin.)

View On WordPress

0 notes

Text

CHERRY CHÉRIE

Nicolas Trespallé

Lancées en 2003 autour de la revue apériodique Clafoutis, les éditions de la Cerise ont toujours cherché à estomper voire à faire disparaître la frontière entre beaux livres illustrés et bande dessinée. Non contente de révéler des nouveaux pouces de la BD francophone comme Vincent Perriot ou Adrien Demont, la maison aime à dénicher des artistes d’horizons divers souvent inconnus et à l’identité graphique forte, à l’instar du fascinant Jeremy A. Bastian. À l’occasion des 15 ans de la Cerise, retour sur cette petite structure bordelaise dont le catalogue précieux est le reflet de l’exigence de l’éditeur-auteur, Guillaume Trouillard.

Comment définirais-tu la Cerise ?

Je dirais simplement que c’est une maison d’édition alternative de BD et d’arts graphiques créée par un auteur. Si tu veux en venir à la ligne éditoriale, c’est déjà plus compliqué à définir ! Disons que c’est le prolongement de ce que moi, en tant qu’auteur, j’aimerais défendre et promouvoir comme type de dessin. Mais c’est comme si on me demandait : « Comment dessines-tu ? » À partir du moment où tu tentes de le formaliser avec des mots, tu sais très bien que ça devient réducteur, caricatural.

L’envie première était de sortir la BD de son carcan…

C’est toujours notre état d’esprit. Ce qui a motivé la maison d’édition, c’était de confronter la BD à d’autres univers picturaux, à d’autres références.

Tu as créé les éditions de la Cerise il y a 15 ans, dans quel état d’esprit étais-tu à ce moment-là ?

Je crois que c’était avant tout un désir d’être autonome. Aux Beaux-Arts d’Angoulême, des élèves commençaient à se regrouper en collectif en lançant des revues, voire des maisons d’édition. Ce n’était pas non plus farfelu. J’avais envie de me lancer dans cette inconnue avec la promesse de travailler comme pendant nos années aux Beaux-Arts, en se dotant d’un outil de publication pour faire des choses différentes de ce que semblait proposer le paysage éditorial à l’époque. Aujourd’hui, les choses sont moins cloisonnées, peut-être que je m’y retrouverais plus. Mais ça doit correspondre à mon tempérament.

Les débuts ont été compliqués…

J’ai tout appris sur le tas. Sur ces 15 ans, j’ai travaillé la moitié du temps tout seul. Au départ, je n’ai pas dû prendre le truc par le bout le plus simple, j’ai fait plein d’erreurs, tout s’est accumulé, mon travail d’auteur et la maison d’édition. J’ai grimpé par la « face nord », c’est-à-dire sans rien connaître du monde de l’édition, en province, sans aucun réseau. C’était une dépense d’énergie colossale pour peu de résultats en terme de visibilité. Depuis qu’il y a un salarié, ça a changé les choses, le travail est mieux fait, c’est devenu plus carré, avec des tableaux Excel ! Avant, je travaillais à l’arrache, je faisais tout en même temps, c’était le gros bordel. Je tenais à l’énergie et je me suis un peu cramé ! À présent, le bateau a trouvé son rythme de croisière.

La sortie de ton album Colibri a été un premier tournant…

Peut-être… Sûrement aussi parce que c’était la première bande dessinée qui a été publiée. Jusqu’alors il n’y avait eu que la revue Clafoutis, des livres à mi-chemin entre illustrations et récit, comme Pourquoi pas ?, Entre Deux ou Le Cas Lilian Fenouilh.

Puis, tu as déniché La Fille maudite du capitaine pirate de Jeremy Bastian, ton « best-seller »…

Pour la première fois, on dépassait la sphère des acheteurs du festival d’Angoulême et du soutien des bons libraires. Pas mal de gens nous ont découverts à ce moment-là, c’est certain.

Tu prolonges souvent la vie de tes livres à travers des expos…

Quand on fait appel à nous, on essaye de proposer autre chose qu’une simple mise sous cadre de dessins. Par exemple, on fait des concerts dessinés avec mon frère Antoine. Je trouve cela tellement dur de travailler des années sur des bouquins qui ne restent que quelques mois en librairie… Je n’arrive toujours pas à m’y faire. Même pour des livres compliqués, voués à avoir un public limité, c’est raide de passer à autre chose, à peine achevés…

C’est un peu le cas du splendide livre de Tobias T. Schalken, Balthazar qui est passé sous les radars…

On le savait, et c’est normal, c’est un travail expérimental. La dimension économique ne vient pas interférer dans le désir de faire un livre. Évidemment, il faut faire en sorte que les bouquins qui ne sont pas « rentables » soient publiés en alternance avec d’autres projets qui te semblent moins confidentiels. C’est sûr que, pour nous, ce serait compliqué d’enchaîner sur trois bouquins qui perdent de l’argent…

Quel est le tirage moyen d’un livre de la Cerise ?

C’est variable. Le tirage moyen est autour de 1 500, mais c’était beaucoup plus pour les livres de Jeremy Bastian. On a toujours tendance à tirer trop peu, ça nous a joué des tours, mais c’est parce qu’on a tous nos stocks dans nos locaux et qu’on est limité par la place.

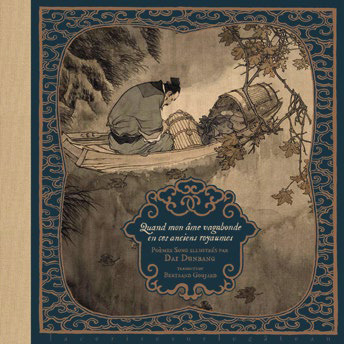

Après le diptyque Au pays du cerf blanc signé de Li Zhiwu, tu édites ces jours-ci un nouvel auteur chinois Dai Dunbang. Comment déniches-tu ces créateurs ?

J’ai un ami sur place, Yohan Radomski, avec qui je travaille là-dessus depuis des années. On a trouvé plein d’auteurs, de livres, il y en a pour des années à les éditer à notre rythme. Il s’agit souvent de littérature illustrée ou de lianhuanhuas, les bandes dessinées locales. Ce sont parfois des productions que l’on retravaille, que l’on adapte. Pour Li Zhiwu, par exemple, on a ajouté des scènes du roman original, on a fait un chapitrage en rajoutant des cabochons. Des scènes ont été étirées, d’autres brouillonnes ont été coupées.

Parlons de ta casquette d’auteur, où en est ton grand projet Aquaviva ?

Je galère, je crois que j’ai plus trop la foi ! C’est au placard, je n’ai pas envie de ça pour le moment, cela me demande trop d’effort. J’ai travaillé récemment avec L’Échappée, un éditeur politique, pour On achève bien les éleveurs, un reportage illustré sur des éleveurs qui s’opposent à l’obligation de puçage des chèvres et brebis. Là, je suis en train d’entamer un leporello sur un scénario que j’ai commandé à un camarade, Alex Chauvel, qui a monté les éditions Polystyrène. Je voulais faire un livre inspiré des rouleaux chinois, là je me sens prêt, ça va aller vite. Mais avant il y aura un petit livre chez Polystyrène, justement, pour leur collection Façades. C’est aussi un livre dépliant où je dessine à la façon persane. J’aime toujours me confronter aux traditions graphiques, y mettre mon nez comme un faussaire, me glisser dans les costumes. Les rouleaux chinois, ça me plaît depuis très longtemps, les perspectives cavalières avec des bonhommes tous à la même échelle dedans, un peu comme dans les jeux vidéo type Zelda.

Un nouveau Clafoutis en vue ?

Ça se précise. Je dessinerai sans doute un peu moins dedans. Mais le sommaire devrait être garni et international…

On a déjà vu des petites structures décrocher la timbale après un succès inattendu, comme 6 pieds sous terre avec Fabcaro, tu y penses en te rasant ?

On ne deviendra jamais trop gros, c’est impossible, ça ne peut pas nous arriver. Déjà La Fille maudite du capitaine pirate, avec notre façon de travailler, notre effectif, c’est un peu fou. Je ne vois pas trop comment cela pourrait nous tomber dessus avec un livre illustré sur les années 1920 en Chine… On ne met pas vraiment les ingrédients pour que ça arrive, mais bon, tu as raison, on n’est jamais à l’abri.

www.editionsdelacerise.com

0 notes

Link

0 notes

Photo

LA CITE DES CHIENS - integral B&W edition O-O . published by AKILEOS, written by Yohan Radomski drawn by me. Hope you will enjoy!

877 notes

·

View notes

Text

Yohan Cœurderoy

Yohan Cœurderoy Radomski enseigne depuis 2006 la Pratique des Souffles. Il a vécu, pratiqué et partagé son savoir en Chine de 2008 à 2023.

Qu'est-ce que la Pratique des Souffles ?

La Pratique des Souffles (ou Qigong) prend racine dans l'ancienne culture humaniste chinoise visant à unifier le corps, le cœur et l’esprit pour mieux s’adapter aux changements de notre vie. Adaptée à l'Occident, la Pratique des Souffles repose sur un ensemble cohérent d’exercices lents ou dynamiques qui procurent rapidement un bien-être physique et mental, permettent d’évacuer le stress, de se ressourcer, et de gagner en efficacité et en concentration dans la vie quotidienne.

Quelle est la formation de Yohan ?

Yohan pratique le judo dans sa jeunesse puis le gigong à l'adolescence avec des livres et des K7 vidéos. Jeune adulte, il découvre l'aïkido puis le taijiquan. En 2002, Yohan commence la Pratique des Souffles au sein des Arts Classiques du Tao avec Georges Charles et Thierry Borderie. Parallèlement, il se forme en shiatsu et suit des cours d'expression corporelle, de chant, de danse-contact.

Quand Yohan est-il devenu enseignant ?

Yohan commence à enseigner la Pratique des Souffles en Pologne à l'été 2006, au sein du club Unesco de Brzesko.

En 2007, toujours en Pologne, il anime un cours au Lycée Czartoryski de Puławy.

A partir de 2008, il enseigne en Chine dans le parc de l'Université Normale de Harbin puis à l'Alliance Française de Shanghai en 2011.

Suivent des cours au Shanghai Center for Spiritual Living.

Des cours dans le parc de l'Université Waimao et au parc Zhongshan.

A partir de 2020, il crée un cours en ligne. En 2023, après 15 années passées en Chine, Yohan revient vivre en France, à Angoulême. Il crée un cours au Jardin Vert au printemps 2024.

Autres pratiques

Yohan est formé en Communication NonViolente et se forme actuellement en psychothérapie.

Vous souhaitez découvrir la Pratique des Souffles ?

Yohan est disponible pour des cours collectifs ou particuliers en présence ou en ligne.

Siret : 92472075800A11

Portable : 0629808051

Courriel : [email protected]

1 note

·

View note

Text

Une rencontre avec Yohan à Shanghai

youtube

0 notes

Text

Découpage de la Forme en 96 Mouvements

par Yohan Radomski

L’enchainement traditionnel du Taijiquan de style Wu Hao est composé de 96 mouvements qui se découpent en 3 parties séparées par le mouvement « Apposer le sceau » :

- une première partie en 12 mouvements (mouvements 1 à 12)

- une deuxième partie en 37 mouvements (mouvements 13 à 49)

- une troisième partie en 47 mouvements (mouvements 50 à 96)

96 mouvements… ce qu’on entend par « mouvement » ici est une suite de gestes. Chacun pourra s’amuser à compter le nombre de gestes nécessaires à l’exécution de l’enchainement… Mais à trop découper, on tuerait la vie animant l’enchainement. Disséquer un corps ne donne pas le secret de son âme.

96 mouvements… mais certains mouvements au sein de l’enchainement ne sont pas comptés dans ce nombre. Par exemple, le mouvement de réunion des mains et des pieds qui est comme le passage d’une porte à double battants avant d’avancer plus loin. Ou bien la phase de mouvements nommés « Tourner et Repousser le Singe » comptés comme quatre mouvements alors qu’on aurait pu le compter comme un seul mouvement.

96 mouvements… c’est un chiffre plus symbolique que réel du nombre de mouvements. C’est le carré yin de la stabilité animé par la trinité yang de la mobilité dans les huit orients. 4 x 3 x 8 = 96

96 mouvements… L’idéal serait que l’enchaînement se découpe en 8 phases de 12 mouvements. Cela aurait été parfait pour l’esprit. Mais ce n’est pas le cas.

96 mouvements… Si la première partie se compose bien d’une phase de 12 mouvements, il est plus délicat de découper les deux parties suivantes. Le découpage proposé ici correspond à des phases d’apprentissage éprouvées. Visualiser l’enchainement et ses grandes phases (par exemple, les phases des coups de pied) aide à le mémoriser.

96 mouvements… Il est long, le chemin, et chaque voyageur le parcourra à son rythme.

On trouvera un PDF à télécharger ici http://myreader.toile-libre.org/DecoupageForme96WuHao.pdf ou ici https://fr.scribd.com/document/408250993/Decoupage-Forme-96-Taijiquan-Wu-Hao

#découpage#enchainement#forme#Taolu#taijiquan hao#taijiquan#taijiquanwuhao#Taijiquan Wu#Yohan Radomski#Pratique du style Wu Hao#PRACTICE OF THE WU HAO STYLE#96

2 notes

·

View notes

Text

Entretien avec Hao Yinru (2)

Cet entretien entre Hao Yinru, Yohan Radomski et Mathieu Ayrault a eu lieu le 5 novembre 2018 à Shanghai. Mathieu l’a traduit et Yohan l’a mis en forme.

Vous trouverez la première partie de l’entretien ici : http://taijiquanwuhao.tumblr.com/post/183424150285/entretien-avec-hao-yinru-1

Photo : Hao Yinru et Hao Shaoru

Wang Muyin est né en 1958 à Shanghai où ses parents, originaires de la province du Jiangsu, s’étaient installés. En 1978, il rencontre Hao Shaoru (1908-1983), héritier de la tradition du Taijiquan de style Wu passé dans la famille Hao et commence à étudier avec lui. Il commence à enseigner en 1981 sous le nom de poing de Hao Yinru, donné par son maître. Retraité depuis 2018, il consacre son temps à la pratique et l’enseignement du style Wu Hao.

La voie du Taijiquan

Quelles sont pour vous les valeurs du Taijiquan ?

La culture du Taijiquan est très profonde. Le Taijiquan, c’est un art martial philosophique. Il développe la conscience. Une chose très simple au début, c’est d’être conscient de ses mouvements, comment bouger. On commence avec ce système d’enseignement très précis puis petit à petit la conscience des mouvements laisse place à la conscience de l’interne. C’est comme ça qu’on se prépare pour les hauts niveaux. Ce n’est pas avec les mouvements qu’on comprend. On comprend avec l’interne : Comment je peux faire pour faire sortir la force interne en liant l’interne et les mouvements ?

Est-ce que le Taijiquan a des valeurs éthiques ? Est-ce que ça rend une personne meilleure ?

Oui, bien sûr. Ça change l’attitude des gens envers la vie. Ça agit sur les pensées et les sensations. Dans les années 80, j’avais l’habitude d’accompagner mon professeur dans ses déplacements, parce qu’il enseignait dans plusieurs endroits. Sur la route, une fois il m’a demandé : comment va ton gongfu [maîtrise née d’une pratique] ? Je ne pratiquais pas depuis si longtemps, peut-être deux ans mais je lui dis : « à propos du gongfu, je ne sais pas trop mais par contre depuis que j'étudie le Taijiquan, je me sens plus intelligent. » A côté de mon professeur, on ne pouvait pas dire que j’avais un gongfu !

Cet art nous aide à avoir une profondeur de raisonnement. Ça nous aide à réfléchir correctement au lieu de copier bêtement. On utilise la culture chinoise pour s’entraîner, notamment le concept de Yin Yang. On entend partout que le Taijiquan et le taoïsme vont ensemble, mais c’est une erreur. Le taoïsme parle du ciel antérieur, nous on parle du ciel postérieur et de ce qu’on a acquis après la naissance. Aujourd’hui on mélange toutes les théories. On prend même le bouddhisme et on va le mélanger avec le Taijiquan. Le Taijiquan, c’est un genre d’étude physique du corps en mouvement. Ce sont deux choses différentes.

Question de styles

Quelles sont les relations entre les différents styles de Taijiquan qu’on connaît aujourd’hui ?

Ils sont tous liés bien sûr. Wu Yuxiang avait étudié avec Yang Luchan mais à un moment l’enseignement de Yang ne suffisait plus à Wu Yuxiang, donc après il a voulu aller apprendre avec Chen Changxing.

Mais aujourd’hui, est-ce qu’il y a encore des relations ?

Les relations sont plutôt historiques, parce que maintenant, le contenu des styles n’est pas le même. Le développement de tous ces styles s’est plus ou moins passé en même temps, c’est pour cela qu’ils sont liés mais au niveau du contenu, ce ne sont pas les mêmes choses. Mon professeur m’a dit que tous les styles de Taijiquan partent d’un seul principe : celui de Wang Zongyue. Si tu apprends le Taijiquan sans les principes de Wang Zongyue, ce n’est plus du Taijiquan.

Il faut avant tout comprendre Yin Yang pour comprendre le Taijiquan. Taiji descend de Wuji. Et c’est à partir du mouvement qu’apparaissent Yin et Yang. Ce n’est pas juste substantiel ou insubstantiel car ça, ça ne s’appelle pas Taijiquan. Le Taijiquan, c’est un art philosophique.

Le but alors c’est quoi ? C’est de remonter jusqu’à Wuji ?

Non, le but du Taijiquan, c’est d’entraîner Yin Yang. On utilise Taiji, et pas Wuji, puisque l’objet de l’étude, c’est Yin Yang.

Est-ce que la pratique d’autres styles de Taijiquan peut apporter quelque chose dans la pratique générale du Taijiquan ?

Les objectifs ne sont pas les mêmes, il y aura probablement des contradictions. Par exemple, dans le style Chen, il faut une rétroversion du bassin alors que dans le style Wu Hao, le bassin doit rester droit. Un autre exemple, les épaules ne doivent pas dépasser les hanches dans notre style. Mais dans certains styles, c’est possible.

Quelles sont les particularités du style Wu Hao par rapport aux autres styles ?

Le style Wu Hao correspond parfaitement au principe du Taijiquan, comme on l’a dit tout à l’heure. Par contre, on ne peut pas dire que le style Wu Hao c’est le Taijiquan, ce serait idiot de dire ça.

Pourquoi le style Wu Hao est peu enseigné par rapport au Chen et au Yang ?

Parce que les professeurs de ces deux styles sortaient souvent chercher des élèves, ce que ne faisait pas Wu Yuxiang par exemple. Wu Yuxiang et les autres du même rang étaient des gens riches et des lettrés, qui n’avaient pas besoin d’élèves pour survivre. On peut même dire que c’est dans le style Wu Hao que les pratiquants étaient les plus sérieux. Ils faisaient un travail de recherche dans le Taijiquan. A l’époque, le style Chen n’avait pas du tout de réputation, c’est seulement après l’ouverture du pays [au tournant des années 70 et 80] qu’il est devenu fameux.

Du clan Wu au clan Hao

Pourquoi est-ce que Li Yiyu a commencé à enseigner à Hao Weiren. C’était quoi leur relation ?

Ils étaient presque voisins. Et aussi l’oncle maternel de Hao Weiren livrait parfois des colis chez Li Yiyu. L’oncle de Hao Weiren a pu voir que Li Yiyu s’entraînait au gongfu. Il lui a donc recommandé d’aller jeter un œil et Hao Weiren s’est mesuré à Li Yiyu, mais sans résultat. Li Yiyu a décidé comme ça d’enseigner à Hao Weiren son art, sans qu’il devienne un disciple. Ils étaient simplement professeur et élève.

Est-ce qu’il y a eu une modification du style depuis sa création jusqu’à aujourd’hui ?

Bien sûr qu’il y a eu des changements. Quand Wu Yuxiang a commencé à faire des recherches sur cet art, il n’a pas arrêté de le développer. Li Yiyu a lui aussi modifié certains mouvements de l’enchainement. Par exemple, la hauteur des positions n’était pas la même entre les deux hommes.

Est-ce qu’il y avait des sauts ou des frappes qui ont été modifiés ?

Les pas sont restés les mêmes. Et à l’époque, ils n’arrêtaient pas de développer l’art. Ils ont atteint des niveaux exceptionnels que personne ne peut atteindre maintenant.

Est-ce que Wu Yuxiang enseignait avec un enchainement ou plutôt des techniques ?

Il avait son système, sa façon d’enseigner. Mais de toute façon c’était avec un enchainement. Pourquoi irait-on changer les remarquables méthodes que les ancêtres nous ont transmises ? Il faudrait être idiot. A l’époque, ils étaient des spécialistes, nous on ne l’est pas.

Eux, ils pouvaient changer une partie de l’enchainement, parce qu’ils le ressentaient avec leur gongfu. Ils n’arrêtaient pas de développer leur art jusqu’à ce que leur gongfu leur dise que c’était le bon mouvement. Et ensuite, ils dessinaient le bon mouvement pour fixer les choses. C’était une manière scientifique de travailler.

Maintenant les gens se chamaillent à coup d’articles plein de mots pour savoir si Tchouang-Seu avait raison ou si Lao-Tseu était meilleur qu’un autre. Le document de Wang Zongyue ne fait que 200 caractères et il a écrit seulement ça dans sa vie. Wu Yuxiang n’en a pas écrit beaucoup plus et Li Yiyu pareil.

La pratique personnelle

Est-ce vous avez continué l’entraînement seul ou avec des élèves de Hao Shaoru après sa mort ?

J’ai continué seul.

Comment est-ce que vous avez fait pour vous corriger, progresser, trouver la méthode pour obtenir ce gongfu ?

Ça m’arrivait parfois de rencontrer des camarades et on s’entraînait ensemble. Mais ils étaient tous bien plus âgés que moi, donc de moins en moins de gens se sont entraînés avec moi.

Est-ce que vous pratiquez autre chose que le style Hao ?

Non.

Vous vous entraînez tous les jours ?

Oui. Si parfois je suis trop occupé pour m’entraîner, je dois faire en sorte de trouver un moment dans la journée pour m’entraîner quand même.

Est-ce que vous avez une routine ? Le matin, le soir ?

Non, je m’entraîne dès que j’ai le temps.

Est-ce que vous pratiquez l’enchainement en miroir ?

Oui, bien sûr.

Est-ce que vous avez d’autres exercices à part l’enchainement ?

Tout se trouve dans l’enchainement. Mon professeur avait l’habitude de dire : « Tu t’entraînes pendant 3 ans à l’enchainement et tu sauras toutes les techniques. » Pour le tuishou, six mois ça suffit. Le Taijiquan, ça ne s’apprend que comme ça. Il n’y a pas de pompes ou d’exercices physiques de ce genre. Tout se trouve dans l’enchainement.

Vous pratiquez combien de fois l’enchainement par jour ?

Six fois par jour. Il faut entre 20 et 25 minutes pour pratiquer l’enchainement en entier. 25 minutes, c’est un standard quand on commence l’entraînement. Maintenant je fais environ 20 minutes.

Est-ce que vous vous reposez entre deux enchainements ?

Oui, je me repose un peu. Mais ne rigole pas, quand tu regardes cet enchaînement, tu penses que c’est facile, les mouvements ne sont pas très amples, mais la force générée est très grande. Yohan le sait. C’est un enchainement qui fatigue beaucoup parfois. Ce qu’on considère c’est l’interne. Les mouvements, c’est secondaire en fait.

Jeu de mains

Est-ce qu’il y a plusieurs méthodes d’enseignement du tuishou ?

Ça dépend complètement de ton niveau. Si tu as le niveau suffisant, tu progresses à chaque étape. Bien sûr qu’il y a plusieurs méthodes mais si tu n’as pas le niveau pour comprendre, ça ne sert à rien de t’apprendre une nouvelle façon. Il y a le tuishou à une main, à deux mains, en posture fixe ou mobile…

Il y a autant de façons qu’il y a de progrès, le Taijiquan n’a pas de limite dans les progrès qu’on peut faire. C’est pas parce qu’on atteint un certain niveau qu’on ne peut plus progresser. Le Taijiquan, ce n’est pas un sport. Dans le sport, tu es limité par tes performances physiques. Dans le Taijiquan, plus ton niveau est haut, peu importe ton âge, et moins tu auras d’efforts physiques à fournir. Ça veut dire que plus ton niveau est haut, plus tu auras d’endurance.

Est-ce que vous avez une méthode pour absorber et redistribuer le Qi durant les tuishou ?

Oui, bien sûr c’est le principe mécanique du Taijiquan, on absorbe la force de l’autre pour l’utiliser. Comme ça, on n’utilise pas la nôtre. Il n’y a pas de confrontation de forces dans le Taijiquan. On détourne la force de l’adversaire pour l’utiliser contre lui. Quand l’adversaire met toute sa force dans votre corps et qu’il n’a plus la possibilité de forcer, c’est à ce moment qu’il faut lui rendre.

Est-ce qu’il y a des méthodes pour apprendre à faire ça ?

L’entraînement du tuishou, c’est dans le tuishou qu’on apprend ça. Il y a une façon c’est d’être xu [vide] pour recevoir la force adverse.

Qu’est-ce que vous pensez des compétitions actuelles de tuishou ?

Je ne regarde pas, parce que pour moi, ça ne suit pas les principes de l’art du Taijiquan. Les compétitions ne sont pas du Taijiquan authentique.

Le travail interne

Comment est-ce qu’on développe sa force interne ?

On développe ça dans l’enchainement. Il y a trois étapes en général dans la progression. La première, c’est de faire attention aux formes qui doivent se positionner correctement. La deuxième, c’est l’attention du corps. La troisième, ce sont les mouvements internes corrects. La force interne repose sur ces trois étapes basiques.

Est-ce que vous utilisez la notion de Yi [intention] et est-ce que c’est une notion importante dans votre enseignement ?

Bien sûr que c’est très important. Yi, ça représente les exigences théoriques du Taijiquan. Par exemple, si je fais cette action, est-ce que ça correspond aux principes du Taijiquan ? Selon les principes du Taijiquan, est-ce que je peux faire comme ci ou comme ça ? C’est ça, Yi.

Par exemple, quand je change de mouvement dans l’enchainement, est-ce que mon corps fonctionne de concert avec ma détermination, avec ce que je veux faire ? C’est pourquoi quand on dit « quand Yi arrive, le Qi arrive ». C’est la présence complète, corps et esprit. Par exemple, je veux faire cette action, mais mon corps m’en empêche parce qu’il n’a pas été formé pour cette action, donc la force ne peut pas sortir, mon action est inutile.

Quand le corps et l’esprit sont complètement présents, la force peut sortir. Si tout est éparpillé, ça ne sert à rien. Donc Yi, c’est la possibilité d’appliquer ses pensées en actions en respectant les principes du Taijiquan.

Donc, pratiquer un enchainement le cerveau vide, ça ne sert à rien ?

Ça ne sert à rien. D’ailleurs, tuishou avant ça s’appelait dashou [littéralement frapper-mains]. Maintenant les gens pensent « pousser » mais ce n’est pas ça. Avant, c’était pour frapper, pas pour pousser. Si on s’entraîne, c’est pour frapper, pas pour être en bonne santé.

Les gens aujourd’hui pensent que pratiquer le Taijiquan sert à vivre plus longtemps, mais c’est pas seulement ça. Bien sûr, Wu Yuxiang pensait que le Taijiquan pouvait apporter une excellente santé. C’est lui qui a découvert ça. Il a dit que le Qi contrôlé de manière appropriée pouvait améliorer la santé.

La promotion officielle du Taijiquan

Qu’est-ce que vous pensez de la tendance du gouvernement à promouvoir les arts martiaux à travers le monde ?

Je ne connais pas trop les intentions du gouvernement. Ce que je sais, c’est que notre art ne peut pas être falsifié pour de l’argent ou de la renommée. La réussite dans les arts martiaux, ça ne dépend que de toi. Ça, c’est un principe qui ne bouge pas, comme le principe originel du Taijiquan. Dans notre art il y a deux mots : Taiji et Quan. Pour nous, c’est le Taiji qui vient transformer le poing, qui vient le guider, le développer. Donc, ça ne sert à rien de promouvoir uniquement des mouvements.

Parfois on a le sentiment que plus on promeut et plus l’art se vide de sa substance.

Oui, mais on ne peut pas manipuler les gens. Si tu manipules les gens, promouvoir ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien de promouvoir une quantité de choses. Promouvoir un art, c’est promouvoir son essence, pas des techniques.

Vous n’avez pas peur que le style perde de sa valeur et de sa capacité en voyant de plus en plus de personnes qui l’apprennent ?

Non, je n’ai pas peur, ça ne dépend plus seulement d’un seul prof qui enseigne. Maintenant, il y a plein de vidéos et de contenu qui parlent des standards.

Mais vous n’avez pas peur qu’il y ait de plus en plus de personnes qui petit à petit ne comprennent plus, même les vidéos qu’ils regardent ?

C’est tout là le problème de qui enseigne. Comment est-ce que tu vas faire pour faire passer le message du Taijiquan ? Techniquement, aujourd’hui, tu fais une vidéo en expliquant bien tous les points et les concepts liés à l’art mais là encore, tout le monde n’est pas pédagogue.

La retraite et l’avenir

Vous êtes à la retraite depuis juin 2018, n’est-ce pas ?

Oui, c’est ça. Comme maintenant je suis à la retraite, j’en profite pour rattraper tout le temps perdu à travailler pour un salaire. Je veux me spécialiser dans cet art. Donc, je dois m’entraîner. J’ai 60 ans, encore 10 ans et ce sera difficile de progresser. Donc je n’enseigne que de temps en temps.

Vous allez à Changsha tous les mois, pendant deux semaines. C’est dans quel genre d’endroit ?

Je suis secrétaire général dans la fédération de Taijiquan du Hunan. Ils m’ont demandé de venir promouvoir le style Wu Hao. J’enseigne dans cette fédération dans laquelle il y a plus d’une centaine de membres. Mais bon, je ne suis pas quelqu’un qui enseigne à n’importe qui, si la personne n’est pas honnête, je n’enseigne pas.

Comment voyez-vous l’avenir du style Wu Hao ?

C’est ce dont on parle très souvent dans la fédération de Changsha. En Chine, il y a eu quatre grandes inventions, qui ont évolué, changé, etc. Mais si on prend le Taijiquan, on discute encore aujourd’hui d’une valeur qui ne change pas. Entraîner son gongfu a le même sens aujourd’hui qu’hier.

La manière avec laquelle on peut lui donner une évolution, c’est qu’aujourd’hui on a les outils pour rassembler des données scientifiques sur le sujet. Une fois, j’ai eu un élève, il n’aimait pas parler, il avait étudié un peu le Xingyiquan et il voulait apprendre le Taijiquan. Il était étudiant à l’étranger donc on ne s’est pas beaucoup vu, en tout quatre mois.

Puis il est parti à l’étranger pour ses études. Quand il est revenu quelques temps plus tard, il allait beaucoup mieux, il parlait plus facilement. Je lui ai demandé : tu étais dépressif avant ? Il m’a répondu que oui mais qu’après s’être entraîné au Taijiquan pendant quelques temps, il allait beaucoup mieux.

En fait, c’était le jour et la nuit entre le garçon qui était venu me voir et celui avec qui je parlais maintenant. Comment expliquer que le Taijiquan a guéri ce garçon ? Je n’en ai franchement aucune idée.

C’est la raison pour laquelle on a besoin des sciences modernes pour expliquer ce genre de phénomène. Un autre élève, à qui le médecin prédisait une mort imminente et qui s’est mis au Taijiquan vit encore aujourd’hui, il a plus de 80 ans. Les kystes qu’il avait se sont résorbés. Je connais très bien les bénéfices que le Taijiquan peut apporter, mais selon le point de vue scientifique, je suis incapable d’expliquer les raisons. Je ne suis pas médecin. Je suis seulement capable d’expliquer le point de vue de l’artiste martial.

Mais on ne peut pas prendre les expressions traditionnelles pour expliquer aujourd’hui les bienfaits du Taijiquan.

Non, il faut prendre la science moderne pour l’expliquer. Par exemple, on peut faire un travail illimité d’oxygénation du corps avec le Taijiquan. Tout se passe dans l’interne. Ça fait partie de mon travail de recherche dans le Taijiquan. Mais on a besoin de la science pour expliquer tout ça.

Dans le Hunan, j’ai plusieurs élèves qui sont médecins dont j’ai bon espoir de voir un jour des explications scientifiques sur les bienfaits du Taijiquan. A ce sujet, on aimerait d’ailleurs créer un centre d’expérimentations et de recherches là-bas. C’est un de nos projets. Le Taijiquan, c’est un excellent art pour réoxygéner le corps. Je peux aujourd’hui oxygéner mon corps de façon optimale grâce au Taijiquan.

Aujourd’hui on peut facilement expliquer le côté martial de l’art, comme absorber la force, la retransmettre à l’adversaire, etc. Mais d’un point de vue scientifique, c’est quelque chose que je ne connais pas et c’est ce que j’espère étudier. Je préfère étudier plutôt qu’enseigner. Yohan peut enseigner s’il veut.

Yohan : On prend une photo ?

Mathieu : Merci professeur !

Photo : Mathieu Ayrault, Hao Yinru et Yohan Radomski

#Hao Yinru#Yohan Radomski#mathieu ayrault#taijiquan#taijiquan hao#taijiquanwuhao#hao taijiquan#Wang Muyin#entretien#changsha#hunan#TEACHERS & PRACTITIONERS#ENSEIGNANTS & PRATIQUANTS#老师 & 学员

3 notes

·

View notes

Text

Entretien avec Hao Yinru (1)

Cet entretien entre Hao Yinru, Yohan Radomski et Mathieu Ayrault a eu lieu le 5 novembre 2018 à Shanghai. Mathieu l’a traduit et Yohan l’a mis en forme.

Photo : Mathieu Ayrault, Hao Yinru et Yohan Radomski

Wang Muyin est né en 1958 à Shanghai où ses parents, originaires de la province du Jiangsu, s’étaient installés. En 1978, il rencontre Hao Shaoru (1908-1983), héritier de la tradition du taijiquan de style Wu passé dans la famille Hao, et commence à étudier avec lui. Il commence à enseigner en 1981 sous le nom de poing de Hao Yinru, donné par son maître. Retraité depuis 2018, il consacre son temps à la pratique et l’enseignement du style Wu Hao.

Un jeune homme nommé Wang Muyin

Vous aviez tout juste 20 ans quand vous avez rencontré Hao Shaoru. Travailliez-vous déjà à cette époque ?

Je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des ordinateurs et qui s’appelait Dong Hai Dian Nao, mais ça n’existe plus aujourd’hui.

Est-ce que vous aviez déjà étudié la taijiquan avant ?

Oui, mais très peu, j’avais étudié le style Yang pendant 3 mois.

Pourquoi est-ce que vous avez commencé le taijiquan et pas le ping-pong, par exemple?

Parce que j’aime les arts martiaux. Depuis l’enfance, cela m’avait toujours intéressé. Il n’y en avait pas à l’école. Mais j’ai vu ça dans un club formé par des employés d’une usine de produits chimiques et à force de les regarder s’entraîner au taijiquan, j’ai commencé à aimer ça. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas ce que c’était vraiment. Je voyais que cette pratique était bonne et donc je croyais que ces gens qui le pratiquaient avaient développé du gongfu [savoir-faire].

La rencontre avec Hao Shaoru

Comment avez-vous rencontré Hao Shaoru ?

Comme je m’intéressais au taijiquan, quelqu’un m’a parlé de lui. Il enseignait dans le parc pas loin de l’endroit où je travaillais. J’y suis allé plusieurs fois sans le trouver. En fait, il était parti à Xi’An à ce moment-là et c’est quand il est revenu que je l’ai rencontré.

C’était en été et je suis allé l’écouter durant plusieurs mois et à force de l’écouter je commençais à comprendre un peu. A ce moment-là, je faisais les trois-huit. Mon professeur allait au parc très tôt le matin, donc il fallait aussi y aller le matin. Alors, pendant un temps, je n’arrivais pas à entrer dans la pratique. Et enfin, le 6 décembre 1978, j’ai décidé d’étudier franchement le taijiquan avec mon professeur.

Quel genre de personne était Hao Shaoru ?

C’était un homme qui avait des convictions. Pourtant il n’était pas très éduqué mais quand tu l’écoutais, tu étais admiratif. Il était très humble aussi, il n’aimait pas parler de lui et ne parlait jamais pour rien dire. Cette qualité morale est extrêmement valable à mes yeux.

Par contre, quand je l’ai rencontré, je ne comprenais pas ce qu’il disait parce qu’il parlait le dialecte de Yongnian dans le Hebei. Mais à force d’étudier avec lui, ce problème a disparu. Et après, quand il parlait du taijiquan, tu ne pouvais être qu’admiratif.

Du coup, j’ai décidé de ne plus aller ailleurs et c’est comme ça que j’ai commencé à suivre mon professeur. Dans le milieu du taijiquan, il était quelqu’un de très érudit, la profondeur de ses connaissances était formidable.

Quand il enseignait la théorie, il pouvait non seulement en parler aisément mais montrer aussi par les actes ce qu’il enseignait. Il était le seul professeur à pouvoir faire ce qu’il disait dans ses enseignements.

Combien de fois par semaine le voyiez-vous ?

Quand j’ai commencé, mon professeur allait au parc Nanyang trois ou quatre fois par semaine. Mais ce parc n’existe plus, ils ont construit des hôtels et des maisons là-bas maintenant. C’était derrière Nanjing Road.

L’entraînement dans le style Hao

Comment était la pédagogie de Hao Shaoru ?

On commençait directement par l’enchaînement.

Sans exercices préparatoires, la Posture de l’Arbre (Zhan zhuang) ou autres ?

Zhan Zhuang n’est pas enseigné dans la tradition du style Wu Hao. On commençait par l’enchaînement, c’est l’exercice préparatoire le plus important. Tout est dans l’enchainement.

Est-ce que vous faisiez du tuishou en même temps ?

Non, il faut s’entraîner un moment à l’enchainement avant de commencer la pratique du tuishou. Comment tu veux faire autre chose si tu ne comprends pas assez bien l’enchainement ? A l’époque, il y avait aussi pas mal de gens qui venaient s’entraîner en s’amusant et il ne restait que ceux qui étaient vraiment sérieux dans la pratique.

Est-ce que Hao Shaoru montrait des applications ?

Si c’était au parc, il parlait de la théorie en l’appliquant directement. S’il y avait des problèmes il les corrigeait tout de suite. Il n’enseignait pas que des mouvements comme beaucoup d’autres profs de l’époque. Il y avait un équilibre entre théorie et pratique, ce n’était pas de la gymnastique. Sans la théorie du taijiquan, ce ne sont que des mouvements comme ça, c’est de la gymnastique.

Question d’argent

Est-ce que vous donniez de l’argent à Hao Shaoru pour étudier avec lui ?

Bien sûr, au début, il fallait payer les cours. Mais plus tard, il ne voulait plus que je paie.

A ce moment-là, ça représentait combien à peu près ?

Ce n’était pas beaucoup, à cette époque les salaires étaient très bas ! Je lui donnais 2 ou 3 yuans, le salaire de l’époque n’était que de quelques dizaines de yuan.

C’était 2 ou 3 yuan par cours ?

Non non, c’était par mois. Quand j’ai commencé à m’entraîner avec mon professeur, je gagnais à peine plus de 20 yuans par mois.

Le salaire mensuel moyen à l’époque c’était combien ? 20, 30 yuans par mois ?

Oui, à peu près. Mais en fait dans cette branche, la plupart des maîtres étaient riches, cette culture, c’est une culture de personnes riches.

Comment Hao Shao Ru pouvait-il compter sur son salaire de professeur de taijiquan pour manger ?

Il y avait eu un moment où il avait dû travailler à l’usine. Mais à l’origine, pour des personnes comme mon professeur, leur spécialité c’était juste professeur d’arts martiaux. Tout a changé après la Libération [la fondation de la République populaire de Chine en 1949]. Avant la Libération, ils étaient tous patrons, ils avaient de l’argent parce qu’ils avaient une place importante dans la société.

Donc avant et après la Libération, ça a été deux mondes différents.

Oui, c’est ça.

Disciples, élèves, et cie

Est-ce que Hao Shaoru acceptait des disciples s’il voyait que certains des élèves étaient motivés et persévérants ?

Après la Libération, il n’acceptait plus de disciples. Avant 1949, il avait accepté quatre disciples, ses seuls disciples.

Est-ce que c’était à cause des circonstances de l’époque ou bien est-ce que c’était de sa volonté personnelle de ne plus accepter de disciples ?

Ça, je ne sais pas trop. De toute façon maintenant, on n’en parle plus de cette tradition de recevoir des disciples.

Est-ce qu’il enseignait les mêmes choses si l’apprenant était un élève ou un disciple ?

Non, mon professeur adaptait son enseignement selon trois types de personnes : les élèves, les amis passionnés par l’art martial et les disciples.

Vous êtes son disciple ?

Non, je ne peux pas dire ça car je ne suis pas passé par la tradition du baishi [cérémonie rituelle où un maître accepte un disciple]. Je n’ai jamais fait ce genre de chose. J’étais plutôt comme son fils. Mais l’enseignement que j’ai reçu correspond à celui donné à un disciple.

Le nom de poing Hao Yinru

Vous vous appelez Wang Muyin. Pourquoi portez-vous le nom de poing Hao Yinru ?

Parce qu’à l’époque, mon professeur voulait me considérer comme son fils pour que son art perdure. Il n’avait pas de fils, il voulait que je continue la lignée. Alors il m’a fait venir chez lui pour m’adopter, pour que je devienne son fils au regard de la loi. Mais l’administration a refusé que je devienne son fils. Alors, il m’a renommé Hao Yinru et m’a dit d’utiliser ce nom pour la pratique du poing. Le caractère Yin vient de mon prénom et le caractère Ru de son prénom. A l’époque, il était de la 3ème génération dans la lignée Hao. Ce style est un art de la famille Hao. Donc il m’a nommé pour être de la 4ème génération. C’est pourquoi quand je participe à des activités autour des arts martiaux, je me présente comme Hao Yinru.

Alors est-ce qu’on peut dire que vous représentez aujourd’hui le style Hao en Chine ?

Non, je ne pourrai jamais dire ça. Cette qualification, ça regarde les autres, pas moi. Ça n’a aucune utilité de dire ça de soi-même. Mon professeur par exemple n’a jamais voulu se reconnaître comme étant représentant du style. Ce genre de considération, c’est juste l’opinion des autres qui l’affirme ou pas.

Mais le fait que Hao Shaoru vous donne ce nom, est-ce que ça n’a pas créé chez les autres certaines émotions ?

Oui, en effet … Certains n’ont pas pris ça très bien quand ils ont appris la nouvelle. C’est normal.

Ce qui signifie que Hao Shaoru vous considérait différemment des autres élèves ?

Oui, c’est sûr.

Les autres élèves de Hao Shaoru

Qui étaient les élèves qui pratiquaient avec Hao Shaoru à l’époque ? Est-ce que c’était des jeunes comme vous à l’époque ? Des gens qui venaient pour leur santé ?

Non, la plupart des gens venaient pour entraîner leur gongfu [acquérir un savoir-faire, une certaine maîtrise]. Après, ils y arrivaient ou pas, c’était leur affaire. Entraîner son gongfu et entretenir son corps, ce sont deux choses différentes. Pour s’entraîner au gongfu, il faut déjà avoir une bonne condition physique. Est-ce que tu es assez technique ? As-tu les bonnes méthodes pour apprendre ? As-tu l’intelligence suffisante ? Parce que dans ce style, il faut réfléchir pour progresser.

Une autre condition, est-ce que tu as assez de temps libre pour t’entraîner ? Comme par exemple mon professeur. C’était un spécialiste dans son art mais après la Libération, il n’avait plus de travail, il n’avait plus d’argent, parce que personne n’avait plus d’argent pour apprendre. Si tu veux vraiment entraîner ton gongfu, tu dois pratiquer à la manière d’un spécialiste. C'est-à-dire que c’est ton activité principale. C’est seulement comme ça que tu peux développer un bon gongfu. Du coup, après la Libération, c’était très difficile d’enseigner, donc les gens qui venaient étaient principalement là pour faire des exercices physiques.

Mais si on prend votre exemple, vous êtes passionné par le gong fu, est-ce qu’il y avait d’autres personnes comme vous à l’époque ?

Bien sûr qu’il y en avait, mais le problème c’était : est-ce que leur professeur les appréciait ? Est-ce qu’il avait envie de leur enseigner quelque chose ? C’est pourquoi si une personne se vante qu’avec son professeur il a appris telle ou telle chose, en général ce sont des choses très basiques de la culture chinoise. Est-ce que leur professeur leur a appris la profondeur de la culture chinoise ? Ça, personne n’en parle.

La culture chinoise, c’est une chose qui se passe de génération en génération, c’est pas en regardant comme ça vite fait que tu comprends. Notre art, c’est seulement quand tu as été initié que tu peux espérer comprendre. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas comprendre. Ce que tu vas lire dans les livres ça va t’induire en erreur.

Ceux qui se vantent d’avoir étudié une multitude de techniques font souvent ça pour l’argent. Mon professeur ne disait jamais « tu étudies bien » ou se vantait autour de lui de son enseignement. Un bon professeur ne se vante pas de ce qu’il enseigne. Dans le cas contraire, c’est juste qu’il raconte n’importe quoi pour se faire grandir ou pour gagner de l’argent.

De toute façon maintenant, avec la technologie, tu peux trouver toutes les techniques et tous les mouvements sur Internet. Mais du premier coup d’œil, tu sais tout de suite ce qu’il en est. Pas besoin de parler d’art interne, tu regardes juste si les mouvements sont corrects.

L’enseignement du style Hao

Est-ce que vous avez rencontré d’autres élèves de Hao Shaoru qui ont enseigné par la suite, comme Chen Guofu ou Li Weiming ?

Oui, je les ai tous rencontrés. Chen Guofu, moins que les autres, une ou deux fois, on n’a pas plus échangé que ça. Li Weiming apprenait dans un autre endroit, on n’étudiait pas ensemble. A ce moment-là, mon professeur avait enseigné le tuishou pendant trois mois au Gymnase de Shanghai, c’est là qu’on s’était rencontrés. On ne se connaissait pas avant. Après cet épisode, on a parfois échangé.

Dans les années 80, est-ce qu’il y avait des élèves de Hao Shaoru qui enseignaient aussi ?

Non. Le seul spécialiste de cet art qui enseignait en Chine à l’époque c’était mon professeur. Il était le seul à vivre de cet art, il ne faisait que ça, il ne travaillait pas. Mais après sa mort, une quantité importante de professeurs est apparue et ils ont tous commencé à enseigner le style.

Est-ce que c’était parce que Hao Shaoru n’autorisait pas les autres à enseigner ?

Non, il n’a jamais interdit à qui que ce soit d’enseigner. C’est simplement que personne ne pouvait comparer son gongfu au sien. Et donc personne n’osait enseigner.

Quand est-ce que vous avez commencé à enseigner et pourquoi ?

J’ai commencé en 1981. Mon professeur est tombé malade du coup il n’avait plus de travail puisque c’était son gagne-pain. Donc je l’avais remplacé pour continuer les cours et je lui reversais tout l’argent que je collectais.

Est-ce que vous avez continué à enseigner après sa mort ?

Depuis 1981, je n’ai jamais arrêté d’enseigner. Et tous ceux que j’ai enseignés sont venus d’eux-mêmes.

Vos élèves étaient tous à Shanghai ?

Non, il y en avait d’autres provinces aussi, dans le Hunan, le Hebei. J’y allais ou c’était eux qui venaient me chercher.

Le livre de 1992 sur le style Wu Hao

Un livre sur le style Wu Hao est sorti en 1962 et un autre en 1992. Quelles sont les différences entre le premier et le deuxième livre ?

Le premier livre regroupe ce que mon professeur avait appris de son père, notamment les mouvements et les formes.

Ce sont les étudiants de mon professeur qui l’ont aidé à faire ce livre et dans ce premier livre, il y avait des erreurs à propos des notions xu shi [notion de vide et de plein, notamment pour la jambe d’appui], il y avait des inversions, quand c’était xu ça devait être en fait shi et vice-versa. Ça a été corrigé dans le deuxième livre et il est un peu plus détaillé.

Mais le plus important, c’est de transmettre les connaissances de mon professeur. Il manquait beaucoup de thèmes abordés dans le premier livre. Le deuxième livre est plus complet. Le premier livre parle majoritairement des connaissances de Wang Zongyue, Li Yiyu, Wu Yuxiang et Hao Yueru alors que le deuxième livre rassemble plutôt les connaissances de mon professeur.

Mais Hao Shaoru ne pouvait pas publier ce livre de son vivant ?

Il n’a jamais réussi à finaliser vraiment ce livre. Ses élèves n’avaient pas vraiment fait le travail qu’il attendait d’eux. Ce n’était pas écrit correctement et la maison d’édition a refusé de publier. Donc j’ai repris le travail plus tard mais je ne savais pas trop comment faire, je ne pouvais pas écrire n’importe comment, il a d’abord fallu que je me forme à l’écriture.

Qui vous avait confié ce travail ? Est-ce que c’était Hao Shaoru lui-même ou sa femme ?

Quand Hao Shaoru est mort, son livre n’avait toujours pas été accepté par la maison d’édition. Ses élèves se battaient pour avoir leur nom au dos du livre. Le problème c’est qu’à ce moment-là, je ne savais pas bien comment écrire. J’ai dû aller étudier et revenir après pour finir le travail.

Donc c’est de votre propre chef que vous avez repris ce travail d’écriture du livre ?

Oui, les élèves faisaient tellement mal ce travail que j’ai dû finaliser le livre.

La mort de Hao Shaoru

Que s’est-il passé à la mort de Hao Shaoru en 1983 ?

Sa mort a bien sûr eu un impact important. D’abord, personne ne pouvait plus enseigner son gongfu, personne ne pouvait plus prétendre à avoir un gongfu égal au sien. C’est comme si un arbre gigantesque venait de tomber. Plus personne ne pouvait voir un tel gongfu.

Tous les spécialistes des arts martiaux de son époque avaient un gongfu incomparable face aux pratiquants de maintenant. Maintenant, les pratiquants sont devenus idiots tout simplement parce qu’il n’y a plus cette occasion quotidienne d’être un spécialiste d’arts martiaux comme ils pouvaient l’être avant. Aujourd’hui l’argent et le travail sont trop importants pour que les gens passent leurs journées à s’entraîner. Avant ils ne faisaient que s’entraîner, ils ne faisaient rien d’autre. Il n’y a que comme ça qu’on peut avoir un pur gongfu.

Donc maintenant en Chine, on perd beaucoup de choses d’une génération à une autre. Avant, ils n’avaient pas besoin de travailler, ils étaient assez riches pour s’entraîner tout le temps. C’est une transmission qui s’est petit à petit désagrégée avec les ruptures entre les générations. Mais ce n’est pas seulement dans les arts martiaux, cette catastrophe est valable pour toute la culture chinoise. C’est comme construire un temple dans les règles de l’art, plus personne ne sait faire.

Après la mort de Hao Shaoru, il est impossible de conserver ce genre de pur gong fu ?

Maintenant, les gens doivent travailler, c’est une autre époque, c’est comme ça. On peut toujours s’entraîner, mais c’est extrêmement difficile, voire impossible d’atteindre le niveau des anciens maîtres.

Photo : Hao Yinru et Hao Shaoru

Vous trouverez la deuxième partie de cet entretien ici : http://taijiquanwuhao.tumblr.com/post/183515950915/entretien-avec-hao-yinru-2

#Hao Yinru#Wang Muyin#taijiquan#taijiquan hao#taijiquanwuhao#Hao Shaoru#shanghai#Yohan Radomski#mathieu ayrault#entretien#interview#TEACHERS & PRACTITIONERS#ENSEIGNANTS & PRATIQUANTS#老师 & 学员

2 notes

·

View notes

Text

Yoann Lambropoulos à Shanghai et Changsha

Yoann Lambropoulos était à Shanghai et Changsha du 18 avril au 1er mai. A Shanghai, il a pris le relais de Kevin Quirke et Séverine Couralet, enseignants du style Wu Hao à Pertuis, venus pour étudier ce style avec Hao Yinru et qui finissaient leur séjour. Yoann a rejoint Hao Yinru à Changsha dans le Hunan, pour une pratique intensive de taijiquan. Voici quelques impressions qu’il a écrites sur son séjour :

Une première halte de quelques jours à Shanghai m’a permis de retrouver brièvement les Pertuisiens (Kevin et Liliane Quirke, et Séverine Couralet) et de faire connaissance avec Yohan Radomski, particulièrement prévenant, serviable et au chinois impeccable, qui m’a aidé à finaliser au mieux l’organisation de mon voyage.

Honneur à la cuisine du Yunnan le 18 avril à Shanghai avec Yohan Radomski, Liliane Quirke, Kevin Quirke et Séverine Couralet.

J’ai pu ainsi rejoindre maître Hao Yinru à Changsha où il enseigne une quinzaine de jours par mois dans le cadre de l’association de taijiquan du Hunan. J’y ai suivi son enseignement durant une semaine. Il donnait les cours dans la grande salle lumineuse d’un centre de médecine traditionnel flambant neuf aux équipements des plus modernes.

L’entrée du Centre de Médecine traditionnel et de Réadaptation à Changsha qui accueille les cours de taijiquan.

La grande salle de pratique avec le plafond orné d’un beau symbole du taiji.

Un cours de 2h30 environ avait lieu chaque demi-journée. Je le commençais le plus souvent seul puis d’autres élèves ou amis du maître me rejoignaient parfois pour pratiquer, chacun allant et venant à sa guise dans une ambiance fraternelle et très libre. Je déroulais l’enchaînement en 96 mouvements de 3 à 5 fois par cours, sous le regard du maître.

Si les conseils et corrections qu’il dispensait généreusement étaient la plupart du temps personnalisés, ils étaient aussi l’occasion d’un partage fructueux entre tous. Parfois, le maître se joignait à moi, ou nous, pour pratiquer l’enchaînement dans son orientation conventionnelle ou en miroir.

Huang Jianliang, Secrétaire général de l’Association de Taijiquan du Hunan, et directeur du Centre de Médecine traditionnelle et de Réadaptation, dans le mouvement “Avancer, dévier et frapper” sous le regard attentif de Hao Yinru.

Maître Hao Yinru était très exigeant sur le respect du bon alignement postural et sur le travail de l’enracinement. Je devais pratiquer avec des postures toniques, une grande concentration et l’intention devait soutenir comme il se doit les mouvements à chaque instant. La pratique était assez intensive, les cuisses ont souvent surchauffé ! Les pauses « thé » étaient les bienvenues pour les épargner un peu… et s’enquérir de la bonne santé des actions en bourse du maître. L’alerte de son application mobile boursière ponctuait d’ailleurs régulièrement le cours de son bip intempestif !

Cette semaine de pratique était encore une fois l’occasion de constater l’écart entre ce qu’on perçoit du style Wu Hao en tant qu’observateur, tranquillité, simplicité et l’intensité et la subtilité du travail des postures et de l’intention qu’on ressent en tant que pratiquant ! Je pouvais également constater la capacité de Hao Yinru à dérouler l’enchaînement de bout en bout avec une concentration profonde et inébranlable, même par les bourrasques de vent et de pluie qui pénétraient par une fenêtre restée ouverte un soir d’orage ! Et je vérifierai de jour en jour que le caractère inébranlable de sa concentration était à la hauteur de celui de son enracinement !

Hao Yinru et Yoann Lambropoulos en grande conversation sur la pratique.

Cette semaine de pratique m’a offert de nombreuses clés pour améliorer mon taiji et les enseignements reçus ont confirmés ce que j’avais appris jusque-là. Le discours de maître Hao Yinru sur l’essence et les principes du taiji Wu Hao, sur le tuishou et le combat faisait très étroitement écho à celui de maître Jung Yung Hwan. La filiation s’imposait comme une évidence et confortait la cohérence de mon apprentissage. La direction à suivre s’affirmait avec bonheur !

Cette semaine a aussi et surtout été riche de rencontres humaines et en premier lieu celle de Hao Yinru. Si je l’avais déjà côtoyé lors de deux stages en groupe en 2004 et 2007, les nombreux moments partagés avec lui à Changsha m’ont permis de découvrir un homme affable, généreux, loyal, montrant un plaisir communicatif à pratiquer et à transmettre le style dont il est l’héritier, patient et toujours prompt à répondre à mes questions même les plus naïves ou saugrenues.

Yoann Lambropoulos, Hao Yinru et Huang Jianliang.

Yoann Lambropoulos, Zou Xiaojin, secrétaire général adjoint de l’Association de Taijiquan du Hunan, et la pratiquante Tan Hong.

Au-delà des corrections et explications verbales (limitées par notre très faillible anglais et par le manque d’intelligibilité de nos accents : anglo-sino-shanghaïen pour lui, anglo-franco-marseillais pour moi. Autant dire que les appli de traduction ont été nos meilleures alliées !), j’ai beaucoup apprécié le fait que Hao Yinru passait très souvent par le corps pour démontrer les principes : pour réajuster une posture, il posait par exemple sa main sur mon dos ou demandait à ce que je pose ma main sur le sien. La perception était immédiatement explicite et se passait de tout commentaire !

Il montrait également sans restriction les bénéfices d’un réel enracinement ou des applications de la force interne « jing » lors d’exercices de tuishou. Croyez-moi, ses démonstrations étaient plus que convaincantes et témoignaient de la grande valeur de son taijiquan! Un taijiquan sans fioritures ou effets de manche, un taiji où les actions d’adhérer, d’absorber, de projeter étaient fidèles à celles décrites dans les textes classiques. Un taiji où l’efficacité en combat ne reposait pas sur l’utilisation de gestes techniques complexes mais sur l’utilisation pleine de la force interne jing !

Yoann Lambropoulos et Hao Yinru dans une pratique de tuishou à une main.

Hao Yinru et un autre élève pratiquant le tuishou.

Enfin, dernier point mais non le moindre, j’ai eu le grand plaisir d’être invité plusieurs fois au restaurant en compagnie du maître par des personnes de son entourage. Les repas copieux étaient l’occasion de partager des moments conviviaux et joviaux, de me régaler des mets délicieux du Hunan et, grâce aux levées de verre à répétition, de développer le « gongfu de l’absorption de l’alcool de riz » ! Si j’avoue volontiers que mon « gongfu » est resté très perfectible, ces levées de verre ont été avant tout un moyen fort sympathique de sceller les liens nouvellement créés !

Après quelques verres de baijiu (alcool blanc), on se comprend mieux !

Un bon repas scelle l’amitié née dans la pratique.

De retour à Shanghai avec Hao Yinru, j’ai pu profiter d’une dernière séance de pratique avec lui et Yohan Radomski, la veille au soir de mon départ, dans la pénombre du préau d’un campus universitaire. Après un au revoir chaleureux et la promesse d’une prochaine rencontre, maître Hao Yinru s’en est allé sur son antique mais robuste vélo de l’aire Mao, dans les soubresauts de la nuit shanghaienne…

(Texte de Yoann Lambropoulos, mai 2019)

#Hao Yinru#taijiquanwuhao#taijiquan#yoann lambropoulos#Huang Jianliang#Zou Xiaojin#Tan Hong#CHANGSHA#hunan#ENSEIGNANTS & PRATIQUANTS#TEACHERS & PRACTITIONERS

3 notes

·

View notes

Text

Nomenclature traditionnelle du taijiquan Wu Hao

par Yohan Radomski

Pendant l’hiver 2017, j’ai entrepris de traduire en français la nomenclature des 96 mouvements de l’enchaînement du taijiquan Wu Hao. J’ai été aidé par Mathieu Ayrault, pratiquant de taijiquan vivant depuis de nombreuses années en Chine et dont le niveau de chinois est meilleur que le mien. Et nous avons eu plusieurs conversations avec Hao Yinru pour comprendre le sens originel du nom des mouvements.

Vous trouverez le PDF de la nomenclature traditionnelle du taijiquan de style Wu Hao à consulter et télécharger gratuitement ici https://fr.scribd.com/document/386220414/Nomenclature-Taijiquan-Wu-Hao ou bien ici http://myreader.toile-libre.org/NomenclatureTaijiquanWuHao.pdf

Cette traduction a été motivée par les raisons suivantes :

1. Être au plus près du sens originel des noms des mouvements. Pour cela revenir à l’origine, c’est-à-dire aux caractères traditionnels chinois.

On trouve en effet en français des traductions des noms erronés souvent retraduites de l’anglais par méconnaissance du chinois. Ou bien, autre cas typique, on colle des noms issus de la nomenclature du taijiquan de style Yang sur les mouvements du taijiquan de style Wu Hao, au mépris encore une fois du nom originel en chinois.

Exemple de traduction erronée : 白鵝亮翅 Bai E Liang Chi “La grue blanche déploie ses ailes“

Ici, on colle le nom d’un mouvement issu du style Yang sur un mouvement du style Wu Hao. Or le chinois 鵝 E désigne une oie, et non un échassier du type grue ou héron (ce serait 鹤 He en chinois). Une ressemblance de mouvements entre les taijiquan Yang et Hao ne signifie pas que l’intention donnée à ces mouvements soit la même. Si on a choisi dans la tradition du taijiquan Wu Hao de faire référence à une oie et non à une grue, ce n’est pas un hasard. Là où le mouvement de la grue tend à l’arabesque, au flottement, celui de l’oie est plus ramassé, plus fort. Il s’agit d’une indication précieuse sur l’intention que le pratiquant doit mettre dans son mouvement. On trouve cette traduction erronée par exemple chez Sagot en 2018 dans son livre “La Voie du style Wu”, de façon assez inexplicable puisqu’il publie le caractère chinois 鵝 E en regard de sa traduction et s’appuie sur une traduction en anglais de Brennan qui lui traduit bien 鵝 E par “goose”. La traduction que nous avons choisie, respectueuse du chinois, est donc “L’oie blanche ouvre ses ailes”.

2. Comprendre le nom des mouvements dans le contexte de la pratique. Pour cela, nous avons échangé et pratiqué avec l’enseignant Hao Yinru pour comprendre au mieux pourquoi les mouvements avaient été désignés ainsi.

Il s’agit d'approcher le contexte socio-culturel dans lequel ont été créés les noms des mouvements, soit une ville du Hebei vers 1830 fortement marquée par la vie campagnarde, un milieu de lettrés, la famille Wu, ayant des influences confucianistes.

Exemple de traduction erronée : 三甬背 San Yong Bei “Les trois mouvements dans le dos”

On trouve cette traduction erronée chez Sagot en 2018, qui s’appuie sur la traduction erronée de Brennan en 2013 “Three through the back”. “三 San” signifie “trois”. “甬Yong“ signifie “couloir, passage”. “ 背 Bei“ signifie “dos” ou “porter sur le dos”. Mais ici on ne parle pas du dos du pratiquant ni de mystérieux mouvements qui traverseraient son dos... Pour comprendre le sens du nom de ce mouvement, il faut se tourner vers la tradition vivante du taijiquan en liaison avec la pratique et le contexte socio-culturel. “甬背 Yong Bei” désigne le “dos du passage”, c’est-à-dire le dos du chemin, la bosse qui se trouve au milieu du chemin alors que les deux bords du chemin sont en creux. Marcher au milieu du chemin, c’est se diriger résolument vers son but. Le choix a donc été fait de traduire "Faire trois pas sur le chemin”, ce qui reflète au mieux le sens originel chinois et colle au mouvement.

3. Proposer aux pratiquants francophones une nomenclature vraiment utilisable dans le contexte de la pratique. Pour cela, nous avons choisi de trouver des noms français qui sonnent bien et qui incluent toujours un verbe.

Là où le chinois est très synthétique, le français a tendance à s’étaler en longueur. Nous avons donc choisi le nom le plus court possible au plus près du sens originel.

Nous avons choisi d’inclure toujours un verbe dans chaque nom de mouvement afin de guider les pratiquants dans le sens d’une action. Alors qu’on parle souvent en français de “postures” dans un enchaînement de taijiquan, nous préférons parler de “mouvements”. Le mot “posture” induit dans l’esprit du pratiquant un concept d’immobilité. C’est une attitude du corps. On peut par exemple être en posture couchée, assise ou debout. Dans un sens figuré, il induit un concept d’artificialité. On peut prendre par exemple une posture de défenseur des droits des femmes et être dans le contexte de la pratique un macho... Là où certains cherchent à prendre des postures, nous cherchons quant à nous à être animés par un mouvement, c’est très différent. Ceux qui prennent des postures cherchent souvent à occuper des postes officiels, cela ravit sans doute leur égo en soif de reconnaissance. Ceux-là n’hésitent pas à sacrifier au passage leur honnêteté, finissant bien souvent par être des imposteurs.

Exemple de traduction erronée : 單鞭 Dan Bian "Simple fouet”

Le caractère chinois 鞭 Bian peut désigner un verbe ou un nom. On trouve parfois en français la traduction “fouet” . La traduction en “fouet” désigne donc un objet alors qu’il s’agit bien d’une action dans le contexte de la pratique. On pourrait traduire par le nom “fouetté” ou bien "faire un fouetté”, “fouetter”, “donner du fouet”, “donner un coup de fouet”...

Le caractère 單 Dan peut désigner un nom (un) un adjectif (unique, seul, simple), un adverbe (uniquement, seulement, simplement). Au passage, la traduction “simple fouet” est un anglicisme stupide, car l’adjectif “simple” se place en français après le nom et non avant. Ici l’idée n’est pas qu’on aurait affaire à un “fouet simple”, un objet qui serait simple à l’opposé d’un objet compliqué. Il s’agit d’une action, on fouette simplement, directement, sans arabesque, et on fouette une seule fois, la morsure du fouet pénétrant en profondeur. Ici, dans le mouvement, la main avant va frapper directement et simplement et le coup va porter en profondeur. Si on choisit de traduire “fouetter”, on aurait une idée de répétition, ce qui serait faux. Le choix a donc été fait de traduire par “Donner un coup de fouet” ce qui reflète au mieux le sens originel chinois et donne au pratiquant une indication sur l’intention à mettre dans le mouvement.

#taijiquan#taijiquan hao#taijiquanwuhao#Taijiquan Wu#Pratique du style Wu Hao#PRACTICE OF THE WU HAO STYLE

1 note

·

View note

Text

La signification de la boxe Taiji (par Hao Yueru)

Traduit de l’anglais par Grégory Cros & Yohan Radomski, avec la précieuse collaboration d’Emmanuel Rodriguez...

Par le concept de « TAIJI » on désigne l’échange entre le rôle actif et le rôle passif (le Yin et le Yang sont interdépendants, NDT). « Lorsqu'il y a mouvement, ils deviennent distincts l'un de l'autre (le principe de mouvement est la séparation de l’énergie en Yin et en Yang NDT). Lorsqu'il y a immobilité, ils reviennent à l’indifférencié (le principe d’immobilité est la réunification du Yin et du Yang ou WUJI, NDT). »

Ils deviennent distincts dans l’expansion et l’élargissement (ici on a la sensation d’une grande ouverture, d’un agrandissement du Qi à l’intérieur du corps mais qui ne se voit pas de l’extérieur, NDT). Ils redeviennent indiscernables dans la contraction et la réduction (ici on a la sensation d’un « rétrécissement » du Qi lorsque celui-ci se retire, NDT). A l'intérieur du « TAIJI », il y a toujours présence des 2 énergies passive et active (il n’y a pas contradiction, NDT). L’expansion est élargissement, mais sans heurt. La contraction est un rétrécissement mais non la dispersion ou la fuite. «Dès qu’une partie (du corps, NDT) bouge, chaque partie bouge et si une partie est immobile, chaque partie est immobile. » En d’autres mots (et pour être fidèle au sens originel du texte, NDT), on peut dire : « Dès lors qu'il y a mouvement, tout se met en mouvement, il n'y a rien qui ne bouge pas. Dès lors qu'il y a immobilité, tout reste immobile, il n'y a rien qui ne soit immobile. » Dans le mouvement, l’énergie circule, tourne et se déplace, dans l’immobilité il y a l’intention, le potentiel du mouvement et de la force, on se prépare à bouger. Et on dit aussi : « Considérez le mouvement comme un repos (l’immobilité) et le repos (l’immobilité) comme un mouvement. » Et encore: « Le Qi est comme une roue (de charrette par exemple, NDT). La taille est comme l’axe qui relie 2 roues. » « La roue » doit être comprise dans le sens que les 2 Qi Yin et Yang de cette roue se répondent l’un l’autre. « L’axe » doit être compris dans le sens que la rotation (de la taille, NDT) fait tourner l’axe central du corps au-dessus et au-dessous de la taille, rendant ainsi le corps et le mouvement vivants.

Il ne doit exister aucun mouvement hasardeux des mains (chaque mouvement est précis, NDT), ni aucun balancement aléatoire du corps (celui-ci doit rester droit et vertical, NDT). Il est crucial de toujours garder/stocker la puissance (la force, NDT). « Stocker la puissance est comme bander un arc (on peut facilement imaginer le type de force dont on parle, NDT). Faire sortir la force est comme décocher une flèche. » Sans stocker/accumuler la force, vous n'aurez pas la puissance d'une flèche décochée. Lorsque vous laissez sortir la force, le haut et le bas de votre corps doivent être coordonnés l'un avec l'autre. La puissance part du talon, est dirigée par la taille et s’exprime dans les doigts. « Du pied en passant par la jambe et à travers la taille, cela doit être un processus continu. » Votre taille est comme la poignée d'un arc et votre pied ainsi que vos mains sont comme les extrémités de l'arc. Ce « travail intérieur » (en sensations et en imagination, travail du Yi NDT) contient une qualité de « force élastique », comme la force d’un ressort, et alors vous aurez la puissance d'une flèche décochée.

Si je suis moi-même en « bon ordre » (c’est-à-dire si j’ai l’esprit alerte et que les principes sont bien intégrés, NDT), lorsque l'adversaire effleure ne serait-ce que la surface de ma peau, mon intention se connecte fermement à sa force. Lorsqu'il effleure la surface de ma peau, je ne résiste pas ni ne m’oppose à lui, mais j'utilise l'intention pour l’atteindre et me connecter à lui, ce qui se nomme « l’énergie de suivre ». Si vous pouvez suivre un adversaire, alors vous pouvez emprunter sa puissance. Si vous pouvez emprunter sa puissance, alors vous pouvez l'attaquer avec cette puissance. Voilà ce que signifie « emprunter sa force pour le frapper avec » et « utiliser 4 grammes pour déplacer 1000 livres ».

Lorsque vous atteignez cet état, « vos mains sur lui vont détecter chaque petit détail, mesurer l’étendue de sa puissance, évaluer la longueur de son attaque et ne pas être déstabilisées par le plus petit détail, ainsi vous pourrez avancer et reculer (ou vous déplacer de chaque côté), toujours au bon moment. » Et on dit aussi : « Si on peut connaître à la fois soi-même et l'adversaire, en 100 batailles on connaîtra 100 victoires. »

Dans votre pratique quotidienne de l'enchaînement en solo et des « mains qui jouent », vous devez travailler à partir de ce principe : la Forme en solo est le jeu des mains, le jeu des mains est la Forme en solo, car ils suivent tous les 2 le même principe. Dans chaque mouvement de l'enchaînement en solo, il faut constamment vérifier si l'on se conforme aux règles énoncées précédemment et si vous êtes légèrement en dehors, ajustez immédiatement. « Manquez un centimètre et perdez un kilomètre. » Lorsque vous pouvez comprendre ces concepts, que vous soyez assis, debout, marchiez ou vous allongiez – tout deviendra du Taiji. Vous devez comprendre tout cela clairement.

En pratiquant cet art, vous devez d'abord garder votre coccyx centré. Lorsque celui-ci est centré, lui et la base de votre colonne vertébrale se font face intérieurement. Lorsqu'on avance avec le pied gauche, votre hanche gauche se contracte (elle se met en mouvement, NDT). Idem avec l'autre pied. Dans les 2 cas votre coccyx sera naturellement centré. Si vous pouvez le garder centré, alors vous pouvez avoir de la force dans toutes les directions. Si vous avez de la force dans toutes les directions, alors « vous pouvez tourner en douceur et être fort partout (avoir la même force partout, NDT)».

Ensuite il faut distinguer le plein du vide. « Vide ne signifie pas qu’il y a une faiblesse dans cette zone », intérieurement on doit être prêt à bouger, il doit exister une dynamique d’être prêt à agir. « Plein ne signifie pas que vous êtes complètement rigide dans cette zone », de l’intérieur il doit y avoir concentration de l'esprit et intention de soulever.

Vous devez également détendre les épaules et abaisser les coudes. Vos épaules sont à relâcher et ne doivent pas utiliser la plus petite force. Si elles produisent un effort, vous serez incapables de lâcher prise sur vous-mêmes et de suivre l'adversaire afin de le diriger dans le vide. En abaissant les coudes, il y aura dans les bras une intention d'être prêt à bouger. Si on n'est pas prêt à bouger, il n'y aura aucune agilité et s'il n'y a aucune agilité, il n'existera aucune qualité de rondeur et de spontanéité. Il faut aussi protéger votre abdomen. Si votre abdomen n'est pas protégé, alors votre corps entier sera sans guide. Il est également nécessaire de nourrir l'énergie. « En nourrissant l'énergie avec intégrité, elle ne sera pas corrompue. » Nourrir l'énergie avec intégrité signifie que vous ne bloquez pas votre respiration. « Inhaler est contracter et stocker. Expirer est grandir et relâcher. Si en inhalant il y a une élévation naturelle du corps, vous pourrez soulever l'adversaire. Si en expirant il y a une descente naturelle, envoyez l'adversaire au loin. » Il est de plus nécessaire de stocker la puissance. « En stockant la puissance en plusieurs endroits, cela (la force, NDT) sera abondamment fourni. » La puissance doit être emmagasinée dans la colonne vertébrale. Vous devez toujours utiliser l’intention pour déplacer l’énergie, ne pas utiliser la force afin de ne pas forcer l’énergie.

0 notes

Text

“Marsam international comix #1” est la première exposition collective organisée par marsam.graphics. Fin janvier 2017, elle présentait des planches des auteurs de Marsam le temps du 44e Festival International de la bande dessinée d’Angoulême au premier étage du bar “La Capoeira”, en face de la Maison des auteurs.

Les 51 auteurs participants à cette première exposition sont originaires du Brésil, d’Espagne, d’Argentine, de Taiwan, des États-Unis, de France, de Colombie, d’Italie, d’Écosse, de Chine, d’Angleterre, de Grèce, de Belgique, du Mexique, d’Égypte, de Croatie et du Liban. La plupart se sont rencontrés à Angoulême à l’occasion d’une résidence à la Maison des auteurs où de leurs études à l’École européenne supérieure de l’image.

“marsam international comix #1” présentait les planches de :

Pedro D’apremont, Eme De Armario, Kathrine Avraam, Mai Li Bernard, François Bertin, Marine Blandin, Cynthia Bonacossa, Pablo Carranza, Lisa Chetteau, Margaux Chetteau, Olivia Clavel, Alex Dantas, Hao Deng, Kim Duchateau, Elric Dufau, Glynnis Fawkes , Rojer Feghali, Benjamin Frisch, Golo, Thomas Gosselin, Sophie Guerrive, Benoît Hamet, Au Yao Hsing 敖幼祥, Fabiane Langona, Lilla, Giovanna Lopalco, Ariel Lopez, Julie Maroh, Giorgia Marras, Mickeyman, Fabrice Neaud, Daniel Og, Lorenzo Palloni, Mathilde Payen, Yohan Radomski, Jackson Rees, Brahm Revel, DW Ribatski, Migo Rollz , Giulia Sagramola, Miroslav Sekulic-Struja, Natacha Sicaud, Poupy Snout, STC019, Olivier Thomas, Lucas Varela, Camilo Vieco, Théo Vilacèque, Grace Wilson, Alfonso Zapico, Xu Ziran.

L’album photo de l’exposition :

La préparation

Elric Dufau et Lucie Durandelle

Elric Dufau

Lucie Durandelle et Elric Dufau

Mai Li Bernard

Golo et Elric Dufau

Golo

L’accrochage

Lucie Durandelle

Golo

L’ambiance du vernissage / mix d’Elric (26 janvier 2017 à 20 heures)

Remerciements : Pour leur amical soutien, nous remercions la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Pierre Lungheretti, Pili Muñoz, Brigitte Macias, La Capoeira, Lucie Durandelle, Mai Li Bernard, Céline Guichard, Mathilde Riberoux, Laura Désirée, Marine Blandin et Sébastien Chrisostome

Album de l’expo “Marsam international comix #1” "Marsam international comix #1" est la première exposition collective organisée par marsam.graphics. Fin janvier 2017, elle présentait des planches des auteurs de Marsam le temps du…

0 notes