#theodore de banville

Explore tagged Tumblr posts

Text

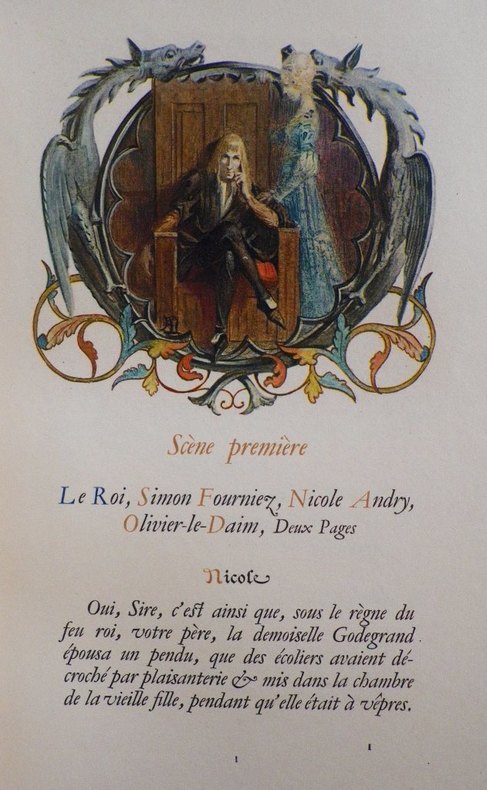

Edmond Malassis, Illustrations for Théodore de Banville's play "Gringoire", 1904.

Unfortunately the book is rare and I've only been able to find images on auction sites so far.

(@lifesbeencrazy thought you might like this)

#the first illustration also would fit Hunchback of Notre Dame#illustration#art#edmond malassis#1900s#Theodore de Banville#pierre gringoire#notre dame de paris#beautiful books#book illustration#*yearns*

77 notes

·

View notes

Text

French comic dancer and mime artist Charles-Francois Mazurier as Polichinello in Polichinelle Vampire by Theodore de Banville at the Theatre de la Porte Saint-Martin

#mazurier#porte s martin#porte saint martin#charles francois mazurier#charles françois mazurier#illustration#polichinello#polichinelle vampire#french artist#french dancer#comic dancer#mime artist#french mime#mime#dancer#theodore de banville#theatre#théâtre de la porte saint-martin

4 notes

·

View notes

Text

Questi versi credono; amano; sperano: è tutto.

Lettera a Theodore de Banville; Rimbaud

17 notes

·

View notes

Text

Et ceux qui ne font rien ne se trompent jamais.

Théodore de Banville

6 notes

·

View notes

Text

Il brille, le sauvage Été, La poitrine pleine de roses. Il brûle tout, hommes et choses, Dans sa placide cruauté.

Il met le désir effronté Sur les jeunes lèvres décloses ; Il brille, le sauvage Été, La poitrine pleine de roses.

Roi superbe, il plane irrité Dans des splendeurs d’apothéoses Sur les horizons grandioses ; Fauve dans la blanche clarté, Il brille, le sauvage Été.

Théodore de Banville (1823-1891)

20 notes

·

View notes

Quote

I am unknown; what does that matter? All poets are brothers. These verses believe; they love; they hope; that is all.

Arthur Rimbaud, Letter to Théodore de Banville

2 notes

·

View notes

Photo

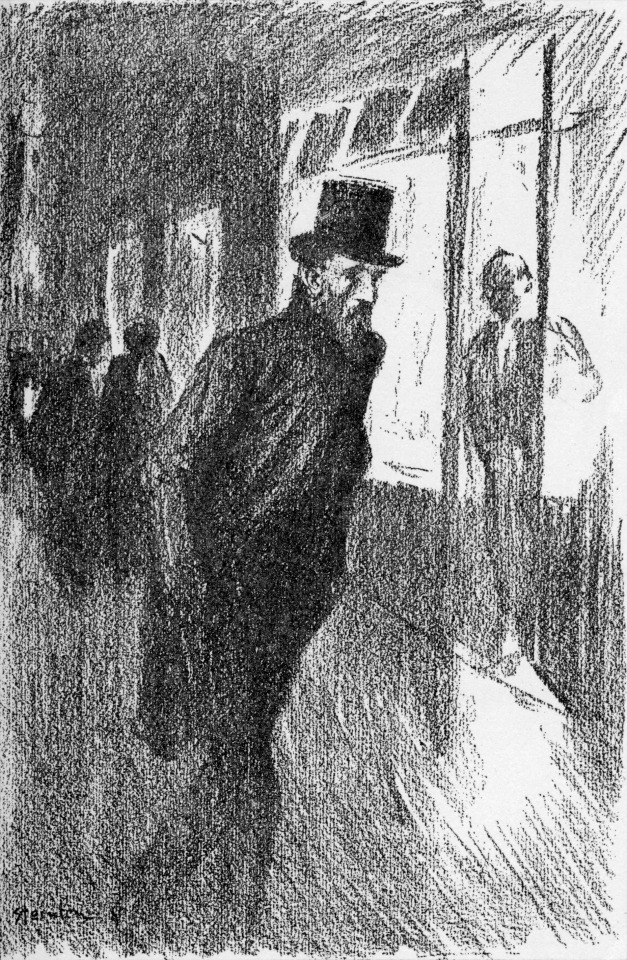

Frontispiece for an edition of Les Ballades by Theodore de Banville, Edouard Manet, Cleveland Museum of Art: Prints

Medium: etching and aquatint

https://clevelandart.org/art/1922.183

8 notes

·

View notes

Link

Perhaps you recently read or listened to a book by Juliet Hulme or David John Moore Cornwell. Or maybe it was a novel from Chloe Ardelia Wofford or Sidney Schechtel. If these names don't sound familiar to you, it's because you know them better as Anne Perry, John le Carré, Toni Morrison, and Sidney Sheldon. For centuries, writers have been using alternate names, also known as pen names, noms de plume, or pseudonyms.

Why do authors use pseudonyms?

There are many reasons why an author might use a pen name. A woman writer might have a better chance of getting published if she is thought to be male. This was done frequently in earlier centuries, when women were not published at all. For example, Charlotte, Emily, and Anne Brontë first published under the names Currer, Ellis, and Acton Bell. Amantine Lucile Aurore Dupin also chose to use the pen name George Sand for this reason, although it was becoming more common for women writers to get published in her lifetime.

Alternately, to cite a recent example, more male authors are choosing female or gender-neutral pen names when they submit thrillers, a genre that has become female-dominated over the last decade, thanks in part to authors such as Gillian Flynn, Tana French, and Megan Abbott. Riley Sager (Todd Ritter), A.J. Finn (Daniel Mallory), and S.J. Watson (Steve Watson), are some of today's successful writers to adopt this method.

Some authors choose a pen name to write in a different genre than the one for which they are best known. Agatha Christie published several romance novels under the name Mary Westmacott. Nora Roberts and John Banville both chose pseudonyms when they started writing crime fiction. You will find their mysteries under the names J.D. Robb and Benjamin Black.

How do you choose a pseudonym?

There are infinite ways to come up with pen names for writers! You could use your initials or combine the names of your favorite musicians, or pets, or your children. Here are a few ways famous authors chose their pseudonyms:

Theodor Geisel got into trouble while he was a student at Dartmouth College, so he was banned from submitting any more articles to the school paper. To get around his punishment, he began submitting articles under his middle name: Seuss.

Samuel Langhorne Clemens worked on Mississippi steamboats before he became an author. He got his pen name from the term they would yell out when they reached the mark on the line used to measure the depth deemed safe for steamboat travel: "Mark Twain!"

David John Moore Cornwell might have the coolest reason of all for using a pseudonym: He published his first novel as John le Carré when he was an agent with MI6, the foreign intelligence service of the government of the United Kingdom, and was required to use a pen name. (After all, you can't be a secret agent if you're splashing your real name around on a book jacket!)

...

Click through to read more.

18 notes

·

View notes

Photo

"Busco los efectos y las causas", nos dicen los soñadores taciturnos. ¡Palabras! ¡Palabras!... ¡Recojamos las rosas! / "I look for effects and causes", taciturn dreamers tell us. Words! Words!... Let's pick the roses!"⠀ ⠀ Theodore de Banville⠀ & Jansson Stegner @janssonstegner (artist)⠀ ⠀ ⠀ #portraitpainting #oilpaint #oilpainting #oilpainter #oilpaintings #oilpaints #oilportrait #oilonlinen #contemporaryart #oilpaintingart #oilfeature #contemporaryartist #contemporarypainting #contemporarypainter #contemporarypaintings #contemporary_art #contemporarypainters #contemporaryfigurativeart #contemporaryoilpainting #modernart #modernpainting #artgallery #contemporaryartgallery #figurativeart #figurativepainting #figurativeoilpainting #figurativeportrait #vagabondwho #marcopolorules #janssonstegner https://www.instagram.com/p/CIdKR4fH-4w/?igshid=7ojou05hu5jf

#portraitpainting#oilpaint#oilpainting#oilpainter#oilpaintings#oilpaints#oilportrait#oilonlinen#contemporaryart#oilpaintingart#oilfeature#contemporaryartist#contemporarypainting#contemporarypainter#contemporarypaintings#contemporary_art#contemporarypainters#contemporaryfigurativeart#contemporaryoilpainting#modernart#modernpainting#artgallery#contemporaryartgallery#figurativeart#figurativepainting#figurativeoilpainting#figurativeportrait#vagabondwho#marcopolorules#janssonstegner

1 note

·

View note

Quote

Dis, n’est-ce pas qu’il est doux et délicieux de plonger follement ta bouche dans les roses?

Theodore De Banville, from La Sang de la Coup: “ Les Roses ’’.

0 notes

Text

| Raia |

Valoración del Café

Maximiliano Fabi

“Aquellos muchachos «inmortales» constituyeron fundamentalmente la clientela auténtica, calificaron y dieron tono olímpico al Café. En su imaginario despilfarro terminaron por regalarle hasta el nombre".

Vicente Martínez Cuitiño, El Café de Los Inmortales.

Je sais que mes désirs ne sont que des soupirs, Comme d'un astronome affolé d'une étoille, Insaissisable et pure ainsi qu'Isis sans voile; Je sais que mes soupirs sont des désirs martyrs!...

Carlos de Soussens, Renoncement.

I

La idea -postulada por Benjamin- de que los Cafés eran una extensión del confort de las casas particulares, acaso se explique por la singular sociedad que podía encontrarse en ellos. Allí se trataba menos de lo extraño que de lo familiar: “Una vez -contaba Rubén Darío- me encontré sólo en un café de París para esperar a Gómez Carrillo; pero no volveré a hacerlo jamás. Tuve la sensación de que los parroquianos me manoseaban; de que los camareros se burlaban de mí; de que no estaba en un sitio conveniente. Sentí la necesidad de salir, de huir, de escapar de aquel lugar. Cuando llegó Enrique, me volvió el alma al cuerpo. Estaba con él, con Carrillo. ¡Ya no estaba con la gentuza anónima!"1

Pero curiosamente eso familiar no era la familia: “Allí -escribía Theodore de Banville-, librado del polvo, de las preocupaciones, de las vulgaridades del hogar, puede uno soñar a gusto, confortablemente sentado frente a una mesa no obstruida por todo aquello que forzosamente nos oprime en las casas..."2

Se trataba, pues, de una compañía paradojal: el hombre del Café (y la mujer también, pues ahí estaba Angela Tesada) no estaba solo, pero tampoco acompañado. A este socio fantasmagórico, Benjamin lo llamaba «el negativo de la soledad», y decía que podíamos verlo junto al flâneur, caminando por los pasajes de París. El citado Banville lo expresaba de esta manera: “Imaginad un sitio donde no se sufre el horror de estar solo y donde, no obstante, uno se siente libre como en la soledad". Y es por eso que no me sorprende que Lysandro Galtier haya encontrado algo de esta extraña sociedad en las embriagueces legendarias de Carlos de Soussens, acerca del cual decía: “Fue también, en el fondo, un solitario. Y bien pudo haberle ocurrido más de una vez que se prendiera al alcohol, no solamente para escuchar las voces de otro mundo, sino para ver doble, en el estricto sentido, esto es: para hacerse compañía a sí mismo, como solía ocurrirle a Octavio, el personaje de los Caprices de Marianne, de Musset."

Podemos confiar, entonces, en que aquella noche, cuando Darío identificó la silueta de Carrillo, vio doble; se vio a sí mismo entrando a ese café y sentándose enfrente de esa persona extrañamente familiar, demasiado abandonada, que respondía al nombre de Rubén Darío. Le volvió el alma al cuerpo, literalmente (y cuando digo literalmente, no lo hago en forma retórica), pues Carrillo era el esprit que volvió a animar, con su llegada, ese cuerpo desanimado. Sin embargo, me gustaría resaltar algo: que ese otro mundo en el cual el alma de Darío llega en la encarnadura de Carrillo, es muy distinto al de los fantasmas del ajenjo. Tan distinto como puedan serlo el negativo de una fotografía y su forma revelada. Re-velada, esto es: vuelta a velar, pues el negativo de la soledad ya es la ocultación de algo.

Si el flâneur gustaba de pasearse junto a ese demonio atrabiliario, y el bebedor se conformaba pues con contemplarlo, impotente, tal y como enseña una famosa pintura que cuelga en una pared del café Slavia de Praga, es preciso notar que la sociedad del café volverá a velar ese fantasma (y con una segunda sábana, si se quiere) pero no para desvanecerlo sino para palparlo. De esta manera lo devuelve al mundo de los vivos, pues no otra es la razón de ese pellizco con el cual se acostumbra a verificar la vigilia: en él no se trata tanto del dolor como de esas ínfimas garritas, verosímiles, con las cuales nos duele el otro. Tiene un cuerpo; estamos pues con él, con Carrillo. Estamos a salvo.

II

Pensemos en lo ominoso de los negativos; en lo ominoso, quiero decir: en el futuro que anticipan, con esos rostros pálidos y las sonrisas ennegrecidas. La belleza, decían los medievales, consiste únicamente en la piel, y se hacían esta pregunta: “¿Cómo podemos desear abrazar el saco mismo de los excrementos?".3

Pero eso no tiene ningún misterio, pues lo verdaderamente enigmático es más bien lo contrario... ¿y cómo si no habría que entender esto que Édouard Fourcad comentaba acerca de la morgue en 1844?: “El público, que hace cola en la puerta, es admitido para que examine con calma el cadáver desnudo del muerto desconocido... A partir del día en que la moral sea respetada, el obrero que, a la hora de la comida, se pasa por la morgue, con las manos en los bolsillos, la pipa en la boca y la sonrisa en los labios, y vodevilice con chistes verdes sobre las desnudeces más o menos podridas de los dos sexos, se hastiará pronto de la parsimonia que se aporte de ahí en adelante a la puesta en escena del espectáculo. No exagero, todos los días tienen lugar en la morgue escenas escabrosas; allí se ríe, se fuma, se charla en voz alta".4

Lo solución que proponía Fourcad para esta situación hubiese acaso sorprendido a Odón de Cluny -el monje que hacía aquella pregunta acerca del gusto por la epidermis-, pues opinaba que para disuadir esta pasión por abrazar los desechos -y aun por fuera de la bolsa-, era preciso cubrir aquella vida al negativo con una segunda piel, esto es: con un paño de cera que les llegases -a los cadáveres- desde los pies a la cabeza.

Benjamin entendía que esa necrofilia era una forma del nihilismo -al cual describía como «específicamente médico»- que había surgido “del shock que el interior del cuerpo ha producido en los que le rodean". La obra de Jung, con su búsqueda fanática del espíritu, se le aparecía como la reacción más acabada frente a esa angustia del sentido, pero asimismo conjeturaba que ya el expresionismo había iniciado previamente ese camino. Al enterarse de esta hipótesis, uno no atina más que a pensar en Lo espiritual en el arte de Kandinsky; en las incursiones que Paul Klee haría más tarde sobre esa obra, pero lo verdaderamente curioso es otra cosa: que acaso el más antiguo precursor de este rechazo de la nada pueda haber sido el Marqués de Sade, cuya literatura -según explica Germán García- repite imaginariamente aquella mirada clínica, en aquel entonces incipiente, donde “la farmacia y la cirugía, las prácticas de la autopsia, el conocimiento de tumores, úlceras y abscesos encontrados en el interior del cuerpo, muestran el revés de horror que la belleza cubre".5

¿Habremos de incluir entonces, en esta genealogía, también al hombre del Café; a aquel «hombre de Corrientes y Esmeralda», como decía Scalabrini (y como también diremos nosotros, para no usar el gastado apelativo de «bohemia»)? En principio, digamos que no estoy muy convencido de mi propia lectura, o más bien, que entiendo que la contundencia de Benjamin acerca de este asunto (en definitiva: son apuntes) debe matizarse: a pesar de que en aquellas notas sugiere atender a las relaciones que Lukács habría establecido entre el expresionismo y el fascismo, uno duda acerca de qué se debe entender allí por «expresionismo» -así dicho, genéricamente- pues ahí entraría también aquel Paul Klee del Angelus novus, acuarela tan querida por él, acerca de la cual no sólo teorizaría sino que además, en dos de las últimas cartas de su vida, comentaría -entristecido- que luego de haberla poseído por más de veinte años, tuvo que intentar venderla para poder costear su huida de los nazis hacia Estados Unidos, la cual -como sabemos- fracasaría.

Hay que considerar entonces que se trata de aquel Paul Klee que comentando un grabado suyo de 1904 -titulado El héroe con el ala- escribiría: “... un héroe tragicómico, quizá un antiguo Don Quijote... A diferencia de las naturalezas divinas, este hombre ininterrumpidamente intenta despegar el vuelo con su única ala de ángel. Se rompe brazos y piernas al hacerlo, pero él se mantiene, pese a ello, bajo el estandarte de su Idea". Verlaine se rompió una pierna; Carlos de Soussens -su avatar, como gustaba decir- se rompió también una pierna, y ambos pasaron sus últimos años en largas internaciones hospitalarias. Podría parecer que claudicaron, pero lo cierto es que desde allí harían del renunciamiento (renoncement, escribe Soussens) una insistencia -más bien persistencia- de la poesía. Mario Presas, en un Homenaje a Klee, decía lo siguiente: “«El humor debe triunfar sobre todas las cosas», anotó alguna vez en sus Diarios. Y, más aun que el humor, la elevada ironía de su obra no es sino el reflejo de un espíritu que sabe mucho de su lado divino como para tomarse en serio, pero que también mucho aprendió de sus flaquezas como para no tomarse demasiado en serio".6

La espiritualidad de un arte como el de Klee; esa espiritualidad acerca de la cual él mismo diría: “Todas las cosas son, finalmente, perimibles. Y lo que ha quedado del pasado, lo que queda de la vida, es el espíritu. Lo Espiritual en el arte: lo que en el arte es artístico"7, acaso esté emparentada con la ulterior espiritualidad de Carl Gustav Jung, pero no hay que olvidar, sin embargo, aquello otro que asimismo señalaba García (y también, lo sabemos, como un guiño hacia nosotros): que “el precursor no es responsable del diálogo con el pasado que se establece en diferentes configuraciones de la cultura que sólo existe en presente como juego y lucha con el futuro". Jung pudo haber reconocido un anticipo de los Problemas espirituales del presente en el arte expresionista, pero el Héroe con el ala no parece ciertamente uno de sus arquetipos eternos e inexpugnables. Lo espiritual en el arte de Klee, de Kandinsky, del hombre de Corrientes y Esmeralda (eso que es artístico en el arte) es esa «magia atenuada» que Freud había encontrado en la palabra. Esa que volvió una noche al cuerpo de Darío en la presencia (o acaso el nombre) de Carrillo, para que aquel pudiese cantar, no en París -lejos de lo innominado-, sino en el Café de Monti, ese himno que había compuesto -con música de Ingenieros- para aquella singular cofradía de amigos:

Soussens sans sou, poeta: Tú que aborreces siempre el bons sens andarás siempre sans le sou Soussens!

Soussens, hombre triste y profundo verá en Sión al Nazareno. ¡Soussens es el hombre más bueno, más bueno del mundo!

Es esa magia que hizo a Soussens decir: “Mi hermano tomó por madrina a la Economía y fue condenado a caja de hierro a perpetuidad. Yo, preferí la imaginación. Mi fortuna, la llevo conmigo". Esa misma que hasta el doctor Finochietto advirtió en el poeta -como un aura de bella abnegación- cuando le dijo: “Vos debieras haber nacido hembra, tal es tu habilidad para sacar de tripas corazón". Es la vida quieta del astrónomo enloquecido por una estrella, que transcurre en las palabras; que se vive en ellas, como el instante en que se quiebra la paradoja del eleata y se experimenta, repentino, el movimiento; esa simultaneidad del tiempo, vida, que estaba aprisionada en un deseo indestructible y que de pronto, como en los caprichos sucesivos del Aleph, es vivida en el a veces día y noche que habilitan, luminosamente, las constelaciones del abecedario.

III

El Café como elucidación, como cuarto oscuro que re-vela una experiencia luminosa, coincide pues con ese fenómeno -llamado amistad- al cual Benjamin le suponía la facultad de quebrar la soledad. Su forma negativa: aquella compañía de uno mismo en la embriagante flânerie, la había leído en El crimen de Quinette, de Jules Romains, pero también en aquellas páginas encontraría una salida: “En mi opinión -había leído en ellas-, uno siempre se hace amigo un poco así. Juntos se es testigo de un momento del mundo, quizá de un secreto fugitivo del mundo; de una aparición que nadie ha visto todavía, que tal vez nadie verá nunca. Incluso aunque sea muy poca cosa. Mira: dos hombres por ejemplo se pasean, como nosotros. Y de repente, debido a una abertura de las nubes, hay una luz que viene a dar en lo alto de una pared; y lo alto de la pared se convierte por un momento en un no sé qué extraordinario. Uno de los dos hombres toca la espalda del otro, que levanta la cabeza, y ve eso también, comprende eso también. Luego la cosa se desvanece allí arriba. Pero los dos sabrán in aeternum que ha existido."8

Cierto día -nos cuenta Galtier- Carlos Ortíz y Soussens se encontraban paseando por calle Florida cuando de pronto se detuvieron frente a un cartel que había llamado la atención del poeta de Friburgo. Ahí donde alguna vez se había leído:

PETRONILA

KEROSENE REFINADO

Ahora se leía:

PETRON A

EROS FINADO

“- ¿Qué te parece? - dijo Soussens a su amigo.

- Un parte telegráfico.

- Sí, en que se anuncia a mi china, a mi correntina Petrona, la muerte de Eros, del amor. ¿No crees que es un presagio funesto?"

Parece que a Victor Hugo, quien había signado con un beso en la frente el destino lírico de Soussens, le gustaba también encontrar este tipo de carteles durante sus vagabundeos. Eso no sorprende: como buen flâneur, ha de haber sabido apreciar esos mensajes telegráficos del otro, y bien podemos imaginarlo, también en su vejez, buscando la entrada a ese otro mundo desde el imperial de los ómnibus (es decir, desde el techo, donde uno paseaba por París como si estuviese sobre un balcón flotante), pues -a decir de Benjamin- “le encantaba contemplar desde ellos el ajetreo de las calles". Acaso se le anunciase, también, la muerte de algún amor; o cualquier otro presagio, distinto pero no menos ominoso, como ese que se le apareció una vez a un amigo de Balzac cuando “vio con estupor cómo [éste] tocaba con la mano su propia manga": el escritor estaba contemplando a un vagabundo que se paseaba por un bulevar, cuando sintió de pronto en sí mismo, en su propia manga (¿pero no era acaso el mangueo un reproche clásico, incomprendido, al hombre de Corrientes y Esmeralda?), “el desgarrón que se abría en el codo del mendigo".9

Aquel presagio, sin embargo, no se le había presentado solamente a Balzac; su amigo también había comprendido. Esa impresión al negativo de la propia soledad, que se siente en el cuerpo, haciendo harapos de aquello con lo cual un día nos engalanamos, es asimismo interpretada por la amistad: Carlos Ortiz, que también había visto; que también había comprendido ese «no sé qué extraordinario» que de pronto se había manifestado ante Soussens, no se limita a certificarlo sino que además dice: “Estimo que si ella no sabe algo de mitología, va a quedar en ayunas"... ¡y es el alma que vuelve al cuerpo con la llegada de Carrillo! Si en los interiores de las casas particulares, “el ensalzamiento del alma solitaria aparece como su meta"10, entonces se entiende que las voces de aquella «gentuza anónima» hayan de pronto comenzado a tener, para Darío, unos timbres demasiado siniestros. En la sola compañía del negativo de la soledad, aquellos interiores han de haber constituido la proyección fantasmática de lo íntimo, y de ahí que en el exterior que representa a primera vista el Café -cualquier café- el poeta se sintiese súbitamente introyectado («manoseado», dice) con aquella, su propia intimidad enajenada.

Si el Café fue entonces una prolongación de aquellos hogares, hay que decir que eso no ocurrió sino reescribiéndolos. Es cierto que Benjamin, al postular aquello, pensaba por sobre todo en los hogares de la burguesía, pero la burguesía es amplia (lo sabemos cada día mejor), y de ahí que Saldías haya podido referirse de esta manera a la enhorabuena del Café de los Inmortales, “... donde con un café uno se pasaba la tarde sin que nadie se atreviera a desalojarlo. ¿Sabéis lo que eso representa para quien no tiene trabajo ni alegría; para quien resulta un tormento ir de día a la pieza inhóspita, de la que sólo interesa la cama cuando estamos rendidos de cansancio, a la media noche o a la madrugada?"11 Por lo demás, Carriego, que había sido descubierto -como él mismo decía- por Carlos de Soussens, acaso no hubiese llegado a ser el célebre poeta de los arrabales que sería, si no fuese por esta oportuna rectificación que recibió de parte de aquel, su «padre espiritual»: “Carriego, usted sigue una ruta peligrosa. Sus versos son excelentes, sus madrigales deliciosos, sus odas señoriales. Empero, viven una vida ficticia. Lo van a tratar de plagiario de los plagiarios de Rubén. Él, por lo menos, conoce el verdadero ambiente aristocrático de Francia y de las Españas. A sus princesas y a sus marquesas les ha besado la mano. Su alma no se ha forjado en un país cosmopolita de labradores y mercaderes. Busque inspiraciones más originales."

El arrabal, nos informa también Galtier, es una palabra hebrea que significa «multiplicar», y que en relación a una ciudad hace referencia a lo que se sale de sus muros porque ya no cabe en ellos, es decir: a los «hijos de la ciudad». Carriego vivió toda su vida en su Palermo natal (alguien querrá recordar que había nacido en Entre Ríos, ¿pero es que uno nace de una vez y para siempre, y no es acaso toda la infancia un nacimiento?), y sin embargo, en sus Misas herejes -pero acaso por sobre todo en La canción del barrio-, entona su errancia, sus vagabundeos; los vive en un sitio distinto de aquel Palermo natal y que sin embargo coincide con él. Acaso ya no cupiese dentro de los muros; acaso ya no quisiese caber allí o no tuviese que seguir en ellos. Eso no importa. Está allí, y no está allí. Importa, pues, lo que se vuelve a escribir sobre aquello que ya estaba escrito: ese palimpsesto que Soussens le enseñó un día al traducirle, «a viva voz», Les soliloques du pauvre de Jehan Rictus.

IV

El soliloquio eterno en el cual estamos encerrados; ese soliloquio del cual nos creemos sujeto pero en el cual somos más bien objetivados, hallaba una forma auspiciosa en el Café, tal y como si realmente en la borra pudiera leerse -o borrarse- la voz desdoblada que empuja a la embriaguez. En torno a las palabras de Macedonio en La Perla, a las de Soussens en Los Inmortales, o a las de Ricardo Güiraldes en el Avenida Keller, “al escritor -dice Galtier- se lo podía entonces pesquisar con toda facilidad. Cada cual cultivaba su refugio adecuado, donde platicar con sus amigos o admiradores, donde proseguir el diálogo que todos los días dejaba en suspenso". Es cierto que al decir esto, Galtier se refería a las tertulias que tenían lugar en casa particulares -como la de Norah Lange en Tronador y Pampa-, ¿pero es que no acabamos de ver cómo el café se convertía en una casa particular? ¿Por qué entonces no podría ocurrir lo contrario? “La vivienda que se convirtió en café -decía Benjamin- es un jeroglífico con el título: ¿dónde se esconde aquí el capital?", y la respuesta quizá haya que empezar por rastrearla en estas palabras del libro que Vicente Martínez Cuitiño dedicaría al Café de Los Inmortales: “El sujeto de la realidad, dorada medianía o fatuo burgués, entra al café para salir en seguida tras el pago inmediato de la consumición inevitable. Ese es su deber. El de la fantasía, artista o intelectual, entra al café para quedarse o instalarse tras de postergar su consumición problemática y de pagarla cuando le plazca, y no siempre con dinero vulgar sino con crédito, ideal del dinero, según una fórmula de Saint-Víctor".12

El libro de Cuitiño termina con nueve anécdotas, una de ellas titulada «El precio de un café». Allí se nos cuenta que en cierta ocasión, un tertuliano pidió a otro habitué, sacerdote, que le invitase el café. Por supuesto -dijo éste- siempre y cuando usted pueda darme una precisa definición de «nación», pero “no la del derecho constitucional sino una bien clara y que resulte indiscutible". El desafiado dijo entonces que nación “es el alma y principio espiritual nacidos de una grande y larga solidaridad a través del tiempo". Complacido, el «curita» -como lo llama Cuitiño- accedió con gustó a invitar el pocillo de su compañero de mesa, pero antes quiso saber de quién era esa definición que le parecía una completa genialidad. -De Renán-, dijo el otro, y “el curita, al pagar, se santiguó". Como es sabido, la Vida de Jesús -de Ernest Renán- no es el único de sus libros incluido en el Index Librorum Prohibitorum...

El precio del café estaba en función de una curiosa bolsa de valores que giraba en torno al ingenio -al esprit, diría Voltaire-, pues no era tanto una utilidad lo que se pagaba (esto es: la trivialidad de que alguien pudiera ingerir una bebida) como el hecho de haberse prestado a un witz. El costo, pues, no puede medirse solamente en metálico, ya que para obtener una idea más aproximada de aquel precio, habría que atender mejor a las palabras de Cuitiño: si el curita se santiguó simultáneamente al pago, eso es porque pagó santiguándose: es en ese preciso momento en el cual escuchó «de Renan» -y no al recibir la tan genial definición solicitada-, cuando el sacerdote se dio realmente por satisfecho y aceptó cumplir su parte del trato: comprendió la pasión maliciosa con la que el otro lo demandaba y al santiguarse, la satisfizo, pagando pues «el precio del café» consigo mismo y no con la sola moneda corriente.

¿Y no echarán acaso estas reflexiones alguna luz sobre aquella pintoresca costumbre que refería Saldías, que consistía en pagar el pocillo dejando la moneda de diez centavos (precio de entonces) debajo del platito del café cuando uno se iba? ¿Dónde se oculta aquí el capital? -preguntaba Benjamin-, y uno no sabría bien qué responder, pues al velar de ese modo el efectivo, el hombre del Café re-velaba aquella otra moneda que Klossowski llamó «viviente»13: el precio de un café era el propio cuerpo del hombre de Corrientes y Esmeralda, o mejor dicho: su presencia, pues era exponiéndola allí, o más bien ofreciéndola al modo de una caja de resonancias, como a través de ella circularía un cierto derroche libidinal que aparecía disfrazado de exigencia fisiológica.

Las normas institucionales (“que son las de la sublimación", dice Klossowski), obligaban a que la demanda adoptase públicamente la forma de una invitación a satisfacer ese simulacro cultural, socialmente aceptado, que llamamos «degustar una bebida» (cuando no, más brutalmente: «saciar la sed»), pero el valor intrínseco de esa demanda está en función del fantasma, y por lo tanto, lo que se pide es más bien una desviación completa de ese simulacro de utilidad; digamos: una «hypersublimación» (esto es: un más allá de la sublimación), en tanto que en ella se angustia lo instituido, es decir: la propia sublimación. Dado que el misterio de esta última no radica sino en el hecho de que su sola enunciación ya basta para “angustiar el mundo de los usos estériles" -provocando de esa manera un problema que exige una solución-, la hypersublimación la muestra como lo que es: un fallido simulacro de no-simulación, es decir: un simulacro eficaz, y es en este sentido que hay que comprender esta orientación de Klossowski: “Es por el numerario gastado en el fantasma que la sociedad clandestina imaginada por Sade toma de rehén al mundo de las sublimaciones institucionales. Suprima el numerario y tendrá la comunicación universal".

Suprimimos pues el numerario, y nos queda efectivamente la comunicación universal: el goce de León Desbarnats, ciudadano francés que atendía en aquel entonces el Café de Los Inmortales, y al respecto del cual nos dice Galtier que “... fue un hombre de una humana ternura, siempre pronto y generoso para el auxilio oportuno de la grey literaria que allí se reunía. ¡Cuántas veces habrá dispensado gratuitamente los «completos» de café con leche, almuerzos y cenas a aquellos soñadores que no podían pagárselos!"

¿Y no hay acaso un capital oculto en esta forma tan simpática de capitalizar? Martínez Cuitiño informa que “Monsieur León era posiblemente un «inmortal» más, un inmortal silencioso, perteneciente a la extraña categoría de «los que callan» modelados por Rodó". Pero si investigamos ese busto esculpido por Rodó, nos enteraremos que aquellos callados son “el lector o el espectador ideal con el que el artista ha soñado; dan su alma entera en el sacrificio religioso de la emoción artística, en esa absoluta inmolación de la personalidad, de donde toma su vuelo el misticismo del arte... Y a modo de la capilla de un culto misterioso y prohibido, encierran, en lo más hondo de sí, el tabernáculo de ese amor ideal, que embellece el misterio como el pudor de una novia".14

Sabemos que un café, como bebida, costaba diez centavos; diez centavos que el fatuo burgués paga inmediatamente, ni bien termina de consumirla, pero que el hombre de Corrientes y Esmeralda oculta. ¿Y entonces cuál es el precio de esa otra satisfacción que evidentemente estaba allí mismo también en juego, degustándose? Podríamos preguntarnos eso, pero nuevamente erraríamos si invirtiendo ahora la ecuación, respondiésemos: un café. Acaso Monsieur León pagase de ese modo -como dice Klossowski- el costo de mantenimiento de aquellos objetos vivientes que eran la fuente de unas emociones que no eran ciertamente sólo suyas, pero hay que reconocer que había más; que su cuerpo estaba allí también en juego: a un año del estallido de la Primera Guerra Mundial, Monsieur León se alista como voluntario para ir a luchar en defensa de la France, y “supo allá a lo lejos -comenta Cuitiño-, que el Café había cerrado sus puertas para no prolongar su crepúsculo".

Monsieur León cambia unas trincheras por otras: en el Café de Los Inmortales, a veces alguien criticaba a Lugones, y “entonces intervenían los temperamentales, más eficaces en la réplica al grito lanzado como argumento, a pesar de las insistentes súplicas de Monsieur León y del preventivo desencuadernamiento de los mozos"15. Claro que en ambas contiendas pagará el precio como sólo puede pagársele a la pasión, pero ¡ay! estas segundas trincheras no son un simulacro serio -como aquel que vivía entre aquellas voces- sino una simulación donde lo serio se realiza indiscutiblemente: “Nada en la vida impulsional -dice Klossowski- parece propiamente gratuito. Desde que una interpretación dirige el proceso mismo (el combate de la emoción por mantenerse contra el instinto de propagación), interviene la evaluación, esto es, el precio; pero el que carga con todos los gastos, el que de un modo u otro pagará, es el agente constituido por el lugar en que se desarrolla el combate, donde se trafica o se negocia un posible o imposible compromiso, el propio cuerpo."

“Las refriegas -dice Cuitiño- eran por lo general de carácter literario o teatral. Rara vez penetraban en los dominios pictórico, musical o escultórico. Muy de tarde en tarde en el campo filosófico". Pero las refriegas que Monsieur León encontraría en el viejo mundo son por cierto muy otras; son unas que recuerdan a aquello que soslayaba García deliberadamente, cuando al respecto de la obra de Sade, decía: “queremos hablar... de l'écriture de l'orgie más que de la orgía misma". Y Galtier, por lo demás, nos brinda este otro ejemplo de esa escritura, cuando recordando al Bar Inglés que estaba en Florida al 401 -y que era también conocido como el Café de Girard- escribía: “Monteavaro, Soussens, Carriego y Almafuerte también lo frecuentaron. Girard comenzó fiándoles a éstos cuando no tenían dinero y terminó por no cobrarles la consumición, por cuanto comprendió -según me dijera un día- que ello le resultaba más cómodo y menos engorroso que llevar una contabilidad minuciosa. Además, apreciaba en su valor la compañía de esos bohemios, los admiraba y concluyó por ayudarlos".

Un cuerpo está ahí donde encuentra compañía, para bien o para mal, pero si acaso quedase alguna duda acerca del valor de esa presencialidad en la economía libidinal que sustentaba aquel simulador de alegrías que era el Café, ésta sola nota del diario Clarín, publicada el primero de noviembre de 1915, debería bastar para saldarla: “Se fue don León -titula-, el de los Inmortales".

V

Creo que podemos ir haciéndonos una idea de por qué Galtier llamaba al café una «institución literaria». Germán García, quien acaso haya conocido los últimos, hablará de unas «instituciones alternativas», entre las que incluirá al “café mítico que en cada ciudad reunió a los activistas de las más variadas observancias"16; y Pierre Lepape, refiriéndose a los primeros -como el Procope de París, fundado en 1686-, los denominaría «academias callejeras».17

Si la fabricación de fantasmas repite la fabricación de herramientas, y éstas -en la urgencia de su utilidad- aplazan la satisfacción de la afectividad, hay que tener presente que -como advierte Klossowski- tal aplazamiento es únicamente un simulacro y, por lo tanto, la emoción voluptuosa será inmediatamente satisfecha a través de una urgencia indiscutible. Galtier refiere esta anécdota de Darío: cierta vez en la que éste caminaba junto a un amigo por las orillas del Sena, con unos cubiertos que había comprado envueltos en papel de diario, dijo a su compañero: “Me arrepiento de haberlos comprado. Me causa una tremenda inquietud este paquete. Cada vez que veo a un agente de policía, una fuerza misteriosa me hace apresurar el paso. Tengo la impresión de que me van a detener, que me acusan de ladrón; no acertaré a articular una sola palabra, y habrá un escándalo. Siento la tentación de arrojar el paquete al río..."

Es el propio cuerpo -ese lugar donde se desarrolla la lucha, desatada por el lenguaje, entre el fantasma y el instinto- aquel que pagará todo el costo por no haber superado -como dice Klossowski- la ilusión de la unidad. Y el Café, la sociedad del Café que enseñaba a disolver esa ficción, era entonces la respuesta «académica», o dicho más bien con rusticidad: una fábrica de simulacros donde lúdicamente -y abonando toda la clientela con «el más pequeño e imperceptible de los cuerpos»- la afectividad encontraría la urgencia de una seria satisfacción.

En el Café de Los Inmortales se jugaba el «Campeonato de alacraneo»: en una mesa cualquiera, a medida que las bromas, los chistes y las ironías iban haciendo que los comensales, ofendidos, la fuesen abandonando, el campeón era aquel que quedaba solo al final: ese era el que mejor había hablado mal de todos los demás, y por lo tanto -ahora solo en la mesa- obtenía su trofeo: pagar la cuenta de todos.

Yo no he conocido ninguno de estos Cafés. Soy del tiempo en que han sido honrados (neutralizados, diría García) con la notable placa triunfal. El hombre-anuncio, decía Benjamin, fue la última encarnación del flâneur, y acaso el Café conociera su anteúltima postrimería en la década del '70, cuando como muchas otras cosas (y personas, por sobre todo personas) fuera uno de los tantos asesinatos que nos ha dejado aquella época.

¿Y no es posible entonces que el último Café se lo debamos a Masotta? ¿No se referiría a algo de ello García cuando decía que la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires representaba en aquel entonces un “refugio”?18 Porque ahora que lo pienso, yo sí he conocido uno de aquellos Cafés: la Fundación Descartes, ornada como centro de estudios, fue ciertamente una de aquellas «instituciones alternativas» de las que hablaba García. ¿Y no la vemos acaso, como en un espejismo, en estas palabras de Galtier?: “La Confitería La Perla del Once, en la calle Rivadavia 2800 esquina Jujuy, era por entonces el refugio del genial Macedonio Fernández, ese «hombre mágico cuya sola existencia despreocupada era más importante que nuestras venturas o desventuras personales» al decir de Borges". La afinidad llega tan hondo que así como García tuvo que recordárselo a Borges al respecto de Macedonio, es notable descubrir que ahora también pueda ser necesario señalar que García no fue solamente un conversador genial, sino también un escritor.

La Fundación Descartes tenía un bar, que se llamaba «El Garage», pues estaba en el garage y era entonces, en sí mismo, otra flexión literal. En él no había ningún Monsieur León (o no al menos a la vista), y uno entonces se servía y luego depositaba lo correspondiente dentro una cajita que aguardaba allí sobre la mesada. Era -recién ahora me doy cuenta- otra ironía sutil, mefistofélica, pues encima de la tapa se leía también un parte telegráfico... Demasiado literal, uno tapaba allí sus “diez centavos” y se sentaba, ingenuamente satisfecho, a sorber su pocillito de café. Pero con ese silencio colmado -fatuo, diría Cuitiño- el más valioso y vivificante retintín había empezado a ser escatimado.

____________________________________

1 Citado por Lysandro Galtier, en: Carlos de Soussens y la bohemia porteña, Ediciones Culturales Argentinas, Bs. As., 1973.

2 Ibid.

3 La cita, que aparece en El otoño de la edad media de Johann Huizinga, está tomada del Libro de los pasajes, de Walter Benjamin, ed. Akal, Madrid, 2011.

4 Citado por Walter Benjamin en: Ibid.

5 Germán García, Para otra cosa, ed. Otium, Bs. As., 2019.

6 Mario Presas, «Homenaje a Paul Klee», prólogo a Para una teoría del arte moderno, de Paul Klee, ed. Libros de Tierra Firme, Bs. As., 1979.

7 Paul Klee, «Filosofía de la creación», en: Para una teoría del arte moderno, op. cit.

8 Citado por W. Benjamin, op. cit.

9 Anécdota referida por Anatole Cerfberr y Jules Christophe en: «Repertorio de La comedia humana de H. de Balzac», citada por Benjamin, en: op. cit.

10 W. Benjamin, op. cit.

11 Citado por Lysandro Galtier, en: op. cit.

12 Vicente Martínez Cuitiño, El Café de Los Inmortales, ed. Kraft, Bs. As., 1954.

13 Pierre Klossowski, La moneda viviente, ed. Alción, Córdoba, 1998.

14 José Enrique Rodó, «Los que callan», en: El mirador de Próspero, ed. Barreiro y Ramos, Montevideo, 1958.

15 V. Martínez Cuitiño, op. cit.

16 G. García, Para otra cosa, op. cit.

17 Ver: Pierre Lepape, Voltaire, ed. Emecé, Bs. As., 1998.

18 Ver: Horacio González y Eduardo Rinesi, «Entrevista a Germán García», en: El ojo mocho, revista de crítica cultural, nro. 5, primavera de 1994. Debo la lectura de este reportaje fenomenal a la generosidad de Marcelo Izaguirre.

0 notes

Note

have you heard the poem Les étoile by Theodore de Banville?????

I might have?? The title doesn't necessarily ring a bell with me though

0 notes

Text

SOURCES

L’EAU, UN MONSTRE

Cours d’arts-plastiques de première et terminale

http://next.liberation.fr/arts/2014/02/25/bill-viola-the-dreamers-en-avant-premiere_982845

“REVE CAUSE PAR LE VOL D’UNE ABEILLE AUTOUR D’UNE POMME-GRENADE UNE SECONDE AVANT L’EVEIL”

http://m.grabarczyk.over-blog.fr/2015/02/un-reve-qui-vire-au-cachemar.html

Page wikipedia de l’oeuvre

http://tpe-representation-onirique.e-monsite.com/pages/approche-artistique/analyse-d-oeuvres-de-s dali.html

https://surrealismestvincent.wikispaces.com/R%C3%AAve+caus%C3%A9+par+le+vol+d%27une+abeille+responseToken=20738689f4047e550eb6d97e710642fa

“FINALEMENT, C’EST QUOI L’HOMME ?”

http://www.implications-philosophiques.org/litterature/les-animaux-denatures-vercors/

http://www.neoprofs.org/t50783-exploiter-une-oeuvre-litteraire-en-cours-de-philo-les-animaux-denatures-de-vercors

SELENE

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2007/19th-century-european-artn08303/lot.108.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9l%C3%A9n%C3%A9

LEON

http://www.objectif-cinema.com/analyses/024.php

http://jill.sumac.over-blog.com/article-analyse-critique-film-leon-87602994.html

http://www.filmosphere.com/film-critique/critique-leon-1994/

http://faireducinema.com/leon/

http://www.ecran-miroir.fr/article-23444308.html

UN ARTISTE NOSTALGIQUE

http://kartavoir.blogspot.fr/2014/11/n089-soleil-du-matin-1952-edward-hopper.html

https://jebeurrematartine.com/2015/06/20/morning-sun/

UNE REPONSE SUR MON CHOIX D’ORIENTATION

Résumé réalisé pour le dossier de candidature à l’IUT Paris-Descartes

Page wikipedia du livre

SHOOTING INTO THE CORNER

Cours d’arts-plastiques de première et terminale

https://www.franceinter.fr/culture/sexe-et-revolution-au-chateau-de-versailles-avec-anish-kapoor

http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/sculpture/anish-kapoor-met-versailles-a-l-envers-221271

MISS ELLEN

http://www.maitrepo.com/article-1339240.html

http://shortedition.com/classique/theodore-de-banville

L’ART PSYCHEDELIQUE

http://www.wonderful-art.fr/le-saviez-vous-psychedelisme-l-ame-et-l-art-de-la-contre-culture/

https://azarius.fr/news/670/Lart_psych_d_lique_qui__merveille/

http://dreamstreamart.com/

0 notes

Text

This is the season of love; I’m seventeen years old. The age of hopes and fantasies, as they say, and so I have begun, only a child, but touched by the finger of the Muse (excuse me if this is banal) to write down my dearest beliefs, my hopes, my feelings, all the things that poets do—this is what I call Springtime.

Arthur Rimbaud, Letter to Théodore de Banville

0 notes