#sequenza narrativa

Explore tagged Tumblr posts

Text

Beetlejuice Beetlejuice: il ritorno del cult di Tim Burton è un sentito omaggio

Il classico di Tim Burton degli anni '80 torna con parte del cast originale, da Michael Keaton a Winona Ryder, oltre alla new entry Jenna Ortega. Presentato al Festival di Venezia 2024.

La musica incalzante di Danny Elfman, la camera che scivola sulla cittadina di Winter River. È con un brivido che si accoglie l'apertura di Beetlejuice Beetlejuice, da fan di vecchia data del cult di Tim Burton e da amanti della filmografia del regista. Perché si capisce subito che è proprio ai fan di vecchia data che parlerà in prima battuta il film, questo ritorno che si affida a buona parte del cast originale, da Michael Keaton a Winona Ryder, con delle new entry d'eccezione come Willem Dafoe, Jenna Ortega e, ovviamente, Monica Bellucci.

Winona Ryder torna nel sequel

Una trama (troppo?) elaborata per Beetlejuice Beetlejuice

Partiamo dallo spunto e l'intreccio, che ci hanno lasciato sensazioni contrastanti: ci è piaciuto lo spunto iniziale di tornare ai personaggi iconici di Beetlejuice a distanza di tanti anni, per ritrovare i Deetz e vedere come sono diventate le loro vite, dalla madre Delia che ancora insegue le sue pulsioni artistiche alla figlia Lydia la cui esistenza è ancora avvolta in quell'alone oscuro che avevamo amato negli anni '80, convogliato nella sua attività professionale. A loro si aggiunge una terza generazione di Deetz, rappresentata dalla figlia di Lydia, Astrid, tutte raccolta nuovamente a Winter River.

Una sequenza di Beetlejuice Beetleuice

Lì la ragazza scopre il plastico dei Maitland ed entra in contatto con il mondo del soprannaturale in modi inaspettati, aprendo le porte al ritorno di Beetlejuice che è intanto alle prese con l'unico essere che riesce a spaventarlo: la sua ex moglie Delores. Più linee narrative che a tratti non trovano lo spazio e l'equilibrio necessario, come se la voglia di aggiungere idee e spunti avesse preso il sopravvento sulla compattezza narrativa. Un difetto che emerge soprattutto nel secondo atto, per poi sfociare con energia in un gran finale che rende giustizia alla potenza iconica dell'originale.

Un sequel tra evoluzione e omaggio

Abbiamo subito accennato a quello che ci è sembrato l'unico difetto di un film che nel complesso funziona: lo fa in quanto commedia macabra, con il gusto dark di Tim Burton che riemerge come in passato; lo fa in quanto omaggio in grado di parlare ai fan dell'originale, con richiami continui e sensati che i conoscitori sapranno identificare e amare; lo fa, ancora, come evoluzione di quei personaggi a cui ci sentiamo legati e che ritroviamo con emozione. In Beetlejuice Beetlejuice si nota, più che in altre produzioni recenti del regista, la voglia di costruire sequenze di grande impatto e nel divertimento che proviamo scorgiamo quello dello stesso Burton.

Jenna Ortega è una delle new entry del film di Tim Burton

Parallelamente și percepisce la riflessione di un autore più maturo alle prese con personaggi che hanno abituato il suo passato e che esplora con curiosità a distanza di anni. Una riflessione che riguarda loro, ma in parallelo anche se stesso, un modo per ripensare alla sua vita e la sua carriera dal punto di vista privilegiato dell'autore più maturo.

La forza iconografica di Beetlejuice

È indubbio che il primo film abbia una forza iconografica incredibile, che abbia proposto al pubblico una sequenza da storia del cinema (la celebre, impagabile, cena/ballo) e il timore era che il sequel di Beetlejuice non riuscisse a rivaleggiare col suo predecessore su questo fronte. Seppur ovvio che qualcosa di quella potenza sia inarrivabile, non mancano i grandi momenti in questo nuovo film: una sequenza vede protagonista Monica Bellucci, un regalo di Burton all'attuale compagna, un altro è il gran finale, una cerimonia a ritmo di musica.

Beetlejuice Beetlejuice: un'apparizione di Danny DeVito

Insomma un'operazione riuscita, un film compiuto al di là di qualche problema di gestione delle diverse linee narrative, ma soprattutto un film che i fan di Tim Burton e del primo Beetlejuice - Spiritello porcello apprezzeranno. Da estimatori non possiamo che esserne felici!

Conclusioni

In conclusione Beetlejuice Beetlejuice è un sentito omaggio di Tim Burton al suo film degli anni ’80 e a quel pubblico che l’ha seguito sin dagli esordi. Il cast originale conferma il lavoro fatto sui personaggi e ne evolve la portata, le new entry completano il quadro in termini di evoluzione della storia. Qualche incertezza di scrittura, soprattutto nella parte centrale della storia, non rovina un film che diverte ed evoca quelle sensazioni che dal sequel di Beetlejuice ci saremmo aspettati.

👍🏻

L’estetica di Tim Burton, che ritroviamo con piacere.

Quel gusto per la commedia dark, tipica dell’autore.

Michael Keaton, Winona Ryder e il cast originale.

Un paio di sequenze potenzialmente cult.

👎🏻

Alcune storyline meno sfruttate.

Qualche problema di equilibrio tra vecchi e nuovi personaggi.

#beetlejuice 2#beeltejuice#bettlejuice bettlejuice#wynona ryder#michael keaton#jenna ortega#monica bellucci#tim burton#lydia deetz#astrid deetz#delia deetz

7 notes

·

View notes

Text

TOKYO MEW MEW REWATCH - EP 36

Non so chi sia il team di animazione per questo episodio, ma di sicuro sanno come si fa una sequenza di apertura.

Devo dire che mi piace questo contrasto tra Ryou e Ichigo. Ryou sembra che si rifiuti di prendere in considerazione i problemi che l'alterazione genetica sta dando alla vita delle ragazze, anche se sappiamo che gli importa molto di loro; potrebbe essere letto come un evitamento del senso di colpa o, molto più probabilmente, come una difficoltà nel comprendere i problemi di un adolescente normale, visto che lui ha passato e sta tuttora passando questa particolare fase formativa quasi del tutto isolato, a sventare un piano alieno di conquista globale tramite tecnologia innovativa.

Dal canto suo, Ichigo ha le sue ragioni sacrosante - realisticamente parlando, modificandola senza il suo consenso e senza spiegarle gli effetti collaterali finché non si sono manifestati, Ryou starebbe violando tanti principi etici e deontologici. Ichigo non ha chiesto questa trasformazione ed è andata incontro a difficoltà ulteriori che le impediscono di vivere liberamente la propria vita anche fuori dalle battaglie. Ha ragione ad essere arrabbiata, e ha ragione a incazzarsi ancora di più quando il responsabile rifiuta di ascoltarla.

Che poi il problema non è tanto che lei vorrebbe baciare Masaya ma non ci riesce, è che si trova baciata per sbaglio da mezzo universo.

Il bamboccio che corre lanciando un'iguana che tu vedi la coincidenza le atterra sulle labbra ogni singola volta è di una pigrizia narrativa che sfiora la genialità.

Ichigo è diventata esperta cacciatrice ... e non si fa il minimo problema a limonare con femmine pur di tornare alla forma umana. Fan dello yuri prendete nota.

Un sexy Ryou vestito solo del proprio pelo ci mostra il suo lato b.

A parte questo, non si spiega come al tornare umana Ichigo non capisca più Art, sentendolo solo miagolare. Lei è quella che capisce i gatti, c'è un intero episodio dedicato!

Va be' che in quello stesso episodio anche Retasu a un certo punto capiva Asano, quindi potremmo dire che questo aspetto - del tutto originale alla vecchia serie - del worldbuilding segue il principio canis mentulae.

Bello Keiichiro che appena vede Ichigo un poco pensierosa spiega tutto il retroscena di Ryou per filo e per segno. A' faccia de culo, sarebbe bastato un semplice 'Ryou ha questa trasformazione perché ha usato sè stesso come cavia'.

- Se continui a tornare pieno di lividi diventerò infermiera senza seguire un corso.

- E io che cosa c'entro? Sono stati loro a picchiarmi!

E c'ha ragione! Seriamente, dovrebbe essere 'carina' questa scena con la mamma di Ryou? Il figlio le arriva a casa gonfio di botte, lei sa benissimo che è stato aggredito da altri bambini, e ... 'massì che bello che la vita con te non è mai monotona'. Signora, ma una telefonata alle insegnanti per il problema bullismo? Alle madri degli altri bambini?

Differenze culturali, immagino che in Giappone il bullismo sia molto più socialmente accettato che da noi (e non siamo esattamente messi benissimo), specie vent'anni fa. Però vederne la dimostrazione a livello mediatico, questa nonchalance da una che dovremmo vedere come mammina buona e amorevole ... fa un certo effetto.

Devo dire, apprezzo più questa versione della morte dei genitori di Ryou rispetto a quella del manga o di New, più che altro perché è l'unica che offra una spiegazione concreta nel lungo termine.

Nel manga, mi pare che si vedano solo delle luci. In New, si vedono direttamente chimeri che attaccano. Possiamo immaginare che il padre di Ryou stesse scoprendo troppo e quindi fosse stato messo a tacere. E fin qui tutto bene, anzi sarebbe stato molto più interessante, se solo la spiegazione fosse continuata.

Come hanno fatto gli alieni a sapere cosa stesse facendo il professor Shirogane? Perché hanno lasciato dei sopravvissuti? Perché non hanno preso di mira Ryou stesso, che stava continuando il progetto?

L'argomento cade nel vuoto dopo il capitolo/episodio in questione, e pur avendo degli alieni presenti fisicamente che potrebbero dare una risposta, nessuno di loro ha una qualche conversazione con Ryou.

(Ora che ci penso: in Re-Turn gli alieni sono lì che vivono in casa di Ryou. Quanto sarebbe stato bello un capitolo extra in cui lui, desideroso di risposte, li prende da parte e chiede cosa sia successo? Possibilità di discutere della passata inimicizia, dei suoi effetti concretamente tragici, e della tregua attuale da entrambe le parti ... qualcuno ci deve scrivere una fanfiction).

Nel vecchio anime, il chimero fossile e poi il chimero vivente identico lasciano supporre una cosa alla - avete visto Fantasia 2000? L'uccello di fuoco?

Il professore avrà svolto una ricerca che in qualche modo ha riattivato la creatura. Una spiegazione più banale e non confermata apertamente, ma che non lascia aperte domande a cui non verrà data risposta.

Di grande effetto la scena in cui Ryou giura di dedicarsi alla ricostruzione del progetto Mew, usando solo la sua impressionante memoria. Per poi crollare a piangere come, in effetti, un bambino che ha appena perso i genitori.

Certo da nessuna parte viene spiegato come facessero a sapere dell'attacco imminente ... aspe', mi devo riguardare l'episodio 2. Nel manga e in New si dice che varie creature mitologiche e leggende urbane siano in realtà chimeri, e in effetti inizialmente le Mew Mew combattevano solo quelli, Kisshu si è presentato alla fine del 3.

Magari il progetto Mew è nato solo come 'metodo di contrasto' a queste creature leggendarie che minacciavano le persone normali, e Ryou e Keiichiro hanno scoperto insieme a Ichigo degli alieni che li controllavano e che progettavano il proprio ritorno.

Non lo so. Il worldbuilding di questa serie non è esattamente a livello Tolkien (e lo dico da persona che ha dovuto sospendere una storia originale perché il worldbuilding continuava a non stare in piedi).

Altra bella scena ... peccato che da un punto di vista prettamente scientifico non stia in piedi, perché ha verificato l'assenza di 'effetti dannosi' su una popolazione non corrispondente a quella che riceverà il trattamento (persona non compatibile coi geni animali vs persona compatibile). Per non parlare del fatto che a volte gli effetti dannosi si manifestano a distanza di anni, oppure addirittura sui figli del soggetto. (Ho letto un paio di fanfiction dark molto interessanti al proposito).

Ma questo anime non si è mai proposto di essere perfettamente accurato dal punto di vista scientifico, quindi vabbè, il punto della scena è il coraggio e il senso di responsabilità di Ryou verso le ragazze, mascherate dalla sua apparente noncuranza, al punto da spingerlo al sacrificio personale ritrovarselo spinato non è uno scherzo no dai, un sacco di cose potevano andare storte e Ryou si è comunque assunto il rischio.

Devo dire, il finale mi è piaciuto. Lei si commuove e si sente in colpa per tutte le volte che se l'è (a ragione) presa con lui; lui le fa un dispetto per sventare il terribile rischio di essere compatito; lei si incazza di nuovo mandandolo a quel paese ... ma invece della tanto temuta pietà, gli offre il suo supporto.

Una bella conclusione per questo episodio, e un bel passo avanti nel legame tra questi due personaggi, sia che uno li veda da un punto di vista sentimentale o platonico.

Soprattutto, hanno avuto il tempo di dedicare l'intero episodio alla vicenda, senza altri avvenimenti a fare da distrazione come invece è successo in New, permettendo un focus quasi esclusivo su Ryou e il suo rapporto con il progetto Mew e le ragazze coinvolte.

Adattamento che si prende qualche libertà dal corrispettivo del manga, ma un gran bel lavoro preso per conto suo.

11 notes

·

View notes

Text

Lunedì 22 Gennaio 2024 alle ore 20.30 il GdL "Chiave di Lettura", presso i locali della Biblioteca San Valentino, si incontrerà per discutere insieme del libro di Carmelo Samonà “Fratelli”.

"Fratelli" venne pubblicato nel 1978 e diventò subito un caso editoriale. L'autore, noto ispanista, era alla sua prima prova narrativa e le 30.000 copie della tiratura andarono immediatamente esaurite mentre critici come Giorgio Manganelli, Natalia Ginzburg, Alfredo Giuliani lo accolsero come un capolavoro.

"Vivo, ormai sono anni, in un vecchio appartamento nel cuore della città, con un fratello ammalato". In una vasta casa di una città imprecisata vivono due fratelli. È il più grande a raccontare, l'altro è affetto da disturbi che riguardano "l'attività del pensiero" che non vengono comunque mai precisati, il ricovero in ospedale, predisposto da anni, "sembra di là da venire". Il rapporto tra i due è tormentato, la comunicazione è difficile, fatta di poche parole, di molti sguardi, silenzi, contatti fisici - il fratello maggiore accudisce l'infermo, lo lava, lo veste, lo segue da una stanza all'altra del grande appartamento, semivuoto di mobili, colmo comunque di ricordi, "arnesi dall'uso incerto" che "interrompono, di tanto in tanto, la sequenza dei vuoti", residui di una intimità familiare ormai perduta.

Carmelo Samonà (1926 – 1990) è stato un ispanista e scrittore italiano. Proveniente dalla famiglia aristocratica siciliana Samonà, era figlio dell'architetto Giuseppe Samonà. Si stabilì a Roma nel 1936 e si laureò in lettere, alla Sapienza, nel 1948. Dal 1961 insegnò letteratura spagnola all'Università "La Sapienza" di Roma al Magistero, e dal 1978 a Lettere, dedicandosi in particolare a quella del Seicento. Come ispanista, si ricorda, fra le altre, l'opera La letteratura spagnola dal Cid ai Re Cattolici (con Alberto Varvaro, 1972). Nel 1973 promosse la costituzione dell’Associazione ispanisti italiani. Dal 1976 collaborò con il quotidiano la Repubblica con articoli sulla letteratura moderna spagnola e ispanoamericana. Accademico dei Lincei dal 1987, ottenne il premio Juan Carlos dell'Accademia spagnola (1984).

Viene ricordato anche come scrittore (il suo esordio nel 1978), in particolare per due romanzi di successo, pubblicati da Einaudi: “Fratelli” (prima opera, parzialmente autobiografica) e “Il custode” (1983). “Fratelli” racconta il rapporto della voce narrante con il fratello affetto da una malattia mentale (nella realtà, si tratta del rapporto di Samonà con il figlio); è stato vincitore del Premio Mondello e finalista del Premio Strega nel 1978, finalista nel 1985 al Premio Bergamo e vincitore nel 2002 del Premio Pozzale Luigi Russo. Oltre ai due romanzi, Samonà scrisse il racconto Casa Landau (Garzanti, 1990) e il testo teatrale “Ultimo seminario”.

Contattateci all'indirizzo mail: [email protected] oppure all'indirizzo, sempre mail, [email protected] e riceverete, in prossimità dell’incontro, il link di riferimento. Vi aspettiamo per confrontarci insieme su questa lettura e scoprire un romanzo basato su una storia vera che non lascerà per nulla indifferenti, non mancate!!!

#gdl#gruppolettura#gruppodilettura#gruppodiletturachiavedilettura#gdlchiavedilettura#gdlbibliosanvale#chiavedilettura#lunedìsera#lunedìletterario#incontriinbiblioteca#confrontarsisuilibri#fratelli#sempredilunedìsera romanzosemiautobiografico#carmelosamonà#primoincontrogdl2024#bibliotecacomunale#bibliosanvale#letture#narrativaitaliana#passioneperilibri#narrativadelsecondonovecento#condividereletture#condivisionelibri#malattiamentale#romanzodesordio#operaprima#libri#bibliotecasanvalentino#bibliosanvalentino#biblioteca

2 notes

·

View notes

Photo

Da: SGUARDI SULL’ARTE LIBRO QUARTO - di Gianpiero Menniti

LA BIBBIA DI PIETRA

Lo stile di Wiligelmo è sintetico, essenziale, per certi versi brutale nel suo tentativo di descrivere con potenza narrativa i temi della fede. Si consideri il ciclo delle "Storie della Genesi", le lastre in altorilievo poste sulla facciata della cattedrale di Modena. Si tratta di un racconto che prende avvio dalla “creazione”, prosegue con il “peccato originale” e la “cacciata dal paradiso” fino all’uccisione di Abele, poi la morte di Caino e il diluvio universale con “l’arca di Noè”. Sono come le "strisce" di un fumetto antico. Una in particolare mi ha attratto, per la semplicità ricca di significati nella sequenza di quattro narrazioni: al Dio incorniciato in una mandorla, retta da due figure angeliche, segue il dio “creatore” che infonde il soffio vitale ad un tozzo Adamo ancora piegato dall’inanità. Poi è da un Adamo dormiente che Dio trae Eva, donna sorta dalla costola dell’uomo. Quindi Eva coglie la mela e Adamo la divora. Come dare intensità alla colpa suprema? Ecco il primo colpo d'artista: Adamo ed Eva che nelle fasi di creazione mostrano le proprie nudità, nella scena del peccato entrambi si coprono il pube. L'iniziale, innocente purezza è perduta per sempre e con essa sorge la condanna dell’umanità alla fatica, alla sofferenza ed alla violenza che saranno i temi delle scene successive. Come uno spot: un racconto evocativo in pochi istanti. Così, la cattedrale romanica diviene una bibbia squadernata per il popolo dei fedeli, semplificata dalla forte valenza espressiva delle immagini private di allusioni estetiche gratuite, inutili, ridondanti. Wiligelmo va “dritto al sodo”. Ma perché? Perché egli sceglie questo genere di modello, che può essere accostato alla tradizione tardo-antica? Si tratta di adattare proprio l'intuizione agiografica della Roma del IV secolo ad una sensibilità nuova, che sostiene l’atto espressivo e lo fonde in un’esigenza finalistica. La struttura paratattica delle Storie della Genesi di Wiligelmo è pura estetica della narrazione: come tale, essa non ricerca il virtuosismo se non divenendo capace di cogliere, nella successione rapida dei segni, l’intuizione esegetica dello spettatore. Poiché la cattedrale romanica è il centro vitale della città medievale nell’epoca della rinascita, tra i secoli X e XI, ebbene essa non può che assumere in sé ogni funzione di emanazione del sistema culturale che rappresenta. E poiché non esiste cultura priva di interazione comunicativa, la cattedrale romanica diventa la fonte di un modello di vita, scrigno prezioso di valori sociali fondati sull’espressione dello spirito religioso. Come nel caso dell’icona che è "soggetto-oggetto" di devozione, la cattedrale e le sue sculture sono una ponderosa icona di pietra alla quale i fedeli possono rivolgere le loro attese di conciliazione con lo spirito universale e dalla quale trarre identità. La cattedrale non è una parentesi nelle vicende dell’uomo medievale ma presenza dell’indispensabile manifestazione di valori attestati e condivisi. Ecco perché un artista come Wiligelmo plasma le figure in un'essenziale funzione estetica. Anche negli aspetti apparentemente più minuti: l’attenzione che rivolge all’articolata e naturalistica realizzazione della veste del “creatore” è esigenza di contrasto con i corpi nudi e rozzi di Adamo ed Eva, è comparazione del divino e dell’umano, è intuitiva descrizione della figura nobile. Questa è la salda ed intellegibile regola grammatica della figurazione. Tanto di cappello a Wiligelmo, il "Kubrick" del Medioevo.

- Wiligelmo (vissuto tra l'XI e il XII secolo), "Storie della Genesi" (1099 circa), facciata del Duomo di Modena.

- In copertina: Maria Casalanguida, "Bottiglie e cubetto", 1975, collezione privata

11 notes

·

View notes

Video

vimeo

Gli Effetti Visivi (VFX) di 'NAPOLI - NEW YORK" from Masked Frame Pictures on Vimeo.

Candidatura per i David di Donatello – Migliori Effetti Visivi (VFX)

'Napoli - New York', diretto da Gabriele Salvatores e basato su un trattamento originale di Federico Fellini e Tullio Pinelli, è un’opera cinematografica che combina la potenza narrativa del cinema con l’innovazione tecnologica degli effetti visivi. Ambientato nel 1949, il film presenta un viaggio straordinario tra Napoli e New York, dove gli effetti visivi sublimano la realtà, amplificando l’emozione e la forza della storia.

Il lavoro del supervisore VFX Victor Perez e del suo team composto da 167 professionisti ha dato vita a 534 inquadrature di VFX, per un totale di 63.560 fotogrammi (oltre 44 minuti del film), che hanno trasformato visivamente il film in un capolavoro tecnico e artistico. Ogni effetto visivo è stato concepito per servire la narrazione, rispettando il concetto di Fellini: "Napoli la conosciamo, New York ce la siamo inventata," offrendo una visione riflessa e poetica di questa città.

Ricostruzione storica e artistica: New York del 1949 è stata ricreata con accuratezza storica e con una forte influenza estetica derivata dallo stile di Fellini. Le architetture della città emergono come "riflessi" di un immaginario cinematografico, influenzato dai film della Golden Age di Hollywood. Tecniche miste per l'autenticità visiva: Le sequenze della nave, girate in un vero porto a Rijeka, sono state integrate con esterni digitali fotorealistici, realizzati con simulazioni fisiche plausibili di mare e vento. Crowd replication, CGI e bluescreen sono stati utilizzati per popolare la città e il viaggio transatlantico. Innovazione e machine learning: L’integrazione dell’intelligenza artificiale ha potenziato il lavoro creativo, permettendo un uso etico e innovativo della tecnologia per ottenere risultati eccezionali. Omaggio all’arte e alla storia: La sequenza iniziale del film, ispirata al chiaroscuro di Caravaggio e ai tragici ricordi del terremoto de L'Aquila, è un esempio di come il fotorealismo sia stato unito a un’estetica poetica e drammatica. Anche la polvere della scena rimanda visivamente al simbolismo dell’11 settembre, evocando una forte connessione emotiva. Economia narrativa degli effetti visivi: Ogni decisione tecnica è stata guidata dall’idea di "effetti visivi cost-effective", dove le limitazioni di budget non hanno mai compromesso la qualità artistica. Il team ha raggiunto un equilibrio perfetto tra tecnologia e creatività.

La capacità degli effetti visivi di fondersi armoniosamente con la fotografia, mantenendo un'estetica visiva che replica le lenti Technovision utilizzate per le riprese, è la prova della collaborazione straordinaria tra reparto cinematografico e VFX.

Con questa candidatura, 'Napoli - New York' celebra l’arte degli effetti visivi come parte essenziale del cinema italiano, dimostrando come l'innovazione tecnologica possa elevare il racconto cinematografico senza mai sopraffarlo.

Supervisione VFX: Victor Perez

0 notes

Text

AI DELLA SPESA

Per scrivere, qualsiasi cosa, fosse anche la lista della spesa, ci serve una griglia narrativa.

Nel caso della lista della spesa sulle prime righe scriveremo le cose più urgenti da comperare per poi aggiungere le altre sino a quelle che si prendono giusto data l'occasione del supermercato.

La costruzione di questa griglia narrativa coinvolge le nostre capacità mentali di organizzare concetti secondo una precisa sequenza, ci dobbiamo pensare e in questo modo il nostro cervello si attiva.

Detto per inciso, grazie ai moderni mezzi di diagnostica (RMN), si è visto come la scrittura manuale attivi aree del cervello che nella scrittura digitale rimangono silenti.

Quindi anche per stilare una semplice lista siamo costretti a mettere in movimento il cervello.

Esistono frigoriferi in grado di leggere i codici a barre dei prodotti che comperiamo e che sempre grazie a questa lettura, per sottrazione mentre li consumiamo, ci avvertono, attraverso un app sul telefono, di cosa manca e quindi dobbiamo comperare.

In questo modo, seppure minimo, non pensiamo., pensiamo meno.

Le intelligenze artificiali testuali sono in grado di redigere per noi il canovaccio di un testo in base alle nostre richieste, che tanto più dettagliate saranno, tanto più le faranno produrre un testo “finito”.

In questo caso deleghiamo la griglia narrativa a un aggregatore di idee diverso dal nostro cervello che per noi costruisce questa griglia.

Scrivendo moltissimo e per molti anni mi sono accorto che ci sono narrazioni fatte come vicoli ciechi, per quanto si tenti di modificarle per migliorarle alla fine non esprimono nel modo più aderente al nostro desiderio quello che abbiamo da dire.

Certo, se semplicemente vogliamo dire qualcosa, allora va bene, ma tra l’aver qualcosa da dire e voler dire qualcosa passa una grande differenza, ed è la differenza che, soprattutto attraverso i social, genera immondizia mentale, una serie di Non Argomenti su cui si finisce per focalizzarsi sino al loro naturale esaurimento, per tre giorni, una settimana, un mese, ci si preoccupa e si discute di cose lontanissime e dimentichiamo che la nostra via è piena di spazzatura, erbacce o topi (giusto per fare degli esempi).

Avendo lavorato in editoria, e avendo ricevuto consigli e suggerimenti di bravi editor, mi sono accorto che partendo da certe griglie narrative si arriva a una narrazione finita e insoddisfacente che bisogna buttare via perché si è chiusa su se stessa e non permette di essere migliorata. È come voler costruire il modellino della Tour Eiffel con la scatola dell’Arc de Triomphe.

Qualsiasi tipo di progresso, anche a livello relazionale di crescita personale, è dato dal pensiero divergente, dalla visione del mondo da un punto di vista non omologato e normale. La norma è statica, non prevede squilibrio e slancio alternativo, manca di inventiva e invenzione, con la norma non avremmo nemmeno la ruota.

Delegare la costruzione di una griglia logica ad altri, a una AI, significa abdicare a parte della nostra capacità cognitiva e lasciare che il futuro si genere in base a dei presettaggi normati e normali. In ogni caso prestabiliti da altri.

La delega della griglia narrativa a una AI permette dei tempi di produzione molto più rapidi e probabilmente efficienti, ma saranno funzionali alla vita sul pianeta Terra? Alle relazioni umane, all'equilibrio sociale?

A qualcuno interessano gli investimenti a lungo termine? Ad esempio. Cosa significa energia rinnovabile quando i pannelli solari hanno una vita di 15 anni e poi vanno sostituiti e smaltiti, dove?

C’è poi da dire che l’intelligenza è relativa, stabiliamo che una persona è intelligente quando sentiamo che ha una capacità intellettiva superiore alla nostra, ma la sua superiorità è stabilita dal nostro livello, tanto che oltre un certo livello non diremo che quella persona è intelligente, ma che non si capisce nulla di quello che dice.

Tanto per dire, eh.

0 notes

Text

Il noto gruppo musicale Les Naifs, composto da Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano, ci presenta il loro lavoro editoriale intitolato Io, mio marito e mia nonna. Dopo il successo ottenuto con le trasmissioni radiofoniche e televisive, hanno deciso di mettersi in gioco con il mondo dell’editoria. Un’autobiografia edita da Jolly Roger che va ad affrontare temi scottanti e attuali mediante l’ironia e il divertimento. I due autori decidono di approcciarsi ai lettori/lettrici in maniera spontanea, coinvolgendoli/coinvolgendole nelle loro vite e avventure. Les Naifs raccontano senza veli e con una pura sincerità gli aneddoti delle loro vite, i momenti up e quelli down che hanno condizionato il loro percorso di crescita e non solo. Il testo di Gabriele e Max, fin dalle prime pagine, ha come obiettivo quello di presentarsi ai suoi lettori/lettrici con una certa spontaneità. Il risultato immediato, è quello di un libro che non ha peli sulla lingua, in grado di affrontare tematiche importanti senza appesantire il sentire altrui. Il lettore avrà quindi la possibilità di entrare fin da subito in forte contatto con quella che è stata la vita dei due protagonisti narratori. Gli eventi della loro vita, sono scanditi da una sequenza temporale. Gli avvenimenti, infatti, si svolgono secondo un ordine cronologico. I due, quindi, hanno tutto il tempo per raccontare in maniera sensazionale la loro infanzia, passando per un’adolescenza particolare, fino a giungere all’età adulta. L’amore, uno fra gli argomenti cardine del testo, viene raccontato nel pieno del suo vigore: vissuto senza limiti e tabù, mostrato alla luce del sole, raccontato in famiglia, goduto nella sua piena luce. Sono sentimenti, raccontati dai due autori, che non hanno paura di mostrarsi e che, anzi, si svelano nella loro veste sensuale. Sono molti i passaggi di scenario, poiché i trasferimenti vissuti da Gabriele sono svariati. Come molti sono i lavori fatti da quest’ultimo, in una vita in continuo cambiamento. Attraverso gli occhi di Massimiliano, invece, si può affrontare l’argomento dell’identità di genere, toccando con mano lo smarrimento che un giovane può provare, nel pieno dei suoi dubbi. Un testo che, con ironia, è in grado di raccontare la vita di due artisti poliedrici, amanti della musica, impegnati nella costruzione di Musical, e adesso anche autori di libri. Les Naifs, si avvicina al pubblico attraverso una narrazione sincera e schietta. Un libro arricchito nelle ultime pagine da bellissime foto, a testimonianza di personaggi che sono delle vere persone. Un mondo colorato, quello dei due autori, in grado di sedersi con onestà accanto al pubblico e di svelarsi, pagina dopo pagina, come in un incantesimo. Io, mio marito e mia nonna di Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano, pubblicato da Jolly Roger Edizioni - genere: narrativa (autobiografia); pp. 246 -, è disponibile in libreria e online da settembre 2023.

0 notes

Photo

New Post has been published on https://www.tempi-dispari.it/2023/09/27/great-master-oltre-lepico-montecristo/

Great Master, oltre l'epico: Montecristo

L’aspetto migliore dell’ascoltare tutti i dischi di una band è notarne l’evoluzione. Che lo si voglia o no, si cambia, si muta. Si evolve, appunto. Non sfuggono a questa legge i veterani Great Master con il loro ultimo Montecristo. La band, attiva dal 2009, pur rimanendo in ambito epic/power, ha decisamente mutato approccio. Questo cambio è il risultato di una costante crescita negli anni. Il songwriting è assolutamente maturo, soprattutto, personale.

I suoni sono curatissimi, come lo è l’intera produzione. Soprattutto, quello che colpisce, è la complessità dei brani. Pur rimanendo in un ambito ben specifico, i nostri hanno ‘complicato’ le cose in maniera decisa. Cambi di tempo, utilizzo incredibile di cori e armonie vocali, una sezione ritmica massiccia e impenetrabile. Insomma, il sigillo ad un salto di qualità evidente e positivo. Come da tradizione Great Master, anche questo disco è un concept.

Facile capire quale sia l’argomento. Il titolo è piuttosto esplicito. Diciamo subito che per apprezzare appieno il cd, se si consce il libro è meglio. Si riescono a cogliere riferimenti, citazioni, personaggi e situazioni. Diversamente, è sufficiente leggere i testi per immergersi nelle canzoni. La sequenza narrativa è del tutto rispettata dalla band. Allo stesso modo la musica si adatta alle diverse situazioni. Già ad un primo ascolto definire il disco ‘solo’ epic/power ne riduce la portata.

Al suo interno sono presenti sfumature di diverse influenze. Certo, le linee generali sono quelle citate. Tuttavia l’inserimento di queste sfumature porta il lavoro ad un altro livello. Probabilmente i puristi potrebbero storcere in naso di fronte a certe soluzioni. Si legga The shame lives. Hard rock, prog e power all’interno dello stesso brano. Molto particolare e apprezzabile il solo in pieno stile hard rock su batteria in levare e ritmica cadenzata. Diversi sono gli aspetti ‘sorprendenti’ che si susseguono nelle composizioni.

Richiami progressivi si presentano nei momenti più inattesi. Alcune volte sono solo passaggi, come in Im the master. Altre sono più incisivi. Allo stesso modo innegabili sono gli omaggi ai creatori del genere, Halloween in particolar modo. In quanto omaggi non sono stucchevoli o semplici scopiazzature. I Great Master tengono viva anche l’ottima capacità di scrivere ballate toccanti e coinvolgenti. È il caso di Nest of stone. Ballata delicata, malinconica, e allo stesso tempo complessa a livello strumentale.

A sottolinearlo ci pensano i diversi intrecci, soprattutto a livello ritmico. Batteria minimale ma che ‘nasconde’ controtempo capaci di creare atmosfere sospese. A queste contribuiscono i passaggi di piano, mai fermo, e le linee che spesso si staccano per percorrere vie proprie. L’intervento solista è pacato, limitato nella durata e per questo molto ben calibrato. Tenendo presente quanto fin qui detto, si può ben intendere che cosa voglia dire canone stilistico per la band.

Ed è su questo che si basano i brani successivi. Come nel romanzo, la seconda parte è più imponente, concitata, wagneriana se vogliamo. Il protagonista mette in atto la sua vendetta. Allo stesso modo i brani. Diventano più imponenti, ‘ampollosi’, non in senso negativo, epici. Ad iniziare da My name. Come per tutto il disco resta rilevante il lavoro fatto dalle chitarre che continuano ad intrecciarsi e a creare strutture ritmico melodiche decisamente interessanti. Come interessante è il break centrale.

Più che far prendere fiato, accentua la tensione generale in un impetuoso crescendo che sfocia nel solo. Da segnalare ancora Final revenge e On October 5th Wait And Hope. La prima come una summa di quello che il disco propone. Innumerevoli cambi, alternarsi di velocità e passaggi lenti, epicità e adrenalina. La seconda per il brak con il basso. Inatteso e molto ben strutturato.

Concludendo. Che siate amanti di Dumas o meno, l’importante è che vi piaccia la buona musica. E il disco dei Great Master ne è pieno. Non mancano i richiami ai classici ma fortunatamente i nostri vanno molto oltre. Il genere di riferimento, epic/power, è generalmente definito piuttosto autocelebrativo. Realtà come i nostri sfatano questo mito evidenziando come sia possibile evolvere in qualsiasi ambito.

Un disco il loro che potrebbe non piacere ai puristi, a chi pensa che un artista, una band, non possa evolvere perché si allontanerebbe troppo dagli stilemi del genere di appartenenza tradendone lo spirito. Se così non fosse, se non si rompessero gli schemi, composizioni come quelle dei Great Master non potrebbero mai nascere. Tanti complimenti alla band che è riuscita nel difficile intento di superare i propri stessi limiti, oltre che quelli musicali.

youtube

0 notes

Text

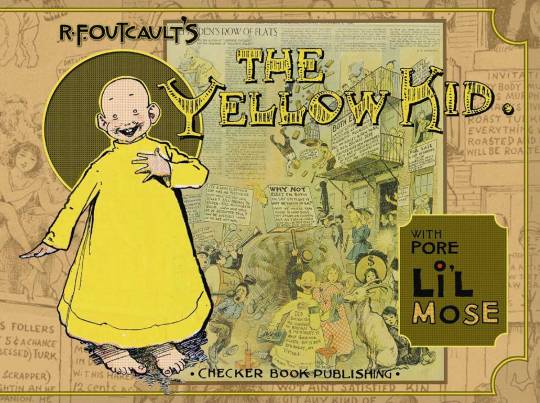

Yellow Kid: fu davvero il primo protagonista dei fumetti?

Ancora oggi la nascita del fumetto è materia dibattuta ma, storicamente, si fa risalire la sua creazione a Yellow Kid, il primo personaggio di una storia a fumetti! Ma è davvero così?

Chi è Yellow Kid?

Yellow Kid era un personaggio della striscia intitolata "At the Circus in Hogan's Alley" pubblicata per la prima volta il 5 Maggio 1895 come supplemento domenicale del New York World.

Il suo autore è l'artista Richard Felton Outcault che, nelle sue strisce, raccontava le avventure di una variopinta umanità in un ghetto newyorkese. Tra queste figure spicca la presenza di Mickey Dugan, un ragazzino goffo, calvo, abbigliato con una camiciona da letto (inizialmente blu e poi gialla).

Mentre i dialoghi degli altri personaggi erano scritti su cartelli, i dialoghi di Yellow Kid apparivano sul suo camicione, ma successivamente l'autore introdurrà le caratteristiche nuvolette. Questo personaggio curioso e singolare è riconosciuto oggi come il primo protagonista di un fumetto.

I precursori del fumetto

Come abbiamo accennato, l'identità del primo personaggio dei fumetti, anche se formalmente designata, è ancora materia di discussione tra gli studiosi di storia dell'arte. Molte di queste discussioni hanno addirittura origine dalla definizione stessa di fumetto.

Questo linguaggio è spesso definito come una narrazione per immagini e, se il testo scritto non è strettamente necessario, è possibile considerare come primi esempi anche i graffiti preistorici, i geroglifici egiziani o i bassorilievi greci e romani. Tuttavia, il celebre autore newyorkese Will Eisner ci offre una definizione più puntuale: quella di arte sequenziale.

La sequenzialità contraddistingue la narrazione a fumetti, ma questa può essere riscontrata anche in antichità, in esempi come la Colonna Traiana o in alcune illustrazioni dell'arte medievale. Per arrivare al fumetto vero e proprio andranno ancora definiti degli stili di linguaggio ed espressione precisi.

La nascita del balloon

Il balloon è quello spazio bianco, rappresentato come una sorte di palloncino, che, nelle tavole a fumetto, serve a contenere i dialoghi dei personaggi. In Italia il nome "fumetto" nasce proprio da questo elemento che appare come una nuvoletta di fumo che esce dalla bocca del personaggio.

Ma anche in questo caso esistono delle rappresentazioni precedenti alla pubblicazione delle storie di Yellow Kid, come opere medievali o stampe del XVII° secolo che utilizzano soluzioni simili al balloon. Precedenti che fanno scricchiolare il suo primato. Quindi, di cosa abbiamo bisogno ancora per definire un fumetto?

L'artista statunitense Coulton Waugh, nel 1947, pubblica il saggio The Comics, il primo libro dedicato ad analizzare l'arte del fumetto. Waugh è il primo ad avanzare l'ipotesi di Yellow Kid come primo personaggio dei fumetti e offre la sua definizione del mezzo: la sequenza narrativa delle vignette, il testo inserito nei disegni e la presenza di personaggi che appaiono con regolarità nella storia.

Un'altra caratteristica importante dei fumetti, e che ne segna la nascita solo da un certo momento storico in poi, è la sua riproducibilità. Propria del fumetto è la possibilità di essere riproducibile per essere diffuso a un gran numero di lettori, un aspetto collegato alla diffusione dei giornali nella seconda metà dell'800.

Il fumetto... prima di Yellow Kid?

Ma, quindi, davvero Yellow Kid è il primo personaggio dei fumetti a tutti gli effetti? Beh... non esattamente.

Nel XIX° secolo i giornali iniziavano la loro grande diffusione e, assieme a questi, anche le strisce satiriche e umoristiche. In Europa, a Ginevra, Rodolphe Töppfer pubblica nel 1827 diversi racconti per immagini come "Histoire de M. Jabot", anche grazie ai consigli di Goethe e sono molti a considerare questo artista il primo vero fumettista.

Sempre in Europa, questa volta in Germania, l'illustratore e poeta Heinrich Christian Wilhelm Busch, realizza nel 1865, per un giornale umoristico "Fliegende Blätter", le avventure dei bambini Max e Moritz. Anche se non compare ancora il fumetto, alcuni storici del ramo, come l'italiano Palmiro Boschesi, le considerano come le prime storie a fumetti.

Passato e... futuro del fumetto

Queste opinioni contrastanti rendono la cosa ancora oggi, spinosa e soggetta alle opinioni dei vari esperti a seconda di come questi considerano il media. La creazione di fumetti, come espressione artistica, si è ritagliata un suo posto nel cuore di milioni di appassionati, raggiunti da una infinità di storie dei propri eroi, dapprima grazie alla stampa e, in tempi recenti, al web.

La nona arte, grazie al suo linguaggio semplice ma evocativo, fatto della fusione tra immagine e testo, è ideale sia per raccontare una storia che nella progettazione grafica di materiale pubblicitario messa in atto da aziende e imprese.

0 notes

Text

Smile 2: un sequel che segue gli spunti horror del primo capitolo

Naomi Scott è la nuova protagonista della saga horror diretta da Parker Finn, che continua pedissequamente la storia del primo film di successo. Al cinema.

Gli horror d'intrattenimento sono tornati alla ribalta negli ultimi anni (o forse non se ne sono mai andati) e ogni tanto spicca qualche titolo che fa prepotentemente parlare di sé. Come Smile, la pellicola del 2022 con Sosie Bacon diretta da Parken Finn e basata sul suo omonimo corto di due anni prima.

Il punto in comune tra i due film

L'attrice interpretava una terapeuta che diventava l'ultima vittima di una sorta di parassita demoniaco che passava di ospite in ospite costringendolo ad uccidere, oppure uccidersi davanti ad un'altra persona a cui passare il morbo, entro sette giorni. Il finale era fortemente aperto con la giovane donna che si sacrificava in nome dell'ex fidanzato Joel, col volto di Kyle Gallner, che funge da ponte in Smile 2.

Smile 2: di nuovo nella tana del lupo

La carismatica protagonista del sequel

Sono passati sei giorni dal precedente capitolo, quindi manca poco alla scadenza soprannaturale al centro della storia. La regia di Parker Finn ci porta in medias res dentro questa catena di eventi apparentemente senza fine e arriviamo alla nuova protagonista femminile, la popostar Skye Riley, interpretata questa volta da Naomi Scott, perfetta per il ruolo e per reggere un intero film. La cantante è in lenta risalita dopo un terribile declino fatto di dipendenza da droghe e alcol che ha portato ad un brutto incidente nella sua vita. L'incontro con un vecchio amico, Lewis (Lukas Gage), la fa entrare nella pericolosa orbita di quella maledizione apparentemente infinita, lasciando perplessi la determinata madre-agente (Rosemarie DeWitt), l'ex migliore amica (Dylan Gelula) il timido assistente (Miles Gutierrez-Riley) e il produttore musicale (Raúl Castillo) che pensa solo al profitto.

Un sequel di cui c'era davvero bisogno?

Un'inquietante scena della pellicola

Parker Finn, nel bene e nel male, segue il processo creativo del capitolo inaugurale di questa saga potenzialmente infinita. Partiamo ancora da una buona idea e uno sviluppo interessante, che trasferisce dalla psicologia alla musica il core del racconto. Si instaura così una metafora della fama come qualcosa che ti fagocita e ti risputa fuori lasciandoti inerme e confuso, incapace di prendere decisioni sane e salutari per il futuro della tua vita. La regia passa dalla camera a mano a dei mini-piani sequenza con maestria e anche una buona dose di tensione narrativa, coadiuvata dall'utilizzo di jump scare che, per una volta, fanno davvero saltare sulla sedia e sono ben inseriti all'interno del tessuto narrativo.

Le bellissime coreografie del film

Anche l'estetica, complice la professione della protagonista, è estremamente curata e intrigante, utilizzando colori accesi e luci al neon per raccontare un orrore che si sviluppa da dentro e attraverso i movimenti del corpo, con coreografie meta-narrative. Dopo queste interessanti premesse, che potevano comunque distinguerlo nella massa di horror oramai proposti quasi con l'algoritmo e soprattutto uno dietro l'altro in sala, arriva il taglio con l'accetta (per restare in tema) del buon lavoro fatto, proprio come in Smile, e proprio nel gran finale.

Un terzo atto che rovina il film

Skye perde il controllo

Senza spoilerare nulla, vi dico invece che chiudere in modo anche interessante questa saga, pur avendo a disposizione dei pretesti narrativi che sembrano portare a quel tipo di epilogo, Smile 2 preferisce concludersi in una sorta di labirinto mentale della protagonista che non comprende più cosa sia reale e cosa no - e di conseguenza anche noi spettatori: non in maniera affascinante o accattivante, bensì ridondante e stancante arrivati a quel punto. Non solo: il messaggio finale, del potere della musica che da curativa diventa tossica, sia dal punto di vista dei fan e del fandom sia da chi sta dietro il microfono e deve affrontare il peso del successo, si perde e porta ad un epilogo che apre ad un ulteriore prosieguo della storia. Un vero peccato.

Conclusioni

In conclusione viene da chiedersi l’effettiva utilità di un film come Smile 2 dato che prende tanto il buono quanto il brutto dal capitolo inaugurale riproponendo lo stesso schema narrativo: un interessante punto di partenza e uno sviluppo semi-originale, che in questo caso riflette sulle conseguenze tossiche della fama e sul potere curativo della musica al contrario, per arrivare ad un terzo atto che manda tutto all’aria lasciando aperta la porta all’ennesimo sequel di una catena che non sembra non potersi spezzare, proprio come quella soprannaturale del film.

👍🏻

Naomi Scott, perfetta e carismatica come protagonista.

I jump scare ben assestati.

Una regia che crea tensione e un’estetica affascinante.

La nuova tematica affrontata…

👎🏻

…che però si perde dentro una struttura narrativa fotocopia del primo Smile.

I personaggi secondari sono davvero poco approfonditi.

Il finale annulla quello che di buono ha fatto il film fino a quel momento.

#smile#smile 2 movie#smile 2 2024#smile 2022#naomi scott#recensione film#recensione#review#movie review

1 note

·

View note

Text

È STATA LA MANO DI DIO

Non credo sia un caso che due dei più grandi registi italiani viventi, Mario Martone e Paolo Sorrentino, siano nati a Napoli. (per la cronaca il terzo, Nanni Moretti, è nato a Roma). Aggiungiamoci che anche uno dei più grandi attori italiani, Tony Servillo, è nato a Napoli e potremmo cominciare ad avere un numero di dati che possono non essere del tutto casuali. Napoli è una città che esprime talenti ed è una città molto cinematografica messa in pericolo da due rischi: la tendenza alla retorica e quella al folcklore. “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, non è un film su Napoli, non è un film su Maradona e forse non è nemmeno solo un film su Paolo Sorrentino, è piuttosto un film sulla dialettica, se posso mutuare un termine hegeliano, e in particolare sulla dialettica della vita dove gioia e dolore (tesi e antitesi), dànno luogo alla consapevolezza (sintesi). E dove, meglio che a Napoli, questi accadimenti possono trovare picchi emozionali estremi nel bene e nel male? Città capace di grandi emozioni, di grandi entusiasmi, di grandi disincanti, di grandi tragedie e di grandi commedie. Se volessimo, questa è la lettura di un film che molti vedono come (una prematura), autobiografia cinematografica di Paolo Sorrentino. Certo proporre un’autobiografia a cinquant’anni potrebbe sembrare vagamente autocelebrativo. Trovo invece che in “È stata la mano di Dio”, Sorrentino abbia espresso, nel suo linguaggio cinematografico che mescola mirabilmente una “Neue Sachlichkeit” partenopea a un “barocchismo” cinematografico felliniano e profondamente italiano, una congiunzione astrale. Il film, come tutti sanno, racconta l’adolescenza di Fabietto (il giovane Sorrentino), che vive il dramma della perdita dei genitori e la conseguente convinzione di voler fare del cinema, proprio in coincidenza dell’epopea napoletana di Diego Armando Maradona. La mano di Dio non è solo quella del calciatore argentino che segna un goal “canagliesco”, e geniale all’Inghilterra, ma anche quella che spinge Fabietto in fuga dalla realtà, verso il cinema, luogo del sogno per eccellenza. Un’immagine di Napoli che solo chi conosce a fondo la città o come chi vi scrive, ha radici in quella terra, può forse comprendere a fondo. L’intervento del divino è a Napoli una realtà fattuale su cui contare, magari un divino un po’ più alla portata di tutti, diciamo “alla buona”. Cos’è un goal fatto con la mano, se non la sublimazione dell’arte di arrangiarsi che ha trovato da sempre la sua terra d’elezione ai piedi del Vesuvio? Se il vaso che Troisi in una famosa sequenza di “Ricomincio da tre” chiamava a sé si fosse mosso verso di lui, ogni problema sarebbe stato risolto. La mano di Maradona è il piccolo trucco che aiuta il divino ad intervenire ed é ciò che convince Fabietto ad utilizzare la magia “divina” del cinema, per raccontare un mondo altrimenti triste e cupo, fatto di morte e di sofferenza. Non so se il film rasenti la perfezione, forse non era necessario ribadire in maniera esplicita e reiterata l’idea che la realtà sia deludente, magari qualche soluzione visiva e narrativa non è perfettamente a punto, come l’immagine di Fabietto riflessa nel finestrino del treno in viaggio verso Roma, con sottofondo di “Napule è” di Pino Daniele fa un po’ troppo “realismo socialista partenopeo”, ma battute a parte, questo film potrebbe portare davvero in Italia l’Oscar che manca dai tempi di Roberto Benigni.

35 notes

·

View notes

Photo

Da: SGUARDI SULL’ARTE LIBRO QUARTO - di Gianpiero Menniti

LA BIBBIA DI PIETRA

Lo stile di Wiligelmo è sintetico, essenziale, per certi versi brutale nel suo tentativo di descrivere con potenza narrativa i temi della fede. Si consideri il ciclo delle "Storie della Genesi", le lastre in altorilievo poste sulla facciata della cattedrale di Modena. Si tratta di un racconto che prende avvio dalla “creazione”, prosegue con il “peccato originale” e la “cacciata dal paradiso” fino all’uccisione di Abele, poi la morte di Caino e il diluvio universale con “l’arca di Noè”. Sono come le "strisce" di un fumetto antico. Una in particolare mi ha attratto, per la semplicità ricca di significati nella sequenza di quattro narrazioni: al Dio incorniciato in una mandorla, retta da due figure angeliche, segue il dio “creatore” che infonde il soffio vitale ad un tozzo Adamo ancora piegato dall’inanità. Poi è da un Adamo dormiente che Dio trae Eva, donna sorta dalla costola dell’uomo. Quindi Eva coglie la mela e Adamo la divora. Come dare intensità alla colpa suprema? Ecco il primo colpo d'artista: Adamo ed Eva che delle fasi di creazione mostrano le proprie nudità, nella scena del peccato entrambi si coprono il pube. L'iniziale, innocente purezza è perduta per sempre e con essa sorge la condanna dell’umanità alla fatica, alla sofferenza ed alla violenza che saranno i temi delle scene successive. Come uno spot: un racconto evocativo in pochi istanti. Così, la cattedrale romanica diviene una bibbia squadernata per il popolo dei fedeli, semplificata dalla forte valenza espressiva delle immagini private di allusioni estetiche gratuite, inutili, ridondanti. Wiligelmo va “dritto al sodo”. Ma perché? Perché egli sceglie questo genere di modello, che può essere accostato alla tradizione tardo-antica? Si tratta di adattare proprio l'intuizione agiografica della Roma del IV secolo ad una sensibilità nuova, che sostiene l’atto espressivo e lo fonde in un’esigenza finalistica. La struttura paratattica delle Storie della Genesi di Wiligelmo è pura estetica della narrazione: come tale, essa non ricerca il virtuosismo se non divenendo capace di cogliere, nella successione rapida dei segni, l’intuizione esegetica dello spettatore. Poichè la cattedrale romanica è il centro vitale della città medievale nell’epoca della rinascita, tra i secoli X e XI, ebbene essa non può che assumere in sé ogni funzione di emanazione del sistema culturale che rappresenta. E poiché non esiste cultura priva di interazione comunicativa, la cattedrale romanica diventa la fonte di un modello di vita, scrigno prezioso di valori sociali fondati sull’espressione dello spirito religioso. Come nel caso dell’icona che è "soggetto-oggetto" di devozione, la cattedrale e le sue sculture sono una ponderosa icona di pietra alla quale i fedeli possono rivolgere le loro attese di conciliazione con lo spirito universale e dalla quale trarre identità. La cattedrale non è una parentesi nelle vicende dell’uomo medievale ma presenza dell’indispensabile manifestazione di valori attestati e condivisi. Ecco perché un artista come Wiligelmo plasma le figure in un'essenziale funzione estetica. Anche negli aspetti apparentemente più minuti: l’attenzione che rivolge all’articolata e naturalistica realizzazione della veste del “creatore” è esigenza di contrasto con i corpi nudi e rozzi di Adamo ed Eva, è comparazione del divino e dell’umano, è intuitiva descrizione della figura nobile. Questa è la salda ed intellegibile regola grammatica della figurazione. Tanto di cappello a Wiligelmo, il "Kubrick" del Medioevo.

Wiligelmo (vissuto tra l'XI e il XII secolo), "Storie della Genesi" (1099 circa), facciata del Duomo di Modena.

In copertina: Maria Casalanguida, "Bottiglie e cubetto", 1975, collezione privata

8 notes

·

View notes

Text

La prossima volta, magari...

Due balordi rapinano una partita a carte. E fanno ricadere la colpa su uno che l’aveva fatto un po’ di tempo prima. Purtroppo uno dei due ha la lingua troppo lunga. Il che non può non avere conseguenze. La critica sostiene che Cogan Killing them softly sia un’occasione mancata. Può essere. Però non è del tutto balordo. Oh, difetti ne ha. Una certa lentezza narrativa nonostante la durata di appena un’ora e trentasette. L’eccessiva presenza di dialoghi non esattamente utili (parlano molto e spesso inutlimente). Una trama che certo non brilla per originalità. Passiamo ai pregi. Qualche interprete di peso: Brad Pitt, Ray Liotta e James Gandolfini. Poi è un noir ironico, per lo meno nelle intenzioni. E la sequenza dell’omicidio di uno dei protagonisti (non vi dirò quale) non è per niente male. Questo però non basta a compensarne i limiti. Per imitare quelli più bravi bisogna essere bravi. E qui tanto bravi non sono stati. Magari andrà meglio la prossima volta. Come c’era scritto una volta nelle confezioni delle gomme americane.

6 notes

·

View notes

Text

La Fotografia Sociale ed Umanistica

di Renzo Saviolo: --

Cameron, Nadar, Riis, Hine, Sander, Lange, Evans, Cartier Bresson, Shaan, Frank, Arbus, Avedon, Jeffries.

Gruppi variamente impegnati con un fondamento comune.

Fattoria, Vita, Foto Legue, Magnum, PIC, Famiglia dell'uomo, Foto stampa.

Questi nomi non vogliono rappresentare una gerarchia di valori al livello più alto, ma semplicemente quelle figure e istituzioni che meglio si prestano a rappresentare l’oggetto della nostra indagine.

Nel 1839 giunse a compimento il mezzo che sarebbe diventato il linguaggio visuale dell’età industriale.

I due principali elementi, la camera oscura per quanto riguarda l’ottica e l’annerimento dei sali d’argento, per l’alchimia più che per la chimica, erano note da tempo.

La fotografia fu, al tempo della rivoluzione industriale, quella che accompagnò l’età dell’energia nelle sue varie forme quali il vapore, l’elettricità e il motore a scoppio, giungendo ad un uso dell’immagine che aveva ristretto il mondo e, come l’oggi dimostra, perchè lo sviluppo della tecnica lo ha permesso, diventato alla portata di tutti.

La fotografia contemporanea porta la comunicazione dell’immagine e il suo uso al punto che le trasformazioni digitali hanno reso la visualità così inflazionata da poter parlare di morte dell’immagine, poichè la quantità sembra aver ucciso la qualità e riempito il mondo in modo tale da rendere tutto rumore di fondo.

Nei suoi vari aspetti questo faceva dell’immagine fotografica un certificato di realtà che ben presto fu percorso in ogni direzione, dato che si prestava, man mano che lo sviluppo tecnico lo consentiva, a soddisfare esigenze documentaristiche, artistiche, sperimentali le più diverse.

Ben presto fiorirono tutte le applicazioni possibili nei diversi generi, man mano che l’evoluzione apriva nuovi settori e rendeva in grado di affrontare tematiche diverse, allargando il linguaggio capace di parlarci di ogni aspetto del mondo.

Fin qui si era sempre parlato di immagini singole che potevano racchiudere in sè un aspetto compiuto; mettendo più immagini in sequenza sullo stesso argomento e mostrandone momenti diversi, si sarebbe raggiunta la dinamica di un fatto temporale, sia pur limitato ad una sintesi dei suoi momenti salienti.

Questi nuovi confini erano le basi per lo sviluppo futuro di cinema e televisione. Si poteva ora non mostrare staticamente il mondo, ma farlo seguire nel suo farsi.

Il nuovo permetteva possibilità che la visione non aveva mai conosciuto, se l’età industriale non avesse consentito l’uso della macchina nel campo della visione, come era avvenuto in tutti gli altri settori. La conquista del tempo instaura un rapporto singolare fra oggetto di cui si ferma per un istante il divenire, mantenendolo fisicamente presente e immobile.

Nasce così quello che nel primo caso fu denominato “Documentario fotografico” che aveva il suo corrispettivo nel cinema nel “documentario”. Successivante il “Reportage” sarà la nuova frontiera, oggi spostata su “Phototelling” e “Storytelling”. Dobbiamo ricordare che tuttavia il mezzo linguistico è sostanzialmente simile, per non dire lo stesso, di quello usato nel fotormanzo che, a sua volta, fatto salvo il movimento, è quello del fumetto. Si può ora operare quella sintesi narrativa per immagini che aprirà la pagina più ricca, gloriosa e legata all’essenza del processo fotografico che è il reportage sui settimanali illustrati.

Sarà particolarmente efficace la successione delle foto, frutto di azione sul campo o scelte a posteriori. Offre uno strumento che ha dato lo sviluppo più potente della fotografia. Tutto si gioca sul fattore tempo e sulla capacità di organizzarlo.

Un esempio d’uso della temporalità sarà quello di Bresson la cui analisi ci offre un utile strumento.

Il topico “momento decisivo” è l’esempio più singolare di quell’attimo in cui l’azione si porta al suo sviluppo estremo e diventa l’aspetto centrale, basato sulla fotografia di soggetti nel quale i movimenti delle varie forme raggiungono in una frazione di secondo il classico equilibrio a cui la sua opera ci ha abituato.

Il massimo di ciò che storicamente è stato prodotto appartiene al genere del reportage sui temi sociale e umanistico. Differenze utili soltanto per meglio comprendere i limiti entro i quali le varie personalità, più che i vari generi, operano. Ricordando che le categorie servono soltanto a meglio chiarire dove, come e perché tale autore si caratterizza, definito da scelta del soggetto, modalità operative e, in una parola, stile.

L’occasione di queste note è data dalla notizia di una mostra di Robert Frank, fotografo tanto grande quanto misconosciuto dal pubblico americano, per la profondità della sua critica della società e del mondo. Si verifica per lui quella intolleranza ideologica verso atteggiamenti culturali diversi dalle linee dominanti.

Parlare di Frank ci consente di tentare un approccio verso autori che si sono posti sempre con assoluta libertà di giudizio, sensibilità per il mondo degli esclusi ed in sostanza per quella che si definisce “alienazione”. Frank è una punta di diamante, ma le sistematiche categorie di sociale e umanistico sembrano incapaci di cogliere in una definizione coerente tutte le diverse accezioni di certi autori.

Julia Margaret Cameron, Portrait of John Herschel, April 1867

Il problema si presenta col nome della più grande ritrattista dell’800 e forse di ogni tempo, J.M. Cameron. La sua opera: ritratti di grandi personalità scientifiche, letterarie, artistiche a mezzo busto e, da quando ha potuto usare obiettivi che permettevano la vicinanza al soggetto, primi piani di grande espressività e di affascinanti volti femminili che non erano altro che le cameriere di servizio nella sua casa. Le categorie indicate non bastano per definire la dignità e il carattere di personaggi, per cui si può parlare di forme encomiastiche. Non si tratta di una critica sociale, si è nobilitata la realtà con una trasfigurazione, il suo aspetto più creativo.

Nadar, Portrait de Sarah Bernhardt, 1865

Questo invece non è nell’altro grande protagonista del ritratto dell’800, Nadar, che nelle sue mezze figure ci dà I maggiori esponenti del mondo parigino come immobili nature morte più che con caratteri pulsanti vitalità.

Jacob Riis, Boy working in sweatshop, ca.1880

Jacob Riis è invece il vero iniziatore della fotografia sociale. Giornalista del Time, comprende che la parola non basta più per raccontare il reale, ma che si può, anzi si deve mostrarlo. Ed ecco allora nascere un grande fotografo, ammirevole nella sua capacità di cogliere l’essenza del soggetto, ciò dimostra che non è la tecnica e la bella immagine a risolvere i problemi ma la capacità di capire, l’empatia per il soggetto e la sensibilità per trasformare il tutto in figura.

Lewis Hine, Children working in a cotton mill in Macon, Georgia, in January 1909

Similmente Hine può adoperare mezzi piò evoluti, Il suo mondo dei bambini al lavoro e nell’innalzarsi dell’Empire State segnano con potenza l’evidenza di risultati che fanno storia.

August Sander, Konditor, Köln 1928

Allo stesso modo Sander negli “uomini del XX secolo” mostra l’ambizione di illustrare con un potente affresco i volti ed i caratteri dell’umanità del tempo. Mostrare il vero è sempre rischioso, infatti I nazisti, che volevano il guerriero trionfante, non potevano tollerare l’illustrazione di quella umanità dolente e distrussero parte dell’archivio. Sander è ascrivibile al sociale, poichè I volti e gli atteggiamenti mostrano i viventi di quel mondo come un prodotto dell’ambiente più che la caratterizzazione individuale del soggetto, tipica del ritratto.

Dorothea Lange, Migrant Mother (Florence Thompson) 1936

Quanto le categorizzazioni siano intercambiabili lo dimostrano le figure umane della Lange nella loro capacità di evocare un patetismo che non può non essere nominato come umanistico. Nella caratterizzazione di questi personaggi non si può escludere la dimostrazione del problema sociale.

Walker Evans, Bud Fields and his family at their home, Hale County, Alabama 1936

Walker Evans è figura più facilmente classificabile. Le sue scene stradali ne fanno il più rappresentativo degli ambienti americani.

Henri Cartier Bresson, Coco Chanel, Paris 1964

Cartier Bresson non può non esser nominato benchè le sue immagini trascendano ogni limite di categoria, rispondendo a criteri più estetici che politici, ponendosi come maggior interprete della “street photography”, definizione ineccepibile. non potendosi negare che Bresson trovi nella strada il proprio teatro. Altro è il suo reale interesse: la trasformazione dell’accidentale in assoluto attraverso l’astrazione geometrica. Altro ancora può invece dirsi dei ritratti, cui si dedica alla fine dei grandi viaggi. La caratterizzazione con la quale rende l’essere della persona al di là dei formalismi perfetti ne fanno il capostipite della categoria del “ritratto ambientato”, dato che l’individuo è sempre inserito nel suo ambiente, con tagli piuttosto larghi che articolano lo spazio della scena.

Ben Shahn, Blind street musician, West Memphis, Arkansas, 1935

Ben Shahn, il grande pittore americano, diventa anche un grande fotografo per merito di Walker Evans e sarà strettamente bressoniano, cosa certamente non facile, con tagli fortissimi in primi piani di grande intensità espressiva.

Robert Frank, Trolley, New-Orleans 1958

Venendo ancora a Frank, la desolazione, il vuoto, la luce spettrale, il senso di latente angoscia che permeano le sue immagini ne fanno un autore tanto grande quanto difficile

Diane Arbus, Identical twins, Roselle, NJ 1967

Di tutt’altra materia è fatta l’angoscia di Diane Arbus, che trova nella mostruosità del mondo esseri singolari che rappresentano più I problemi personali suoi piuttosto che della società o degli individui.

Richard Avedon, Bee man, 1988

Il caso di Avedon è singolare. Autore grandissimo nella fotografia di moda, i cui soggetti abituali sono bellezza, lusso, ricchezza, dei quali possiede tutte le chiavi, sentirà il bisogno, quasi a compensazione, di trovare in se stesso un’altra anima e la sua capacità di esplorare altre dimensioni in senso opposto, toccandoi temi che sarebbero i più lontani dai suoi abituali, quali le donne bruciate dal napalm a Saigon, la morte del padre, il grande affresco dell’ “American West”, in cui la teatralità dei personaggi è di un’umanità dolente e rassegnata sotto gli orpelli che la caratterizzano. Ovvio che l’ottimismo americano non volesse riconoscersi in tale dimensione, che resta una pietra miliare unificando i due generi. È un fenomeno recente, ma si pone da subito a fianco dei maggiori esempi che la storia ci ha consegnato.

Lee Jeffries, da Homeless, 2008

Si tratta di un nome affacciatosi alla ribalta al massimo livello, allargando la raccolta di capolavori di un nuovo fotografo, Lee Jeffries. Con i suoi “Homeless” ha rifondato il livello della fotografia umanistica. Le sue maschere, simili a interpretazioni teatrali del tragico, ossessivamente presenti, al limite dell’ecccesso, rappresentano certamente un ambito di carattere sociale, riaffermando che la dignità umana non dovrebbe mai essere messa in dicussione. Ma questa denuncia non può neppure essere taciuta.

Quale società vi è dietro questi volti? Quale percorso ne ha modellato la storia? Ma altresì le espressioni che alterano questi volti trovano una dimensione perfino artistica nel loro eccesso. Sollevano il problema dell’estetizzazione della rovina, ma la questione è già stata risolta da Salgado e da Nachtwey.

La fotografia sociale scriverà le sue pagine più gloriose con una serie di istituzioni che hanno usato la fotografia come strumento di conoscenza non solo individuale, caratterizzate da un atteggiamento di empatia nei riguardi dell’umanità ed un’attenzione positiva verso la sofferenza, ovunque si manifesti.

L’elenco rappresenta una scelta di istituzioni molto diverse, ma che hanno nelle forme più profonde un atteggiamento che vede nell’uomo la dignità ed il diritto così spesso negati.

Ciò che colpisce in questi enti è la loro varietà.

Per il “Farm” si tratta infatti di un organismo governativo, quindi di una rivista illustrata settimanale, di un’associazione privata ideologicamente orientata, di un’agenzia fotografica giornalistica, di una Fondazione-Museo alla memoria, di una mostra fotografica, di un concorso fotografico mondiale.

Il tratto comune, che tranne l’agenzia Magnum francese e il Press Photo olandese sono tutte iniziative americane a testimonianza del fatto che il dinamismo, la vitalità americana si è impossessata della fotografia fin dal suo apparire, diventando in pochi anni, come dimostrato dalla produzione industriale dei materiali usati per la fotografia, facendone ciò che in poco tempo sarebbe diventata la tecnica e l’estetica visuale della modernità.

Sopra ogni altro fenomeno apparso nel mondo della fotografia svetta la Farm Security Administration. Chi potrebbe uguagliare con l’organizzazione sociale del progressismo Roosveltiano comprendente i nomi più illustri dell’epoca, con una produzione di migliaia di immagini, una sorta di “mission”, ambientale e sociale insieme, la più ampia iniziativa di ogni tempo. A sostegno ecco nascere LIFE, il prototipo di ogni rivista, che con la tiraltura di milioni di copi ne faranno un modello inarrivabile, radunando la crema del fotogiornalisnmo mondiale.

La Photo Legue è la più progressista raccolta di fotografi che vedono nel mezzo uno scopo non puramente estetico, ma la documentazione e la denuncia dello stato delle cose, in una generale aspirazione al progresso e all’uguaglianza.

Il Magnum vuole riscattare il lavoro del fotografo dalla schiavitù della committenza, restituendo potere agli autori, altrimenti asserviti al mercato, divenendo per qualità e prestigio la prima agenzia al mondo.

L’International Center, viene fondato dal fratello di Capa in memoria dei caduti sul campo, veri martiri della missione del “mostrare”, insieme alla scuola, al museo ed alle mostre.

Family of Man è probabilmente la più grande e bella mostra di tutta la storia della fotografia. Non è una mostra, è un’opera d’arte in forma di mostra, creata da Steichen, direttore del Dipartimento di fotografis del MOMA, composta da 500 immagini di auori diversi che mostrano la vita umana in tutti I suoi atteggiamenti nei diversi paesi e culture.

Infine il Press Photo, il piò grande concorso mondiale che mostra ogni anno la situazione del fotogiornalismo, le tendenze, I temi e lo stile dominante, fornendo un attendinile quadro dell’attualità.

Da quanto esaminato si conferma il ruolo primario della fotografia quale strumento di conoscenza, comunicazione e creazione anche artistica, vero mezzo tipico dell’età industriale, dotato di una travolgente capacità innovativa, come dimostrato dalla rivoluzione digitale che ha rovesciato ogni cosa con tempi che rendono l’aggiornamento sempre più impegnativo e necessario.

Tutto cambia e non si può non inseguire la vita di un mondo che non è più il nostro anno dopo anno. Ma che deve diventarlo.

Bisogna racogliere la sfida e trovare un determinato coraggio. Altro modo non c’è.

14 notes

·

View notes