#jr東日本総合車両センター

Explore tagged Tumblr posts

Quote

JR東日本は14日、福島県の郡山総合車両センターで約1年間にわたり、電車モーターの定期検査の一部を、国土交通省令に基づく基準通りに実施していなかったと発表した。部品の傷や亀裂を探す専用装置が故障し、モーター164台分を目視のみで確認していた。破損の恐れはないが、正しく検査したものに順次交換する。 JR東によると、部品にブラックライトを照射して傷などを検出する装置が昨年1月に故障。省令に基づく整備実施基準では、この装置による「探傷検査」を求めているが、今年2月上旬まで目視で検査していた。担当者に省令違反の認識はなかったとしている。

JR東、モーター検査で省令違反 電車164台分、目視のみ確認(共同通信) - goo ニュース

2 notes

·

View notes

Text

2025.2.9 抗議集会「こんないヤバい大阪・関西万博 ーメガイベントの暴力を考える」

大阪・関西万博、開催が近づくにつれボロボロな状況が隠せない中で、それでも中��しない。やめられない。これは私たちがTokyo2020オリパラで経験したものそのままです。バベルの塔のようにそびえる新国立競技場のすぐそば、千駄ヶ谷社会教育館は小さいが街の暮らしに身近なかんじ。ここに、関西を拠点に活動するバビロン解体企画のかたをお呼びして、一緒に万博及びメガイベントの問題を考え、抗議する集会を開きました。

前半では、大阪・関西で現在とこれまでなにがやられた、やられているのかを、釜ヶ崎を中心に活動する研究者原口剛さんに話していただき、休憩をはさんで後半、昨年12月1日に行われた釜ヶ崎強制執行について、現地で共同炊事に参加している方にお話を伺いました。そのあと質疑応答で議論を深めました。

第一部 大阪・関西万博でなにが起きているのか 原口剛さん

1)なぜ、いまさら「万博」なのか

・高度経済成長期の「64年五輪→70年万博」の反復により現実から目を背ける。

・維新のプロパガンダ。カジノ誘致のためといえば難しい公的投資を「万博のため」で正当化。

・80年代以降のイベント中毒都市。堺屋太一「イベントオリエンテッドポリシー」を維新が継続。「大阪都構想」など、さらに強権的に開発を進めたがっている。

2)性暴力とハラスメントの祭典

・アンバサダーに、宝塚歌劇団やダウンタウン、テーマ事業プロデューサーに河瀨直美が名を連��る。(※ダウンタウンは25年3月31日にアンバサダーを退任)

3)こんなにヤバい「人災の島」

・2024年3月には万博会場の一部でメタンガスに引火した爆発事故発生。廃棄物処分の埋め立て地である人工島、夢洲。

・2024年7月5日、海外パビリオンの建設現場で車両から鋼材(長さ10メートル、厚さ5ミリ)を吊り上げて運び出す際、誤って鋼材を落下。幸いけが人はいなかった。

・2024年9月9日、会場建設現場で、労働者が階段から転落、2~3メートルの高さから落下。頭から出血し病院に搬送。

・2024年11月1日、海外パビリオン建設に従事していた労働者が約3メートルの高さから落下、腕の骨を折る重傷。

工期の遅れを取り戻すべく強行される突貫工事。

・島には北の橋と南の地下トンネルしか出口がない中、台風や地震の際、逃げ場がない。

4)自然の支配と「採掘」

・夢洲は誰も住んでいない。2008年オリパラ誘致した際、舞洲を会場、夢洲を選手村にする計画だったが、北京に負けた。

・淀川左岸線工事。もともと進められていた建設プロジェクトだが、万博関連事業として推し進められる。新大阪駅と会場を結ぶシャトルバス専用道路として暫定利用の予定。大深度地下を使った高速道路。

・リニア中央新幹線建設プロジェクト。「万博開催やIRの実現を契機に大阪・関西への訪問客の増加が見込まれる」として全線開通の前倒し(2045年→2037年)を、大阪、三重、奈良が国とJR東海に要望(2025年1月21日)

5)こんなにヤバい、膨らむ費用

・会場建設費 1250億円(2017年当初)→1850億円(2020年12月)→2350億円(2023年11月)

・会場運営費 809億円(2019年12月)→1160億円(2023年12月)

・インフラ整備 約9兆7000億円、アクションプラン 約2兆8000億円、など間接的費用も。

6)内ゲバ、自己崩壊、責任のなすりつけ

・売れないチケット、進まぬ建設。

・維新 対 政府(自民)、吉村 対 万博協会…。

7)こんなにヤバい、「気運醸成」と参加の強制

・メディアと学校をつうじた動員。学校の修学旅行、遠足、すでに3つの市町村が拒��宣言。

8)こんなにヤバい、都市全域を舞台とした<社会実験>と浄化の暴力

・維新の都市開発の目玉は、「カジノ」「万博」そして「うめきた」※(都市再生緊急整備計画地域)。

※旧国鉄車庫あと。立ってる文字「GRAND GREEN OSAKA」のところで原口さんが学生たちに解説していたら、警備員が飛んできた。

・大阪メトロによる「顔認証を用いた次世代改札の社会実験」

・大阪市内全域での路上喫煙禁止と罰金。

・東洋ショー弾圧、太融寺ホテル街※の「浄化実験」(言説というもうひとつの闘いの領域)。

※「立ちんぼ」が居づらくなるように、地元住民と大阪府警曽根崎署が連携して道路を目立つ黄色に塗装。「警視庁科学警察研究所からアドバイスを受け、目立つ場所を嫌がる人間の心理を利用し、」「自発的により良い選択に導く行動経済学の理論「ナッジ理論」に基づき」「府警はこの一年で約30人を売春防止法違反容疑で摘発している。」(産経新聞)

・釜ヶ崎、2024年12月1日、強制排除。

■万博への問いと抗い

・2025年万博を批判する声ですら70年万博を神話化していないか。帝国主義・植民地主義の原点である「第五回内国勧業博」(1903年)を忘れ去っていないか。

・現在、なんら熱狂を呼び起こすことなく、冷笑や揶揄や無関心が広がっている。万博に踊らされていないという事実は重要、けれども、いやいやながら黙認していることになりかねない。このまま黙認し続ければ都市は連中の好き放題に開発され、公園からは<居場所>が根こそぎ奪われ、警察暴力や監視テクノロジーが我がもの顔で街を支配するだろう。あちこちに現れる万博宣伝ロゴを圧倒するほどの、反万博の声を!

・万博を「自己崩壊」にまかせるのではなく、私たちの手で葬り去ること。メガイベントに繰り返しNOを突き付けてきた、国内外人びとの声とともに!

質疑応答

・開催費用などについて、五輪では、IOCが出す部分もあったり、一方、都と国、二重に取られてる感じがあったりしたが、万博では費用負担はどうなっているか?

間接的費用についてはもう少し調べないといけないが、会場建設費と運営費は、国と自治体(大阪市)と経済界が三分の一ずつ出すことになっている。IOCにあたる組織はない。建設費がこれ以上になってももう国は出さないと言っているので、そうなれば大阪市が負担することになるだろう。

・大阪・関西万博という名称、「関西」、関西広域連合(鳥取や徳島も含む)も地域おこしってかんじでかんでるのか?と思うが。

万博協会の理事は、理事長はもちろん経団連会長、理事には経済界の会頭や、大学の学長、それが京都の大学とか、大阪だけじゃないいろんなところから集まってる。「空飛ぶ車」の実験を神戸港でやるとかいう話などおいしいとこを絡みたいということは関西中に広がっている。

・五輪では、自衛隊が出てくるとかハードな警備と監視のシステムがすごかった。大阪では、大阪メトロの顔認証システムなど、警備より監視のほうかな、と思うんですが。

今、僕が感じているのは、情報テクノロジーを使った監視が、いま、どれくらいいけるのか試み、実験したがってる、「社会実験」の名のもとにいろんなことがやられている。五輪でも社会実験はやられていたと思うが万博、関西ではこれが目に付く。その一つが顔認証改札。すぐに実用というよりは、一回実験でデータを取ってどのくらいうまくいくのかをこの機会にやってみる。データを集めることをやる。ガタイのいい警官が出てくるのではなく、情報をいかに吸い取るかという仕掛けが街中いろんなところに増えている。チケットも、実験。実験は評判悪くて失敗しているが、狙いが重要。デジタルチケット、登録するのに万博IDを取得しなければならず、そのためにいろんな個人情報を入力しなければならない。どれだけ自発的に情報を出させることができるかを実験している。たぶん国レベルだとマイナンバーカードでどれくらい情報をコントロールできるか、できれば口座まで握りたいのが本音で、その実験を万博チケット販売のデジタル化という名目で行われている。ただ、みんなが万博行きたくてチケットに殺到してるなら成功するが、そうじゃないので紙のチケットも作りますと言っている。でもすでに100万人くらいのデータを取ったはずです。

・(大阪メトロで顔認証改札を見てきた人から)メトロの職員さんは顔認証改札を通っていたので、登録させれているのじゃないかと思います。

第二部 フリートーク

・釜ヶ崎、センター周辺で暮らしている野宿の人たちに対する強制執行 釜ヶ崎で共同炊事に参加している方

5年くらい、釜ヶ崎センター前で、毎週月曜日に共同炊事と寄り合いを一緒にやっているものです。5年間、ニュースになったりしていないけれど生活している人にはすごく困った大きな排除もありました。まず、今の形でセンターまわりでひとが軒下で住んだり寝たりするようになったのと、私たちが共同炊事と寄り合いを始めたのは2019年3月31日、あいりん総合センターが閉鎖されかけた日でした。もちろんその以前から続いていることもありますが、ひとつの始まりがその時で、閉鎖が阻止されて24日間占拠、私もそこに住んでいました。当時100人くらいの人が寝泊まりしていて共同炊事もするようになりました。4月24日に急にセンターの中から追い出しがあり、シャッターを閉められてからは軒下で寝るようになりました。団結小屋も建って、そこから共同炊事を毎週月曜日にするようになりました。その後2020年4月に、大阪府が、市もおカネを出していますが、府が寝ている人たちと団結小屋を追い出すための立ち退き訴訟を提訴しました。一審、二審、そして2024年5月に最高裁判決が出ましたが、毎回、判決前に追い出しできる、仮執行はつかなかったのが、画期的でした。

2022年、みんなが���洗ったり、共同炊事に使っている、近くの公園のトイレの水道、それが工事で改修されて、蛇口が3個から1個に、ひねる式がプッシュ式ですぐ止まっちゃうやつにかえられて、それはとても困ったので区役所の担当課に電話で抗議したんですが、今もプッシュ式のままで。

あと、仮庁舎の横の高架下でけっこう寝てる人がいたんですけど2022年8月に急に追い出しがあって、それまでちょっとした門があったのが背が高くてがっしりした門に作り替えられ夜間施錠されるようになりました。抗議して交渉したのですが、その後開けられることはなくずっと夜間寝られない状態になりました。夏の暑さや冬の風をしのげる貴重な場所でした。

2022年にそのようなことが続きました。センターの解体、建て替えが市や府の想定より4年遅れているそうです。裁判があったから。センターに手を出せないのでそれ以外の場所で排除を進めていたと思います。

昨年12月1日に追い出されてしまい、今は鋼板が張られてその場所では寝られないし共同炊事していた場所もないので、道路にはみ出して毎週月曜日に寄り合いと共同炊事をやっています。毎週警察が来て、「道路を不正使用」メジャーで測って、「何センチはみ出してる」「2回警告しました」と言ってくる。別の場所で共同炊事をやると次の週「ここで炊き出しやらないでください」と張り紙される、行く先々で追い出そうとして来るなと思っています。

あと、西側の山王では、友達が地上げ屋にあって立ち退かされたりしています。五輪の時の霞ヶ丘アパートと同じように、ここも高齢の方が多く、近所の関係、コミュニティがしっかりあって、死ぬまでここで住みたいと思っていたかたがいます。

・会場から質問、感想と応答

〇地上げは釜ヶ崎や山王だけじゃなく大阪全体で起きているのか?

●原口さん 家賃が払えなくて立ち退かされることは大阪中で起きていると思うが、更新の時に大家が変わって、それだけでなく家賃を挙げるというケースは僕は山王でしか聞いていない。今、釜ヶ崎の周りの状況がどうなっているかと言うと、環状線が走ってて天王寺と新今宮駅がメインストリート、ここから南にかけて安い家賃の家があるんです。小さな店がまだたくさん残ってたのが一掃され2010年代にあべのハルカスができて、一気に地価が上がり、天王寺公園は近鉄不動産に管理が売り払われてPPFです。ここ一帯、ショッピングモールとかタリーズコーヒーとか。やばい公園には必ずスタバかタリーズコーヒーが出てくる。子どもの遊ぶのも有料で、ちょっと不審だったりするとプライベートセキュリティが飛んでくる場所になってしまった。もともと空き地だった場所を大阪市が売り払って星野リゾートがドーンと進出してきて、労働者の街だったところが一部激変した。今、ここは万博の宣伝広告をやっているのを見せられた。山王町はドヤ街だけど、築50年とか当たり前な木造の家がならんでいて、家賃がメチャクチャ安くて、デベロッパーから見たらこんなおいしい場所はない、しかも隣の天王寺は地価がどんどん上がっている。オーナーったタイミングで家賃値上げします、というアプローチでプレッシャーかけてくるのは山王ならでは。

〇五輪では選手村の名目で晴海の都有地を9割引きで払い下げました。大阪府の財政状況は全都道府県の中で最悪ですが、万博をやることにより借金が増えます。財政の問題、我々の税金の無駄な使い方の問題だと言うのが私の意見です。

●原口さん 税金の問題は大問題です。万博をやることで市民一人当たり2万円の負担、とすでに報じられていて、大阪で生活する人が万博に冷淡になっている背景のひとつになっています。もっと追及していかないといけない問題であることは間違いないです。しかし一方で、財政の問題として語られすぎると、財政分析のできる専門家が話してみんながそれを聴いて学ぶという関係にどうしてもなってしまう。もっとそれだけじゃないところでも問いを広げ声を上げることが僕の問題関心なんです。たとえば、公園、にぎやかに見えるけれどおカネを持ってる人だけが使える公園、おカネを持ってないとおことわりの公園って、公園なの?大学で言うと儲かる大学にならないといけないという、企業的論理でいかに財政を回復させるかにフォーカスを当ててしまっているところが、ぼくらが万博に対してNOと言えなさになっているところが僕の問題意識としてあります。

〇学校では財政や税金の授業をやらないが、私たちが払わないと罰せられるのに使い方については何兆円という会計の中身が明らかにされていない。50年前と同じ考え方で見てもダメ。新しい見方で税金、財政の問題を見ていくことで全体が見えてくるんです。

●原口さん 税金の問題も確かに重要です、その視点をありがとうございます。ぼくとしては路上で声を上げるとか政治のいろんな可能性もあると。

〇私は釜ヶ崎には行ったこともあって大阪でちょっとだけ育ったこともあるのですが、今は東京に住んでいて、このあたりの風景自体がだいぶ変わったなと。そこでもう少し詳しく聞きたいのは、センターが労働者にとっての顔だとおっしゃっていましたが、一つの公共の場所であった。そこでどういうことができて、何をする生活する中でどれだけ必要だったかを教えてください。あと、民間じゃなく公的な場所をみんなで作っていく、みんながどう使いやすい場所にしていくかの実践、それを教えてください。

●釜ヶ崎で共同炊事に参加してる方 ありがとうございます。それすごく大事なお話です。あいりんセンターは70年にできました。70年万博で労働者を集めることと関係してできたと思います。まず、一階の広い場所で日雇い労働者が仕事を求める、探す場所でもあり、行かなかった人あぶれた人が日中を過ごしたり、人と会ってしゃべったり、しゃべらなかったり、将棋指したり、娯楽室もあって居場所だったり。水場もたくさん蛇口があって、シャワー室もあって。いい写真ですね(写真見る)。私自身は閉鎖される前はそんなにたくさん過ごしていたわけじゃないので。でもシャッターが閉められなくなってそこからみんながそこで寝るようになった時の空間もすごく良くて。すごく広いこの場所でみんなそれぞれの場所で布団を敷いて寝たり、私も寝てましたけど、人と集まれるし、屋根があって雨がしのげるし、風もしのげるし、そういう場所ってまちなかにメチャクチャ少ないです。もちろんセンター開いてた頃は夜間閉められていたんですけど。この場所を壊さないでまた開けてほしいなと思うんです。寝るのにいい場所だったなって。追い出されて以降はそこで寝ていた人の何人かは生活保護を申請した後に入る施設に行った人もいるんですけど、ここに入っちゃうともう会えないんです、会いに行っても会わせてもらえない。今も近くで野宿を続けている人もいます、ほんとうに雨の人か困るなと思います。今まではあまり人が寝ていなかったセンターの向かい側の高架下で布団敷いて、3、4人、道の端、駐車場の南側のところに布団敷いて寝てるけど、ギリギリで車が通るし、職安も全部高架下なんですけど、高架下でみんななんとか寝る場所を探して今も野宿していて、なくてもなんとかはするんですけど、やっぱり雨がしのげるああいうセンターみたいな場所は絶対必要。水が自由に使える場所も少なくて、足が悪い人はちょっと離れた公園に行くのもたいへんだし、トイレもそう。あと、ここに行ったら人と会ったりできる場所。今もセンターの前やセンター向かいの仮センターの駐車場とかで会えるし、毎週月曜に寄り合いにもなんとなく来たらいっぱいしゃべれるけど、やっぱりセンターみたいななんとなく人と会えるかなという場所は絶対必要。壊してほしくないな。鋼板も、外してほしくて、鋼板があると狭くて本当に嫌ですね。

●原口さん これは中から撮った写真ですけど、シャッターが閉められて、広大な空間が、今文字通りのデッドスペース、誰も使えない空間になっている。猫が大量にいるという説もありますが、ほんとうかどうか。2019年にあったのは、3月31日にシャッターが下ろされようとして、下ろさせまいと、みんながシャッターの下に体を横たえて阻止した。阻止できちゃった。あの当時みんなこういう感覚だったと思うんですが、阻止できちゃった、どうしようってなった時に、みんな思い思いにやり始めた。ある人は図書館を作り始めたり、ある人はスクリーンを用意していろんな映画を上映できるスペースを作ったり、この空間でいろんな人が集まって、もちろん共同炊事もそうですし、食や本や映画を共有するようなコミューン状態が40日間続いたんです。その場所を奪うな、というのが一番気持ちの中心、思いの中心。今、釜ヶ崎の運動は大きく二つに分かたれてしまって。それは、橋下徹が市長になった時に、西成特区構想というプロジェクトを始めた。これからは���成、この場合釜ヶ崎なんですが、ここへの政策を付ける、えこひいきする、と言いだした。下からの声、現場から出てきたアイデアにカネを付けると。そのあと中身については何も言わず沈黙を作った。その沈黙って、NPOがこれまで実現しなかった政策、案を熱心に作るグループと、まず不当なことに関して声をあげるグループが、それまで距離はありながらもいろんな行動を共にしていたのが、くっきりラインが入ってしまって現在に至るんです。今、争点となっているのは、まちづくり、政策のテーブルに乗ったグループの主張は、「センターという場所を残すのじゃなく、機能を残すのだ。」場所を残せと言うのと機能を残せと言うのは全然違ってくる。機能というのは職業紹介、あるいは雇用保険を受給する、そういう窓口さえ作れば、たとえば40階建ての高層ビルで13、14、15階にそういう窓口を作ったという形になったら、機能は残ったといえるかもしれないけれど、場所は潰されてしまっているわけですよね。そこが大きな論点になっている。僕は、僕の仲間も、場を奪うな、を重視している。この写真、いろんなひとたちにとって、釜ヶ崎の労働者にとっても、今生活保護を受けて暮らしている人びと、あるいは支援という形でかかわった人たちにとっても多分こういった風景は原風景だと思う。基本的に労働市場、いちば、築地の市場と同じように天井がムチャクチャ高いという構造をしていてたくさんの人が集まれる、実際にたくさん集まって、一人一人見ていくと新聞読んでる人もいれば、立ち話してる人もいる、こういう状態が1970年以降続いてきた。この写真の中に職業紹介の窓口機能とか、雇用保険の受付機能とか、一つも映っていない。「機能を残せ」というスローガンだと、この、人が集まってるスペースというのは必ずしも必要じゃない、なくされてもいい、という話になってしまうんです。今、都市開発、ジェントリフィケーションの中で奪われようとしているもの、今センターが閉められてしまってそのまわりですごく窮屈にさせられてしまったたけれど、しつこく続けているものが守っている、こういった集まれる場所を釜ヶ崎からなくさせないことだと、僕は思っています。これって釜ヶ崎だけじゃなくていろんな都市の中で自由に集まれる場所、特に雨の日なんかに、公園に行っても雨をしのげる場所って、ここ十年二十年で大阪ではメチャクチャ少なくなった、実はあるんだけど、たとえばタリーズコーヒーとかコーヒー買わないと雨すらしのげない。大きな屋根があるってどれほど重要かという話だと思うんです。それともうひとつは、70年万博が決まって、働き手、労働者が足りないという時に全国から若い単身の労働者をギュウギュウに集めて、結果できたのが今の釜ヶ崎です。70年万博のために作られたと言っても過言ではない街が、今「2025年。70年万博よ、もう一度」とかいう時、「アンタラ価値のある場所を勝手に占拠している、わがままな人たちだ」と言わんばかりに立ち退かされるというのはあまりにひどい、必要な時には働いてね、もう必要なくなったから出ていけ、というのがまかり通っている。この50年スパンで見るとよりクリアに見えると思います。

○���回の万博では、万博関連の仕事があったわけではない、ということですか?東京五輪の時、日雇いの人たちの中に、仕事が増えるんじゃないか、インバウンドで観光客が来て、とか税金使う分、リターンもあるんじゃないかという、オリンピック側も喧伝していたし、長い不況の時代を経て一発逆転、復興五輪というのを期待した人も一定数いたと思うんですが、ふたを開けてみたら結局インバウンドも建設の仕事も大企業が吸い取っていくわけですね。湯水のようにスポンサーが税金を使って、リターンもスポンサーや電通みたいなプロモーターにたまっていく仕組みが明らかになった。労働者の街をつぶしていくってことは、もう初めから仕事はないぞってことかと思って、ふざ���んな、としか言いようがない。

○このまえ読んだ本では1929年朝鮮の博覧会の時から、同じで、近隣だけじゃなく遠くの人まで「儲かる」「行くといいことがある」とすごく言われて、行ってみたが、儲けたのは帝国のひとだけ、ということが書いてありました。それと、水道の話、蛇口が3つから一個に、プッシュ式になって不便という話、神宮通公園のトイレもセンサーで水が出る仕組みでやかんに水が汲みづらい。テクノロジーによるいじめ、使い方を限定している。駅の自動改札もそう、改札機能だけでカチカチいわせないから耳の不自由な人には不便。

○そうですね、明治公園も元の明治公園とは似ても似つかない、四季の庭には木がいっぱいあった、広くて、デモ、集会、フリーマーケットもあって、野宿の人もいた、有機的な。今はスターバックスがあって、「インクルーシブ広場」では子どもを遊ばせてくださいね、ここではイベントの趣旨に従って遊んでくださいね、と管理者の想定した使い方しかできない広場になってしまった。機能じゃなくて場所が大事なんだということがすごい重要だと。釜ヶ崎センターも自然環境に例えると、一つの動物がいなくなるとどんどん生態系が崩れるじゃないですか、微生物がいて肉食動物がいて、木から落ち葉が落ちたり、そうやって有機的に成り立っているもんだと思うんですけど、センターもそんな感じがしていて、雇用保険の窓口とかそういうことだけじゃなく、寝る場所があり、人と出会う場所であり、食堂があり、仕事を求めて集まったり、有機的につながって成り立っていた場所をつぶすのは許せない、築地もそうで、ただ市場じゃなく有機的な場所だった、という話で。私たちにとってほんとうに価値の高い場所だけど、資本だとか行政にとって経済的に価値のないものに見えるからメガイベントを引き金にして潰していく。メガイベントは暴力だと強く感じました。

○みなさんにとって1964年東京五輪はどういうモノとしてとらえていますか?私は小学生でしたが高速道路ができてインフラ整備、あと学校にプールができた。

○私が調べた中に、64年オリンピックでブルーのポリバケツ、ごみを入れる容器を普及させ、街をきれいにするキャンペーン、あとお花いっぱいにするキャンペーン���学校と町内会の呼びかけによってなされたというのが出てきます。そこの延長に書かれていたのは、浮浪者、障がい者、街でフラフラしている人を収容するものが必要だということで、大きな精神病院が作られた。郊外に巨大な収容施設がオリンピックのために安心安全を守るために作られた。街にいると困る人を収容するために作られたという64年五輪のレガシーです。今回のオリンピックでも宮下公園がオリンピックを迎えるのにふさわしい公園、安心安全ということで、公共の場がここのみちを歩いてください、ここではトイレに行ってください、ここではちゃんと座ってください、寝ないで座ってください、ここでフットサルをしてください、用途が確定していて、誰もがウチャッと居られる場所はなくしていった。それは安心安全、秩序を守るためにやっている。釜ヶ崎の排除も、そういった治安を守るとかそういうニュアンスがあるんじゃないかと心配があります。釜ヶ崎が男性が多いということもターゲットにされやすいかもしれません。あと、70年万博を調べても、立ちんぼの検挙がものすごい、あったんですよね。それと釜ヶ崎の排除と、別々だったけど、同時に起こったんですよね。釜ヶ崎の人は隣の風俗街に行ってたし、風俗街の人たちもお客さんとそこで賄ってたんだけど、そこで運動がつながれなかったのか、どういうことなのかな、と思っています。今回もストリップ劇場とか立ちんぼの人、が検挙されたり、コロナ中も100人くらい立ちんぼが検挙されてるんですが、安心安全とか、見栄えとか…。この写真(かつてのセンターの中の風景)美しいと思うんですけど、こういったものをこわいという人もいるんだろうな。昨日行ったフィールドワーク、整然とした、高層ビルとか、オリンピック跡地のほうがはるかに恐ろしいと思って気分が悪くなってしまうんですが、向こう側が言う、危ない、コワい、恐怖をあおってくる、そういう教育。道徳教育にオリンピックが組み込まれていってあれを正しいもの、と、正義のようにされていくのとつながっていると思うんです。釜ヶ崎、あんな怖いところはなくすべきだ、と、学校で教育されるんじゃないか、少なくともオリンピック教育は年間36時間されてしまった、かなり大きな罪があるんじゃないかと思うんです。しかも今回は東京からも修学旅行で万博行くと聞いたんですが、釜ヶ崎の排除とか見に行くんじゃないですよね、何が危険とか、何が心地よいか、大きく人びとに影響してくるのを感じます。同時に釜ヶ崎って男性の人が多いんだけれども男性以外のジェンダーの人たちが居られるようにどういうふうに考えるのかっていうのは一方で重要な問題で、それは大阪府とか橋下、吉村にそういった場所を作ってほしいと言うのじゃなく、ちゃんとトランスの人とか女の人が居られる場所を考えていくというのを小さな規模で釜ヶ崎の中で考えていくとか、そういった場を邪魔しないということが重要なんですけど、これが安心安全なんだとトップダウンで上から押さえつけていく装置が万博、オリンピックなんだなあと思います。

○私は64年オリンピックで高速道路、インフラが整備されたという話を聴いて、インフラや高速輸送手段というのは、「通過」だということを本で読んだんですが、通過してしまう、そこの間にある人々の暮らしというのは雑音でしかなくなる、必要なものを必要な時に必要なだけ���達するのに都合のいいシステムを整えるだけで、人びとの積み重ねてきた歴史と暮らしを無視して通過していくものとして思っていて、どんどん通過したり、用途を規定するとか、そういう価値観が進んでいく、前のオリンピックからずっと連綿として、そういう捉え方をしています。

○大阪都構想って何だったのか、どういうふうに開発と結びついているのか、万博とどうつながっているのか。今回釜ヶ崎の排除があった時、西成区役所とか大阪市、大阪府に抗議の電話をしたんですが、僕の住んでいる渋谷区と東京都との役所間の関係とちがう、西成区は上からの府や市に動員掛けられたから出向した、言われたからやっただけ、みたいな、渋谷区と東京都だとそれなりに独自性、自立性ががあって、都に言われたからって区が出向することはあり得ない。都構想は行政間の形をどう変えようとしたのか?それと万博や開発とどう絡んでいるのかを教えてください。

●原口さん 大阪都構想は住民投票で否決されたんです。この十年間で数少ないよかったことの一つです。よく言われるのは「大阪市を守れ」「「大阪市がつぶされる」という理解なんですが、実際、権力の作動の仕方がどう変わってくるかというと、より重要なのは一つは開発を強烈に進めるということなんです。今までは大阪市が大阪府がそれぞれに開発をする。ある場合には連携しなければならない、調整が必要になってくる。もちろん市長や府知事が勝手にやれるわけではない、大阪市議会、大阪府議会にかけなければならない。特定の開発を進めるためにいくつもの調整とプロセスが必要だったんだけど、維新、橋下徹が、「あまりに不合理なシステムだ、動きが遅すぎる」と糾弾してのし上がってきた。都構想になるとふたつの枠組みが一つになるのでトップが決断して議会にかける、今まで承認を得て、調整をしてという合意を取り付けるプロセスのいろいろな段階が取っ払われる、そこがみそだと思うんです。都市にかかわる政策決定っていろいろあると思うんですが、維新というのは旧来の自民党より土建的な、極右的、権威的建物を建てたがる。都構想は2度否決されているのでまだこのシステムは完成していない。あと、維新政治の特徴は、「街が安心安全、明るくなった」、雑然としていたところを「明るくした」、「街が良くなった」と成果にするんです。「昔は暗かった天王寺公園を明るくした」とアピールする。明るくすることが良いことだと単純化された思考が加速されています。

●釜ヶ崎で共同炊事に参加している方 子育て世代、子どもや女性の安心安全が口実に使われる。センター前を区役所の人がうろうろしてたので話してみたら、「ここを通学路にするために安全を確保しないといけない」とか言われて、イメージ付けしてくるな、と思ったことがありました。あと、釜ヶ崎は男性の立場の人が多い街で、自分も性加害がほかの場所と比べて多いのかなという偏見をもっていた。性加害は他の場所でもあり、釜ヶ崎がほかの場所と違うということはない。嫌な思いをすることはあるけれど、それは他の場所と変わらない。嫌な思いをする人をできるだけ��らせるよう、みんなで環境を作っていくことを考えている、うまくいっているかわからないけれど、それはどこでもやるべきことだと思っています。

〇僕が釜ヶ崎にいたころは先ほどの写真の頃ほど活気はなかったけれど、多くの人がそこで寝転がったり丁半博打打ったり、荒っぽい人もいて、それも含めて楽しかったんですが、ゼロ年代すでに日雇いの街から福祉の街に変革する時期で2008年最後の暴動が一つの契機になったと思うんです。以前は南海線のガード下にいた手配師、手配師の存在というのは、今では失われた風景になっているのでしょうか?

●釜ヶ崎で共同炊事に参加している方 強制執行の前まではセンターの敷地で早朝、手配師が来て軒下に居たんですが、あそこが鋼板でおおわれてから、向かいの仮センター駐車スペースがその役割として、最大25台くらいしか止められないので、半減でしょうか、正確には言えないですが。今もいると思うんですが圧倒的に少なくなってると思います。

〇今回の万博とそれに付随する事業で、釜ヶ崎に経済的恩恵みたいなものって生まれているんでしょうか?例えば星野リゾートができた、それにより地域に雇用が生まれたとかも含めて。

●原口さん 僕の知る限りでお答えします。前提として70年万博が釜ヶ崎を潤したというのは違う。むしろ大局的に見れば、労働者を全国から集めるだけ集めて、そのあと放置しちゃった。ギュウギュウに集めすぎたのでドヤがのちのカプセルホテルのように寝るだけの部屋になった。部屋に部屋を重ねて高層化して、その中で家事が何回も起こった。ひとたび火事になるとあっという間に全体を燃やす、火事一つとってもそれで命を落とす労働者が何人もいたんです。地域に利益があったかと言うことですが、たとえば、星野リゾートを考えるとわかりやすいと思います。ある人に聞けば利益があるというし、ある人にとってはもう追い出されてばかり、ということになる。星野リゾートが来たら、土地を所有している人にとっては地価が上がって直接メリットになりますが、家を借りている立場だと真逆になります。家賃が高くなりますから。経済的恩恵っていうのは地域にあまねく回ると言うより、特定の誰かにはメリットあっても、誰かには全く関係ない、あるいは誰かにとってはとてつもない抑圧やデメリットになる。

〇星野リゾートができたところはもとは市の土地だったわけですよね。公共用地の私有化、どちらかというと私たち搾取されて取られちゃって、たぶん高くない値段で売られた。私の住んでる神奈川でも横浜市役所が移転して旧市役所も星野リゾートに売ったんですけどムチャクチャ安い値段で売って、住民訴訟も起きているんですけど、私たちに還元されなければいけない財産を再開発の名目で搾取されて、今日の話では、釜ヶ崎という街を解体していくわけだから、新しいものにしたとしても私たちの財産は私たちには還元されず、体よく奪われていくということがわかりました。

参加者は多くなかったものの、熱のこもった議論が交わされ、学びの多い集会となりました。オリパラ、万博、もうたくさん。これ以上間違った道を突き進むのは止めないといけないと思いました。

1 note

·

View note

Text

りんかい線71-000形姿現す/TWR Rinkai Line 71-000 Series Travels from Niigata to Tokyo

行き先が新習志野と思った人がいたらしく実際は大崎でりんかい線と直接接続して大崎からは70-000形と連結して牽引と思ったら機関車と共にJR東日本東京総合車両センターへ入庫

It seems that some people thought the destination was Shin-Narashino, but in reality, it connected directly with the Rinkai Line at Osaki. From there, they expected it to be coupled with the 70-000 series and hauled, but it actually entered the JR East Tokyo General Rolling Stock Center together with the locomotive.

0 notes

Photo

この暑い中、JR東日本総合車両センターの一般公開を見てきました。とにかく人がすごいし暑くてたまらん!お目当のEF5861に出会えて良かった。昭和の時代の釜!美しい! 撮影のための並びは数百人いました。 #jr東日本総合車両センター #jr東日本一般公開 (JR東日本 東京総合車輌センター) https://www.instagram.com/p/Bm4yDphl0fh/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1n9ebg1574jiz

5 notes

·

View notes

Text

アトレ大井町×JR東日本東京総合車両センター×TRAINIARTがコラボ鉄道玩具の巨大ジオラマ展示や貴重な鉄道グッズのオークションを実施

アトレ大井町×JR東日本東京総合車両センター×TRAINIARTがコラボ鉄道玩具の巨大ジオラマ展示や貴重な鉄道グッズのオークションを実施 #アトレ大井町 #JR東日本 #JR東日本東京総合車両センター #TRAINIART #鉄道グッズ #鉄道グッズオークション #巨大ジオラマ

夏休み中に東京都内で開催される、鉄道の催し物です。 開催場所は、大井町駅。 鉄道グッズのオークションも開催されるそうなので、お好きな方は見逃せませんね! アトレ大井町×JR東日本東京総合車両センター×TRAINIARTがコラボ鉄道玩具の巨大ジオラマ展示や貴重な鉄道グッズのオークションを実施 ~見て買って鉄道を楽しめる『SUMMER TRAIN FESTIVAL』を7月31日から開催!~ 株式会社アトレ 株式会社アトレ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:一ノ瀬 俊郎)が運営するアトレ大井町(所在地:東京都品川区)では、2021年7月31日(土)から8月15日(日)の期間、鉄道車両基地・工場である「JR東日本東京総合車両センター���(東京都品川区)と、株式会社JR東日本商事が運営する鉄道グッズ販売ショップ「TRAINIART」の合同で、『SUMMER TRAIN…

View On WordPress

0 notes

Text

アトレ大井町×JR東日本東京総合車両センター×TRAINIARTがコラボ鉄道玩具の巨大ジオラマ展示や貴重な鉄道グッズのオークションを実施

アトレ大井町×JR東日本東京総合車両センター×TRAINIARTがコラボ鉄道玩具の巨大ジオラマ展示や貴重な鉄道グッズのオークションを実施 #アトレ大井町 #JR東日本 #JR東日本東京総合車両センター #TRAINIART #鉄道グッズ #鉄道グッズオークション #巨大ジオラマ

夏休み中に東京都内で開催される、鉄道の催し物です。 開催場所は、大井町駅。 鉄道グッズのオークションも開催されるそうなので、お好きな方は見逃せませんね! アトレ大井町×JR東日本東京総合車両センター×TRAINIARTがコラボ鉄道玩具の巨大ジオラマ展示や貴重な鉄道グッズのオークションを実施 ~見て買って鉄道を楽しめる『SUMMER TRAIN FESTIVAL』を7月31日から開催!~ 株式会社アトレ 株式会社アトレ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:一ノ瀬 俊郎)が運営するアトレ大井町(所在地:東京都品川区)では、2021年7月31日(土)から8月15日(日)の期間、鉄道車両基地・工場である「JR東日本東京総合車両センター」(東京都品川区)と、株式会社JR東日本商事が運営する鉄道グッズ販売ショップ「TRAINIART」の合同で、『SUMMER TRAIN…

View On WordPress

0 notes

Photo

sougou sharyo #jr東日本 #大井町 #東京総合車両センター #夏休みフェア2017 #展示 #国鉄色 #クモハ12 #ohimachi #summer #fair #exhibition #depot ✱天気が悪く、混雑していて逆光でした。

3 notes

·

View notes

Link

新型コロナウイルスの重症患者が急増している。特に40代・50代の重症化が目立つのが第5波の特徴で、東京都では重症患者の6割を占める。だが、この年代へのワクチン接種の進み具合は、自治体によってばらつきが大きく、かなり遅れている所も多い。そんな中、東京都墨田区では、今月7日時点で1回の接種を終えた40代は区民の6割を超え、50代は7割近くに達している。

今月13日付日経新聞電子版によると、同紙が緊急事態宣言下にある6都道府県の主要都市の1回目接種率を調べたところ、墨田区は50歳代で71.9%、40歳代で60.6%とダントツに高かった。40代については、さいたま市(6.7%)、那覇市(16.4%)、大阪市(17.7%)、世田谷区や品川区(17.8%)などと接種率が伸び悩む自治体が少なくない中、墨田区の進捗状況は際立っている。その効果か、陽性者数の推移を示すグラフからは、陽性者が下降の兆しも見てとれる。

なぜそれができたのか。同区のコロナ対策の陣頭指揮をとる西塚至・同区保健所長に話を聞いた。

困難なスタートからの巻き返し

なぜ墨田区は、こんなに速いんでしょう?

「いえ、決して順調に行ったわけではありません。出足が遅れ、想定外のこともいろいろ起きました。大学病院があるわけでも、集団接種に向いた広い施設があるわけでもなく、大きい施設は五輪で抑えられて、条件は決して恵まれていません。それでもなんとか巻き返し、いろんなことを積み重ねて、結果的に今がある、というのが実情です」(西塚さん、以下囲み内は同様)

どのようなことを積み重ねてきたのか。西塚さんへのインタビューや資料から、主要な事柄を確認していきたい。

高齢者枠を使ってでも、まずは医療従事者に接種、という判断

同区では昨年7月頃から、地元医師会とコロナ対策について協議を行う中で、ワクチンについても話し合いを重ねてきた。12月に区役所内に予防接種調整担当課を立ち上げ、ワクチン接種の準備を進めた。

しかし国のワクチン調達は遅れ、当初は輸入量が少なかった。高齢者への接種が開始される4月12日時点で、東京都に割り当てられたワクチンは4箱(3900回分)のみ。高齢者人口の多い地域から配分が始まり、初回は世田谷区と八王子市が2箱ずつ配分を受けた。墨田区としてはいささか出鼻をくじかれるスタートとなった。

墨田区は接種初日の4月17日、集団接種の予行演習をかねて、区内の医療従事者に接種を行った。国の計画では、医療従事者の接種は都道府県が行い、市区町村は住民接種を担当する、ことになっていた。それをあえて、医療従事者からスタートさせたのだ。

「区は住民のことだけ考えていればよいはずでした。しかし、予約システムがダウンするなど、都の医療従事者接種は遅れ、(高齢者への接種を行う)医師がワクチンを打てずにいました。それで、うちは住民接種の枠を使ってでも、まずは医療従事者の集団接種を先に行おう、と」

これは、その後のワクチン接種について、医療従事者の士気を高める効果も生んだ、という。その後、全国各地で、自身は未接種のまま高齢者施設で接種を行う医師たちから不安の声があがったが、墨田区ではそうした事態はなかった。ちなみに、同区では救急車で患者を搬送する消防署員にも、5月には接種を行った、という。

”災害時の頭”で考える

接種券を早い時期に配ったわけ

墨田区の特徴の1つは、ワクチン接種券の配布が早かったことだ。高齢者施設の接種に目処がつき、一般の高齢者の接種が始まったのは5月10日だった。だが65歳以上の区民の接種券は、2か月近く早い4月1日には発送していた。そして6月1日には、都内で最も早く、16~64歳の全ての区民に発送を行った。

「定期接種など”平常モード”では、事業開始の直前に接種券をお送りするのが普通です。しかし、今は”危機”。”災害時の頭”で考えると、大事なのは1人でも多くの人が、ワクチンを打つことです。一足早く接種が始まった世田谷区の高齢者施設に、墨田区民が暮らしているかもしれない。他区の施設で働いている区民もいるでしょう。そういう方々が、接種券がないために打ちそびれる、という事態が起きないよう、とにかく接種券だけは早くお配りしよう、と。1人でも2人でも、今居る場所で打って下さい、という思いでした」

この”危機モード”対応は、後に想定外の恩恵を区民にもたらすことになった。

対象者の5%が自衛隊のセンターへ

65歳以上に限定して行われていた自衛隊の大規模接種センターが突然、6月16日からの年齢制限撤廃を発表。遠方の東京・大手町の会場まで出向くよりも地元で打ちたい、という高齢者が多かったようで、希望者が想定を大きく下回ったためだ。

若い年齢層の接種が可能となったが、予約には接種券が必要。しかし、この時点で多くの自治体は64歳以下には配布していなかった。そんな中、墨田区の人々はすでに接種券を手にしており、区民は次々に自衛隊のセンターに赴いて接種を受けた。

「これは大きかったです。1万2000人、対象者の5%が自衛隊に行って打って下さった」

災害時の助け合い

住民の協力もあった。

自衛隊のセンターでは、モデルナ社製のワクチンを使用。当初、厚労省はモデルナを接種可能な年齢を18歳以上としていた(その後12歳以上��変更)。また、モデルナは副反応が出やすいという話が出回り、1回目と2回目をファイザーより長く4週間空けなければならないこともあって、敬遠する人も少なくなかった。

「ところが、区内の大人たちから、『自分たちは自衛隊に行って、モデルナを打とう』という声があがったんです。ファイザーが足りなくなる、という時期でもあり、『ファイザーは子どもたちに回そう』という草の根の運動になって、自衛隊での接種が増えました。災害時は、地域の助け合いがあってこそ、です」

区直営の集団接種をメインに

危機には「割り切り」も必要

墨田区の”危機モード”対応は、ほかにもある。

「”平常モード”であれば、日頃診てもらっている身近なかかりつけ医に打ってもらうのが一番です。ただ、今は災害時。危機にあっては、割り切るところは割り切って、最大限効率化を図り、数を多く打つのが大事。それに、このワクチンは1瓶から6人分とらなきゃいけないので、個別の診療所でやっていると余ってしまうことも。冷凍庫で保存する必要があるなどの使いにくさもあります。

やはり、こういうものは集団接種がいい。これは2009年の新型インフルエンザの時の経験でもあります。国がいくら練馬方式(診療所での個別接種をメインに、集団接種で残りをカバーする)を推奨しても、うちはブレずに”危機モード”で対応し、集団接種メインで行くことにしました」

”小分け隊”の活用でムダなく数を稼ぐ

当初は4つの区施設を使い、そのほか7病院でも個別接種を実施した。このうち墨田中央病院の接種では、千葉大学墨田サテライトキャンパスが会場を提供した。運営は民間に業務委託せず、区が直営し、ワクチンの在庫管理や配送は、職員による”小分け隊”が行った。

キャンセルが出た場合は、区の危機管理Twitterやメールで区民に告知して希望者を区役所に集め、”小分け隊”が余ったワクチンを回収、西塚さんら保健所の医師が接種した。こうして、ムダを出さずに接種回数を稼いだ。地元医師会も”危機モード”を共有。集団接種の打ち手は、すべて区内の医師たちでまかなった。

「大きい施設はオリンピックに抑えられて使えないなど、条件は厳しく、地域にある資源を最適化して使うしかなかった。でも、それをやってみたら、いろんないいことがあった。特に地元医師会は自分たちが責任をもってやろうと士気が高く、おかげで事故なく、質が高く、長続きしている」

等身大の形作り

接種券の発送や会場の設営は、選挙の際の入場整理券や会場作りと同じ、ということで、選挙管理委員会の職員が担当した。ワクチンに関する情報を掲載した区の広報紙は全戸配布することとし、これにも選挙公報配布のスキルが生きた。

「形を作って丸投げするのではなく、自分たちにできる等身大の形を作り、そこにちゃんと血が流れるように、職員が町内を回って苦情聞きなどもやって、形をさらに整えていきました」

住民の声を聞く中で、若い世代の接種を進めるには、夜間、駅の近くで行う必要があると分かった。そこで、6月末から東京スカイツリーに隣接するビル、JR錦糸町駅と両国駅近くのホテルにも接種会場を設置。平日は午後8時まで、さらに土日祝日にも接種を行えるようにした。スカイツリー会場には託児所も設けた。

二転三転する国の方針にも柔軟に対応

当初から複数のワクチン使用を計画

国のワクチン供給が不安定な中、墨田区は接種が始まる前の段階から、モデルナ社製ワクチンの使用を計画に組み込んでいたことが奏功した。

接種が始まった時点で、厚労省が承認していたのはファイザー社製ワクチンのみだった。モデルナ社とアストラゼネカ社のワクチンが特例承認されたのは5月21日。しかし墨田区では、3月に公表した「実施計画」で、7月にはアストラゼネカとモデルナのワクチンを導入して、接種を加速させる計画を明らかにしていた。両社のワクチンは、ファイザー社製とは接種の間隔が違い、在庫管理も異なるので、複雑なオペレーションが必要になる。しかし、同区では接種の加速には、ファイザー���外のワクチンも必要になると考え、事前準備をしていた。それが、以下のように役立つことになる。

事前準備でモデルナ確保

6月11日、ワクチン担当の河野太郎規制改革担当相が、市町村の集団接種でもモデルナの使用を認める方向を示した。あらかじめ計画済みの墨田区は、すぐに手を挙げた。この素早い反応で、同区はモデルナの配送を受けることができた。

国が自治体でのモデルナ使用を認めたのは、7月からはファイザーの輸入量が減る分を補うためだった。ところが国は、同月22日には再度の方針変更をした。モデルナを使用する職域接種の申し込みが多く、「1日の可能配送量はもう上限に達している。このままいくと、供給できる総量を超えてしまう」として、自治体のモデルナを使った集団接種と職域接種の申請を中止したのだ。準備が間に合わず、配分を受けられなかった自治体もある。

在庫を出し惜しまない

ワクチン供給不足への対策として、河野行革担当相が一時、在庫が多い自治体には配分を減らす、という新方針を示し、全国の自治体が混乱したことがあった。この時も、墨田区は影響を最小限に済ませた。扱いが面倒なワクチン接種記録システム(VRS)は、区職員が残業してこまめに入力。2回分を確保しないと1回目の予約をとれない、という自治体が予約を停止している中、墨田区では西塚保健所長が「在庫は出し惜しみせず、ペースを落とさずに予約や接種を進めて下さい」と、現場に檄を飛ばした。

「平常であれば2回確保してから予約をとる、となりますが、これも”危機モード”で対応しました。モデルナがありますし、国の輸入予定量は公表されていましたから、そういう情報を常にチェックしながら、大丈夫だろう、と。カラ元気でもありましたが、在庫ゼロのおかげで、”ボーナス(追加)”も来ました。この時期に加速するはずが、それはできなかったけれど、(ファイザー供給減の)前と同じ水準は保てた」

このように、ワクチンを巡ってしばしば二転三転する国の対応にも、早い時期からの準備と、”危機モード”による柔軟で大胆な反応で、切り抜けてきたのが墨田区だった。

通年議会が補正予算に迅速対応

加えて、区議会も”危機モード”を共有。ワクチン接種会場の増設など、様々な変化に伴う予算の確保に素早く対応した。

「昨年の11月から通年議会となっていたこともあり、毎月のように補正予算を通してくれるので、次々に変化する状況に迅速に対応できたんです」

毎月の議会で、議員が住民の要望を披露したのも、情報として役立った、という。

”危機モード”共有の背景

このように区、地元医師会、住民、議会などが”危機モード”を共有できた背景には、墨田区特有の事情もありそうだ。

隅田川沿いにある同区は、水害の危機と常に向き合っている。最悪の事態では、ほぼ全域が水没することもありうる、と予測されているからだ。大雨の予報が出るたびに、同区は水害の発生を警戒する。常に最悪の事態を想定して考える”危機モード”の思考が鍛えられ、コロナ対応でも生きたのではないか。

同区では昨年1月末の段階から、新型コロナウイルスを新たな「災害」、それも警戒レベル5の最大級の災害ととらえて対応してきた、という。国や東京都では、第5波で重症患者数が過去最高を日々更新する事態になって、ようやく「災害級」という言葉が出てきたのに比べると、危機への向き合い方が異なるように見える。

この”危機モード”を区、医師会、住民、議会が共有し、連携することで、次々に生じるいろんな問題をうまく飲み込み、ペースを落とさずに接種を続けることができた、と言えるだろう。

ワクチン以外でも素早い対応

墨田区が���いのはワクチン接種だけではない。医療提供体制についても、際だった対応が見られた。2つの例を挙げる。1つは、地域完結型の医療体制「墨田区モデル」の構築。もう1つは、抗体カクテル療法のすみやかな導入だ。

回復期の患者を中小病院が引き受ける

コロナ禍の日本で、医療が逼迫する原因の1つに、回復した重症者の転院が困難、という問題がある。患者は人工呼吸器から離脱できても、すぐに日常生活には戻れるわけではない。その後の治療やリハビリが必要だが、そのための転院先がなかなかみつからないのだ。

これに対応するため、墨田区は今年1月25日、地域の病院が連携して、転院を進める仕組みを作った。同区では第一種感染症指定医療機関である都立墨東病院が重症患者を、同病院と重点医療機関の病院が中等症患者を引き受けている。そして回復期に入った患者は、他の中小私立病院が次々に受け入れ、重症者や中等症患者のためのベッドを空けるようにした。

この体制を導入して3日後には、入院待機者が0になった。今も、医療崩壊を食い止めている。

速やかな体制作りが可能になったのも、災害時を想定した、常日頃からの地元医師会と保健所の関係があったからだ。

「危機を想定し、墨東病院には『断らない医療』をやってもらい、そこがいっぱいになったら地域の医療機関が後方支援で引き受ける、という意識が、地元の病院経営者には以前からある。今回は、墨東をパンクさせないために、自分たちが支えていかなければならないという危機感が、地元医師会の中でより一層強い」

抗体カクテル療法にもいち早く対応

抗体カクテル療法は、2種類の抗体を点滴投与する治療法で、軽症者の重症化を防ぐ効果がある。アメリカのトランプ前大統領が感染した際、この治療を受け、早期に回復したことで知られる。日本では、7月19日に重症化リスクの高い軽症・中等症患者の治療薬として特例承認された。墨田区では、同愛記念病院に区民優先の病床を20床確保していたが、ここで同月27日から必要な患者にこの療法を行うことにした。8月13日までに20人の患者に実施し、いずれも経過は良好、という。

東京都がこの療法のための病床20床を確保したことを発表したのは同月12日だったことを考えると、墨田区の手際の良さが光る。これも、”危機モード”による早い準備が生んだ。

「4月に、近いうちに特例承認されるという情報があったので、区内の病院で実施しようと、5月頃から病院と勉強をしてきました。当初は4つの病院で実施しようと考えていたのですが、入院が必要とのことなので、区民のための病床を確保していた同愛記念病院で行うことにしました」

準備を急いだのは、第4波の大阪の状況を見て、危機感を募らせたからだ。地元医師会と共に、神戸市民病院の医師を招いたweb上の研修会を行い、関西でどのようなことが起きたのか、詳細を学び、対策を検討した。

「酸素が足りない、中等症のベッドは一杯になり、感染者が減らない。このような大阪の第4波が東京でも起きる、という前提で準備をしたのが、��生きている」

十分な検査態勢を整える

このほか、コロナ対応としては、検査態勢を区独自で充実させてきたことも大きい。それは、昨年4月に墨東病院でクラスターが発生し、新たな入院や救命救急センターでの患者受け入れを停止した時の教訓からだという。

「国立感染症研究所が入って、症状のない人も含めて全員の検査をやった。そのやり方から学ぶことが多かった。ウイルスは目に見えない敵なので、徹底した検査しかない」

しかし当時、東京都としてできる検査は1日に200-300件ほど。そのため、医師が必要と判断しても、検査を受けられない発熱患者がいた。墨田区は、独自にPCRセンターを設置。6月に検査会社を区内に誘致し、通常の3割程度の金額で1日240件の検査を行えるようにした。

さらに、保健所自身が唾液によるPCR検査を開始した。検体を唾液にしたのは、医師がいちいち咽頭を綿棒でぬぐう作業をしなくてすむので、大量の検査に適していると考えたからだ。

最初に大規模な検査を行ったのは昨年6月下旬。地元のオーケストラ、新日本フィルハーモニー交響楽団の楽団員ら74人のPCR検査で、全員の陰性を確認した。それまで演奏活動を自粛していたオーケストラは、7月初めに演奏会を再開した。

「自前の検査なので午前中に検体を出せば、2時間後には結果が分かります。費用も1人1000円くらいで済みます。どこかの施設で1人陽性者が出れば、すぐに全員の検査をやる」

陽性者の第一報を知ると、西塚所長自身も防護服を着込み、検査のために現場に向かった。高校受験の時期は受験生の検査を行い、小学校の移動教室など人数が多い時にはプール方式で検査した。夜の街が危ないという話が広がった時期には、向島の花街の芸者たちの検査を実施。「向島は安全だと示したいので、ぜひやってください」という芸者衆の要望に応えた。

「人は大事」

こうした対応が可能になったのは、1人の保健所職員がいたからだ。ベテラン検査技師の大橋菜穂子さん。西塚所長が独自の検査実施の方法について頭を悩ませていたところ、大橋さんが「私はPCR検査ができます」と申し出た。

2014年に代々木公園でデング熱が発生して以来、大橋さんは毎月のように、区内の公園で蚊を採取してはすりつぶし、PCR検査でウイルス感染の有無を調査し続けていた。結果はいつも陰性だが、それを確かめるために、大橋さんは黙々と検査を重ねた。PCR検査の技術を磨き、機械もメンテナンスを欠かさなかった。

それが、このコロナ禍で生きた。大橋さんは、感染症研でコロナウイルスの検査の手法を学び、今では変異株の検査も担っている。

「昔は、検便も結核の検査も、水道の検査も、すべて保健所でやっていた。それが次々に民間委託となり、保健所から検査機能が失われ、保健所そのものも減らされてきた。そんな中、商売にはならない蚊の検査を続けてきた検査技師が1人いたおかげで、コロナにも対応できた。本当に、人は大事です。金にならないことをやって、危機に備える。これこそ公衆衛生です」

適切な情報の公開

住民への適切な情報発信も心がけた。象徴的な事例が、早期にコロナ対応をする医療機関名の公表に踏み切ったことだ。

新型コロナの感染が疑われる患者に対応する医療機関は、都道府県が「診療・検査医療機関」を指定した。ただ、多くの自治体は「風評被害」を恐れて機関名を公表しなかった。東京都も同様。そのため、患者が受診するには、かかりつけ医か都の発熱相談センターに相談し、紹介を受けなければならない。同センターに電話がつながらないことも多く、煩雑さから、症状があっても軽症の場合、医療機関にかからずに済ませる人も少なくなかった。

そうした人が感染を広げる懸念から、墨田区は昨年11月、区内の「診療・検査医療機関」の名称公表に踏み切った。それによって受診がしやすくなる利便性と、感染拡大の抑制が狙いだった。区の広報紙では、年末年始の発熱外来を行っている医療機関名と診療日や連絡先などを詳しく伝えた。

さらに、西塚所長がTwitterなどのSNSを使って、区の対応を丁寧に説明。西塚所長のアカウントには、「家族が熱を出した。どうしたらいい?」「熱がある。日曜日だけど、どうしたらいい?」といった相談も頻繁に飛び込む。そのたび、「○○なら、予約なしで受診できます」などといった情報を伝えている。

「自分が必要な時に必要な情報が得られずに困っている人がいる。そういう人をとりこぼさないようにしたい。災害時は、区としては大きく構えて対策をしなければならないが、こういう細かい情報を補強するにはSNSは有益です」

このような対応をするため、自宅にいても、スマートフォンは手放さない。

ちなみに、施設で患者が確認された時、噂や風評被害を防ぐため、同区では施設名も公表している。

保健所の役割とは

保健所の仕事について、西塚所長はこう語る。

「いろんな資料を分析しながら、地域の弱みを常にウォッチして、必要な資源を作って供給していく。インテリジェンスとロジスティクスです。墨田区は一貫して、これが公衆衛生を担う保健所の役割と認識してやってきました。私たちは、尾身先生たち専門家が言うことを忠実にやってきただけです。そ��(提言を実現する)ために必要な資源は用意する。現場の医師たちが『検査をしたい』『患者を入院させたい』と言う時に、ちゃんとできるようにする。これが保健所の仕事です。

資源が足りなければ、作る。たとえば、東京都の検査能力が限られているからと、検査数を絞るのではなく、検査がより多くできるようにしてきました。国や都の対応を言い訳にせず、資源にニーズを合わせるのではなく、ニーズに資源を合わせるんです」

そのための工夫をし、早めに準備を整えて、あらゆる立場の人たちを結びつけていく���が、西塚流の真骨頂と言えるだろう。

平成元(1989)年度には、全国に848あった保健所は、合理化の波に洗われて、現在は470まで減らされた。その保健所が今、新型コロナウイルスとの闘いで要の役割を担っている。

「だいぶ減らされたとはいえ、うちに検査技師がいたように、今もまだ保健所には様々なスキルが残っています。その力を、今発揮しないで、いつ発揮するのだ。そんな思いでやっています」

各地でも今、それぞれの地域の事情を踏まえた保健所の奮闘がある。その保健所の機能を存分に生かすためにも、また、各地でワクチン接種を加速化するためにも、国や各自治体が西塚所長の話から学ぶところは多いのではないか。

11 notes

·

View notes

Photo

/ 宮城・仙台 #旅しおり #利府 篇公開🎥 \ 宮城県出身の #乃木坂46 #久保史緒里 さんに出演いただいている「 #宮城・仙台旅しおり 」。 #乃木坂46真夏の全国ツアー2021 宮城公演会場のある利府町へ☺JR東日本 #新幹線 総合車両センターを訪れます🚄あの方も登場‼≫https://t.co/5PuKe16qNG https://www.instagram.com/p/CX1zu1PB7QO/?utm_medium=tumblr

1 note

·

View note

Text

3月に郡山総合車両所から出場してきた勝田車両センター所属のK452編成。

通称KYグレーとも呼ばれ、JR西日本やJR東海みたく徹底的に足回りを綺麗に塗装して出てくるのが特徴。首都圏在来線で郡山グレーが見られるのは常磐線だけ。

あまりにもきれいすぎて専ら新造車よりも見栄えが良いと評判(゚3゚)

1 note

·

View note

Text

クモヤE493系 長野から尾久へ返却

2022年9月9日、長野地区で行われていたクモヤE493系の訓練運転が終了し、長野総合車両センターから尾久車両センターへ返却されました。

篠ノ井~稲荷山を10時16分ごろ通過。黄色い顔が特徴のクモヤE493系です。次世代の機関車と言える存在で、JR東日本で活躍している電気機関車を置き換える形で活躍する予定になっています。今後は主に新車や廃車の牽引回送で姿を見せると思われます。9月5日から長野地区で訓練運転が行われていましたが、訓練を終えて所属区の尾久車両センターまで返却されました。

おまけでリゾートビューふるさと号も撮影できました。長野県のPRキャラクター「アルクマ」のラッピングがされている観光列車です。9時58分ごろ通過でした。

※写真は全て管理人が撮影・編集したもので、著作権があります。複製や加工などの二次利用を厳しく禁止しています。ルールが守れない方は必要な措置を講じる場合がありますので、ご注意ください。

0 notes

Text

裁かれる霊感商法 統一協会ダミー初公判ヘ

裁かれる霊感商法 ① 統一協会ダミー初公判ヘ

しんぶん赤旗 新聞赤旗

2009年9月1日(火曜日) 【社会 · 総合】 B版 (14)

霊感商法を裁く初の刑事裁判(「新世」事件)が10日、東京地裁で開かれます。被告人は印鑑販売の有限会社「新世」と幹部2人。世界基督教統一神霊協会(統一協会)のダミーです。正体を隠して人々に接近するのが統一協会の手法。健康食品、仏具、宝石店やボランティアを装うことも。裁判が、どこまでその構図に踏み込むことができるのか―。 (柿田睦夫)

「新世」は主にJR渋谷駅周辺で活動。通行人に声をかけ、運命鑑定と称して事務所に誘い、「あなたは転換期」「先祖因縁があり、このままでは不幸になる」と脅し、「因縁転換のために」などと言って印鑑3本セッ卜を16万~120万円で買わせていました。

鍵を紛失すると「それは神の忠告。献金するしかない」と言われたり、家系図鑑定で数百万円払ったという例も。2000年以降、約2000件、6億7000万円を稼いだとみられています。

捜査で、「新世」が統一協会の集金担当部門であり、社長の田中尚樹被告が教団幹部に営業報告をしていたことも分かっています。

「新世」は販社(店舖)と呼ばれる教団の末端組織。日本統一協会は本部(渋谷区松濤)の下に、全国を十数地方に分けた「リージョン」、その下に「教区」、「教域」があり、「新世」は都内8教区のうち「南東京教区」に所属しています。

▲ 記者会見で「事件の全容解明」を求める全国弁連=7月28日

全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が被害相談を通して掌握している販社は全国で240店余り。印鑑、薬品、宝石、絵画、和服…と、さまざまな看板を出していますが、すべて統一協会の偽装(ダミ―)組織。入り口で扱う商品は違っても、そこ から先は「新世」と同じコースをたどります。

これまで霊感商法の刑事事件は、略式の罰金どまり。公判廷で裁かれるのは今回が初めてです。被告人側は犯罪の組織性や金の流れの解明を避けるため、起訴事実はすべて認めて早期結審に持ち込む狙いとみられます。全国弁連事務局長の山口広弁護士は「事件の背景を解明することが司法の責務だ」と指摘しています。 ________________________ 「新世」事件 警視庁公安部は6月、統―協会渋谷教会(東京・渋谷区)、同豪徳寺教会(世田谷区)などを捜索し、印鑑販売会社「新世」の田中尚樹社長、古沢潤一郎取締役と女性販売員3人を特定商取引法違反(威迫、困惑)容疑で逮捕。東京地検は7月、「新世」と田中、古沢の両被告を起訴。残る3人は略式で罰金刑が確定しています。

(つづく) ________________________

2009年9月2日(水曜日)【社会 · 総合】 B版 (14)

裁かれる霊感商法 ② 真の狙いは「信仰」教育

印鑑販売「新世」の田中尚樹被告らの霊感商法が統一協会の組織的活動だということと、その真実の狙いは何かということを示す有力な物証があります。

2002年末から03年1月ごろ、統一協会東東京教区であった内部学習会の受講メモ。金国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が入手しました。

東京・江戸川教会の壮婦(壮年の女性信者)約30人が受講。講師が田中被告でした。田中被告は渋谷区などを管轄する南東京教区所属。それが東東京教区で講師をした のは、「新世」での実績を評価されたからと、金国弁連はみています。

受講メモによると、田中被告が強調したのは「(印鑑の)販売以前に、私達は宗教家であり、伝道者である」こと。印鑑を買わせるのは「種植え」であり、「いかに良い種を植えるか、良い動機の種を植えたら信仰教育。難しい事はいらない」と教えています。

運命鑑定で心をつかんで物を買わせ、洗脳教育施設であるビデオセンター(力ルチャ―センターを装うことが多い)に入れる。さまざまな名目で献金をさせ、夫復帰(夫を入信させる)や万物復帰、祝福などを体験させ、「前線部隊」に編入…。霊感商法の「被害者」を新たな「加害者」に仕立て上げるカリキュラムです。

カリキュラムに出てくる「万物復帰」は統一教会の重要教義。サタン(悪魔=一般市民)のもとにある財産を本来の所有者である神(文鮮明教祖)に「復帰」させるのだからどんな方法でも救いの行為になる…と、霊感商法も合理化します。

同じく「祝福」は、教祖との「血分け(セックス)」を象徴する集団結婚(合同結婚式)のこと。既婚者は「既成祝福」に出させます。

霊感商法は「万物復帰の活動」であり、「宗教活動ないし布教活動の一環」(1999年9月広島高裁岡山支部)民事裁判ではこのような判決が何回も出ています。

「起訴された『新世』はそんなに目立つ存在ではなかった」と金国弁連の山口広弁護士。全国弁連に持ち込まれた被害相談は「新世」を含む東京の販社(統一協会の店舗)だけで08年に4355万円、09年は6月ですでに3673万円に達しています。(つづく)

____________________________ 2009.09.03 日刊紙 14頁 社会

裁かれる霊感商法

③

偽装で社会に潜り込む

統一協会は「偽装(ダミー)集団」です。偽装は霊感商法の販社(店舗)だけではありません。さまざまな偽装で市民社会に潜り込んでいます。 「たんぽぽ」。東京・足立区のボランティアサークルです。中国やフィリピンの小学生支援名目の募金活動、荒川河川敷の清掃奉仕、区内の祭りや催しへの協力…。その活動に参加する区議会議員もいます。 「たんぽぽ」の事務所は同区千住のマンションにあります。外階段で2階と地下1階に行ける構造で、2階にあるのが統一協会「足立教会」。サロン風の地下1階はビデオセンターと呼ぶ洗脳教育施設。3階と10階にも関連施設があります。 足立教会は北東京教区の拠点。婦人部、青年部や販社があり、「たんぽぽ」もその一つです。 「たんぽぽが協力した催しで、主催者から感謝状をもらったこともある」と言うのは、04年に入信し06年に脱会するまで同教会の通教組織「びぎん」に所属していた女性。 通教とは、入信後も市民生活をしながら統一協会の活動をすることで、「びぎん」には160人が所属。美容師や保育士、医師、看護師、教師らもいたそうです。 「手相を見せてください」と声をかける街頭勧誘。「真の家庭連合」の名で地域のフェスティバルに参加。選挙で自民党系や民主党候補の運動員として駅頭に立ったこともあったといいます。 霊感商法の販社と協力して宝石展や着物展を開催。宝石展では700万円の売り上げ目標を達成したそうです。 「たんぽぽ」の奉仕活動には、行事案内を見た一般の青年や主婦の団体が加わることもありました。この人たちに共感を広げ、統一協会のセミナーなどに誘うのも活動のひとつでした。 ボランティアを偽装する全国組織は「野の花会」や「しんぜん」。数人がワゴン車に寝泊まりしながら戸別訪問で珍味売りやニセ募金に歩きます。関係者によると、1日の売り上げは4~5万円。1人で月に100万円にはなるそうです。 大学でサークルの名で活動する原理研究会、世界平和女性連合、国際救援友好財団からリトルエンジェルスやユニバーサルバレエ…。すべて統一協会の偽装組織です。(つづく)

____________________________

2009.09.04 日刊紙 14頁 社会

裁かれる霊感商法 ④ 信者に引き込む「因縁」

「裏トーク」。狙った相手を霊感商法に引き込み、さらに信者に仕立て上げるトークマニュアルです。別名「因縁トーク」。 まず、ビデオセンターなどで「霊界」を実感させます。テレビのスピリチュアル番組も小道具になります。その上で、トークはこんな筋書きです。 ▽人生には母体の中の胎中生活、地上生活と、永遠に続く霊界生活があり、80年前後の地上生活は霊界に行く準備期間である。 ▽霊界には天国、中間霊界、地獄があり、どの霊界に行くかは地上での生き方で決まる。天国は「二人の国」の意味であり、地上で「真の愛を完成した夫婦」(つまり集団結婚参加者)が行ける。 ▽地獄に行った者は自力で上の霊界に行くことができない。「地上で犯した罪は、地上で償わなければならない」からであり、地獄の霊は「地上の子孫に救いを求めてきます」(統一協会誌『グラフ新天地』08年10月)。 2代、3代とさかのぼれば先祖は大勢います。生前、統一協会の教えを受け入れず、地獄に行った先祖を霊界解放(救済)しないと自分や家族も不幸になる。仏教の「先祖供養」は慰めにすぎない。そこで統一協会の霊能者が登場し、「氏族のメシアであるあなたが、血と汗と涙のすべてを天(文鮮明教祖)にささげなさい」と教えます。 マインドコントロールの状態にある信者は地獄の先祖を救い、自分の地獄行きを避けるためひたすら献金し、霊感商法に励むという筋書きです。 統一協会は信者にさまざまな名目で献金の摂理(指示)を出します。 「聖本」と呼ばれる文鮮明説教集は一冊3000万円。これを買わせるのも神の特別の許しをもらう「特赦」の課題です。 元信者が損害賠償を求めた民事訴訟(札幌地裁)で、原告側が提出した証拠のなかに「聖本愛国特赦路程」(00年2月27日~4月20日)という内部文書があります。 4月14日時点の「聖本勝利数」は北海道3教区で11冊。原告代理人の郷路征記弁護士によると、これが販売実績。11冊で3億3000万円です。 「聖本の意義」という内部文書にはこう書かれています。 「日本列島全体を売ってでも勝利しなければならないのが今回の『40日特赦路程』であり『聖本』摂理である」 (つづく)

____________________________ 2009.09.05 日刊紙 14頁 社会

裁かれる霊感商法

⑤

被害1兆円 芽つむとき

「新世」グループ起訴直後の7月、全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)が「霊感商法110番」を開設しました。4台の電話は鳴りっ放し。3時間で受けた相談は39件で被害額は2億円(うち統一協会26件1億7000万円)。 「予想以上。潜在的な被害の多さを改めて痛感した」と、山口広弁護士が言います。 全国弁連がまとめた全国の被害相談件数は2008年で1510件37億円。弁連結成の1987年からの総計は3万件1060億円に達します。 これは「だまされた」と気付いて相談を持ち込んだ数。氷山の一角にすぎません。実際の被害はどれほどのものか。 07年5月1日付の統一協会の内部文書があります。この日に全国72の教区から本部に納金された金額の一覧表です。 全国1位は西広島教区で9800万円。西東京7600万円、兵庫6780万円…とつづき、最下位の岩手教区でも260万円。何日かけてこれを集めたのかは不明です。 95年に入信し07年に脱会した男性が裁判所に出した陳述書と内部文書があります。98年以降、九州のある県(県全体で1教区)で総務を担当。リージョン(方面本部)を通して本部が指示した金額を傘下の教域に振り分け、集まった金を本部に送金する係でした。 送金先は統一協会本部の近くにある関連ビルで、当時の受取名義は「○○銀行���山田秀生」。94~95年と01~06年の2回、日本統一協会会長を務めた人物です。5000万円の札束をリュックに詰めて本部まで運んだこともあるそうです。 裁判所提出資料のなかに、04~06年にこの県が献金や霊感商法で集めた月別集計表があります。04年1年間に本部に送金した金額は13億1400万円。05年12億円、06年7億7000万円。別の資料によるとこの県の送金実績は全教区の下から5分の1程度。それがこの金額です。 霊感商法が社会問題化してから30年近く。「実際の被害は1兆円をこすだろう」と全国弁連の紀藤正樹弁護士。初の刑事裁判を前にした記者会見でこう指摘しました。 「遅すぎる捜査だが、ここで被害の芽をつまなければならない。国の放置責任が問われる段階にきている」 (おわり)

____________________________

First criminal trial of a front company of the Unification Church of Japan to be held – for doing ‘Spiritual Sales’

Head of the Unification Church of Japan to step down after losing a CRIMINAL case (2009)

0 notes

Text

2022年1月20日

🟣新スタジアム 未来予想図🏟🟣

昨日から、新スタジアム建設予定地を囲うフェンスに、長さ20m×高さ2.5mの巨大シートが登場(サンフレッチェ広島)

サカスタ予定地、高まる雰囲気 「2024開業」フェンスに完成予想図(中国新聞 1月19日)

広島市がサッカースタジアムを造る中央公園広場(中区)の建設予定地を囲うフェンスに19日、完成予想図や開業予定時期をPRするシートがお目見えした。2月初旬の着工に向けて機運を高めようと建設工事の受注業者が企画した。

シートは長さ20メートル、高さ2・5メートル。大きな文字で「2024開業」とアピールする横に3枚の完成予想図を描く。スタジアムと広場エリアを上空から眺めたカットと地上からの外観図、満員の観客が入った内部のイメージが並ぶ。

市によると高さ3メートルのフェンスは現場を約1・3キロにわたって囲む。今後、工事概要や騒音のデータを伝える電子看板を設置するほか、学生に絵を描いてもらうことも検討している。

スタジアムは23年12月に完成し、24年2月の開業予定。約3万人収容でJ1サンフレッチェ広島の本拠地となる。市スタジアム建設部は「通りがかる人たちが完成への期待を膨らませてほしい」と話す。(新山創)

熊本で26選手、20日キャンプイン(中国新聞)

J1広島は、20日から熊本での1次キャンプに臨む。新型コロナウイルスの影響で外国人の新規入国停止措置が続き、スキッベ新監督は不在。まだ来日していないドウグラスとエゼキエウの2選手と日本代表候補合宿中の佐々木を除く26選手での異例のキャンプインとなる。

選手は午後3時から軽めに調整。日本での待機期間を終えたジュニオールサントスもこの日から練習に合流し、元気な姿を見せた。キャンプは29日までで、期間中は宮崎産経大とJ2熊本との練習試合を予定。現場を預かる迫井深也ヘッドコーチの下、新指揮官が掲げる攻撃的でアグレッシブなサッカーの浸透を図る。

20日雪だるま二十四節気「大寒」

2022年の大寒は20日から始まります。一年で寒さが最も厳しくなるころとされています。

【雪が降ってきました】(サンフレッチェ広島サッカースクール)

「大寒」暦通りの寒さ 広島市北部で積雪 県北は断続的に雪(FNNプライムオンライン)

広島県内各地の最低気温は、広島市中区で1.3℃、東広島市東広島で氷点下4.1℃と真冬並みの寒さとなりました。

また、県内北部を中心に雪が降り、20日午前8時の積雪量は庄原市高野で61cm、北広島町八幡では41cmとなりました。

気象台によりますと、この厳しい寒さは今週日曜日にかけて続き、県北部では断続的に雪が降る見込みです。

まりもっこり

【#やっぱ広島じゃ割 利用停止】 国の制度改正により、まん延防⽌等重点措置区域は、利⽤を停⽌することとなりました。明日1月21日(金)以降、予約済みのご旅行・ご宿泊についても利用を停止しますので、ご理解・御協力をお願いします。(広島県)

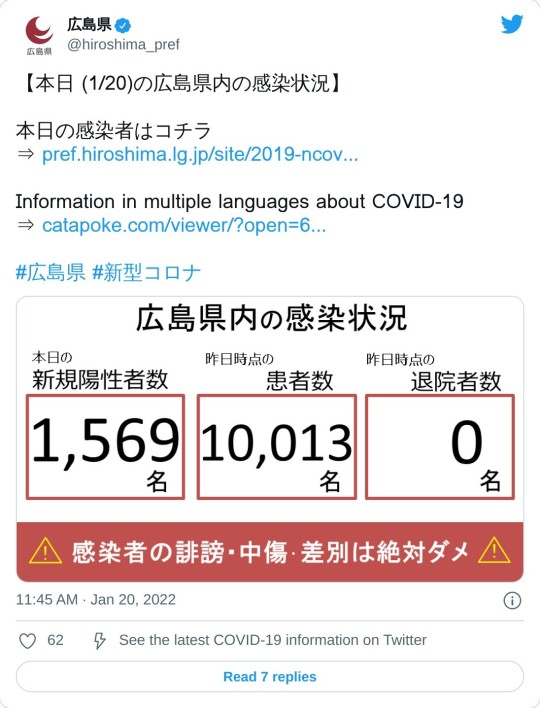

広島県内で1569人感染 過去最多 新型コロナ(20日)(RCCニュース)

きょう(20日)は広島県全体で1500人を初めて超えました。きょう(20日)の新型コロナ感染確認の状況です。

【20日の県内の感染確認】 きょう(20日)は広島市で過去最多の926人、呉市でも過去最多の179人、福山市でも過去最多に並ぶ119人…など、このほかの市や町の内訳については、まだ発表されていませんが、県内で合わせて1569人の感染確認が発表されています。1日の発表としては初めて1500人を上回り、過去最多です。

【新規感染者数の推移】 県内では、15日と16日に1200人を超えました。その後、1000人を下回り、ここから「ピークアウト」=下降線をたどるかどうかが焦点だったのですが…、きのうから再び1000人を上回っています。

【病床使用率など】 きのう(19日)時点で県内の患者数は1万13人で、初めて1万人を超えました。このうち、重症は7人中等症は33人となっています。さらに自宅で療養されている方も、前の日より大幅に増えて8982人となっています。オミクロン株は軽症が多いという話もありますが、これだけ人数が増えてくると、やはり、亡くなったり症状が重くなったりする人が徐々に増えてきています。

受給減る飲食店困惑 まん延防止、時短など広島県協力金 持ち帰りと宅配は算出外に(中国新聞)

新型コロナウイルス対応の「まん延防止等重点措置」が全域に適用されている広島県で、県の要請に応じて営業時間の短縮などをした飲食店が受け取る協力金の額の算出方法が、従来とは異なる形になった。持ち帰りと宅配の売上高が反映されなくなり、コロナ禍の前からこれらが多かった店では受給額が減るケースがある。当事者からは「赤字が大きくなる」と困惑の声が出ている。

生活への影響、徐々に 交通や医療の場でも感染(朝日新聞デジタル)

【広島】新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、市民の暮らしや命を支える人たちにも感染が広がっている。自治体や会社は業務に支障が出ないよう対策をとっているが、地域住民の足となるバスの運休と減便が相次ぐなど、市民生活にも影響が出ている。

「これまで十分に感染対策をやってきたつもりだが……。今後、さらに念入りに対策するしかない。オミクロン株の怖さを感じた」

廿日市市大野地域を巡回する路線バス「おおのハートバス」の運行を委託されている会社の担当者は19日、そう肩を落とした。運転手2人が感染し、ほかの運転手ら9人がPCR検査を受けるため、16日と17日の2日間を全面運休にした。9人の陰性を確認し、18日から運転を再開した。

バスは地域の高齢者や小学生ら1日平均約400人が通院や通学などで利用する。営業所近くにある市立大野西小学校では、校区内でも遠い場所に住む児童25人がこのバスを利用しており、運休中は保護者の送迎などで登下校したという。

JR阿品駅前でバスを待っていた女性(74)は「車のない高齢者にとっては買い物もバスがないとできない。いままで運休はなかったので、それだけコロナが広がっているということだね」と不安そうに語った。

主に呉市音戸地区の住民が利用する市生活バス「音戸さざなみ線」(営業距離18・1キロ)は、市が委託する業者の運転手9人のうち3人が感染し、人員不足が生じたとして、20日から当面の間、減便する。市が19日発表した。平日は通常14便を6便に、土曜日は12便を8便に減らす。日祝日の8便に変更はない。平日は約130人が利用している。

また、福山市ではごみ収集などを担う南部環境センターの職員3人の感染が判明した。19日現在、センターの職員56人のうち濃厚接触者を含め約半数が出勤できない状態になっている。環境総務課の担当者は「公園や市道の除草などの時期を調整し、ごみ収集の業務に人数を集中させている。市民サービスに大きな影響が出ないようにしている」と話す。

「命」にかかわる職場への影響も懸念される。

県によると、新型コロナに感染したり濃厚接触者になったりして欠勤している医師、看護師などの医療従事者は14日時点で、少なくとも196人いる。内訳は医師が16人、看護師が115人、その他の医療従事者が65人という。県内の40医療機関に調査し、約9割から回答があった。欠勤者は回答した医療機関の医療従事者の0・8%にあたる。

湯崎英彦知事は18日の記者会見で、一部の医療機関ではクラスターが発生し、救急外来を一時停止したとする一方、「地域の医療機関が輪番態勢で協力し、全体への影響は最小限に抑えられている」と述べた。医療機関の患者の受け入れへの影響については、「支障が出ているという報告は受けていない」とした。

消防局での感染も相次いでいる。職員206人が勤務する尾道市消防局は14日、職員2人の感染を発表。濃厚接触者はいないが、保健所の指導を受け、同じ署で働く5人の職員を10日間の自宅待機にした。庁舎や車両を消毒し、署内で応援態勢を組んだ。

昨年9月に1人の感染が判明したが、複数人の感染が確認されたのは初めてという。総務課の担当者は「これまでも分散勤務や職員同士の接触を最小限にするなどしてきたが、より厳格に対策をしている」。

約1300人がいる広島市消防局は今月に入り13人が感染。他部署からの応援などにより、業務への影響はないという。職員課によると、仮に感染者数が増え、人手が確保できない事態となれば、「救急隊を維持するのが最優先」として業務を調整するという。

防衛省によると、中東海域での海賊対処や情報収集活動のため、9日に海上自衛隊呉基地(呉市)を出港した護衛艦「さみだれ」の20代の男性隊員2人の感染が確認された。陸上の施設に隔離されたという。(比嘉展玖、三宅梨紗子、岡田将平、能登智彦、菅野みゆき)

全国で新たに過去最多4万6198人感染(日テレNEWS24)

新型コロナウイルスの20日、全国の新たな感染者は過去最多の4万6198人となっています。国内の感染者の累計は20日、200万人を超えました。

NNNの集計による午後6時45分現在の全国の新規感染者は、4万6198人で過去最多を更新しました。関東1都6県では千葉以外すべて過去最多。また九州でもすべて過去最多となるなど、全国28の都道府県で新規感染者が過去最多を更新しています。

全国でなくなった方は7人。また、19日時点の全国の重症者は287人で前日から6人増えています。

20日、国内の感染者の累計は200万人を超えています。国内で初めての感染者が出てから100万人を超えるまでおよそ1年半。それから200万人を超えるまでは、およそ5か月でした。

東京では、20日、過去最多の8638人の感染が確認されました。20日時点の病床使用率は28.9%。まん延防止等重点措置の国への要請を検討する基準は20%ですが、今週月曜日(17日)に超えて以降も上昇し続けています。

子どもの感染増加 20代が約3割 厚労省(NHKニュース)

18日までの1週間に新型コロナウイルスの感染が確認されたのは16万人余りに上り、年代別では20代の割合がおよそ30%で最も高くなっていることが厚生労働省のまとめでわかりました。

10代以下の割合は24%余りと、子どもの感染が増えています。

厚生労働省が20日公表したまとめによりますと、今月12日から18日までの1週間に感染が確認されたのは、速報値で16万1978人で前の週の4倍近くに上りました。

年代別では 20代が最も多く、5万1321人と全体の31.7%を占めています。また、10代以下は合わせて3万9322人で、全体の24.3%を占めました。前の週を7.1ポイント上回り、子どもの感染が増えています。

▽30代は2万2464人で全体に占める割合は13.9% ▽40代は1万9853人で12.3% ▽50代は1万3894人で8.6% ▽60代以上は1万3867人で8.6%となっています。

心筋梗塞の女性、10病院に断られた末に死亡…感染急増で一般救急「しわ寄せ」(読売新聞)

新型コロナウイルスの感染者が急増し、各地でコロナ病床の確保が進む中、「コロナ以外」の一般病床が 逼迫し、救急患者がすぐに入院できない事態が深刻化している。特に東京都内では、搬送先が見つからない「救急搬送困難事案」が18日に過去最多の260件に達した。複数の病院に搬送を断られた心筋梗塞の患者が、ようやくたどり着いた病院で死亡が確認されたケースも出ている。

東京都によると、5か所以上の医療機関に受け入れを断られるか、20分以上搬送先が見つからなかった「救急搬送困難事案」(東京ルール)は今年に入り急増している。17日に200件を超え、第5波のピーク(185件)を上回った。

全国的にも搬送困難事案(受け入れを3回以上断られ、救急車が現場に30分以上とどまったケース)は増えており、総務省消防庁の集計では、10~16日の1週間で過去最多の4151件に上った。このうち、発熱などコロナ感染の疑いがあるケースは1031件で、断られた患者の多くはコロナ以外の理由だという。

同庁救急企画室の担当者は「まだ分析していないが、現場からは『コロナ病床を空けておかなければならないため、搬送先を探すのに手間取る』という声が上がってきている」と語った。

情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者3億3529万人超 死者590.9万人(ロイター)

[ベンガルール 20日 ロイター] - ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で3億3529万人を超え、死者は590万9045人となった。

2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。

電気、ガスに続きポテチも 原材料価格高騰が家計直撃(朝日新聞デジタル)

【広島】原油など原材料価格の高騰が企業業績に悪影響を与え、私たちの家計を直撃しそうだ。公共料金だけでなく、食料品の値上げも相次いでいる。

東京商工リサーチの昨年暮れの調査によると、中国地方で原材料価格の高騰が利益を「大きく圧迫」「やや圧迫」していると答えた企業は、回答した385社のうち295社(77%)に上った。今年度中は原材料価格の上昇が続くとみる企業も回答の8割を超えており、先行きの見通しは厳しい。

公共料金はすでに昨年から値上げが続く。中国電力は平均的な家庭の2月の電気料金(月260キロワット時使用換算)が、1月より242円高い7831円になると発表。12カ月連続の値上げだ。平均的な家庭のガス料金(月24立方メートル使用換算)も2月は広島ガスで6345円、福山ガスで5748円。それぞれ1月より216円、207円上がり、6カ月連続の値上げになる。

食料品業界も物流費の高騰などが響き、値上げが相次ぐ。タカキベーカリー(広島市)は輸入小麦の高騰などでパンや焼き菓子などの一部の小売りへの納品価格を1月から平均4・2%上げた。広島市で創業したカルビー(東京都)も今月下旬以降、ポテトチップス「うすしお味」などを7~10%値上げする。春にかけてハムやしょうゆ、マヨネーズ、パスタ、ドレッシングなどの一部製品の価格も上がる見通しだ。メーカー価格がすぐに店頭価格に反映されるわけではないが、中国地方でスーパーを展開する企業の役員は「小売価格にも反映せざるを得ないだろう」と話す。(松田史朗)

京都サンガF.C. 森脇 良太 選手 完全移籍にて加入のお知らせ(愛媛FC)

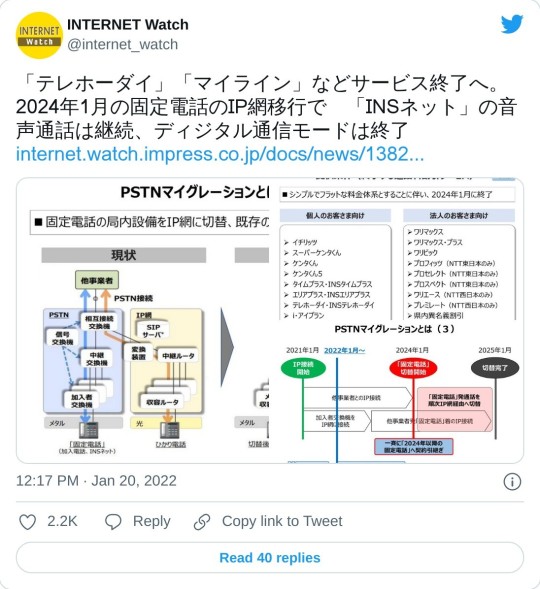

「テレホーダイ」「マイライン」などサービス終了���。2024年1月の固定電話のIP網移行で(INTERNET watch)

東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と西日本電信電話株式会社(NTT西日本)は1月20日、固定電話のIP網移行について報道関係者向け説明会を開催した。

2024年1月に予定されているIP網移行(PSTNマイグレーション)は、固定電話サービスの局内設備を「PSTN(Public Switched Telephone Network:公衆交換電話網)」から「IP網」へ移行するというもの。2010年11月に概要が発表され、その後、2015年と2017年に具体的な内容が発表されている。2017年の時点で、移行の2年前に提供条件などについて公表するとしており、今回がその発表となった。

説明会では、料金や注意事項など、これまで発表されている内容について改めて説明。そのうえで、IP網移行により終了する一部サービスについて新たに発表した。

具体的には、「マイライン」「マイラインプラス」のサービスを終了するとともに、料金体系の変更に伴い、「テレホーダイ」「タイムプラス」など通話料の各種割引サービスを終了することが発表された。

なお、2024年1月の切り替え手順やタイミング、および国際電話の通話料金については、引き続き調整中であり、決まりしだい追って公表するという。

手続きや宅内工事、電話機の交換は不要。IP網移行に便乗する詐欺に注意!

まず、PSTNマイグレーションについて、2017年に発表した内容を改めて、NTT東日本の井上暁彦氏(経営企画部 営業企画部門 部門長)が説明した。

PSTNマイグレーションとは、固定電話の局内設備を、加入者交換機や中継交換機などの交換機からなる「PSTN網」から、「ひかり電話」などですでに用いている「IP網」へ切り替えることを指す。

切り替えは局内設備であることと、従来のメタル電話のアクセス回線はそのまま残り、加入者による手続きや加入者宅での工事、電話機等の交換は不要であることを、井上氏は強調。そして、「IP網への移行に便乗した悪質な販売勧誘などが想定される」として、周知を呼び掛けた。

スケジュールとしては、他事業者との接続はすでに開始。2022年1月からは、ダイレクトメールなどで契約引き継ぎの案内を開始する。2024年1月に切り替えを開始し、2025年1月までに切り替えを完了する。

通話料は「市内昼間と同額」のフラットな料金体系に。固定電話間は全国一律で3分9.35円

切り替えにあたって、加入電話に係る契約はそのまま継続し、手続きは不要。基本料金も現状と同額となる。

通話料については、距離に依存しないIP網の特性を生かして、シンプルでフラットな料金体系にする。例えば固定電話から固定電話にかける場合の通話料は、全国一律で3分9.35円と、これまでの昼間の市内通話と同じ金額になる。

サービスについては、基本的な音声サービスは提供を継続し、利用が減少もしくは提供が困難なサービスは2024年1月に提供を終了する。「INSネット」については、音声通話は残るが、「ディジタル通信モード」は終了し、補完サービスを提供していく。

「テレホーダイ」「タイムプラス」など通話料割引サービスの終了を発表。「マイライン」「マイラインプラス」も提供終了

そのうえで、「マイライン」「マイラインプラス」を終了することが今回新たに発表された。

マイラインは、利用したい(NTT東西以外の)電話会社を登録しておくことにより、「00XY」などの電話会社の識別番号を付けなくても登録した電話会社を利用できるサービス(電話会社選択サービス)。マイランプラスは、識別番号を付けた場合でも、登録した電話会社のみを利用するサービス(電話会社固定サービス)だ。

また、通話料金がフラット化されることにより、通話料の各種割引サービスを2024年1月に終了することも発表された。

個人向けでは、「イチリッツ」「スーパーケンタくん」「ケンタくん」「ケンタくん5」「タイムプラス」「INSタイムプラス」「エリアプラス」「INSエリアプラス」「テレホーダイ」「INSテレホーダイ」「i・アイプラン」が終了する。

法人向けでは、「ワリマックス」「ワリマックス・プラス」「ワリビッグ」、「プロフィッツ」(NTT東日本のみ)、「プロセレクト」(NTT東日本のみ)、「プロスペクト」(NTT東日本のみ)、「ワリエース」(NTT西日本のみ)、「プレミレート」(NTT西日本のみ)、「県内異名義割引」「i・スクール」が終了する。

こうした割引サービスの終了によって、通話料金のフラット化とあわせて「利用形態によっては一部値上げになることもあるが、負担が減るケースがほとんど」と井上氏は説明した。

井上氏は、個人で負担が増えるケースについては多くないと前置きしたうえで、2つの例を挙げた。1つは、市内の夜間料金は現在、4分9.35円のため、例えば市内へ夜間に3分~4分の間の時間だけ電話する場合は料金が上がる。もう1つは、「イチリッツプラン2」で月額料金を払って県内の市外への通話を頻繁に利用する場合だ。「こうした利用であれば値上げになる可能性もあるが、その人でもほかの場合では値下げになるので、トータルでは安くなる場合が多いと考えている」と井上氏は語った。

0 notes

Photo

食後の軽いウォーキング。雨が降ったりでしたが止んできたので。 . 品川区役所、まだまだ銀杏並木は黄色く色づいていてきれいでした。空は真っ黒。JR東日本東京総合車両センターを横目に進むと見慣れた場所に。百反坂の入り口でした。そして大崎に。歩いて来た周辺は山の手線大崎支線、品鶴線、蛇窪信号所辺りまでかなり大規模な路線変更の計画があるとか無いとか。だいぶ先なんでしょうか? . また雨が降って来たので戻ろうと . #大崎 (Osaki, Shinagawa-ku) https://www.instagram.com/p/CI-AFIbANRp/?igshid=1c4qfwb7h5a67

3 notes

·

View notes

Text

想起-新潟

新潟駅は現在高架化事業中ですが、暫定開業直後一瞬だけ見られた組み合わせがあります。

国鉄の汎用型気動車キハ40系列と高架駅。

この組み合わせというと、単行や2両編成は旭川とか佐賀とかでも見られますが、4両連結となると新潟が唯一と言ってもいいのではないでしょうか。

高架駅になってから新潟駅構内の保安装置がATS-P更新され、ATS-Sとその上位互換であるPsしか搭載していない車両は半ば出禁状態になったため、車両不足を補うために対応している車両を両端に据えた4両編成が組まれ、主に磐越西線方面のラッシュ運用に充てられました。(馬下と新潟の間をひたすら往復していたと思います…。)

GV-E400系が先行投入された後もしばらくは走っていましたが、単行の車両が新津に搬入された段階で、代役が立ったということでついにお役御免となりました。

前回の記事中の東三条に移動する前に写真には納めていましたが、乗っておくべきだったかなぁ…。

前回の続きです。宿泊先最寄りの燕三条駅から新潟へ向かいます。

上越新幹線開業時に設置された燕三条駅。一般的な『国鉄時代に建設された新幹線の途中駅』という感じでしょうか。

さすがにサイン類はJR仕様に更新されていましたが、駅構内は誘導音が鳴り響くだけのちょっと寂しい感じ。

在来線である弥彦線の改札口は開設当初は有人だったのですが、民営化後に無人化されました。

新幹線は有人で立派な自動改札だけど在来線は無人(もしくは時間限定で有人)で簡素な改札口のみというのは、地方に行くとよくあったりします。同じ駅舎内に改札があるというのも、実は当たり前ではないことが多く、場合によっては一度駅舎の外に出て乗り換えるなんてパターンも…。

弥彦線の主力はE127系。都市向けのロングシート仕様でワンマン設備を持っていたこともあり、かつては新潟駅を中心に活躍していましたが、えちごトキめき鉄道にほとんどを譲渡したため、中越地域では希少な存在に。所属元の新潟車両センターへの出入りのために越後線を走る以外は基本的に弥彦線を行ったり来たりしています。

ちなみに数年前までは専用の塗装が塗られていた115系が専任されていました。

現在も115系が運用されていますが��基本的にはラッシュ輸送用で、朝夕がメインです。

※地上駅時代の新潟駅にて 左が通称『弥彦色』の115系。2両でトイレ無しの異色編成でした。

目的の列車まで時間があるため一度燕へ。

燕市燕地区の中心駅。かつては新潟交通の鉄道路線が伸びてましたが、廃止になり、駅舎跡地は交番(奥の丸い建物)になっています。

吉田寄りの跨線橋より。右の道路が廃線跡です。地図で見てみると田圃の中まで細長い道が続いており、廃線跡っぽさが残っています。

折り返して東三条駅まで戻り、そこから乗車したのは…。

数少なくなった115系の最後の花形運用ともいえる信越線快速。信越線内ではえちごトキめき鉄道へ乗り入れる快速絡みで運用が残っており、前日夕方に新潟からえちごトキめき鉄道経由で新井へ→折り返しで直江津に戻り直江津運転センターに入庫→翌朝の快速で長岡へ向かい一旦長岡車両センターに入庫→小休止ののち昼前の快速で新潟へ、というサイクルになっています。

ちなみに現在新潟にいる115系はすべて長野からの転属組で、新潟地区生え抜きはすべて廃車になっています。

現在は、リバイバルカラーとして複数あった新潟色や弥彦色など、往年の姿を見せているとのこと。しなの鉄道の残存組共々先は短いでしょうから、早いうちに各色収めたいところです。

新潟駅下車後は散策。

まずバスで古町へ。

新潟市民のソウルフード 新潟タレカツ丼の発祥の店。

とんかつながら濃くない味は新鮮でした。

列は長いながら回転もやや速かった記憶。

新潟といえば「ドカベン」「あぶさん」で有名な漫画家・水島新司の出身地。

商店街ではこんな感じで、代表作の銅像が建てられています。

白山神社。旧県社格で、総本山は加賀国一宮こと 白山比咩神社。

メインは白山大権現ですが、いろいろと合祀した関係で、いろんな神様が祭られています。

ちなみに新潟市内にはほかにも複数白山神社があるとか。

新潟市役所ではこんな幟も。なぜか釜石のパブリックビューイングで観戦しましたがいい試合でした。

信濃川のほとりを歩き、白山駅へ。

ちなみに新潟と新発田を結ぶ白新線の「白」はこの白山からとったもので、現在の新潟市役所が旧県庁というからも分かるように、本来は白山周辺が中心でした。

新潟に移動。2番線がめっちゃ狭い。はよ本格開業して。

新潟からは新幹線で東京へ。

駅舎が大規模改装されている中、ちょっと昔の面影を残す新幹線ホーム。屋根の形が『雪国』って感じです。

実は2021年3月の改正でしれっと消えたE4系16両の全線通し。座席数の暴力。

そろそろ消えるしということで、長岡~大宮ノンストップの速達型をチョイスしたのですが、これがいろいろな意味で乗り納めになるとは思わなんだ。

Maxは今年10月で引退することが発表されています。

新幹線ラッシュ輸送の申し子と呼ばれたオール2階建て車両も、気が付けば四半世紀近く走っていました。

「平成」がまた一つ表舞台から去りますね。

東京で隣の乗り場にいた新旧こまちの並び。すでにE3系は秋田新幹線には入れませんが、本線ではこうした並びも見られました。

こちらも昨秋に定期運用から外され、今はどうなっているのか…。

ちなみにこいつには東北に異動してからしばらくはお世話になりました。(

AIさくらさんはいいぞ

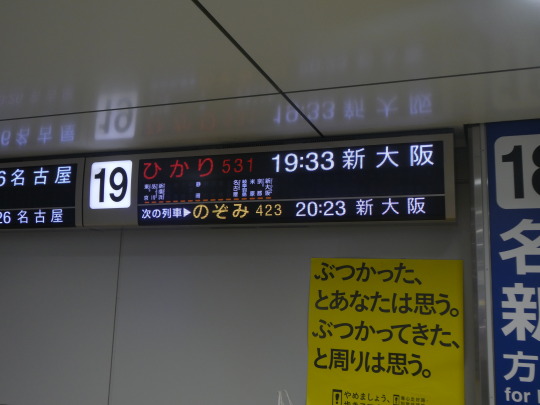

ラストは弁当買い込んでひかりに飛び乗り、帰路に着きました。

しれっとイレギュラー停車駅。

この後新潟はあと2回行くのですが、それはまた今度。

えちごトキめき鉄道で国鉄急行色が復活したとのことですので、それも早いとこ乗りに行きたいところです。

ちなみに上越から東海道に乗り継ぐ間の時間でアキバに行っていたのですが、何を見に行ったかというと…。

\アズールレーン!!!!!/

レパルスちゃんはいいぞ ボルチモアちゃんもいいぞ 今度はアイマスとコラボするらしいぞ

…2周年イベをやっていたそうです。着いたころには撤収間際でしたが。

それでは

0 notes