#isola infelice

Text

Mi è sucesso un'oretta fa dentro il McDonald's Ciro Fontana, dopo fare la colazione sentendo le parolacce di spesso - Pamela, louca, puta: stavo uscendo della cabina wc del bagno "gender neutral" e davanti a me erano 3 uomini, due che sembravano arabi e uno che non ho neanche guardado la faccia.

Gli arabi aspetavano la mia uscita, mi hanno chiamata di baiana e sono andati via. Dopo la sorpresa di essere chiamata di baiana, mi è venuto un'orgoglio strano... come Paulista mai ho pensato che in Italia essendo chiamata di baiana, invece di offesa nel senso di vestirmi male e essere brutta, sono semplicemente diventata felice!

Spiego: baiana mi fa sentire vincolata al mio Paese, dove sono nata Brasile e non a tutti gli altri disgraziati che hanno cittadini qui a perseguitarmi: africani, indiani, cinesi, mussulmani, marrochini, arabi... una gente brutta, violenta, infelice, con la faccia di "cu", piena di "pregas"... In realtà chiamandomi di baiana mi viene il felice ricordo di quando sono stata nella isola Itaparica quando lavoravo alla Panasonic Brasile! Un viaggio di lavoro con i vincitori di una promozione marketing di vendita. Quase una settimana nel Club Med Itaparica! E per ragione ovvie, un bello posto per le vacanze turistiche. Sono una felice Italo-Brasiliana Paulista-baiana.

0 notes

Text

Per il Procuratore Generale di Potenza: «il Molise non è un’isola felice»

Per il Procuratore Generale di Potenza: «il Molise non è un’isola felice»

Armando D’Alterio, già Procuratore della DDA di Campobasso e PM del caso Siani (un “magistrato tenace” secondo Paolo, il fratello di Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra), ricorda la sua esperienza professionale: «Ricordo che c’era un intreccio eccessivo fra organi istituzionali. Troppa prossimità. Gli organi istituzionali devono svolgere tutti il loro ruolo, la prossimità impedisce che venga…

View On WordPress

#Armando D&039;Alterio#campobasso#dda#demento#droga#estorsione#Giancarlo Siani#isola infelice#molise#paolo de chiara#pdc#wn#wordnews

1 note

·

View note

Photo

INCENDIO 2020 NELLA RISERVA DELLO ZINGARO

Scusaci, se come figli snaturati abbiamo distrutto quanto dovevamo proteggere, scusaci se abbiamo cancellato ogni bellezza e con il fuoco dell’inferno abbiamo bruciato il nostro paradiso, quello che per noi tu sei, isola infelice.

Scusa il nostro non saper vincere il seme di Caino che portiamo in noi e che liberiamo senza vergogna, a donare dolore a tutto quello che non lo merita a tutto quello che nella sua purezza e bellezza ci dona pace ed esalta il senso divino che hai.

Scusaci se distratti dai nostri giocattoli elettronici, se indifferenti come i nostri burocrati incapaci e svogliati come i nostri politici corrotti, diventiamo i complici inetti di chi nel distruggere pensa di creare e nell’uccidere si pensa un folle Dio.

Scusaci per la nostra ingratitudine, per i nostri silenzi, per la nostra indifferenza, per il voltarci sempre da un'altra parte, per la rabbia che spegniamo nelle parole, per chiuderci sempre in casa dicendo che non sono cose che ci interessano, scusaci per questo vivere da ciechi e sordi, per questo essere prigionieri del coraggio che non abbiamo.

Scusaci nel nasconderci dietro a regole che non rispettiamo, per restare ostaggi dei violenti, dei vigliacchi, dei ladri e schiavi di noi stessi facendoti diventare cenere come tutto quello che ormai sappiamo creare.

Scusaci, per essere incapaci di amarti più di quanto amiamo i nostri difetti, per quanto tu meriti, per quanto ogni figlio dovrebbe ed ogni ospite deve.

Scusaci.

Excuse us, if as distorted children we have destroyed what we had to protect, excuse us if we have erased all beauty and with the fire of hell we have burned our paradise, what you are to us, an unhappy island.

Excuse our not knowing how to win the seed of Cain that we carry in us and that we free without shame, to give pain to everything that does not deserve it to everything that in its purity and beauty gives us peace and enhances the divine sense you have.

Excuse us if we are distracted by our electronic toys, if indifferent like our incapable and listless bureaucrats like our corrupt politicians, we become the inept accomplices of those who in destroying think they are creating and in killing they think they are a mad God.

Excuse us for our ingratitude, for our silences, for our indifference, for always turning away, for the anger that we extinguish in words, for always closing ourselves in the house saying that these are not things that interest us, sorry for this living as blind and deaf, for this being prisoners of the courage we do not have.

Excuse us for hiding behind rules that we do not respect, to remain hostage to the violent, the cowards, the thieves and slaves of ourselves, making you become ashes like everything we now know how to create.

Sorry, for being unable to love you more than we love our faults, as much as you deserve, as much as every child should and every guest must.

Excuse us.

40 notes

·

View notes

Text

Relativamente Breve Bollettino Bioetico

Dal momento che ognuno deve mettere le proprie competenze a servizio della società, questo è un bollettino bioetico sulla questione COVID-19 in Italia. La lettura non è ostica ma potrebbe essere indigesta per chi lavora in ambito sanitario perché i benefici sanitari costituiranno solo alcuni dei ciottolini metafisici che gravano sull’ago della bilancia filosofica dei pro e dei contro.

Prima di concentrarci sul particolare diamo un rapido sguardo al generale: in Paesi in cui la popolazione conduce uno stile di vita che già include un distanziamento sociale innato e in cui indossare mascherine in pubblico non costituisce una novità - parliamo quindi delle aree orientali con un ottimo livello di sviluppo - la situazione sembra contenersi a prescindere dalla rigidità delle misure intraprese.

In Europa, molti Paesi, pur avendo subìto il contagio successivamente all’Italia, sono già riusciti ad abbattere e mantenere il numero di nuovi casi giornalieri sotto al 20% rispetto al momento del picco, passando così con maggiore sicurezza alla sperimentazione della fase 2.

In Italia, ieri abbiamo toccato per la prima volta un dato inferiore al 30%. Buona parte della differenza, come già si è visto, la fa la prevenzione, se non della malattia, del contagio. Chi più effettua tamponi, traccia ed isola i positivi (sintomatici o meno che siano) più ha capacità di gestire l’epidemia. Tenetene conto quando penserete di non scaricare un’app per timore di fornire i vostri dati, perché potreste perdere - e far perdere - libertà di gran lunga maggiori della privacy rimanendo passivi in un processo di tracciamento che, va detto, è già abbastanza in ritardo di suo. “Whatever works”, direbbe Woody Allen.

La questione ovviamente non è così semplice, il sistema sanitario italiano ha dimostrato i suoi limiti e ha dovuto sopperire a questi prima di potersi impegnare in una strategia di contenimento. Sarebbe stato come pensare ad un contrattacco mentre si batte ritirata, nessuno si aspetterebbe tanto da un governo che storicamente ha dimostrato la sua impreparazione anche in situazioni meno straordinarie. Questo passaggio però è venuto a mancare anche quando il quadro ha iniziato a stabilizzarsi: non si è mai passati realmente dalla fase in cui si dice alla popolazione cosa fare (e, soprattutto, cosa non fare) a quella in cui si annuncia invece cosa faranno le stesse istituzioni per consentire ciò che viene impropriamente chiamato “ripristino della normalità”. Semplicemente si stanno ridistribuendo diritti un po’ per volta ed indistintamente, lasciando alle regioni facoltà di moderare o irrigidire i decreti pur non essendo queste delle autorità scientifiche, quindi ci si può aspettare che regolino le proprie decisioni in base alla loro popolarità oltre che alle idee soggettive dei rispettivi presidenti, che mai prima di oggi avevano avuto un potere così esteso, e che soprattutto comportasse tanta responsabilità. L’eterogeneità delle misure a seconda delle peculiarità dei territori è una scelta doverosa proprio per garantire l’omogeneità dei risultati ed essere più stringenti laddove non si abbia scelta, ma così facendo si ha il risultato opposto.

Questo modo di scaricare le responsabilità prima sulle regioni, poi sui cittadini che non ottemperano ai divieti, ha creato un clima da guerriglia in cui chi esce si sente minacciato, e non raramente le persone si sono sentite autorizzate a sostituire la legge nel redarguire runner o semplici operatori sanitari che si trovavano a dover citofonare innescando i sospetti di chi per noia passa le sue giornate al balcone. La gravità della situazione ha innescato una diffidenza che non scomparirà alleggerendo la morsa del lockdown. Anche se oggi non lo percepiamo nel nostro tessuto sociale, sostanzialmente perché il nostro tessuto sociale è temporaneamente sospeso, sono già nati nuovi livelli d’emarginazione. Mentre in molti Paesi è stato raccomandato di uscire per prendere un po’ d’aria e fare esercizio all’aperto in Italia è stata imboccata la via più irta, e pur non essendo un dottore in medicina sono certo di ciò che asserisco quando scrivo che questo non è stato fatto tanto per il pericolo che rappresenta una passeggiata di un’oretta da soli, ma per la considerazione di cui, tristemente, gli italiani godono, ovvero quella di furbetti che spesso vantano anche questa nomea facendosi cattiva pubblicità e dimenticando come “farabutti” sia un sinonimo adeguato.

Inutile sottolineare come la maggior parte degli italiani stia seguendo i decreti e le raccomandazioni al massimo delle sue capacità umane ed intellettive, tuttavia questo passaggio rivela l’importanza del tema etico che ha portato alla vera discriminante tra la condotta politica italiana e quella internazionale, ovvero la predilezione al controllo dell’individuo che potrebbe trasgredire piuttosto che elaborare una strategia che non solo preveda ma includa l’eventuale trasgressore. La colpevolizzazione dei soggetti ha connaturato una regola biblica che vede tutti portatori di un peccato originale; quella che è stata chiamata “caccia all’untore” è in realtà una proiezione di chi vuole sentirsi parte della soluzione, e questa è l’unica soluzione che è stata fornita: l’autocontrollo, la censura della pubblica manifestazione fisica di sé stessi.

Tutti subiscono lo stress di questo comportamento appreso, che siano “guardie” o “ladri”, ma in questo trambusto c’è chi ha le capacità per gestire al meglio le ferree linee dettate dall’alto, perché ha i mezzi emotivi e culturali per farlo e i passatempi casalinghi costituiscono già buona parte della sua vita. I giovani di tutte le età, eppure bisogna considerare che a pagarne le conseguenze sono e saranno principalmente loro, non solo per la perdita di opportunità formative e professionali che vivono nel presente, ma perché questo è di fatto il loro sacrificio per salvaguardare le generazioni più deboli, che in questo momento storico di benessere diffuso costituiscono grandissima parte della popolazione. Secondo i dati a disposizione oggi il tasso di mortalità di chi ha meno di 30 anni è dello 0,1% e non si alza di molto anche arrivando ai 40 anni di età. Attenzione, questi numeri non dimostrano la poca pericolosità del virus, dimostrano che c’è una classe politica che appartiene alle generazioni più vulnerabili che prende decisioni per chi dovrà saldare il conto in un futuro molto prossimo.

Le facili previsioni di una profonda crisi economica che colpirà di più chi già è in difficoltà lasciano prospettare tre punti che andrebbero messi maggiormente in evidenza: chi dovrà ricostruire questo Paese dovrà farlo lavorando; l’accesso al mondo del lavoro sarà più difficile perché si dovranno ricreare posti di lavoro in una situazione economica a rischio per quelli già esistenti; l’Italia perderà molta forza lavoro (giovani in cui ha investito per l’educazione e la salute) perché molti, giustamente, non saranno disposti a questo sacrificio e cercheranno una vita migliore altrove.

Da questi tre fattori dipendono più vite di quante ne dipendono dall’epidemia, perché i “portatori sani” di una crisi del genere sarebbero pochissimi. Ed in questo purtroppo devo aprire un capitolo a parte perché c’è una criticità che già condiziona pesantemente l’Italia dal punto di vista culturale e sociale, andando poi a riflettersi, con risultati disastrosi, alle urne: il problema del Mezzogiorno. Le regioni del sud Italia ne uscirebbero devastate. Sappiamo che queste non sono previsioni catastrofiche perché abbiamo già visto avvenire tutte queste cose e molte persone - incluso chi scrive - non hanno mai avuto la reale possibilità di scegliere di costruire una vita professionale nel luogo in cui sono cresciute. Permettendomi di generalizzare per ragioni di sintesi, un nord Italia che lamenta di dover fornire sostentamento al sud Italia perché spesso dimentica che la propria forza lavoro è costituita da milioni di persone del sud Italia, e mentre l’iniziale indifferenza europea avrebbe dovuto far sviluppare una riflessione del genere in merito, è praticamente certo che, al contrario, la profonda spaccatura economica italiana che nascerà ne vedrà anche una sociale, alimentata dalle correnti populistiche che infamano gli ultimi additandoli come ladri e perdigiorno quando la differenza tra chi vive in un’area povera e chi in una ricca del mondo è, principalmente, che chi vive in quella povera deve lavorare dieci volte tanto per ottenere dieci volte meno, il tutto senza alcuna tutela per egli stesso e senza alcuna reintroduzione di liquidità nel sistema stato.

La povertà priva del lavoro, della salute, dell’istruzione e dell’integrazione, ed il primo compito di un governo dei giorni nostri è di combattere la povertà. Se può sembrare materialista scrivere queste parole in un momento d’emergenza pandemica, basti ricordare che un Paese povero non può avere i mezzi per combattere un’altra emergenza pandemica, quindi a volte ci si trova nella spiacevole situazione di dover fare un’amputazione per salvare un corpo.

La soluzione quindi è non correre ai ripari dalla pandemia? Tutt’altro, ma la scelta tra libertà e salute a favore della seconda deve essere solo iniziale, poiché rappresenta una precauzione essenziale per dare il tempo alle istituzioni di fronteggiare la pandemia in prima persona. Quando la seconda parte viene meno e ci si limita a chiedere a tutti di fare la propria parte, chiamando anche questa repressione “modello Italia”, raccontando come il mondo ci invidi questo modello che, in concreto, non ha ancora una sua struttura, la popolazione inizia a sospettare un bilancio infelice tra costi e benefici, e si chiede se non abbia solo rimandato l’inevitabile, perdendo così anche le capre insieme ai cavoli. Il peggior scenario che possa avvenire infatti è che le libertà inizino ad arrivare, seppure solo col contagocce, prima, e non dopo, una reale svolta nel controllo della pandemia.

In tutto questo dall’alto non ci si fa carico dell’andazzo claudicante della nostra macchina, così, per non ammettere che ci sia una gomma forata, nessuno ci mette una toppa. C’è una ragione se tra i meccanici non ci si avvale di esperti di comunicazione e tra politici sì, e questa ragione è che “il fare” rappresenta solo un terzo del lavoro di un politico, l’altro terzo è rappresentato dal “raccontare” (il primo terzo dal “promettere”, ma sono certo che questa parte sia già abbastanza nota), e in tutte queste dirette ridondanti su facebook e in tv chi ascolta è stato consolato in modo quasi lezioso, e sebbene vivendo una situazione di precarietà e disagio può trovare rassicurante sentire che andrà tutto bene se ci si comporta bene, questo modo infantile e paternalistico di gestire la faccenda non può trovare un accoglimento duraturo.

Chi si è ammalato (di qualsiasi malattia) sa bene che la paura più grande è generata dal non sapere perché non si sta bene, più che non dal non star bene in sé, che costituisce invece perlopiù un fastidio, come appunto lo stare in casa. In questo momento il Paese è ammalato, e sarebbe stato disposto ad accogliere esiti spietati se qualcuno gli avesse presentato un piano, oppure se non glielo avesse presentato e gli avesse spiegato come mai, ma palesando che un problema c’è. Non sono stati fatti tamponi, si faranno? Non si può? Perché, che problemi ci sono? È meglio di no perché l’ha suggerito una task force scientifica che se ne assume quindi la responsabilità? Ci sono problemi di personale? Stiamo facendo qualcosa per risolverli? Invece, persino nelle situazioni in cui le testate giornalistiche ponevano quesiti via etere, si è discusso quasi esclusivamente dei cittadini, dei loro diritti e doveri, spesso dando date a caso, perché alle date dovrebbero precedere i risultati. C’è uno smarrimento quotidiano che richiede energie, a chi cerca di capire le regole e a chi le fa, per stabilire dove e se si può correre o bere il caffè, con chi, a che distanza. Sarebbe auspicabile che le stesse energie - almeno le stesse - fossero indirizzate verso il problema in quanto tale. Al momento siamo a bordo di un’auto senza freni, e preoccuparsi della manutenzione equivale a preoccuparsi delle vittime che sicuramente mieteremo durante il percorso, dato che rallentare all’infinito non costituisce un’opzione sostenibile.

Mostrare un immediato interesse per le vittime e una preoccupazione per la tragedia che sta avvenendo intorno a tutti è una capacità umana di cui beneficiamo tutti. È richiesta qualche capacità in più, per far fronte non solo all’emergenza pandemica ma a tutte le prove che ne seguiranno, e queste capacità partono dal presupposto di essere umili ed ascoltare non solo il parere scientifico (e magari un giorno anche quello filosofico, chi può dirlo) dei consulenti, ma di seguire le nazioni meritorie, di informare con onestà e schiettezza, di prendere decisioni impopolari ed operare delle discriminazioni laddove ci siano discriminanti, di cambiare strategia in corso d’opera e non essere di coccio, il resto è mettere la propria immagine prima del proprio operato, per dirle con parole più forti, ma giuste: prima della vita di tutti gli altri.

L’umiltà non è un’innata caratteristica umana, l’umiltà è solo coraggio. Coraggio di mostrarsi per come si è. Di essere onesti con sé stessi e quindi con gli altri. Se è proprio nei momenti di difficoltà che si può essere coraggiosi, mi rendo conto che non è facile, né è richiesto in grandissima parte delle mansioni umane. Stavolta sì, questo coraggio è parte integrante ed indispensabile del compito e vale più degli sforzi di tutti gli italiani insieme, per la semplice ragione che ne rafforzerebbe il senso e alimenterebbe la volontà.

Colgo l’occasione per mettere a segno una leggera e canzonatoria stoccata, invitando a maturare una riflessione introspettiva chi ci ha a sua volta invitati ad approfittare dell’occasione del lockdown, a vederlo come una possibilità per cercare una sorta di crescita spirituale, per ragionare sulle nostre vite. Ecco, piuttosto credo che questa emergenza sia un’opportunità per gli uomini politici di riflettere e adottare un modello comportamentale che non dovrebbe essere straordinario, ma quotidiano.

Ma questo lo spiegherà meglio Adriano, mio amico di lunga data che oggi è un operaio non assicurato. Al giorno di paga Adriano si sentì dire di dover aspettare ancora un po’, di stare tranquillo e godersi la vita, di cui le cose importante sono altre: gli affetti, la salute, le passioni. Non certo cento euro arretrati di qualche mese.

Adriano rispose: «Ma non ti preoccupare, a me è tutto a posto, tu fai il tuo».

Ecco. Grazie del pensiero, noi stiamo bene.

9 notes

·

View notes

Text

1)Si guarda il Vestito?

La locandina ci permette di intuire immediatamente dove la storia andrà a parare. Viene presentato questo scenario fantastico fatto di creature surreali immerso nel nulla, nell'universo? Vengono presentati alcuni tra i personaggi ma solamente i due centrali sono illuminati da una luce proveniente dalla torre sottostante. In realtà non è facile capire se la torre stia sorgendo oppure sprofondando dal terreno spaccato. Se la locandina ci fa pensare ad un film fantasy il font ci propone qualcosa di più fantascientifico.

2.Quali sono gli elementi familiari, unici e di gancio?

· difficoltà in cui vive Bastiano

· Il continuo scappare

· Il cercare un rifugio lontano da tutti anche dalla famiglia.

· Emozione dell'avventura

· Superamento delle proprie paure

· Sogni e storie

· speranza

Elementi unici e elementi gancio:

· Un romanzo nel romanzo nel romanzo–> il libro che legge bastiano ha la stessa copertina del libro che leggiamo noi

· Intreccio di mondi e Prossima distruzione di un mondo–> la soluzione per la salvezza non è direttamente in quel mondo.

· Passaggio definitivo all'altro mondo.

· Il dolore e la sofferenza dei due protagonisti.

· Il supporto reciproco

3.Cosa vuole nella vita, la sua motivazione ed il suo conflitto?

Goal: salvare fantasia,( isolarsi per scappare)

Motivazione: il mondo fantastico verrà distrutto e con lui tutte le storie

Conflitto: deve affrontare le sue paure ed il nulla; senza saperlo si ritrova ad essere parte fondamentale della storia e non solo un lettore passivo.

4.Obbiettivo del protagonista rispetto al suo bisogno?

Obiettivo:

isolarsi e scappare dalla sua condizione infelice per poter stare tranquillo ed estraniarsi da quella realtà.

Il bisogno: essere accetto

5. Qual’è il dilemma del protagonista?

Dilemma:

Bastiano per riuscire a scappare dalla sua condizione si isola. Così finisce all'interno di quest'altro mondo di cui diventa protagonista e non può anche qui scappare perché in gioco c'è la salvezza di fantasia. Bastiano quindi è costretto a prendersi delle responsabilità e scontrarsi contro il nulla che minaccia anche il suo mondo. E’ costretto ad usare questa sua dote di raccontare delle storie, che prima usava solo per sé per estraniarsi, come arma per salvare il mondo.

6)Qual’è il codice morale del protagonista?

Bastiano segue un percorso di crescita durante il quale è costretto ad assumersi le proprie responsabilità, poi mostrando un lato del suo carattere deciso ed intraprendente.

7) Personaggi secondari

Atreiu:

goal: cacciare il bufalo purpureo. Poi gli viene affidato il compito di salvare Fantasia.

motivazione: Fantasia è la sua terra.

conflitto: per salvare il suo mondo deve trovare Bastiano, ovvere il suo corrispettivo umano. Deve superare molti ostacoli, perdendo anche amici importanti. Deve affrontare il nulla.

Obiettivo: Cercare Bastiano ovvero il suo corrispettivo nel mondo umano.

Bisogno: Salvare la propria terra.

Dilemma: affrontare molti ostacoli e peripezie, assistere alla morte di amici importanti.

8)Quali sono i punti di svolta all’interno della storia?

.Bastiano ruba il libro

.Bastiano si accorge di essere direttamente coinvolto con le vicende con in libro.

. Bastiano viene trovato da Atreiu

. Bastiano salva Fantasia

9) Come si evolve l’arco del personaggio?

Bastiano segue un percorso lineare verso l’acquisizione del coraggio. Infatti parte da una condizione di insicurezza che lo porta a nascondersi mentre durante la storia acquista sempre di più confidenza e consapevolezza.

10)Come finisce la storia?

Il finale è unico e Bastiano riesce a salvare fantasia. Grazie allo sforzo che ha fatto per mettersi in gioco ne esce vittorioso e con la possibilità di rifarsi sui bulletti che lo prendevano in giro inizialmente nella storia.

11)Cosa ha imparato il protagonista?

Bastiano ha imparato a lasciare indietro le sue insicurezze ed il suo atteggiamento goffo e timido, diventando un giovano coraggioso capace di realizzare i propri desideri.

12)Esperienza dell’osservatore?

L’osservatore che ha vissuto con Bastiano l’esperienza ha anche esso compiuto un arco di crescita, comprendendo l’importanza dei sogni, guadagnando coraggio e risoluzione.

Hi guys @itsgiuliamingu is back!!

This weeks’ project is about deconstructing a story.

I choose to work on the film “The Never Ending Story “ by Wolfgang Petersen.

#the neverending story#lastoriainfinita#atreiu#l'auryn#love#purple#purple aesthetic#Films to Watch#filmscommunity#itsgiuliamingu

1 note

·

View note

Photo

“Enea, il profugo figlio della dèa”

L'Eneide letta e commentata da Lapo Lani: Libro II

Parco Archeologico Etrusco di Castelsecco

Comune di Arezzo (AR)

Giovedì 22 luglio, ore 21:00

(In caso di maltempo, la lettura verrà rinviata a data da destinarsi.)

Lo spettacolo rientra nel programma “Le serate di Castelsecco”, ideato e promosso dall’associazione “Castelsecco” per l’estate 2021.

_______________

«Sono il pio Enea, e porto con me sulle navi i Penati sottratti al nemico, io famoso di là dalle stelle. Cerco l’Italia: la patria che il sommo Giove ci designa per sempre». (Eneide, Libro I, versi 378-380). Così si presenta il troiano Enea alla dèa Venere travestita da cacciatrice, sua madre, sulla costa della Libia (l’attuale Tunisia), terra in cui è naufragato cercando di raggiungere le terre italiche, promesse dal fato, dopo aver lasciato la propria città, sconfitta e assediata.

Cosa intende Enea con l’aggettivo pio? A quale particolare stato affettivo si riferisce Virgilio con la parola “pietas”? E se fosse invocata una virtù, quella necessaria a sopportare il coraggio di salvare la propria stirpe nonostante le avversità di qualche divinità e una cattiva china della sorte? Sarebbe una virtù diversa rispetto all’impeto iracondo del greco Achille, all'audacia di affrontare la morte in giovane età combattendo una guerra atroce. Se la vocazione alla pietas fosse proprio il vigore e il senso del sacrificio necessari a resistere e a rassegnarsi a un futuro impenetrabile e a un passato incompreso, cioè alla misteriosa forza del destino, e insieme il rispetto e il compianto per il dolore di cui è imbevuta la breve vita di ogni essere umano? Se la virtù del nuovo eroe fosse quell’abnegazione al fato che gli impedisce di deflettere dalla propria sorte di peregrino errante, facendolo piangere sulle sofferenze e sugli orrori che è costretto a infliggere e a subire? Se l’attitudine a essere pio fosse la virtù necessaria per decifrare le condizioni poste dagli dèì e dalla sorte, per essere quindi acquiescente alle imperfezioni, alle discontinuità, alle cadute e alle disillusioni dello stare al mondo?

Sì, la pietas latina è tutto questo, ma Virgilio va molto oltre. La virtù appena descritta (chiamata dai greci “eusébeia”) è anche quella narrata da Omero attraverso l’eroe Odisseo (Ulisse per i latini), il re di Itaca, il cui destino gli impone di salvare la propria dinastia, concedendogli di tornare nella sua isola per morire nella terra degli avi in una serena vecchiezza, al riparo dai mali, dopo aver riabbracciato il padre Laerte e salvato il proprio regno, consegnandolo al figlio Telemaco.

Tuttavia Virgilio non racconta la virtù di un regnante che subisce gli orrori di una guerra furente e le fatiche di un ritorno in patria durato dieci anni, il cui epilogo lo vedrà riabbracciare la propria sposa Penelope. I versi di Virgilio ritraggono un eroe nuovo, la cui pietas emana una luce diversa: Enea non è un re, è un eroe senza regno, un eroe che ha perso tutto ciò che aveva: la casa, la sposa, la città dei propri progenitori, la terra dei padri. Enea è un profugo la cui patria è stata sconfitta, il cui popolo è stato ucciso, umiliato, deportato, reso schiavo.

La pietas (in latino “piĕtas -atis”, derivazione di “pius” ossia pio, pietoso) è, secondo il concetto latino più ampio, quella particolare disposizione individuale a provare l’affetto e la devozione verso gli spiriti tutelari della famiglia e della patria, e a operare per ciò che è sacro, rinunciando integralmente a se stesso e al proprio volere. La pietas è uno stato affettivo soggettivo, radicalmente diverso dal sentimento cristiano di condiviso dolore, di profonda e commossa partecipazione e di solidarietà che si prova nei confronti di altri, ovvero la compassione, la misericordia, la condizione emotiva di benevolenza verso chi è sofferente, verso la sua afflizione, la sua disgrazia, la sua pena.

Pio designa quindi un’inclinazione del tutto personale e interiore che costringe Enea a essere radicalmente fedele ai doveri verso gli dèi, e che, seguendo la flessione impressa da Virgilio al concetto di eusébeia-pietas, lo fa piangere sul dolore che è costretto a imporre, sugli orrori a cui è costretto ad assistere, mentre gli impedisce di desistere dal proprio destino di pastore di popoli e fondatore di città. Achille e Odisseo, ambedue re, non sono profughi, non sono stati segnati dal destino per fondare città.

L’Eneide racconta la Passione di Enea, ossia quella condizione che si contrappone a un’azione, e indica lo stato di passività da parte del soggetto, il quale si trova sottoposto a potentissime forze esterne, il fato e gli dèi, e ne subisce l’effetto nel corpo, nella mente, nello spirito. Il termine “passione” deriva dal verbo latino “pati”, che significa sopportare, subire, patire. La passione è uno stato sentimentale intimo e inconsolabile.

L’eroe che rimane dalla favola dell’Eneide è il pio Enea, Enea il laudato (dal nome greco “Aineías”), il sofferente Enea, colui che si sacrifica senza timore né residui alla tragedia che il proprio destino gli ha assegnato.

A volte sembra che il profugo Enea – e qui si sedimenta l’originale profondità dell’epica virgiliana – nasconda e protegga l’incongruenza, la consapevolezza infelice e tragica del mondo in divenire, l’impotenza di tenere insieme i brandelli del mondo diviso, il tremore di fronte alle possibilità inibite e rinunciate, le speranze non realizzate, le promesse non mantenute, il dolore subìto. Enea non conosce l’ira e il furore di Achille, e neppure l’odio e l’astuzia dello stare al mondo di Odisseo. Enea si consuma nella malinconia e nell’infelice solitudine del sacrificio.

Nell’interminabile spirale tragica che è l’Eneide, la speranza è data a Enea solo per favorire gli sconfitti, i vinti, gli umiliati, i deboli, gli indifesi, gli esiliati: è a loro che la tragedia consegnerà una nuova patria e una nuova stirpe. E solo allora, attraverso la contaminazione con i popoli italici, i troiani potranno purificarsi e sopravvivere. Così nasceranno nuove genti, le nobili genti che daranno alla luce Roma.

Ogni patria, che si voglia o no, è una patria perduta e una patria sperata, ma soprattutto è una patria anche di altri.

Lapo Lani

(Testo rivisto il 4 maggio del 2021)

_______________

Copertina: "Enea. Ritratto", disegno di Lapo Lani.

Fotomontaggio ritoccato con acrilici e successivamente elaborato con processi digitali.

Anno: maggio 2021.

0 notes

Link

0 notes

Photo

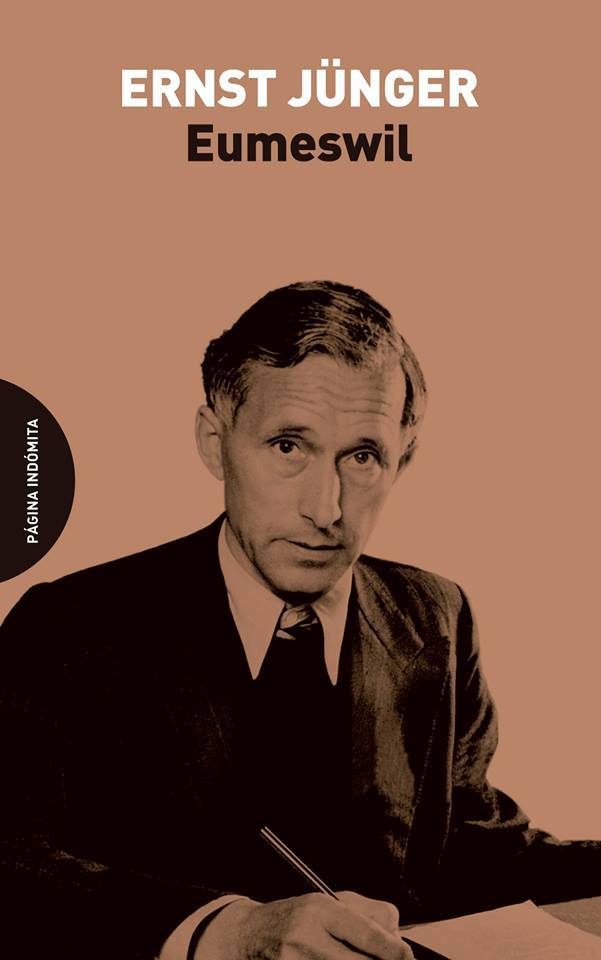

Página Indómita

Ya en librerías:

A medio camino entre el ensayo y la novela distópica, o lo primero disfrazado de lo segundo, "Eumeswil" (1977) es la gran obra de madurez de Ernst Jünger, quien aborda aquí la relación entre el hombre libre y el poder político, nos presenta a una figura perfeccionada del emboscado —el anarca, contrapartida positiva del anarquista— y, al mismo tiempo, intenta atisbar las formas de tiranía, demagogia y libertad que asoman en nuestro horizonte.

«"Insula", "isola", "isla", la tierra rodeada por las olas; la "sal" es el agua salada, el mar. "Campi salis" llamaba Virgilio a la superficie del mar. "Insularis" era el desterrado, y también el habitante de una de aquellas casas de alquiler de numerosos pisos, que recibían el nombre de "insulae". Las islas son lugares que a primera vista invitan al aislamiento, a la reclusión dentro de uno mismo, ya sea como residencia de césares destronados o como colonias de castigo para gentes que el Estado o la sociedad tienen por indeseables.

[…]

»La isla simplifica; proporciona un escenario en el que la comedia de la sociedad puede ser representada por unos pocos actores. Esta representación ha atraído desde siempre al poeta, al filósofo observador. Robinson: el único, sumido primero en la desesperanza, lanzado después a la acción; señor y esclavo; […]

»Ulises es el insular nato, Simbad el marino es su réplica oriental. Ambos representan al individuo aislado, que con astucia y osadía vence a los elementos y hace frente a los hombres, los demonios y los dioses. Ambos ven cómo va cambiando su tripulación, víctima de naufragios, y regresan solos a la patria, a Ítaca y Bagdad. Este es el curso de la vida.

»Los cíclopes monoftalmos, el canto mortal de las sirenas, el encanto de las hechiceras que transforman en animal, el brebaje del olvido de los lotófagos, el remolino entre Escila y Caribdis: modelos de encuentros que experimentamos no solo en islas lejanas, sino en cualquier cruce de calles de cualquier ciudad. La presión de las costumbres y el terror de los despotismos llegan a sus fórmulas más concisas y concentradas […].

Entre nosotros, se ha formado en cada isla una autoridad diferente. Una de ellas toma su nombre, "Felsenburg", de aquella otra isla que sirvió de escenario a una olvidada novela de un autor barroco. Esta obra, robinsonada utópica, apareció antes que "El contrato social" de Rousseau, en el que, como es sabido, el hombre natural, llegado a ciudadano adulto, delega una parte de su libertad en la voluntad colectiva. La armonización de los intereses individuales lleva a la constitución democrática del Estado, cuyo ideal es el consenso interno de los individuos.

»Hice desfilar ante el luminar la novela, tomándola del repertorio inagotable de las catacumbas, y llegué a la conclusión de que Felsenburg se basa, más que en un contrato entre la comunidad, en un contrato de sumisión, si bien puede contribuir al sistema el libre albedrío no solo del individuo, sino de la mayoría. Se anhela, se reconoce, se elige, sobre todo en las situaciones extremas, a un salvador, un caudillo, un padre. A no tardar, el electo pasa a ser el predestinado. Los infelices, los abrumados, descargan su peso en él; le entregan jubilosos su libertad.

»Cuando la voluntad general es sustituida por la voluntad de las masas, comienza a cegar el resplandor del individuo.»

http://www.paginaindomita.com/eumeswil/

1 note

·

View note

Text

Apatìa

L’apatia è una zattera alla deriva sulla quale talvolta ci troviamo a giacere; torniamo poi sempre alla nostra isola e questo è solo apparentemente confortante, perché ci sembra che i conterranei parlino una lingua diversa e i loro volti interrogativi o indifferenti ci atterriscono.

Ogni luogo sembra un esilio quando l’unica Itaca dalla quale ci siamo allontanati siamo noi stessi.

Ci troviamo a compiacere le persone che amiamo e ci sforziamo di non dire nulla di sgradevole come: “Mi sento infelice”, perché oltre che alla nostra, ci troveremmo a dover far fronte anche all’infelicità altrui.

Essendo adulti razionali, abbiamo smesso di essere confortati dal pensiero che Dio, il quale vedrebbe nel segreto, ci ricompenserà. Perciò, molto dipende da noi: dobbiamo essere noi per primi ciò che ci aspettiamo dagli altri.

2 notes

·

View notes

Text

Che poi Si, mio moroso ha trovato un buon lavoro da cui ricominciare al Sud, in Sicilia, dove abitano i suoi genitori. È da tanto che ci pensiamo di trasferirci giù.. la loro famiglia è unita, si aiutano...non è come la mia. Ora è arrivato il giorno insomma. Verso settembre la mia vita sarà diversa, abiterò in una stupenda isola ma allo stesso tempo ho molta paura del cambiamento, non sono infelice eh! Ma ho paura lo stesso. Credo sia normale. La mia mente al momento è sottosopra esattamente come questo post, disordinata.

Se qualcuno che mi legge è siciliano/a e ha consigli per me, grazie.

9 notes

·

View notes

Text

Ragazza infelice su isola scandinava impazzisce

Ragazza infelice su isola scandinava impazzisce

Il film inizia con una ragazza molto giovane che sposa un pescatore e va a vivere con lui su un’isola, forse della scandinavia, dove è molto sola e infelice. Non hanno figli. Mi pare di ricordare che lei fosse ritenuta pazza dalla famiglia e in particolare dalla sorella, che a un certo punto va all’isola insieme anche a un’altra donna e al marito (forse i cognati?). L’altra donna, incinta, non…

View On WordPress

0 notes

Text

2/11

Un tandem arancione

Molti anni fa mi trovavo in vacanza in Sudafrica, viaggiavo lungo la Garden Route su un’auto presa a nolo: cercavo un posto in cui passare la notte in una baia riparata dal vento.

Gli abitanti affittavano stanze nelle loro ville sulla costa. Mi fermai davanti alla prima che esponeva il cartello. La gentile proprietaria mi condusse all’interno, splendidamente arredato, fino a una camera spaziosa, con un letto a tre piazze e una grande finestra da cui si vedeva il mare. Tutto perfetto, o quasi. La casa era infatti sul lato della strada più lontano dalla spiaggia, bisognava attraversarla per arrivarci. Un difetto di poco conto, ma pur sempre un difetto. Magari era possibile trovarne una che fosse altrettanto bella e sul lato giusto. Ringraziai e proseguii.

La casa successiva era praticamente costruita sulla sabbia: da fuori, uno spettacolo; dentro, un disastro. La camera che mi venne proposta dava su un cortiletto e la finestra inquadrava lo stenditoio dei panni. Di nuovo, ringraziai e proseguii.

La terza casa era buia, la quarta odorava di muffa, la quinta era, ancora, sul lato sbagliato.

L’ultima, in fondo alla baia, era la peggiore.

Quando ne uscii, mi accorsi di tre cose. Era scesa l’oscurità. Tutte le case a quel punto si equivalevano (a parte forse quella ammuffita). E la migliore rimaneva la prima, raggiungibile solo a costo di una lunga, faticosa e magari inutile marcia indietro. Mi ripeto spesso questa storia come monito e credo che qualcosa del genere sia capitato a tutti, nella vita o nell’amore.

Quel che è successo a Lana e Carlo è invece la sua forma epica.

Quindi, inevitabilmente, si comincia dalla Grecia.

È un giorno d’estate del 2004. Un piccolo gozzo accosta davanti alla spiaggia di un’isoletta sul Canale d’Otranto, appena ottanta chilometri dal suolo italiano. Ne scendono un uomo e una donna. Lui ha un’andatura incerta, ma procede da solo. Lei, che non lo guarda, è sempre qualche passo avanti. Cercano un posto dove pranzare. Uno del luogo, scoperta la loro provenienza, consiglia “la taverna dell’italiano”. Si fidano. Trovano un tavolo sotto il pergolato, vicino al mare. Aspettano in silenzio che venga qualcuno a prendere le ordinazioni. Appare una bambina o poco più. Ha, in realtà, undici anni. È minuta e composta: non gioca a fare la cameriera, prova ad esserlo. Mentre indica le portate che ha scelto, l’uomo è attratto dagli occhi della bambina. Sono di un azzurro purissimo, quasi trasparente. Il mare, al confronto, si ritira. Non sono gli occhi in sé a colpirlo, è il ricordo che fanno affiorare.

Sono passati trent’anni. Lei aveva la stessa età che ha ora questa bambina, gli stessi occhi. Si sono persi di vista. Lui sta perdendola, la vista. Per questo viaggia tanto: vuole vedere il mondo finché può. Per questo lavora tanto, nella sua piccola impresa: vuole guadagnare abbastanza prima di doversi ritirare. Non osa più guardare la bambina mentre porta loro frutta e caffè. Dovrebbe fissarla per metterla meglio a fuoco, ma per quegli occhi non ce n’è bisogno: li ha dentro. Si alzano, vanno a salutare il taverniere. Lui fa domande caute. Da quanto tempo sono qui, da dove vengono. Ogni risposta gli accelera il battito cardiaco. Il luogo coincide, il tempo pure. Il padre della bambina è separato. E la moglie si chiama... Lana. Fa parte di quel pugno di ragazze degli anni sessanta condannate dall’ammirazione dei genitori per un’attrice americana, Lana Turner. L’uomo, che si chiama semplicemente Carlo, cerca di non far trasparire l’emozione.

“Quando tornai alla barca camminavo sull’acqua,” mi dirà poi su un’altra isola, Lampedusa. Seduto su un muretto, porta un panama bianco e grandi occhiali scuri. Ogni sua incertezza è corretta dalla donna che da due anni gli sta al fianco: Lana, con i suoi occhi di un azzurro purissimo, quasi trasparente.

Raccontano la loro storia, un inseguimento durato oltre quarant’anni, un gioco a nascondersi con il destino che sfida il precedente letterario di Fermina Daza e Florentino Ariza ai tempi del colera. Quando è cominciato lui aveva tredici anni e lei due di meno. Si vedevano nei corridoi e all’uscita di scuola. Lui era innamorato e titubante. Lei spaventata da quello che le sembrava “uno più grande”. Si scambiarono molte parole e un solo bacio, in pochi mesi che sembrarono stagioni. Lui le scrisse, con la grafia di un adolescente, una lettera che lei non gettò mai. Poi scomparve. Non le disse perché. Era morto suo nonno: il primo grande dolore della sua vita. Ne avevano composto il corpo adagiandolo nella bara esposta al primo piano della casa in campagna, ma lui non riuscì a salire le scale. Lo immaginava con le palpebre abbassate, senza più i grandi occhiali scuri con cui lo ricordava. Ora sapeva: il nonno aveva perduto progressivamente la vista per una malattia ereditaria che aveva risparmiato suo padre ma era toccata in sorte a lui. Intorno ai quarant’anni le ombre avrebbero cominciato ad avanzare, oltre i cinquanta sarebbe scesa la notte. Non poteva combatterla, non voleva condividerla. Poteva accettarla, ma da solo. Nella sua testa di ragazzino l’amore necessitava di perfezione, non sapeva che ha bisogno del vuoto intorno a cui camminare per mostrarti i confini delle possibilità. Se ne andò, ma non dimenticarono mai, né lui né Lana. In un certo senso rimasero seduti sui gradini di una vecchia casa ad aspettarsi. Certo, la presero alla larga. Lei si sposò due volte, lui una.

Al matrimonio di Carlo, Lana era presente, anche se non era stata invitata. Entrò in chiesa da sola, poco dopo l’inizio della funzione, con un abito elegante per passare inosservata, come fosse una cugina ritardataria. Seguì la cerimonia accanto a una colonna, cercando di spiare l’espressione dello sposo e le fattezze della sposa. Scosse più volte il capo, senza riuscire a dominarsi. Fuggì appena ebbero pronunciato entrambi la promessa, senza voltarsi, pensando che non l’avrebbe mai più rivisto, escogitando per riuscirci abili stratagemmi, nella forma di altri matrimoni. Dal primo, rapido e quasi indolore, ebbe la bambina con i suoi stessi occhi. Dal secondo, la sofferenza di un legame difficile da sciogliere. Una sola persona avrebbe potuto tagliare il nodo, ma era lontana, forse aveva dimenticato.

Carlo, anche lui, stava fuggendo, ma da se stesso. La profezia familiare si stava avverando e tutto quel che poteva fare, pensava, era consumare la vita più in fretta, finché l’aveva davanti ed era in grado di vederla, quindi affrontarla. Lavorava e viaggiava, metteva da parte soldi e ricordi. Era un uomo ricco, navigato e infelice. Aveva visto il mondo ma, come capita ai ricordi mal condivisi, si chiedeva spesso se non l’avesse soltanto sognato e concludeva che non avrebbe fatto, in fondo, una gran differenza.

Al ritorno da quell’isoletta greca portò con sé un mito: la possibilità di una scelta perfetta. Lo iscrisse in un cerchio altrettanto perfetto, in cui l’ultimo amore era in realtà il primo. Per cercarlo avrebbe dovuto sfidare quell’oscurità imminente in cui tutta la luce si sarebbe trasformata in un inganno. Condusse un’indagine, trovò un numero di telefono. Un giorno in cui stava attraversando l’Italia per lavoro lesse il nome della cittadina tra quelli indicati nei pressi di un’uscita autostradale. Cedette all’impulso e svoltò. Ma non aveva l’indirizzo esatto e non voleva chiedere di lei a sconosciuti o, peggio, a chi avrebbe potuto conoscerla. Fece un giro completo e poi si fermò in un vialetto alberato, con il cuore sbigottito di un tredicenne. Compose il numero e gli rispose una voce femminile, che non era Lana. Era sua madre. Si presentò, non ebbe bisogno di ricordarle chi era. Per qualche motivo la donna aveva ancora ben presente quel ragazzino, e altrettanto bene sapeva che uomo era diventato. Gli disse che Lana non era in casa, le avrebbe riferito della sua chiamata.

Non mantenne la parola, non glielo disse mai. Lana era in ospedale, il giorno dopo avrebbe subìto un difficile intervento. Il marito che non amava più le era tuttavia al fianco. La madre pensò che fosse suo dovere proteggerla dal turbamento e tacere. Rinviò la felicità di un decennio. Carlo rimise in moto facendo inversione a U in quel vialetto alberato. Non seppe mai che il suo messaggio non era arrivato, né che quel giorno, tra tanti, era il più significativo per cercare Lana, e neppure, soprattutto, di aver parcheggiato per telefonare proprio davanti a casa sua.

Non si arresero. Perché avrebbero dovuto? Perché a un certo punto della vita quasi tutti lo fanno? Pensano che sia diventato impossibile o cercano di convincersi che non ne vale la pena? È di se stessi che non si fidano più, o della vita che avevano creduto infinita in ogni possibile senso e invece si è ristretta, giorno dopo giorno?

Mentre ascolto Lana e Carlo raccontare la loro storia penso due cose.

La prima è che, tra tutti e due, hanno collezionato tre matrimoni infelici, due malattie di cui una difficile da sconfiggere e l’altra da accettare, quarant’anni di vana attesa. Eppure ce l’hanno fatta, quando per chiunque altro sarebbe stato troppo tardi. Come ci sono riusciti?

La risposta mi viene dalla seconda cosa che penso, un aforisma del filosofo Friedrich Nietzsche che mi ha preso residenza nella testa da quando l’ho letto: “Maturità dell’uomo: ritrovare la serietà che da bambini si metteva nei giochi”. Questi due sono arrivati oltre i cinquant’anni con lo stesso atteggiamento di quando ne avevano rispettivamente undici e tredici, immutata determinazione e capacità di contemplare l’impossibile come un’eventualità. Bambini. Personalmente non ho alcun rimpianto per la mia infanzia. Mi parve crudele e disperata, tutto era amplificato dall’impossibilità di mettere le cose in prospettiva, dalla mancanza di relativismo, una condizione che avrei trovato salvifica. Ogni cosa ti assorbiva completamente, a ogni cosa dedicavi tutto te stesso, eri sincero, eri lì e allora. Se scrivevi un biglietto d’auguri per la festa della mamma ti impegnavi più di quanto abbia visto in seguito scienziati quarantenni per la pubblicazione di una ricerca. Ma c’era una cosa ancora più importante, definita da una frase che in questo contesto mi appare perfetta: sapevi giocare finché faceva buio. Giocare finché fa buio: ecco che cosa hanno fatto Lana e Carlo, come due bambini seri. Per questo, prima che facesse buio, hanno vinto.

Era un giorno d’estate, di nuovo. Lei era in casa, intenta a preparare la valigia per un viaggio con il marito. Da qualche mese vivevano separati e quello sarebbe stato un estremo tentativo per tornare insieme. Una settimana sempre vicini per riscoprirsi o impazzire. Il telefono suonò mentre stava piegando un costume blu bordato di bianco. Era una sua compagna di scuola, di quarant’anni prima, in un’altra città, l’aveva sentita l’ultima volta non avrebbe saputo dire quando. Stava provando a organizzare una cena di classe per reduci della vita. E, indovina? C’era finalmente riuscita. Era per quella sera. L’aveva cercata invano a numeri cancellati, indirizzi cambiati, infine l’aveva trovata grazie alla madre, che stavolta si era prestata a dare una mano al destino. Fu insistente. O forse fu Lana a essere arrendevole, perché cercava una scusa per evitare quel viaggio. Disse sì, sarebbe andata, erano soltanto cento chilometri, poco più di un’ora. Telefonò al marito, annullò partenza e matrimonio. Prese dalla valigia un vestito blu, lo indossò e salì in macchina. Si sentiva piena di energia, c’era ancora luce: stava giocando finché avrebbe fatto buio.

Guidò fino al ristorante dove si teneva la cena di classe. Tra tutti i compagni sperava di vederne uno: Giacomo. Non che le importasse di lui. Si augurava di incontrarlo perché era il migliore amico di Carlo. All’epoca erano stati inseparabili, sapevano tutto l’uno dell’altro. Giacomo poteva sapere ancora, ma non c’era. Non era nella sala con gli altri, forse stava per arrivare, poi si sedettero e lui ancora mancava. C’erano però alcuni posti vuoti. Si fece coraggio e chiese all’amica che l’aveva invitata. Le rispose che sì, Giacomo aveva confermato e detto che avrebbe portato qualcuno, probabilmente la moglie. Arrivò mentre servivano i primi, da solo. Salutò tutti e annunciò una sorpresa. Fece qualche passo indietro e disse: “Vi ho portato... Carlo!”. Sbucò dalla parete, appoggiandosi al braccio dell’amico. Per Lana sbucò da quarant’anni di oscurità e fu lei a cercare il suo braccio per trovare appoggio nel darlo.

La raccontano come una cosa naturale. Di più: ineluttabile. Quella sera e quel che accadde dopo. Carlo si sentì accolto e l’idea di scivolare nell’oscurità gli divenne accettabile, perché lei l’accettava. Lana perse ogni paura, di lui e del futuro. Ne parlano con un sentimento vicino all’orgoglio, come se avessero compiuto un’impresa. E in effetti è così: hanno lo stesso atteggiamento degli atleti che hanno realizzato una rimonta, quel misto di stupore, felicità e perdurante determinazione. Senza alcuna rivalsa, ma con la tranquillità della riuscita che tutto prova. Anche se è nella quotidianità a seguire che stanno dando il meglio di sé. Li trovi sugli scogli di Lampedusa o in cima a una montagna del Cadore e ti chiedi come ci siano arrivati, ma la risposta è facile: appoggiandosi l’uno all’altra.

Poche settimane dopo quella cena, nel cuore di una notte, Carlo aveva mandato un messaggio a Lana: Cerca una casa. Lei l’aveva trovata tre giorni più tardi, sull’Appennino tosco-emiliano.

Mi ci hanno portato, in quella casa, perché volevano farmi vedere qualcosa di speciale, nuovo di zecca. Mentre salivamo lungo la strada ho provato a domandarmi che cosa potesse essere, immaginando – date le circostanze – le cose più imprevedibili, tipo un bambino vietnamita appena adottato. Siamo arrivati davanti a una villetta a due piani ma, anziché al cancello, mi hanno condotto verso il garage. Con l’espressione felice di chi alza il sipario su una rappresentazione preparata con cura, Lana ha tirato su la serranda e mi ha fatto segno di guardare.

Era fiammante. Era arancione. Era un tandem.

Silenziosa, dentro di me parte la più colorita delle esclamazioni, che qui non riporto: ...un tandem! Non ne vedevo uno dagli anni sessanta sul lungomare di Rimini, dove li noleggiavano ai turisti. Un tandem. Lana si lancia in spiegazioni tecniche sulla pedalata assistita, mi mostra le batterie, la ricarica, il cambio, le gomme. Carlo sancisce: “Costa come un’utilitaria”. Certo, ma ha un significato settemila volte superiore. Non so se lo abbiano fatto apposta, e neppure se si siano resi conto che stavano realizzando la simbologia perfetta. Domando timidamente: “Mi fate vedere come funziona?”.

Non sto chiedendo di provarlo, naturalmente, sto chiedendo di vedere loro due, sul tandem arancione. Ed eccoli lì che partono come una coppia di nuoto sincronizzato, e non li preoccupa l’immediata discesa perché hanno memorizzato l’imminente risalita. Li guardiamo, mia moglie e io, consapevoli del nostro privilegio: poterci alternare alla guida. Ma il privilegio è un dono che non hai fatto nulla per meritare e puoi soltanto perdere. È allora che saranno necessari il merito, la forza, il coraggio. E, più di ogni altra cosa, l’amore. L’amore per quello che c’è e l’amore, ancora più grande e definitivo, per quello che manca, l’abbraccio del vuoto, lo slancio di fede, quel che crediamo impossibile quando non riusciamo a immaginarlo. Immaginare, oltre il visibile, è il primo passo. Poi occorrono la volontà, la realtà aumentata, la pedalata assistita. E, certo, il tempo, il regalo del tempo, che ti toglie tanto ma altrettanto ti offre, se sai coglierlo.

Mentre il tandem arancione scompare dietro la prima curva mi giro verso la casa e soltanto allora mi accorgo che è l’ultima, l’ultima sulla collina.

Quella casa puoi averla vista di sfuggita, un giorno lontano, poi è diventata meno che un ricordo: un’ombra. Eppure ti ha aspettato, in un angolo della mente. Magari, abitata da un fantasma.

1 note

·

View note

Text

MOLISE CRIMINALE: LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA

MOLISE CRIMINALE: LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA

IL SEGRETO DI PULCINELLA. Rifiuti tossici, affari, malagestio, corrotti, corruttori, clientelismo, droga, cemento, riciclaggio, eolico. Ma cosa cazzo deve succedere in questa bellissima terra, resa disgraziata dai gestori della cosa pubblica? Si deve sparare tutti i giorni, servono i morti ammazzati per strada per dire che in Molise le mafie ci sono da anni e fanno ciò che vogliono?

di Paolo…

View On WordPress

#&039;ndrangheta#camorra#Cosa Nostra#criminale#ipocrisia#isernia#isola infelice#mafia foggiana#mafie#molise#paolo de chiara#pdc#scu#silenzio#wn#wordnews

1 note

·

View note

Text

Sergio Zavoli dettava al telefono le interviste – perfino le virgole –, pareva statuario ma sapeva commuovere. Il suo libro più bello attacca così: “Dalle mie parti un conto è crescere, un altro è venir su…”. Un ricordo

La prima volta. Fu un non incontro. La mostra, accaduta a Rimini esattamente dieci anni fa, s’intitolava “Confronto a 10”. In sostanza, un poeta – o presunto – era accoppiato a un artista. Io portai una traduzione dalle Lamentazioni da affiancare alle opere di Massimo Pulini. Sergio Zavoli si accompagnò ai quadri di Alberto Sughi. La mostra partì, Zavoli, giornalista dei giornalisti, già Senatore della Repubblica e Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, restò a Roma.

*

1982: Sergio Zavoli tra Giulietta Masina e Federico Fellini

Mi accadde, negli anni, di intervistarlo, un paio di volte. Zavoli incuteva timore – il direttore di allora, Franco Fregni, disse “fai tu”. Feci. Avevo un numero romano. E un appuntamento telefonico, a cui, mi consigliarono, era utile non trasgredire di neanche un minuto. Quanto a questo – almeno in questo – sono nordico. Telefonai. La voce di Zavoli zoppicava. D’altronde. Aveva 90 anni, tutti l’avevano udito, commosso, sulla tomba di Tonino Guerra, a Santarcangelo, rievocare il comune sodalizio con Federico Fellini. “Non so se questa nostra benedetta Romagna, curiosa e distratta che si commuove a ciglia asciutte e abbonda negli affetti, così ribalda e tenera, sfrontata e timida si sia mai stupita che un’aria di collina e di riviera, profumata di poderi e di spiagge, un secolo fa avesse salutato l’arrivo di due ingegni destinati, un giorno, a incantare le più diverse genti del pianeta”. A me parve inesorabile e privo di commozione. Sapeva come commuovere, però. Facevo le domande, Zavoli dettava le risposte. Dettava è il verbo esatto. Parlava come se stesse leggendo un testo. Dettava anche le virgole. “Qui ci vuole il punto”, mi diceva, ogni tanto, “qui la virgola”. La professionalità di quell’uomo – insomma, uno che si è inventato la Rai – coincideva con il talento puro. Quando pensò di aver detto tutto, avevo ancora un paio di domande in faretra, mi disse, “la saluto, le auguro un notevole futuro”, e attaccò. Quasi a dire, non mi chiami più. Il futuro non fu notevole, e l’augurio, forse, si rivela anatema, ma questo poco importa, ora. Sembrava stanco di tutto – anche di essere stanco.

*

Stando a Rimini, all’altra riva del noto, fu ovvio, per me, occuparmi di Zavoli. Per desiderio di sfregiare i sacrari, lo pungevo, ogni tanto. Scriveva poesie pubblicate da Mondadori, ad esempio. Non mi piacevano. Qualche anno fa mi misi – pur superficialmente – a spulciare nella sua carriera in Senato – è stato senatore per quattro legislature, dal 2001 al 2018. Mi restò impressa la frase di Mario Luzi – Senatore pure lui, per merito – che lo ricordava, “ebbe a dirmi, parlando della politica, che non c’è mai tanto bisogno di politica come quando è la politica ad autorizzarci a voltarle in qualche modo le spalle”.

*

Come molti, Sergio Zavoli – ravennate di nascita, riminese di crescita – lasciò Rimini, antica colonia romana, per la grande madre, Roma. Ha fatto quel che sappiamo, con quel viso volitivo, quadrato, serio e aperto, ambizioso. Ha firmato una prefazione potente per La mia Rimini di Fellini, edita da Guaraldi. “Da quel tre novembre del 1993, quando ci congedammo in piazza Cavour – con lo spettacolo dei fazzoletti che parevano tutte le farfalle cavolaie venute a salutarlo dagli orti dei quattro borghi – Rimini ha letto e ascoltato ogni genere di commento, e anche di giudizio, su quel figliolone ravveduto, cioè arresosi all’idea che la Romagna fosse davvero l’origine sentimentale, fantastica, anche civile, della sua esistenza; e Rimini il luogo di una definitiva conciliazione tra vita e morte. Tutto accadde quel giorno, nella suite 315 del Grand Hotel, dove le finestre rimasero a lungo aperte, con il gonfiore delle tende libere di respirare, così pareva, il suo stesso respiro, e la terrazza, sotto, su cui i ragazzi di Amarcord avevano ballato tenendo tra le braccia la nebbia. La città, liberatasi di una vecchia e ostentata diffidenza, restò attonita all’annuncio del malanno e gli fu vicina con un silenzio tra riguardoso e materno, ora che Federico era a Rimini per viverci un tempo mai, prima, così lungo, forse unendo l’idea della sua salute ai segni di una accogliente fraternità. Rimini, diventata una grande casa, amabile in quell’affetto riscoperto e forse messo a frutto per sempre”, scriveva Zavoli, che ha preferito morire nel luogo del successo e non in quello dell’infanzia. E poi, come chi scrive in punta di diamante, potendo scrivere tutto con la potenza di chi conosce gli uomini e i loro trasalimenti, “Pochi, nel cinema di ogni tempo, hanno affrontato con tanta ammonitrice innocenza, senza soppesare opportunità, equilibri, convenienze, i grandi temi incombenti sull’uomo. Federico Fellini l’ha fatto, libero da blandizie e compromessi, non ammiccando ai potenti, ma rivolgendosi soltanto a noi. Senza invettive, grida, proclami, sentenze, semmai inclinando, verso la fine, a un severo silenzio scavato dentro il rumore della nostra epoca”.

*

Ho conosciuto Zavoli per lo più attraverso Mario Guaraldi, il grande editore. A volte non ci si conosce che per sotterfugi, sottolineature, i sussurri di un altro – ed è sufficiente. Guaraldi, nel 2005, aveva ristampato il libro che Zavoli amava più di tutti, Romanza. Edito nel 1987 da Mondadori, se n’erano dimenticati in fretta – d’altronde, un grande giornalista non si occupa di facezie e di fiction, ma di grandi inchieste. Mario Pomilio – uno scrittore che non smetto di amare – ne parlava, in prefazione, come di “un libro di fede nell’uomo”, che “possiede in egual misura la splendida concretezza dell’effettivamente vissuto e l’alone delle cose diventate favola e miraggio”. Qui, in omaggio, pubblico le prime pagine. Un uomo che ha vissuto così profondamente la Storia, rischia di essere refrattario al sentire, è puro pensare, quasi una statua – Zavoli, statuario, lacrimava dentro, forse, in una specie di isola privata, nella Villa Adriana del cuore, tra la gola e l’ombelico, una zattera. (d.b.)

**

Dalle mie parti un conto è crescere, un altro è venir su. Crescere dà un’idea di creatura rara, la cui esistenza va sorvegliata con cura e alla cui perfezione si riservano regole mondane, princìpi morali e norme estetiche in funzione della preziosità di ciò che, appunto, deve crescere; mentre venir su è l’opposto, è la natura che affida alle lune, come per il vino, la sorte buona o cattiva di chi s’inerpica alla meglio sui fianchi dell’esistenza. Pensavo a questa distinzione, un po’ animosa e un po’ ingenua, ai tempi della scuola, quando nei modi d’essere o di apparire dei compagni intravedevo le differenti vite dei padri e quindi le sorti già separate dei figli, immaginando così un destino di diversità che nessuna cometa avrebbe potuto deviare dal suo corso. Non per nulla, mi dicevo, si cresce a corte, in villa, in collegio, alla scuola di un maestro o all’ombra di un potente; e si viene su come Dio vuole, bene o male a seconda della salute, delle circostanze e della fatalità.

Vedevo crescere poca gente, tantissima ne vedevo venir su: difesa dalle mura, nascosta nei parchi e guardata dai precettori, nel primo caso; ovunque, e fra un’indistinta quantità di persone, nell’altro. Questa visione del mondo, così drasticamente spartita, mi si chiarì quando iniziammo a praticare uno sport, ciascuno il suo preferito. Vidi allora che per un verso si diventava creature pervase da una sobria bellezza, aggraziate, ragguardevoli e risolute, per l’altro aureolate di nulla, dai toni andanti, secondarie e dubbiose. Le prime giocavano a tennis, sciavano, tiravano di scherma, mentre le seconde praticavano il football, boxavano, correvano in bicicletta. Le une avevano della vita un’idea disinvolta e briosa, le altre ispida e insicura.

Sono immerso a tal punto nella memoria di quegli anni, e così segnato da come furono vissuti, che basta un soprassalto per risvegliare una giovinezza rimasta chissà dove; quando viene maggio, ad esempio, qualcosa mi riconduce sulla Via Emilia, dopo il ponte di Tiberio, in attesa del Giro d’Italia. Avevo, per quel giorno, un complice straordinario. Era Vidmer, il figlio di Elconide Moretti, l’infermiera non diplomata che faceva iniezioni magistrali lungo tutta la strada, a qualunque ora, senza strofinamenti e con la mano sinistra. Quanto al padre, un analfabeta, aveva mandato a memoria ciò che stava scritto su ogni marmo o pietra della città, dalle iscrizioni romane all’elenco dei caduti in guerra, dagli editti comunali alle epigrafi sui sarcofaghi del Tempio, e leggendo e illustrando riga per riga tutta quella storia si era guadagnato il necessario per morire, un po’ ogni sera, nelle cantine povere della città, che sanno di vini giovani e di sigari spenti, le stesse dove si era distinto suo nonno e, prima ancora, il bisavolo. Non era mai del tutto sobrio, né proprio alticcio. Di natura ilare, amava provocare sensazioni, nella sua intenzione, gioiose; così, per scuoterlo, dava di gomito a chiunque gli sembrasse infelice o semplicemente rabbuiato. Quando voleva indurre l’Elconide almeno a un sorriso, le ricordava il più bel pezzo del suo repertorio: il concepimento di Vidmer su un barchino, a due miglia da terra, grazie a un equilibrismo del quale la moglie aveva parlato per anni con un’ammirazione un po’ pudica e un po’ spericolata; sicché il ragazzo, ascoltando, si era fatto della vita un’idea, quantomeno, di instabilità. Ma da quel richiamo era rianimata sempre meno; le vanterie del marito la facevano anzi scivolare in uno scoramento ognora più fondo.

Al contrario di me, che ogni mattina me ne liberavo in fretta risalendo da un unico inabissamento, Vidmer rimaneva a lungo influenzato dal sonno, al termine del quale indugiava in un mondo di splendide infondatezze: sognando di saper dare una risposta a qualunque cosa, anche alle più rare e astruse, si svegliava con nozioni fantastiche, ma sicure, di tutto. L’effetto di quella naturale e serena millanteria cominciava a declinare nel corso della mattinata ed era del tutto svanito nel pomeriggio. Fino a quel momento, dunque, Vidmer intersecava, connetteva e risistemava il mondo con la speditezza di chi ha finalmente trovato il bandolo della semplicità.

Sergio Zavoli

*Il testo è tratto da: Sergio Zavoli, “Romanza”, Guaraldi, 2005; in copertina: ritratto fotografico di Sergio Zavoli photo Dino Ignani

L'articolo Sergio Zavoli dettava al telefono le interviste – perfino le virgole –, pareva statuario ma sapeva commuovere. Il suo libro più bello attacca così: “Dalle mie parti un conto è crescere, un altro è venir su…”. Un ricordo proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/3kgrQWX

0 notes

Text

Relativamente Breve Bollettino Bioetico

Dal momento che ognuno deve mettere le proprie competenze a servizio della società, questo è un bollettino bioetico sulla questione COVID-19 in Italia. La lettura non è ostica ma potrebbe essere indigesta per chi lavora in ambito sanitario perché i benefici sanitari costituiranno solo alcuni dei ciottolini metafisici che gravano sull’ago della bilancia filosofica dei pro e dei contro. Prima di concentrarci sul particolare diamo un rapido sguardo al generale: in Paesi in cui la popolazione conduce uno stile di vita che già include un distanziamento sociale innato e in cui indossare mascherine in pubblico non costituisce una novità - parliamo quindi delle aree orientali con un ottimo livello di sviluppo - la situazione sembra contenersi a prescindere dalla rigidità delle misure intraprese. In Europa, molti Paesi, pur avendo subìto il contagio successivamente all’Italia, sono già riusciti ad abbattere e mantenere il numero di nuovi casi giornalieri sotto al 20% rispetto al momento del picco, passando così con maggiore sicurezza alla sperimentazione della fase 2. In Italia, ieri abbiamo toccato per la prima volta un dato inferiore al 30%. Buona parte della differenza, come già si è visto, la fa la prevenzione, se non della malattia, del contagio. Chi più effettua tamponi, traccia ed isola i positivi (sintomatici o meno che siano) più ha capacità di gestire l’epidemia. Tenetene conto quando penserete di non scaricare un’app per timore di fornire i vostri dati, perché potreste perdere - e far perdere - libertà di gran lunga maggiori della privacy rimanendo passivi in un processo di tracciamento che, va detto, è già abbastanza in ritardo di suo. “Whatever works”, direbbe Woody Allen. La questione ovviamente non è così semplice, il sistema sanitario italiano ha dimostrato i suoi limiti e ha dovuto sopperire a questi prima di potersi impegnare in una strategia di contenimento. Sarebbe stato come pensare ad un contrattacco mentre si batte ritirata, nessuno si aspetterebbe tanto da un governo che storicamente ha dimostrato la sua impreparazione anche in situazioni meno straordinarie. Questo passaggio però è venuto a mancare anche quando il quadro ha iniziato a stabilizzarsi: non si è mai passati realmente dalla fase in cui si dice alla popolazione cosa fare (e, soprattutto, cosa non fare) a quella in cui si annuncia invece cosa faranno le stesse istituzioni per consentire ciò che viene impropriamente chiamato “ripristino della normalità”. Semplicemente si stanno ridistribuendo diritti un po’ per volta ed indistintamente, lasciando alle regioni facoltà di moderare o irrigidire i decreti pur non essendo queste delle autorità scientifiche, quindi ci si può aspettare che regolino le proprie decisioni in base alla loro popolarità oltre che alle idee soggettive dei rispettivi presidenti, che mai prima di oggi avevano avuto un potere così esteso, e che soprattutto comportasse tanta responsabilità. L’eterogeneità delle misure a seconda delle peculiarità dei territori è una scelta doverosa proprio per garantire l’omogeneità dei risultati ed essere più stringenti laddove non si abbia scelta, ma così facendo si ha il risultato opposto. Questo modo di scaricare le responsabilità prima sulle regioni, poi sui cittadini che non ottemperano ai divieti, ha creato un clima da guerriglia in cui chi esce si sente minacciato, e non raramente le persone si sono sentite autorizzate a sostituire la legge nel redarguire runner o semplici operatori sanitari che si trovavano a dover citofonare innescando i sospetti di chi per noia passa le sue giornate al balcone. La gravità della situazione ha innescato una diffidenza che non scomparirà alleggerendo la morsa del lockdown. Anche se oggi non lo percepiamo nel nostro tessuto sociale, sostanzialmente perché il nostro tessuto sociale è temporaneamente sospeso, sono già nati nuovi livelli d’emarginazione. Mentre in molti Paesi è stato raccomandato di uscire per prendere un po’ d’aria e fare esercizio all’aperto in Italia è stata imboccata la via più irta, e pur non essendo un dottore in medicina sono certo di ciò che asserisco quando scrivo che questo non è stato fatto tanto per il pericolo che rappresenta una passeggiata di un’oretta da soli, ma per la considerazione di cui, tristemente, gli italiani godono, ovvero quella di furbetti che spesso vantano anche questa nomea facendosi cattiva pubblicità e dimenticando come “farabutti” sia un sinonimo adeguato. Inutile sottolineare come la maggior parte degli italiani stia seguendo i decreti e le raccomandazioni al massimo delle sue capacità umane ed intellettive, tuttavia questo passaggio rivela l’importanza del tema etico che ha portato alla vera discriminante tra la condotta politica italiana e quella internazionale, ovvero la predilezione al controllo dell’individuo che potrebbe trasgredire piuttosto che elaborare una strategia che non solo preveda ma includa l’eventuale trasgressore. La colpevolizzazione dei soggetti ha connaturato una regola biblica che vede tutti portatori di un peccato originale; quella che è stata chiamata “caccia all’untore” è in realtà una proiezione di chi vuole sentirsi parte della soluzione, e questa è l’unica soluzione che è stata fornita: l’autocontrollo, la censura della pubblica manifestazione fisica di sé stessi. Tutti subiscono lo stress di questo comportamento appreso, che siano “guardie” o “ladri”, ma in questo trambusto c’è chi ha le capacità per gestire al meglio le ferree linee dettate dall’alto, perché ha i mezzi emotivi e culturali per farlo e i passatempi casalinghi costituiscono già buona parte della sua vita. I giovani di tutte le età, eppure bisogna considerare che a pagarne le conseguenze sono e saranno principalmente loro, non solo per la perdita di opportunità formative e professionali che vivono nel presente, ma perché questo è di fatto il loro sacrificio per salvaguardare le generazioni più deboli, che in questo momento storico di benessere diffuso costituiscono grandissima parte della popolazione. Secondo i dati a disposizione oggi il tasso di mortalità di chi ha meno di 30 anni è dello 0,1% e non si alza di molto anche arrivando ai 40 anni di età. Attenzione, questi numeri non dimostrano la poca pericolosità del virus, dimostrano che c’è una classe politica che appartiene alle generazioni più vulnerabili che prende decisioni per chi dovrà saldare il conto in un futuro molto prossimo. Le facili previsioni di una profonda crisi economica che colpirà di più chi già è in difficoltà lasciano prospettare tre punti che andrebbero messi maggiormente in evidenza: chi dovrà ricostruire questo Paese dovrà farlo lavorando; l’accesso al mondo del lavoro sarà più difficile perché si dovranno ricreare posti di lavoro in una situazione economica a rischio per quelli già esistenti; l’Italia perderà molta forza lavoro (giovani in cui ha investito per l’educazione e la salute) perché molti, giustamente, non saranno disposti a questo sacrificio e cercheranno una vita migliore altrove. Da questi tre fattori dipendono più vite di quante ne dipendono dall’epidemia, perché i “portatori sani” di una crisi del genere sarebbero pochissimi. Ed in questo purtroppo devo aprire un capitolo a parte perché c’è una criticità che già condiziona pesantemente l’Italia dal punto di vista culturale e sociale, andando poi a riflettersi, con risultati disastrosi, alle urne: il problema del Mezzogiorno. Le regioni del sud Italia ne uscirebbero devastate. Sappiamo che queste non sono previsioni catastrofiche perché abbiamo già visto avvenire tutte queste cose e molte persone - incluso chi scrive - non hanno mai avuto la reale possibilità di scegliere di costruire una vita professionale nel luogo in cui sono cresciute. Permettendomi di generalizzare per ragioni di sintesi, un nord Italia che lamenta di dover fornire sostentamento al sud Italia perché spesso dimentica che la propria forza lavoro è costituita da milioni di persone del sud Italia, e mentre l’iniziale indifferenza europea avrebbe dovuto far sviluppare una riflessione del genere in merito, è praticamente certo che, al contrario, la profonda spaccatura economica italiana che nascerà ne vedrà anche una sociale, alimentata dalle correnti populistiche che infamano gli ultimi additandoli come ladri e perdigiorno quando la differenza tra chi vive in un’area povera e chi in una ricca del mondo è, principalmente, che chi vive in quella povera deve lavorare dieci volte tanto per ottenere dieci volte meno, il tutto senza alcuna tutela per egli stesso e senza alcuna reintroduzione di liquidità nel sistema stato. La povertà priva del lavoro, della salute, dell’istruzione e dell’integrazione, ed il primo compito di un governo dei giorni nostri è di combattere la povertà. Se può sembrare materialista scrivere queste parole in un momento d’emergenza pandemica, basti ricordare che un Paese povero non può avere i mezzi per combattere un’altra emergenza pandemica, quindi a volte ci si trova nella spiacevole situazione di dover fare un’amputazione per salvare un corpo. La soluzione quindi è non correre ai ripari dalla pandemia? Tutt’altro, ma la scelta tra libertà e salute a favore della seconda deve essere solo iniziale, poiché rappresenta una precauzione essenziale per dare il tempo alle istituzioni di fronteggiare la pandemia in prima persona. Quando la seconda parte viene meno e ci si limita a chiedere a tutti di fare la propria parte, chiamando anche questa repressione “modello Italia”, raccontando come il mondo ci invidi questo modello che, in concreto, non ha ancora una sua struttura, la popolazione inizia a sospettare un bilancio infelice tra costi e benefici, e si chiede se non abbia solo rimandato l’inevitabile, perdendo così anche le capre insieme ai cavoli. Il peggior scenario che possa avvenire infatti è che le libertà inizino ad arrivare, seppure solo col contagocce, prima, e non dopo, una reale svolta nel controllo della pandemia. In tutto questo dall’alto non ci si fa carico dell’andazzo claudicante della nostra macchina, così, per non ammettere che ci sia una gomma forata, nessuno ci mette una toppa. C’è una ragione se tra i meccanici non ci si avvale di esperti di comunicazione e tra politici sì, e questa ragione è che “il fare” rappresenta solo un terzo del lavoro di un politico, l’altro terzo è rappresentato dal “raccontare” (il primo terzo dal “promettere”, ma sono certo che questa parte sia già abbastanza nota), e in tutte queste dirette ridondanti su facebook e in tv chi ascolta è stato consolato in modo quasi lezioso, e sebbene vivendo una situazione di precarietà e disagio può trovare rassicurante sentire che andrà tutto bene se ci si comporta bene, questo modo infantile e paternalistico di gestire la faccenda non può trovare un accoglimento duraturo. Chi si è ammalato (di qualsiasi malattia) sa bene che la paura più grande è generata dal non sapere perché non si sta bene, più che non dal non star bene in sé, che costituisce invece perlopiù un fastidio, come appunto lo stare in casa. In questo momento il Paese è ammalato, e sarebbe stato disposto ad accogliere esiti spietati se qualcuno gli avesse presentato un piano, oppure se non glielo avesse presentato e gli avesse spiegato come mai, ma palesando che un problema c’è. Non sono stati fatti tamponi, si faranno? Non si può? Perché, che problemi ci sono? È meglio di no perché l’ha suggerito una task force scientifica che se ne assume quindi la responsabilità? Ci sono problemi di personale? Stiamo facendo qualcosa per risolverli? Invece, persino nelle situazioni in cui le testate giornalistiche ponevano quesiti via etere, si è discusso quasi esclusivamente dei cittadini, dei loro diritti e doveri, spesso dando date a caso, perché alle date dovrebbero precedere i risultati. C’è uno smarrimento quotidiano che richiede energie, a chi cerca di capire le regole e a chi le fa, per stabilire dove e se si può correre o bere il caffè, con chi, a che distanza. Sarebbe auspicabile che le stesse energie - almeno le stesse - fossero indirizzate verso il problema in quanto tale. Al momento siamo a bordo di un’auto senza freni, e preoccuparsi della manutenzione equivale a preoccuparsi delle vittime che sicuramente mieteremo durante il percorso, dato che rallentare all’infinito non costituisce un’opzione sostenibile. Mostrare un immediato interesse per le vittime e una preoccupazione per la tragedia che sta avvenendo intorno a tutti è una capacità umana di cui beneficiamo tutti. È richiesta qualche capacità in più, per far fronte non solo all’emergenza pandemica ma a tutte le prove che ne seguiranno, e queste capacità partono dal presupposto di essere umili ed ascoltare non solo il parere scientifico (e magari un giorno anche quello filosofico, chi può dirlo) dei consulenti, ma di seguire le nazioni meritorie, di informare con onestà e schiettezza, di prendere decisioni impopolari ed operare delle discriminazioni laddove ci siano discriminanti, di cambiare strategia in corso d’opera e non essere di coccio, il resto è mettere la propria immagine prima del proprio operato, per dirle con parole più forti, ma giuste: prima della vita di tutti gli altri. L’umiltà non è un’innata caratteristica umana, l’umiltà è solo coraggio. Coraggio di mostrarsi per come si è. Di essere onesti con sé stessi e quindi con gli altri. Se è proprio nei momenti di difficoltà che si può essere coraggiosi, mi rendo conto che non è facile, né è richiesto in grandissima parte delle mansioni umane. Stavolta sì, questo coraggio è parte integrante ed indispensabile del compito e vale più degli sforzi di tutti gli italiani insieme, per la semplice ragione che ne rafforzerebbe il senso e alimenterebbe la volontà. Colgo l’occasione per mettere a segno una leggera e canzonatoria stoccata, invitando a maturare una riflessione introspettiva chi ci ha a sua volta invitati ad approfittare dell’occasione del lockdown, a vederlo come una possibilità per cercare una sorta di crescita spirituale, per ragionare sulle nostre vite. Ecco, piuttosto credo che questa emergenza sia un’opportunità per gli uomini politici di riflettere e adottare un modello comportamentale che non dovrebbe essere straordinario, ma quotidiano. Ma questo lo spiegherà meglio Adriano, mio amico di lunga data che oggi è un operaio non assicurato. Al giorno di paga Adriano si sentì dire di dover aspettare ancora un po’, di stare tranquillo e godersi la vita, di cui le cose importante sono altre: gli affetti, la salute, le passioni. Non certo cento euro arretrati di qualche mese. Adriano rispose: «Ma non ti preoccupare, a me è tutto a posto, tu fai il tuo». Ecco. Grazie del pensiero, noi stiamo bene.

0 notes

Photo

L’Eneide letta e commentata da Lapo Lani: Libro II

Museo Casa Rurale di Carcente

Comune di San Siro (CO)

Sabato 24 agosto, ore 17:00