#iconografico

Explore tagged Tumblr posts

Text

Reflex Immagini di un viaggio nella moda italiana

Heinz Schattner

testi Claudio Marenzi, Maria Luisa Frisa

Photo editor Fausto Caletti, Art Direction Paolo Prossen, Concept & Editing Cristina Fava, Bravò Milano, Fausto Caletti, Contributor Maria Luisa Frisa, Production Anna Del Pino Effetto ADV, Post Production Raffaella Taverna Effetto ADV

Confindustria Moda, stampato da Gizeta Arti grafiche, Bergamo 2020, 100 pagine, 25x34cm

euro 35,00

email if you want to buy [email protected]

Pelle & cuoio, Pellicce/borse, calzature, occhiali, gioielli, tessile e abbigliamento

Si chiama Reflex. È un libro fotografico firmato da Heinz Schattner. Sottotitolo: Immagini di un viaggio nella Moda Italiana. E con moda, non si intende l’ultimo miglio di questa industria. Bensì l’universo della manifattura del made in Italy rappresentato dalle associazioni che convergono in Confindustria Moda.

Il libro – si legge in una nota – è frutto di un approfondito lavoro di selezione nell’archivio iconografico degli scatti realizzati in oltre 40 anni di esperienza”. Fotografie destinate alle “maggiori testate di moda nazionali e internazionali”. Ma contiene anche “nuove immagini che esprimono una visione di ricerca del tutto originale, create appositamente per questa pubblicazione”. L’obiettivo del progetto era quello di dare “una visione armonica di tutti i settori che compongono il concetto di moda e che appartengono al mondo di Confindustria Moda”. Reflex è “un'interpretazione artistica senza tempo che trasforma la foto di moda in prodotto d’arte contemporanea destinato a promuove uno sguardo originale e irresistibile su quanto di magico il made in Italy racchiude in sé”. Nato in Germania, “maturato artisticamente a Parigi e Londra, Heinz Schattner è da sempre innamorato dell’Italia, dove vive e lavora attualmente. Tra le infinite, autorevoli collaborazioni, le testate italiane del gruppo Condé Nast, seguite da numerose altre in tutto il mondo”.

25/01/25

#Reflex#Immagini viaggio moda italiana#Heinz Schattner#Maria Luisa Frisa#archivio iconografico#Confindustria#fashion books#fashionbooksmilano

4 notes

·

View notes

Text

RDP Sunday: Festival- Guanajuato's Festival Internacional Cervantino!

Guanajuato, Mexico celebrates the city’s artistic and literary heritage during its yearly International Cervantes Festival. Beginning in 1972, this year it will be held Fri, Oct 11, 2024 – Sun, Oct 27, 2024. Last year I showed up during the festival, unprepared. I had no idea it was going on. As I wandered around the winding cobblestone streets and passageways of the central area, I continually…

View On WordPress

#Art#Cervantes#Don Quixote#Don Quixote Museum#famous writers#festival#Festival Internacional Cervantino#good books#Guanajuato#International Cervantes Festival#literary festival#literature#Mexico#Museo Iconografico del Quijote#photos of Guanajuato#ragtag daily prompt#RDP#RDP: Festival#things to do in Guanajuato#travel

0 notes

Text

CONFERENZE - POLIS di Gianpiero Menniti racconta la Comunicazione l'Arte e la Politica

IL SAN SEBASTIANO DI VIBO - di Gianpiero Menniti

Una conferenza insolita: organizzata sull'istante per una "scoperta" particolarmente importante e che nei prossimi tempi meriterà di essere valorizzata in maniera organica: ho avuto il piacere di presentare al pubblico una tela di notevole pregio, fin qui rimasta misconosciuta, il San Sebastiano conservato a Vibo Valentia, dipinto da Gian Simone Comandé in un periodo databile tra il 1595 e i primi anni del '600.

Ne ho ricostruita la breve storia, su impulso del Sindaco di Vibo, Enzo Romeo e per iniziativa del Parroco del Duomo di San Leoluca, Don Pasquale Rosano, grazie all'autorevole attribuzione del valente storico dell'arte e ricercatore Mario Panarello che un paio di decenni fa si occupò di questa tela.

Un excursus che mi ha permesso anche d'inquadrarne la caratura iconologica e il rapporto storico-iconografico con il più celebre San Sebastiano del "Sodoma", risalente agli anni 1525 - 1527 e conservato a Palazzo Pitti a Firenze.

Questo di Vibo risulta, senza dubbio, un dipinto molto più intenso di quello che lo precedette di settant'anni o poco più.

Tanto da suscitare, nella conclusione della breve disamina, la citazione di versi a me assai cari, di Montale (da "Ossi di Seppia", 1925):

[...] Se un'ombra scorgete, non è un'ombra - ma quella io sono. Potessi spiccarla da me, offrirvela in dono.

11 notes

·

View notes

Text

Pattern&Design

A cura di Alessandra Coppa e Anna Mainoli

24Ore Cultura, Milano 2023, 272 pagine, 24x33 cm, ISBN 978-88-6648-655-8

euro 65,00

email if you want to buy [email protected]

Un volume di grande formato che raccoglie per la prima volta gli esempi più significativi di pattern realizzati nell’ambito del design moderno e contemporaneo, a partire dal Bauhaus fino alle più recenti realizzazioni, includendo lavori di maestri quali Anna Albers, Gunta Stölz, Gio Ponti, Ettore Sottsass.

Vengono presi in esame progetti realizzati su differenti supporti, dai tessuti alla carta, dalla ceramica alle materie plastiche, fino ai nuovi materiali. Il ricchissimo corredo iconografico presenta i temi maggiori legati ai pattern, dai motivi più geometrici a quelli floreali e zoomorfi, fino alle sperimentazioni digitali più recenti.

Il libro colma un vuoto del mercato editoriale e costituisce un compendio della decorazione dal movimento Moderno fino a oggi. Oltre che rivolgersi agli appassionati, rappresenta uno strumento di consultazione utile a professionisti del settore e agli studenti di architettura e design.

16/03/25

#pattern&design#motivigeometrici#motivifloreali#motivizoomorfi#sperimentazioni digitali#bauhaus#Anna Albers#Gunta Stölz#Gio Ponti#ettore sottsass#deisgnbooksmilano#fashionbooksmilano

3 notes

·

View notes

Text

Anche il mondo iconografico guardò con interesse alle deposizioni di scuola italica. Stylianos Stavrakis, iconografo greco del Settecento, 'Deposizione dalla Croce', tempera e oro su tavola, Benaki Museum Collection, Grecia.

2 notes

·

View notes

Text

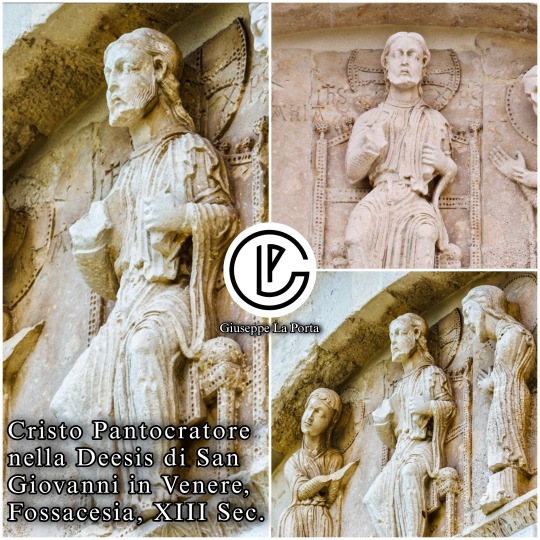

Il Cristo Santissimo Salvatore, della Cattedrale di Termoli

Come ho già potuto enunciare in varie occasioni, la storia dei nostri beni comuni è pregna di quegli accadimenti inaspettati, benefici e talvolta catastrofici, che plasmano le fondazioni della nostra cultura e della tradizione, locale e nazionale.

La figura del ricercatore quindi, in qualsivoglia ambito e grado, deve attenersi ad un codice morale ed etico ove al momento dell'analisi di un reperto, egli svanisce, mantenendo però un pensiero critico-storico, ottenuto dalla propria formazione e con la pratica sul luogo del mestiere, cercando di rimettere insieme le pagine che raccontano la vita di tali manufatti e di chi li ha ideati.

Sulla facciata principale della Basilica Cattedrale di Termoli, tra gli ordini arcuati è inserito il portale maggiore, che si presenta in un carme di cornici, girali a racemi, archivolti ornati, policromie e soprattutto icone, con la più celebre di questo insieme, che da i connotati identitari al tempio mariano di Termoli, ovvero la lunetta della Presentazione al Tempio, collegata all'agiografia cristica della reincarnazione, a sua volta identificabile a partire dalla bifora di sinistra detta "Dell'Annunciazione", e che un tempo doveva essere composta da una continuazione, riscontrabile facilmente in esempi bipartiti come quello del pulpito di Mastro Guglielmo nella Cattedrale di Cagliari, posizionato originariamente in quella di Pisa.

Quanto alle statue di questo portale, senza nominare le altre del programma iconografico, possiamo elencare con certa facilità le due coppie di santi che posano ai lati dell'archivolto, su mensole recanti la committenza di queste opere, originaria della Repubblica Marinara di Amalfi.

Un tempo dette mensole dovevano essere sorrette da colonne tristili, di cui restano solo frammenti, in parte trafugati, e un capitello a colletto trilobato, capovolto e conservato nella prima stanza ipogea di Termoli Sotterranea, riconducibile ad una scuola artistica che tende a superare i caratteri del romanico pugliese arcaico e che tendono ad andare verso il gotico nascente, come si può notare anche nelle icone di cui si parlerà e in esempi di colonnati riscontrabili nelle opere di Nicola Pisano, ma anche dei cantieri federiciani del Castello di Siracusa, Castel Del Monte e riportando una sincronia schematica che troviamo anche nel Medio Oriente, come nelle nicchie della Moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, e nel vicino pulpito Burhan Ad-Din Minbar, nel Monte del Tempio.

Le statue presenti in questo portale sono ad ora per la maggior parte anonime e oggetto di studio da parte di tanti eruditi, passati e presenti.

A sinistra abbiamo la prima statua di un uomo in abito episcopale, nell'atto benedicente e che poggia su di un uomo ormai distrutto dall'erosione, e tale figura sembra essere quella del proto-vescovo lucerino San Basso, patrono di Termoli, confermato dai caratteri incisi a piombo nella mitria, recanti "SCS BASS".

L'insieme è seguito da due statue purtroppo anonime, vestite anch'esse come vescovi, ma di cui purtroppo mancano i volti, tranne per la figura di destra, testimoniata da una fotografia scattata intorno agli anni 60 del '900, dove compare nella neo-cripta, un uomo barbuto con una aureola spaccata in due lati, purtroppo oggi scomparsa come tanti altri oggetti di questa veneranda basilica.

Ma se c'è una statua davvero singolare tra tutte, è di certo quella di destra, che si mostra con una postura sempre benedicente, ma con un panneggio diverso da quelle pre elencate, che ci indica la presenza di un personaggio biblico, con il suo pallio che copre metà busto e scende lungo la spalla destra, i legacci e le cinture, ma anche le striature del drappeggio che in tutto il programma della facciata, ci indicano bene la presenza di uno stile che non è per nulla simile al gotico fiammeggiante (es. Chartres) ma nemmeno ad un romanico borgognone come a Notre Dame La Grande, oppure anche un semplice romanico pugliese che si ferma alle strutture di Troia o anche Trani e Ruvo.

Questo stile presenta tutte le caratteristiche di una scuola di pensiero locale, che aveva a che fare con le caratteristiche iconografiche bizantine, pregne di simbolismi, colori e didascalie che determinavano una ferrea regola rappresentativa dell'icona, con un suo posto adeguato e una sua caratteristica evangelica, in gran parte apocrifa, ma che nell'esecuzione sembra comunque evolversi in uno stile sempre più plastico ed espressivo, o dinamico, che ci mostra una perfetta transizione stilistica nata probabilmente nel romanico della scuola di Foggia attorno alla figura del protomagister Bartholomeus e condotta in ogni dove, sino a raggiungere l'evoluzione più tarda e prettamente gotica, come nel caso del programma iconografico del duomo di Zara, e che nel caso di Termoli trova un suo uso contemporaneo nel cantiere tardo-romanico di San Giovanni in Venere a Fossacesia.

Per poter parlare della statua anonima di Termoli, espongo qui i risultati di uno studio condotto negli anni con una vera e propria equipe di esperti se vogliamo, una confutazione di questo studio sviluppata per esempio con il prezioso parere del Professor Ivan Polverari di Roma, e in collaborazione anche con l'Iconografa Assunta Fraraccio , e molti altri che hanno voluto contribuire alla ricerca, che ben presto citerò in maniera dovuta in un saggio storico incentrato sulla figura in questione.

La statua purtroppo tra gli anni 30 e 40 del '900, cadde rovinosamente sul pavé della Cattedrale, poiché il suo cuore di piombo come anche asseriva Don Luigi Ragni, era ormai usurato e sarebbe bastato un non nulla per distruggerla, anche e soprattutto usandola come semplice appiglio per teli.

Per mezzo secolo era possibile visionare la statua solamente dalle fotografie del 1910 svolte dai fratelli Trombetta e ripubblicate dalla storica Ada e da colleghe come la celebre Maria Stella Calò Mariani, oggi rintracciabili facilmente negli archivi Alinari e in quello di Stato come nel caso delle frontali.

In questi decenni fortunatamente la statua venne ripresa in considerazione e, avendo anche io la possibilità di vederla in pezzi da vicino, ho potuto anche ammirarne la ri-apposizione sulla mensola, al seguito di restauri, però dove manca, ancora oggi, il volto perso di quest'uomo dalla barba appuntita e i capelli lunghi.

Nel corso del tempo è poi stata inserita in numerose ricerche ma che purtroppo hanno dato tutte esiti contrastanti, da chi avvalorava la credenza popolare secondo cui fosse San Sebastiano e anche da chi, senza una minima prova, ne asseriva di leggervi le sembianze di San Timoteo, co-patrono della città adriatica e discepolo prediletto di San Paolo Apostolo, presente nel celebre trittico con la presenza di Tito nella prima parasta a sinistra della facciata, e dove si evidenzia la caratteristica iconografica del discepolo, che appartiene alla più parte dello schema greco in cui è rappresentato questo santo, e le cui raffigurazioni anche più elaborate come nella vetrata del Musée De Cluny (XII sec.) e nel Codex Barberiniano, non sono minimamente rintracciabili nella statua senza volto del protiro termolese, sfatando definitivamente la teoria secondo cui ci troviamo davanti al co-patrono di Termoli.

In accordo invece con ciò che resta del personaggio, e seguendone la simbologia, si può certo dire che non è un vescovo, a differenza dei precedenti tre, si mostra con una postura benedicente e con capelli e barba lunghi, uno sguardo severo, un uomo dormiente ai suoi piedi, che portano dei calzari e che nella mano sinistra doveva sorreggere un oggetto di non grandi dimensioni.

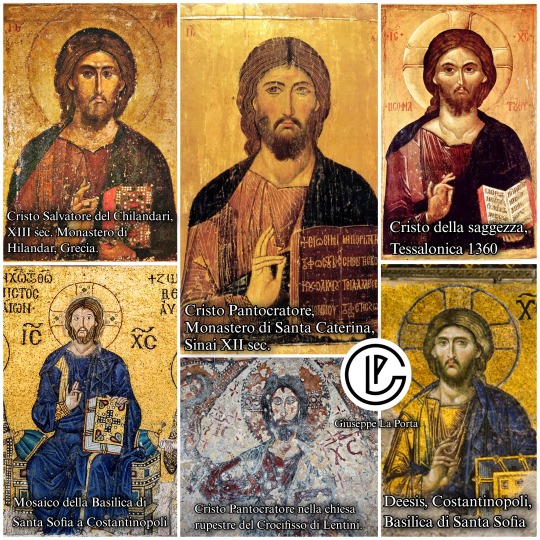

Per districarci in questo groviglio di fili, un notevole aiuto ci viene dato non solo dalle caratteristiche base dell'iconografia greco-ortodossa, ma ovviamente dalle tante modalità in cui esse sono create, dall'alto al basso medioevo, riuscendo finalmente a poter definire l'identità di quest'uomo, che altri non potrebbero essere se non il Cristo Pantocratore, venerato come Santissimo Salvatore in maniera massiccia negli antichi ducati e principati longobardi come quello di Salerno per fare esempi, e che a Termoli rappresenta uno dei culti più antichi della storiografia locale, più antico del culto bassiano, timoteano e persino dei santi minori come Biagio e Sebastiano, un culto che viene confermato esistere ancora nel 1700 dal vescovo Tommaso Giannelli, e che nei primi del '900 era rimasto solo come memoria storica della vecchia comunità cristiana termolese, dissolto nei secoli e dimenticato, probabilmente portando gli stessi analizzatori della statua ad essere influenzati dalla riscoperta di San Timoteo negli anni 40, e tralasciando totalmente la presenza del culto cristico, forse prima consacrazione della ecclesia esistente già nel VI secolo, soppiantata dalla seconda basilica bizantina del X-XI secolo.

La rappresentazione del Cristo Pantokrator è quasi onnipresente nei programmi iconografici degli edifici di culto medievali, soprattutto in opere votive, manufatti liturgici e pareti musive o affrescate, tra i cui esempi più celebri troviamo le deesis della basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, ma anche negli esempi di architettura Arabo-normanna e bizantina dell'Italia insulare e continentale.

Preziosi sono anche i pendenti aurei bizantini e le placchette votive in avorio e steatite, che ad oggi costituiscono un patrimonio davvero inestimabile per l'iconografia storica, anche per l'analisi delle grandi variazioni che potevano essere osservate tra una bottega e l'altra in determinate epoche storiche della cristianit��, anche nella nostra penisola, pur se in maniera molto ridotta e postuma.

Particolarmente interessanti sono i bassorilievi che immortalano il Pantokrator eretto, singolo o nella deesis, dove, anche nelle icone pittoriche, la similitudine con la nostra statua è elevatissima.

Ma ci sono dei dettagli che portano la prova ufficiale di questa identità cristica nella sua esecuzione, ovvero la sua statua gemella, che si trova attualmente sulla già citata basilica di San Giovanni in Venere a Fossacesia, dove si riscontra la medesima mano scultorea, seppure in proporzioni differenti poiché inserite in una lunetta e non poste su dei piedistalli aggettanti, che dimostrerebbero grossomodo la presenza della stessa maestranza operante nel cantiere federiciano di Termoli nella metà del XIII secolo, intorno al 1230, proveniente da quella scuola romanica di ambito foggiano, ma lontana ancora molto da quella plasticità e delicatezza realistica tardo-duecentesca di Nicola Di Bartolomeo Da Foggia, il che ci porterebbe a pensare alla figura di un ulteriore magister formatosi nella scuola romanica di Foggia, che tutti noi conosciamo come Alfano Da Termoli, "figlio di Ysembardo", e la cui famiglia (gli Alfani) trae origine dall'antico Ducato longobardo di Salerno e nei territori stretti di Amalfi, Scala e Ravello.

La caratteristica iconografica delle due statue è prettamente la medesima, mostrandoci il volto purtroppo scomparso alla nostra, con la stessa lavorazione della capigliatura lunga e mossa nelle punte, che travalicano le orecchie, e nell'insieme simbologico del drappeggio e della benedicenza, conferma ancor di più i metodi e le proporzioni che contraddistinguono questo esecutore e ovviamente questa scuola di pensiero.

Altro dettaglio fondamentale di questo studio è capire gli elementi che tutt'ora mancano alla statua del Cristo di Termoli, e ci può venire in aiuto la stessa iconologia bizantina, che ricorda come nella figura del Pantokrator, egli sia raffigurato con il manoscritto nella mano sinistra e la mano destra nell'azione benedicente, ma è altresì vero che il Cristo in moltissime occasioni è ritratto o scolpito con la pergamena, nell'atto di cedere la sua parola ai discepoli affinché la promulgassero al prossimo, ed è un elemento fondamentale per capire la sua familiarità nel nostro territorio, non solo nel caso di Fossacesia, ma anche in quello di San Marco Evangelista nella Cattedrale di Zara, nello stesso San Timoteo del trittico di Termoli e così via, sino anche a giungere in pendenti di ambito votivo come il Cristo Pantocratore di Santa Maria di Trastevere, opera duecentesca di una bottega centro-meridionale del XIII secolo, ulteriore prova delle caratteristiche iconografiche di queste scuole di pensiero locali e delle influenze che esse hanno dato alla produzione artistica sacra.

Seppure la figura del Cristo, per rango religioso viene vista come fuori posto in un contesto che non sia centrale nella facciata, non mancano quegli esempi in Europa, maggiormente gotici, di una variazione della sua posizione in base al lessico dell'intero schema, cosa che ci fa evincere come nel caso di Termoli anche questa ferrea regola scultorea sia stata ammorbidita, permettendoci anche di identificare come il portale rechi nei piedistalli le quattro figure principali venerate in questo luogo di culto, oltre alla presenza del patrono Timoteo in una zona alta, probabilmente di esecuzione variata dalla originale scelta "progettuale" dell'ordine superiore.

Tutte queste premesse mi hanno concesso di poter postulare una ipotesi di ricostruzione della modesta icona, partendo dai rimasugli strutturali del corpo, come i monconi delle mani, i cui resti dei ponti di giunzione con il busto, del pollice e del dito indice, sono rimasti fusi nel petto, mentre nel caso della gamba sinistra è riconoscibile la sbozzatura ammaccata del panneggio, scambiata in passato per la base di un bastone pastorale o da pellegrinaggio.

Quanto al retro del capo, dietro i capelli e il pallio, si può vedere in maniera chiara un bozzo a rilievo con leggera inclinazione, probabile riminescenza di una aureola scolpita con il busto superiore, elemento comune delle statue in rilievo dal romanico al gotico e anche in età rinascimentale, seppure poi venissero soppiantate dall'uso di aureole metalliche in epoche più prossime a noi.

Basandoci sugli stessi esempi locali, e sulle proporzioni del volto, nonché della durevolezza della pietra calcarea, si può dedurre la presenza di una modesta aureola come nel caso della statua scomparsa, con una fase centrale da cui partivano i bracci della croce, probabilmente patente, e le due scritte identificative del Cristo, come in Fossacesia e generalmente nelle icone; "IHS - XPS", con un bordo ornato dall'alternarsi di file forate.

Nella mano sinistra è plausibile che anche questa statua non recasse la presenza del manoscritto aperto, pensì di una modesta pergamena arrotolata, e per ultimare, sembrerebbe evidente dalle tracce di pigmento bruno in questa, e di foglie d'oro nella statua bassiana e nella lunetta, che le icone della facciata termolese, come anche altrove, fossero dipinte, forse solo negli indumenti e nei dettagli più minimi che la scultura non poteva essere in grado di ricreare per le modeste dimensioni e sottigliezza decorativa.

Una basilica che non smetterà mai di stupirci quella di Termoli, con dei misteri e derivanti elucubrazioni che ogni volta mi fanno girare la testa di fronte a cotanta bellezza, da preservare, ma soprattutto, da valorizzare.

#termoli#molise#italia#italy#cultura#storia#historia#beniculturali#heritage#architettura#architecture#archeology#archeologia#medioevo#medieval#history#byzantine#byzantineart#iconografiabizantina#iconografiacristiana#iconografia#romanico#alfanodatermoli#federicoiidisvevia#cristo#pantocrator

3 notes

·

View notes

Text

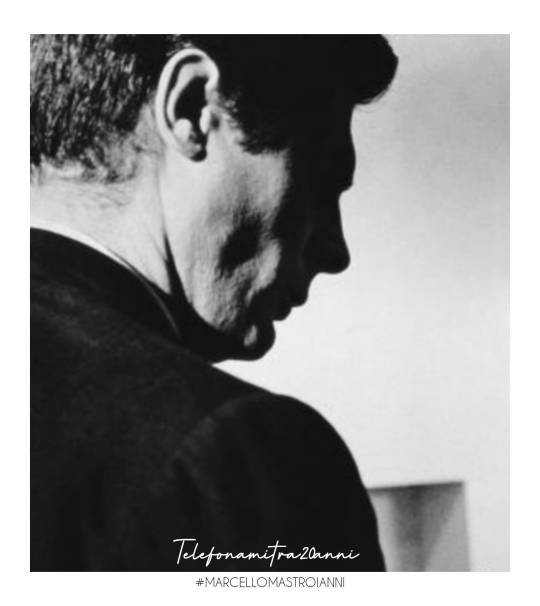

Dalle spalle al profilo, storia iconografica.

Riconoscere, identificare, collocare nella giusta immagine qualcosa che possa parlarci, lasciando spazio all'eterno, alla forza comunicativa di quel momento, qualcosa che divenga il tangibile esempio di tempo che resta, come l'esatto momento sospeso, in cui una freccia viene scoccata dal suo arco, reso teso, pronto, per arrivare e fare il suo centro. Questo, il potere di un immagine icona, in metafora riassunta. Marcello si fa iconografia riconoscibile per la sigaretta, il telefono, le spalle e il suo profilo. Quando un tratto distintivo si fa riconoscibile? Quale momento, diventa l'esatto input di riconoscibilità? in lui puoi rivedere l'esempio carismatico in un tempo recitativo, sommesso, un istante sorretto anche dalla recitazione nascosta dalle sua spalle. Eccola la prima immagine iconograficamente potente, che lascia parlare di se, coaudivata dal movimento complice di una macchina da presa, vogliosa di raccontarci iperscrutabilmente e lasciare che resti impressa nei nostri occhi quell'immagine così determinante. Raffigurate una sequenza, che sposti l'ottica sequenziale, volando fluida dalle sue spalle, rivolgendosi al profilo, altro tratto distintivo di Marcello, che lui stesso riteneva infantile, inadeguato, ma che ha tanto disegnato il centro esatto per quella freccia, scoccata per lasciare che fosse icona, come la sua sigaretta accesa, che lasciava spazio al gesto maschile, erotico, seduttivo, complice in causa di un tempo attoriale da recuperare, da riempire, da soddisfare. Una sigaretta tra le sue mani aveva il potere di tutto questo. Era il suo linguaggio, senza esaltazione, estremamente naturale, involontariamente faceva centro senza arco, frecce e bersaglio. Il suo parlarci funzionava, comunicava e diveniva icona senza coscienza assoluta. La sua consapevolezza d'essere era ermeneutica, asciutta, ma impattante tanto quanto la sua immagine iconograficamente riconoscibile anche in penombra, anche di spalle, con qualche rivolo di fumo che si sposta un pò da quel profilo di "infantile identità italiana". Antonioni, Zurlini, Scola ne hanno colto il potenziale veicolando la loro voglia comunicativa attraverso le spalle di Marcello, il profilo e quella sigaretta accesa, rendendo altrettanto iconiche quelle sequenze potenti e comunicative che hanno regalato al cinema italiano diverse frecce scoccate per fare centro. A che punto ci si rende conto di esere icona? nel caso di Marcello, mai consciamente, ma indirettamente conscio di un potenziale che talvolta faticava a sorreggere, a figurare, a collocare, come una pedina di identificazione in uno status d'appartenenza socialmente riconoscibile in superficie. Icona, Vip, Latin Lover, maschio italiano, seduttore, tutti confini, etichette, "bersagli" a cui Marcello non aspirava a far centro. Confini, appunto detestabili, intollerabili determinanti, a suo dire, ad involgarire la sua natura, vera essenza iconografica di identità fruibile dai suoi occhi bambini, vispi, furbi e malinconici. Occhi bersaglio pronti per restare il centro, la comunicazione, la fruibilità, l'essenza. De Sica, Fellini, Archibugi, Ferreri, Visconti, questo lo sapevano. Nelle loro immagini, il racconto esatto della comunicabilità di quegli occhi, utilizzando campi stretti, primi piani che disegnavano il bersaglio più opportuno da sfruttare, che li coadiuvasse a trovare il punto esatto per cogliere nel segno, e il segreto iconografico nascosto, di cui solo Marcello aveva le frecce più opportune da scoccare, per centrare quel bersaglio e riuscire poi, a fare centro.

#marcello mastroianni#best actor#movies#mastroianni marcello gif#original photographers#federico fellini#latin lover#film photography#telefonamitra20anni#moviegifs#cinemaitaliano#cinemalover#icon aesthetic#iconic#rome#1960s#biografy#marcellomastroianni#mastroianni#otto e mezzo#hollywood

6 notes

·

View notes

Text

È PIÙ SACRO VEDERE CHE CREDERE - LO SPLENDORE È UN CERCHIO PERFETTO

Basta appena curvare la torbida linearità della storia per trovare nel cerchio perfetto della perenne verità lo splendore.

Nell'immagine, "Sexta Figura", una delle incisioni realizzate da Matthäus Merian per il ciclo iconografico alchemico associato ai versi del "De Lapide Philosophico Libellus" di Lambsprinck. Il testo, pubblicato per la prima volta nel 1599, divenne famoso soprattutto nel corso del XVII secolo, quando fu incluso nel "Musaeum Hermeticum Reformatum et Amplificatum" (1625 e 1678).

Testo di Pier Paolo Di Mino.

Ricerca iconografica a cura di Veronica Leffe.

Potete trovare questa nota archiviata su:

2 notes

·

View notes

Text

STATUE DEL TERRITORIO DEDICATE ALLA MADONNA DEL CARMINE

La statua della Madonna del Carmelo sorregge e stringe nel braccio sinistro il Bambino. Sia Il Bambino che Maria recano in mano lo scapolare, quale attributo iconografico. L'autore resta ignoto ma di bottega leccese e dalla descrizione sulla base: "PREM.STAB./ ARTURO TROSO/ LECCE 1923", sembra sia stata realizzata nel 1923 presso lo stabilimento "Arturo Troso" di Lecce. Il materiale e la tecnica usata è la cartapesta dipinta a pennello. Misura (HxL) cm. 162x71. Il Bene è conservato presso la Diocesi di Senigallia (AN).

Per saperne di più: https://edicoladelcarmine.suasa.it/Statue.html

Per aggiungere informazioni: [email protected]

0 notes

Text

un libro imperdibile per chiunque ami il Giappone, la sua cultura, la sua storia e voglia addentrarsi nel suo immaginario. il ibro ha un apparato iconografico imponente che vale la pena vedere

0 notes

Text

The book beautiful

Il libro come opera d'arte dall'antichità a FMR

Flaminio Gualdoni

FMR Fondazione, Bologna 2008, 128 pagine, brossura, 23x70cm,

euro 20,00

email if you want to buy [email protected]

Volume che ripercorre la storia del libro d'arte dalle origini all'epoca contemporanea, utile soprattutto per il ricchissimo apparato iconografico, con riproduzioni e ingrandimenti di miniature e artistiche illustrazioni tratte da opere antiche e moderne.

28/11/24

#The book beautiful#libro come opera d'arte#FMR#miniature#illustrazioni artistiche#designbooksmilano#fashionbooksmilano

11 notes

·

View notes

Text

RDP Sunday: Festival- Guanajuato's Festival Internacional Cervantino!

#arts festival#Cervantes#Cervantes Festival#Don Quixote#Festival Internacional Cervantino#Guanajuato#International Cervantes Festival#literary festival#Miguel de Cervantes#Museo Iconografico del Quijote#photos of Guanajuato#Quixote Museum#ragtag daily prompt#RDP#RDP Sunday: Festival- Guanajuato&039;s Festival Internacional Cervantino!#things to do in Guanajuato#video of mariachi band#Mexico#travel

0 notes

Text

stralci di un pezzo inedito

Un transito, Carla Accardi nei primi anni Cinquanta

Senza titolo?

Esposto per la prima volta nel 1951 alla Libreria Salto di Milano, Senza Titolo (1951) è un olio su tela, di 82 x 120 cm, di Carla Accardi, che oggi si trova nella collezione Mario Pieroni. In questa occasione l’artista espose a fianco del suo compagno Antonio Sanfilippo. A testimonianza del valore dell’opera, questa venne riprodotta in bianco e nero come immagine rappresentativa della produzione dell’artista nella brochure dell’evento milanese e lo stesso venne fatto con un’opera di Sanfilippo.

L’opera fu presentata per la prima volta al pubblico come Senza Titolo, e solo in seguito venne intitolata come I denti dell’elefante in occasione di una personale alla Galleria Il Pincio di Roma (che poi si spostò anche alla Galleria di Arte Contemporanea di Firenze dall’aprile dello stesso anno), e come I denti del mammuth in occasione di una mostra Galleria del Cavallino di Venezia. Entrambi i titoli evocano delle immagini, suggeriscono una figuratività che in un primo momento sembra voler essere taciuta dall’artista stessa. I due titoli, I denti dell’elefante e I denti del mammuth, portano a cercare nella visione del quadro due diverse immagini tra loro somiglianti: entrambi si riferiscono a una specie comune, quella degli elefantidi, da cui derivano sia i mammuth che gli elefanti. Questa scelta evidenzia la necessità di iniziare un racconto a partire dal titolo; per quanto l’elefante fosse legato ad un orizzonte iconografico prettamente figurativo di certo non apparteneva all’immaginario della quotidianità dello spettatore (così come, ovviamente, il Mammuth). Si tratta di rimando ad un repertorio di fantasie che è sintomatico della volontà di iniziare una storia attraverso il segno, che nel periodo in questione stava approdando ad una deriva più organica.

Nella mostra romana del Pincio l’opera venne datata 1950 e non più 1951, come viene segnalato nel catalogo generale dell’artista. Il fatto è singolare perché nelle successive esposizioni la data tornerà ad essere 1951. Studiando la fortuna espositiva dell’artista si nota come una riproduzione dell’opera compaia nella brochure di presentazione della prima personale della Accardi: la mostra del 1950 all’Age d’Or, galleria romana di Achille Perilli e Piero Dorazio. Da questo si potrebbe supporre che si tratti di un’opera realizzata nel 1950 e non nel 1951, se non fosse che alcune di queste opere realizzate a tempera e presentate nel 1950 furono poi realizzate anche ad olio (come questa). Osservandole, l’unica differenza riscontrabile è che la tempera in riproduzione per il pieghevole sembra avere un’inquadratura che tende a tagliare entrambi i lati rispetto all’opera su tela. In particolare, sul lato sinistro dell’olio appare la firma della artista, che non si vede nella fotografia della tempera, forse a causa del taglio. Tutto ciò non esclude che l’artista possa aver iniziato a lavorare all’olio a cavallo dei due anni, nel contesto della produzione della tempera, e che l’abbia portata a termine soltanto nel 1951. Va comunque tenuto presente che la scelta di porre l’opera nel pieghevole di presentazione della mostra fosse simbolica della produzione di quel periodo, ed è per questo che si potrebbe riconsiderare la datazione dell’opera, collocandola quindi nel biennio 1950-1951 in modo tale da giustificare la sua datazione anticipata nel contesto espositivo del Pincio.

1 note

·

View note

Text

Carte, colori e tessuti

Ritratto di una costumista: Adriana Berselli

Un fondo della Biblioteca "Luigi Chiarini"

Centro Sperimentale di Cinematografia, Roma 2005, 160 pagine, 15x21cm,

euro 18,00

email if you want to buy [email protected]

Il volume è nato dalla volontà di valorizzare il fondo librario e documentario appartenuto alla costumista Adriana Berselli e recentemente acquisito dalla Biblioteca “Luigi Chiarini”. Allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia, diplomatasi nel 1951, la costumista è stata attiva nell’ambito cinematografico, teatrale e televisivo sia in Italia che all’estero. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con registi del calibro di Pabst, Blasetti, Comencini, Antonioni, Polanski, Di Palma, Pan Cosmatos, vestendo i più importanti protagonisti del cinema di quegli anni, quali Aldo Fabrizi, Totò, Monica Vitti, Virna Lisi, Peter Sellers, Marcello Mastroianni, Sophia Loren. Si è cimentata con l’uso di altri linguaggi tecnici ed espressivi lavorando per la televisione sperimentale degli anni ’70 – notevole è il suo studio per i costumi di Philo Vance di Marco Leto o per i Racconti di fantascienza di Blasetti – e per gli allestimenti di grandi opere classiche – Shakespeare, Goldoni, Leoncavallo, Mascagni – nei teatri nazionali venezuelani. Nel 2004 la costumista ha deciso di proporre l’acquisizione delle sue “carte”. Il volume ne illustra il complesso lavoro di archiviazione curato da Laura Ceccarelli e Marina Cipriani, mentre l’ampio ed originale apparato iconografico di corredo ha la funzione di evidenziare il pregio grafico del nucleo più rappresentativo dell’intero fondo, vale a dire i bozzetti originali preparatori dei costumi. Il libro è introdotto da un’intervista, redatta da Domenico Monetti, in cui la Berselli ricorda, attraverso felici aneddoti personali, gli incontri più importanti e le scelte teoriche che sono state alla base del suo difficile ed insostituibile “mestiere” di creatrice d’abiti per lo spettacolo.

05/09/24

#Adriana Berselli#costumista#bozzetti preparatori#Raffaella Carrà#Helmut Berger#Burt Lancaster#Monica vitti#Britt Ekland#Abbe Lane#Katina Ranieri#Virna Lisi#Sophia Loren#costumi cinematografici#fashion books#fashionbooksmilano

2 notes

·

View notes

Link

0 notes

Text

Una mostra fotografica per festeggiare i 25 anni di Amorim Cork Italia

La Mostra “Il passo del viandante”, dal 05 ottobre 2024 al 03 novembre 2024 nella suggestiva cornice della Sala del Novecento, a Palazzo Sarcinelli, Conegliano, raccontale Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene attraverso l’obiettivo fotografico di Arcangelo Piai in un percorso iconografico, letterario e multimediale nel quale i visitatori sono invitati a soffermarsi sulla bellezza e…

0 notes