#Nicola Bustreo

Explore tagged Tumblr posts

Text

Lyda Borelli primadonna del novecento

di Nicola Bustreo

-- Ricordo e passione di un’attrice “stereoscopica”

La sempre delicata cornice di Palazzo Cini ospita nella galleria temporanea tra il 1 settembre e il 15 novembre 2017 una nuova mostra dove la fotografia è stata proposta ma anche valorizzata come documento primario. L’esposizione s’intitola Lyda Borelli primadonna del Novencento ed è stata curata dalla professoressa Maria Ida Biggi, direttrice dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia. Il progetto e’ stato realizzato , in accordo con gli eredi di Lyda Borelli, con la collaborazione di istituzioni quali SIAE – Biblioteca e Raccolta Teatrale del Burcardo, Roma; ICCD – Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma; Fratelli Alinari, Fondazione per la Storia della Fotografia, Firenze.

Entrata della mostra a Palazzo Cini

La mostra racconta le vicende artistiche dell’attrice veneziana attraverso una serie di documenti inediti, vestiti ma soprattutto un’ampia produzione fotografica sull’attrice e dell’attrice. Si potranno ammirare gli scatti di alcuni dei più grandi fotografi del tempo: Mario Nunes Vais, Arturo Varischi e Giovanni Artico, Emilio Sommariva e Attilio Badodi, per i quali la Borelli ha posato sia in abiti di scena, sia dando sfoggio delle sue celebri toilettes. Proprio questa varietà di punti idi vista permette allo spettatore di immergersi in una sorta di metafora del mondo del teatro dove realtà e finzione corrono a braccetto ��e forse possono scambiarsi i ruoli nelle rispettive vite.

Il sapore e’ quello della belle époque e dell’illusione più magica.

Vestiti di scena (1910-1015) di Lyda Borelli, ICCD Gabinetto Fotografico Nazionale, Archivio Nunes Vais, Roma

La mostra e’ dedicata agli estimatori dell’attrice, del mondo del teatro come del cinematografo muto italiano dove l’attrice e il suo gesto erano i medium con i quali si riassumevano parole ed l’estetica scenografica. E proprio a risaltare questa espressività assordante, seppur priva di rumore, sono le fotografie dell’attrice nelle sue pose e nelle sue espressioni rese ancor più uniche dai costumi di scena del tempo, che d’improvviso prendono vita in abiti di lusso realizzati ad hoc dalla sartoria veneziana Atelier Nicolao o gli sgargianti quanto preziosi gioielli.

La selezione delle immagini si è rivelata fondamentale, quanto necessariamente puntuale, per valorizzare tutti gli altri documenti scritti, le locandine degli spettacoli come i libretti di sala e gli abiti presenti nelle sale.

Lyda Borelli in Salome' (1909-1910), ICCD Gabinetto Fotografico Nazionale, Archivio Nunes Vais, Roma

L’occasione di questa celebrazione e di questo racconto ci fa scoprire inoltre una Lyda Borelli “stereoscopica”: un viaggio tridimensionale alla scoperta della vita privata dell’attrice e della sua tournée in Sudamerica (1909-1910), fruibile dal pubblico grazie alle videoproiezioni curate da Umberto Saraceni di Visual Lab.

La stereoscopia si conferma la fotografia del teatro permettendo di amplificarne, ma soprattutto di implementarne, la percezione della tridimensionalità sia fisica sia intellettuale del contesto teatrale. Cinema e Fotografia si mischiano in un dolce balletto e fondendosi danno vita a una nuova filosofia di Teatro.

Questa sala rappresenta simbolicamente la missione sull’immagine intrapresa dalla Fondazione Giorgio Cini. Dalle Nozze di Cana di Paolo Veronese riprodotte digitalmente nel 2009 e riconsegnate alla città nelle sale del Convitto palladiano nell’isola di San Giorgio come copia siamo giunti alle stereoscopie di Lyda Borelli, dove teatro, cinema, fotografia si trasformano in immagine e ci permettono di assistere ad un nuovo incontro tra il presente e il passato.

Informazioni utili:

Durata della mostra: 1 settembre – 15 novembre 2017 Orari: 11.00 – 19.00, chiuso il martedì (ultimo ingresso ore 18.15) Sede: Palazzo Cini,: San Vio, Dorsoduro 864 Venezia

Catalogo in mostra: Il Teatro di Lyda Borelli, a cura di Maria Ida Biggi e Marianna Zannoni, Fratelli Alinari, Firenze 2017

#Lyda Borelli#Palazzo Cini Venezia#Maria Ida Biggi#Istituto per il teatro e il melodramma#Fondazione Giorgio Cini#Biblioteca e Raccolta Teatrale del Bucardo Roma#ICCD Roma#Fratelli Alinari#Mario Nunes Vais#Arturo Varischi#Giovanni Artico#Emilio Sommariva#Attilio Badodi#Atelier Nicolao#Umberto Saraceni#Visual Lab#Paolo Veronese#Convitto Palladiano#Isola di San Giorgio#Nicola Bustreo

2 notes

·

View notes

Video

vimeo

VAN GOGH - IMMERSIVE ART EXPERIENCE - VILLESSE GORIZIA EMOTIONHALL ARENA from the fake factory on Vimeo.

VILLESSE | GORIZIA | EmotionHall è il primo spazio espositivo italiano interamente dedicato all’arte multimediale immersiva, che vi permetterà di immergervi completamente nella vita e nelle opere di Vincent van Gogh. Un’esperienza d’arte unica, coinvolgente, appassionante. Il progetto è stato ideato da Stefano Fake, maestro dell’arte immersiva che da anni crea installazioni immersive multimediali di grandissimo successo di pubblico in tutto il mondo.

emotionhallarena.com direzione artistica: Nicola Bustreo tecnologie: 4DODO ufficio stampa: Michele Da Col / Studio Sandrinelli

stefanofake.art/ immersiveexperience.art/ thefakefactory.art/ #immersiveart #immersiveexperience #immersiveartexperience #stefanofake #thefakefactory #vangogh #vangoghexperience #artexperience #artimmersion

0 notes

Text

In Sala della Musica si parla di creatività col fotografo Bustreo

In Sala della Musica si parla di creatività col fotografo Bustreo

Il Fotoclub di Ferrara organizza per domani sera alle 21 nella Sala della Musica (via Boccaleone, 19) l’incontro col fotografo classe ’81 Nicola Bustreo, dal titolo “La Creatività in fotografia”.

La serata inizierà con un’introduzione filosofica del concetto di creatività e proseguirà con la storia dei principali circoli fotografici italiani attraverso documenti storici. A seguire, un excursus di…

View On WordPress

0 notes

Text

Pietro Donzelli, fotografo senz'ombra

di Nicola Bustreo

--- La mostra fotografica “Pietro Donzelli, Terra senz’ombra” che è stata presentata fino al 2 luglio a Rovigo a Palazzo Roverella a cura di Roberta Valtorta racconta in oltre 100 scatti la visione di una terra lontana dai grandi centri del boom economico negli anni Cinquanta, mostrando come la gente sopravviveva con dignità alle avversità di una terra non sempre accogliente.

L’esposizione presenta al pubblico un gran numero di fotografie inedite dell’autore milanese che incontra le terre del Delta durante il servizio militare sul finire della grande guerra, nel 1945, ma che vi ritorna solamente nel 1953, due anni dopo la grande alluvione che colpì quelle terre.

Pietro Donzelli, Delta del Po. Terra senz’ombra. Il Po di Tolle, 1954 © Renate Siebenhaar, Estate Pietro Donzelli, Frankfurt a. M.

La fotografia di Pietro Donzelli è carica della presenza dell’autore stesso. Se ne avverte la personalità riflessiva e per certi aspetti schiva. Il non cercare l’evento cruciale ma recarsi a documentare il dopo di ogni catastrofe, conferma la peculiarità nel cercare una riflessione di ciò che l’esistenza ci lascia e del come ciascuno di noi si trova ad affrontarla. Lo scoop diventa non più l’attimo irripetibile, ma il lungo istante della vita reale, della sofferenza e della forza di affrontare delle situazioni spesso avverse anche se qua e la costellate di semplici gioie. Le fotografie sono un diario di vita di persone umili. Il fotografo è ancora, a distanza di decenni, il loro più vicino amico e confidente.

Pietro Donzelli, Delta del Po. Terra senz’ombra. Caffè a Rosolina, 1954 © Renate Siebenhaar, Estate Pietro Donzelli, Frankfurt a. M.

A interpretare questo importante autore della cultura fotografica italiana, è la curatela della Professoressa Roberta Valtorta. Le fotografie sono state organizzate in modo da individuare ed enfatizzare alcune peculiarità della visione dell’autore. In primis il rapporto del fotografo con quel paesaggio che si spiega con un sentimento di attrazione tanto intimo quanto riflessivo. Da ciò nascono le fotografie, nelle quali lo spazio circonda e ingloba totalmente l’uomo raccontando, non solo un rapportospecifico dell’autore con quelle terre, ma anche la sottomissione che chiunque proverebbe a quelle terre. Un altro gruppo d’immagini invece parla dell’essere umano stesso mentre si confronta silenziosamente con l’ambiente duro e aspro di quelle terre o del trascorrere di sporadici e semplici momenti di svago.

Pietro Donzelli, Delta del Po. Terra senz’ombra. Cinema a Pila, 1954 © Renate Siebenhaar, Estate Pietro Donzelli, Frankfurt a. M.

Dal lavoro, alle difficoltà dell’alluvione passando per la serie sugli interni e degli oggetti, Donzelli osserva il procedere della vita nei diversi paesini del Delta senza interferire e solo registrando il procedere verso l’infinito del quotidiano. Interessante quanto simbolica è la fotografia del cinema all’aperto, dall’inquadratura lievemente decentrata verso la destra a far intravedere le terre desolate del Delta. Una foto simbolica per la mostra, ma anche perché’ racconta l’incontro tra la cultura neorealista di quegli anni e la realtà delle zone povere dell’Italia del dopoguerra e di un boom economico che aveva escluso i più. Ancora una volta la presenza di Donzelli è marcata ed efficace in quanto funge da valvola di sfogo sia per l’intellighenzia sia per gli esclusi della società.

La mostra di Palazzo Roverella è un colto dosaggio di emotività e razionalità cullate dalle immagini del fotografo e dalla sua ricerca silenziosa, senza ombra, e alla luce della realtà più cruda ma dignitosa. Come cita la stessa curatrice, Donzelli si dimostra un grande autore ma ancora troppo poco valorizzato all’interno della cultura fotografica italiana. Nicola Bustreo

Biografia

© Barbara Klemm - Ritratto di Pietro Donzelli- Kunsthalle Schirn Frankfurt,1997

1915 Pietro Donzelli nasce a Monte Carlo.

1931 Viene assunto come archivista dalla SIRTI, l’azienda milanese che realizzarà la rete telefonica nazionale.

1939 Acquista la sua prima macchina fotografica, una Zeiss Ikonta 6x9.

1943 Viene arruolato nell’esercito.

1946 Si iscrive al Circolo Fotografico Milanese (CFM).

1947 Fotografia diventa l’organo ufficiale del CFM, per volontà di Donzelli, Enzo Croci e Piero Di Blasi.

1950 Con il numero di novembre Fotografia cessa di essere l’organo ufficiale del CFM. Nasce l’Unione Fotografica, voluta da Buranelli, Clari, Di Blasi, Donzelli, Gioia, Orsi, ai quali si aggiungono presto Ornano e Veronesi.

1951 Con l’Unione Fotografica organizza a Milano (Palazzo di Brera) la “Mostra della Fotografia Europea 1951”.

1957-1963 E’ redattore poi condirettore dell’edizione italiana di Popular Photography. Pubblica, con Piero Racanicchi la Critica e storia della Fotografia, in due volumi.

1960 Sempre con l’Unione Fotografica realizza la mostra “Fotografi della nuova generazione”.

1975 Lascia l’azienda per la quale lavora e due mesi più tardi viene riassunto, con l’incarico di occuparsi dell’Ufficio Relazioni Pubbliche, continuando la collaborazione svolta nel settore grafico e foto-cinematografico.

1988 In occasione del quarantennio dalla fondazione, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) gli conferisce il titolo di “Maestro della fotografia italiana” e la 3M gli assegna il premio “Una vita per la fotografia”. Lascia definitivamente il lavoro alla SIRTI.

1994 Inizia la collaborazione con Renate Siebenhaar.

1997 Jean-Christophe Ammann cura la sua prima retrospettiva che viene presentata al Kunstmuseum Wolfsburg e alla Schirn Kunsthalle di Francoforte.

1998 Muore a Milano, poche settimane prima dell’inaugurazione della sua retrospettiva ad Arles, durante i Rencontres Internationales de la Photographie.

#pietro donzelli#Palazzo Roverella#Delta del Po#Roberta Valtorta#Circolo Fotografico Milanese#Enzo Croci#Piero di Blasi#Unione Fotografica#Rivista Fotografia#Piero Raccanicchi#Luigi Veronesi#FIAF#3M#Renate Siebenhaar#Kunstmuseum Wolfsburg#Schirn Kunsthalle#Rencontres Internationales de la Photographie Arles#Barbara Klemm#Nicola Bustreo

2 notes

·

View notes

Text

Breviario emozionale di Street photography: intervista a Umberto Verdoliva

di Nicola Bustreo

--- Umberto Verdoliva: who what when where why

Ogni fotografo ha un suo percorso personale. Io ho incrociato la fotografia per caso, non da giovane, con una professione diversa già avviata e consolidata. La fotografia per me è stata una scoperta, vedere il quotidiano in maniera differente da altri mi distingue e mi da la possibilità di parlare, non solo di ciò che osservo, ma di esprimere un pensiero. Sono un collezionista di momenti per me significativi, partecipo in questo modo alla vicenda umana restandone contaminato. Non mi sento e non sono un fotografo ma un uomo che utilizza la fotografia per mostrare agli altri quello che è, la mia visione delle cose, la mia sensibilità ed intelligenza e la bellezza del quotidiano che a tanti sfugge per mille ragioni.

Ho amato sin da subito la street photography (con tutte le riserve che tale termine comporta), anche perché probabilmente non avrei mai potuto fare altro, visto che ho sempre vissuto in città, ho assecondato l’istinto che mi portava ad essere attratto dalla umanità e dalle relazioni tra gli uomini e lo stesso ambiente urbano, poi quando ho compreso che la fotografia poteva diventare per me un forma importante di espressione personale ho iniziato ad approfondirla, leggendo tanti libri, guardando immagini, interessandomi alle storie dei grandi fotografi.

Ho avvertito forte la consapevolezza di dover assolutamente studiare, anche a livello tecnico... cosa che continuo a fare.

Umberto Verdoliva quando e come incontra la street photography?

Era il 2006 e per la mia azienda nacque l’esigenza di documentare l’avanzamento dei lavori di costruzione delle opere che si realizzavano, anche attraverso le immagini d’allegare ai report di avanzamento e programmazione.

Così, acquistarono in kit la nuova nikon D70 completa di obiettivo affidandomi questo compito che avrei evitato volentieri.

Ho iniziato così. La fotocamera la portavo a casa per non lasciarla in cantiere ma anche per studiarne il funzionamento.

Non ho scelto tra vari generi fotografici, non sapevo nulla di fotografia, ne di tecnica, e tantomeno di storia. Ho rivolto il mio sguardo alla umanità e al loro ambiente urbano naturalmente, ho iniziato a fotografare in strada in maniera istintiva persone e scene di vita per imparare ad usare la fotocamera…non sapevo neppure che stessi facendo street photography, l’ho associato dopo con il confronto. La praticità e immediatezza della fotocamera digitale permette questo approccio a tutti. Poi ho incontrato le fotografie di Fan Ho che mi hanno folgorato per la grande bellezza e forza attraverso atmosfere fatte di luci ed ombre, così ho scoperto l’immensa possibilità di emozionare ed emozionarsi con la fotografia e ho cercato di farlo anche io guardando attentamente la luce intorno a me. Ho capito presto che avevo bisogno di approfondire, imparare la tecnica e conoscere la storia della fotografia così ho iniziato a comprare libri, a fare ricerche ed avere confronti sul web, nel tempo ho scoperto gli autori più importanti di riferimento, e ho confermato, con una scelta consapevole che l’umanità sarebbe stata il mio soggetto di ricerca e d’incontro fotografico per sempre.

Quali autori e quali aspetti del loro fotografare hanno influenzato la tua personalità visiva?

Le fotografie di Fan Ho, come dicevo, hanno senza dubbio influenzato inizialmente la mia visione e anche la mia ricerca fotografica. Nel corso degli anni ho scoperto tantissimi autori che con le loro fotografie, inconsapevolmente hanno lasciato dei piccoli semi dentro di me nei modi più disparati, ma ciò che più ha influenzato la mia visione fotografica è stato un libro: “l’infinito istante” di Geoff Dyer .

Attraverso questo libro ho scoperto i più grandi autori del passato, la loro ossessione, il senso che davano all’atto del fotografare. Dyer con la sua analisi li ha fatti incontrare attraverso le fotografie mostrandoci cosa cercavano e il perché. Il mio progetto “Endless moments” si basa su questa idea, parla proprio della infinita possibilità di ritrovare momenti già visti e catturati da altri in tempi diversi e con occhi diversi, confermando la relazione che Dyer evidenzia con autorevolezza nel suo libro che tanto ha dato al senso del mio fotografare.

Prendendo ad esempio una tua fotografia, come spiegheresti l'infinita possibilità di ritrovare in essa momenti già visti?

Spesso mi dicono che alcune mie immagini restano ben impresse negli osservatori a tal punto che molti le rivedono nel tempo. Io credo che non sia perché queste immagini posseggono chissà quale forza o bellezza, penso sia proprio la natura della fotografia a generare inconsapevoli connessioni nel tempo con quello che vediamo e portiamo dentro di noi.

La foto che segue del “camion con Madonna” può essere un buon esempio; chi incontra in autostrada questo camion e conosce la mia foto, la rivede puntualmente, e la scatta un riconoscimento mnemonico e anche emozionale poiché evidentemente ne è stato colpito. Può succedere anche che qualcuno ri-fotografa quella stessa immagine e mi invii anche l’immagine. In fondo su questo concetto, come detto, ho basato il lavoro di cui parlavo prima “Endless moments”.

A seguito di questo percorso personale nella tua street ....come vede Umberto Verdoliva la street photography come genere sui generis?

Io penso che le fotografie se manipolate da menti ed idee orientate a perseguire degli scopi ben precisi possano influire ad indirizzare determinati comportamenti, riflessioni, cambiamenti. La fotografia di strada come genere atto alla osservazione del quotidiano ha invece una grande potenzialità nel permettere alle persone di incontrarsi, di aprirsi verso gli altri. Ti da la possibilità di comprendere le persone per poi in qualche modo influire su te stesso. Più che lavorare per lasciare testimonianze o memoria, trovo la street photography un mezzo per migliorare il tuo modo di essere e di trasmettere quello che sei attraverso le immagini che cogli.

6 notes

·

View notes

Text

Fotografia: l'io, il corpo e il reale

--- di Nicola Bustreo

- Intervista a Francesca Della Toffola:

Francesca Della Toffola: who , what , when , where , why

La passione per la fotografia nasce durante gli anni universitari a Venezia anche se un segnale di quella che sarebbe stata la “malattia” che non mi avrebbe più abbandonata c’è stato all’età di 12 anni: ordino per posta un libro di tecnica sull’acquarello e me ne arriva uno sulla fotografia (la scusa era che erano terminati)….con mia grande delusione subito naturalmente accantonato. Oggi lo conservo ancora.

Le lezioni di Italo Zannier stimolano la mia curiosità e così la magia della fotografia mi cattura in camera oscura, il mio primo ingranditore russo acquistato in un piccolo negozietto in Calle Sechera: le sperimentazioni e le riflessioni di Moholy Nagy, di Man Ray, di Luigi Veronesi mi affascinano.

E poi arriva lo studio sulla bellezza, sulla verità, “Sulla soglia dell’immagine. La fotografia di Wim Wenders” , sul cinema e l’esigenza della sequenza: non mi basta più una singola immagine, lavoro a dittici e trittici da subito.

Nel 2001 dopo un workshop sulla creatività con Franco Fontana a Massa Marittima, altro luogo importante per la mia crescita fotografica, nascono i DITTICI e la LINEA NERA, segno del tempo, impronta di sequenza spezzata. Proprio in Toscana incontrerò amici con cui condivido i miei pensieri e le mie fotografie ancora oggi.

E’ in quel momento che decido di dedicare e approfondire le mie ricerche sul colore, mettendo da parte il b/n. Luigi Ghirri con “Niente di antico sotto il sole” e Francesca Woodman con i suoi autoritratti “mimetici” accompagnano le mie riflessioni.

Poi Milano, l’Istituto Italiano di fotografia, lo still life, la moda, la professione.

Nel 2004 ancora la Toscana, incontrerò lì Arno Rafael Minkkinen. Un incontro molto importante. Mi incoraggia a credere nel mio lavoro, nella mia forma di espressione.

La mia fotografia è riflessione su se stessi, è un continuo specchiarsi-spezzarsi. Quando ci si guarda allo specchio ci si vede sempre a metà (non vedi quello che c’è dentro), a volte solo pezzi confusi e rotti.Ogni volta con l’autoritratto si rinnova questa frattura di sé per poi ricomporsi nell’immagine finale.

Ho poi bisogno di racconto, di una breve sequenza, non mi basta più una singola immagine. Due, tre immagini mi aiutano ad esprimermi meglio. Nascono così le mie immagini come “fotomontaggi semplici” ispirati da un luogo e dai colori.

• La tua produzione fotografica è tanto particolare quanto introspettiva. Non solo ritratto ma anche autoritratto entrambi immersi in contesti dove la relazione con il corpo è fondamentale sul piano visivo e dell'emozione. Qual’e’ la tua filosofia ma soprattutto la filologia visiva ?

Fotografia come poesia, espressione del mio sentire. Attraverso questa forma di linguaggio senza parole, fatto di colori e forme, di luci e ombre, di ricordi e sensazioni riesco a far emergere la parte più nascosta della mia persona: è come togliere il “velo di maya” (Schopenauer). Non tutto si riesce a spiegare, naturalmente, rimane sempre il mistero. Svelare non significa comprendere a pieno.

Io sono un essere umano che fa parte del mondo. Il corpo è l’unico strumento con il quale posso far sì che la mia parte interiore, invisibile, inafferrabile tocchi il mondo, la realtà, quello che mi sta intorno.

La fotografia, il corpo, l’autoritratto in particolare, permette il pieno contatto con il reale.

Corpo come sema-soma gabbia, prigione dell’anima da cui uscire, liberarsi e ancora corpo come peso-gravitas, un corpo pesante, ingombrante che non permette di comunicare.

Ecco il bisogno di togliere peso al corpo, ecco la necessità di mimetizzarsi con il mondo, con la natura. Nella serie Stanze e Immaginarsi il corpo è vissuto come ingombro, in Pelle a pelle e Immobili evasioni il corpo si mimetizza sempre più, con Appesi all’attimo diviene pura ombra e luce, per approdare, infine, alla trasparenza, alla leggerezza di Accerchiati incanti.

Sicuramente le immagini di Francesca Woodman hanno influenzato la mia fotografia: il suo modo di raccontare gli stati d’animo, la sua malinconia sono vivi ed emozionano. Anche la Body art è stato un argomento di mio interesse, pur non condividendo le ricerche più estreme: non cerco la sofferenza del corpo ma la leggerezza. Tra gli autori che mi affascinano: Bill Brandt e i suoi corpi deformati e dilatati; Arno Rafael Minkkinen con il suo corpo duttile, nervoso, adattabile come la natura stessa e poi Jerry Uelsmann perché trasforma il corpo in un contenitore di racconti, di sogni.

Nelle mie fotografie il corpo è sempre inserito in un ambiente, è parte indispensabile della realtà che muta, che cambia come il corpo stesso. Fondamentale poi è il colore che riempie e svuota il corpo, così la mente, l’immaginazione può volare alta.

• Entriamo ancora più nel particolare: la fotografia è il mezzo di diplomazia comunicativa, ma il corpo sembra intrapporsi tra la tua idea visiva e questo strumento. Uno spettatore che osserva le tue fotografie come deve intendere il “ tuo corpo fotografato”?

Per diplomazia comunicativa intendi che ognuno ci legge ciò che vuole?

Credo che qualcuno riesca a leggerci la “mia idea visiva”, intendo la necessità di diventare un tutt’uno con le cose, di entrare nel mondo, di farci parte appieno. Certo posso capire che per altri non sia così immediato ma è un po’ quello che succede con la poesia, ci sono poesie che entrano nelle viscere anche se non si capiscono del tutto e altre magari molto conosciute che lasciano indifferenti. E’ una questione di empatia.

Il “mio corpo fotografato” è uno strumento che mi permette di comunicare in modo più diretto, più coinvolgente, più sincero anche (credo), perché non mi vedo e non posso “controllarlo” totalmente; il mio corpo si adatta alle cose, alle sensazioni, odori compresi di quella situazione che avviene lì, in quel solo momento. Ecco perché dico che istinto e casualità sono presenti nelle mie fotografie. Metto in scena me stessa come in un piccolo teatro personale e come a teatro possono succedere degli imprevisti…a volte meravigliosi come quando la mia gattina dal pelo bianco e nero si avvicina incuriosita mentre sto distesa sulla neve.

Faccio parte del mondo e ovviamente ascolto, amo, soffro di fronte alle storie, gli accadimenti della vita. Ecco quel teatro vorrei fosse letto come universale, vorrei che lo spettatore, di fronte alle mie immagini, non guardasse il mio corpo pensando che è il mio. Il mio corpo è solo un pretesto per raccontare la fragilità che ci accomuna.

Racconto “una storia”, la mia, ma potrebbe essere di chiunque.

• Per te può esistere il concetto di Fotografia Introspettiva?

Credo si possa parlare sempre e comunque di fotografia introspettiva. Volendo leggere tra i pixel o gli alogenuri delle immagini c’è sempre l’autore dietro che sceglie quando scatta, che sceglie in base ai propri ideali, sensazioni, esigenze, necessità. Il fotografo è sempre coinvolto, con il pensiero, con il corpo, con il cuore, con la propria parte interiore, invisibile, che si fa visibile attraverso l’immagine.

In fondo la fotografia è latente in ognuno di noi, per rivelarsi ha bisogno dello scatto, dell’azione, del pensiero.

L’inconscio tecnologico proprio della fotografia si rivela in tutta la sua naturalezza. C’è una parte tecnica, propria del mezzo e una parte interiore, propria del fotografo che scatta in quel momento e non in un altro, che sceglie un soggetto e non un altro.

Se vuoi dire che la mia fotografia è introspettiva, certo né più né meno di qualsiasi fotografia.

#francesca dalla toffola#italo zannier#noholy nagy#man ray#luigi veronesi#wim wenders#franco fontana#luigi ghirri#francesca woodman#istituto italiano di fotografia#bill brandt#body art#arno rafael minkkinen#jerry uelsmann#arthur schopenhauer#nicola bustreo

2 notes

·

View notes

Text

Quel che resta di “Venezia ‘79 - la fotografia”

di Nicola Bustreo

--- Un grande evento fotografico dalla storia verso il futuro -

3500 fotografie di circa 500 fotografi esposte in 26 mostre, 15 delle quali dedicate a grandi nomi quali Bob Capa, Eugene Smith, Henry Cartier-Bresson, Eugene Atget, Robert Frank, Alfred Stieglitz ecc. 45 workshop della durata di 5 giorni ciascuno tenuti a circa 1000 studenti da ogni parte del mondo da alcuni tra i migliori professionisti internazionali: una durata di tre mesi; circa un miliardo di spese: oltre mezzo milione di visitatori previsti; decine di iniziative collaterali; un’ampia eco sulla stampa nazionale e internazionale; dal 16 giugno al 16 settembre 1979 Venezia sarà la capitale mondiale della fotografia.

Questa presentazione è tratta dal numero di Luglio-Agosto 1979 della rivista Progresso Fotografico che introduce ai lettori i dati di questa manifestazione che coinvolse la città di Venezia.

Un grande evento come “Venezia ’79”, presentato in “una città vendibilissima” come la definisce Attilio Colombo nel suo editoriale di apertura, presenta forti richiami storici ma soprattutto gli spunti per l’evoluzione culturale nella fotografia italiana.

Il catalogo di Venezia '79-la fotografia della Electa Editrice

I fattori sono stati molti e soprattutto fortemente intersecati tra loro.

Il contesto geografico in primis. Quasi vent’anni prima sempre a Venezia si svolsero, nei più importanti palazzi, Le Biennali di Fotografia. Cinque appuntamenti, divenuti fondamentali per la storia della fotografia, che tra la seconda metà degli anni ‘50 e la prima degli anni ‘60, sono diventate l’imprinting culturale di una generazione di fotografi che si formò a seguito de “cupo periodo” nel conflitto mondiale, trovarono una alternativa espressiva per soddisfare il bisogno più complessivo di cambiamento e ritorno alla normalità. La scelta degli autori non fu casuale. Furono coinvolti in questa manifestazione i grandi della fotografia americana e francese, che segnarono quella generazione dell’immagine accanto alle emergenti realtà fotografiche bramose di affermarsi sulla scena nazionale e internazionale.

Invece nella kermesse del anni ’70, gli autori in parte sono rimasti gli stessi, ma la direzione artistica propose un interessante aggiornamento sul piano storico, ma anche su quello tematico, critico e di conseguenza in quello artistico. Le mostre principali videro confermati i grandi fotografi del reportage lirico, sociale e giornalistico come Lewis W. Hime, Robert Capa, Alfred Stieglitz e Eugene Atget affiancati da autori che si presentavano con delle immagini dalla libertà espressiva più personale e che si discostava dal valore documentaristico degli anni 50 e 60. L’attenzione del comitato scientifico fu strategicamente indirizzata a valorizzare la fotografia contemporanea con una esposizione ai Magazzini del Sale mettendo a confronto la produzione degli italiani come Gabriele Basilico, Cesare Colombo, Carla Cerati, Mario Cresci Luoigi Ghirri, Franco Fontana, Paolo Gioli, Guido Guidi, Mimmo Jodice, Pepi Merisio, Nino Migliori, Paolo Monti, Ugo Mulas, Roberto Salbitani, Chiara Samugheo, Fulvio Roiter, Franco Vaccari o Oliviero Toscani con quella europea e americana di Andy Earl, Joan Fontcuberta, Paul Hill, John Batho, Alexandras Macijauskas o Marialba Russo. Uno spazio e’ stato concesso alla fotografia orientale, con una mostra sull’autoritratto nella cultura giapponese. La diversificazione visiva è il concept migliore per definire questo evento fotografico,quale è stato Venezia ’79.

© Marialba Russo, Il Parto ( foto da sequenza), 1979

L’organizzazione, per la sua complessità e omogeneità, è senz’altro un metro di analisi fondamentale a questa grande manifestazione. Il gran numero di mostre proposte al pubblico e il conseguente investimento economico come tutta l’attività collaterale di conferenze e workshop sono le nuove caratteristiche che differenziano Venezia ’79 dalle Biennali di Fotografia dei decenni precedenti. I fotografi storici selezionati, accanto a quelli elencati da Attilio Colombo nella prefazione sopra riportata, furono Weege, Diane Arbus e Tina Modotti. Fotografi, ma finalmente anche donne fotografe, con una propria filosofia, non in linea con gli standard della cultura fotografica del reportage. La loro selezione dimostrò l’intento di attingere da un passato variegato e maggiormente di nicchia per tematiche e stili, con l’aspirazione di lanciarsi verso gli imminenti e più istituitivi anni ’80.

Venezia ’79 diventò già a suo tempo un punto di snodo culturale tra i grandi autori del recente passato, e un futuro, per sua natura incerto, ma carico di aspettative ed entusiasmo. L’innovazione portata dalla manifestazione veneziana fu l’occasione di consolidare il giovane Oliviero Toscani e la sua fotografia pubblicitaria vivace, non più bicromatica, ma ricca di colori, arricchita di avvenenti donne e inserti grafici. Le novità, tuttavia, non sono solo legate alle proposte espositive e ai loro autori ma anche alle modalità di coinvolgimento del nuovo pubblico e all’introduzione di figure professionali che non fossero solo fotografi, ma che ad essi sono e saranno sempre più connessi. Infatti, è stato scelto di evidenziare nel catalogo tutti i curatori e gli associati, come i prestatori ma anche direttori esecutivi e supervisori alle specifiche mostre, in particolar modo per quelle di alto valore storico. Sono stati affiancati alla tradizionale attività espositiva, un cospicuo numero di workshop rivolti a professionisti e studenti, che a distanza di quarant’anni possiamo suddividere concettualmente al passato, al presente e infine in prospettiva a un possibile futuro della nostra fotografia. Il “passato” è stato assegnato ai laboratori di Italo Zannier, Wladimiro Settimelli, Romeo Martinez, Luigi Veronesi e di Helmut Gernsheim. Un occhio al passato, per affermare come questo strumento espressivo è stato metabolizzato nel territorio artistico/critico della arti visive e i tempi potevano essere maturi per porne le basi storiche attraverso nuove figure professionali come storici, curatori e anche professori della materia.

Nel frattempo il “presente”” viene spiegato e raccontato dalla fotografia d’attualità e il fotogiornalismo. Fulvio Roiter, Gianni Berengo Gardin, Mario de Biasi e Giorgio Lotti dialogarono con amatori e professionisti delle LORO sfumature del reportage. La storia ricordava e parlava del passato, mentre i contemporanei la riproponevano attraverso la loro visione professionale del locale, del quotidiano e nel mondo dei grandi avvenimenti internazionali. E infine vicino a loro un gruppo di visionari proponevano i laboratori di una fotografia “anarchica”, legata alla creatività più che al tecnicismo e proiettata verso il “futuro”. Ci furono gli esperimenti senza macchina fotografica di Nino Migliori, le polaroid di Neal Slavin e l’approccio psicologico all’immagine di Paul Hill.

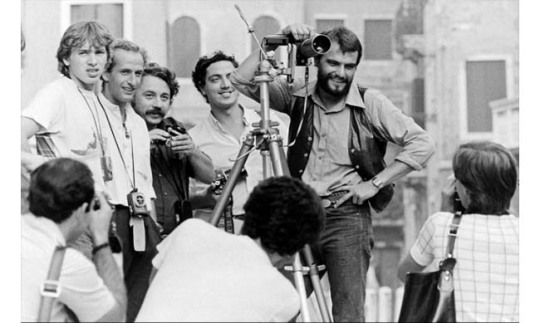

© Sergio Bovi Campeggi, Oliviero Toscani tra i suoi allievi a Venezia'79

Questo grande evento può essere inteso un esempio empirico per una nuova teoria: l’intelligenza non è un fenomeno individuale ma piuttosto collettivo e intermittente. Attorno ai rappresentanti del passato, presente e futuro abbiamo la possibilita’ di scoprire due figure coinvolte attivamente nella manifestazione, e che oggi fungono da punti di riferimento per la cultura fotografica italiana. Il Professor Alberto Prandi, scomparso troppo prematuramente, che è stato chiamato a collaborare nel comitato scientifico della manifestazione assieme a Cornell Capa dell’ International Center of Photography, Marcello Lago dell’UNESCO, e Daniela Palazzo, referente del il Comune di Venezia.

E ancora la Professoressa Roberta Valtorta, che curò per il numero speciale su Venezia’79 di Progresso Fotografico, proprio la sezione dei workshop.

In conclusione cosa rimane di Venezia ’79? O invece dovremmo chiederci cosa ci ha lasciato questa manifestazione?

A noi posteri rimane un gran numero di informazioni distribuiti in cataloghi, pubblicazioni e una ricca rassegna stampa che descrive questo come un evento di fotografia su scala nazionale ma con forti echi in ambito internazionale.

A noi posteri rimane un segno tangibile di una maturazione culturale, anche se lenta, ma concreta e ben precisa della fotografia italiana. Una fotografia che non si limita alle semplici immagini, o agli autori più o meno eccentrici, ma la sensazione di un passaggio generazionale e professionale dell’immagine e nell’immagine. E cosa fondamentale non un cambiamento drastico. La fotografia a Venezia ’79 era sia il reportage, ma anche un genere linguistico che si sposava con altri forme d’espressione come la performance fino alla Land Art. La fotografia era diventata uno strumento di autoanalisi di se stessi per conoscere gli altri. In questa manifestazione si e’ voluto dimostrare come questo strumento poteva essere applicato a una realtà multidisciplinare. E tutto e’ avvenuto in un contesto come Venezia, che si è rivelata una scelta importantissima perché consapevoli forse di quel retaggio lasciato dalle Biennali degli anni ’50 che, volente o nolente, ha saputo rappresentare. Tale consapevolezza ha così permesso di dimostrare che la fotografia italiana voleva elevarsi da “ars tecnica” a arte nobile nel panorama culturale.

------------

#Venezia '79 la fotografia#eugene smith#henry cartier bresson#eugene atget#robert frank#alfred stieglitz#progresso fotografico#attilio colombo#lewis w.hine#robert capa#magazzini del sale#gabriele basilico#cesare colombo#carla cerati#mario cresci#luigi ghirri#franco fontana#paolo gioli#guido guidi#mimmo jodice#pepi merisio#nino migliori#paolo monti#ugo mulas#roberto salbitani#chiara samugheo#fulvio roiter#franco vaccari#oliviero toscani#nicola bustreo

4 notes

·

View notes