#Gesamthochschule Kassel

Explore tagged Tumblr posts

Text

Der Frisör aus Lingen: Harry Kramer zum 100.sten

Der Frisör aus Lingen: Harry Kramer zum 100.sten.

Heute vor 100 Jahren, am 25. Januar 1925 wurde in der Hinterstraße 2 in Lingen (Ems) Harry Kramer geboren: Der “Frisör aus Lingen” war der einzige Künstler aus der Region, der 1964 an der renommierten documenta in Kassel teilnahm. Der international bekannte Bildhauer ist heute mit Werken in Sammlungen weltbekannter Museen wie Tate Modern, London, Von der Heydt Museum, Wuppertal oder Kunsthalle…

View On WordPress

#Anna Margareta Schwarz#Blechtrommel#Carl Friedrich von Weizsäcker#Charlotte Posenenske#Der Frisör aus Lingen#Dieter Roth#Günter Grass#Günther Uecker#Gesamthochschule Kassel#Habichtswald#Hanne Darboven#Harry Kramer#Heiner Schepers#Heinz Mack#Helga Brauckmeyer#Hundejahre#Jean Tinguely#Jesús Rafael Soto#Konrad Klapheck#Kunsthalle Lingen#Lingen (Ems)#Mary Bauermeister#Nekropole#Otto Piene#Paris#Rebecca Horn#Stefan Lüddemann#ZERO

0 notes

Text

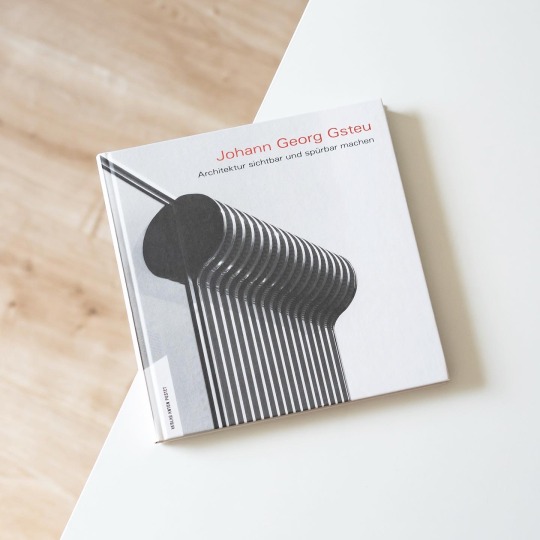

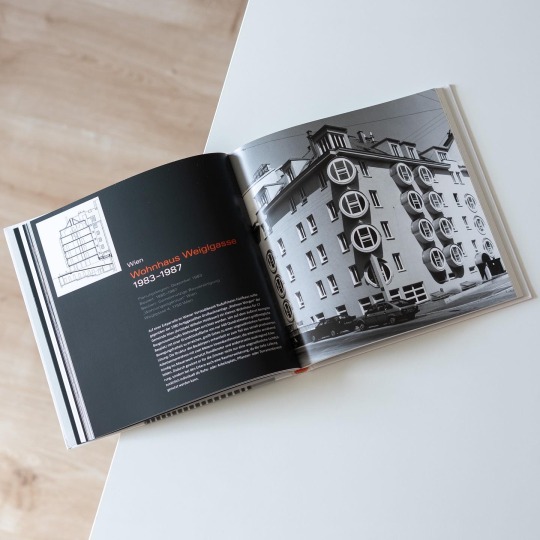

Having built few but influential buildings Johann Georg Gsteu (1927-2013) nonetheless was as significant as his peers Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent or Friedrich Achleitner with whom he also studied architecture at the Vienna Fine Arts Academy under Clemens Holzmeister. With the Oberbaumgarten Parish Church (1960-66) in Vienna Gsteu early in his career designed his most important work that also represents the enduring strands of his architecture: making it visible and palpable, i.e. communicating through construction and materials the intentions behind his buildings instead of making many theoretical statements. Accordingly his buildings are characterized by a noticeable craftsmanship and comprehensible construction. This approach of making his architecture visible and palpable also is the focal point of Claudia Enengl’s little book “Johann Georg Gsteu - Architektur sichtbar und spürbar machen”, published in 2010 by Verlag Anton Pustet. The book contains a comprehensive overview of Gsteu’s career and design philosophy that is studded with numerous quotes from the architect himself. and which reveals that his rather small oeuvre also is due to his committed teaching at Gesamthochschule Kassel (1983-93). Unlike many of his colleagues Gsteu during this decade realized only a handful of projects in Austria because his main place of residence was Germany where in turn his projects remained unbuilt. Only after his return to Vienna in the early 1990s and the reactivation of old contacts did Gsteu again realize projects in Vienna, among them the Steinitzsteg bridge (1994-95) and the hazardous waste collection center (2004-06) at Meidlinger Markt. These projects just as well as the aforementioned Oberbaumgarten church or the Bildhauerhaus in Sankt Margarethen are documented in the profusely illustrated work catalogue that makes up roughly two thirds of the book and also includes drawings and plans. A handsome publication!

29 notes

·

View notes

Text

Spazierengehen als Wissenschaft! - Oder, wie sich Freiheit auch erleben lässt.

Corona entfliehen beim Spazierengehen | (c) Petra Rietz - Wildwechsel Social Distancing ist angesagt. Die Kuschelsaison mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr nicht statt. Glühwein geht auch allein, macht aber weniger Spaß. Soviel Distanz zu unseren Freunden und Mitmenschen scheint nicht unsere Natur zu sein. Aber die aktuelle Situation bietet uns die Möglichkeit, an anderer Stelle mehr Natur zuzulassen. Mit einem Spaziergang. Ein Spaziergang ist der Hammer! Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau sagte schon: „Ich kann nur beim Gehen nachdenken. Bleibe ich stehen, tun dies auch meine Gedanken.“ Da bin ich ganz bei ihm. Und selbst in Corona-Zeiten ist Spazierengehen erlaubt. Spazierengehen ist gesund und boostet das Immunsystem. Spaziergangs-Hotspots sollte man natürlich meiden. Das macht es sowieso interessanter, weil der/die Entdecker/in gefragt ist. Ich kann nur beim Gehen nachdenken! Spazierengehen ist auch wissenschaftlich relevant. Die Promenadologie (auch Spaziergangswissenschaft und englisch Strollology) wurde an der Gesamthochschule Kassel von dem Soziologen Lucius Burckhardt begründet und hat von hier aus auch den Weg in Kunst gefunden. Beispielsweise beziehen sich Arbeiten wie Memoria Norway des Künstlerduos SpringerParker auf die Spaziergangswissenschaften Burkhardts. Ziel dieser Wissenschat ist die Erfassung und gedankliche Einordnung der Umwelt. Sprich: Bewusstsein schaffen für das was, zu sehen, zu hören, zu riechen und zu erleben ist und Lesen Sie den ganzen Artikel

#Buch-Tipp#Corona#Entspannung#Jean-JacquesRousseau#Promenadologie#Spazierengehen#Spaziergang#Wald#Waldbaden#Walk#Wandern#Wissenschaft

0 notes

Text

Quem é Santaella?

Nascida em Catanduva - São Paulo, no ano de 1944, Maria Lucia Santaella Braga é pesquisadora e professora. Graduou-se em letras, nas línguas português e inglês, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), em 1966. Obteve seu doutorado em teoria literária pela mesma universidade em 1973 e obteve livre-docência na Universidade de São Paulo (USP), em 1993, com o trabalho Metodologia Semiótica, no qual trouxe o conceito para o Brasil e tem um livro intitulado "O que é Semiótica?". Ela é amplamente estudada, principalmente curso de comunicação.

O que é Semiótica?

youtube

Santaella ja passou pela Indiana University (1993), onde fez seu pós-doutorado, Estados Unidos, e na Gesamthochschule Kassel (2004), Alemanha. Atualmente, é professora titular da PUC-SP, Diretora do CIMID, Centro de Investigação em Mídias Digitais, da PUC-SP e Coordenadora do Centro de Estudos Peirceanos (Grupo de pesquisa cadastrado no CNPq). É presidente honorária da Federação Latino-Americana de Semiótica e Vice Presidente da Associación Mundial de Semiótica Massmediática y Comunicación Global, México, desde 2004. É membro correspondente brasileiro da Academia Argentina de Belas Artes, eleita em 2002. É também um dos membros do Advisory Board do Peirce Edition Project em Indianapolis, USA. É ainda membro associado do Interdisziplinäre Arbeitsgruppe für Kulturforschung (Centro de Pesquisa Interdisciplinar em Cultura), Universidade de Kassel.

Sobre Santaella:

Os conceitos usados das mídia-resenha esta no livro de 2007, Linguagens líquidas na era da mobilidade. Livro norte, que explana os conceitos da quinta gerações tecnológicas - que são as tecnologias de conexão total-, e da metáfora dos espaços intersticiais (espaços híbridos).

Tecnologias de conexão Total: para Santaella uma geração não exclui a outra, mais sim, elas se incrementam. A partir desse pensamento, ao falarmos que estamos na quinta geração tecnológica, conhecida como as tecnologias de conexão continua/conexão total. Precisamos considerar que essas tecnologias como são processos de evolução das outras quatro que se incrementam e, a partir daí, imaginar elas sendo funcionando como uma teia de aranha com vários pontos, todos os fios se interligam, não necessariamente, precisam estar na mesma reta ou partilhar da mesma localidade para participar do coletivo, ou ser a mesma tecnologia, ou mesmo sistema operacional, pois ao final todos compõe uma parte da rede. É isso que ocorre com a quinta geração, com a evolução comunicação mais o advento da Internet essas pessoas passaram a possuir uma onipresença em escala global, principalmente com a chegada da comunicação móvel e do Wi-fi que possibilitou uma maior ampliação dos espaços de comunicação, integração e interação entre os indivíduos. Assim, essas tecnologias "começaram a se desprender dos filamentos de suas âncoroas geográficas – modems, cabos e desktops -, espaços públicos, ruas, parques, todo o ambiente urbano foi adquirindo um novo desenho que resulta da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à informação enquanto a vida vai acontecendo"(SANTAELLA, Lucia. Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007).

Para além, ocorreu essa fusão entre dois espaços: o espaço virtual - quem geram essa capacidade de participar de várias coisas, estar presentes em vários momentos, a onipresença -, e o espaço físico - real desse indivíduo -, é o que alguns teóricos vão chamar de espaço híbridos.

Metáfora dos espaços intersticiais (espaços híbridos) : surge da junção do físico com o virtual. Ou seja, há pouca ou nenhuma diferença entre o espaço virtual (internet) e o espaço físico (real).

Santaella fala de como a tecnologia esta moldando a nossa sociedade:

youtube

#Santaella#Gerações Tecnológicas#Tecnología#Metafora#Espaços híbridos#Ciberespaco#Cibercultura#Tcce#Mídia-resenha#Jornalismo#Youtube

0 notes

Text

Berichte vom 24. Friedenspolitischen Ratschlag in Kassel (Teil 1)

Am vergangenen Wochenende war es wieder einmal soweit: In Kassel trafen sich Friedensbewegte zum „Friedenspolitischen Ratschlag“. Dem nunmehr vierundzwanzigsten in seiner Geschichte.

Der Hintergrund

Seit 1994 finden in Kassel “Friedenspolitische Ratschläge” statt. Veranstalter dieser Ratschläge ist die Arbeitsgruppe Friedensforschung an der Universität Gesamthochschule Kassel, unterstützt vom Bun…

View On WordPress

#24. Friedenspolitischer Ratschlag#Anne Rieger#BRD#Charta von Palermo#China#D#Dekret über den Frieden#eu#IG Metall#Ingar Solty#Kai Ehlers#Karin Leukefeld#Kassel#Leoluca Orlando#Prof. Domenico Losurdo#Rainer Werning#Russland#Universität Kassel#USA#Wolfgang Lemb

0 notes

Link

CIO News http://j.mp/2qsWN1G

Für die Chemiebranche gilt eine Reihe von Regeln, die sie von den meisten anderen unterscheidet: starke Abhängigkeit von Rohstoffen und ihren Preisen und von den Gesetzen der ChemieChemie zum Beispiel, oder hohe Kapitalintensität und - daraus folgend - hohe Marktkonzentration. Top-Firmen der Branche Chemie

Wichtige Kennzeichen der Chemieindustrie sind hoher Kapitalbedarf, hohe Branchenkonzentration und wuchtige Losgrößen. Foto: Evonik Industries AG

Hinzu kommt, dass mehrere globale Chemie-Player schon über 100 Jahre am Markt sind - oder sogar noch deutlich länger. DuPont, die weltweite Nummer acht, wurde bereits 1802 gegründet.

Chemie-Branche ist konservativ

Auch wenn diese Schlussfolgerung nicht zwingend ist: Die Chemie-Industrie ist ziemlich konservativ. Veränderungen brauchen ihre Zeit - und das gilt auch für die DigitalisierungDigitalisierung. Alles zu Digitalisierung auf CIO.de

Wobei die Verzögerung bei diesem Thema ebenfalls mit einer Eigenart der Branche zusammenhängt: Die meisten Unternehmen leben fast ausschließlich vom B2B-Geschäft, das heißt für sie kommt es vor allem darauf an, große Mengen zu möglichst kleinen Kosten zu produzieren. Im Mittelpunkt vieler Investitionen steht also traditionelle Rationalisierung vulgo Prozessoptimierung.

Individualisierung erreicht B2B-Geschäft

Individualisierte Lösungen dagegen, erdacht und umgesetzt direkt für den Endverbraucher, waren bisher selten gefragt. Solche Individualisierungen sind es aber, die in vielen Branchen die Digitalisierung befeuern.

Und genau solche Individualisierung hält in jüngster Zeit auch im B2B-Geschäft Einzug. Darauf hatte Vir Lakshman, Partner und Head of Chemicals & Pharmaceuticals bei KPMG, in einem spannenden Blogbeitrag hingewiesen.

Personalisierte Lacke für Autos

Als Beispiel nennt er Automobilhersteller, die ihren Kunden personalisierte Lacke anbieten, was auch Einfluss auf die zuliefernde Chemie-Industrie habe: Einerseits erwarte die autobauende Kundschaft von ihr die Fähigkeit, bei dieser Art Individualisierung mitzuziehen, andererseits verschaffe Digitalisierung der Branche auch zunehmend die Möglichkeit dazu.

Vorausgesetzt, man investiert in dieses Thema und stellt dabei ausreichende Mittel bereit. Das ist allerdings bisher in Deutschland zu wenig der Fall, obwohl die Bedeutung von Digitalisierung in der Branche grundsätzlich erkannt wird.

Die Bayer AG ist, gemessen an der Mitarbeiterzahl, der weltweit zweitgrößte Chemiekonzern. Foto: Bayer AG

Branche spürt den Innovationsdruck

Dieser Gegensatz ist ein zentrales Ergebnis der Studie "Zeit zum Aufblühen - digitale Transformation der chemischen IndustrieIndustrie" von KPMG. Top-Firmen der Branche Industrie

Das Beratungsunternehmen hatte im vergangenen Jahr zusammen mit TNS Emnid deutschlandweit 75 Geschäftsführer, Inhaber, Vorstandsvorsitzende und Abteilungsleiter der chemischen Industrie zu ihrer Sicht auf die digitale Transformation befragt. Ziel war es, einen Überblick darüber zu gewinnen, wie sich Digitalisierung auf die Branche auswirkt, welche Vorteile sich für einzelne Unternehmen ergeben und wie die Branche mit dem steigenden Innovationsdruck umgeht. Federführend auf Seiten von KPMG war dabei neben dem bereits zitierten Vir Lakshman sein Kollege Sven Linden, Partner Operations Consulting.

Sechzig Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die eigene Branche bisher nicht im ausreichenden Maße Mittel und Kompetenzen bereitstellt, um die digitale Transformation erfolgreich voranzutreiben.

Mehr als die Hälfte setzt auf Analytics

Dass sich daran etwas ändern muss, ist den Machern ebenso klar wie die Tatsache, dass Veränderungen nur über den Erwerb von mehr Wissen und über zusätzliche Kompetenzen machbar sind. Die meisten haben sich auch schon damit beschäftigt, welche Kompetenzen das sind und wie sie diese erwerben können.

Kai Finke Kai Finke ist seit Mitte Februar 2015 CIO beim Kölner Spezialchemie-Hersteller Lanxess. Zuvor war Finke Leiter IT und Geschäftsführer der IT-Tochter bei der auf Düngemittel und Salze spezialisierten K+S Gruppe in Kassel. Vorher war er CIO bei BASF Personal Care & Nutrition. In der Funktion integrierte er die IT der 2010 übernommenen Cognis.

Michael Schmelmer Seit 2006 war Michael Schmelmer IT-Verantwortlicher beim Halbleiterhersteller Infineon. Er leitete zuletzt den Bereich IT-Business Transformation und war in dieser Position bereits Stellvertreter seines Vorgängers Karl Pomschar. Anfang Februar 2012 übernahm er die IT-Leitung bei Boehringer Ingelheim.

Christoph Wegner Christoph Wegner, derzeit Senior Vice President und Leiter der europäischen Geschäftseinheit für Amine, wird ab Dezember 2016 beim Chemiekonzern BASF als President die Leitung des Bereiches Information Services und Supply Chain Operations übernehmen. In seiner Position berichtet er direkt an den BASF-Vorstand. Wegner folgt auf Robert Blackburn, der das Unternehmen „auf eigenen Wunsch verlässt“.

Robert Blackburn Robert Blackburn ist seit Januar 2012 President Information Services & Supply Chain Operations für die BASF Gruppe und damit Chief Supply Chain Officer (CSCO) & Chief Information Officer (CIO) beim Ludwigshafener Chemiekonzern. Zuvor war Blackburn als Senior Vice President im Unternehmen für Global Supply Chain & Process Innovation zuständig. Bevor er 2007 zu BASF wechselte, war er bei der Siemens AG ergebnisverantwortlich als Senior Vice President & Head of Corporate Portfolio Development tätig. Bei IBM verantwortete er als Vice President globale Hardware-, Service- und Software-Geschäfte. Der in den USA geborene Blackburn promovierte an der Universität Würzburg in Economics und Operations Research. Blackburn ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Ende 2016 übergibt er an Nachfolger Christoph Wegner.

Daniel Hartert Seit Januar 2009 heißt der CIO des Bayer-Konzerns Daniel Hartert. Bevor Hartert den Vorsitz der Geschäftsführung von Bayer Business Services übernahm, arbeitete er als CEO Imaging Systems für Philips Healthcare in Boston/USA. Der Informatiker Hartert war unter anderem für Bosch und Bertelsmann tätig. Bei dem Medienkonzern baute er die IT-Struktur der Bertelsmann Music Group (BMG) auf und arbeitete sich zum Konzern-CIO hoch. Im Jahr 2002 wechselte er auf eigenen Wunsch als CIO zu Philips ins niederländische Eindhoven, 2007 ging er in die USA.

Berthold Kröger Berthold Kröger hat im Juli 2015 die IT-Verantwortung bei der K+S AG in Kassel übernommen. Der neue Leiter Corporate IT berichtet an den Vorstand Thomas Nöcker. Der promovierte Informatiker hat sein Studium an der Universität-Gesamthochschule Paderborn absolviert. Er arbeitete danach mehr als drei Jahre im Forschungs- und Technologiezentrum der Deutschen Telekom und war später in verschiedenen Positionen bei der Hochtief AG und der Hochtief Solutions AG in Essen beschäftigt.

Dirk Ramhorst Dirk Ramhorst ist seit September 2016 neuer CIO bei Wacker Chemie in München. Zuvor war er Chief Digital Officer, VP, IS Strategy & Enterprise Architecture, beim Chemiehersteller BASF in Mannheim. Der gebürtige Bielefelder Ramhorst lernte in einem dualen Ausbildungsgang Softwaretechnik bei Nixdorf Computer in Paderborn, zugleich studierte er BWL und VWL an den Universitäten Kiel und Osnabrück.

Laurie Miller Die gebürtige US-Amerikanerin hat Anfang Februar 2013 die Nachfolge von Kurt de Ruwe als CIO von Bayer MaterialScience übernommen. Zuvor war sie bei Bayer Business Services sieben Monate lang für ERP-Kernprozesse verantwortlich. Laurie Miller hat abgesehen von drei Jahren in der Beratung ihr gesamtes bisheriges Berufsleben im Bayer-Konzern verbracht.

Bettina Uhlich Bettina Uhlich wird Anfang 2015 neue CIO beim Spezialchemiekonzern Evonik Industries. Uhlich ist Diplom-Wirtschaftsingenieurin, promovierte im Fach Betriebswirtschaft und startete ihre Karriere bei der Degussa AG im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Uhlich berichtet bei Evonik an den Finanzvorstand Ute Wolf.

James E. Stewart Seit Oktober 2013 ist James E. Stewart CIO von Merck, einem Unternehmen für Hightech-Produkte in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. In dieser Funktion berichtet er an Kai Beckmann, Mitglied der Geschäftsleitung des Darmstädter Chemie- und Pharmakonzerns. Stewart arbeitet seit 2011 bei Merck und verantwortete zunächst die Transformation des Pharmabereich Merck Serono. Parallel leitete er das Corporate Program Office des globalen Veränderungsprojektes „Fit für 2018“. Seinen Berufsweg begann er 1984 bei der Merck&Co, wo er vor allem in den Bereichen Organisationsentwicklung, Operational Excellence sowie Geschäftsprozesse tätig war. Stewart verfügt über einen MBA-Abschluss in den Bereich Finanzen und Management sowie einen BA-Abschluss in den Bereichen Informationssysteme und Betriebswirtschaftslehre.

Jens Hittmeyer Jens Hittmeyer (52) ist seit August 2014 neuer Vice President Group-IT bei der Aenova Holding in Starnberg, einem großen Auftragshersteller für Medikamente. Zuvor war Hittmeyer Regional Head IT North, Central and South America beim japanischen Pharmaunternehmen Daiichi Sankyo. Davor leitete er als Senior Vice President die IT bei Daiichi Sankyo Europe in München. In früheren Positionen war er unter anderem fünf Jahre CIO beim IT-Hersteller Maxdata. Ungewöhnlich: Hittmeyer absolvierte ein Nautik-Studium an der Hochschule Bremen.

Joachim Jäckle Der Konsumgüterkonzern Henkel hat die Funktion des CIO abgeschafft. Im April 2013 hat nun Joachim Jäckle (Jahrgang 1959) die IT-Verantwortung beim Düsseldorfer Unternehmen mit übernommen. Bisher leitete der Volkswirt als Corporate Service Vice President weltweit die Finanzorganisation der Tochtergesellschaften sowie die globale Shared Services Organisation. Nun fasste Henkel die Shared Services mit der IT-Organisation in der neu geschaffenen Unit „Integrated Business Solutions“ zusammen. Diese neue Einheit verantwortet seitdem Jäckle.

Alexander Bode Im Juli 2014 hat Alexander Bode den CIO-Posten beim Farbenhersteller DAW SE angetreten. DAW (Deutsche Amphibolin-Werke) ist vor allem bekannt durch Farbenmarken wie Caparol und Alpina. Bode kommt vom Pharmahändler Celesio, wo er seit 2013 als Global Head of IT Governance tätig war. Davor arbeitete der Wirtschaftsinformatiker viele Jahre bei der Freudenberg-Gruppe, wo er auch seine berufliche Laufbahn 2002 begann. Zuletzt verantwortete er dort von 2008 bis 2013 als Director ERP Europe das SAP Competence Center von Freudenberg Sealing Technologies.

Johannes Schubmehl Seit Mai 2013 ist Johannes Schubmehl (48) neuer CIO beim Leverkusener Pharmakonzern Bayer Healthcare AG. Er folgte damit auf Matthias Moritz, der das Unternehmen Ende März 2013 verlassen hatte und im April als CIO zum spanischen Pharmaunternehmen Almirall mit Sitz in Barcelona wechselte. Der Betriebswirt Schubmehl arbeitet bereits seit 1999 in verschiedenen führenden Positionen für den Bayer-Konzern. Zuletzt verantwortete er seit 2010 bei der IT-Tochter Bayer Business Services GmbH den Bereich Human Resources Services mit weltweit rund 1000 Mitarbeitern. Davor war er von 2006 bis 2010 CIO des Bayer-Teilkonzerns Bayer CropScience AG.

Sandeep Sen Sandeep Sen ist CIO der Linde Group. In dieser Funktion hat er Büros in Singapur und München. Weltweit führt Sen rund 1.100 Mitarbeiter. Er kam 1993 zu Linde Indien (vormals BOC India). Zuvor war er in der IT auf dem Finance-Sektor tätig. Dabei arbeitete er sowohl in Indien als auch in Großbritannien.

52 Prozent der Befragten setzen deshalb unter anderem auf Data & Analytics in Verwaltung und Produktion. Und erste Unternehmen haben dadurch ihre Prozesse bereits erheblich verbessert und Ressourcen eingespart. Außerdem erhöht sich durch den Einsatz von Analytics die Kalkulierbarkeit des geschäftlichen Umfeldes signifikant.

Wissen über Kunden wird zur zentralen Ressource

Für 55 Prozent der Befragten ist beim Ausbau der digitalen Vernetzung ihres Unternehmens die Anbindung an den Kunden und größere Nähe zum Kunden eine von drei Top-Prioritäten.

Wissen über die eigene Klientel wird also auch in der Chemieindustrie zur zentralen Ressource. Und das bedeutet, dass die Unternehmen ihre Prozesse stärker auf den Kunden ausrichten und entsprechende Potenziale an möglichsten vielen Stellen der Wertschöpfungskette heben müssen.

Auch die Chemiebranche braucht für einen nachhaltigen Kulturwandel junge, risikofreudige Mitarbeiter. Foto: Kiselev Andrey Valerevich - shutterstock.com

Ohne Kulturwandel bei Mitarbeitern geht es nicht

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt kann dabei das Schaffen von Plattformen für individualisierbare Zusatz-Dienstleistungen sein, etwa für Kunden aus der Landwirtschaft.

Gelingen kann all das, auch hier sind sich die Befragten ziemlich einig, nur mithilfe eines echten Kulturwandels. Praktisch bedeutet das unter anderem, dass sich Qualifikationsprofile von Mitarbeitern ändern müssen - weg von Routinetätigkeiten, hin zu kreativer Wissensarbeit. Das Topmanagement sollte dabei den Wandel quer über die gesamte Organisation vorantreiben und Mitarbeiter aller Hierarchiestufen einbinden.

Fehlende qualifizierte Mitarbeiter sind ein großes Problem

Vorausgesetzt, man hat die Mitarbeiter, die bei diesem Thema wie gewünscht mitziehen. 37 Prozent der von KPMG und TMS Emnid befragten Chemie-Manager sehen noch "Aufholbedarf beim Erlangen von Kompetenzen zur Beurteilung Technologiepotenzialen."

Oder anders gesagt: Sie bezweifeln, dass sie die für den Wandel notwendigen Mitarbeiter in der erforderlichen Anzahl und Qualität an Bord haben. Drei der fünf größten Hemmnisse bei der digitalen Transformation sehen die Befragten im Personalbereich.

http://j.mp/2r30bNQ via CIO News URL : http://j.mp/1NpIvQa

0 notes