#2020を振り返る

Explore tagged Tumblr posts

Text

お久しぶりです。しばらく間が空いてしまいました。少し忙しくて!

今年は、横浜にも多く滞在すると思います。それの準備というか、計画で忙しくしておりました。

振り返ってみると、横浜では9年ほど暮らしてました。2020年の3月までいましたね。

それから事情で京都の実家にいましたが、もう四年が経過しようとしているのですね。

早い!

横浜では、特に石川町での生活が楽しかったです。今回も横浜駅から石川町駅までのどこかに滞在すると思います。

横浜市の中でも、一番横浜らしいところです。

スタジオとかライブハウスも結構あるところだったりするので、すごく楽しみです。

歌の練習がしやすいのが助かりますね。

後は、おしゃれなお店が多いのでそういう意味でもまた刺激を受けられそうです。

若い時から、そういうところにうるさい人なので笑。

横浜駅もさらににぎやかになって、歩いているといろいろな広告が目に飛び込んでいきます。

特にハイブランドのお店の広告がすごいですね。

いつ見ても、素晴らしい広告です。

歩いている人や交通量も多くて、建物などの背景は変わらないのに、動いているものが多いおかげで景色がコロコロが変わります。

それも都会の面白いところです。

よく考えてみると、そういう景色って一瞬しかないんですよね。二度と戻ってこない景色だから貴重です。

そういう景色を追いかけたくて、カメラを持っているのもあります。

京都も好きですが、それは京都市内に限りです。

住んでいるのが京都府なので、結構穏やかで。

その穏やかさが、私としてはつまらなく感じてしまうことが多いです。

ということで、今年は活気ある1年にしたいですね。

やはり、ある程度活気があるところに身をおかないと、何か���ったりとか、書いたりとか言う気が失せてくるので大問題ですね。

これも、若い時からずっと思っていることです。

先日は、京都御所の近くを歩いていたら、こんなお店を見つけました。

横浜にあるようなお店で、なんか嬉しかったです。

京都市内に行くと、こじんまりとしてるけど個性あるおしゃれなお店が多くて、ほっとします。

77 notes

·

View notes

Quote

その事件は私が1歳の時に起きました。覚えていることはありません。 中国人の父と母は、大きくなってからも私に語ろうとはしませんでした。 中国政府は事件の死者数を319人としていますが、それよりもはるかに多いという指摘もあります。 あれから35年。真相は今も、明らかにされていません。 あの時、私のもう1つの祖国で、何が起きたのか。 (中国総局 高島浩) 日本人の祖母と中国人の両親 私の祖母は日本人です。満蒙開拓団として旧満州に渡りました。 戦後、帰国できずに大陸に残った「中国残���婦人」で、養子に出されていた中国人の男の子を引き取り、育てました。のちの私の父です。 父は中国人の母と結婚。1988年に中国東北部・黒竜江省で私が生まれました。そして6歳の時、国の援護事業のもと家族4人で帰国し、私と両親は日本国籍を取得しました。 私が生まれた翌年に起きた「天安門事件」 1989年6月4日。中国の首都・北京で、あの事件は起きました。 天安門広場に集まった民主化を求める学生や市民たちを、当時の共産党指導部が軍を出動させて武力で鎮圧した「天安門事件」です。 軍による発砲などで多くの犠牲者が出ました。中国政府は死者数を319人としています。 しかし当時、北京に駐在していた各国の外交官の報告などから、犠牲者の数はそれよりもはるかに多いという指摘が根強くあります。 中国政府はこの事件を、政治的な「騒ぎ」で「すでに結論が出ている」という説明を繰り返しています。 「知る必要はない」父のひと言 戦車の前に立ちふさがった市民の姿。民主化の動きを武力で制圧した事件。 天安門事件の前の年に生まれた私は、日本の教育で学ぶまで、こうした事件の表面的な情報でさえ、知りませんでした。真相を公表せず、事件を人々の記憶から消し去ろうと腐心してきた中国政府からみれば、もくろみどおりに育った、ある意味で“優秀な中国国民”だったでしょう。 中学生の時、一度だけ父に事件について尋ねたことがあります。そのときの父のことばが記憶に残っています。 「よく知らないし、知る必要はないよ」 記者になって、父と私のもう1つの祖国でもある中国のことを話すことが増えました。父は自分が共産党員だったことを明かしてくれました。共産党の実態を知っているからこそ、私に忠告したのです。 「天安門事件に関心を持つことで、いつか中国に赴任した時、どのような理不尽な目に遭うかわからない」 遺族取材の担当に もう逃げない 4年前の2020年、希望がかなって中国南部の広州駐在の記者となりました。 当局の厳しい監視下に置かれた人権派弁護士の家族などを取材。私自身も当局者に連行され、警察署に留め置かれる経験をしました。 国家の安全を最優先する習近平指導部は言論統制を一段と強め、外国メディアの取材環境はますます厳しくなっていることを身をもって感じてきました。 天安門事件は、そうした中国社会の中でも最もタブー視されていて、深く取材すればどんな目に遭うのか。恐怖すら感じていました。 私と同じように中国の若い世代は事件を知りません。私がおおまかな概要を話すと、「うそを創作するのが上手ですね」と、まるで信じようともしません。今の中国社会の現実です。 事件がまた1つの節目を迎えたことし、北京に赴任、遺族取材の担当となりました。 そして、誓いました。事件を深く知ろうともしてこなかった過去から逃げず、まっさらな気持ちで取材しようと。 集会を断念した遺族グループ 6月4日に向けて取材を始めたところ、ある情報が入ってきました。 これまで5年ごとの節目に、遺族グループが開いていた追悼集会が断念に追い込まれたというのです。原因は当局による厳しい監視のためでした。政府が例年以上に神経をとがらせていることが感じられました。 遺族グループの名は「天安門の母」。グループは集会の代わりに先月(5月)、海外の動画投稿サイトに声明を公開しました。 「私たちには軍隊が銃撃に及んだ真相を知る権利がある」 「政府は社会に謝罪し、私たちに公正と正義を返しなさい」 事実を隠ぺいし、遺族の日常生活への干渉を続ける政府を強く非難する内容でした。 そして、いまなお分からない犠牲者の正確な数や名前の公表、犠牲者と遺族への賠償、責任者への法的な追及を求めました。 厳しい監視、通信遮断の面会 声明が公開される少し前、グループの中心メンバーの遺族を訪ねました。今の気持ちを伝えたいと、当局の監視をかいくぐって取材に応じてくれた張先玲さん(86)。 遺族に直接、話を聞くのはこれが初めてです。心臓がバクバクと打つ胸を必死でおさえました。 張先玲さん 呼び鈴を鳴らすと、張さんがやや固い表情で出迎えてくれました。周囲をうかがうように招き入れてくれたあと、すぐに携帯などの電源を切るよう伝えてきました。当局の盗聴を警戒していたのです。 自身も自宅の通信設備の電源をすべて切っていて、奥の部屋に移るまで、会話もしないよう身振り手振りで伝えてきました。 記者を志した息子の死 張さんは、事件で当時19歳だった息子の王楠さんを亡くしました。 記者を志していた王楠さん。天安門広場で起きている歴史的なできごとを記録に残したいと、事件前日の3日深夜、カメラを持って自転車で現場に向かったそうです。 張さんの息子 王楠さん そして4日午前1時すぎ、人民大会堂の北門の向かいで軍の銃撃を頭部に受けました。地面に倒れた王楠さんを現場にいた人たちが助けようとしましたが、軍の部隊が近づくことさえ許さなかったといいます。兵士たちはひざまずいて助けさせてくれという人たちの懇願に対し、「あいつは暴徒だ」と聞き入れなかったそうです。 のちに現場で目撃した人から聞くなどしてわかった当時の状況です。張さんは、中国政府がひた隠しにする、あの事件の真相の1つだと信じています。 なぜあの時… 消えぬ後悔 張さんの自宅のリビングの壁には笑顔の王楠さんの遺影がかけられていました。毎日のようにその写真に手をあわせながら、張さんは胸にある後悔を拭いきれずにいます。 なぜ、あの時、息子を送り出してしまったのか… 張先玲さん 「天安門広場に向かう前、息子が私に聞いてきました。『まさか軍が発砲することはないよね』と。私は『まさか、ありえないよ』と答えてしまったのです。今もずっとあの言葉を後悔しています。生きていれば、今ごろは父親になって家庭を持っていたでしょう。私の脳裏にある息子は、永遠にあの日の、あの晩の、19歳の時でとどまったままです」 黙り続けることは許されない 王楠さんの遺体はほかの犠牲者とともに天安門の西側にあった中学校前の草むらに埋められていました。雨で遺体は地表から露出し、3日後、衛生当局などによって発見されたそうです。変わり果てた姿の息子。 張さんの脳裏から焼きついて離れず、毎年6月4日が近づくにつれて、張さんは体調を崩しています。 息子はなぜ死ななければならなかったのか。この日も体の調子が悪く、取材に応じてくれた時間は10分余り。それでも張さんは気力を振り絞るように、遺族の声を広く伝えてほしいと、1人の母親としての怒りを伝えてきました。 張さん 「国家が進歩していく上で、この事件が解決されないのは正常なことではない。『人民のために奉仕する』という中国政府が、人民の尊い命を奪っておきながら、なんの説明もなく、30年以上も知らないふりをして黙り続けるのは到底許されない」 「ごめん、生��てくれ…」最後のことば 今、遺族グループの活動の中心は犠牲者の親たちから、そのパートナーや兄弟に移っています。その中の1人に会うことができました。 尤維潔さん 尤(ゆう)維潔さん(70)。事件で当時42歳だった夫の楊明湖さんを奪われました。 政府系の経済団体の職員だった楊さんは、当日の深夜、銃声を聞き、広場に集まった学生たちを心配して現場に向かったといいます。そこで、下腹部に銃弾を受けました。倒れた楊さんをその場にいた人たちがリアカーで病院に運びました。撃たれた骨盤は粉々に砕けていたといいます。 病院に駆けつけた尤さんに、手術室から出てきた楊さんはこう漏らしたそうです。 尤さんの夫 楊明湖さん 「ごめん、しっかりと生きてくれ」 2人が交わした最後の会話となりました。2日後、楊さんは息を引き取りました。わずか6年の結婚生活。国によって突然、終止符を打たれました。 尤さん 「35年がたっても、あのときの記憶は少しも消えていません。一瞬一瞬が頭の中に残っています。夫を見守った2日間で涙は流し尽くしてしま��、今はもう出ません。遺族は皆、この世を去らないかぎり、暗い記憶の中を生き続けるのです」 若者たちはなぜ立ち上がったのか 天安門事件とは結局、何だったのか。その疑問を持ちづけていた私に、尤さんは「若者たちが立ち上がったのは、社会に対する責任感だった」そう説明してくれました。 天安門事件は、1980年代に共産党トップの総書記を務め、言論の自由化など政治改革にも前向きだった胡耀邦氏が4月15日に突然、死去したことに端を発しているとされています。 胡氏は、学生の民主化運動に理解を示したなどと保守派に批判され、失脚していました。 学生や市民による胡氏の追悼集会は、民主化を求めるデモに変わり、各地に拡大。5月には10万人が参加する大規模な集会に発展していきました。訴えは汚職の撲滅や言論の自由などを求める社会的なうねりとなっていったのです。 天安門広場に集まった市民や学生たち 尤維潔さん 「当時、北京の市民は皆、天安門広場にいた学生たちをとても心配していました。特に印象深いのは、戒厳令が最初に出された日です。市民たちが天安門広場に軍隊を行かせてはいけないと、路上にバスを止めて道路をふさぎました。多くの人たちが、ハンガーストライキを続ける学生たちに食料や水を届けていました。すべてが自発的な行動だったのです。その光景に私はとても感動しました。政府はなぜこうした状況を理解できなかったのか、思い出すと、今でもとても腹立たしい」 “隠ぺい”と“沈黙”の35年… さらに大事なことを話してくれました。 当時、軍によって制圧された天安門広場やそれに続く大通りなどあちらこちらには死体の山があったそうです。連絡が取れない人も多く、尤さんの夫とともに病院に運ばれ、その後死亡した男性も身元が分かっていなかったといいます。 しかし、中国政府は事件発生から犠牲者や行方不明者についてほとんど説明を行ってきませんでした。それどころか、事件から1年余りの間、政府は「天安門広場に行ったのか」や「デモに参加したのか」など多くの人に聞き取りを行うなど徹底的に調査していました。 尤さんはこうした政府の心理的な圧力が、今の中国社会につながっていると語気を強めて訴えました。 尤さん 「政府の圧力によって、市民は自分たちの家庭で何が起きたのか、言い出すことを恐れていきました。時間の経過とともに真相を語る人を探し出すことはいっそう難しくなっています。今では多くの人が事件についてよく知りません。35年がたち、若い世代は天安門事件に関心すらない状況です。これはこの間、政府が隠ぺいと沈黙を続けてきたからだと思います」 メッセージアプリに突然、使用制限 今、中国政府は、事件を国民の記憶から消し去ろうとする動きをさらに強めています。 遺族グループの今の活動の中心メンバーとなっている尤さんに対する監視は、6月4日が近づくにつれて厳しさを増していました。 尤さんのメッセージアプリ「ウィーチャット」は、4月ごろから機能が突然、制限され、ほかの遺族とのグループでのやりとりが��切できなくなりました。 ウィーチャットは中国国内では、使っていない人はいないほど、最もポピュラーなSNSです。“遺族どうしがつながることを阻みたい”、35年という節目に当局が神経をとがらせている様子がうかがえました。 尤さんが所在不明に 警告、そして尾行 尤さんに話を聞いてから、およそ1か月半たった先月(5月)31日。私は再び彼女の自宅を訪れました。もう一度話を聞きたい、そう思ったからです。 しかし、不在でした。連絡すらつかず、所在がわからなくなっていました。 自宅から立ち去ろうとした時、突然、警備員に呼び止められ、「何をしに来た。2度と来るな」そう警告されました。さらに、私服警察官とみられる2、3人の男たちが、私のあとを追うようについてきました。尾行は、私たちが車に乗り込むまで続きました。 尤さんとようやく連絡がついたのはその4日後、6月4日の午後でした。電話口の声は重く、監視役としてそばにいるとみられる当局者らしき女性の声が聞こえました。 「しばらく自宅にいることができない。近況も話しづらい。ごめんなさい」 短く状況を伝えてくれました。身に危険はないか心配する私に、彼女は「大丈夫」そう返し、電話は切れました。 男たちに囲まれて警告、墓地に近づけず あの日が近づくにつれて、天安門を東西に突き抜ける大通り「長安街」は異様な雰囲気に包まれていきました。前日3日午後、同僚のカメラマンが、多くの犠牲者が見つかった木※せい地という場所に向かいました。(※木へんに「犀」) 今は地下鉄の駅があり、隣には警察の派出所が設けられています。撮影機器が入ったリュックサックを開けようとした瞬間、十数人の男たちに取り囲まれ、立ち去るよう警告されました。 厳しい警備の共同墓地 6月4日の様子 そして4日当日。犠牲者が埋葬されている北京郊外の共同墓地には、多くの警察官が配置され、厳戒態勢が敷かれていました。近づくことすら許されず、命日の墓参りに訪れる遺族への取材はできませんでした。 天安門の叫び、今も 「天安門事件は、中国共産党による『国民の虐殺』にほかならない」 遺族たちのこうした訴えは「人民のために奉仕する」という共産党の正当性を、根幹から揺るがすことになりかねない、そう政府は考えているのかもしれません。だからこそ、政府は沈黙を貫き、時がたち人々が事件を忘れ去るのをじっと待っているように感じます。 かつて、私に「知る必要はないよ」と語った父と同じように、多くの国民が知らされずにきた35年。 それでも中国国民のなかには、天安門広場で民主化を叫んだ若者たちと同じように、一党支配への不満や、社会への責任感を持つ人がいます。 北京での白紙運動(2022年11月) おととし、中国政府のゼロコロナ政策への不満を背景に起きた抗議活動「白紙運動」。 そして去年、李克強前首相の急死後に各地で広がった追悼の動きと現指導部��暗に批判する追悼のことば。 私は、もう1つの祖国で今、事件とどう向き合うのか。 取材に応じてくれた張さんと尤さんの2人のことばを反芻しています。 「生きている間に事件の解決は見ないかもしれないが、それでもかまわない。 息絶えるその瞬間まで、生きているかぎり、訴え続ける。あなたも、この声を多くの人に届けてほしい」 (6月4日 ニュース7などで放送)

中国の習近平政権下で強まる抑圧と監視 天安門事件35年 記者にも尾行が?遺族が訴え続ける意味とは? | NHK | WEB特集 | 中国

24 notes

·

View notes

Text

ちょっとしたきっかけで、科学とAIについてのアドベントカレンダーの記事を一つ書くことになったのだが、書くのはいいとしてどこで書けばいいのか良くわからないので、ここで書くことにした。

ここは普段はてなブログを拠点にしている自分が軽い独り言を書くための場所で、どちらかというとX(Twitter)のような短文が中心なので、あまり長々と書く場所ではない(と自分で勝手に決めている)のだけども、内容が内容なのでここに記すことにした。

普段は独り言なのでいきなり本題から入ってしまうが、今回はアドベントカレンダーなので自己紹介をしなければならない。自分は、AlphaFold2というAIに自分の専門分野の中核を撃たれたこと(そしてそこからある種のドミノ倒しが起きたこと)で、学生の頃から数えて20年あまり所属している分野が混乱とともに「バラバラ」になっていくのを見ている、大学の一教員である。

世間はAlphaFoldがノーベル賞を取ったこともあり、かなりの歓迎ムードだが、分野史を追えばAlphaFold2を作ったDeepMindがある種の侵略者・征服者(他分野からいきなりやってきて、コンテスト荒らしどころか20年以上続いたコンテストそのものを数年で終わらせた)であるのは明らかで、この個人的な体験が今回のこのポストを書く上での発端になっている。

正直なところ、実際に科学研究というものを曲がりなりにも職業として行っている立場として、科学分野の大きな問いや分野そのものが「唐突に終わりうる」ということ、特に当該分野で長年知見を積んできた人間ではなく、全く異なる技術を持って横から来た人間が分野を終わらせることがあるという事態に直面すると、専門性を維持するモチベーションを保つのが難しくなることを、じわじわと実感しつつある。自分は大学の講義などでこの一連の歴史の流れを年に数回口にすることもあってか、そのたびに少しずつ心の中に澱のようなものが溜まるように思う。

AlphaFold2の存在が明らかになったのは2020年の11月末だが、一般に公開されたのは2021年7月のことだった。DeepMindは前バージョンのAlphaFoldを出し渋ったこともあり、AlphaFold2が計算済み予測モデルのデータベー��と共に全面フリーで公開されたことは今思い返しても信じがたい。当時の混乱をエッセイとして書けと言われればいくらでも書けるくらいで、たぶん同分野の自分と同世代~上の世代の人たちはみな同じだろう。

そしてそれから1年半ほどあとの2022年11月末、ChatGPTが世に出た。ChatGPTを使ってみてしばらくして思ったのは「自分たちが味わった衝撃を、全ての分野の全ての人が味わうのか」という感覚だった。ただ、この時点では、AlphaFold2にしてもChatGPTにしても、単独の機能に優れたAIであって、それほど広がりを持たないものだったように思う��もちろんこの時点では、だけれども。

さらにあれから2年弱が経ち、自分の分野はAlphaFold2が引き起こしたドミノ倒しによって次々と問題が解かれるようになり、「解く問題がなくなる」という方向で分野が崩壊しつつあるが、世界はまだAIによってすべてが崩壊する程ではない。ちょうどこのアドベントカレンダーを書く予定になっていた12月20日にOpenAIからo3が発表され、ベンチマークの都合か数学方面が狙い撃ちされつつあるようだけれども、まだAlphaFold2ほどの衝撃はないように見える(ひょっとしたらAlphaFold1の瞬間かもしれない)。

これまでの4年間、AlphaFold2からo3までを自分の立場で振り返ると、研究分野は中核を撃たれる(重要な問題を解かれる)とそこからドミノ倒しが発生し得る・次々と問題が解決していく可能性があること、撃ってくるのは分野外の人間かもしれずタイミングは分からないこと(ここが一番つらい)、ドミノ倒しが始まると分野の流れが急激に速まり、多くの研究者はいわば土砂崩れから逃げ惑うような苦しい立場に立たされること、だろうか。この苦しさから逃れるため(そして研究業績を上げ続けるため)に、多くの研究者は当然もがきながら方針転換するのだけども、転換するより早く分野が崩壊する可能性もあって、正直なところこれが他分野でも同様に起こるとすると、あまりにも厳しすぎるし、気の毒すぎるように思う。

この苦しさは崩壊の過程が引き延ばされればされるほど長く続くと思われる(もちろん、従前のように崩壊が非常にゆっくりであれば問題ないが、もはやそこまでスローダウンすることは考えられない)ので、AIの進歩が加速し科学のすべてを「早く終わらせる」ことでしか、この苦境を脱することはできないのではないかと感じている

…というのが、過去4年を踏まえた2024年末の現在の心境だが、また来年再来年には考えが変わっているかもしれない。それと、自分がここに書いた分野観はそれほど異端ではないはずだけども、まだあからさまに口にできる状況でもない(皆悪いことはあまり口に出したくない)ので、できればそろそろ自分の分野以外にも、AIで崩壊し始める分野が出てきてくれ��、こうした見方が一般化してほしいものだ。

追記: 今年の1月に似た話題(AIと科学研究と自身のキャリア)について独り言を書いていた。自分がこの崩壊の中である程度冷静でいられるのは、「自分は他人にとって代わられて当然である」という価値観であるからかもしれない。 https://mbr-br.tumblr.com/post/739340490648043520/

追記2: 自分が科学の発展に何を望むかについて書いたものがあったので、参考としてここにつけておく。正確には「科学の発展で何が可能になって欲しいか」という問いで、自分の回答は「生死の境界・生物無生物の差異・自他の区別を完全に破壊したい」である。書いたのは3年数か月ほど前だが、そこにある「現在ほぼ全ての人に植え付けられている生命とか自我とか社会とかの概念をぶち壊して、その先に何が出てくるか見てみたい」のは今でもそうで、現在のAIは生物無生物の壁を破壊しつつある点で、自分にとってはとても好ましい存在だと感じている。 追記3(2024年12月31日6:41AM): アドベントカレンダーに載せたせいかそれなりに読んでもらっているようで、某所では面白いと評してもらったりもしてやや恥ずかしい気分になっている。せっかくなので、このブログポストに関連する話題としてVirtual Lab論文にも触れておきたい。これは2024年11月半ばに発表されたAIによる生命科学(タンパク質工学)研究自動化の試みで、取り組みとしては課題設定も含めそれほど目新しいものはないのだけども、研究チームを率いるAIを設定し仮想のチーム作りからAIにやらせるところと、AIが計算で設計したものを人間が実験で検証するところがやや新しい。12月初旬にNatureのNewsで取り上げられて、12月下旬には日本国内のSNSでも生命科学者の間で(恐怖を伴いながら)話題になった。

すでに書いた通り、GPT-4oなどの商用AIを活用した研究自動化の取り組み自体は新しくないし、生命科学者が自分がAIに代替されるかもしれない未来に思いを馳せながら、あれこれ騒ぐのも理解できる。ただ自分としては、論文のイントロダクションにあった「学際領域の研究は大事だが、そういう研究者は少ないのでAIで代替する」という文言が一番堪えた。実際、この論文ではComputational BiologistとMachine Learning SpecialistがAIチームメンバーとして登場するが、これらはまさに自分たちをリプレースする存在である(つまり、多くの生命科学者と違い、自分は「すでにAIに代替されうる」側に立たされている)。

これがただでさえAlphaFoldで崩壊しつつある自分の分野に何をもたらすのか。元々、この展開は予想していたことではあるし、書けることもたくさんあるのだけれど、一つ言えるのは「人間が学際領域を研究するインセンティブ、そういう人材を教育するインセンティブが極端に減ってしまう」ことだと思う。もともと複数の学問領域にまたがる分野を研究するのは複数の分野の知識が必要な点でやや大変だし、そういうところを目指す学生もそれほどは多くないので大事に教育してきたつもりだけども、最初から無数の分野のそれなりのエキスパートとしてAIが降臨してしまうと、新しく分野に参入する気持ちはくじかれてしまうだろう。企業研究者であれば新卒の代わりにAIを雇用することでとりあえずは解決できるかもしれないが、教育を担う大学教員としてはこれをどのように扱えばいいのか正直まだ答えはない。そして、流入する人間が減ってくると分野は実質的に「蒸発」するだろう。

結局のところ、AIによって分野の問題がすべて解かれるという崩壊と、AIによって研究者が代替されるという蒸発の二方向から、研究分野は消滅に追い込まれていくのかもしれない。

9 notes

·

View notes

Photo

(「SHOGUN 将軍」女性の座り方をめぐる製作陣の葛藤、「立て膝」ではなく「正座」になった経緯とは? | THE RIVERから)

「SHOGUN 将軍」女性の座り方をめぐる製作陣の葛藤、「立て膝」ではなく「正座」になった経緯とは?

マークスは「座り方についてはたくさん議論しました」と米The Hollyood Reporterのインタビューで語っている。マークスら製作陣は、京都大学の教授を歴史の専門家として招き、同氏が持参した実際の資料をもとに、戦国期の女性には「立て膝」という片膝を立てた座り方が一般的だったことを学んだという。ドラマでも立て膝を再現するものかと思った矢先、プロデューサーの真田広之と宮川絵里子からある提案があった。 「(戦国期から)少し後の江戸時代で正座が一般的になったようですが、そしたら日本人のプロデューサーである広之と絵里子が、日本の視聴者にとっては正座が普通だと伝えてくださったんです。それが、侍映画や時代劇の風習なのだと。現代の人たちには、女性が立て膝で座るのはおかしく見えるようなんです。」 この提案により、「歴史的な正確さとジャンルの風習に対する視聴者の期待が衝突してしまった」とマークスは振り返る。葛藤の末、「文化的権限の限界」を超えていると感じたマークスは、判断を真田と宮川に委ねたのだとか。「日本のプロデューサーにお任せして、正座でいくことになりました」。 ちなみに真田はプロデューサーとして、視聴者の世代ごとの嗜好を意識した作品作りに努めたことを明かしていた。「昔ながらの作りだと若者が見ない。若者向けに現代ナイズしていくと今度は本格派の時代劇ファンが見なくなる悪循環が起こります」。座り方をめぐっても、全体のバランスを考慮した上での究極の決断だったのだろう。

- - - - - - - - - - - - - - - -

エポックメーキングな時代劇として「立て膝」も見てみたかったかも。 今までの映画でそういう描写あったのかな。 と思ったらドラマでは既にそうだった。

戦国時代の武家の女性の座り方について田端泰子本学名誉教授がコメント - オフィシャル | 京都橘大学

戦国時代の武家の女性の座り方について田端泰子本学名誉教授がコメント 2020年6月13日 大河ドラマなどで見る武家の女性が座るシーンが、正座ではなく立て膝で座る��とがSNSなどで話題になっている。日本中世史・女性史を研究している田端泰子本学名誉教授の共著『身体はだれのものか 比較史でみる装いとケア』(昭和堂、2018年)で、戦国から江戸時代の肖像画をたどり、立て膝が不作法でなかったことを裏付けている。室町時代や豊臣秀吉の時代は、床は板敷き。当時の身分の高い女性の肖像を見ると立て膝やあぐらで座っている。肖像画を描かせる時には畳が敷かれていたが、立て膝のままポーズを取っていることから、正式な座り方だったと推測される。女性の衣服も、小袖は丈が短くゆったりした作りで足が自由に動かせたことからも、時代考証的に正しいと田端教授は話した。 【2020年6月13日 読売新聞・夕刊に掲載】

身体はだれのものか - 株式会社昭和堂

24 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)7月5日(金曜日)

通巻第8319号

中国人は年間5万ドルしか外貨持ち出しが出来ない。大學授業料の平均は6・6万ドル

罪の意識無く地下銀行を利用。それが麻薬マフィアの資金と化ける

*************************

フェンタニルで死亡するアメリカ人は年間70000人前後、しかもこの闇取引の決済が中国のマネーロンダリングのシステムに組み込まれている。

2024年4月、下院の中国問題特別委員会(当時の委員長=マイケル・ギャラガー)は一年に及んだ調査報告書を提出し、「中国共産党が税金の還付を利用してフェンタニル化学物質の製造と輸出を補助している。補助金、助成金その他の手段を用いて、中国は米国人に損害を与える一方で中国企業を豊かにしている」と指摘した。

「バイデン政権が中国の化学企業やメキシコの麻薬カルテル、大手製薬会社などによる違法薬物取引に対してまったくの無策で失敗を繰り返した。南部国境を不法移民に開放したことにより、何百万人もの不法移民とともに、これらの違法薬物の流入が全米に拡大した」。

米国は麻薬による夥しい死者という惨事に直面した。半年ごとにベトナム戦争中の死者数に匹敵する死者を出している。死者の大半はフェンタニルが混入した麻薬による。多くはメキシコの麻薬カルテルによって通常の鎮痛剤や抗うつ剤として販売されている。

報告が続く。

「中国はメキシコの麻薬カルテルに違法フェンタニル薬を製造する原料を供給し、米国内の中国人組織犯罪者がその収益の洗浄を担っている」

2017年から2020年にかけて行われた国務省などの調査は、留学ビザで入国した1,000人以上の中国共産党系の留学生が、不動産購入のためと称して、アメリカの銀行に10億ドル以上の麻薬資金を預けていた。

麻薬戦争を金融の分野に持ち込み、マネーロンダリング業者だけでなく、汚職を黙認、協力する銀行員にも法的責任を負わせる時が来ている。

5月7日、カナダのトロント・ドミニオン銀行(以下TDと略すことがある)が6億5,300万ドルの麻薬マネーロンダリング計画に関与していたとウォールストリート・ジャーナルが報道した。

司法省がTD銀行のマネーロンダリング犯罪の捜査を開始し、中国のマフィアと麻薬密売人らがカナダのトロント・ドミニオン銀行を利用して米国でのフェンタニル販売による資金洗浄を行っていたとした。

こういう手口が発見された。

中国人は年間5万ドルしか外貨持ち出しが出来ないが、大學授業料の平均は6・6万ドルである。教科書代など他諸経費が1万ドル、食費や賃貸は月に5000ドルかそれ以上かかる。

どうするのか。

中国人留学生は犯罪の意識が無く気軽に利用するのが地下銀行である。携帯電話のメッセージで『アルバイト』を探していると打ち込むと、地下銀行システム関係者が学生に連絡し、配達人と会うように指示する。そこで学生は現金の束を手渡される。生徒の両親は、同額(プラス手数料)を(中国国内の)口座に振り込むよう求められ、その金がフェンタニル原料を製造化学会社の口座に振り込まれ、メキシコの麻薬カルテルの未払い金を清算する。

地下銀行の典型的決済システムである。

外交問題評議会の国際資本移動の専門家、ブラッド・セッツァーは、「2024年第1四半期時点で中国からの資本逃避は年間約5,160億ドルのペースだ」と具体的な数次を上げた。

10 notes

·

View notes

Quote

いとこの幼稚園児が「ケンタッキーってなんで経営不振なのぉ?」って聞いてきてかなり焦ったので「コロナの影響もあるやろうね」言うて知ったかぶりしたけど今思い返せばケンタッキーがKFCである理由を尋ねられただけっぽいな — サンローラン (@amityanukannai) July 26, 2020

52 notes

·

View notes

Text

うどんの男の話

昨年15年ぶりに再会した年上のお姉さんと先日、私の友人の店にご飯を食べに行った。

そこで年内の旅程の話をした際に、実家に帰ってそこから家族旅行というスケジュールを聞いた。あれ?実家ってどこだっけ?と聞くと高松、香川だよという答え。

瀬戸芸行ったことある?なんてそのまま話していると店主がちょっと良い!?香川の人に聞きたい事がある!とカットインしてきた。

うどんの話である

うどん県とも名乗る香川県民は実はうどんの発祥地であると発する博多のやわうどんをどう思っているのか、福岡ローカルのチェーン、話題の資さんなどの感想を聞いていくと1人の男の名前が出た。

福岡、山口に住みローカル番組を観る人ならうどんと男でピンと来ると思う。

岡澤アキラ

他県の人は知らないと思うが福岡ローカルタレントなのだが、この男只者ではない。

実は2014年より元モーニング娘。の中澤裕子氏は結婚を機に福岡へ移住、そこから、めんたいワイド、ももち浜ストア、サンデーウォッチと福岡ローカルの看板番組へ次々とレギュラー出演、かよ姐こと山本華世がテレビから離れた今、実質博多の女帝になっているのだ。

その中澤裕子氏をもってしても、好感度そして認知度でどうしても勝て��いと言わせている男が、この岡澤アキラなのである。澤対決。

ここで岡澤アキラ氏について軽く説明する。Wikipediaから。

1993年、福岡県太宰府市生まれの31歳

高一の時に担任の勧めで定期券を使用できる範囲でモデル事務所を探し所属する

中澤裕子の福岡進出から遅れる事2年、2016年からももち浜ストアでとあるコーナーを担当する

同年、博多銘菓「博多の女」CMに出演

2019年にはTNCの柔道、バレー双方の世界大会応援アンバサダーに就任

2020年にはTNCのイメージキャラクターに抜擢されその年の12月には嘉麻警察署の1日署長も務める

2022年にはももち浜ストアにて結婚を発表

太宰府市生まれ、定期券の範囲からあまりに隙のない経歴

1日署長を務めた嘉麻市は福岡の筑豊という地区にあるのだが、他県の皆様には筑豊ナンバーと検索をしてみてほしい

候補には、やばい、気をつけろ、お断り等穏やかではない、福岡が修羅の国と呼ばれる一端を担う地区である(福岡は市内からだいたい修羅の国だが)

そんな地区の1日署長に選ばれている

この隙のない岡澤アキラ氏が担当するのが「うどんMAP」なのである

うどんMAPは最初水曜のみであったが、その後うどんMAPサタデーと拡大、またコーナーを有する番組のMCも務めている

即ち、視聴者からも番組内からもそして局からも信頼され好感度の高いこの岡澤アキラ氏について香川県出身のお姉さんは気に触るところがあるらしい

詳細は割愛するが、香川県民はあんなのは許さないと思う、アキラは香川ではうどん番組なんて持てない!そうお姉さんは息巻く

やはりうどん県を名乗る県民はうどんに厳しい

アキラはうどん県ではやっていけないのか、私は知る限りのうどんMAPでのアキラの動き、振る舞いを思い返した

うどんMAPはおすすめされたうどん屋に行き、新たにおすすめされたうどん屋に行く、移動は徒歩もしくは交通機関のみだったはず

しかも1日に数軒行くのだが、アキラは決して弱音を吐かない

すでに出向いたうどん屋は1615軒、7年間文句も言わずにうどんを啜る

箸上げし、ぷるぷる揺らし、デカい文字を配置した投稿を繰り返すグルメ系インスタグラマーなど足元にも及ばない気概である

身長186cmという体躯と持ち前の明るさと爽やかさで、長い移動も良い運動になりますね!などと話しながら歩く

トレードマークの赤いパーカーと長身、嫌味のないイケメンぽさのある顔立ちで老若男女に人気で、移動中によく声をかけられている

私達姉弟の働いていたうどん屋にも数回来ており、50になる大将も���キラの虜だ

そんなアキラである、もし仮に香川県のうどんに関する番組に出たとしよう

お姉さんの言う通り、香川県民に最初は拒否されるかもしれない、なにがうどんMAPだ、発祥地?うどん体操だと?そんな声があがるかもしれない

しかし私にはわかる、アキラは香川県民も飲み込む

アキラはきっと苦情について素直に受け取り改善する、そしてきっとこう言う

「うどん県のみなさん、僕にうどんについて教えてください」

屈託のない笑顔を添えて

アキラのウィークポイントは魅了への序章に過ぎない

きっと香川県民は少しづつ変わっていく、本当のうどんをアキラに教えてやろう、街でみかけたら本場のうどんはどうだ?と声をかけてやろう、蛇口から出る出汁を見たらどう思うかな、いつも行ってるあの店にはもうアキラは来たかな、朝しか開いていないあのうどん屋にもアキラに行って欲しい…

知らぬ間にもしアキラにうどん屋で会ったら…とシュミレーションし始める、アキラの虜である

そう話すとお姉さんの顔はみるみる曇っていき、それは、、そうなる気がする、、分かる

と小さな声で話した

私はアキラにはこれだけの力があるので、変な気など起こさずにうどんを啜り続けて欲しいと思っているし、あまりの好感度にちょっと怖いなとも思っている

4 notes

·

View notes

Text

東京レインボープライド2024へのイスラエル大使館と BDS対象企業からの協賛についての公開質問状 〜植民地主義と民族浄化・ジェノサイド共犯と決別するために〜

NPO法人東京レインボープライド 御中

貴団体の長年にわたるLGBTQ+権利運動への貢献に敬意を表し、感謝申し上げます。 きたる2024年においても、プライドに集うことを心待ちにできることは多くの人にとって大きな喜びにつながるものと思います。

1994年の東京での最初のパレード以来、プライドは良くも悪くも大きな成長を遂げてきた観がありますが、その過程で、東京レインボープライド(TRP)が、立ち上げから間もない2013年から東京五輪開催を控えた2019年までの7年間にわたり、イスラエル大使館の協賛を受け続けてきたことを振り返らないわけにはいきません(*1)。当時、すでに「イスラエルのピンクウォ���シング」が活動家・研究者などに知れわたっている状況になっていたにもかかわらず、同大使館のブース出展やステージ登壇、広告掲載などを通じてTRPはピンクウォッシングに協働し続けました。このことは、長年のパレスチナの人びとの苦難を敢えて無視するのみならず、イスラエルによる暴虐・戦争犯罪に敢えて加担し、それを常態化させ加速させることにほかなりませんでした。そして、現在、2023年10月7日以来、とめどもなくガザ地区(人口の半分が子ども)と軍事占領下のパレスチナ全土に襲いかかっているイスラエル国家によるジェノサイドと民族浄化(殺���、傷害、破壊、強制移住、集団飢餓、非人間化)につながる役割を果たしてしまったと認めざるをえないのです。 イスラエルによる犯罪への加担を看過・許容した人びと、止めることができなかった人びと、わたしたちは、その責任の重大さを痛感せねばなりません。同時に、これを終わらせるために行動を起こす必要があります。

この大きな失敗をしっかりと踏まえ、二度と繰り返さないために、今こそ、貴団体がその立場を鮮明にするべき時ではないでしょうか。 大量虐殺者の側に立つのか。土地を追われ、財産を奪われ、殺されている者の側に立つのか。 人権運動に連なる団体として、あまりに自明のことかと思います。

貴団体は、ウェブサイトでこう述べています。 「多様な誰もが公平に、そして自分らしく幸せに暮らせる未来のために、私たちはあきらめない。」 ……多様性・自由・平等をもとに謳われたその「幸せに暮らせる未来」は、誰かを踏みつけた上に築かれたものであってはならないはずです。LGBTQ+の生と権利は、西側先進国の特権などではなく、日本を含めたグローバルな先住民の権利運動や入植者植民地主義抵抗運動との連帯を強めなくてはならないでしょう。 「これまで積み重ねてきた歩みをみなさんと共に振り返り、しっかりと次世代につなげていく、そんな機会にしたいと考えています。」 ……現在地までを「共に振り返り、しっかりと次世代につなげていく」ために、わたしたちは、貴団体に対し、以下、2点を質問させていただきます。

(質問1)TRPは、2020年〜23年においては、イスラエル大使館の協賛やブース出展などは受けていないものと認識していますが、これは間違いないでしょうか。 また、2024年において、そして、イスラエル国家がパレスチナの占領・アパルトヘイトを終結させるまで、たとえ先方から協賛の申し出があったとしても受けることはないと誓約してくださいますか。

(質問2)これまでの取り返しのつかない失敗をあがない、二度と繰り返さないための方法、その一歩として、「Queers in Palestine」(*2)からの要求に応答することが可能です。その第1項は、「イスラエルの資金提供を拒否し、イスラエルのすべての機関との協力を拒否し、BDS運動(*3)に参加してください。」という要求です。 TRPが2017年〜23年に協賛を受けたアクサ(AXA)、2020年・21年・23年に協賛を受けたヒューレット・パッカード(HP/HPE)は、パレスチナの市民社会からボイコットが呼びかけられている企業です。AXAとHP/HPEにとって、TRPはよい評判を得るための絶好の機会ですが、それで血塗られた手を拭うことはできません。ジェノサイドと共にあるプライドなどありえず、TRPがピンクウォッシングに協力すれば、プライドを売り渡し、パレスチナ殺戮に手を染めるに等しい事態となります。日本と世界のLGBTQ+コミュニティーズを背景に得てきた力を持つTRPが、両企業からの協賛を絶つことには重要な意義があります。パレスチナのクィアと人道の危機からどうか目を背けないでください。 2024年において、そして、AXA、HP/HPEがイスラエルのアパルトヘイト政策を支援してパレスチナでの人権侵害から利益を得ることをやめるまで、たとえ両企業から協賛の申し出があったとしても受けることはないと誓約してくださいますか。

ジェノサイドと民族浄化、占領暴力を終わらせる行動の輪に加わってください。 事態の緊急性が高いため、恐れ入りますが、2024年1月18日までにご回答いただけますよう、お願いいたします。

お尋ねなどありましたら、気軽にご連絡ください。 なお、この質問状は送付と同時に公開させていただきます。

2023年12月28日

フツーのLGBTをクィアする フェミニズムとレズビアン・アートの会 足立・性的少数者と友・家族の会 レインボー・アクション

(*1) わたしたちは、この間、毎年なんらかの形で批判を行い、2016年、18年、19年にはイスラエル大使館協賛にかんする抗議文を発出してきましたが、これに対し残念ながらイスラエル大使館とTRPから一度も応答はありませんでした。 https://feminism-lesbianart.tumblr.com/tagged/trp

(*2) https://queersinpalestine.noblogs.org/post/2023/11/08/87/ 「パレスチナのクィアからの解放へ向けた要求」(日本語あり) 声明に賛同署名できます。脱植民地化解放運動に積極的に関与することが必要です。

(*3) https://bdsmovement.net/Act-Now-Against-These-Companies-Profiting-From-Genocide 南アフリカ共和国のアパルトヘイトを終わらせた国際連帯運動にならい、BDS=ボイコット・ダイヴェストメント(投資引き上げ)・サンクションズ(制裁)を呼びかける国際キャンペーン。 AXAのボイコットについては → https://bdsmovement.net/axa-divest HP/HPEのボイコットについては → https://bdsmovement.net/boycott-hp https://bdsmovement.net/BoycottHP-GazaGenocide-Update (TRPが協賛を受けた日本ヒューレット・パッカードはHPE系の企業です。HPブランドの企業・製品・サービス全てがボイコット対象です。) なお、近年にTRPが協賛を受けてきたアマゾン(Amazon)、Disney、Airbnb、Googleも、現在、圧力をかける対象となっています。

-----

PDF版はこちら。https://drive.google.com/file/d/1OXBOBd9rTU2lq0RXhcVX7Eg_Bfbt5Tpr/view

2023年1月20日追記:NPO法人東京レインボープライドからの返信https://feminism-lesbianart.tumblr.com/post/740022720990953472/trp2024-noresponse

11 notes

·

View notes

Text

東京五輪から2年 湾岸はいま

悪夢のようなTOKYO2020大会���ら2年が経った。 五輪のために姿を変えられたあの場所は、巨額の資金を費やして建てられた会場は、白いフェンスに閉ざされていた公園は、いま一体どうなっているのか。 湾岸エリアを中心に、フィールドワークを行った。

①築地市場

築地本願寺から場外市場に向かう。日曜日。外国人観光客、親子連れ、カップル。賑わいは築地市場があった頃と変わらないように見えた。どの店にも、昼食を目当てに沢山の人が並んでいる。

立体駐車場の最上階から市場のあった方を見下ろす。縦横に走るターレ、魚の並ぶケース、積み上げられたトロ箱、林立する仲卸の看板――それらが全て消え去り、でこぼこの、��き出しのコンクリートだけが灼熱の太陽に焼かれていた。その一部は駐車スペースに。数台の自家用車。物悲しくなるぐらいしょぼい。

駐車場のわきに、築地市場の仲卸とおぼしき店名のプレートを付けたターレが放置されていた。よく見ると、ナンバープレートを外した痕がくっきりと残っている。

石原元都知事が主導した2016年五輪招致当時、築地市場を潰してメディアセンターを作るという話が出ていた。2020東京大会ではそれが「駐車場」にかわり、市場は2018年10月に東京都によって閉鎖された。選手村から競技場への輸送のために新たに作られた環状2号の全面開通は、五輪閉幕から1年以上も過ぎた2022年12月。五輪招致が、都民の台所を打ち出の小づちのように利権を生み出す空虚な「一等地」に変えてしまった。

築地を舞台にしたある連載漫画の中で、目利き一筋の主人公は何故か移転に何の葛藤もないまま「豊洲で頑張っていこう」と仲間に呼びかけていた。築地市場83年の歴史は、急速に「なかったもの」にされようとしている。

②月島

東京では五輪の前から、競技会場と直接関係のない場所でも各地で再開発が起こっていた。晴海にも程近い、湾岸エリアに位置する月島もまたその1つ。もんじゃストリートで有名なこの町は、一本裏道に入ると古い木造家屋が軒を連ねる下町らしさが残っている。私たちが2017年に訪問した際は、月島1丁目西仲通り地区再開発計画のためにもんじゃストリートの店舗が軒並み閉店していた。

そして今回訪ねてみると、MID TOWER GRANDなる地上32階、高さ121mの超高層マンションが建ち(2020年10月竣工)、その1階にもんじゃ屋などの店舗が入っていた。 月島ではさらに地上48階、高さ178.00mのタワマンを建てる月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業、地上58階、高さ199mのタワマンを建てる月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業が控えている。フィールドワークの後で知ったことだが、この月島三丁目再開発計画には反対運動や行政訴訟も起こっているとのこと。長年暮らしてきた人々の息吹が聞こえるような町並みが、大手開発業者によって姿を変えられようとしていることには胸が痛む。

③晴海選手村

カンカン照りの選手村跡地。ここはHARUMI FLAGなる高層マンション群として開発され、完成すれば5,632戸12,000人が暮らす街になるという。未だ工事中で通行できるのはメインストリートの車道のみ。焼けつくような暑さの中、誰もいないコンクリートだらけの空間は殺伐とした雰囲気が漂っていた。

選手村をめぐっては、東京都が適正価格の10分の1という不当な安さで都有地を三井不動産ら11社のデベロッパーに売却したとして住民訴訟が起きている。五輪という祝賀的なイベントが作り出す例外状態によって、公共財産が民間資本に吸い上げられた象徴的な場所だ。

街の中心に近づくと、左手には、大会中、大量の食材廃棄が問題となった食堂の跡地が、中央区立の小中学校(2024年度開校予定)として整備されていた。

右手には三井不動産の商業施設「ららテラス」。その1階には「東京五輪を振り返りスポーツの力を発信する施設」として「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」が設置されるらしい。五輪と三井不動産のどこまでも続く蜜月がうかがえる。

その先では道路を挟んで左右両方の街区で50階建ての2棟の超高層タワーマンションが目下建設中だった。

選手村を訪れるとき、2018年、建設工事中に2人の労働者が亡くなったことを思わずにはいられない。その街区は、労働者の死という痛ましい現実を塗り固めるようにSUN VILLAGE(太陽の村)という輝かしい名前で分譲されている。 この街区だけではない。この街全体が、五輪によって引き起こされた問題などまるで何もなかったかのように成り立っている。この街ではとても生きていけない、生きた心地がしない。生気を抜かれたようにその場を後にした。

④潮風公園、お台場海浜公園

ビーチバレーボールの会場設営のため何年もフェンス封鎖されていた潮風公園。わたしたちは初めて公園内に入った。こんなに広かったのか!無観客のくせに、この公園全体を占拠していたなんて、ほんとうに厚かましい。

東京湾の対岸の埠頭にはコンテナが並んでいる。海をみてみると、うっ!海水は泥沼のような色。しかし、なぜか匂いはせず、潮の匂いさえもしない。ファブリーズでもしているのか?

わたしたちは、野宿の人たちが寝ていた場所を探して公園内を歩いた(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会による追い出し→https://x.gd/ZJP4d)。木がたくさんあってなかなか住み心地よさそうだと思っていたら、屋根のある排除ベンチにたどり着いた。なんて醜いデザインなのだろう。

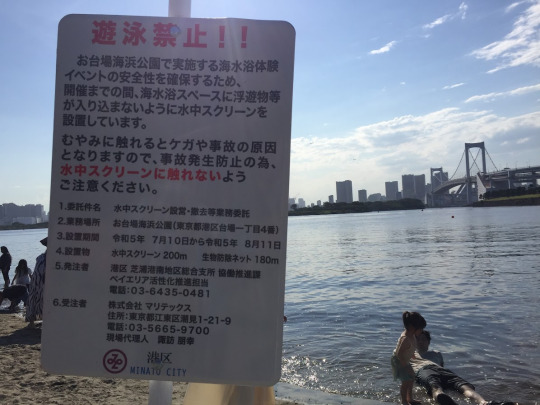

次に「トイレのようなニオイ」と話題になったお台場海浜公園のビーチへ、匂いを確認しに行った。「遊泳禁止」の看板があり、スクリーニングのためと記してあったが、やはり汚染が懸念されているのだろろう。このビーチの海水も濁っていて、潮の匂いさえもしない。怪しい水質だ。

しかし、暑すぎる。灼熱の日差しの下で、ビーチバレーボールや、トライアスロンをやって、汚い海に飛び込んでいたのか。 知れば知るほど、オリンピック・パラリンピックは地獄だ。

⑤有明

有明の旧会場エリアへ。グーグルマップで見ると、どうやらこの一帯は「有明オリンピック・パラリンピックパーク」と名付けられたらしい。いまや地に落ちた電通がオリンピックでちゃっかりゲットした、唯一黒字と言われる有明アリーナへ。SNSではステージが見えない席があると不評を買っていたが、「ディズニーオンアイス」をやってるらしく、猛暑の折、駅から会場まで大勢の人だかり。

有明体操競技場はこの5月に「有明ジメックス」と名を変え、株式会社東京ビックサイトが運営する展示場としてオープンしたらしい。第一印象は「・・・神社?」世界的ウッドショックの最中に木材を山のように使って、10年程度で取り壊される予定とのこと。こんなに立派にする必要あったのか?

そこからゆりかもめの駅を越えると、フェンスで囲われた草ぼうぼうのワイルドな一角が。有明BMX会場跡地だ。グーグルマップには「有明アーバンスポーツパーク(2024年4月開業)」とあるが、いまのところ影も形もない。スポーツ施設より原っぱ公園の方が需要あるのでは?

有明テニスの森公園は工事パネルが外されて、開放感に溢れていた。こんな素敵な場所を何年もオリンピックのために囲って、市民を排除してきたかと思うとあらためて腹が立つ。

真夏の炎天下に火を燃やし続けた聖火台があった夢の大橋にも立ち寄った。観覧車が無くなっていた。東京都はこの夢の大橋を含むシンボルプロムナード公園の一角に、新たに聖火台置き場をつくって飾っている。東京都はいつまでオリパラの亡霊にすがる気か。。

⑥辰巳・東京アクアティクスセンター

アクアティクスセンター

「威圧」を形にしたような巨大建造物。

建物の周りには木陰がなく、取ってつけたような弱々しい植栽が施されている。

正面外の、広すぎる階段は、車いす利用者でなくても、大げさすぎてびっくりする。コンクリートが日射で熱い。ゴミ一つ落ちていないのは、人が寄り付かないからだろう。

その下にたたずんで私は、ピラミッド建設のために労働を強いられている人のような気持ちがした。

ここは、公園の一部であった。近くに団地もある。誰でも入って、海からの風を感じながらくつろぎ、出会う場所だったはずだ。

5年前に訪れた時は、工事中で巨大な支柱がそびえたっていた。三内丸山遺跡にインスパイアされたのかと思ったが、出来上がったのは帝国主義の終点のようなしろものだった。

「お前たちが来るところではない。」という声がどこからか聴こえる気がした。

知ってる。だから入ってみた。静かだ。人っ子一人いない、空調が効いて冷え切っている。だだっ広いロビーの小さな一角に、TOKYO2020オリパラのポスターたちがいまだに展示されていた。

競争をあおり、序列化し、勝者に過剰な価値を与え、「感動」を動員するスペクタクルがここで続けられるのだ。

生きていくのに必要な潤いをもたらす公園に、このような醜悪なものが君臨しているのを私は許せない。

炎天下の湾岸エリアを丸1日かけて回った。TOKYO2020跡地は、廃墟になっていると思いきや、むしろ多くの場所でまだまだ開発が続いていた。開発への飽くなき欲望と「レガシー」への執着、五輪災害は閉幕後も延々と残り続けている。 この日撮影した映像を使って「オリンピックって何?東京からパリ五輪1年前によせて」という動画を作成し、1年後に五輪開幕が迫るパリでの反五輪の闘いに連帯を示すメッセージとした。 From Tokyo To PARIS, NOlympicsAnywhere

youtube

21 notes

·

View notes

Text

「Can You Catch A Cold?」サンプル5

字幕大王2024.06.25

サンプル4はこちら

水俣病の混乱

細菌論に夢中だったために伝染病と間違われた病気は栄養不足だけではない。1956年5月のこと、5歳の少女が日本の水俣市の病院に入院した。水俣は八代海に面した人口約5万人の小さな漁村だった。その少女は、けいれん、歩行困難、言語障害などの異常な神経症状を呈し、急速に体調を崩していた。数日後、彼女の妹と町内の他の3人もまったく同じ症状で病院を訪れた[45,46]。

その後、数週間から数ヶ月で、村の人々が病気になるケースが急増したが、罹患したのは村人だけではなかった。大量の魚が奇妙な泳ぎ方になり、やがて死んで陸に打ち上げられた。海鳥は飛べなくなり、異常な行動をとるようになった。これらの動物を捕食する猫も具合が悪くなり、口からよだれを垂らし、気が狂ったかのようにぐるぐる走り回った[47]。動物と人間の間で何らかの病原体が伝播したのだろうか。誰も確かなことはわからないが、この大流行は伝染病の特徴をすべて備えているように思われた。最初の患者が出た後、村に住む人々が次々と同じ症状で倒れ始めたのだ。そのため、ある種の「奇妙な伝染病」が発生したという噂が広まった[48]。やがて、この病気は伝染性髄膜炎であるという未確認の報道が出始め、地域社会は大きなパニックに陥ったのである[49]。

謎の病気への恐怖は極めて大きく、近隣の町の人々は水俣人を排斥し始め、長い間築かれてきた密接なコミュニティの絆は急速に失われていった[50]。伝染病まん延を抑えるため、家屋は消毒され、病人は隔離された[49]。この対策にもかかわらず、伝染病が地域住民を襲い続けた。初期の報道によれば、少なくとも55人が感染し、17人が死亡した[45]。

しかし、約3年後、研究グループはついに病気の原因が地元の肥料製造会社であると突き止めた。同社が、合成肥料製造の廃棄物であるメチル水銀27トンを水俣湾に投棄していたのだ[51]。この水銀が地元の水路を汚し、何百平方キロメートルもの海を汚染した。かつては美しく肥沃な自然の珊瑚礁であった水俣湾は、有毒な荒れ地となり、かつては豊かであったその恵みを不運にも口にした人間や動物を毒した。

1963年2月、水俣病の発生原因を調査していた研究グループから正式な発表があった。誰もが落胆したが、水俣病の原因は感染性微生物ではなく、メチル水銀に汚染された水俣湾の魚介類の摂取によるものだった[49]。長年にわたって、この環境破壊の犠牲者たちは、日常生活で出会う人々に伝染性ではないと安心させねばならなかった[52]。この災害によって900人以上が死亡し、200万人が慢性的な健康被害に苦しんだ[51]。

水銀中毒の混乱

水俣で起きた出来事にもかかわらず、医療関係者は今日に至るまで、水銀中毒を感染症として誤って診断している。2018年8月のこと、15歳女性、13歳女性、11歳男性の3人兄弟が救急外来を受診した。彼らには、発熱、筋肉痛、皮疹、倦怠感など、非特異的な症状が進行していた。検査は陰性の連続であり、その結果、「ウイルス性症候群」と診断された。子供たちは休ませるために家に帰らせられたが、その3日後、兄弟はさらに悪化した状態で救急部に戻ってきた。うち一人は神経障害を起こしていた。子供たちは溶連菌���咽頭炎(連鎖球菌性咽頭炎)と猩紅熱(しょうこうねつ)と診断された。彼らには抗生物質が投与されて退院した[53]。

その数日後、子供たちはセカンドオピニオンのために別の救急外来を受診した。この時までに、症状はかなり悪化しており、激しい頭痛、息切れ、手足のしびれ、全身の脱力感などが生じていた。結論に飛びついてウイルスやバクテリアのせいにするのではなく、救急医たちはさらに詳しく調べた。すると、子供たちが自宅で水銀の瓶で遊んでいて、それがカーペットにこぼれていたことがわかった。母親はこぼれた水銀を掃除しようとして掃除機を使った。母親はそうとは知らず、これが水銀を加熱・気化させて、子供たちはうっかり吸い込んでしまったのだ。不思議なことに、母親には何の症状も現れなかったので、この病気は小児感染症のように思われたのだ。

子供たちが水銀中毒であることを知った医師たちは、水銀除去のためにキレーション療法を開始した。二人の子供は完全に回復したが、1人は関節、背中、筋肉の痛みが続き、歩行器が必要になった。この出来事はケーススタディとして記録され、2020年2月の医学雑誌に掲載された。著者の結論としては、水銀中毒が感染症に似ている可能性があることだ[53]。子供たちは同じ家で暮らしており、似たような症状を呈していたため、最初の病院の医師は、小児期の伝染病が兄弟間で広がったに違いないと誤って考えたのだ。ここでもまた、一面的なレンズを通して世界を見ることが誤った思い込みを招き、正しい診断と治療を遅らせたのである。

なぜこれが重要なのか?

壊血病、ペラグラ、水銀中毒といった病気の原因を正しく特定することが重要だったことは明らかだ。しかし、いずれの場合も、細菌論というレンズが真実を邪魔し、調査者を無益な捜索に向かわせ、一般大衆を無用なパニックに陥れた。これらの事例だけを見ても、間違った説明モデルを適用したことによる影響を定量化するのは難しい。数え切れないほどの資源、時間、人命が、存在もしない敵と戦い、追いかけて失われたのだ。また、どれだけの人々が仲間はずれにされ、孤立し、非人道的な扱いを受け、タイムリーで効果的な医療を拒否されたかを考えると胸が痛む。それは伝染病だからではなく、伝染病であることを恐れたからである。このように、我々が世界を見るレンズは強力だ。良くも悪くも、レンズは我々のあらゆる知覚を彩り、我々の見方に一致��る結果をもたらす。

もちろん、今では良くわかっており、これらの病気を伝染病と見なすことはない。壊血病、ペラグラ、水俣病のような病気を振り返り、その過ちに気づくのは簡単なことだ。現在の我々から見れば、人間がハンセン病患者のような烙印を押され、治療を拒否され、檻に入れられた動物のように閉じ込められていたのは野蛮なことのように思える。後知恵とはおかしなものだ。我々は今、すべての答えを持っていると思い込んでいる。しかし、我々がいまだに伝染病だと考えているが、そうでない病気が他にもあるとしたらどうだろう?ここまで来たと誇らしげに振り返っても、まだ同じ過ちを犯しているかもしれない。プライドと甘さに目がくらみ、過ちを犯し続けていることに気づかないまま、我々は突き進むのだ。

今にして思えば、過去の研究者の一部が傲慢でなく、型にはまっていなかったのは幸運だった。彼らは謙虚であり続け、心をオープンにし、勇気を持って行動した。もし彼らが、受け入れられているパラダイムに挑戦しようと思わなかったら、今日の世界はどうなっていただろう?我々はまだそれらの病気を伝染病とみなし、かつてと同じ非効率的で非人道的な治療法を続けていたかもしれない。単純な食生活改善の代わりに、重金属を注射し、ペラグラのために隔離されることを想像してみてほしい。壊血病や脚気、くる病に他人から感染することを恐れて暮らすことを想像してみてほしい。おそらく我々は、ワクチン接種、手洗い、社会的距離、抗生物質、抗ウイルス薬、マスク、ロックダウンといった現代的な方法で、これらの(存在しない)細菌から身を守ろうとするだろう。そのあいだ、人々はライフスタイルや環境によって不必要に死に続けるのだ。そういった想像は難しくはない。例えば風邪やインフルエンザなど、他多くの病気についても、今日の世界はこのような方法で対処しているからだ。ただひとつ違うのは、現代の研究者たちが、伝染病モデルによってこれらの病気を正確に説明できると信じてこんでいることだ。この信念は現在、集団心理に深く刻み込まれており、間違いの可能性を受け入れるのは難しい。文化もまた変化しており、受け入れられているパラダイムに異議を唱える者は、狂った陰謀論者のレッテルを貼られる。

我々はあまりに自身を確信しすぎてしまっている。しかし、本章で示すことは、結果を観察して原因を誤って帰することが、いかに物事を間違えやすいかである。また、結論を急ぐのではなく、厳密に管理された(controlled)科学実験によって因果関係を確認することがいかに重要であるかを強調している。我々は過去にも過ちを犯したし、因果関係を正しく理解しなければ、我々自身がどれほど進歩していると考えていようと、過ちを犯し続けるだろう。誤った例が強調しているように、病気を伝染病と誤って診断することは、あらゆる種類の悪影響をもたらす。病人にとっては、適切な診断や治療へのアクセスが遅れ、より深刻な機能障害や身体障害につながる可能性がある。総合的には、これは広範囲に及ぶ影響をもたらす。実際、病気の原因を伝染病と混同してしまえば、より恐れを抱く回避的な社会が培われ、資源の配分を誤り(研究助成金など)、誤った経済(医薬品など)を支え、組織(政府など)に権力を譲り渡し、誤った道を進む間に、より多くの人々が病気になり、命を落とすという機会損失を最終的には被ることになる。

サンプル6はこちら

「Can You Catch A Cold?」サンプル5 | 字幕大王

3 notes

·

View notes

Text

いまの世の中の風潮的にこういう言い方をすると色々と問題になってしまうのかもしれないけれど、僕は昔から女性が苦手で、いや、苦手というか怖い存在と言った方が良いかな。フェミニズム云々とかではなく、対峙したときに生き物として畏怖の念を抱いているというか、純粋にかなわないと思ってしまう。これは男女という性別には関係のない話やけど、人って打算的やし残酷でしょう。たまたま僕はこれまでの人生でそういう女性と多く出会ってきたから、ある種のトラウマになっているのかもしれない。文筆家OBATA LEOはそんな僕が素直に話ができる数少ない女性のひとりで、彼女が自主制作しているZINEを読んだとき、年齢や性別に関係なく、この人とはもっと話がしたいと思った。だから今回のインタビューで彼女の素顔に少しでも迫っていけたら嬉しいし、それによって僕自身がトラウマを克服できたら最高!

〔土井〕 そんな訳でLEOちゃん、今日はよろしくお願いします。あなたの素顔に迫りたいということで、いきなりで申し訳ないんやけど、LEOちゃんはメイクは念入りにする?それともスッピンでも平気な人?

{LEO〕畏怖の念というの、当たり前かもしれませんが自分はあまりピンとこず、それはさておき、話したいというのはとても嬉しいお言葉です。土井さんに対する自分の思いは話し出すと長くなるのでここでは割愛しますね(笑)。インタビューの最初の質問って、文章の書き出しと同じでその後の流れを決める置き石のようなものですが、無駄のない場所に置きはったなという感想です(笑)。メイク、友達や知り合いや初対面の人と会う日、休みを満喫するぞって日は絶対めっちゃします。でも誰とも会う予定ない日は日焼け止めすらせず出かけてますね……。本にも書いたんですけど、メイクって自分にとっては、したくてやってると言い切れるわけでもなければ、したくないのに嫌々やってるとも言い切れるわけでもない、微妙な行為で。川上未映子の『乳と卵』という作品で、豊胸手術について、「それは社会に思い込まされてるんや」という意見と「自分がしたいからするんや」という意見が対立して決着がつかない、という場面があります。自分もフェミニズムというものを知ったとき、そういうジレンマに陥って、なんなら「社会に思い込まされてることを全て取り除いて真の欲望を見つけたいと思う」みたいな文章まで書いたんですけど、今となってはそんなことは不可能やしあまり意味もないのかもと思ってます。

〔土井〕うーむ、良いね、出だしからヒリヒリとした緊張感があるわ、前回の小野ちん(moanyusky)のときとはえらい違いや(笑)。そう、でもやっぱりメイクって自分のなかでは割と重要で、メイクは女性だけに限った話ではないとはいえ、やっぱり男性でメイクをする人はまだまだ少数やし、僕らおっさん連中のほとんどがむき出しの顔面を晒して生活してしているのに対して、女性の多くはメイクで日々、自分の顔を変化させることができる。メスで皮膚を傷つけることなく、その日の気分で変身できるというのは、なかなかにショッキングなことで。『乳と卵』は僕も大好きやし、未だに川上未映子の最高傑作やと思ってる。あそこで描かれる能動的か受動的かという問題、実はタラウマラのご近所さんで実際に豊胸手術をした主婦の方がいて、その人は旦那が胸が大きい方が好きなんだろうと思って実際にやってみたら実は旦那の好みはそうではなかったと知って、めちゃくちゃ後悔してはった。旦那を喜ばせたいという自発的な想いが発端とはいうものの、その背後には無意識に旦那の好みに寄せていくという受け身な態度が窺い知れる。しかもそれが思い込みやったとなれば更に話がややこしくなる。ほんま人間はどこまで能動的に振る舞えるんやろうね、甚だ疑問やわ。そう言えば『乳と卵』のなかに巻子と緑��という親子が互いに自分の頭で玉子を割ってドロドロになる描写があったやん。あれって卵子を破棄したいという願望の現れやと思うねんけど、LEOちゃんの最新作『目下茫洋』のなかにも子宮を爆弾に例えて「それを運び続けることが、すなわち生きることになっている」という強烈な表現があってゲロ吐きそうになってん(賛辞)けど、それ以外の箇所も含めてあきらかに前作『ROLLER SKATE PARK』とは異質の内容になってると思う。前作から今作に至るまでの期間に何か心境の変化のようなものがあったの?

〔LEO〕なるほど!!いわれてみればストレートな比喩やのに、卵の場面でその解釈を思いつきませんでした……!殻が割れるというのが、二人の心の殻が割れるってことを暗示してるんかなぁと思ってました。あとはその卵を体にぶつけて割るという非日常的である意味馬鹿らしい行為を共有することで、関係も変わったんかなぁとか。そもそも、あの話でもなんで巻子が豊胸手術をしたいかっていうのは謎なんですよね。他の人とその話をする機会があったときに聞いた意見で妙に納得したのは、豊胸手術をすれば全てが上手くいくという願いみたいなものがあったんじゃないかというので、それは実際の土井さんのご近所さんの話を聞いて、改めて重ね合わせてしまいした。旦那さんを喜ばせるためには、豊胸手術をする以外の形もあったはずやのに、それが選ばれたという事実について、考え込んでしまいます。ZINEの内容としては、『目下茫洋』の原稿を書き始めたのは、『ROLLER SKATE PARK』と同じタイミングで2022年の9月です。でも最後の最後まで完成しきらず、また最初に出す作品で「女性の書き手」というイメージをつけたくなかったので、別の機会に回すことにしました。一年経って、やっと踏ん切りがついたので、今回出したというような感じです。なので、心境の変化は特にないですね。それどころか、2022年の9月に書きはじめるときにも、2020年とかもっと前に書いた別の原稿を原型にしたので、むしろ『ROLLER SKATE PARK』の方が異質な内容といえるのかもしれません(笑)。

〔土井〕そうなんや!あの2冊は同時期に書かれたものなんや!それはびっくり!あれをがっちゃんこして1冊にしないところがニクいね(笑)。でも「女性の書き手というイメージをつけたくない」という気持ちはわかる気がする。社会そのものが「女性」というイメージを操作する機械やとしたら「女性」の書き手にとってはこのことほど煩わしくて鬱陶しいものはないよね。機械についてはドゥルーズの言葉を引くしかないけど「一方の機械は流れを発する機械であるが、他方の機械は、この発せられた流れを切断する機械である。乳房は母乳を生産する機械であり、口はこの機械に連結されている機械である」っていう、何回読んでもきちんと理解できないドゥルーズなりの概念があって、さっきの能動的か受動的かという話に戻るけど、要するに手を取り合ったかと思えば手を離すということをひたすらに繰り返すってことやんな(違ってたらすみません!)。『ROLLER SKATE PARK』が流れを発する機械やとしたら『目下茫洋』は、この発せられた流れを切断する機械やという感じかな。でもあれは確かにぶった斬りにきてるよね(笑)。そもそもLEOちゃんが「能動的」に文章を書きはじめた、あるいはそれをzineにしようと思ったきっかけは何なの?

〔LEO〕機械の例えはほんまにそうですね……。操作できないレッテルを貼られた箱のなかに勝手に分類されるときの無力さは筆舌に尽くし難いものがありますね。ドゥルーズのその文、帰り道で何回も考えてみたけど難しい(笑)。能動と受動に関しては、自分も全然答え出てないです。「能動的に」文章を書きはじめたきっかけやZINEにしようと思ったきっかけもいまいちはっきりとはしてなくて。文章は小学2年生くらいに挿絵つきの物語を書きはじめて、3年生くらいのときに大学ノート一冊分くらいの勧善懲悪的な物語を書いてたのは憶えてます。子供向けの賞にも応募したことあったような。中学生のときは音楽の感想を書くブログに熱中してて、高校生のときは今もたまに更新してるはてなブログで書いたり、掌編を書きかけては筆を投げたりしてました(笑)。大学に入ってからも、気づいたらtumblerやGoogleドキュメントやノートに文章を書いてて、なんか書こうと思って書くよりは気づいたら書いてる(書かないとやってられない)って感じで、それこそわりと受動的な部分や習慣の部分が多いと思います。ZINEは大学に入る前から出してみたいと思ってたんですが、なかなかまとまった文章を書けずにいて、最後のひと押しをしてくださったのは他ならぬ土井さんです!

〔土井〕え、ほんまに!なんにせよLEOちゃんの文章が世に出るきっかけになれたんやったら、素直に嬉しいわ。それにしても小学校低学年から物語を書いてたというのはすごいな。僕は二十歳のときが最初で、司馬遼太郎の『燃えよ剣』をまんまギャングの抗争に置き換えた内容で(笑)。いま思い返してみてもほんまに恥ずかしい!でもその恥ずかしさの先にしかいまの自分の作品はなかったなぁとは思う。そういう意味でも勧善懲悪の物語を経た、いまのLEOちゃんが書いた小説を読んでみたいな。エッセイや日記はもちろん素晴らしいけど、僕はやっぱり根本的に「嘘」が好きやから、あなたの「嘘」つまり小説が読んでみたい。そう言えばLEOちゃんとはじめて会ったときに別役実の『ベケットといじめ』という本をオススメしてくれたやん。後に僕がイジメ体験者であることを知って、めっちゃ気にしてくれてて、ええ子やなって思ってん(笑)。あの本のなかで中野富士見中学で起きた「葬式ごっこ事件」を題材に、自殺した被害者も含めてあそこに関わった全員が何らかの役割を演じていたという指摘があったけど、いまでいう同調圧力、それかやっぱりドゥルーズの機械云々がふたたび頭をよぎる。まさにLEOちゃんの言う「箱のなかに勝手に分類される」感じで、そういうのは決して珍しいことじゃない。むしろいまを生きる者みんなが何かしらの役柄を演じてると言えなくもないし、ちょっとゾッとするよね。そう言えばLEOちゃんは『ベケットといじめ』の解説を書いていた宮沢章夫さんの演劇に役者として関わったことがあるんやろ?そのときのこと詳しく教えてほしいな。

〔LEO〕いや〜話したことに対してこんな熱量で返してもらえるのに「インタビュー」って、改めてすごいです(笑)。初めに書いたのがギャングの抗争やったんや、面白い!「その恥ずかしさの先にしかいまの自分の作品はない」ってほんまに間違いないですね。まぁ自分はまだ青二才なので、今も恥を塗り重ねてる最中ですけれども(笑)。小説、実はまさに一昨日書きはじめたところです。今回2作目のZINEを出してみて、いわゆるエッセイの形では今自分が書きたいことを表現するには限界があるなと感じて。それで、題材は現実からとるにしても、嘘の物語を書いてみようと思いました。「ベケットといじめ」のその指摘は本当にぞっとするところですよね。個々の人間の強い意志や悪意じゃなくて、場の雰囲気が人々に演じさせ、死にまで追いやるという。演劇については、当時はあまりピンとこなかったというのが正直なところでした。でも今の話でいうと、ちょうど先生の演劇に出る前に、友人が主宰してる劇団のワークショップで「目の前の相手を馬鹿にする」という演技をしたときに、普段とは違う強い言葉や嘲りの語調が自分の上に現れてきたのはびっくりしました。「役を演じる」というのは、それほど力のある怖い行為なんやと思います。「ゴドーを待ちながら」では、少年の役だったんですが、「わざと演じようとしなくていい」と言われていたので、演じるという感覚はあまりなかったし、思わず感情移入するような話でもないので、台詞をどんな風に言うべきか迷ってました。ご期待に沿えず申し訳ないのですが、実は当時の稽古のことよりも、帰ったらなんか焦りながら新書を読んでたことの方をよく憶えてます(笑)。当時はわかりやすく言葉の形で手に入るもの(知識)だけが価値あるものやと思ってて。小説という表現や、役者の人が身体に蓄えてきたものの豊かさとかに、全然思い及んでなかったです。教授としての宮沢章夫に5年も習ってやっと、価値あるものは世界のどこにでも遍在してるんやということに気づけました(笑)。先生は、街をフィールドワークさせたり、好きなものについてプレゼンさせたり、昔の映像を見せたり音楽を聴かせたりと、いわゆる「学問」的なアプローチではない授業をやっていました。それを勘違いして「楽単(単位をとりやすい楽な授業)」として舐めた態度で授業を受けてる学生も多かったですが、実際のところ受け身でも何かが身につくように親切に教えてくれるわけではなくて、街をフィールドワークする授業では、自分で実際に歩くことでしか見つけられない視点を得てきたかというところを厳しく見ていました。印象的だったのは、ただ通行人が新宿の駅前を歩いてるだけの映像を3分間くらい見せたあとに、先生ひとりが「面白いよねぇ」と笑っていたことで、このニュアンス伝わるかわかりませんが、この人は皆に全然見えてないものが見えるんやなと(笑)。

〔土井〕めちゃくちゃ興味深い話がいっぱいなだれ込んできた(笑)!LEOちゃんの小説、それはヤバい、楽しみすぎる。日記専門店「日記屋 月日」でディレクターをしている蟹の親子さんともよくこの話をするねんけど、やっぱり僕らは「ほんまもんの嘘」を肯定できなくなったら終わりやと思うねん。いまはどちらかと言えば「嘘」は「フェイク」と貶されて、「ほんま」は「リアル」だと厚遇される。僕はどうしてもそういう価値観とは相性が悪い。本来フェイクかリアルかみたいな単純な二項対立からは逃れたところに小説の「語り」はあると思うねん。せやから「あの登場人物のモデルは誰ですか?」とか聞かれても返答に困ってしまう(笑)。「目の前の相手を馬鹿にする」ワークショップの話もめっちゃおもろいな。そこでLEOちゃんの脳みそに降りてきた罵詈雑言の数々……どんな感じやったんやろ、想像でけへん(笑)。『ダークナイト』でジョーカーを演じたヒース・レジャーもまさに同じような境地に立ったんとちゃうかな?ふとしたきっかけで自分のなかの底なしの悪意に気がついてしまうことはある。たまたまレジャーはそこから戻ってこれなくなったのかもしれへん。僕は『ダークナイト』が大好きなんやけど、何が凄いってジョーカーが自身の口が裂けた原因を語る場面で、あるときは「親父のせいでこうなった」と言い、また別のあるときは「妻のせいでこうなった」とか言うねん。めちゃくちゃ怖いやん。しかも最後まで明確な根拠が提示されないままに映画は終わる。「何らかの要因があって、こうなった」というのは、あらゆる物語にとって逃れ難きテンプレートやと思うけど、ジョーカーにはそれがない。すべては突発的に、因果関係なしに起こり得る。笑い飯の漫才にも優しいおばあちゃんが自分の畑の土から出てきたモグラをスコップで叩き殺す、みたいなネタ(哲夫が披露した「すべらない話」かもしれない)があったような気がするねんけど、ああいうのが一番怖い(笑)。ある種の物語に依存している人たちは何でもかんでも原因があって結果が生ずることを求めるけど、実際は人間ってそんなにわかりやすい���のでもないやん。恨みとかなくても笑いながら人を刺す奴も絶対おるで。例えば自分の作品でいうと『JAGUAR』の終盤で前後の脈絡なく唐突に「常温でも冬場なら五日、夏場なら二日は日持ちしますよ」みたいな語りが出てくるねんけど、あれはほんまに自分でもわけがわからない(笑)。なんのこっちゃさっぱりやで。でも日常生活においては別に珍しいことでもなく、普通に歩いていても突然色んな言葉や考えが降って湧いては消えていくやろ。だからあのまま残してん。なんかLEOちゃんの話を聞いていると、宮沢章夫さんは講義や演劇を通じて学生たちにそういうことを伝えたかったんちゃうかなぁって思うわ。そうそう、あとあなたを見ていていつもハッとするのが印象的なファッション。すごく似合っているし、魅力的やと思うねんけど、あの独特のファッションは自分なりに考えがあってのことなん?

〔LEO〕「フェイクかリアルかみたいな単純な二項対立からは逃れたところに小説の『語り』はある」っていうの、ほんまにそうですね。小説のなかは独自のルールで動いてる一個の世界で、どんなに現実っぽい見た目してても現実ではないから、それを現実の物差しで測ってリアルか否かを問うのはなんか違うなと思います。その映画は知らなかったんですが、毎回別の説明するのめっちゃ怖いですね(笑)。宮沢先生は演劇も笑いもいわゆる「不条理」な感じなので、近いと思います。因果関係については、小説書きはじめてみてもう早速ぶつかってる壁です。いや、読んでる側のときはなんでもかんでも因果関係で解明しようとする読みはつまらんのちゃうかと思ってました。例えば、夏目漱石の「こころ」でなんで先生やKが死んだのか?みたいな問いって、物事の因果関係の層で片付く問題じゃないと思ってて、仮にあれが個別の具体的な人間に抽象的な概念を象徴させてる話なんやとしたら、そこで出来事だけ追って説明しようとするのってナンセンスやんと思ったり。でもいざ書こうとしてみると、なかなか因果関係から逃れるのって難しいですね。「すべては突発的に、因果関係なしに起こり得る」っていう土井さんの捉え方は、もしかしたら他者の捉え方を反映してるのかなって思いました。tumblerの記事とか読ませてもらってても、勝手に合理的な説明を作って納得しようとしたりするよりかは、他人は他人でわからんもんやって大前提がある気がして、清々しいなと思います。ひとが皆、自分が理解できるような形で自分の行動の意図を説明してくれるわけじゃないですもんね。ファッションは自分なりに気を遣ってるところではあります。顔が地味やから、せめて服だけでも派手にしよう、みたいな(笑)。でもZINEでも書いたみたいに、本来の自分を「粉飾」してる感覚で、つい服を買ってしまうけど、常に微妙な引っかかりがある。真剣に服が好きな人とは対立する価値観やと思うんですけど、服(やメイク)って所詮は見た目のところでしかなくて、本当に大事なものは精神のところにあるんやとも思ってて。だから、いつか坊主にして毎日同じ黒のシンプルな上下を着るみたいな日々を送れたらなとも思うんですけど、なかなか踏ん切りがつかないでいます。

〔土井〕嫌や!LEOちゃんが坊主の黒服は何でか知らんけど嫌や(笑)、ってこれも勝手な理想の押しつけやねんなぁ。ほんますんません。うちの奥さんもたまに「坊主にしたい」とか言うときがあって「嫌や」って言うたら「自分は私が嫌やって言うてもタトゥー彫ってるやん」って怒られる(笑)。人間って自分勝手やな。ファッションに関連した話で、今年の8月に大阪の音楽イベントに出演した韓国のDJ SODAさんが性被害を受けた事件があったやん。DJ SODAさんの身体に故意的に触れた奴が「あかんことをした」というのは大前提にして、僕はあのDJ SODAさんのファッションやセックスアピールと誤解されても仕方がないようなジェスチャーがとても怖い。彼女は「私は服を選ぶ時、自己満足で着たい服を着ているし、どの服を着れば自分が綺麗に見えるかをよく知っているし、その服を着る事で自分の自信になる」と言うていたけど、やっぱりそれを目の当たりにすることによって気まずさを抱える人間や、性的に興奮してしまう人間がいることも頭の片隅に置いとかないとあかんと思う。もっと言えば、彼女が派手なメイクや衣装で自身のスタイルの良さを際立たせれば際立たせるほどに、別のタイプの女性に劣等感を抱かせはしないか?僕はやっぱり筋骨隆々な男を見るのが苦手で、なんとなく目を背けてしまう。でも街中には肉体美をこれみよがしに見せつける看板を掲げたジムがどんどんできて、筋肉バカが量産される、あっ、さすがに言い過ぎた(笑)。これは僕の偏見に満ちた感想なんやけど、男女問わずキラキラした連中って、すぐに群れるし、意識的であるにせよそうでないにせよ他を排除しようとするやん。あいつイケてない、キモいとか言って。DJ SODAさんたちのようなポップアイコンの無自覚な言動が世の中に優劣の基準を植え付けて、新たな弱者を生んでるような気がしてならへん。まぁ、だからって胸を触る行為が許される訳ないし、そんな奴はどつかれたらええねん、とは思うけど(笑)。とにかく一般的に言われる強者、弱者という区分には違和感しかなくて、それは常に変動するものやし、それぞれの局面によっても変わってくる問題やからね。スーパー銭湯やホテルが刺青やタトゥーを禁止にしてるところが多いけど、僕は仕方のないことやと思う。入浴のわずかな時間に刺青だらけの奴の人間性なんか知ったこっちゃないし、ほんまは優しくて良い奴やねんとか言われても、見た目には威圧感しかないから。LEOちゃんは同性の立場からDJ SODAさんのことはどう捉えてる?

(LEO〕そうですね……。それほど詳しくないですが、現代らしい出来事やなとは思ってて、自分のなかでもいろんな考えが交差してます。DJ SODAさん個人に対して思うことは特にないですが、その人に限らず、自分を綺麗に見せたいという欲望や見た目を通して自信を得るというあり方を正々堂々と公言する風潮には違和感を感じますね。それは必ずしも社会の大多数が肯定すべき「潔白」で「正しい」価値観ではないはずです。そもそも「美しさ」は必ず「醜さ」を前提としていて、美しくあろうとすることは、他者よりも優位の場所にいたいという薄汚い欲望が剥き出しになってるあり方だと思うので。土井さんの言うように、実際にそういうものを見て、性的な興奮や気まずさを感じる人も居るわけですし、決して手放しにいいね!ってなるようなものではないと思います。と言ってみて、自分が服を買うときに感じる後ろめたさの理由がさらに明確になりました笑 つまり、自分もアプローチは違えどDJ SODAさんなんですよね。ただ自分としては、自己満足でやってるというのを、「自分が好きで能動的に選んでる」という意味で捉えてるので、他者にどう思われるか・どう扱われるかというところまで受け入れなあかんとは思っています。いや正味なところ腹がチラッと見えるような服を着てるからって腹触られたらキレてしまいます、でも腹を見せる服を着ることで自分は何を表現しようとしてるのか?って考えたら、ほんまに後ろめたい汚れた答えしか出てきません。「腹を見せるのは自分のスタイルが良いのを誇示したいから」→「スタイルの良し悪しは自分の努力で決まったわけではない」→「ほとんどただの遺伝要因にすぎない要素を自分のものかのように誇示してるのはさすがにダサすぎる」→「でもこの服を着ると自分の気分も上がるし」→「その『気分の上がり』は詰まるところ優越感だよな」→「いやでも実際これを着ていくと評判もいい」→「その『評判』に何の価値がある?」…みたいな問答を繰り返しながら、結局のところ快楽に溺れてる情けない人間です。そういう「屈託」(グレーゾーン)の部分をどんどん取り払って、ポジティブを装っていくような風潮があまり良いとは思えないですね。お風呂のタトゥーは少し違う部分もあるけど、威圧感を感じてしまう他者がいるという点では似てますね。

〔土井〕そうやなぁ、タトゥーも含めてファッションってほんまに難しいよね。そこにはやっぱり今回の僕らの話の裏テーマ的にもなってる能動的か受動的かという話と切り離せない問題やと思うし、そこには確実に実在しない何者かによる「まなざし」がべったりと貼り付いてる。ちなみにほんまの余談なんやけど、いまや作業着も私服もまったく同じで毎日同じ服装しかせえへん僕も、実は服飾専門学校に通ってた時期があって、結局なんぼやってもまつり縫いができへんくて早々に中退してん。ほんまこれどうでもええ話やったわ(笑)。とにかく今回のインタビューで気がついたことがあって、LEOちゃんのなかにも男性性があるし、僕のなかにも女性性があるということ。それが順繰り自分でも気がつかないうちに小刻みに切り替えが行われてるんちゃうかな。だから自分の行動や考えにも常に違和感がつきまとう。さっきようやくその結論にたどり着いた自分はもはやいまの自分ではないから、どうやってその結論に至ったのか、いまとなっては到底わかわからない、みたいな(笑)。その果てなき違和感に決着をつける術が僕の場合は小説なのかもしれへん。決着というか、違和感を違和感のまま提示できる裏ワザのようなもんかな。生きてたら矛盾だらけやけど、その矛盾をそのまま置いてみたり、別の角度から眺めてみたり、転がしてみたり、味見してみたりできるのが小説やな。さっきのファッションに関するLEOちゃんの問答なんて、すでにめちゃくちゃ小説的やと思うねん。小説って何も起承転結があって、ある地点で発生した問題を最終地点に送り届けて解決することが目的ではなくて、語りそのものの躍動こそが本来の醍醐味やと思うから。俗にいう解決しない物語は、独りよがりな問答から始まる。だからやっぱり僕はこれからあなたが書き上げるであろう「嘘」が楽しみで仕方ない。今回は色々と突っ込んだ話ができてほんまに楽しかった。そもそも関東から関西に戻って来たばかりで仕事も執筆活動も大変なときに時間を割いてくれてありがとう。そんなわけで最後の質問、いまのLEOちゃんの最大の楽しみは何ですか?それが聞きたい。過日Gerald MitchellのDJで踊るあなたはめちゃくちゃ楽しそうやった!

〔LEO〕なるほど……面白いです。自分のことだからって自分で全て把握してるわけでもないんでしょうね。自分(私)は把握できてると思い込んでたけど、それこそ小説を書きはじめてから深層心理を掘り返すような作業に早速飲まれてて、全然把握できてないことを思い知らされました(笑)。小説って面白いですね。いまは書き急がず、もっといろんなものを読んでみようと思ってます。最大の楽しみ!確かに音楽を聴くのはとても好きですが、最大と言われるととても難しい(笑)。若干ズレてて恐縮ですが、布団でまどろんでるときと良い夢をみてるときが一番幸せですかね。最後こんなんですみません、こちらこそ貴重な機会をほんまにありがとうございました。今後は自分が土井さんを個人的に質問攻めにさせてください。この長いインタビューを読んでくださった方もありがとうございました!

7 notes

·

View notes

Text

2021/11/20(土)19:55:08にスレを立てて2020年11月の第三週(11/16~11/22)にTwitchで配信した内容を振り返りながら雑談する配信をした際に頂いたお手書きです。 >ポーラちゃんの乳輪が蛤で隠しきれるわけないだろ ///////////////////////////////////////////////

ニブルファックはちょっと守備範囲外 ///////////////////////////////////////////////

>痴性はすでにカンストしてるやん

twitch

2 notes

·

View notes

Quote

ネットいじめの事例 仙台市立中学校(2006年) ネットに特定生徒を名指ししての中傷が書き込まれ、被害生徒が転校。書き込みをおこなった生徒が書類送検される。 京都市立中学校(2007年) 転入してきたばかりの生徒が「早く友達を作りたい」としてブログを同級生らに紹介したが、同級生がブログに中傷書き込みを繰り返したために抑うつ症状を発症した。 兵庫県・私立高校(2007年) 3年男子生徒が自殺。いじめの手段の一つとして、「学校裏サイト」での当該生徒への中傷があったと指摘された。 福岡県・私立高校(2008年) 1年生の女子生徒が、同級生からインターネット上に悪口を書かれたことを苦にする遺書を残して自殺。 さいたま市立中学校(2008年10月) 同級生の実名を名指しして「ネットに悪口を書かれた」とする遺書を残し、当時3年生の女子生徒が自殺。 熊本県立高校(2013年8月) 1年の女子生徒が自殺。生徒寮で物を隠されるなどのいじめのほか、「LINE」に「レスキュー呼んどけよ」と脅迫書き込み。 新潟県立高校(2016年11月) 1年の男子生徒が自殺。不快なあだ名で呼ばれるなどのほか、同級生が「LINE」でこの生徒のコラ画像を作成してアップするなどもあった。 新潟県立高校(2018年1月) 女子生徒2人が、教室に座っている同級生の男子生徒に対して、生理用品のナプキンを顔に貼り付けるいじめ行為をおこない、その動画を「インスタグラム」にアップする。 三重県立高校(2018年5月) 2年の女子生徒が同じクラスの男子生徒から事実無根の噂を振りまかれる。学校側が男子生徒を指導して当該生徒は謹慎処分となったが、男子生徒と交際していた別の女子生徒Xと、かねてから被害生徒と折り合いが悪かった上にXの友人でもある女子生徒Yがそれぞれ、男子生徒が謹慎のために体育祭に参加できなくなったことを逆恨みするなどして、女子生徒に対して「殺してやろうか」「ヘラヘラしやがって」などと攻撃する書き込みをSNSにアップ。女子生徒は不登校になった。 東京都八王子市立中学校(2018年8月) 2年の女子生徒が自殺。1年の時に部活動で上級生から罵倒されたり、「LINE」に悪口が書き込まれるなどして不登校に。その後転校したものの「LINE」での中傷が続いていたとされる。 三重県立高校(2018年8月) 1年の男子生徒が自殺。「LINE」に複数回にわたり、生徒を攻撃する書き込みがあったと指摘される。 愛知県・私立高校(2018年11月) 2年の男子生徒が、所属していた部活動について「部活やめろ」などと他の部員から「LINE」に書き込まれるなどして自殺を図る。 東京都町田市立小学校(2020年11月) 6年の女子児童が、いじめを受けたとするメモを残して自殺。当該校ではICT教育の推進校として児童に1台ずつChromebook端末を貸与していたが、学校端末を経由したネットでの悪口の書き込みなどがあったと指摘される。学校側の管理体制にも問題があり、ログインIDは「クラスと出席番号」、パスワードは全員共通のものを使用させていた。そのことから、他人のIDでログインして気に入らない児童の悪口を書き込む・他人の作成中の課題を消したり落書きするなどの「なりすまし」などが横行していたとされる。

ネットいじめ - きょういくブログ

5 notes

·

View notes

Text

FLAG 2023

私がFLAGを知った2021survive 時代から振り返る

2020年に終わったひとつのサイクル。 世の中の動きが突然とまり、世界中の人々に突然同じ状況が与えられた、、過去を振り返ったり、未来について考えたりせざるおえなかった2020年、なんとなく暗いムードが漂っていたあの時期に、コロナ直前まで遊びに行っていたアーティスト達がそれぞれ面白いことを初め出した。

その中で私が楽しませてもらっていたのが今のFLAGが始めた2021survive というプロジェクトだった。自分がライブハウスやクラブに行っても人と話すタイプではなかったので、同じイベントに行っている人たち、出演しているアーティストや一緒に作り上げるクリエイターたちが何を考えていて、どんなルーツがあって、何が好きで、、そんな話をフランクにYouTube内で話している姿を見て、すごく勝手に親近感を覚えた。

都会のクールなコミュニティに疎外感や壁を感じることもあったけど、コロナをきっかけに近い価値観、近い情熱を持った人達に出会いやすくなった。ここにはピュアに音楽や芸術を愛している人たちがいて、話を聞いているだけでワクワクさせてくれるような、、新しいムーブメントの始まりを感じた。

クールだと思うものを信じ続けたり、守りたいものを守ったり、与えられるのを待つだけの時代は終わったんだなと思った。私達の世代がみんな自分も時代を創るひとりなんだと気づいたし、発信したり共有したり話し合ったり、それだけで循環してカルチャーが成り立って、 そこからまた広がっていくものにワクワクした。

SATOHを始めとするFLAGの素敵なアーティスト達、、NowLedge,Gentoku,HEAVEN,(aryy,ry0n4,LIL SOFT TENNIS)who28,LilBeamz....など共通して感じるDIYでクリエイティブな音楽とユニークでクールで優しさ、希望を感じキレがある((表現が難しい))音楽、、

そんな感じでそれぞれが形を変えながら日々いろんなものから影響を受け変わりながらも、でもみんな変わらず好きなものを信じて、動き続けたこの数年、、、

1周回った?

待望のHarryTeardropの来日を振り返る

ニューヨークから来たHarryTeardrop、彼が活動している場所は様々なカルチャーが入り混じりめまぐるしく発展し続ける街。 ニューヨークのアーティスト達は本当にクリエイティブでクールで、私が今とても興味があるシーン。私は毎日のようにニューヨークのライブハウスやパーティーをチェックしているがHarryはイベントのフライヤーに名前をよく見かけ、多くのアーティストと繋がりを持ち、自身の音楽を確立している本当に素晴らしいアーティスト。

5月に私がインタビューをするよりも前から計画されていたこのFLAGとHarryの企画。

個人的に2022年のBEST SONGに選んでいたアーティストでもあるので思い入れがあり、いちファンとしても、このニューヨークと東京のカルチャーが融合する瞬間を楽しみにしていた。

音楽的に近いという話だけではなく、フィーリングやバイブス、それよりももっと深い部分からの繋がりを感じるようなSATOHを始めとするFLAGのアーティスト達とHarryTeardrop。

後になって冷静に考えると初対面だったということを忘れてしまう笑

生まれた場所や育った環境、生きてる場所も話す言語も違うが、それぞれが日々を生きる中で体感しているもの、そこからインスパイアされた感覚を音楽や芸術に表現したきっかけで繋がって、こうやって何か目に見えて形になるのって不思議なことだと 私はいつも感じてる。

O-EAST/www β/ circus Tokyo/

それぞれが好きなものを素直に共有したような空間だったから居心地が良かった。

ただ大きければいい訳でも無い、中身が詰まった純度、密度が濃いパーティーだった。

いいパーティーの後はいつもどこか夢から覚めたような感じ、思い出すとまたエネルギーが湧くような感覚。

実現させてくれたSATOHとFLAG、関わった全ての人に感謝したい....し関わらせてもらえたことに感謝してます

好きなものを信じ続けたり、動き続けたらどこにだって行けるし 何でもできるんじゃない????

なぜかなんかそんなことを思った。

今回の来日がHarryTeardropがただ日本に来てライブをやったというだけではなく、FLAGで日本に来たこと、 日本で出会った人たちと共有した時間、交わした言葉、がお互いの何かに影響し続けること、遠くから足を運んでくれたこと、本当に意味があったと思う。

���報は寝て待て。

なぜか合言葉のように来日中に仲間の中で言い合った言葉は、おそらく言葉以上に意味を持った。

8 notes

·

View notes

Text

2023-6月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、

逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。 詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/@2r96

◆今月のお題は「本」です◆

今月は参加者の皆様に「本」のお題でアンビグラムを制作していただいております。 ご高覧のほどよろしくお願い申し上げます。

今回も都合により簡単な講評とさせていただきます。ご了承ください。

「学問のすすめ」回転型:.38氏

福沢諭吉の代表作。表紙にデザインしたくなるステキ文字ですね。

「参考書」回転型:peanuts氏

かなり大胆な解釈をしているところもありつつ読めるところに落とし込むバランス感覚。

「生き字引」回転型:ヨウヘイ氏

いつもながら低解像度がマッチした作りで隙間の調整が絶品です。

「出版社」図地反転鏡像型:いとうさとし氏

ドット処理により読みやすくなっています。

「帯紙」旋回型:douse氏

こんな帯紙なら取っておいて遊びたくなりますね。歪みを付けることで逆に上手く文字が認識できるようになっているようです。

「鏡の国のアリス」鏡像型:ぺんぺん草氏

ルイス・キャロルの児童小説で「不思議の国~」の続編。リボン様のあしらいが文字と飾りを行ったり来たり。

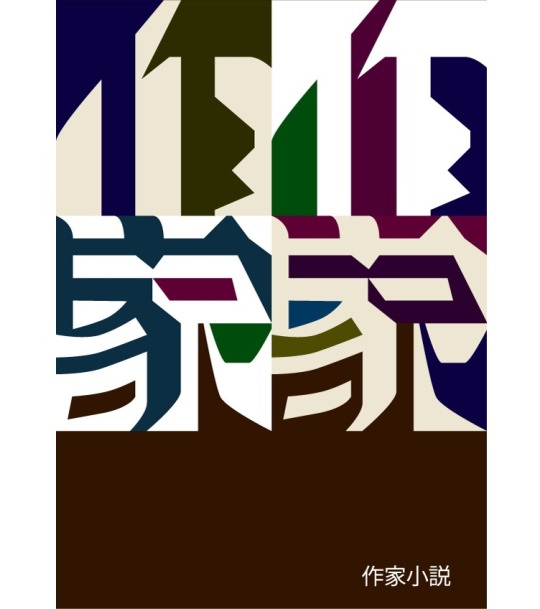

「作家小説」図地反転共存型:いとうさとし氏

有栖川有栖の作品。色も装丁に合わせています。字画密度の差を見事に吸収しています。

「くるみ製本」内包型+内包型:海氏

製本手法のひとつ。「製」を親として2つの系統のマトリョーシカが展開されます。

「かがり製本」内包型+内包型:海氏

製本手法のひとつ。こちらも2系統のマトリョーシカの組み合わせですが「本」の拾い方が違うのが面白いですね。

「星/昴」図地反転型:いとうさとし氏

枕草子の一節「星はすばる~」より。同パーツである「日」が裏表に変わるのが見どころです。

「本分/ホンブン」振動型:kawahar氏

本の「本分」が分かれて「ホンブン」になるのが本分な作品、との事です。面白い発見。

「新版」旋回型:オルドビス紀氏

こちらの作品も調整された新版ですね(旧版は某所に)。美しい書体でアンビグラムと気付きにくいと思います。

「ゲーデル、エッシャー、バッハ──あるいは不思議の環」回転型:Σ氏

ダグラス・ホフスタッターの科学書。ホフスタッターは「アンビグラム」の名付け親と言われていますね。文字組が複雑で面白く、一対多の対応としては歴代最多かも知れませんね。

最後に私の作品を。

「写真/印刷」90度回転共存型:igatoxin

日本十進分類法(NDC)の分類記号74。

「本」がお題のアンビグラム祭 いかがでしたでしょうか。 梅雨入りを迎え、晴耕雨読で過ごすのも一興。あるいは皆様の本分に立ち返るのも。

お忙しい中 御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。ぜひ講評を寄せていただけましたら幸いです。

次回は『神話』です。締切は6/30、発行は7/8の予定です。よろしくお願いいたします。

——————————–index——————————————

2017年 4月{ミステリー} 5月{音楽} 6月{童話} 7月{食} 8月{宇宙} 9月{回文} 10月{GAME} 11月{TOY} 12月{駅}

2018年 1月{書初め} 2月{蟲} 3月{映画} 4月{色彩} 5月{対語} 6月{アイドル} 7月{数学} 8月{恐怖} 9月{メカ} 10月{神} 11月{スポーツ} 12月{どうぶつ}

2019年 1月{書初め} 2月{地図} 3月{漫画} 4月{職} 5月{都市伝説} 6月{速度} 7月{道具} 8月{文學} 9月{デパ地下} 10月{漢字4文字} 11月{学校} 12月{怪物}

2020年 1月{書初め} 2月{ART} 3月{気象} 4月{ギャンブル} 5月{カワイイ} 6月{建築} 7月{まつり} 8月{音楽} 9月{植物} 10月{ファンタジー} 11月{お笑い} 12月{時事}

2021年 1月{書初め} 2月{夜} 3月{わびさび} 4月{日常} 5月{対語} 6月{医学} 7月{トラベル} 8月{自然} 9月{料理} 10月{ファッション} 11月{ミステリー} 12月{時事}

2022年 1月{フリー} 2月{天��} 3月{電脳} 4月{マジック} 5月{子供部屋} 6月{世界史} 7月{海洋} 8月{光る} 9月{武} 11月{人名} 12月{時事}

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文}

8 notes

·

View notes

Text

NRGの勝利にNAファンがなぜこれほど沸き立つのか

NRGがノックアウトステージ進出

Riot公式Flickrより

Worlds 2023 スイスステージDay8、3勝すれば勝ち抜けの新フォーマットで激突した2勝1敗の2チーム、NRGとG2。国際大会観戦勢にとっては定番ともいえるのEU vs NAという対決が行われた。LECにおいて常に一つ抜けた強さのチームとして知られるG2と、CLGの組織を引き継いでLCSを勝ち抜けたNRG。ともに地域の第1シードチームとはいえ、下馬評ではG2が圧倒的に有利とみられていた。しかしそんな予想をNRGはあっさりと覆してG2を2-0で圧倒。3勝1敗でノックアウトステージ進出を決め、その勝利にLCSファンは熱狂した。単なる勝利、ベスト8入りに留まらないその意味について、過去を振り返りながら紹介していく。

NAの国際大会戦績

Worldsで『NA=Near Airport』、あるいは『Last Hope C9』といった表現を見たり聞いたりしたことはあるだろうか。前者は北米からWorldsに参加するチームは空港が近い=すぐに敗退してしまうという事を自虐的に評したミームであり、後者はそんな中で最後に残って戦うチームが毎回C9であるという事を表した言い回しだ。実際、LCSチームは過去のWorldsでは苦戦続きとなっており、C9を除いたチームがベスト8入りを確定させたのは2014年のTSM以来となっている。

C9に限れば2018年のベスト4入りといった結果も残っているが、それ以外のチームはグループステージ敗退が常となっていたのだ。特に2020年に至っては第1シードチームが0-6で敗退という記録を残し、ファンを大いに失望させている。伝統の一戦として扱われているEU vs NAも、実績面で言えばNAは後塵を拝していた。そんな流れの中でEUの象徴ともいえるトップチームのG2をBo3で破ったという結果はNAにとって大きな勝利となった。

NAという地域の現状と熱狂

NRGのベスト8入りについて、LCSを追ってきた人たちは大きな喜びをあらわにしたのだが、一方でいくつか特徴のある反応が見られた。

NA org owners are you watching? If this isn't proof of the possibilities with NA talent then I don't know what is. TAKE A BOW @NRGLeague

— Kobe (@esports_kobe) October 28, 2023

I remember back at Training Grounds like five years ago I was embedded with the team @palafoxlol was on Even then, he was the kid that everyone else ignored And he smashed everyone Then he went to Academy and got doubted, and crushed everyone Then he went to LCS and got…

— The Esports Writer (@FionnOnFire) October 28, 2023

これらのポストは、NA在野の才能とその育成について言及した内容となっている。これはLCSという地域の歴史や性質に関わる問題なので、順を追って説明していきたい。 LCSという地域は、LoLのトップリーグの中でも歴史が長く、本家であるという自負があり、また多額の資金が投じられているリーグの一つである。特に地域外選手の採用という点では最初に他地域の選手をチームに加え、地域外選手は2名までというルールを作った原因となった地域でもある。今までLCSに参加した各地のスター選手や若き才能を上げていけば、BjergsenやLustboy、Looper、Froggen、Piglet、Crown、CoreJJ、Zven……と枚挙に暇がない。

一方で多額の獲得資金を投じてスターを揃えたはずのチームがWorldsで結果を出せないという状態も続いていた。RiotやLCSのファンは各地域の選手を育成し、地域ごとの特色を残すことを意識して下部リーグの充実を図ってきたものの、チームの側ではNAの苦境は地域選手の弱さが問題なのであり、投じた費用に見合った選手を世界中から5人集めて国際大会に勝てるチームが競うリーグにするべきだという声が表に出るようになっていた。極端に単純化すると、「我々はJDGやT1を丸ごと買う資産があるのだから、買い取ってLCSチームとしてWorlds優勝させろ」といっているのに近い。

実際には2022シーズンにはEGからJojopyunとDannyが新星として活躍するといった反証があったものの、LCS参加チームは2023シーズンの夏スプリット開始前にアカデミー部門という「投資価値が低く負担にしかならない組織」を切り捨てる決定を行い、結果としてリーグ開催自体が危ぶまれる事態にすら発展していた。

そんな状況の中で、2016年以降パッとした結果も無くシーズン途中に他組織へと看板を掛け変えたNRG(元CLG)がLEC最強格であるG2を破ってベスト8入りを果たした意味は大きかったと言える。

地域の可能性

今回NAを熱狂させたNRGのメンバーを見てみよう。 Dhoklaは2017頃からキャリアをスタート。以来アカデミーとLCSを行ったり来たりしていた。アカデミーでは悪くない結果を出すものの、LCSではそれなりで、国際大会には手が届かない中堅所だった。

ContractsはC9での活躍で2017シーズンを華々しく終えたが、その後移籍したGoldenGuardiansでは苦戦、その後もアカデミーとLCSチームで低迷する時期が続いていた。

Palafoxは2017のスカウティンググラウンズで見出されたプレイヤーだったが、やはりLCSでは良くて中堅所だった。

FBIは元はオセアニアのプレイヤーで、かつては地域を代表するADCだったが、2020以降はLCSプレイヤーとして活動して2021から3年連続でWorlds出場を果たしている。とはいえ地域単位の評価で言えば、いわゆる強豪地域の出身ではなく、オセアニアは国際大会出場枠を失ってしまっている。

IgNarはEU・NAを渡り歩いている韓国人プレイヤーで、2020シーズンからLCSチームで活動しているので4年目になる。FLYやEGといった比較的育成を重く見るチームで踏ん張ってきたベテランだが、国際大会はWorlds2020以来の出場だ。

こうしてみると、地域外選手5人で固めるチームが想定しているであろうスターや、既にLCSで活躍しているWorlds優勝クラスのベテランたちとは毛色の違うメンバーが揃っている。彼らはLCSやその2部リーグであるアカデミーリーグで戦い、何ならSummer splitも5位でプレイオフに入ったメンバーだ。それでもLCS 2023 Championshipに勝利し、スイスステージではTL,MAD,G2を下してベスト8を勝ち取った。おそらくこの組織の強みは総勢9名のコーチ、ストラテジックコーチ、ポジションコーチ、アナリスト陣なのだろう。これは同じくWorldsに出場していたTLやC9と比べても倍に近い人数だ。

次戦はスイスステージ初戦で敗北を喫したWBG。TheShyやXiaohu、Crispと国際大会優勝経験者を含めた強力なメンバーが揃っている。はっきり言えば苦しいゲームだろうが、LCSチームはMSI2019において前年の世界王者iGをBo5で破ったこともある。分析と対策を積み上げて勝利を掴み取ることができれば、彼らの強さが再び世界に証明されることになるだろう。

3 notes

·

View notes