#鴎外橋

Explore tagged Tumblr posts

Text

小倉イルミネーション 2024 ~ 鴎外橋(2024.11.30)

1 note

·

View note

Text

【かいわいの時】天保八年(1837)二月十九日:大坂町奉行所元与力大塩平八郎決起(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

難波橋を渡った大塩軍は、二手に分かれて今橋筋と高麗橋筋に進みます。森鴎外の『大塩平八郎』には次のように描写されています。

方略の第二段に襲撃を加へることにしてある大阪富豪の家々は、北船場に簇(むら)がつてゐるので、もう悉く指顧の間にある。平八郎は倅格之助、瀬田以下の重立つた人々を呼んで、手筈の通に取り掛かれと命じた。北側の今橋筋には鴻池屋善右衛門、同く庄兵衛、同善五郎、天王寺屋五兵衛、平野屋五兵衛等の大商人がゐる。南側の高麗橋筋には三井、岩城桝屋等の大店がある。誰がどこに向ふと云ふこと、どう脅喝してどう談判すると云ふこと、取り出した金銭米穀はどう取り扱ふと云ふこと抔(など)は、一々方略に取り極きめてあつたので、ここでも為事(しごと)は自然に発展した。只銭穀の取扱だけは全く予定した所と相違して、雑人共は身に着つけられる限の金銀を身に着けて、思ひ/\に立ち退いてしまつた。鴻池本家の外は、大抵金庫を破壊せられたので、今橋筋には二分金が道にばら蒔まいてあつた。(七、船場)

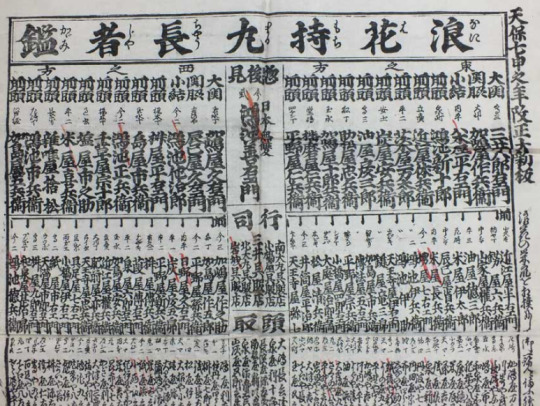

この時の模様は、被害に遭った���人側でも詳細な記録が残されており、たとえば、三井文庫所蔵の史料「天保七年 浪速持丸長者鑑」(写真=コメント欄)には、焼き打ちされた商家に赤線が引かれています。ランク順に並べてみると

鴻池善右衛門(総後見)、三井呉服店(行事)、岩城呉服店(行事)、米屋平右衛門(東小結)、鴻池他治郎(西小結)、鴻池正兵衛(西前頭)、米屋喜兵衛(西前頭)、日野屋久右エ門、炭屋彦五郎、米屋長兵衛、甥屋七右衛門、和泉屋甚治郎、鴻池徳兵衛、長崎屋与兵衛、米屋与兵衛、泉屋新右衛門、紙屋源兵衛、小西佐兵衛、越後屋新十郎、よしの屋久右衛門、大庭屋甚九郎、昆布屋七兵衛、さくらいや八兵衛、平野屋喜兵衛、某

など、25商(店)の名前があがっています。今橋筋、高麗橋筋の商家は軒並み焼き打ちに遇っています。肥後橋の加島屋久右衛門(西大関)はコースから外れていたため難を逃れたようです。

(写真)「天保七年 浪速持丸長者鑑」1837(公益財団法人 三井文庫蔵) 相撲の番付表のように商人をランキングした表で、大塩の乱で被害を受けた商家に赤線が引かれている。三井、鴻池などが被害にあっていることがわかる(三井広報委員会)。

また、諸家の記録から、事件当日の様子や対応策、その後の復旧策を見てみると

(鴻池家)加島屋某筆とされる『天保日記』(大阪市立中央図書館所蔵)では天保八年(一八三七)二月十九日、火見台から望見して「鴻池本宅黒焰大盛二立登、其恐懼シキ事不可云」、幸町別邸めざして落ちのび、そこで加島屋某らが「鴻池於隆君・勝治・和五郎」らと無事出あうところが生々しくえがかれている。和泉町の鴻池新十郎家の記録 『北辺火事一件留』(大阪商業大学商業史資料館所蔵)でも、鴻池本家当主の善右衛門が土佐藩邸、長音は泰済寺、そのほか瓦屋町別荘などへ逃げ、鴻池深野新田農民をガードマンとして急遽上坂させるなど、その被害状況や防衛対策が丹念に記録されている。

(三井呉服店)三井では、同日三郎助高益(小石川家六代)が上町台地の西方寺に避難し、「誠に絶言語、前代未聞之大変にて」と、 ただちにレポを京都に送り、木材・釘・屋根板・縄莚などをすぐ仕入れ、はやくも三月八日に越後屋呉服店大坂店の仮普請完成=開店している様子が詳細に記録されている。(コメント欄参照)

(住友家)住友家史『垂裕明鑑』には、大塩事件のまっただなかで、泉屋住友が鰻谷(銅吹所その他)から大坂城にむけて鉛八千斤(弾丸)を三度にわけて必死で上納運搬したこと、事件による住友の被害として、「豊後町分家、別家久右衛門・喜三郎掛屋敷の内、備後町・錦町・太郎左衛門町三ケ所延焼」に及んだこと、そして住友の親類の豪商としては、「鴻池屋善右衛門、同善之助、平野屋五兵衛、同郁三郎」家などが軒並み“大塩焼け”で大きな被害をこうむったこと等々が、 生々しく記されている。

三井家では、享保の大飢饉の後に起きた江戸における打ち毀し(1733年)に衝撃を受け、以後、食料の価格が暴騰すると近隣に米や金銭を配って援助したり、また飢えた人々に炊き出しをしたりするなど、三都(江戸・京都・大坂)において施行を継続しています。それが、大塩平八郎の乱では標的にされ、襲撃された大坂本店は全焼、銃撃による負傷者まで出るほどであったと伝えています(三井広報委員会)。

儒学者の山田三川が見聞きした飢饉の様子や世間の窮状を日記風に書き留めた『三川雑記』には、乱の前に大塩は鴻池・加島屋・三井の主人らと談じ、富商十二家から五千両ずつ借りれば六万両となり、これで何とか八月半ばまでの「飢渇」をしのげると、「しばらくの処御取替」を依頼していたとあります。同意した加島屋久右衛門は襲われず、三井と鴻池は反対したため焼き打ちに遭ったとも言われています(山内昌之)。

ただし、『浮世の有様』の天保八年雑記(熊見六竹の筆記)には、この話は「或説」として取り上げられており、それによると、「十人両替へ被仰付候処、町人共御断申上候筋有之」とあります。三井はもちろん、鴻池や加島屋にも記録はなく、風評の域を出ないものと思われます。

(参考文献) 中瀬寿一「鷹藁源兵衛による泉屋住友の “家政改革”-大塩事件の衝撃と天保改革期を中心に-」『経営史学/17 巻』1982 三井広報委員会「三井の苦難(中編)」三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.39|2018 Summer 山内昌之「将軍の世紀」「本���の幕末――徳川幕府の終わりの始まり(5)大塩平八郎の乱」文芸春秋2020 山田三川『三川雑記』吉川弘文館1972 矢野太郎編『国史叢書 浮世の有様』1917

16 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)2月5日(月曜日)

通巻第8118号

孫子を読まずして政治を語る勿れ。派閥解体、政治資金浄化????

吉田松陰の代表作は、じつは孫子の研究書(『孫子評註』)だった

*************************

自民党の派閥解消を聞いて、日本の政治家は政治の本質を理解していないことに唖然となった。派閥はまつりごとのダイナミズムを形成する。パワーの源泉である。それを自ら解体するのだから、政治は星雲状態となる。となると欣喜雀躍するのは中国である。国内政治にあっては、その「代理人」たちである。

孫子が言っているではないか。「謀を伐ち、交を伐つ」(=敵の戦略を見抜き、敵戦力を内訌させ、可能なら敵の一部を取り込め、それが戦争の上策である)。そうすれば、闘わずして勝てる、と。

高杉晋作も久坂玄瑞も、松下村塾で吉田松陰の孫子の講議を受けた。松陰亡き後の門下生だった乃木希典は、師の残した『孫子評註』の私家版を自費出版し、脚注もつけて明治天皇に内奏したほど、心酔していた。世にいう松陰の代表作はその辞世とともに有名な『講孟余話』と『留魂録』だが、現代人はすっぽりと『孫子評註』を忘れた。これは江戸時代の孫子研究の集大成である(『吉田松陰全集』第五巻に収録)。

松陰は山鹿素行を師と仰ぐ兵法家から出発している。毛利長州藩の軍事顧問だったのである。

もとより江戸の学問は官学が朱子学とは言え、新井白石も山鹿素行も荻生徂徠も山崎闇斎も、幕末の佐久間象山も西郷隆盛も孫子は読んだ。しかし江戸時代の二百数十年、太平の眠りにあったため、武士には、読んでもその合理的で非情な戦法に馴染めなかった。

その謀(はかりごと)優先という戦闘方式は、日本人の美意識とあまりに乖離が大きく、多くの日本人は楠正成の忠誠、赤穂浪士らの忠義に感動しても、孫子を座右の書とはしなかった。

明治以後、西洋の学問として地政学が日本に這入り込み、クラウゼウィッツは森鴎外が翻訳した。戦後をふくめてマキャベリ、マハンが愛読され、しかし誤読された。吉田松陰の兵法書はいつしか古書店からも消えた。

しかし戦前の指��者にとっては必読文献だった。

吉田松陰が基本テキストとしたのは魏の���操が編纂した『魏武註孫子』で、考証学の大家といわれた清の孫星衍編集の平津館叢書版を用いた。そのうえで兵学の師、山鹿素行の『孫子諺義』を参考にしている。

もともと孫子は木簡、竹簡に書かれて、原文は散逸し、多くの逸文があるが、魏の曹操がまとめたものが現代までテキストとなってきた。

▼孫子だって倫理を説いているのだが。。。

孫子はモラルを軽視、無視した謀略の指南書かと言えば、そうではない。『天』と『道』を説き、『地』『将』『法』を説く。

孫子には道徳倫理と権謀術策との絶妙な力学関係で成り立っているのである。

戦争にあたり天候、とくに陰陽、寒暖差、時期が重要とするのが『天』である。『地』は遠交近攻の基本、地形の剣呑、道は平坦か崖道か、広いか狭いかという地理的条件の考察である。戦場の選択、相手の軍事拠点の位置、その地勢的な特徴などである。

『将』はいうまでもなく将軍の器量、資質、素養、リーダーシップである。『法』とは軍の編成と将官の職能、そして管理、管轄、運営のノウハウである。『道』はモラル、倫理のことだが、孫子は具体的に「道」を論じなかった。

日本の兵学者は、この「道」に重点を置いた。このポイントが孫子と日本の兵学書との顕著な相違点である。

「兵は詭道なり」と孫子は書いた。

従来の通説は卑怯でも構わないから奇襲、欺し、脅し、攪乱、陽動作戦などで敵を欺き、欺して闘う(不正な)行為だと強調されてきた。ところが、江戸の知性と言われた荻生徂徠は「敵の理解を超える奇抜さ、法則には則らない千変万化の戦い方だ」と解釈した。

吉田松陰は正しき道にこだわり、倫理を重んじたために最終的には武士として正しい遣り方をなすべきとしてはいるが、それでいて「敵に勝って強を増す」とうい孫子の遣り方を兵法の奥義と評価しているのである。

つまり「兵隊の食糧、敵の兵器を奪い、そのうえで敵戦力の兵士を用いれば敵の総合力を減殺させるばかりか、疲弊させ、味方は強さを増せる」。ゆえに最高の戦闘方法だとし、これなら持久戦にも耐えうる、とした。

江戸幕府を倒した戊辰戦争では、まさにそういう展開だった。

「孫子曰く。凡そ兵を用いるの法は、国を全うするを上と為し、国を破るは��れに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るは之れに次ぐ。旅を全うすると上と為し、旅を破るは之れに次ぐ。卒を全うするを上と為し、卒を破るは之に次ぐ。伍を全うするを上と為し、伍を破るは之れに次ぐ」

つまり謀を以て敵を破るのが上策、軍自作戦での価値は中策、直接の軍事戦闘は下策だと言っている。

▼台湾統一を上策、中策、下策のシミュレーションで考えてみる

孫子の末裔たちの国を支配する中国共産党の台湾統一戦略を、上策、中策、下策で推測してみよう。

上策とは武力行使をしないで、台湾を降伏させることであり、なにしろTSMCをそのまま飲みこむのだと豪語しているのだから、威圧、心理的圧力を用いる。

議会は親中派の国民党が多数派となって議長は統一論を説く韓国瑜となった。

宣伝と情報戦で、その手段がSNSに溢れるフェイク情報、また台湾のメディアを駆使した情報操作である。この作戦で台湾には中国共産党の代理人がごろごろ、中国の情報工作員が掃いて捨てるほどうようよしている。軍の中にも中国のスパイが這入り込んで機密を北京へ流している。

軍事占領されるくらいなら降伏しようという政治家はいないが、話し合いによる「平和統一」がよいとする意見が台湾の世論で目立つ。危険な兆候だろう。平和的統一の次に何が起きたか? 南モンゴル、ウイグル、チベットの悲劇をみよ。

中策は武力的威嚇から局地的な武力行使である。

台湾政治を揺さぶり、気がつけば統一派が多いという状態を固定化し、軍を進めても抵抗が少なく、意外と容易に台湾をのみ込める作戦で、その示威行動が台湾海峡への軍艦覇権や海上封鎖の演習、領空の偵察活動などで台湾人の心理を麻痺させること。また台湾産農作物を輸入禁止したりする経済戦争も手段として駆使している。すでに金門では廈門と橋をかけるプロジェクトが本格化して居る。

下策が実際の戦争であり、この場合、アメリカのハイテク武器供与が拡大するるだろうし、国際世論は中国批判。つまりロシアの孤立化のような状況となり、また台湾軍は練度が高く、一方で人民解放軍は士気が低いから、中国は苦戦し、長期戦となる。

中国へのサプライチェーンは、台湾も同様だが、寸断され、また兵站が脆弱であり、じつは長期戦となると、中国軍に勝ち目はない。だからこそ習近平は強がりばかりを放言し、実際には何もしない。軍に進撃を命じたら、司令官が「クーデターのチャンス」とばかり牙を��くかも知れないという不安がある。

下策であること、多大な犠牲を懼れずに戦争に打って出ると孫子を学んだはずの指導者が決断するだろうか?

▼孫子がもっとも重要視したのはスパイの活用だった

『孫子』は以下に陣形、地勢、用兵、戦闘方法などをこまかく述べ、最終章が「用間(スパイ編)」である。敵を知らず己を知らざれば百戦すべて危うし」と孫子は言った。スパイには五種あるとして孫子は言う。

『故に間を用うるに五有り。因間有り。内間有り。反間有り。死間有り。生間有り。五間倶に起こりて、其の道を知ること莫し、是を神紀と謂う。人君の宝なり』

「因間」は敵の民間人を使う。「内間」は敵の官吏。「反間」は二重スパイ。「死間」は本物に見せかけた偽情報で敵を欺し、そのためには死をいとわない「生間」は敵地に潜伏し、その国民になりすまし「草」となって大事な情報をもたらす。

いまの日本の政財官界に中国のスパイがうようよ居る。直截に中国礼賛する手合いは減ったが、間接的に中国の利益に繋がる言動を展開する財界人、言論人、とくに大手メディアの『中国代理人』は逐一、名前をあげる必要もないだろう。

アメリカは孔子学院を閉鎖し『千人計画』に拘わってきたアメリカ人と中国の工作員を割り出した。さらに技術を盗む産業スパイの取り締まりを強化した。スパイ防止法がない「普通の国」でもない日本には何も為す術がない。

(十年前の拙著『悪の孫子学』<ビジネス社>です ↓)

15 notes

·

View notes

Text

北九州旅行8日目(完)

旅行最終日は再び父と会う日。生きてる間に会うのはこれが最後になるかもと思いながら。

次は絶対に電車で来てね とお願いしました。

父には、毎日塾まで送り迎えをしてるお孫ちゃんが2人いるらしい。(事実婚の方のお孫さん) その子たちの命も心配なので、出来る事なら早く免許返納して欲しいものです🥲

小倉城沿いで待ち合わせをして、最後のランチ。

福岡らしいものが食べられる飲食店はどこも満席で、父はちょっとでも待ちたくなさそうでした。わかったわかった、じゃあ神奈川でも食べられるものでいいよ... そういうお店なら比較的空いてるw

海鮮丼めちゃくちゃ美味しい〜🥹

途中で立ち寄った紫川の水環境館。鴎外橋のすぐ近くにあり、紫川の中を覗けるようになってました。父曰く、昔は水質が非常に悪くて工場排水や生活排水が流れ込んでいた川らしい。

今は生き物もたくさん生息していて、綺麗なエメラルドグリーン✨

父はいつでも来れる距離に住んでいるからか、小倉には滅多に来ないらしい。私もみなとみらい周辺滅多に行かないもんな。こんな機会も最後だろうと、一緒に小倉城も散歩しました。

途中でパルクール日本代表 塩幡選手に遭遇!一緒に写真撮って下さって嬉しかったー❤︎ 決勝見れなかったけれど、なんと銀メダルだったみたい!ゆくゆくオリンピック競技になって世界中の方に知られる選手になるのではないかと勝手にワクワクしてます。

勝山公園ではパルクール世界大会、小倉城では野外でプロレスが開催されていて、この日の小倉はお祭り状態。人混みに疲れ、短時間でお開きとなりましたw

父を西小倉駅まで送り、どっっっっと旅の疲れが😪モロゾフで甘いものでも食べて癒されないと〜。

夕方、小倉駅前から出ている北九州空港行きのバスに乗り込み、8日間の北九州旅行を無事終えました。

一生の思い出になった ありがとう!と父に言ってもらえたことと、夫さんに、お父さんに会えて良かった!と言ってもらえた事が何より嬉しくて、私も一生忘れることのない良い思い出になっています☺️

1 note

·

View note

Text

森鴎外「渋江抽斎」を読んだ。伝記的に細かな事象を並べていくと思いきや前半で抽斎は死去して後半に妻である五百が主人公のようになりさらに最後はその子どもたちが順番に。淡々とした叙述ながらけっこう引き込まれる。加藤周一が高く評価していたとのことで山崎正和との架け橋にもなるかなと読み始めての収穫

0 notes

Quote

こう‐きょ【×薨去】 の解説 [名](スル)皇族または三位 (さんみ) 以上の貴人の死去すること。薨逝 (こうせい) 。 「少林 (わかばやし) 城において御—なされ候」〈鴎外・興津弥五右衛門の遺書〉 類語 崩御(ほうぎょ) 卒去(そっきょ) 関連語 お隠れ(おかくれ) 出典:デジタル大辞泉(小学館) 薨去 の例文(4) 出典:青空文庫 ・・・先年侯井上が薨去した時、侯の憶い出咄として新聞紙面を賑わしたのは・・・ 内田魯庵「四十年前」 ・・・して見ればこの人の薨去は文永四年で北条時宗執権の頃であるから、そ・・・ 幸田露伴「魔法修行者」 ・・・加藤首相痼疾急変して薨去。八月二十五日 晴 日本橋で散弾二斤買う・・・ 寺田寅彦「震災日記より」

薨去(こうきょ)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 - goo国語辞書

0 notes

Text

2023年の読書

昨年とほぼ同じペースで読書できたので、生活の一部になったと言って良いのだろう。少しずつ自分の嗜好が分かって来て、どちらかというと海外文学、最新刊よりは少し古めの作品が好きみたいだ。ビジネス書はいよいよつまらなく感じて来た。 新旧、有名無名、話題作受賞作に関わらず、タイトルや表紙、書評なんかで直感的に選んだ本が勝率が高い感じもある。レコードのジャケ買いと同じだ。今年は上下巻のある長めの作品にも挑戦したい。

「ボッコちゃん」 星新一

「ベロニカは死ぬことにした」 パウロ・コエーリョ

「虐殺器官」 伊藤計劃

「もう終わりにしよう」 イアン・リード

「この部屋から東京タワーは永遠に見えない」 麻布競馬場

「MAZE」 恩田陸

「進歩 人類の未来が明るい10の理由」 ヨハン・ノルベリ

「まぼろしのパン屋」 松宮宏

「フィフティ・ピープル となりの国のものがたり」 チョン・セラン

「透明性」 マルク・デュガン

「暇と退屈の倫理学」 國分功一郎

「すべてがFにな��」森博嗣

「チェレンコフの眠り」一條次郎

「言語が違えば、世界も違って見えるわけ」ガイ・ドイッチャー

「猛スピードで母は」長嶋有

「檸檬」梶井基次郎

「ザリガニの鳴くところ」ディーリア・オーエンズ

「ペンギンが空を飛んだ日」椎橋章夫

「海と毒薬」遠藤周作

「失敗の科学」マシュー・サイド

「鶏」森鴎外

「夜に星を放つ」 窪美澄

「人類の星の時間」シュテファン・ツヴァイク

「レオノーラの卵」日高トモキチ

「教養としての上級語彙-知的人生のための500語」宮崎哲弥

「インヴェンション・オブ・サウンド」チャック・パラニューク

「乳と卵」川上美映子

「白の闇」ジョセフ・サラマーゴ

「いずれすべては海の中に」サラ・ピンスカー

「冗談」ミラン・クンデラ

「ユーモアは最強の武器である」ジェニファー・アーカー

「山月記」中島敦

「彼女は頭が悪いから」姫野 カオルコ

「見るまえに跳べ」大江健三郎

「みんなが手話で話した島」ノーラ・エレン・クローズ

「チュートリアル」 円城塔

「夏への扉」ロバート・A・ハインライン

「ナポレオン狂」阿刀田高

「HHhH プラハ、1942年」ローラン・ビネ

「笑い」ベルクソン

「ミサイルマン」平山夢明

「52ヘルツのクジラたち」町田そのこ

「統合失調症の一族」ロバート・コルカー

「こころ」夏目漱石

「その昔、N市では」マリー・ルイーゼ・カシュニッツ

「平凡すぎて殺される」クイーム・マクドネル

「最後は臼が笑う」森絵都

「深い穴に落ちてしまった」イバン・レピラ

「ヒエログリフを解け ロゼッタストーンに挑んだ英仏ふたりの天才と究極の解読レース」エドワード・ドルニック

「歩道橋の魔術師」呉 明益

「狂人の部屋」ポール・アルテ

「思考の整理学」外山滋比古

「星を継ぐもの」ジェイムズ・P・ホーガン

「煙草と珈琲」フェルディナント・フォン・シーラッハ

「方形の円 偽説・都市生成論」ギョルゲ・ササルマン

「思いがけず利他」中島岳志

「月を見つけたチャ��ラ~ピランデッロ短編集」ルイジ ピランデッロ

「テロルの決算」沢木耕太郎

「君が手にするはずだった黄金について」小川哲

「デジタル生存競争」ダグラス・ラシュコフ

「ニムロッド」上田岳弘

「カモメに跳ぶ���とを教えた猫」ルイス・セブルベタ

「砂男/クレスペル顧問官」ホフマン

1 note

·

View note

Photo

#小倉イルミネーション2019 点灯しましたねー。 #小倉イルミネーション #イルミネーション2019 #鴎外橋 (鴎外橋) https://www.instagram.com/p/B4mYO_2hDon/?igshid=1gwbt2bg6w8zz

10 notes

·

View notes

Photo

https://ameblo.jp/hashimoto-shohei/entry-12401974393.html

8 notes

·

View notes

Quote

小社『大漢和辞典』の「字訓索引」で「たのしむ」を調べてみると、なんとなんと、56個もの漢字が並んでいます。「ものには限度ってものがあるんですよ、諸橋博士」と文句の1つもいいたくなりますが、これらのうち、現在でも「たのしむ」として使われているのは、なんといっても「楽しむ」が代表、「愉しむ」もけっこうよく使われますが、あとは「娯しむ」をときどき、見かけるくらいでしょうか。しかし、数ある「たのしむ」と読む漢字の中から、この漢字がNo.2の地位を獲得したのは、実はそんなに古いことではないようです。文学作品���の「愉しむ」「愉しい」などの用例を探してみたところ、私が見た範囲で一番古かったのは、林芙美子『放浪記』の次のような一節でした。 道を歩いている時が、私は一番愉しい。五月の埃をあびて、新宿の陸橋をわたって、市電に乗ると、街の風景が、まことに天下タイヘイにござ候と旗をたてているように見えた。この街を見ていると苦しい事件なんか何もないようだ。 この作品は、昭和1ケタのベストセラーですが、これ以前、たとえば漱石や鴎外、芥川龍之介といった明治・大正の文豪たちの作品の中には、「愉しい」「愉しむ」は見あたらないのです。少なくとも文学の世界では、この漢字がよく使われるようになったの��昭和に入ってからのことのようです。つまり、もともと「楽しむ」の独占市場であったところに、「愉しむ」が入り込んできたらしいのです。その理由はよくはわかりませんが、「楽しむ」では自分の思いが表現できないと感じたとき、人は「愉しむ」を使うようになったのではないでしょうか。ふつうの「楽しみ」ではない「たのしみ」。それが、「愉しみ」だというわけです。もちろん、その「たのしみ」のどこが「ふつうでない」のかは、人によって違うことでしょうけれど……。

「楽しむ」と「愉しむ」はどちらも「たのしむ」ですが、どのように使い分けたらよいのでしょうか?|漢字文化資料館

40 notes

·

View notes

Text

小倉イルミネーション 2024(2)紫川河畔・鴎外橋

小倉イルミネーションの中心エリアです。

↑市役所の窓がツリーに

↓北九州市水環境館付近…(柴川の中をガラス越し見れる)

対岸

鴎外橋

南方向~小文字(こもんじ)通り・中の橋(太陽の橋)遠景

鴎外橋の中ほど

2024.11.30 ~ つづく

1 note

·

View note

Text

2020年1月29日(水)

朝から apple のアップデート作業、macOS → 10.15.3, iOS → 13.3.1, watchOS → 6.1.2 となった。まだ iPadOS が残っているが時間切れ、行ってきます!

久しぶりの電車出勤、念のためにマスクを着用する。ところが、これでは iOS の顔認証が不可能、いちいちパスワードを入力しなければならない。

出勤してまず図書館へ、借り出しておきながら読めなかった山本周五郎を返却、予算執行申請書に押印。ここ数日 twit bot が動いてないので再設定。

午前のミッション、スロー・リーディングの実践。夏目漱石・森鴎外・カフカの事例研究、なかなか楽しい。

事務局長から連絡、次年度の契約の件、私の希望を学長が了承したとのこと。

日本社会学会・関西社会学会に今年度末退会の連絡をする。日本社会学会は連絡フォームに「退会届」を添付、関西の方は事務局にメールするとすぐに返信が来た。日本村落研究学会についてはすでに連絡済み、これで、4月以降の所属学会は環境社会学会と日本民俗学会の二つだけ。こちらは、当分そのままにしておこう。

職場ランチはおにぎり二つ、いつも通り梅干しと昆布。

IM嬢来室、「できる女プロジェクト〜落語編〜」、今日の課題は「質屋蔵」。事前に桂米朝全集を下読みし、わからない言葉などをノートに書き出し、DVDを鑑賞した後で私が解説を加える。今日の最大のキーワードは「菅原道真」、「怨霊」について知ることは日本史・日本文化について大変重要。平将門・崇徳院とともに、時間をかけて学ぶ必要がある。

ツレアイは午後から休み、京都みなみ会館で映画鑑賞。終わってから早めの夕飯準備、そこへ私も早い帰宅。

今夜は三男が夜勤、次男とともに先に済ませる。

普段より1時間以上早く乾杯、昨晩の関東炊きが美味しい。

早めに切り上げて入浴。

ハイボールいただきながら apple music を楽しむ、今夜は高橋真梨子。

ウォーキングの余裕なく、3つのリング完成ならず。

2 notes

·

View notes

Text

北九州旅行7日目 雨でぐだぐだ☔

旅行後半に泊まっていたホテルは、朝食に明太子があって毎日食べ放題でした❤︎

久しぶりに食べる白米100%の甘みと香りにも感激した朝食✨(家ではもち麦を混ぜてるから臭みがあるの) 明太子とご飯のおかわりが止まらない!さすが美食の街福岡です😍

いつもなら帰宅前日には断食するのだがもうその必要も無いかもしれない。年末の大腸内視鏡検査の結果では腸がかなり回復していて、1度にこんなたくさんの量が食べられるようになったw

今過去一おデブだけれど、食べられるってことが本当に幸せ。今は好きなだけ食べたいから食べるのだ😭w

この日の予定はノープラン。

朝食時、隣席にパルクール世界大会に出場する外国人選手達がいて、その方々の活躍を見に会場に行ってみることに。場所は北九州市役所の目の前で、ホテルから徒歩10分ほどの距離でした。

当然そうだよなとは思ってたんだけどw 雨が止むまで延期状態。止んでも乾くまで出来ないだろから、勝手に今日は無理だ判定をして、ホテルでゴロゴロする日にしましたw

こんな天気だけれど、帰りに向かいの市役所に立ち寄って

展望室から小倉の景色を眺望✨

福岡は関東より暖かいので紅葉もあまりしてない感じがしていたが、上から見たら紅葉真っ盛り。滞在7日目でここまで色付いたのかも。

春は桜が咲いてめちゃくちゃ綺麗との情報。何度来ても楽しめそうな街だったので、いつか春に再訪したいな🌸

紫川と鴎外橋

パルクールの会場がさっきより覆われている...

たまたま旅行日と重なって、見れるやん!運がいいね!て思ってたので残念。次回からは是非室内で開催希望🥹

0 notes

Photo

https://t.co/Ykk4yAfqtm 香川県・こんぴら温泉の旅館「琴平花壇」JR琴平駅から徒歩15分、金刀比羅宮まで徒歩20分、瀬戸大橋、善通寺まで車で30分。森鴎外が有名な小説を書いた数奇屋造りの離れも利用できます。

1 note

·

View note

Video

youtube

山椒太夫 Sansho Dayu

本格文学朗読演劇シリーズである極上文學の第9弾「高瀬舟・山椒大夫」(原作:森鴎外)のために書き下ろされた、ジャズピアニスト橋本啓一のオリジナル曲集。全編ソロピアノで演奏される。2015年の東京公演(CBGKシブゲキ!!)と大阪公演(大阪ビジネスパーク円形ホール)では舞台上で生演奏された。

An original song collection by jazz pianist Keiichi Hashimoto, written for the 9th “Takasebune/Sansho the Bailiff”(Ogai Mori) of the Gokujo Bungaku series, which is a Recitation that started in 2011. ”Gokujo” means superb, and “Bungaku” means literature. This album is a recording of a single performance without using sampled sound sources or programming. Played on the solo piano.

https://fanlink.tv/g09Ts

https://hashsmusic.themedia.jp/posts/10256832

1 note

·

View note