#週刊マンガ日本史

Explore tagged Tumblr posts

Text

Weekly Manga Nihonji (週刊マンガ日本史) / Asahi Shimbun Publications (朝日新聞出版) / 22nd Feb 2015 issue (Featured historical figure: Prince Shotoku)

1 note

·

View note

Text

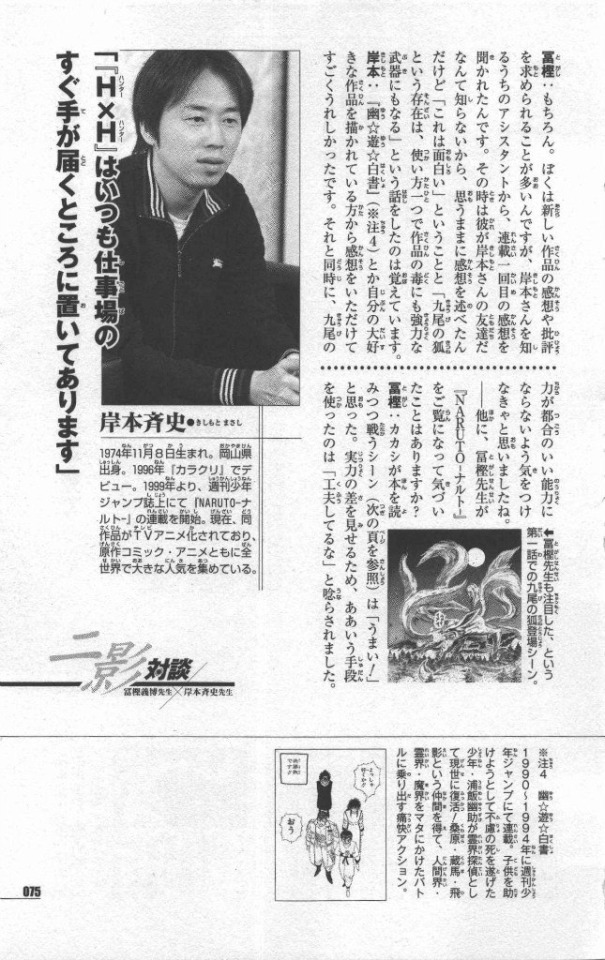

Kishimoto x Togashi Conversation ||| Second Fanbook Dec. 9th 2009

A conversation between shonen authors Masashi Kishimoto (Naruto) and Yoshihiro Togashi (HunterxHunter) that can be found on "Naruto Secret: Scroll of Everyone Official Fanbook" that came out on december 9th, 2009.

岸本齊史先生 x 富樫義博先生 二影 好談 無窮の高みをめざす 二つの影が交錯する!!

Masashi Kishimoto x Yoshihiro Togashi

Two-kage good talk/Two good stories (it's word play)

Aiming for infinite heights

Two shadows intersect!

『NARUTO-ナルト-』をはじめて読んだ冨樫先生の感想とは? 岸本: 冨樫先生お久しぶりです! 冨樫:こちらこそ、ご無沙汰していました。

What were Togashi-sensei's thoughts when he read "NARUTO" for the first time?

Kishimoto: It's been a while, Togashi-sensei! Togashi: It's been a while for me too.

---本日はよろしくお願いします!いろいろお話を伺っていきたいのですが、まずは先生の出会 いについて教えてください。

岸本:ほくはプロになる前から冨樫先生の大ファンで。 JF (※注1)会場などでご挨拶させていただいた時もすごくうれしかったんですが、数年先生とじっくりとお話させていただく機会が度だけあったんです。ぼくもよく知���ているアシスタント(※注2)さんが先生の仕事場で働いて いたので���頼み込んでセッティングしてもらって。

冨樫:いっしょに焼肉行ったよね。

岸本:はい。ちょうどその頃、マンガを描くことの難しさに突き当たっていた時期で。色々アドバイスをもらおうと思ってたんですが、実際に会ったらすごく緊張してしまって・・・。 でも先生がとても気を使ってくださったので、ぼくも緊張が解けていろいろと質問できました。食事の後には仕事場まで見せていただいて。制作方法とか仕事場の雰囲気(※注3)の作り方とか、いろいろなことを勉強させてもらいました。

※注1 JF 1999年よりスタートした、週刊少年ジャンプ・Vジャンプ・ジャンプSQ (開始当時は月刊少年ジャンプ)主催による一大イベント。原作者の先生が登場 するステージも行われるため、 マンガ家同士が顔を合わせる貴重な機会ともなっている。

※注2 アシスタント マンガ制作作業を手伝う人達のこと。高い制作スピードが要求される週刊誌連載には、絶対に欠かせない存在である。 マンガ 家志望者が連載獲得までの間に行うことが多いが、マンガ制作補助を職業とする「プロアシ」と呼ばれる人達も存在する。

※注3 仕事場の雰囲気 冨樫先生がフランクにアシスタ ントさんと接する姿を見た岸本先生は、自分の仕事場でも同じような雰囲気を作ろうと決意。だが、最近ではフランクすぎて威厳がないのが悩みらしい。

---Thank you for joining us today! I'd like to talk to you about a few things, but first, please tell me about how you met.

Kishimoto I was a big fan of Mr. Togashi even before I became a professional. I was very happy when I had the opportunity to greet him at the JF (※Note 1) venue and other events, but over the years I only had a few opportunities to talk at length with him. An assistant (※Note 2) who I know well worked at Mr. [Togashi]'s workplace, so I asked him to set up a meeting for me.

Togashi: We went for yakiniku together.

Kishimoto: Yes. It was around that time that I was facing the difficulty of drawing manga. I wanted to get a lot of advice, but I was really nervous when I actually met him… But Togashi-sensei was very considerate, so I was able to relax and ask him a lot of questions. After the meal, he even showed me his workspace. I learned a lot of things, such as production methods and how to create a good workspace atmosphere (※Note 3).

※Note 1 JF Started in 1999, this is a major event sponsored by Weekly Shonen Jump, V Jump, and Jump SQ (originally Monthly Shonen Jump). Since there are stages where the original authors appear, it also provides a rare opportunity for manga artists to meet face-to-face.

※Note 2 Assistants People who assist with manga production tasks. They are absolutely essential for weekly magazine series that require high production speed. While aspiring manga artists often do this until they secure a series, there are also people known as "pro assistants" who make a profession out of manga production assistance.

※Note 3 Work Environment After seeing how frank Togashi-sensei is in his interactions with his assistants, Kishimoto-sensei is determined to create a similar atmosphere in his own workplace. It seems that recently, the overly casual atmosphere has been a concern for its lack of authority.

---冨樫先生は、実際にお会いするまで岸本先生の作品をご覧になったことはあったんですか?

---Mr. Togashi, had you ever seen Mr. Kishimoto's work before you actually met him?

冨樫:もちろん。ぼくは新しい作品の感想や批評を求められることが多いんですが、岸本さんを知 るうちのアシスタントから、連載一回目の感想を聞かれたんです。その時は彼が岸本さんの友達だなんて知らないから、思うままに感想を述べたんだけど「これは面白い」ということと「九尾の狐という存在は、使い方一つで作品の毒にも強力な「武器にもなる」という話をしたのは覚えています。 岸本:「幽☆遊☆白書」(※注4)とか自分の大好 きな作品を描かれているから感想をいただけてすごくうれしかったです。それと同時に、九尾の力が都合のいい能力に ならないよう気をつけなきゃと思いましたね。

※注4 幽☆遊☆白書 1990~1994年に週刊少 ジャンプにて連載。 子供を助けようとして不慮の死を遂げた少年・浦飯幽助が霊界探偵とし て現世に復活!桑原・競馬・飛 という仲間を得て、人間界・ 霊界魔界をマタにかけたバト ルに乗り出す痛快アクション。

Togashi: Of course. I often get asked for my thoughts and critiques on new works, but one of my assistants who knows Kishimoto-san asked me for my impressions of the first chapter of his series. At that time, I didn't know he was a friend of Kishimoto-san, so I just expressed my thoughts freely. I remember saying that "this is interesting" and that "the existence of the nine-tailed fox can be a powerful 'weapon' or even a 'poison' for the work, depending on how it's used."

Kishimoto: "Yu Yu Hakusho" (※Note 4) and other works that I really love, so I was very happy to receive your feedback. At the same time, I thought I had to be careful not to make the power of the Nine-Tails too convenient of an ability.

※Note 4 Yu Yu Hakusho Serialized in Weekly Shonen Jump from 1990 to 1994. A young boy named Yusuke Urameshi who died unexpectedly while trying to save a child is resurrected in the present world as a spirit world detective! With the help of his companions Kuwabara, Keiba, and Tobi, he embarks on a thrilling action-packed battle that spans the human world, the spirit world, and the demon world. ---他に、冨樫先生が『NARUTO-ナルト-』をご覧になって気づいたことはありますか?

---Is there anything else that you noticed while watching "NARUTO", Togashi-sensei?

冨樫:カカシが本を読みつつ戦うシーン(次の頁を参照)は「うまい!」と思った。実力の差を見せるため、ああいう手段を使ったのは「工夫してるな」と唸らされました。

Togashi: I thought the scene where Kakashi fights while reading a book (see the next page) was "well done!" Using such a method to show the difference in skill made me think, "That's clever."

あと岸本さんは絵がすごくうまいよね。人の画力 を見る時は「人間の手をどれだけ描写できている 「か」を見ればいいと聞いたんだけど、物を持つ自然な感じとかがスゴいと思います。

岸本:ほく、体の一部を集中して描くのが好きで。学生時代はノートまるまる一冊に、いろんな角度から見た手や足を描き続けていたんです。ちょっとした手足フェチですね(笑)。

冨樫:あとは王道バトルものの定番要素と、岸本さんの独自性がいいバランスで組み合わさってると思います。

岸本: ありがとうございおます!最近では、最初に決めた設定のせいで物語作りに制約を感じることも多くなってきていて。いろいろ変えていきたい気持ちはあるんですが、なかなか難しいですね。

冨樫:自分の中で崩せないと思うルールを崩さなければ、どんな変化を加えても大丈夫。いろいろ挑戦してみてください。

※注5 HUNTER×HUNTER 1998年より週刊少年ジャンブにて連載。生き別れの父親ジンの後を追い、ハンター としての道を歩むゴンと、その仲間達の冒険を描いた本格アドベン チャーマンガ。

※注6 影分身 ナルトの得意忍術。自らのチャ クラを消費し、数多くの分身を 作り出す。分身は、攻撃だけでなく陽動や情報収集にも使える。

(Still Togashi): Also, Kishimoto-san is really good at drawing, isn't he? I heard that when judging someone's drawing skills, you should look at how well they can depict the human hand, and I think the natural way he holds objects is amazing.

Kishimoto: I really like focusing on drawing specific parts of the body. When I was in school, I used to fill an entire notebook with drawings of hands and feet from various angles. I guess you could say I have a bit of a hand and foot fetish (laughs).

Togashi: I also think there's a good balance of the standard elements of traditional battle stories and Kishimoto's originality.

Kishimoto: Thank you very much! Recently, I've been feeling more constrained in my storytelling because of the initial settings I decided on. I have a desire to change a lot of things, but it's quite difficult.

Togashi: As long as you stick to the rules that you think you can't break, it's okay to make any changes you want. Try out a variety of different things.

※Note 5 HUNTERXHUNTER Serialized in Weekly Shonen Jump since 1998. A full-scale adventure manga depicting the adventures of Gon, who follows in the footsteps of his long-lost father, Ging, and his companions as a hunter.

※Note 6 Shadow Clone Naruto signature ninjutsu. He consumes his own chakra to create numerous clones. The clones can be used not only for attack but also for diversion and information gathering.

岸本先生が『幽☆遊☆白書』『H×H』から受けた多大なる影響とは?!? ---さて今度は、岸本先生に冨樫先生が描く作品の魅力についてお聞きしたいと思います。

岸本:あらゆる面でスゴすぎますね。「幽遊」はプロになる前から読者として大好きでしたし、「HUNTER×HUNTER」(※注5)もすごく熱心に読んでたし。

---岸本先生が考える、冨樫先生の最もスゴい点はどこですか?

岸本: それはハッタリの見せ方ですね。まずは、主人公に立ちはだかる相手が強さを見せるシーンの作り方。ナルトの影分身(※注6)は「幽遊』の朱雀(※注7)がやる分身技にすごく影響を受けてますね。分身の全てが実体だという考え方が斬新だったし、「どうやったらこいつに勝てるんだろう ?』というワクワクをかき立てられました。 もう一つは、強さを見せるシーンでのセリフ使いや表情。ハッタリをかまされた主人公の微妙な表情バランスとか、すごく研究させてもらっています。連載当初、そういう表現法を勉強するための教科書が『HxH」だったんです。今でも仕事場の手が届く場所にあって、よく見返しています。あとは飛影(※注8)のキャラ造形がスゴいですね!

※注7 朱雀 霊界から人間へと逃亡してき犯罪者妖怪。自らの力を七つに分ける分身技・暗黒龍陣を駆使して幽助を苦しめた。

※注8 飛 かつて魔界で、盗賊として名を馳せた妖怪。額の部分に第三の 目邪眼を持つ。魔界の黒 炎を繰り出して相手を焼き尽くす邪王炎殺拳の使い手。

What is the immense influence that Kishimoto-sensei received from "Yu Yu Hakusho" and "H×H"?!?

---Now I'd like to ask Kishimoto-sensei about the appeal of the works that Togashi-sensei draws.

Kishimoto: He's amazing in every respect. I was a huge fan of "Yu-Yu" even before I became a professional, and I was also an avid reader of "HUNTER×HUNTER" (※Note 5).

---Kishimoto-sensei, what do you think is the most amazing thing about Togashi-sensei?

Kishimoto: That's about how to showcase a bluff. First, it's about how to create a scene where the opponent standing in the way of the protagonist shows their strength. Naruto's Shadow Clone Technique (※Note 6) was heavily influenced by the clone technique used by Suzaku in "Yu Yu Hakusho" (※Note 7). The idea that all the clones are real bodies was innovative, and it really sparked the excitement of "How on earth can we defeat this guy?" Another aspect is the use of dialogue and expressions in scenes that showcase strength. I've really studied the subtle balance of the protagonist's expressions when they are bluffed. Initially, "HxH" was the textbook I used to study such expressions. I still have it within reach at work, and I often revisit it. Also, the character design of Hiei (※Note 8) is amazing!

※Note 7 Suzaku A criminal youkai (mythological monster) who escaped from the spirit world to the human world. He used the Dark Dragon Formation, a clone technique that splits his power into seven parts, to torment Yusuke.

※Note 8 Hiei A youkai who once made a name for himself as a thief in the demon world. He possesses a third eye, the evil eye, on his forehead. He is a master of the Evil King Flame Killing Fist, which unleashes the black flames of the demon world to incinerate his opponents.

読者時代から飛影のファンだったんですが、自分が作品を描く時のキャラ作りで参考にさせていただいています。最初ぼくはクールな男性キャラを描くのがとても苦手で。自分の中にそういう部分がないから、どうやって描いたらいいのかわからなかったんです。そこで自分が大好きだった飛影を参考にして、サスケのキャラ作りを進めていき ました。写輪眼とか、必殺技のイメージとか、影響を受けた部分は結構ありますね。

---なるほど!そう言われるとうなずけます。

岸本: 作品に盛り込まれているアイディアの数々もスゴくて。各バトルにキッチリと勝つ理由とかネタが用意されているんです。ぼくが番好きな話は「H×H」でのゲンス ルー(※注9)と の戦いなんですが、あれもずいぶん前からラストへ向けてのフリが用意されてて。目にするたびスゴいなと思ってます。

※注9 ゲンスルー ハンター専用ゲーム「G」 に参加するプレイヤーの一人。他の参加者を大量に楽しクリア に近づくが、ゴンに敗北した。

※注10 映画 岸本先生も、無類の映画好き。 演出や物語作りを学ぶため映画館へ足を運ぶことが多いという。好きな映画のジャンルは、アクションだとか。

(still Kishimoto): I've been a fan of Hiei since my reader days, and I use him as a reference when creating characters for my own works. At first, I was really bad at drawing cool male characters. Since I didn't have that aspect within me, I didn't know how to draw them. So, I used Hiei, whom I loved, as a reference when creating Sasuke's character. There are quite a few parts that were influenced, like the Sharingan and the image of his special moves.

---I see! when you put it that way it makes sense.

Kishimoto: The ideas incorporated into the work are also amazing. There are solid plots and setups for winning each battle. My favorite story is the fight with Genthru in "H×H" (※Note 9) and even that had setups leading to the ending prepared long in advance. Every time I see it, I think it's incredible.

※Note 9 Genthru One of the players in the Hunter-only game "G". He defeats many of the other participants and comes close to clearing the game, but is defeated by Gon.

※Note 10 Movies Kishimoto-sensei is also an avid movie fan. He often goes to the cinema to learn about directing and storytelling. His favorite movie genre is action.

先生とは作品を通して会話してる 気がするんですよね

I feel like I'm having a conversation with the teacher through his work.

二人は似た者同士?? 共通する執筆スタイルとは? ---先ほどからお話を伺っていると、なんとなくお二人に共通するものを感じます。 冨樫:そうですね。ぼくは自分自身が物語に入り込み、全身全霊をかけて描くような熱いタイプの作家ではないんです。その代わりに映画 (※注10)や小説 (※注11)、他のマンガをすごく分析して、その面白い部分を自分なりに表現していくことは自 信がある。ぼくはマンガでメシを食って行こうと決めた時に、自分自身の好不調に関わらずいいモノを出していけるよう「技術だけで人を泣かせる話が作れるようになろう」と思ったんです。そのために、いろんな演出法や理論を勉強したり考え 続けていた時期があって。岸本さんにも似た感じ が見えるので、だいにシンパシーを感じています。

岸本:ほくも自分なりに分析をして三法(※注 12)とかそれぞれの方法に名前をつけて、ノート(※注13)に書いているんですよ!

※注11 小説 「幽☆遊☆白書」で登場した、領域」という言葉を使った特 殊能力が登場するエピソードは筒井康隆氏の小説にインスパイ アされてできあがったものだと冨樫先生は語る。

※注12 三択法 岸本先生が命名した、演出法の一つ。「AかB」という選択肢を提示したうえで、それとは別の選択・結末を見せることで読者に驚きを与える。

※注13 ノート マンガ家の作品制作に不可欠な道具。思いついた構想やアイデイアを描いて打ち合わせの場で見せたり、自分の考えを書いてまとめ���ために使われている。

Are they similar? What is their common writing style?

---As I've been listening to your stories so far, I somehow feel that you two have something in common.

Togashi: That's right. I'm not the type of passionate writer who immerses himself in the story and puts his whole heart and soul into it. Instead, I analyze movies (※Note 10), novels (※Note 11), and other manga thoroughly, and am confident in expressing the interesting parts in my own way. When I decided to make a living from manga, I thought, "I want to be able to create stories that make people cry using only my technique," so that I could produce good works regardless of my own ups and downs. To achieve this, there was a period when I studied and thought about various directing methods and theories. I see a similar feeling in Kishimoto-san, so I feel a lot of sympathy for him.

Kishimoto: I've also been analyzing things in my own way, naming each method like the Three Choice Method (※Note 12), and writing them down in my notebook (※Note 13)!

※Note 11 Novel Togashi says that the episode in "Yu Yu Hakusho" in which a special ability using the word "domain" appears was inspired by a Yasutaka Tsutsui's novel.

※Note 12 Three Choice Method A narrative technique coined by Kishimoto-sensei. The method presents the reader with two options, "A or B," and then surprises them by showing them a different choice or ending.

※Note 13 Notebook An indispensable tool for manga artists in their work creation. It is used to sketch out ideas and concepts and to present them during meetings, as well as to write and organize one's thoughts.

岸本先生の今後にとても期待しています!!

I have high hopes for what Kishimoto-sensei will do in the future!!

冨樫 あれは楽しいよねー。

岸本:ぼくも先生に似た匂いを感じているんです。ただ、分析だけだと熱い作家が持つノリの勢いは超えられないですよね。だからぼくも分析しながら最大限、物語に感情を込めて描いてるんですが先生の場合はその感情の部分というか、ドラマの部分もキッチリと描かれているのがスゴいと感じ ます。

冨樫: いや、岸本さんの作品も計算はされている けど、ここぞというところではしっかり読者の心を捉えられているんじゃないかな。ぼくも、その部分では苦労してきたから、作者の熱が読み手に届いてるのがよく わかるんだ。

岸本: ありがとうございます!ぼくにとって先生は、はるか高みにいる偉大な先輩であると同時に、WJという土俵で戦うライバルでもあって。お会いする機会はなかなかありませんが、いつも作品を通して会話してる気がするんですよね。

※注14 担当編集が同じ人 岸本先生の初代担当である矢作氏は、同時期 「HxH」も担当。憧れの作家に親近感を抱き喜ぶ岸本先生だったが冨樫先生を引き合いに出されヘコむことも多か ったとか。現在の二代目担当・ 氏も「NARUTO-ナルト-」と「HXH」の両作を担当中だ。

※注15 キメラアント編 自らに父の存在を知らせ、ハン ターへの道に導いてくれたカイ トとの再会を果たしたゴン。だが、彼との行動中に恐るべき生物・キメラアントと遭遇する。カイトの犠牲により脱出に成功したゴンとキルアは、彼を救うためハンター協会のネテロ会長をはじめとする強力な援軍とキメラ=アント殲滅へと向かう!

Togashi: That was fun, wasn't it?

Kishimoto: I also feel a similar vibe to yours. However, just analyzing it can't surpass the passionate momentum that a hot-blooded writer has, right? So, while I analyze, I try to infuse as much emotion into the story as possible, but I feel that in your case, the emotional part, or rather, the dramatic part, is depicted so precisely, which I find amazing.

Togashi: No, while Kishimoto's works are also calculated, I think they really capture the reader's heart at the crucial moments. I've struggled with that part too, so I can really feel the author's passion reaching the readers.

Kishimoto: Thank you very much! For me, you are a great senior who stands on a far higher level, and at the same time, a rival who fights on the same stage of WJ. Although we don't have many opportunities to meet, I always feel like I'm having a conversation with you through your works.

※Note 14 Same Editor Yahagi-sensei, who was Kishimoto-sensei's first editor, was also in charge of "HxH" at the same time. Although Kishimoto-sensei felt a sense of closeness and joy towards the admired author, he often felt down when Togashi-sensei was mentioned. The current second editor, Otsuki-san, is also in charge of both "NARUTO" and "HXH."

※Note 15 Chimera Ant Arc Gon reunites with Kite, who informed him of his father's existence and guided him on the path to becoming a Hunter. However, while on an adventure with him, they encounter a terrifying creature called the Chimera Ant. Gon and Killua manage to escape thanks to Kite's sacrifice, and in order to save him, they head out to annihilate the Chimera Ants with powerful reinforcements, including Chairman Netero of the Hunter Association!

冨樫先生に少しでも追いつけるよう がんばります!

I'll do my best to catch up with Togashi-sensei even a little!

お互いの未来に寄せるメッセージを披露!!

---それでは最後、互いにエールの交換をお願いします! 冨樫: 今の作品もすごく楽しく読ませていただいているんですが、この次にどんな作品を描くのかが、とても楽しみです。『NARUTO-ナルト-」のこれからと、岸本さんの今後にとても期待しています。

岸本: 担当編集が同じ人。(※注14)だったこともあり、プロになってからは憧れのほかに勝手な親近感を抱いてきたんですが、今日はしぶりにお会いできてすごくうれしかったです。『HXH』キメラアント編(※注15)の結末がどうなるのか一読者として、すごく楽しみにしています。これ からも、冨樫先生に少しでも追いつけるようがんばりますので、ぜひぼくらの高い壁であり続けて ください!!!

冨樫:これから、マンガを描くのがもっと面白くなってくるはずだから。お互いに、がんばりましょう!

They shared their messages for each other's future!

---Well then, let's exchange cheers with each other for the last time!

Togashi: I'm really enjoying reading your current work, and I'm looking forward to seeing what you'll write next. I have high hopes for the future of Naruto and for Kishimoto-san.

Kishimoto: We have the same editor (※Note 14), I've felt a sense of closeness beyond just admiration since becoming a professional. I was very happy to meet you again today. As a reader, I'm really looking forward to seeing how the Chimera Ant arc of HXH (※Note 15) ends. I'll keep doing my best to catch up with Togashi-sensei, even if just a little, so please continue to be our high wall!!!

Togashi: From now on, drawing manga is sure to become even more fun. Let's both do our best!

11 notes

·

View notes

Text

■キャラクターデザイン

スクウェア・エニックス「ヘブンズコード・ブレイカーズ」 MAGES.「WAVE!!」 エイベックス・ピクチャーズ 映画&TVアニメ「WAVE!!〜サーフィンやっぺ!〜」 GMOライブゲームス 「REALIVE!〜帝都神楽舞隊〜」 TAITO ソーシャルゲーム「クリムゾン クラン」時東千明、英穂澄 セブンイレブン 「安室奈美恵公認キャラクターemina」 アニプレックス ソーシャルゲーム「バンドやろうぜ!」OSIRIS、��ンテ DMMゲームス 「一血卍傑」キイチホウゲン サイバード ソーシャルゲーム「マジカルデイズ」 ムービック「キラボシチューン」 東北新社 ファミリー劇場「声優男子ですが…?」七人の妖 J.C.STAFF TVアニメーション「Lostrage incited WIXOSS」 COMFORT PSVita専用ソフト「POSSESSION MAGENTA」 COMFORT PSP専用ソフト「アルカナ・ファミリア2」 COMFORT PSP専用ソフト「アルカナ・ファミリア〜幽霊船の魔術師〜」 COMFORT PSP専用ソフト「アルカナ・ファミリア〜フェスタ・レガーロ!〜」 COMFORT PSP専用ソフト「アルカナ・ファミリア」 フリュー PSP専用ソフト「文明開花 葵座異聞録」 サンライズ「OGA 鬼ごっこロワイアル」 D3PUBLISHER INC. PS2専用ソフト「DEAR My SUN!! 〜ムスコ育成狂奏曲〜」

■イラスト ワーナーブラザース 「Harry Potter 公式グッズイラスト」 ワーナーブラザース 「Fantastic Beasts 公式グッズイラスト」 Yoster 「アークナイツEN 2周年記念イラスト」 Yoster 「アークナイツEN フォロワー25万人突破記念」 Yoster 「アークナイツEN フォロワー30万人突破記念」 Tencent Games 「白夜極光 PRイラスト」 Tencent Games 「白夜極光 ホワイトデーイラスト」

カバー「ホロスターズ」ホワイトデーイラスト セブンイレブン 「WE ♡ NAMIE HANABI SHOW 2023」eminaイラスト セブンイレブン 「WE ♡ NAMIE HANABI SHOW 2021」eminaイラスト セブンイレブン 2018年オリジナルクリスマスケーキ、CM eminaイラスト セブンイレブン 2019年沖縄フェア eminaイラスト セブンイレブン 2020年 eminaイラスト ディライトワークス Fate/Grand Order 2016年ホワイトデー概念礼装「センセイとボク」 ディライトワークス Fate/Grand Order 2017年ホワイトデー概念礼装「アウトレイジ」 ディライトワークス Fate/Grand Order 2018年概念礼装「サンセット・ジャム」 ディライトワークス Fate/Grand Order AnimeJapan 2019 グッズイラスト

Cygames 「ドラガリアロスト」カードイラスト 東北新社 ファミリー劇場「声優男子ですが…?」上村祐翔、梅原祐一郎、河本啓佑、小林裕介、白井悠介、本城雄太郎、山本和臣SDイラスト スクウェア・エニックス 「LORD of VERMILION」イド、天草四朗貞時 スクウェア・エニックス 「ミリオンアーサー」モードレッド、エクストラアーサー、エクストラ妖精

スクウェア・エニックス デュラララ!アンソロジー「デュララブ!」イラスト MAGES. 「禁断生ラジオ」江口拓也、西山宏太朗イラスト

KADOKAWA 「VIVA TALES OF MAGAZINE」テイルズオブヴェスペリア トリビュートイラスト KADOKAWA 「カナメとハルキー」MVイラスト コーエーテクモ 「金色のコルダ スターライトオーケストラ PRイラスト」 サイドランチ 「コミックイラスト素材集 キャラクターのためのブラシ&テクスチャ」カバーイラスト サイゲームス 「ドラガリアロスト」イラスト2枚 KONAMI 「戦国コレクション」 「フーパーズ」ジャケットイラスト 「山崎郁三郎」バースデーイラスト その他

■小説イラスト SBクリエイティブ GAノベル「悪役令嬢と悪役令息が出会って恋に落ちたなら」1〜4巻 スターツ出版株式会社 ベリーズ文庫「捨てられ無能皇女なのに冷酷皇帝が別れてくれません!」 小学館 ガガガ文庫「双血の墓碑銘」全3巻 集英社 ダッシュエックス文庫「ブラッディ・ウェポンズ」全2巻 講談社 「スターダストパレード」 角川書店 ビーンズ文庫「藤陵学院の花嫁」全3巻 エンターブレイン B’s-LOG文庫「イノセント・スター」全2巻 中央公論新社 c★novels 「ダブルバインド」 フロンティアワークス フィリア文庫「アルカナ・ファミリア」全3巻 アスキーメディアワークス 電撃文庫「カミオロシ」全2巻 アスキーメディアワークス 電撃文庫「平安鬼姫草子〜神ながら神さびせすと〜」 富士見書房 富士見ファンタジア文庫「カナクのキセキ」全5巻 プランタン出版 プラチナ・アリス文庫「魔女っ子サラリーマン」 一迅社 一迅社文庫アイリス「革命皇女 doll★llod」 一迅社 一迅社文庫アイリス「時計塔の怪盗〜黒き救いの御手〜」全2巻

■漫画 KADOKAWA 「ヒのカグツチ」全3巻

KADOKAWA 「サマーウォーズ公式アンソロジー」漫画 メディアファクトリー 「シュタインズ・ゲート」全3巻 講談社 「マーメイドボーイズ」全3巻 朝日新聞出版 週刊マンガ日本史 「安倍晴明」

8 notes

·

View notes

Text

書物礼賛①

ヨーゼフ・ロート/聖なる酔っぱらいの伝説 他四篇/岩波文庫2013

「フランツ・クサーヴァーには、はじめ、この不快な見世物の意味がさっぱり呑みこめなかった。ただその一団がいかなる連中でなりたっているかは感じとった。はれんちな老人ども(裾をまくりあげたマネキン女つき)、休日にハメを外している女中たち、シャンパンの売り上げ金と自分のからだを給仕と分けっこしているバーの女たち、女と小切手を売り買いする遊び人、肩をふくらませた背広に、スカートのようにひらひらした幅広ズボン。唾棄すべきブローカーともであって、家、店舗、市民権、旅券、免許、わりのいい縁談、洗礼証明書、信仰告解、称号、養子縁組、娼家、ヤミのタバコ等々、なんであれ斡旋しようというものだ。敗戦のうき目をみたヨーロッパの首都にあって、死体を食らって大きくなり、それでもいっこうに食いたりず過去をしゃぶり、現在の汁を吸って、高らかに未来を謳歌している。この手の連中が戦後このかた、肩で風切ってのし歩いている。モルスティン伯爵には、この自分が死体のような気がした。わが墓の上で、彼らが踊っている。かかる徒輩に勝どきをあげさせるために数知れない人びとが苦しみつつ死んでいった」

こんなに面白い、自分のことが描かれていると感じた海外小説は初めて。今夏に体調を崩し、リフレッシュを兼ねて大量の本を整理・処分するなかで、どうせ岩波の翻訳小説でしょ、でも最近の出版だしちょっとチェックするかと電車内で読み始めた「蜘蛛の巣」(5つ��中短篇が収められた最初の中篇でナチ党に参加して成り上がる元兵士の男を描く)、流麗な日本語訳で読みやすく、まるでナチの暴動に居合わせたかのような臨場感で止まらなくなった。

引用したのは4つ目の短篇「皇帝の胸像」からで、円安が進み外国人が増えてきた今の東京に通じる新自由主義的な世界に、取り残された主人公の老伯爵の境遇が切実。5篇すべて傑作。

弓月光/お助け人走る!・全3巻/集英社マーガレットコミックス1980

処分するつもりで読み始めたら夢中になったというのは前項と同じ。最初にコミックス1巻を買って胸を熱くした80年夏がよみがえるかのよう。少女マンガ時代の代表作『エリート狂走曲』は連載から1年ほど遅れて出会って強く惹かれ、次の連載の本作からほぼリアルタイムで読めるように。週刊連載の過酷なスケジュールや人気競争も、弓月さんにとってはガソリンだったのか、ご本人がノリにノッて楽しくお話を組み立てているという熱気。今回の再読で特に感心したのは大願寺誠という大男のサブキャラのかっこよさ。そもそも矢口さん江口さん魔夜さんなどと同様に作者自身もギャグの一環としてしばしば作中に顔を出す作風であるが、このキャラにもご自身の投影が含まれているのではと思わせる力のみなぎりようでした。

藤原マキ/私の絵日記/ちくま文庫2014・原著1982

飲食時の娯楽として最近くりぃむしちゅーに次ぐ重要な存在になってきているのが中川家のラジオ。メディア上の印象とは逆に、学生の頃は兄の剛さんが社交的・積極的、弟の礼二さんが内向的でもの静かな性格だったそうで、ラジオでは剛さんが庶民の本音をうかがわせる毒舌やぼやきでトークを引っ張っていく場面がしばしば。互いを熟知し、持ち味の違いが完璧に噛み合っているコンビネーションの気持ちよさはくりぃむしちゅーと共通。

本書は82年の原著に、文春と学研、過去の2度の文庫化で加筆されたあとがきなどを増補しており、特に2003年の学研M文庫版のあとがきとなった夫・つげ義春さんの「妻、藤原マキのこと」では、既に亡くなったマキさんの日記での主張に本気で反論しているのが、逆に家族の濃密な愛と歴史をのぞかせて印象的。「本当のこと」しか描きたくないから、『無能の人』では貧しい暮しにもかかわらず執筆依頼を断る様子が描かれたり、本書もマキさんにとって本当の日々が描かれているからこそ、ずっと後になって海外で表彰されることになった(2024年・アイズナー賞・最優秀アジア作品賞)のだろう。

梶原一明 x 徳大寺有恒/自動車産業亡国論/光文社カッパビジネス1992

「確かに日本の自動車産業というのは、世界の自動車産業と比べて先進性がある。カンバン方式に代表される(中略)卓越した先進性は即、卓越した国際競争力につながる。 ところがこの先進性は、非常に特殊な先進性なのだ。かつてフォードが考え出した流れ作業、コンベア方式に代表されるアメリカの先進性は普遍的先進性だった。だからどこの国でも受け入れられるものなのである。日本の特殊先進性は、簡単にいえばほぼ単一言語、単一人種、単一価値観という特殊な前提、環境に支えられているといっていい」

「豊田章一郎氏の『七割が商社機能』という答えに関しては、まさに詭弁でしかない。(中略)その最後の最後は本当に地方の家庭のいわゆる三チャン労働者にまでいっている。電球のコネクターにハンダをちょこっと盛るという内容の仕事を、すでに日本の貨幣の単位ではない何十銭仕事でやっているのだ。おばあちゃんが『今日は二千円できたね』という、これはおよそ商社機能とはいえない」

「日本では通用しても世界では通用しない。いや、今日ではすでに日本でも通用しなくなっているのではないだろうか。たとえば企業エゴ��問題で、他企業から名指しで批判を受けるケースがいちばん多いのは、トヨタと松下だという話を聞いた。この指摘は、トヨタや松下の商法が、それぞれトヨタ保護区、 松下保護区へお客を囲い込むことに執着するあまり、日本あるいは日本人全体に対して、トップメーカーは何をなすべきかという視点を欠落させていることを証明している。トヨタがもしお客さまは神様と思っているのであれば、本当にお客のためになること、たとえば車検制度の問題などに関しても、率先してユーザーの代弁をするべきなのである」

先日高校時代の友人K宮くんM原くんと歓談する機会があり、私が本書によるうろ覚えの知識をもとに「トヨタはじめ日本の近代工業は江戸の封建制を引き継いだ軍国主義の成功例で、今は同じ要因で没落している」と持論をぶったところ、トヨタ内部で社員証を持って働いた経験のあるM原くんが猛反論してヒートアップ。彼によれば国=運輸省・国土交通省から最も冷遇され、距離を置いて自分たちのやり方を洗練させてきたのがトヨタであり、既に自動運転やスマートシティ構想についても実現可能な技術力を蓄えているが、国が認めないから日本を出ていくことも視野に入れているという。信憑性のある話であり、今も世界各国を走っている自動車業界が、銀行・商社・家電・NTTや特に大学・マスコミなどの国民を人質に取った護送船団方式と一味違うことは頷ける。興味がある、もっと知りたいと彼に話したところ、彼が後日トヨタはじめ自動車産業の成り立ちをレポート形式でレクチャーしてくれるというので楽しみにしているところです。

鈴木直人/うつは「体」から治せる/BABジャパン2017

「副交感神経はリラックスしたり休んだりするだけでなく、『人と良好な関係を作る』という能力を持っている神経であるということです。(中略)副交感神経の感情である『悲しみ』が出せる人ほど副交感神経が活性化しているため、オキシトシンが出やすくなっています。そのため、悲しみをきちんと出せる人ほど幸せを感じられるようになるのです」

「自律神経は空想と現実の区別がつきません。また、時間の感覚もありません」

先日、やっとパソコン作業のための椅子など環境が整ったとホッとしていたら、翌日の昼ころパソコンに向かっていると少し体調が悪くなって。どうやら「睡眠が若干足りない」「明け方悲しい夢を見た」のに加え、午前中洗��するので履き替えた新品のパンツのゴムがキツ過ぎて、血液やリンパの流れを阻害したのが決定打になったようだ。着替えてウォーキングをしたら調子が戻ったのですが、そんな些細なことからクヨクヨと思い悩んでしまう、神経過敏な性格の方が問題なのかも分らない。

今夏に自律神経失調に見舞われ、たくさんのユーチューブを見たり整体に通ったり健康本や道具を買っては捨てる、期待と失望の連続でしたが、それらを総合して分ったことは、体は生命の億万年の歴史を記憶していて脳より賢い、むしろ脳が勝手に過去に縛られたり、取り越し苦労をして体に嫌がらせをしている面が強く、痛みや発疹をはじめ体の発するサインに耳を澄ませて、自分の体のことは自分が一番知っている、医師や整体などに助けてもらうにしても最短距離で回復できるよう真面目に今を積み重ねていかねばということです。

そのためにも、gooブログから引っ越して再スタートするにあたり、これまでのような悪口・ヘイトはやめ、批判するにしても個々を良くない方へ導くような構造や歴史こそを見据えていきたいと考えています。

1 note

·

View note

Text

集英社的漫画杂志00(背景)

日本漫画杂志的第三期,让我们聊一聊大名鼎鼎的出版社集英社。

关于集英社

概要

株式会社集英社,日本的综合出版社。发行『週刊少年ジャンプ(Jump)』、『週刊プレイボーイ』、『non-no』、『すばる』 、『Myojo』等杂志。社名取自「聚集英知」(「英知���集う」)的意思。

目前与小学館目前同属于一桥集团(「一ツ橋グループ」)。

历史变迁

集英社的前身最早可以追溯到1925年,小学馆的娱乐杂志出版部门,开始使用「集英社」的商号。(当时的字体为「輯英社」)。次年部门从小学馆中分离独立,也被认为是集英社的创业年。不过实际上集英社的发展与小学馆之间密切相关,即使到如今也是同样隶属于同一家集团一桥集团。

(关于集英社与小学馆之间的复杂关系,尤其是49年以前相賀家族还实际担任集英社的一把手的阶段,可以参考小学馆那一期。)

1949年集英社从「合資会社集英社」改组为「株式会社集英社」,集英社的社长交棒给陶山巌这位非「相賀」家族的人,不过对于集英社实际的掌控,「相賀」家族可一直牢牢的抓在手中。不过这并不影响双方在出版业的很多领域都存在激烈的竞争关系。

现任社长廣野眞一从「株式会社集英社」时期首任社长陶山巌算起,已经是第8代了。

上图:现任社长廣野眞一。

现在总部大楼是1990年竣工的神保町ビル,位于东京都千代区一ツ橋二丁目。

白泉社

与讲谈社旗下和漫画业务相关的子出版社一迅社与星海社类似,集英社旗下也有类似的子出版社白泉社。

株式会社白泉社,一桥集团所属的负责漫画、绘本、小说等出版业务的日本出版社。1973年12月1日、从集英社分��来作为一家編集会社成立。社名来自于「泉のごとく申(白)す」,希望成为一家通过如清泉般涌出的“文字”抚慰并感动每个人的心灵的出版公司。

位于東京都千代田区神田淡路町二丁目的白泉社总部大楼(后面那栋,前面那栋是「神田志乃多寿司」的总店。)

漫画杂志概述

按照集英社官网的分类方式,可分为「少年マンガ誌」、「少女・女性マンガ誌」、「青年マンガ誌」。

特征

类似讲谈社的「マガジン」(Magazine),小学館的「サンデー」(Sunday)、「ビッグコミック」(Big Comic)、「コロコロ」,集英社的招牌就是「ジャンプ」(Jump)啦。

已发布文章

0 notes

Text

トマトスープの仕事まとめ

2019年以降、漫画家トマトスープが携わったもの一覧を作りました。 増えたら更新します。

▼連載漫画

ダンピアのおいしい冒険 (2019年〜、イースト・プレス Webメディア・マトグロッソ) 単行本1巻/2巻/3巻/4巻

天幕のジャードゥーガル (2021年〜、秋田書店 Souffle) 単行本1巻

▼読み切り漫画

ナヒチェヴァンへの旅(2021年、新書館 ウィングス)

リカントロピア(2022年、新書館 ウィングス)

▼ショートエッセイ漫画

コミック寄稿『週刊文春CINEMA!2021年秋号』 (2021年、文藝春秋)

レビュー『沈没船博士、海の底で歴史の謎を追う』 (2022年、Book Bang)

▼装画

並木陽 著『斜陽の国のルスダン』(2022年、星海社)

▼コメント等

WEBマンガ総選挙2020 4位コメント(2020年)

『このマンガがすごい!2022』選書コメント(2021年、宝島社)

B-Bookstore 選書 3095/3096(2022年)

新書館クリエイターズラジオ 第25回/第28回(2022年)

『このマンガがすごい!2023』インタビュー、イラスト掲載(2022年、宝島社)

▼その他

岩波文庫『ダンピア 最新世界周航記』書店POP(2022年) 岩波文庫編集部さんのツイート

岩波文庫『ダンピア 最新世界周航記』コラボ帯(2022年) 岩波文庫編集部さんのツイート

朗読劇『後宮衛士隊』キービジュアル(2022年)

「紀伊国屋書店新宿本店リニューアル記念」 展示、ブックカバー企画参加(2022年12月16日〜23年1月14日)

14 notes

·

View notes

Quote

ダ-ティ・松本 不健全マンガ家歴30年[-α]史 ●はじめに この文章は同人誌「FUCK OFF!7」において書かれたものをベースにして逐次増補改定を加えていき、いずれ歴史の証言として、[というほど大袈裟なものでは無いが…]一冊の本にまとめたいという意図のもと、近年どんどん脳が劣化していくダ-松の覚え書きとしても使用の予定。事実関係は間違いに気付き次第 訂正。同人誌発表時のものも今回自粛配慮して、実名、エピソード等を削除した箇所有り。有り難い事に某出版社よりすでに出版打診があったがまだまだその時期ではない、マンガを描く事が苦痛になったら活字の方も気分転換にいいかも…。 /*マークは今後書き加える予定のメモと心得たし。 ●前史/修行時代・1970 さいとうプロの短くて濃い日々…… 1968年に上京。数カ月後東京は戦場に。熱い季節の始まりだった。 2年後親元を飛び出し友人のアパートに転がり込む。場所は渋谷から井の頭線で駒場東大駅下車、徒歩5分。地図で見ると現在の駒場公園あたり。昼間でも裸電球を付けなければ真っ暗という馬小屋のような部屋。数メートル先には当時の建設大臣の豪邸が…。前を通りかかるだびに警備のおまわりがじろり。 いつまでも友人に迷惑もかけられないのでとりあえずアシスタントでも…と手元にあったマンガ誌をひっくり返し募集を探す。幸いさいとうプロと横山まさみち氏のところでアシ募集があり両方応募。どっちか一つ通れば…と思っていたら何と両方受かってし��い、双方に条件を聞く。当時高円寺 のアパート、風呂無し4畳半の部屋で相場12000円の時代。前者一ケ月の給料10000円、後者20000円との事。給料の方がボロアパートの家賃より安いとは…!どう考えても前者は食う方法がないと判断し、後者さいとうプロへ入社。 ここに居たのはたったの半年に過ぎないけれど今思えばこれだけで本が一冊描ける位の濃い半年だった。しかしこのあと2X年分も書かねばならないことを思えば今回はいくつかのエピソードを書くだけに留めよう。 ダー松が入った時は小池一夫氏[クビ?]、神田たけ志氏や神江里見氏、きしもとのり氏[現・松文館社長]等と入れ替わりの時で、きし氏の女遊びの凄さと神江氏の絵のうまさは伝説になっていた。現在「亀有」「ゴルゴ」が歴代単行本の巻数の多いベスト1、2位だが[ともに100巻を越えた]、3位は神江氏の「弐十手物語」[70巻以上]だという事は知ってる人は少ないだろう。 当時の制作部は、さいとうたかを[以下ゴリ]をトップに石川班[ゴルゴ13、影狩り]、甲良班[バロム1]、竹本班[シュガー、どぶ等]の3つに分かれ、それぞれのキャップにサブ・チーフが一人づついて、ヒラが2~6人いるというシステムで総16名。独立し現在も活躍中の叶精作、小山ゆう、やまさき拓味の3名がそれぞれの班のサブ・チーフ。ダー松は石川班で左右1メートル以内に叶氏とゴリにはさまれ、のんびり出来ない状態で、はなはだ窮屈。叶氏はほとんどマンガ家になりたいとも思った事のなかった人で、設計事務所みたいなところで図面を引いていた人がなぜマンガプロダクションに来たのか不思議だった。格別マンガ好きというわけでもなかったせいか現在まで全ての作品が原作もので、オリジナルは一本もないのはそのせい?祭りなどの人がうじゃうじゃ出てくる群集場面が得意。 やまさき氏は大の競馬好き、現在競馬マンガを多く描くのは当時からの趣味が生きたというべきか。もう一つの趣味である風俗についてはここでは書くのは差し控えよう。小山氏は後日ここの事務の女性と結婚するが、当時はつき合っているとは誰も知らず、スタッフの一人がやめる時その女性に交際を申し込んだら、茶店に呼び出されて小山氏からと凄まれたと聞いたが嘘か本当かは不明。 ここでの生活は新入り[ダー松を含めて3名]は朝の9時前に会社に行き、タイムカードを押し、前日のごみをひとまとめして外に出し、トイレ掃除をして、16人分のお茶を2Fで入れて制作部のある3Fへの狭い階段をふらふら昇り、机ごとに置いて歩き、終れば、一息ついて買っておいたパンと牛乳を3分で食べて、やっとそれから仕事。しかし新入りの3名の内1人折茂は常に遅刻なのでいつも佐藤と2人でやっていた。佐藤も遅れる時はダー松1人で。辞めてから10年位、16人分のお茶を持って階段をふらふら歩きお盆をひっくり返す夢をよく見たものだが、実際ひっくり返したのは折茂と佐藤の2人で、よく茶碗を割っていた。 たまには夕方6時には帰れるが、普通は夜10時までで、アパートに帰って銭湯に行けばもう明日にそなえて寝る時刻、このくり返しの日々。週1日は徹夜で明け方に帰り、その時は当日の昼12時出勤。休日は日曜日のみで忙しい時はそれも取り消し。つまり休みは月3日。[これで給料2万円!]そんな日々の繰り返し。 夕方までは皆和気あいあいと仕事していたが、ゴリが夕方6時頃に「おはようさん」と現れると、全員無駄口がたたけなくなり、仕事場はシーンと静まり返り、以下その日が終わるまでは疲れる時間がただひたすら流れるのみ。 当時石川班は「ゴルゴ13」と「影狩り」を描いていたがゴリは主人公の顔と擬音のみ。マジックで最後に入れる擬音はさすがに入れる位置がうまいと感心。ゴルゴの顔はアルバムに大小取り混ぜてコピーがとってあり、忙しい時は叶氏がピンセットで身体に合わせて「これが合うかな~」といった感じで貼り付けていた。 その頃すでに「ゴルゴ」は近々終わると噂されていたが、現在もまだ続いているとは感嘆ものだ。 ゴリと石川氏が「ゴルゴ」の最終回の終わり方を話しているのを聞いたら、何ともつまらない終わり方。しかしあれから20年以上も経つ事だし、きっともっといい終わり方を考えてあるだろうなと思っていたら、先日TVで本人が最初から考えてある終わり方だと言うのを聞き、がっくり。企業秘密だろうから書かないが、作品の最初の方に伏線が数度出ているのでわかる人にはすぐわかる筈。 辞めた小池一夫氏とさいとうプロに何があったかは知らないが、漏れ聞く話では結構もめ事があったみたいだ。 「子連れ狼」で「ゴルゴ13」と同じ設定の回があった時、「小池のガキャー訴えたるー!」とゴリが吠えていたものだが、結局たち消え。さいとうプロ作品で脚本を書いた本人が辞めた後、他の作品で同趣向の作品を書いても著作権は脚本を書いた原作者のものだと思うがどんなものだろう。その回のタイトルは忘れたが、ある場所に居合わせた人々が武器を持った集団の人質となり、その中に素人だと思われていた主人公、実は殺しのプロ���ェッショナルがいて、次々とその集団を殺していく、といったプロットで、ミッキー・スピレーンの短編に同じような作品があり、本当に訴えていたら恥をかいたと思うが・・・。 そういえば事務の方には山本又一郎という男がいたが、後年映画プロデューサーとして 「ベル薔薇」や「太陽を盗んだ男」等を創る事になるが、この野郎が生意気な男で当時皆に対して10歳は年上、といった感じの振る舞いだったが後日俺と一つしか年が離れてなかった事を知り、そんな若造だったとは、と皆怒ったものだ。以来奴の事を「マタさん」から「クソマタ」と呼ぶようになる。 さて半年後に先輩たちが積もり積もった不満を爆発させる反乱事件が勃発し、2年は居るつもりでいたここでの生活も、辞めるか残るかの選択を迫られる。残ればさいとうプロの現体制を認める事となるので、ダー松も退社。 しかし反乱グループとは別行動をとって一人だけの肉体労働のアルバイター生活へ突入。超ヘビーな労働の製氷工場、人使いの荒い印刷所、命綱もない高所の足場で働く建設現場等々。トラックの助手をしていた時は運ちゃんが「本宮ひろしって知ってるか?うちの息子の友達でさぁ、昔、おっちゃんメシ食わしてくれーなんて言ってきたもんだが、今は偉くなっちゃってさー、自分のビル建てたらしいよ。赤木圭一郎みたいにいい男なんだ。」とうれしそうに話してくれたが、運ちゃんには悪いがそいつは今も昔も一番嫌いなマンガ家なんだ。あの権力志向はどうにかならんか。天下を取る話ばかりだもんなぁ。 ところで後日、単行本の解説で高取英が「さいとうたかをのヤローぶっ殺してやる!」とダー松が言ったなどと書いているが、小生はそんな危ない事言った覚えはないのでここできっちり訂正しておきます。 「会社に火ィつけてやる!」位は言ったかも・・・[嘘] 。 悪口は言っても別に怨みなど無い。ところでアシスタントとしてのダー松は無遅刻、無欠勤以外は無能なアシだったと反省しきり。理想的なアシスタントとはどんなものか、それはまた別の機会に。 *入社試験はどんな事を? *さいとうプロには当時ほとんどろくな資料は無かった? *ハイジャックの回の飛行機内部の絵は、映画「大空港」を社内カメラマンが映画館で写してきたものをもとに描く。 *当時のトーンは印刷が裏面にしてあり上からカッターでけずったり出来ない。 *トーンの種類は網トーンが数種、それ以外はほんの3、4種類位しかなかった。 *仕事中のB.G.M.はアシの一人が加山雄三ばかりかけるので大ひんしゅく。好評だったのは広沢虎造の浪曲「次郎長三国志」、初代桂春団次の落語。眠気もふっとぶ位笑えた。 ダ-松が岡林信康の「見る前に跳べ」をかけてるとゴリは「何じゃー!この歌は!」と怒る。名曲「私たちの望むものは」はこの男には理解不能。 ●1 9 7 1 ~ 1 9 7 4 持 ち 込 み & 実 話 雑 誌 時 代 当時は青年劇画誌全盛時代で、もともと望月三起也氏や園田光慶氏のファンで活劇志向が強く、 主にアクションもののマンガを描いて持ち込みに行っていた。今のようにマンガ雑誌が溢れかえって、山のようにマンガ出版社がある時代ではなく、数社廻るともう行くところがない、という状態で大手では「ビッグコミック」があっただけで 「モーニング」も「スピリッツ」も「ヤン・ジャン」も当然まだない。テーマを盛り込んだ作品を持って行くと編集から「君ィ、うちは商売でやっているんだからねぇ」と言われ、アクションに徹した作品を持って行くと「君ぃ、ただおもしろいだけじゃあねぇ」と言われ 「おい、おっさん!どっちなんだ?」とむかつく事多し。この辺の事は山のように書く事があるが、有りすぎるのでパス。 *そのうち書く事にする。 ただ金属バットで頭をカチ割って脳みそをぶちまけてやりたいような奴が何人もいたのは事実。今年[’97]「モーニング」に持ち込みに行って、断られた奴が何万回もいやがらせの電話をかけて逮捕された事件があったが、そのうちトカレフを持って殴り込みに行く奴が出てくるとおもしろい。出版社も武装して大銃撃戦だぁ!などと馬鹿な事書いてどうする!とにかく持ち込みにはいい思い出が何もない。そんな中、数本だけ載った作品は渡哲也の映画「無頼」シリーズの人斬り五郎みたいな主人公がドスで斬り合う現代やくざもの[この頃の渡哲也は最高!]、ドン・シーゲルの「殺人者たち」みたいな二人組の殺し屋を主人公にした『汚れたジャングル』、陽水の「傘がない」が好きだという編集さんの出したテーマで車泥棒とブラックパンサーの闘士とのロード・ムービー風『グッバイ・ブラザー』、拳銃セールスマンを主人公にした『ザ・セールスマン』、等々10本ちょい位。 さてその頃並行してまだエロマンガ専門誌といえるようなものがなかったような時代で、実話雑誌という写真と記事ページからなる雑誌に4~10ページ位を雑誌の味付けとして描かせてもらう。当時、お手本になるようなエロマンガなど皆無で、エロ写真雑誌を古本屋で買ってきてからみのポーズを模写。マンガで裸を描��事はほとんど初めてで、これがなかなか難しいのだがエロシーンを描くのは結構楽しい。当時出版社に原稿持って行き帰りにグラフ誌をどっともらって帰るのが楽しみだった。SM雑誌の写真ページも参考になる。なお当時のペンネームは編集部が適当につけた池田達彦、上高地源太[この名前はいけてます。また使いたい]等。その数年後、逆にマンガが主で記事が味付けというエロマンガ誌が続々と創刊される。 *さいとうプロをやめたあと編集や知人に頼まれて数人のマンガ家の所へ手伝いに行く。秋田書店「漫画ホット」で『ジェノサイド』を連載中の峰岸とおる氏の所へ行き、仕事が終わったあとまだ売れてない頃の榊まさる氏も交え酒を飲む/川崎のぼる大先生のところへ数日だけ/3000円たこ部屋/小山ゆうオリオンププロ *当時のアルバイトは記憶によると時給150~200円位/大日本印刷市ヶ谷駐屯地/坂/ *一食100円/どんなに貧しい漫画家もみかん箱の上で書くやつはいない/TV萩原サムデイ *ろくでなし編集者 ●1 9 7 5 ~ エ ロ マ ン ガ 誌 時 代 に 突 入 実話誌は意外とエロは抑え目で描くように口すっぱく言われていたのだが、以前活劇っぽい作品を描かせてもらってたが潰れてしまった出版社にいた児島さんが編集する「漫画ダイナマイト」で打合せも何にもなしに好きに描かせてもらい、ここでエロマンガ家としての才能[?]が開花する。描いてて実に楽しく眠る時間がもったいない位で、人に睡眠時間が必要な事を恨んだ程。出来る事なら一日中休まず描いていたい気分で完全にはまってしまう。 初の連載作品「屠殺人シリーズ」はこの頃から/『漫画ポポ』。中島史雄氏は大学時代にこの作品を見ていたとの事で、トレンチコートにドクター・ペッパー模様のサイレンサーつきマグナム銃で遊戯人・竜崎一也が犯しまくり殺しまくり、サディスト、マゾヒスト、殺人狂、まともな奴が一人も出てこない性と暴力の祭典。ちなみにタイトルページは描かないでいい、との事でどうするのかと思っていたら編集部が中のワンカットを拡大してタイトルページを創り、1ページぶんの原稿料をけちるというせこいやり方だった。けちるといえば、原稿の1/3にCMを入れる際、原稿料を1/3削った会社もあり。 ●1 9 7 6 ~ 後に発禁仲間となる高取英と出逢い、『長編コミック劇場』で「ウルフガイ」みたいのをやろうと、怒りに震えると黒豹に変身してしまう異常体質の主人公を設定し、獣姦のイメージで「性猟鬼」なるエロマンガをスタート!しかしその号で雑誌が潰れる。この路線は今でもいけそう��気がするがどんなものだろう。 この頃の珍品に「快楽痴態公園」がある。タイガースに11-0とワンサイドで打ちまくられ、怒ったジャイアンツファンのおっさんが公園でデート中の女をずこずこに犯りまくり、その間にジャイアンツは9回裏に12-11とゲームをひっくり返してしまうのである!その時のジャイアンツの監督はもちろんミスター長嶋、先発堀内、打者は柴田、土井、高田、王、張本等々がいる。タイガース監督は吉田、ピッチャー江本、キャッチャーフライを落球する田淵、そしてあの川藤もいる。解説は牧野…… ●1 9 7 7 ~ 上記2作品を含む初の単行本「肉の奴隷人形」が久保書店より発行。後にリングスの会場で逢った佐竹雅昭氏はこの本が一番好きとの事だった。 「闇の淫虐師」もこの年スタート。一話完結でバレリーナ、バトンガール等々、毎回いろんな女たちをダッチワイフのごとくいたぶりまくるフェチマンガとして1979年まで続け、単行本は「堕天使女王」「裂かれた花嫁」「エロスの狂宴」「陶酔への誘い」「終りなき闇の宴」の全5巻。ちなみに今年「闇の淫虐師’97」を『コミック・ピクシィ』にて発表。いつか『闇の淫虐師・ベスト選集』でも出したいところ。 [’98に実現、’99には続刊が出る] ●1 9 7 8 ~ 久保書店より第2弾の単行本「狂った微惑人形」。収録作品の「犯された白鳥」は持ち込み時代に描いた初のバレリーナもの。結構気に入っていた作品なのに、後年再録の際、印刷所の掃除のおばさんが捨ててしまい、この世にもはや存在しない不幸な子となる。[’99に宝島スピード・ブックに本より直接スキャンして収録] エロ、グロ、ナンセンスの会心作「恍惚下着専科」を発表。サン出版より同名の単行本発行。また同出版より「コミック・ペット/堕天使画集」として今までの作品を続々単行本化。全10巻位。これは今でも古本屋で流通しているとの事で、まだまだ世間様のお役にたっているらしい。 この年、「堕天使たちの狂宴」を描いていた『漫画エロジェニカ』が発禁処分、来年でもう20年目となる事だし、当時の人たちと集まってその大放談を収録し「発禁20周年特集号」でも創ってみようかと計画中。さて当時の秘話としてもう時効だろうから書いてみるけど、前述の『堕天使画集』に「堕天使たちの狂宴」は収録される事となり、当然修正をガンガン入れて出版されるものと覚悟していたら、米国から帰国後出来上がった本を見ると発禁になった状態のまま再録されている!以下桜木編集長との会話 ダ/いや~、いい度胸してますね。 編/だって修正してあるじゃない。 ダ/その修正状態で発禁になったんですよ 編/���・・・・ ダ/・・・・ 以下どんな会話が続いたのか失念…… それにしてもサドの「悪徳の栄え」の翻訳本は発禁後20年以上して復刻されたけれど、「堕天使たちの狂宴」は半年もしない内に単行本になっていたとはエロ本業界とは何といいかげんな世界!しかし作品そのものは、今見るとリメイクする気にもならないどうという事もない可愛い作品で、結局あれもあの時代の姑息な政治のひとかけらに過ぎなかったのだろう。いい点があるとしたら一つだけ、それまでのエロマンガになかった瞳パッチリの少女マンガ的ヒロインを登場させた事位か。今の美少女エロマンガは本家の少女マンガもかくや!という位眼が大きいが当時としては画期的だったかも。 ●1 9 7 9 ~ この年の「淫花蝶の舞踏」は「堕天使たちの狂宴」よりずっといい/『漫画ソフト』。今年出た「別冊宝島/日本一のマンガを探せ!」でベスト2000のマンガがセレクトされているが、ダー松の作品の中ではこの作品が選ばれている。教師と生徒、二人の女たちが様々な男たちの手によってに次々ともてあそばれ、闇の世界を転々として再び巡り会う時、女たちは蝶と化し水平線の彼方に飛び去り、男たちは殺し合い血の海の中で屍と化す。ダー松作品にはこのように男根が女陰の海に飲み込まれてに負けるパターンが多い。[性狩人、遊戯の森の妖精、美少女たちの宴、人魚のたわむれ・・等々] この年からスタートの「性狩人たち」シリーズ[劇画悦楽号]はバレエ、バイオレンス、SEXの三要素がうまくからみあい、それぞれが頂点まで達する幸福な神話的作品だ。ここから派生した路線も多く、美少年路線は’83の「聖少女黙示録」へ。身体障害者路線は’80の「遊戯の森の妖精」、’84からの「美姉妹肉煉獄」へと繋がる。’81の最終話「ハルマゲドンの戦い」ではせりふなしで24ページ全てが大殺戮シーンという回もあり、中でも一度やりたかった見開きで銃撃戦の擬音のみという事も実現。こんな事がエロマンガ誌で許される時代だった。ちなみにこの回は[OKコラルの決闘・100周年記念]だが、何の意味もない。単行本は最初サン出版より、その後久保書店より「白鳥の飛翔」「少女飼育篇」「ヘラクレスを撃て!」「眼球愛」「海の女神」の全5刊。現在入手出来るのは後の3刊のみ。[「海の女神」も最近在庫切れ] この年出た「人魚のたわむれ」の表題作は性器に{たこ}を挿入するカットを見た編集長が「・・・[沈黙]・・・頭おかしいんじゃ・・ブツブツ・・気違い・・・ブツブツ・・・」と呆れてつぶやいていたのを記憶している。たこソーニューは今年出た「夜顔武闘伝」で久しぶりに再現。なおこの作品は’83にマンガと実写を噛み合せたビデ��の珍品となる。水中スローモーションファックがなかなかよい。 ●1 9 8 0 ~ なぜか「JUNE」の増刊として作品集「美少女たちの宴」がサン出版より出版され、その短編集をもとに脚本化し日活で映画が創られる事となる。[「花の応援団」を当てたこの映画の企画者・成田氏は日活退社後「桜の園」等を創る。]その際、初めて映画撮影所を見学し、せこいセットがスクリーン上ではきちんとした絵になってるのを見て映画のマジックに感心。タイトルはなぜか「性狩人」で、’96にビデオ化された。監督・池田敏春のデビュー第2作となり現在までコンスタントに作品を発表しているが、出来のいい作品も多いのになぜか代表作がない。初期の「人魚伝説」が一番いいか。 この映画に合わせて「美少女たちの宴」を2~3回のつもりで「漫画ラブラブ」で描き出すがどんどん話がふくらみ、おまけに描いてる出版社が潰れたり、雑誌が潰れたりで雑誌を転々とし条例による警告の嵐がきた「漫画大飯店」を経て、「漫画ハンター」誌上で完結したのは’83になる。この作品でクリトリスを手術してペニスのように巨大化させるという人体改造ものを初めて描く。 この年の「遊戯の森の妖精」は身体障害者いじめ鬼畜路線の第2弾!森の中の別荘に乱入したろくでなしの二人組が精薄の少女の両親達を虐殺し、暴行の限りをつくすむちゃくちゃな作品で、雷鳴の中、少女の性器に男達のペニスが2本同時に挿入されるシーンは圧巻!しかしこのとんでもない男達も少女の性のエネルギーに飲み込まれ、朽ち果てていく・・・。 ●1 9 8 1 ~ 美少女マンガ誌のはしり「レモン・ピープル」誌創刊。そこで描いたのが「白鳥の湖」。虚構の世界のヒロインを犯すというコンセプトは、アニメやゲームのヒロインをずこずこにするという今の同人誌のコンセプトと同じかも。バレエ「白鳥の湖」において悪魔に捕われたオデット姫が白鳥の姿に変えられる前に何にもされてない筈がないというモチーフにより生まれたこの作品は、悪魔に男根を植えつけられたヒロインが命じられるままに次々と妖精を犯して歩き悪魔の娘となるまでを描くが、あまり成功したとは言えない。ただ人形サイズの妖精をしゃぶりまくり淫核で犯すアイデアは他に「少女破壊幻想」で一回やっただけなのでそろそろもう一度やってみたいところ。「ダーティ松本の白雪姫」はその逆をいき、犯す方を小さくした作品で7人の小人が白雪姫の性器の中にはいり、しゃぶったり、処女膜を食べたり、と乱暴狼藉![ちなみに両者をでかくしたのが同人誌「FUCK YOU!3」の「ゴジラVSジュピター」]この童話シリーズは意外と好評で続いて「ダーティ松本の赤い靴」を上記の単行本に描き下ろして収録。童話は結構残酷なものが多く、この作品も切られた足だけが荒野を踊りながら去って行くラストは原作通��。 *近年童話ブームだがこの頃もっと描いておけば「こんなに危ない童話」として刊行出来たのにとくやまれる。 「2001年快楽の旅」もこの本に収録。快楽マシーンを逆にレイプしてしまう、珍しく映画「2001年宇宙の旅」風のSF作品。 掲載誌を決めずに出来る限り多くのマンガ誌で描こうというコンセプトで始めたのがこの年スタートした「怪人サドラン博士」シリーズ。「不死蝶」シリーズや「美少女たちの宴」シリーズの中にも乱入し、「漫画ハンター」最終号では地球をぶっ壊して[その際地球は絶頂の喘ぎ声をあげ昇天する!]他の惑星へ行ってしまう。今のところ10誌位に登場。いつかこのサドラン・シリーズだけ集めて単行本化したいところ。ちなみに「サド」と「乱歩」を足して「サドラン博士」と命名。作者の分身と言っていい。 [後年、「魔界の怪人」として全作品を収録して刊行、04年現在品切れ中] この年描いて’82の単行本『妖精たちの宴』に収録の「とけていく・・」はレズの女たちが愛戯の果てに、肉体が溶けて一匹の軟体動物と化す、タイトルも内容も奇妙な作品。作者の頭もとけていた? ●1 9 8 2 ~ 1 9 8 3 ’83年に「美少女たちの宴」が完結。全てが無に帰すラストのページは真っ白のままで、このページの原稿料はいりません、と言ったにもかかわらず払ってくれた久保書店、偉い![明文社やCM頁の稿料を削った出版社=某少年画報社なら払わなかっただろうな……と思われる……]この作品以外は短編が多く、加速度をつけてのっていく描き方が得意のダー松としてはのりの悪い時期に突入。また10年近く走ってきてだれてきた頃でもあり第一次落ち込み期と言っていい。マンガがスタンプを押すように描けないものか、などとふとどきな考えまで湧いてくる。思えば一本の作品には、いったい何本の線を引いて出来上がっているものなのか。数えた馬鹿はいないだろうが数千本は引いている筈。一ヵ月に何万本とペンで線を引く日々・・うんざりする筈です。 この頃のめぼしい短編をいくつか書くと、少女マンガ家の家に税務調査にきた税務署員が過小申告をネタにねちねちいたぶるが、アシスタントに発見された署員は撲殺される。そして板橋税務署は焼き討ちにあう、といった作品「[タイトル失念]xx税務調査」。[後日読者よりこのタイトルを「色欲ダニ野郎」と教えていただく。ひどいタイトル *編集者のつけるタイトルはその人のセンスが実によくわかる。しかしサイテ-の題だなこりゃ…。 果てるまで「おまんこして!」と言わせながら処女をやりまくる「美処女/犯す!」はラスト、狂った少女が歩行者天国の通行人を撃ちまくり血の海にする。「嬲る!」はパンチドランカーとなった矢吹ジョーが白木葉子をサンドバッグに縛りつけ、殴って、殴って、殴りまくる。段平おっちゃんの最後のセリフ「・・ブスブスくすぶっちゃいるが・・・」「打てッ!打つんだ!ジョー!」「お前はまだ燃えつきちゃいねえ!」とはエロ・ドランカーの自分自身に向けて発し��言葉だったのかも。トビー・フーパーばりの「淫魔のはらわた」は電気ドリルでアナルを広げてのファック!とどめにチェーンソーで尻を切断!いまだに単行本に収録出来ず。[’98の「絶頂伝説」にやっと収録]「からみあい」は夫の愛人の性器を噛みちぎる。「危険な関係」はアルコール浣腸をして火をつけ尻から火を吹かせる。この手は『FUCK YOU!2』の「セーラー・ハルマゲドン」で復元。そういえばこの作品の序章と終章だけ描いて、間の100章位をとばすやりかたはこの頃の「禁断の性獣」より。女性器にとりつき、男性器に変身するエイリアンの侵略により地球は女性器を失い滅亡する、といったストーリーで当時聞いた話では谷山浩子のD.J.でこの作品がリスナーの投書でとりあげられ、ダー松の名はダーティ・杉本と読まれたそうな。ヒロインの少女がひろ子という名前なのでこのハガキが選ばれたのかもしれないが、作者は薬師丸ひろ子からとったつもりだったのだが・・。[別にファンではない。] 「女教師狩り」は映画館で観客に犯される女教師とスクリーン上の同名のエロ映画の二本が同時進行し、一本で二本分楽しめるお得な作品。 ’83は’80に「漫画エロス」にて描いた「エロスの乱反射」の最終回の原稿が紛失したため単行本が出せないでいたのを、またまた「仏の久保さん」に頼んでラスト近くをふくらませて「漫画ハンター」に3回程描かせてもらい、やっと’85に出版。見られる事に快感を覚えるファッション・モデルが調教される内に、次第に露出狂となっていき、街中で突然裸になって交通事故を起こさせたり、最後はビルの屋上でストリップショー。そしてカメラのフラッシュの中に飛び降りていき、ラスト1ページはその性器のアップでエンド! 本格美少年・ゲイ・マンガ「聖少女黙示録」も’83。レズの姉たちの手によって女装に目覚めた少年がホモのダンサーたちに縛られなぶられ初のポコチンこすり合いの射精シーン。そして性転換して女となった主いるが、その中の’84の「白い肌の湖」はタイトルで解る通りのバレリーナものだがポコチンを焼かれた男が、一緒に暮ら人公が手術で男になった少女と暮らすハッピーエンド。この作品は単行本「美少女ハンター」に収録されてす二人の女と一人の男に復讐するエンディングがすごい!まず男の性器を切り取り、片方の女の性器にねじ込んだあと、その女の性器ごとえぐり取る。そしてその二つの性器をつかんだまま、もう一人の女の性器にフィストファック!のあげく、その二つの性器を入れたままの女性器をナイフでまた切って、ほとんどビックマック状態でまだヒクヒクうごめく血まみれの三つの性器を握りしめるとんでもない終り方!全くダー松はこんな事ばかりやっていたのかとあきれかえる。もう鬼畜としか言い様がない!しかし「ウィンナー」を二枚の「ハム」で包むなんて・・GOODなアイデアだ、又やってみよう。 ●1 9 8 4 ~ 「漫画ハンター」で「闇の宴」前後篇を描き、後日これをビデオ化。雪に包まれた六本木のスタジオで痔に苦しみながらの撮影。特別出演として中島史雄氏が絶妙の指使い、東デの学生時代の萩原一至が二役、取材に来たJITAN氏もスタジオに入ってきた瞬間、即出演で生玉子1000個の海で大乱交。カメラマンが凝り性で照明が気に入るまでカメラを廻さず、たった二日の撮影はやりたい事の半分も出来ず。撮影が終ると痔はすぐに完治。どうもプレッシャーからくる神経性だったみたいでこれに懲りてビデオは一本のみ。 この年の「肉の漂流」は親子丼もので、近所の書店のオヤジからこの本はよく売れたと聞いたが、一時よく描いたこのパターンは最近では「FUCK YOU!3」の「母娘シャワー」のみ。熟女と少女の両方が描けるところが利点。「血の舞踏」は久しぶりの吸血鬼もの。股間を針で刺し、噛んで血を吸うシーン等々いい場面はあるが、うまくストーリーが転がらず3回で止める。短編「果てるまで・・」は核戦争後のシェルターの中で、父が娘とタイトル通り果てるまでやりまくる話。被爆していた父が死んだ後、娘はSEXの相手を捜して黒い雨の中をさまよう。 またリサ・ライオンの写真集を見て筋肉美に目覚め、マッチョ女ものをこの頃から描き出す。しかしなかなか筋肉をエロティックに描くのは難しい。 ●1 9 8 5 ~ くたびれ果ててすっかりダレてきたこの頃、8年間働いてくれたアシスタント女史に代わってパワーのかたまり萩原一至、鶴田洋久等が東京デザイナー学院卒業後加わってダーティ・マーケットも第2期に突入!新旧取り混ぜておもしろいマンガをいろいろ教えて貰って読みまくる。「バリバリ伝説」「ビーバップハイスクール」「ペリカンロード」「めぞん一刻」「わたしは真悟」「Be Free!」「緑山高校」「日出処の天子」「吉祥天女」「純情クレイジー・フルーツ」「アクター」「北斗の拳」「炎の転校生」「アイドルをさがせ」「綿の国星」「いつもポケットにショパン」「バツ&テリー」「六三四の剣」永井豪の絶頂期の作品「バイオレンス・ジャック」「凄之王」「デビルマン」等々100冊以上とても書ききれない位で、う~ん・・マンガってこんなにおもしろかったのか、と感動! そこで眠狂四郎を学園にほうり込んで、今まであまり描かなかった学園マンガをエロマンガに、というコンセプトで始めたのが「斬姦狂死郎」。「六三四の剣」ばりに単行本20巻を目指すものの、少年マンガのノリは今では当たり前だが、当時はまだエロマンガとして評価されず、ほんの少し時代が早すぎたかも。’86に中断、今年’97に「ホリディ・���ミック」にて復活!果たしていつまで続けられるか? →後に「斬姦狂死郎・制服狩り」、「斬姦狂死郎・美教師狩り」として刊行完結 前年末から始めた「美姉妹肉煉獄」は身障者いじめの鬼畜路線。盲目の姉とその妹を調教して性風俗店等で働かせ、娼婦に堕していく不健全・不道徳な作品で、肉の快楽にひたっていく盲目の姉に対し妹も「春琴抄」の如く己の眼を突き、自らも暗黒の快楽の世界にはいり、快楽の光に目覚めるラスト。 また、これからは女王様物だ!となぜか突然ひらめき「筋肉女」シリーズの延長としてフィットネス・スタジオを舞台に「メタル・クイーン」シリーズも開始。これは単行本2冊分描いたが、連載途中でヒロインの髪型を歌手ステファニーのヘア・スタイルにチェンジしたり、レオタードもたっぷり描けてわりと気に入っている。 10年近く描いた「美蝶」先生シリーズもこの年スタート!こうしてみるとマンガを描く喜びに満ちた大充実の年だったかも。 ●1 9 8 6 ~ この年は前年からの連載ものがほとんどだが、「エレクト・ボーイ」は空中でファックするシーンが描いてみたくて始めた初の超能力エロマンガ。コメディ的要素がうまくいかず2回で止める。この路線は翌年の「堕天使輪舞」で開花。 「夜の彷徨人」は自分の育てた新体操選手が怪我で選手生命を失ったため、その女を馬肉のごとく娼婦として夜の世界に売り渡した主人公という設定。しかし腕を折られ、女にも逆に捨てられ、そして事故によってその女を失ったあげく不能となってしまう。失った快楽を取り戻すため無くした片腕にバイブレーターを取りつけ、夜の街をさすらい次々と女たちをレイプしていくというストーリー。がっちり設定したキャラだったのにまったく話がはずまず、男のポコチンは勃起しないままに作品も不発のまま終る。 「斬姦狂死郎」が不本意のまま終わったため学園エロス・シリーズは「放課後の媚娼女」へと引き継がれる。当時見ていた南野陽子のTV「スケバン刑事・」とS・レオーネの「ウエスタン」風に料理。ラストの「男といっしょじゃ歩けないんだ」のセリフは一番好きな映画、鈴木清順の「東京流れ者」からのもじり。単行本は最初司書房から出て、数年後ミリオン出版から再販、そして’97久保書店より再々販ながら結構売れて今年また再版。この作品は親を助けてくれる有難い孝行息子といったところ。 ●1 9 8 7 ~ さいとうプロOBで那珂川尚という名のマンガ家だった友人の津田が「漫画ダイナマイト」の編集者になっていて、実に久しぶりに同誌で「堕天使輪舞」を描く。超能力エロマンガの第2弾。今回はエロと超能力合戦とがうまくミックスされ一応成功といっていい。この路線は「エレクト・ボーイ」とこの作品、そして’96の「夜顔武闘伝」も含めてもいいかも。一時、この手の作品は数多くあったが最近はめったに見かけない。しかし、まだまだこの路線には鉱脈が眠っているとにらんでいるがどんなものだろう。 ●1 9 8 8 ~ 「放課後の媚娼女」に続いて抜かずの凶一無頼控え「放課後の熱い祭り」を2年がかりで描く。’89に完結し司書房より単行本化。そして今年’97に改定してめでたく完全版として復刊!この頃が一番劇画っぽい絵で、たった2~3人のスタッフでよくこれだけ描き込めたなと改めて感心!エロシーンがちょっと少なめながら中島史雄氏がダー松作品でこの作品が一番好き、とお褒めの言葉を頂戴する。 TVで三流アマゾネス映画を見ている内、むくむくとイメージがふくらみ、昔から描きたかった西部劇と時代劇がこれで描けると、この年スタートさせたのが「不死蝶伝説」なるアマゾネス路線。昔々青年誌の創世期にあのケン月影氏がマカロニ・ウエスタンを描いていたことを知る人は少ないだろう。俺もあの頃デビューしていたらウエスタンが描けたのに、と思う事もあったが、このシリーズでほんの少しだけその願望がかなう。 この頃、アシスタントやってくれてた格闘技マニアの鶴田洋久に誘われ、近所の空手道場通いの日々。若い頃修行のため新宿でやくざに喧嘩を売って歩いたという寺内師範は、もう鬼のような人で、行けば地獄が待っていると判っててなぜ行く?と不思議な位休まず通う。体育会系はマゾの世界と知る。組手は寸止めではなく顔面以外は当てて可だったので身体中打撲のあざだらけ、ビデオで研究したという鶴田の体重をかけたムエタイ式の蹴りをくらい、右手が饅頭のように腫れ上がる。先輩たちの組手の試合も蹴りがもろにはいってあばら骨が折れたりで、なぜこんなヘビーな事をする?と思うが、闘う事によって身体の奥から何か沸き上がってくるものがある。スリランカの元コマンドと組手をやった時、格闘家の気持ちが少しだけ判るようになった。 ●1 9 8 9 ~ ’94まで続く「美蝶」シリーズでこの年は『ノスフェラトウ篇』を描き、シリーズ中これが一番のお気に入り。同人誌の「王夢」はこれが原点。 短編では「悪夢の中へ」はスプラッタ・エロマンガで久しぶりにチェーンソゥでお尻のぶった切り!はらわた引きずり出し、人肉食いちぎり!顔面叩き割り等々でラストに「ホラービデオの規制をするバカは俺が許さん!」などと書いているので、この年が宮崎事件の年か?世間は彼が日野日出志・作のホラービデオ「ギニーピッグ」を見てあの犯罪をおかした、としてさんざんホラービデオの規制をやっといて、結局見てもいなかったとわかったあとは誰一人日野日出志氏にもホラービデオさんにも謝らす゛知らんぷり。残ったのは規制だけで、馬鹿のやる事には全く困ったもんである。先日の「酒鬼薔薇・14才」の時も犯罪おたくの心理学者が、「これはマンガやビデオの影響です。」などと相も変わらずたわけた寝言をぬかしていたが、馬鹿はいつまでたっても馬鹿のまま。少しは進歩しろよ!お前だよ、お前!短絡的で幼稚な坊や、小田晋!よぅく首を洗っとけ!コラ! 「獣人たちの儀式」は退学者や少年院送りになつた生徒、暴走族、ヤクザ達が集まって酒盛りしながら女教師たちをずこずこにしてOB会をひらく不健全作品。編集長が「また危ない作品を・・・」とこぼしたものだが、岡野さん、田舎で元気にお過しでしょうか。この頃の「漫画エロス」には「ケンペーくん」だとか「アリスのお茶会」だとかおもしろい作品が載っていたものです。「爆走遊戯」は伝説のストーカー・ろくでなしマンガ家の早見純が一番好きな作品と言ってくれたが、なぜだかわからない。人の好みはいろいろです。以上3本は単行本「熱き唇の女神」に収録。 「ふしだらな女獣たち」はフェミニストの女二人が美少年をいじめる話。これは「氷の部屋の女」に収録。 ●1 9 9 0 ~ この年の「美蝶」シリーズは『ダンシング・クイーン篇』。マネキン工場跡でJ・ブラウンの「セックス・マシーン」にのせて5人プレイをするシーンや文化祭でのダンスシーン等々結構好きな場面多し。暗くて硬い作品が多いので、この「美蝶」シリーズは肩肘張らずに、かなり軽いノリでキャラクターの動きに任せて、ストーリーも、そして次のコマさえも先の事は何にも考えず、ほとんどアドリブで描いた時もある。 「不死蝶伝説」に続いてシリーズ第2弾「不死蝶」は2誌にまたがって2年位続ける。これも結構お気に入りの一遍。 ●1 9 9 1 ~ 1 9 9 3 「性狩人たち」の近未来版、といった感じの「夜戦士」は学園物が多くなったので、マグナム銃で脳天をぶっとばすようなものが又描きたくなって始めたミニシリーズ。全5話位。松文館より単行本「黒い夜と夢魔の闇」に収録。 この年から知り合いの編集者がレディス・コミックを始める人が多く、依頼されてどうしたものかと思ったが、エロなら何でもやってみよう精神と何か新しい世界が開けるかも、という事から’94位までやってみたものの結果的に不毛の時代に終わる。与えられた素材が体験告白物という事で、非現実的なものは描けないという事は得意技を封印して戦うようなもので苦戦を強いられ、これって内山亜紀氏がやまさき十三原作の人情話を描いたようなミス・マッチングで不発だったかな。今後、もしやることがあれば美少年SMのレディス・コミックのみ。そんな雑誌が出来れば、の話だが。 いくつかやったレディコミの編集の一人「アイリス」の鈴木さんは同じさいとうプロOBで、マンガ・アシスタント、マンガ家、マンガ誌の編集、そして今はマンガ学校の講師、とこれだけ多くのマンガに関わる仕事をしてきた人はあまりいないだろう。これでマンガ評論でもやれば全て制覇だが・・・。 この頃はいつもと同じ位の30~40本の作品を毎年描いていたが、レディコミは一本30~40枚とページが多く結構身体にガタがきた頃で、右手のひじが腱傷炎になり1年以上苦痛が続く。医者通いではさっぱり痛みがひかず、電気針で針灸治療を半年位続けてやっと完治。その後、住んでいたマンションの理事長を押しつけられ、マンション戦争の渦中に巻き込まれひどい目にあう。攻撃するのは楽だが、話をまとめるなどというのは社会生活不適格のダー松には大の苦手で「お前等!わがままばかり言うのはいいかげんにしろー!」と頭をカチ割りたくなるような事ばかりで、ひたすら我慢の日々で血圧がガンガン上がり、病院通いの日々。確実に寿命が5年は縮まる。あの時はマジで人に殺意を抱いたものだが、今でも金属バット持って押しかけて奴等の脳みそをクラッシュしたい気分になる時もある。いつかこの時の事をマンガにしようと思っていて、まだ誰も描いてない「マンション・マンガ」というジャンル、タイトルは「我が闘争」。え?誰も読みたくない? この間に出た単行本は「血を吸う夜」、「赤い月の化身」「熱き唇の女神」[以上・久保書店] /「牝猫の花園」「真夜中の人魚たち」[以上久保書店]、「美蝶/放課後篇」「美蝶/ダンシング・クイーン篇」「不死蝶/鋼鉄の女王篇・上巻」[以上ミリオン出版]。 ●1 9 9 4 ~ 1 9 9 5 ろくでもない事が続くのは厄払いをしなかったせいか、このままここにいたら頭がおかしくなる、と15年以上いたマンションから引っ越し。板橋から巣鴨へ移動し気分一新!以前からうちもやりましょうよ、と言われていた同人誌創りをそのうち、そのうちと伸ばしてきたものの遂に申し込んでしまい、創らざるをえなくなる。しかもそれが引っ越しの時期と重なってしまい大いに後悔する。しかしいろんな人にお願いして何とか一冊でっちあげ、ムシ風呂のような夏コミに初参加。これが運命の分岐点。レディコミもこの年で切り上げ、以下同人街道をまっしぐら。現在まで「FUCK OFF!」が9まで、「FUCK YOU!」が4まで計10+&冊創る。 ’95からダーティ松本の名前にも飽きてきたしJr,Sam名でも描き始める。 レディコミ時代は松本美蝶。あと2つ位違うペンネームも考案中。 この間の単行本「氷の部屋の女」「双子座の戯れ」[久保書店]、「黒い夜と夢魔の闇」[松文館]、「危険な女教師/美蝶」[ミリオン] ●1 9 9 6 ~ 美少女路線の絵柄もこの年の「夜顔武闘伝」あたりでほぼ完成、今後また少し変化させる予定。しかしこの作品は超能力、アマゾネス、忍法エロマンガとでも呼ぶべきか。「グラップラー刃牙」みたいに闘技場での勝ち抜き性武道合戦までいきたかったけれど、残念ながらたどり着けず。 「冬の堕天使」は久しぶりの吸血鬼もの。都営住宅で生活保護をうけている吸血鬼母子のイメージが浮かび、そこから漫画家協会・加藤芳郎を撃つ有害図書騒動のマンガへ。吸血鬼少年が光の世界との戦いに旅立つまでを描き、「闇に潜みし者」は時空を越えて近未来での戦い。その間を描く作品を今後創らなければ。 「FUCK CITY 2006」はクソ溜めと化した近未来のTOKYOを舞台に久しぶりにダーティ・バイオレンスが炸裂!ハード・エロ劇画と同人誌風・美少女路線の合体は果たしてうまくいったかどうか?30ページほど描き足して、’97、9月にフランス書院のコミック文庫にて発売。[「少女水中花」] 「放課後の媚娼女」と「人形愛」刊行。[いずれも久保書店刊]前者は以前、上下巻だったのを一冊にまとめて。後者は近作を集めた同人時代を経ての初単行本で、同人誌を知らなかった読者はショックを受ける。メタルフアンから以下のようなお手紙を受け取る。「これはジューダス・プリーストの『ターボ』だ。ラストの『眠れる森の少女』は『レックレス』にあたる。しかしジューダスもその後『ラム・イット・ダウン』や『ペイン・キラー』という傑作を世に出した事だし、今後を期待したい」という意のダー松のようなメタルファン以外は意味不明の激励をうける。 ●1 9 9 7 同人誌「エロス大百科シリーズ」スタート!いろんな項目別に年2刊づつ計100ページ位を別刊シリーズとして出し続ければ10年で1000ページになり、以前「谷岡ヤスジ1000ページ」という枕に最適の本があったが、これも一冊にまとめて枕にして寝れば、目覚める頃は3回夢精しているなんて事に・・・などとまだたった40ページの段階で言っても何の説得力もないか。飽きたら2~3号でSTOPするだろうし・・。[推測通り「毛剃り」「美少年SM」「女装」3号でストップ中]冬にはやおい系にも進出の予定。 今年出した単行本は厚くて濃いエロマンガを集めた久保書店MAXシリーズ第2弾!「放課後の熱い祭り/完全版」と「夜顔武闘伝」オークラ出版。ともに大幅描き足して25周年記念出版として刊行。ティーツー出版よりJr,Sam名で「昼下がりの少女」、9月にはフランス書院より「少女水中花」の文庫本が出る予定で現在、この同人誌と並行して描き足し中。「斬姦狂死郎」第2部も「ホリディ・COMIC」誌にて6月よりスタート!年内創刊予定の『腐肉クラブ』なる死体姦専門のマンガ誌にも執筆予定。 さてさて25年間、旅行の時を除いて、現在まで2日続けてマンガを描かなかった事はほとんどない。これはその昔、伊東元気氏というマンガ家とお会いしたとき「今月何ページ描いた?」との問いに、「今月仕事ないんでぜんぜん描いてません」と答えたら、「そんな事じゃ駄目だ。仕事があろうがなかろうが、毎月100頁は描かなきゃ。」と言われ、以後その教えを守り[描けるページ数は減ったが]、マンガは仕事ではなくなり、朝起きたら顔を洗うのと同じで生活そのものとなり現在に至る。 今は何でも描けそうなハイな状態で、以前はたまには外出しないと煮詰まってしまうので週いち位ガス抜きをしていたものだが、最近はせいぜい月いち休めば十分の「純エロマンガ体」。[純粋にエロマンガを描くためだけの肉体、の意。ダー松の造語] こうしてふり返ると、この路線はまだえぐり足りない、これはあと数回描くべし、なぜこれを一度しか描かない!等々、残り時間にやるべき事、やりたい事の何と多い事! 爆裂昇天のその日まで・・・ 燃 え よ ペ ン ! なお続きは 1997年後期 1998年 INDEX

http://www.rx.sakura.ne.jp/~dirty/gurafty.html

17 notes

·

View notes

Photo

【店内イベントのご案内】

2021年2月5日(金)〜28日(日)

「ケンエレブックス刊行記念フェア」

会場:LVDB BOOKS(大阪市東住吉区田辺3-9-11)

営業時間:13〜19時(火水木休み)

/

2021年1月に設立された書籍レーベル「ケンエレブックス(KENELE BOOKS)」の都築響一編『Neverland Diner 二度と行けないあの店で』と加賀美健『くっつけてみよう』刊行を記念して、期間限定のフェアをLVDB BOOKSで開催いたします。

店内で刊行書籍のパネル展示およびVOILLD制作の加賀美健オリジナルグッズの販売を行うとともに、都築響一さんの本棚からセレクトした古書を販売する蔵書フェアを特別に開催いたします。

/

書籍情報

書名:Neverland Diner――二度と行けないあの店で 編者:都築響一 編集:臼井悠 装丁:渋井史生(PANKEY) 体裁:四六判変形/並製/カバー装 頁数:640頁程度(カラー写真頁含) 定価:3,300円+税

僕をつくったあの店は、もうない――。 子供の頃、親に連れられて行ったレストラン、デートで行った喫茶店、仲間と入り浸った居酒屋……。誰にも必ず一つはある思い出の飲食店と、舌に残る味の記憶。

「どこにあるかわかんねー」とか「もうなくなっちゃったよ」とか「事情があっていけない」、あるいは「くっそまずくてもう行かねえ!」とか、そういう誰かの記憶に残るお店の数々を、人気芸人からアイドル、作家、ミュージシャン、映画監督、芸術家、マンガ家、イラストレーター、クレイジージャーニー、クリエイター、編集者に女王様まで、各界の著名��総勢100人が100通りの文体で綴る悲喜こもごもの人生劇場。

もう行けない店、味わえない味、酔っぱらえないカウンター。100人の記憶と100軒の「二度と行けないあの店」についての、追憶のグルメガイド――。

著者:総勢100名(掲載順) 都築響一 矢野優 平松洋子 パリッコ いしいしんじ 俵万智 向井康介 玉袋筋太郎 水道橋博士 江森丈晃 土岐麻子 安田謙一 林雄司 古澤健 滝口悠生 遠山リツコ 髙城晶平 内田真美 イーピャオ/小山ゆうじろう 吉井忍 コナリミサト 永島農 谷口菜津子 石井僚一 佐藤健寿 和知徹 九龍ジョー 篠崎真紀 ツレヅレハナコ Mistress Whip and Cane 佐久間裕美子 吉岡里奈 松永良平 劔樹人 堀江ガンツ 見汐麻衣 小宮山雄飛 朝吹真理子 吉村智樹 日下慶太 スズキナオ 益子寺かおり 中尊寺まい 小谷実由 川田洋平 安田理央 上田愛 酒本麻衣 呉ジンカン 小石原はるか 兵庫慎司 Yoshi Yubai ヴィヴィアン佐藤 とみさわ昭仁 伊藤宏子 理姫 大井由紀子 古賀及子 いぬんこ 飯田光平 逢根あまみ 椋橋彩香 菊地智子 マキエマキ 村上巨樹 村上賢司 桑原圭 直川隆久 梶井照陰 高橋洋二 Oka-Chang ディスク百合おん 豊田道倫 茅野裕城子 池田宏 金谷仁美 徳谷柿次郎 島田真人 小林勇貴 スケラッコ 平民金子 本人 鵜飼正樹 石原もも子 たけしげみゆき VIDEOTAPEMUSIC 友川カズキ クーロン黒沢 柳下毅一郎 幣旗愛子 安田峰俊 平野紗季子 村田沙耶香 高野秀行 くどうれいん 田尻彩子 比嘉健二 バリー・ユアグロー(訳:柴田元幸) 大竹伸朗

都築響一(つづき・きょういち) 1956年、東京生まれ。1976年から1986年まで「POPEYE」「BRUTUS」誌で現代美術・デザイン・都市生活などの記事を担当する。1989年から1992年にかけて、1980年代の世界現代美術の動向を包括的に網羅した全102巻の現代美術全集『アートランダム』を刊行。以来、現代美術・建築・写真・デザインなどの分野で執筆活動、書籍編集を続けている。 1993年、東京人のリアルな暮らしを捉えた『TOKYO STYLE』を刊行。 1997年、『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』で第23回木村伊兵衛写真賞を受賞。現在も日本および世界のロードサイドを巡る取材を続けている。 2012年より有料週刊メールマガジン『ROADSIDERS'weekly』(http://www.roadsiders.com/)を配信中。近著に『捨てられないTシャツ』(筑摩書房、2017年)、『IDOL STYLE』(双葉社、2021年)など。

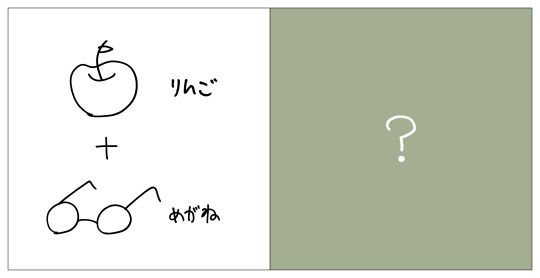

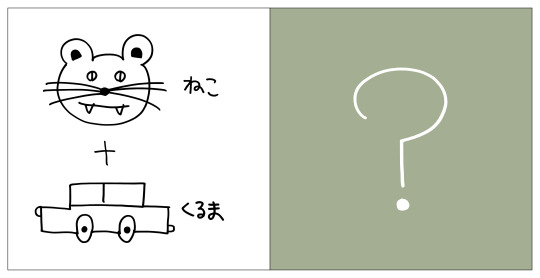

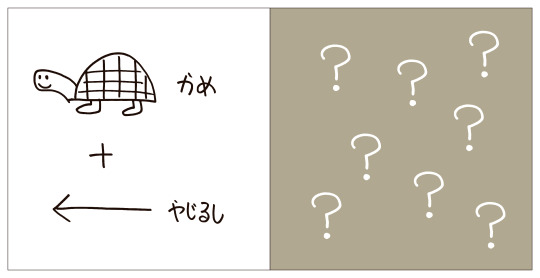

書名:くっつけてみよう 編者:かがみけん(加賀美健) 編集:伊勢春日(VOILLD) 装丁:山﨑里美 体裁:A4 判変形/上製/カバー装 頁数:48頁 定価:1,500 円+税

リンゴとメガネ、ネコと車、サメと歯ブラシ……、全然ちがうものをくっつけてみたらどうなるかな? 代表作「ミルクマン」や「実家帰れ」など、シニカルでジョークの効いた作風が国内外で人気の現代美術作家・加賀美健が、ユーモア溢れる絵と言葉で挑むナンセンス絵本の新境地! Tシャツとラーメンだって、家と靴下だって、言葉と絵なら何でもくっつけられるんだ。子供から大人まで、創作意欲を刺激すること間違いなし! ディスタンスの時代だからこそ伝えたい“つながること”の大切さ。 さあ、みんなで「くっつけてみよう」!!

2014年中目黒に設立されたアートギャラリー・VOILLDによる、国内外で活躍する多彩なアーティストを幅広い視点でクローズアップしてゆくアートブックシリーズ、記念すべき第一弾。

[著者のことば] 朝起きてから寝るまで僕はいつも頭の中で色々考えています。 何を考えているかというと、どうしたら楽しく毎日が過ごせるか、どうしたらワクワクするか、などで す。世の中にあまり面白い物がないので自分の頭で考えるしかないからです。それは幼少期からあまり 変わってません。自分がどうしたら自分を楽しくできるか、そのことが僕にとってとても重要です。 そんな僕の頭の中の一部を絵本にしました。 ページをめくった時にワクワクしてもらえたらとても嬉しいです。 見方、考え方を少し変えるだけで楽しくなる事が世の中にはたくさんあると思っています。

加賀美健(かがみ・けん) 現代美術アーティスト。1974 年、東京都生まれ。 社会現象や時事問題、カルチャーなどをジョーク的発想に変換し、彫刻、絵画、ドローイング、映像、パ フォーマンスなど、メディアを横断して発表している。 2010 年に代官山にオリジナル商品などを扱う自身の店(それ自体が作品)ストレンジストアをオープン。

/

https://books.kenelephant.co.jp/

https://roadsiders.com/

https://www.voilld.com/

#店内イベントのご案内#ケンエレブックス#KENELE BOOKS#都築響一#Kyoichi Tsuzuki#Neverland Diner#二度と行けないあの店で#加賀美健#Ken Kagami#くっつけてみよう#VOILLD

11 notes

·

View notes

Text

2020年6月23日(火)

今年の日めくりは、毎日「季語」が紹介されている。「沖縄忌」が季語として使用されていることを初めて知った。75年前のことを直接知るわけではないが、追想するには「真夏日」こそ相応しい。合掌。

マルタイラーメン+ヨーグルト+豆乳。

奥川ファームに今月分の送金。

可燃ゴミ、30L*2、20L*1。

次男は休み、三男は夜勤入り。

国道久世橋通りのMK石油で給油、126*37.2L=4,687円なり。

火曜日は午前中に余裕があるので、作業が捗る。

今日の「スタディスキルズ(看護学科)」の資料作成。

木曜日の「現代社会論」の資料作成。

amazonから「手塚治虫文庫」の資料が届く。

東京都豊島区椎名町にあった木造二階建てのアパート、トキワ荘。 1950年代、ここに住んだ手塚治虫の後を追うように、藤子不二雄A、藤子・F・不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫らが居住したことで、このアパートはマンガ史に残る「聖地」となった。 戦後、日本のマンガ雑誌が、月刊誌から週刊誌へと変貌していく過程で、 トキワ荘に集ったマンガ家たちがたどった運命、 そして、今もトキワ荘が伝説となって語り継がれるのはなぜか。 膨大な資料をもとに、手塚治虫とトキワ荘グループの業績を再構築し、 日本マンガ史を解読する「群像評伝」!

本の購入は極力大学生協を利用しようと思うのだが、思いついた本はついamazonでクリックしてしまう。

次男から連絡、浜峰商店から干物が届いたと。

歯の治療が進んだので、弁当が大分食べやすくなった。

3限・4限は「スタディスキルズ(看護学科)」、今日の課題は「主張・根拠・論拠」。良いレポートを書くための論理訓練、「論拠」についてとまどうものが多かった。今回の作業、他のクラスでは避けた方が良いかも知れない。

すぐに退出。

三男が夜勤入りの時は、17時30分に夕飯。昨日から用意しておいた「鹿肉カレー」、なかなかの仕上がりである。

先日キリ番をゲットした「まいどおおきに露の新治です」の管理人から、「豪華な粗品」が届いていた。

食事の準備をしているところへ、熊野のK兄から「雑貨」が届く。熊野地鶏のトートバッグ・地元のお茶・似顔絵入りのマグカップ。早速お礼のメッセージを送信。

本日届いた浜峰の干物、まずは「ウルメイワシの丸干し」をいただく。父の日にいただいた「呉春」を空けてしまった。

晩酌しながらの落語、柳家小ゑん「鉄寝床」・桂米朝「持参金」。

程よく酔いが回ったところで今夜もダウン。

夕方の買い物に出なかったので、3つのリング完成ならず。

2 notes

·

View notes

Text

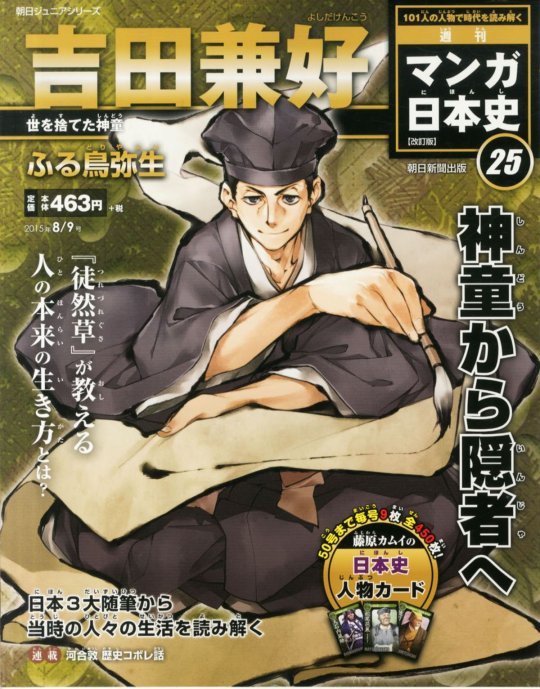

Weekly Manga Nihonji (週刊マンガ日本史) / Asahi Shimbun Publications (朝日新聞出版) / 9th Aug 2015 issue (Featured historical figure: Yoshida Kenkō)

#educational manga#japanese history#yoshida kenkō#kenko#asahi shimbun#週刊マンガ日本史#朝日新聞出版#2010s manga#issue month: august

0 notes

Text

Asahi Shimbun special feature November 11, 2014.

I got this from ガトーのブログ (Gatou's Blog). Seems to be a person that collects toys and other items and posts about it on his blog and on top of that also posts transcriptions of interviews and articles.

Translated with Google Translate, Quillbot and DeepL

------------------------------------------------------------------------------

2014年11月11日朝日新聞[火影忍者]15年特集

Asahi Shimbun, November 11, 2014 [Hokage Ninja] 15th Anniversary Special

1999年から集英社「週刊少年ジャンプ」に連載されてきた人気マンガ『NARUTO』が10日、第700回で完結した。最強の忍者を目指す主人公ナルトが、仲間と出会い、ライバルと競い、成長して世界滅亡の危機に立ち向かう壮大な物語。15年に及ぶ連載を終えたばかりの作者、岸本斉史さんにインタビューした。

The popular manga "NARUTO", which has been serialized in Shueisha's "Weekly Shonen Jump" since 1999, concluded on the 10th with its 700th episode. The epic story follows the protagonist Naruto, who aims to become the strongest ninja, as he meets friends, competes with rivals, grows, and confronts the threat of world destruction. We interviewed the author, Masashi Kishimoto, who has just finished the 15-year serialization.

(聞き手・小原篤)

(Interviewer: Ohara Atsushi)

「実感、まだない」

──今の心境は?

岸本さん: 最後の原稿を描き終えてからまだ12時間も経っていないので、実感が何もない。もっと解放された気持ちになるのかな、と思ったけど、毎週締め切りが来る15年間の感覚が体に残っていて、また来週も締め切りがあるんじゃないか、そんな気分。終わったらあれをやろうこれをやろう、といろいろ考えていたけど、いざ終わると何から手をつけていいのか分からない。まずは、仕事場の掃除かな。それからスポーツとか、マンガ以外のことがしたい。あ、ちゃんとマンガも描きますよ。来春、「NARUTO」の番外編となるお話を短期集中連載で描く予定です。

"I still can't really feel it"

──How do you feel right now?

Kishimoto: It's been less than 12 hours since I finished the last manuscript, so I don't feel anything. I thought I would feel more liberated, but the sense of having weekly deadlines for 15 years still lingers in my body, and I feel like there will be a deadline next week too. I had all these plans for what to do after finishing, but now that it's over, I don't know where to start. First, maybe I'll clean my workspace. Then I want to do sports and other things besides manga. Oh, and I'll definitely continue drawing manga. Next spring, I'm planning to draw a short, intensive series of a spinoff of "NARUTO".

「キャラクターたちが粘った」

──ラストの構想はいつぐらいから?

岸本さん: 主人公ナルトと、物語の始まりからずっとライバルだったサスケ、2人を対決させて終わりにしようというのは、連載を始めた頃から決めていた。ただ、友だちとして戦うのか敵として戦うのか、どういう気持ちで戦うか、どういうセリフを持ってくるか、連載中にだんだんと具体的に固まっていった。2、3年くらい前から「完結に向かい始めたな」と感じて、ようやく半年ぐらい前に「あと何回で終わらせよう」と決めた。 連載を始めた時、担当編集者に「5年は続けましょうね」と言われた。「マジか? 5年もやるの?」と思った。連載を始めたら週刊連載のスケジュールのハードさがこたえて、「こんなにきついなら終わっちゃってもいいかな」なんてチラッと思ったりもした。本当はもちろんイヤだけど。それにしても、15年も続くとは考えてもみなかった。

物語がこれだけ長くなったのは、キャラクターたちが頑張って粘るから。僕が簡単に答えや解決に導こうと思っても、彼らがそうしてくれない。諦めず、あがいて、力を出し尽くして、ようやく納得してくれるというか、いいヤツになってくれるというか。もし、そこで僕が自分の都合で思い通りにキャラクターを動かしてしまったら、ウソくさくなる。キャラクターのリアリティーがなくなってしまう。だから、初めに自分の構想したページ数より倍くらいかかってしまうことになる。

"The characters persevered."

──How long have you been planning the ending?

Kishimoto: I had decided from the beginning of serialization that I would end the series by having the main character Naruto and Sasuke, who had been rivals since the beginning of the story, face off against each other. However, whether they would fight as friends or enemies, how they would fight, and what lines they would use became more and more concrete during serialization. I felt that I was beginning to approach the conclusion about two or three years ago, and finally about six months ago I decided how many more issues I would finish it in. When I started serialization, my editor told me, "Let's continue for five years." I thought, "Really? You're going to do five years?" When I started serialization, the weekly serialization schedule was tough, and I even thought, "If it's this hard, maybe I should just end it." Of course I didn't really want to. Even so, I never thought it would continue for 15 years.

The story has become this long because the characters are working hard and persevering. Even if I try to lead them to easy answers or solutions, they won't let me. They don't give up, they struggle and exhaust their strength, and only then, do they finally come to terms with things or become good people. If I were to manipulate the characters according to my own convenience, it would feel contrived. The characters would lose their realism. That's why it ends up taking about twice as many pages as I initially planned.

──例えば中盤の山場の「ペイン編」では、敵を率いていたペインがナルトの言葉で納得し、戦いをやめる。どういう言葉ならペインも、そして読者も納得するのか? そこへたどり着くのが大変ということですね?

岸本さん: ペインのシリーズは初め、戦って終わるのか、話し合いで終わるのか決めてなかった。話し合いで、と決めるまで時間がかかった。アクション場面を描きながら考えていった。それでも、キャラクターがそんなに素直じゃないんで、簡単にこっちが思ったように動かすことはできない。それをやったら僕が気持ち悪い。

──For example, in the mid-story climax of the "Pain Arc," Pain, who was leading the enemy, is convinced by Naruto's words and decides to stop fighting. What kind of words would convince both Pain and the readers? Reaching that point is quite challenging, isn't it?

Kishimoto: At first, I hadn't decided whether the Pain series would end with a fight or a discussion. It took me a while to decide on a discussion. I thought about it while drawing the action scenes. Even so, the characters aren't that straightforward, so I can't easily make them act as I want. If I did that, it would feel weird to me.

「少年マンガのタブー」に挑む

──新聞記者的な見方かも知れませんが、「暴力が生む憎しみの連鎖」というテーマが浮かび上がってきたのは「9・11」後の世界情勢の反映ですか?

岸本さん: あまり現実の世界の「どこの国とどこの国が」みたいに当てはめて言いたくはないんだけど、暴力を振るってくる敵側も何か理由があってそうなったんじゃないか、どんな理由があるかを理解しないと、ここで敵をやっつけることができても結局同じことの繰り返しになるんじゃないか、と言いたかった。少年マンガだからどうしても暴力は出るので、そこに「暴力否定」みたいなテーマを持ってきたから解決が難しいことになった。最後に対話で解決、という方向を思い切って選んだけど、少年マンガ的にはタブーに近いことかも知れない。当時「これでいいのか?」と脂汗を流して悩んだ。ストーリーを考えようと机に座ってハッと気づいたら3時間経っていた、ということがあって、「意識が飛ぶ」という人生で初めての体験をした。これは精神的にマズいな、と思った。思い返すとあれが自分にとってスランプと言えばスランプだったのかも。だいたいの少年マンガって、主人公が1話目で成長を遂げて、あとはずっとブレずに自分の信念の通りに動いて、周りに影響を与えて、出会ったキャラクターたちを変えていく。途中まで「NARUTO」もそれで進んでいった。でもナルトはペイン戦のあたりで、どうしたら争いのない世界ができるかという問題にぶつかって悩む。主人公だからずっと強いままで迷わず進んでいく、という道もあるけど僕はそれはちょっと違うなと思った。だからナルトは考える。僕も考えなきゃならない。すごくキツかった。担当編集者とも言い合いをした。「少年誌なんだからここはぶん殴ってスッキリした方がいい」「いや、殴ったら暴力でしょ」といった具合に。でも人生って、いろいろあるもの。壁にぶつかる主人公の方がリアルだと思う。

Challenging the "taboos of shonen manga"

──It might be a journalist's perspective, but is the theme of "the cycle of hatred born from violence" a reflection of the global situation after 9/11?

Kishimoto: I don't really want to apply it to the real world, like "which country and which country," but I wanted to say that the enemy who uses violence must have had some reason for doing so, and if you don't understand what that reason is, even if you defeat the enemy here, the same thing will end up happening again. Since it's a boys' manga, violence is inevitable, so bringing in a theme like "denial of violence" made it difficult to resolve. In the end, I boldly chose to resolve the issue through dialogue, which is probably taboo in shōnen manga terms. At the time, I was sweating and worrying, wondering "Is this okay?" I sat down at my desk to think of a story, and when I realized it, three hours had passed, and it was the first time in my life that I "lost consciousness." I thought that was bad for my mental health. Looking back, that was probably a slump for me. In most boys' manga, the main character grows in the first chapter, and then he acts according to his beliefs without wavering, influencing those around him and changing the characters he meets. That's how "NARUTO" progressed until halfway through. But around the time of his fight with Pain, Naruto is confronted with the problem of how to create a world without conflict, and he worries about it. As the protagonist, he could have remained strong and continued to move forward without wavering, but I thought that was not the way to go. So Naruto thinks. I have to think too. It was very tough. I argued with my editor. "This is a shonen magazine, so it would be better to punch him and feel better," "No, punching him would be violent," and so on. But life is full of things. I think a protagonist who hits a wall is more realistic.

──『NARUTO』の世界は、五つの大国がそれぞれ、戦力である「忍びの里」と、強大なエネルギーの「尾獣」という魔物を抱えることで、パワーバランスを保っている。核保有国を連想させます。

岸本さん: そうですね。ニュアンスとして忍者は軍隊、尾獣は核兵器というイメージで、尾獣でバランスを保っているけど、本当に尾獣を使おうとすれば破滅へいたる危険がある。「NARUTO」にはそのバランスを崩し尾獣を使おうする『暁』という組織が出てくる。「暁」は里に属さない、傭兵(ようへい)組織のようなところがあって、筋立てとしてはリアルな世界でもあり得るもの。長く連載をやっていると、現実世界からインスピレーションを受けることや、重ね合わせて考えてみるようなところがでてくる。

──In the world of "NARUTO," five great nations maintain a balance of power by each possessing a military force called the "Shinobi Village" and a powerful energy source called the "Tailed Beast." This is reminiscent of nuclear powers.

Kishimoto: Yes, that's right. The nuance is that ninjas are like the military, and tailed beasts are like nuclear weapons. The tailed beasts maintain balance, but if one were to actually use them, there is a danger of leading to destruction. In "NARUTO," there is an organization called "Akatsuki" that disrupts this balance and tries to use the tailed beasts. "Akatsuki" is like a mercenary organization that does not belong to any village, and the storyline is something that could realistically happen in the real world.

ナルト、自分を投影

──ナルトって、岸本さん自身ですか?

岸本さん: 主人公だから似てるところはある。ラーメン好きだし。落ちこぼれのナルトは、勉強が苦手で劣等感が強かった自分を投影している。ナルトが「オレは火影になる!」(ほかげ=ナルトの属する里の長の称号)と言うと、「なれるわけないじゃん」と周りに笑われる。子供の頃から何の根拠もなく「マンガ家になる!」と言っていた自分と重なる。「なれるわけないじゃん」と言われても僕はナルトみたいに「絶対なる!」とは言い返せなくて、「でも、なれるかもしれないよ」と心の奥でつぶやくくらいだったけど。それにしても、あんなに国語が苦手だった僕が、物語を作っていろいろな登場人物を描くマンガ家になるなんて信じられない。この場面の登場人物の心情を読み解いて答えなさいなんて問題は、テストで全然わかんなかったのに!

Naruto, projecting oneself

──Is Naruto based on you, Kishimoto-san?

Kishimoto: There are some similarities since he's the main character. I like ramen, too. Naruto, the underachiever, is a projection of myself, who was bad at studying and had a strong inferiority complex. When Naruto says, "I'm going to be Hokage!" (Hokage is the title of the village chief to which Naruto belongs), people around him laugh and say, "There's no way you can do that." It overlaps with me, who said, "I'm going to be a manga artist!" since I was a child, without any basis. Even when people said, "There's no way you can do that," I couldn't say, "I'll definitely do it!" like Naruto did, and I would just mutter to myself, "But maybe I can do it." But even so, I can't believe that I, who was so bad at Japanese, would become a manga artist who writes stories and draws various characters. I couldn't understand a single question on a test that asked me to interpret the feelings of the characters in a scene!

──砂や虫を使うといった多彩な忍術のアイデアはどこから? 有効範囲はこうで、発動条件はこうで、といった技の設定も細かいですね。

岸本さん: 技とかは、今まで見た映画とかのイメージがあるのかもしれないけど、担当編集者との打ち合わせの中であれこれ考えて出てきたもの。技について細かい設定やルールを決めたのは、縛りがあった方が面白いから。縛りがあった上で、駆け引きや相手をだます引っかけみたいなのをやりたいと思った。お話が進むとどんどん大がかりになっちゃうけど。

──Where do the diverse ideas for ninjutsu using sand and insects come from? The details of the techniques, such as their effective range and activation conditions, are quite intricate.

Kishimoto: The techniques might be influenced by the images from movies I've seen before, but they came up during discussions with my editor. We decided on the detailed settings and rules for the techniques because having constraints makes it more interesting. With those constraints in place, I wanted to incorporate elements of strategy and deception. As the story progresses, it ends up becoming more and more elaborate.

──頭脳派のシカマルが仕掛ける作戦は面白いですね。うならされます。

岸本さん: すごい頭のいいキャラクターに設定したので、僕が苦労した。僕が一生懸命時間をかけて複雑な段取りや何通りもの手順を考えて、マンガの中でシカマルがそれを一瞬のうちにやってしまえば、頭がよく見えるだろうと!という感じで描いていた。自分の能力の範囲を超えたキャラクターはあまり出さない方がいいな、とシカマルを描いて感じた。

──Shikamaru's strategies are fascinating, aren't they? They leave me in awe.

Kishimoto: I set him up as a really smart character, so I struggled. I spent a lot of time thinking about complex arrangements and multiple procedures, and if Shikamaru could do them in an instant in the manga, he would look smart! That's how I depicted him. I felt that it's better not to create characters that are beyond the scope of my abilities when drawing Shikamaru.

無限月読は「逃げ」

──終盤で敵がしかける「無限月読(つくよみ)」は、地上の人間すべてを平和な夢の世界に閉じ込めるという大がかりな術です。それをナルトは拒絶し抵抗します。

岸本さん: 無限月読というのは「逃げ」なんです。「忍(しのび)とは耐え忍ぶ者」というのが「NARUTO」のテーマ。何をやるにもガマンが大切だけど、反対に、ガマンせず楽な方へ逃げたいという気持ちは誰にもある。僕も弱い人間なので、いついつまでにこの仕事を終わらせなきゃいけないという時についテレビやDVDへ逃げたくなる。そうしたリアルからの逃避が無限月読。逃げたい自分を戒める思いを込めて描いていたところがある。

Infinite Tsukuyomi is "escape"

──In the final act, the enemy deploys the "Infinite Tsukuyomi," a grand technique that traps all humans on the surface in a peaceful dream world. Naruto rejects it and resists.

Kishimoto: Infinite Tsukuyomi is about "escape." The theme of "NARUTO" is "忍 (shinobi) means those who endure". Patience is important in anything you do, but on the other hand, everyone has the desire to not endure and escape to the easier option. I'm a weak person myself, so when I have to finish a task by a certain date, I want to escape to the TV or a DVD. Infinite Tsukuyomi is an escape from that reality. In part, I drew it with the intention of admonishing myself for wanting to run away.

──『NARUTO』の人気をどんな時に実感しますか?

岸本さん: マンガ家って、いつも部屋の中で机に向かってばかりだから、人気があると言われても実感することはなかなかない。海外からたくさんファンレターが来るようになって、そうか海外でも人気なのか、と。どこの国の言葉なのか分からない、知らない言語で書いてあるものも来るので、いろんな国で読まれているんだなぁと感じる。ちっちゃい子がナルトの格好でポーズを決めている写真なんかがファンレターに入ってることがあって、そういうのを見ると和みますね。

──When do you feel the popularity of "NARUTO"?

Kishimoto: As a manga artist, I spend all my time at my desk in my room, so even when I'm told I'm popular, it's hard to really feel it. But now that I've started receiving a lot of fan letters from overseas, I realize that I'm popular abroad too. Sometimes I get letters written in languages I don't recognize, and it makes me feel like my work is being read in many different countries. There are even photos of little kids posing in Naruto costumes included in the fan letters, and seeing those really warms my heart.

──尾田栄一郎さんの『ONE PIECE』と二枚看板で「少年ジャンプ」を引っ張ってきましたが、意識していた?

岸本さん: 意識しない方がおかしい。同じ雑誌でずっとトップを走っている作品だから。『ワンピ』があったからこれだけ『NARUTO』を頑張ってこられた。特別な存在として、感謝している。競い合うライバルがいるからこそ、お互い高め合い、成長していくことができる。「友」と書いて「ライバル」と読む。「少年ジャンプ」の王道です。

──You and Eiichiro Oda's "ONE PIECE" have been the two main pillars of "Shonen Jump." Were you aware of that?

Kishimoto: It would be strange not to be aware of it. It's a work that has been at the top of the same magazine for so long. Because of "One Piece," I've been able to work hard on "Naruto." I am grateful for its special existence. It's because we have rivals to compete with that we can elevate each other and grow. "Friend" is written as "rival." This is the essence of "Shonen Jump."

40歳「中身はガキ」

──11月8日の誕生日で40歳になりました(インタビュー時はまだ39歳)。心境は?

岸本さん: 中身はガキです。連載を始めた25歳の頃とちっとも変わってない。「人気が落ちて、いつ連載が打ち切りになるだろう?」とビクビクする気持ちはさすがに減ったけど、いいマンガ、面白いマンガを描かなきゃと机に向かってきただけ。それでそのまま15年たっちゃった。昨日、サプライズで初代の担当さんが花束もって来てくれて、泣きそうになるのをガマンしたけど、一瞬で新人のころに戻っちゃう。『NARUTO』を始める前、一緒にストーリーやキャラクターを考えていたころに。あ、新しいアシスタントが入ってきて、小学生から『NARUTO』読んでました!って言われた時は自分のトシを感じましたね。

40 years old: "I'm just a kid inside"

──You turned 40 on November 8th (yes, you were still 39 at the time of the interview). How do you feel?

Kishimoto: I'm still a kid inside. I haven't changed at all since I started my series at 25. The anxiety of "What if my popularity drops and my series gets canceled?" has lessened, but I just kept sitting at my desk thinking I had to draw a good manga, an interesting manga. And that's how 15 years flew by. Yesterday, my first editor surprised me with a bouquet of flowers, and I had to hold back tears, but it instantly took me back to my rookie days, back to when we were brainstorming stories and characters together before we started "NARUTO". Oh, a new assistant came in and said, "I've been reading "NARUTO" since I was in elementary school!" I felt how old I am.

──昔の自分にメッセージを贈るとしたら?

岸本さん: 23か24歳の、実家の縁側でコピー用紙に適当にナルトのキャラクターを描いてた自分に言ってあげたい。「そいつ、大事にしろよ! そいつで15年も連載するんだぞ」って。

──If you could send a message to your younger self, what would it be?

Kishimoto: I want to tell my 23 or 24-year-old self, who was casually drawing Naruto characters on copy paper on the porch of my parents' house, "Take good care of that! You'll be serializing it for 15 years!"

きしもと・まさし 岡山県出身。

1995年、「カラクリ」にて新人漫画賞「ホップ☆ステップ賞」佳作を受賞。97年、増刊「赤マルジャンプ」に読み切り「NARUTO」が掲載され、デビューを果たす。99年に「NARUTO―ナルト―」の連載を開始。インタビュー小原篤撮影内田光、佐藤正人制作上村伸也、小林由憲、佐久間盛大、中西鏡子、神崎ちひろ、木村円

Kishimoto Masashi, from Okayama Prefecture.

In 1995, he won an honorable mention in the Hop☆Step Award for new manga artists with Karakuri. In 1997, he made his debut with the one-shot Naruto in the Akamaru Jump special edition. In 1999, he began serializing Naruto. Interview by Obara Atsushi Photography by Uchida Hikaru, Sato Masato Production by Uemura Shinya, Kobayashi Yoshinori, Sakuma Morita, Nakanishi Kyoko, Kanzaki Chihiro, Kimura Madoka

Please let me know any corrections/observations you have.

So this is the interview for the Asahi Shimbun special printed on page 31 of the newspaper. The translation for the second part of the special, the People Column is available here.

Thank you so much to Gatou's blog for archiving this interview in their blog because Asahi Shimbun had deleted the special from their website and I couldn't find full pictures of the printed edition, only the picture interviewer Ohara Atsushi posted on their twitter account on nov. 10 back in 2014.

#Kishimoto interview#Naruto translation#Naruto archive#This is one of my favorite interviews Kishimoto has ever done#also thank you Ohara Atsushi for not asking stupid questions about “when did you decide on NH?” like no one gaf!!!

13 notes

·

View notes

Text

祝ゲンロン10周年記念生放送がただいま視聴期間中!/ゲンロンαサイト先行オープン!/明日4/10 15時より生放送!大山顕×辻田真佐憲

2020年4月6日、株式会社ゲンロンは創業10周年をむかえることができました。

それを祝して当日は特別生放送を配信!番組内ではゲンロンのこれまで��歩みを振り返るとともに、今後ゲンロンが提供していく新しい商品やサービスもご紹介しました。

今月はゲンロン叢書006『新対話篇』および007『哲学の誤配』と東浩紀の著書2冊の同時出版や、今月中旬に月額制の人文系ポータルサイト「ゲンロンα」がオープン予定!(4月6日に、ゲンロン友の会会員向けに先行オープン)さらに今夏にオープン予定の独自映像配信プラットフォーム「シラス」を開発準備中です。

新型コロナウイルスによって社会が危機的な状況に陥っているときにこそ、ゲンロンは人文知や思想の可能性を切り拓いてまいります。今後ともご支援のほどよろしくおねがいします。

それでは以下、ゲンロンカフェ最新情報です!

☆**:..。o○o。:..**☆

<1>【☆ゲンロン10周年記念!特別生放送がただいま視聴期間中!☆ゲンロンα 友の会会員のみなさまに先行オープン!☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200406/

<2>【☆視聴期間中!☆COVID-19時代に家で楽しめるコンテンツをさやわか大井コンビが大紹介!☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200403/

<3>【☆明日4/10(金)15:00より生放送!☆大山顕×辻田真佐憲☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200410/

<4>【☆来週4/14(火)18:00より生放送!☆飯田泰之×井上智洋☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200414/

☆**:..。o○o。:..**☆

<1>【☆ゲンロン10周年記念!特別生放送がただいま視聴期間中!☆ゲンロンα 友の会会員のみなさまに先行オープン!☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200406/

人気シリーズ「東浩紀がいま考えていること」の番外編、ゲンロン創業10周年の記念日にお届けする、緊急特別生放送!

株式会社ゲンロンは、2010年4月6日に、批評家の東浩紀を中心に創業いたしました。領域横断的な「知のプラットフォーム」の構築を目指して、批評誌『ゲンロン』や単行本シリーズ《ゲンロン叢書》の刊行などの出版事業、東京・五反田にあるイベントスペース「ゲンロンカフェ」の運営、芸術家・作家・漫画家を志す人たちに向けた市民講座「ゲンロンスクール」の運営など、多彩な事業に取り組んできました。おかげさまで10周年を迎えたいまでは各方面から高い評価をいただき、多くのかたからご支援をいただいております。

ですがこの10年の道のりは決して平坦ではありませんでした。思えば創業1周年の2011年は東日本大震災、そして10周年の今年は新型コロナウィルス感染拡大で、10周年の感謝をこめたお祝いの席も開けないでいます。

しかし、社会が危機的な状況に陥っているときにこそ、人文知や思想の可能性を切り拓いてきたのがゲンロンです。

創業10周年を迎える今月は、ゲンロン叢書006『新対話篇』および007『哲学の誤配』と、東浩紀の著書2冊を同時出版いたします。 また今月中旬に、月額制の人文系ポータルサイト「ゲンロンα」がオープンする予定です(4月6日に、ゲンロン友の会会員向けに先行オープン)。「ゲンロンα」は「現代の総合誌」を目指し、ゲンロンの過去の多彩なコンテンツが読み放題となるほか、人文系の新刊・イベントニュースもお届けしていきます。

さらに今夏にオープン予定で、独自の映像配信プラットフォーム「シラス」を開発準備中です。数々のトークイベント配信で培ったノウハウを活かし、資料配布や少額課金など、これまでにない映像配信サービスを提供していきます。

10周年にも関わらず会場は無人のなか、東浩紀がゲンロンの10年とこれからのビジョンを熱く語る特別番組です。 出演者は東浩紀、ゲンロン代表上田洋子、そしてゲストに大澤聡さん(ネット電話出演)、さやわかさん、大井昌和さん、坂上秋成さんです。

番組は3本ございます。それぞれ都度課金500円でご視聴いただけます。 番組により視聴期限が異なりますのでご注意ください。 その1(4/13まで): https://live.nicovideo.jp/watch/lv325178300 その2(4/13まで): https://live.nicovideo.jp/watch/lv325186760 (ゲスト:大澤聡さん) その3(4/14まで): https://live.nicovideo.jp/watch/lv325190670 (ゲスト:さやわかさん、大井昌和さん、坂上秋成さん)

■

【「ゲンロンα」友の会会員限定で4/6より先行オープン開始!】

月額制の人文系ポータルサイト「ゲンロンα」が、ついに今月中旬にオープンします!

ゲンロンαは、「ゲンロンβ」およびその前身のメールマガジン、過去の会報などから選りすぐった記事を掲載した、会員制の有料記事サイトです。 ここでしか読めない特別掲載記事、イベント情報など、人文知にまつわるトピックを幅広く扱うサービスを目指してまいります。 友の会会員のみなさまには、追加料金なしで、すべてのサービスをご利用いただけます。友の会入会完了後に専用のアカウントを発行してご案内いたします。

いますぐゲンロン友の会に入会して、「ゲンロンα」を楽しむ! ↓↓ ゲンロン友の会 第10期ご入会ページ: https://genron.co.jp/shop/products/detail/244

※すでに友の会10期会員の方にはご案内メール【「ゲンロンα」アカウントを発行いたしました】を送付済みですので、そちらをご確認ください。 ※一般月額会員サービスは今月中旬オープン予定です。

■

【祝ゲンロン10周年!新商品を販売中!】

[1]【新応援枠『ゲンロン11』広告枠付き】ゲンロンカフェを続けたい!期間限定:コロナ危機突破の応援カンパ商品

いつもゲンロンをご支援いただきましてありがとうございます。 新型コロナウイルスの発生にともないまして、弊社ではカンパ商品を作成し、支援を募ることにいたしました。 そしてこの度、弊社刊行物「ゲンロン」シリーズの、次号『ゲンロン11』への広告枠付きカンパ商品を追加しました。

詳細は以下の商品ページ下部のサンプル画像をご覧ください。引き続いてのご支援をよろしくお願いします。

商品ページ: https://genron.co.jp/shop/products/detail/265 (こちらの商品は5月15日(金)までの期間限定になります)

[2]ゲンロン友の会 法人会員開設!

株式会社ゲンロンは、2020年4月6日に創業10周年を迎えました。 これを記念し、かねてからのご要望におこたえし、あらたに友の会法人会員の受付を開始いたします。

会期内の全刊行物3冊進呈、ゲンロン主催全イベントへの無料招待などのサービスに加え、 思想誌『ゲンロン』の奥付やゲンロンカフェ店内に団体名やロゴを掲載するなど、 団体の広報にもご活用いただけます(カフェ広告は2口以上のご支援から)。

その他、ご入会特典などの詳細は以下の商品ページよりご確認ください。

商品ページ: https://genron.co.jp/shop/products/detail/268

[3]【10セット限定販売】ゲンロン書籍フルコンプリートセット(55,000円 税込)

株式会社ゲンロンは、2020年4月6日に創業10周年を迎えました。 これを記念し、ゲンロンショップで販売している書籍+ゲンロン友の会更新特典書籍を合わせたフルコンプリートセットを限定10セット販売いたします!

ゲンロンシリーズ0-10、ゲンロン叢書001-005、ゲンロンエトセトラ・通信全巻など、内容も大変充実しています! セット内容の詳細は以下の商品ページよりご確認ください。数に限りがございますのでお早めにお求めください。

商品ページ: https://genron.co.jp/shop/products/detail/271

▼△▼△▼△▼△

<2>【☆視聴期間中!☆COVID-19時代に家で楽しめるコンテンツをさやわか大井コンビが大紹介!☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200403/

批評家のさやわか氏とマンガ家の大井昌和氏といえばマンガ……だけじゃない! ありとあらゆるサブカルチャーに精通する両氏が、自宅待機、外出自粛要請が続くいま、家で楽しく過ごすためのコンテンツを大紹介する!

さやわか氏といえば、尋常ならざる広さと深さであらゆるコンテンツを網羅し、余人の追随を許さない男。文学、音楽、映画、アニメ、マンガ、ゲーム、演劇、ライブ、はてはスポーツに至るまで、1年を通して目にしたあらゆるコンテンツから100個選び、ランキング形式で紹介する狂気の企画「さやわか式☆ベストハンドレッド」は年末の超人気企画だ。

大井氏も、同業のマンガ家から「作画中あまりに暇なんですけど、なにか面白いコンテンツはありますか?」と尋ねられるほどのサブカルウォッチャー。COVID-19(新型コロナウィルス)が流行する前から外出しないで仕事をしてきた大井氏が(マンガ家なので当たり前だ)、仕事をしながら楽しめる、仕事の合間に楽しめる、あまりに楽しくて仕事が手につかなくなるコンテンツをお勧めしてくれる。

今回もゲンロンカフェの会場は無観客。3月はなんとか乗り切れたが、はっきり言って、これからがヤバい。ゲンロンの危機を救うべく、さやわか大井の両氏がとっておきのコンテンツをバンバン紹介してくれるはずなので、とにかく課金して番組を視聴しよう! 雑談放談もたくさん(真面目な話もちょっとは)するよ!

番組は2本ございます。それぞれ都度課金500円で明日4/10 23:59までご視聴いただけます。 その1: https://live.nicovideo.jp/watch/lv325047233 その2: https://live.nicovideo.jp/watch/lv325124296

▼△▼△▼△▼△

<3>【☆明日4/10(金)15:00より生放送!☆大山顕×辻田真佐憲☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200410/

世界はいま、新型コロナウイルスを語る言葉であふれています。 人々はそうした言葉に翻弄されざるを得ない状況にあると言ってよいでしょう。 人間は危機をどう表象してきたのか。危機においてどのようなふるまいをしてきたのか。 また、そのようななか、「不要不急」とも言われかねない文化は、どのように育まれ、守られてきたのか。 政治と文化芸術の関係を多角的に研究する辻田真佐憲さんと、人間の行動様式と写真の関係を突き詰める大山顕さんに、新著『古関裕而の昭和史』『新写真論』と絡めつつ、非常時のメディアと文化、そして文化人のありかたについて、お話しをいただきます。

※ 放送のみ(会場は無観客)のイベントです。

こちらの生放送は都度課金500円でご視聴いただけます。 視聴ページ: https://live.nicovideo.jp/watch/lv325221916

番組では皆さまからの質問やお便りを募集します。登壇者への質問、メッセージなどを下記の投稿フォームからお送りください。 番組の後半で、お寄せいただいた投稿をご紹介させていただきます。皆さまからの投稿お待ちしております。 送信フォーム: https://forms.gle/FF8ZDq2M9GnbKF767

▼△▼△▼△▼△

<4>【☆来週4/14(火)18:00より生放送!☆飯田泰之×井上智洋☆】 https://genron-cafe.jp/event/20200414/

収束時期の見えないパンデミックに対し、経済学が導く正しい対策とはなんなのか。 世界経済はいつまで、どこまで耐えることができるのか。 パンデミックが収束したとして、グローバル経済はふたたび以前の姿に戻るのか。 飯田泰之氏と井上智洋氏ふたりの気鋭の経済学者が、パンデミック下/以後の経済を徹底的に語ります!

※ 放送のみ(会場は無観客)のイベントです。

こちらの生放送は都度課金500円でご視聴いただけます。 視聴ページ: https://live.nicovideo.jp/watch/lv325034700

番組では皆さまからの質問やお便りを募集します。登壇者への質問、メッセージなどを下記の投稿フォームからお送りください。 番組の後半で、お寄せいただいた投稿をご紹介させていただきます。皆さまからの投稿お待ちしております。 投稿フォーム: https://forms.gle/cM1AXgjoUJ1eJzKf6

☆**:..。o○o。:..**☆

▼ そのほか、今後のゲンロンカフェ最新情報はこちらから! https://genron-cafe.jp/

☆**:..。o○o。:..**☆

3 notes

·

View notes

Text

失踪日記 / 吾妻ひでお

江口寿史という漫画家がいまして、彼は世間的にはマンガを放棄したひととして有名(マンガをやめてイラストレーターに転身した)なようなのですが、じっさいのところ、彼は自身が漫画家であることに、いまだ深い誇りと拘りとを持ち続けてやまないようなのです。そして、ここにもひとり、吾妻ひでおという一度はマンガを放棄して戻ってきたひとがおります。

手塚治虫文化賞、日本漫画家協会賞、文化庁メディア芸術祭、星雲賞など、権威ある賞を総ナメにした吾妻ひでおの『失踪日記』ですが、ここに辿り着くまでには"失踪"の一言では片付けられない前途多難なエピソードがあるのです。タイトルそのまんま、自らの失踪からのホームレス、アル中などの体験を描いた『失踪日記』の内容ついては、たくさんの賞のお墨付きがあるので面白くないわけがない、ということで割愛させて頂き、このたびは、吾妻ひでおはどうして失踪しなければならなかったのか、というところについて触れていきたいと思います。

失踪日記の冒頭にもある通り、原稿を途中で投げ出して行方を眩ましたのち、そのまま失踪してしまった吾妻ひでおですが、同じように原稿を放棄した江口寿史とは似て非なるところがあります。それは一言でいうと、やりきったかやりきってないか、の違いだと思います。江口寿史は良い作品にしようと拘るあまり完成に間に合わず、どうせできないなら止めてしまえ、という立場をとりました。いってしまえば只の不真面目です。対して、吾妻ひでおは大真面目。失踪後の今でこそ、アウトローの代表格のようになっていますが、失踪前のキャリアはむしろ真逆で連載を掛け持ちしまくり月に100頁以上を描き上げる仕事ぶりでした。こういう書き方をすると、あまりの仕事量に音を上げて失踪したと思われそうですが、それもまた少し違います。さきほど、江口寿史に不真面目のレッテルを貼りましたが、彼にしても元々は漫画に対する真面目すぎる気持ちが仇となって、どうせ完成させられないならやらない、という不真面目に振り切る経緯があったわけですが、吾妻ひでおの場合は真面目に真面目を貫いた、つまり、締切や作風等の出版社や編集者の意向には従いつつも自らの誇りと拘りを発揮し続けたのです。対して、江口寿史のばあいは自らの誇りと拘りを守るために放棄したといえるかもしれません、そこにはもちろん週刊少年ジャンプというメジャー誌の王道で連載していた江口と、マイナー誌やエロ本等の辺境で活躍していた吾妻との土壌的な違いがあるのですが。

では、具体的には何に拘ったのか? 従来のギャグに(小説家の筒井康隆らから影響で)SFやナンセンスの要素を盛り込んだスタイルで人気を博した吾妻ひでお。当時その試みは新鮮で、大友克洋、いしかわじゅんと合わせてSFマンガのニューウェーブ御三家と呼ばれたりしていました。しかし、新しいものが古くなるのは自明の理、吾妻ひでおはブームが頂点に向かう最中、新たな試みをはじめます。彼はブームに乗っかって同じネタを繰り返すことはしなかったのです。彼が見据えたのはナンセンスのさらにその上、「表現の解体」というテーマでした。そもそも「ナンセンス」とは約束事や理論性をあえて無視することで生まれるユーモアの総称で、そこから吾妻ひでおが得意とするスラップスティック(ドタバタ)や不条理な笑いが引き出されてきたわけですが、彼はそれだけでは飽きたらず、自らが考え出したギャグの体系や方法論、さらには先人たちが創り上げてきた漫画表現そのものを壊していったのです。つまり、先人たち、そして自らが積み重ねてきた漫画表現という名の「建物」を文字通りひとつずつ解体していったのです。

実に様々な方法で「解体」を試みた吾妻ですが、その代表的な例に「ナハハ」というキャラクターの存在があります。この時期(奇想天外社から『不条理日記』等を発表)の吾妻漫画に頻繁に登場する「ナハハ」という名のキャラクターは喜怒哀楽の表情を持っていません。もっというと大人なのか子供なのか、男なのか女なのかも判別できない、つまり登場人物としての情報を全く持っていないのです。「ナハハ」の他にも、無口、無表情、無感情を徹底したキャラクターが当時の吾妻漫画にはいくつも登場します。表現豊かな漫画が描けるようになった時代に、あえて、その逆を突き進み「空虚」を描こうとしたのかもしれません。

そして、あらゆる漫画表現を解体し壊しきった先に吾妻が見たのは正に「空虚」そのものでした。当然のことながら、何もかも壊してしまった後には何も残りません。吾妻の周囲には先人たちや自らがかつて創った漫画表現の残骸が散らばっているだけで、目の前には只々広がる真っ白な闇、空虚があるだけだったでしょう。これを目の当たりにした吾妻は遂に何も描けなくなり、逃げ出し、酒に溺れることになります。ここらへんまでが『失踪日記』には描かれなかった前日譚になるかと思います。

表舞台から姿を消してから十数年……、心と体の健康を取り戻しつつあった吾妻は、かつて自らが壊した漫画表現のスクラップを広い集めて再構築をしはじめます。それが『失踪日記』であり、あるいは、そう、『失踪日記2~アル中病棟~』で吾妻が作っていた、ガラクタのネジや何か、どうでもいい金属片でできた、あのオブジェ作品のように。『失踪日記』の魅力は、正にあのオブジェと同じようなものなのでは、という気がします。つまりそれは、不完全の美学であり歪な面白さなのではと。思えば、ナンセンスにしても解体にしても、吾妻ひでおはいつだって歪さを追い求めて漫画を描いていたような気がします。これこそが吾妻の自己表現の形であり、誇りと拘りの種だったのではないでしょうか。

1 note

·

View note

Text

小学館的漫畫雜誌02(青年向)

接着少年向的部分,我们聊一聊青年向。

小学馆的青年向杂志主要是大漫画四兄弟。

ビッグコミック(BIG COMIC)

ビッグコミックオリジナル(BIG COMIC ORIGINAL)

ビッグコミックスペリオール(BIG COMIC SUPERIOR)

ビッグコミックスピリッツ(BIG COMIC SPIRITS)

月刊!スピリッツ(月刊!SPIRITS)

週刊ヤングサンデー(周刊Young Sunday)

月刊IKKI

コロコロアニキ(コロコロ大哥)

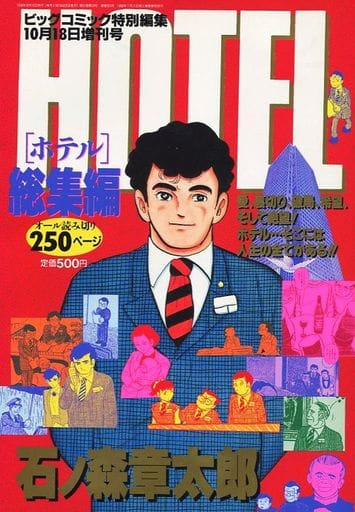

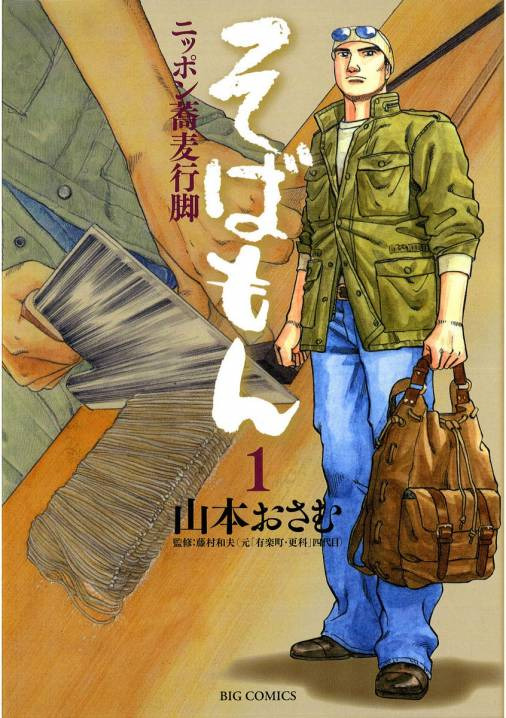

ビッグコミック(BIG COMIC)

发行时间:1968年2月29日 -

人群向:30岁以上的男性

发行日:毎月10日,25日

简称:『ビッグ』『ビッコミ』

增刊:ビッグコミック増刊号

代表作:骷髅13(ゴルゴ13) 、正直不動産、BLUE GIANT系列、HOTEL、荞麦达人(そばもん ニッポン蕎麦行脚)、搞怪刑事 (がきデカ)、双面(ダブル・フェイス)、Big Wing(ビッグウイング)、筑地鱼河岸三代目(築地魚河岸三代)等等

创刊初期得到了诸��手塚治虫、石ノ森章太郎、白土三平、水木しげる、さいとう・たかを、藤子不二雄(藤子・F・不二雄&藤子不二雄Ⓐ) 、楳図かずお、ちばてつや等等大牌漫画家的贡献,并且杂志以超长连载闻名。尤其是『骷髅13(ゴルゴ13)』在日本漫画史上连载篇幅第三长,连载周期第四长。

2021年8月号开始电子版配信。

ビッグコミックオリジナル(BIG COMIC ORIGINAL)

发行时间:1972年 -

人群向:30岁以上的男性

发行日:毎月5日,20日

增刊:ビッグコミックオリジナル増刊、ビッグコミックONE(2009年休刊)

代表作:三丁目の夕日、钓鱼迷日记(釣りバカ日誌)、浮浪雲、あぶさん、風の大地、黄昏流星群等等

72年创刊时是『ビッグコミック』的增刊号,74年独立创刊。杂志最鲜明的特点就是有相当多的连载超过40年的长寿作品,最初,Big Comic 的创始人小西湧之助创办这本杂志的目标读者是“比 Big Comic 大一岁半”。因此,为了与以资深作家的杰作为特色的“大漫画”区分开来,它开始出版更多年轻(当时)漫画艺术家的有趣作品。

2016年6号开始电子版配信。

ビッグコミックスペリオール(BIG COMIC SUPERIOR)

发行时间:1987年 -

人群向:青年

发行日:毎月第2、4个周五

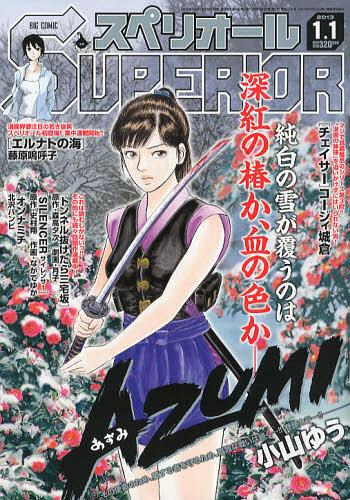

代表作:医龍-Team Medical Dragon-、幽丽塔,厨艺小天王(味いちもんめ)、あずみ/AZUMI、小太郎一个人生活(コタローは1人暮らし)(柴門ふみ)非婚家族、はんなり!

创刊初期的作品来自于『ビッグコミックオリジナル増刊号』,近些年该杂志的作品规模已经不逊色与大漫画系列之前的三本(ビッグコミック』、『ビッグコミックオリジナル』、『ビッグコミックスピリッツ』,也就是大漫画,大漫画ORIGINAL,大漫画SPIRITS)

相对于Original系列针对30岁以上的上班族,Spirits系列针对的学生群体,Superior系列针对的目标群体是20多岁的青年人。

漫画新人赏:新人コミックオーディション(新人 Comic Audition),第1期的巡考审查员是乃木坂太郎。

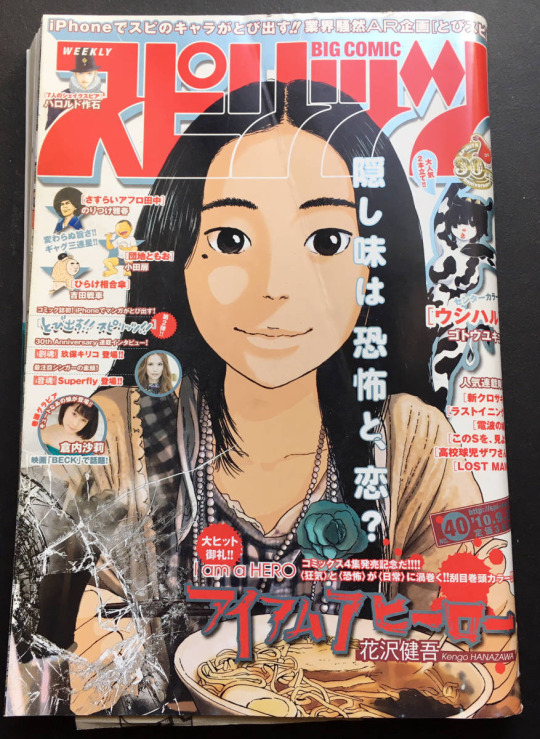

ビッグコミックスピリッツ(BIG COMIC SPIRITS)

发行时间:1980年10月 -

人群向:青年

发行日:毎周一

简称:『ビッグスピリッツ』、『BCSpi』

増刊・派生誌:月刊IKKI、ヒバナ、月刊!スピリッツ

代表作:柔之道(YAWARA!)、极速悍将(F-エフ)、美味大挑战 (美味しんぼ)、真相之眼 (ギャラリーフェイク)、东京爱情故事(東京ラブストーリー)、爱情白皮书(あすなろ白書)、東京大学物語、一个好人(いいひと)、薙刀社青春日记 (あさひなぐ)、鼹鼠之歌 (土竜の唄)、请叫我英雄 (アイアムアヒーロー)、特攝GAGAGA (トクサツガガガ)等等。

与大漫画、大漫画ORIGINAL、大漫画SUPERIOR合称为大漫画四兄弟,目标年龄是四兄弟中最低的,早期启用宮谷一彦、谷口ジロー等漫画家,创作漫画的劇画意图非常明显,之后以少年杂志风格设计的青春漫画作品有所增加。

因为是青年向的漫画杂志,所以相对动画化的漫画数量,电视剧化的动漫数量更多。虽然被归类为大型漫画,但由于创刊历史,在人员上与『周刊少年Sunday』有着密切的关系。2008年9月起,由于『周刊Young Sunday』停刊,杂志上连载的漫画约有一半被转移过来。

月刊!スピリッツ(月刊!SPIRITS)

发行时间:2009年8月27日 -

人群向:青年

发行日:每月27日

代表作:重版出来!、鼹鼠之歌外传(土竜の唄外伝 狂蝶の舞)、舒特赫尔:西夏恶灵(シュトヘル)、恋如雨止 (恋は雨上がりのように)等。

这是『BIG COMIC SPIRITS』(本刊)的增刊,该增刊与本刊的作品双向流通。它是週刊ヤングサンデー』(周刊Young Sunday)休刊后的后继杂志。『月刊IKKI』停刊后,也有两部作品转移过来。

从该杂志转移到本刊刊登的一次性作品很多,此外转移到『やわらかスピリッツ』(网络漫画网站)的情况也很多。

週刊ヤングサンデー(周刊Young Sunday)

发行时间:1987年 - 2008年

人群向:青年

发行日:月2回刊 → 週刊

简称:「ヤンサン」、「YS」

改名:マンガくん → 少年ビッグコミック → ヤングサンデー → 週刊ヤングサンデー

代表作:冬物語、海猿、ムジナ、世界是我的世界(ザ・ワールド・イズ・マイン)、杀手阿一(殺し屋1)、孤岛诊疗所(Dr.コトー診療所)、少年犯之七人(RAINBOW-二舎六房の七人-)、诈欺猎人(クロサギ)等。

初期与同社内的『ビッグコミックスピリッツ』是长期竞争关系,90年代开始陆续连载了很多带有强烈色情和图像暴力元素以及对犯罪高度敏感的作品(对于小学馆而言)。

2000年奥山任編集長的时代,这些作品都被移除了。杂志试图转移到类似『周刊少年Sunday』体育&恋爱戏剧的风格,但是除了『孤岛诊疗所(Dr.コトー診療所)』之外并没有什么优秀作品。

此后,在奥山离任后,出现了很多人气颇高、不良题材程度高的漫画作品,,譬如『RAINBOW-二舎六房の七人-(少年犯之七人)』『クロサギ(诈欺猎人)』『土竜の唄(鼹鼠之歌)』等。

2008年5月19日,小学馆宣布根据未来的经营决策考虑停刊。连载的半数作品转移到『BCSpi』、剩下的转移到『BCSpi』的增刊『YSスペシャル(YSSP)』上。

月刊IKKI

发行时间:2003年 - 2014年

人群向:青年

发行日:每月25日

代表作:鉄子の旅系列,金魚屋古書店、异兽魔都 (ドロヘドロ)、聖克麗歐學園 (放課後のカリスマ)、Levius -机关拳斗- (Levius -レビウス-)等。