#菊の節句

Explore tagged Tumblr posts

Text

今日は重陽の節句、菊の節句と言った方が通りがいいですね。うんちくでも書きましたが国産のマムは11月の「いいマムの日」に特集します。今回は輸入のマムが中心で。 ワレモコウもいい品物が流通してきました。「吾亦紅(われもこう)」と書くのが現代では一般的ですが名前の由来は諸説あり、わたしが一番気に入っているのが「吾もまた紅なり」 秋の紅く色づいてきた草木に「わたしもともに紅くなるよ」とワレモコウが言った説です。ですので秋の花贈りには「一緒に紅く染まってくれるような大事な人へのプレゼントに」とお勧めしています。 店頭の「お月見フェア」の束花にも入っているのでお月見にも楽しんでくださいね。

0 notes

Text

Makochi Town Famous Shops Guide!!

Approved by Nii Satoru-sensei!

Saboten (Bakery) さぼてん

Popular items BEST3

1st Anpan

2nd Curry bread

3rd Yakisoba-pan

Regulars

Sakura - What he buys often: The curry bread is a recent favourite of his He was surprised when he ate one fresh out of the oven, and was hooked ever since.

Umemiya - What he buys often: Anpan It's been his favourite ever since he came to this town.

Tsukushi Butcher's Shop つくし精肉店

Popular items BEST3

1st Korokke

2nd Menchi-katsu [minced meat cutlet]

3rd Ebi-katsu [shrimp cutlet]

Regulars

Hiragi, Kaji - What he buys often: Korokke Because Hiragi-san treats me often (Kaji).

Kikuchi-ya (Japanese sweets shop) 菊地屋

Popular items BEST3

1st Dorayaki

2nd Mitarashi dango [see above picture]

3rd Warabimochi [1]

Regulars

Yanagida - What he buys often: Dorayaki He often goes to buy dorayaki to serve with tea at his parents' house.

Sakaki brothers - What they buy often: Warabimochi Warabimochi is just the best, right (Seiryu). I often go to accompany [2] Seiryu (Uryu).

1 Warabimochi (蕨餅) is a wagashi (Japanese confection) made from warabiko (bracken starch) and covered or dipped in kinako (sweet toasted soybean flour). Kuromitsu syrup is sometimes poured on top before serving as an added sweetener

2 「晴竜の付き添いでよく行くから」 - 付き添い can mean to accompany, attend, serve, wait on, attend to, assist

Café Pothos 喫茶店ポトス

Popular items BEST3

1st Omurice

2nd Handmade pudding

3rd Fully-packed egg sandwich

Regulars

Students of Furin - What they often order: Omurice The taste is excellent, and there's a discount for Furin students.

Muscle Power (Okonomiyaki [3] place) まっするぱわー

Popular items BEST3

1st Okonomiyaki that doesn't use flour

2nd Customized protein (banana & milk)

3rd Banana pound cake

Regulars

Tsugeura - What he often orders: Okonomiyaki that doesn't use flour It's nourishment for the muscles!

3 Okonomiyaki (お好み焼き) is a Japanese teppanyaki, savory pancake dish consisting of wheat flour batter and other ingredients (mixed, or as toppings) cooked on a teppan (flat griddle). Common additions include cabbage, meat, and seafood, and toppings include okonomiyaki sauce (made with Worcestershire sauce), aonori (dried seaweed flakes), katsuobushi (bonito flakes), Japanese mayonnaise, and pickled ginger.

[For the menu see the bonus at the end of chapter 32!]

Penpengusa (Monjayaki [4] place) ぺんぺん草

Popular items BEST3

1st Mentaiko mochi cheese monja

2nd Corn monja

3rd Seafood monja

Regulars

Anzai, Kurita, Kakiuchi, Takanashi - What they often order: Mentaiko mochi cheese monja It's delicious, and the restaurant is the perfect place for everyone to hang out! (Anzai)

[photos of before and after cooking for reference, not the ones mentioned in the rankings]

4 Monjayaki (もんじゃ焼き, often called simply "monja") is a type of Japanese pan-fried batter, popular in the Kantō region, similar to okonomiyaki, but using different liquid ingredients.

The ingredients in monjayaki are finely chopped and mixed into the batter before frying. Monjayaki batter has ingredients similar to okonomiyaki. However, additional dashi or water is added to the monjayaki batter mixture, making it runnier than okonomiyaki. The consistency of cooked monjayaki is comparable to melted cheese.

[BONUS TRIVIA]

Saboten - Cactus

Tsukushi - Horsetail

[Tsukushi (つくし) redirects to 杉菜 (スギナ sugina) on Wikipedia. Known as the field horsetail or common horsetail in English. The buds are eaten as a vegetable in Japan and Korea in spring.]

Kiku - Chrysanthemum

Pothos - ...Pothos

Penpengusa - Shepherd's purse

[Penpengusa (ぺんぺん草), or 薺 (なずな nazuna). Known as shepherd's purse in English. It is one of the ingredients of the symbolic dish consumed in the Japanese spring-time festival, Nanakusa-no-sekku.

The Festival of Seven Herbs or Nanakusa no sekku (Japanese: 七草の節句) is the long-standing Japanese custom of eating seven-herb rice porridge (七草粥, nanakusa-gayu, lit. "7 Herbs Rice-Congee") on January 7 (Jinjitsu); one of the Gosekku.]

[all extra information and photos from wikipedia]

[masterlist]

#wind breaker (satoru nii)#wind breaker character book#sakura haruka#umemiya hajime#hiragi toma#kaji ren#yanagida jien#sakaki twins#tachibana kotoha#tsugeura taiga#anzai masaki#wei translates#from the alleywei#i Must link a dozen wikipedia articles#fun section for writers/artists this time!#this took several hours (again)#thats bofurin done#shishitoren next! rest for one day (chp147 drops tomorrow!!)

140 notes

·

View notes

Text

蓬[Yomogi] Artemisia indica

The grass grows to around 1.2 meters in height and blooms with modest flowers in autumn. It does not seem to care about the environment as long as it gets enough sunlight, and is commonly found in mountains, wastelands and so on. It is one of the so-called weeds.

On the other hand, it is used for a variety of purposes, such as moxa, tea, herbal wine, a medical plant, a wild vegetable, a dough for mochi sweets, etc. https://en.wikipedia.org/wiki/Kusa_mochi

Today, December 21, is 冬至[Tōji](Winter solstice) and there is a custom of taking a bath with 柚子[Yuzu](Citrus junos) called 柚子湯[Yuzu-yu]. Similarly, on 端午の節句[Tango no sekku](Boy’s Day celebration, on the fifth day of the fifth month of the lunar calendar, now May 5), people take a bath with 菖蒲[Shōbu](Acorus calamus) called 菖蒲湯. There are also other types of bathes, such as with the leaves of 菊[Kiku](Chrysanthemum) called 菊湯[Kiku-yu], with the leaves of 桃[Momo](Peach) calld 桃湯[Momo-yu], and in recent years, with the fruits of 蜜柑[Mikan](Mandarin orange) or 林檎[Ringo](Apple), etc. https://en.wikipedia.org/wiki/Yuzu_bath

And, there is also 蓬湯 with 蓬 in it. Although there are a variety of Japanese herbs, of those, I think 蓬 has the widest range of uses.

19 notes

·

View notes

Text

今日は菊の節句ですね

Today is the chrysanthemum festival.

Date and Time: 7:24 AM · Sep 9, 2016

#jshk#tbhk#toilet bound hanako kun#jibaku shounen hanako kun#kou minamoto#year: 2016#month: september#tiara minamoto

15 notes

·

View notes

Text

Calendar. Chou-you-no-Sekku and Chrysanthemum Festival, so the figure of Lady Chrysanthemum from Gordon. The pictorial image of the Japanese lady is also somewhat confusing, as there is a wide variety of sources, from ukiyo-e to the operetta The Mikado. Overall, the will to depict them in an attractive way is felt.

暦。重陽の節句、菊の節句ということでゴードンからレディー・クリサンテマムの図。日本婦人の絵画的イメージも浮世絵からオペレッタ『ミカド』まで多種多様なソースがあるため、ややも混乱気味。全体、魅力的に描こうとする意志は感じられるのであります。

20 notes

·

View notes

Text

今日は店は休みです。家の玄関には細々としたものを置いているのですが、豊永盛人さんのカレンダーと花札は月毎に合わせて変えています。今月は菊にピカチュウ。重陽の節句に相応しい。

15 notes

·

View notes

Photo

Xユーザーの菊正宗 kikumasamune【公式】さん:「今日 9月9日 は、 菊の節句「重陽の節句」🌼 重陽とは、 9月9日にあたり、 🌼菊🌼に長寿を祈る日とされております。 今夜は、 菊正宗のお酒に 菊の花びらを浮かべて 菊酒を楽しんでくださいね😌」

8 notes

·

View notes

Text

七夕坂夢幻能届いたから堪能しました

今日がまさに七夕の盛りだしタイムリーですね

東方は詳しくないけど民俗学のことならちょっとわかるので七夕も少し楽しくなるお話をしましょうか(当然諸説ありなので話半分で読んでね)

⚪︎「七夕」と「摩多羅神」

七夕っていうのはそもそも24ある「節句」という季節の分け方の考え方の一つなんですけど、

この24節句の中でも特に重視されてきた五節句の内のひとつになります

五節句とは、

1月7日の「人日の節句」(七草の節句)

3月3日の「上巳の節句」(桃の節句)

5月5日の「端午の節句」(菖蒲の節句)

7月7日の「七夕の節句」(笹の節句)

9月9日の「重陽の節句」(菊の節句)

からなります

菊の節句以外は現代でも割とポピュラーな節句ですね

秘匿されたフォーシーズンズ+1、つまり作中の「五つ目の季節」とはこの五節句とかけてあるのだと思われます

さて、この五節句ですが、なんの目的で祝われるのでしょうか

七草、桃、菖蒲がわかりやすいですが、

これら実は全て「健康祈願」のお祭りなんですね

もっと具体的にいうと、「疫病退散」のお祭りです

これらが疫病に験があると言われる牛頭天王信仰と結びついてて、この牛頭天王っていうのが荒神であることからスサノオと同一視されてるんです

で、以前も記事にしたような気がしますが、摩多羅神もスサノオと同一視されてます

七夕坂夢幻能でやたら摩多羅隠岐奈のエッセンスが濃いのはここからでしょうね

ちなみに節句にはそれぞれ食べると良いとされる物があります

七夕はなんでしょう

七夕は「そうめん」なんです

七夕に疫病を流行らせた霊の生前の好物だったそうで、供養の意味を込めて食べ始めたそうです

後付けではありますが織姫の糸に見立てられたりします

というわけでみなさん今日はそうめんを食べましょうね

急に言われても難しい?

では旧暦の七夕では食べましょうね〜

⚪︎「坂」と「境界」

民俗の世界では上の世界と下の世界の狭間にある坂自体が境界、あちらとこちらの境目として機能していると見られます

イザナギが黄泉の国へ行くのに使った道を「黄泉比良坂」と言います、坂ですね

また、平安京の東の境目なっていたのが逢坂関というところで、百人一首で有名な

これやこの 行くも帰るも 別れては 知るも知らぬも 逢坂の関

の句にあるようにここが京とそうでないところ、今生の別れとなるかもしれない境でした

こういった地政的背景からも坂は境界としてみられたのです

はい、というワケで坂というのは異世界ジャンプするに相応しい場であり、そりゃネクロファンタジアも流れるよねってワケです

⚪︎「数字」と「タブー」と「バグ」

タブー(禁忌)というのは数字と非常に相性が良い

何故ならタブーとは「条件」に他ならないからです

もっと言えば、ハレとケの考え方ですから、

「日常が揺らいでしまいそうな条件」ですね

つまりバグりそうな条件、行為です

あまりないような、レアい条件がタブーになりやすいです

そういうワケで7月7日みたいなゾロ目の日なんかは格好の標的というワケです

お地蔵様動かしたりみたいな罰当たりな行為も

呪われちゃったり、異次元への扉が開いて神隠しに逢っちゃったり、タブーを冒すとバグっちゃうってことなんですね

ちなみに学校の怪談の中には

���4時44分に4時ババア(四次元ババア)が出てきて異次元に連れ去られる」というものがあります

4という不吉さを持つ数字と四次元をかけたダジャレかと思っていたのですが、このタブーとバグの考え方に当てはめるとあながちバカにできない視点の都市伝説なのかもしれませんね

5 notes

·

View notes

Text

中菊(黄5、赤3、白3)

色彩盛花様式本位

直立型

お稽古したお花です。

菊盛〜。11本がジグザグになるように重ならないように並ばないように気を付けないといけません。

9月9日は重陽の節句、別名菊の節句でしたね。

無病息災、子孫繁栄、不老長寿を願います。菊の香りで邪気が払えたかな。

今日は誕生日。私の子孫は繁栄しないけど、健康で元気に笑顔でまいりますよ!これからも皆さんに迷惑をかけお世話になり恩返しして楽しくご一緒してくださいますよう、よろしくお願いいたします。

4 notes

·

View notes

Text

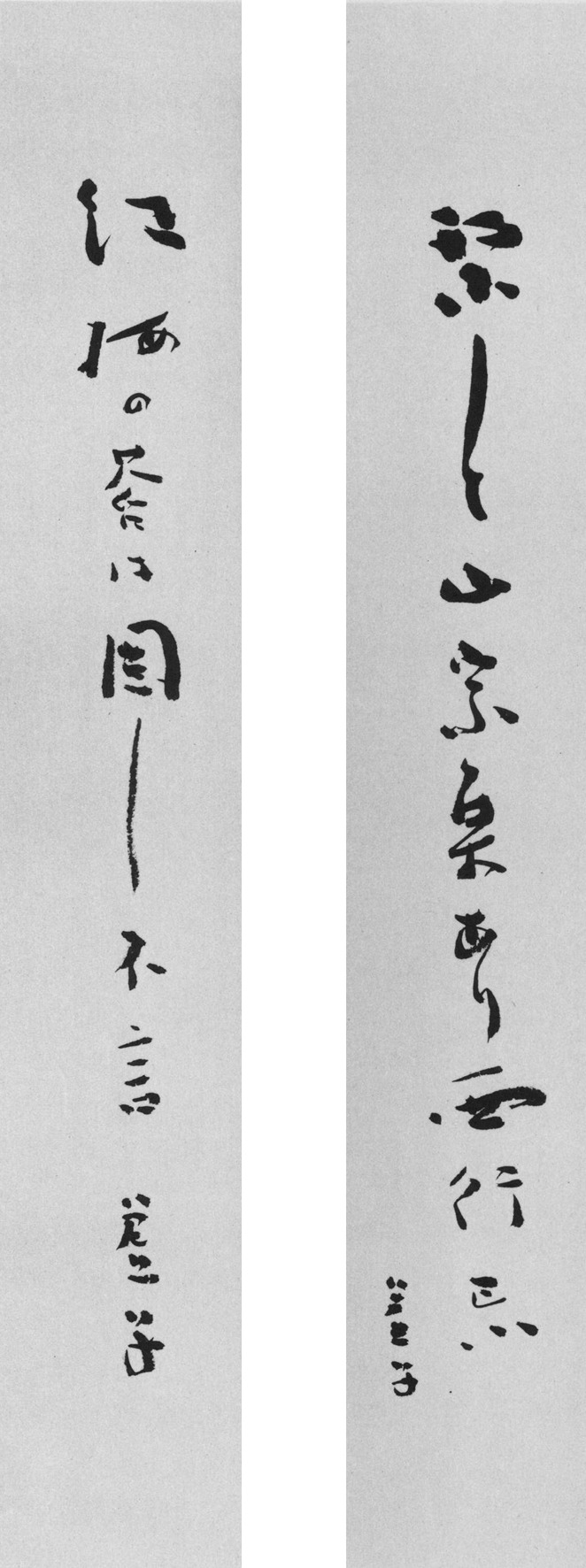

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅵ

花鳥誌2024年6月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

10 思ひ川渡れば又も花の雨

初出は『ホトトギス』昭和三年七月号。「貴船奥の宮」と前書き。『五百句』には、「昭和三年四月二十三日 (西山)泊雲、(野村)泊月、(田中)王城、(田畑)比古、(同)三千女と共に鞍馬貴船に遊ぶ」と注記。

成立の事情は『ホトトギス』昭和三年九月号の、「京都の暮春の三日」なる虚子の紀行文に詳しい。二十一日夜、大阪で「花鳥諷詠」の初出とも言うべき毎日新聞社での講演の後、東山から鞍馬・貴船・大原と洛北を巡った。二十三日当日は、前日ほどの雨ではないが、天気は悪く、かなり寒かった。鞍馬から貴船に向かい、昼食の後、幸い雨もあがって貴船神社から奥の宮へと向かい、宿に戻って句会を行い、掲句は「春の雨」の形で披露されている。

本井英氏は「虚子『五百句』評釈(第五五回)」(『夏潮』)で、昭和十年三月発売の「俳句朗読」レコードに添えられた自注を紹介している。それによると、貴船神社を参詣後、貴船川という小川にそってさらに物寂しい奥の宮に着くと、ほとんど参詣する者もなく、辺りには桜がたくさん咲いており、落花もあれば老樹もあった。貴船神社でも雨だったが、しばらく降ると止み、奥の宮にゆく道にある思ひ川が貴船川に流れ込んでおり、そこでまた降り出した、という。

当初「春の雨」としたのは、京都特有の、降ったりやんだりする「春雨」を実地に体験した報告として成った、ということだろう。それが様々な桜を濡らし、花を散らして川に流す方に重心を置いて「花の雨」とした。ここで「又も」が報告に終わらず、奥山の桜の様々な姿態を想像させる、繚乱の華やかさを得るに至った。

「思ひ」は、和歌では恋の火を連想させ、貴船には恋の説話が堆積している。恋多き女、和泉式部も夫の心変わりに貴船にお参りをし、貴船川を飛ぶ蛍を見て、歌に託して祈願をしたら、ほどなく願いが叶い、夫婦仲が円満に戻ったという故事がある。

さらに、謡曲「鉄輪」では、嫉妬に狂った公卿の娘が 貴船社に詣で、鬼神にしてほしいと祈願し、明神の託宣があって、娘は髪を分け、五本の角をして、足に松明をつけ、これを口にもくわえ、頭にも火を燃え上がらせて鬼の姿に変じたという。

虚子は、こうした幾多の恋の話を面影に、一句を絢爛たる「花の雨」に転じて詠み留めたのである。

なお、田畑夫妻は祇園の真葛原でにしん料理屋を営む。吟行に侍した三千女は、かつて千賀菊の名で祇園の一力に出ていた舞妓であった。虚子の祇園を舞台にした小説『風流懺法』の三千歳のモデルである。

11 栞して山家集あり西行忌

『五百句』に「昭和五年三月十三日 七宝会。発行所」と注記。

この句については、『夏潮虚子研究号』十三号(二〇二三年初月)に私見を披露しているので、ここにそのあらましを再記する。

最近提出された岸本尚毅氏の掲句に対する解釈の要点は、以下の通りである。「山家集」と「西行忌」という、氏によれば同語反復に終始したこの句は、

「定型と季題以外何物もない」句ということになる(『高濱虚子の百句』)。そもそも膨大な数残る虚子句から、配合の句に絞って論じた所に本書の狙いがある。通常季題と季題以外の取り合わせに俳人は苦心するが、氏に拠れば、虚子にはその迷いの跡がない、と言う。その理由を探ることが本書の目的でもある、とも言う。

従って、標題句もそうした関心から選ばれ、「人の気配がない」句として解釈されるに至る。その真意は、本書の最後に置かれた「季題についての覚書」に明らかである。岸本氏によれば、虚子の配合の句は、一般のそれより季題に近いものを集めた「ありあわせ」なのだという所に落ち着く。虚子の工夫は、季題を季語らしく見せることにあり、それは季題のイメージの更新でもあった、という仮説が提示される。

ここまで確認したところで、掲句を眺めれば、「西行忌」から「山家集」を「ありあわせ」、「栞」がどの歌になされているのか、その折の情景や人物はほぼ消去されているというのが、岸本氏の解釈であろう。

ただし、岸本氏は、「おしまいにまぜっかえすようなことを」言うと断りを入れて、「句はあるがままにその句でしかない」というのも虚子の真意だったろう、と記している。

これを私なりに敷衍して述べれば、虚子にもともと二物衝撃のような俳句観は極めて希薄だったのだから、標題句のような一見すると同語反復に見える「ありあわせ」については、季題がどれで季節がいつかといった議論を無効にする句作りがなされていたことになる。したがって、「同語反復」の良否を議論することは、虚子��句の評価においては、本質的ではないことになる。

虚子の読書を題材とした句にも、標題句より取り合わせの色が多少は濃いものがある。

焼芋がこぼれて田舎源氏かな

昭和八年の作なので、標題句から詠まれた時期も遠くない。『喜寿艶』の自解はこうである。

炬燵の上で田舎源氏を開きながら焼藷を食べてゐる女。光氏とか紫とかの極彩色の絵の上にこぼれた焼藷。

絵入り長編読み物の合巻『偐(にせ)紫田舎源氏』は、本来女性向けの読み物であった。白黒の活字印刷ではない。木版本で、表紙および口絵に華麗な多色摺の絵を配した。それらは、物語上の主要な人物を描くものではあるが、顔は当代人気の歌舞伎役者の似顔絵となっていた。

「読書」というより、「鑑賞」と言った方がいいこの手の本への接し方は、色気を伴う。主人公光氏は、光源氏のイメージを室町時代の出来事に仕立て直したものである。そこに食い気を配した滑稽と、冬の余り行儀のよくない、それが故に微笑ましい、旧来の読書の季節感が浮かんでくる。確かにこれから比べれば、西行忌の句は人物の影は薄いし、西行の繰り返しということにはなる。周到な岸本氏は、

去来抄柿を喰ひつつ読む夜哉

落花生喰ひつつ読むや罪と罰

など、虚子句から同じ発想のものを、「焼芋」句の評で引いてもいる。 そこで、標題句の解釈の焦点は、「栞」が「山家集」のどこにされているのかについての推論・推定に絞られてくる。まずは『山家集』中、もっとも有名な次の歌が想起されよう。

願はくは花の下にて春死なむ そのきさらぎの望月の頃

西行は出来ることなら、旧暦二月の望月の頃に桜の下で死んでゆきたいと願った。『新歳時記』よりさかのぼり、標題句の成立から三年後に出された改造社版『俳諧歳時記』(昭和八年)の「西行忌」の季題解説は、虚子が書いている。この歌を引いて、その願望の通り、二月十五日か十六日に入寂したことを伝えている。従って、掲句についても、この歌と願い通りの入寂を想起するのが順当であろう。その意味で、この句は「花」の句の側面を持つことになる。

ここまでくると、一句の解釈は、読み止しにした人も、「願はくは」の歌に「栞」をした可能性が出てくる。また、仮にそうでななくとも、「西行忌」に「栞」された「山家集」からは、西行と花の奇縁を想起するのは、当然のことと言えるだろう。

花有れば西行の日とおもふべし 角川源義

例えば、この句は「西行忌」ではなく、「花」が季題だ、という事に���応はなるだろう。また、「西行の日」を「西行忌」と考えてよいのか、という問題も残る。しかし、一句は「桜を見れば、桜があれば、その日を西行入寂の日と思え」という意味であり、「西行入寂の日」の奇縁、ひいては西行歌と西行の人生全体への思いがあふれている。むしろ、「西行忌」という枠を一旦外すことを狙った、広義の意味での「西行忌」の句と言えるだろう。

逆に虚子の句は、「西行忌」に「山家集」を持ち出すことで、和歌・俳諧の徒ならば、西行の作品とともに、その生きざまに習おうとする思いは一入のはずではないか、というところに落ち着くのだろう。「栞」をした人を消すことで、逆に西行を慕った人々に連なる歌俳の心が共有される句となっているわけで、かえってここは、具体的な人物など消して、西行の人生と歌のみを焦点化した方がよかったのである。

回忌の句は、俳諧の場合、宗祖を慕いつつ、一門の経営に資する世俗性が付きまとってきた。近代俳句はそういう一門の流派を嫌った子規の書生俳句から生まれたが、皮肉なことにその死の直後から「子規忌」は季題に登録され、他ならぬ虚子自身が、大正の俳壇復帰に向けて子規十七回忌を利用した経緯もある(井上『近代俳句の誕生』Ⅳ・2)。

しかし、西行ならば、広く歌俳を親しむ人々一般に、「開かれた」忌日として価値が高い。標題句が、西行一辺倒で詠まれた理由は、西行の「古典性」「公共性」に由来していたとみてよい。標題句の同語反復に近い言葉の選択の意義は、祈りの言葉に近いものであったからで、それを正面から行わず、「栞」を媒介に『山家集』の読者を無限につなげていく「さりげなさ」こそが、虚子の意識した俳句らしさであったと見る。

『虚子百句』より虚子揮毫

11 栞して山家集あり西行忌

12 紅梅の莟は固し不言

国立国会図書館デジタルコレクションより

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

2 notes

·

View notes

Text

今週末は「菊の節句フェア」来週9/9は重陽の節句、菊の節句と言った方が通りがいいですね。重陽の節句は五節句のひとつですので毎年恒例でうんちくを。

「九」は「苦」につながるとして忌み嫌う人や地域もあるようです。でも、これは近代以降の考え方のようで、もともとは、中国渡来の陰陽思想が日本に根を下ろした頃から、奇数は縁起のよい「陽の数」とされ、一番大きな陽の数である「九」は究極数として崇高なものの象徴とされていました。

九重(ここのえ)という言葉の意味も、単に「物が九つ、または、いくつにも重なっていること」の意にとどまらず「宮中(中国の王城は門を九重に作ったことから)」を指す意味も込められているのです。ですから九月九日は「九」が二つ重なる��とから「重陽(ちょうよう)」と呼ばれて非常に縁起の良い日とされていたのです。古代中国では、この日、菊の花弁を浮かべた菊酒を酌み交わして、長寿と無病息災を願う風習がありました。この風習が、日本に伝わって「重陽の節句」となったのです。

この菊酒ですがほんとの菊酒は菊を浸した水で作ったお酒のことで菊の花びらを浮かせて飲むのは菊酒を疑似的に楽しむ習慣です。 平安時代には重陽節として宮中の正式な行事にもなっていました。当時の宮中では「菊花の宴」が催され、菊酒を飲んで天皇の長寿を祝ったそうです。当時、菊には不老長寿の霊力が宿っていると信じられていたので、重陽の日の前夜、綿に菊の香や露をしみ込ませ、節句当日にそれで体を拭いて長寿を祈ったのです。皇室の紋章として「菊花」が用いられていることからも、「菊」に対する想いは古くから特別なことがあった事を感じさせますね。

江戸時代になって、一月七日の人日、三月三日の上巳、五月五日の端午、七月七日の七夕とともに五節句として武家の祝日になり、この日には参勤交代で江戸城下の屋敷に駐留していた各藩主が登城して将軍家にお祝いをしたのだそうです。 そして、藩主達もこのような風習を良いこととして国許にも伝えたところ、江戸武士の習慣であった節句祝が日本中に根を下ろしていったそうです。

もとは旧暦での日程設定だったものを明治政府による改編で約一か月ほどずれた現在の暦の設定になりました。ですので旧暦、現在では10月中旬ごろなら菊の花も盛りなのでしょうが現在の9/9はまだ菊真っ盛りとは言えない時期です。というか夏です、まだ。

菊の節句なのに菊の流通量が少ない、なので価格も高い!という花業界あるあるの季節イベントですが菊が旬な時期、11/6には「いいマムの日」があるのでそこでたくさん楽しんでもらおうと思います。今日は輸入のマムにも手伝ってもらい店頭販売をしていますので、菊を愛でながら菊酒を楽しんでください。

0 notes

Text

2023.9.9

わたしのヒースクリフ、今日は重陽の節句。菊は他の花より遅れて咲くから花の弟と言うの。花の兄は梅、花の王は牡丹。

納品が二つ、でも量がかなりあったので午前中はそれの検収だけで手一杯になり、何度も頭の奥が再起動した。そのため今日の記憶はほとんどない。落ち着いている日は記憶があるかと言うと、そうでもない。今月は準備が多く、昨日は休みだったけどグッズ(と言うことにしておく)作りで一日費やした。休みの日もあまり休んだ気持ちにはならないから、四六時中しっぽを立てて耳をくるくる回しているリスになったような気持ちでいる。だから木の実を隠した場所を忘れるように、やり残したりやってなかったり、そもそもやることを完全に忘れてるんだろうな……。

定時までしか仕事はできないので残して帰るが、すっかり日の入りが早くなった。明日はセントウルステークス。秋ね。ヒースクリフがもし競馬を──一年間でもいい、ちょくちょく観に行けば(もちろん遊ぶ程度に賭けてもいい)、レース名で季節の訪れを感じることができるようになる。競馬に熱中するのが若ければ若いほど、生涯ずっと続く。

「もし、きみが、幸運にも、青年時代にパリに住んだとすれば、きみが残りの人生をどこで過ごそうとも、それはきみについてまわる。なぜなら、パリは移動祝祭日だからだ」とヘミングウェイが書いたように。これは本当のことだよ。

10 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百��点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽��了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

198K notes

·

View notes

Text

花菖蒲[Hanashōbu] Iris ensata var. ensata

花[Hana] : Flower

菖蒲[Shōbu] : Acorus calamus

菖蒲[Ayame] : Iris sanguinea

菖蒲は紛らわしい。紛らわしい[Magirawashii] means confusing.

Well, there is a proverb 六日の菖蒲[Muika no ayame], which means Ayame on 6th. There is also 十日の菊[Tooka no kiku], which means Kiku(chrysanthemum) on 10th. These are also expressed as 六日の菖蒲十日の菊 or 六菖十菊[Rokushō-jikkiku]. And these mean being late at the appropriate time or date and useless.

In the lunar calendar, Shōbu was used and displayed on 5th of the 5th month, or 端午の節句[Tango no sekku], and Kiku was displayed on September 9th of the 9th month, or 重陽の節句[Chōyō no sekku]. 節句 means seasonal festival.

Ayame and Shōbu have the same kanji name, but they are different species, only similar in leaf shape. And while it is Shōbu that is used for the festival, in that proverb it is mostly read as ayame, sometimes also read as shōbu, though. In addition, flowers of genus Iris look similar. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sweet-flag_bath,Shobu-yu,Katori-city,Japan.JPG

There are a few Shōbu growing in my garden, but unfortunately there were no flowers. Ayame in the vicinity had already finished flowering. I had intended to write an article about these yesterday but did not make it, so reluctantly posted the picture of Hanashōbu this time. Again, Hanashōbu is a member of the genus Iris.

Today, June 11, is the 6th of the 5th month of the lunar calendar.

31 notes

·

View notes

Text

今日は菊の節句ですね Today is the Chrysanthemum Festival.

"Chrysanthemum Festival"

Date and Time: 7:24 AM · Sep 9, 2016

#toilet bound hanako kun#jibaku shounen hanako kun#jshk#tbhk#aidairo#year: 2016#month: September#kou minamoto#tiara minamoto#translated

23 notes

·

View notes