#白鳥モチーフ

Explore tagged Tumblr posts

Text

Moonlit Etudeシリーズ 白鳥

オリジナルTシャツデザイン

9 notes

·

View notes

Text

NAGI SEISHIRO

凪 誠士郎コラボモデル

凪 誠士郎モデルは、凪のおっとりした性格を表すような、丸みのあるウェリントンタイプ。フロント生地は、キャラクターカラー「ブラック」と凪の髪色を表現した、ブラックとクリアのツートーンカラーでおしゃれな仕上がりに。フロント右目尻部分には、凪の技「二段式空砲直蹴撃(フェイクボレー)」をモチーフにした、シンプルなメタルパーツを埋め込んでいます。ツルは、細身のメタルを採用することで、身体能力の高さや、軽やかな身のこなしを表現しました。ツル外側には、白宝高校の制服の千鳥柄を、ワンポイントで施しています。耳掛け部分の先は、グレークリアの生地とブラックの生地を貼り合わせることで「全吸収トラップ」を連想させるようなデザインに。利き足側(右)のツル耳掛け部分先にブルーロックのメタルエンブレムを埋め込んでいます。

凪の高い身体能力と、飄々としていて掴みどころのない性格を表現したモデルです。

ENG: The Seishiro Nagi model is a rounded Wellington type, designed to reflect Nagi’s relaxed personality. The front frame features a stylish two-tone color scheme in black and clear, representing the character’s color "black" and Nagi's hair color. On the right outer corner, there's a simple metal accent inspired by Nagi’s move, the "Two-Stage Direct Shot (Fake Volley)." The temples use slender metal to convey Nagi's high physical ability and agile movements. A houndstooth pattern, inspired by his Hakuho High School uniform, is subtly included on the temple’s exterior. The tips of the earpieces combine gray-clear and black materials, evoking his "All-Absorbing Trap" technique. On the right-side temple tip, there’s a Blue Lock metal emblem embedded as a special detail. This model captures Nagi's exceptional athleticism and elusive, easygoing personality.

Source: meganeichiba

12 notes

·

View notes

Text

はにわ展

東京国立博物館ではにわ展を見る。「挂甲の武人」(上のチラシ画像のメインビジュアル)の国宝指定50周年を記念した特別展である。埴輪以外の出土品も展示されている。

つかみは修復後初お目見えの「踊る人々」。最近では、踊っているのではなく馬の手綱を持って馬を引いているのでは、という説が有力になってきているらしい。

修理の模様を収めた動画がとてもおもしろかったのでリンクしておく。(この動画は会場では流れていなかった)

踊る人々の次は、国宝ばかりを集めた展示、および2メートル超の高さを誇る円筒埴輪を含む展示。撮影禁止だったり見学者多数でうまく撮れなかったりしたのでここに載せられる写真はないが、埴輪だけでなく大刀(金の象嵌)、沓(金銅製)、耳飾り(金製)、甲冑など状態の良い出土品も並んでいて、ヤマト王権の威勢を見せつけるかのような展示室だった。

以降の展示室では、埴輪を造形で分類して紹介する流れがわかりやすかった。まず基本の円筒埴輪とそのバリエーション。壺のように見えるものも埴輪で、そのまま壺形埴輪と呼ばれている。

船形埴輪。

武��の形をした埴輪。

そのほか見学者の写り込み多数でここには写真をアップできないが、盾形埴輪、靫形埴輪、椅子形埴輪などがあった。靫(ゆぎ)は矢を入れる道具。

土ではない素材で作られた埴輪様のものが古墳に置かれることもあったのだそうで、例として武装石人(下の写真)、大刀の形をした木製品、靫の形の木製品が紹介されていた。

このあと群馬県太田市の窯で焼かれた「挂甲の武人」埴輪5体が揃い踏みする室へと向かう。展示のしかたがやたら凝っていて、戦隊モノのヒーローをキャラづけして紹介するようなノリだった。たとえば下の写真は国立歴史民俗博物館所蔵のもので、台が黄色、そして展示ケースの背面に埴輪の上半身がぼうっと��かび上がるように見えている。埴輪ごとに台の色が異なり(キャラごとに色が違うのは戦隊モノのお約束)、ケース背面もそれぞれ同様にデザインされている。

おもしろかったが、埴輪そのものをつぶさに見るというより展示方法に注意が向いてしまったので、個人的にはもっと淡々と見たかった。出来の良いよく似た埴輪が5体揃ったというだけでじゅうぶん派手なのだから、見せ方まで派手にしなくとも……と思ったり、しかし埴輪を作った人がこうして華やかに展示されたのを見たら喜ぶかもしれないな……と思ったり。

埴輪は赤、白、灰色、黒の顔料で彩色されることもあったのだそう。上のチラシ画像のメインビジュアルの挂甲の武人が当時彩色されていたらこんな感じかも?という復元が下の画像。

次の3枚は、挂甲の武人が着ているのと同じタイプの冑、挂甲、籠手。こういうものも現物がちゃんと出土してるのか!と驚いた。

造形別埴輪紹介に戻る。人の形の埴輪がたくさんあったが見学者の写り込みも多数でやはり写真は載せられない。モチーフとしては、盾や杯や何かを持った男子や女子、座った男子や女子、力士などが挙げられる。

家形埴輪はとても神聖なものなのだそうで、これも多数展示されていた。下の写真は作りかけのままの家形埴輪。埴輪工房が焼失した状態で発見されたとのことで、気の毒ながらたいへん興味深い。

導水施��形埴輪。導水施設。意外すぎてキャプションを二度見三度見してしまった。聖水の儀礼または遺骸を洗浄した施設と考えられている由。

これは埴輪棺。このように古墳を飾るためではない埴輪もあったとのこと。

みんなの人気者、動物埴輪の皆さん。

少なくとも四つ足の動物のお尻にはたいてい穴が空いているように見えた。鳥のお尻にも空いていることがある。

下の写真の中央は鵜形埴輪。ここで鵜が出てくるとは想像できなかった。

魚形埴輪。鵜がいるなら魚もいて不思議ではない。

最後は近現代における埴輪の受容のされかたに関する展示。内容的にはごくあっさりしているので、この分野については東京国立近代美術館の「ハニワと土偶の近代」を見るべきだろう。

東京タワー近くの芝公園から出土した男女の埴輪。これが出土したときの調査が郷土研究のきっかけになったとのこと。

三船敏郎が所持していたらしい、ひよこ形埴輪。

版画家の斎藤清が下の写真の埴輪をモチーフにした作品を作っている。

次の埴輪は、映画『男はつらいよ』主演の渥美清に似ていると話題になったそうだが、別に似てないよね……?と思ったら、葛飾柴又の古墳から出土したものだそうで、まあ納得。

群馬県が開催したHANI-1グ��ンプリで優勝した埴輪。満面の笑みが勝因か。

下の3体は明治天皇の陵に奉献された埴輪と同じ形で作った模型。吉田白嶺の作。このあたりのヤマト民族らしいきな臭さなどは上述の「ハニワと土偶の近代」の守備範囲。

おまけ。展示室の壁の装飾。

3 notes

·

View notes

Text

📗「魔法のルビーの指輪」イヴォンヌ・マッグローリー作/加島葵/朔北社 書店販売中です。一部のお店でご購入の方々へ、特典をおつけしています(越前和紙にペン画)✍️

目白・貝の小鳥さん🕊️🐚@kainokotoriは、「グリーン」(アイルランド国旗色より🇮🇪)で、守護モチーフは「動物」です。全部違うのでお楽しみに。

どうぞよろしくお願いいたします🙇🏻♂️

2 notes

·

View notes

Text

ちよ旅オカルト編2024夏④

崇徳天皇御陵(香川県坂出市)

ここが今回ちよ旅の一番の目的であり、

人生で一度は必ずお参りしておきたいとこでした

この御陵に眠る崇徳院は所謂「怨霊」です

現代では祟りが恐ろしい平将門や天神様としての地位を確立した菅原道真の方がメジャーですが、

元天皇が島流しに遭ったという前代未聞のことで、当時の人々にはかなりのインパクトでむかえられ、正直言って崇徳院はレベルが違う怨霊として扱われ、「日本最大の大魔縁」とまで呼ばれました

色々とその怨念の深さを想像させるエピソードが伝わっていますが有名なのでこれらは割愛させてもらって、

チヨハ的には怨霊を創るのは怨念なんかじゃなく、その人物の生前から偲ばれる「執念」と遺された人々の「罪悪感」だと思ってます

上田秋成による江戸時代の怪奇小説集「雨月物語」の「白峰」の段で、この崇徳院の怨霊の話が語られます

この話にはその怨霊観がよく現れてると言えます

白峰の段では京での暮らしと政治への執念を捨てきれなく、生きとし生けるものの不幸を願い嗤う、恐ろしくも浅ましい魔王としての���徳院の姿があります

そんな崇徳院の魂を鎮めるのが西行法師です

生前の崇徳院とも親交があった彼は、

崇徳院の崩御から数年経ってもその御陵で手を合わせることが出来ていないことに後ろめたさを感じており、ついには遠く讃岐の地まで旅に出ます

天皇を勤めた方の終の住処とも思えないほど荒れ果てた陵墓を前に夜通しの供養を行っていると、怨霊と成り果てた崇徳院が現れ、問答を始めます

西行法師の必死の説得を受け、ついには自らの王道を思い出し穏やかさを取り戻して夜明けと共に崇徳院は消えていくのです

西行法師は元々は武士、つまり相当な家柄を持つ家系に生まれ、文武共に優れていたのですが、そうしたものを全て捨てて仏門に入った人物で��

執着を全て捨てた者だからこそこの世のあらゆる欲にとらわれながら苦しんでいた霊魂を救えたということですね

崇徳天皇御陵の側には白峰寺という崇徳院を供養する寺があり、そこには西行法師の石仏と、西行法師が歩んだであろう「西行の道」が整備されています

さて、日本最大の大魔縁となった崇徳院は天狗を眷属として従えたそうです

雨月物語にも「化鳥」として「相模」という天狗が現れます

そんなワケで崇徳院を供養する白峰寺にも天狗がたくさんいます

烏天狗みくじもありました

かわいいですね

天狗のモチーフは山伏だとする説があります

山伏とは山岳信仰の行者です

この白峰寺も山寺なのですが、そもそも四国自体が空海を中心に山岳信仰の気が濃く、そういう文化も混じり、崇徳院と天狗が融合したのかもしれませんね

物語上では色々語られ、これらは脚色にしろ、でもきっと本心でも京都へ帰ることを切に望んでいた崇徳院が京都に帰った、つまり御霊が京都に移されたのは、実は明治になってからなのです

この時、やっとはじめて、人々の胸にずっとあり、崇徳院の怨霊の姿で取り憑いていた罪悪感が払拭されたのではないでしょうか

さて一方西行法師ですが、

「願はくは花の下にて春死な��」

(どうせ死ぬなら花の季節に死にてえな)

という有名な詩を残して、その通り春に亡くなりました

その死に様に心打たれて多くの人を羨まがらせたと言います

幸せに生きて死ぬためには

足るを知る、ということが大切なのかもしれませんね

5 notes

·

View notes

Video

youtube

(Trygve Seim - Breathe - YouTubeから)

サクソフォーンの芳醇な響き TRYGVE SEIM 「DIFFERENT RIVERS」

ノルウェー出身のサクソニスト、トリグヴェ・セイムは、同郷のヤン・ガルバレクとともにすでにサックス界の大御所といっても差し支えないのかもしれません。

現代気鋭のトランペット奏者、アルヴェ・ヘンリクセンと組んだ今作「Different Rivers」はECMのリリースの中でも、ジャズファンは聞き逃すことのできない屈指の名盤の一つとなっています。

このアルバムで白眉の出来と言っても差し支えないのが「Breath」という楽曲。といいますかこれは音楽史��残るべき名曲であるとはっきり断言しておきたい。 なぜなら、聴いて鳥肌の立つほど美しい曲に出会うというのは人生でもそうそう味わえない稀有な体験で、それこそ人生にとっての大きな財産のひとつだからです。大見得切って言うと、この曲を聴くためだけにこのアルバムを買っても後悔はしないでしょう。 この「Breath」では、サックス、トランペット、そして、フレンチホルンが和音を順々に重ねていき、そこにもうひとつのノートが加わって、最終的には不協和音が形づくられるわけですけれど、この縦の和音が横に長いパッセージとして引き伸ばされることにより、これまでにないような心休まる甘美なアンビエンスが表現されています。この協和音と不協和音の揺らぎのようなものが非常に心地よいです。 同じ反復的な縦の和音が延々と繰り返され、また、そこに、シゼル・アンデレセンの静かで落ち着いた語りが挿入され、独特な音響世界が奥行きをましながら、どんどんと音の響きが押しひろげられていく。 そして、シゼルの語りこそ、その都度異なれど、楽曲の構成自体はおよそ九分以上もこのモチーフが延々と繰り返されるだけなのに、まったく飽きがこないどころか、このうるわしい音響世界に永遠浸っていたくなってしまう。曲自体の和音、そして、構成自体はとてもシンプルなのに、管楽器のブレスのこまかなニュアンスだけで、これほど壮大かつ甘美な音響世界がかたちづくられるというのはおよそ信じがたいという気もします。曲の最後で一度だけ和音が崩されるところも何とも甘く美しい。これは、ジャズ側からのアンビエントに対する真摯な回答のような趣きがありますね。

- - - - - - - - - - - - - - - -

Different Rivers - ECM Records

1 note

·

View note

Text

ツイステ、学園長関連の予想や妄想

※20240302追記有

a.学園長のユニーク魔法予想最新版

今まで未来視や石にする魔法を予想してましたが、これじゃね?と思ったのがあったので更新しております。

未来視ではなく、「現在・過去・未来」視。腰の鏡がそれぞれに対応している説ですね。棺アイコンに鏡ではなく鍵なのは時計をまく鍵では? というのと、知識が歪に思える点からの予想です。

世間にはループ説というのもありますが、学園長がループ(すべての未来)を認識しているならおかしい場面が多々ありますね。

5章の独白「今度こそ"あちら側"に~」などは知ってるならもっと対処可能でしょうし。

6章ラストのグリムへの台詞はグリムがどういう扱いを受けたか知ってたら出ないでしょう。他にも下に画像のある「そろそろ"彼ら"が~」の部分や、知ってるなら4章でスマホ渡さない等。

それにノ��ライズの話ですが、監督生が持ち込んだスマホに対する学園長の驚きの台詞がすげー素っぽくて印象に残ってるんですよね。だから監督生についてもすべては知らなそう。

そしてなぜ知識が歪んで見える(未来について知ってそうな部分とそうでない部分がある)かというと、鏡で見るということは見るためにリアル時間を消費するし、見る前からいつどこで何があるかわかっているわけではないためすべては知れないのではないかとの予想。

4章はスマホの通じない茨の谷に行っている予想でしたが、ユニーク魔法関係かもしれません。

* * *

b.プロローグについて プロローグ前半「愛しい我が君~」 プロローグ後半「残された時間は少ない」

前半がレヴァーンで後半が学園長のふりした闇の鏡説を考えたりしましたが、BGM名がディア・クロウリーなら最低限どっちかは当人。 しかし画的に監督生に手を取らせる場面はどうにしろ闇の鏡が噛んでないか……? 便宜上の演出でしょうか��� 差し出された手の袖は青紫で縁ありっぽい。ノベライズでは「ローブの人物」。

* * *

c.学園長黒幕説

散々否定してますがちゃんとまとめておきます。

1章→エースの言葉を受け、リドルが寮長になった方法を勧めただけ

2章→オバブロ要因になる対マレウスを無くす方向の殿堂入り提案(この提案が煽りだみたいなのも見ましたが、大会そのものが近づいているのに無意味では)。学園長は推定妖精族なので他の種族との軋轢は避けたい、仮面も多少その意味もあるのではと勝手に妄想しています(仮面がなければ瞳孔の形で人間でないことはわかる)。

オバブロ後黒い石を探していたのは6章「ブロットは結晶化することがある」「実物は見たことない」(から見てみたい)でオチてる予想。グリムに食わせるのが目的なら、周りに止められるかもしれないのにずっと放置なのが謎。

学園長自身が石を集めている説も見ましたが、ピンポイントでここだけ探すのが謎だし、ノベライズで重要じゃなさそう×2と言われていたりリドルの石をグリムが食べる時の流れからかなり薄いと思います。

3章→すでに契約で寮を取られた監督生に依頼しただけでほぼ接触なし

4章→不在。1年ほど前に、カリム寮長推薦を却下するように言いにきたジャミルとの会話が回想にありますが、富豪や企業が学園に寄付するのは普通です。7章で「NRCの提携先企業」と出てくるように、私立と思われるNRCの運営は地球の専門学校や大学と変わりないと思われる。ジャミルに知らせたのが良くないとも見ましたが寄付は公開情報だし、カリムより先に寮にいてそれが改築されたジャミルの立場で知らないのは無理がないすか?

5章→練習風景を公開したのがオバブロ誘導だとか見ましたが、普通公開されるだろうし毎年のことじゃ? ノベライズに「"あれ"(多分マジフトのRSA)に勝てるかも」とあるので"あちら側"は普通にRSA予想 。

6章→別行動。「"彼ら"が動き出す頃かも」はマレウスとリリアも予想していたので妖精族だから知っているか、そもそも別の何かについてかも。"彼ら"として実は元老院が気になってたもののシルバー関連で消化しそう。

通報者は「黎明の国を通じて匿名で」なので学園長の可能性は薄い。イタズラでないことを担保するため黎明の国は通報者を知っているでしょうし。

7章→リリアの魔力を無くさせた?まったく根拠なし。

そもそも日常のあれこれではオバブロしない、過去からの因果がないとと6章イデアに言われてますが。 学園長黒幕でプロローグの後半やミッキーさんの件を説明できないでしょうし。 ただし……(次項に続く)。

* * *

d.a+bをしてみる

aのユニーク魔法があるとbにおける反証をいくらかは相殺できます。ブロットの結晶を実物は見たことがなくても魔法で見たかもしれないし、放っておいてもオバブロすると知っていたかもしれないし、S.T.Y.X.襲撃も魔法で見ていたかも。ただこれだと2章でわざわざ黒い石を直接探さなくていいはずだし、既出の、すべて知っているなら取る必要のない行動の謎は残りますが。 オバブロさせるには過去からの因縁が必要で過去に干渉できないなら、因縁ある生徒を集めたことになりますが、それだけだと一部は生徒にならなくてもオバブロしてね?

* * *

e.過去に干渉する方法

1.学園長のユニーク魔法別論…現在過去未来を見るのでなく、鏡を通じ過去に干渉する能力。実は学園長の本体は「終わってしまった」未来におり、鏡を通じ監督生に未来を見せるなどした。たまに存在感が消えているのもそのため。→反証。チート過ぎ。存在感が消えるのはオンボロ寮もなので別理由の可能性が高い。また、この時間軸(過去)の学園長はどこへ? 分裂? この想定ならすべての出来事を経験済みで知っているはずのため、やはり既出の謎も残ります

2.グリムの力…ユニーク魔法や特殊能力説。スティッチイベでも掘ってましたが、4章でも穴掘り名人と言われていた、というあれが気になります。過去を掘り返すに通じそう、というのはこじつけ臭いか。ブロットが蓄積、という6章も気になる。過去の因果ごと食べていたり、本来自然に還るべき何かを奪っていそうで。学園長の気配が消える件も、実はすでに石を食べられているから、の可能性あり

* * *

f.闇の鏡と監督生

闇の鏡を怪しんだりそうでなかったり。原作、鏡の中に閉じ込められた男、ということは中に世界があり、エンハロのように死の国に通じる可能性。監督生はそこから来たのかと思いましたが、ノベライズで監督生は自分のいない現世の夢を見ていたので違いそう。グリムもいたのは鏡の中か、と思いましたが魔獣と小動物を掛け合わせた存在でした。監督生ともともと魂がつながってそうですが、どういう関係か? なんなら6章ラストの学園長の「あなたたちが無事で~」の"たち"がグリムと監督生のことという可能性もありそう。

OPの2番の歌詞も拝読。「かたち」というと監督生が闇の鏡に言われた「色形完全な無」を思い出す。「学園長が記憶を持ったままのループ」「何周もしてるループ」説は否定してますが、時間も関係してそう。

闇の鏡が2枚ある説も見ましたが、リドル式典服PSだと便宜上背景とキャラとで分かれてるぽいですね。

* * *

g.レヴァーンと学園長の関係

レヴァーンの子孫>兄弟>マレウスの兄弟か親戚>本人

あまり世代離れ過ぎてもインパクトがありませんが、フェアリーガラをよく知らない、カメラに魂を抜かれるとされた時代には生きてなさそう(リリアと同年くらいなら知ってそう)、学園長歴ン十年(ノベライズは百年)、ということで離れていてもおかしくない気はしてきました。バウルがいた夕焼けの草原の妖精族の集落出身で、レヴァーン(の血族)と美しき女王のカラスの獣人系のハイブリッドなど。離れていても似ていそうではある。モチーフ元としてディズニーアニメ内のまったく別のカラスで適任そうなのは見つからず。童話「鏡の国のアリス」のカラスが気になったりしますが。

追記・レヴァーンの声がマレウス似という情報が出たのでそもそも顔が似ているかも微妙になってきましたが。上記の「子孫」と「マレウスの親戚」は同じ事を言っていますが、子孫はもっと離れているイメージ。マレウスの兄弟説はお亡くなりになりました。従兄弟や甥伯父等の可能性の方が高そう。

学園長の年齢の話。学園長よりマレウスの方が妖精関連に詳しく、学園長はマレウスを博識だと認識している情報的にも、教員の年齢の法則(2020-モチーフ作品公開年)的にも学園長はマレウスより年上にならない可能性大。ゴーストカメラ周りの発言を素直に見れば「ゴーストカメラが発明された頃(110~150年前)の記憶はないがすっげー昔とは思わない」年齢なので、「(2020-白雪姫公開年)+(2020-眠れる森の美女公開年)=144歳」が割としっくりきます

* * *

h.ルークとの関係

ルークは鳥の獣人かその血筋で学園関係者の身内っぽいのはFAしかかってますが、肝心の学園長との関係はよくわからず。6章「旅行好きな先祖」がそのままなのかどの程度比喩か。きょうだい、の方だと先祖とは言わないかな。展開によっては鏡の中から助け出したのが学園長で~みたいな特殊事情もなくはないかも。

* * *

i.今後

・7章の話…白馬に盾の紋章はRSAなので、銀の梟は黎明ぽい。学園長の言う"彼ら"こと別の何かはRSA関係の集団で、特別授業の梟も監視だったり、というのは穿ちすぎ?

ミッキーさんがいる光側の世界の何かだと唐突なような。ミッキーさんがつながるのは本人の意思ではない。

つながるのは何かの余波>別の誰かの意思ですが、闇の側がつなげてメリットはなさそう

どうも「グリムが寝てるか正気を失ってる」が条件な気が。オバブロや石を食べるのとはタイミングが違います。あと、もしかしたらミッキーさんが近づくほど学園長の気配は薄くなる?(下の件)。

・学園長のオバブロ?…ディアブロモチーフなら7章かもと思ってましたが、次章で学園長がオバブロするなら今までの章と同じような流れでしそう。RSAとのマジフトがあるので7章の後も日常は戻る。しかし「グリムはすでに学園長の石を食べている」可能性もある。オンボロ寮生だった頃にオンボロ寮について記憶が曖昧になるような大事故(オバブロ等)が起きて……みたいな。この場合は学園長戦はないかも?

・エース黒幕説…これがあるから注意して読んだりしますが、学園長へも突っ込み多い。「そろそろ"彼ら"が~」も聞いていたりするし。あるならエースが黒幕になるんじゃなくて、学園長を怪しむ展開の伏線では。

最近、チュートリアルの魔獣が未来ではなくてあれをどうにかしたからこうなった説を考えたりしてますが、時系列上手くつながるかどうかわかりません。

どうにしろグリム+監督生、鏡、ミッキーさん、学園長の気配が消える件が8章以降の伏線になりそうな。公式から「この先もっと壮大な話になる」とか聞こえてきているようだから、ツイステ界の存亡やあり方に関わる事態になる予想をしとります。

11 notes

·

View notes

Text

3/25, 27の2日間、横浜市の聖光学院中学校高等学校での生態学入門の講座を、科学コミュニケーションを志すラボの後輩と共同で開催しました。 「本気のバードウォッチングと生態学入門」と題して、バードウォッチングの実感覚と、鳥をモチーフに「進化」を学ぶワークショップを組み合わせ、生物の魅力とその「進化」を探求する面白さを体感してもらおう、というプログラム。ほとんどの生徒たちがバードウォッチングは初体験でしたが、学校周辺の緑地を歩くだけで2日間とも17種の野鳥をじっくり観察することができ、身近にこんなにたくさんの鳥がいたとは、と驚く声が多く聞かれました。またワークショップでは、こちらの予想を超える生徒たちの豊かな発想が次々に飛び出し、そのユニークなアイデアと生物の「進化」がどのようにつながりうるか、活発に議論しながら理解を深めていきます。事後アンケートからも、「進化には意思や目的が入らない」といった重要なポイントを、生徒たちがきちんと抑えてくれたことが伝わってきて、手応えのある時間になりました。 今回も夏に続いて、中高時代の生物の恩師が2日とも引率に加わってくださり、プログラム内容に喜んでくださったことは、私にとって何より嬉しいことだったように思います。

#kanagawa#yokohama#biology#ecology#evolutionarybiology#evolution#science#sciencecommunication#natureguide#bird#birdwatching

2 notes

·

View notes

Text

��port - Import / Export EP』所感

#1. Song About Me & Human Beings

Pavementの”Pueblo”のチューニング(E♭B♭DFB♭D)で作った曲。激情ハードコアをやろうと思ったらこうなった。今聴くとヤケクソの5拍子に若いな〜と感じる。この曲特有のsadな雰囲気は他にあんまりない感じでカッコいい。

歌詞は安吾の『わたしは海をだきしめていたい』を下敷きに、恋焦がれている人に対する誇大妄想気味な眼差しを書いた。性的な関係がなくても、あなたが海と戯れている様子で僕は満足なんです、みたいな歌。

最近はめっきりセットリストから抜けているが、結成1年目の学祭野外ステージの最後に演奏したのはいい思い出。

#2. 札幌

徹夜で曲作りして上手くいかなかったけど、夜が明けてCOWPERSのライブ映像見てそのままギターを手にして15分で書いて、みんなで20分合わせて完成した曲。だから札幌。レギュラーチューニングながら、間奏の解放弦を使ったアプローチは今でもよく書けたと思う。Cコード(2カポだからキーはD)でこんな激しい曲になったのはミラクル。

徹夜明けなので朝には透き通る日差しが刺さる。革命の雰囲気に乗り切れずにフラストレーションがただ溜まっていく若者を題材にしている。1st EPで唯一の日本語詞。

ライブだと爆速になり、アステロの奴らは暴れ狂う。オモロいね。アンコールでよく演奏する。

リリース当時LPLのそうしくんが褒めてくれた(聴いた瞬間に鳥肌が立ったらしい)。本当に嬉しい。あと豊里がヤケに好きな曲。

#3. In Action

オープンD。この曲と「陸に帰る」をほぼ同時に書いた。たぶんデスキャブになりたかったんだと思うけど、マスロック的なアプローチも混入してしまった。拍の使い方は面白いと思う。サビは4/4なのに4/4に聴こえないし、14拍のフレーズがあったはず。portにしては落ち着いた曲調。曲作りでしょうきさんが苦戦してた記憶がある。

トラウマを追って戦場から帰ってきた軍人に、過去の思い出を振り返りつつ優しく寄り添う曲だったと記憶している。でも振り返ると散文的すぎて自分でもよく分からない。

リリース直後から全く演奏しなくなった曲。でも悪い曲じゃない。

#4. From Camel’s Back

port最初期に書いた。Pavement頻出のDADABE。エモリバイバルを意識した最初の曲。書いた頃の記憶がほとんどないが、フレーズが速すぎて当時の自分を憎んでいる。portで一番難しく、ギターのミスが多い曲かもしれない。それまではハンマリング/プリング/スライドの応酬だけど、サビ終わりの打って変わって開放的なフレーズはカッコいい。でもイントロの7拍子はやっぱりヤケクソかも。ドラムが7拍目で毎回ズドンなのが面白ポイント。

歌詞はサリンジャーの『フラニーとズーイー』を下敷きにした。というよりモチーフをそのまま持ってきている。シーモアやバディも歌詞に出しちゃったし。18歳〜20歳の曲は文学からイメージを拝借したものが多い。宗教的崇高さと世俗のギャップに悩む歌。やっぱりまんま『フラニーとズーイー』だ。あとタイトルの文法が少しおかしい(“a”を入れるべき)けど、語感を優先させてしまった。

今聴くとギターの撮り音を歪ませすぎたような気がしている。

個人的には、二流のエモリバイバルに堕ちずに、自分たちの色が良く出せた名曲だと思う。もっと人気になっていいと思っていたら、最近しょうきさんが「この曲が一番カッケえよ」と言ってくれて少しビックリした。portの中ではライブ定番曲として合意が形成されている。でも死ぬほどミスる。ムズいんだもん。

#5. Banana

portの前に組んでいたAmorous Mosquito最後の曲をportとしてセルフアレンジした曲。DADABE。アモラスはインディーポップやグランジやシューゲイザーをやっていたけど、ちょっとエモがやりたくなってこの曲を書いた。port版は更にパンク風のエモに仕上げた。イントロ〜Aメロの空気感のあるフレーズはお気に入り。アウトロのギターフレーズはメタルみたいでテクい。

歌詞は『ライ麦畑でつかまえて』を下敷きに、セックスについての気色悪さを書いた。「バナナ」は本当に陰茎のメタファー。そういう目線で歌詞を読み返したら面白いかもしれない。当時まろ鈴木に「Bananaの歌詞の意味分かったわ」と言われたので、多分バレていた。

豊里が好きな曲。個人的にあまり気持ちが乗らなくなってしまったのもあり、これも最近ライブでやっていない。今聴き返すと、諸々のフレーズはもう少し詰められた気がする。

レコーディングについて

2016年初めに、フラサンで2日間で録音しその後数日かけてミックスマスタリングしてもらった。岩崎さんレコーディング。ギターの音には全く納得がいっていないし、時間が許せばもっと色んな音を重ねれば良かったとも思う。これは完全にバンド、ひいては僕の音作りやディレクションの問題だった。しかし2015年初頭に結成したバンドがちょうど1年後に勢いで録音した事実にこそ価値があるのかもしれないし、そんな初期衝動を自ら価値付けすることにも問題があるのかもしれない。これらの反省が2nd EPの制作に若干反映される。

以上。忘れてて書き損ねていることがたくさんあると思うので、気が向いたら加筆修正します。

2024/2/20 太田直輝

2 notes

·

View notes

Text

浄土真宗本願寺派 福岡教区 阿彌陀寺 様 本堂・襖絵を納めさせていただきました

ご本尊である阿弥陀如来様のおられるお荘厳を挟んで、左右に浄土の六鳥(舎利・白鵠・迦陵頻伽・共命之鳥・鸚鵡・孔雀)を描いております。

今までで最も大きな作画制作となった襖絵を無事に納めることができたのは、阿弥陀経の教えを丁寧に教えてくださったご住職であられる荒木さまをはじめ、ご縁を繋いでくださった光輪社さまのご尽力によるものです。本当にありがとうございます心より感謝申し上げます。

そしてこのたびモチーフとなった六鳥の登場する『仏説阿弥陀経』を稱えて、阿弥陀如来様へ襖絵完成のご報告とお祝いをしてまいりました。併設されてる保育園の子どもたちにもお迎えしていただいたりと楽しいひと時でした✨✨✨

浄土真宗本願寺派 阿彌陀寺 福岡県みやま市高田町黒崎開848

写真撮影・フォトスタジオワーブ

2 notes

·

View notes

Text

02/03

バレンタインのお品が出始めて特設コーナーが出来たりと賑わってました。

いちごの日のいちごアソート缶がかわいくて一目惚れ。買いたかったんですけど今回はモロゾフのキツネとレモンの白鳥ファンタジアを買ったのでいちごアソート缶の方は購入するか考え中です。

白鳥ファンタジアの缶は童話感あってとても可愛い!気になる方は是非🦢🌟

バレンタインの絵は人物とモチーフと切り抜き終えたので最後に背景パーツを進めていきます。

赤と茶の組み合わせもいいよな〜と思ってどうまとめようか考え中です。

黒ネコとピンクとコスメ的なやつも息抜きで描いてます🐱💨

ミルキーカラーのブルーベリーマカロンを使ってますが紫系はどんな配色でも調和が取れるのでこれからはメインで使っていきたいかもと思いました。色画用紙選びは試行錯誤中です。

3 notes

·

View notes

Text

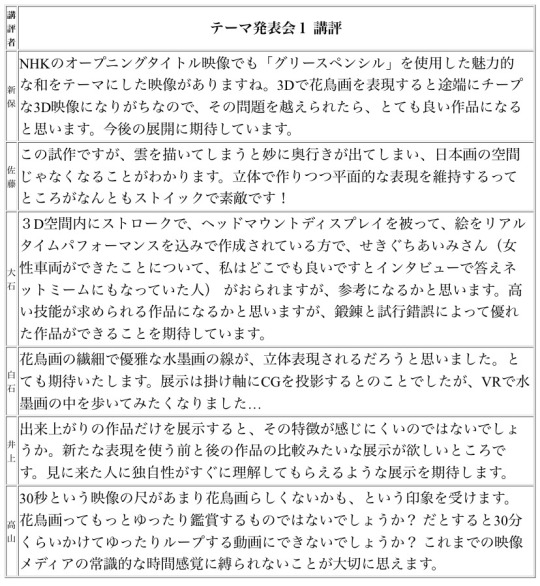

遅ればせながら、テーマ発表会お疲れ様でした!フィードバックも先生方ありがとうございます。

研究テーマについては概ね好評いただけたので良かったです。

新保先生

先生が例に上げてくださった映像、探してみましたがどの番組かわかりませんでした、、どれなんだー。チープになりがち、というのは鳥の人形感が出やすいことがあるのかなと考えたので、動きのリアルさを追いつつ、鳥の羽などを手描きするこ��である程度動きの誇張をし、モデルを動かすことによる人形感を抑えたいと思います。

Jsato先生

先生のご指摘の通り、雲をかくと変に遠近感が出てしまうので、できるだけ遠景を排除することにします。遠景なしでも場所がどこなのか(山なのか里なのか)分かるよう、モチーフを選びたいです。

大石先生

せきぐちさとみさんのライブペインティングはテレビか何かで少しだけ拝見したことがあります。「手で描いていることは完成系だとわからないから、その場で描いている」みたいなことを仰っていた気がします。手描きであることをアピールすることも大事ですが、作品の自然の静けさみたいなのがライブペインティングと両立しないので、パネルでの説明にしておこうと思います。

白石先生

とても期待してくれた(うれしい)VR....VRかぁ、、検討します

井上先生

新たな表現(グリースペンシル)を使う前と使う後の展示が欲しいとのことですが、使う前だと植物が無いとか鳥の毛や羽が無い状態、つまり微妙な未完成品を展示することになるのが難点です、、それ以外でも独自性を出す方法はあると思うので、検討します。

高山先生

もともとループさせる予定だったのですが、確かに「あ、ここでループしたな」とわかるとなんか興ざめしそうですね。人が展示の前に立って鑑賞してもループしたと感じない位の長さにしたいと思いました。ずっと見てたら、たまに鳥が画面からいなくなってもいいかも(もしくは遠くににいたりとか)。生き物だし。動くし。ずっと画面にいる方が変かもしれない。

5 notes

·

View notes

Text

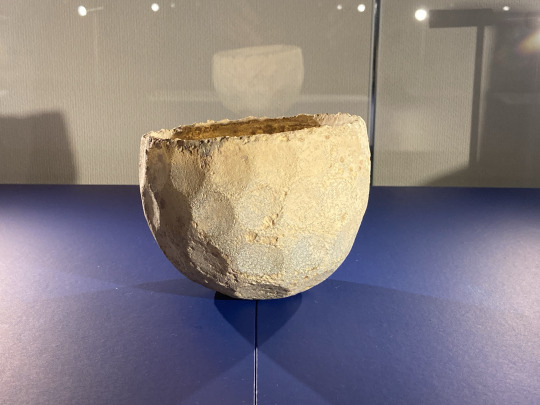

「オリエントへのまなざし -古代ガラス・コプト織・アジア陶磁-」展

早稲田大学 會津八一記念博物館で「小野義一郎コレクション オリエントへのまなざし -古代ガラス・コプト織・アジア陶磁-」展を見る。西アジアの古代ガラスやイスラーム陶器、エジプトのコプト織、東南アジアの陶磁など約80点が展示されている。古代ガラスはこれまで見る機会が多少はあったものの、まとまった数を見るのは初めて。コプト織はまったく未知の領域。東南アジアの陶磁も、散発的に見たことならあった気がするけど……という程度。そんな自分にはおあつらえ向きの企画展で、新鮮な鑑賞体験ができた。また、たとえば古代ガラスだと、ガラスの歴史を通観する展示のなかで見るのと、考古資料の展示の一環として見るのと、古代ガラスだけを集めた展示で見るのとでは、見えかたが違ってきたり、ひいてはそこから気づくことも違ってきたりする。同一ジャンルに属する文物を異なる文脈で繰り返し見ることができるのは幸いである。

さて、メインビジュアルに採用されているのは、ガラスの面カット装飾浅鉢。サーサーン朝時代、4〜6世紀、イランあたり。この下の自分の撮った写真より、上の展示室風景のビジュアル写真のほうが装飾がいくぶん見やすいかもしれない。

円形切子装飾椀。サーサーン朝、5~7世紀、東地中海沿岸。全体的に黄白色なのは風化のためで、本来は淡緑色の透明ガラスとのこと。円形にカットされた装飾が確認できる。風化した風情も正直なところ好きなのだが、「いまでこそ経年変化で時代がかった見た目になっているけど、作った当時は古色はついていなかったのだから、元の姿を想像しながら見よう」と思いながら(心の目で)見るよう努めた。

次の2点はイスラーム時代のガラス。左は12~13世紀、シリアかエジプト、マーブル装飾扁壺。文様がちょっとラテアートっぽい。右は型吹長頚瓶、11~12世紀、イラン。香水を散布するために使われたもの。10世紀ごろ蒸留技術が確立してバラ水などが普及したことから、このようなガラス製品が作られたものと見える。

ローマ時代のミルフィオリ・パテラ形杯。前1~1世紀、東地中海沿岸。棒ガラスを組み合わせて金太郎飴のように輪切りにして文様を作っている。

これもローマ時代、型吹双面瓶、1世紀後半〜2世紀、東地中海沿岸。微笑んでいる顔と怒っている顔が型吹きの技法で作られている。

前期青銅器時代、紀元前2300~前2000年ごろの土器、掻落彩文杯。シリア北西部で出土したもの。直線や波線の文様はヘラのようなもので掻き落として作られている。

ラスター彩人物文鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。2人の女性が描かれている。

藍釉鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。

色絵金彩鉢。イラン、セルジューク朝時代、12世紀後半〜13世紀前半。花のような太陽のような星のようなものが描かれている。白釉の上に藍彩で下絵付けをして焼成し、その上に色絵金彩で上絵付けを施す、ミナイ陶器と呼ばれるタイプらしい。

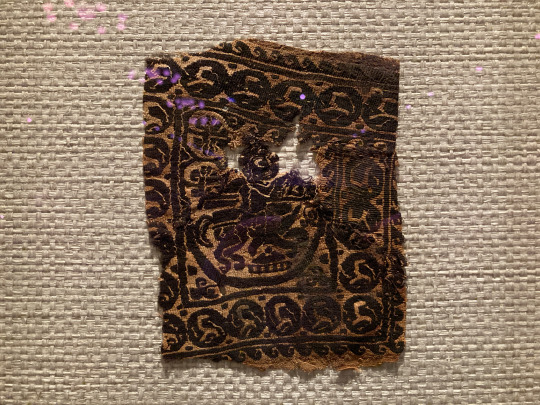

コプト織は、エジプトの遺跡から出土する染織品の総称で、必ずしもコプト教と関係があるとは限らない。下の2点は6~7世紀のコプト織で、左は踊る女たち、右は馬に乗る男の図柄。

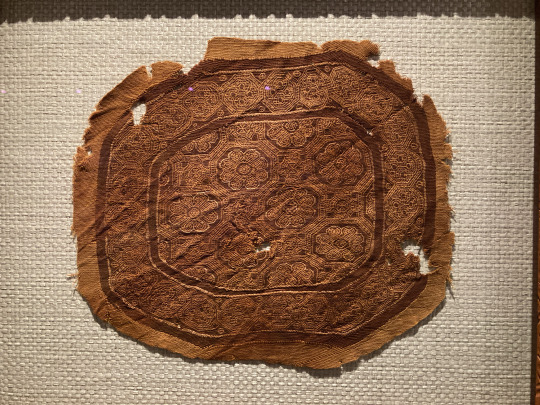

10~11世紀の幾何学文のコプト織。

左は4人の聖人が並んでいる図柄、7~8世紀。右は5~6世紀、幾何学文だが、ふたつの四角形を組み合わせた形はキリストの十字架を表現したものらしい。そして貴重な染料で紫色に染められている。

蕾モチーフのコプト織、6~7世紀。蕾のモチーフはコプト織でとても好まれていた由。

クメール陶器、黒褐釉象形壺。12~13世紀。壺の高台が象の4本脚になっていてかわいらしい。象は背中に宝珠のようなものを背負っている。

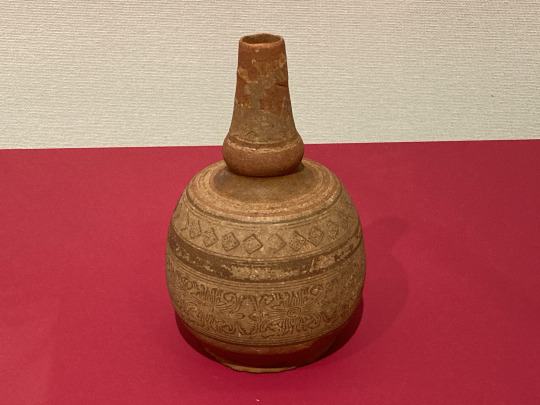

クメール、12~13世紀の黒褐釉線文壺。黒褐釉の平壺はクメール陶器の典型のひとつだそう。

クメール、11~12世紀、施釉刻線蓋付高坏。須弥山を模したと思しきこの形もクメール陶器の特徴とのこと。アンコールワットなどのクメール建築とも相通じていておもしろい。

ベトナム、14世紀、鉄絵草花文椀。ベトナム産の鉄絵陶器は日本の大宰府などからも出土しているとか。海外へ輸出するために数多く生産されたらしい。

ベトナム、15世紀、青花神獣文瓶。獣類の長である麒麟と鳥類の長の鳳凰が描かれている。

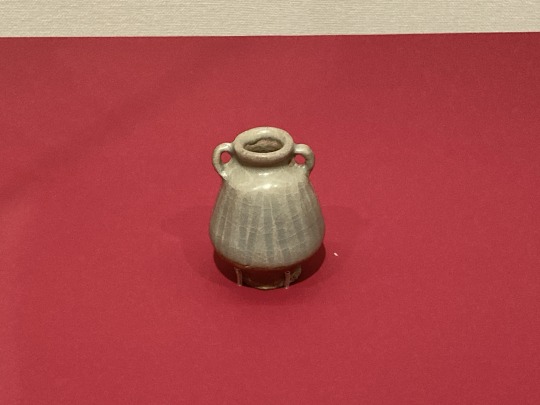

タイ、14~15世紀、青磁刻線文双耳小壺。小さくてかわいいやつ。

タイ、15世紀、白磁鳥形水注。

タイ、15~16世紀、白・黒象嵌瓶。象嵌する土と胎土とでは耐火度や収縮率などが異なるため、ひび割れたり象嵌が剥がれたりしないためには高い技術力が必要だとのこと。つまり下の写真の陶器は手練の作なのだろう。

3 notes

·

View notes

Photo

・ 新作の月夜の切手シールには、山々や湖、羊など、これまでの作品に登場したモチーフが潜んでいます。シール単体で使っていただくのはもちろん、「冬の湖」「月の満ち欠け」「羊を飼う」など、物語がつながりそうなポストカード、封筒と一緒に使っていただいても、月夜の世界がひろがりおすすめです🌖 今週末の紙博in東京 @kamihaku2023 にはこれまでのものも沢山お持ちしますので、ぜひお手にとっていろいろな組み合わせをお楽しみくださいね🌲🚣🦢🐑 切手風シール4面【月夜】 湖/まきば/海辺/木立 #月夜 #moonlitnight #月の満ち欠け #phasesofthemoon #moonphases #羊 #ひつじ #sheep #白鳥 #swan #活版印刷 #活版 #letterpress #knoten #knotenletterpress #緑青社 #紙博 #台東館 #浅草 #手紙舎 #手紙社 #tegamisha https://www.instagram.com/p/Cp2hgA3PJUK/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#月夜#moonlitnight#月の満ち欠け#phasesofthemoon#moonphases#羊#ひつじ#sheep#白鳥#swan#活版印刷#活版#letterpress#knoten#knotenletterpress#緑青社#紙博#台東館#浅草#手紙舎#手紙社#tegamisha

3 notes

·

View notes

Text

切手の博物館

2023.7.23

本日の目的地は、目白駅から歩いてすぐの切手の博物館。ふみの日ということで、入館無料です。

写真を撮ったつもりが撮れていなかったのですが、博物館の入口前には、赤と白のシマシマで、まん丸の目が描かれた楳図かずお氏の漫画『まことちゃん』をモチーフにしたポストがありました。『グワシ』の手の絵も描かれていましたよ!

企画展は『奇想天外な植物展』で、世界の様々な切手が展示されていて、非常に面白かったです。

こちらは博物館の前にあったオブジェ。頭に乗った鳥がかわいい♪

同じ建物内では、昔の切手や世界の切手も売っていて、そちらも興味深かったです。

子供の頃、切手集めが流行っていて、いまだにアルバムを一冊持っているのですが、そこにある切手もいくつか見つけ、懐かしかったです。

1 note

·

View note

Text

20250128_02

前回の続き

今津景「タナ・アイル」展

『東京オペラシティアートギャラリー』を訪れたのは恐らく20年弱ぶりか。エルネスト・ネトかシュテファン・バルケンホールの展示風景の断片が思い浮かぶがICCとごっちゃになっている気もする。

今津景という画家を知らなかったが話題の展示らしく気になって来てみた。一言で言えばすごい。絵画における横尾忠則の系譜の正当継承者だ。もはや展覧会というより現出した異界。画家というより魔術師や呪術師のほうがしっくりくる。絵は向こう側から開かれた「窓」だ。

デジタル・コラージュみたいな画像をわざわざ油絵の具で描き起こしている。中にはキャンバスに印刷された図像の上に描画されているものもある。人間が描く画像と機械が出力する画像が等価でその境界は曖昧だ。

写実的なイメージ上に走る線画など具象と抽象、別次元のものが同一画面に収まっている。

展示会場には熱帯の植物の葉や猿や鳥などの輪郭を象った金属製のフレームのようなものが所々に置かれている。そのフレーム越しに絵画や彫刻の置かれた展示空間を眺めると、今津景が描く絵が肉眼の中で新たに生成されるような感覚が起こる。

またそれをふまえて、他の鑑賞者の視線に入ることで画像編集ソフトにおけるレイヤーとレイヤーの間に自分の姿が挿入され、まるで絵の中に閉じ込められるような感覚になりこれも面白かった。

絵を見てる誰か、を見てる自分、を見てる誰か、を見てる…まるで無限後退の迷宮ッ。

医療的な何か(マラリア?)をテーマにしたであろうインスタレーション。

受付でもらうリーフレット以外に作品タイトルや説明のキャプションはないが圧倒的な絵画の技術で「すげえな。」ととりあえず納得してしまう。

刊行が遅れているという図録のサンプルを覗くと、そこにコンセプトやらが記されていて策士だなと思った。浮かぶ謎が閾値に達したところで図録にたどり着く。これは買ってしまう。

併設のミュージアムショップのネットストアで予約できるが、ただ今頃になって買うかどうか迷いだす。

複雑すぎる図像が脳の処理速度や能力を超えると、時間が経つにつれ印象が「なんだかやたら高解像度の夢を見たな…今朝。」ぐらいの漠然としたものに変化する。

二、三日前の脈絡のない夢の中身に拘泥などしないように今回見た絵の中身を振り返るだろうか?と思うと図録の購入を少し躊躇する。

多分会場で売ってたら買ってた。

圧倒される絵と音楽でいうスルメ曲みたいな絵の違いはなんだろう。モチーフかしら。

勝手なもんだなと我ながら思う。

それでも「夢」というイリュージョンを覚醒した意識のまま現実で見せられるようなことはすごいことなのかもしれない。

これは絵画体験というより、起きたまま見る明晰夢なのだ。

こちらは東京オペラシティーアートギャラリーで3月23日まで。

小西真奈「wherever」

小西真奈は確か2007年辺りのART ITだったか美術手帖かなんかに小西の「浄土」という作品が掲載されていて知った画家だ。

それ以来実物を見てみたいと思い定期的に調べてみるも検索結果に女優の小西真奈美が出てくるぐらいで、それぐらい寡作の作家なのかなと思っていた。今回の個展の説明には結婚や出産を機に絵を描く時間が取れなくなってしまったと書かれていた。

「浄土」

実物を前にぞわぞわと鳥肌が立つくらい異様なアウラを放つ。

この絵の中の女性が不意にこちらを振り返る、あるいは逆に一瞥もくれず向こう側へ行ってしまうような。この感覚はなんだろうと思って考えてみたが中学校の美術室の壁にかかっていたアンドリュー・ワイエスの「クリスティーナの世界」の色褪せた複製絵画が思い浮かぶ。そちらの女性は少し大袈裟な背中をしていたが。

「浄土」というタイトル通りあの世との境界面という気がした。今でいうリミナルみたいな感覚か。

思えば私が登山を始めたのもこの絵のような異界的風景を求めたが故だった気がする。その一つの基準としてこの絵画が確かにあった。そう考えると私の人生を変えた絵とも言える。

タッチの手数をかなり抑えた近作の展示部屋いくつかと、件の「浄土」を含めた2010年あたりまでの若描きの頃の作品がまとめられた一つの部屋を見る限りやはり初期作品群の放つ気配は色濃く、絵画の醸すアウラとは、画面から鑑賞者に向けて放射されるエアロゾル状の何か、と思わせるくらいだ。

作家の狙いとしておそらく何かがあるとは思うのだが、一連の近作は私には良さがわからなかった。図録には批評家によってその手数の少なさとタッチを評価する論評が載っていたが正直わからん。

本展の図録の後半部に「浄土」含め初期作も載っていたが悩んだ挙句結局購入を見送った。良いも悪いもそもそもこっちの勝手な熱量に一因があるかもしれない。

せめてポストカードを買って帰ろうと思ったがラインナップに「浄土」は無く、世の中と自分の審美眼は少しズレてんのかなと思った。やべーのはあの絵だろとブツブツ言いながらバスを待った。

あくまで私の主観であります。

府中市美術館で2月24日まで。

ちょうど府中市美術館では予備校時代にお世話になった先生の奥さんでもあるところの小木曽瑞枝さんの公開制作と展示が行われていた。その日はあいにく制作日ではなく展示室にかけられた作品をガラス越しに眺めた。自分もあんな作品を作ってみたいと思わせる作品で羨ましいな思った。作っていて楽しそうなのがこちらに伝わる。

自分の日々の制作のタリスマンとして作品集を購入。

ドキュメンタリー「鹿の国」

YouTubeで回ってきた予告を見て気になっていたが、『岡谷スカラ座』まで行くのはさすがにきついぜと思っていたところ東中野で上映中とのこと。

以前読んだ中沢新一の「アースダイバー神社編」に出てきた「御室」と呼ばれる豊穣を祈願して冬に行われる神事に迫ったドキュメンタリー。

ただ自分としては諏訪の地の奥深くに秘められてきた神事をカメラで追った作品だと勝手に思っていた訳だが、中世の神事を演劇的に再現した作品だったことを知った。

予定を詰め過ぎた疲労からか開始10分の予告編で強烈な眠気。画面が二重に見え30分は目ン玉を指でつまんだりゴシゴシして闘ったが結局ほぼ寝た。無理。無理でした。爆睡。なので何の感慨も残らず。98分2000円のうたた寝。

久しぶりの東京。

若い頃を思い出したり、もうそんなことどうでも良かったり。

振り返ったところで、過ぎていったあらゆることは風景に溶ける。

そしてコルビュジエが言うみたいに海へと流れつくのだ。

それはやがて一本の水平線となり、

駅のホームで吐き出した白い息はいつか夏の日の入道雲になる。

なんだかよくわかんないことを思いながら電車を待つ。

東京の冬の空気に鼻の奥がツーンとした。

0 notes