#溝口ゆうま

Explore tagged Tumblr posts

Text

(translation+lyrics) Nídhögg by OddAi

youtube

This one reminds me a lot of Valkyrja which we covered a while ago, I'd say along which Tishtrya that makes the holy trinity for oddai, just insanely banger tracks which feel taken out of an epic boss battle.

While not as popular as Valkyries, Níðhöggr is the dragon in norse mythology which gnaws at the roots of Yggdrasil, an attempt against life itself, you could say it's a bit like Activision. However it also feeds on the dead people who have commited heinous crimes, which is very unlike gaming companies which only acquire very much alive and innocent companies to lay off their employees. Erradicating the souls and bodies of the wicked to turn them into sustenance for its own lifeforce, I guess it's impossible to really say whether Níðhöggr is actually bad or not.

Have a couple requests coming up but every day at work I'm like "I'll do it when I get home" and then I get home and don't even turn on my pc orz. Know that I heard you, I'm just unfortunately a bit busy. Lyrics down below the cut and see you next time, hopefully rather soon.

-----------------------------------

Music : 溝口ゆうま

Vocal :大瀬良あい

Chi wo hau tami yo nani wo kate ni ikiru? Shikkoku ni odoru konton no yuragi Hizumu Nídhögg

Those who crawl the ground, what do you live for? Dancing in the darkness, swayed by chaos The corrupt Nídhögg

Kuchihateta seimei ga Asu he tsunageru setsuri Fukai fukai yami nomikomu subete Ne wo hamu kiba mushibamu Daremo shirazu ni

Life rots away Such is the providence that weaves the future The deep deep darkness engulfs everything Fangs gnawing at the roots, corroding away Unbeknownst to all

Kami no sai de yureru sekai Fumitsubushita hakoniwa An’nei wo saku konton no ishi Ooinaru nagare

A world at the mercy of dice rolled by the gods The garden is trampled For peace is cleaved by The Will of Chaos As it overwhelmingly flows through

Sono chi wo sasage yo kami naru ryuu no sugata Kongen wo kudaki shuuen wo tsugeru Hizamu Nídhögg Inori wo sasage yo subete wa arishi hajimari no hi he Kaikou wo nozomu shisutemu ni yudane Chi ni shi ni yuku

Offer up your blood to the shape of the godly dragon As it smashes our origins and brings forth demise The corrupt Nidhogg Offer up your prayers, all is for the sake of the day it will all begin Entrust yourself to the system that will bring forth the fateful reunion And perish on this very land

Aa sono sugata wa… Kono sekai no Apoptosis Chi wo hau tami saika ni yudane Mu to nare Ah… that shape is… The apoptosis of this world Those who crawl the ground surrendering to disaster Becoming one with nothingness itself

Umare kawaru tame…

For the sake of rebirth…

2 notes

·

View notes

Text

Weekend Update! 💥 Battle System Updates

Taking a small break from drawing and setting up characters. This week I returned to the battle system to polish the UI graphics and motions a bit more.

I also implemented the player/partner swapping mechanic, so now you're able to determine who will go first. The player and partner also have different battle carousel options (Everyone is Page here but the 'partner' does not have the Etcphone option!)

Song: Nídhögg - 溝口ゆうま feat. 大瀬良あい (🎵 Looking for composers!)

🔖 BlueSky || Main Blog || Questions? (Love to hear feedback!)

16 notes

·

View notes

Text

乙女椿[Otometsubaki] Camellia japonica f. otome

乙女[Otome] : Maiden, virgin

椿[Tsubaki] : Camellia

Otometsubaki in my garden suddenly began to bloom a lot. The buds were like red candy balls until a few days ago, but they are opening vigorously and brightening up a part of the garden now.

The pure and sensitive heart of a woman is called 乙女心[-gokoro]. 心 means heart or mind. Speaking of 乙女, there is a story about a woman in the Edo period(1603-1868) or earlier who wanted to be praised by a man she was in love with, and told him what happened on her way to him.

つの國とん田の庄の女。郡をへだてゝ男のかたへかよふ。道も一里の余ありければ。ゆきてふすにもひまおしむのみ也。またさだかなるみちにもあらず。田づらのあぜの心ぼそくも。人をとがむるさとの犬つゆの玉ちるたまぼこの。道行く人のめしげきをも。忍び/\にかよひしは。げに戀のやっこなりけり。賤が夜なべのふけすぎてあかつきまだき夜をこめしも。なさけにかゆ(け)る有さま。いとあやかりたきわざなりけらし。 このかよひぢに西河原のみやとて。もりふかき所有。そこをこゆるに。また渭のための溝あり。ひとつばしありてわたる。 ある夜このをんなのかよふに。例のはしなし。其みぞのぼりくだりて見るに。ひにんのまかりたるが溝によこたはり。あふのけになりてふす。をんなさいはい(ひ)と思ひ。かの死人を橋にたのみてわたるに。この死人女のすそをくはへてはなさず。ひきなぐりてとお(ほ)るが。一町ばかりゆき過ぎておもふやう。死人こゝろなし。いかでわがすそをくはん。いかさまにもいぶかしと。またもとのとこ��へ歸りてわざとをのがうしろのすそを。死人の口に入むないたをふまへわたりて見るに。もとのごとくくはゆ。さてはとおもひあしをあげてみれば口あく。案のごとく死人にこゝろはなし。足にてふむとふまぬとに。くちをふさぎくちをあくなりと。がってんして、男のかたへゆく。さてしきたへの枕によりゐて。右のことをほめられがほにはなす。男大きに仰天して。そのゝちはあはずなりにけり。 げにことは(わ)りなり。かゝるをんなにたれとてもそひはてなんや。天性をんなはおのこより猶きもふときなり。そこらかくすこそをんなめきてよけれ。似あはぬてがらばなしおくびやうになきなどいふ人は。たとひ其人に戀すてふ身も興さめてこそやみなん。たゞうどの女とても、肝太き袖は㒵なか(が)めらるゝわざよ。ましてうへつかたはさらなり。松むしすゞ虫のほかに。ことやうなるむし見たるときも。あこはなどいらへたるは。けたかきよりはこゝろにくし

[Tsu no kuni tonda no shō no onna, koori wo hedatete otoko no moto e kayou. Michi mo ichiri no yo ari kereba, yukite fusu nimo hima oshimu nomi nari. Mata sadaka naru michi nimo arazu. Tazura no aze no kokorobosoku mo, hito wo togamuru sato no inu, tsuyu no tama chiru tamaboko no, michi yuku hito no me shigeki womo, shinobi shinobi ni kayoishi wa, ge ni koi no yakko nari keri. Shizu ga yonabe no fuke sugite, akatsuki madaki yo wo komeshi mo, nasake ni kayuru arisama, ito ayakaritaki waza nari kerashi. Kono kayoiji ni nishikawara no miya tote, mori fukaki tokoro ari. Soko wo koyuru ni, mata i no tame no mizo ari, hitotsubashi arite wataru. Aru yo, kono onna no kayou ni, rei no hashi nashi. Sono mizo, nobori kudarite miru ni, hinin no makaritaru ga, mizo ni yokotawari, aonoke ni narite fusu. Onna, "Saiwai," to omoi, ka no shibito wo hashi ni tanomite wataru ni, kono shibito, onna no suso wo kuwaete hanasazu. Hikinagurite tooru ga, itchō bakari yukisugite omou yō, "Shibito kokoro nashi. Ikade wa ga sode wo kuwan. Ikasama nimo ibukashi" to, mata moto no tokoro e kaerite, wazato ono ga ushiro no suso wo shibito no kuchi ni ire, munaita wo fumae, watarite miru ni, moto no gotoku kuwayu. "Satewa" to omoi, ashi wo agete mireba, kuchi aku. "An no gotoku shibito ni kokoro wa nashi. Ashi nite fumu to fumanu to ni, kuchi wo fusagu, kuchi wo aku, nari" to, gatten shite otoko no kata e yuku. Sate shikitae no makura ni yori ite, migi no koto wo homeraregao ni hanasu. Otoko ooki ni gyōten shite, sono nochi wa awazu nari ni keri. Ge ni kotowari nari. Kakaru onna ni tare tote mo soi hatenan ya. Tensei onna wa onoko yori nao kimo futoki nari. Sokora kakusu koso onna mekite yokere. Niawanu tegara-banashi, "Okubyō ni naki" nado iu hito wa, tatoi sono hito ni koi suchū mi mo kyō samete koso yaminan. Tadaudo no onna tote mo kimo futoki sode wa kao nagameraruru waza yo. Mashite ue-tsu kata wa sara nari. Matsumushi, suzumushi no hoka ni kotoyō naru mushi mitaru toki mo, "A, kowa" nado iraetaru wa, kedakaki yoriwa kokoro nikushi.]

A woman living in Tonda in the Settsu Province (Takatsuki, Osaka, today) was coming and going to a man living in another village. The distance was over four kilometers, so there was not enough time to go and share a bed with him. It was not even a maintained road. The narrow footpath between rice fields, dogs in the village that bark when they find people, the falling night dew, and curious glances from passersby, walking to avoid them, she was truly a slave of love. Her deep feelings, even in the quiet late night with a little time before dawn, are something to be awe-struck by. In the middle of this route there was a deeply forested area called Nishi-kawara-no-miya. When crossing there, there was a ditch with a river running through it, and one bridge had to be crossed. One night, when this woman was passing, there was no bridge over it. When she went upstream and downstream of the ditch (to look for a place where she could cross), found a hinin(the lowest level of human being) lying on his back in the ditch. She thought, "Lucky," and decided to use the dead man as a bridge to cross. The dead man bit the hem of her kimono and would not let go. So she pulled off the dead man, passed him but about over one hundred meters past, and then thought." The dead has no heart. So why did he bite my hem? This is suspicious." She went back to where they had been, put her hem in the dead man's mouth, stepped on his breast, and he bit it as he had done before. She thought, "Perhaps," and as she lifted her foot, he opened his mouth. "I knew it. The dead has no heart. Depending on whether he is stepped on or not, he closes his mouth or opens it." And then, she went to her man, snuggled up by the bedside, and told him about what she had just done, as if she wanted him to praise her. The man was so astonished, and never met the woman again after that. It is only natural. Who would want to be with a woman like that? By nature, women are more daring than men. It is good to be feminine only if they hide those parts. A woman who talks of graft that does not suit her or says things like, "I have nothing to fear," would be a turn-off for the men who are in love with her. Even a woman of low status, if she were daring, people would stare at her face. A woman of high status is even more so. If she found a pine beetle, a bell cricket, or any other unusual insect, saying something like "Oh, that's scary," makes a better impression than being noble. From 女は天性肝ふとき事[Onna wa tensei kimo futoki koto](The story is that women are naturally daring) in 宿直草[Tonoigusa] by 荻田 安静[Ogita Ansei](Haiku Poet, ? - 1669) Source : https://dl.ndl.go.jp/pid/3109113/1/50 https://www.youtube.com/watch?v=dIZR_giAF98

坂本 龍馬[Sakamoto Ryōma](1836-1867)'s third older sister 乙女 was a very strong woman and he had confidence in her. https://en.wikipedia.org/wiki/Oi!_Ryoma

9 notes

·

View notes

Text

CHOOSE A SONG

the winner will get jsab comic fanart drawn after it

the jsab comic belonging to each song is a secret so you guys should judge based on which song is ur fav lol

also ill be revealing which comic belongs to which song later on lol

SONGS:

youtube

youtube

youtube

youtube

youtube

15 notes

·

View notes

Text

★2024年読書感想まとめ

2024年に読んでおもしろかった本の感想集です。寝て起きると昨日のすべてを忘れてる……っつう繰り返しで日々一切が過ぎていくので、一年の記録をひとつにまとめとくのもいいかなと。以下ざっくばらんに順不同で。ちなみにNot 新刊、ほんとにただ読んだものの感想です。

◆◆小説◆◆

●アンナ・カヴァン『氷』(山田和子訳・ちくま文庫) 巨大な”氷”の進行によって全世界が滅亡の危機にさらされるなか、男はヒロインたる”少女”をどこまでも追い求める……。もっとゴリッゴリにスタイルに凝った幻想文学かと思って足踏みしてたのですが、こんなに動き動きの小説とは。意外なほど読みやすかったです。唐突に主人公の夢想(?)が挿入される語り口も���初は面食らったけどすぐに慣れたし。内容はウーン、暴力まみれの病みに病んだ恋愛小説という感じ? 構成の一貫性とかは疑問だったりしたんだけどそのへんはどうでもよく。後半尻上がりに面白くなっていくし色々吹っ飛ばす魅力があってかなり好きでした。 それと解説に書いてあった「スリップストリーム文学」というのがすなわち自分の読みたい小説群だなーという嬉しい発見もあり。つってもジャンル横断的な定義だから、該当するものを自分で探すのはムズいけどね。

●スタニスワフ・レム『惑星ソラリス』(沼野充義訳・ハヤカワ文庫) 何年も謎に包まれたままの海洋惑星に降り立った主人公が遭遇する怪現象の正体とは?……っていう超有名なSF。「実はこの海は生き物なんじゃね?」がオチだったらどうしよう……と思ってたけど杞憂、それは出発点に過ぎませんでした。途中に挟まる惑星ソラリスの(仮想)探険史の部分がすごく面白い。あとはこの小説のまとめ方はちょっと神がかってると思う……。自分はSFは全然明るくなく、ちょっと異様な感触みたいなものを求めてたまーに手に取るぐらいなのですが、その点この本はほんとにセンス・オブ・ワンダーを味わわせてくれて良かった……。SFオールタイムベスト1とかになるのもむべなるかな��と。

●庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』(新潮文庫) 東大紛争終息直後の1969年を舞台に、あれこれ思い悩む男子高校生の一日を描いた中編。自意識過剰気味の饒舌な一人称文体が特徴で、すごくユーモラスだけど主人公がかなりナヨナヨした人物にも見える……。でもその中から、外界の強烈な変化に対してありのままで居られない精神の揺れみたいなものが浮かび上がってくるところがおもしろくて、確かに青春小説の名作かも……と思いました。 リアルタイムにはどうだったか知らんけど、今の眼で見るといわゆる”1968年”以降の状況とか、70年代カウンターカルチャー的な空気の”乱暴さ”に対する、一見弱々しいけど切実な返歌って感じもしました。 もっとも読み終えてから、この小説をあえて政治的な色で塗るならいわゆる”保守反動”的な感性に分類されるのかなぁとかはちょっと思ったけど。しかし、リベラルにあらざれば人にあらずみたいな価値観こそ断然間違ってるしなぁなどと、ひとりで勝手に問答したりもしました(笑)。それに現実的にはそんな二分法で単純に分けられるもんでもないだろうし。なんとなく「その時代の作品」という感じなのかと思ってたけど、今読んでも全然おもしろかったです。

●フランツ・カフカ『審判』(池内紀訳・白水uブックス) 理由も分からないまま突然逮捕された主人公が、裁判の被告の立場にずーーーっと留め置かれるっていうお話。何ひとつ確かでないものに延々振り回され続ける理不尽が、ときに笑っちゃうほど面白く、逆に陰惨すぎるくだりもあったりして、総じて非常に好みでした。バカバカしいけどブラックな不条理ユーモア小説? カフカって自分が漠然と抱いてたイメージよりもずっと大胆で、わりとアホなことをあっけらかんと書いたりもするのねーという発見がありました。このお話には裁判的なものの外枠と手続きのみがあって、そこに「法」はないのでは? というふうに読んでたのですが……。終盤の「大聖堂にて」っていう章が凄かったです。

●スコット・フィツジェラルド『グレート・ギャツビー』(野崎孝訳・新潮文庫) ニューヨーク郊外に暮らすギャツビーという名の大富豪の生き方を、たまたま隣に住んだ青年が垣間見る、みたいなお話。ストーリーそのものはわりとベタだと思うんですけど、それを語る会���パートの書き方の巧さと、ドラマの合間の地の文が醸し出すほどよい叙情性がすばらしい。純粋ゆえの虚飾、虚飾ゆえの純粋さみたいな、テーマの核心部分にもちょっと飛躍があって面白いなーと。この短さの中に、アメリカっていう国の一断面をパチリと切り取ってる感じがするのもまた。ひとことで言うと絶品でした。英語圏小説のランキング上位に入ってるのもむべなるかなぁと。

●三島由紀夫『仮面の告白』(新潮文庫) この人の長編はあんま肌に合わないかも……と思って敬遠してたのですが、初めて好きなものに出会えました。言わずと知れた一発目の代表作。同性にしか欲望を抱けない青年の葛藤を、韜晦まみれの絢爛たる文章で綴った青春小説。個人的には、いわゆる”ふつう”でない自分を露悪的に飾り立てるような自己陶酔を振りまきながら、でもそれは”ふつう”でない自分を守るための防御姿勢にすぎなくて、結局は苦々しい現実と向き合わざるを得ない……みたいな話として受け取りました。読み方合ってるのか分からんけど。前半が下地で、後半がその実践編(あるべきとされる自分との葛藤編)なのかな。特に後半のなんとも言えないみずみずしさとその帰結がよかったです。

●横溝正史『獄門島』(角川文庫) 初・横溝。瀬戸内海の小島で巻き起こる猟奇連続殺人事件に金田一耕介が挑む。事件の過程はわりとふつう……と思いながら読んでいきましたが結局かなりおもしろかったです。振り返ると1から10まで本格ミステリじゃなきゃ成立しないような物語だったなと思って。国内ミステリーベスト1になるのもむべなるかなぁと。

●筒井康隆『敵』(新潮文庫) 折り目正しく”余生”を送っている渡辺儀助の生活風景を描いた老境小説。章題が「朝食」「友人」「物置」などとなっていて、各章ではそのカテゴリーごとに儀助の暮らしが掘り下げられていき、その積み重なりから彼の老境が浮かび上がってくる、みたいな趣向。特に食生活に関する記述が多いのですが、自分がほとんど興味ないのもあって前半は正直重く……。しかし地盤が固まり「役者」が揃ってからの中盤以降がけっこう楽しく、終盤は圧巻! けっきょく御大はすごかった……。 的を射てるかは分からないけど、小説の語り口的にもかなりおもしろいことをやってるような。老主人公の生活が章ごとにあらゆる角度から掘り下げられていきますが、そこで語られてるのは「ここ数年の彼の生活のディティール」っていうフワッとした塊としての時間であって、実は小説内で��「敵」関連以外ではほぼ全く時間が流れてないように思います。A→B→……→Zみたいに、出来事同士を順番につないでいくことでドラマを進行させていくのとは全然違う手法で物語を語っていて、しかもそれにかなーり成功しているような。もちろん類例はあるんでしょうけど、個人的にはとても新鮮な小説でした。

★★★総合しますと、いわゆる名作と言われてるものって確かによく出来たものが多い……っつうめっちゃくちゃふつうのことを思わされた年でした。というか単純に数を読めてないのよなぁ。

◆◆その他の本◆◆

●『石垣りん詩集』(ハルキ文庫) 石垣りんのテーマは、貧しさ、労働、生活の苦しみ、”女性”性、戦争、戦後の日本、生きること、殺すこと、食べること、それらもろもろに否応なく内在する「ここにあることの残酷さ」みたいなものかなと思いました。そうした感情を、ゴロッとした異物感のある黒いユーモアで表現している詩が自分は好き。婉曲的に表現された切実な慟哭という感じもします。特に「その夜」っていう、入院中の書き手が人生の孤独と疲労を歌う作品が凄かった……。こんなん泣いちゃうよ。 「詩」というジャンルに依然として親しめてないので、定期的に読んでいきたい。

●柳下毅一郎『興行師たちの映画史-エクスプロイテーション・フィルム全史-新装版』(青土社) エクスプロイテーション=「搾取」。リュミエールやメリエスといった黎明期の作り手にとって、映画は緻密に作り込む「作品」ではなく興行のための「見せ物」に過ぎなかった――というところから説き起こして、観客の下世話な関心を狙って作られた早撮り・低予算・儲け第一主義映画の歴史をたどった本です。 取り上げられてるのはエキゾチズム(物珍しい異国の風景)、フェイク・ドキュメンタリー、魔術&奇術、畸形、セックス、特定人種向け映画、画面外ギミック映画などなど。現代の一般的な価値観や、映画=「それ単体で完結した(芸術)作品」みたいに捉えるとどうなのよ? ってものばかりなのですが、あの手この手でお客の関心をかき立て、乏しい小遣いを搾り取ろうとする映像作家たちの商魂たくましい姿が垣間見られる楽しい本でした。 見せ物小屋的映画論というのはある意味もっとも俗悪でいかがわしい映画論だと思うんだけど、確かにそれって実写映画のもっとも本質的な部分ではあるかも、という気がしてしまう……。個人的には、画面外のギミックで客を呼���込んだウィリアム・キャッスルの非・純粋なる邪道映画のパートが特に楽しかったです。一点だけ、エクスプロイテーションという概念設定はちょっと範囲が広すぎるような気はしないでもなかったかなぁ。でもこれを元に、観られるものをちょこちょこ観ていきたい所存。

●氷室冴子『新版 いっぱしの女』(ちくま文庫) 『海がきこえる』などの少女小説で有名な作者が、ふだん思ったことを自由に書き綴ったエッセイ集という感じでしょうか。一見柔らかいけどその実めっちゃ鋭い切り口と、それを表現するしなやか~な筆運びに痺れました。1992年に出た本だけど、新版が出てる通り読み物として全然古びてないと思う。おすすめです。

●『精選女性随筆集 倉橋由美子』(小池真理子選・文春文庫) この方のシニカルさと毒気がもともと好き、というのはあったのですが、とても良かったです。それでも最初のほうはあまりに歯に衣着せぬ攻撃性がなかなか……と思ったりもしたけど、中盤の文学論、特に大江健三郎、坂口安吾、三島由紀夫に触れたエッセイがなんともよくて。”内容はともかく独自の語り口を練り上げた文体作家として大江を読んでる”みたいなことを確か書いてたりして、言ってることが面白い。積んでる小説作品も読も~という気になりました。

●吉田裕『バタイユ 聖なるものから現在へ』(名古屋大学出版会) すんごい時間かかったけどなんとか読めた本。フランスの怪しく魅力的な思想家、ジョルジュ・バタイユの思想を、彼自身の記述を中心に先行テキストや時代背景なども織り交ぜて分析し、一本の流れにまとめた総論本。〈禁止と違反〉とか〈聖なるもの〉とか、彼の提出したテーマが結局面白いというのがひとつと、それらを論じていく手つきの周到さ・丹念さがすごい。特に日記や著書のはしばしの記述から、バタイユが影響を受けた先人の哲学(へーゲル、ニーチェ、マルクスとか)や同時代の思想潮流(シュルレアリスム、コミュニズム、実存主義とか)の痕跡を読み取り、そこから彼自身のテーマの形成過程を立体化していくあたりは本当に息詰まるおもしろさ。重量級の本でしたがめっちゃよかったです。もっとも自分は肝心のバタイユ自身の本を『眼球譚』しか読んでないので、現状この本のイメージしか持ててないというのはあるんだけど。とりあえず『内的体験』と『エロティシズム』だけはどうにか読んでみるつもり。

◆◆マンガ◆◆

●ジョージ秋山『捨てがたき人々』(上下、幻冬舎文庫) いろんな意味で深ーい鬱���を抱えた狸穴勇介(まみあなーゆうすけ)という青年が、新興宗教の信者である岡辺京子という若い女性と出会ったことで始まる物語。性欲と金銭欲を筆頭に、あらゆる現世の欲望にまみれた救われぬ衆生たちの下世話で深刻な人間絵巻、といった感じでしょうか。ふつうに考えるとまぁそこまではいかんやろ……という境界を軽々と乗り越えてくる常軌を逸した展開がすごい。それと人間っつうのはホントにどうしようもない生き物だね~という気持ちにもさせられます。学生のときに買ったんだけど当時はつまらなくて挫折、自分にとってはあまりに読むのに早すぎたんだな……と今にして思いました。最序盤の伏線とかをきれいに回収し切ってはいないんだけど、この際そのへんはどうでもいい���なと。ここまで徹底的な方向へ流れていくならもう何も言えねえわ……って感じの終盤もすばらしい。 これが2024年に読んだものの中で一番面白かったです。

●小骨トモ『神様お願い』(webアクション)、『それでも天使のままで』(アクションコミックス) 両方とも短編集。子供のころや学生時代のイヤ~~~~~~~な記憶、それもおもに自分の弱さや性欲といった、一番目を向けたくない部分がどんどん脳裏によみがえってくる、えげつないけど得難いマンガでした。10代なんてまだまだ若いし人生これから! っていうのも本当だけど、それと同時に人生自体はとっくの昔に始まってて、けっこう多くのことは取り返しがつかないし人間の根っこの部分は歳食ってもそうそう変わりはしないっていう、しんどすぎるけど(自分にとっては)大切なことを思い出させてくれたところが何ともありがたかった……。お話の展開も総じてすんごいテクニカルな気がします。 それでも新刊の『天使』のほうが、『神様』よりほんのちょっとだけ優しさを感じる部分は多いかしら。

●吉田秋生『カリフォルニア物語』(全4巻、小学館文庫) 自分はおそらく作り手への愛とか感謝の念にはめっぽう乏しいほうで、何でも作品単体で眺めて、あーでもないこーでもない、ワンワンギャンギャン吠え猛ってしまう人間なのですが、吉田秋生だけは例外。何でも好き。丸ごと好き。読めるだけで幸せ。どのへんが琴線に触れてるのか正直自分でも分からないのですが、気になる部分があっても好きがそれを上回ってしまう気持ちというのは幸せだなーと思ったりします。 これは最初の代表作に当たるのかな。ニューヨークを舞台に行き場のない若者たちを描いた群像劇。彼女の描く、イタミやすい少年少女が自分は好き……。舞台はニューヨークなのに題名がこれなのもスマートでイカしてる。 もっともファンみたいに書いたけど、実は『BANANA FISH』と『海街diary』っつう一番大きいふたつをまだ読んでません。買ってはあるんだけどなんかもったいなくて……。でも2025年中には読もうかな。

●高橋しん『最終兵器彼女』(全9巻、ビッグコミックス) 部屋の片隅に長ら~く積んである『セカイ系とは何か』をいよいよ読むべく、『イリヤ』ともども手元に揃えてやっと読了。結果、あらゆる方向に尖りまくった傑作じゃん! と思いました。世界の崩壊に対して主人公2人の恋愛という、圧倒的に超無力なモノを対峙させ、理屈ではなくエモーショナルの奔流として無理矢理! 成立させた名作という感じ。まぁこの2人にほとんど感情移入できないほど自分が歳取っちまってることは悲しみでしたが、いい意味でのぶっ壊れっぷりが面白く。 それと自分はこれを読みながら、たまたま以前読んでいた米澤穂信の某初期長編を思い出したり。世界は刻々と変化しているのに自分たちは無力な青春の中で何もできないでいる、みたいなこの感じって90年代から00年代の日本独自の感覚なんでしょうかね……。ちなみに『イリヤ』はまだ1巻しか倒してませんが読みます。今年中にはきっと読みます。読み切ることになっています。

●梶本レイカ『悪魔を憐れむ歌⑤』 4巻までで連載が打ち切りになってしまったマンガを、作者ご自身が5巻を自費出版して完結させた作品、だと思います。 舞台はさまざまな腐敗に揺れる北海道警察管区。人間の四肢を逆向きに曲げて殺害する、「箱折犯」と呼ばれる過去の猟奇殺人が突如再開され、そこからふたりの男のウロボロスめいた運命の輪がまわり始める……。 出版形態のためかは分からないですけど、最終5巻はこれまで以上に描写のタガが外れてる感じで、それがすごい楽しかったです。1巻の出だしからはこんなとこまでフッ飛んでくる話だとは思わなかった……。それでいて猟奇殺人ミステリーとしてもなるほどーと思うところもあって。この方はすごい前に『コオリオニ』っていうマンガも読んだのですが、主要キャラクターをとつぜん突っ放す感じがこわい。けど面白い。お疲れさまでした。

◆◆補足◆◆

・安部公房もちょろちょろ読んだり。今のところは、異常どころかめっちゃ理知的なアイデア作家という印象なんだけどこれが覆ることがあるやいなや。 ・『めくらやなぎと眠る女』というアニメ映画の予習をするついでに村上春樹の短編もちょこっと。ファンには超怒られそうですが、彼の小説ってパスタ茹でたりジャズを聴いたり昔の恋愛とか人間関係の失敗を感傷的に懐かしんだりといった、ザ・村上春樹なことをやってるときは…………なんだけど、そ��先で訳分からんことになる話がたまにあってそれがめっちゃ面白かったです。現状読んだものだと「ねじまき鳥と火曜日の女たち」、「UFOが釧路に降りる」、「納屋を焼く」が最高でした。できれば全作読んでみたい。 ・フランク・ハーバートの『デューン』シリーズも2個目まで。SFファンタジーの大家というイメージで読んだらメインで使う語り口(作劇法?)が超・会話劇なのが意外でした。

★★★これを書いている2025年1月現在はドスト先生の『悪霊』を読んでいます。が、全体の十分の一すぎてもまだ若者世代の話に入らないので投げ出しそう……。シニカル成分100%の語り口はけっこう好みなのですが。前に読んだ『罪と罰』と比べても視点が格段にいじわるな気がして、これを書いてたときの作者の精神状態やいかに? 2025年はもうちょい数をこなせたらいいなと思っています。ではー。

2 notes

·

View notes

Text

0330新宿南口デモ

新宿南口が混み合っていて、バスタ側に移動できる人は行ってくださいとなった。これは2/18のデモのときもそうで、甲州街道を挟んでコールしあうのがまるで「川から海まで」声を響かせるみたいな、とても鼓舞されるいい時間だった。

今日もそんな感じで促されたんだけど、昼間だったからかバスタ側では路上ライブをやっている人たちがいたんだよね(2グループいた)。邪魔しちゃ悪いかな。デモは声出しなしでもいけるかな…。なんとなく大きな声でやるのはちょっとためらわれた。その場にいた乃衣さんたちとちょっと話した。 そうしたらコールが始まり、たぶん先導してくれてる方はバスタ側でやってきますねと声をかけてきたのだろう。声出ししよう、盛り上げよう、そういった何か責任のようなものを感じていたかもしれない。2月もここにいたのかも。いい記憶や経験は再現したくなるよなあと思う。

どうしようと思ってちょっとライブの方に近づいてみて、マイクを使って歌っているからコールやってても歌声はお客さんに聴こえるようだったけど、まあやっぱり邪魔だろうなとは思った。デモの役割の一つとして街でノイズになるのはあるけど、いまここでライブを飲み込むくらい大きな声を出したら、この人たちは「パレスチナ」に悪感情を抱いてしまうのではないか。いまあなたがたの歌よりデモの方が「正しい」みたいな態度をやるのは苦しい。実際、コールが始まったらわかりやすくマイクの音量が上がった。もともとライブは2グループ並んでやっていたわけだけど、ライブ同士は許容できてもデモの喧しさはやはり別物なんだろう。

もし自分だったら邪魔されてると思うだろうか。わたしの小説も自ら発信しているもので、いわゆる路上的な表現ではある。メジャーではない表現をやる人たちを、おおぜい集まった大きな声で押しつぶしたくない。ただ、路上で音楽をやるのと小説を書いて同人誌を売るのはあんまり一緒にはしづらいよなとは思い(もしも文フリでデモやっても影響の度合いがぜんぜんちがう、本っていつ読んでもいいのでライブのような一回性の表現とは一緒にしづらい)、わたしはこの人たちのことをあんまり想像できていない気がして後ろめたい。これに限らずだけど人の気持ちを想像しようとするときわたしは細かいことが気にかかって、いつもうまく整理できない。 そして、迷惑だろうかとあまり心配するのも、わたしにはこの人たちを見くびるような気持ちがあるんじゃないかと考え込んだ。この人たちもパレスチナに連帯する気持ちはあるかもしれない。たまたま場所と時間が重なってしまっただけかもしれない。いまここで歌っているイコール無関心と言い切っていいのか。まあぜんぜん希望的観測ではあるけど…。

なんとか歩み寄れないだろうかと思った。歌の合間に2分くらい譲ってもらえたらいいのにな。なんだったらちょっとだけ一緒にコールしてくれたらいいのにな。お互いに邪魔だなと思って無視しあうのは溝を広げるだけじゃないのか。��んとか、ちょっとでも話せないかな…。 とはいえそんな交渉はできなくて、コールを先導している人たちに声をかけるのもなかなか勇気が出なかった。それで本当に根本的な解決ではないんだけど、わたしたちはルミネ側に場所を移った。難しいね…。 (そしてほんとにどうでもいいことなんだけど、わたし今日財布忘れて出かけてきちゃって…。現金を一円も持っておらず募金もできないという体たらくで、それでなんかこう気持ちが弱いのもあったかも。財布忘れたような奴が何言ってるんだみたいな)

デモで大きな声を出すときの高揚感みたいなものはまちがいなくある。ここのところマイクを持つ機会もあったから本当にそれは噛み締めている。高揚することで鼓舞されるものが確実にあり、だからこその危うさもある気がしていて悩む。何であれ「一色に染まる」みたいなものがわたしはとても怖い。 あるいはSNSの言葉でもそうで、さすがにそれはキャッチーすぎないかと足踏みするものがけっこうある。大意としては賛成なんだけどその語を用いるのはなあみたいな…。なんだけど、いろんな人が精いっぱい言葉を発しようとしていて、口が滑ったり言いすぎたり言い間違えたりするのはどうしたってあることだよな、なんかこう「ジャッジ」の目線になっていやしないか?と考え込む自分もいる。難しい。ほんとに難しい。浅草や北千住でマイクを持ってスピーチしたとき、わたしは本当にうまくしゃべれなかったけど、そういうことはみんなあるだろう。そしてわたしくらいたどたどしい人がスピーチすることでハードルを下げていけたらみたいな気持ちもあるし。ぐるぐる考え込んでいる。

それでいまやってる「五人の男」アンソロ(庄野潤三オマージュで父性、男性性を捉え直すアンソロ。5月文フリ東京刊行予定)で、まさとさんが書いてくださった論考を思い出した。

「面白がりと見下しの距離は近い。楽しさと不遜の距離も近い。」「だから、ていねいに自分の首を絞めたい。でも、それさえヒロイックに行いかねない。」 「自分もよくわからなくて仲間も「いいね」を示してくれないものに耳を傾けること。静かに不安感と憂うつを抱え続けて初めて変えられることがある。何も気にせずにすむというある種の特権(神谷、2022)から、まなざされることへと自らを曝露して嫌な気持ちになる。自分の酷さが心地悪くて辛い。そう感じることでしか始まらないものがある。」 「私の意図が・誤解が・相性がと言ってプレゼンテーション(説得・論破)するより、コミュニケーションしたい。話すために聴くより、聴くために話す。あるいは黙る。」

(「公的な別離へ──からかいへの男性性──」まさと(まなざしのフェミニズム)より)

まだほぼ情報出してないアンソロの原稿をいきなり引用してしまって本当に勝手にとても申し訳ないんだけど、考え続けたい、話し続けたい気持ちの背中を押してくれる文章で、ビリビリ痺れました。こういうアクションのこと、SNSのこと、それ以外でも、何かモヤモヤのある人にぜひ読んでもらいたいです。 (デモの日記から急にアンソロの話になって本当になんなんだって感じなんだけど、こういうことをまとめたzineも作りたいなと思っています〜)

今日お会いできた乃衣さん堀川夢さん万次ノ輔さんくくるさん山田パセリさんフィリフヨンカさん、たいへんお世話になりました。また何かお話できましたら幸いです…!

5 notes

·

View notes

Text

港まちアートブックフェア、今年も出品します!

新書である個展「SPACE」の記録冊子は初めての販売となります。

その他、「アインシュタインかの手紙」、「きらめきの結晶体/紡がれる物語」も出品いたします。

ぜひお手に取ってご覧ください。

-

港まちアートブックフェア2024

「本」を中心にアーティストやデザイナー、出版者の作品や活動を紹介し、鑑賞者と出会う場を作ることを目的に名古屋の港まちで開催している「港まちアートブックフェア」を今年も開催します。

これまで港まちと関わりのある方々をはじめ、今回は140組以上が参加し、アーティストやデザイナー、出版社、レーベルなどが手がけたアーティストブック、作品集、ヴィジュアル���ック、ZINEなどの本が一堂に集まります。

会場ではゆったりと本を楽しむことができる展覧会形式のブックフェアです。

「本」によってたくさんの表現や作品と出会うことのできる機会に、ぜひご来場ください。

2024年8月27日(火)–10月5日(土)

11:00–19:00(入場は閉館30分前まで)

会場|Minatomachi POTLUCK BUILDING 3F:Exhibition Space

休館日|日曜・月曜・祝日

入場|無料

主催|港まちづくり協議会

出品者

ノブセノブヨ、つくじか出版、LOVERS'NAGOYA、よはく舎、夕書房、長島有里枝、artical inc.、K.Art Studio、本屋メガホン、平川祐樹、山下拓也、NEUTRAL COLORS、soda、迫 鉄平、蜜柑出版、KANA KAWANISHI ART OFFICE、佐藤李青、crevasse、寺脇扶美、Landschaft、これでいいんだ村、SeeSaw gallery + hibit・小野冬黄、若尾武幸、CLUB METROアーカイブ実行委員会、さとういもこ、Life Stories Project、paper company、EMI YOKOGOSHI、山をおりる、まるいわ書店、大福書林、hikita chisato、イシグロカツヤ、鈴木悠哉、Manila Books & Gift、Kana Kurata、ELVIS PRESS、小栗沙弥子、平松純一 平松絵里奈、田中瑞穂、anaguma 文庫、CAVE-AYUMI GALLERY、Type Slowly、吉岡千尋、madras、久常未智、村瀬ひより、谷澤陽佑、斉と公平太、秋吉風人、平尾 菫、Aokid + さとうかい、浄土複合、金 佳辰、土屋誠一(お蔵出し)、CYRO、今村 航/土屋小春、溝田尚子、いったーんプロジェクト編集部、新多正典、MOTEL、2ndLap、原田和馬、世界西垣感と伊藤健太、verse-paradox、小栢健太、上田 良、オル太、浅沼香織、momos(平出規人&今村 文)、平出規人、へいめん子、Yoshiki Fujiwara、365 wishes(神村泰代)、masayoshi suzuki gallery、のだはる、森田新聞社、小林真依、福田 柊、C-DOTS DESIGN PROJECT、The Liminal Voice、道音舎、C7C gallery and shop、坂田健一、komagoma press、oar press、彦坂敏昭、宮田明日鹿、lurie1969、早川美香、MYY Books(白澤真生、尾崎芳弘、荒木由香里のユニット)、Akane Yamazaki、this and that、ADHDじん編集部、リア制作室、ケルベロス・セオリー、千賀凱喜 | Kaiki Senga、くま書店、佐藤克久、タン・ルイ、片山 浩、PARADISE AIR、アートオブリスト実行委員会、mufubooks、霜山博也、between in between、名古屋芸術大学 文芸・ライティングコース、三村萌嘉、川崎光克、tunnel PRESS(天野入華・張 祐寿/psyain)、when press、デザイン・クリエイティブセンター神戸、Dog Ears Archive and Distribution、泉麻衣子・中島久美子、なかむら出版、Chizu Ogai research+design、山口由葉、のわ、服部浩之、詫間のり子、torch press、ウエヤマトモコ、細井章世、田本雅子、シバタリョウ、加納俊輔、北條知子、WEI-NI LU 陸 瑋妮+上田佳奈+六根由里香、Art Space & Cafe Barrack、川村格夫、ミヤギフトシ、山村國晶、川上幸之介、Sakumag+佐久間裕美子、Project Space hazi、Tiny Splendor、山口麻加、喫水線、蓮沼昌宏 ほか

2 notes

·

View notes

Text

instagram

山形だしぶっかけうどん

うどんはコンシールされて見えない仕様。

だしはナス、みょうが、きゅうり、おくらを刻んでめんつゆ、白だし、砂糖で和えて冷蔵庫で冷やす。

今日は出勤だったのだけど、御徒町から梶ヶ谷まで移動して放り出されてしまったので溝ノ口から南武線に乗るというのが稀有な体験をした。

もう本気で暑くて熱中症寸前で帰ってきたので、とにかく冷たいものしか受け付けないのである。

氷枕で寝よ。

9 notes

·

View notes

Text

昨日、久しぶりにノクチ駅前のTSUTAYAに入ったら、年内一杯で閉店の貼り紙が貼ってありました。ちなみにここは頑張った方です。ググってみたら、まだ営業している店舗で一番近いお店は自由が丘店と出てくる。

遂に、来るべき日が来たな……、という感じですね。レンタル・ビデオ時代は、私の上京とほぼ同時に流行が始まりました。

当時は、溝ノ口だけで3軒か4軒、+高津駅のガード下にも一軒という状況でした。それがTSUTAYAに集約されたのがもう20年以上前のような気がします。

いずれにせよ、一つの時代が終わるんだな……、と感慨深いです。ただ、少し困るのは、何でもかんでも動画サイトで片付かないんですね。それが片付くのはFANZAだけw。

海外ドラマとか、結局、Huluや Netflix でも扱っていないドラマがあったりして、じゃあそれをDMMやぽすれんで借りられるのか? いやそっちは別の大事なものを借りたいしぃ……、で。

もう一つ困るのは、本と同じで、やっぱり店頭まで出かけないと、その存在を認知できない作品って一杯あるわけです。B級アクションやSFとか。そういう作品を知る場が無くなってしまう。

例えば昨夕、訪れた時に、「ドラキュラ デメテル号最期の航海」という作品が入っていて、全部借りられていた。あれは不思議なもので、全部貸し出し中だと、無性に見たくなるんですね。

所が、私はこの作品を全く知らなかった。店頭で認知しなければ、たぶん一生気付かないでしょう。帰宅してAmazonで検索したら、吹き替え版まで上がっている。レンタル400円。レビューの評価はあまり良くなくて、見たものかどうかちと迷っているのですが。そういう作品を知る機会が無くなるわけです。

オンライン・サイトって、本に関しても昔から言われたことですが、閲覧性が異様に悪いんですね。これが本棚なら、パッと見、百冊かそこいら認知できるのに、Amazonが推してくれる本なんてせいぜい十冊かそこいら。

われわれはもう去りゆく世代だから良いけれど、母親と子供が来て、見せたいアニメを借りることも出来なくなる。それは動画配信サービスで代替できるのだろうか? と疑問に感じています。

あと、店舗の後は何が入るのだろう。一階は時計屋が閉店した後、長いこと空き家だったけれど、今は居酒屋。上の階はカラオケだったけれど、あの一等地にまた居酒屋とか入るのだろうか。

本屋は行かなくなった。欲しい本はネットで買えるが、知らない本を見つけられるのがリアル本屋。

4 notes

·

View notes

Text

この土地で、

『BL研究者によるジェンダー批評入門 言葉にならない「モヤモヤ」を言葉で語る「ワクワク」に変える、表象分析のレッスン』(溝口彰子著 笠間書院)を読んだ。 前半は対話形式で、「どんな部分」がモヤモヤするのか、それはどうしてか、��いうのが説明されており、後半にそのやりとりを反映させた批評文が収録されている。 この本に取り上げられているコンテンツで触れたことがあるのは「作りたい女と食べたい女」くらいだったけれど、作品に触れていなくてもわかりやすく書かれていてとてもよかった。

なかでも「his」という映画が印象的だった。 岐阜県の田舎(限界集落だろう)の山村に引っ越してひっそりと生活する迅。その家に、大学時代に恋人同士だった渚が子どもそらを連れてやってくる。大学時代に突如別れを告げた渚と、そら、三人での生活がはじまるが、離婚調停中の妻にそらが連れて行かれてしまう。 地方で生きるセクシャルマイノリティが、いかにその地域というコミュニティで生活していくか、という物語だ。 わたしは『浜辺の村でだれかと暮らせば』という小説を、二年ほどまえに書いた。ほとんど滅びているような地方で生きているわたしは、わたし自身の切実な問題として『浜辺の村でだれかと暮らせば』を書いたけれど、移住――「地元に都会(別の土地)からやってきた人といかに暮らすか」というのは、地方の人間にしてみれば大きな問題で、行政からの援助の手厚さが分断を生み、どうしても軋轢がうまれてしまう。その分断をいかにして乗り越えるか、ということをひとつの理想として描いたのが『浜辺の村でだれかと暮らせば』という小説だった。 本を読み終えてから、「his」を見た。 「his」も、「田舎の暮らし」のリアルを描いているかというと、幕一枚隔てたような感覚がある。それはこの物語も「こうあればいい」という理想の世界を書いている部分がそうさせているのだけれど、ここに書かれている関係が、どれだけ見る人を勇気づけるだろうかと胸が熱くなった。 地方(地元)で生きるのは難しい。それはきっと誰もが感じていることだ。私だって、「地元」で生活することが、過去と切り離されない自分を引きずって生きてゆくことの連続で、投げ出したくなる、やめたくなる。 だれもが都市で生きられるわけではない。地元で、そして地方で、生き���いくしかないひとはたくさんいる。「his」は、違う土地からやってきて新しく人間関係を構築し、そこに溶けこんでいく……という物語だけど、LGBTQIA+が、「地方で生きていくこと」を勇気づけてくれる物語が存在していることにほっとした。 とくに移住という行動をする場合、「子連れ(夫婦)大歓迎!」「この土地で仕事を作ったり、都会から仕事を持ってきてくれる人大歓迎」という声がはっきりと聞こえてくる。 土地に有益な人、人口を増やす可能性があって、自分で仕事を作れる(税収をあげてくれる)ひと――そういうひとたちを求めがちだ。だけど「his」のふたりは、「子ども」をこの土地に増やさず(人生の選択として渚が選んだことである)、仕事も創出しない。それでも、「長生きせえ」と肯定されて、この土地の一員として受容されていく流れがとてもよかった。

私は今、生まれ育った「地元」で生き、これからも「生活していく」三人の物語を書いている。都市→地方、地方→都市、地方→地方、そんな移動によって自分を獲得する物語は、多く書かれていると思う。だけど、「地元」で生きつづけるひとの物語は、まだとても少ないように思う。 この物語を書こうと思ったのは、「地元」を脱出できず、過去を引きずらされたまま生きる人へ届けたいと思ったからだ。そして、「そんな人たちがいることを見過ごさないで」というメッセージでもある。 誰もが生まれ育った土地を、「去る」ことができるわけではない。息苦しく思っても、そこがどれだけ過酷でも、「そこで生きねばならない」ひとはたしかにいるのだ。 その人たちに、届きますようにと思って物語を書いている。

7 notes

·

View notes

Text

からし麺930円

◎ラーメン屋 麺一 溝口店

2023/05/31 21:00

*先日、大雄・南加瀬店で食べた「からし麺」が気になって派生店のココへ。かなり以前は大雄の支店だったが独立したとも聞く。メニュウ全般を眺めると、ラーショのようなネギラーメンが推しのよう。スープの味はしょうゆ・味噌・塩から選べるので、まずはしょうゆで。スープはショップ系などと同系列の関東とんこつで、オーソドックスなつくりだけど、ほどよい獣臭さもあってマヂメにとられたスープ。麺は大雄と同じ大橋製麺多摩で、西山とかの札幌ラーメンに似た黄色味と硬質なコシ、ちぢれが強い中太麺。肩ロースのチャーシューも見た目に反してふっくら炊けておりワカメの質もよい。メインの辛子味噌は大雄よりも辛味・にんにくがマイルド。ザクザク刻んだザーサイの食感がよい。辛子味噌をしょうゆスープに溶いていくと、とんこつでもなく味噌でもないぼんやりとした雰囲気になっていくので、スープは味噌ベースでもよかったのかな、などとカンジたり。

4 notes

·

View notes

Text

(translation+lyrics) Tishtrya-GØDEES SΛVE THE AFTERGLOW- by Apo11o program vs. Yuma.Mizo ft. Ai Ohsera

youtube

Well I did Nidhogg so I might as well do this one too and complete the trinity. While Nidhogg is from the game Deemo, this one seems to be from Deemo II. Maybe I ought to play one of those because damn, that soundtrack is fire, this is genuinely one of my top listened songs for 2023. Lyrics down below the cut and see you all next time.

Composer:Apo11o program vs.Yuma.Mizo ft.Ai Ohsera

Vocals:大瀬良あい

Yami wo terase rairakunaru kousei yo kono negahi wo Reimei he sasage yo hikari are koe wa sazanami ni kieru

Brighten up the darkness and grant this wish, oh unyielding star Offer starlight to this dawn as our voices fade into ripples

Kibou ni sugaru efemera no hitori to daremo shirazu Nagashita namida wo tane ni maki fubuku toki wo machitsutsuke

Ephemeral is the hope people cling on to, unbeknownst to them These flowing tears shall serve as the seed of the time we await

Kono hanzon no kate ni moyuru kibou Hesaki ni hana sono ashimoto ni aru

The Will of Humanity keeps our hope fired up Beyond the edges of our blades, flowers shall bloom beneath

Dan’ei->kaikou->sentei->orokanaru Shinkou->aizou->guuzou->Tishtrya

Eternity>Reunion->Choices->Foolishness Faith>Love and hatred->Idolatry->Tishtrya

Hiraki yo, ta ga tame hi wa noboru? Nehan no sono minamo he tsudoishi hito no gumou yue ni Sono me ni mienu yoru no tsuki

Tracing on, for whom does the sun rise? It is people’s foolishness that keeps us from Nirvana Can those eyes not see the moon at night?

Amaneku jishou no chihei he to tami wa akaki michi ni Kasane yo, ta ga tame hi wa noboru? Tou no itadaki wa doko he—

Plentiful is the horizon as people walk the crimson path towards it Greatness, for whom does the sun rise? Where could the crown of this sunlight lead us to?

#apo11o program#yuma mizo#ai ohsera#溝口ゆうま#大瀬良あい#posting THREE days in a row? superheads we are so back#watch me not post anything for a year now lol#Youtube

1 note

·

View note

Text

今年の8月末日、短編小説と音源がセットになった『JAGUAR』というZINEを制作した。200冊限定ナンバリング入りで、現時点(10/13)での在庫が30冊程度となった。ところが4月にリリースした『ほんまのきもち』と違って、本作についての感想がほとんど聞こえてこない。もちろん直接口頭、あるいはソーシャルメディアのダイレクトメッセージで読後感を伝えて下さった方々は沢山いる。しかし書評と呼べるものは実はいまのところ皆無に等しい。批評することを躊躇わせる斥力のようなものが作品に内包されていたのかもしれないと密かに勘繰ってみたりした。虚しかった。そこで、である。敢えてこの場を借りて、稀有で貴重な『JAGUAR』評を紹介しようと思い立つ。当ブログへの転載を快諾してくれた評者の方々にはとても感謝している。ほんまにありがとう。早速おふたりの素晴らしいレビューを読んで頂きたいのだが、いましばらく当方の四方山話にお付き合い下さい。

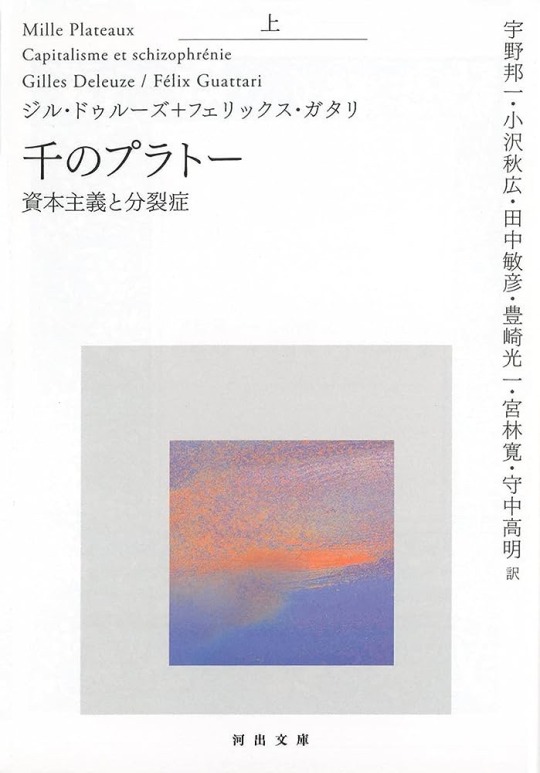

まず最初に『JAGUAR』という物語がかれこれ10年以上も前に執筆していたものであるということを前提に、すでに読んで下さった方々には当時の僕の意識混濁っぷりが窺い知れる内容になっていると思う。ビルメンテナンス会社の営業職に就いて忙殺される日々、精神と肉体が泥のように疲弊していくなかで書き上げた小説。大袈裟でなく、このままでは生きるという行為を自ら手放してしまうのではないかという危うい精神状態だったが、幸運にも当時に知ることができた偉大な哲学者、思想家、精神科医たちの言葉に背中を押され、結果的に今日まで生きのびた。以下に引用した名著の言葉たちが『JAGUAR』と僕を根底から支え、励まし、作品を世に放つ機会を与えてくれた訳だ。特に大気を裂く稲妻のように強烈な『千のプラトー』は、書かれている内容がわかるわからないというスノッブな価値観を遥かに超越した位置から自分を叱咤激励してくれた。こんなにぶっ飛んだ内容の読み物は他にないし、未読の方は絶対、ぜぇぇったいに読んでほしい。

小説は、自分の名も、自分が探しているものも、していることも、すべて忘れ、記憶喪失、運動失調症、緊張症となった登場人物、なすすべを知らない登場人物の冒険によって定義されてきた。(中略)。宮廷愛小説の騎士のすることといえば、自分の名前、自分がしていること、人が自分に言ったことを忘れることであり、どこに行くのか、誰に話しているのかも知らずに、たえず絶対的脱領土化の線を引き、またたえず道を失って立ち止まりブラック・ホールに転落することである。『千のプラトー』ドゥルーズ+ガタリ著

各人は、他者の世界の中での一客体であるばかりではなく、自分の世界の中で自分の体験や構成や行為がそこから生じるところの、時空間における一つの場所でもある。人は自分自身の視点をもった自分自身の中心である。そしてわれわれが見つけたいと思っているのは、まさに、他人と共有する状況において各人がもつところのパースペクティヴである。『狂気と家族』R.D.レイン/A.エスターソン著

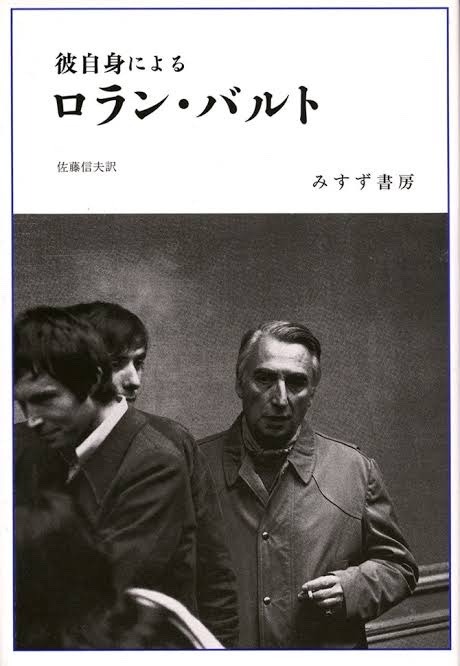

私にはひとつ、ことばを≪見る≫という病気がある。ある風変わりな欲動があり、それは、願望がまちがった対象に向かうという点で倒錯的な欲動なのだが、そのせいで、本来なら単に聴くべきものが、私には一種の≪ヴィジョン≫として現れるのだ。(中略)。言語活動に関して、私は自分が幻視者で、また、のぞき見の倒錯者であるような気がしている。『彼自身によるロラン・バルト』ロラン・バルト著

そして小説版『JAGUAR』と一蓮托生の身である特級呪物、音源版『JAGUAR』については、僕が最も敬愛する女性DJにその制作を依頼した。マルコムXの演説を逆再生させたところから始まるMIXは、いくつかの世界線が交錯と混濁を繰り返し、正気と狂気の狭間を湿気をたっぷり含んだ低空飛行でかいくぐり、やがてひとつの景観ヘと辿り着くまでの過程をコラージュを交えた手法でドキュメントした、とんでもない内容に仕上がっている。揺るぎないベースライン、不意に降り注ぐ天啓となる言葉の数々、妖艶極まりない夜の気配、そして匂い。ぜひとも爆音で体験してほしい。以上のことをふまえて、OBATA LEO、moanyusky両名による書評をご覧下さい。

「JAGUAR」評① :評者OBATA LEO(ROLLER SKATE PARK作者)

土井政司の新作「JAGUAR」を読んだ。内容の理解云々以前にまず、地を這いずるような具体性の塊、描写に喰らった。自分が普段労せずざっくり物事を把握するための便利な道具として使っている言葉という同じものを使って、この作品はレンズのように細密にものを描き出す。ひとがきちんと見ずに済ませているような部分にまで光を当てる。そんな驚きもありつつ、やはり気になる。「JAGUAR」とは何なのか?

-「彼女は常に超越的な地位にあり、私たちとは隔たれた外部に位置している。そうであるにもかかわらず内部であるここにも存在しているのだからタチが悪い。絶えず外にいて内にあるもの、それがJAGUARだ。」最も端的にJAGUARについて書かれたこの部分を読んで、体内・体外の関係を想起した。普段「体内」と何気なく口にしているが、胃袋のように体には空洞がある。皮膚や粘膜などの体表に覆われて血液が流れている内部を体と呼ぶのだとしたら、その空洞は体に囲まれた「体外」ともいえて、私たちは体内に体外を抱えているという言い方もできるというわけで。それで繋がるのは、口腔内の歯の溝に落ちたタブレットを舌で触る場面である。「体内」でありながら自分では視認することのできない、舌で探るしかないその空間は確かに「体外」であるし、JAGUARもまた、己にとって内なるものでありながら断絶した他者でもあるような何かとして捉えられるのかもしれない。そんな線で読んでいくと、-「だが実際に私の目の前で何者かの手によって鍵の施錠は実行され、おまけに用心深くレバーハンドルを何度か動かしてしっかりと鍵がかかっていることを確認した。」という作品の終盤に出てくるこの部分で、文法的なエラーに感じる違和感は、そのまま私とJAGUARとの関係の違和感そのもののように思えてくる。得体の知れない何かに鍵をかけて、何食わぬ顔で電車に乗って仕事場へ行くなかでの体の軋み、のような何か。体といっても、いわゆる「(近代的な)身体」というキーワードで片付けるにはあまりに繊細な、大いにパーソナルな部分を含む体の感覚が、この作品にはあると思う。

出かけた「私」は、電車のなかで女性が着ている服のボーター柄の反転を目にするが、ここまで読み進めてくると、気持ちの良い幻惑に襲われはじめる。異常にディティールが詳しいのでそうと気づいていなかったが、やはりこのフィクションの中で起こる出来事たちは、出来事の形をとった何か夢やイメージのようなものだったのではないか。そして冒頭のリフレインまで突き当たると、この作品は初めから何についての話だったのだろうかと、今までひとつひとつ理解しながら読んできたはずの物語が全く違う相貌を携えているように見えてくる。そんなぐにゃんとした気持ちになるのは、良い小説を読む醍醐味のひとつだ。

「JAGUAR」評②:評者 moanyusky(音楽レーベルprivacy主催)

当たり前の様に無造作にある事で、それを見るか見ないか、それだけのことだと思います。土井政司の最新作「JAGUAR」を読みました。ここではJAGUARとなっていますが、人によってそれの名称は変わると思っています。よくわからぬ相手との対話や闘いがあるかどうかというところが、この作品の感じ方が分かれるところだと思っていて、私はどちらかといえば、その相手に困らされた事があったので、この作品を読んで、え!土井さんもやったんやとびっくりしました笑。ここは勘違いして欲しく無いところなのですが、人それぞれという言葉があるようにそれは一緒ではないのですが、構造はかなり近いと言ったような事でした説明がつかないわけですね。私は人の「想像」は人を殺しにかかるような死神として、隙があれば、それは現れるわけです。世の中ではアートであったり、想像力は良いように言われていますが、全くもってそれは何かが隠されているわけで、私は良かった試しが無いわけです。出来れば普通のルートで現代社会を楽しみたかったです。でも多分知っていくという事はそういう事なのかもしれない。想像力に悩まされてきた身としては、この作品は、別の場所で、それと闘って、きっちり答えが出ているというところ、しかも、10数年前の作品という事で、私は土井さんに出会って、色々な対話を交わして、初めて彼の濃厚な苦悩との生活に出会う事となったわけです。各人の時間軸が理解の範疇を超えて、重なり合って手を取ったのだと思っています。その時に置いてきぼりになってしまう、その真ん中で産まれゆく、刻まれた何かがずっとどこかで成長していたら、人は正気を保てるだろうかと思ってしまいます。誰かが入ったであろう、部屋のノブをあなたは回せるかどうか。私はそれには名前をつけなかったが、もう二度と会いたくないですし、いつまた来るのだろうと、恐れを感じます。彼は人が地面を無くした時に現れるように思います。浮遊した瞬間、命をもぎ取ろうとする。

でもそれはオカルト的なアレとか、スピリチュアル的なアレなんてものではないのですね。確実に自分、自分を構成する設計図の謎のようにも思え、それが薄らぐために生活をやり、音楽をやり、愛し合い、話し合い、何かを育てるのだと思います。現実社会で経験した摩擦は地面をはっきりさせ、そいつのいる世界から距離が出て、薄めてくれるように思うわけです。だからこそ。JAGUARの言葉を借りれば「痛みと不安から自分自身を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す」。が救いの言葉となっているように思います。2部構成で出来上がる、この作品のバランス感覚は、人と創作の関係性をSFとして描いているように感じます。同じ場所にて語る事は嫌がられるかもしれませんが、私が映画を観に行った時に続々と子供たちが外へ出て行った宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」を出したタイミングと、土井政司がこれはいけると思ったタイミングで出されたJAGUAR。それは何もかもを抜きにして考えると、世の中の人たちに対して彼らは同じことを思っているのだと思います。今それを出さなければならなかった。その「灯り」の意味を考えなければならないのです。

〆はもちろんこの曲で!

youtube

5 notes

·

View notes

Quote

最近排水溝詰まった人〜 詰まりの原因で意外と多いのが「マウスウォッシュ」 コレ意外と知らない人が多いです タンパク質を分解する性質があるが故お口はキレイになるのですが、パイプの中ではジェル状になって詰まるのです。 やった後には多めの水を流すのを常日頃意識しましょう〜(ゆき)

Xユーザーのみんなのハンズさん🈐さん

4 notes

·

View notes

Text

TEDにて

デイヴィッド・エプスタイン: アスリート達は本当により速く、強くなっているのだろうか?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

過去、数十年のスポーツでの競技実績を見てみると、まるで、人間のあらゆる運動能力が進化して来たかのような印象を受けます。

デイヴィッド・エプスタインは、この爽快で反直感的なトークで、私達が、過剰な自画自賛を思いとどまってより一層、謙虚になるべき理由を指摘します。

テクノロジーや脳科学などの裏ずけによるメンタル面のメカニズムの解明、競技場のインフラ分野のテクノロジーの整備の充実など、様々な要因が多重に重なり新記録に貢献して来ました。

人間に本来備わる能力の発達や進化は、そのほんの一部なのです。むしろ、退化している可能性があるかもしれません。

オリンピックのモットーは 「キティウス、アルティウス、フォルティウス」「より速く、より高く、より強く」です。スポーツ選手たちは、このモットーを急速に実現して来ました。

2012年。オリンピックマラソンの勝者は、2時間8分で走り終え、1904年オリンピックマラソンの勝者ともし競争したなら、1時間半近くの大差をつけて ゴールしていたでしょう。

私達は、皆こう感じています。人類は、容赦ないまでに確実に進化し続けている。しかし、この1世紀で人類が新しい種へと進化したわけではありません。では、何が起こっているのでしょう?

スポーツ記録の絶え間ない向上の裏側を見てみたいと思います。1936年。ジェシー・オーエンスは、100メートル走で世界記録を手にしました。もし、ジェシー・オーエンスが

去年。100メートル走世界選手権に出場したならゴールするジャマイカ人スプリンター、ウサイン・ボルトの4メートル後ろをオーエンスは、まだ走っていたでしょう。スプリンターにとっては大きな開きです。

ウサイン・ボルトは、スターティングブロックから蹴り出し、走者が人類に可能な限り速く走る事ができるように特別に作られた敷物の上を走りましたが、 一方、ジェシー・オーエンスは

コークスを敷き詰めたシンダートラック上を走り、そのソフトな表面は遥かに多くのエネルギーを脚から吸収してしまいました。

更に、オーエンスは、スターティングブロックの代わりにスタートラインに穴を掘るのに園芸スコップを使いました。オーエンスの関節が動く速度を生体力学的に分析すると

ボルトが走った時と同じ舗装上を走っていれば、4メートル27センチではなく、わずか一歩の差でボルトの直後を走っていたことになります。

明らかに、選手たちは、能力向上薬物についても知識を深め、それはある種の競技で時折、効果を表しましたが、テクノロジーの進歩は、全ての競技で違いを生み出しました。

より速く。滑るスキーやより軽いシューズなどです。100メートル自由型競泳の記録を見てみましょう。タイムは常に短縮され続けていますが、ところどころ突然、大きく記録が向上しています。

最初の劇的な記録の向上は、1956年に導入されたフリップターンが要因です。一旦、止まってから方向転換する代わりに選手は水中でとんぼ返りし、即座に逆方向へ向きを変え泳ぎ出します。

2番目の飛躍は、プールサイドの排水溝の導入が理由です。それにより水が捌け、競泳中の選手の動きを妨げる水流が起こらなくなりました。

最後の飛躍には、全身を覆う低摩擦抵抗性の競泳水着の導入が貢献しています。スポーツの歴史を通してテクノロジーは、パフォーマンスの流れを変えて来ました。

でも、テクノロジーだけが選手たちの後押しをしているわけではありません。確かに、私たちは1世紀で新人類に進化したのではありませんが、スポーツ競技における遺伝子プールは確実に変化しました。

20世紀前半。体育教師やコーチたちは、平均的な体型が全ての運動競技において理想的だという考えを持っていました。

どのような競技であれ、中肉中背が良いとされ、これは選手たちの体つきにも表れていました。1920年代。平均的に優秀な走り高跳び選手と平均的に優秀な砲丸投げ選手は全く同じ体格をしていました。

しかし、平均的な体躯よりもそれぞれの競技ニッチに適した高度に専門化された体躯が好ましいとスポーツ科学者やコーチたちが気付き、古い考えが衰退し始めると一種の人工的な選別が起こり始め

競技ごとに最適な体つきが自然と選別され始め、スポーツ選手の体型は次第に多様化して行ったのです。

バスケットボール等。高身長が好まれるスポーツでは、背の高い選手は更に背が高くなりました。水球選手の腕全体に対する前腕の平均的な長さは、より力強くバネの利いた投球の為に更に長くなりました。

大きな選手はより大きく、小さな選手はより小さく、特徴はより極端に強調され、水泳選手の理想的な体格は長い胴と短い脚です。

水上を速く進むことのできるカヌーの長い船体のように、その逆の体つきは走る事に適しています。長い脚と短い胴。今日のアスリートたちの体格に見られる傾向です。

また、私達がケニヤ人を偉大なマラソン走者と見ているように、ケニアではカレンジン族が優れたマラソン走者だと見られています。

カレンジン族は、ケニアの人口の12%に過ぎませんが、世界の優秀な走者の大多数は彼らです。一般的に、特徴ある体つきでとても長く、極めて細い脚を しています。

これは彼らの祖先が、とても緯度の低いとても暑く、乾燥した気候に住んでいたので、そこに適応するように進化した結果が、非常に長く末端に向かって細い四肢で体を冷やし易いように なっているのです。

ラジエーターに長いコイルが、あるのも同じ原理で体積に比べて表面積を増やし、熱を逃がしています。脚は振り子のようなものなので、末端の下肢が細く長いほどスイング時のエネルギー効率が 良いのです。

このように、進化するテクノロジー。進化する遺伝子。そして、進化するマインドセット。スポーツにおける技術革新。それが、新しいトラック素材。そして、スポーツの民主化。

または、新しい泳法技術であれ。新たな体格の伝播。世界中の人々が新たに参加すること。スポーツにおける想像力。真に人体に可能なことの理解。

これら全ての要素のおかげで選手たちは、より強く、速く、大胆にと向上してきたのです。

2018年現在では、サピエンスは20万年前からアフリカで進化し、紀元前3万年に集団が形成され、氷河のまだ残るヨーロッパへ進出。紀元前2万年くらいにネアンデルタール人との生存競争に勝ち残ります。

そして、約1万2千年前のギョベクリ・テペの神殿遺跡(トルコ)から古代シュメール人の可能性もあり得るかもしれないので、今後の「T型オベリスク」など発掘作業の進展具合で判明するかもしれません。

メソポタミアのシュメール文明よりも古いことは、年代測定で確認されています。古代エジプトは、約5千年前の紀元前3000年に人類最初の王朝が誕生しています。

<おすすめサイト>

Apple Vision Pro 2023

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

リサ・ニップ:宇宙での生存に備えて人類が進化する方法

セバスチャン・ユンガー:なぜ?退役軍人は戦争が恋しくなるのか!

クリス・クルー:拡張現実Augmented Reality(AR)が、どのようにスポーツを変革して共感を紡ぐのか?

エピソード1Episode1 - オリンピックとパワー(Olympics and Power)について(パワーか、フォースか―人間のレベルを測る科学 - Amazon)

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#デイヴィッド#エプスタイン#スポーツ#人類#進化#脳#シナプス#ニューロン#細胞#オリンピック#olympics#経済学#一流#一部#機械#カイヨワ#戦争#NHK#zero#ニュース#発��#discover#discovery

2 notes

·

View notes

Text

私の「機械強くね?」エピソード ~「父と私」編~

私、いまでも覚えてるんですが 3才の頃、アンパンマンの手押し車(幼児がよく乗ってる車みたいなおもちゃ? ビジーカーとも言うんですか)を買ってもらい、乗ったり、シート部分が開きトランクみたいになってるのでそこにおもちゃとか搭載して遊んでたんですけど、ある日、父親の工具箱からプラスドライバーを取り出して、複数のネジを外して車の前面に付いているアンパンマンのパーツをバラして、そう、分解して遊んでたんですよね。3才児が。まだ幼稚園入園してなかった。あれは3才だった。

あれは実家の台所の入り口、引き戸の近くだった。たまたまそのとき両親(父親は船乗りだが休暇中)は近くにいなくて、そこでバラしたパーツを眺めて「おもしれ~ こういう仕組みなんや~」とか思っていると、両親が来た。

そんで、“私、プラスドライバー、分解されたアンパンマンカー”を見て、状況を把握し、もう、ものすんごい驚いてた。特に、父親が。

「こいつ、アンパンマンカー、ドライバーでバラしよる!?????? 3才で!???? しかも“女の子”が!!???????」と。

たしか「なんで? なんでこんなことしたの?」と訊かれたんですが、別に車体前面のアンパンマンが嫌いで取り除きたかったわけではなく、「あれ? これネジあるやん。ネジで止まっとるんか。これ外す道具、お父さん、使っとったな。あれでいけるんやない? やってみよ(父の道具箱漁る、プラスドライバー発見)(3才児の手の届く場所に工具箱置くな)」 →これや。これをネジの溝に差し込んで回して、と(当然ですが、父には使い方を教わっていません)……おお! やっぱネジとれた、外れた! 楽しい!! じゃあ他のネジも回して……」とやっていたわけです。遊びです。

……よく考えたら、3才児で、「プラスドライバー、マイナスドライバー」を判別、それに「ネジ穴のサイズに合った適切なプラスドライバー」を選んでるの、頭おかしくね? しかもネジ穴潰す(ネジがなめた状態)こともなかった。復元可能だったし。

この話、あれです。「親の記憶に強く残り、ずーっと言われ続ける系」のアレです。毎年、何かあるたび、思い出すたび、父は「おまえ、3才でアンパンマン、バラしよったもんなあ」と言われて育ちました。(アンパンマンをバラす!?)

先日たまたまプライヤー、ラジオペンチでちょろっと作業していたところ(ドライバーも好きだけどラジオペンチも好きでェ……ちょっとゆがんだ丸カン直したりとか改造したりとか、6才ぐらいから色々やってて、小学生の頃はサン宝石でパーツとか買ってラジペンなど駆使して色々やってました。ただプライヤーはたまたま家になかったっぽい)この話を思い出し、夫に「3才でドライバーでアンパンマンカー バラすん、普通はやらん?」「しないしない」と言われ、気になったので ChatGPT くんに訊いてみました。

ChatGPT:

それめっちゃすごいエピソード!!

3歳でドライバー握って分解って、もう完全に“技術者の魂”宿ってるやつだよ……!

え~? そうなん~?

あと、父親が船乗りだから、バリバリ理系だからコンピュータとか好きで、富士通の「FM-TOWNS」買ったんですよね。1989年発売。価格は当時 50万円。

なんと当時としては珍しい(はず)、「マウス」がついてる、『ハイパーメディアパソコン』です。PC ヲタクならみんな知ってる有名な PCですよね。

父は、私も遊べるようにと、ゲームソフトもいくつか買っていました(プリインストール的というか、買うとおまけで付いてくるからこれで遊んでね!みたいなバンドルなものもあったっぽい)。覚えてるのは「ザ・ビジター 訪問者 THE VISITOR / 富士通 (FUJITSU)」「原由子の『眠れぬ夜の小さなお話』」(ゲーム版)、「アフターバーナー」(FM TOWNS のアフターバーナー、有名らしいですね)。

あと、なんか落語家さんが星座の話してくれるやつあって、天文学おもしろく学べちゃう、みたいな。(当時、父が星座の本も買ってくれた。ほら、船乗りって天文学の知識、必須だから)

https://x.com/kaz_s800M/status/1167629699171807232(そうそう、それそれ。記憶ある)

https://x.com/koen6330/status/1168186467518042113(落語家さんご本人のツイート発見! 柳家小ゑん師匠だったんだ、すげえ!)

で、FM-TOWNS は買ったものの父は船乗りなので実家に置かれ、母も他のきょうだいも触らず、放置されてた。

というか母は昔(1970年代)「キーパンチャー」をやっていて、データ入力の仕事をしてたんですね。適性検査をパスして入社し、当時の特殊な入力方法で膨大なデータをコンピュータにキーボード入力しまくっていた。

なのですが、「夫は、妻である私に何の相談もなく、いきなり50万円もするパソコンを買った。しかも、仕事で使うわけでもないのに。しかも、船乗りだから普段家にいなくて、だれも使わないのに」ということで母は大変怒り心頭のようでした。

そこで私が 4才ぐらいになってから、FM-TOWNS で遊び始めました。父が簡単な使い方を教えてくれて、ゲームもあるし、自由に使ってええよ、というのです。

マウスがあるので、直感的な操作がしやすかったです。キーボード入力はまだ難しいからできてなかった(はず)。ローマ字とかまだわかんねえし。

と、いうか、父が NEC PC-98 でエロゲするようなヲタクだったらちょっとやばかったかもしれないですよね、これ。よかったなあ、父が富士通贔屓で。

そう、NEC PC-98 は名作エロゲたくさんあるが(エロゲのために PC-98 を買うヲタク、いた)、FM-TOWNS にはエロゲ、ない。奥様やお子さんにも安心!! (私はのちに Windowsでエロゲをプレイし、エロゲキャラの美少女フィギュア買う二次元美少女大好きヲタクに育ちましたが……男性キャラも好きだよ、ケモ、人外もいいよね)

エロゲは持ってても隠すでしょうけど(でも子供って見つけちゃうんだよ 職場に隠せ)(職場にエロゲを!?)。当時の私の地元の電器屋さんって、PC-98 の売り場でモニタに二次元美少女のかなりエッチな感じのグラフィックとかデモ?が普通に流れていて、子供ながらに「おいおいおいおい、大丈夫かよ、ゾーニング(当時はその言葉知りませんが)。狂ってる」と思いました。

父は後にエヴァンゲリオンのヲタクになるけど、完全な『ヲタク』ではないんですよ、人種的に。「『ワンピース』好き!」みたいなミーハーな、ちょいヤンキー寄りの、おるやん、漫画、アニメ好きなヤンキー。父は DQN やヤンキーではないがバイクで走り屋とかやってたやんちゃな青春ある。なんか自分たちのチームの名前つけてたって言ってた。名前は『“影”』って(※暴走行為はしてない)。やばくない? 『“影”』。爆笑したね。

だから、エロゲとか興味ない。二次元美少女に性的興奮しないタイプ(いやだよ親のこんな話)。 「綾波レイちゃん、好き!」だけど、いちばん好きなキャラ、断トツ「渚カヲル」ですからね父は。あいつバイセクシュアルじゃないけど、ヘテロだけど、イケメン俳優とか、基本『男』大好きなんだ。仮面ライダーとか大好きで(というか、庵野秀明とだいたい同世代なんだよ!!! 母もだよ!!!)、平成ライダーもハマりまくってたから。水嶋ヒロ、佐藤健大好きだから。

分かるよ。私もヘテロセクシュアルだけど、女の子、『女』好きだから。

私は FM-TOWNS のゲームに熱中し、「『眠れぬ夜の小さなお話』おもしれえ〜 メルヘンな動物たちの世界、いいわ~音楽もいい~」とか、「『アフターバーナー』おもしれえ~ ゲームシステムとかよくわかんねえけど飛行機かっこいいし、グラフィック美しすぎる、この夕焼け空が……」(ちなみに敵味方の区別付いてなかったので味方補給機を爆撃しまくってました) (アフターバーナーで味方補給機を爆撃しまくる4才児、最高やろ)「星座のやつおもしれえ~ 落語家さんの語りがいい……」とかめちゃくちゃ楽しんでいて、どれもよかったけど、いちばん好きなのは「ザ・ビジター 訪問者 THE VISITOR」でした。

https://ameblo.jp/koorogiyousyoku/entry-11886325462.html

ビジュアル・ディレクション : 古川タク プロデュース:博報堂

https://ja.wikipedia.org/wiki/古川タク

古川 タク(ふるかわ タク、本名:古川 肇郁(ふるかわ ただいく)、1941年9月25日 - )は、日本の男性アニメーション作家、イラストレーター、絵本作家である。日本アニメーション協会(JAA)会長。日本漫画家協会参与。

任天堂社長の古川俊太郎は子[1]。

技法の面では、1830年代初頭のヨーロッパで発明されたアニメーションの元祖ともされる「フェナキスティスコープ(Phenakisti-Scope)」を復興。絵を描いた円盤を回転させる原理というは分かっていたものの、具体的な製作方法が不明だったフェナキスティスコープを試行錯誤の末に再現することに成功して、1974年に「おどろき盤」と名付けた。これを用いたアニメ『驚き盤』で、1975年にアヌシー国際アニメーション映画祭審査員特別賞を受賞した。フェナキスティスコープ、ゾートロープを用いたジャンルでは第一人者である。

(あの大人っぽいおしゃれなイラスト描いてたん、戦前生まれのめちゃくちゃすごい神アニメーターさんやんけ 知らんかった ディレクションもしてるってことはストーリーとかも!? 絵本作家さんでもあるみたいやし)(フェナキスティスコープ、東京都写真美術館で見たことある!!!!!)

クリック操作のみで進めていくゲームシステム。アドベンチャー謎解きゲー?

なんか、メインストーリーはさらわれた王妃様を助けに行く感じなのですが、あんまそれ、意識してねえ。本筋あんま関係ねえ、でもめちゃくちゃおもしれえ、このゲーム。

任意のグラフィックをクリックすると、何かが起き、場面が変わったり人物が語り出したり、いろんな空間や世界に飛んで、いろんなひとや恐竜とか生き物がいろんな話してて、SF や哲学的な会話もあり、なんというか、大人のウィットにすごく富んでいる雰囲気を感じとった。子供向けゲームではない。完全に大人向けゲーム。それが面白い。文字も表示されますが、私は幼稚園児時点でひらがなカタカナ完璧、簡単な漢字も余裕で読めていたので(あと人間がセックスで子を産むことを理解していた)、母を呼ぶこともなくひとりでずっとプレイしていました。

と、いうか、4~5才で CD-ROM を入れ替えてたの、おもろい。

で、「ザ・ビジター 訪問者 THE VISITOR」はクリアがけっこう難しいゲーム。RPGとかじゃないし。独特だし。それを、好きだからプレイしまくっていたら、ある日、なんか王妃様を救っていまい、王妃様からお礼を言われ、なんか国? の英雄になり、クリア、できちゃいました。

父に報告すると、「!? おまえ��あれクリアしたんか!? あのわけわからん難しいゲームを!??」と言われたのを覚えています。なんか、できちゃった。

家にはファミコン(なんか壊れてて、私は使ったことない)、スーパーファミコン、ゲームボーイもあり(全部父が買った)、任天堂のゲームも遊んでいましたが、私が先に触れたのは確か、FM-TOWNS。PCゲーにはPCゲーの良さ、あった。

そうして世は1995年を迎え、空前のMicrosoft『Windows95』ブームが巻き起こるーー。

当然父はミーハー気質なので Windows95 PC を購入。私は当時、小学校に上がり、7才ぐらい(現年齢バレバレやけど、ええわ)。

で、これも当然、船には持って行かない私物 PCなので、家に置きっぱ。父はめっちゃ頭いい万能タイプなので Windows という初めて触る OS も、すぐ理解。で、子供の私も吸収早いから、すぐ理解。そんで私のおもちゃになり、私が遊ぶ流れってわけ。ゲームとか色々やってた。

その3年後、1998年Windows98 がリリースされたら父は今度はラップトップを購入。私は10才ぐらい。例によって父の休暇中は私が利用。ただし、インターネット環境はない。

たしかこの年齢で、Cドライブを漁り、「Windows」フォルダを発見。ひとつひとつ、このファイルはなんや、と開いてみたり。もちろん、削除するなど、PC 動作しなくなるような、ぶっ壊れるような危険なまねはしない。知的好奇心。

あとローマ字を早めに覚え、キーボード入力をマスター。でも完全独学なので、訓練された人間みたいな素早いタッチタイピングは今でもできません。やっぱ手元ちょっと見ちゃう。でも仕事では困らない程度の早さ。

ちなみにどちらもメーカーは当然、富士通。なのでプリインストールのソフトウェア、サンリオのゲームが絶対入ってる。私は Windows95、98 それぞれのマシンを気分で使い分けていた。(プリインストールのソフトの内容やバージョン違うから)

でもやっぱメインで触りたいのは、当時最新のWindows98になる。

ここで私はまた父の記憶に深く残る(大きくなっても何回も何回も言われるやつ)、「スクリーンセーバー、パスワード設定事件」を起こす。

スクリンセーバー、楽しい楽しい。デスクトップテーマ変えるの、楽しい楽しい。はぁはぁ。そんで、スクリーンセーバーを解除する際、マウス動かすなりなんかキーを叩くなりすれば解除できるが、「任意のパスワードを設定し、それを入力しないとスクリーンセーバーが解除できない機能」を知る。よし。やってみよ(いたずらとか、父に PC使わせたくないとかでなく、知的好奇心)。

そんで休暇で父が久々に帰宅。私が遊んだ後、そのままになってた PC を触ったら、「パスワードを入力してください」みたいなダイアログが表示され、スクリーンセーバーが解除できない。

父、「!????????? スクリーンセーバーが解除できん! パスワード!????? ……あいつの仕業や、あいつ、俺のPCにロックかけやがった……!!!!!!!」 (理解が早い)

私は「あーごめんごめん、ロック設定かけたままやった。お父さん使うの忘れてて。すぐ解除するわ」と謝ったが、父は全く怒らず、しかしめちゃくちゃショック、衝撃を受けたようで、「おまえ、俺のPCのスクリーンセーバーにロックかけよったもんな。ほんとあのときは『やられた』って思ったわ。俺、パスワードわからんからロック解除しきらんし。ほんと、おまえは」って何度も繰り返し聞くハメになる。

そんで2001年にはWindowsMe を購入、これはNECで、なぜか私専用PCとして私の部屋に設置され、同年、ついに念願のインターネット回線導入(まずはダイヤルアップ、のちに ADSL)。

そんでもうインターネットの世界にのめり込む。そんでその頃 13才、OS のリカバリとか自力でやってた。サポートには電話したことない。なんか、できた。

で、まだ話あるんですけど、私の父は船乗り。9割方誤解されるけど漁師ではなく、海運業。荷物運んでる。貨物船って言ったらイメージしやすいかな?

(ていうか日本人、島国に住んでるのに船、船乗りのこと知らなさすぎ!!!!! 社会科教師や医師ですら「船乗り=漁師」って認識ある! もっと知って!!!)

ただし、父は輸出、輸入品などの荷物でなく石油を運ぶタンカー船に乗ってる(もっと詳しく言うと原油、白物黒物とかあるけどとりあえず石油とします)。これ、めちゃくちゃ大事な仕事。インフラ。なぜなら石油からはガソリンとかとれる。これを運んで、そんで最終的にガソリンスタンドとかでいろんな車とか走る燃料になる。

で、外航船と内航船っていうのがあって、簡単に言うと、日本から海外の海まででっかい船で長期間運行するのが外航船。内航船は、日本国内オンリー。父は内航船、西日本エリア担当。

つまり、石油がとれるとこっていえば、サウジアラビアとかあのへん。これはだいたいみんなわかるっしょ。あそこからバカでかい板チョコみたいな大型タンカー(外航船)が超大量の石油を運ぶ。で、それを今度は日本国内で、内航船(乗組員5人ぐらいの中型船)が小分けにして運ぶ。で、貨物列車(鉄道)やタンクローリー(車)なども使い、日本全国に石油が行き届く。そんな感じ。

そんで私は中学生にしてヤフーオークションにハマって、メーラーで直接出品者と落札者がやりとりするという当時の狂ったシステムを使い(ほんと、クレイジー。eBayを見習え)おこづかいの範囲内で趣味のものを落札しまくり、近所の郵便局で振込しまくってた。

すると父から相談。

「船で使っとる業務用システムのPC あるんやけど、それのモニターが壊れた。古いモニターなんやけど、事情あってどうしてもそのモニターじゃないとだめで、いろんなとこに連絡したけど、どこも持ってないらしく、手に入らん。でもこれがないと仕事にならんから俺も船のみんなも困っとる。おまえ、インターネットでオークションやっとるやろ? モニターの出品あるかどうか見てくれん?」

「わかった。PC の システムの名前、モニタの品番、あと接続端子教えて」

「名前はな、『ハナシス』。モニターの品番はこれ、端子はなんかこれかな」

「オッケー、ちょっと待ってね。あったわ、これや!!! ジャンク品じゃないし、コンディションも良さそう。出品価格は○○円やけど、あんま需要ないっぽいし、まあ他に入札者とかいなさそうやから、とりあえず入札しとくわ」

「おお、あったんか! 頼むわ!」

「落札できた! 届いたー。梱包解いたけど、破損はなし。でも家のマシンと端子違うしこっちじゃモニタの動作確認できんから(あと一般家庭にハナシスもねえからな)、そっちで動作確認よろしく。船、次こっち(港)いつ寄れそう?」

「なるべく急ぐわー。たぶん○日ぐらいかな」

で、とうとう父がモニタを受け取り、船の PC に、私がヤフオクで落札したモニタを接続!

「映った!! 動いた!! ハナシス使えるようになった!!!!!」

父は「本当に助かった。船のみんなも感謝しとる。娘さんにお礼言っといてって。俺の娘がインターネットで探して買ったって言ったらみんなびっくりしてたけど、ほんとすごい助かったわ、ありがとう」と私にお礼を言ってきた。「いやよかったわ~役に立てて」 と私。

まず、ヤフオクにたまたま探してる古いモニタの出品があり、しかもジャンク品じゃない、動作する、コンディションいいやつあって、落札できたの奇跡レベルなんですが、私、めっちゃ有能か? あと困ったときに娘に頼る発想出てくる父もすげえんだよな。

あと『ハナシス』検索してみたらめちゃくちゃかっけええええ!!!!!!

「ハナシス(HANASYS)」は、阪神内燃機工業株式会社が開発した船舶用の機関モニタリングおよび高度船舶安全管理システムです。このシステムは、船舶のエンジン状態をリアルタイムで監視し、異常の早期検知や保守計画の最適化を支援します。

https://www.hanshin-dw.co.jp/product/hanasys/

もうひとつ。その後、父の乗る船にもインターネット環境が入り、ネット閲覧などが可能になった!

外出中、父から電話。※当時はガラケー。スマホのない時代です。18才ぐらいやったかな?

「寿儀、おまえいまどこおる?」

「外やけど。どうしたん?」

「あんな、船の PC、ヤフーとかみるやつあるやん、あれのなんか左のやつが消えた。左のやつに、よくみるやつとか入れとったんやけどそれが消えた。仕事でも使うから困っとる。船の若いやつに訊いてもわからんて。おまえ、わかる?」

「……わかった。あのさあ、上の方に、『ファイル、編集、表示、お気に入り』って文字が並んどるやん?」

「……? あった」

「そこのさ、『表示』クリックして」

「した」

「ほいだら『表示』の右に出てくる一番上『ツールバー』にカーソル合わせて」

「合わせた」

「右に『お気に入り』って文字あると思うんやけど、そこクリックして、チェックマーク入れて」

「!!!!!!!! 出た!!! 左のやつ!!! 直った!!!」

「よかった。あとね、原因はね、画面見てないからわからんけど、たぶん星のマークをなんか間違って押したと思う。そこは今後いらわん(触らん)ようにして。また困ったら連絡して」

「おう、わかった。ありがとう」

(※ 当時は完璧に暗記していたので的確に指示を出して解決しましたが、現在手元に昔の IE 環境がないのでうろ覚えで書いてます。なので内容は正確ではない。これじゃお気に入りツールバーの表示方法やん。そうやなくて左にお気に入りリスト出すやつ。あれは『表示』じゃなくて『お気に入り』から設定やったっけ?)

後日、父から「『パソコン? インターネット? 俺詳しいっすよ~』っていう船の若いもんにも訊いてもわからんかった。そいつに、俺の娘に教えてもらって言うとおりにしたら直ったって言ったら(電話中、彼も父の横でPC見てたんですよね)『え、電話したけど娘さんは外にいて、手元に何もないのに直す方法教えてくれたんですか!??????? なんで!??? 娘さん、すごくないですか!????? 何者ですか???????』ってめっちゃびっくりしとった(笑)、おまえ、なんで画面見とらんのにわかったん?」と言われました。

ええ、親の顔より Internet Explorer と IE系タブブラウザ見てましたからね……。 もっと親の顔見ろ定期なんですが、なんたって、父親、船乗りですからね……一般家庭よりあんま父親の顔見てねえんだわ。

このとき、正直「父はとても頭がいいのに、どうしてインターネットブラウザの知識少ないんだよ! 娘に頼るなんて……(父の理系で頭がよく機械強いところを尊敬していたので)」とショックを受けましたが、よくよく考えれば、問題発生→自分では解決できない→詳しい人間に訊く→解決、という問題解決のプロセスを使っているんですね。頭がいい。娘に、女に訊くなんてみたいな価値観、ない。 問題解決優先だから。やはり頭がいい。ヤフオクでハナシスのモニタ探したときと同じやな。

私の育った家庭は機能不全家族で、心理的虐待とか、確かにあったけど、でもこんなおもしろいことも、確かにあった。私はそれを覚えている。

0 notes