#曇り空は通常運転

Explore tagged Tumblr posts

Text

【14話】 スマホを解析されて、薬物売買のログを見せられたときのレポ 【大麻取り締まられレポ】

―逮捕から7日目。この日は2回目の検事調べが予定されており、今回はワゴン車による単独の護送ではなく、護送車での複数人共同の護送になるとのことで、僕は初めて護送車に乗れることを少し楽しみにしていた。

朝8時30分頃、点呼とともに居室から出され、留置場の出入り口扉の前に連れていかれると、扉の前には既に2人の収容者が縦一列に並ばされており、僕はその2人の後尾に立つよう指示をされる。そして例によって身体検査をされると、いつもよりキツく手錠をかけられる。

その後、留置官が先頭の収容者の手錠の間の輪に、通常より長い腰縄を通してから腰に巻き付け、同じ要領で、その長い腰縄を中間の収容者、そして後尾の僕に巻き付け、見事に3人を数珠繋ぎにすると、その長い腰縄を自分の腰につけているフックに括りつけ、後尾に立つ僕の後ろについた。

それから、3人の前後に警官が3人ずつついた体制で、地下の駐車場まで連行され、しばし駐車場で待機をしていると、白色と灰青色のツートーンカラーで、黒色のスモークガラス窓のマイクロバスがやってきて、3人の手前に停車した。

僕はその時まで、護送車とは、青地に白のラインが入っている、窓に金網のついたバス型の車だと思っていたので、実際の護送車がひどく���庸なことにがっかりした。

上が護送車、下は人員輸送車(警察官を輸送する車)

そうして、3人は連結されたまま護送車に乗せられる。護送車の車内は、右側2座席に左側1座席の3列配置で並んでおり、窓には鉄格子が嵌められていて、運転席との間には壁があって全く見えないようになっていた。

また、護送車は周辺地域の警察署を順繰りにまわり、地検に移送する被疑者らを拾っていくシステムのようで、すでに15人ほどの先客が座っていた。

彼ら15人は、非常に長いロープで数珠つなぎにさせられており、全員が上下グレーのスウェットに茶色の便所サンダルの恰好で、手錠をかけられ、姿勢よく無言で着座しているので、捕虜の集団のようだった。

車内にいた警官らによって、3人は各自指定された座席に座ると、3人を連結していた長い腰縄が外され、今度は15人を連結している非常に長いロープに括り付けられる。

18人の被疑者と1本のロープによる数珠が完成すると、1人の警官が、「車内では会話や目配せはもちろん、足を組むのも禁止する」などという護送車内の規則を、大声かつ歯切りのよい口調で説明していた。

車内に5人ほどいる警官らも、これだけの逮捕者を移送するというだけあってか、非常に緊張感を持った面持ちで、ちょ���とでも無駄に声を発したら怒鳴られそうな緊迫感がある。

僕は幸い、右側2座席の窓側の席であったので、外の景色でも見て気を紛らわせていようと思った。なんだったら、前回の単独移送では、両隣に警官が座っていて、窓はほぼ塞がれている状態だったので、久しぶりに外の景色を見られることは楽しみだった。

そうして、護送車が出発する。捕虜同然の惨めな状態というのもあってか、留置場では見ることのない格好や表情をした道行く人々を見ると、外の世界は自分とはもう関係がないように思えてきて、非常にセンチメンタルな気持ちになる。梅雨時で曇天模様だったのがまだ救いであった。

出発からおよそ1時間が経過し、護送車が地検に到着する。護送車のドアが開くと、地検で待機していた警官がドア横に立ち、日本陸軍の点呼のような厳格さを感じる大声で「第三系統! 総員十八名!」と号令をする。車内の被疑者らが数珠つなぎにされたまま、1人ずつ車内から降りていくと、その警官はやはり日本陸軍のように「一!二!三!…」と点呼をとっていた。

数珠つなぎのまま連行され、待合室のある広間に出ると、そこには前回よりもはるかに多い、100人弱の被疑者らがおり、見るからに力士のような者からヤクザのような者まで、前回より威圧感のある男が多く集結していて、全体的に迫力があった。

また今回は人数が多いためか、警官の人数が多く、警官らは��な厳格な号令と点呼を行い、鋭い眼光で被疑者らを監視しているので、今までに味わったことのない張り詰めた空気が漂っている。

それから例によって、待合室という名の牢屋で、座る者の事など考えていない直角の硬い椅子にすし詰め状態で座らされ、時間もわからないままひたすら待ち、昼食時にコッペパンを食べ、いつ自分が呼ばれるか分からないまま、またひたすら待つ。相変わらず地獄。

おそらく3時くらいになってようやくお呼びがかかり、僕は一人の警官に連れられて、検事のいる部屋に入室した。あくまで検事が起訴か不起訴かを決めるので、入室の際、僕は少しでも検事の心証を良くしようと、礼節を重んじている風の挨拶を決め込む。

前回同様、義務的な質問などがされ、黙秘権について告知がされるので、僕はここぞとばかりに、昨日弁護士にアドバイスされた通りに、「担当の弁護士さんから抗議書が送られていると思いますが、昨日、留置担当官の方に「ブチ殺す」などの脅迫を受けて、警察や検察の方を信用できなくなったので、取り調べには協力できません」などと、あくまで被害者ぶった深刻な表情で言う。

すると検察官は、こちらの会心の一撃をまるで意に介さないような表情と口調で「わかりました。その件についてはこちらでも事実確認と調査を行ってまいります」などと流暢に返事をし、「ただ、本日は見ていただきたい資料があるので、応えられるものに関しては応えていただけませんか?」と尋ねてきた。

僕はその見せたい資料とやらが気になったので、「資料は見せていただきたいですが、黙秘はします」と応えると、検察官はそれを了承し、A4サイズの紙が200枚ほど綴じられている分厚いバインダーを取り出して、付��の貼ってあるページを開き、僕に見せてきた。

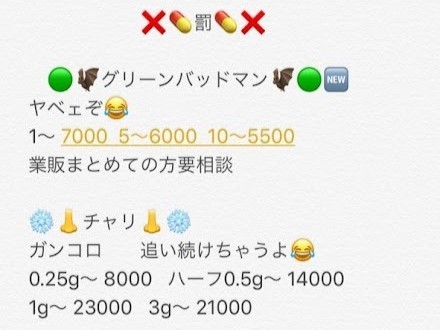

そのページには、僕がプッシャーから薬物を買おうとやり取りしていた、Telegramのログ画面の写真が貼り付けてあった。

僕はまず、そもそもスマホの解析承諾をしていなかったので、無断で解析をされていたことに度肝を抜かれたし、露骨な薬物売買の証拠を見せられて、少し動揺が出てしまった。

ただ幸い、今回一緒に逮捕されたプッシャーとのやり取りのログは完全に消去していたし、見せられたログは、僕が「在庫はいかがですか?」と尋ね、プッシャーが「こちらになります」と隠語で書かれた薬物のメニュー表を画像で添付して送り、僕がそれを既読無視しているという、購入の意思を見せていない内容ではあった。

メニュー表のイメージ

ちなみにTelegramにはパスコードロックをかけていなかった。

検察官は僕が動揺している隙に、「これは、あなたが薬物を購入しようとして、売人にコンタクトをとったものじゃないですか?」と単���直入に質問をしてくる。

僕は、このログについてはどうとでも取り繕って否定できそうだったので、つい否定をしたくなったが、下手に喋ってボロを出しては検察の思う壺なので、「黙秘します」と応える。

それに対し、検察官は無言で頷き、プッシャーが提示していたメニュー表の画像を指さして、「この“罰”っていうのは、コカインのことですよね?」と尋ねてくる。

僕は反射的に、「いえ、罰はMDMAの隠語です」と本当に危うく口走りそうになったが、一呼吸置いて「黙秘します」と応えると、検察官はやはり無言で頷き、再び付箋の貼ってある別のページを開いて、僕に見せてくる。

そのページには、一緒に捕まった友人の吉岡とのLINEでのやり取りの写真が貼ってあり、どう見ても薬物を言い表した代名詞でのやり取りや、それに付随して、「悟ってる時の顔」などと言って、僕がLSDのピーク中に目を瞑って微笑んでいる顔写真を吉岡に送りつけている赤面不可避のログも載っていた。

当然、これらに関する質問にも黙秘を貫いたが、検察官は少し呆れた表情で、「…うん。でもね、小林さん(一緒に捕まったプッシャーの本名)のTwitterアカウントのリンクが、吉岡さんからあなたに送られているんですね」などと言って、今度はそのログの写真を見せてきた。

僕は吉岡とは完全にクロな証拠のやり取りをしていなかったつもりでいたので、これにはさすがに焦りを感じたが、そのメッセージの前後に脈絡はなく、リンクだけが送られているという内容のログではあったので、これだけでは証拠として不十分であろうとは思った。

検察官は続けて、「この小林さんのアカウントにコンタクトを取って、小林さんから大麻を購入したんじゃないですか?」と名推理をしてきたが、僕はなんとか無表情をキープしたまま、「黙秘します」とだけ言っておいた。

検察官は表情を変えず、「わかりました。それでは本日はこれで以上です」などと言って、この日の取り調べは終わることになり、僕は当然、調書への署名・押印を拒否して、部屋を後にした。

・

つづく

・

この物語はフィクションです。また、あらゆる薬物犯罪の防止・軽減を目的としています( ΦωΦ )

172 notes

·

View notes

Text

2024.10.13

映画『HAPPYEND』を見る。父の時代の学生運動のような雰囲気と、街の風景のクールな切り取り、存在感があり重厚な音楽の使い方から愛しいものとしてのテクノの使い方まで大変気に入り、今度会う人に渡そうと映画のパンフレットを2冊買う。その人と行った歌舞伎町時代のLIQUIDROOM、どんどん登らされた階段。小中学生の時に自分がした差別、あの分かっていなさ、別れた友人、まだ近くにいる人たち。

2024.10.14

銀座エルメスで内藤礼『生まれておいで 生きておいで』、ガラスの建築に細いテグスや色のついた毛糸が映える。日が落ちて小さなビーズが空間に溶けていくような時間に見るのも素敵だと思う。檜の「座」で鏡の前にいる小さな人を眺める。「世界に秘密を送り返す」を見つけるのは楽しい。黒目と同じだけの鏡、私の秘密と世界の秘密。今年の展示は上野・銀座ともに少し賑やかな雰囲気、外にいる小さい人たちや色とりどりの光の色を網膜に写してきたような展示。でも相変わらず目が慣れるまで何も見えてこない。銀座にはBillie Eilishもあったので嬉しくなる。

GINZA SIXのヤノベケンジ・スペースキャットと、ポーラアネックスでマティスを見てから歩行者天国で夜になっていく空を眺めた。小さい頃は銀座の初売りに家族で来ていたので、郷愁がある。地元に帰るよりも少しあたたかい気持ち、昔の銀座は磯部焼きのお餅を売っていたりしました。東京の楽しいところ。

2024.10.18

荷造り、指のネイル塗り。足は昨日塗り済み。年始の青森旅行時、2泊3日の持ち物リストを作成し、機内持ち込み可サイズのキャリーに入れ参照可能にしたところ、旅行のめんどくさい気持ちが軽減された。コンタクトや基礎化粧品・メイク用品のリスト、常備薬、安心できる着替えの量。持ち物が少ない人間にはなれそうにない。日常から多い。部屋に「読んでいない本」が多いと落ち着くような人間は持ち物少ない人になれない。

2024.10.19

早起きして羽田空港。8:30くらいに着いたらまだ眺めのいいカフェが開いておらず、とりあえず飛行機が見える屋上に行く。このあと雨が降るはずの曇り空からいきなり太陽が照り出して暑くなり、自販機でマカダミアのセブンティーンアイスを買い、食べる。突然の早朝外アイス。飛行機が整列し、飛び立つところをぼんやりと眺める。飛行機は綺麗。昨夜寝る前にKindleで『マイ・シスター、シリアルキラー』を買って「空港ではミステリー小説だろう」と浮かれて眠ったのに、100分de名著のサルトルを読み進める。実存主義を何も分かっていないことをこっそりとカバーしたい。すみませんでした。

10:15飛行機離陸。サンドイッチをぱくぱく食べたあとKindleを手に持ったまま眠ってしまい、11:55宇部空港着。

宇部空港、国内線のロビーは小さく、友人にすぐ会う。トンネルを抜ける時、窓が曇り、薄緑色の空間に虹色の天井のライトと車のライトがたくさん向かって来て流れる。動画を撮影しながら「綺麗くない?」と言うと「綺麗だけど本当は危ない」と言われる。かけるべきワイパーをしないで待っていてくれたんだと思う。

友人のソウルフードであるうどんの「どんどん」で天ぷら肉うどん、わかめのおにぎりを食べる。うどんは柔らかく、つゆが甘い。ネギが盛り放題。東京でパッと食べるうどんははなまる系になるので四国的であり、うどんのコシにもつゆにも違いがある。美味しい。

私は山口市のYCAMのことしか調べずに行ったので連れて行ってもらう。三宅唱監督の『ワイルドツアー』で見た場所だ。『ワイルドツアー』のポスターで見た正面玄関を見に芝生を横切ったが、芝生は雨でぐずぐずだった。でも全部楽しい。

広くて静かで素敵な図書館があり、心の底から羨ましい。小さな映画館もあり、途中入場できるか聞いたおじいちゃんが、「途中からだからタダにならない?」と言っていたがタダにはなっていなかった。一応言ってみた感が可愛らしい範囲。

YCAM内にあるのかと思っていたら違う倉庫にスペースのあった大友良英さんらの「without records」を見に行く。レコードの外された古いポータブルレコードプレーヤーのスピーカーから何がしかのノイズ音が鳴る。可愛い音のもの、大きく響く音のもの。木製や黄ばんだプラスチックの、もう存在しない電機メーカーの、それぞれのプレーヤーの回転を眺めて耳を澄ませてしばらくいると、たくさんのプレーヤーが大きな音で共鳴を始める。ずっと大きい音だと聞いていられないけれど、じっと待ってから大きな音が始まると嬉しくなる。プログラムの偶然でも、「盛り上がりだ」と思う。

山口県の道路はとても綺麗で(政治力)、道路の横は森がずっと続く。もとは農地だっただろう場所にも緑がどんどん増えている。私が映画で見るロードムービーはアメリカのものが多く、あちらで人の手が入っていない土地は平らな荒野で、日本の(少なくとも山口県の)土は放っておくとすぐに「森」になるのだ、ということを初めて実感する。本当の森の中にひらけた視界は無く、車でどんどん行けるような場所には絶対にならない。私がよく散歩をする所ですら、有料のグラウンドやイベント用の芝生でない場所には細い道を覆い隠す雑草がモコモコと飛び出して道がなくなってゆく。そして唐突に刈られて草の匂いだけを残す。私が「刈られたな」と思っているところも、誰かが何らかのスケジュールで刈ってくれているのだ。

山口県の日本海側の街では中原昌也と金子みすゞがそこかしこにドンとある。

災害から直っていないために路線が短くなっているローカルの汽車(電車じゃない、電車じゃないのか!)に乗って夜ご飯へ。終電が18:04。霧雨、暴風。一瞬傘をさすも無意味。

焼き鳥に挟まっているネギはタマネギで、つきだしは「けんちょう」という煮物だった。美味しい。砂肝、普段全然好きじゃないのに美味しかった。少し街の端っこへ行くとたまに道に鹿がいるらしく、夜見ると突然道路に木が生えているのかと思ったら鹿の角、ということになり怖いらしい。『悪は存在しない』のことを思う。

2024.10.20

雨は止んでいてよかった。海と山。暴風。人が入れるように少しだけ整えられた森に入り、キノコを眺める。

元乃隅神社、123基の鳥居をくぐり階段を降りて海の近くへ。暴風でiPhoneを構えてもぶれて、波は岩場を越え海の水を浴びる。鳥居の上にある賽銭箱に小銭を投げたけれど届くわけもない。車に戻ると唇がしょっぱかった。

山と海を眺めてとても素敵なギャラリー&カフェに。古い建物の改装で残された立派な梁、屋根の上部から太陽光が取り込まれるようになっていて素晴らしい建築。葉っぱに乗せられたおにぎりと金木犀のゼリーを食べる。美味しい。

更に山と海を眺めて角島へ。長い長い橋を通って島。古い灯台、暴風の神社。曇天の荒れた海も美しいと思う、恐ろしい風や崖を体感としてしっかりと知らない。構えたカメラも風でぶれるし、油断すると足元もふらつく風、窓につく塩の結晶。

山と海を眺めて香月泰男美術館へ。友人が見て良い展示だったからもう一度来て見せてくれたのだ。

全然知らなかったけれど、本当に素晴らしい絵だった。油彩なのだけど、質感が岩絵具のようで、フレームの内側に茶色のあやふやな四角が残っているのがとても良い。

フレーミングする、バチッと切り取ってしまう乱暴さから離れて、両手の人差し指と親指で四角を作って取り出したようなまなざしになる。

山口県の日本海側の山と畑と空の景色、荒い波、夜の静けさや月と雲、霧の色を見てから美術館へ連れて来てもらえたから色と色の境目の奥行きを知る。柿はずっしりと重く、花は鮮やかだ。香月泰男やシベリア抑留から帰ってきた画家で、この前読んだ『夜と霧』の暗さと冷たさを思い返した。絵の具箱を枕にして日本へ帰る画家が抱えていた希望、そのあとの色彩。

夕飯は友人の知り合いのハンバーガー屋さんへ。衝撃のうまさ。高校生の時に初めて食べたバーガーキングの玉ねぎの旨さ以来の衝撃、20年ぶりだ。そんなことがあるのか。

2024.10.21

晴天。海は穏やかで、深い青、テート美術館展で見たあの大きな横長の絵みたい。初めて見た海の光。

海と山を眺めて秋吉台へ。洞窟は時間がかかるので丘を散策、最高。

風光明媚な場所にしっかりとした情熱が無かったけれど、「好きな場所だから」と連れていってもらえる美しい場所は、友人が何度も見るたびに「好きだなぁ」と思っただろう何かが分かり、それは私が毎日毎日夕陽を眺めて「まだ飽きない」と思っている気持ちととても近く、感激する。

今までの観光旅行で一番素敵だった。

道々で「このあと窓を見て」と教えてもらい、味わう。

ススキが風に揺れて、黄色い花がずっとある。山が光で色を変え、岩に質感がある。

山口市、常栄寺、坂本龍一さんのインスタレーション。お寺の庭園が見られる場所の天井にスピーカーが吊るされ、シンセサイザーの音を演奏しているのは色々な都市の木の生体信号だ。鳥の声や風の音と展示の音は区別されない。砂利を踏む音、遠くから聞こえる今日の予定。豊かなグラデーションの苔に赤い葉っぱが落ちる。

宇部空港はエヴァの激推しだった。庵野さん、私も劇場で見届けましたよ。

行きの飛行機は揺れたけれど、帰りは穏やかに到着、家までの交通路がギリギリだったため爆走、滑り込む。

東京の車の1時間と山口の1時間は違う。

何人かの山口出身の友人が通った空と道と海と山の色を知ることができてとても嬉しい。

「好きな場所」「好きな風景」ってどういうものなんだろう。

私が通う場所、好きな建築、好きな季節と夕陽。あの人が大切にしている場所に吹く風、日が落ちる時刻が少し違う、友人のいる場所。

8 notes

·

View notes

Text

さいきんのできごと

「大使館の美術展Ⅲ―文化交流随想―ブルガリア」展 記者発表会&カクテルレセプション

にうかがってきました。『令和ブルガリアヨーグルト』でお世話になったとき大使館スタッフの方に名刺をお渡しした関係で、自動的に招待状が届いたみたいです。普通に生活してたら大使公邸に入れるチャンスなんて二度とないなと思い、野次馬根性フルオープンで編集者と一緒に行ってきました。

大使館の美術展という、その名のとおり大使館が所有する絵画や工芸品が展示される催しが定期的に東京富士美術館@八王子で行われているそうで、今回それがブルガリア大使館です。 記者向けのプレゼン映像でいくつか紹介されていた絵画、主に20世紀以降の風景画を見て、ちょっとびっくりしました。というのも、私の中のブルガリア像って、小説書いてたときに読んだ資料や文学作品の印象の限り、もうちょっと寒くて曇ってる感じでした。残ってる史実がどこもかしこも悲惨すぎて、小説内でも同じ事書いた気がしますが、しかし実際にはどの絵も晴れ晴れと暖かで、光がキラキラしてた。もしかしたら資料映像以外の絵画は曇ってるかもしれないけど、なんか勝手に、よかったね!!! あったかいね!!! という気持ちになったよね。でも昔のイコンもわりとすっきりした顔だった。以外と昔からあったかかったのかもしれない。 併設のレストランではブルガリアンなメニューのアフタヌーンティーもいただけるそうです。このレストラン、めっち��凄腕のプロデューサーさんがプロデュースしてるらしいので食べに行ってみてね。私は会場で一部をいただいたよ。美味しかったよ。 会期:10月12日~12月22日 休館日:毎週月曜 開館時間:10時~17時 https://www.fujibi.or.jp/ ちなみに同時開催のメイン展示が「サムライ・アート展-刀剣、印籠、武具甲冑、武者絵、合戦絵-」という、一部界隈が好きそうな感じので、これ『ガラシャ』書いてるときに観たかったです。書いてるだけでどんどん痩せていくという過酷な連載でした。当時……もっと物質的な資料があれば……

近況

北米大陸の北のほうへひとり旅に行ってきました。無事戻ってまいりました。 レンタカー屋で 「海外で車運転するの初めてだから付けれる保険ぜんぶ付けて」 「それはラッキーだね! この町での運転はパリに比べればチョロいぜ! それでも保険いる?」 「イエス!」 「でもタイヤのパンクと窓ガラスの破損は保険の適用外だよ? それでもいる?」 「イエス!!」 「まあ君に貸す車もともと窓ガラス割れてるからちょっとくらい欠けても問題ないけどね!」 というやりとりをし、マジで「これをよく商品として貸せるな……」と思うレベルで窓ガラスが逝ってる車を渡され、肩慣らしのためにグーグルマップでお勧めされた絶景スポットのある近くの山に入っていったらぜんぜんチョロくなかったです。全面的に砂利道で(そりゃ飛び石で窓ガラス割れるわ)深さ30㎝くらいの穴ぼこがいっぱい空いてて、雪も積もってて、それを避けつつ崖から落ちないように山側に張り付いて走ってたら横転しそうになって入国二時間で死ぬところだったわ。しかも途中で心折れてグーグルマップのおすすめスポットまでたどり着けなかったうえに道幅狭くてUターンできなくてしばらくバックで下山する羽目になったわ。生きててよかったです。 一生のうちにやりたいことリストの中に「アラスカハイウェイを車で走る」「でかい橋を歩いて渡る」があり、今回そのふたつが叶いました。アラスカハイウェイについては検索すると画像いっぱい出てくるので興味のある方はぜひ。

もしかしてこれから初めて北米の北のほうでレンタカー旅をするかもしれない読者へ、主に私が大変だったことを書いておくね。 ・レンタカー屋では自分で駐車場へ行き、鍵オープンのボタンを押して応えてくれる車を探します。 ・行き先を設定すると「170キロ先を左折」とか普通に出てきて笑っちゃう。 ・ガ��リンスタンドを見つけたらこまめに満タンにしておくといい。気づいたら目盛りが三つになってて、最寄りのスタンドが100キロ以上先とかだと冷や汗出ます。 ・スタンド併設の売店でトイレも借りておいたほうがいい。道端の休憩エリアのトイレは便器のような台がついた穴だしだいたいドアも閉まらない。 ・田舎に行けば行くほどガソリン代が高くなる。メーター見てると絶望的な気持ちになる。 ・ナビがついてても人の住む場所を大きく外れるとナビごと迷子になるからオフラインマップ必須。 ・「常に運転席が中央線の近く」を意識して走れば右車線走行も怖くないです。

3 notes

·

View notes

Text

風力発電と太陽光発電の神話がついに暴かれた

必要な奇跡は起こらない

元記事:https://www.telegraph.co.uk/news/2023/05/10/wind-solar-renewables-pointless-waste/

BRYAN LEYLAND(ブライアン・レイランド、修士、世界中のプロジェクトで60年以上の経験を持つパワーシステムエンジニア) 2023年5月10日

欧米諸国の多くの政府は、近い将来、炭素の「ネットゼロ」排出を約束した。米国と英国はいずれも2050年までに実現すると言っている。風力発電と太陽光発電がこれを実現できると広く信じられている。この信念により、米国や英国政府などは、風力発電や太陽光発電を推進し、多額の補助金を出している。

しかし、これらの計画には致命的な欠陥がある。それは、余剰電力を大規模に貯蔵する手頃な方法があるという夢物語に依存していることである。

現実の世界では、風力発電所の出力は何日も定格「容量」の10パーセント以下になることがよくある。太陽光発電は、毎晩のように出力が落ち、曇りの日には50%以上落ちる。風力発電所や太陽光発電所にとって「容量」はほとんど意味のない数字だが、1000MWの従来型発電所を長期にわたってエネルギー面で置き換えるには、約3000MWの風力・太陽光発電の容量が必要となる。

風力発電や太陽光発電を相当量導入している国の政府は、ネットゼロが達成されるまで、さらに発電所を建設し続ければよいという期待を抱いているようでだ。しかし、現実には、風力や太陽光が弱い時期には、既存の化石燃料による発電所をバックアップとして使用することで、明かりを灯し続けている国がほとんどである。そのため、連続運転を前提に設計された発電所が、風力や太陽光の予測不可能な変動に追随しなければならないという、新たな運転体制が生まれた。その結果、運転やメンテナンスのコストが上昇し、多くの発電所が停止せざるを得なくなった。

実際、効率的なコンバインドサイクル・ガスタービンがオープンサイクルに置き換わるのは、風力発電や太陽光発電の出力が急激に変化しても、簡単にスロットルを上げ下げできるため、すでに一般的になっている。しかし、オープンサイクルのガスタービンは、コンバインドサイクルのガスタービン��比べて約2倍のガスを消費する。排出量を減らす努力の一環として、排出量の多い発電機に切り替えるのは、はっきり言って狂気の沙汰である!

ある国々は、電力系統が余剰電力を持つ隣接地域との主要な相互接続によって支えられているため、助かっている。フランスの原子力発電所は、以前は十分な余剰電力があったため、長い間、西ヨーロッパ全域で自然エネルギー計画を現実的なものにするのに役立っていた。

しかし、この状況は長期的には持続可能ではない。ネットゼロ計画では、すべての国が現在の何倍もの電力を生み出す必要がある。現在のエネルギー使用の大部分は、化石燃料を直接燃やすことで賄われているからだ。近隣の地域は必要なバックアップ電力を供給できなくなり、オープンサイクルのガスタービン(あるいは現在のドイツのように新しい石炭発電所)からの排出量は許容できなくなる。より多くの既存のベースロード発電所が自然エネルギーの急増によって停止を強いられ、より多くの風力や太陽光発電が、太陽が輝いて風が吹いているときに高価に捨てられなければならない。

電力料金は高騰し、あらゆるものが割高になり、停電も頻発することになる。

こうなることは、いずれも容易に理解できることだ。自然エネルギーの容量をさらに増やしても、何の役にも立たない。名目上必要な「容量」の10倍や100倍でも、風のない寒い夜には仕事をこなすことはできない。

自然エネルギー計画の窮地を救うことができるのは、たった一つのことである。合理的なコストで大規模なエネルギー貯蔵を行い、最低でも数日間は電気をつけ続けることができるようになれば、問題は解決する。

どのような選択肢があるのだろうか?

まず、この問題の規模を考える必要がある。比較的単純な計算では、カリフォルニア州では風力発電と太陽光発電の設置容量1MWあたり200メガワット時(MWh)以上のストレージが必要である。ドイツでは、1MWあたり150MWhあればなんとかなるだろう。これは、バッテリーという形で提供できるのではなかろうか。

現在のバッテリーストレージのコストは、1MWhあたり約60万米ドルである。カリフォルニア州の風力発電や太陽光発電1MWあたり、1億2000万ドルを蓄電池に費やす必要がある。ドイツでは9000万ドルである。風力発電所のコストは1MWあたり約150万ドルであるので、蓄電池のコストは風力発電所のコストの80倍と天文学的な数字になる!さらに大きな制約となるのは、そのような量の電池が手に入らないということだ。現在、リチウムやコバルトなどの希少鉱物が十分に採掘されていない。価格が十分に高くなれば供給は拡大するが、価格はすでにバカバカしく実現不可能なほど高いのである。

水力揚水発電に賭けている国もある。晴れて風の強い日には余剰自然エネルギーで水を汲み上げ、高い貯水池に貯め、暗く風のない日には通常の水力発電所と同様に発電タービンで水を戻すというものだ。

中国、日本、米国では多くの揚水発電システムが建設されているが、その貯蔵量はわずか6~10時間程度である。風力発電や太陽光発電を無風状態でバックアップするために必要な数日間の蓄電量に比べれば、これは微々たるものである。もっと大きな湖を上下に配置する必要がある。一方が他方より400〜700m高い位置にあり、水平方向に5〜10kmも離れていない2つの大きな湖を形成できる場所はほとんどない。このような場所では、2つの湖からの蒸発損失に対処するための十分な補水量も必要だ。もう一つの問題は、揚水してから発電するまでの間に、少なくとも25%のエネルギーが失われることである。

水力揚水発電が実現可能な選択肢になることはほとんどない。アメリカのように山が多い国でも、国単位で問題を解決することはできない。

風力発電や太陽光発電の問題を回避する方法として、化石燃料ステーションの炭素回収・貯蔵(CCS)も注目されている。しかし、これは技術ではなく、単なる希望的観測に過ぎない。長年にわたる研究と莫大な資金を費やしてきたにもかかわらず、大規模で低コストのCCSを実現する技術はまだ誰も考案していない。仮に回収がうまくいき、発電したエネルギーのほとんど、あるいはすべてを消費しなかったとしても、石炭1トンを燃やすごとに3トンの二酸化炭素が発生するため、二酸化炭素を貯蔵することは大きな問題である。

水素もエネルギー貯蔵のためによく提案される技術だが、その問題は山積している。現在、水素は天然ガスを使って製造されている(いわゆる「ブルー」水素)。しかし、このプロセスは大量の炭素を排出するため、ネット・ゼロの世界ではやめなければならないだろう:単に天然ガスを燃やしてエネルギーを発生させればいい。排出ガスを出さない「グリーン」水素は、水から大量の電気エネルギーを使って製造されるが、その60パーセントはプロセスで失われてしまう。水素は非常に小さな分子であり、ほとんどのものを透過してしまうため、水素の貯蔵と取り扱いは非常に困難である。最良の場合で、貯蔵した水素の多くが、使いたいときになくなってしまうということとなる。最悪の場合、壊滅的な火災や爆発を引き起こすことになる。また、水素の密度が極めて低いため、大量の水素を貯蔵する必要があり、極低温で貯蔵・取り扱わなければならないことも多いため、損失、コスト、リスクがさらに大きくなる。

結論はシンプルである。奇跡でも起きない限り、必要な期間内に適切な貯蔵技術が開発される可能性はない。風力発電と太陽光発電を無理やり市場に投入し、奇跡を期待する現在の政策は、「パラシュートなしで飛行機から飛び降り、パラシュートが発明され、届けられ、空中で装着され、地面に落ちる前に助かることを期待する」ことに例えるのが正しく印象的だ。

風力発電と太陽光発電は、他の発電手段によって100%近くバックアップされる必要がある。そのバックアップがオープンサイクルのガスや、もっと悪いことに石炭であれば、ネットゼロはもちろん、それに近いようなことも達成できない。

しかし、安価で信頼性の高い低排出ガス電力を供給できる技術として、原子力発電がある。原子力発電が安全で信頼できるものであることを多くの人が認識し、原子力発電への関心は高まっている。規制当局や国民が、最新の発電所は本質的に安全であり、低レベルの核放射線は危険ではないということを説得できれば、原子力発電は、世界が必要とするすべての低コスト、低排出量の電力を何百年、何千年も供給できるだろう。 しかし、太陽光発電や風力発電を100%原子力でバックアップすることができれば、風力発電や太陽光発電所はまったく必要なくなってしまう。

風力発電と太陽光発電は、実はまったく無意味なのである。

3 notes

·

View notes

Text

西海岸day3

DECEMBER 20th Fri

カリフォルニアに来てから3日目。カルフォルニアに来てから一度も文字を書いていないし、本を読み進めてもいない。でも今朝は少しとこの日記を読んだ。良いなぁと思った。数年前のとこの生きた時間がほんの断片ながらもこの上なくしっかりと伺うことができて。送ってもらった古賀及子さんのnoteを読んで唸り、そしてとこの文章を思い出した。布団の中でとこのタンブラーを引っ張り出し、いや引っ張り出すような気持ちでページを探し出し、読んだ。

サンホセ、サンフランシスコで過ごす数十時間の間に、ニューヨークシティを離れたところから感じ始めていて、その感じ始めていることを文字に落としておきたい気持ちがずっとあるのに、パソコンを開くタイミングがずっとない。またいつかちゃんと書けたら良いなぁ。

今日は一日サンフランシスコを巡った。

今日は初めてアメリカ合衆国で運転をした。

今日はフォーを食べた。

今日はずっと頭が痛い。

サンホセは静かだ、NYCに比べて。でも車の鍵を閉めるときのアラームがうるさい。アラームというかクラクション。(あぁ、頭痛がひどい。)クラクションがうるさいので中学生くらいの頃に見た『ノイズ』という変な映画を思い出した。youtubeで予告編を探したら、NYCのサイレンの音が聞こえて、あぁ今はなんて静かなところにいるのだろうと、iPhoneのスピーカーから聞こえる予告編の音声にそう気付かされた。

サンフランシスコではまずはヒッピーの聖地に降り立った。崇に案内されるがまま、ハイト・アッシュベリーというヒッピーの聖地にまずは降りる。そう、言葉のあやではなくて文字通り降りる。そう、ずっと車に乗っている、カリフォルニアライフは。車では頭痛と眠気で寝た。すごい間柄だなと思った。運転させて、寝た。

ちゃんとヒッピーが居た。NYCの寒さでは野外生活は不可能だろうけれど、西海岸では路肩にテントが貼ってあったりする。ギターをポロロンと奏でているヒッピーもいた。なんというか、とても不思議な界隈だった。外国に来たみたいだねって言い合った。建造物がまずとても不思議で、不思議というかサンフランシスコのスタイルなのだろうけれど、不思議。おもちゃみたい。基調はヨーロッパから来ているけれど、色使いがアメリカっぽくて、ほんとによくできたおもちゃを拡大したみたいな家が立ち並んで街になっている。不思議な家並みを、より一層ハッピーにヒッピーな感じにしたのがアッシュベリーだった。

崇がトイレに行きたくて仕方無くなったのと、寒かったのとで、noodle shopという小汚い(褒め言葉)店にそそられた、崇が。私は基本的に頭痛を抱えていて空腹ではなかったのだけれど、別に合わせるよという感じでフォーが食べたいという崇に従った。何件かあったアジア料理の複合店を巡って、一番よさそう���った場所にはフォーがなくて、フォーがメニューに載っている店に行ったらフォーは後1時間くらいしないと出来ないと言われた、時刻は11時半くらい。

「じゃぁもういっそのことリトルイタリーにでも行く?」と私。

「でもスープ飲んで温まりたい」崇。

ということで車に戻って、私が行ってみたかった本屋のあるリトルイタリーに向かうことにした。めげずにその辺りのフォーを調べた崇、「この辺に数件ベトナミーズがあるから行ってみよう」と。

目指したベトナミーズがある界隈は大変に治安がよろしくない雰囲気だった。サンフランシスコでは平気で車の窓ガラスが破られるそうだ。窓ガラスのない車がたまに走っている。運転手のいない無人のタクシーはたまどころではないそこいら中を走っている(今度東京に来るらしい)。なんとか駐車スペースに車をねじ込んだ我々は、私物を全てトランクに隠し込んでフォーを目指した。

するとどうだろう、電信柱の上の方で揺れている旗に、リトルサイゴン、と書いてあった。

「ねぇここリトルサイゴンだって」

「メイクセンスだね」

先日部長がメイクセンスですねと言っていた声が脳内を泳ぎ去った。

すごく良さげな、すなわちすごくローカルな感じの Pho 2000 という店に入った。ヒッピータウンではまだお腹の空いていなかった私も、いくばくか食べれそうな感じになってきたので、ハノイでは200円くらいで美味しく食べれたフォーに、2000円以上かけて冒険することになった。

店の中には本場を感じる匂いが充満していて期待できた。これは実に本場な香りだ、と少々興奮しだす私に対し言い出しっぺの崇は、日本とアメリカでしかフォーを食べたことがないから本場が分からない、と言う。 生のもやしとバジル、ライムを盛った皿が乱雑にテーブルに運ばれてくる、良い感じだ、それっぽくて。 フォーは麺がそうめんくらいの細さだった。「細いね」と言ったら「アメリカのフォーはだいたいこれ」と言っていた。 フォーのスープは美味しかった。麺も悪くはなかったけれど、勝手にペラペラの麺を想像していたので、そちらが少し恋しくもある。チキンは残念なお味だった。久しぶりに食べ物をためらい無く残した、それくらいチキンはいただけない味だった。

総じて、なんだか可笑しかった。カリフォルニアに来て3日、サンフランシスコのリトルサイゴンで本場を感じるベトナムを味わっている。(あ、ハノイで食べたフォーはどれも絶品だったので、味のクオリティはちょっと別物)

満たされた私たちは無事だった車に戻って、リトルイタリーに移動した。どこにでもあるんだなぁ、リトルイタリー。そしてここのカフェもキャッシュオンリーだった。リトルイタリーには現金を持って参じましょう。カンノーリはあのカクテルに入っている色のチェリーが付いていたので遠慮しておいた。ここのリトルイタリーは夜のバー巡りが最高だそうです。

目指していた本屋、ビートニクの本屋に行って、ビートニクミュージアムのミュージアムショ��プを歩いて、チャイナタウンの合奏をBGMに聴きながらリトルイタリーの丘を登った。

やっぱり家が面白くて、急な坂を見下ろしていたら、急に『ロンググッドバイ』の映画のワンシーンを思い出した。

そうやって、サンフランシスコが自分の中に染み込んでくる感覚を味わった。

それからやっとゴールデンゲートブリッジに向かった。 サンフランシスコといえばゴールデンゲートブリッジだろうに、慣れた人に連れて行ってもらうと最後になってしまった。でも今日はほとんど一日曇っていたのに、橋を展望する場所にいた数分だけは晴れた。タイミングすごーい。

リトルイタリーの坂の上で、スケボーに座り込んだ青年達が上質なスピーカーで音楽をかけていて、そのシーンが大層気に入った私たちは彼らの音楽をシャザムして、それをかけながら橋に向かった。

Current Joys

非常にハマった。あの時間とはじめましてのこの音楽が。あぁこれはきっと遠い未来にも愛でることになる類の時間の中に今いるなぁ、と感じながら夕方に向かう車窓を見ていた。そしてついにゴールデンゲートブリッジの御目見。

ゴールデンゲートブリッジは、会った事はないけれどその存在を勝手に拝借してきた過去がある。先の長い目標を定めた時に、ルート66を走りきる、などとメタファーにして、いつかゴールデンゲートブリッジを渡る日まで諦めちゃいけない、などと言っていた、胸の内で。だからほんのちょびっとだけ、コバエの前足くらい少しだけ、感慨深い気持ちもあったりなかったり。いかんせん、展望スポットにいた時だけ西陽が射したのは嬉しいラッキーだったわね。

そうして駐車場から展望スポットの往復を歩いている5分くらいの間になぜか私は「I love you baby…」がエンドレスループをしだす。そのフレーズしか空で歌えないのだけれど。ヒース・レジャーが『恋のから騒ぎ』で歌っているあのシーンが脳の3%くらいを占めて仕方ない時刻だった。車に戻って、それが「Can't Take My Eyes Off You」という60年代に生まれた曲だということを知って、2回ほど繰り返しかけながらサンフランシスコの丘をドライブした。アメリカでの初めての運転。

夕暮れと、ゴールデンゲートパークの中のドライブコースと、ユニークな姿の高級住宅街と、丘に次ぐ丘と。山沿いのハイウェイを1時間ほどドライブして帰路に着いた。二人してとても具合が悪いけれど、やった事はどれも楽しくて、変な思い出になりそうだねと話していた時の車窓をずっと憶えておきたい気分。

いつか書いておきたいことリスト

・カリフォルニアの、人と接点のない車社会

・グッゲンハイム美術館とNYCが好きな訳

・運転と音楽

0 notes

Text

【小説】非・登校 (中)

※『非・登校』(上)はこちら (https://kurihara-yumeko.tumblr.com/post/766014791068319744/)

静まり返っているアパートの駐車場に砂利の音を響かせながら、ママが運転する車は細い路地へと出て、遠慮がちな速度でそろそろと、僕が普段なら歩いている通学路を走り始める。

桜並木に繋がる道の角、いつもならそこにクラスメイトのハカセとボーロ、そのふたりが立っているはずだが、今日は誰もいなかった。家を出る前、ママが携帯電話でふたりの母親それぞれと話していたことを思い出す。ハカセもボーロも、きっと両親のどちらかが、車で学校まで送ることになったのだろう。

学区内にある、あるアパートの一室で、変死体がふたつ見つかったというニュースがテレビで放送されたのは、昨日の昼のことだった。死体のひとつは、そのアパートに暮らしている��年の男。そしてもうひとつは、小学生の女の子。彼女は僕と同じ小学五年生で、同じ学校に通う、同じ五年二組の、ナルミヤだった。男も、ナルミヤも、どうやら殺されて死んだらしい。そして殺した犯人は、まだ捕まっていない。

昨日、給食を食べた後、僕たちは午後の授業がなくなり、全校児童が集団下校となった。そして翌日の今日、登校する際は保護者が学校まで児童を送迎するように、と学校から連絡が回った。だからこうして僕は、学校までの道のりをママの車に揺られている。

ナルミヤは昨日、学校を休んでいた。おとといの月曜日もそうだった。いつも朝早く登校して来る彼女の席が八時になっても空っぽなのを見て、「あ、ナルミヤは今日休みなのか」と思っていた。朝の会で行われた健康観察で彼女の名前が呼ばれた時、担任の先生は「今日は、ナルミヤさんはお休みです」と言っていた。昨日の火曜日もそうだった。学校を休む時は、朝八時までに学校に保護者が連絡しなければいけないことになっている。だから、先生がそう言うということは、彼女の両親から学校に連絡があったのだと思っていた。

だけどナルミヤは死んでいた。殺されていたのだ。いつ殺されたのかは、知らされていない。もしかしたら、月曜日にはもう死んでいたのかもしれないし、火曜日の朝までは生きていたのかもしれない。

昨日の昼、給食を終えて昼休みを楽しもうとしていた僕たちに、ナルミヤが亡くなったこと、彼女が事故や病気ではなく、殺されて亡くなったらしいこと、その犯人が未だ捕まっていないこと、そんなショッキングなニュースを伝え、僕たちに下校の準備をするように伝えた担任の先生は、ひどく青ざめた顔をしていた。

だから僕は、そのニュースの内容よりも、先生の様子に驚いてしまった。いつも明るく朗らかで、僕たち五年二組を導いてくれていた先生も、今回のことばかりは、どうしたら良いのかわからないようだった。しかしそれを表に出さないようにしようと努めていることさえもわかってしまうほどの困惑ぶりで、そんな先生を見ているクラスメイトたちも動揺していた。

友達のハカセはさっき食べ終えたばかりの給食を机に吐いていたし、校庭でドッチボールをしたがっていたボーロは、昼休みのチャイムが鳴るよりも早くロッカーから取り出していたボールを手から落としていた。ボールは床で何度かバウンドしたのち、教室の後方へ片付けられていた机たちの下へと転がっていったけれど、誰もそれを拾いに行くことはなかった。教室の中は凍り付いたかのように静かだった。やがて誰かが小さな声で、「嘘でしょ……」と言ったのが聞こえた。先生は少しだけ首を横に動かして、今伝えたことが何ひとつ嘘ではないということを、かろうじて僕たちに伝えた。

「ケイちゃん」

僕が窓の外、いつもと何ひとつ変わらない朝の通学路の風景を眺めながら、昨日のことを思い返していると、ママが唐突に声をかけてきた。

「大丈夫? 学校に行きたくなかったら、今日はお休みしてもいいわよ。ママが学校に電話しておいてあげる。リス��はあの様子じゃ、今日は学校に行くの難しいと思うし……。ケイちゃんも休んだっていいのよ」

車のルームミラーに映っているママは、両手でハンドルを握ったまま、真剣な眼差しで前だけを見つめていた。後部座席の方を見ている様子がなかったので、僕はただ首を横に振るのではなく、「ううん」と声に出してママに答えた。

「学校に行くよ」

「大丈夫?」

「うん、大丈夫」

「そう……」

そう言いながらも、ママはまだ悩んでいるようだった。

昨日、集団下校で妹と一緒に家に帰ると、出迎えたママは両目に涙を溜めていた。ナルミヤが殺されたというニュースに、彼女とクラスメイトである僕よりも、ママは動揺しているようだった。

そんなママを見たリスコは、たちまち表情を曇らせ、自室に閉じこもったまま、ダイニングに夕飯を食べに来ることもお風呂に入ることもなかった。気難しい僕の妹は、ヒステリックになっているママを見ることを何よりも嫌っている。僕はそんな妹の判断が正しいと思う反面、そんな僕たちの姿がママを悲しませているとも思う。

パパと離婚してからママは少しずつおかしくなっていって、夜にひとりリビングでお酒を飲んで、ワインの瓶を抱いたまま朝までソファーで寝ていたり、手料理をまったく作らなくなって、定期的に届く冷凍食品を順番に食卓に並べるようになったり、洗濯物がいつまでも畳まれることなく部屋の隅に山になっていて、僕たちはそこから衣類を取って着るようになったりしていた。使われることがなくなった掃除機は、僕と妹が交代でかけるようにした。

ママの変化に対して、僕よりもリスコの方が過敏に反応した。妹はママの言うことをほとんど聞かなくなり、ママが家にいる時間は自室にこもることが多くなった。学校に行くのは二日に一度、それも遅刻することなく登校できるのは三回に一回程度。ママが仕事へ向かうために家を出た後、やっと自室から出て来るからだ。

ママは、娘が閉じこもるようになった原因が自分にあるということを気付いている。そして妹も、実の母親のことを心から拒絶している訳ではない。だからリスコは自室の扉の鍵を常に開けておくし、ママはそんなリスコの部屋の扉を開けることはあっても、その中に踏み込むことは決してしない。それでも、ママは昔のようには戻らないままだし、リスコもママの前に姿を見せようとしないままだ。ふたりとも、解決策など見つからない袋小路に迷い込んだまま。そしてそれは、僕も同じだ。

ママに「しっかりして」と言うべきなのか、妹に「ちゃんとしよう」と言うべきなのか、ふたりともに言うべきなのか、僕は家族のために何をするべきなのか、何ができるのか、一体どうすれば、この状況を変えることができるのか、考えれば考えるほど、わからなくなってしまう。わからないからといって、何もしなくて良いということにはならないと、頭ではわかっているけれど、僕はまだ、何もできていない。もしもパパがいてくれたなら、どう行動しただろう。でも僕は、自分の父親がどんな人だったのか、もはや思い出せなくなっていた。

曲がり角でもないのに、車のウィンカーの音がして、うつむいていた僕は窓の外へと目線を向けた。ママが運転する車は、コンビニエンスストアの駐車場へと曲がって行くところだった。何か買い物をするのか、それとも、急にトイレに行きたくなったのだろうか。ルームミラー越しにママの表情を窺ってはみたものの、そのどちらでもなさそうだった。

「ケイちゃん、ち��っと、コンビニ寄って行こうか。何か欲しい物あったら、買ってあげるからね」

ママはそう言って、駐車場に車を停めると、さっさとエンジンを切ってしまった。「別にいいよ」と言おうか悩んだけれど、ママはあっという間に車から降りて行ってしまったので、僕も急いで車から降りることにした。

ママの後ろについてコンビニに入ろうとした時、ちょうど中から、買い物を終えた人が扉を押して出て来るところだった。僕は偶然にも、その人物を知っていた。同じクラスのヒナカワだった。

「ヒナカワ……」

「ケイタくん」

ヒナカワも僕に気が付いた。コンビニの入り口の前で見つめ合ったまま、黙ってしまった僕らを、ママは少しの間待っていたけれど、結局、僕たちをそこに残してひとりコンビニの中へと入って行った。

「ここ入り口の真ん前だから、ちょっと、そっち寄って」

ヒナカワが口を開いたのは、ママが雑誌コーナーの角を曲がって、その姿が外から見えなくなってからだった。僕たちはコンビニの正面から少し離れたところで向かい合って立った。

ヒナカワはTシャツとデニム姿で、僕のように学校の制服を着ている訳でもなければ、ランドセルを背負っている訳でもない。首から下げているタコのキーホルダーが付いた鍵だけが、普段教室で見ている彼女の姿と同じだった。

「ヒナカワ、今日、学校は?」

「行かないよ」

「どうして?」

「どうしてって……」

彼女は眉をひそめて僕を見た。そこで、僕は初めて、今目の前にいるヒナカワは、眼鏡を掛けていないのだということに気が付いた。

「だって、クラスメイトが死んだんだよ」

「うん……」

「殺されたの」

「うん……」

「だから、学校、行かなくてもいいでしょ」

「うん……」

返事をしてはいたが、僕はヒナカワの言葉の意味を今ひとつ理解できていなかった。でも恐らく、学校を休む理由に匹敵するには十分すぎるくらいの出来事に見舞われている、ということが言いたいのだろうな、と推測した。

「ヒナカワの……親は?」

「親?」

ヒナカワは右手に財布、左手にコンビニの袋を持っていて、袋の中には弁当が入っているようだった。周りに彼女の保護者らしき存在は見当たらず、どうやら、ひとりで買い物していたようだ。

「パパは夜勤から帰って来て、今から寝るとこ」

ヒナカワの右手に握られている、成人男性の所有物だろうなという印象の、黒くてごわついている重たそうな長財布に目をやりながら、僕はヒナカワの家には母親がいないのだということを思い出していた。そんな僕の目線を読み取ったのか、彼女は左手の弁当の袋を少し掲げて、「これ、私の今日のお昼」と言った。

「今、お昼ご飯買ったの?」

「だって、今から家に帰ったら部屋にこもってゲームするし。ゲームの途中でご飯買いに行くの面倒じゃん」

「ゲーム?」

「スタストだよ、スタスト。知らない? スターストレイザーってゲーム。ケイタくん、ゲームとかやらないんだっけ?」

「うちはゲーム禁止なんだ」

禁止、という言葉に、彼女は「オエッ」という顔をした。ヒナカワは筋金入りのゲーマーなんだって、ハカセが言っていたような気がする。

そういえば、ハカセもスタストというゲームを遊んでいると、以前、話していた。僕もボーロもテレビゲームであまり遊ばないから、詳しく教えてくれた訳ではなかったけれど、ハカセの口ぶりから、彼がそのゲームに夢中なのだということはよくわかった。

「スタストって、あれだよね、第八都市とか、なんとかドラゴンとか……」

ハカセが言っていたことを思い出しながら僕がそう言うと、ヒナカワは再び眉をひそめるようにして僕を見た。

「トチコロガラドンでしょ」

そう訂正されても、それが正しい名前なのかどうか、僕には判断ができない。

「そう……そのドラゴンがどうしても倒せないんだって、ハカセが言ってたんだ」

「キョウイチロウくんも探してるんだ、トチコロガラドンを倒す方法」

その時。そう言った時、ヒナカワはほんの少しだけ笑った。

「ケイちゃん、お待たせ」

コンビニの扉が開き、ビニール袋を手にしたママが出て来た。ママの顔を見た途端、ヒナカワは黙ってくるりと踵を返し、「じゃあね」とだけ言って歩き出してしまう。僕はそんな彼女の背中に何か言わなきゃいけないと思ったものの、上手く言葉にすることもできず、ただ見送ってしまった。僕はいつもそうだ。何をすれば良いかわからなくて、考えているうちに、時間だけが過ぎてしまう。

「やっぱり、今日は学校お休みしない? ママが学校に電話しておいてあげる。おうちに帰って、アイスクリームでも食べようよ」

ママはそう言って、コンビニの袋を左右に揺らして、かしゃかしゃと鳴らした。袋の中にはママがよく買ってくれる、いつものチョコレートアイスクリームが入っていた。

学校を休みたいとも、学校に行きたいとも、どちらも特別思っていなかった僕は、ママの提案に黙って頷いた。アイスクリームが食べたいとも思わなかったし、ママが思っているほど、僕はそのアイスクリームを好きじゃないけれど、それを伝えようとも思わなかった。

再び車に乗り込んで、ママの運転で来た道を引き返して行く。窓から、ヒナカワの姿を探したけれど、もう彼女の姿はどこにも見つからなかった。家に帰ったのだろう。家に帰って、今日は一日中、ゲームをするに違いなかった。

「ねぇ、ママ」

「なあに?」

「僕のパパって、どんな人だったんだっけ」

僕がそう尋ねた途端、ママの表情が凍り付いたのが、わざわざルームミラーに映るママの顔を確認するまでもなく、わかった。まるでこの車内だけが重力が強くなったかのように、空気が重苦しく感じる。

ママが僕の質問に答えることはなかった。こちらを見ることも、何か声をかけてくることもなかった。車のエンジン音、エアコンの音、ウィンカーの音、ブレーキの音、アクセルを踏む音。ママが運転をしている音だけが、僕の耳に届き続けた。

このまま家に帰っても、妹はさらに不機嫌になるだけだろうな、と思った。こんなママの姿を見て、部屋から出て来る妹ではないだろう。でもママが今こうなっているのは、僕の発した言葉のせいなのは間違いないから、リスコに申し訳なく思った。気難しい僕の妹は、謝ったところで許してはくれないだろう。

どうして僕は、いつもわからないのだろう。どうしたら良いのか、どうしたら良かったのか、わからないままだ。

ドアの内側にもたれるように、窓ガラスに頭を預けながらうなだれていると、視界の隅にさっき出て来たばかりの、僕たちのアパートが見えてきた。

と、いうのは���べて、僕の妄想だ。

現実の僕は、電車に揺られながら、窓から射し込む朝陽に照らされたナルミヤの影が床の上を滑るように移動しているのを見つめている。

彼女が乗って来る駅は、僕らの町と隣の町を分ける大きな川、その川を越えるための橋梁に差し掛かる手前にある。停車していた電車が駅を発ち、橋の前にある緩やかで大きなカーブを曲がる時、車両内の影たちが一斉に同じ方向へと動いていく。

車両に乗り込んでから、電車がその大きなカーブを曲がり切るまで、ナルミヤはいつも、入り口近くのバーを掴んだまま、突っ立っている。彼女が座席に腰を降ろすのは、いつも電車が橋梁に差し掛かってからだ。小学一年生の時、走り出した車両内を移動しようとして、よろけて盛大に尻もちをついてしまった記憶が、五年生になった今も、彼女の手をきつくバーを握ってやり過ごすように仕向けているらしい。

やっと歩き出した彼女は、他に空いている席もあるのに、なんのためらう様子も見せずに僕が座る座席の前にやって来て、今日も僕に尋ねる。

「おはよう、ケイタくん。隣、座ってもいいかな?」

「どうぞ」

どうぞご勝手に。膝の上に抱えているランドセルに顎を乗せたまま、いつものように僕はそう答える。

僕の座席は右隣も左隣も空席で、ナルミヤは僕の左側の座席を選んだ。僕と同じように、背負っていたランドセルを一度降ろし、膝に乗せて彼女は座った。

太陽に背を向けて座っている僕とナルミヤの影が、床にあった。その影の形から、今日はナルミヤの長い髪が左右に分けられ、それぞれ耳の上で結ばれているのだとわかった。僕は、その髪型をしている彼女があまり好きではなかった。

髪を結ばずにおろしている方が、僕は好きだ。透き通るような白い頬に、彼女の艶やかな黒髪が淡い影を作っているのを見つめるのが好きだ。だけどナルミヤは、最近髪を結ってばかりだ。だから僕は、最近彼女を見ると落胆してばかりいる。

「ケイタくん、今日の一時間目の国語は、漢字のテストだよ。勉強してきた?」

「してない」

「勉強しなくても、もう、ばっちり?」

「漢字ドリル、教室に置きっぱなしで、持って帰ってないから」

下を向いたままそう答えると、ナルミヤが僕の隣で小さく笑ったのが聞こえた。

「ケイタくん、いつも置き勉してるんだ、いけない子だね」

がたん、と。

電車が少し大きく揺れた。橋梁を渡り終わった時だった。窓の外へと目の向けると、川の水面が遠ざかっていくところだった。川岸に生える葦が堤防まで延々と続いている。毎日のように、登校の時に見る風景。

だけど、なぜだろう。僕はその時、これを見たことがある、と思ったのだ。この風景を、見たことがある。いや、当たり前だ。昨日だって僕は、今日と同じように電車で登校していた。先週だってそうだ。なのに、この既視感は一体なんだろう。まるで、夢の中で見たことが、そのまま現実世界に起こったかのような感覚だった。

目に映る風景に、大差はないはず。そうだ、目じゃない。視覚じゃないんだ。僕が既視感を覚えたのは。僕は聞いたことがある。ナルミヤのさっきの言葉を。

そのことに気付いた僕は思わず、隣に座っているナルミヤの顔を見ようとした。そのために左側を向いた。すると彼女は、僕を見ていた。まるで今、僕が向くのを待っていたみたいに、真正面から、その大きな瞳でじっと僕を見つめていた。目と目が合った、そう思った瞬間、僕は全身に電流が駆け巡ったような衝撃を受けた。

「なっ……」

思いがけず叫んでしまった。同じ車両にいる周囲の数人が不思議そうに僕の方を見て、何事もなかったとわかると、すぐに視線を逸らした。その間も、ナルミヤは僕を見つめたままだった。僕の目だけが、彼女に視線を合わせたり逸らしたり忙しくうろたえていて、そんな僕を見てもなお、ナルミヤの目線はちっとも動じない。

目を合わせていることがつらかった。耐えられない。いや、実際は耐えられないほどの苦痛など微塵も感じていないのに、それでも目線を合わせ続ける勇気がない。そう、勇気がなかった。ナルミヤと見つめ合うだけの勇気が僕にはない。そうやって見つめ合っているだけで、身体じゅうが燃えるように熱くなって、焼け死んでしまうような気がするのだ。別に、ナルミヤの瞳からレーザー光線が出ている訳でもないのに。

「な、なんだよ……」

僕はそう言いながら、膝の上のランドセルを抱え直すようにして前を向き、今までのようにうつむくしかなかった。そうすることで、僕の視界は元通り床だけになり、ナルミヤの目線から顔を背けることになる。それだけで、一気に跳ね上がった体温が、静かに下降していくように感じる。自分の顔が熱くなっていることを自覚した。耳まで赤くなっているかもしれない。ナルミヤはそんな僕を見て、どう思うだろう。変な人だと思うかもしれない。

ナルミヤはまだ僕を見つめているようだった。床に伸びている彼女の影は、横顔のまま動いていない。先程の、正面から僕を見つめるナルミ��の顔。白い肌、長い睫毛、ぱっちりとした瞳、ほんのり赤い頬と唇。左耳の上には、水色の水玉模様のパッチンヘアピンが留まっていた。彼女は小学一年生の時から、そのヘアピンを愛用している。視界には影が投影された床しかなくても、僕はナルミヤの顔を細かく思い出すことができる。眉毛の形、鼻の形、顎の形。彼女が目の前にいなくても、正確にその顔を思い出せるようになるほど、僕は彼女を見つめてきた。

「一緒に見る?」

ナルミヤは、唐突にそう言った。

「え?」

思わず、僕は訊き返す。

「漢字ドリル、学校に置きっぱなしなんでしょ? 私、今持ってるから、一緒に見る?」

横目でちらりと窺ったナルミヤは、まだこちらをじっと見つめているままだった。その表情は真剣そのものだ。

「…………いや、いいよ」

僕は再び電車内の床へと目線を落としながら、そう答えた。

「いいの?」

「うん」

「……そっか」

ナルミヤはそう言って、やっと正面へ向き直った。膝の上のランドセルを開けて漢字ドリルを取り出している。降りる駅に着くまでの間、ドリルを見返して漢字の復習をするつもりらしかった。

僕は隣のナルミヤにわからないように、本当に小さく、肩をすくめた。急に馬鹿馬鹿しく思えて、なんとも言えない空しさが込み上げてきた。僕は見つめ合うだけで、今にも爆発してしま��そうな気持ちになるのに、彼女は一時間目の漢字テストのことに、意識が向いているようだった。

漢字のテストが、なんだと言うのだ。テストと言っても、成績の評価に直接的に影響するようなテストではなく、今まで習った漢字の復習を皆にしてもらうのが目的ですと、先週、担任の先生は言っていた。テストの出題範囲に指定されたページは、あらかじめ見ておいたけれど、復習が必要なほど難しい漢字も特に見当たらなかった。たいしたテストではないのだ。なのに、ナルミヤは漢字テストの心配をしている。どうしてなのだろう、僕はそのことに、無性に腹が立っていた。

僕は、ナルミヤにも同じように、苦しくなってもらいたかった。人の不幸を願うなんて、褒められたことではないとわかってはいるけれど、それが僕の本心だった。ナルミヤに僕と同じ思いをしてほしかった。僕にとって彼女が特別であるように、彼女に僕を特別と思ってほしかった。でもナルミヤは、そんな僕の感情なんて知るはずもなく、隣で漢字ドリルを見つめている。

電車が止まった。いつの間にか、駅に着いたみたいだ。でもこの駅は、僕たちが降りるべき駅ではない。車両の扉が開いて、数人の乗客が降りて行く。代わりに乗り込んで来たのは、見慣れたクラスメイトだった。ヒナカワだ。

赤いランドセルを背負っているヒナカワは、こちらへと真っ直ぐ歩み寄って来て、僕の右隣の席へ何も言わずに腰を降ろした。

「おはよう、ヒナカワ」

「……ん」

ヒナカワは小さな声でそう答えた。漢字ドリルへ視線を落としていたナルミヤは、僕がヒナカワに声をかけるまで、彼女が電車に乗り込んで来たことに気付いていなかったようだ。顔を上げると、きょとんとした表情で、「あれ? おはよう、ヒナカワさん」と言った。ヒナカワは、それには返事をしなかった。

ヒナカワはランドセルを背負ったまま、座席に腰掛けていた。背中と座席の背もたれの間にランドセルがつっかえて、尻が半分くらいしか座席の上に乗っかっていないはずだが、彼女がそれを気にしている様子はなかった。

ヒナカワはどこかぼんやりした表情で、足元の方を見つめていた。毛先がいつもあちらこちらに跳ねている彼女の髪は、今日は一段と好き勝手に暴れているようだったし、掛けている眼鏡のレンズには指紋の跡がくっきりと付いたままになっていた。そばかすが散った顔をくしゃくしゃにするように、大きな欠伸をしている。寝不足なのか、目の下にはうっすら隈ができていた。

「ヒナカワ、眠いの?」

「んー……」

僕の質問に、ヒナカワは緩慢そうな動作で目元を擦りながら、そう小さくうなっただけだった。どうやら、相当眠たいらしい。

電車は再び走り出している。電車の揺れに合わせて、ヒナカワの頭が規則的に揺れている。彼女の瞳が開いていなければ、眠っているのだと思っただろう。薄暗い光を灯したその目が、ちらりと僕の方を見やった。

「あれ……?」

ヒナカワの細く開いた唇から、転げ落ちるように言葉が出て来た。

「生きてるの……?」

「え?」

僕は思わず、訊き返した。ヒナカワの瞳を見つめ返して気付く。彼女は、僕を見ていた訳ではなかった。僕の左隣に座る、ナルミヤを見ていた。

「死んじゃったんじゃなかった?」

「え……?」

「ああ、そうか……」

ヒナカワは眠たそうに目をこすった。

「それは、ケイタくんの妄想だったんだっけ」

ヒナカワが何を言ったのか、わからなかった。僕は彼女の言葉の意味を理解することができなかった。

ナルミヤは漢字ドリルを眺めることに夢中になっていたらしい、そこでようやく顔を上げたようだ。電車の床に落ちている影から、彼女がヒナカワの方に顔を向けたのがわかった。

「うん? ヒナカワさん、なんの話してるの?」

「なんでもない」

ヒナカワはそう言うと、ナルミヤから目線を外した。先程までと同じように、自分の足元を見つめ続ける。電車の揺れに合わせて、また頭が揺れている。

ナルミヤは不思議そうに首を傾げているようだったが、それ以上何も話そうとしないヒナカワの様子を見て、再び漢字ドリルへと向き直った。そういう風に、床の影が動いていた。

僕はただ、床を見つめていた。

僕の妄想だと、ヒナカワは言った。まるで、僕の妄想の中でナルミヤが死んでいることを、知っているかのような口ぶりだった。

ナルミヤは、もう何度も死んでいる。彼女は数え切れないほどの死を迎えている。

たとえば、水泳の授業中にプールで溺れて死んでしまう彼女。学校の屋上から落下して死んでしまう彼女。横断歩道を渡る途中でダンプカーに撥ねられて死んでしまう彼女。校庭で遊んでいたら野良犬に襲われ噛まれて死んでしまう彼女……。

それらはすべて、僕の妄想の中における出来事だ。僕は彼女が死ぬところを、今まで幾度となく妄想してきた。

しかし、そのことを誰かに打ち明けたことはない。誰に話したとしても、僕は相手から異常者だという目で見られてしまうに違いない。僕はナルミヤと見つめ合う勇気もないくせに、彼女が死ぬところばかりを妄想してしまうのだ。どうしてなのかは、自分でもわからない。ナルミヤを見ていると胸が苦しくなってしまうから、彼女なんていっそ死んでしまえば良いと、心のどこかでそう思っているのかもしれない。

ヒナカワは、僕がしている妄想のことを知っているのだろうか。いや、知っているはずはない。そのことを誰にも漏らしたことなどないのだから。それは僕だけの秘密なのだ。だが、だとすれば先程の彼女の言葉は、一体なんだと言うのだろう。ヒナカワは、僕の秘密を知っているとしか思えない。ただでたらめを言って、それがたまたま合致したなんて、そんな偶然はありえない。

「ヒトシくんと、キョウイチロウくんは?」

「え?」

考え込んでいた僕は、突然のヒナカワの言葉に再び驚いた。彼女は相変わらず、うつむいたまま、自分の足元を見つめていた。

「ケイタくんが、ボーロとハカセって呼んでるふたりだよ。あのふたりは、一緒じゃないの?」

「一緒じゃないの、って、どういうこと……?」

「どういうことって…………」

訊き返した僕に、ヒナカワは不審そうな顔をした。眉間に皺が寄っている。

「ケイタくん、いつもそのふたりと一緒だったじゃない」

ヒナカワの声は、そう言いながらもだんだん音量が小さくなっていった。

ボーロとハカセ。それは僕の友達のあだ名で、僕たち三人は、学校ではよく一緒につるんでいる。昼休みに遊ぶのも、いつもこのふたりだ。だけど、「一緒じゃないの?」というのは、一体、どういう意味なのだろう。確かに、僕たち三人は、学校ではいつも一緒にいるけれど――。

「ヒトシくんは徒歩通学で、キョウイチロウくんはバス通学だよ」

そう答えたのは僕ではなく、漢字ドリルのページに目を凝らしているはずのナルミヤだった。

「私たちみたいに電車通学じゃないから、今は一緒にいない。そうでしょ、ケイタくん」

ナルミヤは凛とした声でそう言った。僕は振り向けなかった。僕は自分の右側に座る、ヒナカワを見つめたままだった。

「ヒナカワさん、なんでそんなこと訊くの?」

「……じゃあ、リスコちゃんは?」

「え?」

「ヒトシくんとキョウイチロウくんは電車通学じゃないからここにいない、それはわかったよ。じゃあリスコちゃんは? リスコちゃんはケイタくんの妹なんだから、同じ電車通学のはずでしょ? 見たところ、この車両にはいないみたいだけど。違う車両に乗っているの?」

「……ヒナカワさん、一体どうしたの?」

ナルミヤの声が、小さく震えていた。まるで怯えてい���みたいだった。

「ケイタくんに、妹なんていないよ?」

その言葉に、ヒナカワの瞳が見開かれる。

「ケイタくんは、ひとりっ子だよ? ねぇ、ケイタくん?」

僕はナルミヤの言葉に、頷こうとして――。

空をふたつに引き裂くような、咆哮が聞こえたのはその時だった。

電車が盛大なブレーキ音を立てながら大きく揺れる。緊急停止したその衝撃で、ヒナカワは座席から床へと転がり落ちていった。ナルミヤの身体もバランスを崩す。僕が咄嗟に受け止めなかったら、ナルミヤも座席から転がり落ちていただろう。

「大丈夫?」

僕の問いに、ナルミヤは小さく頷く。周囲の乗客たちも、予期せぬ衝撃にバランスを崩す人がほとんどだった。停止した車両のあちらこちらから、気遣う言葉や謝る声が聞こえる。

「ケイタくん……あれ、見て…………」

ナルミヤが、窓の外を指さしていた。僕はそちらを見る。同じように窓から空を仰いだのは、僕たちだけではなかった。同じ車両に乗り合わせている他の乗客たちも同様だった。そして全員が、「それ」を目撃した。

「それ」は破壊者だった。僕は一目見てそう思った。「破壊神」と呼ぶこともできるのかもしれないが、「それ」が神であるとは到底思わなかった。

巨大な身体は鱗と羽毛に覆われていた。顔には目玉が五つあった。八本の手足にはそれぞれ大きな鉤爪があるのが見えた。二対の翼で羽ばたき、「それ」は空に浮かんでいた。どのくらいの大きさなのかはわからなかった。しかし「それ」は、今まで見たことのある、宙に浮かぶ生き物たちの何よりも巨大だった。旅客機くらいの大きさがあるかもしれない。

「それ」がなんていう生き物なのかは見当もつかなかった。ただ、僕たちに友好的な生き物とは思えなかった。「それ」は破壊者だった。僕はそう思った。

「ケイタくん……あれ、何……?」

乗客の誰もが言葉を失っていた。窓から見える「それ」が現実だとは思えなかった。だからそう尋ねたナルミヤの言葉に、車両の誰もが答えられなかった。その、はずだった。

「トチコロガラドンだよ」

ヒナカワだった。彼女は立ち上がりながらそう言った。背負ったままだったランドセルが緩衝材となり、背中から床に落ちても無事だったようだ。見たところ無傷のようだったし、身体のどこかが痛そうな素振りもなかった。

ヒナカワが口にした耳慣れない言葉が、ナルミヤの問いへの答えなのだということに、僕は遅れて気が付いた。

「トチ……? 今、なんて……?」

「トチコロガラドン。わからないの? それも、ケイタくんの妄想のはず��しょ?」

吐き捨てるようにヒナカワはそう答える。

「あれはスターストレイザーってテレビゲームに登場する、敵モンスター。名前はトチコロガラドン。第八都市を見捨てることが、あのモンスターを倒すための唯一の方法だった。多くのプレイヤーが挑戦していたけれど、他の方法はまだ誰も見つけていない。少なくとも、ケイタくんの妄想ではそうだった」

僕の妄想?

ヒナカワは、一体何を言っている? あの巨大な怪物が、僕の妄想だと言うのだろうか。

違う、あんな怪物、妄想なんかしていない。

僕が妄想していたのは。

思い描いていたのは、ナルミヤが死ぬところだ。ナルミヤが、溺れて、あるいは落下して、もしくは撥ねられて、そうでなければ噛まれて、刺されて、潰されて、刻まれて、吊られて、焼かれて、埋められて、死ぬところ。ひどい目に遭って、可哀想な姿になり果てて死ぬ。そういう妄想だ。テレビゲームのことも、あの怪物のことも、都市のことも、怪物の倒し方��、僕は知らない。そんなこと、妄想をしたこともない。

「キョウイチロウくんは?」

ヒナカワがもう一度、そう訊いた。

「本当に、キョウイチロウくんはここにいないの? 彼は、トチコロガラドンを倒す方法を探していたはずだよ」

「キョウイチロウくんは、バス通学なんだってば……」

そう答えたナルミヤの声は、もはや涙ぐんでいた。

ヒナカワの瞳は、僕を見ていた。ナルミヤのことは一切見ていなかった。窓の外で二対の翼で羽ばたき、八本の手足を垂らし、五つの目玉をギョロギョロと動かしている怪物にも、見向きもしなかった。僕だけを見ていた。まるで彼女の世界には、今や僕しか存在していないかのようだった。

「リスコちゃんはどこへ行ったの?」

ヒナカワが僕を食い入るように見つめたまま、そう言う。

リスコ。誰だそれは。僕の妹。違う、妹なんかいない。いつも寝起きがあまり良くない、僕の妹。僕はひとりっ子だ。起こそうとすると噛みついてくる、気性が激しい妹。僕にきょうだいはいない。気難しく、繊細で、環境の変化に敏感なリスコ。そんな人、僕は知らない。

「ケイタくん、思い出して」

僕は、何かを忘れているのだろうか。

何か思い出さなければいけないことが、あるのだろうか。

僕は。

目が覚めたのは目覚ましが鳴る前だった。朝食はトースト、ハムエッグ、オレンジジュース。赤、青、白の歯磨き粉。エプロンをしているママ。背広を着ているパパ。時計が止まった部屋。ガスも止まった部屋。黄ばんだタオル。ベランダで吸った煙草。葉桜の桜並木。途中で寄ったコンビニ。ママがよく買ってくれるチョコレートアイスクリーム。

僕は。

床にできた血溜まりでヘアピンを拾った。水色の水玉模様のヘアピンには見覚えがあった。アパートの一室には死体がふたつあった。パパのくたびれた革靴は玄関にあった。ママはワインの瓶を抱いて眠っていた。ナルミヤは美人で、ヒナカワはブス。

僕は。

十二人の操作キャラクターと十二種類の使用武器。宇宙から飛来する巨大で不可思議な敵の倒し方は数十通り存在し、その選択によって物語は細かく分岐していく。しかし、どんな経緯を辿ったとしても、第八都市は必ず壊滅してしまう。第八都市を犠牲にしなければ、トチコロガラドンを倒すことはできない。

僕は。

一体、何を犠牲にしたのだろうか?

と、いうのはすべて、僕の妄想だ。

現実の僕は、プラコマティクス溶液が満ちた培養ポッドの中をぷかぷかと漂いながら、短い夢から覚めた時のような感覚を味わっていた。授業中、眠ってはいけないと思っていながらも、眠気に抗えず一瞬、かくんと身体が震えるようなその感覚に、学校に通っていた日々のことを懐かしく思う。

ほんの一瞬に過ぎなかった僕のその感覚は、ポッドに接続されている測定器にすぐさま検知され、実験室にはアラーム音が流される。それは、まるで居眠りしていたことを教師に告げ口されたかのような、そんな居心地の悪さだった。

「被験者番号百零七、ケイタが覚醒しました」

モニターの前でそう告げたのは、ナルミヤだった。僕のポッドと接続されている唯一の視覚デバイスは、彼女の後ろ姿を捉えていた。今日の彼女は、腰まである艶やかな黒髪をポニーテールにしていた。

「ケイタが起きたか」

そう答えたのは、ナルミヤの隣に佇む男だった。ナルミヤと同様に白���を着ているようだが、僕の視覚デバイスである小型カメラでは、その男の細かい風貌まではわからない。しかしその背格好から、恐らくは、ナルミヤが「博士」と呼ぶ男に違いない。

この実験室にいるのは、ナルミヤとその男、ふたりだけだった。たくさんの培養ポッドが並べられ、機器に接続されていた。ふたりはモニターに映し出される各ポッドの数値を見ているようだった。

「ケイタはずいぶん奇妙な夢を見ていたようだな。現れた波形も妙だ」

男はモニターを覗き込み、何やら感慨深そうに頷いている。ナルミヤはバインダーを手に、用紙に何か記録しているようだった。ペンを持っている右手が小刻みに動いている。

「覚醒には至らないが、半覚醒状態を何度も経験している……。わかるかねナルミヤくん、波形の、ここ、この部分だ。ここも、ああ、ここもそうだ。この波形の動きは、覚醒時に見られる形と全く同じだと思わないか。しかしこの程度の数値の変動では、覚醒とは呼べない。疑似的な覚醒状態を睡眠中に何度も体験しているということだ。夢の中で夢を見ている、とでも言えばいいのか……」

「ええ、博士。これは番号百零七にのみ現れる、彼特有の波形です」

「ふむ……。君が先週の報告書に記載していたのは、まさしくこの件だった訳だ」

男はモニターから目を離さないまま、腕組みをした。また、ひとりで何度も頷いている。

「ナルミヤくん、君は一体いつ、この波形に気が付いたのかね?」

「最初に疑念を抱いたのは三週間前のことですが、記録を確かめたところ、およそ八週間前から兆候はありました」

ナルミヤの凛とした声は聞いていて心地が良かった。僕のポッドに接続されている聴覚デバイスは、彼女の音声を捉えること、それ自体を喜びだと認識しているのではないかとさえ思う。もちろん、デバイスはただ機械的に音を捉えているだけに過ぎない。

「過去のデータは?」

「こちらです」

ナルミヤが端末を操作すると、モニターの表示が切り替わった。

「八週間前からのデータがこれか?」

「そうです」

「ずいぶん滑らかに数値が動いているな……いや、新しい記録になればなるほど、乱れが出てきている」

「乱れ、ですか?」

「そうだ。先程のデータで言うと、この、覚醒直前のところに最も顕著に出ている。ほら、数値が突然、跳ね上がっている箇所があるだろう」

「確かに、一度は上昇していますが、またすぐ元の数値に戻っていますし、その程度の振れ幅は誤差の範囲内のはずですが……」

そう言うナルミヤの横顔。多少、眉間に皺が寄ってはいるが、そんなことがまったく気にならないほど美しい、整った造形。

「確かにこれは誤差の範囲だ。しかし見なさい、八週間前のデータには、そんな誤差さえもない。数値の上昇と下降は常に一定の波を描いている」

男はモニターばかりを見つめている。ナルミヤの美しさになど、少しも気に留めている様子がない。

「この誤差とも言える『乱れ』は、徐々に増えてきている。これは一体、何を表しているのか、それが問題なんだ……」

男は、それからしばらくの間、黙ったままだった。ナルミヤはそんな男を見つめていた。まるで、男が何かの答えを口にするのをじっと待っているかのように見えた。

もしも、あんな風に見つめられたら。そう想像するだけで、���えそうだった。きっと僕はナルミヤに見つめられたら、何か答えに辿り着いたとしても、それを彼女に伝える勇気など持たないだろう。彼女を前にして、伝えられる言葉など、いずれもたいした価値を持たない。何を発しようとも、彼女の前では敵わない。僕の存在など、あまりにも無力だ。彼女の瞳には、それぐらいの力がある。

だから僕は、「博士」と呼ばれる男がナルミヤを前にして平然としていることが不思議でならなかった。彼女の声を直に聞き、その瞳に見つめられ、すぐ隣に彼女の存在があっても、動じないのはなぜなのだろう。あの男はよほどの異常者に違いなかった。人として必要な感覚器官が欠けているとしか思えない。彼女の魅力を感じることができないとしたら、それは五感があったとしてもなんの意味もない。目も、耳も失っている僕が、接続されたデバイスを通じてのみでさえ、ナルミヤの存在にこれほど感銘を受けているというのに。

「博士、八週間前は、新しい被験者がここに運ばれて来た時期とちょうど合致します」

沈黙を破ることをどこかためらうように、ナルミヤは囁くようにそう言った。

「新しい被験者……?」

「被験者番号百十三、ヒナカワです」

男が振り返った。並べられている培養ポッドを見ているのだ。僕が漂っている培養ポッドの六つ隣、ヒナカワの脳味噌が浮かんでいるはずのポッドを。僕に接続されている視覚デバイスが男の顔を捉える。男は眼鏡を掛けていた。そのレンズが照明を反射していて、表情はよくわからない。

「ヒナカワ……この被験者がここに来てから、ケイタの波形に変化が現れ、疑似的な覚醒を繰り返すようになった……と、いうことなのかね」

ナルミヤは頷く。

「因果関係はわかりません……ただ、番号百十三が来た時期と、番号百零七の波形に変化が生じた時期が合致する、というだけです」

「他の被験者の波形は? 変化は見られないのかね」

「二十週間前から遡ってデータを確認してみましたが、特には……」

「ふむ……。このふたりの被験者たちだけが特別、という訳か……」

男の顔の角度が少しばかり変わった。照明を反射していた眼鏡のレンズの向こうに、男の瞳が見えた。その瞳は暗い闇を湛えたように虚ろで、しかし、目線は鋭かった。

「このふたりの共通点はあるのかね?」

「あります。出身地です」

「出身地か……。どこの出身なんだ? ケイタとヒナカワは……」

「第八都市です」

ナルミヤは手元のバインダーに挟められている用紙を二、三枚めくりながら答えた。男は一瞬、それを聞いて言葉に詰まった。

「第八都市……そうか、このふたりは……あの壊滅した街の、生き残りという訳か……」

「被験者の中で、第八都市の出身者はこのふたりだけです」

「生き残った者同士が……被験者同士が、なんらかの影響を及ぼしているということかもしれないな……」

男はひとり、小さく何度も頷きながら、再びモニターへと向き直る。

「ナルミヤくん、君はもうしばらく、観測を続けてくれ。私は検証してみたいことがある」

「わかりました」

「何か異常が出たら、すぐに知らせてくれ」

「ええ、すぐにご連絡します」

男は実験室を出て行った。ひとりとなったナルミヤは、モニターと手元のバインダーの書類を見比べながら、端末の操作を始める。

ヒナカワが僕に話しかけてきたのは、その時だった。

――ケイタくん、聞こえる?

それは突然、背筋を指でなぞられた時のような不快感だった。僕に肉体があったら、大きく震わせて驚いていたことだろう。しかし、今の僕には身体がない。触覚と呼べる物もない。あるのは、プラコマティクス溶液に浮かぶ脳味噌だけだ。接続されている視覚デバイスと聴覚デバイスから、外部から映像と音声を取り込んで感知することがかろうじてできてい��けれど、それは僕の肉体を通してではなく、カメラとマイクが検知したデータが電子刺激となって脳で感じているだけに過ぎない。

しかし僕は、ヒナカワの声を感じるのだ。デバイスを通じてではなく、自分の肉体で、つまりは脳で直接、ヒナカワが僕に語りかけてきているのを感じている。

――ケイタくん、思い出した? 私たちはトチコロガラドンに襲われて、でもかろうじて生き残ったの。家族も、友達も、先生も、皆死んじゃった。街は壊滅状態になってしまった。私たちだけがこうして助かったの。

直接感じさせられている、ヒナカワの声は不快だった。聞いているだけで、身体じゅうを虫が這い回っているかのようだった。そんな経験をしたことは一度もないけれど、そうだとしか言いようがなかった。それは、ヒナカワを嫌悪しているという訳ではなく、恐らくは、他人が僕自身に直接入り込んでいる、そのこと自体の気味の悪さだった。

――ケイタくんが今までしてきた妄想はすべて、現実から目を逸らすためのものだったの。ケイタくんはトチコロガラドンのことも、第八都市が滅ぶことも、全部ゲームの中のことだと思うことにして、自分は普通に、普段通りに学校へ行って、生活しているんだと思い込もうとしていたの。それは卑怯なことなんかじゃないよ、ケイタくんの心を守るためには、必要なことだったの。

耳を塞ぐことでその声が聞こえなくなるのであれば、どんなに良かったのだろう。しかし僕には耳もなければ、声を遮るための両手もない。聴覚で感じている訳ではないその声を、聞こえないようにする手段はない。衣服をすべて剥ぎ取られ、陰部を撫で回されている。そんな不快感で僕は死にたくなっていた。

――でもケイタくん、そろそろ目を覚まして。私たちに起こったことを思い出して。現実と向き合って。私たちは身体を取り戻さなくちゃいけないの。そのためには、トチコロガラドンを倒さないといけない。

もはや僕の五感はすべて、ヒナカワに支配されていた。全身でヒナカワを感じていた。僕には耳も目も鼻も舌も皮膚さえもないというのに、そのすべてで彼女の存在を感じていた。彼女以外に何ひとつ、感じられる物がないと言ってもいい。この世界にはヒナカワしか存在していないのかと思うほど、すべてが彼女だった。

僕は彼女の白い肌を見た。鼻先にまで迫って来た彼女は、良いにおいがした。口の中にねじ込まれた「それ」は温かくて柔らかく、舌は微かな甘さを感じた。肌と肌が触れ合った。彼女の身体は僕よりも体温が少しばかり低かった。

彼女が僕の中に侵入して来たのを感じた。それを受け入れたつもりはなかった。しかし、抵抗する術もなかった。

――わかるでしょ、ケイタくん。私と力を合わせるの。一緒にトチコロガラドンを倒す。そのためには、こうするしかない。私たちは、ひとつになるの。

僕の中から、彼女の声が聞こえた。彼女は僕の中に侵入し続けていた。脳で感じられるところよりもずっと奥深いところまで、彼女が注がれて、満ちていくのがわかった。もはや彼女は液体で、僕はただそれを受け入れる容器だった。

――私と一緒に戦って。ケイタくん、お願い。

彼女の���は、どこか涙で潤んでいるように聞こえた。

その時だった。

彼女は短い悲鳴を上げて、僕の中から一瞬で消え失せた。

何が起こったのか。正常を取り戻した聴覚デバイスが実験室に鳴り響くアラームを捉えたが、それがなんの警告音なのか、すぐにはわからなかった。僕のすべてを支配していたヒナカワは、今はもう影も形もない。僕の視覚デバイスはモニターの前のナルミヤを捉えた。ナルミヤの右手は何かのボタンを押したままになっている。それが「緊急停止」のボタンであると、かろうじてわかった。どうやらナルミヤが、ヒナカワの侵入を阻止してくれたことは間違いなさそうだ。

ナルミヤは振り返った。僕を見ていた。僕の脳味噌が浮かんでいる、プラコマティクス溶液で満たされた培養ポッドを見つめていた。僕の視覚デバイスはナルミヤの視線の先にはない。だから、彼女がいくら僕の脳味噌を見つめても、目線が合うことはない。しかし、それで良かったのかもしれない。僕はナルミヤと見つめ合ったりしたら、正気を保っていられる自信がなかった。

「ヒナカワさんの培養ポッドを停止させたよ、ケイタくん」

ナルミヤはそう言った。それは凛とした声だった。

「再起動の処置をしなければ、ヒナカワさんの脳は機能停止に陥るよ。もって、あと五分ってところかな。そしたら、ヒナカワさんは死ぬの。もう二度と、ケイタくんの邪魔をすることもない」

ナルミヤは僕を見つめていた。目も耳も鼻も口も舌もない、手も足も何もない、ただ脳味噌でしかない僕を見ていた。

僕は視覚デバイスを通して、そんなナルミヤをただ眺めているしかなかった。僕はずっとそうだった。ナルミヤと同じ教室で過ごしていた、あの頃。当時から、僕は彼女を見つめていた。その横顔を、あるいは後ろ姿を。僕の目線はいつだって彼女のことを探していた。近くから、もしくは遠くから、彼女を見つめていた。今と同じだ。五体満足だった頃から、脳味噌だけになった今と変わらない。

あの時と同じだ。薄暗い台所の入り口に立ち尽くしていた、あの時。床に広がっていく赤い水溜まりの前で、僕は手を貸すことも叫ぶこともしなかった。何もせず、ただナルミヤを見ていた。汚れた鈍い銀色。水玉模様のヘアピンが落ちて、乱れた黒髪が横顔を隠していた。あの時、泣いていたのだろうか、それとも。今となってはわからない。あの時と、同じ。

実験室には警告音が鳴り続けていた。ヒナカワの気配はもうどこにも感じられなかった。ナルミヤがポッドを再起動させる様子はない。やがて、ヒナカワの脳は停止するだろう。

「私がケイタくんを守ってあげる。だから大丈夫。何も心配いらないよ」

ナルミヤの言葉はどこか厳かに響いた。彼女は微笑んでいた。それはどこか、神聖さを感じさせる笑みだった。彼女は天使みたいだった。女神なのかもしれなかった。

僕は夢の中にいる時のように、不思議な気持ちでナルミヤの言葉を聞いていた。

彼女は一体、何から守ろうとしてくれているのだろう? 誰かが、あるいは何かが僕を脅かそうとしているのだろうか。実際のところ、僕は何ひとつ、心配などしていなかった。たとえ僕の身がどんな不幸に見舞われるとしても、僕以外のすべてのものがどんな事態に陥るとしても、遠い国で戦争が始まったというニュースをテレビで見た時のような、ただ「そんな感じ」でしかなかった。 培養液にぷかぷかと浮かぶ脳味噌だけの僕にできることなんて、何もないのだから。

※『非・登校』(下) (https://kurihara-yumeko.tumblr.com/post/766016265929310208/) へと続く

0 notes

Text

2024.08 水晶岳(雲ノ平~高天原)

これこそ正真正銘の秘湯というもの、こんな山奥でよく見つかったな

雲ノ平~水晶岳より

【3日目】

昨夜から雨が降っていた、途中雨音で目を覚ましたが、けっこう激しかったみたい。翌朝0500起床したときには止んでいた。昨日行けなかった鷲羽岳行くかで悩んだが、やっぱ高天原温泉の方がレアなのでそっちへ。

【コースタイム】雲ノ平テント場(0620)→高天原峠(0725)→高天原山荘(0755)→高天原温泉(0805-0855)→高天原山荘(0910-0915)→高天原峠(0950)→雲ノ平テント場(1105-1140)→雲ノ平山荘(1155-1220)→奥日本庭園(1230)→アラスカ庭園(1245)→薬師沢小屋(1340)

テント場からは雲ノ平山荘方面に15分くらい歩き、山荘の直前で高天原へ向かう分岐あり。

まず小さな丘を越えるため登りとなる。

丘を登り切るとここも景色良い。左に薬師岳、右奥に立山。この先は大きな���がゴロゴロしていて進みにくい、なんなら岩と岩の間がけっこう開いていて飛び移るようなところも。次の足をどの岩に乗せるか考えながら進まないといけない。

丘を登った分だけ下り、再び同じくらいの登り返し(写真)。電波塔?みたいなものが建っている平らなところに出た。

その先もまたゴーロ帯、奥に薬師岳。

いったん平らな木道になるが、

再びゴロゴロした岩の下り。登りはまだしも下りは勢いで滑る危険性が非常に高い。しかもかなり悪路。そもそも滑りやすい岩であること、またひとつひとつの岩が大きいため転ぶと岩の隙間に脚を挟まれる(実体験)。幸運にも腕を擦りむいただけで済んだが、悪ければ骨折まであるから危なかった。

その後どんどん高度を落とし灌木帯へ突入。

いったんとても気持ちの良い空間へ出る、正面奥に見えるのは立山

そして再び灌木帯、この下りの傾斜がかなりキツイ。長いハシゴが三連で設置されている。下りはまだマシとして、温泉入って汗流したあとにここを登り返すのはシンドいなー。無風だが山陰で太陽の光が射さず、まあマシではあるのだが。

下り切ると沢をいくつか通過。

高天原山荘に近づくと木道が設置されて歩きやすい。

大きな湿原に出たら小屋は目の前

雲ノ平から1時間半で高天原山荘に到着、標高差約500メートル。温泉はこの小屋にはなく、さらに10分ほど歩いた先にある。

入浴料は300円と、つい最近滞在した白馬鑓温泉が1500円だったのに大して激安!

温泉までの道も普通の登山道。

10分で高天原温泉到着。沢の手前が混浴、沢を渡った先に男性・女性それぞれ専用の露天あり。

これは混浴の露天風呂。脱衣所はない。乳白色の湯。温度はぬるで、ずっと入っていられる。ほのかに硫黄の香りがし、目にお湯が入るとかなり刺激性あり。水筒の水で流さないとどうしようもなかった。入山して三日目で汗など洗い流せ、とても気持ちよかった。しかし風呂からあがると体から強い硫黄臭が・・・次に風呂に入るまで取れなかった。

通常の人の足だとここまで来るのに片道3日間はかかる、健脚者は2日間か。これこそ紛れもない秘湯。このあたりは昔マンガン?が採れたらしく、鉱山に勤めていた人たちが見つけたのだろうか?

そしてせっかく汗を流したのに、またこの道を登るのはイヤだ。傾斜が急でキツイ。

しめじ?食べられそうなキノコの群生。

岩場の部分は登りの方が圧倒的に進みやすかった。

高天原山荘から1時間半で雲ノ平テント場に到着、テント回収して撤収。この日の宿泊地は2日前に宿泊した薬師沢小屋。

雲ノ平山荘で昼食をとる。山荘とは思えないくらいのメニューの気合の入りっぷりで、種類も豊富。カフェメニューではアイスやケーキもある。コーヒーは豆から手で挽いて淹れてた。まずこの時点で人気の山荘というのが頷ける。

山荘を少し見学。まず湧き水が近くで取れるため水は豊富、洗面所あり。寝る部屋が今まで見た山荘の中でも造りが独特で、奥に向かって段々になっている。

二階のバルコニーから雲の平が一望できる。天体望遠鏡もおいてあった。確かに全国の山小屋の中でも燕山荘と並んで非常に人気があるのがわかる。景色・食事・豊富な水など揃っていてとても快適に過ごせそう。

重い荷物背負って薬師沢小屋へ下る。下りだとこの先の道がかなり悪路で、高天原への道中と同じく、岩が苔むして湿っており、とにかく滑る!かなり慎重に下る。登りの人ですら滑りやすいとすれ違う人が言っているのに。沢の音が大きくなったら薬師沢小屋に近づいてホッと安心できる。

雲ノ平山荘から1時間半で薬師沢小屋着。今日は曇りのため太陽出ておらずそんな暑くないが、やはり沢に脚を突っ込みたくなる。とても冷たい、そして日が射してないのですぐ寒くなる。

雲ノ平山荘も良かったが、ここ薬師沢小屋も居心地がかなり良い。周囲の山荘と比べ宿泊者は比較的少ない、清流が流れる、飲み物が最強に冷えており疲れたあとに最高かも。小屋のお女将さんは「黒部源流山小屋暮らし」という本書いていて、頼めばサインしてくれる。

高天原温泉は正真正銘の秘湯だが、温泉好き・秘湯好きでない限りは労力の割に合わないかも・・・。自分は一生で一度いければいいや。

つづく

0 notes

Text

台湾1周サイクリング

2024/06/05 - 2024/06/14 @台北~台北:約920km

登山の"ついで"、にしては相当ヘビーだし、なんならこっちの方がメインなんじゃないか、という感じもするけど…せっかくの機会だし、台湾1周サイクリングをすることにした。さすがに玉山登頂翌日の朝出発は乱暴だったかもしれない笑。睡眠時間足りてないし、足の疲労もある、その上自転車も組み立ててない。そんな状況でも、玉山から戻った夜は、やけにテンションが高かった。サイクリングが楽しみだったからだと思う。そんな風に感じたことは普段全くないから、なおさらそのままの勢いで出発してしまおう、と思ってしまった。

全部終わって振り返ってみると、やっぱりやってよかったと思う。1回目の退職記念にはキリマンジャロに登り、今回、2回目の退職を前に台湾1周のソロライド、10日間。5年近く勤めた仕事を振り返ったり、労ったり、次のステップに進む英期を養ったり、という意味で僕にはこれが必要だったんだと思う。贅沢ではあるけれど、(仕事を一切しない)長めの休みを取るのも久しぶりだし、職業柄、日常を離れて未知の風景を楽しむ、というのは大事なことだと感じる。幸い、体力とか装備、お金、といった大きなところの心配が不要だったことがハードルを大幅に下げてくれた。一見無謀とも思えるこのチャレンジも、実はそこまで大変なことではなかった。

真ん中に紐みたいな短い赤い軌跡が登山で歩いた距離・場所だから、台湾をかなり堪能したことが分かるな…。

1日目 (台北から新竹) 86km

6月4日、玉山下山後、夕方6時に台北着。そこから翌朝出発の準備を始める。自転車の組み立ては当然すんなりとはいかず、シンガポールからの移送中に前輪のシーラントがケース内で漏れまくっていた。慌ててシャワー室でスペアチューブを足して、なんとかタイヤが機能するように。結局、前輪はチューブあり、後輪はチューブなしの状態でスタートすることに。加えて、急遽買ったミニ空気入れが上手く使えず、40psiぐらいが限度だった。もうそれで手を打った。

泊まったホテル(Brother Hotel)が親切で、登山グッズの詰まったバイクケースを10日近くただで預かってくれるところだった (引き換えに計4泊滞在)。ホテルの部屋でバイクを組み立て、朝食、荷物を��けて、チェックアウトし、台湾でのライドスタート。ラッシュアワーを避けて、早めに出ようと思ったんだけど、いろいろもたついて、結局8時になってしまう。モロに交通量が多い時間帯。それでも幸い曇りだったし、バイクに異常もなく、無難にスタートできた。河原で記念写真を撮ろうにも、全然笑えない自分がいた。不安要素が多すぎたから、顔がひきつっちゃったんだと思う。台湾政府公認の1周路を辿るにしろ、道に迷わないかとか、事故の心配、荷物が気になったり、天気が心配だったり、ペース配分が分からなかったり、言葉が思った以上に通じなかったり、と最初の2日ぐらいは実はライドを心から楽しめていなかったかもしれない。とにかく細かいことで気が散っていた。

例えば、新しく買ったサドルバッグはこの時初めて取り付けて、僕のバイクと仕様が合わないことに気づく。がっちり固定できないうえに、たぶん荷物が重すぎた(か多すぎた)せいもあって、途中から徐々にずり落ちる事態に。つまり後輪にバッグが当たる最悪の状況。その上、台北出発から1時間も走らないうちに雨が降り始める…。雨対策も万全ではなかった。振り返ってみても、9日間のライドの中で、初日が本当にハードな日だった。右も左も分からないのに加え、結局、昼ぐらいから新竹のホテルに着くまでの数時間、ずっと強い雨に打たれながらの走行で、本当にやる気をくじかれた。ずっと濡れたままだったから、寒さにも襲われて、到着間際は顔が真っ白になっていた。夕方ホテルに着いたあとは、体を洗って、服類を乾燥へ。この先のライドが不安になる…。でも、長いマラソンなんだと理解して、気持ちを切り替えた。その日の失敗から学べばいい、ということでポジティブに捉える。サンダルが壊れ、急遽モールに買いに行ったことと、夕飯を食べただけの夜。

2日目 (新竹から鹿港) 131km

雨のライドがややトラウマになったけど、まあ進むしかない、ということで朝早くから準備開始。なるべくサドルバッグへの負荷を減らすように荷物を分散させて、濡れてもいいものはポケットに収納。レインコートは昨日に引き続き着てスタート。かなり改善。ただ、自転車をストレージにずっと放置したのは良くなかった。朝行くとチェーンにサビがつき始めてた。昨日のライド後に乾拭きせず、相当汚れていたのに、何もしなかったから。結局洗う術もないまま、とりあえず油をさして出発へ。2日目は長い海沿いのコース。事前情報では強い追い風、のはずだったのだけど、あまり風は強くない。途中からパラパラと雨が降り始め、また嫌な予感がよぎったけど、幸い快方へ。苑里で排骨酥麵の昼食後、午後には台湾で初めての太陽を見て、一気にテンションが上がった。晴れるだけで、こんなに嬉しくなれるとは…。ちなみにライド中は1時間半おきにコンビニ休憩・ランチ休憩を取ってた。イートインのできるコンビニはすごい重宝。お店に入る前にTシャツと短パンを重ね着して、それにサンダルに履き替えて、一応きれいさをアピール。おにぎり・パン、バナナ、ジュース類を補給して、ごみ捨て、トイレもさせてもらう。クレジットカードが使えるのも強い。自転車をガラス越しにチェックできるのもいい。台中を過ぎて、彰化市のバイクショップでクリーナーを購入、そして空気も入れてもらう。帰りがけにショップオーナーがエネルギージェルをサービスしてくれた。優しい。この日のライドが全日程中、一番長く、7時間ぐらい。さすがに集中力を維持するのは至難。鹿港という歴史のある街に到着。この宿はb&bスタイルのオシャレなところ(a day in Lukang)で、庭付き。そこでバイクの水洗いをして、チェーン諸々の洗浄ができたのはすごく良かった。ただその最中、蚊にものすごく刺されたのがのちのちまで辛いことに。

3日目 (鹿港から嘉義) 77km

この日はスーパーで買ったパンを食べてスタート。晴れ。正規のコースに合流するまで運河沿いを走行。最高に走りやすい道。お昼は斗南駅近くのバーガー屋さん。この日は一番短い距離を移動。雨の降る気配はほぼなく、この頃には天気予報のあてのならなさに気づく。梅雨の時期でもあり、雨とか雷雨が24時間・1週間連続で予想はされてはいたものの、結局晴れや曇りの場合もすごく多かった。この日以降は、レインジャケットはバイクのフレームに括り付けて、結局最後まで使わなかった。

ホテルには3時ぐらいには到着。お腹がすいて街の方まで歩いていくことに。その途上で再認識する台湾のスクーター・原付文化。これらのためのインフラがあるからこそ、自転車ロードの整備がさほど無理なくできるんだろうなと思った。車とは別の自転車専用レーンがほぼずっとあるから、危険性をほとんど感じずに走行できる。サイクリストにとっては最高な環境でしょう。"環島"の標識や、所々ブルーの線がひかれていて、道しるべとしてもかなり助かる。その反面、台湾は歩行者にはそこまで優しくない気がした。歩道がなかったり、物で塞がってたりという感じで、歩くのには向いてないように思った。

嘉義の街の中心に移動して、現金をおろして(鹿港ではカードがあまり使えなかったから…)、あとは、焼肉丼大盛り定食をぺろり。この旅中、カロリーの高いものをいっぱい飲み食いしてた。と同時に、清涼飲料水からの糖分の摂りすぎも若干気になって、途中麦茶に切り替えたりもしてた。ジェル類は一日に一つか二つの消費量。

4・5日目 (嘉義から高雄 + 休息日) 123km

台湾西側は平地の中の街や田園地帯を抜けたり、大きな川をこえたり、日本と同じアジアモンスーンの風景が展開されていく。シンガポールにいると分からない、農のある風景;特に稲のある風景というのは日本人の心象風景として心地よい。6月なのに穂が大きいのは亜熱帯地域ならではの特徴だと思った。2期作なのかな。あと、南部に行けば行くほど、果物の作付けも多く、ちょうど今はマンゴーの季節だった。ランチスポットでうまく止まれず、台南新幹線駅までいっきに行く。駅ビルの中に一風堂を見つけ、つい入ってしまった。自転車持ち込みは難しいかな、と思いきやちゃんと預かってくれた。

その後も新幹線と並走しながら、高雄に近づく。晴れた土曜の午後は交通量が多く、市内はやはりちょっと怖い。高雄中央公園の近くの宿で2泊。さすがに休憩日を設けたのは正解だった。足を休めたり、服を洗ったり、バイクメンテしたり、公園でボケーっとしたりする時間は必要だった。翌日曜日は港近くで、ドラゴンボートでのレースを見たり、あと港湾部の再開発地域を見て回っていた。古い倉庫群跡地をカフェやショップにリノベーションしているエリアは特に面白い。建築デザインも多様。大きな再開発エリアを巡るのにも、いろいろなモビリティがあるのも今風でとても参考になった。

6日目 (高雄から車城) 88km

朝は高雄にちょうど帰省中の元同僚と会って、朝食を一緒にした。一緒に写真を撮ると自分の日焼けが突出する。曇りや雨の日でも日焼け止めが大事なことを思い知る。ソロライドの中において、久々に長々と話ができたのは良かった笑。それにローカルの人が食べそうなものを大量に注文してくれて、しかも奢ってくれたからもう感謝しかない。スタートが10時過ぎ、ということで、ランチをスキップ。真っ直ぐで平な道をひたすら南下。走りやすいところはDHポジションで自転車をこいでた。断然楽。やはりトライバイクの強みはそこなんだけれども、でも出番は正直あまり無かった。今旅もロードバイクやグラベルバイクを勧められたけど、実際トライバイクでも全く問題なかった。ただ、トライアスロンバイクを旅仕様に使ったのは、むしろ罰当たりな感じがした。唯一良かったことは、池上という東部の街で突然少年が話しかけてくれて、「僕もトライアスロンやってます。同じスポーツをやる者同士、応援してます」、と言って、お菓子を1袋くれたこと。些細なことだけど、そんなことが一生の思い出になった。

車城まで来ると、山と海に囲まれたのどかな田舎、という感じが強くなって、宿もかなり広い。部屋の目の前には畑と山。何人か同じくサイクリストを見かけたのはこの辺りが多かったと思う。最南端まで行くルートもあるのだけど、僕は公式ルートを選択したことで、若干のショートカット。翌朝のヒルクライムに備えて、その晩はガッツリ羊鍋を食べて就寝。

7日目 (車城から台東) 117km

この日は序盤にヒルクライムがあってからの東海岸沿い(太平洋側)を北上するルート。”来てよかった”、と初めて思ったのはこの辺かもしれない。ここでしか味わえない景色を堪能できたから。

ヒルクライムは500mぐらいのアップのようで、実はそれがどれほどのものなのか想像ができず、当初はかなりびくびくしてた。雨もパラパラと降る中だったから、かなり慎重で遅い登りだったけど、そこまで大変なものじゃなかった。むしろそのあとの長い下り坂が天国に感じられて、幅広な道路を一人占めしながら風をきって下れたことが最高だった。山エリアを抜けると、海岸沿いの道をずんずん北上。海を右手に、山を左手に見ながら、最高の景色を楽しむ。太平洋側は向かい風がきつい、という事前情報もあったけれど、そんなことはなかった。一部エリアで、進む道の先に、海と空が繋がってるように錯覚できる場所があって、まさに空に登っているような感覚をあじわえた。だけど、風をきって気持ちよく走っていた矢先に石(か何か)を後輪が踏んずけてしまい、大きな鈍い音がする。マーフィーの法則、じゃないけど、気分の良いときに限って、そういうアンラッキーなことが起きる。その直後は大丈夫そうだったけど、台東に着いて調べたら、やはりタイヤに穴が空いていた。シーラントのおかげで、全部の空気が抜けるところまでいかなかったよう。台東のホテルでは持���ていた最後のスペアチューブを入れて修復。その後、ジャイアントのお店にタイヤを持って行って空気を満杯に入れる。空気入れは結局、台中、高雄、台東の3箇所で借りて補充したことになる。ジャイアントのお店を多用したけれど、どこもみんな親切。お昼は原住民の人たちが住んでいる地域のおしゃれなカフェで食べて(双亭院)、ホテルは台東の旧駅舎の目の前で、アートによる再開発エリア内だった。ここのホテルが唯一部屋に自転車を持ち込んでいいところで、ちょうどタイヤの修理をする必要があったから本当に助かった。

8日目 (台東から瑞穂) 100km

この日も快晴の中、景色を楽しむ最高のライドができた。米どころ、の池上ではご当地の池上弁当を食べて、のどかな田園地帯をゆっくり北上していく。夜は瑞穂という温泉街で、少し奮発して高い宿に泊まる。プライベート露天風呂で足の疲れを癒す。

9日目 (瑞穂から礁渓) 87km

瑞穂の宿で朝食をとってからさらに北の花蓮駅まで急ぐことに。というのも花蓮と宜蘭の間は、急峻で道路も狭く、トラックも多い、ということで公式ルートでも列車での輪行を勧めている区間。そのため、1時間に1本弱、という自転車をそのまま乗せられる列車に乗るために、ひとまず駅に向かう。この地域を襲った地震が起きてから1か月半ぐらいの時期だったけど、その爪痕を感じさせないくらいに日常を取り戻している印象。駅で1時間ぐらい待つ間にお弁当を食べて、その後、スムーズに乗車。僕以外にも数人自転車を載せている人たちがいたけど、みんな結構適当な感じで乗せてた。1時間ぐらいの乗車区間だったけど、窓からの景色は絶景だった。僕は羅東という駅で降りて、そこから礁渓という温泉町まで20kmぐらいさらに自転車で進むことに。山の近くの活気ある観光地、という印象かな。おしゃれな宿に泊まって、2日連続でプライベート温泉を楽しむ。ローシーズンということもあって、お客さんの数はまばら。でも質はすごく高いし、値段もそこまで高くない。

10日目 (礁渓から台北) 100km

ようやく最終日。この日まで無事に走行できたことに感謝。朝、礁渓の街をぶらぶらして、蘭陽博物館に立ち寄ってからのライドスタート。強いて言えば、この日はわりかし辛かった。トラックがとにかく多く通る海岸線の道はものすごく走りづらかったし、1時間ぐらいは雨に降られたこと、それから、台北近くのルートは自転車レーンがなかったり、交通量がとにかく多かったり、ルートが紛らわしかったりと、イライラすることが非常に多かった。疲れと焦りとゴールへの期待が全部混ざって、複雑な気分だった。それに2ヶ所トンネルを通るところがあったけど、(事前情報とは異なって)普通に車道の脇を走らされて、結構怖い思いもした。それでも、台北に近づくにつれて、旅の終わりに向けた高揚感が高まってきて、松山駅に着く頃はかなりの喜びだった。本来は0kmのモニュメントは出発時に立ち寄るべきなんだけど笑。その後、Brother Hotelに向かって3駅分、大通りをさらに進むことに。ホテルに着いた時もかなり感動した。行きはホテルを西に向かったのに、今回は東からたどり着いたわけだから。とにかく10日は長かったー。でも無事に帰ってこれたことが素直に嬉しかった。その日は、友人の友人の旦那さん、という方がご飯をご馳走してくれて、なおかつ車で市内をプチ観光案内してくれた。感謝。翌日はホテルの一角を借りてバイクパッキングをして、その翌日の早朝にシンガポールへの飛行機に乗ったとさ。

まとめ

たぶん台湾1周サイクリングは誰でもできると思う。(ある程度普段からサイクリングしている人は)体力的な心配はそこまでない気がした。走りやすいし、コンビニもたくさんある。むしろ、それだけの時間を確保できて、なおかつ、その時間をこういう体験に費やしたいか、の問題な気がする。事前にこのアイディアを思いついたときに、面白そう、と思ってしまったことがそもそもの発端で、取り憑かれたら最後、やるしかない。これをフィーチャーしたYouTuberさんの動画に触発された部分も大きい。以下2つ、すごく参考にした情報元を載せておく。

https://www.bikeexpress.com.tw/ja/2024/the-classic-9-day-cycling-around-taiwan-along-cycling-route-no-1-or-alternative-routes-jp/

https://discover-ride.com/taiwan1000km/

プラクティカルなことを言えば、僕の場合、荷物を長期間預かってくれるホテルを探すこと、サイクリストにフレンドリーなホテルを探すことが当初心配だった。今回の旅の経験からいえば、1泊1万円ぐらい(あるいはそれ以上)のところはかなりその辺の融通がきいたように思う。一般化はできないけど。一応、予約の際に、その旨を伝えておいた。全般的にホテルスタッフは優しくて、サービスも良かった。予約に失敗して、Refundできないだろうなー、という場合でも優しく対応してくれた。あとは、空気入れをどうするか問題に関しても、立ち寄った町の自転車屋さんで借りれば、問題なく走れる。

あと細かいことでいえば、中国語が少し話せたなら、もう少し楽しかったのかもしれない。英語と日本語が思いのほか通じず、例えば、同じサイクリストに話しかけられても、全く会話ができなかったり、おすすめの料理が分からなかったり、という場面も結構あった。次にまた台湾へ行く楽しみを取っておくことが出来た、と思えばいいのかなと。

0 notes

Text

2023/09/17

一日だけ京都にいた。京都国立近代美術館の展示を見たいと思ったからだった、あまり深いことは考えずに、なんとなくでも興味が湧いたら、それを単なる錯覚だとか抑えずに、とりあえず軽い気持ちで見に行ってみようというモードにあり、それを実行したかった。職場にコロナに感染した人がいて、自分のデスクに近い人だし備品を共用してた人だったので、最近の体調不良からして自分はグレーだと思われるし、今までにあまりない感じの深刻な頭痛がきていつもの薬が効かないということでいよいよこれは、と暗い気分になって仕事を早退した日の夜、22時くらいの夜行バスで向かった。どうもお腹の調子が悪い。でもバスに乗ったら平時の感覚が戻ってきた、たっぷりある移動中に山本精一の本を読もうと思って、財布とかと一緒にリュックに入れた。途中の鮎沢SAは涼しくていい匂いがした、自分の知っている少し昔の夏休みの匂いに近く、下界とは違ってさわやかだった。人の気配がなく、私にはまだ逃げ場があると思える、曇っていて星は見えないけど、この場所は多分自分の味方であり続けてくれるはずだ。途中で酔わない程度に本を読む、やっぱりこの人は頭がおかしい。お腹の調子が悪いしこんな寝不足じゃ、小学生の頃なら吐いていただろう、あんまり眠れないまま5時半に京都駅前に着き、時間的にまだ真っ暗だったら嫌だなと思っていたが思いの外明るくなっていて安心した。国道1号を北へすすみ、日がのぼる頃の鴨川を見たいということでどんどん歩いていった、くるりの「ロックンロール」を聴きながら歩くと歩くスピードと合ってて、人も全然いないし人の匂いも全然なく、空気はすずしく、なんとなく自由って感じがあり気分が良かった。高瀬川を渡り、左にカーブするコンクリートの橋を渡る、急に開けて広い川が見える、東側の山の稜線が朝靄と朝日でぼんやり霞んでいる、いいなあと思う、だんだんお腹が空いてきたけどそのままお寺とか神社に行くのがいいかもと、近くにあった豊国神社を参拝した。そのまま川の東側の小道を北へ進むと良さそうな和菓子屋さんがあったけど朝早すぎてやっていない。五条まで来て、川縁に降りてたもとを歩いていった。白鷺とかゴイサギとかカモとかカラスとかがいる、朝の方が川の水もきれいに見えて断然良い。とにかく朝が早すぎて落ち着けるところがそんなになく、疲れない程度に歩くしかなかった。8時半くらいまでぶらぶらして、期待外れだった朝ご飯のお粥をお腹に押し込み、地下鉄に乗って蹴上まで行き、今度こそ「インクライン」を見るんだと思っていたのに、結局やっぱり「インクライン」がどこにあるかわからず、以前来たのと同じルートで南禅寺に行き、水道橋と、本堂の龍の天井画を見た。もうこの辺りで気温が上がってしぶとい暑さに疲れ始めていた。やっぱり同じルートでそのまま平安神宮の方に琵琶湖疎水の脇を歩いて、美術館についたが微妙に開館まで時間があったので、その辺を一周してから入館。朝早いのに若者が結構きていて京都ヤングの文化程度の高さを感じた。眠すぎて時々急に電池が切れたように意識がブラックアウトする。工芸品が所々ケースなどに入れず直に展示されているので万が一そっち側に倒れ込んじゃったりしたら非常に危ない。何度か前や後ろに倒れそうになりながら、そのため監視員にうっすらマークされながら一個一個見たんだけど、やっぱり時代が新しくなるにつれてつまんないというか、何をこいつらはしたかったんだろう、みたいな気持ちが湧いてきて飽きてしまった。60年代までは工芸品とオブジェの境界に迷うような姿勢が見えて、それが作品に直結してる感じがして良かったけれど。最後の部屋まで来てやっと意識が安定してきたので、また最初の方の部屋に戻って展示のストーリーを確認しながら見た、まあ話は分かったがなんかやっぱりつまらないので、単純にいいと思った展示物だけを見て終了し、コレクション展の階に行くと、やっぱりいい絵があったので、安心した。山崎隆の屏風絵《神仙》、《歴史》、村山知義のリノカット、伊藤久三郎の《人々》。これらを見られただけでも収穫だということにする。広くて明るくて客もあんまりいない、すいすいと自分のペースで回って、気分がいい。正常な空腹を感じたので、ああ自分は元気になったんだと安心し、東山からまた地下鉄で二条城前まで行き、頑張って微妙に体力を消耗する暑さの中を歩いていったのに、ちょっと一人で入るのに勇気が必要なカフェでは、狭い待合スペースにイケイケの若者、いや、文化に明るそうな高踏そうな?若者たちが鮨詰め状態なのが見え、すぐに心が閉じてしまって踵を返した、東西の太い道路を横切って、写真のギャラリーに行って、展示を見て、川崎祐という人の写真集を買った、東京で今個展開催中らしい(知らんかった)。最後にまた鴨川を見たかったけれど東海道新幹線の遅延の報を知り、しょうがないのでもう駅に向かう。やたら店内の暗いコンビニで適当に買ったアイスを食べながら日陰を歩く、どこもめちゃくちゃ混んでいて全ての人を黙らせたい衝動が起こったがナチュラルな関西弁は聞いていてそこまで気分が悪くない。京都駅で家にお土産を買って、結局定刻通りに運行しているらしい「ひかり」に乗る、名古屋まで30分くらい、忙しなさすぎてあんまり感傷?に浸ることもなく、でも夕方の車窓はやっぱり美しく、斜め後ろの座席の家族連れがうるさいな~ってことすら流せるくらい順調、定刻通り名古屋について颯爽と下車したら名古屋はまた死ぬほど人がいて、面食らった。改札近くのトイレも駅ビルのトイレもどこも全然空いてなくて、夕ご飯を買いたかった売店も観光客らしい人たちで大混雑していて、たかが名古屋のくせにと軽くイラついた。やっとのことで名古屋屈指の古い地下街の、そのまた地下(地下駐車場の)のお手洗いで用を足し、普通にバスにも間に合った、隣席は発車時刻ギリギリで乗り込んだ黒人の若いお兄さんだった。一瞬、バスジャックされたりしたらやだなとほんの一瞬思ってしまった(彼は終始、携帯などには一度も触れることなく、黒いリュックを抱えて多分寝ていた)。窓がでかいバスで、サッサカ暮れていく空と、高速の防音壁と、一瞬だけ帰ってきた名古屋の街とをゆったりした気分で眺めた、高速に乗る、というのはどこか、挑むみたいな気持ちになる。これからのとてつもない長い距離と時間に、後ろに去っていく風景に、空の色に、それがすごい好きだった。とてつもなく長い距離、というのが私にとっては重要なのです。とてつもない距離とそれが抱えている時間に次第に倦んでいく感覚さえ自分にとっては。こんなにも離れていたということ。これから離れていくということ、小さくなっていくことの寂しさと安心。夕方の名古屋高速はいい。伊勢湾岸道に入り、羅針盤のアルバムを聴きながらうとうとしていると、早々に「足柄から大井松田まで渋滞25キロ通過60分」の表示を見かけた。終電には間に合うかなと思って途中のSAで悠長にソフトクリーム(静岡茶味)を食べてたら、どんどん渋滞が伸びて40キロとかになっていた。横浜から首都高の入り口までも渋滞が始まってるということで地獄が待ってるらしかった。終電に間に合わなかったら交通費をいっぱいにケチった旅行が丸潰れになる~とか焦り始めていると、いざとなったらなんと父が東京駅まで出動してくれるという連絡が。ありがて〜けどそれもまた問題だよと思う。こんな年齢になった娘などもうどこで痛い目にあっていようがのたれ死んでようが放っておけばいいのにと思う。バスの運転手さんは非常に優秀な人と見えて、比較的空いている道ではちゃんとそれなりのスピードで走っていく。特に工事で端っこの車線が慢性的に通行止めの道でも、ガンガン右車線で飛ばしていき、どんどん後ろへ車が抜かされていくのが面白かった。この快調なスピードの上にいないとわからない音楽ってあるよね、ということで、くるりやスピッツやフジファブリックや奥田民生を聴いた。絶対そうなのだ。おなじみの足柄SAにたどり着くと、またものすごい数の車が集まっていて駐車場はごった返していて交通整理をする警備員さんが怒号ともつかない叫びで駐車できずあぶれた車、というかドライバーをさばいていた。御殿場を過ぎて雨が降ってきたけど、いつの間にか雲が切れて止んでいて、夜空はすごく澄んでいて星がいくつも見えた。こういう経験も、夏休みとか冬休み特有のものだった。渋滞でノロノロ進む車内でまた例の本を開く。人や動物に簡単にすぐ殺意を抱いたりしていて忙しそうで笑える。そもそも自分はこういう文体ににハマるたちだし、かなり真理らしいことを言ってたり考え方の極端さには共感すらしてしまうが、憤りとかマイナス?の力が増大した時の思考の飛躍と行動・言動が怖すぎて(ときどき時代錯誤感もあるし)、この人が父親でなくて本当によかった。歌声がいい、歌詞もいい、ギターもすっごいカッコいい、しかし。で、そんなこんなで終電に間に合うか、間に合わないか本当に微妙な時間になってきていたが、運転手さんの的確でメリハリある優秀な運転のおかげで遅れは1時間弱だった。心身ともにきついこともめちゃ多い仕事とは思うがやっぱり運転がうまい人はかっこいい。あと夜行バスは疲れている時はもちろん基本的には交通手段の選択肢から外すべきだ。どうせ眠れないから。ふらっとどこかへ消えたいと思った時、忙しない旅程を組むと感動する余裕も大して持てず帰ってきたときに何も変わっていない自分にただ、ただただ絶望する。0時前の混んでいる中央線快速、火でもつけたい気持ちに駆られつつ、急に疲労が襲ってきてまた意識がガンガン途切れて忘れたはずの吐き気も出てきて、薄めた地獄みたいだった。

0 notes

Text

お金

「マネー、マネー、マネー」と歌ったABBAの元メンバー、ビョルン・ウルヴァースはいま、現金を抹殺させようとしている。

対するインターポールの元総裁ビョルン・エリクソンは、紙幣や硬貨を絶滅の危機から救おうとしている。

お金をめぐる議論と混乱が続くスウェーデン。

世界一キャッシュレス化が進むこの国には、いずれ同じ道を進むことになりうるすべての国の「お金の未来」が映し出されている。(『WIRED』US版2016年5月号掲載の記事より翻訳)

月曜午前のスウェーデンの銀行ほど、退屈なものはない。誰もが北欧諸国に特有の有能さで黙々と仕事をこなしている。

外は寒くて、たぶん曇り空だ。ところが2013年4月22日、大手銀SEBのストックホルム・エステルマルムストーリ支店では様子が違った。

朝10時半、黒い帽子をかぶった男が建物に飛び込み、「強盗だ!」と叫んだのだ。

男は片手で行員たちに銃を向けながら、もう片方の手に持った布の袋を差し出した。

「現金を入れろ!」恐怖を感じていたとしても、特に誰もそれを表には出さなかった。

行員たちは侵入者に対し、要求を満たすことはできないと静かに伝えた。

支店に現金は置いていないからだ。

金庫室にも窓口にも、まったくない。混乱した様子の強盗は、壁に貼ってあるポスターを見せられた。

そこにはここが「キャッシュレス」支店だということが明示されている。「申し訳ないのですが、本当なんです」と支店長は彼に伝えた。

うなだれた男は銃を下げて支店をあとにしかけたが、外に出る前に窓口の係員の1人に向かって

「ここ以外、どこに行けっていうんだ?」と尋ねた。

未来が訪れた国

実際のところ、この銀行強盗に与えられた選択肢はかなり限られている。彼が気づかなかったのは、この国は世界的な経済変化の最前線にいるということだ。金融業界における現金は、現代のオフィスでの紙の束のようなものだ。ますます不要になり、視界からも消えつつある。

そして世界のいくつかの国は、こうした未来をより早く先取りしている。米国は、少なくとも道のりの半分に達している。連邦準備制度(FRS:Federal Reserve System)によると、米国の商取引のうち現金での決済は46パーセントにとどまり、残りはクレジットカードや小切手、モバイル決済で行われている。カードリーダーの「Square」、送金ツールの「Venmo」、あるいは「Apple Pay」や「Google Wallet」、「PayPal」といった電子金融取引のプラットフォームが増えるにつれ、お金を使うことはまるで携帯電話でテキストを送るかのように簡単で素早くでき、また楽しい行為になった。

こうした現状に不安に覚える人もいるだろう。しかし、個人情報の漏洩やなりすましなどのセキュリティー上の懸念が叫ばれる一方で、「現金のない世界」はすぐにとはいわなくとも、いずれは実現するもののように思われる。

しかしスウェーデンは「未来がすでに訪れてしまった」ような国だ。人口はわずか1,000万人(ロサンゼルスの半分だ)。ITインフラが非常に整っているため、新しいシステムや技術の進歩の試験を全国レヴェルで素早く実施することができる。

そして、スウェーデンはサンフランシスコのような“来るべき社会”となった(さらにいえば、サンフランシスコより街は美しくネットワークへの接続状況も優れている)。ストックホルムは今年1月、2018年から世界初となる5Gの提供を開始すると明らかにしたほか、2020年までには国土の大部分で超高速インターネットが利用可能になるとの見通しを示している。

驚くべきことではないかもしれない。スウェーデンは長きにわたって時代の先駆者だった。この国は、350年以上前に欧州初の紙幣を発行した。そしていま、世界で初めてそれを段階的に廃止する国になろうとしている。

もちろんこれは、現金の擁護者たちが邪魔をしなければの話だ。スウェーデンのような国でも、変化は容易ではない。この大きな変革のなか、2人の男が21世紀におけるリアル貨幣の意味をめぐる国家的な議論で対峙をしている。ここはスウェーデンだから、名前はどちらも〈ビョルン〉という。

お金は楽しくない、とそのポップスターは気づいた

マネー、マネー、マネー

楽しいに違いない

お金持ちの世界のなかは

マネー、マネー、マネー

いつだって晴れ

お金持ちの世界のなかは

ABBAの「マネー、マネー、マネー」は1976年にリリースされた。ベニー・アンダーソンとともにこの曲を書いたビョルン・ウルヴァースは、ミュージックヴィデオで長い髪とラインストーンをあしらった着物風の衣装を見せびらかしている。

40年後、ストックホルム郊外の高級エリア、ユルスホルムに居を構える億万長者となったウルヴァースは、結局のところ、お金というのはそれほど楽しいものでもないのかもしれないと思い始めていた。1人目のビョルンを紹介しよう。スウェーデンのキャッシュレス化運動を率いる人物だ。

ウルヴァースがキャッシュレスという思想に取り付かれたのは、息子クリスチャンのマンションに強盗が押し入った2008年5月に遡る。幸いにも被害はなかったがクリスチャンはひどく怯えてしまい、強盗が再びやってこないかと心配して、自宅にいても廊下の角では辺りを見回すようになった。数週間後、彼の不安は的中した。留守中にバルコニーから2人の男が侵入し、カメラとブランドもののジャケットが盗まれた。

被害は少額だったが、恐怖に駆られたクリスチャンは引っ越すことを決めた。父親にしてみれば、憤慨すべき事態だった。「強盗たちはあれこれとモノを盗んで、どこかで金を手に入れたんだろうと想像した。紙のお札だ」。ウルヴァースは自宅近くのデリで昼食を食べながらそう話す。「もし紙幣がなかったらどうだろう?」

影響力のあるポップスター(少なくともスウェーデンではそうだ)のウルヴァースは、新聞やウェブサイトで自分の考えを明らかにした。彼の議論はシンプルだ。犯罪経済は、匿名で追跡不可能な現金の特質のうえに成り立っている。

確かに、地球上の現金の多く(おそらくほんとどすべて)はその詳細が把握されていない。世界銀行は、大抵の国では現金の3分の1は地下経済かブラックマーケット、もしくは違法な労働を通じて流通していると試算する。現金がなくなれば盗品をさばくのに絶対に信頼できる手段はなくなり、麻薬の密売人たちは取引を隠蔽する術を失う。闇経済はいずれ崩壊するだろう。

考えれば考えるほどキャッシュレス社会は理に適ったものに思え、ウルヴァースの怒りは増していった。現金への執着はノスタルジックなばかりでなく、不合理で危険ですらある。彼は2011年に紙幣を使うのを完全にやめた。以来、現金に触れたことはない。

2年後にストックホルムでABBAの公式ミュージアムをオープンしたとき、施設内では現金による支払いを受け取らないと彼は主張した。開館日に入口とギフトショップに貼られた掲示には、こう書かれていた。

キャッシュレス化がもたらす利益を上回る「現金社会を維持すべき理由」を思いつく人がいたら、わたしと議論をしましょう。麻薬取引から自転車の盗難まで、世界は犯罪に苦しんでいます。犯罪には現金が必要です。スウェーデンクローナは主要通貨ではなく、流通しているのは国内だけです。スウェーデンは過去最大となる犯罪防止プログラムを始めるのに最適な場所なのです。わたしたちは世界初のキャッシュレス社会を実現することができるし、またそうすべきなのです。

──ビョルン・ウルヴァース

アタリ、ビージーズ、テスラ

ウルヴァースの活動は、すでに広まりつつあった大きく、かつ組織だった運動に、ちょうどよい分量の有名人のパワーを投入する結果になった。スウェーデンの金融機関は、数年前から犯罪の減少という名目の下、国民を紙幣や硬貨から引き離すという目標に向かって協力体制を敷いていた。消費者を路上強盗のリスクから守るため現金の代わりにカードでの買物を奨励する「公共の安全キャンペーン」が行われたほか、銀行は金庫室から現金をなくし始めた。多くのスウェーデン人は、直感的にこうした活動に魅力を感じた。スウェーデンはすでに十分に安全な国だが、国は犯罪を完全に撲滅するための新しい方法を常に模索しているのだと。

ABBA・ザ・ミュージアムのオープンと同時期に、スウェーデンの銀行は共同で「Swish」と呼ばれるアプリを開発していた。北欧諸国のなかでも現金の使用率が低くハイテク化が進むスウェーデンですら、世間の反応は完全に分かれた。なぜなら、このアプリは人と人とのお金のやりとりという、現金の最後の牙城を崩すことになったからだ。

SwishはVenmoをヴァージョンアップしたようなもので、口座間のお金の移動が瞬時にできる。処理時間はゼロ。必要なのは相手の電話番号だけだ。アプリの登場からこれまでに人口の半分近くがSwishの利用を始め、2015年12月の取引件数は1,000万回を超えた。いまでは小さな会社や路上で雑誌を売っているホームレスですら、Swishによる支払いを受け付けている(ホームレスたちは、アプリを使っていない人のために携帯用のカードリーダーまで持ち歩いている)。

ウルヴァースのサポートもあって、金融業界のアクティヴィズムはわずか数年でスウェーデン社会を変えていった。2010年には小売り分野の支払いの40パーセントは現金で行われていたが、この割合は2014年には約20パーセントに半減している。金融機関の支店の半分以上は現金を取り扱っていない。

キャッシュレス化は「過去最大の犯罪防止策」になるとウルヴァースは主張するが、これを裏付ける統計がある。スウェーデン全国犯罪防止協議会によれば、2014年の銀行強盗発生件数は23件と、10年前と比べて7割も減少した。キャッシュレス化が路上犯罪の減少にどれだけ貢献したかは明らかになっていないが、警察当局は、現金の取り扱いがなくなればバスやタクシーの運転手、および小売店を狙った現金強盗のモチヴェーションは大きく下がると指摘する。就労者もまた、以前より安全に感じるようになったと話している。

しかし、ウルヴァースはまだ満足していない。スウェーデンから現金が完全になくならないことが彼を悩ませている。「どうしてみんな、ただの紙切れを使いたがるんだろう。偽造できるし、闇経済で使われることだってある。まったく現代的じゃない」と彼は言う。「時代錯誤もいいところだ」

「現代的ではない」。これはウルヴァースが何かを痛烈に批判するときのお気に入りのフレーズだ。ある意味では、彼は���生のすべてをかけて現代性を追求してきた。小さいころはエンジニアになりたくて、アタリ社のコンピューターでプログラムの書き方を独学した。音楽界のスーパースターになったためにこの夢が適うことはなかったが、ウルヴァースは自分のこうした一面を忘れたことはなかった。

「ポップミュージックは常にテクノロジーによって変化してきた。新しいサウンドを聴くたびに、例えばビージーズの曲なら、彼らはどうやっているんだろう?といつも考えていたよ。絶対に同じことをやってやるぞ!とね」。彼は懐古主義になって昔のやり方を美化したことは一度もない。レトロなんて時代遅れだと。ウルヴァースが尊敬するのは、イーロン・マスクや進化生物学者で無神論者のリチャード・ドーキンスのように、超現代的で物事の境界線を押し広げる人物である

スウェーデンを含む北欧諸国でキャッシュレス化が進み、その結果として犯罪の撲滅や税収増が実現すれば、世界はこの流れに追随するほか選択肢はないと、ウルヴァースはほとんど狂信ともいえるほどの確信をもって信じている。

彼とかかわりの深いギリシャ(映画化もされたミュージカル『マンマ・ミーア!』の舞台だ)を例に考えてみよう。「本当にもう、キャッシュレスがあの国にどれだけの利益をもたらすことか考えてみてほしい」。汚職、脱税、闇経済。すべてが消え失せるだろう。「必ずそうなるね。わたしはせっかちなんだ。現金の消滅が実現するのを見たいんだよ!」

ランチが終わると、ウルヴァースは自分の魚料理をマスターのブラックカードで支払い、テスラ車を運転して店から去っていった。

スウェーデンの8つの異変

何百年もの歴史をもつシステムをこれほど早く転換するには、課題がつきまとう。社会のあらゆるレヴェルで奇妙なことが起こり始めている。以下に例を挙げよう。

・2014年夏、スウェーデン初となる大規模なキャッシュレスの野外音楽フェスティヴァルが開催された。会場で飲食物などを購入するための特別な機能を備えたリストバンドが配布されたが、電子決済システムは初日にクラッシュし、数千人の参加者はビールを買うことすらできなくなった。一部の報道によると、紙の借用書を使わざるを得なかった屋台もあったという。

・ゴットランド島では昨年7月、「電子強盗」の興味深い事例があった。被害者は、強盗からSwishを使って金を払うよう強要されたと警察に訴えたが、容疑者(Swishを利用するには名前と電話番号が必要なため、金の受取人は簡単に特定できた)は金銭のやり取りはビールの支払いのためのもので、合意のうえだったと主張した。立件するための十分な証拠が揃っていなかったため、容疑者は釈放されている。

・休暇でスウェーデンに来た2人のロシア人がバスに乗るために運賃を支払おうとしたところ、ドライヴァーは現金の受け取りを拒否した。「入国したときにATMでクローナを下ろしたんです」と駅まで戻らざるを得なかった旅行者の1人は話す。「結局、使う機会がなくてまだ手元に残っています」

・西部の小さな町オーヴェルリダでは、サードパーティの運営するATMで利用実績が一定数を下回ったため、運営側が銀行に手数料を徴収する方針を伝えてきた。銀行は利用実績を上げるため社員を現場に派遣し、ATMを使ってくれる人に100クローナ(約12ドル)の謝礼を払った。

・ストックホルム北郊のスコーグハルでは、町のATMがすべて撤去されてしまったため、地元住民がスーパーマーケットに新しいATMを設置してもらうためのキャンペーンを行った。設置が決まると、おそらく世界初となるATM設置記念パーティーが開かれた。人々はバンドが演奏するモンティ・パイソンの「Always Look on the Bright Side of Life」に合わせて「新しいATMが来たぞ〜」と歌い、住民たちが歓声を上げるなか屋根からキャンディーが撒かれた。

現金での預金はいまや、疑惑を引き起こす行為となった。聖職者でも事情は同じだ。新たなマネーロンダリング防止法では銀行が預金者に現金の出所について詳細な質問をすることが義務付けられたほか、預金額に上限を設けている金融機関もある。このためクリスマスやイースターなど献金が多く集まるイヴェントのあとでは、教会は処理できないほどの量の現金を手にすることになる。

・磐石と思われていた政府のコンピューターシステムは2012年、ハッカーの侵入を受けた。ハッカーは入手した個人情報を元に、国内最大手ノルデア銀行の口座にアクセスを試みた。犯人の名はゴットフリート・スヴァルトホルム・ヴァリ。ファイル共有サイト「Pirate Bay」の創始者の1人でもあるヴァリはスウェーデンで最も有名なサイバー犯罪者となり、3年半の実刑判決を受けた。

・2014年、セキュリティー分野の研究者が、Swishであらゆるユーザーの取引記録にアクセスできてしまうというバグを発見した。研究者は金融機関に対し、ただちに不具合を修正するよう通報。幸いなことに、彼が数週間後に自身のブログで問題について触れるまでは、誰もこのバグに気づかなかった。

現金の反乱

犯罪は、世界的なキャッシュレス化の流れのなかで最も重要な検討事項だ。だからこそ、ビョルン・ウルヴァースは公共の安全を訴え続けてきた。インターポール(国際刑事警察機構)の元総裁ならウルヴァースの主張に賛成しそうなものだが、実はそんなことはない。2人目のビョルンは、キャッシュレス化への反対を訴える団体「Kontantupproret」(スウェーデン語で「現金の反乱」の意味)のリーダーだ。

ビョルン・エリクソンは大柄で、羽のように弧を描く眉とふさふさしたグレーの髪をもつ。椅子に座るときは、立ったままか早足でのウォーキングミーティングの方がよっぽどいいとでもいうかのように、しぶしぶと腰掛ける。

彼とウルヴァースの共通点はファーストネームだけではない。2人とも1945年生まれで、今年で71歳になる。ただ年月によってウルヴァースが急進的になったのに対し、エリクソンは保守的になった。

エリクソンはスウェーデンの税関で働いていた80年代初頭に、警察当局が違法な盗聴装置を国内に密かに搬入しようととしていることに気づいた。警察のトップは直後に辞任し、彼が後任に選ばれた。エリクソンはその後のキャリアを通じてずっと警察機構内に留まり、インターポールの総裁に指名されるまではスウェーデン警察のトップを務めている。いまは引退した身だが、働くのを止めることを考えたことはない。彼がこの「現金の問題」にかかわっている最大の理由は、腐敗、詐欺、セキュリティーに関連した懸念が至るところにあるためだ。

消費者は「現金のない未来」というウルヴァースの夢を共有していない、とエリクソンは言う。金融機関やクレジットカード会社はキャッシュレスのユートピアを夢見ている。結局のところ、カードの利用を推奨しているのはSwishをつくった銀行であり、テック系のスタートアップ企業ではないのだ。

銀行にとって、コスト面での利点は明らかだ。カード決済では、目に見えにくい手数料や経費などが収入になる。金庫に眠っている紙幣やコインからは利益は上がらない。それどころか、現金の保有には費用がかかる。現金は受け取って金額を確認し、安全に輸送し、また金額を数える必要がある。スウェーデン王立工科大学の経済学者ニクラス・アールヴィッソンが言うように、「銀行が現金の利用を縮小させたいのは、経済的なインセンティヴがあるため」だ。時は金なり。そして現金を扱うには時間がかかる。

ただ、スウェーデン人の大半はシニカルではない。彼らはテクノロジーが好きで、政府や公共機関を信じている。統計が示すように、ほとんどの人が現金を放棄することに反対していない。またキャッシュレスへの変化が非常に便利だったため、実際のところ、多くの人は現実にいま何が起こっているかについてまったく関心を抱いていないようにすら見える。

エリクソンが最も懸念しているのはこの点だ。銀行がご都合主義なのは不可避だし仕方がないにしても、スウェーデン人の無分別さは(「ダンシング・クイーン」の陽気なメロディーとともに)彼らを不確かな、そして恐らくは危険な未来へ導くのではないかと。

お金がなくなると困る人たち

エリクソンは2015年にKontantupproretを立ち上げた。団体の基本的なミッションは、クローナ札を絶滅させないこと。メンバーの多くは地方の住人や���規模ビジネスのオーナー、退職者たち。つまり、突然のキャッシュレス化によって不便な思いをしたため立ち止まって現状に注目し、心配し始めた人々だ。

文化審議会はキノコ狩りや炭焼きといったイヴェントを主催しているが、昨夏に行われたあるイヴェントのあとで、クリステンソンは2万クローナほどの現金を自分たちの銀行口座に預けることになった。クルマで10分ほどのところにある銀行支店に行くと、なんと預金を断られた。こんなことはいままで一度もなかった。仕方がないので、それからは毎月40分かかる町の支店までドライヴして預けられるだけの現金を預け、残りのお金は家のあちこちに隠すことにしたという。

カミラ・クリステンソンとラース=エリク・オルソンは、スウェーデン南部のガードスロフに住んでいる。家が数軒あるだけで村として認識されるには小さ過ぎるこの集落では、クリステンソンは地元の文化審議会の会計係で、オルソンはその代表だ。

彼女とオルソンは銀行が現金を受け取らなくなったという事実だけではなく、変化があまりにも急速に起こったことに憤慨している。彼らのような人々にどんな影響があるのか、まったく考慮されることがないのだと。「ほとんど一晩でルールが変わってしまった」とオルソンは言う。「物事が変わるのには時間が必要なんだ」

ガードスロフの文化審議会は、エリクソンが主催する活動家たちの連合に属している。彼らはミーティングを開いたり嘆願書を広めるほか、現金へのアクセスに関すること全般に目を光らせている。

エリクソンの考えに我慢のならないウルヴァースは��Kontantupproretのことを「エリクソンと老いぼれどもの先導者」と呼ぶ。まったくの間違いではないが、彼らは巨大な経済変革のなかで、消費者ために声を上げている数少ない団体のひとつだ。政府はエリクソンたちの活動に促され、将来的に現金をどのように規制していくかについてのヒアリングを行っている。銀行に現金でのサーヴィスを提供することを義務付けた法案が議会で審議される可能性もある(驚くべきことに、スウェーデン中央銀行の総裁はこの提案を支持する考えを明らかにしている)。

そしてエリクソンにはもうひとつ、別の役割がある。彼は民間の警備会社のロビー団体の議長を務めているのだ。最近行われたある調査は、現金のない世界では警備業界は「最大の敗者」のひとりになるだろうと結論付けている。警備員は金庫の番をして現金を守る。現金がなければ仕事はなくなるのだ。皆にそれぞれの言い分があるが、自分の関心は少なくとも消費者のそれと同じところにある、とエリクソンは言う。

新しい技術、新しい危険

エリクソンは、現金こそセキュリティーだと考えている。実際に手に持っていられて、守ることができる。現金を使うために、クレジットカード会社やアプリ開発者、銀行に個人情報を提供する必要はない。

過去数年で銀行強盗や路上強盗が減ったことは事実だ。しかし、これを裏付ける犯罪統計からは、詐欺の件数が倍増していることも明らかになっている。こうした統計は警察への被害届けに基づいている。ほとんどの場合、銀行は顧客のカード情報が盗まれたりシステムがハッキングの被害に遭った頻度を公表していないからだ。つまり、実際の被害件数は恐らく消費者が望む数字よりも大きいのだろう。スウェーデン人はSwishを使うと同時に、自らを新たな犯罪の危険にさらしているのである。

「サイバー犯罪はより攻撃的になっています」とスウェーデン警察サイバー捜査部門のウルリカ・サンドリング主席捜査官は言う。消費者は一般的にはこうした犯罪の脅威に無自覚で、自身を守るための手段を講ずることに消極的だ。彼らこそがスウェーデンの金融システム全体に不具合を引き起こす可能性のある「最弱のリンク」なのだと、彼女は指摘する。

エリクソンは、金融機関が世論の顰蹙を買うことを恐れて、キャッシュレス化によりかなりの額がサイバー攻撃によって消失しているという事実を隠蔽していると確信している。彼は長年にわたり、この問題をめぐって国内の銀行を追及してきた。株主総会に出席して質問するために、複数の銀行の株式を買ったことすらある。

「彼らはわたしのことを嫌っているよ」とエリクソンはニヤリとしながら言う。銀行側の言い分では、こうした情報を公表しないのは顧客のセキュリティーのためだ。ノルデア銀行のビジネス開発部門で働きSwishの開発にも関わったグニラ・ガルポスによれば、サイバー攻撃や詐欺被害の詳細、またこうした犯罪に対する銀行の防衛策に関する情報を明らかにすれば、「銀行と顧客を危険にさらすことになる」という。

エリクソンの疑惑の対象は銀行だけに留まらない。彼はウルヴァースが現金の廃止にこだわるのは、マスターカードがABBA・ザ・ミュージアムに出資しているからだと信じている。ウルヴァースはミュージアムがオープンするはるかに前からキャッシュレス化を支持しているが、それでもマスターカードがミュージアムに資金参加しているという事実に変わりはない。マスターカードはまた、同国で人気のあるモバイルカードリーダー「iZettle」にも出資を行っている。

2人のビョルンが望むもの

アメリカの小売業界では昨年10月、ICチップ付きのクレジットカードへの切り替えが行われた(その予定だったが、実際の実施状況にはムラがあった。一部の小売店ではまだスライド式の磁気カードの利用が可能だ)。その結果、消費者は段階的に新しいICチップカードを受け取ることになる。

切り替えは、世間の注目を浴びたハッキング事件が次々と起こったことを受けての措置だった。住宅リフォーム用品を販売するホームデポの顧客のカード情報5,600万件が流出したほか、スーパーマーケットチェーンのターゲットでは4,000万件、百貨店のニーマン・マーカスでも数百万件の顧客情報が被害にあっている。“新しいICチップ技術”(EUでは10年以上前から標準化されているが)は、電子決済をより安全なものにするはずだった。

そして今年3月、米国の複数の主要銀行が新たな電子決済サーヴィスのプラットフォームを明らかにした。名称は「clearXchange」(開発段階ではもう少しましな名前になると報じられていた)。遂に米国版Swishが登場したのだ。

こうした動きは、過去数年は大きな進展のなかった米国のキャッシュレス化運動を加速させることになるだろう。ここ数年、電子決済が全体に占める割合は50パーセント前後で変化がなかった。アメリカ人はスウェーデン人に比べ、国の制度を信用しない傾向がある。そしてそれにはきちんとした理由がある。スウェーデンでは消費者は厳格な個人情報保護法で守られているのに対し、アメリカの消費者保護システムはかなり脆弱なのだ。

アメリカ自由人権協会(ACLU)の「Speech, Privacy, and Technology Project」でシニア政策アナリストを務めるジェイ・スタンリーは、現状を「データの嵐のなかで掘っ建て小屋に住んでいるようなもの」だと形容する。さらに、アメリカ人の多くは単純に、自分たちが何にお金を使っているかについて銀行や政府が知ることを望んでいない(だからビットコインのような暗号通貨が人気になる)。

それでも、こうした近年の動きにごまかされないでほしい。経済学者たちは何十年も前からリアル貨幣の終焉を予言していたのだ。そしてスウェーデンで起こっていることは、その時が近いことを示唆している。アメリカはスウェーデンよりもう少し粘り強く、紙幣と硬貨に執着するかもしれない。そうだとしても、スウェーデンの事例を指針に、さらに注意深く変革を進めることができるだろう。

究極的にはどちらのビョルンも同じものを求めている。それは、より安全な社会だ。ウルヴァースの言うように世界的にはキャッシュレスの流れが進んでいるが、エリクソンによれば、消費者は新しい体制下でより守られる必要がある。2人はライヴァルというよりは、むしろ相互補完の関係にあるのである。

もちろん、彼らが互いをそう見ているというわけではない。どちらにも確固とした持論があり、融通がきかない。エリクソンと食事をする機会をつくって、1杯やりながら意見の相違について徹底的に議論してみてはどうかという提案に対し、ウルヴァースは少し考えてからこう答えた。「あまりいいアイデアだとは思わないな。腹を立ててしまうかもしれないからね」

たぶん、その通りなのだろう。2人がディナーの支払いをめぐって揉めているところを想像してほしい。

0 notes

Text

「すこしでも水みたいな部屋にすみたくてさ」 窓が大きい 普通の部屋より 1.5倍くらい窓が大きい 西側と北側に全部で四枚 「窓を開けておくと 水の匂いが 部屋の隅々まで満ちていくんだよ」 耳を澄ませなくても 湖の音が聞こえる 何かを引きずっているような? それよりももう少し落ち着いた 湖の音は 海とは違って ずっと静かで 「いい部屋」 「これで家賃いくらだと思う?」 「え~……」 部屋の中に灯りはなく あくまで外からはいってくる明かりだけが かろうじてニカの顔を照らす のを クワノは目を細めて 確認するように 目や鼻や 口を 部品ごとに点検していって そんな様子をニカは いぶかしげに茶化して 「家賃、いくらだと思うかって」 「5万」―――「よりもうちょっと高い」 唇が結ばれ 目は閉ざされた ためて「5.7k!」 「お~なるほど」 思っていたよりも 高かった この部屋にニカが住むことになると 思うと なんだか不思議な感じがする 一人暮らしなんて とクワノは少し心配で それでもこうやってニカが大丈夫になっていくのを 祝えるように 微笑んでみてから この部屋の暗さにも もうだいぶ目が慣れてきているのに気付く 「今日はそろそろ帰ろうか」 「うん でも もうすこし」 例によって大きな窓から 月?なのか 妙な明かりが 影の間をステッチするようにして 差し込み ニカはまるで静かな湖の様子を 真剣にみつめていた ポケットの中で なにかがじゃれて これから始まるはずの 生活が 少しでも穏やかなものでありますようにと クワノは祈った そうして時間が経っても まだ部屋の中は 明るかった /

🛋️

ニカは疲れてしまって 車の中では 一言二言 言葉を交わした後は もうずっと 左に傾き 車が揺れると それに合わせてニカも揺れるのだった Bluetoothでつなげた 車のオーディオから 前日に作ったプレイリストの3周目が流れている もうBGMになって久しいフランク・オーシャンが もごもごなにか足早に口ずさむのが 風や摩擦や 振動の音にかき消されていく 「ねむ」 ハンドルはしっかり握ったまま 前の車のナンバーから 外の景色に目を移す 完全な抽象画 そのうち色遣いを間違え��都市がだんだん見えてくるはずだ /

🥡

クワノは今月で22になる 18の時に普通車の運転免許をとってから 交通事故は一回も起こしてない 親のフォルクスワーゲンゴルフを乗り継いで 今年で三年目の 夏が迫っているのを クワノはあっという間だと 当然思う ニカは免許を持っていない 教習所へは通っていたがしかし 途中で諦めて 「私は車 運転するより 乗るほうが好きだったことに気づいてね やめた通うの」といった 「そっかそっか」 「だからさあ これからもクワノのごーふに乗せてね」 「ごーふ?」 「名前 この子の」 車に名前を付ける人を見るのは はじめてだったから うまく物が言えなかった 「ごーふね!」 とクワノは まるで前から知っていた名前みたいに 知らない名前で自分の車を呼んだ 「ごーふ」なんてもう 最近は呼ばない たいていさ 愛着がつくにつれて もともとの名前は雲みたいにかわっていくもので いまニカは「ビジー」と呼んでいる 理由はわからない クワノは「アルバトロス」 ゴルフにちなんでいるし かっこいいから クワノは男にみえるけど女のような女で 髪は長いし いいにおいもする 背は 家屋のへりよりも もう少し高い ニカのことがちゃんと好きで 同じくらい音楽も好きだ でも 映画は全く見ない 一時間も二時間もジッとして 画面を観続けるというのが性に合わないし 退屈におもえる そこにある作品的な意義とか 美的な応酬が 理解できない 出自は複雑で 東京に生まれたかとおもうと 岐阜に籍を移し そのあとまたすぐに神奈川に籍を移した なんでそんなことになったのか そのせいで いまは東京に住んでいるにもかかわらず 本籍は神奈川のままだ クワノは その理由を 何度も両親に訊いてみて そのたびに「風水」と答えられてはみるが まだうまく納得できていない 車を運転するのはいい 自分が動かす限り いつまでも動く 景色は常に変わり 抽象画が繰り返されるのは 永い美術館にいるみたいで 素敵な気持ちだ 音楽も聴ける たいてい気になった新譜は 車で聴くことになる 距離がうまくとれるような気がするから 家だと環境が良すぎたりする /

📼

「そういうことってない?」 コンビニの駐車場で ニカは目を覚ましてトイレに行き ホットスナックのポテトを二個買って 帰ってきてほとんど一人で食べているので クワノはなるべくもらえるように 手を伸ばすが そのたびにニカは背を丸め 顔を隠して食べつづけた 「……まあ わかるけどね」 「映画も 映画館で観ると だいたいの作品くらっちゃうんだけど うちで観ると そうでもないことがある 場にあてられないと まともに文化を受け取れたりする」 もぐついているニカは 背をむけたままで クワノはいった 「ソレ くれるつもりないわけ」 「いいよ」 まるまる一個 手渡され 「もともとあげるつもり」 笑って 油にまみれた口を 舌で拭った クワノはあきれて 笑った 「でも場も含めて文化だというヤツも」 「まあねえ」 「でも距離をとらないと、まともになれない」 「それはたしか」 「だよねえ」 クワノは肩をすぼめ シートに深く腰掛ける 「ポテトうま」 「うまい」 「ミニストップのホットスナックって あまり食べないけど」 「うまい」 「あとどれくらいだっけ?」 「逗子まで?」 うなずくニカ もうポテトは手にない 「50min」 クワノの 英語の発音がいいのは 小さいころに 情操的な教育をされた名残で あまりいいことだとは思っていないクワノに反して ニカは英語の発音のいいクワノが好きだった 「ポテト、もう一個買ってくる」 「アセロラジュースも!」 「OKラジャ」 ニカはスカートをたくしあげて走っていった ドアは静かにしまって また車内に独特の あの沈黙がやってきて ニュージーンズのAttentionが その上に色を塗りたくるみたいに 流れるだけの時間を クワノは目を閉じて息を止める やり過ごすことにした /

🐘

「水みたいな部屋だったでしょ」 「うん まさか湖の近くとは思わなかった」 クワノは本当に報らされていなかった 彼女が来月から 県外の博物館で働くことにして 部屋を探している間 ニカはクワノにその話をしなかった これまでは なんだって話してきたのに 「だって水みたいな部屋なんて言ったら反対されそうだったから」 反対するのだろうか するような気がして なんで?と思う 別にいいような気もする 「病気ひどかったとき よく水の中にある部屋のことを 考えてたんだよ そこは静かで 良くて」 頷くクワノ 「そこでは 濃い水の匂いがするんだよ 海だと潮の匂いが強いし 川だとあまりに薄い 流れてるからかな�� 湖がちょうどよかったんだ」 クワノには「濃い水の匂い」がわからない そもそも水に匂いがあることも わからない でもニカには感じ取れるのだろうなと そういう気遣いで聞き続ける話が クワノは嫌いじゃない 「湖畔の静けさは質が高い」 「そんな気がするよね」 喫茶店のブラインドは半分下がって 陽を遮って 影が切れているのを 机の上でなぞってみた アイスココアが ガムシロップで甘さを調節するタイプの アイスココアで コレを出すのは この辺だとここしかない 名前は「スキップ」とか「ホップ」とか ニカはここでジャーマンポテトドックしか食べない 「逃げれなくなった」と語った ジャガイモが好きなの? いやそういうわけでもないんだけど…… 再来週から ニカは湖のほとりにある 街へ行く そこにある水みたいな部屋に住む 水の濃い匂いがする 水みたいに静かな部屋で 博物館の事務員として 暮らす 「手紙かくよ」 「消印はうちの近くがいい」 「わかった」 そうしてニカは旅立っていった その日はやけに曇った水曜日で なんか嫌だった /

⛰️

六月 梅雨になるまえに 手紙を書いておこうと クワノは 駅前の文房具屋まで 足を延ばして 思っていたより強い日差しに サングラスの下の目を細めている 妙に落ち着いた街なのだ 海へは少し遠い それもあってのんびりとした空気が しらけたグルーブを生んでいた 店の中に入ると 若い女が店番をしていた 文具のほかに適当な雑誌が いくつかおいてあった 地方放送局のラジオともう何年も売れていない鉛筆削り器 そういう店だ 「いらっしゃいませ」 どうもこんにちは 心の中でクワノは応えた ポパイが置いてある 手でめくると 紙のこすれる音が 手に伝わってくる 汗 拭う間もなく流れる 便箋を探しにきたんだった 上等な紙だと プリントに耐えないから クワノは手紙を手で書かない 必ずパソコンかスマートフォンで打ち込んで それをプリントアウトして 丁寧に封筒へ入れる 上等な封筒を選ぶ 手で書かなくたって気持ちはこもると 本気でそう思っている 淡い黄色がいいだろうか 封筒の大きさは? ああでもないこうでもないと 選ぶ時間があることが素晴らしい 世間において 過程はしばしば美化される傾向にあるが 手紙については 反論のしようがない プロセスがあまりに美しい時間の費やし方なのだと思う 大体どれくらい選んでいたのだろうか その間に客といえば腰の曲がりすぎたおばあさんと 近くに住む三毛猫ぐらいだった 店番の女は青色のスツールに座って ジッと珍しい地下甲虫の観察でもするみたいにして 午前中のテレビ番組を眺め続けている ラジオとの兼ね合いで 店の中ではテレビの音量が極めて小さく定められ トーキーの映画をみているみたいに ワイドショーが流れ CMが流れ 時々 番組なんだかCMなんだかわからないような ネットショッピングのCMが流れた クワノは便箋と封筒を決めた ようやく決まった封筒はうすーく伸びた水色のやつ 便箋はコピーが可能なきちっと白いものにした あ・り・が・と・う・ご・ざ・い・ま・し・た とハッキリ 1音ずつ聞こえるように 女はお礼を言ってから お辞儀をした 湿度を保って熱気がまず 足元を焼くようにすると 太陽の地道な熱さが服ごしに背中を焼く音がする クワノはうんざりしながら帰る /

🪞

「手紙ありがとうございました また手書きではなかったので ガッカリでしたが 消印があなたの街の郵便局のものだったので 安心しました こういう言い方はよくないのかもしれませんが あなたがあの街で あの声で そこにいる誰かと話していることが ここにいる私のことを なぜか落ち着かせるのです どうかそういうことを笑わないでくださいね さて こちらは忙しい日々を送っています と書くと心配するかもしれませんが 忙しいことは本当です しかしながらそれは悪いことではないかもしれません 働くということは もちろん働くことなのですが それ以外の複合的な意義を持つ営為でもあるのです 他者があり 自己があり そこに起こる会話や交渉 場の雰囲気やある種のトラブルが 私には まるっきり人生の縮図のように思えるのです 働くということは つまるところ人生を 自分自身の人生を小さく送ることに他ならない と近頃思っています あなたはまだ働くということに上手くリアクションできていないけれど そんなに悲観的になる必要はないのかもしれません 職場では ミネヤマさんという 事務の女の人によくしてもらっています 彼女はアイロンビーズがとても上手で 私に時々キツネやイルカのビーズ作品を作ってきてくれます bitの粗いビーズでできているのに ミネヤマさんの作るアイロンビーズは妙なリアリティがあるのです 生き物が持つ生命の質感が みごとに実現されているような気がします おこがましくもいつかあなたにも作ってもらおうと画策しています 短いですが今回はこの辺で 最近はダウ90000のラジオを聴いています 何を言ってるのかは ほとんど分からないけれど 面白いと思います」 明らかにニカの文字で書かれた ニカの手紙が届いたのはクワノが手紙を出してから二か月が経った頃だと思う 消印は湖のある あの街のものだった 手紙の最後には 秋にはまたここへ来てくださいとつづってあり クワノは秋のことを考えようにも 今 暑くて仕方のない 夏の終わりを肌で感じ取るしか能のない 動物になっていた 汗が止まらない こけたほほを撫でてみる この夏はろくに食事を摂らなかった 気づかないと三日間 食べないこともあった でもそんなものではないですか 夏なんて 食べなくたって生きていけるように できているような気がしませんか 困らないならしたくないことはしなくていい歳になったと クワノは思って 大人ってそういうことなのかもと考えて 夏の風がまだ残っているうちに 外に出よう さあ! オーラリーとニューバランスの2002RDは 暑くてもうはかなくなった夏は ビルケンシュトックの名前もしらないサンダルを履きつぶしそうな勢いで 繰り返し履くのだった これを買ったのはいつだったっけ 家を出て駅へ向かう道をまっすぐ歩くと すぐに2LDKほどの公園が見える 公園には申し訳程度の鉄棒 そして青色の豚のスプリング遊具が二匹 木はないが 蹴ればたちまち崩れそうな花壇が情けないながらも 入口に位置している

1 note

·

View note

Text

天気予報がどんでん返し(曇天→雨)

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

どうも、こんにちは。2月23日「天皇誕生日」は、コシガ池に行ってきました。一昨日ぐらいまでの予報では、祝日の金曜日の天気は曇天で保ちそうな気配でしたが、前日になって予報は雨に変わり…先週みたいに小雨が時折パラつくぐらいなら寺口釣池も考えましたが、今朝の予報を確認したらガッツリ降りそうなので、屋根付桟橋が沢山あるコシガ池にしました。玄関から入って、さてどこで釣ろうかなと。とりあえず6号桟橋に荷物の一部を置きましたが、顔馴染みになった常連のNTさんが1号桟橋の屋根下にいたので挨拶してたら「ここ空いてるで」と隣の釣席を勧めてくれたので、お邪魔することにしました。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

実は、1号桟橋の屋根下は釣れたことない(^▽^;)。今までの実績は、1枚ぐらい釣れたらもう釣れないので移動したって感じ。ただ、屋根が一番高いので、8尺が屋根に当たらず振れるんですよね〜。カーボンロッドを使っている人は、長い竿を屋根に当てながら長い玉網で沖で掬う形で10尺程度まで使ってはるんですが、竹竿派としては、竹竿をガシガシ屋根に当てるわけにはいきませんよね。なので、大して釣れなさそうだけど、8尺が振りたいので1号桟橋でやってみようかと。今日の竹竿は「若駒」の8尺です。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

浮子は、寺口釣池で良い仕事をしてくれた「夢」(伊吹)の床釣り用パイプトップの7号(ボディ7cm)。8時前に釣り開始。釣ってると「おはよう」と声がかかりhowellsさんが到着。howellsさんは今日は曇天と思い阪奈園へら鮒センターに向かっていたが、ラジオで雨と聞いて方向転換。中央環状線を走ってコシガ池にやってきたのだとか。1号桟橋の屋根下は3席しかなく、南側の5号桟橋に入られた。howellsさんは釣り始めるのが早いし釣るのも早い。後から来て先に釣られると焦ったが、僕もhowellsさんも釣れず。周りはポツポツ釣れ始めて2号桟橋西向きの二人と5号桟橋のヘチに入った人がボチボチ釣ってはる。NTさんは10尺カーボンを屋根に当てながら使っておられたが、2枚釣ってさすがって感じ。howellsさんにしては静かだなと思っていたが、やがて6号桟橋に移動して行った。魚信無いんやなあ。僕も節魚信は1回あっただけでサワリもほぼ無し。10時までボウズでボーゼンw。僕の中でコシガ池はカテゴリー1(楽観)でサクッと釣れると思ったけどなあ。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

実績のない1号桟橋の屋根下に見切りをつけて、NTさんに声をかけて6号桟橋に移動しました。道具を運び始めると、NTさんが手伝ってくれて、釣り台まで運んで下さったので恐縮しきり。ありがとうございます(汗)。南側桟橋の屋根は2号桟橋より高く1号桟橋より低い。スノコだとギリギリ8尺���使えるかもだが、僕はミニ釣り台なので無理。竹竿は「孤舟」の7尺です。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

浮子は7尺で前回使った「PCオールマイティー」(期間限定)の6番。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

6号桟橋に移っても約1時間。やっと釣れました(嬉)10時54分。コシガ池は今月も合ベラを1トン放流したらしいので合ベラかな?小っせえ魚信を取ったので満足満足。よく手が出たもんだ。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

2枚目は「消し込み」っぽい大きい魚信。コシガ池ではお約束の痩せたフナ。病気(イカリムシ病?)は治ったみたいですね。NTさんも「赤い点はマシになった」って仰ってました。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

まさかボウズは無いと思ってたがホッとしましたわ。お手洗いに行ったときに目についた張り紙。約1年で3.6トンも放流したんやね。去年の1トン放流の後は好釣に湧いていたが、今年は静か…何が違う?急に冷えたからかな?

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

両目は開いたが釣れなくなった…howellsさんは4枚釣って2枚リード。釣れないし、気分転換に浮子を替えてみることにしました。花瑞樹の「パイプトップS」の9号(ボディ9cm)。使うのは久しぶり。まあ使いやすいけど、トップの「返り」は「希粋きわみ」とか「夢」(伊吹)のパ��プトップに比べると若干スローかな?

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

浮子を替えてすぐに釣れました。ヒレに赤みが差しているから1トン放流したという新ベラかな?35cm以上限定の早釣りをやっているんですが、ご覧の通り大きく見えて40cm弱って思ったので検寸に行ってきます!

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

( ̄Д ̄;) ガーン、まさかの寸足らず…33.9cm。そそくさと放流して帰ろうと思ったが、池主さんが出てきて見られて「35cm無いなあ」って。皆さん、これを「赤っ恥」といいますw。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

howellsさんが4枚で止まったまま。僕はさっきの「赤っ恥」のフナwを入れて3枚なのでスコアは3対4。「ツン」という節魚信を取って、よっしゃーと思ったらまさかのアッパー。お前〜、喰うのん下手!(激おこプンプン丸)

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

接戦になったので、howellsさんが1mほどヘチに寄って3枚追加。僕も1枚釣ったがスコアは4対7でダブルスコアにされそう(汗)小ちゃい魚信が取れて5枚目釣れた〜。

2024年2月、こしが池(堺市)iPhone11

スコアは5対7になって、howellsさんに「リャンコ(一荷)で釣れたら同点ですよ!」とプレッシャーを掛けたが、健闘虚しく時間切れとなったのでした。

ということで、2月23日はフナ5枚でした。釣況は、ボウズはいない?数枚〜10数枚って感じでした。

寒かったw

では、また。

#streetphotography#snapshot#写真好きな人と繋がりたい#japan#osaka#大阪#ファインダー越しの私の世界#釣り好きな人と繋がりたい 写真好きな人と繋がりたい#ヘラブナ#へら釣り#こしが池

1 note

·

View note

Text

2022.8.25-28

イギリスにいます。 正確に言うとスコットランドのエジンバラ。 気がむいた時に書くこの日記だけど、3ヶ月のイギリス滞在中はせっかくだから何かあった日はちゃんと書き残しておこうと思って、ひさびさに更新に至った。 前回何書いてたんだっけと読んでみたら、一年前だし、日本から出ていきたいって言ってるし、なんか一貫してるな。

2022.08.25

出発は22:30成田発だったので、昼間は蜂巣さんの『abさんご 試演会』の稽古見学に駆け込んだ。 なんだかよくわからないけど閻魔様がいた。 蜂巣さんチームに混ざって、おぐセンターの美味しすぎるほっけを食べながら、急にマスク無しの生活したらコロナかかりそうだな、海外にもR-1ってあるのかな、ていうかR-1のCMって失礼だよね、とかいう話をして、空港に向かった。

成田空港、まじで全然店が開いてなかった。 仕方ないからセブンでR-1とグミを買った。

乗り換え地点のドーハ行きで出た機内食はカツ丼だった。 カツ丼は美味しかったけど、副菜の立ち位置の冷製パスタが思いっきりシソ味で、海外の人は食べれたのだろうか。私はちょっと嫌だった。 離陸までに40分くらいかかって、このまま陸路でドバイまで行くのかな?と思った。

時差のこと何もわかってなくて日本時間出発22:30-ドーハ時間4:25到着なのに、愚かなことに到着時間も日本時間だと認識していて、出発する前は「6時間で着くじゃん。鳥取までの夜行バスの方が辛いわ」とか思ってた。 全然つかない。つく気配もない。まわりの人は爆睡してる。 途中で「違うわこれドーハ時間だから1、2、3、4…12時間かかる!」と気がついたが、手元の腕時計もiphoneもまだ日本時間。12時間かかるのがわかったところでじゃあ今何時ですか?what time is it now なんて英語の授業だけで使う言葉だと思ってたけどまさかリアルに使う時が来るとは。

2022.08.26

ドーハ乗り換えは4:30から3時間後の出発だった。全く眠くなかった。 ドバイっぽいお土産を見たり、謎のポテチを食べたり、アゴラのシフトを組んだり、周りにならって地べたに座って待ってみたりした。 ドーハからエジンバラまでは7時間くらい。 私は飛行機がかなり嫌いで、乗る前に必ず心の中で3回くらい十字を切っている(なぜキリスト式なのかはわからないけどとにかく必死に神頼みしたくなるくらいまじで嫌)なのだけど、私は空を飛んでるのが怖いのではなくて、空中の揺れが怖かったらしい。でかい国際線は平気だけど、小さい国内線は怖い。

エジンバラ空港は思ってたより小さかった。 SIMを変えて出発。空港のコンビニ店員さんのSIMの説明が全く聞き取れなくて焦る。

倫敦どんより晴れたら巴里って感じの曇り時々雨で、降り立ってすぐに早速イギリスらしさを感じる。 お腹空きすぎて街に出るまで我慢出来ず、空港でサンドウィッチを買った。美味しかったけど、円安を感じるお値段。

滞在するゲストハウスはエンジンバラ城のすぐ下だった。 てかエジンバラ城めっちゃホグワーツじゃん。

日頃の生活リズムが狂いまくってるおかげで、時差ボケは全くなく通常運転で活動出来そうだったので、時差分増えた8時間で散策。

ふらっと古い教会にたどり着いたら、ヨーロッパ1怖いと言われてる墓地だった。 骸骨のモチーフがたくさん刻まれてたのだけど、どうしてお墓に骸骨? マクゴナガル先生とトムリドルのモチーフになった方々のお墓を見た。 雨が降ってて写真が撮れなかったので、別日に再訪した時の写真。

お墓を見てたら、お城の方から大歓声が聞こえてきた。 予約しなかったミリタリータトゥーだとすぐにわかった。 こんな盛り上がってんの?絶対見た方がよくない?と思い直してその場で即当日のチケットを購入。 一旦宿に戻って、夜、持ってきた中で一番あったかいトレーナーを着て出発。

まずお城に入るまでにすごい人だかりだった。東京の花火大会みたい。 パンフレットを買ったけど、まじで私以外誰も買ってなかった。なんで。 座席のスタジアムっぽさもあってか、野球やサッカー観戦のような盛り上がり方をしていた。 The Royal Edinburgh Millitay TATTOO という名前(タイトル?)から、かなり厳格で伝統的な感じなのかなと思ってたら全然違った。いや全然違くはないんだけど、本気出した王立のエレクトリカルパレードって感じだった。私の感想は終わってるけどまじで爆上がりしたし見てよかったから機会があればぜひおすすめしたい。 あと、スコットランドのチームの演技が始まった時が一番盛り上がっていて、ああここはスコットランドなんだな、と思った。 写真はプログラムが全て終わった後の向かい側の客席と、並ぶ国旗。

2022.08.27

朝起きて、オンラインMTをしてから出かける。

最初にジャルジャルを見た。 私が出したワードが2つともコントになって喜び。CUTE / CAT Train Man というトーマスを模した新しいキャラクターが生まれてウケてた。

でっかいスモアクレープを食べた。隣に並んでた小学生くらいの男の子も同じもの食べてた。熱すぎた。

元学校のアートスペースで2本目の観劇。 プロジェクターに映るテキストやプリンターから出てくる台本に従って観客が演じる形式がとられていて、このノリ方は日本では無理かも…と思いながら楽しんだ。 構内を普通に犬の散歩で通り過ぎてる人&犬がいてびびった。ここそういう感じで通っていいんだ。

快晴だったので、次の予約まで再び散策。

↑終わってる感想 ディズニーランド?て感じの城?塔?あれはなに

↑ヨーロッパ1怖いらしい墓地でChillってる若者たち。 墓地だけでなく、すごい傾斜でもとにかく芝生のあるところでは必ず1人はChillってる。 もしかしてここも 墓地 < 芝生 という認識?

↑逆光のアダムスミス(人混みすごすぎて諦めた)

↑両替してなくて出来なかったピンボール

↑お城のある旧市街の方は丘になっている。 丘を登って、くだると旧市街。丘をそのまま登るとエジンバラ城。 イギリスの歌詞や物語にはHillがよく出てくる(Mountainより出る)イメージがあるのだけど、確かに空港からの景色も山よりも丘という感じの盛り上がった土地が多かったような気がする。

↑トレーラーで暗闇の中ヘッドフォンをして体感するイマーシブシアターを見た。 普通に怖かった。日本でもウケそう。

↑ていうかめちゃくちゃ美しい街なのにゴミすごいな…世界中から人が来てるからこうなっちゃうのか…?と思ってたらストライキ中らしい。 ゴミの写真撮ってたら自由な犬きた。

↑最後にもう一本演劇を見た帰り道、23時くらい。 若者が集まってスケートボードをしたりお酒を飲んでる横を通り過ぎた。 Not British と書かれたジャンプ台が置かれていた。

2022.08.28

10時からシェイクスピアの子供向け朝食クロワッサン付き演劇を見た。 To Beer or not to beer だけ元ネタがわかるもじりだった。

前半書きすぎてもう書くの疲れてきたし観劇ばっかりしてたからもう今日はさらりとおわらす。

洞窟みたいなところを進んだところにある劇場?でも観劇。 たぶんフリンジの多くの会場は、普段は別のスペースとして使われてるだろう場所に仮設で劇場が組まれているのだけど、期間外はどうやって/どのくらい使われてるんだろう。

観劇の合間にスーパーのホットスナックを買った。 ソーセージパンって書かれてたけど、思ってたのと違った。ソーセージの中身が入ったパンだった。ソーセージに対する概念の違いが浮き彫りになった出会い。美味しかった。

大きい教会で観劇。ここもトラス組んで照明吊ってた。 2階席みたい場所があったけど、普段は何の部屋なのかわからない。教会のこと全然知らない。

20:30の明るさ。 全然日が沈まないから時間感覚が狂う。そんなはずはないんだけど、ここには昼と夜しかない。

22:30開演のダンス公演を見に行ったら耳栓配られて怯えた。 1日の最後に耳イカれてしまうのか…?と思ったけど作品は最高だったし、耳栓はくれて本当にありがとうという音量だった。

黄色いコーンを被せたり刺したりするのが主流のいたずらっぽい。 確かに日本の赤いコーンより小さくて、銅像に被せるのにちょうどいいサイズ。

なんか…なんか食生活やばいかも⁉︎と思って急に買った野菜ジュースと今日までの観劇メモ。 無地のノート売ってなさすぎて2日間探し回った。1.5£

-

7月に埼玉で上演していたパパイオアヌーの『TRANSVERSE ORIENTATION』にて、演出家の強烈な原風景を感じたシーンがあった。舞台上に現れた海岸と地平線は明らかに日本の海ではなかった。はっきりと、まざまざとその”演出家(あるいはチーム)の原風景”を見せつけられて完全にやられた。どこからどう見てもギリシャの海岸沿いだった。自分のルーツを、自分を構成している文化や習慣を、原風景を自覚することは、自分たちの作品に軸を通すのかもしれない。私は私(と私を構成してきた環境・文化・慣習・社会)のことを全くわかっていない。鏡がないと自分の顔を見れないのと一緒で、自分の中身を観察するにも鏡のような何かが必要だと思っていて、それでやっぱり海外に行こうと決めた。短くてもいいから、次にまた長く来たらいいからと、とにかく今!自分を構成している環境から離れてみるタイミングだと思って。もちろん語学もちゃんと伸ばして、英語でのクリエイションに物怖じしないくらいのパッションは身につけたい。

-

私が子供の頃から飾ってた実家のクリスマスツリーのオーナメントに小さいリンゴを模したものがある。幼少期から「変な大きさのリンゴだな」と思ってたし、最近まで「妙に小さくデフォルメされてるな」と思ってた。けど、あれはヨーロッパサイズのリンゴなのかもしれない。

書きすぎた。 もう早速明日書かないかも。

3 notes

·

View notes

Text

詩集「獅子の食卓」

詩集「獅子の食卓」

1. 「サラダチキンの風に乗って」 2. 「飲めずに終わったタピオカミルクティーのように」 3. 「ブラックコーヒーが飲めなくても」 4. 「チョコレート狂詩曲」 5. 「愛ゆえに餃子」 6. 「マカロニで行こう!」 7. 「幕の内弁当がいいじゃない」 8. 「イタリアンの名を借りて」 9.「マリトッツォってどんな味?」 10. 「バターチキンカレー」 11. 「おにぎり、あなたは何が好き?」 12. 「ワンライス!」

1.サラダチキンの風に乗って

コンビニの傍を通り過ぎ 近所の河原で食べたサンドイッチ 隣には貴女の寝顔 それだけで幸せになれる気がした

初めて講義をサボりたくなった このまま風に乗れたらいいのにな 始まったばかりの青春に 俺の胸はときめくばかりだった