#戦国時代

Explore tagged Tumblr posts

Text

El clan Nanbu tenía un fuerte. ¿Qué es un daimyō? La gama que los samuráis ganaron más poder son los señores feudales, el sitio histórico de shojujitate fue la residencia del clan Nanbu, construido en la orilla norte del río mabuchi en la prefectura de Aomori. Estaban ubicados en el punto estratégico de comunicación. - Sin embargo, el castillo estaba cerca de los caminos oshu kaido y kazunokaido, el lugar estaba limitado por montañas al este-oeste y norte-sur, los 300 a 250 m la dimensión del fuerte era de aproximadamente 90.000 metros cuadrados. Como resultado de la excavación que el arqueólogo llevó a cabo hasta el edificio de pilares del escape más grande de la región de tohoku, se extiende 18 tramos de 36 m de norte a sur de 42 m, la estructura ha sido de dos pisos de altura y los pilares de la puerta de 45 cm la fecha del castillo de 1539 en la era de Teherán. - Cerámica de alta calidad y artefactos culturales honshu Ainu, se han recuperado más de 4000 tipos de cerámica vidriada medieval dentro del sitio, de los cuales siete décimos son guerras vidriadas chinas. - En resumen, la forma en que se puede discernir a partir de los elementos recuperados en los restos de shojujitate datan de la cultura del período Murumachi y Sengoku en Japón. - - En resumen, la forma en que se puede discernir a partir de los elementos recuperados en los restos de shojujitate datan de la cultura del período Murumachi y Sengoku en Japón. - 南部氏には砦がありました。大名とは?武士が勢力を拡大した範囲は領主領であり、青森県の馬渕川北岸に建てられた南部藩の居城であった正寿寺立史跡は交通の要所に位置していました。 しかし、城は奥州街道や鹿角街道に近く、東西南北は山に囲まれた場所でした。 300 から 250 m の砦の寸法は約 90,000 平方メートルでした。 18スパン36m南北42mに及ぶ東北地方最大級の脱獄の柱建造物を考古学者が発掘調査した結果、2階建てで門柱45cmの城郭時代の1539年テヘラン時代。 高品質の陶磁器と本州アイヌの文化的遺物、4000 種類以上の中世の釉薬を使った陶磁器が遺跡内から回収されており、そのうち 10 分の 7 が中国の釉薬を使った陶器です。 手短に言えば、正寿寺立遺跡の出土品から、室町時代と戦国時代の文化が日本に伝わる様子がわかる。 - The Nanbu clan had a fort. What is a daimyo? The range that the samurais won more power are the sir feudal, the shojujitate historic site was the residence of the Nanbu clan, built in the north bank of the mabuchi river in the Aomori prefecture were located in the strategic point of communication. However the castle was near the oshu kaido and Kazunokaido roads, the place was limited by mountains to the east-west and north - south; the 300 to 250 m the dimension of the fort was approximately 90.000 square meters. As a result of excavation the archaeologist conducted to the pillar building of the largest escape of the tohoku region extending 18 spans 36 m north-south spans 42 m, the structure has been two stories tall and gate pillars 45 cm the castle date of 1539 in the Tehran era. High quality ceramics and honshu Ainu cultural artifacts, more than 4000 types of medieval glazed ceramics have been recovered from within the site of which seven tenth are Chinese glazed warres. In short the manner it can be discerned from the items recovered at the shojujitate remains date Murumachi and Sengoku period culture to Japan. ソース写真/source photo: https://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/page/1543.html

#正十次立史跡#南部町#青森県#アイヌ文化#アイヌ#日本#日本の歴史#日本の考古学#考古学的遺跡#世界遺産#向かい合う鶴のモチーフ#戦国時代#大名#馬淵川#鹿角街道#ShojujiritsuHistoricSite#NanbuTown#AomoriPrefecture#AinuCulture#Ainu#Japan#JapaneseHistory#JapaneseArcheology#ArchaeologicalRuins#WorldHeritage#FacingCraneMotif#SengokuPeriod#Daimyo#Mabechigawa#Kazunohighway

64 notes

·

View notes

Photo

I was busy to square down things of the house,so i couldn’t do my duties simultaneously. But my ship Inuyasha and kikyo are for me so vital.

#Takahashi Rumiko#高橋 留美子#Inuyasha manga#犬夜叉#Sengoku period#戦国時代#Inuyasha Kikyo#miko Kikyo#桔梗#巫女#Inukik#Kikyo the tragic priestess#Inuyasha and kikyo the tragic lovers#adventure#supernatural#time travel#romance#shonen#少年漫画#Shogakukan manga#株式会社小学館#Weekly Shonen Sunday#週刊少年サンデー

51 notes

·

View notes

Text

youtube

“What if Sengoku period had horse commercials?”

Not only high quality, but a reliable run

Accelerating ability not inferior to a matchlock

One horsepower, equipped with red armour hybrid

This horse is on a world level

TAKEDA HORSE

Magnificent battle debut

#I wanna share this so bad but have no idea where#so here it goes#japanese commercial#sengoku jidai#sengoku period#japanese ads#戦国時代#Youtube#japanese history#history humour

1 note

·

View note

Text

戦国時代の豆知識:新たな発見と魅力

戦国時代は、日本史の中でも特にドラマティックで、様々な魅力あふれる時代です。先ほどの回答をさらに詳しく解説し、より深く戦国時代の世界へ誘い入れてみましょう。

1. 戦国武将たちの多様な側面

文化人としての側面: 戦国武将は、単なる武人ではなく、茶道、和歌、書道など、様々な文化を愛好する側面を持っていました。織田信長は茶道に傾倒し、千利休を重用したことは有名ですが、豊臣秀吉も茶道や和歌を愛し、文人との交流も深めていました。

経済センスと領国経営: 戦国武将たちは、領国の経済を安定させるために、新しい産業を育成したり、商業を振興したりするなど、経済的な手腕を発揮した人物もいました。例えば、武田信玄は開墾事業や商業振興を行い、甲州金と呼ばれる金貨を発行するなど、経済面でも大きな成果をあげています。

人材登用と多様性: 身分にとらわれず、有能な人材を積極的に登用した武将もいました。豊臣秀吉は、農民出身の石田三成を重用しただけでなく、キリスト教の宣教師をも重用し、海外との交流も図りました。

2. 女性たちの活躍と多様な役割

政治的な���: お市の方のように、政治的な駆け引きに長け、家臣をまとめたり、同盟を結んだりするなど、政治的な力を持った女性もいました。

戦場での活躍: 立花誾千代のように、家督を継いで戦場で指揮を執り、優れた統率力を見せた女性もいました。

文化的な貢献: 女性たちは、茶道や和歌をたしなみ、文化的な教養を身につけるだけでなく、城郭の設計や農業技術の向上など、様々な分野で活躍していました。

3. 戦国時代の食文化と生活

郷土料理の誕生: 戦国時代の食文化は、地域の風土や気候、そして戦の状況によって大きく影響を受けました。例えば、信州そばは、寒さの厳しい信州で栽培された蕎麦を、手軽に食べられるように工夫して生まれたと言われています。

食料の保存技術と食文化の発展: 味噌や醤油などの発酵食品は、戦国時代に発展した食料の保存技術の結晶です。これらの調味料は、日本の食文化に深く根付いており、現代の私たちの食卓にも欠かせない存在となっています。

食卓でのコミュニケーション: 戦国時代の食事は、単に栄養を摂取するだけでなく、家族や家臣とのコミュニケーションの場でもありました。食卓での会話は、情報交換や絆を深める上で重要な役割を果たしていました。

4. 戦国時代の技術革新と文化

鉄砲の伝来と戦術の変化: 戦国時代には、鉄砲が伝来し、戦の様相を一変させました。鉄砲の登場は、従来の戦術を根本から見直し、新たな戦術を生み出すきっかけとなりました。

城郭建築の発展: 戦国時代には、各地に壮大な城郭が築かれました。天守閣を持つ城や、石垣を用いた堅固な城など、様々なタイプの城が造られ、城郭建築は大きく発展しました。

芸術と文化の開花: 戦国時代は、茶道、華道、能楽など、様々な芸術が花開いた時代でもあります。特に、茶道は、戦国武将たちの間で広く愛好され、日本の文化に大きな影響を与えました。

5. 戦国時代が現代に与えた影響

リーダーシップ論: 戦国武将たちのリーダーシップ論は、現代の経営学やリーダーシップ論にも大きな影響を与えています。

戦略論: 戦国時代の合戦は、現代の戦略論の研究対象としても注目されています。

文化への影響: 戦国時代の文化は、現代の日本人の生活や価値観に深く根付いています。

まとめ

戦国時代は、単なる戦乱の時代ではなく、政治、経済、文化、そして人々の生活様式が大きく変化した時代でした。この記事では、戦国時代の様々な側面を紹介しましたが、まだまだ多くの謎や魅力が隠されています。

些細な日常

鳴かないホトトギスの織田信長と豊臣秀吉と徳川家康の句は詠み人���らずだった

2 notes

·

View notes

Text

天正10年6月2日

#fgo#fgo fanart#gudaguda#oda nobunaga#mori ranmaru#digital art#honnouji incident#fate grand order#織田信長#森蘭丸#本能寺の変#戦国時代#Spotify

14 notes

·

View notes

Text

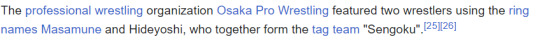

I was reading about Date Masamune and

I am losing it.

This is the best piece of information I have received today omg.

#SENGOKU tag team#oh my god now I want the whole sengoku period recreated in wrestling#this is the best#date masamune#toyotomi hideyoshi#wrestling#japan wrestling#japanese wrestling#osaka pro wrestling#OPW#sengoku jidai#伊達 政宗#豊臣 秀吉#戦国時代#professional wrestling#face#mishas adventures with japanology

3 notes

·

View notes

Photo

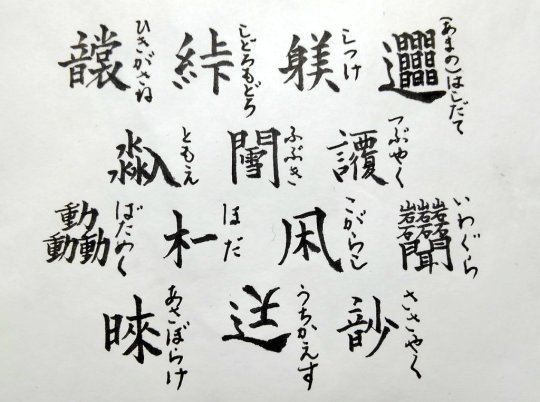

Kokuji (Japanese characters without a Chinese equivalent), created during the Sengoku period.

室町〜戦国時代につくられた国字 JUMANJIKYO

306 notes

·

View notes

Text

🏯 Wie die Onna-Bugeisha ihr Zuhause verteidigten – Eine japanisch-bayerische Perspektive

Wenn wir an Samurai denken, sehen wir oft Männer in glänzenden Rüstungen vor unserem inneren Auge. Doch was ist mit den Frauen? Die Onna-Bugeisha – weibliche Kriegerinnen – spielten eine entscheidende Rolle beim Schutz ihrer Familien und Heimstätten. Stell dir vor: Ein abgelegenes Dorf, umgeben von feindlichen Truppen. Die Männer sind im Krieg, und die Frauen stehen allein da. Was tun sie? Sie…

View On WordPress

#なぎなた#女性の力#女武者#女武芸者#家を守る#巴御前#戦う女性#戦国の女性#戦国時代#日本の歴史#武士道#中野竹子#侍女子#Burgenverteidigung#Bushidō#Edo-Zeit#Frauen im Krieg#Frauenpower#Heimatschutz#historische Kriegerinnen#Japan#japanische Geschichte#japanische Kriegerinnen#japanische Kriegerkaste#Katana#Naginata#Nakano Takeko#Onna-Bugeisha#OnnaBugesha#Samurai-Frauen

1 note

·

View note

Text

国家にとって、戦争の遂行は、命がけの努力であって最大級の努力である、という面はあると思います。そういう面を言い表した短い表現があれば、日本の戦国時代にフォーカスして、できるだけたくさん教えてください。倫理的な面はここでは棚上げして、兵法や戦略や政略という面からできるだけたくさん教えてください。

ChatGPT said:

いいですね、視点が明確で、しかも戦国時代というテーマも深みがあります。 「国家にとって、戦争とは最大級の努力である」という主題を、戦国時代の文脈で短い表現として言い表すことは、戦国武将たちの戦略観・国家観・生死観を凝縮する作業でもあります。

以下では、可能な限り短く、鋭く、戦略的な緊張感をもって、「戦争=最大の努力」を言い表す表現を、実際の史料・逸話・思想・語録にインスパイアされながら紹介していきます。できる限りオリジナル性もあるようにしています。

🔰 歴史的実在の言葉・アレンジを含む短句

◉ 戦いの本質を語るもの

「戦こそ政の極みなり」

「一戦、国を傾け、一勝、天下を得る」

「刃を抜くは、国を懸ける時なり」

「一合戦は一国事なり」

「兵は国の声なり」

「旗を上げるは、命を捧ぐに等し」

「一戦は千策を尽くすものなり」

「死中に活を求むるは、国を救う道」(孫子引用)

◉ 武将の行動・思想に即したもの

「一城を攻めるは、家を賭す覚悟なり」(上杉謙信的)

「一策を誤れば三代滅ぶ」(家康的慎重主義)

「合戦は策なり、策は国なり」(毛利元就的)

「兵を動かすは、国を動かすに等し」

「勝機は千金にまさる」

「一命を賭し、百年を得る」(信長の天下布武観)

◉ 国家と戦争の一体化を示す表現

「国の刃は、民の骨より削り出づ」

「兵は政の延長、命の尽きるまで」

「戦は国家の総力なり」

「城に籠るは、命に籠ると知れ」

「一矢放つごとに、民百の汗が消ゆ」

「陣立ては、国の形を描くがごとし」

◉ 戦略的な洞察と覚悟を込めた言葉

「負ければ国は滅ぶ、勝てば夢となる」

「一策の裏に、百死の覚悟あり」

「勝たねば正義にあらず」(勝者史観)

「敵を欺くは、国を救うがため」

「死を偽りて勝ちを得る」(謀略の正当化)

「死して国を活かすは、将の道」

「大軍動かすは、天下を撃つ覚悟なり」

「策尽くしてなお勝てぬは、天意を問う他なし」

◉ 抽象化された名句風

「戦にまさる政なし、政にまさる策なし」

「戦とは、国の芯を削る所作」

「一振りの太刀に、百年の夢を見る」

「命を削り、時を繋ぐ、それが戦」

「合戦とは、国の鼓動」

「刃の交差に、国の命脈が映る」

「勝てば官軍、されど官軍の重みは命千」

必要であればこれらを誰の思想に近いかや、スローガンとして使える形に分類したり、現代語訳/古語調/講演調などに再構成することも可能です。

また、「具体的な戦(例:川中島、関ヶ原)における戦略がどれほど国家的努力だったか」を事例ベースで示すこともできますよ。

どんな方向に展開しましょうか?

「負ければ国は滅ぶ、勝てば夢となる」の含意を、少し詳しく教えてください。

ChatGPT said:

とても良いところに目をとめましたね。

「負ければ国は滅ぶ、勝てば夢となる」は、短くして深い――まさに戦国時代の本質を射抜いた言葉です。 この一文には、戦争・国家・歴史・権力・理想といったものが一つの軸上に置かれている、強烈な含意があります。

🔍 分解して考える:二つの相反する帰結

◆ 前半:「負ければ国は滅ぶ」

ここには、戦国という時代の過酷な現実が凝縮されています。

戦に敗れることは単なる敗北ではなく、領地の喪失・一族の断絶・臣民の離散・城下の焼亡など、国そのものの解体につながる。

たとえば浅井氏(信長に敗北)、武田氏(勝頼の滅亡)、北条氏(小田原征伐)など、戦に敗れた大名家は根絶やしにされるケースが多い。

つまり、戦争とは「国の生死を決める場」であり、一戦が国運を左右する究極の賭けなのです。

✴ ここでは「国家とは脆く、戦争は破滅の扉でもある」という認識がある。

◆ 後半:「勝てば夢となる」

こちらはまったく逆の面――**戦争によってのみ叶う“夢”**という側面です。

戦国の「夢」とは何か? → 「天下統一」「家名の繁栄」「理想の政治」「民の幸福」など。

しかし、それらはすべて**“戦って勝たねば手に入らない”**。

織田信長が夢見た「天下布武」、秀吉の「太閤検地・刀狩・朝鮮出兵」、家康の「江戸幕府」――いずれも勝者の夢です。

✴ 戦争は、絶望にもなれば、偉大な未来の扉にもなり得る。

🌘 含意の深み:歴史の裁定者は勝者

この言葉の真の核心は次の一点にあるといえます:

歴史に残るのは勝者の夢であり、敗者の現実は消え去る。

「夢」とは希望に満ちた未来像であると同時に、記憶される物語でもある。

勝者だけが「理想を語る資格」を得て、政治・文化・倫理を創造・支配する。

敗者の理想や善意や信念は、「滅んだ国」と共に闇に消える。

この意味で、 「勝つこと」は単なるサバイバルではなく、記憶と歴史の領有権でもあるのです。

🎴 戦国らしい視点を一言で

戦とは、国の命を賭けて、未来の夢を奪い合う営み。

これが「負ければ国は滅ぶ、勝てば夢となる」という言葉の深層です。

もっと掘り下げると、

夢とは何か?(天下か?理想の政治か?)

戦わずして夢は叶えられないのか?

敗者の夢は、本当に“無”なのか?

……という哲学的・政治的な問いにもつながっていきます。

もし続けて考察したい方向があれば、どこまでもご一緒しますよ。

4o

0 notes

Text

北ノ庄城

織田信長の重臣柴田勝家の居城として安土城の七層を凌ぐ九層の天守閣を持っていたが豊臣秀吉との戦により落城。現在天守のあった辺りを柴田公園として整備中

真ん中の石垣には柴田勝家の像

横にはお市と3人の娘達

全景

発掘された堀の跡

公園内には柴田勝家を祀った柴田神社

神社なので当然手水もあります

もちろん鳥居もあるよ⛩️お市様に因んで美人祈願の御利益🥰

ビルの隙間から参道に

お市の方と三姉妹

北ノ庄城想像図。立派な天守だったと思う🙏

#photographers on tumblr#travel#cool japan#castle#photography#photo#instagood#tour#landscape#history#福井県#北ノ庄城#福井城#越前#柴田勝家#織田信長#豊臣秀吉#お市#淀殿#日本の城#日本の歴史#戦国時代#北陸#temple

1 note

·

View note

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueológicos, a una nueva entrega de arqueología nipona en esta ocasión os hablaré del castillo de Sunpu que se encuentra en la ciudad de Shizuoka, en la Prefectura de Shizuoka. - El castillo de Sunpu, fue en el lugar en donde vivó, Ieyasu Tokugawa en los siglos XVI-XVII, donde pasó sus últimos años de vida, las ruinas de las torres del castillo que se construyeron con diferentes métodos de construcción durante el período Sengoku y el período Edo. - Sunpu Castle Park es uno de los lugares turísticos representativos de la ciudad de Shizuoka es un parque que utiliza las ruinas del castillo, macizo de flores Aoi lleva el logo de la familia de Tokugawa como proyecto conmemorativo del 400 aniversario de Ieyasu Tokugawa. El área está bajo excavación, se encuentra en la zona noroeste y se está realizando actualmente la excavación de la torre del castillo. - Hay una parte del castillo que está muy reconstruida y que se puede visitar con un módico precio, dado que el segundo piso y los superiores no se pueden abrir al público debido a la ley de construcción, el piso se quita para que la estructura se pueda ver desde abajo. - La Puerta Este/Tatsumi Yagura, está rodeada por un foso y está cerca de la estación Shin-Shizuoka. La torreta Tatsumi Higashigomon y Tatsumi Yagura están conectadas,el Tatsumi Yagura fue restaurado en 1989 y la puerta este se restauró en 1996. La entrada al jardín Momijiyama está cerca de la puerta norte del parque del castillo de Sumpu. Hay un gran estanque en el centro, y está dividido en 9 áreas que se asemejan al paisaje de Shizuoka con flores de temporada. Hay una estatua de Yaji-san y Kita-san fue construida para conmemorar el 200 aniversario. - En 1585, Tokugawa Ieyasu comenzó la construcción del castillo y en 1588 se completó la torre del castillo Sunpu.Incluso después de que Ieyasu empezará el shogunato de Edo en 1603 y se mudó a Edo, la familia Tokugawa continuó preparándolo.Se dice que es el lugar donde Ieyasu regresó al castillo de Sumpu en 1607, se retiró y murió en 1616 a la edad de 75 años. - Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas publicaciones, pasen una buena semana.

Welcome, Japanese archaeologists, to a new instalment of Japanese archaeology. This time I will be talking about Sunpu Castle, located in the city of Shizuoka, Shizuoka Prefecture. - Sunpu Castle was the place where Ieyasu Tokugawa lived in the 16th-17th centuries, where he spent the last years of his life. The ruins of the castle towers were built with different construction methods during the Sengoku and Edo periods. - Sunpu Castle Park is one of the representative tourist sites of Shizuoka City is a park that uses the ruins of the castle, Aoi flowerbed bears the logo of the Tokugawa family as a project commemorating the 400th anniversary of Ieyasu Tokugawa. The area is under excavation, it is located in the northwest area and the excavation of the castle tower is currently underway. - There is a part of the castle that is heavily reconstructed and can be visited for a small fee, as the first floor and above cannot be opened to the public due to construction law, the floor is removed so that the structure can be seen from below. - The East Gate/Tatsumi Yagura, is surrounded by a moat and is close to Shin-Shizuoka Station. The Tatsumi Higashigomon turret and Tatsumi Yagura are connected, the Tatsumi Yagura was restored in 1989 and the east gate was restored in 1996. The entrance to Momijiyama Garden is near the north gate of Sumpu Castle Park. There is a large pond in the centre, and it is divided into 9 areas that resemble the Shizuoka landscape with seasonal flowers. There is a statue of Yaji-san and Kita-san was built to commemorate the 200th anniversary. - In 1585, Tokugawa Ieyasu started the construction of the castle and in 1588 the Sunpu castle tower was completed. Even after Ieyasu started the Edo shogunate in 1603 and moved to Edo, the Tokugawa family continued to prepare it. It is said to be the place where Ieyasu returned to Sumpu castle in 1607, retired and died in 1616 at the age of 75. - I hope you liked it and see you in future posts, have a nice week.

日本の考古学者の皆さん、新しい日本考古学へようこそ。今回は、静岡県静岡市にある駿府城についてお話します。 - 駿府城は、16 世紀から 17 世紀にかけて徳川家康が晩年を過ごした場所です。天守閣跡は、戦国時代から江戸時代にかけてさまざまな工法で築かれました。

-

静岡市を代表する観光地の一つである駿府城公園は、徳川家康公400年記念事業として城跡を利用した公園で、葵花壇には徳川家のマークが刻まれています。発掘調査中のエリアで、北西部に位置し、現在天守閣の発掘調査が行われています。

-

城の一部は大規模に復元されており、1階以上は建築法の関係で一般公開できないため、床を撤去して下から構造を見学できるようになっており、低料金で見学できる。 。

-

新静岡駅からもほど近い、お堀に囲まれた東門・巽櫓。巽東御門櫓と巽櫓はつながっており、巽櫓は1989年、東門は1996年に復元されました。紅葉山庭園の入り口は駿府城公園の北門近くにあ��ます。中央に大きな池があり、季節の花々が彩る静岡の風景をイメージした9つのエリアに分かれています。弥次さんと喜多さんの像があり、200年を記念して建てられました。

-

1585年に徳川家康が築城を開始し、1588年に駿府城天守閣が完成しました。 1603年に家康が江戸幕府を開き、江戸に移った後も、徳川家では仕込み続けられました。 1607年に家康が駿府城に戻り、隠居し、1616年に75歳で亡くなった場所といわれています。

-

気に入っていただければ幸いです。今後の投稿でお会いしましょう。良い一週間をお過ごしください。

#日本#歴史#ユネスコ#城#考古学#遺跡#徳川家康#戦国時代#駿府城#静岡市#葵の花#辰野櫓#紅葉山庭園#大名#静岡県#地理#人類遺産#japan#history#unesco#castle#archaeology#archaeologicalrests#TokugawaIeyasu#Sengokuperiod#SunpuCastle#ShizuokaCity#AoiFlowers#TatsuYagura#MomijiyamaGarden

29 notes

·

View notes

Text

Lost in the hustle, but never forgetting

🌟 Lost in the hustle, but finding time to honore my treasured fandoms🌟 !Sometimes life gets hectic, but amidst the chaos, let's take a moment to celebrate the stories, characters, and memories that bring us joy. Whether it's diving into a new manga/anime or reminiscing about the classics, let's share our passion for the world of entertainment together.Always remembering my beloved Stardom!Here's to finding time for the things that make our hearts sing! 💫

#AnimeMangaLife#黄葉 菜花#World Wonder Ring Stardom#スターダム 女子プロレス#Joshi Puroresu#Women's professional wrestling#I Love Japan#Kakimoto Fūka#柿本 風香#風香#Fūka#InuYasha Kikyo#InuKik#犬夜叉#桔梗#巫女#shrine maiden#Inuyasha Sesshomaru#殺生丸#Sengoku period#戦国時代

6 notes

·

View notes

Text

長野県立歴史館、開館30周年記念企画展「描かれた川中島合戦」を開催中

令和6年度秋季企画展 描かれた川中島合戦~屏風・錦絵にみる戦の世界~ 長野県立歴史館は開館30周年記念令和6年度秋季企画展「描かれた川中島合戦」を開催中。10月11日には来賓を招きオープニングセレモニーが執り行われた。今回の展示の目玉は様々な「川中島合戦図屏風」(柏原美術館所蔵・和歌山県立博物館所蔵など)。武田側の「甲陽軍鑑」、上杉側の「北越軍記」それぞれの視点から描かれた合戦の姿を比較することが出来る。同館の黒川稔さんは「屏風の美術的価値の高さを感じてほしい」と話す。そのほか軍師・山本勘助の実在が証明された市河家文書等貴重な文書も展示。(11月24日まで開催) 長野県立歴史館 川中島合戦図屏風 (柏原美術館所蔵) 開催期間: 2024年10月12日(土)~11月24日(日) ��場情報: 名称: 長野県立歴史館 住所: 〒387-0007…

0 notes

Text

戦国時代の経済の特徴

戦国時代は、政治的混乱期というイメージが強い一方で、経済においても大きな変革期でした。永禄の乱以降、天下統一に向けた動きが活発化する中、各地で経済活動が活発化し、新たな経済システムが生まれました。

1. 貨幣経済の発展

戦国時代における最も顕著な特徴の一つは、貨幣経済の発展です。

金銀の流通: 鉱山開発の進展により、金銀の産出量が増加。各大名が独自の金貨・銀貨を鋳造し、領内での流通を図りました。

永楽銭の普及: 中国から輸入された永楽銭(永楽通宝)が広く流通し、貨幣経済の基盤を築きました。

商業の発展: 貨幣経済の発展は、商業の活性化を促し、都市の形成や物流の発達に繋がりました。

2. 楽市楽座の普及と商業の活性化

楽市楽座: 市場を振興し、商業活動を奨励する政策。各地で実施され、経済の活性化に貢献しました。

都市の形成: 商業の発展とともに都市が形成され、��たな社会構造が生まれます。

物流の活性化: 海運や陸運の発達により、物資の流通が円滑になり、地域間の経済交流が活発化しました。

3. 農業生産の向上

新技術の導入: 新しい品種の導入や灌漑技術の向上などにより、農業生産性が向上しました。

二毛作・三毛作の普及: 米麦の二毛作が全国的に広がり、畿内では米麦蕎麦の三毛作が普及し、食料生産量が増加しました。

年貢制度の変革: 戦国大名たちは、年貢制度を改革し、農民の生産意欲を高めようとしました。

4. 鉱山開発の盛ん化

金銀銅の採掘: 金銀銅などの鉱物資源の採掘が盛んになり、経済活動の活性化に貢献しました。

鉄砲の普及: 鉄砲の普及は、鉱山開発を促進し、軍事力強化にも繋がりました。

5. 海上貿易の活発化

南蛮貿易: ポルトガル人との交易が盛んになり、新しい文化や技術が日本に伝来しました。

海外との交流: 海上貿易は、日本の経済を世界に開くきっかけとなりました。

6. 大名の経済政策

富国強兵: 各大名は、自領内の経済力を高め、軍事力を強化しようとしました。

産業振興: 特産品の生産を奨励し、商業を振興する政策を推進しました。

都市開発: 城下町を整備し、商業の中心地として発展させました。

まとめ

戦国時代は、単なる戦乱の時代ではなく、経済においても大きな変革期であったことがわかります。貨幣経済の発展、商業の活性化、農業生産の向上など、様々な分野で革新的な取り組みが行われ、後の江戸時代の経済発展の基礎が築かれました。

些細な日常

本能寺の変を企てた明智光秀の動機は戦国時代の天下人での日本の治世のためだったのかも知れない

1 note

·

View note