#御幣

Explore tagged Tumblr posts

Text

youtube

If you can't get one from a shrine or just want to know how a Gohei is made.

7 notes

·

View notes

Text

ゴヘイ

「御幣(ごへい)」は、日本の伝統的な神事や祭りで使用される装飾品や神具の一種です。御幣は、神聖な場や神社で神霊を祀る際に使用されることが一般的です。

御幣の特徴や役割は以下の通りです:

形状と素材: 御幣は一般的には、四角い枠組みに、布や紙などで作られた縦長の飾りを垂らしたものです。枠組みは竹や木で作られ、飾り部分には紙や絹、布などが用いられます。これらの素材は神聖なものであり、神霊を祀るための装飾として使用されます。

神聖な意味: 御幣は神聖な場や神社で、神霊を祀る際に神聖な力を持つとされます。そのため、神社の境内や祭壇に御幣が掲げられ、神聖な空間を作り出す役割を果たします。また、御幣には様々な意味や象徴が込められることもあります。

祭りや行事での使用: 御幣は神社の祭りや特定の神事で使用されることが一般的です。例えば、神社の神幸祭やお祭りの際には、御幣を持って行列が行われたり、神社の拝殿や祭壇に飾られたりします。

年中行事への関連: 御幣は、日本の伝統的な年中行事や季節の行事にも関連しています。特定の季節や行事に合わせた御幣が用意され、その行事の神聖さや豊穣を祈るために使用されます。

御幣は、日本の伝統的な神事や行事で��要な役割を果たす装飾品であり、神聖な空間を演出し、神霊を祀るための儀式的な要素として用いられます。

手抜きイラスト集

0 notes

Text

Illustration / Drawing / イラスト of Reimu / 博麗霊夢 from Touhou Project / 東方 Project

With a stick for Shinto ritual / 御幣

35 notes

·

View notes

Text

Japan's last shogun, Yoshinobu Tokugawa, enjoyed photography. The photograph shows Eiichi Shibusawa on the new Japanese banknote, 10,000 yen (the highest denomination banknote). Second photograph shows Tokugawa Yoshinobu as Governor-General of the Forbidden Imperial Guard (photographer not shown).

The 15th shogun, Tokugawa Yoshinobu (1837-1913), the last of the Edo shogunate and the last ‘Conqueror of the barbarians’ in Japanese history, became shogun in 1866 (Keio 2) at the age of 30, but on 14 October 1867 (Keio 3), he requested the Emperor to return power to him and was allowed to do so, This brought an end to the Edo shogunate, which had lasted for more than 260 years. Having slipped down from his position as Japan's top leader, Yoshinobu was placed under house arrest in Sunpu (present-day Shizuoka City, Shizuoka Prefecture) as a dynastic enemy. One would have thought that he must have led a depressing and cramped life, but it is known that he actually enjoyed his life in seclusion to a great extent. Keiki's greatest love was his camera. He went outdoors to take photographs and captured a variety of landscapes. Photographs taken by Keiki remain in the present day. However, it is said that he was not very good with a camera, and even though he often submitted his photographs to popular photographic magazines of the time, they were not often adopted.

The third photo is of his cat's photo.

日本の最後の将軍徳川慶喜の趣味は写真撮影だった。 写真は新しい日本の紙幣一万円(最高額紙幣)に登場した渋沢栄一。 二枚目の写真は禁裏御守衛総督時代の徳川慶喜(撮影者は別)

江戸幕府最後にして、日本史上でも最後の「征夷大将軍」となった、第15代将軍・徳川慶喜(1837~1913)。1866(慶応2)年に30歳で将軍に就任したものの、翌1867(慶応3)年10月14日には、天皇に政権返上を願い出て許されるという「大政奉還」を果たし、260年余り続いた江戸幕府に幕を引いた。日本のトップの座から滑り落ち、朝敵として駿府(現在の静岡県静岡市)で謹慎生活を送ることになった慶喜。さぞ気を落とし、窮屈な生活をしていたのだろうと思いきや、じつは相当に隠居生活をエンジョイしていたことが知られている。慶喜が最も好んだのはカメラ。屋外の撮影に出かけて、さまざまな風景を切り取った。慶喜の撮影した写真は現代にも残っている。ただし腕前のほうは、ヘタの横好きだったらしく、当時の人気写真雑誌にたびたび投稿しても、なかなか採用されなかったという。

三枚目の写真は彼の撮った猫。

41 notes

·

View notes

Text

供物・奉納物・神宝: Offerings, Votives, and Sacred Treasures

神饌・御神酒とは

There are many ways to worship the kami, but the most basic is kumotsu 供物 (offerings). Among the various kinds of kumotsu, food is the most common, there are two ways to offer food, first is to cook it (called jukusen 熟饌), the second is to offer it as the raw ingredients (called seisen 生饌). These are called shinsen 神饌. Some festivals offer extravagant cooked meals, but after the war the number of shrines offering the raw ingredients increased.

What is considered food offerings differs between shrines, but rice, sake (called omiki 御神酒), and water are essential. Also mochi (rice cakes) are emphasized at festivals.

初穂と直会

The first harvest, or catch of the year (hatsumono 初物) was thought to be filled with special vital energy, and was therefore offered to the kami. In the case of rice this was called hatsuho 初穂 (lit. first ears).

The hatsuho are offered to the kami in order to increase their spiritual energy, and protect the region. Those who participated then partake in eating the offerings after the festival is over. This is called naorai 直会, because the offerings contain the spiritual power of the kami, it was believed that eating the offerings would keep people healthy, and ward off evil.

Diagram of Offerings (神饌)

At the top you’ll see the sacred mirror called a shinkyō 神鏡, below from left to right, top to bottom labelled in blue are

♡ 餅 Mochi: rice cakes (typically they’re both white, but in the picture you can see a pink and white one, which is associated with the Kanazawa region)

♡ 酒 Sake: rice wine, the tall white containers are called heishi 瓶子, usually in a pair

♡ 米 Kome: rice, usually uncooked (cooked rice is typically called ご飯 gohan)

♡ 魚 Sakana: fish, in the picture the fish is a red sea bream or Tai (yes the same tai as in taiyaki) which is a particularly auspicious fish

♡ 野菜 Yasai: vegetables, featured are daikon, carrots, cucumbers, and I think a radish and onion

♡ 水 Mizu: water, this is held in a short round jar called the mizutama 水玉

♡ 塩 Shio: salt, sometimes you’ll see outside of restaurants or stores little piles of salt to ward off misfortune.

♡ 果物 Kudamono: fruit, features are pineapple, bananas, pear, apple, and oranges

玉串・御幣とは

Not all offerings are offered before the kami. Since large quantities, huge or immovable objects like land, cannot be offered, an inventory of the items is offered, or a priest will report on the donations with a congratulatory prayer, called a norito 祝詞.

In addition, since modern times, the number of people who are making monetary offerings instead of offerings of objects has increased. Because of this sort of thing, tamagushi 玉串, which symbolize various offerings are used during the ceremony where visitors to the shrine enter the prayer hall. By dedicating it to the kami, the worshipers show their gratitude and respect for them. (More on etiquette on page 53).

Gohei 御幣 are another offering. At first offerings of cloth etc… were made using sticks,, but gradually they became more formalized, with white, silver and gold, and five-colored paper streamers on a staff. Since it was placed before the kami, it came to be believed to be the dwelling place of their spirit, and became viewed as their goshintai 御神体, sacred body, and was used during purification rituals.

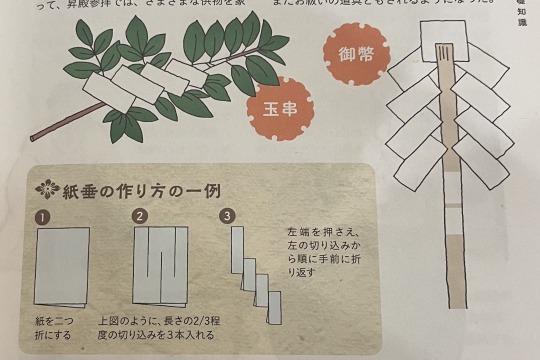

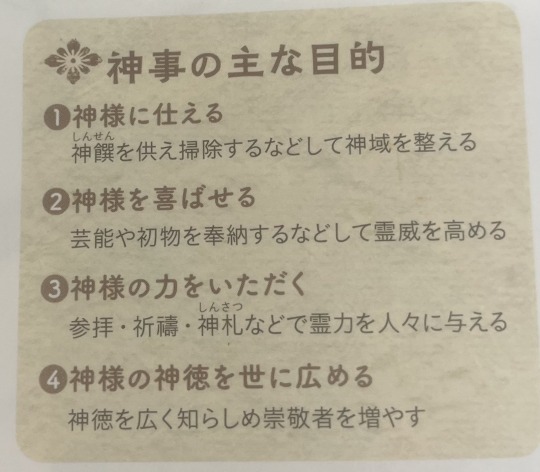

One Way to make Shide

The diagram in the above photo shows an example of how to make the white zig-zag streamers

① Fold the paper in half

② Make 3 incisions about 2/3 of the length as shown above.

③ Hold the left edge and fold back to the front, starting from the left cutout.

紙垂について

Shide 紙垂 paper streamers are attached to tamagushi, gohei, and shimenawa. Nowadays most shide are made of paper, but in the past cotton (made from mulberry fibers used to make washi paper), and hemp fibers were used. Although it is not known why the shide were originally attached to tamagushi and shimenawa, they’re believed to have been used to invite, or be possessed by the kami. The “kezurikake,” a ritual tool used in the “little new year” (festival held on January 15th), is also thought to have a similar meaning, as one end of a stick is made into a tassel by shavings thin layer of skin.

The above is a general way of making shide, but there are many other ways to make them. In some places, shide unique to each region are handed down, and they are sometimes used in different ways depending on the ritual.

神宝とは

When one thinks of treasure, they often assume gold, silver, and wealth, but shinpō 神宝, or sacred treasures, are inherently different from those. The three kinds of sacred treasures are: spiritual treasures related to the kami, various tools prepared for the kami, and valuable objects offered to the shrine.

“Spiritual treasures related to the kami” in the narrowest sense of the term, are sacred treasures, and are sometimes used as sacred objects in shrines (goshintai). It also believed that many of them were once symbols of ancient tribes’ royal authority (also called regalia). The typical example of these are the Three Sacred Treasures of Japan (Sanshu no Jinki 三種の神器).

三種の神器と十種神宝

The Three Sacred Treasures of Japan are the 3 spiritual treasures of the imperial family: Yata no Kagami Mirror, Yasakanino Magatama, and Kusanagi no Tsurugi Sword(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣). The Yata no Kagami mirror and Kusanagi no Tsurugi sword are currently enshrined as the goshintai at Ise Jingū Naikū and Atsuta Jingū, with the divided spirit of them enshrined at the imperial palace (a process called bunrei 分霊).

Among the sacred treasures representing the royal authority of the imperial family, are the Ten Sacred Treasures (Tokusanokandakara 十種神宝). These are said to have been brought by the ancestor of the Monobe Clan, Nigihayahi no Mikoto, to earth from Takamagahara, and were said to have the miraculous power to bring the dead back to life.

The Three Sacred Treasures of Japan

The pictures above show the 3 treasures: Yata no Kagami, Yasakanino Magatama, and Kusanagi no Tsurugi.

♡ Yata no Kagami: at Ame no Iwato, in order to lure Amaterasu Ōmikami from the cave, Ishikoridome no Mikoto (伊斯許理度売命) crafted it. Outside the cave, Ame no Koyane no Mikoto (天児屋命) and Futodama no Mikoto (布刀玉命) put the mirror up.

♡ Yasakanino Magatama: is several large magatama (comma shaped beads) linked in a necklace. Like the Yata no Kagami, it is also a sacred treasure to try and lure Amaterasu Ōmikami from the cave, and was crafted by Tama no Oya no Mikoto (玉祖命). Both Yata (八咫) and Yasa (八尺) mean large.

♡ Kusunagi no Tsurugi: when Susano’o no Mikoto slayed the serpent Yamaha no Orochi, it is said this sword appeared from his tail.

Diagram of the Ten Sacred Treasures

In order from left to right, top to bottom

♡ 沖津鏡 Okitsu Kagami

♡ 辺津鏡 Hetsu Kagami

♡ 八握剣 Yatsuka no Tsurugi

♡ 生玉 Ikutama

♡ 死返玉 Makarukaeshi no Tama

♡ 足玉 Tarutama

♡ 道返玉 Chikaeshi no Tama

♡ 蛇比礼 Orochi no Hire

♡ 蜂比礼 Hachi no Hire

♡ 品物之比礼 Kusagusa no Mono no Hire

さまざまな神宝

The diagram above is a reproduction of an ancient drawing of the Ten Sacred Treasures, but it is just a representation of their function, not their form. What is noteworthy of the Ten Sacred Treasures is that they are composed of a mirror, a sword, a jewel (magatama), and a hire. Of these the mirrors, swords, and jewels are common to the Three Sacred Treasures. As mentioned previously (p.19), these three are often regarded as sacred objects, and it is clear that they were the most important spiritual treasures to ancient Japanese people.

The “hire,” which is not included in the Three Sacred Treasures, similar to a scarf today. In the myths regarding Ōkuninushi no Kami, there is also a hire with the spiritual ability to repel snakes and bees.

On the other hand, sacred treasures prepared for the kami include clothes, decorations for shrine buildings, daily necessities such as cosmetic tools, swords and other weapons, musical instruments, and stationary.

遷宮のたびに作り直される神宝

Every 20 years, during Ise Jingū’s Sengū ceremony, the shrine buildings within the grounds are rebuilt. Not only that but the 714 types of sacred treasures, numbering to 1,576 are rebuilt exactly as they were before. This is so the kami can use the brand-new items.

Other shrines do not have the same tradition as Ise Jingū, so this is not possible, but new treasures are sometimes dedicated for commemorative events.

Many of the treasures donated by worshippers are works of art. In the Middle Ages, samurai who prayed for long-lasting military fortune dedicated swords and other kinds of armor to the shrine.

The cat says: “Shinpō were transformed from a spiritual tool, to a daily necessity for the kami.”

Whoa boy this was a long one, 4 whole pages of information translated for your convenience. Once again a minor disclaimer that I’m not a native speaker, I do these to help myself learn more vocabulary, but also practice my translation skills every now and then.

18 notes

·

View notes

Text

10/12/2023

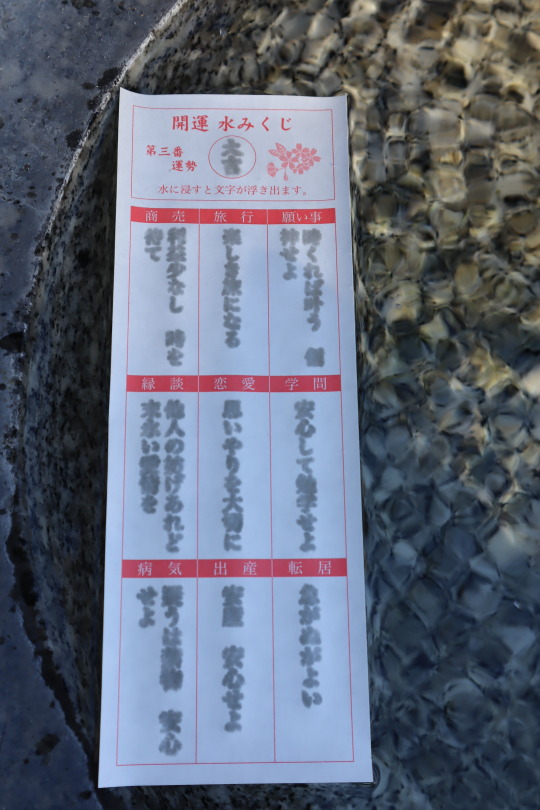

巖島神社 といっても有名な広島の安芸の宮島…ではなく、出水市にある巖島神社です笑 素通りするたびに気になる名前でしたので、行ってみました。 銭洗いの御神水があり、お金を入れるかごがありましたので、紙幣を含めて手持ちのお金を全額入れて御神水をバシャバシャかけながら、「一生涯お金に困りませんように…」という願いはいっぱい込めて笑 金運を上げてもらいました👛✨

帰るときに水みくじを発見👀✨ 水みくじは初めてなので、私も体験してみることに。100円を指定の場所に入れて水に浸けてみたら…

大吉でした✨ ただ、願い事のところには 「時くれば叶う 信神せよ」

こちらは出水市の武家屋敷の中にある諏訪神社。 先日BS11で放送されていたので、初めて来てみました。

最後に紫尾神社に訪問。 随分前に偶然立ち寄って、今回数年ぶりの訪問でした。 おみくじは22番と語呂合わせの良い数字で、大吉でした。こちらも願事は報われる時が来るそうですが、最後の言葉は「信神せよ」でした。

絶賛就活中の立場ですが、就活を含めて最後はやはり神頼み…❓

61 notes

·

View notes

Text

��宮崎正弘の国際情勢解題」

令和七年(2025年)3月4日(火曜日)

通巻第8679号 <前日発行>

IMF、世銀体制の変革に繋げるのか? 暗号通貨を準備金へ算入

トランプの次の戦略がみえた。「ブレトンウッズ3・0」

*************************

DOGE(政府効率化省)を率いるイーロン・マスクはフォートノックス砦に貯蔵されている(とされる)金塊の備蓄状況を調べるといいだした。

以前から訝しいとされたのは公式の8000噸のうち、どれだけが本物でタングステンに金メッキした金の延べ棒が混じっているのではないかとする疑惑を晴らさなければならない。

米国造幣局に拠ればケンタッキー州フォートノックスの要塞の保管庫に1億4730万トロイオンスの金が保管されているという。2月18日の金相場で換算すると、1トロイオンス=2930ドルだからフォートノックスにある金の価値は4350億ドル(約65兆8000億円)になる。ティファニーやルイ・ヴィトンの親会社LVMHの価値を上回る金額だ。

とろこが財務省の帳簿には1トロイオンス=42.22ドルというレートで換算されているため、帳価は60億ドル(約9070億円)でしかない。

これまでフォートノックス金保管庫は、三回しか公開されていない。1943年にルーズベル元大統領が見学した。1974年には10人の議員が訪問した。2017年には上院院内総務のミッチ・マコーネルやスティーブン・ムニューシン財務長官らが訪問した。

1930年代にケンタッキー州の要塞建設が決まったのは欧州で戦争が激化���、米国東海岸の保管施設が外国からの攻撃に対して脆弱だとされたからだ。

2025年3月2日、トランプ米大統領は「新たな戦略通貨準備金に五つの暗号通貨を含める」とし、ビットコイン、イーサリアム、XRP、SOL、ADAの備蓄システムが創出される」とSNSに投稿した。大統領令ではない。

「大統領作業部会に、XRP、SOL、ADAを含む仮想通貨戦略準備金の策定を進めるよう」にと指示し、公約通りに「アメリカが世界の仮想通貨の中心地となる」としているのだが、とくに「BTC(ビットコイン)とETH(イーサリアム)が準備金の中心となるだろう」と具体的な暗号通貨名を付け加えた。

歴史的転換になる可能性がある。従来、SECは暗号通貨を厳格に規制し準備金化を排除してきた。とくにバイデン前政権下では「暗号通貨は詐欺やマネーロンダリング、不正取引、資産隠匿の手段」などとして業界を取り締まってきたのだから、むしろ暗号通貨を推奨するトランプは通貨政策の転換を狙っているとも捉えられる。

議会では関連法案が何本か提出されており、トランプ閣僚の殆どは暗号通貨擁護派、犯罪捜査でギャング団などから押収した2000億ドル分の暗号資産は、議会の動き次第では戦略準備金に参入できるとする意見もある。

▼「通貨発行益」理論とは無縁の構想だ

トランプの窮極の狙いは何かと考えてきたが、暗号通貨によりシニョリージを狙っている気配はなくFRBと真っ正面から挑戦を開始したわけでもない。

ただし暗号通貨を戦略備蓄にくわえるとなると、戦後世界経済を規定してきたブレットンウッズ(ドル基軸、世銀IMFを中軸とするシステムではSDR(特別引き出し権)が「代替基軸通貨」)の改編を意味し、その意味では「ブレトンウッズ30」となる。1971年にニクソンがドルの金兌換をやめたことが「ブレトンウッズ2・0」の位置づけになる。

トランプは3月2日までに、75本のEQに署名した。不法移民強制送還、DEI部門廃止、USAID廃止、ペンタゴン高官交代、FBI削減、教育省改革、軍隊へのトランスジェンダー入隊拒否などでアメリカ社会は上へ下への大騒ぎ。

すでに百本の訴訟が起こされている。アメリカは訴訟社会、当然予測されたことだが、壊滅状態の民主党をこえた超党派の反トランプ行動が、このところ活発化し始めた。

ヴァンス副大統領の休暇先で数百のデモ隊、テスラ販売店襲撃など暴力化している。

(●暗号通貨の詳細にご興味の向きは、現在発売中の「WILL」四月号の拙論を御参照いただければ幸です)

6 notes

·

View notes

Text

狐に憑かれた新五郎

長野県北佐久郡南大井村平原に新五郎という爺さんがいる。 今年、つまり昭和六年現在、彼は八十四歳。 ひがな一日孫のお守りをしながら、穏やかに過ごしている。 しかし、そんな彼も、若い時分はずいぶんと無鉄砲であったそうだ。

今から四十年ばかり前の秋の末のことだという。 隣家に不幸があり、新五郎は新仏の墓穴を掘る役になった。 穴を掘っている途中、尿意を催した彼は人々が静止も聞かず、近くにあった狐の巣穴に放尿した。 すると、その日の夕方から、新五郎の様子がおかしくなった。 乗馬未経験者なのに馬を見事に操って駆け歩いたり、奇妙なことを口走ったりし始めたのだ。 熱はないし、食欲も普通にあるので病人というわけではない。 家人はすっかり気味悪くなり、村人たちは「ありゃ狐に取り憑かれたんだ」と噂した。 ある日、見舞いに来た人が、新五郎の家族に声を潜めて言った。 「狐憑きなら南蛮燻しをするといいそうだ」 南蛮燻し、南蛮つまり唐辛子で燻すことだ。 すると別室で眠っていた新五郎が大声で怒鳴った。 「何だと! 俺が狐憑きだと! 誰がそんな馬鹿なことを言いやがった!」 それから新五郎は妻のおすみに向かって言った。 「おすみ、南蛮なら北口になんぼでもあるぞ! さぁ燻せ。燻してみろ! 俺ぁ春日大明神だ!」 新五郎はひとしきり怒鳴ると、再びすやすやと寝てしまった。

当時、平原には神変神社という御嶽講があった。 講の先達は佐藤という人である。 村人たちは相談をし、先達に狐払いの祈祷をしてもらうことにした。 祈祷の当日、先達は祈祷の装束に身を固めてやってきた。 懸命に読経をしながら、ふと手首の数珠を見ると緒が切れている。調べてみると大きな珠が一粒なくなっていた。 「さても不思議な……」 先達のこの呟きを聞きつけた新五郎はニヤリと笑って言った。 「さっき俺が食い切ったのよ」 その場にいた人々はびっくりした。 「それで珠ぁはどうした」と訊くと、新五郎は「後ろの俵の間にあらぁな」と澄まし顔で答える。 その場にいた凸邨先生が俵の間を探ると、確かに珠があったので、人々は再度びっくりした。 「いけねぇ、先生��いけねぇや…… 先生がそれを見つけ出すなんて……」 新五郎はそう言うと、すやすやと寝てしまった。 やがて祈祷が終わり、お狐様をお送りする、というので、その場にいた人々は御幣と供えた赤飯を持って村外れの川へ流しに行った。 戻ってくると、先程は横になって眠っていた新五郎が、今は胡座をかいて大欠伸をしている。 帰ってきた大勢を見て、新五郎はきょとんとしていたという。

(信濃教育会北佐久部会・編『北佐久郡口碑伝説集』十一、奇聞巷談 「19、狐に憑かれた話」)

4 notes

·

View notes

Text

2024-12月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰��igatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/Frog96

◆今月のお題は「時事」です◆

今月は参加者の皆様に「時事」のお題でアンビグラムを制作していただいております。今年一���間の出来事を振り返りながらお楽しみください。

今号も失礼ながら簡易的なコメントとさせていただいております。皆様のコメントがいただけますと幸いです。

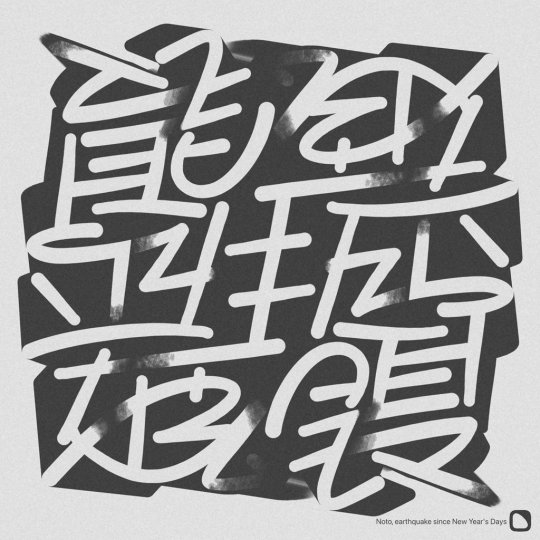

「能登 正月から地震」 回転型:.38氏

今年は元日から大変なニュースで始まりました。 .38氏の作品は線の太さをあまり変化させないのが特徴である分、かすれた線が効果的ですね。

「能登半島」 敷詰回転型:Jinanbou氏

一年を通して余震や豪雨に見舞われまだまだ大変な状況です。 敷詰できる配置の発見がすばらしいです。斜め線分のパーツが面白いです。

「月面着陸」 鏡像型:てるだよ氏

探査機「SLIM」が日本初の月面着陸に成功。 「面/陸」がぴったりですね。作字のお作法がそろっていてきれいです。

「北見遊征」 回転型:douse氏

今年デビューした、に��さんじのライバー。 線の強弱の扱いが見事ですね。大型ディスプレイに表示しているような表現がステキです。

「後遺症」 図地反転回転型: いとうさとし氏

COVID19の後遺症、ワクチンの後遺症などの話題も多く聞かれました。 どの文字も読みやすくて驚きます。水平垂直な線と斜めの線を対応付けするあたりが注目ポイントです。

「気ままに整地生活」 回転型:無限氏

10年続いた人気動画シリーズが完結を迎えました。 ドット表現にふさわしい舞台ですね。特に「整」が上下の密度差をうまくクリアして面白いです。

「百年の孤独」 回転型:うら紙氏

ガブリエル・ガルシア=マルケスのベストセラー。初刊訳から半世紀以上、作家没後10年を経て、今年6月に新潮文庫で再刊。 独特の書体による表現で立体的にも感じ、少し角度を変えるともっと読みやすくなるのかな、と思案してしまいます。

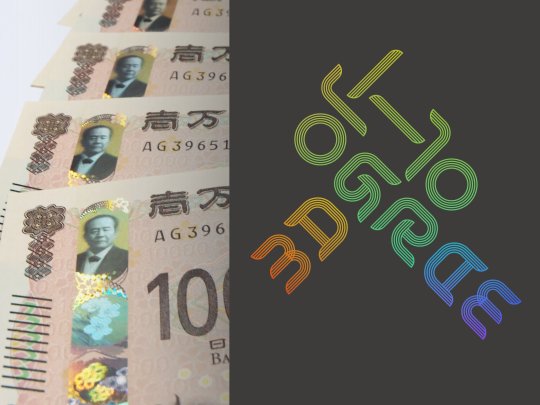

「3D HOLOGRAM」 鏡像重畳型:松茸氏

20年ぶりの新紙幣には偽造防止用の3Dホログラムが。 見る角度で絵が変わるホログラムに対して、文字ごとに見る角度を変えていくところがついになっているようで面白いです。

「千円札/北里」 回転共存型:lszk氏

新紙幣の千円札は北里柴三郎が肖像画。 とってもわかりやすいです。シンプルながらぴったりで見事な対応付けですね。

「福沢諭吉/渋沢栄一」 共存型:兼吉共心堂氏

一万円札は諭吉さんから栄一さんに。 「一」の引き出し方がよいですね。全体的に密度差をクリアする方法がためになります。

「パリ五輪」敷詰回転型:Σ氏

パリでの開催は1924年以来100年ぶり。 点対称図形4つをうまく組み合わせていて、敷詰の威力を感じます。字形もスタイリッシュでステキです。

「巴里五輪」回転型:lszk氏

日本勢は海外開催のオリンピックとして最多のメダルを獲得しました。 「輪」の形に驚きました。リングのあしらいが良い効果ですね。 Σ氏の作品と合わせてちょうど5つの輪になっているのが示し合わせたようで面白いです。

「佐渡島の金山」回転型:すざく氏

佐渡島(さど)の金山が世界文化遺産登録されました。 とても読みやすく素晴らしい作品ですね。重ね合わせが絶妙で、「金」の冠部分が最高です。

「伊能忠敬界隈」 旋回型×3:螺旋氏

異常なほど歩く習慣を持つ人々を指すネットスラングで、一説によると40km/day以上歩くことが必要とのことです。 「伊→忠」90度、「能→界」270度、「敬→隈」斜め鏡像という組み合わせですが、この対応の発見だけでも奇跡的です。

「帰ってきたニコニコ」 敷詰回転型:てねしん氏

6月にあったサイバー攻撃で停止していたニコニコ動画等のサービスが8月にようやくサービス再開。 重ね部分がわかりやすい表現になっているので読みやすいですね。「ニコニコ」の表現が「にこにこ」にも振動するので面白いと思いました。

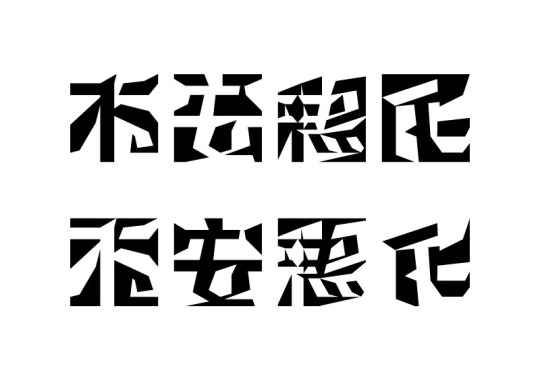

「不法移民/治安悪化」 図地反転共存型: いとうさとし氏

クルド人など不法移民問題により治安が悪化しているの言う話が多く聞かれました。 これも読みやすく仕上がっていますね。「移/悪」が特に見事だと思います。

「オトノケ」鏡像型:結七氏

Creepy Nutsの楽曲で、テレビアニメ『ダンダダン』OPテーマ。 「オ」の鏡像性を生かしてうまくまとめています。ちょっとした字画の曲げがこだわりでしょうか。

「低緯度オーロラ」 回転型:繋氏

10月の磁気嵐が最も大規模で、北海道だけではなく能登や兵庫でも観測されたようです。 「韋度��がきれいに対応できるのですね。残りもきれいに配置できています。

「冨安四発太鼓」 図地反転鏡像(共存)型:ちくわああ氏

キングオブコント2024で披露された、ダンビラムーチョのネタ中に登場する芸能。 中間調処理を活用して読めるようにしていますね。図地反転して裏返すと文字組が変わるので一応共存型になります。

「アンビクイズ」 図地反転鏡像型:つーさま!氏

Σ氏によるアンビグラム関係クイズが披露されました。 一点濁点が「ビ」「ズ」の両方で共通しているのがよいですね。アンビグラムとはなかなか気付けないのがこのタイプの面白いところです。

「戦争/陰謀」 図地反転回転共存型: いとうさとし氏

戦争について回る陰謀論、多くのポストが見られました。 こちらも読みやすくて素晴らしいですね。図地反転は漢字のパーツ構成の違いを簡単に超えてくるのが魅力の一つだと思います。

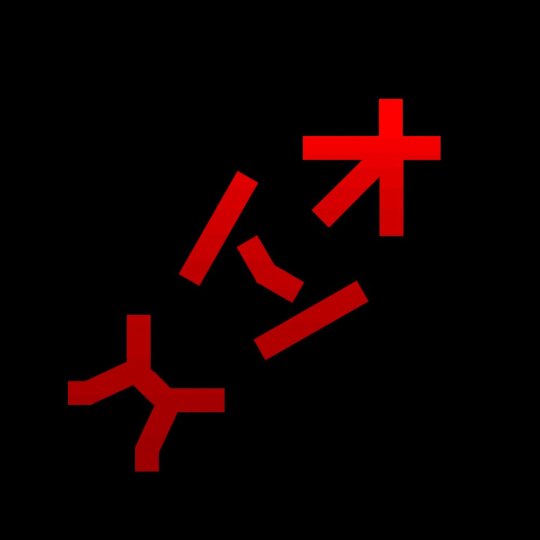

「祠」 フラクタル型:超階乗氏

「あの祠壊しちゃったの?」というミームが流行りました。 一文字で自己再帰的な作品はほとんどなかったと思います。部分的に見れば「祠」と「𡭕」の振動型であると理解すればよいですね。

「闇バイト/一寸先闇」 鏡像共存型:ヨウヘイ氏

闇バイト関連の事件が多発しました。 墨のぼかしのような表現がうまく使われています。文字の配置が巧みです。

「ハリス トランプ」 旋回型:kawahar氏

アメリカの大統領選はカマラ・ハリス氏とドナルド・トランプ氏の対決となりました。 この形状の万能感がすごいですが、使いこなせるのはkawahar氏だけかもしれません。

「(下から)『ECHO』『少女A』『愛して愛して愛して』『強風オールバック』『メズマライザー』/ 祝 VOCALOID youtubeの再生数 1億回突破 おめでとう」 回転共存型:ラティエ氏

今年、史上2~6番目に1億回再生を達成したボカロ曲のタイトルです。 超大作ですね。作り上げた熱量に脱帽です。対応させる言葉に応じて書体をうまく切り替えていますね。

最後に私の作品を。

「to the NEXT/to the 一番上」 回転共存型:igatoxin

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」の歌詞より。 アンビグラムにおいてもこうなりたいものですね。

お題 時事 のアンビグラム祭、いかがでしたでしょうか。御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。

さて次回のお題は書き初めということで『フリー』です。各自思い思いのネタでアンビグラムを作ります。

締切は12/31、発行は1/8の予定です。参加してくださった皆様も、読者の方々も、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

——————————–index——————————————

2023年 1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康} 5月{回文} 6月{本} 7月{神話} 8月{ジャングル} 9月{日本史} 10月{ヒーロー} 11月{ゲーム} 12月{時事}

2024年 1月{フリー} 2月{レトロ} 3月{うた} 4月{アニメ} 5月{遊園地} 6月{中華} 7月{猫} 8月{夢} 9月{くり��えし} 10月{読書} 11月{運} 12月{時事}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

10 notes

·

View notes

Quote

職業としての売春は、古くから存在する。職業とは、ヒトのみが行う社会的かつ文化的営為であり、富・付加価値の交換により形作られる経済活動の手段としては、売春は人類最古の職業の一つでもある。 現代の売春とは取引契約に基づくものであり、売春の歴史とは売春仲介の歴史でもある[5]。また、売春という職業が成り立つ為には、貨幣経済の浸透と、家父長制や嫁取り婚が成立していないといけない[要出典]。ヨーロッパでは古代ギリシャ以降になる。 古代 →「公娼」を参照 史上初めて管理売春すなわち売春を国家の登録制度のもとに管理し、公認したのはギリシャのソロンといわれ、国家によって女性の奴隷を「購入」し、「ディクテリオン」という売春施設へといれた[6]。ローマ帝国でも売春仲介業者は法的な認可をうけ、届出をするだけでなることができたため、売春は広く行われていた。しかしローマがキリスト教徒の迫害をやめ、それを国教としたことをうけて、売春を禁ずる法が登場する。ユスティニアヌス法典は、売春仲介業者の責任を問い、売春婦たちを「不幸な運命から救いだす」ことをうたう画期的なものであった[7]。 キリスト教が普及するにつれて、売春を含めた性の問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春はおろか婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。公序良俗を保つためであり、税収を確保するためであった。中世に入ってキリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルルマーニュの勅令は売春の完全な禁止を謳っている。こちらは業者へは少量の罰金刑を課し、売春婦を「みだらな女」として広場で鞭打ちに処すなど重い���を規定している。 近代 このように近代まで、国家は売春を両義的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても女性を監視し縛り付けるものだとする「廃娼論」が出現するのは20世紀以降のことである[8]。そして「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買取締二關スル國際協定」が1904年に採択され、「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止二關スル國際條約」が1910年に制定され、1921年に国際連盟によって「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、1933年に「成年婦女子ノ売買ノ禁止ニ関スル国際条約」がそれぞれ採択された。さらにそれらの協定や条約を統合する形で「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発効した。 現在、フランスの社会史学派、アナール学派の研究によれば、売春は逆にキリスト教によって誕生したと論じている。本来、男女は対等であったが、キリスト教の「弱者である女性は、保護を行う男性の支配を受けなければならない」という教義から家父長制が強力になり、支配される性としての女性が誕生した、という考えである。[要出典] 日本 →詳細は「遊女」を参照 阿部定が最後に勤めた遊廓大正楼(兵庫県丹波篠山市) 万葉集に掲載されている歌の解釈から、この時代から日本でも売春は行われていたと考えられる。ただし、古代の記録に見られる売春は、都周辺に限られており、地方における実態は不明である。日本において職業としての売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには鎌倉期においても、妻問婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の家父長制や嫁取婚はいまだ浸透していなかった。平安時代と同じく母方の父が優位という執権政治の形態が続いていたことからも明らかである。座や町衆などによる市の支配の確立と、惣領制や嫁取婚が成立するまでは、職業としての売春は広がりを見せなかった。 売春は神道において、巫女によって行われたこともあった[9]。鎌倉時代には巫女を養っていた多くの神社や寺院が破綻し、生活の糧を求めて旅に出る巫女が現れ「歩き巫女」と呼ばれるようになった。巫女は主に宗教的なサービスを提供していたが、売春とも広く関係していた[9]。 安土桃山時代に豊臣秀吉が大坂道頓堀において、遊女を一箇所に集めた遊廓を作って以後、江戸時代でもこうした遊廓を設置した。特に吉原遊廓、島原遊廓、新町遊廓は三大遊廓と呼ばれるほどの隆盛を誇った。ただし、遊廓などではいまだ女性の「神」性視が行われ[独自研究?]、遊廓は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。吉原の監督官としての武士も、武家出身者ではなく忍者出身者が行い、公儀とは距離を置いた[要出典]。江戸幕府は、江戸および関東八州については、公的に売春を認めつつ[注釈 3]、散在する遊女屋を特定地域に集合させ、1617年(元和3年)、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、吉原遊廓とし、この他の地での売春を禁じた。この禁を破って売春がなされる場所を岡場所といい、その遊女らは、後任の吉原におけるものと異なり、私娼であって取り締まりの対象とされた。私娼は発覚・奉行所などに捕縛されると、新吉原で女郎として3ヵ年の年季奉公が科せられ(公事方御定書[11])、そのような女郎は「奴女郎」と呼ばれ最下級の扱いを受けた。このように、建前上は、吉原以外での売春は禁じられていたが、岡場所は江戸時代を通してところを変えながら存続し続けたし、特に、近郊の品川宿、内藤新宿、板橋宿、千住宿など、近郊の宿場町の宿屋では、泊り客に飯盛女と称した私娼の斡旋を行っていた。 1958年(昭和33年)4月1日に売春防止法が施行され、赤線も廃止されソープランドとして残る(神戸福原) 明治維新以後もこのような遊廓は存在していたが、転換点となったのは1872年(明治5年)である。この年、マリア・ルーズ号事件が発生し、大日本帝国政府はペルー船籍の汽船船内における中国人(清国人)苦力に対する扱いを「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において被告側より「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」との主張が為された。 この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼解放の準備中である」と公娼廃止の声明を発し、1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された[12]。これにより、女衒による遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意思で営業しているという建前になっただけで、前借金に縛られた境遇という実態は変わらなかった。 また、この時期に数多くの女性が女衒��斡旋により、日本の農山漁村から東アジア・東南アジアに渡航し、遊廓で働いた。こうした海外渡航した女性たちは「からゆきさん」と呼ばれた。このように世界への渡航を手配した、女衒として有名な人物に村岡伊平治がいる。 第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)、日本の統治を担当していたGHQは公娼廃止指令を出し、女給による売春を行う赤線を除いて遊廓は廃止されることになった[注釈 4]。 また、1955年(昭和32年)最高裁判所は、売春を前提とした前借金について『公序良俗に反するものであるとして無効』とする判例を確定させた[13]。さらに、上記「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」を批准するための国内法である売春防止法が1956年(昭和31年)5月に公布、1958年(昭和33年)4月1日に施行され、これによって赤線も廃止されることになった。 これら赤線地帯にあった店は、その後も小料理屋やトルコ風呂(現:ソープランド)などと名称を変え、管理売春や勧誘・斡旋などの売春助長行為ではなく、個人の自由意志での性行為の場所を提供する、という法令に抵触しない範囲で営業を行っている。なお、トルコ風呂の名称については、トルコ人留学生・ヌスレット・サンジャクリが厚生省(現:厚生労働省)に名称変更の訴えを起こし、名称がソープランドに変わった経緯がある[注釈 5]。 →詳細は「ソープランド § 改名問題」を参照 各国の概況

売春 - Wikipedia

6 notes

·

View notes

Photo

(Xユーザーの幣束さん: 「これは広島の神社で頒布されていた天。 屋内で神棚や仏壇を祀る際に上に物があったり上階で人が通るのは無礼なので、神棚仏壇の上の天井に天や雲の字を貼って上は何も有りません、そこは空です、という意味付けをする符。神社で御守りとかと並んで授与されてるのはあまり見ないのでテンションが↗ https://t.co/PZBmquyk7K」 / Twitterから)

2 notes

·

View notes

Text

.

.

期間限定公開

何年か前から予約制になった。

去年は気づいた時には遅かった。

てなわけで、

今年は公式ホームページを早くから監視。

.

.

.

.

造幣局の桜の通り抜けは昔から好きだった。

いろんな種類の桜が楽しめて

染井吉野とはまた違った楽しみ方。

枝ぶりや葉っぱなんかも楽しみつつ

その名前と姿をあわせて観るのも楽しい。

.

緑みがかった白く清らかな花姿の

「雨宿(あまやどり)」

可憐な花姿の

「御車返し(みくるまがえし)」

御車返しはなぜそんなお相撲の技みたいな名前…

と、思って気に入ったんやけど

御車を引き返してまで見たい桜

ということやな。きっと。

.

染井吉野より見頃が遅い通り抜けの桜。

今年は見頃の樹がまばらで

いろんな種類の桜に溺れることはできなかったけど

丁寧に観ることができて良かった。

また来年もホームページ監視しよーっと。

.

16 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #氣比神宮

母親と出掛けた、ぶらり若狭旅行の記録です。

我が家では「美味しい海の幸が食べたくなったら日本海」が合言葉のようになっているので、美味しい海の幸を求めていざ日本海側へ。

今回の目的地は敦賀からもう少し足を伸ばして若狭方面へ。途中敦賀で高速を降りて、友人に渡すお守りを入手するため氣比神宮に立ち寄りました。

立派な大鳥居は国の重要文化財だそうです。中世以降は越前国の一宮に位置づけられており、そして明治以降は官幣大社に定められ、格式と歴史のある神社です。実際どれぐらい前に建立されたのだろうと何気なく調べてみたら、7世紀後半とか8世紀辺りから始まっているようで、なんかもう遥か彼方過ぎてピンときません。平城京とか古事記とかあの辺りでしょうか……と朧気な日本史の記憶を掘り起こしてみましたが、人の手で造られたものが1300年以上同じところに同じものが存在しているって、すごい……というか、途方もないなぁとぼんやり考えてしまいました。

ちなみに本殿は太平洋戦争時の空襲で焼けたとのことなので、建物自体は戦後のもののようです。

私たちは裏側の駐車場に車を停めてそこから入ったので、最初に見た景色は神社の境内側からのこの姿でした。神社の前には広々とした道路が走っています。しかし赤の鳥居は青空��緑の景色の中でめちゃくちゃ映えますね。

御守りも入手して、ミッションコンプリート。

ところで大鳥居の前から見た景色はこんな感じなのですが、目の前にとても良い渋デザインのビルを発見して一人キャッキャしていました。

11 notes

·

View notes

Text

2 notes

·

View notes

Text

祭と神事

祭は神事の一つ

...At the same time, festivals help spread the myths and divine virtues of the kami, as well as the history of the shrine. For Shinto unlike Buddhism, does not have sacred books or doctrines, festivals are an essential venue for the propagation and transmission of Shinto values and worldviews.

ハレとケ

Festivals have great meaning for the people who are participating. By experiencing the festivities (ハレ hare) of a festival, they are able to restore the life force which is worn down by everyday activities (this state is called ケガレ kegare).

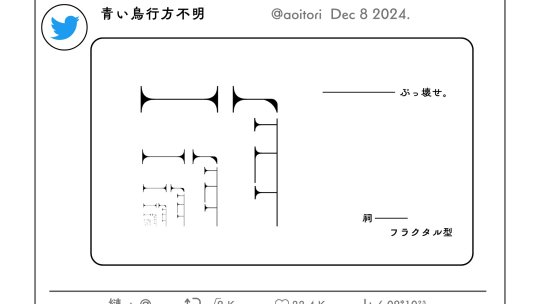

Main goals of Shinto Rituals

① To Serve the Kami

Preparing the sacred space via cleaning, making offerings etc...

② To Please the Kami

The mysterious power (霊威 reii) of the kami is boosted via the performances of arts and the offering of the first catch/harvests of the season.

③ To Receive the Power of the Kami

Through worship, prayer, and talismans, the spiritual power is given to people

④ Spreading the Divine Virtues of the Kami through the World

Spread the divine virtues widely and increase the number of worshippers

祭の分類・種類

Major points from this section

Historically festivals were divided into Imperial Rites, and Local Rites

Today's classification is based on frequency, scale, and special characteristics of the event

恒例祭 Kōreisai = festival that occurs annually 臨時祭 Rinjisai = festival that occurs temporarily/on special occasions only (such as festivals held in frequencies of 3 or 20 years, or special events like the establishment/relocation of a shrine)

By Scale festivals are ranked as 大祭 (Taisai) Grand Festivals held on important days for the shrine, 中祭 (Chūsai) Mid-Season Festivals such as New Years or Kanname-hoshukusai, and 小祭 (Shōsai) Minor Festivals which cover daily/monthly rites and New Years Eve.

Special Shinto Rites are further divided into 2 categories: rites performed at all shrines, and rites performed at specific shrines. 祇園祭 Gion Matsuri at Yasaka Shrine, 御柱祭 Onbashirasai at Suwa Taisha, and 神在祭 Kamiarisai at Izumi Taisha are examples of the later.

Main Classifications of Festivals

Classificatory Critereon

主催 Shusai, Sponsorship

開催頻度 Kaisai Hindo, Frequency of Events

規模 Kibo, Scale

特殊性 Tokushusei, Special Characteristics

Types of Festivals

Sponsorship

朝廷(国家)祭祀 Chōtei (Kokka) Saishi

Imperial Court (State) Rituals

宮中祭祀 Kyūchū Saishi: the Emperor performs them at the Imperial Palace

奉幣祭祀 Hōhei Saishi: the Emperor dispatches a emissary to famous shrines

神宮祭祀 Jingū Saishi: they are performed at Ise Jingū

村落(神社)祭祀 Sonraku (Jinja) Saishi

Rites carried out by a community centered around a shrine

同族祭祀 Dōzoku Saishi

Rites carried out within one clan

民間祭祀 Minkan Saishi

Folk Rituals, carried out by the community or in the home

Frequency

恒例祭 Kōreisai, Performed Annually

臨時祭 Rinjisai

式年祭 Shikinensai, Imperial Memorial Ceremony, performed at regular intervals

Others: irregular

Scale

Taisai: 例祭 (reisai) Annual Festival, 祈年祭 (kinensai) Pray Service for Good Crops, 新嘗祭 (Niinamesai) Emperor offers Newly Harvested Rice to the Kami, etc...

Chūsai: 歳旦祭 (saitansai) New Year's Day Festival, 元始祭 (genshisai) Festival of Origins (Jan. 3rd), etc...

Shōsai: 月次祭 (tsukinamisai) Monthly Rites, 日供祭 (nikkusai) Daily Offerings, 除夜祭 (joyasai) New Year's Eve Festival

Special Characteristics

一般神事 Ippanshinji: commonly done at shrines

特殊神事 Tokushushinji: only done at specific shrines

Main Festival Types

We basically already explained these, so I'm not going to give the translations of the names

例祭(例大祭):held on an important day for the shrine, such as the day it was founded.

式年祭: A festival held every fixed number of years. 式年遷宮Shikinen Sengū of Ise Jingū is famous.

歳旦祭: A Shinto ritual held on the morning of New Year's Day to celebrate the New Year. Chūsai.

祈年祭: Also read "toshigoi-no-matsuri," held on February 17 to pray for a bountiful harvest.

大祓 Ōharae: Shinto rituals held on June 30 and December 31 to purify sins and impurities *Not a festival

新嘗祭: Also called "shinjōsai," a harvest thanksgiving festival held on November 23.

月次祭: One of the minor festivals, held on the 1st, 15th, etc., to pray for the peace and prosperity of the country and its people.

日供祭: A small festival held daily. Offerings of food and drink to the kami, and prayers for the day's blessings.

Continued In This Post

After this I only have 2 more pages left for part 1 of chapter one, the next part focuses on the various ways one worships at a shrine. The usual disclaimer that I am not a native speaker, and translate these pages for fun and extra practice. Enjoy!

5 notes

·

View notes