#寿ビルディング

Text

2021年10月2日(土)

高齢男子と妙齢女子の凸凹コンビ、久しぶりの京都マチ歩きを敢行、緊急事態宣言明けということでさすがに人出が多い。まずは萬重ポルタ店で早めのランチ、土瓶蒸しが美味しい。河原町の寿ビルディングへ移動し、5FのGallery Galleryで同僚・H姉の個展を鑑賞、向かいのメリーゴーランドで本を物色する。最後は懐かしい喫茶・築地で珈琲を頂いて、今日の予定は終了。ハードな実習明けのお嬢さん、少しは気分転換できたかな?

6時起床。

日誌を書く。

鶏南蛮+ヨーグルト+豆乳。

ツレアイは緊急電話当番。

2階ベランダの防鳥ネットが外れていたので、ツレアイに手伝って貰って修復。

彼女は買い物を済ませた後、ウェブ研修。

私はIM嬢と11時に京都駅で待ち合わせ、今日は実習明けの慰労会。

<萬重>は西陣の高級料亭、かつてK学園でアルバイトしていた頃、新年会などで何度か利用したことがある。ポルタ店の利用は初めて、湯葉と麩の弁当に松茸の土瓶蒸しをチョイス、酒が呑みたかったが我慢させられた。

市バス17系統で河原町、同僚・H姉の個展にやって来た。一通り眺めた後で、同じフロアのメリーゴーランドへ。ここは四日市市の子どもの本専門店、店主のMさんとは前任校時代に仕事をご一緒した。子どもの本が中心だが、それ以外の棚を眺めると選書の素晴らしさに感動する。

いったん外に出たが、すぐにH姉からメッセージ、もうすぐ着くからとのことで再びギャラリーへ戻る。改めて作家自身から作品の解説をしていただいた。私の感想は<トーテムポールの開き>、思わない?

汗ばむ陽気、これ以上歩くのは止めて河原町通りの<築地>へやってきた。外観も店内もレトロ感満載、学生時代によく利用していたが、恐らく最後に利用したのは40年以上前のはず。懐かしいウィンナーコーヒーを頂きながら実習の様子を聴く、彼女の成長ぶりが確認できて嬉しい。

途中でツレアイから連絡、結局午後から事務所へ出勤したとのこと。

京都駅で解散してバスで帰宅。

先月からのくりこしが3GB以上、これなら安心して外出時にネット利用ができる。

昨夕締切の「社会貢献論」の提出状況をチェック、未提出者が10名程度。

4人揃ってあり合わせの夕飯、息子たちにはスパークリングワイン、我々は🍶+🍷。

録画番組視聴。

シャーロック・ホームズの冒険 (8)「ぶなの木屋敷の怪」

仕事を探していた身寄りのない女性バイオレットは、「ぶなの木屋敷」の主人に気に入られ、息子の家庭教師を頼まれる。高い報酬を提示されるが、髪を切ることが条件だという。いったんは断ったものの後悔していたところ、さらに報酬を上げるとの手紙が来る。迷ったバイオレットはホームズに相談し、結局引き受けることに。髪を切り、意を決して屋敷に向かった彼女に、次々と不思議な出来事が起こる。

入浴。

ふとんに寝っ転がってのFF、気がつけば夢の中。

久しぶりの12,000歩越え、水分は1,600ml。

5 notes

·

View notes

Photo

絵本屋さんとミナペルホネンへ。 #京都 #メリーゴーランド京都 #ミナペルホネン #寿ビルディング

0 notes

Photo

大洋さんから届いた絵 #011

松本大洋さんから、ひと言。

「TOBICHI京都 でのライブドローイング

無事に終わりました。

京都タワーや、京都の町並みなども描かれて

とても楽しかったです。」

‥‥わあ、TOBICHI京都の入っている

「寿ビルディング」の絵だ!

7 notes

·

View notes

Photo

. 伯爵と2人展 初日居ります . Still Life 大山 求 督田昌巳 二人展

2018年6月30日(土)~7月11日(水)

11:00~19:00 5日木曜日定休

メリーゴーランドKYOTO

〒600-8018 京都府京都市下京区市之町251−2寿ビルディング5F 075-352-5408 mgr-kyoto2007.com (子どもの本専門店 メリーゴーランド京都)

14 notes

·

View notes

Text

【読み物】次郎は切り抜き動画の夢を見る_イントロ篇

都内某所、地下鉄の駅と繋がったとあるビルディングの一画、まだ始発も動き出さない時間からそこにはうすぼんやりとした明かりが灯る。人のいない地下鉄の通路からは、カチカチという音だけが響いている。

日本の伝統工芸品のひとつである「切り抜き動画」。2時間以上もの長尺動画のエッセンスをわずか5分に詰め込む。一見簡単そうに見えるのは、両の手とインターネット環境さえあれば誰でも作れる点にある。YouTubeに日々投稿される切り抜き動画。その数、日に数千とも数万件以上とも言われていることから、その間口は広く開かれたものと思われている。しかし、その動画の多くはほとんど日の目を見ない。多くの人の心を魅了する切り抜き動画を作るためには、洗練された技術を必要とする。一種引き算の美学の極致とも言えるその技術は一朝一夕には身につかない。切り抜き動画職人の世界で一人前になるためにはおよそ10年の修業期間を要すると言われている。切り抜き動画職人になるのに、学歴も生まれ育った環境も問わない。しかし「検索3年、視聴5年、切り抜き一生」と言われるほど、気の遠くなるような日々を経て初めて人々の心と時間を奪う作品ができることから、現代における工芸品として世界から知られている。

「名代 切り抜き次郎」。言わずと知れた切り抜き動画職人の名門である。わずか6席のカウンターから投稿される切り抜き動画、一日に制作できる数には限りがある。しかし、投稿される動画の再生回数は軒並み100万回以上。世界中から注目を集めている切り抜き次郎。ここに案内するということは、日本国内における最高のおもてなしと言われている。我々は今回、切り抜き次郎の内側に迫ることで切り抜き動画における引き算の美学の一端を明らかにする。

切り抜き動画職人の朝は、「ネタ」と呼ばれる動画検索から始まる。日々生産者から届く大量の長尺動画。その中からキラリと輝く「ネタ」を掘り当てることが、最高の切り抜き動画を作るための第一歩であることは職人の中では当たり前のことなのである。

朝4時30分。切り抜き次郎の若手職人が一斉に検索を始める。妥協を許さない眼差し、それは職人の矜持を体現している。

久保宇宙之介、21歳。中学を卒業してからすぐに切り抜き動画の世界に入ったこの青年がいの一番に「ネタ」を掘り当てる。

「YouTubeでよく見かける詐欺広告の闇を暴いてみたwww」8時間18分の大物だ。

「全然ダメだな」

厳しい言葉を投げかけるのは「目利きの寅」と呼ばれる岸辺寅之進35歳。切り抜き次郎のネタ選定を一手に担うベテランである。

「いいか、この動画、一見すると目が多そう(再生回数が伸びそう)な題材だ。だが尺を見てみろ、8時間18分もある。こういう動画はたいてい実のない話がダラダラと続く。旨味が少ない。そら見てみろ、うち7時間は広告詐欺に引っかかってダウンロードしてしまったゲームアプリの実況だ。生かせる素材があまりにも少ない。詐欺広告の闇を暴くなどと標榜しているがその部分の実態はまとめサイトのテキストを機械音声で垂れ流しているだけの動画だ。1日は24時間しかない。こんな動画から5分の切り抜きポイントを見つけるのは時間の無駄だ。」

洗練された審美眼。それが彼が「目利きの寅」と呼ばれる所以なのである。

朝8時50分、今日のネタが出そろったところで店内にSEAMOの『ルパン・ザ・ファイヤー』が響き渡る。SEAMOのラップに合わせて入店してきたのは、この店の板前長であり、人間国宝にも指定されている生きる伝説、「切抜き次郎」こと三代目切抜亭次郎(92)だ。

次郎は黙ってカウンターの上に並べられたネタと向き合う。初手、選んだのはとある配信者の4時間半にも及ぶ雑談動画。切り抜き動画界では定番と呼ばれるネタだ。シンプルな題材ゆえ比較的調理しやすいが、その分職人の技量が試される奥が深い題材だ。寿司でいうところの卵焼きにあたる一品である。次郎が深く息を吸う。時間が止まったような、��のすごい速さで流れているような、不思議な感覚が撮影クルーを包む。次郎は一息に4時間30分もの長尺動画を5分にまとめた。次郎は言う。「切り抜き動画は、切り抜いたその瞬間が美味しさの最高潮。だから、一息に作り上げる必要がある。そこに妥協は一切許されない。」

切抜亭次郎はいかにして切抜亭次郎になりえたのだろうか。その答えを探るべく、まずは彼の生い立ちから紐解いていきたい。(次回に続く)

0 notes

Photo

#マスコミ寿司 #日本外国特派員協会 #アニバーサリー寿司イベント #FCCJ #FCCJAPAN (丸の内二重橋ビルディング (Marunouchi Nijubashi Building)) https://www.instagram.com/p/B48L2fVAghc/?igshid=ctqrpos9l2xq

0 notes

Text

食べるエステ!?ゴロゴロお野菜のスープカレー『イエローカンパニー』@新宿

【Blog】食べるエステ!?ゴロゴロお野菜のスープカレー『イエローカンパニー』@新宿 #イエローカンパニー #yellowcompany #スープカレー

皆さん!ランチにお野菜をしっかり摂ってますか?

ランチが外食だと食生活も不規則になってしまい、体に必要なビタミン類も不足しがちです。

今回は、30種類のスパイスや新鮮なお野菜がガッツリ摂れ、さらに鶏やお野菜のスープで作られた美味しさたっぷりの札幌名物スープカレー専門店『イエローカンパニー新宿店』さんを紹介します。

イエローカンパニーさんの恵比寿本店は食べログの『カレー百名店TOKYO 2019』に選出されており、今回紹介するお店は2号店の新宿店です。

場所はJR新宿駅西口から徒歩5分、新宿野村ビルディングの地下2階にあります。

地下におりてすぐのところに「イエローカンパニー」さんはあります。

店内は白を基調とした爽やかな感じ♪

店員さんも明るく接してくださり気分もGOOD!

こちらがメニューです♬

【01】まずは、スープカレーの中身を8種類の中から選…

View On WordPress

0 notes

Text

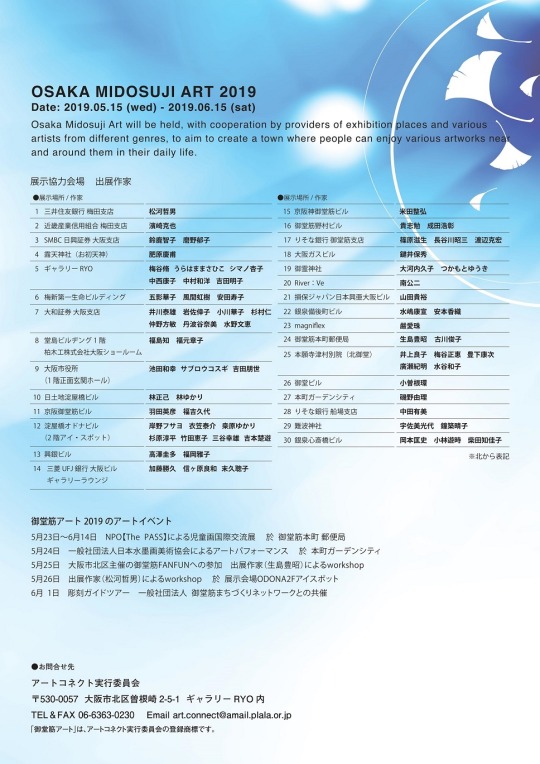

お待たせしました!御堂筋アートのチラシが出来上がりました。関係各所にお送りします。

---------- 展示協力会場 作家一覧 ----------

1. 三井住友銀行 梅田支店 松河哲男

2. 近畿産業信用組合 梅田支店 濱崎克也

3. SMBC日興証券 大阪支店 鈴鹿智子, 磨野郁子

4. 露天神社(お初天神) 肥原慶甫

5. ギャラリーRYO 梅谷脩, うらはままさひこ, シマノ杏子, 中西康子, 中村和洋, 吉田明子

6. 梅新第一生命ビルディング 五影華子, 風間虹樹, 安田寿子

7. 大和証券 大阪支店 井川泰雄, 岩佐倖子, 小川華子, 杉村仁, 仲野方敏, 丹波谷奈美, 水野文惠

8. 堂島ビルヂング1階 柏木工株式会社 大阪ショールーム 福島知, 福元章子

9. 大阪市役所(1階正面 玄関ホール) 池田和幸, サブロウコスギ, 吉田朋世

10. 日土地淀屋橋ビル 林正己, 林ゆかり

11. 京阪御堂筋ビル 羽田英彦, 福吉久代

12. アイ・スポット(淀屋橋odona 2階 ) 岸野フサヨ, 衣笠泰介, 桒原ゆかり, 杉原淳平, 竹田恵子, 三谷幸雄, 吉本楚遊

13. 興銀ビル 高澤圭多, 福岡雅子

14. 三菱UFJ銀行 大阪ビル ギャラリーラウンジ 加藤勝久, 信ヶ原良和, 末久聰子

15. 京阪神御堂筋ビル 米田整弘

16. 御堂筋野村ビル 貴志勉, 成田浩彰

17. りそな銀行 御堂筋支店 篠原滋生, 長谷川昭三, 渡辺克宏

18. 大阪ガスビル 鍵井保秀

19. 御霊神社 大河内久子, つかもとゆうき

20. River:Ve 南公二

21. 損保ジャパン日本興亜 大阪ビル 山田貴裕

22. 銀泉備後町ビル 水嶋康宣, 安本香織

23. magniflex 嚴愛珠

24. 御堂筋本町郵便局 生島豊昭, 古川俊子

25. 本願寺津村別院(北御堂) 井上良子, 梅谷正惠, 豊下康次, 廣瀬紀明, 水谷和子

26. 御堂ビル 小曽根環

27. 本町ガーデンシティ 磯野由理

28. りそな銀行 船場支店 中田有美

29. 難波神社 宇佐美光代 鐘築晴子

30. 銀泉心斎橋ビル 岡本匡史, 小林遊時, 柴田知佳子

関連イベント

5月23日~6月15日 NPO法人The PASSによる児童画国際交流展 於 郵便局

5月24日15:00 一般社団法人日本水墨画美術協会によるアートパフォーマンス 於 ガーデンシティ

5月25日15:00 大阪市北区主催の御堂筋ファンファンへの参加

出展作家による workshop

5月26日14:00 出展作家によるworkshop

於 展示会場アイスポット

6月 1日①10:00 ②13:30 彫刻ガイドツアー 一般社団法人御堂筋まちづくりネットワークとの共催

6月 8日13:30 アートツアー 協力 曽根崎連合振興町会

0 notes

Text

マンションの耐久性・耐用年数についての考察

https://sumiyasusa.site/より

駆体であるコンクリートはどのくらいの年数もつのだろうか

マンションの寿命が30年だとしたら、今後、修繕 repair などで 大きな問題が噴出することが予想される。

そこで、この章では耐久性 durability について詳しく見ていく。

マンションはコンクリートという耐久性の高い部分(スケルトン skeleton という)と、耐久消費財であり寿命の短いコンクリート以外の部分(インフィル in fill という)に便宜上分けられる。

個々のインフィルがどれくらいもつかについて(財)マンション管理センターでは交換時期のデータを公開 disclose しているが、せ いぜい30 年で交換(更新)しなくてはならないとされる。

一方駆体であるスケルトン(コンクリート)は何年もつのだろうか。

数年前までコンクリート建物の法定耐用年数legal durable years は 65年(住宅系は 60 年)だったこともあり「65年もつはず」というのが世の中の常識 common knowledge だった。

しかし、この耐用年数は、なぜか 2000 年に 50 年(住宅系は 47 年)に短縮 reduce されてしまった。

実は、その法定耐用年数の根拠 basis と思われる日本建築学会によるコンクリートの耐用年数(目安)は 1997年に見直されており、以前は 65 年もつといわれた普通のマンション(圧縮強度 180 ~210kgf/cmレベル)では期待耐用年数が 30 年になっていた。

だとすると、昔のコンクリート建物は 30 年しかもたない耐久消費財 consumer durable だったことになる。

さらに、2000年施行の品確法の住宅性能表示(劣化の軽減)においては、最近のマンション(水セメント比55%、コンクリート被り厚さ4cm のレベル)でさえ等級2、つまり50~60年となっている。

「PS を専有面積に算入している」

「PS を専有面積に算入している」とパンフレットに小さく、区分所有法と矛盾 confict した断り書きを入れているデベロッパーも多いが、この行為は意図的に専有面積の表示面積を増やしただけでなく、共用部分が専有部内にあるという事実 truth を隠すことになる。

戸建住宅の広告で、建物の下の地中に公共の排水管があると明記した建物は売れないだろうが、そもそもそんな家を売っていいのだろうか。

マンションの間取り図 loor plan でも、内部の PS は共用部分とし て明確に図示して表示 indicate すべきであるが、上記の理由により、

購入者はなにも気がつかないで購入している。

そして、排水管の寿命である 30 年後に、それが専有部ではなく共用部であったことに初めて気づき、愕然とする。

これでは詐欺同然 almost fraud ではないか。

ハッキリ書いておくが、すべてのマンションの契約 contract は、 専有面積という用語 term の使い方が間違っており、区分所有法に 違反している恐れがある。

また「消費者に PS を意図的に専有部と誤認させている」という宅建業法上の問題もある。

だが、このこと を国土交通省の担当者に文書 letter で問い合わせたところ、「専有 面積のなかに共用面積を算入してもたいした面積でないからかまわ ない」という質問の趣旨 point を理解していない回答をいただいた。

行政はなんの役にも立たないが、どう考えても、共用配管は、 専有部に設けるべきではない。

そうでないと、集合住宅 housing complex とは呼べない。

そして、その当たり前のマンション構造がSI(スケルトン・インフィル)であり、今後はそのようにすべきだ と考える。

これは、われわれだけが言っているのではなく、国土交通大臣の発言でもある。

30 年で 640万円不足するマンションの修繕費

多くのマンションの長期修繕計画は 20 ~ 25 年でしかないが、そもそもマンションの修繕 repair にはいくらかかるのだろうか? まずマンション1戸あたりの新築工事費(実例 1600万円)の直接工事費内訳を分析し、それぞれ30年間の耐久性 durability を加味し た修繕更新総費用を計算 estimate してみた。

特に配管ほかインフィル部は 30 年以内で交換replace するため、部位別に耐久年数を設定 configure した。

すると、合計700万円強となる。

さらに改築工事費は、 新築工事よりはるかに割高 relatively high price となるため、経費を 含み1.5倍すると 1000万円を超えた。

30 年間毎月1万円ずつ積み立てても、360万円にしかならず、 その不足は 640万円。

これには共用排水管以外の専有配管等の更新 update も含まれているが、賃貸の場合その費用は大家持ちだが、 分譲の場合は自分で工面 come up with する必要があることを今まで

誰も指摘しなかった。

つまり、乱暴な言い方だが、30年ごとに修繕積立金以外に、640万円も必要になるのだ。

でなければ、SI でないマンションは本来 専有部を含め毎月約3万円を積み立てる必要がある。

SI であれば、共用部分の修繕積み立てだけでよく、だいたい半額 half price の1.5 万円でよいはずだ。

内配管の場合、排水管の交換方法は明確ではない。

従って、上記 の費用ですら恐らく不足 short するだろう。

しかしそうしたことは 長期修繕計画を20年や25年でつくっている限りは気がつかない。

あるいは気付かせたくないのかもしれない。

SI の概念

40 年前、オランダのハブラーケン教授が考案した SI の概念は、当時の「まっとうな」住宅専門家達の間に広まった。

小林秀樹旧建 築研究所室長は外配管を明確に意識した SI マンション「つくば方 式」を提唱 propound し、約 10 棟建設し、建設省も SI のパンフレットをつくりアクションプログラムによる普及を図っている。

しかし、当初、社会へのアピール度を重視したためか、自由設 計つまりオーダーメイドという部分が強調 stress、アピールされた。

自由設計できるマンションというアプローチをとり、より完全なフレキシブル性を追求 pursuit したため、特殊な逆梁工法を採用 adopt し階高が高くなった。

またコーポラティブ住宅Cooperative House(協 同建築住宅)としたため、オーダーメイドでマンション自体小規模 だったこと、さらに、当時は施工費の急騰 skyrocket した時期とい う要素が重なり、施工単価が高くなり、SIはコストが高いというイメージが広まってしまった。

それをもって一部の知ったかぶりの人達は「SI は高いから難し い」と言う。

彼らは「SI」と「外配管」の問題の違いさえ理解できない。

扇大臣までも、「これからのマンションは SI にすべき」としなが ら、別の日には「SI は階高が高くなるため、工事価格が高いという問題がある」と述べ、法制化に消極的negative な姿勢を見せた。

しかし、この委員会で問われたのは SI のことではなく外配管のことであり、そういう意味で「SI は工事価格が高い」と言うこと自体間違っている。

「外配管マンションは高くない」からだ。

(そもそ も今まで、外配管という言葉term がなく、正確な議論ができなかったので私が外配管という言葉をつくったのである)。

スケルトン・インフィルは「改修できる唯一のマンション」

ここまでの話をまとめてみたい。

区分所有法はなんのためにつくられたかと言うと、前記したように権利的に共用部と専有部を分け

るためだった。

そして共用部は共用持分として管理し、専有部は自 分の所有物 property として自由に使うためであり、一言で言うと共 用部の管理をどうするかということで生まれた。

すべての集合住宅は維持管理 maintenance のことまで考えると、 共用設備インフラは専有部の外にすべきであり、それがマンション の原理原則 principle である。

集合住宅は、限られた都市において、 縦に重ねることにより多くの人々の居住 inhabitancy を可能とする。

しかしそこには、共用設備インフラをどうするかという基本の問題 がある。

「スケルトン・インフィル」という言葉は設計者の間で最近使われているが、意味があいまい vague であり、基本を理解していない人も多い(そういう意味で外断熱という言葉と非常によく似ている)。

現在の内配管マンションは、戸建住宅の敷地の地面の下に共用配 管を埋設することと同じであり、配管が維持できなければインフラ としての機能は短くなるだけでなく、社会資産 social asset として評 価できないことになる。

内配管住宅は単に建物を安直に重ねただけであり、現実には共用と専有の法的区分すらできていなかった。

本当は、分譲マンションとするためには、まずこの区分所有法の 区分をハッキリするために「SI にしなくてはいけなかった」のだ。

つまり、他のマンションはそもそも区分所有法の概念 concept を無視 ignore していることになる。

そして、SI マンションこそが、唯 一の「改修できるマンション」ということになる。

しかし、なぜ国会でも論議され大臣も推奨encourageする SI、外配管方式がまったく広まらないのか? 外配管方式はそんなに困難なのか、なぜ進展 progress しないのか考えてみたい。

スケルトンインフィルマンション

配管の寿命が来て交換 exchangeするには、その家をすべて壊さなくてはならない。

配管の交換 replace どころではない。

しかし、今のマンションはそれと同じ構造なのである。

多くのマンション入居者は現実に、この問題で困っている。

国会に提出されたマンション構造図。

従来のマンションでは共用配管の修繕さえおぼつかない。

むろん、スケルトン・インフィルならそんな心配はない。

戦後、政府は住宅供給をマンション分譲という仕組みで解決してきた。

法律的には、分譲マンションとは区分所有法で規定 rule される。

そして区分所有法では、マンションの維持管理は全員の責任だとされるため、1人でも払えないと、そのシステムすべてが破綻 break upしてしまう。

さらに分譲 subdivision の仕組みとは、長期的に権利関係が非常に錯綜 condict してしまう点で、大きな問題だ。

時間がたつにつれ錯綜は進むが、同時にハード部分の老朽化 aging も進み、費用負担の 問題が浮上するからだ。

マンションは老朽化し、特に設備部品の交換が必要となる 30 年後の大規模修繕時期に、その費用 cost を誰が 払うのかという問題である。

このときも払えない人が1人でもいると大規模修繕large-scale repair はできなくなってしまう。

どこまでがあなたの「持ち物」なのか?

縦排水管は言うまでもなく共用部だが、では専有部とはなにか?

法的には、住戸そのものが専有部で住戸に立ち入らないと工事 construction ができないという意味と、パイプスペース(PS)を構成する間仕切り壁そのものが専有部であるという2つの意味がある。

後者の場合、共用部である排水管を交換するには壁 wall、床 Hoor、天井ceiling など様々な専有部とコンクリートまで壊す大工事 が必要となるということだ。

井上議員の質問に法務省の民事局長は、「管理者が工事のために住戸に入ることを拒否しても、法的には立 ち入る権利があるから、反対されても強引に住戸内に入り、その専

有部を壊してもよい」と答弁した。

工事はしてもいいが、立ち入ってはならないという 答弁が出たら見物だった。

シェークスピアの有名な『ベニスの商人』 (The Merchant of Venice)のように、自分の肉は渡しても血は流し てはならないという有名な判決rulingのようなものだからだ。

だが、 この判決は国会で再現されなかった。

しかし「強引に立ち入って破壊してもよい」とは憲法 constitution に抵触 violate しかねない見解だ。

「民事局長は、続いて「壊した専有部については、管理組合で修復 しなければならない」と補足した。

とはいうものの、結局、専有部 を壊した修理代の請求書 invoice は戸数分に分割 split されて回りま わって各住戸に届けられる。

つまり、内配管マンションの場合、専有と共用の工事区分は不可能 impossible ということだ。

マツーラシステム

私が1996年に見たオランダ・フォアブルクの改修マンションは 築50年たったものであったが、「マツーラシステム」という SI の 手法により再生 renovate され、まるで新築のようであった。

そのマツーラシステムとは、ヨーロッパのインフィル産業業界の会社の1つだ。

インフィル産業とは単にリフォームのことだけではなく、内装設備を一元化 unity したシステムのことである。

だか ら自由設計が根本 basis であ��、さらにリフォームもしやすいとい うことになる。

このインフィル技術は「オープン・ビルディング・システム」と も呼ばれているが、実際はまだとても実用化 practical realization していない。

東大の松村秀一助教授によると、海外における改修のための施工技術は合理化の面で大変進んでおり、日本のように業種 business categoryがバラバラの施工体制とは根本的に違うということであった。

そもそも建設工事における改修と新築の割合は、ヨーロッパではおおむね半分程度であり、さらに改修について国や自治体の財政的 な支援 financial support がなされている。

国の省エネルギー政策と合わせ、計画的 systematic な外壁の外断熱の改修工事が行われ資源エネルギーを浪費 waste しないだけでなく、建設廃棄物を出さず環境を守ることにつながっている。

一方、日本では、新築マンションは 80%で、改修は 20%以下。

扇大臣の言う「旧い形式のマンション」しか供給 provide されず、 消費者はなにも知らず、知らされていないばかりか、新たな設計手法も確立されていない。

至急スラブを壊さず配管を取り替えること のできるマンションを技術開発すべきである。

それは改修技術その ものと同時に最初から改修ができるように考えられた技術の両方で

ある。

旧住宅公団は以前から SI の研究を行っていたが、研究レベルから脱することができていない。

今後の研究の進展 progress に期待したいところだ。

先日、私は国土交通省の実務レベル担当者の方々と意見交換を行う機会があり、特に外配管について問題 点の認識 recognition と危機感を共有 share できた。

省内での議論は 知る由もないが、マンションの問題については、これから協議会 Council meeting などを設置して取り組む予定とのことであった。

建てたマンションと今後のマンションのいずれも、なんらかの具体的 concrete な対策が望まれる。

しかし、国土交通省はデベロッパーが 自主的に外配管化することを待っているだけだ。

だが待つだけでは、本質的な欠陥を持つ内配管マンションの大量供給を止めることはできない。

マンションの維持管理が破綻する理由

つまり分譲マンションは、大きな1つの経済的コミュニティであり運命共同体common destiny であるということだ。

こうした区分所有法、分譲という仕組みの本質的な問題点について、40年近く前から住宅研究者の間では懸念 concern されていた。

当時から、建物全体は一元管理 uniform management の賃貸として、専有部を自由にできないかという議論 argument はあった。

しかし 世の中の分譲ブームによりそうした危惧 danger は忘れられ、封印 されてしまった。

しかし、その忘れられていた問題は顕在化しつつある。

実際、 2002年の国会では、区分所有法における建替えの条件が不明瞭 unclear であるとして、規定を明確化する趣旨で、「マンション区分所有法改正案(マンション建替え円滑化法案)」が起案 propose された。

その委員会の審議 discussion において、マンションの築30年目を老朽化つまり建て替えの要件とするかについて議論があった。

井上和雄衆議院議員は、図5を資料として全委員に配布し「住戸の専有部のなかに共用の排水縦管がたくさんあるが、30年後の取り替え時期に、それをどのようにして交換するのか」という法的かつ技術的な困難さを指摘 point out しながら、「修理費が払えない場合は どうするのか」と質問した。

マンションは集合住宅ではなかった

マンションの老朽化 aging の問題が社会問題 social problem となり つつある。

2003年の5月、フジテレビの『マンション残酷物語』という番組で、「築後25年のマンションで共用排水管がダメになり水漏れした」という事例 case が放映された。

配管の交換exchange の費用が高く、修繕 renewal の予算がなく、管理組合の総会で工事 の同意 agreement がとれないというのだ。

マンションが老朽化したら大規模修繕すればよいのが常識だが、ことはカネの話であり、そ うそううまくいくとは限らない。

そもそも、共用縦排水管の交換については、マンション管理センターが「今後の課題」 天井とさじを投げているよ うに、いい方法がない。

いい方法がないとする理由は、「縦排水管の交換は手間と費用 がかかる」という意味

であるが、実は根本的銀色のシートで包まれている中央の管が室内排水管。

この共用縦配管の交換については、政府の外fundamentalな問題がある団体であるマンション管理センターもサジを投げている。

それはマンションの 権利 relation of right と構造 structure にある。

工事の対象である共用部(縦排水管)が専有部内にあることが大きな問題なのだ。

具体的に説明すると、図5(次ページ)のような構造である。

図左の構造を内配管設計というが、上階 upstairs からの排水 drainage を下階の住戸に流すため、これでは個の住宅が集まっている構造(集合住宅 housing complex)ではなく、構造的には大きな1軒の家に すぎないことになる。

別の見方 viewpoint でいえば、1つ1つ戸建 住宅があったとして、その建物すべての下に公共下水道が埋設 land burial していることと同じである。

マンションを何年もたせるか

マンションのインフィル設備が最長 30 年で更新しなくてはなら ず、30年ごとに配管を更新したとすると、マンションの寿命 lifespan of condominium の考え方は、30(年)の倍数であることが経済的には合理的 rational だ。

今まで、「マンションは管理さえすれば半永久的にもつ」と言われ、 財団法人マンション管理センターも「計画修繕工事の進め方」で長 期修繕計画は 20 ~ 25 年を目安 target として立案すればよしとし、 修繕計画は20年ごとにつくり替えろと言ってきた。

民間マンショ ンの長期修繕計画もそれにならい、考え方は同じだ。

だが、30年後の排水管の更新についてどうしたらよいのかを具 体的に考えなければ、本来の修繕積立金は算出できない。

そうした ことを考え、長期的に数値化してみたのが、MLCP(マンション・

ライフ・コスト・プログラム)である。

これはマンションの耐久予 定年数全体でいくら修繕費がかかるか、横軸を年数とした��である。

そもそも経済的な目安なしに、マンションの長命化を議論 discuss することは出来ないだろう。

維持費用の細目により、修繕費総額は 30 年の時期に専有、共用 を含め、約 1000万円、60年で約 2000万円必要となる(前著『マンションが破綻する理由』参照)。

一方、外配管方式とすると共用配管と専有配管工事は完全に区 分できるため、専有部の工事は各々の住民のスケジュール、予算 budget で行うことができる。

また60年解体を前提 premise とすると 30~60年の計画修繕の支出 expenses を最少で行うことができる。

下階の被害

配管劣化による漏水は不可抗力 accidental force であり、下階の被害は上階の入居者の責任ではなく、設計で床に穴を開けたことに起因する。

現実問題として、全面交換が技術的に困難である内配管設計がほとんどであるため、配管は壊れた部分だけしか直せず、長期 的に総額total expense では建物の修繕費用などより漏水事故の損害 額の方が大きくなろう。

「壊れたら直せばよい」と国が考えているのであれば、無責任 irresponsible だ。

被害を拡大し、最後に配管の寿命が尽きたとき、 配管自体を交換することもままならずマンションは解体 take down される運命にある。

それは、膨大な建設廃材を発生させ、また新たにマンションをつくらなくてはならない。

このように限りなく欠陥 に近い内配管の設計は法(建築基準法、もしくは区分所有法)で禁 じるべきだ。

そもそも品確法とは品質を確保 secure する法律のはずだったのに、その理念 idea はどこへ行ってしまったのか?

現状をこのまま法で認めるのであれば、行政の不作為として弁償compensate、修繕の請求書が国に回されてもおかしくはない。

今までのマンションを否定した国会の大臣答弁

私は国会でこの議論 discussion の様子を傍聴していたからわかる ことだが、井上議員の質問に対する民事局長の答弁は、区分所有法 の解釈 interpretation どおりではあるが、質問の意味をはぐらかしており、議論のための議論に陥っているように見えた。

こうした様々な議論を踏まえ、また、そのような場の空気を破るように、扇千景国土交通大臣(当時)は「今までのマンションは旧構造であり、今後は新しい構造にならなければ ならない」という画期的 epoch-making、かつ重要 な発言をした。

これは、 マンションの歴史に残る

答弁だった。

なんと大臣 が今までのマンションはメーターボックスは最小限のスペースに大規模修繕はできないように設計されているから、工具さえ差し込めないということを認めたこと。

「少しずつ交換」などといったことは事実上不可能である。

ここでいう「旧構造」とは、時間的に古いという意味ではなく 技術的 technologically に旧いということだ。

そして旧いとされたの は共用縦排水管が住戸内にある「ごく普通のマンションの設計方式」 のことで、言い換えれば内配管設計のことを指す。

共用部と専有部の管理責任

そもそも共用部と専有部の管理責任は別のはずだ。

だから、この 時点で区分所有法の矛盾に民事局長は気付くべきだった。

さらに言 えば、共用の縦排水管の交換 replacement は専有部の配管と設備が構造的に一緒であるため大工事となるが、つまりは各自の都合は無視して全居住者いっせいに実施しなくてはならないことになる。

実 はこれが大問題なのだ。

最悪であるのは図5のように最下階の共用横引き配管がコンクリート床の下に埋設されている場合であり、床スラブを貫通している配管を交換するためには床コンクリートを壊すことになる。

1階の 床スラブ下で横引き配管されている部分は、地下部分に人が入れる 構造になっていない場合、1階の住居をまるまる取り壊して、床コンクリートを取り除く必要がある。

こんなマンションは明らかに欠陥 defect だ。

実際、住宅リフォー ム・紛争処理支援センターの相談事例で、「1階地下の汚水排水管 のピット、点検口がない」という相談 complaint に対して、回答者 は「明らかに設計上の配慮不足であり、欠陥マンションと考えても 過言ではありません」と回答しているほどだ。

だが、こうした事例は枚挙にいとまがない。

結論から言えば、そうした場合、費用や全住居の同時引越しという手間の面からも修繕 repair は困難なのだから、やはり実態として、マンションは老朽化 が進む 30年が寿命だと言える。

区分所有法は、なんのために存在するのか?

設計者 architect も同様だが、デベロッパーという不動産のプロである施主 の言うがままであるから、仕方ないかもしれない。

もちろん購入者もそんな問題があることは知らない。

それ以前に、住戸内に共用部 があるものと理解してマンションを購入している人すら皆無 nil だ

ろう。

知らないのは、次のような2つの理由があるからだ。

1つは、マンションの図面集の最初に次のような断り書き note があるからだ。

「パイプスペース(PS)は専有面積に算入する」と。

PS とは共用縦排水管がある部分のことで、トイレの横、キッチンセットの横など計3カ所ある。

もう1つは、区分所有法の第14条の専有面積の定義 definition から、当たり前だが「専有部と共用部は分けて、専有面積に共用面

積は入れない」とされるからだ。

この2つによれば、当然 PS は共用部ではなく専有部と理解する ことになる。

ところが業界でこしらえた「不動産の表示に関する公正競争規約 の表示基準」では、専有面積は区画の「壁芯表示」によるものとしている。

専門用語 technical term だが、その意味は単なる建築設計 で使う床面積と同じだ。

共用面積分を「引く」という区分所有法の考え方が上記の表示基準にはないため、結果として、堂々と一般 の広告で専有面積のなかに共用部である PS の面積を算入してもい いということになった。

これは、明らかに区分所有法に違反 violate している。

一体、分譲マンションの法的根拠 legal basis とされる区分所有法 は、なんのために存在するのか? 本来は共用部と専有部を分けるために生まれたのであり、その法的趣旨legal point は、分けないと トラブルが発生するという理由からだった。

塩素の中性化

実は浄水場においては、塩素の中性化のためにさらに化成ソーダを添加している。

それを消石灰に変更すると防錆効果があるという。

この原理 principle を利用した配管防錆システムもあるが、消石灰を常時加える必要がある。

だから、浄水場で消石灰に切り替えるほうが合理的で、すでに一部の浄水場で切り替えが行われている。

そのほうが実は安いのだが、機械設備は変更する必要 necessity があるか ら、行政はめんどくさがってやらない。

さらに異種の金属同士が接触 contact すると「電食」といわれる現象が起こる。

例えば水道メーターは真鍮 brass だが、それと鉄の給水管を接続させると異種の配管を接する ことになり、イオン化傾向の高い鉄が早く錆びることになる。

塩ビ管はプラスチックだから錆びず耐久性も高いが、熱収縮による���縮で継ぎ手に疲労weariness が溜まり、長期的にひびが入る。

また、油汚れが固形化しスライムとなり清掃しないと配管がダメになる。

キッチン、浴室などの給排水管には鋼管が、汚水管には鋳鉄管などが使われる。

定期的に清掃 cleaning すればよいという意見もある が、シール材の硬化、経年劣化は止めることはできない。

シールの寿命がなくなると、高圧洗浄時にシールが破損してしまうこともよ くある。

配管の内部をコーティングする更生工事もあるが、せいぜい5年から 10 年延びるだけで、再度の更生工事はできない。

結局 のところ、どう頑張っても配管は 30 ~ 40 年でダメになるのだ。

大規模修繕

みんな知らんぷりしてきた「大規模修繕」

民事局長の答弁は、しかしさらに続くのだ。

「この管理組合の請求に応じない住民の住戸は競売により売却し、 そのなかから共用部の修繕費用を差し引く」

縦排水管は共用部であるから、交換工事費用は全入居者により公平に負担equitable burden-sharing されることになるが、これは逆に 言えば1人でも払わない(払えない)入居者がいると全体の修繕 が不可能になる。

従って区分所有法第59条において、こうした修繕費用を払わない人の住戸は、管理組合 home management association が競売 sell under hammer し、その売却費を修繕費用に充てることができるとなっている。

しかし厳密には、この金額は共用部と専有部の修理費である。

共用部だけだとこの半額 half price ですんだわけだから、 住民も納得いかないだろう。

そもそもこの規定 regulation は、大規模修繕がいかに大変で大金がかかるか、ということは関知していない。

予期せぬ一時金(大金)を 多くの人は支出できないから、理事会 boadでも了承されないだろう。

また、了承されたとしても、本当にその人たちの住居をすべて競売にかけるのか。

そのようなことは実際にはできないから、この区分所有法の仕組み自体、維持管理の面で合理的な設計 rational design がされていないと、机上の空論 armchair theory ということに

なってしまう。

結局、区分所有法では 30 年でマンションは立ち行 かなくなる。

専有面積

マンションの「専有面積」という言葉は、不動産取引 property deal において、言うまでもなく基本となるべき重要な事柄であり、 法律用語 egal term でもある。

にもかかわらず、いい加減に使われ ているからこのようにトラブルが生まれ、購入者はワケもわからず騙される。

繰り返すが、一般に使われている専有面積のなかには共 用面積が算入されているのだ。

法律に定められながら計算方法が違い、そのため2つの数値が存在するということがあっていいわけがない。

それどころか、逆に第14条による面積は、登記簿面積等と言い換えられ、PSを算入した 業界の慣例 certain practice による「専有面積」が一般化してしまった。

現在一般的となっている、業界ないし上記規約による「専有面積」 は、購入者に誤認を与えるため、規約 code を改定し、共用部を引 いた計算方法を明確にして別の言葉にすべきだし、区分所有法の法 的な趣旨 purpose から言えば、共用部を専有部に設けてはいけない のだ。

つまり、PS を外に出す外配管方式、SI方式が区分所有法上 は正しい。

実は法務省 Justice Ministry は、この問題は裁判所 court の判断だとして見解を避けたが、裁判になるとどうか。

工期の短縮

分譲マンションのように、工期の短縮reduction がなにより経費減だと言われて工期がタイト(ぎりぎり)な現場において、耐久性のあるコンクリートの生産品質を厳守するには相当の努力が必要だ。

コンクリートの品質が不良で、工事がストップすれば工期が遅れ、1日あたり100万円単位のカネが飛んでしまう。

だから、施工管理のための体制、つまり、人手manpower がいるのだ。

本来、ゼ ネコンが自社ビルをつくるくらいの責任体制と緊張感のなかでつく らないと、立派なコンクリートなど打てるわけもない。

いくらマンションのパンフレットを凝視しても何年もつかはおろか、コンクリートの耐力や水セメント比の数字などは記載がないの が普通 usual である。

コンクリートの寿命は調合と被り厚さにより決定されることであり、規定 rule がなければ、国民もしくは国が何 年もたなければならないという法律をつくるしか手はない。

配管の寿命は30年が限界水を使わない住宅はありえない。

だから昔から老朽化した排水管 drainpipeは、住宅のメンテナンスにとっての最大のウィークポイントだと言われてきた。

老朽化して水が漏れること自体は仕方のな いことだ。

ではどうしたらよいのか? 答えは2つある。

1つ目は老朽化する前に取り替えること。

2つ目は、万一漏れても被害 damage をおこさないよう工夫することだ。

新しい構造

「新しい構造」とは、修繕費用が安くなる外配管設計のことで、これをスケルトン・インフィル skeleton-infill (以下 SI)マンションと 呼ぶ(SI は、かつて自由設計マンションのことと理解されていたが、 ここではそういう意味では使わない)。

ここで内配管と外配管の修繕のやりかたや長所・短所 pros and cons を書いておく。

国会答弁では配管の全面更新について、住宅局長は次のように答えていた。

「少しずつ配管を交換するといつか全面交換したのと同じになる」と。

「少しずつ交換」とはなんのことなのか? 写真3のように、メーターボックスは配管、給湯器 water heater、メーターなどが納まる最小限のスペースで設計されている。

一番奥に配管があり、それを 交換するためには、狭すぎてレンチなどの工具さえ操作できないの で、その手前の様々な機器類を手前から順にすべてをはずし、最後 に床のコンクリートに穴を開けなくてはならない。

場合により駆体内で溶接 weld してある鉄の扉も撤去しなくてはならない。

建物の内部も同様だ。

必然的に「少しずつの交換」ではなく、全面交換となってしまう。

もう1つ重要なことは、床に穴のある内配管設計マンションの場合、漏水事故の被害 damage は重力の法則 law of gravity で下階に起きるということである。

下階の人がたまたま留守で、気がついたときは水びだしになり、漏水事故の被害が 1000万円以上ということもある。

しかし、局長 bureau director の答弁を尊重すると、すべ ての配管を交換し終わるまで何回も下階を水浸しにしなくてはならない。

業界に蹂躙された区分所有法

結局、最善の結論は内配管ではなく外配管にするということに尽きる。

実はマンションの本当の初期の公団標準プランC型(1950年) や同潤会アパートの初期設計での排水方式は、なんとメンテナンス を考慮した「外配管」設計であった。

しかしその後、標準プランが「田の字プラン」から次第に「中廊下型プラン」になり、専有面積が増 えてきた。

すると排水管を外に出す設計はめんどくさくなり、安直な内配管設計になったことは間違いない。

しかしである。

やはり基本的に設計者に第一義的責任がある。

外 配管にすればこうした事故 acident は起きなかったからである。

こ れは設計の瑕疵であり、合法ではあるが、広い意味で欠陥マンショ ンといえるだろう。

建物も人間も、循環器系 cardiovascular が悪く なり、漏水(老衰)で死ぬということだ。

国会で討議されるほど、共用部 communal area が専有部にあるこ とは様々な問題を起こす。

では、そのことをデベロッパー、設計者、購入者 purchaser は理解しているのだろうか。

まずデベロッパーはそんなことは知らないのだ。

知ってるかもしれないが、「知ったこっちゃない」という方が正確か。

民間分譲の SI マンション

2001年までに民間分譲の SI マンションはすでに約 30 棟、外配管マンションは少なくとも約60棟あったが、そのような民間分譲マンションのほとんどはSIマンションといっても基本的には単純 な外配管マンションであり、階高の高い逆梁工法などではないため、 工事価格も高くなかった。

それではなぜ、外配管マンションは思うように増えないのだろう か?

それには、2つの原因 cause が考えられる。

1つは、やはり若干、普通のマンションより階高が高くなること により、道路斜線や日影規制などによる高さ規制を受け、容積率が とれない。

これで結局儲けが減るためやらないのである。

そのこと を工事費 construction cost が高いと言い換えている。

次に、外配管設計だけであれば、本当は一部のデベロッパーを除き原理原則としてその必要性 necesity を認識していると思われる。

しかし、外配管設計についてまだ消費者の理解 agreement を得ていな いため、内配管の問題を出したくないというのが本音ではないのか。

しかしその後、配管交換の問題が明らかになるにつれ、スケルトン・インフィルは自由設計としてではなく、改修 repair できる、配 管が交換できるということに認識が変わってきたように思う。

つまり外配管設計なら将来の維持管理費が安く、建物が長くもつという理解のされ方に変わっていく。

水で薄まったスカスカ・コンクリート

では、長持ちするコンクリートとはなにか?

コンクリートの強度strengthと耐久性 durability は、基本的に相関関係 related にある。

水セメント比が高かったりスランプ(軟コンクリ)が多かったりすると、当然だが水分が蒸発したあと、「疎」なコンクリートができ、 強度が低く、また中性化のスピードが速くなる。

逆に「密」なコンクリートは強度が高く、中性化しにくいから長持ちすると言われる。

これまでも設計上、強度の面から当然その品質 quality は規定されていたが、耐久性の面から規定されていたわけではない。

だから 力が大して加わらない部分は、強いコンクリートを打つ必要はない とされている。

今までコンクリートの耐久性は、中性化により鉄筋のサビが促進 progress することが問題視されてきたが、そもそもコンクリートそ のものの圧縮強度が中性化により低下することもあることがわかってきた。

それは、コンクリートの接着剤である珪酸カルシウムが二酸化炭素と反応chemical reaction して分解してしまうからだという。

実は鉄筋のサビは中性化より、外壁クラックからの雨水に起因す るものが多い。

そしてクラックは様々な原因 cause で起こる。

いや、起こることが当たり前なのだ。

だから、すべてのマンションは誘発目地を設けてそこにクラックが起こるようにしている。

しかし、ヒ ビが入っていてもコーキング(すき間の充填)されているから見えないし、水も入らないから一応安心だ。

だが、微細 micro なクラックは日常的に見る。

普通のマンション (圧縮強度 180 ~ 210kgf/cmレベル)のコンクリートでは透水性があるという説 theory もある。

要するに、圧縮強度 180 ~ 210kgf/cm レベルのコンクリートではそもそもシャブコン(水分の多いコンク リート)なのだ。

だから、品質の高い防水をして定期的 periodically にメンテナンスする必要がある。

また、耐久性の高いコンクリートをつくることこそが、なににもまして重要ということだ。

さらに、コンクリートがポンプの圧力とともに吐き出されることで、鉄筋が押されて乱れてしまうと言われている。

法定耐用年数の数値を元のように 65 年に戻すべき

1997年以前に建てられた多くのマンションは、合法 legal であっても、等級1相当となり耐久年数の表示さえできないとさ れてしまうのだ。

問題は、通常の等級1では耐久年数が記載されていないことだ。

そもそも建物が何年もたなくてはならないかという基準はなかったが、以前は建築基準法どおりのコンクリートをつくれば 65 年は もつと考えられていた。

だから設計者 architect はかつてマンションの耐久性の目安として、圧縮強度とコンクリートの被り厚さだけを考え、65年もつつもりで設計した。

だが、それは間違いだったという勇気ある決断 decision がなされたのである。

さらに、今現在でも、建物が何年もたなければならないかという法的規制などなく、経済の論理 market mechanism にまかそうとい うことになっている。

何年もたせるのかは、設計者と施主の判断だということだ。

つまり皆さんがマンションを買おうとしているので あれば何年もつのかは様々だから、営業マン sales rep に遠慮なくた ずねたほうがいい。

そして根拠なく65年くらいもつなどという会社のマンションは、絶対に買わないことだ。

しかし、問題はかつての65年という数字は、資産 asset として考 えた場合 30歳で購入しても、95歳まで生きている限りは住み続けられるという重要な根拠・意味 basis and meaning があった。

65年 という数字を実現するためには、住宅性能表示で等級3でなくて はならないはずだが、そうしたマンションは超高層 skyscraper ��ど 一部を除いてほとんど存在しないのではないか。

国は法定耐用年数の数値を元のように 65 年に戻すべきであり、逆にそれに満たない建物を規制 regulate すべきだ。

つまり、法的義 務規制とし、デベロッパーは今後その法定耐用年数を守り、何年もつ設計なのか明らかにすべきなのである。

浄水場

では、マンション設計はそうなっているのか? 案の定、こん な単純 easy なことができていない。

簡単に取り替えできないし、 もしもの場合の対策 counter measures もなっていない。

それを改善 improve しようとしないのがマンション業界の不思議なところだ。

その理由は「お金がかかる。

面倒」ということだ。

安くつくった後は、どうなろうと知らないという態度をいつまで続けるのか。

そろそろ誰も納得agree しなくなるだろう。

まず鋼管 steel pipe についてだが、工場で防錆(メッキ)してあるが、現場で切断する部分についてはメッキ plating ができない。

同様、塩ビライニング鋼管も継ぎ手部分で錆びる。

そのためコア内蔵型管端防食継ぎ手が用いられるようになった。

しかし、その継ぎ手 ferrule は価格が高い。

そのため、そうした仕様をわざわざ指定 しないと使われなかった。

最近になってサビ rust が発生するメカニズムもだんだんわかってきた。

鉄の給水管では、まずサビは赤水として現れる。

いったん赤 サビが生まれると、サビは加速度的に増える。

さらにその管内のサ ビが大きくなると、配管 ductwork の断面が減少する。

極端な場合、 竣工検査でも管内で鉄の切りくずが錆びていることがある。

結果、 築10年で赤錆問題で悩んでいるマンション管理組合も多い。

日本の場合、浄水場 waterworks では殺菌 disinfect のために水に塩素を加える。

金町浄水場では 1965年から 1985年までに塩素 chlorine が 2.6 倍増加した。

そのため配管が錆びやすい。

配管の交換時期

整理しておくと、いくらあなたにお金があっても、隣の人にお金がなければマンションは維持 maintain できない。

共用資産 common asset であるということは、逆に言えば「入居者の財産は住人全員のものであるという経済的な運命共同体」であり「大きな家族」と

いうことになる。

このことは分譲マンション condominium にとっ ては宿命的問題であるのだが、分譲マンションが破綻するのは「いつ経済的な破綻者が出るか」という単なる時間の問題にすぎないこ とにもなる。

その破綻の時期 time を遅らせるには、長期修繕計画をハッキリさせ、それに基づき一時金などに頼らず、修繕積立金 reserve for repair だけで維持できるようにしなくてはならない。

またそのため に将来の修繕費を安くするための設計 design を考えなくてはなら ないが、内配管であると住戸内の壁、床、天井を壊してまた復元 restore しなくてはならない。

繰り返すが、従来のマンション設計は、企画設計者が安直に共用排水管は内配管としているために、配管の交換時期とされる 30 年

後にその交換ができなくなってしまうのだ。

これは住民にとって深 刻な問題なのだ。

では、どうしたらいいのか? 実はこの国会で、歴史的 historical な答弁があったのである。

0 notes

Text

2050年の都市:データとテクノロジーが扇動する、未来のメガシティ形成

インフラ設計に関してひとつ確かなことは、2050年の大都市が成長するうえではIoT(モノのインターネット化)が収集するビッグデータが重要な役割を果たすようになること。これには、人の動きを観察するデータを活用することや、より優れたスマートモビリティ(スムースで快適な移動)の実現も含まれます。でもスマートシティは、IoT技術を用いてサービスを最適化したり、生活者により多くの情報を提供することだけで築き上げられるものではありません。都市の変革をめぐる自治体の意思決定力の確立も必要です。今回は、オートデスク社の都市インフラ産業担当 シニアストラテジスト、テリーD.ベネット氏のエッセイをご紹介します。

***

2050年の都市はどんな姿をしているでしょう?韓国のように、既存社会をベースにしつつ集中的にデジタル化しネットワーク化する改良を施したものになるでしょうか。それとも、ドバイやシンガポールのようなピカピカの新型都市?あるいは、地下や海底にも移設可能な都市でしょうか・・・!?

いま、ブラジルのクリチバ市をはじめとする革新的都市では、クルマの自動運転やドローンのビジョンについて議論しながら、都市機能における全体の交通戦略を包括的に見直しています。インフラに対するニーズの最も基本的なものはいつの時代も、どう暮らし、どう動き回りたいかに関わっています。

これにはモノの移動手段も含まれます。フェデックス社の想定では、世界のeコマース利用額は2016年から2018年までに26%増加し、2兆4,000億ドルになるとか。この見込みは、車両(自動運転車かどうかは別として)が利用する一般道や幹線道路、港や空港のインフラ整備の検討を迫るものでもあります。

これに加え、センサーやビッグデータ、IoTなどの破壊的技術が数限りなく融合すれば、隣接する都市は大型機械の歯車のように連携することが可能になります。

・・・ところで、どうしてそれが重要なのでしょう?都市計画の専門家たちはこれまでも、建築容量の増量やインフラ能力を高める余地のない様々なエリアが直面する都市化圧力について検討してきました。データを収集・解析して近隣する都市との交通経路の人口密度を高める方法を探り、大量移送できる交通手段を活用することでさらに数百万の住人を受け入れられるような“メガ・リージョン”を形成できれば、ひとつの代替案になり得ます。

世界中の都市が抱える課題は「どのように成長するか」ということ。機能と変革を両立するには、どうすればよいでしょうか。

データと未来のメガシティ

都市というものは、近隣の都市と一緒にインフラや経済への作用を共有しています。電力網、道路、輸送、水道システム、治安は都市の枠を超えた要素。そして、今日の自治体は前例のないペースでの変革を迫られています。そうした状況下で、今後の方針を誰が決定し、その取り組みがどのようなものになるかについて、多くの議論が行われています。

2050年の大都市にとって、ビッグデータが重要な役割を果たすようになることは間違いありません。ブラック・アンド・ビーチ社のスマートシティ事業開発責任者、Steph Stoppenhagen氏はこう言います。「ビッグデータとはさまざまなシステムで収集される身の回りのあらゆる情報のことです。地下鉄に乗るためにメトロカードを使えば、どこから乗って、どこへ行き、どのような経路を使ったかシステムが認識します。これは、地下鉄サービスが機能したかどうかを評価するのに役立ちます。うまく機能したと評価されれば、繰り返し使用されることになるでしょう。データを活用して人の動きを観察し、スマートモビリティを実現するための一例です」

とはいえ、すべてのデータが有益で実用的な情報に簡単に置き換わるわけではありません。変わりゆく都市の状況に対処するためには、情報そのものもインフラの一部として捉え、より大きなシステムのもとで都市連携を果たすための優れた都市計画の一助になるのだということを認識する必要があります。

出発点はあくまで「人」であって、テクノロジーではありません。都市計画の策定、設計、投資の決定や、協力的な政策を立案する場合には、インフラの視覚化、シミュレーション、分析を通じて情報提供したり、スピード向上を図ることができます。ビッグデータや先進のモデリング技術の出現によって、優れた洞察に基づいてインフラ投資の立案や優先順位づけをしたり、予測される結果の情報提供を徹底したり、より大きな成果を目に見えるかたちで導き出すことも可能になっています。

スマートシティを創ることは、都市変革をめぐる意思決定力を確立するという意味でもあります。2050年はずいぶん先のことに思えるかもしれませんが、機能を果たし、変革し、新しい都市との競争を強いられる既存都市にとっては目前の課題です。都市は持続成長のための革新が求められており、強靱性を高めるとともに、市民の膨らむ期待に応え、投資や新規ビジネス、人材を惹きつけていく必要があります。幸いなことに、データやテクノロジーはコミュニティの連携強化を促進してくれます。そのことが人々の仕事と生活をよりよいものにしてくれるはずです。

都市計画の策定には、優れた投資と政策決定が不可欠。助成金とは対照的な「長期投資」への移行が鍵となります。これを達成するために、都市は以下を結びつける必要があるでしょう。

プロジェクト:

統一された都市構想を構築し、アクセシビリティ(情報やサービスの利用しやすさ)、雇用、手頃な価格の住宅、健全な環境など、より広範な経済目標を達成する開発努力

チーム:

官民のインフラ投資を解放し、ビッグデータを活用してインフラ性能をトラックするために、行政機関のあらゆる階層を機能させる協力的な取り組み

インサイト(洞察):

プロジェクトの計画当初からあらゆる立場の関係者を連携させることでインサイトを導き出し、都市計画の策定、機能、経済成長の手法を一変させる斬新なテクノロジー

成果:

都市計���に沿っており投資対効果検討をクリアするもので、費用対効果分析を用いながら経済的目標を達成しうるプロジェクト

テリー D. ベネット氏|オートデスク社 都市インフラ産業担当シニアストラテジスト

氏は、LS、LPF、英国王立チャータード・サベイヤーズ協会会員(MRICS)、

Envision Sustainability Professional(ENV SP)、LEED公認専門家(LEED AP)の資格保持者でもある

都市計画策定の未来は3Dにある

「ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)」は膨大な情報に意味を与え、建築士やエンジニア、住民、意思決定者などが活用できるものにしてくれます。先進の3Dモデリング技術は、システムと資産を対比したうえでのリスクや課題など、複雑な情報分析を可能にします。つまりこれは、インフラシステム全体で達成しようとしていることと、団体や個人が個々に達成しようとしていることを対比する考え方。建築士やエンジニアはこの情報を活用して設計を向上させることができ、個人、企業、都市は「スマートに」連携したり繋がるための目標をそれぞれに達成することが可能になり、近隣都市との一体化も実現されます。

一定の方針のもとで作成した3Dモデルをシミュレーションソフトウェアと組み合わせて一貫して使用することで、物理的なインフラ性能について、仮説ながらも現実的なシナリオを描くことができます。3Dで具体的なビジョンを構築して、誰もが理解できる目標や性能の評価基準を議論できる状況が作り出されるわけです。

このテクノロジーのおかげで、私たちは、全体と奥行きを捉えられるようになります。それは、片目でしか見られないときに「全体は把握できても奥行きは掴めない」という事態に陥らずに済むということ。奥行きは、テクノロジーが持ち込んでくれる大量の情報によって形成されます。情報豊富なモデルは、設計・建設の全ての段階でインフラ投資効果を増加させてくれます。

絶えず変化する3Dの現実世界。そこに2Dの設計を用いても、これからは通用しません。3DのBIMプロセスを駆使することは、未来のメガシティに適したインフラを構築するうえで不可欠なスキルになるでしょう。

みんなでスマートな基盤を創る

都市運営に関わる人や組織は、しばしば“ビッグデータ”に圧倒されたり、情報を実用化するスキルに欠けていることがあります。BIMのメリットは、ミクロからマクロまで、複雑な都市設計プロジェクトに役立つあらゆるデータのつながりを管理することができる点です。

“没入型コラボレーション”技術を活用すれば、一般の人でもインフラ設計の未来をより深く理解できるようになります。今や、VR(バーチャル・リアリティ)によって仮想インフラ内に足を踏み入れ、一周して見て回るといった方法まで当たり前になってきているのですから。これは設計コンセプトの構築や審査、承認を速めるのに役立つだけでなく、反対勢力を抑えることにも繋がります。

BIMで繋がれた時代には、人工システムや自然システムの計画、設計、維持管理のためのインフラを形成するのは情報で、統合的で強靱なインフラ構築が目標となります。したがって、都市は自然災害や人的災害への耐性を強化し、素早く復旧することも可能になり、未来を支える成長も促せるようになります。

たとえば土木技師は、より多くの情報を収集・分析することによって橋や道路、その他のインフラ資産の管理に必要なものをより適切に予測可能になるため、インフラ寿命は向上します。人口が増加し、インフラ需要が増えるにつれ、将来性ある資産の正確なライフサイクル・コストを考慮する必要も出てきます。

テクノロジーに裏打ちされたスマートなインフラを個人、コミュニティ、大都市、場合によっては国レベルまで繋げることによって、モニタリング能力や評価能力が醸成されます。そして、データのフィードバック分析によって、課題に対処するための前向きな一歩が踏み出せるようになります(人であろうと機器であろうと!)。

これが都市構想に変化を与え、より包括的な都市計画策定のための基盤をもたらします。有機的に繋がった2050年の都市は、エネルギーや水、輸送、建物、管理など、あらゆる種類のインフラが互いに「話し合って」、ニーズに優先順位をつけたり、性能を最適化したり、エネルギー利用を抑えたり、市民や都市間を移動する人のために、より楽しく、生産的な生活を提供するようになるでしょう。

※最上部の画像:Getty Images

※本記事の見解は著者個人によるものです

※この記事はオートデスク社がデザイナー、エンジニア、建設業者、メーカー向けに情報発信するウェブサイト「レッドシフト」に掲載されたものをベースにしており、GEはオートデスク社とマーケティング協調しています。

7 notes

·

View notes

Photo

#銀座寿司幸本店 #うに #雲丹 #ウニ #丸の内ビルディング #丸ビル (銀座寿司幸本店)

0 notes

Text

ホーム > 公式通販 > ※商品画像はイメージですリミッタースペース ...

#落語 #三遊亭圓之助 [GadgetGan]タイトルは 「 三遊亭圓之助改め四代目三遊亭小圓朝サンノゼ襲名披露」 です。 ・・・・約2時間の公演構成となっています。 日時は2月25日(土曜日)と26日(金曜日)。場所はサンノゼ日本人町、寿司まるのある未来堂ビルディング内の多目的ホールです。

0 notes

Text

多様化する時代に放たれた「8つのモンクレール」

各フィールドの天才とともに、8つの新たなコレクションを立ち上げたモンクレール。この「モンクレール ジーニアス」は、ラグジュアリーブランドのあり方そのものを変える可能性を秘めた取り組みだ。ここから新時代のスタンダードが生まれるかもしれない。

いまブランドビジネスは転換点を迎えているといっていいだろう。 モンクレール Wikipedia世界のどこからでも新しいトレンドが発生する可能性があり、そしてそれが瞬間的に全世界へと広がる時代だ。必然的にトレンドの規模は小さくなり、寿命も短くなった。つい数年前のように世界中で誰もが同じような衣装に身を包んだり、同じバッグを探し求めたりする現象は、なかなか起こりえない。

2月20日、ミラノコレクション初日にモンクレールが発表した「モンクレール ジーニアス」は、そんな時代だからこそ生まれた、むしろ時代の動きをさらに加速し、刺激するような取り組みだ。モンクレールが集めたジーニアスが手がける8つのコレクションを展開、それをマンスリープロジェクトとして毎月リリースするというのだ。

この時代を変えうるプロジェクトに集まったのは、「ヴァレンティノ」クリエイティヴ・ディレクターのピエールパオロ・ピッチョーリ、「ノワール ケイ ニノミヤ」デザイナーの二宮啓、「フラグメント・デザイン」の藤原ヒロシ、 「パーム・エンジェルス」デザイナー、フランチェスコ・ラガッツィなど、まさにファッション界のジーニアスと呼ぶにふさわしいメンバー。彼らが単なる一時的なコラボレーションではなく、それぞれがモンクレールという同じブランドの下で継続的にコレクションを展開していくというのだから興味深い。

昔はアウトドアウェアの印象が強かったダウンジャケットをラグジュアリーファッションに昇華させたモンクレール。天才たちが集い、競いあうようにクリエイティビティを発揮する「モンクレール ジーニアス」は、それ以上のエポックメイキングになる可能性を秘めている。 モンクレール スーパーコピー これらのコレクションは、6月から店頭やオンラインで同時展開、10月には「モンクレール ジーニアス ビルディング」というポップアップ・ストアを、東京やニューヨークなどの主要都市に設営する予定だという。創造性と多様性を表現したそれぞれのアイテムに店頭で出あえる日が待ち遠しくてしかたない。

0 notes

Photo

#日本外国特派員協会 #マスコミ寿司 🍣 #ネコ #箸置き (ΦωΦ) ぬこさま 😍😺😸😻 (丸の内二重橋ビルディング (Marunouchi Nijubashi Building)) https://www.instagram.com/p/B3BlbvPgURN/?igshid=4eb0vspwhi3w

0 notes

Photo

ニュージーランドを味わうレストラン

「Zealander by TERRA(ジーランダー バイ テラ)」新丸の内ビルで開店

グローバルスカイ・グループのTERRA株式会社(本社:渋谷区、代表取締役:永田幸)は、2017年9月26日(火)、新丸の内ビル5 階に、株式会社虎ノ門実業会館(本社:東京都港区、代表取締役:河村祥宏)との共同事業により、ニュージーランド料理をワインとともにお楽しみいただくレストラン「ZEALANDER(ジーランダー)をオープンいたします。

グローバルスカイ・グループは、コミュニティ・ハブを運営し、日本とオセアニアを中心に12校、4レストラン、30以上の実験施設を擁し、またワインの輸入も手がけております。

また虎ノ門実業会館はニュージーランドにホテルを4軒経営し、ニュージーランドのフード&カルチャーに大変造詣の深い企業です。

「ニュージーランドの新鮮で安全、そしてピュアな食材に注目し、その高品質なワインをともにお楽しみいただく空間は、ニュージーランドの美食や文化を体験していただく貴重な存在です」とグローバルスカイ・グループ代表の永田幸が語るように、ZEALANDERはニュージーランドの海と大地が産んだ恵みをその文化とともに味わえる空間です。東京の中心地、丸の内で私達の100%ピュアなニュージーランドへの思いを存分にお楽しみください。

◆お料理

日本同様に四季があるニュージーランドは、食材の宝庫です。

草を食んで健康的に育った牧草牛やラムはもちろん、オイスターやムール貝、キングサーモンなどのシーフード…素晴らしい食材を世界各国のスパイスや調理法と融合させ、ZEALANDERスタイルのモダンタパスや豪快なグリルで、テーブルにお届けします。

◆ワイン

ニュージーランドワインの繊細な味わいは世界的に高い評価を得ています。ZEALANDERでは代表的なブドウ品種のピノ・ノワール、ソーヴィニヨン・ブランをはじめ、ピュアな味わいワインをソムリエがセレクト。自社輸入でコスパのよいワインを中心に、奥深いニュージーランドワインの魅力をお伝えします。

■DATA

店舗名:ZEALANDER(ジーランダー)

住所:東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング5階

電話番号:03-6269-9017

営業時間:ランチ 11:00〜15:00(LO 14:00) ディナー17:30〜23:00(LO 22:00)

*平均お客さま単価ランチ1,200円~、ディナー5,000円~

http://zealander.tokyo/

■TERRAについて

TERRAはオーストラリア&ニュージーランドのフード&ワインカルチャーを日本のみなさまへお伝えする食の総合ブランド。千駄ヶ谷、麻布十番、恵比寿にてモダンオーストラリア・ニュージーランド料理をご提供しています。

■会社概要

・グローバルスカイ株式会社

代表取締役 永田幸

東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー33F

http://www.globalskygroup.com/

・株式会社 虎ノ門実業会館

代表取締役 河村 祥宏

東京都港区虎ノ門1-1-20

http://www.tjk-jp.com

■本件に関するお問い合わせ先

Terra株式会社 担当:安部恭介

Tel.03-6455-4827

Email:[email protected]

0 notes