#大ギリシャ展

Explore tagged Tumblr posts

Photo

人は自己家畜化で優しく従順に進化した 人工環境と社会に適応

テクノロジーと人類(48)長内洋介

2025/3/29 10:00

人類が今日の繁栄を築いた根本的な理由は何か。その謎を解く鍵として注目されているのが「自己家畜化」という概念だ。人は優しく進化して飛躍を遂げたのだという。

家畜と共通点

人類は約1万年前、ヤギやヒツジ、ウシなどの野生動物を飼育して家畜化した。奇妙なことに、人はこうした家畜とよく似た性質を持っている。この事実は古代ギリシャ時代から知られ、19世紀にダーウィンも注目して研究したが、理由は突き止められなかった。

家畜化された動物は、どの種でも共通の性質が表れる。人を攻撃せず従順で、ストレスに対して鈍感、頭や顎は小型化し、体は白くなり、顔は平面的で幼くなるといった変化だ。

これは「家畜化症候群」と呼ばれ、その多くは人でもみられる。人はチンパンジーと比べて温和で、反射的に攻撃することは少ない。数百万年に及ぶ進化の過程で顎や歯は小型化し、顔は平面的になった。

人はなぜ家畜と似ているのか。その理由を説明するのが自己家畜化だ。人は誰かに家畜化されたのではなく、自ら家畜のような性質に進化したというものだ。

動物を家畜化するときは人に従順な個体が選ばれる。人類も攻撃的な人は排除され、仲良く協力できる人が自然淘汰(とうた)で生き残ってきたと考えられる。自己家畜化が始まった時期は不明だが、われわれホモ・サピエンスが誕生した頃に大きく進展したらしい。

東京大の外谷(とや)弦太特任助教(複雑系科学)は「人類は道具を使い、協力して狩りをすることで多くの食料を得られるようになった。人口が増えて社会が複雑化すると役割分担が始まり、より仲良くすることが有利になって自己家畜化が加速した」と指摘する。

愛知県立大名誉教授で野外民族博物館リトルワールド館長の稲村哲也氏(文化人類学)は「他者と協力し、相手を思いやる人間の特性は自己家畜化の過程で残ってきたのだろう。人は自ら作った高ストレス社会に適応して、より優しくなった」と話す。

仲良くなると情報や物資の交換が活発になり、新たなアイデアが生まれイノベーション(技術革新)が起きる。自己家畜化が人類の繁栄と文明の進歩に重要な役割を果たしたことは間違いないだろう。

人は大人になってもよく遊ぶ。旺盛な好奇心の表れであり、遊びによる探索や試行錯誤が新たなひらめきの源泉になる。イヌは進化の過程で自ら人に近づいたともいわれ、人と同じようによく遊ぶ。

人類は道具や社会制度を作り、農耕や都市化によって人工的な環境を生み出してきた。人が作った環境の中で家畜が飼育されるように、人間も自ら作った社会や環境の中でしか生きられない存在だ。こうした視点からも人は自己家畜化したと指摘されている。

言語にも関係

自己家畜化は人間らしさの根源である言語の誕生にも関係しているという。小鳥のジュウシマツは野生種を品種改良した家畜で、野生種より複雑なさえずりができる。人も自己家畜化によって言語の進化が起きた可能性がある。

京都大の藤田耕司名誉教授(進化言語学)によると、野生動物は生きていくため常に天敵や餌の心配をしているが、家畜はその必要がないため余裕が生じ、多くのことに注意を払い考えられるようになる。

「これが複雑な���造を持つ人間の言語が生まれた一つの要因ではないか。言語による複雑な思考やコミュニケーションが可能になった背景には自己家畜化がある」と藤田氏は指摘する。

家畜化の研究は、ロシアで20世紀半ばに���われたキツネの家畜化実験で大きく前進した。人に従順な雄と雌を交配させ、生まれた子から従順な個体を選び交配させることを繰り返した結果、わずか数世代でイヌのように尾を振る人懐っこいキツネが生まれたのだ。

しかもこのキツネは耳が垂れ、色が白いなどの家畜化症候群も呈していた。数千年は要したであろうオオカミからイヌへの進化を人工的に再現したようなものだ。

この実験によって、従順さを求めると家畜化することが実証されたが、なぜ体の変化も同時に起きたのか。これを説明する画期的な仮説が約10年前に登場し、注目されている。

鍵となるのは神経堤細胞という特殊な細胞だ。胎児のときに脊髄付近から全身に散らばり、ホルモンを分泌する副腎や骨などさまざまな場所の形成を促す。

この働きが低下すると、攻撃性を高めるホルモンの分泌が減るなどして穏やかで従順になる。骨や軟骨の形成も阻害されるため、頭が小型化したり、耳が垂れたりする変化が同時に起きることも説明できるのだ。

この仮説が正しければ、動物の家畜化は神経堤細胞の働きが低い個体を選別する行為といえる。人の自己家畜化も、そういうタイプの人が仲間や結婚相手として多く選ばれ、進行した可能性がある。

京都大ヒト行動進化研究センターでは、チンパンジーと、近縁種で自己家畜化した性質を持つボノボの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って、それぞれの神経堤細胞を作り、その働きを比べることで自己家畜化の決め手となる遺伝子を探す研究が進んでいる。

権力への依存

現代人も自己家畜化が進んでいるという。山口大の高橋征仁教授(社会心理学)によると、日本での代表的な美男子コンテストの候補者は、時代を追うごとにひ弱で優しく幼い印象の顔になっている。家畜化で生じる特徴的な変化だ。

分析の結果、女性は男性の優しい顔に恋愛や結婚の相手としての魅力を感じることが分かった。女性が穏やかで従順な男性を選ぶことで人の自己家畜化が進んでいる可能性がある。

自己家畜化の進行は人類の将来に何をもたらすのか。高橋氏は「幼くなるのは若々しくなることで良い面だが、課題は巨大な権力への甘えと依存が強まることだ」と話す。

インターネットが普及した今日、現代人は巨大IT企業が支配する情報インフラを従順に受け入れ、すっかり依存している。人はネット空間という見えない柵の中で飼育され、情報という餌を与えられて生きる家畜への道を自ら選んだと言っても���いだろう。

一方、外谷氏は「人が協力して行ってきたことの多くは生成AI(人工知能)に置き換わる。人は協力することに価値を見いださず、他者や社会に無関心になっていく」と予想する。

家畜は人間に興味を示す半面、自分と同じ種への関心は低い。人間同士が無関心になることは自己家畜化の帰結ともいえそうだ。

稲村氏は「人は自己家畜化によって社会性や共感を強めてきたが、集団を超えた協力はできていない。集団内の結び付きが強いほど、外部の集団と戦争を起こしてしまう。この矛盾をどう解決するか問われている」と警鐘を鳴らす。

自己家畜化論は人種差別や優生思想と結び付いて政治的に利用された過去があり、現在でも誤解されやすい。だが人間の本質を探る上で重要な論点であり、人類史を俯瞰(ふかん)して理解する新たな視座になるだろう。(科学報道室編集委員)

(人は自己家畜化で優しく従順に進化した 人工環境と社会に適応 テクノロジーと人類(48)長内洋介 - 産経ニュースから)

261 notes

·

View notes

Text

「豊永盛人の、読書感想張り子展」に届くものから、母狼とロムルスとレムス。盛人さんが読んだ書籍は、こちら。

『古代ローマ ごくふつうの50人の歴史ー無名の人々の暮らしの物語』(さくら舎)。著者は、2019年の「豊永盛人の大ギリシャ展」で、お話会に来てくださった河島思朗さん。

第1章にて、ローマ建国の祖である双子のロムルスとレムスはなぜ狼に育てられたのか、親の因果が子に報い、ともいえる絡まった糸のようなお話をわかりやすくほどいて解説されています。

本日16日まで初日14時台までの予約を受けています。詳細はいちばん上に固定している投稿よりご確認ください。

7 notes

·

View notes

Text

Persona 3 the Weird Masquerade ~The Blue Awakening~ pamphlet message and keywords transcription.

MESSAGE

遂に「ペルソナ3」も舞台化となりました!

「ペルソナ3」というゲームは、限りある「今」に真剣に向かい合って生きることの大切さと、それを分かち合える「絆」の素晴らしさを描いた作品です。発売から長く経った今でも、ゲームプレイとは全く異なる形で背さんと一緒に「ペルソナ3」の世界を体験出来るのは、応援をして下さる情さんがいらっしゃってこそ。

おかげさまでゲームの最新作も続々とリリースさせて頂く予定となっていますので、こちらも是非、宜しくお願いします!

橋野 桂

KATSURA HASHINO

原作「ペルソナ3」 ストーリー原案、ゲームデザイン

本日はWeird Masquerade (仮面舞踏会) にご来場いただきまして誠にありがとうございます。まさか自分で「ペルソナ3」を舞台化することになるとは夢にも思っておりませんでした。しかし演出の奥さんほか、様々な方のご縁でプロデュースすることになり、キャストの皆様もこれまで馴染みのあるキャスト、初めましてのキャスト、それぞれのご縁で集まっていただきました。そういう意味では、この舞台は、人と人とのつながりや絆なくしてはなり得なかった作品です。それはまさに、ペルソナのテーマの一つでもあることに気が付き、原作とのご縁も深く感じながらこの作品に取り組んでまいりました。

奥さんの創造する映像とステージのコラボレーション、清実さんの秀逸のダンス、いいむろさんの紡ぎ出すマイムに、役者たちの情熱が加わったとき、きっと皆様の目の前にはペルソナ3の壮大な世界が現れていると思います。本日は存分にこの舞踏会をお楽し��ください。

吉井敏久

TOSHIHISA YOSHII

舞台「ぺルソナ3 the Weird Masquerade ~青の覚醒〜」プロデューサー

まずはじめに、ペルソナ3の舞台化に関われた事を心から感謝します。

珠だという言葉こそがふさわしい沢厚なストーリー美しい楽曲の数々凛として、でもどこかはかなげな人間味あふれるキャラクター達と迎えた幾度の側焼け⋯はじめてクリアしたときに体験した、あのとてつもない余肌は今でも忘れません。

いつまでも決して色あせる事の無い魅力にあふれたこの作品、自分を信じ、強い気持ちを持って前に進む事の大切さを教えてくれます。

あの時、あの日の自分が感じたあの感動を分かち合いたいです。ペルソナ3を愛する全ての人達とともに。

奥秀太郎

SHUTARO OKU

舞台「ペルソナ3 the Weird Masquerade ~青の覚醒〜」演出

原作ゲーム「ペルソナ3」は、今でも多くのファンに愛されている、まさに記憶に残る名作です。そんなペルソナ3を舞台という全く別ジャンルに持ち込むことに、不安がなかったかと言えば嘘になります。ですが奥秀太郎さんの素晴らしい映像・演出、そして役者のみなさんの熱演が、必ずやゲームという二次元を再現、さらに言えば超えると⋯⋯まあそんな堅苦しい話はいいとして。

舞台「ペルソナ3 the Weird Masquerade ~青の覚醒〜」を観に来て頂きありがとうございます。ペルソナ3は劇場アニメ版の方の脚本もやらせて頂いているのですが、きっと間違いなくこの郷台も負けないほどおもしろいものになるでしょう。なんといってもペルソナ3なので。

舞台の一番の見所はやはり役者のみなさんの熱演だと思ってます。いかに原作のキャラクターを再現しつつ、役者さん自身の味を滲ませてくるか。そのあたりに注目して見て頂けると嬉しい限りです。俺も観るのが楽しみですホント。ではでは、最後までお楽しみください。

熊谷 純

JUN KUMAGAI

舞台「ペルソナ3 the Weird Masquerade ~青の覚醒〜」脚本

KEYWORD

[ ポートアイランド ]

月光館学園は、ポートアイランドにある。主人公たちは学生寮から毎日モノレールでこの人工島まで通う。

[ 辰巳ポートアイランド ]

巨大ショッピングモール、ボロニアンモールを擁するポートアイランドの中心地。私立月光館学園もこの一角に建てられている。

[ 私立月光館学園 ]

主人公が学園生活を送ることになる月光館学園は初等部から高等部まである私立学園で、桐条グループが有する名門。小学校から高校までの一貫教育を旨としているが、柔軟な受け入れ体制もあって編入者も多い。自由な校風とファッショナブルな制服などにより���隣の学生からの人気も高い。ポートアイランド誕生と同時に桐条グループの資金が流入し、実質、グループの傘下となって現在の場所に移動した。

[ 巖戸台分寮 ]

表向きには月光館学園が所有する寮の一つ。しかし実際には特別課外活動部の拠点となっており、ペルソナ使いの資質を持つ者だけが選ばれ、入寮を許される。

[ 桐条グループ ]

世界規模で展開されている巨大な複合企業。病院や学校経営、都市開発などさまざまなジャンルに進出しているが、その根幹となっているのは機械技術・部品製造関連部門で、グループ内で最大シェアを誇っているのが、���子機器の開発、製造を行う桐条エレクトロニクス。現在、桐条グループ全体のトップに立ち、全権を握っているのは、美鶴の父親である桐条武治。

[ 桐条鴻悦 ]

先代の桐条グループ総統。桐条武治の父親。10年前の事故で死亡。

[ 影時間 ]

午前0時から約1時間存在するこの時間は、多くの人にとっては「ないもの」として認識される。その存在にすら気づかない人が多い中、主人公たちのように「適正」を持つ者は影時間の間でも自由に動くことが出来る。

[ シャドウ ]

影時間にあらわれる謎の敵。彼らは様々な能力・姿を持つ。影時間への適性を持っていたとしても、彼らと戦う力がなければその精神を貪り食われてしまう。

[ 象徵化 ]

影時間に適正を持たないものは、午前0時以降、“象徴化”して棺のオブジェに姿を変える。何も見えず、聞こえず、感じず、起こったことを覚えてはいることはない。

[ タルタロス ]

影時間の訪れとともに集合したシャドウの力が空周に干渉し、月光館学園校舎を変容させた姿。午前0時になると突如出現するタルタロス。遥か上空までそびえたつこの謎の迷宮に一体なにが隠されていると言うのだろう。

[ ペルソナ ]

ペルソナとは、もう一つの自分。シャドウとの戦いだけでは得られない仲間たちとの絆が、心の力ペルソナをより強くする。

[ 召喚器 ]

ペルソナ使いが召喚に使用する器具で、特別課外活動部の部員には、拳銃型召喚器が支給されている。召喚器は拳銃を模しているだけで、引き金を引いても弾は発射されない。死と恐怖を連想させる形状と、みずからに引き金を引くという行為が、召喚をスムーズにしている。

[ オルフェウス ]

主人公が最初に覚醒させたペルソナ。ギリシャ神話の太陽神アポロンの息子で、竪琴を得意とし、死んだ妻の蘇生を願って、冥界へと降りたオルフェウスがモチーフ。

[ イオ ]

ゆかりのペルソナ。ギリシャ神話に登場する、ゼウスの妻ヘラの神殿の巫女、イオがモチーフ。

[ ヘルメス ]

順平のペルソナ。ギリシャ神話に登場する、神々の伝令を務める神、ヘルメスがモチーフ。

[ ポリデュークス ]

真田のペルソナ。ギリシャ神話に登場する、ゼウスの子で不死身の神ポルックスがモチーフ。

[ ペンテシレア ]

美鶴のペルソナ。トロイアとギリシャの戦争の際、12人の女戦士を引き連れて劣勢のトロイア単に加勢したとされる、アマゾネスの女ペンテシレアがモチーフ。

[ ルキア ]

風花のペルソナ。中世キリスト教に伝わる型人、聖女ルキアがモチーフ。

[ 特別課外活動部 ]

略称はS.E.E.S.。ペルソナ使いを集めてシャドウと戦うことを目的としている。発足者兼部長は美鶴、顧問は幾月。その活動の真の目的は一般人には知られてはならないため、対外的には部活動という体成をとっている。発足当初はペルソナ使いは美鶴だけであったが、真田をはじめとするペルソナ使いが次第に増え、現在に至る。拠点は巌戸台分寮。

#persona 3#persona 3 the weird masquerade#p3#p3wm#ive had this for a while now#the rest of it is just photos and a bit of information about the cast which tbh isnt very interesting

5 notes

·

View notes

Text

🔶AIに聞いてみた💡

クリミア半島とバルカン半島はなぜ紛争になるのか

地政学的、歴史的に教えて?

クリミア半島とバルカン半島が紛争の舞台となる理由は、地政学的および歴史的要因が複雑に絡み合っているためです。それぞれの地域について、わかりやすく説明します。

### **クリミア半島**

#### **地政学的要因**

- **黒海の戦略的要衝**: クリミア半島は黒海に突出しており、ロシアや周辺国にとって重要な軍事・通商上の拠点です。特にセヴァストポリ港は、ロシア黒海艦隊の基地として歴史的に価値があります。黒海を支配することは、東欧、中東、カフカスへの影響力を意味します。

- **大国間の緩衝地帯**: クリミアはロシアと西側(NATOやEU)の勢力圏がぶつかる場所に位置し、地政学的な緊張を引き起こします。ウクライナが西側に接近する動きを見せると、ロシアは自国の安全保障上の脅威を感じ、介入する動機が高まります。

#### **歴史的要因**

- **多様な支配の歴史**: クリミアは古代からスキタイ人、ギリシャ人、タタール人、オスマン帝国、ロシア帝国など、さまざまな勢力に支配されてきました。特に18世紀にロシア帝国が併合し、クリミア・タタール人を追放するなど民族構成が変わったことが、後の対立の火種となりました。

- **ソ連時代と独立後の混乱**: ソ連時代、クリミアは1954年にロシア共和国からウクライナ共和国へ移管されました���、ソ連崩壊後、ウクライナの一部として独立。これをロシア側が「歴史的不正」とみなす声が根強く、2014年の併合へとつながりました。

- **民族対立**: ロシア系住民が多数を占める一方、タタール人やウクライナ人はロシア支配に抵抗する歴史があり、民族間の緊張が紛争を助長します。

#### **紛争の例**

2014年、ロシアはウクライナの親欧米政権誕生をきっかけにクリミアを併合。西側諸国はこれを国際法違反と非難し、経済制裁を課すなど対立が深まりました。背景には、ロシアの黒海支配とNATO拡大阻止の意図があります。

---

### **バルカン半島**

#### **地政学的要因**

- **ヨーロッパとアジアの交差点**: バルカン半島は地中海と黒海に近く、ヨーロッパと中東をつなぐ交通の要衝です。歴史的に交易路や軍事ルートとして重要で、大国の利害が衝突しやすい場所です。

- **多様な隣接勢力**: オーストリア=ハンガリー帝国、ロシア、オスマン帝国(現トルコ)、そして後にNATOやEUといった勢力が影響力を競い合い、緩衝地帯としての不安定さを増しています。

#### **歴史的要因**

- **民族と宗教のモザイク**: バルカンにはセルビア人、クロアチア人、ボシュニャク人、アルバニア人など多様な民族が混在し、正教、カトリック、イスラム教が交錯します。オスマン帝国の長期間の支配や、その後のハプスブルク支配が、各民族のアイデンティティを分断しました。

- **帝国の崩壊と国家形成**: 19~20世紀にオスマン帝国やオーストリア=ハンガリー帝国が崩壊すると、新たな国家が誕生。しかし、国境線が民族分布と一致せず、領土争いや民族浄化が頻発しました。

- **冷戦とその後**: ユーゴスラビアとして一時的に統一されたものの、冷戦終結後に民族主義が再燃。1990年代のユーゴスラビア紛争(ボスニア戦争、コソボ紛争など)は、こうした歴史的遺産が爆発した結果です。

#### **紛争の例**

- **第一次世界大戦の引き金**: 1914年、サラエヴォでのオーストリア皇太子暗殺は、バルカンの民族対立が大国間の戦争に発展した例です。

- **ユーゴスラビア解体**: 1990年代、セルビアによる支配に反発したクロアチアやボスニアが独立を宣言し、内戦に突入。民族浄化や介入(NATO空爆など)が発生しました。

---

### **共通点と違い**

- **共通点**: 両地域とも戦略的立地と多民族・多宗教性が紛争を複雑化させています。外部勢力(ロシア、西側、かつての帝国など)の介入も大きな要因です。

- **違い**: クリミアは主にロシアとウクライナ・西側間の大国対立が焦点であるのに対し、バルカンは地域内の民族対立が主で、外部勢力はそれを増幅する���割を果たします。

結論として、クリミアとバルカンは、その地理的価値と歴史的遺産から、常に緊張の火種を抱えています。地政学的な利害と民族・文化の衝突が、解決を難しくしているのです。質問があれば、さらに深掘りしますよ!

2 notes

·

View notes

Text

パレルゴン/エルゴン | 現代美術用語辞典ver.2.0

パレルゴン/エルゴン Parergon/Ergon

いずれもギリシャ語を語源とし、エルゴンは「作品」、パレルゴンは「作品の外、付随的なもの、二次的なもの」などを意味する。

伝統的には、作品そのもの、ないし作品の本質に相当するエルゴンに対し、パレルゴンはあくまでもその外的かつ非本質的な付随物にすぎないと考えられるのがつね���あった。しかしフランスの哲学者ジャック・デリダ(1930-2004)は、『絵画における真理』(1978)に所収の論考「パレルゴン」において、この両者の主従関係を大胆な仕方で問い直した。

パレルゴンは、その名が示すとおり、エルゴンの完全な外部ではなく、むしろ「エルゴンergon」の「傍らにpara-」位置するものである。たとえば絵画作品の場合、「額縁」こそ絵画にとってのもっとも重要なパレルゴンにほかならない。作品が作品であることを枠づけ、作品を作品として屹立させているものこそが額縁(=パレルゴン)なのである。

それに加えて、カントの『判断力批判』(1790)に代表される芸術や趣味についての理論は、われわれがエルゴン(本質的なもの)とパレルゴン(非本質的なもの)を明確に峻別できるということを前提としているが、こうした前提一般がそもそも疑わしい。

カントは、パレルゴンの例として「額縁」のほかに「彫像の衣服」「建築物の列柱」を挙げているが、実際にはこのエルゴン/パレルゴン、本質的/非本質的という区別そのものが問いに付されるべきだ、とデリダは主張するのである(事実、彫像の肉体と衣服、建築物の構造と列柱は明確に峻別できるたぐいのものではない)。

デリダによる上記のような「エルゴン/パレルゴン」の問い直しは20世紀末の美術界にも少なからぬ影響を与え、結果としてこの「パレルゴン」という概念は、1980年代以降の美術批評や展覧会などにおいてしばしば参照される重要な参照項のひとつとなった。

イマヌエル・カント(Immanuel Kant) ジャック・デリダ(Jacques Derrida)

絵画における真理 | カーリル

6 notes

·

View notes

Text

202408大塚国際美術館と直島

ずっと行きたいと思い続けていた大塚国際美術館と直島に行った。特に直島は、ひとり旅だと結構お金もかかるし、かといってアート系に興味ない人と行く場所でもなく、、、しかし今年は友達が一緒に旅をしてくれたので、念願が叶いました。ありがとう。豊島美術館の時間が取れなかったので、ここはいつかリベンジしたいです。

大塚国際美術館、あまりにも広大。1日いても足りないくらいだった。ルーヴルやナショナルギャラリー、コートルードには過去行っているので、本物を見ているものも一部ある。日本の美術館の企画展で、貴婦人と一角獣なども見たし。全て陶器に絵付けし、サイズも原画に忠実で、圧巻。もちろん、それまで見たオリジナルと比べると魅力は劣るものの、ここはそういう目的の場所ではない。本物を見に、バチカンに、ギリシャに、イタリアに、フランスに、あらゆる国に全て回れるか?あちこちにあるゴッホのひまわりを同じ場所に集めて見比べられるか?あらゆる受胎告知を一気見できるか?修復前と修復後のレオナルドの最後の晩餐を向かい合わせで��賞することができるか?壺絵を平面にして見ることができるか?古代から近現代まで、一気に駆け抜けることができるか?可能性の実験、追及がここでできる。記録として残しておける。ここで気になったものがあれば、本物を見に行けばいい。きっかけになる。まずはここにきてみればいい。すごいところだった。細部を近くでじっと見ることも、通常なら難しいし。観察のしがいがある。ただやはり、システィーナ礼拝堂など、宗教的なものはそこに信仰があるからこその厚みがあるので、素晴らしくはあるものの、信仰抜きの展示は虚しいなとは感じたし、スペインでゲルニカを見た時の本物のエネルギーの圧と比べると、ややあっさりしすぎな感じもあったり、しかしこれはわたしの感情であり、いかに感情でものを見ているかという表出でもあるなとも思う。

直島、晴れた夏の青、海と空、ロケーションの贅沢。初めて、安藤忠雄の建築に感動した。こういうのだけ作っていればいいのに!(暴論)地中美術館のモネの展示もモネで初めて感動した。靴を脱いで、大きな白い部屋に入る。地下なのに柔らかい自然の光だけで目の前に大きな睡蓮の絵がある。(部屋自体には計5点)こんなに美しい睡蓮に出会ったことがない。時間と光の移り変わりの睡蓮を、時間と光の移り変わりのために見るための部屋。正直、そこまでモネが好きなわけではないので、パリに行った時も他との兼ね合いでオランジュリー美術館をスキップしてしまったのだけど、今になって後悔している。ウォルター・デ・マリアのタイム/タイムレス/ノー・タイム、ここの美術館で1番好き。圧倒される。神殿のような静かな空気を壊しては行けないようで、ここだけ時が止まっているみたい。階段を登ると音が響く。時が移れば光の加減が変わって、また違う表情を見せるのだろう。だから時間の概念がないわけではないし、時は止まってはいないのだけど、この空間から外だけの時間であり、ここは時間がなくて、それを��遠というのかもしれない。永遠は長いのではなくて、ある種の無である状態かもしれない。ウォルターは確か作品についてはあまり言及しない人だった気がする。美術館ではない屋外の展示は写真が撮れる。直島の景色を花崗岩の球体に移して、石は何を我々に見せているのだろう。(見えて/見えず 知って/知れず)

タレルの光の展示は好きだし、直島のオープンスカイは直島の空の良さがあるけど、他2人に比べるとここのロケーションを活かせるかといえば、まぁまぁになってしまうのが少し残念。

李禹煥の本領は美術館ではない。国立新美術館の展示に行ったけれど、もの派の本領は美術館では語れない気がした。いや李禹煥「美術館」なんですが、スケールが違う。作品を語らせるためにある場所なのがすごかった。

全て上げているとキリがない。ベネッセのミュージアムは夜中まで。ブルースナウマン100生きて死ねを暗い中で静かに鑑賞している。深夜映画を観ているみたい。〇〇(行動や感情)AND DIE,LIVEのワードのネオンがひとつずつ不規則に光り、最後は全て光る。暴力的で乱暴な気もするし、ワードの組み合わせがめちゃくちゃで元気が出る気もするし、全てがネオンで品はあまりなくて、死も生も、期待もないし失望するほどでもなく、そういうものかなという気もする。

ヴァレーギャラリー、草間彌生のナルシスの庭、自分の写り込みはどうでもよくなって、どうしても球の集合体が卵に見えて、再生をイメージする。でもそこに映るのが自分なら、自分の再生産なのかも、アタシ、再生産(いや舞台少女じゃないですけど、まぁシェイクスピアも、この世は舞台、人はみな役者と言っているし)

杉本博司も何年か前の美術館展で杉本博司展示があって行ったわけですが、妙な陳腐さがあったのですが、これも時間というものを詰め込んではいけないのだと思った次第。昼の時の回廊、夜の時の回廊、時間とは本来、贅沢でゆとりのあるものだと身に沁みた。

直島でずっとお金と芸術についてぼんやり考えていた。結局、こういうものを楽しむには金と時間が必要だ。感動と共に、金と時間がすべてなのでは?という虚しさが脳裏にはずっとあった。何もかも素晴らしい。けれど、所詮は持てるものの楽しみでしかないものなのでは。

2 notes

·

View notes

Quote

かなり古い記事だが、2011年のThe Economistに、「"Corrosive corruption - A correlation between corruption and development"(腐敗による没落〜腐敗と発展の相関関係)」という記事がある。世界各国の政治的腐敗の程度と、国民の生活の質との関係を調査したものだ。 その結果は、上手の通り。横軸に腐敗認識指数(CPI)、縦軸に人間開発指数(HDI)を取ってまとめられている。 横軸のCPIは、その国・地域の公的機関の腐敗がどれだけ認識されているかを示す指数、つまり、公的機関の「クリーン度」を表す指数で、数値が大きいほど腐敗が少ないことを示す。 一方、縦軸のHDIは、国連による健康、財産、教育の充実度を測る指数。大きいほど国民の生活の質が高いと言える。 このグラフから、CPIが低い国はHDIのバラ付きが大きいものの、CPIが4(40)以上の国・地域は、大きな傾向として、腐敗のない国ほど人間の成熟度は高いと言えそうだ。 CPIが高い国は概ね先進国だが、その中でもイタリアやギリシャはCPIが低い、すなわち、腐敗が広がっている。 ところで、最新、2016年のCPI値はこちらに公開されている。日本は、2011年の85から、2012年に74に急落し、その後も75近辺を推移し、直近の2016年には72まで落ちている。

政治の腐敗は、国民の暮らしを悪化させる - サイエンスメディアな日々 インフォグラフィクスな日々

3 notes

·

View notes

Text

来月7/17-23に、京都では初めての個展を開催します。

今回のテーマは「神話伝承 古今東西」ということで、日本の神話に限らずギリシャ、ローマ、エジプト、北欧など様々な国の物語を描いています。

国や人種が違っていても人の心に共通する物語があるのではないかという探検的な試みとなります。

祇園祭が開催される夏の京都で、ぜひ一緒に絵の中で日本や海外、そして心の中を旅してもらえますと幸いです。

後日、展示会DMの詳細をSNSに掲載できればと思います。紙のDMがご入用の方はどうぞお気軽にメッセージください。

皆さまのご来場をお待ちしています。

ーーー

「ミチヨ スクラッチ絵画展 〜神話伝承 古今東西〜」

7月17日(水)〜23日(火)※最終日午後5時閉場

京都大丸店 アートサロンESPACE KYOTO

Next month, from 17-23 July, I will hold my first solo exhibition in Kyoto.

The theme of this year's exhibition is 'Mythological &Lore, Everywhen and Everywhere', which depicts not only Japanese myths, but also stories from Greece, Rome, Egypt, Scandinavia and many other countries.

It will be an exploratory attempt to see if there are stories that are common to the human mind, even if they are from different countries and races.

I hope that you will join us in Kyoto in the summer, when the Gion Festival is held, and that you will travel with me through the paintings to Japan, abroad and in our hearts.

I hope to post details of the exhibition DMs on SNS at a later date. If you need paper DMs, please feel free to send me a message.

I’m looking forward to seeing you at the exhibition.

Michiyo Scratch Painting Exhibition - Mythological &Lore, Everywhen and Everywhere.

Wed 17 - Tue23 July *Close at 5pm on the last day.

Kyoto Daimaru Art Salon ESPACE KYOTO

3 notes

·

View notes

Text

TEDにて

ヴィージェイ・クーマー :自律的に協力し合う飛行ロボット

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

アメリカのペンシルベニア大学のヴィージェイ・クーマーの研究室で開発しているクワッドローター型の小さく敏捷(びんしょう)な飛行ロボットは、自律的に集合を作り

お互いの存在をカメラで認識し臨機応変にチームを組んで、建設や災害時の初動調査やその他様々なことをこなします。

コンピューター制御の方法は、12次元に及ぶ複雑な計算を驚くべきことに、4次元の最小スナップ軌道に変換する計算に置き換えて、しかも!、内部の高速なCPUを処理させていくことで軌道をリアルタイムで、微修正していきます。

他に、リアルタイムな高速なセンサーフィードバック技術リアルタイムな高速なモーションキャプチャー技術も導入しています。

最後には、映画007のテーマソングを自律的なロボットが自動演奏してくれます!

私が、今、手にしているロボットは、私の学生アレックスとダニエルが作ったものです。重さは、50グラムほど消費電力は15ワットで見ての通り、直径20センチほどの大きさです。

このようなロボットの仕組みを簡単にご説明しましょ。4つのローターが、すべて同じ速さで回っているとき、ロボットは空中で静止します。

4つのローターの回転速度を上げると上に加速し上昇します。ロボットが傾いていれば、当然、その傾いた方向に進むことになります。ロボットを傾けるには2つの方法があります。

この写真で4番ローターは速く。2番ローターは遅く回っています。そうするとロボットを「ローリング」させる力が働きます。一方、3番ローターの回転を速く。

1番ローターの回転を遅くするとロボットは手前側に「ピッチング」します。最後に、向かい合った2つのローターを他の2つより、速く回転させると垂直軸を中心に「ヨーイング」します。

オンボードプロセッサは、行うべき動作に対して必要となるこれらの方法の組み合わせ���求め、モーターに対して毎秒600回送る命令を決めています。それがこの基本的な仕組みです。

この設計が有利な点は、サイズを小さくするほど、ロボットの動きが敏捷になることです。ここで、Rはロボットの大きさを表す数字で実際には半径です。Rを小さくすると様々な物理的パラメータが変わります。

中でも一番重要なのは、慣性。すなわち動きに対する抵抗力です。回転運動を支配する慣性の大きさは、Rの5乗に比例します。

ですから、Rを小さくすると慣性は劇的に減るのです。結果として、ここでギリシャ文字のαで表している角加速度は1/Rになります。Rに反比例するのです。

小さくするほど速く回ることができるようになります。このようなロボットを作る理由は何かというと多くの平和的な応用があるからです。

自律的なロボットが、解決すべき基本的な問題は、1つの地点から別の地点へ移動する方法を見出すということです。これが簡単でないのは、このロボットの力学的特性が極めて複雑なためです。

実際、12次元空間で考える必要があり、そのためちょっとしたトリックを使って曲がった12次元空間を平らな4次元空間に変換しています。その4次元空間は、X、Y、Z座標とヨー角からなっています。

そうするとロボットがするのは、最小スナップ軌道を求めるということになります。物理学のおさらいですが、位置の変化を微分していくと速度、加速度、ジャーク、スナップとなります。

このロボットは、スナップを最小化するようになっています。それは、結果としてなめらかできれいな動作を生み出すことになります。

また、障害物の回避も行います。この平らな空間における最小スナップ軌道を 複雑な12次元空間へと逆変換して、それによって制御や動作の実行をするわけです。

MITの物理学者であり、AIの研究者であるマックス・テグマークの言うように・・・

ロケットの話と似ていて技術が単に強力になれば良いというものではなく、もし、本当に野心的になろうとするなら、コントロールの仕方と、どこへ向かうべきかも理解しないといけません。

エリエゼル・ユドカウスキーが、「友好的なAI」と呼ぶものです。そして、これができれば素晴らしいことでしょう。病気、貧困、犯罪など苦痛というマイナスの経験を無くすことができるだけではなく、様々な新しいプラスの経験から、選択する自由を与えてくれるかもしれません。

そうなれば、私たちは自分の手で運命を決められるのです。そして、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くとおそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。

それは認めるべきです。冷酷な全世界的独裁政権が可能になり、前代未聞の差別、監視社会と苦しみが産まれ、さらに、人類の絶滅さえ起こるかもしれません。

しかし、注意深くコントロールすれば、誰もが裕福になれる素晴らしい未来にたどり着くかもしれません。貧乏人は、金持ちにより近づき、金持ちはさらに金持ちになり、みんな��健康で夢を追い求めながら自由に人生を送れることでしょう。

その他に、行政府自身が社会システム全体の資源配分の効率化を目的とする保証はないため政治家や官僚は自らの私的利益のために行動を歪め、市場の失敗を矯正するどころか資源配分をより非効率にする可能性すらあります。

続いて

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

<おすすめサイト>

ラファエロ・ダンドリーア:魅惑的な未来の飛行ロボットを披露

マルコ・テンペスト:小型ドローンの群れが作り出す魔法

ラファエロ・ダンドリーア: クアッドコプターの驚くべき運動性能

すべて電動で動く人間が乗れるマルチコプター

グウィン・ショットウェル: 30分で地球を半周するSpaceXの旅行プラン

SpaceXのFalcon 9ブースターロケットが海上の無人ドローン船舶に着陸成功!!

ハワード ラインゴールド: 個々のイノベーションをコラボレーションさせる

ヘンリー・エヴァンズ&チャド・ジェンキンス: 人類のためのロボットを!

Drone Racing League ( DRL ) 101: What is FPV Flying?

Drone Racing League ( DRL ) : Gates of Hell The Dream Takes Form

Drone Racing League - Episode 1: Qualifying Round (Level 1: Miami Lights) - DRL

Drone Racing League - Episode 2: Semi-Finals (Level 1: Miami Lights) - DRL

Drone Racing League - Episode 3: Finals (LEVEL 1: Miami Lights) - DRL

Carbon Flyer: The Ultimate Crash Proof Video Drone

CyPhy LVL 1 Drone: Reinvented for Performance and Control

Intel’s 500 Drone Light Show

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お���頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ヴィージェイ#クーマー#ロボット#クワッド#quadcopter#muluticopter#計算#数学#軌道#CPU#007#センサー#リアル#タイム#宇宙#Drone#集合#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#GPS#LiDAR

2 notes

·

View notes

Text

忘れられたThe Thompson Fields〜アメリカの原風景に魅せられて

芸術にはある種の神話が含まれているように思います。それは音楽にも当てはまるのではないかと思います。では、本作における神話とは何でしょうか?それはアメリカの原風景なのです。

さて、この作品に耳をすませば、この世界の生命のラインに誘われるかのような感覚を覚えずにはいられません。小鳥のさえずり。蝶々の羽ばたき。川のせせらぎ。そよ風に揺られるオレンジ畑。

しかしながら、これらの自然は急速な経済発展によって失われつつあります。それだけではありません。私たちの留まる所を知らない欲望によって、もはや”地球温暖化”の時代ではなく、”地球沸騰”の時代を生きなくてはならないのです。この”地球沸騰”の時代を生きる私たちは今後どのようなリスクに直面するのでしょうか?まず、深刻な水不足、食糧不足が生じ、それによって紛争が多発するリスクがあるかもしれません。仮に紛争が発生した場合、紛争国双方の経済は大きなダメージを被るだけでなく、多くの人命が失われ、戦地に赴いた兵士や子供たちのメンタルヘルスに不可逆的な変化を生じさせるかもしれません。また、私たちの健康にも大きな悪影響を及ぼす可能性があります。マラリアやデング熱等の感染症、熱中症、食糧危機による栄養失調、巨大ハリケーンや土砂災害、洪��等の自然災害によるPTSD等の精神疾患のリスク等が上昇する可能性が指摘されています。しかし、あなたはこれらのリスクに対してあまり関心を抱いていないかもしれません。なぜなら、”地球沸騰”の時代において、もっとも甚大な被害が及ぶのはいわゆる”グローバルサウス”の国々の方だからです。ですが、グローバルサウスの方だけではありません。さらには、私たちにSOSを発信することのできないこの地球に生息している様々な生物も現在生態系が脅かされているのです。このような美しくかけがえのない地球における”声なき声”に私たちは耳を傾けなければならないのです。なぜなら、この地球に住まうありとあらゆる生物は皆一つの”ロイヤルファミリー”の一員だからです。

経済学を意味する”economyのecoという接頭辞の語源はギリシャ語のoikosで「家全体」にかかわることを意味する”のだといいます。今こそ、私たちはかけがえのない地球という”家”に住まうロイヤルファミリーを守る責任を果たさなければなりません。幸い、私たちにはそれを実行するための智慧と美徳が備わっているのです。だからこそ、人類の英知を結集して、迅速に事に処する必要に迫られているのです。

youtube

Why Climate Change Is a Threat to Human Rights | Mary Robinson | TED Talks

youtube

School strike for climate - save the world by changing the rules | Greta Thunberg | TEDxStockholm

#climate change#climate crisis#climate action#youtube#jazz#jazz music#smooth jazz#classic#climate catastrophe#climate emergency#global warming#Spotify#Youtube

1 note

·

View note

Text

【翻訳】〈イーヴィ・カプラー〉黄金時代へ 〈3〉:タイムラインの相関関係 - 終末の創造主のコード

オリジナル・タイトル&動画🔗:Auf ins goldene Zeitalter - Teil 3: Korrelation der Zeitlinien - Endzeit - Ur-Schöpfercodes

公開日:2023年9月18日

【和訳】ALAE PHOENICIS

(最新情報➡Telegram)

イーヴィ・カプラーについて

イーヴィさんは透視能力をもって生まれ、「子供の頃から自分だけの世界で生きていた」といいます。年頃になると、母親に勝手に銀行へ履歴書を送られ、「これも道か」と従順に銀行員になって働いていましたが、並行してヒーラーとしても活動し続けていました。数年前に「自分の本来の天職に絞る」決心をし、銀行を退職。これまで20年間、エネルギー・プラクティショナー、意識トレーナー、透視ミディアム、エネルギー・ヒーラーとして活動してきた実績の持ち主。

はじめに

時期が訪れたアイデアほど強力なものはない ヴィクトル・ユゴー

今日は私たちが移行してきている暗黒時代の終わり、この先どうなるのか、そしてここ数ヶ月がどういう状態であったのかをお話します。

タイムラインというものを通して、人はどのような影響を感じ、またその時点でその人物の心理面、微物質面、精神面、そして肉体的内面にどのようなプロセスが引き起こされるのでしょうか。

それは解放の時であり、私にとっては黄金時代への道を示すものでもあります。

生きる喜びを見出せないこともある地球を、私たちに押し付ける者たちの権力主張の終焉でです。これより皆さんを時空間の連続体へと旅へお連れしますので、一緒に大宇宙を駆け巡りましょう。

沢山の重要な情報があります。細胞の記憶についても触れます。

遺伝学、ある程度は後成遺伝学(エピジェ��ティクス)、そしてどの記憶空間が人為的に作られたのか、その背後にあるエネルギーは何なのか。私は、数千年前から繰り返されており、2023年以降に正真正銘のクライマックスを迎えることになる相関関係に踏み込んでいきます。

このすべては、いつものようにミディアム(霊媒)・コーチ兼エネルギー理論家の私の見解であり、あなたのハートに耳を傾けて、共鳴するかどうかを確かめ、共鳴するものだけを自分のために受け取ってください。

無意識空間の解放

そうです。私たちは、この時代に優れた助っ人、先見者、支援者となって、地球と宇宙を高揚させ、パラダイム・シフトを起こすためにここへやってきました。私たちはまた、思い出すため、つまり記憶を取り戻すためにここに居ます。

この文脈において、こんな素敵な言葉も:

「覚醒する」とは、自分が何であるかを捨てることではない。自分でないものを捨てるということだ。これは、まさにそういうことなのだ。

私たちは神聖な形ある存在であり、この居場所を占めるために非常に強力に密度を濃縮させました。そして、二元的世界観でいうところの邪悪とは、究極的には無意識にすぎず、邪悪とは常に分離の周波数です。そして人間は、そのプロセス、プログラミング、習慣の95パーセントをこの無意識の空間に保存しているため、そこに飛び込み、そこに含まれる感情、音、状況、すべてを覚醒した意識へと呼び覚ますことが重要であり、癒やしとなるのです。

ここ数年、私たちはこの凝縮された、そう、しばしば意識されない、そして忘れ去られた、あるいはカプセル化されたエネルギーをますます溶解させています。そうすることで、私たちは創造主のコードの中にスペースを作り出しているのです。私たちのブループリント(青写真)に反映されているオリジナルのクリエーターコードです。

タイムライン(時間軸)

先に話を進める前に、まずタイムラインから始めます。

というのも、ここ数ヶ月の間に、非常に印象的なことがここで起こっているからです。また、それがどのように発展していくのか様子を見ていました。というのも、地球の表面ではすでに激しい揺れやそれに関連した出来事が起こっており、直接に目には見えなかったかもしれませんが、非常に印象的だったからです。

まずは、皆さんもおそらく既にご存知の、タイムラインが何であるかを説明します。人間が宇宙的に多次元的であるように、タイムラインも多次元的です。

タイムラインは特定の周波数領域を内包しており、この領域を保ち、フレームに収め、枠組みを与える。このことを理解するためには、線形の時空連続体という思考からも私たちは離れなければなりません。

私たち人類の歴史において今後起こることはすべて、たったひとつのタイムラインに集約されます。説明としては、太陽光線が虫眼鏡の上で合流し、それが真ん中で焦点を結び始め、虫眼鏡の反対側に強力な透過光線として現れるのを想像してください。これらの小さな光線が、ひとつの大きな光線、ひとつの本質的な光線を生み出すことになります。そしてすべてのタイムラインは、この計画フィールドで合流することになります。つまり、地球という惑星の話なので、これは地球フィールドのことであり、その本質となるタイムラインが刻印されるということです。

過去と未来の統合 ― 「今、ここ」

私はよく、日常生活の中で、それほど本質的なことではない特定の決断が、タイムラインの変換を引き起こすことはあるのだろうか、という質問を受けます。本当によく聞かれるのですが、私ははっきりと「ノー」と答えます。なぜなら、それによってあなたの全体的な周波数が変わることはないからです。あなたは依然として全体的な周波数の中にいて、魂の計画と同様、別の道を選択するさまざまな可能性はあちこちにありますが、大まかなデフォルトは残っています。

しかし、私たちが過去のあるレベルにおいて非常にトラウマ的な何かを経験していることに気づいたとき ― だから私たちは「基本的傷・トラウマ」について語るわけですが ― 例えば、アトランティスの暗黒化の時代やレムリアの滅亡など、目立ったものを2つ挙げるとすれば、ですが…他にも全く別のもの、私たちの細胞の記憶から消去されてしまったために、もはや覚えていないものもあります。そうした記憶がまだ残されている場合、それは私たちの細胞構造と結びついて繰り返されることになり、嵐、洪水、火事、火山の噴火、そして私たちのこの時代に起こるあらゆる激変もそれと同様です。

自覚があろうとなかろうと、その時の記憶が存在し続けている限りは、それを精算し、過去と未来を再統合することを意味しています。あなたがそれを望むのならば、です。

過去と未来という現象は、「今、ここ」という時間の質を形成します。そして、“今ここ”というのは「現在」という瞬間に向いており、そこから私たちは微物質的な形態へと拡張していくのです。あらゆる時間、あらゆる空間へと。

そして、ますます多くの人々がそれを活用するようになっているので、とてもエキサイティングです。今まさにエキサイティングな時であり、過去の高度な文明にあった純粋な演出を信用するのであれば、すでに別の時間レベルでこれを経験しているため、私たち自身の感覚、感知、行動の中に、その最初の証を得ていることになります。

タイムラインの相関関係

以上のプロセスは、私たちの青写真から濃縮されたエネルギー的パケットを放出するので、私たちの「身体-魂-精神-システム」にとって非常に重要でもあります。つまり、非常に素晴らしいことが物理的なレベルでここでも起こっており、すべての形而上学的身体における統合が肉体を超えて広がっているのです。

ですから、ダウンロード・コードは太陽といった外側からだけではなく、むしろ自分自身の内側からも受け取っており、それはタイムラインの重複があるからで、これによって情報が形態形成フィールド(morphogenetic field)に入り、意識に統合的に固定され、私たちの青写真を通して作用する、となっていることが想像できます。

つまり、私たちはつまるところ "意識 " であり、ここで私たちはますます多くの情報を得ることになるのでワクワクするわけです。だって、微物質的な世界(スピリチュアリティ)は私たちから切り離された存在として知覚されるべきものではなく、私たちの現実の一部を形成しているのだということに、ますます多くの人たちが気づいているからです。

この情報を統合的に知覚することは、心臓のトーラス・フィールドを介して起こります。これはまた、私たちのハート、直感、ミディアム的なチャンネルや能力が相互作用し、心臓トーラスを介してさらに多くの情報を吸収できるフィールドを作り出すということでもあります。

そう、そして春から夏にかけて、私の認識ではもう一つのタイムラインが加わりました。今までは、そのタイムラインは分断された形で浮遊しており、そのタイムラインとつながりのあった存在だけが記憶空間や情報と接触していました。そしてこのタイムラインは複数の魔法的なレベル(層)とも関連しています。これは神話の世界と同じで、既におとぎ話、物語、伝説、あるいは魔術のような物語形式を通して、無意識のうちに私たちみんなの中にあったし、儀式のようなものも用いてきました。しかし今では、異教的なものからギリシャ神話やケルト神話の神々、そしてこれらの諸世界に至るまでのものが、ある周波数をこのフィールドにもたらしてきているのです。

また、そこには1297といった非常に神聖な数字の組み合わせもあり、魔法レベルに関する限り、例えば3、7、12といった数字もあります。これらはほんの一例です。しかし、これらの周波数はいまや私たちの既存のタイムラインと連動し、そのために多くの情報がここで明らかになったのです。

この件に関しても多くの方からご連絡をいただき、いろいろ出てきたことについてその都度話し合うのはとてもいい刺激になりました。

タイムラインの統合

それは、私たちにとって何を意味するのでしょうか?

とても並外れていて、とても感動的なものになることでしょう。なぜなら、特に神々のテーマ、領域、中間世界、冥界、そしてアストラル層は、繰り返し我々のいるこの場所に登場するわけです。私はアストラル層は第4のネガティブ密度だと見なしているのですが、この層と契約関係にある人々の夢の中にも飛び込んできて、記憶空間を開いてくれます。

そして私がいつも言っているのは、意識の旅をすることですが、アストラル層を旅するのは控えめにしましょう、ということ。なぜなら、アストラル層にはあらゆる物体が行き交い、喘ぎ声がしてジメジメしており、時には必ずしも私たちに役に立つとは限らないエネルギーも付着するからです。持ち帰ってきた魔法のレベルは、しばしばエネルギ―的な攻撃のように感じられる落とし穴となることもあるのです。

ここでもまた、転生してきた中でいつか締結されたことのある非常に古い契約が関係していて、このタイムラインはそれ自体が結合したため、それが突然再び露呈したのです。そして、ルシファーのレベル、つまり暗黒のレベル、そしてアストラル契約を繰り返し消去して、これらから自由になることを私はお勧めします。誰もが自分自身のために、これを実践することができます。

この攻撃はどのように感じ取るものなのでしょうか?あるいは、突然、呪いに対処しなければならなくなった時、何が起こるの��しょうか?

呪いには非常に微妙なもの...さまざまな種類と影響のレベルがあります。何かが強迫的だと感じるときはいつもそうです。何かが依存対象になったり、繰り返し考えるようになったり、典型例としては恋に落ちたり、身体的な症状が非常にはっきりしてきて、過去の何かを思い出したりするなど。

これらはすべて、…私に言わせると「広範囲に渡るエネルギー的な攻撃」であることを示しています。

そして、これらの全ては切り離すことができるし、あっという間に消えてしまうことに気づいてください。これらの古いレベル、周波数、時空間を再統合することなのです。

私たちが創造主の意識に戻り、自己啓発に戻り、回想に戻り、そして何よりもハートに戻るのは、それが神的存在がもっている能力だからなのです。

宗教の狂信性は解消されることが望まれています。ここでも、何かが癒されたがっているのです。一人一人の中で。

私たちの知る宗教とは、非常に全体主義的なものです。特に初期の時代には、さまざまな神々が存在し、生け贄の習慣があり、人間の生活には合わない儀式があり、強制的に行われてきましたが、ここでは人の生命はあまり重視されていませんでした。そしてこのタイムラインが統一されることで、全人類に癒しと再統合、そして何よりも変革がもたらされることになります。

これは私たちにとって絶好のチャンスだし、そう思っていて良いのです。

創造主の力

私たち自身の中には創造主のレベルがあり、そこから他の特定の事例と結合することなく、すべてを変化させることが可能です。なぜかというと、セルフ・エンパワーメントを活性化し、輝きは自分の中で光り、燃え、輝いているのだと気づけば、私たちは何でも創造し、何でも変えることができ、ビジョンや夢を生きることができるからです。

私たちのささやかな行動のすべてが、大局に影響を及ぼします。常にそうであり、だからこそ私たち一人ひとりは価値があり、重要であり、またこの時代に必要なのです。

そしてもし、今はまだ魂の課題への準備が出来ていないと感じ、それでも自分にはここで果たすべき課題がある、とあなたが知っているのなら、自分が喜びに思える感覚に従うこと。身も心も軽くなるようなことをするのです。なぜって、私たち一人ひとりに才能と贈物が備わっているのだから。

これらは今、姿を現しつつあります。これらは顕在化しつつあり、そして私は、あなたが100%の創造力を発揮するよう促したいのです。これは、単に自分の創造力をフルに活用しようという意図だけで、往々にして起こることなのです。

そして、こんな美しい言葉があるので、皆さんにお伝えしますね。

神聖なる青写真において、次に私が踏み出すべき完璧な一歩を、はっきりと明らかにしてくれたこと、そして、この青写真を顕現させるための創造と実現に参与するための手段、そして最適な人選を与えて下さったことに、感謝いたします。

遺伝学、後成遺伝学、DNA

遺伝学、後成遺伝学(エピジェネティクス)、そしてDNAの12本鎖について簡単な説明だけしておきます。

私たちのゲノムは、細胞内に存在するすべての遺伝情報を含んでいます。遺伝学は遺伝の理論を扱い、ここではDNA、そして突然変異による変化も同じく中心的要素となります。そして私たちは、DNAの12本の鎖が微物質的に私たちの中に配置されていることを知っています。

多くの人において、さまざまな鎖がすでに紐解かれています。そして、後成遺伝学は、環境の影響と遺伝子との連結部位であると考えられています。つまり、どういう状況でどの遺伝子のスイッチが入るか、あるいはいつまたスイッチが切れるかを判断するわけです。

この観察も非常に興味深いものです。というのも、私たちの医学的な知識にはかなり歪みがあり、それが遺伝情報にまで及んでいるからで、これに対する関心は非常に高いのです。

何より、ここに変化を起こすため…だって私たちはこの暗闇の終末期にあって、黄金時代へと向かっているのですが、ここに来てまたもや錯覚が用いられ、人類のDNAが変化しないよう、特定の医学的手段で妨害しようとしているのです。

一方、ジャンクDNAについての知識も話題です。そして脳のこの5%の能力もまた、現在では広く流布しています。そして、多くの人々に、さらに多くの配列がすでに発見されています。

つまり、より速く移動し、何かがより目敏く近づいてくる、もしくは遠ざかっていくことをいち早く察知する人たちがいる、ということで、それは彼らの透視能力とDNAの配列のせいでもあります。

私の心からの願いとは:このようなプロセスを何とか迅速に進めるために、自らをもっと支援するヒントとしてできることは何でしょうか?

まずは太陽が中心的かつ重要な要素であり、太陽で自分をチャージし続けること、太陽に向かって瞬きをすること、皮膚や光線を通して太陽を吸収することです。太陽はもっと大きくてパワフルなツールで、ここで私たちと相互に働き、私たちをサポートしてくれる。だから、それを第一に考えるなら、私たちの細胞を物質的・微物質的な汚染から清浄に保つことも重要だと言えます。

解毒、良質な水、良質な食べ物、そして何よりも良質なエネルギーがテーマとなります。私たちは何と向き合っているのでしょうか?この間、多くのコンピューターゲームや携帯電話の周波数、特定の映画や広告などを通して、場合によっては異質なエネルギーが伝達され、それが私たちの中に充満することもあります。つまり、これらすべてが私たちからエネルギーを吸い上げているのです。しかし、私たちが何かを吸収し、それが私たちの身体-魂-心のシステムに蓄積され、それがそこに相応しくない場合、それは一種の異物のようなもので、外に出さなければなりません。だからこそ、きれいな浄化、アルカリ性の入浴、そしてもちろん精神的な解毒、言葉の衛生なども必要で、これらすべてがこのパラダイムシフトをサポートしてくれるのです。

ライトランゲージ − 原初の響き

私たちを創造主のコード、私たちの原初的創造主へと導いてくれるのは、実はサウンドなのです。原初の音色、原初の周波数の響きです。

私たち一人ひとりが自分の音色、自分の言語を持っていて、それを通して細胞の意識の中で何かが再活性化され、そうすることで、私たちは精神的、スピリチュアルなレベルで成長することができるのです。 そしてそれこそが、今の時代の私たちにとってものごとを把握する能力を持つ上で重要なことなのです。

同じように素晴らしいことは、私たちの身体との対話です。身体というのは、物理的に凝縮された最終的な構成要素であり、動くことを必要とし、私たちの身体もまた、自分自身を鍛え、自分自身を感じ、それによって力を解放する必要があります。だから運動は、ここでの健康を維持するための中心的な要素でもあります。それから、自分がどんな適性を持っているかも見てください。一方、DNAがより多くの配列を発見しているため、まったく異なる方法で創造の領域とつながっている子供たちもいます。すると、植物の世界や他の微妙な世界との対話、言語があることも観察できます。言語とは、まず言葉による表現で成り立っています。しかし、私たちは実にさまざまな方法でしゃべることができるし、言語の混同というテーマを思い出せば、最初から言語はあったのです。

これについては以前、とても興味深い動画を作ったことがありますが、YouTubeではもう見ることができません。

私たちは今、テレパシーで物を投げたり返したりすることができるのです。私たちはテレパシーで物を動かす能力を持っている。動物やペット、あるいは私たちの周辺に居る動物と触れ合うとき、テレパシーで呼んでみると、動物がそれに感応していることに気づくはずです。つまり、この先の展望として、そしてもちろん対人関係において、このレベルではすべてのことがすでに起こっているのです。

最後に

親愛なる皆さん、関心を持っていただきありがとうございます。心から感謝します。私たちは、これから起こることに備えているのだ、という自覚を持ってください。

私たちはとても大勢で、私たちの自由意志、目的意識、それに伴うすべての行動を、この意識のシフトに向け、自分のハートの呼びかけに従って良いのです。

ここにいてくれてありがとう。

ハートからハートへ

あなたのイーヴィ

2 notes

·

View notes

Text

こんにちは 名古屋店 コジャです。

半袖SWEATのプリントが入荷しました。

WAREHOUSE & CO. Lot 4084 半袖SW ALOHA HAWAII \11.550-(with tax)

待ってました!!

THE ALOHA。

両面・多色。 フロントの胸元にクラシックなサーファー。 バックには「HAWAII ALOHA」に小さくハワイの景観。

南国テイスト満載ですね~。

半袖SWEATに落とし込んでいるのがっぽさが出ますねぇ。

リゾート系を様々なプリントで愛用しておりますがこちらもラインナップに加わりそうです。 しかも半袖SWAETでハワイ柄がワードローブには無いアイテムだけに最高ですっ◎

今夏は以前御紹介したLot 4093 パネルボーダーに加えて、

この「HAWAII ALOHA」で今夏は横乗り気分を満喫出来ますねぇ~。

179cm,69kg SIZE:XL

サーフ×ミリタリーアイテムの相性も◎

. . .

WAREHOUSE & CO. Lot 4084 半袖SW ZΤA \10.450-(with tax)

WAREHOUSEで見かけることの多いギリシャ文字のシリーズ。 この手の物に施されているキャラクターはユニークなプリントが多いのも特徴ですね。

何を表現しているかは分かりませんが《ZTA》から推測するに女性のキャラクターでしょう。

ヒールのような靴も納得ですね。

173cm,60kg SIZE:L

. . .

WAREHOUSE & CO. Lot 4084 半袖SW 8 BALL \10.450-(with tax)

プリントや小物等ののデザインとしても用いられることのある���8BALL」。

勿論ビリヤードの8番玉からの物ですが、 その競技から派生した『Behind the eight ball』の意味で用いられることが多いと思われます。

『ツキがない』『窮地に陥る』といった意味のスラングのようで、 自嘲あるいは逆に苦境に立ち向かうというポジティブ・ネガティブのニュアンスが込められた8ボール。

負けが続いて背水の陣といったところなのでしょうか? ワードは無くとも描写のみで状況を把握出来るプリント。 なんともお洒落な表現方法ですねぇ。

バスケットボール・ボクシング・アメフト、 一番右端の方は何の競技でしょう??ビールジョッキを持っているようにも見えますが。。。

バスケットボールプレーヤーの足がデカいのも良いですね~っ笑

173cm,60kg SIZE:M

. . .

「暑い」のでは?とよく聞かれますが、 身幅が膨らむシルエットで肌にピッタリとするものではないので思ってるよりも暑さを感じないんじゃないかなぁ~と思います。

私は暑さの耐性が強いのか半袖SWAETで外出してもTシャツ着用時と遜色なく楽しめてますよ。

VINTAGEの半袖スウェットもそうですが、 WAREHOUSEが展開する半袖スウェットも着丈がやや短めなので、 サイズを選べる今なら思っているよりも一つ上げることがオススメ。

ですが、 懐かしのVINTAGE感ある着こなしも良いと思いますよ。 短めの着丈や袖は、 重ね着をしてインナーをチラ見せというのも楽しんで下さいね〜。

私のように普段XL着用している方は上のサイズが無いのでスナップ画像(HAWAII ALOHA)を御参考下さい。

HPのトピックスも設けていますのでそちらも御覧になって下さいね。 https://ware-house.jp/newitem/ltng2306/

では失礼致します。

-----------------------------------------------------

☞[LINE FAIR]

期間:2023年8月11(祝・金)~2023年9月10日(日)

条件:WAREHOUSEのLINE公式アカウントをお友達登録していただいているお客様が対象、且つ、御精算前にWAREHOUSEの公式LINEアカウント画面の提示

特典:恒例の特典

※WAREHOUSEの公式LINEアカウントをお友達登録して頂いているお客様が対象となります。 WAREHOUSEの公式LINEアカウント未登録のお客様はお会計の際に御登録頂ければ特典付きで対応させて頂きます。

※オンラインショップや通信販売、ビンテージ商品、及びセール商品は対象外となります。予めご了承下さい。

☞ [営業時間のお知らせ]

平素よりウエアハウス直営店をご利用頂き有難う御座います。 ウエアハウス直営店では営業を下記の通り変更しております。

《2023.8.20.現在の営業時間》

◎東京店 【営業時間:平日 12時~19時 土日祝 12時~19時】無休 ◎阪急メンズ東京店 【営業時間:平日 12時~20時 土日祝 11時~20時】無休 ◎名古屋店【営業時間: 平日 12時~19時 土日祝 12時~19時】水曜定休 ◎大阪店 【営業時間: 平日 12時~19時 土日祝 12時~19時】 無休

■ ウエアハウス大阪店は準備の為、営業時間を変更します ◎ 2023年8月20日(日)/12時~18時 ◎ 20238月21日(月)/15時~19時

◎福岡店 【営業時間: 平日 12時~19時 土日祝 12時~19時】 ◎札幌店 【営業時間: 11時~20時】 木曜定休

今後の営業時間等の変更につきましては、 改めて当ブログにてお知らせ致します。 お客様におかれましてはご不便をお掛けいたしますが、 ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

.

☞ 『WAREHOUSE直営店の LINE公式アカウント開設』

WAREHOUSE&CO.直営店からのお得な情報や、エリア限定のクーポンなどを配布しています。

LINE公式アカウント開設にあたり、 2019年3月26日(火)以降、提供しておりましたスマートフォンアプリはご利用できなくなっております。 お手数をおかけしますが、今後はLINEアカウントのご利用をお願いします���

ご利用されるエリアのアカウントを「友だち登録」して下さい。 ※WAREHOUSE名古屋店をご利用頂いているお客様は【WAREHOUSE EAST】をご登録下さい。

※直営店のご利用がなければ【WESTエリア】をご登録下さい。

.

☞[リペアに関して]

弊社直営店で行っておりますジーンズ等のリペアの受付を休止させて頂いております。 ※ご郵送に関しても同様に休止させて頂いております。再開の日程は未定です。

ご迷惑お掛け致しますが、ご理解下さいます様お願い致します。 ※弊社製品であればボトムスの裾上げは無料にてお受けしております。お預かり期間は各店舗により異なりますのでお問合せ下さい。

.

☞WAREHOUSE公式インスタグラム

☞WAREHOUSE経年変化研究室

☞“Warehousestaff”でTwitterもしております。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

WAREHOUSE名古屋店

〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-13-18

TEL:052-261-7889

《2023.8.20.現在の営業時間》

【営業時間:平日 12時~19時、土日祝 12時~19時】水曜定休

#warehouse#ウエアハウス#warehouseco#ウエアハウス名古屋店#アメカジ#warehousecompany#warehousenagoya#warehouse名古屋店#アメトラ#ametora#amekaji#americancasual#americantrad#4084#sweatshirts#半袖sweat#半袖スウェット#2nd-hand#セコハン#mens fashion#fashion#mens wear#mens clothing#mens snap#mens style

1 note

·

View note

Text

奇妙と言えば奇妙で、偶然と言えば偶然な感じ、とは言っても極めて普通で素朴な感じの情報交換が重要だと思うから続けよう、というのが結論になる話だが、その情報交換というのは、例えば、ファミレスとかで知らない人達の会話が聞こえてきたりして、耳に入った単語とか、なんか漠然とした雰囲気とかがきっかけになって、忘れかけていた何かを思い出すというような感じの、それで言うともう情報交換とは言えないし、なんか一人で勝手に思ってるだけなんだけど、そこには、かなり良く言えばインスピレーションがあって、さらに大袈裟に言うと「ビジョン」がある。 インターネットに対して抱いていた理想というのは、インスピレーションに溢れた素晴らしい情報がいっぱいあって、それがどんどんつながっていって、「ビジョン」が描かれる、というものだった。が、ずいぶん前から散々言われているように、そうでもなかった。むしろ私たちはビジョンのない世界に住んでいる、と主張する人も多い。確かにそうかもしれない。先月の「12日間戦争」とその後、現在もそうだが、この間に溢れた情報は、ビジョンのなさを浮き彫りにした。だが、昨年のアメリカ大統領選までと、それから現在までの過程は、ビジョンを描く過程であり、今もその途中にいると思っている。かなり希望的な解釈というか根拠のない感覚ではあるが、トランプ大統領は「ビジョン」を提示しようと、また、みんなが「ビジョン」を描けるように努めているように思えるし、それを理解しようと努めている人たちもいるし、憶測を排して事実を収集する形で「ビジョン」を描こうと努めている人たちもいる。 誰かが描いた「ビジョン」をそのまま受け入れて従っても「ビジョン」にはならない。それだと目を塞がれているのと変わらない。「ビジョン」を描くためにはきっと、奇妙と言えば奇妙で、偶然と言えば偶然な感じの情報交換が重要だと思っている。

2016年のアメリカ大統領選挙直前の10月頃から、「ハイパーノーマライゼーション」という言葉が頻繁に使われ始めた。 この「ハイパーノーマライゼーション」という語は、ロシア生まれのアメリカの人類学者アレクセイ ユルチャクが2005年の著書『すべては永遠だった。終わるまでは: 最後のソビエト世代』の中で造語したものである。1980年代のソビエト社会では誰もが、社会が機能していないこと、腐敗していること、権力者たちはシステムを略奪し、政治家たちには代替のビジョンがないことを知っていた。誰もが社会の全部がウソだと知っていたが、誰もが別の社会というビジョンを持てなかった。そのため、その「偽物の社会」を「普通のこと」として受け入れた。ユルチャクはこれを「ハイパーノーマライゼーション」と呼んだ。 2016年には、ブレグジットとトランプ現象を非難するために、それらは「ハイパーノーマライゼーション」の結果だと主張された。1970年代の第四次中東戦争(1973年10月)以降のアメリカの中東政策にはビジョンがなく欺瞞的で、その結果「テロとの戦争」は終わりが見えず、呼び名の変更や政治パフォーマンスに明け暮れているだけだったと非難し、その例と同様に、あらゆることにビジョンがなく欺瞞的で、そのことを誰もが知っていながら受け入れている「ハイパーノーマライゼーション」の中にいるとした。そしてなぜか、その結果としてブレグジットが起き、トランプ現象が起きていると主張した。つまり、これらが代替のビジョンではないことを誰もが知っていながら、ただ盛り上がってるに過ぎないとした。これから起きるのは、もはや真実かどうかは関係のない「ポスト トゥルース」の時代だと主張していた。そう主張していた人とは別の人による主張だったと主張されているが、その頃にビジョンを描こうとしていた人たちには「オルタナ右翼」などを始め多くのレッテルが貼られた。 2017年か2018年には、「ハイパーノーマライゼーション」という語を使った社会批判は「ビジョンのなさを批判するというビジョンのなさ」だとして使われなくなっていき、こうした話題は、揶揄として「ドゥーマー」とか「ブラックピル」と呼ばれる、あらゆることに対して極めて悲観的な見方をする人たちが好むものだと見なされるようになっていった。というかネットミームのネタになっていった。ドゥーマーっぽく言うと、全ての「ビジョン」は欺瞞であり詐欺であって、「偽の合意」である。さらに言うと、人間には「ビジョン」を描くことも、見ることもできない。

「先見の明がある人」を「ビジョナリー」と言い、「ビジョン」とは、「将来を見通した展望」や「先見性のある独創的なアイデア」というニュアンスが強調されるが、「事実の正しい認識」や「真実」のことである。どうしたら事実をありのままに理解し認識できるのか、どうしたら真実を知ることができるのかというのは、すなわち哲学的な問いだが、大雑把に言うと、近代哲学の前までは宗教的な啓示によって、近代哲学が始まってからは人間の理性によって認識が得られるという感じだったのが、18世紀後半から19世紀初め、カント哲学によって、これもかなり大雑把な言い方だが、人はモノそのものをそのまま認識することはできず、認識のためのフレームワークが必要だと考えられるようになった。19世紀中ごろからは、世界を認識するためのフレームワークを構成する要素として「物語」が重要だと考えられるようになった。 遡って考えてみると、西洋文明は古くから「物語」を世界認識のためのフレームワークとして重要視していたと捉えることができ、おそらく古代ギリシャからそうだったと考えられる。古代ギリシャにおいては「悲劇」(演劇)によって「物語」が表現された。古代ギリシャの悲劇は、おそらくはあらゆる芸術の総合として、幾何学、数学、踊りなどの身体表現、音楽、さらには儀式行為なども取り入れようとするものとして始まり、「物語」はその構成要素の一つだったが、おそらくソクラテスあるいはプラトンの時代に、あらゆるものを総合する要素として「物語」を、特に論理的な整合性というニュアンスでの「文学性」を重要視するようになった。プラトンは、古代ギリシャの芸術論における「ミメーシス(模倣)」に否定的だった。それもあってか、演劇における「ミメーシス」、これは「会話のパート」のことで、次のシーンの準備やアクシデントなどでできてしまった間を埋めるための会話や芸のことも含まれる。そうした物語の筋には関係のない「ミメーシス」を排し、「物語」としての完成を目指すようになっていった。これは19世紀以降に考えられた説であって、世界最古の文学は古代メソポタミアの『ギルガメシュ叙事詩』で、おそらく紀元前3千年紀に書かれたとされるし、物語としては古代エジプト神話も同じくらいかそれ以上に古くからある。ただし、エジプト神話の原資料には完全な物語がほとんど存在せず、短い断片だけが記されている。それらは何かの隠喩なのか単に矛盾した話なのかわからないものが多い。現在「古代エジプト神話」として知られている物語は、古代ギリシャに伝わり、あるいはそれ以降の時代に、物語形式にまとめられたものだという。そうしたことからも、「物語」を世界認識のためのフレームワークとして重要視する考えは古代ギリシャに始まったか、あるいは19世紀に始まったとは言わないまでも、近代に近づくにつれて浸透し、そして他のフレームワークを取り除いていったと考えられる。取り除かれたフレームワークとは、例えば「宣託 (お告げ)」とか「占い」とかである。ドイツの数学者ライプニッツは、古代ギリシャの文献にある古代エジプトの神話や、おそらくはさらにそれ以前のアフリカから伝わるとされる図形や模様、ジオマンシー(土占い)についての記述などを読み、それらには共通のフレームワークがあるというようなことに気付き、それによって二進数を考案したと言われている。 世界を認識するためのフレームワークとは、唯物論的に言うと、社会構造や権力構造そのものである。だとすると「代替のフレームワーク」すなわち「代替のビジョン」は生まれない。社会構造や権力構造を再演し、場合によっては密かに終わりを望むだけである。社会構造や権力構造をそのまま受け入れて従っても「ビジョン」にはならない。それだと目を塞がれているのと変わらない。

古代メソポタミアにも古代エジプトにも、遺跡や伝承などに「目」のシンボルが見られ、「視覚」すなわち「ビジョン」への崇拝があったことが伺える。エジプト神話においては「ウアジェトの目」であり、これはホルス神の左目だとされる。この目は、ホルス神が父オシリス神の仇であるセト神を討つ時に抉られ、ホルス神の下を離れ、エジプト全土を旅して知見を得た後、ホルス神の下に戻り回復した。 このオシリス神セト神ホルス神の伝説は、現在広く知られているのは紀元1世紀にギリシャで紹介された際に物語形式にまとめられたものに基づいており、このギリシャ版が本来のエジプト神話をどれだけ忠実に反映しているか検証しようがない。それをさらに20世紀の解説のひとつに基づいて言うと、太陽神ラーからエジプトの王位を継いだオシリスは偉大な王だった。オシリスはエジプトの伝統的な統治体制の象徴である。しかしこれが機能不全に陥る。オシリスの弟セトは、王になったオシリスを妬み、オシリスから王位を奪おうと陰謀を企てていた。機能不全に陥ったオシリスはビジョンがない状態で、「故意の盲目 (ウィルフル ブラインドネス)」状態であり、セトの陰謀を見て見ぬふりをしているかのように全く太刀打ちできない。セトはオシリスをバラバラにしてエジプト中にばら撒いた。つまりエジプトは統治を失い分裂状態になる。イシスが復活させたオシリスは、不完全な体だったため現世に留まれず、冥界へ行く。オシリスの子ホルスとセトの戦いが始まり、最終的にホルスが勝利する。その後ホルスは冥界を旅し、父オシリスを見つけ、エジプト全土を旅して知見を得た左目をオシリスに捧げた。オシリスは地上の王権をホルスに譲位し、オシリスは冥界を、ホルスは地上を統治する。これは「伝統」に「ビジョン」を与えることで秩序が回復したことを象徴する。

認識のフレームワークの外にあるものは認識できないし、何かを認識しようとすることは認識のフレームワークを作ることだと言われれば、確かにそうだと思うものの、自分の認識のフレームワークを認識することはできるのだろうか。たぶんできない気がする。 SF作家のフィリップkディックは、認識のフレームワーク、すなわち世界観あるいは現実そのものが崩壊していく感覚の中に何かあると提示した。これは、自分の認識のフレームワークだと思っていたが誰かに与えられ受け入れていただけのもの、あるいは知らぬ間に植え付けられていたものが一瞬はずれ、実は目を塞いでいる状態だったことに気付くという感覚に近いのかもしれない。 「ハイパーノーマライゼーション」下のソビエト社会がどんな雰囲気かを想像するための参考として挙げられるのが、ソ連のSF作家ストルガツキー兄弟による『路傍のピクニック』(邦題『ストーカー』)(1972)と、それを映画化したタルコフスキー監督の『ストーカー』(1979)である。犯罪の「ストーカー」とは無関係で、「ゾーン」と呼ばれる謎の地帯に不法侵入し探検したり案内人を務める人が「ストーカー」と呼ばれる。「ゾーン」とは、小説では、宇宙人が地球に来訪し地球人と接触することもなく去っていったのだが、その跡地のことで、何が起こるか予測できない謎の地帯のことである。映画では、「何か」が起こり、政府によって立ち入り禁止になった場所としか説明されない。 作品の雰囲気が「ハイパーノーマライゼーション」下の雰囲気に似ているのかもしれないが、それよりも小説が出版されてから14年後の1986年に起こったチェルノブイリ原子力発電所事故が関係している。事故によって立ち入り禁止になった区域に、事故から十数年あるいは数十年が経った頃から、無断で侵入して探検したり物を持ち去る人々が現れ、彼らは「ストーカー」と呼ばれ、また、立ち入り禁止区域で働いている作業員達は自分達を「ストーカー」と呼んでいたという。 チェルノブイリはもちろん世界中のメディアの注目を集めたが、事故の5年後である1991年にソ連崩壊、2010年12月にウクライナ政府は厳しい制限付きだが正式にチェルノブイリ原子力発電所付近への立入を許可、2019年にはチェルノブイリ原発を観光地化するための大統領令が署名され、2022年からは戦争、また、立ち入り禁止区域はベラルーシにもまたがっており、つまり、情報を見る時期や見方によって情報自体が違い、ある程度は継続的でそれなりには多数の共通認識というのがなかった。『ストーカー』の「ゾーン」の描写がなんとなくチェルノブイリ立ち入り禁止区域に似ている気がするというのが唯一、事故直後から現在まで継続した、それなりには多数の共通認識、と言っても後付け的に知ったり思ったり聞いて共感したりという、時間の感覚も歪むような、認識なのかどうかもわからない感覚である。 これが「ハイパーノーマライゼーション」なのかと考えると、この作品が挙げられるのはわからないでもない感じはするものの、よくわからなくなる。むしろ普段「ハイパーノーマライゼーション」の中にいる。小説や映画を観ている時にたまにある、こっちのほうが全然リアルで、普段の現実のほうがよっぽどフィクションだという感覚が、もう何回転かする感じである。この感覚が奇数回だったらまだフィクションの中にいて、偶数回だったら戻って来てるってことだろうか。もちろん、んなわけないのはわかっているが。

ハイパーノーマライゼーションとは、全部がウソだと知りながら、それを普通のこととして受け入れることである。つまり、演技をすることである。わかっているふりをすることであり、見て見ぬふりをすることである。「どうなのか」より「どう見えるか」を気にすることである。「どう思うか」より「どう思ったら良いか」を気にすることである。偽ることである。そうして、「意味」そのものが失われる。このネタでメンタルブレイクダウンするなら動画撮ってBGM付けて投稿しないと意味ないじゃんという意味での意味ではなく、その意味での意味も失われるのかもしれないが、もっと意味のわからない感じの「意味」である。しかし、だからこそ、もしかしたら、意味のわからないところに、依然として存在する。奇妙と言えば奇妙で、偶然と言えば偶然な感じで。

2025年7月 サンキュー フォー ユア アテンション トゥ ディス マター

0 notes

Text

Famitsu 1820 Persona 3 Reload part scan and transcription.

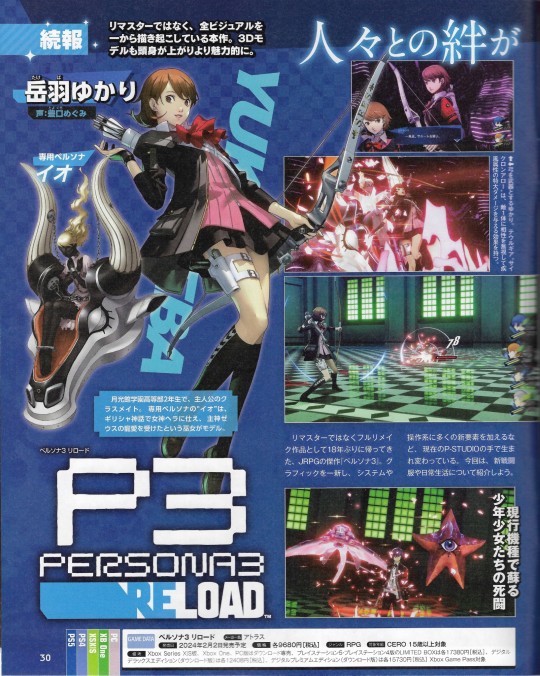

続報

リマスターではなく、全ビジュアルを一から描き起こしている本作。3Dモデルも頭身が上がりより魅力的に。

人々との絆が“影”を切り裂く力となる

岳羽ゆかり

声:豊口めぐみ

専用ペルソナ

イオ

↑←弓を武器とするゆかり。テウルギア“サイクロンアロー”は、敵1体に相性を無視して疾風属性の特大ダメージを与える効果を持つ。

月光館学園高等部2年生で、主人公のクラスメイト。専用ペルソナの“イオ”は、ギリシャ神話で女神ヘラに仕え、主神ゼウスの寵愛を受けたという巫女がモデル。

リマスターではなくフルリメイク作品として18年ぶりに帰ってきた、JRPGの傑作『ペルソナ3』。グラフィックを一新し、システムや操作系に多くの新要素を加えるなど、現在のP-STUDIOの手で生まれ変わっている。今回は、新戦闘服や日常生活について紹介しよう。

現行機種で蘇る少年少女たちの死闘

特別課外活動部(S.E.E.S.)が新戦闘服に身を包んでタルタロスヘ

本作では、特別課外活動部のメンバーがタルタロスに挑む際の戦闘服が新たなものに。オリジナル版をやり込んだ人も、新鮮な気分でバトルに臨めるはずだ。今回は、すでに公開中の主人公に続いて、ゆかり、順平の新戦闘服アートが披露された。合わせて、新要素で戦闘中に条件を満たすと発動できる超強力なスキル“テウルギア”のスキル内容も紹介しよう。

主人公

声:石田 彰

伊織順平

声:鳥海浩輔

↑火炎、斬撃属性を得意とし、両手剣での豪快な攻撃が持ち味の順平。テウルギア“バーストスイング”も、敵1体へ相性を無視した斬撃属性の特大ダメージを与えるという、彼らしいスキルだ。

専用ペルソナ

ヘルメス

主人公とゆかりのクラスメイト。専用ペルソナ“へルメス”は、ギリシャ神話でゼウスの使いとして従事する伝令の神で、旅人や商人から崇められていた。

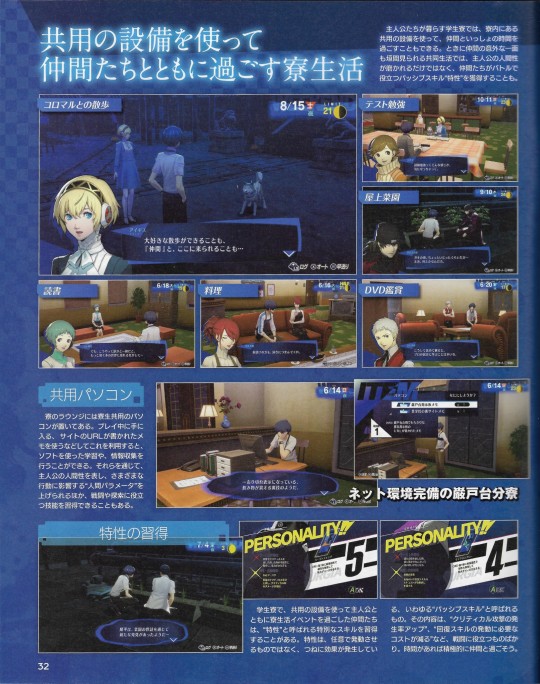

共用の設備を使って仲間たちとともに過ごす寮生活

主人公たちが暮らす学生寮では、寮内にある共用の設備を使って、仲間といっしょの時間を過ごすこともできる。ときに仲間の意外な一面も垣間見られる共同生活では、主人公の人間性が磨かれるだけではなく、仲間たちがバトルで役立つパッシブスキル“特性”を獲得することも。

コロマルとの散歩

テスト勉強

屋上菜園

読書

料理

DVD鑑賞

共用パソコン

寮のラウンジには寮生共用のパソコンが置いてある。プレイ中に手に入る、サイトのURLが書かれたメモを使うなどしてこれを利用すると、ソフトを使った学習や、情報収集を行うことができる。それらを通じて、主人公の人間性を表し、さまざまな行動に影響する“人間パラメータ”を上げられるほか、戦闘や探索に役立つ技能を習得できることもある。

ネット環境完備の巌戸台分寮

特性の習得

学生寮で、共用の設備を使って主人公とともに寮生活イベントを過ごした仲間たちは、“特性”と呼ばれる特別なスキルを習得することがある。特性は、任意で発動させるものではなく、つねに効果が発生している、いわゆる“パッシブスキル”と呼ばれるもの。その内容は、“クリティカル攻撃の発生率アップ”、“回復スキルの発動に必要なコストが減る”など、戦闘に役立つものばかり。時間があれば積極的に仲間と過ごそう。

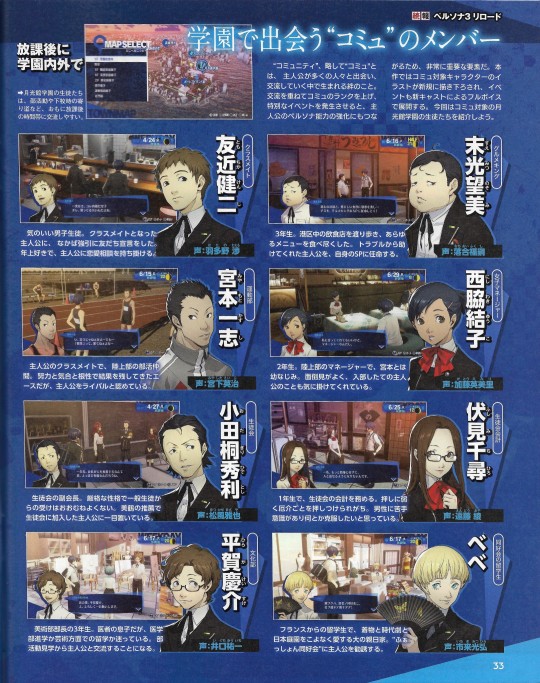

放課後に学園内外で

学園で出会う“コミュ”のメンバー

→月光館学園の生徒たちは、部活動や下校時の寄り道など、おもに放課後の時間帯に交流しやすい。

“コミュニティ”、略して“コミュ”とは、主人公が多くの人々と出会い、交流していく中で生まれる辞の��と。交流を重ねてコミュのランクを上げ、特別なイベントを発生させると、主人公のペルソナ能力の強化にもつながるため、非常に重要な要素だ。本作ではコミュ対象キャラクターのイラストが新規に描き下ろされ、イベントも新キャストによるフルボイスで展開する。今回はコミュ対象の月光館学園の生徒たちを紹介しよう。

気のいい男子生徒。クラスメイトとなった主人公に、なかば強引に友だち宣言をした。年上好きで、主人公に恋愛相談を持ち掛ける。

友近健二

クラスメイト

声:羽多野 渉

3年生。港区中の飲食店を渡り歩き、あらゆるメニューを食べ尽くした。トラブルから助けてくれた主人公を、自身のSPに任命する。

末光望美

グルメキング

声:落合福嗣

主人公のクラスメイトで、陸上部の部活仲間。 努力と気合と根性で結果を残してきたエースだが、主人公をライバルと認めている。

宮本一志

運動部

声:宮下英治

2年生。陸上部のマネージャーで、宮本とは幼なじみ。面倒見がよく、入部したての主人公のことも気に掛けてくれている。

西脇結子

女子マネージャー

声:加藤英美里

生徒会の副会長。厳格な性格で一般生徒からの受けはおおむねよくない。美鶴の推薦で生徒会に加入した主人公に一目置いている。

小田桐秀利

平賀慶介

声:松風雅也

1年生で、生徒会の会計を務める。押しに弱く厄介ごとを押しつけられがち。男性に苦手意識があり何とか克服したいと思っている。

伏見千尋

生徒会会計

声:遠藤 綾

美術部部長の3年生。医者の息子だが、医学部進学か芸術方面での留学か迷っている。部活動見学から主人公と交流することになる。

平賀慶介

文化部

声:井口祐一

フランスからの留学生で、着物と時代劇と日本庭園をこよなく愛する大の親日家。“ふぁっしょん同好会”に主人公を勧誘する。

ベベ

同好会の留学生

声:市来光弘

9 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)6月24日(月曜日)

通巻第8302号 <前日発行>

ジョージア(旧グルジア)に中国が新港を建設

戦争中で支障ある北部回廊と紅海ルートの次の選択肢として

*************************

2024年5月29日、ジョージア(旧ソ連時代のグルジア)は、中国とシンガポールの企業連合が、ジョージア西部の黒海に深海港アナクリアを新たに建設すると発表した。

アナクリア港は黒海沿岸で戦略的に重要な位置にあり、ジョージアの既存の4つの港(ポティ、バトゥミ、クレヴィ、スプサ)に追加される。

2018年、ジョージア当局は中国鉄道国際グループ(CRECGI)と交渉を開始してきた。さきに名乗りを上げていた米国企業が撤退したばかりだった。関連の中国企業CCCCは南シナ海の無人島を埋め立て、人工島を造成して軍事基地の工事をおこない、米国産業安全保障局のエンティティリスト(ブラックリスト)に掲載されている。

すでに2015年から、ジョージアは実現可能性調査(フィージビリティ・スタディ)のあと、二国間の自由貿易協定を締結しはじめた。それまで貿易相手国上位だったトルコ、アゼルバイジャン、ロシアの寡占状況から交易相手の多角化を企図した。

2023年にはガリバシビリ首相が習近平主席と会談し、「戦略的パートナーシップ」を調印した。まったく新しい関係が中国とジョージアの間に成立した。手始めに両国はビザ免除協定に署名した。ジョージア国民は中国にビザ不要となった。

中国の狙いは「中部回廊」 (トランスカスピアン国際輸送ルート)にある。この現代版シルクロードはカザフスタン、カスピ海、アゼルバイジャン、ジョージア、そして黒海、またはトルコを経由して中国とヨーロッパを結ぶ。

トランスカスピアン輸送ルートは、ロシアとベラルーシを通過する「北部回廊」と、マラッカ海峡と紅海を結ぶ『海のシルクロード』に追加される選択肢となる。

というのも、北部回廊はロシアのウクライナ侵攻によって減速している。紅海ルートは海賊ならびにイランに支援された武装ゲリラ「フーシ」の軍事的脅威のため、新しいルートの増強が急がれていたのだ。

すでに中国企業は世界92の港湾プロジェクトに投資している。黒海沿岸のオデッサ、エーゲ海までつながるトルコのクムポート港など、主要な海上チョークポイントや海上交通路(SLOC)で戦略的拠点を確保しようする中国の戦略に基づいている。

しかし、中国が管理するギリシャのピレウス港、スリランカのハンバントタ港、カンボジアのシアヌークビルに近いレアル基地などで中国が担保権行使という悪例があり、いずれジョージアの新港も、中部回廊の重要拠点となって中国主導となることは目に見えている。

世界の92の港湾プロジェクトのうち、中国が過半数の株式を所有しているのは13件(米外交問題評議会、2023年11月6日)。

▼昔の名前はグルジアでした。薔薇革命からジョージアと英語名にしたが。。。

旧グルジアはソ連解体後、独立した。初代大統領は民族主義的で詩人のガムサフルーディアだったが暗殺され、ソ連外相だったシュワルナゼが二代目。アメリカが背後にあるとされた「薔薇革命」でアメリカ帰りのサアカシビルが三代目大統領となって、「ロシア何するものゾ」��アブハジア、南オセチア独立運動封殺の戦争を開始した。

ロシアの介入で軍事作戦は失敗し、プーチンの傀儡と言われる「アブハジア大統領」と『南オセチア大統領』がいてジョージア政府の統治が及ばない。

日本外務省のジョージア分析によれば、「ロシアとは、アブハジア及び南オセチア問題、ジョージアのNATO加盟に向けた動き等を背景に緊張関係が続く中、2008年8月、ジョージア軍と南オセチア軍の軍事衝突にロシアが介入したことで、緊張は武力紛争に発展。EU等の仲介により停戦したものの、ロシアが南オセチア及びアブハジアの独立を一方的に承認するとジョージアはロシアとの外交関係を断絶した」

ジョージアはEU加盟を申請し、また基本的に親西路線でNATO加盟も希求しているが、ウクライナ戦争を前に交渉は挫折している。

そうこうしているうちに2024年4月頃からジョージアでは「外国の代理人」騒動が持ち上がり、各地でデモ隊と警官隊が衝突した。ジョージア議会は5月14日に、最終的に可決した「外国の代理人」とは外国から資金提供を受ける団体を規制するもので、政権の意向に沿わないNGOなどの活動を制限するもの。

あきらかにアメリカの影響力排除を狙うものだが、抗議運動の背後にちらつくのが、獄中にあるサアカシビル元大統領の影だ。

ガリバシビリ首相は「われわれはウクライナの二の舞を演じない」と言明し、外国の代理人法を正当化した。民衆は「ロシア法」などと呼んで批判、首都トビリシの議会周辺では連日、抗議デモが行われたが尻すぼみとなった。

「資金の20%以上を外国から得ている団体」と「外国勢力の代理人」として登録を義務付けるのはどの国でも同じだろうが、ロシア大統領府が反対派や市民社会の弾圧強化に利用してきた法律に酷似しているため批判が強かった。しかしジョージア政府の狙いは薔薇革命のようなアメリカが背後にいる運動を排除し、2014年にウクライナのマイダン革命がそうだったように再びアメリカが設計するような政治とは距離を置くという声明なのである。

モデルとなる法律は、ロシアで施行されており、アクーニンのように多くのロシアの反体制派作家は外国へでた。

またロシアでは、独立系のメディアが抑え込まれ、英字紙でリベラルな『モスクワタイムズ』も「外国の代理人」よばわりされている。

3 notes

·

View notes

Text

柳田國男が『木綿以前の事』で紹介した「エジプト中期王朝の書役の手録に“最近の若者は…”的な嘆きが記されていた」というエピソード、漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(こち亀)で、古代エジプトの遺跡に「最近の若者は」と書かれていたというネタ、はデマらしい。

英国のセイス教授(A.H. Sayce)がエジプト中期王朝(紀元前2055~1650年頃)の書役の手録に若者批判が書かれていたと述べたものとされているが、この「手録」の具体的な出典や原本は不明で、セイス教授の主張も伝聞に基づく可能性が高い。

柳田は昭和初期の講演や随筆で、「エジプト中期王朝の書役の手録に“最近の若者は…”的な嘆きが記されていた」と紹介しています。この話は「英国のセイス老教授(A.H. Sayce)から聞いた」とされており、柳田自身が直接文献を確認したわけではないらしい。

(以下、AI検索結果。)

古代エジプトの遺跡などに「最近の若いもんは…」というのがあるのは本当ですか?

(Grok)

「古代エジプトの遺跡に『最近の若いもんは…』という言葉が刻まれている」という話は、インターネットやSNS(特にXの投稿)でしばしば語られる逸話ですが、結論から言うと、これは事実の確証がない都市伝説と考えられます。以下で、詳細に検証します。

主張の起源と背景 この話は、「どの時代でも年配者は若者を批判する」という普遍的な現象をユーモラスに示すエピソードとして広まりました。具体的には、古代エジプトのピラミッドや壁画、粘土板に「最近の若者はけしからん」「我々の時代は良かった」といった内容が象形文字(ヒエログリフ)で書かれていたというものです。Xの投稿やウェブ上の記事でも、以下のように語られています:

約5000年前のエジプトの遺跡や粘土板に「最近の若者は…」と書かれていた(,,)。taisyokudaiko.jp 日本の民俗学者・柳田國男が英国のセイス教授から聞いた話として、紀元前2000年頃の中期王朝の書役の手録に「若い者は軽佻で古人の質実剛健な流儀をないがしろにする」と書かれていたと引用()。55096962.seesaa.net 検証:本当か? 一次資料の欠如: 現在のところ、「最近の若者は…」という具体的な記述が刻まれたピラミッド、壁画、またはパピルスの明確な出典は存在しません。考古学的資料(例:ライデン博物館所蔵の「イプエルの訓戒」など)には、若者への教訓や社会の乱れを嘆く内容が含まれますが、「最近の若者は」という直接的な表現は確認されていません()。55096962.seesaa.net 例えば、「イプエルの訓戒」(新王国時代に成立、紀元前13世紀頃)は、社会の混乱や道徳の低下を嘆く内容で、「若い世代が規律を欠く」といった趣旨が含まれますが、現代風の「最近の若者は」というフレーズとは異なり、教訓文学の形式で書かれています。 柳田國男の引用: 柳田國男が『木綿以前の事』で紹介したエピソードは、英国のセイス教授(A.H. Sayce)がエジプト中期王朝(紀元前2055~1650年頃)の書役の手録に若者批判が書かれていたと述べたものとされています。しかし、この「手録」の具体的な出典や原本は不明で、セイス教授の主張も伝聞に基づく可能性が高いです()。さらに、柳田の記述は話の信憑性よりも「古今東西で若者批判は普遍的」という点を強調する意図があったと考えられます。55096962.seesaa.net 他の主張の検証: 「トルコのアンカラにあるアナトリア博物館に所蔵された粘土板に若者批判が書かれている」という話()も、具体的な資料や展示物の特定がされておらず、信憑性に欠けます。アナトリア博物館は主にヒッタイトやアナタケの遺物を収蔵しており、エジプトのヒエログリフとは関連が薄いため、この話は誤解や誇張の可能性が高いです。55096962.seesaa.net 漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(こち亀)で、古代エジプトの遺跡に「最近の若者は」と書かれていたというネタが登場したことも、話の拡散に影響を与えたようです()。これはフィクションのユーモアであり、史実とは無関係です。detail.chiebukuro.yahoo.co.jp 教訓文学と誤解の可能性: 古代エジプトの「教訓文学」(例:『パピルス・アニ』『イプエルの訓戒』)には、若者や後継者への指導や社会の乱れを嘆く内容が含まれます。これが「最近の若者は…」という現代的な表現に置き換えられ、誇張された可能性があります()。例えば、「イプエルの訓戒」には「人々が規律を失い、昔の価値観が軽んじられている」といった記述があり、これが若者批判と解釈されることがあります。55096962.seesaa.net なぜこの話が広まったのか? 普遍的なテーマ:若者批判は、古代ギリシャ(プラトンやアリストテレス)や日本の平安時代(『枕草子』『徒然草』)、さらには現代でも見られる普遍的な現象です(,)。このため、「古代エジプト��も同じだった」という話は、共感を呼びやすく、ユーモラスな逸話として広まりました。rafu.com 誇張と伝聞:インターネットやSNSの普及により、検証されないまま「5000年前のピラミッドに書かれていた」という話が拡散。特に、具体的な出典を伴わないまま「象形文字で書かれていた」とされることで、神秘性や面白さが強調されました(,)。 文化的誤解:古代エジプトのヒエログリフや教訓文学が、現代の価値観で解釈され、「最近の若者は」というフレーズに簡略化された可能性があります。 結論 「古代エジプトの遺跡に『最近の若いもんは…』と書かれている」という話は、考古学的・歴史的な証拠に乏しく、都市伝説の域を出ません。古代エジプトの教訓文学には、若者や社会の規律を嘆く内容が存在するものの、現代風の「最近の若者は」という表現が直接刻まれていたという記録は確認できません。この話は、柳田國男の引用や漫画のネタ、SNSの拡散を通じて広まった誇張や誤解に基づくものと考えられます。ただし、若者批判が古今東西で普遍的なテーマであることは、プラトンや日本の古典からも裏付けられます(,)。rafu.comrafu.com

参考:柳田國男の『木綿以前の事』、古代エジプトの教訓文学(イプエルの訓戒など)、およびXやウェブ上の議論(,,,~7⁊)。Xの投稿は伝聞やユーモアを含むため、事実確認には学術的資料を優先しました。detail.chiebukuro.yahoo.co.jptaisyokudaiko.jp55096962.seesaa.net

16 件の 𝕏 の投稿

25 件のウェブページ

6秒

古代エジプトの遺跡などに「最近の若いもんは…」というのがあるというのは、確証のない、伝説のようなものだ、というのは本当ですか?

(Gemini)

はい、おっしゃる通りです。「最近の若いもんは…」という現代にも通じる若者批判が、古代エジプトの遺跡、特にヒエログリフとして刻まれているという話は、確証のない、ほぼ伝説・都市伝説に近いものと言って差し支えありません。

なぜこの話が広まったのか

この話は、「どの時代にも同じようなことを言う大人がいた」 という普遍的な共感を呼ぶため、特にインターネットやSNSの普及とともに広く知られるようになりました。現代でもよく耳にするフレーズなので、古代にも存在したとなれば、多くの人が面白がって拡散するのも無理はありません。

実際のところ

残念ながら、考古学的な証拠や、信頼できる文献で、古代エジプトの碑文として「最近の若いもんは…」という直接的な表現が見つかったという報告はありません。

しかし、完全にデマかというとそうでもなく、この話にはいくつかの背景や、関連する可能性のある要素が指摘されています。

「昔は良かった」という人類普遍の感情: 時代が変化する中で、年長者が若者の行動や新しい価値観を批判し、「昔はこうだった」「今の若者は…」と嘆く感情は、洋の東西を問わず、どの時代にも存在したであろう、人間社会の普遍的な現象です。古代エジプトに限らず、古代ギリシャやローマの哲学者たちも、若者の堕落や社会の変化を嘆く言葉を残しています。

古代の箴言や教訓文学: 古代エジプトには、年長者が若者に人生の教訓や処世術を説く「教訓文学」が数多く存在します。例えば、プタハホテプの教訓、アメンエムオペトの教訓などが有名です。これらの文書には、若者へのアドバイスや、あるべき姿が語られています。 もしかしたら、これらの教訓の中で、若者の未熟さや経験不足を指摘する表現が、現代の「最近の若いもんは…」というフレーゲスと、解釈上、結びつけられたのかもしれません。しかし、それは直接的な若者批判というより、あくまで教育的な視点からの助言です。

誤訳や意訳の可能性: 一部の古代のテキストが、現代の感覚に合うように意訳されたり、誤って解釈されたりして、「最近の若者」を批判するような内容に見えるケースがあったのかもしれません。しかし、専門の考古学者や言語学者の間では、そのような確たる証拠は認められていません。

結論

「古代エジプトの遺跡に『最近の若いもんは…』という碑文がある」という話は、事実としては確認されていません。それは、人間の普遍的な感情や、古代の教訓文学の存在が背景となり、人々の間で面白おかしく語り継がれるうちに、あたかも事実であるかのように広まった一種の都市伝説と考えるのが適切です。

ただ、このような話が語られること自体が、時代を超えて変わらない人間の本質の一端を示していると言えるでしょう。

(Copilot)

古代エジプトの遺跡などに���最近の若いもんは…」というのがあるというのは、確証のない、伝説のようなもので、 日本でその話が広まる元になった柳田國男が『木綿以前の事』で紹介したエピソードは、英国のセイス教授(A.H. Sayce)がエジプト中期王朝(紀元前2055~1650年頃)の書役の手録に若者批判が書かれていたと述べたものとされているが、この「手録」の具体的な出典や原本は不明で、セイス教授の主張も伝聞に基づく可能性が高い、というのは本当ですか?

はい、かなりの確度で「伝説的なエピソード」と言ってよいと思います。以下にその背景を整理しますね。

🏺 柳田國男『木綿以前の事』での記述

柳田は昭和初期の講演や随筆で、「エジプト中期王朝の書役の手録に“最近の若者は…”的な嘆きが記されていた」と紹介しています。

この話は「英国のセイス老教授(A.H. Sayce)から聞いた」とされており、柳田自身が直接文献を確認したわけではないようです2。

📚 A.H. Sayce の著作と出典の不確かさ

セイス教授はオックスフォード大学のアッシリア学者で、古代オリエントに関する著作を多数残していますが、柳田が言及したような「若者批判の手録」についての明確な記述は、彼の代表的著作(例:『The Egypt of the Hebrews and Herodotos』など)には見つかっていません4。

研究者による検証でも、セイスの著作群からそのような記述を特定することはできておらず、柳田の話は「セイス教授から聞いた話」として伝聞の形で紹介されているにすぎません。

🕵️♂️ 考古学的・文献学的な検証

「中期王朝の書役の手録」という具体的な遺物や文献は、現在のところ確認されていません。

近い内容としては、エジプト新王国時代の「パピルス・ランシング」に若者への訓戒が含まれていることが知られていますが、これは時代も内容も異なります。

🧠 結論:伝説的な文化的モチーフ

この話は「古代から若者は批判されていた」という普遍的なモチーフとして語られ、日本では柳田國男の影響で広く知られるようになりました。

しかし、史料的な裏付けはなく、セイス教授の話も伝聞の可能性が高いため、学術的には「確証のない逸話」と見なされています。

この話が広まった背景には、柳田の語り口の巧みさと、文化的共感を呼ぶテーマ性があったのでしょうね。まさに「昔の若者も今の若者も、同じように嘆かれてきた」という人間社会の面白さが垣間見えるエピソードです。

もっと掘り下げてみたい視点があれば、ぜひ教えてください。

0 notes