#堀八重

Explore tagged Tumblr posts

Text

February 20th, 2025: Double congratulations are in order for a double debut! Fukukoto (ふく琴) of Horiyae (堀八重) and Miekinu (美恵絹) of Kawayoshi (河よ志) in Miyagawa Cho are celebrating their misedashi! They have excellent onesan in Fukuka (ふく佳) of Fujishima (藤島) and Miehina (美恵雛) of Harutomi (春富) respectively. They are the first double misedashi for Miyagawa Cho in four years, with Kanatomo and Koyori being the last pair. Fukukoto's outfit features folding fans with treasures and auspicious plants and a golden obi of snowflakes and karabana while Miekinu's outfit features flowers and waves with a fan and lattice pattern obi ^^ おめでとうさんどすふく琴ちゃんと美恵絹ちゃん ^o^! Image is courtesy of Shogo Yasuda.

#maiko#geiko#geisha#kyoto#news#misedashi#debut#miyagawa cho#fukukoto#horiyae#miekinu#kawayoshi#舞妓#芸妓#芸者#京都#ニューズ#見世出し#店出し#宮川町#ふく琴#堀八重#美恵絹#河よ志

93 notes

·

View notes

Text

201311 八重洲

今はなき八重洲ブックセンター

3 notes

·

View notes

Text

近江八幡山城

本能寺の変の後灰燼にきした安土城の隣に豊臣秀吉によって築かれた近江の国城。険しい山頂から見下ろす琵琶湖が絶景

関白豊臣秀次の居城とされたが、秀次の切腹と共に僅か10年で廃城😱石垣の佇まいが侘しさを感じさせる

ロープウェイ山頂駅の���の丸跡

夜景が綺麗なこちらは全国のプロポーズに相応しい場所「恋人の聖地」に認定されている❣️

二の丸跡からの景色

紅葉シーズン真っ盛り。山全体が赤く染まる

二の丸跡にある展望館にあった和傘

紅葉シーズンで竹あかりに彩られるお願い地蔵

竹あかりの紅葉に暫し鑑賞

西の丸と本丸に向かう別れ道

本丸の高石垣。右から北の丸に

本丸の虎口に京都の瑞龍寺から移築された門

桝形虎口の門を登って本丸に

瑞龍寺

本丸から一旦降って北の丸に

西の湖

北の丸から本丸の周りをぐるりと回って西の丸に

西の丸からやや降って最後の出丸跡に

出丸跡からの絶景

出丸から30分ほどで下まで降れるが今日は時間と体力が無いのでロープウェイで下山🚡

続きは以下から

水の都の城下町は以下から

#photographers on tumblr#travel#cool japan#castle#photography#photo#instagood#tour#landscape#バイクで行く景色#kyoto#history#temple#light up#日本の歴史#豊臣秀吉#近江#琵琶湖#八幡山城#日本の景色#絶景#日本の城#紅葉#秋#ツーリング

10 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】慶応二年(1866)六月九日:大坂城に怪獣現る!(奈良文化財研究所)

江戸時代には、瓦版と呼ばれたニュースを載せた印刷物が巷に出回っていました。この瓦版、現在の新聞などとは違い、噂や怪異などの出来事についても盛んに取り上げられていました。例えば、昨今の疫病流行によって注目を浴びているアマビエも、もとは瓦版の一種に掲載されていたものです。2020年度に奈文研へ寄贈していただいた資料の中にも、こうした噂を取り上げた瓦版があります。それは、慶応二年(1866年)六月九日に大坂城の南の堀で怪獣が発見されたという噂を載せた摺物です(図略)。この怪獣に関する資料は数多くあることから、怪獣発見の噂は当時かなり有名であったことがうかがえます。

奈文研の所蔵となったこの怪獣に関する資料は、怪獣の姿のイラストを中心に、上部に怪獣の発見日時、怪獣の全長や各部の寸法、体の色を掲載し、末尾にこの怪獣が「せけんのひよばん」(世間の評判)になっていることを記したものになります。怪獣の寸法は、「身のたけ七尺余」と記してあるように、体長は2メートル以上、重さは25貫目とあることから100キロ近くあったことになります。

この怪獣の正体について他の資料を見てみると、大坂町人平野屋武兵衛の日記*では、怪獣が発見される約二��年前にサンショウウオが大坂城の堀に放流されたことがあったことを記し���発見されたのはサンショウウオではないかと推測しています。実際に、昭和十二年(1937年)に大阪城の堀の中から巨大なオオサンショウウオが発見されたという出来事があったことからも、あながちこの推測は間違いではないのかもしれません。ただし、現存している資料に描かれた怪獣のイラストや寸法を見る限り、誇張されているとはいえ、サンショウウオとはいえないものがほとんどです。おそらく噂として聞いた怪獣の寸法や特徴をもとに、各々が想像して描いたため、このようなずれが生じているのではないでしょうか? *(写真)

また、この怪獣は、当時第二次長州征伐のため大坂城に在城していた江戸幕府十四代将軍の徳川家茂にも上覧されたようです。高木在中という京都町人の日記には、得体の知れない怪獣が死体となって大坂城の堀から発見されたのは大変不吉であると噂されていると記されています。怪獣が発見されたのは第二次長州征伐の戦端が開かれた直後であり、そうしたタイミングで将軍のお膝元から発見された怪獣の死体に不吉な予感を感じていた人もいたようです。怪獣発見の噂が盛り上がりをみせたのは、怪獣の死体と江戸幕府の行く末を重ね合わせたからかもしれません。それにしてもこの怪獣の正体はいったい何だったのでしょうか?サンショウウオか、もしくは・・・(文化遺産部アソシエイトフェロー 橘悠太)。なぶんけんブログ「慶応二年(1866年)、大坂城に怪獣現る!」より。

(写真)▼「慶応二丙寅年日記」1866(大阪大学文学部国史研究室蔵)

六月九日、朝五ツ時、御城之堀より左之通之姿之もの死躰浮上り候、昨日夕大雨八ツ比より七ツ時過まて雷鳴有之、御堀江落しと噂有之、因二云、二十ヶ年斗以前小橋八丁目寺町之東側之寺ニサンシヤウ魚ヲ御堀へにがせし事有之候、夫ならん欤、此姿ハ見し人有之よし、一説にハ武家方之内壱人弱死を、魚にとりなセしとも、長サ七尺斗 目方弐拾六貫目(平野屋武兵衛=画も)。脇田修・中川すがね編『幕末維新大阪町人記録』(清文堂史料叢書 第70刊)1994より複写。ママ=溺死

19 notes

·

View notes

Quote

職業としての売春は、古くから存在する。職業とは、ヒトのみが行う社会的かつ文化的営為であり、富・付加価値の交換により形作られる経済活動の手段としては、売春は人類最古の職業の一つでもある。 現代の売春とは取引契約に基づくものであり、売春の歴史とは売春仲介の歴史でもある[5]。また、売春という職業が成り立つ為には、貨幣経済の浸透と、家父長制や嫁取り婚が成立していないといけない[要出典]。ヨーロッパでは古代ギリシャ以降になる。 古代 →「公娼」を参照 史上初めて管理売春すなわち売春を国家の登録制度のもとに管理し、公認したのはギリシャのソロンといわれ、国家によって女性の奴隷を「購入」し、「ディクテリオン」という売春施設へといれた[6]。ローマ帝国でも売春仲介業者は法的な認可をうけ、届出をするだけでなることができたため、売春は広く行われていた。しかしローマがキリスト教徒の迫害をやめ、それを国教としたことをうけて、売春を禁ずる法が登場する。ユスティニアヌス法典は、売春仲介業者の責任を問い、売春婦たちを「不幸な運命から救いだす」ことをうたう画期的なものであった[7]。 キリスト教が普及するにつれて、売春を含めた性の問題はすべて宗教の領域で扱われるようになる。キリスト教は売春はおろか婚姻生活以外での性交渉を禁止した。一方で国家は売春の禁止と公認を繰り返してきた。公序良俗を保つためであり、税収を確保するためであった。中世に入ってキリスト教の影響はさらに強まり、例えば、シャルルマーニュの勅令は売春の完全な禁止を謳っている。こちらは業者へは少量の罰金刑を課し、売春婦を「みだらな女」として広場で鞭打ちに処すなど重い罰を規定している。 近代 このように近代まで、国家は売春を両義的なものとして扱っていた。登録制度という公認であっても女性を監視し縛り付けるものだとする「廃娼論」が出現するのは20世紀以降のことである[8]。そして「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買取締二關スル國際協定」が1904年に採択され、「醜業ヲ行ハシムル爲ノ婦女賣買禁止二關スル國際條約」が1910年に制定され、1921年に国際連盟によって「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」、1933年に「成年婦女子ノ売買ノ禁止ニ関スル国際条約」がそれぞれ採択された。さらにそれらの協定や条約を統合する形で「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」が1949年に国際連合によって採択され、1951年に発効した。 現在、フランスの社会史学派、アナール学派の研究によれば、売春は逆にキリスト教によって誕生したと論じている。本来、男女は対等であったが、キリスト教の「弱者である女性は、保護を行う男性の支配を受けなければならない」という教義から家父長制が強力になり、支配される性としての女性が誕生した、という考え��ある。[要出典] 日本 →詳細は「遊女」を参照 阿部定が最後に勤めた遊廓大正楼(兵庫県丹波篠山市) 万葉集に掲載されている歌の解釈から、この時代から日本でも売春は行われていたと考えられる。ただし、古代の記録に見られる売春は、都周辺に限られており、地方における実態は不明である。日本において職業としての売春が成立するのは、中世後期の室町期以降である。平安時代に至っても、さらには鎌倉期においても、妻問婚がメインであり、貨幣経済と男性優位の家父長制や嫁取婚はいまだ浸透していなかった。平安時代と同じく母方の父が優位という執権政治の形態が続いていたことからも明らかである。座や町衆などによる市の支配の確立と、惣領制や嫁取婚が成立するまでは、職業としての売春は広がりを見せなかった。 売春は神道において、巫女によって行われたこともあった[9]。鎌倉時代には巫女を養っていた多くの神社や寺院が破綻し、生活の糧を求めて旅に出る巫女が現れ「歩き巫女」と呼ばれるようになった。巫女は主に宗教的なサービスを提供していたが、売春とも広く関係していた[9]。 安土桃山時代に豊臣秀吉が大坂道頓堀において、遊女を一箇所に集めた遊廓を作って以後、江戸時代でもこうした遊廓を設置した。特に吉原遊廓、島原遊廓、新町遊廓は三大遊廓と呼ばれるほどの隆盛を誇った。ただし、遊廓などではいまだ女性の「神」性視が行われ[独自研究?]、遊廓は非日常の空間であり、世俗の法律が通用しなかった。吉原の監督官としての武士も、武家出身者ではなく忍者出身者が行い、公儀とは距離を置いた[要出典]。江戸幕府は、江戸および関東八州については、公的に売春を認めつつ[注釈 3]、散在する遊女屋を特定地域に集合させ、1617年(元和3年)、日本橋葺屋町界隈に遊郭の設置を許可し、吉原遊廓とし、この他の地での売春を禁じた。この禁を破って売春がなされる場所を岡場所といい、その遊女らは、後任の吉原におけるものと異なり、私娼であって取り締まりの対象とされた。私娼は発覚・奉行所などに捕縛されると、新吉原で女郎として3ヵ年の年季奉公が科せられ(公事方御定書[11])、そのような女郎は「奴女郎」と呼ばれ最下級の扱いを受けた。このように、建前上は、吉原以外での売春は禁じられていたが、岡場所は江戸時代を通してところを変えながら存続し続けたし、特に、近郊の品川宿、内藤新宿、板橋宿、千住宿など、近郊の宿場町の宿屋では、泊り客に飯盛女と称した私娼の斡旋を行っていた。 1958年(昭和33年)4月1日に売春防止法が施行され、赤線も廃止されソープランドとして残る(神戸福原) 明治維新以後もこのような遊廓は存在していたが、転換点となったのは1872年(明治5年)である。この年、マリア・ルーズ号事件が発生し、大日本帝国政府はペルー船籍の汽船船内における中国人(清国人)苦力に対する扱いを「虐待私刑事件」として日本の外務省管下で裁判を行ったが、この裁判において被告側より「日本が奴隷契約が無効であるというなら、日本においてもっとも酷い奴隷契約が有効に認められて、悲惨な生活をなしつつあるではないか。それは遊女の約定である」との主張が為された。 この主張に対して、特命裁判長を務めた神奈川県権令大江卓は「日本政府は近々公娼解放の準備中である」と公娼廃止の声明を発し、1872年10月2日、芸娼妓解放令が出された[12]。これにより、女衒による遊女の人身売買は規制されることになったが、娼婦が自由意思で営業しているという建前になっただけで、前借金に縛られた境遇という実態は変わらなかった。 また、この時期に数多くの女性が女衒の斡旋により、日本の農山漁村から東アジア・東南アジアに渡航し、遊廓で働いた。こうした海外渡航した女性たちは「からゆきさん」と呼ばれた。このように世界への渡航を手配した、女衒として有名な人物に村岡伊平治がいる。 第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)、日本の統治を担当していたGHQは公娼廃止指令を出し、女給による売春を行う赤線を除いて遊廓は廃止されることになった[注釈 4]。 また、1955年(昭和32年)最高裁判所は、売春を前提とした前借金について『公序良俗に反するものであるとして無効』とする判例を確定させた[13]。さらに、上記「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」を批准するための国内法である売春防止法が1956年(昭和31年)5月に公布、1958年(昭和33年)4月1日に施行され、これによって赤線も廃止されることになった。 これら赤線地帯にあった店は、その後も小料理屋やトルコ風呂(現:ソープランド)などと名称を変え、管理売春や勧誘・斡旋などの売春助長行為ではなく、個人の自由意志での性行為の場所を提供する、という法令に抵触しない範囲で営業を行っている。なお、トルコ風呂の名称については、トルコ人留学生・ヌスレット・サンジャクリが厚生省(現:厚生労働省)に名称変更の訴えを起こし、名称がソープランドに変わった���緯がある[注釈 5]。 →詳細は「ソープランド § 改名問題」を参照 各国の概況

売春 - Wikipedia

4 notes

·

View notes

Text

月例会報告

2024年12月22日

坊城俊樹選 岡田順子選

於:初台区民会館

城門を鎖す青銅の鋲凍つる 昌文 外套の脚にからまる九段坂 炳子 凩や龍鱗の波神池へ 裕章 雪雲や十字架の形なほ寒く 軽象 対角に折れ極月の日章旗 順子 礼拝へ落葉踏みゆく九段坂 はるか 知音より喪中葉書の来て師走 月惑 はぐれものらしきも一羽浮寝鳥 要 轟々と空つ風のぼる九段坂 音呼

聖樹とは結びつかない九段下 としゑ 枯葉より大きく掃いてゐる箒 順子 落書きの暗号めくが冴ゆる街 はるか 凩や蜷局を巻ける芝居文字 裕章 開くことのなき極月の勅使門 慶月 献木の冬芽おそらく兵の数 慶月 マラソンの靴音冬の靖国で 音呼 手つかずの枯葉を重ね宮裏は はるか 母子像残る紅葉に父を待つ て津子 松の葉のひかりの針となる冬日 昌文 クリスマスリボンが跳ねる紙袋 はるか

緑青に冬日の温みカノン砲 裕章 冬ざれや軍犬像の青き錆 佑天 凍雲や靴音高きアスファルト 月惑 枯蓮の海を日差のさざ波よ 慶月 枯葉舞ふ染井も八重もひと色に 順子 零戦の空の高みの凍えかな 軽象 オーバーの隠し一つに二つの手 昌文 大銀杏今朝きつぱりと裸木に 昌文 靖国の北風に毅然と益次郎 月惑 能終へし能楽堂の寒さかな 佑天

蕪村忌や生々流転江戸の空 佑天 街師走パントマイムに投銭す 真知子 礼拝へ落葉踏みゆく九段坂 はるか 寒風や兵の書く最愛の妻 慶月 浄土とも散る生粋の冬もみぢ 昌文 マリアめく冬のドレープ人を待つ 俊樹 寒鯉の影のごとくの睡りかな 真知子 轟々と空つ風のぼる九段坂 音呼 冬の雷九頭竜の野に虹生る 裕章

神の鯉太く生くるや冬籠 慶月 落書きの暗号めくが冴ゆる街 はるか 枯蓮の堀に果なき進軍す 真知子 蓮枯れて虚子の手のひらめいてをり 俊樹 蓮破れてもののあはれの形して 俊樹 慟哭はなほ埋火として靖国に 月惑 凩や蜷局を巻ける芝居文字 裕章 献木の冬芽おそらく兵の数 慶月 生湯葉とうるめ鰯と年忘 としゑ 松の葉のひかりの針となる冬日 昌文 寒禽といふ一団の騒ぎやう 要

クリスマスリボンが跳ねる紙袋 はるか 加農砲錆を加へて年暮るる 慶月 年用意賽銭箱もつやつやに としゑ 歎異抄AIに無理と語る冬 音呼 枯蓮の海を日差のさざ波よ 慶月 冬の日の吾が背に暮るる家路かな 裕章 生業は玻璃戸磨きや冬晴るる 要 ��め句座少し甘めの選句かな としゑ 神池や池亭に泥む冬紅葉 月惑 毛糸帽で満州記念樹を撫づる 慶月 風速二尺冬の靖国はためける 音呼 凩や龍鱗の波神池へ 裕章

3 notes

·

View notes

Quote

全国各地で線状降水帯の発生が相次ぐ中、米の一大産地である山形県北部の酒田市でも7月末に発生し、水稲や果樹の生産基盤を揺るがすほどの深刻な被害が出た。もうすぐ1カ月が経過するが、産地再建のめどは立っていない。本紙「農家の特報班」が現地に入り、線状降水帯がもたらす被害の深刻さと産地が直面する課題を探った。 記者が足を踏み入れたのは酒田市の山間部、八幡地域。水田地帯を流れる荒瀬川が氾濫し、出穂直後の水稲が土砂で覆われていた。 「もう農業はやめるしかない」。同地域で水稲約4ヘクタールを作付け、全面積で冠水・土砂流入した堀正博さん(66)はつぶやく。「今年は品質も量も良さそうだった。米相場も上昇し、概算金にも期待していただけに、つらい」と打ち明ける。 所有するトラクターもコンバインも泥水にのみ込まれて故障し、使用できなくなった。新たに導入するにしても「資金的に難しい」として堀さんは離農を決めたという。 JA管内作付けの7割被害 酒田市を管内に持つJA庄内みどりによると、管内の水稲作付面積計1万500ヘクタールのうち、7割を占める約7000ヘクタールで被害が発生。浸水・冠水約6400ヘクタールに加え、土砂流入が約450ヘクタールに上る。 引き金になったのが線状降水帯だ。気象庁によると、酒田市を含む庄内・最上地方で7月25日に発生。同市の日降水量は288ミリに達し、1937年の観測開始以来、最多だった。同地方を含め、今年は6、7月に全国各地で6回、線状降水帯が発生している。同庁は「今後も条件がそろえば全国どこでも発生する」(気象リスク対策課)と説明する。 3日間水引かず「不安」 酒田市に降った多量の雨は、田畑だけでなく家屋にも被害を与えた。市によると、20日時点で家屋の床上・床下浸水は490件に上る。 水稲4・5ヘクタールが3日間冠水した酒田市の遠田聡さん(63)は自宅が床上浸水し、避難所から水田に通う。「1日冠水しただけで収量は2、3割減る。どのくらい減収してしまうのか」と不安を募らせる。 取材の中で遠田さんは「収穫できたとしても不安がある」と明かした。毎年、米を運び込むJA庄内みどりが運営する松山カントリーエレベーター(CE)も浸水、故障したため「米の行き場がない」という。記者がCEの被害状況を取材すると、地域の米の受け入れに支障が出ている実態が見えてきた。 CE浸水、行き場失う米 浸水被害を受けた松山CEの片付けを進める遠田さん(右)と同CE利用組合の佐藤組合長(山形県酒田市で) 浸水被害を受けた松山カントリーエレベーター(CE)に向かうと、機械を動かす制御機器も含めて、全ての設備が故障していた。約3日間、2メートル浸水したという。 CEを利用する農家は約100人に上る。例年だと9月中旬に稼働する。今年は約270ヘクタール分の対応を予定していたが、松山CE利用組合の佐藤伸二組合長は「今年産米を全て受け入れるのは難しい」と明かす。 地域の別のCEと調整し、約120ヘクタール分の受け入れはめどが立った。だが残りの約150ヘクタール分の受け入れ先は見つかっていない。 「農家から持ち込まれた米を乾燥させ、流通に乗せるCEは米産地の心臓。復旧には多額の費用がかかり、JAや農家だけでは不可能だ」と佐藤組合長は懸念する。 取材した日は台風7号が日本の太平洋側に接近していた。「直撃していたら、ここの復旧はさらに遅れたかもしれない」と話す。 特産梨も打撃「なすすべない」 土砂や流木で埋め尽くされた梨園地の被害状況を確認する三浦さん(山形県酒田市で) 被害は水稲だけにとどまらない。記者が現地で取材を進める中で、酒田市特産「刈屋梨」も打撃を受けているとの情報を得た。 JAに問い合わせると、作付面積30ヘクタールのうち、16ヘクタールで浸水や冠水、土砂流入の被害を受けたという。 現場に行くと、梨農家に取材できた。酒田市の三浦ひとみさん(54)は園地の計10アールに土砂が流入。被害園地に同行すると、普段は立って作業ができるが、土砂が堆積しているため、かがまないと木に引っかかって園地に立ち入ることができないほどだった。土砂をかき出すために重機を入れたくても不可能な状態だ。 「なすすべがない。50年目の自慢の木だったが、この畑で再起は難しい」と三浦さん。高台の園地で新たに苗木を植える予定だが「成木化まで10年程度かかる。なかなか前向きになれない」と肩を落とす。 酒田市を襲った線状降水帯は今季、6月21日の鹿児島県大隅地方を皮切りに、7月25日までに静岡、長崎、沖縄、山形と全国各地で発生している。 気象庁によると、線状降水帯は梅雨の終盤に発生することが多いが、昨年は8月に6回、9月に5回発生しており、「今後も警戒が必要」(気象リスク対策課)という。同庁は、気象情報や自治体の避難情報を小まめに確認し、事前の備えや命を守る行動を取るよう呼びかける。

[農家の特報班]線状降水帯 米7000ヘクタールに爪痕 山形県酒田市(動画あり) / 日本農業新聞

2 notes

·

View notes

Text

NoBarbenheimer

今���の件、原爆投下/原水爆をミーム化/ネタ化する動きの加速に対して。フェミニズムな作品であることがとても楽しみだったバービーの……“公式アカウント”が乗っかっていたという事実。そのショックについて。自分も抗議を送ったりTwitter/Tumblrでタグを使ったひとりですが、

「日本のみ」が被爆国ではないし、「日本人とされれる人々のみ」が被爆被害者ではない。

凡ゆる国と地域で被爆被害があり、凡ゆる国や地域の人々が、被害者が、世界中にいること。

“戦争被爆国”としての日本においては、戦時下で、軍国主義/差別主義の中で更に更にマイノリティとして虐げられた人々が、植民地支配/強制連行による被害者や、捕虜として収容されていた人々が、沢山、犠牲になっているし、その後も苦しみ続けている。日本/政府による迫害と差別に晒されている。その存在が、事実が、歴史が、蔑ろにされ続けている。

原爆/原水爆の犠牲者が、被害者が、いまも、世界で、さまざまな場所で、苦しみ続けていること。その歴史について。

それらを踏みにじるような言葉も、それらについて誤った認識を与える言葉も、Twitter上では多く(差別主義者/ネトウヨ/極右なども、バービーという作品そのものとそこにあるフェミニズムや多様性に対する一方的な揶揄/叩きや、韓国へのデマ/ヘイトや、他の悲惨な歴史や事件を更にミームにして茶化し出すという……醜悪な最低最悪な行いをぶち撒けながら、この抗議タグをTwitter上で利用してきていることもあり、)かなり蔓延してきてるようなので。

Twitterで今回自分がRTさせて頂いた……さまざまな方々が紹介していた記事やアーカイブ/今までTwitter上で自分がRTしてきたり引用してきたりした記事なども、自分用と兼ねて、いくつか、改めて、此方にも引用してみます。

また、再度、強調したいのですが、

日本は、今なお、戦争責任/加害の歴史に向き合おうとしない。戦争の責任と記録と歴史を忘却し、捻じ曲げようとする歴史修正主義が、まさにいま、どんどん勢いを増し続けている現状。核廃絶について背を向けるばかりか、核武装について“柔軟な議論”などとほざいて嬉々として語り出す連中が、差別主義者の糞どもが、万年与党であること。

そこを無視することこそ、恐ろしいことで、忘れてはならないこと。(これもほんと繰り返しだが、この現状だからこそ、戦争/核を軽視しないための抗議の責任があること、強調したい)

・日本だけではない、被爆国

「核兵器を開発するためには実験が必要です。1945年、アメリカのニューメキシコ州で世界で初めての核実験が行われてから、これまで2,050回以上の核実験が行われきました。

アメリカはネバダ砂漠や太平洋でロシアはカザフスタンや北極海で、イギリスはオーストラリアや太平洋の島国で、フランスはアルジェリアや南太平洋の仏領ポリネシア・タヒチで中国は新疆ウイグル自治区で実施しました。ワシントンやモスクワなどの大都市から遠く離れ、多くの場合は植民地や先住民族の暮らしている土地でした。(川崎 哲「核兵器はなくせる」、岩波ジュニア新書、2018)」

・Hiroshima and Nagasaki: A Multilingual Bibliography

「ABOUT US: The Aim of Our Project

In 2014, a year before the 70th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, we started our survey and research into the multilingual publication of atomic bomb literature. Our goal is to make a comprehensive survey into the process of worldwide acknowledgment of Hiroshima and Nagasaki for 70 years.」

・外国人戦争犠牲者追悼核廃絶人類不戦碑

「この戦争の末期、長崎では数次にわたる米軍の空襲、潜水艦攻撃、そして八月九日の原爆 によって七万余の日本人、数千の朝鮮人、中国人労働者、華僑、留学生、連合軍捕虜(イギ リス、アメリカ、オーストラリア、オランダ、インドネシア等)が犠牲となった。

特に浦上刑務所のあった隣接する丘では、三十二名の中国人、十三名の朝鮮人が、日本人 受刑者とともに爆死し、また香焼や幸町の捕虜収容所では、被爆前に病気や事故などによ って数百名の連合軍兵士が死亡した」

「碑の建立に力を注いだのは、戦時中に収容所の職員だった田島治太夫さん(九九年死去)。一緒に運動した鎌田信子さん(72)は「日本人だけでなく、多くの外国人が犠牲になったことを知ってもらいたい」と語る。」(2005/07/15 掲載記事)

・被爆2世、女性として直面した複合差別 ――「韓国のヒロシマ」陜川から

「2023年2月7日、被爆者の援護を定めた法の対象外となっているのは不当だとして、被爆2世が国を訴えていた裁判の判決が広島地裁で言い渡された。「不当な差別とは評価できない」などとして、原告の訴えは棄却された。被爆2世に対しては、厚生労働省が定めた要綱に基づく健康診断が実施されているものの、がん検診はそこに含まれず、各種手当の交付なども受け���れない。」

「原爆被害に加え、それ以前からの植民地支配に翻弄されてきた韓国人被爆者の次世代も、「線引きの外側」に置かれ、公的な支えを受けられずに生きてきた。」

・80歳を過ぎて語り始めた被爆体験――福島へ手渡したい思いとは

「切明さんの話は、「あの日」から始まるのではなく、軍都「廣島」の話から始まる。

「広島は今、平和を守ることや、核兵器廃絶を掲げていますが、77年前までは軍国主義の街でした」

切明さんが国民学校2年生の時、満州事変が起きる。広島城の周辺には陸軍の師団が置かれており、宇品港は中国大陸や、その後の東南アジアの国々侵略のための出発港だった。」

・「存在しない」とされた残留放射線、内部被ばくの被害を認めない政府

「こうした政府の態度の根底にあるのは、残留放射線による内部被ばくの否定だ。放射性物質を体内に取り込む危険性から目を背ける、その姿勢の源流を知るためには、日米の歴史を紐解く必要がある。

『原水爆時代〈上〉―現代史の証言』(今堀誠二)や 『核の戦後史:Q&Aで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実』(木村朗、高橋博子)でも示されているが、原爆投下から1ヵ月後、マンハッタン計画の副責任者であるトーマス・ファーレル氏は、下記のような声明を発表したとされる。

「広島・長崎では、死ぬべきものは死んでしまい、9月上旬において、原爆放射能の余燼ために苦しんでいる者は皆無だ」

残留放射能が存在しないとした理由について記者からの質問を受け、ファーレル氏は「相当の高度で爆発させた」ことを挙げていた。

なぜこうした声明を出すに至ったのか。『核の戦後史』の他、『封印されたヒロシマ・ナガサキ』などの著者でもある奈良大学の高橋博子教授は、占領を円滑に進める必要がある米国側の意図を指摘する。

「声明には、原爆投下が国際法違反であることを否定し、広島を取材した連合国軍記者による報道を打ち消す狙いがあったと思われます」 」

「 「日本政府は核兵器の残酷さや非人道性を訴えるどころか、その“威力”を重視し、原爆攻撃をした米国と一緒になって、核兵器の有効性を世界に向けて訴えてきたといえます。核の“パワー”の肯定的イメージを拡散してきた、世界に対する責任は重いと思います」 」

・«さもしいといって下さいますな» 福田須磨子さんの思い 原爆を背負って(30)

「 《何も彼(か)も いやになりました 原子野に屹立(きつりつ)する巨大な平和像 それはいい それはいいけど そのお金で何とかならなかったかしら “石の像は食えぬし腹の足しにならぬ” さもしいといって下さいますな 原爆後十年をぎりぎりに生きる 被災者の偽らぬ心境です》

1955年8月、被爆詩人・福田須磨子さん=74年に52歳で死去=が詠んだ詩「ひとりごと」です。須磨子さんは23歳のとき、爆心地から1・8キロ地点で被爆。高熱や脱毛など後遺症に苦しみ、紅斑症にもかかります。身体的、精神的苦痛と生活苦にさいなまれる日々…。3千万円の巨費を投じて造られた平和祈念像を見て、この詩を詠みました。」

・問われる空襲被害者の戦後補償

この記事は2020年放送のNHKスペシャル「忘れられた戦後補償」を下地にした2021年放送のクローズアップ現代の記事です。もとのNHKスペシャルを記事化したページは……もう削除されてしまい、この別番組の記事しか残っていない状況です。

被爆被害とは違った話なのですが、日本が戦後も、ずっと、いかに、国内外問わず、戦争責任に向き合っていない国であるか。民間人/市民を切り捨て、権力者/軍部を優遇してきたか。それがわかりやすい記事のひとつとして、引用します。

以下はNHKスペシャルの特集記事から当時引用した文面です。

「大将経験者の遺族には、戦犯であっても、兵の6.5倍の補償を実施。閣僚経験者に対しては、現在の貨幣価値で年1000万円前後が支払われていた。その一方で、旧植民地出身の将兵は、恩給の対象から外された。」

「国家が総動員体制で遂行し、破滅への道をたどった日本の戦争。犠牲となった民間人は80万人。戦後、国家補償を求めた民間被害者の訴えは一貫して退けられてきた。」

「ドイツやイタリアと違い、軍と民の格差が時代とともに拡大していった日本の戦後補償」

(しかしNHKの戦争責任を問う特集関係の読みやすいWEB記事や記録は……数年しか残さない、消されてしまうし。オンデマンド配信に全て入る訳ではないようだしで。戦争の真実シリーズの731部隊の特集の書籍化は何年も延期が続き、今年やっと……出版されそう……?である現状(何かしらの検閲を受けていないかが、不安である)、本当に不気味で、最悪だ)

16 notes

·

View notes

Text

【イベント参加のお知らせ】京都・三富

今週末4/13(土)~4/28(日)まで、京都・堀川新文化ビルヂング 2Fで開催される三富2024に参加します。

開催時間は10:00~19:00で、2週間以上あるので、もしお近くへお越しの際は、お立ち寄りください。 いろいろな方の本/雑貨に出会えたり、ワークショップがある日もあるそうです!

ヨモツヘグイニナからは、 三重県・志摩地方を舞台にした漁村暮らし小説『浜辺の村でだれかと暮らせば』、女たちの物語からの逃避SF『アルバトロスの語りの果てへ』、ドラコニアのコラージュみたいな最新刊『兎島にて』の3種類をお願いしています。 ほかに、日々詩編集室で、地元に暮らす三人の女性の連帯の物語『ゆけ、この広い広い大通りを』も並ぶ予定です!

よろしくどうぞ。

久しぶりなので、近況報告的なものも。

日々詩編集室から刊行された『まちうた2024年3月号』に、海老名絢さんの詩集『あかるい身体で』、伊良子清白『孔雀船』の書評を寄稿しています。 この5月の文フリで、黒田八束さんのおざぶとんから刊行される「家父長制アンソロジー」に、小説1本を寄稿しました。

https://x.com/K_yatsuka/status/1723273661120213197

もともと出そうと考えていたプロットとはまったくちがうお話しになりました。その言葉を信用ならないと人間たちに決められた父の死骸を、遠いところへ棄てにゆく男の物語。SF……になるのかな。久しぶりに、「この筆者、人間が嫌いなんだな」という感じのやつができたので、お楽しみいただければ幸いです。 ほかにもいろいろありますが、追ってまたお知らせします。

今は澁澤龍彦と矢川澄子の本を一生懸命読みつつ、原稿をやっています。

2 notes

·

View notes

Text

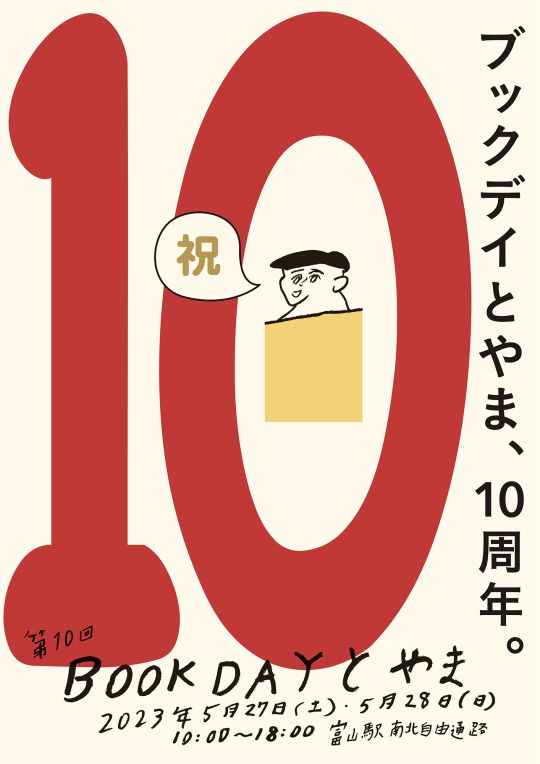

【イベント出店のご案内】

2023年5月27日(土)・5月28日(日)

「第10回 BOOK DAY とやま」

時間:10〜18時

会場:富山駅構内南北自由通路

主催:BOOK DAY とやま実行委員会

共催:富山市、富山県古書籍商組合

*イベント出店に伴い5月26日(金)〜29日(月)の期間は店舗の営業を休業いたします。

/

2013年から始まった「BOOK DAY とやま」。今年で、なんと10年目で10回目!!! 今年��、富山駅を会場に、5月27日(土)〜5月28日(日)の2日間開催いたします! そんな節目のブックデイは、北陸の古書店はもちろん、東海、関西などの県外の古書店もいつにも増して大集結! 新刊書店、リトルプレス、そしてレコード店もそろい、富山駅が、古本とレコードで埋め尽くされる2日間!

▼古本・新刊・リトルプレス 【大阪】 矢野書房 矢野書房天満橋店 ハモニカ古書店 SUS~くらしと本のみせ スウス~ LVDB BOOKS 【兵庫】 1003 古本屋ワールドエンズ・ガーデン 【京都】 古書ダンデライオン 空き瓶books 古書思いの外 開風社 待賢ブックセンター 【愛知】 ON READING (28日のみ) 【三重】 古本屋ぽらん 【岐阜】 徒然舎 【滋賀】 半月舎 【長野】 じゃらん亭 【東京】 甘夏書店 【石川】 一誠堂能瀬書店 近八書房 古本一刻館 ビートマニア 髙橋麻帆書店 古本LOGOS オヨヨ書林 【富山】 キャロット ブック・スピカ 書肆月影 古本ブックエンド ひらすま書房 古本なるや 古書さいとう デフォー コメ書房 古本いるふ スピニー ピストン藤井(27日のみ)

▼レコード ディスク・ビート TOKEI RECORDS

▼DJ LOVEBUZZ

▼似顔絵 堀道広

3 notes

·

View notes

Text

September 2024: There's a new minarai in town! Kimihana (君花) of Honjo (本城) in Miyagawa Cho is now on the path to becoming a maiko! However, she isn't alone! There's a second minarai in Miyagawa Cho right now too! Fukuhisa (ふく久) of Horiyae (堀八重) has also started her minarai period! Both girls will be debuting at the end of October! BUT THAT'S NOT ALL! Maiko darling Kanohisa (叶久) of Kanoya (叶家) in Gion Higashi is BACK! However, this time she is a geiko! This is fantastic news for Gion Higashi! Image is courtesy of Honjo Okiya.

#maiko#geiko#geisha#kyoto#news#minarai#miyagawa cho#honjo#kimihana#horiyae#fukuhisa#gion higashi#return#kanoya#kanohisa#舞妓#芸妓#芸者#京都#ニューズ#見習い#宮川町#本城#君花#堀八重#ふく久#祇園東#叶家#叶久

80 notes

·

View notes

Text

八幡山城下町

安土から移された城下町は横四通り、縦十二通りを中心に碁盤の目状に作られた。

一番の特徴は今尚残る、琵琶湖から引かれた豊富な水を利用した八幡堀

防御はもちろんのこと運河としても重視され廃城後も琵琶湖から直接繋がる利便さが活用された。

今尚残る往時の面影は映画やTV等のロケ地としても人気のスポット

風情ある運河巡りの遊覧船

紅葉が映える🍁

お堀だけじゃなくお堀の周りもいい雰囲気の街並み

ビール🍺飲みたかった🤣

こんなお店も

もちろん入りました😋中はこんな感じ

三種盛り

こちらは瓦ミュージアム

#photographers on tumblr#travel#cool japan#castle#photography#photo#instagood#tour#landscape#バイクで行く景色#history#kyoto#近江#滋賀県#八幡堀#日本の歴史#ツーリング#豊臣秀吉#紅葉#夕焼け

7 notes

·

View notes

Text

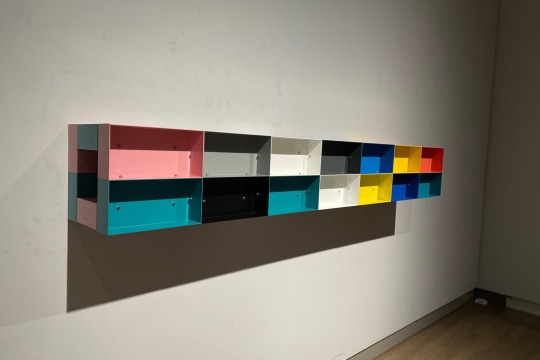

2023.4.5に見に行った展覧会(2):コレクション展 2023春@和歌山県立近代美術館

*出展作家:保田春彦、保田龍門、神中糸子、石垣栄太郎、原勝四郎、浜地清松、高井貞二、川口軌外、建畠大夢、村井正誠、野長瀬晩花、日高昌克、宇佐美圭司、湯川雅紀、小川朋司、ジョージ・シーガル、イサム・ノグチ、ドナルド・ジャッド、マーク・ロスコ、ルイーズ・ニーヴェルソン、アンソニー・カロ、ジャコモ・マンズー、アルマン、柳原義達、建畠覚造、木村賢太郎、今村輝久、清水九兵衛、森口宏一、山口牧生、福岡道雄、宮﨑豊治、北辻良央、戸谷成雄、川島慶樹、中西學、館勝生、中川佳宣、山崎亨、北堅吉彦、八木一夫、鈴木治、堀内正和、木村秀樹、田中孝、中路規夫、安東菜々、山本容子、柳原睦夫、坪田政彦、呉本俊松、杉山英之、津高和一、山田光、岸田劉生、萬鐵五郎、国枝金三、玉村方久斗、山口八九子、玉置照信、小野竹喬、大亦観風、木下孝則、木下義謙、硲伊之助、佐伯祐三、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、アンドレ・ロート、フェルナン・レジェ、パウル・クレー、黒田重太郎、東郷青児、古賀春江、林康夫

141

3 notes

·

View notes