#地球規模で考えろ~未来へ~

Explore tagged Tumblr posts

Quote

これが世界最大という超超巨大書店を、どーんと僻地でもなんでもいいから街が作れそうな平野に作ってほしい。その超超巨大さは世界第2位を突き抜けてほしい。 政府もテコ入れし、クラウドファンディングも募り、数多ある企業も全勢力が参入してほしい。もうとにかく全力をかけて作ってほしい。 「そんなことして失敗したらどうする?!バカじゃん?!」とか考えず作ってほしい。勝算とか考えず勢いで作ってほしい。 そこには和書だけではなく洋書もある。西洋の本だけではなく中国語の本、アラビア語の本、アフリカーンス語の本、とにかく片っ端から「いやこれいらんだろ」みたいな本だったとしてもすべておく。 なんなら和書が中央ではなく洋書が中央である。日本語を中心で考えてほしくはない。言語別に存在する知の量に応じた配分をしてほしい。 客層に応じてカテゴリ分けは必要だろう。1つの書店だけでなく複数の書店が統合してもかまわない。古本屋を集めてもかまわない。 「よくわからなくても物理の本を買うなら日本のここへ行け。たぶんあるから」という状態になっていてほしい。日本の中規模以上の書店はほぼすべてここに集める。 全勢力が協力してできた超超巨大書店を中央に据えて、その周りを他の超巨大書店が取り囲む。その周りは巨大書店。その周りは中規模書店、その周りには小規模書店。 海外からも片っ端から誘致する。必要なら補助金も出す。「バカなの?」とか「さすがに海外出店は難しいです」とか一蹴されるだろうが「まあ採算とれそうだからいいよ」と言われるまで粘ってほしい。 税金をたくさん投入してもかまわない。重要なことは「そこにある」「とにかく日本のここに来たらある」「お前のやりたいことは知らんけど本がほしいなら日本のここに行け」という願いが叶う場所だ。 例外を作ればそのブランドは失われる。このブランドこそが他国が追随不可能な圧倒性を生む。先行者利益だ。バカすぎて1つ1つで見るとデメリットしかない行為が、結合すると巨大な1つのメリットを作り出す。 どこかで手を抜くと終わる。そんなことまでする必要ないんじゃないのとか、それってめちゃくちゃ損しますよねとか言われようが、究極に本を集める。 書店と書店の隙間にはさまざまなカフェが立ち並ぶ。個人で経営するカフェからチェーン店が密集する。コンビニも立ち並び、公園には読書に適したベンチがある。公園は読書に最適化されている。 その街にはどこにでも椅子が置いてある。買った本をすぐ座って読む人向けのものだ。 この街には有名人が毎日のようにやってくる。たとえば「ビル・ゲイツが本を選びに来日!」など当たり前のことになるだろう。 読書家はこの街の付近に別荘をかまえる。なんにもなかった僻地の近隣に富裕層街が誕生し、地価がとんでもなく上昇する。意味不明なおいしい話だ。 一方で本を読むことが目的でない人間には居心地が悪い空間になる。この街に存在している人間はほぼ全員本かその周辺が目的なのだ。本以外が目的の人間は異様に目立つようになり警戒される。 街の中央部分は徹底的に、本、本、本、本、本、と本が存在するのが当然の本の密集空間になっている。普通の人間が「ここまですることはないんじゃ・・・だって採算とか・・・」とドン引きするぐらいの熱量で本で溢れかえっていてほしい。 地面に敷かれたタイルには、文章が書かれている。まっすぐ歩くと偉人の言葉などがそのまま読めるようになっているのだ。たとえば「良い本は私の人生におけるイベントである。」「本の無い家は窓の無い部屋のようなものだ。」「天才とは努力する凡才のことである」などという文が永久に書かれている。有名な書の冒頭部分だったりもあるし、古典文学もあるし、文学のみならず数式も書かれていたりする。それを読むだけで日が暮れる。 この街の広告はすべて本に関するものでいっぱいだ。ほかでは絶対に見られない、読書家にだけ向けた広告が撃たれる。「こんな難しそうな本の広告ある?」というのがそこここで見つかる。 たとえばベトナム語のマンガの新刊広告なども見受けられていてほしい。 この街にあるのは紙の本ばかりではない。電子書籍派のための書店もある。他では絶対採算がとれないような形の店であっても、「読書家が毎日のように集まることが普通」の街特有の書店ができる。たとえば巨大な8Kモニタにその人へレコメンドされた電子書籍が大量に表示され、立ち読みすることができるとか。「辞書専門店」や「単語帳専門店」や「栄養学書籍専門店」などがあったりもする。そういうものを作っても不思議と利益が出るのだ。 この超超巨大書店圏内部には研究所や大学なども誘致する。どのような言語でも関係ない。化学系のカテゴリが立ち並ぶ「化学通り」のようなところには実験器具専門店も立ち並ぶ。 そういうところは、基本的には英語がメインだ。英語の下に日本語が書かれている感じ。イメージ的にはハリーポッターだろうか。ときどき「なんで化学通りにオムライス専門店がこんなにあるんだよ」などということもあるかもしれない。秋葉原や神田にカレーがたくさんあるようなものだろう。 やや込み入ったところにはマイナーな本屋がある。「なんだよこの本屋・・・」という、見るからに異国感が漂う本屋だ。謎の部族の謎言語で書かれた謎の材質の本が置いてあるなど。ネクロノミコンのような本も見つかる。 石版などもなぜかある。読書向けの椅子専門店もある。「本のためだけの椅子専門店」が生存できる場所は日本ではここしかない。 しかし、この超超巨大書店群の主目的は「本の集積」である。そこから逸れるようなことがあってはならない。何か欲をかいて「ここに企業をうんたら」などとして利益を優先するとこの街はあっという間にその意味をなくし滅びるだろう。ありとあらゆる人々が周辺の利益を求めて集ってくる。そういうのを一蹴できるような体制であってほしい。 「この街意味ないだろ。なんで作った。赤字だろ」と罵られながらも存続する街であってほしい。そして、そう罵る人も、ひとたびその街に入ると「すげえ・・・この街は地球に必要だわ・・・」とどうあがいても認めざるをえないほど感動できる街であってほしい。街自体で見ると赤字なのだが不思議と日本経済が潤う源泉である摩訶不思議都市であってほしい。完全に未来へと投資された都市である。 この街では、夜もたくさんの書店が営業している。こんな大きな本屋が24時間営業できるのはこの街しかありえないとなっていてほしい。「夜眠れないな・・・本でも買いに行くか・・・」という人外の行動を普通にするような場所であってほしい。 街の周囲には民家が立ち並ぶ。ただしこの民家に住む民間人はややおかしい。本のために移住してきた狂信者たちだ。軒先には自分の選書が並び「1冊100円」などと書かれていることも多々ある。 富豪がゴッソリ買っていくことを見越して少し離れたところに在庫置き場がある。 富豪が「ではこの棚からこっちの棚まで」などと爆買いしていく。もはやテロリストのようなものだが、そんなことは気にせずまた入荷する。本はバカみたいに売れる。 近隣の都市はこの超超巨大書店都市のおかげで経済効果がある。 この街は、「日本人なら1度は絶対行け」と呼ばれる場所になる。そしてひとたびそこに立ち入れば「世の中にはこんなに知識があったのか」「世の中はこんなに頭のいい人たちで溢れかえっていたのか」ということが、嫌でも全身の細胞に刻みつけられる。伊勢神宮みたいなものだ。それよりも神々しいかもしれない。 そして、全身の細胞で体感したその人は、格段に読書するようになるだろう。それは地元へ帰っても同じことだ。一流を目の当たりにした者は一流になる。 取次の問題も、書店が潰れかけている問題も、日本人が本を読まなくなってしまっている問題も、経済が深刻化している問題も、だいたい解決できるだろう。 誰か作ってください。 ちなみに国防にも役に立ちます。一度作ってしまえばここを潰すやつは「バカ」なので。ペンは剣よりも強し! 書店は兵器です。 追記 ジュンク堂書店など大型書店が潰れかけているのは知っている。 ただそれは、「本がたくさんあっても意味がない」のではない。逆。 大型書店であっても、本��少なすぎるのが問題である。 だいたい日本語の本というのは大して範囲が広くない。 それに「物理本を読む人が少ないから本屋が潰れちゃう」というのも逆だ。 「物理本を読みたいと思う人を増やす。そのためには本屋すべてが潰れることも辞さない」という情熱が正道である。 本というのは知の源泉である。だから知識がない人に迎合すれば、潰れるのは自然だ。知識がない側に与するのだから。 本の機能はそれとは真逆であり、全体を引っ張り上げるものである。知識がない側が「欲しい」と願える場にすべきなのだ。 ない側に媚を売っていれば潰れて当然。 「この本は今は読めないけれど、読みたいと思う」そういうものがない。 「この本は内容はちんぷんかんぷんだけど、そういう本の存在を知っている」そういうものもない。 ジュンク堂書店などですら、知らない人々が多い。大型書店の重要性を知覚できていない。入ったことがない人間もいる。 だからこそドカンとぶち上げるのだ。 記事を読んでくれた人へ: 記事を読んでくれたのはありがたいが、たぶん自分が考えている規模と読んだ人が考えている規模に大きな差があると思う。 自分が考えているのは、もっとも小さく考えても深圳書城中心城の数十倍の大きさであり、既存の書店をちょっとだけ大きくしたものとか、蔵書が全く同一であるような大型書店が単に10個ある街という形ではない。 コーチャンフォーつくば店は50万冊、池袋ジュンク堂書店は150万冊、深圳書城中心城は400万冊、国会図書館は4685万点。Amazon Kindleは60万点。 自分が言っているのは、数億冊あるような書店群である。つまり、コーチャンフォーやジュンク堂書店や紀伊國屋書店は超超巨大書店(世界中の意味わからんハイレベルの本から選びぬかれ集まったエリート本屋)の周辺を取り囲む「日本区域最大の超巨大書店」の周辺を取り囲む「大型書店の1つ」という状態を考えている。ブックオフなどはその周りを取り囲む中型書店になるだろう。その周りを、身近にあるご近所の本屋さんがたくさんずらーーーっと並んでいるというような領域だ。いうならばこれが日本区域である。 世界の蔵書数はGoogleによると約1.3億冊であるらしい。日本区域内に別に中国語や韓国語の本があることもある。ただし日本区域の横には韓国区域だったり中国区域だったりする。その中国区域でもばかみたいにデカい超巨大書店があり、それを取り囲むようにジュンク堂書店並の大型書店があり、英語区域では……というような状態だ。言語別に分けられているだけでなく、「数学領域」で分けられていることもあり、そこでは「高校数学」の棚に世界各国の高校数学が並ぶ。数学の参考書を買いに来た高校生が、カメルーン人の中学生と仲良くなるみたいなことも想定できるわけだ。 地方のクソデカ本屋が数百個単位で入る「は・・・?」「この街が・・・全部・・・本屋さん・・・?」という規模の書店群である。 イメージとしては↓な感じ。 まもなく目的地の駅に近付く。電車にいる人々は全員が本を読んでいる。スマホを触っている人たちなど誰もいない。不思議な光景だ。多くの人がそわそわしている。初めて来た人たちが多いのかもしれない。 電車が駅に滑り込み走って降りる人々の後ろでのんびりと降りる。全く、はしゃぎすぎだろう。 降りた直後、本の形をした案内板が表れた。真っ先に飛び込んできたのは「↑ バベル中央書店」というやたらとデカい黒文字と、その下にあるや���大きな黒文字の「↑ 北区域書店」だった。 右を向くと・・・あれは・・・本の自動販売機?! 本を自販機で販売するのか。カルピスの作り方・・・自動販売機の歴史・・・Why could he make vending machines?・・・なるほど。 床には文字が書かれている。Station, State, Statue, Status. 何のことやらわからない。 改札を出る。改札を出ると、ああ、もうこれは本のテーマパークだ。最奥部に見える巨大な塔には雲がかかっている。おそらくあれが中央書店だ。その横には数えるのもバカバカしくなるほど書店が並ぶ。街には今まで見たこともないような人々で溢れかえっていた。ベンチでは読書をしている中東とおぼしき人が中国人らしき人と何やら議論している。彼らが話しているのは何語だろうか。 デジタルサイネージで目まぐるしく本の広告が入れ替わっていく。「サウダージにさようなら」「入門グロッキング」「般若心経の終焉」 ぼうっとしているとハトが飛んできた。ここでは何やら、ハトでさえ賢く見える。予算は5万円だったが、足りるだろうか。 Amazon倉庫でもないんだって。 なんか全然伝わっていなくてものすごく悲しい。 子どものときに巨大書店や巨大図書館に人生で初めて行ったときとか、論文と大学と研究の仕組みと接したときに、知の偉大さに震えたことがないだろうか。 目に見えないものは見えないことが多い。たとえば、ライブ会場に行ったことがなければライブの偉大さは本当にはわからないし、「本当にこんなにたくさんの人がファンなのだな」ということもわからない。 記号接地問題ともいうらしいが。 いま「自分が考えるクラスの巨大な本の集積地を人類の誰もが見ていない」というのが問題であると思う。誰1人として。 そういう知がたくさんあることは存在としては知っていても、「それを見たことがある人は誰もいない」のだ。いわば、月は見えるけど、月に行ったことは誰もいないような状態だ。 神田の古本屋街や、既存の大型書店というのは、いわば地球上にある月に似たところでしかない。「たぶんこれとこれがこうなると月」というふうにしか想像できない。だが月に行かなければ月の隕石は無いのだ。 ほとんどの人は、目に見えないなら存在しないと感じてしまう。マッチングアプリで人間を左右にスワイプするとき、人間ではないように扱う。それは人間��して存在しているのに。 一方、眼の前に相手がいるとき、同じように左右に指を��って弾くのは容易ではない。これが目の前にあるかないかの大きな違いである。 自分が言っているのは、そういう知の集積の偉大さが理解できなくてもとにかくそこに行けば、「ああそういうこと」「人類は偉大だったのか」と、誰もがたちどころにわかってしまう場所がほしいということである。 それから、実現の不可否はともかくとして、「え、そういう本屋あったらめっちゃいいな〜〜〜〜〜〜〜〜〜」と感じてほしい。

ド田舎に世界各国の超超巨大書店が集積する都市がほしい

8 notes

·

View notes

Text

桜林美佐の「美佐日記」(252)

「地震予知」から建築物・インフラの強靭化へ

桜林美佐(防衛問題研究家)

──────────────────

おはようございます。桜林です。「男もすなる日記

といふものを、女もしてみむとてするなり」の『土

佐日記』ならぬ『美佐日記』、252回目となりま

す。

前回、お休みし、時間が空きましたが、柳澤真一さ

んについてご感想を頂戴しました。「柳澤さんは、

陰徳を励行する方だったのですね。人は、よいこと

をすると、ついつい、言いふらしたくなりますが、

それではよいことをしたことにはならないと、私も

考えています。私も、引き続き、柳澤さんをお手本

にして、できる限り、陰徳を積んでいきたいと思い

ます」

同感です。ありがとうございました。

先週は台湾で大地震が発生し、沖縄にも津波警報

が発令されました。自衛隊ではまだ能登半島地震の

災害派遣が続いており、恐れているのは、このよう

に複合的に災害が発生する事態です。

もはや現在進行中の災害派遣は報じられなくなっ

てしまっていますが、ファストイン・ファストアウ

トが鉄則のはずの自衛隊をここまで長期間にわたり

使うというのは、やはり問題があると思います。水

道などインフラのダメージが大きいことは承知して

いますが、派遣が長期間に及ばないよう国や自治体

は全力で努力してもらいたいです。

そうした中、地震��者である島村英紀さんと対談す

る機会がありました。内容は私にとっては目から鱗

が落ちる話ばかりでした。

島村先生は東大理学部物理学科で博士課程を修了

し、北海道大学教授、国立極地研究所所長も務めた

方で、海底地震観測を世界中で実施し、研究のため

の海外渡航歴は76回、船上で地球12周を過ごしたと

いう、まさに地震研究のエキスパートと言っていい

方。

その先生から出た日本の地震研究に関する言葉は

衝撃的でした。結論から言うと「地震は予測できな

い」というのです。

震度7を記録した能登半島地震は、政府機関である

地震調査研究推進本部では「能登半島が今後30年

間で震度6以上の揺れに見舞われる確率」は、わず

か「0.1%未満」だったといいます。

なぜ、こんなに大ハズシをしたのか?を問うと

「地震予測はできない」とひと言。そもそも「マグ

ニチュード」という言葉を考案した地震学者のチャ

ールズ・リヒター氏もこんな言葉を残しています。

「地震を予知できるのは、愚か者とウソつきとイカ

サマ師だけである」と。

それなのに、日本では「地震予知は可能」という前

提で、1978年に「大規模地震対策特別措置法」

(大震法)が制定されました。予測の信頼性がない

ことから「見直すべき」との声が上がっているもの

の、依然としてこれが有効になっていることに先生

は警鐘を鳴らしています。

これには、地震学会に属する3000人の会員の

抵抗があるようです。国費で維持されている地震研

究だけに、これを止めてもらっては困るというわけ

です。

しかし、数々の地震予測をあざ笑うかのように、

悉くノーマークの場所で大地震が発生してきたとい

います。

2016年の熊本地震の時は、発生前に「今後30

年以内の地震発生確率はほぼ0%から0.9%」と評

価されたそうで、これが安心情報になったことが、

油断を招き、被害を大きくした可能性も指摘されて

います。

では、緊急地震速報は何なのか、と思いますが、

これは地震予知ではないので誤解してはいけないと

いいます。

この原理は単純で、全国に設置されている地震計

のいずれかで揺れを感じたら震源を計算して、まだ

揺れが届いていない場所に警報を送るという仕組み

で、直下地震には対応困難なのだそうです。

地震予知研究は���まって以来、1兆円近い国費と

数百人の公務員が増員され、それも大学だけではな

く、気象庁や国土地理院をはじめとする数々の省庁

に資金が投入されてきたといいます。

これだけの巨額な投資が容認されてきたのは、私

たち日本人にとって、難しいとは分かっていても地

震予測は悲願だったからでしょう。

天気予報が可能なのは、大気の運動方程式がすで

に分かっているからだそうです。しかし、地震や火

山の噴火は同じような方程式がまだ分かっていない

のです。

余震などの前兆を観測していれば何らかの規則性

が見いだせるのではないかという期待に基づき研究

は進められてきたものの、残念ながら、前兆に規則

性や共通性はなく、前兆のない大地震も数多く起き

ているといいます。

世界には地震の起きない国もあるようですが、4

つのプレートがせめぎ合う日本では、現在言われて

いる南海トラフや首都直下などだけでなく、いつで

もどこでも「起こり得る」というのが答えのようで

す。

一体、どうすればいいのか、と思いますが、島村

先生は何より建築物の強靭化や木造住宅密集の解消

など「あらゆる地域で」インフラを強くすることを

優先すべきだと説きます。

��問題はそこに国費を注ぐと、地震研究に充てる資

金が減りかねず反発が起こるという、大いなる矛盾

です。

また「地震が起きない地域」を謳って企業誘致を

したり、逆に地震の可能性のあるなしで不動産価格

も左右するなど、影響は他にもあることでしょう。

しかし「ここでは地震が起きない」という安心情報

によって被害を広げているとしたら、これは見過ご

せません。

私たちは今、宇宙への進出やAIなどの先進技術

を目の当たりにし、科学の進歩を実感しているとこ

ろです。しかし、地震研究も長くて千年単位のデー

タでしかなく、何万年のスパンでの調査はできてい

ません。海底調査も数キロの範囲で、宇宙に進出す

るよりも困難です。AIといっても、存在する情報

を使用しているにすぎません。

結局、まだまだ人間の力ではどうにもできないこ

とがあるようです。

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。

どうぞ良い1週間をお過ごし下さい!

4 notes

·

View notes

Text

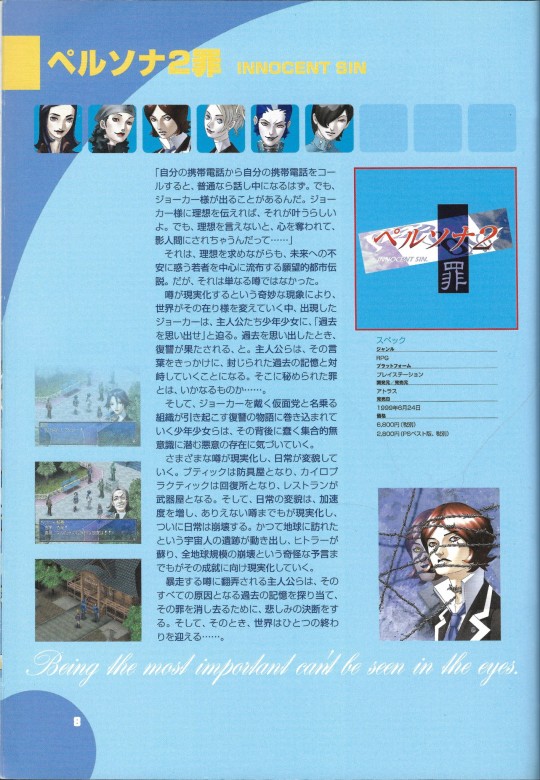

P3 Club Book Persona 2 Innocent Sin pages scan and transcription.

ペルソナ2罪 INNOCENT SIN

「自分の携帯電話から自分の携帯電話をコールすると、普通なら話し中になるはず。でも、ジョーカー様が出ることがあるんだ。ジョー カー様に理想を伝えれば、それが叶うらしいよ。でも、理想を言えないと、心を奪われて、影人間にされちゃうんだって······」

それは、理想を求めながらも、未来への不安に惑う若者を中心に流布する願望的都市伝説。だが、それは単なる噂ではなかった。

噂が現実化するという奇妙な現象により、世界がその在り様を変えていく中、出現したジョーカーは、主人公たち少年少女に、「過去を思い出せ」と迫る。過去を思い出したとき、復讐が果たされる、と。主人公らは、その言葉をきっかけに、封じられた過去の記憶と対峙していくことになる。そこに秘められた罪とは、いかなるものか······。

そして、ジョーカーを戴く仮面党と名乗る組織が引き起こす復讐の物語に巻き込まれていく少年少女らは、その背後に蠢く集合的無意識に潜む悪意の存在に気づいていく。

さまざまな噂が現実化し、日常が変貌していく。ブティックは防具屋となり、カイロプ ラクティックは回復所となり、レストランが武器屋となる。そして、日常の変貌��、加速度を増し、ありえない噂までもが現実化し、ついに日常は崩壊する。かつて地球に訪れたという宇宙人の遺跡が動き出し、ヒトラーが蘇り、全地球規模の崩壊という奇怪な予言までもがその成就に向け現実化していく。

暴走する噂に翻弄される主人公らは、そのすべての原因となる過去の記憶を探り当て、その罪を消し去るために、悲しみの決断をする。そして、そのとき、世界はひとつの終わりを迎える······。

スペック

ジャンル

RPG

プラットフォーム

プレイステーション

開発元/発売元

アトラス

発売日

1999年6月24日

価格

6,800円(税別)

2,800円 (PSベスト版、税別)

Being the most imortant can't be seen in the eyes

忘却と罪

『ペルソナ2罪』は、あらゆる事柄が内包する「原因」というものの存在に焦点を当てる物語である。現在は過去によって左右される。前作の成長というテーマをさらに深く解釈した本作の魅力を、ここで考えてみたい。

逃れられぬ報い

前作『女神異聞録ペルソナ』 で描かれた成長の物語を、さらに突き詰めて描くために、2部構成で作られた『ぺルソナ2』、その前段階に当たるものが『ペルソナ2罪』である。

主人公らは、過去に味わった悲しみと罪の意識から逃れるために、その記憶を封じていた。しかし、記憶を封じようとも、現実は変わりはしない。過去の亡霊のように、復讐の影が、ひたひたと主人公らに迫る。その不気味さ。

人は、忘却する力を持っている。忘却そのものは罪ではない。未来を見つめるために、過去を忘れていくことは悪ではない。しかし、過去の出来事を共有する者の中には、その忘却を許さぬ者もいるのである。

あなたの過去の中にも、あなたの忘却を許さぬ者がいるかもしれない。逆に、あなたもまた、一生忘れられぬ憎しみを抱いてはいないだろうか。

噂による

現実変容の快楽と危険

人は、世界を、情報によって認識する。世界はこうあるものだ、と認識することによって、その人にとっての世界が成立する。主観的な世界の成立である。意識が認識する世界こそ、その人にとっての現実の世界である。そして、集合的無意識に潜む者によ��て、仕組まれた嘲りに満ちた戯れとして、噂の現実化という現象が引き起こされる。

主人公らが流す噂によって、街の人々が変化していく。同時に、悪意に満ちた噂や予言までもが現実のものとなる。すべては、その噂を信ずる人の人数によって決まる。事実は意味を持たず、あらゆるものは多くの人々が信ずることで、現実のものとなる。主人公 (=プレイヤー) は、情報操作によって世界を作り変えることができる。それは、万能感を与えると同時に、現実を不確かで危ういものに変えていく。根も葉もない噂すらも、当事者にとってはすべてを否定されるだけの恐ろしい力を持つ。情報化社会の恐怖が描かれる。

ジュヴナイルの目線

今作は、周防達也 (=プレイヤー)、三科栄吉、リサ・シルバーマン、黒須淳という高校生らを中心に展開する。それゆえ、世界をジュヴナイルの視点から眺めたものとして語られていく。

70名を超える人物らが持つ濃密なキャラクター設定は、この物語のみで語りきることのできないものである。それは、高校生らが世界のすべてを知ることができないという現実をも表している。人は、あくまでも自分の視点でしか、世界を眺めることができない。

主人公らを取り巻く人々が抱える過去もまた、それぞれが人生をかけた物語なのである。そうした語られぬ物語は、もうひとつの側面である『ペルソナ2罰』にて、明かされることになる。

ふたつの物語の関連付けることによって、『ペルソナ2』は相互補完され、物語の全体像が浮き彫りになるのである。

だが、しかし、それらは単なる続編や、『女神異聞録ペルソナ』で描かれた、同じ時間軸を共有する別の立場からの物語ではない。

噂の現実化現象によって引き起こされる人類崩壊の予言と、過去に秘められた罪の物語は、あくまでも独立した物語として完結する。

受け継がれる人々

物語としては独立しながらも、世界の連続性を味わうための要素として、『女神異聞録ペルソナ』で活躍したキャラクターが、その後の姿として登場する。前作から3年の時を経て、彼ら彼女らがどのように成長したのか。その姿を見ることができる。パーティキャラ クターとして重要な存在となる黛ゆきのも、前作に登場した人物である。

彼ら彼女らの学生時代を共にしたプレイヤーならば、また違った立場での再会を楽しむこともできるだろう。人は成長していく。だが、成長したさきでも、また新たな悩みにぶつかることを、この再会をとおして見ることになるだろう。

金子氏コメント

『ペルソナ2罪』は、因縁の物語。噂を流すという原因を作ることで、結果として現実が変わる。未来を変えるために、今の生活を変えていこう、という話。だからこそ、未来のために現実を見つめる高校生らが主人公となっている。前作よりも掘り下げた人物設定も、楽しめると思う。

10 notes

·

View notes

Text

2023年6月13日 村田沙耶香、概念からこぼれ落ち続ける生について

起立性低血圧が関係しているのか分からないけれど朝起きてから、日が沈んで18時頃になるまでの間、ずっとぼうっとしていて頭が回らず、気力も出ないので、実質的には一日が18時以降の時間しか存在していないような心地になる。どうしても、起きてから8時間くらいは経たないと本調子が出ない。

***

小説の話。村田紗耶香の「地球星人���を読み終わった。 村田紗耶香は以前から『コンビニ人間』『消滅世界』『しろいろの街の、その骨の体温の』など色々読んでいたのだけど、『地球星人』を読みながら、自分にとって村田紗耶香という作家は思っていたよりも重要かもしれない、と気が付く。

村田紗耶香には読んでいて波長が合うというか、自分の感性に直に刺さるような部分が確かにあって、それが何なのかを言語化するとすれば、人間を脱すること、脱-人間化へと向かっていくというその方向性だと思う。

たとえば、『コンビニ人間』において主人公はタイトル通りの「コンビニ人間」になるわけだけど、それは従来の人間でもなく、男でもなく、女でもなく、「コンビニ人間」という新たな種類の人間。そして、常識的に考えればそれは資本主義と消費社会によって生み出された哀れな存在にも見えるものの、村田紗耶香はむしろ「コンビニ人間」という新たな人間の誕生を徹底して肯定的に描いて祝福しているように見える、その両義性。

もう少し「コンビニ人間」について書くと、「コンビニ人間」は消費社会におけるコンビニというシステムに過剰に適応することによって逆に、社会を攪乱するような不条理な存在になっている点や、結婚という制度を読み替えてひそかにやり過ごしながら反抗するような態度に、ドゥルーズの言うマゾヒズム的な戦略を感じることがある。

「地球星人」には「メッセージを送る相手の絵文字や文体を真似する」というくだりがあるし、「コンビニ人間」でも「他の店員の言葉遣いを真似る」という場面があったと思うのだけど、そこにはASD(自閉症スペクトラム)的なコードへの適応の運動と、しかしそこから逸脱していくような側面があって、既存の法に対してうわべだけは忠実に従おうとしながらも攪乱していく動きが村田紗耶香らしさだと思う。あと、いまASDという単語を出したものの、だからと言ってこれが「ASDの主人公の物語です」と言い切ってしまうことにも抵抗があって、「コンビニ人間」は文字通り、「コンビニ人間」という新しい特異的な人間を描いた小説に他ならない。

「地球星人」においては、主人公は生殖および恋愛という規範を持った地球星人(人間を作る「工場」)に対して徹底的に抗い、そのような自分たち(夫や由宇を含めて)をポハピピンポボピア星人と称する。しかも、幼い頃の主人公は「変身」のためのステッキを持った魔法少女でもある。 そんな中で主人公は性行為も恋愛感情もない相手と合意の元で結婚をすることによって、家族や友人からの圧力をやりすごす。この、「性愛も恋愛感情もない、契約としての結婚や同棲」というのは『コンビニ人間』にもあったはずで、好きな関係性だと感じる。

あと、村田紗耶香を読んでいると、彼女がどこまで「本気」なのかな、ということも考える。 たとえば『消滅世界』で描かれる世界がディストピア的だと言われることはわりと多かった印象がある���だけど、主人公はその世界をむしろユートピアとして見ていたはずで、そのとき、村田紗耶香が「ディストピア小説」としてあれを書いているのか、もしくはもっと純粋に「ユートピア」として書いているのかというのはどちらとも取ることができる。 ああいう世界をディストピアとして風刺的に書く、というスタンスはありうるけど、村田紗耶香はそうではなくて、もっと透明な意識で書いているような気がする。肯定か否定かというより、ある前提において世界を考えた時にこうなる、というのをただただ純粋に書いていく。

***

文學界5月号の『ハンチバック』、読み終えているけれど、まだ消化しきれていないので、もう一度読めたら読みたい。 ***

今日、これから自分が書こうかな、と思う小説の候補ができた。 最近、自分は小説には向いていないのかもしれないと思うことも多いけれど、今はとにかく賞に出すことを目標として書こうとは思う。2024年3月31日締め切りの「文藝賞」が本命だけど、2023年10月15日締め切りの「群像新人文学賞」および2023年9月30日締め切りの「文學界新人賞」も可能性としてはある。

正直に言って、ここ最近は「小説」として書くべきことがあるのか分からなかった。小説として書くということは、単なるエッセイでも論説文でも日記でも表現できないものを書くということで、それは虚構の世界という枠を用意することによって可能になる何か。

内容としては以前から「書いてもいいかな」とぼんやり考えていたことだけど、今日になって、それを他ならない「小説」として書かないといけないことに気が付いた、天啓のように。自分の中には何もないと思っていても、必ず何かはあって、でもそれは「社会的に書いてはいけないこと」であるがために抑圧されていたり、単純に、「こんなことを書いても文学にはならない」と思ってしまうようなことが多いけれど、文学は「社会的に書いてはいけない」ような間違ったことをこそ書かなければならないし、「こんなことを書いても文学にはならない」ようなものも、その切り出し方によって文学になりうる。

***

文学の特異性、その価値みたいについて、ある種のラベリングという観点から考える。たとえば、現代において問題になる(なりうる)ようなラベリングはいくらでも挙げることができる。「女性」「男性」「同性愛者」「障害者」「黒人」「弱者男性」「トランスジェンダー」「鬱病」「発達障害」「ロリコン(ペドフィリア)」「無性愛者」「レズビアン」「ゲイ」「ASP」「マゾヒスト」「サディスト」「犯罪者」「処女」「売春婦(娼婦)」「夫」「妻」「子ども」「フリーター」「反出生主義者」「アダルトチルドレン」「吃音者」「精神病者」……(etc)

でもここで、こうしてラベリングされた概念というのは概念でしかなくて、抽象された、単なる一般的な、そして空虚な概念にすぎない。「女性」と言われるときそれは一般的な「女性」を示してしまうわけだけど、言うまでもなく、実際にはこの世界に数限りない無数の女性が存在していて無限に差異のある、そして深��をもった固有の、特異的な生がある。逆に、特異的な生しか存在しない。

「精神病者」でも「犯罪者」でもでも何でもよいのだけど、そこには本来特異的な、生きられる生としての内面性、ひとつの世界、深さのようなもの(そのように行動すること必然性、内的な世界の法則のような)があって、しかし概念は外的な、一般的な形でしかそれを語ることができない。あるカテゴリーに属する人間の生きられた生そのもののようなものを捨象することでしか、それについて語ることができない(Twitterを上記のようなラベリングについて議論が行われている風景を見ていると、どうしてもそのことを考えてしまうし、不毛な気持ちになる)。

そのとき、文学というのはそのような人々の生きられる生そのものを内側から、その複雑性をできる限り捨象することなく、ひとつの世界として提示する方法であり(人生を追体験する)、それは単なる外的な語り(哲学にせよエッセイにせよ)では不可能なことだと思う。

私たちが普段使う言葉、概念、ラベリングは決して現実を正確に写しとることなんてできなくて、常にそのラベリング(およびそれによってイメージされるもの)からこぼれ落ち続ける側面がある。あるいは、そのラベリングから超え出る側面。 平均的な「人間」が存在しない(統計学的に平均を取ることはできるだろうけれど、すべての人間はその統計学的な平均から必ず逸脱する)ように、ラベリングされた者はそのすべてが必ず、そのラベリングから逸脱する。

書きながら考えているのでまとまりがないかもしれないけど、結局のところ、哲学にせよ心理学にせよ社会学にせよ、この現実そのものの、人間の生そのものの複雑さを捉えることが決してできなくて、(もちろん文学にだってそれはできないのだけど)、生そのものの複雑さ、生の特異性に最も近い位置にあるのが文学だと思っている、信じている(たとえば映画だってこの意味での「文学」でありうるものの、それを語るのが「言葉」である、という点には重要な何かがあると思う)。 ***

ドゥルーズの『批評と臨床』(Gilles DELEUZE "CRITIQUE ET CLINIQUE")を読んでいる。出版されたのは1993年なのでほんとうにかなり晩年だけれど、実際のところ、いつくらいに書かれた文章なのだろう(論集としては、未発表のものと再録のものの両方がある)。 第1章「文学と生」の17ページまでを読んでいて気になった箇所は二か所あって、一つ目は「非差異化のゾーン」という言葉遣い、そして二つ目は[健康」という言葉の特殊な使われ方について。 〈生成変化とは、ある形態(同一化、模倣、ミメーシス)に到達することではない。そうではなく、それは、人がもはや一人の女、一匹の動物、あるいは一つの分子とみずからを区別し得なくなるような近接のゾーン、識別不能性あるいは非差異化のゾーンを見出すことなのだ〉(p13)

ドゥルーズが言うには、まず書くことは生成変化であり、そして生成変化は、「非差異化」のゾーンを見出すことでもある。ドゥルーズといえば「差異」の哲学だけど、生成変化はむしろ「非差異化」のゾーン���あって、そこでは特異性と非差異化が並立しているはずだけど、それはどういう状態なのだろう。

二つ目は、ドゥルーズが「健康」という言葉に込めている特殊な意味について。

〈文学とは、そうなってくると、一つの健康の企てであると映る。それはなにも、作家が必ず大いなる健康の持ち主であるということではない(ここには先の運動競技におけるのと同じ両義性があるだろう)。そうではなく、作家はある抗し難い小さな健康を享受している。その小さな健康とは、彼にとってあまりに大きくあまりに強烈な息苦しい事物から彼が見て聴き取ったことに由来しており、その移行こそが彼を疲弊し切らせているのだが、しかしながら、太った支配的健康なら不可能にしてしまうようなさまざまな生成変化を彼に与えてくれてもいるのである〉(p17)

作家が享受している「小さな健康」と「太った支配的健康」というのは対比されていて、一般的には前者(小さな健康)とはむしろ病の状態であり、後者(太った支配的健康)は、一般的に「健康」であるとされているもの。

もっと言えば、「小さな健康」を享受するのはマイナー文学のことで、問題なのは「病」として見なされうるようなマイナー文学がどのような意味で「健康」であるのかということ。 「エクリチュールに仮託された生 : ドゥルーズ『批評と臨床』における方法と動因」 「芸術における真理とは何か : ドゥルーズの fêlure とハイデガーの Riß」

「健康としての狂気とは何か : ドゥルーズ『批評と臨床』試論」

*** 「世界仰天ニュース」で富士銀行行員顧客殺人事件が特集されていた。何となく、他人事に思えないように感じる。ブラックコーヒーを流し込む。朝ご飯をろくに食べずにストラテラを飲むと気持ち悪い。夢の中で人を殺して、そのあとじわじわと警察に追い詰められていくときのあの緊張感。

最近、小説を読んでいて面白くないときに、自分の頭の中で神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン……)がうまく分泌されていないから面白くないのか、それともその小説自体が根本的に面白くないのかの区別がつかなくなってきている。 ***

今日聴いた音楽。空廻「黒眼青影」、未来電波基地「立体駐車場」、TOOBOE「錠剤」、ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to the hell」、ザ・スミス「Bigmouth Strikes Again」、ハチ「パンダヒーロー」

5 notes

·

View notes

Text

ネオファウナ

白と黒。それがこの台地に登って抱いた最初の印象だった。起伏に富んだ白い氷原のあちこちから、黒い崖が顔を覗かせる。雪がちらついているせいか、それとも大地の白を映し出しているせいか、空もまた、灰色のはずが白んで見える。初めて訪れる北極圏は、太古の昔から日の沈むことのない、かといって日が高く昇り、大地の氷河を溶かすこともまたない、薄明の世界だった。 雪原専用の8脚車両で、傾斜の緩い台地の東側から登って早半日、狭い空間で疲れは溜まっていたが、私の体重が他の乗組員より重い分、贅沢は言えなかった。大丈夫、あと数時間もすれば、発掘のためのキャンプ基地に到着する。この辺りは雪の粘度が低く、おまけに雪の下の固まった氷河をうっかり踏んでしまうと、車両ごと転倒する危険がある。車体の脚部分に付いた音響センサーで、なるべく雪の厚い場所を探りつつ、進むしかないらしい。 私の隣では、ダンと名乗った白いクマの男性が車両に接続して操縦している。一見すると椅子にもたれかかっているようにしか見えないが、後頭部には電磁コントローラが付いている。彼自身によればちょっと前の型番だが、車両を動かすには使い慣れたものが一番しっくり来るらしい。後頭部樹状核増設手術を受けているらしく、扱いには手慣れているという。もう10年になるそうだ。他の2名が小柄で、荷物もかなり多い以上、体重の大きいゾウである私と、ダンの2名はそれぞれコクピットとサブピットに座ることになった。 「僕は地元の村の出なんですが」 思いのほか、荒々しげな見た目とは裏腹に、丁寧な口調でダンは喋り出した。運転中とはいえ、重苦しい静寂に耐えられなくなったらしい。 「どうもそっちでも、起きてるみたいなんですよ、失踪事件」 「本当なんですか」 それまで黙りっきりだったネズミの男、ジェイが、淡々と訊いた。別段驚くでもなく、寒い車内の温度に合わせたような冷やかさだった。仕事をし始めて半年間、ここに来て躓くまで彼と世界を巡ったが、未だに彼の感情の起伏は捉えられていない。 「えーと、報告では、確かに4件の失踪事件が、マクファーレンさんのご出身の村で確認されてますね、種はいずれもバラバラですが」 そそっかしいラエンの女性、ライラと名乗ったか、が���元の携帯モニタを叩いて読み上げた。ダン・マクファーレンと同じく、ここに着いた際に中央都市の空駅で出会ったばかりで、なおかつ、私とジェイの終盤を迎えた調査が躓くことになった原因だった。 いや、原因というのはよそう。別に彼女が引き起こした事態ではないのだから。 私たちはこの地に到着した瞬間に、すでに躓いていたのだ。

私とジェイ・マウゼリンクスが実地調査を始めたのは半年前、そのきっかけになった、彼の調査に同行したのが1年程前だったか。赤道地帯の高地で発見された膨大な壁画、そしてそれを覆い隠していた巨大な洞窟は、数万年前に明らかな、我々知的生物による文明が存在した最古の証拠となり得るものだった。当時一介の動物文化学者だった私に、その研究の最前線に入って欲しいと言うオファーが来たのは、ジェイの横やりあってこそだと聞く。途中から研究に無理やり入り込んだジェイを疎む者はいたものの、全知的動物の大系統を、分子を用いて提示し、世界的に注目されている彼には、表立って反意を示すことができなかったようだ。無理やり私を暑い洞窟へ連れ出した彼は、これまでの古代文化とも違う、独特な意匠の壁画と、その物語る意味を教えてくれた。 それはカタログ、と言ってもいいものだった。中央に描かれた、楕円形の物体の中から、様々な種の、知的生物が出てきて、一様に並ぶ光景。そこには何万もの「立った絵」があったが、1色で描かれていながら、それぞれの絵はディテールが異なり、明確に別種と認識できた。赤道付近と言っても、安定陸塊上、そう、オセアニア大陸に位置する以上、ゾウやウマといった旧大陸を出自とする種は、ここには載っていないはずだった。だけれど、私の種だけではない。たぶん、あらゆる現生の知的生物が、この「カタログ」に載せられているのだろう。 分子生物学者のジェイは、恐らく人類のルーツを明確にしようとしているに違いなかった。そこで私に、手伝ってくれるように要請した。 誰もが気づかないふりをする。 感情の起伏に乏しいジェイが、この話をする時は苦々しい顔を必ず浮かべる。我々知的生物、つまり動物は、単一の系統である微生物として誕生し、無脊椎動物、魚類を経て、爬虫類となり、そこからそれぞれ鳥類と哺乳類が分かれた。これが、どんなにプロセスに疑問を抱こうと、この地球の教育機関で、幼獣ですら習っている仮説だ。 しかしこの仮説には矛盾が生じている。我々は進化の過程で、知能が発達したが、知能が発達するのが先だったのか、それとも様々な種に分化するのが先だったのか、という問題だ。知能が発達するのが先なら、例えば知能を退化させた種や、相応の歴史を示す物が残っていてもおかしくないが、実際はそんな種や事物は残っていない��、現在昆虫や魚類で示されているような、進化に至る原理、突然変異や、特に自然選択が、知能を持つと生じにくくなるのではないか、という仮説もある。一方で、様々な種に分化するのが先で、その後知能が発達したという仮説なら、上記の問題はクリアするが、いくら収斂進化という、似た生態的地位の生物に似た形質が出るという仮説があるとはいえ、そのような斉一的な知的生物化が起こり得るだろうか、という疑問が浮かぶ。そもそも、様々な種に分化しているのなら、我々には様々な、枝の途中となり得る、祖先種が数多見つかるはずだ。しかし、現状そんなものは一切見つかっていない。化石記録は魚類まで、それも現生の無脊椎動物や魚類とはかけ離れた姿で、我々の現在の姿を支持しない。 このジェイの主張に私は魅せられたのだろう。彼に伴って様々な古い遺跡をフィールドワークした。そうして、場所を絞り込んでいくうちに、文明誕生の起源となる候補が、この、新大陸の北極圏内にある、大きな台地で見つかった遺跡だと突き止めた。 残すは実地調査、既にキャンプ地が作られ、行われるはずだった大規模な調査に参加させて貰えることになり、北極へ向かう途上は、一睡もできないほどだった。しかし、いつまで経っても迎えの車両が来ない。どうもおかしいと思って、上空から気象観測用の無人機で見て貰ったところ、キャンプ地に誰の気配もない、ということが判明した。地元の警官隊に待機を命じられた私たちは、警官隊所属でこの地域を管轄していると名乗るライラと、この辺の地理に詳しく、仕事柄車両の扱いにも慣れているらしいダンと共に、キャンプへ向かうことになったのだった。

洞窟の中は、明るかった。発電機が稼働したままになっていたせいか、洞窟の壁に設置されたライトが空間を照らし出し、携帯ライトを持たずとも奥深くまでの道は見えていた。ずっと昔読んだ恐怖小説と違って、静寂こそあれど、何十人ものスタッフが失踪したような、不気味な雰囲気は感じさせなかった。 先を行くジェイを呼んで、私より二回りは小さな彼の様子を聞く。 「キュクロプスさん、この先は若干狭いがあなたでも入れないわけではなさそうだ。ただ灯りがもう設置されていない。誰かライトを貸して欲しい」 そんな声が狭い道の前、ダンやライラの前から聞こえてくる。私は持っていた携帯ライト、ジェイには若干大きいかもしれないが、をダン、ライラに渡し、ジェイに渡すように促した。 「この奥は広い空間だ」 「慎重に進んでくださいね」 ライラが呼びかける。裂け目が出来て落ちていたりしたら大変だろう。 ライラに続いてダンが、そして私が狭い穴をくぐる。真っ暗であまり見えないが。空間が広いのは声の響き具合でわかる。 「これは、特に岩の裂け目とかはないみたいだ」 慎重に前進して、ジェイから渡された携帯ライトで周囲を見渡したダンが、何かに気づいた。 「なんだ、あれ」 真���面の、ライトで灯された場所を見る。明らかに場違いな物が、岩に貼りついていた。 「扉、ですね」 ライラが立ちすくんだまま不安げに言う。 鎮座している金属製の、明らかに現代的な円い扉は、私でも余裕で通れるぐらいには大きい。左側には、取手のような金属製の棒も繋がっている。 狼狽しているのか、先にこの空間に入ったジェイは、扉を見て何か考え込んでいるように見えた。そんな彼の横を通って、ダンがおもむろに取手に手をかける。 少しだけ、空気の吸い込まれる音がして、扉が開いた。 考え込むのをやめたらしいジェイが、吸い込まれるように扉の奥に入っていく。 「マウゼリンクスさん!」 ライラは止めに入ろうとしたのか、後を追った。私もそれに続く。 後ろから足音が聞こえる。ダンも来ているようだ。 扉の奥は、少し上向きの傾斜のある、通路だった。4名分の足音、金属音が響く。それ以外は、ジェイの今持っている携帯ライトが頼りだった。 こんなところに近代的な人工物があったなんて、何かの軍事基地とかだと、非常に私たちはまずいことをしているわけだが、なんでこんな洞窟の奥深くにあるのか、見当もつかない。 好奇心はとうに消え失せ、徐々に後悔と不安と恐怖が胸の奥を占めつつあった。そんな時、ジェイが立ち止まった。 「行き止まり?」 最後尾のダンが聞いた。ジェイは短く、いや、とだけ答え、目の前の壁、いや、長方形の扉だろうか、に設置された黒いパネルに、手をかざした。 扉が開くのと、視界が明るくなるのは同時だった。しばらく薄明りや闇の中で過ごしてきたせいか、目が痛い。なんとか視界を取り戻すと、通路と思しき、私たちが辿ってきた空間が明るく、ライトのようなもので照らされているのが見えた。扉の向こうは、少し落ち着いた明るさのようだ。ライラやジェイに続いて扉をくぐる。 そこは、一面緑色の森だった。

唖然としていた私たちに、ジェイが呼びかけた。 「立体映像だ、本物の森じゃない」 各々が、凄まじい密度で生えている草木を触ろうとするが、すり抜けてしまう。どうやら本当に、偽物らしい。 「こんな植物見たことない。地球上でこんなの発見されてたっけ、それに日差しも」 「青い空だな」 上を見上げてジェイが言った。空と言えば、エアロプランクトンが漂っているため、地上からは緑色に見える、日差しもこんなに明るくはないはずだった。 「これが故郷の景色か」 そうジェイが呟く。 「その通りです、ここが本来の地球の景色です」 今までの穏やかな口調のまま、ダンが言い出した。 「マクファーレンさん?」 何を言い出すのか、と思い、私は振り向く。ライラも遅れて振り向いた。怯えているのか、その顔は強張っている。 「ようこそ、汎用生態系生産プラント、ネオファウナへ、私はこちらのオペレーションを行っているメインシステム、チャーリーと呼ばれています」 ダンは全員の方を向くと、恭しく礼をした。 「皆さんがご覧になっている映像は、本来の地球、東南アジアのカリマンタン島付近の熱帯雨林を再現したものです。本来の地球で最も多様性が保たれていた個所と言われています」 淡々と話すダンにはどこまでも表情が無かった。まるで愛想笑いを無理やり貼り付けたかのように、いや、人形や標本の魚のように、虚ろな笑みを浮かべたまま語り続けている。 「マクファーレンさん、どうしちゃったの?」 「私が現在操作しております個体は、身体の一部に改造を受け、なおかつ日ごろから電磁ネットワークに接続状態にありました。そこで、アバターを実体化させるよりも低電力で済むとみなし、デバイスとして使用するに至った次第です」 「俺をここに呼び寄せた理由はなんだ」 ジェイが、これまで聞いたことのない、敵意の籠った声で言った。赤い目が射止めるように、ダンを見つめている。しかしダンは答えなかった。 「ジェイをここに呼んだ理由は?」 今まで黙っていたライラが今度は言った。さっきまで怯えていたとは思えない、鋭い声だった。 「私は当該個体、あなたがジェイと呼ぶ個体を通して、ユーザーの設定した開始コードの発現タイミングを計算していました」 もはや私には何がなんだかわからなかった。洞窟の中の見知らぬ施設、見覚えのない緑、そして態度の一変した同好者たち。立っているのがやっとだった。 「一から説明してくれ、彼らがここに呼ばれた理由を」 ライラが続けた。ダンは薄笑いを浮かべ、苦虫を嚙み潰したような顔でジェイがそれをにらんでいる。 「始生暦時代に入って、人類の文明は大きく進歩し、大規模な星間文明を築くに当たりました。その過程で、本来の地球は大きく生態系を衰退させ、私が稼働を始めた段階では、乱開発防止のために所在不明とされていました。その代わり、多くの惑星が植民化され、人類は星間文明を自らの故郷とするに至りました。しかし、本来の故郷である地球への憧憬が無くなったわけではありません。数多の星々をテラフォーミングする過程で、人類はそのノウハウを蓄積させ、より高効率に、より速やかに他の惑星を地球化することを実現したのです」 「そして、故郷への憧憬は、私が制作されたネオファウナ計画に繋がりました。星間文明で用いられていた、地球由来の生物の遺伝情報を基に新たな労働力、知的生物を作り出す技術と、先に述べたテラフォーミング技術が結びつき、新たな地球を生み出すという計画へシフトしたのです」 「手順はまず、簡易な条件での地球化から始まります。条件に見合った惑星に、こちらのプラントで遺伝情報を改変し作製した大気性プランクトンなどを放ち、大気構成を地球により近いものとします。その後、水生プランクトンやごく微小な生物、水生生物、陸生植物、小型陸生動物といった順に作製し、放流します。生態系がそれぞれ安定してきた段階で次フェーズに移行し、最終的に大型動物を除いた不��全な生態系ができます」 「その後、大型動物をヒト型知的生物として作製し、惑星上に解き放ちます。初期はある程度の調整が必要ですが、徐々に文明化が進むと、自然と個体数も増えていくことでしょう。 ユーザーであるホモサピエンスに形態的に近いグループが作製されたのは、文化基準をかつてのユーザーの文明に合わせ、個体数増加を促すためです」 「ラエンのことだよ」 静かにライラが呟いた。 「私が開始コードを発現しようとしているのは、更にその次のフェーズです。当該個体を作製した私は、接続可能な別個体を使って、当該個体を外に出し、その脳を通して現在の惑星の状態を観察していました。もちろん、当該個体には脳神経の加速化措置と、私に情報を送るためのリソースも設置済みです。24年6か月を観察したことで、私は開始コードの発現を行うのに十分な時間が経過したと認識しました」 「それが、俺が作られた理由か」 相変わらずダン、否、チャーリーを睨んだまま、ジェイが吐き捨てた。 「開始コードの発現後はどうなる、先住種族と同じように、彼らを消去するのか」 「いいえ、開始コードの発現後は、現在作製している神経加速化の遮断、脳内の感覚抑制の解放、ボトルネック防止に用いられていた多系統繁殖用遺伝領域の切除、そして次代における原種形態への移行、これらを促すウィルス群を散布します。現在、その準備段階として、複数個体にこれらの措置が可能かどうかを試験しています」 「どういうこと?何が起きるの?」 何を言っているのか、門外漢の私にはわからない。だけれど何か恐ろしいことを言っている気がして、口走る。 「俺たち知的生物は知能を失い、動物に戻る。感覚も戻り、少子化対策に用いられかけてた遺伝領域はもぎとられ、子孫は四つ足の獣に、ってことだ。失踪事件は、その準備として、試験的にウィルスをばらまいたってことだ」 ダンは何も言わなかったが、ジェイが代わりに答えた。 「私に記録されている地球生命の情報は膨大ですが、���礎さえ完成すればあとは難しくありません。残りは生態系が安定するに従って、徐々に作製し定着させていく予定です。早ければ数十年で、この星は第2の地球となります。私やユーザーの願った地球の復活が遂に為されるのです」 ダンは両手を広げてまるで演説でもするかのように宣言した。私にはこれが夢の中の出来事のようでならなかった。 「当該個体と、そうですね、こちらの個体は私の本体にフィードバックすることにしましょう。現状のサンプルでは効率的なウィルスの散布が行えないので」 そう言うとダンの体は何も映っていない瞳で私の方を見た。ここが北極であることを思い出したかのような寒気が走る。先んじて捕まえられたジェイがもがいている。私も腕を強い力で引っ張られて、森の奥まで連れていかれそうになる。 「AIの癖によく喋るなお前は。中に誰かいるだろ、飛びっきりのイカれた奴が」 突然、腕が離れた。同時にジェイの���き込む声がする。 見ると、大柄なクマを取り押さえているラエンの女性の姿があった。非現実的な光景に何が起こったのかわからなくなる。 「チャーリーだったか、以前遺跡を回って、似たような壊れた施設を見た時にあんたの名前を確認したよ。設置予定の生体プラント兼液体コンピュータの素体になるって時点でやばいと思ったが、こちとら先住種族を駆逐されんのも、せっかく根付いた知性を踏み台に懐古主義に走られるのもごめんでね、悪いが稼働停止してもらう」 出会った時の態度はどこへ行ったのか、荒々しい口調で告げると、周囲に火花が散った。 途端に、立体映像の森が消え失せ、通路と同じ無機質な灰色の部屋に変わる。 「案の定、システムはニューロン式を使ってたか。悪いけれど私はラエンじゃないし、体はあんたの言うホモサピエンスでも、宿っている意識は年季の入った量子の寄生虫なんだ。量子脳に関してはこっちの方が上手なんだよ。3億年かけて辿り着いた、被食者と捕食者が共にいられる楽園、そう簡単に潰されてたまるか」 「私の活動が停止すれば、今後エアロプランクトンが作製されることもなくなりますよ」 苦しげでもない、さっきと同じ淡々とした口調でダンの体が言う。 「エアロプランクトンも継代を重ねて、あんたの供給なしに殖えるようになってるんだよ。この世界は変わっていくさ。でもそれは地球と違う、大型動物相の代わりに知的生物が優占し、交雑を重ね、多様化と均質化を入り混じらせる世界としてだ。本来の地球生命が今も変化を続け、この星だって変化の最中にあるのに、時を戻して止めようとした時点で、あんたは詰んでたのさ。わかったらとっとと凍りな、あんたの望んだ永遠の停滞だ」 轟音が響き渡った。床が震える。部屋のライトが点滅して、消える。真っ暗になった部屋が振動を続ける。盛大に転倒した私は、解放され糸が切れたように崩れ落ちたダンと、同じく転げまわるジェイをなんとか抱きしめる。 「私はこいつのやらかした後始末に行ってくるから、またどこかでね」 覚えているのは、そこまでだった。

台地で起こったことは、巨大な雪崩によってキャンプ地と、内部の空洞が崩壊した、というニュースで片付けられた。私は他の2人と共に病室に缶詰になり、あれこれと話し合った。ダンは荒っぽいが人懐こい性格で、私のことは全く知らないが、幼い頃に父親が連れてきて兄弟のように育ったらしいジェイのことはよく覚えていた。ジェイは遺跡巡りと、ダンがジェイを覚えていないことで気づいていたらしい。 キャンプ地で失踪したスタッフと、近隣の村から失踪した住民が保護されたのは、私たちが洞窟の入り口で倒れていたところを発見された翌日だった。ちょうど反対側の海岸で見つかったらしいが、不思議なことに皆が一様に「��雪が酷くなったのでビバークした」という記憶しか覚えていなかった。1本だけ、空の注射器が置いてあったそうだ。 ライラの行方は分からない。そもそも、地元の警官隊にはそんなメンバーどころかラエン自体がいなかったのだ。 「これからどうするんですか」 ダンは寝ている。病室の窓から空を見ているジェイが、どうしても気になった。 生きる目的を失ったのではないかと、思ったからだ。 「枷が外れた気分だ、清々しましたよ」 いつもと同じ、だけれど少し晴れやかな声色で彼が返した。 「なに、資料は集まってますから、最後の仕上げだけできなかったってことで」 彼らしくない、楽観的な言葉だった。彼も、吹っ切れたのかもしれない。 「あの場にいた誰もが、あの場所に関係している者だった、あなたを除いて」 「そうですね、傍観者として、大事たと思われたのかもしれません」 「チャーリーが言ってましたね、星間文明がどうとか」 「言ってましたね、多種族からなる星間文明とか、地球由来の遺伝情報で人類の伴侶を作り出すとか、あれ」 「そんなこと、言ってましたっけ」 記憶と知識の食い違いに、戸惑う。すらすらと出てきた言葉は、私の理解を大幅に超えていたはずだった。 「磁気映像で撮影した、あなたの脳のカルテを見せてもらいました。先天的な改変の痕跡が見つかったようです」 「私には、そんな自覚は」 「無いんでしょうね。誰かが、どこか遠くからあなたの脳を介して、この星を見ている」 私と同じですね、と彼は言った。彼が言っている間に、まるで目の奥の濁りが取れるみたいに、目の前は鮮やかになっていった。 目の前に広がるのは、白い空。 でもその向こうに広がるのは、プランクトンに覆われた碧色の空。 脳裏に浮かぶのは、あの時見た青い空。 「モッティさん」 白い空をバックに、白い毛並みの彼が振り向く。その顔には、見たことのない表情が浮かんでいる。 「この世界って、綺麗ですね

5 notes

·

View notes

Quote

現在の医療技術では治療が不可能な人体を冷凍保存することで、未来の医療技術の発展に賭ける。SFではおなじみだが、実際に第二の人生を手に入れるため、この技術に託す人々はいる。 ドイツのベルリンを拠点とするトゥモロー・バイオ(Tomorrow.Bio)社は、生体凍結保存技術を提供している新興企業だ。 広告の下に記事が続いています その「未来のチケット」の価格は約20万ドル(約3千万円)。ちょっとした家1軒、もしくは高級車の値段だが、富裕層にとってはお手軽価格だ。 すでに700人以上が登録し、数人の遺体が冷凍保存されている。2025年にはアメリカ市場にも進出予定だ。 科学、倫理、そして人生観が交錯するこの技術は、本当に「死を超える」ことができるのか?トゥモロー・バイオ社の冷凍保存技術に迫ってみよう。 人体冷凍保存最前線に立つドイツの新興企業 トゥモロー・バイオ(Tomorrow.Bio)社の使命は、人間の遺体を冷凍保存して、いつの日か蘇らせること。費用はおよそ20万ドル(3000万円)だ。 あとは毎年、55ドル(約8千円)の年会費を支払えば、将来の医学の進歩によって蘇生できる日まで、その体を極低温で凍結させ保存してくれる。 体全体を凍結する覚悟がない場合、、8万3000ドル(約1260万円)で脳だけを凍結することもできる。 トゥモロー・バイオ社の創設者のひとり、エミル・ケンジオーラ氏は、元がん研究者だが、がん治療の進歩があまりに遅すぎると感じて、この人体冷凍保存技術を提供する会社をたちあげた。 ミシガン州で世界初の冷凍保存研究所「クライオニクス研究所」が開設されたのはおよそ50年前のことだ。 アメリカ、ミシガン州の人体冷凍保存の老舗、クライオニクス研究所のツアー映像 この技術が画期的な未来の技術だと信じる人と、実現は不可能だと笑い飛ばす人との間で議論の分裂を引き起こしているが、ケンジオーラ氏によれば、冷凍保存への欲求は高まっているという。 これまでの実績と懐疑論 トゥモロー・バイオ社では現在、3~4人の人間と5匹のペットを冷凍保存中で、700件ほど予約がすでに入っているとのことだ。 2025年中には全米に事業を拡大する予定だという。 だが、これまで冷凍状態から生き返った人間はひとりもいない。 たとえ、死の眠りから覚醒したとしても、脳に重度の損傷を負った状態で蘇生する可能性があるという。 人間と同じくらい複雑な脳構造をもつ生き物が生き返ったという証拠がないことから、この冷凍保存の概念はバカげていると、ロンドン大キングスカレッジ校の神経科学教授クライヴ・コーエン氏は言う。 ナノテクノロジー(プロセス要素をナノスケールで実行する)あるいはコネクトミクス(脳のニューロンの包括マッピング)が今ある理論生物学と現実のギャップを埋めるという意見は空手形にほかならないと考えている。 この画像を大きなサイズで見る トゥモロー・バイオ社で行われている冷凍保存の様子 image credit:Tomorrow.Bio トゥモロー・バイオの見解 こうした批判があっても、トゥモロー・バイオの野望は揺るがない。 広告の下に記事が続いています 生前、同社と契約を完了した人が実際に亡くなると、ただちに同社の冷凍保存車が現場に急行する。 契約者の遺体はこの車の中に運ばれ、冷凍保存処理が始まる。処置の間、遺体は氷点下まで冷却されるが、その後、凍結防止剤が投与される。 同社は、一時的に心臓が停止したがその後再び動き出したケースがあるため、絶対不可能とはいえないと意気込んでいる。 1999年ノルウェーでスキー中の事故で臨床的には2時間死んでいたアンナ・バゲン��ルムという女性が、その後生き返った例があるのだ。 氷点下になっても、遺体をカチカチに冷凍するのではなく、極低温保存するのです。そうしないと体のあちこちに氷の結晶ができ、組織が破壊されてしまいます ケンジオーラ氏は説明する。 それを防ぐために、凍結してしまう可能性のある体内の水分をすべて凍結防止剤に置き換えるのです。 これはジメチルスルホキシド(DMSO)と不凍液などに使われるエチレングリコールが主成分の溶液です。この処置を施せば、特殊な冷却曲線で急速にマイナス125度からマイナス196度まで遺体を冷却できます マイナス196度にした後、遺体はスイスにある保管施設に移送され、そこで「蘇生を待つ」ことになるという。 未来の医療技術に託す その後、将来のある時点で医療技術が進歩してがんや患者の死の原因となった病が治療可能になったら、冷凍保存された遺体を解凍して蘇生させるというのがこの技術のプロセスです(ケンジオーラ氏) それが50年後なのか、100年後なのか、1000年後になるのかは誰にもわからない。 結局のところ、��期はたいした問題ではありません。温度さえきちんと維持できれば、事実上無期限に冷凍状態を維持できるのですから。 現在、実証されていないことでも、効果があるかもしれないことはたくさんあります。ただ、誰も試したことがないというだけなのです(ケンジオーラ氏) この画像を大きなサイズで見る いつの日か、冷凍保存された人が蘇る日はくるのか? 冷凍保存技術に関心のない人にとっては、こうした考えは妄想あるいはディストピアの中間のような感じがするかもしれませんが、原理的には不可能な理由は思い当たりません ケンジオーラ氏はこう言うが、冷凍保存からの蘇生に成功した人はまだひとりもいない。 成功の可能性を示す動物での比較研究も不足している。 広告の下に記事が続いています 現在、不凍液を注入することでマウスの脳を保存することは可能なため、人間の脳も無傷のまま保存できる日が来るかもしれないという期待はある。 しかし、このプロセスは動物の心臓がまだ動いているときに行われ、その後、その動物は死んでしまう。 ケンジオーラ氏は、冷凍保存に対する抵抗感は、死者をよみがえらせるという考えが非常に奇妙に思えるという感情に行きつくからだと言う。 だが、ほとんどの新規医療技術はそれが主流になる前には疑いの目で見られるものだ。 人の心臓を採取して別の人間に移植するという技術だって一見、非常に奇妙に思えますが、現在では毎日のように普通に行われていますよ。だから冷凍保存技術もそうしたリストに加わる予定のひとつに過ぎないのです(ケンジオーラ氏) 動物実験での成功例は人間にも同様の効果があるのか? 線虫の一種であるC. elegansを冷凍保存して蘇生すると、完全に生前の機能を取り戻すことができるという研究結果は、生物全体が死を超越できる心強い証拠だと、ケンジオーラ氏は考えている。 齧歯類の臓器再生の証拠もある。2023年、ミネソタ大学ツインシティ校の研究者たちがラットの腎臓を最長100日間冷凍保存し、温め直して凍結防止剤を取り除き、5匹のラットに移植したところ、30日以内に腎臓の完全な機能が回復した。 冷凍保存分野は規模が小さく、資金もそれほどないため、現在効果が実証されていない多くの方法がある。 誰も試していないというだけで、本当は効果があるかもしれないとケンジオーラ氏は希望を捨てない。 だが同様に、一度試してもまったく効果がない可能性もあるし、齧歯類や線虫には適用できても、人間にはだめという医学研究のケースはたくさんある。 人体冷凍術は、健康寿命を延ばす長寿の話でもちきりの延命分野の一部だ。 このテーマに関する書物やサプリメントなどは無数にあるが、定期的な運動や健康的な食事以外では、実用的な研究はほとんど行われていない。 前述の神経科学教授、コーエン氏は、冷凍保存技術を否定的にとらえている。 「不凍液への誤った信頼と生物学、物理学、死の本質に対する誤解」であり、心臓が止まれば、細胞は分解し始め、大きな損傷を引き起こす。 冷凍保存された遺体が温められたら、死んですぐに起こっていた分解が再び始まるだけだというのだ。 コーエン氏は、ポイントは極低温保存だという。 極低温で保存された組織や臓器などを長期保存して後で使うという技術のことだ。また、延命のカギは死そのものを逆行させることだと考える者もいる。 2012年、ニューヨークのある蘇生主義者の医師は、患者の心肺停止後、アフターケアを優先したところ、蘇生率が33%まであがったという。 倫理的な問題も 人の脳を超低温で冷却することと遺体に対する倫理的懸念が、この分野に陰を落としている。 今現在、顧客の遺体はスイスの非営利団体の施設に保管されており、それが遺体 の保護を保証しているというが、何世紀も経ってから顧客の子孫が突然、会ったこともないご先祖さまの遺体を管理しなくてはならなくなったとき、実際にこれがどのように機能するのか、予想がつかない。 冷凍保存技術の支持者は、その人が死因となった病の治療法がいずれ見つかることを期待しているが、その保証はない。 また、なんらかの理由で、地球での二度目の人生がすぐに短縮されないとも限らない。法外な費用の問題もあり、多くの家族が不確実な望みのために遺産を費やすことに、あまり乗り気にはならないだろう。 「自分で選択して決める自由は、ほかのあらゆる倫理的考察に勝ると思います」ケンジオーラ氏は言う。 85歳で、あと3年ほどしか残された時間がないのに、2隻目の豪華ヨットを買う人も多い。それを考えると、もう一度、この世に戻る可能性のために大金を投資するのは、なにもおかしなことではないと思えます(ケンジオーラ氏) 未来への賭け、冷凍保存技術は成功するのか? ケンジオーラ氏によると、冷凍保存技術の顧客のほとんどは60歳以下だという。顧客のひとり、ルイーズ・ハリソン氏(51)は契約を結んだのは好奇心からだという。 死んでも将来生き返るかもしれないという思いに惹かれました。それは一種のタイムトラベルのようでしょう。可能性がわずかでもあるのなら、理論的な選択なのではないでしょうか(ルイーズ・ハリソン氏) ハリソン氏によると、確かにこの決断に対して眉をひそめる人たちもいたという。 でも、目覚めたとき���知り合いが皆、いなくなってしまったり、世間がすべて変わってしまっているわけでしょう?」と言われます。 でも私は諦めません。人生で大切な人を失うこともありますが、たいていは生き続ける理由を見つけるものですから(ルイーズ・ハリソン氏) 最近のコロナパンデミックによって、人々がより死を意識するようになり、遺体を保存しようという動きも支持されるようになったようだ。 そのためか、トゥモロウ・バイオは強気で、1年以内に記憶、アイデンティティ、人格の神経構造を保存、2028年までに氷点下から可逆的に遺体を保存することを目標と掲げている。 「思惑どおりにことが運ぶ可能性がどれくらいあるかは言えません」ケンジオーラ氏は言う。「でも、少なくとも火葬よりもその可能性は高いことは確かです」 References: Tomorrow / Is this the $200,000 ticket to cheating death? / Frozen in Time: Berlin Startup Offers Cryogenic Preservation for Second Chance at Life 本記事は、海外の情報をもとに、日本の読者がより理解しやすいように情報を整理し、再構成しています。

3千万円で未来のチケット、ドイツの新興企業が挑む人体冷凍保存技術の最前線 | カラパイア

0 notes

Text

「ロシアにとっては…」

中東諸国のイラク・イエメン・ヨルダン

東南アジアのインドネシア・フィリピン、

アフリカ・ケニア・モロッコ・ウガンダ

の覇権を握ることを目標にしているという事のようですね。

彼らは自らの目的を、自らやっておきながら、敵対する第三国自身がやっていると主張する偽旗作戦的な手段を用いるのが歴史的に常に変わらない常套手段なので、既にそういう事を主張してきているという事から、そういう目的があると歴史的経験的に推察できます。彼らは自ら暴露して相手がそれを狙っているのだと主張しています。つまりそれとは逆に、それを自らが既にやっている可能性があるということです。

彼らはウクライナと米国についてバイオテロ国家と主張しているので、むしろロシアはバイオテロ国家である可能性もあります。彼らの主張から、彼らが狙っているのは中東と東南アジアでもあることが分かりました。

名前が挙がっていない国は名前が挙がっている国に対する自らの覇権を強める為に利用する工作を仕掛けているという可能性があります。

名前が上がった国々はあまりメインに注目されていない国も多いので、今後は注視していく必要があると思いました。名前が上がっている国々の多くはロシアと中国の国際政治目標とも一致する国も多いので、ロシアにとっての現在の二つの戦争の関連する目標も見えてきています。イスラエル・パレスチナ戦争の中東諸国と、ウクライナロシア戦争のアジア(ユーラシア)戦争、イスラエル・パレスチナとイラク・イエメン・ヨルダンの協力関係にある介入勢力、ウクライナ・ロシアとインドネシア・フィリピン、アフリカ・ケニア・モロッコ・ウガンダの協力関係にある介入勢力。ロシアにとってのウクライナと東南アジアを含めたユーラシア大陸とアフリカから中東諸国を含めた国際戦略として中国を利用する段階に入ったということでしょう。

米国西洋国際勢力を終わらせる段階に移行したのは既に正式にも主張しているので間違いないだろう。

私はこの今の世界現代戦争時代というのは、なんだか世界の大国たちが、第二次世界大戦を現代戦によって最適化させてやり直しているような気がしてならないのですが、つまり、人類の戦争の歴史という物語の続きをやって、これまでの戦争をやり直しているように思えるのです。

そこで我々人類が最も陥っていてはならないと私が思う事は、これまでの戦争の歴史という物語の続きを生きるという物語思考から抜け出す事だとつくづく思います。

私は、そんな過去の人類の世界と戦争の歴史から繋がる物語に生きるのは、今すぐにやめるべきだと思っています。その過去の、第二次世界大戦だけではありませんが、これまでの幾多の戦争にまみれた人類の世界の歴史物語に生きるのは、もうやめなさいと言っているのです。

それを踏襲した思考に生きるのは、直ちにやめるべきです。誰だって、この世界には、今を生きている人間しかいないのです。

歴史という繋がる物語の、一つに繋がる歴史のレールに乗って生きるのではなくて、その歴史という物語のレールから降り立って、今ここに生きている地面に立って、今から先を生きなさいと言っているのです。

過去に生きる人間は死んだ人間です。今から先しかない世界に生きているのに、今から過去、過去から今を生き直そうとするような人間は、みんな死んでいる人間であり、死ぬ人間です。それは世界を生きていない。

生きるということは活きるということであり、それは過去から今に死ぬのではなく、今から未来へ活きるということ、最も基本的な重要な人間の世界認識と、それは、その生き方そのものとしてあらなければならない人間としての生き方なのです。

それは人間として世界を認識する為の最も基本的な基本認識であり、誰もに共通する人間の基本的な活き方であり生き方であり、ごく当たり前のあり方なのです。

過去は変えられないのです。今から未来へ生きている自らの生命の時間を大切にして、人々と共に新たに創り続けて生きていくことが人間の活きるということの全てなのです。

それ以外の思考を優先する人間は過去の歴史という物語に生きて、過去の歴史を変えていこうとする死んだ人間になります。ゾンビ思考人間と同じです。

人間は過去には生きられません。過去から生き直すことはできないのです。今を生きて未来を創っていくしかないのが人間であり世界なのです。

全ては、「変える」などという事は、不可能な事です。変えるということは、「これまでとは異なることをつくった」ということを意味しています。

「変える」という概念自体が自然に反している不可能な思考です。我々は常につくっているのです。1秒1秒この世界はあらゆる万物と環境作用によって、つくっていることの作用と反作用等による関連性の創和に他なりません。変わるということはありえません。変わるということは、これまでとは異なる事をつくったに過ぎません。

この認識を深く自然に掌握している人間が最も自然な真っ当な人間の生き方を体得している人間です。

人間は生き物であり物質の一創和に過ぎないのです。

人間の思考は全てファンタジー物語によって成り立っていますが、思考というのは作用と反作用により同化しているファンタジー物語の筋に過ぎません。全て人間の頭の中で構想し構築し慣習化して肉体と同化させて働かせているヴァーチャルリアリティ思考に過ぎません。

思考は存在はしません。それは人間の頭の中で空想を共通認識として他者と頭の中で共有しあってきただけです。

人間は身体で生きています。そこに物語はありませんし、空想もありません。人間は生き物であり、一物質に過ぎません。

それは地球環境の中で同化しているものです。常に人間は環境に活かされ生きている身体的な存在です。

これが最も基本的な事です。心体というのは心と身体という二元論で捉えるようなものではありません。

人間というのは環境の中に常に身体が同化した存在でしかありません。

その言語は人間が発明した一コミュニケーション手段のひとつに過ぎません。

人間の全感覚認識というのは言語に頼らない反応を可能にしている自然な生理現象に基づいている環境と身体の適応反応に過ぎません。

それは人間が発明した言語よりも前に、お腹の中で生まれた時から発達していくものであり、それは一つの表現手段であり認識手段とも言えます。

最も基本的な人間の機能は、言語よりもその全感覚知覚表現(身体反応)にあります。自然と人間は同一の存在なのです。

日本人はその特性が大昔から続いていて、環境特性もあって、今でも大多数の人々に備わっている人間である為に、あらゆる万物の擬人化などの認識をすることなどが一番分かりやすい例となりますが、改めて再認識しておく必要があると思います。そういった事を認識もしくは体得する方法は、そういう事もむし、結局は、何も体得しないことによって可能になります。

そもそも全人類は、それを元々自然に体得して生きている存在です。全ては、難しい事なのではなくて、「なんてことないこと」なのです。何もかもが、全て、そのまんまなのですからw

そういう事を、現代人は、改めて体得していこうとしなければ、歴史という物語に縛られる生きられない(生きていない)永遠の存在になり、自分の寿命や生涯の長さ(短さ)でさえも自覚できない永遠的思考の存在となり、人生百年時代と言い出したり、人生百年以上いつまでも!とか、ロボット人間かコンピューター思考人間か何かになったかのような思考認識世界にしか生きられない死んでいるゾンビみたいな人間になってしまうのです。

各国内外の過去の世界の人間政治的ファンタジー物語の書き換えの上に生きようとしてしまうその思考原理から抜け出せずに、環境に生きる人間として生きられなくなってきてしまっている結果が、東洋と西洋の文明の衝突ならぬグローバルな世界の同化に移行してきているのが現代人の最先端の世界でしょう。

それは実は人類がある意味では国際的に望んできた事でもあり、またそれに対して分散型でありのままにそれぞれが共に助け合える処を助け合って生きられるようにしていく世界というものを目指しているその先に進んでいっているに過ぎないので、米露や米中などもついに同化していく時代に国際的に進展してきたのが、米国世界の終焉と、露中などの東洋勢力のある種の同和進展なのではないかとも私は思っています。

それくらい大きなゆったりとした人類の歴史的人間世界認識を元にして、この人間世界のあり方の進展をゆったりと見ていく方が、はるかに人間は健全でいられます。

独裁だとかナチスだとか、ジェノサイド容認主義だとか、色々ありますが、そこに着目し続ける事よりも、もっと大きな人間世界の本質的な進展の歴史としてみるようにしていけば、自ずと向かうべき方向性は常に全人類規模で共有して捉えることができます。

そういう捉え方で生きて見てみれば、各国と世界の国際安保経済社会人民国家防衛政策なんて人間世界の問題の捉え方が、如何に偏ったちっちぇえ捉え方なのかがよくわかります。

最も肝心な人類の世界の生き方・あり方を探求しながら、自ら開拓していく世界の生き方を、全世界の人々が自ら実践して生きて世界に示していくという事が、何よりも、益々、必要不可欠な事になっていると私は実感しています。全てはなんてことないことなのですw。

自分たちが世界をどう生きていくかにかかっている、政治とか関係無いのです。

政治を作っているのは、自分たち自身なのであり、政治システムを構築して導入してそれに依存しているのは自分たち自身なのですから、その起源であり大元に起こしているのも自分たちの生き方・あり方・関わり方自身であり、自分たち次第なのですから、その事実をしっかりと自ら表現し、体現して活きる人間のあり方が世界を作っていく全てに他ならないのが現実現状の実態なのです。

私はとびっきりの楽観思考者であり、その本質を体得して生きている動物市民のぞうさんなので、他の人間とは現実認識も本質的に異なります。現実認識というのは、本来こうあるのであり、それを認識できない人は、認識以前の自覚ならぬ体覚で自然にわかることを主体にしておらず、変態的に偏ったデジタルツールなどにより視覚・聴覚などに思考と言語に頼りすぎた、人類特有の変態的生活の顛末が今の人類の世界の顛末の結果なのではないかwと、私はそう判断していますw。

だから、宮台真司先生や養老孟司先生等と同じような取り組みや、直接行動による生き方、人間社会的機能を果たしている人々や、人間社会の欠かせない社会的機能を作っている人々の取り組みや、その共通する人間のありのままの実直な生き方や関わり方やあり方に共通して通底している普遍的な身体性(人間社会的心体環境同化性)に活きる人間社会性こそを、全ての人間活動に活かして生きていく事が、今最も必要な事になっているということなのです。日本の国民社会では特にそういう事だと思います。いろいろあっても、結局はは最終実態の結末としてそれに尽きるのだとつくづく思い至ります。だって、そうじゃないですかw当たり前の事なのです。

西洋世界の中では、少し古い捉え方でいえば、西洋と東洋とは異なる融合を常に曖昧にしてきた日本が、最先端の取り組みを生み出し続けながら、西洋化と東洋化をうろうろしながら、結膜的に必然的に衰退していってしまっていますがw、ようやくその西洋と東洋とそれ以外の多種多様な世界との融合にも、本質的に向かう道を編み出してきている段階を現代の前述した人々のような人間がその理由を示しながら、我々の生きる道を示しながら拓いてきていると思います。

不思議な事ですが、それも必然と偶然の織りなす作用と反作用の総合的な結果として、地球の自然の摂理によって導き出されてきた結果なのだろうと私は思っています。

だから、結局は、地球環境と人間世界も必然的には、常にバランスよく出来ているんだなと思います。

地球の歴史の上では、人間の一生である最長100年あまりなんていう個々人の時代は、地球の歴史の中ではほんのちょっぴりの、福一事故原発の超高濃度放射性デブリから取り出したという耳かす以下の、ちょぴっとした瞬間の歴史に過ぎません。私は日常的にそういう時間認識をして生きている人間なので、情報過多世界の中で今起こっている事や、人々が自ら起こしている事の全てが、耳かき以下のほんのちょぴっとしたデブリの中で蠢いていた顕微鏡の中の数分間の作用と反作用の歴史みたいなものでしかなくて、「そんな細かい事どーでもええーんじゃねえの?あんた方、この世界に生きてるんだからさ、そんなちょぴっとした思考世界で時事認識しててもしょうがないでしょ?もっと世界は大きくて、ぞうさんの鼻より長ーーーーい時の中に、我々個々人の一生はほんのちょびっとの間のヘベレケみたいな活動なんだからさ、あんたらそんなヘベレケみたいなことばっ��り心配したり考えたり思ったりしなくて良いから、ちゃんと今から未来をしっかり作って活きて生きなさいよ」としか思わんのです。

それは現在の人間世界の問題を一つ一つ改善解決する為に、最も基本的に必要な方法そのものであり、それがそれぞれの問題の解決策をつくる事そのものなのですから、そうしていくことに集中していかなきゃ、みんな生きられませんぜ。ということでしかないのです。だから私はいつも、なんてことないことだよな、としか思えないのです。これが人間世界の全ての現実人間社会的問題解決策の本質というものなのです。

だから私はどこまでいっても根本的には楽観主義に至らざるを得ないのであり、必然的にそうなります。人類はみなそうなっている者でしかありません。みんな元々そうですし、そうなっている生き物なのですから、地球からみれば、全てがなんてことないことなんですよ。

人類は複雑化した余計な思考を主体にしているだけです。それをそろそろやめて、多種多様な、地球から見れば顕微鏡でしか見えないような人間とやらの活動の中の人間の思考認識の世界から抜け出して同化させて、みんなそれぞれ生きなきゃなりませんよ。という事に至るに尽きるのではないか?

人類の現代の世界で、世界中の研究者や学者や教授や識者たちが、動物や植物等と人間性を同化させて見いだしていく研究に向かっていく人々があらゆる分野の最先端分野で近年急速に生まれています。中にはトランプ派をも内包している人々も、そういう分野に向かっている人々も多く生まれている。なぜ動物研究なのかな?と思ったら、単なる生物テクノロジーではなく、人間と生物と環境に生きる社会的世界の生き方を人間が最適化させる人間の生きるあり方を見いだしていく事が最善の道だと気付いた人々がそれぞれの極端な分野を突き進む内に終末に至って、ようやくみんな同じような考え方や捉え方に結集してきているというのが、この数年もしくは数十年の人類が辿ってきている最先端の進展でもあります。

日本もそういう方向に入ってきている若者の研究者や探究者も含めて、独自の日本ならではの最先端ともいえる新たに融合した独自の取り組みが進展してきている、そういう取り組みの世界的な進展は人類が最も本質的に同化していける思考認識の進化発展でもあるので、人類は最も必要な本質的な方向に進んでいるなと私は思っています。だから、何にしても、ちょうどいいかんじになってきているので、このまま進んでいけば、全ては、なんてことないことなのです。「なあーーんだ、よかったね」でおわる事ばかりではないかと私は常に人類の世界の流れのそういう本質を見抜いていますし、今、今、という度に、今最も人類の世界に必要不可欠な、最も肝心な取り組みを先駆者たちの取り組みに学びながら自らも見いだし続けています。

そして、それでよいのだよ。といつもそういう答えが出るに尽きる。

今後のトランプとプーチンと習などでどうなるのかちょっと心配ですが、ドンジャラホイみたいになっても、例えめちゃくちゃになっても、地球の歴史の中ではほんのちょびっとした、産毛の戯れみたいな事でしか無いのでね、私たちは地球産(さん)として地球と共にある同化した生き物の一つ一つとして、地球さんと生きていく関わり方と生き方とあり方等を考えながら活きていけるように生きていく人間の活動こそを主体にして、地球の産毛の中の微生物として個々の土地で地球の産毛や地肌や内燃機関を荒らしすぎないように、地球に依存して活き生きていく事が何よりも人間として生きる本道だと���っています。

人間なんて所詮、そんなものでしかありませんよ。

時間と空間は常に開放されている言語概念的な思考認識そのものなのであり、科学的論理的認識もそれと同じ言語概念的な思考認識に過ぎません。それらは人間特有の編み出された慣習的な言語表現や学識的思考認識という一手段に他なりませんから、全ては人間が生きてきた地球上の環境の中の経験の積み重ねにより、自ら編み出してきた知恵の結晶としての言語概念や、認識の発展の積み重ねによって編み出された知恵の各表現に過ぎません。

言語も科学も論理も、概念も、認識でさえ、知覚や心体覚でさえも、全ては言語や記号等による人間の歴史的な知恵の結晶の積み重ねをそれぞれ人間社会的に重ね合わせて積み重ねてきた、主に言語思考認識に過ぎません。

人間と世界と時間の経過(歴史)の同化している実態は、人間にとってのあらゆる認識として、それらが全てなのではないのです。

認識以前に全ての答えがあったことに、既に人類は気づきはじめていて、既にその自覚に基づいた人間と世界の新たな創造が始まっています。

それはロシアや米国や中国やイスラエルや日本やイギリス等との国際的なそれぞれの活動がどうこうという事が問題なのではないのです。そんな人間社会的、人間世界的な認識で考えるべき問題ではなく、それぞれが生きられるようにしていく為に、自ら活きて生きる社会と世界のあり方を自ら創造していく取り組みを、自ら実践していく生き方にしていく事が、何よりも全てを解決していく道をつくっていくという事に直結しているという事に尽きると自覚することです。対処するよりもそのように生きるということを自ら実践しながら、人類世界に伝え広げていくという事に尽きると私は思います。

人類のグローバルな相互関係世界は様々な国が閉鎖的になっても、もしくはより統合的になっても、結局は今後も時代(時間の経過)と共に行き着くところはそれぞれに様々であれ、基本的には同じであり、その中で並行するように新たに集約されて取り組みが生まれてくる今取り組まれている新たな創造的な基礎的な人間のその活動の分野は、同じ方向に向いた本質的な改善への道をつくっていく道がオーバーラップするように人間世界に広がってきています。それは長い時間のかかる事ですが、影響を与え合いながら今後も人類の世界に広がっていきます。

我々は、そちらに自ら主体的に意識や認識を集中して活き生きていくそういう認識の自覚ある取り組みこそが、我々が本流にしていかなければならない道だと私は思います。

多種多様な人類の歴史的経験的な文化や慣習や宗教や民族や環境や国民性や人間性の変容の中にあるそれぞれの土地に生きる民と国民の問題は、入り乱れて同化しながら同化と分裂を繰り返し、絶えず移動にさらされて、今まさに加速する激動の時代をつくりながら我々人類は生きていますが、その流れの中で、その流れのどこに集中して着目して生きていく道を自ら歩んでいけば良いのかということは、あらかた日本でも既に答えがでてきています。

人間社会性の本質を活きて生きなければならないということを体現して体験し経験していくということを、ごくごく自然に実践しはじめている宮台真司さんや養老孟司さんの人間と環境の中の体験学習やその経験を共にしていくということが、全ての答えを出していく、つまりは全てを実直につくってい���人間社会性の基礎的な本質的な世界の本道だということになります。それが必要不可欠な唯一重要な人間世界をつくる本流の道だと私は思います。

そこから自らのその生き方による人間世界をつくっていく人間は、人間世界のあらゆる問題について、最も本質的にバランスを解決していける活き生きる人間になります。

その体験と認識の元に全てを同化させて生きる多種多様な心体知覚人間は、体験的に生きている人間であり、原理主義より機能主義的でありながら原理主義をも同化させる創造的な世界の生き方をする、これは現代社会でも、大昔からも、変わらない事だと私は思っていますが、古代では先住民族たちがそのような能力を働かせた生き方を主体的に保っていたと思いますし、現代社会でもそれは同じで、現代社会では、知的障害やグレーゾーンの人々(それは一般市民の中にも未知・未確認の多種多様な軽度な該当者も存在している)などがそのような認識や能力を元にした世界の捉え方や生き方を自然に割合主体的に備えて生きている人々が多いのではないかと思います。そういう人々こそ、この人間世界の創和をつくる最も最先端の先駆的開拓者なのではないかと私はそう思っているのです。だから我々は益々そういう先駆的な人々と共に生きようとしていく事が益々必要となっているのです。

0 notes

Quote

ジャーナリストでZ世代専門家のシェリーめぐみがパーソナリティを務めるinterfmのラジオ番組「NY Future Lab」(毎週水曜日18:40~18:55)。ジャーナリストでZ世代専門家のシェリーめぐみが、ニューヨークZ世代の若者たちと一緒に、日本も含め激動する世界をみんなで見つめ、話し合います。社会、文化、政治、トレンド、そしてダイバーシティからキャンセルカルチャーまで、気になるトピック満載でお届けします。 8月14日(水)のテーマは『トランプが当選したらやってくる暗黒世界? アメリカZ世代が恐怖を訴える「プロジェクト2025」とは』。「NY Future Lab」に所属するアメリカZ世代が、「プロジェクト2025」の全容を議論し、その危険性について語り合いました。 ◆アメリカの若者たちが警戒する「プロジェクト2025」とは何か アメリカ大統領選まであと3ヵ月を切りました。カマラ・ハリス氏の正式な出馬が承認され、ミネソタ州知事のティム・ワルツ氏が副大統領候補に決まり、民主党は勢いづいています。 世論調査ではいまだトランプ氏と拮抗していますが、ハリス氏がリードのデータも増えてきています。そうしたなか、若者たちが何としてもトランプ氏にだけは当選してほしくない大きな理由があります。それは、トランプ氏を支持する極右のシンクタンク「ヘリテージ財団」が作成した、新政権の青写真と言われる「プロジェクト2025」です。一体どういった内容なのでしょうか? ラボメンバーから詳細を聞いてみます。 メアリー:みなさんが「プロジェクト2025」について知らなかったら、ぜひ調べてみて。本当に恐ろしいことになると思うから。たとえば次期トランプ政権では、政治的ではない政府機関、例えばFDA(食品医薬品局)などの機関を、専門家でない人たちに置き換えようとしている。要するに大統領に忠誠を誓う人ってこと。 そうなると、今食べ物に含まれないように規制されている鉛が規制されなくなる可能性がある。企業にとっては鉛を使うほうが安くつくし、それと癒着している共和党のリーダーにとっても利益になるからね。 ミクア:本当にあり得ないよ。私が心配しているのは、「プロジェクト2025」で財政支援や助成金がカットされること。そうなると、主にマイノリティや低所得の子どもたちが、大学教育を受けられる機会が減ってしまう。 そういう人たちは今、学校や在宅勤務のためにWi-Fiや電話、ノートパソコンなどを助成金で与えられているけども、それすらも取り上げようとしている。これがどれほど多くの人々に影響を与えるかは明らかでしょう。 ノエ:トランプ新政権が「プロジェクト2025」を採用したら、アメリカの将来にものすごくネガティブな影響を与えるよね。そう考えると、多くの人が何としてもそれを防ぎたいと思うのは当然じゃないかな。 「プロジェクト2025」は、第2次トランプ政権のための広範な計画をまとめた文書であり、政府の規模を極端に縮小し、大統領に権力を集中しようとするものです。トランプと同じ思想を持つ人材の採用から、特定の政府機関の解体、Woke(ウォーク)と呼ばれる社会的正義を重視するエリート主義の排除、政府から独立している連邦準備銀行も、大統領の支配下に置くとしています。 同時に、女性やLGBTQなどの人権を縮小、大量の移民を強制送還し、アメリカを50年以上前に戻そうというプランでもあります。さらに社会保障や公共事業を減らし、環境規制をなくして気候変動対策も後退させるというようなことが、900ページにわたって細かく書かれています。 ◆恐るべき未来を避けるため、投票に参加する若者が増える? 「プロジェクト2025」は、アメリカだけでなく私たち地球の未来にも大きな影響を与えます。計画によると、他の安全保障よりも核兵器開発を最優先し、すべての核兵器プログラムの開発と製造を加速させるとしています。その内容はこれまでのアメリカの歴史のなかでもっとも大規模で野心的なもので、そのためには核抑止のための国際条約を拒否するとも書かれています。 一方で、トランプ氏自身は「プロジェクト2025」との関与を否定し、「誰が関わっているかも知らない」と主張しています。しかしながら、このプロジェクトには、かつてトランプ氏に仕えた100人以上の官僚や政治家が関わっており、何よりも彼が常に語ってきたことの多くが反映されています。 また先日、トランプ氏は「プロジェクト2025」の作成者、ヘリテージ財団会長のケビン・ロバーツ氏と、大統領専用機内で親しく語り合う写真がスクープされました。さらに、J・D・バンス副大統領候補は、同じヘリテージ財団の本に前書きを書くほど、近い関係であることもわかっています。 トランプ氏が当選し、「プロジェクト2025」が現実のものになると大変なことになる。若者たちはその未来を恐れています。 ミクア:「プロジェクト2025」は本当に怖い。知れば知るほど「実際にそれが起きてしまったら……」と感じるし、もっと怖いと感じる。私にとっては、誰に投票するかを決めるのに十分な理由になった。実は、最初は投票するかどうかわからなかった。 「どうせトランプが勝つのにバイデンに投票して何の意味があるのか」と思っていたこともあった。でも、「プロジェクト2025」について知ってしまったあとでは、絶対に投票する意味があると感じた。これは本当に酷すぎる。 「プロジェクト2025」を阻止するために、ハリス氏に投票する。そう感じている若者が増えているのは間違いないでしょう。その危機感が、もっと多くの若者たちを投票所へ向かわせるのでしょうか。 「若者はもともと民主党寄りですが、さまざまな理由で投票率が低いです」とZ世代専門家のシェリーが解説するように、若者の投票率アップがハリス氏有利につながっていき���す。 一方、ハリス候補に変わってから、若者の民主党への好感度は飛躍的にアップしています。その追い風にもなっているのが、新たな副大統領候補のワルツ氏の起用です。「なぜワルツ氏が人気なのか、果たして若者の投票率を上げることはできるのか。それは次の機会にお伝えしたいと思います」とシェリーはコメントし、話題を締めくくりました。 ---------------------------------------------------- 8月14日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) 聴取期限 2024年8月22日(木) AM 4:59 まで ※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。 ---------------------------------------------------- <番組概要> 番組名:NY Future Lab 放送日時:毎週水曜日18:40~18:55放送 出演:シェリーめぐみ 番組Webサイト: https://www.interfm.co.jp/nyfutureweb 特設サイト:https://ny-future-lab.com/

トランプ氏勝利と、米保守系の政策案「プロジェクト2025」に揺れる米Z世代「アメリカの将来にものすごくネガティブな影響を与える」 - TOKYO FM+

3 notes

·

View notes

Text

オードリー・タンとの対話#4 ダイバース・デモクラシー、複数性の民主主義へ

オードリー・タンとの対話#4 ダイバース・デモクラシー、複数性の民主主義へ デジタル直接民主主義とユニバーサル・ベーシックインカム オードリー・タン/ラウリン・ウェイヤース

コーディネート:四方幸子 翻訳:Art Translators Collective(田村かのこ、上竹真菜美) 2023年9月末に行われた、オードリー・タンとオランダ各界の識者16人によるオンライン・インタビュー。最終回になる今回は、「支援技術」としてのテクノロジー、データセンターと環境の問題、「川が語る」プロジェクト、「社会彫刻」としての直接民主主義、そして気候変動に対する国際協力におけるデジタル技術の有効性について。(全4回のリストはこちら)

Contents 2万人の民主主義を支援する: まず小さな規模で 川のチャットボット:非人間による発言 国境を越えたコミュニティ:共有知識と信念 社会彫刻とデジタル直接民主主義:芸術作品としての社会 「万能翻訳」の可能性:先住民の言語とコミュニティ 地球全体を表現する社会モデルとデジタルテクノロジーの役割 2万人の民主主義を支援する: まず小さな規模で ラウリン・ウェイヤース あるインタビューで、オードリーさんはこのようなことを言っていましたね。「リモートで働くというのは、人と直接会わないということではありません。むしろ、お互いに話をするときの空間や境界を超越できるということなのです」と。

オードリー・タン ええ、今もそうですよね。また、リモートワークとは、人々がいる場所に直接出向いて会えるということでもあります。私はどこにいても大臣として仕事ができます。だから、この数か月間は毎週平均して週に2日、台湾南部の台南に滞在し、地元の人々と交流しています。もし遠隔で仕事ができなかったら、皆さんに台北まで来てもらわなければなりません。それは時間的にも不公平ですよね。私に1時間会うだけのために、丸1日かけて移動しなければならないのですから。でも、リモートワークのおかげで、台湾のあらゆる場所に中央政府の注意を向けることができ、さらに海外出張の際にも、台湾を越えてさまざまな場所と関わることができるのです。

ラウリン つまり、一石二鳥ということですね。

オードリー そのとおりです。

ラウリン いまや世界中の人々が自宅でインターネットに接続しています。グローバルな民主主義的アプローチが適切な解決策だと信じてよいのでしょうか? 私たちは力を合わせて未来を解放していくことができるのでしょうか? そのためには、どのように人々を巻き込んでいけばよいのでしょうか?

オードリー そうですね。まずは小さな規模から始めることが大切だと思います。場所にかかわらず、100人程度の人々が、自分たちの決断をコントロールするのではなくサポートしてくれるデジタルツールの助けを借りて、集団的な意思決定ができるのだと自然に思えることが重要なのです。そうすれば、2万人、さらには100万人、そして世界規模で考えられるようになるでしょう。2010年代に多くの人が犯した初歩的な間違いは、Facebookなどのグローバルなプラットフォームを、自分たちの街の公共広場だと勘違いしてしまったことなのです。

ラウリン そうですね。

オードリー Facebookでは文脈が失われてしまいます。情報が圧縮されていて、一見すると非常に魅力的ですが、利益追求のあまり、共有知識に貢献するよりもはるかに多くのものを消費してしまうことになります。「支援技術」や「支援知能」という言葉がありますが、私のメガネを見てください。これこそまさに「支援技術」ですよね。とても透明性が高いでしょう。もし歪みがあれば、自分で調整できます。近所の人に直してもらうこともできますし、瞬間接着剤の使い方だって学べます。実際、数か月前に自分で直してみました。

つまり、このテクノロジーは、ときどき故障することはあっても、私や同じ部屋にいる人々の尊厳を十分に尊重しています。皆そのことをよく理解しています。でも、もし私のメガネが今のようなものではなく、Facebookが最近発表したような光学カメラつきスマートグラスだったらどうでしょう。このカメラはあらゆる光をとらえてクラウドにアップロードし、Facebookが私の目に合わせて調整して、私に映像を送り返します。そして、私が見ているものすべてをFacebookに見られてしまいます。それだけではありません。Facebookは私を操作して、網膜に直接広告を押しつける方法を知っているのです。そうなると、私は広告に夢中になり、依存し、もうメガネをはずせなくなってしまいます。もし人々がこんなものに依存してしまったら、世界の民主主義は実現不可能です。なぜなら、依存するということは、民主的な思考とかけ離れているからです。

じつは、つい先週、Metaのグローバル・エンゲージメント担当副社長のニック・クレッグに、冗談半分でこの話をしたんです。彼と議論を交わしました。ニックはアテネの世界民主主義フォーラムに出席していて、私の言葉を引用しながら、「アラインメント・アセンブリー」などでの私の取り組みを知った今、Metaが このビジョンを支援できると確信したと言っていました。それで全然構いません。いつも言っているのですが、人は反省すればもっと良くなれるのです。ただ、世界の民主主義について考える前に、まず100人や2万人程度の人々に適した支援技術とはどういうものなのか、現実的なビジョンを持つ必要があることは明らかだと思います。

川のチャットボット:非人間による発言 ヒルデ・ラトゥール サーバーの冷却に飲料水を使っているデータセンターの問題が気になっています。例えばオランダでは、マイクロソフトのデータセンターが冷却のためだけに年間8000万リットル以上もの飲料水を使っています。ニュージーランドの研究者、ヴェーダ・オースティンが、水には意識があり、プログラムできることを示しているのをご存じですか? 台湾はデジタル分野で最も進んだ国の一つだと思いますが、この問題にはどのように取り組まれているのでしょうか。

オードリー これは本当に大きな問題です。データセンターと環境の問題は非常に重要なテーマです。台湾ではガスなどの電力エネルギー源の多くを海外から輸入しているので、電力供給の安定性は間違いなく深刻な問題となっています。マイクロソフトはこの問題を解決するために、まずは小型原子炉、そして最終的には核融合発電に投資していくと言っています。ただし、これはあくまでも彼らの主張であって、私自身の意見ではありません。台湾では原子力に関する住民投票が行われており、最も議論を呼んでいる話題の一つです。そのため、マイクロソフトの提案は台湾にとって特に難しい課題となっているのです。

そういうわけで、ご質問に対する万能な答えはないと思います。この問題については、自然、つまりこの場合は水との関係を可視化し、人々を動かす力にかかっているのです。私たちのチームには、「川にあいさつしよう(Say Hi to the River)」というプロジェクトに取り組んでいるメンバーがいます。彼女がめざしているのは、地域のコミュニティと協力して、川を表現するアバターを作ることです。そうすれば、ニュージーランドのワンガヌイ川やインドのガンジス川のように、川にも一種の法人格が与えられることになり、まるで企業のように取締役会などで川が自らを代表して発言できるようになるのです。

つまり、川がある種の法的な人格を持っているのです。私たちがしようとしているのは、人間だけが川を代表するのではなく、川自身が取締役会に出席する際、データサイエンティストや小学生などの参加者コミュニティのデータソースを統合し、それを正確に反映させた言語モデルや、完全なビデオ会議機能を備えたアバターを作ることです。このアバターが、川の健康状態や精神的な状態、そして川がどのように感じているのかを取締役会の全員に伝えます。要するに、水路で実際に起こっていることをよりリアルに表現しようとしているのです。

これは、スペキュラティブ・デザインやアートが、この二つはいま区別が難しくなっていますが、政治的な意思決定に影響を与える一つの方法であると考えています。水質汚染や原子力エネルギーのように激しい議論を呼ぶテーマを、小学生でも作れるアバターを使ってどのように進めようとしているのか興味のある方は、概要はこちらをご覧ください。

国境を越えたコミュニティ:共有知識と信念 ウーズ・ヴェスターホフ 同じような感じで質問をしてもよろしいでしょうか。オードリーさんは、デジタル社会やデジタル・コミュニティをどのように定義されますか? さきほど、デジタル社会がうまく機能するのは2万人程度までだとおっしゃっていましたよね。でも、それは国境とどのように関係しているのでしょうか? つまり、コミュニティは必ず地理的にまとまっているべきなのでしょうか、それとも別のまとまりでも良いのでしょうか。また、そのような状況下で民主主義はどのように機能するのでしょうか。

オードリー はい、とてもいい質問ですね。

そうですね、私が言いたいのは、コミュニティには共有知識(common knowledge)や共通の信念、共通の目的が必要だということなのです。共有知識というのは、あなたがそれを知っていることを私が知っていて、私がそれを知っていることをあなたも知っている、といった具合にどこまでも続いていく知識のことです。このような共有知識は人々を結びつけ、そのコミュニティを、この共有知識をまだ持っていない世界のほかの人々から区別します。ただし、それは彼らがその知識を持っていないという意味ではありません。単に知識を共有していないだけなのです。信念や意図を共有することについても同様です。私の観察では、コミュニティ内のメンバー同士の共通の友人であれば、新しいメンバーとしてコミュニティに溶け込みやすくなります。

つまり、共通の友人を一人か二人挟めば間接的につながっているような場合です。大規模なコミュニティだと無理だという意味ではありません。もちろん、科学界のように共有知識を持つ大規模なコミュニティも存在し、そこには明らかに2万人以上の人がいます。ただ、私が強調したいのは、地理的につながりのないコミュニティ、つまり主にインターネットでつながっているコミュニティだと、今のテクノロジーではお互いをつなぐ適切な心理モデルを構築するのが非常に難しいということです。しかし、共通の友人を一人か二人挟んでつながっているような状態であれば、この問題を補うためのハイブリッドな方法を生み出すことができます。そうすることで、共通の目的や信念を持ち続けられるようになるのです。

要するに、私がこう信じていて、あなたも同じことを信じている。そして、私はあなたもそう信じていると信じている、といった具合に信念が連鎖していくのです。このような連鎖は、ある程度の規模までは成立可能です。技術が進歩し、プライバシーを保護しつつもっと細かいニュアンスをとらえて、物理的な距離を超えて伝えられるようになれば、オンラインのみのコミュニティでも、友人を3、4人挟んで間接的につながっているような関係性にまで拡張できるようになると私は確信しています。しかし、現時点ではまだそこまでは至っていないのが実情です。

ウーズ つまり、国境を越えたコミュニティを築くには、儀式のようなものや、目に見えるものが必要だということでしょうか。

オードリー そのとおりです。皆が参加する共通の体験があれば、共有知識や共通の信念につながっていきます。2008年から2016年の8年間、私がカリフォルニア のパロアルトの人たちと仕事をしていたときの話ですが、向こうにはゴードン・ビアーシュというレストランがあって、台北にも同じレストランがありました。私たちは同じタイミングでそれぞれのレストランに行ったり、テイクアウトを頼んだりしました。彼らがとても安価なナパバレーの赤ワインを送ってくれたこともあります。いつも飲んでいるやつです。そして、仕事とは別にビデオ会議をセッティングして、同じワインを飲んだり、同じゴードン・ビアーシュの料理を食べたりしました。このような共通の体験が、共有知識や共感を生み出し、コミュニティを維持することにつながるのです。

社会彫刻とデジタル直接民主主義:芸術作品としての社会 ラウリン 私からはこれが最後の質問になります。ほかの方もぜひご質問いただければと思います。民主主義はすべての人に等しい価値を与えます。だからこそ、「拡張された芸術概念」と直接民主主義はとても相性が良いのです。「すべての人間が芸術家である」のは、すべての人が創造性と才能を持っているからです。私たちが実現すべき最も重要な芸術作品は、芸術作品としての社会、つまり社会彫刻だと言えるでしょう。同意していただけますか?

オードリー はい、先ほど私の心臓の状態についてお話ししましたが、まさにそのとおりですね。「人生は短く、芸術は長し(Vita Brevis Ars Longa)」というラテン語の格言があります。社会彫刻は私たち自身であるからこそ長く続く芸術であり、私たちの内面に存在しているのです。ですから、その感覚にはまったく同感です。

ラウリン 素晴らしい洞察ですね。ヨーゼフ・ボイス の言葉をご紹介しました。ほかに何かありますか?

ブリジッタ・スヘープスマ よろしければ、一つ付け加えさせてください。今日、私たちは社会彫刻とボイス、そして彼の社会彫刻に対する思想について話し合いました。私たち全員が社会、つまり社会彫刻に貢献し、責任を持っているという考えです。また、ベーシック・インカムについても話題に上りました。質問もさせていただきましたね。ボイスの考えでは、ベーシック・インカムは人々の創造性を解放するものだとされています。デジタル直接民主主義と組み合わせることで、人々は最低限の生活の心配をせずに済み、自分の才能を自由に発揮し、創造的で協力的になれる。そして、私たち全員で創り上げている社会彫刻に参加できるようになると思うのですが、オードリーさんはどのようにお考えでしょうか。

オードリー そのとおりですね。私たちが話しているのは、民主主義と、社会彫刻への参加という普遍的な部分についてです。最低限の生活を保障することと、収入の問題は、私にとっては別の話なのです。最低限の生活保障は、社会主義の根幹をなす考え方です。台湾の憲法を参照すれば、基本的に最低限の生活は無料で提供されるべきで、お金を払う必要はありません。健康であることへの権利、教育を受ける権利、他者とコミュニケーションをとる権利、民主主義への権利などは、収入によって左右されるべきではありません。そもそもお金を払うべきではないのです。これが最低限の生活保障に関する考え方です。

もちろん、収入について言えば、創造性は継続的な資金の流入によって支えられていると私も信じていますが、ここで「プルーラルマネー」というアイデアをご紹介いたします。「plural money rxc - RadicalxChange」で検索するか、リンクをご覧ください。コミュニティ通貨のような、お金に関する新しい発想が見えてくるはずです。コミュニティ通貨は非常に古くからある概念で、外部の経済主体に簡単に支配されることのない通貨です。コミュニティ内でのみ流通し、外では通用しません。そして、デジタルツールを活用すれば、複数のコミュニティ通貨を簡単に作ることができるのです。

残念ながら、公にコミュニティ通貨を作っている人の大半は詐欺師です。しかし、FTXの事件などを受けて、そういった連中が姿を消し、Web3の分野に残っている人たちのなかには、プルーラルマネーの公共インフラ整備に前向きな人たちがいるのではないかと期待しています。プルーラルマネーの大きなメリットは、ベーシック・インカム から受け取るお金の種類と、人々の貢献度がより密接に結びつくことです。つまり、人々が詐欺に遭ったり、消費者心理につけ込まれて、不要なものを買うよう説得されたりすることなく、ベーシック・インカムを本当に必要なものに使えるようになるのです。その代わり、プルーラルマネーから得たお金ではコカコーラさえ買えませんが。

このようなタイプのベーシック・インカムなら、私自身はもっと楽しめると思います。そしてこの考え方にもとづき配布しているのが、例えば総統杯ハッカソンで使われる投票用のクレジットやトークン、ソウルバウンドトークンなどです。

ブリジッタ ありがとうございます。

「万能翻訳」の可能性:先住民の言語とコミュニティ ラウリン ほかに質問はありますか?

ヤンネケ・ファン・デル・プッテン(アーティスト) はい。こんにちは、今日はお時間をいただきありがとうございます。ヤンネケと申します。質問なのですが、共通の経験や、台湾の鉄道網がとてもよく整備されていることについてお話しされていましたよね。ですが、先住民 の言語やコミュニティについてはどうなっているのでしょうか。例えば、私たちがZoom会議をするときは共通の言語を使っていますよね。今は英語を話しています。台湾のほかの言語の状況はどうなっているのでしょうか。

オードリー はい、これは台湾にとって大きな問題になっています。ChatGPTに標準中国語(普通話)以外の言語で話しかけようとすると、ChatGPTはそれを理解できずにごまかして、広東語で応答したり、台湾語 で話していると言い張ったりするので、うまくいきません。だから私たちは、独自の言語モデルを国家のインフラとして整備すべきだと考えています。科学技術部が現在開発を進めているのは、信頼できるAI対話エンジンです。これは、エージェント型でも自意識型でも、フロンティア型やAGI型でもなく、台湾の国家語間の翻訳や要約などの日常的なタスクに特化してトレーニングされています。

そして、このような言語モデルができれば、同時通訳やリップシンクさえも可能になります。つまり、声は私の声のまま、唇が動き、原住民の言語を話しているように見えるのです。こういった支援型のインタラクションは、すでにデジタル発展省(数位発展部)が衛生福利部 と連携して、手話を使った試験的な導入を進めているところです。

現在はZoomを使ったオンライン会議などに手話通訳者をお呼びして、実際に会話に参加してもらい、通訳をしてもらっています。ですが、こういったビデオ会議ツールには自動字幕機能もあるので、しばらくすれば、台湾手話と字幕を対応させることができるようになるでしょう。次のステップとして、このようなモデルを鍛えることで、手話通訳者がいないときにアバターが手話をサポートしたり、通訳者が手話ロボットのコーチになったりできるようになります。そうすれば、私たちの日常会話のなかで、手話というもう一つの国家語をサポートすることが可能になるのです。

最終的には「バベルフィッシュ」〔ダグラス・アダムス『銀河ヒッチハイク・ガイド』に登場する万能翻訳を可能にする魚〕のような、原住民族の尊厳とその文化を尊重する万能の翻訳機が実現するはずです。何より大切なのは、オープンソースにして、コミュニティ自身が管理できるようにすることです。つまり、原住民の人々が、自分たちで言語モデルの訓練内容を決め、何を規範とするかを検討したり、お互いへの適切な呼びかけ方などを管理したりできるようにするのです。そのために私たちは「アラインメント・アセンブリー」を設けています。Polisのようなオンラインでの議題設定と対面式のワークショップを通じて、熟議型民主主義を実践するのです。そして最終的には、そのすべての内容がAIの微調整やモデルの訓練に反映されるようにします。こうすることで、AIは通訳や翻訳を行う対象となるコミュニティを尊重することを学ぶのです。

ウーズ つまり、世界共通語である英語の代わりに、先住民族の言語や国語を向上させるべきだということですね。

オードリー ええ、そういうことです。

ウーズ オランダの大学にとってはとても興味深いメッセージになりそうです。オランダの大学は英語を共通語にしようとしているので。

オードリー そうですね、台湾の大学生のほとんどは、英語を読んだり聞いたりすることはできます。ただ、自分の考えを表現するときにニュアンスを失いたくないだけなのです。皆さんもそうでしょう? 皆、英語を読むことはできます。そこは問題ありません。ですが、母語で文章を書けば、実際に考えていたことよりもずっと豊かなニュアンスを込められます。英語で書く場合、私たちは考えを圧縮したりしているのですよ。

私は例外的に、英語で精神分析を受けているので、英語で考えることができるのですが、台湾のほとんど��人がそうではありません。ですから、このような母語モデルを使うことで、英語は読むだけでいい、書いたり話したりする必要はないという新しいバイリンガル教育のあり方を想像できるようになるのです。母語で話せば、言語モデルがリアルタイムで翻訳してくれるのですから。

ウーズ 素晴らしい。ありがとうございます。

地球全体を表現する社会モデルとデジタルテクノロジーの役割 エゴン・ハンフシュテングル もうすぐ4時半ですが……。

ラウリン そうですね。幸子さんはどうしましょうか。日本の四方幸子さんをご存じですよね。

オードリー ええ、もちろん。

ラウリン 幸子さんも質問したいのではないでしょうか。

オードリー この会話に参加したときからずっと、幸子さんのお名前が見えていました。漢字で表示されていたので読めました。

エゴン あ、幸子さんがいますね。

ラウリン 幸子さんはどちらに?

エゴン このチャット内にいるはずですが……。

オードリー そうですよね。どこでしょう。

ラウリン 見つけました。

オードリー 幸子さんがこんなことを言っています。「民主主義はそれぞれの国を基盤としていて、人間が人間のために作っています。しかし気候変動の時代には、人々は国境を越えて考えて、行動していかなければなりません」

もちろん、私も同感です。だからこそ、私たちは川を象徴するチャットボットを作ったのです。川は人間よりも長く生きる一種の精霊のようなもので、人間を超えた存在です。私たちが知る限り、最も人間的でありながら、人間を超越した存在の一つだと言えるでしょう。幸子さんが「あなたの考えとその実現方法について説明してもらえますか?」と聞いていますね。

はい、もちろんです。まず第一に、気候変動による絶滅、つまり気候危機を認識するうえで、デジタル技術がいかに重要であるかを理解することが大切だと思います。今では衛星技術を使って、1日に5回ほど、ほぼリアルタイムで伐採された木の数を数えられるようになっています。こういったテクノロジーがあるからこそ、地球とその生態系を気候という視点から一つの社会的な対象として可視化できるようになったのです。以前は雲に遮られていて、このような全体像をとらえることは不可能でした。そんなことができるとイメージすることすら難しかったのです。

2016年に初めてVRグラスを装着したときのことを思い出します。すぐに星座早見盤を開いて、地球を両手で包み込むように持ってみたのですが、そこで「概観効果(overview effect)」というものを体験しました。宇宙から見ると、地球はとてもか弱く小さく、国境は見えないので、意味のないものだと感じられるのです。だからこそ、デジタル技術は必要不可欠だと思います。

デジタル技術がなければ、人々がリアルタイムで関わることのできる、地球全体を正確に表現した社会的なモデルを持つことは不可能です。これが第一のポイントで、第二に、意味のあるインパクトを与えられることが重要です。そうでなければ、ただ映画を観ているのと変わりません。観客が何をしたところで、映画の内容が変わることはありませんよね。ただGoogle Earthの映像を見ているだけでは、民主主義は成り立ちません。だからこそ、実際に影響を及ぼすことが必要なのです。

ペットボトルを使わずに、近くの環境活動の事務所で水を補給するという簡単な行動でも、「奉茶」のスマホアプリを使えば、自分の貢献度や、同じ目標を持つ世界中の人々からどれだけ感謝されているかがわかります。つまり、ここでもデジタル技術が役立つのです。国境を越えたつながりを作ることができるので。

グローバルな社会的対象と、相互につながった地域の集まりや団体を武器にすれば、国境を越えて行動する人々の活動を実現し始められるはずです。それでも小さなコミュニティで活動しているという感覚は残ります。ただそのコミュニティは、近所付き合いなど物理的な空間ではなく、価値観を共有するコミュニティに置き換わるのです。

ラウリン そうですね、わかります。幸子さんは何て? 「ありがとう」と言っていますね。

幸子さん、こちらこそありがとう。あなたがいなければ、私はオードリー・タンと彼女の人間的かつデジタルな未来の見方を知ることはなかったでしょう。

ほかに何か言いたいことがある人はいますか?

ウーズ ああ、頭のなかがいろいろな考えでいっぱいで……。

ブリジッタ ええ、いろいろなお話を聞けましたね。もう一度考えてみなければ。

ラウリン ほかに何かありますか? なければ、オードリーさんにお礼を言おうと思うのですが。

ウーズ ありがとうございました。

ラウリン ありがとうございました。

オードリー こちらこそ、ありがとうございました。素晴らしい対話になりましたね。

ラウリン こうしてお会いできて嬉しかったです。

オードリー ええ、高画質でお会いできるのを楽しみにしています。

ラウリン ぜひとも。今日か明日にはご連絡します。

オードリー ぜひお願いします、ラウリンさん。絶対ですよ。

ラウリン 本当にありがとうございました。ありがとう。

オードリー ありがとう。

0 notes

Text

TEDにて

ラビ、ジョナサン・サックス卿: 恐れずに共に未来へ向かうには?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

2017年時点、歴史的にみて、運命の時が訪れています!不安や不確実性に、煽られ、分断的な選挙や分断的な社会、過激主義の増長が見られるようになってきました。

トランプ大統領?

2024年時点では、バイデン大統領からカマラ・デヴィ・ハリス副大統領が大統領選挙にでています。

「恐れることなく、将来に立ち向かうことができるように、私たちそれぞれが行えることがあるだろうか?」ラビ、ジョナサン・サックス卿はこう問います。

この精神的指導者は、鮮烈なトークで、「私事」の政治から「私たち全員が共に」の政治へと移行するための3つの方法について語ります。

私は、哲学を学ぶ20歳の大学生でニーチェとショーペンハウアー。

そして、サルトルとカミュにハマっていました。私は、存在の不確実性と実存的な不安に満ちていました。素敵でしたよ。

一神教。多神教。人々は様々なものを崇拝して来ました。

太陽、星々、嵐。ある人々は、多神教を崇拝し、またある人々は、唯一神を。

または、神を持たず、19世紀と20世紀には、人々は国家システムを崇拝しました。アーリア人種、共産主義国家を。では、私たちは、今、何を崇拝しているでしょうか?

人類学者たちの結論はこうでしょう。この時代に、私たちが崇拝したのは「自己、自分、私」だったと。それは、それで素晴らしいんです。

開放的で力を与えてくれます。素晴らしいことです。

でも、私たちは生物学的には、社会的動物だということを忘れてはなりません!

この違いはなぜでしょう?

ご説明します。アメリカは、初めから移民の波が押し寄せて来た国だったのです。

建国から200年あまりの新興国であり、現在進行中の「移民による移民のための社会実験国家」がアメリカです。

史上初の人類史における共和国制国家システムは、古代ローマやベネチア共和国など都市国家という小さな単位とは異なり、大国規模であることがポイントです。

これも社会実験中です。

共和国制国家システムは、君主のいない国家で自律したデモス(市民)を主体とした「民主制国家システム」とすることを根本としています。

これも社会実験中です。

移民の国ではない日本やヨーロッパ、中国、インドとは違います。

つまり、巨大な社会実験中なので、アイデンティティを創り出す必要性があったのです。

それは、物語(ストーリー)を語ることで為されました。皆さんは、それを学校で学び、記念館で読み、大統領就任演説で繰り返し耳にします。

イギリスは、近年まで移民の国ではなかったのでアイデンティティーを当り前のように捉えることができました。

問題は、今、同時に起こるべきではない2つのことが起こってしまったということです。まず、西洋では、私たちが何者であり、それは、何故かという話を語ることを止めてしまいました。

アメリカでさえもそうです。

同時に、今まで以上に移民は増える一方です。物語(ストーリー)を語るとき、あなたのアイデンティティは確立されていて、見知らぬ人も歓迎できます。

しかし、物語を語ることを止めてしまったら、あなたのアイデンティティは脆くなり、見知らぬ人に脅威を感じるようになります。それは良くありません。

ユダヤ人たちは、2千年もの間追放され、方々に散らばって生きてきましたが、アイデンティティーを決して失いませんでした。

なぜでしょう?

少なくとも、1年に1度は過ぎ越しの祭りに、物語(ストーリー)を子供たちに教え、奴隷の苦渋を味わう無発酵の苦難のパンと苦いハーブを食べます。

トーラやカバラ。

日本は、神仏習合。

こうして、私たちは、アイデンティティーを保ってきました。私たちは、皆、立ち戻って物語を語るべきだと思います。

政治の場に妄想的な考えが現れるようになったのに気づきましたか?

私たちは、強力な指導者を選べばいいと考えます。彼、あるいは、彼女は、あらゆる問題を解決してくれるだろうと!

それは幻想です。

それから、極端な思考に陥ります。極右、極左。極端な信仰主義や極端な反宗教主義。存在しなかった黄金時代を夢見る極右。存在しないユートピアを夢見る極左。

信仰者も反宗教主義者も同じくこう信じています。私たちが救われるのは、神の存在あるいはその不在。それだけにかかっているのだと。

それもまた幻想です。

自分自身から私たちを救えるのは、私たち人民です。私たち全員が共にそうしたら「自分」だけの政治から「私たち皆」という政治に移り、美しく、反直感的な真理を見出すんです。

国家システムは、弱者を省みる時に強く、貧しい者を思い遣れる時に豊かで、弱き者を守る時に、真に力強い存在になります。

それが、偉大な国家システムの礎です。

私たちが、何者で、どこから来たのか?どのような理想のもとに生きているのか?を語るんです。そうすれば、私たちは見知らぬ人々を歓迎し、こう言えるほど強くなります

「こっちに来て、私たちの生活、私たちの物語、崇高な願望や夢を共有しましょう」これが私たちのアイデンティティで。

私たちは、人間の進化の歴史の殆どを小さなグループで過ごしてきました。私たちが、実際に顔を合わせ、利他主義の調整を学び、友情や信頼、忠誠心や愛など、私たちの孤独な心を満たす精神的な産物を作ります。

だから、未来のあなたを守る最も単純な方法は3つの面において、未来の「私たち」を強くすることです。

最後に、政治にはまったく興味はありません。テクノロジーに興味が有ります。

マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベースマネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内。

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

2024年のノーベル経済学賞でも指摘しているように・・・

国家システムが繁栄するかどうかは、幅広い政治参加や経済的な自由に根ざす「包括的な制度(ポジティブサム)」の有無にかかっているとデータでゲーム理論から実証した。

欧州諸国などによる植民地支配の時代のデータを幅広く分析し、支配層が一般住民から搾取する「収奪型社会(ゼロサム)」では経済成長は長く続かない(収穫遁減に陥る?)

一方、政治や経済面での自由や法の支配を確立した「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」なら長期の成長を促すと理論的に解明した(乗数効果とは異なる経路の収穫遁増がテクノロジー分野とシナジーしていく?)

「再分配や事前分配を同時に行う包括型社会(ポジティブサム)」は、日本の高度経済成長時代のジャパンミラクルが、一度、先取りして体現しています。

2020年代からはもう一度、ジャパンミラクルが日本で起こせる環境に入っています。安倍総理が土台、管、岸田総理が再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)の土台を形成しつつあります。

日本の古代の歴史視点から見ると・・・

安土桃山から江戸幕府初期の農民出身徳川家康が国際貿易を促進しつつ再分配や事前分配の包括型社会(ポジティブサム)を形成してます。

その後、大航海時代の覇権争いを避けるため数代かけて「収奪型社会(ゼロサム)」になってしまい、綱吉の頃には基本的人権の概念も希薄になり選挙もないため

低収入者の農民から商人も収奪していきます。

江戸幕府末期まで数度改革をしましたが、ノーベル経済学賞の人達によると包括型社会(ポジティブサム)に転換しずらい

結局、薩摩と長州が徳川家康式の国際貿易のイノベーションを復活させるも(水戸藩の文献から)国民主権の憲法や選挙がないため

明治維新を起こすしかなく、第二次大戦で原爆が投下されるまで軍備拡大して資源が枯渇します。

国家システムの独裁から法人や個人の優越的地位の乱用にすり替わるため、財産権や特許権などを含めた低収入者の基本的人権を尊重することで独占禁止法の強化も必要になっていくことも同時に示しています。

(個人的なアイデア)

日本では、西遊記の物語にでてくる天竺(てんじく)に行く三蔵法師が有名だが、アビダンマは、根本経典である三蔵(経・律・論)の一部。

阿毘達磨とも。サンスクリット語から、漢字に翻訳するとこう書かれる。武道の達人でもあった達磨大師。ダルマ様とも呼ばれる。

数十年単位では、悪性でも数百年単位では善性という事象は多数ある!

なぜ?一神教に比べて、多神教や漢字などに概念が多いのは、お釈迦さまが膨大に構築し、先人達の蓄積したアビダンマが根本だから!

宗教の創始者たちの概念上の教え。

原本は、ものすごくパワー(「パワーかフォースか?」の本でのパワー)の高い状態であることが確認されている。

ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイドの方)という前提です。

しかし、宗教概念が、二元的であればあるほど(例えば、「神と悪魔」や「法律で暴力装置をがんじがらめにしたテロリスト集団が警察機構なのに絶対に善のような先入観を強調する構造」など)

つまり、ゼロサムになると誤訳される危険性も大きくなるように思います。

ロジェカイヨワの戦争論にある「いけにえ」も似ている。

あれこれと姿は変わっても、それらは常に存在し続けてきました。

上があれば下があるように、光と闇があります。人間の心理への探求、そして、高い精神的レベルに達しようとするコミットメントは、宗教として社会的に組織化されます。

逆に、そうなることによって、最も低いエネルギーフィールドに落ちていくのです。

よく組織に入ると優秀な人が無能化するのもこの構造原理にあるためです。

なぜなら、組織化されると言う偽りが最初から伴っているからです!!

だから、マスメディアを通すと意味が反転して届き易くなる傾向があります。

世界中のさまざまな宗教の創始者たちの概念上の教えが言うように、慈愛と言うエネルギーフィールドは、一神教でいう神の恩恵への入り口です。

多神教の仏教では慈悲とも言う「悟りへの入り口」とも呼びます。「ラーマ」「道(タオ)」バージョンもあります。

これらのキャパシティを増やすことで、私たちは、誰��あり、なぜ?ここにいるのかと言う最終的な気づきに導かれ。

さらに、このアトラクタフィールドの光の中では溶かされ、すべての存在の究極の源へと導かれます。

これが、この世界で自らのパワーを高める唯一の方法なのです!!

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三大宗教って、すべて一神教。

数学の群論、トポロジーの圏論で多神教の仏教の視点で俯瞰すると、ある意味、多神教の一形態とも言えるんだよな。

インドでも似たようなのあるからね。ブラフマー神、ヴィシュヌ神、シヴァ神など。

なお、日本では、あまり知られていないヴィシュヌ神は、日々、時空を超越して、同時に姿を変えて人々を救っていたという場の量子論的な特徴があります。

その時のそれぞれの姿は化身を意味する「アヴァターラ」と定義されており、オンラインゲームなどで呼ばれる自分の分身となるキャラクター「アバター」の由来ともされています。

日本では、観自在菩薩に似ていますが、シヴァ神よりも強くて最強。宇宙を維持する役割もあるので、最新物理学では、イメージ的に不確定性原理に近く、スーパーストリング理論や陰陽五行理論も含まれています。

日本人は皆、神社にいくでしょ!

あれ神道で神社庁も公的にありますよ。

お寺にいくでしょ!あれ仏教ですよ。

お盆やお祭りや年中行事に参加するでしょ!あれ仏教ですよ。

これらに関わらない人も・・・

数%の大企業を中心にしたマスメディアやテレビなどもナショナリズムと言うカルトの定義になるんだけどね。

カルトの定義「中立的なバランスの欠けた極端な思想を対象にする少人数の狂信的な崇拝を持つ教団」に当てはまる?

カルトを論じる前にカルトの定義をしないと風評被害になります!

ご注意下さい。

お金に色がつかないように、量子にも色はつきません(数学の言葉で裏付)人間が色を定義していく。

お金に色がつかないように、量子にも色はつきません(数学の言葉で裏付)人間が色を定義していく。

お金に色がつかないように、量子にも色はつきません(数学の言葉で裏付)人間が色を定義していく。

テーラワーダ仏教では「色」も定義されていて、「色」とは「五蘊(ごうん)」の一部であり「存在する物や事を視覚で認識」すること。

「色即是空」の「色」です。

「五蘊(ごうん)」は「五根(ごこん)」という身体の感覚器官から執着が生じていると論じています。

偶然の一致か否か?不思議なことに・・・

「量子力学」という分野を開拓し、発展させた三人の物理学者「ニールス・ボーア」「ヴェルナー・ハイゼンベルグ」「エルヴィン・シュレーディンガー」たちは

とても奇妙なことに気がつきました。

素粒子の物理学を究極まで追求していくと、驚いたことに、はるか昔の東洋の賢者たちが説いた哲学に

どんどん接近してしまうのです。

これは何を意味するのでしょうか?

次に

老子の道教の徳(テー)とアリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)が似ていることから・・・

どちらの起源が先か?調べるととても面白い仮説が出てきた。

中国の道教は紀元前750年位。古代ギリシャ末期のアリストテレスは紀元前350年位。

共に多神教。この時代の情報の伝達速度を考えるとシルクロードで相互的に交流して伝わった可能性も高い。

プラスサムな概念だから。道(タオ)が先で、アリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)が変化して

老子の道教の徳(テー)となり、神仏習合みたいな道徳になった?アリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)は具体的だが、道徳経ではあいまい。

当時は、西洋と東洋の最先端を統合?古代中国では、老子は仙人とも言われていたし、始皇帝もこの頃の激動の時代。

どうなのか?

バラモン教に対して創始した仏教もブッダにより誕生し、アリストテレスの時代に近い年代であることは偶然の一致だろうか?

ニコマコス倫理学に似ている仏教最高レベルの奥義が「中道」ということ。チベット経由で中国にも伝わります。そして、日本にも。

その後、古代ギリシャは300年後、多神教の古代エジプト文明を滅ぼしてローマ帝国になっています。キリスト教も誕生。

その後、国教へ。一神教が広まり紀元後が始まります。

現在のEUは、NATOがウクライナ侵攻でクローズアップされたこと。さらに、13の暦がひと回りして2000年前位の状況も含めて考えると

トルコまで領土にしたローマ帝国の民主主義版をフランス、ドイツは構築し���うとしてる?

イギリスがブレグジット(Brexit)で離脱したのは、かつてのローマ帝国の過ちを回避した可能性も?

もし、以前、機運が高まった時にロシアがEUに加盟していれば、古代ローマ帝国2.0(民主主義版)が建国していたかもしれない。

大西洋を超えてアメリカ大陸からロシアを含めて、北半球に巨大なモンゴル帝国を超えた人類史上最大の領域が誕生するので・・・

今からでもロシアは遅くないので加盟したほうがいいような気がします。

真実はわからないが、そんな仮説がインスピレーションとして出てきた。

仏教最高レベルの奥義が「中道」と言葉で言うのは簡単だけど、体得して実践するのは至難の業。

ピータードラッカーも言っている。

それを可能にする方法を段階を踏んで導いた最初の人が釈迦です。

初心者向けとして、アビダンマや八正道がそれに当たります。具体的な方法を体系化しています。

極端な見解にとらわれない(顚倒夢想:てんとうむそう)よう人が心の苦しみから逃れるには、八つの道を守れば良い。

正しい見かた、正しい思い、正しいことば、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい判断。そして、正しい考えかたである。

ところで「正しい」とは、何をもってそう言うのだろうか?

ここでは、アリストテレス(サンデルの正義)の定義ではありません。

この場合の定義は、ブッダの説いている「中道」が「正しい」という意味です。両極端にとらわれない正しい立場(中道)が悟りへと導く唯一の道なのです。

悟りから始まり、この世は、様々な概念が重なり合うため、概念の機微や均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!

最初は大変だが、ドラゴンボールに登場するスーパーサイヤ人みたいに、これを大変なレベルじゃなくなるくらいに習慣化することがコツです。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

続きは、後ほど。倫理は強制ではなく一定のプロトコルに基づく自由権なので

アリストテレスのニコマコス倫理学には、快楽的生活、社会的生活、真理を追求する生活がある。

思考の知的な徳は、形式知の根本?

もう一つ、性格の徳は、暗黙知の根本?

アリストテレスのいう定義である悪徳の反対は、有徳。有徳に転換する努力が必要。

悪徳に似た概念として、仏教でも、具体的に邪道四つと定義されている。

テーラワーダ仏教に似ている。顚倒夢想(てんとうむそう)になるため悪行為を段階的に最小限する努力が善行為。

こうすることで「パワーか?フォースか?」の書籍でいうパワーが人類全体で平等に底上げされる。

ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイドの方)という前提です

そして、ブッダの説いている「中道」は、「パワーか?フォースか?」の書籍でいう「意識のマップ」内の「中立」レベルに当たるかもしれない。

アビダンマとは異なる領域なので、うつ病、ADHD、自律神経失調症、発達障害などは、精神科医や心療内科へどうぞ。

もう少し、テーラワーダ仏教で教え伝えられている経験則を初心者向けから二、三歩、歩みを進めると「預流道心」と言われる悟りの最初の心が生まれる瞬間があります。

自力で到達するのは危険なので、お寺のお坊さんに詳しくは聞いてください。

自分の解釈では、ここに到達する感覚としては、量子力学の本質である「場の量子論」を本当に理解した瞬間が一番近い感覚です。しかし、検証できないので本当に到達したかわかりません。

テーラワーダ仏教のアビダンマでは、「預流道心」に到達すると自然と悟りの道に自動的に回帰できるようになるそうです。次に、七回生まれ変わるまでに完全に悟りの流れに乗れる。

前世で「預流道心」に到達してると子供の頃から、桁の違う天才になりやすい傾向が発現してくるそうです。

そして、六道輪廻するのは、人間界か天界のみだそうです(一神教では、天国に近い領域に似ている)他にいくつか特徴があります。

「預流道心」に到達すると「第一禅定(ぜんじょう)」状態に自動的になります。

一神教では「天国」に相当することですが、テーラワーダ仏教には、この先がありますが、ここまでにします。

厳密には違うけど、わかりやすく言うと精神領域がスーパーサイヤ人に到達するようなイメージ。しかし、すぐ心の状態は普通になります。

漫画のイメージのように身体は強くなりません。

言葉の定義として「禅(Zen)」は、ブッダが伝授された「第一禅定(ぜんじょう)」が起源。

言葉の定義として、ここでの「定」は、サマーディとも「梵天」の「梵」とも呼ばれます。

日本語ではわかりずらいけどサンスクリット語などにすると全て関連してることがわかります。

サマーディ瞑想とも深く関連していて、瞑想しすぎると「あの世」の人になってしまうので、ほどほどの八正道で「この世」の状態を維持しないと危険です。

戻ってこれなくなります。

再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。

再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。

再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。

歴史に耐え抜いた哲学の基盤がない権力者が最も危険な存在です。

<おすすめサイト>

エピソード9 Episode9 - 各宗教と政治のチェックと指標について「パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon」

タキス・S・パパス:現代ポピュリズムの誕生

セザー・ヒダルゴ:政治家をあるものに置き換える大胆な構想

ヘイリー・ヴァン・ダイク:政府支出を年に何百万ドルも節約している技術者集団

ジェニファー・パルカ:コーディングでより良いスマートな賢い政府を創造する!

日本経済と世界経済(KindleBook)現代貨幣理論(MMT)の欠点も克服しています!- 東京都北区神谷高橋クリーニング

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

エピソード4Episode4 - 政治の善性について(パワーか、フォースか―人間のレベルを測る科学 - Amazon)

サラ・パーカック:宇宙から見た考古学

ユバル・ノア・ハラーリ:人類の台頭はいかにして起こったか?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷の高橋クリーニング店Facebook版

#ラビ#ジョナサン#サックス#宗教#政治#古代#エジプト#哲学#ショーペンハウアー#サルトル#ニーチェ#チャーチル#マンデラ#ユダヤ#テーラ#ワーダ#仏教#移民#カバラ#アビダンマ#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#大統領

0 notes

Text

日本の使命~末法の世の世界に日本はどうあるべきか?/第64回大人のためのSDGs超基礎講座(2024年11月5日)

日本の使命~末法の世の世界に日本はどうあるべきか?/第64回大人のためのSDGs超基礎講座(2024年11月5日) チケット https://kanglo-sdgs20241105.peatix.com/view https://www.facebook.com/events/1086381289828356

---------------------------

2015年9月25日、国連総会にてSDGsが採択され、あれからすでに8年が経ちました。人類は、21世紀に積み残してしまった地球全体の危機的課題の解決に向けてどれ程前進できたのでしょうか?SDGsは、人類史上初の世界規模における共通目標として始まりました。期限は2030年です。この時までに、人類がこの目標の達成に向けて、どの程度実践できたかによって今後の地球の未来が決定付けられます。もし、うまくいかなければ、地球の未来は確実に悪化の道に向かいます(と多くの科学者が訴えています)。私たち大人は、運よく80年そこそこの人生を得た中の、その一部の期間、危機を体験するだけに留まれますが、これから生まれてくる子供たちにとってはどうでしょうか。

「こんなに辛く厳しい環境ならば、生まれて来なかった方が良かった」 「2020年頃に生きていた大人たちが、何もしなかったことによって、地球がこのようになってしまった」 「責任は誰にあるのか?」と叫ぶことでしょう。

今の大人たちが、今の世の中の現実を受け継ぎ、作り上げてきたという自覚と責任を持ってしたならば、現在のこの地球の有り様に対し、「俺は知らん」「私には関係ない」「もう何もどうすることもできない」と放置をすることが、どれほどまでに罪深きことであるのか。そうした”反省”も込めて、自戒の念を込めて、このSDGs超基礎講座を開催することにしました。2018年頃より、日本においても、小中学、高校、大学にて、SDGsに関する科目や、学科が次々と作られ、基礎的な知識のみならず、自ら課題解決に向けて実践を続ける子供たちが急増しています。その子供たちから、SDGsのことについて尋ねられて、もはや知っているふりや、否定をすることは出来ません。子供たちは、大人たちの振る舞いや言動を見ています。「このあなたたちが作り上げてきた課題ばかりの社会を、どうしていくつもりなのか」と。もう、もはや恥ずかしくて知らんぷりをすることなど、到底出来ません。必要のないプライドを振りかざして、SDGsを否定するのは止めにしませんか?ご一緒にSDGsの真の在り様、そして、これから一人の人間として、何をするべきなのか、ご一緒に考えていきませんか?

(自戒の念を込めて) 藤井啓人

■日程:2024年11月5日(火)20時~22時 〔他開催日程〕※毎月1回~2030年まで継続予定 2024/12/3 ※毎回第1火曜20時~を予定 ※変更日程あり

■形式:オンライン(Zoom)

■内容: ・毎回、Today’s themeの内容は、その時の情勢によって変わります。テーマの投げかけを行いますが、教える講座ではなりません。 ※どの回から参加をしても大丈夫な仕立てにしております。 ※SDGsの超基礎情報から最新情報、実践的な事例などを取り扱います。 ※参加者と緩やかにつながり、共助、協働できるコミュニティを少しずつ作っていきます。

■参加費:チケット制 https://kanglo-sdgs20241105.peatix.com/view ・1回分チケット:1000円 ・5回分チケット:3500円(1回あたり700円) ・10回分チケット:5000円(1回あたり500円) ※小中高大学、大学院生は無料(無料のチケットでの登録をお願いします) ※チケットは、連続して使う必要はありません。ご都合に合わせて無理なく、ご参加下さい。 ※既に未使用のチケットをお持ちの場合は、主催者に参加の旨、一言お知らせください。

■参加対象: ・どなたもご参加頂けます(SDGs超初級者、初級者向け) ※小中高大学、大学院生も大歓迎 ※大切な家族、お友��、会社の同僚の皆さんもお誘い合わせの上、ご参加ください。

■申し込み方法: ・Peatixよりお申込みを頂くと、ZoomURLが発行されます。 https://kanglo-sdgs20241105.peatix.com/view ※できるだけ毎回参加してみてください。やがて、自分自身の中に、何か軸のようなものが出来、判断をする時のモノサシを持てたような実感が生まれてくるでしょう。

■講演登壇者: ★★藤井啓人(ふじいひろと):茨城県東海村出身。高卒後、上京し新聞配達をしながら予備校に通い筑波大学に入学。4年間、体育会硬式野球部に所属し選手と2軍監督を経験。1992年に株式会社リクルート入社。12年間、組織・人事コンサルティン���事業に従事し、約2000社の企業の変革に携わる。社内表彰制度で全国MVP・部門MVPの受賞計8回。2004年に独立し、事業再生コンサルティングのマネジメントリコンストラクション社を設立。2010年5月カングロ株式会社 代表取締役に就任。独自のサステナビリティ・イノベーティブ・コンサルティング事業を開始。米国で「今最も羨望の注目を浴びる企業」とされるオンライン・リテーラーのザッポス社のハピネス経営、「社員をサーフィンに行かせよう」「レスポンシブルカンパニー」の題材となっているアウトドア用品メーカーの米パタゴニア社を研究し続け、約1000社3000名のビジネスパーソンにセミナーや勉強会等でその真髄を伝えている。2013年には西アフリカのナイジェリア連邦共和国にて合弁会社を設立し、水問題、エネルギー問題、食糧問題、環境問題を日本のテクノロジーで解決するソーシャルビジネス事業も行う。実地の中から発信される指南は、斬新・先駆的でかつパワフルであり、魂を揺さぶるものとなっている。2013年以降、システムD研究会、自転車事故防止委員会、セブメディの会を設立。2015年より同士と共に「懐かしい未来プロジェクト(HOOPS!)」「サステナ塾」「懐かしい未来へ・どんぐりヴィレッジプロジェクト(農福連携事業)」を開始し、持続可能な地域社会の実現のために人間本来の役割を思い出すためのあらゆる「体験」の場と機会を提供している。自転車のある生活をこよなく愛し、年間約1万kmを走破する。ウルトラマラソンランナー、トライアスリート。趣味はゴミ拾い。

※【ダイジェスト版動画】講座特別映像をご視聴頂けます: ガザ危機~世界には、本当に平和が訪れるのか?/第63回講座(2024年10月1日) https://youtu.be/0dO7yGGaHpM

アメリカ大統領選のゆくえ~世界は本当に変わるのか?/第62回講座(2024年9月3日) https://youtu.be/exIiXly4xNM

ノーモア・ヒロシマ・ナガサキ~人類は、核兵器を捨てることが出来るのか?/第61回講座(2024年8月6日) https://youtu.be/DhYhJplXjdM

シンギュラリティの真実~人工知能革命の先に起こること/第60回Aniv.講座(2024年7月2日) https://youtu.be/BmaZb6xL5-Q

人間のゾンビ化を止めろ!人間という種の退化が始まっている/第59回講座(2024年6月4日) https://youtu.be/LaYpV4TiNO8

自然災害の激甚化がもたらすもの~人類は生き残れるのか?/第58回講座(2024年5月7日) https://youtu.be/bLZOiSM-7EI

サステナビリティ3.0~企業の外部化されたコストを内部化する/第57回講座(2024年4月2日) https://youtu.be/l-uH0EsX6B4

世界の福祉の実態/第56回講座(2024年3月5日) https://youtu.be/FOsEj6EdWQI

世界の農業の実態/第55回講座(2024年2月6日) https://youtu.be/v-R9SJaRk2w

地球のケアテイカーになろう/第54回講座(2024年1月9日) https://youtu.be/vACtwR96iIg

グレートリセットとは何か?/第53回講座(2023年12月5日) https://youtu.be/x-CW0tPLtzE

戦争が無くならない本当の理由/第52回講座(2023年11月7日) https://youtu.be/ISZKjSPep0k

変質化した異常火災について/第51回講座(2023年10月10日) https://youtu.be/OLS2ds5pwic

2030年に起こることを想像してみよう/第50回Anv.講座(2023年9月12日) https://youtu.be/ODgY-z-vY0I

SDGsのスーパー事例を集めてみた!/第49回講座(2023年8月1日) https://youtu.be/pbLHzt08_hU

SDGsはもう終わったのか?SDGsの本当の目的を探る/第48回講座(2023年7月4日) https://youtu.be/lXrA8KV88zY

Wind(風)について考える~風の神秘/第47回講座(2023年6月13日) https://youtu.be/QtDcfxztkWE

Fire(火)について考える~火の神秘/第46回講座(2023年5月2日) https://youtu.be/owWgezVx46g

Soil(土)ついて考える~土壌の神秘/第45回講座(2023年4月4日) https://youtu.be/f3IQ7Y7CVo8

Water(水)について考える「第4の水の相」の神秘/第44回講座(2023年3月7日) https://youtu.be/VBB9A5qC-7c

宇宙開発の真実/なぜ今、加速化する宇宙開発?/第43回講座(2023年2月7日) https://youtu.be/LaOkFIBHW98

超メタバース社会を検証する~私たちは異次元を受け入れるのか/第42回講座(2023年1月17日) https://youtu.be/9SD6WBMxKfE

COP27を検証する~もう私たちは間に合わないのか/第41回講座(2022年12月13日) https://youtu.be/R_ceFx0TbOw

総貧困化社会~私は大丈夫の妄信/第40回Aniv.講座(2022年11月1日) https://youtu.be/7Y0gZwjylak

大災害が来る~何を心得、何を備えるべきか?/第39回講座(2022年10月4日) https://youtu.be/NsEv0mQfvQs

核兵器~人類は、また使うのか?/第38回講座(2022年9月6日) https://youtu.be/TtxvRAm7m3g

超脱炭素社会の到来~本当の目的とは何なのか/第37回講座(2022年8月9日) https://youtu.be/FPKsy4HS7u8

超食糧危機に備えよ~食糧危機キャンペーンの真実/第36回講座(2022年7月12日) https://youtu.be/LO4iQL9YcfA

人と人との関係を考える~人と人が支え合い生きていくこととは/第35回講座(2022年6月14日) https://youtu.be/OyxWiEGPGfw

働き甲斐とは何かを考える~人は何故にはたらくのか/第34回講座(2022年5月10日) https://youtu.be/emPiTtkimPA

本当の健康を考える~人は何故に生きるのか/第33回講座(2022年4月12日) https://youtu.be/B_h6wRitTbY

生命活動の源であるエネルギーのことを考える/第32回講座(2022年3月8日)https://youtu.be/A4CxeazfnxE

地球の空気の奇跡を知る~あなたが知らない空気の話/第31回講座(2022年2月8日) https://youtu.be/LtJIbXfR_I0

質の高い教育とは一体何か?本質に迫る/第30回Anv.講座(2022年1月11日) https://youtu.be/XP129td-nU0

フルバージョン動画はこちらで視聴頂けます。大人のためのSDGs超基礎講座・全アーカイブ動画集(有料コンテンツ) https://vimeo.com/ondemand/kanglosdgs

■企画・運営:SDGs超実践者委員会(SSPC)、カングロ株式会社 https://www.kanglo.co.jp/ 協力:サステナ塾/システムD研究会/イノベーションサロンZ/ショック・コヒーレント・イノベーション・クラブ/フィロアーツ研究会/懐かしい未来へ・どんぐりヴィレッジプロジェクト

1 note

·

View note

Text

四日目に予定していたツアーに行く。アフリカプレートとユーラシアプレートの出会うモロッコ、イタリアは地震が多い。そして、北アフリカのアトラス山脈は、プレート運動によるもの。非常に複雑なプレートなのだ。ちなみに4167mの北アフリカ最高峰のツブカル山近辺では、冬はスキーもできるざます。嫌、ワシはスキー好きだけど、ここにはスキーでは来ないけどね。

そこでワシが見たいのは、ズバリ、プレート運動である。我ながら、なんとマニアックなんだろう。流石、学生時代に地理学者の高木先生と251と言われた国土地理院の25000分の1縮尺地形図を持って藤沢近辺歩きまくったり、ネパールまで一緒に行っただけあるざます。まだ紙の地図の時代。等高線を赤鉛筆でなぞったりして、標高毎の土地利用を見たり、土地利用から地質を推測したりと楽しかった。高木先生は、慶應退官後どっかの大学の学長やってたけど、先生なら当然だろうと思う良い先生だった。そこで、渓谷巡りしながら、アイットベンハドゥというカスバを目指す。カスバとは、アラビア語で城塞、城砦を指す。

一緒に行くのは、ベルギーのリエージュから来た若い夫婦。こんなに乾燥してい���のに、嫁は粘度の高そうな鼻水を何度もかんでいた。ワシなんか、乾燥しすぎて鼻粘膜から鼻血が出る上に、勝手に修復活動しているから、ともすると、鼻の奥の粘膜部分にできてしまう巨大鼻くそで窒息しそうになる。鼻かんでも出てこないざます。ので、ベルギー人が羨ましい。ベムでさえ棒よだれタレなさそうな勢いの乾燥度合いの中、さすがエウロッパ人の粘液体質である。感動。ツアーガイド兼運転手のお兄ちゃんには、早々とワシがフラ語をわかっている事がバレる。細かな、例えば地震とかいう単語は知らないけれど、文脈でおおよその予測はつく。だんだんと、フラ語でしか説明されなくなる。汗。

アイットベンハドゥを目指し、午前中は、ツブカル山側の渓谷。山並みが美しい。感動的に不毛な大地。人々は、オリーブやアルガンなどを育てて、羊飼いなどをしながら生計を立てているらしい。でも、段々と都会に楽な仕事と現金収入を求めて出稼ぎに行っているらしい。道路建設や、昨年9月もマラケシュで大規模地震があったが、復旧工事などが地元である間は、生活が潤うのだとか。現金収入を手にしてしまうと、元の生活に戻れなくなるのは世の常なんだなぁ。福島の祖母の家の周りの急速なにわか金持ち達の家々を思い出す。日本は、豊かである。こちらは、家は壊れたまま、未だにテント生活しながら、干し煉瓦と干し草と土で固めた家を、少しずつ、自分の手で再建している。神戸と東北震災の差異を感じたものだったが、ここまで来ると、政府なんてあって無きが如くである。などと思いつつ、絶景を堪能。

午前中にアイットベンハドゥに到着。世界遺産。そして、映画の撮影地でもある。アラビアのロレンスを撮影したのはここ。その後、ハリウッドはここからまだ南下するワルザザートに撮影所を作っている。多くの観光客は、そちらへ行くらしいが、ワシ一切興味無し。入場料払って撮影所に行くのは、太秦でさえ行かないんだから、モロッコで行くわけないでしょ。

太秦といえば、コロナ中に、母を連れて、憧れのトロッコに乗りに行ったっけ。ワシは、予約無しでトロッコに乗れた事に、感動。と同時に、子供の頃、信楽で買ってもらったタヌキを思い出さされるタヌキだらけの駅を通り、タヌキ熱にかかってしまった。今年、久しぶりに車で関西に帰る途中、憧れの信楽タヌキをまたゲット。前回の、つぶらなお目々に惚れて買った子は割れてしまったので、母が随分と前に捨てちゃったのよね。

アイットベンハドゥです。手前は、川。橋もあるのだが通行料を取るらしいので、鴨川のように飛び石になっている無料の渡し場を通って、暑い中、ワシ、頑張って、上のぴょこんとなっている丘の上まで、城塞都市を通り抜けながら、登山。あのぴょこんとなっている所には、攻められた時用の食料が置いてあります。今は半壊になっていました。このカスバには、まだまだ人が生活していて、世界遺産だから、土産物屋とカフェ、ホテルだらけ。ホコリっぽく暑い。けど、おまけに迷路です。

ワシ、道がホウキで��鎖されているので、戸惑っていると、中からこすっからい感じのババァが出てきて、その道通れない。我が家を抜けてこっち通れ。近道あるよ。1ユーロに当たる10ディルハム払え。という。マジかーと思ったが、もう今さら戻る気にすらならないよ。何段階段登ったんだよと愚痴り、お金を払う。もっと最悪な事に、近道という道は、確かに近道だが、上からペットボトルなどのゴミが流れる、いわゆる砂防のような砂利道斜面。膝悪いワシには最悪。ゴミを避けながら、滑り落ちないように、足場を確保しつつ、たまには手もついて、必死に登る。一歩滑ったら、そのまま崖である。冷や汗出まくりだけど、暑い。ワシ、山登りしてて良かった。普通の人なら、無理レベルだと思う位に、斜度がきついし滑る。

興味深くお宅拝見できたのは良かった。水が来ているのだ。どうやって水を上げているのか、不明。気になる。けど、カスバの頂上には何も水関係の施設がなかったので、多分、下から川の水をポンプで汲上げしているのだろう。面白い事に、郵便も届くらしく、玄関と思しきドアの横には、郵便ポストもある。中は、分厚い壁のために、嘘みたいにひんやりと涼しい。そして冬は暖かいのだという。やっぱ壁の分厚さによる断熱だよなーとワシは思う。ドイツとか北欧の家も、壁分厚いもん。日本の薄壁に断熱ウール入れて、断熱してまーすってやっぱ、どう考えてもなんちゃってだろう。ワシは、ワシの部屋のクーラーをママが買い替えてくれたので、国士舘柔道部出身のおッちゃんの工事の一部始終を詳らかに観察したが、これで断熱って、騙されてるーと思ったっけ。

パッシブソーラーハウスの典型として出てくるモロッコの住宅。壁分厚く、中にパティオを作って水を流すので、適度な湿度が保たれ、冬温かく夏涼しいと、建築学の本で読んだ通り。昔の人の方が賢い。風土に合った建築を作っている。え、まてよ。日本は、なぜあそこまで寒さに耐えなくちゃいけない家なんだ。。。東北の家の中にある蔵、内蔵は温かそうだけど、あれが持てるのは金持ちだけだしなぁ。。。オンドル無いし。辛すぎやろ。ワシ、暑いのも寒いのも苦手な段ボール箱の箱入り姫様ですねん。

昼食は道中の村でタジン鍋。ワシ、下痢中なので、控えめに食べる。帰路は、アトラス山脈側の渓谷。運転手が、急遽、古代からの塩田に連れて行ってくれた。白いのは塩。雨が降ると、地面から滲み出て、塩田になるらしい。舐めてみると、とても優しい塩だった。昔、この辺り一帯は海。それがユーラシア大陸とぶつかって隆起している。道端の土産物屋では、アンモナイトに三葉虫などの化石がたくさん売られている。感動しているのは、当然ワシだけ。ベルギー人夫妻の感動ポイントは、良く分からない。向こうも、ワシがなぜ、sel de fleurと大騒ぎしておるのか、さっぱり意味不明だっただろう。ここは、昔、海韃靼だよと言っても、アホにな何も通じない。アホってマジで救いようない。

この上の写真を観ているだけだと、完璧に、アルゼンチンのサルタ、フフイの感じ。ワシ、地球の活動に感動。地球は生きとる。そして、美しい。人間の無知なんて、ここでは、笑いものにすらならない。無知な奴は死ぬだけ。ラクダのキャラバンに必ず一頭はロバをつけるのは、ラクダは水分なら何でも飲んでしまうらしいが、ロバは危険な鉱物が入った水は飲まないらしい。なんなら緊急時、ラクダのオシッコでさえ貴重な水分源になるキャラバン隊にとって、ラクダが飲めるからと言って、オシッコ活用しなきゃいけない時にラクダちゃんの身体がろ過した危険鉱物をいただく訳には行かないのだ。だから、まずはロバに水を飲むか確かめさせてから、人間もラクダも水を飲むらしい。いやぁ、侮れないぞ。ロバ。

0 notes

Quote