#四天王寺さん

Explore tagged Tumblr posts

Text

1973年 映画「ポルノの女王 にっぽんSEX旅行」

監督:中島貞夫

制作:東映京都撮影所

音楽:荒木一郎

���演:荒木一郎、クリスチーナ・リンドバーグ、川谷拓三、片桐竜二、水城マコ 他

東映チャンネルで「狂った野獣」をやっていて、死ぬほど笑った後に次は「ポルノの女王 にっぽんSEX旅行」と出てきたので、しばらくついでに観ようと思ってイトメンの「チャンポンめん」作りながら観てたら、出演者が何処かで見たことのあるキャスト。

(チャンポンめん懐かしいな。笑)

主人公が「いとしのマックス」とか「今夜は踊ろう」を歌っていた荒木一郎。

(この人、俳優もやってたんだ)

もう一人の女主人公が何処かで見たことのある女優でしばらく見てたら思い出して思わず、声に出してしまった。

「ゼイ・コール・ハー・ワン・アイ〜血まみれの天使〜のクリスチーナ・リンドバーグじゃないか!信じられん、こんなんに出とったんか!」と夜中に画面に向かって驚愕する僕。

(凄い!凄過ぎる!笑)

爆弾製造を生業とする女好きな京都の青年の五味川一郎(荒木一郎)とスウェーデンの麻薬密売組織から日本に派遣されてきた美人運び屋のイングリット・ヤコブセン(クリスチーナ・リンドバーグ)が主人公のサイケデリック青春ロードムービー。

地元京都では一向にモテない五味川が一念発起、愛車に乗り込み何故か東京羽田へ女漁りに向かう。

(なんでやねん)

偶然出会ったイングリットのナンパに成功、意気揚々と愛車に乗り込み何故かまた京都に戻る五味川ご一行。

京都のオシャレなボロアパートに戻り連日、イングリットと緊縛プレイに励む五味川一郎。

(最初からだけどもう、ストーリーがおかしすぎる)

いろいろあって二人は別れる。

途中、イングリットは京都のクラブで違う男グループにマリファナパーティーに誘われその場で無理やりやられてしまう。

身も心も傷ついたイングリットを明け方の四条大橋で偶然見かけ再び彼女と暮らし始める五味川。

二人きりの生活が幾日か続いたある日、新聞でイングリットが麻薬犯罪容疑で警察に追われていることを知った一郎は、彼女を守ろうとするが時すでに遅し、日本の密売組織にばれ、警察がイングリットを連行。

エンディングはここでは書かないが、昔の東映らしいセンチメンタルで笑える終わり方。

五味川とイングリットのセックスシーンの最中に毎回部屋に入る西日に東寺の影が映し出されるところが自分的にツボすぎて、「なんでやねん、毎回東寺の影って。オシャレすぎるやろ、京都買いますの実相寺昭雄監督かよ」と笑いながら真夜中、テレビに向かって突っ込む僕。

昭和70年代の京都の景色満載。

五味川のアパートが近いのか何故か東寺がしょっちゅう出てくる(笑)。

朝方、四条大橋でタクシーに乗り込む五味川とイングリットの場面が60年代フランス映画のようで頭から離れない程オシャレなシーンでした。

34 notes

·

View notes

Text

散り桜

2024.4.14

ソメイヨシノが散って終わりを告げようとしています。散っていく桜もキレイですが、それももう終わりですよね。

今は里桜がキレイに咲いています。

天王寺に行かないといけない用事があって、ちょっと早めに出かけて天王寺公園や茶臼山あたりを散策してました。

慶沢園に行く予定だったんですけど、行ってみたら休園中。来年の四月までお休みみたいです。事前に調べとかないとこんなことになりますが、まさか休むとは思っていませんからね。

で、大阪市立美術館まできたらツツジが咲いていました。そのツツジに桜の花が落ちていたので撮ってみました。

普通、桜って花弁が舞うように散っていくんですけど、花ごと落ちてるのって珍しいですよね。でも、これって決して演出ではなくホントに落ちてたんですよ。

35 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】文久二年(1862)四月二十三日:南画家田能村直入らが大煎茶会「青湾茶会」を開催(大阪市史編纂所「きょうは何の日」)

清湾茶会には、天気がよかったこともあり千二百人もの人が参加したと記録されています(『清湾茶会図録』)。茶席は、大長寺から桜宮まで本席7副席4の11席で、1席の定員10人。1200人だと、延べ120席を11会場で回した勘定になり、1席30分としても6、7時間は要したであろうと思われます。

ところで、この茶会に参加した国学者の近藤芳樹(長州藩士。当時、京にて情報収集活動を行う)が、周防防府の酒造家で文化人のパトロンであった上田光美に送った書簡[註1]によると、

・切符500人前を前日より発売 ・当日に300人前を追加

正規チケットを持った参会者は1200人中800人で、つまり、あとの400人はタダ乗りとゆうことになりそうです[註2]。

船の席は小舟で送迎するので混雑はなかったが、その外の席には一度に大勢の者が押しかけ大混乱。切符を持っている人が席に入れず身動きもとれず、「あいつは切符も持たんと茶ァ飲んでけつかる」などと大声で叫んで大騒動になった。(近藤書簡を超訳)

茶会は、お世辞にも「清風」とは言い難い状況で、そんな中でも、切符をもった近藤さんは、ゆうゆうと全席コンプリートしたと述懐。勤王の志士でも、茶会は別格であったようだ。本人は9席と供述。実際は11席なので、2席は飛ばしたようです。世情穏やかならぬ幕末にあっても、たまたま京・大坂に滞在中であった近藤は茶会を楽しむ余裕があったようです[註3]。

[註1]『近藤芳樹書牘集一』(山口県文書館蔵)。幕末期の国学者。周防(すおう)の人。本姓田中、通称晋一郎、号は寄居(ごうな)。旧長州藩士で明倫館助教。維���後、東京に移り住んで、宮内省御用掛に任じ、御歌所寄人(よりうど)などをつとめた。本居大平、村田春門また山田以文に師事して、国文学、律令学を学んだ。同じ大平門の加納諸平を尊敬して最も歌をよくし、幕末歌壇に際立った活躍をした。学績として《令義解校本》《淫祠論》など、歌論書に《古風三体考》《寄居歌談》、紀行文に《陸路廼記(くぬかちのき)》がある(改訂新版 世界大百科事典 「近藤芳樹」の意味・わかりやすい解説 )。

[註2]売茶翁は、売茶の折、「茶銭は黄金百鎰より半文銭まではくれ次第、たゞのみも勝手、たゞよりはまけまうさず」(『近世畸人伝』1790)とゆう看板を掲げており、切符の代金はいくらであったのか定かではないが、タダで飲まれても文句はいえない。按ずるに、切符は単なる整理券で、茶会はタダだったのかもしれない。「僧侶の身分を放棄し、餓死に繋がる決断を下した売茶翁の声に想いを巡らし、且、清湾茶会が売茶翁の追善と懸賞の爲に開催されたとするなら、“無錢飮食”とゆう表現は、如何なものであらうか」(千三屋)。

[註3]近藤書簡には「伏見も大騒動ニ御座候然處大都會と申ものハ妙なものに而此内ニ過ル二十三日網島ニ於煎茶の大會御座候」とあり、丁度同じ日の夜に起こった伏見の寺田屋騒動にも触れている。

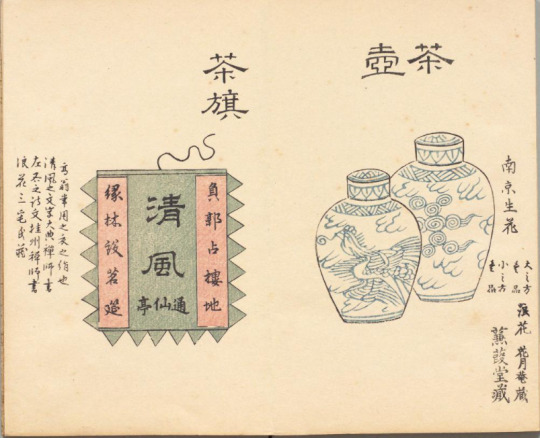

(写真)木村孔陽編・青木夙夜画『賣茶翁茶器圖』1823・1924復刻より「茶籏」 賣茶翁の茶道具は、翁と親交のあッた木村蒹葭堂が其の姿・形を記録した。翁沒後60年の文政6年(1823)に、蒹葭堂の後嗣・木村孔陽が、この圖を蒹葭堂と交友のあッた南畫家・青木夙夜に冩させ、圖譜にまとめて刊行した(千三屋)。高翁(賣茶翁)の衣の紘(切れ端)で作成、「清風」の文字は大典禅師書。

14 notes

·

View notes

Text

2024年8月8日

南海トラフ地震の想定震源域と今回の震源

南海トラフ地震臨時情報の対象の1都2府26県707市町村はこちら(朝日新聞)

気象庁は8日、初となる「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表した。対象となった1都2府26県707市町村は次の通り。��庁は今後1週間程度、地震や津波への注意を呼び掛けている。(内閣府の資料から)

茨城県 水戸市、日立市、ひたちなか市、鹿嶋市、神栖市、鉾田市、東茨城郡大洗町、那珂郡東海村

千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡九十九里町、同郡横芝光町、長生郡一宮町、同郡長生村、同郡白子町、夷隅郡御宿町、安房郡鋸南町

東京都 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

神奈川県 横浜市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、同郡二宮町、足柄上郡中井町、同郡大井町、同郡松田町、同郡山北町、同郡開成町、足柄下郡箱根町、同郡真鶴町、同郡湯河原町

山梨県 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、同郡身延町、同郡南部町、同郡富士川町、中巨摩郡昭和町、南都留���道志村、同郡西桂町、同郡忍野村、同郡山中湖村、同郡鳴沢村、同郡富士河口湖町

長野県 岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、駒ケ根市、茅野市、南佐久郡川上村、同郡南牧村、諏訪郡下諏訪町、同郡富士見町、同郡原村、上伊那郡辰野町、同郡箕輪町、同郡飯島町、同郡南箕輪村、同郡中川村、同郡宮田村、下伊那郡松川町、同郡高森町、同郡阿南町、同郡阿智村、同郡平谷村、同郡根羽村、同郡下條村、同郡売木村、同郡天龍村、同郡泰阜村、同郡喬木村、同郡豊丘村、同郡大鹿村、木曽郡上松町、同郡南木曽町、同郡大桑村、同郡木曽町

岐阜県 岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市、羽島郡岐南町、同郡笠松町、養老郡養老町、不破郡垂井町、同郡関ケ原町、安八郡神戸町、同郡輪之内町、同郡安八町、揖斐郡揖斐川町、同郡大野町、同郡池田町、本巣郡北方町、加茂郡坂祝町、同郡富加町、同郡川辺町、同郡七宗町、同郡八百津町、同郡白川町、同郡東白川村、可児郡御嵩町

静岡県(全域)静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、同郡河津町、同郡南伊豆町、同郡松崎町、同郡西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、同郡長泉町、同郡小山町、榛原郡吉田町、同郡川根本町、周智郡森町

愛知県(全域)名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、同郡扶桑町、海部郡大治町、同郡蟹江町、同郡飛島村、知多郡阿久比町、同郡東浦町、同郡南知多町、同郡美浜町、同郡武豊町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、同郡東栄町、同郡豊根村

三重県(全域)津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、同郡朝日町、同郡川越町、多気郡多気町、同郡明和町、同郡大台町、度会郡玉城町、同郡度会町、同郡大紀町、同郡南伊勢町、北牟婁郡紀北町、南牟婁郡御浜町、同郡紀宝町

滋賀県(全域)大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、���原市、蒲生郡日野町、同郡竜王町、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町、同郡甲良町、同郡多賀町

京都府 京都市、宇治市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、同郡宇治田原町、相楽郡笠置町、同郡和束町、同郡精華町、同郡南山城村

大阪府 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、同郡田尻町、同郡岬町、南河内郡太子町、同郡河南町、同郡千早赤阪村

兵庫県 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、加古川市、赤穂市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、加西市、南あわじ市、淡路市、加東市、たつの市、加古郡稲美町、同郡播磨町、揖保郡太子町

奈良県(全域)奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡平群町、同郡三郷町、同郡斑鳩町、同郡安堵町、磯城郡川西町、同郡三宅町、同郡田原本町、宇陀郡曽爾村、同郡御杖村、高市郡高取町、同郡明日香村、北葛城郡上牧町、同郡王寺町、同郡広陵町、同郡河合町、吉野郡吉野町、同郡大淀町、同郡下市町、同郡黒滝村、同郡天川村、同郡野迫川村、同郡十津川村、同郡下北山村、同郡上北山村、同郡川上村、同郡東吉野村

和歌山県(全域)和歌山市、海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、岩出市、海草郡紀美野町、伊都郡かつらぎ町、同郡九度山町、同郡高野町、有田郡湯浅町、同郡広川町、同郡有田川町、日高郡美浜町、同郡日高町、同郡由良町、同郡印南町、同郡みなべ町、同郡日高川町、西牟婁郡白浜町、同郡上富田町、同郡すさみ町、東牟婁郡那智勝浦町、同郡太地町、同郡古座川町、同郡北山村、同郡串本町

岡山県 岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、浅口市、和気郡和気町、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、小田郡矢掛町

広島県 広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、同郡海田町、同郡熊野町、同郡坂町、豊田郡大崎上島町

山口県 下関市、宇部市、山口市、防府市、下松市、岩国市、光市、柳井市、周南市、山陽小野田市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡上関町、同郡田布施町、同郡平生町

徳島県(全域)徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦郡勝浦町、同郡上勝町、名東郡佐那河内村、名西郡石井町、同郡神山町、那賀郡那賀町、海部郡牟岐町、同郡美波町、同郡海陽町、板野郡松茂町、同郡北島町、同郡藍住町、同郡板野町、同郡上板町、美馬郡つるぎ町、三好郡東みよし町

香川県(全域)高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、小豆郡土庄町、同郡小豆島町、木田郡三木町、香川郡直島町、綾歌郡宇多津町、同郡綾川町、仲多度郡琴平町、同郡多度津町、同郡まんのう町

愛媛県(全域)松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、東温市、越智郡上島町、上浮穴郡久万高原町、伊予郡松前町、同郡砥部町、喜多郡内子町、西宇和郡伊方町、北宇和郡松野町、同郡鬼北町、南宇和郡愛南町

高知県(全域)高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、安芸郡東洋町、同郡奈半利町、同郡田野町、同郡安田町、同郡北川村、同郡馬路村、同郡芸西村、長岡郡本山町、同郡大豊町、土佐郡土佐町、同郡大川村、吾川郡いの町、同郡仁淀川町、高岡郡中土佐町、同郡佐川町、同郡越知町、同郡梼原町、同郡日高村、同郡津野町、同郡四万十町、幡多郡大月町、同郡三原村、同郡黒潮町

福岡県 北九州市、行橋市、豊前市、京都郡苅田町、築上郡吉富町、同郡築上町

熊本県 宇城市、阿蘇市、天草市、阿蘇郡高森町、上益城郡山都町、球磨郡多良木町、同郡湯前町、同郡水上村、同郡あさぎり町、天草郡苓北町

大分県 大分市、別府市、中津市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町

宮崎県(全域)宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、同郡綾町、児湯郡高鍋町、同郡新富町、同郡西米良村、同郡木城町、同郡川南町、同郡都農町、東臼杵郡門川町、同郡諸塚村、同郡椎葉村、同郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、同郡日之影町、同郡五ケ瀬町

鹿児島県 鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、同郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、同郡錦江町、同郡南大隅町、同郡肝付町、熊毛郡中種子町、同郡南種子町、同郡屋久島町、大島郡大和村、同郡宇検村、同郡瀬戸内町、同郡龍郷町、同郡喜界町、同郡徳之島町、同郡天城町、同郡伊仙町、同郡和泊町、同郡知名町、同郡与論町

沖縄県 名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡国頭村、同郡東村、島尻郡与那原町、同郡渡嘉敷村、同郡座間味村、同郡南大東村、同郡北大東村、同郡伊平屋村、同郡八重瀬町、宮古郡多良間村

猛暑のせい?広島の夏の交通事故、死者数が倍に 警察が注意呼びかけ(朝日新聞)

7月以降に広島県内で起きた交通死亡事故数が、昨年の同時期を大幅に上回っている。県警によると、連日の猛暑による集中力や注意力の欠如が原因の一つと考えられるといい、注意を呼びかけている。

県警交通企画課によると、7月1日~8月4日の交通事故死者数は12人で、昨年同時期の5人から倍以上に増えている。

このうち、バイクや自転車、歩行者の死者数は計9人。日中の事故で亡くなった人は9人で、夜間は3人だった。

同課は、気温が高くなり、運転などに集中できないことが事故につながっている可能性があると分析。運転する場合はこまめに水分補給したり休憩をとったりし、体調に異変を感じる時は運転を控えるなどの対策が必要としている。

担当者は「交通事故を防ぐためにも、熱中症警戒アラートが発せられるような暑い日は不要な外出を控えて」と呼びかけている。

気象庁によると、広島市内では35度以上の猛暑日が8日まで10日間続いている。(遠藤花)

「1990年に天皇の戦争責任を論じ始めたとき不安はなかったか、ですか? なかったと言えばウソになります」=吉本美奈子撮影

(インタビュー)昭和天皇の戦争関与 歴史学者・山田朗さん(朝日新聞)

「昭和天皇は戦争への主体的な関与をしなかった」「最後まで対米英戦を回避しようとした」。こうした昭和天皇像に、実証的な研究を通じて見直しを迫ってきた歴史学者がいる。明治大学教授の山田朗さんだ。「天皇の戦争指導」の実態はどうだったのか。その歴史を直視してこなかった戦後日本社会とは。

――昭和天皇(1901~89)が戦争中にどう行動し、そのことを戦後にどう考えていたのか。実証的に調べる研究を30年以上も続けていますね。

「きっかけは、昭和天皇の健康が悪化した88年から日本社会を覆った『自粛』現象でした」

「天皇が戦争にどうかかわったかについての先行研究はすでにありましたが、私には『昭和天皇には戦争責任���ある』という結論ありきの研究に見えました。他方には『戦争責任などない』との意見もあったけれど、どちらも戦争中の実態を踏まえた議論とは思えなかった。史料を踏まえた実証的な研究が必要だと思いました」

――日本が米英に対する戦争を始めたのは41年12月でしたね。「昭和天皇は最後まで日米開戦を避けようとしていた」という話が広く信じられていますが、事実でしょうか。

「違います。41年9月6日に開かれた御前会議の時点までは、確かに天皇は開戦を躊躇していました。しかし側近の日記や軍の記録などから見えてきたのは、そのあと天皇が戦争への覚悟を決めていく姿でした」

「10月には宣戦布告の詔書の作り方を側近に相談しており、11月には軍の説く主戦論に説得されています。最終的には天皇は開戦を決断したのです」

――昭和天皇は戦争に主体的に関与することがなかった、という理解も広がっていますね。

「事実ではありません。大日本帝国憲法では天皇は大元帥、つまり日本軍の総司令官でした。形式的発言をするだけだったというイメージが広がっていますが、記録によれば、大元帥として出席した大本営御前会議では活発に発言しています。軍幹部への質問や注意を通じて作戦に影響を与えていた実態も、史料から見えてきました」

――昭和天皇が具体的に変えた事例を挙げてください。

「42年のガダルカナル島(南太平洋ソロモン諸島)攻防戦で、航空部隊を現地へ送るよう天皇は3回にわたって、出撃をしぶる陸軍に督促していました。3度目の督促の翌日、陸軍は派遣を決めています」

「45年の沖縄戦では『現地軍は何故攻勢に出ぬか』と言って、積極的な攻撃に出るよう要求しました。現地軍は持久戦でいくと決めていたのですが、天皇の意思が現地まで伝わったため中途半端な攻勢が行われ、無用な出血につながりました」

「天皇の言葉が作戦を左右する影響を与えた事例は、満州事変から敗戦までの間に少なくとも17件確認できます。国家意思に影響を与えていた形です」

――作戦指導だけにとどまらず「戦争指導」も行っていたと著書で主張していますね。

「ええ。戦争指導は単なる軍事作戦指導とは異なり、外交などの政治戦略と軍事作戦を束ねた、より高次の指導です」

「昭和天皇は43年のソロモン諸島などの攻防で、戦い方が消極的だと侍従武官長を厳しく叱責し、こんなことでは敵国の士気が上がって第三国にも動揺が広がってしまうと言って積極攻勢を求めました。国際情勢をにらんだ上で国家としてどう作戦を立てるかという戦争指導の領域にこのとき昭和天皇は立ち入っていたと、私は思います」

――昭和天皇はなぜ作戦指導や戦争指導をしたのでしょう。

「大日本帝国という国家の抱えていた構造的な問題が背景にあってのことだったと思います。天皇を好戦的な指導者だったとみなすのは間違いです」

――構造的な問題とは?

「ガダルカナル戦で天皇が指導に踏み込んだのは、どちらが航空機を出すかでもめていた陸軍と海軍の対立を解くためでした。大日本帝国では陸軍も海軍も天皇に直属していて、両者を統合して指揮する統合幕僚長のような指導役が不在でした。陸・海軍の対立を調整できるのは当時、天皇だけだったのです」

「軍事戦略と外交戦略の双方を統括しえたのも天皇だけでした。軍の最高指揮権にあたる『統帥権』は天皇にあり、統帥権は行政から独立していました。首相ですら軍事行動の詳細を知ることはできない構造です。外交や予算をつかさどる行政が軍部と分立していた中で、両者を架橋しえたのは実質的に天皇だけだったのです」

――「昭和天皇は戦争指導をしたのか否か」と問う以前に、「そもそも戦争指導をできる指導者は当時いたのだろうか」と考えさせられる話です。

「ええ。戦況の悪化に直面したことで昭和天皇は大日本帝国が抱えた構造的欠陥の深刻さに気づき、自らが動くしかないと考えた可能性があります。陸軍と海軍が持つそれぞれの経験値では解決できない事態があり、政治が軍事を制御できる仕組みも見当たらない。そんな状況下での戦争指導だったのです」

――昭和天皇に戦争責任はあった、と主張していますね。

「実態を踏まえれば、昭和天皇には戦争責任があったと考えるべきだと思います。あれだけの悲惨な結果を招いた戦争において、大日本帝国の軍事と政治の双方を統括できる国家指導者だったのであり、すべての重要な政策決定の場にいたのですから、およそ責任がなかったと言えるものではありません」

――連合国が戦後に日本の戦争指導者を裁いた東京裁判(極東国際軍事裁判)で、昭和天皇は訴追されませんでした。米国が占領統治のコストを下げるために見送ったとされます。

「裁判が始まる前から日本国内では、昭和天皇は平和主義者であって戦争責任を問われるべき人物ではないとのイメージづくりが、政府などによって進められました。天皇を守るためだったと語られがちですが、それだけではなかったと思います」

「戦争は陸軍の強硬派が進めたものであって天皇には止める権限がなかったというストーリーをつくることで、海軍主流派や外務省・内務省の官僚らは自らを『天皇の側にいた者』とし、責任追及を回避できました。その人たちが戦後日本の権力を担っていったのです。このシナリオを最終的に追認したのが米国主導の東京裁判でした」

――その歴史は現在に何か影響を与えているでしょうか。

「責任をとるべき人がとっていないという巨大な前例が今も生き続けています。宮内庁が編纂して今から10年前に���開された『昭和天皇実録』も、天皇は平和主義者だったというイメージを強化する内容でした」

――���クライナ侵攻などが起きた影響もあって、今、日本政府はかつてない規模での防衛力増強に乗り出しています。

「戦争期の近代日本史が教えるのは、軍を政治的にコントロールすることの難しさです。軍事は軍事の専門家だけが理解できるものだという論理のもと、閉じられたサークルの中で『自己展開』していってしまう傾向が、軍事にはあるからです」

「昭和戦前期と違って今は一応、行政府が外交も安全保障もあわせて統括できる体制には変わっています。しかし、国民の代表である国会のチェックが安全保障政策に反映されているかといえば、答えはノーです」

――5年前に公開された新史料「拝謁記」に注目するよう訴えていますね。なぜですか。

「昭和天皇があの戦争のことを『戦後に』どう考えていたのかを、今までにない生々しさで伝えている史料だからです。拝謁記とは、初代宮内庁長官だった田島道治が昭和天皇の戦後の肉声を記録したものです」

――何が分かったのですか。

「昭和天皇の中で戦後、『誰がどうやっても戦争の流れを止められなかった』という考えが次第に強まっていった事実です。田島の耳に最後には言い訳だと聞こえ���きたほどでした」

「陸軍が戦争の牽引者だったのは事実です。しかし昭和天皇はブレーキの壊れたジェットコースターの単なる乗客だったのではなく、操縦する側でした。ブレーキが壊れていたわけでもなく、実際、天皇の聖断という形で戦争は終わっています」

――その歴史からどんな教訓をくみとるべきでしょう。

「戦前は天皇が国家の主権者でした。その主権者が戦後、『自分にはどうしようもなかった』という考えに至っていた。現在の日本では国民が主権者です。再び戦禍に見舞われたあとで『自分にはどうしようもなかった』という総括をまた繰り返すのか。主権者としての選択が問われていると思います」(聞き手 編集委員・塩倉裕)

やまだあきら 1956年生まれ。専門は日本近現代史。軍事史や天皇制論に詳しい。著書に「大元帥 昭和天皇」(94年)、「昭和天皇の戦争認識」(2023年)など。

8 notes

·

View notes

Text

七夕祭り🌌🎋 in四天王寺

暑かったけどその分お酒も美味しいし、シャワーも気持ちいいし、クーラー付いた部屋でごろごろするのが幸せ~。

夏は楽しいイベントがたくさんあるからいいな~

7月、8月と楽しみ!!特に燈花会と花火大会🎆😆

メリケンパークの盆踊り大会も行きたいなぁ。

彼氏と初めて��夏、楽しい思い出たくさん作りたいな🥰

11 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)4月19日(金曜日)

通���第8221号

後継皇室問題で自民党が有識者会議の二案を『妥当』

やはり自民党に「現代の新井白石」はいなかった

*************************

皇統後継問題の皇室典範改正をめぐって有識者会議が開かれ、これを踏まえて岸田首相は令和六年(二〇二四年)一月三十日の所信表明演説後の質門に答え、かく述べている。

「有識者会議において悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとの結論に至った」。

つまり「女系天皇論」という俗論をたしなめたのだ。だがメディアは意図的に、この一歩踏み込んだ発言を殆ど伝えなかった。岸田首相は「悠仁親王殿下までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」と明言しているのである。

皇統は神武以来の万世一系で男子が継承し、跡継ぎが幼少などの場合、未亡人皇后か独身の内親王が天皇代理として「称制」と務めた。この歴史の特質が意図的に議論されず学校でも教えない。

だから軽佻浮薄にも「愛子天皇待望論」が出てくる。女性天皇と女系天皇の区別も曖昧とされたままである。

小泉政権のおり皇室典範改正をめぐって有識者会議が開催された。明治二二年(一八八九年)制定された典範により、男系長子が皇位を継承するという神武天皇以来の万世一系の伝統が守られてきた。状況が変化し、皇統が絶えかねないという危機を認識し、急遽、有識者会議が招集された。

だが、座長はロボット工学専門の学者で歴史には無知だった。秋篠宮に悠仁親)王がお生まれになって、皇統問題は棚上げとなった。

もしこの流れを変えるとなると歴史を否定する革命である。フランクフルト学派が狙うのは二段階革命による国家破壊であり、グローバリズムが国境をなくせと唱えている国家否定の隠れた目標に通底する。

4月15日、自民党は皇位継承の安定のための皇族数確保に関する有識者会議の二案を『妥当』とする立場を示し、「安定的な皇位継承の確保に関する懇親会(麻生副総裁が会長)で党見解のとりまとめを急ぐとした。

「二案」とは(1)皇族女子の結婚後の皇族身分保持。(2)養子縁組に拠る旧皇族団系男子の皇籍復帰、である。

自民党はいずれも妥当としたわけだが、いささか勉強不足だろう。やはり与党に現代版の新井白石はいなかったのだ。

各党の意見のなかで、唯一まともなのが「維新の会」である。すなわち(1)に対して、現実的ではあ��が「女系への皇位継承資格拡大につながる懸念がある」としている。

(2)に関しては『歴史と現実を踏まえれば、高く評価できる』とした。

そもそも皇室典範の改正云々を内閣ごときがおこなうべきではない。立太子と親王殿下がおられるのに、なぜこんな議論をするのか、裏に何か別の動機が潜んでいるのか。

(参考文献 宮崎正弘『二度天皇になった女性 ─孝謙・称徳女帝の光と影』(ワック)

▼

(再録)「新井白石 皇統断絶の危機を予知」

皇統が断絶の危機に瀕したことは神武天皇の御代から幾度かある。また後継皇位を争った政争、謀殺も何回かあった。

古代史最大の謎は応神天皇と継体天皇の正当性である。ほかにも雄略天皇が謀殺したイチノヘオシハ(履中天皇の皇子、雄略天皇の叔父)の遺児が播磨と吉備の境に二十年隠れ住んでいて、雄略の皇子・清寧天皇が亡くなると名乗り出た。この間、イチノヘオシハの妹の称制だった。

新井白石は自伝ともとれる『折たく柴の記』のなかで、皇室の後継が不在となる危機の到来を認識し、東山天皇の祖孫をして閑院宮家を立てられるよう将軍に建言した。その皇統を維持させた経緯を次のように回想した。

「議し申すべき一事の候は天亨・建武の間、皇統すでに南北にわかれ、南朝はいくほどなくて絶させ給ひぬ。北朝はもとこれ武家のためにたてられ給ひぬれば、武家の代の栄えも衰えをも、ともにせさせ給ふべき御事なるに、応仁の後、世の乱れ打ち続て、武家すでに衰給ひにし上は、朝家のことは申すに及ばず当家(徳川)神祖天下の事をしろしめされしに及びてこそ、朝家(皇室)にも絶たるをも?ぎ、廃れしをも興させ給ふ御事共はあるなれ。しかはあれど儲君(皇太子)の外は、皇子、皇女皆々御出家の事においては、��まもなほおとろへし代のさまに、かは

り給はず。凡そ匹夫匹婦の賤しさも子を産みては其室家あらむ事を思ふ。これ天下古今の情也。(中略)これより後、代々の皇子、皇女、其数多くおはしまさむに至りては天下の富も、つがせ給はぬ所ありぬべしなど申す事も候はんか。古より皇子、皇女、数十人おはしませし代々もすくなかれねど、それらの御後、今に至り給ふは、いくばくもおはしまさず。『天地の間には大算数といふもののある也』と古人は申したりき。これらの事は人の智力の推し測るべき所にあらず。ただ理の当否をこそ論じもうすべけれ」(松村明校注、岩波文庫。138~140p)

新井白石は後継皇統の候補者がたくさんおられた時代ではなく、いずれ後継候補が不在となる危機にそなえ、別に宮家を建てて費用をまかなうべきと建言したのだ。

将軍家宣は白石の建言を受けいれ直仁親王を閑院宮と称し、禄千石を進上した。はたして白石が危惧した通り第113代東山天皇の系統は第118代後桃園天皇で絶えた。

そこで東山の皇子、直人親王の孫にあたる光格天皇が第119代天皇として即位された。光格天皇は閑院宮典仁親王の第六王子。誕生の翌年に聖護院に入寺し将来は出家して聖護院門跡を継ぐ予定だった。

ところが後桃園天皇が崩御し、直系は内親王だけだったため、安永八年(1789)十一月二十五日、践祚された。今上陛下はこの光格天皇の系統である。

ゆえに令和の時代の皇室論議に臣籍降下された旧宮家の復活が急がれる所以である。

白石が冒頭にのべた「建武の間、皇統すでに南北にわかれ、南朝はいくほどなくて絶させ給ひぬ。北朝はもとこれ武家のためにたてられ給ひぬれば」という意味は、建武の中興の後醍醐天皇の南朝が99代の後亀山天皇で世継ぎなく北朝五代の後円融天皇の皇子が、第百代の後小松天皇、101代称光天皇のあと、五代遡って北朝一代の光嚴天皇の祖々孫にあたる後花園天皇となられたことを指している。

皇位が空位となったケースは幾つかあるが、未亡人か独身の内親王が称制(臨時天皇)として正式な後継皇子が成人するのを待った。たとえば持統天皇、皇極・齊明、元正、元明がそうだ。孝謙・称徳天皇の場合は後継淳仁天皇を廃帝とし、次の光仁天皇を指名したとする遺書は藤原百川がでっち上げた。

第二十一代雄略天皇の子、清寧には皇子がおらず三代遡って履中天皇の皇子イチノヘオシハの遺児(顕宗、仁賢)が継いだことはみたが、その間の飯豊天皇は明治三年に皇統譜から削除された。ところが葛城の麓へいくと宮内庁管轄の飯豊天皇陵がある。

その後、第二十五代武烈天皇にも後継皇子は不在で、こんどは五代遡り、応神天皇の五代孫と言われた継体天皇が践祚された。継体天皇は越前からやってきたが二十年間も奈良へ入らず、この謎は解明されていない。

(『月刊日本』から再録です)

8 notes

·

View notes

Text

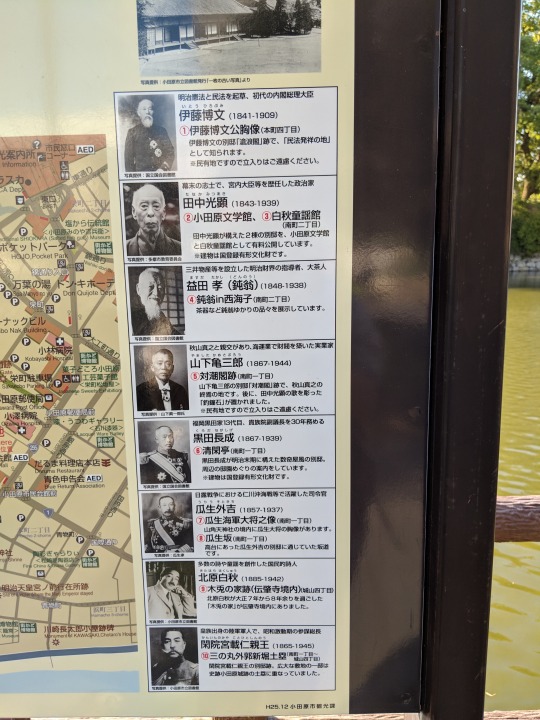

写真提供: 小田原市立図書館発行[一枚の古い写真]より

明治憲法と民法を起草、初代の内閣総理大臣 伊藤博文 (1841-1909) 1] 伊藤博文公胸像 (本町四丁目) 伊藤博文の別邸[滄浪閣]跡で[民法発祥の地]として知られます。 *民有地ですので立入りはご遠慮ください。 写真提供: 国立国会図書館

幕末の志士で、宮内大臣等を歴任した政治家 田中光顕 (1843-1939) 2] 小田原文学館、3] 白秋童謡館 (南町二丁目) 田中光顕が構えた2棟の別邸を、小田原文学館と白秋童謡館として有料公開しています。 *建物は国登録有形文化財 写真提供:多摩市教育委員会

三井物産等を設立した明治財界の指導者、大茶人 益田孝 (鈍翁) (1848-1938) 鈍翁in西海子(南町二丁目) 茶器など鈍翁ゆかりの品々を展示しています。 写真提供: 国立国会図書館

秋山真之と親父があり、海運業で財閥を築いた実業家 山下亀三郎 (1867-1944) 5] 対潮閣跡 (南町一丁目) 山下亀三郎の別邸[対潮閣]跡で、秋山真之の終焉の地です。後に、田中光顕の歌を彫った[釣鐘石]が置かれました。 *民有地ですので立入りはご遠慮ください。 写真提供:山下真一郎氏

福岡黒田家13代目、貴族院副議長を30年務める 黒田長成 (1867-1939) [6]清閑亭 (南町一丁目) 黒田長成が明治末期に構えた数奇屋風の別邸。周辺の庭園めぐりの案内をしています。 *建物は国登録有形文化財 写真提供: 国立国会図書館

日露戦争における仁川沖海戦等で活躍した司令官瓜生外吉 (1857-1937) 7] 瓜生海軍大将之像 (南町一丁目) 山角天神社の境内��瓜生大将の胸像があります。 8] 瓜生坂 (南町一丁目) 高台にあった瓜生外吉の別邸に通じていた坂道です。 写真提供:瓜生家

多数の詩や童謡を創作した国民的詩人 北原白秋 (1885-1942) 9] 木兎の家跡(伝肇寺境内)(城山四丁目) 北原白秋が大正7年から8年余りを過ごした[木兎の家]が伝肇寺境内にありました。 写真提供: 小田原市立��書館

皇族出身の陸軍軍人で、昭和激動期の参謀総長 閑院宮載仁親王 (1865-1945) 10] 三の丸外郭新掘土塁(南町一丁目〜城山四丁目) 閑院宮載仁親王の別邸跡。広大な敷地の一部は史跡小田原城跡の土塁に重ねっていました。 写真提供: 小田原市立図書館 H25.12 小田原市観光課

Vocab 提供 (ていきょう) providing, donating 発行(はっこう)publication 憲法(けんぽう) constitution 民法(みんぽう) civil code, civil law 起草(きそう) (drafting (a bill, etc.), drawing up 内閣総理大臣 (ないかくそうりだいじん)prime minister (of a cabinet government) 伊藤博文 (いとう・ひろぶみ)Itou Hirobumi 公 (おおやけ)official, governmental, formal 胸像 (きょうぞう)half-length portrait 別邸 (べってい)secondary residence, vacation home 滄浪閣 (そうろうかく)Sorokaku 発祥の地(はっしょうのち) origin, birthplace 民有地 (みんゆうち)private land ご遠慮ください(ごえんりょください)please refrain (from) 国立国会図書館(こくりつこっかいとしょかん)National Diet Library 幕末(ばくまつ)Bakumatsu period 志士 (しし)imperial loyalist samurai of the Bakumatsu-era 宮内大臣(くないだいじん)Minister of the Imperial Household 歴任 (れきにん)successive/consecutive jobs 政治家(せいじかん)politician, statesman 田中光顕(たんか・むつあき)Tanaka Mitsuaki 文学館(ぶんがくかん)literary museum 白秋(はくしゅう)Hakushu (see below) 童謡(どうよう)nursery rhyme 構える(かまえる)to build, set up 棟(とう)counter for buildings 有料(ゆうりょう)fee-charging 公開(こうかい)open to the public 有形文化財(ゆうけいぶんかざい)tangible cultural properties 多摩市(たまし)Tama City 三井物産(みついぶっさん)Mitsuri & Co. 設立(せつりん)establishment, foundation 財界(ざいかい)financial world, business circles 茶人(ちゃじん)master of the tea ceremony 益田孝(ますだ・たかし)Masuda Takashi 鈍翁(どんのう)Donnou, an alias he took on as a tea master 西海子(さいかいし)Saikaishi 茶器(ちゃき)tea utensils ゆかりconnection (to a person, place, or thing) 品々(しなじな)various articles 展示(てんじ)exhibition, display 秋山真之(あきやま・さねゆき)Akiyama Saneyuki 海運業(かいうんぎょう)shipping industry, marine transport 財閥(ざいばつ)zaibatsu, financial conglomerate 築く(きずぐ)to build up, establish 実業家(じつぎょうか)business, entrepreneur 山下亀三郎(やました・かめさぶろう)Yamashita Kamesaburo 対潮閣(たいちょうかく)Taichokaku 終焉(しゅうえん)end (of life), death; (peacefully) spending one’s final years 彫る (ほる)to carve, engrave 釣鐘石 (つりがねいし)Tsurigane-ishi (Hanging Bell-shaped Rock) 代目(だいめ)nth generation 貴族院(きぞくいん)House of Peers (Meiji constitution) 副議長(ふくぎちょう)vice-chairman 黒田長成(くろだ・ながしげ)Kuroda Nagashige 数奇屋(すきや)tea-ceremony arbor めぐり tour 教育委員会(きょういくいいんかい)board of education 日露戦争(にちろせんそう)Russo-Japanese War における in, at, on, regarding 仁川沖海戦(じんせんおきかいせん)Battle of Chemulpo Bay (Feb. 9, 1904) 仁川(インチョン)Incheon 活躍(かつやく)activity, great efforts, active participation 司令官(しれいかん)commanding officer, general 瓜生外吉(うりう・そときち)Uryu Sotokichi 海軍大将(かいぐんたいしょう)admiral 之(の)of 山角天神社(やむかくてんじんじゃ)Yamakakuten Shrine 境内(けいだい)grounds (esp. of temples and shrines) 坂(さか)milestone; slope, hill 高台(たかだい)high ground, hill 坂道(さかみち)hill road 創作(そうさく)creative work 国民的(こくみんてき)popular on a national level 北原白秋(きたはら・はくしゅう)Kitahara Hakushuu 木兎(つく)horned owl (rarely used kanji form) 伝肇寺(でんじょうじ)Denjo-ji Temple 皇族(こうぞく)imperial family 陸軍(りくぐん)army 軍人(ぐんじん)soldier 激動(げきどう)turmoil, upheaval 参謀総長(さんぽうそうちょう)chief of general staff 閑院宮載仁親王(かんいんのみやことひとしんのう)Prince Kan’in Kotohito 外郭(がいかく)outer fence, outer enclosure 土塁(どるい)earthen walls 広大(こうだい)immense, huge, grand 敷地(しきち)site, plot, grounds 史跡(しせき)historic site

#日本語#日本#japanese langblr#japanese vocabulary#japan#japanese history#日本歴史#japanese language#Odawara#小田原

13 notes

·

View notes

Text

Recommended Books 【京都・Kyoto】

&Premium特別編集 まだまだ知らない京都、街歩きガイド。 (MAGAZINE HOUSE MOOK) 雑誌 – 2024/8/6

マガジンハウス (編集)

雑誌「&Premium」発、人気の京都ガイド第5弾! 混雑する観光地から離れて、暮らす人だからこそ薦めたい15のエリアと8つのテーマ、全316軒を紹介します。 ■大和まこの京都さんぽ部 暮らすように歩く、京の街

【紹介エリア・テーマ】 静かに過ごす時間/七条通/四条南/御所南再訪/自分みやげ/叡電/現地系中華/老舗の味/賀茂川/河原町松原/栗の菓子/鹿ヶ谷通/アペロの時間/二条城南/東大路通/冷泉通/吉田&聖護院/壬生/整える/北野天満宮界隈/栗の菓子2/御所西再訪/京丹後

女人京都 ペーパーバック – 2022/9/28

酒井 順子 (著)

京都に通い続けるエッセイスト・酒井順子による、全く新しい視点から切り取った京都エッセイ&ガイド。 女性の生き方、古典、旅、文学など幅広く執筆活動を行う著者が、小野小町、紫式部、清少納言、日野富子、淀君、大田垣蓮月、上村松園など歴史上の女性たち43人の足跡をたどる旅に出た。

「京都の中でも、京都らしさを最も濃厚に抱いている存在は、名所旧跡でも食べ物でもなく、京都の『人』なのではないかと私は思います。(中略)京都の都会人の中には、今も、平安以来続く都会人らしさのしずくが、滴り続けているのです。」(「はじめに」より)

京都に暮らした女性たちの生き様を知ることは、現代の京都の人々、そして京都の街を知ること。 この本を片手に歩いてみると、平安時代の遺構がそのまま残っているところもあれば、貴族の屋敷が今は児童公園になっていたりすることにも気づく。京都の通りを上ル下ルし、西へ東へと歩き回り、時代を行ったり来たりして、新たな旅の提案を教えてくれる。 この本を読むと京都の歴史や文学がぐっと身近になること間違いなし。

京都散策に便利な地図付きです。

お茶の味 京都寺町 一保堂茶舖 (新潮文庫) 文庫 – 2020/5/28

渡辺 都 (著)

ゆったりと流れる時間、その時々で変化する風味、茶葉が持つ本来の美味しさ──お湯を沸かし、急須で淹れてこそ感じられるお茶の味わいがあります。江戸時代半ばから京都に店を構える老舗茶舗「一保堂」に嫁いで知った、代々が受け継ぎ伝えてきた知恵と経験、家族のこと、お店のいまと未来、出会いと発見に満ちた京都生活。お茶とともにある豊かな暮らしを綴った、心あたたまるエッセイ。

京都、パリ ―この美しくもイケズな街 単行本 – 2018/9/27

鹿島 茂 (著), 井上 章一 (著)

◎26万部『京都ぎらい』の井上章一氏、フランス文学界の重鎮である鹿島茂氏が、知られざる京都とパリの「表と裏の顔」を語り尽くす。たとえば、 ・日本には「怨霊」がいるが、フランスにはいない ・日本のお茶屋とパリの娼館は、管理システムが似ている ・パリの娼館は、スパイの温床だった ・日仏では、女性のどこに魅力を感じるか ・洛中の人にとっての「京都」はどこ? ・パリの人にとっての「パリ」はどこ? ・パリ��京都の「汚れ」に対する意識の違い など、知っているようで知らなかった「京都とパリ」の秘密がわかる。

京都のおねだん (講談社現代新書 2419) 新書 – 2017/3/15

大野 裕之 (著)

お地蔵さんの貸出料は3000円、発売第一号の抹茶パフェは1080円、では舞妓さんとのお茶屋遊びは? 京都では値段が前もって知らされないことも多く、往々にして不思議な「おねだん」設定に出くわす。京都を京都たらしめているゆえんともいえる、京都の 「おねだん」。それを知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。京都歴二十余年、サントリー学芸賞受賞の気鋭の研究者が解読する、京都の秘密。

なぜこれがこんな高いのか、あんな安いのか、なんで無料なのか、そもそもあんなものになんでおねだんがつくのか―― 大学進学以来、京都住まい二十余年。往々にしてそんな局面に出くわした著者が、そんな「京都のおねだん」の秘密に迫る。 そもそも「おねだん」の表示がされていない料理屋さん、おねだん「上限なし」という貸しビデオ屋、お地蔵さんに生ずる「借用料」。 そして究極の謎、花街遊びにはいくらかかる?

京都人が何にどれだけ支払うのかという価値基準は、もしかしたら京都を京都たらしめているゆえんかもしれない。 京都の「おねだん」を知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。 2015年サントリー学芸賞芸術・文学部門を受賞、気鋭のチャップリン研究者にして「京都人見習い」を自称する著者による、初エッセイ。

京都 ものがたりの道 単行本 – 2016/10/28

彬子女王 (著)

「京都という街は、タイムカプセルのようだ」と著者は言う。オフィス街の真ん中に聖徳太子創建と伝えられるお寺があったり、京都きっての繁華街に、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された地の石碑がひっそりと立っていたり。そこには人々の日常があり、みなが変わりない暮らしを続けている。そんな石碑になど目を留めない人もたくさんいるはずだ。 それでも著者は、そんな場所に出会う度に、タイムカプセルを開けたような気持ちになるのだという。幕末の争乱期の京都へ、平安遷都する以前の京都へ、近代化が急速に進んだ明治・大正時代の京都へ……。さまざまな時代の“時"のカケラが、街のそこかしこに埋まっている。この場所で徳川慶喜は何を思ったのだろう。平家全盛のころの六波羅は、どんな景色だったのだろう。安倍晴明はここで何を見たのだろう。その“時"のカケラは、一瞬の時間旅行へと誘ってくれる。 日本美術研究者として活動する著者が、京都の通り界隈にまつわる逸話��ら、神社仏閣の歴史、地元の人々の季節折々の暮らし、街歩きでの目のつけどころや楽しみどころ、京都人の気質までを生活者の視点から紹介する。さらに、自身のご家族のこと、京都府警と側衛の方たちとのやり取りなどの日常生活の一端を、親しみやすい文体でつづる。6年以上、著者が京都に暮らす中で感じ、経験した京都の魅力が存分に語られており、「京都」という街の奥深さと、「京都」の楽しみ方を知る手がかりとなる。 新聞連載の24作品に、書き下ろし3作品を加えて刊行。京都の街歩きに役立つ「ちょっと寄り道」情報や地図も掲載。

京都はんなり暮し〈新装版〉 (徳間文庫) 文庫 – 2015/9/4

澤田瞳子 (著)

京都の和菓子と一口で言っても、お餅屋・お菓子屋の違い、ご存知ですか? 京都生まれ京都育ち、気鋭の歴史時代作家がこっそり教える京都の姿。『枕草子』『平家物語』などの著名な書や、『鈴鹿家記』『古今名物御前菓子秘伝抄』などの貴重な資料を繙き、過去から現代における京都の奥深さを教えます。誰もが知る名所や祭事の他、地元に馴染む商店に根付く歴史は読んで愉しく、ためになる!

京の花街「輪違屋」物語 (PHP新書 477) 新書 – 2007/8/11

高橋 利樹 (著)

京都・島原といえば、かつて興隆をきわめた、日本でいちばん古い廓(ルビ:くるわ)。幕末の時代、新選組が闊歩したことでも有名である。その地でたった一軒、現在でも営業を続けるお茶屋が、輪違屋(ルビ:わちがいや)である。芸・教養・容姿のすべてにおいて極上の妓女(ルビ:ぎじよ)、太夫(ルビ:たゆう)を抱え、室町の公家文化に始まる三百年の伝統を脈々と受け継いできた。 古色なたたずまいを残す輪違屋の暖簾をくぐれば、古(ルビ:いにしえ)の美しい女たちの息づかいが聞こえてくる。太夫のくりひろげる絢爛な宴は、多くの客人たちを魅了し続けている。 本書では、輪違屋十代目当主が、幼き日々の思い出、太夫の歴史と文化、お座敷の話、跡継ぎとしての日常と想いを、京ことばを交えてつづる。あでやかでみやびな粋と艶の世界----これまでは語られることのなかった古都の姿が、ここにある。

2 notes

·

View notes

Text

ちよ旅オカルト編2024夏④

崇徳天皇御陵(香川県坂出市)

ここが今回ちよ旅の一番の目的であり、

人生で一度は必ずお参りしておきたいとこでした

この御陵に眠る崇徳院は所謂「怨霊」です

現代では祟りが恐ろしい平将門や天神様としての地位を確立した菅原道真の方がメジャーですが、

元天皇が島流しに遭ったという前代未聞のことで、当時の人々にはかなりのインパクトでむかえられ、正直言って崇徳院はレベルが違う怨霊として扱われ、「日本最大の大魔縁」とまで呼ばれました

色々とその怨念の深さを想像させるエピソードが伝わっていますが有名なのでこれらは割愛させてもらって、

チヨハ的には怨霊を創るのは怨念なんかじゃなく、その人物の生前から偲ばれる「執念」と遺された人々の「罪悪感」だと思ってます

上田秋成による江戸時代の怪奇小説集「雨月物語」の「白峰」の段で、こ��崇徳院の怨霊の話が語られます

この話にはその怨霊観がよく現れてると言えます

白峰の段では京での暮らしと政治への執念を捨てきれなく、生きとし生けるものの不幸を願い嗤う、恐ろしくも浅ましい魔王としての崇徳院の姿があります

そんな崇徳院の魂を鎮めるのが西行法師です

生前の崇徳院とも親交があった彼は、

崇徳院の崩御から数年経ってもその御陵で手を合わせることが出来ていないことに後ろめたさを感じており、ついには遠く讃岐の地まで旅に出ます

天皇を勤めた方の終の住処とも思えないほど荒れ果てた陵墓を前に夜通しの供養を行っていると、怨霊と成り果てた崇徳院が現れ、問答を始めます

西行法師の必死の説得を受け、ついには自らの王道を思い出し穏やかさを取り戻して夜明けと共に崇徳院は消えていくのです

西行法師は元々は武士、つまり相当な家柄を持つ家系に生まれ、文武共に優れていたのですが、そうしたものを全て捨てて仏門に入った人物です

執着を全て捨てた者だからこそこの世のあらゆる欲にとらわれながら苦しんでいた霊魂を救えたということですね

崇徳天皇御陵の側には白峰寺という崇徳院を供養する寺があり、そこには西行法師の石仏と、西行法師が歩んだであろう「西行の道」が整備されています

さて、日本最大の大魔縁となった崇徳院は天狗を眷属として従えたそうです

雨月物語にも「化鳥」として「相模」という天狗が現れます

そんなワケで崇徳院を供養する白峰寺にも天狗がたくさんいます

烏天狗みくじもありました

かわいいですね

天狗のモチーフは山伏だとする説があります

山伏とは山岳信仰の行者です

この白峰寺も山寺なのですが、そもそも四国自体が空海を中心に山岳信仰の気が濃く、そういう文化も混じり、崇徳院と天狗が融合したのかもしれませんね

物語上では色々語られ、これらは脚色にしろ、でもきっと本心でも京都へ帰ることを切に望んでいた崇徳院が京都に帰った、つまり御霊が京都に移されたのは、実は明治になってからなのです

この時、やっとはじめて、人々の胸にずっとあり、崇徳院の怨霊の姿で取り憑いていた罪悪感が払拭されたのではないでしょうか

さて一方西行法師ですが、

「願はくは花の下にて春死なむ」

(どうせ死ぬなら花の季節に死にてえな)

という有名な詩を残して、その通り春に亡くなりました

その死に様に心打たれて多くの人を羨まがらせたと言います

幸せに生きて死ぬためには

足るを知る、ということが大切なのかもしれませんね

6 notes

·

View notes

Text

youtube

鳳凰 龍 細密石彫刻製作 石基壇 聖徳太子殿 念佛宗仏教美術 The Prince Shotoku Hall The Buddhist Art of Nenbutsushu Stone carving

聖徳太子殿 The Prince Shotoku Hall

念仏宗無量寿寺(念佛宗) 総本山 佛教之王堂〜三国伝来の佛教美術 日本では類例を見ない四手先総詰組様式、および三手先腰組付縁の八角堂 It is a grand octagonal shrine with four-stepped intermediate bracket complexes under the eaves and three-stepped bracket complexes under the veranda, which is peerless in Japan.

概略 高さ17.2m(基壇、棟飾り込) 側通り柱間4.85m

輪島塗による高蒔絵、及び彫金が施された厨子に、中華人民共和国、工芸美術大師・佘國平佛師制作の「和国の教主」とうたわれる聖徳太子像がお祀りされている。

念佛宗(念仏宗)無量寿寺 聖徳太子殿 建築的特徴

他に類を見ない様式 四手先総詰組、三手先腰組付縁の八角堂は他に類を見ない。特に四手先総詰組は、日本建築史上初めての独自の変形組み手である。特殊な組み方をすることにより、組み手同士の立体的干渉を回避している。この念佛宗(念仏宗)ならではの、独創的な手法は、専門家をも捻らせている。日本の大工の始祖とも崇められる聖徳太子も、きっと納得されているに違いない。 天平の文化が華やかなりし頃、神社仏閣は、鮮やかに朱で彩られ、外国文化を吸収、醸成され、それはきらびやかなものであった。 そして今また千年の時を超え、念仏宗 佛教之王堂における聖徳太子殿は、天平時代の華やかさを凌ぐ存在感で、参詣者を迎える。 外装壁部には「天女」、阿件形の「鳳風」、衆生を導かんと雲を従えて天下る阿件の「龍」が、また蛙股部には「宝相華」が、胡粉の白一色に塗���れた彫刻で荘厳されている。腰組部と階段脇の耳石にも阿件の精緻に「鳳風」が彫刻されている。 これら数多くの彫刻、彩色で彩られた御堂は、典雅な趣にみあふいざな満ち溢れ、訪れる者を夢の世界へと誘う。 桟唐戸は丹青技法による極彩色が施された「宝相華」や「転法輪」、「鳳凰」の彫刻で荘厳され、八方を守護している。 世界に誇る槙の日本庭園に囲まれた姿は、飛鳥・天平時代を偲ばせる典雅な趣に満ちている。 軒裏に扇垂木を用いており、内部は韓国人間国宝・李萬奉大僧正猊下、及び、直弟子洪昌源師制作の、韓国古来の伝統的丹青技法による彩色が施され、合計428点の彫刻が太子を賛嘆している。 念佛宗(念仏宗)無量寿寺 聖徳太子殿 建築的特徴 三国伝来の佛教文化 念佛宗(念仏宗)無量寿寺 佛教之王堂の聖徳太子殿は、かつて、聖徳太子が御堂にこもって、経典の解釈に没頭しておられる時、夢告(むこく)で教えを賜った(たまわった)との伝説から、法隆寺などでは平安時代より、「夢殿」(ゆめどの)とも呼ばれてきた。 ここ念佛宗(念仏宗)無量寿寺 佛教之王堂における聖徳太子殿は、日本の建築技術と韓国の丹青(たんせい)技法、そして中国の彫刻が見事に調和し、三国伝来の佛教文化の粋を見ることができる。 例えば四手先総詰組様式及び三手先腰組付縁(こしぐみつきえん)は、他に比類なき日本建築の最高峰といえるもの。 また、内部に施された極彩色(ごくさいしき)は、韓国の丹青技法が日本で独自発展を遂げた平等院鳳凰堂の様式を踏襲したものであり、天井画写真下方の緑色部、「ぼかし」のような繧繝(うんげん)彩色や、全体的な白く縁どられた紋様等が特徴的である。 和国の教主 聖徳太子 念佛宗(念仏宗)無量寿寺 佛教之王堂 聖徳太子殿には、聖徳太子像をお祀りしている。天竺(インド)から唐土(中国)へ伝わった佛教の尊さを悟られ、神佛が習合する中、日本へ佛教を根付かせた「日本佛教の父」が聖徳太子。 「和を以て尊しとなす」 これは世界的に有名な聖徳太子『十七条憲法』の根幹(こんかん)をなす第一条の言葉。『十七条憲法』は、我が国最初の憲法であり、佛教精神を基(もとい)とした平和国家日本の建設に臨まれた聖徳太子の決意を表している。推古(すいこ)天皇即位の時、聖徳太子を摂政(せっしょう)とし、すべての政治を委ねられた。『日本書紀』には、その時、もろもろの豪族らは、君主と先祖の恩に報いるために競って佛をお祀りする場所を造ったとされ、以来、それが「寺」となった。つまり恩に報いるために寺が建てられ、佛教が興隆していった。 第二条に「篤く三宝を敬え。三宝とは佛・法・僧なり」そして「何れの世 何れの人か この法を 尊ばざる」として、どの時代、いかなる人であってもこの法を尊ぶべきことを明断しておられる。 そして佛教を基調とした国づくりをして、日本を統一国家に相応しい姿にされた。それによって寛容の心が根付き、民の争い事が減った。そして佛教伝来から僅か数十年で、当時の世界最新建築の佛教伽藍(ぶっきょうがらん)「四天王寺」「法隆寺」を建立した。聖徳太子が、「和国の教主」と呼ばれる所以。太子の願いは、大和の地に佛教を興隆させ、人々に平和をもたらすことでした。 丹生(たんせい)技法に彩られた堂内 青丹によし 奈良の都は 咲く花の 薫ふがごとく 今盛りなり 聖武天皇(しょうむてんのう)の御代、奈良で一世を風靡した丹生技法は、今、ここ社の地で大きく華開いている。 渡来して日本的発展を遂げた密度濃やかな繧繝(うんげん)彩色や、白縁模様で荘厳された極彩色の天井を、吉野檜の銘木に、拭き漆と熨斗(のし)模様を施した八角柱が八方から支える。 聖徳太子殿の「八角宮殿」 扉に描かれた阿吽の鳳凰は、聖天子(せいてんし)の出現を待ってこの世に現れ、飛天は、釈尊説法時に舞い降り、奉楽し、天華を散らし空中で舞う、とされている。 宮殿は、もともと、天竺(てんじく)における塔やその下の小室である「龕」(がん)を源流とし、後世、これが厨子(ずし)や仏壇に変化した。 法隆寺玉虫厨子や橘夫人念持佛(たちばなぶにん)などは、その代表例。 念佛宗(念仏宗)無量寿寺 佛教之王堂 聖徳太子殿の「宝珠」 宝珠は、災いを除き、願いをかなえる力を持つとされ、聖徳太子殿の屋根に聳える宝珠は、聖徳太子の佛教興隆の成就を象徴しています。 この宝珠を護法神である、八頭の象が支えており、八方から佛敵より佛法を護り、宝珠の周りには、凡夫の煩悩を焼き尽くす火焔(かえん)が、勢いよく燃え盛っています。 聖徳太子殿の「輪島塗 高蒔絵」 日本の伝統技法の輪島塗りによる高蒔絵は、最高品質の漆を盛って、乾かないうちに松煙(しょうえん)を蒔きこみ、盛り上げ固めます。入手困難な「舟鼠(ふなねずみ)の蒔絵筆」を用い、輪島塗職人の二年間にわたる努力の末に完成しました。十枚の扉に浮かび上がる金色の『十七条憲法』の銘文は、職人会心の傑作です。 松竹梅と獅子 念佛宗(念仏宗)無量寿寺の宮殿下部には獅子が八方を護り、吉祥紋様の松竹梅が施されています。 風雪や厳寒に耐えて緑を保つ常磐木(ときわぎ)の「松」と「竹」、春、百花に先駆けて花開く「梅」を長寿・高潔・節操・清純などの象徴として「歳寒三友(さいかんさんゆう)」とも呼び、その吉祥紋様を背景に、獣類中、最も勇敢で高貴な、百獣の王の獅子が、宮殿を護っています。

3 notes

·

View notes

Text

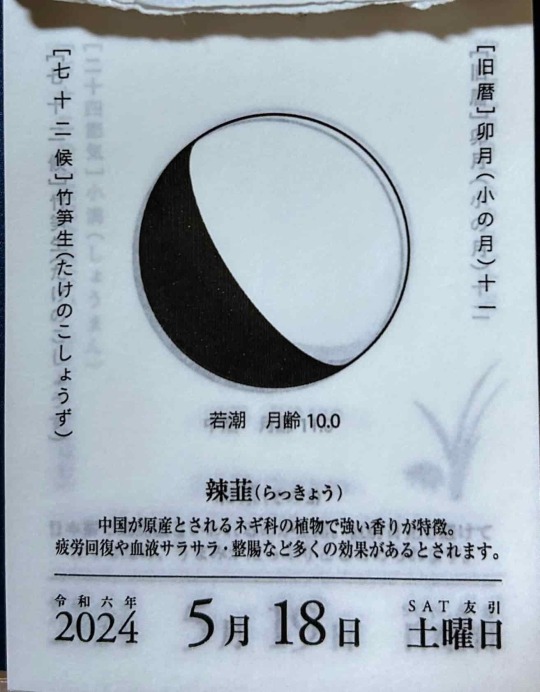

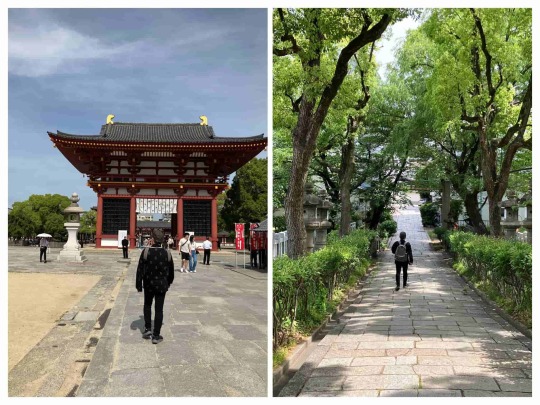

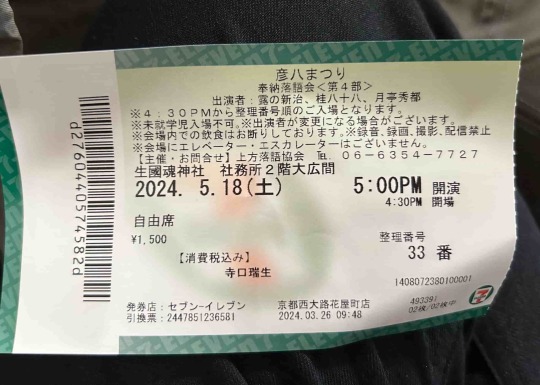

2024年5月18日(土)

上方落語協会が主催する<彦八まつり>、4年ぶりのリアル開催ということで初めてやって来た。お目当ては<奉納落語会>の第4部、露の新治師匠の出番があるからだ。とは言え真夏のような暑さ、夕方までの時間つぶしに<高津神社><四天王寺>へお詣りしてきた。私にとっての大阪は点は理解できても、面としての把握は難しい。おかげで大分地理的理解を身体に染み込ませることができた。しかし暑かったなぁ、会場でビールを我慢した自分を褒めてやりたい!

4時45分起床。

日誌書く。

洗濯機回す。

朝食。

珈琲。

酢タマネギ仕込む。

麺つゆ仕込む。

今日は<彦八まつり>、17時開演の<奉納落語会>のチケットをとっているので昼頃に出発する。

会場は<生國魂神社>、以前にも来たことはあるが谷町九丁目駅から来るのははじめてのこと、少し迷って到着。<米澤彦八の碑>にお詣りする。

軽口噺[かるくちばなし]や役者の物まねを演じていた米澤彦八は、京の人気者、露の五郎兵衛とともに元禄年間(1688~1703年)にここ生玉さんの境内で活躍した。五郎兵衛が「聴衆を前にして口演する」というスタイルを打ち出し、現在の落語の形態をつくる。このため「上方落語の祖」と仰がれ、彦八は「大坂落語の始祖」と位置づけられている。二人の芸風はどう違ったか。「五郎兵衛が先行の噺から材料を多く得ていたのに反し、彦八のは創作が多く、この点などに彦八の意気ごみがうかがえる。彦八はただ軽口噺を口演するだけでなく、むしろ身振りをまじえた『しかた物真似』を本領とした」と、大阪の郷土研究家・肥田晧三氏は『上方学藝史叢攷』で考証する。 (https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/05_vol_99/feature03.html)

まずは腹拵え、<笑福亭仁鶴一門>でたこ焼きを購入、8個で400円、二人で半分こ。<桂米二一門>でふぐの唐揚げ、800円といい値段。

この熱気の中で夕方まで過ごすのは辛い、落語に縁のある場所ということで<高津神社>と<四天王寺>へと向かう。

お詣り済ま��てから再び生玉さんへ、なぜか鳥取県八頭町のブースがあって、ツレアイは<エリンギつかみ取り>に挑戦している。

会場の日射しを避けて<参集殿>前で待機していると、イベント会場からNさんが出てこられてご挨拶、近くのビジネスホテルが取れたとのことで明日も楽しまれるそう。

奉納落語会、前から2列目で楽しんだが、畳敷きの和室では1時間が限界だ。

月亭秀都「秘伝書」、桂八十八「釜猫」、露の新治「中村仲蔵」。

新治さん、十八番を途中で絶句するハプニング、<柳島の妙見>が出てこない。流れでMRIの結果で脳梗塞が起こっているとの説明で会場びっくり、何とかサゲまでたどり着いたが汗の掻き方も酷くて一寸心配。

自宅に戻ったのは19時50分、あり合わせで晩酌開始。

録画番組視聴。

桂三幸「天井高い」

初回放送日:2024年5月18日 土曜の早朝は関西の笑いをたっぷりと!▽今回は桂三幸の創作落語「天井高い」▽第1回「あさわら“まくら”大賞」視聴者投票で優勝が決まる…投票は番組ホームページから!

秋田 真夜中のそば屋で

初回放送日:2024年5月17日 秋田市にあるちょっと変わった、おそば屋さんが舞台。開店は夜の10時で、夜通し営業して閉店は翌日お昼ごろと、まさに昼夜逆転。そばだけでなく、お酒とつまみもいっぱいある。ここにはさまざまな人たちが集う。お酒を飲んだあと、そばをシメにという人たちや、歓楽街で接客の仕事を終えた人たち、また3月は就職や転勤での別れを惜しんで飲みあかす人たちの姿も。なごり雪の舞う季節、真夜中のそば屋に密着する。

片付け、入浴、体重は二日前から350g減、順調だ。

連日の12,000歩越えは嬉しい。

4 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】慶長十一年(1606)十二月十三日:秀頼、生国魂神社を再建(大阪市史編纂所)

家康は、豊臣家の財力を失わせるため、故太閤秀吉の菩提をとむらうためなどと称し、秀頼に対して、さかんに寺社の造営・修復を勧めた(略)当時、秀頼が造営・修復した寺社など方広寺大仏殿、誉田八幡宮、四天王寺、東寺金堂、石清水八幡宮、生国魂神社、勝尾寺、中山寺、叡福寺太子堂、観心寺金堂、常光寺庫裏、宇治橋、鞍馬寺など(柏原市「玉手山物語」)。※原文ママ

石山本願寺建立の際には、この生国魂神社を隣接地に遷座して建立したとも言われるが、だとするならば石山本願寺は生国魂神社の最初の鎮座地に存在したことになる。また、近年の研究によれば石山本願寺は豊臣期の大阪城の詰之丸に存在したとの説もあるが、これがもし事実ならば、生国魂神社の最初の鎮座地は豊臣期の詰之丸付近に相当する、現在の天守閣周辺ということになる。 戦国時代には、石山本願寺に隣接していたため石山合戦で焼失した。天正11年(1583年)、豊臣秀吉が、大坂城を築城する際に現在地に社地を寄進して社殿を造営し、天正13年(1585年)に遷座した。このときに造営された社殿は、「生国魂造」と呼ばれる、流造の屋根の正面の屋上に千鳥破風、唐破風さらにその上に千鳥破風と3重に破風を乗せるという独特の建築様式のものである(いくたま夏祭りみこし会)。

(写真)『摂津名所図会 巻之三』より「生玉神社 其二」(スミソニアン蔵)。

江戸時代には、豊臣秀頼により造営された社殿が慶長20年(1615年)の大坂夏の陣による兵火で焼失したが、江戸幕府により社殿は再興され、社領300石も安堵された。寛永-正保期(1624 - 1648年)の「摂津国高帳」によれば、その社領地は下難波村(現在の浪速区)にあった。また5代将軍徳川綱吉の生母である桂昌院は、黄金若干を当社に寄進したという。『摂津名所図会』では、当時の境内の様子や走馬神事の様子などが描かれている。幕末の『浪花百景』にも絵馬堂、弁天池が選ばれている。弘化2年(1845年)には、社殿の造替がなされた《略》1912年(明治45年)1月には「南の大火」により社殿を焼失し、1913年(大正2年)11月に再建された。しかし1945年(昭和20年)3月13日・14日の第1回大阪大空襲により再び焼失した。1948年(昭和23年)に神社本庁の別表神社に加列され、翌1949年(昭和24年)7月に本殿が再建されるも、1950年(昭和25年)9月のジェーン台風で倒壊してしまった。その後、1956年(昭和31年)4月に鉄筋コンクリート造で再建された(ウィキペディア)。

19 notes

·

View notes

Text

空白じゃなかった四世紀

私なりの、「なんでこんな、逆さまな世の中に、逆さまな日本になった?」学問w🤣にて、空白の四世紀を書いたw

↓↓↓

さすが、茂木誠さん、

↓↓↓↓↓

youtube

《空白の四世紀が、中国の文献に無いだけで、応神天皇、仁徳天皇と、ちゃんと日本の古事記、日本書紀にはある。》

と、語る。

応神天皇!!!✨😎✌️

なんというタイミング…

何年か前、財政がいかんともしがたく、年始を迎えた。

毎年、蒲田の稗田神社、羽田神社とお参りする。

自宅神棚には、真ん中天照大神、右稗田神社、左羽田神社の御札を収めている。

御札を買った帰り、ふとスロット🎰した。

…いきなりGod引いたw🤣

そんな何日か、気がつけば30万まで行ってた。

覚醒前の話、ビットコイン追いかけてた時があったw🤣

稗田神社の御札やらは、まだまだお祀りする。

で、

ただやみくもに感謝するのは失礼、ちゃんとどんな神様が祀られているか、調べた。

ちなみに稗田神社は、東京大空襲で焼けたが、昭和28年(1953年)に再建築されている。

稗田神社の神様↓↓↓

↑↑↑

過去記事に書きました。

まず、天照大神、

そして誉田別命(ほんだわけのみこと)

誉田別命とは、応神天皇の別名だ🙂✨😎✌️

つまり稗田神社は、天照大神と、応神天皇、その家臣の武内宿禰、その息子荒木田襲津彦命、そして春日大神が祀られている。。

つまり、空白の四世紀の活躍の日本の神ってた方々を祀ってる。🤣

大田区…

大森区と蒲田区が合併しての、“大田区”。

武蔵荏原の地と呼ばれ、池上さんは日蓮を贔屓にし、今の池上本門寺となる。

池田大作、大森区の海苔屋の子、戸田城聖の話を聞き感銘を受け、生長の家を知り入信、私が語るまでもなく、ああなったw🤣

池上さん、池田大作、なんか池あったんかな、大田区w🤣

仮説だが、空白の四世紀こそ、日本の国力がMaxになり、中国すら近づけなかったとかw

例えば、333という数字があるから、起源333年に、凄いことあったとかねw

で、徐々に国力弱まったから、また中国が干渉してきた的なねw

追記:

こんな↓↓↓動画もあった。

youtube

応神天皇は、百済の王子!✨

これは、凄い…

つまり、中国の文献には、四世紀の日本の事が抜けている…

それは、自分らの王子が日本行ってしまい、めちゃくちゃ打撃を受け、腹立つから、四世紀の記録はしなかったとかw🤣

もしかしたら、日本にとり、1番大事な土地なのかもしれない。。

荏原とは、荏胡麻が栽培されていた原、という意味らしい。

武蔵、これは武内宿禰をして指すなら、「武蔵境」、三鷹の隣の駅だがw、武内宿禰は、非常に広範囲なパワーがあったという事なんだろう。

稗田神社には、日蓮さんも深く関わり、池上邸、つまり池上本門寺とは、武内宿禰の恩恵を受けたのが、池上本門寺かもしれない。

応神天皇とは、“武”の神。

武内宿禰然り。

それゆえ、力道山が眠り、ウナギ・サヤカが豆まき参加した縁も、頷けるw🤣

_-_-_-_-_-*_-_-_-_-_-"_-_-_-_-_-*_-_-_-

結局、卑弥呼支配が終わり、百済の王子、中国を見捨てて、日本を立てようと建国した。

その背後にあるもの、母の胎内から、王を約束された応神天皇。

武蔵国とは、今の東京23区下から、三鷹くらいまで、今でこそ埋立られたが、隣接した海。

1700年以上、この“武蔵国”は、パワーを維持している…🙂✨

後ろにバックアップしてる神は、帝釈天=ヴィシュヌ神=インドラ神=国之常立神=世界を作った愛、なのかもしれないw🙂✨

あまりに腐りきった地球の支配層、これをひっくり返し、泰平の世の中にしたい意思。

ヴィシュヌ神さまは、これまで色んな人間に力与えてきたが、結局皆、私利私欲に走ってしまった…

カルキ。

最後の、ヴィシュヌ神の化身。

果たして、滅びて、はい、人類おしまいっ!、ってなるんか?w🤣

ヴェーダ研究者でもないし、読んだのも、ちょろっとだけw

ただ、私の場合は、聖書。

幼稚園から触れた。

黙示録。

あれは、最後アセンションして終わる。

決して、ユダヤ人グローバリストの陰謀書ではないw🤣

《聖書を悪用》ってのは、めちゃくちゃある。

でもそれは、聖書の書かれてる事を、捻じ曲げて流布してるだけ、或いは、頭悪過ぎて、理解が出来ていないw🤣

最後は戦争ではないよ。

ちゃんと聖書買って、読んだ方がいい。

口から剣が出た神の勝利は、4つの獣グループが、姦淫の女王を燃やされて、しまいには神に服從する。

で、天国が現れる。

隕石降ったりの章は、とっくに終わってんだよw🤣

天国になれば、物質世界からは、徐々に徐々に、離れてゆく。

そして我々地球人はどうなるか?、アセンション後に生き延びた人らは、次は、新しい星の先生になるわけよw🙂✨😎✌️

ま、そう考えたら、武蔵国、つまり、東京、最高じゃね?w🤣✨✨✨

追記:

世界を闇を暴いてゆくと、必ず呪詛を受けるかもねw🤣✨

彼ら支配層は、ヘビの、マムシの子、攻撃心の固まりw🤣

孔雀明王。

オン

マユラ

キランディ

ソワカ

youtube

孔雀明王とは、決して武器を持たない。

孔雀は、ヘビや猛禽類を、

食べるw🤣

毒を喰らい、愛を、放つ🙂🙂🙂✨✌️😎

安政の大地震、関東大震災、こんだけバラして、電磁波受けて、呪いうけて、ずいぶん経つw🤣

それでも死なない私らは、アンドロメダスターシードだからよw🤣

スターシードの中でも、たった0.8%くらいなんだってw🤣

アンドロメダは、もはや地球なんか話にならない歴史w

そして何より、アセンションを何度も失敗しているw🤣

ここ重要、何回も失敗した経験が、無敵のスターシードにしたんだろうねw

ま、これはスピリチュアルな話、参考程度でw

追記 20240412:

わしゃあ、どんな感の良さやw🤣✨

誉田別命は、武内宿禰��命じ、池を作らせとるやんw😎✌️✨🙂

2 notes

·

View notes

Text

茶畑庵→新松戸→水道橋→Motown→蒲田

Saturday 1 March 2014

今日坐禅会は、禅寺の都合でお休み。真観は、始発バスに乗って東京へ向かった。バスが新宿に着きその後山手線に乗り日暮里駅へ。常磐線に乗り換えて新松戸駅へ。余裕で到着したのでマクドナルドで暫し休憩。今日は撮影日。撮影は身体障害者の方だった。中々いい表情が撮れなかったが一瞬の笑顔を逃さず撮影出来た真観。その笑顔の写真を最後に撮影は終了。

スタッフと別れ1人東京のオフィスに戻る真観。帰りは、日暮里駅から秋葉原駅に移動し総武線で水道橋駅まで。オフィスに着くとUさんはまだ来ていなかった。機材をオフィスに起きてランチを食べに餃子の王将へ。餃子とミニ天津飯を食べる。531円也。Uさんといつも水道橋で食事をするがUさんは餃子の王将はガヤガヤとうるさいから好まない。真観は、1983年の上京以来お世話になっている。

オフィスに戻るとまもなくUさん登場。そしてOさんも登場。この3人でおしゃべりすることがオフィスでよくある。話題の一つは、Oさんが撮った真観のポートレイト写真。その写真を真観がFBにプロフィール写真として公開すると結構な数の「いいね!」を頂いた。そのお礼をOさんにしながら真観は。自分の考えたことを2人に伝えた。

今日3月1日は、坐禅会に参加して1周年になる日。 昨年の3月から7月までの4ヶ月FBを休止し再開するに当たってすべての友人のフォローを一旦止め真観の投稿記事に対して反応をしてくれた友人からやり取りを始めた。その後、自分からフォローする友人も少しずつ増やして行った。これはSNSのコミュニケーションから振り回されることに対しての苦肉の策だった。そして今日の朝、晴れて真観はFB上の友人(610人ほど)すべてをフォローすることに決めそれを実行した。これは坐禅の経験から得た回答だった。

夕方になりUさんと2人で新宿で開催されている真観の生徒の写真展に赴いた。この週末又雪が降るのではないかと懸念されていたが小雨止まりであった。水道橋駅から四谷駅、四谷駅から四谷三丁目駅に電車で移動。その後は写真展まで小雨の中歩いた。真観はよっぽどの大降りでないと傘は使わない。写真展は、「Motown』と題され愛知県の豊田市をテーマにしていた。真観のクラスの生徒なので作品内容は知っていたが改めて展示された写真たちは展示用に再プリントされまた違う顔を見せていた。写真は、4x5ネガフィルムで撮影されていて生徒自身でプリントしていたが印画紙が以前と変えた様でコントラストがあり見栄えが良い写真になっていた。Uさんも一通り写真を見て生徒に感想として展示レイアウトについて助言した。このテーマを今後彼が続けて行くかどうかは分らないが1年続け2年続け10年続いた後に同じギャラリーで同じ枚数の写真を展示すれば印象は当然変わって来る。この生徒に対して学校の先生方の期待は大きい。でも期待など全く意味がない。これも坐禅をして得た回答の一つ。ただやる気があるならこのテーマ続けるがよろしい。それだけだ。

写真展を後にしてまた小雨の中歩くのもなんだとタクシーを拾うことして信濃町駅に移動。今夜は、Uさん宅にお泊まりするので蒲田駅までさらに電車で移動。Uさん宅はこれで2回目の訪問となる。蒲田駅に着いてから駅ビルのレストラン街で麦とろ定食を食べる。近くのテーブルで酒を飲みその勢いで声の大きい2人組がいたがやや不快だった。仕方ない公衆の場だ。でも食事は美味しく頂き麦飯をご飯茶碗に2杯食べた。食事の後Uさん宅まで歩く。途中Uさんは酒屋でワインを1本と干しホタルイカを購入。

Uさん宅に着くと家猫のニーチェがいるのだが今夜は真観を警戒して顔を見せない。初めて訪れた時は膝の上に乗ったんだがなぁ。ニーチェにとってはいい迷惑かもしれない。だとしたらごめんよ。でもそれも分らない。分らないなら放っておけばいい。

Uさんとの語らいは、まるで先生と生徒の様。Uさんは惜しみなく真観の疑問から様々なキーワードを与える。真観は、メモを書き込むためペンとノートを用意した。

苦海浄土石牟礼道子>森崎和江全共闘運動のスローガン「連帯を求めて孤立を恐れず」谷川雁キリスト教原罪塩狩峠三浦綾子氷点内藤洋子ビッグバンライプニッツウィトゲンシュタインヒットラー血盟団事件唐牛健太郎60年安保の全学連委員長吉本隆明田中清玄児玉誉士夫渡辺芳則組長・・・

2人でワイン1本飲み干したら深夜1時になっていた。楽しい夜になった。真観は、1月に亡くなったUさんのお母さんが使っていた部屋で寝た。

2 notes

·

View notes

Text

2023年に読んで「オォッ!」と思った本や作品……その1

『長靴をはいた猫』(シャルル・ペロー著/澁澤龍彦訳/河出文庫/Kindle版) 『台湾漫遊鉄道のふたり』(楊双子著/三浦裕子訳/装画:Naffy/装幀:田中久子/中央公論新社/Kindle版) 『聊斎志異(上下巻)』(蒲松齢作/立間祥介編訳/岩波文庫) 『灯台守の話』(ジャネット・ウィンターソン著/岸本佐知子訳/装幀:吉田浩美、吉田篤弘〔クラフト・エヴィング商會〕/白水社) 『新版 小さなトロールと大きな洪水』(ヤンソン著/冨原眞弓訳/さし絵・カバー装画:ヤンソン/講談社文庫/Kindle版) 『象の旅』(ジョゼ・サラマーゴ著/木下眞穂訳/書肆侃侃房/Kindle版) 『リリアンと燃える双子の終わらない夏』(ケヴィン・ウィルソン著/芹澤恵訳/イラストレーション:中島ミドリ/ブックデザイン:アルビレオ/集英社) 『透明人間』(ハーバート・ジョージ ウェルズ、著/海野十三訳/青空文庫/Kindle版) 『世界の終わりの天文台』(リリー・ブルックス=ダルトン著/佐田千織訳/創元SF文庫/Kindle版) 『去年を待ちながら 新訳版』(フィリップ・Kディック著/山形浩生訳/カバーデザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『ザップガン』(フィリップ・K・ディック著/大森望訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』(フィリップ・K・ディック著/浅倉久志訳/早川書房) 『火星のタイム・スリップ』(フィリップ・K・ディック著/小尾芙佐訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版) 『マーダーボット・ダイアリー 上下』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版) 『珈琲と煙草』(フェルディナント・フォン・シーラッハ著/酒寄進一訳/東京創元社/Kindle版) 『シャーロック・ホームズ シリーズ全10巻 合本版』(コナン・ドイル著/延原謙訳解説/新潮文庫/Kindle版) 『イラハイ』(佐藤哲也著/佐藤亜紀発行/Kindle版) 『シンドローム』(佐藤哲也著/森見登美彦解説/カバー装画:西村ツチカ/カバーデザイン:祖父江慎+コズフィッシュ/キノブックス文庫) 『俺の自叙伝』(大泉黒石著/四方田犬彦解説/岩波文庫) 『ブサとジェジェ』(嶽本野ばら著/『三田文學 153 春季号 2023』掲載作品) 『珈琲挽き』(小沼丹著/清水良典解説/年譜・著書目録:中村明/講談社文芸文庫) 『不機嫌な姫とブルックナー団』(高原英理著/講談社/Kindle版) 『祝福』(高原英理著/装幀:水戸部功/帯文:渡辺祐真/河出書房新社) 『若芽』(島田清次郎著/青空文庫Kindle版) 『交尾』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『のんきな患者』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『城のある町にて』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版) 『風立ちぬ』(堀辰雄著/青空文庫/Kindle版) 『自分の羽根』(庄野潤三著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『幾度目かの最期 久坂葉子作品集』(久坂葉子著/久坂部羊解説/年譜・著書目録:久米勲/デザイン:菊地信義/講談社文芸文庫) 『現代語訳 南総里見八犬伝 上下巻』(曲亭馬琴著/白井喬二訳/カバーデザイン:渡辺和雄/河出書房新社/Kindle版) 『キッチン』(吉本ばなな著/カバーデザイン:増子由美/幻冬舎文庫/Kindle版) 『かもめ食堂』(群ようこ著/装画:牧野伊三夫/カバーデザイン:井上庸子/幻冬舎文庫/Kindle版) 『ハピネス』(嶽本野ばら著/カバーイラスト:カスヤナガト/カバーデザイン:松田行正/小学館文庫/小学館eBooks/Kindle版) 『猫の木のある庭』(大濱普美子著/金井美恵子解説/装幀:大久保伸子/装画:武田史子/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫) 『ハンチバック』(市川沙央著/装幀:大久保明子/装画:Title: mohohan Year: 2020 Photo: Ina Jang / Art + Commerce/文藝春秋) 『文豪たちの妙な旅』(徳田秋聲、石川啄木、林芙美子、田山花袋、室生犀星、宇野浩二、堀辰雄、中島敦、萩原朔太郎著/山前譲編/カバーデザイン:坂野公一+吉田友美(welle design)/カバー装画:樋口モエ/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫) 『作家の仕事部屋』(ジャン=ルイ・ド・ランビュール編/岩崎力訳/読書猿解説/カバーイラスト:Guillaume Reynard/カバーデザイン:細野綾子/中公文庫) 『腿太郎伝説(人呼んで、腿伝)』(深掘骨著/左右社/Kindle版) 『硝子戸の中』(夏目漱石著/石原千秋解説/カバー装画:安野光雅/新潮文庫) 『思い出す事など』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版) 『文鳥』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版) 『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(川本直著/文庫版解説:若島正/ロゴ・表紙デザイン:粟津潔/本文・カバーフォーマット:佐々木暁/カバー装幀:大島依提亜/カバー装画:宇野亞喜良/帯文:魔夜峰央/河出文庫) 『駅前旅館』(井伏鱒二著/解説:池内紀/カバー装画・文字:峰岸達/新潮文庫)『硝子戸の中』(夏目漱石著/カバー:津田青楓装幀「色鳥」より/注解:紅野敏郎/解説:荒正人/新潮文庫) 『村のエトランジェ』(小沼丹著/講談社文芸文庫/Kindle版) 『午後三時にビールを 酒場作品集』(萩原朔太郎、井伏鱒二、大岡昇平、森敦、太宰治、坂口安吾、山之口貘、檀一雄、久世光彦、小沼丹、内田百閒、池波正太郎、吉村昭、開高健、向田邦子、安西水丸、田中小実昌、石川桂郎、寺田博、中上健次、島田雅彦、戌井昭人、吉田健一、野坂昭如、倉橋由美子、松浦寿輝、山高登著/カバー画:山高登「ビヤホール」/カバーデザイン:高林昭太/中央公論新社編/中公文庫/Kindle版) 『対談 日本の文学 素顔の文豪たち』(中央公論新社編/巻末付録:全集『日本の文学』資料/中公文庫) 『40歳だけど大人になりたい』(王谷晶著/デザイン:アルビレオ/平凡社/Kindle版) 『人生ミスっても自殺しないで、旅』(諸隈元著/ブックデザイン:祖父江慎+根本匠(コズフィッシュ)/晶文社) 『ロバのスーコと旅をする』(髙田晃太郎著/装幀:大倉真一郎/地図制作:小野寺美恵/河出書房新社) 『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(村上春樹、柴田元幸著/カバー装画:横山雄(BOOTLEG)/新潮文庫) 『書籍修繕という仕事 刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(ジェヨン著/牧野美加訳/装幀:藤田知子/装画:谷山彩子/原書房)

2 notes

·

View notes

Text

2023

2022

2021

2020

2019

SHONEN MAGAZINE EDGE[少年マガジンエッジ]

SHAMAN KING THE SUPER STAR

Edomae ELF[江戸前エルフ]

PIANO DUO FOR THE LEFT HAND[左手のための二重奏]

The Mononoke Journal by Shuzenji-sensei[中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。]

Shikanoko Nokonoko Koshitantan[しかのこのこのここしたんたん]

A, Sore Pon desu![あ、それポンです!]

I LIKE BIG BOOBS, BUT I GOT REINCARNATED IN A BL WORLD[巨乳好きなのにBL界に転生しました]

BLESS[ブレス]

WILD YOUNGLADY APPEARED!![あ! 野生のお嬢様がとびだしてきた!!]

Itsumo Baka ni shitekuru Bishoujo-tachi to Zetsuen shitara, Jitsu wa Ore no Koto ga Daisuki Datta you da.[いつも馬鹿にしてくる美少女たちと絶縁したら、 実は俺のことが大好きだったようだ。]

Do you swear to center me?[私をセンターにすると誓いますか?]

IN CLARITH WE TRUST[国産少女クラリス]

URAHARA Joushi no USAGI ga Poron[ウラハラ上司のウサギがぽろん]

Who Killed "OKUDERA SHO"?[誰が奥寺翔を殺したのか?]

Sharty and the City of Alchemists[シャディと錬金術の町]

BILLION DOLLAR SLAVE[ビリオンダラー・スレイブ]

Record of Highserk War[ハイセルク戦記]

OFF-kai Shitara Tonde mo nai Yatsu ga Kita Hanashi[オフ会したらとんでもないやつが来た話]

Joso shite OFF-kai ni Sanka shitemita[女装してオフ会に参加してみた。]

Eh! TAMER wa Tsukaenaitte PARTY kara Tsuiho shita yo ne?[え、テイマーは使えないってパーティから追放したよね?]

Wagamama Oujo ni Tsukaeta Bannoushitsuji, Tonari no Teikoku de Saikyou no Gunjin ni Nariagari Musousuru[わがまま王女に仕えた万能執事、隣の帝国で最強の軍人に成り上がり無双する]

Roku-hime wa Kami Goei ni Koi wo Suru[六姫は神護衛に恋をする]

VIRUS Tensei kara Hajimaru Isekai Kansen Monogatari[ウイルス転生から始まる異世界感染物語]

"Kukuku...... Yatsu wa Shitennou no Naka demo Saijaku"[「ククク……。奴は四天王の中でも最弱」]

AROU(ND) FOR(TY) Eigyou-MAN, Isekai ni Tatsu![アラフォー営業マン、異世界に起つ!]

SUPERIOR HEALER WITH INFERIOR MARK[劣等紋の超越ヒーラー]

Oshi ga Shinda no de TIME LEAP shite Seizon ROUTE Kakuho shimasu![推しが死んだのでタイムリープして生存ルート確保します!]

Hazure SKILL《Kinomi MASTER》[外れスキル《木の実マスター》]

Dantoudai ni Kieta Densetsu no Akujo, Nidome no Jinsei de wa Gariben Jimi Megane ni Natte Heion wo Nozomu[断頭台に消えた伝説の悪女、二度目の人生ではガリ勉地味眼鏡になって平穏を望む]

Outaishi-sama, Watashi Kondo Koso Anata ni Korosaretakunain desu![王太子様、私今度こそあなたに殺されたくないんです! ]

MADA MANIAU![まだ間に合う!]

Considering I'm being forced into the villainous rich girl role, I will first eat some porridge.[強制的に悪役令嬢にされていたのでまずはおかゆを食べようと思います。]

Suiyou Kyoudai[水曜姉弟]

KEI×YAKU[ケイ×ヤク]

I Never Thought I Would Be Living on My Own[私がひとりで生きてくなんて]

TALES OF CRESTORIA[咎我人の罪歌]

Utsu Kon!![ウツ婚!! ]

The last wizard of the Sword Emperor Academy[剣帝学院の魔眼賢者]

Gal Assistant[ぎゃるアシ]

Taking Care of My Sister-in-Law[兄ヨメさんの世話を焼く]

CLOSING PANDORA

#manga covers#magazine covers#been forever since i did one of these#and now i remember why#these things are kind of exhausting to slap togehter#it always seems like it'll be easier at the onset#and then im knee deep in manga and it's too far to goo back and still a long ways to go#anyway i got lazy after a bit#so i only ended up listing some of the more recent titles#rather than really picking out some of their big hits#plus some smaller titles will be in the queue following but not on this list

5 notes

·

View notes