#収納家具

Explore tagged Tumblr posts

Text

高級レザーダブルベッド アメリカンスタイル モダンなベッドルーム家具 収納付き

0 notes

Text

タワーマンションのリノベーションデザイン3

スペアルームは、スタディルームでもあり、ストレージでもあり、ゲストベッドルームにもというご希望を叶えるべく、圧迫感がないようニュアンスカラーのグレージュで、WALL全面に収納とデスクをデザイン。

室内奥に、げっとベッドにもなる小上がりを設け、大物収納も確���。腰掛けスペースとしても活躍。

#タワーマンション #スペアルーム #スタディールーム #小上がり #造作家具 #収納 #壁面収納 #シトラス #Citrus #インテリアデザイン #デザインプロデュース #橘田洋子 #yokokitsuda

0 notes

Text

819:名無し:25/04/25(金) 23:54:54 ID:nC.ig.L1 職場の、イケメンでスーツもきちっと着こなしてる完璧な同期が汚部屋住人だった。 まず、家に遊びに行ったらゴミ箱がない。ゴミ袋も一週間前に切らして買い忘れてたらしく、床に直置き。 ベッドにもポテチやグミの袋が山と積まれてた。 でも不思議なことに、会社の机はめちゃくちゃ綺麗。木軸のボールペンや革のペンケースなど、丁寧に使い込むような小物を センスよく取り揃えてる男。 きっと家もオシャレな間接照明があって、きちんと整理されて、こだわりを持って暮らしてるんだろうなと思わせる男。 なのにゴミ箱もなく、ゴミが散乱しっぱなし。 820:名無し:25/04/25(金) 23:59:56 ID:nC.ig.L1 同僚に引くよりもなんでこんなチグハグなんだろう?と不思議に思う気持ちが勝って、酒を飲みながら聞いた。 同僚は昔から貧しくて、あまりいいものを持たせてもらえず、お金持ちの友達が羨ましかったらしい。 そこで文房具雑誌やファッション雑誌、建築雑誌など、職人の手仕事や企業のこだわりを愛する系の雑誌を本屋で立ち読みし、「大人になったらこういうものを俺も持つんだ」と決意。 ところが、いくら雑誌を読んでも家の片付けだけはこだわれなかったらしい。 今住んでる安アパー��なんか、拘っても意味がないというような気持ちしか沸かなくて、ゴミ箱すら買う気が起きなかったんだと。

821:名無し:25/04/26(土) 00:07:07 ID:Ax.pp.L1 でも、収納スペースがかなり広くていい部屋なのに全然使いこなせてなかった。 なんだか同僚が過去のことを寂しそうに話すので、インテリアコーディネーターのYouTube動画をたくさん見せて 「この部屋もいい感じになるかもよ。一回、一緒に収納道具を見つけに行こうよ」と誘った。 次の休みにセリアの縦置きの洋服収納袋を10袋買って、二人で詰めた。それだけでかなり綺麗になった。 そしたらちょっとやる気が出たらしく、少しずつ「ゴミ箱買ったよ」「キッチンの作業台作ったよ」 「昔趣味でやってたイラストが描けるように、少しこだわって職人さんの机を置いた」と報告が来た。

822:名無し:25/04/26(土) 00:12:16 ID:Ax.pp.L1 そして先月遊びにお邪魔したら、まさに「スーツや小物にも手を抜かない素敵な男が選び抜いたインテリアだけで作られてます」 といわんばかりの洒落た、統一感のある、綺麗な部屋になってた。 聞いたら、服を袋に詰め込んだ時、なんだかどんどん肩の荷が降りる気持ちがしたらしい。 俺みたいな貧乏育ちでも、素敵な部屋って作れるんじゃないかと嬉しくなったらしい。 やっぱり、メンタルと部屋って関係するのかなと思った。きっと子どもの頃、苦労したんだろうな。

829:↓名無し:25/04/27(日) 11:16:42 ID:EZ.qo.L1 >>822 同僚さん、やる気スイッチ入るとスゲェな そのスイッチを探して丁寧に押して、子供の頃の苦労を偲ぶ822さんは優しい 二人とも仕事出来そう

144 notes

·

View notes

Quote

今朝のあさイチ、古い家に越してきたら、台所に大量に釘が打ってあったり、変なところに隙間があって最初何だこれと思ったけど、調理器具をかけたり収納していったら全てが機能的で、前の住人の90代女性の思考をなぞるような対話をしてる、という話で、小説みたいだった。

XユーザーのオジョンボンXさん: 「今朝のあさイチ、古い家に越してきたら、台所に大量に釘が打ってあったり、変なところに隙間があって最初何だこれと思ったけど、調理器具をかけたり収納していったら全てが機能的で、前の住人の90代女性の思考をなぞるような対話をしてる、という話で、小説みたいだった。」 / X

144 notes

·

View notes

Text

0523 「日本酒取りに行っていい?」という口実で(前回わたしが京都みやげを渡すのを失念していた)男の人が家に来た。彼が家に来るのは2度目。 料理をふるまうのは苦手だし、技術があったところで付き合っていない相手に繰り出せばなめられるし、ということで手巻きずしを提案した。ちょうどいい可愛さだし華やかだし準備楽なのだけれど、付き合っていない相手とするのは初めてだった。 コストコで大容量のサーモンを持参すると連絡があったので、おもに薬味(茗荷、青紫蘇、ディル、ゴマ、チーズ、納豆、錦糸卵等)と酢飯を用意した。刺身がサーモンだけだったのでこの人手巻き寿司初めてかよと思って内心ウケていたら本当にほぼ初めてだった。 21時から始めたこともあって家に泊まりたそうなムードを出されたが好きとも言われてない相手を泊めるほど初心じゃないのでセックスする気ないですムードを出し返したら帰ってくれた。 いずれ折を見て寝てみたいとは思っている。でもいまじゃなくていい。わたしの欲の方が根深い、舐めないでほしい。 0524 サークルの、ずっと会ってみたかった野澤さんという4歳下かつ代は4つ上の先輩をライブ後に出待ちしたらごはんに連れて行ってくれた。かっこよくて、でも女子に対して警戒心が強いところが可愛かった(無論、初対面だった上にわたしがありえないくらい歳を食った後輩だからというのは否めない)。 あなた小説書いてるんでしょ?千葉からいろいろ聞いてるよ、と突然言われて顔がちびまる子ちゃんくらい真っ赤になった。だから、そういうのやめてくれよな。まあお笑いやってることと自意識の度合いは同じような行為なので別にそれくらい明かしてもいいだろってことなんだろうけど、本当にほんとうに勘弁してほしい。結果出してるからいいじゃんとか言ってどれくらいの選考の進み具合なのかまでご丁寧にわたしがいない場で紹介する知人は数年前からあとを立たない。わたしの華々しい活躍に頼らずあなた自身のことをもっと話したら!?って思う。キャッチーだから使いたいのはよくわかるんだけど。 また会いたいけど明らかにわたしみたいな圧のある女が苦手そうだったので、出待ちはほどほどにしたい。 0527 夕方に新幹線に乗って京都へ。彼氏が駅まで迎えに来てくれた。 借家をていよく追い出された(住み込みのバイトが来るらしい)ので彼氏宅(寮)に寄生することになった。大掃除を頑張ったからなのか、前よりかは寮全体が綺麗だった。寮祭をしているので夜中まで人がいっぱいいる。 日記で彼氏とか恋人とか書くのちょっぴり恥ずかしくなってきたのでこれを機に同居人って記せるな~と思いはするのだけれどつかの間なのでやっぱやめとこ。 0527 夕方、ゴミ回収のバイトから帰ってきた恋人と丸太町のモリオカというイタリアンで夕食を食べに行った。彼が300グラムでパスタを注文したのでありえないくらいの大皿に隙間なくアラビアータが盛られたものがしずしずと大船のように運ばれてきたので男子大学生すぎるだろ!と思ってウケた。男子大学生と言ってもわたしと一つ違いなのだけれど。 そのあと銀座湯で銭湯行ってほかほかになり、眠い眠いと言いながらそれでも煎餅布団の中でエッチなことを散々して知恵の輪のように絡まり合って寝た。 恋人はとても可愛い。尖った属性をいっぱい持っているのに、それを売りにしていない。市場に立ったことが――自分を売ろうとしたことがいちどもないしこれからもそうなんだろうなってところが可愛い。あらゆる面において、ねじれの位置に存在する人間だなと思う。わたしは打算を掲げて資本主義と商業主義に跪く、野心と承認欲でガソリンの如くぎらつく女だから。 それをどれほど彼が理解しているのかわからない。よほど生活が充実しているのか、全然スマホ見ない。山の信仰の本とか読んでる。 0528 碌に研究室へ行っていない割にはバイトやバンド練習や寮会議で忙しそうなので仕事は基本ひとりで部屋を占拠している。学生証を借りて図書館に行ったら母校と変わり映えしない無機質な学習室がずらりと並んでおり、2016年の頃の気持ちがよみがえってくらりとした。 寮のジムに行ってシャワーを浴びに行った帰り音楽室通ったらドラムの音が聴こえたので覗いたら案の定彼氏だった。あーんめっちゃかっこいいんですけど~と思ったけどわたしは相変わらず音楽のことなどなにひとつわからないのだった。 「どういう時自暴自棄になる?」と訊いたら「あんまりならないけどだいたいドラムの演奏が上手く言ってない時やな。いいビート刻めたらその日はごきげん」と言うので、原稿と一緒だなあと思った。 今月中に初稿あげたかったけどぎりぎり間に合うかどうかってところだ。キャラメルママにパソコン持ち込んで、初稿まで残り30枚。

17 notes

·

View notes

Text

Sean bienvenidos japonistasarqueologicos a una nueva entrega de arqueología nipona. En esta ocasión nos volvemos al periodo Jomon(1600/300 a.c), nos vamos a la prefectura de Kanagawa, a la ciudad de Hadano en la cual se ha encontrado una tumba del periodo Jomon¿Cuándo surgen las tumbas en Japón? Ya responderemos esta pregunta para una próxima publicación. - ¿De cuándo data el asentamiento? data de finales del periodo Jomon(3500-4000) que es un periodo que duró más de 10.000 años, hay unas 40 viviendas en un futuro, se estima que pueda haber más de las encontradas actualmente, dicho asentamiento se localiza al lado del río Mizunashi cerca de la montaña Tanzawa. - El yacimiento arqueológico se localiza a 2,5 km de la estación de tren Shibusawa, el conjunto arqueológico tiene una dimensiones de 28.000 metros cuadrados y 20 viviendas son de tipo Ekagami. Se han encontrado una hilera de piedras de 10 a 20 metros que desempeñó la función para separar las ruinas de la vivienda, es similar a un muro de piedra, en su interior se ha hallado material ritual con forma de maniquí, también hay una hilera de piedras de 50 metros posiblemente sea una conexión con la aldea. - ¿Qué otros restos se han encontrado? 30 hogueras más huesos de bestias triturados, figuras de arcilla con forma de mujeres y 554 cajas de almacenamiento, posiblemente para algún tipo de ritual y cuto. Se han encontrado equipos de pesca. - Espero que os haya gustado y nos vemos en otra noticia de arqueología nipona ¿Qué opinan ustedes? - 考古学のジャポニスタは、日本の考古学の新作へようこそ。 この機会に縄文時代(紀元前1600/300年)に戻り、縄文時代の墓が発見された秦野市の神奈川県に行きます。日本ではいつ墓が出現しますか?今後の出版のためにこの質問に答えます。 - 決済日はいつですか? 10、000年以上続いた縄文時代(3500-4000)の終わりからの日付で、将来的には約40戸の家があり、現在見つかっている家よりも多いと推定されています。丹沢山近くの水梨川の隣。 - 遺跡は渋沢駅から2.5kmに位置し、28,000平方メートルの広さで、20戸の家屋がエカガミタイプです。廃墟と家を隔てる10〜20メートルの石列が発見されました。石垣に似ており、内部にはマネキンの形をした儀式用の材料が発見されています。 50メートルの石はおそらく村への接続です。 - 他にどのような遺物が見つかりましたか? 30の炉床に加えて、砕いた獣の骨、女性の形をした粘土の人形、554の収納ボックス、おそらく何らかの儀式や求愛のために。釣り道具が見つかりました。 - あなたがそれを気に入って、別の日本の考古学ニュースであなたに会えることを願っています。あなたはどう思いますか? - Japanese archaeologists are welcome to a new installment of Japanese archaeology. This time we return to the Jomon period (1600/300 BC), we go to the Kanagawa prefecture, to the city of Hadano where a tomb from the Jomon period has been found. When do graves appear in Japan? We will answer this question for a future post. - When does the settlement date? dates from the end of the Jomon period (3500-4000) which is a period that lasted more than 10,000 years, there are about 40 houses in the future, it is estimated that there may be more than those currently found, said settlement is located next to the Mizunashi river near Tanzawa Mountain. - The archaeological site is located 2.5 km from the Shibusawa train station, the archaeological complex has a size of 28,000 square meters and 20 houses are of the Ekagami type. A row of stones of 10 to 20 meters has been found that served to separate the ruins from the house, it is similar to a stone wall, inside it has been found ritual material in the shape of a mannequin, there is also a row of 50-meter stones possibly a connection to the village. - What other remains have been found? 30 hearths plus crushed beast bones, clay figures in the shape of women and 554 storage boxes, possibly for some kind of ritual and courtship. Fishing equipment has been found. - I hope you liked it and see you in another Japanese archeology news. What do you think?

#考古学#歴史#ユネスコ#文化#写真#日本#縄文時代#先史時代#神奈川県#地理#芸術#archaeology#history#unesco#culture#photos#japan#Jomonperiod#prehistory#Kanagawaprefecture#geography#art

23 notes

·

View notes

Quote

2025年2月3日 東京地裁でのHPVワクチン薬害裁判傍聴記録【前半】 世界で唯一、非科学的で激烈な反HPVワクチン報道を行ってきた日本のマスコミ。 彼らが決して詳細を報じない、HPVワクチン薬害訴訟。 今回は自分のこれまでの傍聴レポートの中でも最も長いのですが、最も読む価値があると思います。 一人でも多くの方に読んで頂きたいです。 特にマスコミ関係者の方々は、マスコミの権力を用いて医学的に誤った情報を流布した事の影響力を知って下さい。 また、鹿児島大学病院と信州大学病院の関係者にも読んで頂きたいです。 マスコミの方々が、あたかも正義の味方かのように祭り上げたHPVワクチン薬害弁護団ですが、その実態を記録しています。 自分にとっては5回目の傍聴。 4回目までの傍聴記録は、この裁判傍聴のツイートに引き続いて貼り付けておきます。 マスコミが大々的に取り上げた"HPVワクチン後遺症"は、法廷でも複数の医師から誤診の疑いやワクチン接種と無関係だと指摘されてきました。 ジャーナリストの鈴木エイト氏も、長年に渡ってこの問題を記録しています。 氏のこれまでの傍聴記録も参考にして下さい。 例によって法廷は録音録画が禁止されているので、自分のメモからの書き起こし。 なので、一字一句が正しい記載ではない点はご了承ください。 傍聴券の配布に並んだが、最終的に希望者全員が傍聴可能。 会場に入って納得したが大阪地裁や福岡地裁よりも会場のキャパシティあり、およそ100名を収容可能。 なお入場の際に、近くの傍聴者の一部の中年女性たちからは 「オーガニックな韓国料理レストランが近所に出来てね、やっぱオーガニックは安心...」 「こんな危険なワクチンを3回も接種させるなんて...」 との声。 今回の裁判は、以前にも証言台に立った角田郁生先生(近畿大学医学部微生物学講座教授)に対して、原告のHPVワクチン薬害弁護団が順番に尋問する形で進行。 個人的な感想ですが、原告弁護団の対応は終始に渡り角田先生に対して礼を失した態度で接しており、極めて不快でした。 余談だが、奇しくも角田先生は、自分が先週傍聴した福岡地裁での証人である畑澤先生と同じ東北大学医学部卒。 以下、利便性の為に薬害弁護団を"原"、角田教授を"角"と表記する。 原(小柄な女性弁護士) 証人はHPVワクチン後遺症の診察はしていますか? 角 基礎研究者なのでしていません。 論文などで把握しています。 (会場の原告支援者から失笑) 原 証人は未知の疾患の診断基準を作成したことはありますか? 角 ありません。 原 原告側がその意見を裁判で用いている ・鹿児島大学の高嶋先生(鹿児島大学神経内科教授高嶋博) ・信州大学の池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・HPVワクチンの不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意) ・横田先生(もと小児科学会理事長横田俊平) ・高橋先生(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利) が臨床経験が豊富であることはご存じですか? 角 豊富かは分かりませんが、会ったこともあるし、会っていない方もいる。 原 質問には、"はい"か"いいえ"かでお答えください。 グラクソスミスクライン(以下、GSK)弁護士 それはいくらなんでも、質問がおかしい。 原 HPVワクチン後遺症に関して、前述の4人の医師の診療経験を知っていますか? 角 知りません。 原 HPVワクチンの後遺症では、多様で重層的な症状が出現することはご存じですか? GSK弁護士 具体的にお願いします。 原 池田修一先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)の論文ではHPVワクチン後遺症の72例が取り上げられており、疲労・頭痛・自律神経症状・広範囲にわたる痛み・学習障害・神経障害などが、HPVワクチンで引き起こされたとあります。 HPVワクチン接種者では頻度が高いですか? 角 これだけでは分かりません。ただですね... 原 質問には、はい、いいえ、で答えてください。 裁判長 証人の回答を妨げないでください。 原 池田修一先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)の論文では、HPVワクチン接種により多様な症状が生じたと き・さ・い、されている。 そうですね? 角 記載はされているが、それは科学的な正しさを示さない。 その論文には対照群すらも存在しない。そしてですね、、、 裁判長 回答は、はい、いいえ、だけでよいです。 原 72名のHPVワクチン接種後の方には、症状の共通性がある。 よいですね? 角 分かりません。これだけでは。 原 次は高橋論文です(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利) HPVワクチン接種後に32例が中枢神経症状をきたしています。 運動障害22例、知覚障害13例、脳神経障害16例、精神障害22例などです。 それらは複数の患者で共通して生じている そのように、高橋先生の論文には書いていますね? 角 そんなことは書いていません。 そもそも論文として欠陥があります。 原 記載されているか、されていないか、そのことを確認しています。 記載されていますね? 角 記載されていません。 原 次の質問です。 高嶋先生(鹿児島大学神経内科教授高嶋博)の論文です。 HPVワクチン接種後の36例の神経症状です。 頭痛・疼痛が89%、運動障害が72%、自律神経症状が64%に生じている。 そう記載されていますね? 角 記載と言うか、その対照群がない。 原 西岡先生(西岡久寿樹・東京医科大学)・横田先生(もと小児科学会理事長横田俊平)らはHPVワクチン接種後にめまいなどの神経症状を生じた例を、日本では104例、デンマークでは84例���ると発表しています。そのように記載されていますね? 角 対照群がない。そもそも比較対象が不適切。 そして2020年と2021年に、デンマークからはHPVワクチンによってそういった症状の有無に有意差がないという論文が、、、 原 聞かれたことにだけ答えてください。 GSK弁護団 いいかげんにしてください。 都合の悪いことになると、原告弁護士は証言を妨げています。 裁判長が仲裁に入る。 原 いいから質問に答えろ!と、別の原告弁護士(のちに登場する壮年男性)が大声で介入。 GSK弁護士 先ほどから原告側は、記載の有無ばかりを確認している。 それは法廷で必要な手続きではない。 証人は専門家として答弁している。 原(痩せぎすの壮年男性の弁護士、また再登場するので乞うご期待) 記載があるかどうか、それだけを答えろと言っている! 長々とした答弁は最終尋問でやるべきで、まずは地裁なら地裁でのやり方がある。 GSK弁護士 証人は質問にきちんと答えている。 原告側が、証人の回答の途中で話を遮るべきではない。 原 いや、答えていないでしょ。 GSK弁護士 証人が話しているのに、原告代理人がそれに被せて話し始めるのはおかしいでしょ。 ここで原告側と被告側の弁護士たちが言い争いを始め、怒号が飛び交って何を言っているかわからない状況。 これを法廷で、弁護士たちが繰り広げる姿は非常に滑稽(笑)。 しかし、これもまだ序章である、、、 裁判長 では、証人は可能な限り、はい、いいえ でお答えください。 それが難しそうならばGSK代理人が質問して、証人はそれに答えてください。 原告側は "記載されていますか?いませんか?" のような、法廷において無駄な質問は控えてください。 角 まだ質問にお答えしきれていないかと思いますが、、、 原 疲労・頭痛・めまいを訴えている方が、デンマークでも日本でも75%を超えていますね? 角 公表された表を見る限り、有意差のあるデータではありません。 ただ発熱・痛みにに関しては、接種群の方が有意に多いですね。 デンマークと日本のデータを比較しても、症状に一貫性はありません。 原 はい、いいえ、で答えてください。 もういいです(明らかに苛立っている)、次の質問です。 厚労省研究班の岡部(川崎市健康安全研究所所長岡部信彦)らの報告では、、、 GSK弁護士 これは証人が詳細を知らない可能性が高いので、どのような報告か説明を。 角 初めて見ました。 どのようなデータですか? 原 次の質問に移ります。(記入ミスではなく、原告弁護士はしばしば証人の質問を無視して次の質問へ) SLE、全身性エリテマトーデスは症候群ですね? 角 はい。 原 SLEの代表的な症状は、皮膚症状・関節炎・腎障害ですね? 角 はい、それらは他にも関節リウマチなどでも見られます。 原 SLEは自己免疫疾患ですね? 角 はい。 原 自己免疫疾患では自己抗体が見られ、一つの症候群だけではなく、症状に共通性のある症候群が含まれる。 共通の自己抗体がなければ、必ずしも同一で一連の症候群とは診断されるのでしょうか?されないのでしょうか? 角 それぞれの診断基準を確認してください。 抗核抗体や抗DNA抗体なども参考になります。 原 そんな回答を要��するような質問はしていません。 角 私は教えてあげたにすぎません。 原 証人は以前に、HPVワクチン後遺症に関しては多様な病態を寄せ集めたに過ぎない、そう言いましたよね? 角 SLEをそのような疾患に含めるべきではない、そのようには言ったかと。 原 自己免疫性疾患では、共通する症状があるかないかを聞いています。 SLEの話はしていません。 角 いえ、あなたがSLEの話を始めたんですよ。 GSK弁護士 SLEの話は終わったんですか?終わっていないんですか? 原 次の質問です。 シェーグレン症候群では抗SSD抗体が20-30%に見られる。 そうですね? 角 そうです。 原 自己抗体が検出されなくとも、自己免疫疾患であると言えますね? 角 必ずしもそうではありません。 原 未知の自己免疫疾患で、抗体が未発見である疾患もあり得ますね? 角 あり得ます。 原 潰瘍性大腸炎は、近年になって自己抗体が発見された。 だから自己免疫疾患と判明した。 そうですね? 角 潰瘍性大腸炎は自己抗体が発見されたが、自己免疫疾患と判明したわけではありません。 GSK弁護士 私が聞いていても、原告代理人が法廷で何を確認したいのかが分かりません。 はっきりお願いします。 原 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)は自己免疫性疾患であり、自己抗体が発見されていないだけ、という事です。 次は松平論文です。(静岡てんかん・神経医療センター松平敬史) 12人のHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)患者では、脳の糖代謝異常と炎症が生じている。 そう記載されていますね? 角 医学的に正しいかは何とも言えませんが、、、 原 分からないなら、答えて頂かなくても結構です。 角 いえ、相関係数などを考慮する必要があるのですが。 まぁ、いいです。 原 もう答えなくてもいいです。 次はPETによるHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)の診断や、IAPP(免疫吸着療法)の有効性に関しては証人は"不明"と答えていましたね? 角 そうです。 原 では、複数の自己抗体が検出される自己免疫疾患もありますね? 角 はい。 原 以下の先生たちはそれぞれHANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)患者から、異なった自己抗体を検出している点には同意できますか? ・鹿児島大学の高嶋先生(鹿児島大学神経内科教授高嶋博) ・信州大学の池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意) ・高橋先生(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利) 角 一人の患者から複数の自己抗体が検出されたわけではない。 従って、HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)から複数の自己抗体が検出されるかと言えば、それに同意はできません。 原 自己免疫疾患では診断基準のすべてを満たさなければならない、そうですね? 角 違います。 原 高橋論文(静岡てんかん・神経医療センターてんかん科高橋幸利)では、HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)患者群ではNMDA型グルタミンに関与する抗体が、健常者よりも多く検出されました。 そう記載されています。 それは認めますか? 角 高橋先生の生データを確認すると、NMDA抗体をELISAという手法で検出しています。 しかし、国際的にはELISAでの検出は認められておらず、高橋先生もその点には同意している。 そもそも適していない方法で検査を施行することの問題が、、、 原 そんなことは聞いていません。 質問に答えてください。 記録には、記載はありますか? GSK弁護人 原告代理人は、証人の証言をきちんと聞くべき。 原 いいから質問に答えるべきです。 証人は話が長すぎる。 裁判長 原告代理人は 記載がありますか? という無意味な質問はやめて下さい。 証人は、できるだけ簡潔な回答をお願いします。 原 じゃあもう結構です!(唐突に声を荒らげて) 次の質問です! HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)患者らへ施行した検査が、保険収載されているかはご存じですか? 角 知りません。 原 HANS(HPVワクチン関連免疫異常症候群)という診断に合理性がないとお考えですか? 角 はい。合理性はありません。 原 免疫学の教科書によると、遺伝や感染や外傷やワクチンでも数年から数十年後に自己免疫疾患を発症する可能性がある、と記載されています。 HPVワクチンで自己免疫疾患を発症するの��、一般的な教科書の知見でも明らかではありませんか? 角 それは古い教科書の記載でしょうかね。 衛生仮説などに基づいているのかもしれません。 結核や寄生虫などによる、成人後のアレルギー性疾患などを念頭に置いているのかもしれません。他にも可能性として、、、 原 もう結構です! 次の質問は、、、 裁判長 原告側代理人は、一部の文書の切り取りではなく、その前後の文脈も説明するように気を付けてください。 原 いえ、証人は関係のない話ばかりをしています。 それが問題です。 GSK弁護人&裁判長 いや証人の発言は、さすがに質問に関係があるでしょう! 原 次の質問です。 GSK弁護士 次の質問に移る前に、、、 原告代理人は都合が悪くなると "次の質問です" と証言を打ち切るのはやめてください。 証人は正しく質問に答えています。 それを妨害しているのは原告代理人です。 原 いや、証人の回答は終わってるでしょ! 裁判長 証人は、回答が終わっているとお考えですか? 角 いえ。 回答としては、今までの医学的な知見からは、ワクチン接種と自己免疫性疾患との関連性はありません。 原 SLE 115例を解析した論文では、症状出現の3年前から自己抗体が出現していたと報告されています。どうお考えですか? 角 それもワクチンとは関係がない。 ここで分子相同性に関する質問があったが、後半へ持ち越し。 ここまでで、全体の半分未満です。 裁判は合計で3時間弱。 日本のマスコミが決して報じないHPVワクチン裁判の実態が、ある程度把握できたのではないかと思います。 後半はさらに見どころがあります。 ぜひ最後まで、お付き合いください。 1時間の休憩後に後半開始。 原 証人が証言すると論点が増える。 とにかく、はい、いいえ、で答えるべき。 それが無理なら端的に。 超過時間に関してはサッカーのロスタイムみたいなものであり、状況によってはノーカウントにしてほしい。 GSK弁護士 専門性が高い領域の裁判なので、はい、いいえ、での回答は困難。 むしろ原告側は都合が悪くなると話を遮る。 ロスタイム制なんてものは不要。 既に原告側の複数の代理人が、裁判の進行を妨げている。 裁判長 こちらの裁量で判断します。 証人が前提などを説明する必要がある場合、一言その旨は伝えてください。 原告側は質問の際に "記載されていますか?" "はい、いいえ、でお答えください" と答弁を行うのは、避けてください。 原(午前中の小柄な女性弁護士から、水口弁護士に交代) 池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)のマウス実験は、実際にはシオザワ先生が行ったことはご存じですか? 角 シオザワ先生ですか?さあ、、、 原 ウェッジという雑誌が関わった、村中璃子氏と池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)の裁判はご存じですか? 角 はい。 原 証人は、youtubeで池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)の研究を捏造と発言したり、村中氏をサポートする旨を述べていますか? 角 たぶん、、、 原 池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)には、研究結果の捏造はなかった。村中氏は名誉棄損を行った。 そうですね? 角 まあ、、 原 HPVワクチン・インフルエンザワクチン・B型肝炎ワクチンの成分をマウスの脳に振りかけて、緑色の変化があるかどうか。 緑色の変化があれば、異常があると判断して良いですか? 角 そうです。 原 証人は、池田先生(信州大学神経内科もと教授池田修一・不適切な研究発表で厚労省と信州大学から厳重注意)のこの報告に対して、信州大学が行った実験では再現性がなかったと述べましたか? 角 はい。 原 信州大学はその原因を、検体の保存が困難、実験でのプロトコルが煩雑、と判断しました。 それでよいですか? 角 よくありません。 検体の保存は簡単であり、プロトコルも単純。 信州大学の判断には同意できません。 原 自己抗体は血液脳関門(BBB)を通過しませんか? 角 しません。 原 一般論としては、通過するともいわれていますがどうですか? 角 しません。 原 自己免疫性の小脳性運動失調症の論文では ①タイトジャンクションの破綻 ②ケモカインや炎症性サイトカインの侵入 によって BBBは破綻することがあるとされています。 これは正しいですか? 角 はい。 原 ではワクチンでも生じるのでは? 角 ワクチンでは生じない。それが一般的な医学的判断。 原 BBBの機能低下は疼痛やサイトカインでも生じる。 つまり一般的にはワクチンでも生じるのでは? 角 一般的には生じない。 原 BBBの知見に関する論文では、インターロイキン6などのサイトカインでもBBBの変動が生じると記載がある。 記載はありますね? 角 記載はあるが、非常に特異な現象であり、一般的には生じない。 GSK弁護士 原告側代理人は、文献を提示する際には前後の文脈を含めて正確に提示してください。 また何度も指摘されているように "記載がありますか?" という質問は止めてください。 原 BBBに関するこの論文での知見を踏まえると、、、 GSK弁護士 この論文は知見としてそもそも確立していない。 それを一般論とするには異議があります。 原 HPVワクチン接種で、BBBが破綻して、様々な症状が生じる。 その可能性は否定はできませんよね? 角 これまでの論文やMRIなどの知見からは、その可能性はあり得ません。 原 もう一度質問します。 HPVワクチンが、医学的に中枢神経の機能を破綻させる可能性はありませんか? 角 ありえません。 世界中でHPVワクチンが多数接種されて... 原(原告弁護士が痩せぎすでメガネの壮年男性へ交代、個人的にはこの裁判で断トツで興味深い人物) ワクチンの学会誌で、HPVワクチンの毒性を訴えた論文が取り下げられたでしょうが! 角 そうです。それは取り下げられた論文ですね。 原 編集長の要請で、取り下げられたんだ! よく読んでください。 角 分かりました。読みます。 原 こちらで読みましょうか? 角 私は老眼ですが、文字は読めますので。 原 メガネを持ってきましょうか? 角 いえ、メガネはありますので。 このレターを読むと、、、 ワクチン誌の編集長には、製薬会社との癒着の可能性がある。 利益相反の為に、HPVワクチンの毒性を指摘する論文が取り下げられたのではないか、と書かれています。 バカげていますね。 原 はぁ!?ちゃんと答えろ!!! GSK弁護士 いくらなんでもこの答弁はおかしい。 質問を明確にしてください。 裁判長 証人は、質問に答えているにすぎません。 証言を続けてください。 角 このレターは論文の不備を指摘された執筆者が、その学会誌の編集長を個人攻撃しているに過ぎない。 論文に不備があって論文撤回を指示されたら、それに従うのが普通。 このようなレターを作成するのは普通ではない。 原 だから!質問に答えろ! 裁判長 角田先生の証言は、妥当だと考えます。 角 サイエンティストとして、おかしいものにはおかしいと言ったまでです。 GSK弁護士 そもそも原告代理人は、何度も何度も証人の発言を遮っている。 法定での行動として、さすがにおかしい。 原 質問しているだけだ! 編集長のホランド博士は、製薬会社と利益相反があるんだ! 角 いや、そうではなくて、、、 GSK弁護士 原告代理人の質問への回答は 答えなし で、よろしいでしょうか? 原 よいです。 でも、百日咳毒素を使ったのが問題だから、この論文が取り下げられたのでしょうか? 角 それも問題の一つです。 原 百日咳毒素が、BBBへダメージを与えて、BBBを開かせると明示されていますね? 角 BBBが開かれた、開かれていない、それぞれを比較していますね。 原 ワクチン自体の使用量が多いのも問題と言いましたね。 角 言いました。 原 実験手順を確認すると、アルミニウム及びHPVワクチンのマウスへの投与量は、ヒトに換算すると特別に多いとは言えないのでは? 角 そうであれば、私の記憶違いかもしれません 原 では次にその取り下げられた論文を見ていきます。 ガーダシルやアジュバントの水酸化アルミニウムや百日咳毒素を比較した論文です。 図1を見てください。 結果に有意差がありますね。 角 図1だけでは判断しない。 図4まで見た上で論文全体を見る。 一貫性があるかを判断する。 原 しかし、図1のP値は0.05以下である。 角 図1から4まで見れば、その結果に一貫性はありません。 原 だから!図1は有意差があるでしょ! はい次の論文。 これも1回は査読を通っている。 しかし学会誌の編集長によって撤回。 この論文は百日咳毒素を用いたことと、HPVワクチンの投与量は問題ないはず。 角 百日咳毒素はヒトには普通は投与しない。 他にも論文撤回の理由は多数ある。 原 動物実験では、ヒトより多めの投与を行うのは一般的でしょう。 角 なので、それだけではない論文撤回の理由があったのだろう。 撤回された論文なので、それ以上の検証は出来ない。 原 ナカシマDrとアラタニDrは、別々の論文で同量のHPVワクチンを使用しているが? 角 それぞれの実験の意図が異なる。 異なる実験を同一視すべきではない。 原 病理学的分析に移ります。 以前証人は、マウス1匹の脳切片の論文で判断すべきではないと証言している。 角 言ったかな、、、 原 しかし証人が指摘した図は、マウス3匹の画像ではないか? 角 確かに、これは論文の文言を読んだだけでは分からない。 健常なマウスをも含めた画像分析だった可能性がある。 改めてみると、やはりこの取り下げられた論文はおかしいとしか言いようがない。 原(また弁護士交代、メガネの中年女性で自己紹介。矢吹弁護士。ここの項目は自分も理解不能なので簡潔に) 分子相同性に関しての質問です。 エピトープ、アミノ酸の最小単位ですが、長さは5-8でよろしいでしょうか? 角 正確には今ここで分からないが、もっと長いのでは? 原 線形エピトープはどうでしょうか? 角 線形エピトープとされているのは、実際には立体エピトープでしょう。 原 次の分子相同性の論文です。 この論文でのB型肝炎ウイルスなどでの全長は? 角 分からない。マウスじゃなくてラビットなので、その長さにコンセンサスはないはず。 原 チロシンからグルタミンまでは6個でよいですか? 角 そうです。 原 6つのアミノ酸を共有していれば、分子相同性からも交差反応は生じ得る。 自己抗体を産生し得る。 それがHPVワクチンと自己のタンパク質で生じ得る。 それでよいですね? 角 そうですね。 ここで2回目の10分間の休憩。 そして再開。 後半へ続く。

Xユーザーのたぬきちさん

7 notes

·

View notes

Text

はにわ展

東京国立博物館ではにわ展を見る。「挂甲の武人」(上のチラシ画像のメインビジュアル)の国宝指定50周年を記念した特別展である。埴輪以外の出土品も展示されている。

つかみは修復後初お目見えの「踊る人々」。最近では、踊っているのではなく馬の手綱を持って馬を引いているのでは、という説が有力になってきているらしい。

修理の模様を収めた動画がとてもおもしろかったのでリンクしておく。(この動画は会場では流れていなかった)

踊る人々の次は、国宝ばかりを集めた展示、および2メートル超の高さを誇る円筒埴輪を含む展示。撮影禁止だったり見学者多数でうまく撮れなかったりしたのでここに載せられる写真はないが、埴輪だけでなく大刀(金の象嵌)、沓(金銅製)、耳飾り(金製)、甲冑など状態の良い出土品も並んでいて、ヤマト王権の威勢を見せつけるかのような展示室だった。

以降の展示室では、埴輪を造形で分類して紹介する流れがわかりやすかった。まず基本の円筒埴輪とそのバリエーション。壺のように見えるものも埴輪で、そのまま壺形埴輪と呼ばれている。

船形埴輪。

武具の形をした埴輪。

そのほか見学者の写り込み多数でここには写真をアップできないが、盾形埴輪、靫形埴輪、椅子形埴輪などがあった。靫(ゆぎ)は矢を入れる道具。

土ではない素材で作られた埴輪様のものが古墳に置かれることもあったのだそうで、例として武装��人(下の写真)、大刀の形をした木製品、靫の形の木製品が紹介されていた。

このあと群馬県太田市の窯で焼かれた「挂甲の武人」埴輪5体が揃い踏みする室へと向かう。展示のしかたがやたら凝っていて、戦隊モノのヒーローをキャラづけして紹介するようなノリだった。たとえば下の写真は国立歴史民俗博物館所蔵のもので、台が黄色、そして展示ケースの背面に埴輪の上半身がぼうっと浮かび上がるように見えている。埴輪ごとに台の色が異なり(キャラごとに色が違うのは戦隊モノのお約束)、ケース背面もそれぞれ同様にデザインされている。

おもしろかったが、埴輪そのものをつぶさに見るというより展示方法に注意が向いてしまったので、個人的にはもっと淡々と見たかった。出来の良いよく似た埴輪が5体揃ったというだけでじゅうぶん派手なのだから、見せ方まで派手にしなくとも……と思ったり、しかし埴輪を作った人がこうして華やかに展示されたのを見たら喜ぶかもしれないな……と思ったり。

埴輪は赤、白、灰色、黒の顔料で彩色されることもあったのだそう。上のチラシ画像のメインビジュアルの挂甲の武人が当時彩色されていたらこんな感じかも?という復元が下の画像。

次の3枚は、挂甲の武人が着ているのと同じタイプの冑、挂甲、籠手。こういうものも現物がちゃんと出土してるのか!と驚いた。

造形別埴輪紹介に戻る。人の形の埴輪がたくさんあったが見学者の写り込みも多数でやはり写真は載せられない。モチーフとして���、盾や杯や何かを持った男子や女子、座った男子や女子、力士などが挙げられる。

家形埴輪はとても神聖なものなのだそうで、これも多数展示されていた。下の写真は作りかけのままの家形埴輪。埴輪工房が焼失した状態で発見されたとのことで、気の毒ながらたいへん興味深い。

導水施設形埴輪。導水施設。意外すぎてキャプションを二度見三度見してしまった。聖水の儀礼または遺骸を洗浄した施設と考えられている由。

これは埴輪棺。このように古墳を飾るためではない埴輪もあったとのこと。

みんなの人気者、動物埴輪の皆さん。

少なくとも四つ足の動物のお尻にはたいてい穴が空いているように見えた。鳥のお尻にも空いていることがある。

下の写真の中央は鵜形埴輪。ここで鵜が出てくるとは想像できなかった。

魚形埴輪。鵜がいるなら魚もいて不思議ではない。

最後は近現代における埴輪の受容のされかたに関する展示。内容的にはごくあっさりしているので、この分野については東京国立近代美術館の「ハニワと土偶の近代」を見るべきだろう。

東京タワー近くの芝公園から出土した男女の埴輪。これが出土したときの調査が郷土研究のきっかけになったとのこと。

三船敏郎が所持していたらしい、ひよこ形埴輪。

版画家の斎藤清が下の写真の埴輪をモチーフにした作品を作っている。

次の埴輪は、映画『男はつらいよ���主演の渥美清に似ていると話題になったそうだが、別に似てないよね……?と思ったら、葛飾柴又の古墳から出土したものだそうで、まあ納得。

群馬県が開催したHANI-1グランプリで優勝した埴輪。満面の笑みが勝因か。

下の3体は明治天皇の陵に奉献された埴輪と同じ形で作った模型。吉田白嶺の作。このあたりのヤマト民族らしいきな臭さなどは上述の「ハニワと土偶の近代」の守備範囲。

おまけ。展示室の壁の装飾。

7 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】文久二年(1862)四月二十三日:南画家田能村直入らが大煎茶会「青湾茶会」を開催(大阪市史編纂所「きょうは何の日」)

清湾茶会には、天気がよかったこともあり千二百人もの人が参加したと記録されています(『清湾茶会図録』)。茶席は、大長寺から桜宮まで本席7副席4の11席で、1席の定員10人。1200人だと、延べ120席を11会場で回した勘定になり、1席30分としても6、7時間は要したであろうと思われます。

ところで、この茶会に参加した国学者の近藤芳樹(長州藩士。当時、京にて情報収集活動を行う)が、周防防府の酒造家で文化人のパトロンであった上田光美に送った書簡[註1]によると、

・切符500人前を前日より発売 ・当日に300人前を追加

正規チケットを持った参会者は1200人中800人で、つまり、あとの400人はタダ乗りとゆうことになりそうです[註2]。

船の席は小舟で送迎するので混雑はなかったが、その外の席には一度に大勢の者が押しかけ大混乱。切符を持っている人が席に入れず身動きもとれず、「あいつは切符も持たんと茶ァ飲んでけつかる」などと大声で叫んで大騒動になった。(近藤書簡を超訳)

茶会は、お世辞にも「清風」とは言い難い状況で、そんな中でも、切符をもった近藤さんは、ゆうゆうと全席コンプリートしたと述懐。勤王の志士でも、茶会は別格であったようだ。本人は9席と供述。実際は11席なので、2席は飛ばしたようです。世情穏やかならぬ幕末にあっても、たまたま京・大坂に滞在中であった近藤は茶会を楽しむ余裕があったようです[註3]。

[註1]『近藤芳樹書牘集一』(山口県文書館蔵)。幕末期の国学者。周防(すおう)の人。本姓田中、通称晋一郎、号は寄居(ごうな)。旧長州藩士で明倫館助教。維新後、東京に移り住んで、宮内省御用掛に任じ、御歌所寄人(よりうど)などをつとめた。本居大平、村田春門また山田以文に師事して、国文学、律令学を学んだ。同じ大平門の加納諸平を尊敬して最も歌をよくし、幕末歌壇に際立った活躍をした。学績として《令義解校本》《淫祠論》など、歌論書に《古風三体考》《寄居歌談》、紀行文に《陸路廼記(くぬかちのき)》がある(改訂新版 世界大百科事典 「近藤芳樹」の意味・わかりやすい解説 )。

[註2]売茶翁は、売茶の折、「茶銭は黄金百鎰より半文銭まではくれ次第、たゞのみも勝手、たゞよりはまけまうさず」(『近世畸人伝』1790)とゆう看板を掲げており、切符の代金はいくらであったのか定かではないが、タダで飲まれても文句はいえない。按ずるに、切符は単なる整理券で、茶会はタダだったのかもしれない。「僧侶の身分を放棄し、餓死に繋がる決断を下した売茶翁の声に想いを巡らし、且、清湾茶会が売茶翁の追善と懸賞の爲に開催されたとするなら、“無錢飮食”とゆう表現は、如何なものであらうか」(千三屋)。

[註3]近藤書簡には「伏見も大騒動ニ御座候然處大都會と申ものハ妙なものに而此内ニ過ル二十三日網島ニ於煎茶の大會御座候」とあり、丁度同じ日の夜に起こった伏見の寺田屋騒動にも触れている。

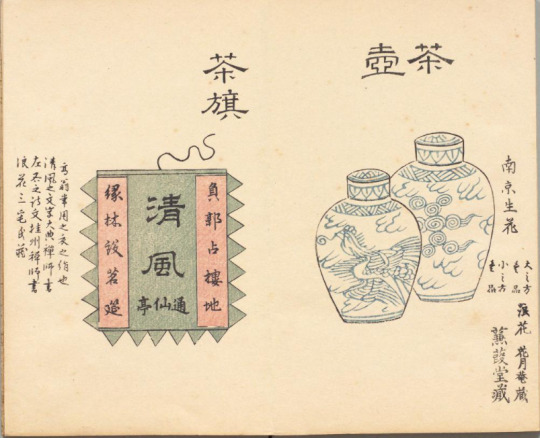

(写真)木村孔陽編・青木夙夜画『賣茶翁茶器圖』1823・1924復刻より「茶籏」 賣茶翁の茶道具は、翁と親交のあッた木村蒹葭堂が其の姿・形を記録した。翁沒後60年の文政6年(1823)に、蒹葭堂の後嗣・木村孔陽が、この圖を蒹葭堂と交友のあッた南畫家・青木夙夜に冩させ、圖譜にまとめて刊行した(千三屋)。高翁(賣茶翁)の衣の紘(切れ端)で作成、「清風」の文字は大典禅師書。

14 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024年)8月13日(火曜日)

通巻第8365号

バングラ政変の黒幕に米国が関与? 『南アジアの春』?

インドから見れば、周りのスリランカ、ミャンマー、モルジブに政変が起きた

*************************

筆者の印象ではバングラデシュの人々はたいそう親日的である。国旗をみても、日本の国旗そっくりのデザインで、白地がみどり、日の丸は赤。小学生でもまっさきの覚える国旗だ。

1971年の戦争でパキスタンから独立後、日本が最大の支援国だったこともある。

そのバングラ人が日本にあきれかえった事件は、ダッカ空港日本赤軍ハイジャック事件で、凶悪犯人の出鱈目な要求を当時の福田政権は「命は地球より重い」と言って身代金にも応じ、ハイジャッカーの言いなりになったことだった。

日本には武士道があったのでは?

2015年に筆者は関空からダッカへ向かった。飛行場で登場寸前に継体電話が鳴り、うっかり或る新聞コラムの原稿締め切りを忘れていたことを知った。原稿の督促、それも24時間以内。

機中で書き上げ、ダッカのホテルから、F���X送稿して間に合った。間一髪だった。原稿用紙を持っていないので、同行した家内に下書きの字数を数えてもらい、1200字にまとめた。強烈に思い出すのはダッカの三流ホテルからでもFAXが通じたからだ。

機内で隣に座ったのは若いバングラデシュの男性。日本ではタイル工務店で働き、一年ぶりの里帰り、親方がボーナスを呉れたからと嬉しそうな笑顔だった。「おみやげも沢山買えた」。

先般のバングラ政変はシェイク・ハシナ首相がインドへ逃亡し、欧米が保護していた銀行家のムハンマド・ユヌス(ノーベル平和賞。グラミー銀行創設)を暫定政権のトップの据えることで、混乱は一時的に収まった。超法規的措置だが、最大野党BNPと軍が納得したからで、軍は出来るだけ早い時期に民主手続きによる選挙を行うと宣言した。

バングラデシュの軍隊はエリートで陸軍13万2000人、海軍1・7万、空軍が1・4万の陣容である。

さてバングラ政変の「黒幕」は誰なのか?

ハシナ前首相は亡命先のインドでメディアの取材に応じ、「明らかに黒幕はアメリカよ」と言っている。

中国では? と切り返す暇を与えず、アメリカ黒幕説の理由を「セント・マーチン島をアメリカは軍事基地として租借し、ベンガル湾で睨みを利かそうとしていましたが、私が拒否し続けたからです」と説明した。ハシナは親中派である。

セント・マーチン島はチッタゴンから南へ、ミャンマー沿いのリゾート島で、バングラの国内観光では人気もあるが、インフラが整っていないばかりかアクセスが悪く、外国人はほとんど行かない。

そもそもバングラは日本の四割しかない面積に一億八千万の人口を抱えて、世界一の稠密度をほこり、そのうえ国土の半分が湿地帯、海岸線はマングローブ、人が住める土地は限られている。

▼軍事要衝の確保を急いでいるのは中国である。

米軍が、いくら地政学的要衝にあるとはいえ、この島を租借して空軍基地をつくるとは考えにくいのではないか。

とはいえ当該島の北にあるチッタゴンは中国がねらっているし、南のミャンマーのチャオピーはすでに中国の石油とガスのパイプラインの拠点化し、将来は港湾近代化を予定している。

筆者は、このチャオピーにも行ったことがあるが、ミャンマーの仏教原理主義過激派が70万人のロヒンギャをバングラに追いだした拠点でもある。中国が大工���団地を造ると言って土地の買い占めをしていた。

一方、インドの心配事は何かと言えば、バングラ国内に19000人のヒンズー教徒、その安全である。バングラではヒンズー教徒への謀略事件が目立ち、8000人のインドからの留学生は政変前後に帰国した。カナダのトロント等では、ヒンズー京都を守れという集会とデモが行われている。

バングラの政治はAI(アワミ連盟)とBNP(バングラ民族党)の対立構造で、最大野党BNPは過去二回の総選挙をボイコットした。

BNP総裁のジア元首相(殺害されたジア将軍未亡人)は自宅監禁を解かれたばかりで、これから政治力量を発揮できるか、どうか。

BNPには過激派JEI(ジャマート・エ・イスラミ)を抱えており、さらにこの分派の過激派が昨今のバングラ暴動を仕掛けたとされる。

ハシナが去って、ラーマンミュージアムは破壊された。ハシナの邸宅は民衆が押し入り、手当たり次第に家具、備品を持ち去った。

エアコン���応接セットから扇風機、絨毯、植木鉢から家畜まで。陽気に歌を唱いながらの略奪だが、新聞も余裕を持って写真グラビアを特集したが、罪を咎める風情はまったくなかった。

▼バングラの産業は繊維だが女工哀史、ユニクロも撤退

さきのグラミー銀行と組んでバングラに繊維工場、店舗を展開したのがユニクロだった。

そのグラミーユニクロは経営方式などで意見が合わず、撤退した。

また日本が援助し、JICAが中心となって、ダッカ市内を縦断する地下鉄は部分開通していた。ところが、さきの暴動で駅や改札などが破壊され、メトロかいつの目途は立っていない。日本企業も新たな難題を抱え込んだ。

日本に住む外国人は増えるばかりで、中国の82万人を筆頭に、二位ベトナムが57万人、三位韓国が41万人。犯罪件数もこの順番である。

四位以下はフィリピン人が32万、ブラジル22万、ネパール18万、インドネシア15万、ミャンマー8・7万、台湾、アメリカ、タイ人とつづき、ミャンマー、ペルー、インドスリランカのあと、第十五位がバングラデシュ人の27962人(23年度末統計)。

そういえば日本のコンビニ店員は十数年前までは中国福建省閥が多かった。

いまではスリランカ、バングラ、ミャンマー勢にカザフスタン、ウズベキスタンなどの新顔。つまり他の国からの出稼ぎ組はコンビニや居酒屋より給与の高いところへ移動したのである。

5 notes

·

View notes

Text

無印良品の棚を壁美人で取り付ける技はよくあるようだ。

無印良品の棚=ピン 壁美人=ホチキス(ステープラー)

ピンだと壁に深く穴があくので賃貸だと気になる。

- - - - - - - - - - - - - - - -

無印良品×壁美人【ミニマルな生活】の収納術 | ひとつずつ叶えてみたら。

前のアパートで使用していた無印良品の壁に付けられる家具。『新居でも使いたい!』と思っていましたが、意外と目立つ穴があきます。「壁の穴埋めパテ」を使用して前のアパートは退去したのですが、なるべく傷つけずにしたいと悩んでいたところ、【壁美人】の金具を利用すれば外した後の穴が小さくて済みそうだと思い、試してみることにしました。

- - - - - - - - - - - - - - - -

【無印良品】「壁に付けられる家具」を壁美人で綺麗に設置する方法 | SMALOG

壁美人で「無印良品 壁に付けられる家具」シリーズを取り付ける時のコツ 壁美人は、「無印良品 壁に付けられる家具」専用のフックではないので、そのまま使うと、掛けることはできますが、グラグラしたり、下に傾いたりします。なので僕は、壁との隙間に噛ませる為、100均のフェルトシールを重ねて貼り、傾きを直しています。フェルトシールは2枚重ねて貼ってみて、足りなければもう1枚追加すると良いでしょう。グラグラする場合は、壁用両面テープで固定します。

- - - - - - - - - - - - - - - -

壁に付けられる家具棚 | 無印良品

- - - - - - - - - - - - - - - -

壁美人シェルティシリーズ L字シェルフ フック付き / 壁美人.net ホッチキスで壁収納を実現する『壁美人』専門店

5 notes

·

View notes

Text

整理下手さんでも飾るように片付く【おしゃれ】【収納】【収納家具】【リビング】

0 notes

Text

タワーマンションのリノベーションデザイン2

テレビボードは、圧迫感を感じさせないアシンメトリーにRカーブをつけたローカウンターを。

リノベ空間全体はグレージュがベースの中、アクセントには、ミネラル感のある錆色カウンターで引き締め効果を。

コンパクトサイズのマスターベッドにもひと工夫。

ベッドサイドのFIX窓にカウンターを設け、日々のメイクアップスペースを。

#タワーマンション #リビング #マス��ーベッドルーム #主寝室 #造作家具 #収納 #壁面収納 #テレビボード #シトラス #Citrus #インテリアデザイン #デザインプロデュース #橘田洋子 #yokokitsuda

0 notes

Text

アップデート

収納スペース

今日は雨天でサイクリング中止。でも自転車ラックを取り付けをした。

息子の同僚が引っ越しに伴い家具整理で自転車ラックが不要になり、それを我が家に頂いたのだ。同僚さんありがとうございます♫

オヤジだけでなく子供達の物も増えたから、整理整頓しないとすぐにゴミ屋敷となってしまう。(苦笑)

時々リサイクル

9 notes

·

View notes

Text

家族に優しい住まい「ヴィークコート センター北」の魅力をご紹介✨

家族での新生活をもっと快適に!「ヴィークコート センター北」が子育て世代に選ばれる理由をご紹介します🌿

🌟 ポイント

✔️ 駅近でアクセス抜群 センター北駅から徒歩8分!横浜や新横浜、渋谷へのアクセスも快適で、通勤や通学に便利な立地です。

✔️ 自然豊かな環境 徳生公園や大塚歳勝土遺跡公園が徒歩圏内で、家族でピクニックや散策を楽しめます🍃

✔️ 安心の防犯設備 24時間対応のオートロックや防犯カメラが設置されており、小さなお子さまのいる家庭でも安心して暮らせる環境が整っています🔒

✔️ 広々とした住空間 家族が自然と集まるリビングや収納が充実した間取りで、快適な毎日をサポート!

✔️ 地域のつながり 住民同士の交流イベントや子育てネットワークが活発で、新しい生活の不安も解消できます✨

詳しくはこちら👇

「モデルルーム見学」や「資料請求」もお気軽にどうぞ!あなたの理想の住まいがここにあります✨

家族の新しい暮らし、どんな住まいを選びたいですか?ぜひ教えてください😊

2 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家 (共同設計|arbol)

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。 プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。 ”中庭”と”大きな気積をもったドーム空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside. The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

- ⚪︎ロケーション 夙川の家は、兵庫県西宮市の豊かな自然と古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリアに位置している。この場所のように地価が比較的高いエリアでは、邸宅街と対照に土地が細分化され住宅が密集している部分も多くみられる。本邸も、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿敷地での計画だった。 ⚪︎ご要望 クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。 ⚪︎デザインコンセプト プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対する解決策として、あえて周囲を隔絶し「中庭」と「ドーム空間」によって建物内部にクライアントのための“独立した世界”を構築する住まいを提案した。また共有していただいた好みのインテリアイメージには、ヨーロッパの空気感を感じるものが多く意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まずコンパクトな敷地の中で可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、周囲に対して閉じた箱型の木造2階建てとした。次に内部でも自然や四季を感じ取れるよう、安定した採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りを囲むようにホールやダイニングスペース、キッチンなどのアクティブなスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。(1ルームの寝室は、可動式収納家具によって部屋割りを調整可能) この住まいの最大の特徴はドーム型のホールであり、それは人々の暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。適度な求心的プランが家族の団らんを生み、中庭の抜けとドームの大きなヴォイドが人が集まった際も居心地の良さを保証する。閉じた箱でありながら窮屈さを感じることなく、親密なスケールで家族や友人達と心地良く過ごすことができる。 またタイル張りの床、路地テラスのようなダイニングスペース、バルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトなどにより、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を醸し出している。これがプライベートな空間である2階とのコントラストを生み、小さな家の中に多様さと奥行きをつくり出している。 採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として基準となる照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最も美しく感じられるよう明るさの序列を整理した。また壁天井全体を淡い赤褐色の漆喰仕上げとすることで、明るさを増幅させるとともに影になった部分からも暖かみを感じられるよう設計している。 空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。 ⚪︎構造計画 木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。 ⚪︎造園計画 この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。 敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。 ⚪︎照明計画 ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。 対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。 ⚪︎室内環境 居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。 換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。 また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。 ※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法 ⚪︎まとめ 近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。 ⚪︎建物概要 家族構成 |夫婦 延床面積 |70.10㎡ 建築面積 |42.56㎡ 1階床面積|39.59㎡ 2階床面積|30.51㎡ 敷地面積 |89.35㎡ 所在地 |兵庫県西宮市 用途地域 |22条区域 構造規模 |木造2階建て 外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付 内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼 壁:マーブルフィール塗装仕上 天井:マーブルフィール塗装仕上 設計期間|2022年11月~2023年7月 工事期間|2023年8月~2024年3月 基本設計・実施設計・現場監理| arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹 施工 |株式会社稔工務店 造園 |荻野景観設計株式会社 照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦 空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克 家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior. ダイニングチェア:tenon インテリアスタイリング|raum 撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹 資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa ⚪︎Positioning the land as the background Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots. The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood. ⚪︎Requests The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied. ⚪︎Design concept The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.) The most distinctive feature of this project is the domed hall. It is a tolerant space that accepts people's lives. The moderate centripetal plan creates family gatherings, the courtyard and the large volume of the dome guarantee a cozy feeling even when people gather. Here, one can spend comfortable, quality time with family and close friends without feeling cramped. In addition, the tiled floor, the alley terrace-like dining space, the balcony-like stairs, and the dome and symbolic top light give the first floor a semi-public atmosphere even though it is a house. This contrasts with the private second floor, creating variety and depth within the small house. In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space. In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space. ⚪︎Interior Environment A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control. The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads. The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator. ⚪︎Structural Planning Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs. ⚪︎Landscaping plan The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives. The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium. ⚪︎Lighting Plan The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space. On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space. ⚪︎Summary In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle. ⚪︎Property Information Client|Couple Total floor area|70.10m2 Building area|42.56m2 1floor area|39.59m2 2floor area|30.51m2 Site area|89.35㎡ Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan Zoning|Article 22 zone Structure|Wooden 2 stories Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring Walls: Marble Feel paint finish Ceiling: Marble Feel paint finish Design Period|November 2022 - July 2023 Construction Period|August 2023 - March 2024 Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier Construction| Minoru Construction Company Landscaping|Ogino Landscape Design Co. Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co. Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co. Dining table and sofa|wood work olior. Dining chairs|tenon Interior styling|raum Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato) Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co. Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

10 notes

·

View notes