#例えばあなたがずっと!壊れていても !二度と戻りはしなくても

Explore tagged Tumblr posts

Text

kenshi yonezu has such a talent for making songs that i listen to once and im like 'yeah thats decent i guess' and then somehow they get their claws into me and i have it on repeat for 2 days straight

#eloise talks#saw ガラクタ got released on spotify and gave it a listen and was like eh yeah its good reminds me of lemon i guess#you'll never guess what is now embedded in my brain#例えばあなたがずっと!壊れていても !二度と戻りはしなくても#構わないから 僕のそばで生きていてよおおおお

10 notes

·

View notes

Text

2024

自然界に存在する4つの力と忘れ去られた1つの結末

あっという間に自分の番になった。前日が終わる頃になってようやく焦り始め、22時くらいからなんだかわからないものをずっと書いていた。日記を書くようになったのは小学生の頃で、世の中や周囲に対する不満だったり、子どもであるが故に受けた些細な理不尽、くだらない遊びや諍いを、たった3行程度書いて先生に提出していた。今となってはその文献は失われてしまった。書いているうちに自分の肉体や思考はどんどん変化していったから、なぜそんなことを書いたのか今となってはわからないし、もちろん再現することもできない。その最後尾が、今書かれている文章になる。今では自分の頭の中にある花瓶のこと、月の裏側は想像することしかできないこと、撃ち尽くされた実弾と薬莢のこと、互いに引かれ合う最も弱い力、忘れ去られた1つの結末、クリスマスを前にしてそんなことを書いている。

自然界には4つの基本的な力が存在しているらしい。自然界で働く力を作用ごとに整理し、素粒子(基本粒子)に働く力として最終的にまとめられた、強い相互作用、弱い相互作用、電磁気力および重力の4つの力がこの世には存在しているという。このうち、電磁気力の大きさを1とすると、強い相互作用は100、弱い相互作用は1/1000ほどである。そして重力は「10の−38乗」という桁違いに弱い力である。この身体をこの地球の表面に繋ぎ止めている重力が、最も弱い力だということが意外に感じられる。重力が斥力を持たず互いに引かれ合う力だから、地球の質量が膨大で結果として強い力となっているから、などと理由はつけられるかもしれないが、詳しいことはわからない。とにかく私は地球に強く引き留められている。

遠くにいる友人や、もう二度と会えない人のことを考えるときには重力のようなものを感じることがある。あるいは、それよりももっと弱い力を感じることがある。10のマイナス何乗かわからないが、量子的な結びつきよりも、自身に差し迫った有限性をもとにして肉体に作用する力が存在している。

納屋を建てる

男は大学を卒業すると、学生時代から付き合っていた女と早くに結婚した。なぜこんなにぼんやりした男に、呆れ返るほど美しい妻がいるのか周囲は不思議思うかもしれない。しかし男にはなんというか優しいところがあり、��駄な行動力があり、時折見せる誠実さのようなものがあり、長い付き合いがある私とすれば自然なことに思われた。

あるとき、夫婦のうちに身を引き裂かれるような悲しい出来事があり、妻は実家に一時的に帰省することになった。時間を持て余し、あまりに多くのものを失った男が考えたのは納屋を建てることだった。DIYが流行っていた時期で、便利な納屋を庭に建てれば妻も喜ぶだろうという優しさもあって、基礎から打つ徹底ぶり(彼の中では近年稀に見るほどの)を発揮し、目標に向かって前進する無駄な行動力をもって遂に納屋は完成した。

しばらくして、自宅に戻った妻が完成した納屋を目の当たりにすると、その納屋が触れてはいけない部分に触れてしまったのか、彼女はその場で崩れ落ちて号泣した。元来の納屋が持ち得ない記念碑的な要素がそこにはあったのかもしれない。女性特有の癇癪は止まらず、ほとんど聞く耳も持たず、「なんでなんの相談もなく納屋を建てたのか?」とクリティカルな質問が投げかけられた。「なぜ納屋を建てたのか?」ということはいくつかの要素の積み重なった複合的なものであり、時間が経てば経つほど「なぜ納屋を建てたのか?」ということは本人にもわからなくなっていった。加えて、男は駆けつけた妻の両親にひどく叱責された。「A君、納屋は立てちゃあ、いけないよ。誰にも相談せずに、納屋を、立てちゃあ、いけないよ。」大事なことだから2回いました。妻に隠れて納屋を建ててはいけません。しかし、「なぜ納屋を建ててはいけないか?」ということもおそらく複合的なもので、問いかけるたびに姿を変え、はっきりとした答えは出なかった。夫婦関係は大きく冷え込んだ。納屋のことは「な」の字も話題に上がらなかった。ピンク色の像を想像しないでください、と言われてなかなかできるものではないが、夫婦はそれを実行した。そして男は無駄な行動力で、そこに納屋があったことも悟られないくらい徹底的に納屋を破壊した。基礎は解体され、地面は均された。最終的には男が時折見せる誠実さによって、夫婦関係は修復されていった。

それから数年が経過し、相談したいことがあって久しぶりに友人へ電話した。妻との諍いが続いており、気のおけない友人の助言を頼りにしたかったのである。ひとしきり事情を説明すると、

「それってつまりさ、納屋を立てちゃあいけなかったってことだよなあ」と彼は警句のように言った。

村上春樹の短編に「納屋を焼く」というものがある。アフリカ帰りのある男が、主人公に対し、納屋を焼いて廻っていることを告白する話である。

つまり僕がここにいて、僕があそこにいる。僕は東京にいて、僕は同時にチェニスにいる。責めるのが僕であり、ゆるすのが僕です。それ以外に何がありますか?

と男は言う。終始不穏な手触りのある小説である。

うろ覚えだが、パントマイムをする女が出てきて「蜜柑剥き」のパントマイムをする。「蜜柑向き」のパントマイムをするコツは

そこに蜜柑があると思いこむんじゃなくて、そこに蜜柑がないことを忘れればいいのよ

と女が言う。最終的にはモラテリティーとは同時存在のことです、ということらしい。今日も世界中で建てられる納屋と焼かれる納屋のことを考えては仕事が手につかなくなった。

電話をした次の日には、たまたま出張で来ていた父と数ヶ月ぶりに会った。合流すると自宅周辺にあるバーにいった。行きつけとまではいかないが、落ち着いて話をしたいときにはよく来ている場所かもしれない。壁一面に大量のウイスキーの瓶が並べられており壮観である。メニューには一杯十万円のウイスキーなんてものもあり、それを見た父は店内に響き渡るほどの感嘆の声をあげていた。酒もまわり、納屋を建てたり、焼いたりする男たちが話題となった。

「俺にはよくわからないけれど、納屋ってもんは何かのメタファーを持ちうるものかね」と私は聞いた。

すると父は「そういえばキリストも納屋で生まれた」とだけ言った。

酒が回っていたことや、自分の予想を超えた解答のくだらなさも相まって久しぶりに心の底から笑った。そうか、そんな時代から納屋なんてものはあったのか、と思って抱えていた複雑な事象や色々なことがどうでも良くなってきた。2024年前に納屋で生まれた男のことを考えた。納屋を建てもせず、焼きもせず、そこで生まれた男の存在を想って、今日はよく寝られると思った。

成長

息子の爪を切っているときに、指がとても太くなったなあと思った。一方で自分の爪に縦の線が増えてきて、何かの病気かと思って調べたら「老化」と書かれていたときには悲しくなった。

最近は「ティッシュってなにでできているの?」とか、「リモコンってなにでできているの?」と手当たり次第に原材料を尋ねるようになり、いわゆる「なぜなぜ期」というものが始まった。日経新聞で読んだ記事(2024年12月10日 なぜなぜ期は思考力向上の好機)では、「なぜなぜ期」子どもの発達面での大きな節目と考えられているらしい。

4歳ごろは、子どもの発達面での大きな節目と考えられており、思考レベルがぐんと上がる時期。特徴的な例として、2つの物事を混同せずに比べたり、結び付けたりして考えるようになる。物事の因果関係にも興味を持つようになる。 この時期になると、自分の考えと他人の考えは同じではないと分かり、他人の気持ちを理解しようとする姿勢が見られる。さ��に過去と現在、未来の時間軸を認識できるようになるので、体験していない「未来」があると分かり、自分の未来にも関心が出てくる。 こうした成長は喜ばしい半面、新たな認識が生まれ不安や恐怖を抱くようになる。特に大きいのが「未知への不安」だ。3〜5歳の時期は死に対する理解が進み、死への不安や恐怖を覚え「自分もいつか死ぬのかな。お父さ��お母さんも死んでしまうのかな」と思い巡らす子どもも出てくる。

ある日寝る前に、「お父さんのおじいちゃんはいるの?」と聞かれた。おじいちゃんは今から8年前に亡くしており、この世にもういないことを伝える。

「死んじゃうと会えないの?どうなるの?」

「死ぬとそうだなあ、俺にもわからないけれど、死んだ人に会うことはできないよ。死ぬと全く動けなくなる、大切なものが失われる、話したり、食べたり、遊んだりと言うこともできない。石のようなものになるんだよ」

「お父さんは死なないの?」

「お父さんもいつかはきっと死ぬよ」

「そうなんだあ」と言って黙っていたので死の概念はまだ理解できず、息子は寝たものと私は思っていた。ところが次第に鼻水を啜る声が聞こえ、うっすらと涙を浮かべていることに気がつく。やはり怖くなったのだと言う。そうして今この瞬間に、息子は死の恐怖とそのざらりとした手触りを実感したのだ。私はその事実に想いを巡らせることになった。

気を付けたいのが、終始理屈で説明してしまうことだ。子どもが不安や恐怖に根ざした質問をするときは、親に「不安な気持ちを分かってほしい」と思っている。そんなときは「心配しなくても、大丈夫だよ」と、まずは安心させる言葉をかけてあげよう。

とその記事に書いていたことを思い出した。初めて新聞を読んでいて良かったと思った。

「心配しなくても大丈夫だよ。怖くなったら、お寿司とか、好きな人のことを考えるといいよ」

「そうすると多分寝られると思うよ」と言うとしばらく泣いてはいたけれど、いつの間にか寝ていた。なんだか途方もなく大きくなったものだと思った。そして自分自身も忘れ去られた一つの結末を思い出したことで少しばかりの恐怖を感じたのだが、子どもの成長を目の当たりにすると些細なことのように思われた。

終わりに

この文章を書いているうちに、そういえば自宅の納屋の扉が老朽化して、風で飛ばされる事態が発生したことを思い出した。部品を注文しているが年明けになるとのことで、修復には時間がかかるものと見ている。私は納屋を直す男である。

この記事は2024 Advent Calendar 2024の23日目として書かれました。22日目は nagayamaさん、24日目はtomoyayazakiさんです。

6 notes

·

View notes

Quote

はじめに 私は、公立中学校に勤務する20代の教員だ。 最近ニュースで連日報道されているように、公立学校教員の労働環境はブラック企業顔負けなことで有名だ。 特に問題視されているのがいわゆる「給与特例法」。 月給の4%(2024年時点)を上乗せする代わりに、勤務時間外は残業代どころか給与を一切出さないというものだ。 とはいえ給与が支給されなければ法的には職務に従事する義務はない。これは公立学校教員も同じだ。 言い換えると、法的には部活動など勤務時間外はボランティアと同等。 それにもかかわらず、教師の皆さんはマジメな人が多く、責務と思ってそのままやってしまう。 管理職側や同僚も同じ経験をしてきたからか、普通に命令してくる。 なお、この命令が職務命令なのか拒否可能なお願いに過ぎないのかは、文部科学省も教育委員会も明言を避けている。 給与特例法を何とかしようと多くの人が立ち上がったが、法律として成立している以上実現できていない。 となると現状は上記の通りなのだが、唯一の例外がある。それが「勤務時間の割り振り」だ。 校外学習の引率や職員会議など、校長がやむを得ず勤務時間外の職務命令を出したときは、その分他の日の労働時間を短くできるというものだ。 最もどの職務が割り振りの対象になるかは地域や勤務校によって差が出やすいことも問題だが、ここではおいておく。 となると、勤務時間外に職務への従事を命令されたのであれば、勤務時間の割り振りを出すか、自由に拒否できる状態でなければならない。 ここでは、私が勤務時間外に職務をさせられることになったため、勤務時間の割り振りを勝ち取った話をしたい。 ことの顛末 私の勤務校は、校長いわく「課題のある学校」(=小学校で学級崩壊したため、生徒指導で無理やり押さえつけないと荒れる可能性のある学校)だそうだ。 また勤務校はある委託研究をしており、職員会議でもよくその話が出る。 だからか、対生徒・対職員ともに校内の規律が厳しい。 また「非常にやる気のある先生」が多く、始業時間1時間以上前から出勤し、終業時間から3時間以上残るだけでなく、休みも仕事をやりたがる先生が多い。 こだわりの強い先生や気の強い先生も多く、色々めんどくさいことも多い。 (これも地域や学校によって異なる。このようなところもあれば、残業時間を引け目に思っており毎日原則定時退勤せよと言っているところもある) 私はできる限り時間外在校時間を短く、休憩時間はしっかりと休み、長期休業期間は年次休暇などを連続して入れてバカンスを楽しめるようにしていた。 それでも急な雑用や���休み・放課後の生徒対応などで休憩時間を潰されることがしばしばあった。 なので、休憩時間に職員室を離れてはならないと管理職より言われる状況だった。 割り振りはなかったが、管理職は全く問題にしていない。 むしろ「給料が出ないからといって周りを手伝わないのはどうかと思うよ」「ビジネスライクにやりたいならこの仕事は向いてない」とまで。 一応違和感を感じながらもできる限り気にしない方向でやってはきた。 が、教務主任より夜遅くの家庭訪問を命じられた時、ついに堪忍袋の緒が切れた。 どんなやり取りだったかはっきりは覚えていないが、こんな感じだったと思う。 教務主任(以下、教)「私くん、(生徒)さんの家に電話して。保護者の方が帰宅する今夜にね」 私「今保護者の携帯に電話したり、明日の対応じゃダメですか?」 教「今日じゃないとダメ。それに生徒と一緒になるべきだから今夜しかないね」 教「あ、やっぱり電話より家庭訪問の方が誠意があるからそっちにして」 私「電話じゃなくて家庭訪問ですか?」 教「打合せするから別室に来て」 別室へ。 教「~というわけ。私くん、よろしくね」 私「なんで給与が出ないのにやる必要があるんですか?」 教「それが責任というもの。それにこれを通じて成長できるし」 私「成長なんていらないんですけど」 教「え?」 私「金ももらえないくせして何が成長だ!!」 教「いきなりどうしたの?話聞かせて」 私「大体休憩時間に雑用押し付けて、勤務時間外も拘束して、休みの日に電話してきて、何様だお前は!!」 教「そこまで君は自分の時間を取られたくないのかよ!?」 私「1分1秒でも取られたくねぇよ!!なんの法律があるんだよ!?」 教「法律じゃないよ!!社会人としての責任だよ!!」 私「社会人としての責任を果たさなければいけない法律はあるのか!?」 教「子供のためを思ってこの仕事に就いたんだろ!!」 私「大体ヘンな時間に来る子供なんて邪魔なだけだろ!!」 教「子供、嫌いなの...?」 私「さっき成長とか言ってたけど、押し付けがましいんだよ!!気持ち悪いんだよ!!二度としてくんな!!」 教「...」 騒ぎを聞いたのか、ここで校長・教頭登場。 校長(以下、長)「何を騒いでるんだ?」 教「(事情を話す)」 私「教務主任が時間外労働を強要してくるんですが」 長「教師の責任としてそれはしなきゃダメでしょ」 私「それは法律ですか、職務命令ですか?」 長「面接のとき頑張るって言ったでしょ?」 私「本当は教員になるつもりなんかありませんが、選択肢がないので仕方なくなりました。志望動機も面接は嘘をつかないと採用されないんで」 私「あと私は金のためだけに働いてます。というか話をそらさないでください」 長「わかった、職務命令とする。割り振りはつけてくれていいから家庭訪問行ってきて」 私「ならわかりました。何時間つけるんですか?」 長「家庭訪問の30分で」 私「待機時間は教務主任に拘束されたんですが、それは含まないんです��?」 長「...」 教頭(以下、頭)「私くん、今興奮してるんで落ち着かせます」 校長、教務主任退出。 教頭と2人きりに。教頭は「ん~ボク?今日はどうしたの?」的な顔でこちらを見つめている。 頭「結局校長先生は君の割り振りを認めてくれたけど、同じことをしても僕にはないんだ。なんでだろうね」 私「(は?こいつ罪悪感を感じさせて割り振り獲得をあきらめさせる気か)そういうものは校長先生に聞いてください」 頭「いやだから君はどう思う?」 私「だから私ではなく校長先生へ言ってください」 頭「...」 少し落ち着いたので、職務命令通り家庭訪問を行った。 家庭訪問は無事終了し、学校へ戻り報告。 私「家庭訪問終了しました」 長・頭「了解」 隣の先生「ちゃんと(生徒)の家の人と話せた?」 私「はい」 長「さっきの割り振りだけど、どのくらいにするかは後日話し合おう」 私「あとでやっぱやめたとか忘れたふりをするつもりですか?」 長「(曇った顔で)そんなことしないって言ってるでしょ」 私「じゃあ帰ります、お疲れさまでした」 後日談 こうして、遅い時間の家庭訪問をさせられたものの、職務命令と認めさせることで勤務時間の割り振りを獲得することに成功した。 とはいうものの、引っかかるのが割り振りを後日話し合おうと言ってきた点だ。 好意的に解釈すれば、在校時間がこれ以上伸びないための配慮だが、本当にうやむやにしないだろうか? 教育委員会の人とかを連れてきて諦めさせようとしてくるのだろうか? それとも、形式的に割り振りをくれるだけで、使わせずに消滅させる(割り振りは年次休暇より時効がとても短い)気だろうか? 校長、どうにかして割り振りは出したくないというか、無給労働させたい感じに見えるんだよね。 そんな疑念を抱えながら出勤したところ、 長「教育委員会からの通達も来たし、定時からの待機時間含めて割り振りを出すことにした」 私「(今回の件、教育委員会に上げたのね)」 長「ただし、今回は特殊な割り振りだから、帰りの会が終わった後に取ること。あと学年団にも報告してから取ること」 私「(先に退勤されたのを見て地域住民とか他の先生方がおかしなことを言うからか?2段階��してあきらめさせる気か?)」 一応は割り振りをもらえたものの、少し気になる点があった。 ・この割り振りは有給休暇と異なり、放課後にしか使えないこと。 ・放課後の行事練習があると、その使用が制限されたり、割り振り時間に食い込んでの職務を要求される可能性がある。 ・裏台帳を使っての申請になった。つまり、割り振りそのものは勤怠記録には記載しない(勤怠記録をいじってフルタイムで勤務したように見せる)。 →不公平に思う同僚がいるからか?だとしても権利を主張すればいいだけの話なのだが。 今回のことをいろんな人に話してみると、反応は様々。 懇意にしてくれる先生は「割り振りもらえてやったぁじゃなくて教務主任に感謝しなよ」 出身大学の助教は「こうなったらいたたまれなくなって退職する人が多いのにメ��タル強いな」とほめてもらった。 おわりに とりあえず、条件付きとはいえ待機時間含めて割り振りを獲得することに成功した。 休憩時間や勤務時間外の無給労働は他にもあるので、今度から同じようにしてみよう。 「法律ですか?職務命令ですか?そうであるなら割り振りを出してください。違うなら拒否します」 と。どちらに転んでも旨味が大きい。 なお、これは勤務時間外であり、犯罪ではないので人事評価が下がることも懲戒を受けることもない。 結局、一番の原因は「直接の給与にはならないけどこれも仕事のうち」というグレーな考えなんだろうな。 恥だとか責任だとか悩んで何もしないと上司の思うつぼ。何も言わないからいい気になって無給労働させてくるだろう。 (それはそうと、権利を主張しないだけならともかく、足を引っ張ってくるのが同じ立場の労働者というのが、ニッポン七不思議のひとつでもあるが) とにかく、権利を主張することが権利獲得の最短ルートに他ならない。これだけは断言できる。 「いつも奇跡は待ち望まないでつかみ取れる人でいたい」(シャイニーカラーズ - Daybreak Age)

教員が権利を勝ち取った話

3 notes

·

View notes

Text

どこにもなかったねと 笑う二人はがらくた

『例えばあなたがずっと壊れていても 二度と戻りはしなくても 構わないから僕の隣で生きてよ』 って歌詞が染みに染みて堪らない。映画を観て本当の曲のメッセージが見えた気がしました。

3 notes

·

View notes

Text

【美しき勁き国へ】国益反する再エネ投資

櫻井よし子

産経新聞令和6年4月1日

河野太郎デジタル相が内閣府で主導した再生可能エネルギーに関するタスクフォース(TF)の会議で事件が起きた。河野氏の推薦でTFに加わった「自然エネルギー財団」事業局長大林ミカ氏が中国の国営電力会社「国家電網公司」のロゴ入り資料を正式に提出していた。わが国のエネルギー政策を議論する政府中枢で中国の資料が使われていた。ここまで浸透されていたかと驚愕(きょうがく)したのは私だけではないだろう。

河野氏肝煎りのTFは構成員4人のうち、大林氏��高橋洋氏の2人が自然エネルギー財団関係者で大林氏はすぐに辞任した。が、トカゲの尻尾切りのような終わり方で済む問題なのか。

2011年に孫正義氏が創設した同財団は中国を中心に広くアジア諸国にまたがるエネルギー供給網「アジアスーパーグリッド(ASG)」の実現を目指す。ASGに組み込まれる国は民生、産業、国防、全分野でエネルギー供給の安定を必然的に中国に頼ることになる。国家の首根っこを中国に押さえられるに等しいASGを孫氏らが目指すのは自由だ。しかしなぜ、河野氏はそうした人々を重用するのだろうか。

気になることを国民民主党幹事長の榛葉賀津也参院議員が指摘した。

「河野氏が外相当時、気候変動の有識者会合を設置しました。その異常な人選と内容をわが党議員が国会でただした。有識者各氏は意見書で化石燃料由来の発電は中止、石炭火力発電の段階的廃止計画を明示せよなどと再生可能エネルギーを強く推していました」

平成30年3月23日、参院経済産業委員会で同党の浜野喜史議員がただした。

「今年2月、外務省は気候変動に関する有識者会合で、エネルギーに関する提言を取りまとめています。これは外務省の見解を示したものですか」

外務省側は「あくまでも有識者の現状に対する危機感の表明」で、それが「外相(河野氏)に対して提出された」(だけ)と答えた。外務省見解ではないということだ。浜野氏はさらに、有識者9人のうち3人が孫氏の財団の執行メンバーだと指摘した。前述のように今回のTFでは4人中2人が財団関係者だった。

この人選の偏りは何を示すのか。著名な政治家が主催する会議の結論はおのずと大きな影響力を発揮する。河野氏が再エネ推進で影響を及ぼそうとしているのは明らかだ。動機は何か。氏の自然再生エネルギーへの肩入れ、化石燃料否定はわが国の国益にどう合致するのか。この疑念に関して河野氏はきちんと説明すべきだ。

政府は、温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」に基づく温室効果ガスの削減目標の達成に向け、脱炭素化に10年で官民合わせ150兆円超の投資が必要だと想定し、うち20兆円を支援する方針だ。専門家らはわが国のエネルギーを再エネで賄おうとすると、この額はやがて何倍にも膨らんでいき、日本経済を押し潰すと危惧する。

いま莫大(ばくだい)な資金を風力発電などに注入する��とが正しいとは思えないのだ。それがわが国の産業を下支えし、国民生活を豊かにするとも思えないのである。加えて風力発電に関しては設備のほとんどが中国からの輸入だ。利益は中国に吸い取られる。さらなる再エネ賦課金で、ただでさえ国際的に高額なわが国の電気料金は高騰する。国民負担も国内産業への負担も尋常ではない。

河野太郎氏や自民党の小泉進次郎衆院議員は再エネに莫大な資金を投入し電気自動車(EV)をふやすという。しかし、日米欧のどこでも政府が補助金を出してもEVは消費者から敬遠され始めた。

EVに熱心だったドイツ政府はEVへの補助金を前倒しで停止した。中国はEVで最先端を走っていたが、今や中国のEV大手、比亜迪(BYD)さえも方向転換してハイブリッド車などに傾いている。にもかかわらず、わが国はまだEVへの補助をやめない。

再生エネルギー全体に関して国際社会は大きな揺り戻しの中にある。2050年までに二酸化炭素(CO2)排出ゼロを目指し、気温の上昇を1・5度までにおさえるとしたパリ協定への各国政府の姿勢が変化しているのである。

パリ協定の目標数値に縛られているのは主に先進国であり、ロシアやグローバルサウスの国々には有利な条件が与えられて���る。先進国が年間5兆ドル(約750兆円)を温暖化対策費用として途上国に払うとき、はじめて彼らも先進国同様のCO2削減の努力をするという条件だ。

中国がインドとともに途上国に分類されているのは周知の通りだ。そうした中で日本がCO2ゼロに向けて、巨額を支出するのは愚策である。

ドイツは30年までに石炭から脱出する方針を延期する可能性がでてきた。英国はCO2ゼロの実現よりもエネルギー安全保障の方が重要だとして、化石燃料の段階的廃止に距離をおいた。

キャノングローバル研究所の杉山大志研究主幹が紹介する「脱炭素からの撤退が始まった」(ロス・クラーク著)には、パリ協定崩壊を示す事例が満載だ。たとえば昨年12月にドバイで開催した国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)では、議長を務めたアブダビ国営石油公社の会長が3年で石油生産量を約50%増やすと発表した。ブラジルとカナダが石油生産量の拡大を決定した。インドは30年までに石炭生産量を60%拡大する。そして中国だ。21年までの2年間に新規石炭発電所127基の建設を承認し、

その後の2年で承認数は182基まで増えた。

繰り返す。パリ協定は破綻した。再エネへの巨額の支援、投資はやめるのが国益だ。広く世界を見つめて、日本だけが世界の潮流に取り残され、国力を衰退させる事態は防がなければならない。エネルギー分野でわが国が中国の影響下に置かれることも回避しなければならない。一般常識から見れば奇々怪々の動きを見せてきた河野氏だからこそ、その行動の意味と意図を国民に説明する責任がある。

4 notes

·

View notes

Text

東北のある地域に伝わる儀式

執筆者: 河合 曽良

◆

うちの地域に伝わる"ある伝統行事"を世に広めてほしい。

そう頼まれたのは、一昨日の明朝でした。

その日はたまたま大きな町に立ち寄ったということもあり、採った宿も比較的豪勢で、夕餉をいただいた合同の宴会場もとても賑やかなものでした。

一度も顔を合わせたことのない者同士でも肩を組み合い、大声で笑い合って、浴びるように酒を飲んでは給仕を口説いたり踊ったりして、また飲んで。

ジジイも久しぶりに熱燗を嗜み、気を良くして絡んで来やがるのがウザかったことをよく覚えています。

そんな騒がしい酒の席も夜が更ければやがて鎮まり、そろそろ太陽が顔を出すのではないか。そんな時でした。

「失礼。貴方のお隣の翁は、もしやかの高名な俳聖松尾芭蕉殿ではございませんか」

声をかけてきたのは、三十路前後の青年でした。

「高名とは滅相もないですよこんなジジイ」

「いやいや、そんな。…けどご本人様、なのですよね?」

「ええ、まあ。」

「そうでしたか! …それは光栄だ。私人の手を借りたい事柄を抱えているものですから、もし俳聖のお力をお借りできるのであれば、是非ともと思いまして」

「芭蕉さんの、ですか?」

聞き返すと、妙な光の宿る目で彼は頷きました。

それから話半分で��細を聞いてみると、「うちの地域に伝わる"ある伝統行事"を世に広めてほしい」とのことでした

何でも彼の地元の地域には 一風変わった風習があるらしく、それは伝統行事や祭りごとというよりも、"儀式"に近いものなのだそうです。

つまるところその"儀式"の様子を、芭蕉さんが俳句にして詠み、世に発表することで存在を知らしめてほしいのだと、。

そういった説明をされました。

…なるほど、これは面白いかもしれません

だって年中スランプなジジイにとって良い刺激になるかもしれないじゃないですか。

どんな風習かは分かりませんが、当事者である彼自身が「変わってる」と表現するくらいですから、きっと珍しい行為が行われているのでしょうし

それについて芭蕉さんがどんな反応を見せるのかも、気になるじゃないですか?

この手の言い回しをするだなんて、きっと"因習"の可能性高いですよ。

…ということで、引き請けることにしたんです。

芭蕉さんには夜が明けてから事の経緯を説明しました。酒にめっぽう強い芭蕉さんはやはりケロッと目を覚まして、すぐに快諾してくれました。(最初 めんどくさがってたんで試しに一発パンチしてみたら言うことを聞きました)

出発は巳の刻直前。件の彼の案内で、該当地域まで移動しました。

町から然程遠くはなく、一刻程歩くと到着したくらいでしょうか。

その地域に入ると、彼は僕たちを自宅に招いてくださいまして。唐代の宮殿さながらの 荘厳で広大な邸宅に、芭蕉さんは大はしゃぎ…

恐らく地域一帯を治める地主か、領主の家系なんでしょうね。

彼はその家の次男らしく、僕たちはひとけのない小さな倉へと案内されました。

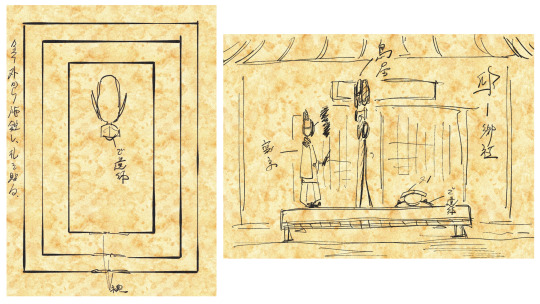

そこで、こんなものを見せられました。

※写しについて承諾済

それは粘土を固めたような、土臭いお面でした。

最初に倉に入った時、これには白い布が被せられていて、布を剥ぐ前には 「決して面と目を合わせないでください」とも言われまして。それもかなり念入りにね(芭蕉さんとんでもなくビビってました)

これを承諾すると布が剥がされ、彼は"儀式"について説明してくださいました。

"儀式"の詳細は、以下にまとめさせていただきます。

◆この地域に伝わる"儀式"について

儀式の名称・・・ 降来 (コウレイ)[kou-lei]

概要・・・ 一般的な葬祭(葬儀や供養等)はせず、その

代わりに行う。死者が無事冥府へと辿り

着けるよう、その迎えの者を呼び出す儀

式だとか

時期・・・ 身内の死去後すぐ

用いる道具・・・ ◼️◼️◼️◼️◼️(面の名前)、懐刀

◆儀式の流れ

(一) 身内が亡くなったら、湯灌して奥座敷に三日安置する。下一枚目間取図参照。この間に諸々の準備をする。関係者への声がけや、会場の設営など。下二枚目簡易図参照。

(二) 翌明朝、正面から見て鳥居の右側に遺体を置き、左側に喪主が立つ。喪主は左前にした束帯を着用し、◼️◼️◼️◼️◼️を被る。懐刀は左手に持っておく。

(三) 日の出を合図に舞を舞う。(懐刀で地を切り開くような所作が主になっているとのこと)

(四) 舞が終わったら、目の前の鳥居をくぐり遺体と目を合わせながら「○○さん(亡くなった方の下の名前)、来ましたよ」と呼びかける。

(五) ここで遺体の顔が微笑んでいれば儀式は成功。しかし微笑む以外の表情をしていた場合は失敗と見做され、鳥居の左側に戻った瞬間 喪主は斬首される。(その首は七日間の間境内に捧げられる)

尚、儀式の最中は決して◼️◼️◼️◼️◼️と目を合わせてはいけない。遺族や参列者だけがという訳ではなく、たまたま通りかかっただけの人間もNG(肉眼で確認できる距離であればどれほど遠巻きでもダメだそうです)

もし目が合えば、その者は降来(コウレイ)している者に連れていかれるという。

儀式については、以上となります。

確かに、大分変わった印象を受けました。変わったというより、恐ろしいと表現した方が適切かもしれません。

芭蕉さんなんて途中から悲鳴をあげる余裕もなく、凝視するように開いた瞳孔と強張った表情で彼の話を聞いていました。

「成程。儀式については分かりました。………しかし今も◼️◼️◼️◼️◼️と目を合わせてはいけない理由は何ですか? 儀式の最中ではありませんよね。」

「はい。…ですが儀式でない時に目が合うと、その者は喪主になってしまうんです」

「喪主に…ですか?」

「えっ。それってどういうこと……?」

「そのままの意味です。ふつう喪主は亡くなられた方の一番近しい等身者、つまり親であれば子、子であれば親、親が居ない場合は長男か弟………などが該当しますよね。けれどうちの地域では、人が亡くなるとその方との"縁"が深い親族が集まり皆で◼️◼️◼️◼️◼️を見つめるんです。そしてその中で目が合ったたった一人を、喪主とするんですよ。けれど時たま、本当にごく稀にですが、複数人と目が合うことがあるんです。二人の時もあれば、十人の時もあったそうです。それは一斉に喪主を決める行為の前後でうっかり◼️◼️◼️◼️◼️を見てしまった場合も、例外ではありません。親族ではない者だったとしても、喪主にさせられてしまいます。まあその場合は、順番に◼️◼️◼️◼️◼️を被って舞うんですが………とにかく誰かが亡くなって、儀式が始まるまでの間が期限なんです」

「そんな………じゃあ私ももし目が合ったらさ、喪主になっちゃうってこと? で儀式失敗したら殺されちゃうってこと…?!」

「そうなりますねバカジジイ」

「ひっ………」

芭蕉さんの情けない声は相変わらず滑稽でした。

して聞くところによると、不遇なことに今度の喪主は彼自身なのだそうです。

だから儀式が成功しようと失敗しようと、この儀式の様子を詠み世間に向けて表沙汰にしてほしいのだと。

壊してください。

そう懇願しておりました。

………………え? 芭蕉さんの答え……?

勿論ノーですよ。

「嫌だよ怖いよ!」の一点張りで一向に話が進まなかったので、また一発いかせてもらいました。(しぶとかったのでもう二、三発追加させていただいたことはざらですが。)

この日は怖くて眠れなかったらしいです。

いい気味だ

『東北のある地域に伝わる儀式_続』へ続く

2 notes

·

View notes

Text

なるほど、定期的に訪れる「民主党政権擁護」が再発してるんですね。

あのような惨劇は二度と繰り返してはなりません。あの時代がいかに酷いものであったか、いくらでも具体例を挙げて語れますので、支持者から叩かれることを覚悟で詳説していきましょうか。

個人的に、「悪夢の民主党政権」における大きな問題点は次の3点と考えています。

(1)国家運営能力の欠如により、内政上の失敗を数多く引き起こし、国益を損ない続けた

(2)拙劣な外交を繰り返し、日米関係をはじめ、周辺諸国からの信頼を大きく毀損した

(3)総理・閣僚をはじめとする所属議員の度重なる不祥事や、自分たちに都合が悪い情報を隠蔽する体質によって、国民の政治に対する信頼を失い続けた

では、それぞれどんなことがあったか振り返っていきましょう。はらわたが煮えくり返る覚悟で読み進めてください。

(1)国家運営能力の欠如

・財源の見込みが甘く、政権交代の際に掲げたマニフェストはほぼ未達成。

・官僚を敵視して排除し、国家業務の停滞と質低下を招いた。

・歴史的水準まで進んだ円高を放置し、デフレを加速させた。

・法的根拠がないばかりでなく、仕分人の選定や対象事業選定にも透明性を欠いた「事業仕分け」をデフレ時におこない、必要な公共投資を削減。経済を悪化させたにも関わらず、結果に責任を負わなかった。

・「コンクリートから人へ」という誤った政策により、災害対策を疎かにしたうえ、地域社会を破壊した。

・「朝鮮王室儀軌引渡」「尖閣事件の船長釈放」「運用3号通知」「国家公務員採用大幅減」など、閣僚たちが思い付きレベルの意思決定を独断でおこない、結果的に我が国の将来に禍根を残した。

・法的根拠のない組織��乱立させ、意思決定過程が曖昧になり、指揮命令系統も混乱。

・法的根拠のない大臣や副大臣を任命したり、個人的な友人を参与に、党職員を内閣官房職員に任命するなど、ルールを無視、公私の別がつかない人事を実施。

・原発停止、ダム建設中止など、法令根拠や事前協議が必要な決定を手続無視で断行。

(2)外交能力の欠如

・普天間基地問題が迷走し、沖縄とアメリカの信頼を大きく損なった。

・来日したオバマ大統領を日本に残したまま、鳩山総理がAPEC首脳会議に出席するためにシンガポールに向かうという非礼行為。

・尖閣沖漁船衝突事件では、中国側の脅迫や報復に屈して船長を早々に釈放、不起訴に。その後の尖閣諸島国有化でも迷走。

・領空侵犯が頻発するも、実効的な対策をとらず。

・韓国に対しては、通貨スワップ協定締結、朝鮮王室儀軌引渡し、慰安婦問題での「知恵を絞っていきたい」発言など、不用意な譲歩を重ねた。

・実現に向けた方策が何ら決まっていない状態で、国連気候変動サミットにおいて「CO2の25%削減」を突如国際公約化。

・実現の見込みも全くないまま、G8の場で、「太陽光パネルを1000万戸に設置する」と突如国際公約をおこなった。

(3)閣僚・所属議員の度重なる不祥事と情報隠蔽体質

・鳩山総理⇒偽装献金問題、脱税問題、引退撤回、「最低でも県外」「Trust me」「国民の皆様が聞く耳を持たなくなった」

・菅総理⇒外国人献金問題、北朝鮮関係団体献金問題、「顔が見たくなければ法案を通せ」

・野田総理⇒在日韓国人献金問題、脱税企業献金問題、民団選挙協力お礼発言、「大きな音だね」

・小沢元代表⇒政治資金規正法違反容疑で強制起訴(無罪判決)、献金虚偽記載で公設秘書が逮捕(有罪判決)

・仙谷官房長官⇒尖閣漁船衝突事件、「自衛隊は暴力装置」

・赤松農水大臣⇒口蹄疫問題、「だから早く殺せって言ってるのに」

・松本復興担当大臣⇒「知恵を出さないやつは助けない」「書いたらその社は終わりだから」

・長妻厚労大臣⇒運用3号独断決定、職務停滞

・蓮舫行政刷新担当大臣⇒事務所費架空計上問題、国会内ファッション雑誌撮影

・川端文科大臣⇒事務所費架空計上問題、キャバクラ費用を政治資金で計上

・鹿野農水大臣⇒対中不正輸出疑惑、機密漏洩疑惑

・千葉法務大臣⇒落選後も留任

・鉢呂経産大臣⇒「死の街」「放射能をうつす」

・一川防衛大臣⇒「安全保障に関しては素人」

・柳田法務大臣⇒「答弁は二つ覚えておけばよい」

・山岡消費者担当大臣⇒マルチ商法業者からの献金問題

・中井国家公安委員長⇒議員宿舎にホステス連れ込み&カードキー貸与、式典で秋篠宮ご夫妻に「早く座れよ」とヤジ

・小林議員⇒違法献金問題で選対委員長が逮捕、選対幹部が公職選挙法違反で有罪

・土肥議員⇒竹島領有権放棄を日本側に求める「日韓共同宣言」に署名

・横峯議員⇒賭けゴルフ、女性暴行、恐喝事件への関与

・原発事故対応(SPEEDI、米実測値の非公表、議事録不作成など)、尖閣ビデオ、北朝鮮ミサイル発射への対応、温暖化対策の家計負担、年金改革の財政試算 など、自分たちに都合が悪い情報は隠蔽し、政府への深刻な不信感を招いた。

・総理-閣僚間で見解の方向性や意見の不一致が常態化。それらも含め、自民党で同様の事態があれば野党のみならずマスコミも総出で吊し上げられる事態となるが、マスコミも概ね民主党に好意的な報道姿勢。

そんなに民主党時代が良かったなら、下野以降何度でも政権を取り戻すチャンスはあったはず。なのにただ一度もそうなっていないということは、それが民意ということです。私もあんな地獄のような時代は二度と御免です。

https://x.com/nittaryo/status/1738566069697356187?s=46&t=1lgVS1ds3uqk5xvTqZM4Fw

3 notes

·

View notes

Text

風力発電と太陽光発電の神話がついに暴かれた

必要な奇跡は起こらない

元記事:https://www.telegraph.co.uk/news/2023/05/10/wind-solar-renewables-pointless-waste/

BRYAN LEYLAND(ブライアン・レイランド、修士、世界中のプロジェクトで60年以上の経験を持つパワーシステムエンジニア) 2023年5月10日

欧米諸国の多くの政府は、近い将来、炭素の「ネットゼロ」排出を約束した。米国と英国はいずれも2050年までに実現すると言っている。風力発電と太陽光発電がこれを実現できると広く信じられている。この信念により、米国や英国政府などは、風力発電や太陽光発電を推進し、多額の補助金を出している。

しかし、これらの計画には致命的な欠陥がある。それは、余剰電力を大規模に貯蔵する手頃な方法があるという夢物語に依存していることである。

現実の世界では、風力発電所の出力は何日も定格「容量」の10パーセント以下になることがよくある。太陽光発電は、毎晩のように出力が落ち、曇りの日には50%以上落ちる。風力発電所や太陽光発電所にとって「容量」はほとんど意味のない数字だが、1000MWの従来型発電所を長期にわたってエネルギー面で置き換えるには、約3000MWの風力・太陽光発電の容量が必要となる。

風力発電や太陽光発電を相当量導入している国の政府は、ネットゼロが達成されるまで、さらに発電所を建設し続ければよいという期待を抱いているようでだ。しかし、現実には、風力や太陽光が弱い時期には、既存の化石燃料による発電所をバックアップとして使用することで、明かりを灯し続けている国がほとんどである。そのため、連続運転を前提に設計された発電所が、風力や太陽光の予測不可能な変動に追随しなければならないという、新たな運転体制が生まれた。その結果、運転やメンテナンスのコストが上昇し、多くの発電所が停止せざるを得なくなった。

実際、効率的なコンバインドサイクル・ガスタービンがオープンサイクルに置き換わるのは、風力発電や太陽光発電の出力が急激に変化しても、簡単にスロットルを上げ下げできるため、すでに一般的になっている。しかし、オープンサイクルのガスタービンは、コンバインドサイクルのガスタービンに比べて約2倍のガスを消費する。排出量を減らす努力の一環として、排出量の多い発電機に切り替えるのは、はっきり言って狂気の沙汰である!

ある国々は、電力系統が余剰電力を持つ隣接地域との主要な相互接続によって支えられているため、助かっている。フランスの原子力発電所は、以前は十分な余剰電力があったため、長い間、西ヨーロッパ全域で自然エネルギー計画を現実的なものにするのに役立っていた。

しかし、この状況は長期的には持続可能ではない。ネットゼロ計画では、すべての国が現在の何倍もの電力を生み出す必要がある。現在のエネルギー使用の大部分は、化石燃料を直接燃やすことで賄われているからだ。近隣の地域は必要なバックアップ電力を供給できなくなり、オープンサイクルのガスタービン(あるいは現在のドイツのように新しい石炭発電所)からの排出量は許容できなくなる。より多くの既存のベースロード発電所が自然エネルギーの急増によって停止を強いられ、より多くの風力や太陽光発電が、太陽が輝いて風が吹いているときに高価に捨てられなければならない。

電力料金は高騰し、あらゆるものが割高になり、停電も頻発することになる。

こうなることは、いずれも容易に理解できることだ。自然エネルギーの容量をさらに増やしても、何の役にも立たない。名目��必要な「容量」の10倍や100倍でも、風のない寒い夜には仕事をこなすことはできない。

自然エネルギー計画の窮地を救うことができるのは、たった一つのことである。合理的なコストで大規模なエネルギー貯蔵を行い、最低でも数日間は電気をつけ続けることができるようになれば、問題は解決する。

どのような選択肢があるのだろうか?

まず、この問題の規模を考える必要がある。比較的単純な計算では、カリフォルニア州では風力発電と太陽光発電の設置容量1MWあたり200メガワット時(MWh)以上のストレージが必要である。ドイツでは、1MWあたり150MWhあればなんとかなるだろう。これは、バッテリーという形で提供できるのではなかろうか。

現在のバッテリーストレージのコストは、1MWhあたり約60万米ドルである。カリフォルニア州の風力発電や太陽光発電1MWあたり、1億2000万ドルを蓄電池に費やす必要がある。ドイツでは9000万ドルである。風力発電所のコストは1MWあたり約150万��ルであるので、蓄電池のコストは風力発電所のコストの80倍と天文学的な数字になる!さらに大きな制約となるのは、そのような量の電池が手に入らないということだ。現在、リチウムやコバルトなどの希少鉱物が十分に採掘されていない。価格が十分に高くなれば供給は拡大するが、価格はすでにバカバカしく実現不可能なほど高いのである。

水力揚水発電に賭けている国もある。晴れて風の強い日には余剰自然エネルギーで水を汲み上げ、高い貯水池に貯め、暗く風のない日には通常の水力発電所と同様に発電タービンで水を戻すというものだ。

中国、日本、米国では多くの揚水発電システムが建設されているが、その貯蔵量はわずか6~10時間程度である。風力発電や太陽光発電を無風状態でバックアップするために必要な数日間の蓄電量に比べれば、これは微々たるものである。もっと大きな湖を上下に配置する必要がある。一方が他方より400〜700m高い位置にあり、水平方向に5〜10kmも離れていない2つの大きな湖を形成できる場所はほとんどない。このような場所では、2つの湖からの蒸発損失に対処するための十分な補水量も必要だ。もう一つの問題は、揚水してから発電するまでの間に、少なくとも25%のエネルギーが失われることである。

水力揚水発電が実現可能な選択肢になることはほとんどない。アメリカのように山が多い国でも、国単位で問題を解決することはできない。

風力発電や太陽光発電の問題を回避する方法として、化石燃料ステーションの炭素回収・貯蔵(CCS)も注目されている。しかし、これは技術ではなく、単なる希望的観測に過ぎない。長年にわたる研究と莫大な資金を費やしてきたにもかかわらず、大規模で低コストのCCSを実現する技術はまだ誰も考案していない。仮に回収がうまくいき、発電したエネルギーのほとんど、あるいはすべてを消費しなかったとしても、石炭1トンを燃やすごとに3トンの二酸化炭素が発生するため、二酸化炭素を貯蔵することは大きな問題である。

水素もエネルギー貯蔵のためによく提案される技術だが、その問題は山積している。現在、水素は天然ガスを使って製造されている(いわゆる「ブルー」水素)。しかし、このプロセスは大量の炭素を排出するため、ネット・ゼロの世界ではやめなければならないだろう:単に天然ガスを燃やしてエネルギーを発生させればいい。排出ガスを出さない「グリーン」水素は、水から大量の電気エネルギーを使って製造されるが、その60パーセントはプロセスで失われてしまう。水素は非常に小さな分子であり、ほとんどのものを透過してしまうため、水素の貯蔵と取り扱いは非常に困難である。最良の場合で、貯蔵した水素の多くが、使いたいときになくなってしまうということとなる。最悪の場合、壊滅的な火災や爆発を引き起こすことになる。また、水素の密度が極めて低いため、大量の水素を貯蔵する必要があり、極低温で貯蔵・取り扱わなければならないことも多いため、損失、コスト、リスクがさらに大きくなる。

結論はシンプルである。奇跡でも起きない限り、必要な期間内に適切な貯蔵技術が開発される可能性はない。風力発電と太陽光発電を無理やり市場に投入し、奇跡を期待する現在の政策は、「パラシュートなしで飛行機から飛び降り、パラシュートが発明され、届けられ、空中で装着され、地面に落ちる前に助かることを期待する」ことに例えるのが正しく印象的だ。

風力発電と太陽光発電は、他の発電手段によって100%近くバックアップされる必要がある。そのバックアップがオープンサイクルのガスや、もっと悪いことに石炭であれば、ネットゼロはもちろん、それに近いようなことも達成できない。

しかし、安価で信頼性の高い低排出ガス電力を供給できる技術として、原子力発電がある。原子力発電が安全で信頼できるものであることを多くの人が認識し、原子力発電への関心は高まっている。規制当局や国民が、最新の発電所は本質的に安全であり、低レベルの核放射線は危険ではないということを説得できれば、原子力発電は、世界が必要とするすべての低コスト、低排出量の電力を何百年、何千年も供給できるだろう。 しかし、太陽光発電や風力発電を100%原子力でバックアップすることができれば、風力発電や太陽光発電所はまったく必要なくなってしまう。

風力発電と太陽光発電は、実はまったく無意味なのである。

3 notes

·

View notes

Text

本田宗一郎・ざっくばらん

【真理に徹す】

今度うちは三重県の鈴鹿に新工場をつくることになった。

僕は、この工場も浜松や和光の工場と同じように、エア・コンディション付の無窓工場にするつもりだ。

これなら外気の温度や湿度に影響されずにすむからだ。

日本にはずい分のん気な人がいる。

無窓工場なんてトランジスター・ラジオやカメラみたいな精密工業には必要だが、自動車なんてものにはゼイ沢だと思っている。

自動車はそんなにヤワなものではないということらしいが、精度を問題にしないその神経の図太さには恐れ入るほかはない。 それだけではない。

海辺に工場を建てようと考えている人がいる。潮風は、製品に悪影響があるだけでなく、機械そのものを傷める。

日本は島国だから、どこへ行ったって潮風はくるさとタカをくくるのはよくない。

あるピアノ会社が、社長の出身地だからという理由で、海岸のそばにピアノ工場を建てて失敗したことがあるが、これこそ音痴的なものの考え方である。

製鉄所みたいに、精密度はあまり要求されず、運送費の多寡がそのまま利潤の大きな���分を占めるというのなら話も分かるが、自動車みたいに高度な加工をやる工場を、単に運賃が安いとか、土地が安いということだけで海辺に建てるのはどうかと思う。

話を戻すが、エア・コンディションは、機械や製品にいいだけでなく、なによりも工場で働く人たちが気持ちよく働けるという利点がある。

最近は、冷暖房をする会社が多くなったが、それは本社だけ、あるいは重役室だけの話であって、工場の方は旧態依然たる有様である。夏は汗をかき、冬は吹きっさらしの中で仕事をしているところが多い。

これでは自由にして平等だとはいえない。第一、工場で働く人間を大事にしないような企業は長持ちしない。僕は自分が大事にされたいから、みんなを大事にする。

愉快に働いてもらって能率をよくしてもらった方が、どれほどいいか分からない。

設備は一度やれば一生なんだから、充分にしてもたいしたことではないと思う。

日本のように温帯にある国では、夏と冬の温度差が激しいから、余計働く人たちに気をつかう義務がある。

ドイツみたいなところなら、冬はべらぼうに寒くても、夏は窓を開けなくても仕事ができる程度だから、暖房だけあれば事足りる。

外国の工場も暖房しかないとそのままウのみにしては困る。

それから従業員に休息を与えるということを、何かマイナスになるというか、罪悪視する人がいる。

仕事というものは、何か目をつり上げて息もつかせずにやらなければいけないという固定観念にとらわれている人がいる。

TTレースに行ったうちの河島監督が帰って来ていうことには、うちのチームは、日曜も夜遅くまで仕事をやるし、風呂に入るにも順番を決めて、廊下にプラン表をぶら下げていた。

それをみたイギリス人が、日本人は何て能率の悪い国民だろうといったそうだ。

二宮尊徳流に薪を背負って本を読まなければならない国民にとって、団体生活をするときに、入浴の順番を決めることなんて普通のことだが、個人主義が徹底しているイギリス人からみればミリタリズムの変形にみえるのは当然かも知れない。

TTレースの期日は何年も前から分かっているのに、夜明かししなければならないというのでは、非能率にみえるのは無理もない。外国人の考える能率とは、働くべき時間にいかにたくさん働くかということで、休み時間に働くのは能率ではないわけだ。

この間、楠トシ江と対談したときにも話したが、僕が床屋に行って十五分でやってくれと頼んだら、やっと四十分でできた。いつもなら一時間もかかる。

そこで床屋のおやじ曰く

「あんたは遊ぶひまがあるんだから、その時間に床屋に来てくれれば、こうせかせないでゆっくりキレイになる」

そこで僕は 「冗談いうな、遊ぶために働いているんだから、床屋にきて一時間もかかってたまるかい。こんな能率の悪い床屋なら一生来ない」 と言ってやった。

本当のことをいって、人間は八〇%ぐらいは遊びたいという欲望があって、それがあるために一生懸命働いているのでないだろうか。それを働け働けといってヤミクモに尻を叩いても能率が上るわけはない。

よくイミテーション・パーツが問題になるが、イミテーション・パーツが出るのはメーカーの純正部品が高いか、高い割に性能がよくないか、潤沢に出回っていないかの三つの条件が満たされていない場合である。

この点は、うちも大いに反省しなければならない。しかしそのためにかくしナンバーを打つようなことはやらない。

そんなことをすれば、手間が多くなって能率が悪くなる。ならばその分だけ安くする方が先決である。

人間は疑り始めたらキリがない。

コップ一杯の水を飲むのにいちいち毒が入っていないかどうか疑い出したら、自分で井戸を掘って、毎朝水質を調べなければならない。

これはいささか極端な例だが、人は信用した方が得である。

うちは、クレーム部品の判定権をディーラーに任してしまった。

代理店といっても数が多いから、いい人ばかりではないかも知れない。

中には悪い人もいるかも知れない。

しかしそれはあくまでもごく少数である。そのごく少数の人のレベルに合わせて、何かいかめしく、人を頭から疑ってかかるような検査制度をつくっては、大多数のいい代理店は気分を害してしまう。

検査制度なんてものは、警察や検察局がそこら中やたらにあるのと同じことで、気持ちよく仕事はできない。

こういうものは非生産的なものだから、生産の中にたくさんあればあるだけ、モノが高くなるのは当然である。

また人間というものは信用してまかせられれば、悪い人も悪いことができなくなるものである。

逆に四六時中疑われれば、反感からいい人も悪いことをしたくなるものである。

そういう意味から、うちはディーラーに判定権をまかせてしまったわけである。

もちろん統計は一応とってあるから、ある一店だけ特定のクレーム部品がべらぼうに多く出るということになれば、チェックできるようにはしてある。

近ごろ、わが社は厳重な検査をやっています、といった広告が新聞によく出る。

しかし厳重に検査をやっているから、品物がいいというのはおかしい。

初めからつくる目的はわかっているのだから、つくってしまってから検査するのを、オニの首でもとったように宣伝するのはうなずけない。

つくってしまったものはあとに戻らないのだから、つくる前に、検査しなくてもいいようにすることがいちばんいいわけだ。

本当は検査なんかやらなくてもミスがないというのが理想である。その理想に近づくために検査員がいるというのならいいが、検査しなければいけないような品物をつくっていて、それを検査しているからといって自慢しているのではスジが通らない。

うちでも検査設備は、もちろん完璧なものにするよう努力しているが、それに頼ってはいない。検査員だってよそ���りは相当少ないはずだ。

それに僕は、ミスを出すたびに検査員を一名ずつ減らすといっている。

人間が多すぎると検査はミスが多くなる。シビアな感覚がうすれてくる。

自動車というものは、人命を預かる機械だから、つくる側に徹底した慎重さが欲しい。

科学技術というものは、権力にも経済的な圧力にも屈してはいけないものである。

ガリレオが「それでも地球は回っている」とつぶやいたように、権力をもった者が、どんなに真理を否定しても、真理は真理として残る。

真理は一見冷たい。しかしその真理を押し通すところに、熱い人間の面目がある。

工場には、その冷たい真理だけがある。

真理だけが充満していなければならぬ。 こういう体制を押し通していけば、少なくとも機構上の欠陥からくる事故はほとんどなくなるはずだ。

悪いところに気がついても、いま変更したら金がかかるとか、混乱するとか、発表したばかりのものを改造するのはみっともないとか、変な面子がからんで、ズルズルと見て見ぬ振りをするところがある。

うちは面子がないから、悪いところを見つけ次第改造してゆく。ラインに乗せてからも一日に数回変更することもある。

そのために、工作機械の位置を大幅に移動させるようなことも少なくない。工場の連中も、初めは面喰らったようだが、いまでは、いつでも変更に対処できるような準備ができている。

とにかくお客さんには、うちで考える最良の品を提供しなければならないのだから、無理はあくまでも通すつもりだ。

いささか古い話だが、昭和二十八年に、うちの新車につけたキャブレターの性能が思わしくなかった。そこで売ってしまった一万台の車のキャブレターをすぐ取り替えた。

そのときの僕の考え方は頭をペコペコ下げたって、悪いものは悪いのだから取り替えるより仕方がない。

たとえそのお客さんと親戚になったって、夫婦になっても、キャブレターの悪いのが直るわけではない。

このとき、うちが取った処置が実に早かったし立派だったといってくれる人がいるが、僕はまだ遅かったと思っている。

よそとの比較でいえば早いかも知れないが、お客さんにとってはまだ早くない。

比較対照でいえば、カラスが白いのと同じである。いまだに僕はクレームの処理が遅いとどなることがある。

お客さんにとっては、取り替えるのに一分しかかからなくても、壊れれば遅いわけである。待っている時間は永久に帰ってはこない。壊れることは、壊れないことよりも絶対に悪い。

それからもう一つ考えなければいけないことがある。

それは、この工場の製品は九九%の合格率だからすばらしいと賞める人がいるし、賞められて鼻を高くする人がいるということである。

ところがお客さんは、自動車にしてもオートバイにしても、百台も買いはしない。

買ってもせいぜい一台か二台である。

もしその一台の車に、残りの一%の悪い車が当ったとしたら、そのお客さんにとってその車は一〇〇%悪いことになる。

だから工場というのは最低一〇〇%、理想的にいえば一二〇%くらい合格しないと話にならない。

お客さんというのは、金を払って自分が目的地に行くために走っている。

もしエンコすれば、ほかに直す人がいないから自分でいじらなければならない。

それが人里離れた山の中ででもあれば、分らないなりに全知全能を費やしてひねくるわけである。それだけにエンコしたという意識は痛切である。

うちがいちばん最初の五〇ccのバイクエンジンを売っていたころ、お客さんから電話がかかってきてエンコして動かない、こんなものを売りやがってとガンガンどなられた。

慌てて飛んで行ったら、ガソリンがなくなっていた。しかしそのお客さんは、二度とガソリンがないのをエンコと間違う失敗はやらなくなる。そこでそのお客さんは一段進歩したわけだ。したがって、売ったりつくったりする僕らが、お客を馬鹿にしていると反対に遅れてしまう。

ところが工場の連中は、案外こういった感覚が抜けている。

どうしてかといえば、その道の専門家が、その辺にいっぱい控えているからだ。

この故障は電気部品だと思えば、電気屋を引っ張ってきて、自分は知らん顔をしている。みんな技術屋でありながら、依頼心が強い。

そして実際のレベルは低くても、俺たちがつくっているのだということで、いかにも自分たちが専門家であると錯覚を起こしやすい。

お客さんから苦情が出ても、やれ使い方を知らないからだとか、それは一部であって全部ではないとか、勝手な屈理屈をつけて、真剣にその苦情の内容に取り組もうという気を起こさない。

このうぬぼれが技術屋をいちばん危うくする。

会社そのものを危うくする。

1 note

·

View note

Quote

現在の医療技術では治療が不可能な人体を冷凍保存することで、未来の医療技術の発展に賭ける。SFではおなじみだが、実際に第二の人生を手に入れるため、この技術に託す人々はいる。 ドイツのベルリンを拠点とするトゥモロー・バイオ(Tomorrow.Bio)社は、生体凍結保存技術を提供している新興企業だ。 広告の下に記事が続いています その「未来のチケット」の価格は約20万ドル(約3千万円)。ちょっとした家1軒、もしくは高級車の値段だが、富裕層にとってはお手軽価格だ。 すでに700人以上が登録し、数人の遺体が冷凍保存されている。2025年にはアメリカ市場にも進出予定だ。 科学、倫理、そして人生観が交錯するこの技術は、本当に「死を超える」ことができるのか?トゥモロー・バイオ社の冷凍保存技術に迫ってみよう。 人体冷凍保存最前線に立つドイツの新興企業 トゥモロー・バイオ(Tomorrow.Bio)社の使命は、人間の遺体を冷凍保存して、いつの日か蘇らせること。費用はおよそ20万ドル(3000万円)だ。 あとは毎年、55ドル(約8千円)の年会費を支払えば、将来の医学の進歩によって蘇生できる日まで、その体を極低温で凍結させ保存してくれる。 体全体を凍結する覚悟がない場合、、8万3000ドル(約1260万円)で脳だけを凍結することもできる。 トゥモロー・バイオ社の創設者のひとり、エミル・ケンジオーラ氏は、元がん研究者だが、がん治療の進歩があまりに遅すぎると感じて、この人体冷凍保存技術を提供する会社をたちあげた。 ミシガン州で世界初の冷凍保存研究所「クライオニクス研究所」が開設されたのはおよそ50年前のことだ。 アメリカ、ミシガン州の人体冷凍保存の老舗、クライオニクス研究所のツアー映像 この技術が画期的な未来の技術だと信じる人と、実現は不可能だと笑い飛ばす人との間で議論の分裂を引き起こしているが、ケンジオーラ氏によれば、冷凍保存への欲求は高まっているという。 これまでの実績と懐疑論 トゥモロー・バイオ社では現在、3~4人の人間と5匹のペットを冷凍保存中で、700件ほど予約がすでに入っているとのことだ。 2025年中には全米に事業を拡大する予定だという。 だが、これまで冷凍状態から生き返った人��はひとりもいない。 たとえ、死の眠りから覚醒したとしても、脳に重度の損傷を負った状態で蘇生する可能性があるという。 人間と同じくらい複雑な脳構造をもつ生き物が生き返ったという証拠がないことから、この冷凍保存の概念はバカげていると、ロンドン大キングスカレッジ校の神経科学教授クライヴ・コーエン氏は言う。 ナノテクノロジー(プロセス要素をナノスケールで実行する)あるいはコネクトミクス(脳のニューロンの包括マッピング)が今ある理論生物学と現実のギャップを埋めるという意見は空手形にほかならないと考えている。 この画像を大きなサイズで見る トゥモロー・バイオ社で行われている冷凍保存の様子 image credit:Tomorrow.Bio トゥモロー・バイオの見解 こうした批判があっても、トゥモロー・バイオの野望は揺るがない。 広告の下に記事が続いています 生前、同社と契約を完了した人が実際に亡くなると、ただちに同社の冷凍保存車が現場に急行する。 契約者の遺体はこの車の中に運ばれ、冷凍保存処理が始まる。処置の間、遺体は氷点下まで冷却されるが、その後、凍結防止剤が投与される。 同社は、一時的に心臓が停止したがその後再び動き出したケースがあるため、絶対不可能とはいえないと意気込んでいる。 1999年ノルウェーでスキー中の事故で臨床的には2時間死んでいたアンナ・バゲンホルムという女性が、その後生き返った例があるのだ。 氷点下になっても、遺体をカチカチに冷凍するのではなく、極低温保存するのです。そうしないと体のあちこちに氷の結晶ができ、組織が破壊されてしまいます ケンジオーラ氏は説明する。 それを防ぐために、凍結してしまう可能性のある体内の水分をすべて凍結防止剤に置き換えるのです。 これはジメチルスルホキシド(DMSO)と不凍液などに使われるエチレングリコールが主成分の溶液です。この処置を施せば、特殊な冷却曲線で急速にマイナス125度からマイナス196度まで遺体を冷却できます マイナス196度にした後、遺体はスイスにある保管施設に移送され、そこで「蘇生を待つ」ことになるという。 未来の医療技術に託す その後、将来のある時点で医療技術が進歩してがんや患者の死の原因となった病が治療可能になったら、冷凍保存された遺体を解凍して蘇生させるというのがこの技術のプロセスです(ケンジオーラ氏) それが50年後なのか、100年後なのか、1000年後になるのかは誰にもわからない。 結局のところ、時期はたいした問題ではありません。温度さえきちんと維持できれば、事実上無期限に冷凍状態を維持できるのですから。 現在、実証されていないことでも、効果があるかもしれないことはたくさんあります。ただ、誰も試したことがないというだけなのです(ケンジオーラ氏) この画像を大きなサイズで見る いつの日か、冷凍保存された人が蘇る日はくるのか? 冷凍保存技術に関心のない人にとっては、こうした考えは妄想あるいはディストピアの中間のような感じがするかもしれませんが、原理的には不可能な理由は思い当たりません ケンジオーラ氏はこう言うが、冷凍保存からの蘇生に成功した人はまだひとりもいない。 成功の可能性を示す動物での比較研究も不足している。 広告の下に記事が続いています 現在、不凍液を注入することでマウスの脳を保存することは可能なため、人間の脳も無傷のまま保存できる日が来るかもしれないという期待はある。 しかし、このプロセスは動物の心臓がまだ動いているときに行われ、その後、その動物は死んでしまう。 ケンジオーラ氏は、冷凍保存に対する抵抗感は、死者をよみがえらせるという考えが非常に奇妙に思えるという感情に行きつくからだと言う。 だが、ほとんどの新規医療技術はそれが主流になる前には疑いの目で見られるものだ。 人の心臓を採取して別の人間に移植するという技術だって一見、非常に奇妙に思えますが、現在では毎日のように普通に行われていますよ。だから冷凍保存技術もそうしたリストに加わる予定のひとつに過ぎないのです(ケンジオーラ氏) 動物実験での成功例は人間にも同様の効果があるのか? 線虫の一種であるC. elegansを冷凍保存して蘇生すると、完全に生前の機能を取り戻すことができるという研究結果は、生物全体が死を超越できる心強い証拠だと、ケンジオーラ氏は考えている。 齧歯類の臓器再生の証拠もある。2023年、ミネソタ大学ツインシティ校の研究者たちがラットの腎臓を最長100日間冷凍保存し、温め直して凍結防止剤を取り除き、5匹のラットに移植したところ、30日以内に腎臓の完全な機能が回復した。 冷凍保存分野は規模が小さく、資金もそれほどないため、現在効果が実証されていない多くの方法がある。 誰も試していないというだけで、本当は効果があるかもしれないとケンジオーラ氏は希望を捨てない。 だが同様に、一度試してもまったく効果がない可能性もあるし、齧歯類や線虫には適用できても、人間にはだめという医学研究のケースはたくさんある。 人体冷凍術は、健康��命を延ばす長寿の話でもちきりの延命分野の一部だ。 このテーマに関する書物やサプリメントなどは無数にあるが、定期的な運動や健康的な食事以外では、実用的な研究はほとんど行われていない。 前述の神経科学教授、コーエン氏は、冷凍保存技術を否定的にとらえている。 「不凍液への誤った信頼と生物学、物理学、死の本質に対する誤解」であり、心臓が止まれば、細胞は分解し始め、大きな損傷を引き起こす。 冷凍保存された遺体が温められたら、死んですぐに起こっていた分解が再び始まるだけだというのだ。 コーエン氏は、ポイントは極低温保存だという。 極低温で保存された組織や臓器などを長期保存して後で使うという技術のことだ。また、延命のカギは死そのものを逆行させることだと考える者もいる。 2012年、ニューヨークのある蘇生主義者の医師は、患者の心肺停止後、アフターケアを優先したところ、蘇生率が33%まであがったという。 倫理的な問題も 人の脳を超低温で冷却することと遺体に対する倫理的懸念が、この分野に陰を落としている。 今現在、顧客の遺体はスイスの非営利団体の施設に保管されており、それが遺体 の保護を保証しているというが、何世紀も経ってから顧客の子孫が突然、会ったこともないご先祖さまの遺体を管理しなくてはならなくなったとき、実際にこれがどのように機能するのか、予想がつかない。 冷凍保存技術の支持者は、その人が死因となった病の治療法がいずれ見つかることを期待しているが、その保証はない。 また、なんらかの理由で、地球での二度目の人生がすぐに短縮されないとも限らない。法外な費用の問題もあり、多くの家族が不確実な望みのために遺産を費やすことに、あまり乗り気にはならないだろう。 「自分で選択して決める自由は、ほかのあらゆる倫理的考察に勝ると思います」ケンジオーラ氏は言う。 85歳で、あと3年ほどしか残された時間がないのに、2隻目の豪華ヨットを買う人も多い。それを考えると、もう一度、この世に戻る可能性のために大金を投資するのは、なにもおかしなことではないと思えます(ケンジオーラ氏) 未来への賭け、冷凍保存技術は成功するのか? ケンジオーラ氏によると、冷凍保存技術の顧客のほとんどは60歳以下だという。顧客のひとり、ルイーズ・ハリソン氏(51)は契約を結んだのは好奇心からだという。 死んでも将来生き返るかもしれないという思いに惹かれました。それは一種のタイムトラベルのようでしょう。可能性がわずかでもあるのなら、理論的な選択なのではないでしょうか(ルイーズ・ハリソン氏) ハリソン氏によると、確かにこの決断に対して眉をひそめる人たちもいたという。 でも、目覚めたときに知り合いが皆、いなくなってしまったり、世間がすべて変わってしまっているわけでしょう?」と言われます。 でも私は諦めません。人生で大切な人を失うこともありますが、たいていは生き続ける理由を見つけるものですから(ルイーズ・ハリソン氏) 最近のコロナパンデミックによって、人々がより死を意識するようになり、遺体を保存しようという動きも支持されるようになったようだ。 そのためか、トゥモロウ・バイオは強気で、1年以内に記憶、アイデンティティ、人格の神経構造を保存、2028年までに氷点下から可逆的に遺体を保存することを目標と掲げている。 「思惑どおりにことが運ぶ可能性がどれくらいあるかは言えません」ケンジオーラ氏は言う。「でも、少なくとも火葬よりもその可能性は高いことは確かです」 References: Tomorrow / Is this the $200,000 ticket to cheating death? / Frozen in Time: Berlin Startup Offers Cryogenic Preservation for Second Chance at Life 本記事は、海外の情報をもとに、日本の読者がより理解しやすいように情報を整理し、再構成しています。

3千万円で未来のチケット、ドイツの新興企業が挑む人体冷凍保存技術の最前線 | カラパイア

0 notes

Text

TEDにて

ローラ・ロビンソン:神秘的な海底で私が出会う秘密

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

海面下数百メートルで、ローラ・ロビンソンは巨大な海山の急斜面を徹底的に調査しています。

長い時を経て海がどのように変化したのかを突き止めるため、千年の時を経たサンゴの化石を探し求め、原子炉で分析するのです。

彼女は地球の歴史の研究から地球の未来はどうなるのか、手がかりを得ようとしています。

海面下数百メートル���ローラ・ロビンソンは巨大な海山の急斜面を徹底的に調査しています。

長い時を経て海がどのように変化したのかを突き止めるため、千年の時を経たサンゴの化石を探し求め、原子炉で分析するのです。

彼女は地球の歴史の研究から地球の未来はどうなるのか手がかりを得ようとしています。

私は海洋化学者です。現在の海洋の化学を調査し、過去の海洋の化学を考察します。過去の考察には、深海にあるサンゴの化石を使います。

これはサンゴの写真です。南極付近の水深数千メートルの深海で採取されたもので南国に行ったことがあれば、運良く見ることもあるサンゴとはかなり違います。

この話で海洋の4次元的な見方を示したいと思います。例えばこの美しい海面水温の平面画像は、2次元になります。これは驚異的な空間解像度を備えた人工衛星で撮影されました。

全体的な特徴は、実にわかりやすいものです。赤道地域は、日射���が多いため温暖で極地は日射量が少ないため寒冷です。

これにより南極大陸と北極圏で氷冠が発達します。もし皆さんが海に深く飛び込むか、つま先を入れるだけでも深くなるにつれて冷たくなるのが分かります。

その主な理由は、深海に広がる底層水は、極地の冷たい高密度水が循環したものだからです。

2万年前にさかのぼると地球は今と随分違って見えます。大昔に時間を巻き戻すと目にするであろう主な違いの一つをご覧に入れます。

氷冠はずっと広大でした。氷の塊が多くの大陸を覆い海上まで広がっていました。

海面は今より120メートル低く二酸化炭素の量は、今よりずっと低レベルでした。故に当時の地球の気温は、全体的に3~5度低く極地の気温は更にずっと低かったと考えられます。

私と同僚たちが理解に努めているのは、どのようにして昔の寒冷な気候から現在の温暖な気候へと移り変わったのかです。

氷床コアの研究から寒冷期から温暖期への移行は、太陽放射量の緩やかな増加をもとに皆さんが予想するほど安定的ではなかったことが分かります。

氷床コアからこれらが分かるのは、氷を下に掘り進めて行くと年毎の層が見られるからです。

氷山にもあります。このような青と白の層です。氷床コアにはガスが閉じ込められており、二酸化炭素濃度の測定が可能で昔は二酸化炭素濃度が、低かったと知ることができます。

また氷の化学的性質から極地の気温の情報も得られます。皆さんがもしも2万年前から現代に来れば、気温の上昇に気付きます。気温の上昇は不安定でした。

急激に上昇することもあれば、停滞期に入ったり、また急上昇したりしました。これは南北の極地で異なり二酸化炭素濃度も急上昇しました。

私たちは海との大きな関連を確信しています。海は大量の炭素を貯えていて、その量は大気中の約60倍です。それは同じく赤道を越えて熱を運ぶように作用し、海は栄養豊富でこれが基礎生産力を左右します。

深海で何が起きているかを知るには、実際に深海に潜り、何があるかを見て調査することが不可欠です。この見事な映像は、陸地から遠く離れた大西洋赤道域の国際水域にある水深約1キロの海山で撮影しました。

我々研究チームを含めて、このような海底の映像を見たことある人は、ほとんどいません。皆さんはおそらく私たちも知らない新種の生物を見ています。

サンプルを収集し、一心不乱に分類するだけです。バブルガムサンゴがいます。サンゴに潜んで成長すクモヒトデもいます。サンゴから伸びている触手のようなものです。様々な形態の炭酸カルシウムから成るサンゴが、巨大な海山の玄武岩の上に成長しています。

この黒っぽい物体は、化石化したサンゴです。後で昔の話をするので、これについてもう少し説明します。

まず私たちは調査用ボートを借ります。テネリフェ島に停泊する海洋調査船ジ���ームズ・クック号です。美しいですね。船乗りでなくても分かります。このようにしていることもあります。

貴重なサンプルを失くしていないか確認している場面です。皆が忙しく動き回ったり、私はひどい船酔いをしたりと楽しいことばかりではありませんが大抵は楽しいです。

私たちは腕利きの地図製作者になる必要がありました。このように見事なサンゴの分布は、なかなかありません。世界中の深海にありますが、私たちは本当に適当な場所を見つける必要があります。

今見たのが世界の海底地図、その上に重ねたのが昨年の航路です。7週間の航海でした。約7万5千平方キロに及ぶ海底の地図をたった7週間で独自に作成しましたが、これは海底のほんの一部分です。

西から東へ移動します。大きな縮尺の地図では、海底は何の特徴もなく見えますが、これらの山のいくつかはエベレスト級の大きさです。

私たちが船上で作成する地図では、約100メートルの解像度が得られ、これは機材の配置場所を選ぶには十分ですが観察には不十分です。

このため遠隔操作の無人探査機を海底から約5メートルで泳がせる必要があります。すると水深数千メートル地点で1メートルの解像度の地図が得られます。

この遠隔操作無人探査機は、研究用のレベルです。上部にずらりと並んだ大きなライトが見えます。高解像度カメラやマニピュレーターアーム、サンプルを収めるための多数の小箱などがあります。

さあ今回の航海で初の潜水です。海に潜っています。無人探査機が他の船の影響を受けないようにかなりの高速で潜らせます。さらに深く潜るとこのような物が見えます。体長1メートルほどの海綿動物がいます。

これは泳ぐ棘皮動物。つまり小さなナマコです。これはスローモーションです。映像の大部分は、実際は長時間かかるので早送りしています。これもまた美しいナマコです。

これからお見せする動物に皆さん驚くでしょう。私も見たことがなかったので一同が驚いたものです。約15時間の作業の後で私たちが少しイライラしてきた頃、突如この巨大な海の怪物が、くねりながら通ったのです。

これはパイロソーマもしくは群体ホヤと呼ばれています。私たちが探していた物ではありませんでした。私たちが探していたのは深海のサンゴです。

ある映像をお見せします。小形で体長は5センチ程です。炭酸カルシウムでできているので触手が見えます。海流を受けて動いています。このような生物は恐らく100年は生きています。

そして成長しながら海から化学物質を取り込みます。その化学物質の種類や量は、水温、pH値や栄養素によって異なります。どのように化学物質が、骨格に取り込まれるかが分かれば戻って化石標本を収集し、昔の海がどういうありさまだったのか再現できます。

これは私たちが真空装置でサンゴを収集し、サンプル容器に入れている様子です。これはとても慎重な作業だと言っておきます。

中にはさらに長命な生物もいます。これはクロサンゴ類のレイオパテスで同僚のブレンダン・ロアークが、ハワイの海面下約500メートルで撮影しました。

4000年は経過しています。この枝を1本採って磨いてみると画面のさしわたしが数百ミクロンです。ブレンダンは、これをいくつかの分析にかけ跡が見えますね。実際の成長輪の可視化に成功しました。

つまり、水深500メートルのサンゴも季節による変化を記録できるのです。これには目を見張ります。しかし、4000年では最終氷期の最盛期には届きません。

ではどうするか?

これらの化石標本を調査します。このため私は研究班で実に不人気です。海底へ進んでいくとあちこちに大きなサメやホヤそして泳ぐナマコ、大きな海綿動物がいます。

しかし、私は研究員を化石のある場所へ連れて行きショベルで海底をすくうことにたっぷり時間をかけさせるのです。

そして、これらのサンゴを全て収集して持ち帰り分類します。それぞれ年齢が異なり、もしも年齢が分かれば、化学信号の測定が可能で過去に海で何が起きていたのかを調査するのに役立ちます。

左側の写真は、サンゴの一部を採取し、注意深く磨いて光学像を撮影したものです。右側の写真は、同じサンゴのかけらを原子炉に入れ核分裂を誘発した画像です。核分裂のたびにその痕跡が、サンゴに残されていくのでウランの分布がわかります。

この分析は何のためか?ウランはぜんぜん評判の良くない元素ですが、私は好きです。崩壊によりその比率や事象が起きた年代を測定できます。最初を思い出すとこれこそ気候の調査で突き止めたかったことです。

サンゴが含有するウランと娘核種のトリウムをレーザーで分析すると化石がちょうど何歳か分かります。

この南極海の美しい動画を使って、私たちがサンゴから古代海洋の情報をどのように得るのか説明していきましょう。ライアン・アバナシーによるこの動画で海面の海水の密度が分かります。たった1年分のデータですが、南極海がどれほど活発なのかがわかります。

ボックスが示す海水の密度が、集中的に混合している海域。

特にドレーク海峡は、世界で最も潮の流れが荒い海域の一つで潮は西から東へ通っていきます。海中の大きな山の上を流れるので激しく混合し、海中の大きな山の上を流れるので激しく混合し、これが海中と大気中の二酸化炭素と熱を交換可能にします。

基本的に海は、南極海を介して呼吸しています。

私たちは南極海の海峡を行来してサンゴを収集し、ウラン年代測定により驚くべき発見をしました。実は氷河期から間氷期へ移行している間にサンゴは南から北へ移動していたのです。理由は分かりませんが、食料や水中の酸素と関連していると考えられます。

さて、ここからです。

南極海のサンゴから得た気候についての見解を説明します。私たちは海山を上って下り、サンゴの化石を集めました。これが私の説明です。私たちは独自のサンゴの分析により、氷河期を研究した結果、南極海の深部は炭素が豊富で上部は低密度の海水の層であったと知りました。

これが海から二酸化炭素を放出しないようにします。

その後見つけた中間年齢のサンゴにより、気候の遷移の中で海水が混合したことが分かりました。これにより炭素は深海から放出されるようになります。

より現代に近いサンゴを分析するか実際にとにかく海底まで潜り、サンゴを化学測定すれば、私たちは炭素が出入り可能な時代に移ったのだと分かります。こうして私たちはサンゴの化石を環境を学ぶために役立てています。

最後のスライドをご覧ください。これは先ほどご覧に入れた映像の抜粋です。見事なサンゴの庭園ですね。想像を絶する美しさです。数千メートルの水面下、新種の生物がいます。とにかく美しい場所です。

ここにある化石全て。そして深海にあるサンゴの化石の真価を皆さんにお伝えしました。

今度幸運にも飛行機で海を越えるか航海する機会があれば思い出してください。海底には誰も見たことのない巨大な海山や美しいサンゴの庭園があると。

ありがとうございます。

(個人的なアイデア)

プラネタリー・バウンダリー提唱者のヨハン・ロックストロームもSDGsに採用されてる。

SDGsは、一神教での法人倫理を統合し数値化している可能性もあります。

多神教ではブッダの八正道です。

SDGsや気候変動対策は、再生可能エネルギーのことではありません。パンデミック対策の一環です!それ以外の活動は派生物。具体的にSDGsの数値を示さない権力濫用の口実に注意!

これらの源流は、Spaceship Earth(宇宙船地球号)のバックミンスターフラー。

バックミンスターフラーは、思想家というか製品デザイナー?

ガイア理論の方が馴染みがあって、こっちの方が腑に落ちるが、それがスティーブジョブズに継承し、今のAppleParkに繋がる影響を与えた。

AppleParkは、バックミンスターフラーの弟子が建築しています。

経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。

経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。

こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学���は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。

このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。

つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。

ここでは、自然資本と呼びます。

自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。

人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。

もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。

さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。

したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。

なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。

<おすすめサイト>

OpenROV Trident - An Underwater Drone for Everyon

ヨハン・ロックストローム:繁栄する持続可能な世界SDGsを築く5つの革新的な政策?

ジェニファー・バーディン:海流が起こるしくみ?

ケイト・スタッフォード: 人間由来の水中騒音がいかに海の世界を脅かしているか?

ローズ・ジョージ:あなたが見たことのない海運業界の内へ

トーマス・ペスチャック:海洋写真家の世界へ飛び込もう

トリオナ・マクグラス: 海洋汚染は海水の化学をどのように変えるのか

アリエル・ウォルドマン:南極の微生物たちの多彩な世界

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ローラ#ロビンソン#海洋#氷河#気候#環境#サンゴ#船舶#二酸化炭素#カーボン#ニュートラル#イルカ#微生物#コロナ#パンデミック#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#クジラ

0 notes

Text

様々に感じることのあった2回目の能登支援活動でした

~きんようび通信No.736📚~

2025年1月24日

1月13日から16日まで能登に行ってしました。その時に感じたことを通信にまとめました。

▲昨年3月末以来の現地入り、緊張しながら能登に向かいました。和倉温泉には新しい店も出来ていましたが、温泉街の再開は見通せない状況でした。輪島市内中心部は倒壊家屋が手付かずで残っているところが多く、壊れて放置された湘南ナンバーの車が目に飛び込んできました

▲昨年9月の豪雨災害の爪痕が多く残されていました。土砂を被った「白米千枚田」の本来の美しさから程遠い状態に呆然としました。「わたしらは地震だけだったが豪雨で被害にあった方が気の毒で仕方がない。ほんとに大変だと思う」と切々と語ったAさんの言葉が心に残っています

▲病院や市役所への通院同行の支援活動に取り組みました。どの人も一人暮らしであちこちに病気がありますが、自分なりに組み立てながら生活されていました。複雑でわかにくい制度に悩まされる姿からは、そもそもの制度設計の問題や合理的配慮を徹底すべきだと感じました

▲福祉事業所訪問では、人員不足があり仕事も減る中で踏ん張っている仲間とスタッフの姿に励まされました。仮設朝市で買物をした時に、「遠い所から応援に来てくれてありがとう」と声をかけてくれました。被災者の言葉に耳を傾けることが、もっとも大事なことだと改めて感じました

▲その他にも複層的な課題を抱える事例に接する機会がありました。権利に基づく支援のためには権利に基づく法制度が必要で、社会保障・社会福祉制度を普段から使いやすい仕組みに整えることが大事だと感じています。支援活動は9月末まで続きますが、再度能登を訪れようと思います

追記…帰阪した翌日18日に映画「港に灯がともる」を観ました。阪神淡路大震災をベースに復興・PTSD・在日韓国人の方の抱える問題などのテーマが盛り込まれ、一つひとつが深く胸に突き刺さりました。中々言葉に出来ませんが、自分と社会に問いかけたいと思いました。

【今日は何の日📌】

【今週の一句🔖】

酒飲み🍻🍶川柳

ぬる燗が

美味しい「宗玄」

お勧めです😙

(能登の地酒の一つです)

宗玄酒造

【今週の歌🎥】

・映画「港に灯がともる」予告編…主演:富田望生/監督:安達もじり

2025年初めてみた映画。主演の富田望生(とみたみう)は、朝ドラ「ブギウギ」の福来スズ子に弟子入りした「小夜」役。映画の主題歌の歌詞も彼女が作書い��そうです。幅の広いステキな俳優だなと思いました。ぜひご覧ください😌

youtube

映画公式HP

【今週のグルメ情報😋】

・家系ラーメン山下醤造…京都・JR二条駅前から徒歩2分

香ばしいスープの家���ラーメンですが、くどくもなく食べやすかったです。二条に用事がある時は、これからもきっと行くと思います🍜

【追記📝】

今日から久しぶりの九州・福岡、きょうされんの研修会に参加します。終わった後は大学の先輩に会って泊めてもらい、翌日は大分の友だちのところに行って大阪に戻ります。久しぶりに再会をとても楽しみにしています😊

#きんようび通信 #能登半島地震 #JDF #権利に基づく法制度 #港に灯がともる

0 notes

Text

「がんばれ」って、いきなり知らない人に言われても意味わからなさすぎてなんかムカついてくるというような、当然の「伝わらなさ」に対し、なぜか伝えることができる人の資質や能力を「カリスマ」と言う。 アップルコンピュータでマッキントッシュの開発を立ち上げたことで有名なエンジニアのジェフ ラスキンが、スティーブ ジョブズのカリスマ性について、こんな話をしている。「他人の脳みそを盗むのはジョブズにとって普通のやり方さ。まず人のアイデアを鼻であしらっておいて、その1週間後には、素晴らしいアイデアを思いついたなんていいながら戻ってくる。そのアイデアというのは、もちろん1週間前に誰かがジョブズに話したアイデアなんだ。我々はジョブズのことを現実歪曲空間と呼んでいた。」 「現実歪曲空間(リアリティ ディストーション フィールド、RDF)」というのは、マッキントッシュ開発メンバーで、現在はアップル社のソフトウェアテクノロジー担当副社長であるバド トリブルが1981年に造語したもので、「ジョブズ自身と他人に、ほとんどどんな考えでも吹き込む能力」であるという。この言葉を使って愚痴ったり、茶化しながらも賞賛したりしたという。トリブルは、『スタートレック』などの影響でこの語を思いついたらしい。厄介な面もあったが、RDFにより、実現困難性についての規模感や距離感を歪ませ、不可能だと思っていたことが実行可能な気にもなってきて、誰かがなぜか思いついたちょっとした打開策から一気に、実は最初から実現可能だったのだという感覚が作り出されて広まっていくという、まるでSFでも観てるような体験もしたという。

「カリスマ」とは、「特定の人が持つ、他の人々を引きつけ感銘を与える強力な個人の性質」というような意味である。元々のギリシア語では「神より賜った能力」「恩寵」といった意味で、19世紀の宗教社会学や歴史学などで使われたこの語を、社会学者マックス ウェーバーが社会学の概念として導入した。ウェーバーは、社会における支配のありようを論ずる際に、預言者、呪術師、英雄などの個人に宿る非日常的な資質をカリスマとし、そのような人物による支配を「カリスマ的支配」として分析した。以後、カリスマという言葉は社会学的用語として普及した。 ウェーバーは「支配の正統性」について、権力を裏付ける正統性(レジティマシー)の基礎に関する理念型として、「カリスマ的正統性」「伝統的正統性」「合法的正統性」の3つを挙げた。カリスマ的正統性とは、支配者個人の超人間的資質やそれに基づく啓示などの指導原理に被支配者が個人的に帰依するときに生ずる正統性で、宗教的指導者の権力などがこれにあたる。伝統的正統性とは、血統や、古来からのしきたりなどに基づいて被支配者を服従させる正統性で、古くから存在する秩序と神聖性による支配である。合法的正統性とは、法をその基礎としているために、ほかの2つの正統性に比べて安定している。合法的正統性を他にもまして重視する国家は「法治国家」と称せられる。これら3つの類型はあくまで把握のためのツールとしての理念型であり、現実社会にそのまま存在しているわけでなく、実際の支配は、多くの場合、この3つの正統性が相互に影響しあって総合的に権力を基礎づけている。形式的にはデモクラシーのかたちを採用しながら実態はカリスマ的支配という例も少なくない。 カリスマ的人物への信仰の源は、奇跡あるいは勝利や成功によって、すなわち信従者へ福祉をもたらすことによって、そのカリスマ的能力や聖性を実証することにある。カリスマ的先導者の失敗はカリスマ信仰への裏切りとなり、往々にして追従集団の急速な解体が生じる。とは言え、人がカリスマに惹かれる理由である、カリスマが持つ非日常性は、自分の退屈な日常を破壊してくれるものであり、カリスマに引き寄せられた者は、カリスマに自己を委ね、本来の自己と向き合うことを避け、検証能力や日常的判断を手放す。カリスマに追従している間、カリスマへの批判を自身への攻撃と捉えたり、あるいはカリスマの聖性の証明と受け取る。 カリスマ的支配は、カリスマの不安定な性質、すなわち非日常性のために、ただ一時的にのみ存在する。ここからカリスマの日常化が始まる。カリスマ型支配は持続することはできず、伝統化されたものへ、または合理化されたものへ、あるいは両方の結合したものへと変化する。カリスマが世襲によって伝統化される場合は「血統カリスマ」、成文化された手段によって合理化される場合は「制度カリスマ」、あるいは、伝統化および合理化の結合によって非人格化される場合は「官職カリスマ」となる。これらはカリスマ本来の非日常性的性質が失われ日常化したものである。

今年7月13日(米時間)、トランプ次期大統領が、演説中に銃撃され右耳を負傷するという暗殺未遂事件が起こった。シークレットサービスに囲まれて壇上を降りていく際に一度立ち止まり、シークレットサービスたちの間から身を乗り出し拳を振り上げ「ファイト」と叫んだ。実際には声は出してなかったと思う。マイクは拾わなかった。読唇術というわけでもなく、心に響くという感じだった。 多くの人が、この時のトランプ次期大統領の姿を、「バッドアス」(「マジかっけー」的な意味)と言い、「なんだかよくわからないが」と笑いながら、あの勇敢さこそが「これがアメリカだ」と感じた、と語っていた。 元々、前大統領として、あるいは成功したビジネスマンとして、カリスマ性を持っている人物が、銃撃されるも奇跡的に助かり、直後に勇敢な姿を示すという、カリスマ性をこれ以上なく圧倒的に強め、神格化されても当然な出来事の後で、トランプ次期大統領がとった行動や発言は、あるいは衝撃が走ると同時になぜか満ちていた不思議な静けさには、「カリスマ」というような言葉では表現できないものがあった。 この感覚を説明する概念をあえて探そうとするなら、宗教哲学の概念に「ヌミノーゼ」というのがある。神学者ルドルフ オットーが定義した概念であり、オットーは、「聖なるもの」のうち合理的な理解にかなう部分を除けた概念をヌミノーゼと呼んだ。先験的(ア プリオリ)なものに触れることで沸き起こる感情のことを指す。「聖なるものへの畏怖」というような感情である。

今回の大統領選で、デモクラシーとかサイエンスとかジャスティスとかジャーナリズムとかエンターテインメントとかを名乗るカリスマ的支配が、少なくともその一部は、崩れていった。 ここ数年、多くの人が宗教観や精神性というようなことについて話していた。選挙期間にますます増えていった。そもそも語りえないようなものなので、漠然と宗教的で精神的だという以上の共通するテーマも、はっきりとした答えもないし、特定の宗教の話でもなく、熱心に信仰してる人から最近までそんなこと考えたこともなかったという人まで様々だが、今になって思い返してみると、こうした話の���つの方向性は、どうしたら現状あるカリスマ的支配の外に出られるか、というようなものだった。それも、とりあえず今ここでは「カリスマ的支配」と呼んでいるが、もっと漠然とした現状認識というか考え方みたいなもの、つまり自分の考え方もどんどんディストピア的でカフカエスク(カフカ的不条理)な感じになっていくことから抜け出す方法はないか、というようなものだった。せめて、とりあえず自分の考えの外にあるものを宗教と呼んで忌避するというドグマでもあるかのようなアホっぽさからは抜けよう、ということでもある。 カフカエスクというのは、カフカ作品のような不条理なほど複雑な状況を形容する言葉で、そこから逃れようとし、答えを求めようとするが、場合によっては目の前に答えも出口も見えてるのに、なぜか手が届かないような不条理な状況のことである。 カフカ作品と多くのディストピア小説には、共通の下敷きとも言える作品がある。ドストエフスキーの小説で、特に『地下室の手記』(1864)である。近代的自我を初めて生々しく描写した作品とも言われる。極端な自意識から社会との関係を断ち、地下室という「自我の檻」に籠った男の手記である。近代社会への批判が綴られるが、思考がぐるぐる回っていき、自由や愛を求めるが、それさえも自ら手放すかのように手が届かない。 自我の檻に囚われた状態の「無能さ」や、不可避的に自我の檻へと追い込む思考回路や状況に焦点を当てるとカフカエスクになり、自我の檻を照射したような社会を描くとディストピアになる。

トマス ピンチョンが2003年に、ジョージ オーウェル『1984年』(1949)の序文を書き、それとほぼ同じ内容のものがガーディアン紙に掲載された。その文章で「二重思考」についてこう書かれている。 「 私たちは、この「ある種の分裂病的な思考法」こそが、この小説の偉大な業績のひとつであると認識している。これは政治的言説の日常的な言葉として定着している - 二重思考の特定と分析である。エマニュエル ゴールドスタインの『少数独裁制集産主義の理論と実際』、オセアニアでは非合法とされ、例の本としてのみ知られている危険な破壊的テキスト、に書かれているように、二重思考とは精神鍛錬の一形態であり、その目標は、すべての党員にとって望ましく必要とされるもので、矛盾する2つの真実を同時に信じられるようになることである。もちろん、これは目新しいことではない。誰もがやっていることだ。社会心理学では古くから 「認知的不協和 」として知られている。また、「コンパートメント化 」と呼ぶ人もいる。有名なところではF スコット フィッツジェラルドが天才の証拠だと考えている。ウォルト ホイットマン(「私は自己矛盾しているだろうか? まあよい、自己矛盾しよう」)にとっては、大きく多数を含むことであり、アメリカのアフォリスト、ヨギ ベラにとっては、分かれ道に来たらとにかく進め、ということであり、シュレディンガーの猫にとっては、生きていると同時に死んでいるという量子パラドックスなのである。 ... オセアニアを牛耳る超省庁の名前の背後にも、二重思考がある。平和省は戦争を行い、真理省は嘘をつき、愛情省は脅威とみなした者を拷問し、最終的には殺す。もしこれが不合理なまでにつむじ曲がりだと思われるなら、現在のアメリカを思い出してほしい。戦争遂行組織が「国防省(防衛省)」という名でも何の問題もなく、その最も強力な部門であるFBIによる人権と憲法の乱用が十分に文書化されているにもかかわらず、我々が「司法省(正義省)」と真顔で言うのと同じである。名目上は自由な報道機関は、「バランスの取れた」報道をするよう求められ、 あらゆる「真実」が即座に対極にあるものによって無力化される。毎日、世論は書き換えられた歴史、公式の健忘症、明らかな嘘の標的となり、それらはすべて、まるでメリーゴーランドに乗っているのと同じくらい害がないかのように、慈悲深く「スピン」と呼ばれている。私たちは、彼らが言うことよりもよく知っているが、そうでないことを願っている。私たちは信じると同時に疑っている - ほとんどの問題で少なくとも2つの考えを永久に持ち続けることが、現代の超国家��おける政治思想の条件のようだ。言うまでもないことだが、これは、できれば永遠に権力の座に居座り続けたいと願う権力者にとって、計り知れないほど有益なことである。 」

カリスマ的支配の外とか、ディストピアっぽくなっていく自分の考えの外というようなことを考えようとすると、考えの外を考えるという矛盾だったり、当然の「伝わらなさ」や、そもそも自分で言ってて意味わかってないということに、無能さや虚無感を感じる。 太宰治『トカトントン』(1947)で、若者が、好んで読んでいた作品の某作家へと手紙を送る。何かに奮闘しようとするも、熱意が高まる度に「トカトントン」という音が聞こえてきて、どうでもよくなってしまう。この「トカトントン」は一体なんなのだろうか、という内容である。 「 この奇異なる手紙を受け取った某作家は、むざんにも無学無思想の男であったが、次の如き返答を与えた。

拝復。気取った苦悩ですね。僕は、あまり同情してはいないんですよ。十指の指差すところ、十目の見るところの、いかなる弁明も成立しない醜態を、君はまだ避けているようですね。真の思想は、叡智よりも勇気を必要とするものです。マタイ十章、二八、「身を殺して霊魂をころし得ぬ者どもを懼るな、身と霊魂とをゲヘナにて滅し得る者をおそれよ」この場合の「懼る」は、「畏敬」の意にちかいようです。このイエスの言に、霹靂を感ずる事が出来たら、君の幻聴は止む筈です。不尽。 」

2024年11月 ファイト ファイト ファイト

0 notes

Quote

※この記事は性的なものに触れるので、そういうのが苦手な方は戻ってください。 今年の春前に私の身に起きた話を書こうと思う。 恥ずかしい話として墓場まで持ってくつもりだったんだけど、最近またいろいろ思い出して愚痴りたくなったので書かせてほしい。 長い話になると思うし、文章が下手なので読みにくいかもしれない。 ただ皆さんには笑い話として、そして教訓として読めると思う。 そして、もしかしたら消すかもしれない。 私は30代後半の女だ。 恋愛ももう10年してなくて、今後もすることは恐らくないだろう。 それは別に良いのだが、昔から人並み以上に性欲だけは強くて、それを持て余していた。 ただ男性恐怖症なところがあるので、マッチングアプリで誰かと会ったり、女性用風俗なんかには行くつもりもなくて、自分だけでひっそりと性欲を解消している。 誰にも迷惑もかけてないし、それでいいと思っていた。 事の始まりはAmazonで新しく玩具を買おうとしたことがきっかけだ。 今まで愛用していた玩具が壊れたのでAmazonで新しく所謂”吸うやつ"ってのを買うことにした。そのときに一緒にオススメされた張型や他の日用品や本なんかもカートに入れて注文した。 そして後日、メールに宅配ボックスに配達完了という通知が来て取りに行ったのだが、宅配ボックスに自分の部屋の表記がなかった。 ただ、うちの宅配ボックスは以前もこういうことがあって、部屋名が反映されるまでに少しタイムラグがあるのかも? とか考えてそのままにしてしまっていた。 だが翌日、会社に行く前に見ても表記がなかった。おかしいとは思ったんだけど、管理会社に連絡するまでもないかな、と思ってそのまま会社に行ってしまった。 そして帰宅後、ドア前に紙袋が置かれていた。 嫌な予感がした。 近付くと紙袋の中にAmazonの段ボールが入れられていた。開封されて。 紙袋には綺麗に折りたたまれたA4のコピー用紙が入っており、開くと「間違えてうちに届いてました。開封してしまい申し訳ありません」と書かれていた。 Amazonの段ボールの中身を祈るように確認すると日用品や本なんかではない、いかにもなデザインの箱が2つ入っていた。 シンプルなデザインだが、見る人によってはそれにしか使わないってわかるだろうパッケージと、エグいパッケージの玩具が二箱が入っていた。 その日は余りのショックと混乱でお風呂に入ることも食事を摂ることも出来ず、そのままソファに腰掛けたまま「何で……?」「どうして……?」とグルグル考え続けてしまった。 手紙なんか入れずにそのまま廃棄してくれていたら、紛失したのかな? くらいの軽い気持ちで、Amazonのカスタマーサービスに連絡して済んだのに。 何で手紙なんて入れてくれたんだ……! さすがにどこの部屋に誤配されたのかは手紙に記載されていなかったのだが、私は(あくまで恐らくだが)誰がこの手紙を入れたのか何となく察しがついている。 誤配送されたのは恐らく隣の部屋だ。 確認に行ったときに宅配ボックスに表示されていた部屋番号が隣だったから程度の理由しかないのだが。でも宅配ボックスのボタンの小ささを考えると、押し間違えなど考えても隣が一番可能性としては高い。 隣は夫婦で住んでるのだが、朝や夜にたまに出くわす。 それ以降、朝や夜も出くわさないようにビクビクしながら部屋を出ている。 にも関わらず、誤配送のあと2回ほど玄関で会ってしまった。 挨拶はしたが、その日も最悪な気持ちになったのは言うまでもない。 引っ越しが出来たら楽なのだが、薄給でロクに貯金もない私には、そんなお金はポンと出せない。 それにこんなことで引っ越すのか、という気持ちもある。 だから我慢して暮らすしかないのだ。 そしてその玩具たちもこれで楽しもうなんて気持ちには到底ならなくなった。見たら嫌なことを思い出すので、結構な値段がしたにも関わらずそのままゴミ箱に捨ててしまった。 あれ以降、性欲も恥ずかしさと紐付けられてしまって、解消しようなんて気持ちにならなくなってしまった。 話は変わるが、私は過去の後悔や恥をいつまでも忘れられないでいる。 30代後半にも関わらず、未だに小中学校時代の恥や後悔でワーッ! となったり、何であのときこうしなかったんだろうとか、あんなこと言わなきゃ良かったとか、考えてもしょうがないことを考えてしまう癖がある。 さすがに小中学校時代のものはたまにで済んでるが、今年起きた新鮮な恥は数ヶ月経つのに未だに忘れさせてくれなくて、結構な頻度で現れてくれる。 それが原因で、この数ヶ月趣味もロクに楽しめなくなってしまった。 私は映画や本、漫画などが好きで休みになるとよく映画館に出かけていた。 だがこのしょうもない誤配送事件が、思っていた���上に私の精神に影響をもたらしていた。 映画を観ていると、ふとした瞬間にこの恥ずかしさが頭に浮かぶのだ。 そうするとずっと言い訳するように頭の中で反芻してしまう。 そのせいで『オッペンハイマー』も『DUNE2』も全然楽しめなかった。 どちらも楽しみにしていて、長い原作まで読んで備えていたのに、いざ当日になったら全然頭に入らなかった。 目の前のスクリーンで起きている壮大で悲劇的な英雄譚よりも、歴史に残る人物の壮絶な人生よりも、このしょうもない自分のクソみみっちい恥ずかしさのほうが勝ってしまったのだ。 読書もそうだ。 暇さえあればしてたのに、本を読んでいても、いつの間にか恥ずかしさの反芻に頭が切り替わってしまう。すると目が字の上を滑るだけで文章の意味が全然頭に入らない。 なのにページだけはめくってたりするので、気がつくとページを戻って読み直して、また戻って読み直してを繰り返してしまうようになった。 忘れられたり、気にしないように出来たら良いのだが、そう上手くもいかない。 なのに、YouTubeショートみたいな瞬間的な面白さのある動画だけは頭に入ってきて、『花束みたいな恋をした』の麦くんってこういう気持ちだったのかな? ってオナバレしたことで、自分事として考えられるようになったりした。 なぜオナバレすると本は読めなくなり、映画は観れなくなるのか? とかくだらないことを考えてしまう。 本当にこんなくだらないことで何でこんな思い詰めてるんだろう……。 それと私は昔から入眠に時間がかかる性分で、何か悩みがあるとずっと悶々と考えてしまって寝れなくなることがよくある。 誤配送事件以降、私は考えてもしょうがないことをずーっと考えてしまって、更に眠れなくなってしまった。 そのせいでイライラも増えるし、舌打ちも増えた。 人前で思い出して舌打ちすることもあって、ギョッとした顔で見られたこともある。 驚かせて本当にすみません……。 いろいろ書いてきたが、数ヶ月も経って何故自ら蒸し返すような文章を書いているかと言うと、先月イーサン・コーエン監督の新作『ドライブアウェイ・ドールズ』という映画を観たせいだ。 劇中にいかにもな玩具が出てきて、私はそれを見て劇場で叫びたくなるほどにワーッ! って気持ちになってしまったのだ。 少しマシになってきたかもって思ったら、またほじくり返されたような気持ちになり、もうこれは書いて笑い話にしでもしてもらうしかないと思って、こうして書いたわけである。 別に誰かが悪かったわけでもない。 配送業の方々は毎日忙しいだろうし、ヒューマンエラーはどんな仕事にもある。 誤配送された側も可哀想だ。恐らく届けてくれた人は良い人だろう。律儀に手紙を入れたりして謝ってくるのだから。 それにもし私が誤配送された側だったら、ロクに住所も確認せずに開けてしまっただろう。 そんなの責められるわけがない。 それにいきなり他人の性が目の前に現れるなんて不快だし、気持ち悪い。 むしろ私のほうが申し訳ない気持ちだ。 結局自分が悪いんだと思う。 交通事故のようなものだ。 道路を渡るときに信号を守って安全確認していたら事故に遭う確率も減る。 私はその安全確認を怠ってしまったのだ。 人が死ぬかもしれない交通事故と、恥ずかしいだけで笑い話にしかならない私の話を、交通事故に例えるのは不適切かもしれない。 だが、そんな突発的に起きた出来事に感じる。 これを読んでいる皆さんは、私という愚かな先達の教えに従って同じ轍を踏まないようにしてほしい。 絶対に見られたくないものはコンビニ受け取りだったり、他の方法を取るように! って皆、こんな初歩的なミスしないよね……。 そして最後に悪態をつかせてください。 別に本当にそう思っているわけではないし、全ては私のせいだ。 そのうえで言わせてもらう。 配送ミスなんてしてんじゃねえよ!!! クソ!!!!! 他人の荷物勝手に開けてんじゃねえよ!!! ゴミが!!!!! そして自分もロクに注意することもないままネットであんなもん買ってんじゃねえよ!!!! 死ね!!!!!! あー……本当最悪。

◯◯バレして趣味が楽しめなくなった。

4 notes

·

View notes

Text

携帯電話の画面が終わっています。

終わり方を説明すると、画面の上半分に無数の細かな横縞が入っており縦にも黒い不吉な滴りが描かれている。そしてカラーバーを連想するカラーの縦線がその滴りに並ぶようにしてひかれていて総じて全ての人がねむってしまったような夜に思える時間のテレビを思い出す。いまも深夜にカラーバーって表示されますか?子どもの頃ねむれなくて喋り続けてそれでも誰にも聞いてもらえなくなる時間、世界中の人がねむっているように思っていてこわかったけどいまはどんな時間にも誰かが起きていることを知っている。大人になったから。まぁとにかくわたしのiPhoneは液晶それ自体は割れていない。これを入力している現在、右側の文字いくつかは黒い滴りで隠れていて誤字脱字の確認ができません。バーコードでPayPay支払いをしようとしたら横縞がバーコードの表示を邪魔して何をどうやっても読み取れず、ということもありました。現金で支払いました。

幸いなのかキーボードが表示される下半分にはほぼ問題がないのだけどこちらも時々心霊現象かと思うようなバグが起き触れてもいないさ行だけが勝手に入力されてしまうようなことが起きる。LINEをひらきメッセージを返そうとすると勝手にビデオ通話をかけてしまうので最近はLINEをあまりひらかなくなりました。店の業務連絡がslackで、大体の人とは何かしらのSNSのDMでやりとりできるのでさほど支障はなくそれらの繋がりのない友人(川とか前回の日記に書いた182cmなど)とやりとりする際はメッセージを送りながらものすごい勢いで誤作動によるビデオ通話をかけそれを中断しを繰り返しながら連絡している。どちらにしてもかなりセックス中であることが多そうな人たちなので誤作動を止める時のわたしの俊敏さはすさまじいものがあるけどわたしだけ俊敏であってもiPhoneには効かず、いつか何か恐ろしい事故が起きうる気がする。最善はともかくLINEをひらかないこと。

でも秋なのです。

わたしと付き合いの長い方はご存知の通り秋のわたしの情緒は冬の日本海より荒ぶるのでそういう時にありがたいのが比較的いつでも連絡がとれてかつ近隣に住む川や182cm(数字で彼を表記するのはものすごく嫌な感じですがその嫌な感じが面白いのでしばらく続けます)であり、この人たちとやりとりできないのはけっこう心細くもある。

早く携帯電話を直せばよろしい、という話なのだけど、iPhoneの修理って正規ではどえらい値段がすると聞くしそうではない変な雑居ビルに入っているような所に行くのは秋だから難しい。秋はこころの距離が遠い場所へ行く足が鉄球をつけられているかの如く重くなるので。あと正直わりと慣れてしまったので画面が終わっているiPhoneに対して「もうこいつはそういう端末」という意識が芽生えてしまった。わたしはずっとそう。壊れたものに対して「壊れた=使えない」と思えず、かといって直し直しで丁寧に使っていく、ということもできず「壊れたまま使う」という選択をしてしまう。これは育ちに関係している気がして、精神を病んだ母はいわば壊れている人だったのだけど治すことも見限ることもできず家族のわれわれは彼女を壊れたまま使っていた。壊れているので時々は馬乗りで娘の寝込みを襲い刃物などを向けるし、壊れているので時々は強盗のそれかと思うほど部屋を荒らし壁に穴を開ける。わたしが最初に遭遇した壊れているものは母だった。そしてそれは容易に治せるものではなかったからなんとなくそちらに順応していく方が早く、彼女がかなり重たい何かをぶん投げたことによってあいた壁の穴にパテなどを埋め込んでいた。わたしの図工の成績は相当悪かったので「パテを埋めている壁の穴」にしか見えない仕上がりになった。でもまぁ結論としてわたしは死ななかったし、不便はあったけど母は母として機能していた。

まぁ携帯電話が終わっている話も母の話も今日の主題ではないです。

この終わっている携帯はついーとの入力中に勝手にポストするというバグを頻発させるのでなんとなく発信から遠ざかっているんだけど、その間にバイト先の本屋で新たな展示がはじまった。

30歳のまなざし、という、93年度生まれの方々のポートレイトと直筆アンケートみたいなものをまとめた書籍の発売に関するもので書籍に掲載されている写真を壁に貼っている。

30歳という節目を最近迎えたばかりの人々が現状を記録しているというメモリアルな書籍で、わたしは学校教育をまともに受けていないせいか同い年ということで持ち得ることがあるらしい仲間意識というか親近感が全く芽生えないし理解できないのですがそういう話はまぁおいてこれは次の店のポッドキャストでしゃべってるんだけど30歳くらいになると身体にだいぶ生き方がのってくる人は多いよなと思う。顔の造形による美醜とは別軸のいい顔が生まれてくる起点。

それで、というか、この写真の中に例の182cmに本当によく似た顔があり、確か彼の齢も30を少しすぎたあたりだったのでもしかして、と変な汗をかきながら書籍をめくりその写真が彼ではないかの確認をした所、直筆で生年月日、名前や職業の描かれたそのページがその人のものだけもはや文字を超えたイラストのような描き込みになっていて別のたまげ方をしたけど職業の欄に"音楽家"と描かれていたのはわかった。

ということはおそらく違う、名前はまぁ偽名の可能性をいまだに払拭できていないので気にしないとしてもおそらく違いますね、と思いながらしかしあまりにも似ているので一体この人はどのような音楽をやっているのかと名前で検索したらMONO NO AWAREという名前だけは知っているバンドの人だった。

10月が11月に変わる時間のこと。

そこから11月10日のいまに至るまでずっとMONO NO AWAREとそのボーカルで写真の人である玉置周啓という人がDos MonosのTaiTanとやっているポッドキャストの奇奇怪怪を聞いていて、なんというかこれが本当に疲れなくてすごい。音楽というものはこんなふうに聴こえることがあるんだ、というよくわからない感動がずっとある。

少し前にあるアーティストの日記などが読める有料会員みたいなものを少なくとも秋の間は読まない方がいいと判断してやめたのだけどその代わりみたいに"品品団地"という奇奇怪怪の有料コミュニティというか入ると奇奇怪怪の二人が書いているコラムだったりどこかに行ったvlogみたいなものが読んだり観たりできるよ、みたいなやつに入っていまずっとそれ読んだり観たりしている。あとあんまり人にも会ってない。

これは最後に外で友だちと会った時に入った桉田餃子の壁にかけてあった写真の写真。餃子はおいしくて食べることに集中した結果撮り損ねていました。

ちなみにこの写真は桉田餃子のオーナー二人の桉田さんじゃない方が撮ったものらしいです(お店の方にそう説明されました)。

秋というより冬に近づいて来てだいぶ調子が戻って来た気がしていたんだけど子どもが流し観ていたニュースを耳に入れた途端に全てがままならなくなっているので単に奇奇怪怪効果だった気がする。あとMONO NO AWARE効果。玉置周啓という人の精神に凪を運んできてくれる力はすさまじく、それは例えば長谷川白紙がシー・チェンジでしてくれる傷に手を当てるような態度や君島大空が傷口を治癒も美化もせずにうたいあげてくれることで得る効果とは全然違う。人が何かを体験/目撃した時に持ってしまう感想を一生保留にするような態度。雑な分類をすればそれはceroのたかぎくんやVIDEOTAPEMUSICに通じるんだろうけど、たかぎくんもビデオくんもなんというかあの人たちの善性を近くで目の当たりにしているのでその感想の保留という態度に神性というか、聖なるものによる受容みたいな大きな懐の深さを感じてしまって穢れの塊のようなわたしは時々その受容の態度に畏れを感じてしまうことがあるから、そういう意味で玉置周啓という人のこのちょうどよさはすごい。なんせ"そこにあったから"だから。"そこにあったから"って。ともすればやばいスピリチュアルさや全ての説明を放棄するような投げやりさにも結びつきかねないでかい言葉をちょうどいい感じに留めたままうたっている。奇奇怪怪の中でもそう。タイタンがぶん投げる解釈や論のそれぞれ一つ一つを受け流すでもなく返すでもなくただ留めている。全部寸止めで終わらせる空手みたいだ。それが物足らなさに繋がらないのはわたしがいま本当に疲れているだけの話で、元気な時なら全然別の感想になるのかもしれない。でもいまは本当にありがたい。とにかく音楽もポッドキャストも聴き続けることができる。わからない、そういう音楽って別に珍しいものじゃないのかもしれないけど自ら能動的にそういう音楽を聴いたことが全然なかったので本当に奇妙な感じです。まだしばらく聴きます。

youtube

一番、似てるなーと思った動画 鮭から中華まで。

0 notes

Text

我が国の未来を見通す(94)

『強靭な国家』を造る(31)

総括「『強靭な国家』を造る」(前段)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに──「『強靭な国家』を造る」を総括す

るにあたって

「『強靭な国家』をいかに造るか」というテーマ

で20回にわたり延々と書いてしまいました。すべ

てが「強靭な国家」を造るという“「大目的」のた

め”ということから、あえて、毎回のテーマを変え

ないまま書き綴った結果でした。

改めて読み直してみますと、あくまで私の“独りよ

がり”ではあるのですが、“「強靭な国家」を造る

ことがいかに大変なことか”について再び考え込ん

でしまいます。

卑近な例をとりあげますと、現在ハマスと戦争の最

中にあるイスラエルは、日本などと比較して、20

00年にも及ぶ長い間、国を挙げてあらゆる分野で

「強靭な国家」造りを最優先して実行し続けてきた

��家であり、(すでに触れたような)その“強さ”

は、昨日今日に出来あがったものではありません。

しかし、そのようなイスラエルであっても、今回の

ような事態を招く結果になってしまいました。ハマ

ス側からすれば、10月8日の奇襲攻撃に対する報

復が、現時点において1万5千人以上の犠牲者を含

むガザ地区の壊滅に至ったわけですから、人質交換

のための一時的な停戦合意は継続していても、その

後の展開が不明であることを考えると、“割に合わ

ない、とんでもないことをしでかしたものだ”と思

ってしまいます。

イスラエルの“非情”ともいえる作戦は、単に報復

に留まらず、“この機会にハマスを壊滅する、少な

くとも、未来永劫にハマスに手出しをさせない”と、

本来の戦略に立ち返ってこれまで以上に“強い決

意”をもって作戦を遂行した結果でしょう。それこ

そが、これまでもそうであったように、将来のため

に「強靭な国造り」をめざすイスラエルという国の

“生き様”であり、「国の形」であると私は考えて

います。

我が国にあっては、明治維新に「富国強兵」「殖産

興業」という「国家目標」を打ち立て、迫りくる西

欧諸国の脅威に立ち向かうことを主目的に、まさに

“強靭な「近代国家」”を造ることを目指してきま

したが、幾多の戦争や大震災、世界恐慌の影響など

を経て、ついには「大東亜戦争」を招く結果となっ

てしまいました。

「歴史は物語である」「歴史は検証できない」とは

東洋史学者・岡田英弘氏の名言ですが、“仮に日本

が明治初期に「富国強兵」などを唱えず、「近代国

家」を目指さなかったら、その後の歴史はどうなっ

たであろうか”については検証できないのです。

しかし、18世紀後半、地球の85%を支配した西

欧諸国の植民地主義の拡大、その中でイギリスをは

じめとする西欧諸国に割譲されるという形で独立を

失った「清」の例などを見れば、明治以降の我が国

の「国の形」が相当違っていただろうということは

容易に想像できます。

現在から先の「未来」についても同様のことが言え

るでしょう。“歴史の大きな転換点にある現時点”

において、私たちが、後世のために未来起点のアプ

ローチに基づき、さまざまな手段を行使して“「強

靭な国家」造り”を目指そうとする場合と、逆にそ

のような努力を怠る場合とでは、我が国の「未来図」

を大きく変わることは疑いようがないのです。

昭和16年、日米開戦に至る一連の交渉のなか、9

月6日の御前会議で、海軍軍令部総長・永野修身が

「戦わざれば亡国必至、戦うもまた亡国を免れぬと

すれば、戦わずして亡国にゆだねるは身も心も民族

永遠の亡国であるが、戦って護国の精神に徹するな

らば、たとえ戦い勝たずとも祖国護持の精神が残り、

われらの子孫はかならず再起三起するであろう」と

発言されたとの記録が残っています(フィクション

だったという説もありますが)。

残念ながら、そのような精神は戦後、無情にもGH

Qによって打ち砕かれたかのように見えますが、こ

れまで縷々述べてきましたような、日本人の根底に

ある“強さ”、 まさに中西輝政氏が指摘する「日本

人の『荒魂(あらみたま)』」は、戦前の歴史を否

定した大方の日本人には忘れられていても、各為政

者の時々の発言などから、周辺国にはその記録や記

憶が依然として“残っている”と想像できるのです。

「強靭な国家」造りの中で、「国家戦略」の目標と

して掲げた「安全」については、我が国は、今回の

イスラエルのように、ハマスによる攻撃の後、つま

り“有事”が起きてしまった後に「手を出すのでは

なかった」と思わせるのではなく、手を出す前から、

「日本に手を出すと“大損”をする」と相手に“躊

躇”させること、つまり「抑止」を目指さなければ

なりません。

これは容易なことではありませんが、その根底に永

野軍令部総長のいう「祖国護持の精神」がなければ

ならないことは明白でしょうし、周辺国に記録と記

憶が“残っている”間に、「抑止」のための「強い

意志」と「能力」を明示しておかねばならないと考

えます。

本メルマガでは、あえて軍事とか安全保障には詳し

く触れませんでした。しかし、終戦後、法律家や歴

史学者など有識者たちがこ��って「再軍備」に反対

していたことをはじめ、最近でも高名な経済学者が

「日本経済の復興が最優先で、防衛力増強などやっ

ている場合ではない」旨を自著に書き記していた事

実を知って、「それぞれの専門家にまかせておいて

は、この国はダメになる」と思う危機意識がますま

す膨らみました。

前置きが長くなりました。我が国の未来に降りかか

るであろう、ほかの「暗雲」でも同じことが言える

と思います。それぞれの分野で“致命的な事象”が

発生してから慌てても遅いのです。我が国が“苦

手”としている「抑止」とか「未然防止」とか「回

避」などをキーワードにして、「下降期」の中で

“どんでん返し”を狙って“「強靭な国家」造り”

を目指さなければならないとの認識が、私には一層

強まっています。

▼「国家」を再生する

“強くて、しなやか”な「国家」をいかに造るかに

ついて、これまで、“強靭性”を主に取り上げてき

ました。

実は、本メルマガの総括にあたる第4編を「『強靭

な国家』を造る」とした訳には、“強靭性”のみな

らず、“「国家」の再生”の方にもかなりのウエイ

トがありました。今回はその「国家」について取り

まとめておきたいと考えます。

ウクライナ戦争やコロナ禍の状況から、「自分の国

を自分たちで守れない国は生き残れない」と気づい

た元朝日新聞主筆の船橋洋一氏の言葉を紹介し、同

氏の「日本には『国家安全保障』という『国の形』

がない。そして、その『国の形』をつくるのを阻ん

できた『戦後の形』がある」との言葉も紹介しまし

た。

私は、この発言を船橋氏の“自責の念”と解釈して

いますが、氏の書籍の中にも「国」という言葉が何

度も出て来ます。一方、その「国の形」をつくるこ

とを拒んできた「戦後の形」にはとても“根深いも

のがある”とも考えてしまいます。

しかし、その要因は明らかでしょう。まずは、戦前、

特に満州事変以降、軍部主導のもとの「挙国一致」

が強調され、教育面でも「国粋讃美」とか「尽忠報

国」などを強要されたことに対する“揺り戻し”、

つまり「反動」があるのでしょう。

そして、終戦後、GHQの巧妙な対日政策もあって、

その“揺り戻し”は、日教組など唯物史観に染まっ

ている人たちにとっては自分たちの思想拡大の絶好

のチャンスとなって、その“揺り戻しが度を越し

た”格好になりました。

なかでも、彼らが好むトロツキーの言葉である「す

べての国家は暴力の上に基礎づけられている」が発

展し、「国家は悪」として、「国」とか「国家」を

全否定する考え方にまで拡大しました。

私は「国家論」について社会学的に深く解説できる

能力はありませんが、少しだけ踏み込んでみましょ

う。まず「国家」の起源ですが、これもまた社会学

的には解釈が分かれるようですが、門外漢の私が理

解した言葉で要約してみます。

欧州諸国が「主権国家」として独立したのは、「3

0年戦争」(1618年~48年)の結果、疲弊し

た諸国が結んだ「ウェストファリア条約」(164

8年)でした。その直後から「国家」の意義づけに

ついて社会学的な論争があったようです。

まず、「ウェストファリア条約」によって、「王が

持つ主権はキリスト教ではなく神から直に授けられ

たもの」(「王権神授説」)とする考えが普及し、

王政国家が欧州各地に出来上がりましたが、その考

えに反発するような格好で、3年後の1651年、

有名な『リバイアサン』が出版され、著者のトマス

・ホッブス(イングランドの哲学者)は、「自然状

態では、人々は絶え間なく恐怖と暴力による死の危

険さえある悲惨な状態にあり、そこを脱して、安全

と平和を手にするために“社会契約”を結び、その

結果、『国家』が出来上がった」と意義付けました。

これからしばらく過ぎた1690年、同じく英国の

哲学者ジョン・ロックは『統治二論』を世に出し、

「自然状態にある人間はすでに理性を持っている」

としながら、「自分の自然権を守るために、その一

部を放棄し、『1つの集合体』に委ねる、その集合

体が『コモンウエルス』と呼ばれる『国家』の起源

である」と説きました。

つまり、ホッブスが、「場合によっては生きるか死

ぬかの岐路に立たされかねない自然状態にあって国

家が不可欠である」としたのに対して、ロックは

「国家は、自然権を破った者に対して有無を言わさ

ず、強制的な手段をもって『処罰』するために作ら

れた」として、「保険に加入するように『より大き

な防御』のためにあり、必ずしも国家は不可欠なも

のではない」とも解釈したようです。

このように、“社会契約説”としての「国家」の起

源が発展し、やがて「市民革命」に至って近代国家

が出来上がるのですが、それからしばらく後、マル

クスによる共産主義思想が普及し、「国家」の性質

を「暴力の独占」とするトロツキー的な国家論が興

隆することになります。

一方、同じ時代に生まれたドイツ社会学者のマック

ス・ヴェーバー(ウェーバー)は、名著『職業とし

ての政��』(脇圭平訳)の中で、「国家とは、ある

一定の領域の内部で、正当な物理的暴力行使の独占

を要求する人間共同体である」と定義しました。

本書は、1917年、ドイツが第1次世界大戦で敗

戦した後、ミュンヘンにある学生団体のために行な

った公開演説をまとめたもので、それまでのドイツ

社会が、「ドイツ帝国」は存在しても、多種多様な

団体が物理的暴力をノーマルな手段として認めてい

た事実とは違った意義が「国家」にあると解説した

のです。

しかも、トロツキーとは違い、国家の「“合法的

な”暴力の独占」を定義し、「許容した範囲の中で

物理的な暴力行使が求められている」として、「警

察や軍隊はその主な道具・装置である」と解釈した

のでした。

このように考えると、安全保障を米国に丸投げした

まま、あくまで「警察予備隊」として発足し、しば

らく“再軍備”を否定し続けた「吉田ドクトリン」

は、その後長い間、唯物史観の人たちに巧妙に利用

されてしまいました。彼らは、マックス・ヴェーバ

ーの「“合法的な”暴力を独占するのが『国家』で

ある」との考えに至らないまま、(単なる暴力装置

としての)「国家」自体を否定している間に時が流

れ、我が国の「戦後の形」として定着してしまった

と解釈できるのではないでしょうか。

余談ですが、マックス・ヴェーバーによって「国家

論」を叩きこまれたドイツに、やがてヒトラー率い

るナチスが合法的に誕生するのですから、歴史とは

皮肉なものです。

さて、我が国の「国家」には、さらに長い歴史があ

ります。我が国の建国は、まだ「国家」という呼称

はなかったものの、「神武天皇の即位」(紀元前6

60年1月1日〔旧暦〕、2月11日〔新暦〕)とされて

いますし、近代国家の建設が始まった「明治維新」

も「国家の起源」として考えられる場合もあります。

戦前の歴史家の巨匠・坂本太郎氏の『日本の歴史の

特性』によれば、我が国の歴史の中で「国家」とい

う文字が初めて出てくるのは、正倉院宝物の中の

「国家珍宝帳」(756年頃に献上された献物帳

(宝物の目録))だそうですが、この場合の「国家」

は、現在の「国家」とは違う意味をもっており、国

家はミカド、つまり天皇と同義に用いられていたよ

うです。同様の表現は、当時の“現行法”であった

「律」の中にもあり、同じく国家=ミカドを意味し

ていたのだそうです。

つまり、トロツキーの「国家の性質を暴力の独占」

のような概念を我が国の「国家」論に当てはめよう

としたのは最初から無理があったのですが、結果と

して一人歩きしまったのでした。

今なお、公の場で「国」「国家」「国益」「国力」

「国体」などの使用が何となく憚(はばか)られ、

挙句の果てには「愛国心」のようなものまで否定さ

れ、放置されたまま今日に至っていることもすでに

取り上げました。一日も早く、真の意味での「国家」

の再生が望まれると考えます。

改めて、「国家」の現代的な理解をまとめてみます

と、「国家」とは、「その領土と人口を通じて、特

定の地域における社会的、政治的、経済的な活動を

組織し、調整する役割を果たし、個々の国民が自由

で平等な生活を送ることができるように、公正で公

平な社会を維持するための枠組み」のようです。

つまり「社会的、政治的、経済的な活動を組織」を

手段として、「個々の市民(国民)が自由で平等な

生活を送ることができる」ことを目的とした「公正

で公平な社会を維持するための枠組み」を指すとい

うことでしょう。

「国家」の起源にさかのぼるまでもなく、手段も目

的もそれぞれが複雑で���幅広く、奥も深く、しかも

現時点のみならず、未来においても、“自由で平等

な生活”を担保する必要があるわけですから、その

ためにも「国家」に「強靭性」を備える必要性がま

すます増大していると考えます。

▼国際社会に“リバイアサン”が復活した

さて、国際社会においても、冷戦後しばらくの間は、

「国対国」の争いから「国対テロ集団」のような争

いがクローズアップされてきました。しかし、この

たびのウクライナ戦争を境にして、再び「国対国」

の争いがクローズアップされ、それが発展して“新

冷戦”のような「分裂の時代」が現実のものになっ

てきました。

現下の情勢下、国際連合の無力さも露呈したことも

あって、ホッブスの言葉を借りれば、国際社会は

“リバイアサン”(つまり“怪獣”)が大暴れし、

それを制御するのが困難な時代になりました。この

厳しい国際社会の中で生き残るため、つまり、暴れ

まくる(可能性がある)“リバイアサン”から生命

や財産や平穏な生活を守るためには、船橋氏の言葉

を借りるまでもなく、個々の「国」あるいは「国家」

を主体に物事を考え、同じ認識を共有する「国」ど

うしの“社会契約説”ともいえる「同盟」とか「連

携」の必要性が“より増してきた”といえるでしょ

う。

“リバイアサン”を制御するためには、「外交力」

とともに「軍事力」が必要なことは明白ですので、

国家の“暴力装置”の重要性がより増して来たとも

いえるでしょう。しかし、その意味は、「世界同時

革命」に立ちはだかった時点の国家の“暴力装置”

と全く意味が違います。

総括しますと、厳しい国際情勢の中で、我が国が生

き残るために、依然として存在している唯物史観、

あるいは自虐史観の持ち主たち(ちょっとでもその

ような考え方に同調する人たちを含め)が自分たち

の信条とか先入観と決別する時が来たのではないで

しょうか。つまり、マックス・ヴェーバーの「国家

は“合法的な暴力”を独占する人間共同体」の考え

を理解し、容認することが求められているのです。

そのステップを踏んで、時計の針を戻して再出発し

てこそ、大多数の国民がこぞって「国家」を取り戻

し、後世のために“「強靭な国家」造り”に邁進で

きるものと考えます。

くどいようですが、戦前のように、あるいは中国や

北朝鮮などのように、我が国にあっては、国家の

「強制力」を行使できないのは明白です。「国を挙

げて」、つまり「挙国一致」と唱えても、大多数の

国民一人一人が“その気になる”ことがなければ、

いかなる政策も「国家戦略」も絵に描いた餅にしか

なりません。

すなわち、「『国家』を再生する」ことは「国民が

その気になる(覚醒する)」とイコールでもありま

す。そのようなことを狙いつつ、「国家意思」を分

析したつもりですが、天変地異や外圧に寄らず、い

かにして“国民が自発的に覚醒するか”を考えると、

そこにまた難題が待っていることもすでに述べたと

おりです。

今回はここまでにしておきます。次回、我が国の

「国家」論から派生する「統治のありかた」や「政

治」についても取りまとめて、第4編の総括を終了

したいと考えています。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

9 notes

·

View notes