#京子的九谷焼

Explore tagged Tumblr posts

Text

【かいわいの時】天保八年(1837)二月十九日:大坂町奉行所元与力大塩平八郎決起(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

難波橋を渡った大塩軍は、二手に分かれて今橋筋と高麗橋筋に進みます。森鴎外の『大塩平八郎』には次のように描写されています。

方略の第二段に襲撃を加へることにしてある大阪富豪の家々は、北船場に簇(むら)がつてゐるので、もう悉く指顧の間にある���平八郎は倅格之助、瀬田以下の重立つた人々を呼んで、手筈の通に取り掛かれと命じた。北側の今橋筋には鴻池屋善右衛門、同く庄兵衛、同善五郎、天王寺屋五兵衛、平野屋五兵衛等の大商人がゐる。南側の高麗橋筋には三井、岩城桝屋等の大店がある。誰がどこに向ふと云ふこと、どう脅喝してどう談判すると云ふこと、取り出した金銭米穀はどう取り扱ふと云ふこと抔(など)は、一々方略に取り極きめてあつたので、ここでも為事(しごと)は自然に発展した。只銭穀の取扱だけは全く予定した所と相違して、雑人共は身に着つけられる限の金銀を身に着けて、思ひ/\に立ち退いてしまつた。鴻池本家の外は、大抵金庫を破壊せられたので、今橋筋には二分金が道にばら蒔まいてあつた。(七、船場)

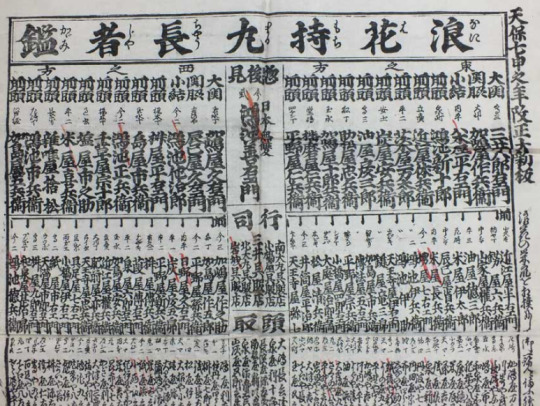

この時の模様は、被害に遭った商人側でも詳細な記録が残されており、たとえば、三井文庫所蔵の史料「天保七年 浪速持丸長者鑑」(写真=コメント欄)には、焼き打ちされた商家に赤線が引かれています。ランク順に並べてみると

鴻池善右衛門(総後見)、三井呉服店(行事)、岩城呉服店(行事)、米屋平右衛門(東小結)、鴻池他治郎(西小結)、鴻池正兵衛(西前頭)、米屋喜兵衛(西前頭)、日野屋久右エ門、炭屋彦五郎、米屋長兵衛、甥屋七右衛門、和泉屋甚治郎、鴻池徳兵衛、長崎屋与兵衛、米屋与兵衛、泉屋新右衛門、紙屋源兵衛、小西佐兵衛、越後屋新十郎、よしの屋久右衛門、大庭屋甚九郎、昆布屋七兵衛、さくらいや八兵衛、平野屋喜兵衛、某

など、25商(店)の名前があがっています。今橋筋、高麗橋筋の商家は軒並み焼き打ちに遇っています。肥後橋の加島屋久右衛門(西大関)はコースから外れていたため難を逃れたようです。

(写真)「天保七年 浪速持丸長者鑑」1837(公益財団法人 三井文庫蔵) 相撲の番付表のように商人をランキングした表で、大塩の乱で被害を受けた商家に赤線が引かれている。三井、鴻池などが被害にあっていることがわかる(三井広報委員会)。

また、諸家の記録から、事件当日の様子や対応策、その後の復旧策を見てみると

(鴻池家)加島屋某筆とされる『天保日記』(大阪市立中央図書館所蔵)では天保八年(一八三七)二月十九日、火見台から望見して「鴻池本宅黒焰大盛二立登、其恐懼シキ事不可云」、幸町別邸めざして落ちのび、そこで加島屋某らが「鴻池於隆君・勝治・和五郎」らと無事出あうところが生々しくえがかれている。和泉町の鴻池新十郎家の記録 『北辺火事一件留』(大阪商業大学商業史資料館所蔵)でも、鴻池本家当主の善右衛門が土佐藩邸、長音は泰済寺、そのほか瓦屋町別荘などへ逃げ、鴻池深野新田農民をガードマンとして急遽上坂させるなど、その被害状況や防衛対策が丹念に記録されている。

(三井呉服店)三井では、同日三郎助高益(小石川家六代)が上町台地の西方寺に避難し、「誠に絶言語、前代未聞之大変にて」と、 ただちにレポを京都に送り、木材・釘・屋根板・縄莚などをすぐ仕入れ、はやくも三月八日に越後屋呉服店大坂店の仮普請完成=開店している様子が詳細に記録されている。(コメント欄参照)

(住友家)住友家史『垂裕明鑑』には、大塩事件のまっただなかで、泉屋住友が鰻谷(銅吹所その他)から大坂城にむけて鉛八千斤(弾丸)を三度にわけて必死で上納運搬したこと、事件による住友の被害として、「豊後町分家、別家久右衛門・喜三郎掛屋敷の内、備後町・錦町・太郎左衛門町三ケ所延焼」に及んだこと、そして住友の親類の豪商としては、「鴻池屋善右衛門、同善之助、平野屋五兵衛、同郁三郎」家などが軒並み“大塩焼け”で大きな被害をこうむったこと等々が、 生々しく記されている。

三井家では、享保の大飢饉の後に起きた江戸における打ち毀し(1733年)に衝撃を受け、以後、食料の価格が暴騰すると近隣に米や金銭を配って援助したり、また飢えた人々に炊き出しをしたりするなど、三都(江戸・京都・大坂)において施行を継続しています。それが、大塩平八郎の乱では標的にされ、襲撃された大坂本店は全焼、銃撃による負傷者まで出るほどであったと伝えています(三井広報委員会)。

儒学者の山田三川が見聞きした飢饉の様子や世間の窮状を日記風に書き留めた『三川雑記』には、乱の前に大塩は鴻池・加島屋・三井の主人らと談じ、富商十二家から五千両ずつ借りれば六万両となり、��れで何とか八月半ばまでの「飢渇」をしのげると、「しばらくの処御取替」を依頼していたとあります。同意した加島屋久右衛門は襲われず、三井と鴻池は反対したため焼き打ちに遭ったとも言われています(山内昌之)。

ただし、『浮世の有様』の天保八年雑記(熊見六竹の筆記)には、この話は「或説」として取り上げられており、それによると、「十人両替へ被仰付候処、町人共御断申上候筋有之」とあります。三井はもちろん、鴻池や加島屋にも記録はなく、風評の域を出ないものと思われます。

(参考文献) 中瀬寿一「鷹藁源兵衛による泉屋住友の “家政改革”-大塩事件の衝撃と天保改革期を中心に-」『経営史学/17 巻』1982 三井広報委員会「三井の苦難(中編)」三井グループ・コミュニケーション誌『MITSUI Field』vol.39|2018 Summer 山内昌之「将軍の世紀」「本当の幕末――徳川幕府の終わりの始まり(5)大塩平八郎の乱」文芸春秋2020 山田三川『三川雑記』吉川弘文館1972 矢野太郎編『国史叢書 浮世の有様』1917

16 notes

·

View notes

Quote

元日の1面記事は新聞各社が力を入れるのが恒例だ。この数十年で見たとき、とりわけ大きな衝撃を与えた元日報道が30年前、1995年の読売新聞だ。大見出しは<サリン残留物を検出 山梨の山ろく「松本事件」直後 関連解明急ぐ>。地下鉄サリン事件前のこの一報は、その後のオウム真理教への本格的な捜査や報道につながる第一歩となった。また、この記事が出たことで、数十万人の被害を防いだ可能性もある。あの報道はどのように出されたのか。取材していた元読売新聞記者、三沢明彦さんに話を聞いた。(文・写真:ジャーナリスト・森健/Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部) 松本サリン事件に結びつく“異臭騒ぎ” 「1994年夏、(���察庁刑事局)捜査一課の人たちにあたると、第一通報者である河野義行さんが怪しいとみんな言う。ただ、具体的に河野さんのどこが怪しいのかというと、たいした根拠がない。彼の家の庭に農薬が複数あったとか、息子に『警察に話すなよ』と言ったとか、その程度。一方、その有毒ガスの中身は青酸カリの数百倍の毒性をもつ化学兵器のサリンだった。そんなもの河野さんがつくれるんだろうかと……。とは思うものの、当初は報道も警察もみんな、河野さん以外に疑いをもつことができなかったのです」 三沢明彦さん(68)はそう振り返る。当時、三沢さんは読売新聞東京本社社会部の所属。警察庁の担当で記者クラブではキャップ(担当記者のまとめ役)を務めていた。このとき、警察庁で高い関心が置かれていたのが「松本サリン事件」だった。 1994年6月27日、長野県松本市の住宅街で起きた松本サリン事件(写真:毎日新聞社/アフロ) 事件は1994年6月27日夜、松本城(長野県松本市)に近い住宅地で起きた。有毒ガス発生という通報で警察がかけつけると、現場では池のザリガニが浮き、ハトが地面で羽を広げて死んでいた。7人が死亡(のちに8人)、重軽症者は600人以上に及んだ。当初は有毒ガスの実体が何か、誰が撒いたのかもわからなかった。被疑者不詳のまま、第一通報者の河野義行さんが重要参考人として疑われた。 有毒ガスの正体がサリンと発表されたのは6日後の7月3日。ナチス・ドイツがつくった有機リン系神経毒物質の化学兵器だった。そんな高度な化学兵器がなぜ住宅街で使われたのか。捜査も報道も混迷するなか、時間だけが過ぎた。 事態が膠着していた同年10月、三沢さんは警察庁関係者から意外な情報を相次いで耳にした。一つは松本サリン事件に新興宗教のオウム真理教が関係しているという話。もう一つは、山梨県上九一色村(現・甲府市、富士河口湖町)にあるオウムの施設周辺の土砂を警察庁の科学警察研究所が鑑定しているという情報。どちらも信じがたいものだったと三沢さんは言う。 「取材を進めると、当時、長野県警がひそかに捜査を進めていたのがわかった。7月、上九一色村で異臭騒ぎがあった。犬が泡を吹いて死に、草木が薬品で焼かれていたという。松本サリン事件と似ている。そこで長野県警はそこに捜査員を派遣、捜査員が山菜採りの格好に変装して、教団施設の土砂を採取したんです。すると、そこからサリン生成時にできる有機リン系の残留物、つまり松本サリン事件と同じものが検出された。また、130人体制の薬品捜査班もつくり、サリンの合成に使う原材料の化学薬品をどこが入手したのかも調べていた。その結果、東京などで4つの怪しい会社が浮かび上がった。そこで長野県警の警部らはその会社に向かったのです」 東京・世田谷区にあるその「会社」は古いアパートの一室だった。警部が階段で2階に上ってみると、玄関ののぞき窓から見張られていることに気づいた。異様な雰囲気に驚き、その場を離れた。ところが別の場所でも、カメラをもった若い男が警部らを尾行し、撮影していた。長野に戻ってから警部らが警視庁に問い合わせた結果、その「会社」は「オウム真理教の信者が集団生活している」という拠点だとわかった──。そうした捜査状況を取材で得るなか、三沢さんは報じる側も注意が必要だと気を引き締めたという。 「その数年前、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の問題を報じたことがありました。そうしたら、統一教会の関係者が会社に押しかけてきて、大変なことになった。もともと宗教を扱うのはなかなか難しい。と同時に、オウムについて言えば、1989年に起きた坂本弁護士一家失踪事件(のちに殺害事件)でも、オウムのバッジが現場に落とされていて、一家の失踪は教団の関与が疑われていた。これは大変だな……というのは、取材を始めながら考えていたことでした」 サティアンのヘッドギア姿の若者たち 1994年当時、オウム真理教は異様な宗教団体という理解は世間にあったものの、犯罪組織と捉えられていたわけではなかった。同教団は教祖・麻原彰晃のもと、前身団体を経て1987年に設立。ヒンドゥー教やチベット仏教的な要素をにおわせながら、空中浮揚ができる、悟りを開くなど超常能力や神秘体験を謳い、若者を勧誘していった。テレビや雑誌などにも積極的に登場し、宗教学者や著名タレントなどと語り、信用を得ていった。 そうした裏で、教団は異常な活動に及んでいた。強制的な信者勧誘、薬物による修行、異常なルールでの集団生活。こうした活動のなか、坂本堤弁護士によって「オウム真理教被害者の会」が1989年に発足。同年、「サンデー毎日」によるオウム問題の連載報道が始まり、坂本弁護士も登場した。すると、麻原は坂本弁護士を敵と認識。麻原の指示によって、坂本家の3人(坂本弁護士、妻、子)は殺害された。だが、事件当時、坂本家の3人は「失踪」とみなされ、教団の捜査までは至らなかった。 教団はその後、ハルマゲドン(世界の終末)など���掲げ、日本の国家中枢を破壊することを計画。ロシアから軍用ヘリコプターを購入し、サリンやVXガスといった化学兵器などの開発に乗り出した。1994年にそれらの試作品がつくられだし、ジャーナリストの江川紹子氏や弁護士の滝本太郎氏などが殺害対象として化学兵器で襲われた。松本サリン事件は当時教団による土地売買で訴訟が行われていた長野地裁松本支部の官舎を狙ったものだったが、大量殺害計画の最初の試みだった。 ただ、そうしたことが明らかになったのは、すべての事件が終わった後のことだった。 11月11日、科学警察研究所の鑑定の結果で、上九一色村で採取された土壌からメチルホスホン酸が検出された(正式な鑑定書は16日)。それはサリンを合成する際にできる副生成物だった。 12月初旬、三沢さんは上九一色村の現地まで車で出向いた。粉雪が舞う寒い日。牧草地の向こうに異様な建物群が現れた。その日のことは、後年、自著でこう記している。 <教団のサティアンは広い敷地に点在していた。そして、その周辺には不気味なヘッドギア姿の若者たちが突っ立っている。見張りなのだろうか。途中ですれ違う白い修行服姿の女性の顔は青白く、表情がない。ダクトやパイプが複雑に交錯する目の前の白い建物が、サリン工場の第七サティアンとはその時、わかるはずもなかった>(『捜査一課秘録』) 1995年、山梨県上九一色村(当時)にあった化学プラント・第7サティアン(写真:ロイター/アフロ) まもなく教団の関連会社が大量のサリン原料物質を購入していることも判明。オウムを扱っていた長野県警、神奈川県警、山梨県警、宮崎県警、静岡県警などの県警が警察庁に集められた。静岡県警は教団がロシアから購入したヘリのプロペラを回している様子を上空から撮影していた。サリンを空から撒く可能性があるのではないか──。そんな指摘がされ、いよいよ緊張が増してきた。 だが、この段階でもまだ警察庁はどう教団と対峙するかを考えあぐねていたと三沢さんは言う。 「いくつか理由がありました。一つは、どの県警も一斉捜索のための人員が十分ではなかった。その体制で踏み込んで中途半端な結果となると、『宗教弾圧』と批判されかねない。そして、もう一つ恐れていたのは教団側の暴発です」 1993年、米国であるカルト集団がFBIと銃撃戦を行い、1994年秋は別のカルト団体がスイスやカナダで集団焼身自殺をしていた。そんなケースが頭にあり、もし下手に踏み込んで教団側がサリンを撒き散らしたらどうなるか。信者や警察官はもちろん、住民にも被害が出たら……。警察も恐れていた。そして、そんなリスクに対する恐れは、記者である三沢さんにもあったという。 「特ダネです。でも、書くのか書かないのかとい��ば、私もまた迷っていました。彼らがもっていた薬品の量から、数十トンという大量のサリンがつくれることが推察された。もし記事を出したことで、反発してサリンを撒かれたら……? 一方で、出さないことで、国民が事実を知らないままでいいのか。そのせめぎ合いの中にいました」 記事を出すときは「ガサ(家宅捜索)に入るときだろう」とぼんやり考えていたが、出すタイミングは思わぬときにやってきた。 オウムとは書かなかった元日報道 12月20日過ぎ、会社にいると社会部の先輩デスクに声をかけられた。アレの件、正月どうだ? 「そうか、正月報道という手があるかと。じゃあ、どこまで書くか。オウム真理教であることはほぼ間違いないが、この時点でどの程度関わっているかがわからず、名指しまではできない。でも、上九一色村の施設で異臭騒ぎはあり、検出された物質が松本サリン事件と同じくサリンの副生成物であることも確定している。それも同事件の直後だったと。だから、オウムの名前を出さず、その事実だけでいこうと決まったわけです」 この頃、脱会した信者から内部資料も入手していた。そこには「小銃製造、生物・化学兵器、細菌兵器、神経ガス、レーザー開発」といった教団の計画が4枚のレポートに記されていた。国家を破壊するテロ計画。三塩化リンなどサリンの原材料が4つの会社からトン単位で大量に購入されていたのもそのせいだった。だが、この時点ではまだその大量購入を非難できない悩ましさもあった。それら大量の化学薬品の購入自体は違法ではなかったためだ。それでも、三沢さんが最終的に記事を出すと決めたのには別の理由があった。 1995年3月20日、地下鉄車内でサリンが撒かれ、現場に向かう化学防護服を着た東京消防庁化学機動中隊の隊員(写真:毎日新聞社/アフロ) 「それまで松本サリン事件といえば、河野さんが犯人という見方が強かった。でも、この記事が出れば、みんな河野さんへの認識を変えるだろう。それだけで意味はあると思いましたね」 原稿を書きあげたあとの大みそか、三沢さんは警察幹部の自宅を訪ねた。翌日の朝刊で発表することを通告するためだった。怒られることも覚悟したが、幹部は意外な言葉を返してきた。 「わかった。一緒に戦おう」 そして1995年の元日、新聞が配られた。 元日、メディア関係者には衝撃が走った。少なからぬ報道関係者がすぐに集められ、正月休みを返上してオウム取材に動かされることになった。当の読売でも三沢さんのもとに十数人の記者が集められ、本格的な取材が始められることになった。 ただ、順調には進まなかった。1月17日、阪神・淡路大震災が発生。多くの記者が震災報道にとられた。同様に、各県の県警によるオウム捜査もはかばかしく進んだわけでもなかった。 そうした状況を見透かしたかのように、オウム側は大胆な行動に出た。 2月28日、東京・品川区で目黒公証役場の事務長、仮谷清志氏を拉���して殺害。そして3月20日には地下鉄サリン事件を引き起こした。朝の丸ノ内線、日比谷線、千代田線でサリンの袋に穴を開け、中から気体が拡散。14人が死亡、6300人以上が負傷した。化学兵器による無差別テロだった。 警視庁は機敏に動いた。事件2日後の3月22日、目黒公証役場事務長拉致事件の逮捕監禁容疑で3都県の25カ所に一斉に家宅捜索に入った。上九一色村には、機動隊を含む捜査員2500人という大所帯で乗り込んだ。ガスマスクを装着し、カナリアのカゴをもってサティアンに入っていく中継映像は日本に衝撃を与えた。 この事態に三沢さんも驚きつつ、ついに本格的な捜査に入ったことにホッとしたという。その後、三沢さんは1年近くありとあらゆるオウムの取材に関わっていった。 最初に報じた元日の一報に大きな意味があったことがわかったのは半年ほどしてからだった。 1日2トン、計70トン製造のサリン計画を防いだ 1995年10月から始まった各種オウム裁判で、さまざまなことが明らかになった。たとえば、読売の元日報道直前の1994年12月下旬、上九一色村ではサリンの5つめの工程(最終工程)のプラントが完成目前だったと公判で明かされた。 「サリン合成には5つの製造工程があるのですが、化学工場である第7サティアンでは第4工程まで進んでいた。その最後となる第5工程を麻原は『マホウプラント』と呼んでいた。それができれば、1日に2トンという大量のサリンがつくれる。それだけの量があれば、100万人単位で“ポア(殺害)”できる。そんな状況だったんです」 ところが、1995年1月1日、読売新聞が上九一色村の施設でサリン残留物が検出されたと報じた。 裁判での検察側の冒頭陳述によると、麻原はこの報道に驚き、強制捜査を恐れたという。そして「証拠を消せ」と早川紀代秀(オウム内の建設省大臣)や村井秀夫(オウム内の科学技術省大臣)に命じた。のちの捜査で、第7サティアンでは1月3日付で除染用シャワー室に「使用禁止」という通達が貼られたこともわかった。 麻原の命令のもと、廃棄を担当したのは土谷正実や中川智正だった。その際、中川は第4工程でできた中間生成物のメチルホスホン酸ジフロライド1.4キロは捨てずに隠したという。この廃棄されなかった物質が、後に地下鉄サリン事件に使われることになったと三沢さんは言う。 「あそこで使われたのは純度の低いものだった。もし純度が高ければ、もっと多くの人の命が奪われていたでしょう」 だが、元日の読売報道が出ていなかったら、サリンは1日2トン、計70トンが製造される体制にあった。もし第5工程が実施されていれば、おびただしい数の人たちが犠牲になった可能性があった。読売報道から事態が変わったことは、裁判での検察側の冒頭陳述でも読み上げられていた。 あれから30年、三沢さんは特ダネばかり追ってきただけと照れるが、元日報道ができたことはよかったと振り返る。 「地下鉄サリン事件から半年くらいして、ある検事が『読売報道がなければ、100万人死ん���いた可能性がある』と発言してい��した。地下鉄サリン事件は起きてしまったので、すべて防げたわけではありません。でも、100万人、少なくとも数十万人という無差別テロを止めることはできたのではないか。それに貢献できたことはよかったと思いますね」 三沢明彦 1956年生まれ。1979年読売新聞社入社、横浜支局を経て、東京本社社会部で警視庁、警察庁キャップ、宮内庁を担当。編集局次長など歴任し、福岡放送、静岡第一テレビ常務取締役など。著書に『捜査一課秘録』『刑事眼』など。 森健(もり・けん) ジャーナリスト、専修大学非常勤講師。1968年、東京都生まれ。『「つなみ」の子どもたち』で2012年に第43回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『小倉昌男 祈りと経営』で2015年に第22回小学館ノンフィクション大賞、2017年に第48回大宅壮一ノンフィクション賞、ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。2023年、「安倍元首相暗殺と統一教会」で第84回文藝春秋読者賞受賞。

「数十万人の被害を防げた」1995年元日報道「サリン」一報を出すまでの記者の葛藤 #災害に備える(Yahoo!ニュース オリジナル 特集)

2 notes

·

View notes

Text

2024年9月6日金曜日

病院の待合室にて26

九月の水

朝/晴れ/パン/トラ/ミケ/CIAOちゅ〜る/身支度/ストレッチ/日焼け止め/お母さん/ミケ/お見送り/ちょっとひとりぼっち/軽自動車/高松空港/売店/山田屋のうどん/喫茶店/鶏のみぞれ唐揚げ定食/保安検査場/飛行機/飛行機から空港へのバス/羽田空港/東京モノレール/浜松町駅/大門駅/大江戸線/麻布十番駅/警察/迷子/護送車/ビジネスホテル/チェックイン/ズボンに汚れ/着替える/麻布十番駅/南北線/四ツ谷駅/中央線/よかったら座りますか?/大丈夫です/三鷹駅/折りたたみ傘/ビル/スペース/新千円札/友達/エル・デスペラードのTシャツ/烏龍茶/歌/ギター/ジャガー/コントラバス/ドラム/12弦ギター/鍵盤/本気/unrest/歌/ジャズマスター/フルート/EB/クラリネット/バスーン/ドラム/ソプラノサックス/鍵盤/二十年/DNA/アンサンブル/成立/ちょっとひとりぼっち/雨/三鷹駅/中央線/NHK-FM/アーマッド・ジャマル/四ツ谷駅/南北線/麻布十番駅/雷雨/消防車/ゴッサム・シティ/ローソン/ビジネスホテル/ネバネバそば/サラダ/シャワー/YouTuber/LGBTQ+/寛容/不寛容/差別/チャット欄/睡眠導入剤/ベッド/川岸が語る/九月の水/人生の約束/心の喜び/

朝/晴れ/納豆巻/サラダ/ストレッチ/身支度/麻布十番駅/南北線/四ツ谷駅/中央線/吉祥寺駅/友達/中華料理屋/味付き卵/春巻/豆苗炒め/青島ビール/ジャスミンティーみたいな味の���龍茶/夏になると茄子を読む/吉祥寺って自転車乗ってると/パンケーキ/コーヒー/禁物/外/クィアたち/ボーイズ・テクスチャー/完成するまでの過程/短歌/フェスセット/Arcaかわいい/高速移動/免許/北海道とかにある標識とか何もない真っ直ぐな道/事故った時にヘラヘラしないこと/Aka/透明ドロップ/be master of life/300部/版元の人/権利関係をややこしくする人/探偵/トぶ人/仕事中に飲酒する人/仕事中に大麻吸う人(CBD的な合法的なやつかも)/吉祥寺駅/井の頭線/ミーのカー/どんなものでも君にかないやしない/渋谷駅/工事/利権/消費者に皺寄せ/日本すぎる/ログアウト・ボーナス/仕事辞めたひと前来て?/失恋したひと前来て?/プライベート・スーパースター/曲先?詞先?/浮いてる/代引/慣れろ、おちょくれ、踏み外せ/本屋/バッジ/生きる演技/ノット・ライク・ディス/翻訳/あなたがたに話す私はモンスター/講演/抗議/連帯/波打ちぎわのものを探しに/鍵/商品と私物のあわい/細かく話を聞いたら全然私物/アイスコーヒー/オレンジジュース/親切人間論/これってデザイン誰/祖父江慎/クッ…/元ネタ?/アイドルの部屋/アイドルヲタの部屋/天才/ヴァレリー 芸術と身体の哲学/引用/装置/どもる体/本屋の人しか開けられない下の棚/いいんですか?/……/本に写真がない/なくてもみんな分かるから/じゃがたらも?/ジョン・ケージ 著作選/ケージ - 通路 - デュシャン/誰もわかってくれない/でしょうね/ケージとキノコの写真/ケージかわいい/面白い人の誤解は面白い/つまんない人の誤解はつまんない/ナボコフ読んで蝶大丈夫になった/チェス・プロブレムはわからない/詰将棋も/どうぶつの森/気のせい/料理本を戦わせる/これがフリー素材の/鳴き声以外食べれる/ベケットは読まれていない(ゴドー以外)/お会計/ポッドキャスト/配送できますけど?/絶対お願いしたいんですけど/これも買っていいですか?/生きる演技/お支払い方法とか聞いた?/ベトナム料理屋/フォー/生春巻き/ロータスティー/今日はパクチーありません/どうして?/台風で/ショック療法/Over Drive/YUMEGIWA LAST BOY/ラズベリーB面説/後輩を集めて読書会/カラオケとか行かないと思った/どうして?/私が行かないから/犬いっぱい/月曜日お店休みかと思ったー/最近は開けてるんですよ/月曜日お店休みかと思ったー/あー最近は開けてるんですよ/谷/ビル/しゃぶったチンポの長さの合計フィート数vsエンパイア・ステート・ビル/警察近くて便利だったのに移転した/店が?/警察が/喫煙所/男根ロゴス中心主義/六本木駅/ちょっとひとりぼっち/六本木一丁目駅/南北線/麻布十番駅/ローソン/ビジネスホテル/シャワー/一番搾りロング缶/一番搾りロング缶/一番搾りロング缶/スーパーサンクス11800円/思いの丈をぶつける/ベッド/四時頃/睡眠導入剤/川岸が語る/九月の水/人生の約束/心の喜び/

(2日目の写真これだけ…)

朝/曇り/身支度/納豆巻/サラダ/チェックアウト/麻布十番駅/大江戸線/大門駅/浜松町駅/東京モノレール/各停/羽田空港/かけそば/ミニ天丼/東京ばな奈/ANA BAGGAGE DROP/あらゆる場所にアルコールが……/アカシアあるんや/展望デッキ/コーヒー/読書/保安検査場/空港から飛行機までのバス/三十分以上の待機/書類の不備により飛行機にご案内できません/飛行機から空港までのバス/ご案内の準備が整いました!/空港から飛行機までのバス/飛行機/予定より一時間ほど遅れての出発となりまして誠に…/高松空港/予定より二十分くらい早く着いたので結果四十分の遅延/荷物受け取りレーン/軽自動車/家/トラ/CIAOちゅ〜る/お茶漬/真鰯の焼いたん/揚げ出し豆腐/シャワー/睡眠導入剤/ベッド/川岸が語る/九月の水/人生の約束/心の喜び/

何もかも/記憶しておくことは/不可能だけれど/歌にしておけば/歌うたびに/思い出せるのかも/しれない/最後に一曲/作詞作曲/アントニオ・カルロス・ジョビン/歌/エリス・へジーナ/三月の水/

youtube

4 notes

·

View notes

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海���売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

201K notes

·

View notes

Text

【投稿企画】先月の1本・来月の1本(2025年2月)

読者の方々からお寄せいただいた1月の「先月の1本・来月の1本」をご紹介します。先月の観劇の記憶を思い起こしながら、来月の観劇のご予定にお役立ていただければと思います。

(お名前の後のカッコ内は先月の観劇本数)

・谷岡健彦 大学教員(6~10本) 【先月の1本】 ビッグ☆ザッパーズ「マーブル」(メルシアーク神楽坂) 軽い気持ちで観に行って、大きい満足感があった。東京乾電池の松元夢子と、彩のくに創作舞踊団の松元日奈子の姉妹を軸とするユニット。目の覚めるような大仕掛けはないが、演技にもダンスにも演者の技量の確かさとセンスのよさがにじみ出ていた。 Summer House「CARNAGE」(アトリエ第Q藝術) ナイロン100℃の水野小論が立ち上げたユニット。ヤスミナ・レザの『大人は、かく戦えり』を村松えりの翻訳、大澤遊の演出で上演する。新しい集団が、どのような表現を目指そうとするのかを見てみたい。

・まなぶ 司書(1~5本) 【先月の1本】 優しい劇団「妄想特急王子エクスプレス2025〜もう会えない君に会える線!〜」(王子小劇場) ザ・小劇場なエネルギーの発露。”Theザネリ/ 朝昼兼用目玉焼きのせご飯”を演じた新部聖子(少年王者舘)の存在感がすばらしかった。 【来月の1本】 飯名尚人・今 貂子「おんなのぼくしさん」(今貂子舞踏研究所) いわゆるチラ見(チラシに惹かれて見にいく)枠。

・kiki 地方公務員(6~10本) 【先月の1本】 ロデオ★座★ヘヴン「幻書奇譚」(新宿眼科画廊) 壮大な歴史と文化を背景に、個性的な7人のやり取りで綴る約70分の濃密な会話劇。限られた時間の中で、それぞれの思惑や人間関係がしだいに明らかになる様子がゾクゾクするくらい面白かった。再演を重ねているのも納得の名作だと思う。 【来月の1本】 ポップ��マッシュルームチキン野郎「R老人の終末の御予定」(すみだパークシアター倉) 初演も拝見した作品の再演で、初演の面白さ以上に今回の上演に向ける劇団員や関係者の熱意に心惹かれる。PMC野郎らしい遊び心ももちろん健在で、観に行く前からいろいろ楽しませてくれる。

・小泉うめ 観劇人・観客発信メディアWL(6~10本) 砂連尾理×torindo「アートのような、ケアのような<とつとつダンス〉」(アートエリアB1) ダンスとは何か?なぜ踊るのか?その効用は?そんなことを再び考えて合点した。個人的にもとても貴重な時間だった。流行りものではない「ケア」が在った。 【来月の1本】 akakilike「倉田翠ソロ 2」(THEATRE E9 KYOTO) 「はじめまして こんにちは、今私は誰ですか?」「眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように」に続き後にakakilikeの『京都東九条三部作』と呼ばれる作品になると想っている。

0 notes

Text

instagram

イントネーションと私

・

父親が茨城県水戸市出身なので子供の頃に父の実家に行った時に祖父母や従兄弟と会話する際に語尾が上がるのは北関東というより南東北を感じたものです。

・

それよりカルチャーショックだったのが大学生で初めて出会った関西の友人たち。東北や九州出身の多くの学生が標準語に染まるのに対し関西人は決して染まらないのです。

・

ファミリーマートを略して「ファミマ↑」と言うのに「ファミ↑マ」と「ミ」の音を高く呼ぶのは、間寛平師匠の「アメマ」と同じ発音だなと思ったものです。

・

同じように衝撃を受けたのは下町のソウルフード「もんじゃ」を見た大阪の北摂エリア出身の友人が「なんや、これゲ◻︎やんけ」と言われたのを今でも恨んでおります。

・

そんな彼が「もんじゃ」や「お好み焼き」のことを「コナモン」と言っていたので「ポケモン」の仲間かと思いましたが「粉もの」を指すみたいですね。

・

同じように気になったのが「品物」のことも、このように発音していました。と言うわけで本日のランチは #シナモンガーデン です。

・

���規開拓で #しんみち通り をパトロールしていたら神奈川県の百名店が四ツ谷に進出と言う文字が気になり初訪問です。

・

自分が知らなかっただけで、既に四ツ谷でも大人気店のようでしたが12:08で何とかカウンター席を確保出来ました。

・

頼んだのは3種のカレーを楽しめる #スリ〜カレーのごほうびプレート です。混んでいましたが5分ほどで提供されました。

・

一つのプレートに色々と盛り付けてあって華やかな感じです。「よく混ぜて」と言われたので一瞬、東銀座のナイルレストランを思い出しました。

・

まずは本日の日替わりのブリカレーを頂きます。シャバシャバのスープ状になった中に柔らかく煮込まれたブリが日本では味わえないスパイシーな旨さになっております。

・

で、ご飯は細長くて香りがあるタイプで色とりどりの具材と一緒に食べると様々な食感や酸味など複雑な味わいでクセになります。

・

豆のカレーは優しい味わいで、身体に良さそうなスープのような印象。チキンのカレーはブリのカレーとはまた違うスパイスとコクのある味わいです。

・

中央に載っているのはコロッケでしょうか?日本のものとはちょっと違うカレー風味の味わいで美味しいです。

・

パリパリのやつを最初はカレーで食べてましたが、全体的に混ぜて食べても食感が楽しくなるのでいいですね。

・

自分の想像もしないような味わいとスパイスと、食感に沢山出会えたのは新しい扉を開けた感覚があるので感激です。

・

そう言えば、東京歴が長くなった大阪出身の友人と久しぶりにあって「関西電気保安協会」の文字を見せて、なんて発音するのかを確かめてみたいと思います。

・

ジオタグが出ないので住所を記すと東京都新宿区四谷1-7-27 第43東京ビル 2Fです。

・

#四ツ谷ランチ #四ツ谷グルメ #四ツ谷カレー #四ツ谷スリランカ料理 #四ツ谷エスニック #四ツ谷カレーライス #とa2cg

0 notes

Text

2024年8月2日

広島原爆投下後の写真ネガ 新たに10点確認 路面電車など写る(毎日新聞)

広島駅駅舎屋上から南東に向かって写す。多くの人々が電車を待っている。写真右手の人だかりがある場所に露店の闇市があった=1946年2月撮影

原爆投下から1カ月後と半年後の広島市中心部を撮影した写真のネガ計10点が、毎日新聞大阪本社の未整理だった資料から確認された。広島駅前にできた闇市の雑���や復旧途上の路面電車、焼け跡に建ち始めた家屋などが写っており、破壊し尽くされた街の再建と復興に人々が歩み始めていた時期を捉えている。

1945年9月撮影の3カットと46年2月撮影の7カットで、広島平和記念資料館(原爆資料館)や専門家の協力を得て検証し、45年9月の2カットを除いて撮影地点を特定した。いずれも撮影した記者の氏名は記録がなかった。

46年2月撮影分のうち4カットは広島駅前の光景で、全壊全焼した一帯に建ち始めた住宅や商店、闇市の露店に詰めかける人々、電車を待つ乗客の長い列などを捉えている。別の地点のカットに写っていた電車は判別した形式や車番から、大破した後に修理して復帰した車両と判明した。

広島電鉄によると、原爆で保有していた123両のうち108両が大破したり焼損したりするなど甚大な被害が出た。突貫作業で復旧を進めたが戦後初期は車両が少なく、停留所では大勢が待ったという。

原爆資料館の石田芳文館長は「原爆の傷痕がまだ深く、行政による復興計画が本格的に動き出す前の戦後間もない時期、生きるために懸命だった人々の息吹が伝わってくる。長い復興の過程を検証できる貴重な資料で、『被爆の実相』の理解にもつながる」と話している。【宇城昇、広瀬晃子】

お金持ちだけが医療を受けられる?…コロナが流行ってるけど治療薬はこんなに高い 「いのちの格差」実態は(東京新聞)2024年8月2日

猛暑の本格化と足並みを合わせるよう、新型コロナウイルスの第11波が到来しつつある。喉の痛みに止まらぬせきなど、特有の症状に直面する人々はいま、別の悩みも突きつけられる。コロナ治療薬の高さだ。頭がふらつく中でも価格におののき、処方をためらう人もいるという。「経済格差」「健康はカネ次第」。そんな言葉も浮かぶ現状を改めなくていいものか。(山田雄之、木原育子)

◆「9割が値段でためらい、6〜7割があきらめる」

新型コロナ用の治療薬の一つ「ゾコーバ」

東京・渋谷区の「みいクリニック」。最近は多い日で30人が発熱外来を訪れ、10人ほどが新型コロナと診断される。宮田俊男理事長は「高熱や強い倦怠感、喉の痛みを訴える人が多く、症状が強い」と話し、こう続ける。「ほとんどの患者が値段を聞いてためらい、20〜30代前半は『やっぱり大丈夫です』と断る」

「値段」とは、新型コロナ用の治療薬の金額だ。

同院は、重症化や後遺症のリスクを抑えるために治療薬の処方を提案するが、「9割が値段でためらい、6〜7割が諦める」。飲み薬として通常出す「ゾコーバ」は、医療費の窓口負担3割の人で5日分が1万5000円程度になる。

「値段が高くて処方できないのは歯がゆい」

東京・北区の「いとう王子神谷内科外科クリニック」の伊藤博道院長もそう漏らす。夫婦で感染しても1人分だけの処方を希望するケースもあり、「『お金が払えない』と聞いたら、勧められない」と息を吐く。

◆第11波の主役・変異株「KP.3」の特徴は

新型コロナ用の治療薬「ゾコーバ」などの調剤明細書

新型コロナの感染者数は11週連続で増加し、第11波に入ったと目されている。厚生労働省によると、約5000の定点医療機関から7月15〜21日に報告された感染者数は6万7334人で、1医療機関あたり13.62人。インフルエンザで流行の注意報を出す基準の10人を超えている。九州は多く、佐賀は31.08人、宮崎が29.72人。主流はオミ��ロン株「JN.1」から派生した変異株「KP.3」。感染やワクチンで得た免疫を回避する力が強く、感染力も目立つ。

国内で新型コロナ用の治療薬として一般流通する飲み薬は軽症や中等症向けのゾコーバ、重症化リスクがある人向けのラゲブリオ、パキロビッドの3種類だ。厚労省の資料には7月12日時点で「全ての受注に対応でき、十分な在庫量が確保できている」とある。先の伊藤院長は「ゾコーバは発症後3日以内、他は5日以内の服用を勧めている」と解説する。

◆「必要な患者に行き届いていない」

コロナ禍の必需品となったマスク

コロナ治療薬は以前、全額公費負担だったが、新型コロナの感染法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行された後の昨年10月から、最大9000円の自己負担に。今年4月には公費支援が廃止され、3割負担の人は5日分でゾコーバが1万5000円程度、ラゲブリオとパキロビッドは3万円程度となった。

なぜ高額なのか。厚労省の担当者は、新型コロナで入院する患者向けの点滴薬については「新薬として研究開発経費や副作用といった安全性の調査費などを積み上げて薬価を算出した」と述べた一方、他の薬は「類似薬と比較し、薬価を決めている」と説明した。

公費支援の有無で治療薬の処方率が変わる傾向があるようで、医療従事者向けサイトを運営する「エムスリー」の調査では、3種類の飲み薬の処方率は昨年8月で2.2%、公費支援廃止後の今年4〜6月は10.5%程度だった。伊藤院長は「現場でも今、処方希望は患者全体の1割の感覚。必要な患者に行き届いていない」と訴える。

◆アビガンはいま…

新型コロナ用の治療薬といえば、物議を醸した過去もある。

代表例は、富士フイルム富山化学(東京都)が開発したアビガンだ。元々は新型インフルエンザの治療薬だったが、コロナ禍当初、新型コロナへの有効性を示す治験結果がないにもかかわらず、故・安倍晋三政権下の判断で投薬が進んだ。肝心の有効性はその後も確認できず、2022年10月に治療薬の承認申請を取り下げた。ちなみに、アビガンは今、マダニにかまれることで起きる感染症の治療薬として承認されている。

塩野義製薬のゾコーバも承認まで時間がかかった。同年2月に厚労省に承認申請したが、胎児に影響が出る可能性があり、「妊婦または妊娠している可能性のある人」は禁忌になるなど、分科会も有効性を判断しかね、7月に継続審議に。その後も臨床試験を重ね、11月に緊急承認された。

◆「夏場だけでも自己負担軽減を」

「内閣感染症危���管理統括庁」の看板を掛ける岸田文雄首相(左)と後藤茂之感染症危機管理相(当時)=2023年9月

そんな経過を経た今、治療薬を服用しやすい環境の整備を求める声が上がる。

7月16日にあった都医師会の会見では、尾崎治夫会長が「今回は喉が痛くなるのが特徴。食事が喉を通らなくなり、暑さと相まって衰弱し、昨年以上に重症化するケースが増えるのでは」とし「夏場だけでもいいので、自己負担額が軽減されるよう国や都に対策をお願いしたい」と提言した。

同月22日に厚労省が開いた有識者ヒアリングでも、治療薬の負担軽減を望む指摘があり、解熱剤や鎮痛剤などの増産を求める訴えもあった。

◆「エビデンスがあまり確立していないことも問題」

高額ながら治療薬が必要とされるのはなぜか。

インターパーク倉持呼吸器内科(宇都宮市)の倉持仁院長は「重症化を避けるという意味で効果があり、これ以上悪くさせないという歯止めの意味もある」と解説する。

「コロナで自宅療養することに慣れ、症状が出ても解熱剤を飲むなどして、まずは経過をみる人も多い。持ちこたえるように普通の生活を送り、喉が痛くなるなど、どうにもならなくなって来院し、ゾコーバを処方する場合もある」

一方で「『治療したらこうなった』『治療しなかったらこうなった』というエビデンスもあまり確立していないことも問題だ」と指摘する。ただ、そうはいっても「未投与の場合、肺などさまざまな臓器でウイルスが増殖し、炎症を引き起こし、持病がある人は特に悪化しやすい」。

◆「人権無視も甚だしい」

新型コロナについて会見する東京都医師会の尾崎治夫会長=YouTubeから

そんな治療薬だが、現状では経済的な理由で治療薬を諦める人もいる。

NPO法人「医療制度研究会」理事長の本田宏医師は「ひと言で大問題だ」と切り出し、「家庭の懐事情で医療に差が生じるのは、医療へのアクセス権を阻害しているという面でも『いのちの格差』を生んでいる」と続ける。

本田氏は国の医療費抑制策の問題を指摘する。

「『医療費が増えると国が滅ぶ』と、医療費を削る一方で患者の窓口負担は増やしてきた。限界まで医師数を抑制し、コロナでは在宅死も起きた。お金持ちだけが医療にアクセスできる現状になり、人権無視も甚だしい」

今も社会的に影響が大きいコロナ。昭和大の二木芳人名誉教授(感染症学)は「ゾコーバの価格も高いが、重症化の可能性がある人が口にする二つの飲み薬も高額だ。二つの薬は、ともすれば命に関わ���人々が対象になる。全体的に治療薬の資金援助が必要だ」と訴える。その上で「ゾコーバなどがもっと安価であれば、多くの人がもっと積極的に飲む。結果的にウイルスの脅威は減る。社会全体の不安感を取り除くとの意味合いでも急ぎ、対策してほしい」と話した。

◆デスクメモ 先日、新型コロナになった。当初は38度前後の熱。解熱鎮痛薬の処方のみ。やがて喉に激痛、声が出なくなった。医院でゾコーバを勧められるとうなずいた。ただ詳しい額を知ったのは薬局でのこと。出ないはずの声が出そうになった。普通の風邪との差。何とかしてと切に思った。(榊)

0 notes

Text

何ごとも試む

編集 | 削除

Thursday 6 February 2014

禅寺に行く。今朝はハルオと老夫婦の3人が参禅。本堂は寒さがこたえるが気持ちいい。坐禅会が終わり外に出ると雪が降っていた。禅寺が雪化粧するとこれまたよろしい。いつもの様に歩いて不動の滝まで歩く。不動の滝も今朝は険しく見えた。

今日は昨夜ネット注文して届いた叔母の作品集をチェックした。今回届いた作品集は、試作品でこれを叔母に送り叔母から直しをもらうことになっている。出来映えは上々と思うが叔母の厳しい目にはどう写るか?叔母は画家なのだから自分の描いた作品が印刷されることによりどう違いがあるのか?ハルオでさえそれは気になるところ。

小千谷のおかあさんにもハガキを出した。新年はおかあさんの旦那さんが亡くなり喪中のため寒中見舞いのハガキを出した。今回は、今年2度目になる。おかあさんは元気なのだろうか?電話してもいいがハガキまでに留めている。ハガキは喜んでくれているのだろうか?ハガキを出しても返事は来ない。いつものハルオなら誰かに便りを出して返事がなければ続けることを諦めるがおかあさんの場合は特別。おかあさんからもう出すなと言われない限り定期的に便りを送るつもりだ。

母に封書で手紙を書いた。母が一番嬉しいという手紙。便箋に3枚手書きで書いた。字が消せるボールペンは重宝極���りなくハルオは手書きの手紙を書くことが楽しみになっている。母への手紙の内容は、ハルオがこの歳になって気付いたこと、母に似て来たことを書いた。母の生き方を見習えばハルオはもっと成長出来る。それくらい母はハルオにとって立派な存在として写る様になった。一緒に写真も送る。その昔付き合っていたアメリカ人のBとは、あれから20年近くにもなるが現在でも関係は続いている。そのBが彼女の家族写真が写ったニューイヤーカードを送って来たのでそのカードをスキャンしてプリントしておいた。Bを連れて何度か実家を訪れたことがあるので母はBをよく知っている。新年の帰省の折、母にBのことを懐かしがっていたので。そして昨年母と叔母2人そしてお寺のお上人と4人で画家の叔母の京都での個展に行った時の記念写真。写っている全員に写真の焼き増しをしておいた。それらを手紙と一緒に送った。

夜になるとMMから電話が来た。昨年末からMMから何度か電話が来ていたがタイミング悪くゆっくり話すことが出来ていなかった。MMは2児の母で30代半ば。すでに離婚をしていて女手ひとつで子供たちを育てている頑張り屋さん。何故かMMは、しばしばハルオに敬語を使う様になった。MMにとってハルオはどういう存在なのだろ?ハルオはそう思った。昨年MMが九州の実家の訪れた時に撮った写真があった。その写真はMMのおじいさんを含めた家族写真だったがMMの依頼でハルオはA4サイズにプリントして額装してあげた。その写真は大変喜ばれた。昨年一昨年と2児の子どもの小学校の卒業式も依頼されて写真と映像を撮った。ハルオは、MMの"写真係"を務めていることになる。MMは、最近の仕事の状況をハルオに話した。ハルオは、ただ彼女の話に相づちを打ち聞いた。彼女は精一杯仕事に子育てに頑張っている。

ハルオは、誰に対しても受け身で接している。 その方が物事が上手く流れることを身を以て感じているからだ。

0 notes

Text

虚子自選揮毫『虚子百句』を読む Ⅰ

花鳥誌2024年1月号より転載

日本文学研究者

井上 泰至

「恋の季題」は材料も尽きてお開きとしたが、書き物は続けてほしいとのお話だったので、『虚子百句』を私なりに読んでいくことにしたい。

まず、本書の成り立ちや、おおよその性格を説いて、なぜこの書物を丁寧に読んでいくことにしたのか、その理由をあらあら述べておきたい。

本書は昭和三三年、すなわち虚子の亡くなる前年の自選句集である。京都の便利堂からの依頼を受けたもので、短時日の間に選んだものであるから、本書の価値は、ある程度割り引いて考える必要はある。が、ともかくも虚子が、自分の代表作と認めた百句だったことは間違いない。

選句の基準については、追々検討を加えていくが、まず揮毫しやすく、たびたび揮毫してきた句であったことは、序で虚子自身が明らかにしている。本書は、虚子の揮毫を写真で掲載し、五十句ずつを高濱年尾と星野立子が分担して、簡単な句の評釈をつけるという趣向のものだった。年尾の跋文によれば、虚子も事前に二人の文章を検したという。

本書の企画を持ち込んだ便利堂は、明治二十年創業の書店兼出版社である。コロタイプ印刷機を早くに導入し、美術書の出版で信頼を得た。岡倉天心が創始し、今日でも美術史学の権威的雑誌の位置を保っている「國華」は、便利堂の図版印刷の高度な技術が遺憾なく発揮されたものである。

四代目店主中村竹四郎は、国宝級の貴重書の複製印刷をも数々手がけ、『虚子百句』刊行の翌年には文化功労者として表彰されている。虚子の字は、それ自体が俳句文化の遺産としての価値を持つ、と認識されていたわけである。

つまり、主役は百句のみならず、その揮毫でもあったわけで、この点には留意しなければならない。書は、運筆から句の呼吸や中心点を確認できる。同じ字であっても、楷書か行書かといった書き分けがあれば、それは句の眼目ともなる。

一例を挙げよう。小諸市立虚子記念館に残る十二ヶ月十二句の揮毫を屏風に仕立てたものは、展示の目玉だが、「心」を詠んだ句が三句ある。

鶯や文字も知らずに歌心 虚子

二三子や時雨るる心親しめり 同

我が心ある時軽し罌粟の花 同

このうち三句目のみ「心」はきちんと楷書で書かれ、他の二句はややリラックスした崩し字となっている。三句目は愛児六を失った悲嘆の中で詠まれた句だからである。書道家に聞くと、「心」の字のバランスは、筆をとる者の「心」を反映するのだと言う。

こうした鑑賞の醍醐味も『虚子百句』にはあることが、当然予想される。年尾の跋文によれば、この頃の虚子は眼が弱って、それが字に出てしまっている、という。確かに、青年期・壮年期のそれから比べ、運筆の力や字配りを焦点化する眼の力の衰えは隠せない。それでも、修練とは凄いもので、序文の虚子自身の言によれば、百句の大方は一、二時間で揮毫してしまったというから驚きである。字の味わいも、私の能力の範囲で解説を試みたい。

本書の構成は、春夏秋冬・新年の部に分かれ、各部の句の配列は、成立順となっている。従って明治・大正・昭和と万遍なく句が拾われている。『百人一首』が古典和歌そのものの粋であり、歴史でもあるように、『虚子百句』も虚子の句業の入門書にして到達点でもある。これが本書を読む何よりの理由である。

本書の装幀を担当した福田平八郎(一八九二〜一九七四)についても、簡単に触れておこう。虚子との縁は、『虚子京遊録』(昭和二三年)『喜寿艶』(昭和二五年)に続き、これが三度目である。 大分出身で、上村松園や竹内栖鳳も出た京都市立絵画専門学校を卒業。京都日本画画壇で重きをなす。トリミングやデザイン感覚に秀で、書物の装幀も得意とした。『虚子句集』の竹の絵は、自家薬籠中の画題であったと考えられる。

本書は二〇一〇年、岩波書店から復刊された。解説は東京大学教授であった、日本近代文学専攻の野山嘉正が担当した。

最後に一言。平成期、伝統派で、虚子句の解説つき選集といえば、稲畑汀子氏の『虚子百句』が定番だった。虚子自身の選句とは違ったところに新味を出した素晴らしい本だが、時に稲畑氏らしからぬ、非常に硬い内容と文章の評釈があるのは惜しい。この連載は、あくまで虚子の自選に立ち戻り、虚子句の成立事情と、選句の背景を平易に語ることに徹したい。ただし、この自選句集の性格上、私の虚子観・俳句観が問われることは言うまでもない。

1 美しき人や蚕飼の玉襷

初出は明治三十四年四月三十日の新聞『日本』。季語は「蚕飼」。蚕はふつう四月に孵化して繭籠る。

初出では「蚕」の題で内藤鳴雪・坂本四方太・河東碧梧桐・佐藤紅録らの各三句も載る、題詠句である。虚子の他二句は〈蝋燭の灯影に白き蚕かな〉〈蚕飼ふや年々ふやす桑畠〉。『新歳時記』にはこの句を採用せず、写生句らしい〈逡巡として繭ごもらざる蚕かな〉を載せたか。

蚕は食欲旺盛だ。食べ残した桑やフンは蚕網(さんもう)を使って取り除く。蚕は眠る。睡眠と脱皮を四回ほど繰り返して成長すると、絲を吐き始める。ここで蔟(まぶし)という仕切りのある箱に移す。繭籠らせるのである。絹糸を吐き、繭を成す様は、実に神秘的だ。春の陽が漏れてくる中、吐き出されたばかりの絹糸は光そのものである。この過程に、ひと月ほどはかかる。

蚕網をかけ、桑を与えると、蚕は網目を通り上にあがる。蚕網の下は蚕のフンと桑の食べ残しが残る。網を上げると、蚕とフン、食べ残した桑の分離ができる。蚕の成長に合わせて網目の大きなものへ変えながら使用する、といった具合である。丁寧さと経験が要求される女性の仕事である。

養蚕は、明治期日本の主要産業だった。欧州では産地の南仏で病害が発生し、需要が高まったのである。巨利を成した者も多い。出荷は横浜が多かった。

女性は襷掛けで、髪も縛る。明治期の浮世絵等を見ると、襷の色は赤が代表的である。かの富岡製糸工場では、技術のある女工は赤襷をして周囲から尊敬されたという。

国を挙げての養蚕業振興を宮中も率先して奨励し、皇后美子が手ずから養蚕を行い、浮世絵などで宮中養蚕が喧伝された。皆赤襷で、髪はおすべらかし、すなわち、後ろでまとめた髪に「長かもじ」を継ぎ、水引や絵元結などを掛けて、長く垂らしたのである。

結髪の問題にこだわったのも、襷掛けの女性は、皆髪を結ったり、挙げたり���て、うなじがあらわになる点が一句の焦点だと考えるからである。つまり、「美しき人」の美しさの拠って立つところは、「襷」に暗示される、黒髪と白いうなじだったのだ。

「玉襷」という言葉は、『万葉集』以来ある言葉で、これ自体一種の神々しさを醸し出す。『虚子百句』の評釈で、年尾が宮中養蚕を詠んだと解したのも一理ある。しかし、もっと重要なのは、「玉襷」は「うなじ」の連想から、大和の畝傍山を呼び出す決まり文句だったことの方である。謡曲の「恋重荷」に用例がある。虚子がこれを知らないはずはない。

蚕と繭の「白」と、後れ毛を残したうなじの「白」の連想が、この女性の「美し」さを支えるものだったと考えたい。虚子は、和装の女性の髪にはかなり執心した。

「まあ旦那でいらしつたんですか。どなたかと思ひましてね。お断り申しましたですけれど何だか気になりまして、一寸御挨拶だけに。どうも姉さん有難う。姉さん有難う」と二人に挨拶して末座に坐つたまゝ一寸こぼれた鬢を掻き上げる。

小光は総髪の銀杏返しに結つてゐるのが仇つぽくて、薄つすらと白いものゝついてゐる額の広々としてゐるのも美しい。 (『俳諧師』) 小光のモデルは、女義太夫の竹本小土佐で、虚子は彼女の語りがかかる東京中の演芸場へ出かけ、追い回したのであった。虚子の眼裏に焼きつけられた美しさは、挙げた髪やこぼれた鬢にあった。

谷崎潤一郎も言っている。女性美の焦点は首だと(『陰翳礼賛』)。和服で身体が露出するのは、首・手先・襟足だ。首は細く長くなければいけない。「猪首」という言葉を想起すればよい。肌は白くなければいけない。そこにうなじの後れ毛が色気を呼ぶ。

「玉襷」はその呼び出しであり、それは説明しないことが肝要だから、「美しき」とだけ冒頭に置いて謎を掛けた。だから、『喜寿艶』でも、この句については、木で鼻をくくったような説明しかしていない。

完全な主観句で、実際にそういう女を見たのか、絵の中の女か、記憶の中の女か、そんなことはどうでもいい。小説家志望で主観派が本質だった虚子らしい、冒頭の一句なのである。『虚子百句』は『新歳時記』のような教育的意義を取り払った、「作家」虚子の選集だった。

___________________________

井上 泰至(いのうえ・やすし) 1961年京都市生まれ 日本伝統俳句協会常務理事・防衛大学校教授。 専攻、江戸文学・近代俳句

著書に 『子規の内なる江戸』(角川学芸出版) 『近代俳句の誕生』 (日本伝統俳句協会) 『改訂雨月物語』 (角川ソフィア文庫) 『恋愛小説の誕生』 (笠間書院)など 多数

0 notes

Text

November,27,2023

工業系の器用な女の子が、

溶接って難しい、と仰るので、

製造業でも、溶接って色々あるんだ、と思う。

目は悪くならないでしょうか?と思うけれど、

溶接と言いますと、

祖父は、

最後、

寂しそうに、

独り、工場の隅で溶接していた姿が、

目に焼きついています。

私は、就業してみて、

検品は、難しいと思いました。

カラーコンタクトが出来ません。

私の実家は、

ALSに、なりやすい職種環境本家最後で、

自身は、20代から、

原因不明の歩行不全を発症している。

龍谷大学に入学すれば良かった。

今更言っても仕方ない。

私立は志向性がハッキリ明確だから。

大学の指定校推薦は、

高校の先生の御推奨だから、

先生は、正しかったのでしょうか。

私が産まれた頃、実家の鋳物街工場は、

稼働していた。

経営で良い時もあった。

ある時から経営が傾いた。

それは、母が、私の先天性herniaを、

M上記念病院で切除手続きをした後から。

しかし、確実に、私は、

旧家の鋳物造形法を知る、最後の一人。

資源のない日本では、働かなければ生きていけない。

製造業は大切な資源となる。

祖父母は、後年、

深い闇から追われるような一生を過ごすことになった。

逃れることから、必死だったのかもしれない。

台湾で多いクリーニング店も、

営むことが、出来なかった。

祖父母の鋳物工場では、当初、豊田織機部品を造っていた、という。最後は、焼そばに縁がある。

叔父も母も、

深い闇から追われることに、必死だったところ、

私自身も、二十代の頃は、

人生の選り好みが出来るような、

道のりではなかった。

その頃から養父は、存在を消して生きていた。

今思えば、姿を見えなくしていたのかもしれない。

母の言われたことのみ、着実に、こなす人であった。

そして、最後に、養父が発した言葉は、

「ノリコのものは、他に持ってないか?」

養父のお兄様が、木樵(キコリ)で国家公務員なのは分かる故に、

物(my pace)が決まり次第、

オナニー(病院送り)ばかりして、

Enter(nothing).

私は、先天性障害を沢山持っていたが、

それが裏メニューとして出るのは、

大人になるまで待つ必要があったのだろうか。

それは、心理戦とも言えるかも、しれない。

しかし、裏メニュー?

それまでの私の場合、周囲は常に、逆に動いていて、

私が裏目に出てなかっただろうか?

それまでの周囲は、

着実に、常に、物事が、反対に、進んでいた。

自身が小学生の頃、

当時、近辺の街は、祖父母の鋳物工場が造ったようなものだった。

その街が、最近、綺麗に、なりつつある。

街が、鋳物工場稼働時の活気に、再度、戻ったかのようだ。

全体的に、そのような傾向なのかもしれません。

私は、Wikipediaに、出身の仏教系大学から、

なぜか一時、俳優として、名が載った。

その件は、

日本で、寺が一番多い愛知県、

次いで東京、

そして、仏教系大学や県から頂いた特待奨学金の本拠地は、京都、浄土真宗、そして大谷財団

良きにしろ悪きにしろ、

常に、その瞬間は自身とは反対に物事が動き、結果all right.

反対に出ると思うと、

私は、中国と台湾の関係のように、

相対する関係の中、自身は生きている。

放置されていたわけだから、

育児放棄とまでは言わないけれど、

なるべくして、なった結果とも言える。

こうなる前に、両親が、

結婚相談所にでも、

私を連れて行けば良かったのだし、

ハローワークの存在も、

知らせてもらえなかった故

人とは、いつも見ている風景(標識、CM、建物)心理学から、

そこに、SOSを求める場合が多々。

しかし、世の中、常に、

対抗勢力=共存関係として、

成り立っていて、

故に、

対抗勢力を完全に滅してしまうと、

自らも回らなくする。

それから、

祖父母は、周囲から精神的に殺されていった。

街の中にも、

精神的に追い詰められた自殺者や殺人が多々起きた。

これは、街の話である。

対抗勢力が居なかったわけではない、

本家の私が説明できる日が来たかもしれません。

自身が院生から、国の研究生になった時、

自身は、京都に移り住んだ。

住居のある鴨川沿いの対岸には、

《黄色いクジラ》

というホテルがあった。

舞妓さんの小唄が聴こえてくるようだった。

私も、その頃、

松の緑から越後獅子くらいまでは嗜んだ。

時代は、そちらに行くような感じにみえた。

これからは、公の時代になっていくのに対し、

今までは、私事の時代であったのかもしれない。

私は、ある企業に勤めた。

駅から出る企業ま���のシャトルバス内 FM DJからは、

「…ということで、愛人チームからでした!」

という、妙なフレーズを聴いた。

愛人さん方々を、全否定は、しないし、

祖父にも愛人さんがいた。九州出身水商売の。

よくわからないが、水商売と言えば、

錦と関わりがあるかもしれないし、銀座も水商売の地域。

ただ、あまり、大きくならない様に、

裏側で据えているのが、

良い感じに思う。

しかしながら、

愛人さんは、

顔、または、器用さは、

持ち得ているかもしれない。

そして、近頃、

逆になった状態を、

再び逆にしようとしているのは、

祖父の愛人だった方の娘さん(母の実妹にあたる)側を、

その娘さんの旦那様が国家公務員と聞く故、

養父が母親とともに、そちらを良く魅せたい、という利害一致も一理あることと、

母親の弟の娘さんも、謎を追い過ぎて、

キリスト教島から地方公務員になったから、という見解も一理ある。

騒動で、メンタルフードが与えられるらしい。

しかし、

本家を知る私は、

その子を、誰かに置き換えようという、

発想がないのだけれど、

近頃、そういう人々が多い気がする。

その流れを、新時代と呼ぶのだったら、

私は、表で裏のままを行うかもしれない。

裏で動く方々と言うと、

夜中に起きる躁病の人々がいるけれど、

もしかして、本来、裏の人々と、

公に裏メニューを行う私と、

瞳孔が合ってしまうかもしれないけれど、

自身は問題ありません。

ただ、私は、

躁病になる時��、

極端になる為、

(光トポグラフィー検査では、鬱という結果で数値的に表示された)

波が激しい。

何かある時は、そうせねばならない理由があったから。

なぜ極端に、

躁時は、そうなのか、

もしくは、

そう大事にならないか、

ということを説明すると、

おそらく自身は、単に、運動神経が鈍いからである。

私は、

その時の気持ちを、

療養中、

文章に残して、後から新聞を書く位である。

「城崎にて」では無いけれど。

入院中、記事を書いて様々な新聞社に送っていた。

ある新聞社から、

自身の投稿記事に、QUOカードが届いた。

0 notes

Text

『犬王』舞台巡り【山陽道編】

友魚の旅路/平家都落ちルートも巡りたいよね、という記録です。関西在住・北部九州出身なのでこの経路なんてもう数え切れんほど往復しているが視点��変えるだけでこんなにも新鮮な旅ができるってすごいなあと思う。

行った場所:腕塚(腕塚堂・腕塚神社)/草戸千軒町遺跡/厳島神社/花岡八幡宮/壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか

腕塚(兵庫県神戸市・明石市)

腕を埋めて腕塚。一の谷の戦いに破れ西へと落ちゆく途中で非業の死をとげた平忠度の腕を埋めたと伝えられる"腕塚"は神戸市長田区駒ヶ林と明石市天文町の2箇所にある。え どゆことじゃ?と思ったけど知りたいこと全部書いてある論文ありました(大坪舞2008「祭祀される忠度の腕ー伝承を引き寄せる場をめぐってー」『論究日本文学』88)。こちらを参考にすると、そもそも忠度死地は『平家物語』でも史実でも絞り込めない。両地の忠度伝承は、駒ヶ林は17世紀後半(腕塚そのものは19世紀)、明石は17世紀初頭(腕塚は17世紀後半)までは遡れそう、とのこと。

駒ヶ林の腕塚は一の谷からちょっと東に位置。地下鉄海岸線駒ヶ林駅が最寄り。長田港に面する民家に囲まれて"腕塚堂"がある。細い路地に入っていくけど看板や標石があるので迷いはしないと思う。ガレージみたいなお堂。北西に忠度胴塚もある(こっちは看板少なくてわかりにくかった。伍魚福さんの隣)。

明石の腕塚は一の谷から西へ10kmほど離れる。山陽電鉄人丸前駅下りてすぐの"腕塚神社"。神社といってもお堂はごく小さい。木製の腕は地元の彫刻家の方が奉納されたもので、これで患部を撫でるとよくなるとか(境内においてあった「腕塚神社縁起」より)。東南に忠度塚と忠度公園もある。駅をはさんで北の丘陵にある人丸神社は柿本人麻呂を祀るが、境内に"盲杖桜"があり目の見えない人とのゆかりが深い。このへんからは明石海峡と行き交う船たちがよく見えます。

当たり前ですが京都とは全然景色が違っている。南が海、北が山。海を眺めていると友魚としてはこのへんまでは始めて来た場所であっても(見えなくても)"知ってる景色"なんだろうし逆に平家の人びとにとっては都を落ちて流浪の身になってしまったことを思い知らされる景色なんだろうなと思う。

どちらの腕塚も、いまも地元の人に愛されているのが伝わってくるたたずまい。腕塚が複数箇所にあるの、後世の人たちが"物語"を求めた結果だと思うのでそんな人間の営みが愛おしくなります。

草戸千軒町遺跡(広島県福山市)

直接の舞台ではないのですが、湯浅監督がふくやま草戸千軒ミュージアム(広島県立博物館)の街並み復元模型に言及されていたので。博物館では中世の人々の生活に関連する出土品を沢山見られる。本編で町の人たちが持ってて印象的な曲物の容器もいっぱい並んでる。

草戸千軒町遺跡は当時の海岸線で芦田川の河口付近にあった中世の港町。友魚と谷一さんも寄ったかな?と思っていたのですが、拠点的な大都市というわけではないようなのと、どうやら14世紀後半は一時的に町が衰退していたようなので寄ってないかもしれません。友魚が魚をほぐしているシーンはまだ広島らしいので(オーコメより。広島を2年もまったり旅していたのはちょっと謎)、このあたりかなと思っていたのですが、お金持ちがの人がいるのは尾道とか鞆とかかな。

遺跡現地は博物館から西南約2kmに位置。調査後に掘削されあとかたもありませんが、法音寺橋に説明板が設置されている。橋を渡って芦田川の右岸には草戸稲荷神社と明王院(常福寺)がある。明王院は本堂が1321年、五重塔が1348年に建てられたものなので、友魚たちが見たかもしれない建物がそのまま残っていることになる。明王院入り口付近の石垣にはひょうたん形の石が組み込まれている箇所があり(現地に説明板あり)、犬王ポイント高いように思います。

厳島神社(広島県廿日市市)

あれに見えるは厳島(ここでお社は映さないの超好き)。斎き島=神様をお祀りする島 として古くから信仰されてきた。1151年に安芸守となった平清盛は厳島神主家の佐伯氏と関係を深め、12世紀後半に海上の社を造営。その後何度か建て替えられているが、主要な建物の配置は基本的には変わっていないらしい。特に印象的な回廊は、現在のものは永禄~慶長年間(1558~1615)の再建。作中の回廊は、1241年に再建され、1537年に焼けたものにあたる。

干潮のタイミングで訪問したので、社殿が建ってるベースとの距離感がわかってよかった。友魚が落ちちゃっても自力で這い上がれそうな深さで安心(海の子なので心配には及ばないんだろうけど)。社殿が海に浮かんでいる姿が見られなかったのがかなり残念だけど、昼に干潮だと夜に満潮になる、という関係が理解できた。

大鳥居は改修中だったので足場が組んであり近くまで行けず。でも社殿の柱にもフジツボいっぱい付いてるのが確認できました。大鳥居も何回か建て替えられていて、現在のものは明治期の再建。1325年に2代目が倒壊してから1371年に3代目が建てられるまで空白期間があるので、友魚訪問時(1360年代後半くらい?)、実際には建ってなかったぽい。

しゃもじって琵琶みたいな形だな~と思いながらお土産見てたのですが、弁財天の琵琶っぽい工芸品としてつくられるようになったんですね。知らなかった。

花岡八幡宮(山口県下松市)

境内に友魚が雨宿りしてた塔(閼伽井坊多宝塔)がある。多宝塔の建てられた時期、立て看板では「室町中期」となっているのですが、ガイドブックやウェブ上で「室町末期」説も見るのでど~いうこっちゃと思っていたのですが、建築様式からみて室町中~後期、解体修理で見つかった木片に永禄3年(1560)の墨書あり、ということのようです(下松市HPより)。また、お宮そのものも創建当初の鎮座地から1489年頃に現在地に動いているらしい。作中で描かれているのは実際よりも少し下った時期の姿になるのかなと思います。

多宝塔の実物は思っていたより小さい印象を受ける。というか、ここに友魚があの感じで座っているのを想像すると、まだだいぶこどもだな...?!と感じました。

旧山陽道に面した丘陵上に位置し、高いところにあるのでめちゃくちゃ石段を登る。現代人にとっては雨宿りにちょっと寄るレベルを越えてるので、参道入り口あたりでお寺の人が友魚に声をかけたのかもとか想像します。

壇ノ浦古戦場・赤間神宮ほか(山口県下関市)

鴨の河原と同様、壇ノ浦も始まりの場所であり終わりの場所。

壇ノ浦古戦場跡は関門大橋の下関側のふもとに「みもすそ川公園」として整備されている。ちょうどこのあたりに友魚の暮らしていた集落があったのかなと想像できる景色。作中では霧に包まれて対岸は描かれていないけど、九州側の門司がかなり近くに見える。この土地も"境界"ですね。

赤間神宮は壇ノ浦古戦場跡から南西1kmに位置。壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇を祀る。江戸時代までは阿弥陀寺で、明治の神仏分離により天皇社赤間宮へ。1940年に赤間神宮に改称。1958年につくられた水天門は「波の下にも都がございます」の竜宮城を地上に造りだす意図でデザインされている。

耳なし芳一の舞台でもあり、境内の片隅に芳一堂あり。宝物館ではいろんな種類の琵琶も見られる。境内に平家蟹の標本も置いてる。

生きてる平家蟹は市立しものせき水族館海響館で見られる。海響館ができるまえの旧下関市立水族館は長府にあったのだけど、敷地内に"鯨館"という鯨形の建物があった。現在は中には入れないけど外観は見られます。小さい頃訪れたことがあって、でっかい鯨!のイメージだったけど今回再訪したら思っていたより小さいな...となりました。場所は関見台公園。下関は近代捕鯨発祥の地とされ、鯨とゆかりが深い。たまたまかもしれませんがモチーフの重なりが面白いです。

旅してこの文章を書くことで、山陽道、というか瀬戸内の海辺が友魚の旅路であり作中作(腕塚、鯨、竜中将)の舞台でもあるという重なりをはっきり認識できたのでよかった。この作品の重層的につくられているところが大好きです。

文献(本文中で言及したものを除く)

小川國治編 2001『長州と萩街道』街道の日本史43 吉川弘文館

県立広島大学宮島学センター2020「宮島 大鳥居のひみつ」

広島県歴史散歩編集委員会編2009『広島県の歴史散歩』山川出版社

ふくやま草戸千軒ミュージアム2020『瀬戸内の交流 まちのにぎわい 人のつながり』

峰岸隆2015『日本の回廊、西洋の回廊』鹿島出版会

山口県歴史散歩編集委員会編2006『山口県の歴史散歩』山川出版社

山口佳巳2008「仁治度厳島神社廻廊の復元的研究」『国立歴史民俗博物館研究報告』第148集

頼祺一編 2006『広島・福山と山陽道』街道の日本史41 吉川弘文館

7 notes

·

View notes

Text

父親2

六年間の闘病を経て父が逝去した。 闘病というが、おそらく闘っていたのは一人、正気の母のみであった。父本人ではなく、私でもない。 父は倒れた時点ですでに人間の理性を手放しており、猛スピードで父ではなくなっていった。寝たきりで衰え続け、一刻一刻と、わかることがなくなっていった。 最初の頃はまだ病床で娘の私を認識したが、今際の際の少し前にビデオ通話を繋いでもらった時にはもう私のことすらわからなかった。最後までわかったのは妻のことだった。妻であり母親がわりである彼女だけに縋って、それ以外には何もかもわからないまま、父は死んでいった。おそらく自身が死ぬことすらわからぬまま。 闘病が六年の長い年月におよんだことを、遠く離れて暮らす私は意識していなかった。看護を一手に担ってきた母にとってはきっと六十年にも匹敵する長い長い年月だったことだろう。理性を失い、痛みだけが意識に上るようになった父にとっては、無限の苦しみだったことだろう。

秋の入り口、二週間前から危ないとされていた父がいよいよ亡くなろうという時、私は東京で泥酔しながら「あした死ぬなら」という題をつけてどうでもいいような文章を書いていた。酔いどれの手遊びだったけれど、父の死をはさみ、未だ完成していない。

深夜三時、母から「お父さん、さっき逝きました」とメッセージが入った。酔い潰れてほとんど眠ろうとしていた私はその報せを読むこともなく、ひたすら自分に没入していた。 母は一人で夫の死と対峙して、さめざめと遺体に縋って、一通り泣いたのち冷静に処理したのだろう。 翌朝八時半に目覚めて、寝ぼけながら「そっか」と返事した。 私にとっては父の死はごく自然なことだった。すでに数年前に父の死を受け入れていて、いまさら悲しんで言葉を尽くす必要はなかった。そのことも母にとってはあまりにも薄情な態度に映ったかもしれない。「父親」と題した手記を読ませたことはあったと思うが、なんのリアクションもなく、母には私の心情は伝わらなかったようだった。せめて「お疲れ様でした」くらい書くべきだっただろうか。誰に対する労いの言葉なのかはっきりしないままでも。 ��母にだけは、齢三十を超えてもなお、うまく優しくできない。母に優しくするための嘘をどうしてもつくことができない。方便を用意してあげられない。他人にならば、息を吐くように嘘をついて優しくできるのに。

まだ眠い目を強めにこすり、睡眠不足と深酒で痛めつけた体をぐったり横たえたまま、なんとか頭だけは働かせる。 会社の上司に父の逝去を報告し、慶弔休暇の手続きをする。急ぎの仕事を確認し、東京にいないとできないいくつかの業務をこなす。休暇のあいだに進めておくべき仕事の資料を束ねて実家宛に郵送し、今日来るはずの他部署からの連絡を待ちながら、前々日から予約してあったスリラー映画を日比谷で観た。映画を観ているあいだは何も考えずにいられて、ようやく少し気持ちが落ち着いた。映画を観終え、会社に戻って必要書類をピックアップしつつ、足を飛行機と新幹線とで迷って苛立つ。道中落ち着いて働けるよう五時間かかる新幹線を予約した。

帰郷の態勢を整え終えたのが翌日の午前一時半。気が昂って眠れないので、それからワインを一本半あけた。 酒を飲みながら、また書きかけの文章に向き合うことで自分に没入してやり過ごす。父の死について深く考えることを無意識に拒絶している。自分についてだけひたすら考えるために書きかけていた文章の続きを書くが、うまく書き進められない。酩酊してようやく眠れたのは明け方だった。 早朝五時に起きるつもりが九時前まで眠ってしまい、実家に到着したのは午後四時ごろだった。母に頼まれてお寺と弔問客に渡す菓子折りを揃えたらとんでもない大荷物になって、親の死よりも重い。

着いて早々喪服に着替えて通夜の準備をし、誰一人として見知らぬ弔問客に戸惑いながらなんとか応対する。名前も顔も知らなかった父の血縁がぞろぞろ現れて、客間に入りきらない。人が一人生きるだけで何人もの人間がまとわりついてくる。おそろしいことだ。 九十を超えてなお衆生を見下す高慢な坊主の失礼な説教で怒り心頭を発しつつ、自宅で執り行う小規模な通夜をとりあえず済ませた。精進弁当を食べ、母を寝室に見送ったのち(いまどきは一晩途切れない線香なるものがあって、夜通し遺体の側で線香番をする必要はないのだそうだ)、家にある酒を度数の高い順に煽っていった。在庫のウィスキーを飲み干したので焼酎に手をつける。どちらも、醒めたまま深い酩酊に導く厄介な酒で、一向に眠くならないのに感情だけが尖ってゆく。

母が眠ってくれたおかげで父とようやく二人きりになれた。 母がいると、「母と父のこと」が優先されてしまって、私は部外者になる。父はどうしようもなく母の夫だった。私の父であるよりも、母が半狂乱になりながら狂おしく恋慕した、「母の夫」だった。そこに私が入る隙はなかった。生涯、かれらは男女であって、父母ではなかった。 強い酒をあおって、理性に命じている「私は父を愛さない」という重い枷が酩酊によって外れているせいで、感情だけが乱暴に行動させる。 父の遺体に触ってみたいと思った。生きている父にはほとんど触ったことがない。小学生のときにむきになって体を使った喧嘩をして、私は力で押し負けて泣いてしまい、それ以来互いに気まずく、私は父には触れなくなったし父も私に触れなくなった。死んだのでようやく遠慮なく触れられる。棺の蓋を派手に外した。棺を覆う、仏門の好む金刺繍の織物は廊下に雑に投げ捨てた。

まだ焼かれていない遺体も、長い闘病でほとんど骨と皮だけになってしまっている。十月とはいえ残暑が名残っているからと、遺体は腐敗防止のために厳重に冷やされて、顔から何からすっかり白くなっていた。静か。悲惨で、グロテスク。肉をすべて失い、��蓋骨に張り付くような土色の皮膚。男前が見る影もない。 肌に触れるとどこかシリコンのような手触りだった。ひやりと冷たい。頭と顔に手指をすべらせて、かわいそうに、と思う。耳と首を触って、ずいぶん痩せたね、と思う。肩に触れて、腕をなぞって、筋肉はほとんど削げ落ちて骨があらわれているのを確かめる。 両手は腹のあたりで組まされていた。指を組み合わせて眠るような上品な男ではないので、様式に則って組まされているのだろう。そっと外して、自分の指を父の右手に組み合わせてみた。父と手を繋いだ記憶なんかひとつもなくて、父の指を初めて知るのが遺体であることに途方もない虚しさをおぼえる。

覗き込むと、棺には二体のぬいぐるみが収められていた。いずれも、二十代の私が父に贈ったものだった。通信会社のテレビCMで見て欲しがっているらしいと母から伝え聞いて、オークションで入手した白い犬の動くぬいぐるみと、酔っぱらって繁華街のUFOキャッチャーでとって、邪魔だからと送りつけたオレンジ色の猫の妖怪のぬいぐるみ。男勝りのくせに意外とかわいいものが好きな父は大喜びで、「俺が死んだら棺桶に入れてくれ」とはしゃいだ。当時からそう言っているのは知っていて、疎遠ながらも父を喜ばせたことが嬉しく、私も満更でもなかった。 知っていたのに、実際にぬいぐるみたちが棺に父の屍体と一緒に入っているのを見て泣き崩れてしまった。喪主の母の裁量ではあるが、父がそれらを本当に連れて行ってくれるとは思わなかった。

死んで初めて、父は私の父になったのかもしれない。死んで、母の夫であることを逃れて、ようやく私の父になってくれたのかもしれない。 あるいは、父が死んで、ようやく母が夫を私の父にしてくれたのかもしれない。 やるせなかった。生きているうちにそうなってくれれば、どんなに寂しくなかったことだろう。

私が騒いでいるのを聞きつけて目を覚ました母親が二階の寝室から降りてきて、明日があるのだからもう寝なさいと促す。母は父の妻であることと私の母親であることを両立しているので、私の寂しさも悔しさも悲しみも一切理解できない。邪魔をされて恨めしかったけれど、それ以上に父の死に大泣きしているのを母に見られたのが気まずくて、素直に従った。母は、私にも父を失った悲しみを共有してほしいと思っているくせに、私が父と二人で過ごすことにはわかりやすく苛立ちを示すのだった。途方もなく女だ。

翌朝、深酒と号泣と寝不足で目も当てられない浮腫んだ顔で本葬に入った。 昨日の通夜で話すまで存在しなかった血族の綺麗な中年女性が、式の準備を手伝ってくれながら「浮腫んでるね」と笑いもせずに言う。「昨日、夜中に泣きすぎちゃって」とへらへら返すと、また笑いもせずに「うん」と言う。彼女の父親は私の父の兄で、私がまだ幼い頃に亡くなった。父親を亡くすことがどういうことか、あの人はちゃんと理解していたのだろう。 昨日の通夜のときよりも絢爛な袈裟を纏った寺の人々が到着し、昼過ぎに式が始まった。合唱を老坊主に要請された南無阿弥陀仏を一応口にしながら、宗教儀式の儀式性を自分が必要としていることに自覚的な人間はこの場にどれくらいいるのだろうか、とぼんやり考える。一人でひととおり泣いたのでもう涙はでない。読経なんかで休まる心は持ち合わせていない。自宅の狭い客間で坊主が払子を振り回すと電灯の紐に当たってしまってうまくいかないのを眺めて少し笑う。ぎこちない焼香は悲しみを形骸化する。 用意された霊柩車は期待していた金ぴかの装飾をつけておらずがっかりした。屍体とはかけ離れた姿を写した遺影を持たされて、後部座席に乗り込む。火葬場まで母と何か話したけれど、妙に天気がよかったことと、母が涙ぐんでいたこと以外、よく覚えていない。母は、父の死に納得しようと懸命に言葉を発した。その姿は痛々しくて、かける言葉が見つからない。

焼くと、ぼろぼろの骨がでてきた。係りの人が、これは背骨、これは肩、これは顎、と説明しながら手でばきばきに折って小さくした骨を渡してくれる。脳を開いて蓋したときに頭蓋骨につけた金具が焼け残っているのを見て、母がしみじみ悲しんでいた。骨壷に入りきらなかった骨をつまんでまじまじ眺めてみると、サンゴ礁の死骸にそっくりだった。人間も自然の一部なのだと思えて嬉しかった。一緒に焼かれたぬいぐるみたちは跡形もなく燃え尽きていた。

火葬場からの帰り道、後部座席で従姉妹の運転する車に揺られながら、何を考えることも疎ましいほど疲弊していて、「なにも思いたくないくらい疲れ果てた」という一文をずっと繰り返し繰り返し頭の中で唱えた。人の死はこれほどまでに精神を疲弊させるのだと思い知らされる。なにも思いたくないくらい疲れ果てた。なにも感じたくない。なにも。 常に何かを考えていたい自分がこれほどまでに疲弊するのが人間の死なのだった。

弔問客も落ち着いた初七日の六日目、母にねだって車を出してもらい、隣市の美術館に行った。 人の手が創り出した美しいものを見たかった。生が創り出すものを。 死を拭い去って再び生を始め直すには、人間が生きた証を目の当たりにする必要があった。美術作品のインパクトに圧倒されて、生きることを取り戻したかった。いずれ死ぬ身を生きることは、あまりにも虚しすぎる。 父の享年が七四歳であることを、会社に提出する慶長休暇申請書を書くにあたって初めて知った。そんなに高齢だったのか。となれば私は父が四三歳のときの子で、ずいぶん遅くできた可愛い娘だったはずなのに。愛したかっただろうな、と悔しく思う。

父の死にどっぷり浸かっていたせいだろう、展示を眺めていて、初めて「作家がこの絵を何歳のときに描いたのか」に意識を向けた。作家の生没年と作品の制作年を照らし合わせて、これを八〇代で描くのかとか、これを二〇代で描くのかとか、柄にもなくそれぞれの作家の人生に思いを馳せた。三一歳の自分にこれから何ができるか、考えずにいられない。 生きているあいだに、私になにができるだろう。

初七日の七日目、家族の夫が地元まで会いにきてくれた。父の死についてではなく私の生について話をして、ようやく話して、夫が私の代わりに泣いてくれたので、泣いていいほどの苦しみなんだと初めて知って、私も涙した。 こんな苦しい生を生きていたくないと毎日思う。生は、誰にとってもこんなにも苦しいものなのだろうか。

初七日を終え、翌日の夕方にまた新幹線で東京に戻った。 父の死は、たいしたことではなかったはずだった。感情はとっくに整理されていて、事実を受け入れるのにそう困難はないはずだった。 そのこと自体は誤認ではなかった。いまだ深い悲しみに囚われている母を置き去りにして、私は父の死を摂理として安らかに受け入れた。けれど、肉親の死はたしかに私を生の枷を一つ取り除く出来事であった。 もはや、私の死を悲しむだろう誰かを悲しませないためだけに生きているのだと思い知らされる。次に来る祖母の死は、また私の命綱を一つ切るだろう。その次に来る母の死は、強く太く私を生に結びつけている綱を一つ切るだろう。

そうして身近な者の死を繰り返し受け入れて、いつか私を繋ぎとめる重石は私を生に繋ぎとめられないくらい軽くなってしまうだろう。 「あなたが悲しむから死なない」という枷が軽くなるごとに、私は自分を軽いものとしてしか扱えなくなるのだろう。これから何十年もかけて、ゆっくりと軽くなってゆく。すっかり軽くなってしまって、この生を手放せる日がくる。それだけが、今の私の、唯一の希望だということが、あまりにも虚しい。

父親 https://keredomo.tumblr.com/post/639728309119451136/%E7%88%B6%E8%A6%AA

10 notes

·

View notes

Text

2024年6月8日

語り始めた92歳の被爆者 原爆投下から79年 封印した記憶 生き残った後ろめたさ「辛くてもいつかは伝えなければ」ウクライナ侵攻で決心(RCCニュース)

原爆投下から79年近くが経ち、初めて自らの体験を語り始めた被爆者の男性がいます。男性は92歳。長年、封印してきた原爆の記憶を今なぜ、伝えようと思ったのでしょうか。

才木幹夫さん(92)「靴を履こうとかがんだ瞬間です。8時15分。強烈な光、真っ白な光に包まれたと思ったら、建物が崩れて真っ暗になりました」

被爆者の才木幹夫さん、92歳。4月から自らの被爆体験を語り始めました。

原爆投下から79年近く語ることのなかった記憶。一方で「当時を知る被爆者が伝えなければ」という思いも年々高まり、92歳で初めて証言者になりました。

才木さん(被爆体験証言者の委嘱書交付式/4月)「踏ん切りがつかなかったんです。90の年を聞いて、こりゃやらなければならないと」

被爆したのは13歳。「一中」と呼ばれた広島第一中学校の2年生の時でした。

才木さん「我が家はですね、ちょうどこのトンネルから出たところと、広島駅から来た大きな交差点ですね、この交差点のど真ん中が、ちょうど我が家だったんです」

爆心地から2・2㎞の自宅で被爆しました。予定では「建物疎開」の作業のため、爆心地近くに行くはずでしたが、才木さんのクラスは急きょ休みになっていました。両親やきょうだい全員が一命を取り留めました。今も鮮明に焼き付いているのは中心部から比治山を通って逃げてくる被爆者の姿です。

才木さん「集団がもそっと降りてくる。うごめいていているのが人間だったんですよ。みんな顔が真っ黒で髪の毛は縮れてね、皮ふも垂れ下がっているような状態でしたね。う男女の区別もつきません。その集団の姿をどう表現していいかね、今も言葉がないくらい、あわれな状態ですよね」

翌朝、比治山で見た光景も、忘れることはできません。

才木さん「ここに出てきて驚いたのが、両方にずっともう黒い物体が並んでいる。全部人間の死体なんですよね、両側にね、降りるまで死体が続いているんです」

一中では、生徒たち353人もの命が奪われました。自分も行くはずだった「建物疎開」に動員され、屋外で直接閃光にさらされていました。以来、才木さんは原爆を語ることはありませんでした。

才木さん「もう紙一重ですよね。我々2年だけが生き延びて、何かそういう生き延びてるということに後ろめたさを感じるんですね。本当は原爆は忘れたかったですね。ええ。触れたくなかったですよね」

若い頃、東京でプロの声楽家として活動していた才木さん。今も毎週、コーラスグループの指導を続けています。

27歳で広島に戻ってからは開局して間もないRCCに入社しました。RCCではディレクターとして数々の音楽番組を制作。世界的指揮者、小澤征爾さんの番組を作り、今も続く年末の音楽イベント「第九ひろしま」を立ち上げました。原爆の記憶を封印して仕事に邁進しました。

いつかは伝えなければー。踏み出せずにいた才木さんが証言者になろうと決めたのは、ロシアのウクライナ侵攻がきっかけでした。

才木さん「もうこれを逃してはいかんと思って、率直にありのまま話さなければいけないなと。もう絶対に戦争はやめなければいけない」

証言者になって5回目の講話です。

才木さん「当時どれだけむごい惨状だったのかは伝えたいと思っている。でもそれが分かるかどうかよね、あまりにも状況が違うから。まだまだリラックスして話ができないから。これからですよ」

資料の使い方やしゃべり方、どうすればより伝わるのか、才木さんは考え続けています。

証言を聞くのは大阪から修学旅行で来た中学3年生です。原爆の惨状を語ったあと、平和の大切さを訴えました。

才木さん「世界の人は核の恐ろしさを知りません。実感しており���せん。私たちは本気になってその恐ろしさを知らせていかなければならないと思うんですよ」

証言を聞いた中学3年生「今までYouTubeとか動画でしか被爆体験を聞かなかった。自分が次の世代にも語り継いでいかないとなと思いました」「今の平和な環境や時代がどんなに大切か分かった。これからもこの平和な時代を続けていかなければならないと思いました」

才木さん「伝えるの難しいね。もっともっと僕自体が学習しないといけない。僕自身のことも学ばないといけない。まだ今からですよ」

1回1回の講話を大切に、これからも語り続けるつもりです。

才木さんは、いつかは語らなければという思いと、一方で思い出したくないという辛い記憶の間でずっと悩んでいましたが、世界情勢を受けて決心し語り始めたといいます。

79年前のことを伝える難しさを実感しているとのことで、講話原稿を読むのではなく対話するように語る方が良いのか、視覚的に分かるように写真や資料を増やすべきか、常に考えていると言います。より正確に伝えるため、一中の同窓生にも会いに行って話を聞いたりして学んでいるといいます。才木さんの行動には我々も勇気をもらう気がします。

国立大工学部生のスプリンター「時の人に」 男子100㍍であの桐生も破る 世界リレー代表の広島大4年山本匠真選手 五輪切符の可能性も(中国新聞)2024年6月8日

布勢スプリント男子100メートルでゴール後、ユニホームの「広島大」をアピールする山本

広島陸上界の「時の人」だ。男子100メートルの山本匠真選手(広島大)は、2日にあった布勢スプリントの予選で10秒16の自己ベストをマーク。国内トップ選手たちと争った決勝でも2位に入り、桐生たち実力者に先着した。5月には世界リレー大会の代表に選ばれるなど注目度は急上昇。「全然メンタルが追いついてない」と苦笑する21歳から目が離せない。

広島・国泰寺高出身。3年時の2020年は新型コロナウイルスの影響で大会のほとんどが中止になり、2年時に出した10秒98が自己ベストだった。入学した広島大では「続けるつもりはなかったけど、見学に行ってみたら思ったより楽しいし、陸上が好きなんだと思えた。もうちょっと続けてみようかなと思ってやってみたら、どんどんのめり込んじゃいました」と笑顔を見せる。

大学では練習メニューを自ら組み立てたり、レース映像を分析したりして「理論立てて練習できるようになった」。食事管理で体重も約5キロ増えて68キロになり、出力が上がった。2年時には自己ベストを10秒64とし、3年時の日本学生対校選手権の準決勝で10秒32をマーク。決勝でも3位に入って表彰台に上がった。

工学部の4年生。卒業論文と大学院入試が控える多忙な日々にも「自分がやりたくてやっていることなので責任を持ってやっていく」と口にする。レースの前後では胸の「広島大学」をさかんにアピールし、「普通の国立の工学部の大学生でも、頑張れば戦えるというのは、今後自分が結果を出すことで証明できると思う。僕を見て、自分でもいけるんじゃないかというアスリートが増えていけばすごくうれしい」。パリ五輪切符が懸かる6月末の日本選手権(新潟)でも快走への期待が高まる。

youtube

騒音被害が急増 広島市内の県道で検問(広テレ NEWS)

バイクや車による騒音被害が急増していることを受け7日夜、警察が広島市内の県道を取り締まりました。

検問は、爆音による苦情が去年の2倍近く寄せられている広島市西区の県道で実施されました。ことし、県内の騒音による通報は782件で、去年より約270件増えています。

広島西警察署 小川拓也 交通課長「爆音をたてている車両が多く通っているという現実があると感じている。厳しく検問・取り締まりを進めていきたい」

7日夜の検問では、21件を検挙しました。

クレーム電話、AIで「怖くない声」に ソフトバンクがカスハラ対策(朝日新聞 6月8日)2024年6月9日に追記

客が理不尽な要求をする「カスタマーハラスメント(カスハラ)」から従業員を守ろうと、ソフトバンクが人工知能(AI)を使った技術を開発した。

電話でのクレーマーの声を穏やかなトーンに変えて、コールセンターのオペレーターの心理的負担をやわらげる。離職率の高いコールセンターの業務環境を改善する。

【動画】クレームの声、AIでどう変わる?

「怒鳴り声が(『ゲゲゲの鬼太郎』の)目玉の親父(おやじ)の声だったら、怖くないのにな」。カスハラを特集したテレビ番組をみたソフトバンクの中谷敏之さんがこう思ったことが、開発のきっかけだった。3年前に社内起業制度に応募。AIの音声加工技術を使って電話相手の音声を変える「エモーション・キャンセリ��グ」の研究を始めた。

AIは怒鳴り声や糾弾する口調など多くの表現を学び、音声変換を改良していく。「怒りの声」のデータはあまり流通していないことから、10人の役者に100以上の発話を様々な感情で演じてもらい、計1万以上の音声データをAIに学習させた。

言葉遣いはそのままだが、声の高さや抑揚を穏やかにする。たとえば、女性のかん高い声は響かないようにトーンを低くし、怖く感じる男性の重低音は音を上げて柔らかく聞こえるようにする。

新型コロナウイルス 沖縄で急拡大の兆候 基本的な感染対策を(RBC琉球放送 6月8日)

沖縄県内の新型コロナウイルス感染状況は、医療機関1定点あたりの報告数が、5月27日~6月2日の7日間に定点当たり19.74人となって8週連続で増加している。県が7日公表した(定点医療機関 53か所、報告数 1046 人)。感染報告数の推移を記したグラフ(写真で掲載)を見ても、急拡大した去年のように増え始めていることが分かる。

年齢別では60歳以上の感染が38.2%と最も多く、次いで50~59歳が10.4%、30~39歳が9.8%の順となっている。

地域別では南部保健所管内が1定点あたり29.00人で最も多く、次いで中部保健所が18.53人、那覇市保健所が18.17人、宮古保健所が14.25人、八重山保健所が4.00人北部保健所が9.00人。

県は、「手洗い」「咳エチケット」「換気」といった基本的な感染対策と、医療機関や高齢者施設に訪問する際や体調不良時など、状況に応じたマスクの着用を呼び掛けている。

0 notes

Text

「獅子身中の虫鈴木貞一」より

…皇道派の連中は概して陰性な者が多かった。真崎(甚三郎)、柳川(平助)、小畑(敏四郎)、鈴木(率道)、秦(真次)などは蛇の肌に触るようなつめたい感じがした。荒木(貞夫)は秘書官と酒のみ競争するような茶目気があり、比較的陽気なところがあった。青年将校の信望を集めたのも、一つはそのせいであったと思われる。…

皇道派の変わり種として、いま一人の珍しい人物を紹介しておこう。鈴木貞一である。第二十二期だから鈴木率道と同期だ。支那駐在から任満ちて参謀本部に戻ったが、肝心の支那班で「彼は支那班に置くような者ではない。もっとしかるべきところに」といって収容しない。他の部課でも「ああ、こちらにはいらないよ」とみな敬して遠ざける。頭脳もよし手腕力量ともに凡庸ではないが、どういうものか同期生から好まれない。同期生といえば同胞よりも親しい。血をすすりあった盟友だ。それから排斥されるんだから、よほどの大器に違いない。それを聞いた軍事課長の永田鉄山が「それじゃ、俺のところにもらおう」という。軍事課の者が「ゲテモノ食いもたいがいにしなさい。彼を抱えこんでは課長が食われますよ」と散々忠告したが「まさか」といって採った。

駑馬も騎手が良ければ駛る。いわんや鈴木は千里の馬だ。騎手は古今の名手と来ているから、正に天馬天をいくごとく見えた。「鈴木はいいだろう」と永田は鼻をうごめかしていた。鈴木も永田の知遇に感じたか、御奉公第一と勤めているうち世の中が変わって来た。荒木が陸相としてその一党を率いて乗り込んで来た。永田と意気投合していた小磯(国昭)は軍務局長から次官に棚上げされた。荒木の髭の塵を払わねば立身出世かなわぬ雲行になった。永田は新軍務局長山岡重厚が素人だから、従来より一倍骨を折ってこれを補佐しているが、山岡は事務などはどうでもよい。永田の言動を厳重監視するのが役目である。

永田は人からはゲテモノ食いなど冷やかされるが、どんな者でも一芸一能に秀でている者ならばりっぱに使いこなす。鈴木など好例であるが、その他の軍事課員も一癖も二癖もある。腕に覚えのある侍どもだ。大臣がかわろうが局長が動こうが、俺は俺の道をいくという構えでジタバタする者はない。それぐらいの面魂は持っているのである。ところで、某日、筆者が山岡を訪れた。その頃はすっかり仲よしになっていた。

「おい、珍しい物を見せようか」

山岡は応接室から自室に引き返して持って来たのは汚い鞘に納められた短刀である。

「拝見します」

と抜いてみるとさびついている。銘はない。むろん筆者にはわからない。「何ですか」ときくと「俺にもよくわからないが、関もので兼房あたりではないかと思う。物は大したものではないが、まあ窓をあけるぐらいの価値はあろう」と卓子の上に載せ、「問題はこれを持って来た者だ。誰と思う」わかりませんと答えると「貞一だよ、鈴木貞一だよ」と言って笑う。「彼が北京とか天津とかの古物屋のガラクタの中にあったのを発見して、掘出物ではなかろうかといって持って来たんだ。彼は平素刀などひねくりまわしているのかい」と愉快そうに笑う。山岡は皮肉屋である。彼には鈴木がどういう意味でこんなものを持参したかを知っているのだ。それを筆者に言わせて拍手しようという魂胆だ。山岡が刀剣以外には何の趣味も道楽もない木強漢であることは部内周知の事実だ。酒を持ちこんでも菓子折を持参しても何の効顕もない。もし、刀剣を持ちこめば相好をくずして喜ぶ。この点はまことに弱い。持ちこむといっても贈物ではない。鑑定だ。贈物となれば少なくとも山岡の所持している以上のものでないと喜ばないだろう。現に長光とか国安とか稀代の国宝級のものを持っている。それに匹敵する物は、まず手に入るものではない。そこで鈴木はこの山岡最大の弱点をついたのである。

山岡が積極的に悪口を言わなくなれば、皇道派の連中は大抵信用する。面と向かっても罵倒するし、陰での批判など痛烈無比だ。皇道派とは因縁のない板垣征四郎を呼ぶに、まともに言ったことはない。「板(パン)」である。「板」がまた支那人にだまされてウンと金をとられた。「彼は板じゃなくて白(パイ)だよ。白痴だよ」という。金をとられたという事件の内容は忘れたが、おおむねこの類だ。彼の口に上らなかったのは武藤、荒木、真崎の三守護神くらいだが、それでも荒木については善意の悪口はのべていた。鈴木はその後も、長いもの短いもの幾口かを持ち込んでいた。山岡は役所でもろくな仕事はしていないんだから、役所に抱えて行って局長室に投げこんでおけばよいのを、わざわざ自宅に持参するところに彼の狙いがあった。かくて、皇道派のメンバーの一人の如く振舞うようになってから、永田に対する態度は次第に冷ややかになった。つめたくなるばかりではすまない。皇道派に永田の悪口を注進する。

鈴木はしばらく新聞班長をしたことがある。上着の内ポケットがいやに硬直している。「機密費でもしこたま入れてるのかい」というと、「ばかを言え、これだ」と取り出したのは短刀だ。見ると月山貞一の作である。「僕と同名だし、なかなかいいできだろう」と得意である。 月山は帝室技芸員か何かになって、晩年は知られたが、日清戦争頃までは鍛刀の依頼者も少なく、やむなく古刀の擬物を打っていたと伝えられる。擬物でもすぐ発見されるようなものでなかったから、その技術は高い水準にあったらしい。それにしても贋物作りをするような人物は感心できない。それはそれとしても、何のために新聞班長が懐ろに短刀を呑んでいなければならないか。それほど彼の身辺は危険だったのか。真に護身用なら赤の他人に誇示するようなことはないはずである。また、手をのばせば届くところに、日本刀を仕込んだ軍刀を置いている。どこから見ても不必要だ。それを見せるキザな態度に筆者は、しばらく胸の悪くなるのを覚えた。

斎藤内閣のとき、何かの要件で鈴木は高橋(是清)蔵相を訪れた。大いに気おって蘊蓄を傾けて老蔵相を説き、ことに陸軍予算のみならず、国家予算全体についても話したらしい。高橋は鈴木の階級も何も知らず、おそらくポストも知らなかったろうが、ともかく数字をならべて説くところがなかなか堂に入っている。感心して鈴木が出て行ったあとで、次官か秘書官かに「今来てしゃべって行った兵隊はあれは主計か」と尋ねたそうだ。この話が陸軍に伝わり鈴木の耳にも入った。「君は主計に間違えられたそうだね」というと怒るかと思いのほか、満悦である。大蔵大臣に主計と間違えられるほど、俺は数字にも明るいんだと誇りたいんだ。渋谷美竹町の彼の自邸は、佐官級としては過ぎたりっぱなものであった。応接室も広く、周囲に飾られている物はみな中国のものだ。新聞記者が行くと、なかなかの御馳走を出す。ウィスキーなんか本場物を幾種類か出し、時には上等の中国の酒を振舞う。酒好きの記者はしばしば鈴木邸を夜襲したらしい。そういうことをするのが弘報宣伝だと心得ていたのだ。

さて、世の中はまた変わった。荒木が引っこみ林(銑十郎)が出て来た。その直後のことである。筆者は毎朝犬の運動のため、渋谷、駒場方面から方角違いの中野、杉並、八王子近くまで自転車で走りまわっていた。その途中に知りあいの家があれば、遠慮なく叩き起こす。仲には「どんなことでもきくから朝起こすのだけは勘弁してくれ」と泣きつく者もいた。家を出るのは薄暗い頃だから、運のわるい者はほんとうに夜半のつもりでいる。渋谷方面では永田も被害者の一人だ。しかし、その頃は旅団長をしていて、夜ふかしは少ないはずだから、帰途に垣根の外から「永田さん」と呼ぶ。美しい夫人が縁側に三つ指つくときは、まだ起きていない証拠だから素通りする。ところで、その朝は筆者の行ったのが少し遅くなってはいたが、珍しく庭に出て楊子をくわえている。そして先方から声をかけた。

「オイ、ニュースがあるぞ、こっちに入れ」

永田がそんなことをいうのは稀有だ。「何ですか」と犬をつれて庭に入って縁に腰かけるとこういうのだ。

「鈴木貞一が来たんだよ。御近所まで参りましたからといってね」

「鈴木は美竹町ですぐ近所じゃありませんか。今まで訪ねなかったんですか」

「来るものか、そして省内の事情や何かをききもしないのにいろいろしゃべって行ったよ」

「閣下が軍務局長にでもなると見たんですね。ほんとうにそんな気配が感ぜられますか」

「いろいろの情報や脈引きに来る者はあるよ、だが御免だよ、毎朝馬に乗って軍隊のことばかり考えていればよい旅団長は、めったにやめるわけにはいかないよ、ことにこんな御時世ではね」

林が就任すると間もなく、永田軍務局長説が出た。筆者は渡辺(錠太郎)から、林はつっかえ棒なしでは乗りきれない。永田は迷惑だろうが軍務局長になってもらわねばなるまい。林もその気でいる。しかし、実現するまでは新聞に書いてくれるなよ、書けば彼らが騒ぎ出すからと堅く差し止めされていた。しかし、部内でも永田出馬説がでるし、他の新聞にも書き立てている。そういう際だったので永田の真意を打診したのだが、やはり永田は出ないと言っている。けれども渡辺が強引に林を説得しているから、所詮出なければならなくなるだろう。渡辺のことは伏せておいたが、結局引っぱり出されるだろうことを話した。永田は「困る、困る」を連発して、憂鬱そうだった。

昭和九年三月の異動で、永田は軍務局長となった。鈴木貞一は永田の下で羽ぶりをきかせたかったらしかったが、こんどは永田もそうはしない。陸大主事に追った。小畑幹事の下だからうまく行くはずだが、林陸相出現以来の鈴木の豹変振りが皇道派を痛く刺戟した。彼は何をするかわからぬという疑惑がある。俊敏な小畑がそれを見損ずることはない。新聞班長時代には千客万来だった鈴木邸にも、雀が門前に巣をかけるようになった。だが、それぐらいのことで尻尾をまくような鈴木ではない。小畑にはつとめて媚態を呈するとともに、新聞班長時代に開拓した政界という新分野に鎌首を突っこんで行った。侯爵井上三郎は砲兵大佐で現役を退き貴族院にいる。現役時代から接近している。西園寺公の秘書原田熊雄は以前から食い込んでいる。原田から近衛、木戸の方につながる。

五・一五事件のあとではあり、政治家はみな陸軍のことを知りたがっている。それには鈴木は最もよい情報屋である。原田日記にも鈴木の名はところどころに出ているが、林が陸相辞任騒ぎをおこしたときでも、鈴木は原田に荒木、真崎らの動向を伝え、こういう風に西園寺公に報告してくれなど注文している。政友会の方では、五・一五事件が政治家のだらしなさに対する警告だったことなど忘れ、また軍部をのさばらせることが、いかなる結果を招来するかも慮らず、いたずらに政権をとりたい野心から、しきりに軍部の機嫌をとる。森恪などその第一人者だった。鈴木は森恪の存在を重視しないはずはなく、ここを窓口として政友会に近づく。かくて政界で流行児になった。現役軍人としているのもよし、退いて政界にいづるも不可なしと、彼の地盤は漸次強固になる。ここらの手腕は実に鮮やかなものであった。

永田軍務局長時代であるが、小磯は第五師団長として広島にいた。筆者は満州からの帰途にはいつも小磯を訪問することにしていた。広島は急行列車が不便で、夜半でなければ通過しない。小磯は起きて待っている。大きな玄関を入ると上り口にりっぱな果物籠が置いてある。小磯は出迎えに出た夫人を顧みて「籠はまだ捨ててないじゃないか」となじっている。夫人は困ったという顔つきで笑っている。どうしたのかときいてみると

「その籠にはふれるな、けがらわしいんだ。名刺かなにかはさんであるだろう、それを見ればわかる」

という。電灯の光でのぞいてみると鈴木貞一の名刺だ。

「鈴木が広島を通過したが、次官の関係でお伺いできないから、閣下に宜しく伝えてくれといって、多分駅にいた憲兵にでも頼んだんだろう、俺の留守中に届けられているんだ。胸糞が悪いから捨ててしまえと言って置いたのに、まだそこに置いている」

なるほどそれでわかった。その頃は小磯が中央部に出て、航空本部長になるかという噂がたっていた。その先物を買ったのだろうが、小磯としては次官、関東軍参謀長時代の鈴木の仕打ちには我慢ならぬものを感じていたのだ。

「捨てるのはもったいない。名刺さえ捨てておけば中身は上等な果物ばかりです。一つ食いましょう」

と名刺を土間に捨てて、籠を持って応接室に入った。小磯は機嫌がわるい。

「そんなものを食うより、今夜は虎の肉を食おう。山下亀三郎が朝鮮か満州かで仕留めたと言って、虎の肉を送って来ているんだ。この方がさっぱりしとっていいよ」

とさっそくすき焼きにして食ったが、肉が堅くてだめだった。それよりこの方がいいと、メロンや何かを食った。先物を買ってまた一儲けしようと考えたのだろうが、小磯は中央にもどらず、朝鮮軍司令官になった。果物は贈り損をしたわけだが、彼にもたまには目算違いがあった。…

(高宮太平『昭和の将帥』、1973年、190-197頁)

6 notes

·

View notes

Text

何ごとも試む

Thursday 6 February 2014

禅寺に行く。今朝はハルオと老夫婦の3人が参禅。本堂は寒さがこたえるが気持ちいい。坐禅会が終わり外に出ると雪が降っていた。禅寺が雪化粧するとこれまたよろしい。いつもの様に歩いて不動の滝まで歩く。不動の滝も今朝は険しく見えた。

今日は昨夜ネット注文して届いた叔母の作品集をチェックした。今回届いた作品集は、試作品でこれを叔母に送り叔母から直しをもらうことになっている。出来映えは上々と思うが叔母の厳しい目にはどう写るか?叔母は画家なのだから自分の描いた作品が印刷されることによりどう違いがあるのか?ハルオでさえそれは気になるところ。

小千谷のおかあさんにもハガキを出した。新年はおかあさんの旦那さんが亡くなり喪中のため寒中見舞いのハガキを出した。今回は、今年2度目になる。おかあさんは元気なのだろうか?電話してもいいがハガキまでに留めている。ハガキは喜んでくれているのだろうか?ハガキを出しても返事は来ない。いつものハルオなら誰かに便りを出して返事がなければ続けることを諦めるがおかあさんの場合は特別。おかあさんからもう出すなと言われない限り定期的に便りを送るつもりだ。

母に封書で手紙を書いた。母が一番嬉しいという手紙。便箋に3枚手書きで書いた。字が消せるボールペンは重宝極まりなくハルオは手書きの手紙を書くことが楽しみになっている。母への手紙の内容は、ハルオがこの歳になって気付いたこと、母に似て来たことを書いた。母の生き方を見習え���ハルオはもっと成長出来る。それくらい母はハルオにとって立派な存在として写る様になった。一緒に写真も送る。その昔付き合っていたアメリカ人のBとは、あれから20年近くにもなるが現在でも関係は続いている。そのBが彼女の家族写真が写ったニューイヤーカードを送って来たのでそのカードをスキャンしてプリントしておいた。Bを連れて何度か実家を訪れたことがあるので母はBをよく知っている。新年の帰省の折、母にBのことを懐かしがっていたので。そして昨年母と叔母2人そしてお寺のお上人と4人で画家の叔母の京都での個展に行った時の記念写真。写っている全員に写真の焼き増しをしておいた。それらを手紙と一緒に送った。

夜になるとMMから電話が来た。昨年末からMMから何度か電話が来ていたがタイミング悪くゆっくり話すことが出来ていなかった。MMは2児の母で30代半ば。すでに離婚をしていて女手ひとつで子供たちを育てている頑張り屋さん。何故かMMは、しばしばハルオに敬語を使う様になった。MMにとってハルオはどういう存在なのだろ?ハルオはそう思った。昨年MMが九州の実家の訪れた時に撮った写真があった。その写真はMMのおじいさんを含めた家族写真だったがMMの依頼でハルオはA4サイズにプリントして額装してあげた。その写真は大変喜ばれた。昨年一昨年と2児の子どもの小学校の卒業式も依頼されて写真と映像を撮った。ハルオは、MMの"写真係"を務めていることになる。MMは、最近の仕事の状況をハルオに話した。ハルオは、ただ彼女の話に相づちを打ち聞いた。彼女は精一杯仕事に子育てに頑張っている。

ハルオは、誰に対しても受け身で接している。 その方が物事が上手く流れることを身を以て感じているからだ。

0 notes

Text

201005 九月の読書など

9月は忙しかった……。ということでろくに本を読んでない。今日は久しぶりに二子玉川の上海で飯を食ったが、唐揚げがピーナッツっぽい風味でおいしかった。ピーナッツ油(?)で揚げてるんだろうか。二子玉川に行くといつも上海かケンタッキー・フライド・チキンで迷う。上海は半端な時間は閉まってるのでケンタッキー多し。でもフライド・チキンて本読みながら食えないのが難点よね。手が油まみれになるから…。 -

200916

阿川弘之『葭の髄から』 文春文庫(2003) https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167146078

201004

阿川弘之『人やさき 犬やさき 続 葭の髄から』 文春文庫(2007) https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167146085

盆に父の実家へ行くと、芥川賞の時期だからか、あるいは単に暇だからか、父は文藝春秋を買って持っていった。いつだかの巻頭随筆で、阿川弘之が高松宮家の侍女長を紹介した記事が興味深く(微温的皇室ウォッチャーでもあるので…)切り抜いて取っておいたが、ふとそれを思い出して連載の文庫版を買ってみた。

ま、読んでみればそう拡張高いわけでもなく、『この国のかたち』ほど教養深い内容でもなく、素朴に保守的な随筆という感じだが、やっぱり出てくる話々におっと思うところが沢山あった。戦中の話では、たとえば高級将校でさえ終戦を論じていなかった時すでにその気配を察知していた株屋の話、海軍は陸軍と違って知英派・知米派を登用し続けていた話など。戦後では香淳皇后の崩御時に宮殿で棺に祗候する不思議な儀式の話、本来「べし」というべきところに「べき」は誤用という話などが興味深かった。

その中で、素直にためになったと思ったものもある。阿川弘之は根っからの戦中派、海軍出身なのもあってベッタリとした国粋主義者というのではないがとことん親米反中で、2000年4月の石原慎太郎による「三国人」発言には「やること言ふこと、今回の件に限らず、群を抜いて爽やかな感じがある」と共感している。

そこはどうにもならんが、しかし「あんまり人の気分をすつきりさせたり、御自分ですつきりしたりなさるのは考へものですよ。」と述べ、嗜めとしてある言葉を載せている。同誌で中西輝政京大教授がギリシャの歴史家ポリュビオスの言葉を引いていたのを紹介しているもので、ひ孫引きになるがそのまま引用してみる。

「物事が宙ぶらりんでどつちにも決らない状態のまま延々とつづくこと、これが人間の魂を一番参らせる。その状態がどちらかへ決した時、人は非常な気持ちよさを味はふ。ただし、それが国の指導者に伝染したら、その気持ちのよさは国の滅亡をもたらす。ポリュビオスがカルタゴの滅亡について論じた此の言葉は、英国では軍人も政治家もよく知ってゐて、エリートは物事の決らない気持悪さに耐へねばならぬといふ教育をされてゐる。残念ながら日本にはさういふ文化が無かつた」 -

201005

藤野裕子『民衆暴力』 中公新書(2020) https://www.chuko.co.jp/shinsho/2020/08/102605.html

・明治期の大規模な制度改革(徴兵制、学制、地租改正、賎民廃止、違式詿違…)の中で、1872年の『徴兵告諭』で「血税」という言葉が使われた。これがきっかけの一つとなって、「徴兵されると「異人」に血を抜き取られる」「西洋人は小児の生き血を取って薬を練る」「西洋式の病院に行くと、患者は鉄串の上に乗せられ知らぬ間に身体の「膏」(脂、あぶら)を抜かれ、笑いながら死ぬ」という噂が流れたが、この頃の一揆はそういう社会不安をベースにしていたらしい。今、納税者として税のおもみをアピる時にも「血税」と言いがちだが、このオカルティックなニュアンスが脳裏にあるとなんとなく不気味な感じがしていいかも…。

・上記のような時代、いわゆる「新政反対一揆」が多く起きた。これらについては60-70年代に充実した研究がされていて、民衆発の抵抗運動としてある種の評価をされている。ただし、それらは地元役人宅、学校、交番などと同時に近隣の被差別部落も襲撃の対象にしており、権力への抵抗とシンプルには言えない。

・日比谷焼き打ち事件の原因には日露戦争後のさまざまな世論が関係しているが、それが暴力として発露した背景には、都市部・男性・社会的経済的に低層と目される・日頃から暴力と親和性のある・しかし侠気もある肉体労働者たちの存在がある。焼き打ちには彼らのような労働者たちが参加していて、彼らの暴力が合流したことで予想外の規模に発展した。このように暴力はコンセプトと別に成分としてあり、それが合流、結集、委譲されることで民衆暴力が成立することがある。

・その明確な例として出されているのが関東大震災後の埼玉県本庄警察署での一連の事件である。本庄町は検挙者が群馬方面へ移送されるルート上にあり、多くの朝鮮人が警察署に収容されていた。県が朝鮮人に対する攻撃を正当化するような通達を出したことと、東京から避難してきた人たちの流言から、9月4日夕から町民の自警団が署へ集まり、到着したトラックに乗せられていた朝鮮人を虐殺、その後5日未明にかけて署内にも侵入して70名以上の朝鮮人を虐殺した。さらに証拠を消すため死体を山林で焼き、埋めている。

その描写はほんとうに凄まじいが、本当に恐ろしいと思ったのは翌6日の事件のことである。虐殺のあった翌日夜、再び町民約1000人が集まり、今度は本庄警察署自体を襲撃、放火寸前まで行く。実は半月前からお祭りでの神輿担ぎに関する問題、遊郭についての問題などで町民は署長に反感をもっており、今回の襲撃の背景にはそれがあった。さらに自警団が「朝鮮人を本庄署に連行したところ「司法権の侵害だ」と怒られた」こと、前日の襲撃の際「村磯所長に「一般大衆は手を出すな」と言われ、「今までたのむといっておきながら、何事だ」となり「署長を殺せ」」となったことも直截の原因だった、とある。一つの暴力が被差別者へも権力者へも向けられている点では、これは新政反対一揆と同じである。ただ一揆においては少なくとも一つらなりの不安・不満が複数の対象に向かったのに対し、ここでは国や県の通達によって自警団に暴力が委譲された結果、それを使って何ができるか、理由はどうあれもっと使いたい、という感情が暴力行為を惹起しているように思える。

・わしは、暴力は、ものごとを繊細で豊かで複雑な状態から、シンプルな状態に、ときに無にするものと思うが、どの部分が許されざる暴力であり、どの部分が時代を進展させる原因になった暴力か、という風に分けられない点で、ものすごく複雑でもある…と思った。あとがきでも書かれているが、では原理として暴力はすべて許されざるものとしていいのかというと、それこそシンプリファイというもので、暴力に頼るしかないほどの状況に追い詰められた人々への追い討ちの暴力のように思えてしまう。

1 note

·

View note