#二十四節気のごはん

Explore tagged Tumblr posts

Text

Recommended Books 【京都・Kyoto】

&Premium特別編集 まだまだ知らない京都、街歩きガイド。 (MAGAZINE HOUSE MOOK) 雑誌 – 2024/8/6

マガジンハウス (編集)

雑誌「&Premium」発、人気の京都ガイド第5弾! 混雑する観光地から離れて、暮らす人だからこそ薦めたい15のエリアと8つのテーマ、全316軒を紹介します。 ■大和まこの京都さんぽ部 暮らすように歩く、京の街

【紹介エリア・テーマ】 静かに過ごす時間/七条通/四条南/御所南再訪/自分みやげ/叡電/現地系中華/老舗の味/賀茂川/河原町松原/栗の菓子/鹿ヶ谷通/アペロの時間/二条城南/東大路通/冷泉通/吉田&聖護院/壬生/整える/北野天満宮界隈/栗の菓子2/御所西再訪/京丹後

女人京都 ペーパーバック – 2022/9/28

酒井 順子 (著)

京都に通い続けるエッセイスト・酒井順子による、全く新しい視点から切り取った京都エッセイ&ガイド。 女性の生き方、古典、旅、文学など幅広く執筆活動を行う著者が、小野小町、紫式部、清少納言、日野富子、淀君、大田垣蓮月、上村松園など歴史上の女性たち43人の足跡をたどる旅に出た。

「京都の中でも、京都らしさを最も濃厚に抱いている存在は、名所旧跡でも食べ物でもなく、京都の『人』なのではないかと私は思います。(中略)京都の都会人の中には、今も、平安以来続く都会人らしさのしずくが、滴り続けているのです。」(「はじめに」より)

京都に暮らした女性たちの生き様を知ることは、現代の京都の人々、そして京都の街を知ること。 この本を片手に歩いてみると、平安時代の遺構がそのまま残っているところもあれば、貴族の屋敷が今は児童公園になっていたりすることにも気づく。京都の通りを上ル下ルし、西へ東へと歩き回り、時代を行ったり来たりして、新たな旅の提案を教えてくれる。 この本を読むと京都の歴史や文学がぐっと身近になること間違いなし。

京都散策に便利な地図付きです。

お茶の味 京都寺町 一保堂茶舖 (新潮文庫) 文庫 – 2020/5/28

渡辺 都 (著)

ゆったりと流れる時間、その時々で変化する風味、茶葉が持つ本来の美味しさ──お湯を沸かし、急須で淹れてこそ感じられるお茶の味わいがあります。江戸時代半ばから京都に店を構える老舗茶舗「一保堂」に嫁いで知った、代々が受け継ぎ伝えてきた知恵と経験、家族のこと、お店のいまと未来、出会いと発見に満ちた京都生活。お茶とともにある豊かな暮らしを綴った、心あたたまるエッセイ。

京都、パリ ―この美しくもイケズな街 単行本 – 2018/9/27

鹿島 茂 (著), 井上 章一 (著)

◎26万部『京都ぎらい』の井上章一氏、フランス文学界の重鎮である鹿島茂氏が、知られざる京都とパリの「表と裏の顔」を語り尽くす。たとえば、 ・日本には「怨霊」がいるが、フランスにはいない ・日本のお茶屋とパリの娼館は、管理システムが似ている ・パリの娼館は、スパイの温床だった ・日仏では、女性のどこに魅力を感じるか ・洛中の人にとっての「京都」はどこ? ・パリの人にとっての「パリ」はどこ? ・パリと京都の「汚れ」に対する意識の違い など、知っているようで知らなかった「京都とパリ」の秘密がわかる。

京都のおねだん (講談社現代新書 2419) 新書 – 2017/3/15

大野 裕之 (著)

お地蔵さんの貸出料は3000円、発売第一号の抹茶パフェは1080円、では舞妓さんとのお茶屋遊びは? 京都では値段が前もって知らされないことも多く、往々にして不思議な「おねだん」設定に出くわす。京都を京都たらしめているゆえんともいえる、京都の 「おねだん」。それを知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。京都歴二十余年、サントリー学芸賞受賞の気鋭の研究者が解読する、京都の秘密。

なぜこれがこんな高いのか、あんな安いのか、なんで無料なのか、そもそもあんなものになんでおねだんがつくのか―― 大学進学以来、京都住まい二十余年。往々にしてそんな局面に出くわした著者が、そんな「京都のおねだん」の秘密に迫る。 そもそも「おねだん」の表示がされていない料理屋さん、おねだん「上限なし」という貸しビデオ屋、お地蔵さんに生ずる「借用料」。 そして究極の謎、花街遊びにはいくらかかる?

京都人が何にどれだけ支払うのかという価値基準は、もしかしたら京都を京都たらしめているゆえんかもしれない。 京都の「おねだん」を知ることは、京都人の思考や人生観を知ることにつながるはず。 2015年サントリー学芸賞芸術・文学部門を受賞、気鋭のチャップリン研究者にして「京都人見習い」を自称する著者による、初エッセイ。

京都 ものがたりの道 単行本 – 2016/10/28

彬子女王 (著)

「京都という街は、タイムカプ��ルのようだ」と著者は言う。オフィス街の真ん中に聖徳太子創建と伝えられるお寺があったり、京都きっての繁華街に、坂本龍馬と中岡慎太郎が暗殺された地の石碑がひっそりと立っていたり。そこには人々の日常があり、みなが変わりない暮らしを続けている。そんな石碑になど目を留めない人もたくさんいるはずだ。 それでも著者は、そんな場所に出会う度に、タイムカプセルを開けたような気持ちになるのだという。幕末の争乱期の京都へ、平安遷都する以前の京都へ、近代化が急速に進んだ明治・大正時代の京都へ……。さまざまな時代の“時"のカケラが、街のそこかしこに埋まっている。この場所で徳川慶喜は何を思ったのだろう。平家全盛のころの六波羅は、どんな景色だったのだろう。安倍晴明はここで何を見たのだろう。その“時"のカケラは、一瞬の時間旅行へと誘ってくれる。 日本美術研究者として活動する著者が、京都の通り界隈にまつわる逸話から、神社仏閣の歴史、地元の人々の季節折々の暮らし、街歩きでの目のつけどころや楽しみどころ、京都人の気質までを生活者の視点から紹介する。さらに、自身のご家族のこと、京都府警と側衛の方たちとのやり取りなどの日常生活の一端を、親しみやすい文体でつづる。6年以上、著者が京都に暮らす中で感じ、経験した京都の魅力が存分に語られており、「京都」という街の奥深さと、「京都」の楽しみ方を知る手がかりとなる。 新聞連載の24作品に、書き下ろし3作品を加えて刊行。京都の街歩きに役立つ「ちょっと寄り道」情報や地図も掲載。

京都はんなり暮し〈新装版〉 (徳間文庫) 文庫 – 2015/9/4

澤田瞳子 (著)

京都の和菓子と一口で言っても、お餅屋・お菓子屋の違い、ご存知ですか? 京都生まれ京都育ち、気鋭の歴史時代作家がこっそり教える京都の姿。『枕草子』『平家物語』などの著名な書や、『鈴鹿家記』『古今名物御前菓子秘伝抄』などの貴重な資料を繙き、過去から現代における京都の奥深さを教えます。誰もが知る名所や祭事の他、地元に馴染む商店に根付く歴史は読んで愉しく、ためになる!

京の花街「輪違屋」物語 (PHP新書 477) 新書 – 2007/8/11

高橋 利樹 (著)

京都・島原といえば、かつて興隆をきわめた、日本でいちばん古い廓(ルビ:くるわ)。幕末の時代、新選組が闊歩したことでも有名である。その地でたった一軒、現在でも営業を続けるお茶屋が、輪違屋(ルビ:わちがいや)である。芸・教養・容姿のすべてにおいて極上の妓女(ルビ:ぎじよ)、太夫(ルビ:たゆう)を抱え、室町の公家文化に始まる三百年の伝統を脈々と受け継いできた。 古色なたたずまいを残す輪違屋の暖簾をくぐれば、古(ルビ:いにしえ)の美しい女たちの息づかいが聞こえてくる。太夫のくりひろげる絢爛な宴は、多くの客人たちを魅了し続けている。 本書では、輪違屋十代目当主が、幼き日々の思い出、太夫の歴史と文化、お座敷の話、跡継ぎとしての日常と想いを、京ことばを交えてつづる。あでやかでみやびな粋と艶の世界----これまでは語られることのなかった古都の姿が、ここにある。

2 notes

·

View notes

Text

石川昌浩・網目コップ・小と大。梅雨の季節は、梅シロップに炭酸でもいれて、湿った気分に刺激を与えたい。

昨夕は、福岡民藝協会の活動として『民藝四十年』を読む会を行いました。第一回は「朝鮮の友に贈る書」。あらためて読むと結構長いので、これ2時間で音読+補足+意見交換できるかな、と不安でしたが、輪読すると意外と読めたのでほっとしました。また正直、最初は妻と二人でスタートかな……、と思っていたのですが、ご参加いただける方が数名いらっしゃったのも有り難かったです。「ラブレターのような手紙」といった意見を伺えたことも、あらためて自分にとって大きな刺激となりました。他の方の読みを聞けるのはいつだって楽しい。次は「雑器の美」あたりを読みたいなと考えています。

「風の会」は明日23日まで。のれんは数枚ございます。どうぞお立ち寄りください。

3 notes

·

View notes

Text

2024年5月18日(土)

上方落語協会が主催する<彦八まつり>、4年ぶりのリアル開催ということで初めてやって来た。お目当ては<奉納落語会>の第4部、露の新治師匠の出番があるからだ。とは言え真夏のような暑さ、夕方までの時間つぶしに<高津神社><四天王寺>へお詣りしてきた。私にとっての大阪は点は理解できても、面としての把握は難しい。おかげで大分地理的理解を身体に染み込ませることができた。しかし暑かったなぁ、会場でビールを我慢した自分を褒めてやりたい!

4時45分起床。

日誌書く。

洗濯機回す。

朝食。

珈琲。

酢タマネギ仕込む。

麺つゆ仕込む。

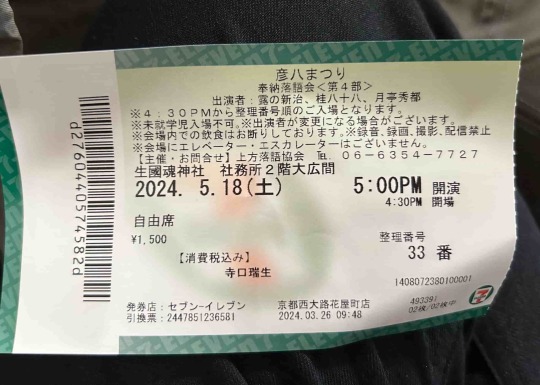

今日は<彦八まつり>、17時開演の<奉納落語会>のチケットをとっているので昼頃に出発する。

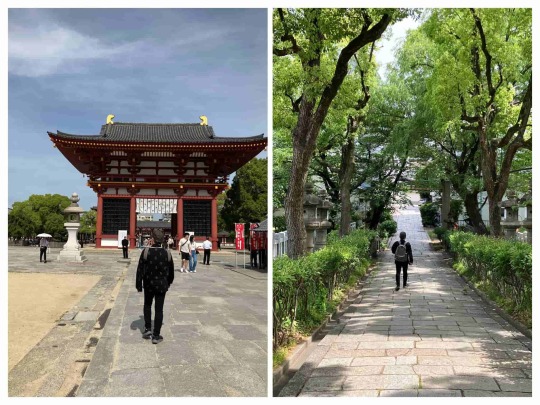

会場は<生國魂神社>、以前にも来たことはあるが谷町九丁目駅から来るのははじめてのこと、少し迷って到着。<米澤彦八の碑>にお詣りする。

軽口噺[かるくちばなし]や役者の物まねを演じていた米澤彦八は、京の人気者、露の五郎兵衛とともに元禄年間(1688~1703年)にここ生玉さんの境内で活躍した。五郎兵衛が「聴衆を前にして口演する」というスタイルを打ち出し、現在の落語の形態をつくる。このため「上方落語の祖」と仰がれ、彦八は「大坂落語の始祖」と位置づけられている。二人の芸風はどう違ったか。「五郎兵衛が先行の噺から材料を多く得ていたのに反し、彦八のは創作が多く、この点などに彦八の意気ごみがうかがえる。彦八はただ軽口噺を口演するだけでなく、むしろ身振りをまじえた『しかた物真似』を本領とした」と、大阪の郷土研究家・肥田晧三氏は『上方学藝史叢攷』で考証する。 (https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/05_vol_99/feature03.html)

まずは腹拵え、<笑福亭仁鶴一門>でたこ焼きを購入、8個で400円、二人で半分こ。<桂米二一門>でふぐの唐揚げ、800円といい値段。

この熱気の中で夕方まで過ごすのは辛い、落語に縁のある場所ということで<高津神社>と<四天王寺>へと向かう。

お詣り済ませてから再び生玉さんへ、なぜか鳥取県八頭町のブースがあって、ツレアイは<エリンギつかみ取り>に挑戦している。

会場の日射しを避けて<参集殿>前で待機していると、イベント会場からNさんが出てこられてご挨拶、近くのビジネスホテルが取れたとのことで明日も楽しまれるそう。

奉納落語会、前から2列目で楽しんだが、畳敷きの和室では1時間が限界だ。

月亭秀都「秘伝書」、桂八十八「釜猫」、露の新治「中村仲蔵」。

新治さん、十八番を途中で絶句するハプニング、<柳島の妙見>が出てこない。流れでMRIの結果で脳梗塞が起こっているとの説明で会場びっくり、何とかサゲまでたどり着いたが汗の掻き方も酷くて一寸心配。

自宅に戻ったのは19時50分、あり合わせで晩酌開始。

録画番組視聴。

桂三幸「天井高い」

初回放送日:2024年5月18日 土曜の早朝は関西の笑いをたっぷりと!▽今回は桂三幸の創作落語「天井高い」▽第1回「��さわら“まくら”大賞」視聴者投票で優勝が決まる…投票は番組ホームページから!

秋田 真夜中のそば屋で

初回放送日:2024年5月17日 秋田市にあるちょっと変わった、おそば屋さんが舞台。開店は夜の10時で、夜通し営業して閉店は翌日お昼ごろと、まさに昼夜逆転。そばだけでなく、お酒とつまみもいっぱいある。ここにはさまざまな人たちが集う。お酒を飲んだあと、そばをシメにという人たちや、歓楽街で接客の仕事を終えた人たち、また3月は就職や転勤での別れを惜しんで飲みあかす人たちの姿も。なごり雪の舞う季節、真夜中のそば屋に密着する。

片付け、入浴、体重は二日前から350g減、順調だ。

連日の12,000歩越えは嬉しい。

4 notes

·

View notes

Text

『ガラスの街』

五月は読書の月だ。僕は本を読んだ。数多の本を。 最初、それは次の小説のアイデアを得るためだった。頭上の樹々からワインのための葡萄をもぎ取るような、循環を続けるにあたっての摂取だった。いきおい堕落しつつある現実から少しでも意識を逸らすためでもあった。 普段の僕は、本を読んで時間を過ごすことは少ない。長い時間ひとつの文章に集中することができないのだ。 それに読むことよりは書くことのほうがずっと大切だと僕は思っている。読む行為は、現実という制限された枠組みのなかではせいぜい膝丈ほどの優先度しかなかった。 しかし五月ではあらゆるものが落下した。熟れ過ぎた果実が枝との繋がり終え、足元に開いた坩堝に呑み込まれていった。読む行為もそうだ。落ち、煮え滾る器の中で混合した。 いまでは僕の「読む」は混沌としている。それはいまでは長身の僕、その僕以上にのっそりとそびえる一本の巨大な柱となっている。物言わぬ花崗岩の柱。五月、僕はそんな柱を中心にぐるぐると回り続けている。手は文庫本に添えられ、目は9.25ポイントの文字に注がれている。足は僕の意識から離れて交互に動いている。ひたすら歩き、ひたすら読んでいる。柱から少し離れた誰彼にどう見られているかどう言われているかなんてことお構いなしに。

いや。そんな話自体がどうでもいい。関係ない。 きょう、僕は自分自身が”うすのろ”だということを語りにきたのだ。

***

五月。 僕はどんなものを読んだのだろうか。 金ができて僕がまずやったことは大学生協の本屋に行くことだった。カウンターで二枚つづりの注文用紙を手に取り、もう何年も使い続けている青のボールペンで書いた。 "9784002012759" 週明け、僕は地下の生協で注文の品を受け取った。『失われた時を求めて』全十四冊。いまは第一巻を読んでいる。僕がふと目をあげると、あの遠い窓の奥で、大叔母が目を爛々と輝かせているというイメージが浮かぶ。泳ぐような精神の移ろいもまた。

シェイクスピアの『夏の夜の夢』も読んだ。 『MONKEY』のvol.31の三篇、ケン・リュウ「夏の読書」、イーディス・ウォートン「ジングー」、ボルヘス「バベルの図書館」も読んだ。 仕方なく後回しにされていた本を買って読んだのだ。 金銭の自由は、精神という鈍い壁に茂っていた蔓植物のような不足を一太刀で解決した。

『春の庭』も読んだ。『九年前の祈り』も。 ウルフの『波』も読み始めている。 僕の貪欲は、過去に読んだことがあるかどうかなんてものでは選ばなかった。カーヴァーの『象』、春樹の「タイ・ランド」、マンローの「イラクサ」、ヴォネガットの『スローターハウス5』。マラマッドの「悼む人」も読んだ。

一度の時に、僕はこれらの本を読んだのだった。 こんなに大量のフィクションを仕入れて、いったい何をしようとしているのか? 紛争でも起こそうとしているのか?

何のためか。それは僕自身にもわからなかった。 僕は特定の目的をもって読んだわけではなかったようだった。五月の読書は「文章の上達」や、「ストーリーテリングの技法」といったそれ��での興味とは別物だった。振り返ればそうだとわかる。

五月の読書は、それまでの自分を抑制しようとする、極めて機械的な態度とは違っていたのだ。 言えば、それは無垢に機械的な読書だった。 これまでの僕は断じて読書好きではなかった。どんな傑作でも一時間もしないうちに音を上げて投げ出した。ドストエフスキーやメルヴィルと出会ったときでさえ、メインストリームは”書くこと”、そして”生きること”で変わらなかった。この五月に僕は初めてむさぼるように読んだのだ。頭を空っぽにして。堆い小説の亡骸の山に坐すかのようにして。

それで、僕は何かしら成長したか。 いや。成長なんて一つもなかった。 そこには変化さえなかった。二週間前と、すべては同じだった。僕が着るのは依然深いグレーのブルゾンだった。コミュニケーションもぎこちないままだった。 だからそこで起きたことはシンプルだ。つまり、僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み、ある一つの事実に行き当たった。 「僕はなんという低能なのだ」という事実に。

***

一昨日から僕はポール・オースターの『ガラスの街』を読み始める。 『MONKEY』でオースターのエッセイを読んで彼のことを思い出し、その夜に丸善に立ち寄った僕は彼の本を久々に手に取った。 三日で読んだ。 「三日で読む」というのは僕にとってほとんどあり得ないことだった。僕のリュックサックには必ず四、五冊の本があった。読むときにはまずそのとき一番惹かれる本を手に取った。そして十数ページが過ぎ、抱いていた軽度の好奇心が満たされてしまうと、浮気性の蜜蜂のようにまた別の小説の甘いのを求めるのだった。 だから、一日目、二日目と時を経るごとに加速度的にその好奇心が勢いを増し、三日目には150ページを一つの瞬間に通貫して読んでしまったのだ。僕の読書体験において、異例中の異例だった。

『ガラスの街』を読んで、僕はうちのめされた。徹底的に。 ”面白さ”、そして”新鮮さ”の二つが、やはり事の中心だった。読書においておきまりのその二つが今回も僕を虐め抜いたというわけだ。 『ガラスの街』を読み終えた瞬間、僕の生きる世界のどこかが確実に変化した。

「祈っている。」 僕がこの最後の一文を読んだとき、曇り空の下にいた。その一節がこちらに流れ込んできたあと、僕は立ち上がった。テーブルがごとりと揺れるほどぶっきらぼうに立った。取り乱していたのだった。僕はそのままであてもなく歩き始めた。 「これ以上座っていることはできない」 「このまま座っていると、僕は頭の先から崩れ落ちてしまう不可逆的に」 そうした、僕という精神を一切合切覆してしまうほどの強烈な予感のために。 僕は予感に乗っ取��れないよう、何も考えないと努めていた。何も感じまい、何も見まい、と。 リラックスを意識し、肩から力を抜く。腕をぐんと伸ばし、指をぽきぽきと鳴らした。イヤホンを耳にした。『ベリーエイク』を再生する。いつか足元をくすぐった波のように心地よい、ビリーアイリッシュの声に心をしっとり傾けた。 もちろん、そんなことは無駄だった。とりあえずの形など、何の助けにもならなかった。以前との比較から始まる違和感たちは強権的に僕の感情の戸をこじ開けた。 歩く中、透明の空気が奇妙に凪いでいた。風景からは特定の色が抜け落ちていた。向こうで笑う声、衣擦れの音、靴底の摩擦。音という音がワンテンポずれて聞こえた。 変化は女王だった。彼女は支配的だった。 僕は小説による変化を受け入れ、恭順のように認めたわけではなかった。むしろ、変化は僕にどうしようもなく訪れていた。言わば、言い渡しのようにして。 女王を僕は素晴らしい小説を読んだ後の”ゆらぎ”の中に閉じ込めたのだった。何もかもが、僕に合わない形に作り替えられていた。建物を構成する直線はいまやでたらめで恐怖がつのった。頭上の青はこのように汚い灰色では絶対なかった。

――そして、当然、この点についての文章はかたちだけに過ぎない。これらは省略した文章。書く必要がないということ。 なぜなら、あなたたちもかつて同じ経験を経ているからだ。小説を読み終えたあとに来る世界の変質を。 加えて、忘れるなんてことを女王が許すわけもない。これについても言わずもがなだろう。

そして、重要なのは変化のよろめきではない。 そうなんだ。きょうしたいのは女王の話とは実は違うのだ。ここであなたに伝える言葉は破壊だ。 破壊。 それは”面白さ”と”新鮮さ”のコンビがやったわけではなかった。変化の体験に曝されたゆえのサイコ・ショックでもない。 木々を打ち砕く手斧となり、人体を壊す剣となり、バベルの塔をゼロにする雷となったのは、オースターの書きっぷりだった。

オースターは、考え抜いていた。 そこで”感じ”は排除されていた。 感覚による言い表しがまるで無かったのだ。僅かにイメージに依拠するものがあっても、それは必ず共感の姿勢だった。テーブルに身を乗り出し、相手の声に耳を澄ませる態度。

『ガラスの街』では、本当に一切妥協はなかった。僕はとても信じられず、街を隅から隅までしつこく歩き回った。しかし、本当に妥協はどこにも無かった。

オースターは僕とコミュニケートすることを選んでいた。そのへんの宙に感覚という水彩画を描いて「ほらご覧」とする、ごく個人的で他者には見せつけるだけという表現��徹底的にしなかった。チャンドラーを始め、私立探偵ものに由来する例の論理的な高慢さはあった。しかし、確実にオースターは読者と対峙していた。彼は殴る、殴られる痛みを完全に了解した上でリングに立っていた。 彼の据わった眼が僕を揺るがしたのだった。彼は完全の脆弱性を知りながら、完全に書いていた。 それだから、彼を読んだとき、僕は……

向こうから厚底ブーツの女が歩いてくる。 女は���せている。薄い、流線形の黒一枚に身を包んでいる。背が高く、ありったけに若い。二十歳前後に見える。二つの瞳はキャップに隠れている。すれ違いざまに見える耳にさえ、カナル型のイヤホンで黒が差されている。マニキュアはあまりにも美しい銀色に染まっており、高まりを誘う。 センスがいい。綺麗だ。 彼女はなんて豊かなんだ。 僕はそう思う。 ほとんど同時に、ガラス一枚を隔てた向こうで本を読む人を見つける。 また女だったが、今回性別は重要ではなかった。その読む人は区切られたブースで、文庫に目を落としていた。化粧や唯一のファッションなどもなく、やはり装飾は重要でなかった。というのも、いまにも涎が垂れてきそうなほどに口をあんぐりと開けて読んでいた間抜けなその放心が、僕の記憶に楔として打ち込まれていたからだ。

これらのスケッチが、何かを直截に意味することはない。二つの風景は隠喩ではない。 正直に、上記は僕が受けた印象の再放送だ。 この日記は『不思議の国のアリス』ではない。二つは作為的な意味を持たない。 書いたのは「意味を持たない」ということを明らかにするためだ。 その内容でなく、外側、僕のスタイルという基本的な骨組みを露わにするためだ。

そう。だから、つまり……僕は痛みから逃げている。オースターとは違って。 きょう、読んで、事実は突きつけられる。

***

”言葉”はもう一度響く。

「大西さんの小説は、けっきょく古典から表現を引用しているだけ」

「僕は彼にもう興味がないんだ。かつて、彼は賢い人だと思っていた。書くものに何かしらの意味があると思っていた。でも、そうじゃないと知った」

「あなたの課題は、独自の世界観を提示できるかということです。海外の小説、そして村上春樹でなく」

***

そして、このように敗北してもなお、僕は決定的な何かについて述べることはなかった。張りつめた表情で、まやかし、それ自体に必死に祈る。もうそのような生き方しかできないと信じ込んでいるのだ。

「この大地にあるものはすべて、消え去るのだ。そして、今の実体のない見世物が消えたように、あとには雲ひとつ残らない。私たちは、夢を織り成す糸のようなものだ。そのささやかな人生は、眠りによって締めくくられる」

祈りの文句を何��も何度も口にした。 僕の声はいつも通りにすごく軽くで響いた。 そして一度響いてしまったものは泡沫のようにたちまち消え去った。

4 notes

·

View notes

Text

2023.8.11

わたしのヒースクリフ、休暇も今日で終わり。わたしが修道女になりたかった頃の話を少しするから、適当に聞いて欲しい。

最も修道女になりたい熱が高まり、それが冷えて固まった頃のこと。まだわたしがずいぶん若く、仕事を辞めてぼんやり京都市で暮らしていた頃、北海道の、父方の法事に足寄まで母と父で赴いた。父が故郷に帰る最後の機会になるだろうことはぼんやりと聞いていた。確か季節は十月ごろのことで、セーターを持っていくか行かないかで迷ったはずだ。飛行機で帯広に着くと、父の弟が迎えにきてくれていて、一晩泊まった。次の日が法事なので帯広から���寄まで父の弟(この人にはほとんど会った事がないので、叔父というイメージがない)���わたしたちと一緒に車で連れて行ってくれた。法事が終わると足寄の親戚がパックにたくさんの混ぜご飯とおかずを詰めてくれて送り出してくれた。父はずいぶん名残惜しそうで、こっちで働ける場所はないのか、と父の兄に聞いていたが、その答えは意図して耳に入れなかった。

鉄道で函館へ向かう。函館はこの旅行のついでとして設定されていたが、ずいぶん長い距離を電車の中で過ごしたと思う。いつもの京都行きの電車ならもうとっくに京都に着いているだろう時間乗っていても、まったく函館に着かない。わたしは北海道が広いことを知らなかったので、そう感じるのだろうけれど。函館では修道院を見学するつもりだった。もちろん一観光客として。その頃わたしはまだ教会の勉強会にも通っておらず、カトリックとの細い繋がりは、よくしてくださったシスターを介してだった。あんなふうにいられたらどんなにいいだろう。それがそのシスターだったから、ふんわりとわたしは修道女に憧れていたのだ。

修道院では確か、大きな大天使ミカエル像がわたしたちを迎えてくれたと思う。それから慈しみのマリア像。広くて、緑が豊かで、時間の流れ方がずいぶん違うようだった。ミカエル像はまだ写真が残っているかもしれない。土産屋で母はシスターに扮したリカちゃんのキーホルダーを二つほど買い求めたと思う。わたしはなんだっただろう。今もまだ持っているのは、「修道女の生活」という小冊子。そして多分もう一つは『天使の聖母 トラピスチヌ修道院』(野呂希一/青菁社)という写真集。写真集は後から通販などで買ったのかもしれないが、もうわからない。小冊子には修道会に入会を希望される方向けの簡単な説明がある。わたしはそこをだいぶ熱心に読み、何度も読んで、そして諦めたのだった。まず第一に、当時すぐ洗礼を受けても熱心なキリスト教者であることを示すために三年は掛かる。そうすると修道院が受け入れられる年齢の女子ではなくなってしまう(多少の事情は汲むとのことだが)。教会の推薦もなく、親の承諾はまず取れない。そして一番重要だと思われる、身体的・精神的に健康であること。これだけは絶対にクリアできないからだ。性格的に熱心に献身するだけであればそれもできないこともなかったろうが、健康だけはわたしには持ち合わせがなかった。それで、無理なのだと知った。当時はひどい希死念慮と自殺願望があり、ほとんどの物事を見下していて、不摂生極まりない生活をしていたから、今さらなにをするにしてももう、遅かった。わたしのふんわりとした憧れは終わりにする事になった。でもねえヒースクリフ、わたしは、あのシスターに会えたことで本当に今やっと思うのだけれど、あのシスターこそ���わたしに、わたしのみに遣わされた人だったのだということ。そして過去になってはじめてその深い恵みや愛を知ったのよ。あのシスターは当時それなりに高齢だったから、今もまだお元気かはわからない。心残りはあるけれど、わたしたちは姉妹になったので、いずれここではないところに集う事になる。それってとっても素敵でしょう。でも、夜の祈祷に蝋燭を捧げ持って集まりたかったわ、とも思う。

昨日から冷たい飲み物やカフェインの摂りすぎでお腹の調子が悪かったが、今日は網戸を洗った。砂埃などでサッシもひどく汚れていたので気になっていたからだ。去年は連休がなかったから洗わずにほっておいたから、えらい汚れで閉口したけれど、ブラシで擦ったからだいぶ汚れが落ちたと思う。ついでにシェードを下ろしてない方の窓も洗ったらそれも綺麗になって、透き通るような青空が見えた。それは網戸をはめてなかったからなのだけど、晴れた空も案外綺麗なものだな、と思った。少しずつカフェインを摂り始めているが、いったん減らしてみると眠くてたまらない。今日の午後はほとんど寝て過ごしたので、ずいぶん楽になった気もする。でもそれも今日で終わり。明日からはまた一日に七時間四十五分働く事になる……(この十五分の意味を知りたい人は検索してみて。馬鹿げてるから)。大体八時間も働くのは人間には無理なのだ。昼寝でもしないと身体が保たないようになっているというのに、この社会は野蛮だ。

8 notes

·

View notes

Text

考えてみる、サバイバル

今年は元日に突然携帯の地震を知らせるアラームが鳴り出し、ギョッとなった。まもなく、能登で大きな地震があったことを知った。本当にいつどこで地震に遭うのかわからない今日この頃だ。日頃の備えが大事というが、どんな備えをすればいいのだろうか。どうすれば、自分や家族や周りの人の命や財産を守れるのだろうか。

��「サバイバルファミリー」という映画を観た。どういう話かというと、主人公は東京のマンションに住む、中年の夫婦と高校生の息子と娘の一家。お父さんは平凡なサラリーマンで、会社から帰れば、晩酌しながらテレビをみている。息子と娘は親に関心がなく、勝手なものを食べている。お母さんはひとり台所で、実家の鹿児島から送られてきた大きな丸一匹の魚を捌こうと格闘しているけれど、誰も手伝わないし、食べたがらない。

そんなある日朝、突然電気という電気がみな停まってしまう。電気ばかりでなく、乾電池や車のバッテリーも全く働らかなくなる。お父さんと子どもたちは、文句を言いながらとりあえず会社や学校に向かう。自分のマンションだけでなく、かなり広範囲に停電していることがわかってくる。スマホで検索しようと思っても、画面には何も映らない。お母さんがスーパーに行くと、みな買い出し���来ているが、レジが動かずそろばんで計算するので、長蛇の列となる。

三日ぐらいは、ロウソクとカセットコンロとレトルト食品で凌いでいるが、水道からの水も出なくなり、会社や学校も休みとなり、多くの人がだんだんと東京脱出を始める。大勢の人が家族を伴って、ガラガラとスーツケースを引いていく。この一家はお父さんがうまく調達したおかげで、一人一台自転車がある。途中の商店では、ペットボトルの水が一本2500円の高値で売りに出されている。この家族も高値承知でありったけを買い占め、旅を始める。お母さんの実家の鹿児島を目指して。途中のお米屋さんでは、水や食べ物を持って行くと、お米一合と交換してくれる。そこにロレックスや高級車の鍵を持って交換に来る人物が現れるが、「そんなもの食えるかい! 」と突き返される。

「大阪から先の関西では電気が来ているらしい」という噂が飛び交い、今や車の走らない東名高速道路を大勢の人が歩いたり、自転車だったり、中には荷車を引く人も、西に向かう。途中のサービスエリアで野宿。寒い季節ではないのが、まだよかった。寝ている間に、水を一本盗まれて、息子がすぐに追いかけるのだが、盗んだ家族には赤ちゃんがいて、取り返すのをやめる。

脱出から16日目高速道路を降りて、川で洗濯をする。水が一見きれいだからと飲んだお父さんが下痢をする。強風に煽られて転倒し、自転車やお母さんのメガネが壊れる。次に通りかかったちょっと大きい街の無人のホームセンターを覗くと、食べ物はとうに無いが、キャットフード、精製水( コンタクトレンズに使うもの? )、自転車の修理材料などを手に入れる。火おこししようとしたもできないお父さんを横目で見つつ、おいしくないキャットフードを食べる。

さらに高速道路を走り続ける。長いトンネルの入り口で報酬と引き換えに、トンネルの案内を買って出る盲目のお婆さんたち。無視してトンネルに入るも、真っ暗な中、停まっている車や障害物に阻まれて進めなくなり、盲目のお婆さんに手引きしてもらう。

次はいやに元気な家族と遭遇する。彼らは日頃サイクリングしながらキャンプをしているらしく、装備も揃っていて、みなで楽しそうに食事をしている。「食料や水はどうしているんですか」と尋ねると、山の中の岩場の間から湧き出ている水は、周りに苔が生えていればそれは安全な証拠なのでそういう水を汲んだり、地面から直に生えているオオバコのような植物は食べられますよ、セミなどもおいしいですよ、と教えてくれる。

43日目、やっと大阪に到着。電気は来ていない。通天閣のタワーの入り口には、たくさんのメモ紙が��ってある。「岡山のおじさんのところに行く。◯◯」などの伝言が。娘がブチ切れて「もう嫌だ! お父さんが大阪に来ればなんとかなるって言ったよね?」「そんなこと俺いったか? 」「ほら、そうやってまたいつもの責任のがれ」「親に向かってなんだ、その口の聞き方は! 」すると息子が「親らしいことしてくれたことあったかよ! 」今度はお母さんが、「いい加減にして! そんなこととっくにわかっているじゃないの、お父さんがそういう人だってこと」ここでお父さんはがっくりとなってしゃがみ込んでしまう。水族館の前で、飼っている魚を調理した炊き出しの列に並ぶも、自分たちの前で終わってしまった。お父さんは調理していた人に、土下座をして「せめてこの子たちだけにでも何か食べ物を」と懇願するが、「無いものは無い」と断られる。

67日目、食料も水も無くなり、岡山あたりの田舎道をとぼとぼ歩いている。と、一頭の豚が目の前を通り過ぎていく。えっ、となり夢中で追いかける。四人でやっと捕まえてみたものの、どうやってとどめを刺すのと手間取っているところ、後ろから「うちの豚に何をする! 」とお爺さんの怒鳴り声。お爺さんのうちの電気柵が働かなくなり、豚たちが逃げ出したのだった。お爺さんが、持っていたナイフで手早くとどめを刺し、豚を運ぶのを手伝い、そのお爺さんの家に。庭先の井戸水を汲ませてもらい、ごくごく飲む。久しぶりの白いご飯に、卵や野菜のおかずに豚肉の燻製。近所のお婆さんがキャベツや大根を届けてくれる。「あれまあ、お客さん? お孫さんたちが帰っているのかと思った」お爺さんの家族はアメリカにいて、連絡もつかないのだ。

ご飯の後は、さっきの豚の解体を手伝う。バラバラにした肉に塩をすり込む。一週間ほど熟成させてから燻製にするのだそうだ。逃げた他の豚も、みんなで追いかけ回して捕まえる。井戸水をバケツで汲んでは、お風呂に運び薪でお風呂を沸かす。何十日ぶりのお風呂に入り、夜はお孫さんたちが着る予定だった新しい寝巻きを貸してもらい、これまた久しぶりの布団に横になる。

毎日薪割りしたり、洗濯をしたり、お爺さんの手伝いをして過ごす。一週間後、豚肉を燻製にしながらお爺さんが語る。「お前さんたちさえよければ、ここにずーっと住んでもいいんじゃぞ。わしも年取って、一人で車も洗濯機も使えない生活では大変でなぁ・・」と誘われるが、この一家は鹿児島にいるお母さんの実家のお父さんの安否も気になっていて、結局お爺さんの申し出を断り、たくさんの食料をもらって、また自転車の旅を続ける。

そのあともいろいろあって、命の危険にも晒されて、奇跡的に誰かが動かしてくれたSLに拾われて、ようやく108日目に鹿児島のお祖父ちゃんの家にたどり着く。お祖父ちゃんは元気だった! お祖父ちゃんは浜で魚釣りをしていた。それからは村人同士助け合って、魚を捕りに行ったり、畑をしたり、鶏の世話をしたり、お婆さんに機織りを教えてもらったりして、みんなで元気に楽しく一生懸命に暮らし始める。

それから、2年と126日目の朝、突然村のスピーカーから埴生の宿のメロディーが流れてくる。みんなが驚いて家を出てみると、街灯が次々と点き始めた。すっかり忘れていた電気が戻ってきたのだ。そして場面は変わって、東京の一家のマンション。日常を取り戻し、以前の生活に戻る。テレビからは、「世界同時停電の原因は、太陽フレアか彗星の異常接近ではないかと、専門家からは語っている。サイバーテロの疑いはなくなったとのことです・・」停電前はそれぞれ勝手に心もばらばらに生きていた家族だったのが、思いやりのある温かい家族になっていた。

とまあ、そういう話であったが、いろいろといいヒントがあった。非常時にはアナログが強いこと。キャンプ生活などに慣れておくこと。北杜市に住んでいて、地震などで自分の家が壊れていない限りは、ここにいた方が湧き水もそばにあるし、薪や焚き木を燃やして暖を取ったり煮炊きすることもできる。むしろここは、首都圏からの避難地域となるだろう。今できることといったら、いつでも人を迎えられるように、家の中を整えておくこと、食料や薪を備蓄しておくこと?

もうひとつ気になるのが、「年長者としての知恵」のようなもの。年長者はパソコンやスマホに弱く、操作方法などは若者に訊かないとわからないことばかり。でももしパソコンやスマホが一切使えない世の中になった時に、どこまで年長者がサバイバルの知恵を出せるだろうか。本当に長く生きた分だけいい知恵があればいいけど。

さっきの映画の話では、最初はばらばらだった家族の気持ちもだんだんとひとつになり、お互いにかけがいのない家族として心が結ばれる。停電が終わり東京に戻るのだけど、本当に戻る必要はあったのかなぁ。鹿児島にいた二年半は、みなで漁をしたり、畑をしたり、はた織りしたりして、お金も介在せずに生きていたわけだ。これからこの地震や災害の多い日本で生き抜くには、都会を出て地方でコミュニティを作って、いろんな年齢の人が、各々出せる力を合わせて生きていく以外の得策は無いのではないかしら。

2024年1月

映画「サバイバルファミリー」は、2017年2月に公開された。監督 矢口史靖。

主演 小日向文世、深津絵里、泉澤祐希、葵わかな

2 notes

·

View notes

Text

2024/2/11(日)・25(日)麹のことをもっとよく知ろう【二十四節気の営みを楽しむ・立春の集い】

寒い日が続く中でも、日脚が徐々に伸び始める頃。 二十四節気の一年の始まりである立春の時期、そろそろ今年の手前味噌仕込みをしようかな?と考えている方も多いのではないでしょうか。

味噌づくりにかかせない「麹」。でも、麹そのものの理解は意外とされておらず、敷居が高いと思われているかもしれません。もえぎ家の年間イベント「二十四節気の営みを楽しむ」では、この1年間さまざまな発酵を取り上げ、そのメカニズムを学びつつ楽しんできましたが、今回は日本の発酵のキング・オブ・キング「麹」がテーマとなります。

2日間に渡っての開催です。 1日目は、当イベントで毎年恒例となっている、麹を自分のおなかに抱えて育てる「抱き麹」づくり。麹づくりの適温は40度弱といわれており、人の体温が丁度ちょうど良い塩梅なのです。3日かけて、文字通り手塩にかけて育てた麹には、深い愛着が湧きます。 2日目は「甲州みそ」仕込み。山間部で米が貴重だったことから、米麹と麦麹をミックスさせて作る甲州みそは、少し甘めの出来上がり。手前抱き麹を一緒に入れて「手前麹で手前味噌」の世界へ進んでみましょう!

加えて、麹の元祖であるアジアのクモノスカビも取り上げます。麹と比べて腕白で野性味溢れるクモノスカビ、特性が異なる2つの発酵を食のメニューで比較してみます。

2日間かけてじっくり学んでいただくのをおすすめしますが、単発でも楽しめる内容となりますので、ご自由にお選びください。

———————————— 麹のことをもっとよく知ろう【二十四節気の営みを楽しむ2024・立春の集い】

【開催日時】 A.抱き麹づくり2024年2月11日(日)11:00~16:00 B.甲州みそ仕込み 2024年2月25日(日)11:00~16:00

【開催場所】もえぎ家 調布市西つつじヶ丘2-14-5(京王線つつじヶ丘駅徒歩4分) https://moegi-ya.com/access

【参加料金】 A+B 9,500円 A単発 4,000円 B 単発 7,000円 ※Aは手前麹約250g、Bは手前味噌約2.5kgのお持ち帰り、どちらも発酵ランチ付き)

【お申込み方法】 ▼こちらのフォームよりお申込みをお願いいたします https://ws.formzu.net/fgen/S830424693/ 申込みフォームが開きますので、ご記入の上送信ください。 持ち物などの詳細を折り返しご返信いたします。[email protected]からのメールを受け取れるよう設定をご確認ください。

【ご予約後のキャンセルについて】 開催日から起算して以下のキャンセル料を頂戴します。 ・開催前日(Bの味噌仕込みは2月22日以降):参加料金の50% ・開催当日:参加料金の100%

3 notes

·

View notes

Text

久々の旅 初日

この三連休、旅をした。

母と二人旅だった。

旅人をやめて半年余り。

ここにも久しぶりに旅の記録を書きたくなったので置いていこうと思う。

二泊三日で東北を有料道路を使わずにほぼ一周するというもので、宿泊先は行き当たりばったりで決めるという旅。

気になった場所で観光し、気が済んだら進む。

母と俺の適当な性格がこれでもかというくらい出ているルール。

だけど上手くいくだろうという自信はあった。

初日は6時半に家を出て八戸へ向かった。

八戸は無料で使える三陸道の北のスタート地点。

昼前に乗り、少しして昼ごはんのために下りる。

地元民に愛されてるだろうラーメン店で味噌ラーメンを食べた。

三陸道を使って更に進む。

思いつきでドラマ「あまちゃん」のロケ地に行きたくなり久慈で下りる。

「あまちゃん」は大学時代に最もハマったドラマ。

いつかロケ地にと思っていたが、この日思い切って行くことにした。

久慈市にある小袖海岸という場所がそれ。細い海岸通りを進んで着いた先で真っ先に目に入ったのは、ドラマで象徴的に使われる灯台だった。

その他にも記念碑や劇中で初めてウニを捕るシーンの撮影場所などを見て後にした。

ちなみにウニはまだ時期でないらしい。

その後はリアス式海岸をひたすら下っていく。

途中道の駅でソフトクリームを食べながら母と運転を交代しつつ進む。

石巻を走っているときに宿を探しだした。

仙台から更に南に行った街で取ろうとなり、あちらこちらのビジネスホテルに電話をして、奇跡的に空いていたシングルルームを二つとった。

その街に向かう途中で夕焼けを見た。高台の県道をを走りながら見たそれはとても美しくて情緒的だった。

宿に着いたのは19時��。

古き良きビジネスホテルといった所。

繁華街の中にあり、口コミを調べて美味しそうだった居酒屋へ。生ビールがサッポロビールというのが決め手だった。

串焼きをメインにしたお店であれやこれやとオーダーする。

サッポロビールで母と乾杯。

アジのタタキとレモンサワーである程度酔った。

焼いたニンニクに味噌をつけて食べるのもよかった。

聞けば居酒屋のマスター��二十代でお店を始めて今年で四十五年だという。

愛され続けるには人柄と料理の味のどちらかが欠けてもいけない。

その点このお店はマスターや奥さんの人柄や確かな職人の腕が光る素晴らしいお店だった。

ホテルに戻り母の部屋で缶チューハイを飲んだ。

母には苦労をかけっぱなしだった。

そんな話をしていると母は眠ってしまった。

部屋に戻って窓の外を見る。

ふらりと歩きたくなった。

ホテルを出て気ままに歩いてみる。

繁華街らしくネオンがちらちらとあるが、営業していないと思われるほど音がなかった。その中でカラオケの音が聞こえてきた営業しているスナックを見つけ入ることにした。

中には三人組の常連らしき客や一人で飲んでいる人が二人いた。

カウンターに座る。ママはどうやら外国の方らしく、見た目がエキゾチックだった。

チーママは日本人で優しそうな人だった。

薄めに作ってもらったハイボールを片手に、常連客のカラオケを聞く。

チーママに誘われて常連客の輪に入らせてもらうことになった。

警察官のおじさんと力士のような人。そして酒屋さんだというお兄さんの三人だ。

一緒にカラオケを楽しむ。

一曲目に沢田研二の「サムライ」を歌った。中々ウケが良かった。片手にピストルと歌い出すと警察官のおじさんが「俺も持ってる」といい周りが笑いに包まれた。

ためになる話や難しい話などこんな場でする必要なんてない。ただ楽しく飲んで歌えばそれで仲間になれるのだ。

「銃爪」や「浪花節だよ人生は」を歌い、リクエストで「夏の終わりのハーモニー」を最後に歌った。

チーママは感動したらしく涙ぐんでいた。

満足してホテルへ帰る。

明日は6時起き。

更に南へ下る。

13 notes

·

View notes

Text

イスラエル・パレスチナ問題 文字数6500文字以上、400字詰め原稿用紙17枚に相当

【イスラエル・パレスチナ問題の超簡単な要約】

むかしむかし、紀元前11世紀ごろ、つまり今から3000年前、パレスチナという土地にイスラエル王国という国があった。 ユダヤ教の国や。 日本はまだどんぐりを拾って生活をしていた縄文時代の頃やな。

一代目の王様が国を作ったあと、二代目の王様ダビデ王って人が国を大きくしたんやけど、今でもDAVIDっていう名前の西洋人いっぱいおるよな。 ダビデの名残や影響力を感じるよな。 三代目の王様ソロモン王は、エルサレムにユダヤ神殿という立派な神殿を作った。

ソロモン王の死後、イスラエル王国は分裂し弱体化していったんや。三代目で駄目になるって日本の同族会社と変わらんな。ビッグモーターは二代目であかんことなったけど。

弱体化したイスラエルはお隣の国々に攻め込まれ、ソロモン王が作った神殿は破壊され、ユダヤ人はバビロニアの支配下に入って、バビロン、今のバグダットの近くに連れて行かれたんや。

紀元前5世紀頃、ペルシャ王のキュロス二世が「ユダヤ人はイスラエルに帰ってええで」と発表して、エルサレムにまたユダヤ神殿を建設したんや。 2回目の建設なので第二神殿と呼ぶ。 立派な神殿が出来てユダヤ人は喜んだわけやな。

紀元0年頃、イエス・キリストが生まれる。 この人は実はイスラエルのあたりの人なんよ。 弟子を12人作ったり、あれこれ活動したあと、最後はエルサレムのゴルゴダの丘っていうところで死ぬんやけど、死んだのはさっきのエルサレムのユダヤ神殿のすぐ近くや。

紀元前が終わり西暦70年、イタリアのローマ帝国がはるばる中東まで攻め込んできて、ユダヤ人と激しい戦争となったんや。 エルサレムはまたも陥落し、せっかく作ったユダヤ神殿はまた破壊されてしまった。

この時あまりにも激しく国が破壊されたので、ユダヤ人たちは国自体がなくなり、世界中に散り散りばらばらになってしまったんや。 国がないからどこへ行っても外様扱いで、常に迫害されてきたわけやな。ひどい話や。 明日突然日本国が滅んで、どっかの国に住めと言われたら、苦労するよな。差別もされるよな。

で、ユダヤ人らが追い出されたエルサレムは荒廃したわけやが、それから250年後の4世紀頃、ときのローマ帝国の皇帝が大のキリスト教ファンで、「エルサレムのキリストが死んだ場所(ゴルゴダの丘)に教会を作れ」って命令したんや。

キリストが死んでから長く経ってたし、ユダヤ人が追い出されてから250年くらい経ってたから、「まあこのへんやろ」ってことで大体の位置で作ったのが「聖墳墓教会」や。 ゆな先生もいったことあるで。 昔ユダヤ神殿があった場所の、かなり近くにあって、要はキリストの墓の教会やな。 よって、この4世紀の時点でエルサレムはユダヤ教の聖地だったのに加えて、キリスト教の聖地にもなったわけや。

それからまた300年後の7世紀、アラブ軍(イスラム教)がエルサレムに攻め込み、支配下においた。 ユダヤ神殿がかつてあった土地��真上に、かの有名な「岩のドーム」を作ってしまったんや。金ピカの屋根のやつやね。

この岩のドームは預言者ムハンマドが昇天したという伝説の場所として信じられてて、イスラム教におけるメッカほどではないにせよ、超重要聖地になってしまった。 超重要な聖地なわけで、イスラム教の信者らも多くエルサレムに住み着いたわけやで。 この時点で、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、3つの聖地がエルサレムのほぼ同じ場所にある状態になった。いまから1700年も前の話やね。 ちなみに、ユダヤ神殿が破壊されて、上に岩のドームが作られてしまったわけでユダヤ人の聖地はなくなったわけやが、ユダヤ神殿の壁が残ってる広場があって、ユダヤ教の人はそこを聖地にしてる。これが嘆きの壁や。ユダヤ教の最高の聖地扱いやね。

それから400年たった11世紀頃頃、ローマ帝国(イタリア)はキリスト教国家になってたんやけども、この頃に結構国粋主義みたいなのが盛んになるんや。 ローマ帝国の中にいるユダヤ人を迫害して虐殺してみたり、聖地エルサレムを奪還しようって動きが高まる。 しまいには「十字軍」ってやつを組織してエルサレムへ侵攻したんや。 7世紀頃からパレスチナを治めてたアラブ人ら(イスラム教)は抵抗するんやが、ローマ帝国の軍団が強かったから負けてしまって、エルサレムはキリスト教の支配下に置かれるようになったんや。 イスラム教の人たちがキリスト教を嫌う理由に、この十字軍があるね。 キリスト教国家が中東でイスラム教国家と戦争をするたびに、「現代の十字軍め」と恨み節を言うのは結構よくある話や。

その後も何度も何度も支配権が変わって、キリスト教が追い出されたり、ユダヤ人が追い出されたりを何度も繰り返しながらまた数百年たったんや。 その後マムルーク朝とかオスマン帝国(いまのトルコ)に支配されて20世紀まで来る。 20世紀初頭の時点で、エルサレムにはユダヤ人、イスラム、キリスト教が1/3ずつくらい住んでたんや。聖地が重なりながらも、まあなんとか回ってたんや。

でも西暦70年に国が滅ぼされて世界に散り散りバラバラになったユダヤ人がどうしてたんか?って話気になるよな。 日本人が海外に分散していったら、段々とその国に慣れていって、何世代かしたら日本語も忘れて、仏教も神道も忘れてその地に同化していくよな。

でもユダヤ人はそうはならんかったんや。ユダヤ教のおかげやね。 ユダヤ教は小さい頃から教義を叩き込んで、子供に伝えていくのが本当に生活に染み込んでる。 その結果、西暦70年から1900年間も世界に分散した割に、ちゃんとユダヤ教は残ってたんや。

19−20世紀頃になると、世界に分散してるユダヤ人たちは「シオニズム運動」って言って「シオンの丘に帰ろう」という活動が盛んになる。シオンの丘=聖地エルサレムのことや。 自分たちの国を作ろうっていう動きが出てきたわけやね。

20世紀初頭、オスマン帝国(トルコ)がエルサレムを支配していた頃、シオニズム運動は盛り上がってたんやけど、オスマン帝国はちょっと弱体化してきてたんや。 「おっ、弱っとるやん!」ってことで当時世界最強の国だった鬼畜イギリス軍が、エルサレムに攻め入ってきて、エルサレムを奪って��まうんよ。 この頃のイギリスは七つの海を制したと言われるほど力があったからね。

オスマン帝国を倒したことで、イギリスはパレスチナ、ヨルダン、イラクを委任統治領にしたんや。要は植民地みたいなもんやね。 イギリスの統治下にある間に、シオニズム運動が盛んだったのもありユダヤ人人口が増え、3つの宗教では争いが頻発するようになっていった。

1948年、委任統治の期間が終わるにあたり、めんどくさくなったイギリスは「じゃあユダヤ人の国とアラブ人の国に2つに分ければいいじゃん!」って謎提案をして、国連もそれを承諾してしまうんや。 3つの宗教が混ざってなんとかこれまで来た場所を、2つの国に分ければいいじゃんって無理な話よな。土地への愛着とかもあるしさ。

ユダヤ人がエルサレムのエリア(今のパレスチナ+イスラエル)を支配したのは西暦70年が最後で、そこから先はユダヤ人が支配はしてなかったんよ。ローマ帝国はキリスト教やし、岩のドームを作ったのはイスラム教で、そこからずっとイスラム教が支配してて、最後に支配してたオスマン・トルコもイスラム教国家や。

イスラム教の人らからすると、「確かにユダヤ教の人らもエルサレムにおったけど、なんでお前らが突然このパレスチナに国作って我々の土地を奪うんや!」ってブチ切れるわけや。 逆に自分の国がほしかった全世界のユダヤ教徒は喜んでたわけやな。 しかもユダヤ人のほうが遥かに少ないのに支配する面積も大きかったんや。

結果として発生したのが第一次中東戦争や。 そりゃ1500年間住んでた土地に、いきなりユダヤ人の国を勝手に作られて追い出されたらたまったもんじゃないよな。 我々日本人が、「2000年前は実は僕たちの先祖が住んでたんで」とか言って本州を謎の外国人に取られて四国とか北海道におしのけられるようなもんやからね。 どんぐり拾ってたような時代に住んでましたなんて言われても納得できんわな。

当時統治してたはずのイギリス軍はさっさと逃げ出したわけやが、そもそもこの問題はイギリスの影響が大きい。 イギリスは三枚舌外交と言って、

・オスマン帝国(トルコ)を倒したいので、オスマン帝国の支配下にいるアラブ人たちに「武装蜂起してくれたらオスマン帝国の土地を割譲して独立国を作ってあげるよ」とそそのかして反乱を起こさせる ・フランス・ロシアとの間では、アラブ人たちに約束したのとは全く違い「オスマン帝国の領土はフランス支配、イギリス支配の2つに分割にし、パレスチナは国際管理下にしよう」と提案する ・ユダヤ人資産家のロスチャイルドには「パレスチナにユダヤ人国家を作ってあげるから、その代わり戦費をくれ」と提案

要は3つの関係者に矛盾することを言いまくって争いを起こして最終的にオスマン帝国を倒してパレスチナ(+エルサレム)を手に入れたわけやな。 そのままオスマン帝国が支配してたら今のような争いだらけのエリアにならず、幸せだったんやないかという話やね。 ブリカスと言われる所以やね。

第一次中東戦争(1948)ではイスラエルが勝利し、イスラエルはまず独立国としての地位を得る。まず国を作ったわけやね。これが一回目の戦争や。

第二次中東戦争(1956)では、スエズ運河を国有化しようとしたエジプトを邪魔しようと企んだイギリスとフランスがイスラエルと一緒にエジプトに攻め込んだことで勃発する。 エジプトが負けるかと思いきや意外と耐えたしスエズ運河も守りきったことで「エジプト結構すごくね?」的な雰囲気で国連の介入で終戦したんや。 エジプト=アラブの勝利やね。

第三次中東戦争(1967)は、わずか6日で終わったから6日間戦争とも言われるけども、イスラエル軍がアラブの国々(エジプトやシリア、ヨルダンなど)に攻め込んで、圧倒的勝利を治めて、今のイスラエルの国土は大半はここで奪い取った土地と合わせたもので大体一緒やね。 左隣のエジプトからガザ地区を奪って、右隣のヨルダンからヨルダン川西岸地区を、シリアからゴラン高原を奪ってる。 ゴラン高原は、のちに自衛隊が海外平和維持活動として派兵してた場所やね。争いが起きてカオスだったってことやね。

この第三次中東戦争は、テレビドラマにもなった山崎豊子の小説「不毛地帯」でも扱われていて、この戦争がすぐ終わるのか長期化するのかを分析して投資をする、近畿商事vs東京商事の戦いでも描かれてるで。 小説もテレビドラマも面白いからぜひ鑑賞してほしい。 ドラマは唐沢寿明主演で、めちゃ面白いで。このドラマで商社マン志望の学生が増えたとすら言われてる。

第四次中東戦争(1973)は、第三次中東戦争で奪われた土地を取り返そうとエジプトとシリアがイスラエルに攻め込んだんやが、これは今から50年前の10月6日の、ヨム・キプル、つまりユダヤ教の贖罪の日という祝日に行われて、お休みの日やった。 ちょうど今週ハマスがイスラエルを奇襲したが、これもまた同じ祝日の日やった。 油断した日を狙うのは変わってないな。

イスラエルvsアラブ系の国々という構図になったけども、冷戦下でもあったから、裏側ではイスラエルを米国が、アラブをソ連が応援してた。 この戦争は3週間で終わるんやが、アラブ系の国々がイスラエルの味方をする国々に対して石油を禁輸したり、OPECが石油の価格引き上げをしまくったことでいわゆる「オイルショック」を起こして日本も影響を受けたで。 このオイルショックのときに日本人はトイレの紙を買いまくってたけど、50年経ってコロナが起きてもトイレの紙を買いまくってたから、なんの進歩もしてないよな。 ちなみに、前に「オイルショックのときに買いまくったトイレの紙がまだ家に積み上がってる」っていう人に会ったことあるで。ほんとかいな。

大規模な戦争は4回のみで、その後は小さな紛争が何度も何度も起きてる。 1988年にはパレスチナ自治政府が独立宣言を行って、1993年にはパレスチナ自治政府のアラファト議長と、イスラエルのラビン首相が「仲良くしようね」とアメリカ大統領仲介の元パレスチナの自治を認めたんや。これでだいぶ進歩したなあってことで、アラファト議長とラビン首相はノーベル平和賞を受賞してるで。 でもその後イスラエルのラビン首相は、国内の極右学生に暗殺されてる。宗教色が強いエリアだと、国内を���得するのも大変やな。

パレスチナ側はアラファト議長が死んだあと、内紛が起きる。 2006年に議会選挙でハマスっていう反イスラエル・反米の党が第一党になった。 一応選挙で選ばれた人らやけど、イスラエルのことめっちゃ嫌いやねん。 パレスチナではハマスに加えて、親米・イスラエル融和派の党ファタハという2つの派閥があったけどハマスがガザ地区を武装支配してしまう。 ファタハはヨルダン川西岸地区っていう方を支配してるで。穏健派やな。

今回イスラエルにロケット砲打ちまくってライブ会場から人を拉致しまくったのは、このハマスの武装組織やね。 だからパレスチナがイスラエルに攻撃したというよりは、パレスチナの中にいるハマスの人たちがやった行為って考えたほうがええと思う。 ゆな先生が前に訪問したのはハマスが支配するガザ地区ではなく、ファタハが強いヨルダン川西岸地区ってとこやけど、そこはそこまで激しく反米って感じでもなかったな。

一方でイスラエルもイスラエルでじわりじわりとパレスチナに入植地、つまりユダヤ人が住むエリアを拡大し、実質的にそのエリアを支配してしまうのをやめずにいるし、ガザからロケット砲が飛んでくるたびに民間人も含めてお構いなしに報復攻撃をするから、結局永久に終わらない紛争になってしまってるわけやな。 ハマスが10人イスラエル人を殺すと、だいたいイスラエルはパレスチナ人を1000人とか殺すからね。

2022年11月にイスラエルで右派のネタニヤフ政権が生まれたけど、政権誕生から今回のハマスによるロケット砲攻撃やライブ会場での虐殺や拉致の事件の間にも実は、ちょくちょくイスラエル軍がハマス支配エリアを攻撃してたりする。 あんまり報じられることはないけどテロリストを逮捕するとかいう名目でちょくちょく空爆したり、武装襲撃したりしてるわけで、いろんなものがたまり溜まった状態だったことは間違いないな。

とはいえ、この2000年3000年規模の歴史的な背景もあるから、今回はハマスが悪いとかイスラエルが悪いとか、断言することはできないというのがワイの立場やね。 むしろ日本はこの長い長い宗教戦争とは無縁の離れた場所で、無縁の仏教神道の国であるから、どっちの肩を持つというのはしないほうがいいんじゃないかなと思う。

日露戦争ではユダヤ人経由で戦費を調達して戦争になんとか勝ち、戦後は中東のアラブの国々から石油を輸入してなんとかライフラインを維持している島国で、わざわざ敵を作らなくてもいいし、3つの宗教、そして欧米諸国の争いであって、簡単に解決できる問題ではないことは理解してもらえたと思う。

ちなみに私はイスラエルとパレスチナ両方を訪問したことがあるから、どちらの立場もなんとなくわかるし、実際に訪問してみて非常に学びが多かった。イスラエル・パレスチナにもう少し平穏が訪れたら、ぜひみんなにも行ってみてほしい。

歴史を学び、地政学を学び、宗教を学ぶことは、人生で起きる出来事やニュースなどから想像できることを増やし、旅行を楽しくし、投資にも役立ち、将来の予測にも役立つ。 ついつい毎日だらけて過ごしてしまうこともあるけど、たまには本を読���だりして遠い異国で起きていることに関心を持ってみるのも面白いと思う。

もし記事が面白かったらぜひフォローしてな。 月に2回ふるさと納税を紹介してる。おすすめの本とかお得情報もたまに紹介するで。

2 notes

·

View notes

Text

20231021

少し遅れて夏服を仕舞った。

明日の朝は冷え込むと言う。

今年の夏はコロナ開けの影響か3ヶ月ぐらい忙しい時期が続いた。正直あんまり記憶がないんだな。10月頭ぐらいから心身共に疲れが出て月の裏側で暮らすみたいにひっそりやり過ごした。

それでも9月には伊豆の天城山に登り温泉に入って伊豆半島を車で一周。先日は8年ぶりに都心に出かけて東京都現代美術館でホックニー展を見た。スカイツリーを初めて近くからちゃんと見た気がする。

中央線から見える家々や地下鉄の構内に吹く茶色い風、車内アナウンス、交わることのない見知らぬ人たち。東京。私が根を下ろせなかった街。

時は流れたんだなと思った。

そんで秩父の武甲山に登った。

下りで急に目がブリジット・ライリーの絵みたいにチカチカし始め偏頭痛の発作一歩手前のような状態になって超焦ったが夕方から旧友のお母さんのお通夜があったのでカロナール飲んで気合いで秩父から帰った。

10代から20代の頃可愛がってもらいとてもお世話になったがその友人といつしか疎遠となりおばちゃんとも10年は会っていなかったと思う。

今まで確かに存在していてきっと明日もいるだろうと思っていた人がある時を境にこの世界からいなくなる。

この世に生まれ落ちて生きて死ぬことについて歳を取れば何かしら分かるもんだと思っていたが、結局輪を掛けて分からなくなっていく。

四十にして惑わずとは言うものの。

あとは最近なんかあったかね。

少し太った気がするのでランニングを再開した。

来月人間ドックを予約した。

そんぐらい。

球蹴り

そういえば最近サッカーばっかり見とる気がする。

遠藤選手のリバプール移籍でプレミアリーグ見るためにU-NEXTに登録した。でも結局一番楽しみなのはラ・リーガのレアル・ソシエダの試合、久保選手。親戚たらい回しにされるみたいな不遇のレンタル時代を見てきたので昨シーズン後半からの快進撃は非常に感慨深い。

暗黒時代だと思ってた第二次森保ジャパン。つよい。

5年も見てるとなんだかんだ愛着が出てきてもうポイチが監督でいいような。兎にも角にも運がある。

映画

海よりもまだ深く、海街diary、草の響き、cure、distance、12モンキーズ、LEON完全版、マトリックス・レザレクションズ、ヒメアノール、遊星からの物体X、ガガーリン

「火の鳥」に比肩すると言われたあの立原あゆみの大著「本気!」(マジ!)のように「蛇足!」と書いて「LEON完全版!」と読むぐらいに追加された部分に謎を感じる。

これは父性なの?女児愛してんの?と揺れ動く心を想像させる余白が肝だとてっきり思ってたんだが、なんつうか性癖一切隠す気無いんだなと思って単純に気色悪かった。

マトリックス・レザレクションズも謎だったなあ。

本編に挿入される過去作の映像の若い頃のキャリー=アン・モスが綺麗だった。キアヌ・リーブスも若かった。なんか泣けた。

誰も彼もが歳を取る。

監督のウィシャウスキー兄弟が気づいたら姉妹に変わってるくらい諸行は無常。

読書録

「熊を夢見る、中沢新一」「ユング名言集、フランツ・アルト編」「地上に星座をつくる、石川直樹」

毎度のことだが9月過ぎると早い。次ハッと気づいたら年の瀬とか全然ありうる。今年は早めに大掃除するぞい。

どっか旅行に行きたいと思い続けているが考えてた季節と少しずれてしまったのでのんびり計画を考えている。

どっか寂びれた辺鄙な島とか行きたい。

隙あらば世界大戦前夜みたいな空気出してくるけど何なのと思う。

3 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)5月8日(月曜日)弐

通巻第7741号

岸田訪韓を評価すべきだが、韓国の外交転換こそ注目だろう

日本は安禄山の蜂起を三年知らなかった。これが歴史の教訓である

************************

孝謙、淳仁、称徳、光仁天皇の時代において、日本の最大級の外交的変化は、渤海国からの度重なる使者の来駕である。

渤海は高麗に替わって建国された。いまの北朝鮮である。渤海使は敵対した新羅の沖合をさけるため船は日本海を縦断し、出羽から越後、能登から若狭へ漂着することが多く、太宰府へ逐一回��して丁寧にもてなし、膨大な土産を持たせた。

競うように新羅からも��節が太宰府へ入り、最初、大和朝廷は朝貢と受け取って歓待した。文書や使節の態度から判断しても、明らかに朝貢だった。日本の宿敵の国がころりと態度を変えて来日するのだから裏にナニカアルに違いない。

実態は朝貢を装い日本の防衛体制を観察し、また大和王朝の政治空気を把握することにあった。情報収集である。

新羅は次第に図に乗って官位の低い大使を派遣するようになった。態度も横柄、傍若無人の無礼を極めるようになったため新羅使は太宰府で留め置かれ追い返された。

新羅の態度が横柄尊大になった背景には唐が乱れ、安禄山が叛乱をおこし、国土は荒廃し、新羅に対しての軍事的な脅威にはならなかったからだ。大和朝廷はこの情報を三年ほど知らなかった。ということは新羅使は安禄山の乱を知っていながら大和朝廷には意図的につたえず日本の反応を確かめに来た可能性がある。日本のこうした情報戦の失態はいまと変わらない。つまり韓国の対日外交激変は裏にナニカアルのだ。

天智天皇の御代、白村江の闘いで唐の海軍に敗れ、2100名の百済高官が日本に亡命した。天智天皇は水城と防塁、城を構築し、防人を強化したばかりか、各地22ヶ所に築城 防衛力を拡充し、新羅の侵攻に備えた。

ところが、新羅は逆に日本が攻めてくると防衛態勢を急ぎ、「ご機嫌取り」のため「朝貢」を装い屡々来日した。

天平宝字二年九月十八日に渤海使の小野朝臣田守らが帰朝し、渤海大使の輔国大将軍・行木ら二十三名を随行した。日本海側に帰着したので越前に滞在し、疫病感染の有無を調べるためニケ月を過ごす。

帰国十日後に小野田守に従五位上を授け、ほかの随行員六十六人にも位階を授けた。 同年十二月十日、すなわち帰国から七十日後に小野朝臣田守は安禄山の謀反を伝えた。安禄山の挙兵は755年のことだから、なんと三年間、大和朝廷は唐の政変を知らなかったのである。

▲安禄山の乱が日本政治にいかなる変化をもたらしたか

小野田守は次のように上奏した。

天平勝宝七年の十一月九日に御史太夫兼氾陽節度使の安禄山が蹶起し、自らを大燕聖武皇帝と名乗り、邸宅を潜龍宮と名付けた上、年号を聖武と改元した。安禄山は二十万の兵力を率いて忽ち洛陽を落とした。翌六月に玄宗皇帝は難を避けるために蜀の成都(現在の四川省)へ避難した。

渤海に援軍要請があり、騎兵四万をもって賊徒を平定されたしと懇請された。渤海からだと安禄山の後方を攪乱できる。しかし渤海王は派兵要請を疑い、派兵を見送った。途中から安禄山の反乱に加わったのが史思明だ。だから「安史の乱」とも言う。

玄宗側の反撃準備が整い、ようやく官軍が乱を平定し、玄宗は長安に戻った。逃亡途中では随行した兵隊たちに不穏の空気が流れたため玄宗は愛妃楊貴妃の自裁を認めざるを得ず、長安に復帰しても嘗ての政治力は失われていた。側近は朝衡(阿部仲麻呂の中国名)だった。

かく上奏した小野田守とて、まだ安禄山が部下に殺害されたという情報を知らなかった。渤海もその後の情報を隠匿したわけではなく長安に派遣した情報員が戻らず実情をつかんでいなかった。

唐土の異変を知った大和朝廷は太宰府に勅して「安禄山は凶暴なる胡人(ソグド人だが、当時は「胡」と称した)、狡猾である。天命に背いた反乱は必ず失敗するが、寧ろ海東へ兵を進める華もしれず、この緊迫状況を太宰府はよく理解し、たとえ安禄山が来航せずとも防衛を怠るな」とした。

怡土城築城を任された吉備真備は工事に力を入れ、また京では渤海使の歓待宴が続いた。淳仁天皇はかれらに位階をあたえ、藤原仲麻呂は自邸で宴を催し、賑やかにもてなしたうえ夥しい土産を持たせた。

この時に大和朝廷を支配した空気は唐が衰弱し、渤海が北から協力して新羅を挟み撃ち出来ないか、今こそチャンスではないかということだった。これは当時権力の頂点にいた藤原仲麻呂の情勢認識に欠陥があったということである。

▲むしろ韓国がなぜ外交舵取りを変えたかの背景に謎がある。

北朝鮮内部で何かが起きている。あるいは静かに秘密裏に中国が北への態度をかえたことを韓国が気づいた。米国からも精度高い情報を得て、日本とは修好する時期だとの判断があった。また従来の反日路線は、北朝鮮が情報操作していた。

さて岸田首相の訪韓である。

5月7日、アフリカ四カ国歴訪を終えて帰国したばかりの岸田首相はソウルへ飛んだ。

ソウルの大統領府で 尹錫悦(ユンソンニョル)大統領と会談し、「元徴用工(旧朝鮮半島出身労働者)」の訴訟問題など日韓両国の課題に向き合い、関係改善を加速させる方針で一致した。

首相は会談で元徴用工問題に関し、「厳しい環境の下で多数の方々が大変苦しい、悲しい思いをされたことに心が痛む思いだ」と述べた。

日本がこれまでの態度を軟化させたのは財産請求権である。

1965年の日韓請求権協定で「完全に解決済み」とされたが、つねに韓国が蒸し返してきた。

ところが尹政権となって提示してきた徴用工訴訟問題の解決策で突然活路が開けた。岸田首相は「おわび」「反省」は口にせず、尹大統領も謝罪を求めることはしなかった。

外務省幹部は「大きな前進。文在寅(ムン・ジェイン)政権では実現しなかっただろう」とする。

韓国大統領は「共通の利益」のために歴史問題と切り離して協力を進めるべきだと言い切った。

(資料編に続く。10分後に配信します)

5 notes

·

View notes

Text

混迷した世界の指南書 『武士道』 藤原正彦(2008) 『この国のけじめ』 文藝春秋

新渡戸稲造『武士道』が売れているという。昨年末(二〇〇三年)公開されたアメリカ映画 「ラスト・サムライ」の影響もあるとかで、数社から合わせて百万部以上が出ているそうだ。 これを聞いて意を強くした。 『武士道』が英語で書かれたのは明治三十二(一八九九) 年であ る。百年以上前の本を現代日本人がこぞって読むのは、健全な危機感のあらわれと思うから (5)である。 庶民は知識や理屈を持っていなくともときに鋭い感覚を示す。多くが「いまの日本は何かが おかしいぞ」という素朴な実感をもっている。グローバルスタンダードを取り入れるといって、企業はリストラをする。学校では「ゆとり教育」を取り入れる。その結果、職のない中高年があふれ、地方の駅前商店街はさびれ、小学校では国語や算数の時間が減らされ、小学生から大(10) 学生に至るまでの学力低下は著しい。庶民はこうしたことに「自分たちの親や祖父が大切にしてきたものが壊されつつある」と感ずるのだろう。我々のよってたってきた価値観とは何だったのか、(1)というルーツ探しに似た感覚が『武士道』を手にとらせているのだろう。 『武士道』の著者・新渡戸稲造は幕末の南部藩(いまの岩手県)で下級武士の子として生まれ、札幌農学校(現・北海道大学)で農業を学んだ後、アメリカに留学しキリスト教クェーカー派 の影響を受けた。アメリカからドイツへ渡り、研鑽を積んだ後、札幌農学校教授、台湾総督府技師、(5)京都帝国大学教授、第一高等学校校長などを歴任、農学者および教育者として活躍するかたわら、東西思想の調和を目指し「太平洋の懸橋たらん」ことを悲願とした。東京女子大の初代学長、国際連盟事務局次長なども務めた日本の誇る国際人である。 『武士道』が書かれた明治三十二年は日清戦争と日露戦争の中間期で、清を破った新興国家日本に世界が注目しながらも警戒心を持ちはじめた時機である。新渡戸はベルギー人法学者夫妻と散歩中(10)、日本には宗教教育がないと話したところ、「宗教なし! それでどうして道徳教育を授けるのですか」と驚かれた。その後いろいろ考えた結果、自身の正邪善悪の観念を形成しているものが幼少期に身につけた武士道であることに気づいたのである。 同時代人である内村鑑三や岡倉天心にも共通するが、新渡戸には日本人の魂を西洋人に理解させたいという熱い思いがあった。そして英語で武士道を紹介することを決意する。西洋人に(15)も理解しやすいよう、ギリシアやローマの哲学、聖書、シェイクスピア、ニーチェなどと我が国の本居宣長、平重盛、頼山陽、吉田松陰らを比較しながら武士道精神の本質について説いた。 (1)『武士道』初版は一九〇〇年にアメリカで出版され、たいへんな賞讃を受けた。感激したセオドア・ルーズベルト大統領などは、何十冊も買い、他国の首脳に送ったという。その後多くの言語に訳されたが、日本語訳は明治四十一年以来、新渡戸の弟子で東大総長を務めた矢内原忠雄訳(岩波文庫)をはじめとしてさまざま出ている。 (5) 私は勤務する大学の学部一年生に対して、日本の名著を講読するゼミを担当している。こと十年近く、真っ先に学生たちに読ませるのが『武士道』である。受験戦争をくぐり抜けて大学に入学したての学生たちは、『武士道』を読んで一様に驚く。高校までに習ってきたこととあまりに違うことが書いてあるからである。とくに戸惑いを見せるのは、(10)名誉に関する部分である。 武士道では、名誉はしばしば命よりも重いとされる。「それ故に (武士は)生命よりも高価であると考えられる事が起れば、極度の平静と迅速とをもって生命を棄てたのである」(矢内原忠雄訳・以下同)という箇所を読むと、戦後民主主義の教育にどっぷりつかった学生たちは、「名誉より自分を大切にすべきだ」とか「生命は地球より重い」などと拒否反応を示す(むろん(15)新渡戸は「真の武士にとりては、死を急ぎもしくは死に媚びるは等しく卑怯であった」とも述べており、いたずらに死を賞讃しているわけではない)。 (1)学生たちのそうした批判に対して、私は「それではあなた方は一体どうやって価値判断をするのですか」と問う。すると「自分の理性で考えます」「主体的に考えています」などと答える。「すごいなあ、なぜそれほど自分の理性に自信が持てるんですか」と問う���学生は困ってしまう。人間には、理性や論理だけでなく、価値判断の基準となる倫理的な座標軸がなければならない。(5)それがない論理的思考は単なる利益追求とか自己正当化に過ぎない。座標軸の役割を果すのは、外国の場合、主に宗教だから、外国人は宗教のない人間を信用してよいものか訝る。 宗教の力がそれほど強くない我が国でその役割を果してきたのが武士道である。武士道は平安時代末期から鎌倉時代にかけて、「戦うものの掟」として生まれた。それはいわば(10)戦闘におけるフェア・プレイ精神だった。卑怯な振る舞いはしてはならない、臆病であってはならない、という観念である。 騎士道がキリスト教の影響を受けて深みを得たように、単なる戦闘の掟だった武士道にも、さまざまな「霊的素材」が注入されたと新渡戸は言う。 まず仏教、なかでも禅が「運命を任すという平静なる感覚」と「生を賤しみ死を親しむ心」(15)を武士道に与えた。 そして主君に対する忠誠、祖先に対する尊敬、親に対する孝行という他のいかなる宗教でも教えられなかった美徳が神道からもたらされた。さらに孔子と孟子の教えが、(1)君臣、父子、夫婦、長幼、ならびに朋友の間の五倫の道、また為政者の民に対する仁慈を加えた。 こう書くと外国のものが多いようだが、禅にしても孔孟の教えにしても、中国ではごく一部の階層にしか広まらなかった。これらの思想は日本人が何千年も前から土着的に持っていた(5)「日本的霊性」 とびたりと合致していたから、武士の間にまたたく間に浸透したのである。 江戸時代になると実際の戦闘はなくなった。それとともに武士というエリート階級の行動指針であった武士道は、物語や芝居を通して次第に庶民にまで行き渡り、戦いの掟から精神へと昇華し、日本人全体の道徳的基準となった。武士道精神はこうして「遂に島帝国の民族精神を表現するに至った」のだ。 (10)武士道は成文化されていない。聖書やコーランのような経典がない。武士道は「書かれざる掟、心の肉碑に録されたる律法」として親から子へ、口から口へと伝えられた。そして知識よりその実践こそが本質とみなされたのである。 私の父・新田次郎は、幼いころ父の祖父から武士道教育を受けた。父の家はもともと信州諏訪の下級武士だった。生家の二階には三畳の間があり、子供は容易なことでは入らせてもらえなかった。(15)なぜならそこは切腹の間だったのである(実際に使われたことはないらしい)。幼少の父は祖父の命で真冬でも裸足で『論語』の素読をさせられたり、わざと暗い夜に一里の山道を(1)上諏訪の町まで油を買いに行かされたりした。父は小学生の私にも武士道精神の片鱗を授けようとしたのか、「弱い者が苛められていたら、身を挺してでも助けろ」「暴力は必ずしも否定しないが、禁じ手がある。大きい者が小さい者を、大勢で一人を、そして男が女をやっつけること、また武器を手にすることなどは卑怯だ」と繰り返し言った。問答無用に私に押しつけた。 (5)義、勇、仁といった武士道の柱となる価値観はこういう教育を通じて知らず知らずに叩き込まれていったのだろう。義とは孟子が言うように「人の路」である。卑怯を憎む心である。林子平は義を「死すべき場合に死に、討つべき場合に討つこと」と言っている。勇とは孔子が「義を見てせざるは勇なきなり」と言ったように、義を実行することである。そして仁とは、「人の心」。慈悲、愛情、���隠の情、「強きを挫き弱きを助ける」などがこれに含まれる。 (10)他にも、礼節、誠実、名誉、忠義、孝行、克己など大切な徳目があった。なかでも名誉は重要で、恥の概念と表裏をなし、 家族的自覚とも密接に結ばれていた。前述したように名誉はしばしば生命より上位にくるもので、名誉のために生命が投げ出されることもたびたびあった。 武士道精神の継承に適切な家庭教育は欠かせない。戦前に国や天皇に対する「忠義」が強調 された、という反省から戦後は日本の宝物ともいうべき武士道的価値観がまったく教えられなくなったのは不幸なことである。(15)戦後教育しか受けていない世代が親となり先生となっているから、いまでは子供にこれを教えることも叶わない。 (1)新渡戸の『武士道』は日本人の美意識にも触れている。 武士道の象徴は桜の花だと新渡戸は説く。そして桜と西洋人が好きな薔薇の花を対比して、「(桜は)その美の高雅優麗が我が国民の美的感覚に訴うること、他のいかなる花もおよぶところでない。薔薇に対するヨーロッパ人の讃美を、我々は分つことをえない」と述べ、本居宣長の歌、(5)敷島の大和心を人間はば、朝日に匂ふ山桜花、を引いている。 薔薇は花の色も香りも濃厚で、美しいけれど棘を隠している。なかなか散らず、死を嫌い恐れるかのように、茎にしがみついたまま色褪せて枯れていく。 (10)それに比べて我が桜の花は、香りは淡く人を飽きさせることなく、自然の召すまま風が吹けば潔く散る。桜の時期にはしばしば雨が降り、ときには数日で散ってしまう。自然の大きな力に逆らわず潔く散る。 「太陽東より昇ってまず絶東の島嶼を照し、桜の芳香朝の空気を匂わす時、いわばこの美しき日の気息そのものを吸い入るるにまさる清澄爽快の感覚はない」、つまりこの清澄爽快の感覚が(15)大和心の本質と新渡戸は説く。 (1)日本人は、このような美意識を持ち、いっぽうで行動原理としての武士道を守ってきた。新渡戸はまた、吉田松陰が刑死前に詠んだ、かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂、(5)を引く。吉田松陰は黒船来航以来の幕府の政策を痛烈に批判し、安政の大獄の際に死罪に処せられた。この歌は、たとえ行き着く先は刑死とわかっていても、正しいと信ずることをせずにはおれないという松陰の告白である。名誉のためには死も恐れないという態度である。 こうした「大和心」といい「大和魂」といい、武士道精神の精華といえよう。これを世界の人に知らしめた新渡戸の功績は訳者の矢内原忠雄の言うように「三軍の将に匹敵するもの」がある。(10)日清戦争後の三国干渉等で世界が日本に警戒心を強めていたときに、軍事力でなく、誇るべき民族精神によって日本を世界に伍する存在としたのである。 明治維新のころ、海外留学した多くの下級武士の子弟たちは、外国人の尊敬を集めて帰ってきた。彼らは、英語も下手で、西洋の歴史や文学もマナーもよく知らなかった。彼らの身につけていたものといえば、日本の古典と漢籍の知識、そして武士道精神だけであった。それでも彼らは尊敬された。(15)武士道精神が品格を与えていたのである。 世界は普遍的価値を生んだ国だけを尊敬する。 イギリスは議会制民主主義を、フランスは人権思想を、(1)ドイツは哲学や古典音楽を作った。自然科学のうえでもこれらの国は多大な貢献をした。現在経済的にも軍事的にもたいしたことのないこれらの国が国際舞台で主要な役割を果せるのは、彼らの創出した普遍的価値に世界が敬意を払っているからである。 私は、日本の武士道精神と美意識は、人類の普遍的価値となりうるものと思う。 (5)二十一世紀は、武士道が発生した平安時代末期の混乱と似ていないでもない。日本の魂を具現した精神的武装が急務だ。 切腹や仇討ち、軍国主義に結びつきかねない忠義などを取り除いたうえで、武士道を日本人は復活するべきである。これなくして日本の真の復活はありえない。国際的に尊敬される人とは、自国の文化、伝統、道徳、情緒などをしっかり身につけた人である。武士道精神はその来歴といい深さといい、身につけるべき恰好のものである。 (10)新渡戸は「武士道の将来」と題した最終章にこう書いている。「武士道は一の独立せる倫理の掟としては消ゆるかも知れない、しかしその力は地上より滅びないであろう。(中略)その象徴とする花のごとく、四方の風に散りたる後もなおその香気をもって人生を豊富にし、人類を祝福するであろう」 世界はいま、政治、経済、社会と全面的に荒廃が進んでいる。人も国も金銭崇拝に走り、利害得失しか考えない。 (15)義勇仁や名誉は顧みられず、損得勘定のとなり果てた。 ここ数世紀の間、世界を引っ張ってきたのは欧米である。 ルネッサンス後、理性というものを他のどこの地域より(1)早く手にした欧米は、論理と合理を原動力として産業革命をなしとげ、以後の世界をリードした。論理と合理で突っ走ってきた世界だが、危機的な現状は論理や合理だけで人間はやっていけない、ということを物語っている。それらはとても大切だが、他に何かを加える必要がある。 (5)一人一人の日本人が武士道によりかつて世界の人々を印象づけた高い品格を備え、立派な社会を作れば、それは欧米など、荒廃の真因もわからず途方に暮れている諸国の大いに学ぶところとなる。これは小手先の国際貢献と異なる、普遍的価値の創造という真の国際貢献となるであろう。この意味で、戦後忘れられかけた武士道が今日蘇るとすれば、それは世界史的な意義をもつと思われる。

6 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和5年5月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年2月2日 うづら三日の月花鳥句会 坊城俊樹選 ���選句

厨女も慣れたる手付き雪掻す 由季子 闇夜中裏声しきり猫の恋 喜代子 節分や内なる鬼にひそむ角 さとみ 如月の雨に煙りし寺の塔 都 風花やこの晴天の何処より 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月4日 零の会 坊城俊樹選 特選句

暗闇坂のチャペルの春は明日あたり きみよ 長すぎるエスカレーター早春へ 久 立春の市の算盤振つてみる 要 冬帝と暗闇坂にすれ違ふ きみよ 伊達者のくさめ名残りや南部坂 眞理子 慶應の先生眠る山笑ふ いづみ 豆源の窓より立春の煙 和子 供華白く女優へ二月礼者かな 小鳥 古雛の見てゐる骨董市の空 順子 古雛のあの子の部屋へ貰はれし 久

岡田順子選 特選句

暗闇坂のチャペルの春は明日あたり きみよ 冬帝と暗闇坂にすれ違ふ 同 大銀杏八百回の立春へ 俊樹 豆源の春の売子が忽と消え 同 コート脱ぐ八咫鏡に参る美女 きみよ おはん来よ暗闇坂の春を舞ひ 俊樹 雲逝くや芽ばり柳を繰りながら 光子 立春の蓬髪となる大銀杏 俊樹 立春の皺の手に売るくわりんたう 同 公孫樹寒まだ去らずとのたまへり 軽象

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月4日 色鳥句会 坊城俊樹選 特選句

敬な信徒にあらず寒椿 美穂 梅ふふむ野面積む端に摩天楼 睦子 黄泉比良坂毬唄とほく谺して 同 下萌や大志ふくらむ黒鞄 朝子 觔斗雲睦月の空に呼ばれたる 美穂 鼻歌に二つ目を割り寒卵 かおり 三路のマネキン春を手招きて 同 黄金の国ジパングの寒卵 愛 潮流の狂ひや鯨吼ゆる夜は 睦子 お多福の上目づかひや春の空 成子 心底の鬼知りつつの追儺かな 勝利

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月6日・7日 花鳥さざれ会 坊城俊樹選 特選句

潮騒を春呼ぶ音と聞いてをり かづを 水仙の香り背負うて海女帰る 同 海荒るるとも水仙の香の高し 同 坪庭の十尺灯篭日脚伸ぶ 清女 春光の中神島も丹の橋も 同 待春の心深雪に埋もりて 和子 扁額の文字読めずして春の宿 同 砂浜に貝を拾ふや雪のひま 千加江 村の春小舟ふはりと揺れてをり 同 白息に朝の公園横切れり 匠 風花や何を告げんと頰に触る 笑子 枝川やさざ波に陽の冴返る 啓子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月8日 さくら花鳥会 岡田順子選 特選句

雪を踏む音を友とし道一人 あけみ 蠟梅の咲き鈍色の雲去りぬ みえこ 除雪車を見守る警備真夜の笛 同 雪掻きの我にエールや鳥の声 紀子 握り飯ぱりりと海苔の香を立て 裕子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月10日 鳥取花鳥会 岡田順子選 特選句

東風に振る竿は灯台より高く 美智子 月冴ゆる其処此処軋む母の家 都 幽やかな烏鷺の石音冴ゆる夜 宇太郎 老いの手に音立て笑ふ浅蜊かな 悦子 鎧着る母のコートを着る度に 佐代子 老いし身や明日なき如く雪を掻く すみ子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月11日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

朝光や寺苑に生るる蕗の薹 幸風 大屋根の雪解雫のリズム良き 秋尚 春菊の箱で積まれて旬となる 恭子 今朝晴れて丹沢颪の雪解風 亜栄子 眩しさを散らし公魚宙を舞ふ 幸子 流れゆくおもひで重く雪解川 ゆう子 年尾句碑句帳に挟む雪解音 三無 クロッカス影を短く咲き揃ふ 秋尚 あちらにも野焼く漢の影法師 白陶 公魚や釣り糸細く夜蒼し ゆう子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月13日 枡形句会 栗林圭魚選 特選句

犬ふぐり大地に笑みをこぼしけり 三無 春浅しワンマン列車軋む音 のりこ 蝋梅の香りに溺れ車椅子 三無 寒の海夕赤々漁終る ことこ 陽が風を連れ耀ける春の宮 貴薫 青空へ枝混み合へる濃紅梅 秋尚 土塊に春日からめて庭手入 三無 夕東風や友の消息届きけり 迪子 ひと雨のひと粒ごとに余寒あり 貴薫

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月13日 武生花鳥俳句会 坊城俊樹選 特選句

浅春の眠りのうつつ出湯泊り 時江 老いたれば屈託もあり毛糸編む 昭子 落としたる画鋲を探す寒灯下 ミチ子 春の雪相聞歌碑の黙続く 時江 顔剃りて少し別嬪初詣 さよ子 日脚伸ぶ下校チャイムののんびりと みす枝 雪解急竹はね返る音響く 同 寒さにも噂にも耐へこれ衆生 さよ子 蕗の薹刻めば厨野の香り みす枝

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月14日 萩花鳥会

水甕の薄氷やぶり野草の芽 祐子 わが身共老いたる鬼をなほ追儺 健雄 嗚呼自由冬晴れ青く空広く 俊文 春の園散り散り走る孫四人 ゆかり 集まりて薄氷つつき子ら遊ぶ 恒雄 山々の眠り起こせし野焼きかな 明子 鬼やらひじやんけんで勝つ福の面 美惠子

………………………………………………………………

令和5年2月15日 福井花鳥会 坊城俊樹選 特選句

吹雪く日の杣道隠す道標 世詩明 恋猫の闇もろともに戦かな 千加江 鷺一羽曲線残し飛び立てり 同 はたと止む今日の吹雪の潔し 昭子 アルバムに中子師の笑み冬の蝶 淳子 寒鯉の橋下にゆらり緋を流す 笑子 雪景色途切れて暗し三国線 和子 はよしねまがつこにおくれる冬の朝 隆司 耳目塗り潰せし如く冬籠 雪 卍字ケ辻に迷ひはせぬか雪女 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月16日 伊藤柏翠記念館句会 坊城俊樹選 特選句

指先に一つ剥ぎたる蜜柑の香 雪 大寒に入りたる水を諾ひぬ 同 金色の南無観世音大冬木 同 産土に響くかしは手春寒し かづを 春の雷森羅万象𠮟咤して 同 玻璃越しに九頭竜よりの隙間風 同 気まぐれな風花降つてすぐ止みて やす香 寒紅や見目安らかに不帰の人 嘉和 波音が好きで飛沫好き崖水仙 みす枝 音待てるポストに寒の戻りかな 清女 女正月昔藪入り嫁の里 世詩明

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月17日 さきたま花鳥会 坊城俊樹選 特選句

奥つ城に冬の遺書めく斑雪 月惑 顔隠す一夜限りの雪女郎 八草 民衆の叫びに似たる辛夷の芽 ふじほ 猫の恋昼は静かに睨み合ひ みのり 薄氷に餓鬼大将の指の穴 月惑 無人駅青女の俘虜とされしまま 良江 怒号上げ村に討ち入る雪解川 とし江 凍土を突く走り根の筋張りて 紀花 焼藷屋鎮守の森の定位置に 八草 爺の膝捨てて疾駆の恋の猫 良江

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月19日 風月句会 坊城俊樹選 特選句

古玻璃の奥に設ふ古雛 久 笏も扇も失せし雛の澄まし顔 眞理子 日矢さして金縷梅の縒りほどけさう 芙佐子 梅東風やあやつり人形眠る箱 千種 春風に槻は空へ細くほそく ます江 山茱萸の花透く雲の疾さかな 要 貝殻の雛の片目閉ぢてをり 久 古雛髪のほつれも雅なる 三無 ぽつねんと裸電球雛調度 要

栗林圭魚選 特選句

紅梅の枝垂れ白髪乱さるる 炳子 梅園の幹玄々と下萌ゆる 要 濃紅梅妖しきばかりかの子の忌 眞理子 貝殻の雛の片目閉ぢてをり 久 古雛髪のほつれも雅なる 三無 老梅忌枝ぶり確と臥龍梅 眞理子 山茱萸の空の広さにほどけゆく 月惑 八橋に水恋うてをり猫柳 芙佐子

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月21日 鯖江花鳥句会 坊城俊樹選 特選句

師を背負ひ走りし人も雪籠 雪 裏庭開く枝折戸冬桜 同 天帝の性こもごもの二月かな 同 適当に返事してゐる日向ぼこ 一涓 継体の慈愛の御ん目雪の果 同 風花のはげしく風に遊ぶ日よ 洋子 薄氷を踏めば大空割��にけり みす枝 春一番古色の帽子飛ばしけり 昭上嶋子 鉤穴の古墳の型の凍てゆるむ 世詩明 人の来て障子の内に隠しけり 同 春炬燵素足の人に触れざりし 同 女正月集ふ妻らを嫁と呼ぶ 同

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月26日 月例会 坊城俊樹選 特選句

能舞台昏きに満ちて花を待つ 光子 バス停にシスターとゐてあたたかし 要 空に雲なくて白梅すきとほる 和子 忘れられさうな径の梅紅し 順子 靖国の残る寒さを踏む長靴 和子 孕み猫ゆつくり進む憲兵碑 幸風 石鹸玉ゆく靖国の青き空 緋路 蒼天へ春のぼりゆく大鳥居 はるか

岡田順子選 特選句

能舞台昏きに満ちて春を待つ 光子 直立の衛士へ梅が香及びけり 同 さへづりや鉄のひかりの十字架へ 同 春の日を溜め人を待つベンチかな 秋尚 春風や鳥居の中の鳥居へと 月惑 料峭や薄刃も入らぬ城の門 昌文 梅香る昼三日月のあえかなり 眞理子 春陽とは街の色して乙女らへ 俊樹

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

令和5年2月 九州花鳥会 坊城俊樹選 特選句

ポケットの余寒に指を揉んでをり 勝利 黒真珠肌にふれたる余寒かな 美穂 角のなき石にかくれて猫の恋 朝子 恋仲を知らん顔して猫柳 勝利 杖の手に地球の鼓動下萌ゆる 朝子 シャラシャラとタンバリン佐保姫の衣ずれ ひとみ 蛇穴を出て今生の闇を知る 喜和 鷗外のラテン語冴ゆる自伝かな 睦古賀子 砲二門転がる砦凍返る 勝利 小突かれて鳥と屋や に採りし日寒卵 志津子 春一番歳時記の序を捲らしむ 愛

(順不同特選句のみ掲載) ………………………………………………………………

4 notes

·

View notes

Text

2024年3月5日(火)

二十四節気でファン投票をしたとして、ナンバーワンとなるのはおそらく<啓蟄(けいちつ)>ではないだろうか。立春や夏至と言った季節の区切りはなじみ深いが、それでも<土の中で冬ごもりをしていた生き物たちが目覚めるころ>というこの言葉の響きには、他を圧するインパクト、誰もが嬉しくて顔を上げるような印象がある。とは言え今日は終日雨、気温も上がらずに寒い一日だった。だからこそ、明日からの本格的な春の暖かさのおとずれを期待したいと思うのだ。

4時45分起床。

昨晩は早々にダウンしたので、早めに目覚めたのだが、この時間まで布団の中でじっとしていたのだ。

日誌書く。

6時にはツレアイも起床、洗濯機をセットして朝食準備。

火曜日はおにぎりも弁当も無い日、朝の準備も余裕がある。

朝食には、昨晩の具沢山味噌汁を煮麺に仕立てた。

私が珈琲を入れている間に、ツレアイが洗濯物を干す。

可燃ゴミ、30L*1&45L*3。

8時にヤクルトさんから野菜ジュース購入。

8時30分、ツレアイが合羽を着て自転車で出勤。

税務署からメール、確定申告の還付金を振り込んだとのこと。

ごぼう茶煮る。

半熟酢卵仕込む。

明日のインタビューに向けて、ボイスレコーダー2台を充電する。

12時前、ツレアイ帰宅。

ランチ、息子たちにはソーセージラーメン、彼女にはセロリラーメン。

プレミアムシネマで久しぶりに「男はつらいよ 噂の寅次郎」。

渥美清主演、山田洋次監督の国民的人気シリーズ「男はつらいよ」第22作。マドンナは大原麗子。博の父を演じる志村喬が3度目の登場、寅次郎と秋の木曽路を旅する。

やはり、渥美清の元気な芝居はいい。シリーズ後半は観るのが辛くなるのだが、この辺りはまだまだ無邪気に楽しめる。

ツレアイは西村歯科へ。

コレモ七条店で買物、あれやこれやで¥842。

ココのトイレに💩発見、よかった!

ツレアイから診察終了との連絡、それを合図に夕飯準備に取りかかる。

奥川ファームのキャベツを豚バラ肉と炒め、安売りの焼売、半熟酢卵、トマトとレタス、アオサ汁。

録画番組視聴、刑事コロンボ。

第34話「仮面の男」/ Identity Crisisシーズン 1, エピソード 34 経営コンサルタントのネルソン・ブレナーはかつての相棒であるジェロニモから脅迫を受けていた。ジェロニモと名乗る男はヘンダーソンといい、彼らはCIAの情報部員であり、以前は二重スパイを繰り返す仲だった。ジェロニモは3年前に受け取る予定だった分け前を要求してきた。

片付け、入浴、体重は2日前と変わらず。

パジャマに着替えて、日誌書く。

終日の雨、ウォーキングは無理しない。

4 notes

·

View notes

Text

三輪隊の小説(二次創作)

三輪隊で、たこパなんてどうだろう?

「たこ焼きを食べよう」

という話になったのは、三輪隊といえば焼肉、三輪隊といえばたけのこの里、三輪隊といえばコーヒー、三輪隊といえばカレーを食べたあとのお冷、である同隊にしては非常に珍しいことなのだが、いつも焼肉を遠慮する(おそらく苦手)月見蓮が珍しく興味を示したからである。

三輪隊オペレーター月見蓮は高嶺の花とも称される美しい令嬢ではあるが、同隊においてはクールな指導者で、かつマイペースな年長者だった。

皆に好みを合わせてまで一緒に食事はしない。以前、ハンバーガーを食べたことがないと聞いたことがある。飲食を伴うフランクな交流は作戦室のお茶の間まで。要は線引きがきっちりできている。

その月見がたこ焼きについて興味を持ったのだ。

元々は何の話だったか。場所はいつものお茶の間だった。

「お祭りの屋台で見たのよ」

出店は、チョコバナナにベビーカステラ、りんご飴と甘いものが多いが、たこ焼きのソースの香りと丸い見た目が印象に残っているという。

焼きそばは食べたことがあるというが、高級中華の色がついてないやつだと察せられた。

「そうなんですか? じゃあ、一緒にたこ焼き食べましょうよ?」

同隊狙撃手の古寺章平がそう誘ったのは軽い気持ちだった。買ってくればいい。チンでもテイクアウトでも、お茶の間で食べられる。今は十一月、日に日に寒さが増してくる季節だが、来年の夏になればお祭りに誘ってもいい。未成���者が多いこともあり、ボーダーにおける隊の結成期間はだいたい半年から一年と短いが、古寺には、この三輪隊が来年の夏までも、いやもっとずっと続くように思えた。

「ありがとう」

月見は微笑み、次のお茶菓子は菓子ではないけどたこ焼きだな、飲み物は何が合うだろうと考えていたところ、同隊攻撃手の米屋陽介がうなずいた。

「章平、いいこと言うじゃん。どうする? たこ焼きプレート、うちにはないぜ」

「え?」

「うちにある」

同隊狙撃手の奈良坂透が応じる。

「ええ?」

「奈良坂の家からじゃあ、ちょっと遠くねえ?」

「章平と運ぶ」

「えええ?」

古寺の驚きなどお構い無しに会話が進む。同隊隊長の三輪秀次は、そうかと言って腕組みをした。

「奈良坂、ガスか? 電気か?」

「電気だ」

「ていうか、作戦室でそういうのやっちゃっていいの?」

「加古さんだって、炒飯作ってるんだ。使ってもいいと思うが…」

三輪が顎に拳をあてて天井を仰いだ。

「…狭い」

ここで、ようやく古寺は口を挟んだ。

「作っちゃうんですか?」

「え?」

先輩三人は、意外なことを言われたような顔をして一斉に古寺を見た。顔の圧がすごい。

助けを求めて月見を見るが、抜群の指揮能力を持つ才媛もたこ焼きに関する知識がないので、頭の上にはてなマークを浮かべて、にこにこしている。

「作んないの?」

米屋が代表して無邪気に聞いた。

古寺はぐるりと狭い部屋を見渡した。狭いと言っても、作戦室のお茶の間よりはずっと広い。

(ここが三輪先輩の部屋)

たこ焼きパーティーの会場は本部住まいの三輪の部屋となった。

(シンプルだ)

予想通りというべきか。若くして人生から様々なものを削ぎ落としているひとつ歳上の隊長の私室は作戦室より更にすっきりしていた。仮設住宅住まいの古寺の部屋は二人の弟と一緒だ。漫画とトレカとゲームとランドセル、あと何だろう。様々なものが散らばる雑多な部屋とは大違いだ。

八畳程の広さのフローリングにソファと机、丸椅子ひとつ。それだけだ。どこで寝ているのか? 真ん中に折りたたみのローテーブルがある。みんなでおじゃましたあと、部屋の主である三輪がクローゼットから出してきたから、おそらく常日頃は仕舞われている。

その上に、

「四十個も焼くの?」

おっかなびっくりプレートをセットした月見がくぼみの数を数えている。

「四十個じゃ足りないですよ」

奈良坂がコードをセットしながら言う。米屋が家から持ってきた大きなボウルを取り出している。

「章平ん家、たこ焼き焼かねーの」

月見と一緒にたこ焼きの調理家電を覗き込んでいる古寺に米屋が聞いた。

「そもそも、うちにないですね」

両親は共働きだし、収納の少ない仮設住宅の台所で母親はなるべく物を増やさないようにしている。だから、こんな巨大なものが同じく仮設住宅の奈良坂の家にあったのは驚きだ。料理好きのお姉さんとお母さんがいるせいだろうか。

「あ、奈良坂、チョコを入れるつもりなわけ?」

「定番だろう」

各々手分けして買ってきた買い物袋を整理しながら米屋と奈良坂が会話している。

「オレもチーズとカニカマ買ってきた」

「生地を作るのはそっちの部屋でやってくれ」

台所から三輪が顔を出す。

「あ、おれは何をしましょうか」

古寺も立ち上がった。

「月見さんは机周りで進行状況の確認、奈良坂と米屋は具材のセットと生地作り、古寺は材料を切ってくれ」

「了解よ」

「わかった」

「オッケー」

的確に指示を出す隊長に古寺が声をかける。

「三輪先輩、慣れてますね」

「前にいた隊ではこういうことがたまにあった」

旧東隊のことだ。現東隊の奥寺と小荒井もそうなのだが、最初の狙撃手、東春秋を隊長とする東隊に所属していた事に古寺は憧れを感じる。

「よく作ってたんですか」

「いや、たこ焼きは初めてだ」

広いとは��えない台所で、まな板を古寺に渡しながら三輪は答える。

「でも、チームメンバーだから任務と同じに考えればいいかと思った」

「そうですか…」

古寺は不覚にもじんときた。不器用、と背中に大きく書いてあるような先輩に成長を感じる。

ネギを切って、蛸を切って、カニカマを切って。一心に切っていると目の前に花があるのに気づいた。

小さな花瓶に小さな花が無造作に挿してある。十七歳男子の台所にしては違和感があった。この後、テーブルに飾るには、既にたこ焼きプレートが占拠している。

「秀次、水と泡立て器だってさ」

そのとき、計量カップとボウルを持って米屋がキッチンにやってきた。

「泡立て器はないから箸でやってくれ」

三輪が言われた分量をしかめっ面できっちり測っているのを横目に米屋が花に向かって片手をあげた。

「お邪魔してまーす」

「先輩、何をしているんですか?」

古寺の疑問を受けて代わりに三輪が答える。

「ああ、陽介は姉さんに挨拶したんだ」

「お姉さん…ですか?」

四年前の近界民侵攻で、三輪は姉を目の前で亡くしたことは知っている。

しかし、目の前には花が一輪、写真も何も無い。

「前は写真立てがあったんだが、濡れるからしまったんだ」

なんでもないように古寺に説明する。しかし、それは本末転倒である。写真が本体ではないのか。

「台所にあるのは水が汲みやすいからなんだってさ」

米屋は付け加える。

「秀次って大雑把なとこあるよな」

三輪はムッとした。

「こういうのは気持ちだ」

さらに米屋が混ぜっ返そうと口を開けたとき、ピンポンとインターホンが鳴った。モニターを見る。

「弾バカだ」

A級一位太刀川隊の天才シューター出水公平である。彼は三輪と米屋の通う第一高等学校の同級生でもある。彼も参加することはあらかじめ聞いていた。

しかし、

「なんで太刀川さんまで」

一緒にモニターをのぞいた三輪はあからさまに嫌な顔をする。隊長はこのボーダー一位のアタッカーが苦手なのだ。

『餅を持ってきたぞ』

モニターの向こうでレジ袋を振っている。

「ごめんなさい。太刀川くん、私が話したから、羨ましかったのね」

月見が奥の椅子から立ち上がってやってくる。月見と太刀川が幼なじみの関係であることを三輪隊の誰もが失念していた。

「どうする? 三輪くん」

暗に追い返してもいいと提案するオペレーターに三輪はため息をついた。

「材料も持ってきたみたいですし、いいですよ」

「あんた、たこ焼きに入れるってわかってて、なんで、でかいまま持ってくるんだ」

「これしか、売ってねえもん。それにチンすりゃいいだろうと思ったんだ」

「レンジなんてない」

「普通、あるだろ。おまえ、弁当温めないのか?」

「コンビニで温めてもらうから必要ない」

「や、ちゃんと切りますから大丈夫ですから!」

古寺は隊長二人に挟まれて泣きそうである。古寺が餅を細かく切るのに苦労しているのを見た太刀川が俺がそういうの得意と言い出し、三輪があんたがやったらまな板も切れると断って、太刀川が反論して今に至る。

「太刀川さぁん、そろそろ焼きますよぉ」

出水が助け舟を出す。

「おう」

太刀川がのっそりとキッチンを出ていって、古寺はほっとした。

「俺が切っておくから古寺も行ってこい」

三輪に促される。

「先輩はいいんですか?」

「…俺は疲れたから休んでる」

冷蔵庫から買い出しのジュースをひとつ取り出して栓を開けた。

早速チョコを入れようとする奈良坂を抑えて、最初の四十個は全て蛸である。正統派だ。このあともチョコを始めとして、様々な材料が控えている。ネギと天かすを上から振る。たこ焼き用のピックは人数分買ったので全員が持っている。

最初の一口はもちろん月見へ。三輪もペットボトルを持ったまま、キッチンから眺めている。

大騒ぎを伴って作成されたそれはパラリと青のりが振られ、かつお節が踊っている。

月見は品よく口に運んだ後、熱さに苦戦しながらひとつを食べ終わり、

「とても美味しいわ」

と、頬に手を添え微笑んだ。

(終わり)

3 notes

·

View notes

Photo

【Flower diary♡ひなまつりのリース作り☆*:.。. 】 お疲れさまー☺︎ ・ ・ 明日2月19日は #良縁 を呼ぶ 雨水の日 ・ ・ 春夏秋冬に分けるために用いられた中国の定気法 二十四節気 ・ ・ 雪が溶けて雨に変わる 雨水 ・ ・ この日までに 飾ると思っていた #雛人形 ・ ・ ジャスト雨水の日がいいらしい!! ・ ・ ・ そして 啓蟄の日 3月6日に片付ける ・ ・ ・ 啓蟄 若葉が芽吹き 虫が蠢き始める頃 ・ ・ ・ 意外と あっという間にお片付け ・ ・ ・ ・ 2023年の干支 #うさぎ ちゃんのひな飾り と どうしてかわからないけど… なんだか好きな #三日月 #クレセント のリース ・ ・ ・ 一昨年のハロウィンにも 使ったけど… また 発注してしまった ・ ・ ・ なんか… いい 月とうさぎ ・ ・ ・ うさぎさんを外したら ずーっと飾れます♡ ・ ・ ・ ・ 本日も ご参加くださり ありがとうございました♡ ・ ・ ・ リピーター様 唯一の男性が 『女の子の節句だから♪』とお写真を撮ってくれました☺︎ ・ ・ ・ そして 今日は SNS繋がりの方とリアルに♪ ・ ・ ・ 嬉しい♡ 心より感謝申し上げます♡ ・ ・ ・ 次女あやめは また 同日開催の チョークアートのあゆみちゃんとこに乱入… ・ ・ ・ いつも thank youです♡ ・ ・ ・ 3月は かれこれ どれだけぶり⁈笑 #ハーバリウム 作り ・ ・ ・ 残席2名様となっております 詳細は 後ほど ・ ・ ・ ・ 素敵な週末をお過ごしくださいね♡ ❇︎ ❇︎ ❇︎ 『いのちとこころの花育®︎』は 花で『いのちとこころを考える機会』を創出するという要素が花育に含まれていることが特徴です *・゜��・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・* #花で元気プロジェクト #北海道 #恵庭市 #千歳市 #amber琥珀 #いのちとこころの花育®︎ 講師 #花のある暮らし #haru花育講師 #ハーバリウムスペシャルインストラクター #nfdフラワーデザイナー #切り花 #お花好きさんと繋がりたい #flowers #flower #flowerstagrm #田舎暮らし #花の写真 ・ ・ 『#花育教室 』 『#sakutoco 』さんと ・ 『#えにわ市民プラザアイル』 恵庭市本町110番地 TEL0123-39-3355 ・ 『リフォームcafe SUMAI』さんで開催 親子参加歓迎 ・ ・ #プライベートレッスン など お問い合わせはお気軽に♡ @kimico.y ・ #kamagawa ✈︎ #hokkaido (えにわ市民プラザ アイル) https://www.instagram.com/p/CoyqeNGrwMZ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#良縁#雛人形#うさぎ#三日月#クレセント#ハーバリウム#花で元気プロジェクト#北海道#恵庭市#千歳市#amber琥珀#いのちとこころの花育®︎#花のある暮らし#haru花育講師#ハーバリウムスペシャルインストラクター#nfdフラワーデザイナー#切り花#お花好きさんと繋がりたい#flowers#flower#flowerstagrm#田舎暮らし#花の写真#花育教室#sakutoco#えにわ市民プラザアイル#プライベートレッスン#kamagawa#hokkaido

2 notes

·

View notes