#主役の初体験、私が奪っちゃいました

Explore tagged Tumblr posts

Text

ᰔᩚ Ripley and Etoile ᰔᩚ

#the first night with the duke#ripley liverpool#ripley de liverpool#etoile haley#etoile de haley#i took the male lead's first night#i took the male lead's first time#主役の初体験、私が奪っちゃいました#남주의 첫날밤을 가져버렸다#i stole the male lead's first night#gl#manhwa#webtoon#otome isekai#korean webtoon#historical fantasy#isekai#korean games#kr game#yuri#romance fantasy#maybe cinamon#메이비: maybe#cinamon games#maybe-메이비#maybe interactive stories#the girls

26 notes

·

View notes

Text

Citizen Sleeperと模範的な宇宙都市

都市に溶けて

現代欧州の都市を一宇宙船へと翻案しサイバーパンクに味付けした模範的SF小説がするっと読めました。良質都市小説でもある。

以下、実験的なテキストゲーム、SF・都市小説についてのとりとめない感想。DLC含めてネタバレ

直前にディッシュの「SFの気恥ずかしさ」を読んでたせいか、SFに期待しすぎてるめんどくさいマニアの感想になっちゃった。

最初の眠りでの自我の語りのシーン、いろんなひとが指摘してるとおりすごくDisco Elusiumオマージュ。テキスト表示欄も意識的に寄せてるはず。

テキストメインの実験的ゲームとして、Disco ElysiumとかKentucky Route Zeroあたりと比較されるのも見るけど、本作はわりと素直な模範的ゲームだと思う。

ゲームシステムはダイスロールや選択肢によるダイナミックな変化とかはなく、遊びやすく簡素な印象。

硬派めSF小説を読ませるため、ページをめくる代わりにダイス振りと魅力的な立ち絵とクールでシンプルなUIを用意することは、テキストへの感情移入を容易にし、あまり小説読まない人など含めてより広い層へテキストを届ける試みとしてうまくいってるのだと思う。

淡々としたプレイフィールも文章を読むことを阻害せず、端正な読書体験として自分は楽しめた感じ。

基本的に、UIやインタラクティブ性やゲームプレイではなく、テキストそのもので素直に語りたいゲームという印象だった。

逆に、UIそのものが語りと演出の機能を強くもつ前作“In Other Waters”と比べると、実験性は薄れた代わりにふつうに読みやすく遊びやすくなってるんだと思う。

SF小説・SFゲームとしては自分は前作の方が好きだけれど、Citizen Sleeperはより広い層に向けて訴求するゲームとして進もうとしてるのかもしれない。前作の3倍以上のSteamレビュー数は、この試みがちゃんと目的を達成したことを証明しているのだろう。日本語翻訳もとてもSFとして質が高くてよかったし。

肝心のテキストについても、素直で模範的なところは物語そのものに結構ダイレクトに出ていて、善人と悪人はかなりはっきりわかるようになってるし、でてくる人たちの9割は模範市民だし、展開も最後まで素直だし、現代欧州都市が持つ労働・移民・環境・政治などの課題はSF的に翻案されつつ現実そのままの手触りで持ち込まれ、SFとしては手堅くオーソドックスな手法で解決される。バイオオルタナ生物としてのきのこの話や自我論とかも出てくるけど、SFとしての奇抜さや飛躍は少なめ。

SFとしてはAIの擬人化などベタに感じる部分もあるけど、生々しいテーマを、フィクションとして丁寧で魅力的なコーティングを行なうことでより広い層に届ける役に立っているのだと思う。

SF小説好きとしては、本作のテキストは手堅く良質だけど、もうちょっと科学とフィクションの力で跳んでくれたら嬉しかったなという印象。一方、その手堅さや淡々とした模範性が本作のいいところかなあと思う。

自分はプレイ始めてから、記憶もなく得体の知れない異邦人である主人公に対して出会う人みんな最初から好意的でやさしすぎるし、やたらと仕事を頼んで頼りにしてくるのがずっと引っかかっていて、人情噺としてはいいけど、資本主義崩壊後��辺境都市としてのリアリティは削がれてると感じる。そのあたりは、Disco Elysiumはじめ都市を描いたゲームや都市小説と比較すると、都合の良いフィクションぽい感じが強い。

でもそれは物語の都合なのかもしれないし、深読みすれば、登場人物たちはみな傷ついた労働者であり、おなじく傷ついた労働者たる主人公に対する共感・連帯によるものなのかもしれない。

逆に後半は、主人公が「瞳」という都市に対して献身的で、勤勉な労働者であることが実感できてくるので、出会う人みんな親切で頼りにしてくれることに納得感があった。(逆にDLCまで行くと主人公がなんでもできすぎる無双感が出てくる)

「どんな者でも労働による社会参加を通じて、その場所に受け入れられることができる」という感覚が本作にはある。だから真面目に都市の中で働けば、市民として受け入れられ、物語は報いてくれる。そして、労働を放棄した賞金稼ぎや奪うことしかできない傭兵、労働者として団結しえない者は悲しい結末を迎えてしまう。

この作品は資本主義が行きすぎた都市のリアリティより、危うい立ち位置にある現代都市でもこうあってほしいという労働者の模範性を描く。困っている隣人には手を差しのべ、勤勉に働き、労働者みなが都市というコミュニティの健全な存続を願い、行動することの価値を。都市が生み出す不道徳・罪悪を書くことを選ばず、あるべき労働者の姿を描写することを、作品はすでに選んでいる。だから本質的にプレイヤーの選択は不要で、ゲームはほぼ一本道のルートとなる。

欲望と資本主義の最果てを題材とするサイバーパンクにおいて、まっとうさと真面目な労働を真正面からよしと描くことは稀有な試みでもある。プレイヤーの欲望・願望により奉仕的なゲームというメディアでは特に。

In other watersのようなオリジナルな実験性を勝手に期待してたところがあるので、Citizen Sleeperの真面目で模範的な姿勢にどこか物足りなさを感じつつも、でもやっぱりそういうゲームがしっかり人気を博す位置にいることは大事だなと思う。

その模範的な姿勢は今のゲーム、フィクション、そしてそんなフィクションが描かれる現代の都市に求められているものだとも思うので。

DLCクリア後の追記

労働、対話、寛容こそが私たちの信じる価値

すごくよかった!

基本的なことは上の印象から大きく変わってはいないけれど、自分たちの住む場所から離れざるを得なかった避難船団の人々、ヨーロッパに押し寄せる難民をモチーフとするであろう彼らの背負うものが多様で切実で魅力的で、ひとつの都市をさまざまな視点から否応なく見させられることで、都市、そしてHomeを描くテキストとしてぐっと厚みが増している。

故郷を捨てざるをえなかった人、終の住処として残る人、矛盾に縛られながら守る人、しがらみとともに捨てる人、生きるために去る人、過去を見る人、未来を見る人、誰もが物語を持ち、出会いと別れが交錯する、儚く忘れがたい場所としての都市の物語。

価値重視の理想主義的なところ含めて、ヨーロッパの先進都市から生まれるべくして生まれた作品なんだと思う。

最近ちょっと町の持続性とかよその国の都市のこととかいろいろ思うところがあったので、今の自分の気分にもはまってよかったな。

行動範囲が広くなってお散歩気分が増えたことと、限られたターン内にひたすら単調な物資集め・労働ターンを反復するタスク感も、「労働してる」という感じがして好感触。期限内にタスク全部こなせるとやっぱりうれしいね。

Citizen Sleeper2では銀河のはみだしもの・賞金稼ぎ的な世界が描かれるみたいなので、「労働による社会参加」が困難なひとたちのサイドからまたこの宇宙が描かれるのかなあと予想してる。今作で拾えなかったことをしっかり拾っていこうとする、そんなテーマ設定も真面目で模範的だね。

あとがき

いろいろぐだぐだ書いた結果、最初クリアしたときより満足してきたかも。

非常にウェルメイドで気持ちよくプレイできたし、やっぱり一市民として都市に溶けていくようなエンディングはとてもよかったし、きのこになれるのも楽しかった。次回作も楽しみ。

(おまけ)

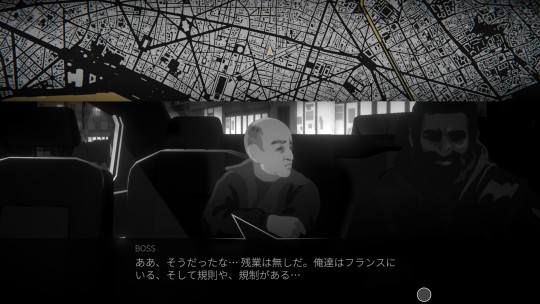

Night Call

薄いフィクションの膜で包んだだけの、現代パリを克明に描くビターでずっと薄暗いタクシー会話シミュレータ。都市の包容力と矛盾、都市市民の失望と矜持を表わす80人を超す多様な登場人物のリアルな会話テキストがほんとにいい!すごいテキスト量にもかかわらず、苦闘の末に個人翻訳MOD作っていただいてほんとうに感謝。

バグの多さやゲームシステムのこなれなさなど大きな欠点をいくつも抱えているけれど、現代欧州の一都市を描いたゲームとしてとても好み。

※スクリーンショットは非公式日本語MOD使用

日本語MODへのリンク

5 notes

·

View notes

Quote

連日の報道で、忘れたい記憶がどんどんよみがえってくる。劇団内部の人間ではないものの、その近くで数年携わり、生活も精神も壊した身として、心当たりが多すぎる。便乗ファンによる創作だと思ったら、どうか読んだら忘れてほしい。固有名詞や用語の意味が分からない人は、そのまま一生分からずにいてほしい。でも、どこかに、仲間がいると思うから。自分以外にも壊れた人がいるはずだから。まとまりもないほどの書きなぐりになるだろうけど、腹を決めた今、匿名で言わせてほしい。もう無視できないところまで来ていると、心当たりのある各位に気付いてほしい。該当劇団には、公式ファンクラブ以外にもジェンヌ個人の私設ファンクラブ(以下「会」と呼ぶ)があることは有名だと思う。いわゆる代表やお付きと呼ばれるマネージャー的責任者と、スタッフやお手伝いといわれる他数名の小間使いが組織を運営している。自分は新人公演にも出演し、何度か主演も演じた人気ジェンヌの会運営スタッフを数年担当した。明確な時期や個人名の明言は避けるが、当ジェンヌは現役在団中とだけ書き記しておく。毎朝晩の入出待ち立ち会いからお茶会などイベント企画・運営、チケットの取次配席およびグッズ作成など...会所属経験のあるファンなら思いつくであろう業務、全部に携わった。会員数百人に対し、片手以下のスタッフで。無給は当たり前、経費も持ち出し、24時間365日ジェンヌや関係者の呼び出しに応えながら平日フルタイム会社員。睡眠時間も金も体力も心の余裕も何もかもなくなった。倒れて運ばれ、スタッフを辞めた。業務をもう少し細かく説明すると、・入出立ち会いよく日比谷の劇場前で見るようなスクワットでジェンヌのお迎え・お見送り。あれをやる時に暴走するファンが出ないか見張ったり、一般人のクレームに頭を下げたりする。毎朝7時前後、早いときは6時前に毎朝集合場所で立ち合いをして会社へ出勤。ジェンヌから翌朝の入り時刻連絡が来るのは平均深夜1-2時。それを待ってファンクラブ会員へ見送り場所への集合時刻を配信、他ファンクラブ運営へ報告したりするので自分が寝られるのは3時を回るのもザラ。毎日5時前には起床、始発の電車に飛び乗り現着から動き回ってフルタイム勤務で夜にはまた出待ちに立ち会う日々。大体毎日何かしらの細かすぎる指導が上級生会から入り、寝不足により回らない頭で必死の謝罪文をしたためお送りしていた。しんどい。・イベント企画・運営お茶会や新人公演出待ち後のミニお礼グリーティング、季節や誕生日の入出イベントなどなどあらゆる企画・運営。ただ企画すればいいだけでなく、上級生会に逐一お伺いを立て、実施許可を得、内容も重箱の隅を最早ぶっ壊れるまでつつかれまくる。あらゆる方面の顔色を窺い、企画や台本が出来上がるまで気が遠くなるほどの時間と神経を要する。それでようやく実施まで漕ぎつけたと思ったらジェンヌ本人の機嫌ひとつで全部イチからやり直しになる。三徹で必死に準備を間に合わせたお茶会を、本人会場到着までのタクシー内で「やっぱ嫌」の一言でひっくり返されたときは殺意が芽生えた。しんどい。・チケット取次・配席ファンクラブ会員はジェンヌ個人の販売成績に結び付くよう、会からチケットを取り次ぐ。が、限られた座席数、入団年数が長い上級生に多くのチケットが劇団より宛がわれる、入団から5年くらいは1公演で2席しかチケットがないこともザラ。それでも会員はもちろん贔屓の舞台姿をたくさん見たい、当たり前だ、たくさん申し込んでくださる、だがしかし席がご用意できない。そんな限られたチケットと大量の申込データ(自会は全部エクセルに手打ち管理)を照らし合わせ、ファンクラブへの貢献度諸々を加味し、どのお席にどなたへお座りいただくか決める。こちらも最大限のチケット確保に奔走するものの、ご用意できなければ面と向かっての罵倒はまだ良し、掲示板に名指しで役立たずと晒される始末。データ捌いて配席悩んで胃を痛めているところにジェンヌ本人や関係者からも配席や取次内容に文句を言われ身内用にチケットを攫われていく。しんどい。・グッズ作成お茶会のお土産、総見のおまけ、お茶会で販売する小物や舞台写真、お礼状、グリーティングカード、挙げればキリがないほど準備物が多い。ジェンヌ本人にイラストや手書き文字の提供協力を頼みこむも多忙の一言で切り捨てられ、こちらでロゴなど用意すれば会員やジェンヌ本人からすらもダサいと文句を言われる。しかも当たり前だがこれらすべて事前の商品発注で毎度結構な金額が必要とされる、が、ジェンヌの家族が会運営の経費用口座を管理していて前借も楽ではない。結局毎回数万~場合によっては数十万円(お茶会会場費用など)も立て替える。そうじゃないと間に合わないほどすべてのスケジュールがカツカツなため。しかも公演終わりの経費精算まで数か月待ったりする、携わっていた最後の公演では大卒初任給くらいの経費が返ってこなかった。グッズの売り上げは全て会運営費としてジェンヌ家族が持っていくため、スタッフに一切の還元や儲けはない。公演期間中は飯が食えなかった。しんどい。・正直ここでしか言えないが人間関係が一番重労働ファンクラブ会員、つまりジェンヌを愛し会活動に貢献してくださっている方々は熱量も並のものではない。そこは覚悟してスタッフ就任を引き受けた。そのため会員から妬まれたり文句を言われたり、会の中での派閥争いや揉め事などは(楽ではなかったものの)捌くのもまあ堪えられた。しかし何故か同じ運営という立場で苦楽を共にしている他会運営陣やジェンヌ家族・関係者対応など、これが本当に一番きつかった。ジェンヌたちが厳しい上下級生文化に生きているというのは既報の通りだが、ほぼその文化がそのまま会運営にも持ち込まれる。朝は上級生会スタッフより早く出動・席および場所取り・雑用使いっ走り・全ての解散前には「ご指導」というクソ細かい姑のような小言...大劇場のチケット出し前には劇場内レストラン施設の一部(クリスタルルームでわかる人は仲間)を陣取り、謎の待機時間が発生する、もうこれが本当に耐えられなかった。上級生会代表の飲み物をお持ちし、その時通るルートや差し出し方全てに厳格なルールがあり、数時間も使いっ走りに待機するのに作業および会話禁止という苦行。2回公演の日ほど朝も早く夜が遅い、業務も溜まっていて限界なところにこの謎待機と小言で5-6時間は奪われる。それもこれもすべて「上級生会の様子を見て学び、自分たちが将来は組の会全体を取り仕切れるように指導する」という、どこかで聞いたことのある理論。劇団への、ジェンヌへの、下級生会への愛があれば全ては指導という建前のもと許される。代表は毎日きついいびりに泣いていた。本当に、本当に、しんどい。ジェンヌでもなく、会運営の委託契約を結んだわけでもない、ただの一般人がこのザマである。会に所属したことがある人は、多少なりこの空気感をわかっていただけると思う。あの、「私たちも御贔屓の一部」と見做されるような感じが。全ての言動の根底には愛があり、清く正しく美しいジェンヌ像やファンダムイメージを求められていた、それにそぐわないものはすべて闇に葬られていたあの感じが。会運営陣は、ジェンヌを、劇団を愛しているから。無給でいつ何時でも労力を捧げてくれる。常に最善最良の案を考え前向きに運用してくれる。寝る暇がなくてもそれだけ携われることが幸せ。妬み僻みも有難いご意見として真正面から受け止める。上級生会からの理不尽な指導も意味あるものとして理解・昇華する。仕事よりも私生活よりも会運営を何よりも最優先してくれる。どんな無茶ぶりや激務も手を取り乗り越え逞しくなってくれる。そんなことがあるわけないだろ。平日フルタイムで8時間の仕事に会運営10時間以上を兼業し、公演期間中は1日1時間眠れたら御の字。仕事のパフォーマンスはそれはそれは最悪だった。盆や正月の連休はもちろん全て会運営に求められ、ロクに身体を休めることも実家に帰省することも友人と会うこともかなわなかった。急いで来いと急な呼び出しがかかり、内容も知らされないが仕事を無理言って早退し駆けつけると「明日からの公演で必要なものを近所のドラッグストアで買ってきて」という内容だった。社会人数年目で貯蓄もさほどなかった���に無給の会運営で全国を飛び回り、立て替えの嵐、慢性的な寝不足で眠気も止まらず、安価で血糖値の上がらないもやしやカット野菜しか食べられなかった。周りのすべての人から「早く辞めろ」と言われ続けたが、もはや洗脳のように愛や貢献という言葉に縛られ何も自分で判断できなくなっていた。死にたいという気持ちが募り、毎朝駅で線路に飛び込もうか悩み始めた頃、千秋楽の出待ち後に倒れ運ばれた。栄養失調だった、この現代社会で。入院で強制的に劇団や会と離れられなければ、いずれ自ら命を絶っていたと思う。亡くなった彼女の生活円グラフは、まさに会運営に携わっていた時の私のようだった。鬱も発症し精神的にも不安定になっていたことをやっと自覚し、ジェンヌ本人にスタッフを辞める旨申し出た。代表も鬱で会から去ったと聞き、LINEを送ったが既読がつくことはなかった。もう一度繰り返す。ジェンヌじゃない一般人にすらこれほどまでに異常な文化がまかり通っている。劇団内部はいかほどばかりか、想像するだけで息苦しくなる。携わっていたジェンヌ本人も、本当に寝る時間もないほど過酷な環境に身を置き、公演前夜の3時に稽古から帰るところも目撃したことがある。会運営に携わるようになってからは度々言葉を失うような「指導」の様子を伺うようになり、いつの間にか自分は一切観劇する気力が湧かなくなっていた。何が愛だ。何が清く正しく美しくだ。何も清くも正しくも美しくもない。ただのパワハラ過重労働異常上下関係いびりしごきいじめ。社会的な常識が一切通用しない、異常な文化が形成され受け継がれ、異を唱えるものは全て排除され隠ぺいされてきた、ただそれだけである。亡くなった彼女のおかれていた環境や報道の事実関係は知り得ないため、それに関しては軽率な発言はできないものの、でも、遂にこうなったかと思った。その手前でぎりぎり退団していった人を、何人も知っていたから。巨大企業やファンダムに抗う力を持ち合わせていないがため、ただ黙って去っていった人たちを見てきたから。自分も、声を上げられなかったひとりだから。彼女の死は、自分も無関係じゃないと、毎日罪悪感に涙が止まらないから。溢れ出る記憶も思いも止まらず、何が書きたいのか、どこまで書けそうか、もう分か���なくなってしまった。このあたりで切り上げることにする。いつか追記や修正をするかもしれないし、しないかもしれない。もうこの編集画面に戻ってこないことが最良と分かりつつ。自分は今後二度と件の劇団に関わらないと決めているが、報道の行く末はしっかりと追おうと思う。もう誰もこんな目に遭わない未来を願って。同じ罪悪感を抱えることがないように。誰かに手を延ばし声を上げられるように。かけ���えのないいのちを、薄っぺらい言葉で葬ることがないように。妹さんにはお世話になりました、心からのご冥福を祈ります。助けてあげられなくて、ごめんなさい。

ジェンヌの個人FC運営で鬱になった話

2 notes

·

View notes

Text

250214 金

【4:30】

結局あれから自宅で寝てしまい、1:30くらいに起きた。6h30min睡眠。本睡眠としては十分だが昼夜逆転気味である

阿修羅ちゃんが予想外に伸びて嬉しい。3hの過去絵レタッチであの利益回収率なら全然お得。自信+0.12V 総自信2.15V

始発まであと少し。肉を身体に入れるとする

----------------------- 【4:50 - 5:30】

絵描きは画力ある負け組のネガティブに引きづられます

だから実力あるアニメーターが放つ毒は絵描きに無茶苦茶効く

今はまともな事言ってるけどこいつがもし暗い事言い出したら俺、それを否定できるクリエイター的実力も人徳も持ってねぇ…ってなる

だから実力派闇落ち画力マン界隈は「存在しないこと」にして無視してます。さもないと飲まれます。睡眠時間がバカみたいに伸びて仕事するのも趣味絵描くのも嫌になります

え? 私がそれ? ないない、画力カスっすから私

うん、多分闇落ち画力マン界隈も「そういう主観(謙遜とかではない無力感)」抱えてんだろね。だから応援できない。一般人と比べりゃ技量あんのに上を見過ぎて精神腐らせ嫌な発信しまくってる

で、結局「金が全て」となり、そっち方向でも特に一般サラリーマンに敵う要素ないので自尊心カスになってる

うわぁぁぁぁッ‼︎

格好よくなれ、強くなれ、キモいヘテロ男性中年が抱えがちな最悪なパーソナリティをパージしろッ

あれになりたくない! 痺れない憧れない‼︎

あいつにだけはなりたくないよ、かがり火じゃない、毒饅頭オア道に吐かれた高級料理のゲロ‼︎

吐瀉物なのにいい匂い⁈ ダメだ、舐めるな、恍惚とした表情で舐め回すな‼︎ そんなとこで咲くんじゃない!

温みを探せ、許してくれる人を探せ

あのなあ、ニヤニヤしながらあんたをウォッチしてるやつらは味方じゃないし友達候補でも恋人候補でもねぇ‼︎

間違ったコミュニケーションボールの投げ方すんな‼︎

馬鹿野郎。なんでそんな格好悪い事しちまうんだよ。これも追い詰め強迫行為かもしれん。いや、間違いなくそうだな

関係ないよな、自分の幸運を利用して生きる事のズル��受け入れた、今の汚い私とは…

もったいねぇ… くだらんプライドと悪意抱えて自分を幸せに導いてくれるはずの他者を憎み散らすその醜態、弱さ、ルサンチマン

余計なお世話、同情するなら金をくれってか…

・

まあ、プライドこじらせ悪意マニアの人々がライフプラン立て直す為のヒント発信だけはやっていく

結局自分で自分の意地悪さを内省する事でしか先には進めないから

ライフステージ上げる上で画力は重要ではないという残酷さ受け入れられない作業者達が画力を凶器に変えて同族が抱くルサンチマンに火をつける

pixivと妻にプライド殺されるまで私もそちら側の人間でした

どうせ自分の方を向いてくれない価値や平和や温みならいっそぶち壊してやる、という

自分にとって役立たないしらねー他人の平和維持の為の税金払うのもう一切御免だ、という悪い決意

とにかく… 社会と人間心理を学んでくれ

自分の寂しさの本質を見据えてくれ

・

私は無責任でバカな自分を許す事で応援される機会を得てきた

意地悪な人は「意地悪な他者と社会に対する適応力が高過ぎる」んだと思う

意地悪とは平和で余裕ある社会の中で暇な貴族達が転がす生産性皆無なおもちゃなのに、貧乏で余裕ない立場のくせしてそれで遊んじゃうからバッファがどんどん減ってしまう

悪意ってほんと贅沢品だから

怒りとは裏切られた愛に対する被害感情の発露。まずね、戦略組まず野放図に愛を他人にばら撒いた自分の浅さと甘さを内省するとこから始めてもらいたい

あなたの中の悪意支える怒りを抱くきっかけとなった出来事を掘り下げて向き合ってほしい

その逆鱗に触れるものすべてを許さないという怯えとまずは向き合ってほしい

まあ、加藤諦三氏の本を数冊読めば容易に理解できる話ではある

私はゲームと漫画の鑑賞体験から外堀埋めてここへ辿り着いた

----------------------- 【6:00】

運任せで生き延びてきた人は敗けることに慣れてないから歳食っていざライフステージ上げる為の勝負に出て(明らかに自分より不運な出自の他者に)敗けると自信喪失し鬱になってしまう

だから幸運な人ほどその立場におんぶに抱っこで生きるのではなく実力を余裕を持って伸ばす為のバッファとしてそれを使うべき

自身を恵まれた立場だと自覚する者は努めて脅迫的状況に己を放り込み主観的不幸抱えた方が将来的には幸せになれる(どんなに無理しても死ねない幸運に支えられて���のだからその無茶な戦略が通るのだ)

----------------------- 【7:00-12:00】

記憶を遡る。まず、7:00くらいにすき家でハイキューコラボのビビン丼食べた。超美味い

そんで9:00には会社についたはず。そこから作画時短レシピ組みつつ娘のアバターに着彩した(アクション:加工画編集アセット参照)。娘にプレゼントするものだからあまりSNS特化の奇をてらった塗りにはしてない。線画状態から仕上げまで2h30min

まあ、なんでもいじりはじめたらそんくらいはいじる。1hでスパっと終わる絵なんてのは客観性切り捨てた駄画にしかならない(私の審美眼のレベルでは)自信+0.02V 総自信2.17V

もう11時間くらい起きてる。あと2時間(14:30)で眠気限界かー さあどうする?

[file:250209_2036avatar.psd]

【13:00-15:45】

2h30min寝てた。朝ビビン丼を食べてる割には動けてた方じゃないかな。自信変動ゼロ

寝て覚めると直前に描いた絵で何をどうすればスコア盛れたかを思いつく。その際の発想ポイントは時間描けずそれができて再現性があることだ

基本、時間かけたらそりゃマシになるかんな

今思いついた...もとい「思い出した」のは手書きブロックノイズだ

半分自動処理でフォトショで作ってもいいけど、最後は手描きでやった方が今の時代はスコア伸びる。作業時間は+10minってとこだろ。時短アクションは作ろう

----------------------- 【16:35】

寄せラクガキ会みたいに、毎日ちまちまいじってるうちになんか見栄えするものが出来上がるっていうフォーマット作らんと同人誌完成しないぞ。基本、誌面の中に「住む」ことでしか本は完成しない

描くとか作るとかじゃなく「住む」

いまここで私がこうしてテキストを絶え間なく書けるのも、この場所に「住んでいる」というマインドセットがあるからだ

これがゲスト枠で訪れた他人の土地なら「どうせすぐ去るのだから感情移入コストかけたくない」って思う

表SNSはそれっす。スコア低いもんはどうせすぐ消すんだし環境に感情移入したくない

ただ、比較的高スコアな成果物で足場固められたら、それはそれでそこそこ丈夫な「トーチカ」になるし、それを育てていけば「要塞」にもなる。さすがに「城」にはならない(所詮、サービス運営者の城下町だから)

・

表SNSにおいてスコア低い投稿は「壁に空いた穴(ナメられフラグであり弱点)」だ。そこからトーチカや要塞のエネルギー漏れるし手榴弾投げ込まれるし悪いやつらに侵入される

だから画像は450いいね以下削除。どんなにアカウントのレベル低くとも100いいね以下は削除だ。そんで早急に1000いいね以下削除にハードル引き上げた方がいい。1万フォロワーくらいならもうその運用でいい

私は同人誌作る際ぜったいに1000円で売ると決めて作る

なぜなら1000円か5000円か1万円じゃないとイベント開催中に「数」をさばけないから

お釣りの計算コストは限界まで下げる

だからどんなにやる気なくとも「1000円ぶん」の圧を持たせなきゃならない。だからページ数はどんなに削っても28P以上必要だし、理想は36Pだ

決意と覚悟は大きく借り入れる。そうすれば上のステージの経験値を先んじて学べる

自分を律し、仕事と趣味で赤字を出さない為にはハードルと締切は変動させな��...

おいおいおいおい... 昨年11月締め切りのもんがいまだに終わってない私が言っていいアレではないぞ。いくら妻が引き受けてくれていたぶんの1/5くらいの子育てコストを今私が担っているとはいえ

・

いま、サブ垢は17000フォロワーくらいだが、投稿消しまくってフォロワーの500人くらいに嫌われたとしてもなんも問題ない

5万フォロワーくらいになればそれくらいのワガママ行動普通に許してもらえる。評価されてから急にふんぞり返るんじゃあなく最初から傲慢で独善的な態度ならそれを貫けば貫くほど信頼度は上がってゆく

寄付を習慣化している大金持ちは大してお金持っていない頃から寄付をし続けているというアレがある。「評価得て立ち位置築いて余裕できたらやってみたい」ではなく「評価低く余裕もないシーズン」からやりたい事はどんどんやる

・

どんな事であろうと「行動の一貫性」こそが信頼と評価に繋がるのだ

私は「皆の時間を奪う箱」を作りたい。その為の布石を打ちまくって生きたい。他者の時間を奪う...もとい「分けてもらう」ことにもっともっと積極的になりたい。人は時間を奪われれば奪われるほど、それを奪った相手を好きになる

なぜか。それは嫌いな相手に時間を奪われたと認めたら「自分がバカ」って事になっちゃうからだ。脳は基本的に自分をバカと認めたがらない。だから大量の時間を溶かしたコンテンツや人に対して「好意と愛着」を抱くように出来ている(だから感情移入促す仕組みとしてゲームはユーザーに対しくだらないおつかいを何度も繰り返させる)

これと似たアレで「頼み事を安請け合いするお人好しな相手」よりも「丁寧な理由つけて頼み事を断ってくるばかりか逆にお願いをしてくる相手」の方を好きになるという法則がある

人は「負荷」を自らの覚悟と決意をもって受け入れた時、その負荷にまつわる全てを好きになってしまうのだ

あなたを許してくれてる人々も、あなたが垂れ流す「どう考えても美味しくない料理」をバクバク食べてくれているでしょう?

それが愛されるって事なんす

0 notes

Text

まこ

「まこ」という名前の意味は漢字で書いて真っさらな子供です。

それは私が小説が書けなくなった時期に子供の代わりにと妻が授けた名前でした。この物語は、妻と私が寝入る前のわずかな時間に共に紡いでいったものです。書き出しは妻からでした。いささか長いお話しですので要約してお話しします。

「まこ」はこの物語の主人公です。出張中に大きなあんこうに攫われてしまった唯一の肉親である叔父さんを助けるために、彼女は海を冒険します。まこは幼い頃に両親や兄妹を洪水で失っており、頼れる肉親は叔父だけでした。まこは家族を奪った水が恐ろしく、海を見るだけでトラウマで身のすくむ思いでしたが幼馴染の妖精のシーに励まされて奮起し、彼女と手を取り大切な叔父のためあんこうの影を追って出航します。まことシーはあんこうを追い諸島を巡り、臆病な木彫りの牛のホリィや勇敢なおたまじゃ��しのジェムといった仲間たちと出会い、冒険を通して友情を育み成長します。最初は恐怖だった海も、様々な出会いや美しい冒険を経験するにつれ、まこにとって愛すべきものへと変わっていきました。

すみません、まこの出自を思い出すとどうしてもいつも涙が止まらなくて…妻ですか?妻は度々癇癪を起こす私に疲れ果て手紙を置き出ていってしまいました。情けない話ですが、「いずれこうなる」と私は結婚をして、いや、婚約を結んだ幸せのピークと呼べる時期においても喜ぶ妻を後目に心の片隅でいつも考えていましたので、あまりショックではありませんでした。なんてことはない、私という人間は所詮平凡で酷薄な男なのだということを痛感します。せめてアップダイクのウサギのように走ることができたならば実存に張りが出て仕事くらいはうまくいきそうなものなのですが、かなしいことに私のこの脚は老いた酔っ払いの使い物にならない脚へと枯れていくばかりです。物語に戻りましょう。

まことその仲間たちは島を巡るうちにやがて、なぜ自分が冒険に出たのかを忘れてしまいます。それはなぜかと言うと、溌剌として勇猛果敢でかわいいまこに恋心を抱いた海の亡霊が、密かにまことシーとホリィとジェムに取り憑いて叔父に関する記憶を食べてしまっていたからです。亡霊は海の亡霊なので、まこが叔父を見つけて海から離れたまこの故郷に帰ってほしくなかったのです。亡霊は臆病で極度の寂しがり屋でした。そんな亡霊の思惑通りに、まこは叔父をすっかり忘れ、魅力的な海を愛し、やがて冒険の経験を活かして島を巡る航海士として貿易船に乗り、航海で生計を立て暮らし始めました。

まこが航海士として名を馳せるさなかあんこうの下でどれいとしてこき使われているまこの叔父は、ずたぼろになり疲れ果て病気をし、もはやあんこうにとって使い物にならなくなりました。用済みになった叔父はあんこうに生きたまま平らげられたのち、どろどろに消化され、糞として排出され海中の微生物に分解されて、未練の深いその魂は消え去ることができずにこの世に繋がれ、永遠にだれにも見つけられない暗い海底を亡霊として彷徨う定めを負いました。

海の亡霊はまこと一緒にいられて嬉しい反面、みんなの記憶を食べた罪悪感にひどく苦しみました。叔父はすでに死んでいるに違いありません。

亡霊はまこのことを強く愛しているにもかかわらず、ホリィやジェムやシーと同じようにまことお話しすることはできません。海に繋がれた亡霊がまこに取り憑くことができるのも、まこが海にいる時だけです。だからたまに船内の椅子を転かしたり、船で仮眠するまこの夢枕に立って、亡霊はまこの気を引きます。

私は妻と籍を入れてから突如不能となりました。妻とセックスをしようとすると吐き気が込み上げ、どうしても勃起することができませんでした。私は幼少期に、親から性的虐待を受けていたのでそれによるPTSDだと精神科医に診断されました。妻と結婚する前はほどほどにセックスができたのですが、結婚して家族として構成員を増やすための営みとそれを意識した途端、事に及ぶ際に生理的な嫌悪感が身体中を駆け巡るようになり、とても勃起できるような状態ではありませんでした。それに伴いメンタルも崩れ、原稿もボツを連発し、そのうち執筆するのも億劫になりました。

両親は私の前でセックスをすることにより興奮するたちでした。両親はたびたび眠っている私を起こして目の前で情交にふけりました。むせかえる温気立ち込める部屋の暗闇からギロリと私を覗く四つ目のキマイラ、その怪物が放つ悍ましい慟哭。思い出すと悍ましくて吐き気が込み上げてきます。私にはそれが耐えられないのでそのことを忘れようと努めました。本当の私はいなくて、ここにいる私は別の私なのだと思うように努め、私は私を殺しました。その時から私は私の殻の外から私を見る私となりました。私が高校に進学したころ、母は私の弟を身籠りました。しかし高齢で身籠ったこともあり、その子は流産してしまいました。両親はそれから不仲となり離婚してしまいました。それから私は母の実家にひきとられました。その日からだったと思うのですがたびたび同じパターンの夢を見ます。それは弟が生きていて私と話す夢です。私が虐待されていたことの詳細を弟にうちあけ、弟が黙り込んで考え込むという内容です。夢に現れる弟の姿は様々でした。働き盛りの市役所の職員の時も有れば、白髪の老人の時もあり、小学生の姿で現れることもありました。夢の内容はワンパターンで、私と弟はいつも何もない白い部屋で椅子に座り膝を突き合わせ、ただただ黙り込んでいます。

私は精神科やカウンセリングに通うようになり、妻はそんな私を励ましとても気遣ってくれました。

当時のことを思い出すと、今でも感謝と申し訳ない気持ちが溢れ、涙が出そうになります。

そして妻が深く気を使ってくれているのにも関わらず、私の心はどんどん憎悪で満たされていきました。その憎悪は、仕事や生殖が上手くいかない事に対して際限なく湧き上がる行き場のないヘドロのようなもので、それは大層厄介なものでした。惨めさと言うのは一個の人格をたやすく破壊するものなのだと今にして思います。妻が「まこ」を産み出したのはちょうどこの頃でした。子供がいれば少し違ったのかもしれないねと私が話すとじゃあ作りましょうと妻がまこを産んでくれました。そんな妻の愛をも裏切り、私は今まで飲まなかった酒を1日中飲んでは心配する妻を罵倒し、���には手を上げることさえありました。私は妻を憎悪した。惨めな私を受容し優しい言葉をかけ続ける妻は哀れな私を見下しているのだと思い込んでいました。酒浸りの虚な頭で原稿に向かっては数行で投げ出し泣きながら当て所なく外を歩き回り、酒を飲んで帰宅して夜は靄が掛かった頭で妻と「まこ」を冒険させる。そんな日々がしばらく続きました。時間の感覚が麻痺し終わることのない夜のぬかるみの中を歩いているかのような、そんな心地がしました。私と妻は救いのないひんやりとしたまさに地獄と呼ぶべき世界に居ました。歩くたびに苦痛を伴い、何処へも進めない。最早手詰まりといった状態でした。そしてとうとう妻は、手紙と離婚届と指輪を置いて、実家へと帰って行きました。私は当然だと受け入れ離婚届に署名をしました。それから妻とのやり取りはずっと義両親を通して行っています。これは義両親の発案で妻はそれに合意したということでした。私は妻が出て行ってから一度も話していないので、実のところ彼女が生きているのか死んでいるのかもわからない状態なのです。私は妻が居なくなっても一人地獄の中で「まこ」の物語を書き続けました。

まこは貿易船で勤めたキャリアを活用して王国お抱えの冒険家へと出世しました。そして王の命により資源を求め航海し、続々と新しい島々を発見しました。まこの開いた航路は王国の輝かしい繁栄の礎となり、まこはまさに伝説の冒険家となりました。何もしなくても3回の人生を送れるほどの褒賞を与えられた晩年のまこは家族も作らず人目を避け、灯台守として隠居しながら、愛する海の側でこれまでの交友関係や冒険をまるでお気に入りの本を読み返すように何度も思い出し噛み締め、そして十分に満足しながら穏やかにこの世を去りました。最期まで叔父のことを思い出すことはなく、充実した生をまこは全うしたのです。そしてそれゆえにまこは亡霊になりませんでした。その魂は肉体を離れると忽ち風に散り散りに飛ばされていきました。まこの魂のかけらたちは、追い縋る海の亡霊が伸ばした手をすり抜け夕空の遥か彼方へと消えて行きました。煌めきだけを僅かに空に残して…そしてその煌めきは滲んで亡霊の瞳から溢れ落ちました。

ホリィやジェムやシーもすでに死んでしまっていて、亡霊だけがただ1人取り残されてしまいました。老いることができず、記憶の忘却という機能を持たない不死の呪われた亡霊は、永遠にまこへの恋心を忘れることができません。あのときもし、まこの記憶を食べずかつ叔父を助けることも失敗して、まこに悔いが残ればまこも死後亡霊になり、亡霊どうし触れ合いお話しをして一緒に過ごせる可能性があったのではないか。

そんな想像が、不幸になったまこすら願ってしま��自分の存在が、亡霊をたまらなく苦しませます。しかしそんな亡霊の深くて巨大な苦しみは誰にも届きません。

氷に触れても冷たくなく、火に飛び込んでも熱くない。そんな亡霊のなかに、まこへの恋や後悔や自己嫌悪をはじめとした様々な苦しみが溶けて混ざり合いヘドロのようなどろどろになり、どろどろはさらに新たな苦痛を取り込んで際限なく膨らんでいきます。

ひとりぼっちの海の亡霊の苦しみを誰が知ることができるだろう。理解されることのないその苦しみは発散されることなく、海の上で永遠に膨らみ続けます。それは風が吹くと波が立つくらい当然のことでした。

亡霊の苦しみは消して浄化されません。ところでもう一杯如何ですか。

俺は胡乱な廃人に進められるがままジャックダニエルをグラスに注いでもらう。ボトルを持つ廃人のしわくちゃで乾燥した手はぶるぶる震え、ジャックダニエルがグラスから溢れる。

今日たまたま横の席になり知り合ったばかりなのに、自分語りしすぎているこのよれよれの廃人のことが俺は怖かった。

その気持ちをはぐらかすようにぐいとロックを流し込み窓の外を眺めた。まだ日は沈み切っておらず、うつむいて駅に向かって歩くサラリーマンたちは皆、大体がすでに退勤してるであろうになんだかせわしない風だ。

酔いが回ってきたところでちょっと強気になってきた。そして俺はこの店から出るタイミングを測り始めた。逡巡しているうちに手元の空のグラスにジャックダニエルがまた注がれていく。

俺はそれを一気に飲み干してすぐ会計を済まし、席を立って廃人に礼も言わず速足で店を出た。

話されたことを全て忘れたかった。振り返ると窓の磨りガラス越しに、あの廃人が見える。

廃人のぼやけたシルエットはこの世に滲んでこびりついた「しみ」のようで、まさに亡霊だった。

1 note

·

View note

Text

夏目漱石の『吾輩は猫である』は、「吾輩は猫である。」という書き出しで始まる。もともとは一話のみの読み切りとして執筆され、高浜虚子らの文章会で1904年12月に朗読される形で発表したところ、好評を博し、タイトルが未定であったものを高浜虚子が決め、1905年1月に雑誌『ホトトギス』で発表された。これも好評となり、翌年8月まで全11回の連載となった。『ホトトギス』は売り上げを大きく伸ばし、元々俳句雑誌であったが、有力な文芸雑誌の一つとなった。 『吾輩は猫である』は、ローレンス スターンやジョナサン スウィフトなど中世ヨーロッパの「脱線文学」あるいは「パロディ文学」と呼ばれる作品の系譜にあるとされ、そうした作品の影響を受けて書かれたとも考えられている。これは、当時の日本の文学の主流の傾向が西洋近代文学として自然主義を取り入れ私小説へと向かっていくのとは対照的で、漱石独自の、世俗を忘れ人生をゆったりと眺めようとするような作風は「余裕派」と呼ばれるようになる。が、そもそも、当時教師をしていて色々��まくいかずに悩んだ挙句に神経衰弱を患っていた漱石が、高浜虚子から治療のつもりで創作でもしてみたらどうかと勧められて書いたのが『吾輩は猫である』である。朗読される形での発表になるだろうからということで、落語などを参考にした口語文で書き、あらすじやストーリーめいたものは無く、いわば随筆だが、それを猫の視点から書くということでフィクションに仕立てている。漱石は、そうした文学の系譜があること自体は知っていたが、連載しながら読者と共に小説の読み方を作っていった。結果として、パロディ文学あるいはメタフィクションとして成立し、そして、そこには20世紀の文学が目指した方向性が示されてもいた。 20世紀の文学、特に小説が目指したものは何だったのかということは、作家や評論家によって様々な考察がされている。その一つに、「小説に特有のエッセーの技法」というのが挙げられている。これは、明白なメッセージをもたらそうとするのではなく、あくまで仮説的、遊戯的、アイロニー的なものとしてとどまるエッセーの技法であるという。

1905年2月に発表された『吾輩は猫である』の第二話に、「今年は征露の第二年目だから」という文がある。この「征露」というのは1904年に開戦した日露戦争のことで、戦争が足かけ二年になった1905年の元旦以降、「征露の二年目」「征露二年」というのが戦勝を祈願して年賀状に書かれるなどの形で流行語のようになったらしい。タイムリーな時事ネタとしてさりげなく書かれているだけで、それ以上の意図はないのかもしれないが、『吾輩は猫である』が書かれた時代的背景には日露戦争がある。 日露戦争は1905年9月に日本の勝利で終わる。日本はロシア帝国の南下を抑えることに成功し、加えて戦後に日露協約が成立したことで日露関係も急速に改善する。相互の勢力圏は��定され、日本は朝鮮半島の権益を確保したうえ、南満洲鉄道を獲得するなど満洲における権益を得ることとなった。当時列強諸国からも恐れられていた大国であるロシアに勝利したことは、列強諸国の日本に対する評価を高め、明治維新以来の課題であった不平等条約改正の達成に大きく寄与したのみならず、列強諸国の仲間入りをし、第一次大戦後には「五大国」の一角をも占めることとなる。その発展と成長への路線が示されたのが、日露戦争の勝利であった。 日露戦争の勝利は、日本の近代化の成功を象徴していた。が、『吾輩は猫である』には、ところどころ、滑稽さを出すためのアイロニカルな表現なのか、猫の視点から見ればバカバカしいということを表すためなのか、やっぱまだ神経衰弱結構きてたのか、なんだかよくわからない、ぼんやりとした不安のようなものが顔を出す。悲願だった近代化に成功したからこそ、もう後戻りできないのではないかということや、そもそもその成功した近代化というのは何なのか���くわからないが、もしかしたら誰もわかってはいないんじゃないか、みたいな。

ソ連時代のロシアの文芸批評家ミハイル バフチンは、「脱線文学」あるいは「パロディ文学」とも呼ばれる作品系譜を「カーニバル文学」と呼び、パロディなどに見られる両義性や価値倒錯の世界を創り出す効果を「カーニバル性」と呼んだ。バフチンはカーニバル性を持つ作品を「グロテスク リアリズム」とも呼んでいる。バフチンはグロテスク リアリズムの特徴として、カーニバル性を持っていることのほかに、「物質的、肉体的なものの肯定」を挙げ、「笑い」を極めて重要な要素であるとした。 バフチンは、近代文学における「パロディ」は、形だけの、否定的性格のものになっており、再生させるという両面的な価値を失っていることを批判し、近代文学における「笑い」についても、一面的にのみ理解された、もはや価値転換を起こすことのできない、純粋に娯楽的な笑いになっていることを批判した。

ちょっと前に、いくつかのポッドキャストやブログ記事などで、シニカルな笑いについて話題にしてるのを見た。それらで話されていたことの延長線上にあるような話は、シニカルな笑いにフォーカスしてるわけじゃないが、一層盛り上がったように思う。それらを聞いていて、たしかに「笑い」には二つの種類、あるいは相反する二つのベクトルがあるのかもなとも思った。それらを仮に「ソリタリー ラフター (独り笑い)」と「ラヴァーズ ラフター (恋人たちの笑い)」と呼ぶことにして、そのネーミングだとダサくて使いたくないみたいな感じは、拒絶を喜ぶ笑いで、シニカルな笑いであり、「独り笑い」である。もう一方の「恋人たちの笑い」は、同意を喜ぶ笑いということになるだろう。 同意を喜ぶ「恋人たちの笑い」が嬉しいのはもちろんだけど、「独り笑い」に救われることもあるっちゃあるよねみたいな感じの話が、「独り笑い」のようなものによって、偽の信念を拒絶するということはとても重要なことなんじゃないかという話になったのがちょっと前で、確かに似たような経験はあるとか、最近の出来事とかその解説とか聞いて、みんな真剣に聞いてたみたいだけど、なんかバカバカしく思えて笑えたみたいな話で盛り上がったのがつい最近なんだけど、これってなんか、「拒絶を喜ぶ笑い」が「同意を喜ぶ笑い」へと転換しているようでもあり、奇妙と言えば奇妙な感じというか、やっぱこの分類じゃ何言ってんのかわからない気もしてくる。そもそも誰かに「シニカルだ」「冷笑主義の差別者だ」「プロジェクト2025の共謀者だ」とか呼ばれることに対して、最後のやつ初耳だけど新ネタでたの?みたいなことを聞いてる人を見て噴き出したりってだけのことを、なぜか真剣に受け取りすぎていただけなのかもしれないが、何かの話題から別の話題に移るたびに、ついさっきまで考えていたことや感じていたことが一気にかけ離れていく感じで、何を考えようとしてたのかもわからなくなる感覚がある。

『存在の耐えられない軽さ』(1984)などで知られる小説家のミラン クンデラが、もう一つの代表作とも呼ばれる『笑いと忘却の書』(1978)で、「笑い」には「天使の笑い」と「悪魔の笑い」という2つの笑いがあると書いた。「天使の笑い」とは、世界の意味を確信した、生命の喜びとしての笑いであり、「悪魔の笑い」とは、何もかもバカバカしくなる、すべて無意味だということを表す笑いだという。天使の笑いは、それが極端にもたらされると、自分たちの世界の意味をあまりに確信し、自分たちの生の喜びに与しない者は殺してもよいという笑いになる。小説の語り手の耳には、悪魔の笑いのほうが、救済のかすかな約束のように響いた、という描写もある。 クンデラは、「プラハの春」で改革への支持を表明し、それにより、ワルシャワ条約機構軍による軍事介入の後、チェコスロバキアにおいて次第に創作活動の場を失い、著作は発禁処分となった。1975年には、フランスに事実上亡命。1979年には、チェコスロバキア国籍を剥奪される。『笑いと忘却の書』が国籍剝奪の原因だとも言われる。このことから、クンデラは共産主義や全体主義に立ち向かった作家だと言われ、「天使の笑い」というのも、全体主義化に警鐘を鳴らすための言葉として持ち出されることも多い。『笑いと忘却の書』には、共産主義者たちを無垢な残酷さを持つ「天使」に見立てて書いてる箇所もあるし、「あの天使たちの恐ろしい笑い声が響いている」という文などは、例えばジョージ オーウェル『1984年』(1949)の「ビッグブラザーの愛」のように、美しい単語に隠されているものの恐ろしさを暴くものだというような解説もされる。 しかしクンデラは、「共産主義体制で迫害を受けた」というような理解で作品が語られるのを拒み、また、『1984年』などの作品についても、それが政治へと「還元」されるのは容認できないとも書いている。この還元はプロパガンダとして役立つものだし、まさにこれこそが、人生の政治への還元、政治のプロパガンダヘの還元だからだという。 人間は、善と悪とが明確に判別されうるような世界を望み、というのも、人間には理解する前に判断したいという生得的で御しがたい欲望があるからだと、クンデラは言い、さまざまな宗教やイデオロギーのよって立つ基礎は、この欲望だと言う。世界中の人々が、今や、理解することよりも判定(ジャッジ)することを望んでいるようであり、問うことよりも答えることを大切だと考えてるように感じられる。神聖にして冒すべからざる「アンサーズ(答え。確信)の世界」には、小説のいるべき場所はない、とクンデラは言う。とにかくみんなすぐに、理解する前に理解することなく裁くという人問の慣行に反対し、道徳的判断を中断すること、それがクンデラにとっての小説であり、それは小説の不道徳なのではなく、それこそが小説の道徳なのだという。クンデラにとって小説世界とは、判断の中断の中にある世界であり、「クエスチョンズ(問いかけ)の世界」である。 「天使たち」というのは、輪になって踊りながら上昇するというイメージを表すものでもあり、「悪魔」というのは、その輪からはじかれて落ちていくイメージを表すものである。その輪というのは「党」の比喩でもあるが、それだけにとどまるものではない。「列」であれば、離れてしまっても戻ることができるが、輪は閉じるので、いったん立ち去ると帰れない。「惑星が輪を描いて動き、惑星から離れた石が遠心力によって容赦なく運ばれ遠ざかってゆくのは、偶然ではないのだ。惑星から引き離された隕石のように、私は輪のそとに出てしまい、今日でもまだ、落ちるのをやめていない。旋回のなかで死んでしまう定めの人々もいれば、墜落の果てにぺしゃんこになってしまう人々もいる。そして、後者の人々 (私もそのひとりだ) は、失われた輪への、遠慮がちな郷愁のようなものをつねに心のそこに宿している。それというのも、私たちはみな、万物が輪を描いて廻っている宇宙の住人なのだから。」

「小説の読み方」には、なんらかの「継続性」あるいは「持続性」が付随している。一つの作品を読む期間というもそうだし、しばらく読んでなくても、過去に呼んだ作品や読んでた時期を思い出したりとかというのもそうで、そのことを、「アクチュアリテ(今日性)に固定されない」とも言う。「アクチュアリテ」というのは「目下の現実」というような意味で、とりあえず「目下の現実」こそが最重要で、「アクチュアリテに固定されている」のが「ニュース」である。新しい出来事や新しく判明した事実によって「アクチュアリテ」が書き換わった後で、「昨日のニュース」を「今日」読むというのは、「ニュースの読み方」ではなく、別のニュアンスを持つものになる。 「アドボカシージャーナリズム(提言報道。政策決定などに影響を与えることを目的にしたジャーナリズム)」と呼ばれる形態に限らず、前面に押し出されて語られる出来事や議論などの奥には、提言団体の勢力図だったり、語るまでもなくよく知られた背景情報があったり、つまりどんな話題にも「奥行き」がある。が、フォーカスがぶれると伝わらない情報が多いため、どうしても焦点を定めた固定的な見方で語られる。どこかの視点に固定されたり、あるいは、昨日の視点と今日の視点があまりにかけ離れすぎたりすると、その「奥行き」も、奥行きを見るための「視差 (パララックス)」も失われてしまう。 「小説に特有のエッセーの技法」というのも、「アクチュアリテに固定されない」ためのものだと説明される。それは、今日起きたことを書くのだとしても、「今日の出来事」ではなく「持続し、過去と未来をつなげるべきもの」として書く姿勢だという。 日露戦争中、新聞以下マスコミ各社は、戦争に対する国民の期待を煽り、修正が利かなくなっていた。それもあって講和条約であるポーツマス条約は、国民の多くが考えていたものとは大きくかけ離れるもので、日本に対するロシアの賠償金支払い義務はなかった。全国各地で講和条約反対と戦争継続を唱える集会が開かれ、1905年9月5日の日比谷焼打事件をはじめとして各地で暴動が起こり、戒厳令が敷かれるまでに至った。12月22日、桂内閣は総辞職した。 その時期をちょうど真ん中に置いて、その前後に、人の視点と猫の視点のパララックスが連載されていた。

2024年7月 イフ ザ ライン オブ サイト イズ パラレル トゥ

0 notes

Text

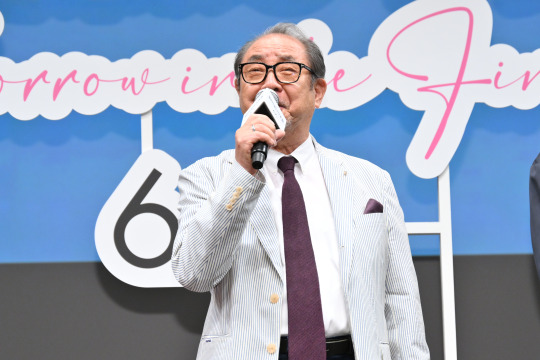

〖イベントレポート〗5/23(木)完成披露舞台挨拶実施!

5月23日(木)に有楽町朝日ホールにて、映画『明日を綴る写真館』完成披露試写会を実施しました!主演の平泉成さん、佐野晶哉さん(Aぇ! group)、佐藤浩市さん、市毛良枝さん、秋山純監督が参加しました。およそ500人の観客が集う中、客席から登壇し、大歓声に包まれて舞台挨拶がスタートしました!

さびれた写真館を営むカメラマン・鮫島を演じた平泉さんにとって、本作が映画初主演。満員の客席を前に「さびれた写真館の亭主がこんなに派手な洋服を着てきました!」と笑わせつつ、「もう感無量です。昔から継続は力なりと言いますが、俳優を60年やって、(今年で)80歳で初めて主役をやらせていただきました。しかもこんなに素敵な映画で、今日は夢のようです」と感慨無量でした。

鮫島の写真に心を奪われ、華々しいキャリアを捨てて弟子入りする太一役の佐野さん。「僕は勝手に成さんの孫だと思っています!」とニコニコ顔で宣言し、「成さんとは現場から仲良くさせてもらって、成さんの庭のバラ園の写真やお孫さんとの旅行の写真を見せてくださったり、成さんの初主演映画ということで集まった俳優陣の面々も本当に豪華です。愛に溢れた現場だからこそ素敵な温かい作品になりました。成さん、本当におめでとうございます」と座長を祝福。平泉さんが「今日もLINEのやり取りをしました」と明かすと、佐野さんは嬉しそうに「メル友です!」と報告していました。

人生の“想い残し”を抱えて鮫島写真館を訪れる牧役の佐藤さん。今回の出演のきっかけはお酒の席だったそうで「我々の若い頃は飲み屋で仕事が決まることがあった。今回もグラスを傾ける中で秋山監督から話を聞いて『俺も行くよ!』で決まりました。現場では成さんが嬉しそうな顔をして迎えてくれて、来て良かったなと思った」としみじみ振り返りました。

鮫島の妻で、実は一人で抱えている“想い残し”がある桜役の市毛さんは「成さんがカメラを覗くときの顔が色っぽくてカッコよくて、その背中を若者たちが見つめる目がキラキラしていて、どちらもカッコよかった」と惚れ惚れ。

また仕事の都合で登壇が叶わなかった出演者の黒木瞳さん(太一の母・冴絵役)からは「魅力あふれる監督のもとで、平泉成さんの初主演映画をお撮りになるということで、是非参加させていただきたいと申し上げました。写真家としてのバトンを若者に渡していく作品、写真は被写体ではなく撮る人の心が見えるというテーマに私は心が震えました」とのコメントが寄せられました。

平泉さんとは監督デビュー作からの仲という秋山監督は「成さんから主役をやらないというポリシーがあることを聞いたときに、いつか自分がそんな成さんの主演作を作りたいと思った。そして今回、成さんから『お前が言うならばやるよ』と二つ返事を貰えてとても光栄です」と念願叶った様子でした。

そんな初主演の平泉さんは、“期待の次世代俳優”である佐野さんの魅力を聞かれると、「その前にCDデビューおめでとう」とAぇ! groupのデビューを祝福し、佐野さんは「ありがとうございます!5月15日にCDデビューさせていただきました」と喜色満面で報告。すると2020年にアルバムをリリースした佐藤さんは「やっとCDデビューなの?はあ、俺より遅いんだ」とイジり、佐野さんも嬉しそうに「浩市さんよりだいぶ後輩です!」と最敬礼でした。

改めて平泉さんは佐野さんについて「豊かな感性がある。自然に立っていられる。それは素直で柔らかいということで、俳優として一番大切なことです。芝居をやりながら横顔を見ていると結構かわいい顔をしている」と評し「藤沢周平の小説で彼に時代劇をやってもらったら見てみたいと思う」と提案。これに佐野さんは「おお!挑戦してみたいです!」と乗り気で「成さんは取材の場で僕の話をしだすと、それで時間が終わるくらい喋ってくれる。愛していただいて本当に幸せです」と平泉さんからの寵愛に感激していました。

一方、佐野さんとは2回目の共演となる佐藤さんから「今回の彼の役は自分の置き場所が見えにくいが、うまい具合に彼の時代の浮遊感と合致したところがあり、興味深く見ていた」と評されると、佐野さんは「ヨッシ!」とガッツポーズ。さらに市毛さんからも「ふとしたニュアンスから語り掛けてくる様子がカッコ良かった。凄く色っぽくて見ていて幸せでした」と絶賛されて、佐野さんは「べた褒めじゃないですか!嬉しすぎる。本当に幸せ。特に浩市さんは前回の撮影後に『佐野は芝居が好きか?もっと芝居をした方がいいぞ』と言ってくださって、それが自信に繋がって映像の芝居が大好きになれているので、またこうして素敵な方々と素敵な映画を撮ることが出来て幸せです」と喜びを噛み締めていました。

また平泉さんの“初”主演にちなんで「初挑戦したいもの」を発表。秋山監督は「僕は映画で第二弾をやったことがないので、この映画が大ヒットしてまるで寅さんのように成さんに100歳くらいまでやっていただきたい」と長寿化を期待し、これに平泉さんは「ホッホッホ」と優雅に笑っていました。

市毛さんは「死ぬまでに何か楽器を一つやりたい」といい、佐藤さんは「常にもらう役が初めて。役の上で新しいことを経験させてもらっている」、佐野さんは「Aぇ! groupの曲を作詞作曲する機会はあるので、グループを超えていつか浩市さんの曲を作曲したい。浩市さんから半年くらい前に『俺の曲を書いてくれよ』と言われていて、それが忘れられない。たくさん勉強していつかその夢が叶えられるように頑張りたい」と意気込んでいました。

一方、平泉さんが「私は盆踊りくらいしかリズムが取れないので、ジャズダンスを覚えてみたい」と願望を明かし軽くステップを踏むと、佐野さんは「僕が書いた曲を浩市さんが歌って、市毛さんが楽器を演奏し、それに合わせて成さんが踊りましょうか!?」と発案。市毛さんが「それをこの映画の続編の劇伴にしましょう!」と被せ、チームワークの良さが垣間見れました。

最後に佐野さんは、クランクイン時に平泉さんと俳優業について話し込んだことを明かし「成さんからは80歳を過ぎても芝居をしてほしいという熱い言葉をいただきました。そして5月15日にデビューさせていただき、ゼロからのスタートのタイミングで素敵なご縁をいただきました。人生で誰しもが抱える想い残しをテーマにした作品で、観てくれた人の明日を少しだけでも後押しできる素敵な作品です」とアピール。主演の平泉さんも「秋山監督の映画に対する情熱と愛情が、このような温かい映画を作ってくれました。ハンカチをしっかりと握りしめてご覧ください」と優しく呼び掛けていました。

𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒 𓂃 𓈒

完成披露試写会で一足早く本作をご覧になった方々は、ぜひ〈#写真館の感想を綴ろう〉をつけて感想を投稿してください!お待��しております。

映画『明日を綴る写真館』は6月7日(金)全国公開です!

0 notes

Text

ゴールドベルク変奏曲映像化計画

頭語 コヘレト3:14-15

—————

Aria.

こういう人生を生きた人がいる.この変奏曲はこの主題を語ることで終始一貫している.しかし,ここに描かれる人生は一般的なものである.ゆえに,その人生を生きた人は存在しない.なぜなら,人はある時期において一般的な人生から外れてしまうからである.したがって,ある程度一般的な時期を生きた人には,この変奏曲の中に必ず共感する旋律が存在すると思う.また同時に,その中を生きられなかったために,憧れを伴う旋律も必ず存在するだろう.つまり,この変奏曲は一般的な人生におけるすべての美しさを網羅しているゆえに,完全に一般的な人生を生きられないすべての人を惹きつけるのである.

#1

この上昇と希望の躍動,すなわち1人の人の誕生.これから始まる偉大な人生への祝福である.

#2

探索を始め辺りを眺め出した様子.好奇心からくる疑問符とまだよく知らない世界に対する無垢な心が表れる.

#3

自分で歩行できるようになり,時折躓きながらも,発達する心を自分の誇りとし始めている.

#4

子供時代を生産的に過ごしている.次々課される学校の授業,宿題,部活をこなし,堅実な希望を抱けるまでに成長する.

#5

とにかく思い煩いがちな思春期から青年期が忙しなく過ぎていく.むらのある思いに鋭い悩みが入り混じり,ばたばたと過ぎ去る.

#6

大学に入り,穏やかな気持ちで学問や文化を楽しむ.素敵な友人に恵まれ,読書やカフェの楽しみを知る.

#7

恋人に出会う.最初は2人で楽しい時間だったが,その相手のあるところに心が奪われてしまう.どうしたものかと恋の悩みを抱える.

#8

告白はうまくいき,怒涛のようにお付き合いが順調に進む.将来の約束を果たすべく,学業や就業を意識し,努力を重ねる.

#9

夜空に月や星が照らす海岸で,婚約を申し込み,2人は愛を誓う.

#10

結婚に向けて,仕事に精を出し,資金を貯め,将来の計画を前向きに話し合う.困難が予想されることも,2人で解決していくことを確認し合う.

#11

世の中が移り変わっていくのに応じて,2人の生活も移ろっていく.忙しさに任せて仕事が新たに与えられ,それに応えてこなしていく日々を過ごす.

#12

結婚に踏み切る.家を借り,同居を始める.新しい生活を一歩ずつ力強く踏み締める.計画を着実に実行し堅実な人生の基礎を築いていく.ふと感じた疑問も,世の中の道理に思いを馳せることで理解し納得していく.

#13

結婚後の2人きりのデート.新しい家族を持つ相談を始める.子供の将来を考えに考える中で,互いの愛と魅力と信頼を再確認し合う.その後,不安な夜を2人で愛し合う.艶かしい身体が交錯する.それは悲しみを伴う行為だが,流れる繊細な涙が印象に焼きつく.

#14

懐妊の知らせで対応に追われる.喜ぶ暇もなくあちこちの世話でおおわらわ.家に子供を迎える準備を進める.

#15

妊娠中の不安,不意の痛みの訴え,生理の変化に夫も不安になる.この時の涙は2人の間の愛の結びつきであり,その確実性の証明である.

#16

無事に健康な赤ちゃんを出産し,第二ステージの始まりが告げられた.全てが新しくなり,家庭が喜びに包まれる.早速動き回る赤ちゃん.再びおおわらわ.

#17

流れるように子育てが始まる.あちこちに行っては泣き,世話をする者としてついていくだけで精一杯.大変だが楽しく嬉しい.

#18

子供が歩けるようになった.まだ足取りはおぼつかないが,それらしい歩みを始めた.2人は1人の人生を産んだのだ.

#19

子供がすくすく成長していく.学校でもすいすい勉強を進め,友人を作り,次第に親の手を離れて自立していく.

#20

子供が思春期に入り,怒涛の時代を送る.将来への希望に向けて大人への準備を始める.

#21

突然,親の病気の知らせが来る.どうやらそう長くないらしい.子供の成長を喜んでいただけに,人生とは何かと思い始め,人生の終わりを意識し始める.

#22

子供が大学に合格し1人暮らしを始める.両親である2人も子供が離れた生活に切り替わる.蔭ながら応援する気持ちを語り合う.

#23

2人の仕事が脂が乗り始め,責任が大きい立場へと出世していく.時々逃げたくて泣き出したくなる日もあるが,再び忙しさの中に埋もれてしまう.

#24

ふとこれまでの人生を振り返り,趣味を見つける.自分で好きなように楽しめる時間はいいものだ.自分をゆっくり見つめる大切さを知る.

#25

親が亡くなった.悲しみに包まれる.近しい人では初めての体験だからだ.頬を伝う涙が輝く.人はいつか死ぬことを思い知り,命の意味を問うてみるが,その本態は悲しみなのではという気がしてくる.なんと儚く美しいことか.

#26

職業人生も終盤を迎え,引退に向け仕事の仕上げの時期に入る.目まぐるしく変わる社会状況や,その要求に対応していく.

#27

退職し,第二の人生を歩み始める.現役時代の経験を活かして動き回る.時折今までの生き方を反省するが,今があることが感謝に変わる.

#28

いよいよ人生の締めくくりを自覚する.資産や持ち物を身辺整理し,つつがなく死を迎えられる用意を行う.

#29

子供が結婚し,新たな門出を祝福する.2人にとっても人生の終幕が華麗に彩られた.

#30

家族で記念映像を撮る.子供夫婦も孫をもうけ,5人で映る.人生の総決算.終わりよければ全て良し.私たち2人は確かに意味のある人生を生き切った.

Aria.

突然の痛みで入院し,手術するも助からず,そのまま天へ召される.家族は悲しんでくれて,それぞれ感謝の涙を浮かべる.1人の人生がこれで終わったが,愛し抜いた1人の人と��み育てた子供がそばにいてくれた.静かな最期だった.

0 notes

Text

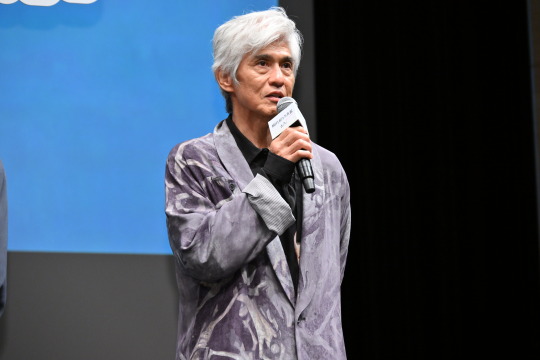

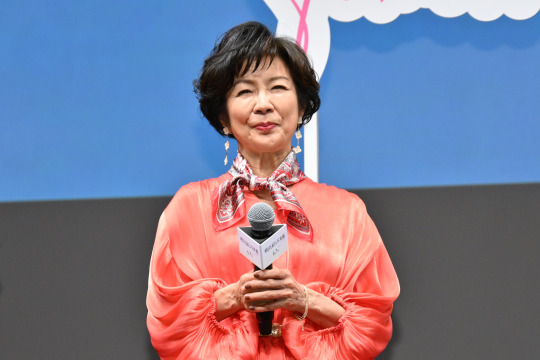

『湖の女たち』 完成披露試写会に福士蒼汰さん、松本まりかさん、福地桃子さん、財前直見さん、大森立嗣監督が登壇!

即日完売となった、本日の『湖の女たち』完成披露上映会。

舞台挨拶と上映を心待ちにしていた観客より大きな拍手で迎えられ、福士蒼汰、松本まりか、福地桃子、財前直見、そして大森立嗣監督がシックな黒いドレスやスーツに身を包み、シャコンヌの音色に合わせて登壇!挨拶を求められると、主演の福士は「ドキドキ不安ですが、今まで演じたことがないキャラクターなので、どう受け取ってくれるか楽しみ。」と素直な心境を語る。福士とともにW主演として出演した松本は、「お話をいただいてから3年近くなるのかな。いよいよこの日が来たのか、という気持ちでいます。この日が怖くもあり、怖くもあり…どう表現したらいいのか言葉が見つからない。皆さんがこの映画をみて、どう言った言葉で表現されるのか、すごく楽しみです。どうぞ���しんでください。」と、穏やかな笑顔で語った。

続いて、事件を追う若手記者を演じた福地は、「映画は滋賀で撮影して、多くの方と関わることができた作品です。この映画がどんなふうにみなさんに届くのかドキドキで楽しみです。」と緊張しながらコメントすると、介護士の松本を演じた財前はリラックスした口調で「介護士なのでこう言う姿(黒のロングスカートにジャケットという正装)で立っているのが不自然なんですけれど、劇中では普通のおばちゃんに映っていて良かったです。」と会場の笑いを誘いつつ「福士くん(の役柄)がまた、嫌なやつなんですよ。映画を見たらわかると思うけど、浅野くんとふたり、めちゃくちゃ嫌なやつで。私と桃子ちゃん(福地)が、多分唯一普通の人間です。みなさんそれをちゃんと頭の中に置いて、これからの上映を見てください!」と、これからの上映を楽しみにしている観客に向けて、明るくアピールした。

続いて、大森監督は「初めてお客さんに見ていただく機会。きっと伝わるだろうと思っています。」といいつつ、客席に座っている多くの福士ファンに向けて「愕然とするんじゃないかな」と挑戦的な口調で語りかけ「見たことがない、そんな蒼汰も愛してください。」と、福士をはじめ俳優たちの素晴らしい演技を見て欲しいと語りかけた。

一転、本日は松本、福地、財前と“湖の女たち”が揃って登壇していることについて、司会からいかがですか?と聞かれた福士は「いかがですかと聞かれても…!何が正解なんだろう。」と女性たちを目の前に困った様子を見せるも「男も同じですが、女性たちの強さと脆さ、本来の人間というものはどういうものなのか、ということが映し出された作品でもある。そこに、(見た方が)美しさを見出してくれるかどうか、どう受け取ってくれるかが楽しみです。」と、“湖の女たち”をうまく形容し会場から拍手が湧いた。また、浅野演じる先輩刑事の指示の��と、介護士に執拗に取り調べをしていくという役どころについて、どう向き合ったのか、という問いに対しては「ちょっと語弊があるかもしれないですけど、監督の“スタート!”がかかった時に、今その場で感じ取ったこと、思ったことを、思ったタイミングで言う、行動をするっていうことだけに集中して演じました。そういったことを通して、とても主観を強めた作品だったなと思っています。でも完成作を見たら、こんな顔しているんだ、こんな表情しているんだっていうことにも驚いたので、客観性もあって。自分の中でも新鮮なキャラクターで、発見がたくさんありました。」と分析する。見どころについては、「取り調べのシーンや目のお芝居など」と回答すると、「ほんとひどかったです!」と、財前がすかさず口を挟んだ。

続いて、支配される中で身も心も奪われていくという役どころを演じた松本に対し、この支配から逃れられない心境というのを、どのように感じていたかと問うと「正直、頭で考えても私には持ち得ない感覚だった。」と明かし「なかなか今までの経験値の中では到底理解できると思えなくって、頭で考えることを放棄しました。佳代は極限状態にいるんだろうなっていうことは分かったんですけど。」と回想する。そんな佳代の良いところを聞かれると「佳代が自分と同化してしまっていて難しいけれども、良かったなと思うのは、佳代が圭介に出会って、彼女が“生きている”という実感を得ることができたということかな。」と佳代の生き方に想いを馳せた。

次に、介護施設で100歳の老人が殺されて、その事件から過去に起こった薬害事件や、戦時中の過去の事件までも暴いていく記者として、本作のミステリー部分を担っているキャラクターを演じた福地に対し、700人から選ばれたオーディションのエピソードを伺うと、「(オーディションは)体も緊張するし、あまり得意ではない」としつつ、監督が「もっとできるんじゃないか、という可能性を見つけてくれたような気がした」と回想する。対して監督は「福地さんは小柄で声もガラスにように繊細。佇まいがこの役に合っていたんです。」と「とにかく受かって欲しかった」と振り返る。

そして、話は財前の役どころへと移り、圭介、そして浅野さんが演じている伊佐美という2人の刑事に容疑をかけられるという介護士について、とても苦しい思いをされたのではと、と問うと「福士くんは大学生から知っているんです。尋問のシーンから始まったんですが、本当に憎たらしくて、その後セリフを言わなかったんですよ!」と驚きの事実を明かす。「それだけ、(役者として)成長を見届けた感じもあった。一皮も二皮も剥けたなって思いました。」というと、福士は「ありがとうございます!」と撮影を振り返り。「もう脳みそ全部取り替えられた感じです。大森監督から家(のセット)に一人にされたんですよ。「ここに圭介が住んでいるから」と言われてスタッフ全員連れて5分から10分くらい。そこから一人でぐるぐる考えて。監督が帰ってきたら「いい顔してんじゃん」って言われたんです。監督が考えていることが徐々に分かってきて、役者としての自分が変わったような感覚がありましたね。」と、本作がターニングポイントだと思った理由を語った。

最後に、松本は「私と言う俳優を全肯定してくれる演出をしてくれて、その大きさと美しさに感動しました。撮影が終わってから人を信頼するということを指針にして生きてきました。信頼し切ると言う覚悟が出ている映画だと思います。理解することが難しいところもあるかもしれないけれど、その先に“希望”のような美しさを感じてくれたら幸いですし、素晴らしい映画に出会えて幸せだなと思いました。」と観客にメッセージを送ると、福士も「この作品は、抽象画と具体画が目の前にあるような感覚があって、二つの絵に共通点があるような気がするけど、その答えはまだ見つかっていないんです。みなさんも感想をシェアしあって欲しいなと思います。そして、この場を借りて、俳優として自分を変えてくれた監督にありがとうと伝えたいです。これからも俳優を頑張っていきたいです。ありがとうございました。」と改めて頭を下げると、大森監督は照れながらも「難しいことをやっているつもりはないので、(本作を)浴びるようにみていただいて、美しさのかけらを感じてもらえたらと思っています。ありがとうございました。」と舞台挨拶を締めくくった。 以上

0 notes

Text

Ripley Liverpool -리플리 드 리버풀

【The First Night With the Duke mobile game - maybe】

#the first night with the duke#i stole the male lead's first night#i took the male lead's first night#i took the male lead's first time#ripley liverpool#ripley de liverpool#남주의 첫날밤을 가져버렸다#主役の初体験、私が奪っちゃいました#리플리 드 리버풀#maybe cinamon#maybe-메이비#메이비: maybe#manhwa#webtoon#otome isekai#korean webtoon#historical fantasy#isekai#korean games#romance fantasy#cinamon games#mobage mc#KR game#maybe interactive stories

16 notes

·

View notes

Text

2024年4月16日

広島「原爆の日」の平和記念式典 ことしもロシアとベラルーシを招待せず ウクライナ侵攻理由 「広島訪問できる日を心待ちに」との書簡は来月送付へ(RCCニュース) 2024年4月16日

ことしの「原爆の日」の平和記念式典をめぐる動きです。広島市は3年連続で、ロシアとベラルーシを招待しないことが分かりました。

広島市はことし8月6日の「原爆の日」に開催する平和記念式典で、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領に、式典への出席を求める招待状を出さないことを決めました。

またロシアを支援するベラルーシも招待しないということです。ロシアとベラルーシの招待を見送ったのは、2022年の式典から3回目となります。招待しない理由として「日本の姿勢に誤解を生じさせないため」としています。

広島市は両国に招待状を出さないかわりに「紛争が終わり、広島を訪問できる日が来ることを心待ちにしている」という内容の書簡を、5月中に送る予定だということです。

ガザ地区への侵攻を続けるイスラエルには、招待状を出す方針です。

広島市は去年の式典で、核兵器保有国など世界167か国とEUに招待状を送っています。

会見する広島市の松井一実市長=2024年4月24日午後1時38分、広島市中区、魚住あかり撮影

「ダブルスタンダードではない」 8・6式典の招待国めぐり広島市長(朝日新聞 4月24日)2024年4月16日に追記

8月6日の平和記念式典で、ロシアとベラルーシの代表の招待を見送る広島市の方針について、松井一実市長は24日の定例会見で「式典の円滑な挙行に影響を及ぼす可能性がある」と理由を説明した。パレスチナ自治区ガザ地区で戦闘を続けるイスラエルの代表は例年通り招待するといい、「ダブルスタンダードではない。式典をちゃんとやりたいという立場だ」と強調した。

市は、ウクライナへの侵攻を理由に、ロシアと同盟国ベラルーシの招待を3年連続で見送る方針を明らかにしている。市民活動推進課によると、ウクライナを支援する国が参列を見送る可能性などを懸念したという。

松井市長は会見で、「一方の戦闘は容認し、もう一方は容認しないという風に見えるのでは」との質問に対し、「それは受け止める方の意思ですから、私としてはどうしようもあり���せん。片方の戦争が良くて、片方の戦争が悪いとは一言も言っていない」と説明した。その上で「ダブルスタンダードは取っていない。(広島市は)平和都市です」と話した。(魚住あかり)

2016年、イラク・バグダッドで取材中の綿井健陽さん(本人提供)

戦地取材に冷淡になった日本 問われるべきは「なぜ行かないのか」(朝日新聞)2024年4月16日

戦場など危険地での取材が、日本では冷ややかな視線を浴びがちだ。拘束されても「自己責任」と批判されたり、国にパスポートを奪われたり。紛争地取材の経験が長い綿井健陽さんは、このままでは報道界全体で戦争取材が先細りしかねないと懸念する。なぜジャーナリストは現場に入る必要があるのか、市民の理解をどう得ていけばよいのか、あらためて聞いた。

ガザ住民の声を直接取材できないもどかしさ

なぜ戦場に行くのか。紛争地取材を始めて以来25年間、何度も投げかけられた問いです。その言葉の裏には「なんでわざわざ……」という批判が張り付いているとひしひしと感じます。

欧米のジャーナリスト仲間に聞くと、いかに危険であろうと現場に赴くのは職業上の「ベーシック・デューティー(基礎的義務)」だと言います。なぜ行くのかではなく、本来問われるべきは「なぜ行かないのか」だからです。

現在イスラエルから激しい空爆を受けているパレスチナ自治区ガザは、外国メディアがほぼ入れず、殺戮と悲惨な被害の報告は、住民やパレスチナ人ジャーナリストが伝えるものに限られます。これほどまでに現場に入れない、肉声が直接聞きとれない戦場はまれです。読者・視聴者が望む真実に迫れないことに、多くの同業者がもどかしい思いを抱いています。

後藤健二さんをたたえたオバマ大統領

記者が紛争地で拘束されると、日本では「迷惑」「自己責任」とバッシングがたびたび起きてきました。現場入りにここまで批判的な視線が注がれるのは、日本特有の現象です。2015年に後藤健二さんが「イスラム国(IS)」に殺害された際、自民党副総裁は「政府の警告にもかかわらずテロリストの支配地域に入ったことは、どんなに使命感があったとしても、蛮勇」と批判しましたが、オバマ米大統領(当時)はその功績をたたえました。フランスでも14年、シリアで拘束されていた4人の記者が帰国した際、オランド大統領(当時)が直々に出迎えています。

それでも、かつては日本でも、記者が現場に行くのは当然という共通認識がありました。ベトナム戦争の取材で命を落とした十数人の記者たちに当時バッシングがあったとは、聞いたことがない。2004年にイラクで日本人人質事件が起きた後、サマワの自衛隊宿営地にいた組織メディアの日本人記者の多くは業務命令によって退避しましたが、この時はむしろ、現場を引き揚げることへの批判の声がかなりありました。

しかし第2次安倍政権以降、紛争地取材の環境は様々な意味で悪化しました。

外務省は15年、日本新聞協会などに「いかなる理由であっても」との強い言葉でシリアへの渡航自粛を要請し、新潟市のカメラマンにはパスポート返納命令を出しました。世論調査では、この措置を8割もが肯定しました。ある全国紙が行ったシリア北部の現地取材を、他紙が批判的に報じる事態も起きました。

危険地取材への市民の厳しい視線が、取材の機会を減らし、メディア間の分断をもたらし、報道の独立をも脅かしています。安田純平さんらに対する旅券発給拒否も、憲法が保障する移動の自由への侵害であり、本来はメディアが一丸となって抗議すべきことですが、そうした動きはありません。

「自己責任」で現地入りするフリー記者たち

このところテレビや新聞で「安全な所から中継しています」「許可を得て撮影しました」といったテロップやただし書きをよく見ます。視聴者や読者の批判を受けてのリスク対応でしょう。こうした流れの中で、フリーランス記者がテレビ局や出版社と事前契約して戦争取材に行くことも、ほとんどなくなりました。

私たちフリーは、取材の成果を帰国後に買い取ってもらえるか不明のまま、資金面での不安も抱えつつ、まさに自己責任で現地に行かざるを得なくなった。ウクライナはメディアが入りやすかったため例外的に報道量は多かったものの、海外ニュース枠や媒体はこの十数年でどんどん減っており、このままでは日本の報道界全体で紛争・戦争取材が細っていきかねません。

2月中旬から1カ月間、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区を取材しました。ほとんど報道されていませんが、そこではガザ同様、イスラエルによる暴力や破壊が続いています。敵対する兵士やユダヤ人入植者が間近にいることでパレスチナ人が日々感じている恐怖や不安は、その場に自ら立ってみて初めて実感できることです。

イラク戦争でも空爆の最中にバグダッドで取材しました。いつ頭上からミサイルや爆弾に襲われるかわからない恐怖は、まさにイラク市民が感じていたことです。

真実は、虫の目と鳥の目と多くの人の目という「複眼」によってようやく浮かび上がるものです。

ましてや北朝鮮やサウジアラビアなど表現の自由がない国では、住民の生の声が伝えられることも少ない。隠し撮りなど場合によっては現地法に背く手段を用いてでも、その声を世に知らせるのが報道の役割です。

外国メディアや現地の人のSNSの情報で十分だ、という声がありますが、アラブの人たちは概して親日的で、日本人だからこそ深い取材ができるメリットがあります。彼らは広島・長崎に原爆を落とされた歴史に自らを重ねており、日本の外交政策も強い関心を持ってウォッチしています。

また、ウクライナ戦争が典型ですが、日本人が伝えるからこそ国内の関心が高まるという側面もあります。イラン・イラク戦争は死者100万人ともされる悲惨な紛争だったのに、印象が薄いのは、日本人記者による報道の蓄積がほとんどないせいだと考えられます。

現場取材が消えれば、国民の知る権利が侵される

ジャーナリズムは国民の知る権利に奉仕するために存在し、民主社会に不可欠なものです。弁護人がどんな凶悪犯罪の被告であってもその人権を守るため全力を尽くすように、たとえ批判を受けても取材を続けるのがジャーナリストの職責です。

でもそんな「正論」も世に受け入れられなくなっているなら、市民の理解と支持を得る作業に報道人は取り組まねばならない。そのためには自己検証も必要です。

これまで紛争地で記者が命を落としたり拘束されたりしたケースでは、安全対策や判断上のミスがあったのも事実です。非難やバッシングではなく、それを検証し、組織人かフリーかという垣根を越えて共有していく作業が求められています。

04年に主要メディアが引き揚げたイラク・サマワでは、「非戦闘地域」でありながら「戦闘」「銃撃戦」が繰り広げられ、帰国後に自衛隊員20人以上の自殺者が出るほど過酷な「戦地」の実態が、10年以上経ってから明らかになりました。

これはまさに、ジャーナリストが現場にいなかったことによって、国民が真実を知る機会を失った最たる例です。(聞き手・石川智也)

わたい たけはる 1971年生まれ。98年��らアジアプレス・インターナショナルに参加。イラク戦争報道でボーン・上田記念国際記者賞特別賞。映画に「リトルバーズ イラク戦火の家族たち」、共著に「ジャーナリストはなぜ『戦場』へ行くのか」など。

コメントプラス

白川優子(国境なき医師団看護師)【視点】 「なぜわざわざ紛争地に?」 このような質問や疑問を投げかけられたり、顔の見えない人達からのバッシングはネット上で何度も受けています。

「なぜ?」と聞かれると、私はいつもこのように思うのです。「なぜ?ってどういうこと?私たちと同じ地球に住む人々がこんなに酷い目にあっているのに」と。

「紛争地」や「戦場」がキーワードなのではなく、「人道危機」に視点を当てていて、これはおそらく、ジャーナリストの方たちにも共通しているのではないかと思います。

国境なき医師団は、もともと医師とジャーナリストによって設立されています。医療だけでは命を助けられないと知っているため、「証言活動」も私たちの活動の使命の1つとしているのです。私たちは声を上げることのできない、弱い立場の人たちの言葉を、実際にそれを見ている証言者として、世界中にその状況を知らせています。

世界に知られてしまっては都合の悪い真実であったとしても、理不尽な暴力などの人道危機に陥っている人々のため、世界に向けて抗議の声をあげることもします。そうすることで、国際社会を巻き込み、問題解決の方向へとつなげて、より多くの命を救おうと考えています。

その背景には、ビアフラ戦争で活動をしていた医師たちの経験にありました。この内戦で市民も巻き込まれ、軍の包囲によって食料補給路を断たれ餓死を含め200万人が命を落としました。この事実を、世界に向けて公に批判した医師たちがいたのです。国際赤十字のルールであった沈黙のルールを破った行動で、この声は国際社会の反響を呼びました。この医師たちが後に国境なき医師団を設立しました。

そして1999年、国境なき医師団は、独立・中立・公平の原則とボランティア精神に深く基づく医療・人道援助活動と、活動の現場で目にした人道危機を社会に訴える証言活動を続けてきた実績が認められ、1999 年にノーベル平和賞を受賞しています。

私が国境なき医師団に応募するきっかけとなったニュースです。この時の受賞スピーチの場では、当時、無差別爆撃を受けていたチェチェンで目撃した惨状を証言しました。また、「言葉が常に人命を救えるわけではありませんが、沈黙は確かに人を殺し得ます」と訴えています。

現場に行き、その実態を世間に伝えるという行動は、確実に国際社会では認められることです。一体どのような背景があるのかは分かりませんが、なぜか日本では紛争地に行くとバッシングを受けるという風潮が根強いのは事実です。

なので、なぜ現場に行くのか、その理由や意義をきちんと説明し、日本社会に理解してもらうことを含めたところまでが、私たちの役割と考えたほうが良いのかも知れないと思いました。

SoftBank 3G、Xでトレンド入り--「停波の瞬間」見届ける投稿相次ぐ(CNET Japan)

ソフトバンクは4月15日、令和6年能登半島地震で被災した石川県を除く全国で、第3世代移動体通信サービス「3G」を停波した。翌4月16日の未明、SNSのX(旧Twitter)では「SoftBank 3G」がトレンド入りし、3Gサービスが停波していく様子を実況する投稿が相次いだ。

Xでは 「4:09で停波確認@都内西部」「この投稿ができていればSoftBank 3Gは停波していない」「4時22分、完全に圏外になりました」などの停波報告があった。一方「なかなか停波しない」「3時を迎えたがまだ止まらない」「SoftBank 3G探しの旅に出ます」などの投稿もあった。

ソフトバンクの3Gサービスは、当時のボーダフォン日本法人が「Vodafone Global Standard」としてサービスを開始。後に「Vodafone 3G」へとサービス名が変わり、ソフトバンクのボーダフォン買収に伴ってSoftBank 3Gへと名前を変えた。現時点ではより高速な第4世代移動体通信「4G」や、第5世代移動体通信「5G」が普及していることから、周波数の有効活用を目的に3Gは停波となった。

0 notes

Quote

今回の雇止めによって、会計年度任用制度には、もうひとつ、とんでもないデメリットが潜んでいることも判明した。 それが会計年度任用職員を退職した後、雇用保険が1円ももらえなくなるリスクである。 2020年4月からフルタイム勤務となった会計年度任用職員は、一般の公務員と同じ「退職手当」の支給対象となった(適用は半年後の10月1日から)。公務員は、雇用保険に加入しない代わりに、退職した際の退職手当が支給されるようになっている。 よって、フルタイム勤務者は、会計年度任用された時点で雇用保険を脱退することになるのだが、そのことに関する理解が決定的に不足していた。その結果、雇用保険がもらえ���と思って退職したら、もらえないことに気づくことになりかねない。 今回のケースでは、雇止め時点では、雇用保険を脱退してすでに3年経過しているため、退職後に失業手当の受給資格はない。失業手当が支給されるのは離職後1年間のみだからだ。 Yさんのように22年間も勤務してきた人なら、会社都合退職として240日分失業手当が支給されるはずだが、その権利がいつのまにか消えてなくなっていたのだ。 一方、公務員の退職手当については、一定の身分保障のもとで理論的には、雇用保険に加入していたらもらえる失業手当以上の条件が適用されるはずであるが、Yさんが加入している埼玉県の共済の場合、会計年度任用として採用されて以降の3年間のみを対象に算定されるため、雇用保険よりも極端に手取り額が少なくなってしまうのだ。 Yさんがもらえる退職手当は、雇用保険にそのまま加入していれば受給できる総額としてハローワークが試算してくれた金額の半額以下になるという。 そのような不都合が生じることは誰も想定しておらず、Yさんがハローワークに相談して初めてわかった。筆者も東京労働局に問い合わせてみたところ、「これまでにそのような事例は、一件も把握していない」とのことだった。 ちなみに、パートタイトムの会計年度任用ならば、雇用保険にそのまま加入し続けることになるため、このような不都合が生じることはないとされている。 自治労連・埼玉本部作成 ベテランスタッフを雇止めしたことで生じたデメリット 3時間の予備交渉を2回経て行われた団体交渉では、Yさんたちの雇止めを撤回させることはできなかった。都合9時間の交渉でも、市教委は頑なな姿勢を崩さなかったのだ。 退職後に雇用保険すらロクにもらえないことを知ったYさんは、仕方なく、4月からは他の仕事に就いたが、その結果、司書という仕事を奪われただけでなく、収入は3分の1に激減した。 雇止めを通告された後、精神的ショックで体調を崩したYさんは、2月に産業医からドクターストップがかかったにもかかわらず、狭山市の会計年度任用職員は病休も無給になるため、生活への不安から、医師からの報告は経過観察にとどめてもらったという。任期ま���残りの期間、外部と約束していていた出前授業や講師の仕事を放りだすわけにはいかず、最後までこなしたという。 一方で、Yさんたちベテラン職員がいなくなった図書館は、公募の結果、市外からも多数応募があり、司書も含めて必要な人員は確保されたという。それは、全国的にも珍しいフルタイム勤務できる職だったからだ。 司書の募集は、専業主婦が家計補助的に従事することが想定されているためなのか、週3~4日、短時間勤務する募集が圧倒的に多い。時給もほぼ最低賃金なのが世間の通り相場だ。そうしたなか狭山市の募集は、フルタイムの週5日勤務で月給22万円という、図書館の募集では珍しく好条件だったため、市内外からの応募が殺到したのだという。 だが、その好条件は、何もせずに与えられたものではなかった。 「月給22万円は、3年前に私たちが市当局と交渉してようやく勝ち取ったものなんです。それまで17年間は最低賃金上昇時に少しづつ上がりながらも、週5日勤務で手取り14~15万円で、任用の最初のころは交通費すら出なかったんです。その頃は半休も忌引もない。もちろん退職金もない。なのに60歳定年。それをひとつずつ交渉で改善してもらって、ようやく勝ちとったものだったんです」 このように語るYさんの言葉には、自然と悔しさが滲み出る。 図書館は人手さえ集まればつつがなく運営できるわけではない。実際に、ベテランの司書がいなくなったことで、現場は大混乱した。おまけに今回の公募にかかわった館長をはじめたとした正規職員4名もゴッソリ入れ替えされたため、新任の職員は、図書館の経験不足。通常業務にも支障をきたしかねない状況だったのは想像にかたくない。 今回の雇止めによる、市民にとっての大きな損失は、それまでベテランの司書がコツコツと積み上げてきた、子どもたちへの読書支援サービスが大きく棄損されたことだろう。 「児童奉仕は、10年くらい続けないと見通しが立たない、完全な専門職なんです。数年で入れ替わる正規職員だけでは担えない部分を、われわれが引き受けてきたんです」(Yさん) 地元の小中学校や保護者と連携した各種イベントだけでなく、図書館ボランティアの研修、学童指導員の研修、家庭教育学級の講師なども引き受けてきたという。 「ここ数年、子どもたちが本を読めなくなっていることを、現場の皮膚感覚で感じていました。多くの児童が、物語の本を読めなくなっています。これは深刻な事態だと思い、コロナ禍に入る直前、家庭教育学級で保護者の方へ、司書の立場から直接お話しさせてもらう機会を増やしたいと図書館長に訴えました。そして今年2月にようやく実現し、手ごたえを感じました。また、地域で子どもと本をつなぐ担い手になる人材の育成に、長年取り組んできたんです。それが3月末でできなくなりました。読み聞かせの講師も16年間続けてきましたが、それも今年で終わりました」 こうしたベテラン司書による地元に密着した図書館のサービスの成果は、目に見えないだけに、市長や行政サイドが教育や文化の育成に著しく無理解だと、いとも簡単に切られてしまう。狭山市教委のようにベテランの雇止めが行われると、図書館の児童サービスの質が落ちてしまっていることすら市民は気づかない。 その意味で、会計年度任用制度による理不尽な雇止めによる最大の被害者は、せっかく長年積み上げてきた図書館の児童サービスの体制が大きく後退した市民ではないのか。 公共施設で非正規公務員が増えた背景 自治労連・埼玉本部の書記長は、非正規公務員が増えた背景について、こう解説する。 「本来、正規職員が市民サービスの基幹業務を担い、季節的・臨時的・補助的に助っ人が必要な部分のみ、非正規スタッフが担うものとされてきました。たとえば、確定申告シーズンのみ混雑する窓口対応や煩雑な事務作業をサポートするのが、本来の非正規スタッフです。 それがいつのまにか、基幹業務をも非正規の職員が担うようになりました。恒常的な業務のために、業務そのものが期間限定とはいかないのに、無理やり短期雇用を反復的に繰り返す脱法的な運用が当たり前のように行われることになったんです」。 その結果、69万人まで膨れ上がった非正規公務員に関する法規制は、いびつな状態に据え置かれ、ときには直営の公共施設スタッフのほうが民間よりもブラックではないかと指摘されるほど、深刻な事態に見舞われている。 かつて「役所の仕事なら、非正規でも、待遇は悪くなく、民間みたいに違法行為を平気で犯すことがないので安心」と思われてきたが、会計年度任用制度が導入されて以来、その常識は通用しなくなっている。 Yさんのように、もし民間企業で有期雇用を何度も繰り返した場合、労働者側に、今年も契約が更新されるものと期待する権利(期待権)が生じるとされて、契約更新にあたっては、正社員と同じく正当な理由がなければ解雇は無効とされる(労働契約法19条)。 また、5年勤務すれば、無期雇用への転換を申し込むことができる(労働契約法第18条)。いずれも強力な法規制のため、もし民間ならば、訴訟を提起すれば、かなり高い確率で労働者サイドが勝つだろう。 しかし、「任用」とされる公務員は、そうした労働法が適用されないのだ(ただし損害賠償を自治体に請求する訴訟は可能で、それが認められた判決もある)。 会計年度任用は、最初から1年ごとの契約であることを承知のうえで応募しているはずなのに、切られたからといって文句を言うほうがおかしいという意見がSNSで流れているが、おかしいどころか、もし民間企業でYさんのように22年も反復継続されていたなら、労働契約法違反として、裁判所は雇止めを無効とする判決を下すような事案である。 公務員は、もともと民間よりも手厚い待遇が得られるという前提のもとに、「任用」は労働法が適用されないとされてきた。その前提条件が大きく崩れてしまった以上、非正規公務員の待遇が見直されない限り、住民サービスの劣化は止まらないだろう。 ベテラン司書を切った狭山市の視野にあるのは、老朽化した図書館の建て替えではないかと囁かれている。将来的に、おしゃれなカフェと子供向けの絵本が大量に取り揃えられた素晴らしいハコモノができるかもしれないが、その運営も民間に丸投げすれば、Yさんたちベテラン司書が時間をかけて培ってきた、児童サービスのソフト面での中身が問われることはまずなく、空虚な賑わい創出だけをありがたがる風潮がますます蔓延するだろう。 2022年に東京・杉並区長に当選した岸本聡子氏は、「区立施設と区の職員はコストではなく、財産です」と述べて、多くの市民から喝采を浴びた。 コスト削減と運営の効率化が急務とされ、公務を担うスタッフの非正規化が急速に進められてきたなかで、目に見えない市民サービス��どれだけ劣化したのかを、われわれは知るすべを持たなかったが、会計年度任用制度というおかしな制度が、改めてそのことを、われわれに知らしめてくれているといえるのではないだろうか。 (文=日向咲嗣/ジャーナリスト)

狭山市、図書館職員を大量解雇…22年勤務のベテラン司書を雇止め、雇用保険も不支給の恐れ | ビジネスジャーナル

2 notes

·

View notes

Text

馬鹿げてる。

何でなったこともない、男性の体で生きたことがない経験したことがないのに自分は男だと確信をもってそう思えるのかわからない。

ジェンダーアイデンティティなんていうのは心理的な枠組みであって、心の中のものだ。それを身体という自分自身を形作る表面に放出したところで性別は変わらない。あなたの臓器や骨格や体内の水分量や臓器の脂肪分なども含めた性差は変わらない。性別は心で感じているものが全てで体を蔑ろにしたセルフIDの考え方が浸透しきっているから性別を変えられる、異性になって生きていくことはできると思い込んでしまう。そんなの間違いだ。心は体じゃない。今の社会は境界のないイメージの世界だとわたしは思う。何でもかんでも共感し合い、感受性も何もかも同じチャンネルを共有しているように思い込む。イメージの中で私たちは他者と共存していると思い込み、イメージの中の他者に怒り悲しみ絆を感じている。そのことを無視している。自分の境界も希薄であり、窮屈である。自分の感じているものの違和感や苦しみの正体を知ろうとせず、それを全て心の中に感じているぼんやりした何かやあるいは不安や疎外感から、原因を直接性別のせいだと思い込もうとする。それを形成する性役割やその生きづらさや生きにくさが

実体としての臓器や遺伝子を含めた身体があるのに、男性的女性的といった社会から要求される性役割やそれに応じた女性像男性像に従うことが苦痛である場合、逆の性別になれば解決できるだとか自分は望まない体で生まれてきてしまった異性なのだと感じ取り、そうして異性として扱われたり自認を尊重されることでその人がようやく安心感をえたり救われるという社会ってどうなのだろう?

自分の感じるジェンダーやジェンダー表現が噛み合わない、ジェンダー表現を受け入れない社会に苦悩することもあるだろうが、そもそも

しかし、そうした適合することに拒否感を覚えたり自身のジェンダー表現を受け入れようとしない社会をひもとくとそこにはミソジニーと女性差別、ホモソーシャリティの問題が基盤に存在する。男性主観で男性の感じ方のみが正しい社会の中で、女性がそうした差別の実態や構造にアクセスすることは難しい。

また、感じ方だけが全てであり、それを直接今感じている原因であるかのように

そもそもまず異性のジェンダー表現は身体性別に等しいものと見なすことは全くの間違いだ。

本当の性別人々が生きにくい枠組みがすでにこの社会に存在していて、その人たちが旧的な枠組みから外れた新しいトランス ジェンダーという枠組みを用意することも正しいと思えない。

なぜならばトランスジェンダーの人々は結局異性のジェンダー規範を再生産しているだけでジェンダー規範を強化しているからだ。

性役割をただ異性のものに交換しているだけ。その性役割というのは搾取や支配を正当化する構造であり、性役割そのものがそうした支配と隷属の関係と、それらの歴史を見えなくする蓋のようなものである。それらが差別であると認��されず、差別を受けている女性という当事者が軽んじられ、差別を受けていることや男たちは間違っていると告発するだけで「それはあなたの思い込みだ」「そんな言い方はないんじゃないか」「男性への差別だ」と言われる。トランス差別だ!を唱える人たちもこれと全く同じだ。

性の多様性だとかいっているけれど全く多様ではない。

異性の性役割やジェンダーに適合したいのに社会が云々、孤独だ孤立しているトランス差別だ云々と唱えている人たちをみていると、本当に無神経でさすが男だと言いたくなる。あの人たちはなぜセクシーな女性的な振る舞いがしたいのだろう。それが差別的な記号であると知らないからだ。そのような記号を踏襲した女性ヒロインやそれが好きな物なら尊重してあげようよと言っているのも男だ。それは女からしたら差別なのだ。それを求められ、そのような記号的な存在とみなされ、男にとって快い範囲内の振る舞いやあからさまな蔑視や使い捨ての性対象として私たち女は男に用いられてきたからだ。いまだに女性は金にがめつい、イケメンには股を開く、性犯罪加害者でもイケメンなら無罪だというような蔑視は至るところで見受けられる。女性差別を主張する女性は醜い年増で若い女に嫉妬している。男側に視野を広げて男性も辛いですよね、という配慮や優しさが無いと賢い女ではない。至るところで私たち女性は無知だという設定で上から目線の説教を食らわされたり事あるごとにマンスプレイニングを食らう。鬱病で苦しい時病院に行った時ほとんど話も聞かず、怪しい治療のセールスをされたり「その程度のことで苦しいのか」という対応をされる。女性の性犯罪被害の話や性的対象とみなされる苦痛を訴えても、怒りを直接語ると感情的だと嘲笑される。女性の痛みに対して医療は鈍感であり、医療の性差が考慮され研究されるようになったの。男が女性に対して接する時の親切の中にも、見下しや蔑視感情がある。自分の気持ちを満たしたいための感情の吐口である場合や、ただ女と話したい、気分良くなりたいという感情があることもしばしばだ。それは女性にしかわからない感覚だが、それは思い込みだ、繊細すぎる、病院に行ったほうがいいなどと言われる。常に女性の感受性はずれがあるものという前提があり、気に食わないものをただ非難したいだけだとか、イケメンなら許すんだろうなどという偏見を飛ばされる。女性はしたたかで計算高く、高飛車で、あるいは男をたぶらかし、コケティッシュな振る舞いで翻弄するファムファタール的な記号は都合よく従ってくれる、暴力によって屈服させられることが可能な男からしたら、許容する範囲でワガママに振るまう可愛い女(でも自分がいなければ生きられない弱い存在)は素晴らしい存在なのである。長くファッションではそのような被虐的な立場であることを喜ぶように見せる観念が女性ジェンダー服に染み込んでいる。それは男ウケのいい服装として堂々としている。胸元だけ穴が空いていたりオフショルダーだったり、肩だけ透けていたり、ホットパンツだったり。コルセット風ワンピースやボディハーネスだったりの類もそうだ。そうした適度に『扇情的』な要素を含んだ服が女性を縛り付ける価値観であることをかわいさで覆い隠している。女性は展示品である。自分の個性を表明するために、わざわざそのような隷属的な価値観の服装を可愛いもので個性的で自分らしく生きることを肯定してくれるものと思わされている。逆に自分の個性や癒しや自己表現が自身の才能や能力やバックボーンなどに由来するものではなく、ファッションやメイクなどの装飾でしか自信を得られない。それは全て女性が装飾、それも男目線で構築された女性を支配するための記号で作られた価値に沿っていなくては人間以下であると社会的に定められていることと同義である。私たちは差別のプールに浸かりながら、自らその水を自分たちで再生産するよう、プールから出られないように仕向けられている。

しかし、私の見たところトランスパーソンの自認女性はそうした扇情的な(男から見て)服装やロングヘアだったりといいったホットな女性像をまといたがる。そうした扇情的な服などを女性のみがきることを許された服だという思い込みがあるのか?そうした性的な意味も含めて男から見た男の価値観に沿った魅力に満ちた女性こそが本当の女性であるという発想があるからなのではないだろうか。つまり、かれらもまた同じように女性を固定化された家父長制に都合のいい支配の記号だけを抽出した存在として、表面だけを女性とみなしているのである。また、トランスパーソンの自認女性は完全な女性だと支持している人々にとっても女性とは着飾る生き物であり、性的魅力に溢れた姿が正しい女性の姿で、女性というのはファッションやロングヘアであるとみなしているからだ。そのような女性像はメディアや創作、映画にも氾濫している。しかしそうした表現こそが女性差別で女性憎悪だと公然と言われることがない。ドラマでは高飛車でヒステリックな金持ちの女性は面白おかしく描かれ、舌足らずで幼稚でワガママな女性が男性を振り回す。いつも考えが足りなくて幼く、考えが足りずに失敗を繰り返す。それすらも可愛さの中に収納される。ハニートラップをしかける女性や財産目当てで玉の輿を狙うしたたかな女性キャラクターや、マウントを取ることを生きがいにしている女性や、素顔を隠して女性は足りない方がいいという発想がある。逆に馬鹿な方がいい、男の前で馬鹿を演じている女性はしたたかで賢いという想像を生身の女性たちが演じている。そうしたあざとい女性を同性がいやがったり、逆にあざとさをうまく演出する女性を同性が素晴らしいと支持することもある。世の中は腐っている。それはアニメの中でも同じだ。女子学生の制服の胸や股間の線が生地から浮き上がった絵が普通に存在し、それらが表現の自由というマジックワードによって擁護される。そうした絵がどれほど女性の尊厳を害するものであるかそうした表現が表現として成立していることは正しいのか?女性が怒りを語るとそのような絵を描いている人たちの仕事をフェミニストは軽視しているだ、絵に込められた思いを馬鹿にしているだ、いやなら見るな、絵に人権はないことを理解していないだと男たちは反発する。そしてお決まりのお気持ちだお気持ちだの連呼である。女性が差別を発信するだけで嫌がらせの対象となる。個人情報をばら撒かれる。執拗に自分の納得できるデータを出せと要求され、粘着される。馬鹿フェミだキチフェミとよばれ、精神病院に行けと言われる。性犯罪と結びつけるな、被害者を自分の主張のために利用するなんておぞましい。やっぱりおんなの敵は女だと性犯罪被害に遭わない立場からものをいう。アニメの中では女性たちが胸の大きさを比べて嫉妬し合う様子が当たり前にベタなネタとして描かれる。お互いの体型で嫉妬し合い、体重で一喜一憂し、潰そうとしていて、承認欲求の塊で、知性がない存在のように描かれる。痴漢被害を告発した女性や夫のDVで苦しんでいたり、妻が家事全てをやるべきという価値観から夫の世話や片付けをしないことや全ての尻拭いを無償でさせられている妻がSNSで怒りを投稿すれば女性器呼ばわりされて『マンカスゴキブリ』『専業主婦は寄生虫』『養ってもらっている分際で文句を言うな』というコメントが相次ぐ。挙句発言者の女性アカウントの顔や他の日常の投稿なども掲示板で晒されて品評される。アイドルをプロデュースするゲームには女子小学生や中学生のアイドルまでいる。女性差別的な価値観は当たり前に蔓延し現実の女性もアニメキャラクターのように属性化された存在として分類されている。自分の「需要」を理解してあざとく振る舞う女性は喜ばれる。男性の立場になって発言する弁えられるエマワトソンのようなフェミニストが真のフェミニストとして讃えられ、そしてそれ以外の男に奪われた権利を取り戻そうとする女性は女性の敵で足りない存在で、恋人も結婚もできない負け組で嫉妬している哀れな存在だと笑っている。けれど、そうした表明をしないだけで男は皆そのような幻想の中の女の姿やステレオタイプで女は足りない存在なのだというふうにこの社会が決めた通りに女を人間以下の存在と見做しているし、自分が単に不快になった時に突然黙ってみたり突然不快な態度をとって女性に機嫌を取らせようとしたり、女性が差別を語るとその発想や発言は間違いだと自動的に決めつけて笑ったり、女性が間違っているという前提で呆れた態度を発露する。社会的にも優位な立場であることは知覚している。アニメの中にはなんでも男の主人公に頼って甘える幼馴染がいて、すぐキレるのに短絡的な発想で失敗ばかりを繰り返し、生意気な態度をとっても結局は愛情の裏返しなだけで、突飛で無理くりな理由をつけて幼稚な発想で女性キャラクターたちは男性主人公が自分に好意を持つように迫る。女性たちに生理はなく、妊娠や流産や死産や中絶、同性愛者や性犯罪被害者は存在しない。また、そのような露骨な差別に満ちたキャラクターやなんでもいうことを聞いてくれる服従が約束された二次元の女性たちはその設定だけでも差別の結晶である。また、そのようなコンテンツは女性憎悪を招く。アニメやドラマや映画のように女性とは未熟で感情をコントロールできず、男に守ってもらわなくては生きていけない寄生虫で感情的な生き物だというふうに学ぶのだ。反発しても結局主人公を愛し主人公のことを必要とする女性キャラクターの存在は男がいなければ自力では生きていけないのだ。けれど、男にとってみればそうした女性は当然のようにコントロール可能な対象である。女性の隷属や無条件的な男に対する同意や賞賛や感謝を前提とし、そうした精神的ケアも含めた男にとって都合のいい存在であるとみなした関係性の構築をより強化する。社会的に蔓延している女性をコントロール可能な対象とする価値観がまた濃縮されるのだ。ストーカーが絶えないのも好意があるのにわざと反発して主人公を女性が創作物に多く、女性がコントロール可能な存在として描かれ女性をコントロール可能な対象として物扱いする社会だからこそ憎悪犯罪が絶えないのだ。アニメやドラマ、その制作者たちも当然女性を商品として扱っている。演じる女性の尊厳ではなく、キャラクターのことも女性を生きている人間としてみなさなち。実体のある尊厳のある人間ではなく、胸や尻や脚や扇情的なキャラクターと言ったようにバラバラの属性として分断し切断している。妊孕性でさえ性的なパーツである。実際アダルト業界では膣内射精やいやがる実の娘や生意気な上司を無理やり強姦して膣内に射精したり監禁して輪姦すると言った内容のビデオがシリーズ化され、レイプや盗撮や女子高校生がジャンルとして存在されている。酔わせてレイプしたり、女性に写真をばら撒くと脅すリベンジポルノが題材になることも知っている。トランスパーソンの自認女性は性犯罪被害の危険があるから身体女性と共闘できるはずで分かち合うことができるというのは大嘘だ。実際女性は身体が女性であるから差別をされ妊孕性でさえ性欲や征服欲を満たす存在として性的な利用価値を見出され、女性の恐怖心や絶望に陥れる様を見て楽しむ映像が出回っていて、盗撮映像がインターネット上で売り買いされ、身体が女性であるがために感情ケアを当然のように男たちは自分の周囲の女性に無言で求めてくる。性犯罪被害者の人権は皆無だ。電車には乗ることができない。酒を呑んで酔って自分を誤魔化して乗り切っても駅構内でぶつかられるし街中で空いた道を歩いていても後ろから突き飛ばされたりすれ違い様にジロジロと体型や顔を見られる。その苦痛やそれらが全て差別から派生した女性憎悪が引き金になっていることなどを告発しても思い込みだ自意識過剰だお気持ちだと言われる。女性が結婚するとキャリアが絶たれることや不利な状況に追いやられることが覆い隠され、家事などを無賃でこなすことをもとめられ、体調不良だろうとなんでも家事を妻任せだ。会社の上司や友人にはしないのに、妻の話を遮ったり妻がつわりで寝込んでいても平気で食事を作るよう要求して起こしたり名もなき家事を全て妻にやらせるのだ。そうした夫の無関心には女性差別が根底に存在する。私の父が家族共用パソコンでそうした履歴やビデオを保存し、家族写真のフォルダの中にさえ女性を強姦しているビデオの画像を保存していたように、言わないだけで多くの父親が女性の家族を疎ましい存在として邪険に扱いながらも精神的なケアを求めている。妻の都合や感情に対する配慮どころかそれすらも夫の視界にはない。それ以下の存在で、都合のいい時にプレゼントをわたしたり愛を伝えたりすればいいと思っているか、勝手に些細なことで怒っているんだと自分を哀れんでいたりするのだ。妻は同意なく自分の好きなタイミングで体に触れてもいい存在で、同意を得る必要さえないと思っている。選択の権利も余地も最初からない。私が同級生から性的な加害を受けた数日後も父は女子高生逆ナンパというタイトルの動画を見ていた。

トランスパーソンの自認女性と身体女性は全く違うどころか、女性で��ると認識し、女性になろうとして行っているメイクや服装、女性的と社会でみとめられた振る舞いをすること自体が女性への差別なのである。また、身体男性であることで意見や主張を間違っているものと咎められたり懲罰されてきたことから意見を話すことを恐れずにすんできた。直接的な感情の発露を認められてきた。また、身体男性として生きた経験は女性差別の蓄積でもある。もし単に性別違和があるならそれは脳の病気だ。しかし、性別は変えられる(実際は臓器に性差があるからそんなことは絶対に不可能だが)という幻想は徹底的に粉砕するべきだ。性別役割が徹底した社会の中にいきぐるしさがある人が自身をトランスジェンダーだと思うのならそれはこの社会が間違っているだけ、ともいえない。それは家父長制の影響とその本流から細分化した支流を含めた差別の複雑さや複合的な差別を無視したことになる。トランスパーソンの身体男たちは男だと。家父長制の中で優遇されてきたのだから、女性をコントロール可能な対象とみなす文化も当然疑問なく受け入れることができ、現在だって感情的な女性としての規範的な金型に沿わない女性を懲罰し、暴力で支配することや暴力をちらつかせることがどれだけ女性に『効き目』があるかも彼らは理解している。女性差別に染まっていない人間はいない。男は誰でも女性差別に対して無関心でいることや無関心でも生きていける立場を守られている。ケア要員として努めることを要求している時点でトランスジェンダーの人々は被差別対象ではない。好きな格好をしているだけで偏見の目で見られるなんて言う甘っちょろい苦痛なんかではない。それを人によって感じ方が違うから苦痛に客観的な視点や重さはない、どの人も守られるべきだと言う主張で、差別のもたらす弊害や女性の死を曖昧にするな。誤魔化そうとするな。お前らの感情なんかで私たちは消されてしまう存在ではない。共生という耳障りのいい言葉を使って侵襲しようとするな。お前たちにとって心地よい共生の中に私のような性犯罪被害者など存ないのだろう。反吐が出る、何が共闘だ。感じ方なんていう個人によって尺度の違うものなんかで、実在している差別の重みは消えない。お前らの感受性や視野にもその基礎や道徳観の根にあるものは家父長制を培養した憎悪が刻まれている。男としてどれほど優遇されているか?それなのに自分は弱者だと思い込むのは傲慢だ。そして優位性に基づいた感覚で女を裁量するな。女を名乗るな、女を奪うな。彼らの枠組みを保護することは自分を女性と認めない女性を懲罰的に見つめる視点や暴力性を沸騰させるだけだ。そうして守ろうとして配慮して譲ってやればやるほどヒロイズムに浸ってシス女性には私たちの苦しみなんてわからないだなんだと悲劇ぶるだけだ。女性憎悪に満ちた社会に対抗するために女性はどれほど傷ついても戦うことを強いられる。その中で死を選ばず生きることがどれほど過酷か。女性憎悪は解決されたものであるとみなし、露骨な差別以外は全てを除外し、女性の性犯罪被害そのものを例外視し、コントロール可能な対象とみなされ発言も全てを男より劣った亜流の存在とみなされ、花柄やハートや心配りや親切といった女性ならではの発想や特性をことあるごとに求められ制限されてきた私たち女性を別席に置いてきた男たちから、全てを奪い返さなくてはいけない。家父長制のその首を切り落として、私たちが生きる権利を取り戻しにいかないといけない。時計の針を逆回しにすることはいつでもできる。男たちこそ変われ!と言って何もしないでいるくせに男が少し平等だなんだとポーズをとっただけで理解してくださってありがとうございますと尻尾を振って理解してくれる男性を立派だと神聖視して救世主のように扱って応援するのはやめるべきだ。男の言葉を持ち上げるのも男こそ正統であるという思い込みによるものだ。その価値観こそ家父長制が作り出した女を支配下に置くことを許してきた足枷である。足枷をありがたがるのをやめよう。男が変わっているならとっくにこの世は変わっている。それでもこの世は変わっていなかった。そいつらは性風俗店で女を買い、スマホで女を虐待するビデオを見ることもできれば妻を無賃で搾取していながらそれを当たり前と思っている男たちだ。彼らは性風俗で溢れかえる繁華街や日々女性が殺されるニュースを見ても物騒な世の中になったとしか思わないし、それを見てもなんとも思わず素通りすることができる。そして電車の中では大股を開いて座り、大学進学は優遇され、高く設定された合格点に届かず志望校に行けなかった優秀な女性よりも劣った成績で進学し、妊孕性がないために就職や昇進も過大評価されている。男は無条件的にできて当たり前で成果を出せばそれは傘増しされる。女性の人権を奪ってあぐらをかいている男を見ながら男の認証や同意を求めようとするな。家父長制を処刑台に送り込まなければ私たちは殺され続けることを忘れてはいけない。差別を長らえさせることとは、私たちの今ある現実を無視することだ。

12 notes

·

View notes

Text

Anytime, Ainutime!体験記①プロローグ

身近すぎるからこそ…

初めて行った阿寒は、中学校の研修旅行だった。

北海道内でも屈指、蛇のごときワインディング・ロード「阿寒横断道路」を超えた先、温泉の湯気とともに漂う独特の異世界感。

約15万年前の噴火により生まれた阿寒湖と、マリモとの遭遇。昭和レトロな旅館で大騒ぎしたこと、地元・知床とは比較にならないほど軒を連ねる民芸品店に仰天したこと、悩んだ末にマリモ羊羹をお土産に買って帰ったこと。そんな他愛もない、断片的な記憶がある。

▼1934年、阿寒国立公園のポスター第1号(via. 弟子屈なび)

▲こちらも昭和の観光ポスター。アイヌのお姉さんがムックリを弾く姿がかわいい。阿寒湖の典型的なイメージのひとつ。

その後、再び阿寒との縁が生まれたのはここ5、6年ほどのこと。

ナチュラリストの友達の誘いで、きのこ・粘菌写真家でもある自然ガイド新井文彦さんの案内で森を散策したり(きのこ観察に絞ったツアー、めちゃくちゃ楽しかった!)阿寒町商工会青年部主催のハイキング(地場産食材のランチバイキングが素晴らしい…あまり教えたくない…)に参加したりと、断続的に遊びに行っていた。

…とは言うものの、実はこれまで阿寒湖の代名詞でもあるアイヌ文化に触れる観光は、ほぼしていない。

興味がないわけではなく、むしろ、アイヌの歴史や文化は道産子の自分にとっては身近なものだ。そもそも道内の地名に代表されるように、アイヌ語ルーツの言葉も周囲にあふれている。言い訳すると、当たり前に受け止めてきたからこそ、あらためて向き合う機会を逃してきたといえる。

かつて、関口宏が司会の「知ってるつもり?!」という教養番組があったが、まさにそんな心持ちでこのほど、阿寒湖でアイヌ文化ガイドツアー「Anytime, Ainutime!」に参加してきた。

阿寒湖温泉のアイヌコタンを舞台に、「森」「湖」「ものづくり」の3つの要素を通して、一日いっぱいアイヌ文化を体験する試みだ。

コタンはアイヌ民族が暮らす集落を指し、阿寒湖は36戸、約120人からなる道内最大のアイヌコタンとして知られている。ガイドは、そこに暮らすアイヌの方々。もうそれだけで気持ちが引き締まる。

ぶらり、夜の阿寒湖温泉

せっかくだから身も心も阿寒にどっぷり浸ろうと、張り切って前日入りした。

霧の阿寒横断道路を冷や汗をかきながら車でひた走り、ホテルのチェックインもそこそこに「Anytime, Ainutime!」ツアーの前哨戦として、「阿寒の森ナイトウォーク カムイルミナ」と「阿寒ユーカラ ロストカムイ」を体験した。

いずれも2019年から始まった取り組みで、カムイルミナは阿寒湖のほとりにある「ボッケの森」を舞台にした散策型のアトラクションだ。

ちなみに、ボッケとはアイヌ語で「煮え立つ場所」。熱い泥が地下から噴出する、地質現象の「泥火山」があることを指している。まさに阿寒の大地のエネルギーが感じられるスポット。

森の中ではアイヌのユーカラ(叙事詩)をベースにしたプロジェクションマッピングが展開され、光と音と動植物の物語に彩られた約1.2㎞の道のりを歩く。

案内役のフクロウに誘われる内に、さながらRPGの主人公になった感覚に陥り、心と体がバチバチに覚醒してしまった。今日、眠れるだろうか…。

続いて「ロストカムイ」。

阿寒湖アイヌシアター「イコロ」で行われる、アイヌ古式舞踊とデジタルアートが融合した演目だ。

動植物はもちろん、自然現象のあらゆるものにカムイ(神)があると信じられているアイヌの世界観を表現した舞台で、特に敬ってきた「ホロケウカムイ(アイヌ語で「狩りをする神」。エゾオオカミを指す)」にスポットを当てている。

youtube

「天から役目なしに降ろされたものは一つもない」…アイヌのことわざから伝わる、(人間の都合で絶滅させられた)エゾオオカミへの思い、そして自然と人間の共生への願いが凝縮された渾身のパフォーマンス。

特に、女性たちが長い黒髪をバッサバッサと振り回して、嵐で揺れる松の木を表現した古式舞踊「黒髪の踊り」の肉体的グルーヴ感にすっかり魅了されてしまった。

アイヌの人々はこうして、歌で、踊りで、心身に動植物のスピリットを刻みこんできたのだろう。

「Anytime, Ainutime!」のプロローグとして、最高の夜を満喫した。

帰り道、ぶらり温泉街。

非日常の世界へ誘う気満々のアイヌコタン入り口。 阿寒湖周辺では工芸品に目を奪われて、なかなか宿までたどり着かない。

コタンの「実践工房アシリ」さんでは、作りかけの作品を見せてもらった。かっこいい。

「来たぜ阿寒…」と実感させられる建物。

Anytime, Ainutime!「湖の時間」

さて、前置きが長くなりましたが。いよいよ、翌朝から「Anytime, Ainutime!」ツアーが始まった。私のほかの参加者は、札幌で子ども服ブランドや旅行会社を営んでいるイギリス人のピタさんと、同じく札幌在住、会社員の傍ら北海道内の観光や生活の情報を発信している、台湾人のベアさん。

朝のアイヌコタンは、昨夜の幻想的ムードとは打って変わった爽やかさ。

合流して歩き出してからすぐに、ピタさんとベアさんが「あっ!!」と同じ場所で立ち止まって大喜びしている。

おねだりきつね。 観光客のSNSなどで人気らしい。知らないこと色々あるなあ…。

集合場所のアイヌシアターイコロに到着すると、今日のガイドの一人、アイヌ民族の自然ガイドで木彫作家、瀧口健吾さんが民族衣装をまとって待っていた。かっこいい。

「これから皆さんに、ムックリを作ってもらいます」

わー…学生時代、技術の授業が一番苦手だったんだよな…と、一瞬ひるむが、何のために自宅から100㎞の道のりをドライブしてきたのだ!と己に喝を入れる。

<次回予告> 果たしてムックリは無事作れたのか?そして鳴らせたのか?期待半分でお楽しみに。12/12(日)更新予定。

▶️アイヌ文化ガイドツアー「Anytime, Ainutime!」

6 notes

·

View notes

Text

続・『少年ハリウッド』を観ました

cf. 『少年ハリウッド』を観ました

いやぁ……とうとう完走しました『少年ハリウッド』(以下少ハリ)。今回も記憶を基に感想を綴っていきます(ので台詞や時系列など多少間違いもあるかと思いますが許してニャン)!

※以下、ネタバレを含みます

今回もwikiのスクショ失礼します。ストーリーに関しては公式サイトでざっくり紹介されていますので私の駄文よりそちらをご覧ください

第21話『神は自分の言葉で語るのか』……経典回です。このタイトルでいう神はシャチョウ、そして1期で出てきたやまびこフレンド(トミーの生活している施設の名称、フレンズだったかも)の子供が言っていた、世間一般で言うところの超越した存在にして万能の神(「悲しい感情と嬉しい感情が~」とか何か言ってましたよね)の両方を指しているように感じました。

センターに抜擢されたことで取材を受けるカケル。インタビュアーに勝手に言葉を捻じ曲げられ、発言してもいない言葉を書かれて戸惑うカケルの姿が見ていて痛々しかったです。カケルはセンターになったことを別に喜んではいないんですよね。センターになる=アイドルにとって嬉しいこと・ファンにとってはめでたいことと思い込みがちの我々ですが、マッキーのファンからしたらそれまでのポジションを、トミー、キラ、シュンシュンのファンからしたら彼らがセンターになるチャンスを奪った者としてカケルは恨むべき対象に一転しますし、実際に客席から睨まれもします。これがアイドルグループの難しいところというか、複数名で活動する以上誰かに光が当たれば誰かが影になる為必ずしも目立つことが良しとされないというか……光と影はいつだって表裏一体なのですから。

休憩室(楽屋?)にマネージャー・勅使河原がファンレターを持ってくるのですがセンターになった影響かカケルのファンレターが増えています。それを見てカケルはメンバーに睨まれたことを打ち明けるのですが、その時にシュンシュンは言います。

「俺は超人気があるわけでもないし、アンチがいるわけでもない。アンチでもいいから注目してほしいって思うよ」

アッ……ここで大森靖子の『ミッドナイト清純異性交遊』を思い出し悶絶する私!嘘でもいい、嫌いでもいい、私を見つけて……。自分語りで申し訳ないのですが、私はハロオタでもあるのでかつてバラエティで体を張って頑張っていた嗣永桃子さんや道重さゆみさんを思い出し情緒が狂わざるを得なくなりました。それはさておき作られた、偽りの人格=アイドルとしての自分と現実の自分の乖離に悩むカケルに、シャチョウはアイドルとは神であり生贄でもある、と語り掛けます。この回のシャチョウの発言は全てが経典です(LINEスタンプも販売中!)。

「アイドルってね、ファンの見ようによっては神にも生贄にもなれるんですよ」

「ファンはアイドルにあるものもないものも求めます。恋人になってほしい、家族になってほしい……素を見たい、素を見たくない。近くにいてほしい、遠い存在であってほしい。自分だけのアイドルでいてほしい、皆のアイドルでいてほしい……」

アイドルは偶像ですが、その中身は生身の人間です。私達が日常で目にしているアイドルだって自宅だったり家族や友人、或いは恋人といる時は全く別の人かもしれませんからね……この回はアイドルの数だけその中身がいるという単純にして絶対的な事実を再認識させてくれます。アイドルが好きな人は勿論、アイドルを志している人にも見てほしいですね。

第22話『ファンシーメルシーブラックコーヒー』

まさかの恋愛回~~!!!!

前回視聴時(2021/9/11)は少ハリで恋愛について触れる回はあるのか少し気になってはいたのですが、恋愛回担当はまさかのキラですよ!メンバー中最もプロ意識が高く遅刻もしたことがないキラです!!マッキーが言っていましたが、恋愛は人を狂わせます。熱愛発覚により解雇されたアイドル、過去に何人いたことでしょうか。

キラの家の冷蔵庫が故障→キラ母「今日はお弁当が用意出来ないから何か買って食べてね」→キラ、恐らく人生初であろう学校での昼食の購入を行うため通学路にあるサンドイッチ屋さん『ファンシーメルシー』へ……恋はしようと思ってするものではなく、突然落ちるものですから仕方ないですよね。キラは初恋をします。はっきりと明言されてはいないのですが、まぁ初恋でしょう。店員の女性に一目惚れしたキラは、苦手な大葉(シソ)が入っているにもかかわらず彼女のおすすめのサンドイッチを購入します。冒頭で社長が苦手だった食べ物を克服する描写があったので友人が

「これ絶対キラシソ気に入る流れでしょ!」

と言っていたのですがまさにその通りに。キラは大葉を克服し、ファンシーメルシーに通い詰めになった結果、連日大量のサンドイッチを公演の差し入れとして持ち込むように。キラが持ち込むのは癖のあるメニューばかりで、とある理由から敢えてそういう「売れ残りそうなもの」を選んでいます。キラいわく人気のあるメニュー、ベタなメニューは自分が選ばなくとも売れるだろうからなんですが、きっと売れ残りそうな商品を大量に買うことで店員さんにインパクト&いい印象を与え自分を覚えてもらいたいんでしょうね。あと、これは勝手な見解ですが売れるものって売れているから売れるみたいな部分があるので、まだ大スターではない少年ハリウッドと売れていないサンドイッチを重ねたのかな、などと思いました。

店員の女性はキラと話している時よく笑い、楽しそうに口元を右手で隠します。キラ��いつものようにお店に行くと、丁度店員さんが早く上がるところに鉢合わせます。用事があって早く帰るんです、という彼女にキラは積極的に話しかけます。彼女にコーラ、自分にブラックコーヒーの缶を買い二人で公園へ行くのですが、連日のサンドイッチ責めに何かを感づいたマッキーと彼に誘われたカケルが彼らを尾行しています。恋愛経験のないキラには段取りが理解できず、初っ端からびっくりするぐらいグイグイいくので友人とキラ怖い!やばい!と震えっぱなしでした。

結論から言うと彼女には婚約者がいて、左手の薬指には婚約指輪が輝いており早上がりは婚約者に誕生日を祝ってもらう為だったのです。……いつも口元を隠すのが右手なので、左手は見えないんですよね。図らずも失恋してしまったキラですが彼は彼女に元気いっぱい言います。

「僕は、キラ……佐伯希星です。少年ハリウッドってアイドルしてます。いつか、もっともっと売れるんで、今日という日のことを絶対に忘れないでください!!」(うろ覚え)

これは……伝説の1期16話『本物の握手』のアンサーや!!!

正直恋愛沙汰でやらかすならシュンシュンだと思っていたので(ごめん)、よりによってもっとも"そういうこと"をしそうにないキラに恋愛回が来たのが少ハリだな、と……先のことなんてわからないのはファンもアイドルも同じです。

キラが名を名乗ったことで女性も自らの名を名乗ろうとするのですがキラはそれを遮り、一緒に遊んでいたシーソーから女性を王子様のようにエスコートし立ち上がらせます。失恋したキラを慰めるマッキーとカケルがお兄ちゃん感あって……すごくよかったです……。結局かっこつける為だけに買ったブラックコーヒーは作中では飲まれなかったのですが、キラはこう、16話の握手会でマッキーと街中を歩いていた時のポップコーンみたいに"相手に良く思われたい、こう見られたいというイメージ通りに見せたい"が為に好きでもないものでも躊躇なく手を出しますよね。少ハリくんキャラの掘り下げ方うますぎんか???

恋愛回とは書きましたがよくある「恋に悩むアイドル」的な恋愛描写ではなく「アイドルがそのアイドル人生の中で一瞬でも心通わせた相手に対する憧憬」みたいな、もっとこう……深い話なんですよね……自分の文才の無さが悔しい!!これがまた主役がキラなのがいいんですよ。芸能界には慣れていてパフォーマンスもトークもばっちりなかわりに日常生活を芸能界に捧げ続けてきたせいで平凡な恋の仕方を知らない彼に、純粋培養された子役出身アイドルの哀しみを感じました。キラのいた星の国は、多くのものを犠牲にして出来た国でもあったのです……。

EDのキラソロ曲(『青いきゅんきゅんマフラー』)も良かったです!!!

第23話『正しさと正しさの狭間で』

この辺から毎OPで泣くようになります(Ding!Dong!Dang!の辺りから)

私へ シーマさん出ました

残り5話もないこの状況で敵役/悪役を出してくる少ハリ、流石だネ!!なんと今回は初代少年ハリウッドの7人中未出演2人のうちの1人、海馬と書いてシーマのシーマさんが敵というか壁となり立ちはだかります。シーマさんと言えば初代が人気絶頂の最中初代シャチョウが事故死し、今後の少ハリをどうするかの話になった際に(最終的には納得したものの)解散を強く拒んでいましたよね。つまり彼もまた初代少年ハリウッドを愛していた人物なのですが……?

ところで皆さん、ハロプロはお好きですか?私は好きです。今の推しは川名凜ちゃん(凛ではないのでご注意ください)です。ハロプロには多くのユニットが存在し、モーニング娘。やアンジュルムのようにメンバーの卒業・加入を繰り返しその形を変えながら活動を続けているユニットもあればBerryz工房や℃uteのようにオリメンのみで活動、卒業はあれど加入はなく、メンバーこそがユニット、みたいなユニットもあります。卒業や加入によってユニットを構成するメンバーが大幅に入れ替わったとしても、それは元のユニットと同じと言えるのか?と思ったことないですか?私はないです(ないんかい)。例えば前出のアンジュルムはもうオリメンはいないのですが、かつてのメンバーと同じように厳正をオーディション��突破、或いは研修を経て加入したのであれば追加のメンバーの見た目もダンスも歌も既存メンバーと全然違えどアンジュルムなわけですよ(なお川名凜ちゃんもアンジュルムですよろしく)。つまり、構成するものが変わっても実質的な機能が変わらないのであれば、それは同じと捉えてよいのか?と(まんまギリシャ神話のテセウスの船なんですが……)。

今回突如現れたシーマは、少年ハリウッドや彼らの活動の場を壊そうとする、今作における明確な"倒すべき存在"です。初代少ハリメンバー現少ハリに好意的で助力を惜しまない人ばかりだったためここに来て初代少ハリから敵が出てきたことに驚きました。経営難・人気頭打ちの少年ハリウッド&ハリウッド東京の経営は立て直して上手くやってあげるから、代わりに自分がシャチョウになるし好きなようにやらせてね☆(意訳)とのたまうシーマに現少ハリ一同は衝撃を受け、絶望的な空気になります。少年ハリウッドであること、永遠にアイドルであろうとすることに強いこだわりのあるトミーは特に。これまでに関わった初代メン達が優しい人ばかりだったので、憧れの存在だった初代少ハリの1人に自分の夢をぶち壊されることとなったのはなおさらきついでしょう。

……とこれだけ書くとシーマが超嫌な奴っぽいのですがシーマはシーマで初代少年ハリウッドが大好きで守りたいだけなんです。

友人「こじらせてんな」

私「こじらせてんな」

またハロプロの話になるんですが(すいません)かつてカントリー・ガールズというユニットが存在しました。元々は1999~2007年に活動していたカントリー娘。だったのですが名を改めメンバーも総入れ替えし2014年から再始動していました。名前が多少変わってはいますが一応ユニットとしては同じものではああるのです。……アッ自分から振っといて申し訳ないのですがカンガの話は辛いからやめます!!私が泣いてしまうので!情緒が狂ってしまうので!!『書いては消しての “I Love You”』は名曲です!!!

シャチョウは概念としての少年ハリウッドを、シーマは実態としての少年ハリウッド(オリジナル)を愛し、続けようとしているのでしょう。うまく表現できませんがシャチョウがしようとしていることは花瓶みたいな感じでしょうか。シャチョウの残し続けたい少年ハリウッドが人を楽しませる美しい花(枯れたら入れ替える)とそれを飾る為の花瓶のセットで、シーマの残し続けたい少年ハリウッドは彼にとってどうでもよい今の少ハリを無視した、初代少ハリが輝いていられる花屋さんみたいなものかなと私は思いました。満開になった花をガスなどで長持ちさせたりドライフラワーにしたり……”初代メンを活かす装置としての少年ハリウッド”を作りたいのかな、と。シンプルに日本語が下手だな私

シャチョウはどこかへ去るわクリスマスライブ後に劇場が壊されることが決まってしまったわ実質解散が迫っているわで、皆もかつての1期のクリスマスライブ前のような統率の取れていない状態になってしまいます。何も知らないファン達に新規の仕事を祝う声援を受け、トミーは劇場袖で号泣します。少年ハリウッドでいたいトミーがいずれ少年ハリウッドでいられなくなる事実、声援に笑顔で答えた=ファンに嘘を吐いた、その苦しさを受け止めきれないのでしょう。また、トミーは自分が怖い!と感情を爆発させます。自分は結局変わることを拒み今のままでありたいと願っている、つまりシーマと同じではないか、変化を受け入れられないこんな自分が怖い、と。苦い回でした。

第24話『まわりっぱなしの、この世界で』

本当に申し訳ないのですが23話辺りから「あ~少ハリ終わっちゃうんだ……やだ終わらんといて……」と脳がまともに機能していなかった為23・24話の内容がかなりごっちゃになっています。申し訳ございません!

23話で決まったTDL的な施設のイメージキャラクターを務める仕事をしているのですがまぁギスギスです。それまで仲裁や鼓舞など皆のメンタルサポート的な役割を果たすことが多かったトミーが、内に秘めた自我を爆発させしキラとバチバチになったのが意外でした。トミーも本気でキラと衝突しているわけではないのですがやはり彼には少ハリとハリウッド東京がなくなる(厳密に言うと形が変わる、ですかね)、が認められないんですよね……一方でキラはこの絶望的な状況でもスタッフへの配慮を忘れておらず、流石の一言に尽きます。コーヒーカップでの撮影でスタッフから音声は拾われないから���しそうに振る舞ってくださいね、と言われたのをいいことに、マッキーと同乗している施設のマスコットキャラ・シロートくんの暴言がきっかけとなり皆が皆を和気藹々と罵倒し始めます(和気藹々の罵倒とは)。

私へ リュウ出ました

シロートくんの中の人は初代少ハリの解散と共にどこかへ旅に行ってしまった初代メンバーのリュウです。とにかく口が悪い!正直リュウはもっと掘り下げてほしいのですが、彼は原作の小説等ではもっと出ているのかもしれませんね。リュウは罵倒はしてくるもののものの特に現少ハリは勿論初代についても言及することはありませんでした。リュウは現少ハリのことどう思ってんだ~???でも彼は嫌いだったら構ったりしなさそうなのでなんだかんだで気に入っている、或いは気にかけてはいるのかな……?

ラストの次回予告はリュウがやりたい放題やっていて「声優ってすごい!」と思わざるを得ませんでした。岸尾だいすけすごい。

題25話『瞳を閉じる日が来ても』

キラの演技力でシーマと勅使河原を劇場外へ連れ出す→キラ猛ダッシュでUターンからの少ハリによる劇場立てこもりが発生します。個人的に雨の夜に手ぶらでほっぽり出されたシーマ&勅使河原は一体何をどうして過ごしていたのかが気になります。別にそこまで仲が良さそうでもないですし……。誰もいなくなったバリケードだらけの劇場、その舞台の上で彼らはクリスマスライブに向けての目標を紙に書きだしては貼っていきます。最後は全力で頑張ろう、という声に頑張っているのはいつもだから、いつも通りやろう、最高のいつも通りを目指そうとマッキーやカケルは言います。

メンバーによるメンバーやシャチョウ等の物真似大会等を経て皆の気持ちがまとまりかけた時、劇場が雷雨により停電し真っ暗になります。メンバーが暗闇に右往左往する中トミーが鮮やかな光を灯します。その光は、もしかしたらもう使われることがなくなるかもしれない少年ハリウッドのペンライト。観客と劇場への感謝の気持ちを込めて客席の一つ一つに彼らはペンラを置いていき、その光の中でアカペラで「永遠never ever」を歌います。ここのアカペラがもう圧巻でしてねェ~!!!!!!!!!!1期7話で音痴を指摘され悩んでいたカケルの歌がすごくよくなっているんですね……もう何か自分のことのように嬉しかったです。何でしょうこの感情は。因みに物真似大会の最中トミー(確か)から匿名掲示板上にシュンシュンが整形でないか疑う&それを擁護する書き込み→シュンシュン自演乙書き込みがあったと告げられます。シュンシュン!アンチだけど注目してくれている人増えたよ(cf.21話)!!

客席のペンラも一つ残らず消え夜が明けた頃、シャチョウが忘れ物を取りに来たと客席にひょっこり現れます。そこへシーマも。勅使河原の「シャチョウ!」の呼び声に両者が反応するところに笑ってしまいました。バリケードを作ってまで少ハリを守ろうとしたこと、”最高のいつも通り”を披露できるよう努力したこと、シャチョウとシーマ含む初代少ハリ全員に認められたことを理由に少ハリはクリスマスライブ後もこれまで通り活動を続けていい、本当に自分はハリウッド東京を乗っ取るつもりだった、とシーマの口から明かされます。なんかもう良かったね!!良かったね!!と狂うことしかできず……シーマさんはちょっとアプローチが違っただけで彼なりに少ハリとハリウッド東京を本当に守りたかったんです。娘。みたいにメンバー構成を変え新鮮さを保ちながら活動するか、℃みたいに慣れや老いを受け止めながら熟成しながら続けるか……的な(???)???アイドルにとっての永遠、を改めて考えさせる内容でした。

リュウがいつ少ハリを認めたんだ?と気になりましたがもしかしたら前回でメンバー同士でボロクソに言い合いながらも結局は楽しくやっていた様を彼なりに「こいつらなら託してもいい」とジャッジしていたのかもしれませんね。勝手な憶測ですが。なお舞台上で目覚めるシーン、私は勝手にスラムダンクのオマージュかなと思いました。EDの『世界が終わるまでは』の最後の方に皆で雑魚寝してるシーンありませんでした?いやまぁスラダンと何の関係もないんですけど(何で書いた)実質この回が最終回で、1期2話でシャチョウが皆にプレゼントしてくれたスニーカーのアップが何回かありました。良すぎて泣いていた気がします。情緒が狂ってしまっていてもう記憶がやばいんよ

第26話『HOLLY STAGE FOR YOU』

ありがとう少年ハリウッドありがとう

え~もう何も言えん……DVD買うわ……。かつては自己紹介を放棄さえしたシュンシュンがバッチリ最後のあの曲げた肘を上にガッ!と上げる決めポーズを見てウォウウォウ泣きました。

何の因果か2021年秋に2014年夏・冬のアニメを観たわけですが当時ではなく今の自分だからこそ楽しめたのかな、という気もします。会うべくして会った作品ですね。あと視聴させてくれた友人に感謝。そしてクラウドファンディングに参加し素晴らしい作品を起こしてくださったオレンジの皆様にも感謝です。この作品は一生語り継いでいきたい……認知症になってもこれだけは忘れたくない……。

色々と書きたいことが無限にありますが、自分から見たキャラクターがどんな印象かをちょっとだけ綴ります。読まなくていいです。

☆風見颯(カケル):逢坂良太

「君の宇宙は、僕の宇宙。僕の宇宙は、君の宇宙。つまり僕は君に夢中!夢をカケルよ、風見颯。高校二年生の十七歳です!」

良くも悪くも自己主張のない、空っぽな男の子で、言い換えれば無限の可能性を秘めた何物にもなれる存在でもあります。これといって夢も野心もなくただ何となく流されるようにシャチョウのスカウトに乗り、戸惑いながらも精一杯彼なりにアイドルであろうとしていますが、センターに選ばれたのは彼のその性格によるものでしょう。

シャチョウから見て最も神様にも生贄にも近いメンバーが彼だったのでしょう。だって、「自分からなろうなろうとしてなった神様って、何か嫌じゃないですか?」

☆甘木生馬(マッキー):柿原徹也

「座右の銘は、仏恥義理魂。ハンパなことは嫌いです。マッキーこと、甘木生馬、十八歳。夜露死苦。」

高校は同級生に馴染めず中退、家族とは特に関わりなしでハリウッド東京及び少年ハリウッドに自分の居場所を見出します。若干配慮に欠ける部分も見受けられますがその豪勢さが皆の救いにも待っています。センター交代回で見せた熱い涙はかっこよかったです……。

風邪を引いて3日活動をお休みしていた時、台所がぐっちゃぐちゃになっていたので特にお見舞いに来てくれる友人もいないのかな、と感じました。でも24話?でもし少ハリがなくなったらハリウッド東京に残るかと問われた際にバイトでもするかな、と答えていたのは意外でした。特にそこは拘りないんだな……もしかしたらセンター交代を経てシャチョウが言っていたようにセンターだけが自分の居場所ではないと目覚めたのかもしれません。

☆佐伯希星(キラ): 山下大輝

「少し前まで、星の国にいたんだよ。このキラキラが見えますか?君の希望の星になりたい、佐伯希星、最年少、中学三年生の十四歳です!」

キラおめぇ何だかんだでマッキーと息ぴったりよな

☆富井大樹(トミー):蒼井翔太

「世界一のラッキーボーイ。君の運気上昇担当に���りたい、富井大樹十五歳、高校一年生です。お守りにしてね!」

確かシャチョウから「誰も傷つかないようにその努力は素晴らしいですがあなたは本当は鋭い棘を持っている、その棘で誰かを傷つけないよう気を付けてください」みたいなこと言われてませんでしたっけ?ど、どの辺りが!?優しくて純粋で、強い意志と思いやりのある素敵な少年です。

トミーは初代少ハリへの思い入れが強く、一部の初代メンバーの「ずっと少ハリでいたい、一生アイドルでいたい」という夢が叶っていないことにショックを受けその分自分達が永遠になろう、ずっとアイドルでいたいと強く願います。彼は施設で育った子なんですがレッスンが忙しくなってきた頃に施設内の幼児から「明日は帰ってくる?明後日は?その次の日は?」と問われます。幼児は施設のルールに則りいつかトミーもどこかへ行って戻ってこなくなるのでは、と不安に思っているのです。しばらく先だよ、とはぐらかすのですがずっと同じところにはいられない──少ハリで散々語られる残酷な現実を一番感じているのも案外トミーかもしれませんね。

☆舞山春(シュンシュン):小野賢章

「笑顔でキュン!怒りんぼにシュン。この八重歯にかけて、君の最後の彼氏になることを誓います。十五歳の高校一年生、シュンシュンこと、舞山春です!」

MPを削る攻撃をしてくるタイプか?

シュンシュンは結構視聴者への与ダメが大きいですよね。やりたくない仕事の毎日にうんざりして他の事務所のオーディションに行くも顔以外評価されなかったり、芸能界から離れた初代メンをかっこ悪いと思ってしまったりイキり散らかして自己紹介を放棄→会場内の空気を凍らせたり自ら出待ちにファンサしに行ったり(書いているだけで胃が痛いです)。……生々しいんですよね、行動のひとつひとつが。元々シンガー希望なのでアイドルにそこまで思い入れがないのかもしれませんが、プロ意識がないというかある意味等身大の男の子だなと感じます。

シュンシュンといえば"夢"が切っても切れないワードですよね。母親からも言われたようにアイドル活動が忙しくなっていくに伴い大事にしていたギターを弾くことはほぼなくなります(2期ではほぼ映っていなかったような……)。元々抱いていた"世界的なアーティストになる"夢はなくなりましたが、夢は形を変えてもいい、可能性は無限にあると気づいてからは吹っ切れたような印象があります。

本当に素晴らしい作品でした。出会えてよかったです。

なお21~26話を完走したのちdアニで『IDOLiSH7』1期も完走したんですが少ハリを経験した後だと解像度が恐ろしいほど上がりますね。全てのアイドルものに手を出すならばその前に少ハリをキメてくれ、と思います。環がファンに騙されるところは『少年ハリウッド』1期16話通過後の私はもうア゛ ア゛ ア゛ ア゛ ア゛ ア゛ ア゛お前お前お前~~~!!お前は本物のファンじゃねェ~認めねぇぞォォォォォ!!!!!!と心で暴れましたからねハイ

ありがとう少年ハリウッド、本当にありがとう。死ぬまで布教し続けます。

2 notes

·

View notes

Text

『スパイラル ソウ オールリセット』

ハロー(/・ω・)/

今回はたくさん映画を観たのでそれらの感想を少し書いていきます。

まずこちらのブログのタイトルの『スパイラル~』から。

SAWシリーズ9作品目…もうそんなになるのかぁ。ワイスピと同い年か←

ポイントが貯まっていたのでポイント鑑賞してきました。1900円の日にポイント鑑賞ってとても贅沢な気がします。

私0円で観てるんだぜ~って意味のない自慢を心の中でしながら観ましたw

今回はジグソウの後継者でも何でもなく、模倣犯って扱いでした。シリーズ上、今までの作品に出てきたキャストが出てきてもおかしくはない流れなのですが、今回は出てくる事はありませんでした。

主人公も犠牲者も警察官。ストーリーもSAWファンの私としても大満足なものでした。

ただ何も起こらないシーンが少し多いと感じてしまい、眠くなった時間もありました。

主人公の人柄を受け入れるまでに時間がかかった私w

声が高いのと、話し方がチャラすぎてww全く警察官っぽくない主人公。でも見終わる頃にはそのキャラがいいスパイスになってるんだなって肯定派になれた気がしましたw

ストーリーもよく練られているなと思ったし、次々に明らかになる事件と事件の繋がりなどが観てて面白かったです。

今回はターゲットが全て警察官って事で、犯人が誰なのか途中で分かってしまいました。

動機などはわからなかったけど。

そして最後のネタばらしで、うーんやっぱりSAW好きだなーー面白いなーーって思いました☺

犯人は初めから全てを語っていたwそしてヒントもくれていた。

そこには気づけていなかったくせに犯人が分かってしまったのは、ただの直感だけ笑

散りばめられたヒントに気づけなかった時点で私の敗北であり、最後のネタばらしでまんまと制作側の望む鑑賞者になれていたので満足ですw(どMか

ターゲットに命をかけたゲームをさせるのはジグソウと同じ。今回もかなり惨い装置の数々。

でもあの装置さ、ゲーム始まってすぐ決断しないと大体間に合わないようにできてるよねw

体の一部を失うけど生きられるって、本当に残酷です。

観終わって思ったのは汚職警官が多すぎるってことね←

犯人の動機とか心の傷を考えると、ヘビーレインのように生まれつきの根本からの悪ではなく、周りにそうさせられたというか人のせいにしちゃいけないんだろうけど少なからず原因は周りの人にもあった、みたいなもやもやした気持ちが出てくる過去ではあったのよね。

そういうの見ると本当悲しいし、どうにもできない、変えることのできない闇みたいなものを感じます。

あお評価は★★★★☆星4

『OLD』

M.ナイト.シャマランのオールドも観てきました。

いやーこれは、予告を観た時の想像とはかなり違うストーリーだったな。公式サイト観ても「謎解きタイムスリラー」って載ってて、謎解きなんだーーって覚悟して観たんだけど。

謎解きでも何でもなかったww

とにかくそのビーチは一生が一日で終わるのです。

(高橋一生が一日で終わる訳ではないですよ←

30分で1年経つのですよ。そんなビーチで起こる異変、目まぐるしく変わっていく姿や関係性…

タイトル通り、老いについてかなり考えさせられる映画であり、この内容で映画をつくるのはシャマランしかおらん!私はそう思いました。

シャマラニストからすると、どんな展開でもどんな物語でも受け入れる覚悟はできていますw

今回のシャマランもめっちゃ出てたw

めちゃくちゃ喋るやーーん😹そして結構重要な役柄w

初めから疑って観てたけど、最後はそんな驚きもなかったです。

初めの色々が最後に繋がってくる部分にはシャマランらしさを感じ、老いを表現するストーリーは奇妙で、たまに恐怖で、特に認知症が怖い…と感じ自分の老いについても心配になった作品だったw

大勢を助ける為の少数の犠牲は致し方ない、そんな問題提起をされているようでもあったし、今の時代状況にも大きく関わるようなメッセージも感じました。

シャマランの作品にはいつもメッセージ性を感じていて、好きな人にはかなり色濃く残るだろうし、そうでもない人には何一つ刺さらないのかもしれませんw

でも万人受けではないだろう、だけど長く映画を作り続けているシャマランだからこそできる映画であり、映画が始まる前のシャマランからの言葉で観に来てよかったと思いました。

内容はどうであれ(おいw)映画館で観れる事の喜び、そこへ足を運ぶ事の意義みたいなものをじわじわと感じました。

あお評価は★★★☆☆星3.5

老いついでに、この日ふとヘアスタイルのチェックで合わせ��をして頭頂部を確認したところ、思った以上に白髪があることに気づき絶望しました←

白髪が増えてくる年齢ではあると思いますが、自分の頭頂部なんて何年も見てこなかったので今がこんな状況だとは少しも考えていませんでした。

現実はこうなんだよねぇ…自分が目を背けていただけで←

白髪の5~6本くらいなんでい。

今後は更なる絶望が待っているんだい←

こうしてOLDを観る前に私は自分自身のOLD問題に直面したのであった←

ここからはネトフリ↓ネタバレありますのでご注意を!

『殺人ホテル』

核爆弾か何かによって荒廃してしまった世界で、ホームレス生活のように暮らしている家族の話。

とあるホテルで豪華ディナーショーがあるからと特別なチケットで参加した一家でしたが、それはただのショーではなく、参加した人を殺して食べている集団が開いたショーだったというお話。

設定はいまいちでしたね…簡単に言うとキラーがフックにかけられるデッドバイデイライトみたいな映画でしたwww

奥さんが元舞台女優みたいな経歴があって、その経験がかなり最後に活かされるんだけど、そこだけかなー。オーナーも小物感が拭えなかったし、一家がそのホテルに来た時点でその集団のパワーバランスも崩れかけてたから先は読めた感じでしたね。

あお評価★★☆☆☆星2

『エクスティンクション地球奪還』

何かが地球へ侵略に来る、、みたいなビジョンが見えた主人公。そのビジョンの欠片を不思議に思いつつ、生きるためにトンネルを掘ってる仕事をしてたのかな。もう忘れちゃったけど←

途中でその夢で見た通りに何者かが攻撃を仕掛けてきて、逃げたり反撃する展開になるんだけど。

タイトルでもうピンときてしまったんですよね。

いかにも宇宙人って感じの侵略者ではあったんだけど、これは人間では?

これは侵略ではなく奪還なのか?って思ったらまさにその通りだった。

オチが分かってしまったら後はもう面白くない展開だよねー。結局宇宙人でも何でもなく、ロボなんだもーん。

最後どう終わったかももう忘れました←

あお評価★★☆☆☆星2

『スイートガール』

モモアー🤗かっこいいよねぇ。かなりごついけどw

癌の奥さんを助ける為に新薬を待ってたんだけど、製薬会社と政府の圧力によってその新薬が一般の人の手には渡らなくなってしまい、奥さんが命を落とします。

金儲けに走った悪者に復讐すべくモモアは立ち上がり、次々と報復していくんだけど、終盤で明かされる真実には「ええーーそういうことだったのかー」(ちょっと無理あるよね)なんて思いながらも、まぁまぁ楽しめた作品でした←何様

やっぱこれもタイトルが全てを物語っている作品だったね。

予想を裏切られて、ちょっと無理のある展開でしたが嫌いではない←

ただただ最後はよく頑張ったね…という言葉をかけてあげたくなりました。

あお評価★★★☆☆星3.5

『パーフェクション』

これは何だったのでしょう。ホラー映画かと思って観たんだけど、これは何だったのでしょう笑

ただの同性愛がテーマな訳でもなく、幻覚ホラーという訳でもなく、完璧を求められた人間の催眠が解けるまでと解けてからの彼女達の生き方…最後のシーンは何なのでしょう笑(しつけーw

よくわからん映画でした

あお評価★☆☆☆☆星1

ただ黒人の女性がめっちゃ美人やなーと思いました。

『今際の国のアリス』

ネトフリ入ったら絶対に見ようと思っていたもの。

面白くて一気に見てしまいました。

これは謎解きゲームが好きな人、ガンツみたいな作品やSAWが好きな人にオススメできるドラマでした🤗

原作のコミックは知らないのですが、血の描写が多いので苦手な人は注意です。

突然東京中の人がいなくなり、唐突にゲームが始まるのですが、失敗したら容赦なく死ぬサバイバルゲーム。

ゲームに勝てばビザが発行され、生き延びられるけれどそのビザがなくなると天からのレーザーに撃ち抜かれて死んでしまうのでまたゲームに参加するしかないという内容なので、結構残酷です。

今配信されてるのはシーズン1のエピソード8まで。

続編の制作も決定しているのでシーズン2が待ち遠しいです。

友情が試されるエピソード3で、私は泣きましたw

友情っていいものだな、、と感じました。残される側は本当につらいよ…

心の優しいアリスがどこまでいけるのか、見守りたいと思います。

それでは解散(/・ω・)/

3 notes

·

View notes